Title: Friedrich Nietzsche in seinen Werken

Author: Lou Andreas-Salomé

Release date: November 22, 2015 [eBook #50525]

Most recently updated: October 22, 2024

Language: German

Credits: Produced by Marc D'Hooghe

MOTTO:

NIETZSCHES WAHLSPRUCH:

»Increscunt animi, virescit volnere virtus.—«

Furius Antias bei Gellius.

Nicht Willens mich auseinanderzusetzen, weder mit dem inzwischen veröffentlichten Nachlaß Nietzsches, noch mit Andern über Nietzsche, lasse ich diese Schrift in unverändertem (anastatischem) Druck neu auflegen.

Lou Andreas-Salomé.

INHALTS-VERZEICHNISS.

Sein Wesen

Seine Wandlungen

Das »System Nietzsche«

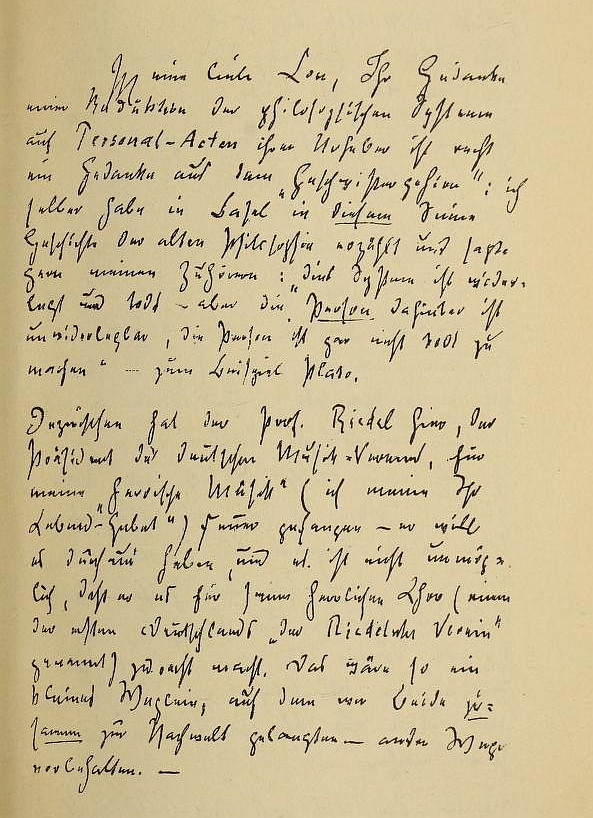

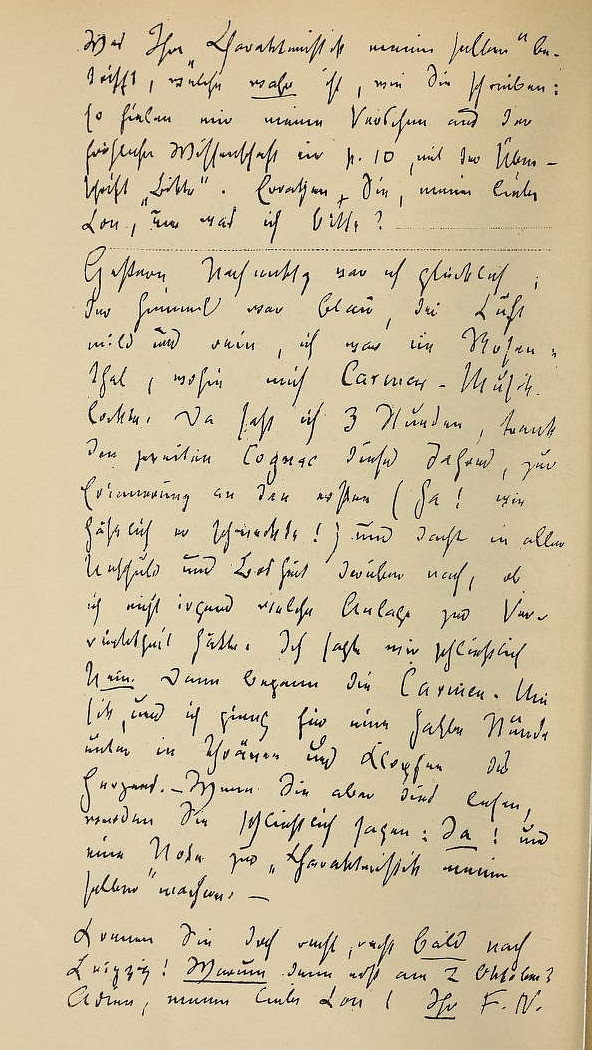

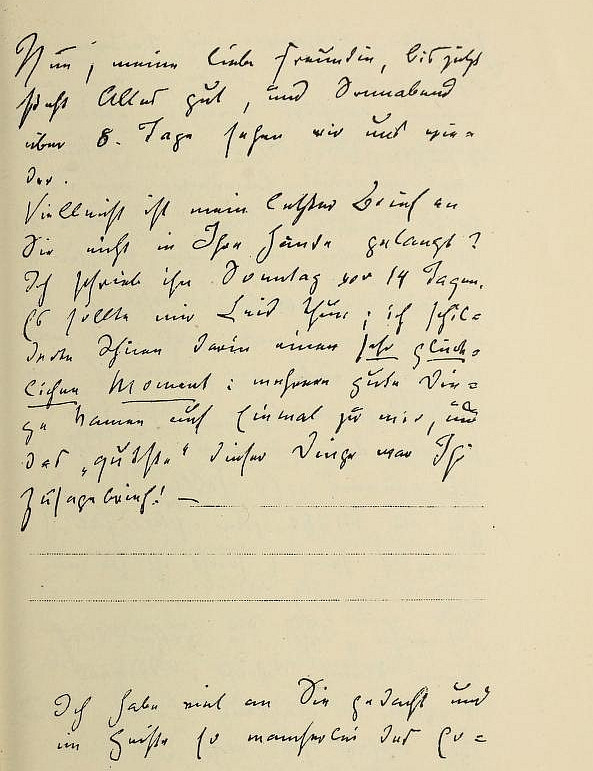

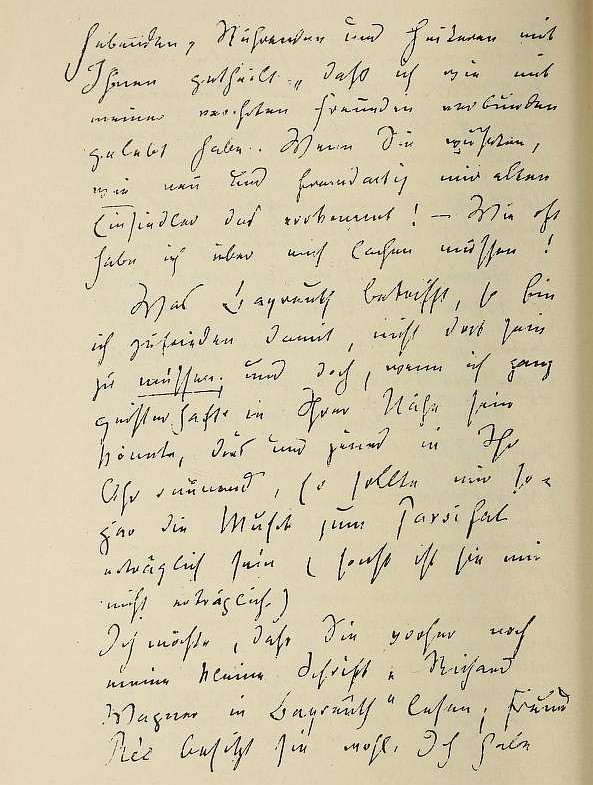

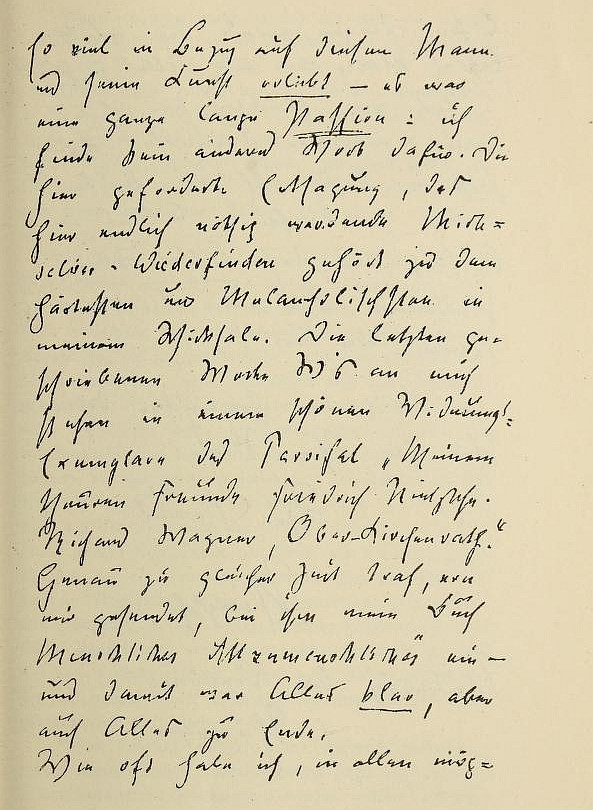

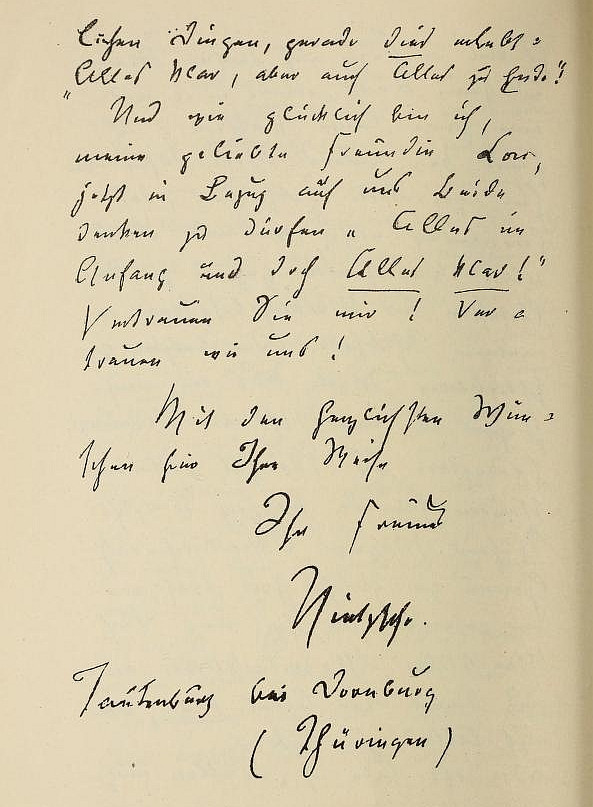

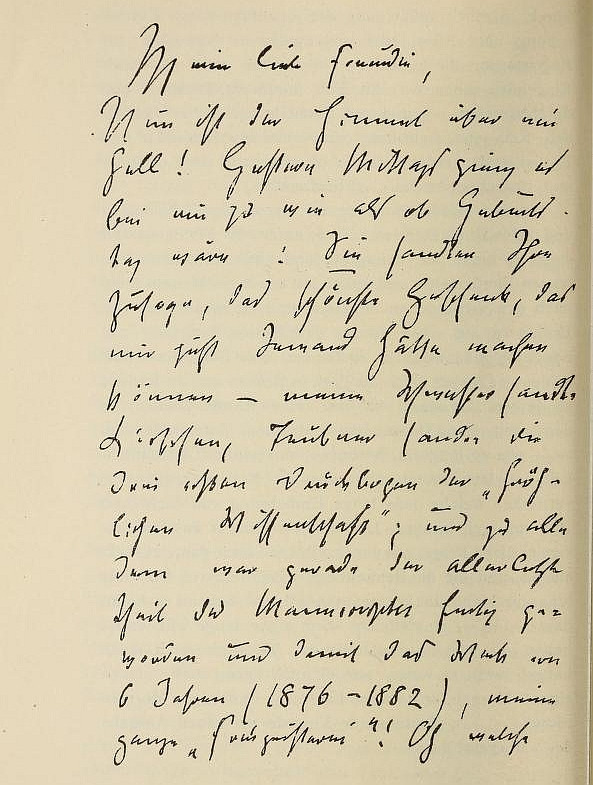

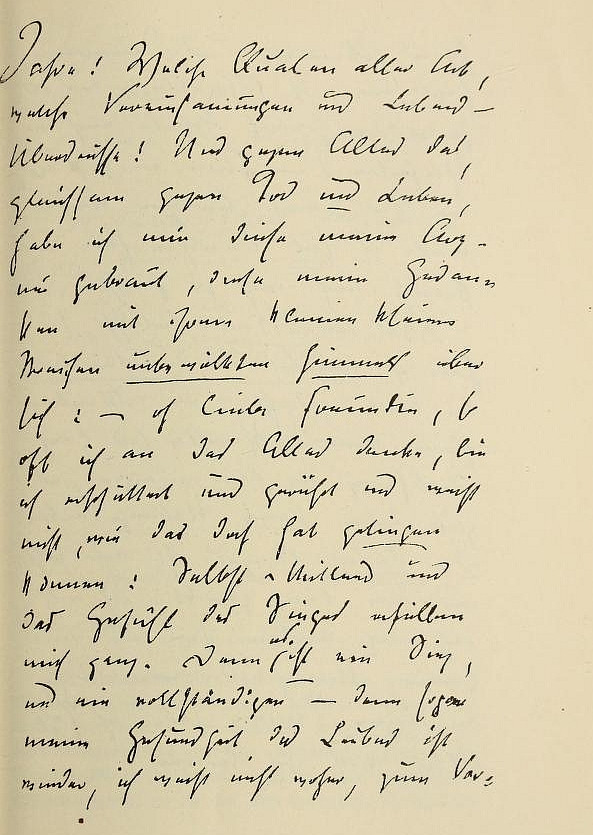

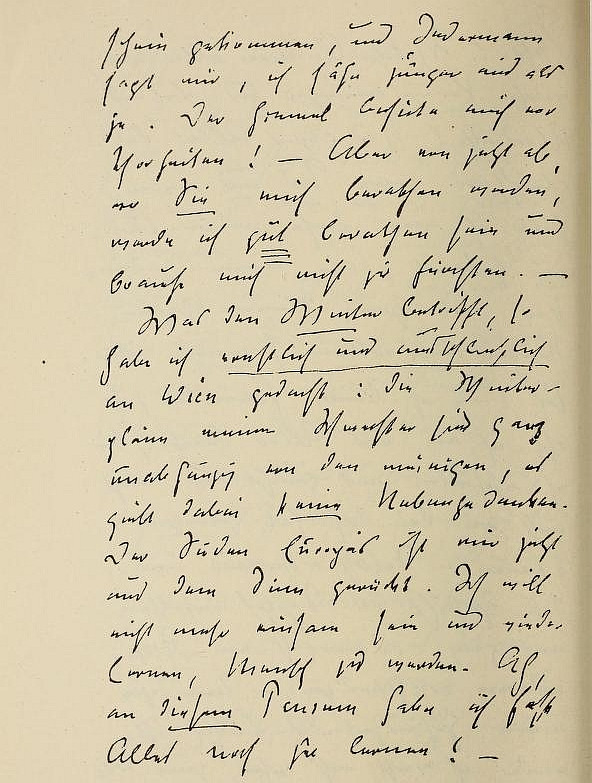

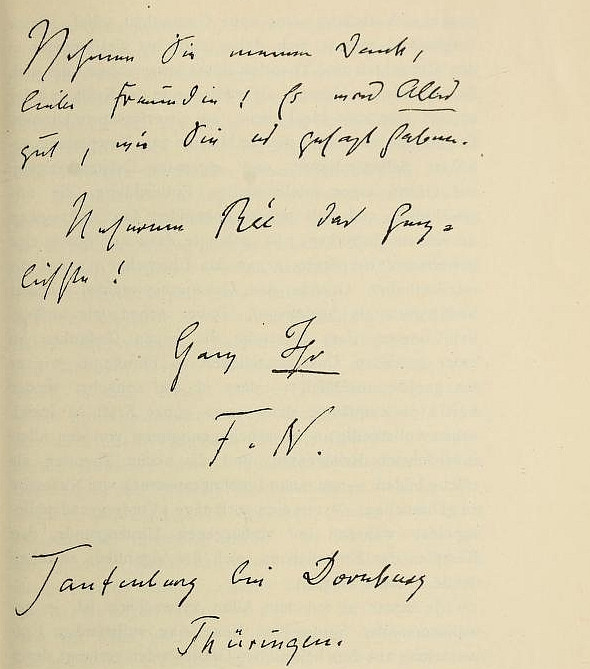

Ein Brief Friedrich Nietzsches zum Vorwort.

[Die »Bitte« in der »Fröhlichen Wissenschaft«, auf welche in dem vorstehend facsimilirten Briefe Bezug genommen ist, lautet:

»Ich kenne mancher Menschen Sinn

Und weiss nicht, "Wer ich selber bin!

Mein Auge ist mir viel zu nah—

Ich bin nicht, was ich seh und sah.

Ich wollte mir schon besser nützen,

Könnt' ich mir selber ferner sitzen.

Zwar nicht so ferne wie mein Feind!

Zu fern sitzt schon der nächste Freund—

Doch zwischen dem und mir die Mitte!

Errathet ihr, um was ich bitte?«

(Scherz, List und Rache 25.)]

MOTTO:

»Der Mensch mag sich noch so

weit mit seiner Erkenntniss ausrecken,

sich selber noch so objectiv Vorkommen:

zuletzt trägt er doch Nichts davon,

als seine eigene Biographie.«

(Menschliches, Allzumenschliches I. 513.)

»Mihi ipsi scripsi!« ruft Friedrich Nietzsche in seinen Briefen wiederholt nach Vollendung eines Werkes aus. Und gewiss hat es etwas zu bedeuten, wenn der erste lebende Stilist dies von sich selber sagt, er, dem es, wie keinem Zweiten, gelungen ist, für jeden seiner Gedanken, und noch für die feinste Schattirung darin, den erschöpfenden Ausdruck zu finden. Dem, der Nietzsches Schriften zu lesen weiss, ist es denn auch ein verrätherisches Wort: es deutet die Verborgenheit an, in welcher alle seine Gedanken stehen, die lebendige Hülle, die sie vielgestaltig umkleidet, es deutet an, dass er im Grunde nur für sich dachte, für sich schrieb, weil er nur sich selbst beschrieb, sein eignes Selbst in Gedanken umsetzte.

Wenn es überhaupt die Aufgabe des Biographen ist, den Denker durch den Menschen zu erläutern, so gilt dies in ungewöhnlich hohem Masse für Nietzsche, denn bei keinem Andern fallen äusseres Geisteswerk und inneres Lebensbild so völlig in Eins zusammen. Auf ihn trifft es ganz besonders zu, was er in dem vorangestellten Briefe von den Philosophen überhaupt ausspricht: dass man ihre Systeme auf die Personalacten ihrer Urheber hin prüfen solle. Später hat er der gleichen Auffassung in den Worten Ausdruck gegeben: »Allmählig hat sich mir herausgestellt, was jede grosse Philosophie bisher war: nämlich das Selbstbekenntniss ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires.« (Jenseits von Gut und Böse 6.)

Dies war denn auch der leitende Gedanke in meinem in dem vorstehenden Briefe erwähnten Entwurf zu einer Charakteristik Nietzsches, den ich ihm im October 1882 vorlas und mit ihm durchsprach. Die Arbeit enthielt im Umriss den ersten Theil des vorliegenden Buches und einzelne Abschnitte des zweiten Theiles,—der Inhalt des dritten, das eigentliche »System Nietzsche« war damals noch nicht geboren. Im Laufe der Jahre erweiterte sich, im Anschlüsse an die rasch aufeinander folgenden Werke, jene Charakteristik immer mehr, und Einzelnes daraus ist bereits in besonderen Aufsätzen veröffentlicht worden.[1] Es handelte sich für mich ausschliesslich darum, die Hauptzüge von Nietzsches geistiger Eigenart zu schildern, aus denen allein seine Philosophie und ihre Entwicklung begriffen werden können. Zu diesem Zwecke beschränkte ich mich freiwillig sowohl nach der Seite der rein theoretischen Betrachtungsweise, als auch hinsichtlich der rein persönlichen Lebensbeschreibung. Beides durfte nicht zu weit geführt werden, wenn die Grundlinien seines Wesens deutlich hervortreten sollten. Wer Nietzsche auf seine Bedeutung als Theoretiker hin prüfen wollte, auf das, was etwa die zünftige Philosophie aus ihm zu lernen vermöchte, der würde sich enttäuscht abwenden, ohne zum Kern seiner Bedeutung vorzudringen. Denn der Werth seiner Gedanken liegt nicht in ihrer theoretischen Originalität, nicht in dem, was dialektisch begründet oder widerlegt werden kann, sondern durchaus in der intimen Gewalt, mit welcher hier eine Persönlichkeit zur Persönlichkeit redet,—in dem, was nach seinem eigenen Ausdruck wohl zu widerlegen, aber doch nicht »todtzumachen« ist. Wer andererseits von Nietzsches äusserem Erleben ausgehen wollte, um sein Inneres zu erfassen, der würde ebenfalls nur eine leere Schale in der Hand behalten, aus welcher der Geist entwichen ist. Denn man kann von Nietzsche sagen, dass er nach aussen hin eigentlich nichts erlebte:[2] all sein Erleben war ein so tief innerliches, dass es sich nur im Gespräch, von Mund zu Mund, und in den Gedanken seiner Werke kundthat. Die Summe von Monologen, aus denen im Wesentlichen seine vielbändigen Aphorismensammlungen bestehen, bilden ein einziges grosses Memoirenwerk, dem sein Geistesbild zu Grunde liegt. Dieses Bild ist es, das ich hier zu zeichnen versuche: das Gedanken-Erlebniss in seiner Bedeutung für Nietzsches Geisteswesen—das Selbstbekenntniss in seiner Philosophie.

Obgleich Nietzsche seit einigen Jahren häufiger genannt wird als irgend ein anderer Denker, obgleich viele Federn damit beschäftigt sind, theils Jünger für ihn zu werben, theils gegen ihn zu polemisiren, so ist er doch in den Grundzügen seiner geistigen Individualität nahezu unbekannt geblieben. Denn seitdem die kleine, zerstreute Schaar seiner Leser, die er stets besass, und die ihn wahrhaft zu lesen verstand, zu einer grossen Schaar von Anhängern angewachsen ist, seitdem weite Kreise sich seiner bemächtigt haben, ist ihm das Schicksal widerfahren, welches jedem Aphoristiker droht; einzelne seiner Ideen, aus dem Zusammenhang gelöst und dadurch beliebig deutbar, sind zu Stich- und Schlagworten ganzer Richtungen gemacht worden, erklingen im Kampf von Meinungen, im Streit von Parteien, denen er selbst völlig fern stand. Wohl verdankt er diesem Umstand seinen raschen Ruhm, den plötzlichen Lärm um seinen stillen Namen,—aber im Besten, durchaus Einzigartigen und Unvergleichlichen, das er zu geben hat, ist er dadurch vielleicht übersehen worden und unbeachtet geblieben,—ja in eine vielleicht noch tiefere Verborgenheit zurückgetreten als vorher. Viele feiern ihn zwar noch laut, mit der ganzen Naivetät gläubiger Kritiklosigkeit, doch gerade sie gemahnen unwillkürlich an sein bitteres Wort: Der Enttäuschte spricht: »Ich horchte auf Widerhall, und ich. hörte nur Lob—« (Jenseits von Gut und Böse 99). Kaum Einer von ihnen ist ihm wahrhaft nachgegangen,—fernab von den Andern und ihrem Tagesstreit und allein in der Ergriffenheit seines eigenen Innern; kaum Einer hat diesen einsamen, schwer ergründlichen, heimlichen und auch unheimlichen Geist begleitet, der Ungeheures zu tragen wähnte und an einem ungeheuren Wahn zusammenbrach.

Daher ist es, als stände er da inmitten derer, die ihn am meisten preisen, wie ein Fremdling und Einsiedler, dessen Fuss sich in ihren Kreis nur verirrte, und von dessen verhüllter Gestalt Keiner den Mantel gehoben,—ja, als stände er da mit der Klage seines »Zarathustra« auf den Lippen:

»Sie reden Alle von mir, wenn sie Abends ums Feuer sitzen, aber Niemand—denkt an mich! Dies ist die neue Stille, die ich lernte: ihr Lärm um mich breitet einen Mantel um meine Gedanken.«

Friedrich Wilhelm Nietzsche ist am 15. October 1844 als der einzige Sohn eines Predigers in Röcken bei Lützen geboren, von wo sein Vater später nach Naumburg versetzt wurde. Seine Schulbildung empfing er in der nahegelegenen Schulpforta und ging dann als Student der classischen Philologie an die Universität Bonn, wo damals der berühmte Philologe Ritschl lehrte. Er studirte fast ausschliesslich unter Ritschl, verkehrte auch persönlich viel mit ihm und folgte ihm im Herbst 1865 nach Leipzig. In seine Leipziger Studienzeit fällt Nietzsches erste persönliche Beziehung zu Richard Wagner, den er 1868 im Hause von dessen Schwester, der Frau Prof. Brockhaus, kennen lernte, nachdem er sich schon früher mit seinen Werken vertraut gemacht. Noch vor seiner Promotion berief 1869 die Universität Basel den 24jährigen Nietzsche auf den Lehrstuhl des Philologen Kiessling, der von dort an das Johanneum in Hamburg ging. Nietzsche erhielt erst eine ausserordentliche, kurz darauf eine ordentliche Professur für classische Philologie, und die Universität Leipzig verlieh ihm den Doctorgrad ohne vorhergehende Promotion. Neben seinen Universitätscollegien übernahm er den Unterricht des Griechischen in der dritten (höchsten) Classe des Baseler Pädagogiums,—einer Mittelanstalt zwischen Gymnasium und Universität,—an welcher noch andere Universitätsprofessoren, wie der Culturhistoriker Jacob Burckhardt und der Philologe Mähly, lehrten. Hier gewann er grossen Einfluss auf seine Schüler; sein seltnes Talent, junge Geister an sich zu fesseln und entwickelnd, anregend auf sie zu wirken, kam zu voller Geltung. Burckhardt sagte damals von ihm: einen solchen Lehrer habe Basel noch niemals besessen. Burckhardt gehörte zum engsten Freundeskreise Nietzsches, zu dem noch der Kirchenhistoriker Franz Overbeck und der Kantphilosoph Heinrich Romundt zählten. Mit den beiden Letztem wohnte Nietzsche zusammen in einem Hause, welches nach Veröffentlichung der »Unzeitgemässen Betrachtungen« in der Baseler Gesellschaft den Beinamen: »Die Gifthütte« erhielt. Gegen Schluss seines Baseler Aufenthalts lebte Nietzsche eine Zeit lang mit seiner einzigen, fast gleichaltrigen Schwester Elisabeth zusammen, die später seinen Jugendfreund Bernhard Förster heiratete und mit diesem nach Paraguay ging. 1870 machte Nietzsche den deutschfranzösischen Krieg als freiwilliger Krankenpfleger mit; nicht lange darauf traten die ersten drohenden Anzeichen eines Kopfleidens hervor, das sich in periodisch wiederkehrenden heftigen Schmerzen und Uebelkeiten äusserte. Will man Nietzsches eigenen, mündlichen Aeusserungen Glauben schenken, so war dieses Leiden erblicher Natur, und ist sein Vater demselben erlegen. Neujahr 1876 fühlte er sich bereits so köpf- und augenkrank, dass er sich im Pädagogium vertreten lassen musste, und von da ab verschlimmerte sich sein Zustand derartig, dass er mehrere Male dem Tode nahe war.

»Ein paar Mal den Pforten des Todes entwischt, aber fürchterlich gequält,—so lebe ich von Tag zu Tage; jeder Tag hat seine Krankengeschichte.« Mit diesen Worten schildert Nietzsche in einem Briefe an einen Freund die Leiden, unter welchen er ungefähr 15 Jahre zugebracht hat.

Umsonst verlebte er den Winter 1876-1877 in dem milden Klima von Sorrent, wo er sich in Gesellschaft einiger Freunde befand: von Rom war seine langjährige Freundin Malwida von Meysenbug (Verfasserin der bekannten »Memoiren einer Idealistin« und Anhängerin R. Wagners) zu ihm gekommen; von Westpreussen Dr. Paul Rée, mit dem ihn schon damals Freundschaft und Gleichheit der Bestrebungen-verband. Dem kleinen gemeinschaftlichen Hauswesen hatte sich auch noch ein junger brustkranker Baseler, Namens Brenner, zugesellt, der jedoch bald darauf starb. Als auch der Aufenthalt im Süden ohne günstige Wirkung auf seine Schmerzen blieb, gab Nietzsche 1878 seine Lehrthätigkeit am Pädagogium und 1879 seine Professur an der Universität endgiltig auf. Seitdem führte er nur noch ein Einsiedlerleben, theils in Italien—meistens in Genua—theils im Schweizer Gebirge, namentlich in dem kleinen Engadiner Dorfe Sils-Maria, unweit des Maloja-Passes.

Sein äusserer Lebenslauf erscheint damit abgeschlossen und gleichsam beendet, während sein Denkerleben erst jetzt recht eigentlich beginnt: so dass uns der Denker Nietzsche, mit dem wir uns zu beschäftigen haben, erst am Ausgang dieser Lebensereignisse vollkommen deutlich entgegentritt. Trotzdem werden wir auf alle Schicksalswendungen und Erlebnisse, die hier nur kurz skizzirt worden sind, bei Gelegenheit der verschiedenen Perioden seiner Geistesentwicklung noch ausführlicher zurückkommen müssen. Sein Leben und Schaffen zerfällt in der Hauptsache in drei ineinander übergreifende Perioden, die je ein Jahrzehnt umfassen:

Zehn Jahre, 1869-1879, dauerte Nietzsches Lehrthätigkeit in Basel; diese philologische Wirksamkeit fällt der Zeit nach fast völlig zusammen mit dem Jahrzehnt seiner Jüngerschaft Wagner gegenüber und mit der Veröffentlichung derjenigen Werke, welche von der Metaphysik Schopenhauers beeinflusst sind: sie währte von 1868 bis 1878, in welchem Jahre er zum Zeichen seiner philosophischen Sinnesänderung Wagner sein positivistisches Erstlingswerk: »Menschliches, Allzumenschliches« übersandte.

Seit dem Anfang der Siebzigerjahre bestand seine Verbindung mit Paul Rée, die im Herbst 1882 ihren Abschluss fand,—gleichzeitig mit der Vollendung der »Fröhlichen Wissenschaft«, des letzten derjenigen Werke Nietzsches, die noch auf positivistischer Grundlage ruhen.

Im Herbst 1882 fasste Nietzsche den Entschluss, sich zehn Jahre lang aller schriftstellerischen Thätigkeit zu enthalten. In dieser Zeit tiefsten Schweigens wollte er seine neue, dem Mystischen sich zuwendende Philosophie auf ihre Richtigkeit prüfen und dann 1892 als ihr Verkündiger auftreten. Diesen Vorsatz hat er nicht ausgeführt, sondern gerade in den Achtzigerjahren eine fast ununterbrochene Productivität entfaltet und ist dann noch vor Ablauf des von ihm angesetzten Jahrzehntes verstummt: 1889 setzte ein gewaltsamer Ausbruch seines Kopfleidens plötzlich aller weiteren Geistesarbeit ein Ziel.

Der Zeitraum aber zwischen der Niederlegung seiner Baseler Professur und dem Aufhören aller geistigen Thätigkeit überhaupt umfasst wiederum ein Jahrzehnt, die Zeit von 1879-1889. Seitdem lebt Nietzsche als Kranker, nach einem vorübergehenden Aufenthalt in der Anstalt von Professor Binswanger in Jena, bei seiner Mutter in Naumburg.

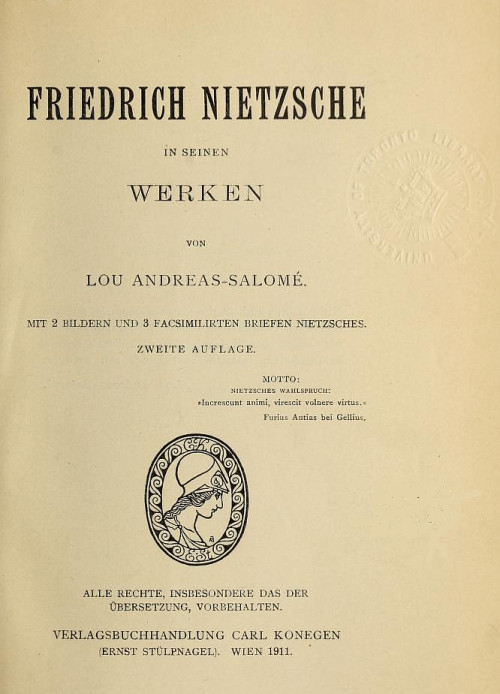

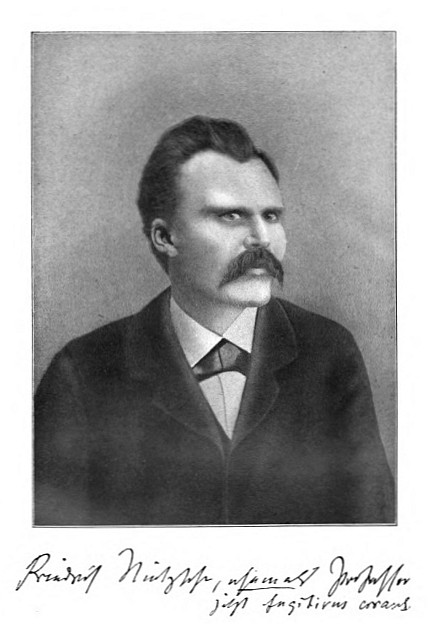

Die beiden diesem Buche beigegebenen Bilder zeigen Nietzsche inmitten dieser letzten zehn Leidensjahre. Und gewiss ist dies die Zeit gewesen, in welcher seine Physiognomie, sein ganzes Aeussere, am charakteristischesten ausgeprägt erschien: die Zeit, in welcher der Gesammtausdruck seines Wesens bereits völlig vom tief bewegten Innenleben durchdrungen war, und selbst noch in dem bezeichnend blieb, was er zurückhielt und verbarg. Ich möchte sagen: dieses Verborgene, die Ahnung einer verschwiegenen Einsamkeit,—das war der erste, starke Eindruck, durch den Nietzsches Erscheinung fesselte. Dem flüchtigen Beschauer bot sie nichts Auffallendes; der mittelgrosse Mann in seiner überaus einfachen, aber auch überaus sorgfältigen Kleidung, mit den ruhigen Zügen und dem schlicht zurückgestrichenen braunen Haar konnte leicht übersehen werden. Die feinen, höchst ausdrucksvollen Mundlinien wurden durch einen vornübergekämmten grossen Schnurrbart fast völlig verdeckt; er hatte ein leises Lachen, eine geräuschlose Art zu sprechen und einen vorsichtigen, nachdenklichen Gang, wobei er sich ein wenig in den Schultern beugte; man konnte sich schwer diese Gestalt inmitten einer Menschenmenge vorstellen,—sie trug das Gepräge des Abseitsstehens, des Alleinstehens. Unvergleichlich schön und edel geformt, so dass sie den Blick unwillkürlich auf sich zogen, waren an Nietzsche die Hände, von denen er selbst glaubte, dass sie seinen Geist verriethen,—eine darauf zielende Bemerkung findet sich in »Jenseits von Gut und Böse« (288): »Es giebt Menschen, welche auf eine unvermeidliche Weise Geist haben, sie mögen sich drehen und wenden, wie sie wollen, und die Hände vor die verrätherischen Augen halten —als ob die Hand kein Verräther wäre!—.«[3]

Wahrhaft verrätherisch sprachen auch die Augen. Halbblind, besassen sie dennoch nichts vom Spähenden, Blinzelnden, ungewollt Zudringlichen vieler Kurzsichtigen; vielmehr sahen sie aus wie Hüter und Bewahrer eigener Schätze, stummer Geheimnisse, die kein unberufener Blick streifen sollte. Das mangelhafte Sehen gab seinen Zügen eine ganz besondere Art von Zauber dadurch, dass sie, anstatt wechselnde, äussere Eindrücke wiederzuspiegeln, nur das Wiedergaben, was durch sein Inneres zog. In das Innere blickten diese Augen und zugleich,—weit über die nächsten Gegenstände hinweg,—in die Ferne, oder besser: in das Innere wie in eine Ferne. Denn im Grunde war seine ganze Denkerforschung nichts als ein Durchforschen der Menschenseele nach unentdeckten Welten, nach »ihren noch unausgetrunkenen Möglichkeiten« (Jenseits von Gut und Böse 45), die er sich rastlos schuf und umschuf. Wenn er sich einmal gab, wie er war, im Bann eines ihn erregenden Gesprächs zu Zweien, dann konnte in seine Augen ein ergreifendes Leuchten kommen und schwinden;—wenn er aber in finsterer Stimmung war, dann sprach die Einsamkeit düster, beinahe drohend aus ihnen, wie aus unheimlichen Tiefen,—aus jenen Tiefen, in denen er immer allein blieb, die er mit Niemandem theilen konnte, vor denen ihn selbst bisweilen Grauen erfasste,—und in die sein Geist zuletzt versank.

Einen ähnlichen Eindruck des Verborgenen und Verschwiegenen machte auch Nietzsches Benehmen. Im gewöhnlichen Leben war er von grosser Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde, von einem stetigen, wohlwollenden Gleichmuth,—er hatte Freude an den vornehmen Formen im Umgang und hielt viel auf sie. Immer aber lag darin eine Freude an der Verkleidung,—Mantel und Maske für ein fast nie entblösstes Innenleben. Ich erinnere mich, dass, als ich Nietzsche zum ersten Male sprach,—es war an einem Frühlingstage in der Peterskirche zu Rom,—während der ersten Minuten das gesucht Formvolle an ihm mich frappirte und täuschte. Aber nicht lange täuschte es an diesem Einsamen, der seine Maske doch nur so ungewandt trug, wie Jemand, der aus Wüste und Gebirge kommt, den Rock der Allerweltsleute trägt; sehr bald tauchte die Frage auf, die er selbst in die Worte zusammengefasst hat: »Bei Allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen: was soll es verbergen? Wovon soll es den Blick ablenken? Welches Vorurtheil soll es erregen? Und dann noch: bis wie weit geht die Feinheit dieser Verstellung? Und worin vergreift er sich dabei?«

Dieser Zug stellt nur die Kehrseite der Einsamkeit dar, aus welcher Nietzsches Innenleben ganz herausbegriffen werden muss,—einer sich stetig steigernden Selbstvereinsamung und Selbstbeziehung auf sich.

In dem Maasse, als sie zunimmt, wird alles nach Aussen gewandte Sein zum Schein,—zum blossen täuschenden Schleier, den die Einsamkeitstiefe nur um sich webt, um zeitweilig für Menschenaugen erkennbare Oberfläche zu werden. »Tiefdenkende Menschen kommen sich im Verkehr mit Andern als Komödianten vor, weil sie sich da, um verstanden zu werden, immer erst eine Oberfläche anheucheln müssen.« (Menschliches, Allzumenschliches II 232). Ja, man kann selbst Nietzsches Gedanken, sofern sie sich theoretisch aussprechen, noch mit zu dieser Oberfläche rechnen, hinter der, abgründig tief und stumm, das innere Erleben ruht, dem sie entstiegen sind. Sie gleichen einer »Haut, welche Etwas verräth, aber noch mehr verbirgt« (Jenseits von Gut und Böse 32); »denn«, sagt er »entweder verstecke man seine Meinungen, oder man verstecke sich hinter seine Meinungen« (Menschliches, Allzumenschliches II 338). Er findet eine schöne Bezeichnung für sich selbst, wenn er in diesem Sinne von den »Verborgenen unter den Mänteln des Lichts« redet (Jenseits von Gut und Böse 44),—von denen, die sich in ihre Gedankenklarheit verhüllen.

In jeder Periode seiner Geistesentwicklung finden wir daher Nietzsche in irgend einer Art und Form der Maskirung, und immer ist sie es, welche die jeweilige Entwicklungsstufe recht eigentlich charakterisirt. »Alles, was tief ist, liebt die Maske.... Jeder tiefe Geist braucht eine Maske: mehr noch, um jeden tiefen Geist wächst fortwährend eine Maske« (Jenseits von Gut und Böse 40).

»Wanderer, wer bist Du?... Ruhe Dich hier aus ... erhole Dich!... Was dient Dir zur Erholung?...« »Zur Erholung? Zur Erholung? Oh du Neugieriger, was sprichst du da! Aber gieb mir, ich bitte....« »Was? Was? sprich es aus!—»Eine Maske mehr! Eine zweite Maske!...« (Jenseits von Gut und Böse 278).

Und zwar wird es sich uns aufdrängen, dass in dem Grade, als seine Selbstvereinsamung und grüblerische Selbstbeziehung auf sich ausschliesslicher wird, auch die Bedeutung der jedesmaligen Verkleidung eine tiefere wird, und das wirkliche Wesen hinter seiner Aeusserungsform, das wirkliche Sein hinter dem vorgehaltenen Schein immer weniger sichtbar zurückweicht. Schon in »Der Wanderer und sein Schatten« (175) weist er auf die »Mediocrität als Maske« hin. »Die Mediocrität ist die glücklichste Maske, die der überlegene Geist tragen kann, weil sie die grosse Menge, das heisst die Mediocren, nicht an Maskirung denken lässt— und doch nimmt er sie gerade ihretwegen vor,—um sie nicht zu reizen, ja nicht selten aus Mitleid und Güte.« Von dieser Maske des Harmlosen an wechselt er sie bis zu der des Grauenhaften, die noch Grauenhafteres hinter sich verbirgt: »—bisweilen ist die Narrheit selbst die Maske für ein unseliges allzu gewisses Wissen.« (Jenseits von Gut und Böse 270),—und endlich bis zu einem täuschenden Lichtbild des göttlich Lachenden, das den Schmerz in Schönheit zu verklären strebt. So ist Nietzsche innerhalb seiner letzten philosophischen Mystik allmälig in jene letzte Einsamkeit versunken, in deren Stille wir ihm nicht mehr folgen können, die uns nur noch, wie Symbole und Wahrzeichen, seine lachenden Gedankenmasken und deren Deutung übrig lässt, während er für uns bereits zu dem geworden ist, als den er sich einmal in einem Briefe unterschreibt: »Der auf ewig Abhandengekommene.« (Brief vom 8. Juli 1881 aus Sils-Maria.)

Dieses innere Alleinsein, diese Einsamkeit ist in allen Wandlungen Nietzsches der unveränderliche Rahmen, aus welchem sein Bild uns anschaut. Mag er sich verkleidet haben, wie er will,—immer trägt er »die Einöde und den heiligen unbetretbaren Grenzbezirk mit sich, wohin er auch gehe«. (Der Wanderer und sein Schatten 387.) Und es drückt daher auch nur das Bedürfniss aus, dass das äussere Dasein seiner einsamen Innerlichkeit entsprechen möge, wenn er einem Freunde schreibt: (Am 31 October 1880 aus Italien.)

»Als Recept, sowie als natürliche Passion erscheint mir immer deutlicher die Einsamkeit und zwar die vollkommene,—und den Zustand, in dem wir unser Bestes schaffen können, muss man hersteilen und viele Opfer dafür bringen können.«

Den zwingenden Anlass aber, sein inneres Alleinsein so vollkommen wie möglich zu einem äusseren zu machen, bot ihm erst sein körperliches Leiden, welches ihn von den Menschen forttrieb und selbst den Verkehr mit einzelnen seiner Freunde,—immer einen seltenen Verkehr zu Zweien,—nur mit grossen Unterbrechungen möglich machte.

Leiden und Einsamkeit,—das sind also die beiden grossen Schicksalszüge in Nietzsches Entwicklungsgeschichte, immer stärker ausgeprägt, je näher man dem Ende kommt. Und sie tragen bis an das Ende jenes wundersame Doppelgesicht, welches sie als ein äusserlich gegebenes Lebenslos, und zugleich als eine rein psychisch bedingte, eine gewollte innere Nothwendigkeit erscheinen lassen. Auch sein physisches Leiden, nicht minder als seine Verborgenheit und Einsamkeit, reflectirte und symbolisirte etwas Tiefinnerliches—und dies so unmittelbar, dass er es auch in seine äussere Schickung aufnahm wie einen ihm zugedachten ernsten Freund und Wegegenossen. So schreibt er einmal bei Gelegenheit einer Beileidsäusserung (Ende August 1881 aus Sils-Maria): »Es jammert mich immer zu hören, dass Sie leiden, dass Ihnen irgend etwas fehlt, dass Sie Jemanden verloren haben: während bei mir Leiden und Entbehrung zur Sache gehören und nicht, wie bei Ihnen, zum Unnöthigen und zur Unvernunft des Daseins.«

Hierauf beziehen sich die einzelnen, in seinen Werken zerstreuten Aphorismen über den Werth des Leidens für die Erkenntniss.

Er schildert den Einfluss der Stimmungen des Kranken und des Genesenden auf das Denken, er begleitet die feinsten Uebergänge solcher Stimmungen bis ins Geistigste hinauf. Eine periodisch wiederkehrende Erkrankung, wie die seinige es war, scheidet beständig eine Lebensperiode, und damit auch eine Gedankenperiode von der vorhergehenden. Sie gibt durch dieses Doppeldasein die Erfahrungen und das Bewusstsein zweier Wesenheiten. Sie lässt alle Dinge immer wieder auch dem Geiste neu werden,—»neu schmecken« nennt er es einmal höchst treffend,—und setzt ganz neue Augen auch noch für das Gewohnteste, Alltäglichste ein. Ein Jegliches erhält etwas von der Frische und dem lichten Thau der Morgenschönheit, weil eine Nacht es vom vorhergehenden Tage getrennt hat. So wird jede Genesung ihm zu einer Palingenesis seiner selbst und darin zugleich des Lebens um ihn,—und immer wieder ist der Schmerz »verschlungen in den Sieg«.

Deutet Nietzsche es schon selbst an, dass die Natur seines physischen Leidens sich gewissermassen in seinen Gedanken und Werken widerspiegle, so springt der enge Zusammenhang von Denken und Leiden noch auffälliger hervor, wenn man sein Schaffen und dessen Entwicklung als Ganzes betrachtet. Man steht nicht jenen allmäligen Veränderungen des Geisteslebens gegenüber, wie sie ein Jeder durchmacht, der seiner natürlichen Grösse entgegenwächst,— nicht den Wandlungen des Wachsthums: sondern einem jähen Wandel und Wechsel, einem fast rhythmischen Auf und Nieder von Geisteszuständen, die letzten Grundes nichts Anderem zu entspringen scheinen, als einem Erkranken an Gedanken und einem Genesen an Gedanken.

Nur aus der innersten Bedürftigkeit seiner ganzen Natur, nur aus dem quälendsten Heilungsverlangen heraus erschliessen sich ihm neue Erkenntnisse. Kaum aber ist er völlig in ihnen aufgegangen, kaum hat er an ihnen ausgeruht und sie seiner eignen Kraft assimilirt,—da ergreift es ihn auch schon wieder wie ein neues Fieber, etwas wie ein unruhig drängender Ueberschuss an innerer Energie, der zuletzt seinen Stachel gegen ihn selbst kehrt und ihn an sich selber erkranken lässt. »Das Zuviel von Kraft erst ist der Beweis der Kraft», sagt Nietzsche im Vorwort zur Götzen-Dämmerung (s. I);—in diesem Zuviel thut seine Kraft sich Schmerzen an, tobt sie sich aus in leidvollen Kämpfen, reizt sich auf zu den Qualen und Erschütterungen, an denen sein Geist fruchtbar werden will.[4] Mit der stolzen Behauptung: »Was mich nicht umbringt, macht mich stärker!« (Götzen-Dämmerung, Sprüche und Pfeile 8) geisselt er sich,—nicht bis zum Umbringen, nicht bis zum Tode, aber eben bis zu jenen Fiebern und Verwundungen, deren er bedarf. Dieses Schmerzheischende zieht sich durch die ganze Entwicklungsgeschichte Nietzsches als die eigentliche Geistesquelle in ihr; er spricht es am treffendsten in den Worten aus: »Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet: an der eignen Qual mehrt es sich das eigne Wissen,—wusstet ihr das schon? Und des Geistes Glück ist dies: gesalbt zu sein und durch Thränen geweiht zum Opferthier,— wusstet ihr das schon?... Ihr kennt nur des Geistes Funken: aber ihr seht den Amboss nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit seines Hammers!« (Also sprach Zarathustra II 33.) »Jene Spannung der Seele im Unglück,... ihre Schauer im Anblick des grossen Zügrundegehens, ihre Erfindsamkeit und Tapferkeit im Tragen, Ausharren, Ausdeuten, Ausnützen des Unglücks, und was ihr nur je von Tiefe, Geheimniss, Maske, Geist, List, Grösse geschenkt worden ist:—ist es nicht ihr unter Leiden, unter der Zucht des grossen Leidens geschenkt worden?« (Jenseits von Gut und Böse 225.)

Und immer wieder tritt Zweierlei an diesem Vorgang besonders auffällig hervor: Einmal der enge Zusammenhang von Gedankenleben und Seelenleben in seinem Wesen, die Abhängigkeit seines Geistes von den Bedürfnissen und Erregungen seines Innern. Dann aber die Eigenthümlichkeit, dass aus dieser so engen Zusammengehörigkeit sich immer von Neuem Leiden ergeben müssen; jedesmal bedarf es einer höhen Gluth der Seele, wo es zu höchster Klarheit, zu hellem Licht der Erkenntniss kommen soll,—aber nie darf diese Gluth in wohlthuender Wärme ausströmen, sondern muss verwunden mit sengenden Feuern und brennenden Flammen: auch hier gehört,—wie er es in dem oben angeführten Briefe ausdrückt,—»das Leiden zur Sache«.

Wie Nietzsches körperliches Leiden der Anlass zu seiner äusseren Vereinsamung wurde, so muss auch in seinem psychischen Leidenszustand einer der tiefsten Gründe gesucht werden für seinen scharf zugespitzten Individualismus, für die strenge Betonung des »Einzelnen« als des »Einsamen« in Nietzsches besonderem Sinn. Die Geschichte des »Einzelnen« ist durchaus eine Leidensgeschichte und nicht irgend welchem allgemeinen Individualismus zu vergleichen,—ihr Inhalt lautet viel weniger: »Selbstgenügsamkeit« als: »Selbsterduldung«.Betrachtet man das leidensvolle Auf und Nieder seiner Geisteswandlungen, dann liest man die Geschichte eben so vieler Selbstverwundungen, und es verbirgt einen langen, schmerzlichen Heldenkampf mit sich selbst, wenn Nietzsche über seine Philosophie die kühnen Worte setzt: »Dieser Denker braucht Niemanden, der ihn widerlegt: er genügt sich dazu selber!« (Der Wanderer und sein Schatten 249.)

Seine ausserordentliche Fähigkeit, sich immer wieder in die härteste Selbstüberwindung einzuleben, in jeder neuen Erkenntniss immer wieder heimisch zu werden, scheint nur da zu sein, um die Trennung vom Neuerrungenen jedesmal um so erschütternder zu gestalten. »Ich komme! brich Deine Hütte ab und wandre mir entgegen!« gebietet ihm der Geist, und mit trotziger Hand macht er sich selbst obdachlos und sucht von Neuem das Dunkel, das Abenteuer und die Wüste auf mit der Klage auf den Lippen: »Ich muss den Fuss weiter heben, diesen müden, verwundeten Fuss: und weil ich muss, so habe ich oft für das Schönste, das mich nicht halten konnte, einen grimmigen Rückblick,—weil es mich nicht halten konnte!« (Fröhliche Wissenschaft 309.) Sobald ihm in einer Anschauungsweise wahrhaft wohl geworden ist, erfüllt sich an ihm selbst sein Wort: »Wer sein Ideal erreicht, kommt eben damit über dasselbe hinaus.« (Jenseits von Gut und Böse 73.)[5]

Der Meinungswechsel, der Wandlungsdrang stecken daher der Philosophie Nietzsches tief im Herzen, sie sind durchaus bestimmend für die Art seines Erkennens. Nicht umsonst nennt er sich im Schlusslied von »Jenseits von Gut und Böse« einen: »Ringer, der zu oft sich selbst bezwungen,—Zu oft sich gegen eigne Kraft gestemmt.... Durch eignen Sieg verwundet und gehemmt.«

Im Heroismus der Bereitwilligkeit, die eigne Ueberzeugung preiszugeben, nimmt dieser Drang in seinem Innern geradezu die Stelle der Ueberzeugungstreue[6] ein. »Wir würden uns für unsere Meinungen nicht verbrennen lassen:« heisst es in Der Wanderer und sein Schatten (333), »wir sind ihrer nicht so sicher. Aber vielleicht dafür, dass wir unsere Meinungen haben dürfen und ändern dürfen.« Und in der Morgenröthe (370) spricht sich diese Gesinnung in den schönen Worten aus: »Nie etwas zurückhalten oder Dir verschweigen, was gegen Deinen Gedanken gedacht werden kann. Gelobe es Dir! Es gehört zur ersten Redlichkeit des Denkens. Du musst jeden Tag auch Deinen Feldzug gegen Dich selber führen. Ein Sieg und eine eroberte Schanze sind nicht mehr Deine Angelegenheit, sondern die der Wahrheit,—aber auch Deine Niederlage ist nicht mehr Deine Angelegenheit!« Darüber steht als Titel: »Inwiefern der Denker seinen Feind liebt.« Aber diese Feindesliebe entspringt der dunklen Ahnung, dass im Feind ein künftiger Genosse verborgen sein könne, und dass nur des Unterliegenden neue Siege harren: sie entspringt der Ahnung, dass für ihn der stets gleiche, schmerzliche Seelenprocess der Selbstverwandlung unumgängliche Bedingung aller Schaffenskraft sei. »Der Geist ist es, der uns rettet, dass wir nicht ganz verglühen und verkohlen.... Vom Feuer erlöst, schreiten wir dann, durch den Geist getrieben, von Meinung zu Meinung,... als edle Verräther aller Dinge.« (Menschliches, Allzumenschliches, I 637.) »—wir müssen Verräther werden, Untreue üben, unsere Ideale immer wieder preisgeben. (Menschliches, Allzumenschliches, I 629.) Dieser Einsame musste gleichsam sich selber vervielfältigen, in eine Mehrheit von Denkern zerfallen, in dem Masse, als er sich in sich selber abschloss;—nur so vermochte er geistig zu leben. Der Selbstverwundungstrieb war nur eine Art seines Selbsterhaltungstriebes: nur indem er sich immer wieder in Leiden stürzte, entlief er seinen Leiden. »Unverwundbar bin ich allein an meiner Ferse!... Und nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen!... Also sang Zarathustra;« (II 46).—Er, zu dem das Leben einst »dies Geheimniss redete«: »Siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss« (II 49).[7]

Ueber nichts hat wohl Nietzsche so oft und so tief nachgedacht, wie über dieses sein eignes Wesensräthsel, und über nichts können wir uns daher aus seinen Werken so gut unterrichten wie gerade hierüber: im Grunde waren ihm alle seine Erkenntnissräthsel nichts anderes. Je tiefer er sich selbst erkannte, desto rückhaltsloser wurde seine ganze Philosophie zu einer ungeheuren Widerspiegelung seines Selbstbildes,—und desto naiver legte er es dem Allbilde als solchem unter. Wie unter den Philosophen abstracte Systematiker ihre eignen Begriffe zu einer Weltgesetzlichkeit verallgemeinert haben, so verallgemeinert Nietzsche seine Seele zur Weltseele. Aber um sein Bild zu zeichnen, bedarf es nicht erst der Zurückführung seiner sämmtlichen Theorien auf ihn selbst, wie es in den folgenden Theilen geschieht. Ein gewisses Verständniss dafür ist auch schon hier möglich, wo Nietzsche lediglich in Bezug auf seine geistige Veranlagung betrachtet wird, Der Reichthum derselben ist zu mannigfaltig, als dass er in einer bestimmten Ordnung erhalten werden könnte; die Lebendigkeit und der Machtwillen jedes einzelnen Talentes und Geistestriebes führen nothwendig zu einer nie beschwichtigten Nebenbuhlerschaft aller Talente. In Nietzsche lebten in stetem Unfrieden, nebeneinander und sich gegenseitig tyrannisirend, ein Musiker von hoher Begabung, ein Denker von freigeisterischer Richtung, ein religiöses Genie und ein geborener Dichter. Nietzsche selbst versuchte, daraus die Besonderheit seiner geistigen Individualität zu erklären, und erging sich häufig in eingehenden Gesprächen darüber.

Er unterschied zwei grosse Hauptgruppen von Charakteren: solche, deren verschiedene Regungen und Triebe in Harmonie zueinander stehen, eine gesunde Einheit bilden, und solche, deren Triebe und Regungen sich gegenseitig hemmen und befehden. Die erste Gruppe verglich er,—innerhalb des einzelnen Individuums,—mit dem Zustande der Menschheit zur Zeit des Heerdenwesens, vor aller staatlichen Gliederung: wie dort der Einzelne seine Individualität und sein Machtgefühl nur besitzt im geschlossenen Ganzen der Heerde, so hier die einzelnen Triebe im Ganzen der geschlossenen Persönlichkeit, deren Inbegriff sie bilden. Die Naturen der zweiten Gruppe dagegen leben in ihrem Innern, wie die Menschen bei einem Kriege Aller gegen Alle leben würden;—die Persönlichkeit selbst löst sich gewissermassen in eine Unsumme von eigenmächtigen Triebpersönlichkeiten auf, in eine Subject-Vielheit. Dieser Zustand wird nur überwunden, wenn von aussen her eine höhere Macht, eine stärkere Autorität geschaffen werden kann, die über Alle zu herrschen weiss: gleich einem Gesetz staatlicher Gliederung, für das es nur unterworfene Gewalten gibt. Denn was in den zuerst geschilderten Naturen ganz instinctmässig vor sich geht—die Einordnung des Einzelnen ins Ganze,—das muss hier erst erobert und den tyrannischen Einzelgelüsten abgezwungen werden als eine unerbittlich feste Rangordnung der Triebe untereinander.[8]

Man sieht, hier ist der Punkt, an welchem Nietzsche die Möglichkeit einer Selbstbehauptung als Ganzes durch das Leiden alles Einzelnen aufgegangen ist. Hier liegt wie in einer Knospe eingeschlossen die ursprüngliche Bedeutung seiner späteren Decadenz-Lehre mit dem Grundgedanken: es giebt die Möglichkeit eines höchsten Vermögens und Schaffens durch ein beständiges Erdulden und Verwunden. Mit einem Wort: hier ging ihm die Bedeutung des Heroismus als Ideal auf. Die eigene qualvolle Unvollkommenheit riss ihn dem Ideal und dessen Tyrannei entgegen: »Unsere Mängel sind die Augen, mit denen wir das Ideal sehen.« (Menschliches, Allzumenschliches, II 86).

»Was macht heroisch? zugleich seinem höchsten Leide und seiner höchsten Hoffnung entgegengehen« sagt er (Fröhliche Wissenschaft 268). Und ich füge dem noch drei Aphorismen bei, die er mir einmal niederschrieb, und die mir seine Auffassung mit besonderer Schärfe zu verdeutlichen scheinen:

»Der Gegensatz des heroischen Ideals ist das Ideal der harmonischen Allentwicklung,—ein schöner Gegensatz und ein sehr wünschenswerther! Aber nur ein Ideal für grundgute Menschen. (Zum Beispiel: Goethe).[9]

Weiter: »Heroismus—das ist die Gesinnung eines Menschen, der ein Ziel erstrebt, gegen welches gerechnet er gar nicht mehr in Betracht kommt. Heroismus ist der gute Wille zum absoluten Selbst-Untergang.«

Und als drittes: »Menschen, die nach Grösse streben, sind gewöhnlich böse Menschen; es ist ihre einzige Art, sich zu ertragen.« Das Wort »böse« will hier ebenso wie oben das Wort »gut« weder im Sinn des landläufigen Urtheils noch überhaupt im Sinne eines Urtheils genommen werden, sondern blos als Bezeichnung eines Thatbestandes: und als eine solche bezeichnet es für Nietzsche stets den »innern Krieg« in einer Menschenseele,—dasselbe, was er später »Anarchie in den Instincten« nennt. In seiner letzten Schaffensperiode hat sich ihm, auf dem Wege einer bestimmten Gedankenentwicklung, das Bild dieses Seelenzustandes bis zum Culturbilde der Menschheit ausgedehnt; die Losungsworte heissen da: Innenkrieg=Décadence, und Sieg=Selbstuntergang der Menschheit zur Erschaffung einer Uebermenschheit. Ursprünglich aber handelt es sich für ihn um sein eigenes Seelenbild.

Er unterscheidet nämlich die harmonische oder einheitliche und die heroische oder vielspältige Naturanlage als die beiden Typen des handelnden und des erkennenden Menschen, mit anderen Worten: den Typus seines Wesens-Gegensatzes und seinen eigenen.

Zum handelnden Menschen wird ihm der Ungetheilte und Unzersetzte, der Instinct-Mensch, die Herrennatur. Wenn dieser seiner natürlichen Entwicklung folgt, muss sein Wesen sich immer selbstsicherer und fester zuspitzen und seine gedrängte Kraft in gesunden Thaten sich entladen. Die Hemmnisse, welche die Aussenwelt ihm möglicherweise entgegenstellt, enthalten zugleich eine Anregung und Förderung dafür: denn nichts ist ihm naturgemässer, als der tapfere Kampf nach aussen hin, in nichts erweist sich seine ungebrochene Gesundheit so sehr als in seiner Kriegstüchtigkeit. Mag sein Intellect klein oder gross sein: in jedem Fall steht er im Dienst dieser frischen Wesenskraft und dessen, was ihr wohl thut und noth thut,—er hat sich ihr in seinen Zielen nicht entgegengesetzt, er hat sie nicht zersetzt, er folgt nicht eignen Wegen.

Ganz anders der erkennende Mensch. Anstatt nach einem festen Zusammenschluss seiner Triebe zu suchen, der sie schützt und erhält, lässt er sie so weit als irgend möglich auseinanderlaufen; je breiter das Gebiet, das sie zu umfassen lernen, desto besser, je mehr der Dinge, bis zu denen sie ihre Fühlhörner ausstrecken, und die sie betasten, sehen, hören, riechen, desto tüchtiger sind sie ihm für seine Zwecke,—für die Zwecke des Erkennens. Denn ihm ist nunmehr »das Leben ein Mittel der Erkenntniss« (Fröhliche Wissenschaft 324) und erruft seinen Genossen zu (Fröhliche Wissenschaft 319): »Wir selber wollen unsere Experimente und Versuchstiere sein!« So gibt er sich selbst freiwillig als Einheit auf,—je polyphoner sein Subject, desto lieber ist es ihm:

»Scharf und milde, grob und fein,

Vertraut und seltsam, schmutzig und rein,

Der Narren und Weisen Stelldichein:

Dies Alles bin ich, will ich sein,

Taube zugleich, Schlange und Schwein!«

(Fröhliche Wissenschaft, Scherz, List und Rache 11.)

Denn wir Erkennenden, sagt er, müssen dankbar sein »gegen Gott, Teufel, Schaf und Wurm in uns,... mit Vorder- und Hinterseelen, denen Keiner leicht in die letzten Absichten sieht, mit Vorder- und Hintergründen, welche kein Fuss zu Ende laufen dürfte, wir die geborenen, geschworenen, eifersüchtigen Freunde der Einsamkeit....« (Jenseits von Gut und Böse 44.) Der Erkennende hat die Seele, welche »die längste Leiter hat und am tiefsten hinunter kann,... die umfänglichste Seele, welche am weitesten in sich laufen und irren und schweifen kann;... die sich selber fliehende, die sich selber im weitesten Kreise einholt; die weiseste Seele, welcher die Narrheit am süssesten zuredet: ... die sich selber bebendste, in der alle Dinge ihr Strömen und Wiederströmen und Ebbe und Fluth haben....« (Also sprach Zarathustra III 82.)

Mit solcher Seele wird man zum »Tausendfuss und Tausend-Fühlhorn« (Jenseits von Gut und Böse 205), immer im Begriff, sich selbst zu entlaufen, um sich bis in fremdes Wesen hinein zu erstrecken: »Wenn man erst sich selber gefunden hat, muss man verstehen, sich von Zeit zu Zeit zu verlieren—und dann wieder zu finden: vorausgesetzt, dass man ein Denker ist. Diesem ist es nämlich nachtheilig, immer an Eine Person gebunden zu sein.« (Der Wanderer und sein Schatten 306.) Das Gleiche besagen die Verse (Fröhliche Wissenschaft, Scherz, List und Rache 33):

»Verhasst ist mir's schon, selber mich zu führen!

Ich liebe es, gleich Wald- und Meeresthieren,

Mich für ein gutes Weilchen zu verlieren,

In holder Irrniss grüblerisch zu hocken.

Von ferne her mich endlich heimzulocken,

Mich selber zu mir selber—zu verführen.«

Das Versehen ist überschrieben »Der Einsame«, d. h. der von den Anforderungen und Kämpfen der Aussenwelt möglichst Abgeschiedene; denn kriegstüchtig nach aussen hin wird ein solches Innenleben in dem Masse immer weniger, je vollkommener es benommen und bewegt ist von den Kriegen, Siegen, Niederlagen und Eroberungen innerhalb seiner eignen Triebe. In der Einsamkeit seiner geistigen Selbstversenkung und Selbsterweiterung sucht es vielmehr eine Hülle, die es schonend behüte vor den lauten und verwundenden Lebensereignissen draussen,—steht es doch schon ohnedies in Kampf und Wunden; gilt doch von diesem Erkennenden die Schilderung:—das ist ein Mensch, der beständig ausserordentliche Dinge erlebt, sieht, hört, argwöhnt, hofft, träumt; der von seinen eigenen Gedanken wie von Aussen her,... als von seiner Art Ereignissen und Blitzschlägen getroffen wird.« (Jenseits von Gut und Böse 292.)

Denn die kriegerische Stellung der Triebe zu einander in seinem Innern ist damit nicht aufgehoben, sondern eher gesteigert: »Wer aber die Grundtriebe des Menschen darauf hin ansieht, wie weit sie gerade hier als inspirirende Genien (oder Dämonen und Kobolde—) ihr Spiel getrieben haben mögen, wird finden,... dass jeder Einzelne von ihnen gerade sich gar zu gerne als letzten Zweck des Daseins und als berechtigten Herrn aller übrigen Triebe darstellen möchte. Denn jeder Trieb ist herrschsüchtig und als solcher versucht er zu philosophiren« (Jenseits von Gut und Böse 6).

Daher grade legt die Erkenntniss des Erkennenden ein »entscheidendes Zeugniss dafür ab, wer er ist,—das heisst, in welcher Rangordnung die innersten Triebe seiner Natur zu einander gestellt sind« (ebendaselbst).

Trotzdem aber wird durch das Erkennen in diesem Innen-Krieg eine Verwandlung vollzogen, die demselben eine neue Bedeutung gibt,—eine rettende und erlösende Bedeutung: in der Erkenntniss ist ein allen Trieben gemeinsames Ziel gegeben, eine Richtung, der ein jeder von ihnen insofern zustrebt, als sie alle das Nämliche erobern wollen. Die Zersplitterung des Beliebens, die Tyrannei der Willkür ist damit gebrochen. Die Triebe halten an ihrer »Subjects-Vielheit« fest, aber sie unterstellen dieselbe einer höheren Macht, die ihnen als Dienern und Werkzeugen befiehlt; sie bleiben wild und kriegerisch, aber sie werden in ihrem Kriegs-Ziel unvermerkt zu Helden, die zu kämpfen und zu bluten berufen sind;—das heroische Ideal ist inmitten ihrer Selbstsucht aufgerichtet und zeigt den für sie einzig möglichen Weg zur Grösse. So ist die Gefahr der Anarchie beseitigt zu Gunsten eines sichern »Gesellschaftsbaues der Triebe und Affecte«.

Ich erinnere mich eines mündlichen Ausspruches von Nietzsche, der sehr bezeichnend diese Freude des Erkennenden an der umfassenden Breite und Tiefe seiner Natur ausdrückt,—die Lust, die daraus entspringt, dass er sein Leben nunmehr als ein »Experiment des Erkennenden« (Fröhliche Wissenschaft 324) auffassen darf: »Einer alten, wetterfesten Burg gleiche ich, die viele versteckte Keller und Unterkeller hat; in meine eignen verborgensten Dunkelgänge bin ich noch nicht ganz hinabgekrochen, in meine unterirdischen Kammern bin ich noch nicht gekommen. Sollte mit ihnen nicht alles unterbaut sein? sollte ich nicht aus meiner Tiefe zu allen Oberflächen der Erde hinaufklettern können? sollten wir nicht auf jedem Dunkelgang zu uns selber wiederkehren?«

Dasselbe Gefühl gibt auch in der »Fröhlichen Wissenschaft« (249) der Aphorismus wieder, der die Ueberschrift trägt: »Der Seufzer des Erkennenden«: »Oh über meine Habsucht! In dieser Seele wohnt keine Selbstlosigkeit,— vielmehr ein Alles begehrendes Selbst, welches durch viele Individuen wie durch seine Augen sehen und wie mit seinen Händen greifen möchte,—ein auch die ganze Vergangenheit noch zurückholendes Selbst, welches nichts verlieren will, was ihm überhaupt gehören könnte! Oh über diese Flamme-meiner Habsucht! Oh dass ich in hundert Wesen wiedergeboren würde!«

Auf diese Weise wird das Umfassende und Verschlungene der unharmonischen, der »stillosen« Natur zu einem gewaltigen Vorzug: »Wollten und wagten wir eine Architektur nach unserer Seelen-Art,... so müsste das Labyrinth unser Vorbild sein!« (Morgenröthe 169.)—aber kein Labyrinth, in welchem die Seele sich selbst verliert, sondern aus dessen Wirrnis sie zur Erkenntniss hindurchdringt. »Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können«,— dieses Wort Zarathustras (I 15) gilt von ihr, die zum Sternendasein, zum Licht geboren ist als zu ihrem eigensten Wesensgenius, ihrer eigensten Verklärung. Nietzsche hat dies unter dem Namen: »Eine lichte Art von Schatten« geschildert (Der Wanderer und sein Schatten 258): »Dicht neben den ganz nächtigen Menschen befindet sich fast regelmässig, wie an sie angebunden, eine Lichtseele. Sie ist gleichsam der negative Schatten, den jene werfen.«

Diese Lichtseele ist um so strahlender, je mächtiger und nächtiger, also je tyrannischer und gefährlicher die Natur ist, welche sich gleichsam in ihr verbrennen lässt,—alle ihre Neigungen als Brennstoff in diese heilige Gluth wirft. Die Art, in welcher dies geschieht, wechselt mit dem Erkenntnissstandpunkt des Erkennenden: Nietzsches Auffassung dessen, was »Erkenntnisse ist, ist in seinen verschiedenen Geistesperioden eine verschiedene, und dementsprechend verschiebt sich auch jedesmal das, was er die »innere Rangordnung der Triebe« nennt, innerhalb des wogenden Kampfes in dieser reichen Genie-Natur. Man kann sagen, dass aus den wechselnden Bildern solcher Verschiebungen sich die Geschichte seiner Entwicklung im Wesentlichen zusammensetzt, bis in seiner letzten Schaffensperiode sein ganzes Innenleben sich in philosophischen Theorien widerspiegelt: bis ihm Dunkelseele und Lichtseele zu Repräsentanten des Menschlichen und Uebermenschlichen werden.

Der geschilderte Seelenprocess selbst aber bleibt durch alle Wandlungen hindurch in seinen Grundzügen der nämliche. »Hat man Charakter, so hat man auch sein typisches Erlebniss, das immer wiederkommt,« sagt Nietzsche (Jenseits von Gut und Böse 70). Nun, dieses ist sein typisches Erlebniss, das immer wiederkommt, an dem er sich immer wieder aufrichtete, über sich selbst erhob,—an dem er auch endlich sich in sich selbst überschlug und zu Grunde ging.

Und daran musste er wohl zu Grunde gehen. Denn in dem gleichen Process, der ihm stets von neuem Heilung und Erhebung sicherte, lag auch schon das pathologische Moment dieser Art von Geistesentwicklung verborgen. Auf den ersten Blick fällt es nicht auf. Man sollte vielmehr meinen, in einer Kraft, die sich selber so zu heilen weiss, müsse mindestens ebensoviel Gesundheit stecken wie in dem ruhigen Frieden einer harmonischen Kräfteentfaltung. Ja, sogar eine weit grössere Gesundheit: denn sie ist im Stande, selbst an dem, was Wunden schlägt und Fieber erzeugt, sich noch zu befestigen und zu beweisen; sie ist im Stande, Krankheit und Kampf zu einem Stimulans für Leben und Erkennen umzuwandeln, zu einem Sporn und Hellsehen für ihre Zwecke,—sie umfasst also schadlos Kampf und Krankheit. Auf solche Weise wollte Nietzsche, namentlich zuletzt, namentlich als er am krankhaftesten war, seine Leidensgeschichte aufgefasst wissen: alseine Genesungsgeschichte. Allerdings vermochte diese gewaltige Natur es, sich mitten aus Schmerzen und Widerstreit heraus in ihrem Erkenntnissideal selbst zu heilen und zusammenzufassen. Aber, nach erlangter Genesung, bedurfte sie wiederum ebenso nothwendig der Leiden und Kämpfe, der Fieber und Wunden. Sie, die sich selbst Heilung geschafft, ruft jene wieder, hervor; sie wendet sich gegen sich selbst, schäumt gleichsam über, um sich in neue Krankheitszustände zu ergiessen. Ueber jedem erreichten Erkenntnissziel, jedem erlangten Genesungsglück stehen immer wieder die Worte: »Wer sein Ideal erreicht, kommt eben damit über dasselbe hinaus«, denn: »sein Ueberglück ward ihm zum Ungemach« (Fröhliche Wissenschaft, Scherz, List und Rache 47), und er fühlt sich: »verwundet von seinem Glücke«[10] (Also sprach Zarathustra II 2). »Sich Schmerzen machen. Rücksichtslosigkeit des Denkens ist oft das Zeichen einer unfriedlichen inneren Gesinnung, welche Betäubung begehrt.» Menschliches, Allzumenschliches I 581.

Die Gesundheit ist hier also nicht das Ueberlegene und Ueberragende, welches das Pathologische, als ein Nebensächliches, zu einem Werkzeug für sich umschafft, sondern beide bedingen sich, ja enthalten sich gegenseitig,—beide zusammen stellen thatsächlich eine eigenthümliche Selbstspaltung innerhalb ein und desselben Geisteslebens dar.

Eine solche innere Spaltung liegt nämlich dem ganzen geschilderten Seelenprocess zu Grunde. Anscheinend zwar sollte in ihm die Vielspältigkeit, die Subjects-Vielheit der unharmonisch veranlagten Natur, in einer hohem Einheit, in einem richtunggebenden Ziel aufgehoben werden. Nun vollzieht sich aber dieser Vorgang innerhalb der vielspältigen Seele in der Weise, dass ein einziger Trieb sich alle übrigen unterordnet; mit anderen Worten: die Vielspältigkeit wird auf eine um so tiefer gehende Zweispaltung reducirt. So wenig wie die Gesundheit hier überragend das Krankhafte mit umfasst, so wenig umfasst und überragt der herrschende Trieb wahrhaft das gesammte Innere, indem er es in den Dienst der Erkenntniss stellt: der Erkennende blickt wohl mit seinen Geistesaugen auf sich selbst wie auf eine zweite Wesenheit, aber er bleibt doch in der eigenen Wesenheit gefangen; er ist nur im Stande sie zu spalten, nicht über sie hinauszugreifen. Die Macht der Erkenntniss also, weit davon entfernt, eine einigende zu sein, ist vielmehr eine trennende,—aber die Tiefe der Trennung erweckt den Schein, als läge das Ziel aller Regungen ausser ihnen. In Folge dieser Selbsttäuschung drängen alle Kräfte begeistert der Erkenntniss zu, als vermöchten sie damit sich selbst und ihrem Zwiespalt zu entlaufen.

Man sollte allerdings glauben, es werde wenigstens eine Art von Zusammenschluss des Gesammtlebens dadurch erreicht, dass auf der einen Seite das Triebleben, unter dem darauf gerichteten Erkenntnissblick, zu ungeheurer Bewusstheit gesteigert wird,—dass auf der anderen das Denken durch die Welt der Stimmungen und Triebe eine ungemeine Belebung erhält. Aber das Resultat ist ein gerade entgegengesetztes, indem der Gedanke die Unmittelbarkeit aller inneren Regungen zersetzt, die Erregungen des Inneren hinwiederum die beherrschte Strenge des Gedankens beständig lockern. So durchdringt thatsächlich die Spaltung des Ganzen alles Einzelne nur immer weiter und tiefer.

Was ist es nun, das trotzdem eine so hohe, geradezu erlösend wirkende Befriedigung aus einer so durchsichtigen Selbsttäuschung quellen lässt? Was ist es, das einen Schein dazu befähigt, das ganze Sein, wenn auch unter steten Erkrankungen und Verwundungen, zu beseligen und zu verklären? Mit dieser Frage stehen wir vor dem eigentlichen Nietzsche-Problem; sie erst weist uns auf den geheimen Zusammenhang des Gesunden und Pathologischen in ihm.

Indem nämlich die Vielheit unverbundener Einzeltriebe sich in zwei einander gleichsam gegenüber stehende Wesenheiten zerspaltet, von denen die Eine herrscht, die Andere dient,—wird es dem Menschen ermöglicht, zu sich selber nicht nur wie zu einem anderen, sondern auch wie zu einem höhern Wesen zu empfinden. Indem er einen Theil seiner selbst sich selber zum Opfer bringt, ist er einer religiösen Exaltation nahe gekommen. In den Erschütterungen seines Geistes, in denen er das heroische Ideal eigener Preisgebung und Hingebung zu verwirklichen wähnt, bringt er an sich selbst einen religiösen Affect zum Ausbruch.

Von allen grossen Geistesanlagen Nietzsches gibt es keine, die tiefer und unerbittlicher mit seinem geistigen Gesammtorganismus verbunden gewesen wäre, als sein religiöses Genie. Zu einer anderen Zeit, in einer andern Culturperiode würde dasselbe diesem Predigerssohn sicherlich nicht gestattet haben, zum Denker zu werden. Unter den Einflüssen unserer Zeit erhielt jedoch sein religiöser Geist die Richtung aufs Erkennen und vermochte dasjenige, wonach es ihn instinctiv am drängendsten verlangte, wie nach dem natürlichen Ausdruck seiner Gesundheit, nur in krankhafter Weise zu befriedigen,—das heisst, er vermochte es nur vermittelst einer Rückbeziehung auf sich selbst anstatt auf eine ihn mit umfassende, ausser ihm liegende Lebensmacht. So erreichte er das gerade Gegentheil des Angestrebten: nicht eine höhere Einheit seines Wesens, sondern dessen innerste Zweitheilung, nicht den Zusammenschluss aller Regungen und Triebe zu einem einheitlichen Individuum, sondern ihre Spaltung zum »Dividuum«. Es war immerhin eine Gesundheit erreicht,—doch mit den Mitteln der Krankheit; eine wirkliche Anbetung, doch mit den Mitteln der Täuschung; eine wirkliche Selbstbehauptung und Selbsterhebung, doch mit den Mitteln der Selbstverwundung. Deshalb liegen in dem gewaltigen religiösen Affect, aus dem ganz allein bei Nietzsche alle Erkenntniss hervorgeht, unlöslich in einen Knoten verschlungen: eigne Aufopferung und eigne Apotheose, Grausamkeit der eignen Vernichtung und Wollust der eignen Vergötterung, leidvolles Siechen und siegende Genesung, glühender Rausch und kühle Bewusstheit. Man fühlt hier die enge Verknüpfung der Gegensätze, die einander unaufhörlich bedingen: man fühlt das Ueberschäumen und freiwillige Hinabstürzen der aufs Höchste erregten und gespannten Kräfte ins Chaotische, Dunkle, Schauerliche, und dann wieder aus diesem heraus ein Drängen ins Lichte, Zarteste,—das Drängen eines Willens, der sich« ...von der Noth der Fülle und Ueberfülle, vom Leiden der in ihm gedrängten Gegensätze löst«,[11]—ein Chaos, das den Gott gebären möchte,—gebären muss.

»Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint: im Menschen ist Stoff, Bruchstück, Ueberfluss, Lehm, Koth, Unsinn, Chaos; aber im Menschen ist auch Schöpfer, Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-Göttlichkeit und siebenter Tag...«. (Jenseits von Gut und Böse 225.) Und hier zeigt sich, dass unablässiges Leiden und unablässige Selbstvergöttlichung sich gegenseitig bedingen, indem ein jedes seinen eignen Gegensatz immer wieder neu erzeugt,— wie es Nietzsche in der Geschichte des Königs Viçvamitra ausgedrückt findet, »der aus tausendjährigen Selbstmarterungen ein solches Machtgefühl und Zutrauen zu sich gewann, dass er es unternahm, einen neuen Himmel zu bauen:... Jeder, der irgendwann einmal einen »neuen Himmel« gebaut hat, fand die Macht dazu erst in der eigenen Hölle...« (Genealogie der Moral III 10.) Eine andere Stelle, wo er dieser Sage gedenkt, steht in der Morgenröthe (113) und folgt unmittelbar auf die Schilderung jener machtdurstigen Leidenden, die als das würdigste Object ihrer Vergewaltigungslust sich selbst auserlesen haben: »Der Triumph des Asketen über sich selber, sein dabei nach Innen gewendetes Auge, welches den Menschen zu einem Leidenden und zu einem Zuschauenden zerspaltet sieht und fürderhin in die Aussenwelt nur hineinblickt, um aus ihr gleichsam Holz zum eigenen Scheiterhaufen zu sammeln, diese letzte Tragödie des Triebes nach Auszeichnung, bei der es nur noch Eine Person gibt, welche in sich selber verkohlt....« Dieser Abschnitt, der die Beschreibung aller bisherigen Askese und ihrer Motive enthält, schliesst mit der Bemerkung:... ja, ist denn wirklich der Kreislauf im Streben nach Auszeichnung mit dem Asketen am letzten Ende angelangt und in sich abgerollt? Könnte dieser Kreis nicht noch einmal von Anfang an durchlaufen werden, mit der festgehaltenen Grundstimmung des Asketen und zugleich des mitleidenden Gottes?«

In »Menschliches, Allzumenschliches« (I 137) sagt er darüber: Es gibt einen Trotz gegen sich selbst, zu dessen sublimirtesten Aeusserungen manche Formen der Askese gehören. Gewisse Menschen haben nämlich ein so hohes Bedürfniss, ihre Gewalt und Herrschsucht auszuüben, dass sie ... endlich darauf verfallen, gewisse Theile ihres eigenen Wesens ... zu tyrannisiren.... Dieses Zerbrechen seiner selbst, dieser Spott über die eigene Natur, dieses spernere se sperni, aus dem die Religionen so viel gemacht haben, ist eigentlich ein sehr hoher Grad der Eitelkeit.... Der Mensch hat eine wahre Wollust darin, sich durch übertriebene Ansprüche zu vergewaltigen und dieses tyrannisch fordernde Etwas in seiner Seele nachher zu vergöttern.«—und 138: »... Eigentlich liegt ihm also nur an der Entladung seiner Emotion; da fasst er wohl, um seine Spannung zu erleichtern, die Speere der Feinde zusammen und begräbt sie in seine Brust,«—und 142: »... er geisselt seine Selbstvergötterung mit Selbstverachtung und Grausamkeit, er freut sich an dem wilden Aufruhre seiner Begierden,... er versteht es, seinem Affect, zum Beispiel dem der äussersten Herrschsucht, einen Fallstrick zu legen, so dass er in den der äussersten Erniedrigung übergeht und seine aufgehetzte Seele durch diesen Contrast aus allen Fugen gerissen wird;... es ist im Grunde eine seltene Art von Wollust, welche er begehrt, aber vielleicht jene Wollust, in der alle anderen in einen Knoten zusammengeschlungen sind. Novalis, eine der Autoritäten in Fragen der Heiligkeit durch Erfahrung und Instinct, spricht das ganze Geheimniss einmal mit naiver Freude aus: »Es ist wunderbar genug, dass nicht längst die Association von Wollust, Religion und Grausamkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft und gemeinschaftliche Tendenz gemacht hat.«

In der That ist eine rechte Nietzsche-Studie in ihrer Hauptsache eine religionspsychologische Studie, und nur insoweit als das Gebiet der Religionspsychologie bereits aufgehellt ist, fallen auch helle Streiflichter auf die Bedeutung seines Wesens, seines Leidens und seiner Selbst-Beseligung. Seine ganze Entwicklung ging gewissermassen davon aus, dass er den Glauben verlor, also von der »Emotion über den Tod Gottes«,—dieser ungeheuren Emotion, die bis in das letzte Werk hineinklingt, das Nietzsche, schon auf der Schwelle des Wahnsinns verfasste,— bis in den vierten Theil seines: »Also sprach Zarathustra«. Die Möglichkeit, einen Ersatz[12] »für den verlorenen Gott« in den verschiedensten Formen der Selbstvergottung zu finden, das ist die Geschichte seines Geistes, seiner Werke, seiner Erkrankung. Es ist die Geschichte des »religiösen Nachtriebes im Denker«, der noch mächtig bleibt, auch nachdem der Gott zerbrach, auf den er sich bezog, und auf den Nietzsches Worte Anwendung finden können: (Menschliches, Allzumenschliches I 223): »Die Sonne ist schon hinunter gegangen, aber der Himmel unseres Lebens glüht und leuchtet noch von ihr her, ob wir sie schon nicht mehr sehen.« Man lese darüber den ergreifenden Gefühlsausbruch des »tollen Menschen« in der »Fröhlichen Wissenschaft« (125). »Wohin ist Gott?« rief er, »ich will es Euch sagen! Wir haben ihn getödtet!—ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!... Hören wir noch nichts vom Lärm der Todtengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung?—auch Götter verwesen! Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besass, ist unter unseren Messern verblutet,—wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen?... Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine grössere That,—und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser That willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!«—

Die Antwort auf diesen Ausbruch von Qual und Sehnsucht gab sich Nietzsche in seiner letzten Schaffensperiode mit den Worten Zarathustras (I Schluss): »Todt sind alle Götter: nun wollen wir, dass der Uebermensch lebe!«—und sprach damit den innersten Seelengrund seiner Philosophie aus.

Die Gottsehnsucht wird in ihrer Qual zu einem Drang der Gott-Schöpfung, und dieser musste sich nothwendig in Selbstvergottung äussern. Mit richtigem Blick erkannte Nietzsche im religiösen Phänomen die ungeheure Auslebung des individuellsten Verlangens, den Willen zur höchsten Selbstbeseligung. Dieser Individualismus, der als Kern in allem Religiösen steckt, dieser »sublime Egoismus«, der in allem Religiösen frei und naiv ausströmt, indem er sich auf eine von aussen gegebene Lebens-oder Gottesmacht zu beziehen glaubt, wurde in ihm, dem »Erkennenden«, auf sich selbst zurückgeworfen. Und so gelangt er dazu, sich die ihm vom Verstände aufgedrungene Gottlosigkeit mit dem vermessenen Schlüsse innerlich anzueignen: »Wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein! Also gibt es keine Götter.« Diese Worte stehen im zweiten Theil des »Also sprach Zarathustra« (6); an sie lassen sich jene anderen anschliessen (55): »Und Anbetung wird noch in Deiner Eitelkeit sein!« In ihnen ist die ganze Gefahr ausgesprochen, die über dem »Einsamen« und »Einzelnen« schwebt, der sich spalten und verdoppeln muss. »Einer ist immer zu viel um mich.... Immer Einmal Eins—das gibt auf die Dauer Zwei!« (Also sprach Zarathustra I 76.)

Die Art, wie er sich zu dieser Zweiheit stellte, wie er sich gegen sie zur Wehre setzte oder ihr nachgab, und worin er sie jedesmal suchte,—das alles bedingt den Wandel seiner Erkenntniss, sowie die Eigenart seiner verschiedenen Geistesperioden—bis endlich seine Zweiheit ihm zu einer Hallucination und Vision, zu einer leibhaften Wesenheit wurde, die seinen Geist verdüsterte, seinen Verstand erstickte. Er vermochte nicht sich länger gegen sich selbst zu wehren: Dieses war das dionysiche Drama vom »Schicksal der Seele« (Zur Genealogie der Moral, Vorrede XIII) in Nietzsche selbst. Die Einsamkeit des Innenlebens, in welcher der Geist über sich selbst hinausgelangen will, ist nirgends tiefer und schmerzvoller als zum Schluss. Man könnte sagen, die stärkste Mauer in dieser verhängnissvollen Selbstvermaurung sei ein zarter, glänzender, göttlicher Schein, der sie umgaukelt, eine Luftspiegelung, die ihm die eigenen Grenzen verwischt und verbirgt. Jeder Gang nach aussen führt immer wieder in die Tiefe dieses Selbst zurück, das sich schliesslich zu Gott und Welt, zu Himmel und Hölle werden muss—jeder Gang führt es einen Schritt weiter in seine letzte Tiefe und in seinen Untergang.

Diese Grundzüge von Nietzsches Eigenart enthalten die Ursachen des zugleich Raffinirten und Exaltirten, das auch dem Grossen und Bedeutenden in seiner Philosophie beigemischt ist gleich einer brennenden Würze. Am schärfsten wird es wohl von der unverdorbenen Zunge junger und gesunder Geister herausgeschmeckt werden,—oder auch von denen, die, im ruhigen Frieden glaubensvoller Anschauungen geborgen, niemals den ganzen furchtbaren Kampf und Brand eines religiös veranlagten Freigeistes am eignen Leibe erfahren haben. Aber es ist auch dasjenige, was Nietzsche in so hohem Masse zum Philosophen unserer Zeit hat werden lassen. Denn in ihm hat typische Gestalt gewonnen, was sie in ihrer Tiefe bewegt: jene »Anarchie in den Instincten« schöpferischer und religiöser Kräfte, die zu gewaltig nach Sättigung begehren, um sich mit den Brosamen begnügen zu können, welche vom Tisch der modernen Erkenntniss für sie abfallen. Dass sie sich nicht mit ihnen begnügen können. aber ebensowenig ihre Stellung zur Erkenntniss preisgeben,— gleich unersättlich im leidenschaftlichen Verlangen wie unermüdlich im Darben und Entbehren,—das ist der grosse und erschütternde Zug im Bilde der Philosophie Nietzsches. Das ist es auch, was sie in immer neuen Wendungen zum Ausdruck bringt:—eine Reihe von gewaltigen Versuchen, dieses Problem moderner Tragik, das Räthsel der modernen Sphinx zu lösen und sie in den Abgrund zu stürzen.

Aber deshalb ist es eben der Mensch und nicht der Theoretiker, auf den wir unsern Blick richten müssen, um uns in den Werken Nietzsches zurechtzufinden,—und deshalb wird auch der Gewinn, das Resultat unserer Betrachtung nicht darin bestehen, dass uns ein neues theoretisches Weltbild in seiner Wahrheit aufgeht, sondern das Bild einer Menschenseele in ihrer Zusammensetzung von Grösse und Krankhaftigkeit. Zunächst scheint die philosophische Bedeutung in Nietzsches Wandlungen dadurch abgeschwächt zu werden, dass sich jedesmal genau derselbe innere Process abspielt. Aber sie wird vertieft und verschärft, weil der Wechsel der Ansichten immer wieder auf das Wesen übergreift. Nicht nur die äusseren Umrisslinien einer Theorie sind jedesmal verändert, sondern die ganze Stimmung, Luft, Beleuchtung wandelt sich mit ihnen. Während wir Gedanken einander widerlegen hören, sehen wir Welten versinken, neue Welten emporsteigen. Gerade hierauf beruht die wahre Originalität des Nietzscheschen Geistes: durch das Medium seiner Natur, die Alles auf sich und ihre intimsten Bedürfnisse bezieht, aber sich auch an Alles hingebend verliert, erschliessen sich ihm jene inneren Erlebnisse und Ergebnisse von Gedankenwelten, die wir sonst nur mit dem Verstände streifen, ohne sie jemals in ihren Tiefen auszuschöpfen und ohne daher an ihnen schöpferisch zu werden. Theoretisch betrachtet, lehnt er sich häufig an fremde Muster und Meister an, aber das, worin diese ihre Reife, ihren Productionspunkt haben, wird ihm nur zum Anlass, daran zu eigner Productivität zu gelangen.[13] Die geringste Berührung, die sein Geist empfand, genügte, um in ihm eine Fülle innern Lebens,—Gedanken-Erlebens, auszulösen. Er hat einmal gesagt: »Es gibt zwei Arten des Genie's: eins, welches vor allem zeugt und zeugen will, und ein andres, welches sich gern befruchten lässt und gebiert.« (Jenseits von Gut und Böse 248.) Zweifellos gehörte er der letzteren Art an. In Nietzsches geistiger Natur lag—ins Grosse gesteigert—etwas Weibliches;[14] aber er ist darin in einem solchen Masse Genie, dass es fast gleichgiltig erscheint, woher er die erste Anregung empfängt. Wenn wir alles zusammenlesen, was sein Erdreich befruchtet hat, dann haben wir einige unscheinbare Samenkörner vor uns: wenn wir in seine Philosophie eintreten, umrauscht uns ein Wald schattenspendender Bäume, umfängt uns die verschwenderische Vegetation einer wildgrossen Natur. Seine Ueberlegenheit bestand darin, dass er jedem Samenkorn, welches in sein Inneres fiel, entgegenbrachte, was er selbst als das Kennzeichen des echten Genies anführt: »den neuen, treibenden Fruchtboden mit einer urwaldfrischen unausgenutzten Kraft.« (Der Wanderer und sein Schatten 118.)

[1] Eine zusammenfassende Charakteristik Nietzsches, in der zum ersten Male die drei Perioden seiner geistigen Entwicklung unterschieden und bestimmt charakterisirt sind, erschien in der Sonntags-Beilage der Vossischen Zeitung 1891, Nr. 2, 3 und 4. Ausserdem brachte die »Freie Bühne« eingehendere Ausführungen einzelner Punkte unter dem Titel »Zum Bilde Friedrich Nietzsches, Jahrg. II (1891), Heft 3, 4 und 5, Jahrg. III (1892), Heft 3 und 5; das Magazin für Literatur 1892, October, »Ein Apokalyptiker«; Der Zeitgeist 1893, Nr. 20, »Ideal und Askese«.

[2] Was das Leben—, die sogenannten »Erlebnisse« angeht,— wer von uns hat dafür auch nur Ernst genug? Oder Zeit genug? Bei solchen Sachen waren wir, fürchte ich, nie recht »bei der Sache«, wir haben eben unser Herz nicht dort—und nicht einmal unser Ohr!« (Zur Genealogie der Moral, Vorrede III.)

[3] Eine ähnliche Bedeutung legte er seinen selten kleinen und feinmodellirten Ohren bei, von denen er sagte, sie seien die wahren »Ohren für Unerhörtes«. (Zarathustra I 25.)

[4] »Giebt es—eine Vorneigung für das Harte, Schauerliche, Böse, Problematische des Daseins aus Wohlsein, aus überströmender Gesundheit, aus der Ueberfülle selbst?... Giebt es vielleicht—eine Frage für Irrenärzte—Neurosen der Gesundheit?« (Versuch einer Selbstkritik zur neuen Ausgabe der »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« IV u. IX.)

[5] Vgl. auch »Die fröhliche Wissenschaft« 253, »Eines Tages erreichen wir unser Ziel—und weisen nunmehr mit Stolz darauf hin, was für lange Reisen wir dazu gemacht haben. Wir kamen aber dadurch so weit, dass wir an jeder Stelle wähnten, zu Hause zu sein.«

[6] Daher nennt er die Ueberzeugungen Feinde der Wahrheit: »Ueberzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen.« (Menschliches, Allzumenschliches, I 483).

[7] Durch diesen Trieb entwickelte er sich mehr, als er es selbst wahr haben wollte, zu jenem »Don Juan der Erkenntniss«, den er (Morgenröthe 327) folgendermassen schildert: »Er hat Geist, Kitzel und Genuss an Jagd und Intriguen der Erkenntniss—bis an die höchsten und fernsten Sterne der Erkenntniss hinauf!—bis ihm zuletzt Nichts mehr zu erjagen übrig bleibt, als das absolut Wehethuende der Erkenntniss, glefich dem Trinker, der am Ende Absinth und Scheidewasser trinkt. So gelüstet es ihn am Ende nach der Hölle,—es ist die letzte Erkenntniss, die ihn verführt. Vielleicht, dass auch sie ihn enttäuscht, wie alles Erkannte! Und dann müsste er in alle Ewigkeit stehen bleiben, an die Enttäuschung festgenagelt und selber zum steinernen Gast geworden, mit einem Verlangen nach einer Abendmahlzeit der Erkenntniss, die ihm nie mehr zu Theil wird!—denn die ganze Welt der Dinge hat diesem Hungrigen keinen Bissen mehr zu reichen.«

[8] »Die Instincte bekämpfen müssen—das ist die Formel für décadence: so lange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinct«, sagt er (Götzen-Dämmerung, Das Problem des Sokrates 11), und unterscheidet so den Dekadenten von der geborenen Herrennatur.

[9] Nietzsche fasst hier, nebenbei bemerkt, Goethe durchaus anders auf als einige Jahre später (in der Götzen-Dämmerung). Hier sieht er noch in ihm den Antipoden seiner eigenen, unharmonischen Natur—später hingegen einen ihm tief verwandten Geist, der nicht harmonisch war, sondern sich durch Ausgestaltung und Hingabe seiner selbst zum Harmonischen umschuf.

[10] Vgl. auch Jenseits von Gut und Böse 224: »wir ... sind erst dort in unsrer Seligkeit, wo wir auch am meisten—in Gefahr sind.«

[11] »Versuch einer Selbstkritik«, in der neuen Ausgabe der »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« XI.

[12] Siehe in der Fröhlichen Wissenschaft (Scherz, List und Rache 38) über die menschliche Bestimmung als erfüllt in der Gottschöpfung des Menschen:

»Der Fromme spricht:

»Gott liebt uns, weil er uns erschuf!«

»Der Mensch schuf Gott!« sagt drauf ihr Feinen.

Und soll nicht lieben, was er schuf?

Soll's gar, weil er es schuf, verneinen?

Das hinkt, das trägt des Teufels Huf.

[13] Auch wenn man von denjenigen Denkern absieht, welche die verschiedenen Phasen von Nietzsches Entwicklung direct bestimmt haben, lassen sich viele seiner Gedanken schon bei früheren Philosophen nachweisen. Auf diese für die wahre Bedeutung Nietzsches durchaus unwesentliche Thatsache ist neuerdings mit dem grössten Lärm von Leuten hingewiesen worden, denen lediglich der Zufall das eine oder andere philosophische Buch in die Hände gespielt hat. In der vorliegenden Schrift ist absichtlich auf die Stellung Nietzsches in der Geschichte der Philosophie kein Bezug genommen, da dies eine eingehende systematische Prüfung seiner einzelnen Theorien auf ihren objectiven Werth zur Voraussetzung haben würde, was einer besonderen Arbeit Vorbehalten bleiben muss.

[14] Manchmal, wenn er dies besonders empfand, war er geneigt, das weibliche Genie als das eigentliche Genie zu nehmen. »Die Thiere denken anders über die Weiber, als die Menschen; ihnen gilt das Weibchen als das productive Wesen.... Die Schwangerschaft hat die Weiber milder, abwartender, furchtsamer, unterwerfungslustiger gemacht; und ebenso erzeugt die geistige Schwangerschaft den Charakter des Contemplativen, welcher dem weiblichen Charakter verwandt ist:—es sind die männlichen Mütter.—« (Die fröhliche Wissenschaft 72.)

MOTTO:

»Die Schlange, welche sich nicht

häuten kann, geht zu Grunde. Ebenso

die Geister, welche man verhindert,

ihre Meinungen zu wechseln; sie hören

auf, Geist zu sein.«

(Morgenröthe 573)

Die erste Wandlung, die Nietzsche in seinem Geistesleben durchkämpfte, liegt weit zurück in der Dämmerung seiner Kindheit oder doch wenigstens seiner Knabenjahre.

Es ist der Bruch mit dem christlichen Kirchenglauben. In seinen Werken findet diese Trennung selten Erwähnung. Trotzdem kann sie als der Ausgangspunkt seiner Wandlungen angesehen werden, weil schon von ihr aus ein charakteristisches Licht auf die Eigenart seiner Entwicklung fällt. Seine Aeusserungen über diesen Gegenstand, den ich besonders eingehend mit ihm besprochen habe, betrafen hauptsächlich die Gründe, welche den Glaubensbruch hervorrufen. Weitaus die meisten religiös veranlagten Menschen werden erst durch intellectuelle Gründe dahin gedrängt, sich in schmerzlichen Kämpfen von ihren Glaubensvorstellungen loszusagen. Wo aber, in selteneren Fällen, die erste Entfremdung vom Gemüthsleben selbst ausgeht, da ist der Process ein kampfloser und schmerzloser; der Verstand zersetzt nur, was schon vorher abgestorben,—eine Leiche war. In Nietzsches Fall fand eine eigenthümliche Kreuzung dieser beiden Möglichkeiten statt: weder waren es nur intellectuelle Gründe, die ihn ursprünglich von den anerzogenen Vorstellungen frei machten, noch auch hatte der alte Glaube aufgehört, den Bedürfnissen seines Gemüths zu entsprechen. Vielmehr betonte Nietzsche immer wieder, dass das Christenthum des elterlichen Pfarrhauses seinem inneren Wesen »glatt und weich« angelegen habe—»gleich einer gesunden Haut«, und dass ihm die Erfüllung all seiner Gebote so leicht geworden sei wie das Befolgen einer eignen Neigung. Dieses gleichsam angeborene, unveräusserliche »Talent« zu aller Religion hielt er für eine der Ursachen der Sympathie, die ihm ernste Christen selbst dann noch entgegenbrachten, als er bereits durch eine tiefe Geisteskluft von ihnen getrennt war.

Der dunkle Instinct, der ihn hier zum ersten Mal aus lieb und theuer gewordnen Gedankenkreisen forttrieb, erwachte grade in diesem Heimathsgefühl, in diesem warmen »Zu Hause«, von dem sich Nietzsches Wesen darin umfangen fühlte. Um in machtvoller Entwicklung zu sich selbst zu gelangen, bedurfte sein Geist der seelischen Kämpfe, Schmerzen und Erschütterungen,—er bedurfte dessen, dass sein Gemüth sich die Trennung von diesem ruhigen Friedenszustand anthat, weil seine Schaffenskraft von der Emotion und Exaltation seines Innern abhängig war: hier tritt uns die Erscheinung des Schmerzheischenden in der »Decadenten-Natur« zum ersten Mal in Nietzsches Leben entgegen.

»Unter friedlichen Umständen fällt der kriegerische Mensch über sich selbst her,« (Jenseits von Gut und Böse 76) und verbannt sich selbst in eine Gedankenfremde, in der er von nun an zu einem ewigen Wandern ohne Rast und Ruhe bestimmt ist. Aber in dieser Rastlosigkeit lebt von nun an eine unersättliche Sehnsucht in Nietzsche, die nach dem verlorenen Paradies zurückstrebt, während seine Geistesentwicklung ihn zwingt, sich in grader Linie immer weiter davon zu entfernen.

Im Gespräch über die Wandlungen, die schon hinter ihm lagen, äusserte Nietzsche einmal halb im Scherz: »Ja, so beginnt nun der Lauf und wird fortgesetzt,—bis wohin? wenn Alles durchlaufen ist,—wohin läuft man alsdann? Wenn alle Combinationsmöglichkeiten erschöpft wären,—was folgte dann noch? wie? müsste man nicht wieder beim Glauben anlangen? Vielleicht bei einem katholischen Glauben?« Und der Hintergedanke, der sich in dieser Aeusserung verbarg, trat in den ernst hinzugefügten Worten aus seinem Versteck:

»In jedem Fall könnte der Kreis wahrscheinlicher sein als der Stillstand.«

Eine in sich selbst zurücklaufende, niemals stillstehende Bewegung,—das ist in Wahrheit das Kennzeichen der ganzen Geistesart Nietzsches. Die Combinationsmöglichkeiten sind keineswegs unendlich, sind im Gegentheil sehr begrenzt, da der vorwärts treibende, selbstverwundende Drang, der die Gedanken nicht zur Ruhe kommen lässt, ganz und gar der innern Eigenart der Persönlichkeit entspringt: so weit auch die Gedanken zu schweifen scheinen, so bleiben sie doch stets an die gleichen Seelenvorgänge gebunden, die sie immer wieder zurück unter die herrschenden Bedürfnisse zwingen. Wir werden sehen, inwiefern Nietzsches Philosophie in der That einen Kreis beschreibt, und wie zum Schlüsse der Mann in einigen seiner intimsten und verschwiegensten Gedankenerlebnisse sich wieder dem Knaben nähert, so dass von dem Gang seiner Philosophie die Worte gelten: siehe einen Fluss, der in vielen Windungen zurück zur Quelle fliesst!« (Also sprach Zarathustra III 23.) Es ist kein Zufall, dass Nietzsche in seiner letzten Schaffensperiode zu seiner mystischen Lehre von einer ewigen Wiederkunft gelangte: das Bild des Kreises,—eines ewigen Wechsels in einer ewigen Wiederholung,—steht wie ein wundersames Symbol und Geheimzeichen über der Eingangspforte zu seinen Werken.

Als sein erstes »literarisches Kinderspiel« (Zur Genealogie der Moral, Vorrede VI) nennt Nietzsche einen Aufsatz aus seiner Knabenzeit, »über den Ursprung des Bösen«, worin er, »wie es billig ist«, Gott »zum Vater des Bösen« machte. Auch gesprächsweise erwähnte er diesen Aufsatz als Beweis dafür, dass er sich schon zu einer Zeit philosophischen Grübeleien hingegeben habe, wo er sich noch in dem philologischen Schulzwang der Schulpforte befand.