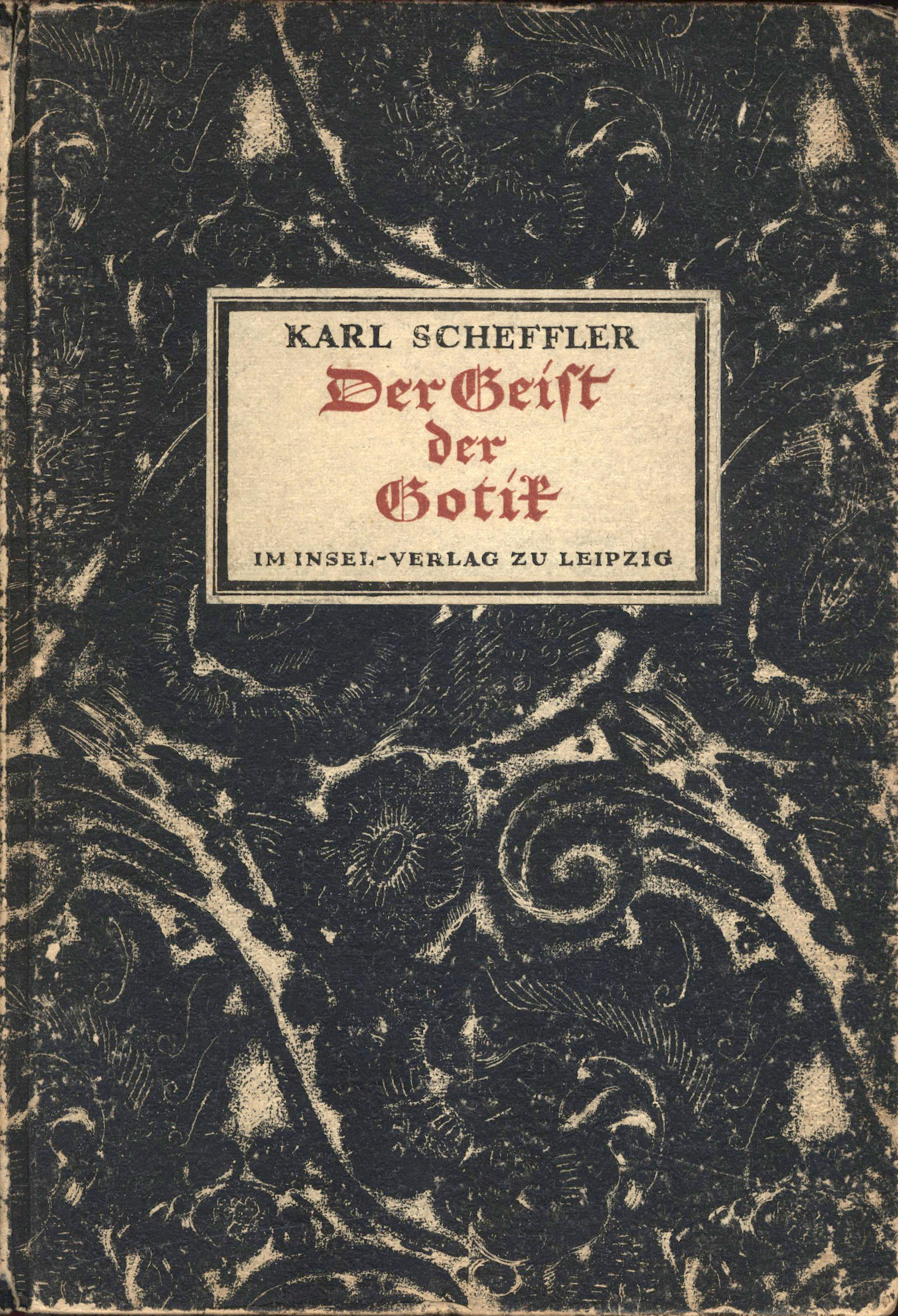

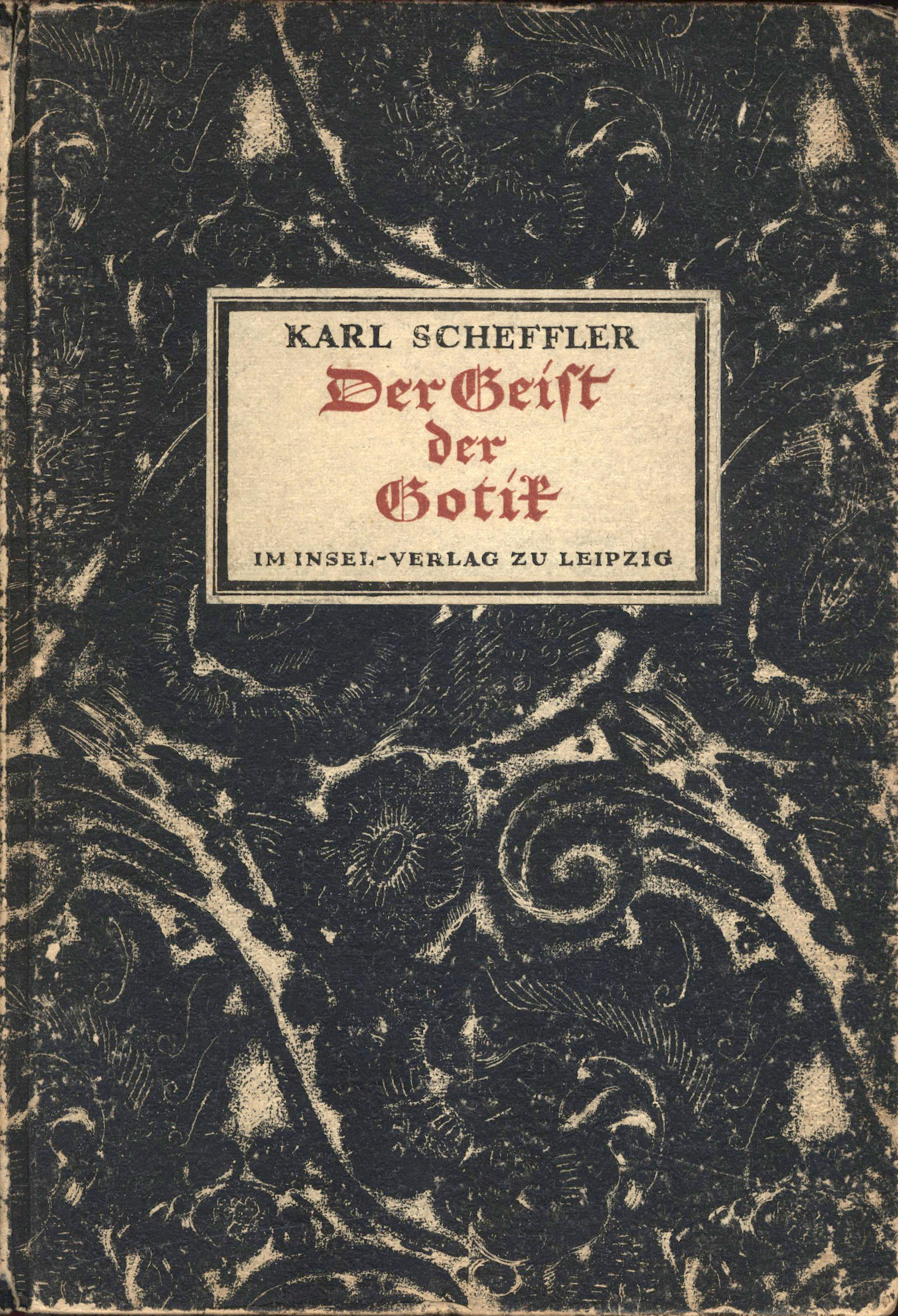

Title: Der Geist der Gotik

Author: Karl Scheffler

Release date: September 9, 2023 [eBook #71602]

Language: German

Original publication: Leipzig: Insel-Verlag

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1917 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Die Fußnoten wurden an das Ende des Texts verschoben.

Von

Karl Scheffler

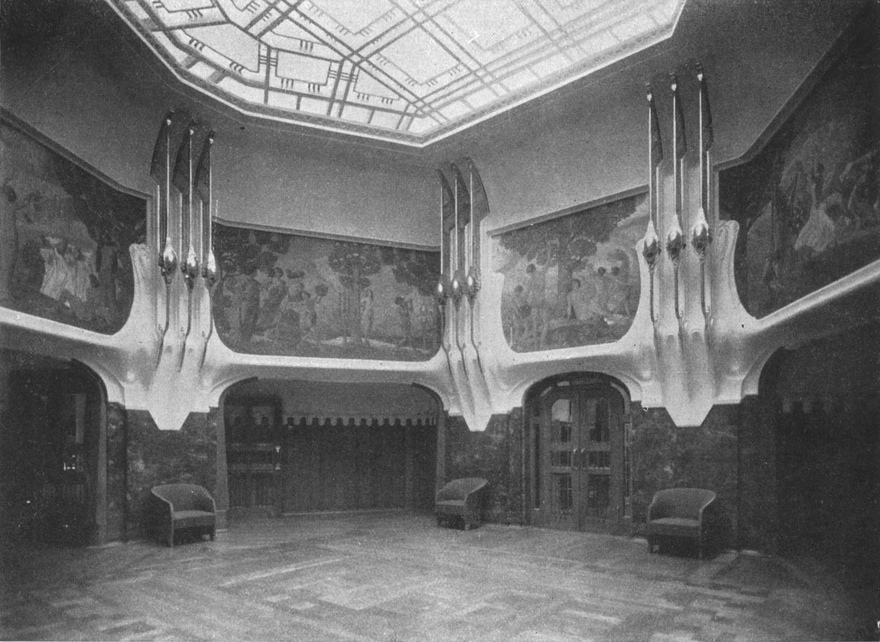

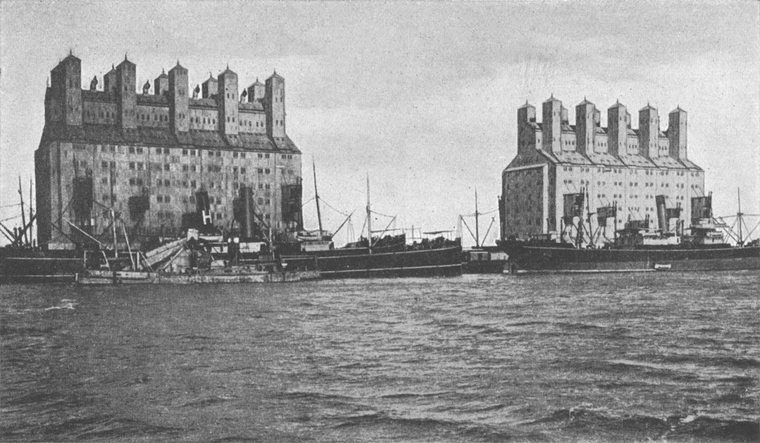

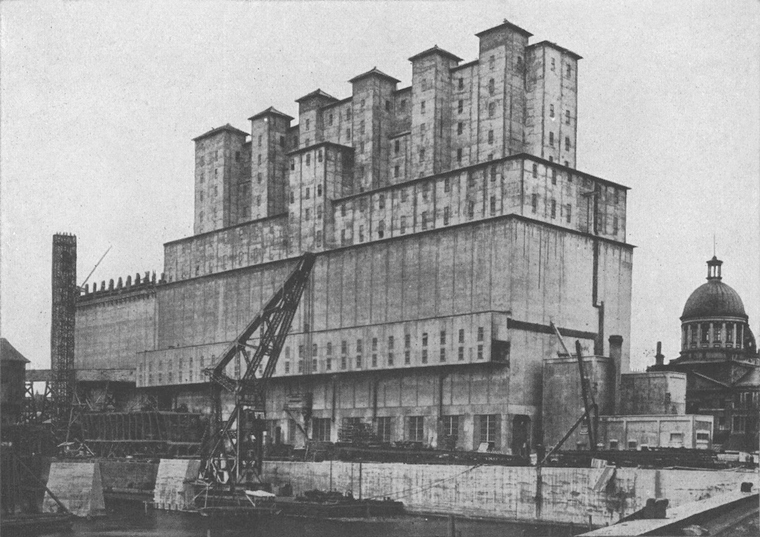

Mit 107 Abbildungen

Im Insel-Verlag zu Leipzig

1917

[S. 5]

Die Gedanken, die auf den folgenden Seiten ausgesprochen sind, haben mich zwei Jahrzehnte lang beschäftigt. In vielen meiner Arbeiten sind sie schon erörtert worden, ja, wer sich die Mühe gibt, danach zu suchen, findet sie in meiner ganzen Kunstauffassung. Ich habe mich entschlossen, sie mehr systematisch nun zusammenzufassen, weil die Zeit dafür günstig scheint. In den letzten Jahren haben einige unserer besten Kunsttheoretiker verwandte Anschauungen vertreten und sie — jeder in seiner Weise — zu Werkzeugen der Forschung gemacht. Und es mehren sich die Anzeichen, daß in der Kunstbetrachtung überhaupt ein grundsätzlicher Wandel vor sich geht. Wenn mehrere gute Köpfe gleichzeitig auf dieselbe Idee verfallen, so ist damit bewiesen, daß es sich nicht um subjektive Spekulationen handelt, sondern um eine objektive Erkenntnis. Es mag darum nützlich sein, das Problem einmal in seinem ganzen Umfang wenigstens anzudeuten.

Zu der Wichtigkeit, die ich dem Gedanken von der Polarität der Kunst beimesse, steht das Volumen dieses Buches freilich in keinem Verhältnis. Ich benutze die Gelegenheit, das Bekenntnis abzulegen, daß ich dieser Arbeit über den „Geist der Gotik“ gern viele Jahre meines Lebens gewidmet hätte, daß ich sie am liebsten erweitern möchte zu einem umfangreichen, auf genauen Spezialforschungen und vielen Reiseerlebnissen beruhenden, von einem reichen wissenschaftlichen Abbildungsmaterial erläuterten Werk. Die Erfüllung dieses Wunsches ist mir[S. 6] dauernd versagt. Notgedrungen begnüge ich mich, das schöne Problem aphoristisch zu behandeln und intuitiv gewonnene Resultate vorzulegen, ohne sie im einzelnen auch empirisch zu beweisen. Ich bin mir bewußt, daß dieses nicht eigentlich ein Buch ist, sondern nur etwas wie eine Einleitung zu dem Werk, das mir vorschwebt. Es ist nur eine Disposition; jeder kleine Abschnitt könnte zu einem ausführlichen Band erweitert werden.

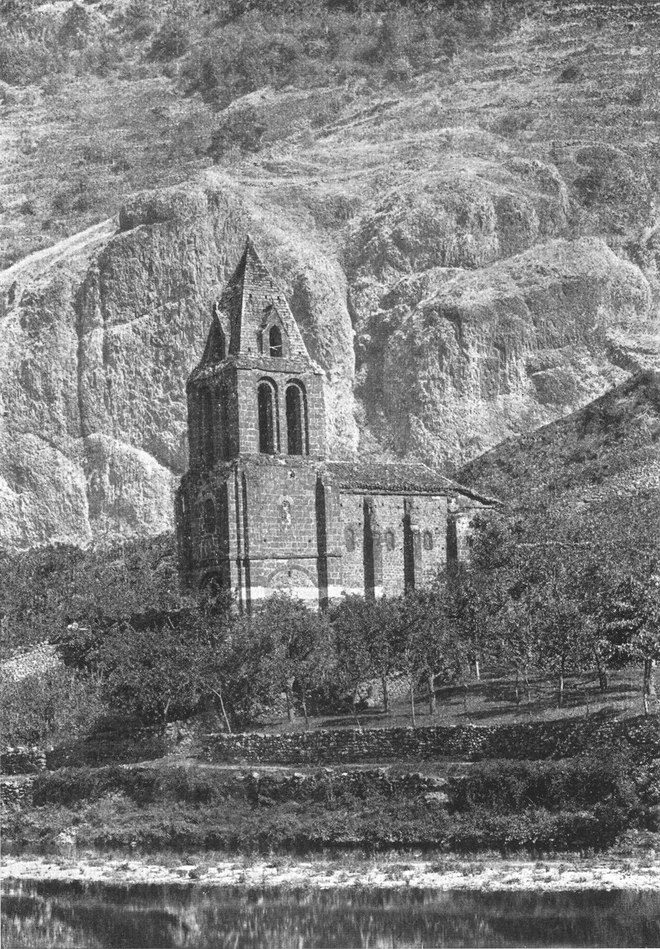

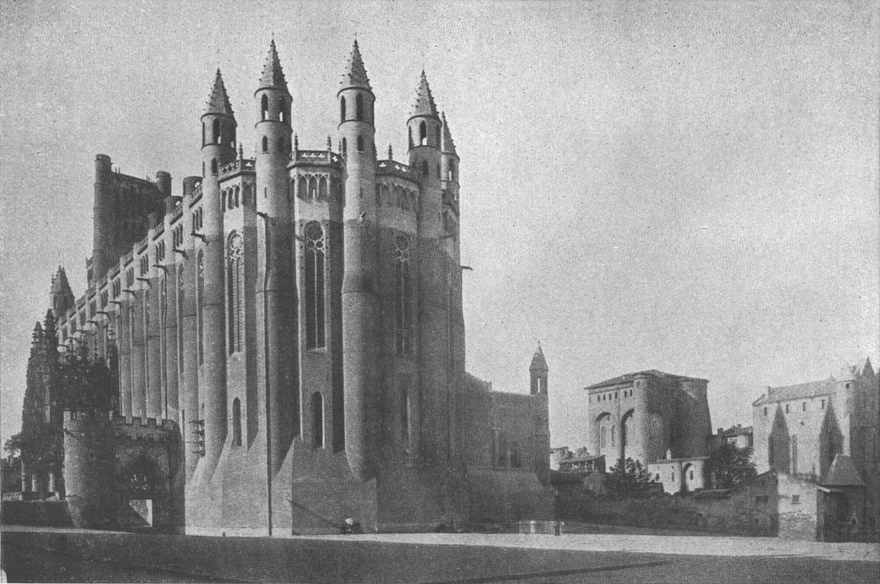

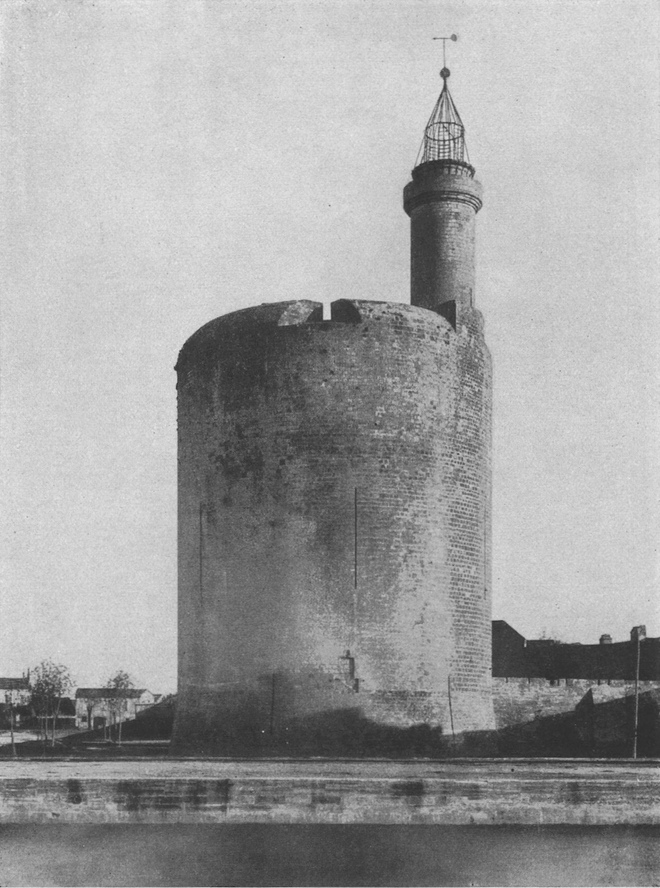

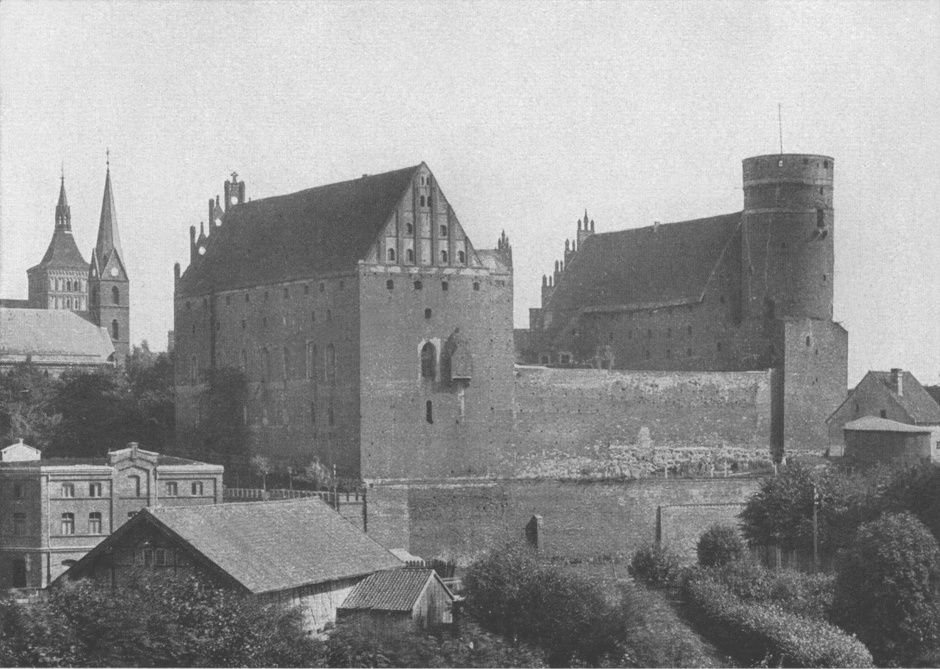

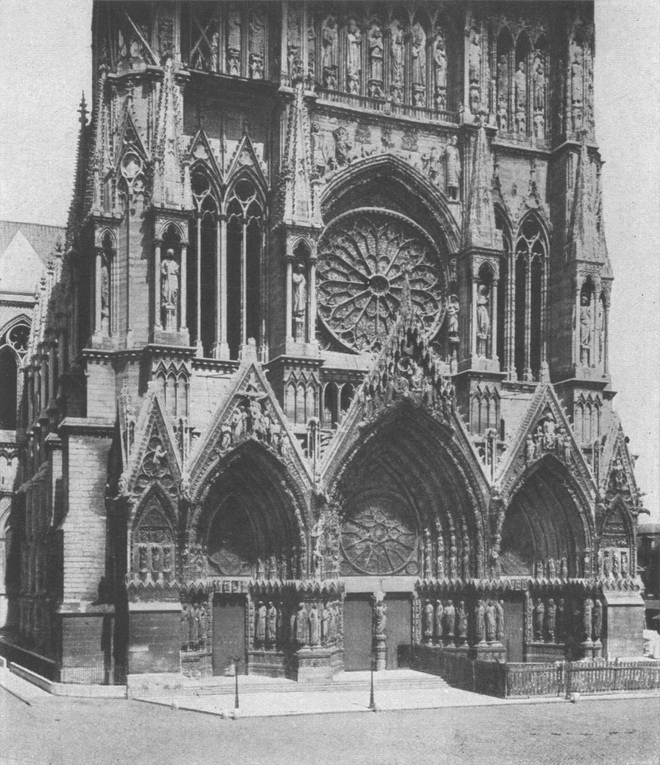

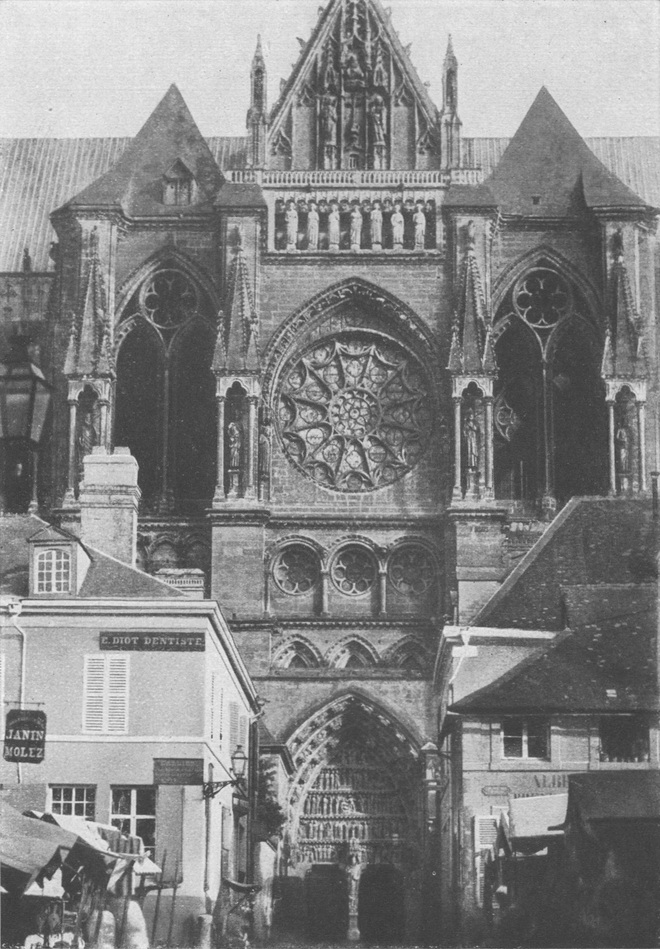

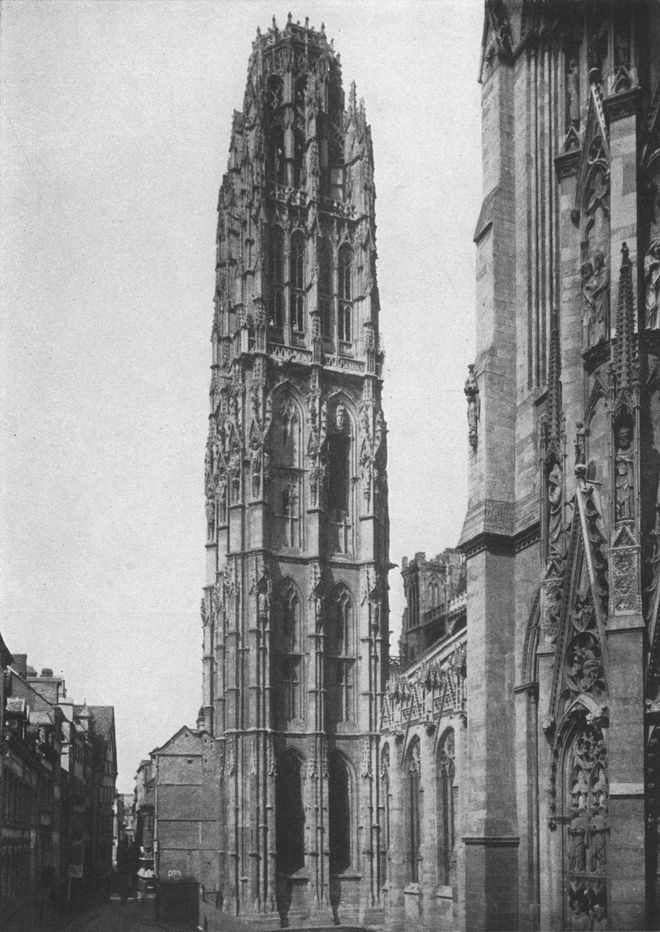

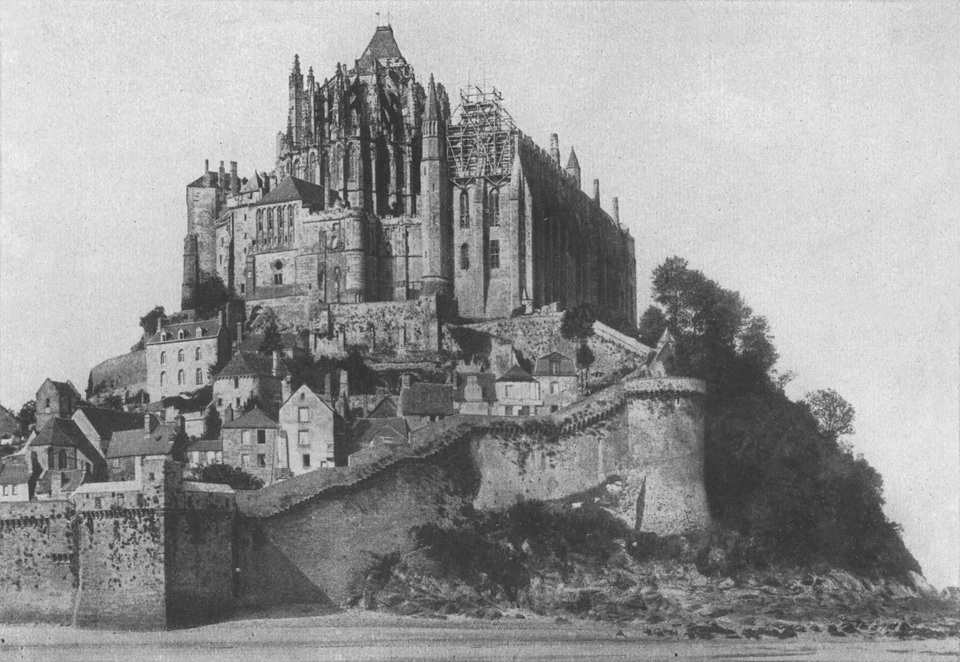

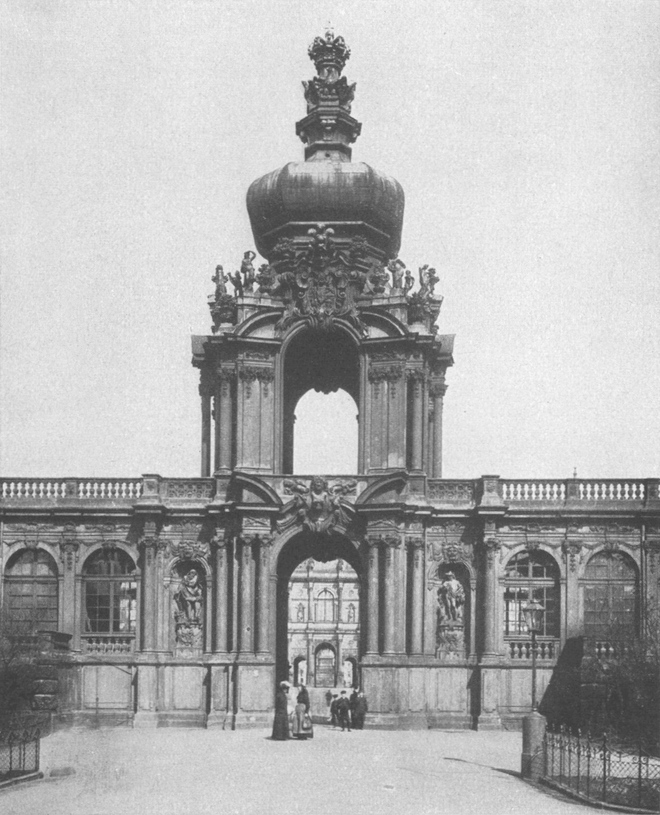

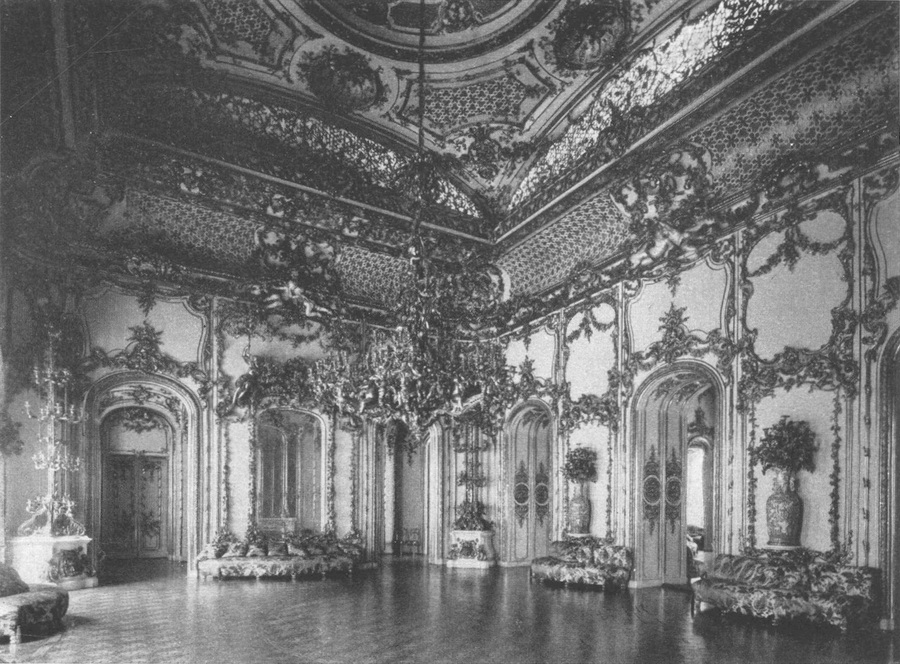

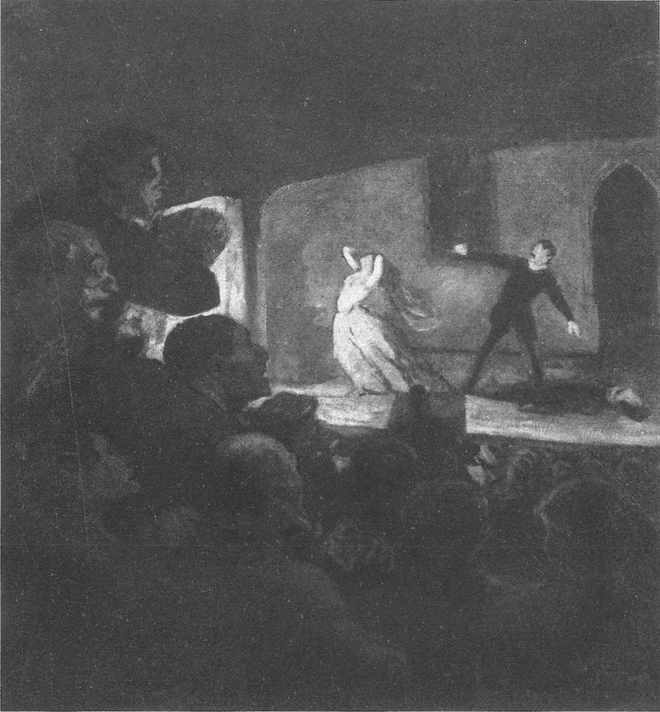

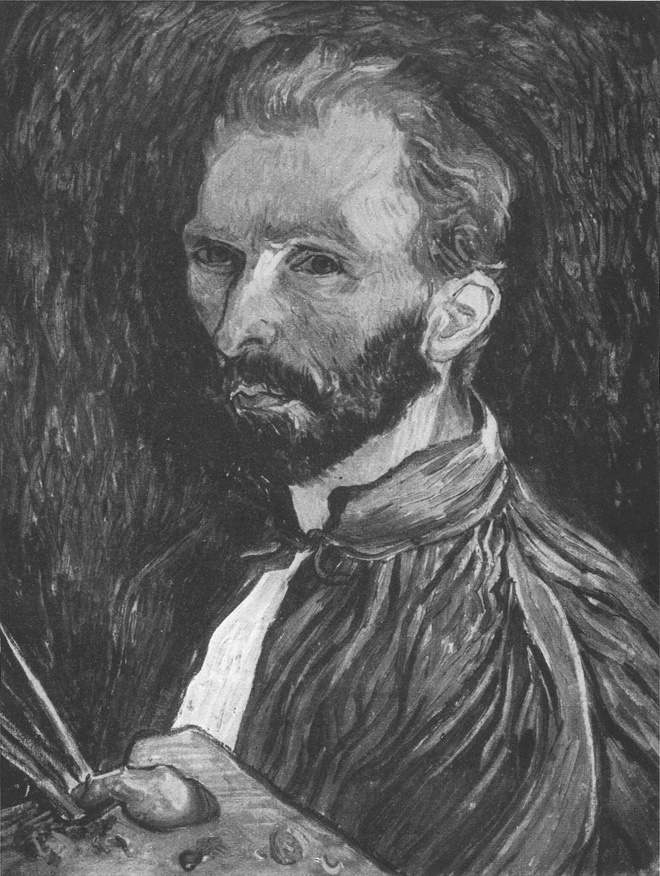

Die Abbildungen sollen dem allgemein Gesagten als einige konkrete Beispiele zur Seite stehen. Manches hätte charakteristischer gewählt werden können, wenn alle gewünschten photographischen Vorlagen in der Kriegszeit hätten beschafft werden können. Um so dankbarer bin ich denen, die mir geholfen haben, dieses Resultat wenigstens zu erzielen. Für einige schwer erreichbare Vorlagen bin ich vor allem zu Dank verpflichtet den Herren Otto Bartning, Professor Peter Behrens, Reg.-Baumeister Ernst Boerschmann, Prof. Dr. Heinr. Bulle, Dr. Curt Glaser, Geheimrat Dr. Peter Jessen, Karl Robert Langewiesche, Hans von Müller, Stadtbaurat Prof. Hans Poelzig, Dr. Emil Waldmann, Frau Hedwig Fechheimer und den Verlagen Bruno Cassirer, Georg Hirth, Julius Hoffmann, Wilhelm Meyer-Ilschen und E. A. Seemann.

[S. 7]

Nach einem Ausspruch Goethes deutet alles Theoretisieren auf ein Stocken oder Nachlassen der schöpferischen Kräfte. Dieses Wort hat die Kraft eines Lehrsatzes und gilt ebensowohl für die Völker wie für die Individuen. Aus ihm allein könnte man schon schließen, wenn nicht andere Anzeichen noch in Fülle vorhanden wären, daß es kritische Jahre für die schöpferischen Kräfte der Kunst gewesen sein müssen, als jene groß gedachten Theorien aufkamen, die nun schon einhundertundfünfzig Jahre lang das geistige Leben Europas beherrschen und deren Schöpfer in Deutschland so große Geister wie Winckelmann, Lessing und Goethe gewesen sind. Die Theorien sind in dem Augenblick aufgetreten, als in den Künsten mit den Formen des Barock und Rokoko die ursprüngliche Gestaltungskraft abklang und als mit dem Klassizismus eine kritisch abgeleitete Kunst, eine Bildungskunst, heraufkam. Auch jetzt war die Theorie, wie edel die Gedanken und Forderungen, wie genial die Vertreter immer sein mochten, ein Notprodukt; ihre Verkünder standen im Dienste einer Kultursehnsucht, sie fühlten sich — selbst schöpferische Geister — unbefriedigt von der Zeit und wollten eine allgemeine Vollkommenheit erzwingen. Wer die Kunsttheorien von Männern wie Lessing oder Goethe kritisiert, muß betonen, daß sie und viele ihrer Genossen als Persönlichkeiten und Begabungen viel mehr waren als Theoretiker — selbst dann noch, wenn man von ihren poetischen Arbeiten absieht. So strittig ihre Kunstlehren sind, so groß stehen ihre kunsttheoretischen[S. 8] Schriften doch da als Denkmale eines klassischen Schreibstils und einer vorbildlichen Methode, Gedankenfolgen mit architektonischer Klarheit zu entwickeln. Diese Männer werden nicht kleiner, weil sie in einem Punkte geirrt haben, denn ihr Irrtum war der einer ganzen Zeit, er war eine notwendige Folge des „Stockens oder Nachlassens der schöpferischen Kräfte“ in den bildenden Künsten. Heute, wo diese Kräfte sich wieder regen, würden so lebendige Geister ganz woanders stehen. Lessing hätte in unsern Tagen wahrscheinlich mit seiner zielsicheren Logik einen Anti-Laokoon geschrieben und würde orthodoxe Anhänger der Laokoonlehre mit eben jenem heiteren Witz verfolgen, der seinerzeit die Herren Lange und Goeze getroffen hat. Und Goethe würde vielleicht den herrlichen Instinkten seiner Jugend glauben, würde mehr seiner eingeborenen gotischen Natur folgen, die den „Faust“ hervorgebracht hat, und nicht einem abgeleiteten klassizistischen Bildungsideal so unbedingt vertrauen.

Die Gefahr der von unsern Klassikern meisterhaft formulierten Kunsttheorien, die den Deutschen noch jetzt heilig sind, besteht darin, daß diese Lehren nur die Hälfte der menschlichen Kunstkraft gelten lassen. Die Kunst ist von diesen großen Begriffsreinigern nicht als eine Ganzheit mit zwei Polen erfaßt und dargestellt worden. Sie lebten auf der einen Hemisphäre der Kunst und vergnügten sich dort an ihren Spekulationen; die andere Halbkugel blieb für sie im Dämmer, und sie sprachen davon mit einem gewissen Schauder. Keiner glaubte, daß auch diese andere Welt einmal im Mittagslicht daliegen könne. Und doch war unter den Gesetzgebern wenigstens einer,[S. 9] der vor allen andern berufen gewesen wäre, eine neue Lehre von dem Zusammenhang aller bildenden Kräfte zu geben: Goethe. Während auf ihn mehr oder weniger alle Lehren zurückweisen, die die Natur als ein unzerstörbares Ganzes nehmen, während er in der Natur an Polarität und Stetigkeit, an Metamorphosen und an feste Gesetze des Formwerdens glaubte, hat er die Kunst — die doch eine zweite Natur, eine Natur auf dem Wege über den menschlichen Willen und die menschliche Erkenntniskraft ist — nicht so umfassend gesehen. Vielleicht weil er Künstler war und sich als solcher für ein bestimmtes Klima entscheiden mußte. An die Formen der Kunst ist er kritisch, ausscheidend herangetreten, hat sich für eine bestimmte Formenwelt begeistert und eine andere verurteilt. Überzeugt, durchaus objektiv vorzugehen, hat er — und mit ihm seine ganze Zeit — tendenzvoll gewertet. Und so ist der Begriff zur Herrschaft gelangt. Es war das Unglück jener Zeit, daß die Theorie nicht einer lebendigen Kunst folgte, sondern eine neue Kunst schaffen wollte, daß sie sich über den Künstler stellte, anstatt neben und unter ihn. Auch waren die großen Werke der Vergangenheit, die den Theoretikern als Muster galten, nur unvollkommen aus Kopien und Nachahmungen bekannt; die bedeutendsten Beispiele waren noch nicht gefunden. Es war fast unmöglich, von konkreten Vorbildern aus ein wünschenswertes Ganzes zu denken. Im Gegenteil: von einem für wünschenswert gehaltenen Ganzen aus wurden Forderungen für alles einzelne festgestellt. Und dieses eben ist der Weg des Begriffes. Nichts ist dem Denken über Kunst gefährlicher als[S. 10] Mangel an Anschauungsstoff und Herrschaft des Begriffs. Denn jeder Begriff, so grenzenlos er scheinen mag, ist hart begrenzt und stößt immer irgendwo mißtönend mit der Unendlichkeit des Lebens zusammen. Wogegen in jeder sinnlich geborenen Empfindung immer das ganze Lebensgefühl enthalten ist, etwa so, wie in jedem Naturausschnitt die ganze Natur zu sein scheint. Dieses ist das große Geheimnis des reinen Gefühls: daß im Augenblick das Ewige, im Beschränkten das Unbegrenzte, im Zufälligen das Gesetzmäßige aufglänzen. Nur wer die Kunst aus der Erfahrung der sinnlichen Empfindungen denkt, hat sie in ihrer Totalität; wer sie begrifflich meistern will, besitzt sie immer nur in Teilen. Darum haben die schaffenden Künstler, in all ihrer Einseitigkeit, ein so fruchtbares Verhältnis zur Kunst. Sie wählen, gruppieren und werten aus dem Instinkt, ihre Gedanken werden von der leidenschaftlichen Liebe geboren, während sich beim Theoretiker nicht selten die Liebe erst am Gedanken entzündet.

Als Kind eines genialisch gesteigerten Denkens über die Kunst ist nun vor anderthalb Jahrhunderten eine Idee hervorgetreten, die freilich etwas Blendendes hat und die darum auch heute noch fast unumschränkt herrscht. Sie spricht sich aus in dem Lehrsatz, der Endzweck der Künste sei „das Schöne“, und die Wirkung der Künste auf das menschliche Gemüt müsse ein Vergnügen sein. Lessing sagt im „Laokoon“, daß bei den Alten die Schönheit das höchste Gesetz der bildenden Künste gewesen wäre, und daß darum alles andere, auch von uns, der Schönheit untergeordnet werden müsse. Diesem Lehrsatz ist die Frage entgegenzustellen:[S. 11] Was ist Schönheit? Ist Schönheit etwas ein für allemal Feststehendes? Fragt man die Kunstgeschichte um Rat, so zeigt es sich bald, daß die Schönheit, wie unsere Klassiker sie verstanden, nicht das Endziel der Künste sein kann, sondern daß sie eine Begleiterscheinung ist, ähnlich etwa wie die Wohlgestalt des menschlichen Körpers nicht der Zweck, sondern eine von selbst sich ergebende Eigenschaft der organisierenden Natur ist.

Gäbe es eine absolute Schönheit in der Kunst und dürfte folgerichtig nur sie gelten, so wäre alles andere neben ihr niederen Grades. Das haben unsere Theoretiker ja auch behauptet. Man ist sogar so weit gegangen, zu sagen, diese Schönheit wäre nur einmal einem auserwählten kleinen Volke, den Griechen, gelungen, und die Nachgeborenen könnten nichts Besseres tun, als sich nach ihnen richten. Das kommt aber einer Bankerotterklärung der Menschheit gleich. Es ist unmöglich, das Wesen der Kunst von der Schönheit aus zu bestimmen. Der junge Goethe war dem Zentrum des Problems näher, als er, hingerissen von einem Erlebnis des Auges, vor dem Straßburger Münster stand und das Wort fand: „Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist, und doch so wahre, große Kunst ja oft wahrer und größer, als die schöne selbst.“ Mit diesem Wort ist das Wesen der Kunst wie mit einer einzigen Linie umschrieben. Der Wille der Kunst ist es, bildend zu sein und ein Inneres so auszudrücken, daß es ein Äußeres wird. Der Ausdruck eines inneren Zustandes, das ist das Entscheidende. Die Schönheit umfaßt nur die Hälfte, sie zielt auf den Genuß, sie[S. 12] befriedigt Glückseligkeitsbedürfnisse und das Verlangen nach ruhiger, heiterer Harmonie. Das Glück aber ist in der Kunst ebensowenig das Höchste wie im Leben. Um ein Wort Lessings zu variieren: auch in der Kunst ist das Streben nach Glück und Schönheit mehr als der Besitz von beiden. Der Welt des Kunstgefühls gehören ebensowohl die Empfindungen des Schreckens, die Dissonanzen des Charakteristischen, die Monumentalität des Erhabenen an. Auch die Formen des Willens, die das Groteske erzeugen, gehören zur Kunst; denn die Kunst ist vor allem ein Akt des Willens und darum ihrer Natur nach elementar. Auch sie setzt vor die Form das Chaos, vor die Harmonie das Übermaß und die Urkraft vor die Schönheit. Die Kunst entsteht im kleinen nicht anders, wie die Welt im großen entstanden ist. Wie die uns heute umgebende Landschaft kaum etwas gemein hat mit der von der menschlichen Hand noch unberührten Landschaft, wie die kultivierte, in soziale Rhythmen gebrachte Landschaft etwas anderes ist als die vorgeschichtliche, aus Gottes Hand hervorgegangene, und wie die Schönheit der vermenschlichten Landschaft nicht höher gewertet werden darf als die Gewalt der ursprünglichen, so darf auch eine klassizistisch geglättete und veredelte, so darf auch die „schöne“ Kunst nicht absichtsvoll der ursprünglichen Kunst als etwas Höheres entgegengestellt werden. Es darf nicht heißen: dieses ist richtig und jenes ist falsch, sondern es muß heißen: die Kunst geht lebendig in Metamorphosen durch die Zeiten dahin, sie kennt nicht „Ziele“, sie kennt nur Bewegung, und auch für sie ist der Weg das Ziel. Wie kein einzelner Sterblicher die ganze Wahrheit hat, wie die[S. 13] Wahrheit vielmehr unter alle ausgeteilt ist, so ist auch die Kunst als Ganzes nie im Besitz eines einzelnen Volkes oder einer bestimmten Zeit. Alle Stile zusammen erst sind die Kunst.

Aus der Lehre, das Endziel der Kunst sei die Schönheit, hat sich folgerichtig die Verkündigung eines Ideals ergeben. Nun hat aber jedes Ideal etwas Autokratisches, etwas Ausschließendes. Es duldet nicht seinesgleichen neben sich, es kann seinesgleichen gar nicht geben, wie die Pyramide nur eine Spitze haben kann. Daneben ist in jedem Ideal etwas Einschmeichelndes und Betörendes. Es pflegt den Wahn, es gäbe im Leben und in der Kunst etwas Absolutes, wo doch alles Sterbliche und von Sterblichen Geschaffene irgendwie bedingt sein muß. Und indem es angeblich zum Streben nach dem Höchsten auffordert, lähmt es von vornherein die Flugkraft, weil es den Strebenden immer mehr oder weniger zur Nachahmung verdammt und ihn unselbständig macht. Nur unproduktive Menschen und Zeiten konstruieren das Ideal, sie geben sich mit seiner Hilfe eine Wichtigkeit, die sie nicht haben; naive Menschen, willenskräftige Völker tragen ihre Ziele im Instinkt, niemals aber drücken sie sie begriffsmäßig mit Idealforderungen aus. Wie es denn auch bezeichnend ist, daß unsere großen Dichter wohl Idealforderungen für die bildende Kunst aufgestellt haben, nicht aber für die Kunst, worin sie selbst Meister waren, für die Poesie. In unserm Falle hat die Idee vom absoluten Ideal in der Kunst unser Volk, ja, unsere Rasse lange Zeit hindurch blind gemacht für das eigentlich Bildende der Kunst. Besonders die Deutschen haben schwer gelitten unter der Idealisierungstheorie, weil sie alle geistigen[S. 14] Dinge immer bis zur letzten Konsequenz verfolgen und gründlich sind bis zur Selbstvernichtung. Noch heute ist dem Deutschen das Wort „Idealismus“ etwas Heiliges, vor dem die Kritik anhält; das Wort bezeichnet etwas Sittliches. Und doch lehrt die Erfahrung, daß dem unbedingten Idealismus zumeist der Jüngling verfällt, der Werdende, der noch nicht mit sich selbst einig Gewordene, der Sehnsüchtige, ja Unzufriedene. Wendet man diese Erfahrung auf das Ganze an, so zeigt es sich, daß der deutsche Idealismus, der uns in unseren Augen über die anderen Völker erhebt und uns zu dem auserwählten Volke zu machen scheint, auch ein Produkt der Not ist, ein Mittel, um über eine gewisse Unfertigkeit und Unbegabtheit hinwegzukommen, und ein Zeichen dafür, daß das Wollen noch bedenklich größer ist als das Können. Der deutsche Idealismus ist das Werkzeug einer Schwäche, die Kraft werden möchte. In der Kunst hat gerade das Ideal die Deutschen seit anderthalb Jahrhunderten verhindert, das Nächste zu tun, hat ihre Blicke nach Wolkenkuckucksheim schweifen lassen, wo es besser gewesen wäre, einfach, vernünftig und besonnen vom Handwerk auszugehen. Der Idealglaube hat die Tradition verdorben. Er macht das deutsche Volk ehrwürdig, aber er hat es auch problematisch gemacht; er verleiht uns — vielleicht — „Wichtigkeit vor Gott“, aber er verhindert den Einfluß auf die Menschen. Er macht im Inneren unsicher und — in der Folge — begriffsüchtig, lehrhaft und hochmütig nach außen. So fruchtbar ein lebendiger Idealismus sein kann, wenn er still und unbewußt in der Brust des Individuums glüht und alle Taten adelt, so gefährlich ist er,[S. 15] wenn er als Begriff zum Bewußtsein erwacht und sich Herrschaft anmaßt. Geht man die Geschichte der deutschen Kunst in den letzten hundertundfünfzig Jahren durch, so zeigt es sich, daß das griechische Vollkommenheitsideal zwar eine Kunst aus dritter und vierter Hand nachhaltig gefördert hat, ja daß es sogar allgemein eine gewisse edle Afterkultur zu schaffen fähig gewesen ist; zugleich aber hat es die eigentlich schöpferischen Kräfte, die naiven Talente bedroht und sie gezwungen, sich abseits zu entwickeln, es hat die geniale Begabung einsam gemacht und in die Verbannung getrieben. Und so ist eine tiefe Kluft entstanden, die quer durch unsere Kultur geht. Dieser stolze Idealismus erweist sich als ein Danaergeschenk; er macht oft blind für die Grenzlinie, die Wahrheit von Lüge scheidet und echte Empfindung von Schwärmerei; er peitscht auf und verhindert doch zugleich das Schöpferische, er predigt das Absolute und läßt nur das Bedingte entstehen. Während die Zeit ganz unharmonisch war, ja eben weil sie es war, hat dieser Idealismus die Harmonie gepredigt. Da aus sich selber aber niemand imstande war, harmonisch zu werden, so wurde als Muster in der Kunst der griechische Stil aufgestellt.

Ein Stil! Es ist das Eigentümliche des begrifflichen Idealismus, daß er lieber von einem Stil redet, als von bestimmten Kunstwerken. Oder er macht das einzelne Kunstwerk zu einem Stilsymbol. In Deutschland sind zum Beispiel die einflußreichsten Theorien an ein Kunstwerk geknüpft worden — an die Laokoongruppe —, das keineswegs zu den guten griechischen Arbeiten gehört, in dem die spezifischen Eigenschaften des griechischen[S. 16] Formwillens nur sehr bedingt enthalten sind, ja das recht eigentlich dem Formenkreis des griechischen Barock angehört und dessen Lobpreisung von seiten Lessings, Goethes und ihrer Geistesverwandten beweist, wie sehr dieses Geschlecht, das so viel von der „edlen Einfalt und stillen Größe“ der Antike sprach, im Instinkte noch den Barockempfindungen des achtzehnten Jahrhunderts unterworfen war. Es ist damals der grundsätzliche Fehler gemacht worden, Stil und Qualität miteinander zu verwechseln; man meinte, ein Kunstwerk sei schon wegen seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stil — zum griechischen Stil — gut und besser als jedes andere. Darin liegt eine folgenschwere Verwechslung der Art mit dem Grad. Die Art kann überhaupt nicht kritisiert werden, weil sie gar nicht vom Willen abhängig ist, sie kann nur konstatiert werden, kritisieren kann man allein den Grad. Kunststile lassen sich ebensowenig kritisch vergleichen, wie man die Buche mit der Tanne qualitativ vergleichen darf. Man sagt ja auch nicht, der Granit sei besser als der Sandstein, man sagt nur, er sei härter. Der Stil eines Volkes ist der Abdruck seines Willens, seiner ganzen Eigenart, wie sie im Wind und Wetter der Geschichte geworden ist; auch der Stil ist ein Naturprodukt, er kann nicht anders sein als er ist und muß darum hingenommen werden wie ein Schicksal. Er kann nur naturgeschichtlich beurteilt werden. Es geht ebensowenig an, zu sagen, der eine Stil sei richtig und der andere sei falsch, wie man eine Sprache richtig oder falsch nennen darf. Es gibt begünstigte Kunststile, die sich in einer, viele Hemmungen beseitigenden Umwelt entwickeln, und es gibt andere, die sich mühsam[S. 17] durchringen müssen und die dabei eine mehr knorrige Formenwelt hervorgebracht haben — wie es vokalreiche und konsonantenreiche, harte und weiche, mehr wohllautende und mehr charakteristische Sprachen gibt. Man mag so weit gehen, zu sagen, daß es talentvolle und weniger begabte Völker gibt und daß dieses Mehr oder Weniger sich deutlich in den Kunststilen ausdrückt. Selbst damit aber hat das von einem begabten Stil getragene Kunstwerk nichts Entscheidendes gewonnen; das Entscheidende bleibt immer die schöpferische Persönlichkeit. Auch eine Sprache kann den Dichter fördern oder hemmen, sie kann für ihn bis zu gewissen Graden „dichten und denken“; aber sie kann nicht den Dichter machen. Ein Stil kann mit seinen Regeln bestenfalls das Schlechte verhindern, Kunstwerke aber kann er nicht spontan hervorbringen. Kurz: die Qualität des Kunstwerks ist in den wesentlichen Punkten vom Stil unabhängig, ja sie beginnt erst jenseits der Stilform. In dieser Hinsicht ist es von tiefer Bedeutung, daß die großen Kunstwerke aller Zeiten und Länder einander verwandt erscheinen. Homer ist dem Dichter des Nibelungenliedes, Sophokles ist Shakespeare näher verwandt, als Schiller es einem seiner mittelmäßigen Epigonen ist. Damit ist nicht gesagt, der Stil sei unwesentlich, denn er ist ja das Formenklima, in dem der Künstler heranwächst; nur darf die Zugehörigkeit zu bestimmten Stilformen nicht zum Kriterium des Wertes oder Unwertes gemacht werden. Und das eben ist in Deutschland, in Europa im letzten Jahrhundert geschehen. Dieser Vorgang ist um so unnatürlicher, als es eine fremde, in einer südlichen Kultur einst gewordene Formenwelt gewesen[S. 18] ist, der die Deutschen sich zugewandt, die sie als Vollkommenheitsideal verkündet haben. Soll schon ein Stilideal aufgestellt werden, so liegt es doch am nächsten, die im eigenen Lande organisch gewachsenen Kunstformen als vorbildlich zu bezeichnen. Der auf germanische Initiative zurückzuführende gotische Stil aber ist von den Gesetzgebern unserer Ästhetik geradezu verfemt worden. Als unsere Literatur auf ihrer Höhe stand, wurde den bildenden Künsten von den Schöpfern einer klassischen deutschen Schriftsprache eine fremde Formensprache gezeigt, mit der Forderung, diese müsse das den Deutschen eigentümliche Idiom werden. So war es, wie gesagt, in ganz Europa. Aber die anderen Nationen haben verstanden, das Griechische mehr zu französieren, zu anglisieren, zu italienisieren; wir allein sind so „objektiv“ gewesen, daß wir nur schüchtern eine Verdeutschung des Griechischen gewagt haben. Wir haben geglaubt, glauben es wohl noch heute, es gäbe einen Normalstil.

Wohin diese Meinung geführt hat, das liegt vor aller Augen: sie hat eine Epigonenkunst gezeugt. Eine Epigonenkunst, die als Bildungsresultat bewundernswürdig ist, die bei alledem aber wie ein Laboratoriumserzeugnis erscheint. Aus den Theorien ist eine Kunst hervorgegangen, die lehr- und lernbar ist, eine gelehrte Kunst, kurz: die Akademie. Das Streben nach der absoluten Schönheit hat zu einem trüben Eklektizismus geführt. Und hat zu gleicher Zeit einen temperamentlosen Naturalismus aufkommen lassen. Denn beides, Stileklektizismus und Naturalismus, sind einander keineswegs entgegengesetzt, sie sind miteinander verwandt. In Zeiten, wo aus den Meisterwerken[S. 19] der Vergangenheit und der Fremde Einzelformen losgelöst und in anderem Zusammenhang, zu anderen Endzielen verwandt werden, wo die einst genial gebildeten Formen der Alten mit gelehrtem Wissen nachgeahmt werden, macht sich der Künstler auch von der Natur in subalterner Weise abhängig. Das griechische Ideal konnte nicht eine neue Klassik heraufbeschwören, denn diese fließt allein aus dem elementaren Willen, es hat nur den klassizistischen Stil geschaffen. Und das große Naturgefühl der Alten hat nicht das moderne Naturgefühl selbständig gemacht, sondern unfrei. Das neunzehnte Jahrhundert ist eine Epoche der stückweisen Kunst- und Naturnachahmung, der Formflauheit, der sentimentalischen Ideologie gewesen. Es haben in ihm die Künstler der mittleren Linie geherrscht, während die wahrhaft Selbständigen verfolgt und vernachlässigt worden sind. Wir haben uns gewöhnt, inmitten einer abgeleiteten Bildungskultur zu leben, als sei dieser Zustand normal. Das heute lebende Geschlecht weilt, vom ersten Tage seines Daseins ab, in einer unerfreulichen klassizistisch-naturalistischen Umwelt, entstanden aus dem Kompromiß, den der verstiegene Idealismus und das rohe Bedürfnis eines wirtschaftlich schnell erstarkten Siebzigmillionenvolkes geschlossen haben. In unseren Städten ziehen, zu seiten der geraden, breiten Straßen, in Reihen die Palazzofassaden dahin. Die ganze architektonische Formenwelt ist irgendwie gräzisiert oder italienisiert; wir haben uns in verkünstelte Verhältnisse hineingelebt, als könne es nicht anders sein.

Um so merkwürdiger ist das Erlebnis, wenn wir aus den gleichmäßigen Straßen mit den akademischen Bauformen unversehens[S. 20] einmal in alte Stadtteile geraten, in enge Gassen mit hochgegiebelten Bürgerhäusern und auf Plätze, wo mit dunklen Massen ein gotischer Dom mächtig emporsteigt. Es scheint plötzlich ein Urlaut zu erklingen, ein erschütternder Schrei des Willens. Dieses Erlebnis stellt sich, schwächer oder stärker, auch vor gewissen Werken des Barockstils oder vor den Resten romanischer Bauten ein. In allen Fällen erlebt man die Form mit einemmal anders, viel intensiver, unmittelbarer und lebendiger. Es spricht der Wille, der vor langer Zeit einst elementar in die Formen hineingetragen worden ist, und dieser Wille ergreift den Nachgeborenen und reißt ihn mit fort. Man fragt gar nicht nach Schönheit oder nach einem Formenideal; es ist genug an der starken inneren Bewegung und an dem Glück, das mit solcher Bewegung verbunden ist. Dieses Glück müssen nun aber doch auch die großen Männer gefühlt haben, denen wir die Lehre vom griechischen Kunstideal verdanken. Auch sie haben vor diesen alten Bauwerken gestanden; und daß sie nicht blind daran vorübergegangen sind, davon zeugt wenigstens der Dithyrambus des jungen Goethe vor dem Straßburger Münster. Warum hat Goethe diese herrlichen Jugendinstinkte verleugnet, warum hat er später auf alles Gotische ärgerlich gescholten und es barbarisch genannt? Wären die Führer alle mit ihren Kunstgedanken naiv vom Eindruck ausgegangen, hätten sie mehr dem Instinkt geglaubt, so würden sie den Deutschen doch einen weiten Umweg erspart haben. Daß sie sich um das Erlebnis der Anschauung nicht groß gekümmert haben, ist ein Beweis dafür, wie sehr der Verstand das Gefühl zu tyrannisieren[S. 21] vermag und welche Macht kritische Tendenzen ausüben können. Viele hundert Jahre haben die Wunderbauten der Gotik den Deutschen, den Europäern vor Augen gestanden, und sind für die Kunst doch wie nicht vorhanden gewesen; der Idealbegriff hat über sie hinweggesehen. Dann und wann hat es wohl Zeiten der Reaktion nach einem allzu einseitigen Klassizismus gegeben. Unter den Künstlern im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ist sogar eine gewisse Schwärmerei für das Gotische aufgekommen, und auch das Barock ist zeitweise wieder nachgeahmt worden. Aber es blieb in allen Fällen bei einer sentimentalischen, halb literarischen und epigonenhaften Romantik. Erst in der letzten Zeit ist ein tieferes Verständnis für das Gotische erwacht, in dem Maße, wie die Kenntnis des Anschauungsmaterials zu dem Gefühl geführt hat, daß die gotischen Kunstwerke keineswegs Gebilde mittelalterlicher Roheit oder Werke des Unvermögens sind, sondern nur der Teil einer größeren, über die ganze Erde verbreiteten Formenwelt, und daß die gotische Form jener anderen Form, die im griechischen Stil die reinste Ausprägung erfahren hat, gegenübersteht wie der Winter dem Sommer, wie der Sturm der Ruhe, daß es sich um eine Formenwelt handelt, die man schon darum nicht kritisch ablehnen kann, weil sie unter gewissen Bedingungen überall ähnlich entstanden ist und immer wieder entstehen wird. Diese Einsicht wird uns erleichtert, weil wir inzwischen von einer lebendigen Kunst belehrt worden sind und weil unmittelbar gewonnene Erfahrung ersetzt, was uns von dem persönlichen Genie Lessings oder Goethes abgeht. Wir haben, mit Zweifeln und[S. 22] Entzückungen, das Werden und Wachsen einer neuen Malerei in Europa erlebt, die der Kunst der alten Holländer kongenial ist. Wir haben gesehen, wie ein neuer Stil in der Kunst entsteht. Eine solche Lehre aber wirkt zurück auf die Kunstauffassung überhaupt. Nicht eine Theorie, sondern tausend Erfahrungen haben uns bewiesen, daß Stilfragen nicht Qualitätsfragen sind, daß jeder Stil aber eine Kraft ist, eine Kollektivkraft, und daß diese Kraft sich notwendig auf einen der beiden Pole beziehen muß, in denen die ganze Welt der Kunst hängt.

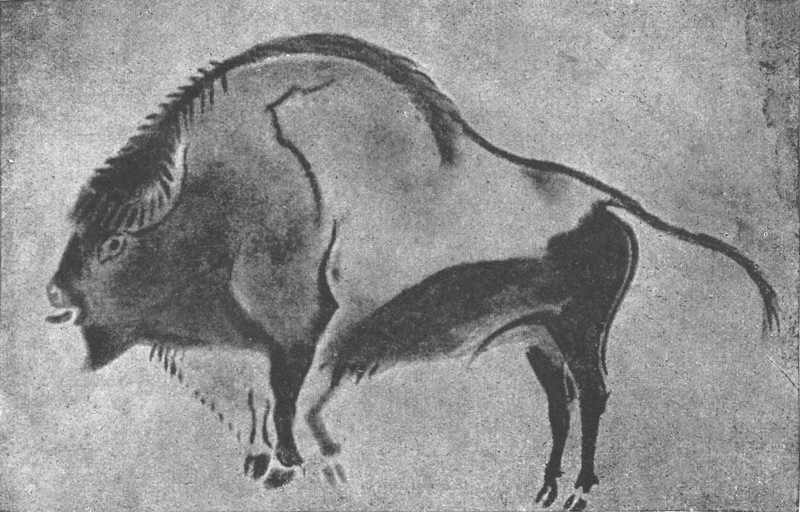

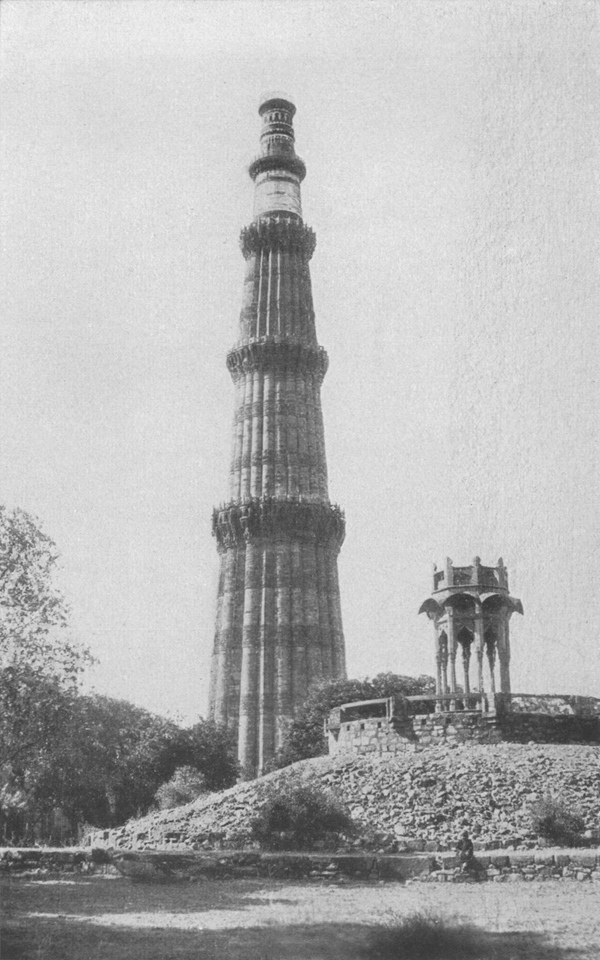

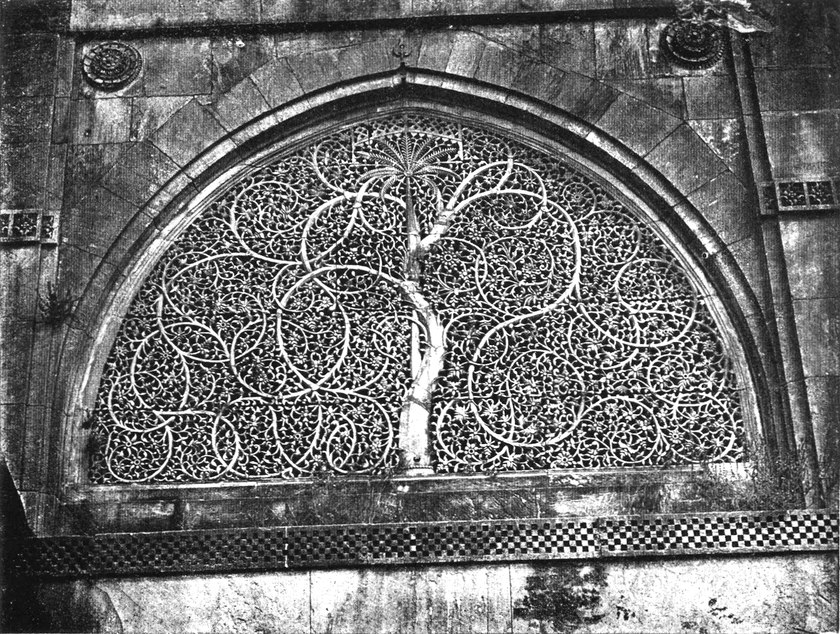

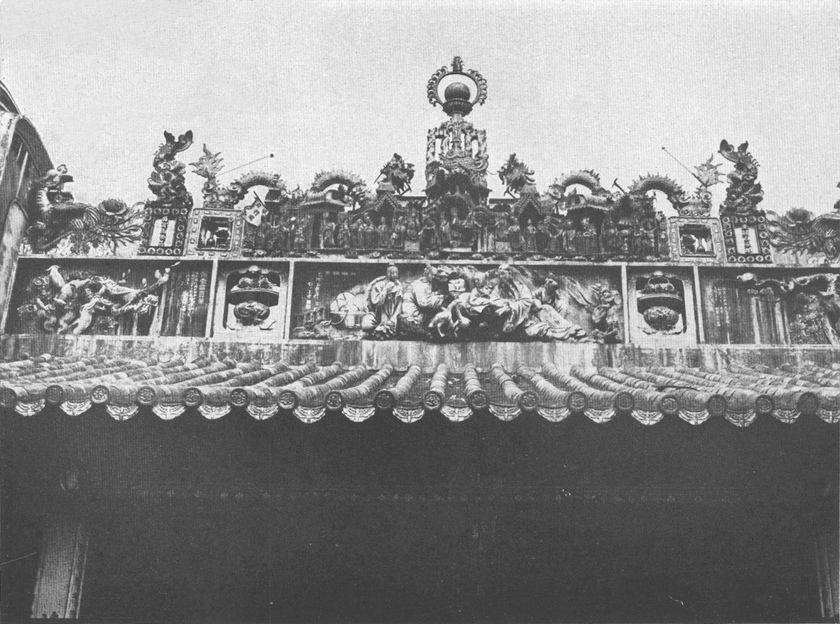

Bevor nun im folgenden von den beiden Formenwelten der Kunst, von dem Gegensatz zweier ewig wiederkehrender Stilbewegungen gesprochen wird, muß auf die Schwierigkeit hingewiesen werden, die beiden Formenkomplexe mit kurzen Worten treffend zu bezeichnen. Der Titel dieses Buches lautet „Der Geist der Gotik“. Doch ziele ich weit über die Grenzen dessen hinaus, was in der Kunstgeschichte der gotische Stil genannt wird. Dem Begriffe der Gotik ist Prähistorisches und Ägyptisches, Indisches und Barockes, Antikes und Modernes, Fernes und Nahes eingeordnet worden. Ebenso schwierig ist es, das Gegenspiel des gotischen Geistes, nämlich jene Formenwelt, die in der Kunst der alten Griechen am reinsten verkörpert worden ist, mit einem Wort zu umschreiben. Klassisch darf sie nicht heißen, weil wir uns gewöhnt haben, alles Meisterhafte so zu nennen, weil ein Werturteil mit diesem Wort verbunden ist; und klassizistisch darf man nicht sagen, weil darin ein herabsetzender Nebensinn enthalten ist. Es ist schlechterdings unmöglich, Bezeichnungen zu finden, die nicht mißzuverstehen sind; es[S. 23] möge darum bei den Worten „gotisch“ und „griechisch“ bleiben, um das ganz Allgemeine zu bezeichnen. Das, worum es sich handelt, muß aus der Fülle der Vergleiche anschaulich werden. Ist der Leser erst einmal im Besitz einer sicheren, wenn auch wortlosen Vorstellung, so kann er der Schlagworte entraten. Das Wesentliche liegt immer jenseits aller Worte. Notwendig ist nur, daß der Leser sich bei der einmal gewählten Terminologie beruhigt, daß er sich vom Wort und von dem damit verbundenen konventionellen Begriff nicht irreführen läßt und sich bei allen allgemeinen Bemerkungen konkrete Kunstwerke vor Augen hält.

[S. 24]

Während ich das erste Wort suche, um diese Ausführungen zu beginnen, muß ich des Augenblickes gedenken, als sich der Gedanke vom ewigen Dualismus der Kunst zum erstenmal deutlich in mir bildete. Es geschah, als ich eines Tages zum Fenster hinaussah und eine Schar von Tauben beobachtete, die sich auf dem Dach und den Gesimsen des gegenüberliegenden Hauses tummelten. Einige der Tauben flatterten auf, flogen im Kreise und ließen sich schwebend nieder, andere hockten auf den Gesimsen oder verfolgten sich im Paarungstrieb. Im stillen Hinsehen fiel es mir auf, daß alle Bewegungen, die rein automatisch vor sich gehen, das Emporsteigen, Fliegen, Schweben und Niedergleiten, daß alle rein körperlichen Funktionen, die unwillkürlich ausgeübt werden, angenehm und „schön“ wirken, daß dagegen Formen des Charakteristischen, ja des Grotesken entstehen, wenn die Tiere im Banne einer psychischen Regung sind, wenn sie etwa erschreckt um sich äugen, einander ängstlich fliehen oder brünstig suchen. Die beiden Gruppen von Bewegungen stellten sich meinem Auge als grundsätzlich verschieden dar. Die erste Gruppe enthält die gymnastisch glücklichen, und darum die harmonischen, die ornamentalisch schönen Formen; die zweite Gruppe umfaßt die leidvollen Formen, die sich dem Häßlichen nähern. Die Formen der ersten Gruppe schmeicheln dem Auge, die anderen haben dagegen etwas Frappierendes. Solange sich die Kräfte automatisch balancieren, stellt sich beim Betrachter ein reines ästhetisches Vergnügen ein; wenn sich der[S. 25] Wille der Tiere aber im Gehirn konzentriert und die Bewegungen psychischen Impulsen unterworfen sind, finden Ausschaltungen und partielle Lähmungen statt, die ornamentalische Schönheit ist dahin, das Bild ist dann als bedeutende Erscheinung eindrucksvoll, nicht aber als ein Reiz angenehm. Mit dieser einen Erfahrung des Auges war mir plötzlich ein Schlüssel gegeben. Die Beobachtung an sich ist nichts Besonderes, aber sie war für mich und zu jenem Zeitpunkt etwas Besonderes. Das wurde schon dadurch offenbar, weil sie von jenem Gefühl des Glücks begleitet war, das sich einstellt, wenn der Mann fühlt, wie er wächst und wie Entscheidendes in ihm vorgeht. Es mußte von der einen Erfahrung gleich auf ein Ganzes geschlossen werden: die beiden Gruppen von Bewegungen teilten mir im Augenblick die ganze Kunst, die ja nichts anderes ist als ein großes Bewegungsgleichnis, in zwei Hemisphären, deren jede ihre besonderen seelischen Voraussetzungen und eine ihr eigentümliche Formenwelt hat, in zwei Kräftegruppen, die sich bekämpft haben, solange es eine Kunstgeschichte gibt, und die sich in aller Zukunft bekämpfen werden.

Am anschaulichsten ist der Kampf dieser beiden Formenwelten in Europa ausgetragen worden. Zwei Stile haben von je in Europa geherrscht und während der Zeiten, die von geschichtlicher Erkenntnis erhellt werden, einander den Vorrang streitig gemacht, zwei primäre Stile, ursprüngliche Formenschöpfungen, die in einem grundsätzlichen Gegensatz zueinander stehen. Wenn man sie als den griechischen und gotischen Stil bezeichnet, so weiß jedermann, was gemeint ist, trotzdem die Worte ungenau[S. 26] sind. Ungenau ist das eine Wort, weil das Griechische, wie es hier verstanden wird, nicht eine Formenwelt umfaßt, die fertig dem Geiste eines einzigen Volkes entsprungen ist, und weil die griechische Form anderseits entscheidenden Anteil hat an vielen europäischen und außereuropäischen Stilwandlungen bis auf unsere Tage. Und ungenau ist auch die Bezeichnung „gotisch“, weil das Gotische im Sinne meiner Auffassung keineswegs nur ein Gebilde des nordischen Mittelalters gewesen ist, sondern irgendwie immer gegenwärtig war, wenn in Europa oder sonstwo etwas Neues mit elementarer Kraft zutage trat. Jedenfalls aber handelt es sich um zwei grundsätzlich sich unterscheidende Bildungskräfte, und jede Zeit, jedes Volk müssen eine Entscheidung darüber treffen, welcher dieser Kräfte sie sich vor allem anvertrauen wollen. Wie diese Entscheidungen getroffen worden sind, das in der Geschichte der europäischen Kunst zu verfolgen, ist von großem Reiz. Oft ist der Entschluß vom Volksinstinkt, vom Zeitgeist schnell und kühn gefaßt worden, oft auch nur zögernd und ungewiß. Wie für ewige Dauer haben sich die südlichen, die romanischen Völker der griechischen Formen bemächtigt; die nordischen Völker dagegen haben dauernd geschwankt zwischen dem Griechischen und dem Gotischen. Es gibt Mischstile und Kompromisse und höchst seltsame Metamorphosen. Alles aber weist letzten Endes doch zurück auf den einen großen Gegensatz, der in der Natur selbst begründet ist.

Die beiden Formenwelten, die mit den Worten „griechisch“ und „gotisch“ gleichnishaft bezeichnet werden, begünstigen hier vor allem den Willen zum Ausdruck und dort die Ehrfurcht vor[S. 27] dem Gesetzlichen. In der griechischen Baukunst sind alle Einzelformen auf lange, man darf sagen auf ewige Dauer gestellt. Die Säule hat etwas Endgültiges, es ist daran nicht zu viel und nicht zu wenig getan, es ist eine Formel gefunden, die an erschöpfender Knappheit nicht übertroffen werden könnte. Ebenso stellt sich das schön gegliederte Gesims als eine formale Quintessenz dar, als das Ergebnis einer bewunderungswürdigen Zusammenarbeit vieler Geschlechter und Individuen, als das Werk einer von allem störenden Subjektivismus gereinigten Phantasietätigkeit ganzer Zeiten. Eben um ihrer Endgültigkeit willen konnten diese reinen, überpersönlichen Formen so bequem übernommen, angewandt und abgewandelt werden. Auf griechische Bauformen gehen ja sowohl die Formen der römischen Baukunst wie die Formen der über ganz Europa, über die ganze Welt verbreiteten italienischen Renaissance zurück. Keiner gotischen Bauform wohnt eine solche Allgemeingültigkeit inne. Die gotischen Formen erscheinen vom Augenblick geschaffen, die Persönlichkeit hat an ihnen mehr Anteil, und eben darum können sie nicht leicht übernommen und umgebildet werden. Gegenüber der griechischen Form wirkt die gotische fast improvisiert; sie ist nicht so sehr ein Extrakt als vielmehr das Gebilde des Augenblicks. Die griechischen Säulenordnungen konnten nach bestimmten Regeln angewandt und in fast wissenschaftlicher Weise variiert werden: an den Kapitellen und am Steingebälk konnten Tausende von Sklavenhänden fortmeißeln, weil die Formen regelmäßig wiederkehren, weil sie eine unendliche Vervielfältigung geradezu bedingen. Der griechische Stil reiht gleiche[S. 28] Formen aneinander, er will die Wiederholung derselben Form, und eben darum bedarf er bei der Ausführung nicht so sehr großer, schöpferischer Persönlichkeiten als vielmehr geschickter und sorgfältiger Arbeiter. Alles in diesem Stil ist auf Gesetzmäßigkeit gestellt, es herrscht die Regel, der Kanon, das Wissen um die Wirkungen und um die überlieferbaren, meßbaren und erprobten Verhältnisse. Innerhalb der gotischen Formenwelt aber konnte dem sklavischen Arbeiter nur weniges überlassen werden. Denn dort ist eigentlich nicht eine Form genau wie die andere, jede Form erscheint spontan geschaffen und — selbst dort, wo ihr Charakter konventionell festgelegt ist — von einem subjektiven Willen durchgebildet; dadurch kommt in jede Form ein eigensinnig genialisches Eigenleben. Nicht die Wiederkehr des Gleichen ist das Prinzip der gotischen Bauweise, sondern die Abwandlung eines Formprinzips durch viele Möglichkeiten; nicht Regelmäßigkeit wird erstrebt, sondern Mächtigkeit oder Freiheit und Fülle. Das Wesentliche in der gotischen Form sind nicht Gesetz und Regel, sondern es ist die unmittelbare Ausdruckskraft. Es wird nicht ein endgültiges, ein sozusagen destilliertes Verhältnisleben der Teile erstrebt, es wird nicht ein Kanon der reinen Proportionen geschaffen, sondern es muß das wirkungsvolle Verhältnisleben in der gotischen Kunst vom Künstler eigentlich jedesmal von neuem intuitiv gegriffen werden. Dadurch wird die Wirkung sehr unmittelbar, doch haftet ihr auch viel Einmaliges, ja etwas Einzigartiges an. Um einen griechischen Tempel, einen römischen Palast, eine italienische Renaissancekirche gut zu bauen, genügten unter Umständen die[S. 29] Tradition, die Erfahrung, das Wissen, die Kenntnis des Kanons und der Praxis; um aber einen gotischen Dom wirkungsvoll zu türmen, dazu gehörte in erster Linie schöpferische Kühnheit. Die griechisch-italienische Bauweise könnte gegebenenfalls ohne geniale Begabungen bestehen und doch eine gewisse Höhe halten, die gotische Bauweise aber muß ohne ursprüngliche Genialität gleich maniriert und konventionell werden. Eben darum setzt die gotische Form selbständigere Arbeiter und willenskräftigere Persönlichkeiten voraus. Nur eine an Individualitäten, an Temperamenten reiche Zeit ist reiner gotischer Formenschöpfungen fähig. Schon aus diesem Grunde bleibt der gotischen Form die unendliche Ausdehnungsmöglichkeit und die allgemeine Anwendbarkeit versagt. Denn Persönlichkeiten und Temperamente sind nicht zu allen Zeiten da, sorgfältige, genaue Arbeiter aber sind stets zu erziehen.

Auch in der Natur steht einem Prinzip der langen Dauer überall ein Prinzip des schnellen Antriebs gegenüber. Die Natur will ebenfalls die ewige Wiederkehr des Gleichen oder doch des Ähnlichen; aber sie will auch immer ein Neues. Sie will zugleich die Regel und den Überschwang. Paradox könnte man sagen, die Natur sei ebensowohl griechisch wie gotisch. Wie aber in der Natur der orgiastischen Fülle der Schöpfungskraft, dem Übermaß des Triebhaften die regelnde Ordnung, die eherne Notwendigkeit beschränkend und formgebend gegenübersteht, und wie der Elementardrang des Schöpfungswillens wiederum dafür sorgt, daß das heilig ordnende Gesetz niemals formalistisch erstarrt, wie ein ewiger Kampf ist zwischen Unruhe und[S. 30] Ruhe, zwischen Rausch und Besonnenheit, zwischen Ungeduld und Geduld, und wie das Resultat dieses Kampfes ohne Ende eine Welt ist, die immer wieder frisch und herrlich ist, als sei sie eben aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen — so wirken auch in der Kunst aufeinander Maß und Übermaß, Ruhe und Unruhe, Geduld und Ungeduld, so geht auch dort aus diesem ewigen Kampf erst das Bedeutende ursprünglich und mannigfaltig hervor. In der Kunst wirkt, wie in der Natur, eine zentrifugale und eine zentripetale Kraft; in der Kunst wie in der Natur heißen die beiden entscheidenden Gewalten Antrieb und Hemmung, Freiheit und Gesetz. Der künstlerische Bildungstrieb des Menschen hat sich dualistisch spalten müssen, um im Höchsten schöpferisch werden zu können. Etwa so, wie die Natur den Menschen in Mann und Weib zerlegt hat, um sich zu erhalten und fortzupflanzen.

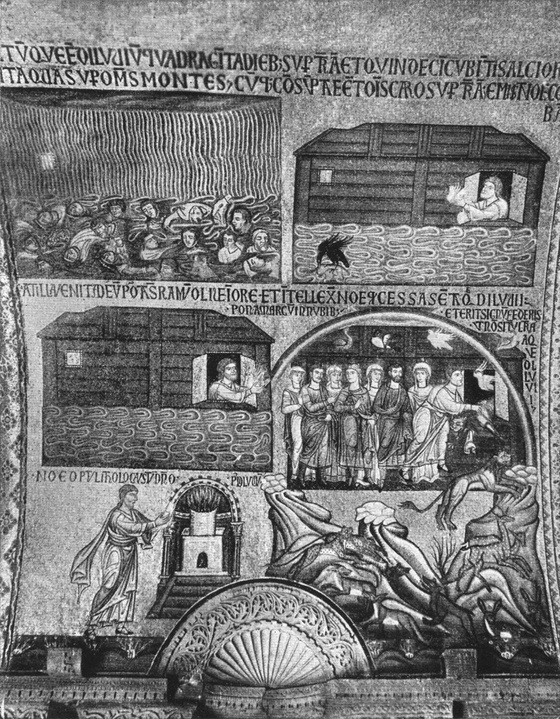

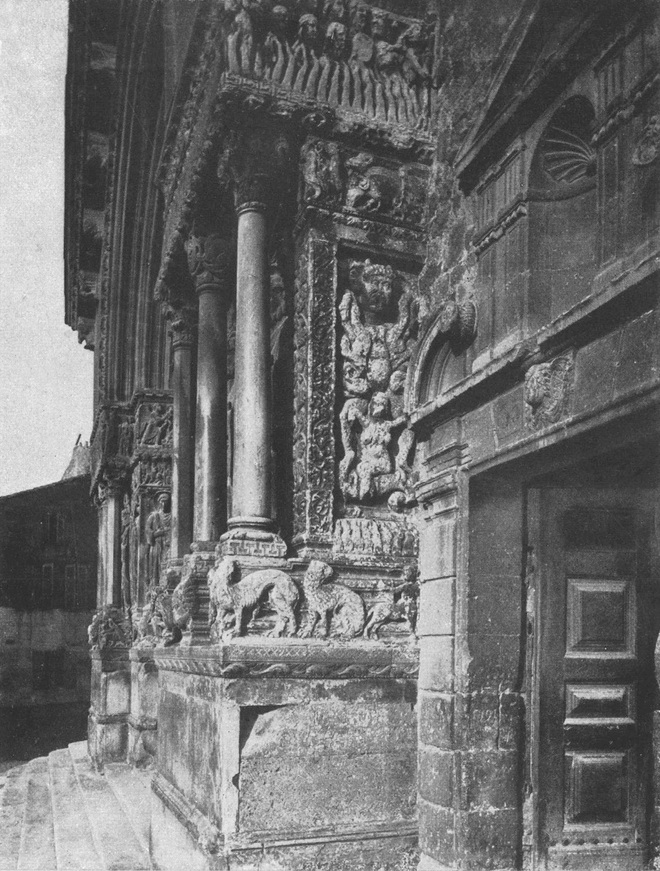

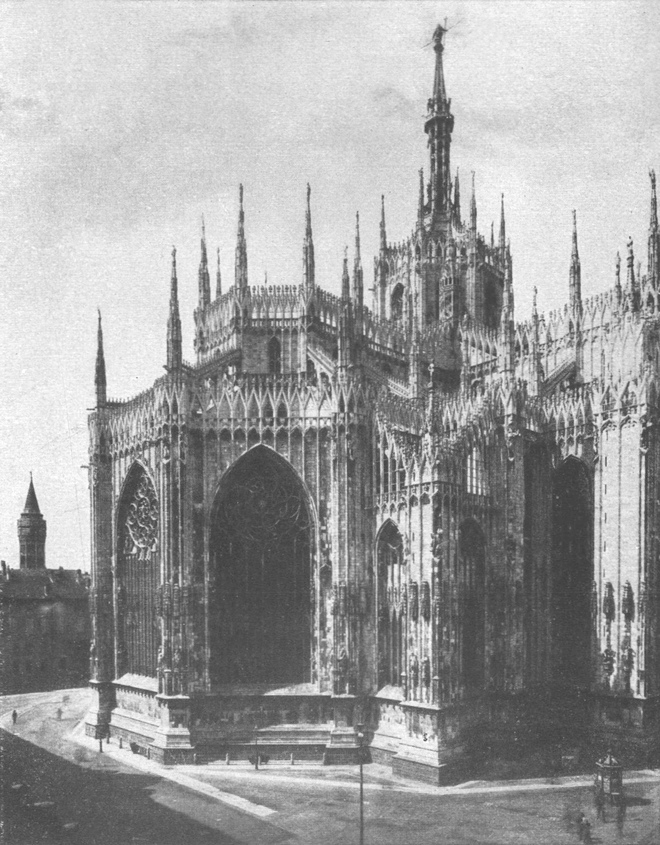

In diesem Sinne ist die gotische Form die männliche, sie ist die zeugende und anregende Form. Sie ist die Form des heroischen Affektes. Auch dort, wo sie scheinbar nüchtern vom profanen Bedürfnis ausgeht. Denn während sie rein zweckmäßig bestimmt zu sein scheint, steigert sie das Zweckmäßige unversehens zum Monumentalen. Man denke an die mittelalterliche Verteidigungsarchitektur. Es ist strenge Zweckarchitektur, ohne Zierat, ohne rein darstellende Formen, nur aus Mauern, Zinnen und Türmen gebildet. Sie sollte den Feind abhalten. Aber zugleich sollte sie ihn schrecken und einschüchtern, das heißt, sie sollte eine Wirkung auf seine Seele ausüben. Darum wurden Formen gewählt, deren Wucht voller Drohung war, die kriegerisch[S. 31] wirkten und eine Macht repräsentierten; und so geriet das Fortifikatorische wie von selbst zur düsteren Großheit und starren Unbedingtheit. Das Einfache wirkte nicht mehr nüchtern zweckhaft, sondern wie ein Symbol des Dräuenden und Wehrhaften. Diese Übersteigerung ins Symbolische aber ist einer der wesentlichen Züge alles Gotischen.

Aus dem Burgenbau, aus der Befestigungsarchitektur ging organisch der Kirchenbau hervor. Der trotzig auf Selbstbehauptung bestehende Wille erstrebte die mächtige Wirkung, aus dem groß begriffenen Bedürfnis wurde die Idee abgeleitet; diese Idee aber wurde mit der Zeit selbständig und wuchs ins Geistige, ins rein Künstlerische hinein. Die Stimmung, die den primitiven gotischen Kunstwerken anhaftet, wurde zum Motiv an sich erhoben. Um die Stimmung aber künstlerisch auszudrücken, mußte eine Formenwelt geschaffen werden, die sich aus lauter Stimmungselementen zusammensetzt. Das will sagen: aus Elementen, die neun Zehntel des Lebens, der Natur, der menschlichen Empfindung ignorieren, um dem einen Zehntel desto einseitig stärker zum Ausdruck zu verhelfen, aus Elementen, die das Objekt vergewaltigen, die alle helfen, ein einziges mächtiges Gefühl zu illustrieren und die alle erfüllt sind von der Leidenschaft, einen bestimmten Willen auszudrücken, ihn zu steigern und zu motivieren. Jede gotische Kunstform will vor allem dieses: motivieren. Sie ist nicht vom Zweck genesen, wie die griechische Form. Alle Formen der Gotik, sowohl dort, wo sie sich einfach, wuchtig und primitiv, wie auch dort, wo sie sich darstellend, reich und barock geben, weisen irgendwie immer auf[S. 32] etwas Konstruktives. Das sichtbar Konstruktive jedoch nimmt in der Baukunst die Stelle ein, die der Naturalismus in der Malerei einnimmt. Nun ist aber dieser Konstruktionsnaturalismus der Gotik nicht zu profanen Zwecken, sondern um der künstlerisch-symbolischen Wirkung, um des starken Ausdrucks willen da. In allem Gotischen ist die Frage nicht zu lösen, ob zuerst die Konstruktion oder die künstlerische Vorstellung dagewesen ist. Die Antwort ist so schwierig wie die Beantwortung der Frage, ob zuerst das Huhn oder das Ei dagewesen sei. Konstruktion und Form werden im Gotischen zugleich und eines durch das andere immer gefunden. Neuerungen, wie der Spitzbogen und das Pfeilersystem, sind erst möglich geworden, als eine mit sich selbst noch unbekannte Sehnsucht nach Mitteln ausschaute, dunkel ihr vorschwebende Wirkungen zu realisieren. Es mag mit solchen technischen Entdeckungen gehen wie mit den geographischen, die auch erst erfolgen, wenn der von Expansionstrieben genährte Instinkt zweckvoll wissenschaftlich Schiffe ausrüstet. Dieses aber ist so recht das Wesen des gotischen Geistes: ein mit sich selbst unbekanntes mächtiges Lebensgefühl in neue Kunstformen zu kleiden, urweltliche Instinkte artistisch zu rechtfertigen und aus der Notdurft des Lebens unmittelbar eine zwar naturalistisch gebrochene, aber auch geheimnisvolle Formenwelt abzuleiten. So ist es im Mittelalter gewesen, als auf der Grundlage des Zweckmäßigen und des tektonisch Mathematischen eine betörende Romantik aufblühte, ein Urwald von Form, wimmelnd von Leben und Gestalt. Der erregte Wille führte das Bedürfnis über sich selbst hinaus — bis an die Grenzen der[S. 33] Phantastik. Der Raum wurde überhöht, seine natürlichen Mauergrenzen wurden gesprengt, ein System von Pfeilern wuchs, voll eines dröhnenden Rhythmus, steil in die Höhe, das Licht selbst wurde romantisiert, indem man es durch farbige Fenster leitete, und in allen Teilen des Doms — der ein Gesamtkunstwerk der Architektur, Plastik und Malerei war — begann ein Spiel mit der Konstruktion, mit dem Zweckhaften, bis alles Materielle sich schließlich im Transzendentalen verlor. Hier wird die andere Seite des gotischen Geistes offenbar: seine Lust an der Fülle, seine romantische Schmucklust. Das Gemäuer bedeckte sich mit phantastisch reichem Zierat, mit Menschen- und Tiergestalten, mit Blättern und Blumen, mit tektonischen und malerischen Formen bunt durcheinander — scheinbar willkürlich und doch logisch geordnet nach einem Gesetz der Empfindung. Alles einzelne weist zurück auf etwas Individuelles, im dunkelsten Winkel noch betätigt sich das sehnsüchtig bildende Talent; über allem einzelnen aber steht einigend ein großer, leidenschaftlicher Kollektivwille. Alle Menschen haben irgendwie Anteil an den Wunderbauten der mittelalterlichen Gotik; aber alle bleiben sie auch anonym. Und dieses eben ist ein Charakteristikum des Geistes der Gotik überhaupt: er lebt sich in Massenkundgebungen aus; seine Ideen können zwar nur von Persönlichkeiten verwirklicht werden, aber sie schließen auch jede Persönlichkeit ein. Daher dieser bezeichnende Trieb zum Rauhen und Kolossalen einerseits und zur Fülle des Details anderseits, daher diese heftige Neigung zur Phantastik der Quantität. Beides, der Kolossaltrieb und der Formenüberschwang,[S. 34] die primitive Nacktheit sowohl wie die Schmuckfülle, weisen auf eine geistige Unruhe zurück. Diese Unruhe setzt sich immer dann in künstlerische Wirkungen um, wenn sich eine Kraft von hartem Druck befreit, wenn ein Kampf stattfindet, wenn Sehnsucht, Unruhe und Trotz sich um ein Höchstes bemühen, während ein rauhes Klima, arme Lebensformen, Not und Mühsal den titanisch erregten Willen beschränken. Der Empordrängende vor allem will ungewöhnliche Denkmale seines Willens errichten, er denkt in steinernen Babelgedanken. Alle gotische Kunst deutet auf einen Zustand des Gemüts, der eintritt, wenn sich der Geist aus phantasievoller Dämonologie, aus schaudernder religiöser Ergriffenheit zur Gewissensfreiheit selbständig durchringt. In Augenblicken, wo ein Volk in der Mitte dasteht zwischen unbedingter Anbetung und Geistesfreiheit, wo es sich selbst wachsen fühlt und auch die Lust des Wachsens, geraten die Werke am größten und reichsten im Sinne des Geistes der Gotik. Beruhigte, saturierte Völker kennen nicht diese elementaren Willensausbrüche in der Kunst. Darum sind vor allem werdende Völker, die noch auf Morgenstufen weilen, Völker mit Jünglingstemperament, voll vom Geiste der Gotik. Oder auch die alternden Völker, in denen eine neue Unruhe erwacht und neue Begierde. Auch glückliche Völker, die in einem heiteren Klima leben, fassen die Kunst nicht so ekstatisch auf, sie suchen mehr das Glück und den Genuß; die Gotiker dagegen sind nie heiter, ruhig und harmonisch, sie werden gepeinigt von einem Verantwortlichkeitsgefühl, ihre Kraft ist nicht frei von Angst, ihr Wille ist voller Leidenschaften. Darum[S. 35] bedeutet ihnen auch die Tradition nicht viel. Ihnen schwebt als Ideal immer etwas Phänomenisches vor. In ihrer Kunst herrscht die Stimmung. Der gotische Mensch hat ganz den einseitigen Druck der Kräfte. Er lebt innerlich ruckweis, nicht stetig. Und dieses gilt ebensowohl für ganze Völker wie für die einzelnen Talente, für die Individuen, die ihrer Natur nach als Gotiker anzusprechen sind, und für ganze Künstlergeschlechter, die vom Geiste der Gotik regiert werden.

Im Gegensatz hierzu suchen Völker und Individuen, die auf die griechische Formenwelt eingestellt sind, nicht den Affekt, sondern die Beruhigung. Selbst wenn sie einmal das Ungeheure unternehmen, setzen sie Wohlklang und Harmonie allem anderen voran; sie schaffen das Kolossale nur, um zu prahlen, nicht aus einem eingeborenen Hang zum Phänomenischen. Wenn sie das Übergroße schaffen, so sind es nur Vergrößerungen des eigentlich für eine mittlere Größe Gedachten. Im allgemeinen sagt ihnen das Mittlere und eine gewisse Normalempfindung zu. Die Baukunst des griechischen Menschen geht nie sichtbar und absichtsvoll vom Zweck und von der Konstruktion aus, sie ist nicht naturalistisch und ebensowenig romantisch-symbolisch. Der Zweck und die Konstruktion fügen sich willig dem schönen Schein. Die Architektur ist rein darstellend; darum bedarf sie gar nicht der Anstrengung, die nötig ist, wo etwas an sich Profanes aufs höchste idealisiert werden soll, darum gerät die Form auch nirgends zum gewaltsam Charakteristischen. Die Bedürfnisse treten in einem Klima, das die Mitte hält zwischen eisiger Kälte und tropischer Hitze, bei weitem nicht so anspruchsvoll hervor;[S. 36] das Materielle der Zwecke erscheint von vornherein mehr aufgehoben, jedes einzelne Bauglied hat ein dekoratives Eigenleben, das sich auch erhält, wenn es für sich allein betrachtet wird, und alles Statische ist wohlklingend geworden. Die Bauwerke scheinen nicht so sehr, wie die des gotischen Geistes, einzelne Individuen zu sein, sie sind vielmehr Gebilde des reinen Wohllautes und Verkörperung eines sehr durchgebildeten Stilprinzipes. Eine Cella und ringsherum Säulenreihen: das ist der griechische Tempel; vier Mauern mit regelmäßig angeordneten Fensteröffnungen auf einem Rechteck errichtet, edel gegliedert von Pfeilern und Gesimsen: das ist der italienische Palast. Da nun aber das Ganze dekorativ ist, da jede Form ein Wohlklang ist, so kann diese Bauweise auf Häufungen verzichten. Darum ist sie im allgemeinen einfach und ein Kind der Selbstbeschränkung. In der griechischen Formenwelt dominiert das Klare, das formal Endgültige. Alle Anstrengung erscheint überwunden, das Gerüst des Bauwerks ist wie mit blühendem Fleisch bedeckt, ohne daß aber die Gelenke undeutlich würden, ohne daß die gymnastische Elastizität der Glieder verloren ginge. Die Kunst des griechischen Menschen weist, wo und wann immer sie uns entgegentritt, auf eine Gemütsverfassung, die nicht ekstatisch erregt ist, sondern besonnen, die nicht religiös gefärbt ist, sondern weltlich. Diese Gemütsart will weniger, daß das Kunstwerk drohe, als vielmehr, daß es schmeichle; sie ist nicht unruhig nach dem Neuen, sondern glücklich im Besitz. Darum ist der griechische Mensch wie von selbst ein Verweser der Tradition. In seinen Künsten geht das[S. 37] eine immer scheinbar ohne Anstrengung aus dem anderen hervor. Wo der gotische Mensch das Gefühl des Werdens rauschhaft und doch auch leidend erlebt, da genießt der griechische Mensch sein Werden und Sein als Glück. Das gibt seiner Kunst die stolze Ruhe, das Aristokratische, es löst die Spannungen und schafft die Harmonie. In der gotischen Kunstwelt geht der Mensch mehr sittlich wollend vor, in der griechischen mehr ästhetisch genießend. Benutzt man einmal die Terminologie Nietzsches, um die Gegensätze zu bezeichnen, so könnte man die gotische Welt die des dionysischen Geistes, die griechische Welt aber vom apollinischen Geiste geschaffen nennen.

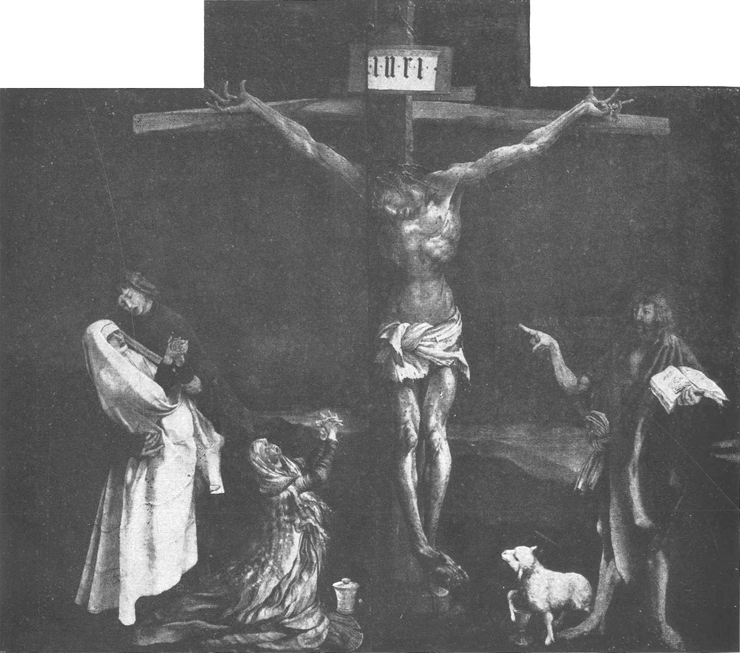

Man möchte das Gotische sentimentalisch nennen, trotzdem in diesem Wort ein herabsetzender Nebensinn verborgen ist. Das Sentimentalische muß entstehen, weil die Formen des gotischen Geistes nicht in erster Linie aus einer freien Vernunft, sondern aus dem stark okkupierten Gefühl fließen. Die Kunstform dient einer reizbaren Idee, nicht einer zufriedenen Sinnlichkeit, das macht sie sentimentalisch. Das Sentimentalische in diesem Sinne ist die Hälfte der Menschennatur. Mit ihm zusammen hängt jenes große Erstaunen vor der Welt, jenes tiefe philosophische Wundern, worauf alle Religion letzten Endes zurückgeht. Die sentimentalische Natur gibt sich einem schreckhaften Gottgefühl hin, sie steht immer mehr oder weniger im Banne eines Schuldgefühls, einer mystischen Lebensfurcht. Aus dieser Furcht aber geht dann eine besondere Art von Willen hervor; es wohnen darin die Instinkte, die göttlichen und die tierischen, eng beieinander, und es ruht darin embryonisch die Idee, die, über alle Vernunft,[S. 38] über alle Realität hinaus, dem Leben das Unbedingte abtrotzen möchte, die nicht davor zurückschreckt, zum Himmel selbst eine Jakobsleiter anzulegen, worauf die Engel herab- und hinaufwallen. In diesem Sentimentalischen ist jenes Dämonische enthalten, worauf Goethe so oft zurückkam und das in ganzen Völkern sich ebensowohl zeigt wie in großen Individuen. Es „wählt sich gern etwas dunkle Zeiten“, wie Goethe meinte, es übt eine besondere Anziehungskraft aus, und nicht selten ist darin die Größe dem Diabolischen gesellt. Auch im Geiste der Gotik ist immer mehr oder weniger von dieser Dämonie. Das erklärt den oft beängstigenden Formenspuk aller gotischen Kunst, es erklärt die Hysterie und die krankhafte Heftigkeit des Empfindens neben einer eiskalt erscheinenden Spekulation und erhellt die Frage, warum diese Kunst so oft mehr bildend ist als schön.

Der griechische Mensch erschafft die Formen der Ruhe und des Glückes, der gotische Mensch die Formen der Unruhe und des Leidens.

**

*

Es leuchtet ein, daß in den beiden großen Kunstwelten gewisse formale Grundtendenzen immer wieder hervortreten müssen, wo und wann die einzelnen Formen auch entstehen und wie verschieden die besonderen Bedingungen der Zeit, der Rasse, der Umwelt auch sein mögen. Alle Kunstformen des gotischen Geistes weisen — ob sie nun vor tausend Jahren geschaffen sind oder gestern, im Morgen- oder im Abendland und so viele nationale Sonderbedingungen dafür auch maßgebend gewesen sind — denselben[S. 39] Temperamentszug auf; und ebenso gehen alle Kunstformen des griechischen Geistes, wie immer sie auch abgewandelt und angewandt werden, auf dasselbe bildende Prinzip zurück.

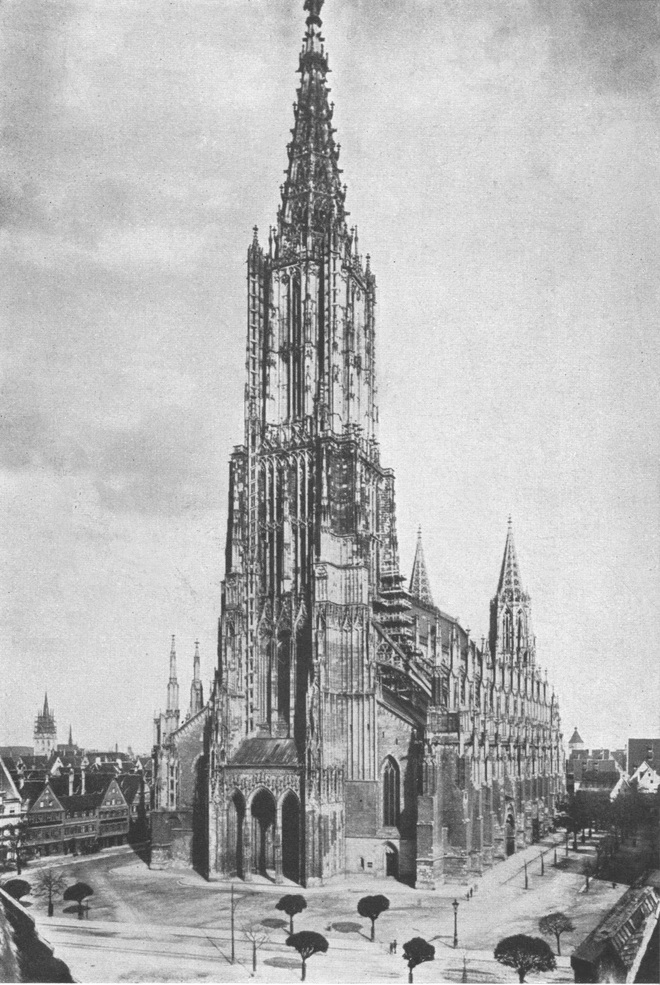

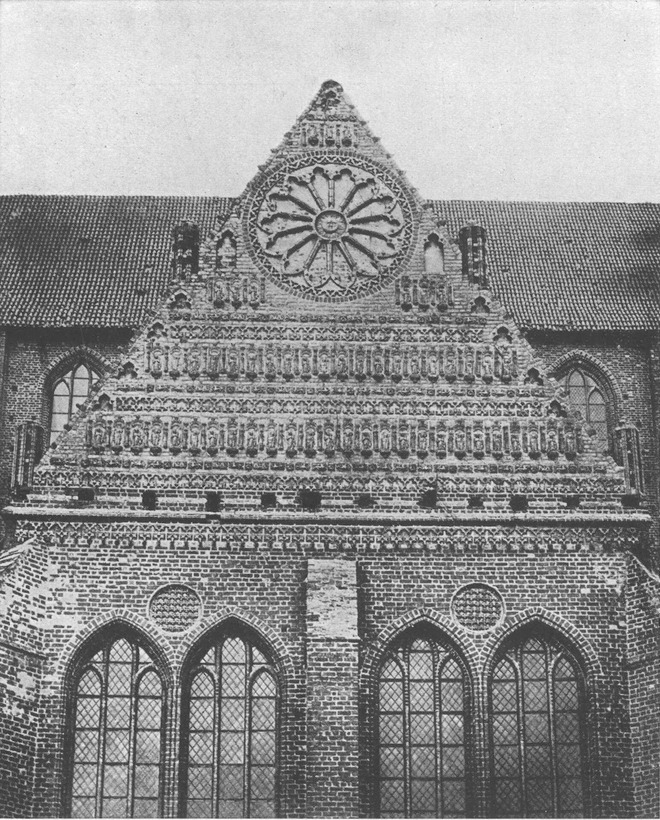

Ein allgemeines formales Merkmal in diesem Sinne ist es, daß vom gotischen Menschen mit Vorliebe die Vertikalrichtung betont wird, vom griechischen Menschen mehr die Horizontalrichtung. Im Gotischen strebt die Form immer schnell und gewaltsam nach oben, im Griechischen will sie beharren im Zuständlichen, sie erscheint breit gelagert. Die Gotik: das ist der Turm. Was immer der gotische Geist auch angreift, es drängt ihn, die Massen zu türmen, die Formen steil hinaufzuführen und sie nach oben zuzuspitzen; wogegen der griechische Geist in horizontal gestuften Plänen architektonisch denkt, in Stockwerken und Gesimsführungen, in Friesen und Bändern. Und das gilt nicht nur für die großen Baumassen, sondern auch für alle architektonischen Einzelformen und Ornamente, es gilt nicht nur für die Architektur, sondern für die Künste überhaupt. Man erkennt das verschiedenartige Temperament, wenn man die nach der Last begierige griechische Säule mit dem gotischen Pfeilersystem vergleicht, in dem alle Schwere spielerisch überwunden erscheint; wenn man dort auf die horizontal gereihten Perlschnüre und Eierstäbe, auf Palmetten und Akanthusornamente, auf die Triglyphen und Konsolen, auf die Stockwerksteilungen, Dachgesimse und Dachentwicklungen blickt und hier auf die Pfeilerbündel und kühn springenden Strebepfeiler, auf die wie trillernde Kadenzen an den Turmwänden und -spitzen hinaufeilenden Steinkrabben, auf die ungehemmt emporsteigenden Mauern[S. 40] und die spitz in die Luft schneidenden Dächer und Türme. Man hat den Gegensatz, wenn man sieht, wie im Griechischen der Grundriß immer einfach orientierend ist, im Gotischen aber zur Hälfte desorientierend und zur anderen Hälfte überorientierend. Wenn man dort ruhig zum Ziel hingeführt wird, so wird man hier entweder dahin geworfen, oder es bewegt sich das Raumgefühl in einem wunderlichen Irrgarten. Wenn auf der einen Seite der Drang herrscht, den Raum durch feste Mauern abzuschließen, bestimmt zu umgrenzen und ihn dem menschlichen Maße anzunähern, so herrscht auf der anderen Seite die Lust an der Wölbung, am Ausweiten, am Durchbrechen fester Grenzen, am Unbestimmten. Und auch dieses alles wird wieder zur Höhentendenz. Was im Griechischen ein Saal ist, das wird im Gotischen zur Halle, was dort ein abgeschlossener architektonischer Bezirk ist, wird hier zu einer Raumfiktion. Wo dort alle Räume streben, einander ähnlich zu sein, da suchen sie sich hier in jeder Weise zu unterscheiden, indem sie übereinander hinausgehen.

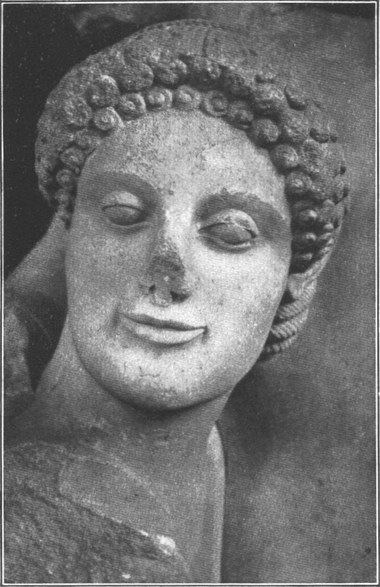

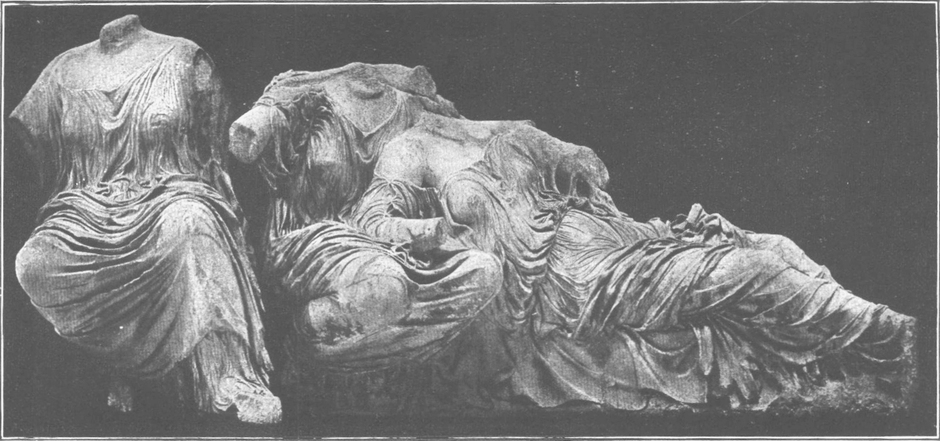

Dieser Gegensatz geht gleichmäßig durch alle Künste. In den Statuen, wie sie einem steinernen Volke gleich vor den Mauern und Pfeilern gotischer Dome, zwischen farbigen Fenstern im Schiff und Chor dastehen, wie sie, rhythmisch zu Verbänden geordnet, die Spitzbogenportale füllen und im feierlichen Tempo, mit verzückt bewegten Leibern, über Gesimse und Balustraden dahinwandeln, ist eine besondere Schlankheit, ein sich Dehnen und Sehnen, ein sich Recken in die Länge, kurz dieselbe Vertikaltendenz, wie im Ganzen des Gebäudes. Den Statuen[S. 41] der griechischen Stilkreise fehlt diese absichtsvolle Übersteigerung, es fehlt dieser Drang, einer unaufhaltsam emporschnellenden Turmarchitektur formal zu folgen; im Griechischen sind die Verhältnisse der Gestalten „richtiger“, die Vertikale ist nicht mehr betont, als die Natur sie betont, und in den Giebelfeldern lagern die Gestalten beruhigt beieinander. Herrscht innerhalb des Vertikalstils eine primitive, eine hölzerne Anmut, so erscheint sie innerhalb des Horizontalstils elastisch und natürlich. Bei den gemalten gotischen Heiligen fallen die Gewänder gerade herab, um am Boden dann mit zackiger Heftigkeit oder Koketterie zu zerknittern; bei den gemalten Gestalten der griechischen Formenwelt fügen sich die Linien der Gewänder zu fließenden Ornamenten. Sind die Bewegungen dort absichtlich steif und hieratisch, so sind sie hier dem Leben nachgebildet und dann gefällig gemacht. Die Figur griechischer Art steht auch, in Plastik und Malerei, anders als die Figur gotischer Art auf den Füßen da. Bei jener unterscheidet man deutlich Standbein und Spielbein, diese steht gleichmäßig auf beiden Beinen, wodurch eine gewisse sprechende Ungeschicklichkeit, eine psychologisch ausdrucksvolle Unbeholfenheit hervorgerufen wird. Eben diese gedankenvolle Unbeholfenheit aber sucht die Gotik. Sie drückt damit das In-sich-versunken-sein des statuarisch dargestellten Menschen aus. Die griechische Statue hat durchweg Beziehung zu etwas außerhalb Liegendem; in ihr ist der Impuls des Handelns dargestellt, sie zeigt den Jüngling im Kampf oder Wettspiel, das Mädchen, wie es sich zum Tanz oder zur Opferhandlung anschickt: sie interessiert auch durch das, was[S. 42] sie gewissermaßen dramatisch ausdrückt. Die gotische Statue bleibt dagegen ganz im zuständlich Symbolischen. Sie hat nur Beziehungen zu sich selber oder zu einer überwirklichen Legende; sie wendet sich nicht an den Menschen und seine Interessen, sondern unmittelbar an Gott. Die griechische Figur ist vom Bildhauer von vornherein plastisch gedacht, sie ist von Anfang an artistisch angeschaut; die gotische Figur verdankt ihre Entstehung einer Vorschrift der Kirche, sie ist den Legenden entnommen und darum recht eigentlich im Ursprung unplastisch. In ihr wird aber das Unplastische mit höchster Anstrengung plastisch, architektonisch und in jeder Form künstlerisch gemacht, und eben dadurch entsteht die ungemein eindringliche Form, die unbeholfene Monumentalität, die hölzerne Grazie, die tief beseelte Starrheit und eine ergreifende menschenferne Stimmung. Der griechische Geist nimmt es ernster mit der Durchbildung der Form; der gotische Geist nimmt es ernster mit der Idee. Darum wird die Form hier ideenhaft unbedingt. Der Geist der Gotik will nicht ausgleichen, er wählt seine Formen allein unter dem Gesichtspunkt, ob sie aus derselben Empfindungswurzel wachsen, ob sie von derselben Art sind, ob sie die Farbe eines bestimmten ungebrochenen Willens tragen. Einheitlichkeit, Eindeutigkeit ist ihm alles. Der griechische Geist aber wählt die Stellungen und Formen nach ihrer kontrapunktischen Reinheit, nach ihrem Reizwert; er sucht die psychische Wohlgestalt, den schönen Menschen, die schöne Kleidung, und er verschönert das Modell, wenn es an sich nicht schön genug ist: er neigt zum Idealisieren des Physischen, wie der gotische Geist zur Übersteigerung des Psychischen neigt.[S. 43] Darum scheut sich dieser nicht vor dem häßlichen, aber ausdrucksvollen und charakteristischen Menschen, ja, er liebt es, den Menschen zu proletarisieren, in dem Sinne etwa, wie das Christentum es getan hat. Es gerät der Mensch im Gotischen wie von selbst zum Persönlichen und im Griechischen zum Typischen. Auch das ist eine Folge der schönen, ausgeglichenen Form hier und der grotesken, in die Länge gezogenen Form dort. Es handelt sich um zwei Handschriften der Menschheit: die eine strebt in ihrer weichen edlen Rundung und Bestimmtheit zum Kalligraphischen, die andere ist eine ungleiche, steile und nicht immer klar leserliche Charakterschrift.

Ein anderer formaler Unterschied besteht darin, daß die gotische Baumasse immer wie modelliert, das griechische Bauwerk dagegen tektonisch gefügt erscheint. Jenes gleicht dem Werk eines Bildhauers, eines Modelleurs, dieses gleicht der Schöpfung eines die Teile zusammensetzenden Werkmeisters. Gotische Bauwerke kann man den halb phantastischen Gestalten der Saurier vergleichen, ungeheuer im Ausdruck, aber verschwommen in vielen Einzelformen, hinter unheimlich schönen Schalen und Krusten den Gliederbau halb verbergend, von der eigenen Masse behindert und in der Ausbildung gewisser Organe noch amphibienhaft ungewiß. Das griechische Bauwerk aber ist wie ein edles, wohl durchgebildetes Tier unserer Lebenszone, überzeugend in den Bewegungen, klar in den Gelenken und rassig in der Ökonomie der Mittel. Man könnte, um anders zu vergleichen, die Berge modelliert nennen — modelliert von der die Erdrinde faltenden Kraft, von der Zertrümmerung, vom Erdrutsch, von[S. 44] Verwitterung und Wasserspülung wie vom Finger eines Erdgeistes —, den Baum mit Stamm, Zweigen, Blättern und Blüten dagegen als ein organisches, tektonisches Gebilde der Natur bezeichnen. Die Vergleiche sind primitiv, sie weisen aber doch auf einen wesentlichen Punkt. Sie weisen zum Beispiel darauf, daß bei einem tektonischen Bauwerk die Symmetrie konsequent durchgeführt sein muß, daß das modellierte Bauwerk aber immer mehr oder weniger die Willkür der Asymmetrie aufweisen wird. Der ganze Rhythmus muß hier und dort ein anderer sein. Im Kunstwerk des griechischen Geistes fließt der Rhythmus schnell, aber ruhig und sicher dahin, wie die Gewässer in einem tiefen, gleichmäßigen Strombett; im gotischen Bauwerk ist der Rhythmus fast gewalttätig, doch stellen sich der Strömung Hemmungen entgegen, wodurch Brandungen und Strudel entstehen. Ein Formengedränge ergibt sich, in dem notwendig Unbestimmtes und Vielfältiges ist, gegenüber dem Bestimmten und Eindeutigen der tektonisch geordneten Form. Tatsächlich setzt die gotische Bauweise in ihren entwickelten Stadien ein ungeheures tektonisches Können, einen starken „logischen Formalismus“ voraus, ja tektonisches Genie, denn es muß das Gewagteste, das Unerhörte praktisch möglich gemacht werden; nur nimmt man dieses Können nicht wahr, weil der Stil nicht den Ehrgeiz hat, im ganzen tektonisch zu wirken, weil ihm das Konstruktive nur Mittel ist, um Stimmungen zu erzielen. Auch die griechische Einzelform hat dann viel von der sauberen Bestimmtheit, von der klaren Gliederung der tektonischen Architektur, wogegen die gotische Einzelform zur malerischen Unbestimmtheit[S. 45] drängt. Sie ist mehr modelliert als gezeichnet, mehr plastisch als linear. Die griechische Form ist immer irgendwie reliefartig, die gotische ist kubisch. Diese wächst aus der Masse hervor und ist untrennbar damit verbunden, jene erscheint mehr wie gefügt. Das griechische Kunstwerk besteht aus geistreich verbundenen Teilen, das gotische ist immer ein einziges, untrennbares Ganzes. Wenn dort die Formen gereiht und wie Bänder um das Gebäude gelegt werden, so wuchern sie hier vegetativ auf dem Gemäuer, in sich selbst verschlungen oder heftig nach oben strebend, als suchten sie das Licht.

Auch das Flächenleben ist sehr verschieden. Wenn ein Bauwerk des griechischen Geistes nur fünfzig verschiedene Flächen hat, so weist das gotische davon tausend auf. Der gotische Geist begreift den Raum reicher. Man darf nicht sagen sinnlicher oder phantasievoller, weil der Raum im griechischen Bauwerk auf seine Grundelemente zurückgeführt worden ist, was ebenfalls höchste Phantasietätigkeit voraussetzt. Der Gotiker aber kann sich im Empfinden des Raumes kaum genug tun, ihm schillert der Raum wie in Millionen Facetten. Die Flächen sind nicht mehr mit dem Winkelmaß zu messen, die Formen fangen mit jedem Detail die Brechungen des Raumes tausendfältig auf, und darum vibriert das Kunstwerk immer in einer unruhigen Pracht von Licht und Schatten. Die griechische Raumauffassung beruhigt, die gotische beunruhigt. Dort spricht das Mathematische des Raumes, hier spricht sein Geheimnis, sein Grauen. Die Auffassungen sind so verschieden, wie die Zeitempfindung in den Dramen der Griechen und in den barocken Dramen Shakespeares[S. 46] grundsätzlich verschieden sind. Dort werden Raum und Zeit exakt begriffen, hier romantisch.[1] Im gotischen Kunstwerk scheint der Raum unaufhörlich in Bewegung zu sein, im griechischen scheint er fest zu stehen. Der griechische Mensch baut gewissermaßen mit Luftwürfeln, dem gotischen Menschen ist der Raum etwas Flüssiges. Dort gilt nur die positive Form, hier auch die negative; dort denkt man an das mathematische Gesetz der Teilung, hier empfindet man die unendliche Melodie des Raumes; dort zentralisiert, hier dezentralisiert man gern. Im Griechischen ist die Schwere gebändigt, im Gotischen wird sie verneint. Das wirkt nicht nur auf die Materialbehandlung insofern[S. 47] zurück, als der Gotiker jedes Material zu entmaterialisieren strebt, sondern es wirkt auf jede Einzelform zurück. Der griechische Mensch bevorzugt die gerade und die einfach geschwungene Linie, er kommt mit wenigen Formelementen aus; der gotische Mensch braucht, trotzdem er einseitiger ist, ja eben darum, viele Formelemente, er kultiviert die reich bewegte und vielfach gebrochene Linie. In der griechisch-italienischen Ornamentik herrscht die gleichmäßig sich verjüngende Kurve, die symmetrisch geordnete Arabeske, und es werden wenige Naturformen in einer strengen, aber immer auch sinnlich durchgefühlten Stilisierung benutzt; in der gotischen Ornamentik ist die Zierform zugleich naturalistisch und abstrakt und sie bildet sich ununterbrochen um. Dort herrscht in der Kunstform ein gemäßigtes Klima, hier ein tropisches. Was dort Knochen und Gelenk ist, das ist hier Knorpel und Wirbel; was dort wie eine weiche Haut erscheint, mutet hier an wie eine schuppige Hülle. Die Form bewegt sich in Rillen und Schwellungen, in Brechungen und Lähmungen und kann sich im einzelnen an Motivation gar nicht genug tun; aber sie erfüllt dabei nicht entfernt so viel Funktion wie die griechische Form. Diese scheint immer gemächlich und auf Umwegen das Ziel zu erreichen, während sie in Wahrheit den kürzesten Weg nimmt; die gotische Form scheint nach dem Ziel gewaltsam hinzuschnellen, doch geht sie tatsächlich den weiteren Weg und verliert sich nicht selten unterwegs. Das griechische Ornament scheint nur ein Klang zu sein und ist doch durchaus argumentierend, das gotische ist mit Eigenbedeutung beschwert, aber es zweckt mehr zu einem stimmungshaften als[S. 48] zu einem architektonischen Ganzen. Auf der einen Seite ist die Form konsonierend, auf der anderen liebt sie die Dissonanz, den übermäßigen und den verminderten Akkord; die griechische Formensprache ist auch in der bildenden Kunst, so könnte man sagen, vokalreich und gesangartig, die gotische Formensprache ist reich an Zischlauten und charakterisierenden Schärfen. In der ganzen Kunst des griechischen Geistes sind der innere Sinn, der das Lebensgesetz intuitiv nachfühlt, und der äußere Sinn, der die organischen Ausprägungen des Lebensgesetzes sinnlich wahrnimmt, restlos in Übereinstimmung gebracht; in der gotischen Kunst kämpft die innere Vorstellung mit der äußeren Anschauung. Dort fördern darum Natur und Kunst einander, hier vergewaltigen sie sich gegenseitig; dort ist ein göttliches Genießen, hier ein titanenhaftes Kämpfen.

**

*

Als die Italiener dem mittelalterlichen Stil des Nordens den Namen „Gotik“ gaben, wurden sie insofern von einem richtigen Instinkt geleitet, als sie ausdrücken wollten, daß in dem nordischen Stil die Elemente des Barbarischen enthalten seien. Falsch war nur die verächtliche Betonung, die in den Ausdruck gelegt wurde; wie es denn immer sehr primitiv ist, wenn Völker und Rassen einander Geringschätzung zeigen. In Wahrheit ist auch die Bezeichnung eines Kunststils als barbarisch ein Charakteristikum, nicht ein Werturteil. Wenn es uns anders erscheint, so liegt es daran, daß eben jetzt das Wort „barbarisch“ wieder einmal zu einem weltgeschichtlichen Schimpfwort gemacht worden ist. In Wahrheit umschreibt der Begriff des[S. 49] Barbarischen nicht einen Zustand der Bildungsunfähigkeit, der Unbegabtheit und Unwürdigkeit, sondern einen Zustand der Ursprünglichkeit und Naturnähe, der sich einer festen Normierung mehr oder weniger widersetzt. Der Gegensatz des Barbarischen ist ein Zustand, in dem die Norm herrscht, wo der Mensch und die Natur jenem lebendigen Formalismus unterworfen sind, den man sich gewöhnt hat Kultur zu nennen. Beide Formen sind notwendig und ergänzen, ja durchdringen einander; sie unterscheiden sich nicht wie schlecht und gut, sondern wie zwei Kräfteströme, die sich hier anziehen und dort abstoßen, die aber zusammen erst das schöpferische Genie der Menschheit ausmachen. Gegeneinander wirkend schaffen sie den Wechselstrom der Kunstgeschichte. Es ist nicht so, daß alle Völker im Anfang ihrer geschichtlichen Laufbahn barbarisch sind und im Laufe der Jahrhunderte kultiviert werden. Wer so denkt, verwechselt die kultivierende mit der zivilisierenden Kraft. Ein Volk wird mit der Bestimmung zum Barbarischen oder zum Kultivierten geboren, oder es ist auch bestimmt, ein Kompromißvolk zu werden. Die höhere Produktivität wird von der Anlage nicht berührt. Wie Mozart ein mit der Bestimmung zur Kultur geborenes Talent gewesen ist und wie Beethovens Genie in seinen höchsten Werken noch barbarisch anmutet, wie Raffael und Michelangelo sich artverschieden gegenüberstehen, wie dieses aber nicht ohne weiteres auch Gradverschiedenheit bedeutet, so stehen sich auch ganze Völker artverschieden gegenüber. In den barbarischen Völkern bleibt immer, wie sie sich auch abmühen, etwas Dunkles, Wildes und Gewaltsames, in den kultivierten[S. 50] ist etwas Heiteres, Klares und Müheloses. Es wäre zu wenig, mit halbem Zugeständnis dem gotischen Geist zuzugeben, er habe für eine Erneuerung und Verjüngung, für eine gesunde Barbarisierung zu sorgen, wenn der griechische Geist in seinem edlen Kulturgehäuse formalistisch zu erstarren droht. Der gotische Geist ist viel mehr als nur ein Anreger und Wiedererwecker. Er stellt recht eigentlich das zeugende Prinzip in der Kunst dar. Er ist, wie gesagt, der männliche Teil in der Kunst. Alles Männliche ist und bleibt im Wesen barbarisch, muß es schon sein um seiner starken Aktivität willen. Völker, die die Bestimmung haben, sich zu kultivieren, die die Probleme der Kunst lange austragen und endlich die Schönheit gebären, sind im wesentlichen weibliche Völker. Der gotische Geist tritt überall, wo er sich manifestiert, befruchtend, revolutionierend auf, aber er muß das Harmonisieren, er muß die Kultur des Glücks dem weiblichen griechischen Geist überlassen. Er steht so recht in seiner Glorie da in unruhigen Zeiten, wenn neue Ideen gären, wenn Probleme zu lösen und Aufgaben gewaltsam zu bewältigen sind. Ihm ist die Heroenzeit des Geistes gemäß. Nicht Zufall ist es, daß der gotische Geist in Europa so lange mit dem Christentum in gleichem Schritt dahingegangen ist und in Asien mit jenem religiösen Gefühl, das dem Christentum in manchem Zuge verwandt ist. Der gotische Geist gehört seiner ganzen Natur nach zu jenem, man könnte wieder sagen: barbarischen religiösen Gefühl, das auf heftige Sehnsucht zurückzuführen ist, auf einen unstillbaren Vervollkommnungstrieb; er gehört zu jenen Religionen — ob sie nun Christentum, Buddhismus[S. 51] oder sonstwie heißen —, die das Individuum mit der ganzen Schwere der Verantwortung belasten, es unmittelbar vor Gottes Angesicht stellen und es zwingen, sich von Mund zu Mund mit dem ewig Unbegreiflichen auseinanderzusetzen. Völker und Individuen, die von Natur geschaffen sind, das Leben schwer zu nehmen, die zur Mystik, zur Askese neigen, die geborene Philosophen sind und von den sittlichen Forderungen nicht loskommen, kurz die Idealisten des Religiösen, die den kirchlichen Formalismus am leichtesten aufgeben, weil sie zwischen sich und Gott keinen Mittler dulden, sind instinktiv stets auch Vertreter des gotischen Geistes in den Künsten. Ihnen stehen die Vertreter des griechischen Geistes gegenüber als Menschen, deren Religiosität recht eigentlich heidnisch ist. Heidnisch nämlich in dem Sinne, als ihre Religion nicht auf Beunruhigung abzielt, sondern auf Beruhigung, auf eine Entlastung, als viele Mittler — seien es nun Götter, Götzen oder Heilige — nicht entbehrt werden können und als die Menschen den Drang haben, ihre Sorgen und Nöte abzuwälzen, damit sie Welt und Leben glücklich genießen können. Diese heidnische Religiosität des griechischen Menschen ist immer staatenbildend, weil sie auf Konventionen beruht und nichts dem einzelnen überläßt; sie ist praktisch, weltlich und mehr eine Sache der Organisation als eine Sache des stetig sich erneuernden geistigen Triebes. Darum ist diese heidnische Geistesrichtung bestimmt, kultivierend zu wirken; und es haften jener anderen religiösen Geistesrichtung, die zu einem steten Protestantismus neigt, die Merkmale des Barbarischen ein für allemal an. Damit ist schon angedeutet, daß in allen christlich gefärbten[S. 52] Kunststilen die Schöpfung der Form in erster Linie eine Angelegenheit des Laienelementes mit seiner primitiven, aber elementaren Bildnerkraft ist, daß in jeder heidnisch gefärbten Kunstkultur aber der entscheidende Einfluß beim Kenner, beim Fachmann liegt. Dort schafft das Genie des Instinkts, hier das Genie der Bildung. Alle Formen des gotischen Geistes sind von einer naiv tiefsinnigen Laienempfindung umgeben, als von ihrer Lebensatmosphäre; wogegen die Formen des griechischen Geistes immer anmuten, als seien sie aus der Hand des exakt arbeitenden Meisters hervorgegangen. Jene Formen sind oft unsicher im Technischen, im Handwerklichen, aber sie drücken vollkommen einen inneren Zustand aus; diese Formen dagegen sind selbst dort, wo sie allgemein und leer in der Empfindung bleiben, immer doch technisch und handwerklich einwandfrei. Im Gotischen sind die Formen heftig und unbeholfen zugleich, im Griechischen sind sie maßvoll und von sicherer Haltung. Darum bringt die gotische Formenwelt so recht die Kunststile hervor, die ganzen Nationen bis hinab zum Letzten gehören, die ihrem ganzen Wesen nach volkhaft sind; und es gehen aus der griechischen Formenwelt die Stile hervor, die ihrem Wesen nach aristokratisch und höfisch sind. Dort ist die Form vor allem symbolisch, hier ist sie repräsentativ; dort bleibt sie im wesentlichen im Bezirk der Sakralkunst, hier wird sie weltlich und hilft den Vornehmen das Leben schmücken. Die griechische Form ist ausdehnungsfähiger und wandlungsfähiger als die gotische, sie nimmt mehr teil am täglichen Leben und an den profanen Aufgaben. Darum folgt sie auch mit so viel Leichtigkeit[S. 53] der Zivilisation; sie hat recht eigentlich zivilisierende Kraft. Alle kolonialen Kunstformen, das ist bezeichnend, sind irgendwie abgeleitet vom Griechischen. Keine barbarische Kunstform kann in diesem Sinne der Zivilisation über die Grenzen eines bestimmten Bezirks hinaus folgen. Sie hat nur dann Bedeutung und Kraft, wenn sie ganz von innen heraus wirkt, wenn sie hervorbricht wie eine innere Nötigung. Sie kann nicht, wie die griechische, gelehrt und gelernt werden. Woher es denn kommt, daß sie nicht so sehr internationale Geltung gewinnt, sondern mehr im Nationalen bleibt.

Der Unterschied wird noch deutlicher, wenn man auf die Entartungsmerkmale der beiden Formenwelten blickt. Naturgemäß muß sich die griechische Form mehr als die gotische auf dem Boden fester Traditionen entwickeln. Die Entartung äußert sich bei ihr darum so, daß sie formalistisch erstarrt. Aber selbst dann behält sie noch eine gewisse Haltung und Würde; sie kann nie ganz wertlos werden, wie schematisch sie auch auftritt. Sie wird in der Entartung akademisch, aber auch so bleibt sie noch anwendungsfähig. Die gotische Form dagegen hat mehr die Neigung, sich selbst zu zerstören, ihr wichtigstes Entartungsmerkmal ist der barocke Überschwang. Wo sie rein auftritt, da erstarrt sie nicht, sondern sie stirbt an der Erschöpfung. Über lange Zeiträume erhalten kann sie sich nur, wenn sie einen Bund mit der griechischen Form eingeht, wenn sie einen Kompromiß großer Art schließt — wie es etwa in der ägyptischen Kunst geschehen ist — und wenn sie aufgenommen wird von einer selbstherrlich regierenden Konvention.

[S. 54]

In der Kunstgeschichte wechseln die griechischen und die gotischen Formenwelten miteinander ab, sie bestimmen und beeinflussen einander, durchdringen sich bis zu gewissen Graden und wirken im ewigen Wechselspiel gegeneinander. Aber man darf gegenüber diesem Spiel der Kräfte ebensowenig von Entwicklung sprechen, wie man es etwa vor meteorologischen Erscheinungen tun dürfte. Wärme und Kälte werden bis ans Ende aller Tage den Ausgleich suchen und dabei Erscheinungen des Sturms und der Windstille, des Hochdrucks und des Tiefdrucks hervorrufen. Auch die Begegnungen der beiden formbildenden Kräfte dürfen nicht verwechselt werden mit dem Ablauf vom Tieferen zum Höheren, vom Einfachen zum Vielfachen, vom Primitiven zum Kultivierten. Die Kontraste stehen sich für alle Zeiten gegenüber; wenn die Erscheinungsformen auch immer andere sind, der Gegensatz an sich ist unverrückbar.