|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

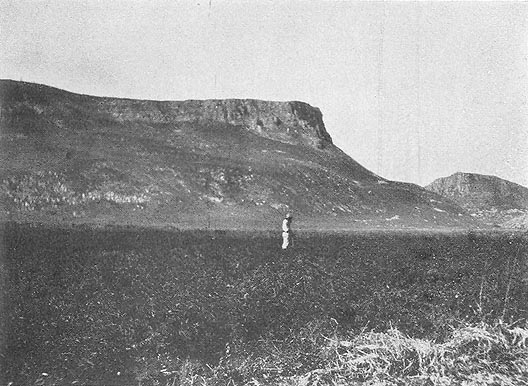

Bergabhang, riesiger, gelber, zerklüfteter Felsenrücken am Westufer des Genezarethsees; – hier, sagt die Legende, hier ist der Ort der Bergpredigt.

Berg der Predigt

Unser Automobil fährt am Fuße des Berges die Straße entlang, holperig über spitze Steine am Ufer des Sees, Kapernaum zu. Die Straße ist neu. Schotterhaufen. Auf ihnen sitzen rittlings junge Männer, klopfen Steine. Junge Mädchen, gebückt, mit Spaten in den Händen, zerschlagen die hervorstehenden, ebnen die Steine auf der Straße.

Im Vorüberfliegen reißen wir die Mützen von unsern Köpfen: »Schalom!« Die Jungen, die Mädchen winken uns nach, erwidern den Gruß, den Friedensgruß, – es sind die Unsrigen!

Einen Blick noch zurück auf den Berg der Bergpredigt, – die Augen bleiben auf den hellen, kleiner werdenden Gestalten haften, die Steine hacken, am Fuße des riesigen kahlen Abhangs.

Die Legende –

Und da liegt schon, an das Wasser geschmiegt, von den Wellen bespült, Magdala: zehn elende Araberhütten. Weiter vor uns aber, in tiefem Grün, der Bananenhain der jüdischen Kolonie Migdal.

Galiläa.

Galil!!

Und auf der Chaussee, die von Tiberias aufsteigt gen Nazareth, hacken sie Steine, die Unsern. – Oben auf den Hügeln, engelweiß zwischen schwarzen Zypressen, hebt sich das Franziskanerkloster zum Himmel. Die Gabrielskirche der Griechen. Klöster, Klöster. Zarter Gesang aus 2 den Türmen der Beschaulichkeit. Unten aber, im weißen Staub, im brennenden Sonnenlicht: klopf, klopf. Junge jüdische Knaben, jüdische Mädchen, von weit hergekommene, bauen die Straßen des Landes, die zu den Klöstern der friedlichen Gottesruhe führen. An manchen Orten, an vielen Orten, in allen Teilen Palästinas, in Samaria, Judäa, zwischen Dan und Bersheba, im Norden und Süden bauen sie im Sonnenbrand die Straßen ihres Landes Israel.

Woher seid ihr gekommen? Was sucht ihr hier? Steine zu klopfen kamt ihr über das Meer? Aus den Städten Europas, von den Straßen, glänzend im elektrischen Licht, aus warmen Elternhäusern, von Universitäten, Lehrerinnenschulen, hieher auf die harten Wege des wilden Landes? Steine zu klopfen acht Stunden und mehr im Sonnenbrand? Wer seid ihr?

Wer sind diese?

Blicke fliegen uns nach, freundliche Blicke, lächelnd-frohe auch zuweilen –

Schalom!

Diese Frage und immer wieder diese: was hat sie hergetrieben? Tausend Antworten gibt Palästina auf diese Frage.

Mit vielen jungen Einwanderern, alten Arbeitern, langjährigen Kolonisten habe ich über diese Frage gesprochen, mit manchem eingehend, unter vier Augen. Keiner hat mir dieselbe Antwort auf diese Frage gegeben. Denn eine schematische Antwort auf Fragen des innersten Gewissens gibt nur ein Mensch, der ohne Gefühlsleben ist oder ohne eigne Gedanken, oder einer, der Angst hat. Diese jungen und älteren Menschen aber, die ein unbewußtes Drängen nach dem alten Land der Väter, nach Zion getrieben hat und treibt, es sind keine Dutzendmenschen, sondern Menschen mit hochentwickeltem, sehr wachem und an großen Dingen geschultem Gewissen, und sie geben sich 3 schonungslos und wahrhaftig Rechenschaft darüber, was sie in Palästina erwartet und was sie dort zu leisten haben werden.

Nur über die Natur, das Wesen, das Geheimnis ihrer Sehnsucht nach Zion, nach dem Lande Israel vermögen sie sich keine klare Rechenschaft zu geben.

Was ist Zionismus?

Ist er eine religiöse Bewegung?

Ist er die nationale Bewegung eines zerstreuten Volkes, das zur Einheit strebt und gelangen will auf diesem ihm vor zweitausend Jahren entwendeten Heimatboden?

Ist er die Klassenbewegung der arbeitenden Juden, zum Lande, zur Scholle, zur fruchtbaren Erde zurück?

Ist er der metaphysische Zug eines Volkes nach einem Punkt des Erdballs, an dem sein Verhängnis sich erfüllen soll?

Oder – ist es Flucht vor Pogromen? Beleidigungen? Flucht vor der Notwendigkeit des Klassenkampfes mit all seinem Schauerlichen in der verdüsterten Exil-Heimat, die jetzt manchem vielleicht in hundertfachem Maße Exil, Galuth geworden ist. Ist es Abenteuerlust, die junge Menschen in Scharen nach dem jahrtausendealten steinigen Lande vorwärtsstößt oder zurückkehren heißt? Ist es Überdruß an der niedergehenden, allzu langsam verendenden Zivilisation dieses todgeweihten Abendlandes?

»Nationalismus! Wir sind eine Nation. Uns treibt das nationale Bewußtsein des jüdischen Volkes, der jüdischen Rasse vorwärts.« Ich erwiderte darauf: »Euer Geschichtsbuch ist das Alte Testament. Die Thora-Rolle enthält die Geschichte eures Volkes. Welche Nation hat noch eine Chronik ihrer Geschichte, die an heiligen Feiertagen in Gotteshäusern verkündet wird? Euer Trieb nach Palästina, das ihr Erez Israel nennt, ist ein religiöser, kein nationaler.«

Darauf antworteten mir nicht wenige: »Wir sind Atheisten.« 4

Ich wäre in solchen Diskussionen sicherlich rascher vorwärts gekommen, hätte ich statt des tausendfach gefälschten und entwürdigten, des vage und trügerisch gewordenen Wortes Religion, das Wort Messianismus gebraucht.

Dort am Fuße des Ölberges, gegenüber dem Harams-Wall, der weiten, wunderhellen Stätte, wo einst der alte Tempel stand – eine versteckte Quadermauer ist von ihm geblieben – reihen sich, den Berg hinauf, ungezählte jüdische Gräber. Dort, zu Füßen Jerusalems, im Tale Josaphat, am aufsteigenden Hang des Ölbergs, soll einst die Posaune des Gerichts und der Auferstehung ertönen. Sie wird die Juden dorten nicht erwecken, die Abertausende sterbenswilliger Juden, die von weit her gewandert sind, – allein um der Seligkeit des Grabes teilhaftig zu werden.

Etwas vom Irrsinn der Kreuzfahrer muß in all den jüdischen Siedlern, Kolonisten, Arbeiter-Pionieren: den Chaluzim dieser neuen Zeit lebendig sein. Der Wunsch, das Land der Väter wirtschaftlich neu zu erobern, wäre des ungeheuren Triebs nach Palästina nicht würdig; nur unbefriedigend könnte er den unaufhörlich anschwellenden Zug der heutigen Juden nach Zion, nach Erez Israel erklären.

Ist eine Nation zerstört, wenn man ihr die Heimat nimmt?

Die Juden, jahrtausendelang im Exil, geben die Antwort: Nein.

Wenn man sie mit Schwert und Feuer ausrottet? Neun Zehntel der Armenier haben die Türken vom Erdboden weggefegt, zertreten, vernichtet. Aber sie sind heute da. Man spürt das Walten ihres ungebrochenen nationalen Willens sehr deutlich an der Eigenart ihrer Politik, die sich im Orient immer weiter behauptet.

Wenn man sie aushungert, politisch, wirtschaftlich, kulturell zugrunde richtet? Nicht eine Eigenart des Österreichers ist in seiner Katastrophe zuschanden worden.

5 Ob ein Volk in seinem eignen Land verelendet oder verstreut in allen Ländern der Fremde, des »Exils« dahinlebt, – sein Unzerstörbares erleidet keinen Abbruch. Es bleibt. Es sublimiert sich in einzelnen Individuen. Man mag ihm das Recht, sich als Nation zu betrachten, absprechen, man mag ihm den Boden unter den Füßen wegziehen, – all das ändert an seinem innersten Bestand nicht das Geringste.

Der Nationalismus ist in den Völkern sehr stark. Im Orient zumal, wo er in Formen religiöser Tradition auftritt. Wir, die wir an den notwendigen Kampf und an die Auflösung der Klassen glauben; wir, die wir an die Verbrüderung der Menschen, an die Menschheit glauben, wir müssen uns diesen starken Feind heute klarer als je vergegenwärtigen. Wir müssen erkennen, gegen welche zwingende atavistische Kraft im Menschengeschlechte wir anrennen.

Um sich als Nation fühlen und behaupten zu können, brauchten die Juden nicht wie Antäus die Berührung mit der Heimaterde. Sie sind als Einheit auch in der Diaspora mächtig genug.

Sie sind, in der Zerstreuung über den Erdball, das Salz der Erde geblieben. Die Menschheit ist schmackhafter durch sie. Sauerteig der Entwicklung sind sie. Die Geschichte der großen, von Rußland ausgehenden Bewegung zeugt von ihrer Gegenwart, von der Sendung ihrer schwellenden Kraft.

Warum bleiben die Ostjuden, voll dieses messianischen Höhentriebs zur Zukunft, nicht daheim, im Osten, der ihnen kaum mehr Exil, kein Galuth mehr heißen kann? Warum arbeiten sie nicht an dem großen Werk der Befreiung mit, das, von Rußland ausgehend, in langsamem Kampf, heroischer Anspannung die Welt umzuformen unternommen hat? Warum drängen sie nach einem Winkel Asiens hin, wo ihre Geschichte vor zweitausend Jahren aufhörte, – statt dort zu bleiben, wo ihre Geschichte,. die Geschichte der Gesamtmenschheit, heute anhebt?

6 Flüchteten sie bloß vor der Notwendigkeit, dem düsteren Muß des Kampfes, in beschauliche Abseitigkeit, flüchteten sie vor der Zeit, – ich würde dieses Buch nicht schreiben. Ich würde die Deserteure, die Verräter schmähen und verfluchen.

Aber die jungen Menschen, die Palästina jetzt aufnimmt, die Stärksten, Gläubigsten unter ihnen – bauen, tastend, irrend, von Fehlschlägen nicht entmutigt im Urväterland an der Neuen Welt. So wie in ihrer Exilheimat im Osten Europas, auf Irrwegen, unter Fehlschlägen, in blutiger, langsamer Umwandlung sich jetzt die neue Heimat, das Neue Zion der Menschheit ans Licht ringt.

Administration, Kolonisationswerk und Aufbau, Formation der Parteien, Theorie der Arbeit und Organisation der Arbeitenden – alles befindet sich im jüdischen Palästina heute noch im Zustand des Experimentes. Das Problem des Nationalismus desgleichen. Unendliche Ströme Tinte werden über dieses Problem in der Diaspora ausgegossen, trotzdem ist es in Palästina bei weitem noch nicht zur Klarheit gediehn.

Die kleine jüdische Minderheit Palästinas, diese menschliche Auslese des Besten im Judentum dieser Zeit, hängt mit der großen Judenheit der Diaspora eng zusammen. Die Theoretiker des Zionismus meinen: die große Zahl der über den Erdball verstreuten Juden solle eben das Recht der verhältnismäßig geringen Zahl der Juden, die Palästina aufnimmt, auf ihre Heimat rechtfertigen. Es verhält sich genau umgekehrt. Die jungen Arbeiter-Pioniere rechtfertigen die Judenschaft der Welt durch das Opfer, das sie ihrer chimärischen Heimat in der Steinwüste des Urväterlandes darbringen.

Es ist nicht das Volk der Bedrückten, heimatlos und verzagend über den Erdball Irrenden, das jetzt im Zwischendeck vor den Riffen Jaffas ankommt. Es ist eine selbstherrliche, selbstbewußte, starke und zukunftgläubige Schar, 7 die von dem Freibrief, der Deklaration des englischen Imperialismus ohne große Dankesbezeugung Gebrauch macht.

Die Balfour-Deklaration vom 2. November 1917, die den Juden die nationale Heimat gewährleistet, bietet wohl Anlaß zur Heimkehr der Juden nach dem alten Land der Verheißung. Aber was sich in diesem alten Lande abspielt, die Besitzergreifung Palästinas durch die Juden, geschieht durch einen höheren Willen, aus höherem Gesichtspunkt, als ihn der Begriff Heimat umzirkeln kann.

Fünfzehn Millionen Juden sind heute über den Erdball verstreut. In Amerika leben von diesen fünfzehn drei; in Sowjetrußland ungefähr fünfviertel Millionen. Acht Millionen sind Ostjuden – Polen, Ukrainer, Rumänen, Letten usw. Von diesen acht ist die Hälfte, wie es erwiesen ist, außerstande, sich selbst ausreichend zu ernähren. Sie lebt, wenn nicht von Almosen oder im nackten Entsetzen des tiefsten Elends, von unproduktiven Berufen. Diese Ostjuden sind es, die nach Palästina die kräftigsten, arbeitsfrohesten, gläubigsten Pioniere entsenden. Der Chaluz ist Ostjude.

Dieses Land Palästina,

dieser schmale, bergige Landstreifen zwischen dem Mittelländischen Meer und dem Jordan, El Arisch und Acco – drei Fahrstunden breit, elf Stunden weit, dieser schmale Landstreifen Palästina, siebenundzwanzigtausend Quadratkilometer, von siebenhunderttausend Menschen bewohnt,

es ist ein jahrtausendelang, von den Türken, von Tamerlan systematisch verwüstetes, ausgerodetes, brachgelegtes, entvölkertes Land;

heute trägt es nur Steine; Felsblock um Felsblock muß der Ackerbauer mit seinen Händen aus dem Erdreich heben,

und erntet doch jahrelang nur Steine, statt Brot; 8 dieses sumpf- und fieberdurchzogene Land, wüst, gefährlich und verlassen,

im Sommer von berauschenden Blumen überwuchert, die doch nur Unkraut sind, und eine Sorge mehr für den Arbeiter auf dem Felde und in den Bergen,

im Winter von Regengüssen heimgesucht, die die ausgetrockneten Flußbetten jäh mit reißenden Wassern überschwemmen;

dieses wilde, steinige, verlassene Land um Jerusalem, einst Saron, Kanaan, das Verheißene Land der Wüstenwanderer; dieses harte Land, das, fußbreit um fußbreit schwere Arbeit, strotzende Gesundheit, unbegrenzten Opfermut zerreibt, aufzehrt, verschlingt,

es ist heute die Heimat der Erwählten aus der Judenschaft, die es langsam, langsam wieder zum Blühen erwecken, es ist Zuversicht, Kraft der Gegenwart und Zukunft des verstreuten Volkes.

Wohlfahrtsinstitutionen, Hilfsvereine, Alliancen, einzelne Fromme und Reiche, wie der Pariser Rothschild, haben es vor siebzig, vor vierzig Jahren den ersten Siedlern ermöglicht, sich in Palästina ansässig zu machen. Diese frühen Kolonisten waren zum größten Teil Studenten, junge, der Verfolgung und Mißhandlung müde, unter den Qualen der Exilheimat zusammenbrechende Kleinbürger.

Theodor Herzl, Verkünder und Vater des neuen Zionismus, des zionistischen Gedankens, wie er heute in der Welt lebendig ist, starb 1904. Er war ungarischer Jude aus Budapest, und sein Zionismus datiert von Paris her, wo er liebenswürdige Plaudereien für ein österreichisches Bürgerblatt verfaßte.

Herzls Zionismus schreibt sich nicht vom Jahre 1883 her, in dem der Ritualmordprozeß von Tisza-Eszlár sich in seiner Heimat abspielte, der Prozeß, der hauptsächlich das elende proletarische Judentum Ungarns schlug, – sondern von 9 1894, vom Dreyfus-Prozeß, von der Welle des Antisemitismus, die damals die hohe jüdische Bourgeoisie in einem ihrer vornehmsten Angehörigen bedrohte. Der Zionismus Herzls ist Angelegenheit der jüdischen Bourgeoisie gewesen.

Heute steuert die gesamte jüdische Diaspora, vielmehr ein namhafter Bruchteil derselben, dazu bei, daß der Drang der Zionssehnsüchtigen sich auf dem Boden der Urväter erfülle. Diese aber sind die Ärmsten, Elendsten aus dem europäischen Osten.

Der Zionismus des heutigen Palästina ist eine Angelegenheit des jüdischen Proletariers; – aber, wie ich es erklären werde, eines Proletariats sonderlicher Art.

Ich fuhr von Triest auf einem der schönen Eildampfer des Triester Lloyd am Tage ab, an dem das Fest des »unbekannten Soldaten« gefeiert wurde. Bekränzte Eisenbahnzüge rollten an diesem Tage durch ganz Italien, brachten Särge nach Rom, Aquileja. In den Särgen lagen zerstückelte Gliedmaßen, klappernde Gebeine, die einst Menschen gehört hatten. Leichen, unbekannte, von niemand auf der Welt zurückgefordert und beweint. An den Stationen, durch die diese tragischen Züge fuhren, kniete die Bevölkerung vor den Schienen. Witwen, Waisen schluchzten. Fahnen flatterten im Windhauch des vorbeirollenden Zuges. Die ungeheure, pathetische Lüge von der Dankbarkeit der Welt jenen gegenüber, die sich für eine ephemere Gesamtheit opfern, taumelte geschmückt, beflaggt, betränt durch das Land. Aus dieser Feier, die den Molo des Triester Lloyd überflutete, fuhr die »Vienna« hinaus, durch die Bai, nach Süden.

Unten im Zwischendeck lehnte eine kleine Gruppe junger Menschen an der Reling. Es waren etwa zwanzig, und sie sangen, als das Schiff sich vom Damm fortschob. Sie sangen die »Hatikwah«, den Hoffnungsgesang, die Nationalhymne der Juden. Ich ging dann hinunter und gewann Freunde unter ihnen.

10 Ein junger Bursche wies mir gleich seine Papiere. Neunzehn Jahre alt, Schüler des Rigaer Konservatoriums; er hatte schon in Konzerten gespielt, ein Zeitungsblatt enthielt seine Photographie. Sein Onkel, Besitzer eines Kleidergeschäftes in Chicago, das wöchentlich vierhundert Dollar Gewinn abwarf, eines Hauses und Bankdepots, in dem unter anderem Liberty-Bonds für fünfundzwanzigtausend Dollar lagen, war bei der lettischen Regierung um Ausreise-Erlaubnis für den Jungen nach Amerika eingekommen. (All diese Angaben über Vermögensverhältnisse fordert die amerikanische Einwanderungsbehörde; das Familienmitglied, das man herüberkommen läßt, soll der öffentlichen Wohlfahrtspflege nicht zur Last fallen.) »Ich habe mir meinen Paß geholt,« sagte der Junge, »aber ich fahre nach Erez Israel, nicht nach Amerika.« »Sie werden in keinem Haus mit Lift wohnen, sondern in einem Zelt. Sie werden nicht in schönen amerikanischen Kleidern herumgehn, sondern die Erde umgraben. Sie werden vielleicht krank und müde werden von Fieber und unmäßiger Arbeit. Sie werden sich sehr nach Chicago sehnen!« sagte ich dem Jungen. »Sie werden kaum viel Zeit zum Geigenspiel finden; ihre Hände werden rauh und ungelenk werden, wenn sie erst ein paar Monate lang den Spaten führen oder die Pferde lenken müssen!« »Was soll ich in Amerika? Ich gehe nach Erez Israel.« Es war ein Chaluz.

Schon vor den Klippen Jaffas, wo in der Ferne die Berge Judäas vor dem verschleierten Blick des Einwanderers auftauchen, – weit vor der Küste des Verheißenen Landes, beginnt für die im Zwischendeck das bittre Zion.

Es war, dort unten in unserem Schiff, nur eine kleine Gruppe, etwa zwanzig junge Männer und Frauen. Ich hörte dann, es seien in Triest von den Leuten, die mit der »Vienna« abfahren sollten, etwa achtzig zurückgehalten worden. »Quarantäne«. Dieser Begriff, diese Maßregel dient einer Methode, einer Politik, die ihren Ursprung in ganz anderen 11 Gebieten als der Hygiene hat! Ein großes Schiff, die »Carniolia«, war vom Lloyd vor Monaten bereits für den Massentransport palästinischer Einwanderer ausgebaut, das heißt umgebaut worden, – ein Wink der englischen Regierung unterbrach (nach dem Maipogrom in Jaffa) diese Vorbereitungen. Die Gefahr der Einschleppung von Seuchen durch ostjüdische Chaluzim ist ein Vorwand. In Wirklichkeit will die englische Regierung die Einwanderung großer Massen von Juden nach Palästina unterbinden. Es sollen auch nicht zu viele aus dem bolschewisierten Osten nach Palästina kommen. Darum schert man den Zwischendeckern das Haar. Hält sie in den Häfen zurück. Befördert sie in vergitterten Wagen von einer Desinfektionsbaracke in die andre. Desinfiziert ihre Habseligkeiten zuweilen so gründlich, daß diese sich in ihre chemischen Bestandteile auflösen. Läßt wohl auch den Kranken im Spital von Alexandrien oder Port Said zum Skelett abmagern, von levantinischen Hafenhalunken wie Sudanneger schikanieren. – Die Behörden kennen tausend Mittel, die Einwanderung zu zügeln, den Einwanderer abzuschrecken.

Die zionistische Exekutive, die Kommission der Zionisten im Ausland wie in Palästina kennt diese Methoden gar wohl. Kämpft wohl auch gegen sie an.

Indes: ich weiß nicht, ob sie ihr gar so unwillkommen sind.

Ungerufen, ungemeldet strömen durch Häfen Italiens, der Levante, des Schwarzen Meeres Einwanderer nach Palästina. Die meisten quälen, hausieren sich schon bis zum nächsten Ziele, der Hafenstadt, wo ihr Schiff wartet, durch, kommen mittellos in Jaffa an. Nur für einen geringen Bruchteil haben wohlhabende Verwandte das Überfahrtsgeld bezahlt. Schon die Ausschiffungssteuer von wenigen Piastern für den neu Eingetroffenen muß in Jaffa, in Haiffa von der zionistischen Kommission an die Bootsleute entrichtet werden. Der Chaluz, die Chaluza findet in den leeren Taschen keinen Piaster mehr. Eine 12 Kopfsteuer von einem Pfund ägyptischer Währung wird von der englischen Regierung für jeden Einwanderer erhoben. Diese Verfügung (sie wurde ebenfalls nach dem Maipogrom erlassen) dient angeblich zur Beruhigung der einheimischen arabischen Bevölkerung. Die Juden sollen selber die Kosten ihres Unterhalts bestreiten, der arabische Steuerzahler wird für den Eindringling nicht in Kontribution gesetzt werden!

Die zionistische Kommission bedrückt schwere Sorge. Sie lebt von der Hand in den Mund. Lauert auf die Post aus Amerika. Auf den Scheck. Das Geld für die Ausbootung, für die Landungsgebühr, für jedes Zelt, in dem der Einwanderer provisorisch untergebracht ist, für jeden Bissen, den er ißt, für jeden Schuh, jeden Spaten, jeden Nagel im Haus, jeden Fußbreit Landes, das gekauft, jeden Fußbreit, der kolonisiert werden soll, – für alles, alles, alles muß das Geld aus den Ländern der gültigen Valuta kommen, das heißt also: aus Amerika. Der Osten Europas stellt nur die Menschen bei.

Woher die Kopfsteuer nehmen für die Zwischendecker im Schiff, das am Horizont auftaucht? Woher die täglichen zwölf Piaster für Nahrung und Unterkunft der Ankömmlinge? Wenn das Geld aus Amerika ausbleibt, rennt die Kommission mit vor Angst gesträubtem Haar durch die Bureaus. Arbeitslosigkeit droht. Im November langten zwölfhundert Neue in Jaffa und Haiffa an.

Am liebsten möchte die Kommission – sie gesteht es nicht ein, aber es ist kein Geheimnis, es sickert durch – am liebsten möchte die Kommission der Zionisten zusammen mit der englischen Regierung und mit den wilden arabischen Nationalisten: »Stop! Stop Immigration!!« rufen, eine Hand aufheben nach allen Hafenplätzen der Erde: »Kommt nicht herüber! Wir haben kein Geld für euch, daher auch keine Arbeit. Bleibt – aus Idealismus! – wo ihr seid. Wir wissen nicht, was wir mit euch beginnen sollen. Wartet 13 ab. Sonst kommt die Katastrophe. Wir sehen sie nahen. Manche meinen, sie sei schon über uns.« Und mit erhobener Stimme: »Wollt ihr, daß wir schließlich den Industriekapitalismus hereinlassen sollen, um Arbeit für euch zu finden? wollt ihr, die ihr im Galuth Proletarier gewesen seid, Ausgebeutete im Heiligen Lande werden? Stop!«

Aber die Einwanderung läßt sich nicht stoppen. Durch tausend Kanäle, tausend Filter von Gegenmaßnahmen, Quarantäne, Krankheit, Hunger, Gefahr und Qualen strömen und strömen, wild und begeistert, die Scharen der jungen Juden, jungen Jüdinnen ins Land Israel.

Aus Polen wandern nach beglaubigten statistischen Aufzeichnungen monatlich dreißigtausend Juden aus.

Besonders unter den amerikanischen Juden, die ja zum überwiegenden Teil aus Osteuropa stammen, wird der Ruf laut: wo bleiben diese Dreißigtausend? warum könnt ihr (das heißt die zionistische Organisation) nicht fünfzig-, nicht hunderttausend nach Palästina bringen, in Palästina unterbringen?

Man kann zwischen dem Auswanderungsbedürfnis der jüdischen Massen aus den Ländern des Galuth und der Notwendigkeit der Einwanderung jüdischer Massen, der Besetzung Palästinas mit diesen Massen gegenwärtig kein richtiges Verhältnis herstellen. Die jüdische Einwanderung in Palästina ist nicht nur Notwendigkeit des Weltjudentums, sondern Notwendigkeit des Landes Palästina selbst. Die heimische Bevölkerung der Araber sieht diese Notwendigkeit wohl ein, – sie bringt es ja selber nicht fertig, das verwüstete Land wieder aufzubauen, aufzuforsten – auch die englische Regierung hat keine Veranlassung, diese Notwendigkeit zu verneinen. Vor allen anderen Klagen und Anklagen klingt der zionistischen Kommission diese ins Ohr: warum versteht ihr es nicht, trotz Behörden, Gegenmaßnahmen, dem steigenden Drang derer aus dem Osten Europas nach Zion Rechnung zu tragen, – wo ja 14 die Notwendigkeit der Einwanderung erwiesen und auch von Nichtjuden anerkannt ist? Die Zustände Palästinas erteilen die Antwort darauf: Geldnot. In Europa, in Amerika aber ist man andrer Meinung: man behauptet, die zionistische Organisation kranke an inneren Gebrechen. Sie sei in ihrer jetzigen Gestalt nicht existenzberechtigt. Es werde zu viel Geld für kostspielige Amtslokalitäten in den großen Städten des Galuth, viel zu viel für die Gehälter der leitenden Persönlichkeiten, für Propagandareisen und ähnliches vertan, darum rinne die Traufe in Palästina, unter der sich so viele Hände recken, zu spärlich. Der ganze Apparat der zionistischen Organisation müsse auf neuer Grundlage umgeschaffen werden, sonst sei der Zionismus in Gefahr und die Katastrophe unvermeidlich.

Die Katastrophe! Man hat der Möglichkeit ihres Eintreffens in Palästina zu lang ins Auge geschaut. Man sagt dort: Käme sie doch nur! Die Juden der Welt würden sich auf ihre Pflicht besinnen. Wir müßten nicht bei der Ankunft jedes Schiffes vor Grauen über das Morgen erstarren. Wüßte man doch in der Welt, daß wir seit langem mitten im Alp der täglichen Katastrophe leben.

Die Klippen von Jaffa, sie sind keine Metapher; es sind wirkliche Klippen, boshafte, zackige Riffe, die bei rauher See das Landen der Schiffe und das Ausbooten der Passagiere unmöglich machen. Dann muß das Schiff nach Haiffa weiterfahren; oft aber gelingt es erst in Beirut, den Einwanderer an Land zu setzen.

In Haiffa sah ich im Haus der Chaluzim einen neu eingetroffenen Transport junger rumänischer und ukrainischer Arbeiter. Das große Haus war überfüllt. Es gewährte nur dreihundert Aufnahme. Unten im Garten, der mit Palmen und Agaven gar herrlich auf die offne Bucht bis nach Acco und dem blauen Libanon in der Ferne blickt, waren Zelte errichtet, in denen weitere Hundert Platz fanden. Furchtbarer Regenguß hatte den Boden unter 15 diesen Zelten aufgewühlt, Bettzeug, Matratzen, alle Habseligkeiten der Bewohner durchtränkt. Im Speisesaal, einer ehemaligen Kapelle, saßen die jungen Menschen bei Tische. Der erste Gang der Mahlzeit bestand aus Chinin.

Ich ging mit den Herren vom Einwanderungsamt an den Tischen vorüber. Welch wunderbarer Menschenschlag! Kräftig, froh, mutig, geschwellt vom Atem des aufgehenden Abenteuers: Israelland, der Erfüllung des Traumes seit Kindheitstagen, Erwartung der Arbeit, der Muskeln und Seele entgegenglühten.

Glühend auch vom Fieberschauer, den das mörderische Klima über den Europäer verhängt.

Freunde, Genossen, ihr meines Stammes!

Nicht lange, drei, fünf Wochen lang, steht der Chaluz unter Obhut der zionistischen Kommission. Dann muß er weiter für sich sorgen.

In Jaffa, Haiffa, in Jerusalem registriert zugleich mit dem Einwanderungsamt die Histadrut, kooperative Vereinigung und Arbeitsnachweis der Arbeiterparteien, die Ankömmlinge, verteilt sie übers Land an Stellen, in die Gewerbe, die Arbeiter verlangen, in die landwirtschaftlichen, städtischen, in den Straßenbau.

Der Weg, den der Chaluz durchzumachen hat, bis er in die ersehnte landwirtschaftliche Stelle vordringt, ist mitunter ein langwieriger Schmerzensweg, und nicht jeder legt ihn heil an Körper und Seele zurück.

Der Beginn ist zumeist beim Straßenbau, bei der Entwässerung und Trockenlegung von Sümpfen, beim Hausbau, vielen Formen der Bauarbeit, die mit einer Gesamtbezeichnung »Schwarzarbeit«, »tschornaja robota« genannt werden; – aus guten Gründen.

Die schwere Arbeit des Steineklopfens, des Mauerns und Bauens im Sonnenbrand, des Bis-an-die-Knie-im-Sumpf-Stehenmüssens entspricht nicht den Wünschen, aber auch 16 nicht den physischen Bedingungen der jungen Arbeiter und Arbeiterinnen. Es sind Notstandsarbeiten, – sie fallen, soweit es sich um den Straßenbau handelt, nicht dem Säckel der zionistischen Kommission zur Last; die englische Regierung teilt sie aus. Man drapiert wohl diese Not mit der Formel: alle Arbeiten im Lande, die letzte, schwerste, schwärzeste so gut wie die hellste, freudigste, müsse von den Unseren geleistet werden. Keine dürfe abgelehnt werden. Nur so könne das Land restlos erobert werden. Aber es ist immerhin die bare Not, die auf den heißen Straßen die Jungen und die Mädchen ihren Hammer führen läßt. (In Tel-Awiw sah ich einen Studenten der Chemie, der drei mit Sandsäcken beladene Kamele trieb; fröhlich schritt der Chaluz hinter seinen Kamelen drein; es war »weiße« Arbeit.)

Arbeit im Sumpf

Die Kwisch (Straße) zehrt an Muskeln und Nerven des Chaluz, an dem einzigen Gut, das ihm übrig bleibt, wenn die Kommission ihre schützende Hand von ihm zieht: seinem Idealismus, seiner Liebe zum Urväterland. Er arbeitet schließlich nicht mehr aus Liebe zu Erez Israel, sondern um nicht zu hungern oder betteln zu müssen.

Der Weg zum Boden, zur Scholle ist weit, weit. –

In mancher dieser Schwarzarbeitergruppen verbrachte ich denkwürdige Stunden.

An der Straße Haiffa-Jemma liegt eine, nach ihrem bulgarischen Führer benannte, im ganzen Land bekannte Gruppe. In ihr – etwa vierzig junge Männer, drei, vier junge Frauen arbeiten da beisammen – sind viele Nationen Europas, alle Parteien der palästinischen Arbeiterschaft vertreten. Die Gruppe zieht seit Jahren im Lande herum, baut einmal in Galiläa, dann irgendwo im Süden Straßen und Häuser; – die Leute scheinen an dieser Art Arbeit, an der freien Ungebundenheit des Umherziehens Gefallen gefunden zu haben.

So wollten einige, mit denen ich eingehend sprach, von der sonst so innig begehrten Seßhaftigkeit auf Grund und 17 Boden nichts wissen. Lieber von Kwisch zu Kwisch! Sie verdienen vierzig Piaster täglich, eine große Summe, auch für palästinische Begriffe. Für Nahrung und Unterkunft sowie für sonstige Sporteln mußten sie allerdings täglich 20 Piaster an die Organisation abführen; aber es ließ sich leben in der Gruppe.

Manche hatten bandagierte Hände, andere litten unter der Malaria, aber – es war Samstag – man aß gut, hatte sogar den süßen Wein Rischon le-Zions auf den Tischen stehn, unterhielt sich und sang, ehe man zum Fußballspiel hinunter an den Strand ging. Ich traf da auf Genossen, die mir manches Wissenswerte über die Struktur der Arbeit und des Zusammenlebens der Gruppe zu erzählen wußten. (Auf meiner ganzen Reise durch Palästina wurde ich durch meine vorjährige Reise nach Sowjetrußland arg beeinträchtigt; ich mußte mehr berichten, als mir berichtet wurde.) Ende des Jahres sollte die Kwischarbeit aufhören, dann hoffte die Gruppe bei dem Häuserbau in Tiberias oder Jerusalem Verwendung zu finden. Wenn die Kommission bis dahin Geld für diese Bauten haben wird. – –

Auch eine andere, nicht minder mutige und frische Gruppe besuchte ich an einem Sabbatvorabend, am anderen Ende Palästinas, in Bersheba. Sie baute dort die Friedhofsmauer um die Gräber englischer Soldaten. (Bei Bersheba hat Allenby die entscheidende Schlacht gewonnen.) Auch diese jungen Leute schienen mit ihrem Leben einverstanden zu sein und ihre Arbeit zu lieben. Zwar war die Mauer bald beendet, und man wußte nicht, wohin die nächste Arbeit die ganze Gruppe mitsamt ihren Zelten verschlagen werde, ob man beisammen bleiben oder jeder nach einer anderen Richtung gehen werde, – aber der Vorabend war gekommen, man aß, trank (Tee diesmal), rauchte und ließ sich einen Vortrag über Sowjetrußland halten. – Einer von den Fröhlichsten saß plötzlich neben mir und sagte: ›Können Sie uns sagen, was aus uns werden soll? Wir 18 wissen es nicht. Werden wir Arbeit bekommen oder wird man uns verhungern lassen?‹ Drüben sang man. Es klang schön im Zelt beim Friedhof. ›Eines nur wissen wir, jeder von uns: – wir bleiben im Land. Keiner denkt daran, zurückzugehn. Mag kommen, was will.‹ Es war in Bersheba. – In jener anderen Gruppe aber, auf der Straße nach Jemma, setzte sich ein junger Deutscher zu mir, während die anderen tranken und einen lustigen Chorgesang anstimmten. Er setzte sich zu mir, blickte mir in die Augen und sagte: ›Wir singen und haben Wein, und haben auch Arbeit und leben in den Tag hinein. Aber schauen Sie nicht in uns, wie es dort aussieht. Wir sehen nichts vor uns!‹ Bald darauf war die ganze Kwisch auf den Beinen, – denn drunten fuhr der General über ihre unfertige Chaussee; – darüber später!

Chaluzim in Chulda

In einem Sumpf, bei der Kolonie Chulda in den Bergen Judäas, auf dem Weg von Jerusalem nach Jaffa, stieß ich auf junge Ungarn, die dort Betonbauten ausführten. Es waren vierzehn junge Leute aus Budapest, zum Teil Absolventen der bautechnischen Schule, gebildete und intelligente Jungen im Alter von zwanzig bis siebenundzwanzig. Geschlagen schon von der Schwere ihrer Arbeit; Malaria; bandagierte Hände; zerfetzte Kleider, schlammdurchtränkte, undichte Stiefel. Sie klagten, fühlten sich zurückgesetzt, vermuteten, daß man ihnen zu harte Arbeit zugeschanzt habe, weil sie mit den anderen Arbeitern in der Kolonie keine rechte Gemeinschaft hatten, – die sprachen Hebräisch, sie nicht, auch auf Jiddisch konnten sie sich nicht miteinander verständigen, außerdem knauserte man hier mit der Nahrung, wohl, um das Defizit zu verringern; die Ungarn murrten und saßen abseits. Ich stellte die Frage an sie, wie an alle: »Was hat euch herüber geführt? Ihr kommt ja aus dem Lande Hortys, der Mörderdetachements; ihr wißt wohl etwas von Pogromen, Massaker von Menschen und Ideen. Aber seid ihr nur Flüchtlinge oder hat euch noch etwas anderes aus der raffinierten Stadt 19 hieher in die sumpfige Steinwüste getrieben?« Sie gaben zu, daß es ideale Gründe waren, die sie, die intellektuellen, anspruchsvollen jungen Leute, nach Palästina gelenkt hatten. ›Jeder von uns,‹ sagte der Wortführer der Gruppe, ›kommt, von seinem Idealismus getrieben, hieher. Aber schon in Jaffa, sobald der Fuß auf den Boden dieses Landes tritt, – sieht man sich um: wo ist der Idealismus geblieben? Ins Wasser gefallen, vermutlich! Der Kampf ums Dasein hat begonnen. Der schreckliche Kampf mit der Wirklichkeit. Wer nach einem Monat dieses Kampfes noch von seinem Zionsideal faselt, dem lachen wir ins Gesicht: Komödiant!‹ Das sind sicherlich Ausnahmen.

Chaluz-Lager in Judäas Bergen

Eine Tatsache aber will ich vermelden. Sie ist nicht zu unterschlagen. Sie soll gehört werden in der Welt. Wenn in den Bethäusern der Juden der Rabbi im schwarzgestreiften Totenhemd sich über die Gemeinde aufreckt, und die Worte der Anrufung, der Beschwörung ertönen, dann neigen sich in einem Erschauern die Köpfe der Menge, und die Menschen versenken sich in Gott. So müßte, was ich zu sagen habe, mit den Worten anheben, in die Worte ausklingen, die die Formel der Anrufung bilden, einer Beschwörung zugleich der Menschen wie des ewigen Schicksals.

Auf dem Wege zwischen Jaffa und Jerusalem, abseits von der großen Fahrstraße, befindet sich bei der Stadt Ludd, dem alten Lydda, das große zentrale britische Militärlager. Ein Schwarm schottischer Soldaten kam uns entgegen. Sie hatten es sich, nach einer Frühübung in der brennenden Tropensonne, bequem gemacht, ihre blondrote Brust glänzte; sie hatten zwei Dudelsackpfeifer an der Spitze ihres Zuges, die mit vollen Backen »Bonny Dundee« bliesen; die Burschen marschierten fröhlich daher und riefen uns etwas in unser Auto hinein.

Nicht weit aber von dieser Straße war die Stelle, wo, unter Aufsicht bewaffneter britischer Soldaten, ein dunkler Haufe an der Straße arbeitete – so wurde berichtet – ein dunkler Haufe: die berühmte Straßenbaugruppe von Ludd.

20 Ich hörte von verschiedenen Seiten Näheres über diese Kwisch bei Ludd. Hier arbeiten ägyptische Fellachen zusammen mit unseren Chaluzim. Es ist eine schwierige Arbeit; ist es die Straße, die Luft, Sümpfe? Es kommt dort oft Desertion vor. Die englische Militärbehörde hat nun, um dies Davonlaufen der Fellachen, das den Bau der Straße gefährdet, zu verhindern, eine Abstempelung der Straßenarbeiter angeordnet. (Vor Beginn der Arbeit und während der Ruhepausen müssen diese Leute niederhocken; – damit man sie besser kontrollieren könne, offenbar. Ich sah einmal, auf einem palästinensischen Bahnhof, eine solche Gruppe rastender Fellachen, wie das Vieh hingehockt, es waren etwa sechzig; zwei Tommys rauchten an den beiden Enden der Herde gemächlich ihre Pfeifen, Bajonett auf dem Gewehr.)

Der Stempel wird auf die nackte Schulter gedrückt. Weder Schweiß noch Wasser vermögen ihn abzuwaschen. Monate später noch kann ein Ausreißer an diesem Stempel erkannt und zurückgebracht werden; – ins Gefängnis vermutlich. Da unsere Chaluzim sich zu dieser Arbeit, dieser Notstandsarbeit gemeldet haben, was ist da natürlicher, als daß man auch ihnen den Stempel aufdrückt. Die englische Regierung verwendet den intelligenten Chaluz lieber als den faulen und indolenten Fellachen, – aber der demokratische Grundzug des englischen Charakters – der sich ja im Orient ganz besonders deutlich zeigt! – läßt eine wenn auch nur unwesentliche Nuance in der Behandlung des eingeborenen und des zugewanderten Arbeiters in derselben Gruppe nicht zu.

Chaluzim

Auf der Straße von Ludd, im berühmten Ludder Kwisch, arbeiten die Unsern mit einem Stempel auf der Schulter. Sie arbeiten, um das Land aufzubauen durch ihre Arbeit, ›um Erez Israel durch unsere Arbeit, jede Arbeit zu erobern.‹ Es ist ja die Heimat der Juden, die Heimat, die ihnen gehört hat vor zweitausend Jahren; das Land, in das Moses nach vierzigjähriger Wüstenwanderung das Volk der Juden 21 geführt hat, hinaus aus Mizraim, der Sklaverei. Sie sind guten Mutes, die Unsern, auf der Landstraße bei Ludd. Sie haben ja Arbeit.

Höre, Israel!

In vielen Kwischim macht sich unter den jungen Arbeitern, den jungen Arbeiterinnen (denn in all diesen Gruppen sind auch junge Mädchen, die dieselben schweren Arbeiten leisten, wie die Männer) steigende Unruhe bemerkbar. Die wenigen Ausnahmen – ich sprach eben von ihnen – abgerechnet, die wenigen jungen Leute abgerechnet, die eine Art Genugtuung an diesem schweren, doch ungebundenen Leben haben, wollen die meisten Kwischarbeiter bald von ihrer gegenwärtigen Beschäftigung befreit werden. Sie fordern Grund und Boden, auf dem sie sich niederlassen, den sie bebauen können. Tausende warten auf den Kwischs, daß man sie ansiedle. Man hat es ihnen versprochen. Viele waren schon in Polen, in der Ukraine Landarbeiter. Viele haben sich auf landwirtschaftlichen Schulen, bei Bauern in Deutschland vorgebildet, eingearbeitet.

Samaria

Große, weitgedehnte, wenn auch noch mit Steinen übersäte und nicht genügend entwässerte Strecken Landes, im fruchtbarsten Teil Palästinas, der Jesreel-Ebene, des oberen Jordangebietes, in Saron, in den Bergen Samarias, Judäas hat ja der Jüdische Nationalfonds schon Land angekauft. ›Warum gibt man uns dieses Land nicht?‹ klagen die Ungeduldigen. Jetzt im Herbst zur Regenzeit, wo tagelange wilde Güsse die Arbeit auf den Straßen und in den Sümpfen verhindern, stauen sich Scharen unbeschäftigter Kwischleute, Schwarzarbeiter vor den Türen der zionistischen Kommission, den Bureaus der Arbeiterorganisationen in Jerusalem, Tel-Awiw. Hungrig und rebellisch rufen sie: ›Land! Gebt uns Land! Wir wollen es bebauen! Ihr habt doch genug Land gekauft, warum habt ihr Geld zum Landkauf, das heißt für den Effendi, oder den Patriarchen, dem ihr es abkauft und nicht genug zur Kolonisation, das heißt 22 für uns, uns! Ihr kauft zuviel Land und kolonisiert zu wenig. Es liegt brach, und uns läßt man auf den Straßen Steine klopfen oder hungernd in den Städten lungern. Ihr seid wohl bessere Kaufleute als Kolonisatoren! Das Landkaufen und Feilschen macht euch mehr Spaß als die Sorge um die Kleinarbeit der Kolonisation?‹

Sie wissen wohl nicht, oder nur wenige unter ihnen wissen, daß auch diese großartigen Landkäufe nur mit geringen Anzahlungen, ungenügenden Mitteln durchgeführt sind! Und sie können es von den mit ihnen vor den Türen antichambrierenden Delegierten aller möglichen kleinen und großen, nahen und entlegenen Siedlungen erfahren, wie schwer es ist, aus der Kommission die nötigsten, für drängende Arbeit erforderlichen Summen herauszulocken. Wie wertvolle Arbeitskraft wochenlang bei solchem Harren und Bangen in Jerusalem, in Tel-Awiw brach liegt, wie der erzwungene Aufenthalt der Delegierten in den Städten, die teure Eisenbahnfahrt, an dem schmalen Säckel der notleidenden Siedlungen zehrt! – –

Ich sprach in Jerusalem mit Ussischkin, dem obersten Mann der zionistischen Exekutive in Palästina, über die Unruhe unter den Chaluzim, auf den Kwischim, bei der »schwarzen Arbeit«. Ein Mann von bedeutender Klugheit, unbeschränkter Energie; zäh und in seine Aufgabe verbissen, die er verteidigt und durchführen wird bis ans bittere Ende. Auf dem Kongreß von Karlsbad, vor wenigen Wochen erst hatte die Exekutive ihre Politik mit diesen Worten definiert: Wir müssen so viel Chaluzim wie möglich nach Palästina bringen und ansiedeln, damit wir ein Gegengewicht gegen die arabische Übermacht haben. (Von den siebenhunderttausend Einwohnern Palästinas sind nur siebzigtausend Juden!) Jetzt strömen die Scharen der Einwanderer ins Land – nun, es ist kein Strom, wir kennen die Gründe! – aber die, die nun einmal hier sind, erfahren, daß man Land kauft und kauft, – und dabei müssen sie in Jaffa, in Jerusalem lungern, wenn sie sich nicht in Schwarzarbeit 23 verzehren. Natürlich schreien diese erschöpften oder erbitterten Menschen: ›Euer Landkauf ist Bluff! Wozu so viel Land, wenn ihr zu wenig Geld für seine Bebauung habt?‹

Der kühle und besonnene Mann der Exekutive antwortet darauf: ›Diese Wünsche können nicht berücksichtigt werden. Vorwürfe dieser Art treffen uns nicht. Kaufen wir heute kein Land, so entgeht uns eine günstige Gelegenheit. Der Effendi, der Klerus treibt die Preise in die Höhe und wir können morgen zusehen, auf welche Weise wir hier Fuß fassen. Wir müssen alles, was wir haben, aufwenden, um Land zu kaufen. Ohne Landbesitz ist der Zionismus eine Seifenblase. Wir sind keine Rattenfänger. Niemandem gaukeln wir verführerische Spiegelungen von Dingen vor, die es nicht gibt. Jeder, der hier noch Steine klopfen muß, um zu leben, ist für die Ansiedlung vorgemerkt. Die Älteren stehen obenan in der Liste, die zuletzt Angekommenen müssen Geduld üben. Verliert einer Geduld und Mut und Nerven, so kann ihn dieses Land nicht brauchen. Wir kämpfen. Man muß einsehen, daß wir unser Bestes leisten.‹

Der Chaluz aber, dessen Arbeit auf der Kwisch aufgehört hat, zieht seine Stiefel aus, packt seine paar Bücher, die er mit nach Palästina gebracht hat, in sein zweites Hemd, – falls er noch etwas der Art besitzt, schwingt Schuh und Buch und Hemd auf den Buckel und marschiert barfuß und mit leerem Magen über selbstgefertigte Straßen nach Jerusalem oder Jaffa, um zu sehen, wie er sein Leben weiterfristet.

»Ich bin a armer Chaluz

Chaluzl aus Poilen,

Ich loif af Stiefelach,

Stiefelach ohn Soilen!«

Das Schwergewicht dieses Buches, all dessen, was ich über Palästina auszusagen habe, liegt in diesen Verhältnissen, dem Wesen, den Lebensmöglichkeiten und den Lebensbedingungen der Chaluzim. Ich versuchte, zu 24 erkunden, und ich versuche, zu schildern, wie es mit ihrer Arbeit, ihren Arbeitstheorien bestellt ist; wie es in ihren Herzen, in ihrem Verstand aussieht; was sie für Palästina, für die Juden der Welt, was sie für die Menschheit und die Zukunft der Menschheit bedeuten. Alles, was ich zu sagen habe, ruht in diesem Gebiet: Chaluz. Es ist die eine, die zentrale, die alles andere übertönende Frage des Zionismus. Es ist aber auch eines der bedeutungsvollsten Probleme der großen, allgemeinen, sozial-religiösen Bewegung dieser Zeit. Chaluz bedeutet Pionier. Es ist vielleicht nicht der Boden Palästinas allein, den dieser Pionier bereitet.

Die Parteien der jüdischen Arbeiter in der Diaspora finden ihre Fortsetzung, besser gesagt, ihre Verwurzelung in den sozialistischen Vereinigungen der palästinensischen Arbeiterschaft.

Dem rechten Flügel der »Poale Zion« (»Arbeiter Zions«) entspricht in Palästina – ungefähr – die »Achduth Haawoda« (»Vereinigung der Arbeit«). Der aus den Diasporaparteien »Hapoel Hazair« (»Vereinigung der jungen Arbeiter«) und »Zeire Zion« (»Jung-Zion«) gebildeten gemeinschaftlichen Organisation der »Hitachduth« entspricht in Palästina – ungefähr – die um einige Grade radikalere »Hapoel Hazair«. Dem linken, ausgesprochen kommunistischen Flügel der »Poale Zion«, Wiener Richtung, der jetzt um Aufnahme in die dritte Internationale nachgesucht hat, entspricht in Palästina die (nach den Maipogromen) von der englischen Regierung verfolgte, dezimierte, im Lande nur mehr illegal arbeitende Partei der »Boruchows« (sie ist nach dem Gründer der Welt-Poale Zion, dem bedeutenden russischen Theoretiker des Sozialismus und Hebraisten benannt), die auch nach den Anfangsbuchstaben ihres offiziellen Namens »Miphleget Poalim Zionistim Iwriim« mit etwas verächtlicher Betonung die »Mopsi« genannt wird.

Wenn ich bei dieser letzteren Partei nicht mehr zu sagen brauche, daß sie ihrer europäischen Organisation »ungefähr« 25 entspreche, so bedeutet das: sie hat ein ganz klar umzirkeltes Programm, nämlich Moskau; und auch: daß all die anderen palästinensischen Parteien, durch die geographische Distanz (aber nicht allein durch sie), in der sie sich zu den Diaspora-Organisationen befinden, von diesen wesentlich abweichen.

Die »Boruchows« (ihre Zahl ist eine numerisch äußerst geringe) lehnen im Prinzip jegliches Mitwirken an öffentlichen, an Regierungsarbeiten ab. Sie bekennen sich hierdurch aktiv wie durch passiven Widerstand zum Kampf gegen die englische Macht, die, wie Moskau betont, aus Palästina eine englische Kolonie zu formen bestrebt ist. Wenn die »Boruchows« sich trotzdem bei Arbeiten der bekämpften Art betätigen, so tun sie es aus der Erwägung, daß Zellen geschaffen und eine gemeinschaftliche Organisation jüdischer und arabischer Arbeiter versucht werden muß. Beim Bahnbau in Haiffa hatten sie bei diesem Beginnen einen ausgesprochenen Fehlschlag zu verzeichnen. Auf solch primitive Art läßt sich die Erfassung des vollkommen unentwickelten Arabers nicht durchführen. Die »Boruchows« betonen ferner: daß man den Industriekapitalismus ja wohl nach Palästina hereinlassen müsse, und zwar in seiner extremsten, »amerikanischsten« Form, damit definitive Verproletarisierung des jüdischen Arbeiters im Heiligen Land ihn auf das Niveau und in engste Gemeinschaft mit dem niederen, ausgebeuteten arabischen Landproletarier herabdrücke. Dann, meinen die »Boruchows«, und nur dann werde eine organisatorische Vereinigung des jüdischen Einwanderers und der eingeborenen – jetzt noch feindseligen – Landbevölkerung zu erzielen sein. Sonst, meinen sie, – und ich muß sagen, mit vollem Recht! – sei vom Standpunkt des konsequenten Marxismus betrachtet, das Problem »Palästina« unlösbar. Sie sehen nüchterner und klarer als alle anderen die Katastrophe, die ökonomische wie die des Rassen-Zusammenstoßes, über das Land hereinbrechen, falls diese letzte Phase, die Kapitalisierung Palästinas, gegen 26 die sich heute das Gefühl auflehnt, nicht bald eintritt. Die »Boruchows« beurteilen die Lage des heutigen Palästina sehr pessimistisch. Aus dem, was sie die Krise des palästinischen Zionismus nennen, sehen sie keinen Ausweg. Aber sie geben dem Willen Ausdruck: trotz aller Aussichtslosigkeit sei die Gesamtarbeit in Palästina mit allen Mitteln aufrecht zu halten; – denn es gäbe kein Zurück!

Ich komme nun auf das »Ungefähr« der anderen Parteien Palästinas zu sprechen.

Die Arbeiterparteien haben in Palästina ein ganz anderes Aussehen als in der Diaspora. Man wäre versucht zu sagen: Palästina verträgt gar kein Parteiwesen. Die Parteien Palästinas entsprechen gar nicht der Wirklichkeit. Sie sind lediglich atavistische Erinnerungen an die Zerklüftung der westlichen Menschheit, in der Alten Welt, die im Zersetzungsprozeß dahinschwindet. Fragt man nach der spezifischen Richtung, dem Programm dieser oder jener Partei, nach der Distanz, in der sie sich von der Nachbarpartei rechts oder links befindet, so erhält man ungenügenden Aufschluß. Im Grunde verschwimmen die Konturen der palästinischen Parteien; einzelne Persönlichkeiten, Führer von Gruppen färben und bestimmen das Wesen der Parteien viel deutlicher, als aus Europa geholte oder übernommene Programme. Es verhält sich so: daß hier im Urväterlande sich eine Arbeiterschar zusammengefunden hat, die in einer überpersönlichen Gemeinschaft die verwilderte Heimat und in ihr die Zukunft aufbauen will. Das Licht über Zion hebt die Abschattungen der Partei auf, – es erscheint bei aller Differenzierung der Tendenzen und Persönlichkeiten eine geeinte Phalanx von Arbeitern an Zion.

Darum könnte ich mir heute, in Tel-Awiw oder Jerusalem, wohl irgendwelche Verzweiflungsausbrüche von Chaluzim vorstellen, – aber keinen Streik. Darum gibt es in der palästinischen Landwirtschaft keinen Achtstundentag. Darum würde ich, obzwar in Palästina Menschen von 27 höchster Intelligenz beisammen sind, Rebellen gegen jede Vermechanisierung des Arbeitsprozesses, das heißt des werktätigen Individuums, – der Einführung des Taylorsystems ohne Warnung beistimmen. Denn diesen Arbeitern ist ja um ihre Idee, ihre Illusion Erez Israel zu tun. (Nun, die mitgebrachte russische, die angestammte Ghetto-Indolenz, Trägheit der »breiten Natur«, Nachgeben der Nerven, fügt der Arbeit Palästinas, auch ohne aktive Sabotage, genug Schaden zu.)

Russisch ist aber auch, daß es in Palästina letzten Endes so viele Parteien gibt wie Arbeiter. Jeder hat seine Theorie der Arbeit, seiner eigenen, der seiner Gruppe, der der Gesamtheit. Im Galuth legte er die heiligen Bücher aus, in Palästina Marx.

Palästina befindet sich, ich wiederhole es, noch im Stadium des Experimentes. Für das Experiment bietet die Arbeit den ergiebigsten Boden. Vor allem aber die Kolonisationsarbeit.

Ich bin in etwa zwanzig Siedlungen, Arbeitergruppen, Kolonien Palästinas herumgekommen; habe das Land, den Boden der Ebenen und der Berge in seinem wüsten Urzustand, im Stadium der ersten Vorbereitungen zur Bebauung und auch in jenem der Reife und des Triumphs gesehen.

An zwanzig Orten habe ich Menschen im Schweiße ihrer Stirnen härteste körperliche Arbeit verrichten sehen, – aber der Fluch des verlorenen Paradieses lastete mit nichten auf dieser Arbeit; – denn ich habe diese selben Menschen wenige Tage nachher, auf dem Landarbeiter-Kongreß in Haiffa, ihre Arbeitsmethoden, Theorien, Entdeckungen mit voller Energie und hinreißender Kraft der Überzeugung vortragen und verteidigen gehört.

Und da sich in Palästina jede Arbeitsmethode in der Formation der Gemeinschaft, die die Arbeit ausführt, widerspiegelt, diese jene, jene diese entscheidend beeinflußt, – weiß ich nun, wie über Palästina, auch etwas genauer, als 28 ich es wußte, ehe ich den Menschen Palästinas begegnet bin, über den Sinn dieser Zeit Bescheid.

Die soziale und kolonisatorische Bewegung der jungen Arbeiter verfolgt heute zwei Richtungen:

die eine strebt auf gemeinsam bewirtschaftetem Gebiet die große Kwuzah (Gruppe), das heißt, die große Gemeinschaft an,

die andere, die der Moschaw Awdim (Arbeitersiedlung), das engere und innige Zusammenwirken kleiner Familiengruppen, von denen jede ihr Stück Land selbständig bewirtschaftet.

Die große, kooperative Gemeinschaft vereinigt unter kommunistischen Prinzipien alle Berufsgattungen in zentralisierter Form zu gemeinsamer Produktion und Konsum,

die Siedlungsgenossenschaft, die mehr auf Privateigentum basiert, erinnert in ihrer Methode des Zusammenwirkens kleiner Gemeinschaften stellenweise, man könnte sagen, an das utopische Ideal der anarchistischen Föderation auf großem Gebiet frei beisammenlebender Nachbargruppen.

Dies wäre auch so zu formulieren: im heutigen Palästina wollen sich zwei Arten von Landwirtschaft durchsetzen,

die extensive der großen Kooperative

und die intensive, die allein die kleine Gruppe durchführen kann.

Für die letztere spricht vieles. Praktische Erwägungen. Manche wichtige Pflanzenart, die Durra, der Sesam, deren Anbau bisher vernachlässigt worden ist, Gemüsearten, insbesondere die Aubergine, ein bekömmliches Nahrungsmittel, gedeihen nur bei intensiver Wirtschaft. Kleinviehzucht, Bienen und Raupenzucht erfordern den Kleinbetrieb. Auch ist die Regelung der Arbeit bei solcher Art von Landbewirtschaftung leichter, da Sommer- wie Winterarbeit ungefähr die gleiche Zahl von Arbeitern erfordert. 29 Während bei extensiver Wirtschaft die Erntezeit Zuziehung von Hilfsarbeitern nötig macht, bleiben im Winter viele von den vereinigten Arbeitern der Kwuzah unbeschäftigt.

Für die große Gemeinschaft aber spricht, mit der Notwendigkeit der Bebauung und Bepflanzung ausgedehnter Gebiete, vor allem der Geist dieser Zeit, der die Menschheit vom Privateigentum zum Sozialismus, von der kleinen Familiengruppe zur großen Kooperative führt, in der das Eigentum des Einzelnen in das der Allgemeinheit aufgegangen ist.

Die Arbeitersiedlung findet ihre Anhänger hauptsächlich unter den älteren Arbeitern Palästinas, vor allem unter den verheirateten. Die jungen Einwanderer und Einwanderinnen der Nachkriegszeit aber sind begeisterte Bejaher der großen Kwuzah, der kommunistischen Gemeinschaft.

Der Geist dieser Zeit hat ja den jungen Chaluz aus der Alten Welt, in der er das Scheitern der hergebrachten Wirtschaftssysteme miterlebt hat, nach Palästina gebracht. Wie sollte er daran denken, die verendende Welt hierher in die neue herüber zu pflanzen? Er läßt sich daher auch zu keiner Art von Wirtschaft zwingen, benutzen oder mißbrauchen, die seinen sozialen Prinzipien widerspricht. Er opfert sich gern für das Land, in dem er seiner Gesinnung gemäß leben kann. Die Zionistische Kommission ist klug genug, den Chaluz gewähren zu lassen. Dem Fortschritt feindlich Gesonnene murren: die Kommission sei ja merkwürdig scharf links gerichtet. Aber jeder, der die Verhältnisse kennt, weiß: die Arbeitswilligkeit, die Freude an seiner Arbeit, der Opfersinn des Chaluz ist der einzige Posten auf der Haben-Seite der palästinischen Wirtschaft dieser Tage.

Die Zionistische Kommission hat der großen Kwuzah wie der Moschaw Awdim auf dem Boden des jüdischen Nationalfonds große Gebiete zur Durchführung ihrer Pläne überlassen. Beide befinden sich in der fruchtbaren Jesreel-Ebene Nieder-Galiläas; sie heißen Nurriss und Mallul. 30

Die großen sozialen Experimente Palästinas werden auf dem Boden des Jüdischen Nationalfonds unternommen. Die Kommunisten der Kwuzah wie die Siedler Malluls leben von dem, was ihnen die Zionistische Kommission aus den amerikanischen Sammlungen zuweist. Jede Art Arbeit, das für den Ankauf von Inventar nötige Geld, die Kredite für die Bewirtschaftung des Bodens, die gesamte Existenz der Arbeiter und ihrer Organisationen, Wohl und Wehe des jüdischen Palästinas fließt aus freiwilligen Spenden philanthropisch gesinnter Zionisten in der Diaspora; nur zum kleinsten Teil aus Beiträgen der jüdischen Arbeiterparteien der Weltorganisation.

Das ist das merkwürdige, zweideutige, beunruhigende Problem des palästinischen Sozialismus!

Es erhebt sich vor dem aufrichtigen und zu Ende denkenden Sozialisten, der sich diesem Problem gegenüber sieht, die Gewissensfrage: darfst du zu solcher Art Sozialismus »Ja« sagen, für sie deine Stimme erheben? oder wäre es nicht besser, jene Quelle privater Wohltätigkeit versiegte, und das jüdische Palästina verdorrte in der Katastrophe, die die einen fürchten, die anderen herbeisehnen? Haben die Genossen mit ihrem »Es gibt kein Zurück!« recht, oder gibt es heute noch ein Zurück?

Am stärksten interessiert den Sozialisten, der sich in Palästina umsieht, das neuartige überraschende Gebilde der »Gduth Haawoda«, der Arbeitsarmee.

Das ist eine radikale Formation, nach russischem Muster aufgebaut und von rein kommunistischen Grundsätzen bestimmt; zugleich eine Arbeiter- und militärische Organisation, die ihre Mitglieder unter strengen Bedingungen äußerer und innerer Disziplin zur Arbeit und zum Selbstschutz unter Waffen anhält.

Die Idee zur Gduth entstammt dem russisch-jüdischen Legionär Josef Trumpeldor, dem Märtyrer der jungen palästinischen Kolonisation, der vor zwei Jahren bei der 31 Verteidigung der kleinen obergaliläischen Niederlassung Tel-Chai gegen marodierende Beduinen gefallen ist. Aus russischen Gefängnissen führte ihn die Revolution in die Freiheit. Er kämpfte als Kapitän im englischen »Zion Mulecorps« an vielen Fronten und zog mit Allenby in Jerusalem ein. Ich habe sein Bild in ganz Palästina gesehen. In Zelten, Baracken, Steinhäusern, neben denen Weizmanns, des Präsidenten, und Herzls, des Schöpfers der Zionistischen Weltorganisation, – an Orten, wo Arbeiter lebten und sich versammelten; öfter, als die der beiden anderen.

Das geistige Haupt, Führer und Apostel der heutigen Gduth ist der junge russische Jude Jehuda Kopelewitsch, Freund und Genosse, auch Kerkergenosse Trumpeldors.

Die Gduth – Kern der »großen Kwuzah« von Nurriss – arbeitet in disziplinierten Bataillonen auf dem Lande, das ihr vom Jüdischen Nationalfonds zur Verfügung gestellt wird; sie übernimmt auch die Straßenarbeit, die ihr von der englischen Regierung, die Entwässerungs-, Bau- und Pflanzungsarbeiten, die ihr von der Kommission wie von den Kolonisten zugewiesen werden. Ihr Grundsatz ist, und sie hofft ihn in Nurriss durchführen zu können, daß die Gemeinschaft alles in eigenen Werkstätten zu produzieren hat, was für ihren Bedarf notwendig ist, – vorerst Kleider und Schuhe, später landwirtschaftliche Geräte usw. Wie die Einkünfte aus der gemeinsamen Arbeit, sind auch die Ausgaben zentralisiert. Die Gduth entsendet die Genossen, die sich ihr angeschlossen haben, zu jeder Art von Arbeit, nach Maßgabe der Notwendigkeit der Arbeit und des Interesses der Genossen. Auch Araber nimmt die Gduth auf, falls diese mit den Grundprinzipien der Organisation einverstanden sind und sich der Disziplin fügen wollen. Nach Ablauf eines Probemonats erteilt der geschäftsführende Ausschuß die Genehmigung der Aufnahme des Genossen, der Genossin in die örtliche Gruppe, der sie angehören. Diese verstreuten Ortsgruppen entsenden Delegierte in die Zentrale, die aus sich den geschäftsführenden Ausschuß wählt. 32 Die Zentrale teilt nicht nur die Arbeit an die Mitglieder aus, sondern »befriedigt auch die Kulturbedürfnisse, deren ihre Mitglieder im Lebenskampfe bedürfen«. Sie sorgt für Bibliothek, Vorträge, Unterricht, Kinoaufführungen usw. Bei mangelhaften Erträgnissen örtlicher Gruppen steht dem zentralen Rat das Recht zu, solche Gruppen aufzulösen und unter die anderen Gruppen der Organisation zu verteilen. Jedes Mitglied der Gduth hat sich im Waffendienst für die Verteidigung der Gemeinschaft auszubilden und zu vervollkommnen. In dem Fragebogen, den der Aufzunehmende ausfüllt, steht neben der Rubrik: in welchem landwirtschaftlichen Berufe, Gewerbe oder Kunstzweig der Genosse in der Heimat gearbeitet habe, diese: bei welcher Waffengattung oder Sanitätsdienst er oder sie gedient habe?

In dieser Form – von der Arbeit für die Gemeinschaft zum (wie ich ausführen werde, sehr nötigen) Waffenschutz dieser Arbeit und dieser Gemeinschaft übergehend – will die Gduth eine ethische Form des Militarismus schaffen.

Die Gduth – an ihrer Spitze steht außer Kopelewitsch der anerkannte Organisator von Nurriss, der Ukrainer Lefkowitsch – verfügt schon heute über eine große Mitgliederzahl, und ihr Ansehen unter den jungen Arbeitern befestigt sich von Tag zu Tag. Sie wird durch das Beispiel ihrer Arbeit und ihrer sittlichen Auffassung des Problems der »großen Gruppe« die Arbeiterorganisationen Palästinas sicherlich beeinflussen. Man sagte mir, daß sie bereits eine Vereinheitlichung aller Arbeitstarife in Palästina erzielt habe. Für uns Nichtpalästiner ist sie wichtig, weil sie, an dem entgegengesetzten Ende anhebend, gleiche Ziele verfolgt wie die »Arbeitsarmee« Trotzkis, die von der Demobilisierung stehender Kampfformationen des Roten Heeres ihre Bataillone bezieht. Ob die Zentralisierung in radikalster Form in Palästina berechtigt und befähigt ist, die Gesamtarbeit des Landes zu lenken, darüber muß die Zukunft entscheiden. Daß dieser Wille zur Zentralisierung sich (wie in Rußland) selber ad absurdum führen kann, 33 bewies auf dem Kongreß von Haiffa ein Antrag des Delegierten Bin Gorion (eines Mannes von unbestreitbar interessanten Einfällen, doch mit unangenehmem »Kommissär«-Beigeschmack), der von jedem in der Gduth Organisierten bedingungslose Unterwerfung unter die Verfügungen der Zentrale, eine Art Mizraim mit Tarifen, forderte. Über diese wilde Zumutung ging der Kongreß ohne Debatte zur Tagesordnung über.

Immerhin kann man in Palästina hitzige Übertreibungen an sich gesunder Theorien oft beobachten. Die Kommission hätte solchen Fällen gegenüber einen schweren Stand; – es erweist sich aber, daß die Notwendigkeiten des Lebens, Einsicht in die gegebenen Verhältnisse des Landes und der in den Menschen selber begründeten Bedingungen der Entwicklung die jungen Heißsporne oft zur Nachgiebigkeit bestimmen. Die Kommission und die junge Arbeiterschaft kommen sich sozusagen auf halbem Wege entgegen, und die Arbeit wird gefördert. Im Grunde handelt es sich ja um diese Arbeit allein.

Gespräch zwischen Kopelewitsch und mir, vor dem Landwirtschaftlichen Museum in Jerusalem.

Ich: »Was seid ihr für Kommunisten?! Wie die alten Chalukkaleute hier in den Bethäusern ihr Leben aus Spenden frommer Wohltäter fristen, – wie die alten Kolonisten anno dazumal ihren Unterhalt aus den Fonds der französischen »Alliances«, des Deutschen Hilfsvereins, aus den Millionen des Barons Rothschild usw. zogen, – so baut ihr euren Kommunismus auf den Beiträgen auf, die amerikanische Kapitalisten einer im Grunde gutbürgerlichen Organisation, der Zionistischen Kommission, überweisen. Chalukka-Kommunisten!! Der Kommunismus expropriiert in anderen Ländern den Kapitalismus, den er dort vorfindet. Ihr expropriiert kleinweise den amerikanischen Kapitalisten, je nach dem Posteinlauf; die Gutmütigkeit oder das »Wir wollen nicht wissen, was mit unserem Geld geschieht!« des amerikanischen Zionisten.«

34 Kopelewitsch: »Der Kapitalismus muß uns die Möglichkeit schaffen, daß wir kommunistisch leben können.«

Das Jüdische Landwirtschaftsmuseum in Jerusalem, eine Schöpfung des Leiters der Zionistischen Kolonisationsarbeit, Jakob Ettinger, zeigt in mustergültiger Übersichtlichkeit und Vollendung neben den Gesteins- und Tierarten des Landes Proben von allem, was dem steinigen Boden Palästinas abgerungen werden kann: Korn, Obst, Baum.

Die Schrift, die Legende, aber auch der Chronist Flavius Josephus, berichten von den herrlichen Wäldern, Gärten, wogenden Feldern und üppigen Wiesen des Landes. Wo sind sie geblieben? Wo Kanaan, Mamre, der Eichenforst des heiligen Tabor?

Der heilige Tabor, einst dicht bewaldet

Stein, Fels, Sumpf; hier und dort wild ein Fleck Unterholz, zarte Wurzeln von Ziegenherden zernagt und vernichtet; ein paar Olivenbäume in Gruppen; von hohen stacheligen Kaktushecken umgebene Baumpflanzungen, Getreidevierecke arabischer Bauern; und im Lande verstreut, auf Bergen, in Ebenen, Oasen, vereinzelt grüne Landstriche, Eukalyptushaine, Orangen, Bananen, Traubengärten jüdischer Siedler und Kolonisten.

Auf der Reise nach Jaffa bestieg ich in Port-Said das kleine Schiff »Merano« des Triester Lloyd. Wir blieben anderthalb Tage liegen, weil wir Bretter zu laden hatten. Auf den Brettern waren die Worte »Orangenkisten für Jaffa« zu lesen. Das Holz kam aus Österreich. Es gibt also in Palästina keinen Wald. Das Holz für Orangenkisten muß die Steiermark liefern!

Der Boden hat aber auch keine Kohle, kein Öl, kein Eisen. Ja sogar die Steine taugen an Orten, wo man sie zum Bauen gut brauchen könnte, nicht viel. In Tel-Awiw am Strand entsteht eine Silikat-Ziegelfabrik. Der Stein um Jaffa ist zu porös.

In die Kolonien, die seit vierzig Jahren und darüber bestehen, muß Gefrierfleisch aus Australien, müssen Eier, 35 Butter, Reis, Kartoffeln, ja Tomaten (aus Ägypten) eingeführt werden. (Dafür findet man, in Kairo in Alexandrien, eine Tagereise von den Orangengärten Jaffas bei Obsthändlern Apfelsinen aus Kalifornien und Florida.)

Was produzieren denn diese alten Kolonien, die vierzigjährigen? In den Kellereien des Barons Rothschild, in Rischon-le-Zion, ruht der schwere süße Wein Palästinas. Die Ausfuhr stockt; – Amerika ist »trocken«, das ägyptische Pfund, die Währung des Landes, steht hoch, die Welt ist arm.

Der Jude deckt auf dem Land, in den Städten seinen Bedarf an Lebensmitteln zumeist beim arabischen Krämer, im Bazar. Aber der Araber kauft nicht beim Juden.

Der Araber ist überhaupt bedürfnislos. In Tennen trampelt er das Korn aus den Halmen, mahlt es in Mühlen, wie die es war, an deren Rad gebunden Simson neben dem Ochsen im Kreise lief. Seine Nahrung sind flache Fladen, Melonen und Kaffee. Seine Zelte sind grobe Matten auf Stangen, sein Trinkgefäß enthaarter Ziegenbalg. Lebt er in Dörfern, so sind seine Hütten aus Lehm, und wenn es zwei Tage hintereinander geregnet hat, so schmilzt solch ein Dorf zu einer Kotlache nieder. Das Klima löst die Wohnungsfrage des Arabers auf die einfachste Weise, – kaum dreißig Tage im Jahr ist der Aufenthalt unter schützendem Dach Notwendigkeit.

Ein Dutzend Effendis, das heißt wohlhabende eingesessene Familien besitzen das Land, das der Nationalfonds für die Kolonisation braucht. Der Effendi läßt von seinem verelendeten Pächter oder Arbeiter nur einen geringfügigen Bruchteil seines Bodens bearbeiten, der Rest liegt brach. Verkauft er sein Land, so fährt der Effendi nach Kairo, wenn möglich ohne seine Weiber, und sieht dort gute Tage.

Hartnäckige Arbeit vermag aus dem Boden alles zu ziehen, was große Menschenmassen im Lande für ihre Nahrung, Kleidung, alle Erfordernisse ihres leiblichen Lebens bedürfen. In manch einer von den zwanzig Siedlungen, 36 die ich in Judäas Gebirge, im Alluvialgebiet im nahen Transjordan, südlich des Genezarethsees, in der Jesreel-Ebene besucht habe, sprossen schon wieder die Bäume, keimt das Getreide, reifen die Früchte des sagenhaften, versunkenen Kanaan.

Die jüdische Landwirtschaft Palästinas muß vor allem trachten, die Bedürfnisse der jüdischen Bevölkerung im Lande zu decken.

Ich begleitete Jakob Ettinger auf einer Inspektionsreise durch die Siedlungen Galiläas. Agronom und Sozialist; Kenner des Bodens und der Menschen; Berater nicht nur, sondern Freund der Arbeiter, die ihm vertrauen und denen er hilft. Menschen einer wunderbar reinen und vollwertigen Art begegnet man in Palästina; ich habe manch einen in der zionistischen Kommission angetroffen; ihre Tätigkeit löst die zuweilen beklemmende Unstimmigkeit auf, die sich bei der Gegenüberstellung: Chaluz – Exekutive einstellt.

Ettinger hatte den speziellen Auftrag, Siedlungen, deren Ertrag den Erwartungen der Kommission nicht entsprach, auf ihren Strukturfehler zu untersuchen; sie durch technische Hilfsmittel zu sanieren; im ärgsten Falle aufzulösen und den Siedlern diese Notwendigkeit verständlich zu machen. Wir kamen in Siedlungen, in denen gemischte Farmarbeit, Pflanzung und Viehzucht eingeführt werden sollte. Hier gab es oft tief in das private Leben der Siedler einschneidende Fragen zu erörtern, – Frauen mußten zugezogen werden, die sich auf Gemüsebau und Kleinvieh verstanden; den Siedlern mußte nahegelegt werden, daß Familiengründung zur Stabilisierung der kleinen Niederlassung vonnöten sei, weil das Kommen und Gehen der ledigen Genossen, die hier nur kurze Zeit arbeiteten und es dann anderswo versuchten, die Farm um jede Möglichkeit der Entwicklung brachte. In anderen Siedlungen war die persönliche Sicherheit der kleinen Zahl Arbeiter, auf weiter wilder Öde, durch Beduinenstämme in den 37 umliegenden Bergen gefährdet, – solche Siedlungen mußten verstärkt oder verlegt werden; oft war solche Maßregel auch aus Gründen der Intensivierung der Arbeit durch die größere Arbeiterzahl nötig. Bei Erörterungen dieser Art ging's nicht ohne Herzbrechen ab. Unser Weg führte aber auch in Siedlungen, in denen es lediglich Bericht, Wünsche und Vorschläge der Siedler entgegenzunehmen galt.

Wiederholt hielten wir uns in den beiden berühmten Siedlungen Kinereth und Degania auf, die in vielfacher Beziehung für das gesamte Siedlungsproblem Palästinas charakteristisch sind. –

Degania wurde vor zwölf Jahren von der Jüdischen Kolonisationsgesellschaft auf Jordantal-Boden gegründet und an eine Arbeitergenossenschaft abgegeben, die dort nach ausgesprochen kommunistischem Prinzip lebt und arbeitet, mit Erfolg arbeitet und in mustergültiger Harmonie lebt. Sie ist bereits seit mehreren Jahren imstande, die Hälfte ihres Reingewinns an den Nationalfonds zurückzuzahlen, und amortisiert auf diese Weise die in Land, Häuser und Geräte gesteckten Summen der Kommission. Die Bodenfläche dieser Siedlung beträgt etwas über dreitausend Dunam (der Dunam = gleich neunhundert Quadratmeter).

Deganias Erfolg hat die Kommission zum Ankauf eines weiteren großen Landstriches in der Jordanebene veranlaßt, so daß sich dort, in meilenweiten Abständen von der ursprünglichen, jetzt Degania Aleph genannten Siedlung, die kleineren Farmen Degania Beth und Degania Gimmel gebildet haben.

Der Jordan

Degania Aleph besitzt ein steinernes Haus, große Stallungen, schönen parkartigen Garten, in dem Orangen und Mandelbäume blühen. Wo ehemals Sumpf war, um die Siedlung herum, erhebt sich jetzt ein gewaltiger Eukalyptushain; über den Jordanarm, der aus dem Genezarethsee an der Siedlung vorüberfließt, bauen die Arbeiter Deganias jetzt eine Brücke. In dieser gut bewirtschafteten und 38 gedeihenden Siedlung von etwa fünfzig Arbeitern (darunter fünf Familien, – es gibt auch einen Kindergarten von sechs, in Degania geborenen Kleinen) hat sich eine so innige Gesinnungs- und Arbeitsgemeinschaft ausgebildet, daß das sozialreligiöse Prinzip des Kommunismus gleichsam aus dem Boden gewachsen, wie ein starker Baum Menschen und Raum überschattet. Die glückliche Harmonie der meist jüngeren Leute fördert die ökonomischen Bedingungen. Die Arbeiter sind in ihrer Arbeitsteilung aufeinander abgestimmt, Abwanderung findet nur selten statt, und der Ruf der Gruppe bewirkt, daß sich Zuwachs aus den besten und tüchtigsten Elementen der palästinischen Arbeiterschaft einfindet.

Indes birgt dieser Idealzustand eine nicht zu unterschätzende Gefahr in sich. Der Umstand, daß man durch seine Arbeit imstande war, eine »Ehrenschuld« gegenüber der Kommission abzutragen, ist schon ein Hebel privatkapitalistischen Ehrgeizes, der die Siedlung über andere hinauf hebt und sie von der im großen ganzen schwer ringenden und mit Verlusten arbeitenden Mehrzahl der jüdischen Siedlungen des Landes abtrennt. Man darf sagen, daß sich in Siedlungen, die sich selbst erhalten, ohne Defizit arbeiten, sehr bald eine peinlich individualistische Auffassung des Problems der Gesamtheit und des Besitzes an eigenem Boden einstellen kann. Widersprüche dieser spezifisch palästinischen Art (Kommunismus der kleinen Gruppe mit privatkapitalistischem Einschlag) begegnet man heute oft; es ist das Prinzip Mallul; es zu bekämpfen wird Nurriss aufgerichtet, strebt die Gduth, die Armee der Arbeit an.

In Degania Gimmel, eine halbe Stunde Autofahrt von Aleph, haben sich zwölf junge Menschen niedergelassen. Der wiederholte Besuch dieser kleinen Siedlung in der weiten Einöde des Transjordantals wird mir, das weiß ich, lange in Erinnerung bleiben.

Diese zwölf jungen Menschen – Ukrainer und Russen, darunter vier Frauen – haben das riesige Gebiet ihrer 39 Siedlung selbständig bearbeitet, beackert, bepflanzt. Die Freude an dem Zusammensein, der gemeinschaftlichen Arbeit und Verantwortung prägte sich schon in der Sauberkeit und Wohnlichkeit ihrer kleinen primitiven Holzhütten aus, in denen ihre Schlafräume sich befanden, der Schuppen für Geräte, der Speise- und Leseraum, darin unsere Beratung vor sich ging. Von den zwölf kamen nur sechs, vier Männer, zwei Frauen, zu uns herein, die anderen blieben draußen bei ihrer Arbeit, obzwar der Tag schon sank, obzwar sie wußten, daß der Besuch Ettingers ihre vitalsten Interessen betraf. Wir wurden mit Tee und Kuchen bewirtet. Während die Verhandlungen begannen, sah ich mich in der kleinen Baracke um. Ich fand eine kleine Bibliothek, deren Zusammensetzung charakteristisch genug war, – ich habe in vielen Hütten und Zelten ungefähr dieselbe feststellen können: hebräische Bücher, mitgebrachte, zumeist über Landwirtschaft, Chemie; Übersetzungen moderner Skandinavier, Originale von Achad Haam, deutsche: die psychoanalytischen Schriften von Freud; ein Band Nietzsche, ein Band Tagore. Freud und Marx – der eiserne Bestand der Chaluz-Bibliothek! Sehr oft Bücher und Broschüren von Hans Blüher. (Viele deutsche und österreichische Chaluzim, aus der Wandervogel-, der freien deutschen, der Blauweiß-Bewegung, erkundigten sich bei mir nach Blüher, seinen neuen Schriften, seinen Wandlungen, Anwandlungen.)

Draußen um die kleine Siedlung zog sich, nach allen Regeln der Kunst und unter Aufsicht englischer Offiziere verfertigt, ein Schützengraben. Die jungen Menschen von Degania Gimmel wußten nur zu gut, welche Gefahr sie zu jeder Stunde des Tages, in der sie hinter ihrem Pflug, der Nacht, in der sie mit dem Gewehr auf dem Rücken um ihre Hütten herumgingen, bedrohte. Die Araberstämme in den Bergen des Transjordan! Und sie waren zwölf. Aber sie widerstanden. Widersetzten sich. Sie wollten nicht aufgelöst, nicht mit dem größeren Degania Beth vereint werden, sie wollten bei ihrer Erde bleiben, die sie, hier draußen, weit 40 weg von den anderen, brauchte. Sie bearbeiteten ihr Stück, ein großes, weites Stück Landes, das sehr viel Pflege erforderte, sie hafteten solidarisch für ihr Stück Land. Brachte man sie weg, verfiel es. Hier, in der Einöde, waren sie zu Hause. In der Nachbarschaft jener Bergstämme. Seit einem Jahr schon verteidigten sie, mit Pflug und Gewehr, das Land, das ihnen zur Bebauung überlassen worden war, ihres. Ein föderalistisches Zusammenarbeiten mit Beth und Aleph war durch den Zusammenhang der drei Deganioth gegeben. Aber sie wollten Wege und Methoden finden, um ihre Arbeit zu intensivieren, stärker und konsequenter zu gestalten, um ihre kleine Gemeinschaft, so wie sie war, aufrecht zu erhalten, um nicht in eine andere, fremde Gruppe aufgehen zu müssen.

Hier sah ich die Verwurzelung des jungen Chaluz mit dem Boden der Urväter. Hier erlebte ich es an einem rührenden Beispiel, welche Art Selbständigkeit der Boden, die Idee, der Glaube in diesen aus dem Exil Stammenden, Verfolgten, Bedrückten, Heimatlosen entwickelt hatte. Kreuzfahrer – Puritaner, vom Felsen Plymouths ausgegangen, um in der Wildnis, von feindlichen Stämmen umlauert, ein Gottesreich durch Arbeit aufzurichten – aber diese da – keine Zeloten, Kinder des Friedens, keine starrköpfigen, verbohrten Sektierer, sondern von herrlichem Frohsinn erfüllte Söhne, Töchter eines neuen Zeitalters. Opfer bringen sie dar, mit jedem Atemzuge, jedem neuen Morgen, der sie noch leben sieht in der gefährdeten Einöde. Opfer bringend: harte Arbeit, Entbehrung, körperliche Not und Niederbrechen, von herrlicher Zuversicht erfüllt, bauen sie den Altar des Dritten Tempels auf den Ebenen Erez Israels.

Viele frohe, glückliche Menschen leben, jung, stark, unter der Sonne der alten steinigen Heimat. Ich sah mir diese jungen, arbeitenden Menschen an, die, um unseren Tisch sitzend, mit dem Leiter ihrer Arbeit, ihrem Freund ernst und ruhig, aber im Innersten aufgewühlt, über die tiefsten 41 wichtigsten Fragen ihres Stück Landes, ihrer Arbeit, ihrer Existenz sprachen. Es waren die reinsten, schönsten jungen Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe.

Terrassenbau, Judäa

Hoch auf dem Berge, auf einem mit Mühe dem Felsgeröll abgerungenen Plateau über der Siedlung Kinereth, am Südwestende des Genezarethsees, leben fünfundzwanzig junge Arbeiter und Arbeiterinnen. Vom Sturmwind umbraust, der aus der tiefen Schlucht des Jordantales, von den Bergen Gileads herüberfliegt, bauen sie dort Terrassen aus Steinen, die sie aus dem Boden heben, herbeischleppen, aufeinandertürmen, als Schutzmauern für Öl- und Mandelbäume, Trauben und Feigenbäume, die sie dort pflanzen werden. Seit acht Monaten leben sie in windverwehten Baracken, kämpfen mit Stein und Wind und den Widerständen des schwer ergründlichen tückischen Bodens um Ertrag und Erfolg ihrer Arbeit. Auch diese war eine frohe und glückliche Gruppe. Sie war dort oben vom Sumpffieber verschont, erfrischt von Wind und Kühle, ihres Lebens froh. Instruktoren sollten hierher, gemischte Farmwirtschaft, neue Siedler, die die Kolonie ausbauen, festigen. Berg-Kinereth war mit allem einverstanden. –

Kinereth

Aber unten, im alten Kinereth, der weitberühmten alten Siedlung Galiläas, der ältesten am Genezarethsee, blickten wir in betrübte Gesichter.

Diese Kolonie will nicht recht gedeihen. Der Bodenbesitz Kinereths umfaßt sechsthalbtausend Dunam, es stehen steinerne Häuser da, ringsum sind große, ertragreiche Gemüseplantagen angelegt, hier war auch die Lehrfarm für Mädchen eingerichtet gewesen, der Hof mit Stallungen gibt Möglichkeit zur gemischten Farmarbeit unter den günstigsten Bedingungen, – aber es ist ein Kommen und Gehen in dieser Kolonie, eine Unrast und Mangel an Zusammenhalt, der die Arbeit hemmt und zuweilen ganz unterbricht. Sind es intime Momente der Unvereinbarkeit der Temperamente und Charaktere, die 42 diese Kolonie zum Sorgenkind Palästinas machen? Viele von den ersten Ansiedlern sind tot, die neuen können zusammen mit den alten, eingesessenen, die Form, die innere Form des Zusammenhaltes nicht herstellen, die allein alles Äußere, alle äußeren ökonomischen Formen der Existenz beeinflußt und bestimmt. Solche tragischen Unstimmigkeiten vernichten oft alle günstigen Vorbedingungen, heben jede Möglichkeit der Sanierung durch äußere Mittel und Methoden auf. Ernsteste Arbeit wird vertan, der Boden mag hergeben, was und soviel er kann, die Siedlung verdorrt. Es ist, als hätte jede Gruppe, jede dieser Kolonien ihren Schutzgeist oder Dämon. Die tüchtigsten, zum Opfer willigsten und fähigsten Menschen werden an Orten wie diesem schwach, matt, werfen bald die Flinte ins Korn, nicht selten das Leben von sich. Die Entbehrungen, die die Arbeit dem Einzelnen auferlegt, werden nicht freudig getragen, weil jeder sich einzeln von ihnen belastet fühlt; die Frage reckt sich hoch: – ob die Gemeinschaft diese Last rechtfertigt? Viele junge Menschen fliehen aus solchen Gemeinschaften zurück in das Land des Exils, woher sie kamen, verderben dort. Die Übriggebliebenen aber bedrückt Verzweiflung. –

Auf meinen Fahrten durch die Kolonien und Siedlungen Palästinas bin ich mancher Tragödie dieser Art begegnet. Es sind lebende und sehr wache und empfindliche Menschen, die das heutige Palästina an der Arbeit sieht. Ihre Schicksale sind oft schwer zu lenken. Es bedarf der ganzen, vollen Menschlichkeit und Klugheit von Männern wie Ettinger und der Aufbauer Palästinas, Dr. Arthur Ruppin, um hier Rat und Hilfe zu wissen. –

Im benachbarten, glücklichen Degania lebt und dichtet der alte Arbeiter Gordon, verdienter Patriarch der Chaluzbewegung. Hat er an das Schicksal jener Kolonie drüben am Ufer des Sees Galiläas gedacht, als er, nach einem ukrainischen Lied, dieses neu dichtete – 43

»Auf dem Pripjetschick

Brennt a Feierl,

Un dos Herz is kalt –

Weil die Alten sennen

Toiten schon lang –

Un die Jungen alt. –«

Oft hörte ich die melancholische Weise, an Freitagabenden, an Samstagabenden, in Zelten und Baracken singen. An vielen Orten, von jungen Arbeitern, jungen Mädchen, frischen Stimmen und auch müden. –

All diese Kolonien, Siedlungen, neue und alte, stehen unter fortgesetzter Kontrolle der Kommission. Das hat seine Vorzüge und Nachteile.

In den Niederlassungen, sowohl kommunistischer Art wie in denen, wo mehr privatkapitalistische Initiative vorherrscht, weiß der Arbeiter und Siedler, daß für Defizite die Kommission mit ihren Mitteln aufkommt.

Dies kann Demoralisation zwiefacher Art erzeugen.

Wozu die Anstrengung? Die Kommission gleicht den Verlust aus! –