|

||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle |

August Scherl G.m.b.H

Berlin SW

1929

Mit 78 Zeichnungen

Druck von August Scherl G. m. b. H.,

Berlin

Jener Wettlauf mit der Schildkröte, den einst ein witziger und scharfsinniger Kopf erdachte, um das Problematische, das heißt das oftmals Unzulängliche, Fragwürdige, Widerspruchsvolle und Paradoxe des menschlichen Denkens, insbesondere des sogenannten reinen Denkens, darzutun, ist seitdem das bezeichnende Symbol zahlloser Aufgaben und Übungen in allen Gebieten menschlicher Geistestätigkeit überhaupt geworden. Philosophie, Logik und Mathematik, ebensosehr aber auch die exakten Erfahrungswissenschaften, ja auch die realistische Technik haben in den Jahrtausenden ihrer Geistesarbeit neben den konkreten, eindeutigen und handfesten Ergebnissen und Leistungen zugleich auch Probleme aufgeworfen, die sich durch die Abstraktheit ihrer Gegenstände oder auch durch die Tiefe und Schwierigkeit ihrer Wurzeln der konkreten Auflösung und Bewältigung wieder und immer wieder entzogen und dadurch zu Rätseln von größter Seltsamkeit und stärkstem Reiz wurden.

Gerade diesen Problemen des Abstrakten, Paradoxen und gedanklich Tiefen haben sich die Denkenden aller Zeiten mit brennendem Eifer zugewandt und in dem Versuche, sie zu bewältigen, im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende eine ungeheure Summe von Scharfsinn und Gedankenarbeit geleistet, die eins der eigenartigsten und reizvollsten Kapitel in der Geschichte des menschlichen Geistes überhaupt darstellt. Irrlichter der Geisteswelt sind jene Probleme gleichsam gewesen oder sind sie noch, Irrlichter, durch die das menschliche Denken auf Irr- und Umwege geriet, sich in Trugschlüsse, Antinomien und Paradoxien verwickelte, aber zugleich auch in unermüdlicher Gedankenarbeit sich zu dem Grad von Gedankenschärfe entwickelte, der ihm die Einsicht in das Wesen jener Probleme verschaffte. So ist der Kampf mit diesen Aufgaben des Paradoxen und Abstrakten, mit jenen »Doktorfragen«, nicht vergeblich und noch weniger ein müßiges Spiel gewesen. Im Gegenteil. Wo das Denken Widersprüche, Paradoxien oder anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten antrifft, hat es die Aufgabe und die Pflicht, solche zu lösen und zu beseitigen, das erfordert die Exaktheit und Reinheit des Denkens selbst, sofern es überhaupt Anspruch auf Geltung erheben will. Die besten Denker aller Zeiten haben sich an jenen Problemen erprobt, und diese halten heute noch, gleichviel welche Auffassung von ihnen inzwischen erlangt worden ist, alle Denkenden, Gelehrte wie Ungelehrte, in ihrem Bann. Für alle diese Art von Denkaufgaben und Denkübungen ist jener Wettlauf mit der Schildkröte Symbol; er ist daher auch mit Recht der Titel dieses Buches geworden, das eine Reihe solcher Probleme, teils erläuternd, teils kritisch betrachtend, darzustellen sucht.

»Gelöste und ungelöste Probleme« nennt sich das Buch im Untertitel. Gewiß, viele jener Aufgaben, die sich durch ihren besonderen gedanklichen Charakter oder durch ihre Tiefe und Schwierigkeit auszeichneten, sind zur endgültigen Lösung gekommen. Viele aber entziehen sich nach wie vor der Lösung, und andere scheinen ihrem innersten Wesen nach auch heute noch nicht und vielleicht überhaupt niemals einer endgültigen und eindeutigen Entscheidung fähig, und diese wie jene sind nach wie vor Gegenstand unermüdlicher Gedankenarbeit Ungezählter und führen auch, wie weiland Doktor Faust seine Lehrer, diejenigen, die sich mit ihnen beschäftigen, weiterhin an der Nase herum. Gerade gegenwärtig scheint es ja eine Renaissance des Paradoxen geben zu wollen. Die alten Paradoxien in Logik und Mathematik sind zu neuem Leben erstanden und neue sind dazugekommen, und wer Freude hat an solchem irrlichternden Denken, kommt heute mehr denn je auf seine Rechnung. Aber auch jene Probleme, die inzwischen ihre vollständige und exakte Lösung und Erledigung gefunden haben, wie etwa die Quadratur des Kreises, die Dreiteilung des Winkels, das Perpetuum mobile usw., finden noch immer ihre Liebhaber und »Löser«, die sich dem Spruch der Wissenschaft über diese Fragen nicht fügen wollen oder die wissenschaftliche Auffassung über diese Dinge überhaupt noch nicht kennen und daher nach wie vor Lösungen suchen, wo es wirklich nichts mehr zu lösen gibt. Auch diese sozusagen posthume Problematik gehört noch zur Geschichte jener Probleme und ist nicht ihr uninteressantestes Kapitel.

Die Logik, diese unerschöpfliche Fundgrube des Problematischen und Paradoxen, hat in erster Linie Stoffe zu diesem Buch geliefert, dann aber auch andere Gebiete des philosophischen Denkens. Einen verhältnismäßig breiten Raum neben diesen aber nehmen Fragen und Probleme aus dem Gebiet der Mathematik ein. Das bringt das Wesen der Sache mit sich, denn gerade in Raum und Zahl tritt der problematische Charakter des Denkens vielfach in Erscheinung. Das braucht aber in dem Leser, der nicht Mathematiker ist, keinesfalls die landesübliche Furcht vor allem Mathematischen rege zu machen. Denn es sind nicht die komplizierten und subtilen Fragestellungen und Gedankenkomplexe, mit denen der Fachmathematiker sein Gehirn trainiert, sondern mehr Dinge allgemeinerer Natur, deren es auch in der Mathematik zahllose gibt, Dinge, die einen unendlichen Reiz für jeden Denkenden überhaupt in sich bergen und geeignet sind, auch den geschworenen Nichtmathematiker in ihren Bann zu ziehen, wenn sie ihm in der geeigneten Form nahegebracht werden. Ich glaube, daß das in dem vorliegenden Buche erreicht ist und darf mich vielleicht auf eine ausgedehnte schriftstellerische Praxis auf diesem Gebiete berufen, die mir eine gewisse Fähigkeit, selbst schwierigere mathematische Dinge so zu behandeln, daß sie für den intelligenten Laien verständlich und interessant werden, vermittelt hat. Denn viele der in diesem Buche behandelten Fragen und Probleme, insbesondere auch die mathematischen, sind von mir in ähnlichen Formen bereits in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften behandelt worden, und ich habe damit – sehr im Gegensatz zu der Meinung vieler Schriftleiter, daß Mathematisches, selbst wenn es in noch so leichtverständlicher und anregender Form dargeboten wird, die Leser nicht zu fesseln vermöge – zumeist ganz überraschende Erfolge erzielt. Oftmals gingen mir auf einen solchen Aufsatz Hunderte von Zuschriften zu; die Zahl aller, die im Laufe der Zeit aus solchen Gründen mit mir in briefliche Verbindung getreten sind, geht in die Tausende, und Leser aller fünf Erdteile haben sich an dieser Korrespondenz beteiligt. Kam dabei allerdings oftmals auch viel Naivität zutage, so doch auch viel aufrichtiges Streben nach tieferem Eindringen in die behandelten Fragen und Dinge und viel aufrichtige Freude an der durch solche Aufsätze angeregten Beschäftigung mit der verschrienen Mathematik, die doch jedem, der sich ihr mit Liebe und Ausdauer naht, so bald zur schönsten und reizvollsten aller Wissenschaften werden kann. Dieser ausgesprochene publizistische Erfolg läßt mich hoffen, daß auch dieses Buch trotz des umfangreichen mathematischen Teils seine Freunde finden wird. Eine Reihe von Erfahrungen, die sich bei der erwähnten Korrespondenz mit Lesern meiner Aufsätze ergaben, habe ich in dieses Buch an geeigneter Stelle, zumeist im Postskriptum, hineingewoben; sie sind vielfach recht humorvoller Art, haben zum mindesten aber auch immer ein gewisses psychologisches Interesse.

Überhaupt ist der Humor in der Mathematik (wie auch in den anderen der behandelten Wissensgebiete) in mancherlei Form in diesen Blättern zu seinem Recht gekommen, insbesondere auch durch Aufnahme und Behandlung einer Anzahl von Scherzaufgaben geometrischer und arithmetischer Art. Das sind zwar nur Kleinprobleme des Denkens, die aber doch manchmal recht viel Witz und Scharfsinn erfordern und für gewöhnlich auch von dem zünftigen Mathematiker nicht besser gelöst werden als von dem Außenseiter. Ich glaube nicht, daß das Niveau des Buches durch diese scherzhaften Miszellen eine Minderung erfahren hat, hat doch die Unterhaltungsmathematik sogar in dem mathematischen Standardwerk, der »Enzyklopädie der Mathematik«, ihren Platz erhalten.

Dann hat auch die Physik dem Buche Stoffe geliefert; hat hier doch heute besonders die Relativitätstheorie eine ganze Reihe von Problemen aufgeworfen, zu denen unser Denken noch immer keinen unverrückbaren Standpunkt einnehmen kann. Wer will mit Bestimmtheit sagen, ob jene noch immer so viel und heftig umstrittene Theorie eine gesicherte und unangreifbare Erkenntnis oder aber ebenfalls nur ein Wettlauf mit der Schildkröte ist? Auch die Technik mit ihren mancherlei problematischen Zielen und Ausblicken ist nicht vergessen. Wo ich einen Gegenstand von problematischem Charakter fand, da habe ich ihn aufgegriffen, und so ist es gekommen, daß in diesem Buche selbst sehr heterogene Dinge und Themen behandelt werden, die aber alle ein Gemeinsames, eben das Problematische, haben. Die Vielseitigkeit und Heterogenität liegt in der Natur der Probleme.

Die meisten, ja wohl sogar alle hier behandelten Probleme sind natürlich auch schon viele Male von anderer Seite erörtert worden, aber nur zerstreut und, wo es in populärer Form geschah, oftmals in sehr unzulänglicher Weise. Ich glaube in den Behandlungsstoff eine neue Note hineingebracht zu haben, einerseits – was besonders für die Aufsätze mathematischen Inhaltes gilt – durch die Art der Behandlung, für die mir bei aller Leicht- und Allgemeinverständlichkeit die notwendige Exaktheit Richtschnur war, dann aber auch durch die kritische Stellungnahme zu den einzelnen Gegenständen, die ich mir nicht nehmen ließ, wo Gelegenheit und Anlaß dafür vorhanden war, und endlich auch durch die Vollständigkeit des Ganzen, die Zusammenfügung und den Zusammenhang der vielen so heterogenen Themen und Dinge zu einem geschlossenen Buche des Problematischen. In dieser Form kann das Buch vielleicht eine Lücke ausfüllen, mir wenigstens ist weder in der deutschen noch in der ausländischen Literatur ein Buch dieser Art bekannt.

Sein und Dasein des Menschen bedeuten durch sich selbst einen ungeheuren Komplex von Fragen, Rätseln und Problemen, die als ein unveräußerliches Erbteil der Menschheit mit in die Wiege gelegt wurden. Das größte Problem ist, daß überhaupt etwas da ist! – so oder so ähnlich sagte einst, erschüttert von der Rätselhaftigkeit des Daseins an sich, der junge Schelling. Aber auch wenn man sich nicht so weit wie dieses Genie der spekulativen Reflexion und Problematik ins Transzendente versenkt, wird und muß man in dem Problematischen die Natur des Menschlichen spüren und von ihm ergriffen werden. Ihre Probleme sind das Schicksal der Menschheit, der Kampf um die Probleme des reinen Denkens aber ist die Romantik des Menschengeistes. Und diese Romantik auch andere empfinden zu lassen, ist die Aufgabe dieses Buches.

Der Einstein des Altertums – Achilles und die Schildkröte – Der »Achilleus« in alter und neuer Zeit – Reihenrechnung – Rechnung und Wirklichkeit – Die Lösung – Der Reihenschläfer

Vor etwa zweieinhalb Jahrtausenden war es, da gab es in den Kreisen der Gelehrten und Gebildeten im alten Griechenland eine heillose Aufregung, die sich in vielfacher Hinsicht mit dem Aufsehen und der Erregung vergleichen läßt, die in unseren Tagen die Aufstellung der Relativitätstheorie im Gefolge gehabt hat. Wie bei dieser, so handelte es sich auch damals um die Probleme von Raum und Zeit. Der damalige Einstein hieß Zenon und war ein Philosoph aus der Schule der Eleaten. Diese Schule hatte gelehrt, daß es überall und immer nur ein einziges einheitliches Sein gäbe. Alles ist Eines und das Eine ist das All, so hatte Parmenides, das Haupt jener Schule, gelehrt und daraus den Schluß gezogen, daß alles Werden und Sichverändern, also die aufeinanderfolgende Vielheit verschiedener Zustände bei einem Dinge, wie sie uns die Sinneswahrnehmung zeigt, Irrtum und Täuschung, ein bloßer Trug der Sinne sei. Diese Lehre aber fand heftigen Widerspruch, insbesondere seitens der Schüler des Heraklit, eines Zeitgenossen des Parmenides, der ungefähr gerade das Gegenteil lehrte. Mit vielen und gewichtigen Gründen suchte man jenen Philosophen von der Absurdität seiner Denkweise zu überführen, und als stärkstes Argument wurde geltend gemacht, daß, wenn es keine Veränderung gäbe, es auch keinerlei Bewegung geben könne. Kein Mensch könne dann sein Haus verlassen, kein Wagen die Rennbahn durcheilen, und der Pfeil müßte ewig an der Sehne kleben bleiben.

Das waren starke Gründe, und Spott und Hohn hagelten auf das Haupt des Eleaten herab. Da aber sprang Zenon, ein unruhiger Geselle, der auch sonst viel von sich reden machte, aber zugleich auch ein Kopf von eminentem dialektischen Talent, dem bedrängten Meister an die Seite und bewies an einer Anzahl von Beispielen den verblüfften Zeitgenossen haarscharf, daß es tatsächlich keinerlei Bewegung gebe oder auch nur geben könne und jede dem widersprechende Sinneswahrnehmung eitel Lug und Trug sei. Der berühmteste dieser Beweise, mit denen Zenon die Gegner der eleatischen Schule einfach schachmatt setzte, war der sogenannte » Achilleus«, der beweisen sollte, daß der schnellste Läufer eine langsam kriechende Schildkröte, wenn diese nur einen geringen Vorsprung habe, niemals einholen könne. Dieser Beweis ist folgender: Angenommen, eine Schildkröte und der Schnelläufer Achilles befinden sich in einer Entfernung von 100 Metern, und Achilles will die Schildkröte einholen. Beide setzen sich in demselben Augenblick in Bewegung, Achilles mit Nurmischritten, die Schildkröte mit der ihr angeborenen Gemütlichkeit. In wenigen Sekunden wird Achilles die 100 Meter der ursprünglichen Entfernung durcheilt haben. Aber während dieser Zeit ist auch die Schildkröte ein – wenn auch nur viel kleineres Stück – vorwärtsgekommen, das Achilles also nunmehr erst noch zurücklegen muß; hat er das erreicht, so ist aber die Schildkröte abermals um ein – allerdings noch viel kleineres – Stück weitergekommen, und hat der Schnelläufer auch dieses Stückchen bezwungen, so ist inzwischen die Schildkröte wiederum ein ganz kleines Stückchen weitergekrochen. Und so geht die Verfolgung weiter in infinitum. Der Abstand zwischen beiden wird immer kleiner, aber niemals Null, und kann das, wie die Rechnung zeigt, auch niemals werden. »Infame Kröte!« denkt schließlich Achilles und gibt verzweifelt das Rennen auf.

Man war zunächst verblüfft, und zwar total. Dann freilich rafften sich die Gegner von nah und fern zu heftigster Gegenargumentation auf, und die literarische Fehde wuchs zu ungeahnter Dimension an. Aber siehe da, die unheimliche Logik des Eleaten erwies sich als ein rocher de bronze, an dem sich die Gegner einfach die Zähne ausbissen. Die Sache stimmte rechnerisch mit absoluter Sicherheit, und gegen die rechnerische Richtigkeit eines Beweises ließ sich einfach nicht ankämpfen. Die Eleaten behielten glänzend die Oberhand. Freilich war das bewiesene Ergebnis nur theoretischer Art, und in der Praxis des Lebens wird ja wohl auch der scharfsinnige Zenon die Bewegung haben gelten lassen. Aber was er bewiesen hatte, war, daß ein klaffender Widerspruch bestand zwischen Logik und Rechnung einerseits und der praktischen Tatsächlichkeit des Geschehens andererseits, und daß dieser Widerspruch trotz aller Anstrengungen der erlesensten Gehirne nicht aus der Welt zu schaffen war. Und so blieb es! Jahrhunderte hindurch tobte der Kampf der Gelehrten für und gegen Zenon, und die Scholastiker des Mittelalters bemühten sich nicht weniger als die Sophisten des Altertums, die harte Nuß zu knacken. Ungezählte tiefsinnige Abhandlungen wurden darüber geschrieben, die scharfsinnigsten Beweise und Gegenbeweise ersonnen, aber der »Achilleus« behielt seine Bedeutung als berühmtester Widerspruch zwischen Denken und Sein ungeschmälert weit über zwei Jahrtausende hindurch. Erst der neuesten Denkrichtung, erst der modernen logischen Betrachtung des Unendlichen in Philosophie und Mathematik, ist es gelungen, sich des peinlichen Zaubers zu erwehren, mit dem der Parmenidesschüler so lange nachzuwirken vermochte. Freilich, ganz einwandfrei scheint für viele auch heute noch das Problem nicht gelöst. Auch heute noch erproben die Jünger der Wissenschaft ihren logischen und erkenntnistheoretischen Scharfsinn an dem »Achilleus«, und zwar nicht immer erfolgreich; noch immer werden Dissertationen darüber geschrieben, und noch vor kurzem hörte ich einen hochangesehenen Universitätslehrer sich in der Vorlesung über das Problem des Zenon in der Weise äußern, daß hier eben ein Widerspruch vorliege, mit dem wir uns abzufinden haben, ein Widerspruch, begründet in den Antinomien unseres Denkens und geboren aus der Diskrepanz zwischen Denken und Anschauung, die beide letzten Endes das wahre Wesen der Dinge doch nicht klarzulegen und widerspruchslos wiederzugeben vermögen.

Aber diese doch wohl ein wenig resigniert klingende Auffassung befriedigt nicht. Tatsächlich sind wir heute in der Lage, den Fehler der Zenonschen Rechnung aufzudecken und jenen fatalen Widerspruch restlos auszumerzen. Dem Verfasser sei es gestattet, hier eine persönliche Betrachtungsweise vorzutragen, die jedenfalls vollkommen zum Ziele führt.

Die Argumentation Zenons stimmt, rein rechnerisch betrachtet, absolut, aber auch nur rein rechnerisch. Angenommen, Achilles habe eine Geschwindigkeit von 10 Metern, die Schildkröte eine solche von 1 Meter in der Sekunde, so wird Achilles in der ersten Etappe des Wettlaufes zunächst die 100 Meter der ursprünglichen Entfernung, in jeder folgenden Etappe aber immer nur den zehnten Teil der vorhergegangenen Etappe zurücklegen. Er legt dann also hintereinander eine Reihe von Einzelstrecken, nämlich 100 + 10 + 1 + 1/ 10 + 1/ 100 + 1/ 1000 usw. Meter, zurück, und braucht dafür 10 + 1 + 1/ 10 + 1/ 100 + 1/ 1000 + 1/ 10 000 usw. Sekunden Zeit. Die Summe aller jener Raumteile aber gibt, so weit man sie auch fortsetzt, niemals eine beliebige Strecke, sondern bleibt immer in sehr engen Grenzen, erreicht beispielsweise niemals den Wert von auch nur 112 Metern. Wer's nicht glaubt, rechne nach, was bei der elementaren Natur dieser Rechnung jedem möglich ist, der über die Kenntnis der Addition und der einfachsten Bruchrechnung verfügt. Bemerkt sei, daß man eine solche wie oben dargestellte Reihe von Summanden, bei der jeder Summand immer um dasselbe Vielfache größer ist als der folgende (in unserem Falle um das Zehnfache) eine geometrische Reihe nennt, und solche geometrischen Reihen spielen nicht nur in der Mathematik eine große Rolle, sondern sind auch für die logische und erkenntnistheoretische Betrachtung von größtem Interesse. Also Achilles kommt, wenn er gemäß der Vorschrift Zenons den ganzen Weg in den Etappen einer solchen geometrischen Reihe zurücklegen will, tatsächlich niemals bis an die Schildkröte heran. Aber muß denn Achilles, um sein Ziel zu erreichen, den Weg bruchstückweise zurücklegen? Kann er seinen Weg nicht kontinuierlich, sozusagen in einem Zuge ohne Punkt und Komma, ablaufen? Freilich kann er das, und wenn er das tut, so ergibt sich ein ganz anderes Resultat als bei der Zenonschen Rechnung. Bei den vorausgesetzten Bestimmungen, also der angegebenen ursprünglichen Entfernung und der angegebenen Sekundengeschwindigkeit jedes der beiden Wettkämpfer, stellt sich das ganze Problem als eine lächerlich einfache algebraische Gleichung ersten Grades mit einer einzigen bescheidenen Unkannten (Pensum Untertertia) dar, aus der sich ergibt, daß Achilles die Schildkröte in genau 11 1/ 9 Sekunden und nach einer Laufstrecke von genau 111 1/ 9 Meter eingeholt hat.

Damit allein ist nun freilich der Widerspruch noch nicht beseitigt, denn der besteht ja gerade darin, daß beide Rechnungen richtig sind, Achilles aber nach der einen Rechnung die Schildkröte niemals, nach der anderen aber sehr schnell einholt. Also muß der Kernpunkt des Problems in dem Unterschied der beiden Rechnungsweisen zu suchen sein. Und das ist der Fall! Die Rechnung Zenons stellt den Fall dar, wenn Achilles den Weg in einer Reihe von einzelnen Teilen, die in gesetzmäßiger Weise immer kleiner werden, zurücklegt, die Gleichungsrechnung aber bei kontinuierlicher, völlig ununterbrochener Fortbewegung. Was bedeutet es denn nun aber für die Wirklichkeit, einen Weg in einzelnen Teilen, gleichsam etappenweise statt kontinuierlich, zurückzulegen? Das bedeutet und kann nur bedeuten, daß nach jedem Teilpunkt eine wenn auch noch so kleine Unterbrechung der Bewegung stattfindet und der Läufer für einen Moment zur Ruhe kommt, denn sonst könnte man in Wirklichkeit von Teilen der Strecke überhaupt nicht reden. Und tatsächlich, wenn bei jedem Teilpunkte in unserer geometrischen Reihe für einen noch so kleinen Augenblick ein Aufhören der Bewegung erfolgt und Achilles nach jeder der Etappen eine wenn auch noch so kleine Pause, sagen wir von einer milliontel oder billiontel Sekunde, macht, dann würde er die Schildkröte nicht nur rechnerisch, sondern auch in Wirklichkeit niemals einholen können. Denn so winzig klein auch die jedesmalige Unterbrechung sein mag, so sinken die einzelnen Glieder der Reihe ihrer zeitlichen Größe nach doch sehr bald unter den Wert der Pause herab. Nehmen wir an, daß diese immer nur den billiontel Teil einer Sekunde währt, so würde schon nach der 15. Etappe die Unterbrechung länger sein als die Zeit zum Durchlaufen der 16. Etappe; und wenn wir die Zeit der Unterbrechung selbst noch beliebig viel kleiner annehmen, immer und unweigerlich wird von einem bestimmten, leicht berechenbaren Intervall an die Zeit der Pause größer als die des Laufes. Dann aber summieren sich die Pausen gewaltig schnell und erlangen das Übergewicht über die Zeiten des Laufens in einem solchen Maße, daß das Match gegen das Ende hin fast nur noch aus Pausen besteht und schließlich in Stillstand übergeht. Achilles kommt, nachdem er die ersten zwanzig Etappen zurückgelegt hat, nicht mehr von der Stelle und kann daher die Schildkröte auch nicht einholen.

Das ist des Pudels Kern. Die Reihenrechnung Zenons, die die Laufstrecke und die Bewegung in dem seltsamen Wettrennen, statt sie als kontinuierliches Ganzes aufzufassen, in eine unendliche Anzahl immer kleiner werdender diskreter Teile zerlegt, bedeutet damit implizite, daß nach jeder der berechneten Etappen eine Unterbrechung der Bewegung erfolgt, und fügt auf diese Weise in die Laufbewegung eine unendliche Anzahl von Unterbrechungen oder Pausen ein, die, wenn sie wirklich stattfänden, den Verlauf des Wettrennens in der geschilderten paradoxen Weise gestalten müßten. Diesen Faktor der unendlichen Unterbrechungen der Bewegung hat Zenon unbemerkt eingeschmuggelt, und Mit- und Nachwelt haben diese begriffliche Konterbande übersehen. Die algebraische Gleichung aber sieht ihren Bedingungen nach keinerlei Unterbrechung oder Pause vor; der Wettlauf wird nach dieser Richtung kontinuierlich ausgeführt, ohne Pausen, ohne Verzögerung oder Verlangsamung und führt Achilles binnen wenigen Sekunden ans Ziel. Damit ist Fehler und Trugschluß in der Argumentation des Eleaten aufgedeckt. Er besteht darin, daß eine, für sich betrachtet, richtige Rechnungsweise auf einen Vorgang der Wirklichkeit angewandt wird, der seiner Natur nach jener nicht entspricht. Es ist nicht wahr, daß Achilles die Laufstrecke in unendlich vielen Teilen zurücklegt, sondern er legt sie zurück als kontinuierliches Ganzes. Nicht die geometrische Reihe, sondern die algebraische Gleichung mit endlicher Anzahl berechenbarer Summanden ist das Gesetz des Wettlaufes. Wir dürfen, wenn Sinneswahrnehmung und rechnerische Spekulation in Widerstreit geraten, getrost unseren Sinnen mehr vertrauen, weil jene, selbst bei zahlenmäßiger Richtigkeit, damit noch keinesfalls immer das äquivalente und wahre Abbild der Wirklichkeit ist.

Wir wollen das Verfängliche der Reihenrechnung noch an dem folgenden hübschen Beispiel zeigen: Mit derselben Begründung wie im Falle Achilles contra Schildkröte könnte Zenon auch behaupten, daß kein Mensch jemals dazu kommt, eine volle Stunde zu leben. Denn er muß zunächst 1/ 2, dann 1/ 4, dann 1/ 8, 1/ 16 usw. Stunde leben. Die Reihe 1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 16 aber ergibt, so weit man sie auch fortsetzt, niemals 1, also in unserem Falle niemals eine ganze Stunde. Und wieder hätte der Eleate recht, wenn sich nämlich der Ablauf des Lebens in Form einer Reihenrechnung vollziehen würde. Angenommen, ein Mensch wird geboren, lebt ¼ Stunde und verfällt dann für den millionten Teil einer Sekunde in Bewußtlosigkeit oder Schlaf, erwacht dann nach dieser winzigen Spanne Zeit und lebt wach ¼ Stunde weiter, worauf er wieder für jenen kleinen Zeitteil in Schlaf versinkt, dann 1/ 8, dann 1/ 16 Stunde usw. fortlebt, jedesmal sein Bewußtsein mit der winzigen Pause von einer milliontel Sekunde unterbrechend. Das würde eine merkwürdige Folge haben. Schon nach den ersten zwanzig Etappen würden die Pausen länger sein als die Zeiten des Bewußtseins, und dann würden sich die Pausen so rasch summieren, daß sie vollständig das Übergewicht erlangen. Der Ärmste würde überhaupt nicht mehr aus dem Schlaf herauskommen und würde sich selbst in hundert oder tausend Jahren nicht einer vollen Stunde wachen Lebens zu erfreuen haben.

Abgekürzte Erkenntniswege – Die ars magna Lulli – Die Begriffs- und Denkmaschine des Lullus – Enttäuschte Hoffnungen – Leibniz und die Rechenmaschine – Laßwitz' Universalbibliothek – Die Theorie der Denkmaschine – Was ist ein Buch? – Etwas von der Kombinatorik – Die Lullische Universal-Druckmaschine – Die Freiheit des Geistes – Gefährdet und gerettet!

Seltsam sind oftmals die Wege, auf denen der menschliche Geist nach Wissen, Weisheit und Erkenntnis strebt, und das Denken aller Zeiten und Völker bietet dafür zahlreiche Beispiele. Besonders das Mittelalter war reich an Erfindungsgabe auf diesem Gebiete, und die Gelehrten aller Fakultäten ließen es sich angelegen sein, Mittel ausfindig zu machen, die schneller und leichter als der bedächtige und mühevolle Weg der logischen Forschung zum Born der Erkenntnis führen und damit zugleich auch den Besitz aller Macht, die Wissen und Weisheit zu verleihen vermögen, mühelos vermitteln sollten.

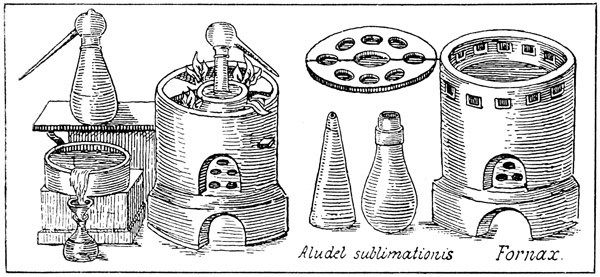

Einer der merkwürdigsten Versuche, auf beschleunigtem Wege zu Weisheit und Erkenntnis zu gelangen, knüpft sich an den Namen des Raimundus Lullus, der von 1235 bis 1315 in Spanien lebte und sich bis heute den Ruf eines der seltsamsten und ideenreichsten Geister aus jener an solchen Gestalten doch wahrlich nicht armen Zeit gewahrt hat. Seines Zeichens Philosoph, Astrolog und Alchemist – denn das gehörte damals noch zusammen – und seines scholastischen Scharfsinnes wegen hochgeschätzt, wurde er doch vor allem durch die von ihm erfundene Lullische Kunst oder die ars magna Lulli berühmt. Auch diese Kunst war eines jener Mittel, den langen Weg des schritt- und stufenweisen Nachdenkens abzukürzen, und zugleich eines der sonderbarsten Systeme, die je zu diesem Zwecke von spekulativen Köpfen ausgedacht worden sind.

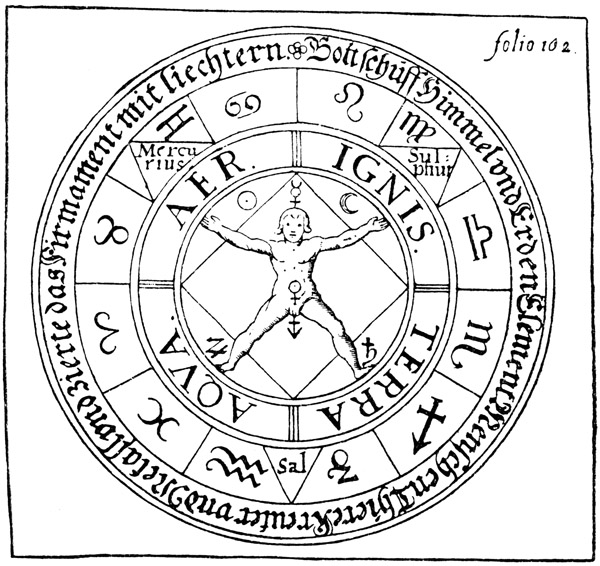

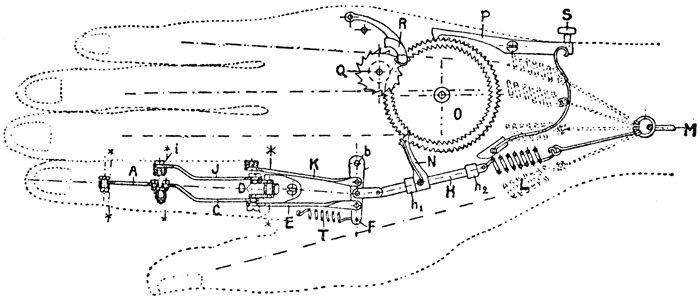

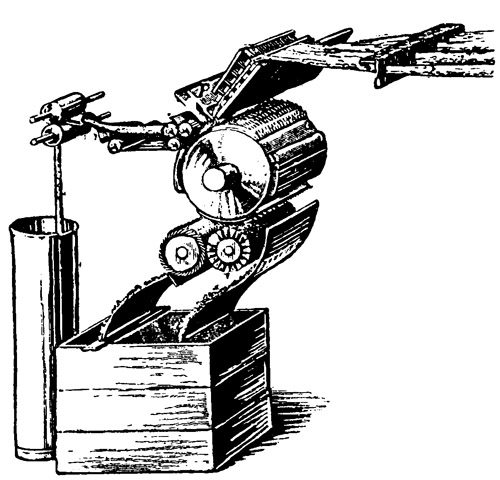

Welche Bewandtnis hatte es mit dieser seltsamen Kunst? Über Studien der Aristotelischen Logik war Lullus zu der Überzeugung gelangt, daß es möglich sein müsse, durch mechanische Kombination aller logischen Begriffe zu allen Erkenntnissen zu gelangen, die überhaupt durch Begriffe auszudrücken seien. Wie er sich das dachte, mag folgendes Beispiel erläutern: Wenn man den Begriff »Gold« mit allen möglichen Farbenbegriffen in Verbindung setzt und etwa die Verbindungen bildet: Gold ist schwarz – Gold ist weiß – Gold ist grün – Gold ist blau – Gold ist gelb – usw., so muß unter allen diesen überhaupt möglichen begrifflichen Verbindungen auch diejenige enthalten sein, die der wirklichen Farbe des Goldes entspricht. Gäbe es also einen Menschen, der weder vom Sehen noch vom Hörensagen wüßte, von welcher Farbe das besagte Edelmetall ist, so würde er in der Reihe jener Kombinationen auch diejenige enthalten finden, die die wirkliche Farbe des Goldes ausdrückt, und könnte dadurch Aufschluß hierüber erhalten. Allerdings müßte nun in der Reihe der möglichen Kombinationen diejenige bestimmt werden, die der Wirklichkeit entspricht. Das ließe sich nun vielleicht durch Bildung einer neuen Kombinationsreihe erreichen, die sich über die nur allein mögliche Farbe des Goldes ausspricht. Durch Verknüpfung und Kreuzung mehrerer solcher Kombinationsreihen würden bestimmte der gebildeten begrifflichen Kombinationen aufgehoben oder negiert werden, so daß schließlich nur noch eine Kombination als einzig mögliche logische und sichere Aussage zurückbliebe, die die Farbe des Goldes der Wirklichkeit entsprechend angibt. So dachte es sich Lullus wenigstens. Das ganze Verfahren besteht also in einer schematischen Kombination der Worte als Symbole der Begriffe zu allen überhaupt möglichen Zusammenstellungen und mußte ihres schematischen Charakters wegen auch durch eine Maschine ausführbar sein. Lullus konstruierte eine solche Maschine. Sie bestand im wesentlichen in einer Anordnung der philosophischen Hauptbegriffe in sieben konzentrischen Kreisen; durch Drehung dieser Kreise wurden alle möglichen Kombinationen der Begriffe bewirkt, und durch diese sollte dann zugleich Aufschluß über alle nur möglichen Fragen und Probleme erreicht werden.

Das also war die Begriffs- und Denkmaschine des Lullus, die schnell und mühelos zur höchsten Stufe der Erkenntnis führen sollte. Mit ihr glaubte ihr Schöpfer zugleich auch das große und von allen Gelehrten jenes Zeitalters ehrfurchtsvoll bestaunte Geheimnis der Kabbala, der Geheimlehre der Orientalen, deren Kenntnis ebenfalls zu allem Wissen über Gott und die Welt führen sollte, ergründet zu haben.

Lullus' Verfahren machte in den Gelehrtenkreisen der ganzen Welt ungeheures Aufsehen. Die hochgespannten Erwartungen und Hoffnungen, die der Urheber dieser merkwürdigen Erfindung selbst auf diese setzte und denen er in begeisterten Worten Ausdruck lieh, wurden ebenso freudig und optimistisch aufgenommen. Allgemein glaubte man, in der Lullischen Kunst und der Lullischen Maschine den Weg gefunden zu haben, der zur schnellen Lösung aller Aufgaben und Probleme und damit zur beschleunigten Erlangung aller Kenntnisse und Erkenntnisse führen müßte. Mit Feuereifer stürzte man sich auf die praktische Anwendung des Verfahrens; Philosophen, Astrologen und Alchemisten suchten durch sie schnellen Aufschluß über die sie bewegenden Fragen zu erlangen; aber auch die Geistlichen und selbst die Päpste befaßten sich mit der ars magna Lulli, die ihren Urheber zu einem der berühmtesten Leute seiner Zeit machte.

Über hundert Jahre hindurch mühte man sich, die Hoffnungen zu verwirklichen, die die Lullische Kunst rege gemacht hatte, suchte man auf diesem Wege den Schatz des Wissens zu vermehren. Dann aber zeigte sich, daß die Denkmaschine leider doch nicht hielt, was sie versprochen hatte. Trotz aller Versuche und trotz aller Anwendungen von Kombinationen und Kombinationsreihen war es nicht möglich, zu wirklich eindeutigen Folgerungen zu gelangen, war es, um auf das oben gegebene Beispiel zurückzugreifen, nicht möglich, in der Reihe der Verknüpfungen, die aus den Begriffen des Goldes und den Farbenbegriffen gebildet werden können, eine einzelne eindeutig zu bestimmen. Die Vieldeutigkeit blieb, und damit war die Möglichkeit genommen, auf diesem immerhin ungewöhnlichen Wege zu sicheren Urteilen und zu neuen Wahrheiten zu gelangen. So sah man sich schließlich doch genötigt, das Lullische Verfahren als unfruchtbar aufzugeben und wieder zu den alten und gewohnten Bahnen des Denkens und Forschens zurückzukehren, auf denen sich die Erkenntnisse zwar langsam, aber doch immerhin mit einer gewissen Sicherheit einzustellen pflegen.

Ganz freilich wurde die Hoffnung auf die Fruchtbarkeit der Lullischen Methode nicht aufgegeben; vereinzelte Anhänger hat diese auch in den folgenden Jahrhunderten gehabt, die sich wohl von dem Gedanken leiten ließen, daß es nur der richtigen Anwendungsweise bedürfe, um die Kunst des Lullus zum Erfolge zu führen, und die daher jenes seltsame Begriffs- und Denkwerk auch weiterhin übten. Zu denen, die hier anzuführen sind, gehört Giordano Bruno (1548-1600), der große Märtyrer der Wissenschaft, der bei seiner sich in die kühnsten und gewagtesten Spekulationen erhebenden Gedankenwelt sich zu der Idee der Lullischen Kunst sehr hingezogen fühlen mußte und sich jedenfalls ernsthaft bemühte, aus dieser Gewinn zu ziehen. Sein Bemühen war jedoch ebenso erfolglos wie das aller seiner Vorgänger. Auch der Philosoph und Mathematiker Athanasius Kircher (1601-1680), ein ebenso bedeutender wie zu wissenschaftlichen Kuriositäten geneigter Geist, dem auch die Erfindung der laterna magica zu danken ist, beschäftigte sich mit der ars magna Lulli, besonders in einem Werk, dem er in Anlehnung an jene Bezeichnung den Namen Ars magna lucis gegeben hat, jedoch ebenfalls nur mit negativem Erfolge. Endlich ist hier noch ein ganz Großer aus dem Reiche des Geistes zu nennen, Gottfried Wilhelm Leibniz, der große deutsche Philosoph und Mathematiker und Miterfinder der Differentialrechnung, der von der Richtigkeit der Lullischen Kunst, wenigstens ihrer Idee nach, durchaus überzeugt war und ihr in seiner »Universalwissenschaft« einen Platz eingeräumt hat. Man hat sich daran gewöhnt, die Beschäftigung Leibnizens mit der Lullischen Kunst als des großen Philosophen nicht recht würdig zu betrachten, und erwähnt sie nicht gern. Aber das ist durchaus unrecht, denn Leibniz gelang es tatsächlich, auf dem Wege der Lullischen Kunst zu einem bedeutsamen Ergebnis zu gelangen, und dieses war – die Rechenmaschine, die bekanntlich von Leibniz erfunden worden ist. Man darf mit Fug und Recht annehmen, daß Leibniz zu dieser Erfindung durch die Lullische Kunst angeregt worden ist, denn bei den Zahlen ist eine solche mechanisch-kombinatorische Verknüpfung mit eindeutigen und zuverlässigen Resultaten, wie sie Lullus und die Lullisten für die allgemeinen Begriffe vergeblich angestrebt hatten, innerhalb gewisser Grenzen tatsächlich möglich; eine Rechenmaschine ist gleichsam die Lullische Maschine ins Arithmetische übertragen. Deswegen ist es durchaus verkehrt, jene Beschäftigung Leibnizens, durch die er der vielverspotteten Lullischen Kunst schließlich doch einen Erfolg abgerungen hat, mit Stillschweigen zu übergehen, denn wenn ein Philosoph schon wirklich einmal etwas Praktisches zustande bringt, soll man ihm das auch nicht schmälern.

Nach Leibniz verhielten sich Philosophen und Logiker, soweit sie sich überhaupt noch mit der Lullischen Kunst befaßten, durchweg kritisch und ablehnend zu dieser, denn die Bedeutung und der Einfluß dieser Kunst auf die Erfindung der Rechenmaschine war nicht bekannt und noch weniger anerkannt. Als dann im vorigen Jahrhundert die spekulative Epoche der Philosophie einsetzte und Hegel aus den Begriffen nach dialektischer Methode alle Erkenntnis über Sein und Sinn der Welt ableiten wollte, da fand auch die Lullische Kunst gelegentlich wieder Erwähnung, aber auch mehr ablehnend oder satirisch als ernsthaft, denn das maschinelle Verfahren des Lullus behagte den Verkündern des absoluten Geistes nicht. Hegel, Herbart und Lotze erwähnen gelegentlich die Lullische Kunst. In dieser Zeit erhielt die kuriose Idee des Lullus auch eine neue Wendung. Man erörterte, ebenfalls mehr humoristisch als ernsthaft, den Gedanken, daß noch besser als durch die Lullische Kombination der Begriffssymbole, also der Wörter, durch die Kombination der Lautsymbole bzw. Lautzeichen, also der Schriftzeichen unseres Alphabets, die Gesamtheit alles Wissens erschöpft werden müsse. Wenn man alle Schriftzeichen zu allen überhaupt möglichen Kombinationen miteinander verknüpft, so muß man auch alle Wörter und auch alle überhaupt möglichen Wortverbindungen und damit schließlich den Inhalt alles Wissens und Denkens aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, soweit es überhaupt durch Schrift ausdrückbar ist, erhalten. Bei Gustav Theodor Fechner, einem der eigenartigsten und spekulativsten Denker aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, dem Entdecker des psychophysischen Grundgesetzes, der sich gern und viel in solchen vagierenden Gedankengängen bewegte, findet sich jene Wendung der Lullischen Kunst erörtert, und Fechners Schüler und Biograph Kurd Laßwitz hat jene Idee in einer hübschen Novelle mit dem Titel »Die Universalbibliothek« dichterisch ausgeführt, indem er dort eine Bibliothek beschreibt, die alle überhaupt denkbaren Kombinationen unserer Laut- und Schriftzeichen in Buchform umfaßt und damit zugleich alles dem menschlichen Geist überhaupt erreichbare Wissen enthält. Der Umfang einer solchen Universalbibliothek wäre allerdings ein so ungeheurer, daß sie den Weltraum um die Erde herum bis zu den fernsten Sternen ausfüllen würde.

Mit dieser Wendung der Lullischen Idee könnte man nun sogar Prinzip und Theorie einer Maschine angeben, die selbständig denken und dichten könnte, die in ähnlicher Weise wie die Rechenmaschine arithmetische Operationen ausführt, automatisch alle und selbst die höchsten Operationen und Funktionen des menschlichen Geistes vollzieht und mit derselben Leichtigkeit den »Faust« wie die »Kritik der reinen Vernunft« verfassen und überhaupt alles Denken und Wissen, das dem menschlichen Geiste aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugänglich und erreichbar ist, in mechanischer Weise zu produzieren imstande wäre. Mit dieser Wendung wäre dann die Lullische Kunst von der Rechenmaschine zur Denkmaschine fortgeschritten, und mit Wesen, Einrichtung und Funktion einer solchen Denkmaschine wollen wir uns in den nachfolgenden Zeilen noch befassen.

Wir fragen zunächst: Was ist ein Buch? Die Antwort auf diese naive Frage kann natürlich sehr verschieden ausfallen und wird immer richtig sein. Im eigentlichen und ursprünglichsten Sinne aber ist ein Buch, gleichviel ob es der »Faust«, die »Kritik der reinen Vernunft«, das Bürgerliche Gesetzbuch, das Adreßbuch von Kyritz an der Knatter, ein Fachwerk über Flohdressur, der Text einer Oper oder eines Gassenhauers oder sonst ein Erzeugnis menschlicher Gehirn- und Geistestätigkeit in Druckform ist, niemals etwas anderes als eine der möglichen Anordnungen der etwa hundert Schriftzeichen unseres Alphabets auf einige hunderttausend Stellen, denn so viel Letternstellen umfaßt ungefähr ein Buch. Diese etwa hundert alphabetischen Zeichen, die in vielfacher Anordnung und Wiederholung den Raum des Buches füllen, umfassen also die Buchstaben unseres großen und kleinen Alphabets, auch die Zahl- und Interpunktionszeichen, sowie alle weiteren überhaupt vorkommenden graphischen Zeichen, die nötig sind, um Gedachtes oder Geschehenes in Schrift- oder Druckform auszudrücken, nicht zu vergessen auch das Spatium, die Type für den Zwischenraum, der die einzelnen Wörter innerhalb der Druckzeile voneinander trennt. Wir wollen annehmen, daß das alles zusammen gerade hundert Zeichen sind, die also die graphischen Elemente darstellen, vermittels welcher wir alles menschliche Denken in Kunst, Wissenschaft und hoher Politik wie auch in allen sonstigen Regionen geistiger Betätigung graphisch fixieren, in so vielen und verschiedenartigen Möglichkeiten es sich auch äußert. Jedes Denken bewegt sich in irgendeiner der möglichen Anordnungen dieser Elemente, und jedes geistige Erzeugnis, gleichviel welcher Art und in welcher Sprache ersonnen und ausgedrückt, läßt sich durch eine Anordnung jener hundert Laut- oder Schriftzeichen definieren. Die Gesamtheit jener Anordnungen ist daher gleichbedeutend mit der Gesamtheit des menschlichen Denkens und aller überhaupt nur denkbaren geistigen Erzeugnisse der Menschheit selber.

Nehmen wir nun ein Buch an, das gerade aus einer Million Lettern (einschließlich der Spatien) besteht, was ungefähr dem Umfange der »Kritik der reinen Vernunft« oder auch des »Faust« entsprechen dürfte, und suchen wir die Frage zu beantworten, wieviel verschiedene Bücher dieses Umfanges wohl mit jenen hundert Zeichen hergestellt werden könnten. Das ist gleichbedeutend mit der Anzahl der überhaupt möglichen Kombinationen der hundert graphischen Zeichen auf dem Raum eines Buches von dem genannten Umfange, wobei also jede überhaupt mögliche Anordnung der hundert Zeichen unseres Alphabets auf den Raum von einer Million Letternstellen als Buch gelten soll, gleichviel was bei dieser Anordnung herauskommt, ob größter Blödsinn oder höchste Weisheit. Auch der nicht mathematisch geschulte Leser wird überzeugt sein, daß auf diese Weise eine ganz ungeheure Menge solcher Buchstabenkombinationen, also Bücher, hergestellt werden könnte. Schon die Bücherkataloge aller Länder und Nationen geben Ausweis über eine ganz gewaltige Menge von Büchern, die seit Gutenberg gedruckt worden sind (unter »Buch« hier natürlich immer nur der Artbegriff des Druckwerkes, nicht das Einzelexemplar der Auflage verstanden). Aber ob das nun eine Million oder tausend Millionen sind, und selbst wenn es noch millionen- oder gar billionenmal mehr wären, als es in Wirklichkeit der Fall ist, die Zahl, die auf diese Weise herauskommt und die unsere Herren Bibliographen gefälligst selbst feststellen wollen, ist immer nur ein völlig verschwindend kleiner Bruchteil der Menge aller überhaupt möglichen Bücher, die auf solche wie die beschriebene Weise, durch immer verschiedene Kombination der hundert alphabetischen Zeichen im Rahmen eines Buchumfanges, hergestellt werden könnten. Diese Zahl ist ungeheuer viele Male größer, als selbst die ausschweifendste und an den astronomischen Ziffern der Inflationszeit unseligen Angedenkens ausgiebig geschulte Zahlenphantasie unserer Leser sich träumen läßt.

Wir wollen kurz zeigen, wie man zur Berechnung der Anzahl jener Bücher kommt, und das an einem einfachen Beispiel erläutern. Wieviel verschiedene Anordnungen kann man aus zwei verschiedenen Buchstaben, etwa a und b, bilden, wenn jede Anordnung ebenfalls aus zwei Stellen bestehen soll? Die Antwort lautet, daß in diesem Falle vier (2 2) solcher Anordnungen möglich sind, nämlich aa, ab, ba, bb. Wir könnten aus diesen beiden Buchstaben aber auch Anordnungen aus je drei Stellen bilden, und in diesem Falle wäre die Anzahl der möglichen Anordnungen im ganzen acht (2 3), nämlich aaa, aab, aba, baa, abb, bab, bba, bbb. Mit der Bildung solcher Anordnungen aus einer gegebenen Zahl von Elementen beschäftigt sich ein besonderer Zweig der Mathematik, die Kombinatorik. Sie nennt solche Anordnungen »Variationen«, und wenn, wie in den angeführten beiden Fällen, in jeder Variation jedes der Elemente auch wiederholt vorkommen kann (wie in aaa oder bb oder aba), so spricht sie von »Variationen mit Wiederholungen«. Bei drei verschiedenen Elementen, etwa a, b, c, die zu Anordnungen von je drei Stellen verbunden werden sollen, wäre die Anzahl der möglichen Variationen mit Wiederholungen bereits 27, also 3 3, und sollten jene drei Elemente auf Variationen von jedesmal fünf Stellen verteilt werden, so wäre die Zahl der möglichen Variationen in diesem Falle schon 3 5, also 243. Man spricht in dem letztgenannten Falle – der fünf Stellen der Anordnungen wegen – von Variationen 5. Klasse. Aus den vier Elementen a, l, m, t lassen sich bereits über 68 Millionen (nämlich 4 13) Variationen 13. Klasse bilden, und eine dieser Variationen wäre die Wortfolge » Alma malt Malta«, die immerhin schon einen leidlichen Sinn hat. Allerdings haben wir hier der Einfachheit halber es unterlassen, auch das Spatium, das Zwischenraumzeichen zwischen den einzelnen Worten dieser Wortfolge, mit in Rechnung zu stellen; mit diesem wäre die Zahl der möglichen Variationen noch viel größer.

Nunmehr können wir leicht errechnen, wieviel Bücher im Umfange von je einer Million Buchstaben sich vermittels der hundert Zeichen unseres Alphabets herstellen lassen. Ein jedes dieser Bücher ist, wie sich nach unseren Ausführungen ohne weiteres ergibt, im Sinne der Kombinatorik nichts weiter als eine Wiederholungs-Variation der hundert alphabetischen Zeichen in Druckform, und zwar eine Variation der millionsten Klasse. Die Gesamtheit aller dieser Bücher aber ist 100 1 000 000, gelesen und gesprochen: Hundert hoch Million, das heißt die Zahl, die wir erhalten, wenn wir den Faktor 100 eine Million mal mit sich selbst multiplizieren. Das wäre zugleich auch die Anzahl der Bücher in der obenerwähnten »Universalbibliothek« von Kurd Laßwitz.

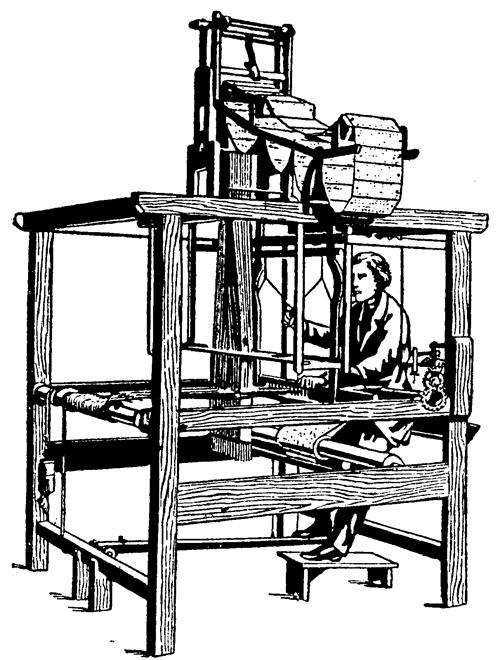

Nunmehr wollen wir noch einen Schritt weitergehen und uns eine Druckmaschine denken, die so konstruiert ist, daß sie in jeder vollständigen Funktion, also in jedem Arbeitsgange ihren Letternvorrat automatisch zu einer anderen Variation zusammenfügt und zum Abdruck bringt. In kleinem Maßstabe geschieht das bereits bei einer Numeriermaschine, wie sie zur Numerierung von Banknoten, Fahrscheinen usw. verwandt wird, die mit jedem Druckgang die Ziffernlettern zu einer neuen Folge bzw. einer neuen Zahl selbständig umsetzt und abdruckt, und auch eine Rechenmaschine könnte mit Leichtigkeit so eingerichtet werden, daß sie die variierenden Ziffernfolgen der Reihe nach selbst einstellt und mit jeder Kurbelumdrehung automatisch eine der möglichen Zahlenoperationen ausführt. Die von uns gedachte Druckmaschine dieser Art soll nun einen Vorrat von einer Million Lettern für jedes alphabetische Zeichen, zusammen also 100 Millionen Lettern, haben, ein Quantum, das gar nicht einmal allzu groß und kaum viel größer als der Letternvorrat etwa einer großen Zeitungsdruckerei wäre. Mit diesem Letternvorrat also soll unsere Maschine in der beschriebenen Weise ans Werk gehen. Dann würde sie mit jedem Druckgange eine jener mit hundert alphabethischen Zeichen auf einer Million Stellen möglichen Anordnungen, also jedesmal eins der Bücher aus jener Gesamtmenge, herstellen. Und in der Gesamtmenge der Bücher, die sie so allmählich zum Drucke bringt, würde sich alles wiederfinden, was menschlicher Geist je erdacht, ersonnen und erschaffen hat. Denn alles, was je erdacht, ersonnen, gedichtet, theoretisiert, politisiert usw. worden ist, ist, in Druckform dargestellt, nur eine unter jenen Hundert hoch Million Variationen und müßte bei unermüdlich fortdauernder Tätigkeit unserer Maschine einmal als Buch oder Teil eines Buches seine Auferstehung in Druckerschwärze erleben. Und so würde in der Gesamtmenge der Bücher, die unsere Maschine produziert, sowohl die Bibel wie Darwins »Entstehung der Arten«, die »Kritik der reinen Vernunft« wie »Die Hosen des Herrn von Bredow«, der »Faust« wie jeder Lieder-, Opern- oder Operettentext, das Evangelium wie die Kriegserklärungen von Anno 1914, die Ilias wie der neueste Fracht- und Eisenbahntarif, die Liebeslieder der Sappho wie Knigges »Umgang mit Menschen«, der Talmud wie die Gebührenordnung der Herren Rechtsanwälte nach der letzten Erhöhung, die philosophischen Systeme der alten Inder wie die weniger tiefsinnigen Fachwerke über Stiefelwichse- oder Marmeladenfabrikation, die Reden des Demosthenes wie die viel weniger unsterblichen Sprechübungen unserer heutigen Parlamentarier, die Dialoge Platos wie der neueste Liebesbriefsteller, der letzte Leitartikel aus dem Lieblingsblatt des Lesers wie das erste Polizeiverbot – alles, alles würde die Universalmaschine mit derselben Wurschtigkeit rein mechanisch als Letternsatz erzeugen und zum Abdruck bringen, ohne eines Autors oder eines Manuskriptes zu bedürfen.

Und noch viel mehr und Erstaunlicheres könnte sie leisten! Nicht nur alles, was je gedacht und an mehr oder weniger bedeutsamen Geisteserzeugnissen geschaffen worden ist, sondern auch alles, was jemals in fernster Zukunft an solchen Erzeugnissen von Menschenhirnen erfunden und erdacht werden könnte in Kunst, Wissenschaft, Dichtung, Wirtschaft, Technik, Politik und sonstigen Gebieten, würde die Maschine fertig zur Kenntnisnahme bringen, denn auch jede künftige Geistesschöpfung, ob groß ob klein, ob nichtig oder wichtig, wäre ja nur als eine jener Variationen aufzufassen. Auch alle Geschichtswerke über die Ereignisse selbst in fernster Zukunft müßten in dieser Menge von Büchern, die unsere Maschine unermüdlich ausspeit, ihren Platz finden, und damit würde sich die Maschine zugleich als Prophetin erweisen, die um Millionen von Jahren die Geschicke der Menschen auf Erden oder die Ereignisse im Weltenraum voraussagen könnte, und ebenso würde sie auch alles in der Vergangenheit Geschehene und Geschaffene, soweit es sich überhaupt in geschriebener Form ausdrücken läßt, mit tödlicher Sicherheit in Druckerschwärze zu Papier bringen. Alle Rätsel der Wissenschaft und Geschichte würde die Maschine lösen und die verwickeltsten Geheimnisse aus Vergangenheit und Zukunft enthüllen. Sie würde an einer Stelle drucken, wer die Eiserne Maske war, und an einer anderen, ob und wann Menschen unserer Erde einmal die Reise nach unserem Nachbarplaneten Mars gelingt; sie würde wissen, wie die Lösung des Fermatschen Problems lautete, die uns leider verlorengegangen ist und trotz alles Forschens unserer Mathematiker seit bald dreihundert Jahren bis heute nicht wiedergefunden werden konnte; sie würde auch in die tiefsten Tiefen der Vergangenheit blicken und uns mitteilen, wann und wo der erste Mensch gelebt und gewohnt hat, und sie würde ebenso prophetischen Blickes in die fernste Zukunft schauen und uns verkünden, wann beim Wohnungsamt einmal eine Wohnung zu haben sein wird.

Damit hätten wir die Grundlagen für die denkende Maschine gewonnen, die jedes Menschenhirn, das je auf Erden dachte oder jemals hier denken wird, an Geistesschärfe und Leistungsfähigkeit ungezählte Male übertrifft, vor der sich unsere Unsterblichen, wie Plato und Archimedes, Kant und Goethe, Shakespeare und Newton, Gauß und Leonardo da Vinci, verstecken müßten, als hätten sie nie gelebt. Eine Mechanisierung des Geistes in höchster nur denkbarer Vollkommenheit würde die Tätigkeit jener Maschine darstellen, und damit würde unseren Philosophen von neuem das Problem erwachsen, ob nicht auch die geistige Funktion, die sie als eine keiner Mechanisierung fähige freie Leistung und Schöpfung des Geistes aufzufassen gewohnt sind, nicht letzten Endes doch nur einen Spezialfall mechanischer Arbeit darstellt, wie die Tätigkeit eines Webstuhls oder einer Dampfmaschine. Und sollten sie selbst trotz aller gelehrten Disputationen über diese Frage zu keiner Entscheidung kommen können, so würden sie sich die Antwort vielleicht am einfachsten von unserer Druckmaschine geben lassen, denn auch über dieses Problem müßte diese sich irgendeinmal auslassen, einschließlich der kritischen Erörterung aller Argumente für und wider, die unsere gelehrten Häupter zu jener Frage überhaupt nur beibringen könnten.

Fast scheint es, als ob wir angesichts der Übergewalt der Tatsachen, die durch eine solche zum mindesten im Prinzip denkbare Dicht- und Denkmaschine repräsentiert wird, auf jeden Gedanken der Freiheit und Autonomie des menschlichen Geistes verzichten müssen, und als ob der krasseste Materialismus recht behielte, der auch im Menschen nichts anderes als eine Maschine und selbst in den feinsten und edelsten geistigen und seelischen Funktionen nur den Ablauf physikalischer und chemischer Prozesse sieht!

Wie also wäre das Problem, das sich an jene Druckmaschine knüpft und das so vernichtende Auspizien für den menschlichen Stolz und den menschlichen Geist zu eröffnen scheint, zu lösen?

Nun, die Lösung stellt sich ein, wenn wir die enorme Produktion unserer Druckmaschine doch einmal kritisch betrachten. Es ist richtig, die Maschine würde alles, was Menschenhirne je einmal erdacht und geschaffen haben oder jemals erdenken und schaffen werden, als Druckwerk produzieren. Aber nicht alles, was sie auf die beschriebene Weise druckt, wären Erzeugnisse von Wert oder auch nur von einem Minimum von Sinn und Verstand. Im Gegenteil, nur auf einen nahezu unendlich kleinen Teil ihrer Druckerzeugnisse würden diese Prädikate zutreffen, denn der aller-allergrößte Teil von diesen wäre nichts weiter als eine völlig sinnlose Zusammenstellung graphischer Zeichen. Schon unter den oben angeführten acht Variationen dritter Klasse aus den beiden Zeichen a und b findet sich keine einzige, die, in der deutschen Sprache wenigstens, Sinn und Verstand hätte, und ob unter den mehr als 68 Millionen von Variationen 13. Klasse aus den vier Zeichen a, l, m, t sich noch weitere als die oben angeführte » Alma malt Malta« befinden, die ebenfalls einen gewissen Sinn haben, ist schwer zu sagen, viele dürften es jedenfalls nicht sein. Und dieses Mißverhältnis zwischen sinnvollen und völlig sinnlosen Buchstabenfolgen nimmt mit der Zahl der Elemente und der Höhe der Klasse der Variationen ungeheuerlich zu. Bei unserer Druckmaschine mit ihren Variationen der millionsten Klasse aus hundert Elementen würde dieses Mißverhältnis in einem Maße angewachsen sein, das es schon rein technisch unmöglich macht, das Sinnvolle von dem Sinnlosen zu scheiden. Hundert Bücher würden beispielsweise nur aus Schriftzeichen einer einzigen Art bestehen, etwa vom ersten bis zum letzten Zeichen nur aaaa … lauten; ungezählte Billionen und Trillionen der Bücher würden ihrem ganzen Inhalte nach nur zwei verschiedene Zeichen des Alphabets aufzuweisen haben. Jede überhaupt herstellbare, im übrigen aber völlig sinnlose Zusammenstellung der alphabetischen Zeichen, auf je eine Million Stellen verteilt, wäre vertreten, und solche absolute graphische Sinnlosigkeiten, für die es in keiner Sprache des Weltalls auch nur eine Spur von Deutung gäbe, würden den weitaus größten Teil aller Bücher füllen, die die Maschine ausspeien würde. Noch nicht der trillionste oder quadrillionste Teil eines Prozentes würde Bücher mit auch nur annähernd sinnvollem Inhalte ergeben. In diesem Wust von Sinnlosigkeit würden solche Bücher, deren Inhalt wenigstens einen gewissen Sinn darstellt oder die gar sinnvoll wären, wie vereinzelte Körnchen in einem ganzen Ozean von Sinnlosigkeit und Wahnsinn herumschwimmen.

Das wird einleuchtend, wenn wir uns über die Menge von Hundert hoch Million Büchern Rechenschaft ablegen. Das ist nämlich eine überaus stattliche Zahl, ein arithmetisches Ungetüm, gegen das selbst die allerhöchsten Ziffernwerte aus der Inflationszeit oder die noch viel größeren Zahlenangaben, mit denen die Astronomie rechnet, wahre Zwerge – was sage ich Zwerge – nur Mücken, Bazillen, Atome wären. In der gewöhnlichen Schreibweise müßte jene Zahl mit einer Eins nebst zwei Millionen Nullen geschrieben werden, und wer sich wagemutig daranmachen würde, diese Zahl zu Papier zu bringen, hätte eine reichliche Woche zu tun, um sie aufzuschreiben, und er würde dazu eines Papierstreifens von der Länge einer reichlichen deutschen Meile benötigen. Mit dem beliebten Suffix »…ion«, mit dem wir unsere Millionen, Billionen, Trillionen und ähnliche arithmetische Kleinigkeiten bilden, könnte jene Zahl überhaupt nicht ausgedrückt werden; das kann eben nur in der konzentrierten Form von »Hundert hoch Million« geschehen. Und diese Zahl würde also die Gesamtmenge der Bücher ergeben, die sich als Variationen aus den hundert Zeichen des Alphabets herstellen lassen. Das gäbe eine sehr stattliche Bibliothek. Wenn Buch an Buch gelegt würde, die ganze Erdoberfläche voll, und dann immer wieder Buch auf Buch, so würde dieser Bücherwall konzentrisch um die Erde herum den Weltraum bis auf unendliche Weiten ausfüllen, nicht nur bis zur Sonne etwa, die doch immerhin schon an zwanzig Millionen Meilen abseits von unserem Wege liegt, sondern sogar bis zu den allerfernsten noch sichtbaren Gestirnen, die um viele Jahrtausende von Lichtjahren von uns entfernt sind, und selbst dann wäre erst der kleinste Teil dieser Riesenbibliothek untergebracht. Und aus diesem unendlichen Wall von Büchern, die, wie dargelegt, zum allergrößten Teil aus völlig sinnlosen Zusammenstellungen graphischer Zeichen beständen, wären nunmehr die Bücher sinngemäßen Inhaltes herauszusuchen. Ein sehr mühsames Geschäft, das uns die Druckmaschine leider nicht ebenfalls besorgen würde. Auf Trillionen oder Quadrillionen von solchen Druckerzeugnissen käme vielleicht erst ein einziges Buch lesbaren Inhaltes, und Billionen von Jahren würde es bedürfen, um ein solches herauszufinden, vergleichbar dem Bemühen, eine Stecknadel zu finden, von der wir nur wissen, daß sie irgendwo auf dem Grunde des Ozeans liegt, aber ohne die nähere Stelle zu kennen, ja sogar noch ungezählte Male mühevoller und länger dauernd als ein solches Unterfangen. Unsere Romandichter bescheren uns, schlecht gerechnet, pro Jahr etwa tausend Romane. Nehmen wir an, daß ein allmächtiger Zauberer unsere Druckmaschine geschaffen und mit ihr die Hundert hoch Million Bücher schon fertig gedruckt hätte; nehmen wir ferner an, daß die Menschen, seit der Erdball überhaupt bewohnt ist, bis auf den heutigen Tag nichts weiter getan hätten, als jene Riesenbibliothek durchzublättern und die Spreu vom Weizen zu sondern, und daß für jedes Buch nur eine einzige Sekunde für diesen Zweck verwandt würde, so hätten sie bis heute aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht einen einzigen lesbaren Roman der Art, von welcher uns unsere Romandichter jährlich tausend Stück liefern, herausgefunden.

Da dürfte es also für uns doch wohl angebrachter sein, bei der bisherigen Art der Romanproduktion zu bleiben. Und was vom Roman gilt, gilt natürlich auch für jede Art anderer von unserer Maschine in Druck gebrachter Geisteserzeugnisse, und damit würde eine solche Druckmaschine für uns jeden Wert verlieren.

Aber damit allein wäre das von uns aufgeworfene Problem, die Frage nämlich, ob die Möglichkeit einer solchen Maschine nicht als ein eklatanter Gegenbeweis gegen die Annahme der Freiheit und Autonomie des menschlichen Geistes zu gelten habe, doch noch nicht entschieden. Wenn eine solche Druckmaschine auch nur in der Idee möglich ist, so würde diese Möglichkeit schon genügen, um jenen Gegenbeweis gegen die Freiheit des Geistes, wenn er nicht noch auf andere Weise widerlegt werden könnte, wenigstens im Prinzip gelten zu lassen. Wir rieten oben unseren Gelehrten, falls sie über die Frage, ob die Freiheit des Geistes durch eine solche wie die beschriebene Druckmaschine als erschüttert zu betrachten sei, nicht ins klare kommen sollten, die Maschine selbst über dieses Problem zu fragen und die Lösung hierüber, die sich ja ebenfalls in der Menge der von ihr erzeugten Druckwerke befinden müßte, nachzulesen. Angenommen nun, unsere Gelehrten hätten sämtliche von der Maschine erzeugten Bücher, die über dieses Thema handeln, bereits fix und fertig zur Hand und sie machten sich an die Lektüre, nun, dann würden sie feststellen, daß sie hierdurch auch keinen Ausweg aus dem Dilemma finden. Denn in den Büchern, die von diesem Gegenstand handeln, würde sich ja nicht nur eine einzige, eindeutige Meinung über das Problem vorfinden, sondern alle überhaupt möglichen Meinungen und Auffassungen. Zu jedem Argument würde sich ein Gegenargument, zu jeder Behauptung ihr Gegenteil, zu jedem Beweis ein Gegenbeweis vorfinden, und damit bliebe es völlig unentschieden, was denn nun eigentlich Wahrheit und welches die alleinige und eindeutige Lösung des in Frage stehenden Problems ist. Statt Eindeutigkeit, wie sie die Wissenschaft erstrebt und die allein Erkenntnis und Wahrheit verbürgt, würde sich eine bis zum Äußersten getriebene Vieldeutigkeit ergeben, die jede Entscheidung über das Problem und seine Lösung ausschließt, genau wie es vor Hunderten von Jahren bei der ursprünglichen Maschine des Lullus der Fall war. Auch unsere Druckmaschine ist ja nichts anderes als ein Lullischer Mechanismus, in welchem das Lullische Prinzip bis zur äußersten Konsequenz durchgeführt worden ist, und sie würde sich, selbst wenn man von der technischen Unmöglichkeit des Apparates und der Ungeheuerlichkeit seiner Produktion absieht, mit der radikalen Vieldeutigkeit der von ihr fabrizierten Meinungen als ein völlig unmögliches Mittel, zu Erkenntnissen zu gelangen, erweisen. Welche von den sämtlichen Meinungen, die die Maschine über das ihr vorgelegte Problem in Druckschrift äußert, die allein wahre und welches die einzig richtige und wahre Lösung des in Frage stehenden Problems ist, das müßten dann die Gelehrten, die sich mit ihrem Problem an die Maschine wandten, also letzten Endes doch selbst entscheiden.

Damit aber wäre die Lösung des in Frage stehenden Problems doch wieder Sache des menschlichen Denkens und der Freiheit des Geistes selbst geworden; und wie die Entscheidung über jenes einzelne Problem, so natürlich auch die über alle Dinge, Fragen und Probleme, über die die Maschine Druckerzeugnisse produziert. Auch eine solche wie die beschriebene Druckmaschine kann trotz der absoluten Universalität ihrer graphischen Produktion nicht denken. Sie kann immer nur Druckerzeugnisse liefern, aber was in diesem Wust von Druckerzeugnissen sinnlosen und was sinnvollen Inhaltes ist, und wie aus der absoluten Vieldeutigkeit des Inhaltes der von ihr gelieferten und selbst als sinnvoll befundenen Druckerzeugnisse die Eindeutigkeit der Wahrheit und Erkenntnis abzuleiten wäre, das zu entscheiden wäre sie nicht imstande. Bedeutung, Sinn, Wert und Inhalt könnten ihre Erzeugnisse immer nur durch den denkenden Geist selbst erhalten, der an ihre Sichtung und Bestimmung herangeht. Die Masse erhält Sinn und Geist erst durch den Geist des denkenden Subjektes selbst. Die kritische Scheidung des Sinnvollen von dem Sinnlosen und die kritische Beurteilung des als sinnvoll Befundenen im Sinne eindeutiger Entscheidung und Erkenntnis, wie sie trotz der universalen Leistungsfähigkeit unserer Druckmaschine immer stattfinden müßte, wenn ihre Produktion überhaupt Sinn und Wert erhalten soll, das ist eine Funktion, die die Maschine selbst nicht leisten könnte. In solcher kritischen Scheidung und Beurteilung besteht die Funktion des Denkens. Sie ist die Funktion des freien Geistes selbst, der sich damit letzten Endes als das einzige Mittel, zu Wahrheit und Erkenntnis zu gelangen, erweist, sich gleichzeitig damit aber auch als von völlig anderer und unendlich höherer Wesenheit als der mechanische Ablauf selbst der kompliziertesten Maschine erweist und niemals durch einen Mechanismus erzeugt oder ersetzt werden kann.

Also die Freiheit und Autonomie des Geistes ist gerettet, und die Lullische Kunst, gleichviel ob in alter oder in modernisierter Form, die Denken und Geist aus dem gebundenen Schematismus oder Mechanismus ableiten und erzeugen will, stellt sich damit als eine Wahnidee heraus, die das Wesen des Geistigen völlig verkennt. Damit erweist sich zugleich auch der bedächtige und mühevolle Weg der geistigen Forschung als der einzige überhaupt mögliche Weg zur Erkenntnis und zur Wahrheit. Keine Art Lullischer Kunst aus alter, aus neuer und aus – heutiger Zeit vermag diesen Weg abzukürzen und zu Erkenntnissen zu führen, und das ist die einzige Wahrheit, die wir der Lullischen Kunst verdanken.

Ganz so ungeheuerlich, wie es hier geschildert ist, brauchte übrigens eine solche Universal-Druckmaschine nicht zu sein. Man könnte ja statt eines Buches von einer Million Letternstellen eine Druckseite von rund tausend Stellen zugrunde legen, und auch dann müßte alles menschliche Wissen und Können aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Druckschrift zum Vorschein kommen, wenn auch nicht in Buch-, sondern in Seitenform. Des weiteren könnte auch die Zahl der alphabetischen Zeichen, die in unserem Beispiel mit hundert angenommen ist, ganz bedeutend verringert werden. Die Großbuchstaben könnten gänzlich fortfallen, da sich alles Gedachte mit kleinen Buchstaben ebensogut ausdrücken läßt, auch die Ziffern wären entbehrlich, da sämtliche Zahlenangaben statt durch Ziffern sich auch durch die ausgeschriebenen Worte ausdrücken lassen. Die Zeichen x, y und v, wohl auch noch andere, könnten ebenfalls fortfallen, da sich ihr Lautwert durch andere Zeichen des Alphabets ebensogut wiedergeben läßt. Dadurch könnte die Zahl der notwendigen graphischen Zeichen auf 25 verringert werden, so daß wir auf eine Menge von 25 1000 Variationen kommen, deren jede eine Druckseite darstellt. Das ist zwar auch noch immer eine gewaltig hohe Zahl (sie wäre mit 1398 Ziffern zu schreiben), aber gegen die Menge von 100 1 000 000 Büchern eine verschwindend kleine Menge. Man könnte sogar noch bedeutend weiter einschränken, indem man die Zahl der notwendigen alphabetischen Zeichen nur auf so viel Stellen, als diese Zahl selbst angibt, variiert, also mit den notwendigen 25 alphabetischen Zeichen Variationen 25. Klasse druckweise herstellt. Das ergäbe eine Menge von 25 25 Druckzeilen, in denen ebenfalls das gesamte dem menschlichen Geiste überhaupt zugängliche Wissen zum Ausdruck kommen müßte. Die Anzahl dieser Druckzeilen wäre 543 420 Quintillionen. Das ergäbe zwar immer noch ein stattliches Konversationslexikon von über 5 Quintillionen Bänden, aber es hielte sich doch in den Grenzen des Vorstellbaren und könnte vielleicht auf unserem Erdballe untergebracht werden, ohne daß die Regale bis zu den fernsten Sternen hinaufgebaut werden müßten.

Die Lullische Kunst hat ein zähes Leben. Die sechs Jahrhunderte seit ihrer Entstehung, in denen der Gedanke an dieses Verfahren der mechanischen Begriffsverknüpfung immer wieder auftauchte und immer wieder mit mehr oder weniger Ernst versucht worden ist, ihm doch eine fruchtbare Seite abzugewinnen, haben das gezeigt. Ja, in einer bestimmten Form ist sie sogar gegenwärtig zu neuem Leben erwacht, nämlich als die sogenannte mathematische Logik. Diese Disziplin, die ursprünglich von englischen Logikern ausging, aber heute im Rahmen der Mathematik Lehrfach an den meisten Universitäten geworden ist, betrachtet die Worte als Zeichen oder Symbole der Sprache; die sprachlichen Operationen sind ihr Instrumente des Denkens und können vermittels eines Systems von Symbolen durchgeführt werden. Auf diese Weise entsteht eine Verknüpfung von Symbolen als Vertretern der Begriffe und Operationen, die nach der Meinung der mathematischen Logiker geeignet sein soll, die Mehr- und Vieldeutigkeit der gewöhnlichen Sprache zu vermeiden und zu eindeutigen Bestimmungen zu gelangen. Die Paradoxien des gewöhnlichen Denkens und insbesondere die Paradoxien der Mengenlehre sollen auf diese Weise beseitigt werden. Daß diese neue Disziplin dieser Aufgabe in vollem Umfange gerecht zu werden vermag, dafür hat sie noch nicht den Beweis erbracht; sie hat zwar eine Reihe von Paradoxien aus der Mengenlehre ausgeschieden, kann aber keine Gewähr bieten, daß solche nicht doch wieder auftreten. In ihrer schematischen Verknüpfung von Symbolen, mit der Kombination der durch Symbole vertretenen Begriffe und Funktionen, erinnert die mathematische Logik stark an den Schematismus der Lullischen Kunst. Ob sie in höherem Maße als diese ein Instrument der Erkenntnis werden kann? Federico Enriques, der ausgezeichnete Mathematiker und Logiker, urteilt in seinem Werk: »Zur Geschichte der Logik« Leipzig 1927, übersetzt von Bieberbach., nachdem er über die Lullische Kunst und ihre Wiederkehr in der Gedankenwelt Leibnizens gesprochen und sie als »einzigartige Vermischung von Wahrheit und Unsinn« bezeichnet hat, darüber in der vielsagenden Frage: »Wieviel von diesem Gedanken lebt wohl noch fort in dem Glauben, den moderne Vertreter der mathematischen Logik in die magische, schöpferische oder heuristische Kraft der Symbole legen?« – Also die Lullische Kunst lebt weiter. Ob in ihrer modernisierten Form mehr herauskommen wird, als es in ihrer früheren bei Lullus und Leibniz der Fall war, kann mit apodiktischer Gewißheit nicht gesagt werden. Vielleicht, daß sie ebenfalls, wie es bei Leibniz der Fall war, zu einem neuen Rechenverfahren führt, wenn auch der »logische Kalkül«, der das Instrument der mathematischen Logik ist, diese Bedeutung noch keinesfalls hat; vielleicht daß bei ihr auch einmal eine Art »Rechenmaschine« der Erfolg der Bemühungen sein wird.

Also der Willibald Achtelpfund war gestorben, und es muß gesagt werden – rückhaltlos – ein Guter war er nicht gewesen, beileibe nicht! Ganz gegenteilig, mancherlei erheblichen Anlaß zu gerechtem Ärgernis hatte er den wahrhaft Frommen zeit seines Erdenwallens gegeben. Meint ihr etwa, der hätte sich, als es noch Krieg war, mit den ihm von Amts und Rechts wegen zugestandenen Lebensmittelkarten zur Aufrechterhaltung seines genußsüchtigen Leibes begnügt? Daß ich nicht lache! Hintenherum gekauft hat er vielerlei mit hinterhältigem Geschick und dadurch viele andere, die weniger geschickt waren, in berechtigte Zorneswallungen versetzt. Und glaubt ihr, der hätte, als der Krieg aus war und dafür der Rundfunk eingeführt wurde, seine Antenne sogleich dem Postminister gemeldet? Schwarz gehört hat er, monatelang, unbezahlt und unbestraft! Und nehmt ihr wirklich an, er hätte sich in der Straßenbahn jedesmal, wie es doch in großen Druckbuchstaben weithin sichtbar angeschlagen ist, sogleich beim Schaffner zur Entgegennahme und Zahlung eines Fahrscheines gemeldet? Keineswegs hat er das immer getan, oftmals ist er unabgefertigt bis zu Ende gefahren, und es besteht der dringende Verdacht, daß das nicht gegen seine Absichten geschah. Und wie oft hat er beim Straßenübergang sein Sündenkonto beschwert, indem er statt in dem vorgeschriebenen rechten Winkel in einer völlig eigenmächtigen Kurve das andere Ufer erstrebte und selbst an den Straßenkreuzungen trotz der befehlenden Geste des Schupomannes den weißen Strich, der ihm den rechten Pfad weisen sollte, mißachtete! Und ob er wohl seine Steuererklärungen immer in Gott völlig wohlgefälliger Weise abgefaßt, nichts verschwiegen und nichts hinzugesetzt hat? Gewiß ist, daß er nur den Barbetrag, der ihm kraft seiner Gehaltgruppe zufloß, angegeben hat, weil man das nämlich sehr genau kontrollieren konnte; aber verschwiegen hat er manche Nebeneinnahmen, die er aus nichtamtlicher Anfertigung von Gedichten anläßlich Kindtaufen, Hochzeiten, Beerdigungen und sonstigen Trauerfällen bezog, und hinzugesetzt hat er, zu den Berufsunkosten nämlich, um die er die Besteuerung seiner Einnahmen zu mindern trachtete, mancherlei, was sich nicht kontrollieren ließ, sogar das Fahrgeld für die vielen Straßenbahnfahrten, wo er unabgefertigt bis zum Ende geblieben ist. Ich meine, es hat alles seine Grenzen! Willibald Achtelpfund aber hat sich gegen diese Grenzen oftmals in mehr als üblicher Weise vergangen. Ganz zu schweigen, daß er sich zu Lebzeiten darin gefiel, allerlei unerbauliche Bücher zu lesen, besonders solche von alten Philosophen, die sich Skeptiker oder Scholastiker nannten und darin allerlei bedenkliche Meinungen über Gott und die Welt äußerten. Dem Seelenheil ist das Lesen solcher Druckwerke nie förderlich gewesen, und wenn Willibald Achtelpfund sich durch die außeramtliche Beschäftigung mit solchen gedruckten Bedenklichkeiten verleiten ließ, seinen Witz selbst an den ehrwürdigsten Einrichtungen zu üben und sogar die gewissesten Dinge in Zweifel zu ziehen, so hat er damit sein unsterbliches Teil nur gefährdet.

War es da ein Wunder, daß nunmehr, nachdem Willibald Achtelpfund aus dem irdischen Dasein geschieden war, es um die Art seines jenseitigen Aufenthaltes, ob Hölle oder Himmel, sehr fraglich stand? Das war ihm selber gewiß, als er jetzt im Kreuzverhör vor dem Teufel stand. Denn es besteht in den jenseitigen Bezirken die Vorschrift, daß sich alle nicht ganz einwandfreien Neuankömmlinge zunächst einmal bei dem Höllenfürsten als Vorinstanz zu melden haben, und erst wenn hier die Untersuchung ergibt, daß sich der Prüfling doch nicht genügend Sündenschmalz angemästet habe, um erfolgreich im Fegefeuer schmoren zu können, wird er aus der höllischen Untersuchungshaft entlassen und darf dann sein Glück bei den himmlischen Behörden versuchen. Da mochte also Willibald Achtelpfund mehr Bedrückung empfinden als jemals bei seinem zweifelhaften irdischen Treiben, und ob er auch alle Listen und Ränke durchdachte, so wollte ihm doch nicht einfallen, wie er hier seine Seele mit Anstand und Erfolg für den Himmel salvieren könnte.

Nun und der Herr Urian selbst, wie er so die irdische Führungsliste, die ja bekanntlich für jeden Sterblichen, ohne daß er es merkt, schon bei seinen Lebzeiten von den jenseitigen Behörden geführt wird, durchsah, der lächelte da so recht teuflisch und meinte wohlwollend: »Na, Willibald Achtelpfund, ich glaube, du bist reif für mich und dürftest dich wohl für ein längeres Weekend so von einigen hunderttausend Jährchen in meiner Heißluftsiedlung einrichten!«

»Aber, Euer Hochwohlgeboren,« erwiderte Willibald Achtelpfund mit zaghafter Opposition, »ich meine, so schlimm ist es doch nun gerade nicht gewesen, und wegen dem bißchen da in meinen Ausweispapieren …«

»Ein bißchen, ich höre immer ein bißchen!« höhnte der Teufel. »Das nennen die Herrschaften immer ein bißchen, wenn sie von unten ankommen. Aber wir sind da zumeist sehr konträrer Meinung, und was hier über deine irdische Führung verzeichnet steht, das ist nicht ein bißchen, sondern ein bißchen viel, mein Lieber! Was meinst du denn, wie wir solche Gefräßigkeit beurteilen, die aus deinen vielfachen Zuwiderhandlungen gegen alle amtlichen Lebensmittelkartenverordnungen damals, als noch Krieg war, spricht?«

»Aber man wollte doch schließlich auch damals leben,« verteidigte sich Willibald Achtelpfund kleinlaut, »ich hätte ja wahr und wahrhaftig verhungern müssen, wenn ich mir nicht Zuschuß zu den Karten geschafft hätte.«

»Besser reinen Herzens verhungert, als sich hintenherum sattgegessen«, antwortete ihm streng der Teufel. »So haben es damals die wirklich Guten alle gehalten, ob Fürsten oder Kommerzienräte, und wenn du, wie ich dem Ausdruck deines Sündergesichtes wohl ansehe, diese Versicherung in Zweifel ziehst, so erwirbst du damit höchstens die Aussicht, daß für dich extra die Hölle noch um einige hundert Grad höher temperiert wird. Und was meinst du ferner zu den vielen unabgefertigten Fahrten auf der Straßenbahn? Hier sind alle verzeichnet, und es ist eine hübsche Strecke.«

»Ich bitte,« wandte Willibald Achtelpfund ein, »bei dem Gedränge in den Wagen, wo sie einem die Sachen vom Leibe reißen, da kann man sich oft nicht beim Schaffner melden, obschon man es will.«

»Faule Ausrede, wer will, der kann! Und das Schwarzhören beim Rundfunk, mein Lieber? Da war kein Gedränge!«

»Das freilich nicht,« meinte Willibald Achtelpfund, »aber die Damen und Herren, die da im Rundfunk ihre Sachen erzählen oder ihre Liedeln singen, haben nie dabei gesagt, daß sie dafür etwas bezahlt haben wollen, und da habe ich geglaubt, daß …«

»… das alles umsonst ist!« unterbrach ihn voller Spott der Beherrscher der Hölle. »Das glaubst du doch wohl selber nicht und ein anderer dir nur, wenn du ihn dafür weit über Tarif bezahlst. Aber da dir das Gegenteil nicht nachzuweisen ist, will ich das gelten lassen, und auch daß du an den Straßenkreuzungen so oft gegen den Strich gegangen bist, soll dir nicht weiter angekreidet werden, denn aus den Vorschriften der Verkehrspolizei wird selbst der Teufel nicht klug. Aber –« und hier grinste der Teufel so teuflisch, daß es schon nicht mehr schön war –, »aber nun, mein Bester, was sagst du denn wohl zu deinen ehemaligen Steuerangaben? Haben die etwa immer bis auf den letzten Pfennig gestimmt?«

Da wurde ja nun dem Willibald Achtelpfund schwül und heiß auch schon ohne Fegefeuer, kaum daß er die Entgegnung stottern konnte, sein Amtsgehalt habe er immer redlich angegeben, denn das hätte das Finanzamt ohnehin gekannt, und seine Nebeneinnahmen für die Gedichte – nun, da habe er doch angenommen, daß solche geistige Arbeit steuerfrei sei, wohingegen eine Tätigkeit als Magistratsbeamter, die ja keinerlei Geist erfordere, immer …«

»Keine posthume Vorspiegelung falscher Tatsachen«, unterbrach ihn aber voll Hohn und Heiterkeit der leibhaftige Satan. »Besteuert werden muß alles, ob mit oder ohne Geist. Nein, mein Lieber, ich wiederhole, du bist reif für die heiße Zone, und so bestimme ich denn kraft meiner Allmacht …«

Bei diesem Worte blitzte – im letzten Moment – dem Willibald Achtelpfund ein rettender Gedanke auf.

»Allmacht, Allmacht –«, echote er, »ich höre immer Allmacht!«

»Elender ehemaliger Erdenwurm!« schrie da der Teufel ergrimmt. »Willst du an meiner Allmacht zweifeln? Weißt du auch, daß ich dir für diese Vermessenheit die Hölle doppelt heizen lassen werde, und wenn ich das Dreifache an Koksvorschuß zu bezahlen hätte?« – Nichts konnte nämlich den Teufel mehr kränken, als wenn man ihm seine Allmacht bestritt, durch die er sich für ranggleich mit dem Herrn im Himmel wähnte. Daher seine Wut, wobei er zugleich intensiv mit den Augen rollte.

Aber Willibald Achtelpfund spielte va banque, und deswegen sagte er, zwar innerlich zitternd, aber äußerlich bestimmt: »Und dennoch behaupte ich, daß Euer Hochwohlgeboren nicht allmächtig sind. Das kann ich beweisen, und darauf gehe ich jede Wette ein!«

»Du mit mir wetten, du Schwarzhörer, du unabgefertigter Straßenbahnfahrer, du – du – –!« dem Teufel verschlug es beinahe die Stimme ob solcher Frechheit. »Du willst beweisen und wetten, daß ich nicht allmächtig bin?«

»Jawohl, will ich!« sagte Willibald Achtelpfund mit verzweifelter Entschiedenheit, und berechnend setzte er hinzu: »Mir scheint aber, daß Euer Hochwohlgeboren Bedenken tragen, die Wette anzunehmen.«

Der Teufel schwankte, ob er den Frechling sogleich beim Genick nehmen und ins Fegefeuer, dorthin, wo es am heißesten ist, spedieren oder die Wette wirklich annehmen sollte. Aber da sein kitzligster Punkt berührt war, entschied er sich für letzteres und sagte mit unheimlicher Ruhe: »Gut, wetten wir, der Ausgang ist mir nicht weiter schleierhaft! Also, du wettest, mir beweisen zu können, daß ich nicht allmächtig bin. Vermagst du den Beweis nicht zu führen, so nimmst du seelenlängliches Fegefeuer bei Höchsttemperatur und unter Verzicht auf jedwede Bewährungsfrist, die dir nach Ablauf der ersten hunderttausend Jahre bei guter Führung und dito Wohlverhalten immerhin zustände, auf dich. Einverstanden?«

Dem Willibald Achtelpfund wurde es um diesen Einsatz zwar etwas bange. Dann aber überlegte er, daß zwischen hunderttausend Jahren und seelenlänglich eigentlich kaum ein wesentlicher Unterschied sein dürfte, und sagte darum: »Einverstanden, ich halte die Wette, wenn Sie als Gegeneinsatz für den Fall, daß ich die Wette gewinne, auf meine fernere Anwesenheit in Ihren Territorien verzichten und mir das Visum nach den himmlischen Gefilden ausstellen.«

»Gemacht!« schrie der Teufel, der sich seiner Sache absolut sicher fühlte, und hielt seinen Pferdefuß hin, in den Willibald Achtelpfund mannhaft einschlug. »Und nun heraus mit deinem sogenannten Beweis,« fuhr der Teufel voll Hohn und Ungeduld fort, »und gnade dir meine Frau Urgroßmutter, wenn er dir nicht bis auf das I-Tüpfelchen gelingt!«

Da tat Willibald Achtelpfund einen tiefen Atemzug, soweit das für eine körperlose Seele noch angängig war, und sagte dann: »Also der Beweis wäre folgender: Wenn Sie, Herr Teufel, wirklich allmächtig sind, dann müssen Sie doch alles tun können, was Sie wollen oder was ich von Ihnen verlange, nicht wahr?«

»Selbstverständlich, mein Lieber,« antwortete der Teufel mit unterdrückter Heiterkeit, »kann ich und werde ich!«

»Dann müssen Sie also auch einen Stein schaffen können, so groß wie ich nur will«, fuhr Willibald Achtelpfund fort.

»Nichts leichter als das,« hohnlächelte der Teufel, »so groß, wie du willst, meinetwegen bis ans Ende der Welt oder noch darüber hinaus.«

Da legte Willibald Achtelpfund seinen Zeigefinger an die Nase und sagte mit Betonung: »Dann verlange ich als Zeichen Ihrer Allmacht, daß Sie einen Stein erschaffen, der so groß ist, daß Sie nicht darüberspringen können.«