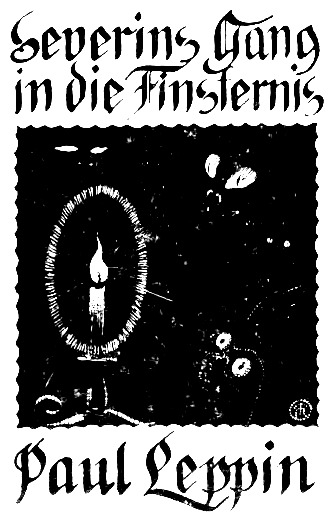

Title: Severins Gang in die Finsternis: Ein Prager Gespensterroman

Author: Paul Leppin

Illustrator: Richard Teschner

Release date: November 8, 2012 [eBook #41320]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: German

Credits: Produced by Jens Sadowski

Delphin-Verlag / München

Den Umschlag und das Frontispiz

zeichnete Richard Teschner in Wien

Copyright 1914 by Delphin-Verlag / München

In diesem Herbste war Severin dreiundzwanzig Jahre alt geworden. Wenn er des Nachmittags, von quälender Bureauarbeit zerrüttet, nach Hause kam, warf er sich auf das schwarzlederne Sofa in seiner Kammer und schlief bis zum Abend. Erst wenn draußen die Laternen angezündet wurden, ging er auf die Gasse. Nur im Sommer, wenn die Tage lang und glühend waren, fand er noch die Sonne auf seinen Wegen durch die Stadt. Oder auch an den Sonntagen, wo der ganze Tag ihm gehörte und er auf seinen Wanderungen seiner kurzen Studentenzeit gedachte.

Severin hatte nach zwei oder drei Semestern seine Studien aufgegeben und eine Stellung angenommen. Nun saß er während der Vormittage in dem häßlichen Bureau und hielt sein kränkliches und bartloses Bubengesicht über die Zahlenreihen gebeugt. Ein ungesunder und nervöser Mißmut kroch mit der Zimmerkälte durch seinen Körper und dann wurde auch die Unruhe in ihm wach. Das einförmige Gleichmaß machte seine Hände zittern. Eine lästige Müdigkeit bohrte in seinen Schläfen und er drückte mit den Fingern die Augäpfel in den Kopf bis sie schmerzten.

Eine verregnete Oktoberwoche lang hatte er Zdenka nicht mehr gesehn. Ihre Briefe, die ihn täglich zu kommen baten, schob er verärgert beiseite und beantwortete sie nicht. In dem halblauten Takt seines Blutes begannen sich Wünsche zu regen, die Zdenka ihm nicht erfüllen konnte. Und es war immer eine gespannte Erwartung, eine krause und absonderliche Neugier, die ihn befiel, wenn er am Abend, vom Schlafe betäubt, auf die Straße trat. Mit weit geöffneten Augen sah er in die Stadt hinein, in der die Menschen sich wie Schattenbilder bewegten. Der Lärm der Wagen, das Gerassel der Straßenbahn mischte sich mit den Stimmen der Leute zu einem harmonischen Brausen, in dem ab und zu ein vereinzelter Ruf oder ein Schrei aufklang, dem er mit einem aufmerksamen Empfinden nachlauschte, als ob ihm eben etwas Besonderes entgangen sei. Am liebsten waren ihm die Straßen, die abseits von dem großen Getriebe lagen. Wenn er die Augen zusammenkniff und durch die halbgeschlossenen Lider schaute, bekamen die Häuser ein phantastisches Aussehn. Dann ging er an den Mauern der großen Gärten vorbei, die sich an die Krankenhäuser und Institute schlossen. Der Geruch des faulenden Laubs und der feuchten Erde schlug ihm entgegen. Irgendwo in der Nähe wußte er eine Kirche. Hier war es schon am frühen Abend leer und nur einige Fußgänger kamen. Severin stand im Schatten der Häuservorsprünge und dachte darüber nach, warum sein Herz klopfe.

Lag es an dieser Stadt mit ihren dunklen Fassaden, ihrem Schweigen über großen Plätzen, ihrer abgestorbenen Leidenschaftlichkeit? Es war ihm immer, als ob ihn unsichtbare Hände streiften. Er erinnerte sich, daß er auch oft bei Tage in längst bekannten und vertrauten Teilen wie in einer neuen Umgebung gegangen war. Am Sonntagmorgen war er manchmal am Siechenhaus und der Karlshofer Kirche vorbei in die Sluper Gründe hinuntergestiegen. In ihm war ein Staunen, daß er hier schon seit seiner Kindheit wohnte. Wenn die Sonne schien und auf den abgebröckelten Stufen schimmerte, mußte er an die Winterabende denken, wenn hier der Schnee in den Gassen trieb und die Lampen in den Kotpfützen funkelten. Es kam ihm vor, daß ein Bann ihn drückte. Ein böses Verlangen wuchs in ihm auf, den Bann zu lösen und ihn zu wandeln.

Oft glaubte er, an der eigenen Kargheit verzweifeln zu müssen. Es war eine Bitterkeit in ihm, die sich in ohnmächtige Flüche verrannte; und eine Mattigkeit, die nach unseligen Stunden verlangte. Zdenka wußte nichts von dem allen. Unmutig, mit zusammengepreßten Lippen und aufgeschlagenem Rockkragen ging er heute durch die Stadt, auf Umwegen der Moldau zu, wo sie ihn erwartete.

Die lange, geschäftige Straße, durch die er schritt, war er jahrelang zur Schule gegangen. Hier hatte er auf dem Heimwege die ersten Zigaretten geraucht und hier wurden auch die großen Schlachten beraten, die auf den Weinberger Schanzen mit den tschechischen Jungen geschlagen wurden. Als Führer und Held hatte er sich niemals dabei hervorgetan, aber er hatte auch seine Feigheit niemals verraten. Es war für ihn ein wollüstiger und geheimnisreicher Reiz, den Steinwürfen der Feinde die Stirne zu bieten. Die Rittergeschichten und Matrosenstreiche, die er zu Hause las, wurden ihm hier zu einer kleinen aber wahrhaftigen Wirklichkeit, die ihm Wangen und Hände heiß machte und in stummer Erregung den Atem beklemmte. Seit jener Zeit hatte es eigentlich kein gleichwertiges Erlebnis mehr in seiner Jugend gegeben. Aber der blinde Drang, der ihn damals nach der Schule auf die verlassenen Schanzen zu den Schlägereien trieb, war mit den Jahren ins Ungemessene gewachsen und preßte ihm die Kehle. Manchmal befiel ihn eine unsinnige Furcht und ein Entsetzen, daß sein Leben so im Sande verlaufen würde. Seit er erwachsen war und sein Brot verdiente, wuchsen nüchterne und kahle Mauern rings um ihn auf, die ihm die Aussicht versperrten. Wohin er auch blickte, überall war die alltägliche und stumpfe Gewohnheit um ihn. Früh ging er zur Kanzlei und ging am Mittag nach Hause; den übrigen Tag verschlief er. Er kam sich vor wie einer, der mit der Schaufel in einer Grube steht. Er gräbt und schaufelt, aber der feine, bewegliche Sand rinnt immer wieder nach und verschüttet die Grube.

Als Kind hatte er einmal ein Buch besessen, das sich niemals ganz aus seinen Gedanken verlor. Es war der erste Band eines Romanes aus den Hussitenkriegen. Der zweite Band fehlte und Severin suchte auch nicht danach. So wie das Buch schloß, mitten im Gange großer Ereignisse, schien es ihm am schönsten. Da waren Zigeuner darin, die in den Klüften der Teufelsmauer bei Hohenfurt ein Räuberversteck besaßen, wilde Krieger, die in den Schänken um ihre Mädchen würfelten, Nächte, in denen man im Walde beim Mondschein nach der Alraunwurzel grub. Ein Zaubergarten kam darin vor, wo verwachsene Zwerge den Verirrten äfften, Wundergrotten sich auftaten und wo eiserne Löwen rasselnd in der Tiefe versanken, wenn man in ihre Nähe kam. Und der Komet strahlte blutrot am Himmel und in Böhmen war Krieg. An dieses Buch dachte Severin, während er zu Zdenka ging.

Auf dem Karlsplatze war es still. Nur einige Liebespaare flüsterten hinter dem Gesträuch. Severin stieß mit dem Fuße in die welken Blätter auf den Wegen. Die elektrischen Lampen brannten schon und hingen wie Monde über den Bäumen. Zwischen ihrem Lichte hindurch spähte Severin nach den ersten Sternen. Eine verdrießliche Unrast hielt ihn gefangen, die ihn immer wieder in den Park zurücktrieb, während Zdenka ihn schon erwartete. Er nahm den Hut in die Hand und die Luft feuchtete seine Haare. Vom Turme des Strafgerichtsgebäudes schlug die Uhr und ihre Schläge hallten langsam durch die Zweige. Severin lauschte ihnen mit einem bitteren Herzen. Eine weiche und schwächliche Lüsternheit zuckte in seiner Seele nach einem bunten und heftigen Dasein, wie es in den Kapiteln des Buches zu lesen stand. In einem verzehrenden Lichte stieg ein ungeheueres und gewaltsames Leben vor ihm auf. Hinter dem Rande des Karlsplatzes fühlte er die Stadt.

Aus dem Dämmerlichte des Parks trat Severin in die nächste Gasse. Wieder horchte er in die Geräusche hinein und hörte die Stimmen der Leute. Ein wenig von der Erkenntnis dämmerte in ihm auf, daß die Menschen es sind, die das Leben bedeuten. Daß im Spiel mit ihnen das alles war, was ihm Schmuck und Inhalt und Schauer däuchte. Kometennächte und Erschütterungen und die Rätsel des Herzens. Mit einem köstlichen Erschrecken gedachte er jenes Abends, an dem er mit einem Freunde die Vorstellung eines tschechischen Vorstadttheaters besucht hatte. Er war nie besonders wählerisch in solchen Genüssen gewesen. Die heischende Sentimentalität, die dort einem Publikum von Kleinbürgern und Banausen schmeichelte, war auch der richtige Stachel für seine Sinne. In dem Gehaben pathetischer Komödianten, den Tränen und dem Gelächter grobgeschminkter Weiber spürte er mehr wie wo anders die heißen und ungepflegten Begehrlichkeiten seiner Seele. Ein Mädchen hatte damals seine Aufmerksamkeit erregt, die das Volk mit ihrer getäuschten Liebe rührte. In der Art ihren dünnen Körper zu biegen, in den Linien ihres Halses und ihrer Schultern war manches, was ihn an Zdenka gemahnte. In einer merkwürdigen und uneingestandenen Zerwühltheit war er damals nach Hause gegangen. Es war das Gefühl, das ihn auch sonst immer heimsuchte, wenn er in den Nachtkaffeehäusern während der Pausen der Musik in die verlegene Stille horchte oder am Abende zögernd und gespannt an den Straßenecken lungerte. Das Gefühl, daß etwas in seiner Nähe war, so stark und so körperlich, daß die Luft davon leise zu zittern begann und das er vergebens mit den Händen suchte.

Die Ferdinandsstraße glänzte vor ihm auf und der Schein der Auslagenfenster blendete ihn. Es war schon spät geworden und er eilte. Beim Nationaltheater sah er Zdenka stehn und ihr süßes Gesicht grüßte ihn lächelnd aus der Menge.

Das war auch der Herbst, in dem Severin mit Lazarus Kain bekannt wurde. In der oberen Stephansgasse, unfern von dem großen botanischen Garten, hatte er seinen Laden. Ein paar abgegriffene Leinenbände und der rostfleckige Umschlag vergilbter Broschüren hinter der Glasscheibe des Schaukastens machten die Vorübergehenden darauf aufmerksam, daß hier eine Buchhandlung sei. Über der Türe, auf einem vom Schnee und vom Regen getauften Schilde stand unter dem Namen des Eigentümers in verwaschenen Buchstaben das Wort „Antiquariat“.

Der Laden war niedrig und schmal und eine Gasflamme erhellte ihn auch tagsüber. Aber im Winter konnte es hier sehr gemütlich sein, wenn der eiserne Ofen in der Ecke beinahe rotglühend vor Eifer wurde und Lazarus hinter dem Pulte in dickbäuchigen Katalogen blätterte oder dem Raben Anton Kunststücke lehrte. In den Ferienmonaten und im Frühherbst war ja ohnehin nichts mit dem Geschäfte. Da ließ der alte Lazar für gewöhnlich seine Tochter im Laden zurück und machte Streifgänge in der Umgebung. Mit kleinen Schritten ging er die Gasse auf und nieder und sah nach den Stockwerken der Häuser hinauf. Er war etwas kurzsichtig und das Gaslicht in dem finstern Laden hatte seine Augen geschwächt. Er sah den Dienstmädchen zu, wie sie die festen Brüste an den Fensterrand lehnten und den Staub aus den Tüchern in die Gasse hinunterschwenkten. Das Blut stieg in sein gelbes Gesicht und er blinzelte. Oder er blieb bei der Säule des heiligen Adalbert stehn und verfolgte die Wärterinnen der nahen Gebäranstalt mit den Blicken. Dicht daneben stand die schäbige Bude der „Gifthütte“. Lazarus Kain erinnerte sich der Zeiten, wo hier die Mediziner zusammenkamen und am Abende mit den Hebammen tanzten. Da war er auch mitunter zu Besuch gewesen und hatte sich aus einem Winkel das Treiben angesehn. Jetzt hatte das Wirtshaus den Besitzer gewechselt und am Tage war die Gastwirtschaft vollständig einsam. Nur ein paar tschechische Jünglinge schoben in dem verwahrlosten Garten Kegel und eine mürrische Kellnerin brachte das trübe Bier in zersprungenen Gläsern.

Oft saß er auch in der kleinen Pilsner Stube gegenüber der Stephanskirche. Auch hier war es nicht sehr lebhaft an den Sommervormittagen, wenn er zu Gaste war. Erst später kamen dann die Priester aus der nahen Dechantei zum Mittagessen. Lazar saß beim Fensterplatz, hinter der grünen Gardine und bewunderte die feinen Knöchel der vorbeieilenden Mädchen. Er hatte schon bald ein halbes Jahrhundert auf dem Rücken, aber trotzdem waren die Weiber noch immer seine liebste Passion. Zu Hause, auf den hohen Regalen in seinem Buchladen, bewahrte er manchen kostbaren Band für die Kenner und seine besten Kunden. Gefährliche und unverschämte Romane, französische und deutsche Privatdrucke, Kupferstiche, seltene Übersetzungen aus der Zeit des Rétif de la Bretonne. Er hing mit einer verliebten Zärtlichkeit an diesen Schätzen, die er oft und wieder hernahm und sich an ihnen ergötzte, die er mit seinen dürren Fingern streichelte und nur ungern und zu hohen Preisen verschacherte. Mit ehrlichem Bedauern sah er sie in den Händen der Käufer und ihm war, als ob sie mit ihnen ein Stück eines liebgewordenen Inventars aus seinem Hause trügen. Nur zwei Wesen liebte er mehr wie diese Bücher: den Raben Anton, ein altes und zerzaustes Tier, das ihm seit Jahren in seinem Buchladen Gesellschaft leistete und seine Tochter Susanna.

In dem kleinen Wirtshause gegenüber der Kirche war es, wo Severin Lazarus Kains Bekanntschaft machte. Draußen läuteten die Turmglocken gerade zur Sonntagsmesse und beide blickten den jungen Frauen nach, die nachdenklich, mit dem Gebetbuche in der Hand, an dem Gasthausfenster vorüberkamen. Da rückte Lazarus sein Glas näher zu Severin und begann zu erzählen. Sein vertrocknetes Gesicht erregte sich beim Sprechen und unter dem kurzen Backenbarte brannten die Wangen. Er sprach von dem kalten und phantasielosen Temperamente der neuen Zeit, in der die Sucht nach dem Gelde die Freude an der Lust getötet habe. Und mit zwinkernden Augen, in denen das Fieber eines geheimen Vergnügens glänzte, geriet er in die Schilderung der Lieblingswelt, an die er sein alterndes Herz gehängt hatte, das Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts. Seine Geschichten aus der Hirschparkperiode Ludwig XV. hatten Farbe und Elan und eine neidische Sehnsucht bebte in seiner Stimme, als er dem aufhorchenden Severin von Madame Janus berichtete, der genialen Kupplerin, die selbst das damalige Paris noch mit neuen und erfinderischen Sensationen verblüffte.

Das kommt nicht mehr wieder — sagte er und eine aufrichtige Trauer klang in dem Tone der Worte. Eine Weile saßen dann die beiden schweigend beisammen und sannen in dem Halbdunkel der Wirtsstube den galanten Wundern vergangener Zeiten nach, während drüben die Kirchenglocken verstummten und nur ein goldenes Summen, immer feiner und leiser, unmerklich zum Schlusse in der Luft zurückblieb. Severin sah verstohlen nach dem kahlen Schädel des alten Lazarus, der sein Gesicht wieder dem Fenster zuwandte und betrachtete sein jüdisches, von unzähligen Fältchen zerrissenes Profil. Eine Ahnung überkam ihn, daß dieser Mann ein ähnliches Leiden litt wie er, daß er an einer ungestillten Inbrunst krankte, die sich aus einem engen und törichten Leben in alte Bücher geflüchtet hatte. Ein Mitleid faßte ihn mit dem Alten, der seit Jahren seine Seele an tote Bilder vergeudete. Sie sprachen dann noch einiges miteinander und Lazarus erzählte von seiner Tochter und dem Raben. Als er fortging, lud er Severin ein, ihn in seinem Laden zu besuchen.

Severin kam der Einladung in den nächsten Tagen nach. Auf einem niedrigen, gepolsterten Stuhle neben dem Ofen saß Susanna. Die Tage waren noch schön und der Buchhändler brannte noch kein Feuer. Trotzdem kam nach Sonnenuntergang eine feuchtrieselnde Kälte in die Häuser der Gasse. Susanna hatte ein schwarzes Tuch um ihre Schultern geschlagen und über die Seiten des geöffneten Buches auf ihrem Schoße tanzte das Gaslicht. Lazarus stand hinter dem Ladentische und begrüßte Severin ohne Überraschung. Sein nackter Kopf glänzte in dem Lichtschein, als er sich über ein paar wertvolle Kuriosa beugte und durch die Lupe untersuchte. Severin hörte geduldig seine Erklärungen an und sah zerstreut nach Susanna hinüber, die schweigend in ihrem Buche las. Ihr braunes Haar war glatt gescheitelt und auf den Wangen spielten die Schatten ihrer langen Wimpern. Als sie einmal das Gesicht erhob, begegneten einander ihre Blicke.

Von nun an kam Severin oftmals zu Lazarus Kain. Der Gedanke an die junge Jüdin ließ ihn nicht schlafen. Susanna war eigentlich nicht schön. Aber in ihren Augen züngelte eine verdächtige Flamme, die in einem jähen Gegensätze zu ihrem ruhigen Munde stand. In der samtenen Tiefe glomm eine verräterische Andacht, die Severin befangen machte und ihn reizte. So hatte er manchmal die Sterne flackern gesehn, wenn er ausgeschöpft von einem unbegreiflichen Drange bei späten Heimgängen nach dem Nachthimmel schaute. Severin suchte diese Augen hinter dem Rauche seiner Zigarette, hinter dem kahlen Vogelkopfe des Vaters und dem kurzen Geflatter des Raben, der in dem engen Raume wie in einem Käfige aus einem Winkel in den andern sprang. Susanna bot sie ihm mit einem unergründlichen Ernste, ohne sich an dem Gespräche zu beteiligen und ohne jemals das Wort an ihn zu richten. Wenn er sie ansprach, stand sie knapp und teilnahmslos Rede, daß er sich ärgerte und es aufgab. Dann schwätzte er mit dem Buchhändler und ließ sich von ihm alte Steindrucke und Heliogravüren zeigen.

Eines Tages, als Susanna gerade nicht anwesend war, versprach ihm Lazarus, ihn bei Doktor Konrad einzuführen. Zögernd brachte er seinen Antrag vor wie das letzte Stück eines vorsichtigen Vertrauens. Und er erzählte Severin auf dessen verwunderte Frage von dem großen Atelier in einem der neuen Häuser, die man im Assanationsgebiete an Stelle der Hütten des Judenviertels baute. Hier hatte Doktor Konrad mit den letzten Resten seines vor Jahren einmal bedeutenden Vermögens eine Malerwerkstatt gemietet, die in Wirklichkeit ganz andern Zwecken galt. Palmenkübel und Teppiche gaben den Räumen ein exotisches Aussehn und ein paar Bilderrahmen in der Ecke, eine Staffelei und einige zur Wand gekehrte Studienköpfe markierten das Metier des Bewohners. In Wahrheit hatte Doktor Konrad schon seit langem keine Palette mehr angerührt. Er lag stundenlang auf dem bequemen, türkischen Sofa, rollte parfümierte Zigaretten in der Hand und ließ sich von seinem Diener französischen Kognak mit Selters bringen. Oder er hörte seiner Geliebten zu, wenn sie gelangweilt auf der Mandoline klimperte. Sie war ein blondes und verwöhntes Geschöpf und hieß Ruschena. In den Nachmittagsstunden kam ein Schwarm von Gästen: Junge Herren im Smoking, mit mausgrauen Gamaschen über den Lackschuhn; alte und erfahrene Lebemänner im eleganten Straßenkleide, den Elfenbeinknopf ihrer Reitstöcke am Munde; Künstler mit Schlapphüten und unsauberer Wäsche; Modelle in Seidenblusen und engen Röcken, die hier ihre freie Zeit bei den süßen Likören des Doktors verbrachten; und hie und da auch ein Mädchen oder eine Frau aus der besseren Gesellschaft, unsicher und scheu die einen, mit mehr Frechheit als gerade nötig war die andern, von jener vielgestaltigen Anziehungskraft hergetrieben, die ein ungebundenes Leben für den Außenstehenden hat. Davon berichtete Lazarus, und Severin erriet an der verkniffenen Aufregung, den fahrigen Händen des Alten das übrige.

Als er wieder ins Freie trat, kam ihm im Nebel der abendlichen Straße Susanna entgegen. Sie sah ihm mit einem Lächeln ins Gesicht, daß sein Körper plötzlich wie im Schreck zu zittern anfing. Mechanisch nahm er ihre Hand, die sich warm anfühlte, ohne zu zucken.

Kommen Sie — sagte Susanna zu ihm und hatte noch immer das Lächeln auf den Lippen. Er ging mit ihr in das Haus, wo die Treppen noch im Finstern lagen. Hier küßte er sie auf den Hals, den ihr Kleid im Nacken frei ließ.

Der Vater ist unten im Laden — sagte er.

Susanna nickte nur und führte ihn über schmale Stiegen und durch Flurgänge in ihr Zimmer.

An einem frostklaren Abende im vorigen Winter hatte sich Zdenka in Severin verliebt. Die Straße führte sie zusammen, in der sie beide planlos zwischen den hastenden Leuten gingen. Die kleinen Lokomotiven der Kastanienverkäufer standen mit roten Augen am Rande der Fahrbahn. Langsam und ganz vereinzelt fielen ein paar taumelnde Flocken in das Licht der Lampen. Zdenka sah ihnen zu und dachte an die hellen Flügel der Mücken, die im Sommer um die leuchtenden Kugeln gaukeln. Sie war noch ganz versunken, als Severin sie ansprach. Dann aber lachte sie heiter und als sie in sein hübsches, von der Kälte verschöntes Knabengesicht schaute, wurde ihr leicht und fröhlich zumute. So gingen sie miteinander durch die Stadt. Sie betrachteten zusammen den lustigen Kram in den Auslagen der Spielwarengeschäfte, wo eine kleine Eisenbahn auf wirklichen Schienen lief und bewunderten den ausgestopften Tiger, den ein Teppichhändler zur Reklame ins Fenster gestellt hatte. Sie blieben vor den vereisten Scheiben der Delikatessenhandlungen stehn, hinter denen die goldenen Sprotten in den weißen Holzkistchen glänzten. Dann kaufte Severin ein Abendessen für beide und sie ging mit ihm in seine Junggesellenstube.

Zdenka arbeitete bis sechs Uhr abends in einem Kontor. Ihre Eltern waren beide gestorben und sie wohnte allein in einem Zimmer auf dem Altstädter Ring. In der Zeit, in der sie ihre unfrohe Jugend selbst betreuen mußte, hatte sie sich schon einige Male an fremde Männer fortgegeben und sie bat es Severin unter Küssen weinend ab, daß er nicht der erste war, dem sie ihre Liebe schenkte. Er nahm ihre zitternde Zärtlichkeit großmütig entgegen und auch später, als er sah, wie aus der spielerischen Laune jenes Abends eine Leidenschaft in ihr emporwuchs, gab er sich keine Mühe. Sie war ihm ein Trost in der Leere seines gelangweilten Herzens, das durch die Gläubigkeit und den Glanz ihrer Liebe nicht verwirrt wurde. Er hörte ihr zu, wenn sie mit einer singenden Altstimme von ihrem Glücke sprach und freute sich über die ungeübten Worte, die sie wählte. Im Grunde aber ließ sie ihn kalt. Sie hatte nichts von der verzehrenden Flamme, von dem Blitzlichte an sich, das seine Seele brauchte. Sie war eine niedliche und schwärmerische Begebenheit, die ohne Wucht und ohne Fatum geschah und die ihn nicht interessierte.

Für Zdenka aber war Severin ein wundervolles Erlebnis geworden. Mit einer unabwendbaren Kraft hatte es sie ergriffen, als er sie damals von der Straße nach einer kurzen Stunde mit in seine Wohnung nahm. Und einmal sein eigen, liebte sie ihn mit einer scheuen und grenzenlosen Verzücktheit. Das slawische Blut, das bei den Männern ihres Volkes in Haß und Revolten losbrach, hatte in ihr einen Überschwang geboren, dem sich nun alle Schleusen öffneten. Sie fühlte erschreckt, daß sie dagegen nichts vermochte und spürte es zuinnerst mit Seligkeit und Grauen.

Es kamen schöne Tage für sie. Sie ging mit Severin in der Stadt umher, wie er es seit Jahren gewohnt war. Sie bekam jene Feinhörigkeit für die Geräusche und fernen Rufe in ihr, die ihm innewohnte und die er sie lehrte. An dem Geruche der Steine und des Pflasters erkannte sie die Straße, in der sie schritt, wenn sie die Augen schloß und sich von ihm führen ließ. Er erschloß ihr die monotone Schönheit in der Landschaft der Vorstädte, die Schauer des Wyschehrad mit den großen Steintoren, wo das Denkmal des heiligen Wenzeslaus stand. Sie lernte die Moldau lieben, wenn in der Dunkelheit die Lichter des Ufers auf dem Wasser schwankten, und den Duft des Teers auf den Kettenbrücken. Sie saß mit ihm in den Wirtshäusern der Kleinseite und war bezaubert von der breitspurigen Gemächlichkeit der alten Herren, die hier ihren Schoppen tranken. In dem dicken Zigarrenrauche verschwammen die Bogenwölbungen der niedrigen Decke, die Napoleonbilder an den Wänden in einem farblosen Grau. Sie besuchte mit ihm die Vikarka auf dem Hradschin, wo ein paar Armlängen von der Türe entfernt der Dom in die Höhe ragte, wunderliches Mauerzierat und Steinfiguren in den Nischen. Sie verstand allmählich die stille Sprache der Stadt, die Severin geläufiger war als dem Tschechenmädchen. Sie begriff es, daß zwischen ihren gedunkelten Mauern, ihren Türmen und Adelshäusern, ihrer fremdartigen Abgestorbenheit eine verhaltene Phantastik mit ihm groß geworden war, daß er immer mit dem Gefühle die Straße betrat, daß ihn heute ein Schicksal erwarte.

Als das Frühjahr und der Sommer sich meldeten, stand sie mit ihm vor den Weihern des Baumgartens und fütterte die Schwäne. Oder sie fuhr mit ihm auf der Fähre nach Troja. Durch die Tore der Schanzwälle und der Festungswerke gingen sie nach Pankraz hinaus und saßen mitsammen bei dem steinernen Gasthaustische im Garten, wo schon der einäugige Žižka in den böhmischen Kriegen gerastet hatte. Unweit erhob sich die Strafanstalt wie eine kleine Stadt im Felde und auf den Rasenplätzen arbeiteten die Gefangenen mit dem Spaten. Hinter den einstöckigen Häusern führte die Straße in das nahe Dorf und in den Wald. Die Melodie der Leierkasten mischte sich mit dem Getöne der Pappeln und der Telegraphenstangen. Ausflügler kamen und die Fiaker warfen den handhohen Staub nach der Windseite. Manchmal kehrten sie auch in der Straßenschänke „Zum grünen Fuchsen“ ein. Vor Jahren, als Severin noch ein Kind war, gab es hier ein vorzügliches Bier und eine gute Küche; auch viele Deutsche machten damals einen Spaziergang zu der Fuhrmannskneipe. Jetzt wurde hier Sonntag für Sonntag getanzt und die rotweißen Fahnen flatterten über dem Haustore. Aber ein paar Schritte weiter lärmte ein Ringelspiel. Da setzte sich Zdenka zuweilen mit Severin in eine der goldenen Schaukeln und machte eine Reise. Ein Mann mit hohen Stiefeln schlug die Trommel und die Kinder jauchzten. Die Musik spielte die Barkarole aus „Hoffmanns Erzählungen“.

Das waren köstliche Stunden für Zdenka. Sie bemerkte es kaum, wenn Severin unwirsch und einsilbig wurde und tröstete sich mit dem nächsten Lächeln, das er ihr gab. Aber als dann der Herbst hereinbrach und ihr Severin immer mehr entfremdete, war sie zaghaft wie nie. Es kam vor, daß sie ihn tagelang nicht zu Gesichte bekam. Still und mit traurigen Schritten ging sie nach Hause und setzte sich in ihr Stübchen. Auf dem großen Platze unter ihrem Fenster war es lebendig, nur die Dienstmänner faulenzten an den Ecken. Zdenka wartete, bis es ganz finster wurde. Erst spät am Abende machte sie Licht.

Mit einer unbegreiflichen und zwecklosen Grausamkeit hatte ihr Severin von Susanna erzählt. Mit kalten Augen forschte er in ihren Zügen nach dem Flämmchen der Eifersucht, während er mit breiter Deutlichkeit sein Abenteuer schilderte. Es mißfiel ihm, daß ihre Liebe so standhaft und unverletzt dabei blieb und daß kein Vorwurf ihre Lippen regte. Jenes Mädchen im Theater fiel ihm ein, das die Bewegungen Zdenkas hatte und das Stück, in dem sie spielte. Wie stand sie damals schlank und zerbrechlich auf den Brettern und das Schicksal schüttelte sie! Aber nichts von alledem geschah. Nur ein Schmerz flog wie ein Gleitschatten über Zdenkas Gesicht und er wußte nicht einmal, ob er sich täuschte.

Es kam jetzt immer seltener vor, daß sie einander Sonntags trafen. Dann gingen sie meistens durch die Anlagen der Stadt, wo schon die kalten Herbstblumen brannten. Die eisernen Stühle im Stadtpark standen unbenützt in dem nassen Sande und die Sodawasserbuden waren leer. Hie und da fuhren sie auch mit der Drahtseilbahn auf die Hasenburg hinauf. Zdenka blieb vor den Bildern des Kreuzweges stehn, wo jährlich in der Nacht auf den Karfreitag die Leute beteten. Dort war auch die Kapelle des heiligen Laurenzius. Von oben sah man die Stadt im Spätnachmittagsdunste und ein träger Wind fegte die dürren Blätter langsam in die steinernen Regenrinnen der Wege. Zdenka trat mit dem Fuße auf die weißen Beeren, die von den Sträuchern auf die Erde rollten. Als Kind hatte sie sich immer über den kurzen Knall gefreut, mit dem sie zersprangen. Ein Soldat kam ihnen entgegen, der sich zu seinem Mädchen beugte und sie küßte. Zdenka ging neben Severin mit einer Seele voll Tränen.

Im Atelier des Doktor Konrad waren schon die Gäste versammelt, als Lazarus Kain und Severin eintraten. Ein Gewirr von Stimmen schlug ihnen aus dem Zigarettendampfe entgegen, das ungewohnte Durcheinander deutscher und tschechischer Gespräche und das gezierte Lachen der Frauen. In einer Ecke waren einige auffallend gekleidete Modellmädchen um einen Tisch beschäftigt und unterhielten sich mit einem italienischen Würfelspiele. Nachlässig an den Türpfosten gelehnt stand die wunderbar schlanke Figur einer Dame im schwarzen Samtkleide neben der blonden Ruschena und sah zu. Severin erkannte sie sofort. Scharf und lebendig wie ein eben geschauter Vorgang stieg ihm ein Bild in der Erinnerung auf, an das er nun schon lange nicht mehr gedacht hatte. Als Schulbub in dem Jahre vor der Matura war er in den Ferien einmal vormittags über die Ferdinandsstraße gegangen, während gerade die elegante Welt ihre Promenade machte. Da war sie ihm aufgefallen mit der großen, blutroten Straußfeder auf dem Hute, in ihrer seltenen, kostbaren Schlankheit, mit dem lieblichen und gefährlichen Lächeln, das er nur einmal später auf einem Gemälde der büßenden Magdalena wiedergesehn hatte. Ein schöner junger Mann trat grüßend auf sie zu und küßte ihre behandschuhten Finger. Dieser Augenblick war ihm im Sinne haften geblieben und wurde jetzt wieder deutlich in ihm: die festtägig bewegte Straße, das glatte Geräusch der Gummiräder, mit dem die Kutschen über das Pflaster fuhren und mitten im Gewühle der Menschen und der Toiletten jene Bewegung voll unnennbarer Gnade, mit der die Fremde dem jungen Dandy die Hand zum Kusse reichte. Später war er ihr noch manchmal begegnet, flüchtig und unaufmerksam und dann lange nicht mehr. Sie war eine Sängerin des Nationaltheaters, die damals gerade auf der Höhe der Volksgunst stand. Jetzt erzählte ihm Kain, der seinen unverwandten Blick bemerkte, ihre Geschichte. Durch eine Krankheit, die sie von einem ihrer Liebhaber übernommen, verlor sie die Stimme. Sie versuchte noch ein paarmal ihr Glück bei den Bühnen der Provinz, bis es dann nicht mehr ging. Jetzt war sie wieder in Prag und Kain hatte sie schon verschiedene Male in Doktor Konrads Atelier getroffen.

Es war nicht Sitte in diesem Kreise, daß die Gäste einander vorgestellt wurden. Jeder kam und ging nach Belieben. Als aber dann der Hausherr die Neueingetretenen begrüßte, bat Severin trotzdem, ihn zu der schwarzen Dame zu führen. Er stand vor ihr und verbeugte sich, als Doktor Konrad seinen Namen nannte. Er forschte in ihrem Antlitz nach der Anmut jenes Moments. Dann nahm er die Hand, die sie ihm reichte, in die seine und küßte sie. Sie sah ihm erstaunt in die Augen und lächelte. Aber es war nicht mehr das Lächeln, das er an ihr kannte. Ihr Mund war weiß und ohne Schminke und verzog sich ein wenig in einer gezwungenen Gleichgültigkeit.

Wo ist denn Ihr Hut mit der roten Straußenfeder? — fragte Severin.

O — meinte sie verwundert. Sie hob den Kopf und drehte ihn in der Runde, als ob sie sich auf einen Traum besänne. Dann sagte sie langsam und ihre Worte hatten einen spröden, von einer leisen Heiserkeit verschleierten Klang:

Der Hut mit der roten Feder — der ist schon lange perdu —

Severin hielt sich den ganzen Abend über an Karlas Seite. Die Stimmung war allmählich immer lauter geworden und die blonde Ruschena, geputzt und frisiert wie eine Puppe, holte ihre Mandoline. Die Modellmädchen hatten das Würfelspiel aufgegeben, sie saßen schwatzend beim Tische, aßen belegte Brötchen und schlürften den Sekt, den der Diener servierte. Lazarus Kain hatte sich zu ihnen gesellt und erzählte Anekdoten. Einige der Herren waren mit ihren Mädchen gekommen. Die saßen nun kauend in den bequemen Atelierstühlen und zeigten unter den kurzen Röcken ihre Beine. Ein unglaublich magerer Mensch im modischen Gehrock und mit noblen Allüren saß neben Doktor Konrad und weissagte den Gästen, die zu ihm kamen, der Reihe nach die Zukunft aus den Linien ihrer Hand. Auch Severin ging zu ihm hin und bat ihn darum. Der magere Mensch blickte ihn hinter den runden Brillengläsern forschend an und hielt seine Hand länger als die der andern vor sein Gesicht.

Sie haben ein Schicksal erlebt — sagte er dann, als er wieder aufsah — ein großes Schicksal, was war das? —

Ich habe nichts erlebt — sagte Severin und zog seinen Arm zurück.

Dann kommt es noch — Sie haben eine Hand, vor der man sich fürchten könnte.

Severin ging auf seinen Platz zurück und setzte sich wieder neben Karla. Es ärgerte ihn, daß er dem Buchhändler gefolgt und mit heraufgegangen war. Der saß nun vergnügt unter den lachenden Dirnen und amüsierte sich. Seine eckigen Schultern hüpften und sein kahler Judenschädel zitterte. Severin lauschte in den Lärm mit einem Gefühle des Ekels und der Traurigkeit. Der Tabakqualm stieg in breiten Bändern in die Luft und legte sich um das Licht der Lampe, die an kunstvoll gearbeiteten Ketten von der Decke hing. Ab und zu ging Doktor Konrad von einer Gruppe zur andern und spielte mit der übertriebenen Höflichkeit des Slawen den Wirt. Er war ein großer vollbärtiger Mann und mochte ungefähr dreißig Jahre alt sein. Unter dem Smoking trug er eine helle Phantasieweste mit blauen Knöpfen. Sein kluges Gesicht war von einer etwas tartarenhaften Schönheit. Severin sah ihm zu und suchte zu ergründen, warum dieser Mann, dessen Doktortitel in seiner Umgebung einen fremdartigen Klang annahm, die Tage in kostspieligen und inhaltlosen Schlemmerein verbrachte. Ihm fehlte der erotische Anreiz von Situationen, wo ein paar Modelle mit frecher Grazie die Röcke übers Knie schoben, die hübsche Ruschena sentimentale Strophen und unanständige Lieder klimperte, wo der Sekt die Weiber betrunken machte und der alte Lazarus sein Repertoir von Kalauern aufbrauchte. Ihn dürstete mehr wie je nach dem wirklichen Leben, das Blumen und Grauen bescherte und das mit Sturmbacken den Alltag zerblies. Bisher waren es nur Surrogate gewesen, die ihm genügen mußten. Sein Verhältnis mit Zdenka, das jeder großen Form entbehrte, das Spiel mit Susanna und nun hier der wüste Kehraus in Konrads Atelier, wo er übellaunig neben der schlanken Karla saß. Er sah sie von der Seite an und studierte die Spuren, die ein wechselvolles Dasein in ihr feines Gesicht gegraben hatte. Er wußte, daß auch sie in kurzer Zeit ihm gehören werde, denn es ging von ihm eine Kraft aus, die die Weiber zu ihm zwang, die sie lockte, seinen verschlossenen und schweigsamen Mund zu küssen. Auch hier merkte er es, wie sie alle mit matten Augen nach ihm lächelten, wie auch die blonde Ruschena ihn mit heißen Blicken ansah. Und neben ihm lag die schmale Hand Karlas, die damals der schöne Kavalier geküßt hatte, auf der Polsterlehne des Stuhles. Sie kannte das Theater und das Leben. Er wollte sie fragen, ob es denn nicht möglich sei, sich ein künstliches Leben zu schaffen, das dem wirklichen zum Verwechseln ähnlich war und das man meistern konnte. Ob es nicht anging, Tragödien in die Tage zu bauen, Operetten mit tiefen und nachklingenden Pointen? Was war denn die Bühne? Auch da war es ja doch nur ein Spiel und dennoch weinten und jubelten die Leute, Verbrechen geschahn und die Angst schlug mit den Flügeln gegen papierene Wände. Aus den Launen und Eigenwilligkeiten des Herzens ein Schicksal machen, für sich und für andere, so wie man Landschaften und Städte im Theater aus Holz und Pappe macht — war das so schwer?

Aber Karla schüttelte nur leise den Kopf.

Wozu? Wozu? — Es kommt ja doch alles von selbst —

Nein! Nein! — schrie Severin — das ist nicht wahr!

In diesem Schrei war eine Anklage ohnegleichen, eine überhitzte Sehnsucht, wie sie mancher hier kannte, und die sich wie ein Echo an den verqualmten Wänden des Ateliers zerstieß. Es wurde still und die Gespräche verstummten. Alle sahen nach Severin hin, Ruschena legte die Mandoline beiseite und hing mit den Augen an seinem leidenschaftlichen Gesicht. Karla strich mit nervösen Fingern den schwarzen Samt ihres Kleides zurecht und beugte sich zu ihm. Die glühende Schönheit früherer Tage wachte mühsam in ihrer rauhen und zerrissenen Stimme auf und es klang darin wie der Ton in einem gesprungenen Glas. Sie sprach zu ihm von dem Glanz ihres Lebens, als sie noch den Hut mit der roten Straußenfeder trug. Von dem Jüngling, den Severin damals auf der Straße gesehen und der sie geliebt hatte. Sie sprach von den Untiefen und Niederungen des Glücks. Sie flüsterte und stockte, und mit einem Male war wieder das liebliche Magdalenenlächeln auf ihren Lippen, auf das er den ganzen Abend vergebens gewartet.

Da kam eine fieberische Lustigkeit über Severin. Er nahm sein Glas, stieß mit Karla an und trank. Immer wieder goß er den kalten Schaumwein durch die Kehle, bis ihm das Atelier zu einem Durcheinander von Gestalten und Gesichtern verschwamm, bis Ruschena mit der falschen Lockenfrisur auf dem Teppich in der Mitte mit fliegenden Röcken einen Cancan zu tanzen begann.

Zwischen Nikolaus, der an dem Atelierabend Doktor Konrads die Gäste mit seinen Handlesekünsten unterhalten hatte, und Severin war es seither zu einer Art Freundschaft gekommen. Es war etwas Unklares und Unergründetes in der Person des jungen Studenten, das Severin anzog und seine Gesellschaft suchen ließ. Niemand wußte etwas Genaues über Nikolaus zu berichten, der vor ein paar Jahren nach Prag gekommen war und an der Universität die philosophischen Fächer studierte. Auf den Sportplätzen auf dem Belvedere sah man ihn beim Fußballspiel und beim Tennis, und man begegnete ihm in den Bootshäusern der Ruderklubs an der Moldau. Abends saß er in den Kaffeehäusern der Stadt, spielte stundenlang Schach mit allerhand Leuten und trank zwischendurch aus einem dünnen Strohhalme ungezählte Gläser Schwedenpunsch. Man wußte, daß er reich war, eine große und wertvolle Bibliothek besaß, mit Künstlern Umgang pflegte und okkultistische Liebhabereien betrieb. In seiner mit Eleganz und gutem Geschmack ausgestatteten Wohnung gab es eine Menge merkwürdiger und ungewohnter Dinge, Buddhabronzen mit unterschlagenen Beinen, mediumistische Zeichnungen in metallenen Wandrahmen, Skarabäen und magische Spiegel, ein Porträt der Blavatsky und einen wirklichen Beichtstuhl. Man erzählte, daß in seinem Zimmer einmal ein Mensch auf geheimnisvolle Weise ums Leben gekommen sei. Niemand war Zeuge dieses Vorfalles gewesen und die gerichtliche Untersuchung ergab, daß der Revolver, ein schönes und kostbares Stück, das Nikolaus seinem Besucher zeigte, unversehens sich plötzlich entladen und ihn getötet hatte. Das Verfahren gegen Nikolaus wurde eingestellt, aber ein hartnäckiges Gerücht brachte noch lange Zeit eine Dame der Gesellschaft mit dem Unglück in Verbindung und man munkelte von Totschlag und einem amerikanischen Duell, ohne daß Nikolaus in Hinkunft sich bewogen fand, diesen verdächtigen Geschichten entgegenzutreten.

Auf Severin machte die Erzählung von dem rätselhaften Tode des jungen Menschen einen ungeheuren Eindruck. Mit einer unverhohlenen Scheu betrachtete er das hagere Gesicht seines neuen Bekannten, wenn er die Abende nun mitunter in dessen Wohnung verbrachte und von den schweren Schnäpsen kostete, die Nikolaus in den matt gefärbten Gläsern kredenzte. Immer wieder gingen seine Blicke nach dem zierlichen Damenschreibtisch hinüber, wo scharf geschliffene Dolche zwischen Büchern und Papieren lagen, wo er hinter den gelben Messingschlössern die Schußwaffe vermutete, die damals den Tod in dieses Zimmer gebannt hatte. Den Tod. Es war etwas in dem dumpfen Klange der Silbe, das ihm aufreizender, beziehungsreicher zu sein schien, wie alle die schläfrigen Äußerungen eines behüteten Lebens. Ein kleiner und perverser Neid kroch an die Oberfläche seiner Seele und blieb in trüben Blasen zögernd stehen. Neid gegen Nikolaus, der mit gleichmütigen Händen mit dem Opalring an seinem Finger spielte, über Bücher und Zeitschriften plauderte, während der Teppich unter seinen Füßen vielleicht noch das trockene Blut des Mannes bewahrte, der auf ihm gestorben war. Er fühlte die Überlegenheit eines Charakters, der sich korrekt und blasiert vor der Welt verriegelte, der trotz seiner Jugend nichts mehr von der unsicheren Gestaltslosigkeit hatte, der dem seinen innewohnte.

Auch Karla kam manchmal mit ihm in das Zimmer zu Nikolaus. Seit ihrer Begegnung mit Severin folgte sie ihm auf Schritt und Tritt und wußte es so einzurichten, daß sie fast täglich mit ihm zusammentraf. Für ihre empfindsame, von Frösten und Gluten geprüfte Seele war er ein neues, noch ungenossenes Fieber, dem sie verfallen war und dem sie erlag. Sie warb um ihn mit einer beharrlichen Verliebtheit, mit dem echten und ungekünstelten Schmachten ihres schwermütigen Wesens, mit den erfahrenen Künsten einer rücksichtslosen Koketterie. Auch Severin konnte sich der Wirkung ihrer Persönlichkeit nicht entziehen, aber es ging ihm mit ihr wie mit allen Erlebnissen, die bisher an ihn herangetreten waren. Es gab Augenblicke, wo sich sein Herz an der Schwelle dessen glaubte, was er nur dunkel tastend verstand und was für ihn ohne Namen war. Dann zitterten die Hände beider ineinander, dann hatte alles, was um ihn geschah, einen goldenen und besonderen Glanz, dann saß er still und unbeweglich und fühlte die Dinge der Welt um sich in einer betörenden Schönheit. Dann kamen wieder Stunden, in denen ihn die Gnade ganz verließ. Da spürte er mit Groll und Trauer, daß ihn eine Laune täuschte. Er sah die Lichter in Karlas Augen, ihren hohen und schlanken Leib, ihre lässigen Glieder. Er sah die kupplerischen Schatten der Dämmerstunde, die fahl und verlegen zur Erde hingen, auf der mit einem Male kein Wunder mehr war. Und er küßte Karla auf ihren Mund und nahm sie, so wie er Susanna genommen hatte und Ruschena nehmen würde, wenn sie ihn darum bat.

Er sprach mit Nikolaus über sein Herz. Er erzählte ihm alles, was er bei sich bedachte, wenn er des Morgens im Bureau die Zahlen auf das graue Papier schrieb und das nackte Licht der elektrischen Birne auf der feuchten Tinte flimmerte. Er sprach von dem Buche, das er als Knabe gelesen, von der Angst, die ihn manchmal erfaßte, wenn er vor der verschlossenen Türe seiner Wohnung stand und sich minutenlang nicht getraute sie zu öffnen, gerade als ob sich etwas Schweres für ihn damit entscheiden sollte. Er weihte ihn in seine Liebesabenteuer ein, so weit er sich an alles entsinnen konnte, was ihm in durchschwärmten Nächten, in den Bars und Tingel-Tangels der Vorstädte in dieser Hinsicht widerfahren war. Immer hatte er geglaubt, im Innersten berührt zu sein, das große und absichtslose Geschehen in sich zu spüren, das die andern alle überwältigte, das die Frauen in die Moldau trieb und den Männern die Pistole an die Stirne drückte. Einmal war er dabei gewesen, als die Flößer am Flußufer von Podskal die Leiche eines Weibes aus dem Wasser zogen. Es war eine junge Person aus dem Volke, ein Dienstmädchen oder eine Handwerkersfrau, und die nassen Kleider, die an dem starren Körper klebten, legten sich straff um die kräftigen Schenkel und die runden Brüste. Severin kam dazu, als die Leute sich um die Tote versammelten und der Polizeimann seine Notizen machte. Er sah ihr im Sterben verkrampftes Gesicht und den bläulichen Mund und fragte sich, wie wohl das Dasein dieses Menschen beschaffen gewesen sein mußte, welche Gewalttätigkeiten und Nöte es zu diesem Ende brachten. Er las täglich in der Zeitung von einem Selbstmord. Bald hatten sich zwei in einem Hotelzimmer erschossen, bald nahm ein Mädchen Gift und starb unter Qualen. Halbe Knaben noch, Schuljungen und Fünfzehnjährige töteten sich, weil sie das Leben nicht mehr ertragen konnten. Severin begriff das nicht. Er sah mit Trotz und Einsamkeit die lange Reihe der Unglücklichen, die an einem Haß oder einer Liebe zugrunde gingen, er las in den Gerichtsverhandlungen der Tagesblätter von den Mühseligen, die erschüttert zwischen den Schicksalen schwankten. Die Zahl der Opfer und der Sieger in diesem Kampfe wuchs vor seinen Augen und er wußte, daß auf der Straße neben ihm Menschen mit brennenden Seelen gingen, Hasardspieler, die ihr Glück auf eine Karte setzten, Bankrotteure, die es nicht mehr konnten.

Nikolaus hörte ihm nachdenklich zu und schob mit einer kleinen Elfenbeinschaufel die Haut hinter seine polierten Nägel. Und als Severin von Zdenka und Susanna sprach, von den Frauen, die er kannte, wie er in den Armen der Kellnerinnen, im Bette der Jüdin, unter den Liebkosungen Karlas vergebens auf den Rausch seines Blutes gelauert, meinte er:

Weibergeschichten sind nichts für Sie. Ich glaube, daß Sie etwas Größeres erwartet. —

Severin erschrak. Er gedachte der sonderbaren Prophezeiung, die Nikolaus bei ihrer ersten Begegnung im Atelier des Doktor Konrad aus den Linien seiner Hand gelesen hatte. Er fühlte seine Pulse schlagen und empfand mit Sträuben und Schauer die Nähe eines unförmigen Geschicks, dem er mit allen Sinnen zustrebte und das er nicht kannte.

Unvermutet war es plötzlich Winter geworden. Als Severin eines Morgens aus dem Hause trat, lag der Schnee auf den Dächern und Steigen der Stadt und wirbelte in der Luft, in der noch die letzte Dämmerung der Nacht lagerte. Es war acht Uhr und die Straßengeschäfte öffneten laut und umständlich ihre Laden. Der Wind blies eine leichte Kälte in die verschneiten Gassen, und Severin fror ein wenig in dem dünnen Überrocke. Er war überrascht und ging langsam auf einem kleinen Umwege zur Kanzlei. Zum ersten Male seit Jahren kam es ihm wieder zu Bewußtsein, daß der Schnee einen eigenen Geruch habe, wie Äpfel, die lange Zeit zwischen den Fenstern gelegen sind. Schon als Kind besaß er eine empfindsame Witterung für das Aroma, das einem jeden Ding und einer jeden Zeit anhaftete. Er dachte an die Tage des Schulanfangs, wenn er nach den Ferien zum ersten Male wieder das Klassenzimmer betrat und ihm der feuchte Duft der Kreide entgegenschlug. Er entsann sich des Behagens, wenn er nach langen und schweren Frösten in der Frühe das Tauwetter durch die Ritzen der Türe spürte, wenn er dann draußen von dem Eiswasser kostete, das in glitzernden Strähnen von den Bäumen und Gesimsen niederrann und das in der Sonne ganz anders und milder schmeckte als im Schatten. Seine Kindheit war erfüllt mit dieser Freude an vielerlei Gerüchen, die ihm wohltaten oder ihn bedrückten, an denen er Folge und Wiederkehr erkannte und die die Jahreszeiten begleiteten. Nun war er froh, daß der Herbst vorbei und der Winter da war. Ihm war es, als ob sich damit etwas Neues ereignet habe, etwas, das ihm schon lange gefehlt hatte.

Im Bureau saß er still, den Kopf hinter den hohen Aufsatz des Schreibtisches gebeugt und sah hinter den schmutzigen Fensterscheiben die weißen Sterne in den Hof fallen. Auf dem Wege war er an den Buden der Nikoloverkäufer vorbeigegangen. Die geschnitzten Teufel streckten die roten Flanellzungen nach ihm aus und an den Straßenecken waren ganze Buschen von goldenen Ruten aufgestapelt, mit schreiend bunten Papierblumen beklebt. Auf grünlackierten Brettchen standen die Heiligen in ihren steifen Gewändern und hatten einen Bart aus Watte.

Am Abende ging er auf den Altstädter Ring, wo der Jahrmarkt war. Zwischen Pfefferkuchenreitern, gelben Trompeten und farbigen Kindertrommeln drängten sich die Menschen und die Mädchen schoben sich paarweise durch den Schwarm. Die Windflammen taumelten über den ausgebreiteten Süßigkeiten und beleuchteten flatternd den roten Turban der Männer, die den türkischen Honig feilboten. Vor dem niedrigen Zelte eines Panoptikums lehnte Zdenka und starrte den Mohren an, der an der Kasse saß und die Eintrittsgelder sammelte. Es war lange her, seitdem sie Severin zum letzten Male gesehn. Als er jetzt plötzlich ihren Arm berührte, schrie sie vor Schrecken.

Du — du — stammelte sie und ihre schöne, vom Weinen entstellte Stimme schwankte. Dann aber nahm sie seine Hände und führte ihn abseits aus dem Trubel in eine stille Gasse. Beim Licht einer Straßenlaterne sah sie in sein Gesicht und da bemerkte auch er, wie schmal und elend das ihre geworden war. Ihre Nase war mager und spitz wie bei einer Kranken und ihr Mund war dünn. Nur die Süßigkeit war noch da, in den verhärmten Winkeln und Schatten ihrer Augen, die sie zu ihm mit einem Blicke aufschlug, den er an ihr nicht kannte. Sie wollte reden, aber sie konnte es nicht. Und wie sie nun vor ihm dastand, wirr und hilflos, von der Liebe betäubt, da regte sich in Severin neben dem Mitleid mit Zdenka eine selbstgefällige Freude an ihrem Schmerz. Er verglich sie in der Erinnerung mit dem Mädchen aus dem Theaterstück, an das er immer denken mußte, wenn er mit Zdenka beisammen war. Er dachte bei sich, daß nun das Stück zu Ende sei und der Vorhang fallen müsse. Und etwas von der alten Zärtlichkeit des vergangenen Sommers war in der Bewegung, mit der er ihre Wange streichelte und über das Haar hinstrich, das ihr in die Stirne wollte. Da fiel sie ihm mit einem wehen Ausruf vor die Füße und faßte mit den Händen seine Knie.

Severin —

Ein paar Leute, die vom Jahrmarkt nach Hause gingen, blieben in der Ferne stehen und sahen auf das Mädchen hin, das weinend auf der Erde kauerte. Severin machte ihre Hände von seinen Knien los und ging davon, ohne sich umzukehren.

Im Zimmer des jungen Nikolaus war in die Wand ein kleines, mit Edelsteinen und Intarsien ausgelegtes Schränkchen eingelassen. Als Severin eines Tages nach dem Inhalt fragte, nahm Nikolaus einen dünnen Schlüssel aus der Tasche und öffnete es. Drin lagen sorgsam verpackt und übereinandergeschichtet rotkugelige Opiumpillen, Giftstaub in winzigen Glasröhren und indischer Tempelhaschisch in flachen Apothekerschachteln verwahrt.

Eine Liebhabersammlung — sagte Nikolaus.

Severin stand lange, von einer jähen Erregung gebannt, vor dem offenen Schranke. Seine Augen tasteten suchend in den zierlichen Fächern umher, in denen die Geheimnisse fremder Kulturen aufgespeichert waren, Stoffe, die einem Träume und Visionen brachten, die schwüle Räusche in das Blut träufelten, Gifte, die töten konnten. Ein liebkosender Wohlgeruch stieg ihm daraus entgegen. Nikolaus sah lächelnd die Spannung in seinem Gesichte und holte aus der Ecke ein blaues Fläschchen mit gläsernem Stöpsel hervor.

Das ist unfehlbar — meinte er — Aber Sie müssen vorsichtig sein —

Severin sah die trockenen Brocken einer tonigen Masse hinter dem geschliffenen Halse.

Was ist das? — fragte er.

Ein chinesisches Gift.

Und Sie wollen mir das schenken?

Nikolaus drückte die Türe des Schrankes langsam ins Schloß.

Ich habe mehr von dem Zeug — Und er drehte den Schlüssel um.

Als Severin die Treppe hinunterstieg, stieß er mit Karla zusammen. Sie hatte ihn tagelang vergebens erwartet und wollte eben zu Nikolaus, wo sie ihn zu finden dachte. Ihr schwarzes Samtkleid schleifte über die Stufen und ein paar Augenblicke stand sie hochaufgerichtet vor ihm und wandte ihm ihr regungsloses Gesicht zu, das weiß war wie vor einer Entscheidung.

Wo bist du? —

Severin hob seine Augen zu den ihren, die dunkel und abwesend über ihn hingingen und in denen er die Angst las, ihn zu verlieren. Er prüfte ihre hohe, königliche Gestalt, die wie eine fremde, sehnsüchtige Blume aus den Treppensteinen zu ihm emporwuchs und sah, daß sie schön war in dieser Sekunde. Auf ihren Lippen meinte er die Male der Küsse zu schauen, die er noch vor kurzem getrunken hatte. Aber es war ihm wie ein lange gewesenes, längst abgetanes Ereignis, das seine Seele nicht mehr erreichte. Mühsam, wie man im Schlafe die Worte sucht und kann sich nicht an sie besinnen, sagte er zu ihr:

Geh nach Hause, Karla — Ich liebe dich nicht mehr.

Ihre Hand löste sich vom Rande des Geländers los. Ein Windstoß kam durch das offene Tor des Hauses und machte sie beide frösteln.

Geh nach Hause — sagte er noch einmal und ging an ihr vorüber, wie er von Zdenka fortgegangen war, ohne den Kopf zu wenden.

In seinem Zimmer blieb Severin eine Weile im Finstern. Er fühlte nach dem Fläschchen in seiner Tasche, das die Wärme des Körpers an sich sog und merkte, wie kalt seine Hände waren. Dann zündete er die Kerze an.

Auf seinem Tische lag ein Brief, auf dessen Umschlag die schiefe und lüsterne Hand eines Weibes seinen Namen geschrieben hatte. Ein Bote mußte ihn gebracht haben, während er bei Nikolaus weilte. Er öffnete ihn und sah nach der Unterschrift. Und ungelesen hielt er den Brief der blonden Ruschena über die Flamme.

Seitdem Severin das Pulver aus dem Giftschranke seines Freundes an sich genommen hatte, gewann eine unbezwingliche Unruhe über ihn Gewalt. Er war jetzt wieder ganz allein und verkehrte mit niemandem mehr. Er ging nicht zu Nikolaus, und mit dem alten Lazarus war er schon seit Wochen nicht mehr beisammen gewesen. Zum letzten Male hatte er ihn an jenem Tage gesehen, wo er den Buchhändler auf der Straße getroffen und mit ihm in das Atelier des Doktor Konrad gegangen war. Von Susanna hörte er nichts mehr. Seit dem Abende im Herbst, wo sie ihn von einer plötzlichen Flamme entlodert, in ihr Zimmer geführt, war er ohne Nachricht von ihr. Er hielt sich mit Absicht von dem Laden ihres Vaters fern, der spielerischen Vorliebe gemäß, die er für halbe und unausgeglichene Ereignisse besaß. Er fürchtete sich, die Erinnerung an die Jüdin durch eine gewöhnliche Folge zu verflachen und ihr den Reiz zu nehmen. Ihm drängten sich die unklaren Wünsche eines Genießers auf, der es zuwege brachte, ein Zuschauer des eigenen Lebens zu sein. Es kam ihm gelegen, daß Susanna keinen Versuch machte, zu ihm zu gelangen; mit Karla und Zdenka hatte er abgeschlossen. Eine zitternde Sehnsucht bohrte beständig in seinem verworrenen Herzen. Wenn er jetzt am Nachmittage aus der Kanzlei nach Hause kam, legte er sich wieder wie früher zu einem stumpfen und stundenlangen Schlafe nieder. In der Nacht lag er dann wach in seinem Bette und sah mit offenen Augen in die Dunkelheit. Er zählte die Stundenschläge der Uhr hinter der Mauer der Nachbarswohnung und wehrte sich gegen die Angst, die ihn befiel. Am Morgen ging er mit geränderten Lidern in sein Bureau.

Es kam auch vor, daß er mitten in der Nacht aufstand und sich ankleiden mußte. Es litt ihn nicht länger in dem zerwühlten Bett, in dem niedrigen und langen Zimmer, aus dem die Finsternis sich nur zögernd entfernte, wo es noch dunkel war, während draußen schon die Frühstreifen über den Himmel gingen. Oft schloß er in der zweiten oder dritten Stunde nach Mitternacht die Türe seiner Wohnung hinter sich zu und tappte die schwarzen Treppen hinunter zur Straße. Die Stadt, die er sonst tagsüber oder in den Abendstunden kreuz und quer durchstreift hatte, erhielt eine ungekannte und scheue Macht über ihn. Sie zerrte ihn aus schreckhaften Träumen in ihren Schoß. Dann ging er frierend, die verkohlte Zigarette zwischen den Lippen, an den schlafenden Häusern vorbei, sah in die späten Lichter einsamer Fenster hinein und horchte auf den Gesang der heimkehrenden Schwärmer und auf den schweren Schritt der Schutzleute. Früher war er auch häufig mit weinheißen Augen und ermattet vom Lärm in den Kneipen in den Nachtstunden nach Hause gegangen. Nun merkte er erst den Unterschied. Seine Sinne waren hell und wachsam; er sah, wie die Nacht alle Dinge veränderte, daß sie ein zweites und anderes Leben als am Tage lebten. Er sah, wie sie aus nüchternen und kahlen Plätzen melancholische Landschaften machte, aus engen Gassen feuchtwandige Burgverließe. Seine Unrast trieb ihn bis zu der äußersten Grenze der Vorstädte, wo die Zinskasernen in endloser Reihe hintereinander standen, in das fünfte Viertel, in dessen langweilig modernen Straßen man sich bei Lichte verirrte. Hie und da krochen noch ein paar Trümmer der alten Judenstadt aus dem Dunkel hervor, das Kloster der barmherzigen Brüder schob seinen ungeheuern Rumpf gegen die nachrückenden Neubauten, an denen noch die Gerüste hingen. Am Ufer des Frantischek brannten nur ein paar vereinzelte Lampen, und das Wasser des Flusses schlug schwer und gleichmäßig gegen die Brücke.

In den Nachtlokalen spielten die Musikanten auf den heiseren Violinen. Severin blieb vor den trüben Scheiben stehen und spähte zwischen den Fenstervorhängen ins Innere. Er hörte die Billardkugeln auf den grünen Brettern aneinanderschlagen und das Klappern des Büfettgeschirres. Wenn sich die Türe öffnete, kam der fade Geruch der Frühsuppe auf die Straße. Der Winter war kalt, und Severin drückte die Hände mit den schmerzenden Gelenken in die Tasche. Zuweilen ging er auch zu der Musik hinein. Dann ließ er sich einen brennenden Punsch bringen und hielt die Finger über die blaue Flamme. Der abgestandene Zigarrenrauch beizte ihm die Augen, aber die Wärme tat ihm wohl.

Es waren zumeist immer dieselben Lokale, in denen sich Severin vor der Kälte versteckte, der „Weiße Kranz“ auf dem Obstmarkte, wo die Gäste den Kopf auf die überschlagenen Arme legten und bei den Tischen schliefen, die „Falte“ in der Kleinen Karlsgasse, wo er oft stundenlang der einzige Besucher blieb, oder das russische Kaffeehaus an der Grenze zwischen Prag und Weinberge, wo die südslawischen Studenten verkehrten. Er kannte das alles noch von früher her, als er in den Nächten den Abenteuern nachgegangen war. Jetzt saß er fremd und erwartungslos in dieser Welt, die ihm unwirklich und automatenhaft erschien, in den Spelunken, wo die schäbigen Reste der Lustigkeit an der eigenen Stumpfheit erloschen, in den Kaffeesalons, wo die Bänke mit rotem Samt gepolstert waren und wo die Gäste wie Kellnerburschen und die Kellner wie Lebemänner aussahen. Er mußte über sich selber lächeln, daß er hier einmal den Hunger der Seele zu stillen gedachte. Jahre waren seitdem vergangen und es hatte sich nichts gewandelt in ihm. Nur bitterer, eigensinniger und verstockter war er inzwischen geworden. Seine übernächtige Erregung hatte nichts Gemeinsames mit dem lässigen Taumel um ihn her, und die Starrheit, die ihn lähmte, war eine andere als die auf den Gesichtern der Kokotten, die sich an den Marmortischchen räkelten oder zu ihm kamen und um ein Glas Tee zu betteln begannen. Er wußte es nicht, wie lange er sich nun schon in den Nächten in der Stadt herumtrieb und in den Wirtsstuben lungerte, die bis zum Morgen geöffnet hielten. Aber er fühlte, daß er im Kreise um einen Punkt herumging wie ein angepflocktes Tier an der Kette. Mit einem ohnmächtigen Grauen tastete er über sein Kleid, wo er das Giftfläschchen aufbewahrte. Als einmal die Winterfrühe nach einer durchwachten Nacht in den Straßen dämmerte, ging er zu Nikolaus.

Es war noch sehr zeitlich am Morgen, als die Türklingel hastig und verdrossen durch den Flurgang tönte. Nikolaus lag noch zu Bett und empfing den Besucher mit unverhohlenem Staunen. Aber als er in das verfallene, von Schatten durchfurchte Gesicht Severins blickte, gab er ihm die Hand.

Nikolaus schlief in einem Boudoir. Sein erlesener Geschmack hatte die hundert Dinge einer künstlerischen Kultur in dem Raume zusammengetragen, der eher dem üppigen Nest einer Kurtisane als dem Schlafzimmer eines Junggesellen glich. Eine silberne Ampel hing von der Decke herab, in der das Licht hinter honigfarbenen Gläsern glomm. Auf den Stühlen und den niedrigen Tischchen leuchteten die schweren Farben der Seide und des Brokat. Statuetten aus dunkler Bronze, Sandelholzbüchsen und japanische Lackmalereien standen neben zierlichen Gläsern und Schatullen, neben Meßkelchen und asiatischen Nippes, und ein großer, vom Alter geschwärzter Leuchter hielt sieben dicke und feierliche Kerzen in seinen Armen. Durch das gotische Muster des Vorhangs fiel der erste und trostlose Schimmer des Wintertages. Severins Augen gingen durch das Gemach, über die matten Linien der Tapete zu der Stelle, wo Nikolaus halbaufgerichtet in seinem goldenen Bette saß. Es war ein Ausdruck in ihnen, als ob sie sich nicht zurechtfinden könnten in der Umgebung, in der schwülen und gediegenen Schönheit, die sie schmückte. Es war ein Schrei, mit dem er die Hand erfaßte, die Nikolaus ihm bot. Alle Not, alle Gequältheit offenbarte sich in seiner Stimme. Er lag vor dem Bette des Jünglings und hatte den Kopf in die Kissen gewühlt.

Nikolaus — schrie er — wie war das, — — als Sie damals Ihren Freund getötet hatten — — — — — —

Nikolaus sah zu ihm nieder, wie sein Körper in einem namenlosen Krampf sich streckte. Ein Schrecken stieg mit dem Blute in sein Gesicht. Er hob den Arm und hielt ihn in die Höhe und seine Finger spreizten sich. Es war eine große, mitleidige Trauer, mit der er immer von neuem den Namen des andern rief:

Severin! Severin!

Doktor Konrad war tot. Nach einer laut verlärmten Nacht, die seine Gäste zum letzten Male bei ihm vereinigte, hatte er sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Mit der ungefähren Sinnlosigkeit, die in seinem Leben gewesen, war auch das Sterben zu ihm gekommen. Er lag auf dem Boden neben dem türkischen Sofa zwischen zerbrochenen Gläsern und verschütteter Zigarrenasche, die noch feucht vom vergossenen Wein war. Aus einer kleinen Schläfenwunde rann das Blut auf die Parketten. In dieser Nacht hatte er den letzten Rest seines Vermögens ausgegeben. Als die Gäste gegangen waren, schoß er sich tot.

Es war eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Trauernden, die ihm die letzte Ehre gab. Junge Akademiker in abgeschabten Überziehern, die frostroten Hände in den Taschen vergraben. Sie blickten mit aufrichtiger Teilnahme auf den Sarg vor ihnen. Der, den sie heute zum Grabe geleiteten, hatte immer eine offene Hand für sie gehabt. Bummler mit Künstlerhüten und verwahrlosten Gesichtern. Dämchen mit enganliegenden Röcken, die beim Gehen die Beine sehen ließen. Elegante Frauen mit Pelz und ungeheuern Müffen, und Herren mit sorgfältig gebügelten Zylinderhüten, die sich kokett in der modischen Taille ihrer Winterröcke wiegten. Die blonde Ruschena ging hinter dem Leichenwagen. Severin war auf sie zugetreten und drückte ihr schweigend die Hand. Sie antwortete mit einem bösen und flackernden Blick, aber sie sagte nichts. Ihr glattes, ein wenig zu sehr gepudertes Gesicht ließ nichts davon erraten, daß sie dem Toten mehr gewesen, als die übrigen. Severin forschte in ihren Augen, aber sie wandte den Kopf zur Seite.

Neben einem großen Menschen mit schmalen Lippen ging Karla. Ihre hohe Figur war womöglich noch schlanker geworden und sie hielt sich ein wenig vornüber geneigt. Der weite Mantel schlotterte um ihren Körper und sie ging mit unsichern und schleppenden Schritten, ohne die hochmütige Anmut, die Severin an ihr kannte. Ihr Gesicht war alt und straff geworden in den wenigen Wochen, seit er ihr auf der Treppe begegnet war. Und er konnte es nicht unterscheiden, ob die Farbe ihrer Wangen von der Kälte oder der Schminke herrührte. Vor dem Museum in der Höhe des Wenzelsplatzes stockte der Zug. Der Priester nahm die Einsegnung vor und die Schar der Teilnehmer verlief sich. Nur die nächsten Bekannten folgten dem Sargwagen im Fiaker auf den Friedhof.

Auch Severin fuhr mit den andern. Er wischte mit dem Handschuh den Hauch von den Fenstern, der an den Rändern der Scheibe sich langsam zu Eis zu verkrusten begann. Draußen sah er die Wolschaner Straße mit ihrem trüben und einförmigen Panorama. Seit seiner Kindheit war er bei keinem Begräbnis gewesen. Er erinnerte sich, wie damals der Wagen, in dem er mit seinen Eltern saß, in einen Trupp tschechischer Demonstranten geraten war. Sie hatten auf dem Kirchhofe einen ihrer Märtyrer bestattet und kehrten nun nach Hause. Ein von tausend Stimmen gesungenes Kampflied kam drohend mit ihnen des Weges, daß die Pferde sich bäumten und zitternd stehen blieben. Severin dachte an die wunderschöne, mit Andacht und Grausen vermischte Angst, die ihn damals umklammert hatte und horchte auf das Rollen der Räder.

Es war beinahe schon dunkel, als er draußen vor dem Tore des Friedhofs ausstieg. Er stand neben Karla, als die gefrorene Erde in die Grube rollte und polternd auf den Sarg aufschlug. Erst jetzt in der Nähe bemerkte er, wie verbraucht und gelb ihr Gesicht aussah. Die Schminke lag in kreisrunden Flecken darauf und ihre schöne Stirne war welk und traurig. Und hier auf dem Friedhofe neben dem offenen Grabe erkannte er ihr Geschick; wie sie aus einem Schmerz in den nächsten und aus einer Liebe in die andere geriet. Sie zuckte zusammen, als er mit den Augen nach dem großen Menschen wies, neben dem sie heute unter den Leuten gegangen war. Leise und weich, wie man mit einem Kinde redet, fragte er sie:

Der da ists? —

Ja — sagte sie einfach und nickte nur.

Severin kehrte zu Fuße in die Stadt zurück. Er hatte den Kutscher entlohnt und verließ als Letzter den Friedhof, als die übrigen alle schon gegangen waren. Das bleiche Violett des Spätnachmittages lagerte über den Feldern und aus der Ferne kam das gedämpfte Brausen eines Eisenbahnzuges. Hie und da stand ein Baum am Rande der Straße und streckte die nackten Äste gegen den trüben Himmel. Der aufsteigende Abend spann langgedehnte Schatten und aus dem Rübenacker stieg der Nebel auf. Die Spatzen flogen über den Weg und flatterten wie große und schwarze Vögel in der Dämmerung. Die elektrische Straßenbahn fuhr mit gelben Augen vorüber und in der Stadt entzündeten sich die Lichter. Severin dachte an Konrads Tod. Ein lahmer und lächerlicher Gedanke hockte in seinem Gehirn, der ihn nicht losließ und dem er nachsinnen mußte. Er stellte sich das Antlitz des Mannes vor, den sie drüben gerade begraben hatten, wie es unter dem Sargdeckel in der Erde lag. Ein Schauer strich leise über seine Haut, fröstelnd, wie die Wolken am Horizonte. Er prüfte den Pulsschlag in seinen Handgelenken; aber er hatte gar keine Furcht. In der Weite rollten sich weiße Gestalten zusammen, aber er wußte, es war nur der Winterdunst. Die ersten Häuser der Weinberge lösten sich aus dem Grau. Er sah noch einmal den Weg zurück. Die Luft hing schlaff und reglos vom Himmel und der Frost hatte zugenommen. Aus den Schaufenstern der Kaufmannsgeschäfte fiel schon der Lampenschein auf den Gehsteig der Vorstadtstraßen.

Vor der Tür eines Pferdeschlächters blieb Severin stehen. Ein warmer Blutgeruch schlug ihm entgegen und der Ekel schüttelte ihn. Zwei Männer mit aufgestreiften Rockärmeln trugen eine Schüssel vorbei, aus der ein feuchter Dampf aufstieg und sich widerlich mit der Kälte vermengte. Severin knöpfte bedächtig seine Handschuhe zu, bevor er die Finger auf den schmutzigen Türgriff legte. Ein breitschultriger Mann mit roten Haaren sah ihn mißtrauisch an, als er für ein paar Kreuzer ein Stück Fleisch verlangte. In Zeitungspapier eingeschlagen trug er ein weiches und klebriges Bündel aus dem Laden. Beim Licht einer Straßenlaterne löste er vorsichtig die Schnur und öffnete es. Er nahm das Giftfläschchen aus der Tasche seines Rockes und schüttete den Inhalt auf das Fleisch; aufmerksam sah er zu, wie der feine und trockene Staub zwischen den blutigen Fasern glänzte.

Susanna saß neben dem Ofen und hörte dem Feuer zu, als Severin eintrat. Sie hielt die Hand vor die Augen, als ob sie schliefe und schaute zwischen den Fingern nach der Türe. Der alte Lazarus war ausgegangen und der Platz hinter dem Pulte war leer.

Guten Abend, Susanna — sagte Severin.

Susanna hob den Kopf in einem langen und verwunderten Schrecken. Ihre Schultern zitterten und die Falte zwischen ihren Brauen wurde tiefer und dunkler, als sie ihm den Gruß zurückgab. Und dann fragte sie mit einem besonderen Klang in der Stimme:

Woher kommst du, Severin?

Severin antwortete nicht. Unschlüssig stand er da und ein Gefühl durchrieselte ihn, das er kannte und das ihm schon lange entschwunden war. Als Student war es manchmal über ihn gekommen, wenn er zu Hause in alten englischen Romanen las und die Lampe summte. Dann war ihm zumute, als ob das Zimmer, in dem er wohnte, ein Teil der Erzählung sei, in die er sich eben vertiefte. Auf der Wand gegenüber huschten die Schattenrisse der Personen vorbei, deren Schicksale ihn beschäftigten. Und in dem trüben Lichte der Stube erkannte er ihre Gebärden.

Der Doktor Konrad ist tot — sagte er endlich und setzte sich in den Lehnstuhl mit den ledernen Armpolstern, der neben dem Pulte stand. Er sah an Susanna vorbei auf das Bild, das neben ihr in der Ecke hing und das er früher niemals bemerkt hatte. Es war eine Landschaft mit einem absonderlichen und traumhaften Baum, unter dem ein paar Menschen im Halbdunkel gingen. Ein Lufthauch streifte seine Wange; der Rabe flog hinter ihm auf und setzte sich auf seine Knie. Severin beugte sich über das Tier. Langsam zog er das vergiftete Fleisch aus der Tasche.

Das ist der Tod — sagte er und hielt es ihm vor den Schnabel. Der Vogel schnappte zu und floh damit in sein Versteck zurück.

Severin sah nach Susanna hinüber. Ihre schweren Zöpfe hatten sich gelockert und waren in ihren Schoß geglitten. Ihr Gesicht war undurchdringlich und fremd und ihr Mund war fest geschlossen. Es war ganz still und man hörte draußen die Schritte der Leute auf dem Pflaster, die an dem Laden vorübergingen. Über das Gemälde neben dem glühenden Ofen zuckten die Reflexe und malten Figuren auf die Leinwand.

Severin suchte in seinem Gedächtnis. Der Baum auf dem Bilde kam ihm bekannt vor und er hatte ihn schon einmal irgendwo gesehn. Aber er konnte sich nicht entsinnen.

Ich will gehn — dachte er und stand auf.

Guten Abend, Susanna! — grüßte er wieder und nahm seinen Hut. Dann horchte er noch eine Weile in den Winkel hinein, wo der Rabe sich zum Fraße verkrochen hatte und sich gar nicht mehr regte.

In der Nacht war der Sturm gekommen und lief brüllend die Straßen auf und nieder. Aus der Ebene hinter den Grenzgebirgen hatte er eine schwere und dunstige Wärme mitgebracht und klatschte das Schneewasser von den Dächern. Severin lag wachend in der Finsternis. Das Fieber trieb den Schweiß aus seinem Körper und erhitzte sein Blut. Das Fenster klapperte und manchmal kam ein dumpfes Geräusch von unten herauf, wenn das Haustor in den Angeln stöhnte. Der gelbe Blitz eines Wintergewitters erhellte für einen Augenblick das Zimmer und in seinem Lichte glaubte Severin plötzlich das Bild zu sehn, das über dem Kopfe Susannas in dem Laden des Buchhändlers hing. Nun wußte er, wo er den Baum schon einmal gesehn hatte. Bei dem Begräbnis Konrads war es gewesen: an der Friedhofsmauer auf dem Platze, der für die neuen Gräber bestimmt war. Severin hatte ihn immer angeschaut, während die Leute den Sarg in die Erde hoben und in dem kalten Lichte des Tages war er ihm sonderbar und grotesk erschienen.

Er zog die Decke zum Halse und ihn fror. Ein großer Kummer bedrückte ihn, über den er sich keine Rechenschaft zu geben vermochte. Er dachte an den törichten und grausamen Besuch am Tage vorher und daß er den Raben getötet hatte. Draußen schlug der Sturm das klirrende Glas der Laternen entzwei und fuhr gurgelnd in den Kamin.

Matt und verschlafen ging er am Morgen ins Bureau. Auf den Gassen stand das Wasser in breiten Pfützen und der Wind war noch immer sehr heftig. Der Hut flog ihm vom Kopfe und fiel in den Kot. Severin bückte sich und setzte ihn wieder auf. Von der Krempe rann ihm der kühle Schmutz in die Stirne, aber er kümmerte sich nicht darum. In den Vormittagsstunden, während er rechnete und schrieb, ging draußen von Zeit zu Zeit ein strichweiser Regen nieder und prasselte gegen die Scheiben. Severin stand auf und sah auf die nassen Steine im Hofe hinunter. Eine fade Übelkeit stieg ihm wie eine glatte Kugel in die Kehle. Früher als sonst ging er nach Hause und warf sich wieder auf sein Lager. Aber der Schlaf wollte nicht kommen. Wenn er die Augen schloß, hatte er das Empfinden, daß er stetig und unaufhaltsam in die Tiefe fiel. Ein stumpfer Gedanke brannte beständig hinter seinen Schläfen, daß er entsetzt das Gesicht in die Kissen vergrub.

Der Wind hatte sich gelegt und es war beinahe schwül geworden. In der Stadt brach schon der Abend an und nur noch am Himmel zeichnete das entschwindende Licht schwarzblaue Ränder um die Wolken über den Häusern. Severin ging mit gesenktem Kopfe zwischen den Leuten. Eine maßlose Angst hing wie ein Gewicht an seinem Herzen und machte ihn taumeln. Ein schwerer Gegenstand drückte in der Tasche gegen seinen Leib und er umschloß ihn mit den Fingern. Es war ein großer und runder Stein, den er einmal in den Feldern aufgelesen und nach Hause genommen hatte.

Im Laden des Lazarus Kain brannte die Gasflamme über dem Pulte. Severin sah durch die Glastüre den kahlen und spitzigen Kopf des Buchhändlers. Eine Furche lief in der Mitte gegen die Stirne zu, als ob sich dort die Haut über einem gespaltenen Knochen spannte. Severin überlief es. Er suchte im Hintergrunde nach dem Bilde und erkannte mit einem starren und gequälten Lächeln den Baum, von dem er heute in der Nacht geträumt hatte.

Eine Hand legte sich auf seine Schulter und als er sich umwandte, stand Susanna vor ihm.

Was tust du hier? — fragte sie und ihre erloschenen Augen drohten. Ihre Gestalt wuchs groß und gebieterisch in der Dämmerung, und Severin sah voll Grauen, daß sie ein Kind erwartete.

Zum ersten Male seit Wochen fiel ein Licht in seine nackte Seele. Die Finsternis in ihm zerflatterte und er erschrak.

Warum bin ich hierhergekommen? — dachte er bei sich. Es war still und einsam in der fahlen Gasse und er fürchtete sich vor dem Gesichte der Jüdin. Die Hand, mit der er den Feldstein umkrampfte, fing an zu zittern und sein Blut blieb stehn.

Ich bin doch kein Mörder — sagte er laut und in derselben Sekunde sah er sich selbst in einem unsichtbaren Spiegel, von Lastern entstellt, die ihn erstickten, mit Geschwüren besät, in denen die Verhängnisse wucherten.

Jesus! — rief er und seine Stimme verriet es ihm, daß er gekommen war, um den alten Kain zu erschlagen.

Jesus!

Der Schrei war so furchtbar, daß Susanna erblaßte. Eine Ohnmacht verfinsterte ihre Gedanken und sie sah nur undeutlich und mit stockendem Herzen, wie Severin die Gasse entlang in die Dunkelheit lief.

Es war schon spät und der Mond stand weiß und ruhig über den Türmen. Die Wolken hatten sich verzogen und es war kühler und klar geworden. Severin ging unter den Bäumen des Belvederes und atmete die feuchte Luft, in der er schon den Geruch des kommenden Frühlings spürte. Unter ihm lag die Stadt im Tale. Hie und da brannten noch ein paar Lichter wie die Augen eines schläfrigen Tieres in der Ferne. Severin erfaßte ein Schauer. Er dachte an die Tausende, die da unten gleich ihm ratlos in einem trüben Leben versanken. Die Erinnerung an die Menschen überwältigte ihn, die ihm begegnet waren und die einer wie der andere sich selbst verloren. Karla, die sich verzweifelt an schleichende Schmerzen wegwarf, Konrad, über dessen Grabe die Erde noch locker war und Susanna, die nun ein Kind von ihm im Hasse gegen den Vater gebären würde. Eine Traurigkeit ohnegleichen zermarterte ihn. Er spähte in den Schatten der Häuser hinunter und sah seine eigene Gestalt, von den Rätseln der Liebe und des Todes vermummt, ruhelos in den Gassen, wo Mordgedanken aus dem steinernen Pflaster aufstiegen und sein Herz verblendeten. Er weinte und seine Tränen waren scharf und verzehrend wie Essig. Er stieß sich die Stirne an einem Baumstamm wund und biß mit den Zähnen in seine Rinde. Die Schauer der Verlassenheit kamen und er sehnte sich nach einem Gesicht, an das er das seine lehnen konnte.

Auf einmal war es ihm, als ob ihn im Dunkeln zwei Augen anblickten, die er lange vergessen hatte. Eine wunderschöne und gute Stimme wachte in seinem Gedächtnis auf und tröstete ihn. Er kehrte um und schritt den Weg hinunter zur Brücke.

Das Fenster der kleinen Stube auf dem Altstädter Ringplatze war noch hell. Es war immer das letzte in dem großen Hause, das erst spät nach den anderen dunkel wurde. Während der Schlaf vor den Schwellen kauerte und die Fledermäuse an der Uhr des Rathauses vorüberflogen, war Zdenka noch wach und ging erst zu Bette, wenn sie vom Denken müde geworden war und wenn die Lampe zu blinzeln anfing.

Severin war die Treppen heraufgestiegen und wartete vor der Türe. Er pochte und wollte rufen, aber seine Stimme gehorchte ihm nicht.

Severin!

Sie hatte den Riegel zurückgeschoben und stand jetzt glühend und verwirrt im Lichte. Die blonden Haare fielen offen auf ihr Kleid und sie preßte die Hände gegen die Brust. Ihr schmales Gesicht war lieblich, als sie ihm den Mund zum Küssen bot.

Ich wußte, daß du wieder kommst; und ich habe auf dich gewartet —

Er kniete vor ihr und streichelte ihre Hände. Ihm war zumute, wie einem Kind, das sich verlaufen hat und nun endlich daheim ist.

Ich liebe dich — sagte er und wußte, daß es nun endlich die Wahrheit sei. Und dann rief er ihren Namen, zärtlich und feierlich wie noch nie:

Zdenka! Zdenka!

Hand in Hand traten sie zum Fenster und sahen in die Nacht hinaus. Das Gröhlen der Betrunkenen lärmte in den Gassen und der Mondschein glänzte in den Fensterscheiben. Über den Dächern der Stadt hing er wie eine Flamme und hüllte sie in einen weißen Rauch. Severin fühlte, wie etwas Wunderbares geschah, das süßer und gewaltiger war wie die Abenteuer des Buches aus den böhmischen Kriegen. Er neigte sich zu Zdenka und suchte ihren Mund; und als er sie küßte, klang ein Getöse aus der Mondnacht in das Zimmer herein, ein grollender Schlag, als ob die Erde zerbrochen wäre.

Auf der Moldau hatte der Eisgang begonnen.

Langsam war wieder der Sommer gekommen. Unmerklich ging eine Woche nach der andern an dem Leben Severins vorbei, ohne sein Herz aus der Erschöpfung aufzurütteln, in die es seit dem Ende des Winters geraten war. An dem Abende, wo er in Not und Tränen in der Stube Zdenkas weilte, glaubte er nicht mehr an den Frieden. Und nun war eine wundersame Stille in ihm, die seine Sinne schärfte und in der er lächelnd wie ein Mensch nach einer schweren Krankheit ging. Eine zärtliche Aufmerksamkeit wachte in ihm auf, mit der er die Welt und ihre tausend Kleinigkeiten wie ein Fremder betrachtete, dem alles neu war und der immerwährend staunte. Der Morgen weckte ihn täglich aus einem langen und gleichmäßigen Schlaf und die Sonne stieg heiß und glänzend in sein Fenster, wenn er die Augen öffnete und sie geblendet wieder schloß; oder der warme Regen pochte an die Wand seines Zimmers, der die Luft draußen mit süßen Dämpfen füllte und den er so liebte.

Mit Zdenka war er jetzt immer beisammen.

Er fürchtete sich, so oft ihn die Erinnerung an den Winter überraschte und seine Liebe suchte bei ihr um Hilfe. Mit einer kindlichen Andacht genoß er ihre Gemeinschaft, die sie wieder wie früher an den Sonntagen zu den Erholungsplätzen der Stadt und der Vorstädte führte. In den Biergärten saßen sie mitsammen bei den Konzerten der Militärkapellen, die nacheinander Stücke aus Verdi und Wagner, Wiener Operettenschlager und den Traum eines Reservisten spielten. Die Blätter der Kastanienbäume spannen ein grünes Oberlicht in der Höhe und warfen schaukelnde Sonnenflecken auf die Tischtücher, an denen noch die Feuchtigkeit und der Geruch der Wäschekammern haftete. Severin sah Zdenka in das schöne Gesicht und führte mit der Trägheit des Rekonvaleszenten die Zigarette zum Munde. Die Stimmen der Leute, die an den Nebentischen schwätzten, taten ihm wohl. Aus den Bruchstücken der Gespräche, die zu ihm drangen, sprach das geregelte, behaglich erstickte Tempo eines Lebens zu ihm, an das er sich beglückt verlor.

Der Sommer hatte die Stadt in diesem Jahre, wie es ihm schien, ganz besonders verwandelt. Er spürte ihren Blutlauf noch immer im eigenen Leibe, aber es ängstigte ihn nicht mehr. An den Nachmittagen, bevor er Zdenka aus dem Kontor abholte, ging er durch die sonnigen Gassen. Er sah den Männern zu, die das Pflaster besprengten und freute sich, wenn aus den schadhaften Wasserschläuchen kleine Fontänen aufsprangen oder wenn sich hinter den zerstäubten Tropfen ein farbiger Regenbogen entzündete. Am Franzenskai blühten die Akazien. Severin setzte sich auf eine Bank am Rande des Ufers. Unter ihm floß die Moldau und ein Segelboot trieb langsam den Mühlen zu. Ein Schwarm von abenteuerlichen Wolken zog über den Himmel und bedeckte zeitweilig die Sonne.