Title: Catania

Author: Federico De Roberto

Release date: December 4, 2012 [eBook #41551]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Italian

Credits: Produced by Carlo Traverso, Barbara Magni and the Online

Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This

file was produced from images generously made available

by The Internet Archive)

COLLEZIONE

DI

MONOGRAFIE ILLUSTRATE

Serie I.ª — ITALIA ARTISTICA

27.

CATANIA

Collezione di Monografie illustrate

Serie ITALIA ARTISTICA

DIRETTA DA CORRADO RICCI.

Volumi pubblicati:

| *1. | RAVENNA di Corrado Ricci. VI Edizione, con 156 illus. |

| 2. | FERRARA e POMPOSA di Giuseppe Agnelli. III Ediz., con 138 illustrazioni. |

| 3. | VENEZIA di Pompeo Molmenti, con 132 illustrazioni. |

| 4. | GIRGENTI di Serafino Rocco; da SEGESTA a SELINUNTE di Enrico Mauceri, con 101 illustrazioni. |

| 5. | LA REPUBBLICA DI SAN MARINO di Corrado Ricci. II Edizione, con 96 illustrazioni. |

| 6. | URBINO di Giuseppe Lipparini. II Ediz., con 116 illus. |

| 7. | LA CAMPAGNA ROMANA di Ugo Fleres, con 112 illus. |

| 8. | LE ISOLE DELLA LAGUNA VENETA di P. Molmenti e D. Mantovani, con 119 illustrazioni. |

| *9. | SIENA d'Art. Jahn Rusconi. II Ed., con 160 illustrazioni. |

| 10. | IL LAGO DI GARDA di Giuseppe Solitro, con 128 illus. |

| 11. | S. GIMIGNANO e CERTALDO di Romualdo Pàntini, con 128 illustrazioni. |

| 12. | PRATO di Enrico Corradini; MONTEMURLO e CAMPI di G. A. Borgese, con 122 illustrazioni. |

| 13. | GUBBIO di Arduino Colasanti, con 114 illustrazioni. |

| *14. | COMACCHIO, ARGENTA E LE BOCCHE DEL PO di Antonio Beltramelli, con 134 illustrazioni. |

| *15. | PERUGIA di R. A. Gallenga Stuart, con 169 illustraz. |

| 16. | PISA di I. B. Supino, con 147 illustrazioni. |

| *17. | VICENZA di Giuseppe Pettinà, con 147 illustrazioni. |

| *18. | VOLTERRA di Corrado Ricci, con 166 illustrazioni. |

| *19. | PARMA di Laudedeo Testi, con 130 illustrazioni. |

| *20. | IL VALDARNO DA FIRENZE AL MARE di Guido Carocci, con 138 illustrazioni. |

| *21. | L'ANIENE di Arduino Colasanti, con 105 illustrazioni. |

| *22. | TRIESTE di Giulio Caprin, con 139 illustrazioni. |

| *23. | CIVIDALE DEL FRIULI di Gino Fogolari, con 143 ill. |

| 24. | VENOSA E LA REGIONE DEL VULTURE di Giuseppe De Lorenzo, con 121 illustrazioni. |

| *25. | MILANO, Parte I. di F. Malaguzzi Valeri, con 155 ill. |

Ogni volume L. 3,50, rilegato L. 5 — quelli con asterisco L. 4, rilegati L. 5,50

Indirizzare cartolina-vaglia all'Ist. It. d'Arti Grafiche, Bergamo

F. DE ROBERTO

CON 152 ILLUSTRAZIONI

BERGAMO

ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE — EDITORE

1907

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Officine dell'Istituto Italiano d'Arti Grafiche.

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

| Anfiteatro romano | 48 |

| — Archi | 47 |

| — Entrata dell'Arena | 46 |

| — Restaurazione | 52 |

| Archivio dei Benedettini — Suggello dei due Martini e di Maria d'Aragona | 114 |

| — — Suggello del conte di Paternò | 35 |

| — — Suggello della regina Eleonora | 114 |

| Autore ignoto: Morte di Catone | 137 |

| Badia di S. Agata | 96 |

| — di S. Placido — Terrazzo di casa Platamone | 91 |

| Borgo — Piazza Cavour | 17 |

| — Fontana di Cerere | 16 |

| "Candelore" | 53, 88 |

| Castello Ursino | 92 |

| Cinta di Carlo V | 10 |

| Chiesa dei Benedettini (S. Nicola) | 105 |

| — — L'organo di Donato del Piano | 110 |

| — — Il coro | 111 |

| — dei Crociferi | 98 |

| — di S. Agata alla Fornace | 86 |

| — del Santo Carcere — La porta | 64 |

| — — Interno | 65 |

| — di San Domenico — Antonello Gagini: Madonna col Bambino | 133 |

| — di S. Francesco | 97 |

| — — Porta della Custodia | 76 |

| — — Particolare della porta della Custodia | 77 |

| — di S. Maria di Gesù — Antonello Gagini: Madonna col Bambino | 129 |

| — — — Porta della Cappella di casa Paternò | 130 |

| — — — Particolare della porta della cappella di casa Paternò | 131 |

| — — Interno della cappella di casa Paternò | 54 |

| — — Tenerani: Monumento sepolcrale del duca di Carcaci | 132 |

| — di S. Placido | 99 |

| Collegiata (La) | 95 |

| Collegio Cutelli | 100 |

| Darsena | 27 |

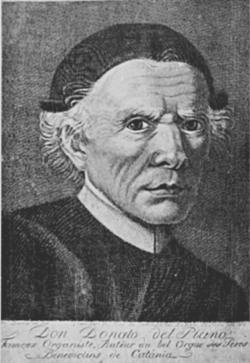

| Desiderato: Ritratto di Donato del Piano | 108 |

| Duomo — Absidi normanne | 59 |

| — — e cupola moderna | 56 |

| — Esterno | 57 |

| — Porta settentrionale | 62 |

| — Particolare della porta settentrionale | 63 |

| — Interno | 61 |

| — Porta della cappella del Crocefisso | 66 |

| — Il coro | 71 |

| — Sepolcro di Vincenzo Bellini | 69 |

| — Cappella di S. Agata — Decorazione soprastante all'altare | 85 |

| — — Porta del sacello | 84 |

| — — Mausoleo del vicerè de Acuña | 82 |

| — — — Particolare del mausoleo del vicerè de Acuña | 83 |

| — Scrigno delle reliquie | 73 |

| — Ferculo di S. Agata | 79 |

| — Sacrestia — L'eruzione del 1669, affresco del Mignemi | 67 |

| — Tesoro — Busto di S. Cataldo | 81 |

| — — Teca del braccio di S. Giorgio | 74 |

| — — — Base della teca del braccio di S. Giorgio | 75 |

| — — Calici | 78 |

| Dupré: Monumento a Giovanni Pacini | 143 |

| Etna (L') | 9 |

| Faro (Il) | 21 |

| Ferculo (Il) di S. Agata | 79 |

| Festa di S. Agata — Candelore | 53, 88 |

| — Processione | 90 |

| — La "bara" in processione | 89 |

| Finestra della chiesa di S. Giovanni di Fleres, (casa Leotta) | 55 |

| Fontana di Cerere | 16 |

| — dell'Elefante | 33, 34 |

| Giardino Bellini — Ingresso | 142 |

| — Piazzale | 145 |

| — Chiosco dei concerti | 146 |

| Gagini Antonello: Madonna col bambino in S. Domenico | 133 |

| — — in S. Maria di Gesù | 129 |

| — Porta della cappella di casa Paternò | 130 |

| — — Particolare della porta della cappella di casa Paternò | 131 |

| — Frammenti di una porta nel museo Biscari | 121 |

| Mignemi: L'eruzione del 1669 | 67 |

| Monastero dei Benedettini — Chiesa di S. Nicola | 105 |

| Monastero dei Benedettini e cupola della chiesa di S. Nicola | 106 |

| — Facciata principale | 103 |

| — Primo chiostro e chiosco | 107 |

| — Sala maggiore della biblioteca | 109 |

| Monete di Katana | 9, 51 |

| Monte (Il) di Pietà di S. Agata | 87 |

| Monteverde Giulio: Monumento a Vincenzo Bellini | 139 |

| Monumento a Vincenzo Bellini, del Monteverde | 139 |

| — a Giovanni Pacini del Dupré | 143 |

| Museo dei Benedettini — Anfione | 112 |

| — Antonello Saliba: Madonna col Bambino | 135 |

| — Autore ignoto: Morte di Catone | 137 |

| — Bassorilievo di Andromeda | 117 |

| — Cerere | 29 |

| — Cofano d'avorio | 116 |

| — Cristo smaltato | 115 |

| — Crocefissione | 115 |

| — Ercole sul monte Oeta | 117 |

| — Intarsio | 116 |

| — Processione dionisiaca | 36 |

| — Ratto d'Europa | 112 |

| — Scuola del Ribera: Tobia restituisce la vista al padre | 136 |

| — Vasi etruschi e greco-siculi | 113 |

| — Terracotta siceliota | 112 |

| — Venere di porfido | 113 |

| — Novelli Pietro: S. Cristoforo | 134 |

| Odeo (L') | 45 |

| Orto botanico | 18 |

| Palazzo Biscari — Finestre | 118 |

| — Scala interna | 119 |

| — Municipale | 101 |

| Panorama dal golfo | 11 |

| — dal faro | 13 |

| Piante dei sec. XVI-XVIII | 19-20 |

| Piazza Cavour | 17 |

| — del Duomo — La fontana dell'Elefante | 33 |

| — Mazzini e Via Garibaldi | 32 |

| — Stesicorea prima degli scavi dell'Anfiteatro | 17 |

| — — con l'Anfiteatro | 49 |

| Piazzale dei Martiri — Colonna di S. Agata | 22 |

| Porta Garibaldi | 94 |

| Porto (Il) | 24, 26 |

| — Entrata | 23 |

| — (Nel) | 25, 28 |

| Ritratto di Donato del Piano, da un quadro del Desiderato e da una stampa dell'Huot | 108 |

| Saliba Antonello: Madonna col Bambino | 135 |

| Scuola del Ribera: Tobia restituisce la vista al Padre | 136 |

| Sant'Agata alla Fornace | 86 |

| S. Carcere — Porta | 64 |

| — Interno | 65 |

| S. Domenico — Antonello Gagini — Madonna col bambino | 133 |

| S. Francesco | 97 |

| — Porta della custodia | 76 |

| — — Particolare della porta della custodia | 77 |

| S. Maria di Gesù — Antonello Gagini: Madonna col bambino | 129 |

| — Porta della Cappella di casa Paternò | 130 |

| — — Particolare della porta della cappella di casa Paternò | 131 |

| — Interno della cappella di casa Paternò | 54 |

| — Tenerani: Monumento sepolcrale del duca Carcaci | 132 |

| S. Placido — Badia — Terrazzo di casa Platamone | 91 |

| — Chiesa | 99 |

| Teatro antico — Arco della scala d'accesso e piloni degli archi del portico | 39 |

| — Primo corridoio | 40 |

| — Secondo corridoio | 41 |

| — Ingresso alla scena | 40 |

| — Parte centrale della cavea | 42 |

| — Ultimi cunei di sinistra della cavea | 43 |

| — Bellini | 141 |

| Tenerani: Monumento del duca di Carcaci | 132 |

| Tesoro del Duomo — Busto di S. Cataldo | 81 |

| — Teca del braccio di S. Giorgio | 74 |

| — — Base della teca del braccio di S. Giorgio | 75 |

| — Calici | 78 |

| Via della Marina | 15 |

| Viale Regina Margherita | 14 |

CATANIA

«Per iscrivere le glorie d'una Città clarissima, sarìa necessario, che nella mia penna per inchiostro corressero distemprati i raggi del Sole. Parlerò di quella Padria de' Tullij, de' Demosteni, e de' più Savij, ch'omai popolassero i Licei di Minerva; di cospicuo Ariopago delle virtù, che trà le Ceneri di cinque volte demolita, ha sempre qual fenice di Eternità impennati i suoi voli al Ciel della Gloria, e del fasto. Sappij, o mio Leggitore cortese, ch'io non ti descriverò funditus le di lei preeminenze, poichè gli Annali, e i libri, che parlano d'essa hanno riempite le Biblioteche; e così quello che hanno scritto gli Autori d'alta grassa, non conviene à me, che son Pimmeo nello scrivere. Questo sì, che non averà lette le di lei istorie, potrà dal mio breve raguaglio discerner dall'ugnia la corporatura del Leone, e misurarne il solo dito dal piede d'un Gigante. Il mio assunto non è di vergare questi fogli, col portarti allo sguardo l'antiche moli, diroccate dall'Ira tremebonda de' tremuoti, e dal focoso sdegno del contiguo Mongibello; monte gravido di fiamme; mà voglio che la posterità sia in qualche parte informata, qual sia stata questa Città, ultimamente a nostro tempo destrutta.

«La Città di Catania situata vedeasi a i lidi del mar Jonio, tra il mezzogiorno e l'Oriente à piedi del monte Etna...» — e nello stesso sito preciso si vede ancora, risorta più grande e bella dopo l'ultimo terribile crollo del 1693, del quale appunto Comeindo Muglielgini — anagramma di Domenico Guglielmini, «Frà gli Accademici Infecondi di Roma detto l'Etneo» — diede conto in un volumino, divenuto ora molto raro, che porta per titolo La Catania destrutta. Il bravo Accademico secentista — della fine del Seicento e della più spagnolesca Sicilia — esclamava nelle prime pagine del suo libretto: «Miseria delle Umane pazzie, che quando l'uomo crede di aversi edificata una casa, che per la vastezza fassi emola coll'aurea di Nerone, allora potrebbe ben dire d'aversi fabricata una Tomba. Tanto esperimentò o mio Leggitore la mia infelice patria Catania, che quelle moli, che servirono di Piramidi, ed Obelischi nella sfoggiatezza de' suoi Teatri, poscia scusarono di sepolcri, col torre lo spirito a cotanti migliaia di cittadini... Ò quanta saria stata prudenza, quella che fu stimata milensagine in un Cinico, che si fabricò un palaggio entro una Botte, che in vero quei che la facevano d'Alessandri coll'abitar vastissime moli si sarebbero contentati d'esser cotanti Diogeni, mentre la stanza d'un Cinico, (ch'era calamita delle sghignazzate), fu più sicura dell'Aule superbissime d'ogni Prencipe. Ò sè potessero articolar la voce quei scheletri, che vittima rimassero dalle rovine; al certo, che ad ogni mortale leggerebbono lezioni di vita su la catreda di morte, acciò ogn'uno si contentasse meglio d'essere Armentiere, e Colono nel mondo, acciò la sua città fosse una Capanna, intessuta d'Alghe, ch'essere un grande trà fastosità di pallaggi. Ò come per fuggire il peso di quei sassi, che provarono addosso, si sarebbono contentati di stanzare sotto la leggierezza delle paglie, col far che fosse suo Cortinaggio un Pagliaio; ò come averebbono lasciati gli origlieri di morbide piume, per andare a posarsi sovra una stola rusticana; purche le fabriche non gli avessero servito di sepolcro...» Se i concittadini dello scrittore, scampati come lui dal terremoto — un terzo soltanto dei ventisettemila Catanesi — non volsero nella mente questi pensieri tanto filosofici, furono nondimeno troppo spaventati dall'immane catastrofe. Appena ventiquattro anni prima, nel 1669, l'Etna aveva fatto sentir loro in altro modo la sua tremenda potenza, investendo la città dal lato di ponente col gran fiume di fuoco sceso dai Monti Rossi, ricoprendone un intero quartiere e colmandone il porto. Dai libri si sapeva che cinque secoli innanzi, il 4 febbraio 1169, un altro terremoto aveva abbattuto Catania, seppellendo sotto le macerie quindicimila dei suoi figli; e che troppe altre volte, nei tempi storici e preistorici, le scosse del suolo e le inondazioni della lava avevano rovinato la disgraziata città. A chi mai era dunque venuto in mente di fabbricarla proprio in quel sito, ai piedi della malferma «colonna del cielo» e sulla stessa officina del Dio del fuoco?...

'avvenimento risale, assicurano, ai tempi di Noè, e in prova ne

dànno i nomi di due quartieri: la Mecca e Zalisa, che sarebbero quelli

di Lamech, padre del gran patriarca enologo, e di Elisa, nipote di

quest'ultimo e quindi pronipote del primo. Chi avesse vaghezza di simili

ed anche più bislacche interpretazioni etimologiche ne troverebbe, in certi

libri, a dovizia; ma ciò che pare credibile è soltanto questo: che i Calcidesi venuti

a fondar Nasso sotto Taormina, nel 758 prima di Cristo, ed avanzatisi sei od

otto anni dopo, con la guida di Evarco, sino alle falde meridionali dell'Etna, non

fondassero Catania, ma semplicemente mettessero una loro colonia nella città, l'origine

della quale si perde nella notte dei tempi, leggendosi presso gli antichi scrittori che

in un'età remotissima i terremoti dell'Etna fecero crollare «le muraglie boreali con

le torri, prima opera dei Ciclopi». Ciclopi e Lestrigoni, poste da banda le favole e i

miti, sarebbero stati i più antichi abitatori dell'isola, i predecessori dei Sicani e dei

Sicoli, i quali avrebbero popolato, prima che ogni altra contrada, il territorio leontino

e le falde meridionali dell'Etna. Le fiamme e gli scotimenti del vulcano non li

spaventarono, e li attrassero invece i vantaggi della situazione e del clima, che l'Accademico

Infecondo doveva più tardi celebrare, scrivendo: «Il sito di sì bellissima

Città era sì ameno, che giusto potevasi dire come dicevano i Mori della di loro

Granata, che a perpendicolo stavasi addosso il Paradiso». Assicurano anche che il

primo nome di Catania fosse quello stesso del monte: Etna, e che i Fenicii la

chiamassero poi Katna per significare che era piccola. Oggi, dopo trenta secoli di

storia fortunosa, chi la scorge veleggiando verso

'avvenimento risale, assicurano, ai tempi di Noè, e in prova ne

dànno i nomi di due quartieri: la Mecca e Zalisa, che sarebbero quelli

di Lamech, padre del gran patriarca enologo, e di Elisa, nipote di

quest'ultimo e quindi pronipote del primo. Chi avesse vaghezza di simili

ed anche più bislacche interpretazioni etimologiche ne troverebbe, in certi

libri, a dovizia; ma ciò che pare credibile è soltanto questo: che i Calcidesi venuti

a fondar Nasso sotto Taormina, nel 758 prima di Cristo, ed avanzatisi sei od

otto anni dopo, con la guida di Evarco, sino alle falde meridionali dell'Etna, non

fondassero Catania, ma semplicemente mettessero una loro colonia nella città, l'origine

della quale si perde nella notte dei tempi, leggendosi presso gli antichi scrittori che

in un'età remotissima i terremoti dell'Etna fecero crollare «le muraglie boreali con

le torri, prima opera dei Ciclopi». Ciclopi e Lestrigoni, poste da banda le favole e i

miti, sarebbero stati i più antichi abitatori dell'isola, i predecessori dei Sicani e dei

Sicoli, i quali avrebbero popolato, prima che ogni altra contrada, il territorio leontino

e le falde meridionali dell'Etna. Le fiamme e gli scotimenti del vulcano non li

spaventarono, e li attrassero invece i vantaggi della situazione e del clima, che l'Accademico

Infecondo doveva più tardi celebrare, scrivendo: «Il sito di sì bellissima

Città era sì ameno, che giusto potevasi dire come dicevano i Mori della di loro

Granata, che a perpendicolo stavasi addosso il Paradiso». Assicurano anche che il

primo nome di Catania fosse quello stesso del monte: Etna, e che i Fenicii la

chiamassero poi Katna per significare che era piccola. Oggi, dopo trenta secoli di

storia fortunosa, chi la scorge veleggiando verso

potrebbe dare ragione ai Fenicii e ricusare di credere che la breve linea di edifizii sorgenti in mezzo al golfo

sia una gran città di centosessantamila anime; ma ciò dipende dal fatto che essa si stende dentro terra, ed affaccia appena una punta sul Jonio. E come dal mare la città non è molto vistosa, reciprocamente dalla città il mare non si vede se non lo si cerca, al porto od al piazzale dei Martiri: colpa ancora dell'Etna, vicino grande, ma troppo pericoloso; il quale, spingendo i suoi fiumi di fuoco sino alle rive, ha investito ora da levante ora da ponente, e stretta e quasi attanagliata Catania fra due mandibole di nerigne e ferrigne lave rapprese, facendola paragonare da Plutarco, per la forma, ad una grattugia — tyroctesin — e, quanto al colore, ad une église tendue de noir pour un enterrement dal primo Dumas: impressione che Paolo Bourget doveva più tardi condividere ed esprimere più laconicamente, dando l'epiteto di sombre alla città già clarissima...

Tutta la plastica del territorio è stata continuamente mutata dalle successive eruzioni: il livello del suolo si è innalzato dove le correnti di liquido fuoco si vennero petrificando; il corso delle acque dell'ovidiano Amenano è stato fuorviato ed interrato; le vallicelle di Albanelli e di Nésima sono state colmate, il laghetto di Nícito è scomparso, i quartieri marittimi si sono trovati da un giorno all'altro dentro terra, il contorno della costa si è modificato, il porto si è ristretto ed è poi sparito, nuovi promontorii scabri e desolati si sono allungati nel mare. Questi secolari giuochi del vulcano, aggiunti ai sobbalzi della sua crosta tanto più funesti agli abitanti, persuasero dunque i Catanesi contemporanei del nostro Secentista a mettere fra loro ed il monte le grandi distese della Piana ed il fosso del Simeto. Un'altra volta, molti secoli prima, e precisamente l'anno IV della 76ª Olimpiade, essi avevano dovuto sgombrare la città natale, cacciati non già dal furore del vulcano, ma da quello di un uomo. Gerone II, tiranno siracusano, volendo decretare a sè stesso gli onori serbati agli Oichisti, o fondatori di città, e non avendo l'opportunità di costruirne una di sana pianta, pensò, conquistata Catania, di confinarne gli abitanti a Leontino e di ripopolarla di nuova gente; allora le diede — o le restituì — il nome di Etna, e si qualificò egli stesso Etneo. Così, memori forse del primo esodo, i Catanesi del 1693 deliberarono di emigrare dalle parti di Lentini; se non che, alla vecchia città stendentesi in pianura, nel fitto della malaria, preferirono la nuova Carlentini, la «città moderna che vantava il suo origine di quel grande Alcide delle Spagne Carlo V»; e se Pietro Cappero, commissario del governo spagnuolo, appositamente spedito per distoglierli dal disperato proposito, non fosse riuscito a compiere il suo ufficio di persuasione, il nome di Catania si sarebbe una seconda volta perduto, o non avrebbe più avuto il senso che altri etimologisti vi trovarono: Kata-Etna: sotto l'Etna.

Nè i soli cataclismi naturali la funestarono così nel corso dei secoli; ma gli stessi uomini diedero mano a guastarla. Sesto Pompeo, al tempo del secondo triumvirato, distrusse gran parte dei suoi edifici e rovesciò tutte le mura. Augusto la ristorò e ne fece, per compenso, una delle più fiorenti colonie romane; ma alla caduta dell'Impero i vandali di fuori via e quelli paesani ne buttarono giù i monumenti più insigni; e se Milano fu distrutta da Federico Barbarossa nel 1162, Catania patì poco dopo un eguale destino due volte: la prima ad opera del figlio di lui, Arrigo VI, nel 1194, per essersi dichiarata fautrice di Tancredi, conte di Lecce; la seconda nel 1232, da Federico II, per avere stretto lega con le città guelfe e ricusato di riconoscere l'autorità del Hohenstaufen. Le storie non dicono se fosse sparso sale sulle rovine catanesi come su quelle della metropoli lombarda; certo però la città fu rasa al suolo, e fu viceversa innalzato il castello Ursino sugli avanzi dell'antica rocca Saturnia, per incutere un salutare timore ai cittadini quando si accordò loro di riedificare le abitazioni — purchè non alte più di due piani, e quindi sottoposte al luogo forte...

Patto, in verità, inutile, poichè non c'era più pericolo che i Catanesi costruissero grandi palazzi. La paura dei terremoti ne avrebbe già fatta passar loro la voglia, se non avessero poi dovuto astenersene per una più persuasiva ragione: la mancanza dei mezzi. A poco a poco, nel corso dei secoli, la città aveva perduto l'importanza e la prosperità godute durante l'epoca greca e la romana, quando scrittori come Tucidide, Pindaro e Cicerone ne lodavano la grandezza e la bellezza. Non era stata menzionata da Ausonio insieme con Siracusa, allorchè quest'ultima gareggiava con Atene? Ma gli stessi documenti della prisca gloria, i sontuosi monumenti che l'avevano un tempo decorata, si disperdevano per le concomitanti ingiurie del vulcano e degli uomini; oggi, dopo tanti altri cataclismi e vandalismi, ne resta poco più che il ricordo.

A tutti i Numi dell'Olimpo sorsero qui tempii sontuosi, e ad uno ad uno furono sostituiti — vecchia storia — da altrettante chiese cristiane. Quello di Bacco, presso le terme Achillee, ricco di dodici altari, somigliava, assicurano, a quello di Eliopoli: sulle sue ultime rovine, nel 1400, coi tesori di Ximene e Paolo di Lerida e i doni della regina Bianca, si fondò il monastero di S. Placido. Sul tempio di Giano, San Leone II, il ravennate taumaturgo vescovo di Catania, eresse una chiesa a S. Lucia; caduta questa col terremoto del 1075, fu sostituita dalla chiesa dell'Annunziata e nel 1200 da quella del Carmine ancora esistente. Castore e Polluce avevano un sacrario di marmo, di stucco e d'oro, sul quale, nel 1295, fu costruita la chiesa e la badia di S. Giuliano. Nel 1329 la regina Eleonora, moglie di Federico II, fece costruire a proprie spese, ordinando poi che ve la seppellissero, il convento di S. Francesco sulle rovine del tempio di Minerva. Sedici anni dopo, nel 1355, fondandosi la chiesa di S. Benedetto, si trovarono e scomparvero tosto per sempre i ruderi del tempietto d'Esculapio ed il suo simulacro. Sui rottami del tempio di Proserpina fu eretta, nel 1382, la Collegiata; nel 1396 un ospedale e nel 1555 la chiesa dei Gesuiti occuparono l'area del tempio di Ercole, del quale resta una statua mutilata e rabberciata nel museo Biscari. L'ultima sostituzione avvenne nel 1558, quando sui vestigi del tempio di Venere, sulle sue colonne infrante, sui frammenti dei suoi mosaici, i Benedettini costruirono la loro casa.

Nè questi furono i soli o i maggiori edifizii sacri dell'antica Katana. Essa ebbe un tempio di Cibele, distrutto dal terremoto del 1020, dove è oggi il sobborgo corrottamente chiamato di Cibali; ebbe quello di Ecate nella contrada detta Ecatea, ed anche ora chiamata Licatìa; ne ebbe un altro ad Apollo Arcageta sulla collina di S. Marta. Fra i più sontuosi e magnifici doveva essere quello di Cerere, i vestigi del quale furono scoperti nel 1772 dal principe di Biscari. Alla Madre Demetria gli antichi Catanesi avevano eretto un tempio composto di due grandi edifizii ottagoni, ciascuno dei quali era lungo 150 cubiti, sormontati da una cupola che venti Atlanti sostenevano. Nei penetrali dodici colossali cariatidi reggevano il prezioso simulacro della dea, «signum perantiquum, dice Cicerone, quod viri non modo cuius modi esset, sed ne esse quidem sciebant; aditus enim in sacrarium non est viris; sacra per mulieres ac virgines confici solent»; ma il grande oratore parla di questa antichissima e misteriosissima statua per narrare che Verre la fece rubare. Ne restarono, intorno alla seconda metà dell'ottavo secolo, alcune di quelle che adornavano esternamente il tempio; ma allora il già citato S. Leone le fece distruggere con tutto l'edifizio: solo qualche informe rudere, un pezzo di cornicione dorico serbato nel museo Biscari ed una statuetta custodita nel Benedettino, stanno ad attestarne l'esistenza. Del tempio di Giove dicesi che facesse parte la grande statua del Nume, della quale il principe di Biscari serbò il torso mutilato, senza testa nè braccia, di squisita modellatura, che è fra le più belle cose della sua raccolta; ma questa supposizione, come tante altre del genere, non si può più verificare, e resta anzi da accertare se quel Giove greco non fosse piuttosto un Bacco romano...

Altri sontuosi edifizii e monumenti ornarono l'antica città, offesi dal tempo, dalla natura e dagli uomini quanto i delubri, ed anche peggio. Sorgevano un Foro, una Basilica, una Curia, un Erario, una Zecca, ed altre costruzioni profane e sacre nel tratto oggi compreso fra il cortile di S. Pantaleone ed il convento di S. Agostino; ma anche di queste nulla o troppo poco si vede più sul luogo. Il Foro, secondo Vitruvio, aveva forma di parallelogramma, con una piazza nel mezzo, girata da un portico a colonne; secondo il Bolano era di pianta quadrata, a due piani; al tempo di questo cronista mancava il solo lato occidentale, e degli altri rimasti in piedi si vedevano ancora molte stanze dell'ordine superiore, essendo l'edifizio interrato: otto a mezzogiorno, sette a levante e quattro a settentrione; ora non restano altro che le vôlte di qualcuna di queste stanze, e per vederle bisogna scendere sotterra, al lume delle lanterne, in quelle che il popolino chiama Grotte di San Pantaleo, e che sono veri antri dove il piede non trova più l'antico pavimento a grandi lastre di pietra calcare, per due ragioni entrambe molto concludenti: la prima è che l'acqua perennemente stagnante in quei luoghi non permette al visitatore d'inoltrarsi; la seconda è che l'antico lastricato, quando il monumento scompariva, ne fu strappato e servì poi a pavimentare il secondo atrio del museo Biscari. Gli unici avanzi, ormai anch'essi sepolti, della Curia, della Basilica, della Zecca e via dicendo, sono probabilmente le vôlte e i portici sui quali fu costruito il convento di S. Agostino: solo le colonne trovate in questi dintorni esistono ancora, e sono le trentadue che formano i portici di piazza Mazzini. Catania ebbe anche un Ippodromo o Circo, decorato di statue, incrostato di marmi, bagnato da due ordini di canali, i maggiori denominati Nili, i minori Euripi: nulla più ne resta, ad eccezione degli obelischi che ne segnavano la spina e le mete. Uno sarebbe quello che si custodisce, rotto, nel museo Biscari; l'altro quello che sorge in piazza del Duomo, sulla fontana dell'Elefante; monumento singolare dove sono rappresentate o simboleggiate tre civiltà: la punica, dall'elefante che i Catanesi tolsero a stemma — come si vede fin da un suggello del conte di Paternò — per avere respinto gli assalti dei Cartaginesi, nonostante che la loro cavalleria fosse provveduta d'uno squadrone di questi spaventosi pachidermi; l'egizia, dall'obelisco che, o servisse di meta nel circo, o fosse invece qui trasportato al tempo delle Crociate, viene presumibilmente dalla terra dei Faraoni, e forse dalle cave di granito di Siene, e ne parla con i geroglifici che vi sono scolpiti; e da ultimo la cristiana, dal globo, dalle palme, dall'Epigrafe angelica e dalla croce che lo incoronano.

La città antica ebbe anche un Ginnasio, che se non fu istituito da Caronda 680 anni prima dell'Era volgare, fu restaurato da Marcello in premio della fedeltà serbata dai Catanesi a Roma nella guerra contro Siracusa; ma non ne resta altra memoria fuorchè nei libri. C'era anche un grande acquedotto che recava le acque di Licodia, lungo non meno di sedici miglia; ma non se ne vede altro che qualche altro misero avanzo. Tanta copia d'acque era necessaria ad alimentare la Naumachia — i cui ultimi resti sparvero sotto le lave dianzi citate — il Ninfeo eretto da Ero Apolline e restaurato da Arsinio, prefetto in Sicilia, a cura di Flavio Ambrosio, e le moltissime Terme, parecchie delle quali si vedono ancora conservate discretamente.

Le achillee, o dionisiache, così chiamate perchè prossime al tempio di Bacco, furono restaurate dal proconsole Lucio Liberio e stanno oggi sotto la cattedrale e il limitrofo Seminario; le fondazioni di questi edifici impediscono di esplorarle tutte e lasciano vedere solo un corridoio, una stanza con la vôlta sostenuta da quattro grandi pilastri e ricoperta di stucchi adorni di figure a bassorilievo: puttini, tralci, grappoli d'uva ed altri emblemi bacchici; un bassorilievo, piccolo ma squisito, rappresentante una processione dionisiaca, è serbato nel museo Benedettino. La chiesetta di S. Maria della Rotonda è anch'essa l'avanzo e probabilmente l'atrio od il laconico d'una gran terma, molti cimelii della quale, come pezzi di mosaico, frammenti di lapidi e d'iscrizioni, si conservano nei due musei cittadini. Altri minori ruderi di terme si trovarono in altri punti della città; l'avanzo più ragguardevole, quasi un intero stabilimento termale, esiste ancora sotto il convento di Santa Maria dell'Indirizzo: da una prima stanza si passa all'apoditerio o spogliatoio, ad una specie di bagno appartato, ad una seconda stanza comunicante col laconico e ad una terza di pianta ottagonale ai lati della quale sono disposti i clipei. Esistono ancora le fornaci, una conserva d'acqua, varii condotti per l'aria rarefatta, il sito della sedia stercoraria, l'emissario delle acque luride, gl'incavi dove erano confitte le condutture di piombo serbate nel museo Biscari.

Fra le rovine dei pubblici edifizii nobilitanti l'antica colonia calcidese altre ve ne sono, ancora più notevoli. Il primo posto per antichità spetta senza dubbio al teatro, che è detto greco, ma che più propriamente dovrebbe chiamarsi greco-romano. Di costruzione romana sono indubbiamente le parti appariscenti; ma è probabile che l'edifizio romano sorgesse su fondamenta greche, perchè ai tempi greci si legge nelle storie che Catania ebbe appunto un teatro, dove Alcibiade, come uno dei comandanti dell'esercito ateniese venuto a conquistar Siracusa, arringò i cittadini per volgerli al suo partito. Se Diodoro e Cicerone non fanno più menzione del teatro catanese, la cosa è stata spiegata coi terremoti e con le lave che probabilmente lo abbatterono e ricopersero: sugli avanzi è probabile che i Romani erigessero poi la loro mole sontuosa, della quale anch'oggi si può avere un'idea da ciò che ne resta, allo scoperto in parte, ed in parte sotterra: tre ordini di corridoi, le scale per le quali si passa dall'uno all'altro, quelle che dividono la cavea in cunei, il pavimento dell'orchestra di marmo bianco e rosso sul quale alzavansi i sedili, ed i frammenti di sculture e di architetture custoditi nel museo Biscari: una graziosa figura di Musa, rottami di statue, capitelli e piedistalli, il maggiore dei quali ha effigiati nel dado una vittoria e due guerrieri senza cimiero nè celata nè asta; rocchi ed architravi, uno dei quali ha scolpiti nel fregio una Nereide vinta da un Ercole. Alla scena ed alla loggia appartennero anche le colonne che furono trasportate in altri punti della città, le sei che ornano la facciata del Duomo, le due del Palazzo comunale e l'altra della piazza dei Martiri; i marmi bianchi e rossi dei sedili furono adoperati per pavimentare il Duomo. Oltre che per la ricchezza degli ornati, il teatro catanese fu dei più notevoli per ampiezza: conteneva il doppio degli spettatori dell'ateniese e poco meno di quanti ne entravano nel siracusano. Ma la maggiore sua importanza è dimostrata dall'Odeo che gli era ed è ancora annesso. Mario Musumeci, valente architetto e dotto archeologo fiorito un secolo addietro, diede una bella illustrazione di questo secondo edifizio e ne rilevò l'importanza. Mentre di pochissimi altri Odei restano troppo scarsi vestigi, undici cunei del catanese, su diciassette, si vedono ancora; gli altri sei, distrutti, sono indicati dal perimetro dell'edifizio. Alla testata di levante della precinzione, che è allo scoperto, s'appoggiavano tredici gradini scendenti fino all'orchestra, circoscritta, dalla parte del pulpito, dal muro oltre il quale non si vedono altre costruzioni. Il rivestimento esterno è formato da pezzi di lava squadrati e disposti in file orizzontali e parallele di diseguale altezza, alla maniera pseudo-isodoma: c'è una sola comunicazione fra l'interno e l'esterno, attraverso il cuneo centrale: prova che l'Odeo non poteva servire a grandi riunioni popolari, ma solo a ristrette adunanze, ai concorsi degli autori drammatici e alle prove dei cori, come è confermato dalla mancanza della scena. Anche qui terremoti e vandali hanno lasciato i loro segni: perdute le colonne che ornavano il pulpito, distrutti i pezzi ornamentali del muro di precinzione e di quello esterno dalla cimasa in su: solo qualche frammento se ne volle trovare nella decorazione della porta settentrionale del Duomo, come si dirà a suo luogo. L'edifizio, pertanto, appena si riconosce: mutilato, squarciato, convertito nelle parti ancora resistenti in abitazione di umile gente, con gli archi dei cunei trasformati in orribili terrazzini ed in luride stamberghe.

Mentre qui s'aspetta ancora l'invocata opera del restauratore, si è posto mano ultimamente al discoprimento di altri avanzi gloriosi: quelli dell'Anfiteatro, che fu uno dei maggiori di Sicilia. Limitrofo al palazzo del Proconsole ed alle prigioni, esso aveva forma elittica, con il grande asse esterno lungo 125 metri e 71 l'interno; con un piccolo asse esterno di 106 metri e l'interno di 193. Vi si contavano 56 archi, tre ordini di sedili, due precinzioni; era alto più che 30 metri e capiva 16 mila spettatori. Ma, fino a poco tempo addietro, la maestà della mole si desumeva dai libri e da un vecchio quadro del Niger; perchè, quasi non fossero bastati i terremoti e gli incendii, la mano dell'uomo ne aveva consumata l'estrema rovina. Non se ne vedevano, fino all'anno scorso, se non qualche pezzo di muro, qualche arco, qualche vôlta sotto le fondamenta di case moderne: vestigi che se consentirono al Garruccio, col sussidio dei libri, di illustrare dottamente il sontuoso edifizio, non bastavano ad altri scrittori neanche ad ammetterne l'esistenza. Ora, grazie agli scavi intrapresi in piazza Stesicorea, gli scettici possono vedere con gli occhi e toccar con le mani tutto un fianco della gran mole, parte della gradinata, gran parte dei corridoi, parecchi ordini di archi e la porta che metteva nell'arena. Quel mutilato scheletro, se accusa la barbarie delle generazioni che lo ridussero in uno stato così miserando, attesta ancora, nondimeno, con la severa nobiltà dei suoi profili, con la maestosa solidità del suo impianto, l'antica grandezza della città.

Ma più che dai ruderi di questo e degli altri maestosi edifizii dei quali si è ragionato, il grado di floridezza e di civiltà di Katana si desume da più piccole, da veramente minuscole opere d'arte: le monete che vi furono battute. Nella meravigliosa collezione dei conii greco-siculi posseduta dal barone di Floristella, in Acireale, i catanesi sono fra i più abbondanti, contandosene una sessantina, d'oro, d'argento e di bronzo; e se tutti hanno qualche lor proprio pregio, alcuni stanno tra i più eccellenti saggi di quest'arte che la Sicilia greca portò alla perfezione. Il tetradramma con la testa d'Apollo e la quadriga, lavorato e firmato da Herakleidas, ha ben poco da invidiare alle Aretuse siracusane. Evainetos, Choirion, Prokles, altri artisti il cui nome è perduto, diedero a Catania altri conii bellissimi; dove con le teste dell'Amenano, di satiri, di fauni, di divinità, e con le spighe, le bighe, le quadrighe, i tori a testa umana, le Vittorie, le Giustizie, si trovano segni e figure locali, come quelli del gambero detto imperiale, come i gruppi dei Fratelli Pii, Anapias ed Anfimos, sollevanti i genitori per salvarli dal fuoco dell'eruzione etnea chiamata appunto dei Fratelli Pii. Ma forse il conio catanese più bello, certamente il più raro e interessante, del quale un solo esemplare si conosce finora, è quello risalente al tempo quando la città fu chiamata Etna: nell'iscrizione infatti, invece che KATANAION si legge AITNAION. Non si può dire se è più bello il retto, dove si vede la testa del calvo e barbuto Sileno, con le orecchie caprine e il capo inghirlandato di edera, o il verso, dove dinanzi a un'aquila che sta con le ali raccolte in cima a un pino, Giove Etneo, indossante un imation attaccato sulla spalla sinistra, siede sopra un ricco trono, e mentre s'appoggia con la destra ad un'asta piegata ad uncino, regge con la sinistra il fulmine alato.

MONETE DI KATANA

1. TORO ANDROPROSOPO E VITTORIA. TETRADRAMMA D'ARGENTO ANTERIORE AL 476 A. C. (Fot. Pennisi).

2. TESTA DI SATIRO E TORO COZZANTE. LIBRA D'ARGENTO ANTERIORE AL 476 A. C.

3. TESTA DI AMENANO E DI SATIRO. DRAMMA D'ARGENTO, ANNI 415-403 A. C. (Fot. Ursino).

4. I FRATELLI PII (BRONZO).

5. DIONISOS E FRATELLI PII, ANNI 415-403 A. C. (BRONZO). (Fot. Ursino).

6. APOLLO LAUREATO E QUADRIGA — TETRADRAMMA D'ARGENTO

(ANNI 415, 403 A. C.) — FIRMATA DA HERAKLEIDAS. (Fot. Pennisi).

7. DRAMMA D'ARGENTO FIRMATO «EVAI (METOS)». TESTA DI AMENANO E QUADRIGA, ANNI 415-403 A. C.

8. TESTA DI AMENANO E BIGA, ANNI 415-403 A. C. (Fot. Pennisi).

9. MERCURIO E VITTORIA, ANNI 415-403 A. C. (BRONZO)

10. DIONISOS E CARRO TIRATO DA PANTERE ANNI 415-403 A. C. (BRONZO) (Fot. Ursino).

Decaduta, ammiserita, spopolata durante l'età di mezzo, Catania ebbe nondimeno anche allora qualche nobile opera d'arte, specialmente cristiana; ma se già degli edifizii pagani restano vestigi tanto scarsi e malconci, neppure dei tempii cristiani, costruiti a spese delle classiche architetture, i terremoti hanno lasciato maggiori testimonianze. Quasi tutto ciò che resta parla di S. Agata, la vergine martoriata da Quinziano, pretore o proconsole romano in Sicilia verso la metà del terzo secolo.

Narrano gli Atti latini che, nata da nobili parenti, tra il 237 e il 238, sotto Decio, Agata aveva abbracciato la fede di Gesù e si era a lui votata, allorchè Quinziano volle farla sua per soddisfare la duplice cupidigia eccitata nel suo animo pravo dalla bellezza e dalla ricchezza della giovinetta appena trilustre. Resistendo ella strenuamente alle lusinghe, alle promesse, agli esempi di corruzione nella casa della matrona Afrodisia a cui il prepotente Romano l'aveva affidata, costui la fece tradurre in giudizio quale negatrice dei Numi. Ammonita a venerarli come era debito, ella li schernì, ed alle minaccie di terreni tormenti rispose minacciando l'eterna dannazione al suo persecutore. Ricondotta alla prigione e brutalmente sospinta dai manigoldi, fu vista prodigiosamente star ferma, immobile, con le piante dei piedi impresse nella pietra; poscia, entrata spontaneamente nel carcere, vi passò un giorno pregando; finchè, ancora una volta tratta dinanzi al tiranno, con tanta forza continuò a resistergli, che l'imbestialito Quinziano ordinò ai littori di tormentarla con verghe e lame roventi sul durissimo eculeo, poscia di torcerle e strapparle una mammella, e finalmente di stenderla sui carboni ardenti; ma nel punto che ella pativa questo estremo supplizio, un terremoto scosse la città dalle fondamenta, due assessori del Proconsole, Silvino e Falconio, che si godevano il truce spettacolo, restarono sepolti sotto le rovine, ed il popolo, vedendo nel cataclisma un castigo di Dio, insorse contro il tiranno, il quale fu costretto a sospendere il supplizio ed a fuggire, trovando di lì a poco la morte al passo del Simeto. Troppo tardi tratta dalla fornace, l'esausta martire spirò, e i suoi pii correligionarii ne deposero il corpo in un sepolcro nuovo; allora, nel punto che il sarcofago stava per esser chiuso, un bellissimo fanciullo, sopravvenuto insieme con cento compagni, depose presso la salma una tavoletta marmorea con l'Epigrafe angelica, le iniziali della quale si vedono ora ripetute in tanti luoghi: Mentem Sanctam Spontaneam Honorem Deo Et Patriae Liberacionem. I Catanesi cominciarono pertanto a venerarla come la loro celeste protettrice, e quando ebbero fede nella sua divina potenza il suo culto cominciò a diffondersi oltre i confini della città e dell'isola, per tutto il mondo. Nel 263 il vescovo Everio le consacrò, sulle rovine del Pretorio, una prima cripta o edicola; trascorso ancora mezzo secolo, nei primordi del IV, le fu eretta una chiesa che S. Leone riedificò od abbellì. Questa chiesa, denominata S. Agata la Vetere, fu per lungo tempo la cattedrale di Catania; ma i due terremoti del 1169 e del 1693 la conciarono in modo che quella ricostruita sulle sue rovine non ne serba più alcuna traccia, fuorchè tre cimelii. Il primo e più notevole è lo stesso «sepolcro nuovo» dove fu custodita per tanti secoli la salma preziosa. L'arca propriamente detta è di marmo, con bassorilievi dove si vedono — o per meglio dire si vedrebbero, se non l'avessero incastrata e quasi murata nel nuovo altare maggiore — due grifoni affrontati dinanzi a un candelabro ardente da una parte, e centauri e combattenti nell'altra faccia. L'architetto Sciuto Patti, che potè esaminarla, la riferì ai tempi di Roma imperiale, assegnando una data molto posteriore al coperchio, che è d'altra pietra e porta emblemi cristiani e la stessa figura del Redentore riferibili all'epoca bizantina. Gli altri due avanzi dell'antica e veramente vetere chiesa di S. Agata furono ritrovati nel luglio del 1742: uno è la trascrizione su marmo e con caratteri gotici dell'Epigrafe angelica, l'originale della quale fu portato a Cremona: nel primo rigo, prima dei caratteri, è scolpita una mano senza pollice, con l'indice e il medio distesi, l'anulare e il mignolo piegati, in atto di benedire; l'altro avanzo, più notevole, è un bassorilievo di marmo, con gli spigoli arrotondati, nei quali sono scolpiti due nimbi crociferi terminati da un listello piano e con le croci bizantine; anch'esso ha un'altra iscrizione dichiarante il soggetto della scena rappresentata nella parte centrale: la visita, cioè, di S. Pietro a S. Agata in carcere: figure rozze, semplicemente abbozzate, ma non senza espressione, e rivelatrici dei caratteri proprii alla prima età cristiana. I due avanzi sono stati murati uno sull'altro e raccordati con incorniciature di marmo colorato.

Contigua a S. Agata la Vetere è l'altra chiesetta del S. Carcere; dove, insieme con altre reliquie della martire — come l'impronta dei suoi piedi nel sasso — si trovano altre vestigia della antica Catania dei tempi di mezzo sfuggite ai terremoti ed ai vandali. A chi guarda esteriormente, di fianco, la chiesa par che sorga sulle mura di Carlo V, dove il bastione fa un angolo; ma nell'interno, per una scala buia, si scende in una parte delle carceri romane. Quel che se ne vede fece giudicare allo Sciuto Patti che si tratti di quella parte mediana — la interior — che stava tra la superiore, o custodia communis, e l'inferior, o robor. La costruzione rivela gli stessi caratteri che contraddistinguono l'anfiteatro, il teatro, l'odeo, le terme e gli altri monumenti romani; nelle pareti interne si trovano tracce di antichi affreschi. Ma più singolare è sulla facciata barocca della chiesetta, rifatta dopo il terremoto del 1693, la magnifica porta, della quale, come appartenente in origine ad un altro monumento, e qui sovrapposta nel Settecento, si ragionerà fra poco; intanto, prima di lasciare questo Santo Carcere, è da notare che non tutta la chiesa crollò nel 1693; che anzi la vecchia costruzione si rivela ancora nella parte dell'edifizio rifatto e ingrandito, dove la vôlta a crociera di sesto acuto è decorata da ogive molto sporgenti, impostate sopra colonne con capitelli di grazioso disegno.

La stessa ossatura gotico-normanna, con la vôlta ad archi acuti impostata sulle colonnette degli angoli, si osserva a S. Maria di Gesù, nella cappelletta di casa Paternò, che rimase in piedi nel 1693 quando tutto il resto della chiesa, poscia rifatta, andò in rovina. Il gotico di questi due avanzi non è molto antico: tanto S. Maria di Gesù quanto il Santo Carcere sorsero nella prima metà del XV secolo; di data più remota doveva essere invece quello di S. Giovanni di Fleres, la cui prima fondazione risale al VI secolo, e precisamente all'anno 532. Gli avanzi di questa chiesetta che si vedevano ancora fino a pochi anni addietro, all'angolo delle vie Mancini e Cestai, non avevano nessun carattere, ridotti com'erano ai semplici muri risorti sui rottami dell'antico edifizio; quando, abbattendosene ultimamente le rovine per erigervi la casa Leotta, fu trovata sotto l'intonaco una graziosissima finestra del più fiorito gotico. Il cimelio fu rispettato ed è incorporato nel muro della casa moderna.

Ma in fatto di edifizii sacri dei tempi di mezzo, la cattedrale eretta dal normanno Ruggero nel 1094 fu certamente il più insigne. Anche qui, disgraziatamente, i due terremoti del 1169 e del 1693 produssero tale rovina che, a primo aspetto, nel tempio rifatto con altro stile nulla più parla di quella età. Ad un attento esame, nondimeno, le tracce della costruzione normanna si svelano. Le tre absidi, resistite ai cataclismi, ne sono testimonii esternamente, col loro sesto acuto; all'interno, l'arco gotico si mostra anche nelle cappelle del Crocefisso e dell'Immacolata, nonchè nelle finestre strette e lunghe, simili a feritoie, di quest'ultima e del passaggio fra la chiesa e il contiguo Seminario. Ma il più notevole vestigio architettonico dell'antico Duomo, la decorazione cioè della sua porta maggiore, non si trova più qui. Adattata alla Casa comunale dopo la rovina del 1693, forse perchè giudicata poco conveniente ad un luogo sacro, fu poi trasferita al Santo Carcere, dove anche oggi attira l'attenzione dei curiosi e degli studiosi, tra i quali molto si è discusso intorno al suo carattere. È normanna e contemporanea della primitiva fabbrica del 1094? Oppure è sveva, e fu poi sovrapposta, due secoli dopo, alla cattedrale? Monsignor di Marzo, storico e critico egregio dell'arte siciliana nell'evo medio ed al principio dell'età moderna, le nega il carattere normanno-siculo e vi trova l'influenza di altri stili. Il normanno-siculo, infatti, porta con tanta evidenza l'impronta mussulmana, che si suole più precisamente designare coi nomi di arabo-normanno-siculo; più tardi, invece, l'orientale profusione degli arabeschi negli intagli e nelle sculture ornamentali andò scemando a profitto di elementi interamente diversi: l'ibrido simbolismo e la barbara imitazione del classico che prevalsero nell'Italia settentrionale, particolarmente in Lombardia, e si associarono sempre più strettamente alle forme teutoniche. Questa porta dell'antico Duomo ne è per l'appunto, dichiara il di Marzo, un esempio, col suo congegno prospettico e simmetrico di quattro ordini di stipiti, nei tre angoli dei quali stanno tre colonnine per ciascun lato, faccettate a quadretti e strisce a zig-zag (chevron), e sui quali sono impostati quattro ordini di archi a pieno centro; e particolarmente con la serie delle figure simboliche che sorgono sulle piccole basi dell'architrave. Ridotte a cinque, da sei che erano dapprima, rappresentano un'aquila, una scimmia, un leone, una tigre ed un uomo seduto in sedia curule, al quale manca da qualche tempo il capo; la figura scomparsa era quella d'una donna in supplice atteggiamento. Che cosa significa questo rebus marmoreo? La soluzione che gli fu data sarebbe una prova storica da aggiungere all'artistica per negare l'origine normanna della porta ed assegnarla al periodo svevo. Rammentando la distruzione di Catania ordinata da Federico II, si volle che la figura dell'uomo seduto rappresentasse lo stesso Imperatore, e che gli animali simboleggiassero i suoi sentimenti verso amici e nemici, e che la donna fosse la città impetrante grazia dallo Svevo crudele. Spiegazione plausibile, la quale non persuade tuttavia i sostenitori della normannità del monumento; i quali, giudicando che gli emblemi svevi sono indipendenti dal resto degli adorni, sostengono che furono sovrapposti sull'architettura di Ruggero ai tempi di Federico.

Se questa singolare decorazione dell'ingresso principale dell'antico Duomo dev'essere oggi cercata al Santo Carcere, un'altra porta della cattedrale rifatta è rimasta al suo posto e possiede anch'essa un suo proprio valore. Attribuendola ad Antonello Gagini, figlio di quel Domenico che, trasferitosi da Bissone, «delle parti di Lombardia», in Palermo, sollevò, con l'opera propria e dei valenti eredi, la scultura siciliana ad altezze prima ignorate, gli scrittori catanesi credettero di attribuirle il massimo pregio; ma non s'accorsero di ledere nello stesso tempo le ragioni della cronologia. L'iscrizione della porta dice infatti che questa fu eretta nell'anno 1577, ed allora Antonello Gagini era morto non da sette anni soltanto, come avvertì il già citato Musumeci, ma da quaranta, come nota il di Marzo, che registra nel 1536 la morte dello scultore palermitano. Escluso dunque il Gagini come autore dell'opera, sorge un'altra questione: è essa tutta d'una mano e d'una età, oppure risulta composta dall'accozzamento di pezzi greci o romani con altri di moderna fattura? Il Musumeci giudica antichi, e provenienti probabilmente dalle decorazioni dell'Odeo, il bel fregio del cornicione e le colonne composite, nei piedistalli delle quali si vedono scolpiti a mezzo rilievo gruppi di Tritoni e Nereidi di squisito lavoro, e graziosi Ippocampi nello zoccolo; solo l'architrave e gli stipiti sarebbero moderni. Oltre che per la differenza del tratto, il Musumeci giudica antichi i pezzi dianzi mentovati anche perchè hanno un carattere mitologico poco adatto alla destinazione sacra della porta; ma l'Hittorf, architetto del re Carlo X venuto a studiare i monumenti siciliani, nega l'antichità di questi ornamenti, e con lui la nega il di Marzo, rammentando che il classicismo del Cinquecento ricorse liberamente a soggetti pagani nella ornamentazione di opere cristiane. Ad ogni modo, sia tutta cinquecentesca la porta in quistione, o sia composta di frammenti antichi e di pezzi moderni, sopra un punto non può cader dubbio: sull'artefice che la eseguì, tutta o parte. La somiglianza fra gli ornati a risalto e delle mensole di questa porta esterna con quelli della porta interna per la quale si penetra nella cappella del Crocefisso, eretta quattordici anni prima, nel 1563, attesta che uno solo fu lo scultore delle due opere. Ora, se anche questa porta interna fu indebitamente attribuita al Gagini, il Musumeci dimostrò, coi documenti trovati nell'archivio della chiesa, che fu eseguita da Gian Domenico Mazzola; e il di Marzo, confermando il fatto, corregge soltanto la desinenza del nome e la patria dell'artefice: il Mazzolo o Masolo — e non Mazzola — figlio di un Battista da Carrara, non fu «Scarpellino catanese»: nacque invece anch'egli a Carrara e dimorò in Messina donde venne in Catania procuratore del padre a riscuoterne i crediti, ed a lavorare questa porta, la quale è giudicata fra le migliori sue opere, fra le più delicate e perfette.

Ancora e sempre del Gagini è stato creduto il piccolo lavacro di marmo della sacrestia: attribuzioni che dimostrano come da quell'artista geniale o dalla sua scuola uscisse quanto di buono possiede la Sicilia in fatto di scultura. Di forma rettangolare e simile ad un sarcofago, questo lavacro ha una decorazione a mezzo rilievo di puttini, cornucopie ed altri motivi ornamentali. Che sia leggiadra, basta aver occhi per accertarlo; a chi veramente appartenga non si può dire; e del resto Catania ha, per buona sorte, opere non dubbie del Gagini, delle quali sarà tenuto parola più tardi.

Per ora, restando nella cattedrale, anzi nella stessa sacrestia, il grande affresco del Mignemi merita una breve menzione, non già perchè abbia valor d'arte, ma per la scena storica, grandiosa e terribile, che rappresenta: la spaventosa eruzione del 1669, la più formidabile dei tempi moderni. In fondo al quadro l'Etna solleva la gigantesca sua mole; nel secondo piano, ai fianchi del monte, si erge il nuovo cratere dei Monti Rossi, dal quale un fiume di fuoco scende per le più basse pendici fino alla città, ne investe e scavalca le muraglie occidentali, ne invade ed incendia i sottoposti quartieri, ne circuisce e diminuisce il castello, per gettarsi finalmente in mare, restringendo il porto dal quale escono a forza di vele e di remi le navi cariche di atterriti fuggiaschi.

Tornando dalla sacrestia nella chiesa, le absidi che rivelano dalla parte esterna l'antica ossatura normanna, attraggono anche all'interno l'attenzione, non tanto per la decorazione a fresco, eseguita dal romano Corradino nel 1628, quanto per i sarcofaghi regali murati in quella del centro. Il meridionale contiene le ceneri di sette personaggi augusti: Federico II d'Aragona, re di Sicilia; suo figlio Giovanni, Lodovico, Federico IV, Martino, Maria ed il figliuoletto di lei Federico; nel sarcofago della parete settentrionale dorme l'eterno sonno, tutta sola, Costanza, la figlia del quarto Martino aragonese. Ma, come disse l'epigrafe di Mario Rapisardi quando fu restituita da Parigi alla natale Catania la salma di Vincenzo Bellini, «questa basilica in cui dormono dimenticate le ossa di tanti re, diverrà da questo giorno famosa per la tomba di Vincenzo Bellini». La quale è posta sotto il secondo pilastro di destra, ed è ornata di un piccolo monumento del fiorentino Tassara.

Il maggior Catanese dei tempi moderni, il cantore della Norma, della Sonnambula e dei Puritani, era degno, per la soavità dell'anima sua e per l'universalità della sua gloria, di riposare accanto alla più gloriosa e soave sua concittadina dei tempi andati, Sant'Agata. La salma del musicista, morto a Parigi nel 1837, restò sepolta al Père Lachaise per circa quarant'anni, fino al 1876, quando ne fu tratta e trasportata in Sicilia e deposta nella terra natale; la martire suppliziata in vita come già si è narrato, non fu risparmiata neppure dopo morte, e la sua salma fece più lunghi e travagliosi viaggi, come narrano i bassorilievi del Coro della sua chiesa. Nella prima metà dei trentacinque scomparti che lo compongono è sceneggiata la vita ed il supplizio della vergine, la seconda illustra la storia della sua spoglia terrena: il trasporto a Costantinopoli ordinato nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e compito a dispetto della tempesta scatenatasi il giorno della partenza; l'apparizione in sogno della santa, una notte dell'aprile 1126, al francese Gisliberto o Giliberto, comandante delle guardie dell'imperatore Giovanni Comneno, per manifestargli la volontà di essere restituita alla patria; l'accordo del soldato francese col compagno calabrese Goscelmo o Goselino; le loro titubanze e i loro nuovi sogni più chiari; la discesa da entrambi operata in S. Sofia, durante la notte del 20 maggio; lo scoprimento del sarcofago e il trafugamento della salma ridotta a pezzi e nascosta nelle faretre per eludere la vigilanza delle guardie alle porte; il successivo imbarco, l'approdo e l'indugio a Smirne ed a Corinto; il nuovo sogno e la nuova apparizione di Agata dolente della loro lentezza; l'arrivo in terra italiana a Taranto e la perdita, nel trarre dalle faretre e nel ricomporvi le reliquie, di una mammella; il miracolo del latte che questa diede a una bimbolina che la ritrovò e la portò alle labbra; l'ultimo sbarco finalmente a Messina; l'incontro col vescovo Maurizio al castello di Aci e il trionfale ingresso in Catania, il 17 agosto. Opera della fine del Cinquecento, eseguita per conto del vescovo Corionero e del suo successore Rebida, queste sculture del Coro furono scoperte... da Alessandro Dumas, nel 1835. La Speronare, come tanti altri libri di viaggio del romanziere di Montecristo, è uno dei più curiosi libri che si possano leggere: formicolante di errori, zeppo di fiabe da far dormire in piedi, rivela nondimeno il nativo senso artistico dello straordinario scrittore. Così, dei bassorilievi del Coro catanese egli ha ragione di dire che «nessuno vi fa attenzione, nessun libro ne parla, nessun cicerone pensa a mostrarli, mentre sono una delle cose più notevoli di quella chiesa». Certo, come osserva il di Marzo, la forma non ne è esente da qualche libertà, e l'esecuzione ne è qua e là trascurata, ma nell'insieme riescono charmans de naïveté, come dice il Dumas; il quale però, passando a descriverli, inciampa negli svarioni. Il lavoro della fine del Cinquecento è attribuito al secolo precedente; il proconsole Quinziano diventa Quintiliano, Goselino e Giliberto si riducono ad un solo, Guiberto; nè il romanziere si cura di ricercare se proprio tutti i libri tacciono di questi bassorilievi, se l'autore ne è addirittura ignoto. Poca fatica sarebbe occorsa a conoscerne il nome: bastava cercarlo nelle Osservazioni sulla storia di Catania del Cordaro, dove, con lo stile tutto suo, questo scrittore mette in evidenza il pregio del lavoro. «Il vescovo Corionero che la chiesa catanese governò dal 1589 al 1595, i sedili di legno allestì nel coro della cattedrale ove è il martirio di S. Agata inciso, lavoro del napolitano Scipione Guido» — più precisamente, di Guido: — «a quale opera tuttora dagli stranieri per la sua perfezione si ammira».

Dal momento che il corpo della loro celeste Patrona tornò così tagliuzzato presso di loro, i Catanesi ripresero a venerare con più fervore che mai quelle membra recise, e nel secolo XIV provvidero a serbarle in degne custodie. Il busto fu chiuso in un busto d'argento dorato, con la faccia e le mani di smalto, sorretto da un basamento ottagonale e fiancheggiato da due angioletti: la destra regge la croce accompagnata da gigli, nella sinistra è l'Epigrafe angelica. La base, che poggia sopra otto foglie rovesciate, di tipo gotico, è ricca di scorniciature e riquadri e tutta adorna di smalti, tra i quali due stemmi d'Aragona, quello di Catania ed altri di dubbia attribuzione, nonchè scene del martirio, figure di S. Agata e di S. Caterina d'Alessandria, e quelle dei due vescovi catanesi, Marziale e il suo successore Elia, entrambi francesi, anzi limosini, come è detto nell'iscrizione che gira attorno alla base:

Virginis istud opus Agathae sub nomine coeptum

martialis fuerat quo tempore praesul in urbe

Cataniae, cui pastor successit Helias;

Ambos Lemovicum clare produxerat ardor.

Fin qui i lettori dell'iscrizione sono concordi; la discordia incomincia per i quattro versi seguenti:

Artificis manus hoc (haec, hanc) fabricavit marte (arte) Joannes

Bartolus et genitor, celebris cui patria ceve (leve)

mille ter et centum post partum virginis almae

et decies septem sextoq. fluentibus annis.

La data, sulla quale non cade dubbio, dice chiaramente che l'opera fu fatta durante il soggiorno della Corte papale ad Avignone, dove il vescovo catanese Marziale si era recato presso Gregorio XI ad annunziargli l'assunzione di Federico III al trono di Sicilia, e dove morì, affidando la diocesi ed il compimento del reliquario al suo connazionale e successore Elia. Ma chi furono gli artefici della statua? Eugenio Müntz, poichè i lettori dell'iscrizione non sono d'accordo, leggendo alcuni cui patria Ceve, altri cui patria leve, addottò una terza interpretazione: cui patria Senam, identificando l'autore del busto catanese con Giovanni di Bartolo, senese, orafo per l'appunto alla Corte pontificia in Avignone, ed autore dell'altro celebre reliquario racchiudente le teste dei santi Pietro e Paolo. Se non che, c'è una difficoltà. L'iscrizione non riesce bene decifrabile perchè il busto è tutto ricoperto di ex-voto offerti dalla pietà dei fedeli — tra i quali la corona regale che si dice esser dono di Riccardo Cuor di Leone al suo passaggio da Catania durante la crociata del 1191, la collana d'oro del vicerè de Acuña, varie insegne del Toson d'oro e dell'Ordine d'Alcantara, parecchie mammelle d'oro e d'argento, due delle quali portano incise le armi dei re di Spagna, e molti anelli pastorali e croci vescovili, tra le quali quella di Leone XIII, e un gran numero di minutaglie d'oro, d'argento, di corallo, d'ambra, e finanche orologi da tasca; — ma lo Sciuto Patti, dopo avere esaminato da vicino il reliquario, escluse assolutamente che si possa leggere cui patria Senam: l'iscrizione dice chiarissimamente cui patria Ceve: non regge quindi l'interpretazione del Müntz, il quale aveva eccitato molto entusiasmo, lasciando credere che fra i tesori artistici italiani si trovasse un'altr'opera uscita dalle miracolose mani del Bartoli. E lo Sciuto Patti lo nega per altre ragioni che sarebbe troppo lungo riferire; se non che, escluso il Giovanni di Bartolo, resta ancora da vedere chi furono gli artefici nominati nell'iscrizione: Johannes Bartolus et genitor. Ed è strano come il nostro critico abbia avuto sotto gli occhi l'identificazione e non l'abbia compita. Glielo impedì l'aver voluto, contrariamente alle concordi affermazioni dei cronisti, distinguere gli autori del Busto da coloro che eseguirono lo Scrigno dove si custodiscono, in sette teche d'argento dorato e cesellalo di ottimo lavoro, le altre sparse membra della martire. Questo Scrigno è una cassa a base rettangolare, con gli angoli tagliati e il coperchio a spigolo, rivestita internamente di velluto trinato d'oro ed all'esterno di lamine doppie d'argento vermicolato con figurine di santi a rilievo ed a cesello negli scomparti architettonici di stile gotico fiammeggiante: una fervida fantasia vi ha profuso i motivi ornamentali. Ora lo Sciuto Patti, leggendo negli Emailleurs limousins di Maurizio Ardant, che Giovanni e Bartolomeo Vitale «andarono a Catania in Sicilia per ornare di smalti il reliquario di S. Rosalia», e che il padre di Bartolomeo, Bernardo, «vi sarebbe stato anteriormente a cominciare il lavoro», riconosce che questi Vitali, chiamati nell'isola, eseguirono lo Scrigno: opinione non contrastata dal facile errore nel quale cadde e — trattandosi di uno scrittore francese che si occupa di cose italiane — doveva cadere l'Ardant; dallo scambio, cioè, di S. Rosalia, patrona di Palermo, con la protettrice celeste della minore Catania. Ma, riconosciuti così in Giovanni, Bartolomeo e Bernardo Vitale gli autori dello Scrigno, e negato che i nominati Johannes Bartolus et genitor del Busto fossero Giovanni di Bartolo da Siena e il padre suo, era ed è molto semplice e quasi necessario identificarli con Giovanni, Bartolomeo — o Bartolo che è tutt'uno — e Bernardo, padre, «genitor», per l'appunto, di Bartolomeo: tutti della famiglia Vitale, venuti da Limoges a Catania per attendere a questi lavori sacri. Intento a dimostrare, contrariamente alle concordi affermazioni di tutti i cronisti, che Busto e Scrigno non sono della stessa mano nè dello stesso tempo, lo Sciuto Patti non fece questa identificazione tanto naturale; alla quale non si oppongono gli argomenti da lui addotti per distinguer gli autori dello Scrigno da quelli del Busto. Se è vero, infatti, che esisteva in Catania un Opus Scrinei, una istituzione destinata a raccogliere fondi per la costruzione dello Scrigno, forse che bisogna perciò escludere come ordinatore del lavoro il vescovo Marziale e il suo successore Elia? Che cosa impedisce di ammettere che questi prelati, come ordinarono il Busto, così — coi denari dell'opera dello Scrigno — ordinassero quest'ultimo? Non è anzi naturale che commettessero insieme i due lavori — ed agli stessi artisti? Se dall'esame dello stile risultasse che le due manifatture appartengono a tempi molto distanti, certo la supposizione cadrebbe; ma lo stesso Sciuto Patti afferma che lo Scrigno mostra di essere «di alquanti anni posteriore» al Busto; anni tanto pochi, da far ammettere una «quasi contemporaneità», con la quale, appunto, egli spiega l'origine dell'opinione che vuole lo Scrigno eseguito, come il Busto, per commissione ed al tempo dei vescovi Marziale ed Elia. Di Bartolomeo Vitale è provata l'esistenza fino al 1401: se, dunque, la cassa «mostra chiaro di appartenere, al più tardi, agli ultimi anni del secolo XIV, ma più probabilmente ancora ai primi del XV», le date concordano. Il fatto che in questa cassa non c'è iscrizione o segno che accenni minimamente alla data del lavoro nè a coloro che lo ordinarono e l'eseguirono, conferma precisamente che esso nacque ad un tempo con la statua: inscritte nella base di questa tutte le indicazioni desiderabili in quei bruttissimi distici, gli artefici dovettero giudicare superfluo ripeterle in quella: se, invece, lo Scrigno fosse uscito da altre mani in altro tempo, il nuovo orafo avrebbe rivelato l'esser suo. E se, finalmente, mancando qualunque iscrizione nello Scrigno, lo Sciuto Patti vi ha trovato lo stemma di Catania e quello di casa Paternò, ciò vorrà dire che questa famiglia concorse all'opera, e che il lavoro fu eseguito in Catania: tutte cose che non escludono l'identificazione dei Johannes Bartolus et genitor sottoscritti nel Busto coi Giovanni, Bartolomeo e Bernardo Vitale esecutori dello Scrigno. Una sola parte del quale — per esaurire l'argomento — è senza dubbio, come dimostra lo Sciuto Patti, di altra mano: il coperchio, dove si legge la data del 1579; lavoro molto probabilmente di quel Paolo Guarna, catanese, a cui si debbono il bel reliquario del braccio di S. Giorgio serbato nel tesoro del Duomo e la stupenda porta del Tabernacolo nell'altar maggiore di S. Francesco.

Compiuto lo Scrigno, e continuando le oblazioni all'Opera appositamente istituita, si pensò, nella seconda metà del Cinquecento, di costruire una sontuosa macchina per trarvi, nella solenne processione annuale, le reliquie della Santa. Questa Bara, come è volgarmente chiamata, o Ferculo, ha la forma d'un tempietto, con un basamento dal quale s'innalzano sei colonne sorreggenti la vôlta o cupola: l'ossatura di legno ha un rivestimento di lamine d'argento in parte dorate; quelle della vôlta sono congegnate a scaglie o squame. Attorno allo zoccolo, in altrettante riquadrature, sono scolpiti a mezzo rilievo, da mano egregia, le scene del martirio e della traslazione; dagli orli inferiori della cornice pendono encarpi o festoni e lampade d'argento; sull'orlo superiore stavano infisse dodici statuette d'argento massiccio rappresentanti i dodici apostoli, ma una combriccola di ladri le portarono via, spogliando anche di molta parte dell'antico prezioso rivestimento la tre volte centenaria macchina, che la pietà dei fedeli volle poi restaurata. All'opera, compita in diverse età, contribuirono parecchi artefici, e primo di tutti, fra il 1540 e il 1550, essendo vescovo un Caracciolo, Antonio Arcifer o Archifel, figlio di Vincenzo, entrambi rinomati orafi catanesi; del quale Antonio sarebbero anche, secondo lo Sciuto Patti, i rocchi o terzi inferiori delle colonne, le specchiature a cesello che stanno fra i riquadri del martirio, e le graziose cariatidi di rame dorato che ornano lo stilobate. Mezzo secolo dopo, nel 1592, furono aggiunte le statuette a spese del vescovo Corionero, per opera d'un artefice di cui s'ignora il nome; più tardi ancora, intorno al 1638, la decorazione fu compiuta da Paolo Aversa, o meglio d'Aversa — cioè aversano, e non già catanese, secondo la correzione proposta dal di Marzo, il quale però attribuisce tutto il ferculo a questo artefice, facendolo lavorare al tempo del Caracciolo, quando invece gli sarebbe posteriore di più che un secolo.

E da secoli, ogni anno, ricorrendo la festa della Santa, il ferculo è tratto in processione. Questa festa è uno degli spettacoli catanesi più singolari: chi ha letto La coda del diavolo di Giovanni Verga rammenterà ciò che ne dice il maestro novelliere: «A Catania la quaresima vien senza carnevale; ma c'è in compenso la festa di S. Agata, gran veglione di cui tutta la città è il teatro». Il giorno 3 febbraio tutto il clero regolare e secolare, tutte le confraternite e congreghe pie — un tempo anche tutte le autorità municipali e governative — muovono dalla chiesa della Calcarella, dove i fedeli venerano la fornace dalla quale la martire uscì illesa, fino alla cattedrale, recando processionalmente l'offerta dei ceri. In coda al corteo, vistoso per le variopinte tonache e cotte dei seminaristi, dei preti, dei frati, dei canonici, dei vescovi, dei caudatarii, vengono le candelore, forse così chiamate dalla festa della Candelora celebratasi il giorno prima: pesanti macchine scolpite e dorate, colossali candelabri infiorati ed imbandierati, dove sono confitti gli enormi ceri offerti dalle varie corporazioni operaie. La sera di quello stesso giorno, schiere di devoti accompagnate da altrettante musiche scendono dai varii quartieri della città in piazza del Duomo; dove, dopo un'orgia di fuochi artificiali, cantano le laudi della Santa, e donde muovono poi a ripetere i cantici dinanzi alle case dei più ragguardevoli cittadini. Il domani all'alba, si schiude la cappella della Santa, disposta nell'abside minore di destra, che è uno dei cantucci della chiesa dove l'amante di cose d'arte trova da fermarsi più a lungo. La macchina centrale eretta sull'altare, rappresentante la vergine catanese incoronata dai Ss. Pietro e Paolo; la porta del sacello scavato nel muro di sinistra, adorna di colonnine sostenute da arpie ed a loro volta sostenenti una decorazione nel mezzo della quale è ripetuta la figura della Santa ritta sull'elefante; e nel lato destro il monumento sepolcrale di don Ferrante de Acuña, vicerè di Sicilia, sono le sole sculture della fine del Quattrocento che restino in Catania: opere di squisita fattura, segnatamente le teorie d'angeli che si svolgono nel fregio della macchina centrale. Dalla porta del sacello, chiusa da una doppia cancellata, i dignitari ecclesiastici penetrano nel ricettacolo, dove sono dipinte a fresco le figure di Giliberto e Goselino, e nella cui più recondita nicchia si custodiscono il Busto e lo Scrigno: questi sono tratti fuori, e dopo una breve esposizione sull'altare maggiore, sono disposti nel ferculo che aspetta alla porta della chiesa: allora al grave suono del campanone, fuso e rifuso cinque volte dal 1388 al 1614, e pesante più di mille chilogrammi, una folla di devoti insaccati in grandi tuniche bianche e col capo coperto da un berretto di velluto nero, trascina la Bara preceduta dalle candelore per la cerchia delle antiche mura, troppo poca parte delle quali è ancora visibile qua e là, alla Marina, al Santo Carcere e in via del Plebiscito. Il giorno dopo, 5 febbraio, che è il giorno propriamente consacrato dal calendario romano a S. Agata, la stessa processione è ripetuta per le vie interne; in questa occasione le signore catanesi di tempi non troppo remoti — poichè ne serbano memoria anche i non troppo vecchi — esercitavano quel diritto di 'ntuppatedda, o imbacuccata, sul quale il Verga impostò la già citata sua novella: tutte chiuse in grandi manti neri, con la testa anch'essa coperta, col viso nascosto, e lasciando vedere, per vederci, un occhio solo, esse andavano attorno e fermavano i loro parenti od amici, o i semplici conoscenti ai quali volevano giocare qualche tiro; perchè i cavalieri che le imbacuccate onoravano della loro scelta avevano il dovere di accompagnarle dovunque e finchè ad esse piacesse, e di soddisfare i loro capricci nei negozii, nelle botteghe dei confettieri e dei gioiellieri, senza poter sollevare un lembo del manto, senza poterle seguire quando si vedevano lasciati in asso, senz'altro mezzo di riconoscerle fuorchè quello di rivolger loro domande più o meno suggestive, alle quali esse rispondevano, come al veglione, con voce alterata, o non rispondevano affatto: singolare usanza, che dovette dar luogo a chi sa quante commedie e forse anche drammi, e degna di ispirare, prima che tramontasse, la bellissima novella di uno dei suoi ultimi testimoni.

Oltre quelle parti del Duomo e degli altri edifizii sacri delle quali si è già ragionato, solo due architetture profane dei tempi di mezzo hanno resistito alle offese della natura e degli uomini.

Prima che i Lerida e la regina Bianca fondassero sulle rovine del tempio di Basco la Badia di San Placido, i Platamoni, nobilissima famiglia catanese oggi spenta, vi eressero nel XIV secolo le loro case: ne avanza un terrazzo, nel giardino della Badia, decorato esternamente con fasce a zig-zag (chevron), alternate di pietra vulcanica nera e di pietra calcare bianca. Nel centro, dentro una cornice a fogliami, campeggia lo stemma dei Platamoni, e sotto ricorrono quattordici piccole ogive sorrette da altrettante mensole e sotto-mensole: ogni ogiva racchiude graziose sculture a mezzo rilievo, rappresentanti fiori, frutta, conchiglie e teste umane.

Il cimelio è interessante; ma senza paragone più notevole è un edifizio rimasto interamente in piedi: quel castello Ursino che Federico II fece erigere da Riccardo da Lentini, architetto militare, contro la città. La vecchia rocca è ancora in piedi, ma quanto mutata dai tempi della sua potenza! La piccola Catania del medio evo ebbe anch'essa qualche giorno di gloria, quando la Corte angioina e l'aragonese vi si fermarono e quando vi si raccolsero i parlamenti siciliani: il castello fu appunto sede dei parlamenti e dei re. Allora esso avanzava in importanza lo stesso palazzo reale di Palermo; perchè, se il soldo dei due governatori era eguale, di trenta onze annue, mentre tutti gli altri della rimanente Sicilia ne riscuotevano soltanto dodici, diciotto o tutt'al più ventiquattro, i servienti o gente d'arme della reggia palermitana erano diciotto, quando il mastio catanese ne contava non meno di trenta. Tanta ne era l'importanza, che i vicerè di Sicilia non ebbero dai re di Spagna la facoltà di nominarne il comandante: il re personalmente provvedeva. Altro singolare privilegio era quello di innalzare due bandiere sulle due torri della fronte settentrionale, una per la val di Noto e l'altra per la val di Démone. Di queste due torri, quella a destra era chiamata appunto della Bandiera, la seconda del Martorio, perchè vi si dava la tortura; le altre due meridionali si chiamavano una della Sala perchè contigua alla gran sala dei Paramenti e l'altra del Magazzino, come adiacente al deposito dei congegni guerreschi. Per una scala cordonata si saliva ai quartieri del piano superiore: dalla porta Falsa si usciva direttamente al mare, che prima dell'eruzione del 1669 batteva il fianco orientale della fortezza. Già gagliarda e reputata addirittura inespugnabile sin dalla fondazione, essa fu ingrandita da Federico d'Aragona di due battifolli, che più tardi, dopo le ricostruzioni del 1554, furono detti di S. Croce e di S. Giorgio: a S. Giorgio era dedicata la cappella costruita sotto la sala dei Paramenti e solennemente consacrata il 22 dicembre 1391 dall'arcivescovo di Monreale, alla presenza dei vescovi di Catania e di Nicastro.

E di quante drammatiche e tragiche vicende furono spettatrici le vecchie mura! Quanti vagiti di regali infanti e quanti gemiti di non meno coronati agonizzanti esse raccolsero! E quante torture di prigionieri e quanti supplizii nella prossima riva del mare, particolarmente ai sanguinosi giorni del Vespro! Qui pose la sua sede Giacomo d'Aragona, il re che «ascutava tutti e si assittava 'ntra lu curtugghiu di lu casteddu e dava udienza a tutti e facìa la giustizia». Qui si svolsero quei romanzi di cappa e spada che furono le vite della regina Maria, figliuola di Federico III aragonese, e di Bianca di Navarra, vedova del re Martino: romanzi pieni di innamoramenti, di gelosie, di fughe, di ratti, di congiure, di sollevazioni.... Finita l'indipendenza siciliana, ridotta l'isola ad una provincia spagnuola, la gloria del castello andò rapidamente scemando; poi la natura cospirò contro di lui: le lave del 1669 lo circuirono, ne colmarono i fossi, ne seppellirono le opere avanzate; il terremoto del 1693 lo rese inabitabile, quello del 1818 gli diede il colpo di grazia. Restaurato dopo i moti del 1837 contro la ribelle città, fu purtroppo rovinato come opera d'arte architettonica, e da allora ad oggi la rovina è continuamente cresciuta. Il primitivo scheletro, nondimeno, si rivela ancora nei muri grossi circa tre metri, alti più che 30, lunghi 63 per lato; nelle vôlte a crociera del vestibolo e delle sale inferiori delle torri; nelle robuste ogive impostate sui capitelli romanici delle colonne incastonate negli angoli dei muri; nella bellissima scala a chiocciola che lungo la piccola torre centrale porta al cammino di ronda. La decorazione esterna è quasi tutta distrutta; non restano se non, all'entrata, una piccola nicchia con arco trilobato, nella quale si vede un uccello strozzato — a giudizio dello Sciuto Patti alludente, come la decorazione della porta del Santo Carcere, alla punizione inflitta da Federico di Svevia alla città — e l'intarsio del Pentalfa o Pentagramma sulle finestre di levante: prova, a giudizio dello stesso archeologo, della cieca fiducia che lo Svevo riponeva nei cabalisti e nei loro segni, leggendosi nel libro di Saba Malaspina che il re, «mentre con sottili investigazioni indagava i segreti della natura, per modo onorava gli astrologi, i negromanti e gli aruspici, che, secondo le divinazioni ed auspici loro, il suo leggerissimo pensiero, a guisa di vento, or di qua ed or di là con celere moto vagava».

E col castello finiscono le vestigia dell'antica Catania: tutto ciò che si vede in città non risale oltre il principio del Settecento, quando si pose mano alla ricostruzione dopo il terremoto del 1693. Non occorre dunque spiegare perchè il barocco trionfa in queste moderne architetture: un barocco che sotto l'influenza dello spagnolismo unito all'enfasi meridionale, gonfia le gote dei suoi mascheroni, moltiplica le cariatidi ed i puttini, distende ed allaccia i più pesanti festoni, aduna ed ammonticchia i più vistosi motivi decorativi. Barocche sono tutte le chiese, fra le quali particolarmente notevoli la Collegiata, regia cappella degli Aragonesi, l'aquila dei quali spiega ancora le ali sulla facciata ricca di colonne, di statue e di ornati; la Badia di S. Agata, con le finestre difese da grate panciute e traforate; la chiesa dei Crociferi, esempio di architettura gesuitica; quella di S. Placido, e via dicendo.