Fig. 1ª.

Title: L'anfiteatro Flavio nei suoi venti secoli di storia

Author: Mariano Colagrossi

Release date: August 1, 2022 [eBook #68663]

Language: Italian

Original publication: Italy: Libreria Editrice Fiorentina

Credits: Barbara Magni and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images made available by The Internet Archive)

Questo ebook è stato creato per celebrare il ventesimo anniversario di Distributed Proofreaders.

P. COLAGROSSI

L’ANFITEATRO FLAVIO

NEI SUOI VENTI SECOLI DI STORIA

(CON 16 ILLUSTRAZIONI E 6 TAVOLE)

FIRENZE

Libreria Editrice Fiorentina

ROMA

Libreria «Propaganda» Quirico Castello

1913

PROPRIETÀ LETTERARIA

Stabilimento Tipografico S. Giuseppe — Via Pandolfini 26, Firenze.

AL R.mo P. PACIFICO MONZA

MINISTRO GENERALE DEI FRATI MINORI

QUEST’UMILE LAVORO

INTORNO AL GRANDE ANFITEATRO

IN CUI L’ILLUSTRE APOSTOLO MINORITA

LEONARDO DA PORTO MAURIZIO

MEDITÒ SOVENTE

ED INSEGNÒ A MEDITARE

LA PASSIONE DI CRISTO

| Prefazione | Pag. 1 |

| Introduzione — Storia generale degli anfiteatri | 3 |

| Parte I. Dalle origini al secolo VI dell’era volgare. | |

| Capitolo Primo. — Edificazione — Dedicazione — Feste inaugurali — Medaglie commemorative — Spese approssimative — Epigrafi | 31 |

| Capitolo Secondo. — Descrizione della parte esterna dell’Anfiteatro Flavio — Dimensioni — Architettura — Materiali usati nella costruzione — Statue — Clipei — Perni e spranghe — Sezione | 41 |

| Capitolo Terzo. — Descrizione dell’interno dell’Anfiteatro Flavio — Arena — Ipogei — Portici sotterranei — Cavea — Velario — Anemoscopio — Architetto | 53 |

| Capitolo Quarto. — Spettacoli celebrati nell’Anfiteatro Flavio dall’inaugurazione al secolo VI, ed abolizione dei medesimi | 103 |

| Capitolo Quinto. — L’anfiteatro Flavio danneggiato e restaurato | 125 |

| Parte II. Dal Secolo VI al Medio Evo. | |

| Capitolo Primo. — Il Colosseo — Origine di questa voce | 135 |

| Capitolo Secondo. — Il Colosseo nel suo abbandono e poscia convertito in fortezza feudale | 147 |

| Capitolo Terzo. — Il Colosseo nelle mani del Senato Romano — Giostre in esso celebrate | 158 |

| Capitolo Quarto. — Il Colosseo danneggiato dal terremoto (a. 1349) — L’arciconfraternita di «S. Sanctorum nel Colosseo | 163 |

| Parte III. Dal secolo XV ai tempi presenti. | |

| Capitolo Primo. — Varie vicende del Colosseo nei secoli XV e XVI — Travertini asportati — I Papi e il Colosseo — Drammi sacri — Chiesa della Pietà — Chiesa di S. Giacomo — Ospedale — Altre Chiese ed oratorî che circondarono il Colosseo — Sisto V | 171 |

| Capitolo Secondo. — Il Colosseo nel secolo XVII | 213 |

| Capitolo Terzo. — Il Colosseo nel secolo XVIII | 217 |

| Capitolo Quarto (secolo XIX). — Il Colosseo restaurato e fatti contemporanei ivi avvenuti | 223 |

| Capitolo Quinto. — Scavi eseguiti nell’Anfiteatro Flavio dal 1810 sino ai nostri tempi | 231 |

| Parte IV. Controversie sull’Anfiteatro Flavio. | |

| Capitolo Primo. Quest. 1ª. — Nella dedicazione dell’Anfiteatro Flavio, ove si celebrarono le naumachie? | 245 |

| Capitolo Secondo. Quest. 2ª. — Quali soggetti erano rappresentati nei clipei? — Come erano questi disposti? — Quanti erano? | 257 |

| Capitolo Terzo. Quest. 3ª. — L’Anfiteatro Flavio e i Martiri | 265 |

| Capitolo Quarto. Quest. 4ª. — L’iscrizione «Sic premia servas è genuina o falsa? | 285 |

| Appendici. | |

| I. — La flora del Colosseo | 337 |

| II. — Iscrizioni e frammenti epigrafici | 347 |

[1]

La grandezza e magnificenza dell’antica Città dei Cesari risplendono tuttora nei suoi maestosi ruderi; e gli avanzi del maraviglioso ANFITEATRO FLAVIO, di cui m’accingo a trattare, ce ne sono una fulgida prova.

Gli incendî, i terremoti, i saccheggi, le fazioni medioevali, le prepotenze dei baroni, la lontananza del Papa dalla sua sede, gli sconvolgimenti politici, fecero disgraziatamente sparire un gran numero di monumenti romani; ma la venerabile mole dei Flavî resistè, almeno in parte, alle ingiurie dei tempi e degli uomini; e come in altre epoche il Colosseo fu l’oggetto nobile di profondi studî, così stimo debba esserlo ai giorni nostri in cui si nota tanto risveglio per le cose antiche.

La prima lezione di archeologia pratica, io la ricevei nell’ANFITEATRO FLAVIO, e, a dire il vero, rimasi tanto ammirato della sua storia e grandiosità, che fin da quel momento sorse in me il desiderio di farlo oggetto di un mio studio speciale, e di rendere un contributo a quella mondiale maraviglia. E quel desiderio vago, concepito anni or sono, è divenuto oggi una realtà.

Onde evitare frequenti e forse inutili annotazioni nel corso dell’opera (specialmente quando si tratterà delle varie parti che costituiscono l’Anfiteatro Flavio e dei ludi ivi dati dagli Imperatori), m’è sembrato conveniente far precedere allo studio sul Colosseo una storia sommaria degli anfiteatri in genere e dei giuochi venatorî e gladiatorî in ispecie.

[2]

Relativamente alle memorie cristiane che sono connesse col nostro monumento, io le tratterò con franchezza e lealtà; ed esporrò le mie opinioni senza curarmi nè della congiura «del silenzio» nè della taccia «d’ignorante ed ostinato», perchè tanto l’una che l’altra sono armi ormai notissime di coloro i quali «tanto più dan vanto di sapiente» ad uno scrittore, «quanto più (questi) si mostra audace nel distruggere l’antico, nel rigettare la tradizione, ecc.»[1].

Onde poi la discussione delle principali controversie sórte in più epoche sull’Anfiteatro Flavio, non interrompa il filo della narrazione, e non distragga soverchiamente il lettore, ho creduto cosa utile trattarle separatamente nella IV parte di questo studio.

Le numerose piante, finalmente, o la famosa flora del Colosseo; nonchè i frammenti epigrafici rinvenuti nel nostro Anfiteatro, formeranno il soggetto di due rispettive appendici.

[3]

«Il mondo vinto, scrisse Giovenale, si è vendicato dando a Roma tutti i vizî».

Triste ma incontestabile verità! Prima infatti che la romana Repubblica soggiogasse l’Oriente, i costumi del suo popolo erano semplicissimi; la guerra e l’agricoltura formavano la sua precipua occupazione, e spesse volte gli stessi magistrati, i consoli, i dittatori, ecc., spirato il tempo della loro carica, deponevano la toga e tornavano a coltivare i loro poderetti. Ma eccoci alle guerre Puniche! Eccoci alle guerre Macedoniche! Roma conquista progressivamente le province orientali; e, a misura che essa s’avanza nelle conquiste, di pari passo degenera la semplicità dei costumi del suo popolo. Colle nuove genti vengono in Roma le ricchezze; colle ricchezze i vizî.

Ma l’oro ed il lusso erano un privilegio dei soli nobili: di quei nobili, che, inviati a governare le conquistate regioni, tornavano in patria carichi di ricchezze e sfoggiando un eccessivo lusso orientale. Il basso popolo, immiserito, cencioso, ozioso, a causa dei grandi latifondi, addivenne la piaga di quel tempo. Alle oneste occupazioni preferì tosto i divertimenti ed i passatempi; all’agricoltura la sphaeromachia[2], la mora[3], gli scacchi[4], ecc.; e principiò [4] a maggiormente bramare gli spettacoli pubblici, ed a reclamarli con esigenza, ritenendoli come istituzione sacra e di somma importanza. I governanti accondiscesero alla brama popolare, ed i nobili ambiziosi approfittarono, molto bene ed a loro pro, di questa congiuntura: i primi si servirono degli spettacoli come macchina della lor politica, ed i secondi per cattivarsi il favor popolare, carpire magistrature, ricche province ed autorità sul popolo.

Turbe immense accorrevano entusiaste agli spettacoli circensi, pei quali nutrivano special predilezione; e gli stessi giovanetti prossimi alla pubertà[5] abbandonavano volentieri il loro turbo (trottola) ed il trochus, o smettevano di gettare in aria la moneta sulla quale eravi effigiata, per lo più, la testa di Giano in un lato, ed una nave nell’altro[6], per recarsi al circo ad aprire la pompa.

Giovenale ci descrive i costumi dei suoi tempi: nota in peculiar modo questo sfrenato gusto del popolo romano, e dice che quelle stesse masse le quali un dì affidavano il comando, i fasci, le legioni, restrinsero poi i loro desideri al pane ed agli spettacoli circensi[7].

Ma se i romani trovarono nel circo il loro preferito diletto, non trascurarono però le gare atletiche, il teatro, gli spettacoli gladiatorî, nè, molto meno, le venationes, le quali, come in breve vedremo, diedero origine agli anfiteatri. Di questi il più famoso è il FLAVIO (oggetto, come dicemmo nella prefazione, di questo lavoro), le cui memorie storiche e monumentali, dalle origini ai tempi presenti, prenderemo ad esporre, dopo aver data una nozione storica e sommaria sugli anfiteatri in genere, sullo scopo della loro invenzione e sui pubblici spettacoli che in essi si solevano dare.

***

Fra gli edifizî destinati ai pubblici spettacoli, l’anfiteatro fu, per ragione di tempo, l’ultimo. La voce anfiteatro è di origine greca, sebbene non i Greci ma i Romani ne siano stati gl’inventori. Gli antichi si servirono dell’anfiteatro [5] per i giuochi gladiatorî e per le venationes; ma queste e non quelli furono la causa della sua invenzione. Prima che gli anfiteatri esistessero, i gladiatori davano già i loro spettacoli; e la costruzione del più celebre degli ANFITEATRI fu intrapresa da un imperatore che non amava i gladiatori[8]. Niuno pensò a Roma a tal sorta di edifizî, fino a che la conquista di remoti paesi, la potenza e le ricchezze non eccitarono nell’animo dei Romani il desiderio di possedere incognite belve e di vederle ferocemente combattere.

L’anno 502 d. R., L. Cecilio Metello, Proconsole e Pontefice, riportava una clamorosa vittoria sui Cartaginesi. Palermo fu il teatro della battaglia; e, nella disfatta, il vincitore s’impadronì di 142 elefanti, i quali furono condotti in Roma ed introdotti nel Circo Massimo, a quei tempi unico edifizio, tra i destinati agli spettacoli, men disadatto degli altri per quella pericolosa e gigantesca rappresentazione. Gli elefanti furono uccisi a colpi di strale; e se il fatto potè attrarre l’attenzione pubblica, altro non fu, a mio parere, che per la novità della cosa. Quello spettacolo, infatti, non fu una caccia, venatio, ma un macello. I Romani, d’altra parte, volevano sbarazzarsi di tanto peso: il nutrimento e la custodia di quelle bestie colossali gravavano non lievemente l’erario pubblico; e vollero, inoltre, abituare la plebe a vedere quelle moli, che sovente doveano combattere a campo aperto. Questa circostanza fu nondimeno capace di muovere nell’animo del popolo il trasporto per le venationes; e più tardi, nell’edilità di Claudio Pulcher, secondo Plinio[9], o ai tempi di Pompeo, secondo Seneca[10] ed Asconio[11], principiarono le cacce elefantine.

La caccia di altre bestie fu introdotta dopo la seconda guerra Punica[12]. Tito Livio[13] ci dice che lo spettacolo degli atleti e la caccia dei leoni e delle pantere si videro in Roma, per la prima volta, nell’anno 568; nei giuochi, cioè, dati da M. Fulvio Nobiliore per un voto da questo fatto nella guerra contro gli Etoli. Da allora in poi s’importarono dall’Africa innumerevoli belve le quali, senza distinzione di specie, si dissero africanae[14]. Lo stesso storico[15] ci narra le solenni feste celebrate nel 586 d. R. dagli edili curuli Nasica e Lentulo.

[6]

Frattanto erasi introdotto presso i Romani l’uso cartaginese di esporre alle belve i disertori stranieri. Scipione Africano minore, imitando Emilio Paolo, suo padre, diè giuochi, nei quali espose alle belve disertori e fuggiaschi[16]; e questo fatto ci viene confermato da Valerio Massimo[17]. Questa pena fu poscia estesa, nelle province, anche ai cittadini romani[18].

La magnificenza delle venationes andò progressivamente crescendo. Quegli che dava uno spettacolo, ambiva sorpassare nella sontuosità chi avealo dato precedentemente. Scevola, nella sua edilità, celebrò per primo la caccia di molti leoni[19], i quali furono esposti nel circo, legati; perchè, essendo questo per sua natura indifeso, la ferocia di quelle belve poteva produrre funesti accidenti. Il primo che diè mostra di leoni sciolti fu Silla nell’anno 660 d. R.[20]. È da credersi nondimeno che a tutela degli spettatori si costruissero provvisori ripari, dacchè sappiamo che quando Pompeo, per festeggiare la dedicazione del suo teatro, diè un combattimento con elefanti, questi furono esposti nel circo racchiusi entro cancelli di ferro: e guai se così non si fosse fatto! Gli elefanti inaspriti per l’uccisione di uno di loro, tentarono di erompere in massa con grande sgomento e spavento di tutto il popolo[21]. Talchè Cesare, dieci anni dopo, nell’inaugurazione del suo Foro, volendo dare venationes ed un combattimento cogli elefanti, a maggior difesa degli spettatori fece scavare attorno al circo un euripo[22].

Nel 695 d. R. Scauro mostrò per la prima volta un ippopotamo e cinque coccodrilli, pei quali fece scavare un canale a bella posta[23]. Nel 698 il suddetto Pompeo, a fine di festeggiare la dedicazione del suo teatro, espose 500 leoni, i quali tutti rimasero uccisi.

Essendo giunta tant’oltre la magnificenza di questi spettacoli, e divenendo ogni dì più comuni; poichè gli edifici destinati ai giuochi, come i circhi ed i teatri, non presentavano per le cacce l’opportuna comodità, e d’altronde non offrivano la sicurezza necessaria agli spettatori[24]; fu d’uopo immaginare un [7] nuovo edifizio che unisse la sicurezza e la comodità del teatro per gli spettatori all’ampiezza ed alla vastità del circo per gli spettacoli; vastità che doveasi anch’essa ridurre in modo che più circoscritta ne fosse l’arena. Fu allora che Cesare, ispiratosi alla novità di Curione, assai per fermo adatta allo scopo, uno ne costrusse di legno[25], l’anno 708 d. R. allorchè fè celebrare varî giuochi onde solennizzare la dedicazione del suo Foro e del tempio di Venere genitrice[26].

Volendo Curione[27] sorpassare Scauro nell’artifizio, giacchè non poteva sorpassarlo nella sontuosità dei giuochi di recente celebrati[28], costrusse due grandi teatri lignei, l’uno vicino all’altro[29]. Terminate le rappresentazioni drammatiche e mimiche, e tolte le scene, questi due teatri si facevano girare con tutti gli spettatori, sopra i rispettivi cardini[30]: chiudevansi insieme, ed unendosi ambedue gli emicicli, formavano un teatro circolare, la cui arena presentava un vasto campo, attissimo a celebrarvi gli spettacoli gladiatorî. Meccanismo maraviglioso! Plinio[31], non lontano da quell’epoca, oltremodo meravigliato ed attonito, confessa di non sapere se meritasse più ammirazione il genio dell’inventore o il ritrovato; l’artista o chi lo eseguì; il coraggio di chi l’ordinò o l’imperturbabilità del popolo Romano, il quale si sottomise ad un tanto azzardato esperimento[32]. È inutile ricordare che questa macchina agì per soli due giorni: il terzo dì non si osò farla di nuovo girare; e, lasciati i due emicicli congiunti, si costruirono in mezzo ad essi le scene [8] temporanee, le quali poi si disfecero, restando fermi gli spettatori. Questa novità di Curione, cui s’ispirò Cesare, questo ligneo edificio diè l’idea primiera del Teatro venatorio[33] o Romano ANFITEATRO.

***

Il nome e la cosa ebbero origine ad un tempo. Calpurnio lo disse ovum[34]; Strabone e Dionisio, ambedue dell’epoca augustea, lo chiamarono anfiteatro; e di questa stessa voce si servì Vitruvio[35]. Ovidio[36] scrisse:

.... structoque utrimque theatro

Ut matutina cervus periturus arena.

Dione: Theatrum venatorium quod et Amphitheatrum dictum est ex eo quod sedes undique in orbem habeat sine ulla scena[37]. E Cassiodoro: Cum theatrum quod est hemisphaerium, grecae dicatur Amphitheatrum, quasi in unum juncta duo visoria, recte constat esse nominatum. Ed altrove: Ovi speciem eius arena concludens....

All’anfiteatro ligneo eretto da Cesare, ne seguì uno di pietra edificato da T. Statilio Tauro[38] nel Campo Marzio; e successivamente ne vennero edificati altri in Roma, nei municipî, nelle colonie italiche ed in altre città dell’Impero[39]. Statilio Tauro eresse il suo anfiteatro per suggerimento di Augusto, il quale avea progettato l’edificazione di uno che fosse degno della metropoli del mondo, e pensato di erigerlo media urbe[40]: progetto più tardi effettuato da Fl. Vespasiano. In Roma, per molto tempo, vi fu il solo anfiteatro di Statilio Tauro[41]. Caligola principiò a costruirne un altro, ma non lo portò a compimento[42]. Nerone ne edificò uno di legno[43].

[9]

L’anfiteatro fu adunque un’invenzione del tutto romana[44]; e lo scopo principale e primario di questo edificio fu la venatio; il secondario, gli spettacoli gladiatorî[45].

Ed ora, prima di dare un cenno sommario di questi spettacoli, crediamo opportuno presentare ai lettori un quadro generale delle parti costituenti un anfiteatro, riservandoci di parlarne più minutamente allorquando tratteremo dell’ANFITEATRO FLAVIO.

***

Le parti esterne di un anfiteatro consistevano nelle arcuazioni che formavano i portici; questi poi servivano per la comoda comunicazione tra le gradinate dei diversi piani, e per riparo agli spettatori in caso di pioggia. I portici constavano: 1º di corridoi, ambulacra; 2º di accessi in piano alle scale, itinera; 3º di scale, scalae.

Le principali parti interne erano: l’arena e la cavea. La prima avea forma ovale, ed alle estremità dell’asse maggiore s’aprivano grandi porte per l’introduzione delle fiere nella mostra precedente il periodo dei giuochi, pel solenne ingresso della pompa gladiatoria e per l’estrazione dei caduti nella lotta.

L’arena degli anfiteatri era generalmente pensile, e nei sotterranei, hypogaea, v’erano le celle per le belve, e vi si facevano manovrare le macchine, pegmata, per gli improvvisi spettacoli[46].

[10]

La cavea era la parte ove sedevano gli spettatori. La sua forma era concava o ad imbuto[47]. Nei maggiori anfiteatri la cavea dividevasi in podium, gradatio[48] e porticus: in questi la gradatio era divisa in più ordini dalle praecinctiones, secondo l’altezza dell’edificio; nei minori, in podium e gradatio indivisa.

Il podium era il terrazzo che circoscriveva immediatamente l’arena; ed essendo la parte più prossima allo spettacolo, era altresì la parte più distinta. Elevavasi dall’arena tra i 7 e i 12 piedi; era fornito di parapetto, e difeso dagli assalti delle fiere per mezzo di reti metalliche e di altri artificiosi ordigni.

L’Imperatore, la famiglia imperiale, i principali magistrati, le vergini Vestali, il pretore e l’editore dei giuochi prendevan posto nel podium (spectabant ad podium), il quale era elegantemente ornato.

[11]

Le praecinctiones, zone verticali, a piè delle quali girava un viottolo, iter[49], dividevano la gradatio in ordini diversi, i quali a misura che s’allontanavano dal podium divenivano meno distinti, ed erano occupati con un certo ordine gerarchico.

Prima della legge Roscia tutti gli spettatori sedevano alla rinfusa[50]. Plutarco dice che ai tempi di Silla anche le donne sedettero miste cogli uomini, ma che poi Ottaviano le separò, e volle che sedessero nel luogo più elevato[51], e quindi più appartato dall’arena.

Vomitoria erano le aperture o porte per le quali il popolo sboccava su i gradus o sedili.

Scalaria venivano detti i piccoli gradini corrispondenti ai vomitoria, pei quali gli spettatori poteano comodamente salire o scendere, onde collocarsi sui rispettivi sedili: e poichè i vomitoria erano disposti a scacco, e lo spazio fra tre scalaria costituiva un cuneus, perciò si designò col nome di cuneus ciascuna delle grandi sezioni della cavea.

I posti si distinguevano fra loro per una linea che trovavasi nei sedili stessi, ed il luogo assegnato dicevasi locus. Per evitare ogni possibile confusione, ciascuno spettatore dovea premunirsi di una tessera d’ingresso, la quale presentavasi ai designatores: a quegli ufficiali, cioè, che si trovavano in ciascun vomitorium. Nella tessera indicavasi il cuneus, il gradus, ed il posto o i posti da occuparsi; così, p. e., CVN. III. GRAD. IV. LOC. I.

I falliti e coloro che aveano disperse le loro facoltà, venivano confinati in luogo separato[52].

I sedili spettavano a coloro i quali li occupavano, purchè appartenessero al rispettivo ordine gerarchico; ma lasciati, anche per breve tempo, perdevansi. Ciò si deduce chiaramente dalle parole che Augusto diresse ad un cavaliere romano. Io, disse questo Imperatore, quando voglio desinare, me ne vado a casa. Il cavaliere rispose: Tu puoi farlo, perchè non temi ti venga da altri occupato il posto[53].

Era severamente proibito ai graduati assistere agli spettacoli senza indossare l’abito che noi diremmo di etichetta[54]. I semplici cittadini doveano indossare la toga. Si riteneva per cosa indecente il bere mentre celebravansi [12] spettacoli anfiteatrali[55]; e Lampridio dice di Commodo esser questo stato uno spudorato, precisamente perchè soleva bere nell’anfiteatro.

Gli spettatori sedevano su appositi assi lignei, stesi sui gradi di pietra. Ai tempi di Caligola i Senatori usarono cuscini, onde non sedere sulla nuda tavola[56]. Più tardi i Senatori sederono sulle seggiole, e i loro cuscini passarono agli Equites. Augusto sedè su di una sedia curule[57]: Tiberio e Seiano usarono sedie dorate[58].

La forma di queste sellae si vede in molte medaglie; la materia ce l’indica Orazio[59], il quale le dice «curule ebur», d’avorio; esse competevano a varie dignità[60].

Seneca[61] rammenta che dal fondo dell’anfiteatro si facevano salire fino alla cima liquidi odorosi, i quali schizzando in aria, spargevansi a guisa di minutissima pioggia. Queste effusioni si dissero sparsiones, o, come leggesi presso l’altro Seneca[62], pioggia profumata.

Gli spettatori venivano riparati dai raggi del sole da tende, vela; e queste costituirono poi il famoso velarium, di cui ben presto parleremo.

***

Gli spettacoli che si celebravano nell’anfiteatro facevano parte, come tutti gli spettacoli, della religione pagana; ed erano sacri: la caccia a Diana[63], [13] i combattimenti gladiatorî a Marte[64]. Prudenzio chiama i ludi gladiatorî triste sacrum.

Negli spettacoli venatorî i combattenti dicevansi venatores e bestiarii, e quegli che dava i giuochi appellavasi editor o munerarius o munerator. I questori, i pretori, e specialmente gli edili, nell’epoca della Repubblica, onde cattivarsi, come dicemmo, la benevolenza del popolo e quindi poter ascendere più agevolmente a più alte cariche, furono coloro che più particolarmente davano tali spettacoli. Durante l’Impero furono celebrati dagli Imperatori e da quei che venivano promossi al consolato. I magistrati tanto al tempo della Repubblica che dell’Impero imponevano tasse alle province per affrontare le spese dei giuochi che si celebravano in Roma. Cicerone esimè [14] l’Asia da questa tassa[65]. Non di rado i ricchi lasciarono in testamento legati per la celebrazione di cotesti spettacoli; e questi legati entravano nella categoria di quelli che dicevansi ad honorem civitatis[66].

Tra le occasioni in cui davansi questi giuochi, alcune erano ordinarie o di data certa; straordinarie o di data incerta altre. Le prime erano: il natale dei Cesari[67] e l’anniversario di qualsiasi fausto avvenimento[68]. Le seconde: l’assunzione all’Impero od al Consolato; la dedicazione di un pubblico edifizio[69]; pro salute Caesaris[70]; le nozze di questo[71]; la partenza dell’Imperatore per la guerra; la vittoria, il trionfo, i funerali di un personaggio ragguardevole, ecc. Opportuni AVVISI o EDITTI, notificavano al popolo l’ordine dei giuochi, il motivo ed il giorno della loro celebrazione[72].

[15]

Le belve per gli anfiteatrali spettacoli romani provenivano dalle province dell’Impero, ed anche da paesi stranieri. Gli orsi si traevano dai boschi della Caledonia e della Pannonia; i leoni e le pantere dall’Africa[73], e specialmente dalla Numidia: la quale regione, al dire di Plinio, non rendeva altra cosa di qualche importanza che il marmo numidico e le belve[74]. Le tigri provenivano dalla Persia; i crocota (Κροκωτά) ed il rinoceronte dall’India; e dall’Egitto i coccodrilli e gli ippopotami.

La caccia delle belve facevala quei che aveva in animo di dare gli spettacoli; ma poichè erano gli Imperatori coloro che soventemente celebravano le venationes, questi stipendiavano a tal uopo un gran numero di venatores, i quali dovevano curare di prendere le belve senza danneggiarle. Prese che fossero, venivan consegnate ai mansuetarii, i quali le conducevano in Roma, le domavano, le custodivano ed ammaestravano. Una classica testimonianza di questi ammaestramenti l’abbiamo in Marziale[75]:

Picto quod iuga delicata collo

Pardus sustinet, improbaeque tigres

Indulgent patientiam flagello:

Mordent aurea, quod lupata cervi,

Quod frenis libyci domantur ursi

Et quantum Calydon tulisse fertur

Turpes esseda, quod trahunt bisontes,

Et molles dare iussa, quod choreas

Nigro bellua nil negat magistro:

Quis spectacula non putet deorum?

Haec transit tamen, ut minora quisquis

Venatus humiles videt leonum,

Quos velox leporum timor fatigat,

Dimittunt, repetunt, amantque captos

Et securior est in ora praeda;

Laxos cui dare perviosque rictus

Gaudent et timidos tenere dentes;

Mollem frangere dum pudet rapinam:

Stratis cum modo venerint iuvencis.

Haec clementia non paratur arte,

Sed norunt, cui serviant leones.

Da questi versi vediamo chiaramente quale accurata diligenza si ponesse ai tempi di Domiziano nella celebrazione dei giuochi anfiteatrali; ed inoltre [16] vediamo (il che si legge in altri epigrammi di Marziale) che non sempre, negli anfiteatri, si rappresentarono scene sanguinose. È certo però che i custodi, mansuetarii, sapevano, con altri modi e quando faceva d’uopo, far montare le fiere in furore[76].

Le belve si facevano pervenire in Roma in carri ed in barche, legate o racchiuse in gabbie, secondo la loro fierezza[77]; e per pedaggio v’era un dazio del 40%[78].

I Senatori erano esenti da questo dazio; e Simmaco[79] reclama e dice che il dazio dovrebbe gravare i soli negozianti e speculatori.

Nei graffiti scoperti il 1874 nell’Anfiteatro Flavio, come pure nel bassorilievo Torlonia[80] ed in un musaico del Museo Gregoriano e negli stucchi del sepolcro Pompeiano di Scauro, nonchè in diversi altri monumenti, le belve sono rappresentate avvinte da una lunga e forte corda, od attaccate ad un anello fissato in terra, o strette da una duplice fascia, che cinge alle medesime il petto e la parte anteriore del ventre.

Il trasporto delle fiere si faceva in carri pubblici; e, se questi non erano sufficienti, s’usavano pur anche carri privati[81].

Il già citato Claudiano ci riferisce la difficoltà che incontravasi nell’imbarcare le fiere; difficoltà, però, chè abilmente superavasi dagli agili mansuetarii.

[17]

Gli elefanti ed i leoni si spaventavano con le fiaccole: anzi i primi rimanevano atterriti udendo il grugnito del porco, ed i secondi riconducevansi nella cavea facendo velocemente voltar direzione alle ruote di un curricolo[82].

Giunte le fiere alla loro destinazione, l’editor era in dovere di depositarle in luogo sicuro, od anche in casa sua[83]. In Roma s’era costruito un recinto a questo scopo, e si disse vivarium[84], perchè conteneva o racchiudeva belve vive. Il vivarium era un ampio recinto, con celle per le bestie feroci, e con campi e selve per il nutrimento (pascolo) dei cervi, delle damme, delle lepri ecc.[85], che doveano esibirsi nei giuochi. Il famoso e grande vivarium romano era presso la porta Prenestina[86], ed era custodito dai militi delle coorti pretorie ed urbane. Ciò lo rileviamo da un’epigrafe scoperta in Roma l’anno 1710, che porta la data consolare dell’anno 241 dell’età nostra[87].

Le belve si trasportavano dal vivarium all’anfiteatro racchiuse in gabbie: il dì antecedente allo spettacolo si esponevano alla pubblica vista, perchè il popolo traesse idea della fierezza, rarità e numero di esse; e, al principiare dei giuochi, venivano introdotte colle stesse gabbie nei sotterranei.

Gli spettacoli venatorî rappresentavano punti molto variati: voli, scene mitologiche, Orfeo attraente le belve, Prometeo al Caucaso, ecc.; e talvolta l’arena cangiavasi repentinamente in selva o sprofondavasi in una voragine, donde uscivano fiere. Strabone parla di un ladro siciliano, il quale, essendosi fatto chiamare figlio dell’Etna, fu posto su di un’alta macchina raffigurante il monte Etna. Caduta ad un tratto la macchina (pegma), il reo precipitò fra le gabbie delle fiere, le quali pareva covassero in quel monte, e ne fu lacerato.

[18]

Le venationes non sempre, come già si disse, erano cruente. Spesso bestie innocue, come lepri, cervi, damme ecc., lottavano tra di loro; talvolta mettevansi insieme bestie di questa natura con quelle di un istinto più fiero, come: leoni, tori, ecc.[88]; ma così ammaestrati a non nuocere, che recava vera maraviglia agli spettatori. Marziale[89] più volte ricorda il giuoco di una lepre che, inseguita da cani, rifugiavasi nell’aperta gola di un leone, senza che questo le recasse danno (?). I leoni s’avvezzavano a sostenere delicati gioghi sul collo; le feroci tigri, i cervi e gli orsi della Libia s’assuefacevano al freno ed al flagello, quasi fossero cavalli; i cignali della Caledonia si lasciavano legare al collo ed alla bocca; i bisonti traevan carri, e l’elefante ballava ai cenni del suo nero maestro[90]. Nerone, nei giuochi che diede in onore di sua madre, fece venire un elefante funambolo, che s’innalzò fino al portico superiore del suo ligneo anfiteatro; cioè a 25 tese, camminando in cadenza sulla corda, e recando un uomo sulle spalle[91].

Ma se questi spettacoli erano alle volte incruenti, non di rado divenivano pur anche sanguinosi. Spesso, mentre le belve lottavano fra loro, si facevano attaccare dagli uomini. In questo caso, i venatores, ben armati ed istruiti dal loro magister, a piedi od a cavallo, vestiti di sola tunica[92], col braccio sinistro difeso da un panno che l’avvolgeva, inseguivano la belva; e con aste o spade, o scoccando strali, davan mostra della loro arte e del loro coraggio[93].

[19]

La venatio era ordinariamente un’intrapesa libera e volontaria; ma spesso i padroni punivano i servi colpevoli, e la pubblica autorità i delinquenti, facendoli discendere sull’arena e pugnare colle fiere; e se essi erano rei di delitti gravissimi e capitali, venivano esposti alle stesse fiere legati ed inermi. Così uno di essi fu, sotto le sembianze di Laureolo, esposto ad essere sbranato da un orso; ed un altro sotto quelle di Prometeo, fu esposto alla rapacità di un avvoltoio.

La caccia delle belve precedeva in ordine tutti gli altri spettacoli anfiteatrali: quindi davasi ordinariamente il mattino[94]. Durante la pugna, teneri garzoncelli rimovevano l’insanguinata sabbia sparsa sull’arena: e Marziale[95] racconta che un giorno due di questi fanciulli vennero divorati da un leone, dimentico degli ammaestramenti ricevuti!

Nam duo de tenera puerilia corpora turba,

Sanguineam rastris, quae renovabat humum,

Saevus et infelix furiali dente peremit:

Martia non vidit maius arena nefas!

I cadaveri dei venatores e dei gladiatori venivano condotti allo spoliarum, facendoli uscire dalla porta libitinaria. Così si celebravano le venationes fino all’epoca costantiniana; dopo quel tempo si moderarono in guisa da bandire quanto sapesse di crudeltà: gli spettacoli si ridussero a semplici apparenze e ad una caccia sicura, e seguitarono a celebrarsi in questo modo fino al secolo VI[96].

***

Abbiamo detto che i Romani si servirono degli anfiteatri per celebrarvi pur anche gli spettacoli gladiatorî. Diamo adunque pur di questi un cenno sommario e generale.

L’uso dei sanguinosi e barbari combattimenti gladiatorî venne in Italia dalla Lidia (Asia Minore). Ebbero origine dal crudele costume di scannare i prigionieri sulle tombe dei defunti eroi. Nei funerali di Patroclo furono uccisi dodici adolescenti troiani[97]; ed a placare le anime degli Etruschi, quei di Tarquinia immolarono 307 soldati romani caduti prigionieri[98].

[20]

Per temperare l’orrenda inumanità di quest’atto, si permise poscia che i prigionieri combattessero fra loro presso la suddetta tomba fino ad esalare su di essa il loro spirito. Ritenevasi ciò per un dovere dei vivi verso i morti; perciò questa lotta si disse munus, e l’editore munerarius: munus dictum est ab officio . . . . officium autem mortuis hoc spectaculo facere se veteres arbitrabantur[99]. L’asserzione di Tertulliano vien confermata da Servio[100]; ed è perciò indiscutibile che presso i popoli s’immolassero gli uomini, non soltanto agli dei, ma eziandio ai defunti.

Nel 496 d. R. i due fratelli Bruti, per onorare la memoria del loro padre, diedero, nei funerali di questo, siffatti spettacoli[101]. Seguendo l’esempio dei Bruti, simili ludi cruenti si celebrarono poscia per onorare la memoria di altri illustri personaggi, e man mano si estesero anche ai funerali di persone private; e vi fu chi giunse a tal estremo da lasciar per testamento agli eredi l’obbligo di dare questi ludi.

I giuochi gladiatorî si celebrarono anche per rappresentare l’uso dell’armeggiare e di pugnare di altre nazioni o di un corpo militare; ma finalmente si ridussero anch’essi a spettacoli di semplice divertimento. La loro celebrazione fu allora affidata ai magistrati, cioè: ai Pretori, agli Edili, e, all’epoca dell’Impero, ai Questori. Anche i privati davanli sovente a proprie spese[102].

Anche i gladiatori come i venatores, spesso si dedicavano volontariamente a tal mestiere[103], mediante patti particolari concernenti il tempo del servizio e la retribuzione; e chi gl’ingaggiava era in dovere di alimentarli con cibo abbondante, onde potessero acquistare le forze necessarie all’arte loro, dabantur in saginam[104]. Appositi maestri insegnavano ad essi i diversi generi di [21] combattimenti, habebant doctores et magistros, i quali erano per lo più gladiatori emeriti, e venivan detti lanistae[105]: i discepoli dicevansi bustuarii[106]. Oltre al lanista, in ogni collegio, ludus[107], v’era il procurator ed il medicus.

Fra i gladiatori s’iscrissero eziandio persone libere e primarî cittadini, i quali, o per aver dilapidato il loro patrimonio, o per fare cosa grata ai principi, abbracciavano quella barbara professione. Ricevevano essi un determinato salario, detto auctoramentum, laonde furono soprannominati auctorati.

Ma non tutti i gladiatori, ripeto, erano volontarî. Talvolta erano disgraziati prigionieri, vilmente venduti a maestri di scherma; oppure dati agli Imperatori allo scopo di esibirli in siffatti spettacoli; o, finalmente, servi condannati alla pena di morte.

I collegi (ludi) ove dimoravano i gladiatori erano edificî rettangolari, con camere o celle separate e coll’ingresso verso l’interno. Un peristilio della stessa forma avea nel mezzo descritta un’area ovale circondata da sedili. Erano insomma edificati a foggia di piccoli anfiteatri, i quali servivano evidentemente per gli esercizi dei bustuarii.

Negli ultimi tempi della Repubblica i ludi erano così vasti, che Cicerone[108] scrisse ad Attico «Cesare a Capua avere raccolto in un sol ludo 5000 di quella classe di gladiatori appellati secutores». Donde appare quali ingenti spese incontrassero i potenti per stipendiare e mantenere una turba sì enorme; e qual pericolo corresse la Repubblica, allorchè Spartaco, insieme con Crisso, Enomao ed altri trenta; rotto il ludo gladiatorio di Lentulo, in Capua, ed ingrossando man mano la turba di altri gladiatori, schiavi fuggiaschi e scellerati di ogni sorta, pose a soqquadro l’Italia, scorrendola da Capua a Modena, da Modena a Reggio, e minacciando seriamente Roma colla disfatta subita dagli eserciti pretori e consolari.

Allorquando i gladiatori erano per esibirsi in un pubblico combattimento, scrivevan essi il loro nome su tavolette, le quali venivano poscia esposte alla pubblica vista[109]. Nel primo giorno della pugna l’editore dello spettacolo gladiatorio formava le coppie[110]: destinava, cioè, a ciascun gladiatore il suo rivale [22] o particolare avversario. Ciò fatto, prima che i gladiatori venissero alla vera pugna, eseguivano la così detta praelusio[111], vale a dire, schermivano nell’arena con spade lignee, rudibus batuebant[112]. Ad un segno determinato i gladiatori impugnavano l’arma vera, remotis lusoriis armis, e ad decretoria veniebant; prendeva ciascuno la propria posizione, ed avendo lo sguardo fisso alle mosse dell’avversario, s’assalivano a vicenda, alter alterum petens, cercando di scansare possibilmente il colpo vibrato, apta corporis declinatione ictus exibat. Lottando più coppie insieme[113], non di rado accadeva che uno ferisse l’avversario attraverso il fianco di un altro. Allora gridava: habet! oppure hoc habet! è ferito! A questo punto il vinto deponeva le armi, ed alzava le dita della mano destra chiedendo così al principe ed al popolo la missio, ossia il favore di tornare a combattere dopo un giorno di riposo. Per lo più avveniva che il ferito, abbassando le armi, portavasi all’estremità dell’arena e scongiurava il popolo a volergli concedere la vita. Se questo lo voleva salvo, premebat pollicem; al contrario, alzava il pollice se volealo morto. Dietro una crudele negativa del popolo o del Principe, il disgraziato gladiatore ferito, dovea, ad ogni costo, riprendere le armi e proseguire intrepidamente la lotta. Combattendo in tal guisa i due gladiatori Prisco e Vero, con sorte eguale, il popolo, a grandi clamori, chiese per essi la missio. Ma l’Imperatore non volle infrangere la legge: inviò agli spettatori varî doni, onde attendessero con pazienza l’esito del certame; e questo procedè e finì con ugual sorte; giacchè i due gladiatori pugnarono pari, e pari soccombettero: caddero, cioè, ambedue gravemente feriti. Cesare mandò loro le palme e le rudi, premio che, come in breve vedremo, solevasi dare ai gladiatori emeriti[114].

I combattenti distinguevansi fra loro dalle armi e dalla maniera di lottare. I secutores avean per armi la galea (elmetto), il clypeus (scudo) ed una spada (gladius)[115]. Il secutor veniva accoppiato al reziario[116], sicchè ciascun secutore battevasi con un reziario[117]. Questi portava in testa il galerum; e [23] le sue armi erano: una lancia a tre denti (tridens o fuscina) ed una rete[118]. Se gli riusciva di avviluppare nella rete il suo avversario, correva tosto a trafiggerlo col tridente[119], mentre l’infelice secutor, così miseramente avviluppato, procurava liberarsi e difendersi.

I Myrmillones aveano in capo un elmetto gallico, e, per cimiere, l’effigie di un pesce. Per armi usavano uno scudo ed una spada gallica, cioè, senza punta. I loro rivali erano i Thraeces, Trhexes o Traces[120]. Ebbero questo nome perchè usavano le stesse armi ed arnesi dei nativi della Tracia, cioè, la sica e la parma. La sica era un coltello a lama un po’ curva ed a punta acuta; la parma era il piccolo scudo tracio, quadrato nel contorno ma convesso nella superficie[121]. Talvolta il Mirmillone era contrapposto al reziario[122], il quale, durante la pugna, non cessava di ripetere cantando: «Non te peto, piscem peto; cur me fugis, Galle?».

I Samnites[123] aveano per avversarî i Provocatores, detti anche Velites. I primi si dissero eziandio Hoplomachi[124], forse perchè, giusta l’uso dei soldati sanniti, aveano il petto difeso da una spugna[125]; ed erano intieramente [24] armati quasi come legionarî di Roma. Avean per armi: uno scudo d’argento intagliato, ed una spada. Nel braccio destro, che trovavasi indifeso, avevano un bracciale (manica)[126]. Un gambale (ocrea) custodiva e difendeva loro la gamba sinistra[127]: oltre a ciò usavano un cimiero ornato di pennacchi, od un elmo chiuso, con ale (pinnae) ai lati[128], per cui il loro avversario dicevasi Pinnirapus[129].

I gladiatori che, a guisa dei Brettoni, combattevano sui cocchî, ex essedis[130], si dissero essedarii; quelli che cavalcavano bianchi cavalli, ed avevano [25] gli occhi bendati, andabatae[131]; se armati di due spade, si dicevano dymachaeri[132]; quelli finalmente che con un laccio accalappiavano, rovesciavano ed uccidevano l’avversario, chiamavansi laquearii.

I gladiatori mantenuti dagli Imperatori si dissero fiscales[133]; coloro che rimpiazzavano gli stanchi od i vinti, supposititii; i meridiani erano i gladiatori e i venatores superstiti dopo un combattimento, i quali, sull’ora del mezzodì, senza usare arte o difesa, doveano trucidarsi a vicenda[134]; ed i cubicularii eran quelli che lottavano durante i banchetti[135].

I cadaveri dei gladiatori si trasportavano allo spoliarum, trascinandoli agganciati con adunchi uncini. Ivi stesso erano condotti i feriti omai incapaci di battersi; i quali, se si vedeva che non avrebbero potuto sopravvivere alle mortali ferite, venivano irremissibilmente uccisi.

I premî dei vincitori consistevano, per lo più, in palme, od in corone di palma con nastri multicolori, palma lemniscata; alle volte poi erano premiati con danaro od anche con una bacchetta di legno, rudis.

[26]

I monumenti che ci mostrano i gladiatori, quali sono gli stucchi pompeiani, i mosaici delle ville Albani e Borghese (oggi Umberto I), i bassorilievi vaticani, quelli della villa Pamphili, ecc.; mentre ci fanno conoscere la varietà delle armature e la ricchezza dei costumi, ci addimostrano altresì la splendidezza di simili spettacoli, e, per un momento almeno, ci distraggono dalla crudeltà e barbarie delle descritte istituzioni.

Questi cruenti spettacoli continuarono a celebrarsi legalmente fino all’anno 325 dell’èra volgare, allorchè Costantino, da Beirout (Berito), diresse a Massimo, prefetto del Pretorio, una legge con data del 1º Ottobre, per la quale proibiva i giuochi gladiatorî; ed ai delinquenti commutava la pena della pugna con quella delle miniere[136].

Ma questa legge fu ben tosto violata; anzi nelle province orientali forse non fu mai osservata: giacchè la legge seconda, dello stesso titolo, diretta da Costanzo e Giuliano ad Orfito, prefetto di Roma, in data del 16 Ottobre, mostra che nel 357 quei giuochi erano ancora in vigore; e la terza legge sullo stesso oggetto, emanata da Arcadio ad Onorio nel 397, non solo ci rende certi che gli spettacoli gladiatorî continuavano, ma ci addimostra ben anche l’esistenza dei ludi. Ciò stesso l’apprendiamo da S. Agostino[137] e da Prudenzio[138]:

Respice terrifici scelerata sacraria Ditis:

Cui cadit infausta fusus gladiator arena.

Heu, male lustratae phlegetontia victima Romae!

Nam quid vesani sibi vult ars impia ludi?

Quid mortes iuvenum, quid sanguine pasta voluptas?

Quid pulvis caveae semper funebris et illa

Amphitheatralis spectacula tristia pompae?

E sul finire dei poema, Prudenzio esorta Onorio a por fine a quei cruenti spettacoli con queste parole:

Tu mortes miserorum hominum prohibeto litari,

Nullus in urbe cadat cuius sit poena voluptas:

Nec sua virginitas oblectet caedibus ora,

Iam solis contenta feris infamis arena,

Nulla cruentatis homicidia ludat in armis.

E non tardò più guari una propizia occasione per abolire onninamente quei giuochi. Narra Teodoreto[139], che regnando Onorio[140] un monaco di nome [27] Telemaco partì dall’Oriente alla volta d’Italia, col fine di far cessare gli spettacoli gladiatorî. Giunto in Roma, discese nell’arena e tentò di far deporre le armi ai gladiatori. Ma gli spettatori, che erano pagani e che tanto diletto ritraevano da simili combattimenti, insorsero contro di lui, e l’uccisero[141].

Allora Onorio abolì per sempre gli spettacoli gladiatorî.

[29]

L’ANFITEATRO FLAVIO NEI SUOI VENTI SECOLI DI STORIA.

[31]

Due furono gli anfiteatri stabili in Roma: quello di Statilio Tauro ed il FLAVIO[142]. L’anfiteatro Taurense fu di piccole dimensioni[143], e, fin dai primi tempi della sua costruzione, di pochissimo uso[144]; la sua durata poi fu breve, giacché sotto l’Impero di Nerone, s’incendiò[145].

«Gli avanzi di esso e il nome a questi rimasto, dice il Maffei[146], ne avranno fatta far menzione a Vittore, non dovendosi già credere che gli edifizî e le cose da lui nominate fossero a suo tempo ancora tutte in essere e in uso».

Augusto ideò di edificare un anfiteatro nel centro di Roma[147], e precisamente fra i monti Palatino, Celio ed Esquilino; ma il suo progetto non fu effettuato. L’attuazione di quell’idea era riservata a Fl. Vespasiano il quale, nell’anno ottavo del suo consolato[148], essendo già terminata la guerra giudaica[149], pose mano alla grandiosa opera. Scelse allo scopo il sito prescelto [32] da Augusto, urbe media[150], sito detto Ceriolense[151], che Nerone avea ridotto a foggia di lago o golfo, circondato da grandi edifizî[152], e che perciò dicevasi stagnum Neronis.

Marziale[153] ne conservò la memoria in quel distico:

Hic ubi conspicui venerabilis Amphitheatri

Erigitur moles STAGNA NERONIS erant.[154]

Pietro Rossino[155] scrisse che il Colosseo fu compiuto in quattro mesi (!!), e che vi lavorarono 12,000 Ebrei condotti schiavi da Tito. Nessuno storico ci ha tramandato quanto Rossino afferma. Anzi Giuseppe Flavio (il quale trattandosi di un tanto lavoro eseguito dai suoi connazionali, non avrebbe mancato di segnalarlo nelle sue opere) non ne fa motto. Soltanto ci dice[156] che Tito trasportò in Italia, pel suo trionfo in Roma, oltre i capi Simone e Giovanni, 700 uomini e non più. Narra altresì[157] che le altre migliaia di Ebrei prigionieri erano stati o venduti, o fatti morir d’inedia o trucidati o condannati alle miniere d’Egitto o distribuiti nelle province, per esser consumati dal ferro e dalle bestie[158].

Dopo due anni[159] l’edifizio era giunto al terzo gradus; ma Vespasiano non ebbe la sorte di vederlo compiuto, perchè la morte lo sorprese. Suo figlio Tito gli successe e nell’Impero e nel proseguimento del lavoro del colossale Anfiteatro. Questi aggiunse altri due gradus ai tre già costruiti da suo padre[160]; e, nell’anno 80 dell’èra nostra, ne fece la solenne dedicazione.

Eutropio e i cronologi Eusebio, Di S. Prospero e Cassiodoro, attribuirono a Tito la maggior parte dell’opera del Flavio Anfiteatro[161].

[33]

Neppur Tito compì del tutto l’opera: fu Domiziano, fratello e successore di lui, quegli che, come ci dice il cronografo dell’anno 334[162], condusse l’opera dell’Anfiteatro usque ad clypea. Che cosa si debba qui intendere per clypea, lo vedremo nel prossimo capitolo. «Gli atti arvalici, dice il ch. Professor R. Lanciani[163] sono un documento insigne per riconoscere a quale punto di perfezione fosse stata condotta la fabbrica dell’Anfiteatro circa la metà dell’anno 80. Questi atti parlano di tre meniani, che sono: il MAENIANVM PRIMUM con un minimo di otto gradini marmorei, diviso in cunei; MAENIANUM SECUNDUM anch’esso diviso in cunei, nella parte più alta del quale (M. II. SVMMVM) gli Arvali, cioè i ministri inferiori del Collegio, avevano ottenuto posto in quattro gradini marmorei: il MAENIANVM SVMMVM IN LIGNEIS, diviso in tante tabulazioni, quanti erano gli intercolunnî del portico (e gli archi da basso) con un minimo di undici sedili di tavole. Siccome a queste tre zone principali di sedili marmorei o lignei dobbiamo aggiungere per altre ragioni il podio dei senatori (per non parlare dell’arena, del pulvinare imperiale, ecc.), e siccome la divisione del terzo meniano in tabulazioni suppone la esistenza del portico; se ne deduce la conseguenza che, nell’anno 80, quando fu solennemente dedicata la fabbrica, essa era stata recata a compimento, salvo forse nei particolari dell’ornamentazione, i quali saranno stati perfezionati da Domiziano».

Giustissima deduzione, che a me sembra confermata dai fatti. L’ordine Composito, combinazione dell’Ionico col Corintio, fu invenzione dei Romani. Esso fu usato, benchè vagamente, fin dagli ultimi tempi della Repubblica[164]; [34] ma dall’esempio più antico che possediamo[165], si può fondatamente dedurre che questa combinazione fu ridotta ad ordine architettonico ai tempi dei Flavî, e precisamente sotto il regno di Domiziano, allorquando il Senato eresse in onore del Divo Tito, l’arco trionfale.

Ora se Domiziano avesse aggiunto all’Anfiteatro Flavio l’ultimo piano, forse noi non vi vedremmo ripetuto l’ordine Corintio, ma vi troveremmo adoperato il Composito; ordine, direi quasi, Domizianeo. Anzi io congetturo che la costituzione del nuovo ordine architettonico sia nata appunto dalla ripetizione del Corintio fatta negli ultimi due piani dell’Anfiteatro regnando Tito; e che questa ripetizione abbia fatto pensare a Domiziano, o meglio ai suoi architetti, ad un quarto ordine propriamente detto, da adoperarsi in avvenire ed in casi analoghi.

Nè sembra far ostacolo a questo ragionamento l’ordine Composito adoperato nel colonnato del portico del sommo meniano in ligneis: giacchè convien riflettere che, se dall’iscrizione degli Arvali dobbiamo necessariamente dedurre l’esistenza dell’ultimo piano dell’Anfiteatro e del colonnato del meniano sommo; non possiamo però da quella parimenti dedurre di qual materia fossero le colonne di quel porticale al momento dell’inaugurazione dell’Anfiteatro. Pare quindi potersi ragionevolmente opinare, che, portata sostanzialmente a compimento la gigantesca mole colla costruzione del muraglione esterno dell’ultimo piano, Tito, onde non protrarre più oltre la bramata solennità, abbia fatto costruire provvisoriamente in legno quel colonnato. E quest’ipotesi vien confermata dalla stessa lapide dei Fratelli Arvali, nella quale, come dicemmo, si legge che i gradi del meniano sommo erano di legno e divisi in cunei da lignei tavolati. Morto Tito, Domiziano avrebbe compito l’opera del fratello sostituendo alle colonne lignee, forse di ordine Corintio, le colonne di marmo di ordine Composito[166], e perfezionandone l’ornamentazione. Se così fosse, la mia supposizione metterebbe in concordanza il cronografo del 334 coll’iscrizione degli Arvali[167].

[35]

Nella dedicazione dell’Anfiteatro Flavio[168], vero portento della romana grandezza, e del quale Marziale[169] dice enfaticamente:

Omnis caesareo cedat labor amphitheatro

Unum prae cunctis fama loquatur opus.

[36] Tito fe’ celebrare straordinarie e sontuosissime feste; alle quali, se vogliamo prestar fede alle parole dello stesso poeta, concorse gente da ogni parte della terra[170]. Suetonio, nella vita di Tito, ci dice che in quella solenne circostanza, oltre agli sceltissimi e ricchi spettacoli gladiatorî e alle venationes, ebbero luogo pur anche i combattimenti navali[171] in veteri naumachia. Il passo di Suetonio, che noi riportiamo in nota, come si legge è un po’ oscuro; e non è facile comprendere ciò che quegli voglia intendere per quell’«in veteri naumachia»[172], e con quell’«uno die quinque millia ferarum». Cassiodoro[173] conviene con Suetonio relativamente al numero delle fiere, e a G. B. Nolli non parve improbabile il racconto di Suetonio[174].

Più chiara e particolareggiata è la descrizione che di quelle sontuose feste inaugurali ci fa Dione. «Le gru, Egli dice[175], tra di loro pugnarono[176], e quattro elefanti e novemila tra fiere e pecore, furono uccise; le quali anche le donne, non però nobili, insieme cogli uomini si diedero a ferire. Molti uomini pugnarono altresì alla foggia dei gladiatori; molti ancora riuniti pedestri e navali combattimenti eseguirono. Perciocchè riempiuto d’acqua di repente lo anfiteatro, in esso introdotti furono cavalli e tori ed altri animali mansueti, che addestrati erano a fare tutto quello che usi erano a fare in terra. Uomini ancora introdusse Tito nelle navi, i quali divisi in Corciresi e Corintii, colà pugnarono in costume navale. Altri ancora, fuori della città, pugnarono nel bosco di Caio e Lucio[177], che Augusto per quella cagione avea fatto scavare. Conciossiacchè colà il primo giorno un combattimento di gladiatori si eseguì, e l’uccisione di molte fiere, coperto essendosi con tavole il lago dalla parte [37] che risguarda le statue, e al di fuori tutto circondato ugualmente di un tavolato. Il dì seguente celebrati furono i giuochi Circensi; il terzo giorno si diede un combattimento navale di tremila uomini, che susseguito fu da una pugna di fanti. Perciocchè gli Ateniesi, superato avendo i Siracusani (giacchè sotto questo nome pugnato avevano), scesero nell’isola, ed assalito avendo certo muro che intorno al monimento di quel luogo era condotto, lo presero. Per cento giorni[178] durarono quegli spettacoli atti a pascere la vista. Ma utile riuscì ancor questo alla plebe, perchè Tito piccioli globi di legno da luogo eminente nel teatro gettava, i quali tessere contenevano coll’indicazione di qualche vivanda, di una veste, e di un vaso d’argento o d’oro, di cavalli, di giumenti, di bestiami e di servi. Chiunque, alcuno di quei globetti coglieva, portavalo al dispensatore de’ donativi, e la cosa che dentro era scritta, conseguiva».

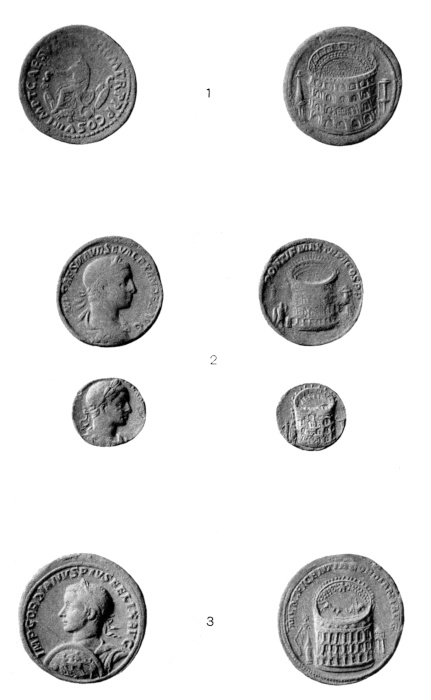

Tito dedicò l’Anfiteatro in nome proprio e non in quello del padre; ed a questa dedicazione, nonchè alle sontuose feste e giuochi in quell’occasione celebrati, alludono due medaglie, portanti nella parte dritta la figura di Tito, assisa sopra trofei ed in atto di presentare un ramoscello d’olivo; e, sul rovescio, l’Anfiteatro con la Mèta Sudante a sinistra[179], ed un portico a doppio ordine di colonne a destra: prospetto che corrisponde alla parte dell’edificio che guarda il Celio, il cui arco, prossimo al centrale del primo ordine esterno, portava il numero I[180]. Che il cono che osservasi a sinistra dell’Anfiteatro rappresenti la Mèta Sudante, checchè ne dica il Maffei[181], non v’ha ormai chi dubiti. Ma che cosa sia quel portico a doppio ordine di colonne che si scorge a destra, è ancora molto disputabile. Se col Guattani[182] e col Nibby[183] si volesse ritenere che quel portico abbia comunicato col palazzo di Tito sull’Esquilino, [38] noi non ci sapremmo spiegare come esso si potesse vedere dal lato opposto dell’Anfiteatro. Il prospetto dell’edificio rappresentato nella medaglia corrisponde, come si è detto, alla parte che guarda il Celio. Ma a destra di chi guarda l’arco centrale, prossimo al fornice che portava il numero I, non v’è certamente l’Esquilino. Che cosa adunque potrebbe rappresentare quel portico? Forse un luogo ove s’intrattenevano le persone di riguardo, allor chè i raggi del sole eran troppo ardenti, facendovi combattere qualche coppia di gladiatori?[184] — Forse un luogo coperto destinato al ritiro di chi voleva sollevarsi un poco dall’incomodo di stare nell’Anfiteatro molto tempo per tornarvi tosto, o per ristorarsi, giacchè nell’Anfiteatro era proibito il bere, ecc.?[185] — Forse un apoditerio, o finalmente un propilèo?[186].

Fra tante opinioni, anch’io mi permetto esprimere la mia.

Sappiamo che l’Anfiteatro è opera dei Flavî: Vespasiano lo incominciò, Tito proseguì l’edificio e lo dedicò, Domiziano lo portò a compimento. Sappiamo inoltre che Tito costrusse presso l’Anfiteatro le sue Terme, e che, finalmente, Domiziano ristabilì la Mèta Sudante, facendola assai bella e decorata[187]. Non potremmo adunque congetturare che in quelle medaglie si siano volute commemorare simultaneamente le tre famose opere dei Flavî, vale a dire, l’Anfiteatro, le Terme e la Mèta Sudante? E questa congettura non si rende ancor più verosimile se si rifletta che solamente nelle medaglie dei Flavî vediamo effigiato il portico a doppio ordine di colonne? Se così fosse, il portico di cui parliamo sarebbe una parte delle Thermae Titianae[188]. Le ragioni poi che ci spingono a ritenere le Terme di Tito verso il Laterano piuttosto che sull’Esquilie, le esporremo a suo luogo[189].

La prima di queste medaglie ha l’iscrizione:

IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. PPP. COS. VIII S. C.[190]

Anno 883/80

Tito fu console per l’ottava volta l’anno 80; i titoli corrispondono a quelli di un Imperatore vivente. L’altra medaglia ci mostra Tito già morto, poichè gli si dà in essa il titolo di DIVO.[191] Il Nibby opina che Domiziano sia stato colui il quale fece coniare queste due medaglie; e che, per conservare quest’imperatore [39] la data della dedicazione fatta dal fratello, abbia unito alla prima medaglia i titoli di lui come ancor vivente; e, sull’altra, ne abbia fatta l’apoteosi, dandogli il titolo di DIVO:[192]

DIVO. AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIAN S. C.

NUMMI COMMEMORATIVI RIPRODOTTI DAGLI ORIGINALI CHE SI CONSERVANO NEL GABINETTO NUMISMATICO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI.

Il Donaldson[193] dà la riproduzione litografica di questa medaglia, con l’annotazione delle varianti. Egli ritiene non essere ingiustificabile il supporre che l’Anfiteatro fosse eretto in origine coll’attico rappresentato in questa medaglia, ma che dopo le conflagrazioni e dilapidazioni alle quali andò soggetto in tre secoli, si fosse ridotto l’attico ad un altezza maggiore; non potendo persuadersi che nella medaglia si fosse fatto un attico tanto basso per rappresentare un attico tanto alto quale noi lo vediamo, perchè questo supererebbe la convenzionale licenza che si osserva comunemente nelle medaglie. L’Eckel[194] opina che la suddetta medaglia sia falsa, e basa la sua tesi principalmente sull’esecuzione, la quale, dice, non è d’arte romana ma d’arte moderna. A questa obiezione il Donaldson non risponde. Ma anche ammesso che il nummo di cui parliamo non sia d’arte moderna ma romana, noi non potremmo mai dedurne che originariamente l’Anfiteatro non avesse quattro ordini quanti al presente se ne ravvisano[195] e quanti se ne riscontrano pur anche in una forma di stucco di epoca posteriore, rinvenuta da A. Pellegrini al V miglio della Via Portuense e mostrata in un’adunanza dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica[196]. Io ho esaminata la riproduzione litografica del Donaldson[197]; ho pur studiate altre medaglie ed ho dovuto convincermi che esse presentan tutte, oltre ai tre ordini di arcate, il quarto piano con pilastri, finestre e dischi[198]; ad eccezione delle medaglie di Severo Alessandro, le quali, pur avendo finestre e dischi nel quarto piano, mancano di pilastri: ed ho inoltre osservato che in tutte le medaglie d’età posteriore, l’attico è rappresentato nella stessa proporzione relativamente agli ordini arcuati, benchè a quell’epoca fosse tant’alto quanto al presente lo vediamo[199].

[40]

Cassiodoro[200] attribuisce a Tito le ingenti spese e tutta la gloria del nostro edificio, dicendoci che vi versò un fiume di ricchezze, e che colla somma spesa si sarebbe potuto fabbricare una città capitale.

Barthelemy ed il P. Jacquier[201], formando un calcolo approssimativo delle spese (secondo i prezzi in vigore verso l’anno 1756) valutarono il solo muro esterno dell’Anfiteatro 2,218,065 scudi, ossia L. 11,825,349,37. Noi non giudicheremo sull’esattezza delle cifre esposte, giacchè queste sono da calcolarsi giusta i prezzi della mano d’opera in vigore al tempo dei citati scrittori: prezzi, del resto, che ai dì nostri si sarebbero quasi triplicati.

«L’erezione e la dedicazione dell’Anfiteatro Flavio, dice, e giustamente, il Ch.º R. Lanciani[202], debbono essere state ricordate da grandi iscrizioni monumentali contemporanee. Hübner[203], illustrando le iscrizioni dell’Anfiteatro note nel 1856, trascrive tre frammenti di un epistilio di pietra tiburtina: infixa muro exteriori litteris aevo Titi vel Domitiani non indignis.

ESA VST

V M VRA

VI

(C. I, l. IV, parte 4, 32254).

Questi frammenti potrebbero facilmente prestarsi al supplemento:

Imp. T. CaESAr divi f. Vespasianus Aug VST us; ma possono anche convenire a qualunque altro predecessore di Sev. Alessandro, del quale sappiamo esser stata restaurata quella parte più alta del Colosseo».

Contemporanee all’edificazione del nostro Anfiteatro debbono anche credersi alcune iscrizioni dipinte a pennello sui travertini delle arcuazioni del secondo ambulacro interiore; e si trovano inseriti nel c. I, l. VI, parte 4, 32254.

[41]

La forma dell’Anfiteatro Flavio è ovale, come ovali sono generalmente tutti gli anfiteatrali edificî[204]. La lunghezza dell’asse maggiore di questo grande ovale, compreso il primo gradino che circonda la mole, è di m. 191,20; quella dell’asse minore è di m. 158,50. La periferia, presa sempre sul ciglio del detto gradino, dà m. 546. L’altezza, dal livello stradale alla sommità, è di metri 50[205].

Un’area lastricata di travertini, larga m. 17,60, attornia l’Anfiteatro, secondandone la curva. È quella terminata da grossi cippi di travertino, tagliati superiormente a semicerchio, alti m. 1,75, larghi m. 0,76 e grossi m. 0,60[206]; distano l’uno dall’altro m. 3,40, e nella loro faccia interna rimangon tracce dell’impernatura, forse delle sbarre metalliche, che collegavano l’un cippo con l’altro.

L’intiera mole sorge esternamente sopra due gradini, il primo dei quali ha m. 0,425 di pedata e m. 0,20 di alzata; il secondo m. 0,18 di alzata, e, [42] dal ciglio al plinto della base della colonna, una pedata di m. 1,02, la quale si unisce nel vuoto degli archi col pavimento del portico.

Consta l’edificio di quattro piani. I primi tre sono arcuati ed ornati con colonne di mezzo rilievo, d’ordine rispettivamente Dorico, Jonico e Corintio; il quarto piano non ha archi, ma finestre rettangolari; ed anzichè da colonne, come i tre sottoposti, è decorato da pilastri con capitelli Corintî: il che, secondo alcuni architetti, meglio asseconda l’occhio in tanta altezza.

Nei due primi piani le colonne sporgono dai pilastri degli archi per due terzi del diametro, e nel terzo piano per la sola metà. Esse hanno tutte egual diametro, e di eguale larghezza sono eziandio i pilastri dell’ultimo piano.

L’ordine del piano terreno è un Dorico non legittimo: non ha triglifi nel fregio; il capitello in luogo dei tre listellini ha una gola, ed al fusto della colonna è sottoposta una base, di un carattere differente dalle quattro consuete. L’altezza di quest’ordine è di m. 10,50: gli archi hanno m. 4,30 di larghezza e m. 7,10 di altezza.

L’ordine del secondo piano è Jonico, ed è alto (compreso il piedistallo) m. 11,85. La colonna ha la base attica. Gli archi hanno m. 4,30 di larghezza e m. 6,50 di altezza. Essendo il pavimento del portico di questo piano a livello della cimasa del piedistallo della colonna, vi si dovette fare un parapetto dell’altezza di un metro.

L’ordine del terzo piano è Corintio, ed è alto (compreso il piedistallo) m. 11,60. La base della colonna è toscana: nella cornice di quest’ordine è da notarsi che essa non ha gocciolatoio, ma i modiglioni reggono immediatamente il listello sottoposto alla gola finale. Gli archi sono larghi m. 4,30 ed alti m. 6,40. Anche qui, come nel sottoposto piano, v’è, per la stessa ragione, un parapetto alto un metro.

I pilastri del quarto piano sono Corintî, hanno la base attica, e tutto l’ordine, compreso il piedistallo ed un dado che è sottoposto alla base, è alto m. 13,90. Il cornicione di quest’ultimo ordine è classico, perchè (mentre mantiene le altezze dell’architrave, del fregio e della cornice proporzionate al pilastro), per l’introduzione di robuste mensole nel fregio e per la semplificazione della cornice (che, decorata a guisa di architrave da tre fasce ed una cimasa, forma nel suo assieme, senza esser pesante, un grandioso gocciolatoio), corona stupendamente l’intiera mole.

Questo piano, come già si disse, invece di archi ha finestre rettangolari, le quali sono di due dimensioni, e si trovano disposte negli intervalli fra i pilastri alternativamente. Le maggiori si trovano nella parte superiore; hanno una dimensione di m. 1,72 × 2,57; le minori di m. 1,30 × 0,90, e trovansi nel dado del basamento.

[43]

Il Maffei[207] parlando dell’ordine di questo piano, dice che, essendo il fregio ornato da modiglioni, questi, nonostante che i capitelli dei pilastri siano Corintî, fanno divenire l’ordine Romano o Composito. Anche il Serlio chiama quest’ordine così, ma non a ragione; giacchè la caratteristica principale di un ordine architettonico è il capitello: e bene a proposito il Desgodetz scrisse: «La somiglianza che hanno gli ordini affini, come sono il Romano ed il Corintio, il Dorico ed il Toscano, e qualche licenza che l’architetto si prenda, non deve farli confondere fra loro».

Il nostro edificio non ha intagli, e giustamente; perchè, a parer mio, l’intagliar foglie, volute e cornici che doveano essere collocate a tanta altezza ed in fabbrica cotanto gigantesca, sarebbe stato, più che superfluo, sconvenevole; come, viceversa, sarebbe sconvenevole non decorar con intagli ordini destinati a decorar una sala.

D’altronde l’esecuzione dell’edificio in genere, e dei particolari in ispecie, è trascurata assai. Una trascuratezza siffatta, per non aver riscontro nelle fabbriche contemporanee, ci attesta la fretta con cui fu eseguita la grandiosa opera dell’Anfiteatro Flavio.

In ciascuno dei tre piani arcuati v’erano 80 fornici: quelli del piano terreno erano numerati, ad eccezione di quei quattro che si trovavano all’estremità dell’asse maggiore e minore, dei quali i primi due erano i grandi ingressi all’arena, e i due secondi gli ingressi imperatorî; sicchè ogni quadrante della periferia conteneva 19 fornici intieri e due dimezzati.

Gli archi caduti sono 47; i superstiti 33, portanti dalla parte esterna incisi al di sopra degli archivolti, i seguenti numeri:

XXIII XXIIII XXV xxvi XXVII XXVIII XXVIIII XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIIII XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII (segue un arco non numerato, all’estremità orientale dell’asse minore) XXXVIIII XL XLI XLII XLIII XLIIII XLV XLVI XLVII .... XLVIIII ... L LI LII LIII LIIII.

(C. I, l. VI, Parte 4, 32263).

I numeri servivano indubbiamente ad indicare a coloro che doveano assistere agli spettacoli, qual fosse l’ingresso a loro più comodo per portarsi al sito della scalinata assegnato alla rispettiva condizione sociale. L’Agostini, nel quarto dei suoi dialoghi sulle medaglie, osservò che ad ogni quattro archi corrispondeva una scalinata interiore, la quale sboccava ad un vomitorio, ossia uscita alla grande scalinata della cavea: e che anche sugli archi di questi vomitorî erano scolpiti numeri onde evitare confusione.

[44]

Il numero I trovavasi a destra di chi guarda l’Anfiteatro dalla parte del Celio; il numero LXXVI a sinistra. Al lato opposto, l’arco senza numero lo vediamo fra i numeri XXXVIII e XXXVIIII; e questo fornice si fa rimarcare non solo per la mancanza del numero, ma pure per le tracce di una speciale decorazione. Non lungi da esso si rinvennero, e si veggon tuttora, due pezzi di colonna di marmo frigio e residui di trabeazione di marmo bianco. I gradini che circondano esternamente l’Anfiteatro, sono in quel punto interrotti, ed i massi di travertino formano, nella parte centrale dell’arco, un rientramento. Il Marangoni pensa che gli archi senza numero fossero destinati all’ingresso degli Imperatori, della loro corte e di tutti coloro che doveano sedere al podio. Ciò troverebbe una conferma, dice, nel fatto che, passati i due portici, e dove principiano gli archi che sostenevano le gradinate verso l’arena, v’ha come una spaziosa sala, illuminata da qualche apertura corrispondente alla gradinata stessa. Quest’ambiente vedesi adornato con lavori e figure di stucco, le quali, benchè danneggiate dall’aria e dal tempo, appariscono di squisito lavoro[208]. E poichè sull’arco mancante di numero manca eziandio l’intera cornice, sino al piano dell’ordine superiore; si può pensare che esso fosse adornato da qualche gruppo o bassorilievo od anche con iscrizioni[209].

Il Nibby[210] ed altri argomentano dalle medaglie che «dinanzi al parapetto di ciascun arco vi dovea essere esteriormente un piedestallo con una statua pedestre: fatto, aggiunge egli, confermato dagli ultimi scavi, e che apparisce da qualche traccia superstite». Io stesso ho veduto coi miei occhi queste tracce patentissime, e specialmente le ho osservate nel parapetto che trovasi nel fornice del terzo piano e sopra l’arco che porta il numero XXXIII, ove rimane il posto già occupato dal piedistallo; ed ho osservato l’interruzione della cornice che serve di finimento al parapetto stesso, perchè coperto dalla parte posteriore del piedistallo (V. Fig. 2).

[45]

Il Guazzesi[211] opina che le statue che si veggono incise nelle medaglie ornassero effettivamente l’Anfiteatro Flavio; ma dice che esse non furono stabili e di marmo, bensì d’altra materia e mobili, da esporsi in mezzo agli archi giusta le circostanze e qualità degli spettacoli da rappresentarsi nel nostro Anfiteatro. E basa la sua opinione sul fatto (?) del non trovarsi nel mezzo di essi archi alcun segno o vestigio di base o di piedistalli, che rivelino la cessata esistenza di statue stabili e di marmo.

Si vede che il Guazzesi esaminò molto superficialmente l’edificio!

In ogni modo, le statue fossero o mobili od immobili, di marmo o di gesso, di terracotta o lignee; se non vogliamo negar fede alle medaglie ed ai fatti, l’Anfiteatro Flavio fu indiscutibilmente decorato con statue. «Gli archi aperti del secondo e terzo piano, dice il ch. H. Grisar[212] erano nell’ampio giro animati di statue di marmo e di bronzo».

Ciascuno dei tre ordini arcuati, come ho detto poc’anzi, consta di 80 fornici; le finestre maggiori però del 4º piano non sono che 40, perchè s’alternano in modo che per ogni due archi v’è una finestra. — Esaminando le medaglie, vediamo che in ogni spazio libero, tra un finestrone e l’altro, vi fu scolpito un disco. Sarà stato questo un capriccio dello scultore, o veramente in quegli spazî vi fu qualche cosa? Vediamolo.

Alcuni archeologi, tra i quali il Nibby[213], ritennero che i clipei dei quali ci parla il cronografo dell’anno 334[214], non furono altro che quegli ornamenti rotondi che sormontavano la cornice dell’Anfiteatro, formando una specie di merlatura. Rispetto il parere di tali scrittori; ma siccome quella specie di merlatura che si vede accennata nelle medaglie, io dubito non sia altro che la serie delle grossi travi del velario, rivestite probabilmente di bronzo e coronate alla testata da un ornamento finale, così ho voluto intraprendere uno studio speciale intorno a questo punto. Ecco il risultato delle mie ricerche.

Per clypeus, clypeum e clupeus tutti gli scrittori antichi, in relazione ad edificî, han voluto sempre significare quello scudo rotondo, per lo più di bronzo, coll’effigie scolpita od a rilievo, di una divinità o di un eroe o di qualche personaggio illustre[215]: scudo che si soleva collocare sulle pareti esterne dei tempî[216], ed in luoghi pubblici[217].

[46]

Ora, dicendoci il cronografo suddetto che Domiziano portò l’Anfiteatro usque ad clypea, non potremmo noi congetturare che i clipei non fossero quegli ornamenti rotondi che sormontavano la cornice dell’Anfiteatro, ma bensì veri scudi di bronzo, i quali, come si rileva dalle medaglie, sfolgoravano fra i pilastri esterni del quarto piano?[218].

Il Maffei[219], non potendo non prestar fede alle medaglie, dovè conchiudere: «nel quarto piano del Coliseo veggiam finestre quadrate alternatamente, nelle medaglie veggiamo gli spazî intermedî, non nudi come son nella fabbrica, ma occupati da certi tondi, che paion clipei, ed altro non possono rappresentare, che ornamenti posticci (?), quali si ponessero e levassero». Osservando il monumento, m’avvidi che nel mezzo degli spazî che si alternano colle grandi finestre del quarto ordine dell’Anfiteatro, vi sono dei fori, nei quali evidentemente furono fissati i perni degli scudi stessi.

Questi fori da me veduti, e da non confondersi con quei buchi fatti, come vedremo, ne’ bassi tempi per estrarre i perni metallici, li troviamo negli spazî superstiti che sono a piombo degli archi portanti i numeri: XIII XXV XXXI XXXIII XXXV XXXX XLII XLVIII L (Vedi Fig. 2).

L’ordine con cui furono fatti questi fori ci dà chiaramente a vedere la forma dell’oggetto ad essi raccomandato. Quattro sono disposti in modo da poter per essi condurre una circonferenza, e due altri si trovano laterali al più basso, formando con questo una linea orizzontale.

Pertanto l’oggetto raccomandato a quei fori fu senza dubbio uno scudo rotondo circondato da una corona di lauro con la tenia di legamento accappiata nel basso. Da questi fori si può anche dedurre approssimativamente il diametro del clipeo, perchè due dei quattro fori pei quali si può condurre una circonferenza si trovano, come gli spigoli degli stipiti delle finestre maggiori, a piombo del mezzo dei due spazi interposti fra i tre mensoloni.

Che nell’Anfiteatro Flavio vi siano stati clipei è indiscutibile. Il cronografo ce lo dice chiaramente: che questi scudi o clipei siano stati posti fra una finestra e l’altra del quarto ordine, ce lo dimostrano evidentemente le medaglie e le vestigia che ne rimangono nel monumento. — Ma chi si rappresentò in quegli scudi? Perchè non li collocarono in tutti e singoli gli spazi liberi? Perchè procedono e si alternano in una maniera sì strana?

La risposta a questi quesiti non è certamente facile. Io, nondimeno, nella IV parte — Questione 2. — di questo scritto presenterò il mio umile giudizio; e sarei lietissimo se altri potessero dare ai quesiti proposti soluzione più plausibile.

[47]

Negli interpilastri, al piano degli architravi delle finestre, sporgono dalla parete grandi modiglioni di travertino, aventi ciascuno un incavo; e, corrispondenti a questi, nella cornice di coronamento, vi sono altrettanti vani o fori. Allorchè l’Anfiteatro Flavio era ancora intiero, il numero dei modiglioni ascendeva a 240.

Questi servivano a sostenere (ed i vani a contenere) le travi verticali, fasciate di bronzo, le quali a lor volta sostenevano il velario, perchè gli spettatori fossero riparati dai cocenti raggi solari[220].

La già citata cronaca dell’Anonimo, pubblicata dall’Eccardo, e le medaglie ci rivelano, dice il Nibby[221], che la sommità dell’Anfiteatro era coronata intorno da una specie di merlatura di scudi rotondi, che l’Anonimo sovrammenzionato chiama CLYPEA. Altri poi disegnano questi merli a foggia di piramidette sormontate da globi o palle, ornamento trascurato da molti.

Noi già abbiamo esposto il nostro parere circa il significato della voce clypeus o clypeum ed abbiamo accennato che quella specie di merlatura e [48] di piramidette rappresentate nelle medaglie altro non fu che l’insieme dei finimenti delle antenne che sorreggevano il velario. Passiamo perciò ad altro.

In tutto il recinto esterno dell’Anfiteatro, ed anche internamente[222], il materiale usato nella costruzione è il travertino. I massi, come è proprio dell’opera quadrata, sono commessi senza malta; o al più come dice il Gori[223], furono assestati con una leggera còlla di calce, ed erano collegati fra loro con spranghe e perni di ferro, i quali rimangono tuttora entro alcuni buchetti quadrati, profondi un dito circa. Tal modo di costruzione è antichissimo; e ce lo dimostra un passo di Tucidide[224], il quale afferma che nelle grosse mura, fabbricate per consiglio di Temistocle dagli Ateniesi intorno al Pireo, non v’era nè ghiaia, nè malta; ma grosse pietre commesse insieme e tagliate in quadro, le esteriori delle quali erano collegate fra loro con ferro e piombo. «Arduo dovè essere il lavoro di chi, in età men rimota, smantellò una parte del Colosseo!» esclama il Fontana.

L’Eschinardi[225] ci assicura d’aver visto grosse spranghe di ferro in una colonna fra gli archi LII e LIII, e nell’arco XLVIII; e che il 12 Agosto 1689, giorno in cui cadde un arco interno dell’Anfiteatro, vide fra i materiali molte altre spranghe. Anche il Ficoroni[226] ci narra che allorquando, nel 1703, a cagione del terremoto, cadde un’ala dello stesso Anfiteatro, trovò fra i travertini due spranghe, una di metallo ed una di ferro, le quali commettevano l’una coll’altra pietra.

Eccettuati alcuni rari casi in cui a collegare i massi di pietra quadrata s’usò il legno, fin da antichissimi tempi s’usò, come si è detto, il metallo e specialmente il ferro. Vitruvio[227] prescrive che nei monumenti composti di un nucleo di muratura rivestito di un paramento di pietra quadrata, questo si colleghi con una controparete interna di tufi squadrati, per mezzo di spranghe di ferro e piombo. L’uso di concatenare in questa guisa le antiche fabbriche fu causa che col tempo nascessero nei monumenti quei tanti buchi che anche oggi vediamo, e che così orribilmente deturpano eziandio l’Anfiteatro Flavio. Vi fu chi credè che quello sfregio fosse opera delle mani dei barbari; altri poi l’attribuirono ai mercanti, i quali avrebbero fatto quei fori per introdurvi i pali onde sostenere le tende in occasione di fiere, ecc.[228]. Oggi però nessuno [49] dubita che la maggior parte di quei fori siano stati praticati collo scopo di estrarre i perni metallici che stringevano le pietre fra di loro. In ogni parte dell’Anfiteatro o furono asportate le chiavarde o fu tentato estrarle. Nell’età di mezzo il ferro addivenne un articolo un po’ raro, e quindi crebbe di prezzo; l’abbandono, d’altra parte, della città fece sì che i custodi degli armenti ed i pastori frequentassero quel rione; e questi poi, chi per povertà, chi per speculazione e chi per passatempo, intrapresero quella pessima occupazione.

Alcuni opinano che quel latrocinio abbia avuto principio fin dai tempi di Teodorico[229], giacchè questi riprese aspramente coloro che rubavano dai muri il metallo ed il piombo. Altri invece, e con più ragione, sostengono che Cassiodoro non parli dell’Anfiteatro Flavio, ma bensì delle rovine del teatro di Pompeo e d’altre fabbriche. Laonde, dicono, presero equivoco Flavio Biondo[230], Lucio Fauno[231], ed il Martinelli[232], che dissero l’Anfiteatro già in rovina ai tempi di Teodorico, la cui lettera (sulla quale questi scrittori fondano la loro opinione) non parla delle rovine dell’Anfiteatro Flavio, in cui a quell’epoca si rappresentavano ancora i giuochi, ma bensì delle rovine dell’Anfiteatro di Catania.