Title: 21 Jahre in Indien. Dritter Theil: Sumatra.

Author: Heinrich Breitenstein

Release date: August 31, 2022 [eBook #68883]

Language: German

Original publication: Germany: Th. Grieben's Verlag

Credits: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1902 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.

Im Text werden Passagen aus mehreren Fremdsprachen eingebracht, z. B. Niederländisch, Französisch oder Latein. Diese wurden unkorrigiert übernommen. Eigen- und Ortsnamen erhalten oft verschiedene Schreibweisen, mitunter auch innerhalb eines Absatzes. Dies wurde nicht korrigiert, sofern beide Schreibweisen im Text mehr als einmal vorkommen.

Die im Abschnitt ‚Corrigenda‘ aufgeführte Korrektur wurde bereits in den Text eingearbeitet.

Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden als deren Umschreibung (Ae, Oe, Ue) wiedergegeben.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Aus dem Tagebuche eines Militärarztes.

Dritter Theil: Sumatra.

Von

Dr. H. Breitenstein.

Mit 1 Titelbild und 26 Abbildungen.

Leipzig.

Th. Grieben’s Verlag (L. Fernau).

1902.

[S. iii]

Wie der erste Theil dieses Buches fand auch der zweite Theil (unter dem Namen »Java«) eine sehr freundliche Aufnahme; aus Deutschland, Oesterreich, Bosnien, Holland, England und Russland kamen mir günstige Recensionen meines Buches zu. In Indien selbst wird es jedoch, wie ich höre, wenig gekauft und wenig gelesen — »weil ich zu viel in diesem Buche gelobt habe«.

Als vor ungefähr einem Jahre auf dem holländischen Markte ein Buch erschien, welches alles tadelte, was auf Java lebt und sich regt, welches in den schärfsten Worten den Europäer auf Java als den Auswurf der Menschheit bezeichnete und schilderte, der nur einen Gott habe — das Geld, der nur eine Tugend kenne — das Geld, und der darum cynisch, roh, ordinär, gemüths-, geist- und herzlos sei, nur einen Genuss kenne und suche — den Besitz des Geldes —, dieses Buch wurde in Indien viel gelesen und stark gekauft.

Vielleicht wird sich der dritte und letzte Theil meines Werkes auch in Indien, d. h. auf den Inseln des indischen Archipels, eines grossen Leserkreises erfreuen; ich habe darin nämlich leider Weniges zu loben, desto mehr zu tadeln.

Viele Worte des Lobes finde ich für den Boden Sumatras, seinen Reichthum u. s. w., dagegen nur wenige für die Europäer auf dieser meerumsäumten Insel.

Ihre Politik ist bis jetzt die eines kleinlichen, engherzigen und geizigen Spiessbürgers gewesen. Ihre neuen Goldminen sind von einem unpraktischen Bergrechte geschützt, welches dem Wucher, der Spiellust und selbst dem Schwindel Thür und Thor öffnet.

Im Westen der grossen Wasserscheide jagt der Büttel der holländischen Regierung den armen, bedauernswerthen (?) malaiischen Bauer zu Robottdiensten in die Caffeegärten, weil die holländische Regierung 24 fl. an jedem Pikol Caffee verdienen will.

Im Osten dieser Insel verzehrt das Sumpffieber den chinesischen Kuli, weil der holländische Pflanzer mit seinem Deckblatte den Havanatabak vom Weltmarkte verdrängen will.

[S. iv]

Im Herzen Sumatras hausen noch Menschenfresser! und im Norden dieser Insel sind noch zahlreiche Völkerstämme, von welchen die Holländer kaum mehr als den Namen kennen.

Zwischen den himmelanstrebenden Gipfeln der Bergriesen Ophir, Telaman u. s. w. wohnen in ganzer Sittenreinheit die Epigonen der »Padri«, welche in ihrem siegreichen Zuge gehemmt wurden von den Holländern im Bunde mit Menschenfressern des Tobahsees!

Kurzsichtige Minister haben die schönste Perle der Krone Hollands in schmutziges, altes und verrostetes Eisen gefasst und dem Volke die Phrase zugerufen: Java ist die Königsinsel unseres grossen Kaiserreiches »Insulinde«; Gott gab ihr grosse Schutzmauern, die da heissen: Sumatra, Borneo und die Molukken. Java ist die Quelle unseres Reichthums, Java ist der Sitz unserer Macht und darum wollen wir nur Java hegen und pflegen.

Sumatra, Borneo und die Molukken sind aber keine dürre, leblose und unfruchtbare Mauer; sie haben einen fetten und humusreichen Boden; die Flora und Fauna ist hier wie dort üppig; Millionen Menschen rufen hier wie dort um Schutz für ihr Leben, für ihre Büffel und für ihre Töchter gegen ihre eigenen Fürsten, welche als Despoten des Landes Mark aussaugen.

Wohlan! Holland! raffe dich auf! Hebe auch die Schätze der Insel Sumatra und schaffe allen seinen Bewohnern ein menschenwürdiges Dasein!

Du sollst, denn du kannst!

Dieser Kassandraruf zieht wie ein rother Faden durch diesen dritten Theil meines Werkes: »21 Jahre in Indien«, obwohl ich mich bemüht habe, den ursprünglichen Charakter des Buches beizubehalten, d. h. zu erzählen, was ich auf der Insel Sumatra erlebt, zu beschreiben, was ich gesehen, und zu schildern — was ich dort gelitten habe.

Um einem oft geäusserten Wunsche der Kritik gerecht zu werden, habe ich in diesem dritten Theile meines Buches die Tropenfauna und Flora sowie die Ethnographie eines malaiischen Volksstammes nach den Mittheilungen bekannter Fachleute besprochen und in einem Anhange einige Tropenkrankheiten beschrieben. In einem zweiten Anhange brachte ich einige malaiische Melodien, in europäische Noten gesetzt — eine Arbeit, welche mit ausserordentlichen Schwierigkeiten verbunden war und von[S. v] dem bekannten Recensenten Otto Knaap (Amsterdam) für mich in liebenswürdiger Bereitwilligkeit gemacht wurde.

Das Milieu meiner Mittheilungen sind Land und Leute des meerumspülten Sumatra, welches ich nicht nur in »Wort«, sondern auch in »Bild« vorführen will.

Ungefähr 400 Photographien standen mir zu diesem Zweck zur Verfügung, welche theilweise meiner Sammlung und theilweise Freunden meines Werkes angehören. Aus naheliegenden Ursachen musste ich mich auf die Wahl einer kleinen Anzahl beschränken, und so hoffe ich, dass die gewählten 26 Illustrationen hinreichen werden, den Text, wenn auch nicht zu vervollständigen, so doch zu ergänzen.

Gern schliesse ich mit einem Wort des Dankes an die Verlagsfirma Th. Grieben’s Verlag in Leipzig, welche dieses Buch mit künstlerisch ausgestatteten Bildern versehen hat, und an jene Herren, welche mir ihre Sammlung von Photographien zur Verfügung gestellt haben, und zwar:

für Fig. 3 dem Herrn Geh. Rath Dr. Max Bartels in Berlin;

„ „ 4 u. 23 dem Herrn Oberingenieur Yzerman in Amsterdam;

„ „ 22, 24 u. 25 dem Herrn Oberingenieur Delprat in Java;

„ „ 2 u. 5 dem Herrn Regierungsrath F. Heger, Vorstand des ethnographischen Museums in Wien;

„ „ 1 dem Herrn Dr. Schmelz in Leiden;

„ „ 6, 7, 8, 9, 10 u. 11 dem Herrn Dr. Axel Preyer, z. Z. in Cairo.

Figuren 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26 und Titelbild sind meiner Sammlung entnommen.

Karlsbad, im Wonnemonat 1902.

Dr. H. Breitenstein.

[S. vi]

|

Seite

|

||

|

Vorwort

|

||

|

1. Capitel.

|

Abstammung des Namens Sumatra — Ausbruch des Vulcans

Krakatau — Sumatra von Java getrennt — In Telók Betóng — Malaiische

Küche — Manila-Cigarren — Ein arabischer Don Juan — Eine Allee aus

lebendem Bambus — Eine unzufriedene Europäerin — Cholera auf einem Dampfer

— Ein den weiblichen Bedienten gefährlicher Affe — In’s Innere der

Provinz — Verdächtige Impfung — 500 „Mulis“ — Ein liebenswürdiger Affe

— Seequallen ein Leckerbissen — Ein einträgliches Geschäft — Kröpfe

|

|

|

2. Capitel.

|

Deutsche Soldaten — Ein Mörder (?) — Im Werbedepot —

Ein Eremit — Elektrische Diagnosen — Ein Erdbeben — Schutzbrillen —

Sandalen — Punka — Eine Menagerie — Chemisch reines Trinkwasser in den

Lianen — Mein Name wird ominös — Telegraph und Elephant — Der Arzt in

den Colonien — Eine wohlthätige Fee — Meine Abreise von Telók Betóng —

Grösse von Sumatra

|

|

|

3. Capitel.

|

Provinz Palembang — Fauna von Sumatra — Ein Orang-Utan-Riese

— Farbenpracht der Fische — Gold auf Sumatra — Urbewohner des Landes —

Die Hauptstadt Palembang — Schwimmende Häuser

|

|

|

4. Capitel.

|

Rheumatismus — Singapore — Spitäler in Singapore — Ein

arabischer Geldwechsler — Chinesische Kaufleute — Die Provinz Riauw und

Vasallenstaaten — Matriarchat — Menangkabauer — Nieskrampf

|

|

|

5. Capitel.

|

Die Provinz „Ostküste von Sumatra“ — Zinninseln — Ein

misslungener Freihafen — Ein englischer Abenteurer — Petroleum auf

Sumatra — Menschenfresser — Die Hauptstadt Medan — Im Urwalde —

Entwaldung — Die Commandeuse — Ein schlechter Garnisonsplatz — Ein

Vorurtheil — Eine Faciesbildung — Hospitalbrand — Amok-Laufen — Krebsfälle

|

|

|

6. Capitel.

|

Flora von Mittel-Sumatra

|

|

|

7. Capitel.

|

Nach Atjeh — Eine neue Kohlenstation — Uléë Lhöë — Die

Strandpalme — In Kuta-radja — Auch eine Frauenfrage — Eine Tropenkrankheit

|

|

|

[S. vii]

8. Capitel.

|

Eine sogenannte Friedensgarnison — Campierpfähle — Ein

Deserteur (?) — Ein freigebiger Compagniecommandant — Eine Kirmes — Ein

Klewang-Anfall — Im Kugelregen — Geringschätzung der Militärärzte — Chinesen

in Atjeh — Kleider und Schmuck der Atjeer — Musikinstrumente der Atjeer —

Atjeische Prüderie

|

|

|

9. Capitel.

|

Der heilige Krieg — Habsüchtige Priester (= Ulamas) —

Abstammung der Atjeer — Abstammung der Niasser von einem Hunde —

Schwanzmenschen — Die Kunst bei den Atjeern — Die Dichtkunst der Atjeer

— Derwische — Abschied von Lambaro — Mit meiner Frau im Kugelregen — Ein

heikler Auftrag — „Gross-Atjeh“

|

|

|

10. Capitel.

|

Auf einem alten Dampfer — Die Insel Nias — Niasser —

Niasser und Dajaker — Ein gefährliches Landen — Oel glättet die

stürmischen Wogen — Schmutzige Fiaker — Ein Haudegen — Die Engländer in

Padang — Vortheile eines hölzernen Hauses — Padang ist ein grosser Garten

— Malaiische Silberarbeiten — Das Zodiakallicht — „Der Culturzwang“ —

„Das Gouvernement der Westküste Sumatras“ — Der Padrikrieg

|

|

|

Schluss.

|

Wieder auf dem alten Dampfer — Die Residentie Benkulen

— Katholische Missionäre — Schluss

|

|

|

Anhang.

|

Knöchelfieber — Die Lâtahkrankheit — Indische Spruw

— Tropenhygiene

|

|

|

II. Anhang.

|

Malaiische Musik

|

|

|

Sach- und Namen-Register.

|

||

Seite 163, Zeile 13 von oben statt „atavistische Schwänze“ nur zu lesen: „Schwänze“.

Es haben nämlich Bartels, Schäfer, Virchow, Breitenstein u. s. w. diese fraglichen Gebilde nur für Monstra oder krankhafte Neubildungen erklärt und sie nicht wie Haeckel, Alsberg, Wiedersheim und andere philosophirende Naturforscher zu atavistischen Beweisen des thierischen Ursprunges des Menschen erhoben.

Beinahe alle bisher beschriebenen Fälle von „Schwänzen bei Menschen“ sind übrigens — keine Schwänze stricte dictu.

[S. viii]

|

Seite des Textes

|

||

|

Aussenblatt[1]:

Ein Atjeer.

|

|

|

|

Titelblatt: Photographie des Verfassers.

|

|

|

|

Fig. 1:

|

Eine Muli (Tochter eines Häuptlings in der Provinz Lampong.)

|

19

|

|

Fig. 2:

|

Ein Haus und eine Reis-Scheuer aus dem Padangschen Oberlande

|

42

|

|

Fig. 3:

|

Ein Mädchen aus dem unabhängigen Korintji

|

57

|

|

Fig. 4:

|

An den Ufern des Musistromes (= Fluss Palembang)

|

58

|

|

Fig. 5:

|

Ein Mädchen aus Semang (Malacca)

|

69

|

|

Fig. 6:

|

Endstation Stabat der schmalspurigen Eisenbahn in Deli

|

76

|

|

Fig. 7:

|

Ein Engpass im Gebiete der Battaker

|

77

|

|

Fig. 8:

|

Ein battakscher Kampong

|

77

|

|

Fig. 9:

|

Ein Tiger in der Falle

|

80

|

|

Fig. 10:

|

Roden des Urwaldes

|

81

|

|

Fig. 11:

|

Ein Bach im Urwalde

|

103

|

|

Fig. 12:

|

Uléë Lhöë, Hafen von Atjeh

|

114

|

|

Fig. 13:

|

Pfarrhaus in Kuta-radja

|

117

|

|

Fig. 14:

|

Eine Gerichtsverhandlung in Kuta-radja

|

122

|

|

Fig. 15:

|

Die neue Moschee in Kuta-radja

|

123

|

|

Fig. 16:

|

Meine Wohnung in Lambaro

|

140 147

|

|

Fig. 17:

|

Im hohen Schilderhaus

|

142

|

|

Fig. 18:

|

Ein atjeeisches Ehepaar

|

153

|

|

Fig. 19:

|

Atjeer, welche einen Drachen fliegen lassen wollen

|

157

|

|

Fig. 20:

|

Ein Haröbab-Orchester

|

157 166

|

|

Fig. 21:

|

Ein atjeeischer Pflug

|

114 160

|

|

Fig. 22:

|

Niasser auf dem Marsche

|

176

|

|

Fig. 23:

|

Ein Kampong auf und an den Ufern eines Flusses

|

181

|

|

Fig. 24:

|

Ein Gruppe in Pedir gefangener malaiischer Frauen

|

184

|

|

Fig. 25:

|

Bewohner der Pageh-Inseln

|

196

|

|

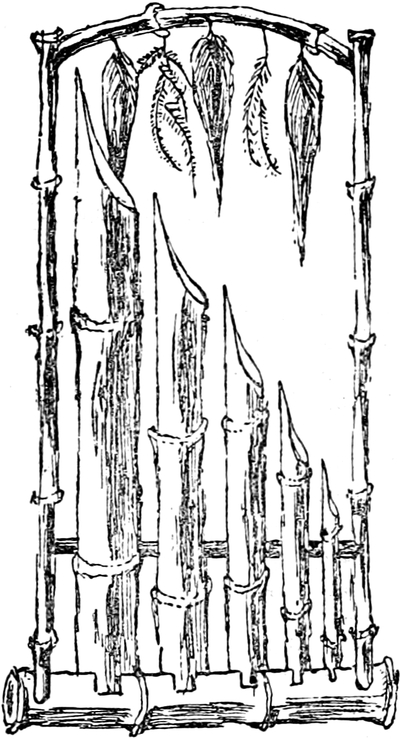

Fig. 26:

|

Angklung, ein malaiisches Musikinstrument

|

219

|

[S. 1]

Abstammung des Namens Sumatra — Ausbruch des Vulcans Krakatau — Sumatra von Java getrennt — In Telók Betóng — Malaiische Küche — Manila-Cigarren — Ein arabischer Don Juan — Eine Allee aus lebendem Bambus — Eine unzufriedene Europäerin — Cholera auf einem Dampfer — Ein den weiblichen Bedienten gefährlicher Affe — In’s Innere der Provinz - Verdächtige Impfung — 500 „Mulis“ — Ein liebenswürdiger Affe — Seequallen ein Leckerbissen — Ein einträgliches Geschäft — Kröpfe.

Den 4. April 1882 wurde ich von Batavia, wo ich mich als Oberarzt der holländisch-indischen Armee in Garnison befand, nach Telók (= Golf) Betóng, der Hauptstadt der »Residentie« (= Provinz) »Lampong’sche Distrikten« im Süden der Insel Sumatra[2] transferirt; am 15. April trat ich meine Reise mit einem Dampfer der damaligen »indischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft« Morgens um 6 Uhr an und fuhr zwischen den »Tausend Inseln« hinaus in die Javasee, um schon in wenigen Stunden die Sundastrasse und die Insel Sumatra vor mir zu sehen, welche (nach Salomon Müller) bereits im Jahr 860 den chinesischen Seeleuten unter dem Namen Fantsoêr bekannt gewesen sein soll.

Die Sundastrasse, jener schmale Seeweg, welcher Sumatra von Java trennt und zugleich die beiden verbindet, ist nicht viel älter als der Wasserweg zwischen Java und Madura und als der zwischen Java und Bali. Die javanischen Ueberlieferungen verlegen die Abtrennung dieser drei Inseln in’s 13. Jahrhundert, und geologische[S. 2] Verhältnisse scheinen diese sagenhafte Theilung des »Landes« (Tanah M.) Java in vier Inseln zu bestätigen.

Schon drei Jahre vor dem fürchterlichen Ausbruch des Krakatau constatirte der Ingenieur Verbeek in der Tiefe der Sundastrasse einen grossen Spalt in der Nähe dieser Insel, und als im Jahre 1883 aus den Tiefen dieser schmalen Strasse 18 km3 Asche bis zu einer Höhe von 15000 Meter geschleudert wurden, so dass man in Spanien und in Holland den Regen damit gemischt fand und die feinsten Theile selbst den ganzen Aequator umkreisten, da entrollte sich vor unserm Auge ein Stück der Geschichte des Werdens und des Bildens der Erde.

Jene Reihe von Vulcanen, welche im grossen Bogen von Kamtschatka aus über Japan, die Philippinen, Molukken und kleinen Sundainseln, Java, Sumatra bis an den Meerbusen von Bengalen (Barren-Inseln, 303 Meter hoch) den Süden Asiens umkreisen, sie sind die grossen Poren, aus welchen die gefesselten feurigen Massen des Erd-Innern sich bald mit mächtiger Gewalt, bald ruhig und gelassen auf die Oberfläche der Erde wälzen und hier zerstören und dort wieder aufbauen.

In den Tagen vom 26. bis 28. August 1883 erbebte die Strasse von Sunda von der Wuth des Vulcanes Krakatau; doch nur die kleine Insel, der »Polnische Hut«, verschwand von der Oberfläche der Erde; die Insel Krakatau verlor ⅔ ihrer Grösse (von 33½ auf 10½ ☐km); aber die »Verlassene Insel«, welche früher 3.7 ☐km gross war, hatte im Jahre 1883 eine Höhe von 11.8 ☐km und die »Lange Insel« hat von 2.9 ☐km bis 3.2 ☐km zugenommen.[3]

[S. 3]

Geologisch ist gewiss obige Sage verbürgt, dass in früheren Jahrhunderten Java mit Sumatra durch eine Brücke verbunden war, wenn auch mancher Zoologe daran zweifeln möchte; die Fauna dieser Insel stimmt ja mehr mit jener von Borneo als mit der von Java überein; der Orang-Utan z. B. kommt nicht auf Java, aber auf Borneo und Sumatra vor, und auch die Flora[4] zeigt grössere Aehnlichkeit mit der Vegetation von Malacca (Vide »Quer durch Sumatra« von Yzermann) als mit jener von Java. Die geologischen Verhältnisse sind jedoch, ich möchte sagen, von erdrückender Beweiskraft, dass Java und Sumatra in früheren Zeiten ein zusammenhängendes Ganzes gebildet haben. Die Botaniker und Zoologen werden übrigens allein aus der geographischen Verbreitung der Pflanzen und Thiere nicht leicht auf die Zusammengehörigkeit einzelner Inseln sich eine Schlussfolgerung erlauben, weil es zahlreiche Factoren gibt, welche auf diese Frage Einfluss nehmen. Wie oft haben z. B. ja Wind und Wasser einzelne Thier- und Pflanzenformen in weit abgelegene Theile der Erde geführt?

Die Sundastrasse ist in ihrem nördlichen Anfange nicht breit. Die Entfernung der Schweinsecke (Varkenshoek) von dem Hafenplatz Anjer auf Java beträgt nicht mehr als 27 km, während die[S. 4] Ausfahrt in den indischen Ocean ungefähr 100 km breit ist. Die Südküste Sumatras hat die Form eines schief liegenden M, und die zwei Meerbusen führen die Namen Lampongsbai (die östliche) und Semangka oder Kaisersbai (die westliche).

Ich habe die Küste der Lampongsbai vor dem Ausbruch des Krakatau und fünf Jahre nach dieser gewaltigen Eruption gesehen, ohne bei oberflächlicher Beobachtung einen Unterschied in der Configuration der Küste constatiren zu können. Das Erd- und Seebeben, sowie die ungeheueren Lavamassen haben dabei beinahe die ganze Südküste Sumatras heimgesucht. Während nur einzelne Theile der östlichen Küste der Semangkabai und die Mitte der Westküste der Lampongsbai von den verheerenden Elementen verschont blieben, ist der übrige Theil oft bis auf eine Entfernung von 4–5 km eine Beute der stürmischen Elemente geworden. Aber bei näherem Zusehen findet man zahlreiche Ueberbleibsel jener traurigen Zeit. Als ich im Jahre 1888 Telók Betóng für einige Stunden besuchte, da merkte ich freilich die grosse Veränderung, welche im Jahre 1883 das Erd- und Seebeben veranlasst hatte; 3 km entfernt von der Küste lag z. B. am Ufer des kleinen Lampongflusses das Wrack des »Berouw«, jenes Dampfers der »indischen Gouvernementsmarine«, welcher am 27. August 1883 von den rasenden Elementen in’s Innere des Landes geschleudert wurde und dort liegen blieb. Der Kapitän hatte sich vor dieser Zeit an’s Land geflüchtet und — kam ums Leben. Der »erste Officier«, welcher an Bord geblieben war und alle Luken und Fenster geschlossen hatte, kroch unversehrt aus dem Schiffe, welches von den zurückströmenden Wellen nicht mitgeführt wurde.

Ein einförmiges, geradezu langweiliges Bild bot diese Stadt, als ich sie 1882 zum ersten Male betrat. In einer Entfernung von ungefähr 1000 Meter blieb der Dampfer stehen und ein Schiffsboot brachte mich an’s Ufer, welches ausschliesslich aus Riffkorallen bestand.

Bei der Ebbe konnte ich späterhin mich sehr oft an dem schönen formenreichen Bilde erfreuen, welches der von den hellen Strahlen der Tropensonne erleuchtete Meeresgrund dem Beobachter darbot. Die Labyrinthkoralle (Maeandrina), die Schwammkoralle (Madrepora verrucosa), die Lochkoralle (Porites furcatus), die Orgelkoralle (Tubepora musica) und die Astraea pallida erhielt ich in so grossen Stücken, dass ich bei der Transferirung im September desselben[S. 5] Jahres drei grosse Kisten gefüllt mit diesen Korallen mitnehmen konnte. Auch zahlreiche Seeigel und Seesterne erhielt ich damals, deren innern Mantel ich noch heute besitze und den jeder Naturfreund ob seines zierlichen Baues bewundern muss (z. B. Echinus esculentus).

Am Ufer stand die Stadt mit 2825 Seelen, und zwei kleine Strassen führten dahin. Die südliche bestand nur aus chinesischen Häusern und Toko’s und mündete in die grosse Hauptstrasse, welche zur rechten Hand an einen Hügel grenzte. Auf diesem stand das Gebäude des Residenten und das Fort. Die chinesische Strasse hatte jenseits des grossen Weges eine Fortsetzung, in welcher das Haus meines Amtsvorgängers und ein Hôtel standen.

Da der Dampfer nur einige Stunden vor Anker liegen sollte, um dann die Reise nach Padang (Westküste) und Atjeh (Nordküste) fortzusetzen und Dr. L., den ich ablösen sollte, in diesen wenigen Stunden nicht den Dienst übergeben, seine Koffer und Kisten einpacken und Auction von seinen Möbeln halten konnte, so musste Dr. L. auf die Ankunft des nächsten Dampfers warten und zwar jenes, welcher die Rückreise von Padang via Telók Betóng nehmen sollte. Ich blieb vorläufig im Hôtel wohnen, und nach der Auction seiner Möbel miethete ich sein Haus von dem Eigenthümer um 40 Fl. monatlich.

Es war ein hölzernes Haus, welches auf einem ziemlich grossen Grundstücke stand. Es folgte dem allgemein in Indien üblichen Typus. Eine vordere und eine hintere Veranda fassten zwei Zimmer zwischen sich, wovon das eine mein Bureau wurde und das andere zum Schlafen diente; einige Meter davon entfernt standen die Bedientenzimmer, Küche, Badezimmer, Abort, Stall und Wagenremise und zwar aus Bambus-Matten.

Wenn in früheren Jahren nur wenig Luxus in der Einrichtung eines Wohnhauses getrieben wurde, so war die Küche geradezu unglaublich primitiv eingerichtet. In allem und jedem verrieth sie die Gewohnheiten der eingeborenen Küchenprinzessinnen und trug nur in der Höhe des Herdes den Gewohnheiten einer europäischen Hausfrau Rechnung. Die malaiische Küche ist in der Regel ein kahler Raum, umgeben mit Bambus-Matten, auf welchem ein Dach ohne Plafond ruht. Durch den Rauch des Holzes, welcher bei der Dachventilation hinausströmt, sind die Wände schwarz gefärbt. Auf dem Boden stehen zerstreut einige Dapur, das sind[S. 6] aus Lehm gebrannte Formen, auf welche Pfannen oder Töpfe gestellt und mit Holz erwärmt werden. Hockend bearbeitet auf dem Boden die Köchin die Speisen. In europäischen Küchen befindet sich jedoch auf einen Meter hohen Mauern ein Dapur im Grossen mit vier bis fünf Oeffnungen, auf welche die Töpfe und Pfannen gestellt und mit Holzfeuer erwärmt werden.

Der Totaleindruck einer solchen Küche ist sehr ungünstig. Die durch Rauch schwarzgefärbten Bambus-Wände harmoniren mit der schmutzig-weissen Farbe der Dapurs und mit dem Schmutz und Abfällen, welche sich rings um das Wasserreservoir aufhäufen, das sich in jeder Küche befindet. Ich darf aber nicht das ordinäre Tischchen vergessen, auf welchem die zahlreichen Schüsselchen der »Rysttafel« zubereitet werden. Auf diesem liegen zahlreiche Kochlöffel, geschnitzt aus der trockenen Schale der Cocosnuss, viele Futterschwingen in verschiedenen Grössen zur Aufnahme von den diversen Gemüsesorten, einige kleine Töpfchen für Pfeffer, Gewürznelken, Muskatnüsse, Salz u. s. w. und ein kleiner Mörser aus Stein, in welchem diese gestampft oder zerrieben werden. Zur Bereitung des Reises findet man überall den Kukusan und Lumpang mit dem Tumbug. In diesem wird der Gâbah, d. i. der Reis, mit seiner braunen Schale so lange gestampft, bis er zum Bras, d. h. Reis ohne Schale (= Dedág), geworden ist. Der Dedág wird gerne den Pferden, Kühen und dem Geflügel in’s Futter gemengt; sobald auch der Tumbug zum ersten Male in den Lumpang fällt, eilen alle Hühner, Enten und Gänse herbei, um den herausfallenden Dedág aufzupicken. Der Kukusan ist ein aus Bambus oder Rottang geflochtener Kegel, in welchem der Bras eingedämpft (nicht gekocht) wird. In einem grossen Topf, welcher die bekannte Form eines Papierkorbes hat, wird nämlich das Wasser gekocht, und dann wird der Kukusan mit dem Reis den Dämpfen des siedenden Wassers ausgesetzt, welche durch die Lücken des Kegels dringen. Der Reis ist jedoch vorher in einem gewöhnlichen Topfe in Wasser so weit gekocht worden, dass die Körner halb weich geworden sind.

Die Dapurs wurden immer mit Holz gefeuert, es sei denn, dass die Köchin Speisen verfertigen wollte, welche von allen Seiten, wie in unseren Röhren, erwärmt werden mussten. In diesem Falle nahm sie eine Pfanne, welche mit einer etwas kleineren Pfanne zugedeckt wurde. Auf den Deckel wurde glühende Holzkohle gelegt, welche mit dem Fächer glühend gehalten wurde, der zu den[S. 7] unentbehrlichsten Instrumenten einer malaiischen Köchin gehört. Der Kochlöffel in der rechten und der Fächer in der linken Hand sind ja die Insignien, welche im ganzen indischen Archipel das Amt einer Kókki (M. = Köchin) verkünden.

Ich kam nur selten in die Küche; hier war die Domäne meiner Haushälterin, welche eine Christin von der Insel Ambon war. Nur kurze Zeit habe ich diese eingeborene Frau in meinen Diensten halten können, weil sie trotz des christlichen Glaubens um kein Haar besser als alle ihre mohamedanischen Colleginnen war.

Eines Tages nämlich theilte mir der Kutscher mit, dass während meiner Abwesenheit ein arabischer junger Mann im ganzen Hause den Herrn spiele.

Einige Tage vorher hatte mir ein junger Araber spitzige Manila-Cigarren zum Kaufe angeboten. Dies war mir damals aufgefallen, weil diese Cigarren in Telók Betóng überhaupt nicht verkauft wurden und ich mir von Batavia eine Kiste mit 500 Stück hatte kommen lassen.

Zu jener Zeit waren diese Cigarren wirklich ein sehr gutes aromatisches Kraut; die kegelförmigen, an beiden Enden abgeschnittenen Cigarren wurden beinahe ausschliesslich von den Europäern geraucht; sie kosteten 6 Ct. = 10 Pf. Seit dieser Zeit hat aus drei Ursachen der Import dieser Cigarren bedeutend abgenommen. Zunächst entstand in Semarang (Java) eine Fabrik von diesen Cigarren. Ein Herr Glaser liess aus Manila 60 Mädchen kommen und fabricirte von javanischem Tabak seine Cigarren in derselben Form. Die Qualität der in Europa käuflichen Manila-Cigarren ist thatsächlich zurückgegangen, weil, wie mir von mehreren Fabrikanten mitgetheilt wurde, auch das Tabakblatt von Manila schlechter geworden sei. Nebstdem hat der Import von Cigarren von Holland durch die Einführung der Postpackete ungeheuere Ausdehnung genommen. Ich selbst habe in den letzten zehn Jahren von holländischen Cigarrenfabrikanten regelmässig in Postpacketen meine Cigarren bezogen; Zoll und Fracht erhöhten den Preis der Cigarre nur um 1 Ct.

Als mir der Kutscher mittheilte, dass ein junger Araber in meiner Abwesenheit sich ganz ungenirt in meinem Hause bewege, da trat ein fürchterlicher (?) Argwohn in mir auf. Sollte meine Haushälterin sich nicht nur einen Geliebten halten, welcher zur gewissen Stunde des Tages in meinem Hause die Rolle des Hausherrn[S. 8] spiele, nicht nur meine Cigarren rauche, sondern sie auch stehle und die Frechheit habe, mir dieselben Cigarren zum Kaufe anzubieten? Als ich nach Hause kam, liess ich mir zunächst den Vorrath an Cigarren von meiner Haushälterin in’s Schlafzimmer bringen, um wenn möglich aus der Zahl derselben eine Bestätigung oder eine Entkräftigung dieses Argwohnes zu erhalten. Die Rechnung stimmte nicht.

Ich ging nach der Küche, und da sass auf dem Boden derselbe junge Araber, seine Rysttafel zu gebrauchen, welcher mir die »Punt-Manila« vor einigen Wochen zum Kaufe angeboten hatte! Der arabische Don Juan wollte sich zunächst als den Verwandten meiner Haushälterin ausgeben; ich gab ihm jedoch keine Antwort und zeigte ihm den Ausgang des Gartens, und zwei Stunden später nahm meine Haushälterin denselben Weg. Wohlweislich unterliess ich es, die Polizei davon zu verständigen, weil — wer den Schaden hat, hat auch den Spott. Thatsächlich hatte diese ganze Affaire einen starken Beigeschmack des Komischen.

Ich glaube nicht, dass auf ganz Java eine provinziale Hauptstadt existirt, welche ein so kleines europäisches Publikum beherbergte als Telók Betóng. Ein Resident, ein militärischer Kommandant im Range eines Hauptmanns mit zwei Leutnants, ein Secretär, welcher gleichzeitig die Agenda eines Notars führte, zwei Postbeamte, ein Architekt und meine Wenigkeit waren nicht nur die Notablen des Ortes, sondern auch die einzigen Europäer. Damals besass die ganze Provinz keine einzige europäische Unternehmung[5]; der Pfeffer war der einzige Export-Artikel, und hin und wieder kam Herr X. von der grossen gleichnamigen Exportfirma auf Batavia zu uns, um den Ankauf der Pfefferernte zu besorgen. Nicht einmal eine europäische Schule befand sich in der ganzen Provinz. Der Detailhandel war in den Händen der Chinesen, welche nicht aus Amoy stammen, von wo der grosse Strom der Auswanderer nach Java geht. Sie hatten nämlich chinesische Frauen bei sich, welche keine andere Sprache als die chinesische verstanden und die wohlbekannten verkrüppelten Füsse zeigten. (Aus Amoy ist nämlich das Auswandern der Frauen verboten und[S. 9] dieses die Ursache, dass man auf Java nur halbchinesische Frauen sieht und die Frauen auf Sumatra den Typus der echten Chinesen zeigen.)

Natürlich befanden sich im Innern der Insel noch einige europäische Beamte.[6] Diese konnten jedoch wegen der grossen Entfernung und der mangelhaften Verkehrswege nur selten nach der Hauptstadt kommen.

Eine Ausnahme hiervon machte der Controleur von Tanjong Karang, welches Dorf 4½ km von der Hauptstadt entfernt war. Der Weg dahin war im Jahre 1882 in so schlechtem Zustande, dass es Ueberwindung kostete, den Controleur N. und seine Frau zu besuchen. Man ging in der Regel mit einem dos-à-dos dahin, weil kein anderer Wagen in der ganzen Hauptstadt und in der ganzen Provinz sich befand, d. h. bis auf jenen Mylord, welchen ich von Batavia mitgebracht hatte.

Nachdem ich allen Europäern in Telók Betóng meine Antrittsvisite gemacht hatte, musste ich natürlich auch nach Tanjong Karang fahren.

Hier sah ich zum ersten und auch zum letzten Male eine Allee aus lebendem Bambus. Natürlich hatte ich früher und später nur zu oft Gelegenheit, Bambus im Urwalde zu sehen, umgeben von Kräutern, Sträuchern und kleinen Bäumen; aber hier stand das Haus des Controleurs am Ende einer gut erhaltenen und gut gepflegten Strasse, welche nur von Bambusgruppen eingesäumt war. Sie, d. h. die Bambusgruppen, standen so nahe bei einander, dass die ganze Allee von ihrem Laub überdeckt war und einen herrlichen schattenreichen Spielplatz für die Kinder des Controleurs bildete.

Um ½6 Uhr Abends war ich von Telók Betóng abgefahren, und als ich das Haus des Gastherrn betrat, war die Sonne bereits hinter dem Horizont in die Tiefen des Weltalls getaucht. Ich wurde in der »Binnengallery« des Hauses empfangen und hinter mir wurde sofort die Thüre geschlossen. Aber auch die Fenster dieses Saales waren nicht geöffnet und blieben geschlossen, selbst als es bereits dunkel geworden war, weil — sich zwei Siamangs (Hylobates Syndactylus) im Hause frei bewegten und die offenen[S. 10] Fenster zu ihren Spaziergängen in’s Freie benutzen hätten können! Telók Betóng liegt 5° 20′ s. B., hat also eine reine Tropentemperatur, und trotzdem liess der Herr X. den ganzen Tag und den ganzen Abend sein Haus geschlossen, um seinen Affen die Flucht in’s Freie unmöglich zu machen! Es waren wohlerzogene Hausgenossen, welche uns im Gespräche nicht störten. Beide waren bereits erwachsen (ungefähr 90 cm hoch) und beunruhigten mich in keiner Weise, weil ich einige Jahre vorher die grauen Gibbons (Hylobates concolor) besass und wusste, wie anhängliche und unschuldige Thiere die jungen Gibbons sind.

Ihre Zutraulichkeit kann natürlich manchmal auch lästig werden. Eines Tages hatte der Herr X. den Secretär der Residentie zu Gaste. Einer der beiden Siamangs griff mit seinen Händen in den Teller des Gastes, um sich ein Stückchen Fleisch anzueignen. Der Herr Y. fand diesen unappetitlichen Eingriff in seine Rechte geradezu unschicklich und gab dem Affen einen Schlag auf seine diebische Hand. Die Hausfrau war darüber so entrüstet, dass sie vom Tische aufstand, den Affen zu sich rief und ihn zur Beruhigung küsste!

Mir ging es noch schlechter als dem Herrn Y.

Während dieses Besuches kamen auch die Kinder des Herrn X. zu mir, und bei einem derselben fiel mir ein rother Rand der untern Augenlider auf. Ich glaubte den Gastherrn darauf aufmerksam machen zu müssen. Erschrocken bat er mich, die Augen näher zu untersuchen. Wegen der spärlichen Beleuchtung schob ich meine Diagnose für den nächsten Morgen auf, und als ich um 11 Uhr bei ihm erschien, fand ich eine granulöse Augenentzündung. Bei der Besprechung der Vorsichtsmassregeln, welche gegen die Uebertragung auf die Augen seines Brüderchens genommen werden sollten, erwähnte ich entre autre auch der frischen Luft, welche im Hause herrschen müsse, und dass zu allen Stunden des Tages und Abends, in welchen die Sonne nicht direct die Vorgallerie bescheine, Thüren und Fenster offen stehen müssten, d. h. in unserm Falle, da diese nach Norden lag, schon eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. »Dies geschieht doch immer,« erwiderte hierauf Frau X. Als ich darauf lächelnd bemerkte, mit Ausnahme von gestern, wo ich bei geschlossenen Thüren und Fenstern empfangen wurde, rief sie erzürnt aus: »Dies ist eine Lüge!« Ohne natürlich darauf nur ein einziges Wort zu erwidern, stand ich auf und fuhr nach Telók[S. 11] Betóng zurück. Den andern Tag kam der Herr X. mit seinem Söhnchen nach der Hauptstadt mit der Bitte, das Auge seines Söhnchens in Behandlung zu nehmen, und versprach mir, alle meine hygienischen Massregeln genau zu befolgen. Ich theilte ihm aber mit, dass ich niemals mehr sein Haus betreten werde, und als er mit Thränen in den Augen an meine Humanität appellirte, blieb ich unerschütterlich, weil es doch nur eine Geldfrage war. Herr X. konnte ja sein Söhnchen mit seiner Mutter nach Batavia schicken, wo er selbst das Bene haben könne, von einem Specialisten sein Söhnchen behandeln zu lassen.

Ich glaubte unerbittlich bleiben zu müssen, weil Frau X. überhaupt eine hohe Kunst besass, sich unangenehm zu machen. Sie hatte vor ihrer Reise nach Indien eine allzuhohe Auffassung von der Stellung ihres Mannes. Die Eingeborenen trugen aus Gewohnheit und aus Politik diesem Factor Rechnung. Diese Dame forderte dasselbe devote Entgegenkommen aber auch von den europäischen Mitbewohnern von Telók Betóng.

Im Allgemeinen ist der Holländer in Indien sehr ceremoniell, und gewiss haben (vor meiner Ankunft in Telók Betóng) die Officiere und die übrigen Beamten auch dieser Dame gegenüber der Etiquette Genüge geleistet. Als diese aber als »Europäerin« wenigstens dieselbe »hormat« (= Ehrenbezeigung) forderte, als der Frau des Residenten gegeben wurde, welche nur eine Nonna (= Halbeuropäerin) sei, wurde ein Misston in das Zusammenleben dieser kleinen europäischen Gemeinde gebracht und diese Dame — begann alles »Indische« zu verurtheilen. Alles war in ihren Augen schlecht und gemein. Das »indische« Essen, die »indische« Toilette, die »indischen« Officiere und die »indischen« Aerzte, die »indischen« Früchte und die »indischen« Frauen u. s. w. Solche Aeusserungen brachten sie natürlich noch mehr in den Gegensatz zu ihren Colleginnen, und zuletzt stand sie ganz isolirt. Offenbar war der oben erwähnte scharfe Ausdruck »Lüge« nur der Ausbruch einer erbitterten Stimmung.

Dieser Fall steht nicht vereinzelt da. Wie der Herr X. vor seiner Heirat ein verführerisches Bild von seiner Stellung in Indien seiner Braut mit mehr oder weniger Recht entwarf und seine Frau sich enttäuscht sah, als sie in’s Innere einer Insel sich versetzt sah, wo ihr das gesellschaftliche Leben gar nichts bot, so geht es vielen[S. 12] andern. Die Enttäuschung verleitet diese Menschen zu ungerechtem Urtheil über indische Zustände.

Der Herr B. Veth, wenn ich nicht irre, der Sohn jenes Professors Veth, welcher ein dickleibiges Buch über Java geschrieben hat, voll Liebe und Entzücken für das reizende Java, hat vor einigen Monaten seine Eindrücke über das Leben in niederländisch Indien veröffentlicht. Beinahe möchte man aus diesem Buche das Echo aller jener verunglückten Existenzen hören, welche in Indien ihre Ideale und Erwartungen nicht realisirt sahen. Es ist aber so wenig objectiv gehalten und übertreibt die Schattenseiten des Lebens in den Tropen in so hohem Maasse, dass er überhaupt nichts Gutes aus dem Leben in N. Indien mitzutheilen weiss. Nach 12jährigem Aufenthalt auf den Inseln des indischen Archipels kehrte er nach Holland zurück und ergötzte sich beim Landen in Genua an dem Lachen eines Matrosen, das in Indien überhaupt der Europäer nicht kenne?!! Wie ein dicker rother Leitfaden zieht durch das ganze Buch die Mittheilung von dem ekelhaften gemüth-, sitten- und geistlosen Leben der Europäer, ohne auch nur ein einziges Mal Beweise dafür zu bringen.

Am 15. Juni erschien im Hafen von Telók Betóng der Dampfer der indischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft mit der gelben Flagge auf der Spitze des Hauptmastes. Die Hafenwacht verständigte davon sofort den »Hafenmeister«, und dieser wiederum schickte einen officiellen Bericht an den Resident und liess mich dieses durch ein »Leitje« wissen, um die etwaigen Befehle des Resident sofort ausführen zu können. Es war 4 Uhr Nachmittags, und sofort nahm ich mein Bad und kleidete mich an. Nach den herrschenden Quarantainevorschriften — die gelbe Flagge annoncirte nämlich die Anwesenheit von ansteckenden Krankheitsfällen auf dem Schiffe — darf niemand das ankommende Schiff betreten oder verlassen, bevor der Quarantaine-Doctor auf das Schiff gegangen ist und mit dem Schiffskapitän die nothwendigen Maassregeln besprochen und genommen hat. Kaum hatte sich der Anker des Schiffes in den Grund gebohrt, so bestieg ich das Deck und sah auf seinem vorderen Theil einen sterbenden Mann, der nach den Mittheilungen des Kapitäns und eines an Bord sich befindenden Militärarztes an Cholera gelitten hatte. Ob dies die richtige Diagnose gewesen sei, war in dem gegebenen Falle ohne Bedeutung. Es war kein Passagier für[S. 13] Telók Betóng an Bord; die Postsäcke und die Waaren, welche ausgeladen werden sollten, waren mit den Entleerungen der Patienten nicht in Berührung gekommen; ich schlug also vor, die Waaren auf das Land bringen zu lassen, niemandem zu gestatten, das Schiff zu betreten und das Schiff sofort seinen Weg fortsetzen zu lassen. Wie ich später hörte, waren bis zur Ankunft in Atjeh (Norden Sumatras) im ganzen vier Cholera-Fälle vorgekommen.

Im Juni des Jahres 1882 herrschte die Cholera auf Batavia nicht mehr epidemisch. Sporadische Fälle kommen zu jeder Zeit und überall auf Java vor.

Früher machte man sich diesbezüglich die Diagnose sehr leicht und behauptete einfach: Die sporadischen Cholerafälle sind keine Cholera gewesen; es hat eben eine Verwechslung stattgefunden mit einer Vergiftung von Arsenik oder mit jener perniciösen Form der Malaria, welche unter dem Namen »febris perniciosa Cholerica« beinahe dasselbe Krankheitsbild als die Cholera asiatica zeigt. Es giebt isolirt stehende Fälle von Cholera, gerade wie ich vereinzelte Fälle von Pocken beobachtet habe, und gerade wie in letzter Zeit vereinzelte Fälle von Pest in Europa vorgekommen sind. Dass diese vereinzelten Fälle kein epidemisches Auftreten veranlassten, ist bis jetzt ebensowenig einwandsfrei erklärt worden, als warum in Europa zeitweilig die Cholera kein Schlachtopfer fordert.

Mit dem unglücklichen Patienten, welcher sterbend auf dem Deck lag, habe ich mich nicht beschäftigt, weil ein Militärarzt an Bord war und die indische Dampfschifffahrts-Gesellschaft den Arzt immer reichlich honorirte, wenn er, auf der Reise begriffen, den Matrosen ärztliche Hülfe leistete[7], und desto mehr glaubte ich mich jedoch mit diesem jungen Oberarzt beschäftigen zu müssen, der offenbar zum ersten Male in seinem Leben einem Cholerafalle gegenüberstand und ein Opfer der Choleraphobie[8] geworden war. Durch Cognac glaubte er seinen aufgeregten Zustand, seine Praecordialangst und seine Furcht bemeistern zu können. Rathlos lief er auf dem Deck auf und ab und frug mich wiederholt, was er doch in diesem Falle zu thun habe. Was die Schiffshygiene[S. 14] betreffe, konnte ich ihm unter den gegebenen Verhältnissen nichts Besseres anrathen, als die Desinfection des Schiffes dem Kapitän zu überlassen, der ein erfahrener Mann und nebstdem auch diesbezüglich mit Instructionen und Arzneien versehen sei; wenn jedoch seine ärztliche Hülfe verlangt werde, könne und möge er sie den Patienten leisten, ohne zu fürchten, selbst ein Opfer der Cholera zu werden. Er könne ja jede Berührung mit den Excrementen vermeiden, und wenn durch Zufall dies doch geschehen würde, schütze ihn die sofortige Reinigung vor einer Infection. Was den prophylaktischen Gebrauch des Cognacs betreffe, müsse ich ihm aus der Erfahrung mittheilen, dass nur kleine Dosen, z. B. 20–30 Gramm einen Werth hätten, weil sie die Peristaltik des Magens anregen, dass jedoch grosse Dosen, welche er bereits genommen zu haben scheine, schädlich seien, weil sie die Acidität des Magens abstumpfen. Nun, mit diesem wohlgemeinten Rath ging es mir schlecht. »Ich bin ein Holländer,« erwiderte er hierauf, »und ich trinke wie viel ich will, und ich lasse mir von niemand etwas vorschreiben.« Ich versicherte ihn, dass ich keinesfalls beabsichtigte, ihn in seiner persönlichen Freiheit zu beschränken, und verliess das Schiff. Wie mir einige Wochen später der Schiffskapitän mittheilte, hatte dieser Arzt, der jetzt nicht mehr unter den Lebenden weilt, sofort nach meiner Abfahrt von dem Schiffe den Schiffskapitän gebeten, ihn durch sein Boot an’s Land bringen zu lassen, weil er mich zum Duelle fordern müsste.

Erst in der Mitte des Monates Juli bekam ich Gelegenheit, auch das Innere des Landes kennen zu lernen, und ich machte um so lieber davon Gebrauch, als ich bis nun nicht weiter als bis Tanjong Karang, d. i. 5 km hinter der Hauptstadt, gekommen war. Der Resident sollte eine Inspectionsreise nach dem nördlichen Grenzbezirk Tulang Bavang mit der Hauptstadt Menggala machen und lud mich ein mitzugehen, weil noch niemals der dortige Vaccinateur controlirt wurde. Er würde mir zu diesem Zwecke den im Hafen liegenden Gouvernementsdampfer »Berouw« zur Verfügung stellen. Er selbst wolle und müsse den Landweg nehmen, um gleichzeitig sich von dem Zustande der Wege und der zwischen der Residenzhauptstadt und Menggala gelegenen Bezirke überzeugen zu können. Natürlich musste zunächst der Landescommandirende, welcher den Rang eines Hauptmannes bekleidete, um die Erlaubniss angegangen[S. 15] werden, und dieser wiederum gab die Zustimmung für den Fall, als ich selbst den allgemeinen Gesundheitszustand der Truppen für günstig erklären könne und nach menschlicher Berechnung kein dringendes ärztliches Eingreifen in den nächsten Tagen meine Anwesenheit unerlässlich mache.

Wenn auch die gesetzlichen Bestimmungen für einen solchen Fall gesorgt haben und bestimmen, dass der Platzcommandant im Verhinderungsfalle des Garnisondoctors den täglichen Krankenrapport halten solle, und wenn auch im Marodenzimmer[9] sich nur drei Patienten mit Hautkrankheiten befanden, so verliess ich doch nur mit einiger Unruhe für einige Tage meinen Standplatz. Ich besass nämlich damals einen kleinen Siamang, welcher bereits domesticirt war und sich mit meinem Bedienten bereits befreundet hatte; nebstdem hatte ich kurz vorher einen Lampongaffen[10]! erhalten, welcher gelernt hatte, die Cocosnüsse von dem hohen Palmenbaume auf Verlangen herunterzuwerfen. Dies war eines der grössten Exemplare mit grossen Schlagzähnen. Wenn er seine Unzufriedenheit durch Aufheben der Oberlippe zeigte, flösste er geradezu Schreck und Furcht ein. Er hatte um den Bauch einen Riemen und war mit diesem durch einen Strick an einer Stange befestigt, auf welcher eine Kiste seinen Käfig bildete. Hin und wieder geschah es, dass er sich der Fesseln zu entledigen wusste. Dann eilte er jedesmal nach der Küche und bedrohte die weiblichen Bedienten. Jedesmal war es mir gelungen, sie rechtzeitig vor seinen scharfen Zähnen zu schützen. Wenn sie auch immer einen fürchterlichen Lärm schlugen, sobald der Affe in der Küche erschien und zwar geradezu mit einem drohenden Gesichtsausdrucke, so deuteten sie den Angriff in ganz anderer Weise als ich. Sie liessen mich glauben, dass dieser Angriff ihren körperlichen Reizen gelte — es war ein Männchen — und dass sie sich nur aus diesem Grunde durch Schreien und Lärmen ihn vom Leibe halten wollten. Dies wollte mir niemals einleuchten, und darum fürchtete ich, dass in meiner Abwesenheit dieser wilde Kumpan ein Unglück anrichten könnte.

Eine grössere Beunruhigung verursachte mir natürlich der Gedanke an die Möglichkeit, dass in meiner Abwesenheit entweder die Cholera ausbreche oder jemand sich den Fuss breche u. s. w.[S. 16] Sehr bald hatte Hauptmann X. meine diesbezüglichen Befürchtungen entkräftet und zwar mit den richtigen Grundsätzen, dass man im praktischen Leben nicht mit allen »möglichen« Fällen rechnen dürfe, sondern dass man nur die »wahrscheinlichen« Ereignisse im Auge halten müsse.

Die »Residentie« (= Provinz) Lampong hat zwei grosse Strassen und zahlreiche Pfade; die eine grosse Strasse geht beinahe in einer geraden Linie von der Hauptstadt bis nach Menggala, dem Ziele unserer Reise, und ist ungefähr 120 km lang. Bis zum Gunung Sugi, also ungefähr 55 km lang, geht dieser Weg über Berg und Thal und zieht sich in dem zweiten Theil auf der Ebene dahin. Diesen Weg nahm der Resident und zwar in einem dos-à-dos, welcher von einem und stellenweise von zwei Pferden gezogen wurde. In seiner Begleitung befand sich der Architekt und ein Polizeidiener.

Ich selbst erhielt in einem officiellen Brief das Ersuchen des Residenten, im Vaccine-Distrikte Menggala die Impfresultate des dortigen Vaccinateurs aufzunehmen und zu diesem Zwecke mit dem Regierungsdampfer »Berouw« am 14. Juli mich dahin zu begeben. Der Controleur des Bezirks habe bereits Befehl erhalten, mir bei der Inspection jedwede Hülfe zu leisten, d. h. zu sorgen, dass mir eine grosse Zahl von Eingeimpften vorgeführt werde und zwar so viel als möglich aus der jüngsten Zeit. Schönes Wetter begleitete uns auf der Fahrt längst der westlichen Küste der Halbinsel vor Katimbang, welche ein Jahr später so fürchterlich durch den Ausbruch des Krakatau gelitten hatte.[11] Bald bekamen wir die Spitze des Radja Basa (1341 Meter hoch) zu Gesicht, zogen bei der Schweinsecke und zwischen den Zutpheninseln hinaus in die Javasee. (Auch die Ostküste dieser Halbinsel wurde von dem wüthenden Elemente des Krakatau schwer heimgesucht; bis zur Nähe der Nordinsel wurde die Küste rasirt.) Wenn wir auch im Hintergrunde die Gebirge der Westküste vor uns vorbeiziehen sahen, so war doch die ganze Küste vom Vorgebirge Tua = Schweinsecke bis zur Mündung[12] des Menggalastromes flach und zum grössten Theil sumpfig. Die Sumpfvegetation begleitete uns bis an’s Ziel der Fahrt. Den folgenden[S. 17] Vormittag kurz vor 12 Uhr, also nach einer Fahrt von 29½ Stunden, liessen wir in Menggala den Anker fallen. Sofort begab ich mich zum Controleur X., welcher mir Gastfreundschaft anbot. Auf der Reise hatte ich gehört, dass der Schiffskapitän von dem »Berouw« und der Controleur nicht gut aufeinander zu sprechen wären. Dieses Factum nahm keinen Einfluss auf meinen Entschluss, von dem gastfreundlichen Anerbieten keinen Gebrauch zu machen. Einerseits war ich auf dem Schiffe gut geborgen, wofür übrigens der Schiffskapitän der Regierung 7 fl. pro Tag in Rechnung brachte, anderseits hatten, wie mir der Herr X. selbst mittheilte, schon zahlreiche Gäste sich bei ihm eingefunden, und ich zögerte also, mehr als nöthig zu incommodiren. Das gespannte Verhältniss zwischen diesen zwei Herren sollte sich bald auch in publico zeigen. Zunächst erfuhren wir, dass der Resident noch nicht angekommen sei und dass bei dem Wedono ungefähr 500 Mädchen versammelt seien, welche späterhin das Fest der »Mulis« aufführen sollten; unterdessen könnte ich die Arbeit der Vaccinateurs controliren.

Die Wohnung des Controleurs war 1 km von der des Wedono entfernt. Ich ging also in Begleitung zweier Schiffsofficiere auf den Marsch. Der Vaccinateur erwartete mich mit seinen Rapporten in der »Pendoppo« des Häuptlings. Sein jeweiliger Standplatz wird von dem Residenten im Einvernehmen mit dem »Inspector des civilärztlichen Dienstes« in Batavia geregelt. Der Resident jeder Provinz lässt nämlich von seiner Provinz eine Impfungskarte anlegen, welche so eingerichtet ist, dass der Vaccinateur jeden Tag der Woche in einem andern Kampong sich aufhält. Die rings um dieses Centrum gelegenen Dörfer schicken ihre neu zu impfenden Kinder dahin und der Vaccinateur wählt aus den in der vorigen Woche mit gutem Erfolg eingeimpften Kindern 2–3 Kinder aus, welche gegen eine Vergütung der Reisekosten u. s. w. im benachbarten Centrum abgeimpft werden. Wie ich schon im Theile »Borneo« Seite 189 mittheilte, ist im Allgemeinen der Vaccinateur oder, wie er malaiisch officiell genannt wird, der »Mantri Djadjar« the right man on the right place; die Unkosten der Vaccination sind nicht hoch und der Segen der Vaccination hat bis nun nicht nur ganz Java, sondern auch einen grossen Theil Sumatras von der Geissel schwerer Blatternepidemien befreit.

Mit den Rapporten in der Hand besichtigte ich zunächst alle kleinen Kinder, welche vor 8 und vor 14 Tagen zum ersten Male[S. 18] eingeimpft waren. Beinahe kein einziger Fall befriedigte mich; ich sah nur grössere oder kleinere Geschwüre, welche ich unter andern Umständen geradezu für specifisch hätte halten müssen; selbst jene Impfstiche, welche erst 8 Tage alt waren, waren weder Knötchen noch Bläschen, wie ich es nach der Dauer der Impfung erwartete. Hierauf kamen die 500 Mulis = die Töchter der Häuptlinge zur Inspection; jede hatte 2–3 Narben auf der äusseren Seite jedes Oberarmes. Die Narben waren aber so gross und stark strahlenförmig, dass sie mich zur Frage zwangen, ob sie wohl noch wüssten, wie lange es gedauert hatte, bevor die Impfpusteln geheilt waren; nur einige dieser Mädchen wussten es noch, weil sie erst im reiferen Alter zum ersten Male eingeimpft waren. »Einige Wochen« und »einige Monate« waren die stereotypen Antworten. Diese lange Dauer der Heilung correspondirte mit den Geschwüren, welche ich bei der jüngsten Impfung gesehen hatte, und ich beschloss, wenn auch nicht auf ganz wissenschaftlicher Basis, radicale Abhülfe zu schaffen. Unterdessen war nämlich der Resident angekommen. Ich ging in die Pendoppo, um ihn zu begrüssen und ihm von dem Ergebniss meiner Inspection Bericht zu erstatten. Das Programm der weiteren Festlichkeiten sollte und konnte keine Störung erfahren; ich selbst sollte ja den folgenden Tag wieder nach Telók Betóng zurückkehren; ich hatte also weder Zeit noch Gelegenheit, mich mit dieser Sache an diesem Tage noch zu beschäftigen, um eine richtige Diagnose dieser Geschwüre aussprechen zu können.

Als aber der Resident mich frug, welche Vorschläge ich einreichen würde, wenn nach einer kunstgerechten Untersuchung die ungünstigste Diagnose dieser Geschwüre gestellt werden müsste, gab ich 3 Punkte an. 1. Sollte die weitere Abimpfung von Kindern vorläufig eingestellt werden. 2. Sollte sofort um Zusendung neuen Vaccinestoffes von Batavia ersucht werden. 3. Sollte der Vaccinateur die Zwischenzeit in der Hauptstadt sich aufhalten und unter meiner Aufsicht die Vaccination der Kinder vornehmen, um auch die Anforderungen der Reinlichkeit und Antisepsis kennen zu lernen. Zu meiner Ueberraschung erklärte der Resident meine Vorschläge für angenommen und ertheilte sofort die diesbezüglichen Befehle. Einige Tage später berichtete ich hierüber an den Sanitätschef in Batavia, welcher mir den Dank der Regierung für meine energischen Maassregeln aussprach.

Während meiner Unterredung mit dem Residenten, an der[S. 19] natürlich sich auch der Controleur betheiligt hatte, waren vor der Pendoppo die 500 Mulis mit ihren Vätern angetreten, um uns nach dem Festplatze zu begleiten, welcher sich bei dem Hause des Controleurs befand. Den Zug eröffneten die Häuptlinge; sie waren ohne Schuhe, trugen weisse Hosen, hatten um die Hüfte einen kurzen Sarong geschlungen, ihr Oberkörper war mit einem kurzen Sammtröckchen bekleidet, welches zahlreiche aus Gold gestickte Blumen hatte, und ihr Kopfhaar war nach malaiischer Sitte in ein ebenso kostbares Kopftuch eingewickelt. Die Mulis waren wie indische Bajaderen reichlich geschmückt, und wie mir ein arabischer Priester mittheilte, betrug der Preis des Schmuckes oft 2000 fl. Der Rand des Sarongs war von den meisten mit Ryksdaaldern benäht (à 2,50 fl. = 4¼ Mark) und der Salindang von einzelnen hatte am vordern Rande eine Reihe von Goldstücken im Werthe von je 10 fl. = 16½ Mark. Die Nägel ihrer Hand staken in langen spitz zulaufenden Köchern aus Silber; über die Brüste schlang sich ein goldener Gürtel und auf dem Kopfe trugen sie eine mit Goldblech belegte Krone (Fig. 1). Es machte auf mich einen eigenthümlichen Eindruck, hinter einer Schaar von kleinen (1,15 Meter hohen) braunen Mädchen zu schreiten, welche durch ihre entblössten braunen Schultern und Rücken, ich weiss nicht mehr durch welche Ideenverbindung es geschah, an eine Heerde fetter Schafe erinnerte.

Als wir auf dem Festschauplatze ankamen, spielte sich eine jener kleinlichen Reibereien ab, welche ceteris paribus in allen Colonien der Welt mit der Anwesenheit junger Beamten verbunden sind. An und für sich sind es ja keine staatenbewegenden Ereignisse oder Principienfragen, welche das Aufeinanderstossen der verschiedenen Würdenträger veranlassen; sie schaffen aber Zwist und Verbitterung, deren Folgen manchmal selbst »politische Fehler« genannt werden müssten. Doch ad rem.

Der Boden war mit Matten bedeckt und zwei Faulenzerstühle und zwei gewöhnliche Sessel waren für die »Autoritäten« reservirt. Der Resident bot mir den Sitz zu seiner Rechten an. Leider habe ich den tiefen (?) Grund dieser Selbstverleugnung des Residenten nicht verstanden und mich dadurch der seltenen Gelegenheit beraubt, das ganze Fest der Mulis sehen zu können. Nachdem ich mehr, als es sich thatsächlich vertheidigen liess, gegen diese unverdiente Ehre protestirte, setzte sich endlich der Resident nieder, und ich nahm zu seiner linken Seite Platz. Hierauf erschien die angesehenste[S. 20] Muli mit einem Päckchen Cigaretten in der Hand und einer brennenden im Munde. Während sie eine Cigarette an der letzteren anzündete, offerirte sie diese dem Residenten, ging bei mir vorbei und offerirte dem Controleur von Menggala und seinem Gaste, seinem Collegen von Seputi, ebenfalls eine brennende Cigarette. Als eine zweite und eine dritte Muli dasselbe wiederholten, bestand in mir kein Zweifel, dass dieser Vorgang programmgemäss sich abspielte und dass der Resident aus diesem Grunde mir den Ehrenplatz angewiesen hatte. Diese Ehrenbezeigung sollte nur den Beamten als den Vertretern der Regierung erwiesen werden. Ich frug also den Controleur, ob auf seine Anordnung die Mulis an mir vorbeigingen, ohne auch mir eine Cigarette anzubieten; ja, rief er stolz aus, denn diese Hormat (= Ehrenbezeigung) kann doch nicht auch einem Maschinisten geboten werden. (Der Schiffscapitän stand mit seinen Officieren hinter uns.) Diese Bestätigung meiner Vermuthung, dass nur den Beamten von den Eingeborenen »Hormat« geleistet werden sollte, entrüstete mich so, dass ich aufstand und dem Residenten mittheilte, dass Kopfschmerzen mich verhinderten, weiter an dem Feste theilzunehmen, und den hinter mir stehenden Schiffscapitän ersuchte, mit mir auf das Schiff zurückzukehren. Ich war damals 32 Jahre alt, also zu jung, um mit Gleichmuth eine absichtliche Zurücksetzung gegenüber einem jungen Mann von 22 bis 23 Jahren aufzunehmen; ich war aber auch schon zu alt, um die Ursache dieser Zurücksetzung in mir zu suchen, und heute drängt sich die Frage in mir auf, ob denn der modus vivendi der jungen Beamten gar so tadelnswerth sei. Den Eingeborenen gegenüber sind sie die Vertreter der Regierung, dies wird niemand bezweifeln; dass sich in der Brust eines 22- bis 25jährigen jungen Mannes das Selbstvertrauen unter dem Einflusse der Verhältnisse zu einer Ueberhebung steigere, möge man ihnen ruhig gewähren. Diese Beamten haben ja, wenn sie nicht verheirathet sind, im Innern des Landes eine isolirte und auch an vielen Gefahren exponirte Stellung. Für viele Jahre sind sie den Wohlthaten eines civilisirten und gesellschaftlichen Lebens entrückt. Die eingeborenen Häuptlinge, mit denen sie verkehren, üben aus Gewohnheit und vielleicht noch mehr aus Opportunitätsrücksichten die grösstmögliche Schmeichelei und Unterwürfigkeit diesen Beamten gegenüber. Dies ist eine Entschädigung für die Entbehrungen, denen diese jungen Männer ausgesetzt sind. (Wie oft haben sie monatelang kein Stückchen Brot[S. 21] gesehen?) Ich kann ja aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sie späterhin diesen Grössenwahn ablegen, und mit sehr viel Vergnügen erinnere ich mich noch heute der zahlreichen angenehmen, liebenswürdigen Männer, welche sich in den höheren Regionen der indischen Beamtenwelt befinden. Ich habe z. B. 1½ Jahr später im Innern Sumatras um 11 Uhr meine Antrittsvisite bei dem Controleur gemacht, welcher zufällig die Häuptlinge seines Bezirkes um sich versammelt hatte. Ich war damals schon Regimentsarzt, also im Range viel höher als er; ich war vielleicht um 12 Jahre älter, und doch erhob er sich nicht von seinem Sessel, als ich eintrat, drehte nicht einmal den Kopf um, sondern lud mich mit einer seitlichen Bewegung der Hand ein, mich zu setzen. Späterhin lernte ich ihn als einen gebildeten und thatsächlich höflichen Mann kennen. Eines Tages glaubte ich, ihn bei einem Gläschen Wein über diesen eigenthümlichen Empfang in ruhiger Weise interpelliren zu müssen. Ja, sagte er, dies ist richtig; aber ich war »im Dienste«. Nun, alte Männer können auch unangenehme Seiten haben; lassen wir den jungen Leuten den Stolz als schönes Vorrecht ihrer Jugend!

Noch heute bedauere ich es, dass ich durch diesen Zwischenfall der seltenen Gelegenheit mich selbst beraubt habe, einem solchen Feste der Eingeborenen Sumatras bis zu seinem Ende beiwohnen zu können. Abends machte ich mit den Officieren des »Berouws« eine Visite bei dem Schreiber des Controleurs, welcher der zweite und letzte Europäer des Ortes war, betheiligte mich an dem Souper, welches der Controleur zu Ehren seiner Gäste gab, und den nächsten Tag verliessen wir zu Schiff Menggala, während der Resident wiederum über Land seine Rückreise antrat. Circa 11 Uhr des zweiten Tages kamen wir in Telók Betóng an. Am Ufer stand mein Bedienter mit dem kleinen Siamang auf dem Arm. Ein lauter Freudenschrei, U—U, durchdrang die Lüfte, als der kleine Affe mich auf dem Schiffe erblickte; er sprang auf den Boden und lief unruhig auf dem Ufer auf und ab und hielt seine langen Arme über seinem Kopfe beinahe in einem Halbkreis gebogen.

Mit einem Kahn musste ich mich an’s Ufer bringen lassen, weil damals noch keine Pier bestand. Kaum hatte ich dieses betreten, so stiess mein kleiner Hausfreund wieder einen Freudenschrei aus, sprang auf meinen Arm und legte seinen Kopf gegen meine Wange.

Zu Hause angekommen, fand ich einen Araber auf mich[S. 22] warten, welcher mir einen kleinen Elephanten, einen jungen männlichen Siamang und einige Seeigel und Seesterne zum Kaufe anbot. Für den Elephanten verlangte er 50 fl. Dieser Betrag war nicht zu hoch; ich konnte mich aber nicht entschliessen, den kleinen Elephanten zu kaufen, weil ich wusste, in kurzer Zeit diese Garnison verlassen und nach Batavia gehen zu müssen, wo ich zur Erlangung des höhern Ranges ein Examen ablegen sollte. Der Transport eines solchen kleinen Hausthieres ist immer mit Schwierigkeiten verbunden. Da ich mit aller Wahrscheinlichkeit nach dem Examen von Batavia wieder nach irgend einem anderen Theile des indischen Archipels transferirt werden würde, hätte der kleine Elephant mir sehr grosse Auslagen durch die Transportkosten verursacht. Der Araber theilte mir nebstdem mit, dass er mit Reis und Gras gefüttert werden müsse. In Batavia muss nicht nur der Reis, sondern auch das Gras gekauft werden; ein kleiner Elephant hat einen sehr regen und grossen Appetit; ich hätte also täglich für sein Futter ungefähr 1 fl. bezahlen müssen, während ein paar Pferde nur um 30 Ct. täglich an Reis und Gras verzehren.

Ich kaufte von dem Araber also nur für meinen kleinen Hausfreund seinen Kameraden, die Seeigel, Seesterne und eine grosse Zahl von Muscheln. Auch hatte er in einer Petroleumbüchse (von 18 Liter) in Seewasser zahlreiche Quallen, welche, wie er mir erzählte, von den Küstenbewohnern gegessen würden, von dessen Richtigkeit ich mich einige Tage später überzeugen konnte. Austern sind ja auch für den europäischen Gaumen eine Leckerei; warum sollten diese Quallen den Lampongern nicht behagen?

Meine Reise in’s Innere dieser Provinz hatte keinen grossen Erfolg. Die Zeit war zu kurz, um in das Leben, die Sitten und Gebräuche der einheimischen Bevölkerung einen richtigen Einblick zu bekommen, und thatsächlich sind meine Aufzeichnungen, welche ich damals machte, nichts mehr als Aphorismen, welche ich den Mittheilungen der Häuptlinge verdanke und welche von dem Controleur bestätigt wurden.

Die Lampongsche Sprache ist ein Dialekt, welcher mehr mit der sundanesischen als mit der eigentlichen malaiischen Sprache Mitten Sumatras verwandt zu sein scheint; ich war dieses Dialektes nicht mächtig und sprach mit den Häuptlingen den sogenannten[S. 23] Kasernen-malaiischen Jargon, mit welchem man ja auf allen Inseln des indischen Archipels in der Regel auskommt.

Es überraschte mich zu hören, dass sie ein Alphabet besitzen (eine Abart des Sanskrit), und dass nicht nur die Häuptlinge, sondern auch der grösste Theil der Bevölkerung lesen und schreiben können; aber noch mehr Verwunderung zeigten die Häuptlinge, als sie von mir hörten, dass es europäische Völker gäbe, unter welchen sich 30 bis 40% Analphabeten befänden. Zum Schreiben benutzten sie früher Lontarblätter, Bambus und Bast; gegenwärtig sind natürlich Papier und Stahlfeder allgemein im Gebrauch.

Ihre literarischen Producte bestehen in Klageliedern (hiwang), in grossen Erzählungen (sarambay), in Liebesliedern (wajak) und in Märchen, während einige Zwerghirscherzählungen nur mündlich sich fortpflanzen.

Ihre Häuser stehen auf Pfählen, sind mit pittoresken Figuren in Holz geschnitten oder gemalt versehen und bestehen bei dem »kleinen Mann« aus Bambusmatten und bei den Häuptlingen aus Brettern.

Ich glaube nicht, dass irgend ein Volk in Europa einen so zahlreichen Adel besitzt, als er in dieser Provinz Sumatras gefunden wird. Schon im 15. Jahrhundert sollen die Lamponger Unterthanen des Sultans von Bantam (West-Java) gewesen sein, und seit dieser Zeit haben ihre Fürsten aus der Eitelkeit der Lamponger ein einträgliches Geschäft gemacht; als im Jahre 1752 die »Lampongschen Distrikte« die Lehnsherrschaft der »indischen Compagnie« anerkannten, im Jahr 1808 unter Daendels dem Sultan von Bantam abgenommen wurden und erst im Jahre 1856 durch einen Sieg über die Häuptlinge Hadji Wacha, Wak Mas und Raden Inten in den ruhigen Besitz des holländischen Staates kamen, kannte kein Lamponger ein grösseres Glück, als ein Pangkat (= Rang oder Titel) zu besitzen, den er um theueres Geld von dem Sultan und mit kostbaren Festmählern erstehen konnte. Solche adelige Titel waren: Pangeran, Radèn, Dalem, Temanggung, Sutan, Ngabéhi Mas für Männer und Anggin, Mas Inten, Owoq, Dalem Ratu für verheirathete Frauen.

Zu den adeligen Insignien gehören die Papadun, die Sesako und die Lawang Kori. Die Papadun ist ein hölzerner, mit Gold und Silber beschlagener Divan, und die Sesako eine Rückenlehne aus demselben Material. Die Lawang Kori ist eine Ehrenpforte[S. 24] bei dem Hause, welche häufig und zwar bei allen festlichen Gelegenheiten benützt wird, während die beiden andern nur bei dem Festmahle gebraucht werden, welches zu Ehren der Erhebung in den Adelstand[13] gegeben wird. Originell ist die Titi Kaki djalma. Viele Frauen bemühen sich nämlich, das Recht zu erhalten, mit den Füssen auf den Rücken eines Mannes sich zu stützen, wenn sie auf einen Tragestuhl in die Sesat (= Gemeindehaus) getragen werden und dort aussteigen. Andere »Stiftsdamen« dürfen kupferne oder silberne Krüge, Schüsseln, welche auf einer Matte stehen, bei ihren festlichen Gängen auf dem Boden vor sich ziehen lassen. Natürlich sind die Farbe und der Schmuck des Pajung (Sonnenschirm), welcher über ihrem Haupte getragen wird, ebenso deutliche Zeichen ihres Adels als bei den Häuptlingen auf Java.

Auf diese kleine ethnographische Skizze beschränkt sich mein Wissen von den Sitten und Gebräuchen der Lamponger.

Warum ich damals nur wenige Kröpfe gesehen habe, obwohl oft behauptet wird, dass in dieser Gegend und in dem benachbarten Palembang 16–80% (?!) der Bevölkerung diese Geschwulst am Halse besitzen sollen, ist mir nicht bekannt. Sollte gerade in diesem Districte die unterste Grenze dieser statistischen Behauptung sich befinden?

[S. 25]

Deutsche Soldaten — Ein Mörder (?) — Im Werbedepot — Ein Eremit — Elektrische Diagnosen — Ein Erdbeben — Schutzbrillen — Sandalen — Punka — Eine Menagerie — Chemisch reines Trinkwasser in den Lianen — Mein Name wird ominös — Telegraph und Elephant — Der Arzt in den Colonien — Eine wohlthätige Fee — Meine Abreise von Telók Betóng — Grösse von Sumatra.

Die holländisch-indische Armee war vielleicht ein Jahrzehnt lang geradezu eine Fremdenlegion zu nennen. Das »fremde Element« war oft so stark vertreten, dass z. B. die Schweizer allein in Semarang eine Meuterei in Scene setzen konnten, welche 24 Stunden lang die ganze Stadt in Furcht und Sorge versetzte. Ich selbst hatte wirklich interessante Begegnungen mit deutschen und österreichischen Soldaten, Unterofficieren und Officieren.[14] Auch in Telók Betóng befand sich ein Sergeant in Garnison, der durch seine allgemeine Bildung hoch über das Niveau seiner Kameraden hervorragte. Ich nahm keinen Anstand, ihn bei mir zu empfangen und mit ihm zu verkehren, obwohl ich zwei Jahre vorher (und auch späterhin) wirklich unangenehme Erfahrungen mit den »Landsleuten« gemacht hatte. (Meine Naturalisirung zum Holländer war jedoch durch diese unangenehmen Erfahrungen weder beeinflusst noch bedingt.)

Vor 25 bis 30 Jahren strömten zahlreiche junge Leute nach Harderwyk, dem Werbedepot der colonialen Armee, und viele von ihnen fanden nicht nur eine gesicherte Existenz, sondern kamen nach Verlassen des militärischen Dienstes auch zu Wohlstand und selbst zu Reichthum. In der holländischen Armee erfreuten sich die deutschen Soldaten einer besonderen Werthschätzung, und ausnahmslos hörte ich von allen holländischen Officieren, die ich darüber interpellirte,[S. 26] diese als die besten Elemente der Armee bezeichnen; ich verstehe also nicht, wie Carthaus ein so düsteres Bild von dem Leben eines deutschen Soldaten in dieser Armee entwerfen konnte. (Vide: »Aus dem Reiche von Insulinde« von Dr. Emil Carthaus, VII. Capitel.) Ja noch mehr. Ich hatte Gelegenheit, einen Corporal zu sprechen, welcher s. Z. in der Fremdenlegion von Frankreich und zwar in Tonkin gedient hatte. Die Behandlung durch die Officiere und die ganze Verpflegung, deren sich der »Fremde« in der holländischen Armee erfreue, könne nicht einmal mit der in der französischen Armee verglichen werden, sagte mir dieser Corporal. Unter den Holländern fühle er sich heimisch und führe ein sorgloses Leben, während er in Tonkin oft den Tag verflucht habe, an welchem er sich in die Fremdenlegion Frankreichs aufnehmen liess.

Diese kurzen Mittheilungen über die »Fremden« in der holländischen Armee mögen die Einleitung zu dem folgenden Capitel sein, ohne dass ich nur andeutungsweise verrathen will, wie viel davon Wahrheit und wie viel davon Dichtung sei. Das Thatsächliche ist dem Lebenslaufe mehrerer Collegen entnommen.

Auf dem Wege zwischen Telók Betóng und Tanjong Karang stand ein Haus, welches sich in vieler Hinsicht von dem gewöhnlichen Typus der indischen Wohnung unterschied; es wurde von einem hochbetagten Greise bewohnt, von welchem die seltsamsten Dinge erzählt wurden. In seiner Jugend soll er als Mediciner in Deutschland die tollsten Streiche ausgeführt haben; auf dem Mensurboden war er geradezu gefürchtet. Eines Tages fiel sein Gegner, am linken Arme verletzt, zu Boden, und in seiner Wuth sah unser jetziger Eremit nicht das an dem Arme strömende Blut. Er stiess dem Verwundeten den Stahl in’s Herz und mit einem Aufschrei der Entrüstung schleuderte ihn sein eigener Secundant in die Ecke des Saales. Während der anwesende Arzt ohne Erfolg sich mit dem unglücklichen Gegner beschäftigte, traten die vier Secundanten sofort zu einer Berathung zusammen. Der »Mörder« stand unterdessen regungslos an der Mauer angelehnt. Nach wenigen Minuten erschien jeder der vier Secundanten vor ihm, spuckte vor ihm aus, und zuletzt kam der behandelnde Arzt, führte ihn zu der Leiche seines Gegners und zeigte ihm die Wunde am linken Arm. »Sie Schuft« waren die einzigen Worte, welche er sprach, und spuckte ebenfalls vor ihm aus. Sofort ging Dr. X. nach Haus, packte seinen Koffer ein und verliess die Universitätsstadt L. Ohne Aufenthalt[S. 27] reiste er bis Harderwyk, um sich dort als gemeiner Soldat in die indische Armee einreihen zu lassen.

Ein junger Mann, der damals mit dem Postwagen nach Harderwyk kam und nach dem Werbedepot frug, war zwar keine auffallende Erscheinung, aber eine herrliche Beute für die damals in Hülle und Fülle lauernden Werber, vulgo Hyänen genannt. Vor einer Taverne hielt der Wagen still und unser Aesculapius fiel natürlich sofort in das Netz eines solchen »Blutsaugers«. Ein ausgedienter Corporal trug ihm den Koffer in die mit Rauch und Qualm gefüllte Schankstube und bot sich als Führer in Harderwyk an. Dr. X. liess für sich und seinen Cicerone ein Gläschen Schnaps geben und erfuhr von dem Wirthe, dass sein Führer 6 Jahre in Indien gedient habe und daher alle möglichen Auskünfte über das Leben in den Tropen geben könne. Unaufgefordert theilte er auch mit, dass er Documente, wie Heimathschein, Reisepass oder Taufschein, in hinreichender Menge in Vorrath habe:

»Auf der Rückreise nach Europa sterben an Bord einzelne Soldaten, um die kein Hahn kräht; seine Kameraden nehmen ihm dann die Briefe, etwaiges Geld und die Documente ab. Sind es ehrliche Menschen, senden sie das Geld und die Briefe an die ihnen etwa bekannte Adresse. Heimathscheine u. s. w. der Verstorbenen kaufe ich ihnen ab. Es kommen häufig junge Leute nach Harderwyk ohne irgend ein Document, weil sie in aller Eile ihre Heimath verlassen haben; besonders von unseren deutschen Brüdern müssen viele junge Leute flüchten, weil sie zu viel Ehrenschulden hatten, oder weil sie einen andern Studenten im Duell getödtet haben, oder weil sie von einem ihrer kleinen Fürsten mit zu wenig Respect gesprochen haben; diese Leute haben dadurch Ursache, so bald als möglich Europa zu verlassen; ihre »Papiere« haben sie vergessen mitzunehmen; ohne »Papiere« werden sie beim Werbedepot nicht einmal zugelassen. Also bin ich nur in der Lage, ihnen aus ihrer Verlegenheit zu helfen und verkaufe ihnen irgend einen der Heimathscheine, welche ich stets in Vorrath habe; darauf ist alles echt; die Unterschrift des Bürgermeisters ist echt, der Stempel des Gemeindeamtes ist echt; Alles ist echt. Hier gegenüber steht ein Wirthshaus, welches ebenfalls solche »Papiere« verkauft. Darauf ist Alles falsch: der Stempel, die Unterschriften des Bürgermeisters und des Notars, welcher die Unterschrift legalisirte. Was ist die Folge? Wenn ein Soldat Unterofficier geworden ist und er beabsichtigt,[S. 28] Officier zu werden, so werden auf Grund seines Heimathscheines Erkundigungen eingezogen und dann ist er blamirt. Seine Heimath kennt in der Regel nicht einmal den Namen.«

Bei diesen Worten des Gastwirthes zog ein schmerzhaftes Lächeln um die Lippen unseres Flüchtlings, der plötzlich seinen Koffer ergriff, ihn öffnete und daraus einen Heimathschein nahm und den Wirth ersuchte, diesen gegen einen andern einzutauschen; er sei selbst bereit, 10 Fl. darauf zu zahlen. Das Geschäft wurde geschlossen, und unter dem Namen Johann Schmidt, Bäckergeselle aus Berlin, meldete er sich den andern Tag beim Werbedepot an. Obwohl damals die Assentirung der Recruten in Harderwyk sehr oberflächlich geschah, fiel der »Bäckergesell« Johann Schmidt durch seinen zarten Körperbau und durch seine wohlgepflegten Hände auf, so dass der anwesende Oberarzt sich über diesen »feinen« Bäckergesellen lustig machte. »Nun,« rief Johann Schmidt unvorsichtig aus, »ich bin kein homo quadratus, aber Sie, Herr College, sind es ja auch nicht; Sie brauchen also mich nicht zur Zielscheibe Ihrer Witze zu machen.«

Der Oberarzt gab darauf keine Antwort und erklärte ihn »geeignet für den Dienst in den Tropen«. Johann Schmidt, so wollen wir ihn auch weiterhin nennen, ging missmuthig zurück in die Taverne und malte sich alle schrecklichen Folgen seiner unvorsichtigen Aeusserung aus; er sah sich bereits wegen Fälschung seines Heimathscheines gerichtlich verfolgt, bestraft und in seine Heimath abgeschoben, wo er wegen feigen Mordes an einem wehrlosen, zu Boden gesunkenen Verwundeten justificirt werden sollte. Trübsinnig sass er auf der hölzernen Bank der Taverne und wies alle aufmunternden Worte seiner Schicksalsgenossen ab; Nachmittags sollten sie beeidet werden und ihr Handgeld bekommen; sie hatten also unbeschränkten Credit und seine neuen Kameraden machten davon ausgiebig Gebrauch; anstatt des Schnapses füllten französischer Rothwein und weisse Rheinweine die schmutzigen Gläser; die kleinen stinkenden Tabakspfeifchen wurden weggeworfen und Cigarren von nicht besserer Qualität, aber um das Dreifache überzahlt, angezündet. Junge und alte, hässliche und hübsche Mädchen mischten sich unter die halbbetrunkenen Recruten, und ihre Zoten waren das Echo der Flüche und Verwünschungen, mit welchen die »Colonialen« ihrer Vergangenheit und ihrer Heimath gedachten.

[S. 29]