Title: Rembrandt

Author: Kurt Pfister

Artist: Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Release date: March 26, 2024 [eBook #73268]

Language: German

Original publication: München: Delphin-Verlag

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1919 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert. Schreibvarianten, insbesondere bei Orts- und Personennamen, wurden nicht vereinheitlicht.

KURT PFISTER / REMBRANDT

VON

KURT PFISTER

MIT 50 ABBILDUNGEN

DELPHIN-VERLAG / MÜNCHEN

Copyright 1919 by Delphin-Verlag, Dr.

Richard Landauer, München

Gedruckt von Emil Herrmann senior in Leipzig

|

Abb.

|

1

|

Selbstbildnis 1669 (Grittleton House) B. 507.

|

|||

|

„

|

2

|

Die Judenbraut 1668 (Amsterdam, Reichsmuseum) B. 538.

|

gegenüber

|

S.

|

|

|

„

|

3

|

Anatomie des Professor Tulp 1632 (Haag, Museum) B. 55.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

4

|

Die Staalmeesters 1661-1662 (Amsterdam, Reichsmuseum)

B. 486.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

5

|

Saskia als Braut 1633 (Berliner Kupferstichkabinett) H.

d. G. 99.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

6

|

Selbstbildnis Rembrandts mit seiner Gattin Saskia 1634

(Dresden, Gemäldegalerie) B. 157.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

7

|

Danae 1636 (St. Petersburg, Eremitage) B. 194.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

8

|

Saskia mit der roten Blume 1641 (Dresden, Gemäldegalerie)

B. 264.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

9

|

Bildnis der Hendrickje Stoffels 1652 (Paris, Louvre)

B. 350.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

10

|

Hendrickje Stoffels im Bett 1657 (Edinburg,

Nationalgalerie) B. 43.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

11

|

Bildnis der Hendrickje Stoffels 1658-1659 (Berlin

Kaiser Friedrich Museum) B. 437.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

12

|

Bildnis des Jan Six 1654 (Amsterdam, Galerie Six)

B. 371.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

13

|

Rembrandts Bruder Adriaen 1650 (Haag, Museum) B. 355.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

14

|

Rembrandts Sohn Titus 1656 (Wien, Museum) B. 443.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

15

|

Familienbild 1668-1669 (Braunschweig, Museum)

B. 539.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

16

|

Selbstbildnis 1634 (Berlin, Kaiser Friedrich Museum)

B. 167.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

17

|

Selbstbildnis 1640 (London, Nationalgalerie) B. 256.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

18

|

Rembrandt zeichnend 1645. B. 22.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

19

|

Selbstbildnis 1660 (Paris, Louvre) B. 434.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

20

|

Selbstbildnis 1668 (Berlin, Frau v. Carstanjen)

B. 506.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

21

|

Die Landschaft mit den Kühen zwischen 1635-1640

(Berliner Kupferstichkabinett) H. d. G. 164.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

22

|

Kanal mit Boot 1650 (Berliner Kupferstichkabinett)

H. d. G. 180.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

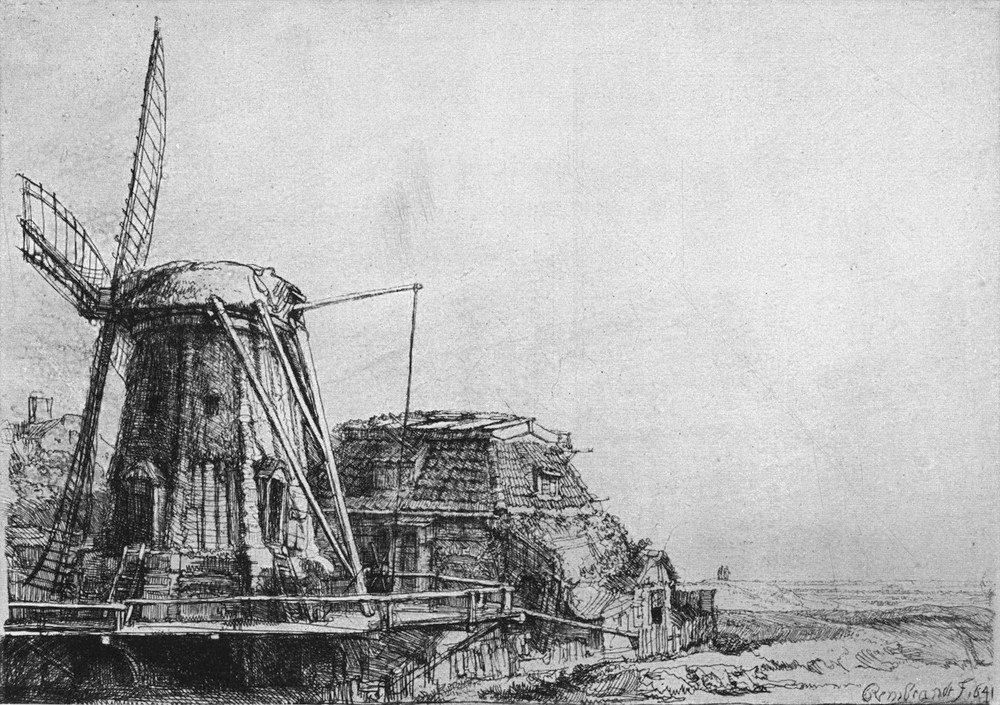

23

|

Die Windmühle 1641. B. 233.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

24

|

Die Landschaft mit dem Turm 1648 B. 223.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

25

|

Die Landschaft mit dem Milchmann 1650 B. 213.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

26

|

Landschaft 1638 (Braunschweig, Museum) B. 231.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

27

|

Winterlandschaft 1646 (Kassel, Galerie) B. 341.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

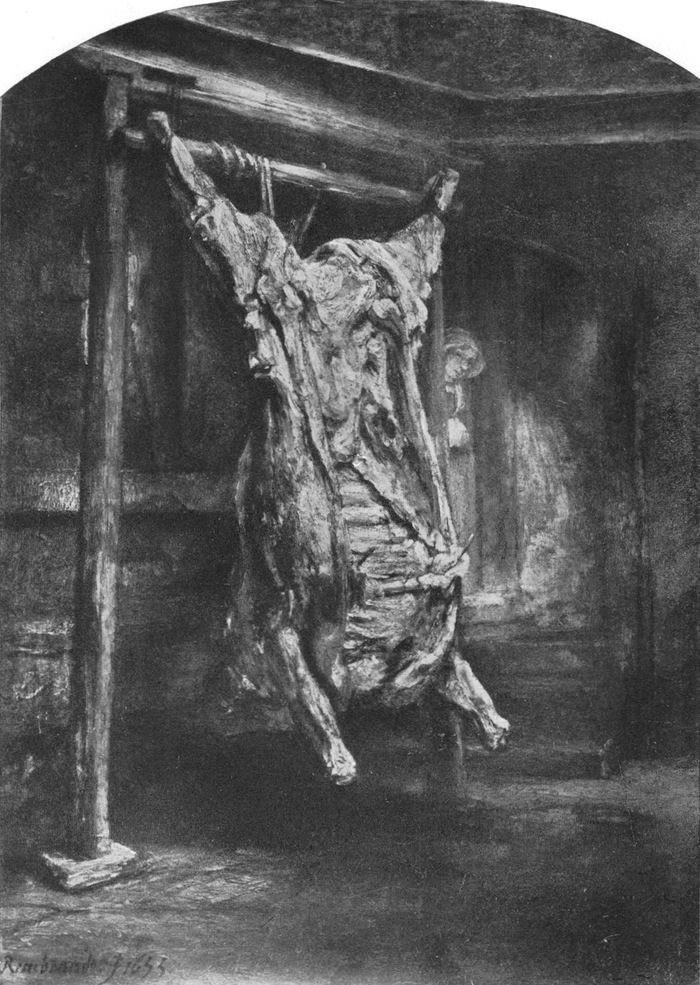

28

|

Ein geschlachteter Ochse 1655 (Paris, Louvre) B. 421.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

29

|

Die Mühle 1650 (Bowood, Landsdowne) B. 345.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

30

|

David im Gebet 1652 B. 41.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

31

|

Der heilige Hieronymus im Gebet 1632 B. 101.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

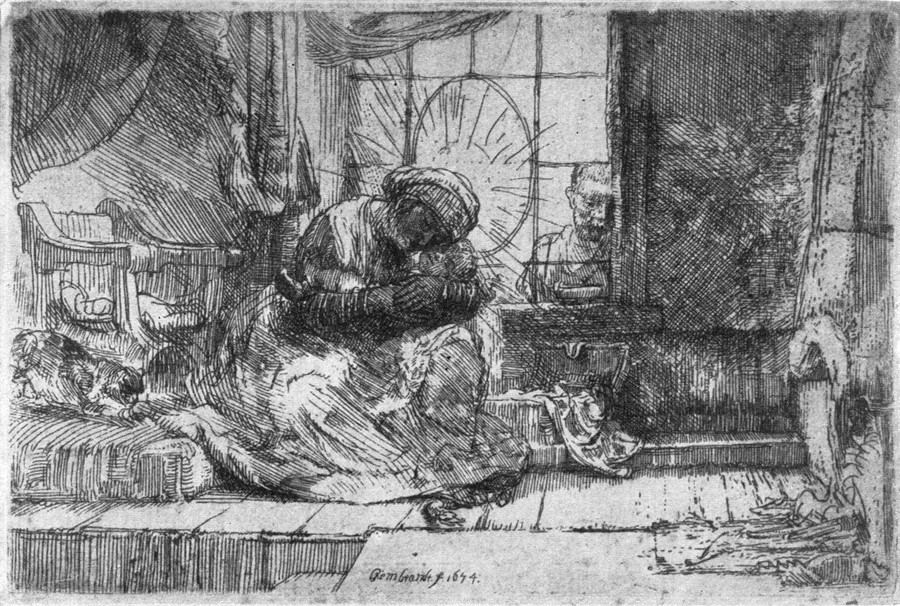

32

|

Die heilige Familie (Frühzeit) B. 62.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

33

|

Der barmherzige Samariter 1648 (Paris, Louvre) B. 328.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

34

|

Christus in Emaus 1661 (Paris, Louvre) B. 519.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

35

|

Die heilige Familie im Zimmer 1654. B. 63.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

36

|

Die Kreuztragung (Frühzeit) H. d. G. 71.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

37

|

Christus treibt die Händler aus dem Tempel 1635

B. 69.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

38

|

Die heilige Familie 1646 (Kassel, Galerie) B. 252.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

39

|

Die Flucht nach Ägypten 1654 B. 55.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

40

|

Die Kreuzabnahme bei Fackelschein 1654 B. 83.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

41

|

Moses zerschmettert die Gesetzestafeln 1659 (Berlin,

Kaiser Friedrich Museum) B. 409.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

42

|

Jakob ringt mit dem Engel 1660 (Berlin, Kaiser

Friedrich Museum) B. 410.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

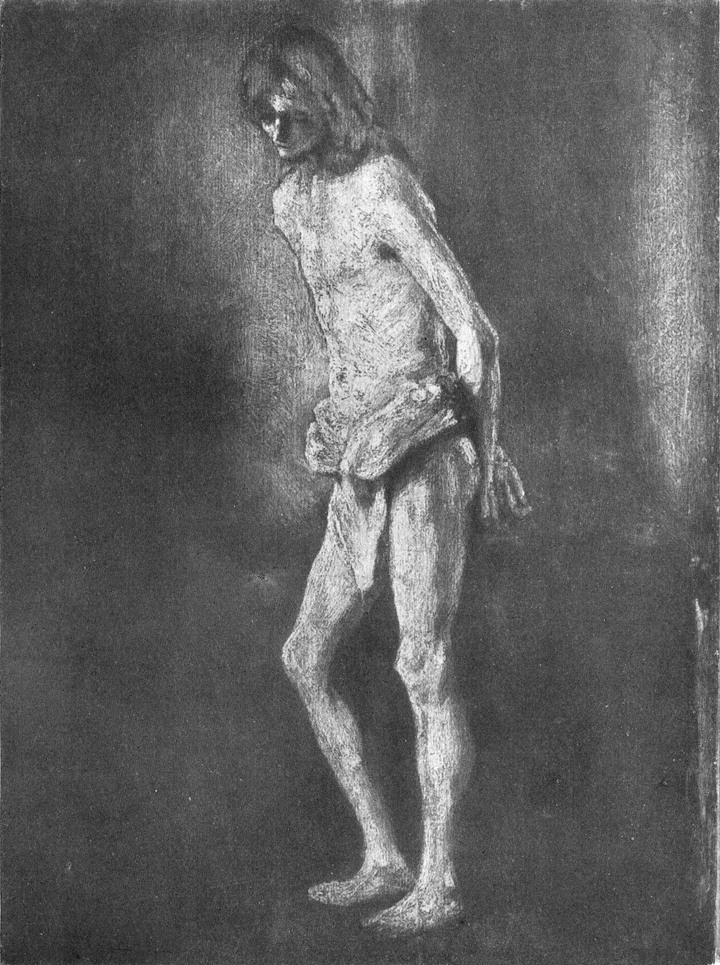

43

|

Christus an der Martersäule 1656 (Berlin, Frau von

Carstanjen) B. 317.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

44

|

Christus am Ölberg H. d. G. 66.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

45

|

David vor Saul 1665 (Haag, Museum) B. 529.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

46

|

David, vor Saul die Harfe spielend 1630-1631

(Frankfurt a. M. Städelsches Kunstinstitut.)

|

„

|

„

|

|

|

„

|

47

|

Die Anbetung der Hirten 1646 (München, Alte Pinakothek)

B. 315.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

48

|

Die Predigt Christi 1652 B. 67.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

49

|

Die Anbetung der Könige 1657 (London, Buckingham-Palast)

B. 406.

|

„

|

„

|

|

|

„

|

50

|

Die Rückkehr des verlorenen Sohnes 1668-1669

(St. Petersburg, Eremitage) B. 533.

|

„

|

„

|

|

Die Zahlen mit dem Zusatz H. d. G. verweisen auf den von dem holländischen Forscher Hofstede de Groot gearbeiteten Katalog der Handzeichnungen Rembrandts, der Zusatz B. auf den Katalog der Radierungen, den Bartsch zusammengestellt hat.

[S. 7]

Es soll hier die Gebärde eines Schaffenden gedeutet werden.

Nicht die Legende seines täglichen Lebens. Man kann gewiß (Hofstede de Groot hat in einer sehr sorgfältigen Sammlung den Versuch unternommen) Urkunden und Dokumente zusammenstellen und so ein Gerüst des äußeren Lebens errichten. Aber alles, was über die Feststellung solcher Tatsächlichkeiten hinausgeht, — Länder und Städte, deren Dunst und Rhythmus einer in sich einsog, Frauen, die er liebte, Freunde, die um ihn standen oder auch nur Duft und sanftes Dunkel eines Sommerabends, in den er schritt — alles dies entzieht sich begrifflicher Festlegung und erschließt sich nur, in seltener Stunde der Gnade, dem ahnungsvollen Gefühl des Liebenden.

Nichts von Katalog und Inventar. Der kunstphilologischen und kunstwissenschaftlichen Arbeit von Bode, Neumann, Hofstede de Groot, Bredius, Bartsch und anderen danken wir die (im großen und ganzen endgültige) Festlegung des Rembrandtschen Werkes. Aber wir sind doch alle darin einer Meinung, daß dadurch nur die allerdings[S. 8] unerläßliche Grundlage geschaffen wurde, auf der die eigentliche Arbeit, das Jakobsringen um das Werk, erst zu geschehen hat.

Wiederum außerhalb des gesteckten Zieles: Hymnische, aus dichterischem Gefühl quellende Lobpreisung. Wer literarische Verklärung erwartet, wird zu Fromentins oder auch Verhaerens von schöner Begeisterung erfüllten Betrachtungen greifen.

Auch, was eher reizen konnte, die weltanschauliche Grundlage der Rembrandtschen Kunst zu untersuchen, wie das Simmel unternahm, liegt nicht unbedingt in der Richtung des hier eingeschlagenen Weges. Eine solche Betrachtungsweise führt notwendig, gerade Simmels überaus wertvolles Buch liefert den Beweis, zu allgemeinsten Feststellungen philosophischer und psychologischer Natur, zu einer Betrachtung der Gesetze künstlerischen Schaffens, und die eigentlich künstlerischen Tatbestände, das individuelle Formproblem, verflüchtigen sich im metaphysischen Chaos.

Hier soll die Gebärde eines Schaffenden gedeutet werden.

Gebärde ist sinnlicher Ausdruck innerer Gesichte. In die Sprache der Kunstbetrachtung übersetzt: Seelischer Antrieb wird körperlich vermittels Farbe und Umriß.

Es geht um das Problem der Entwicklung von Rembrandts Bildgestaltung. Auf diesem Wege will das höchste Ziel einfühlender Betrachtung erreicht werden: Einsicht in Form und Gesichte dieses Schaffenden. Denn dies ist[S. 9] Ergebnis der Entwicklung und wird nur durch Erkenntnis ihrer Eigenart deutlich: Wie das seelische Substrat sich weitet und vertieft und sich zugleich immer lauterer in der Form verwirklicht. (Damit ist zugleich der Standpunkt gegenüber Wölfflins bahnbrechender Kategorienlehre bezeichnet, die ihre Aufgabe in der Darlegung des sinnlich wahrnehmbaren Entwicklungsablaufs sieht, ohne die seelische Kausalität in die Betrachtung einzubeziehen.)

Wie ein riesiger Gebirgsblock ragt das Werk des Mannes aus der Ebene. Es gilt Umriß und organische Struktur der kolossalischen Masse in ihrer Ganzheit zu erweisen. Aber man soll in keinem Augenblick übersehen: Dieses Werk ist ein Komplex, keine Kategorie. Unmöglich, die gewaltige Masse in einmaligem Anlauf zu bewältigen. Von drei Seiten her, in dreimaliger Wanderung wurde der Versuch unternommen; indem Bildnis, Landschaft und religiöse Szene gesondert — keineswegs zusammenhanglos — betrachtet wurden.

Die Scheidung in stoffliche Kategorien ist kein äußerlicher Eingriff. Nicht nur, daß das gegenständliche Gesicht der Dinge für Rembrandt in schwer abzuschätzendem Maß bei Auslösung seelischer Erlebnisse wirkt. Die Schichtung bringt irgendwie auch den organischen Sinn der wie Gleichnis und Urgesetz sich vollziehenden Entwicklung zum Ausdruck: Wie der junge Künstler mit Vorliebe in subjektiver Geste das Bild des individuellen Menschen gestaltet; wie der reife Mann das in der Natur und Sichtbarkeit ruhende[S. 10] Maß der Dinge in sich aufnimmt; wie das Alterswerk in religiöse Verklärung mündet.

Der Name Rembrandt bedeutet das umfassendste Problem abendländischer Kunstgeschichte, soweit der Künstler überhaupt als Einzelerscheinung in Frage steht. Wer über Rembrandt schreibt, wird sich daher immer des notwendig Bruchstückhaften der Bemühung bewußt bleiben.

Wiederum: Dies Werk ist zu gewaltig, um es zum Gegenstand dialektischer Turniere, geistreicher Paradoxien zu machen. Es genüge, mit einfachen Worten das auszusprechen, was gewiß viele der Generation ahnend empfinden, wenn sie in Ehrfurcht den Namen Rembrandts nennen.

Ziel bleibt immer: Deutung der Gebärde als Versinnlichung der seelischen Gesichte.

[S. 11]

Was immer an Lebensgefühl und Geistigkeit zum Wesen des Menschen gehört, setzt sich irgendwie in eine körperliche Form um. Ob sie als Gebärde einer Hand, als Rhythmus des Ganges, als Linie der Mundwinkel, als Klang eines Lachens in die Erscheinung tritt: wenn man das Zufällige und Gleichgültige vom Wesentlichen, das Ererbte vom Selbsterworbenen und Entwickelten zu unterscheiden weiß, wird die zwingende Eindeutigkeit solcher Wechselwirkung offenkundig.

Nicht in täuschender Wiedergabe der menschlichen Erscheinung, nicht in der Deutung seelischer Problematik, sondern in der vermittels Farbe und Fläche geschehenden Versinnlichung jenes Umbildungsvorganges, vermöge dessen sich die geistige Art in körperliche Form ausprägt, ist der Sinn europäischer Bildnismalerei im 16. und 17. Jahrhundert zu suchen. Im Rahmen solch allgemeinster Begrenzung bedeuten die schöpferischen Bildnismaler Leonardo, Tizian, Velazquez im Süden, Holbein, Hals, Rubens, Rembrandt im Norden in sich ruhende eigengesetzliche Welten. Allein in der Art, wie Rembrandt den Menschen sieht und formt, ist ein Stück vom Wesen[S. 12] aller starken Menschenbildnerei enthalten. Manche seiner Porträts lassen an Velazquez’ malerische Haltung, andere an Holbeins Form und wieder andere an Leonardos Gefühl denken; ohne daß sein eigenes Wesen durch solchen Zustrom sich jemals verwirren konnte.

Der junge Rembrandt hat sich als Bildnismaler überraschend schnell durchgesetzt. Schon bald nach seiner Übersiedelung von Leyden nach Amsterdam, die er wohl im Jahre 1631, also etwa im Alter von 25 Jahren bewerkstelligte, kann er als der bevorzugteste Porträtist der vornehmen bürgerlichen Gesellschaft Amsterdams gelten. Es liegt im Wesen der Sache begründet, daß solch durchgreifender Erfolg das Ergebnis eines Kompromisses ist. Der Bürger, der sein Bildnis seiner Familie und seinen Nachkommen hinterläßt, wird sich in den seltensten Fällen der revolutionären Gebärde des gärenden Genies anvertrauen. Und so wird man in diesen Porträts kein stürmisches Rütteln an überkommener Fessel, selten genug den anderen Jugendwerken des Künstlers eigentümlichen pathetischen Überschwang wiederfinden. Hier ist vielmehr zu einem guten Teil Tradition und eine durchaus bürgerliche, dem geistigen Format des Dargestellten kongeniale Gesinnung lebendig.

Der schnelle Erfolg wäre aber undenkbar, wenn nicht eine bedeutende innere Überlegenheit Gleichalterigen und Mitstrebenden gegenüber vorhanden wäre. In der Tat, wenn man, ohne auf einzelne Namen zu achten, durch[S. 13] die holländischen Säle eines unserer Museen geht, halten die Bildnisse des jungen Rembrandt, bisweilen sogar, wenn sie nur in leidlichen Werkstattwiederholungen oder Kopien vorhanden sind, vor andern zeitgenössischen Werken den Blick fest. Es liegt wohl in der warmen, satten und geschmeidigen Tönung, in irgend einer eindringlichen Gebärde der Hände, des Antlitzes, in der psychischen Gehaltenheit und Bindung bildbauende Wirkung.

Das geistige Format dieser Bilder wirkt zunächst überraschend stark, was damit zusammenhängen mag, daß der Blick, in dem sich die Energien sammeln, alle Aufmerksamkeit auf sich vereinigt. Aber bei längerer Betrachtung — der martialisch ausgerüstete und zierlich gelockte Offizier (New-York, Sammlung Charles T. Yerkes aus dem Jahre 1632) gleicht eher einem eleganten Kavalier, als einem handfesten Kriegshelden, zu dem ihn Bewaffnung und Armgeste bestimmen wollen; das Lächeln der jungen Frau (New-York, Sammlung Morris K. Jesup, um 1633) klingt ein wenig konventionell und gezwungen; die Haltung des Gelehrten auf dem Bilde der Eremitage (vom Jahre 1631) ist zu sehr auf die Betrachtung des Beschauers eingestellt; in den durchfurchten Greisenköpfen, wie solche mehrere aus den Jahren 1632 und 1633 erhalten sind, sind die Furchen des Schicksals vielleicht zu absichtlich, zu bewußt eingegraben.

Am meisten altertümlich und unfrei wirken die Gruppendarstellungen. Die Anordnung jenes Bildnisses eines Ehepaars[S. 14] (Boston, Sammlung Gardner, 1633) — der Mann in gespreizter Pose dastehend, die Gattin lässig auf einem Sessel hingebreitet, die beiden nebeneinander ohne alle geistige und formale Verbindung — läßt an die Hochzeitsaufnahme übler Photographen denken. In der Erinnerung taucht daneben jenes späte, juwelenhaft flimmernde Gattenbild auf, die sogenannte Judenbraut in Amsterdam vom Jahre 1668, wo die ergreifende Gebärde des Mannes unvergleichlich überzeugend seelische Gemeinschaft versinnlicht.

Merkwürdig gezwungen und phantasiearm die Anordnung der acht geistlosen gleichgültigen Köpfe auf der Anatomie des Professors Tulp (vom Jahre 1632), von denen einige mit krampfhafter Spannung dem Vortrag zuhören, während andere den Beschauer verbindlich anlächeln. Gewiß, die Anatomie, die elf Jahre vorher Thomas de Keyser malte (im Reichsmuseum zu Amsterdam), wirkt um vieles flacher und hölzerner; aber wer vermag es, den Notwendigkeiten der Entwicklung mit immer gerecht bleibendem Urteil zu folgen? Die starken und glücklich ausgetragenen Schöpfungen bleiben lebendig, aber die zahlreichen kleinen und mühsamen Stufen, auf denen man zu ihnen gelangte, werden notwendig um vieles geringer gewertet. Zumal es unmöglich ist, zu vergessen, mit welch hinreißendem Schwung Rembrandt selbst später solche Gruppenprobleme gelöst hat: in der sogenannten Nachtwache (Amsterdam, vom Jahre 1642), wo das pralle Sonnenlicht, die Helligkeiten und Dunkelheitsmassen,[S. 15] das Bild bauen, die Menschenmenge rhythmisieren; in der Anatomie des Dr. Deymann (Amsterdam, vom Jahre 1656), — von der Anlage des halbzerstörten Originals legt eine Handzeichnung in der Sammlung Six in Amsterdam (H. d. G. 1238) Zeugnis ab — wo der riesige Pfeiler im Hintergrund, aus dem die Menschen wie aus einem Baume wachsen, gültige Festigung und Sammlung bedeutet; in den Staalmeesters endlich (Amsterdam, aus dem Jahre 1661), wo nichts gestellt, nichts komponiert ist, vielmehr jede einzelne Bewegung, die Anordnung im ganzen organisch und naturhaft gewachsen ist, wo alle Erscheinung zu stärkster Vereinfachung zusammengefaßt — indem sich die Form in der Linie festigt und die Farbigkeit fast monochrom abgedämpft wird — ihren ruhenden Ausdruck findet: so daß Steigerung oder irgendwelche Veränderung undenkbar erscheinen.

Deutliche Zusammenhänge mit der einheimischen Tradition, aber dabei, in vielen Arbeiten, ein beträchtliches Hinauswachsen und Überragen der zeitgenössischen Produktion ist kennzeichnend für das Bildniswerk des jungen Rembrandt.

Im Mittag seines Lebens hat Rembrandt häufig und mit besonderer Liebe das Bild der beiden Frauen geformt, die Tisch und Bett mit ihm teilten: Saskia von Uylenburgh, die er 1634 ehelichte — sie starb 1642 — und Hendrickje Stoffels, die einige Jahre nach Saskias Tod in sein Haus kam und 1663 starb.

[S. 16]

Wir wissen einiges von Herkunft und Art beider Frauen. Es bedeutete wenig, wenn das Werk nicht Zeugnis ablegte, wie sie als eigentlichen und einzigen Sinn ihres Daseins hemmungslose Hingabe, Ausstrahlung ihres fraulichen Wesens in seines empfanden; wie sehr jede der beiden ihm alles war, was die Frau dem Schaffenden nur sein kann: Mutter, Geliebte, Stoff der Schöpfung, zugleich Anreiz und Erfüllung.

Die Dresdener Galerie besitzt die entscheidenden Bildnisse der Saskia. Da hängt, noch im Jahr vor der Hochzeit entstanden, das Porträt der jungen Frau: völlig mädchenhafte Formen, ein rundes warmes Gesicht, eine ungemein frische, lebendig bewegte Erscheinung, die durchaus im Zustand des Augenblicklichen gefaßt wird: Die jähe Wendung des Kopfes zum Beschauer hin, ein pralles Lachen, das über das volle Gesicht stürzt, ein starkes Lichtfluten auf Hals und Schulter, das leuchtende Rot des Samtbaretts im lebhaften Kontrast zum glänzenden Blau des Kleides.

Zu schärfster schriller Disharmonie gesteigert ist dieser Eindruck jäher augenblicklicher Erscheinung in dem etwa im Jahre darnach entstandenen Bild, wo Saskia mit ihrem Gatten beim Frühstück sitzt. (Es ist ein bezeichnendes Zeugnis der heutigen landläufigen Einstellung, daß dieses Werk, ebenso wie das Berliner Selbstbildnis von 1634, zu den populärsten Schöpfungen Rembrandts gehört.) Was Frans Hals aus der Fülle triebhaften Erlebens so schlagend gelang,[S. 17] die Lust schäumender Feste auf Leinwand zu setzen, hat Rembrandt mit gleicher Unbefangenheit nie vermocht. Seine Freude wirkt krampfhaft lustig, nicht herzhaft fröhlich. Eine merkwürdige Unruhe wird fühlbar, die vielleicht in der überstürzten Hast der Bewegungen, vielleicht in der übertriebenen Häufung von Schmuck und Kleiderpracht oder in der unruhigen Farbgebung ihren Grund hat.

Am porträtähnlichsten wirkt der Kopf, wenn man von der wundervollen unberührten und zarten Silberstiftzeichnung des Berliner Kupferstichkabinetts, die Saskia als Braut darstellt, absieht, auf einer im Jahre 1637 entstandenen Radierung (B 367), an der Rembrandt, wie die verschiedenen Zustände bezeugen, mit besonderer Liebe gearbeitet hat. Der wundervolle Körper der Frau aber ist in seiner lebendig vibrierenden Pracht in der Danae der Eremitage geformt.

Im Jahre 1641, ein Jahr vor Saskias Tod, hat Rembrandt das letzte Bild der Gattin gemalt: Saskia mit der Nelke. (Das Berliner Bild ist, worauf Bode hingewiesen hat, erst nach dem Tode der Saskia fertiggestellt worden.) Die farbige Erscheinung ist zu dem tiefen Rot des Kleides und dem Braun des darübergelegten Schleiers beruhigt. Ganz selbstverständlich auch die Haltung der Frau. Das Antlitz wenig zur Seite geneigt, leicht überflogen von einem kindlich scheuen und zugleich fraulich weichen Schimmer, die Hände ohne Zwang und Bewußtheit, die eine auf der Brust liegend, die andere mit der roten Nelke,[S. 18] der geschwellte Leib in weitem, langsam fallendem Gewand: Im Sommer dieses Jahres 1641 gebar Saskia den Knaben Titus, und es scheint, daß sie an den Folgen der schweren Geburt weiter kränkelte, bis sie dann im folgenden Jahre starb.

Von Art und Einfluß der Amme des kleinen Titus, der Geertje Dirks, die in den nächsten Jahren nach Saskias Tod Rembrandts Haus versorgte, haben wir keine hinreichend klare Vorstellung. Es konnte bisher kein Werk mit genügender Sicherheit als ihr Bildnis namhaft gemacht werden.

Die Frau, die dann vom Ende der vierziger Jahre an bis zu ihrem Tode durch fast anderthalb Jahrzehnte in Rembrandts Haus lebte, war die Magd Hendrickje Stoffels. Eines der frühesten Werke, in dem man mit gutem Grund ihr Bild erkennt, hängt im Louvre, entstanden um 1652. Die Frau ist fast frontal genommen und dadurch wird von vornherein der Akzent vom Eindruck augenblicklicher Aktion weg auf die Wirkung dauernder Wesensgestaltung gelegt. Dazu stimmt auch die ruhige Haltung des Körpers, die heitere, stille, kaum bewegte Gehaltenheit der Gesichtszüge.

In dem Edinburger Bildnis wird das Thema der Frau, die den Geliebten in ihrem Bette erwartet, wieder aufgegriffen. (Denn nichts anderes war der Gegenstand der vorhin erwähnten Petersburger Danae.) Aber alles ist anders geworden. Jedwedes Beiwerk ist hier gelöscht: Kein prunkvoller Raum, keine Dienerin, kein schwellendes Lager, kein wollüstig gelagerter Körper — aus dem tiefroten[S. 19] Vorhang hebt sich das Weib dem Manne entgegen, von Verlangen durchflutet Auge, Brust und die Gebärde der Arme.

Die reife schöpferische Zusammenfassung seiner Idee vom Weiblichen hat Rembrandt im Berliner Bild der Hendrickje von 1558 gegeben. Die Frau, die da mit leicht vorgeneigtem Oberkörper, mit leise lächelnden Augen und hochgehobenem Arm im Fenster lehnt, bekleidet mit einem Gewand, dessen schimmernder Reichtum in tiefem, strahlendem Rot seinen herrschenden Grundton hat, ist nicht die arme Magd Hendrickje Stoffels, die ihrem Herrn, dem Maler Rembrandt, demütig mit Leib und Seele ein Leben lang diente: hier ist die Frau, die begreifende, die gütige geformt, der Liebe und Hingabe tiefste Erfüllung ihres Seins bedeutet. Wenn wir es nicht von gelegentlichen Dokumenten her wüßten, dieses Bildnis würde es bezeugen, daß für Rembrandt, den das Leben sonst oft mit harter Geißel schlug, die Frau nicht tragische Hemmung, sondern Befreiung von starken Lebenstrieben und Antrieb zu schöpferischem Werk wurde.

Im letzten Jahrzehnt seines Lebens hat Rembrandt nur wenige Porträtaufträge ausgeführt. Die Bestellungen mögen ausgeblieben sein. Denn wenn auch der junge Künstler als Bildnismaler alle seine Mitbewerber übertraf, wenn auch die Landschaften und Radierungen seiner reifen Mannesjahre von Kennern hochgeschätzt wurden: den Alterswerken, wir wissen es aus gelegentlichen[S. 20] Äußerungen und Auktionsberichten, haben Bürger und Geldadel in Amsterdam wenig Verständnis entgegengebracht. Sie galten als unfertig, roh, dilettantisch. Anderen Künstlern gefälligeren aber geringeren Formates gehörte die Neigung des Publikums. So hat Rembrandt in diesen Jahren, abgesehen von mehr oder weniger ausgeführten Studien nach Bewohnern des jüdischen Stadtviertels, in dem er wohnte, fast nur Bildnisse von Menschen, die ihm verwandtschaftlich oder als Freunde nahestanden, geschaffen.

Der farbigen Erscheinung dieser Bilder ist das gemeinsam, daß trotz des schillernden Reichtums der Palette das Werk nie bunt, selten auch nur farbig wirkt. Die Polyphonie ruht auf einem in der Tiefe schwingenden Grundakkord; oder aber die Erscheinung ist auf das Zusammengehen von hellen und dunklen Massen, nicht wie früher von Licht und Schatten eingestellt. Die Frage nach photographisch treuer Wiedergabe der Wirklichkeit ist hier ohne Belang. Auch was man sonst wohl als Aufgabe und Kennzeichen echter Bildniskunst bezeichnet, das Wesen des Dargestellten in der Form zu deuten, ist hier nicht entscheidendes Ziel. Vielmehr: was an Geistigem, an Seelischem in dem Menschen, der Magdalena van Loo, Titus, oder sonst wie heißt, ruht, wird in Gebärde und Farbe verwirklicht. Es wird nicht etwa ein Schnitt durch das menschliche Wesen des Dargestellten gelegt, sondern gewissermaßen die unwirkliche, traumhaft geahnte Idee seines Wesens geformt.

[S. 21]

Einer dieser Menschen ist Jan Six, der ein Vierteljahrhundert nach Rembrandts Tod Bürgermeister von Amsterdam geworden ist. Man nimmt an — es gibt freilich Umstände, die dagegen zu sprechen scheinen —, er habe mit dem Meister häufigen und vertrauten Verkehr gepflogen. Rembrandt hat eine Skizze in Öl, eine Radierung und ein Gemälde nach ihm geschaffen. Das Gemälde (in Amsterdam) aus dem Jahre 1654. Unvergeßlich der machtvolle Zusammenklang des brennenden Rot, des tiefen beruhigten Grau, des gesättigten Gelb. Fast alles in prima gemalt, oft nur in wenigen Strichen, wie mit Spachtel hingesetzt. Unvergeßlich vor allem der Ausdruck des früh-alten, leicht zur Seite geneigten Antlitzes, das von heimlicher, tiefer Melancholie, wie von dunklem, unter der Haut rinnendem Blut durchströmt ist. Die 1647 entstandene Skizze, Six im Fenster stehend, wirkt daneben als harmlose Lichtstudie: Kopf gegen das grelle Sonnenlicht gestellt. Bei der Radierung aus dem gleichen Jahr (B 285), die ein ähnliches Problem löst — Kopf vor dem ruhigen Abendhimmel —, stört das genrehafte Beiwerk des Zimmer-Innenraumes.

Ähnliches ist von einer Gruppe von Bildern zu sagen, in denen man (nach Bodes Vorgehen) Porträts von Rembrandts Bruder Adriaen sieht. Das schönste befindet sich im Haag (entstanden 1650). Auch hier ist alles auf psychische Durchleuchtung abgestellt. Alter, Armut und Sorge haben die Züge zerfressen, aber das Auge des armseligen Schuhmachermeisters ist von solcher Weite[S. 22] des Schauens, die Züge von Feierlichkeit so erfüllt, daß das Werk zu einer wundersamen Verklärung menschlichen Leidens wird.

Die Titusbilder geben die Verklärung des jungen Menschen, wie sie von Leonardo bisweilen ähnlich versucht wurde. Hier wird nicht körperliche Schönheit, sondern das Schwebende, Unberührte, Traumhafte des jungen Seins geformt. Nichts bringt das mehr zum Ausdruck als die Aufhellungen spiritueller Art, die (in dem Wiener Bild etwa) über Gesicht und Hände hingehen.

Alle diese gelösten jubelnden Einzelstimmen sammelt das Braunschweiger Familienbild (1668) zu breit und feierlich strömender Symphonie. Hier ist alle Form in zuckende, flimmernde Atome gelöst und zugleich wird in Umriß und plastischer Durchbildung ihr unbewegt ruhendes Sein gestaltet. Wie der Mann stark und frei dasteht, die Frau sich gütig und mütterlich neigt, wie die Kinder in blühendem Jungsein einander anlächeln: nie wurde im Abendland mit gleicher Kraft und Unbedingtheit tiefste Bindung menschlichen Schicksals geformt.

Die Selbstbildnisse, die in ununterbrochener Folge das Schaffen begleiten, ergeben, als Kunstschöpfungen betrachtet, naturgemäß im allgemeinen die Bestätigung der hier angedeuteten formalen und geistigen Entwicklung. Aber diese Werke, die den Meister in jedem Lebensalter, von jeglichem Lebensgefühl bewegt, zeigen, sind zugleich Zeugnisse,[S. 23] die einiges über seine Menschlichkeit aussagen. Bredius und Hofstede de Groot haben bekanntlich in fast 500 Dokumenten mit erstaunlicher Sorgsamkeit aus den Archiven alles zusammengetragen, was zu dem Leben des Mannes auch nur in fernem und ungefährem Zusammenhang steht. Wir begleiten ihn da sozusagen von der Wiege bis zum Grabe, erfahren von seiner Taufe, von seiner Einschreibung als Student in Leyden, von der Heirat mit Saskia und ihrem Tod, von häßlichen Streitigkeiten mit Geertje Dirks, die, wie es scheint, der Hendrickje nicht weichen wollte, von einer (wirkungslosen) Verwarnung der Hendrickje durch den Kirchenrat wegen ihres illegitimen Zusammenlebens mit Rembrandt. Taufen und Beerdigungen der Kinder (auch das letzte, Titus, starb noch zu Rembrandts Lebzeiten), Wohnungen und Reisen, immer wieder Prozesse, Schulden, Zahlungsunfähigkeit, Pfändungsmaßnahmen und zuletzt, im Begräbnisbuch der Westerkerk, der Eintrag des Begräbnisses.

Worin unterscheidet sich aber dieser gleichsam protokollarisch und notariell aufgenommene Lebenslauf von dem, was man über die Schicksale irgend eines Bürgers aussagen könnte, was kann man an seelischer Erregung diesen Berichten der Tatsächlichkeit entnehmen? Das Wichtigste fehlt fast ganz: Äußerungen des Mannes selbst (von einigen Geschäftsbriefen und gleichgültigen Bemerkungen abgesehen) und Belege, wie die Geschehnisse des Lebens auf ihn wirkten. In diese Lücke treten die Selbstbildnisse ein.

[S. 24]

Das Bild der Berliner Galerie von 1634, eines der frühesten also, zeigt den Rembrandt, der in der Vorstellung der Menge lebendig ist; in elegantem Mantel, mit Pelzkragen, schön gewelltem Haar, kühn schiefgerücktem Barett und jenem trutzig koketten Gesichtsausdruck, der jegliche romantische Vermutung über Künstlers Erdenwallen restlos befriedigt. Auch hier, wie in allen frühen Bildern, das Spiel mit derben Lichteffekten, die in beunruhigendem Kontrast zu dem unklaren graubraunen Ton, der die Farbigkeit bestimmt, stehen.

Das Londoner Porträt von 1640 ist in gesteigertem Maß der Ausdruck jugendlich unreifen Selbstgefühls. Die Erscheinung ist durchaus auf den weltmännischen Kavalier abgestimmt: die gepflegte Haartracht, die prächtige Gewandung, der verbindliche Gesichtsausdruck. Unfrei und unbefriedigend die Form: mit dem Trieb zur Augenblicklichkeit — die Dreiviertelwendung des Körpers, der klammernde Blick, der jähe Lichteinfall sind die entscheidenden Mittel — stimmt die peinlich genaue Ausführung und die Bindung in trübem bräunlichem Ton schlecht zusammen.

Fünf Jahre später, nach Saskias Tod, ist das radierte Werk entstanden, auf dem sich Rembrandt zeichnend porträtiert hat. Hier ist alles gefestet und stark. Wie der Mann breit und ruhig am Fenster sitzt, fast frontal zum Beschauer, ganz ohne Pose, intensiv sachlich. Vor dem Fenster, noch auf der Fensterbrüstung, glüht praller weißer Sonnenschein. Der Zeichnende ist von ruhigem,[S. 25] gleichmäßigem Licht nur so weit erhellt, als nötig ist, um seine Gestalt aus dem tiefdunklen Hintergrund herauszumodellieren. Bei aller Erregtheit der Oberfläche, die in jedem Nerv vibriert, stärkste plastische Herausarbeitung der körperlichen Erscheinung und bestimmte harte Umrisse. Das Antlitz, wie ein Gleichnis bewährter starker Männlichkeit, ernst und ungebeugt.

Eine Episode aus dem Jahre 1655: Rembrandt in Landsknechttracht. Man weiß, daß der Künstler sich und Nahestehende in solche Vermummung zu stecken liebte; aber wenn ihn früher das Genrehafte, Pittoreske zu derlei Maskerade gereizt hatte, so erregt jetzt die malerische Pracht reicher Gewandung sein Auge und seine Hand.

Drei Jahre später (1658) ist ein Bild entstanden, das sich heute im Besitz des Earl of Ilchester befindet: breit und feierlich, in mächtiger Frontalität sitzt der Mann da, wie die stärkste Versinnlichung gesammelter Kraft und königlicher Würde. Wir wissen, daß seit der Zeit, da Holbein die englischen Großen malte, in dem Jahrhundert also zwischen 1500 und 1600, die Art des europäischen Sehens von Grund aus sich gewandelt hat, daß, um die Gegensätze mit Wölfflins Begriffen kurz zu formulieren, die flimmernde bewegte Erscheinung an die Stelle des klaren, festumrissenen Seins getreten ist. Und doch steigt vor diesem Bildnis die Erinnerung an Holbein auf: die Erinnerung an die unbestechliche Sachlichkeit seines körperlichen und geistigen Auges, an die granitene Festigkeit seiner Form.

[S. 26]

Das Bild im Louvre von 1660 ergreift vor anderen als menschliches Dokument. Unvergeßlich der gramvolle, zerquälte Gesichtsausdruck, wo das Licht allen Schmerz in sanfte Verklärung wandelt.

Der alte Rembrandt scheut grelle sinnliche und seelische Effekte. Das jäh anspringende Porträt der Sammlung Carstanjen von 1668 wirkt, von dieser Seite betrachtet, überraschend. Man denkt unwillkürlich an das andere, lachende Selbstbildnis, an die Dresdner Frühstücksszene mit Saskia. Solche Erinnerung macht die ungeheuere Spannweite dieses Lebens offenbar. Das Lachen des Dresdner Bildnisses klingt nach gezwungener, gepreßter Lustigkeit und es schwingt ein Unterton unechter, jungenhafter Prahlerei mit. Auch auf dem späteren Bild ist der Effekt kein befreiender Ausdruck fröhlichen Gefühls; aber bei aller Bitterkeit und krampfhafter Aufwühlung ist es bis in die letzten zuckenden Fasern von tiefstem Gefühl stärkster Lebendigkeit entzündet. Wenn das Licht dort allzu bewußt, allzu willkürlich den Bildrhythmus bestimmt, fließt es hier, eine glitzernde, flimmernde Welle, als notwendiger, gültiger Ausdruck innerer Lebendigkeit über Gesicht und Schulter. Nicht Einfachheit, die quellende Lichtfülle bezeugt es, sondern Reichtum, freilich gebändigter Reichtum ist das letzte Wort dieser Kunst.

Es gibt aus dem Todesjahr Rembrandts, aus dem Jahr 1669, noch ein Selbstbildnis, vielleicht das letzte Werk seiner Hand. Ein Brustbild, der Kopf in Dreiviertelwendung[S. 27] dem Beschauer zugewandt. Das Antlitz eines Greises, aber nicht so von Alter zerfressen, wie auf manchem früheren Bild. Weiße, seidige Locken hängen auf die Schultern herab. Die Wangen scheinen voll, schwammig aufgedunsen, fast ohne Furchen. Alles ist ruhig: die farbige Erscheinung, der Lichteinfall, der ruhige, gefaßte Gesichtsausdruck. Man meint die Stimme des Mannes zu hören:

Ich bin alle Wege gegangen und habe von allem Leben erfahren. Alle Bitterkeit und alle Lust habe ich bis auf den Grund gekostet. Dich, Bruder Mensch, habe ich geliebt, und euch, ihr Frauen. Dich, köstliche, gesegnete Erde und auch dich, riesig gewölbter Himmel. Aber immer habe ich nach meinem Werk getrachtet. Die Welt ist weit und unser Tag währt kleine Zeit. Hand und Auge zerfällt in Staub, aber im Ewigen gebettet ruhet das Werk.

[S. 28]

Die Landschaft des jungen Rembrandt ist von jenem stürmischen Pathos aufgewühlt, das die früheren Bilder des Meisters erfüllt. Man mag darin vielleicht mit mehr Recht den in jeder jungen Generation lebendigen Willen sehen, mit aller akademischen Übung und Überlieferung zu brechen, als den Ausdruck eines inneren Nichtanderskönnens. Das besagt: dieses Pathos ist eher als Geste und als Stilwille, denn als Temperament und Gesinnung zu deuten.

Das Ungewöhnliche, die Romantik, die phantastische Erregung der Natur ist Thema dieser Bilder; die Requisiten: steile Felswände, stürmische Wellen, Baumriesen, heroische Ruinen.

Jede Linie zuckt in erregtem Überschwang, aber sehr selten hat eine die Überzeugungskraft, die tief erregter Leidenschaftlichkeit zukommt. Das Licht, das später die Funktion innerlicher Bindung und Organisation übt, erscheint hier nur als spielerischer, die Gegensätze willkürlich schärfender Effekt. Auch hat auf diesen früheren Bildern — das bekannteste ist das sogenannte Petrus-Schifflein in der Sammlung Gardner zu Boston — die Landschaft[S. 29] nur die Rolle des Hintergrundes, der Kulisse, vor der sich die menschliche oder heroische Handlung begibt.

Gegen Ende der dreißiger Jahre verändert sich das Verhältnis Rembrandts zur Natur vollständig. Es ist psychologisch wohl begründet, allerdings historisch nicht ganz genau, — das erste rein landschaftliche Bild ist von 1638 datiert, Saskia starb erst 1642 — wenn man sagt, der Künstler habe sich nach dem Tode seiner Gattin oft und gerne auf dem Landgut des Freundes Six aufgehalten und dort habe sich ihm, der Welt und Menschen floh, die Wesenheit der Natur eigentlich erschlossen.

Jedenfalls sind die nun folgenden eineinhalb Jahrzehnte, also etwa die Zeit von 1640 bis 1655, da die Landschaft als Thema in seinem Schaffen überwiegt, entscheidend für Form und Geistigkeit seines Werkes.

Ein Blatt des Berliner Kupferstich-Kabinetts (H. d. G. 164) vom Ausgang der dreißiger Jahre zeigt eine Flachlandschaft mit Fluß und Kühen und im Hintergrunde Andeutungen von Bäumen. Eine zweite Zeichnung derselben Sammlung (H. d. G. 180), entstanden etwa um 1650, gibt ein ähnliches Motiv: eine Ebene mit Fluß und zwei Schiffen, ein Mann, der ein Kind an der Hand hält. Schon das Material — Rembrandt benutzt bei seinen früheren Zeichnungen mit Vorliebe die Feder, später die Kreide — begründet zu einem Teil die Verschiedenheit des Ausdruckscharakters. Das frühe Blatt ist übersät von eckig gebrochenen, wirren Strichlein, beim spätern genügen wenige kräftige, fast nur wagrechte Linien. Obwohl die[S. 30] erste Zeichnung weit mehr ins einzelne hinein ausgeführt ist, gibt die andere eine um vieles stärkere Belebung des Ausdrucks, nicht nur in der Gesamtstimmung, sondern in jedem Detail; die Bäume, die Menschen, das Wasser, dort zittrig, unbestimmt und ungefähr, sind hier in ein paar Strichen mit höchstem Nachdruck ausgeprägt. Der Himmel dort ein nüchtern leerer Raum, breitet sich hier in unbegrenzter Weite.

Um den Gegensätzen von einer anderen Seite her nahe zu kommen: die radierte Windmühle von 1641 (B 233) ist das Ergebnis intensivster Beobachtung der Natur. Mit beispielloser Eindringlichkeit und Unerbittlichkeit sind hier Sein und Wachstum des Wirklichen von Blick und Phantasie aufgesogen. Tür und Fenster, Dachschindeln und Holzplankenzaun, der Mühlenflügel, alle Erscheinung wird in ihrer letzten Schaubarkeit bloßgelegt. Daneben mag man eine etwa zehn Jahre später entstandene Radierung legen, die Landschaft mit dem Milchmann (B 213). Baum und Häuser, der Weg, das Gebüsch und der Mann sind als Sonderexistenz und als Naturphänomen ohne Belang. Auf das, was hinter den einzelnen Dingen steht, kommt es an, auf den unsichtbaren Strom, der jedes Sonderwesen durchströmt und bindet; auf jenen starken, unwirklich farbigen, rhythmischen Zusammenklang, der die Harmonie des Bildes ausmacht. Was hier geschaffen wurde, ist nicht irgendeine landschaftliche Ansicht, irgendein landschaftliches Motiv, vielmehr das Naturhafte, das Landschaftliche in seinem dauernden ruhenden Wesen.

[S. 31]

Die Reihe der Gemälde setzt etwa mit der Stadt am Berge bei Gewitter (Braunschweig um 1638) ein und schließt mit der Windmühle von 1650. Dort Natur, leidenschaftlich erregt und durchwühlt von stürmischer Bewegung: stürzende Gewitterwolken, unterbrochen von jäh erhellten weißen und blauen Wolkeninseln, ein Stück Erde, sturmdurchrast und von grellen Sonnenstrahlen durchzuckt. Und hier: die breit und ruhig gelagerte Mühle, mächtig, hoch und feierlich, aus schattiger, kaum bewegter Erde emporwachsend, selber unbewegt, aufgerichtet vor einem riesigen, gleichmäßig erhellten abendlichen Himmel. Dort wird in endgültiger Zusammenfassung jugendlicher Antriebe die Monumentalität in der erregten Geste und im gegenständlichen Pathos gesucht. Hier wirkt die Landschaft an sich groß, gefühlt und geformt als ein nach eigenen Gesetzen aufgebauter und lebendiger Organismus.

Hiermit sind die beiden Pole festgelegt, zwischen denen Rembrandts landschaftliche Gestaltungen schwingen. Die organische Logik der Entwicklung wird offenbar: im Anfang jenes fanatische Ringen um das Sichtbare in der Natur mit dem Ziel, die Erscheinung, die Impression zu fassen.

Aus der Einsicht, wie dauernd schwankend, dauernd verwandelt alle Erscheinung den Händen entflieht, wächst die Sehnsucht nach Erkenntnis und Formung des ewig Ruhenden, Unverrücktseienden im Ding. Das bedeutet, daß das Konstante an die Stelle des Variabeln, das Objekt[S. 32] an die Stelle des Subjekts tritt. Die wichtigsten Zeugnisse dieser Gesinnung sind die Radierungen der vierziger Jahre. Der Inhalt der Darstellung: eine strohgedeckte Hütte, ein Baum, ein Fluß, eine Ebene. Entscheidend ist die Eindringlichkeit, mit der auf diesen Blättern frei von Lyrismus und Empfindung das Wachstum und der Organismus der Natur erfaßt und bildhaft aufgebaut werden, so daß man wohl sagen kann: dieses ist Baum, Hütte, Fluß, Ebene, nicht, wie ich sie sehe, sondern wie sie sind. Ihre Lebendigkeit und ihre Struktur sind hier frei von menschlicher Spiegelung nach ihren eignen Gesetzen geformt.

Aber die Erkenntnis, daß alle Gestaltung der Realität um ihrer selbst willen notwendig Stückwerk bleibt, daß Erscheinung sowohl wie Organismus nur von der Idee durchleuchtet zu restlosem Ausdruck kommen, blieb Rembrandt nicht verborgen. Die Arbeiten vom Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre, wo alles Gegenständliche, alles Wirkliche gelöscht und von einer Welle innerlicher Lebendigkeit durchströmt ist, geben davon Zeugnis. Schon in dem Winterbildchen der Kasseler Galerie von 1646 wird das spürbar. Da ist ein gefrorener Kanal, Schlittschuhläufer, eine Brücke, ein Bauernhaus, ein Schlitten. Aber diese Einzeldinge sind nicht gesondert da, alles ist eingehüllt in das starke winterliche Sein, das wie ein Odem alles erfüllt und durchdringt, die hartgefrorene Erdkrume, den stumpfen Himmel mit seinen grauweißen Wölkchen und die frostklare Atmosphäre.

[S. 33]

In diesem Sinn sind auch die Radierungen von Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre zu deuten, wo über der verschwimmenden Einzelform riesige Horizonte in dunstigen Weiten sich spannen; und von den Gemälden mag hier vor allem auf die Landschaft mit der Ruine auf dem Berg (Kassel um 1650) und auf die schon genannte Windmühle von 1650 hingewiesen werden.

Es ist der Mann Rembrandt, der zwischen jenen beiden Polen steht. Und daß er gerade in den Jahren, die jenseits jugendlichen Überschwangs und noch nicht bedrängt von den innerlichen Gesichten des Alters zum ruhenden Sein der Dinge hinneigen, zur Natur, zur Realität kam, ist eines der wunderbarsten Phänomene dieses mit immanenter Logik wirkenden Schaffens.

In der Landschaft Rembrandts erfüllt sich Formwille und Naturgefühl zweier Jahrhunderte.

Wenn der reife Dürer mit Bewußtheit immer das ruhende Wesen der Ding gestaltet hat, so war doch auch ihm schon, zumal in frühen Jahren — die Handzeichnungen legen davon Zeugnis ab — die Vorstellung von der Schönheit der Erscheinung lebendig. Und die Erscheinung als Formidee bleibt das Ziel. Schon mancher Zeitgenosse Dürers, Altdorfer etwa, Wolf Huber und Urs Graf, Hans Baldung mühen sich lebhaft um sie; und dann kann man Jahrzehnt um Jahrzehnt beobachten, wie der Boden allmählich sich lockert, wie die Dinge anheben zu schwingen und in Nerv und Gelenk zu zucken.

[S. 34]

In ähnlicher Weise wandelt sich das Naturgefühl. Die Landschaft des Genter Altares — spitze langstielige Bäumchen und zierliches Buschwerk — sehr geschmackvoll, höchst delikat empfunden und gemalt, ein fein geschliffener Edelstein, aber keine lebendige Natur. Auch Dürers landschaftliche Ansichten wirken, ganz im Gegensatz zu der quellenden Fülle und Frische seiner Zeichnungen, merkwürdig befangen, gestellt, zusammengesetzt. Wirkungsvoll angeordnete, stillebenhafte Staffagen und Hintergründe, nur keine Natur. Undenkbar bei ihm eine landschaftliche Ansicht als selbständiges Thema eines Gemäldes.

Sehr viel freier und unbefangener stehen einige Vorgänger Dürers und manche seiner Zeitgenossen der Natur gegenüber. Man mag an das groß empfundene, gobelinartige Genferseebild des Konrad Witz denken, an den Tiefenbronner Altar des Lukas Moser, an manche frühe Niederländer, jedenfalls auch hier wieder an Altdorfer und seine Freunde und unter den späteren an Adam Elsheimer.

Die italienische Landschaft der Zeit, die Landschaft des Leonardo, des Giorgione, des Palma, des Tizian ist intensiver und zugleich nervöser empfunden, sinnlicher geformt, aber das Landschaftliche ist hier meist nur der stimmungserzeugende, stimmungsbindende Grundton, aus dem sich die Melodie des menschlichen Antlitzes, des menschlichen Geschehens hebt.

Die entscheidende Tat geschieht in den Niederlanden, Pieter Bruegel hat wohl die erste moderne Landschaft gemalt,[S. 35] das besagt, er hat zum erstenmal die Landschaft als Natur, die Natur als Wirklichkeit und zugleich als Organismus begriffen.

Die Landschaft Rembrandts ist der riesige Abschluß, die starke Erfüllung des Werkes dieser Generationen. Hier wird die Sichtbarkeit als Erscheinung begriffen und in der Erscheinung das Bleibende geformt. Hier wird die Welt als Wirklichkeit und zugleich als ungegenständliches Phänomen gefühlt.

Zunächst bei Rembrandt, der manches von ihm gelernt haben mag, steht der um ein halbes Menschenalter ältere Herkules Segers, der landschaftliche Prospekte gemalt und radiert hat, die von starker Kraft der Persönlichkeit und einem ungemein sensibeln Empfinden durchdrungen sind, ohne daß er sich zur letzten Freiheit und Unbefangenheit des Schaffens hätte durchringen können.

Der alte Rembrandt hat keine Landschaft geschaffen. Wo, auf biblischen Darstellungen etwa, landschaftliche Hintergründe sich auftun, sind sie ohne individuelle, sinnliche oder stoffliche Bedeutung. Die Natur wird vermöge einer alle Sichtbarkeit durchströmenden, seelischen Kraft, die man als Religiosität bezeichnen mag, als wirkendes, aber nur im Zusammenklang des Ganzen wirkendes Atom in den ungeheuren Kreislauf der menschlichen und göttlichen Dinge eingefügt.

[S. 36]

Im Jahre 1652, im hohen Mittag des Lebens, hat Rembrandt den Faust, tiefstes Gleichnis immer unruhig fragender, suchender, irrender und strebender Menschlichkeit radiert. Der Mann hinter dem mit Pergamenten beladenen Schreibtisch ist aufgestanden und schaut ergriffen in den magischen Lichtkreis, aus dem ihm der Name Christi entgegenstrahlt. Fenster und Schreibtisch, Gewand und Gesicht werden im flammenden Lichtstrom weiß geglüht.

Kurze Zeit danach wird die Radierung des „betenden David“ (B 41) entstanden sein. Nicht der grübelnde, bohrende Zweifel, sondern die in sich versunkene hingegebene Andacht. Durch das Bild geht der gedämpfte Klang stiller demütiger Zwiesprache mit Gott, hebt an mit dem vertrauensvoll erhobenen Haupt, den zuversichtlich gefalteten Händen, setzt sich fort in der Beugung des Rückens und klingt in dem sanft verströmenden Licht aus.

Solche Gestaltung war (auch für Rembrandt) keine Selbstverständlichkeit. Zwanzig Jahre früher hatte er den betenden Hieronymus (B 101) radiert, durchaus von der Gesinnung steilster profaner Aktion erfüllt, in der Verkrampfung[S. 37] des Körpers, der Verklammerung der Hände, dem Hervorbrechen der dunklen Gestalt aus jäher Erhellung.

Schon diese drei Blätter offenbaren grundlegende Erkenntnis: daß vermittels Licht und Gebärde Rembrandt das religiöse Erlebnis versinnlicht. Von Licht und Gebärde reden, heißt zugleich Art und Richtung seiner Religiosität festlegen. Religiöses Schaffen bedeutete ihm Übertragung seelischer Ergriffenheit in Fläche, Helligkeit und Dunkelheit.

Ein anderes Bild. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Man kennt die Worte des Evangeliums: Dann hob er ihn auf sein Lasttier, führte ihn in die Herberge und trug Sorge für ihn. Rembrandt hat das Thema oft in Gemälde, Radierung und Zeichnung gestaltet, zuerst im Jahre 1633 (Wallace Museum London). Das Pferd, von dem ein Knecht den nackten Verwundeten hebt, hält vor der Herberge. Oben auf der Treppe verhandelt der Samariter mit dem dienernden Wirt über die Unterbringung. Alles Beiwerk wird mit größter Ausführlichkeit und Freude am Gegenständlichen geschildert: Die breite Freitreppe, das Portal des Hauses, der Ziehbrunnen im Hintergrund mit der wasserschöpfenden Magd, Sattel und Halfter des Pferdes, der mit dem Wirt redende Samariter, der breitspurige Pferdeknecht.

Hier wird Gleichgültiges und Wichtiges im gleichmäßigen Tonfall epischer Erzählung ausgebreitet. Erst in der zweiten Fassung (Louvre 1648) wird der eigentliche Sinn dieses Gleichnisses der Barmherzigkeit geformt.[S. 38] Das dämmrige Licht der einbrechenden Nacht dämpft alle Einzelheit, die Stadt mit den breiten schattigen Bergen, die ruhige Fläche des Hauses, Pferd und Pferdejungen. Sorglich und innerlich bewegt tragen zwei Knechte den zusammengesunkenen Mann zum Wirtshaus, und mitleidsvoll schaut der Samariter auf ihr Tun. In abendliches Dunkel ist das traurige Geschehen eingebettet, in Strömen der Hinneigung von Mensch zu Mensch das Mitleiden gebunden.

Ein anderes mit Vorliebe gestaltetes Thema: Christus und die Jünger zu Emaus. „Und es geschah, da er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und reichte es ihnen, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn.“ Die erste Formulierung aus dem Jahre 1629. Christus, herrisch zurückgelehnt, hebt sich als schwarzer Profilschattenriß vom grellen Lichtkreis ab. Der eine Jünger ist erschrocken in die Knie gesunken, der andere fährt entsetzt zur Seite und starrt mit weitaufgerissenen Augen auf das Zauberwerk.

Vor hohem ruhigen Nischenhintergrund geschieht in der zweiten Fassung (Louvre 1648) der Vorgang. Die farbige Erscheinung ist zu ruhigem Gesamtton abgedämpft, aus dem einzelne Farbigkeiten nicht selbständig hervortreten. Christus, der das Brot bricht, sitzt den beiden Jüngern gelassen und segnend gegenüber. Eine Quelle sanften Lichtes strömt von ihm auf die zwei, die voll Ergriffenheit den Herrn erkennen.

Überaus still und feierlich ist das Geschehen, wie es eine dritte Fassung (Louvre 1661) gibt. Wirkte das Zueinander[S. 39] der drei Figuren in dem Bild von 1648 irgendwie noch zufällig, nicht restlos notwendig, so scheint hier die Anordnung von einem fast klassischen Gefühl für Symmetrie bestimmt; freilich, daß die Zentralachse, Christus, sowohl im Gesamtraum wie im Verhältnis zu den beiden Jüngern nach links verschoben ist, erinnert daran, daß die Komposition nicht in Italien des 16. Jahrhunderts entworfen wurde. Der Herr, in weißem Gewand, schwach beleuchtet, das Haupt von unkörperlichem Lichtschimmer umgeben, sitzt unbeweglich, feierlicher Ruhe voll, zwischen den Jüngern, deren einer, von Ehrfurcht bewegt, sich vorneigt, indes der andere in ergriffenem Staunen langsam die Hand hebt. Die drei vor gleichmäßig matt erhellter, breit gelagerter Wand; durch das geöffnete Fenster strömt, wie ferne köstliche Musik, die Abenddämmerung in das Gemach.

Den jungen Rembrandt, das scheint aus solchen Gegenüberstellungen sich zu ergeben, fesseln an der religiösen Geschichte das erzählende Beiwerk, das Stilleben, die dramatischen Möglichkeiten der Handlung; im Alter erst geht ihm der Sinn, die gleichnishafte Bedeutung des religiösen Geschehens auf, erst im Alter formt er die religiöse Stimmung.

In dem frühen radierten Blättchen der heiligen Familie (B 62), wo Maria das Kind säugt, während Josef teilnahmslos bei Seite sitzend, sich in ein Buch vertieft, klingen gewiß weiche Töne an; wie die Mutter mit der[S. 40] einen Hand das Kind festhält, mit der anderen ihm die Brust reicht, während Josef und die Räumlichkeit ins Dunkel zurücktreten — aber ihre Begrenzung finden Mutterliebe und Familienglück doch in der Stube des holländischen Hauses, in der Enge bürgerlich-hausbackener Triebe.

Erst die Radierung von 1654 (B 63) gibt Gefühl in zeitloser Unbegrenztheit. Die gleichen Personen wie früher, Maria, das Kind, Josef, die gleichen Requisiten, der Raum mit seinen Wänden, allerlei Hausrat und Getier. Und doch ist mehr da: Ströme sanfter Glückseligkeit fließen von dem Antlitz des durch das Fenster schauenden Josef zu Maria hin, die von der Süße und Dunkelheit der Mutterschaft wie überwältigt zu dem Kind sich neigt und es an sich drückt. Als letzte Bekräftigung des religiösen, über menschliches Begreifen herausgehobenen Geschehens wird die Verklärung in sinnlicher Sichtbarkeit wirksam: Maria vor der Helligkeit des Fensters, den Strahlenkranz ums Haupt.

Solche Querschnitte nehmen Ergebnisse voraus. Man kann einwenden, sie seien willkürlich der thematischen Idee zuliebe gelegt. Es wird notwendig, Werden und Gewordenheit auf breiter Grundlage aufzubauen.

Da sind die frühen Zeichnungen aus den ersten fünfzehn Jahren des Schaffens, beiläufig bis zum Jahre 1642 hin.

Die Kreuzschleppung (HdG 71). Christus unter der Riesenachse des Kreuzes zusammenbrechend. Um ihn in wirrem Knäuel neun Menschen; vorn links, breit laviert,[S. 41] die überaus wirksame Rückenansicht eines Mannes. Die Federstriche dünn und schnörkelhaft hingesetzt. Den Menschen und dem Raum fehlt Klarheit und Körperlichkeit. Alles ist überaus handgreiflich gegeben und bleibt doch irgendwie im Ungefähren.

Ein anderes Blatt dieser Jahre: Jakob mit Josefs blutigem Rock (HdG 29). Jakob ist von dem gräßlichen Schauspiel auf das schwerste getroffen in seinen Stuhl zurückgefallen. Seine ganze Körperlichkeit, Augen und Stirn, Hand und Beine, krampft sich in jammerndem Schmerz zusammen, seinem Mund entringt sich ein gellender Schrei. In kleinen heftigen Strichen wird die hochdramatische Szene hingesetzt.

Ähnliche Erregung brennt in einem andern Blatt: Der Engel entschwindet Manoah und seinem Weib (HdG 31): in der jähen Flugbewegung des Engels, der sich von der Erde abstößt, in der zwischen erschrockener und ehrfürchtiger Verehrung schwankenden Gebärde der Zurückbleibenden. Nichts vom Geheimnis der Verkündigung; es schreit die stoßende, schlagende Geste.

Radierungen des gleichen Zeitraums. Christus vertreibt die Händler aus dem Tempel vom Jahre 1635 (B 69). Ein wirres Durcheinander der Stimmen und Bewegungen, dabei eine kindliche Freude an beschaulicher Ausmalung jeder Einzelheit. Ein wimmelndes Vielerlei der Erzählung, kein bestimmender Grundton, kein durchgehender Rhythmus.

Die Darstellung im Tempel von 1639 (B 49). In langer Aneinanderreihung der Zug der Zuschauenden,[S. 42] ohne ersichtliche Teilnahme die meisten, ohne Verbindung mit dem Hauptvorgang, der sich vorn rechts ohne sonderliche Akzentuierung in matter Gleichgiltigkeit abspielt. Lichtwellen fließen im Hintergrund auf und nieder, ein zufälliger und äußerlicher Hinweis auf den sakralen Charakter des Vorgangs.

Die kleine Auferweckung des Lazarus vom Jahre 1642. Die Wunderlichkeit des Geschehens wird betont. Christus, der große Zauberer und Magier, streckt beschwörend die Hand aus — den Toten gleichsam beschwörend. Lazarus kann solcher Beschwörung nicht widerstehen und erhebt sich langsam und widerstrebend aus dem Grab. Die Phantastik des Vorgangs wird unterstrichen durch die mächtige Felsenkulisse, vor der er sich begibt, und findet einen deutlichen Widerhall in den teils erschrockenen, teils ehrfürchtig staunenden Gesichtern der Zuschauer.

Aus dem ersten Jahre des Rembrandtschen Schaffens stammt das Gemälde „Paulus im Gefängnis“ (Stuttgart). Vor hellbeleuchteter Wand, auf schönfaltig hingebreiteter Decke, sitzt der Apostel; um ihn, in liebevoller Ausführlichkeit, ein Stilleben: Bücher, Blätter, eine Reisetasche, ein Schwert. Paulus sitzt mit gutgespielter, gewichtiger (und dabei so konventioneller) Miene da und stützt sinnend das Kinn auf die Rechte. Die grelle und kalte Beleuchtung wirkt als aufdringlicher Hinweis, keinesfalls vergeistigend.

Der Zinsgroschen von 1629 (London). Der Szene soll die mächtige, nicht ohne Sinn für monumentale Raumwirkung aufgebaute Architektur Bedeutsamkeit leihen. Es[S. 43] läßt sich nicht leugnen, daß hierdurch ein Hintergrund von gewisser Großartigkeit geschaffen wurde, aber nicht ersichtlich ist, wodurch sich der Vorgang von irgendwelchem profanen Geschehen unterscheidet.

In einem anderen Dialogstück, dem „Ungläubigen Thomas“ der Eremitage von 1634 wiegt die Geste weit schwerer als das seelische Gefühl. Man sieht um den in seiner Strahlenglorie schimmernden Christus eine Anzahl Menschen angeordnet, und die Skala ihrer Gefühle wird in geschickter Steigerung vorgeführt. Von dem rechts vorn Schlafenden über Verwunderte, Erstaunende hin bis zu dem in höchster Erschrockenheit zurückweichenden Apostel. Die zu sehr überlegte Mannigfaltigkeit der Gestikulation, der allzu derbe handgreifliche Überredungsversuch Christi verblüfft; er überzeugt nicht, er ergreift nicht.

Das Opfer Abrahams der Eremitage von 1635 bleibt noch stärker in rein theatralischem Pathos befangen. Unmöglich hier an Weihe des Opfers zu denken. Die Art, wie Abraham mit klammerndem Griff das Gesicht des Sohnes zudeckt und mit der anderen Hand zum Stoß ausholt, erinnert peinlich an die Tätigkeit des Fleischers; die gleiche rohe Handgreiflichkeit bestimmt die Bewegung des Engels, der mit so schmerzhafter Kraft Abrahams Handgelenk umfaßt, daß dieser unwillkürlich das Messer fallen läßt.

Vier Jahre später, 1639, ist das Münchener Bild „Die Auferstehung Christi“ entstanden. Als neues Phänomen hier die verklärende Wolke dunstig stäubenden Lichtes, welcher der[S. 44] Engel entschwebt. Handwerkliche geläufige Mache, das allzu geschickt angeordnete Durcheinander des Soldatenhaufens vorn links, das mit stillebenhaftem Eifer gemalte Spiel der Lichtreflexe auf den Rüstungen. Allzu rationalistisch der Gedanke, daß Christus des Engels, der den schweren Stein hochwälzt, zur Auferstehung bedarf. Auch die Haltung des im Grabe liegenden langsam Erwachenden bestätigt den Eindruck, als bedürfe er eines Wundertäters zur Erweckung. Aus dem Zwiespalt von Verklärung und Rationalismus spricht aber das Werden neuer Dinge, deren Zeit nur noch nicht reif ist.

Das religiöse Werk der folgenden anderthalb Jahrzehnte, bis etwa zum Jahre 1654, wurzelt im Erdhaften. Es ist in dem vorhergehenden Abschnitt dieses Buches angedeutet worden, wie sehr die Bemühung um die Landschaft die Arbeit dieser Jahre bestimmt. Aber damit ist noch zu wenig gesagt. Die Landschaft weitet sich in dieser Zeit zum Gleichnis des erdverbundenen Lebens. Zur Landschaft tritt die Pflanze („die Muschel“), das Tier (im Pfauenstilleben, in den geschlachteten Ochsen). Neben der Natur wird die andere Wurzel des Lebens, die Familie, in den Kreis der Darstellung eingefügt. Wenn diese Schöpfungen über das Erdhafte hinaus den Charakter des Religiösen tragen, so ist es dadurch, daß hier, was in den Dingen des Lebens, der Natur wesenhaft, dauernd gesetzlich, gleichnishaft ruht, in sinnlicher Form verwirklicht wurde.

[S. 45]

Die innigste der verschiedenen in den vierziger Jahren entstandenen Darstellungen der heiligen Familie ist die sogenannte Holzhackerfamilie in Cassel. Der gemalte Rahmen, der abschließende Vorhang erweckt von vornherein eine trauliche, behagliche Stimmung, die in der ganzen Einrichtung des Innenraums ihren Widerhall findet: In dem lustigen Feuerchen mit der Katze, in dem weiten dämmrigen Fenster — draußen ist gewiß ein kalter Winterabend —, in dem im Dunkel fast verschwimmenden, mit Holzhacken beschäftigten Josef, in dem malerischen Gewinkel der Hütte, die in spitzbogiges Gemäuer eingebaut ist. Und alles steigert sich zu sanfter Musik in der von weichem Licht überfluteten Maria, die zärtlich und innig das Kind herzt.

Sachlichkeit der Erzählung, der Linie ist entscheidendes Kennzeichen eines Blattes, wie der Abschied des verlorenen Sohnes (Berlin HdG 60). Klar und bestimmt, fast hart, schnörkellos und doch ohne allzu sehr vereinfachende Kürzung ist jeder Strich hingesetzt, mit Bestimmtheit Volumen und Umriß der Menschen und Dinge gekennzeichnet, ohne redselige Weitläufigkeit, aber doch auch nicht zurückgeführt auf das gültige, dauernde Gleichnis, wie es die heilige Geschichte erzählt. Solche reife Sachlichkeit ist Frucht rastloser Bemühung um die Natur. Und doch ist mehr als das in dem Blatt: In der erregten Hast, mit der der Sohn das Roß besteigt, in der erschrockenen Handbewegung und Kopfwendung des Vaters wird Rhythmus lebendig.

[S. 46]

Das in diesen Jahren so häufige Thema der heiligen Familie wird variiert dadurch, daß die Szene in die Landschaft verlegt wird: Die Flucht nach Ägypten. So die Szene, wo Josef den Esel mit der Mutter und dem Kinde führend, den Weg durch Walddickicht und einen Bach sucht (B 55 vom Jahre 1654). Jede feste Form wird von den durch die Blätter rinnenden Lichtern aufgelöst. Im Umriß bleibt fast nur das Gesicht der drei Menschen und des Tieres kenntlich, in den unergründlichen Überfluß des Waldes gebettet.

Die Alterswerke Rembrandts möchte man als religiös in dem eigentlichen und wesenhaften Sinn des Wortes bezeichnen, sodaß alles vorangehende als stoffliche Vorbereitung, als handwerkliche Vorstufe erscheint.

Was bleibt als entscheidende Erinnerung an ein Bild wie die Landschaft mit Tobias und dem Engel (aus der Mitte der fünfziger Jahre): Die Gebärde des zurückschreckenden Tobias, der Engel im weißen Gewand und den weit gebreiteten Flügeln hinter ihm, beruhigend, ermutigend. Die verschwimmende Umrißlinie des abendlichen Hügels. Der Dunst der Dämmerung, worin die Geschehnisse lagern.

Das Licht, gellende Trompetenstöße, feierliche Trauermusik, auf der radierten Kreuzabnahme bei Fackelschein (B 83). Aus weiter Ferne und vereinzelt die ersten zitternden Stöße, ein Gesicht, ein Arm, ein Haus, eine Hand. Und weiter vorn, gesammelt, die langgezogenen[S. 47] erzenen Tuben: Das weißgebreitete Linnen, der steife Leichnam des Herrn, gequälte erloschene Gesichtszüge, den vier Männer vom Kreuze herabgleiten lassen. Licht wird Gebärde und alle Gebärde ist Licht geworden. Gletscherhaft erstarrt in der ungeheuren Kälte des Schmerzes liegt der grelle weiße Strom.

Das Gemälde „Jakob ringt mit dem Engel“ (Berlin), das um das Jahr 1660 entstanden ist, gibt seelisches Geschehen in stärkster Zusammenfassung. Nur zwei Massen sind hier wirksam, eine helle Masse und eine dunkle Masse, vor unbestimmt dämmrigem Grund; der lichte, sanft abwehrende Engel mit weitgespannten Flügeln, der dunkle, von seinem Drängen nicht ablassende Mann; und nichts anderes geht in dem Bild vor sich als ein unaufhörliches Strömen stärkster geballter Kraft, nicht ermattender Überredung von der einen Masse zur andern: ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.

Ist nicht in jene Ölbergzeichnung (Berlin HdG 66), da Christus die Jünger schlafend findet, unendliches Gefühl der Trauer, der Einsamkeit, gesenkt? Wenige zackige Kurven genügen zur Belebung der waldigen Örtlichkeit. Und davor die eilend suchende Gestalt des Herrn, die gramvoll gebeugte Linie des Rückens, das vorgeneigte Antlitz, die angstvoll vorgestreckten Hände. Ein Mensch, gesättigt von Bitterkeit und Verzweiflung: Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten?

Knappste gedrängteste Fassung der Linie gibt die Zeichnung vom wunderbaren Fischfang (Paris, Sammlung[S. 48] Gay HdG 778). Auf dem Boot vor gespanntem Segel aufrechtstehend die Majestät des Herrn, rechts, unter der Last des Fanges gebeugt, die Jünger, zuvorderst Petrus, von der Schwere der Schuld des Zweifels zur Erde gedrückt: Ich bin ein sündiger Mensch. Wenige andeutende Linien umschreiben die ganze Tiefe der Geschehnisse.

Gereifte Erfüllung allen Strebens bringen die letzten Werke. So der „David vor Saul“ (im Haag). Die Farbigkeit ist zu einem rauschenden, gesättigten Einzelklang abgedämpft; der Aufbau, die Einzelform zu ihrem wesenhaften Ausdruck vereinfacht; das Gefühl in nicht zu steigernder Stärke und Eindeutigkeit gesammelt. Alles was geschieht, ist Vorbereitung für den großen Strom der Empfindung, der Ergriffenheit, der aus beiden Gesichtern bricht. Wer fragt noch nach Handlung, Historie? Von tiefster Rührung der Seele ist die Fläche durchackert.

Es ist ein riesiger Bogen, der von der Erde zur dunklen Unfaßbarkeit der Seele hin sich spannt. Es wird kaum ein Jahr im Schaffen Rembrandts geben, in dem nicht irgendein religiöses Thema gestaltet wurde. Die entscheidende Erkenntnis ist: einzusehen, zu erleben, wie die Einstellung in vierzig Jahren eine artverschiedene geworden ist.

Aus dem Anfang der dreißiger Jahre das Gemälde: David vor Saul die Harfe spielend (in Frankfurt), das gleiche Thema also wie das eben erwähnte Spätwerk im Haag. Auch der szenische Aufbau, das Beieinander der[S. 49] zwei Menschen, — der thronende König, der unscheinbare David am Rand des Bildes, — scheint unverändert. Und doch erschüttert die Polarität der Anschauung. Das Hochformat gibt hier von vornherein die Entscheidung für die Aktion. Alles ist aufs Augenblickliche, Handlungsmäßige, auf die effektvolle Geste berechnet. Der starre krampfhafte Blick des Königs, die jähe Wendung seines Kopfes, der krampfhafte Griff, mit dem er den Speer umklammert, die derbe Betonung der Gegensätze — der Knabe David versinkt fast im Dunkel, Saul steht vom weißen Rampenlicht bestrahlt da — dies alles erinnert immer wieder an Geste und Pose der theatralischen Darbietung.

Die Himmelfahrt der Münchener Pinakothek von 1636. Der Herr, in eine stäubende Lichtgloriole gehüllt, entschwebt den staunenden Jüngern. Der dankbare Kontrast von dunkler Tiefe und lichter Höhe. Der Aufbau nach fast italienischem Schönheitskanon entwickelt — man mag etwa an Raffaels Verklärung denken. Man wird einwenden, das prunkvolle Pathos wohne von vornherein dem Stoff inne; andererseits ist sicher: in späterer Zeit hätte Rembrandt ein solches Thema überhaupt nicht gewählt.

Zehn Jahre danach, ebenfalls in der Pinakothek, die Anbetung der Hirten. Das Licht ist nun nicht mehr dekoratives, effektvolles Zierstück, sondern bildbauendes Element und zugleich vermöge seines unwirklichen Eigenlebens vergeistigende Kraft, die Gesichter, den Raum irgendwie ins Unfaßbare, Traumhafte verklärend.

[S. 50]

Die entscheidende Wendung zum Religiösen ist mit der Radierung der Predigt Christi vom Jahre 1652 (B 67) getan. Der ganze Kreis teils gleichgültiger, teils andächtiger Zuhörer empfängt sein Leben von der im Mittelpunkt stehenden Gestalt Christi, die (ganz im Gegensatz zu dem „schönen“ Christus des Hundertguldenblattes) aller äußerlichen Anmut entbehrt. Von dem tröstend geneigten Haupt, von den rührend eindringlich erhobenen Armen gehen Ströme andächtigen Gefühls, mitleidender Erbarmung aus. Wie die Geschlossenheit des Aufbaues hier notwendig und organisch wirkt, so selbstverständlich entfällt die Akzentuierung durch willkürliche Kunstmittel.

Fünf Jahre später die Anbetung der drei Könige im Buckingham Palace. Man weiß, daß gerade dieses Thema häufig den Vorwand zu Ausstattungsstücken der klassischen Malerei gab und mag sich vorstellen, welchen Prunk der junge Rembrandt hier aufgewandt hätte. Die Anordnung ist die herkömmliche: die Mutter mit dem Kind vor der verfallenen Hütte, die drei Könige, ein endloser Troß von Dienern. Und dabei ist alles von Grund aus anders. Alles gleichgültige Beiwerk — die Diener, der Hintergrund — wie gelöscht, nur durch Schleier sichtbar. Aus der Dämmerung treten die Frau mit dem Kind und die drei Könige. Der erste, noch abseits stehend, wie ergriffen und erschrocken das Geheimnis abwehrend; der zweite schon näher, zu Opferung und Anbetung bereit, ergreift die Krone; und der dritte ist überwältigt vor der Mutter, die sich gütig neigt und ihm das Kind reicht,[S. 51] zur Erde gesunken. Andacht, versinnlicht in der Gebärde des Gesichtes und der Hände.

Am Ende steht das Gemälde „Die Heimkehr des verlorenen Sohnes“ (Petersburg). Wie aus grauer, unfaßbarer Ferne tauchen die Gestalten des Bildes und wachsen in riesige Größe. Dämmrig, unbestimmt drei weiter zurückstehende Menschen: die Mutter vielleicht und der ältere Bruder, von dem die Schrift erzählt, und irgend ein Fremder. Ganz vorn links der verlorene Sohn und der Vater. Jener in grobem, zerrissenem Gewand, einen armseligen Strick um die Hüfte, demütig flehend niedergesunken, das halbabgewandte Gesicht von Reue und Zerknirschung überflutet, mit den Händen am Vater sich anklammernd: Vater, ich habe gesündigt ... Und der Vater, gütig, verzeihend, neigt sich zum Sohne, legt die Hände auf seine Schulter und zieht ihn zu sich heran. Tiefste Ergriffenheit wird in dieser Gebärde reine einfache ungebrochene Form.

Es ist an der Zeit, das Ganze als Ganzes zu sehen. Den Keimkern herauszuschälen, der diese Welt gezeugt hat. Die Gesinnung eindeutig festzulegen, die in den religiösen Werken dieses Mannes lebt. Zusammenhänge zu überschauen: welchen Sinn die Religiosität Rembrandts im vielheitlichen — unendlich vielheitlich trotz verhältnismäßig einheitlicher Grundlage des Dogmas — Mosaik der abendländischen Religiosität erfüllt.

Die Dokumente der Jugend, ein Gemälde wie Abrahams Opfer (Eremitage), die Radierung der Tempelaustreibung[S. 52] sind bar allen religiösen Antriebes. Thema ist die erregende Dramatik des Geschehens. Dort der wie ein Blitz niederfahrende Engel, der die Hand des zurückschreckenden Abraham mit rohem Griff umklammert, daß ihr das Messer entfällt. Hier Christus mit geschwungener Geißel inmitten der auseinanderstiebenden Menge. Hier wie dort: ein erregender Aktus von durchaus profaner Tatsächlichkeit. Man kennt das Stoffliche von der Lektüre der Bibel her, dies ist die einzige religiöse Assoziation. Welche seelischen Möglichkeiten auch in einer solchen Szene, die von vornherein gänzlich auf theatralische Wirkung eingestellt zu sein scheint, liegen, macht Dürers Blatt aus der kleinen Passion deutlich, das übrigens von Rembrandt für seine Radierung benutzt wurde. Statt der Menge der Händler wenige ins Dunkel zurücktretende Gestalten; in der Mitte des Raumes Christus, licht vor düsterem Hintergrund, ernst, feierlich mit wuchtigen Strichen gegeben. Die Formsprache der Zeit, aber von persönlich ergriffener Andacht erfüllt, während der junge Rembrandt durchaus in der Tradition seines Lehrers Lastman lebt, den Stoff in der zeitgemäßen barocken Formulierung prägt und als persönliche Leistung nur das Pathos stürmischer Aktion gibt.

Auch bei einem Bild, wie die Auferstehung von 1639 (Pinakothek) beruht die Wirkung durchaus auf der im Grund doch virtuosen Gegenüberstellung der flimmernden Engelwolke und der Finsternis des Vordergrundes mit den taumelnden Wächtern; ein peinlicher Anblick, wie Christus, eine wächserne Puppe, mühsam im Sarkophag, dessen Deckel der[S. 53] Engel hochwälzte, sich erhebt. Mit welch schlagender unerbittlicher Eindringlichkeit wurde das Wunder solchen Geschehens bei Grünewald malerische Tat: unten die niederstürzenden Wächter, in der Höhe schwebend Christus, breit und mächtig in leuchtender Herrlichkeit, im triumphierend flatternden Gewand, mit feierlich erhobenen Händen, die die Wundmale zeigen. Ist das Licht für Rembrandt (in diesen Jahren) ein zu vollkommener Virtuosität ausgebildetes Kunstmittel, so bei Grünewald notwendiger sinnlicher Ausdruck metaphysischer Verklärung.

In der Mitte des Lebens geschieht der entscheidende Durchstoß zur Religiosität: In den Bildern der heiligen Familie, deren schönstes die Casseler Holzhackerfamilie ist. Es heißt nur den Anteil der holländischen Zeitstimmung erörtern, wenn man bemerkt, daß die Szene jetzt in das gemütliche Stubeninnere verlegt wird. Religiös ist hier, wie menschliches Gefühl in seiner innerlichsten Regung bloßgelegt wird: wie die Mutter, selig das Haupt geneigt, das Kind mit beiden Händen an sich drückt; wie alles übrige in Dämmerung versinkt, um das sanfte Wunder nicht zu stören. Aus dem Geheimnis der Mütterlichkeit fließt das Erlebnis der Religiosität. Dies ist das Neue, bisher nicht Dagewesene. Immer ist in den mittelalterlichen Marien ein Rest von Scheu, von Feierlichkeit, von Unnahbarkeit. Nur Leonardos traumhaft sich neigenden Madonnen und der Maria im Rosenhag des Isenheimer Altars scheint eine Ahnung von solch strömender Hingabe innezuwohnen.

[S. 54]

In den letzten fünfzehn Jahren seines Lebens hat Rembrandt keine profane Historie mehr gemalt oder radiert. Mit zwei Ausnahmen: das Civilisbild, das nicht aus eigener Initiative, sondern auf Grund eines Auftrages der Stadt Amsterdam entstanden ist. Und selbst in dieser weltlichen Darstellung tritt die politische Aktion hinter der feierlichen liturgischen Stimmung gänzlich zurück. Und ähnliches gilt von dem andern Gemälde „Jupiter und Merkur bei Philemon und Baucis zu Gast“. Das Verhältnis hat sich umgekehrt: konnte man bisweilen stofflich religiöse Darstellungen der Jugend für profane Geschichten halten (den drohenden Simson beispielsweise), so wird jetzt der weltliche Stoff von religiöser Stimmung erfüllt.

Weitergehend die Frage: welche religiösen Stoffe haben Rembrandt in diesen fünfzehn Jahren angezogen? Wenn man die Reihe dieser reichlich zwei Dutzend Stücke vorüberziehen läßt, sieht man, daß es sich fast ausschließlich um Themen handelt, die zu getragener feierlicher Stimmung neigen. Alles Handlungsmäßige, alle Aktion wird gleichgiltig. Keine Auferstehung, keine Himmelfahrt, keine Wunderwirkung. Wo sie, die Aktion, ausnahmsweise — bei dem die Tafeln zerschmetternden Moses, beim Jakobskampf — Bildinhalt ist, erscheint ihre Äußerung unwichtig gegenüber dem gewaltigen Sprung innerer seelischer Kraft, die das Bild baut.

Was bleibt, ist das tiefst Menschliche, im läuternden Feuerofen des Leidens und der Ergebung religiös und Gleichnis geworden. Es ist nicht ohne Wichtigkeit, den spezifisch religiösen[S. 55] Antrieb zu betonen; man erlebt es (bei den Zeichnungen etwa) vor jedem einzelnen Blatt von neuem: wieviel an Innigkeit, Gelöstheit, Blutwärme hat jede (stofflich) religiöse Handzeichnung den Civilisentwürfen etwa gegenüber voraus, die doch an sich zu den ausdrucksvollsten zeichnerischen Dokumenten dieser Jahre gehören.

Baldinucci ist es, glaube ich, der berichtet, Rembrandt habe der Sekte der Menoniten zugehört. Anderen erscheint er im kalvinischen Holland tief verwurzelt und wieder andere wollen in seinen Spätwerken Strömungen einer katholischen Frömmigkeit sehen. Dies ist alles irgendwie richtig und erschöpft doch das Wesentliche nicht. Wir wissen aus gelegentlichen Überlieferungen, daß er in gleicher Weise freundschaftlich mit Juden, Katholiken und Kalvinern verkehrte. Dieses Werk, gläubig wurzelnd im biblischen Wort, ist gleich weit entfernt von modernem pantheistischen Gottgefühl wie von mittelalterlicher fußfällig demütiger Gottergebung. Anbetung ist Andacht geworden. Ist nicht das Gefühl der Gottnähe, der Brüderlichkeit mit Gott, und das schweigende starke Verstummen vor seinem unergründlichen Geheimnis der eigentliche Antrieb dieser Gebärde?

Denn nunmehr ist die feierliche, aus sanft verklärter Dunkelheit tauchende Gebärde alles geworden. In ihr festigt und klärt sich zu gleichnishafter Form: mitleidendes Gefühl, geballter Wille und die geläuterte gelassene Erkenntnis des gotterschaffenen, im Unendlichen, Unbegreiflichen schwingenden Alls.

[S. 56]

Soll schließlich ein Wort den Sinn dieses Schaffens zusammenfassen, wie er uns Heutigen sich darstellt, wie er hier in andeutendem Umriß gezeigt wurde — schließlich vermag Kunstbetrachtung nichts anderes als Einstellung zu vermitteln; nicht Vollständigkeit ist das Ziel, sondern Vorbereitung — so ist es das Wort Religiosität.

Unnötig, zu versichern, daß es hier nicht als banale, modische Laune, nicht als unklar schwärmende Stimmung begriffen werden darf, daß es, da ja nur die Dialekte andere sind, aber über die Jahrhunderte hin der Urlaut des Gefühls unverändert schwingt, für Rembrandt Wesensgleiches bedeutet, wie für den romanischen Miniaturenmaler, die Mystiker, Grünewald: Inniges Leben in Gott. Lobpreis der gottgeschaffenen Kreatur, sei sie Acker, Mensch oder Tier.

Vielheitlichkeit äußerer Erscheinung wird in diesem Zeichen geläutert und, ungeheuerlich gesteigert, in ihren unvergänglich gleichnishaften Sinn gefaßt. Am Ende dieses Lebens wiegt es gleichviel: ob Landschaft, ob Bildnis, ob religiöses Geschehen Thema ist.

Worte und Zeichen versinken. Die Liebe, in Gott brennender Dornbusch, flammt; verwirklicht in Fläche und Form durch die Verklärung aller Erscheinung.

AUGUST L. MAYER

Matthias Grünewald

Mit 68 meist ganzseitigen Abbildungen, zum Teil nach neuen Gesamt- und Detailaufnahmen

Geheftet 11 Mark

Pappband 13 Mark. Halbleinenband 15 Mark

„Das Buch ist in doppelter Hinsicht eine bemerkenswerte Erscheinung: In klarer gedrängter Form bietet es die wissenschaftlichen Ergebnisse der weitläufigen Werke von H. A. Schmid und Hagen und ergänzt sie glücklich durch eigene Schlüsse und Beobachtungen. Ferner aber gibt es mit seinen durchweg musterhaften Abbildungen dem Leser beinahe das gesamte malerische und zeichnerische Werk Grünewalds an die Hand.“

R. Oldenbourg in Münchner Neueste Nachrichten.

„Sein Bestes gibt Mayer in der systematischen Analyse, die zu der Kompositionsweise und zum Farbenaufbau Grünewalds viel Treffendes und stets Selbstbeobachtetes sagt, geistvoll das Verhältnis Grünewalds zur Naturstudie, zu der Kunst Dürers und zur italienischen erörtert.“

H. Eßwein in Münchner Post.