|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hochtiere.

Affen im allgemeinen. Menschenaffen.

Wagler nennt die Affen » umgewandelte Menschen« und wiederholt damit die uralte und doch immer neue Ansicht aller Völker, die mit diesen fratzenhaften Wesen verkehrt haben und verkehren; das Gegenteil seines Ausspruches würde heutzutage gültigen Anschauungen entsprochen haben. Nicht die Affen sind umgewandelte Menschen, sondern diese vollkommener entwickelte Affen oder, falls ein solcher Ausdruck anstoßen sollte, höher stehende Handtiere.

Von den alten Völkern scheinen nur die Ägypter und Inder eine gewisse Zuneigung für die Affen gezeigt zu haben. Die alten Ägypter, auf deren Affenwürdigung ich zurückkommen werde, gruben ihre Bildnisse in den unvergänglichen Porphyr ein und schufen nach ihnen die Abbilder ihrer Götter; die alten Inder erbauten ihnen, wie ihre Nachkommen es heute noch tun, Häuser und Tempel. Salomo ließ sich zwar ebenfalls Affen aus Ophir kommen, und die Römer hielten solche zu ihrem Vergnügen, studierten, ihren Leib zergliedernd, an ihnen den inneren Bau des Menschen, freuten sich der drolligen Nachahmungssucht der Tiere, ließen sie wohl auch mit Raubtieren kämpfen, befreundeten sich aber nie recht mit ihnen und verkannten, ebensowenig wie Salomo, das »Tier« in ihnen. Die Araber gehen noch weiter; denn sie sehen in ihnen Söhne, Enkel, Urenkel und Nachkommen des Ungerechten, denen nichts heilig, nichts achtbar, nichts zu gut und nichts zu schlecht ist, die keine Freundschaft halten mit andern Geschöpfen des Herrn und verflucht sind seit dem Tage, an dem sie durch das Strafgericht des Gerechten aus Menschen zu Affen verwandelt wurden, von Allah Verdammte, die jetzt das Bild des Teufels und des Adamssohnes in wunderlicher Vereinigung zur Schau tragen.

Wir denken nicht viel anders als die Araber. Anstatt unserer nächsten Verwandten und vielleicht Vorgänger wollen auch wir kaum mehr in ihnen erkennen als Zerrbilder unserer selbst und schleudern das Urteil der Verdammnis auf sie. Daraus erklärt sich mindestens teilweise der mit gelindem Entsetzen gemischte Abscheu aller nicht naturwissenschaftlich Gebildeten oder Verbildeten vor den Folgerungen, zu denen Darwins Lehre Veranlassung gegeben hat. Der Mensch, leiblich ein veredelter Affe, geistig ein Halbgott, will nur das letztere sein und versucht mit kindischer Ängstlichkeit seine nächsten Verwandten von sich abzustoßen, als könne er durch sie irgendwie beeinträchtigt werden.

Es ist beachtenswert, daß wir bloß diejenigen Affen wirklich anmutig finden, die die wenigste Ähnlichkeit mit den Menschen zeigen, während uns alle diejenigen Arten, bei denen diese Ähnlichkeit schärfer hervortritt, geradezu abscheulich erscheinen. Unser Widerwille gegen die Affen begründet sich ebensowohl auf deren leibliche wie geistige Begabungen. Sie ähneln dem Menschen zu viel und zu wenig. In der Gestalt des Menschen zeigt sich das vollendete Ebenmaß, in der Affengestalt gibt sich oft widerliche Fratzenhaftigkeit kund. Ein einziger Blick auf das Knochengerüst des Menschen und das des Affen zeigt den in beider Anlage begründeten Unterschied, der jedoch keineswegs ein durchgreifender ist, vielmehr nur als ein bedingter, nicht aber unbedingter aufgefaßt werden darf. Jedenfalls ist es unrichtig, die Affen als mißgebildete Geschöpfe zu bezeichnen, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt und auch von mir selbst geschehen ist. Es gibt bildschöne, und es gibt sehr häßliche Affen; mit dem Menschen aber ist dies nicht im geringsten anders: in einem Eskimo, Buschmann oder Neuholländer sehen wir auch kein Vorbild Apollos. An und für sich sind die Affen sehr wohl ausgestattete Tiere; mit dem höchststehenden Menschen verglichen, erscheinen sie als Zerrbilder des vollendeteren Wesens. Doch hüte man sich vor aller Überschwenglichkeit; denn der Affenmensch spiegelt sich selbst in den Augen des salbadernden Menschenverherrlichers als Bruder des Menschenaffen.

Die Leibesgröße des Affen spielt in weiten Grenzen: der Gorilla kommt einem starken Manne, das Seidenäffchen einem Eichhorne gleich. Auch der Bau des Leibes ist sehr verschieden, wie die im allgemeinen richtigen Bezeichnungen »Menschen-, Hund- und Eichhornaffe« besser als lange Beschreibungen dartun. Einige sind massig, andere schlank, diese plump, jene zierlich gebaut; die einen haben stämmige, die andern schmächtige Gliedmaßen, die meisten lange, einige kurze, einzelne gar keine Schwänze. Ebenso verhält es sich mit der Behaarung: bei diesen deckt ein spärliches Haarkleid, bei jenen ein ziemlich dichter Pelz den Leib. Die Farben des Felles, im ganzen düster, können doch zuweilen lebhaft und ansprechend sein, während die der nackten Teile oft geradezu grell, für unsere Augen abstoßend erscheinen.

Die Übereinstimmung des inneren Leibesbaues der Affen ist größer als man, von ihrer äußeren Erscheinung folgernd, vermuten möchte. Das Gerippe enthält 12 bis 16 Brustwirbel, 4 bis 9 Lendenwirbel, 2 bis 5 Kreuzbein- und 3 bis 33 Schwanzwirbel; das Schlüsselbein ist stark; die Unterarmknochen sind getrennt und sehr beweglich, die Handwurzelknochen gestreckt, die der Finger aber teilweise verkümmert, während an den Füßen gerade der entgegensetzbare Daumen auffällt. Der Schädel ist sehr verschieden gestaltet, je nachdem der Schnauzenteil vor- oder zurücktritt und der Hirnkasten sich erweitert; die Augen liegen vorn, in stark umrandeten Knochenhöhlen, und die Jochbogen stehen nicht bedeutend vom Schädel ab. Das Gebiß enthält alle Zahnarten in ununterbrochenen Reihen, d. h. ohne Lücken zwischen den verschiedenen Zähnen: vier Schneidezähne, zwei oft außerordentlich und wie bei Raubtieren entwickelte Eckzähne, zwei oder drei Lück- und drei Mahlzähne in jedem Kiefer pflegen es zu bilden. Unter den Muskeln verdienen die der Hände unsere Beachtung, weil sie im Vergleiche zu denen der Menschenhand außerordentlich vereinfacht erscheinen. Der Kehlkopf befähigt nicht zu einer Sprache im menschlichen Sinne; die sackartigen Erweiterungen der Luftröhre dagegen begünstigen gellende, heulende Laute. Besonderer Erwähnung wert sind die Backentaschen, die einige Affensippen besitzen: Ausbuchtungen der Mundhöhlenwände, die durch eine hinter dem Mundwinkel gelegene Öffnung mit der Mundhöhle in Verbindung stehen und zur zeitweiligen Aufspeicherung der Nahrung dienen. Bei den Meerkatzen, Makaken und Pavianen erreichen sie die höchste Entwicklung und ziehen sich tiefer herab als der Unterkiefer; bei den Schlankaffen verringern sie sich bis auf ein sehr kleines Säckchen: den Menschenaffen wie denen der Neuen Welt fehlen sie gänzlich.

Man nennt die Affen oft auch Vierhänder und stellt ihnen die Zweihänder oder Menschen wegen des abweichenden Hand- und Fußbaues als grundverschiedene Tiere gegenüber. Beides ist falsch: die Affen sind keine Vierhänder, und die Zweihänder unterscheiden sich durch ihren Hand- und Fußbau wohl merklich, aber nicht grundsätzlich. Vergleicht man Menschen- und Affenhand und Menschen- und Affenfuß, so wird man zunächst erkennen müssen, daß die einen wie die andern nach denselben Grundgesetzen gebaut sind. Selbstverständlich weichen beide Glieder von den entsprechenden des Menschen ab, aber die Verschiedenheit der Entwicklung darf wohl auf die Verschiedenheit der Verwendung zurückgeführt werden.

Ungeachtet der großen Ähnlichkeit zwischen Mensch und Affe lassen sich Unterscheidungsmerkmale aufstellen; nur darf man denselben nicht ausnahmsweise ein größeres Gewicht beilegen, als man sonst bei Vergleichung verschiedener Säugetiere zu tun pflegt. Der hagere, behaarte Leib ohne Gesäß, die langen Arme, die dünnen Beine ohne Waden, die Gesäßschwielen bei einem großen Teile der Arten, der vielen zukommende lange Schwanz und vor allem der tierische Kopf mit dem rückliegenden und kleinen Schädel und den eingezogenen dünnen Lippen sind Kennzeichen der Affen, die als gegensätzliche von denen der Menschen aufgefaßt werden dürfen.

Oken beschreibt die Affen im Vergleiche zu dem Menschen mit folgenden Worten: »Die Affen sind dem Menschen ähnlich in allen Unsitten und Unarten. Sie sind boshaft, falsch, tückisch, diebisch und unanständig, sie lernen eine Menge Possen, sind aber ungehorsam und verderben oft den Spaß mitten im Spiele, indem sie dazwischen einen Streich machen wie ein tölpelhafter Hanswurst. Es gibt keine einzige Tugend, die man einem Affen zuschreiben könnte, und noch viel weniger irgendeinen Nutzen, den sie für den Menschen hätten. Wachestehen, Aufwarten, verschiedene Dinge holen, tun sie bloß so lange, bis sie die Narrheit anwandelt. Sie sind nur die schlechte Seite des Menschen, sowohl in leiblicher wie in sittlicher Hinsicht.«

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Schilderung im wesentlichen nicht unrichtig ist. Wir wollen jedoch auch gegen die Affen gerecht sein und dürfen deshalb wirklich gute Seiten derselben nicht vergessen. Über ihre geistigen Eigenschaften in einem abzuurteilen, ist nicht gerade leicht, weil die ganze Sippschaft zu viele sich widersprechende Eigentümlichkeiten zeigt. Man muß freilich anerkennen, daß die Affen boshaft, listig, tückisch, zornig oder wütend, rachsüchtig, sinnlich in jeder Hinsicht, zänkisch, herrsch- und raufsüchtig, reizbar und grämlich, kurz leidenschaftlich sind, darf aber auch die Klugheit und Munterkeit, die Sanftheit und Milde, die Freundlichkeit und Zutraulichkeit gegen den Menschen, ihre Unterhaltungsgaben, ihre erheiternde Ernsthaftigkeit, ihre Geselligkeit, ihren Mut und ihr Einstehen für das Wohl der Gesamtheit, ihr kräftiges Verteidigen der Gesellschaft, der sie angehören, selbst gegen ihnen überlegene Feinde, und ihre oft sehr unschuldige Lust an Spielereien und Neckereien nicht vergessen. Und in einem Punkte sind sie alle groß: in ihrer Liebe gegen ihre Kinder, in dem Mitleiden gegen Schwache und Unmündige nicht allein ihrer Art und Familie, sondern selbst anderer Ordnungen, ja sogar anderer Klassen des Tierreichs. Der Affe in seiner sinnlichen Liebe ist ein Scheusal: er kann aber in seiner sittlichen Liebe manchem Menschen ein Vorbild sein!

Die geistige Ausbildung, die die Affen erreichen können, erhebt sie zwar nicht so hoch über die übrigen Säugetiere, mit Ausschluß des Menschen, stellt sie aber auch nicht so tief unter den Menschen, als von der einen Seite angenommen, von der andern behauptet worden ist. Die Hand, die der Affe besitzt, gewährt ihm vor andern Tieren so große Vorzüge, daß seine Leistungen teilweise größer erscheinen, als sie sind. Er ist gelehrig, und der Nachahmungstrieb, den viele seines Geschlechtes besitzen, erleichtert es ihm, irgendeine Kunst oder Fertigkeit zu erlernen. Deshalb eignet er sich nach kurzer Übung die verschiedenartigsten Kunststücke an, die einem Hunde z. B. nur mit großer Mühe gelingen. Allein man darf nie verkennen, daß er das ihn Gelehrte immer nur mit einem gewissen Widerstreben, niemals aber mit Freude und Bewußtsein ausführt. Es hält nicht schwer, einen Affen daran zu gewöhnen, mit Messer und Gabel zu essen, aus Gläsern zu trinken, Kleider anzuziehen, ihn zum Drehen des Bratspießes oder zum Wasserholen usw. abzurichten; allein er wird solches nie mit derselben Sorgfalt, ich möchte sagen Gewissenhaftigkeit, tun wie ein wohlerzogener Hund. Dafür haben wir den Hund aber auch Jahrtausende hindurch gepflegt, gelehrt, unterrichtet und ein ganz anderes Geschöpf aus ihm gebildet, als er war, während der Affe keine Gelegenheit hatte, mit dem Menschen in nähere Verbindung zu kommen. Was Affen leisten können, wird aus dem Nachfolgenden hervorgehen und damit der Beweis geliefert werden, daß man Recht hat, sie zu den klügsten aller Tiere zu zählen. Ein hoher Grad von Überlegung ist ihnen nicht abzusprechen. Sie besitzen ein vortreffliches Gedächtnis und wissen ihre Erfahrungen verständig zu benutzen, mit wirklicher Schlauheit und List ihre Vorteile immer wahrzunehmen, bekunden überraschendes Geschick in der Verstellung und lassen es sich oft nicht merken, welche heillose Absicht sie in ihrem Gehirne ausbrüten, wissen sich Gefahren gewandt zu entziehen und finden trefflich die Mittel auf, gegen sie sich zu wahren. Auch Gemüt muß ihnen zuerkannt werden. Sie sind der Liebe und Zuneigung fähig, besitzen Dankbarkeit und äußern ihr Wohlwollen gegen diejenigen, die ihnen Gutes taten. Ein Pavian, den ich besaß, bewahrte mir unter allen Umständen seine unverbrüchliche Zuneigung, obgleich er leicht mit jedermann Freundschaft schloß. Sein Herz schien jedoch bloß für die Liebe zu mir Raum zu haben; denn er biß seinen eben gewonnenen Freund, sobald ich mich ihm und diesem nahte. Eine ähnliche Engherzigkeit habe ich bei allen Arten der Ordnung, die ich beobachten konnte, wahrgenommen. Die Liebe, die alle Affen gegen ihresgleichen betätigen, spricht ebenfalls für ein tiefes Gemüt. Sehr viele Tiere verlassen die Kranken ihres Verbandes, einige töten, andere fressen sie sogar: die Affen versuchen selbst ihre Toten wegzuschleppen. Doch ist ihre Zuneigung oder Liebe im allgemeinen ebenso wetterwendisch, wie sie selbst es sind. Man braucht bloß das Affengesicht zu studieren, um sich hierüber klar zu werden. Seine Beweglichkeit ist unglaublich groß. In ebenso rascher wie unregelmäßiger Folge durchlaufen es alle nur denkbaren Ausdrücke: Freundlichkeit und Wut, Ehrlichkeit und Tücke, Lüsternheit, Genußsucht und andere Eigenschaften und Leidenschaften mehr. Und doch will es scheinen, als könne das Gesicht den Kreuz- und Quersprüngen des Affengeistes kaum folgen.

Hervorgehoben zu werden verdient, daß alle Affen, trotz ihres Verstandes, auf die albernste Weise überlistet und getäuscht werden. Ihre Leidenschaften tragen häufig einen vollständigen Sieg über ihre Klugheit davon. Sind jene rege geworden, so achten sie auf die plumpeste Falle nicht mehr und vergessen ihre Sicherheit gänzlich über der Absicht, ihrer Gier zu frönen. Die Malaien höhlen harte Kürbisse durch eine kleine Öffnung aus und füllen sie mit Stücken von Nahrung, namentlich mit Zucker oder mit Früchten, die die Affen gern fressen. Diese zwängen, um zu ihrer Lieblingsspeise zu gelangen, ihre Hände durch die Öffnung und erfassen eines der Stücke mit solcher Gier, daß sie sich lieber fangen als das einmal Erfaßte wieder loslassen. In solcher Weise beherrschen die Leidenschaften auch die klügsten Affen – just wie so manche Menschen. Ob man deshalb berechtigt ist, ihren Verstand zu unterschätzen, möchte zu bezweifeln sein.

Die Affen waren in früheren Schöpfungsabschnitten über einen größeren Teil der Erde verbreitet als gegenwärtig; denn sie hausten im südlichen Europa, in Frankreich und England. Gegenwärtig beschränkt sich ihr Vaterland auf die warmen Teile der Erde. Gleichmäßige Wärme scheint Lebensbedingung für sie zu sein. Einige Paviane steigen zwar ziemlich hoch im Gebirge empor und ertragen geringere Wärmegrade, als man vermuten möchte; fast alle übrigen Affen aber sind gegen Kälte höchst empfindlich. Jeder Erdteil besitzt seine eigenen Arten, Asien mit Afrika wenigstens eine gemeinschaftlich. In Europa kommt nur eine Art vor, und zwar in einem einzigen Trupp, der an den Felsenwänden Gibraltars unter dem Schutze der Besatzung dieser Festung lebt. Gibraltar ist übrigens nicht der nördlichste Ort, der Affen besitzt; denn ein japanischer Makake geht noch weiter nach Norden hinauf, etwa bis zum 37. Grade nördlicher Breite. Nach Süden zu reichen die Affen ungefähr bis zum 35. Grade südlicher Breite, doch nur in der Alten Welt, während sich der Verbreitungskreis der Neuweltsaffen bloß vom 28. Grade nördlicher Breite bis zum 29. Grade südlicher Breite erstreckt.

Der Verbreitungsgrad einer Art ist ziemlich beschränkt, obwohl es vorkommt, daß in entfernten Ländern eines und desselben Erdteils gewisse, sich sehr ähnliche Arten einander vertreten.

Die Mehrzahl der Affen gehört dem Walde an; nur ein kleiner Teil lebt aus felsigen Gebirgen. Ihre Ausrüstung weist sie auf das Klettern hin: Bäume bilden daher ihren Lieblingsaufenthalt. Alle Felsenaffen bewegen sich aus diesen ungeschickt, besteigen sie auch bloß im Notfalle.

Die Affen gehören unstreitig zu den lebendigsten und beweglichsten Säugetiere. Solange sie auf Nahrungserwerb ausgehen, sind sie nicht einen Augenblick lang ruhig. Schon die Mannigfaltigkeit ihrer Nahrung bedingt dies. Ihnen ist alles Genießbare recht. Früchte, Zwiebeln, Knollen, Wurzeln, Sämereien, Nüsse, Knospen, Blätter und saftige Pflanzenstengel bilden den Hauptteil ihrer Mahlzeiten; ein Kerbtier aber wird auch nicht verschmäht, und Eier, junge Vögelchen usw. sind Leckerbissen. Da gibt es nun immer etwas zu begucken, zu erhaschen oder abzupflücken, zu beriechen und zu kosten, um es entweder zu genießen oder auch wegzuwerfen. Solche Untersuchungen erfordern viel Bewegung; deshalb ist die ganze Bande niemals ruhig. Die Sorge um das liebe Futter scheint groß zu sein: sogar der gewaltige Elefant soll seine Prügel bekommen, wenn er so dreist ist, an der Affentafel – und das ist der ganze, große Wald – schmausen zu wollen. Von Eigentum haben die Schelme äußerst mangelhafte Begriffe: »Wir säen, aber die Affen ernten«, sagen die Araber Ost-Sudans. Felder und Gärten werden von allen Affen als höchst erquickliche Orte angesehen und nach Möglichkeit gebrandschatzt. Jeder einzelne Affe verwüstet, wenn er dies tun kann, zehnmal mehr, als er frißt. Gegen solche Spitzbuben hilft weder Schloß noch Riegel, weder Hag noch Mauer; sie öffnen Schlösser und steigen über Mauern hinweg, und was nicht gefressen werden kann, wird wenigstens mitgenommen, Gold und Edelsteine auch. Man muß eine Affenherde selbst gesehen haben, wenn sie auf Raub auszieht, um begreifen zu können, daß ein Landwirt sich halb tot über sie ärgern kann. Für den Unbeteiligten ist die Beobachtung der sich während des Raubzuges in ihrer ganzen Regsamkeit zeigenden Geschöpfe freilich ein höchst unterhaltendes Schauspiel. Alle Künste gelten. Es wird gelaufen, gesprungen, geklettert, gegaukelt, im Notfalle auch geschwommen. Die Künsteleien auf dem Gezweige übersteigen allen Glauben. Nur die Menschenaffen und Paviane sind schwerfällig, die übrigen vollendete Gaukler: sie scheinen fliegen zu können. Sätze von sechs bis acht Meter Sprungweite sind ihnen Spaß; von dem Wipfel eines Baumes springen sie zehn Meter tief hernieder auf das Ende eines Astes, beugen denselben durch den Stoß tief herab und geben sich, während der Ast zurückschnellt, noch einen mächtigen Schwung, strecken Schwanz oder Hinterbeine als Steuer lang aus, und durchfliegen wie ein Pfeil die Luft. Sofort nach glücklicher Ankunft geht es weiter, auch durch die fürchterlichsten Dornen, als wandele man auf getäfeltem Fußboden. Eine Schlingpflanze ist eine höchst bequeme Treppe für die Affen, ein Baumstamm ein gebahnter Weg. Sie klettern vor- und rückwärts, oben auf einem Aste hin oder unten an ihm weg; wenn man sie in einen Baumwipfel wirft, erfassen sie mit einer Hand ein Zweiglein und hängen an ihm geduldig, bis der Ast zur Ruhe kommt, steigen dann an ihm empor und so unbefangen weiter, als hätten sie sich stets aus ebenem Boden befunden. Bricht der Zweig, so fassen sie im Fallen einen zweiten, hält dieser auch nicht, so tut es doch ein dritter, und im Notfalle bringt sie ein Sturz auch nicht außer Fassung. Was sie mit der Vorderhand nicht ergreifen können, fassen sie mit der Hinterhand oder die neuweltlichen Arten mit dem Schwänze. Dieser wird von allen als Steuer angewandt, wenn weite Sprünge ausgeführt werden sollen, dient auch sonst noch zu den verschiedensten Zwecken, sei es selbst als eine Leiter für den nächsten. Bei den Neuweltsaffen wird er zur fünften – nein, zur ersten Hand. An ihm hängt sich der ganze Affe auf und wiegt und schaukelt sich nach Belieben; mit ihm holt er sich Nahrung aus Spalten und Ritzen; ihn benutzt er als Treppe für sich selbst; er dient anstatt der Hängematte, wenn sein Eigner Mittagsruhe halten will.

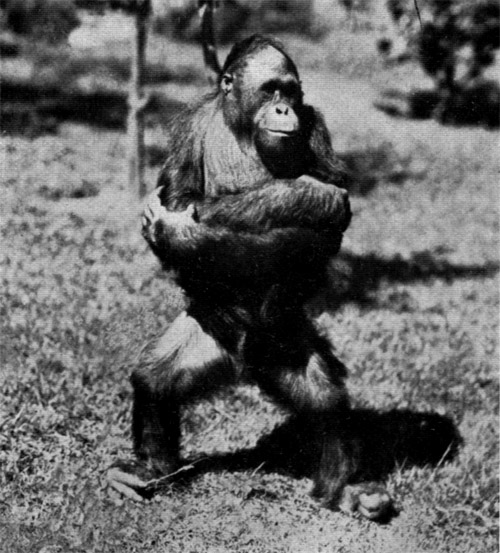

Die Leichtigkeit und Zierlichkeit ihrer Bewegungen zeigt sich übrigens nur beim Klettern. In dieser Beziehung leisten selbst die Menschenaffen Erkleckliches, obgleich sie, wenigstens die höher begabten, mehr nach Art eines Menschen als nach Art anderer Ordnungsverwandten klettern. Der Gang der Affen ist immer mehr oder weniger plump und schwerfällig. Meerkatzen, Makaken, Roll- und Krallenaffen gehen noch am besten, schon die Paviane aber humpeln in spaßhafter Weise dahin und bewegen ihren dicken Hintern dabei so ausdrucksvoll, daß es aussteht, als wollten sie einen deutschen Bauerntanz aufführen. Der Gang der Menschenaffen ist kaum noch Gang zu nennen. Während jene mit der ganzen Sohle auftreten, stützen diese sich auf die eingeschlagenen Knöchel der Finger ihrer Hände und werfen den Leib schwerfällig vorwärts, so daß die Füße zwischen die Hände zu stehen kommen. Dabei werden letztere seitlich aufgesetzt, und die Tiere stützen sich also auf die eingeschlagene Faust der Hände und auf die Außenseite oder äußere Kante der Füße, deren Mittelzehen oft ebenfalls unter die Sohle gekrümmt werden, wogegen die große, weit abstehende Zehe als wesentliche Stütze des Leibes dient. Nur die Gibbons scheinen nicht imstande zu sein, in solcher Weise zu laufen, gehen vielmehr auf dem Boden in der Regel aufrecht, strecken dabei alle Zehen aus, spreizen die Daumenzehe bis zu einem rechten Winkel vom Fuße ab, und halten sich mittels der ausgebreiteten Arme im Gleichgewichte, recken dieselben auch um so weiter aus, je schneller sie forttrippeln. Nach eigenen Erfahrungen vermag der Tschego mit geringerer Anstrengung zu voller Höhe sich aufzurichten und gehend länger aufgerichtet sich zu erhalten als jeder andere Affe, dessen Bewegungen ich beobachten konnte. Auch viele Hunds-, Neuwelts- und selbst Krallenaffen vermögen längere oder kürzere Strecken aufrecht gehend zurückzulegen; alle aber fallen, wenn sie das Gleichgewicht nicht länger erhalten können, auf die Vorderglieder nieder und gehen bei ernsterem Laufe, beispielsweise wenn sie verfolgt werden oder zum Kampfe schreiten wollen, stets auf allen Vieren.

Einige Sippen der Ordnung schwimmen vortrefflich, andere gehen im Wasser unter wie Blei. Zu ersteren gehören die Meerkatzen, von denen ich einige mit der größten Schnelligkeit und Sicherheit über den Blauen Nil schwimmen sah, zu den letzteren die Paviane und vielleicht auch die Brüllaffen; von jenen ertrank uns einer, als wir ihn baden wollten. Die Schwimmunkundigen scheuen das Wasser in hohem Grade: man hat eine fast verhungerte Familie von Brüllaffen auf einem Baume gefunden, dessen Fuß durch Überschwemmung unter Wasser gesetzt worden war, ohne daß die Affen es gewagt hätten, nach andern, kaum sechzig Schritte entfernten Bäumen sich zu retten. Ulloa, der über brasilianische Tiere schrieb, hat daher für die armen, schwimmunkundigen Tiere eine hübsche Brücke erfunden, die gewiß sehr gute Dienste leisten würde, wenn – die Affen sie benutzen wollten. Er erzählt, daß je ein Brüllaffe mit seinen Händen den Schwanz eines andern packe, und daß in dieser Weise die ganze Gesellschaft eine lange Kette aus lauter Affengliedern bilde, die vermittels des Schwanzes des Endgliedaffen am Wipfel eines Unterbaumes befestigt und hierauf durch vereinigte Kraft aller Glieder in Schwingungen gesetzt werde, bis das Vorderglied den Zweig eines Baumes des jenseitigen Ufers erfassen und sich dort festhalten könne. Auf der solchergestalt hergerichteten Brücke sollen nun zuerst die Jungen und Schwächeren auf das andere Ufer übersetzen, dann aber der Vorderaffe die ganze Kette, deren Endglied seine Klammer löst, zu sich hinüberziehen. Prinz von Wied, ein sehr gewissenhafter Beobachter, nennt diese Erzählung bei ihrem rechten Namen: »eine spaßhafte Fabel«.

Alle Affen sind außerordentlich starkgliedrig und heben Lasten, die verhältnismäßig für unsere schwachen Arme zu schwer sein würden: ein Pavian, den ich besaß, hing sich viele Minuten lang an einem Arme auf und hob seinen dicken Leib daran in die Höhe, so hoch es der Arm zuließ.

Das gesellige Leben der Affen ist ein für den Beobachter sehr anziehendes. Wenig Arten leben einsiedlerisch, die meisten schlagen sich in Banden zusammen. Von diesen erwählt sich jede einzelne ihren festen Wohnsitz, der größeren oder geringeren Umfang haben kann. Die Wahl fällt regelmäßig auf Gegenden, die in jeder Hinsicht günstig scheinen. Etwas zu knacken und zu beißen muß es geben, sonst wandert die Bande aus. Waldungen in der Nähe menschlicher Ansiedlungen sind Paradiese: der verbotene Baum in ihnen kümmert die Affen nicht, wenn nur die Apfel auf ihm gut sind. Mais- und Zuckerrohrfelder, Obst-, Melonen-, Bananen- und Pisanganpflanzungen gehen über alles andere; Dorfschaften, in denen jeder, der die unverschämten Spitzbuben züchtigt, den Aberglauben der Bewohner zu fürchten hat, sind auch nicht übel. Wenn sich die Bande erst über den Wohnort geeinigt hat, beginnt das wahre Affenleben mit all seiner Lust und Freude, seinem Kampf und Streit, seiner Not und Sorge. Das stärkste oder älteste, also befähigtste männliche Mitglied einer Herde schwingt sich zum Zugführer oder Leitaffen auf. Diese Würde wird ihm nicht durch das allgemeine Stimmrecht übertragen, sondern erst nach sehr hartnäckigem Kampfe und Streite mit andern Bewerbern, d. h. mit sämtlichen übrigen alten Männchen, zuerteilt. Die längsten Zähne und die stärksten Arme entscheiden. Wer sich nicht gutwillig unterordnen will, wird durch Bisse und Püffe gemaßregelt, bis er Vernunft annimmt. Dem Starken gebührt die Krone: in seinen Zähnen liegt seine Weisheit. Der Leitaffe verlangt und genießt unbedingten Gehorsam, und zwar in jeder Hinsicht. Ritterliche Artigkeit gegen das schwächere Geschlecht übt er nicht: im Sturme erringt er der Minne Sold. Das jus primae noctis gilt ihm heute noch. Er wird Stammvater eines Volkes, und sein Geschlecht mehrt sich, gleich dem Abrahams, Isaaks und Jakobs, »wie der Sand am Meere«. Kein weibliches Glied der Bande darf sich einer albernen Liebschaft mit irgendeinem Grünschnabel hingeben. Seine Augen sind scharf, und seine Zucht ist streng; er versteht in Liebessachen keinen Spaß. Auch die Äffinnen, die sich oder besser ihn vergessen sollten, werden gemaulschellt und zerzaust, daß ihnen der Umgang mit andern Helden der Bande gewiß verleidet wird; der betreffende Affenjüngling, der die Haremsgesetze des auf sein Recht stolzen Sultans verletzt, kommt noch schlimmer weg. Die Eifersucht macht diesen furchtbar. Es ist auch töricht von einer Affin, solche Eifersucht heraufzubeschwören; denn der Leitaffe ist Manns genug für sämtliche Äffinnen seiner Herde. Wird diese zu groß, dann sondert sich unter der Führung eines inzwischen stark genug gewordenen Mitbruders ein Teil vom Haupttrupp ab und beginnt nun für sich den Kampf und den Streit um die Oberherrschaft in der Leitung der Herde und in der Liebe. Kampf findet immer statt, wo mehrere nach gleichem Ziele streben; bei den Affen vergeht aber sicher kein Tag ohne Streit und Zank. Man braucht eine Herde nur kurze Zeit zu beobachten und wird gewiß bald den Streit in ihrer Mitte und seine wahre Ursache kennenlernen.

Im übrigen übt der Leitaffe sein Amt mit Würde aus. Schon die Achtung, die er genießt, verleiht ihm Sicherheit und Selbständigkeit, die seinen Untergebenen fehlt; auch wird ihm von diesen in jeder Weise geschmeichelt. So sieht man, daß selbst die Äffinnen sich bemühen, ihm die höchste Gunst, die ein Affe gewähren kann, zuteil werden zu lassen. Sie beeifern sich, sein Haarkleid stets von lästigen Schmarotzern möglichst rein zu halten, und er läßt sich diese Huldigung mit dem Anstände eines Paschas gefallen, dem eine Lieblingssklavin die Füße kraut. Nach neueren Beobachtungen soll das sogenannte Sichlausen der Affen dem Genuß ihrer Hautsekretion dienen. Von Ungeziefer sind die Affen ziemlich frei. Dafür sorgt auch er treulich für die Sicherheit seiner Bande und ist deshalb in beständiger Unruhe. Nach allen Seiten hin sendet er seine Blicke, keinem Wesen traut er, und so entdeckt er auch fast immer rechtzeitig eine etwaige Gefahr.

Die Affensprache darf ziemlich reichhaltig genannt werden; wenigstens verfügt jeder Affe über sehr wechselnde Laute für verschiedenartige Erregungen. Auch der Mensch erkennt bald die Bedeutung dieser Laute. Der Ausruf des Entsetzens, der stets die Mahnung zur Flucht in sich schließt, ist besonders bezeichnend. Er läßt sich allerdings sehr schwer beschreiben und noch weniger nachahmen; man kann eben nur sagen, daß er aus einer Reihe kurzer, abgestoßener, gleichsam zitternder und mißtöniger Laute besteht, deren Wert der Affe durch die Verzerrung des Gesichts noch besonders erläutert. Sobald dieser Warnungston laut wird, nimmt die Herde eiligst die Flucht. Die Mütter rufen ihre Kinder zusammen; diese hängen im Nu an ihr fest, und mit der süßen Bürde beladen, eilen sie so schnell als möglich nach dem nächsten Baume oder Felsen. Der alte Affe zieht voran und bezeichnet den Weg, der stets in der kühnsten Weise ausgeführt wird. Erst wenn er sich ruhig zeigt, sammelt sich die Herde und beginnt dann nach kurzer Zeit den Rückweg, um die unterbrochene Plünderung wieder aufzunehmen.

Jedoch nicht alle Affen flüchten vor Feinden; die stärkeren stellen sich vielmehr selbst furchtbaren Raubtieren und dem noch gefährlicheren Menschen kühn zur Wehr und lassen sich auf Kämpfe ein, deren Ausgang für den Angreifer mindestens zweifelhaft ist. Alle größeren Affen, namentlich Menschenaffen und Paviane, besitzen in ihren Zähnen so furchtbare Waffen, daß sie es mit einem Feinde Wohl aufnehmen können, zumal sie im Kampfe außerordentlich treu und fest zusammenhalten. Weibliche Affen lassen sich nur, wenn sie sich ihrer Haut wehren oder ihr Junges verteidigen müssen, in Streit ein, betätigen dann aber ebenso große Tapferkeit wie die Männchen. Die meisten Arten kämpfen mit Händen und Zähnen: sie kratzen und beißen; allein es wird von vielen Seiten einstimmig versichert, daß sie auch mit abgebrochenen Baumästen sich verteidigen, und es ist gewiß, daß sie Steine, Früchte, Holzstücke und dergleichen von oben herab auf ihre Gegner schleudern. Schon mit dem Pavian beginnt ohne Feuergewehr kein Eingeborener Kampf und Streit; dem Gorilla gegenüber wird er nicht einmal durch das Feuergewehr in allen Fällen zum überlegenen Gegner. Jedenfalls ist die beispiellose Wut der Affen, die deren Stärke noch bedeutend steigert, sehr zu fürchten, und die Gewandtheit, die sie alle besitzen, nimmt ihrem Feinde nur zu häufig die Gelegenheit, ihnen einen entscheidenden Schlag beizubringen.

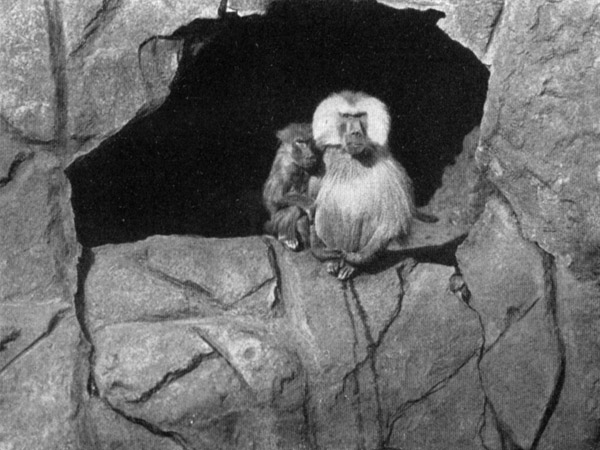

In der Gefangenschaft halten fast alle Affenarten gute Freundschaft; doch bildet sich bald ein ähnliches Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis wie unter einer freilebenden Bande. Der Stärkste erringt auch hier die Oberherrschaft und knechtet und peinigt den Schwächeren so lange, bis dieser sich fügt. Zarte Rücksicht zu nehmen, ist nicht der Affen Art; Übermut macht sich jederzeit geltend, selbst inniggeliebten Pfleglingen gegenüber. Größere Arten, und zwar die Männchen ebensowohl wie die Weibchen, nehmen sich der kleineren, hilfloseren regelmäßig an; starke Äffinnen zeigen selbst Gelüste nach kleinen Menschenkindern oder allerlei jungen Tieren, die sich tragen lassen. So abscheulich der Affe sonst gegen Tiere ist, so liebenswürdig beträgt er sich gegen Tierjunge oder Kinder, am liebenswürdigsten natürlich gegen die eigenen, und daher ist die Affenliebe sprichwörtlich geworden.

Die Affen gebären ein Junges, wenige Arten zwei. Dies ist regelmäßig ein kleines, häßliches Geschöpf, ausgestattet mit doppelt so lang erscheinenden Gliedmaßen, wie seine Eltern sie besitzen, und einem Gesichte, das, seiner Falten und Runzeln halber, dem eines Greises ähnlicher sieht als dem eines Kindes. Dieser Wechselbalg ist aber der Liebling der Mutter, und sie hätschelt und Pflegt ihn in rührender oder – lächerlicher Weise; denn die Liebe streift, mindestens in unsern Augen, an das Lächerliche. Das Kind hängt sich bald nach seiner Geburt mit beiden Vorderhänden an dem Halse, mit beiden Hinterhänden aber an den Weichen der Mutter fest, in der geeignetsten Lage, die lausende Mutter nicht zu behelligen und ungestört zu saugen. Ältere Affenkinder springen bei Gefahr auch wohl auf Schulter und Rücken ihrer Eltern.

Anfangs ist der Affensäugling gefühl- und teilnahmlos, um so zärtlicher aber die Mutter. Sie hat ohne Unterlaß mit ihm zu tun; bald leckt sie ihn, bald laust sie ihn wieder, bald drückt sie ihn an sich, bald nimmt sie ihn in beide Hände, als wolle sie sich an seinem Anblicke weiden, bald legt sie ihn an die Brust, bald schaukelt sie ihn hin und her, als wolle sie ihn einwiegen. Nach einiger Zeit beginnt der junge Affe mehr oder weniger selbständig zu werden, verlangt namentlich ab und zu ein wenig Freiheit. Diese wird ihm gewährt. Die Alte läßt ihn aus ihren Armen, und er darf mit andern Affenkindern scherzen und spielen; sie aber wendet keinen Blick von ihm und hält ihn in beständiger Aufsicht, geht ihm übrigens willig auf allen Schritten nach und erlaubt ihm, was sie gewähren kann. Bei der geringsten Gefahr stürzt sie auf ihn zu, läßt einen eigentümlichen Ton hören und ladet ihn durch denselben ein, sich an ihre Brust zu flüchten. Etwaigen Ungehorsam bestraft sie mit Kniffen und Püffen, oft mit förmlichen Ohrfeigen. Doch kommt es selten dazu; denn das Affenkind ist so gehorsam, daß es manchem Menschenkinde zum Vorbilde dienen könnte, und gewöhnlich genügt ihm der erste Befehl seiner Mutter. In der Gefangenschaft teilt sie, wie ich mehrfach beobachtet habe, jeden Bissen treulich mit ihrem Sprößlinge und zeigt an seinem Geschicke einen solchen Anteil, daß man sich oft der Rührung nicht erwehren kann. Der Tod eines Kindes hat in vielen Fällen das Hinscheiden der gefangenen Mutter zur Folge. Stirbt eine Äffin, so nimmt das erste beste Mitglied der Bande die Waise an Kindesstatt an, und die Zärtlichkeit gegen ein Pflegekind der eigenen Art ist kaum geringer als die, die dem eigenen Kinde zuteil wird.

Im Freileben scheinen alle Affen wenigen Krankheiten ausgesetzt zu sein. Bei uns zu Lande leiden alle außerordentlich von dem rauhen Klima. Die Kälte drückt sie nieder, verstimmt sie und macht sie still und traurig. Gewöhnlich pflegt die Lungenschwindsucht ihr Leben zu beenden. Ein kranker Affe ist eine Erscheinung, die jedermann rühren muß. Der sonst so heitere Gesell sitzt traurig und elend da und schaut den mitfühlenden Menschen kläglich bittend, ja wahrhaft menschlich ins Gesicht. Je mehr er seinem Ende zugeht, um so milder wird er; das Tierische verliert sich, und die edlere Seite seines Geistes zeigt sich heller. Er erkennt jede Hilfe mit größtem Danke, sieht bald in dem Arzte seinen Wohltäter, nimmt ihm gereichte Arzneien willig ein, gestattet sogar wundärztliche Eingriffe, ohne sich zu wehren.

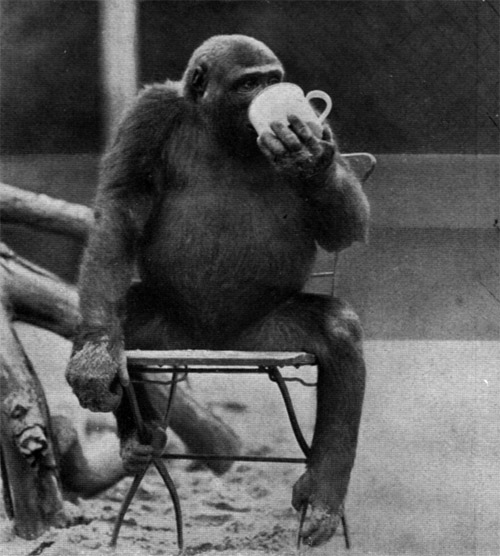

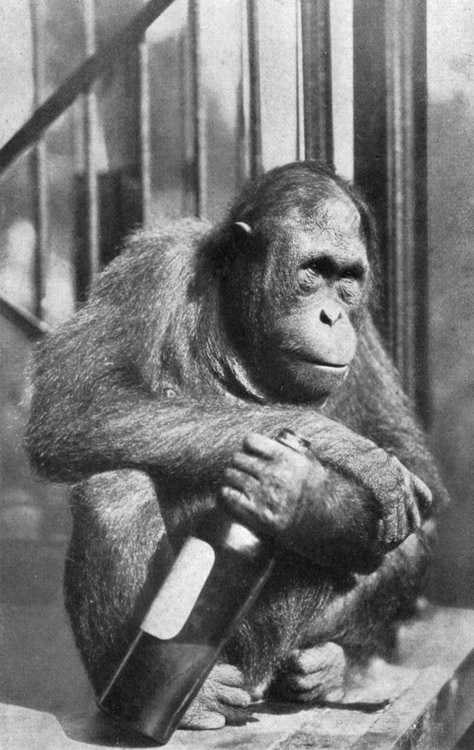

Menschenaffen beim Diner

Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Affen als Hausgenossen anraten darf. Die munteren Gesellen bereiten viel Vergnügen, verursachen aber noch weit mehr Ärger. Auf lose Streiche aller Art darf man gefaßt sein, und wenn man eben nicht die Geisteskräfte des Affen studieren will, bekommt man jene doch bald gründlich satt. Die größeren Arten werden auch mitunter gefährlich; denn sie beißen und kratzen fürchterlich. Als frei umhergehendes Haustier ist der Affe nicht zu dulden, weil sein ewig regsamer Geist beständig Beschäftigung verlangt. Wenn sein Herr ihm solche nicht gewährt, schafft er sie sich selbst und dann regelmäßig nicht eben zum Vorteile des Menschen. Einige Arten sind schon wegen ihrer Unanständigkeit nicht zu ertragen; sie beleidigen jedes sittliche Gefühl fortwährend in der abscheulichsten Weise. In Anbetracht der Untugenden, die der Affe zeigt, der Tollheiten, die er verübt, verschwindet der geringe Nutzen, den er gewährt. Ihn zu allerlei Kunststücken abzurichten, ist sehr leicht. In der Regel lernt der Schüler binnen ein bis zwei Stunden ein Kunststück; doch muß man ihn in Übung halten, weil er rasch wieder vergißt. Mit seiner Ernährung hat man keine Not: er frißt alles, was der Mensch genießt.

In ihrer Heimat schaden die Affen ungleich mehr als sie nützen. Man ißt das Fleisch einiger Arten und verwendet das Fell anderer zu Pelzwerk, Beuteln und dergleichen: allein dieser geringe Gewinn kommt nicht in Betracht gegen den außerordentlichen Schaden, den die Affen im Walde, Felde und Garten verursachen, und es ist wirklich unbegreiflich, daß heute noch die Inder in ihnen heilige Geschöpfe sehen und sie deshalb pflegen und hegen, als wären sie wirklich Halbgötter.

*

Über die Einteilung der Affen sind die Forscher sehr verschiedener Meinung. Während einzelne sich von den althergebrachten Anschauungen nicht trennen können und für den Menschen nicht allein eine besondere Ordnung, sogar ein eigenes Reich bilden wollen, vereinigen diesen andere mit den Affen in einer und derselben Ordnung. Huxley bemerkt ausdrücklich, die Vergleichung der Reihenfolge der Affen, welches System von Organen man auch studieren möge, führe stets zu demselben Ergebnis: daß die Unterschiede der Bildung, die den Menschen vom Gorilla und Schimpansen trennen, nicht so groß sind, wie diejenigen, die den Gorilla von den tiefer stehenden Affen sondern. Trotzdem kann es entschuldigt werden, wenn man das Menschengeschlecht in einer besonderen Ordnung des Tierreiches vereinigt und für die eigentlichen Affen eine anderweitige Ordnung aufstellt.

In der zweiten Familie der Hochtiere, die die Altweltsaffen (Catarrhini) umfaßt, mag man die Menschenaffen (Anthropomorpha) als besondere Unterfamilie von den übrigen trennen und hat dann für sie folgende Merkmale anzugeben. Der Leib ist menschenähnlich gebildet; die Vorderglieder aber sind länger, die Hinteren kürzer als bei den Menschen. Das Gesicht erscheint namentlich durch den Bau und die Stellung der Augen und Ohren menschenähnlicher als das aller übrigen Affen. Ein Schwanz fehlt gänzlich. Das Haarkleid besteht aus langen, jedoch ziemlich dünn stehenden, schlichten Grannenhaaren, die bloß das Gesicht und die Zehen frei lassen; Gesäßschwielen sind meist nicht vorhanden. Das Gebiß ähnelt dem des Menschen bis auf die Eckzähne, die bei alten Männchen tierische Größe erreichen. Alle hierher gehörigen Affen bewohnen die Alte Welt, und zwar Asien und Afrika, ersteres in größerer Anzahl als letzteres.

Vor mehr als zweitausend Jahren rüsteten die Karthager eine Flotte zu dem Zwecke aus, Ansiedlungen an der Westküste von Afrika zu gründen. Auf sechzig großen Schiffen zogen ungefähr dreißigtausend Männer und Frauen zu diesem Behufe von Karthago aus, versehen mit Nahrung und allen Gegenständen zur Ansässigmachung. Der Befehlshaber dieser Flotte war Hanno, der seine Reise in einem kleinen, aber wohlbekannten Werke (dem »Periplus Hannonis«) der damaligen Welt beschrieb. Im Verlaufe der Reise gründete die Mannschaft jener Schiffe sieben Ansiedlungen, und nur der Mangel an Nahrungsmitteln zwang sie, früher als man wollte, zurückzukehren. Doch hatten die kühnen Seefahrer die Sierra Leone bereits hinter sich, als dieses geschah. Jener Hanno nun hinterließ uns in seinem Berichte eine Mitteilung, die auch für uns von Wichtigkeit ist. Die betreffende Stelle lautet: »Am dritten Tage, als wir von dort gesegelt waren und die Feuerströme durchschifft hatten, kamen wir zu einem Busen, das Südhorn genannt. Im Hintergrunde war ein Eiland mit einem See und in diesem wieder eine Insel, auf der sich wilde Menschen befanden. Die Mehrzahl derselben waren Weiber mit haarigem Körper, und die Dolmetscher nannten sie Gorillas. Die Männchen konnten wir nicht erreichen, als wir sie verfolgten; sie entkamen leicht, da sie Abgründe durchkletterten und sich mit Felsstücken verteidigten. Wir erlangten drei Weibchen; jedoch konnten wir dieselben nicht fortbringen, weil sie bissen und kratzten. Deshalb mußten wir sie töten; wir zogen sie aber ab und schickten das abgestreifte Fell nach Karthago.« Die Häute wurden dort später, wie Plinius berichtet, im Tempel der Juno aufbewahrt.

Es unterliegt Wohl keinem Zweifel, daß Hanno unter den wilden behaarten Menschen nur einen Menschenaffen meinen kann, und wenn er auch vielleicht den Schimpansen vor Augen gehabt hat, sind wir doch berechtigt, den riesigsten aller Affen Gorilla zu nennen.

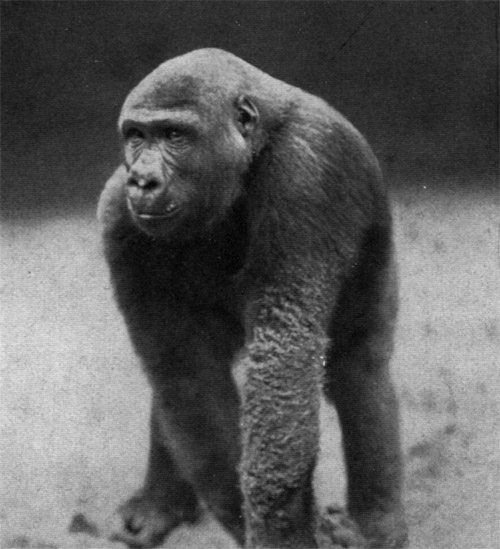

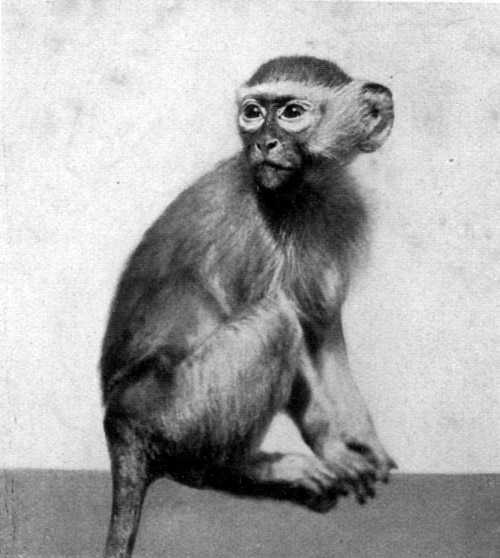

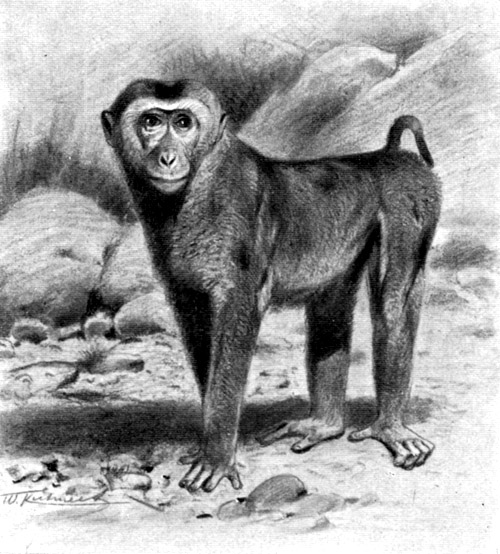

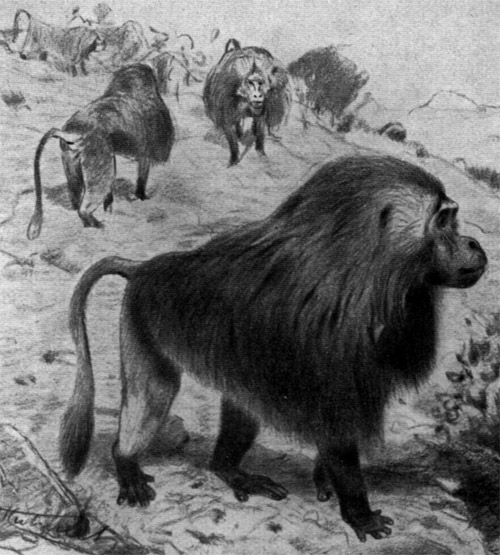

Gorilla ( Gorilla gina)

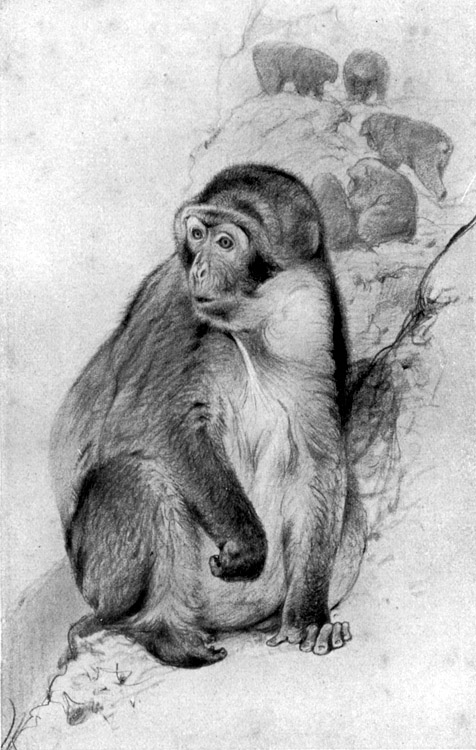

Der Gorilla, »Njina«, oder »Ingiine« der Eingeborenen (Gorilla gina), Vertreter einer besonderen Sippe oder doch Untersippe, ist zwar etwas kleiner, aber bei weitem breitschultriger als ein starker Mann. Laut Owen beträgt beim erwachsenen Männchen die Höhe von der Sohle bis zum Scheitel 1,65 Meter, die Breite von einer Schulter zur andern 95 Zentimeter, die Länge des Kopfes und Rumpfes zusammengenommen 1,08 Meter, die der Vorderglieder 1,08 Meter, der Hinterglieder bis zur Ferse 75 Zentimeter, bis zur Spitze der Mittelzehe aber 1,5 Meter. Die Länge und Stärke des Rumpfes und der Vorderglieder, die unverhältnismäßige Größe der Hände und Füße sowie die durch Bindehaut größtenteils vereinigten mittleren Finger und Zehen sind die bezeichnendsten Merkmale. Der Umriß des Kopfes bildet von dem stark hervortretenden Augenbrauenbeine an nach dem Scheitel zu anfänglich eine etwas eingesenkte, später sanft gewölbte Linie, steigt am Scheitel auf und fällt nach dem Nacken zu gerade ab. Der Brauenbogen wird durch die ausliegende dicke Haut und starke Behaarung noch weiter vorgerückt und läßt das kleine, braune Auge um so tiefer zurücktreten; die Nase ist flach gedrückt, in der Mitte der Länge nach eingebuchtet und an ihren Flügeln sehr verbreitert, tritt aber, der weiten, schief nach vorn und oben geöffneten Nasenlöcher halber, an ihrer Spitze merklich hervor; das breite Maul wird durch dicke Lippen geschlossen, die kürzer und minder beweglich sind als bei andern Menschenaffen und mehr mit denen des Menschen übereinstimmen; das Kinn würde seiner Kürze halber zurücktreten, wäre nicht der ganze Unterteil des Gesichts vorgeschoben; das ziemlich weit nach hinten, in gleicher Höhe mit den Augen gelegene Ohr ist verhältnismäßig kleiner als das des Schimpansen, jedoch vergleichsweise größer als das des Menschen, diesem ähnlicher als das irgendeines andern Affen, Leiste wie Gegenleiste, Ecke wie Gegenecke wohl entwickelt und selbst ein zwar kleines, aber entschieden hängendes Läppchen vorhanden. Der kurze Hals bildet hinten wegen der langen, mit mächtigen Muskeln überdeckten Wirbelfortsätze mit Hinterkopf und Rücken eine gerade Linie, trennt sich daher nur seitlich und vorn vom Rumpfe ab, so daß der Kopf unmittelbar auf letzterem zu sitzen scheint. Der Rumpf selbst fällt ebensowohl durch seine außerordentliche Stärke wie seine im Vergleiche zu dem des Menschen unverhältnismäßige Länge auf; der mächtige Brustkasten ist ungemein geräumig, die Schulterbreite fast unmäßig, der Rücken sanft gebogen, ohne daß die Schulterblätter hervortreten, der Bauch allseitig gewölbt. Die Glieder unterscheiden sich wesentlich von denen des Menschen durch die gleichmäßige Stärke ihrer einzelnen Teile, indem dem Oberarme die Anschwellung, dem Schienbeine die Wade gänzlich fehlt. Verhältnismäßig ist der Oberarm länger, der ganze Arm aber kürzer als bei andern Menschenaffen, unter Berücksichtigung der Rumpflänge vergleichsweise nicht viel länger als beim Menschen, obgleich dies, der in der Entwicklung zurückgebliebenen Beine halber, den Anschein hat. Der Unterarm geht ohne erhebliche Verschmächtigung in die ebenso kurze wie breite und dicke, wegen ihres langen Tellers ausgezeichnete Hand über, deren drei überaus dicke und kräftige, gleichsam geschwollene Mittelfinger bis zu dem dritten Gliede durch eine Bindehaut vereinigt sind, also höchstens zwei Glieder frei bewegen können, und Nägel tragen, die zwar denen der Menschenhand an Größe gleichkommen, im Verhältnis zu den Fingern aber klein erscheinen; der Daumen ist wie bei allen Menschenaffen beziehentlich schwach und kurz, kaum halb so lang als jeder andere Finger. Mit dem der Verwandten verglichen, erscheinen die Oberschenkel stark, der Unterschenkel dagegen ebenso kurz als schwach, der Fuß kurz und unförmlich breit, die an ihrer Spitze verbreiterte, sehr bewegliche Daumenzehe, die unter einem Winkel von sechzig Graden zu den andern steht, verhältnismäßig stark und lang, die übrigen Zehen, unter denen die dritte die längste, die letzte sehr verkürzt ist, und deren zweite bis vierte unter sich ebenfalls größtenteils durch Haut verbunden sind, jener gegenüber kurz und schwach. Das gewellte, entfernt an Wolle erinnernde Haar läßt das Vordergesicht, nach oben bis zu den Augenbrauen, seitlich bis zur Mitte der Jochbogen, nach unten hin bis zum Kinne, das Ohr, die Hand und den Fuß seitlich und, soweit Finger und Zehen nicht vereinigt sind, auch unten gänzlich frei, bekleidet dagegen ziemlich regelmäßig den übrigen Leib, Oberkopf, Nacken, Schultern, Oberarme sowie Ober- und Unterschenkel am dichtesten, Brust und Bauch am spärlichsten, ist bei alten Tieren aber auch auf Mittel- und Unterrücken gewöhnlich abgerieben und hat, mit Ausnahme des Unterarmes, seinen Strich von vorn und oben nach hinten und unten, am Unterarme dagegen von unten nach oben. Alle nackten Teile haben graulich schieferschwarze, die mit Haaren bekleideten Hautteile dunkellederbraune, die Haare dagegen verschiedene, schwer zu beschreibende Färbung. Ein düsteres Dunkelgrau, hervorgebracht durch wenige rötliche und viele graue Haare, herrscht vor; die Mischung beider Farben wird gleichmäßiger auf Oberkopf und Nacken, weshalb diese Teile deutlich graurot aussehen; auf dem Rücken kommt mehr das Grau, an den inneren Schenkelseiten das Braun zur Geltung. Einige wenige weiße Haare finden sich am Gesäße. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht, Alte und Junge anscheinend nicht wesentlich.

Die Zähne sind sehr kräftig, die Eck- oder Hundszähne kaum weniger als bei Raubtieren entwickelt; der hinterste untere Backenzahn zeigt drei kleine äußere und zwei innere Höcker, nebst einem hinteren Anhange. Das Gerippe entspricht hinsichtlich seiner Massigkeit der Größe des Tieres; der ungeheure Schädel fällt besonders auf durch die Länge und Schmalheit des seitlich sehr zusammengedrückten, hinten eckig vortretenden, innen kleinen, d. h. wenig geräumigen Hirnteiles, den mächtig entwickelten Scheitelkamm des Männchens, die weit vortretenden Brauen und Jochbogen und den riesigen Unterkiefer, das Arm- und Handgerüst durch seine gewaltige Stärke, der von dreizehn Rippenpaaren umschlossene Brustkasten durch seine Weite.

Bis jetzt ist es noch nicht möglich gewesen, den Verbreitungskreis des Gorilla genau abzugrenzen, insbesondere wissen wir nicht, wie weit derselbe in das Innere des Erdteiles sich erstreckt. Einstweilen haben wir die zwischen dem Gleicher und dem fünften Grade südlicher Breite gelegenen Länder der Westküste Afrikas als seine Heimat, die von den Flüssen Gabun, Muni und Fernandovaz durchschnittenen Urwaldungen als seine Aufenthaltsorte anzusehen.

Abgesehen von Hanno, berichtet zuerst Andreas Battell über die großen Menschenaffen Westafrikas. Gelegentlich der Beschreibung von Majumba und des an der Loangoküste mündenden Stromes, den er Banna nennt, sagt er: »Die Wälder sind derartig überfüllt mit Pavianen, Meerkatzen, Affen und Papageien, daß sich jedermann fürchtet, in denselben zu reisen. Namentlich gilt dies für zwei Ungeheuer, die in diesen Waldungen leben und im höchsten Grade gefährlich sind. Das größte dieser Scheusale wird von den Eingeborenen »Pongo«, das kleinere »Ensego« genannt. Der Pongo hat den Gliederbau eines Menschen, ähnelt aber eher einem Riesen als einem Manne; denn er ist sehr groß und besitzt zwar das Antlitz eines Menschen, aber hohlliegende Augen, die von langen Brauenhaaren überdeckt werden; Gesicht und Ohren sind haarlos, die Hände ebenfalls, der Leib dagegen ist, wenn auch nicht gerade dicht, mit Haaren bekleidet, die eine düstere Färbung haben. Vom Menschen unterscheidet er sich nur durch seine Beine, die keine Waden zeigen. Er geht stets auf seinen Füßen und hält, wenn er auf dem Boden läuft, seine Hände zusammengeklammert im Nacken. Er schläft auf Bäumen und baut sich Dächer gegen den Regen. Sein Futter besteht aus Früchten, die er in den Wäldern findet, auch wohl aus Nüssen; Fleisch ißt er niemals. Sprechen kann er nicht, und sein Verständnis ist nicht größer als das eines Viehes. Haben die Eingeborenen, die die Wälder durchreisen müssen, nachts ein Feuer angezündet, so erscheinen die Pongos am Morgen, sobald jene das Lager verlassen, und sitzen am Feuer, bis dasselbe ausgeht; denn sie Verstehen nicht, daß man, um es zu erhalten, Holz zulegen muß. Oft vereinigen sie sich zu Gesellschaften und töten manchen Neger im Walde, oft auch überfallen sie Elefanten, die werdend in ihre Nähe kommen, und schlagen dieselben so mit ihren mächtigen Fäusten, daß sie brüllend davonlaufen. Niemals kann man diese Pongos lebend erhalten, weil zehn Männer nicht imstande sind, sie festzuhalten; doch erlegt man viele ihrer Jungen mit vergifteten Pfeilen. Der junge Pongo klammert sich so fest an den Leib seiner Mutter, daß die Eingeborenen, wenn sie das Weibchen erlegen, auch das Junge erhalten, das die Mutter nicht verläßt. Stirbt eines dieser Ungeheuer, so bedecken es die übrigen mit einem großen Haufen von Zweigen und Holz; solche Haufen findet man viele in den Wäldern.«

Später erwähnt ein Schiffsführer, der längere Zeit an der Westküste Afrikas sich aufgehalten hat, derselben Affen, führt aber drei Arten von ihnen auf und bemerkt, daß der größte »Impungu« heiße. »Dieses wundervolle und fürchterliche Erzeugnis der Natur«, sagt er, »geht aufrecht wie ein Mann, ist erwachsen sieben bis neun Fuß hoch, verhältnismäßig dick und entsetzlich stark. Schwarzes Haar, das auf dem Kopfe sich verlängert, bedeckt seinen Leib. Sein Gesicht ähnelt dem des Menschen mehr als das des Schimpansen, ist aber ebenfalls schwarz. Wenn dieses Tier einen Neger sieht, verfolgt und fängt es denselben; zuweilen tötet es ihn auch, und manchmal packt es ihn bei der Hand und nimmt ihn mit sich fort. Einige, die so glücklich waren, dieser Gefangenschaft zu entrinnen, sagen, daß das Ungetüm, wenn es schlafen geht, sich nicht niederlegt, sondern gegen einen Baum anlehnt; dann wartet der Gefangene, bis es eingeschlafen ist, löst vorsichtig seine Hand von sich ab und stiehlt sich still hinweg, erregt aber doch zuweilen die Aufmerksamkeit des Gegners und wird zurückgeholt. Das Tier lebt von den Früchten und Wurzeln dieses Landes und macht sich vornehmlich die Arbeit der Eingeborenen zunutze. Fehlt es ihm an Wasser, so sucht es sich einen Baum mit saftiger Rinde auf, reißt diese mit der Hand ab, zerquetscht sie und saugt den Saft aus; ja es nimmt zuweilen einen solchen Baum bei seinen Wanderungen mit, wenn es weiß, daß sich auf dem Wege kein Wasser findet. Ich habe gehört, daß es imstande ist, einen Palmbaum abzubrechen, um zu dem Safte desselben zu gelangen. Niemals habe ich dieses Tier zu sehen bekommen; allein ein Junges von ihm wurde während der Zeit, als mein Sohn in Malemba war, von einem Lande des Innern dem Könige geschenkt, und die Leute, die es brachten, sagten, daß es seit der Zeit, in der sie es in Besitz hatten, ruhig und ernsthaft gewesen sei, seine Speisen widerstandslos genommen und verständig gegessen und getrunken habe. Man hatte ihm ein Joch um den Nacken gelegt und seine Hände gebunden wie die der Sklaven, die mit ihm kamen, und so führte man es widerstandslos fort. Als es aber in der Königsstadt angelangt war, und sich eine unschätzbare Menge von Leuten einfand, um es zu betrachten, wurde es traurig und mürrisch, wollte keine Nahrung mehr zu sich nehmen und starb nach vier oder fünf Tagen. Es war noch jung, aber doch über sechs Fuß hoch. Auch mein Sohn sah es nicht, wohl aber die Hand von ihm, die man etwas über dem Gelenke abgehauen und getrocknet hatte, und deren Finger noch in diesem Zustande so dick waren wie drei von den seinigen, stärker fast als sein Handgelenk, im Verhältnisse zu den menschlichen länger, während der Armteil auch in getrocknetem Zustande noch dicker war als die dickste Stelle seines Armes. Der obere Teil der Finger und aller übrigen Handteile war mit schwarzem Haar bedeckt, der untere Teil der Hand ähnelte der eines Negers. Man sah, daß es das stärkste aller Tiere des Waldes sei, und begriff, daß die übrigen sämtlich vor ihm sich fürchten.«

Erst im Jahre 1846 gelang es Wilson, einem amerikanischen Heidenprediger, den Schädel dieses Affen zu erhalten. Derselbe ließ keinen Zweifel zu, daß er einer noch unbeschriebenen Art angehöre. Nach einigen Anstrengungen wurde ein zweiter Schädel erworben; andere Teile des Gerippes konnten später erlangt werden. Die Eingeborenen, vollständig vertraut mit Wesen und Sitten dieses Tieres, gaben die eingehendsten Berichte über seine Größe, seine Wildheit, die Beschaffenheit der Waldungen, die es bewohnt, versprachen auch in kürzester Frist ein vollständiges Gerippe zu beschaffen. Wilson selbst hat einen Gorilla gesehen, nachdem er getötet worden war. Nach seiner Versicherung ist es unmöglich, einen richtigen Begriff weder von der Scheußlichkeit seines Aussehens, noch von seiner außerordentlichen Muskelkraft zu geben. Sein tiefschwarzes Gesicht offenbart nicht allein verzerrte (der englische Text sagt »übertriebene«) Züge, sondern die ganze Erscheinung ist nichts anderes als ein Ausdruck der rohesten Wildheit. Große Augäpfel, ein Schopf von langen Haaren, der in der Wut über den Vorderkopf fällt, ein riesenhaftes Maul, bewaffnet mit einer Reihe von gewaltigen Zähnen, abstehende Ohren; dies alles zusammen läßt den Affen als eines der fürchterlichsten Geschöpfe der Erde erscheinen. Es ist nicht überraschend, daß die Eingeborenen sogar bewaffnet mit ihm zusammenzutreffen fürchten. Sie sagen, daß er sehr wild sei und unabänderlich zum Angriffe übergehe, wenn er mit einem einzelnen Manne zusammenkomme; »ich selbst«, versichert Wilson, »habe einen Mann gesehen, dem eins dieser Ungeheuer die Wade fast gänzlich weggebissen hatte, und der wahrscheinlich in Stücke zerrissen worden wäre, hätte er nicht rechtzeitig die Hilfe seiner Gefährten erhalten. Es wird versichert, daß sie dem bewaffneten Manne das Gewehr aus der Hand reißen und den Lauf zwischen ihren Kiefern zusammendrücken; und wenn man die ungeheure Muskelkraft der Kinnladen in Erwähnung zieht, kann man nicht finden, daß dies unmöglich sei.«

Ungefähr in derselben Zeit stellte Savage unter den Negern eingehende Nachforschungen über die Lebensweise des Affen an und veröffentlichte die Ergebnisse derselben in der »Bostoner naturwissenschaftlichen Zeitung« vom Jahre 1847. Ihnen zufolge lebt der »Ingiine« im Innern von Unterguinea, während der Verbreitungskreis des Schimpansen mehr längs der Küste sich erstreckt. Der Gang des ersteren ist wackelnd oder watschelnd, die Bewegung des Leibes, der immer nach vorn überhängt, etwas rollend oder von einer Seite zur andern schwankend. Die Arme werden beim Gehen vorwärts geworfen und auf den Grund gestemmt. Man sagt, daß der Gorilla beim Gehen die Finger nicht beuge, sondern sie ausgestreckt als Stütze der Hand verwende. Wenn er sich aufrichtet und in dieser Stellung geht, hält er seinen mächtigen Körper dadurch im Gleichgewichte, daß er seine Arme nach oben beugt. Er lebt in Banden; dieselben sind jedoch nicht so zahlreich als die, die der Schimpanse bildet. In jeder solchen Bande befinden sich mehr Weibchen als Männchen; denn alle Nachrichten stimmen darin überein, daß nur ein altes Männchen sich bei solcher Gesellschaft befindet, und daß, wenn junge Männchen ihre volle Größe erreicht haben, zwischen ihnen und andern ein Kampf um die Oberherrschaft stattfindet und der stärkste, nachdem er den Nebenbuhler getötet oder doch vertrieben hat, zum Haupte der Gesellschaft sich aufwirft. Seine Wohnungen, falls man sie so nennen darf, ähneln denen, die der Schimpanse baut, und bestehen einfach aus wenigen Stecken und blätterigen Zweigen, die von Astgabeln und Asten der Bäume unterstützt werden, gewähren auch keinen Schutz gegen das Wetter und werden nur des Nachts benutzt. Gorillas sind außerordentlich wild und stets angriffslustig, flüchten auch niemals vor dem Menschen. Die Eingeborenen fürchten sie in hohem Grade und nehmen niemals den Kampf mit ihnen auf, es sei denn, um sich selbst zu verteidigen. Die wenigen Stücke, die erbeutet wurden, fanden ihren Tod durch Elefantenjäger und Handelsleute, die im Walde mit ihnen zusammentrafen. Angesichts eines Menschen soll der männliche Gorilla zuerst einen entsetzlichen Schrei ausstoßen, der auf weithin im Walde widerhallt und etwa wie ein langgezogenes und schrilles »Kheh, Kheh« klingt, dabei die ungeheuren Kiefern zu voller Weite öffnen und mit über das Kinn herabhängender Unterlippe und über die Brauen herabfallendem Haarschopfe das Bild unbeschreiblicher Wildheit sein. Weibchen und Junge verschwinden bei dem ersten Schrei des Männchens; dieses aber nähert sich, in rascher Folge seinen entsetzlichen Schrei ausstoßend, dem Jäger. Letzterer erwartet seine Ankunft mit dem Gewehre an der Wange, und verzögert, wenn er seines Schusses nicht ganz sicher ist, sein Feuer, bis das Tier den Gewehrlauf ergriffen und, wie es zu tun pflegt, in das Maul gebracht hat. Sollte das Gewehr versagen, so zerquetscht der Gorilla den dünnen Lauf zwischen seinen Zähnen, und das Zusammentreffen kann für den Jäger verhängnisvoll werden. Im übrigen ähneln die Sitten und Gewohnheit des Gorilla denen des Schimpansen; er baut ähnliche Nester auf die Bäume, lebt von denselben oder ähnlichen Früchten und macht seinen Aufenthaltsort von den Umständen abhängend.

Im Jahre 1852 gibt Ford übereinstimmende Nachrichten. »Der Gorilla«, sagt er, »erhebt sich zum Angriffe auf seine Füße, nähert sich jedoch seinem Gegner in gebeugter Haltung. Obgleich er niemals auf der Lauer liegt, stößt er doch, sobald er die Annäherung eines Menschen wahrnimmt, augenblicklich seinen bezeichnenden Schrei aus, bereitet sich zum Kampfe und geht zum Angriffe über. Der Schrei ist mehr ein Grunzen als ein Heulen, ähnelt dem des erregten Schimpansen, ist jedoch lauter und wird in weiter Entfernung vernommen. Zuerst nun begleitet er die Weibchen, von denen er regelmäßig umgeben wird, auf eine kurze Strecke bei ihrer Flucht, kehrt hierauf zurück, sträubt den Haarschopf, so daß er vorn überhängt, weitet seine Nüstern, zieht die Unterlippe herab, fletscht die Zähne und läßt nochmals jenen Schrei hören, wie es scheint, in der Absicht, seinen Gegner zu erschrecken. Streckt ihn jetzt nicht eine wohlgezielte Kugel zu Boden, so nimmt er einen Ansatz, schlägt seinen Gegner mit der Hand nieder oder packt ihn mit einem Griffe, der kein Entrinnen ermöglicht, wirft ihn auf den Boden und zerfetzt ihn mit den Zähnen. Das wilde Wesen dieses Geschöpfes konnte man deutlich sehen an einem kleinen Jungen, das hierher gebracht wurde. Man hielt es mehrere Monate und gab sich die größte Mühe, um es zu zähmen; es war jedoch so unverbesserlich, daß es mich noch eine Stunde vor seinem Tode biß.«

Der nächstfolgende Berichterstatter ist Du-Chaillu. Ich würde dessen Mitteilungen vorzugsweise benutzt haben, hätte die Darstellung nicht beim ersten Lesen ein unbesiegliches Mißtrauen in mir erweckt. Demungeachtet mag auch diese Schilderung hier eine Stelle finden; nur verwahre ich mich gegen die Annahme, als wolle ich sie in irgendeiner Weise bekräftigen. Ich bin vielmehr durchaus der Meinung Reade's, daß Du-Chaillu's Erzählung ein wunderbares Gemisch von Wahrheit und Erdichtung ist, und stimme dem Letztgenannten bei, wenn er sagt, daß jener vieles über den Gorilla geschrieben hat, das wahr, aber nicht neu ist, und weniges, das neu, aber nicht wahr ist. Man urteile selbst, was Wohl von einem Forscher zu halten ist, der sein erstes Zusammentreffen mit dem Gorilla schildert, wie folgt:

»Schnell vorwärts bewegte es sich im Gebüsche, und mit einem Male stand ein ungeheurer männlicher Gorilla vor mir. Durch das Dickicht war er auf allen Vieren gekrochen; als er uns aber sah, erhob er sich und sah uns kühn und mutig in die Augen. So stand er etwa zwölf Schritte vor uns – ein Anblick, den ich nie vergessen werde! Der König des afrikanischen Waldes kam mir wie eine gespenstische Erscheinung vor. Aufgerichtet war der ungeheure, fast sechs Fuß hohe Körper; frei zeigten sich die mächtige Brust, die großen, muskelkräftigen Arme, das wild blitzende, tiefgraue Auge und das Gesicht mit seinem wahrhaft höllischen Ausdruck. Er fürchtete sich nicht! Da stand er und schlug seine Brust mit den gewaltigen Fäusten, daß es schallte, wie wenn man eine große metallene Trommel schlägt. Das ist die Art des Trotzbietens, das ist das Kampfeszeichen des Gorilla! Und dazwischen stieß er einmal nach dem andern sein gräßliches Gebrüll aus – ein Gebrüll, so grauenerregend, daß man es den eigentümlichsten und fürchterlichsten Laut der afrikanischen Wälder nennen muß. Es beginnt mit scharfem Bellen, wie es ein großer Hund hören läßt, und geht dann in tiefes Dröhnen über, das genau dem Rollen fernen Donners am Himmel gleicht: habe ich doch mehr als einmal dieses Gebrüll für Donner gehalten, wenn ich den Gorilla nicht sah! Wir blieben bewegungslos im Verteidigungszustande. Die Augen des Unholdes blitzten grimmiger; der Kamm des kurzen Haares, der auf seiner Stirn steht, legte sich auf und nieder; er zeigte seine mächtigen Fänge und wiederholte das donnernde Brüllen. Jetzt glich er gänzlich einem höllischen Traumbilde, einem Wesen jener widerlichen Art, halb Mann, halb Tier, wie es die alten Maler erfanden, wenn sie die Hölle darstellen wollten. Wiederum kam er ein Paar Schritte näher, blieb nochmals stehen und stieß von neuem sein entsetzliches Geheul aus. Und noch einmal näherte er sich, noch einmal stand er und schlug brüllend und wütend seine Brust. So war er bis auf sechs Schritte herangekommen: da feuerte ich und tötete ihn. Mit einem Stöhnen, das etwas schrecklich Menschliches an sich hatte und doch durch und durch viehisch war, fiel er vorwärts auf sein Gesicht. Der Körper zuckte krampfhaft mehrere Minuten; dann wurde alles ruhig: der Tod hatte seine Arbeit getan.« Zu vorstehender Stelle gehört ein kurzer Nachsatz von Reade: »In einem Vortrag, den ich in einer Sitzung der Londoner tierkundlichen Gesellschaft las, und der in den Schriften der Gesellschaft veröffentlicht worden ist, habe ich die Gründe entwickelt, aus denen ich mit vollster Sicherheit schließen darf, daß Du-Chaillu niemals einen Gorilla erlegt hat.«

Doch auch das Unwahrscheinliche, richtiger vielleicht, die Lüge, mag hier Erwähnung finden, um so mehr, als die Berichtigung auf dem Fuße folgen wird.

»Mein langer Aufenthalt in Afrika«, erzählt Du-Chaillu, »erleichterte es mir, mit Eingeborenen zu verkehren, und als meine Neugierde, jenes Ungeheuer kennenzulernen, aufs höchste erregt worden war, beschloß ich, selbst auf dessen Jagd auszuziehen und es mit meinen Augen zu sehen. Ich war so glücklich, der erste zu sein, der nach eigener Bekanntschaft über den Gorilla sprechen darf, und während meine Erfahrungen und Beobachtungen zeigen, daß viele Erzählungen auf falschen und leeren Einbildungen unwissender Neger und leichtgläubiger Reisenden beruhen, kann ich anderseits bestätigen, daß keine Beschreibung die entsetzliche Erscheinung, die Wut des Angriffs und die wüste Bosheit eines Gorilla versinnbildlichen wird.

Es tut mir leid, daß ich der Zerstörer vieler anmutigen Träumereien sein muß. Aber der Gorilla lauert nicht auf den Bäumen über dem Wege, um einen unvorsichtig Vorübergehenden zu ergreifen und in seinen zangengleichen Händen zu erwürgen; er greift den Elefanten nicht an und schlägt ihn mit Stöcken zu Tode; er schleppt keine Weiber aus den Dörfern der Eingeborenen weg; er baut sich kein Nest aus Blättern und Zweigen auf den Waldbäumen und sitzt nicht unter deren Dach; er ist nicht einmal ein geselliges Tier, und alle Berichte von gemeinschaftlichen Angriffen haben nicht ein Körnchen von Wahrheit in sich.

Der Gorilla lebt in den einsamsten und dunkelsten Stellen des dichten afrikanischen Niederwaldes, tiefe bewaldete Täler und ebenso schroffe Höhen allen übrigen Aufenthaltsorten vorziehend. Gerade die Hochebenen, die mit unermeßlichen Halden bedeckt sind, scheinen seinen Lieblingswohnsitz zu bilden. In jenen Gegenden Afrikas findet sich überall Wasser, und ich habe beobachtet, daß der Gorilla just an solchen Stellen sich aufhält, wo es am feuchtesten ist. Er ist ein rastloses Vieh, das von Ort zu Ort wandert und schwerlich an einer und derselben Stelle zwei Tage lang bleibt. Dieses Umherschweifen ist zum Teil bedingt durch die Schwierigkeit, sein Lieblingsfutter zu finden. Obgleich der Gorilla vermöge seiner ungeheuren Eckzähne ohne Mühe jedes andere Tier des Waldes zu zerstückeln vermöchte, ist er doch ein echter Pflanzenfresser. Ich habe die Magen von allen untersucht, die zu töten ich so glücklich war, und niemals etwas anderes gefunden als Beeren, Pisangblätter und sonstige Pflanzenstoffe. Der Gorilla ist ein arger Fresser, der unzweifelhaft an einem Orte alles auffrißt und dann, in beständigem Kampfe mit dem Hunger, zum Wandern gezwungen wird. Sein großer Bauch, der sich, wenn er aufrecht dasteht, deutlich genug zeigt, beweist dies: und wahrlich, sein gewaltiger Leib und die mächtige Muskelentwicklung könnten bei weniger Nahrung nicht unterhalten werden.

Es ist nicht wahr, daß der Gorilla viel oder immer auf den Bäumen lebt; ich habe ihn fast stets auf der Erde gefunden. Allerdings steigt er oft genug an den Bäumen in die Höhe, um Beeren oder Nüsse zu pflücken; wenn er aber dort gegessen hat, kehrt er wieder nach unten zurück. Nach meinen Erfahrungen über die Nahrung kann man behaupten, daß er es gar nicht nötig hat, die Bäume zu erklettern. Ihm behagen Zuckerrohr, die weißen Rippen der Pisangblätter, mehrere Beeren, die nahe der Erde wachsen, das Mark einiger Bäume und eine Nuß mit sehr harter Schale. Diese letztere ist so fest, daß man sie nur mit einem starken Schlage vermittels eines Hammers öffnen kann. Wahrscheinlich ihrethalben besitzt er das ungeheure Gebiß, das stark genug ist, einen Gewehrlauf zusammenzubiegen.

Nur junge Gorillas schlafen auf Bäumen, um sich gegen Raubtiere zu schützen. Ich habe mehrere Male die frische Spur eines Gorillabettes gefunden und konnte deutlich sehen, daß das Männchen, mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt, in ihm gesessen hat; doch glaube ich, daß Weibchen und Junge zuweilen die Krone des Baumes ersteigen mögen, während die Männchen immer am Fuße der Bäume oder unter Umständen auf der Erde schlafen. Alle Affen, die viel auf Bäumen leben, haben an ihren vier Händen längere Finger als der Gorilla, dessen Hand mehr der menschlichen ähnelt. Infolge dieses verschiedenen Baues ist er weniger geeignet, Bäume zu erklettern. Zugleich muß ich bemerken, daß ich niemals einen Schirm oder ein Zelt gefunden habe und deswegen zu dem Schlüsse gekommen bin, er führe ein derartiges Gebäude überhaupt nicht auf.

Der Gorilla ist nicht gesellig. Von den Alten fand ich gewöhnlich ein Männchen und ein Weibchen zusammen, oft genug auch ein altes Männchen allein. In solchem Falle ist es immer ein alter, mürrischer, böswilliger Gesell, der nicht mit sich spaßen läßt. Junge Gorillas traf ich in Gesellschaft bis zu fünf Stück an. Sie liefen stets auf allen Vieren davon, schreiend vor Furcht. Es ist nicht leicht, sich ihnen zu nähern; denn sie hören außerordentlich scharf, und verlieren keine Zeit, um zu entkommen, während die Beschaffenheit des Bodens es dem Jäger sehr erschwert, ihnen zu folgen. Das alte Tier ist auch scheu: ich habe zuweilen den ganzen Tag gejagt, ohne auf mein Wild zu stoßen und mußte bemerken, daß es mir sorgfältig auswich. Wenn jedoch zuletzt das Glück den Jäger begünstigt und er zufällig oder durch ein gutes Jagdkunststück auf seine Beute kommt, geht diese ihm nicht aus dem Wege. Bei allen meinen Jagden habe ich nicht einen einzigen Gorilla gefunden, der mir den Rücken zugekehrt hätte. Überraschte ich ein Paar, so fand ich gewöhnlich das Männchen, an einen Felsen oder Baum gelehnt, im dunkelsten Dickicht des Waldes, wo die strahlende Sonne nur ein düsteres Zwielicht hervorrufen kann; das Weibchen weidete in der Regel nebenbei und dieses war es auch, das zuerst unter lautem und heftigem Schreien und Kreischen davonrannte. Dann erhob sich langsam das Männchen, das noch einen Augenblick mit wütendem Blicke dagesessen hatte, schaute mit glühenden Augen auf die Eindringlinge, schlug aus seine Brust, erhob sein gewaltiges Haupt und stieß das furchtbare Gebrüll aus. Ich glaube, daß ich dieses Gebrüll auf die Entfernung von drei Meilen gehört habe.

Es ist Grundsatz eines geschulten Gorillajägers, sein Feuer bis zum letzten Augenblicke zu bewahren. Die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn der Jäger feuert und fehlt, der Gorilla augenblicklich auf ihn stürzt. Und seinem Anpralle kann kein Mann widerstehen! Ein einziger Schlag der gewaltigen, mit mächtigen Nägeln bewehrten Hand, und das Eingeweide des armen Jägers liegt bloß, seine Brust ist zertrümmert, sein Schädel zerschmettert; es ist zu spät, neu zu laden, und die Flucht vergebens! Einzelne Neger, tollkühn aus Furcht, haben sich unter solchen Umständen in ein Ringen mit dem Gorilla eingelassen und mit ihrem ungeladenen Gewehre verteidigen wollen, aber nur Zeit zu einem einzigen, erfolglosen Streiche gehabt: im nächsten Augenblicke erschien der lange Arm mit verhängnisvoller Kraft und zerbrach Gewehr und Negerschädel mit einem Schlage. Ich kann mir kein Geschöpf denken, das so unabwendbare Angriffe auf den Menschen auszuführen versteht wie der Gorilla, und zwar aus dem Grunde, weil er sich Gesicht gegen Gesicht dem Manne gegenüberstellt und seine Arme als Waffen zum Angriffe gebraucht, gerade wie ein Preisfechter tun würde, nur daß jener längere Arme und weitaus größere Kraft hat, als sich der gewaltigste Faustkämpfer der Erde träumen läßt.

Da man sich in den dunklen und undurchdringlichen Dickichten, der vielen Ranken und Dornen halber, kaum bewegen kann, bleibt der Jäger klugerweise stehen und erwartet die Ankunft des wütenden Tieres. Der Gorilla nähert sich mit kurzen Schritten, hält häufig an-, stößt sein höllisches Gebrüll aus, schlägt ab und zu mit den Armen seine Brust, ruht auch wohl länger aus und setzt sich, blickt aber immer wütend auf seinen Gegner. Die sehr kurzen Hinterbeine genügen entschieden nicht, um den Körper aufrecht zu tragen: daher hält sich das Tier durch Schwingungen mit den Armen im Gleichgewicht; aber der dicke Bauch, das runde, stierartige Haupt, das rückwärts fast auf dem Nacken aufliegt, die großen, muskelkräftigen Arme und die weite Brust – alles dies läßt sein Schwanken unsäglich entsetzlich erscheinen und vermehrt noch das Furchtbare seiner Erscheinung. Zugleich blitzen die tiefliegenden grauen Augen in unheimlichem Glanze; die Wut verzerrt das Gesicht aus das abscheulichste; die dünnen, scharf geschnittenen Lippen, die zurückgezogen werden, lassen die gewaltigen Eckzähne und die furchtbaren Kinnladen, in denen ein Menschenglied zermalmt werden würde wie Zwieback, sichtbar werden. Der Jäger steht, mit ängstlicher Sorge seinen Feind bewachend, auf einer und derselben Stelle, das Gewehr in der Hand, oft fünf lange, bange Minuten, mit aufregendem Grauen den Augenblick erwartend, in dem er feuern muß. Die gewöhnliche Schußweite beträgt zehn Schritte. Ich meinesteils habe nie weiter auf ein Gorillamännchen geschossen als auf acht Ellen. Zuletzt kommt die Gelegenheit: so schnell wie möglich wird das Gewehr erhoben, – ein ängstlicher Augenblick, der die Brust zusammenschnürt, und dann – Finger an den Drücker! Wenn der Neger einem Flußpferde während der Jagd eine Kugel zusandte, geht er im Augenblick auf seine Beute los – wenn er nach einem Gorilla schoß, steht er still; denn falls er gefehlt hat, muß er kämpfen für sein Leben, Gesicht gegen Gesicht, hoffend, daß irgendein unerwartetes Glück ihn von dem tödlichen Streich errettet, und er davonkommt, wenn auch vielleicht gelähmt auf immer. Glücklicherweise stirbt der Gorilla ebenso leicht wie der Mensch: ein Schuß in die Brust bringt ihn sicher zu Fall. Er stürzt vorwärts auf sein Gesicht, die langen, gewaltigen Arme ausstreckend und mit dem letzten Atem ein Todesröcheln ausstoßend, halb Brüllen, halb Stöhnen, das, obgleich es dem Jäger seine Rettung verkündet, dennoch sein Ohr peinigt wegen der Ähnlichkeit mit dem Seufzer eines sterbenden Menschen. Die Neger greifen den Gorilla nur mit Flinten an, niemals mit andern Waffen, und da, wo sie kein Feuergewehr besitzen, durchzieht das Untier unbelästigt als alleiniger Herrscher den Wald. Einen Gorilla getötet zu haben, verschafft dem Jäger für sein Lebenlang die größte Achtung selbst der mutigsten Neger, die, wie ich hinzufügen muß, im allgemeinen durchaus nicht nach dieser Art des Ruhmes lüstern sind. Der Gorilla gebraucht keine künstlichen Waffen zur Verteidigung, sondern wehrt sich mit seinen Armen und im weiteren Kampfe mit seinen Zähnen. Ich habe oft Gorillaschädel untersucht, in denen die gewaltigen Reißzähne losgebrochen waren, und von den Negern erfahren, daß ein derartiger Verlust während der Kämpfe entstand, die zwei Gorillamännchen in Sachen der Liebe ausgefochten haben. Solch ein Streit muß ein in jeder Hinsicht gewaltiges, großartiges Schauspiel gewähren: ein Ringen zwischen zwei tüchtigen männlichen Gorillas würde alle Kampfspiele der Welt überbieten.

Der gewöhnliche Gang des Gorillas geschieht nicht auf den Hinterbeinen, sondern auf allen Vieren. Bei dieser Stellung wird das Haupt bedeutend erhöht, weil die Arme verhältnismäßig sehr lang sind. Wenn er schnell läuft, setzt er die Hinterbeine fast bis über den Leib vor, und immer bewegt er beide Glieder einer Seite zu gleicher Zeit, wodurch er eben einen so sonderbar wackelnden Gang erhält. Nicht zu bezweifeln steht, daß er auch in erhobener Stellung ziemlich schnell und viel länger als der Schimpanse oder andere Affen dahinwandeln kann. Wenn er aufrecht steht, biegt er seine Knie nach auswärts. Sonderbar ist seine Fährte. Die Hinterfüße hinterlassen keine Spur von ihren Zehen, nur der Fußballen und die große Zehe scheinen aufzutreten; die Finger der Hand sind undeutlich dem Boden aufgedrückt. Junge Gorillas klettern, verfolgt, nicht auf Bäume, sondern laufen auf dem Boden dahin.

Niemals habe ich gefunden, daß eine Gorillamutter an Verteidigung denkt, durch die Neger aber erfahren, daß dies zuweilen Wohl der Fall sein könne. Es ist ein hübscher Anblick, solch eine Mutter mit ihrem sie umspielenden Jungen! So begierig ich auch war, Gorillas zu erhalten, konnte ich es doch nicht über das Herz bringen, ein solches Verhältnis zu stören. Meine Neger waren weniger weichherzig und töteten ihren Erzfeind ohne Zeitverlust. Flüchtet die Mutter vor dem Jäger, so springt das Junge ihr sofort auf den Nacken und hängt sich zwischen ihren Brüsten an, mit den kleinen Gliedern ihren Leib umschlingend. Schon ein junger Gorilla ist außerordentlich stark. Einen, der nur zwei und ein halbes Jahr alt war, vermochten vier starke Männer nicht festzuhalten. Der Alte kann mit seinen Zähnen einen Gewehrlauf plattbeißen und mit seinen Armen Bäume umbrechen von zehn bis fünfzehn Zentimeter im Durchmesser (?). Das Fell des Tieres ist dick und fest wie eine Ochsenhaut, aber verhältnismäßig zarter als das anderer Affen.

Am 4. Mai lieferten einige Neger, die in meinem Auftrage jagten, einen jungen, lebenden Gorilla ein. Ich kann unmöglich die Aufregung beschreiben, die mich erfaßte, als man das kleine Scheusal in das Dorf brachte. Alle die Beschwerden und Entbehrungen, die ich in Afrika ausgehalten hatte, waren in einem Augenblicke vergessen. Der Affe war etwa zwei bis drei Jahre alt, zweieinhalb Fuß hoch, aber so wütend und halsstarrig, wie nur einer seiner erwachsenen Genossen hätte sein können. Meine Jäger, die ich am liebsten an das Herz gedrückt hätte, fingen ihn in dem Lande zwischen dem Rembo und dem Vorgebirge St. Katharina. Nach ihrem Berichte gingen sie zu fünf nahe einer Ortschaft an der Küste lautlos durch den Wald, hörten ein Geknurre, das sie sofort als den Ruf eines jungen Gorillas nach seiner Mutter erkannten, und beschlossen, ohne Zögern dem Schrei zu folgen. Mit den Gewehren in der Hand schlichen die Braven vorwärts, einem düsteren Dickicht des Waldes zu. Sie wußten, daß die Mutter in der Nähe sein würde, und erwarteten, daß auch das gefürchtete Männchen nicht weit sein möchte, beschlossen jedoch, alles aufs Spiel zu setzen, um womöglich das Junge lebend zu erhalten. Beim Näherkommen hatten sie einen selbst ihnen seltenen Anblick. Das Junge saß einige Schritte entfernt von seiner Mutter auf dem Boden und beschäftigte sich, Beeren zu pflücken. Die Alte schmauste von denselben Früchten. Meine Jäger machten sich augenblicklich zum Feuern fertig: und nicht zu spät; denn die Alte erblickte sie, als sie ihre Gewehre erhoben. Glücklicherweise töteten sie die besorgte Mutter mit dem ersten Schusse. Das Junge, erschreckt durch den Knall der Gewehre, rannte zu seiner Erzeugerin, hing sich an sie, umarmte ihren Leib und versteckte sein Gesicht. Die Jäger eilten herbei; das hierdurch aufmerksam gewordene Junge verließ aber sofort seine Mutter, lief zu einem schmalen Baume und kletterte an ihm mit großer Behendigkeit empor, setzte sich hier nieder und brüllte wütend auf seine Verfolger herunter. Doch die Leute ließen sich nicht verblüffen. Nicht ein einziger fürchtete sich, von dem kleinen wütenden Vieh gebissen zu werden. Man hieb den Baum um, deckte, als er fiel, schnell ein Kleid über den Kopf des seltenen Wildes und konnte es nun, so geblendet, leichter fesseln. Doch der kleine Gesell, seinem Alter nach nur ein unerwachsenes Kind, war bereits erstaunenswürdig kräftig und nichts weniger als gutartig, so daß die Leute nicht imstande waren, ihn zu führen, und sich genötigt sahen, seinen Hals in eine Holzgabel zu stecken, die vorn verschlossen wurde und als Zwangsmittel dienen mußte. So kam der Gorilla in das Dorf. Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich aller Gemüter. Als der Gefangene aus dem Boote gehoben wurde, in dem er einen Teil seines Weges zurückgelegt hatte, brüllte und bellte er und schaute aus seinen bösen Augen wild um sich, gleichsam versichernd, daß er sich gewiß rächen werde, sobald er könne. Ich sah, daß die Gabel seinen Nacken verwundet hatte, und ließ deshalb möglichst rasch einen Käfig für ihn anfertigen. Nach zwei Stunden hatten wir ein festes Bambushaus für ihn gebaut, durch dessen sichere Stäbe wir ihn nun beobachten konnten. Er war ein junges Männchen, erwachsen genug, um seinen Weg allein zu gehen, für sein Alter auch mit einer merkwürdigen Kraft ausgerüstet. Gesicht und Hände waren schwarz, die Augen jedoch noch nicht so tief eingesunken wie bei den alten, Brust und Bauch dünner, die Arme länger behaart. Das Haar der Brauen und des Armes, das rötlichbraun aussah, begann sich eben zu erheben; die Oberlippe war mit kurzen Haaren bedeckt, die untere mit einem kleinen Barte, die Augenlider waren fein und dünn, die Augenbrauen etwa zwei Zentimeter lang; eisgraues Haar, das in der Nähe der Arme dunkelte und am Steiße vollständig weiß erschien, bedeckte seinen Nacken.