|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der zweiten Familie der Raubtiere vereinigen wir die Hunde (Canidae). Es ist bereits hervorgehoben worden, daß sie in ihrem Leibesbaue nicht so sehr von den Katzen verschieden sind, als man auf eine flüchtige Betrachtung hin wohl annehmen möchte. So bestimmt sie auch ihr eigentümliches Gepräge im äußeren wie im inneren Bau und ihre Eigentümlichkeiten in der Lebensweise wie in ihren Sitten festhalten, so viele übereinstimmende Merkmale beider Familien lassen sich nachweisen. In der Größe stehen sie sämtlich hinter den größeren Arten der vorigen Familie zurück und besitzen demgemäß auch nicht die Stärke und Furchtbarkeit jener vollendetsten Räuber. Ihre Gestalt ist mager, der Kopf klein, die Schnauze spitz, die stumpfe Nase vorstehend, der Hals ziemlich schwach, der Rumpf, der auf dünnen oder hohen Beinen mit kleinen Pfoten ruht, in den Weichen eingezogen, der Schwanz kurz und oft buschig behaart. An den Vorderfüßen finden sich regelmäßig fünf, an den Hinterfüßen vier Zehen, die stark, immer aber stumpfspitzige und nicht zurückziehbare Krallen tragen. Die Augen sind groß und hellem Lichte zugänglicher als die Katzenaugen, die Ohren meist spitziger und größer als bei der vorigen Familie, die Zitzen an Brust und Bauch zahlreicher. In dem kräftigen Gebisse, das durch 40 bis 44, regelmäßig 42, und zwar sechs Schneide-, je einen Reiß-, oben drei, unten vier Lück- und je drei Backenzähne gebildet wird, sind die Schneidezähne, zumal die der oberen Kinnlade, verhältnismäßig groß, die äußeren Zähne fast eckzahnartig vergrößert, die Reißzähne schlank und etwas gekrümmt, die Lückzähne weniger scharf gezackt als bei den Katzen, die Kauzähne ziemlich stumpfe Mahlzähne, die die Speise ordentlich zermalmen. Der Schädel ist gestreckt, namentlich die Kiefer sind verlängert. Zwanzig Brust- und Lendenwirbel, drei Kreuzbein- und 18 bis 22 Schwanzwirbel bilden die Wirbelsäule. Den Brustkasten umgeben 13, neun wahre und vier falsche Rippenpaare. Das Schlüsselbein ist noch verkümmert, das Schulterblatt schmal, das Becken kräftig. Der Darmschlauch zeichnet sich durch einen rundlichen Magen aus; der eigentliche Darm hat vier- bis siebenfache Körperlänge.

In ihrer ganzen Anlage zeigen die Hunde, daß sie nicht ausschließlich auf rein tierische Nahrung angewiesen sind und lassen den Schluß zu, daß sie demgemäß auch weniger mordlustig und blutgierig sein werden als die Katzen. In der Tat unterscheiden sie sich gerade hierin wesentlich von jenen. Sie stehen an Wildheit, Mordlust und Blutgier unbedingt hinter den Katzen zurück, bekunden vielmehr alle eine mehr oder minder ausgesprochene Gutmütigkeit. Das Hundegesicht spricht uns in der Regel freundlich an und läßt niemals das trotzige Selbstvertrauen und die Wildheit, die sich im Katzengesichte ausdrücken, besonders bemerklich werden.

Schon in der Vorzeit waren die Hunde wenigstens in Europa weitverbreitete Säugetiere; es steht auch unzweifelhaft fest, daß sie sehr früh auf der Erdoberfläche erschienen. Gegenwärtig verbreiten sie sich über die ganze bewohnte Erde und treten in den meisten Gegenden häufig auf. Einsame, stille Gegenden und Wildnisse, dieselben mögen gebirgig oder eben sein, ausgedehnte düstere Wälder, Dickichte, Steppen und Wüsten bilden ihren Aufenthaltsorte. Einige schweifen fast beständig umher und halten sich höchstens solange an einem Orte auf, als sie durch ihre noch unmündige Nachkommenschaft an ihn festgehalten werden, andere graben sich Höhlen in die Erde oder benutzen bereits gegrabene Baue zu festen Wohnungen. Die einen sind rein nächtliche, die andern bloß halbnächtliche Tiere, manche vollkommen Tagfreunde. Jene verbergen sich während des Tages in ihren Bauen oder in einsamen und geschützten Schlupfwinkeln im Gebüsche, im Schilfe oder hohen Getreide, zwischen öden und dunklen Felsen, und streifen zur Nachtzeit entweder einzeln oder in Gesellschaften durch das Land, durchwandern dabei unter Umständen viele Meilen, jagen während der Wanderung, besuchen dabei sogar größere Dörfer und Städte und ziehen sich bei Anbruch des Tages in den ersten passenden Schlupfwinkel zurück, den sie auffinden; diese sind bei Tage kaum weniger tätig als bei Nacht. Wenige leben einzeln oder paarweise; denn selbst diejenigen Arten, bei denen Männchen und Weibchen zeitweilig zusammenhalten, schlagen sich unter Umständen in stärkere Meuten zusammen, und man kann wohl behaupten, daß alle Hunde ohne Ausnahme gesellige Tiere sind.

Hinsichtlich der Beweglichkeit geben die Hunde den Katzen wenig nach. Ihre stumpfen Krallen erlauben ihnen nicht, zu klettern, und sie sind deshalb auf den Boden gebannt; auch verstehen sie nicht, so hohe und weite Sprünge auszuführen wie die Katzen; im übrigen aber übertreffen sie diese eher, als sie ihnen nachstehen. Sie sind vortreffliche Läufer und besitzen unglaubliche Ausdauer, schwimmen ohne Ausnahme und zum Teil meisterhaft; ja wir finden bei ihnen bereits förmliche Wassertiere, d. h. Hunde, die sich mit wahrer Wonne in den Wellen herumtummeln. Beim Gehen treten sie bloß mit den Zehen auf, wie die Katzen; ihr Gang aber ist eigentümlich schief, weil sie die Beine nicht gerade vor sich hinzusetzen pflegen. Alle Hunde haben hochentwickelte Sinne. Das Gehör steht dem der Katzen kaum nach, der Geruch dagegen ist zu einer bewunderungswürdigen Schärfe ausgebildet, und auch vom Gesicht darf man behaupten, daß es besser als bei den Katzen ist; denn die Nachthunde stehen den Katzen gleich und die Taghunde übertreffen sie entschieden.

Noch viel ausgezeichneter sind die geistigen Fähigkeiten der Hunde. Die tiefstehenden Arten bekunden eine bemerkenswerte List und Schlauheit, zum Teil sogar auf Kosten des Muts, den andere in hohem Grade besitzen; die höherstehenden Hunde aber und namentlich diejenigen, die mit dem Menschen verkehren oder, besser gesagt, sich ihm hingegeben haben mit Leib und Seele, beweisen tagtäglich, daß ihre Geistesfähigkeiten eine Ausbildung erlangt haben wie die keines anderen Tieres. Der zahme Hund und der wilde Fuchs handeln mit vernünftiger Überlegung und führen sorgfältig durchdachte Pläne aus, deren Ergebnis sie mit größtmöglicher Sicherheit im voraus abschätzen. Dieser Verstand hat die Hunde auf das innigste mit dem Menschen verbunden und stellt sie über alle übrigen Tiere; denn man muß dabei immer bedenken, daß der Hund ein Raubtier ist, gewöhnt, über andere Geschöpfe zu herrschen, und trotzdem seinen Verstand bereitwillig und aus wirklich vernünftigen Gründen dem höheren Menschengeiste unterordnet. Auch bei den ganz wild lebenden Arten zeigt sich dieser hohe Verstand in der großen Vorsicht, Behutsamkeit und dem Argwohn, mit dem sie alle Handlungen verrichten. Nur der wütendste Hunger vermag solches Betragen zuweilen in das entgegengesetzte zu verwandeln. Dabei sind die Hunde gemütliche Burschen, aufgelegt zu Spiel und Scherz, heiter und lustig, gutmütig und verhältnismäßig sanft, wenngleich sich nicht leugnen läßt, daß es, wie überall, so auch bei ihnen Ausnahmen gibt.

Die Nahrung besteht hauptsächlich aus tierischen Stoffen, zumal aus Säugetieren und Vögeln. Sie fressen frisch erlegte Beute nicht lieber als Aas, für das alle Arten sogar eine gewisse Vorliebe zu haben scheinen. Einzelne verzehren auch sehr gern Knochen, und andere finden selbst in den schmutzigsten Auswurfsstoffen des menschlichen Leibes noch eine erwünschte Speise. Außerdem genießen sie Lurche, Fische, Schaltiere, Krebse, Kerbtiere oder Honig, Obst, Feld- und Gartenfrüchte, ja sogar Baumknospen, Pflanzensprossen, Wurzeln, Gras und Moos. Manche sind sehr gefräßig und töten mehr, als sie verzehren können; doch zeigt sich der Blutdurst niemals in der abschreckenden Gestalt wie bei einzelnen Katzen oder Mardern, und keinen einzigen Hund gibt es, der sich im Blut der von ihm getöteten Schlachtopfer mit Lust berauscht.

Die Fruchtbarkeit der Hunde ist größer als die der Katzen; ja, die Zahl ihrer Jungen erreicht zuweilen die äußersten Grenzen der Erzeugungsfähigkeit der Säugetiere überhaupt. Im Mittel darf man annehmen, daß die Hunde zwischen vier bis neun Junge werfen; doch sind Ausnahmsfälle bekannt, in denen eine Mutter auf einen Wurf ihrer achtzehn und selbst dreiundzwanzig zur Welt brachte. Es kommt vor, daß der Vater seine Sprößlinge oder daß ein anderer männlicher Hund die junge Nachkommenschaft einer Hündin mit Mordgedanken verfolgt und auffrißt, wenn er es tun kann: zumal geschieht dies bei den Wölfen und Füchsen, die unter Umständen auch ihresgleichen nicht verschonen. Bei den meisten Arten macht sich die Geselligkeit auch dem jungen Gewölfe gegenüber geltend. Die Mütter sorgen stets in wahrhaft aufopfernder Weise für dieses.

Wegen der großen Anzahl, in der manche Hundearten auftreten, ist der Schaden, den die ganze Familie durchschnittlich anrichtet, ein ziemlich bedeutender, und die den Menschen beeinträchtigenden Arten werden deshalb überall unbarmherzig verfolgt. Dagegen leisten die kleineren Arten durch wegfangen schädlicher Nage- und Kerbtiere oder durch das Aufzehren von Aas und anderem Unrat gute Dienste und liefern zudem noch ihren Balg, ihre Haut und ihre Zähne zur Benutzung. Und wenn man Schaden und Nutzen, den die Familie bringt, gegeneinander abwägen will, kann man gar nicht in Zweifel bleiben, welcher von beiden der überwiegende ist: denn die eine Gruppe oder, wenn man lieber will, die eine Art der Hunde, unsere treuesten Hausfreunde, leisten dem Menschen so viele unberechenbare und unersetzbare Dienste, daß der Schaden, den die übrigen Mitglieder anrichten, diesem Nutzen gegenüber kaum in Betracht zu ziehen ist.

Um den Hund und seine zahllosen Rassen richtig zu beurteilen, ist es unbedingt erforderlich, seine wildlebenden Verwandten, unter denen man seine Ahnen oder Vorfahren zu vermuten hat, kennenzulernen. Ohne diese Kunde würde ein guter Teil des Nachfolgenden zunächst unverständlich sein. Auch erscheint es folgerichtig, von den freilebenden Hunden zu den gezähmten überzugehen. Jene lehren uns, was der Hund war, bevor er sich dem Menschen zu eigen gab; in ihnen sehen wir noch das ursprüngliche, in den gezähmten das veränderte und, wohl darf man dies sagen, das vermenschlichte Tier.

Oberst Sykes beschrieb einen längst bekannten Wildhund Indiens, den Kolsum oder Dole ( Canis dukhunensis), in dem er den Stammvater aller Haushunde zu erkennen meinte. Das Tier, das, nach seiner Angabe, größere Ähnlichkeit mit dem Windspiele als mit dem Wolfe oder Schakal haben soll, besitzt ungefähr die Verhältnisse eines mittelgroßen Windhundes, bei 1,2 Meter Gesamt- und 20 Zentimeter Schwanzlänge, 45 bis 50 Zentimeter Höhe am Widerrist, und ist bekleidet mit einem gleichmäßig dichten, aus ziemlich kurzen, nur an der Rute verlängerten Haaren bestehenden Pelze von schön braunroter, unterseits lichterer, auf der Schnauze, den Ohren, an den Füßen und der Schwanzspitze dunklerer Färbung. Der Kolsum bewohnt Indien, insbesondere Dekan, die Gebirge Nilgiri, Balaghat, Hyderabad und die östlich der Küste Coromandel gelegenen Waldgegenden. Er ist nicht eben eine häufige Erscheinung.

In seinen Sitten und Gewohnheiten zeigt der Kolsum viel Eigentümliches. Hinsichtlich der Jagd ähnelt er im ganzen dem Wolf, unterscheidet sich von ihm aber durch seinen ungewöhnlichen Mut und sein freundschaftliches Zusammenhalten. Sobald die Meute ein Tier aufgestöbert hat, jagt sie ihm mit der größten Ausdauer nach, teilt sich auch wohl, um ihm den Weg nach allen Seiten hin abzuschneiden. Dann packt es der eine an der Kehle, reißt es nieder, und alle stürzen über den Leichnam her und fressen ihn in wenigen Minuten auf. Mit Ausnahme des Elefanten und des Nashorn soll es, wie man sagt, kaum ein einziges indisches Tier geben, das mit dem Kolsum es aufnehmen könne. Der wütende Eber fällt ihm zum Opfer, trotz seines gewaltigen Gewehrs, der schnellfüßige Hirsch ist nicht imstande, ihm zu entrinnen. Am besten soll noch der Leopard daran sein, weil die Meute des Kolsum ihm nicht in die Zweige folgen kann, die er augenblicklich aufsucht, sowie er sich angegriffen sieht; wird ihm aber sein Zufluchtsort in den Baumkronen abgeschnitten, so ist auch er ein Kind des Todes, trotz aller Gegenwehr.

Ebenso wie im Kolsum glaubte man auch in dem Buansu, Ramhun der Bewohner Kaschmirs ( Canis primaevus), den wilden Urhund zu finden. In Gestalt, Färbung, Wesen und Sitten hat er die größte Ähnlichkeit mit jenem. Seine Gesamtlänge wird zu 1,5 Meter, die Schwanzlänge zu 35, die Höhe am Widerrist zu 53 Zentimeter angegeben; der ziemlich lange und dichte Pelz ist ebenfalls dunkelrostrot, auf dem Rücken schwarz gesprenkelt, weil hier die einzelnen, an der Wurzel lichten Haare schwarz und rostrot geringelt sind, unterseits rötlichgelb, der Schwanz an der Wurzel blaßrostfarben, an der Spitze schwarz, die Iris rotbraun.

Der Buansu ist ebenso scheu und hält sich ebenso zurückgezogen wie der Kolsum. Die dichtesten und unzugänglichsten Wälder und andere Dickichte, mit denen die so reiche Pflanzenwelt den dortigen Boden deckt, zieht er jedem anderen Aufenthalte vor. Er jagt ebenfalls in Meuten, unterscheidet sich aber bei seiner Jagd von dem Kolsum hauptsächlich dadurch, daß er ununterbrochen Laute von sich gibt, während er läuft, und zwar stößt er ein sonderbares Gebrüll aus, das von der Stimme des Haushundes ganz verschieden ist und ebensowenig etwas gemein hat mit dem langen Geheule der Wölfe, des Schakals oder des Fuchses. Die Anzahl der Mitglieder einer Meute ist nicht groß, sondern beträgt höchstens acht bis zwölf.

Wahrscheinlich stimmt der Urhund der Sundainseln und Japans, dort Andjingadjag, hier Jamainu genannt ( Canis sumatrensis) mit einer der beiden beschriebenen festländischen Arten überein.

Als Vierter im Bunde tritt in den Gebirgsländern Ost- und Mittelasiens der Alpenhund oder Alpenwolf, Subri der Sojoten und Burjäten, Dscherkul der Tungusen ( Canis alpinus) auf. Ein schönes Stück des Berliner Museums ähnelt einem sehr großen zottigen Schäferhunde, hat breiten Kopf mit abgestumpfter Schnauze, mäßig großen Augen und mittelhohen, oben abgerundeten, außen und innen dicht behaarten Ohren, kräftige Glieder und langen, bis zum Boden herabreichenden Schwanz, ist 1,3 Meter lang, wovon der Schwanz 35 Zentimeter wegnimmt, und 46 Zentimeter hoch; der Pelz sehr lang, straff und hart, das zwischen den Grannen stehende Wollhaar dicht, weich und lang, die Fahne außerordentlich weich und buschig, das Haar der Oberseite an der Wurzel dunkelrötlichgrau, in der Mitte rostrot, an der Spitze schwarz oder weiß, wodurch hier eine fahlroströtliche Färbung hervorgebracht wird, während die Unter- und Innenseite sowie der Pfotenteil der Läufe blaßisabellgelb aussehen.

Über Verbreitung und Sitten des Tieres berichtet Radde. Der Alpenwolf tritt in den Gebirgen, denen die östlichen Quellzuströme des Jenissei entspringen, strichweise häufig auf, wird aber ebensowohl von den Burjäten und Sojoten wie von den russischen Jägern nicht gejagt, sondern nur beiläufig erbeutet. Mehr der geringe Wert seines groben Pelzes als die Furcht vor ihm ist die Ursache, daß man ihm nicht besonders nachstellt. Sein Vorkommen scheint an solche Örtlichkeiten geknüpft zu sein, die zu den wildesten Gebirgsgegenden gehören und von den Hirschen besonders gern als Standorte gewählt werden. Im oberen Irkuttale hatte er im Jahre 1859 die Hirsche dergestalt versprengt, daß die Jagden auf sie erfolglos blieben.

Von den Jägern im Amurtale wird der Alpenwolf gefürchtet. Die von ihm gebildeten Meuten umzingeln ihre Beute und fällen sie sicher. Dem Jäger, der diese Raubtiere in größerer Anzahl antrifft, bleibt nichts übrig, als sich auf einen Baum zu flüchten. Hirsche und Steinböcke werden von den Alpenhunden zu Felsabstürzen getrieben, angeschossene Stücke verfolgt und sehr bald niedergerissen. Angesichts der Beute lassen sie einen pfeifend zischenden Laut vernehmen und stürzen sich so gierig auf den Fraß, daß man sich ihnen sehr gut nähern kann. Von den kundigen Eingeborenen werden sie übrigens als sehr schlaue und schnelle Tiere geschildert. Starke, alte Männchen führen die Meute, und zwar nehmen gewöhnlich ihrer mehrere die Spitze. Erfahrene Jagdhunde folgen der Spur ihrer Verwandten nicht, kehren vielmehr wie nach erkannter Tigerspur furchtsam, mit gesträubtem Rückenhaare, zum Herrn zurück.

*

Den Urhunden reihen wir die Wölfe ( Lupus) als nächste Verwandte an. Sie unterscheiden von jenen, nach Gray, der mäßig große, ziemlich spitzschnauzige Kopf und nicht eben erhebliche Abweichungen des Gebisses, das aus 42 Zähnen besteht, da in der Unterkinnlade anstatt eines zwei Höckerzähne vorhanden sind.

Der Wolf ( Canis lupus) hat etwa die Gestalt eines großen, hochbeinigen, dürren Hundes, der den Schwanz hängen läßt, anstatt ihn aufgerollt zu tragen. Bei schärferer Vergleichung zeigen sich die Unterschiede namentlich in folgendem: Der Leib ist hager, der Bauch eingezogen; die Läufe sind klapperdürr und schmalpfotig; die langhaarige Lunte hängt bis auf die Fersen herab; die Schnauze scheint im Verhältnis zu dem dicken Kopfe gestreckt und spitzig; die breite Stirn fällt schief ab; die Seher stehen schief, die Lauscher immer aufrecht. Der Pelz ändert ab nach dem Klima der Länder, die der Wolf bewohnt, ebensowohl hinsichtlich des Haarwuchses wie bezüglich der Färbung. In den nördlichen Ländern ist die Behaarung lang, rauh und dicht, am längsten am Unterleibe und an den Schenkeln, buschig am Schwanze, dicht und aufrechtstehend am Halse und an den Seiten, in südlichen Gegenden im allgemeinen kürzer und rauher. Die Färbung ist gewöhnlich fahlgraugelb mit schwärzlicher Mischung, die an der Unterseite lichter, oft weißlichgrau erscheint. Im Sommer spielt die Gesamtfärbung mehr in das Rötliche, im Winter mehr in das Gelbliche, in nördlichen Ländern mehr in das Weiße, in südlichen mehr in das Schwärzliche. Die Stirne ist weißlichgrau, die Schnauze gelblichgrau, immer aber mit Schwarz gemischt; die Lippen sind weißlich, die Wangen gelblich und zuweilen undeutlich schwarz gestreift, die dichten Wollhaare fahlgrau. Hier und da kommt eine schwarze Spielart des Wolfes vor. Gebirgswölfe sind am allgemeinen groß und stark, Wölfe der Ebenen merklich kleiner und schwächer, keineswegs aber auch minder raub- oder angriffslustig. In Ungarn und Galizien unterscheidet man ganz allgemein den Rohr- und Waldwolf. Ersterer ist rötlichgrau, nicht stärker als ein mittelgroßer Vorstehhund, lebt meistens in zahlreichen Rotten beisammen und liebt ebene, sumpfige, nicht sehr waldreiche Gegenden; letzterer hat aschgraue Färbung, erreicht eine viel bedeutendere Größe als der Rohrwolf, schlägt sich nur während der Ranzzeit in größere Meuten zusammen, bildet außerdem Trupps von zwei bis fünf Stück und bevorzugt zusammenhängende Waldungen. Beide können wohl nur als Spielarten aufgefaßt werden, ebenso wie der in China hausende Tschango schwerlich als besondere Art sich bewähren dürfte. Ein ausgewachsener Wolf erreicht 1,6 Meter Leibeslänge, wovon 45 Zentimeter auf den Schwanz kommen; die Höhe am Widerriste beträgt etwa 66 Zentimeter. Die Wölfin unterscheidet sich von dem Wolfe durch etwas schwächeren Körperbau, spitzere Schnauze und dünneren Schwanz.

Noch heutigen Tages ist der Wolf weit verbreitet, so sehr auch sein Gebiet gegen frühere Zeiten beschränkt wurde. Er findet sich gegenwärtig noch fast in ganz Europa, wenn auch in den bevölkertsten Ländern dieses Erdteiles nur in den Hochgebirgen. In Spanien ist er in allen Gebirgen und selbst in den größeren Ebenen eine ständige Erscheinung, in Griechenland, Italien und Frankreich häufig genug, in der Schweiz seltener, im mittleren und nördlichen Deutschland wie in Großbritannien gänzlich ausgerottet worden, im Osten Europas gemein. Ungarn und Galizien, Kroatien, Krain, Serbien, Bosnien, die Donaufürstentümer, Polen, Rußland, Schweden, Norwegen und Lappland sind diejenigen Länder, in denen er jetzt noch in namhafter Menge auftritt. Auf Island und den Inseln des Mittelmeeres scheint er niemals vorgekommen, in den Atlasländern dagegen ebenfalls vorhanden zu sein. Außerdem verbreitet er sich über ganz Nordost- und Mittelasien und wird in Nordamerika durch einen ihm so nahestehenden Verwandten ersetzt, daß man auch den Westen der Erde in seinen Verbreitungskreis gezogen hat.

Die Alten kannten den Wolf genau. Viele griechische und römische Schriftsteller sprechen von ihm, einige nicht allein mit dem vollen Abscheu, den Isegrimm von jeher erregt hat, sondern auch bereits in geheimer Furcht vor ungeheuerlichen oder gespenstigen Eigenschaften des Tieres. In der altgermanischen Göttersage wird der Wolf, das Tier Wodans, eher geachtet als verabscheut.

Der Wolf wird zwar allmählich mehr und mehr zurückgedrängt; doch ist der letzte Tag seines Auftretens im gesitteten Europa anscheinend noch fern. Im achtzehnten Jahrhundert fehlte das schädliche Raubtier keinem größeren Waldgebiete unseres Vaterlandes, und auch im neunzehnten Jahrhundert sind hier nach amtlichen Angaben immerhin noch Tausende erlegt worden. Innerhalb der Grenzen Preußens wurden im Jahre 1819 noch eintausendundachtzig Stück geschossen. In Pommern allein wurden erlegt im Jahre 1800 hundertundachtzehn Stück, 1801 hundertundneun Stück, 1802 hundertundzwei, 1803 sechsundachtzig, 1804 hundertundzwölf, 1802 fünfundachtzig, 1806 sechsundsiebzig, 1807 zwölf, 1808 siebenunddreißig, 1809 dreiundvierzig. Sie wurden dann seltener, folgten jedoch im Jahre 1812 den sich aus Rußland zurückziehenden Franzosen und kamen nun wieder in sehr großer Menge vor: im Kösliner Regierungsbezirk wurden im Jahre 1816 bis 1817 hundertdreiundfünfzig Stück ausgelöst. Gegenwärtig sind sie sehr selten geworden; doch verlaufen sich alljährlich noch einzelne Wölfe aus Rußland nach Ost- und Westpreußen, in strengen Wintern auch nach Oberschlesien, unter Umständen bis tief in das Land. So trieben, laut Pagenstecher, im Jahre 1866 Wölfe im Odenwalde ihr Unwesen, bis es nach vielen vergeblichen Jagden endlich gelang, ihrer habhaft zu werden. Im ganzen Südosten Österreichs, zumal Ungarns und den dazu gehörigen slawischen Ländern, muß man allwinterlich mehr oder minder großartige Jagden veranstalten und sonstige Vertilgungsmittel anwenden, um den Wölfen zu steuern, hat aber in waldigen, dünnbevölkerten Gegenden bis heutigen Tages noch herzlich wenig auszurichten vermocht. Die Anzahl der Wölfe, die jährlich in Rußland erlegt und von den Behörden ausgelöst werden, ist nicht genau bekannt, jedenfalls aber eine sehr erhebliche Menge. Dasselbe ist in Norwegen und Schweden der Fall.

Der Wolf bewohnt einsame, stille Gegenden und Wildnisse, namentlich dichte, düstere Wälder, Brüche mit morastigen und trockenen Stellen, und im Süden die Steppen. In Mitteleuropa findet er sich nur in den Hochgebirgen; im Süden, Osten und Norden haust er in Waldungen aller Höhengürtel, selbst in nicht allzu großen Buschdickichten, auf Kaupen in Brüchen und Sümpfen, in Rohrwäldern, Maisfeldern, in Spanien sogar in Getreidefeldern, oft in geringer Nähe der Ortschaften. Diese meidet er überhaupt viel weniger, als man gewöhnlich annimmt, hütet sich nur, solange der Hunger es ihm irgendwie gestattet, sich sehr bemerklich zu machen. Wenn er nicht durch das Fortpflanzungsgeschäft gebunden wird, hält er sich selten längere Zeit an einem und demselben Orte auf, schweift vielmehr weit umher, verläßt eine Gegend tage- und wochenlang und kehrt dann wieder nach dem früheren Aufenthaltsorte zurück, um ihn von neuem abzujagen. In dicht bevölkerten Gegenden zeigt er sich nur ausnahmsweise vor Einbruch der Dämmerung, in einsamen Wäldern dagegen wird er, wie der Fuchs unter ähnlichen Umständen, schon in den Nachmittagsstunden rege, schleicht und lungert umher und sieht, ob nichts für seinen ewig bellenden Magen abfalle. Während des Frühjahrs und Sommers lebt er einzeln, zu zweien, zu dreien, im Herbste in Familien, im Winter in mehr oder minder zahlreichen Meuten, je nachdem die Gegend ein Zusammenscharen größerer Rudel begünstigt oder nicht. Trifft man ihn zu zweien an, so hat man es in der Regel, im Frühjahre fast ausnahmslos, mit einem Paare zu tun; bei größeren Trupps pflegen männliche Wölfe zu überwiegen. Einmal geschart, treibt er alle Tagesgeschäfte gemeinschaftlich, unterstützt seine Mitwölfe und ruft diese nötigenfalls durch Geheul herbei. Gesellschaftlich treibt er sein Umherschweifen ebensogut, als wenn er einzeln lebt, folgt Gebirgszügen mehr als fünfzig Meilen weit, wandert über Ebenen von mehr als hundert Meilen Durchmesser, durchreist, von einem Walde zum anderen sich wendend, ganze Provinzen und tritt deshalb zuweilen urplötzlich in Gegenden auf, in denen man ihn längere Zeit, vielleicht Jahre nacheinander, nicht beobachtete. Während andauernder Kriege zieht er den Heeren nach; so folgten in den Jahren 1812 und 1813 die vierbeinigen Raubmörder den Franzosen von Rußland her bis in die Rheinländer. Erwiesenermaßen durchmißt er bei seinen Jagd- und Wanderzügen Strecken von sechs bis zehn Meilen in einer einzigen Nacht. Nicht selten, im Winter bei tiefem Schnee ziemlich regelmäßig, bilden Wolfsgesellschaften lange Rotten, indem die einzelnen Tiere, wie die Indianer auf ihrem Kriegspfade, dicht hintereinander herlaufen und möglichst in dieselbe Spur treten, so daß es selbst für den Kundigen schwer wird, zu erkennen, aus wie vielen Stücken eine Meute besteht. Gegen Morgen bietet irgendein dichter Waldesteil der wandernden Räubergesellschaft Zuflucht; in der nächsten Nacht geht es weiter, bisweilen auch wieder zurück. Gegen das Frühjahr hin, nach der Ranzzeit, vereinzeln sich die Rudel, und die trächtige Wölfin sucht, nach bestimmten Versicherungen glaubwürdiger Jäger, meist in Gesellschaft eines Wolfes, ihren früheren oder einen ähnlichen Standort wieder auf, um zu wölfen und ihre Jungen zu erziehen.

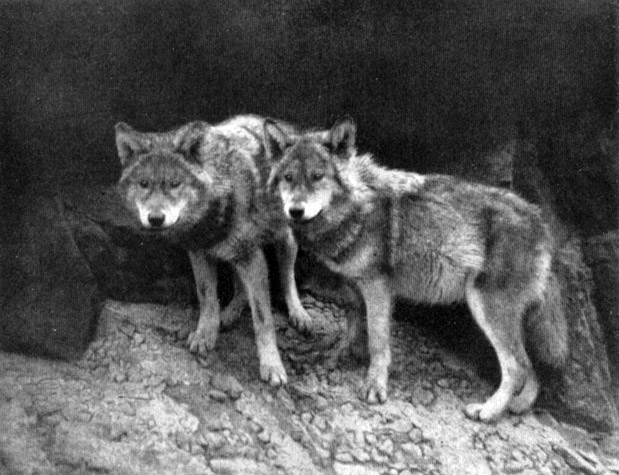

Wolf ( Canis lupus)

Die Beweglichkeit des Wolfes bedingt großen Aufwand von Kraft, raschen Stoffwechsel und unverhältnismäßig bedeutenden Nahrungsverbrauch; der gefährliche Räuber fügt daher allerorten, wo er auftritt, dem ihm erreichbaren Getier empfindliche Verluste zu. Sein Lieblingswild bilden Haus- und größere Jagdtiere aller Arten, behaarte wie befiederte; doch begnügt er sich mit Kleingetier aller fünf Wirbelklassen, frißt selbst Kerbtiere und verschmäht ebenso verschiedene Pflanzenstoffe nicht. Der Schaden, den er durch seine Jagd anrichtet, würde, obschon immer bedeutend, so doch vielleicht zu ertragen sein, ließe er sich von seinem ungestümen Jagdeifer und ungezügelten Blutdurst nicht hinreißen, mehr zu würgen, als er zu seiner Ernährung bedarf. Hierdurch erst wird er zur Geisel für den Hirten und Jagdbesitzer, zum ingrimmig oder geradezu maßlos gehaßten Feinde von jedermann. Während des Sommers schadet er weniger als im Winter. Der Wald bietet ihm neben dem Wilde noch mancherlei andere Speise: Füchse, Igel, Mäuse, verschiedene Vögel und Kriechtiere, auch Pflanzenstoffe; von Haustieren fällt ihm daher jetzt höchstens Kleinvieh, das in der Nähe seines Aufenthaltsortes unbeaufsichtigt weidet, zur Beute. Unter dem Wilde räumt er entsetzlich auf, reißt und versprengt Elche, Hirsche, Damhirsche, Rehe, und vernichtet fast alle Hasen seines Gebietes, greift dagegen größeres Hausvieh doch nur ausnahmsweise an. Manchmal begnügt er sich längere Zeit mit Ausübung der niedersten Jagd, folgt wie Islawin berichtet, den Zügen der Lemminge durch Hunderte von Wersten und nährt sich dann einzig und allein von diesen Wühlmäusen, sucht Eidechsen, Nattern und Frösche, und liest sich Maikäfer auf. Aas liebt er leidenschaftlich und macht da, wo er mit Vetter Luchs zusammenhaust, reinen Tisch auf dessen Schlachtplätzen. Ganz anders tritt er im Herbste und Winter auf. Jetzt umschleicht er das draußen weidende Vieh ununterbrochen und schont weder große noch kleine Herdentiere, die wehrhaften Pferde, Rinder und Schweine nur dann, wenn sie in geschlossenen Herden zusammengehen und er sich noch nicht in Meuten geschart hat. Mit Beginn des Winters nähert er sich den Ortschaften mehr und mehr, kommt bis an die letzten Häuser von St. Petersburg, Moskau und anderer russischer Städte, dringt in die ungarischen und kroatischen Ortschaften ein, durchläuft selbst Städte von der Größe Agrams und treibt in kleineren Flecken und Dörfern regelrechte Jagd, zumal auf Hunde, die ein ihm sehr beliebtes Wild und im Winter die einzige in der Nähe der Dörfer leicht zu erlangende Beute sind. Zwar verabsäumt er, wie ich in Kroatien erfuhr und in der »Gartenlaube« bereits mitgeteilt habe, keineswegs, auch eine andere Gelegenheit sich zunutze zu machen, schleicht sich ohne Bedenken in einen Stall ein, dessen Türe der Besitzer nicht gehörig verschlossen, springt sogar durch ein offenstehendes Fenster oder eine ihm erreichbare Luke in denselben und würgt, wenn er seinen Rückzug gedeckt sieht, alles vorhandene Kleinvieh ohne Gnade und Barmherzigkeit, in gleichsam blinder, unüberlegter Mordgier wie ein Tiger hausend; doch gehören Einbrüche des frechen Räubers in Viehställe immerhin zu den Seltenheiten, während alle Dorfbewohner der von ihm heimgesuchten Gegenden allwinterlich einen guten Teil ihrer Hunde einbüßen, ebenso wie der Wolfsjäger regelmäßig im Laufe des Sommers mehrere von seinen treuen Jagdgenossen verliert. Jagt der Wolf in Meuten, so greift er auch Pferde und Rinder an, obgleich diese ihrer Haut sich zu wehren wissen. In Rußland erzählt man sich, wie Loewis mir mitteilt, daß hungrige Wolfsmeuten sogar den Bären anfallen und nach heftigem Kampfe schließlich bewältigen sollen; ob etwas Wahres an dieser unglaublich scheinenden Erzählung ist, lasse ich billig dahin gestellt sein. So viel ist sicher, daß der Wolf auf alles Lebende Jagd macht, das er bewältigen zu können glaubt. Immer und überall aber hütet er sich so lange wie irgend möglich, mit dem Menschen sich einzulassen. Die schauerlichen Geschichten, die in unseren Büchern erzählt und von unserer Einbildungskraft bestens ausgeschmückt werden, beruhen zum allergeringsten Teil auf Wahrheit. Daß eine vom Hunger gepeinigte, blindwütende Wolfsmeute auch einen Menschen überfällt, niederreißt, tötet und auffrißt, kann leider nicht in Abrede gestellt werden; so schlimm aber wie man sich die Gefahren vorstellt, die den Menschen in von Wölfen bewohnten Ländern bedrohen, ist die Sache bei weitem nicht. Ein wehrloses Kind, ein Weib, das zur Unzeit vor das Dorf sich wagt, mag in der Regel gefährdet sein; ein Mann, und wenn er auch nur mit einem Knüppel bewaffnet wäre, ist es nur in seltenen, durch Zusammentreffen ungünstiger Umstände herbeigeführten Fällen. Einzelne Wölfe wagen sich schwerlich jemals an einen Erwachsenen, Trupps schon eher; vom Hunger gepeinigte Meuten können gefährlich werden.

Jungwölfe ( Canis lupus)

Bei seinen Jagden verfährt der Wolf mit List und Schlauheit des Fuchses, von dessen Eigenschaften er gelegentlich auch noch eine andere, die Frechheit, an den Tag legt. Er nähert sich einer ausersehenen Beute mit äußerster Vorsicht, unter sorgfältiger Beachtung aller Jagdregeln, schleicht lautlos bis in möglichste Nähe an das Opfer heran, springt ihm mit einem geschickten Satze an die Kehle und reißt es nieder. An Wechseln lauert er stundenlang auf das Wild, gleichviel ob dasselbe ein Hirsch oder Reh oder in Dauriens Steppen ein in den Bau geschlüpftes Murmeltier ist; einer Fährte folgt er mit untrüglicher Sicherheit. Bei gemeinschaftlichen Jagden handelt er im Einverständnisse mit der übrigen Meute, indem ein Teil die Beute verfolgt, der andere ihr den Weg abzuschneiden und zu verlegen sucht. »Begegnen Wölfe«, schreibt mir Loewis, »in der Ebene einem Fuchse, so teilen sie sich sofort und suchen ihn zu umzingeln, während einige die Hetze aufnehmen. Meister Reineke ist dann gewöhnlich verloren, wird schnell gefaßt, noch schneller zerrissen und verschlungen.« Angesichts einer Herde bemühen sie sich, wie schon die Alten wußten, die Hunde wegzulocken, und fallen dann über die Schafe her. Gejagt, erhebt sich der Wolf, beim ersten Lautwerden der Rüden, um sich fortzustehlen, gibt aber genau darauf acht, wie viele Hunde ihm folgen, überfällt, wenn ein einzelner durch das Jagdfeuer verlockt wurde, von den übrigen sich zu trennen, diesen ohne weiteres und erwürgt ihn.

Wolf ( Canis lupus) bei der Mahlzeit

Aus vorstehenden Angaben geht zur Genüge hervor, wie schädlich der Wolf wird. Bei den Nomadenvölkern oder allen denen, die Viehzucht treiben, ist er entschieden der schlimmste aller Feinde. Es kommt vor, daß er die Viehzucht wirklich unmöglich macht. So wurde ein Versuch, das so nützliche Ren auch auf den südlichen Gebirgen Norwegens zu züchten oder in Herden zu halten, durch die Wölfe vereitelt. Man hatte Rentiere aus Lappland gebracht und der Obhut einiger Lappen übergeben, die ihrem Amte so gut vorstanden, daß nach wenigen Jahren die Herden von Hunderten auf Tausende gewachsen waren. Mit der Vermehrung der Rentiere nahm aber die Zahl der Wölfe derart überhand, daß man zuletzt gezwungen wurde, die Rentiere teils zu töten, teils verwildern zu lassen, um nur die Plage wieder los zu werden. In der russischen Provinz Livland wurden im Jahre 1823 bei den Behörden als den Wölfen zur Beute gefallene Tiere angemeldet: 15182 Schafe, 1807 Rinder, 1841 Pferde, 3270 Lämmer und Ziegen, 4190 Schweine, 703 Hunde und 1873 Gänse und Hühner. Im Großherzogtum Posen wurden im Jahre 1820 neunzehn Erwachsene und Kinder zerrissen, und doch hatte die Preußische Regierung in den vorhergehenden Jahren 4618 Taler Schußgeld für erlegte Wölfe bezahlt. Ein einziger Wolf, der sich, laut Kobell, bevor er getötet wurde, neun Jahre in der Gegend von Schliersee und Tegernsee umhertrieb, hat nach amtlichen Erhebungen während dieser Zeit gegen 1000 Schafe und viel Wildbret zerrissen, so daß der von ihm verursachte Schaden auf 8000 bis 10000 Gulden geschätzt wurde. Im Jagdwalde bei Temeswar, der eine Achtelmeile von der Festung entfernt liegt, rissen die Wölfe in einem Winter über 70 Rehe, in einem walachischen Grenzdorfe binnen zwei Monaten 31 Rinder und 3 Pferde, in der kroatischen Ortschaft Basma in einer Nacht 35 Schafe. Im Dorfe Suhaj in Kroatien trieb, laut mir gewordenem Berichte, am 8. Dezember 1871 der Hirt eine Herde Schafe auf die Weide und wurde hier von etwa sechzig Wölfen überfallen, die ihm 24 Schafe zerrissen und auffraßen: die übrigen zerstoben in alle Winde und nur ein Lamm kehrte zurück. Ähnliches geschieht aller Orten, wo diese Raubtiere hausen. In Lappland ist das Wort Friede gleichbedeutend mit Ruhe vor den Wölfen. Man kennt bloß einen Krieg, und dieser gilt gedachten Raubtieren, die das lebendige Besitztum der armen Nomaden des Nordens oft in der empfindlichsten Weise schädigen.

Wolf ( Canis lupus) nach beendetem Mahl

Es ist kein Wunder, wenn die gefährlichen Tiere, zumal da, wo sie in Menge auftreten, nicht bloß unter den Menschen, sondern auch unter den Tieren Angst und Schrecken verursachen. Die Pferde werden in hohem Grade unruhig, sobald sie einen Wolf wittern, die übrigen Haustiere, mit Ausnahme der Hunde, ergreifen die Flucht, wenn sie nur die geringste Wahrnehmung von ihrem Hauptfeinde erlangt haben. Für gute Hunde aber scheint es kein größeres Vergnügen zu geben als die Wolfsjagd, wie ja überhaupt die Hunde dadurch sich auszeichnen, daß sie gerade die gefährlichste Jagd am liebsten betreiben. Ein Hund, der auf eine Wolfsfährte gesetzt wird, vergißt alles, gerät in die namenloseste Wut und ruht nicht eher, als bis er seinen Feind am Kragen hat. Dann achtet er keine Verwundung, nicht einmal den Tod seiner Gefährten. Noch sterbend sucht er an dem Wolfe sich festzubeißen. Doch nehmen keineswegs alle Hunde eine Wolfsfährte auf; viele kehren im Gegenteil sofort um, wenn sie den verhaßten Wolf wittern. Die Größe der Rüden kommt weniger in Betracht als die Rasse oder Abstammung und die Schule, die sie durchgemacht haben. Kleine Kläffer sind nicht selten viel erbittertere Gegner des Raubtieres als große, nicht von dem nötigen Mute beseelte Beißer.

Auch andere Haustiere wissen sich gegen den Wolf zu verteidigen. »In den südrussischen Steppen«, sagt Kohl, »wohnen die Wölfe in selbst gegrabenen Höhlen, die oft klaftertief sind. Kaum sind sie irgendwo häufiger als in den waldigen und buschigen Ebenen der Ukraine und Kleinrußlands. Jede menschliche Wohnung ist dort eine wahre Festung gegen die Wölfe, und mit vier bis fünf Meter hohen Dornmauern umgeben. Diese Tiere umschleichen in der Nacht immerfort die Herden der russischen Steppen. Den Pferdeherden nahen sie sich mit Vorsicht, suchen einzelne Füllen wegzuschnappen, die sich zu weit von der Herde weggewagt haben, oder beschleichen auch einzelne Pferde, springen ihnen an die Gurgel und reißen sie nieder. Merken die übrigen Pferde den Wolf, so gehen sie ohne weiteres auf ihn zu und hauen, wenn er nicht weicht, mit den Vorderhufen auf ihn los, ja die Hengste packen ihn auch mit den Zähnen. Oft wird der Wolf schon auf den ersten Schlag erlegt, oft aber macht er eine schnelle Wendung, packt das angreifende Pferd an der Gurgel und reißt es zu Boden. Auch viele zugleich erscheinende Wölfe sind nicht imstande, eine Pferdeherde zum Weichen zu bringen, kommen im Gegenteil, wenn sie sich nicht bald zurückziehen, in Gefahr, umringt und erschlagen zu werden.« In ebenso mißliche Lage gerät Isegrim, wenn er versucht in den Waldungen Spaniens oder Kroatiens einen Schweinebraten sich zu holen. Ein vereinzeltes Schwein wird ihm vielleicht zur Beute; eine größere, geschlossene Herde dagegen bleibt, wie man mir in Spanien und Kroatien übereinstimmend versicherte, regelmäßig von Wölfen verschont, wird von diesen sogar ängstlich gemieden. Die tapferen Borstenträger stehen mutig ein für das wohl der Gesamtheit, alle für einen, und bearbeiten den bösen Wolf, der sich erfrechen sollte, unter ihnen einzufallen, mit den Hauzähnen so wacker, daß er alle Räubergelüste vergißt und nur daran denkt, sein aufs höchste bedrohtes Leben in Sicherheit zu bringen. Versäumt er den rechten Augenblick, so wird er von den erbosten Schweinen unbarmherzig niedergemacht und dann mit demselben Behagen verzehrt, den ein Schweinebraten bei ihm erwecken mag. So erklärt es sich, daß man da, wo Schweine im Walde weiden, fast nie einen Wolf spürt, und andererseits wird es verständlich, daß der Jäger, der mit seinen Hunden zufällig in die Nähe einer Schweineherde gerät, nicht minder ernste Gefahr läuft als die Wölfe. Denn die Schweine sehen in den Hunden so nahe Verwandte der von ihnen gefürchteten Raubtiere, daß sie sich ebenso gut auf jene stürzen wie auf diese und, einmal wütend geworden, auch den zum Schutze seiner treuen Gehilfen herbeieilenden Jäger nicht schonen. Selbst einzelne Schweine kämpfen auf Leben und Tod, ehe sie sich dem Wolfe ergeben. In den Waldungen Andalusiens fand man, wie man nur an Ort und Stelle erzählte, eine starke Bache verendend zwischen zwei von ihr erlegten Wölfen. Nur die Schafe fügen sich mit der, gläubigen Seelen eigenen Ergebung willenlos in das Unvermeidliche. »Hat der Wolf bemerkt«, schildert Kohl weiter, »daß Schäfer und Hunde nicht zur Hand sind, so packt er das erste beste Schaf und reißt es nieder. Die übrigen fliehen zwei- bis dreihundert Schritte weit, drängen sich dicht zusammen und gaffen mit den dümmsten Augen der Welt nach dem Wolfe hin, bis er kommt und sich noch eins holt. Nun reißen sie wieder einige hundert Schritte aus und erwarten ihn abermals.« An die Rindviehherden wagt sich gewöhnlich kein Wolf, weil der ganze Schwarm sich gleich über ihn hermacht und ihn mit den Hörnern zu spießen sucht. Er trachtet nur darnach, abgesonderte Kälber oder auch Rinder zu erlegen, und springt diesen ebenso an die Kehle wie dem Pferde. Schwächere Haustiere sind verloren, wenn sie nicht rechtzeitig einen sicheren Zufluchtsort erreichen können, und der Wolf folgt ihnen auf seiner Jagd durch Sumpf und Moor, ja selbst durch das Wasser.

Der Wolf besitzt alle Begabungen und Eigenschaften des Hundes: dieselbe Kraft und Ausdauer, dieselbe Sinnesschärfe und denselben Verstand. Aber er ist einseitiger und erscheint weit unedler als der Hund, unzweifelhaft einzig und allein deshalb, weil ihm der erziehende Mensch fehlt. Sein Mut steht in gar keinem Verhältnisse zu seiner Kraft. So lange er nicht Hunger fühlt, ist er eines der feigsten und furchtsamsten Tiere, die es gibt. Er flieht dann nicht bloß vor Menschen und Hunden, vor einer Kuh oder einem Ziegenbocke, sondern auch vor einer Herde Schafe, sobald die Tiere sich zusammenrotten und ihre Köpfe gegen ihn richten. Hörnerklang und anderes Geräusch, das Klirren einer Kette, lautes Schreien usw. vertreibt ihn regelmäßig. In der Tierfabel wird er als tölpelhafter, täppischer Gesell dargestellt, der sich von Vetter Reineke fortwährend überlisten und betrügen läßt: dieses Bild entspricht der Wirklichkeit jedoch durchaus nicht. Der Wolf gibt dem Fuchse an Schlauheit, List, Verschlagenheit und Vorsicht nicht das geringste nach, übertrifft ihn womöglich noch in allen diesen Stücken. In der Regel benimmt er sich den Umständen angemessen, überlegt, bevor er handelt, und weiß auch in bedrängter Lage noch den rechten Ausweg zu finden. Eine Beute beschleicht er mit ebensoviel Vorsicht wie List; selbst gejagt, kommt er äußerst bedachtsam herangetrabt. Seine Sinne sind ebenso scharf wie die des zahmen Hundes, Geruch, Gehör und Gesicht gleich vortrefflich. Es wird behauptet, daß er nicht bloß spüre, sondern auch auf große Strecken hin wittere. Daß er leises Geräusch in bedeutender Entfernung vernimmt und zu deuten weiß, ist sicher. Ebenso versteht er genau, welchem Tiere eine Fährte angehört, die er zufällig auf seinen Streifereien gefunden hat. Er folgt dieser dann, ohne sich um andere zu kümmern. Seine elende Feigheit, seine List und die Schärfe seiner Sinne zeigt sich bei seinen Überfällen. Er ist dabei überaus vorsichtig und behutsam, um ja seine Freiheit und sein Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Niemals verläßt er seinen Hinterhalt, ohne vorher genau ausgespürt zu haben, daß er auch sicher sei. Mit größter Vorsicht vermeidet er jedes Geräusch bei seinem Zuge. Sein Argwohn sieht in jedem Stricke, jeder Öffnung, in jedem unbekannten Gegenstande eine Schlinge, eine Falle oder einen Hinterhalt. Deshalb vermeidet er es immer, durch ein offenes Tor in einen Hof einzudringen, falls er irgendwie über die Einfriedigung springen kann. Angebundene Tiere greift er ebenfalls nur im äußersten Notfalle an, jedenfalls weil er glaubt, daß sie als Köder für ihn hingestellt worden sind. Sieht er ein, daß ihm der Rückzug verschlossen ist, so kauert er sich selbst im Schafstalle feige in eine Ecke, ohne dem Vieh etwas zu Leide zu tun, und wartet angsterfüllt der Dinge, die da kommen sollen. Ganz ebenso ist sein Gebaren in anderen unangenehmen Lagen seines Lebens, beispielsweise in Fallgruben, die seinen eifrigen Jagden ein jähes Ende bereiteten. Er denkt hier nicht an Raub und Mord, vielmehr einzig und allein an Rettung. Der alte Geßner gibt nachstehenden Bericht Justinus Geblers mit folgenden Worten wieder:

»Es hat sich begäben als sein vatter, aus sonderbarem lust so er zu jagen hat, etliche graben, gruben vnd löcher in seinem acker bereitet hat, allerley gewild darinn zu fahen, daß aufs ein nacht drey vngleyche, widerwertige thier in sölchen graben gefallen. Erstlich ein alt weyb, so auß dem garten auff den abendt kraut, zibel, rüben hat wöllen holen: Ein Fuchs, Ein Wolff. Als nun ein yedes daz ort vnd statt behielt, dahin es gefallen, sich ein yedes die gantze nacht still hielt, one zweysel auß sorcht, obgleych der Wolff das grimmest vnder jenen war, hielt er sich doch in forcht still, thet niemants kein schaden, allein daß das weyb von forcht wägen, gantz graw, kraftloß vnd halb todt worden. Als morgens frü der vatter nach seiner gewonheit die gräben besichtiget, auß begird so er nach dem gewild hat, ersicht er den wunderbarlichen fang, erstaunet darob, spricht der frouwen zu, welche garnach todt, ein wenig zu jren selber kommen, springt als ein mannlicher, geherzter mann in den graben, ersticht den Wolsf, schlecht den Fuchs zu todt, tregt die frouwen halber todt mit hilff einer leiteren auff seinen armen auß dem graben, bringt sie widerumb zu hauß, verwunderet sich, daß söllich frässig, schädlich thier der frouwen vnd anderem gewild verschonet hat«. An diese alte heitere Geschichte erinnerte auch eine andere, die mir in Kroatien erzählt wurde. Der Bauer Fundec im Dorfe Gratschetz fand mitten im Sommer zu seiner nicht geringen Verwunderung einen Wolf in der von ihm im Winter errichteten Wolfsgrube auf dem Boden sitzend. Ohne Waffen, wie er war, versuchte er das Raubtier mit einem rasch herbeigeholten Knüppel zu erschlagen, verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte in die Grube hinab und kam hier auf Hände und Füße zu liegen. Noch ehe er sich aufgerichtet, hatte Isegrim den günstigen Augenblick ersehen, nicht um ihm an die Kehle, sondern um auf seinen Rücken zu springen und so das Freie zu gewinnen, während der Bauer lange Zeit sich abmühen mußte und nur mit Hilfe des besagten Knüppels überhaupt imstande war, aus der Grube herauszukommen.

Anders benimmt sich der Wolf, wenn ihn der quälende Hunger zur Jagd treibt. Dieser verändert das Betragen und läßt ihn Vorsicht und List ganz vergessen, stachelt aber seinen Mut an. Der hungrige Wolf ist geradezu tollkühn und fürchtet sich vor nichts mehr: es gibt für ihn kein Schreckmittel.

Bei älteren Wölfen beginnt die Ranzzeit Ende Dezember und währt bis Mitte Januar; bei jüngeren tritt sie erst Ende Januar ein und währt bis Mitte Februar. Die liebesbrünstigen Männchen kämpfen dann unter einander auf Tod und Leben um die Weibchen. Nach einer Trächtigkeitsdauer von drei- oder vierundsechzig Tagen, die also der unserer größeren Hunderassen genau entspricht, bringt die Wölfin an einem geschützten Plätzchen im tiefen Walde drei bis neun, gewöhnlich vier bis sechs Junge. In Kurland wählt sie, nach einer brieflichen Mitteilung des Kreisförsters Kade, zu ihrem Wochenbette erhabene, dicht mit Holz bestandene Stellen in den großen Morästen, die nicht leicht von Menschen oder Weidevieh betreten und von den Jägern Traden, d. h. Aufenthaltsorte der Wölfe, genannt werden; im Süden Europas wölft sie in selbstgegrabenen Löchern unter Baumwurzeln oder auch wohl in einem erweiterten Fuchs- und Dachsbaue. Die Jungen bleiben auffallend lange, nach den von Schöpff im Tiergarten zu Dresden gemachten Beobachtungen, einundzwanzig Tage, blind, wachsen anfänglich langsam, später sehr rasch, betragen sich ganz nach Art junger Hunde, spielen lustig miteinander und katzbalgen zuweilen unter lautem, auf weithin hörbarem Geheul und Gekläff. Die Wölfin behandelt sie mit aller Zärtlichkeit einer guten Hundemutter, beleckt und reinigt sie, säugt sie sehr lange, schafft reichliche, dem jeweiligen Stande des Wachstums entsprechende Nahrung für sie herbei, ist fortwährend ängstlich bestrebt, sie nicht zu verraten und trägt sie, wenn ihr Mißtrauen erregt wurde oder Gefahr droht, im Maule nach einem anderen ihr sicher dünkenden Ort. Die Jungen wachsen bis ins dritte Jahr und werden in diesem fortpflanzungsfähig. Das Alter, das sie überhaupt erreichen, dürfte sich auf zwölf bis fünfzehn Jahre belaufen. Viele mögen dem Hungertode erliegen; andere sterben an den vielen Krankheiten, denen die Hunde überhaupt ausgesetzt sind.

Durch vielfache Versuche ist es zur Genüge festgestellt, daß durch Paarung des Wolfs mit der Hündin oder des Hundes mit der Wölfin Blendlinge entstehen, die wiederum fruchtbare Junge erzeugen. Diese Bastarde halten nicht immer die Mitte zwischen Wolf und Hund, und auch die Jungen eines Wurfes sind sehr verschieden. In der Regel ähneln sie mehr dem Wolf als dem Hund, obwohl ebenso hundähnliche vorkommen. Ungeachtet aller Abneigung, die zwischen Wolf und Hund besteht, paaren sich beide, und zwar ebensowohl in der Gefangenschaft wie im Freien, ohne Zutun des Menschen. In galizischen Walddörfern stellt sich zuweilen ein Wolf als Mitbewerber bei einer läufischen Hündin ein, und ebenso sollen Hunde manchmal brünstigen Wölfinnen nachgehen.

Jung aufgezogene und verständig behandelte Wölfe werden sehr zahm und zeigen innige Anhänglichkeit zu ihrem Herrn. Cuvier berichtet von einem Wolf, der wie ein junger Hund aufgezogen worden war und nach erlangtem Wachstum von seinem. Herrn dem Pflanzengarten geschenkt wurde. »Hier zeigte er sich einige Wochen lang ganz trostlos, fraß äußerst wenig und benahm sich vollkommen gleichgültig gegen seinen Wärter. Endlich aber faßte er eine Zuneigung zu denen, die um ihn waren und sich mit ihm beschäftigten, ja es schien, als hätte er seinen alten Herrn vergessen. Letzterer kehrte nach einer Abwesenheit von achtzehn Monaten nach Paris zurück. Der Wolf vernahm seine Stimme trotz dem geräuschvollen Gedränge und überließ sich, nachdem man ihn in Freiheit gesetzt hatte, Ausbrüchen der ungestümsten Freude. Er wurde hierauf von seinem Freunde getrennt, und von neuem war er wie das erste Mal tiefbetrübt. Nach dreijähriger Abwesenheit kam der Herr abermals nach Paris. Es war gegen Abend und der Käfig des Wolfs völlig geschlossen, so daß das Tier nicht sehen konnte, was außerhalb seines Kerkers vorging; allein sowie es die Stimme des nahenden Herrn vernahm, brach es in ängstliches Geheul aus, und sobald man die Tür des Käfigs geöffnet hatte, stürzte es auf seinen Freund los, sprang ihm auf die Schultern, leckte ihm das Gesicht und machte Miene, seine Wärter zu beißen, wenn diese versuchten, ihn wieder in sein Gefängnis zurückzuführen. Als ihn endlich sein Erzieher wieder verlassen, erkrankte er und verschmähte alle Nahrung. Seine Genesung verzögerte sich sehr lange; es war dann aber immer gefährlich für einen Fremden, sich ihm zu nähern.«

Ähnliches wird in der schwedischen »Zeitschrift für Jäger und Naturforscher« von einer Jagdfreundin, Katharine Bedoire, erzählt: »Bei Gysinge lauste mein Mann im Jahre 1837 drei junge Wölfe, die eben das Vermögen, zu sehen, erhalten hatten. Ich wünschte, diese kleinen Geschöpfe einige Zeit behalten zu dürfen. Sie blieben ungefähr einen Monat beieinander und hatten während dieser Zeit ihre Wohnung in einer Gartenlaube. Sobald sie mich im Hofe rufen hörten: »Ihr Hündchen!« kamen sie mit Gebärden von Freude und Zutunlichkeit, die zum Verwundern waren. Nachdem ich sie gestreichelt und ihnen Futter gegeben hatte, kehrten sie wieder in den Garten zurück. Nach Verlauf eines Monats wurde das eine Männchen an den Gutsbesitzer von Uhr und das Weibchen an den Gutsbesitzer Thore Petree verschenkt. Da dasjenige, das wir selbst behielten, nun einsam und verlassen war, nahm es seine Zuflucht zu den Leuten des Gehöfts; meistens jedoch folgte es mir und meinem Gatten. Sonderbar war es, wie dieser Wolf zutraulich wurde, daß er sich, sobald wir zusammen ausgingen, neben uns legte, wo wir ruhten, aber nicht duldete, daß irgend jemand sich uns auf mehr als zwanzig Schritt nahte. Kam jemand näher, so knurrte er und wies die Zähne. Sowie ich nun auf ihn schalt, leckte er mir die Hände, behielt aber die Augen auf die Person gerichtet, die sich uns nähern wollte. Er ging in den Zimmern und in der Küche umher wie ein Hund, war den Kindern sehr zugetan, wollte sie lecken und mit ihnen spielen. Dies dauerte fort, bis er fünf Monat alt und bereits groß und stark war, und mein Mann beschloß, ihn anzubinden, aus Furcht, daß er bei seinen Spielen mit den Kindern dieselben mit seinen scharfen Klauen ritzen oder sie einmal blutend finden und dann Lust bekommen könnte, schlimmer mit ihnen zu verfahren. Indes ging er auch nachher noch oftmals mit mir, wenn ich einen Spaziergang machte. Er hatte seine Hütte bei der Eisenniederlage, und sobald im Winter Kohlenbauern kamen, kletterte er auf die Steinmauern hinauf, wedelte mit dem Schwänze und schrie laut, bis sie herzukamen und ihn streichelten. Hierbei war er jederzeit angelegentlich beschäftigt, ihre Taschen zu untersuchen, ob sie etwas bei sich hätten, was zum Fressen taugte. Die Bauern wurden dies so gewohnt, daß sie sich damit beschäftigten, Brotbissen bloß zu dem Zweck in ihre Rocktaschen zu stecken, um sie den Wolf darin suchen zu lassen. Dies verstand er denn auch recht gut, und verzehrte alles, was man ihm gab. Außerdem fraß er täglich drei Eimer Futter. Bemerkenswert war es auch, daß unsere Hunde anfingen, mit ihm aus dem Eimer zu fressen; kam aber irgend ein fremdes Tier und wollte die Speise mit ihm teilen, so wurde er wie unsinnig vor Zorn. Jedesmal, wenn er mich im Hose zu sehen bekam, trieb er ein arges Wesen, und sobald ich zur Hütte kam, richtete er sich auf die Hinterläufe empor, legte die Vorderpfoten auf meine Schultern und wollte mich in seiner Freude belecken. Sowie ich wieder von ihm ging, heulte er vor Leidwesen darüber. Wir hatten ihn ein Jahr lang; da er aber, als er ausgewachsen war, des Nachts arg heulte, so beschloß Bedoire, ihn totschießen zu lassen. Mit dem Wolf, den der Gutsbesitzer von Uhr erhielt, ereignete sich der merkwürdige Umstand, daß er mit einem der Jagdhunde seines Besitzers in derselben Hütte zusammenwohnte. Der Hund lag jede Nacht bei ihm, und sobald er Fleisch zu fressen bekam, vermochte er es niemals über sich, dasselbe ganz aufzuzehren, sondern trug es in die Hütte zum Wolf, der ihm dabei alle Zeit mit freundlicher Gebärde entgegenkam. Nicht selten geschah es, daß auch der Wolf seinen Freund auf dieselbe Weise belohnte.«

Zur Vertilgung des Wolfes gelten alle Mittel, Pulver und Blei ebenso gut wie das tückisch gestellte Gift, die verräterische Schlinge und Falle, der Knüppel und jede andere Waffe. Die meisten Wölfe werden gegenwärtig wohl mit Brechnuß und in der neueren Zeit hauptsächlich mit Strychnin, bekanntlich dem eigentlichen wirksamen Bestandteil der Brechnuß, getötet. Wenn im Winter die Nahrung zu mangeln beginnt, bereitet man ein getötetes Schaf zu und legt es aus. Das Tier wird abgestreift und das Gift in kleinen Mengen überall in das aufgeschnittene Fleisch eingestreut. Dann zieht man die Haut wieder darüber und wirft den Köder auf den bekannten Wechselstellen der Wölfe aus. Die Wirkung ist furchtbar. Kein Wolf frißt sich an einem derartig vergifteten Tiere satt, sondern bezahlt gewöhnlich schon in den ersten Minuten seine Freßgier mit dem Tode. Sobald er die Wirkung des Giftes verspürt, läßt er das Fleisch liegen und sucht sich durch die Flucht zu retten. Allein schon nach wenigen Schritten versagen die Glieder ihren Dienst. Furchtbare Krämpfe werfen ihn zu Boden. Der Kopf wird von den Zuckungen in das Genick zurückgeworfen, der Rachen weit ausgerissen, und in einem solchen Anfall endet das Tier sein Leben. Diese Vertilgungsart ist wohl die ergiebigste, weil der Wolf mit blinder Gier auf solches Fleisch stürzt! Strychnin soll jedoch, wie man in Kroatien behauptet, das Fell mehr oder weniger unbrauchbar machen, weil sich alle Haare lockern. Vorteilhaft sind auch die Fallgruben, etwa 3 Meter tiefe Löcher von ungefähr 2,5 Meter Durchmesser. Man überdeckt sie mit einem leichten Dach aus schmalen, biegsamen Zweigen, Moos und dergleichen, und bindet in ihrer Mitte einen Köder an. Damit der Wolf nicht Zeit habe, vorher lange Untersuchungen zu machen und ein des Weges kommender Mensch gesichert sei, wird die Grube mit einem hohen Zaun umgeben, über den jener, um zur Beute zu gelangen, mit einem Satz wegspringen muß. Am Tarainor wendet man Fallgruben vielfach an. »Zuerst«, schildert Radde, »kommen Raben und Rabenkrähen zum Köder, und diesen, die ihn umfliegen, folgt der Wolf. Er ist aber meist gewitzigt genug, um nicht ohne weiteres zum Köder zu laufen und dabei zu verunglücken, legt sich vielmehr an den Rand der ihm verderblichen Grube, scharrt mit den Pfoten das Verdeck derselben weg und wird erst mit der Zeit lüsterner nach dem Köder, den die Vögel schon tüchtig bearbeiten. Endlich entschließt er sich zum gewagten Sprung und fällt in die Grube. In dieser, so erzählen glaubwürdige Jäger, stellen sich alle Wölfe sehr listig an. Zwar toben und heulen sie zuerst viel, verstummen aber, wenn am nächsten Morgen der berittene Jäger, ihnen aus weithin vernehmbar, sich naht, suchen eine Ecke aus und stellen in ihr liegend sich tot. Auf sie geworfene Erde, Steinchen usw. lassen sie unbeachtet, und erst, wenn sie mit dem Arkan, einer zum Einfangen einzelner Pferde der Herden dienenden Stange mit Riemenschlingen, berührt werden, beginnt das Rasen, Beißen und Heulen wieder.«

In volkreichen Gegenden bietet man die Mannschaft zu großartigen Treibjagden auf. Die Auffindung einer Wolfsspur war und ist das Zeichen zum Aufbruch ganzer Gemeinden. Die Schweizer Chronik erzählt: »Sobald man einen Wolf gewahr wird, schlecht man Sturm über ihn, alsdann empört sich eine ganze Landschaft zum Gejägt, bis er umgebracht oder vertrieben ist.« Jeder waffenfähige Mann war verpflichtet, und übte gern diese Pflicht, an der Wolfsjagd teilzunehmen. In den größeren Förstereien Polens, Posens, Ostpreußens, Litauens usw. hat man eigens zur Wolfsjagd breite Schneisen durch den Wald gehauen und diesen dadurch in kleinere Vierecke abgeteilt. Die drei Seiten eines solchen Vierecks, die unter dem Winde liegen, werden, sobald Wölfe gespürt worden sind, mit Schützen bestellt und aus der andern Seite die Treiber hineingeschickt. Gewöhnlich erscheint der Wolf schon nach dem ersten Lärm äußerst vorsichtig, meist langsam trabend, an der Schützenlinie, wo ihm ein schlimmer Empfang bereitet wird. Bei solchen Jagden gebrauchen bloß die ausgezeichnetsten Schützen die Kugel, die meisten andern Jäger laden ihre Doppelgewehre mit großen Schroten, sogenannten Posten, die man in Norwegen Wolfsschrote nennt, und schießen ihn damit, wenn sie ordentlich gezielt haben, regelmäßig zusammen.

In ganz anderer Weise jagen die Bewohner der russischen Steppen. Ihnen erscheint das Gewehr geradezu als Nebensache. Der aufgetriebene Wolf wird von den berittenen Jägern so lange verfolgt, bis er nicht mehr laufen kann, und dann totgeschlagen. Schon nach einer Jagd von ein Paar Stunden versagen ihm die Kräfte. Er stürzt, rafft sich von neuem zu verzweifelten Sätzen auf, schießt noch eine Strecke weiter vorwärts und gibt sich endlich verzweiflungsvoll seinen Verfolgern preis. Kohl erzählt, daß die Pferdehirten eine ganz außerordentliche Geschicklichkeit in der Wolfsjagd besitzen. Ihre ganze Waffe besteht aus einem Stock mit eisernem Knopfe. Diesen werfen sie dem gejagten Wolfe, selbst wenn ihr Pferd im schnellsten Lauf begriffen ist, mit solcher Kraft und Geschicklichkeit auf den Pelz, daß der Feind regelmäßig schwer getroffen niedersinkt.

In eigentümlicher Weise jagen die Lappen. Wie ich oben bemerkte, ist der Wolf für sie der Schrecken aller Schrecken, ich möchte sagen: ihr einziger Feind. Und wirklich bringt ihnen kein anderes Geschöpf so vielen Schaden wie er. Während des Sommers und auch mitten im Winter sind ihre Renntiere den Angriffen des Raubtiers preisgegeben, ohne daß sie viel dagegen tun könnten. Die meisten besitzen zwar das Feuergewehr und wissen es auch recht gut zu gebrauchen; allein die Jagd mit diesem ist bei weitem nicht so erfolgreich als eine andere, die sie ausüben. Sobald nämlich der erste Schnee gefallen ist und noch nicht jene feste Kruste erhalten hat, die er im Winter regelmäßig bekommt, machen sich die Männer zur Wolfsjagd auf. Ihre einzige Waffe besteht in einem langen Stock, an dem oben ein scharfschneidiges Messer angefügt wurde, so daß der Stock hierdurch zu einem Speer umgewandelt wird. An die Füße schnallen sie sich die langen Schneeschuhe, die ihnen ein sehr schnelles Fortkommen ermöglichen. Jetzt suchen sie den Wolf auf und verfolgen ihn laufend. Er muß bis an den Leib im Schnee waten, ermüdet bald und kann einem Skiläufer nicht entkommen. Der Verfolger nähert sich ihm mehr und mehr, und wenn er auf eine waldlose Ebene herausläuft, ist er verloren. Das Messer war anfänglich mit einer Hornscheide überdeckt; diese sitzt aber so locker auf, daß ein einziger Schlag auf das Fell des Wolfes genügt, sie abzuwerfen. Nunmehr bekommt das Raubtier so viele Stiche, als erforderlich sind, ihm seine Raublust für immer zu verleiden. Bei weitem die meisten Wolfsfelle, die aus Norwegen kommen, rühren von den Lappen her und wurden auf diese Weise erlangt.

Der größte Nutzen, den wir vom Wolf ziehen können, besteht in Erbeutung seines Winterfelles, das, wie bekannt, als gutes Pelzwerk vielfach angewendet wird. Die schönsten Felle kommen aus Schweden, Rußland, Polen und Frankreich. Alle Regierungen gewähren ein besonderes Schußgeld für den getöteten Wolf, gleichviel ob derselbe erschossen, erschlagen, gefangen oder vergiftet worden ist. In Norwegen z. B. beträgt dies heute noch beinahe ebensoviel, als das Fell wert ist. Die Felle werden um so mehr geschätzt, je weißer sie sind, und deshalb gelten die nördlichen immer mehr als die aus südlichen Ländern. Außer dem Pelz verwendet man aber auch die Haut hier und da zu Handschuhen, Pauken- und Trommelfellen. Das grobe Fleisch, das nicht einmal die Hunde fressen wollen, wird bloß von den Kalmücken und Tungusen gegessen.

*

Eher als Rohrwolf und Tschango scheint sich der über die ganze Nordhälfte Amerikas verbreitete Wechselwolf ( Canis griseus) als eine besondere Art herauszustellen, obschon dies noch keineswegs erwiesen ist. Das Tier soll stämmiger gebaut sein, eine dickere und stumpfere Schnauze, größeren und rundlicheren Kopf, kürzere und spitzere Ohren haben und mit dichteren, längeren und weicheren Haaren bekleidet sein als unser Wolf; alles dies sind aber Unterscheidungsmerkmale von zweifelhaftem Werte. Die Färbung des Pelzes durchläuft wie bei unserem Wolfe alle Schattierungen von Falbweiß durch Fahlrot bis zu Schwarz. Ich nenne ihn deshalb Wechselwolf. Der Wechselwolf ähnelt seinem östlichen Verwandten in jeder Hinsicht, bekundet dasselbe Wesen, dieselbe Kraft, Frechheit und Feigheit wie jener.

Nordostafrika beherbergt den Schakalwolf oder » Abu el Hosseïn« der Araber ( canis lupaster). Er ist bedeutend kleiner als unser Isegrim, diesem aber in Gestalt und Verhältnissen ähnlich. Der breite, spitzschnauzige Kopf trägt große, breite und hohe, oben zugespitzte Ohren; der Leib ist kräftig, aber verhältnismäßig hoch gestellt; der buschige Schwanz reicht bis über die Ferse herab, wird meist hängend, zuweilen jedoch auch in großem Bogen aufwärts getragen; der nicht besonders dichte, gleichmäßige Pelz hat dunkelfahlbraune Färbung, das einzelne Haar gelbliche Wurzel und schwarze Spitze. Nach Hartmann ändert auch der Schakalwolf nicht unerheblich ab, ist in höher gelegenen, kühleren Gegenden kräftiger gebaut und voller behaart als in heißen Tiefebenen, wo er auch dunkler gefärbt erscheint, zeigt zuweilen schwärzliche Flecken und Streifen auf seinem Felle usw.

In seinem Wesen erinnert unser Wildhund mehr an den Wolf als an den Schakal. Einen Wolf wird jeder in ihm erkennen müssen; von dem Schakal unterscheidet er sich selbst dem ungeübtesten Auge. Wolfartig ist auch sein Auftreten. In der Regel hält er sich in einem ziemlich eng begrenzten Gebiete auf und treibt hier Niederjagd auf allerlei Kleinwild, Zwergantilopen, Hasen, Mäuse, Wild- und Haushühner und dergleichen, nebenbei allerlei Früchte auflesend und verzehrend; zuweilen aber, namentlich während der Regenzeit, schlägt er sich in Meuten zusammen, unternimmt größere Wanderungen, überfällt Schaf- und Ziegenherden, reißt mehr nieder, als er verzehrt, zersprengt die Herden und ängstigt die Hirten in arger Weise, über ein Aas stürzt sich solche Bande mit der Gier einer Wolfsmeute, und wenn der bellende Magen zwingt, vergreift sie sich, laut Hartmann, auch wohl an allerlei ungenießbaren Stoffen. In den Steppen Innerafrikas jagt man den Schakalwolf mit den dortigen ausgezeichneten Windhunden, die ihren Verwandten trotz lebhafter Gegenwehr niederreißen oder so lange festhalten, bis die Jäger herbeikommen und ihn mit Lanzen erstechen.

Europäischer Schakal ( Canis aureus)

Der Schakal ( Canis aureus) ist dasselbe Tier, das die Alten Thos und Goldwolf nannten, und wahrscheinlich der bei dem Bubenstreich Simsons erwähnte » Fuchs«, den jener edle Recke benutzte, um den Philistern ihr Getreide anzuzünden. Sein Name rührt von dem persischen Wort Sjechal her, das die Türken in Schikal umgewandelt haben. Bei den Arabern heißt er Dieb oder Dib, der Heuler, und einen besseren Namen könnten auch wir ihm nicht geben. Man kennt ihn im Morgenland überall und spricht von seinen Taten mit demselben Wohlgefallen, mit dem wir des Fuchses gedenken.

Der Schakal erreicht bei 90 bis 95 Zentimeter Gesamt- oder 65 bis 70 Zentimeter Leibes- und 30 Zentimeter Schwanzlänge 45 bis 50 Zentimeter Höhe am Widerrist, ist kräftig gebaut, hochbeinig und kurzschwänzig, seine Schnauze spitzer als die des Wolfes, aber stumpfer als die des Fuchses; die buschige Standarte hängt bis zu dem Fersengelenk herab. Die Ohren sind kurz, erreichen höchstens ein Viertel der Kopflänge und stehen weit von einander ab; die lichtbraunen Augen haben einen runden Stern. Ein mittellanger, rauher Balg von schwer beschreiblicher Färbung deckt den Leib. Die Grundfarbe ist ein schmutziges Fahl- oder Graugelb, das auf dem Rücken und an den Seiten mehr ins Schwarze zieht, bisweilen auch schwarz gewellt erscheint oder durch dunkle, unregelmäßig verlaufende Streifen über den Schultern gezeichnet wird. Diese Färbung setzt sich scharf ab von den Seiten, Schenkeln und Läufen, die wie die Kopfseiten und der Hals fahlrot aussehen. Die Stirnmitte pflegt dunkler zu sein, weil hier die Haare schwärzliche Spitzen haben; die Ohren sind äußerlich dicht mit rotgelben, innen spärlicher mit längeren, lichtgelben Haaren bekleidet. Das Fahlgelb der Unterseite geht an der Kehle und am Bauche in Weißlich-, an der Brust in Rötlichgelb, am Unterhals in Grau über; in der Schlüsselbeingegend machen sich undeutliche dunklere Querbänder bemerklich, ohne daß eine regelmäßige Zeichnung ausgesprochen wäre. In die dunkle, an der Spitze schwarze Behaarung des Schwanzes mischt sich Fahlgelb ein.

Als das Heimatsgebiet des Schakals muß Asien angesehen werden. Er verbreitet sich von Indien mit Ceylon aus über den Westen und Nordwesten des Erdteils, die Euphratländer, Arabien, Persien, Palästina und Kleinasien, tritt aber auch in Nordafrika und in Morea, der Türkei sowie in einigen Gegenden Dalmatiens auf.

In seiner Lebensweise stellt sich der Schakal als Bindeglied zwischen Wolf und Fuchs dar. Dem letzteren ähnelt er mehr als dem ersteren. Bei Tage hält er sich zurückgezogen; gegen Abend begibt er sich auf seine Jagdzüge, heult laut, um andere seiner Art herbeizulocken, und streift nun mit diesen umher. Er liebt die Geselligkeit sehr, obwohl er auch einzeln zur Jagd zieht. Vielleicht darf man ihn den dreistesten und zudringlichsten aller Windhunde nennen. Er scheut sich nicht im geringsten vor menschlichen Niederlassungen, dringt vielmehr frech in das Innere der Dörfer, ja selbst der Gehöfte und Wohnungen ein und nimmt dort weg, was er gerade findet. Durch diese Zudringlichkeit wird er weit unangenehmer und lästiger als durch seinen berühmten Nachtgesang, den er mit einer bewunderungswürdigen Ausdauer vorzutragen pflegt. Sobald die Nacht wirklich hereingebrochen ist, vernimmt man ein vielstimmiges, im höchsten Grade klägliches Geheul, das dem unserer Hunde ähnelt, aber durch größere Vielseitigkeit sich auszeichnet. Wahrscheinlich dient dieses Geheul hauptsächlich anderen der gleichen Art zum Zeichen: die Schakale heulen sich gegenseitig zusammen. Jedenfalls ist es nicht als ein Ausdruck der Wehmut der lieben Tiere anzusehen; denn die Schakale heulen auch bei reichlicher Mahlzeit, in der Nähe eines großen Aases z. B., gar erbärmlich und kläglich, daß man meint, sie hätten seit wenigstens acht Tagen keinen Bissen zu sich genommen. Sobald der eine seine Stimme erhebt, fallen die anderen regelmäßig ein, und so kann es kommen, daß man von einzelnliegenden Gehöften aus zuweilen die wunderlichste Musik vernehmen kann, weil die Töne aus allen Gegenden der Windrose heranschallen. Unter Umständen wird man erschreckt durch das Geheul; denn es ähnelt manchmal Hülferufen oder Schmerzenslauten eines Menschen. Durch die Ausdauer, mit der die Schakale ihre Nachtgesänge vortragen, können sie unerträglich werden; sie verderben, zumal wenn man im Freien schläft, oft die Nachtruhe vollständig. Somit kann man es den Morgenländern nicht verdenken, wenn sie die überall häufigen Tiere hassen und diesem Hasse durch grauenvolle Flüche Ausdruck geben.

Zum Hasse berechtigen übrigens auch noch andere Taten der Schakale. Der geringe Nutzen, den sie bringen, steht mit dem Schaden, den sie verursachen, in gar keinem Verhältnis. Nützlich werden sie durch Wegräumen des Aases und Vertilgung allerhand Ungeziefers, hauptsächlich durch Mäusefang, schädlich wegen ihrer unverschämten Spitzbübereien. Sie fressen nicht nur alles Genießbare weg, sondern stehlen noch allerhand Ungenießbares aus Haus und Hof, Zelt und Zimmer, Stall und Küche und nehmen mit, was ihnen gerade paßt. Ihre Freude am Diebstahl ist vielleicht ebenso groß wie ihre Gefräßigkeit. Im Hühnerhof spielen sie die Rolle unseres Reineke, morden mit der Gier des Marders und rauben, wenn nicht mit der List, so doch mit der Frechheit des Fuchses. Unter Umständen machen sie sich übrigens auch über ein vereinzeltes Herdentier, über Lämmer und Ziegen her, verfolgen ein kleines Wild oder plündern die Obstgärten und Weinberge. An der Meeresküste nähren sie sich von toten Fischen, Weichtieren und dergleichen. Größeren Raubtieren folgen sie in Rudeln nach, um alle Überreste ihrer Mahlzeit zu vertilgen; Reisezüge begleiten sie oft tagelang, drängen sich bei jeder Gelegenheit ins Lager und stehlen und plündern hier nach Herzenslust. Bei ihren Raubzügen gehen sie anfangs langsam, in Absätzen, heulen dazwischen einmal, wittern, lauschen, äugen und folgen dann, sowie sie eine Spur aufgefunden haben, irgend welchem Wild mit größtem Eifer, fallen, wenn sie nahe genug sind, plötzlich über ihre Beute und würgen sie ab. Tritt ihnen bei solchen Jagdzügen ein Mensch in den Weg, so weichen sie ihm zwar aus und zerstreuen sich nach rechts und links, finden sich aber bald wieder zusammen und verfolgen ihren Weg wie früher. In manchen Gegenden werden sie buchstäblich zur Landplage. Nur ihre nahen Verwandten, die Hunde, vermögen sie im Zaume zu halten, und diese sind denn auch ihretwegen in allen Dörfern massenhaft vorhanden, stürmen, sobald ihnen das Geheul der Schakale deren Ankunft verkündet, denselben entgegen und treiben sie in die Flucht.

In den nördlichen Teilen der Insel Ceylon, wo der sandige Boden von Buschwerk und einzelnen Baumgruppen nur dünn bedeckt wird, sind sie, laut Tennent, ungemein häufig. Sie jagen hier regelmäßig in Meuten, die von einem Leithunde angeführt werden und eine kaum glaubliche Kühnheit an den Tag legen. Nicht allein Hasen und andere Nager, sondern auch größere Tiere, selbst Hirsche, fallen ihnen zur Beute. Sehen sie, daß gegen Abend oder mit Eintritt der Dunkelheit ein Hase oder anderes Wild in einem jener Dickichte Zuflucht sucht, so umringen sie die ihnen winkende Beute von allen Seiten, versäumen auch nie die Wechsel zu besetzen; der Leithund gibt durch einlanggedehntes, wie »Okäe« klingendes Geheul das Zeichen zum Angriff, alle wiederholen die widerwärtigen Laute, und rennen gleichzeitig in das Dickicht, um das Opfer heraus und in die sorgfältig gelegten Hinterhalte zu treiben. Jedenfalls gelten sie bei allen Singalesen, genau ebenso wie Reineke bei uns, als Sinnbilder der List und Verschlagenheit, und haben einen wahren Schatz von Sagen und Geschichten ins Leben gerufen.

Die Ranzzeit des Schakals fällt in den Frühling und gibt den verliebten Männchen zu den allergroßartigsten Heulereien Grund und Ursache. Neun Wochen später wölft die Schakalhündin fünf bis acht Junge auf ein wohl verborgenes Lager, ernährt, schützt und unterrichtet diese nach Wolfs- oder Fuchsart im Gewerbe und zieht nach ungefähr zwei Monaten mit ihnen in das Land hinaus. Die hoffnungsvollen Sprossen haben sich um diese Zeit schon fast alle Fertigkeiten der Alten erworben, verstehen das Heulen meisterhaft, und lernen das Stehlen rasch genug.

Jung eingefangene Schakale werden bald sehr zahm, jedenfalls weit zahmer als Füchse. Sie gewöhnen sich gänzlich an den Herrn, folgen ihm wie ein Hund, lassen sich liebkosen oder verlangen Liebkosungen wie dieser, hören auf den Ruf, wedeln freundlich mit dem Schwanz, wenn sie gestreichelt werden, kurz, zeigen eigentlich alle Sitten und Gewohnheiten der Haushunde. Selbst alt gefangene unterwerfen sich mit der Zeit dem Menschen, so bissig sie auch anfänglich sich zeigen. Paarweise gehaltene pflanzen ohne alle Umstände in der Gefangenschaft sich fort, begatten sich auch leicht mit passenden Haushunden.

Schwer begreiflich erscheint es, daß man fortwährend einen gegenwärtig in allen größeren Tiergärten und Museen ausgestellten Wildhund des inneren und südlichen Afrika, den Schabrakenschakal, mit dem Schakal als gleichartig erklärt; denn ersterer hat mindestens ebenso viele Ähnlichkeit mit dem Fuchs wie mit dem Schakal und bildet gewissermaßen ein Übergangsglied zwischen beiden. Der Schabrakenschakal ( Canis mesomelas) ist sehr niedrig gestellt und von allen übrigen Schakalen schon hierdurch, mehr noch aber durch die Bildung seines Kopfes unterschieden. Dieser hat den Bau des Fuchskopfes und zeichnet sich besonders aus durch die sehr großen, am Grunde breiten, oben spitzig zulaufenden, in gleichmäßiges, unten verschmälertes Dreieck bildenden, dicht nebeneinanderstehenden Ohren, die eher an die des Fenek als an die des Schakals erinnern. Die großen braunen Augen haben runden Stern. Der Schwanz reicht bis zum Boden herab, wird jedoch gewöhnlich aufrecht gekrümmt getragen. Das Fell ist dick, fein und kurzhaarig. Die Färbung, ein schönes Rostrot, geht nach unten zu in Gelblichweiß über. Die ganze Oberseite deckt eine seitlich scharf begrenzte Schabrake von schwarzer Färbung mit weißlicher Fleckenzeichnung. Auf dem Hals wird diese Schabrake durch eine nach hinten zu undeutliche weiße Linie eingefaßt. Die Fleckenzeichnung ändert sich, je nach der Lage der Haare, da sie überhaupt nur durch das Zusammenfallen einer Menge von Haarspitzen entsteht, die sämtlich lichte Färbung haben. An Länge übertrifft der Schabrakenschakal seinen Verwandten, an Höhe steht er ihm nach.

Nach meinen Erfahrungen beginnt das Wohngebiet des Schabrakenschakals in Mittelnubien. Von hier aus reicht es längs der Ostküste Afrikas bis zum Kap und wahrscheinlich auch quer durch den ganzen Erdteil bis zur Westküste. Unser Schakal findet sich ebensowohl in der Steppe wie in den Wäldern, vorzugsweise jedoch in Gebirgsländern. Am Kap und in Habesch ist er sehr häufig. Er ist frecher und zudringlicher als jeder andere Wildhund. Seine eigentliche Jagdzeit ist zwar die Nacht, doch sieht man ihn auch bei Tag häufig genug umherlungern, selbst unmittelbar in der Nähe der Dörfer. In den Frühstunden begegnet man ihm überall, im Gebüsch ebensowohl wie in der pflanzenleeren Ebene. Erst ist in den Vormittagsstunden trabt er seinem Lager zu. Nachts ist er ein regelmäßiger Gast in den Dörfern und selbst in der Mitte des Lagerplatzes; denn nicht einmal das Feuer scheint ihn auf seinen Diebeszügen zu hindern. Ich habe ihn wiederholt zwischen den Gepäckstücken und den lagernden Kamelen umherstreifen sehen; auf meiner ersten Reise in Afrika hat er mir sogar auf dem nur vermittels eines Brettes mit dem Lande verbundenen Schiff einen Besuch gemacht. Die Eingeborenen Afrikas hassen ihn, weil er alle nur denkbaren Sachen aus den Hütten wegschleppt und unter dem Hausgeflügel, sogar unter den kleinen Herdentieren manchmal arge Verheerungen anrichtet. Bei dem Aase ist er ein regelmäßiger Gast; er scheint solche Speise leidenschaftlich gern zu fressen. Wie Burton berichtet, betrachten die Somali das Geheul des Schabrakenschakals als ein Vorzeichen des kommenden Tages und schließen von ihm aus auf gutes oder schlechtes Wetter; in Abessinien oder im Sudan beachtet man diese Musik nicht, obgleich man sie oft genug zu hören bekommt. Ich meinesteils muß gestehen, daß mir das Geheul dieser Schakale niemals lästig geworden ist, sondern immer eine ergötzliche Unterhaltung gewährt hat. Im Innern Afrikas fällt es niemand ein, das wirklich nette Tier zu zähmen; wir erhalten deshalb auch nur aus dem Kapland ab und zu einen dieser Schakale lebendig. Wenn man sich viel mit einem solchen Gefangenen beschäftigt, gewinnt man bald sein Vertrauen. Der Schabrakenschakal ist im Grunde ein gutmütiger, verträglicher Bursche, der jedenfalls mehr als der Fuchs zur Geselligkeit und zum Frieden neigt. So scheu und wild er anfänglich sich gebärdet, so rasch erkennt er liebevolle Behandlung an und sucht sie durch dankbare Anhänglichkeit zu vergelten.

In einem Käfig zusammengehaltene Paare des Schabrakenschakals pflanzen sich leicht fort. Ob ihre Trächtigkeitszeit von der anderer Wölfe abweicht, vermag ich nicht zu sagen. Ein Paar, das unter der Pflege Kjärböllinds mehrere Jahre nacheinander Junge brachte, begattete sich in einem Jahr am 16. Januar, trotz der herrschenden 12 º R. Kälte, und bekam wann, ist nicht gesagt vier Junge, die vortrefflich gediehen. In den beiden folgenden Jahren wölfte das Weibchen wieder, einmal am 4. März, fraß gelegentlich auch einen seiner Sprossen, obgleich es dieselben sonst gut behandelte.

Werfen wir nach dieser fast vollständigen Übersicht der altweltlichen Wildhunde einen Blick auf andere, in Amerika hausende Glieder der Familie, so stoßen uns zunächst zwei wolfähnliche Arten auf, die Hamilton Smith Goldwölfe nennt und Gray in einer besonderen Sippe vereinigt wissen will. Als Merkmale der letzteren gibt dieser Forscher den sehr langen, dünnasigen Kopf und kurzen Schwanz sowie unerhebliche Eigentümlichkeiten des Schädels und Gebisses an. Unter sich sind die beiden »Goldwölfe« übrigens wesentlich verschieden.

Der Mähnenwolf, rote Wolf der Ansiedler, Guará der Eingeborenen ( Canis jubatus) hat, laut Burmeister, zwar die unverkennbarste Ähnlichkeit mit dem Wolf, ist jedoch verhältnismäßig schwächlicher gebaut und viel hochbeiniger als dieser, die Schnauze enger, die Brust schmaler, der Schwanz kürzer. Noch heutigen Tages wissen wir über das Leben dieses in allen Sammlungen seltenen Tieres außerordentlich wenig. Der Mähnenwolf hat zwar eine weite Verbreitung über Südamerika, kommt auch an geeigneten Örtlichkeiten Brasiliens, Paraguays, der Platastaaten einzeln überall vor, wird aber wegen seines scheuen, vorsichtigen und furchtsamen Wesens, das ihn den menschlichen Ansiedlungen fern hält, stets selten gesehen und noch seltener erlangt. Über Tages hält er sich, nach Angabe des Prinzen von Wied, in den zerstreuten Gebüschen der offenen, heideartigen Gegenden des inneren Landes auf, ängstlich sich verbergend; des Nachts, in unbewohnten Gegenden wohl auch in den Nachmittagsstunden, trabt er nach Nahrung umher und läßt dann seine laute, weitschallende Stimme vernehmen. Gegen Abend soll man ihn, laut Hensel, zuweilen in den sumpfigen mit hohen Grasbüscheln bewachsenen Niederungen sehen, wie er sich mit der Jagd der Apereas oder wilden Meerschweinchen beschäftigt. Diese Tiere huschen mit so großer Schnelligkeit zwischen den Grasbüscheln umher, daß sie kein Jagdhund fangen kann; der Mähnenwolf aber greift sie doch. Seine hohen Läufe befähigen ihn, das Jagdgebiet auf weithin zu übersehen und so gewaltige Sätze zu machen, daß ihm gedachtes Kleinwild nicht immer entgeht.