|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn man die reiche Abteilung unserer Klasse, die fast alle Naturforscher übereinstimmend begrenzen und mit den vorstehend angegebenen Namen bezeichnen, aufmerksam betrachtet, will sich die Ansicht aufdrängen, daß die verschiedenartigen Gestalten, die wir in der einen Ordnung vereinigen, gar nicht zusammengehören. Es gibt in dieser große und kleine, kräftig gebaute und schlanke, lang- und kurzschnäbelige, hochbeinige und niedriggestellte, stumpf- und spitzflügelige, dicht- und dünnbefiederte, bunt- und einfarbige Vögel, und es wird, diesen Gegensätzen entsprechend, eine Verschiedenartigkeit der Lebensweise, der Sitten und Gewohnheiten, des Nahrungserwerbes und der Nahrung selbst, des Fortpflanzungsgeschäftes und der Entwicklung, kurz aller Lebensäußerungen bemerklich wie in keiner andern gleichwertigen Abteilung der ganzen Klasse. Einige Naturforscher haben deshalb die oben ausgesprochene Ansicht betätigt und anstatt einer Ordnung deren zwei aufgestellt; im allgemeinen aber hält man an der Auffassung früherer Vogelkundiger noch fest und sieht die Stelzvögel als eine Gesamtheit an, die man nicht zersplittern darf.

Aus vorstehenden Worten geht zur Genüge hervor, daß eine allgemein gültige Kennzeichnung der Stelzvögel nicht gegeben werden kann. Ein langer, schwacher Hals und lange, dünne Beine, die auch über dem Fersen- oder Hakengelenk nackt und deren Füße drei- oder vierzehig sind, dürfen als Merkmale der Mehrzahl gelten, und ebenso kann man noch sagen, daß die Flugwerkzeuge nicht verkümmert, die Federn wie gewöhnlich gebildet sind. Der Schnabel ist so verschieden gestaltet, daß eine Beschreibung desselben an dieser Stelle nicht tunlich erscheinen kann; Flügel und Schwanz ändern ebenfalls vielfach ab, und auch das Kleingefieder zeigt durchaus keine Übereinstimmung.

Die Stelzvögel sind Weltbürger im eigentlichen Sinne des Wortes und leben allerorten, nicht bloß am Wasser und demgemäß mehr in der Tiefe, sondern hoch oben im Gebirge noch, dicht unter der Schneegrenze, am Fuße der Gletscher, nicht allein im oder am Sumpfe, welchen unterscheidenden Namen er auch haben möge, sondern ebenso in der sonnendurchglühten Wüste. Soweit das Meer nach Norden hinauf offen ist, ebensoweit dehnt sich ihr Wohn- oder Verbreitungskreis aus. Sie sind es, die im Verein mit den an das Wasser gebundenen Schwimmvögeln das Meer beleben, die das Gewimmel am Strande desselben hervorrufen; sie auch bilden diejenige Bewohnerschaft der Sümpfe und Flußufer, die unser Auge am ersten zu fesseln weiß.

Alle Stelzvögel, die in einem gemäßigten Gürtel brüten, ziehen oder wandern; selbst diejenigen Arten, die in gewissen Gegenden höchstens streichen, gehen in andern regelmäßig auf die Reise. Viele durchfliegen beträchtliche Strecken; andere lassen sich schon im gemäßigten Süden durch nahrungversprechende Örtlichkeiten zurückhalten. Diejenigen, die sich am Meer aufhalten, wandern die Küsten entlang und besuchen, weiter und weiter reisend, Länder, die gänzlich außerhalb ihres Verbreitungskreises zu liegen scheinen, siedeln sich hier möglicherweise auch bleibend an, brüten und bürgern sich ein. So findet man gewisse Strandläufer fast auf der ganzen Erde, mindestens in allen Gürteln derselben. Auch diejenigen, deren Heimat die Äquatorländer sind, werden von dem Drange, zu wandern, beeinflußt und streichen mindestens, aber in so regelmäßiger Weise, daß man ihr Wegziehen und Wiederkommen vielleicht auch ein Ziehen nennen kann.

*

Obenan stehen die Trappen ( Otididae), große oder mittelgroße, schwerleibige Vögel mit mittellangem, dickem Halse, ziemlich großem Kopfe, kräftigem, an der Wurzel niedergedrücktem, übrigens kegelförmigem, vor der Spitze des Oberkiefers etwas gewölbtem, ungefähr kopflangem Schnabel, mittelhohen, sehr starken Läufen und dreizehigen Füßen, wohl entwickelten, großen, sanft muldenförmigen Flügeln, aus zwanzig breiten Federn bestehendem Schwanze, wie endlich einem derben, geschlossenen, glatt anliegenden Gefieder, das sich am Kopf und Hals oft verlängert, mindestens durch lebhafte Färbung auszeichnet. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen stets durch bedeutendere Größe, gewöhnlich auch durch ein schöneres Kleid; die Jungen ähneln, nachdem sie das Daunenkleid angelegt haben, zunächst dem Weibchen. Eigentümlich ist ein großer, häutiger, unter der Zunge geöffneter Sack, der vorn, unmittelbar unter der Halshaut, vor der Luftröhre liegt und sich nur beim alten Männchen findet, während der Paarungszeit mit Luft gefüllt wird, sich sonst aber so zusammenzieht, daß selbst sorgfältig arbeitende Zergliederer ihn nicht aufzufinden vermochten.

Mit Ausnahme Amerikas leben in allen Erdteilen Trappen; besonders reich an ihnen sind Afrika und Asien. Eigentlich der Steppe angehörend, bewohnen sie bei uns zulande die großen, offenen Felder ebener Gegenden, treten aber nicht entfernt in derselben Menge auf wie in der Steppe. Eigentliche Waldungen meiden sie ängstlich; dünnbuschige Gegenden hingegen scheuen sie durchaus nicht. Gewöhnlich leben sie in kleinen Trupps oder mehreren Familien, die sich gesellten; nach der Brutzeit aber vereinigen sie sich oft zu Herden, die Hunderte zählen und, wie es scheint, wochenlang zusammenleben. Alle südländischen Arten dürfen als Standvögel angesehen werden, während diejenigen, die in dem gemäßigten Gürtel leben, entweder regelmäßige Wanderungen antreten oder doch unregelmäßig in einem weiten Gebiete hin und her streifen.

So plump und schwerfällig sie zu sein scheinen, so leicht bewegen sie sich. Ihr gewöhnlicher Gang ist ein gemessener Schritt, der jedoch zu ziemlicher Eilfertigkeit gesteigert werden kann; der Flug erscheint ungeschickter als er wirklich ist, denn die Trappen erheben sich nach einem kurzen Anlauf leicht wieder vom Boden, fördern sich bald in eine genügende Höhe und fliegen, wenn auch nicht gerade sehr schnell, so doch mit großer Ausdauer meilenweit in einem Zuge fort, übersetzen sogar das Meer oder unternehmen Reisen in fernliegende Länder. Die Stimme ist sehr verschieden. Einige Arten gehören zu den schweigsamsten aller Vögel und lassen nur ausnahmsweise sonderbare Laute vernehmen, die man am liebsten Geräusch nennen möchte, weil ihnen aller Klang und Ton fehlt; andere hingegen besitzen eine helle, weithin schallende Stimme und geben sie oft zum besten. Die Sinne dürfen als hochentwickelt bezeichnet werden. Alle Arten sind kluge Vögel, die vorsichtig jeden ihnen bedenklich erscheinenden Gegenstand beobachten und sich selten täuschen lassen. Neben dieser Vorsicht spricht sich in ihrem Wesen Erregbarkeit und Heftigkeit aus. Sie fliehen den Feind, den sie fürchten müssen, stellen sich aber, gezwungen, selbst dem Menschen kühn gegenüber oder bedrohen ihn, nachdem sie vertraut mit ihm wurden; sie leben mit ihresgleichen in ziemlichem Frieden, kämpfen aber erbittert, wenn Liebe oder Eifersucht ins Spiel kommen; sie nehmen auch einen Kampf mit andern Vögeln, die an Größe und Stärke ihnen gleichen, ohne Bedenken auf. Alte Hähne werden wirklich bösartig. An veränderte Verhältnisse gewöhnen sie sich schwer; doch fügen sie sich schließlich, scheinbar ohne Widerstreben, obwohl sie keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ihr Mütchen an einer ihnen unangenehmen Persönlichkeit oder einem ihnen verhaßten Tier zu kühlen.

Ihre Lebensweise erinnert in vieler Hinsicht an die der Scharrvögel, aber ebenso auch an das Treiben der Regenpfeifer und Verwandten. Ungestört verweilen sie fast den ganzen Tag auf dem Boden, indem sie in den Morgenstunden äsen, schreien oder miteinander kämpfen, mittags, behaglich hingestreckt, sich sanden, gegen Abend von neuem nach Nahrung suchen und schließlich einen möglichst gesicherten Platz zur Nachtruhe erwählen. Sie erscheinen, wenigstens in gewissen Gegenden, zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Plätzen und fliegen tagtäglich nach andern zurück, oder aber durchlaufen, vielleicht mit derselben Regelmäßigkeit, gewisse Strecken. Ihre Nahrung wird zum großen Teil dem Pflanzenreich entnommen; die Küchlein hingegen äsen fast nur Kerbtiere und verkümmern sicherlich, wenn diese ihnen fehlen. Erst wenn sie ihr volles Gefieder erlangt haben und etwa halb ausgewachsen sind, gehen sie zur Pflanzennahrung über. Sie genießen Körner ebenso gern wie Blätter, Knospen und Knollenfrüchte, lieben es aber, die Blätter selbst zu Pflücken, lassen beispielsweise klar geschnittenen Kohl unberücksichtigt, wogegen sie dasselbe Futter, wenn ihnen davon ein ganzer Kopf gereicht wird, leidenschaftlich gern fressen. An Brot lassen sie sich leicht gewöhnen, und später sehen sie in ihm einen Leckerbissen.

Die Fortpflanzung fällt mit dem Spätfrühling der betreffenden Heimat zusammen. Alle größeren Vereinigungen, die während der Winterzeit gebildet wurden, haben sich jetzt gelöst und alle Männchen Weibchen gefunden. Die meisten Beobachtungen sprechen dafür, daß sie in Einehigkeit leben. Die Hähne zeigen sich, wenn die Paarungszeit herannaht, im höchsten Grade erregt, schreiten pomphaft mit dick aufgeblasenem Halse, gewölbten Flügeln und ausgebreitetem Schwanze einher, kämpfen wacker mit jedem Nebenbuhler, lassen, wenn sie schreilustig sind, ihre Stimme fast ununterbrochen vernehmen und machen dabei fortwährend der Henne nach ihrer Weise den Hof. Letztere scharrt sich nach erfolgter Begattung eine seichte Mulde im aufschießenden Getreide oder zwischen hohem Steppengrase aus, bekleidet sie dürftig und belegt sie dann mit ihren wenigen Eiern. Das Weibchen brütet allein und führt auch anfänglich die zierlich beflaumten, aber etwas täppischen Jungen ohne Hilfe des Gemahls; dieser stellt sich jedoch später wieder bei der Familie ein und dient ihr fortan als treuer Wächter. Das Wachstum der Jungen geht langsamer vonstatten als bei vielen andern Vögeln.

Trappen werden in allen Ländern mit einer gewissen Leidenschaft gejagt, weil ihre große Vorsicht die menschliche Überlegenheit herausfordert. Man wendet die verschiedensten Mittel an, um sich der achtsamen Geschöpfe zu bemächtigen, jagt aber trotzdem durchaus nicht immer mit Glück. Der Fang ist, wenigstens zu gewissen Zeiten, verhältnismäßig leicht; es hält aber schwer, Trappen einzugewöhnen. Alt gefangene verschmähen regelmäßig das Futter und trotzen und hungern sich zu Tode; jung erbeutete verlangen sorgfältige Pflege, wenn sie gedeihen und groß werden sollen. In Ungarn und in Rußland werden jetzt alljährlich viele Trappen aufgezogen, auch erhalten wir lebende aus Afrika, Asien und Australien.

*

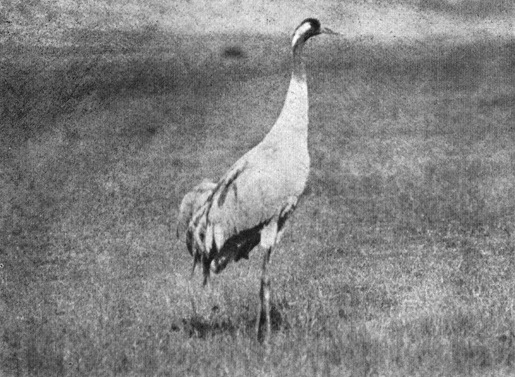

Die Großtrappe ( Otis tarda) ist der größte europäische Landvogel. Seine Länge beträgt einen Meter und darüber, die Breite 2,2 bis 2,4 Meter, die Fittichlänge bis siebzig, die Schwanzlänge achtundzwanzig Zentimeter, das Gewicht fünfzehn bis sechzehn Kilogramm. Kopf, Oberbrust und ein Teil des Oberflügels sind hell aschgrau, die Federn des Rückens auf rostgelbem Grunde schwarz in die Quere gebändert, die des Nackens rostfarbig, die der Unterseite schmutzig- oder gelblichweiß, die Schwingen dunkelgraubraun, an der schmalen Außenfahne und am Ende schwarzbraun, ihre Schäfte gelblichweiß, die Unterarmfedern schwarz, weiß an der Wurzel, die letzten fast reinweiß, die Steuerfedern schön rostrot, weiß an der Spitze und vor ihr durch ein schwarzes Band geziert, die äußeren fast ganz weiß. Der Bart besteht aus etwa dreißig langen, zarten, schmalen, zerschlissenen, grauweißen Federn. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel schwärzlich, der Fuß graulich hornfarben. Das Weibchen unterscheidet sich durch merklich geringere Größe, aber auch durch sein minder lebhaftes Gefieder und das Fehlen des Bartes. Seine Länge beträgt höchstens siebzig, seine Breite einhundertachtzig Zentimeter.

Großtrappen ( Otis tarda)

Von Südschweden und dem mittleren Rußland an findet man Trappen in ganz Europa und Mittelasien, aber nur einzeln und wohl bloß während des Winters in Nordwestafrika. In Großbritannien ist die Trappe, obschon sie zuweilen noch als Besuchsvogel erscheint, bereits ausgerottet, in Frankreich sehr selten geworden, in Spanien nur in einigen Gegenden zu finden; in Ungarn, der Moldau und Walachei, in Rumelien und Thessalien, der südrussischen Steppe und in ganz Mittelasien dagegen tritt sie außerordentlich häufig auf; auch in Kleinasien, dem nördlichen Syrien, Palästina und ebenso in Marokko kommt sie vor. Gelegentlich ihrer Streifereien, die man eher ein Streichen als einen Zug nennen kann, berührt sie nicht nur die südlichen Länder, sondern auch solche, in denen man sie sonst nicht bemerkt, z. B. Holland und die Schweiz. In unserm Vaterlande bewohnt sie ständig noch alle geeigneten Stellen der norddeutschen Ebene und ebenso weite, waldlose Ackerflächen Mittel- und Süddeutschlands, insbesondere die Mark, Pommern, Posen, Schlesien, Anhalt, Sachsen, Braunschweig, Hannover, Thüringen, die unteren und oberen Rheinlande und Bayern, immer aber nur einzelne Gebiete, die ihren Lebensanforderungen entsprechen. Hier trifft man zuweilen noch Flüge an, die über hundert Stück zählen; aber sie kommen gar nicht in Vergleich mit den Scharen, die die ungarische Pußta und die russische Steppe beleben. Sie bevorzugt unter allen Umständen Gegenden, in denen Getreidebau getrieben wird; Radde fand sie gerade in denjenigen Teilen, die das Hochsteppengepräge Mittelasiens am deutlichsten zeigen, viel seltener als in der Udinskischen und Bargusinschen Steppe und im Selengatal, obgleich hier die Gegend hügelig oder bergig ist; aber freilich wird dort wie hier viel Getreide gebaut. In Griechenland ist sie in allen Ebenen Standvogel; in Spanien belebt sie die weiten, fruchtbaren Flächen beider Kastilien, der Mancha, Estremaduras und Niederandalusiens; auf den Inseln des Mittelmeers kommt sie immer nur einzeln vor. Bei uns zulande ist sie Standvogel, der zwar ein weites Gebiet bewohnt, dasselbe jedoch in der Regel nicht verläßt, in Rußland und Mittelasien dagegen Wander- oder doch Strichvogel. Waldige Gegenden meidet die Großtrappe stets, weil sie in jedem Busch einen Hinterhalt sieht. Ebensowenig naht sie sich bei uns zulande bewohnten Gebäuden. Jede Veränderung auf dem gewohnten Weideplatze, jedes Loch, das gegraben wird, fällt dem mißtrauischen Vogel auf und erscheint ihm höchst bedenklich, Regenwetter und Nässe im Getreide, die ihm sehr zuwider sind, veranlassen ihn, zuweilen auf Feldwegen und breiten Rainen zwischen Ackerstücken oder auf anstoßenden Brachäckern sich sehen zu lassen; aber sobald er Gefahr ahnt, schleicht er wieder zu den ihn deckenden Halmen zurück. Im Winter wählt er sich am liebsten solche Felder, die ihm Nahrung versprechen, insbesondere also die mit Winterraps oder mit Wintergetreide bestellten, und während dieser Jahreszeit ist er womöglich noch vorsichtiger als im Sommer, der ihm in dem hochaufgeschossenen Getreide gute Deckung gewährt. Nachtruhe hält er stets auf den entlegensten Feldern, meist auf Brach- oder Stoppeläckern, begibt sich auch erst in der Dämmerung nach solchen Plätzen und scheint hier abwechselnd Wachen auszustellen, die für die Sicherheit der übrigen zu sorgen haben. »Sowie der Morgen graut«, sagt Naumann, »werden sie schon wieder wach, erheben sich von ihrem Lager, strecken sich behaglich, schlagen wohl auch ihre Flügel einige Male, gehen langsam hin und her und fliegen nun zusammen, die ältesten und schwersten zuletzt, auf und stets vom Nachtlager entfernten Futterplätzen zu.«

Der Gang der Großtrappe ist langsam und gemessen, verleiht daher dem Vogel eine gewisse Würde; doch kann sie, wenn es not tut, so eilig dahinrennen, daß sie ein Hund nur mit Mühe einholt. Vor dem Auffliegen nimmt sie einen kurzen, aus zwei bis drei Sprüngen bestehenden Anlauf und erhebt sich nun, zwar nicht gerade schnell, aber doch nicht ohne sonderliche Anstrengung in die Luft, schwingt sich mit langsamen Flügelschlägen weiter und streicht, wenn sie erst eine gewisse Höhe erreicht hat, so rasch dahin, daß derjenige Jäger, der sie mit der Büchse erlegen will, seines Auges und seiner Waffe sehr sicher sein muß. Im Fluge streckt sie Hals und Beine gerade von sich, der schwere Rumpf senkt sich aber hinten etwas hernieder, und dies macht sie von weitem kenntlich. Wenn sich eine Gesellschaft von Großtrappen gleichzeitig erhebt, hält jedes Glied derselben einen gewissen Abstand von den übrigen ein, gleichsam als fürchte es, diese durch seine Flügelschläge zu beirren.

Der Stimmlaut, den man zu allen Zeiten von der Großtrappe vernimmt, läßt sich schwer durch Buchstaben ausdrücken; er ist ein sonderbares und leises Schnarren, das nur dann deutlich wird, wenn man sich in unmittelbarer Nähe des Vogels befindet. Von gefangenen habe ich nur diesen einen Laut oder richtiger dieses eine Geräusch vernommen; denn von einem Laut oder Ton ist, streng genommen, nicht zu reden. Wenn ich versuchen soll, diese Stimme auszudrücken, muß ich die Silbe »Psäärr« zu ihrer Bezeichnung wählen; es ist mir jedoch unmöglich, auch die Betonung derselben zu versinnlichen. Während der Paarungszeit vernahm Naumann, aber auch selten, einen tiefen und dumpfen Laut, den er eine Art Brausen nennt und dem »Huh, huh, huh« des zahmen Taubers ähnlich findet.

Daß unter den Sinneswerkzeugen der Großtrappe das Auge am meisten entwickelt ist, lehrt dessen Beobachtung. Ihrem Scharfblick entgeht so leicht nichts. »Schon in weiter Ferne«, sagt Naumann, »beobachtet sie die vermeintlichen Gefahren, besonders die ihr verdächtige einzelne Person, und wenn diese glaubt, sie sei von der Trappe, die sie zu beschleichen gedenkt, noch fern genug, als daß sie schon von ihr bemerkt worden sein könnte, so irrt sie gewöhnlich, namentlich wenn sie hofft, einen zwischen ihr und der Trappe gelegenen Hügel oder Graben zu erreichen, um durch jenen gedeckt oder in diesem verborgen sich ihr schußmäßig zu nähern; denn in demselben Augenblick, in dem sie sich ihrem Blick entzogen zu haben glaubt, ergreift jene auch schon die Flucht.« Fest steht ferner, daß sie auch sehr scharf hören.

Die Großtrappe nährt sich, wenn sie erwachsen, vorzugsweise von grünen Pflanzenteilen, Körnern und Sämereien, in frühester Jugend beinahe ausschließlich von Kerbtieren. Sie frißt von allen unsern Feldfrüchten, vielleicht mit Ausnahme der Kartoffeln, die sie gewöhnlich liegen läßt, am liebsten, wie es scheint, Kraut und Kohl; aber sie weidet auch oft, im Notfall sogar die Spitzen des gewöhnlichen Grases ab. Im Winter nährt sie sich hauptsächlich von Raps und Getreide; im Sommer fängt sie neben der Pflanzennahrung stets einige Kerbtiere, ohne jedoch eigentlich auf sie zu jagen, stellt auch Feldmäusen eifrig nach, dürfte überhaupt jedes kleinere Tier verspeisen, das ihr in den Wurf kommt. Alle Nahrung nimmt sie mit dem Schnabel auf, und höchstens im Winter läßt sie sich herbei, verdecktes Futter durch Scharren mit den Füßen bloßzulegen. Kleine Quarzkörner werden zur Beförderung der Verdauung regelmäßig mit verschluckt. Ihren Durst stillt sie mit den Tautropfen, die morgens am Grase hängen.

Schon im Februar bemerkt man, laut Naumann, im Betragen der freilebenden Trappen eine wesentliche Veränderung. »Der regelmäßige Besuch der bekannten Weideplätze, ihr bestimmter Zug nach und von denselben und ihr gemütliches Beisammensein hört jetzt auf. Eine gewisse Unruhe hat sich ihrer bemächtigt und treibt sie zu einem ungeregelten Umherschweifen von diesen zu jenen Weideplätzen zu allen Tageszeiten an. Die Hähne fangen an, sich um die Hennen zu streiten, sich zu verfolgen, diese sich zu zerstreuen. Die Vereine werden loser, ohne sich noch ganz aufzulösen. Bei solchem Umhertreiben streichen sie dann nicht selten, sich vergessend, oft durch Gegenden, über Bäume und Dörfer, ja über die lebhaftesten Orte so niedrig hinweg, wie es sonst nie geschieht. Mit stolzem Anstand, aufgeblasen wie ein Puterhahn, den fächerförmig ausgebreiteten Schwanz aufgerichtet, schreiten die Hähne neben den Hennen einher, fliegen selten weit weg und nehmen nach dem Niederlassen jene Stellung sogleich wieder ein.« Der oft erwähnte, viel geleugnete Kehlsack kommt jetzt zu seiner Bedeutung und wird so weit aufgeblasen, daß der Hals des Trappenhahnes mehr als noch einmal so dick erscheint wie sonst. Anfänglich schreitet der liebebegeisterte Vogel nur mit etwas gesenkten Flügeln und schief erhobenem, dachförmig getragenem Schwanze umher; bald aber bemächtigt sich seiner die volle Glut der Empfindung. Er bläst nunmehr den Hals vollends auf, drückt den Kopf so weit zurück, daß er auf dem Nacken aufliegt, breitet und senkt die Flügel, wendet und dreht aber gleichzeitig alle Federn derselben nach oben und vorn, so daß die letzten Schulterfedern den Kopf von hinten, die Bartfedern ihn von vorn fast verbergen, legt das Spiel so weit zurück, daß man streng genommen nur noch die gebauschten Unterdeckfedern sieht, senkt endlich den Vorderteil des Körpers tief nach unten und erscheint nunmehr als wundersamer Federballen. Jede andere männliche Großtrappe wird ihr jetzt zu einem Gegenstand des Hasses und der Verachtung. Mit sonderbaren Sprüngen eilen die wackern Kämpen gegeneinander los; Schnabel und Läufe werden kräftig gebraucht, um den Sieg zu erringen; selbst fliegend noch verfolgen sich die Erzürnten, schwenken sich in einer Weise, die man ihnen nie zutrauen würde, und stoßen mit dem Schnabel aufeinander. Allmählich tritt Ruhe ein. Die starken Hähne haben sich die Hennen erkämpft, und nur die schwächeren versuchen noch im kindischen Spiel den ernsten Kampf älterer nachzuahmen. Fortan sieht man Männchen und Weibchen stets beisammen; wo das eine hinfliegt, folgt auch das andere hin.

Die Niststelle wird stets vorsichtig ausgewählt, von älteren Paaren noch sorgfältiger als von jüngeren. Wenn das Getreide bereits so hoch aufgeschossen ist, daß es das brütende Weibchen verbirgt, scharrt dieses eine seichte Vertiefung in den Boden, kleidet sie auch wohl mit einigen dürren Stoppeln, Stengeln und Halmen aus und legt in sie seine zwei, ausnahmsweise auch drei, nicht eben großen, durchschnittlich achtundsiebzig Millimeter langen, sechsundfünfzig Millimeter dicken, kurzeiförmigen, starkschaligen, grobgekörnten, glanzlosen, auf bleich olivengrünem oder malt graugrünem Grunde dunkler gefleckten und gewässerten Eier. Es nähert sich dem Neste stets mit äußerster Behutsamkeit, indem es sich förmlich heranschleicht, läßt sich so wenig wie möglich sehen und legt, sobald es jemand bemerkt, den während des Brütens aufrecht getragenen Hals der Länge nach platt auf den Boden hin. Naht sich ein Feind, so schleicht es ungesehen im Getreide fort; kommt ihm eine Gefahr plötzlich über den Hals, so erhebt es sich fliegend, stürzt sich aber bald wieder in das Getreide herab und läuft dann weiter. Werden die Eier von einem Menschen mit bloßen Händen berührt, so kehrt es nie wieder zu ihnen zurück, und ebenso verläßt es das Nest, wenn die nächste Umgebung desselben arg zertreten wurde. Nach etwa dreißigtägiger Bebrütung entschlüpfen die wolligen, bräunlichen, schwarzgefleckten Jungen dem Ei, werden durch die Wärme der Mutter getrocknet und dann von dieser weggeführt. Die Alte liebt sie mit hingebender Zärtlichkeit, gibt sich bei Gefahr, das ihr sonst eigene Wesen vergessend, rücksichtslos dem Feinde preis, flattert angstvoll nahe vor dem Ruhestörer dahin, übt die unter den Hühnern gebräuchliche Kunst der Verstellung und kehrt erst, wenn es ihr glückte, den Nahenden irrezuführen, zu den Kindern zurück, die sich, falls es irgend möglich war, an einer geeigneten Örtlichkeit auf den Boden drückten und in der Gleichfarbigkeit desselben mit ihrem Kleide einen vortrefflichen Schutz fanden. Die erste Kindheit verbringen die Trappen fast nur im Getreide; erst später und auch dann bloß, wenn die Alte in der Ferne keinen Menschen bemerkt, führt sie ihre Jungen auch wohl einmal auf freies Brachfeld, immer aber nur so weit, daß sie rasch wieder den Zufluchtsort erreichen kann. Kleine Käfer, Heuschrecken und Larven, die von der Mutter teilweise ausgescharrt oder gefangen und den Küchlein vorgelegt werden, bilden ihre erste Nahrung. Sie sind anfänglich sehr unbeholfen, gehen schlecht und wankend und lernen erst spät selbst Futter aufzunehmen, beginnen aber, wenn sie so weit gekommen, auch Grünes mitzufressen. Etwa einen Monat nach dem Ausschlüpfen sind sie fähig geworden, ein Stück weit zu flattern; vierzehn Tage später fliegen sie bereits ziemlich gut, und nunmehr durchstreifen sie mit den Eltern weitere Strecken.

Um Trappen zu zähmen, muh man sie jung einfangen, denn alte ertragen den Verlust ihrer Freiheit schwer. Besonders geübte Züchter kaufen Hirten gefundene Eier ab und lassen diese von Hühnern oder Putern ausbrüten. Zerstückelte Heuschrecken, Mehlwürmer, Bröckchen von dem Fleisch zarter Küchlein bilden die Nahrung der soeben aus dem Ei gekommenen Trappen, etwas derbere Fleischkost das Futter älterer, bis schließlich Grünzeug und Körner gereicht werden können. Die Ernährung selbst verursacht also kaum Schwierigkeiten; diese aber beruhen darin, daß die Trappenküchlein höchst empfindlich gegen die Nässe sind und demzufolge stets sehr warm und trocken gehalten werden müssen. Haben sie sich erst an ein passendes Ersatzfutter gewöhnt, so halten sie sich, ohne eigentlich sorgfältige Abwartung zu verlangen, jahrelang, und zwar um so besser, je größer der für sie bestimmte Raum ist und je mehr man sie sich selbst überläßt. Ein Stalleben vertragen sie nach meinen Erfahrungen nicht, müssen vielmehr Sommer und Winter im Freien bleiben. Eine Trappe, mit der man sich viel beschäftigt, lernt ihren Pfleger kennen und von andern Menschen unterscheiden, folgt seinem Rufe, kommt an das Gitter heran, kann es aber nicht leiden, wenn man ihr Gehege betritt, stellt sich dann kühn dem Menschen entgegen, erhebt ihren Schwanz, lüftet die Flügel etwas, stößt das obenerwähnte »Psäär« aus und sucht durch wohlgezielte Schnabelhiebe zu schrecken. Mit andern Vögeln, Auerhähnen zum Beispiel, hält sie gute Freundschaft, läßt sich jedoch nichts gefallen und weist Angriffe ernstlich zurück. Zur Fortpflanzung hat man, soviel mir bekannt, gefangene Trappen noch nicht schreiten sehen; es läßt sich jedoch annehmen, daß man früher oder später auch sie züchten wird.

Die Trappe, die man zur hohen Jagd zählt, wird überall eifrig gejagt, weiß jedoch fast alle Jagdarten zu vereiteln. Ihr grenzenloses Mißtrauen läßt sich selten täuschen; sie unterscheidet den Jäger von andern Menschen auch dann noch, wenn er in Weiberkleidern einhergeht, und flieht ebenso ängstlich vor dem Reiter wie vor dem Fußgänger. Man erfand daher den Trappenwagen, das heißt, man setzte einen gewöhnlichen Bauernwagen rundum mit Strohgarben aus, verbarg sich dazwischen, ließ durch einen in seiner gewöhnlichen Tracht gekleideten Ackerknecht den Wagen auf die weidenden Trappenherden zufahren, in entsprechender Nähe einen Augenblick halten und feuerte nun so rasch wie möglich auf die stärksten Hähne. Dennoch gelang es keineswegs immer, das scheue Wild zu hintergehen. In der russischen Steppe hetzt man die Trappen nicht selten mit Windhunden, in Asien beizt man sie mit Edelfalken oder gezähmten Steinadlern.

Im Süden unseres Erdteils tritt zu der Großtrappe ein kleiner, niedlicher Verwandter, die Zwergtrappe ( Otis tetrax). Abgesehen von der geringen Größe und der verschiedenen Färbung unterscheidet sie sich auch noch durch die seitlich etwas verlängerten Oberhals- und Hinterkopffedern von der Großtrappe. Beim Männchen ist der Hals schwarz, durch ein von den Ohren nach der Gurgel herablaufendes weißes Ringband und ein breites, über den Kropf sich hinziehendes weißes Querband gezeichnet, das Gesicht dunkelgrau, der Oberkopf hellgelblich, braun gefleckt, der Mantel auf hellrötlichgelbem Grunde schwarz in die Quere gefleckt und gewellt, der Flügelrand, die Ober- und Unterschwanzdeckfedern und das Gefieder der Unterseite weiß. Die Schwanzfedern sind weiß, gegen die Spitze hin durch zwei Binden geziert. Das Auge ist hell- oder braungelb, der Schnabel horngrau, an der Spitze schwarz, der Fuß strohgelb. Die Länge beträgt etwa fünfzig, die Breite fünfundneunzig, die Fittichlänge sechsundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter.

Bis zum Jahre 1870 durften wir die Zwergtrappe nicht zu den deutschen Brutvögeln zählen. Sie erschien höchstens gelegentlich ihrer Frühjahrs- und zumal der Herbstwanderungen in unserm Vaterlande, vielleicht häufiger, als wir annahmen, verweilte jedoch immer nur kurze Zeit im Lande und wanderte entweder dem Südwesten oder dem Osten Europas zu. Seit dem genannten Jahre hat sie sich auf dem waldentblößten, kahlen, hügeligen, aber fruchtbaren Thüringer Landstrich, der zwischen den Städten Weißensee, Kölleda, Erfurt, Langensalza und Greußen liegt, angesiedelt und neuerdings auch in Schlesien hier und da festgesetzt. Daß sie nicht sofort ausgerottet wurde, verdanken wir vor allem dem Pfarrer Thienemann, der damals das in jener Gegend gelegene Dorf Gangloffsömmern bewohnte und kein Mittel unversucht ließ, ihr Schonung zu erwirken. In den letztvergangenen sieben Jahren hat sich die Anzahl der in Thüringen wie in Schlesien brütenden Vögel allmählich vermehrt; demungeachtet gehört unsere Trappe in Deutschland noch immer zu den großen Seltenheiten. Auch sie ist Steppenvogel; ihr eigentliches Wohngebiet beginnt daher erst da, wo die Steppe oder ihr ähnliche Landstriche ihr passende Aufenthaltsorte gewähren. Besonders häufig scheint sie auf Sardinien zu leben; aber auch in Spanien kennt man sie allenthalben als einen, obschon nicht zahlreich vorkommenden, so doch nirgends fehlenden Vogel. In den russischen und sibirischen Steppen, die man als Brennpunkt ihres Verbreitungsgebietes anzusehen hat, tritt sie zuweilen, besonders während der Zugzeit, massenhaft auf. Ähnlich scheint es in Spanien zu sein; denn auch von hier aus tritt die Zwergtrappe in jedem Herbst ihre Reise an und erscheint in jedem Frühling wieder. Gelegentlich dieser Wanderungen besucht sie die Atlasländer, überwintert wohl auch schon hier. Ägypten berührt sie sehr selten; soviel ich mich erinnere, ist mir nur ein einziges Stück von ihr, und zwar in der Nähe von Alexandria, in die Hände gefallen.

Die Zwergtrappe bindet sich nicht so streng wie ihr großer Verwandter an die Ebene, sondern nimmt auch in hügeligen Gegenden ihren Stand. In Spanien wählt sie vorzugsweise Weinberge zu ihrem Aufenthalt, gleichviel ob dieselben in der Ebene oder an einem Gehänge liegen; nächstdem siedelt sie sich in dem wüstenhaften »Campo«, und zwar in Gemeinschaft mit dem Dickfuß an. In Ungarn bewohnt sie die Pußta, in Südrußland und ganz Sibirien und Turkestan die Steppe. In Thüringen fallen ihre Wohnplätze, laut Thienemann, mit denjenigen der Großtrappe zusammen; aber auch hier zieht sie Örtlichkeiten, die der Steppe ähneln, allen andern vor. Wald meidet sie so ängstlich, daß sie sich weder in der Nähe eines Gehölzes festsetzt, noch über dasselbe wegfliegt, es sei denn, daß sie etwa eine Ecke abschneide. Ausgedehnte Klee- und Esparsettefelder sind hier ihr Lieblingsaufenthalt; dorthin begibt sie sich, nachdem sie im Frühjahr aus dem warmen Süden zurückgekehrt ist. Sobald die Wintersaaten ihre Frühjahrstriebe sprossen lassen und die Sommersaaten dicht werden, verfügt sie sich abwechselnd auch nach solchen Feldern, namentlich dann, wenn das junge Getreide im Juni die Höhe erreicht hat, die genügt, sie dem Blick des Menschen oder der Raubvögel zu entziehen; jedoch sucht sie, namentlich am Morgen, auch da, wo sie ein Saatfeld zum Sommeraufenthalt erwählte, Klee- und Esparsettefelder gern auf, um ein paar Stunden in ihnen zu verbringen, und kehrt erst später in das bergende Dickicht der wogenden Ähren zurück. Mit Beginn der Ernte, die sie sehr belästigt, wandert sie von Acker zu Acker. Ist der letzte Halm gefallen, so zieht sie sich meist in Kartoffel- und Rübenfelder zurück und sucht dabei erklärlicherweise, ebenso wie die ausgedehntesten Kleefelder, die größten Breiten auf. »Wollte ich«, schreibt mir Thienemann, »die Zwergtrappen in dieser Zeit aufsuchen, um sie etwa einem Freunde zu zeigen, so fuhr ich in die Gegend ihres Aufenthaltes, wählte die größten Rüben- oder Kartoffelfelder aus, steuerte auf ihre Mitte zu und durfte sicher sein, eine oder die andere Familie bald anzutreffen. Im Spätherbst schlagen sich die einzelnen Familien in Herden von zwölf bis zwanzig und mehr Stück zusammen, streichen in der Gegend umher und halten sich meist auf Futteräckern oder Kleefeldern auf.

Nach Thienemanns Erfahrungen ist die Nahrung im ganzen der unserer Großtrappe gleich. Pflanzenstoffe bilden den Hauptteil der Äsung, auf sie folgen Kerbtiere, die von den Blättern und Blüten ihrer Wohnpflanzen abgelesen werden. Kleeblätter lieben sie sehr, doch fressen sie auch junge Saat und im Herbst, zeitweise fast ausschließlich, die Blätter des Löwenzahns, die ihnen wahrscheinlich ihrer Bitterkeit halber ebenso zusagen wie den gehörnten Wiederkäuern in unsern Ställen. Zur besseren Verdauung verschlingen auch sie Kieselsteinchen von geringer Größe. Sie gehen täglich mehrere Male auf Äsung; namentlich kann man sicher sein, sie frühmorgens, bald nach Aufgang der Sonne, in voller Tätigkeit zu treffen. Zu ihren Wohngebieten wählen sie gern große Kleefelder mit freier Aussicht, in deren Mitte sie sich niederlassen und nach längerer Umschau fleißig Blätter abrupfen und Kerbtiere suchen. Im Herbst verschlucken sie hier und da wohl auch ein Samenkorn, dies aber immer nur selten. Im übrigen ähnelt ihre Lebensweise völlig derjenigen ihrer größeren Verwandten.

*

Als die nächsten Verwandten der Trappen sieht man wohl mit Recht die Regenpfeifer an, kräftige, kurzhalsige, großköpfige Vögel von geringer Größe, mit meist kurzem, selten mehr als die Hälfte der Kopflänge erreichendem, an der Wurzel weichem, an der kolbenförmigen Spitze hartem Schnabel, mittelhohen, schlanken, im Fersengelenke etwas verdickten Beinen und meist dreizehigen Füßen, ziemlich großen, schmalen, spitzigen Flügeln, in denen die erste oder zweite Schwinge die übrigen an Länge überragen, und deren Oberarmschwingen zu einem sogenannten Afterflügel sich verlängern, kurzem oder mäßig langem, am Ende seicht abgerundetem, aus zwölf Federn bestehendem Schwanze und dichtem und weichem, glatt anliegendem, weniger nach dem Alter als nach der Jahreszeit verschiedenem Gefieder.

Alle Erdteile beherbergen Mitglieder dieser Familie. Einzelne von diesen verbreiten sich über weite Länderstrecken, jede scheint aber ein gewisses Gebiet und bezüglich eine bestimmte Örtlichkeit mehr oder weniger zu bevorzugen, mindestens zur Brutzeit eine solche zu erwählen. Beliebte Aufenthaltsorte sind die Küste des Meeres oder die Ufer und sandigen Stellen der Flüsse, Seen und größeren Teiche, nicht minder auch die Sümpfe oder richtiger die Moore und endlich Gebirgshöhen, die von dem schmelzenden Schnee zwar bewässert werden, aber doch weder Sümpfe noch Moore sind. Auf ihren Wanderungen folgen die einen den Gewässern, streichen also ebensowohl längs der Meeresküste dahin oder in Stromniederungen fort; andere dagegen kümmern sich wenig um das ihnen befreundete Wasser. Während der Brutzeit leben alle Arten paarweise, aber unmittelbar nebeneinander; gelegentlich des Zuges scharen sie sich zu Gesellschaften, die zuweilen zu Schwärmen anwachsen können; unter allen Umständen aber hält sich jede Art soviel wie möglich zusammen und vereinigt sich, streng genommen, nur scheinbar mit andern, indem sie die gleiche Örtlichkeit zeitweilig besucht.

An einem der ersten Abende, die ich in einem teilweise verfallenen Hause einer der Vorstädte Kairos verlebte, sah ich zu meiner nicht geringen Überraschung von den platten Dächern der Häuser große Vögel herniederfliegen, dem Buschwerk im Garten sich zuwenden und hier verschwinden. Ich dachte zunächst an Eulen; aber der Flug war doch ein ganz anderer, und ein lauter Ruf, den einer dieser Vögel ausstieß, überführte mich sehr bald meines Irrtums. Je weiter die Nacht vorrückte, um so reger wurde das Treiben unten in dem vom Vollmond beleuchteten Garten. Wie Gespenster huschte es aus dem Dickicht der Orangen hervor, und ebenso plötzlich, wie gekommen, waren die Gestalten wieder verschwunden. Ein wohlgezielter Schuß verschaffte mir Aufklärung. Ich eilte in den Garten hinab und fand, daß ich einen mir als Balg bekannten echten deutschen Vogel erlegt hatte, den Triel oder Dickfuß nämlich, das Verbindungsglied zwischen Trappe und Regenpfeifer, die Nachttrappe, wie man vielleicht sagen könnte. Später gab es Gelegenheit genug, den sonderbaren Gesellen zu beobachten; denn ich begegnete ihm oder einem seiner Verwandten, die sich in der Lebensweise nicht im geringsten unterscheiden, in allen Teilen Südeuropas und in allen Ländern Nordostafrikas, die ich durchforschte.

Triel ( Oedicnemus crepitans)

Unser Triel ( Oedicnemus crepitans), Vertreter einer gleichnamigen Sippe und Unterfamilie, ist etwa fünfundvierzig Zentimeter lang und achtzig Zentimeter breit; die Fittichlänge beträgt fünfundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Das Gefieder der ganzen Oberseite sieht lerchenfarben aus; die Federn sind rostgrau und in der Mitte schwarzbraun gestreift, die Stirne, eine Stelle vor dem Auge, ein Streifen über und unter ihm weiß, ebenso ein Streifen auf dem Oberflügel, die Federn der Unterseite gelblichweiß, die Schwungfedern schwarz, die Steuerfedern schwarz an der Spitze und seitlich weiß. Das Auge ist goldgelb, der Schnabel gelb, an der Spitze schwarz, der Fuß strohgelb, das Augenlid ebenfalls gelb. Bei jungen Vögeln spielt die Hauptfarbe mehr ins Rostfarbene.

Als eigentliche Heimat des Triel haben wir die Länder Südeuropas, Nordafrikas und Mittelasiens anzusehen, in denen es wirkliche Wüsten oder doch steppenartige Strecken gibt. Alle Mittelmeerländer, Syrien, Persien, Arabien, Indien usw. beherbergen ihn in Menge. In Ungarn, Österreich und Deutschland fehlt er jedoch auch nicht, findet sich selbst noch in Holland, Großbritannien, Dänemark, Südschweden und muß, wenigstens bei uns zulande, hier und da als regelmäßige Erscheinung gelten, da er alle Jahre auf einer und derselben Stelle gefunden wird. Die nördlichen Teile seines Verbreitungsgebietes verläßt er im Spätherbst, fliegt bis zum Süden Europas oder in eine ähnliche Breite hinab und kehrt im Frühjahr zurück; schon um das Mittelmeer herum aber wandert er nicht mehr, sondern treibt sich als Stand- oder doch als Strichvogel jahraus jahrein in demselben Gebiet umher. Letzteres kann sehr verschiedenartig, muß aber immer wüstenhaft sein. Wenn er sich bei uns zulande ansiedeln soll, darf der Sand ihm mindestens nicht fehlen, gleichviel, ob er ausgedehnte Brachfelder oder spärlich bestandene Kieferwälder oder mit Buschwerk überdeckte Inseln in Strömen und Flüssen bewohnt. Immer aber muß sein Aufenthaltsort ihm weite Umschau oder doch sichere Deckung gewähren.

Der Triel ist ein Freund der Einsamkeit, der sich kaum um seinesgleichen bekümmert, am wenigsten aber mit andern Geschöpfen abgeben mag. Vertrauen kennt er nicht; jedes Tier erscheint ihm, wenn nicht bedenklich, so doch beachtenswert. Er beobachtet also jederzeit alles, was um ihn her vorgeht, und täuscht sich selten. Ihm ist es sehr wohl bewußt, daß jene platten Dächer ägyptischer Städte ebenso sicher, vielleicht noch sicherer sind als die dürren Lehden bei uns zulande, die ein schützendes Kieferdickicht umgeben, oder die sandigen, spärlich mit Weidicht bestandenen Inseln der Donau unterhalb Wiens. Übertags bemerkt man ihn selten, meist nur zufällig; denn er hat den Menschen, der sich seinem Standort naht, viel eher gesehen, als dieser ihn. Befindet er sich auf einer weiten, ebenen Fläche ohne schützendes Dickicht, so duckt er sich platt auf den Boden nieder und macht sich dadurch, dank seines erdfarbenen Gefieders, beinahe unsichtbar. Hat er ein Dickicht zur Deckung, so eilt er schnellen Laufes auf dieses zu, bleibt aber keineswegs hier unter einem Busche sitzen, sondern durchmißt den Versteckplatz mit fast ungeminderter Eile und tritt dann auf der Seite, die dem Beobachter entgegengesetzt liegt, wieder auf das freie Feld heraus. In der Wüste drückt er sich zuerst auch nieder; sowie er aber gewahrt, daß der Verfolger sich ihm naht, erhebt er sich, läuft in einer wohlberechneten, für das Schrotgewehr stets zu großen Entfernung seines Weges dahin, sieht sich von Zeit zu Zeit überlegend um, läuft weiter und gewinnt so in der Regel bald genug den nötigen Vorsprung, ohne seine Flügel zu Hilfe zu nehmen. Durch einen Reiter läßt er sich ebensowenig täuschen wie durch den Fußgänger; denn er weiß sehr wohl, daß ihm nur das Pferd ohne Reiter ungefährlich ist. Sein Gang ist, solange er sich nicht beeilt, steif und trippelnd, kann aber zum schnellsten Rennen gesteigert werden; der Flug ist sanft und weich, auch ziemlich gewandt, wird aber selten weit ausgedehnt. Wenn die Nacht hereinbricht, wird er lebendig, rennt und fliegt unruhig hin und her, läßt seine Stimme erschallen, erhebt sich spielend leicht in verhältnismäßig bedeutende Höhen und entfaltet Künste des Fluges, die man bei ihm nie vermuten würde. Raschen Laufes huscht er über den Boden dahin, einer Schattengestalt vergleichbar, im Strahle des Mondes auf Augenblicke sich verkörpernd, aus nicht beleuchteten Stellen wiederum zum Gespenste sich wandelnd. Zunächst geht es der Tränke zu, und wenig kümmert es ihn, ob das erfrischende Wasser weit entfernt oder in der Nähe gelegen ist. Bei Mondschein sieht man ihn von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in Bewegung, und wahrscheinlich wird es in dunklen Nächten kaum anders sein. Die Stimme, die man weit vernimmt und durch die Silben »Kräiith« ungefähr wiedergeben kann, klingt hell durch die stille Nacht, insbesondere während der Zugzeit, wenn der Vogel hoch oben seines Weges dahinfliegt.

Würmer, Kerbtiere in allen Lebenszuständen, Schnecken und andere Weichtiere, Frösche, Eidechsen und Mäuse sind das Wild, dem der Triel nachstellt; Eier und junge Nestvögel werden wahrscheinlich auch nicht vor ihm gesichert sein. Den Feldmäusen lauert er, laut Naumann, wie eine Katze auf und fängt sie im Laufen sehr geschickt, indem er ihnen zuvörderst einen tüchtigen Schnabelhieb versetzt, sie hierauf packt, wiederholt gegen den Erdboden stößt, bis alle Knochen zerbrochen sind, und endlich, förmlich zerquetscht, hinunterschlingt. Auch die Kerbtiere tötet er, bevor er sie verschluckt. Zur Beförderung der Verdauung nimmt er grobe Sandkörner auf.

Im Frühjahr kommt es ebensowohl der Weibchen als der Standorte wegen zwischen zwei Paaren zuweilen zu Raufereien; dabei fahren beide Kämpfer mit dem Schnabel heftig gegeneinander los und verfolgen sich laufend oder fliegend. Hat der eine den andern vertrieben, so kehrt er zum Weibchen zurück, läuft, laut Naumann, in engen Kreisen mit tief zu Boden herabgebeugtem Kopf, hängenden Flügeln und fächerartig aufgerichtetem Schwanz um dieses herum und stößt ein sanftes »Dick, dick, dick« aus. Zu Ende des April findet man das Nest, eine kleine Vertiefung im Sande, und in ihm ohne jegliche Unterlage die drei bis vier Eier, die Hühnereiern an Größe ungefähr gleichkommen, durchschnittlich dreiundfünfzig Millimeter Längs-, achtunddreißig Millimeter Querdurchmesser haben, ihnen auch in der Gestalt ähneln und auf bleich lehmgelbem Grunde schieferblaue Unterflecke und dunkelgelbe bis schwarzbraune Oberflecke und Schnörkel zeigen, unter sich aber hinsichtlich der Zeichnung sehr abweichen. Das Paar erzielt, ungestört, im Laufe des Sommers nur eine Brut; das Weibchen zeitigt die Eier innerhalb sechzehn Tagen, und das Männchen hält währenddem treue Wacht. Sobald die Jungen völlig abgetrocknet sind, folgen sie der Alten und kehren nie wieder ins Nest zurück. Anfänglich legen beide Eltern ihnen gefangene Beute vor; später gewöhnen sie dieselben an selbständiges Jagen. Die Küchlein drücken sich bei Gefahr sofort auf den Boden nieder, wo ihnen jede Unebenheit einen Versteckplatz gewährt. Ein Raubtier versuchen die Eltern abzulenken; dem geübten Jäger verraten sie durch ihr ängstliches Umherlaufen den Versteckplatz.

Einen alten Triel so zu täuschen, daß man schußgerecht ihm ankommt, ist schwer. In Indien oder in der Sahara bedient man sich der Baizfalken zur Mithilfe. Eine Erfolg versprechende Fangart ist nicht bekannt; deshalb sieht man den teilnahmswerten Gesellen selten einmal im Gesellschaftsbauer eines Tiergartens oder im Käfig eines Händlers und Liebhabers.

*

Die Regenpfeifer im engeren Sinne ( Charadriinae), die eine anderweitige Unterfamilie und den Kern der ganzen Familie bilden, entsprechen der eingangs gegebenen Kennzeichnung, ändern jedoch, wie aus Nachstehendem hervorgehen wird, unter sich nicht unerheblich ab.

Der Kiebitz ( Vanellus cristatus) vertritt eine gleichnamige Sippe ( Vanellus), deren Kennzeichen in den vierzehigen Füßen, den stumpfen Flügeln und der Federholle auf dem Kopf zu suchen sind. Oberkopf, Vorderhals, Oberbrust und die Hälfte des Schwanzes sind glänzend dunkelschwarz, die Federn des Mantels dunkelgrün, blau oder purpurn schillernd, Halsseiten, Unterbrust, Bauch und die Wurzelhälfte der Schwanzfedern weiß, einige Ober- und die Unterschwanzfedern dunkel rostgelb; die Haube besteht aus langen, schmalen Federn, die eine doppelte Spitze bilden. Das Weibchen unterscheidet sich durch kürzeren Federbusch und weiß und schwarz gefleckten Vorderhals. Ihm ähneln die Jungen, nur mit dem Unterschiede, daß deren Kleid schmutzigere Farben und breite, rostgelbe Federränder auf dem Oberkörper zeigt. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß schmutzig dunkelrot. Die Länge beträgt vierunddreißig, die Breite siebzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge zehn Zentimeter.

Vom einundsechzigsten nördlichen Breitengrad an bis Nordindien und Nordafrika hat man den Kiebitz in allen bekannten Ländern der Alten Welt beobachtet. Er ist in China an geeigneten Orten ebenso gemein wie in Großbritannien und wandert von seiner Heimat aus allwinterlich südlich bis in die zwischen Nordindien und Marokko gelegenen Länder, verfliegt sich auch wohl bis auf die Färinseln und Island, selbst bis Grönland. In Griechenland wie in Spanien, in Kleinasien wie in Nordafrika, in Südchina wie in Indien erscheint er in namhafter Menge vom Ende des Oktober an, bezieht Flußtäler, sumpfige Niederungen oder die Küste des Meeres und wandert Anfang März wieder nach dem Norden zurück. Unter den europäischen Ländern beherbergt Holland unzweifelhaft die meisten Kiebitze; sie sind hier Charaktervögel des Landes, die ebenso zur Landschaft gehören wie die Wassergräben, die schwarzweißen Kühe, die Windmühlen und die von hohen Bäumen beschatteten Landhäuser. Doch ist der Vogel auch in Deutschland keineswegs selten, mit Ausnahme höherer Gebirge vielmehr überall vorhanden.

Der Kiebitz gehört zu den ersten Boten des Frühlings; denn er stellt sich ungefähr um dieselbe Zeit bei uns ein, wie der muntere Star oder die Feldlerche, trifft sogar bereits dann in der Heimat ein, wenn der Winter noch die Herrschaft festhält und er ein kümmerliches Leben zu führen gezwungen wird. Mehr als von andern Vögeln hat man von ihm beobachtet, daß dem großen Wanderheere einzelne vorausziehen, die gewissermaßen bestimmt zu sein scheinen, den Hauptzug anzusagen und Herberge zu machen. Sie werden oft bitter getäuscht, wenn das Wetter sich ändert. Spät im Frühjahr fallender Schnee deckt ihnen die Nahrung zu; sie scheinen auf Besserung zu hoffen, können sich nicht zum Rückzuge entschließen, irren von einer Quelle zur andern, streifen im Lande umher, verkümmern mehr und mehr, harren und hoffen und verderben. Während der Zugzeit vernimmt man zuweilen selbst in der Nacht ihre bezeichnende Stimme, und tagsüber gewahrt man, namentlich in Flußtälern, zahlreiche Haufen, die meistens ohne Ordnung, aber doch geschart, ihre Wanderung ausführen.

Sobald eine Kiebitzschar sich in der Heimat festgesetzt hat, verteilt sie sich einigermaßen auf den betreffenden Standorten und beginnt nunmehr ihr Sommerleben. Der Kiebitz liebt die Nähe des Menschen nicht, meidet deshalb, mit Ausnahme der Marschländer, die Wohnung desselben soviel wie möglich. Hauptbedingung des Brutplatzes ist die Nähe von Wasser. Es kommt zwar auch, jedoch selten, vor, daß Kiebitze hochgelegene Bergebenen zum Nisten wählen; wenn es aber geschieht, darf man mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, daß die sonst benutzten Nistplätze im Laufe des Sommers werden überschwemmt werden. Auf diesen Nistplätzen nun sieht oder hört man den Kiebitz zu jeder Tageszeit. Ganz abgesehen von seiner Wachsamkeit, die in jedem andern Geschöpf, vielleicht mit Ausnahme der Rinder und Schafe, ein gefährliches Wesen erkennen will, gefällt sich der Vogel in einer fast ununterbrochenen Beweglichkeit, und da er lieber fliegt als läuft, zur Kundgabe seiner Liebesgefühle oder auch seines Ärgers und mancher Spiele, deren Grund man nicht recht begreift, hauptsächlich seine Schwingen benutzt, kann es nicht fehlen, daß man ihn wahrnimmt. Am lebhaftesten gebärdet er sich, solange seine Eier im Neste liegen oder seine Jungen noch unfähig sind, herannahender Gefahr fliegend zu entrinnen. Um diese Zeit wird jeder Mensch, der in die Nähe ihres Brutortes kommt, unter lautem »Kiwit« umschwärmt, und zwar mit einer Kühnheit, die wahrhaft in Erstaunen setzt; denn der um seine Brut besorgte Vogel stößt oft so dicht an dem Kopf des Menschen vorbei, daß dieser den durch schnelle Bewegung erzeugten Luftzug deutlich verspüren kann. Der Flug ist vortrefflich und durch die mannigfaltigsten Wendungen gleichsam verschnörkelt. Nur wenn der Kiebitz über dem Wasser dahinstreicht, fliegt er mit langsamen Schwingenschlägen seines Weges fort; sowie er in höheren Luftschichten sich bewegt, beginnt er zu gaukeln, gleichsam als wolle er jedes Gefühl durch eine besondere Bewegung ausdrücken. Wenn sich ihm oder seinen Jungen wirklich Gefahr naht, führt er die kühnsten Schwenkungen aus, stürzt sich fast bis auf den Boden herab, steigt aber sofort steil wieder in die Höhe, wirft sich bald auf diese, bald auf jene Seite, überschlägt sich förmlich, senkt sich auf den Boden herab, trippelt ein wenig umher, erhebt sich von neuem und beginnt das alte Spiel wieder. Kein Vogel unseres Vaterlandes fliegt wie er, keiner versteht es, in derselben Weise alle nur denkbaren Bewegungen mit den Fittichen auszuführen. Eigentümliches Sausen und Wuchteln, das bei den schnellen Flügelschlägen entsteht, zeichnet diesen Flug noch außerdem so aus, daß man in der Luft dahinziehende Kiebitze auch in finsterer Nacht von jedem andern Vogel unterscheiden kann. Der Gang ist zierlich und behend; der Lauf kann zu großer Eile gesteigert werden. Im Fliegen wie im Gehen spielt der sonderbare Geselle dabei fortwährend mit seiner Holle, die er bald wagrecht niederlegt, bald hoch aufrichtet. Von seiner Stimme macht er sehr oft Gebrauch, und obgleich dieselbe nicht wechselvoll genannt werden kann, weiß er doch die wenigen Töne, aus denen sie besteht, vielfach vertönend zu verbinden. Der Lockton ist das bereits erwähnte »Kiwit«, das bald mehr, bald weniger gedehnt, überhaupt verschieden betont wird und dann auch Verschiedenes ausdrückt; der Angstruf klingt wie »Chräit«, der Paarungsruf besteht aus einer eng verbundenen Reihe von Lauten, die man durch die Silben »Chäh querkhoit kiwitkiwitkiwit kiuiht« ungefähr ausdrücken kann. Daß dieser Ruf im Flug ausgestoßen und von den mannigfaltigsten Gaukeleien begleitet wird, braucht kaum erwähnt zu werden. Ruf und Gaukelflug sind, wie Naumann sagt, unzertrennlich und bilden zusammen ein Ganzes; sie drücken unverkennbar die hohe Freude, das ganze Liebesglück des Vogels aus.

Ebenso eigenartig, wie sich der Kiebitz im Fluge zeigt, ebenso absonderlich ist sein Gebaren, wenn er aus seiner Weide nach Nahrung umherläuft. Liebe hat ihn im Zimmer eingehend beobachtet, alles, was er ihm abgesehen, dann auch im Freien bestätigt gefunden, und ihm so manches abgelauscht, was bis dahin noch unbekannt oder doch nicht veröffentlicht war. »Geht der Kiebitz«, so schreibt er mir, »nach Nahrung aus, so läuft er mit ruhig gehaltenem Körper schnellen Schrittes etwa einen Meter weit geradeaus, hält dann mit einem Rucke ganz still, indem er auf einem Ständer steht und den andern nach hinten gestreckt auf die Zehenspitzen stützt, und unterzieht, ohne den Kopf zu bewegen, den kleinen Fleck Lands um sich her der sorgfältigsten Prüfung, was nur dadurch möglich wird, daß die prächtig braunen Augen groß genug sind und etwas hervortreten. Nachdem er die Stelle abgeäugt hat, rennt er wieder mit größter Gewandtheit über Stellen und Grasstubben weg einen Meter weit vor und bleibt wiederum in der angegebenen Stellung stehen, und so fort. Wie viele andere Vögel wippt auch er mit dem Schwanz; aber dieses Wippen ist langsam und gravitätisch und teilt sich mit Ausnahme des Kopfes dem ganzen Körper mit, so daß dieser in schaukelnde Bewegung gerät. Fast heftig wird das Wippen und Schaukeln, wenn der Vogel ein Bad nimmt. Sehr sonderbar ist eine andere Bewegung der Kiebitze, die man aber nur dann sieht, wenn sie sich aus der Luft auf einer Wiese oder einem Felde niedergelassen haben, oder wenn ihnen in der Ferne etwas auffällt, oder endlich, wenn sie beisammen stehen und sich stumm unterhalten. Wie die Waldsänger oder Steinschmätzer sich schnell bücken, so schnellen die Kiebitze im Steigen den Kopf bei sonst wagrechter Haltung desselben auf einen Augenblick senkrecht in die Höhe. Diese vollständig gewohnheitsmäßige Bewegung gehört zu denen, die ich sichernde nenne; denn sie durchspähen so die weitere Umgebung nach etwaigen Gefahren. Wieder eine andere Bewegung, die ich zu den spielenden zähle, weil man sie nur sieht, wenn sie sorglos beisammen stehen und durch Zeichen und auch durch leicht krächzendes Gemurmel eine Art Unterhaltung pflegen, ist die, daß sie den Kopf seitlich niederstrecken, als ob sie etwas von dem Boden aufheben wollten. Bei starker Erregung wiederholen sie diese Bewegung öfters und führen sie schneller aus. Namentlich kann man dies beobachten bei Gelegenheit der Hochzeitsspiele. Das Männchen umschwenkt dann das am Boden stehende Weibchen zuerst mit den wunderbarsten Flugkünsten und stürzt sich endlich, wenn sich letzteres in eine kleine Bodenmulde geduckt hat, in der Nähe desselben aus die Erde, geht aber keineswegs immer sogleich zu ihm hin, sondern liebäugelt zuvor auf eine wunderliche Weise, trippelt bald rechts, bald links vor, immer mit kurzen Pausen, ehe es ganz still steht, und macht dabei jene eben beschriebene Bewegung, die tiefen Verbeugungen auf das Haar gleicht. Jetzt wird das Weibchen rege, hebt sich ein wenig in den Fersen, schaukelt sich hin und wieder unter leichtem Schwanzwippen und läßt dabei ein halblautes, recht unangenehm klingendes, krächzendes Geschwätz hören, mit dem es das Männchen zu ermuntern scheint. Dieses kommt nun näher heran und gibt seinen warmen Gefühlen dadurch Ausdruck, daß es einige Schritte zu dem Weibchen vorläuft, stehenbleibt, dann Binsenhalme, ein Stengelchen oder sonst dergleichen mit dem Schnabel faßt und über den Rücken hinter sich wirft, das Spiel auch öfters wiederholt. Ein ähnliches Liebeswerben habe ich bei keinem andern Vogel beobachtet.«

Je mehr man den Kiebitz beobachtet, um so fester wird man überzeugt, daß er ein sehr kluger Vogel ist. Die Wachsamkeit, die den Jäger ärgert, gereicht ihm zum höchsten Ruhm. Er weiß genau, welchen Menschen er trauen darf und welche er meiden muß. Mit Hirten und Bauern tritt er in ein gewisses Freundschaftsverhältnis; dem Jäger weicht er so ängstlich aus, daß man meinen möchte, er kenne das Gewehr. Eine böse Erfahrung vergißt er nie, und derjenige Ort, an dem einen seiner Art ein Unglück traf, bleibt den übrigen jahrelang im Gedächtnis. Allen Raubtieren gegenüber legt er den tiefsten Haß an den Tag, betätigt zugleich aber hohen Mut, ja förmliche Tollkühnheit. Wütend stößt er auf den schnüffelnden Hund herab, oft so dicht an dem Kopf desselben vorüber, daß der geärgerte Vierfüßler sich veranlaßt sieht, nach ihm zu schnappen. Reineke wird ebenso eifrig angegriffen, aber nicht immer besiegt und vertrieben, ergreift vielmehr nicht selten einen der kühnsten Angreifer und mordet ihn dann vor den Augen der Genossen, die voll Entsetzen in alle Winde zerstieben und fern vom Walplatz den verunglückten Gefährten beklagen. Kühn greift der Kiebitz Raubvögel, Möwen, Reiher und Störche an, von denen er weiß, daß sie nicht imstande sind, es ihm im Fluge gleichzutun; aber vorsichtig weicht er denjenigen gefiederten Räubern aus, die ihn im Fluge überbieten. Es ist ein höchst anziehendes Schauspiel, Kiebitze zu beobachten, die einen Bussard, einen Weih, einen nach den Eiern lüsternen Raben oder einen Adler anfallen; man glaubt ihnen die Siegesgewißheit und dem Räuber den Arger anzumerken. Einer unterstützt dabei den andern, und der Mut steigert sich, je mehr Angreifer durch den Lärm herbeigezogen werden. Der fliegende Räuber wird dadurch so belästigt, daß er es vorzieht, von aller Jagd abzustehen, um nur die Kläffer loszuwerden. Das Strandgeflügel lernt sehr bald auf ihn achten und entzieht sich, dank seiner Vorsicht, vielen Gefahren. Deshalb nennen die Griechen ihn bezeichnend »gute Mutter«.

Regenwürmer scheinen seine Hauptnahrung zu bilden; nächstdem werden Kerbtierlarven aller Art, Wasser- und kleine Landschnecken usw. aufgenommen. Zur Tränke geht er, wenn er in der Nähe des Wassers lebt, mehrmals im Laufe des Tages; Bäder im Wasser sind ihm Bedürfnis.

Das Nest findet man am häufigsten auf weiten Rasenflächen, feuchten Äckern, selten in unmittelbarer Nähe des Wassers und niemals im eigentlichen Sumpfe. Es besteht aus einer seichten Vertiefung, die zuweilen durch einige dünne Grashälmchen und zarte Wurzeln zierlich ausgekleidet wird. Die Zeit des Legens fällt in günstigen Jahren in die letzten Tage des März, gewöhnlich aber in die ersten Tage des April. Die vier verhältnismäßig großen, durchschnittlich sechsundvierzig Millimeter langen, zweiunddreißig Millimeter dicken Eier sind birnenförmig, am stumpfen Ende stark, am entgegengesetzten spitz zugerundet, feinkörnig, glattschalig und auf matt olivengrünlichem oder bräunlichem Grunde mit dunkleren, oft schwarzen Punkten, Klecksen und Strichelchen sehr verschiedenartig gezeichnet, liegen im Neste stets so, daß ihre Spitzen sich im Mittelpunkt berühren, und werden vom Weibchen immer wieder so geordnet. Letzteres brütet allein, zeitigt die Eier innerhalb sechzehn Tagen und führt die Jungen dann solchen Stellen zu, auf denen sie sich verstecken können. Beide Eltern gebaren sich, solange sie Eier und Junge haben, kühner als je, gebrauchen auch allerlei Listen, um den Feind zu täuschen. weidenden Schafen, die sich dem Nest nähern, springt das Weibchen mit gesträubtem Gefieder und ausgebreiteten Flügeln entgegen, schreit, gebärdet sich wütend und erschreckt die dummen Wiederkäuer gewöhnlich so, daß sie das Weite suchen. Auf Menschen stoßen beide mit wahrem Heldenmut herab; aber das Männchen versucht auch, indem es seinen Paarungsruf hören läßt und in der Luft umhergaukelt, durch diese Künste den Gegner irrezuführen. Die schlimmsten Feinde sind die nächtlich raubenden Vierfüßler, vor allen der Fuchs, der sich so leicht nicht betören läßt; Weihen, Krähen und andere Eierdiebe hingegen werden oft vertrieben. Sind die Jungen flugbar geworden, so gilt es nur noch, Habicht und Edelfalken auszuweichen. Ihnen gegenüber benimmt sich der kluge, gewandte Vogel sehr ungeschickt, schreit jämmerlich, sucht sich in das nächste Gewässer zu stürzen und durch Untertauchen sein Leben zu retten, ist aber im seichten Wasser jedesmal verloren.

In Deutschland wird dem Kiebitz nicht besonders nachgestellt, weil sein Fleisch mit Recht für unschmackhaft gilt; die Südeuropäer teilen diese Ansicht nicht und verfolgen die Wintergäste ebenso eifrig, als ob sie Schnepfen wären. Hier und da stellt man übrigens doch einen Kiebitzherd, und wenn man es geschickt anzufangen weiß, erlangt man auf solchem reiche Beute.

Gefangene Kiebitze sind unterhaltend, und namentlich diejenigen, die jung erlangt wurden, lernen es sehr bald, sich in die veränderten Verhältnisse zu fügen, werden zahm und zutraulich gegen den Pfleger, nehmen diesem das Futter aus der Hand, folgen ihm auch wohl eine Strecke weit nach, befreunden sich sogar mit Hunden und Katzen und maßen sich über andere Strandvögel die Oberherrschaft an. Wenn man ihnen anfänglich zerstückelte Regenwürmer vorwirft, gewöhnen sie sich auch leicht an ein Ersatzfutter, Milchsemmel nämlich, und halten bei dieser Nahrung jahrelang aus, falls man die Vorsicht braucht, sie mit Einbruch kühler Witterung in einem geschützten Räume unterzubringen.

*

Der Reisende, der den Nil herauf- oder hinabschwimmt, lernt schon in den ersten Tagen nach seinem Eintritt in das Land der Pharaonen einen Vogel kennen, den er nicht übersehen bzw. nicht überhören kann. Derselbe, unser Sporenkiebitz ( Hoplopterus spinosus), kennzeichnet sich durch echten Kiebitzschnabel, schlanke Beine, dreizehige Füße, einen scharfen, am Flügelbug sitzenden Sporn, verhältnismäßig spitze Flügel, sowie endlich eine stumpfe Holle am Hinterkopf. Das Kleid, das sich weder nach dem Geschlecht noch nach dem Alter unterscheidet, ist auf dem Mantel graubraun, auf dem Kopf, dem Unterkörper schwarz, an den Kopf-, Hals- und Bauchseiten, dem Hinterhals und in der Bürzelgegend weiß; die Handschwingen und die Steuerfedern sind in ihrer Endhälfte schwarz, die Spitzen der großen Flügeldeckfedern und der beiden äußersten Steuerfedern weiß. Die Länge beträgt etwa dreißig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge neun Zentimeter.

Unter allen ägyptischen Stelzvögeln ist dieser Kiebitz der gemeinste. Man bemerkt ihn überall, wo ein süßes Gewässer ihm den Aufenthalt möglich macht; denn vom Wasser entfernt er sich selten oder niemals weit. Aber er ist genügsam in seinen Ansprüchen und findet schon auf einem Felde, das zuweilen unter Wasser gesetzt wird, einen ihm in jeder Hinsicht zusagenden Aufenthaltsort. Die Küste des Meeres scheint er zu meiden; an den Strandseen hingegen, die brackiges und zum Teil salziges Wasser enthalten, kommt er vor.

In seinem Betragen hat der Sporenkiebitz viel Ähnlichkeit mit dem Kiebitz, scheint jedoch minder gesellig zu sein und hält sich mehr paarweise zusammen. Aber ein Paar lebt dicht bei dem andern und vereinigt sich gern auf kurze Zeit mit seinesgleichen. Wenige Vögel gibt es, die den Forscher durch ihre Allgegenwart so belästigen wie der Sporenkiebitz. Anfangs freut man sich allerdings über ihr munteres, lebendiges Wesen, über den raschen Lauf, über den leichten, schönen, strandläuferartigen Flug und die laute, wenn auch nicht gerade wohltönende, so doch nicht unangenehme Stimme, ihren Mut und ihre Kampflust; bald aber lernt man sie gründlich hassen. Sie verstehen es meisterhaft, dem Jäger und dem Naturforscher seine Jagd zu verleiden; denn sie sind nicht bloß für das kleine Strandgeflügel, sondern für alle Vögel überhaupt Wächter und Warner. Ihnen entgeht nichts. Der Jäger, der an einem der Seen eine Viertelstunde lang durch Sumpf und See gewatet ist und endlich auf dem Bauch herankriecht, um einen scheuen Flamingo oder Pelikan zu überlisten, muß zu seinem größten Ärger vernehmen, daß er von einem Paar dieser allgegenwärtigen Vögel aufgespürt wurde und Gefahr läuft, die Beute, der er sich schon ganz sicher dünkte, zu verlieren. In weiten Kreisen umfliegen die Störenfriede mit lautem »Siksak, siksäh« den Schützen, stoßen frech auf ihn herab, regen die ganze fliegende Bevölkerung des Sees auf und scheuchen alle klügeren Vögel in die Flucht. Erzürnt springt man auf, und oft genug schießt man voller Ingrimm einen der zudringlichen Gesellen aus der Luft herab. So geht es bei Tage, nicht anders bei Nacht; denn die Sage der Araber, daß der von Allah gestrafte Siksak niemals schlafe und umsonst die Ruhe suche, fußt auf Beobachtung des Vogels. Wie dem Jäger, ergeht es auch jedem andern Geschöpf, das geeignet ist, das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Seevögel zu stören. Jeder Milan, der lungernd vorüberschwärmt, jede Nebelkrähe, jeder Wüstenrabe, der naht, jeder Rohrweih und insbesondere jedes vierfüßige Raubtier wird angegriffen und oft in die Flucht geschlagen.

Die Nahrung des Sporenkiebitzes ist ungefähr dieselbe, die der deutsche Verwandte zusammensucht; man findet Kerbtiere verschiedener Art, Würmer, Muscheln und Sand in dem Magen der Getöteten. Das Fleisch nimmt von letzterem einen höchst unangenehmen Geschmack an, und der Siksak gilt deshalb bei Arabern wie bei Europäern als ungenießbar.

In Nordägypten beginnt die Fortpflanzung dieses Vogels um Mitte März; die meisten Nester findet man aber Mitte April, viele noch im Mai. In Ägypten erwählt das Pärchen zu seinem Nistort regelmäßig ein feuchtes Feldstück; am oberen Nil brütet es unter anderm Strandgeflügel auch auf Sandbänken. Ich habe ausdrücklich angemerkt, daß man drei bis sechs Eier in einem Nest finde; es erscheint mir jedoch wahrscheinlich, daß eine solche Anzahl von zwei Weibchen, die zufällig in ein und dasselbe Nest gelegt haben, herrührt, und daß eine Anzahl von vier die Regel sein wird. Die Eier sind bedeutend kleiner als die unseres Kiebitzes, etwa fünfunddreißig Millimeter lang und fünfundzwanzig Millimeter dick, denselben aber ähnlich gestaltet und auch ähnlich gezeichnet. Die Grundfarbe ist ein schwer zu beschreibendes Gemisch aus Grün, Grau und Gelb; die Zeichnung besteht aus dunklen Unter- und schwarzbraunen Oberflecken, die nur die Spitze freilassen, am stumpfen Ende aber ineinander verschwimmen. Bei Annäherung eines Menschen verläßt das brütende Weibchen die Eier, und beide Eltern gebärden sich ganz nach Art unseres Kiebitzes. In einigen Nestern fand ich feuchte Erde zwischen die Eier geschichtet oder letztere damit bedeckt, wage aber nicht zu entscheiden, ob der Vogel damit bezweckt, die Eier vor den kräftigen Sonnenstrahlen zu schützen oder aber, sie zu verbergen. Die Jungen sind anfänglich mit graubunten Daunen bedeckt, bekommen schon nach wenigen Tagen ein Jugendkleid, das dem der Alten vollständig ähnlich ist, anfangs aber noch mit Flaum überkleidet ist. Sie verlassen bald nach dem Auskriechen das Nest, haben im wesentlichen das Betragen aller kleinen Sumpfvögel, einen erstaunlich schnellen Lauf und wissen sich bei Gefahr geschickt zu verbergen.

Während meines Aufenthaltes in Afrika habe ich oft Sporenkiebitze gefangen und kurze Zeit unterhalten. Sie nahmen ebenso wie unser Kiebitz mit einfachem Futter vorlieb und schienen sich sehr bald an den Verlust ihrer Freiheit zu gewöhnen.

*

Die Regenpfeifer im engsten Sinne ( Charadrius) kennzeichnen sich durch mäßig langen, verschieden dicken, an der Wurzel weichen, an der Spitze kolbigen Schnabel, ziemlich hohe, gewöhnlich dreizehige, bis gegen das Fersengelenk hinab befiederte Füße, spitze Flügel, mäßig langen, zugerundeten Schwanz und buntes, je nach der Jahreszeit meist verschiedenes Gefieder.

Als Verbindungsglied der Kiebitze und Regenpfeifer gilt der Kiebitzregenpfeifer ( Charadrius squatarola). Stirnrand, Zügel, Kinn, Kehle, Vorderhals, Brust und Bauch sind schwarz, der Vorderkopf und ein breiter, von der Stirn beginnender, das Schwarz begrenzender Streifen, Steiß und Unterschwanzdecken weiß, die ganze Oberseite schwarzweiß gefleckt, die Handschwingen schwarz, die Armschwingen schwarzbraun, die Schwanzfedern weiß und mit schwarzen Querbinden geziert, die Bürzel- und Oberschwanzdecken gleich gefärbt und ähnlich gebändert. Im Winterkleide ist die Oberseite auf braunschwarzem Grund durch verschieden große, rundliche, gelblichweiße Flecke, die Unterseite, mit Ausnahme der weißen Brustmitte, auf schmutzigweißem Grund mit dunklen, verschieden breiten Schaftstrichen gezeichnet. Beide Geschlechter tragen fast dasselbe Kleid; das des Weibchens zeigt jedoch im Sommer mehr Weiß auf der Unterseite. Die Länge beträgt dreißig, die Breite sechsundsechzig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge neun Zentimeter.

Wie der zu beschreibende Gold- bewohnt auch der Kibitzregenpfeifer die Tundra, jedoch nur deren nördlichste Teile und, dem Anscheine nach, bloß das Küstengebiet des Meeres, vielleicht mit Ausnahme Islands, Spitzbergens und Nowaja Semljas, woselbst er noch nicht beobachtet wurde. Von hier aus durchwandert er allwinterlich fast die ganze Erde; nur in den südlichsten Ländern Amerikas und auf Neuseeland hat man ihn noch nicht gefunden. Deutschland durchreist er im September, Oktober und November oder, heimwärts wandernd, in den Monaten März bis Juni; den Winter verbringt er zum Teil schon im Mittelmeerbecken, zum Teil in allen übrigen Ländern seines Gebietes, den kurzen Sommer, vom Juni bis zum Beginn des September, in seiner Heimat; gegen Ende Juni beginnt er zu brüten; um die Mitte August, spätestens zu Anfang September, sind seine Jungen flügge, wenige Tage später reisefähig. Dies ist, mit kurzen Worten gezeichnet, der Jahreslauf dieses Vogels.

In seinem Auftreten ähnelt der Kiebitzregenpfeifer seinem bekannteren Verwandten fast in jeder Beziehung. Haltung, Gang und Flug beider Arten stimmen so miteinander überein, daß nur ein sehr erfahrener Beobachter beide zu unterscheiden vermag; auch beider Sitten und Gewohnheiten, selbst die Stimmlaute sind bis auf geringfügige Abweichungen dieselben.

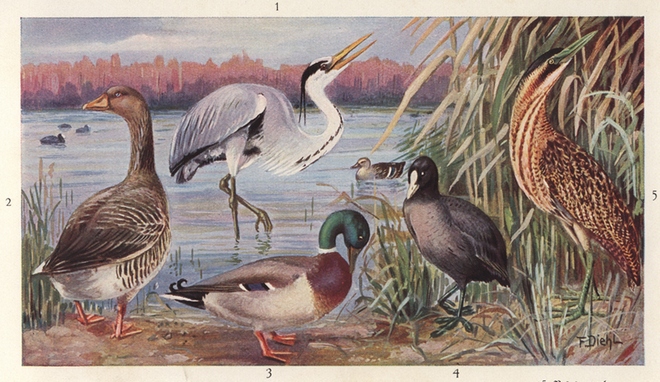

Goldregenpfeifer mit Jungen ( Charadrius pluvialis)

Der Goldregenpfeifer ( Charadrius pluvialis) ist merklich kleiner als der Kiebitzregenpfeifer, von diesem leicht an seinem dreizehigen Fuß zu unterscheiden, dem Verwandten aber so ähnlich gefärbt und gezeichnet, daß man ihn beschreibt, wenn man angibt, daß aus der Oberseite Goldgrüngelb vorherrscht, weil alle Federn hier so gefärbte Ränder zeigen. Diese goldgrüne Färbung spricht sich auch im Winterkleide noch deutlich genug aus, um eine Verwechslung mit jenem zu verhüten. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarzgrau. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite achtundfünfzig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter.

Auch der Goldregenpfeifer ist Charaktervogel der Tundra. Wenn man durch jene Moore wandert, die sich über den ganzen Norden der Erde erstrecken, hört man von allen Seiten her den schwermütigen, fast kläglichen Ruf dieses Vogels erschallen, sieht ihn Paar bei Paar, in kleinen Trupps, in Familien, und in zahlreichen Flügen, je nach der Zeit des Sommers, begegnet ihm überall, wohin man sich auch wenden mag; denn ein Paar wohnt dicht neben dem andern, und der Jäger, der hier ihn sich zur Beute ausersieht, kann vom frühen Morgen bis zum späten Abend ununterbrochen seiner Jagd obliegen. Gegen den siebenundfünfzigsten nördlichen Breitengrad beginnt er seltener zu werden, und schon in Deutschland brütet er nur sehr vereinzelt. Aber er besucht unser Vaterland alljährlich zweimal gelegentlich seiner Reise nach dem Süden, die er mit Ende des September beginnt und im März beendet. Ist der Winter gelinde, so verweilt er auch in den dazwischen liegenden Monaten als Gast im mittleren Deutschland; das große Heer aber geht weiter südlich, von Lappland und Finnland aus bis in die Mittelmeerländer und Nordwestafrika, von Nordasien aus bis Indien und China, und Von dem hohen Norden Amerikas aus nach dem Süden der Vereinigten Staaten, selbst bis nach Brasilien. Die Reise wird gewöhnlich in Gesellschaft angetreten und hauptsächlich während der Nacht ausgeführt. Die ziehenden Regenpfeifer fliegen dabei sehr hoch, zuweilen regellos, meist aber in einem geordneten Keile nach Art unseres Kranichs. Bei Tage ruht solche Wanderschar auf einer geeigneten Örtlichkeit, gewöhnlich auf Feldern, aus, um Futter zu suchen, und wenn das Wetter gelind ist, verbringt sie hier auch wohl den ganzen Winter.

In seinem Wesen unterscheidet sich der Goldregenpfeifer wenig von andern seiner Sippe und seiner Familie. Er ist ein munterer, flüchtiger Vogel, der vortrefflich läuft, d.+h. entweder zierlich einherschreitet oder überaus schnell dahinrennt und nur nach langem Laufe ein wenig stillsteht, rasch und gewandt fliegt, beim Durchmessen weiterer Entfernungen nach Art einer flüchtigen Taube dahineilt, in der Nähe des Nestes aber sich in allerlei schönen Schwenkungen und Flugkünsten gefällt, dessen wohlklingendes, helltönendes Pfeifen, den Silben »Tlüi« etwa vergleichbar, trotz seiner schwermütig erscheinenden Betonung angenehm ins Ohr fällt, der aber auch in der Zeit der Liebe zu einem gesangartigen Triller »Talüdltalüdltalüdltalüdl« sich begeistert. Würmer und Kerbtierlarven bilden die Hauptnahrung; im Sommer frißt er fast ausschließlich Stechmücken in allen Lebenszuständen, gelegentlich des Zuges Käfer, Schnecken, Regenwürmer und dergleichen, verschluckt auch, um die Verdauung zu befördern, kleine Quarzkörnchen. Wasser ist ihm unentbehrlich, ebensowohl des Trinkens wie des Badens halber, und wahrscheinlich läßt er keinen Tag vorübergehen, ohne sein Gefieder zu waschen und dadurch zu reinigen.

Der Goldregenpfeifer nistet einzeln in unserm Vaterlande, so z.+B. auf den Heiden des Münsterlandes, nach Naumann auch in der Lüneburger Heide und in Westjütland; seine eigentlichen Brutplätze sind jedoch in der Tundra zu suchen. Hier sieht man die artigen Liebesspiele des Männchens allüberall, und hier findet man, ohne sich anzustrengen, leicht Nester mit Eiern oder Jungen in hinreichender Menge. Das Männchen schwenkt sich selbstgefällig in der Luft, schwebend und dabei singend, stürzt sich zum Weibchen herab, umgeht dieses nickend, ab und zu einen Flügel breitend, und das Weibchen erwidert die Werbung, so gut es vermag. Eine kleine napfförmige, seichte Vertiefung, die von letzterem ausgescharrt und höchstens mit einigen dürren Hälmchen belegt wird, dient zum Neste. Das Gelege besteht aus der üblichen Anzahl verhältnismäßig sehr großer, etwa sechsundvierzig Millimeter langer, fünfunddreißig Millimeter dicker, kreiselförmiger Eier, die sich durch ihre glatte, glanzlose, feinkörnige Schale, ihre trüb oder bleich olivengelbe Grundfarbe und die reiche, in verschiedener Weise verteilte, zuweilen kranzförmig um das Ei laufende, aus Dunkelschwarzbraun oder Braunrot gemischte Zeichnung kenntlich machen, aber vielfach abändern. Je nach der nördlichen oder südlichen Lage des Wohnplatzes ist das Gelege früher oder später vollständig. Die Jungen werden noch am ersten Tage ihres Lebens dem Neste entführt und bringen die ihrer Familie eigentümliche Kunst des Versteckens sozusagen mit auf die Welt. Beide Eltern setzen, wenn sie Junge haben, jede Rücksicht aus den Augen und bewerfen wahrhaft rührende Zärtlichkeit gegen die Jungen. Werden die ersten Eier geraubt, so entschließt sich das Paar zu einer zweiten Brut; in der Regel aber brütet es nur einmal im Jahre.

Der Mornell oder Alpenregenpfeifer ( Charadrius morinellus) trägt ein Kleid, das der Bodenfärbung einer Gebirgshalde vortrefflich entspricht. Das Gefieder des Oberkörpers ist schwärzlich, wegen der rostroten Federränder lichter gezeichnet, der graue Kopf durch einen schmalen schwarzen und einen weißen Gürtel von der Brust getrennt, diese rostrot, die Unterbrust in der Mitte schwarz, der Bauch weiß; über das Auge verläuft ein breiter lichter, im Nacken zusammenlaufender Streifen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß grünlichgelb. Das Weibchen ist minder schön, dem Männchen aber ähnlich. Die Länge beträgt dreiundzwanzig, die Breite sechsundvierzig, die Fittichlänge fünfzehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.

Gelegentlich einer Renntierjagd auf den Hochrücken der Fjelds des Dovregebirges und unmittelbar unter der Grenze des schmelzenden Schnees lernte ich den Mornell zuerst als Brutvogel kennen; später fand ich, daß er überall im Norden, aber nur an ähnlichen Orten, gegen das Nordkap hin allerdings auf niedrigeren Bergrücken, immer aber im Alpengebiete, beziehentlich in der Hochtundra, gefunden wird. Sein Brutgebiet reicht von Finnmarken bis ins Taimirland und von Spitzbergen oder Nowaja Semlja bis Mitteldeutschland und Mittelsibirien, sein Wandergebiet bis Kleinasien, Persien und Algerien. In unserm Vaterlande bewohnt er wohl nur den Kamm des Riesengebirges, in Großbritannien das schottische Hochland. Gelegentlich seiner Winterreisen besucht er Deutschland, Frankreich, Ungarn und Norditalien regelmäßig, zieht aber selten weiter als bis in die Mittelmeerländer oder die diesen entsprechenden Gegenden Mittelasiens. Er verläßt bereits im August seine Heimat und kommt selten früher als im April dahin zurück, beginnt aber freilich sofort nach seiner Ankunft das Brutgeschäft. Seine Wanderung tritt er in kleineren oder größeren Gesellschaften an, und während der Reife bewegt er sich ebensowohl bei Tage wie bei der Nacht.