|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eigentümliche Beweglichkeit der Gesichtsknochen, die außerordentliche Erweiterung des Maules ermöglicht, ist das bedeutsamste Merkmal der Schlangen. Die äußerliche Gestalt des Leibes teilen mit ihnen, wie wir gesehen haben, noch mehrere andere Kriechtiere, und erst wenn man von diesen absieht, darf man auf den langgestreckten, wurmförmigen, in eine feste, sogenannte Schuppenhaut eingehüllten Leib, von dem Kopf und Schwanz wenig sich absetzen, Gewicht legen. Nach Ansicht neuerer Forscher stellen die Schlangen nur einen eigentümlich entwickelten Seitenzweig der Echsen dar und weichen durch keinerlei tiefeingreifende Merkmale von letzteren ab.

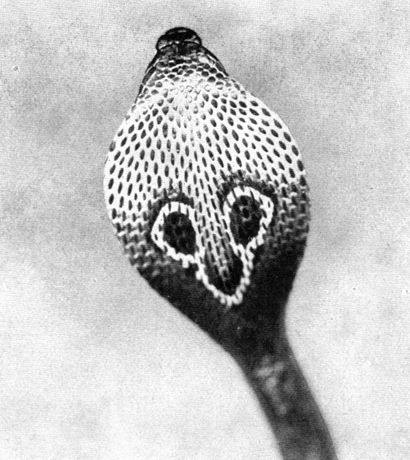

Der Kopf der Schlangen ist nie sehr groß, in der Regel jedoch breiter als der übrige Leib und deutlich erkennbar, obwohl nur bei wenigen Arten scharf vom Halse, bezüglich vom Leibe geschieden, dreieckig oder eiförmig gestaltet, gewöhnlich von oben nach unten zusammengedrückt, also abgeplattet, das Maul so weit gespalten, daß der Rachen bis über die hintere Grenze des Kopfes selbst hinauszugehen scheint, der Gehörgang äußerlich nicht unterscheidbar, das Auge etwa in der Mitte der Schnauzenspalte, auf der Seite und nach dem Kieferrande, die Nase stets vorn, oft ganz an der Spitze der Schnauze gelegen, die Beschuppung von der des Leibes mehr oder weniger verschieden. Ein eigentlicher Hals ist nicht vorhanden; der Leib beginnt vielmehr fast unmittelbar hinter dem Kopfe und geht ebenso, äußerlich unwahrnehmbar, in den mehr oder weniger verlängerten und demgemäß spitz- oder stumpfkegeligen Schwanz über; beider Länge übertrifft den Querdurchmesser um das Dreißig- bis Hundertfache. Kopf, Leib und Schwanz werden von einer festen Haut bekleidet, der man, wie Karl Vogt sagt, »gewissermaßen mit Unrecht den Namen einer Schuppenhaut gegeben hat, während doch in der Tat diese Haut ein zusammenhängendes Ganzes bildet und deutlich aus einer Lederhaut und einer darüber liegenden Oberhaut besteht. Die Lederhaut ist nicht gleichförmig dick und eben, sondern an einzelnen Stellen verdickt, und der Rand dieser Stellen frei umgeschlagen, so daß Falten gebildet werden, die das Ansehen von dachziegelförmig übereinander liegenden Schuppen haben. Indem nun die Oberhaut ebenfalls diesen Verdoppelungen der Lederhaut folgt und sich an den freiliegenden Stellen verdickt, während sie da dünner wird, wo sie in den Falten eingeht, treten die Schuppen deutlicher hervor. Man unterscheidet der Gestalt nach Schuppen, die länger als breit sind, oft auf ihrer Mitte einen Kiel tragen und vorzugsweise auf der Rückenfläche des Tieres entwickelt scheinen, sowie Schilder von meist sechs- oder viereckiger Gestalt, gewöhnlich länger als breit, die vorzugsweise auf der Bauchseite und an dem Kopfe sich ausbilden.«

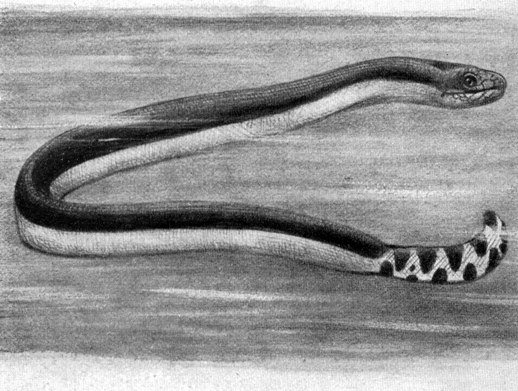

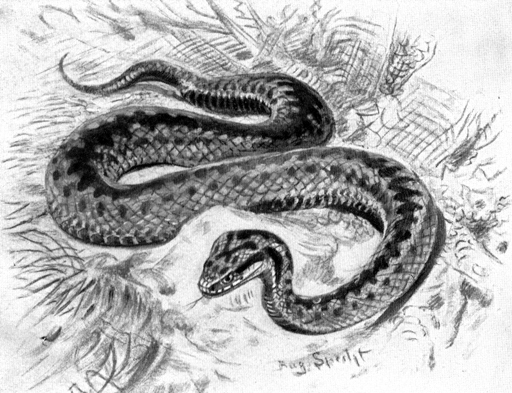

Hinsichtlich der Färbung und Zeichnung der Haut läßt sich Allgemeines nicht angeben, da beide ungemein große Mannigfaltigkeit zeigen. Es gibt einfarbige und buntgefleckte, geringelte, gegitterte, gestreifte, gebänderte, mit Punkten gezeichnete, gewölkte Schlangen; einzelne Arten sehen unscheinbar aus, andere prangen in den prachtvollsten Farben. Immer aber stehen Zeichnung und Färbung mehr oder weniger im Einklange mit der Örtlichkeit, auf der eine Schlange ihren Aufenthalt nimmt. Unter denen, die die Wüste bewohnen, herrscht das Sandgelb ebenfalls vor; diejenigen, die auf Bäumen leben, haben meist grüne Färbung; die, die sich auf pflanzenbedecktem Boden bewegen, tragen ein buntes, die Süßwasserschlangen ein düsteres Kleid, dem Dunkel schlammiger Gewässer vergleichbar, wogegen das der Seeschlangen in weit lebhafteren Farben, Grün, Gelb, Blau, prangt, also im Einklange steht mit den bewegten vielfarbigen Wogen des Indischen Weltmeeres. Als sonderbare Ausnahme verdient der Umstand Beachtung, daß die Schuppen wühlender, halbunterirdischer Schlangen teils lebhafte Färbung, teils wenigstens schönen Metallschimmer, gleich poliertem Stahl besitzen. Färbung und Zeichnung können zwar nicht oder doch nur in geringem Maße willkürlich verändert, durch Erregung erhöht, bei Erschlaffung geschwächt werden, sind jedoch nur bis zu einem gewissen Grade beständig, d. h. bloß das allgemeine Gepräge derselben läßt sich bei allen Stücken einer und derselben Art auffinden; denn, streng genommen, ändern Färbung und Zeichnung vielfach ab, bei einzelnen Arten mehr, bei andern weniger. Unsere Kreuzotter z. B. trägt fast ein Dutzend Namen, weil frühere Forscher glaubten, die einzelnen Abänderungen als besondere Arten ansehen und benennen zu müssen.

Die Einfachheit und Gleichmäßigkeit der äußeren Gestalt wird bedingt durch den Bau des Knochengerüstes. Dasselbe besteht nämlich bloß aus dem Schädel, der Wirbelsäule und den Rippen; denn die verkümmerten Stummel, die bei einzelnen Familien vorhanden sind und an die hinteren Glieder anderer Kriechtiere erinnern, können mit Gliedmaßen doch eben nur verglichen werden. Der wichtigste Teil des Knochengerüstes und zugleich derjenige, der die eigentümlichste Gestalt und Einrichtung zeigt, ist der Schädel. Er setzt sich aus dem Hinterhauptsbein, den Scheitel-, Stirn-, Schläfen-, Joch-, Nasen- und Tränenbeinen, dem Keilbeine, einem Zwischenkiefer-, einem Oberkiefer- und zwei Gaumenbeinen sowie dem mit ihm verbundenen, ebenfalls aus mehreren Teilen bestehenden Unterkieferbeine zusammen. Mehr noch als die geringe Größe des hirntragenden Teiles fällt die freie Beweglichkeit des Kiefergerüstes auf. »Der Zwischenkiefer«, sagt Karl Vogt, »hängt fest mit dem Nasenbeine zusammen; dagegen sind Oberkiefer-, Flügel- und Gaumenbeine durchaus beweglich und können sowohl nach den Seiten als auch nach vorn und hinten geschoben werden. Eine ebenso große Beweglichkeit ist in den Unterkiefern hergestellt. Das lange, schuppenförmige Zitzenbein hängt nur durch Bänder und Muskeln mit dem Schädel zusammen und trägt an seinem Ende das ebenfalls lange, stabförmige, meist schief nach hinten gerichtete Quadratbein, an dem der Unterkiefer eingelenkt ist. Dieser selbst besteht aus zwei völlig getrennten, stabförmigen, nur wenig gebogenen Hälften, die vorn entweder gar nicht oder nur durch lockere Sehnenfasern miteinander verbunden sind, und deren Trennung äußerlich gewöhnlich auch durch sogenannte Kinnfurchen an der Unterfläche des Kopfes ausgedrückt ist.« Jeder Unterkieferast also wird gebildet durch drei stabförmige Knochen, die durch lose Gelenke verbunden sind und nach allen Seiten hin bewegt oder weggedrückt werden können. An den Schädel schließt sich der Leib unmittelbar an, da eine Sonderung der Hals-, Brust-, Lenden-, Kreuz- und Schwanzwirbel bei den Schlangen nicht durchzuführen ist. Schon der zweite Wirbel hinter dem Schädel trägt wie die übrigen ein Paar falsche Rippen, die sich von denen des Rumpfteiles nur durch ihre etwas geringere Größe unterscheiden. Von ihm an nach hinten zu haben alle Wirbel mehr oder weniger denselben Bau. Sie sind durch wirkliche Kugelgelenke miteinander verbunden, derart, daß der Gelenkknopf des vorhergehenden in einer runden Pfanne des nachfolgenden spielt, und tragen Rippen, die ebenso durch Kugelgelenke mit den Wirbelkörpern zusammenhängen. Die Rippen erlangen insofern eine besondere und überaus wichtige Bedeutung, als sie den Schlangen die fehlenden Glieder ersetzen. Sie enden in einer Muskelschicht, die mit den großen Bauchschildern zusammenhängt, und drücken, wie ich weiter unten ausführen werde, letztere, wenn sie von vorn nach rückwärts bewegt werden, mit den hinteren vorspringenden Rändern gegen die Fläche, auf der die Bewegung erfolgen soll, stellen somit also eine Unzahl von Hebeln dar, von denen jeder einzelne, wenn auch nicht einem Beine entspricht, so doch die Tätigkeit eines solchen übernimmt. Jedenfalls ist es nicht unrichtig zu sagen, daß die Schlangen auf ihren Rippen gehen. Bei einzelnen Arten können die Halsrippen auch seitlich ausgebreitet werden. Im Schwanzteile verkümmern die Rippen mehr und mehr, bis sie endlich gänzlich verschwinden. Je nach Art und Größe schwankt der Wirbel in weiten Grenzen: ausnahmsweise nur scheint sie weniger als hundert zu betragen, kann aber bei einzelnen Arten bis gegen vierhundert ansteigen.

Nicht minder beachtenswert als die Knochen des Gerippes sind die Zähne, die je nach den verschiedenen Familien wichtige Unterschiede zeigen und zur Aufstellung von Unterordnungen benutzt worden sind. Zähne stehen nicht allein auf dem Ober- und Unterkiefer, sondern auch auf dem Zwischenkiefer, den Gaumen- und Flügelbeinen. Sie sind stets dem sie tragenden Knochen angewachsen und werden durch neue, hinter oder neben ihnen sich entwickelnde und mit ihnen in eine Schleimhautfalte eingeschlossene ersetzt, wenn dies nötig sein sollte. Alle sind nach hinten gekrümmte, spitzige Hakenzähne, die nur zum Beißen und zum Festhalten der Beute, niemals aber zum Zerreißen oder zum Kauen dienen können. Eine Folge der eigentümlichen Bildung des Knochengerüstes ist die Menge der Muskeln. Man kann ebensoviele Zwischenrippenmuskeln zählen als Rippen; außerdem verlaufen längs des Rückens Muskeln, die an vielen Rippen und Wirbeln zahlreiche Befestigungspunkte finden und deshalb nicht bloß gewaltige Kraft äußern, sondern auch in der verschiedenartigsten Richtung wirken können. Wie bei allen Kriechtieren überhaupt sind sie sehr blaß von Farbe.

Im hohen Grade bedeutsam für das Leben der Schlangen sind die Drüsen, die bei den giftigen Arten der Ordnung besonders sich entwickeln. Die Giftdrüse, hinter und unter den Augen über dem Oberkiefer sich befindend, ist sehr groß, länglich, hat ein blätteriges Gewebe, im Innern eine ansehnliche Höhle und unterscheidet sich außerdem von allen übrigen durch den langen Ausführungsgang, der an der äußeren Fläche des Oberkiefers bis nach vorn verläuft und hier vor und über dem Giftzahne in eine diesen umgebende häutige Scheide so sich öffnet, daß ihre Absonderung in den Zahn einfließen kann. Ein sehr starker Muskel umhüllt sie und dient mit dem Kaumuskel dazu, sie zusammenzudrücken.

Das Rückenmark überwiegt das Gehirn an Masse sehr bedeutend. Letzteres ist ungemein klein, das Rückenmark hingegen, entsprechend der Länge der Wirbelsäule, deren innere Röhre es ausfüllt, sehr groß oder massig. Hieraus läßt sich von vornherein die außerordentliche Reizbarkeit der Muskeln, die Stumpfheit der Sinne und die Schwäche der übrigen Geistesfähigkeiten erklären. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft das Gefühl obenan, insbesondere soweit es sich als Tastsinn bekundet. Die seit alten Zeiten verschriene Zunge, in der Unkundige noch heutigentags das Angriffswerkzeug der Schlangen sehen, dient wahrscheinlich gar nicht zum Schmecken, sondern ausschließlich zum Tasten, wird aber gerade deshalb für das Tier von ungewöhnlicher Bedeutung. Sie ist sehr lang, dünn, vorn in zwei langspitzige Hälften gespalten und mit einer hornigen Masse überzogen, liegt in einer muskeligen Scheide verborgen, die unter der Luftröhre verläuft und kurz vor deren Mündung, nahe der Spitze der Unterkinnlade, sich öffnet, kann in diese Scheide ganz zurückgezogen, aber auch weit hervorgestoßen werden und zeichnet sich aus durch außerordentliche Beweglichkeit. Ein Ausschnitt im Oberkiefer, der auch bei ganz geschlossenem Munde noch eine Öffnung bildet, erleichtert ihr wechselseitiges Aus- und Einziehen, da sie durch ihn immer freien Ausgang findet. Das Gesichtswerkzeug der Schlangen dürfte hinsichtlich seiner Schärfe der in ausgezeichnetem Grade tastfähigen Zunge sich anreihen, obgleich das Auge unzweifelhaft minder vollkommen ist als bei den übrigen Kriechtieren. Eine besondere Eigentümlichkeit desselben liegt in seiner scheinbaren Unbeweglichkeit, die ihm ein gläsernes Ansehen und einen unheimlichen Ausdruck verleiht. An Stelle der fehlenden Augenlider findet sich ein durchsichtiges Häutchen, das »in ähnlicher Weise wie ein Uhrglas in einen Falz der runden Augenhöhle eingeheftet ist und eine Kapsel bildet, die durch einen weiten Gang des Tränenkanals nach innen mit der Nasenhöhle in Verbindung steht«. Dieses durchsichtige Häutchen, von einzelnen mit Unrecht der Hornhaut verglichen oder als solche angesehen, ist ein Teil der Oberhaut und wird bei der allgemeinen Häutung teilweise mit entfernt, weshalb denn auch seine Durchsichtigkeit durch die Häutung vermehrt und während der Zeit einer Häutung bis zur andern allmählich vermindert wird. Wohl zu beachten ist, daß ein Teil der Augenkapsel bei derartigem Wechsel bestehen bleibt, die Kapsel selbst also gleichsam als geschlossenes, durchsichtiges Lid anzusehen ist, unter dem das Auge frei sich bewegen kann. Der Stern ist bald rund, bald länglich und dann quer oder senkrecht gestellt: ersteres bei den Tag-, letzteres bei den Nachtschlangen. Die Regenbogenhaut glänzt meist in lebhaften Farben, bei einzelnen golden, bei andern silbern, bei manchen hochrot, bei einigen grünlich. Das Geruchswerkzeug, äußerlich an den Nasenlöchern erkennbar, die jederseits zwischen Auge und Spitze der Oberkinnladen entweder seitlich oder oben auf der Schnauze sich öffnen und bei gewissen Arten geschlossen werden können, scheint weit hinter Tastsinn und Gesicht zurückzustehen. Von dem Gehörwerkzeuge nimmt man erst dann etwas wahr, wenn man die Schuppen an den Kopfseiten entfernt, da die kurzen Gehörgänge gänzlich unter der Haut verborgen liegen. Eine eigentliche Trommelhöhle fehlt und ebenso das Trommelfell, die Schnecke aber ist vorhanden und im wesentlichen der der Vögel ähnlich.

Die Anlage des Leibes bedingt die den Schlangen eigentümlichen Bewegungen und, wie selbstverständlich, bis zu einem gewissen Grade die Lebensweise, da die Begabungen der Tiere mittelbar mindestens aus der Leibesanlage hervorgehen. Die Bewegungen sind vielseitiger, als der Unkundige gewöhnlich annimmt. Allerdings verdienen die Schlangen den Namen Kriechtiere mehr als die meisten übrigen Klassenverwandten; sie kriechen aber keineswegs allein auf ebenem Boden fort, sondern auch bergauf und bergab, an Bäumen empor und durch das Gezweige, auf der Oberfläche des Wassers und unter derselben hin: sie kriechen, klettern, schwimmen und tauchen also, und sie tun alles annähernd mit derselben Behendigkeit und Gewandtheit. Ihre zahlreichen, nur an den Wirbeln eingelenkten, nach unten freien Rippen kommen beim Kriechen zur Geltung: jede einzelne Rippe wird, wie bemerkt, zu einem Fuße, zu einer Stütze und zu einem Hebel, der den Leib nicht bloß trägt, sondern auch fortbewegt. Die kriechende Bewegung geschieht jedoch anders, als Unkundige anzunehmen und unerfahrene Maler abzubilden pflegen, nämlich nicht in senkrechten Bogenwindungen, sondern in seitlichen Wellenlinien. Alle Wirbel lassen sich sehr leicht in seitlicher Richtung biegen, die Rippen ebenso leicht von vorn nach hinten ziehen. Will nun die Schlange sich vorwärts bewegen, so spannt sie abwechselnd diese, abwechselnd jene Rippenmuskeln an, krümmt dadurch den Leib in eine wagerecht liegende Wellenlinie, zieht die Rippen so weit vor, daß sie fast oder ganz senkrecht stehen, und bringt sie bei der nächsten Krümmung in eine schiefe Richtung von vorn nach hinten, bewegt sie also wirklich in ähnlicher Weise wie andere Tiere ihre Füße. Die scharfen Ränder der nach unten gerichteten Schilder oder Schuppen vermitteln den Widerstand am Boden, da sie wohl eine Bewegung nach vorn ermöglichen, nicht aber auch ein Ausgleiten nach hinten zulassen. Solange das Tier auf freiem Boden sich fortschlängelt, geschieht seine Bewegung mit großer Leichtigkeit: der ganze Leib ist dann in Tätigkeit. Ein beträchtlicher Teil der Hunderte von Rippenpaaren arbeitet stemmend, während die übrigen gleichzeitig vorwärts gezogen und in demselben Augenblicke wirksam werden, in dem die andern aufhören, es zu sein. Jede einzelne Welle, die die Linie des Leibes beschreibt, wird sehr schnell ausgeglichen, und die Förderung kann demgemäß eine ziemlich rasche sein; aber gerade infolge der unzähligen Wellen, die der Leib beim Vorwärtskriechen beschreiben muß, wird die Schnelligkeit der Bewegung auch wiederum verlangsamt. Kriecht die Schlange durch enge Löcher, die ihrem Leib seitliche Bewegungen nicht gestatten, so fördert sie sich ausschließlich durch gangartiges Aufstelzen ihrer Rippen und Anstemmen ihrer Schuppen. Das Klettern ist eben auch nichts anderes als ein Kriechen an senkrechten Flächen. Ein Baumstamm, der der Schlange gestattet, ihn zu umwinden, verursacht ihr, falls seine Rinde nicht sehr glatt ist, durchaus keine Schwierigkeit: sie gleitet an ihm in schraubenförmigen Windungen, selbstverständlich unter fortwährend schlängelnder Bewegung, sehr rasch empor, da sie sich gegen das Herabrutschen durch die scharfen Hinterränder der Bauchschilder genügend sichern kann. Auf den Ästen selbst schlängelt sie sich beinahe mit derselben Sicherheit und Eilfertigkeit fort als auf ebenem Boden, insbesondere dann, wenn das Gezweige dicht ist. Genau dieselbe Bewegung führt sie auch beim Schwimmen aus; hierbei ist es jedoch unzweifelhaft der Schwanz, der das wichtigste Bewegungswerkzeug abgibt. Alle Arten der Ordnung sind fähig zu schwimmen; aber diejenigen, die für gewöhnlich nicht das Wasser aufsuchen oder in ihm leben, scheinen durch die Bewegung in ihm sehr bald ermüdet zu werden. Bei den eigentlichen Seeschlangen, deren Schwanz seitlich abgeplattet und durch Hautsäume noch verbreitert ist, gleicht die Schwimmbewegung mehr der eines Aales als anderer Ordnungsverwandten.

Nur sehr wenige Schlangen sind imstande, das vordere Drittteil ihres Leibes aufzurichten; Abbildungen, die das Gegenteil vorstellen wollen, dürfen also ohne Bedenken als falsch bezeichnet werden. Die meisten Schlangen erheben ihren Kopf nicht mehr als dreißig Zentimeter über den Boden. Wenige, beispielsweise die Brillenschlange, machen hiervon eine Ausnahme; viele sind nicht einmal imstande, wenn man sie am Schwanze packt und frei hängen läßt, so sich zu krümmen, daß sie mit dem Kopfe die Hand oder den Arm erreichen.

Die Atmung der zu vollem Leben erwachten und tätigen Schlangen geschieht unter deutlicher Bewegung der abwechselnd sich hebenden und senkenden Rippen ununterbrochen, ist jedoch im allgemeinen wenig lebhaft und steigert sich nur bei zunehmendem Zorne mehr und mehr. Heiseres, langanhaltendes und nur auf Augenblicke unterbrochenes Zischen, das die fehlende Stimme vertritt, gibt solcher Stimmung entsprechenden Ausdruck. Eine in Afrika lebende Schlange soll, nach Livingstones Angabe, ihr Zischen so oft unterbrechen, daß es wie das Meckern einer Ziege klingt.

Mit Ausnahme des Gefühls sind alle Sinne der Schlangen stumpf und schwach, und das Gefühl selbst ist eben auch nur als Tastsinn entwickelt. Nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen kann die Schlange ohne Zunge nicht gedeihen, nicht leben. Tatsache ist, daß jede Schlange, wenn sie nicht gerade ruht, unaufhörlich züngelt und dabei nach allen Richtungen hin arbeitet, um die Gegenstände, die sich vor ihr befinden, zu erforschen, daß sie niemals trinkt oder ins Wasser steigt, bevor sie die Oberfläche desselben mit der Zunge berührt hat, daß sie nicht allein die bereits getötete Beute vor dem Verschlingen, sondern, falls das Opfertier ihr dazu Zeit läßt, sogar vor dem Erwürgen oder Vergiften in gleicher Weise untersucht und, wenn sie fürchtet, daß der ins Auge gefaßte Gegenstand ihrer Jagdbegier entrinnen könnte, vor dem Angriffe wenigstens durch häufiges Züngeln die Absicht bekundet, die übliche Untersuchung an ihm vorzunehmen. Je munterer eine Schlange ist, je mehr und je schneller züngelt sie. Die Kreuzotter bewegt, wenn sie wütend ist, ihre Zunge so schnell, daß manche das dadurch entstehende Flimmern für eine elektrische Erscheinung gehalten haben. Das oft wiederholte Einziehen der Zunge geschieht unzweifelhaft, um sie wieder schleimig zu machen und dadurch die Empfindlichkeit zu erhöhen.

Im Vergleiche zur Tastfähigkeit der Zunge zeigt sich das Empfindungsvermögen der Schlangen schwach. Aus Erfahrung wissen wir, daß ihnen, trotz der dicken Bekleidung, selbst eine leise Berührung zum Bewußtsein gelangt, und ebenso, daß sie mit andern Kriechtieren die Vorliebe für die Wärme teilen, da ja auch diejenigen, die nur des Nachts tätig sind, bei Tage ihren Schlupfwinkel verlassen, um sich das Hochgefühl der Besonnung zu verschaffen; trotz alledem irrt man schwerlich, wenn man annimmt, daß im allgemeinen starke Reize erforderlich sind, um das Gefühl zu erregen. Viel eher als von Empfindungsvermögen darf man von Empfindungslosigkeit reden. Auch die Schlangen bekunden die Zählebigkeit anderer Kriechtiere, ertragen Martern, die höher entwickelten Wesen unbedingt tödlich werden, und überraschen bei Verwundungen, ja sogar Teilungen selbst den, der die gegenseitige Unabhängigkeit ihrer Nervenmittelpunkte kennt. Bohle brachte Vipern und Nattern unter die Luftpumpe und leerte den Raum unter der Glocke, so weit dies möglich war: der Schlangenleib dehnte sich zu einer Blase aus, die Kinnladen wurden auseinander gezerrt; aber beide ließen noch stundenlang Lebenszeichen erkennen. Das ausgeschnittene Herz einer Schlange schlägt längere Zeit fort, der abgehauene Kopf der Viper züngelt, beißt und vergiftet noch, eine geschundene, das heißt ihrer Schuppenhaut beraubte Schlange, lebt noch tagelang. Das Empfindungsvermögen eines derartig veranlagten Tieres kann nicht bedeutend sein. Dieser Abschnitt ist typisch für Brehms vermenschlichende Tierpsychologie. Weil die Schlangen den Schmerz, den solche Martern ihnen zweifellos bereiten, nicht in menschlichen Schmerzausdrucksformen darstellen können, deshalb müssen sie empfindungslos sein. Herausgeber.

Nicht viel anders verhält es sich mit den übrigen Sinnen. Sehr richtig ist der Ausspruch Lincks, daß die Empfänglichkeit der Zunge nicht hinreicht, um das Auge vollständig zu ersetzen, obgleich diese Zunge der Schlange, gleich dem Stabe des Blinden, nicht bloß zur Unterstützung, sondern zum Ersatze des Sehvermögens dient; unrichtig dagegen die Behauptung, daß die Schlange des Auges nicht, der Zunge nur schwer entbehren kann, sich ohne diese kümmerlich durchs Leben hilft und ohne jenes zu Tode kümmert; denn das Auge erlangt bei ihr doch niemals die Bedeutung, wie bei den übrigen Kriechtieren, mit Ausnahme einiger wenigen. Dursy folgerte aus der seitlichen Stellung der Augen, daß ein jedes von ihnen, um das ihm zugewiesene Gesichtsfeld beherrschen zu können, unabhängig von dem andern sich bewegen müsse, und fand die Richtigkeit seines Schlusses durch die Beobachtung bestätigt. Nach dieser sind die Schlangen imstande, ihre Augen ebensowohl gleichzeitig nach einer Richtung zu wenden als auch den Stern des einen nach dieser, den Stern des andern nach jener Seite zu kehren, ebenso wie sie das eine Auge bewegen, das andere ruhen lassen können. Nach dieser Wahrnehmung sollte man annehmen dürfen, daß die Schlangen zu den scharfsichtigsten Tieren zählen müssen; in Wahrheit ist dies jedoch nicht der Fall: mit der Schönheit und Beweglichkeit des Auges steht seine Fähigkeit nicht im Einklange. Alle Beobachtungen sprechen dafür, daß das Gesicht schwach und unbedeutend, daß die Meinung, zu der sein Glanz veranlaßt, eine falsche ist. »Nach meiner Ansicht«, sagt Lenz, »sehen die Schlangen schlecht, obgleich das Gesicht nächst dem Gefühl der Zunge derjenige Sinn ist, dem sie folgen. Ob es ausländische Arten gibt, die gut sehen, weiß ich nicht, was aber unsere einheimischen betrifft, so scheint ihnen ihr Auge keinen rechten Begriff von den Gegenständen zu geben, obgleich sie dieselben wohl bemerken; sie scheinen vorzüglich nur auf deren Bewegungen zu achten. So z. B. laufen sie wie unbesonnen auf einen sich still verhaltenden Menschen los und fliehen erst, wenn er sich bewegt. Steckt man sie mit einem Feinde in eine große Kiste, so nähern sie sich ihm oft ohne weiteres und kriechen, wenn es geht, auf ihm herum; rührt er sich aber und versetzt ihnen vielleicht gar einige Hiebe oder Bisse, so nehmen sie, wenn sie nicht gerade zur Gegenwehr geneigt sind, Reißaus, kehren aber doch, wenn er sich ruhig verhält, oft bald zu ihm zurück und fliehen dann wieder, wenn es nochmals Hiebe gibt. Wütende Schlangen, giftige und giftlose, beißen sogar nach einem Schatten und sehr oft an dem Gegenstande, wonach sie zielen, wenn er nicht groß ist, vorbei; doch kann man einwenden, in solchen Fällen mache die Wut sie blind. Bevor die Häutung stattfindet, ist das Auge gleichsam mit einem weißlichen Schleier überzogen, der von dem sich später ablösenden Oberhäutchen herrührt; sie sehen in dieser Zeit noch schlechter.« Es liegen keine Beobachtungen vor, die diesen Angaben des schlangenkundigen Lenz widersprechen, und was bezüglich unserer einheimischen Arten richtig ist, gilt auch für die übrigen. Von dem sogenannten geistigen Ausdrucke des Schlangenauges hat man, meiner Ansicht nach, mehr Rühmens oder doch Wesens gemacht, als die Sache verdient. »Sprechend, wie selten ein Tierauge«, meint Linck, »spiegelt es nicht nur den Charakter, sondern selbst die Stimmung des Augenblicks wieder. Ruhig und mild, doch nicht glanzlos erscheint es an den friedfertigen Gliedern der Ordnung, unheimlich an denen, die zu verwunden, doch nicht zu töten gerüstet sind; drohend in der Wut, d. h. furchtbar glüht das Auge der Otter, die den Tod auf der Spitze ihres Zahnes trägt. Etwas Fremdartiges aber gibt die glasige Haut, die sich darüber herwölbt, sowie die Starrheit des Augapfels, der sich nur schwer und in sichtbar gewaltsamen Rucken bewegt, auch den Blicken der frömmsten Schlange.« Letzteres ist vollkommen richtig, ersteres von dem Beobachter dem Schlangenauge beigelegt. Abgesehen von dem Glasigen, hat dieses nichts Auffallendes, das Drohende und Unheimliche aber seinen Grund weniger in der Bildung des Auges selbst als vielmehr in der Lage unter den es überwölbenden Schuppen, die bei den nächtlich lebenden Giftschlangen besonders entwickelt sind und denselben Eindruck hervorbringen, wie z. B. der vorgezogene Brauenknochen eines Raubvogels.

Soweit wir zu urteilen vermögen, folgt auf den Gesichtssinn hinsichtlich seiner Schärfe der des Gehörs, obgleich dessen Werkzeug uns in höherem Grade verkümmert erscheint als das des Geruchs. Versuche, die Lenz und andere anstellten, ergaben nur, daß sich Schlangen an verschiedene Töne wenig oder nicht kehrten, wenn dieselben nicht die Luft oder den Boden stark erschüttern. Noch schwieriger ist es, über den Geruch der Schlangen ins klare zu kommen. Die Bildung der Geruchswerkzeuge scheint so ungünstig als möglich zu sein, und die Beobachtung widerspricht einer dahingehenden Annahme nicht. Leichter als über alle andern Sinnestätigkeiten, mit Ausnahme des Tastsinnes, vermögen wir über den Geschmackssinn zu urteilen, weil wir dreist behaupten dürfen, daß derselbe durchaus verkümmert ist.

›Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben‹, dieser Ausspruch ist in doppelter Hinsicht unrichtig, am unrichtigsten aber, soweit er sich auf den Verstand der Schlangen bezieht; denn dieser ist so überaus gering, daß sich außer dem bereits im allgemeinen Mitgeteilten kaum noch etwas Besonderes hierüber sagen läßt. Wahrscheinlich tut man den Schlangen nicht unrecht, wenn man annimmt, daß sie unter den tiefstehenden Kriechtieren die am tiefsten stehenden sind. Bei ihrer Jagd legen sie eine gewisse List an den Tag, und Feinden gegenüber benehmen sie sich ebenfalls zuweilen scheinbar verständig, gegen ihren Pfleger einigermaßen zutunlich; unter keinen Umständen aber zeigen sie ein höheres Maß von Verstand als andere Kriechtiere: sie sind nicht bloß stumpfsinnig, sondern, wie bemerkt, auch stumpfgeistig.

Alle Erdteile beherbergen Schlangen, aber keineswegs in annähernd gleicher Anzahl. Auch sie unterliegen den allgemeinen Verbreitungsgesetzen der Kriechtiere und nehmen um so rascher an Arten und Einzelwesen ab, je höher die Breite ist; allein nicht alle gleichen Breitengrade weisen auch eine verhältnismäßig gleich zahlreiche Menge von ihnen auf.

Abgesehen von reichlicher Nahrung, verlangen die Schlangen passende Versteck- und Zufluchtsorte, meiden daher Gegenden, die letztere ihnen nicht gewähren. Mit Befremden bemerkte Schweinfurth, daß es im Bongolande keine oder doch sehr wenige Schlangen gibt, und erhielt auf Befragen eine Erklärung, der er beistimmen mußte. Es fehle, sagte man, in jenem steinigen Gelände an der schwarzen Erde, die in der Zeit der Dürre tief sich spaltet und den Schlangen die zu ihrer Ruhe und noch mehr bei Steppenbränden unerläßlichen Schlupfwinkel bietet. Ähnliches kann man auch bei uns zulande wahrnehmen. So ist die Kreuzotter in der Umgegend Berlins stellenweise ungemein häufig und fehlt an anderen Orten gänzlich, weil sie dort Schlupfwinkel, hier aber keine findet. Im allgemeinen gilt auch für die Schlangen, daß sie um so häufiger auftreten, je wechselreicher eine Gegend ist. Gänzliches Fehlen derselben gehört zu den Ausnahmen; denn sie hausen in der Wüste ebensowohl wie im Walde, im Gebirge ebensogut wie in der Tiefebene. Wärme und Feuchtigkeit sagen ihnen mehr zu als Hitze und Trockenheit; doch können auch sie in letzterer Hinsicht Unglaubliches ertragen. Ungeachtet ihrer Fußlosigkeit wissen sie sich einzurichten, die einen auf ebenem Boden, die andern an steilen Gehängen, diese im Sumpfe, jene im Wasser der Seen, Flüsse, selbst des Meeres, einzelne sogar unter der Erde, nicht wenige im Gezweige der Bäume. An dem einmal gewählten Aufenthaltsorte scheinen sie beharrlich festzuhalten, also, mit andern Worten, nur ein sehr kleines Gebiet zu durchstreifen. In beschränktem Grade wandern auch sie; denn sie übersetzen Flüsse und andere Gewässer, um sich am jenseitigen Ufer oder auf Inseln anzusiedeln, kommen aus dem Walde, aus der Steppe in Dörfer und Städte herein usw.; im allgemeinen aber lieben sie das Umherstreifen nicht, sondern wählen sich einen Standort, womöglich einen solchen, der ein passendes Versteck enthält, und lauern in der Nähe desselben auf Beute. Nicht ganz unwahrscheinlich ist, daß sie freiwillig überhaupt nur während der Paarungszeit und gegen den Winter hin Streifzüge antreten. Zum Auswandern gezwungen werden sie, wenn ein Platz, den sie bewohnen, derartig sich verändert, daß ihnen der Schlupfwinkel und die Nahrung, oder die Möglichkeit, behaglich sich zu sonnen, entzogen wird. Entwässern der Moore vertreibt z. B. die Kreuzottern. Herausgeber. In der Regel findet man sie auch fern von menschlichen Behausungen, dies aber nur deshalb, weil sie der Mensch in der Nähe der Ortschaften verfolgt und vertreibt; denn sie selbst fürchten die Nähe ihres Erzfeindes keineswegs, drängen sich ihm vielmehr oft in höchst unerwünschter Weise auf. Auch bei uns begegnet man nicht selten Schlangen in solchen Gärten, die inmitten von Städten liegen, ohne daß man eigentlich begreift, wie sie dahin gelangten; in südlichen Ländern empfängt man häufig ihre unerwünschten Besuche in den Häusern, und namentlich die Nachtschlangen, also gerade die gefährlichsten, werden hier manchmal höchst unangenehm. Mehr als einmal ist es mir begegnet, in den Behausungen, die ich während meines Aufenthaltes in Afrika bewohnte, auf Schlangen zu stoßen, sie sogar auf meiner Lagerstätte, unter den Teppichen zu finden. Ähnliches erfuhren alle Reisenden, die Gleicherländer besuchten. »Das einzige, das in den Dinkabehausungen den Fremdling beunruhigt«, sagt Schweinfurth, »ist das Getümmel von Schlangen, die hoch über dem geängstigten Haupte des Schlafenden im Stroh des Daches rasseln.« In Indien sind derartige Besuche an der Tagesordnung, und nicht wenige von den zwanzigtausend Menschen, die innerhalb der britischen Besitzungen alljährlich ihr Leben durch Schlangen verlieren, werden von diesen im Innern ihrer Häuser gebissen.

In allen Gegenden, die einen kalten oder heißen trockenen Winter haben, sind die Schlangen genötigt, sich gegen die Einwirkungen der Kälte oder bezüglich der Trockenheit zu schützen. Sämtliche Arten, die den nördlichen Teil unsers gemäßigten Gürtels bewohnen, ziehen sich mit Beginn des Winters in tiefe Schlupfhöhlen zurück und verbringen in ihnen die ungünstige Jahreszeit in einem Zustande der Erstarrung. Dasselbe findet, wie bereits angegeben, in den Ländern unter den Wendekreisen statt, beschränkt sich hier aber vielleicht auf diejenigen Arten, die wenn nicht im Wasser, so doch in feuchten Gegenden leben und durch die Dürre belästigt werden. Einzelne Arten scheinen sich während des Winterschlafes zu gesellen, möglicherweise nur deshalb, weil entsprechende Schlupfwinkel schwer zu finden sind und somit Zusammendrängen mehrerer, über ein gewisses Gebiet zerstreuter Schlangen nötig wird. So behauptet man in Nordamerika allgemein, daß die Klapperschlange während des Winters hier und da dutzendweise ein und dasselbe Winterbett beziehe, und hat ähnliches ebenso von unserer Kreuzotter und der Viper beobachtet. Bei warmem, stillem Wetter bemerkt man in Mitteldeutschland schon im März wieder Schlangen im Freien, die ihre Winterherberge verlassen haben, um sich zu sonnen, abends aber wahrscheinlich wieder nach demselben Schlupfwinkel zurückkehren. An Jagd und Fortpflanzung denken sie dann jedoch noch nicht; denn ihr eigentliches Sommerleben beginnt erst Anfang April. Wenn sie im Herbst zur Ruhe gehen, sind sie fett; wenn sie im Frühling wieder zum Vorschein kommen, ist etwa die Hälfte ihres Fettes verbraucht. Weitaus die meisten giftlosen Schlangen sind Tag-, fast alle Giftschlangen dagegen Nachttiere. Die ersteren ziehen sich mit Beginn der Dunkelheit nach ihrem Schlupfwinkel zurück, verbringen hier in träger Ruhe die Nacht und erscheinen erst geraume Zeit nach Sonnenaufgang wieder; die Giftschlangen zeigen sich übertags zwar oft genug, jedoch nur im Zustande schläfriger Ruhe: denn ihre Tätigkeit beginnt erst nach Eintritt der Abenddämmerung. Wer an solchen Orten, wo Giftschlangen häufig sind, nachts ein Feuer anzündet, wird bald wahrnehmen, daß das Otterngezücht zu den Nachttieren gehört. Durch den Schein des Feuers angezogen, kriecht es von allen Seiten herbei, und der Fänger, der übertags vergeblich sich bemühte, an derselben Stelle eine einzige Kreuzotter, Sand- oder Hornviper zu fangen, wird nachts reiche Beute gewinnen können. Wenn wir in den afrikanischen Steppen übernachten mußten, sind wir durch die Hornviper oft ungemein belästigt worden, und mehr als einmal haben wir mit einer Zange in der Hand stundenlang gewacht, um das herankriechende Gewürm sofort zu packen und ins Feuer zu schleudern.

Alle Schlangen, über deren Lebensweise wir unterrichtet sind, nähren sich von andern Tieren, und zwar hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich von solchen, die sie selbst gefangen und getötet haben. Die Art und Weise, wie sie ihr tägliches Brot gewinnen, ist sehr verschieden. Wohl die meisten von ihnen lauern auf eine in der Nähe ihres Lagerplatzes vorübergehende Beute, überfallen dieselbe plötzlich und bringen ihr den tödlichen Biß bei oder ergreifen und verschlingen sie, entweder sofort, oder nachdem sie das Opfertier erst erwürgt haben. Die giftige Schlange kann mit der giftlosen Schlange an Schnelligkeit und Gewandtheit nicht wetteifern. Jene bedarf nicht des Aufwandes an Kraft wie diese. Ihre Waffen sind so furchtbarer Art, daß gleichsam nur die Berührung ihres Opfers und tatsächlich ein kaum mehr als millimetertiefes Einhauen ihrer Giftzähne genügt, dasselbe in ihre Gewalt zu bringen, während die giftlose Schlange zwar ebenfalls lauert wie sie, jedenfalls aber viel öfter und regelmäßiger verfolgend jagt als irgendeine Giftschlange und, wenn sie eine beabsichtigte Beute glücklich erreicht, auch außerdem sich anstrengen muß, um dieselbe festzuhalten. Dafür kommen ihr aber ihre Begabung, ihr gestreckter Bau, ihre im Verhältnis zu dem einer Giftschlange stets beträchtliche Leibeslänge und die hiermit im Einklang stehende Beweglichkeit und Gelenkigkeit zugute.

Wenn man verschiedene Schlangen in entsprechender Weise pflegt, ihnen vor allem die nötige Wärme gewährt, benehmen sie sich im Käfige wahrscheinlich im wesentlichen nicht viel anders als in der Freiheit. Unnützes Umherstreifen behagt ihnen nicht, weit mehr ruhiges Verharren auf einer und derselben Stelle. Einige liegen stundenlang mehr oder minder unbeweglich in oder auf dem Sande, zwischen Steinen, die ihnen passende Schlupfwinkel darbieten, auch wohl im Wasser; andere ruhen verknäuelt, mehr hängend als liegend, auf dem für sie bestimmten Geäst, und alle scheinen sich, solange sie nicht gestört werden, in der behaglichsten Stimmung zu befinden, im übrigen aber um die ganze Außenwelt nicht im geringsten sich zu kümmern. Da naht der nahrungspendende Wärter und schüttet seine Gabe von oben hinab in die Käfige der gefangenen Schlangen, je nach Art und Bedürfnis derselben, in diesen Käfig eine Ladung Frösche, in jenen eine gewisse Anzahl von Fischen, in die mit Riesenschlangen und großen Giftschlangen besetzten je ein lebendes Kaninchen, eine Taube oder sonst ein warmblütiges Wirbeltier. Die Giftschlangen kümmern sich auch jetzt noch manchmal stundenlang kaum um die gebotenen Opfer, blasen sich höchstens, augenscheinlich erzürnt über den ihre Ruhe störenden Eindringling, in der vielen von ihnen eigentümlichen Weise auf, züngeln vielleicht auch einige Male, erheben drohend den Kopf und lassen es zunächst dabei bewenden. Riesenschlangen und Nattern dagegen verlieren, wenn sie einigermaßen hungrig sind, keinen Augenblick, sondern beginnen sofort die Verfolgung der in ihren Bereich gelangenden Beute: die einen, indem sie sich mit Anstrengung aller Kräfte so eilig als möglich auf jene stürzen, die andern, indem sie bedächtig, langsam, regelrecht das Opfer zu beschleichen suchen. Noch bevor der in den Käfig geworfene Frosch in Erfahrung gebracht hat, in welcher Gesellschaft er sich befindet, ist er von einer behenden Natter bereits an einem Hinterbeine gepackt worden und arbeitet mit den übrigen Gliedern vergeblich, sich loszuringen, wandert vielmehr langsam und sicher weiter und weiter in den Schlund der Natter. Nicht viel besser ergeht es dem Kaninchen, der Taube, dem Huhne, das einer Riesenschlange vorgesetzt wurde, nur daß dieses vorher in später zu schildernder Weise erwürgt wird. Im Laufe der Nacht findet gewöhnlich auch das einer Giftschlange gebotene Tier sein Ende; sehr häufig aber bemerkt man, daß die Schlange ihr Opfer trotzdem nicht weiter berührte.

Beachtenswert ist, daß alle Schlangen sehr genau wissen, wie sie mit ihrer Beute umzugehen haben. Frösche und Fische werden ohne weiteres, d. h. bei lebendigem Leibe, verschlungen, Eidechsen dagegen ebenso wie Säugetiere und Vögel erst erwürgt. Und nicht eher als bis die Schlange von ihrem Tode sich überzeugt hat, löst sie ihre Schlingen, um solche Beute nunmehr nach gewohnter Art zu verzehren. Alle Beute wird ganz verschlungen; keine Schlange ist imstande zu zerstückeln, einen mundrechten Bissen von einem größeren Tiere abzutrennen.

Je nach Art und Größe der Schlangen ist die Beute, der sie nachstellen, eine höchst verschiedene. Die Riesen der Ordnung sollen wirklich Tiere bis zur Größe eines Rehes verschlingen können; die übrigen begnügen sich mit kleineren Geschöpfen, namentlich Nagetieren, kleinen Vögeln, Kriechtieren aller Art (vielleicht mit Ausnahme der Schildkröten) und Fischen, während die niedere Tierwelt bloß von den Wurm- und Zwergschlangen und vielleicht den Jungen verschiedener Arten, die im Alter Wirbeltieren nachjagen, bedroht wird. Unsere Beobachtungen über die Nahrung sind zur Zeit noch sehr dürftig und mangelhaft; soviel aber dürfen wir behaupten, daß jede Schlangenart mehr oder weniger eine bestimmte Tierart bevorzugt. »Alle Wassernattern«, schreibt mir Effeldt, auf Grund seiner langjährigen Beobachtungen, »als da sind Ringel-, Würfel-, Viper- und amerikanische Natter, fressen nur Fische und Frösche, und zwar von Fröschen ausschließlich den braunen Grasfrosch, schaudern aber zurück, wenn man ihnen den grünen Wasserfrosch gibt, und lassen denselben, obwohl sie anbeißen, selbst bei großem Hunger sofort wieder fahren. Die glatte Natter frißt nur graue Eidechsen, die gelbgrüne, wie die Eidechsennatter nur Smaragdeidechsen, die trügerische Natter graue, Zaun- und Mauereidechsen; die Äskulapschlange, die vierstreifige und die Hufeisennatter, die gebänderte und algerische Natter nehmen warmblütige Tiere, wie Mäuse und Vögel, zu sich; die Leopardennatter verzehrt nur Mäuse. Letzteren stellen alle Giftschlangen, die ich beobachtete, nach, beispielsweise die Kreuzotter, Sand- und Hornviper, Aspisschlange und andere; eine Ausnahme aber macht die Wasserviper, deren gewöhnliche Nahrung zwar Fische sind, die jedoch auch Frösche und selbst Schlangen, giftige nicht ausgenommen, frißt, und auch wiederum warmblütige Tiere, wie Mäuse und Vögel, nicht verschmäht.« Daß einzelne Schlangen Vogeleier fressen, weiß schon Plinius. Außer Wirbeltieren fressen sie wirbellose, einzelne vielleicht selbst Weich- und Krustentiere; man hat gesehen, daß sie anscheinend mit wahrem Behagen Ameisenpuppen fraßen, auch in dem Magen einzelne Grillen gefunden.

Der Glaube an das Wunderbare und Unnatürliche hat eine sonderbare, noch heute in manchen Köpfen spukende Meinung erzeugt. Bis in die neueste Zeit haben sich sogar Naturforscher nicht gescheut, die Worte ›Zauberkraft der Schlangen‹ auszusprechen, und sie in Verbindung zu bringen mit der Art und Weise, wie die Schlangen Beute gewinnen. Man hat nämlich beobachtet, daß manche Tiere, Mäuse und Vögel z. B., sich ohne Furcht Schlangen näherten, die sie später abfingen und verschlangen, und hat ebenso gesehen, daß Vögel mit höchster Besorgnis Schlangen umflatterten, die ihre Brut oder sie selbst bedrohten, schließlich sich versahen und ebenfalls ergriffen wurden. Da nun, so scheint man gefolgert zu haben, der Naturtrieb, der das Tier ohne weiteres über alle ihm drohenden Gefahren belehrte, in beiden Fällen sich nicht bewährte, die arme Maus, den beklagenswerten Vogel also schmählich im Stiche ließ, konnte nur noch Annahme einer andern, übernatürlichen Kraft etwaige Zweifel lösen. Wollte man den unzähligen Berichten, die über die Zauberkraft der Schlangen uns von verschiedenen Reisenden gegeben worden sind, unbedingten Glauben schenken, so müßte man sich allerdings ebenfalls zu der von ihnen ausgesprochenen Ansicht bekennen. Man gelangt jedoch zur unbedingten Verwerfung der letzteren, sowie man sich darüber klar geworden ist, daß wohl die Beobachtungen an und für sich richtig sein mögen, die Schlußfolgerungen aber falsch sind. Nach meinen, unzählige Male wiederholten Wahrnehmungen verhält sich die Sache einfach so, daß die nach Ansicht jener Reisenden verzauberten Tiere die Schlange, die sie bedroht, nicht als das furchtbare Raubtier erkennen, das sie ist. Weder das Säugetier, sei es nun ein unkluges Kaninchen oder eine alte erfahrene Ratte, noch irgendein Vogel, und wäre es selbst der mißtrauische, durch vielfache Schicksale gewitzigte Sperling, wissen, was eine Schlange ist. Falls sie ihr überhaupt Beachtung schenken, nähern sie sich ihr plump neugierig, betrachten oder beschnüffeln sie, lassen es sich gefallen, daß die Schlange sie bezüngelt, und prallen nur dann ein wenig zurück, wenn die Zunge sie an irgendeiner empfindlichen Stelle kitzelt. Alte, kräftige Ratten, die man zu großen Schlangen setzt, bekunden vor diesen nicht nur nicht Furcht, sondern betätigen die ihnen eigene Dreistigkeit manchmal in gänzlich unerwarteter Weise. Eine von ihnen, die ich gefangenen Klapperschlangen als Opfertier anbot, kümmerte sich nicht im geringsten um das bedrohliche Rascheln und Zischen der Schlange, sondern fraß, als sie Hunger bekam, ein Loch in den Leib des Giftwurmes, an dem dieser elendiglich zu Grunde ging. Daß nun vollends an den Gifthauch irgendeiner Schlange nicht gedacht werden kann, bedarf keiner längeren Auseinandersetzung. Viele Schlangen, insbesondere die Giftschlangen, riechen allerdings nicht gerade nach Ambra und Weihrauch, verbreiten, namentlich wenn sie gefressen haben und verdauen, im Gegenteil sehr unangenehme Düfte; daß aber solche ein Säugetier betäuben könnten, muß als gänzlich unmöglich erachtet werden. Anders, aber ebenso leicht, erklärt sich das von obengedachten Reisenden beobachtete ängstliche Gebaren verschiedener Vögel am Neste angesichts einer diesem sich nähernden Schlange. In solchen Fällen nehmen, wie jedem Beobachter bekannt, schwächere Vögel gern zu Verstellungskünsten ihre Zuflucht, um die Aufmerksamkeit des erkannten Feindes von ihrer Brut ab- und sich zuzulenken: sie schreien kläglich, nähern sich scheinbar sinnbetört dem Feinde, flattern und hinken auf dem Boden dahin, als ob ihnen Flügel und Beine gelähmt wären, lassen sich wie tot von der Höhe der Zweige hinab ins Gras fallen usw., täuschen auch dadurch regelmäßig jeden nicht besonders gewitzten Feind, den weisen Menschen nicht ausgeschlossen. Solche Fälle mögen es gewesen sein, die jenen Beobachtern vorgelegen haben.

Da die Schlangen alle Nahrung unzerstückelt und zuweilen in Bissen verschlingen, die doppelt so dick sind als ihr Kopf, erfordert das Hinabwürgen bedeutenden Kraftaufwand und geht nur langsam vor sich. Mit seltenen Ausnahmen packen sie die Beute stets vorn am Kopfe, halten sie mit den Zähnen fest, schieben die eine Kopfseite vor, haken die Zähne wiederum ein, schieben die der andern Kopfseite nach, und greifen so abwechselnd bald mit dieser, bald mit jener Zahnreihe weiter, bis sie den Bissen in den Rachen gefördert haben. Infolge des bedeutenden Drucks sondern die Speicheldrüsen sehr reichlich ab und erleichtern den Durchgang desselben durch die Maulöffnung, die allmählich bis auf das äußerste ausgedehnt wird. Während des Verschlingens sehr großer Beutestücke erscheint der Kopf unförmlich auseinandergezerrt und jeder einzelne Knochen des Kiefergerüstes verrenkt; sobald jedoch der Bissen durchgegangen ist, nimmt er seine vorige Gestalt rasch wieder an. Es kommt vor, daß Schlangen Tiere packen und zu verschlingen suchen, die selbst für ihr unglaublich dehnbares Kiefergerüst zu groß sind; dann liegen sie stundenlang mit der Beute im Rachen auf einer und derselben Stelle, die Luftröhre soweit vorgestoßen, daß die Atmung nicht unterbrochen wird, und mühen sich vergeblich, die Masse zu bewältigen, falls es ihnen nicht glückt, die Zähne aus ihr herauszuziehen und sie durch Schütteln mit dem Kopfe wieder herauszuwerfen; die Angabe aber, daß die Schlange des einmal gepackten und verschlungenen Beutestückes nicht wieder sich entledigen könne und unter Umständen an einem zu großen Bissen ersticken müsse, ist gänzlich falsch. Giftschlangen packen ihr Opfer erst, nachdem es verendet ist, und dann mit einer gewissen Vorsicht, um nicht zu sagen Zartheit. Sie gebrauchen beim Verschlingen ihre Giftzähne nicht, sondern legen dieselben soweit zurück als möglich und bringen dafür die Unterkinnlade hauptsächlich in Wirksamkeit. Die Verdauung geht langsamer vor sich, ist aber sehr kräftig. Zuerst wird derjenige Teil der Beute, der im untern Magen liegt, zerfetzt, und so geschieht es, daß ein Stück bereits aufgelöst und in den Darmschlauch übergegangen ist, ehe noch der andere Teil von der Verdauung angegriffen wurde. Werden mehrere Tiere verschluckt, so liegen diese, falls sie nicht sehr klein sind, nicht neben-, sondern stets hintereinander, und ist der Magen voll, so müssen die übrigen in der Speiseröhre verharren, bis sie nachrücken können. Die unverdaulichen Teile oder Speisereste, insbesondere Federn und Haare, werden durch den After entleert, ausnahmsweise und wohl nur von nicht kräftigen oder ungesunden Schlangen als Gewölle ausgespien, wie solches mit wenig verdauten Beutestücken geschehen kann, wenn die betreffende Schlange erschreckt oder überhaupt belästigt wird. Der Nahrungsverbrauch ist von der Witterung abhängig und steigert sich mit der Wärme; eigentlich gefräßig aber kann man die Schlangen nicht nennen. Sie verschlingen zwar viel auf einmal, können jedoch auch dann auf Wochen, ja selbst monatelang ohne jegliche Nahrung ausdauern.

Alle Schlangen trinken, die einen saugend, mit vollen Zügen, unter deutlich sichtbaren Bewegungen der Kinnladen, die andern, indem sie mit der Zunge Wasser- oder Tautropfen aufnehmen, bezüglich ihre Zunge mit denselben anfeuchten. Ich muß diese Angabe besonders betonen, da ich sehe, daß Effeldt, dessen Beobachtungsgabe und Erfahrung ich vollste Anerkennung zolle, neuerdings an Lenz berichtet hat, auch diejenigen Schlangen, die beim Trinken den Kopf in das Wasser stecken, sollten immer nur leckend, nie mit eingezogener Zunge trinken. An von mir gepflegten Klapperschlangen habe ich das Gegenteil wahrgenommen: sie tranken, wenn sie sehr durstig waren, unter förmlich kauenden Bewegungen ihrer Kinnladen, also schlürfend, nicht lappend. Wenn Schlangen nach längeren Reisen in engen Versandkisten in einen wohl eingerichteten Käfig gebracht werden, hungrig und durstig denselben nach allen Richtungen untersuchen und endlich das Wassergefäß entdecken, vergewissern sie sich durch Tasten mit der Zunge des ihnen winkenden erquicklichen Trunkes, tauchen die Schnauze bis zu und über die Augen ein und trinken dann unter Umständen so viel, daß sie, wie Effeldt sehr richtig bemerkt, ›zuweilen förmlich aufschwellen‹. Manche Arten verkümmern sichtlich und gehen schließlich zugrunde, wenn sie des Wassers entbehren müssen; andere hingegen scheinen ihr Bedürfnis an wenigen Tropfen tage-, ja wochenlang befriedigen zu können.

Wichtiger noch als für das Leben des Vogels die Mauser, ist für das Leben der Schlangen die Häutung, eines der ersten Geschäfte, das das eben dem Ei entschlüpfte Junge vornimmt, und eines, das von dem erwachsenen Tiere im Laufe des Jahres mehrmals wiederholt wird. Die Häutung beginnt mit Ablösen der feinen, wasserhellen Oberhaut an den Lippen, wodurch eine große Öffnung entsteht. Es bilden sich nun zwei Klappen, die eine am Oberkopfe, die andere an der Unterkinnlade, die sich zurückschlagen und nach und nach weiter umgestülpt werden, so daß schließlich der innere Teil nach außen gekehrt wird. Im Freien benutzen die Schlangen Moos, Heide- und andere Pflanzen, oder überhaupt Rauhigkeiten, um sich ihres Hemdes zu entledigen, und können die Häutung in sehr kurzer Zeit vollenden; im Käfig bemühen sie sich oft lange vergeblich, um denselben Zweck zu erreichen, lösen auch nur selten die ganze Haut unzerrissen ab. Nach den Beobachtungen unsres Lenz geschieht bei den einheimischen Schlangen die erste Häutung Ende April und Anfang Mai, die zweite Ende Mai und Anfang Juni, die dritte Ende Juni und Anfang Juli, die vierte Ende Juli und Anfang August, die fünfte endlich Ende August bis Anfang September.

Wenige Tage nach der ersten Frühjahrshäutung beginnt die Fortpflanzung. Sie erregt auch die Schlangen in einem gewissen Grade, keineswegs aber in einem so hohen, als man gefabelt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, daß einzelne Arten während der Paarungszeit zu größeren Gesellschaften sich vereinigen und längere Zeit zusammen verweilen: von einigen Giftschlangen wenigstens hat man beobachtet, daß sie gerade während der Begattung zu einem förmlichen Knäuel sich verschlingen und in dieser sonderbaren Vereinigung stundenlang verharren. Die Alten, die solche Verknäuelungen mehrerer Schlangen gesehen zu haben scheinen, erklärten sich die Ursache in abergläubischer Weise, nannten den Knäuel ein Schlangenei und schrieben ihm die wunderbarsten Kräfte zu. In der Regel findet man Männchen und Weibchen der sich paarenden Schlangen innig umschlungen auf den beliebtesten Lagerstellen ruhend, im Sonnenscheine stundenlang auf einer und derselben Stelle liegend, ohne sich zu regen. Die Vereinigung beider Geschlechter ist aus dem Grunde eine sehr innige, als die walzenförmigen Ruten des Männchens, die bei der Paarung umgestülpt werden, an der inneren Seite mit harten Stacheln besetzt sind und daher fest in den Geschlechtsteilen des Weibchens haften. Wie lange die Paarung dauert, weiß man noch nicht; wohl aber darf man annehmen, daß sie mehrere Stunden beansprucht: Effeldt fand ein Dutzend verknäuelte Kreuzottern, die er am Abend aufgespürt hatte, noch am folgenden Tage in derselben Lage vor. Nach etwa vier Monaten sind die Eier, sechs bis vierzig an der Zahl, legereif und werden nun von der Mutter in feuchtwarmen Orten abgelegt, falls die Art nicht zu denjenigen gehört, die soweit entwickelte Eier zur Welt bringen, daß die Jungen sofort nach dem Ablegen des Eies oder schon im Mutterleibe die Eihülle sprengen. Hierbei leistet die Mutter keine Hilfe, wie sie sich überhaupt um die ausgeschlüpften Jungen wenig oder nicht bekümmert. Letztere wachsen außerordentlich langsam, möglicherweise aber bis ans Ende ihres Lebens fort, in höheren Jahren selbstverständlich ungleich langsamer als in jüngeren.

Die Bedeutung der Schlangen der übrigen Tierwelt gegenüber ist so gering, daß man wohl behaupten darf, das ›Gleichgewicht der Natur‹ werde auch ohne jene nicht verändert werden. Allerdings nützen einige von ihnen durch Wegfangen von Mäusen und andern schädlichen Nagetieren; der Vorteil jedoch, den sie dem Menschen hierdurch bringen, wird, wie ich bereits gesagt habe, mehr als aufgewogen durch den Schaden, den sie, mindestens die giftigen Arten unter ihnen, verursachen: der Haß, unter dem die ganze Ordnung zu leiden hat, darf deshalb gewiß nicht als unberechtigt bezeichnet werden. Es gereicht dem Menschen zur Ehre, wenn er die ungiftigen Schlangen nicht der giftigen halber verdammt, verfolgt und tötet; zur Unterscheidung dieser und jener gehört aber eine so genaue Kenntnis des ganzen Gezüchtes, daß man schwerlich wohltut, dem Laien Schonung desselben anzuraten. Bei uns zulande hält es allerdings nicht schwer, die einzige Giftschlange, die wir haben, von den giftlosen Arten zu unterscheiden: schon im südlichen Europa hingegen kommt eine Natter vor, die dieser Kreuzotter so ähnlich sieht, daß selbst der schlangenkundige Dumeril sich täuschen und anstatt gedachter Natter eine Kreuzotter aufnehmen konnte, deren Biß ihn in Lebensgefahr brachte. Und in allen übrigen Erdteilen werden Schlangen gefunden, von denen man, ungeachtet unserer vorgeschrittenen Kenntnis, noch heutigentags nicht weiß, ob sie giftig oder ungiftig sind. Wer also Schonung der Schlangen predigen will, muß sich wenigstens streng auf Deutschland beschränken, damit er nicht etwa Unheil anrichte.

Die Schlangen haben von jeher in den Sagen wie im Glauben der Völker eine bedeutende Rolle gespielt. Nicht bloß die jüdisch-christliche, sondern die Sage eines jeden Volkes überhaupt gedenkt ihrer, bald mit Furcht und Abscheu, bald mit Liebe und Verehrung. Schlangen galten als Sinnbilder der Geschwindigkeit, der Schlauheit, der ärztlichen Kunst, selbst als solche der Zeit; Schlangen wurden, wie es heutigentags noch unter den rohen Völkern geschieht, bereits im grauen Altertume angebetet, von den Indiern als Sinnbild der Weisheit, von andern Völkern als solches der Falschheit, Tücke und Verführung, von andern wiederum, wie z. B. von den Juden, als Götzen, wie denn ja auch Moses eine Schlange aufrichtete, um durch dieselbe das ›Volk Gottes‹ von einer Plage zu befreien. Solche Anschauungen haben sich bis in spätere Jahrhunderte erhalten und leben heutigentags noch unter verschiedenen Völkern Europas, Asiens und Afrikas. Daß Schlangen Glück und Segen bringen, ist ziemlich allgemein verbreiteter Aberglaube; daß ihre Tötung Unheil nach sich zieht, die feste Überzeugung der Indier und Malaien. Nach Krapf sehen die Galla die Schlange als Mutter des Menschengeschlechtes an und zollen ihr hohe Verehrung. Als Heuglin eine afrikanische Riesenschlange in der Nähe eines Gehöfts der Dinkaneger erlegte, waren diese sehr ungehalten und sprachen klagend dahin sich aus, daß der gewaltsame Tod ihres Ahnherrn, der schon so lange in Frieden bei ihnen gewohnt habe, ihnen Unheil bringen werde. Schlangen sind, wie Schweinfurth bestätigend und ergänzend bemerkt, die einzigen Tiere, denen von den Dinka- sowohl wie von den Schilluknegern des Weißen Flusses eine Art göttlicher Verehrung gezollt wird. Die Dinka nennen sie ihre Brüder und betrachten Tötung derselben als ein Verbrechen. Wer versucht sein sollte, die rohen Völker zu belächeln, mag zuerst der Sardinier gedenken; denn die Ansichten dieser sind von denen jener nicht wesentlich verschieden. »In den Versammlungen der Frauen«, sagt Cetti, »werden von unsern Schlangen Wunderdinge erzählt. Sie sollen ehedem Wahrsagerinnen und der Zukunft kundig gewesen sein. Ich glaube gern, daß solche Märchen von unsern gebildeten Frauen nur zum Scherze erzählt werden; viele unserer Landleute aber sehen in den Schlangen einen ihrer vollsten Zuneigung und Hochachtung würdigen Gegenstand. Wenn eine in die Hütte des Bauern oder Hirten kommt, zeigt sie bevorstehendes Glück an; und wenn jemand sich einfallen lassen sollte, ihr übel zu begegnen, würde man dies für ebenso töricht halten, als wenn er das seinem Hause nahende Glück von sich abweisen wollte. Daher lassen alle Frauen auf dem Lande es sich angelegen sein, die Schlange zu behalten, und tragen ihnen täglich mit besonderer Sorgfalt Futter vor die Höhle, die letztere sich zum Wohnsitze erwählte. Ich kenne eine Frau, die solchen Dienst zwei Jahre lang ausgeübt hat.« Die russischen und – die thüringer oder süddeutschen Bauern denken nicht anders als die Sarden: auch in ihren Augen gilt die in das Gehöft kommende Schlange als Botschaft des freundlich sich nahenden Glückes.

Kein Wunder, daß derartige Anschauungen schon in frühester Zeit dahin führen mußten, in den Schlangen ganz andere Tiere zu erblicken, als sie wirklich sind. Alle denkbaren Eigenschaften wurden ihnen angedichtet, gute und böse, und so mußten sie bald die Stelle eines Gottes, bald die eines Teufels vertreten. Und nicht bloß Eigenschaften, die sie nicht besitzen, schrieb man ihnen zu, sondern ebenso Flügel, Beine und andere Glieder, kronenartigen Kopfputz und dergleichen, weil sich mit ihnen die Einbildungskraft mehr beschäftigt hat als wirkliche Beobachtung. Ich unterlasse eine Aufzählung der von Plinius und andern römischen wie auch von griechischen Schriftstellern aufgeführten Heil-, Zauber- und sonstigen Mittel, die man aus dem Leibe und einzelnen Leibesteilen verschiedener Schlangen zu gewinnen wähnte, und beschränke mich darauf, anzugeben, daß wir den Römern und Griechen jene aus Vipern bereiteten Arzneien verdanken, die das Mittelalter noch lange überdauert haben. Noch in den letzten Jahrhunderten sind Hunderttausende von verschiedenen zum Otterngeschlechte gehörigen Schlangen in Europa, vorzüglich in Italien und Frankreich für die Apotheke gesammelt worden; ja, es ging, weil man mit den europäischen noch nicht ausreichte, soweit, daß man ägyptische Giftschlangen in Unzahl aufkaufte.

Zur Beruhigung aller derer, die sich vor den Schlangen fürchten, und zur Freude aller Gegner des gefährlichen oder doch furchterregenden Gezüchtes ist das Heer seiner Feinde sehr zahlreich. Bei uns zulande stellen Katzen, Füchse, Marder, Iltisse, Wiesel, Igel, Wild- und Hausschweine, in südlicheren Gegenden die Schleichkatzen und namentlich die Mangusten den Schlangen eifrig nach, und ebenso verfolgen sie nachdrücklichst Schlangen- und Schreiadler, Bussarde, Raben, Elstern und Häher, Störche und andere Sumpfvögel sowie die betreffenden Vertreter dieser Vögel in heißen Ländern. Als der ausgezeichnetste aller Schlangenvertilger gilt der Kranichgeier oder Sekretär; doch leisten auch andere Ordnungsverwandte: Edel-, Zahn-, Sing- und Schlangenhabicht, Sperberadler, Gaukler, Geierfalk, Königs- und Rabengeier Erkleckliches, ganz abgesehen noch von manchen Leichtschnäblern, Scharr- und Stelzvögeln, deren Wirksamkeit wir bereits kennengelernt haben. Sie alle verdienen die Beachtung und den Schutz der Verständigen; denn der größte Teil von ihnen vernichtet nicht allein die Schlangen, sondern ersetzt auch ihre Leistungen vollständig.

Zähmung oder wenigstens Gefangenhaltung der Schlangen ist uralt. Schon die alten Ägypter sollen solche, und unter ihnen auch die furchtbare Uräusschlange in ihren Wohnungen gepflegt haben. Daß Gaukler dieselbe Schlange genau ebenso benutzten, wie noch heutigentags geschieht, manchmal auch tödlich gebissen wurden, wie es gegenwärtig ebenfalls vorkommt, erfahren wir durch Aelian, daß Frauen zuweilen kalte Schlangen um ihren Hals legten, durch Martial. Kaiser Tiberius besaß, wie Suetonius mitteilt, eine Schlange, die er sehr lieb hatte und aus der Hand zu füttern pflegte; Kaiser Heliogabal ließ, nach Angabe des Aelius Lampridius, zuweilen viele Schlangen sammeln und an Tagen, die das Volk zu den öffentlichen Spielen versammelten, vor Sonnenaufgang ausschütten, um sich an dem Entsetzen der geängstigten Menschen, von denen viele durch Bisse oder im Gedränge umkamen, zu weiden. An den Höfen der indischen Fürsten waren, wenn wir den alten Schriftstellern vollen Glauben schenken wollen, gefangene Schlangen etwas durchaus Gewöhnliches.

Die meisten Schlangen gewöhnen sich leicht an die Gefangenschaft und dauern in ihr Jahre aus. Zu ihrer Behaglichkeit ist Wärme, und zwar feuchte Wärme unbedingtes Erfordernis, namentlich darf ihrem Käfige ein Wasserbehälter zum Baden nicht fehlen. Um sie ans Futter zu gewöhnen, muß man ihnen zuerst lebende Tiere reichen, haben sie sich einmal herbeigelassen, diese zu ergreifen und zu verschlingen, so kann man dann auch zu toten und später selbst zu Fleischstücken übergehen.

Verschiedenartige, in einen Käfig zusammengesperrte Schlangen vertragen sich oder schlagen sich, je nachdem; eine frißt auch wohl andere auf, wie es in der Freiheit ebenfalls geschieht. Man kann gegen hundert Nattern verschiedener Arten einander gesellen, auch wohl noch einige kleinere Vipern der Bewohnerschaft eines Käfigs beimischen und nichts anderes als vollste gegenseitige Gleichgültigkeit beobachten, aber auch das Gegenteil erleben, wenn man eine einzige Natter hinzufügt, über deren Lieblingsnahrung man nicht unterrichtet ist. Mehr als einmal habe ich erfahren müssen, daß eine friedfertig und harmlos aussehende Natter sofort über ihre Verwandten herfiel und solche verschlang, die ihr an Größe wenig nachgaben. Giftschlangen beißen oft ihresgleichen blutig oder töten andersartige ihres Gezüchtes, ebensowohl um sie zu verschlingen, als aus reiner Bosheit oder vielleicht aus Ärger über die ihnen durch jene erwachsende Beunruhigung und Störung. Größere Arten aller drei landlebenden Familien der giftzahnigen Unterordnung darf man niemals mit andern Schlangen, gleichviel ob mit giftigen oder ungiftigen, zusammenbringen, falls man nicht auf Verluste gefaßt sein will; selbst kleine Vipern, die sich in der Regel nicht im geringsten um andere Schlangen kümmern, beißen und töten zuweilen Nattern, mit denen sie monatelang in gegenseitiger Nichtbeachtung gelebt hatten. Dagegen kann man auch wiederum ein dem Anscheine nach sehr inniges Zusammenleben gleichartiger Schlangen beobachten. Riesenschlangen, Nattern und andere kletternde Arten der Ordnung ruhen gern gemeinschaftlich im Gezweige und verknäueln sich dabei nicht selten zu einem für das Auge unentwirrbaren Ballen.

Zu ihrem Pfleger treten gefangene Schlangen nach und nach in ein gewisses Freundschaftsverhältnis, nehmen ihnen vorgehaltene Nahrung aus dessen Händen oder aus einer Zange, lassen sich berühren, aufnehmen, umhertragen, selbst bis zu einem gewissen Grade abrichten usw.; von wirklicher Anhänglichkeit an ihren Gebieter bemerkt man aber nichts, bei starker oder, dank ihrer Giftzähne, mindestens wehrhaften Arten eher noch das Gegenteil. Unter meiner Aufsicht gepflegte Riesenschlangen bekundeten unverkennbare Abneigung gerade gegen ihren Wärter, und auch große Giftschlangen sah ich in Zorn geraten, wenn ihr Pfleger ihnen sich nahte. Die Erregung begründete sich in beiden Fällen einzig und allein auf die durch den Wärter notgedrungen herbeigeführten Störungen der in behaglicher Faulheit sich gefallenden Tiere. Mit den reizbaren, jähzornigen Giftschlangen läßt sich nur ausnahmsweise ein einigermaßen erträgliches Verhältnis anbahnen; aber sie beißen mitunter auch dann noch, wenn sie schon monatelang als gezähmt angesehen worden waren. Der Umgang mit ihnen bleibt unter allen Umständen gefährlich und erfordert so große Vorsicht, daß man, meiner Erfahrung gemäß, niemand anraten darf, mit ihnen sich abzugeben.

*

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Alten unter ihren Drachen unsere heutigen Riesenschlangen verstanden. Die auffallende Größe dieser Tiere, ihre bedeutende Stärke und die allgemeine Furcht vor den Schlangen insgemein lassen die Übertreibungen, deren jene sich schuldig machten, sehr begreiflich und der noch heute in vielen Köpfen spukende Wunderglaube neben der beliebten Faselei gewisser Reisenden und sogenannter Naturbeschreiber auch sehr verzeihlich erscheinen. Von einem Menschen, der sich den vermeintlichen Ungeheuern gegenüber schwach fühlte, darf es uns nicht wundernehmen, daß seine Furcht mehr als doppelt sah und seine Einbildungskraft gedachte Ungeheuer mit Gliedern begabte, die nicht vorhanden sind. Die sogenannten Aftersporen der Riesenschlangen, die wir gegenwärtig als verkümmerte Fußstummel deuten, wurden von den Alten übersehen, dafür aber den in ihren Augen scheußlichen Geschöpfen eigentümliche Füße und wunderbare Flügel angedichtet. Im Verlaufe der Zeit begabte die Phantasie die Drachen noch reichlicher: der Teufelsspuk kam mit ins Spiel, und aus den unverständlichen Märchensagen der Morgenländer erwuchsen nach und nach Gestalten, für die der Vernünftige vergeblich Urbilder suchte, weil die Kunde von den Riesenschlangen wenigstens fast verloren gegangen war. Um so inniger klammerte sich der Abergläubige an die abgeschmackte Schilderung von dem »großen Drachen oder der alten Schlange, die da heißet Teufel oder Satanas und ausgeworfen ward auf die Erde, um die ganze Welt zu verführen«, und mit dem Begriffe Drache verband sich nach und nach der des Teufels, bis zuletzt die Benennung Drache zu einem Schmeichelnamen von jenem selbst wurde. In dieser Bedeutung wird das Wort noch heutigentags von dem Volke gebraucht, beispielsweise von den in anderer Hinsicht sehr gebildeten Thüringer Bauern.

Wenn man sich der Übertreibungen erinnern will, die sich einzelne Reisende noch heutigentags zuschulden kommen lassen, wird man sich mit solchen und ähnlichen Phantasien wahrscheinlich aussöhnen. Noch gegenwärtig spricht man von fünfzig Fuß langen Riesenschlangen; noch gegenwärtig scheut man sich nicht zu erzählen, daß solche Ungeheuer wohl auch über Pferde, Rinder und andere Tiere herfallen, sie erwürgen und verschlingen. Es mag sein, daß die Riesenschlangen vormals eine bedeutendere Größe erlangten als gegenwärtig, wo ihnen der besser ausgerüstete Mensch entgegentritt und mit seinen furchtbaren Waffen das Leben kürzt; solche Schlangen aber, wie sie die Alten uns beschrieben, hat es nie gegeben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie außerordentlich schwer es hält, die Länge der Schlangen richtig zu schätzen. Selbst derjenige, der hierin wohl geübt ist und seine Schätzungen später durch Anlegung des Maßstabes erprobt hat, irrt in unbegreiflicher Weise. Schon bei kleinen Schlangen von Meterlänge, und selbst wenn man diese ruhig vor sich liegen sieht, auch volle Zeit hat, ihr Bild genau sich einzuprägen, ist man nur zu leicht geneigt, ein reichliches Dritteil zuzusetzen; bei Schlangen aber, die drei Meter lang sind, verdoppeln und verdreifachen sich die Schwierigkeiten und damit die Fehler der Schätzung, und wenn solches Tier vollends sich bewegt, ist letztere einfach unmöglich. Worin dies eigentlich liegt, vermag ich nicht zu sagen, sondern nur als tatsächlich zu versichern, daß ausnahmslos jeder überschätzt, der überhaupt zu schätzen versucht, und daß jeder immer wieder in dieselben Fehler verfällt, auch wenn er denselben wiederholt erkannt hat. Über die Täuschung vergewissert man sich erst, nachdem man den Maßstab angelegt hat. Kein Wunder also, daß die rege Einbildungskraft der Eingeborenen südlicher Gegenden sich noch viel weniger als die unserige Schranken auferlegt und die wirkliche Größe auf das Doppelte und Dreifache schätzt. Derselbe Indier oder Südamerikaner, der mit dem Anscheine vollster Zuverlässigkeit von einer fünfzig Fuß langen Riesenschlange erzählt, die er selbst gesehen, bezüglich erlegt haben will, wird dem ruhig messenden Forscher, der ein Tier von sechs Meter erlegte, erklären, daß letzteres an Größe alles von ihm Gesehene gleicher Art bei weitem übertreffe.

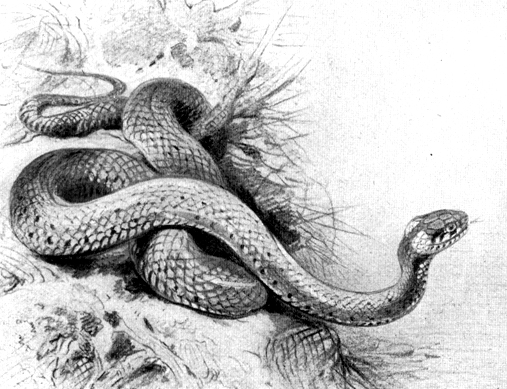

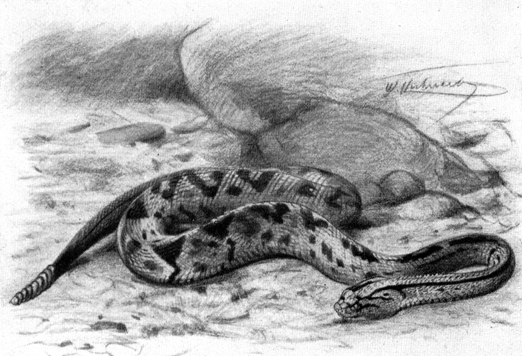

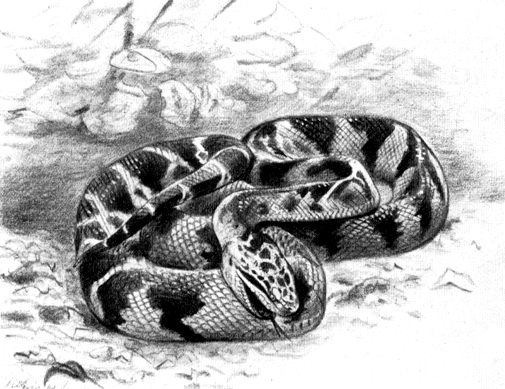

Die Kennzeichen der Stummelfüßler ( Pteropoda), zu denen die Riesenschlangen gehören, sind folgende: Der Kopf ist gegen den Rumpf mehr oder weniger deutlich abgesetzt, dreieckig oder verlängert eiförmig, von oben nach unten abgeplattet, vorn meist zugespitzt, der Rachen mehr oder weniger weit gespalten, der Leib kräftig und muskelig, seitlich zusammengedrückt, längs der Mittellinie des Rückens oft vertieft, zu beiden Seiten, den hier verlaufenden starken Muskeln entsprechend, erhöht: der Schwanz verhältnismäßig kurz, der Stummelfuß auch äußerlich jederseits durch eine hornige, stumpfe Klaue in der Nähe des Afters angedeutet. Den Kopf bekleiden bald Tafeln, bald Schuppen, den Leib kleine, sechseckige Schuppen, den Bauch schmale, meist einfache, aber breite Schilder, die am Schwanzteile gewöhnlich in doppelter Reihe nebeneinander stehen. Beide Kieferbogen, bei einer Gruppe selbst die Gaumenbeine, tragen derbe Zähne, die in der Regel der Größe nach so geordnet sind, daß der zweite oder dritte in der Reihe der größte ist und die übrigen von ihm ab nach hinten zu an Größe abnehmen. Das verhältnismäßig große Auge zeigt einen länglichen Stern. Die Nasenlöcher öffnen sich nach oben.

Mit Ausnahme der zu unserer Familie zählenden Sandschlangen, von denen ich in der allgemeinen Schilderung gänzlich absehen werde, beschränken sich die Stummelfüßler auf die zwischen den Wendekreisen liegenden Gebiete, gehen wenigstens nicht weit über dieselben hinaus. Gegenwärtig bewohnen sie alle heißen und wasserreichen Länder der Alten und Neuen Welt, und zwar vorzugsweise die großen Waldungen, am liebsten und häufigsten solche, die von Flüssen durchschnitten werden oder überhaupt reich an Wasser sind; einzelne Arten von ihnen kommen jedoch auch in trockenen Gegenden vor. Mehrere sind echte Wassertiere, die nur, um sich zu sonnen und um zu schlafen, die Flüsse, Seen und Sümpfe verlassen, ihre Jagd aber hauptsächlich in den Gewässern oder doch am Rande derselben betreiben; andere scheinen das Wasser zu meiden und bis zu einem gewissen Grade zu scheuen. Der Bau ihres Auges läßt sie als Nachttier erkennen, Beobachtung gefangener hierüber keinen Zweifel aufkommen. Allerdings sieht man die Riesenschlangen in ihren heimischen Wäldern bei Tage sich bewegen und zu dieser Zeit gelegentlich auch Beute gewinnen; ihre eigentliche Regsamkeit aber beginnt mit Eintritt der Dämmerung und endet mit anbrechendem Morgen. An den Gefangenen bemerkt man bald genug, daß sie vollkommene Nachttiere sind. So träge und ruheliebend sie sich übertags zeigen, so munter und lebhaft sind sie des Nachts. Jetzt erst beginnen sie sich zu bewegen, jetzt also würden sie im Freien ihr Gebiet durchstreifen, jetzt auf Raub ausgehen. Übertags sieht man sie, in den verschiedensten Stellungen zusammengerollt, der Ruhe pflegen oder der Sonnenwärme sich hingeben. Einzelne wählen hierzu Felsblöcke, trockene Stellen oder über das Wasser emporragende Äste, andere erklettern Bäume, wickeln sich im Gezweige derselben fest, verknäueln sich oder lassen den vorderen Teil ihres Leibes tief herabhängen; andere suchen eine freie Stelle im Dickichte, auf Felsgesimsen, an den Gehängen auf und legen sich hier, mehr oder weniger langgestreckt oder in den sogenannten Teller zusammengerollt, ruhig hin. Alle bewegen sich so wenig als möglich, eigentlich nur wenn sie Gefahr fürchten und einer solchen zu entgehen suchen, oder aber, wenn sie lange vergeblich gejagt haben und nunmehr eine Beute sich ihnen darbietet. Dann löst sich plötzlich die Verknotung, und das gewaltige Tier stürzt sich mit Aufbietung seiner vollen Kraft auf das ersehene Opfer, packt es mit dem immerhin kräftigen Gebisse, umwindet es, und erstickt es unfehlbar. Ich habe den Hergang so oft beobachtet, daß ich aus eigener Anschauung schildern kann, wie die Schlange hierbei verfährt.

Sobald eine Riesenschlange auch übertags oder in der Dämmerung eine ihr unbesorgt sich nähernde Beute gewahrt, erhebt sie den Kopf über den stumpfen Kegel, den sie bisher bildete, indem sie, zusammengerollt, der Ruhe sich hingab. Der im Lichte zu einem schmalen Spalte zusammengezogene Stern ihres Auges erweitert sich, die Zunge gerät in Bewegung, erscheint und verschwindet abwechselnd, dreht und wendet sich nach dieser und jener Seite, und auch die Schwanzspitze drückt jetzt, wie bei lauernden Katzen, die sich regende Raublust aus. Nach sorgfältiger Beobachtung des Opfers, die eine längere oder kürzere Zeit beanspruchen kann, entrollt sich die Schlange und beginnt nun die Verfolgung. Langsam schiebt sich der Vorderleib über die Ringe hinweg, die die ruhende Schlange neben- und übereinander gelegt hatte; langsam und stetig folgt mehr und mehr von dem wurmförmigen Leibe. Alle Muskeln arbeiten, alle Rippen stemmen sich gegen den Boden, um die schwere Masse vorwärts zu treiben; tastend prüft die ewig bewegliche Zunge Weg und Steg, während die Augen ununterbrochen an der Beute haften; und näher und näher gelangt das Raubtier an diese. Das Opfer ahnt nichts von der ihm drohenden Gefahr; denn es erkennt in der ihm unaufhaltsam aus den Leib rückenden Schlange den furchtbaren Feind nicht, dem es wenige Augenblicke später rettungslos verfallen sein wird. Verdutzt über die ihm fremde und wahrscheinlich höchst auffallende Gestalt, bleibt es sitzen und führt höchstens einige Schritte, einige Sprünge aus, als wolle es der Schlange freie Bahn geben, beruhigt sich wieder und läßt es nicht bloß geschehen, daß der mehr und mehr in Erregung geratende Räuber unmittelbar vor ihm den Hals in Windungen legt, um die zum Vorstoße erforderliche Länge zu gewinnen, sondern bleibt gar nicht selten selbst dann noch sitzen, wenn jener so weit herangekommen ist, daß dessen Zungenspitzen seinen Leib berühren. Kaninchen beschnuppern unter solchen Umständen, wie ich wiederholt gesehen habe, auch ihrerseits neugierig die Schlange, just als wollten sie die Bezüngelung derselben erwidern. Urplötzlich schnellt der Schlangenkopf vor, gleichzeitig, nicht früher, öffnet sich der Rachen, und ehe das Opfer noch weiß, was ihm droht, ist es gepackt und zwischen ein oder zwei Ringe des Schlangenleibes gepreßt. Dies geht so blitzschnell vor sich, daß auch der Zuschauer von dem Wie kaum die rechte Vorstellung gewinnt. Die Schlange packt das Tier und rollt in demselben Augenblicke das vordere Ende ihres Leibes ein, indem sie den Kopf mit der Beute nach vorwärts wendet und mit ihm und ihr ebenso viele Kreise beschreibt, als sie Schlingen um das Beutetier legen will. Aber die Sekunde, bei deren Beginn der Vorstoß erfolgte, ist noch nicht verstrichen, wenn das gepackte Opfer bereits in der tödlichen Umstrickung sich befindet. Selten nur vernimmt man einen Aufschrei desselben, und wenn dies der Fall, wahrscheinlich nur infolge des furchtbaren Druckes, der die in den Lungen enthaltene Luft durch den Kehlkopf preßt. Wie unwiderstehlich dieser Druck ist, sieht man an dem Gesichtsausdrucke des eingeringelten Tieres. Aus den Höhlen treten diesem die Augen, schmerzvoll verzieht sich die Lippe, krampfhaft zucken die zufällig nicht mit eingeschnürten Hinterbeine. Schon nach wenigen Augenblicken aber schwindet die Besinnung, und je nach der Lebenszähigkeit des Tieres wird früher oder später der Herzschlag schwächer, bis er schließlich gänzlich endet und der Tod eintritt. Vergeblich würde es sein, die Schlange jetzt aufwickeln zu wollen. Ihre Muskelkraft spottet der Stärke mehr als eines Mannes. »Ich habe versucht«, bemerkt Hutton, »eine zwei Meter lange Riesenschlange, die ein Rebhuhn umschlungen hatte, aufzurollen, aber auch nicht einen Schatten von Erfolg erzielt, obgleich ich alle meine Kräfte anstrengte.« Die Schlange aber berechnet genau, wieviel Kraft sie anwenden muß, um eine Beute zu erwürgen, läßt diese auch niemals früher aus ihrer Umschlingung, als bis sie von dem Tode vollkommen sich überzeugt hat. Kleine Riesenschlangen umwinden auch kleine Opfer in der geschilderten Weise, große klemmen solche oft nur zwischen zwei Biegungen des Vorderleibes und erwürgen sie, indem sie sich auf dieselbe legen, also ihr eigenes Gewicht wirken lassen, wogegen sie größere Beutetiere stets umringeln. Daß sie zwischen verschiedener Beute genau unterscheiden, geht schlagend aus einer Mitteilung Huttons hervor. Dieser Forscher, mit dessen Beobachtungen die meinigen durchaus übereinstimmen, opferte einer von ihm gefangenen Tigerschlange einmal auch einen großen und starken Waran. Die Echse versuchte zu entfliehen und sprang hierbei auf den Rücken ihres Feindes. Obwohl offenbar unangenehm berührt durch die scharfen Nägel des Waran, blieb die Schlange doch ruhig liegen, heftete aber ihre Augen fest auf den Klassengenossen. Nach geraumer Zeit verließ der Waran diese, als ob er eingesehen habe, daß der Platz übel gewählt sei, und suchte an einer andern Stelle des Käfigs Zuflucht. Die Schlange löste ihre Schlingen und bereitete sich zum Vorstoße vor; der Waran reckte ihr sein Gesicht zu, so daß in Hutton schon die Hoffnung aufkeimte, ein Kampf werde entbrennen. Da aber stieß die Schlange vor und ringelte sich mit so außerordentlicher Schnelligkeit und Unwiderstehlichkeit um den Waran, daß der Hals desselben zweimal geknickt und die Schwanzwurzel gegen die Nasenspitze gedrückt wurde. Erstaunt, sie eine volle Stunde später noch zusammengerollt zu sehen, nahm unser Gewährsmann ein Stöckchen und versuchte, sie zu bewegen, die Beute fahren zu lassen, erkannte aber bald die Ursache der Untätigkeit des Raubtieres. Denn noch lebte der Waran, noch bewegte er die Füße, und so zähe erwies sich sein Leben, daß die Riesenschlange nicht vor vierthalb Stunden sich entringeln konnte. Ein Säugetier hat spätestens in zehn, in der Regel schon in fünf Minuten ausgeatmet und wird dann auch bald verzehrt: ein Waran beansprucht eine zwanzigmal längere Kraftanstrengung und ermüdet dennoch den Räuber nicht im geringsten.