|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

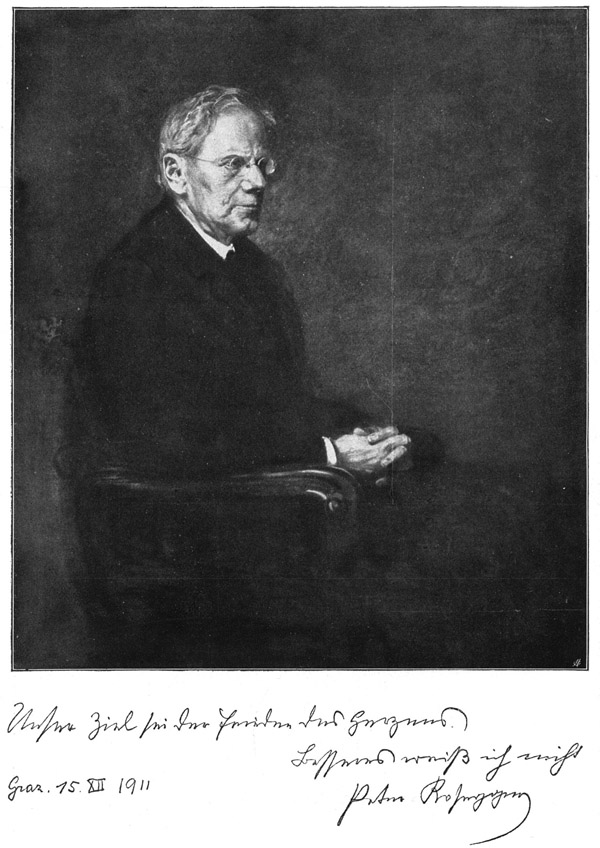

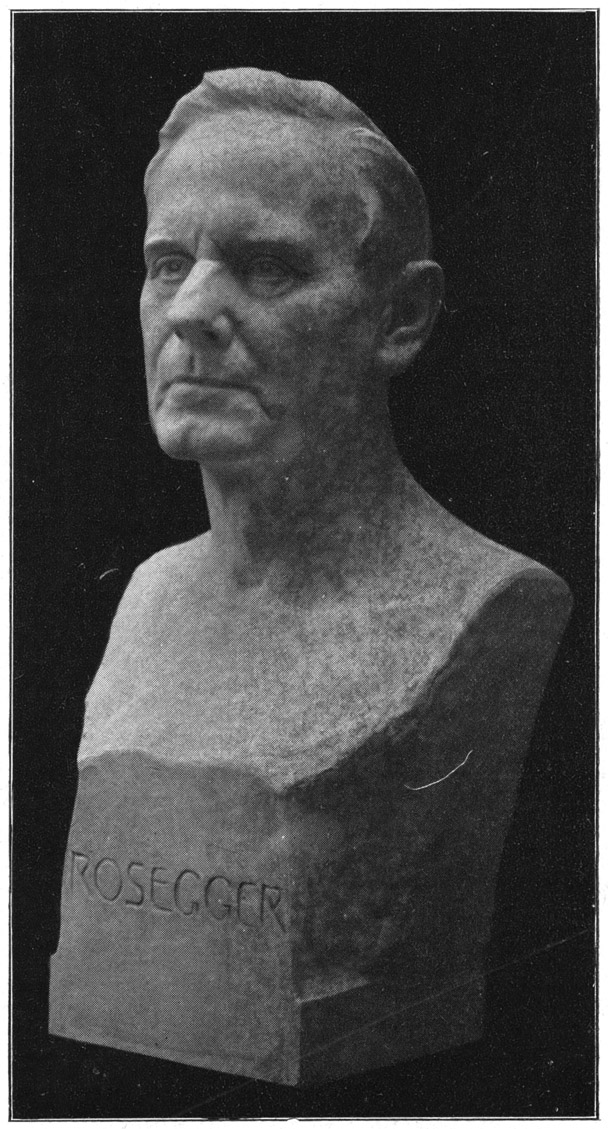

Peter Rosegger. Gemälde von Professor Ferdinand Pamberger, Graz (1910). Reproduziert nach einer Photogravüre der Hofkunstanstalt J. Löwy, Wien. Das Original befindet sich in der Steiermärkischen Landes-Gemälde-Galerie zu Graz.

»Du, der Du aus dem Volke kamst, des Volkes Leiden auf Dich nahmst,

Dein Dichterwort wird nicht verwehen, solang der Steyrer Berge stehen.«

Rich. Voß

Das Haus, worin der geliebte Dichter geboren wurde, findet man in keiner Straße einer Stadt.

Man muß von der Welt wegwandern, immer tiefer in die Einsamkeit, immer höher übers Meer, ins Herz der Steiermark. Wo sie ganz still und arm und deutsch ist und immer Werktag hat: Von Graz durchs Mürztal hinauf nach Mürzzuschlag, von da nach Krieglach und von Krieglach den einsamen Alpsteig, der sich durch den Wald hinaufwindet in die Verlassenheit. Die Hohe Veitsch kommt im Rücken immer höher heraus, die blaue Kuppel der Schneealm mit den weißen Adern rückt nach, immer tiefer unten im Fresnitzgraben rauscht der Bach, brandiger Kohlenmeilergeruch weht aus den Walddunkeltiefen. Und kein Mensch. Da ist nach zwei guten Wegstunden ein Dörfchen, das hat tausendmal so wenig Einwohner wie Graz, die Landeshauptstadt: hundertsechzig Menschen … Alpl, sagt die Tafel.

Und noch eine steile halbe Stunde hinauf durch den Bergwald, wo die drei Schopftannen stehen wie ein Gedenkzeichen der Natur. Da steht ein Haus allein. Ein hölzernes Bauernhaus aus gemauertem Sockel, verlassen, menschenverloren, und ringsum im Rücken Wald, Wald, tiefdichter, stummer Wald.

Roseggers Geburtshaus, der untere Kluppenegger, in Krieglach-Alpl, von der Südseite gesehen (1200 m ü. M.). Verlag von Raimund Maro, Krieglach.

Wir treten an seine Giebelseite – da fliegt der Blick ins Weite, über Wälder und Kuppen und Höhen und braungefelderte Rücken, übers Jackelland, in die Welt. Das ist das Kluppeneggerhaus. Mit seinen fünf kleinen viereckigen Augen schaut es nach Sonnenaufgang. Hundert Jahre stand es, hundert Jahre schauten die Rosegger, die den Grund beheimten und bewirtschafteten, über die Wälder in die Welt hinaus, bis der eine Rosegger geboren wurde, der aussprechen konnte, was sich in ihren Seelen langsam gesammelt hatte. Auf dem braunen Trambaum, der die Stube durchzieht, ist die Jahreszahl 1744 zierlich eingestemmt, und am 31. Juli 1843 gebar hier Maria Rosegger einen Sohn, den sie später selbst beim Alpsteig hinab nach Krieglach zur Taufe trug. Es ist nicht mehr ganz das alte Haus, die Stallungen fehlen, dafür ist das Dach »renoviert«, und nebenan im Bretterhäuschen sind Hunderte von Inschriften: das Fremdenbuch an der Wand. Ja, Peter Rosegger hätte einmal, in besonders unmutiger Stimmung, am liebsten gesehen, wenn der Blitz das Waldhaus eingeäschert hätte. Aber so wie es ist, in seiner tausend Meterhöhe ist es ein Gedenkzeichen: von da ging ein guter Lebenslauf aus, denn der Weg, der vom Wald in die Stadt führt, ist, wie Berthold Auerbach einmal zu Rosegger sagte, der beste Weg, weil daran die größten Freuden und Schmerzen der Menschheit stehen.

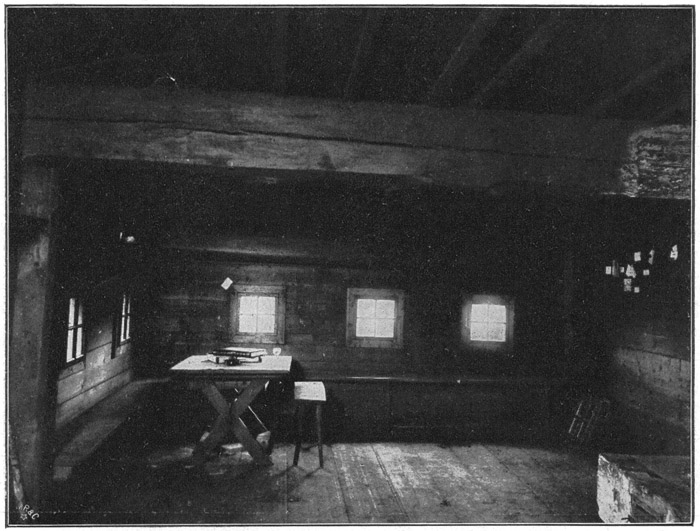

Roseggers Geburtsstube in Krieglach-Alpl. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Hofphotograph, Mürzzuschlag.

Das Gute, das von dem armen Haus ausgegangen ist, das auf der Schattenseite steht, das von schicksalverfolgten Menschen bewohnt wurde und dessen Äcker wieder zu Wald geworden sind – dieses Gute sehen wir gleich zu seinen Füßen. Unten im Dorf Alpl steht ein wunderschönes Haus. Rote Balken, grüne Fenster, reizend und einladend: komm herein, hier ist Platz! Und auf der Stirn dieses Hauses steht zu lesen: Waldschule. Waldschule, Waldschule? Das klingt ja nach einem Buch! Wir treten ein. Ein Mann in der Steirerjoppe kommt uns entgegen: der Waldschulmeister. Der scheint ja aus einem Roman entsprungen zu sein … Es ist der zweite Waldschulmeister in diesem Haus, heißt Franz Rottenmanner und erzählt: ich bin oft mehr Kastellan als Schulmeister. Denn im Sommer kommen sie, der aus Rostock, der aus Triest, aus Abend und Morgen oft an einem Tag zugleich, Rosegger-Verehrer, Rosegger-Wallfahrer. Und viele mit ganz wunderlichen Fragen: »Sind Sie der Waldschulmeister, von dem der Rosegger erzählt?« Oder: »Ich hätte Sie mir viel älter vorgestellt, denn die Geschichte ist doch lange her, ist er nicht gestorben …?« Kurz, oft ist nur eine dumpfe Vorstellung vorhanden von alledem, was die Waldschule bedeutet, aber jeder weiß: das hängt irgendwie mit Rosegger zusammen. Und es hängt mit ihm zusammen, so zwar, daß ohne ihn überhaupt das Dorf Alpl kaum mehr stünde. Von 26 Bauernhöfen sind nur mehr 8 in bäuerlichem Besitz. Das andere aufgekauft, die Leute abgewandert. Aber nun werden sie gehalten und wachsen langsam wieder fest: die Schule! Dreiunddreißig Kinder besuchen sie. Eine Schnitzerwerkstätte ist dabei, eine Schlosserwerkstätte, eine Hausschmiede, eine Bienenzüchterei, und die Kinder, die beim Lernen brav gewesen sind, dürfen an der Arbeit teilnehmen: gleichsam der Fleißzettel ist die Arbeitsschule. Und diese Schule hat Peter Rosegger errichtet. Was er selbst nie genossen, formale Bildung, das wünschte er anderen. Der Ruf nach der Schule ist das Schlußmotiv seiner ersten Gedichtsammlung »Zither und Hackbrett«, die Sehnsucht nach der Schule gebar die Dichtung vom Waldschulmeister. Der Wunsch war Dichtung geworden, die Dichtung wurde Wahrheit. Es ging freilich langsam. Wiederholt hatte Rosegger den Bauern die Schule bauen wollen, immer war ein Widerstand. Aber er – mit zähem Bemühen dahinter her, denn »die Menschen sind wie Lehmkugeln; ein Anstoß und sie rollen eine Weile fort.« Bis ihm die alten Älpler selbst eines Tages klagten, was halt fehle. Und nun, auf dem Heimweg, auf dem Alpsteig dachte er nach, wie er's machen könne, wie er die Kosten zusammenbringe. Unten im Krieglacher Sommerhaus schrieb er sogleich einen Aufruf nieder, der Erfolg kam augenblicklich, das Geld floß zusammen, ein Grund wurde gekauft, eine Berliner Firma spendete die innere Einrichtung, und so hat heute der Bauer von Alpl eine Schule, und mit der Schule die Hoffnung auf neues Gedeihen. Peter Rosegger hatte getan, was sein Andreas Erdmann tat, er lenkte sein »ganzes Streben auf das eine Ziel: aus diesen zerstreuten, zerfahrenen Menschen ein Gemeinsames, ein Ganzes zu bilden. Ist dieses gelungen, so haben wir alle einen Halt. – Ich werde ihnen und mir eine Heimat gründen … Wenn nur erst die Kirche fertig ist, daß die Gemeinde ein Herz hat; dann machen wir uns an den Kopf und bauen ein Schulhaus!« Und in »Heidepeters Gabriel« wurde wieder an der Schule für die Einöde gebaut, ja eine Schnitzereischule dazugeträumt. Und dieser kleinen Gemeinde Alpl hat der Dichter zuletzt richtig »den Kopf« eingesetzt. Sein Dichten war ein Lebensprogramm, und wir blicken hier sogleich in eine der Tiefen seines Wesens hinab. Für Ibsen ist Dichten Gerichtstag halten über sich selbst; für Rosegger Seinselbstsammeln um andrer willen. Ibsen zerlegt das Ich, Rosegger betätigt es. Er ist ein Mann der tätigen Güte, ein menschenzugewandter Künstler, und wenn er nun so schrecklich populär ist, daß ihm selbst manchmal davor graut – der Wert seiner Popularität liegt für ihn im schönen Gebrauch, den er davon für andre machen kann.

Roseggers Mutter, Maria Rosegger (1818-1872). Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Roseggers Vater, Lorenz Rosegger (1814-1896). Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Wenn Rosegger jung wäre und lehrämtliche Schulung hätte, würde er es vielleicht selbst als Lehrer in Alpl versuchen. »Ich würde versuchen, das Ideal eines Poeten praktisch auszuführen Es dürfte mir selbst im günstigsten Fall wohl kaum anders ergehen als dem armen Andreas Erdmann, aber etwas bleibt doch hängen an dem Volke, wenn man liebevoll sich und ein Bestes opfert.«

Wir wandern den Alpsteig wieder hinab, wir rollen mit der Bahn durchs breite Mürztal. Der Abend bringt uns nach Mürzzuschlag. Bevor wir einfahren, sehen wir es von einem Hügel hell herabstrahlen. Zwischen den Lärchenbäumen schimmern bunte Fenster. Es ist die Heilandskirche. Die kleine rote Kirche, die Rosegger den Protestanten des Mürztals gebaut hat, das Herz, das er dieser Gemeinde einsetzte. Er hatte einmal einem Gottesdienst der Evangelischen beigewohnt und dessen erhabene Einfachheit empfunden; aber diese Menschen hörten ja das Evangelium in einem »Kursalon«, nicht in einem Gotteshaus, hörten es im Jahre einmal oder zweimal, sooft eben ein Pfarrer herbeikam. Der Pfarrer Kappus wendet sich an Rosegger. Nur er kann helfen. Und Rosegger geht, wie schon so oft, »mit der Kraxen auf dem Rücken und dem Stecken in der Hand« sammeln: Sie sollen eine Kirche haben. Es war anfangs 1900. Am 2. Januar hatte er einen Aufruf an 72 reichsdeutsche und schweizerische Zeitungen gesendet. Schon am Dreikönigstag kamen drei schwere Postanweisungen, die einen unerhörten Goldstrom einleiteten. Der Ortsbriefträger, der an einem Tage 65 Postanweisungen austragen mußte, klagte über seinen harten Dienst. Aus der Türkei, aus Amerika, von Gräfinnen und Dienstmägden floß das Geld, ja ein Knabe verordnete auf dem Sterbebett, daß der Inhalt seiner Sparbüchse der Heilandskirche gehören solle. In einem Jahre strömten 60 000 Kronen nach Mürzzuschlag, im ganzen flossen 88 000 Kronen zusammen, und die 600 Evangelischen, die im Mürztal zerstreut lebten, legten am 17. Juni 1900 den Grundstein ihrer Kirche. Seitdem hat sich ihre Gemeinde verdoppelt und blüht empor. So wurde durch den armen Bauernsohn aus Alpl, durch die Magie des Namens Rosegger Segen über die Heimat gebracht.

Als die Heilandskirche fertig war, hatte Rosegger eine Bedingung: eine Maria muß hinein. Und heute hängt in der evangelischen Kirche die Kopie der wunderschönen Madonna Defreggers vom Dölsacher Altar. Zu innig ist Rosegger mit dem Marienglauben verwoben, zu fest hängt sein Poetenherz an den alten Religionsschönheiten seiner Jugend: die Muttergottes wollte er im Gotteshaus nicht missen. Als »evangelischer Christ katholischen Bekenntnisses« suchte er noch einen andern Ausgleich, und da kam ihm das Schicksal zu Hilfe: die kleine Kirche in St. Kathrein am Hauenstein, wo sich der Stammsitz seiner Familie befunden hat, brannte ab, und nun ging er auch für die Katholiken mit dem Klingelbeutel um, brachte 6000 Kronen zusammen, und die Kirche konnte gebaut werden. Aus diesen Bauten sieht man auch etwas vom Konflikts- und Ausgleich-Christentum Roseggers, der mit dem Herzen bei den Katholiken, mit dem Kopf bei den Protestanten ist. Wie Rousseau ist er ein Verehrer des Evangeliums und wartet »immer darauf, daß die katholische Kirche sich von der Weltlichkeit, der Macht und Politik mehr abkehre und der Lehre Jesu sich zuwende«. Er hat den Protestanten ein Gotteshaus gebaut, aber zu ihrem Bekenntnis trat er nicht über. Er erlaubte seinen Kindern den Übertritt, er selbst bleibt Katholik, auch darum, weil er in seinem Glauben mehr für die Menschheit wirken kann: er sucht die breiteste Grundlage für seine Christenlehre.

Und Hilfe den Menschen – das ist das stark durchklingende Leitmotiv seines Lebens. Von der ersten Bitte an seine Landsleute: »Schickst ma doh die Kina in a Schul,« zieht sich eine ununterbrochene Linie von Wohltun, von Sammeln und Bitten für Bedürftige bis zu den großartigen Bausteinen der Zweimillionen-Sammlung für Schulen der Deutschen in Österreich. Mehr als dreimal so viel, als er durch Vorträge einnahm, wendete er seinen Mitmenschen zu, um Kummer zu stillen und wieder Lächeln zu sehen, denn: »Wohltätig sein heißt wohl tun, nicht wohlgeben. Geben ist leicht, wenn man's hat. Persönliche Opfer bringen … das verlangen wir.« So redet der Sozialist Luzian Stelzenbacher im »Ewigen Licht«, und ebenso redet Rosegger, wenn er an seinen Freund Wilhelm Kienzl schreibt: »Ein persönliches, empfindliches Hinopfern für andere ist es allein, was uns mit uns versöhnt und uns erlöst …« (Nov. 99.) Das ist roseggerische Sittlichkeit. Rosegger, der Rousseau der Deutschen, ruft zur Natur zurück: sein Herz ist weltabgewandt, aber es ist menschenzugewandt. Wie der Birnbaum vor dem Haus hat er Früchte jedes Jahr. »Von jenen unmittelbaren, unbedenklichen, geraden Männern geht Kraft aus, von jenen, die ihre Quelle in den Bergen haben, die sich tief in den Boden der Zeit wühlen und zu großen Strömen werden.« Wer dieses schöne Wort des Präsidenten Wilson liest, muß an unsern Peter Rosegger denken, den Almpeterl, den großen Tröster der Menschheit.

St. Kathrein am Hauenstein, der Stammort der Roseggerschen Familie, wo Rosegger einen Teil seiner Handwerkerlehrjahre verbrachte. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

![]()

Der Weg aus der steirischen Einsamkeit zur Popularität, aus dem Wald zur Welt war kurz und seltsam. Das Wegzeichen, das an der Lebensstraße Roseggers stand, zeigte von Anfang an: aus der Bauernwelt hinaus, den Alpsteig hinunter. Er war ein schreibender Hirtenknabe, ein schwächlicher, nervöser Bauernsohn, er hatte »Lachen und Weinen in einem Sack«, den Pflug vermochte er nicht zu führen. Mit 17 Jahren wurde er Handwerker, lebte vier Jahre mit dem Ignaz Orthofer, seinem treuen Lehrmeister, auf der Ster. War auch ein schlechter Schneider, weil er seinem Meister nicht einmal die Schnittmuster stahl, was jeder echte Schneider tut, und weil er in den Nächten schrieb, was wieder nicht dazugehört. Die weiße Weste, die heute bei Toni Schruf in Mürzzuschlag hängt, hat Rosegger mit mehr »Herzblut« geschaffen als »Därf ih 's Diandl lieben?«

Als er einundzwanzig war, sendet er sein Geschriebenes, einen ganzen Buckelkorb voll, an den Redakteur der Tagespost in Graz, an Professor Adalbert Svoboda. Der Professor antwortet dem Handwerker, spricht in der Zeitung von seinem Talent, er öffnet ihm die Türen der Stadt, Wohltäter finden sich, Rosegger kommt in eine Schule, die Handelsakademie: vier Jahre Bildungsarbeit. In der Handelsakademie, in einem Speckkammerl, schreibt er seine Dialektgedichte, »Zither und Hackbrett«. Sie erscheinen 1869: mit einem Vorwort von Robert Hamerling. Rosegger war 26 Jahre alt ein berühmter Mann.

Aus der Welt, wo Glauben und Aberglauben einander die Hände reichten, wo eine Art Heidenchristentum zwischen Gottesdienst und Götzendienst dahinlebte, war er mitten in den geistigen Betrieb einer Stadt gekommen. Drei Schichten der Gesellschaft hatte er in wenigen Jahren durchlebt, die drei Stände der Menschheit überhaupt durchmessen: Bauer, Handwerker, Künstler. »Große Menschen sind die Inhaltsverzeichnisse der Menschheit …«

Ein vertriebener Schullehrer, Michael Patterer (der Michael Bieder im »Heidepeter«), war seine Elementarschule gewesen, ein Volkskalender, ein Jesusbuch sein Gymnasium, und die 67 Bauernhäuser im Mürztal, wo er auf dem Schneidertisch gesessen, seine Hochschule. Eine gewisse geistige Gebundenheit zeigte sich, wie Svoboda erzählt, noch 1864 auf Roseggers Gesicht. Aber – wie leuchtete es 1870 aus seinem verschönten Antlitz, als sie literarische Probleme besprachen. Besonders ist Svoboda die feingebildete Stirn Roseggers immer aufgefallen, die an ernstem Ausdruck immer mehr gewann: es ist der Geist, der sich den Körper baut.

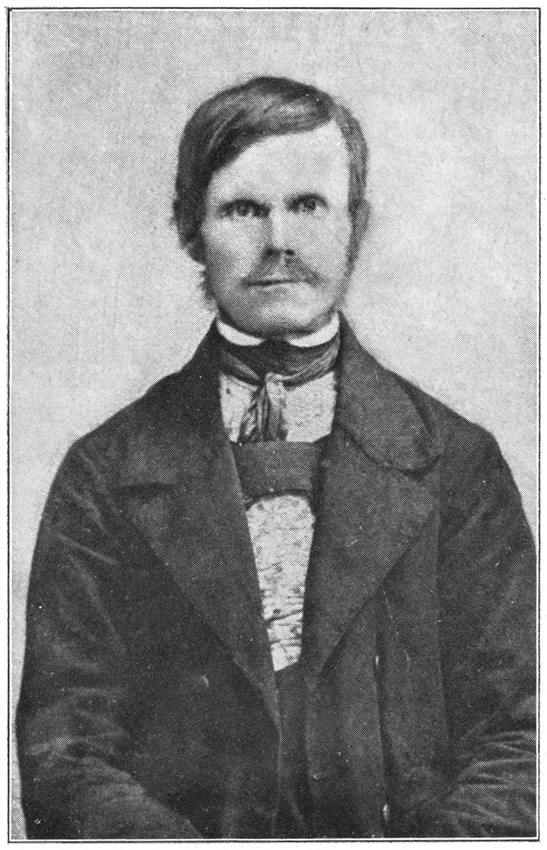

Schneidermeister Ignaz Orthofer, Roseggers Lehrmeister in St. Kathrein am Hauenstein. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Rosegger war zum Bauer nicht geboren, in der Stadt lief er anfangs zagend umher. Es war aber ein Glück gewesen, daß er vom Wald nicht in die Großstadt, sondern dorthin kam, wo er fremd und heimständig zugleich war, nach Graz, in die intellektuelle Alpenstadt. Von hier aus hatte er die Möglichkeit, Wien, die Großstadt, zu besitzen, er wurde nicht von ihr besessen, von ihr schikaniert wie Anton Bruckner. Die Waldheimat hatte ihm die Frau gegeben, der er seine Begabung verdankt: die Mutter, die geschichtenreiche Köhlerstochter. Die Stadt hat ihm die Frauen gegeben, denen er sein Glück verdankt, die zarte, hingebungsvolle Anna Pichler, die so früh versterben mußte, und die zweite Gattin, Anna Knaur, die temperamentvolle Frau, die Ergänzung, die er im Weltleben braucht. Und wo Kinderbeine unterm Tisch hängen, da lernt der Poet auch bald das Kindergeschichten erzählen.

Während wir leider vergessen, was wir auf dem Gymnasium gelernt haben – das Griechische bestimmt – gab dem Dichter seine »Universität« einen unerschöpflichen poetischen Vorrat, und die Stadt gab ihm die ewig erneute Sehnsucht ins Jugendland zurück. So kreuzen sich naive und sentimentalische Elemente in der Brust des Dichters, der das erlernte, was er lernen konnte und was er brauchte. In der Waldheimat war Rosegger von der Lesewut des jungen Rousseau befallen; in seinem Weltleben gewann er den gleichen Widerwillen gegen Bücher wie der reife Rousseau (es klingt auch aus dem Waldschulmeister). Der Steiermärkische Landesausschuß hat ihn durch ein Stipendium gefördert, Rosegger konnte reisen. Er sah Deutschland, Holland, Schweden, Italien, die Schweiz; das Heimweh trieb ihn stets zurück. Nie hat er sich ein Amt aufdrängen lassen: lieber freier Poet mit zweifelhaftem Einkommen als im ewigen Krieg um die freie Zeit. Schmerz und Kränkung, die zum Glück so notwendig sind, blieben ihm nicht erspart; aus der Schattenseite von Alpl geboren, stand er im Weltleben auf der Sonnenseite. Die Eltern haben ihren Bauernhof verloren, der berühmte Sohn kehrt aus der Stadt zurück und baut ein Haus in Krieglach auf – klingt es nicht wie eine Novelle von Rosegger?

Das war sein Weg. Ein Weg, den geistige Kraft ihn geführt.

Der Alplhofer in St. Kathrein am Hauenstein. (In diesem Gehöfte ist Rosegger am 5. Juli 1860 als Schneiderlehrling bei Ignaz Orthofer eingetreten.) Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

![]()

Und die Volkstümlichkeit, die, oft so abenteuerlich ausartet, den Dichter mehr bedrückt als erhebt, ist ihm bis heute treu geblieben, obwohl ein zweites Lesergeschlecht bereits gekommen ist, ein Geschlecht mit ganz andern Anschauungen und Bedürfnissen als das der siebziger und achtziger Jahre. Rosegger ist nicht ein beliebter Dichter, er ist mehr: er ist geliebt. Woran liegt es, woher kommt es? Er hat zwar viele Prachtexemplare geschaffen (»Die Waldlilie«, »Heidepeter«, »Lindwurm von Sesam«, »Wahnfred«, »Rolf«), aber keine Figur, die in breitbeiniger Popularität mitten im Volk steht wie der Onkel Bräsig unter den Deutschen, der Mister Micawber unter den Briten. Er selbst steht als volkstümliche Figur mitten im Volk, er selbst mit seinen Werken. Ein Berliner, der auf Borneo lebt, erzählte einem Landsmann des Dichters, daß er sich alle Jahre als einzige deutsche Lektüre den neuen Rosegger aus Berlin kommen lasse. Eine Steirerfamilie, die nach Honolulu verschlagen wurde, schrieb dem Dichter zu seinem 50. Geburtstag: »Deine Bände, o Rosegger, sind das einzige Band, das uns mit der Heimat verbindet.« In einer Marzipanbäckerei in Lübeck fanden sich Rosegger-Plätzchen angekündigt, im kleinen Badeort Oldesloe waren die Kindberger Volksschauspiele angekündigt und als höchste Anempfehlung hatte der Redakteur hinzugesetzt: »Diese Spiele lobt und besucht der berühmte Dichter Peter Rosegger.« So komisch sich der »berühmte Dichter« da ausnimmt – er muß übrigens auch Rosegger-Loden empfehlen helfen – so beredt sind doch diese grotesken Formen der Volkstümlichkeit: kaum dürfte sich ein österreichischer Zuckerbäcker finden, der seine Schokolade durch Fritz Reuter wirksam empfehlen könnte.

Die »Schriften des Waldschulmeisters« sind in der hundertsten Auflage erschienen, seit 1899 allein wurden davon 72 000 Abzüge hergestellt, das »Ewige Licht« ist in 51 000 Abzügen verbreitet, die drei für die Jugend herausgegebenen Bändchen »Als ich noch der Waldbauernbub war« in 380 000 Abzügen, eine Reihe von Roseggers Büchern wurden übersetzt: ins Französische, Englische, Schwedische, Norwegische, Holländische, Dänische, auch ins Tschechische. Der »Waldschulmeister« ist in einer gekürzten Form das Musterbuch für die deutsche Sprache an der Universität Grenoble, ebenso an einer Hochschule in Boston, und die große französische Roseggerbiographie von Vulliod legt Zeugnis davon ab, daß der Waldpoet längst zum Weltdichter geworden ist.

Ohne Grund wird nichts populär, weder ein Dichterbuch noch ein Gassenhauer, und abgesehen von der kurzlebigen »Sensation«, die vielleicht Roseggers Lebenslauf darbot, liegt der Grund in seiner Persönlichkeit. Er ist ein unentbehrlicher Dichter und ein Dichter für jedermann. Ich erinnere mich des innigen Behagens, womit Richard Strauß einmal im Hause Wilhelm Kienzls die Schnurren genoß, die Rosegger selbst vortrug. Die beiden Ehrendoktoren der Heidelberger Universität saßen einander gegenüber, und Strauß konnte sich einfach nicht satt hören. Und die gleichen Schnurren und Schelmenstückeln hatte Rosegger einmal seinen Bauern in Krieglach vorgelesen: Großstadtnatur und Waldbauer – alle fanden etwas für sich heraus. Man kann sagen: ein Buch von Rosegger lesen ist wie die Bibel lesen; der Komplizierte und der Einfache verstehen das Wort, und wer es braucht, findet einen Trost.

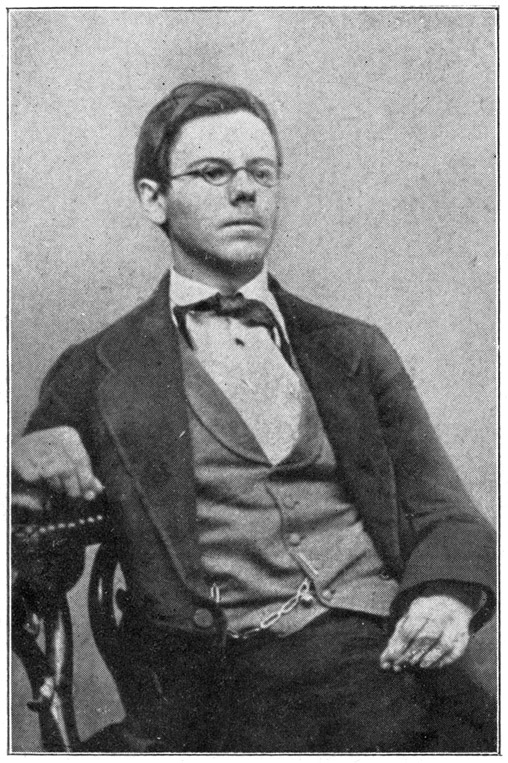

Rosegger als Handelsakademiker in Graz. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Schon in den ersten Steirergedichten, in »Zither und Hackbrett«, ist etwas enthalten, wofür die Menschen seit eh und je dankbar sind: Zuversicht, eine goldene Weltwohlgläubigkeit. Wie schön, sich einem Dichter hingeben zu können, der den Leser in die Arme nimmt und ihm zuredet: schau, es wird, es muß besser werden! Das war so bei Rosegger. Er hatte die Zuversicht des Bauern, der gläubig steht, wenn ihm der Regen die Halme niedergeschlagen hat: der Gotteswind wird sie wieder aufrichten. Er schildert schalkhaft die »Apothekn fürs kronk Herz.« Was ist das? Nun, der stille Wald – der beste Aderlaß. Die Sterne am Firmament – die besten Pillen, die heilende Natur – die beste Apotheke für die Herzenswund': »Du kenst kema, wons du willst, sie steht dir offen olle Stund!«

Das »Wiederbesserwerden« geht als Motiv durch das Gedicht »Wos da Regnbogn bedeut't«, es geht als Leitmotiv durch die Erziehungslehre, die der Waldschulmeister ausspricht: »Man zeige vor Kindern nie Verzweiflung oder stumpfe Entmutigung, sondern stets den offenen Blick der Ergebung und Hoffnung: es wird alles wieder gut werden! Dieses Wort ist ein Zauberspruch auch für uns. Überall im Leben ist ein steter Wechsel von Schatten und Licht, und jedes Übel bringt uns neue Anwartschaft auf Gutes; wer diesem Guten entgegenhofft, der genießt schon im vorhinein die Zinsen eines noch nicht fälligen Kapitals.«

Aus dieser Weltwohlgläubigkeit kommt Roseggers Weltfroheit, sein Humor, er unterliegt nicht dem Geschick, das Geschick unterliegt dem heitern Menschen, dem Schalk. Dem Dichter von »Stoansteirsch«, von »Tannenharz und Fichtennadeln« wird man ewig dankbar bleiben: der große Menschenkenner und -errater kreidet die schwachen Seiten seiner Bauern an, er meint aber uns alle, und immer mit gütigem Blinzeln: bin ja selbst auch dabei. Diese Stückeln leben nicht von der witzigen Pointe und ihrer witzig-knappen Mundart, sie sind nicht Spargelkopfpoesie, weil eben nur der Kopf genießbar wäre, – jeder Satz lächelt mit schalkhaften Augen her, und das Ganze ist oft weit mehr als eine harmlose Eulenspiegelei: zumeist Charakterbild oder Seelenstudie, oder eine gute Lehre, hübsch in Handlung aufgelöst, damit man's nicht merkt. Da ist der berühmte »Regenschirm« – die Psychologie des Unentschlossenen: die gleichmütigen, tonlosen Antworten des Weibes sind der Spiegel, worin der Hiasl seine eigene Unentschlossenheit sieht. Das Bild macht ihn wütend, er schlägt danach, d. h. er wirft seine eigene Unentschlossenheit in die Seele des Weibes: »Doß 's gor a so wonkelmüati möign sei, d' Weiberleut!« Die Schnurre »Wou is die Katz?« enthält wieder die Psychologie des bösen Gewissens, wenn der Lebzeltner aus den kühlen Grüßen des Bürgermeisters und des Doktors schließt: » Der hat die tote Katz!« Geradezu klassisch sind von diesen Stückeln die Versteirerungen der biblischen Geschichte: Jesus als Bauernknecht und Drescher, wie er, unschuldig geprügelt, seine Lehre von der zweiten Wange, die hingehalten werden soll, ad absurdum führt. Oder die Geschichte vom Aehndl Noah, wo der gute Noah samt dem Dichter und dem Leser mit dem Herrgott auf Du und Du kommt, ganz gemütlich wie mit dem spaßigen Bauerngroßvater. So sind diese Geschichten fast alle Geschichten mit doppeltem Boden, oder, wie der Dichter selbst sagt: »die Gschichtln sein nit schlecht gmoant. Auswendi Gspoaß und einwendi Ernst.« Am lebendigsten wirken sie, nicht wenn man sie liest, sondern wenn man sie hört, und namentlich Rosegger selbst hat sie lebendig wie auf einer Bühne vorgeführt – kein Schauspieler träfe feine »altweltische Sprach'«, kein Schauspieler könnte solche Keifstimmen von alten Bäuerinnen machen wie er – und die Tausende von Lachern waren Tausende von Dankbaren.

So wirkt Rosegger das Gute und Frohe, das er als Mensch wirkt auch als Dichter, denn Schreiben und Existieren ist ja für ihn eins. Er ist kein Poet der bittern Miene, er neigt zu Dichtungen, »die zur Befreiung, Erheiterung und Erhebung unserer Seele beitragen … Menschenachtung und Wohlwollen wecken. Bei mir trifft's eben glücklich zu, daß ich in dieser Richtung hin Talent habe, die der Mehrzahl der Menschen gefällt und ihr förderlich ist. Der optimistische, menschengläubige Dichter tut sich viel leichter als andere.« (An seinen Sohn Hans Ludwig, 1907.) Wenn einer im Leben so ganz unten zu liegen kommt, wie das ja häufig so geht, oder wenn die Tage der Bilanz kommen, die unangenehmen, wenn man »diese Menschen« satt ist und irgendwohin auswandern möchte, dann soll man nur in den Tannenwald der Roseggerschen Schriften einwandern. Dort findet man, was der Dichter so gern und oft in Stammbücher schreibt: »Euer Ziel sei der Friede des Herzens.«

Auch die zwei schönen Worte »Gütig und treu« hat Rosegger einmal einer Dame als Widmung unter sein Bild geschrieben: das ist sein innerstes Wesen. Gütige und treue Augen blicken auch dem Leser seiner großen Schriften entgegen, und deshalb kommt er nicht davon los. Es ist ja wahr: der Dichter der Alpensehnsucht …! Der Zauber, der von den meisten Roseggerschen Erzählungen ausgeht, ist der Heimatzauber, oder vielmehr der Zauber einer Heimat, die uns ach so fern liegt … Es gibt Reiseschriftsteller, die nur dadurch wirken, daß sie von den Pampas, daß sie von Afghanistan erzählen: das tut Rosegger auch, nur daß seine Pampas, sein Afghanistan in Europa liegen, in der Steiermark, bloß ein paar hundert, keine tausend Kilometer weit. Denn die »Waldheimat« ist für den Großweltstädter genau so exotisch wie Afghanistan. Und doch machte Afghanistan nicht allein …

Rosegger als Handelsakademiker in Graz. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Man schlägt einmal das »Ewige Licht« auf. Die Handlung rückt ganz langsam vor, ganz unmerklich wie die Jahreszeiten. Es ist eigentlich gar keine »Handlung«. Bis Seite 170 ist ja nichts geschehen. Und doch läßt das Buch den Leser nicht mehr los. Man spürt, ein guter Mensch erzählt da etwas, ganz behaglich in den Lehnstuhl zurückgelehnt, und hat's nicht eilig, und dann folgt man dem Manne gern, weil man ihm alles glaubt. Er hat ja alles erlebt. Rosegger, fühlt man, ist ein Dichter, dem man ohne weiteres und uneingeschränkt Kredit gibt: man zweifelt nicht, das ist alles wie das Leben selbst – wenige Dichter haben so wehrlose Leser. Rosegger verlangt auch gar nichts vom Leser, er hat es nicht nötig, um ihn zu werben, seine Persönlichkeit ist stark genug, und er geht ruhig weiter wie der Sämann auf dem Felde.

Also Seite 170. Da wird's etwas lebendiger. Der Bischof hat den aufklärerisch gestimmten Pfarrer Wieser in eine Strafpfarre versetzt. Auf der Reise dahin kommt Wieser in das reiche Kloster, wo die Schlemmer im Priesterkleid, die Ironiker, die Zyniker des Christentums hausen. Innerlich abgestoßen, aber doch bereichert durch dieses Erlebnis geht Wieser in die Einsamkeit, in den Gebirgsort Thorwald, den eine durch den Berg führende Höhle, die Wurmlucken, von der Welt trennt, und mit ihr verbindet. Jenseits der Wurmlucken liegt die Zivilisation und das unreine Christentum; diesseits die einsame Natur, wo sich das Christentum reinigt. Jetzt erst wirkt auf uns die Natur und Wiesers Christenwerk: der Künstler hat unmerklich ein Fenster geöffnet. Es ist so wie bei den alten Malern, bei Dürer, bei Altdorfer, wo man durch einen Torbogen hindurch die naive deutsche Landschaft sieht.

Der heimlich-stille Ort wird von der Welt erobert, erst zum Luftkurort umgewandelt, dann zum Industrieort umruiniert. (Das beginnt so auf Seite 170.) Der Mann, der den Ort verdirbt, ist der Isidor Ritter von Yark, kurzweg »der Ritter« genannt. Er stellt das reiche getaufte Judentum der Weltstädte vor, er versinnbildlicht das Renegatentum, das überschwengliche, das den Kirchen schwerseidene Fahnen stiftet. Der Dichter mag ihn nicht. Er haßt ihn, weil er Hofabstifter, weil er der Bauerntod ist. Ja der Dichter veranstaltet gegen ihn ein Haberfeldtreiben: die Bauern bringen dem Ritter eine Katzenmusik. So strafte ihn der Haß des Dichters. Aber – da kann auch die Liebe des Dichters nicht ruhen. Die Liebe, die Güte führt die Handlung fort. Der Dichter gleicht das Strafgericht wieder aus, er verwischt die Antipathien, die die Bauern und die Leser gegen den Ritter haben, indem er ihm einen großen Schmerz zufügt. Er läßt seinen tapferen Sohn Hermann sterben, der schon durch seine Naturliebe, durch seinen Mut so sympathisch war: das gütige Herz Roseggers läßt den alten Yark vor unsern Augen leiden, damit auch er sympathischer werde. Vielleicht reute ihn seine Härte.

Es reut ihn ja, wenn er einmal einen zudringlichen Bettler etwas härter angelassen hat. Es reut ihn, wenn er glaubt, einen Freund irgend verletzt zu haben, und sofort kommt am nächsten Tag das berühmte »Brieferl«, der Entschuldigungsbrief Roseggers: es war nicht so gemeint. So auch im Roman. Auch hier schreibt der Dichter sein »Brieferl«, denn er will Güte üben in allen Lagen des Lebens und – der Kunst.

Der Ritter ist durch den Tod dieses Lieblingssohnes rasend geworden. Ein Egoist des Schmerzes. Das bemerkt der Dichter. Also muß Park wieder seine gute Lehre bekommen. So stellt Rosegger diesem Vater denn die arme Magd gegenüber, die auch einen Sohn verliert, ihr lediges Kind: am Tag der Unschuldigen Kindlein ist es, wo ihr Pfarrer Wieser mitteilen muß – Peter ist zum Tode verurteilt, Peter ist hingerichtet … Der Dichter aber hat den Millionär ins Nebenzimmer geführt, da steht nun der Ritter Park und hört zu: … der arme Reiche, der nicht weinen kann, während die reiche Arme ihr Gebet und ihre Tränen hat … So fällt der Hammer auf die Herzen der Reichen und der Armen. Und so führt der Dichter unscheinbar wie das Leben, aber gesetzvoll wie das Leben seine Geschichte vorwärts, er führt sie mit einer Kunst, die unmerklich blieb und die da kam aus der Milde seines Herzens. Und der Pfarrer Wieser, der Idealpriester, sagt sich der Leser am Schluß: das ist ja Rosegger selbst! So würde er es versuchen, wenn er Priester wäre! Er ist es, der am Schluß das Wort ausspricht: »Die Liebe ist das ewige Licht!«

Gustav Mahler wollte einmal Rosegger in Graz besuchen, er wollte ihn sehen, denn Rosegger, sagte er, ist heute der einzige Dichter, der ohne Geburtskrämpfe schafft. Er meinte damit das köstlich Unliterarische, das Nicht-Gemachte, sondern Gewordene. Die Kunst ohne Künstlichkeiten: die sich mit technischen Fragen nicht abarbeitet. Ein Werk dieser Art ist der » Erdsegen«, vielleicht Roseggers höchststehender Roman. Der Grundgedanke: ein Journalist, Hans Trauttendorfer, wettet mit seinem Chefredakteur (um 20 000 Kronen), daß er ein Jahr als Knecht unter Bauern zu leben vermöchte. Er gewinnt die Wette, nicht das Geld … Am Schluß des Jahres macht der Chefredakteur Ausflüchte, endlich verschwindet er ganz. Hans Trauttendorfer aber wächst mit den Schicksalen der Bauernfamilie, in die er mehr des Scherzes halber eingedrungen war, ernst und innig zusammen. Und mit welchen Schicksalen! Bärbel, die Haustochter, ist vom Lehrer verführt: Der Verführer kommt, sie zu freien, ihr Vater bricht tot nieder. Der eine Sohn ist von dämonischen Mordgedanken beseelt, der andre ist Deserteur … Hagelschlag vernichtet die Frucht, das Haus bricht zusammen: … Der Dichter ballt die schweren Wolken der Handlung, er erreicht tragische Höhe. Der Knecht kann das unselige Haus nun nicht mehr verlassen, jetzt muß er bleiben, muß den Zusammenbruch hindern: er heiratet die verlassene Bärbel, er bleibt Bauer … So gewinnt er seine Wette. Auch das Geld gewinnt er. Aber durch seine eigene Arbeit. Er schreibt ein Buch über die 52 beim Adamshauser zugebrachten Wochen, und der Verleger bezahlt die Arbeit ebenso hoch wie der Chefredakteur die Marotte bezahlen wollte: 20 000 Kronen. Es ist so, wie wenn sich das treibende Motiv des Hans (die Wette) geschämt, und sich selbst im Umgang mit der Urarbeit des Bauernstandes zur Arbeit geadelt hätte. Der Dichter, der erst durch die Geschichte selbst zu diesem Ausgang kam, hat sie in den Kreis der 52 Jahreswochen schön eingerundet, und am Schluß der wetterschweren Handlung erhebt sich wie ein Regenbogen über das Ganze: der Gedanke der Versöhnung beider Welten, des Bauerntums und der großstädtischen Zeitungskultur. Aus dem Bauernhaus kommt das wertvolle Buch hervor. »Ich bin mir bewußt, daß es nur darauf ankommt, das Bauerntum der allgemeinen Entwicklung vernünftig anzugliedern … Und der Mann, der dieses bessere Zeitalter verbuchen wird von Tag zu Tag, verbuchen und weise beraten zugleich – das wird der herzstarke Journalist sein, der diesen Beruf zu seiner ganzen idealen Größe erhebt – bis er einst die Geschichts- und Lehrkanzel der Menschheit ist.«

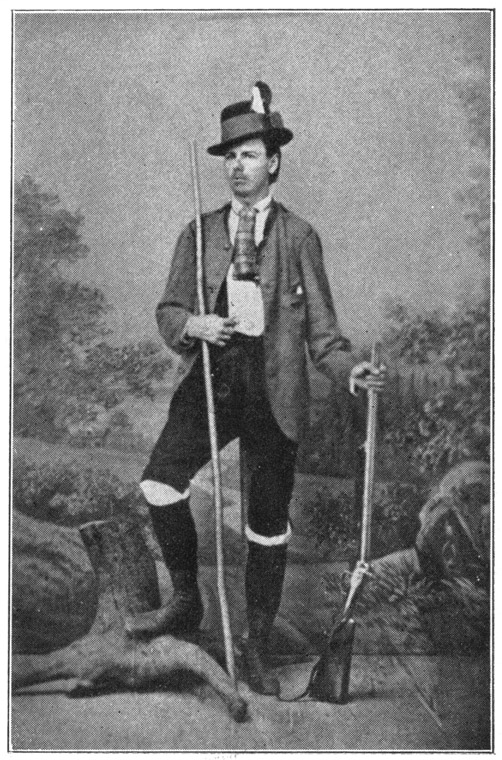

Rosegger in Steirertracht (1870). Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Die kunstvolle Formung des mächtigen Stoffes ist der Grund, warum auch der städtisch Gebildete den Weg zu Rosegger findet, obwohl seine Fragen in einer anderen Ebene liegen und obwohl wir an den Bildungskämpfen des Grünen Heinrich unsere eigenen wiederfinden, mehr als in den Konflikten des Hans Trauttendorfer.

Oft erzählt Rosegger nur von seiner Wohnung, seinen Freunden, seiner Krankheit: es ist kunstlos erzählt und es fesselt, weil uns die Persönlichkeit fesselt, die erzählt. Hier aber, im »Erdsegen«, wirkt der kunstvolle Erzähler mit. Auch sein einziges großes Theaterstück, »Am Tage des Gerichts«, ist kein vollendetes Drama: Man könnte den zweiten Akt mit dem dritten vertauschen, das Intermezzo des Gefängnisaktes ganz weglassen, es schadete gar nicht, und die Wirkung wäre gleich. Diese Wirkung aber ist die höchste, die das Theater kennt: Lachen und Weinen. Wenn am Schluß der spannenden Komödie der Straßl-Toni hinstürzt: »Dem Haß bin ich gestanden, die Liebe wirft mich nieder!« – dann steht auf dem hohlklingenden Brettergerüst mit einemmal der menschenzugewandte Dichter selbst: die Liebe ist es, die das Böse in der Welt löscht. Und wir bedauern, daß der Dichter nicht öfter die Bühne zu seiner Kanzel wählte …

Auch in seiner Erzählung »Peter Mayr« und im Schauspiele, das den gleichen Stoff behandelt, kommt der Gedanke zum Durchbruch: Die Wahrheitsliebe steht höher als das Leben. Bezeichnend, daß den Dichter dieser bäuerliche Wahrheitsheld aus Tirol mehr gereizt hat als der allerdings größere Kriegsheld Andreas Hofer: das Ethos des Dichters entschied für den stilleren Kämpfer. Ebenso der Lyriker Rosegger:

Ein großer Dichter, traun,

Das hört sich süß und fein;

Doch höher stünd' mein Stolz:

Ein großer Mensch zu sein.

Neben den sittlichen Tönen hat seine Lyrik (»Mein Lied«) freilich auch bäuerlich-anakreontische Klänge; im sozusagen hochdeutsch-verfeinerten Schnadahüpfl findet er die Form für sein Gefühl.

So populär der Dichter ist, so unbekannt ist noch seine künstlerische Technik, und zwar dürfte die Technik bei ihm selbst am allerunpopulärsten sein: er weiß nichts davon und kümmert sich nicht darum. In diesem Belang tat er einmal zu mir den klassischen Ausspruch: »Ein Dichter kann gar nit dumm gnug sein,« und zu dem jungen Forscher Max Pirker: »Ja, die Philologen sind halt gar so viel g'scheit! Die wissen mehr über mich als ich selber!« Er erfüllt ganz unbewußt in seinen großen Werken künstlerische Forderungen; das unterscheidet ihn als Dichternatur vom Naturdichter. Die Roseggerforschung, die Latzke schon so bedeutend angebahnt hat, wird sich künftighin beschäftigen müssen: mit seiner Kunst der Spannung, der Gegensätze, der Sinnbilder, der Parallelen und der Kontrastparallelen, der Parallelfiguren und Parallelszenen, dann wie oft der Dichter der Handlung folgt, nicht umgekehrt, und wie er in Handlung auflöst, was gedankenhaft ist, und wie schließlich seine Technik immer gewachsen ist. –

Vom einfachen Fabulieren, vom Kalendergeschichtenschreiben ausgehend, kam Rosegger als Vierzigjähriger auf die volle Künstlerhöhe im »Gottsucher«, dieser gewaltigen, feuerumlohten Dichtung, die die Tragödie nicht nur des Gottsuchers, sondern des Wahrheitssuchers überhaupt darstellt. Das Feuer als »freundlich Element«, als reinigendes, als zerstörendes ist das Hauptmotiv der Dichtung und die Erde, die unzerstörbare, das Gegenmotiv: die Themen treffen sich auf dem Höhepunkt des ganzen naturhaften Romans, im Feuer des ungeheuren Gewitters – und aus der zerstörten Seele des Wahnfred erhebt sich die Sehnsucht nach Gott, angeknüpft an das Motiv der pfingstlichen Erleuchtung, die Sehnsucht nach der vita nuova, nach Gott. –

Das aber ist ein Hauptgrund des Menschheitsruhmes Roseggers, daß er alle Menschen anspricht, der ganzen müden Pilgerkolonne sein Vorwärts und Aufwärts zuruft. So im »Jakob«.

Jakob der Letzte: der Urrosegger, Gottsucher und Erdanbeter. Jakob, der vertriebene Jakob wandert schließlich aus nach Amerika zu seinem Sohn, der dort die Farm Neu-Altenmoos gegründet hat … aber nicht, um dort zu bleiben, sondern um den Sohn heimzuholen nach Alt-Altenmoos, zur väterlichen Erdscholle, worauf Leben und Sterben sein soll. Die bauernfeindlichen Mächte triumphieren in diesem Buch, das den modernen Bauernkrieg schildert. Der Bauer leidet, aber mit ihm die Menschheit: die Sache des Bauern wird zur Sache aller sozial Unterdrückten.

Das erste Buch, das dem Waldbauernknaben von Alpl in die Hände fiel, war ein Leben Jesu von P. Martin von Cochem: er veränderte es, kürzte es, las daraus vor. Und eines seiner Abschlußwerke ist – vorläufig – wieder ein Leben Jesu, die Christusromandichtung INRI, das Buch, das Roseggers Herzen am nächsten steht: sein persönliches Christenbekenntnis. Er bat Wilhelm Kienzl, dem es gewidmet ist, die Volksausgabe anzuschauen und dann zu verschenken: »Im ganzen sind jetzt 35 000 Exemplare verbreitet von diesem Büchlein, das mir so lieb ist. Ich prahle mich mit keinem meiner Bände, aber der Erfolg dieses beglückt mich einfach. Unter dem Segen des Evangelimannes stiftet es Gutes weitum in der Welt.« (Weihnachten 1907.)

Titelbild in Originalgröße von Nr. 1 des 1. Jahrganges der von Rosegger gegründeten und herausgegebenen Monatsschrift »Heimgarten«.

INRI mußte diesen Erfolg haben, INRI war aber auch das Buch, das Rosegger zuletzt schreiben mußte, für sich und die Zeit. Über seiner Jugend, über seinem Alter steht der Heiland. Die religiöse Welle geht durch das ganze Leben des Dichters, und Vulliod hat den wundervollen Ausgleich zwischen Gemüt und Verstand des religionstreuen Rosegger gezeigt. Geschichtlich genommen ist er ja vor Galilei geboren und hat noch Darwin miterlebt, innerlich ist er mit den Vorfahren verknüpft, für die die Kirche die intellektuelle Oase war, und hat mit kritischer Sehnsucht ein reines Evangelium erstrebt und gefunden, das Reich Gottes jenseits von der kirchlichen Bureaukratie. Für Rosegger ist Religion nicht Wissenschaft, nicht Moral, sondern einfach – ein Seelenglück, und, schon durch seine Abkunft bestimmt, war er berufen mitzuarbeiten an der Lösung der Frage aller Fragen: an der religiösen. Wie der romantische Theologe Schleiermacher etwa mit seiner Gefühlsreligion auf das rationalistische Berlin wirkte, so wirkt Rosegger auf den Leser von heute, auf die Zeit von heute, die eine Zeit des Gottsuchens ist … »Ich halte eine religiöse Grundstimmung in der Menschheit für absolut notwendig, wenn wieder Segnung, schöner Idealismus und stärkender Optimismus in unser Leben kommen soll. Und diese Gemütsrenaissance muß kommen, wenn wir unser Dasein nicht wie einen häßlichen unbrauchbaren Fetzen auf den Misthaufen werfen wollen … Ich möchte nur jung sein, um mitzuerleben, was in diesem Jahrhundert kommen wird.« (An seinen Sohn Hans Ludwig.) Konrad Ferleitner, der zum Tode verurteilte Anarchist, schreibt in der Zelle, aus Vision und Jugenderinnerung umwoben, das Leben Jesu; am Schluß geht uns der tiefe Sinn auf: ein Gleichnis. So müssen wir in der Kerkerzelle unsres Lebens, zwischen Sein und Vergehen, an unserem eignen Jesus dichten, und wir werden wie der Verurteilte – »begnadigt« …

![]()

»Meine größte Ehre und Genugtuung habe ich stets darin erblickt, wenn meine Bücher, in denen mein ganzes Wesen liegt, mein Können, Bauen und Irren, ernst genommen wurden. Die leicht volkstümliche Form, in der sie geschrieben sind, läßt den Durchblätterer leicht glauben, es läge keine Tiefe in ihnen …« (An E. R. v. Gnad, 17. Dez. 1893.) Rosegger war eben nie ein Pathosmacher und Wortliterat. »Im Stil war mein Hauptaugenmerk stets darauf gerichtet, etwas so einfach und klar wie möglich auszudrücken.« (An Hans Ludwig, 1906.) Also kein Bravourschriftsteller sein wollen, kein Bettelweib zum Dirndl aufputzen, sondern immer ganz wahrhaft. Sein dichterischer Stil ist so wie sein persönlicher: einfache, schlichte Wohnung. Er ist kein Poet mit sehenswürdigen Möbeln, ich glaube, es wäre ihm unmöglich, in Prunk und Pracht eine Zeile zu schreiben.

Da er wahrhaft ist, ist Rosegger ein hörbarer Dichter: man hört seine hell durchdringende, dünnbäuerliche Stimme aus seinen Sätzen, namentlich aus den drolligen Scherzi der Bauernschnurren, die meist in der Tenorlage geschrieben sind, sehr gut aus Heimgärtners Tagebuch. Das ist als ob er in seinem Zimmer zu einem Freund rede. Aus dem Gottsucher aber tönt plötzlich eine andre, tiefere, eine feierlich-geschwellte, orgelnde Mannesstimme, oft wie durch ein Sprachrohr – es muß also einen zweiten Rosegger geben, den biblischen Prediger, den Weisen, Warner und Propheten Rosegger: hier hören wir ihn.

Rosegger schreibt hochdeutsch, aber er denkt mundartlich, wie Anton E. Schönbach fein herausgefühlt hat. Dem großen hochdeutschen Akkordsystem fügte er eine Fülle volkstümlicher Harmonien bei, wie Franz Schubert der hochdeutschen Musik, wie Grillparzer in der »Ahnfrau« das Wienerische klassisch gesteigert hat. Prachtvoll wirken in der Stadtsprache solche Waldklänge: die Vatersleute, das Anbild, weinwarm werden, einen Anrand nehmen, mürfeln, durch Strupp und Strauch, glatt und gewegen, ödweilig, 's hat bisweil hell keinen Schick, daß sie so auf dem Rasen müssen herumhocken … und jeder Leser wird ähnliche besondre Lieblingsklänge haben. So wirft der Waldpoet neue Saatkörner auf den weiten Acker der deutschen Muttersprache.

Ganz merkwürdig ist oft das humorvolle Abspringen der Sprache vom Erzählerton. Statt der Vergangenheit plötzlich die unmittelbare Gegenwart. Das ist keine Schrulle, sondern mundartliches Denken. Mitten in der Geschichte nimmt dem Dichter eine seiner Personen das Wort aus dem Mund und redet allein weiter. Sie läßt sich nicht bevormunden. So in der Geschichte vom eingesperrten Jackerl (Jakob der Letzte): »Der Jackerl hielt den Vater im ganzen für einen braven Mann … der Jackerl will aber nicht gehorchen … Wir – der Jackerl – sind nun einmal zwölf Jahre alt … Einstweilen möchten wir einen Schottensterz haben!«

Oder im Gottsucher: »Damals hatte den Faun der Schafdiebstahl gerettet. So stahl er noch öfters Schafe, Lämmer und Ziegen; man kann nicht wissen, wozu es gut ist.« Dieses: man kann nicht wissen, spricht nicht mehr der Dichter, das sind die laut werdenden Gedanken der erzählenden Figur, des Diebes, der ein Alibi braucht.

Der Dichter hat die Figur stark erlebt, sie tritt vor und redet von der Bühne herunter allein weiter. Es ist ganz dramatisch, so unmittelbar wie das Volk erzählt.

Rosegger, wie alle großen Schöpfernaturen ein Gestaltungssucher, ist doppelt begabt in der Formung eines Triebes, gleich Goethe, Hoffmann, Stifter, Keller, Wilh. Busch. Es gibt auch einen Maler Rosegger. Schon auf der Alm hat er seine Kalender illustriert, ja es sind überhaupt von ihm ein paar hundert Bilder und Zeichnungen vorhanden, komische und ernste Blätter. Sein Gedächtnis ist so stark, daß er sein Geburtshaus mit allen Einzelheiten genau nachzeichnen, daß er jede Landschaft, die er einmal besucht hat, ebenso gut zeichnen wie schildern kann. Er fühlt sich nicht an eine Ausdrucksform gebunden. Wenn man daher so oft das Malerische seiner Naturbilder gerühmt liest, so findet man es erklärlich: der Dichter hat Maleraugen.

Rosegger etwa Ende der siebziger Jahre.

Außerordentlich fein ist Roseggers Gefühl für die Instrumentation des Stils. Hans Trauttendorfer (im »Erdsegen«) schreibt anfänglich einen mit Fremdwörtern wohlgefütterten, oft mißklingenden Journalistenjargon – gewollte Dissonanzen – (»Zwei Ewigkeiten en miniature«). Später mit seiner Entwicklung ins Bäuerliche meldet sich der holzgeschnittene Chronikenstil (»Rief da in der Nebenkammer plötzlich jemand nach der Mutter«). In »Heidepeters Gabriel« ist der Stil, namentlich im zweiten Teil, ganz Süße und Lieblichkeit, ja oft süßlich, zu rührend geharft (häufige Verkleinerungen: Schuhlein Wängelein, Schächtelchen), besonders wenn von Anna die Rede ist. Sie wird gleichsam immer von zarten Holzbläsern begleitet wie die Elsa im »Lohengrin«: Anna ist eben die Lieblingsfigur des Dichters, er umwindet sie mit allen Blumen der Sprache – es ist seine frühverstorbene erste Gattin, der hier ein Denkmal gesetzt wurde. Wenn der Deserteur Valentin (Erdsegen) von den Landwächtern abgeführt wird, marschiert die Sprache auf einmal mit einem kurzen, harten Tritt, und es klingt wie ein altes Soldatenlied: »Lebt wohl! Für mich ist die Kugel schon gegossen! Juchuchu! … Das hat die Mutter stumm gemacht. Dieses Jauchzen hat sie stumm gemacht. Stumm und totenblaß.« Kurz vorher findet sich eine Szene von geradezu Shakespearischer Größe und Wucht: der Deserteur sieht die Landwächter kommen, er springt ins offene Grab seiner Mutter, verbirgt sich und möchte sich immer tiefer einwühlen in die lockere Erde, die bergende, schützende Erde … Und diese gewaltige, erschütternde Szene ist ohne das geringste große Wort erzählt, das Wort wird groß durch den Vorgang, der hinter ihm steht, nicht umgekehrt.

Die Sprache erhebt sich in hymnenhafter Orchestration, zu Posaunen – und feierlichen Trompetenchorälen, wenn Rosegger im »Jakob« die Hymne auf das heilige Kornfeld anstimmt, die verwandt ist mit der großartigen Feldarbeitsode, der Pflug- und Eggenhymne im »Erdsegen«. Keine Prosahymne bei Zola reicht an diese Klänge heran. Die Erde, der Acker, der Wald, das fühlt man, sie sind dem Dichter das Heilige, und seine ganze Person fängt zu tönen an, er redet mit feurigen Zungen: »… Und während wir mit dem Pflug auf die Anhöhe kommen, rückt unten schon der Adam mit dem Säetuch heran. Und wie der ältliche Mann unbedeckten Hauptes in Demut und Würde zugleich über die braunen Schollen dahinschreitet und sein Korn der Erde opfert – so kommt mir das ganz weihevoll, priesterlich vor. Die erste Hand voll Korn, die er ausgestreut, hat er vorher andächtig emporgehoben zu seinen Lippen. Geküßt hat er die Körner wie ein Heiligtum! – So war mir noch nie bisher im Leben, als an diesen Tagen. Als ob ich heimgefunden hätte! Als ob der verlorene Sohn endlich wieder in seiner uralt heiligen Heimat wäre! Zuerst der Gottschöpfer und gleich unterhalb sein Handlanger, der Bauer. Wer seine eigene Hand in die offene Furche der Erde legt, der muß dran glauben. Nach dem Pflügen das Säen, nach dem Säen das Eggen, wodurch mit dem Aren, wie man die Egge nennt, der Same ins Erdreich gekämmt wird. Dann lassen wir's stehen. Lassen es stehen, stellen uns seitab an den Rain und beten um Regen und Sonnenschein. – Kein Mensch sieht sich mit seinem Tun und Lassen so unmittelbar auf Gott angewiesen, als der Landmann. Düngen, pflügen, säen, ja das kann er. Aber das ist all noch nichts. Das Korn, das er in die Erde gestreut, verwest, und er ist ärmer als vorher. Was nun anfängt zu geschehen und zu werden, das wird ohne sein Zutun. Er kann nicht fördern und nicht hemmen, ganz ohnmächtig muß er zusehen, was da wird oder nicht wird unter der wechselnden Sonne, unter den träumenden Wolken des Himmels. Es ist wohl sein Anlaß, aber es ist nicht sein Werk. Und weil der rechte Bauer schon einmal nicht müßig sein mag und doch zur Förderung seiner Sache auch nicht weiter Hand anlegen kann, so legt er diese Hände aneinander: Vaterunser! Gib uns unser tägliches Brot! Ich glaube, wenn der Bauer Atheist wäre, es könnte auf seiner Erde nichts mehr wachsen …!«

Ganz wunderbar ist die homerische Einfalt des Erzählers: dieselbe Einfalt, die sich in Kellers »Grünem Heinrich« findet, dieselbe, die überhaupt den echten Epiker macht. Rosegger erzählt nicht: »Es kommen zwei Gensdarmen mit Bajonetten daher«, sondern er sagt: »Es kommen ihrer zwei mit schwarzen Federbüschen und langen Messern, die wie Grashalme zum Himmel ragen.« Er sagt nur, was er sieht, nicht was er weiß. Es ist ein großväterliches Erzählen. Damit hängt die Anschaulichkeit seines Stils zusammen. Er sagt, was er sieht, und der Leser sieht, was er sagt. Ein Blatternnarbiger schaut aus, »als ob er mit dem Gesicht auf einem Rohrstuhl gesessen habe.« Vom Pecher, der durch den Wald geht, heißt es: »Man riecht ihn schon von weitem, und man sieht ihn glitzern durch das Dickicht.« Den Erlefried zieht's näher zu Sela hin »als auf dem Felde zwei Halme nebeneinander stehen können.« Der Waldmeister singt den Altmooser Bauern frivole Operettenlieder vor, »so glitschig, als wären sie in Schweinsfett gebeizt worden.«

Aus dieser lebendigen Anschauung heraus wird Rosegger zum mythenbildenden Dichter. Er beseelt die Natur, er gibt ihr Persönlichkeit, dem Baum, der Wolke, dem Wind. Der Waldschulmeister wird beim Anblick des Sturms, der einen alten Baum geworfen hat, zu einem gereimten Prosagedicht hingerissen, und er klagt den Sturm an: »O, sehet den Mörder über die Steppe fahren, er rast in Verzweiflung mit fliegenden Haaren, verfolgt und gegeißelt von rächenden Scharen …!« Zu solcher Höhe hat sich der Dichter erhoben, so viele Zungen sind es, womit er redet: vom steirischen Schnurrpfeifer bis zum ossianschen Barden. Man sollte seine großen Prosagedichte ausheben, darunter aus dem »Jakob« die Kornfeldhymne, die Waldbesingung, aus dem »Erdsegen« die Feldarbeitsode und sie sammeln als Prachtstücke deutschen Stils, eines Stils, den der Dichter erarbeitet hat, in harter, schwerer Arbeit, wie man ein steiniges Feld zum Acker macht. Der »Waldschulmeister« ist 1875 geschrieben worden. Und ein Jahr darauf (25. Januar 1876) schreibt Rosegger an Wilhelm Kienzl seinen ersten Brief, an dessen Schluß es überbescheiden heißt: »Machen Sie sich nichts draus, daß ein schriftstellerischer Landsmann von Ihnen einen so schlechten Briefstil hat; und halten Sie es für ein Zeichen der Zeit, wenn ein Schreiber am Schlusse der Korrespondenz nicht seine ›schlechte Schrift‹, sondern einmal seinen schlechten Stil entschuldigt.« Der schlechte Stilist! Er hatte bereits Sprachbilder geschaffen, die zu dem schönsten Besitz der deutschen Kunstsprache gehören, einen Stil geschaffen, von der berühmten Art, an der man den Mann erkennt, die roseggerische Sprache, wie es eine reutersche, eine kellersche, eine heysesche gibt. Der schlechte Stilist!

![]()

Es gibt auch einen mündlichen Rosegger. An stillen Abenden bei Peter Rosegger sitzen dürfen und ihm zuhören, das ist so schön wie ein Buch von ihm lesen. Sein einfaches Zimmer liegt im Halbdunkel, er hat sich's auf der Ottomane bequem gemacht, denn im Liegen kommen die Gedanken leichter, sein hagerer Körper ist in den berühmten alten schwarzen Schlafrock gewickelt, das Lampenlicht spielt vom Schreibtisch über sein kluges, alllebendiges Gesicht. Ehrwürdiges silberdünnes Großvaterhaar ist über den Scheitel gekämmt, seine Augen gehen lebhaft hin und her: so liegt er und hört zu. Es gibt wohl wenig Menschen, die so gut zuhören können wie der Waldpoet; manchmal denkt man: sein Zuhören ist der Anteil, den der bäuerliche Familienvater nimmt, oft kommt man gar auf den Gedanken: so kann nur der liebe Gott zuhören! Der mündliche Rosegger ist eben der gleiche menschenzugewandte Geist wie der »schriftliche«. Oft kommt es, daß graduierte Leute, Diplom- und Titelmenschen mit einer Art vereister Ehrfurcht vor ihm stehen, daß es ihnen die Red' verschlägt, und der Waldpoet hat bekanntlich die Odyssee nur flüchtig gelesen, Zoologie als Hirtenbub auf der Weide studiert, Volkskunde als wandernder Bursch und Astronomie in schlaflosen Nächten …

Roseggers Geburtshaus in Krieglach-Alpl.

Aus »Hundert Jahre deutscher Dichtung in Steiermark 1785 bis 1885« von Dr. Anton Schlossar. Verlag von Carl Graeser & Co. in Wien. Nachbildung der von Rosegger eigenhändig gefertigten Zeichnung.

Rosegger erzählte einmal, wie er Berthold Auerbach besuchte und wie er von dem Dichter ein schönes, segnendes Wort auf den Weg mitbekommen habe. Ganz ähnliches kann man von Peter Rosegger erzählen. Man geht nie von ihm ohne ein segnendes, ein praktisches oder ein schalkhaftes Wort, das fällt ihm nur so von den Lippen und ist gleichsam das Zehrgeschenk, das er dem Gast mitgibt. Einmal sagte Rosegger: »Im höchsten Schmerz, in der höchsten Freude habe ich nie ein Wort hervorgebracht, auch nichts schreiben können. Erst danach. Die Pflugschar muß das Herz aufgewühlt haben, dann muß es, ich möcht sagen, schön geeggt worden sein, dann sprießt auf einmal etwas Grünes.« Ein andermal: »Ich muß schreiben. Wenn ich nicht schreiben dürfte, müßte ich sterben … ich muß es nicht gedruckt sehen, nur schreiben muß ich können …« »Lob ist mir meistens unangenehm, denn da weiß ich: ich bin nicht so gut, wie mich der andre hält. Tadel aber, der ist mir angenehm, denn so schlecht bin ich wieder nicht, wie der andere glaubt, ich bin viel besser!« Als er einmal um die sachliche Wahrheit seiner Schriften gefragt wurde, namentlich der Geschichten aus der Jugendzeit, da meinte er: ganz wahr sei nur das Weltleben, bei den andern Schriften sei zum Erlebniskern mancherlei dazuphantasiert: »Ja, ein echter Dichter muß lügen können! Lügen könnt ich schon. Das Schwierige ist aber, daß mir die Leut' meine Lügen auch glauben!« Lügen ist dabei mundartlich gedacht und soll in höflicherem Hochdeutsch so viel wie Fabulieren bedeuten. Auch für Stelzhamer war »Luigen« und Dichten das gleiche, und Rosegger erzählte ein gutes Wort des Oberösterreichers, das er in den »Guten Kameraden« hochdeutsch mitteilt, im Original: »Wann S' mih gach fragen, so is' 's wahr; wann S' mir zehn Minuten Zeit lassen, so is' 's schon a Luig'!« In den zehn Minuten hat sich der Dichter gemeldet.

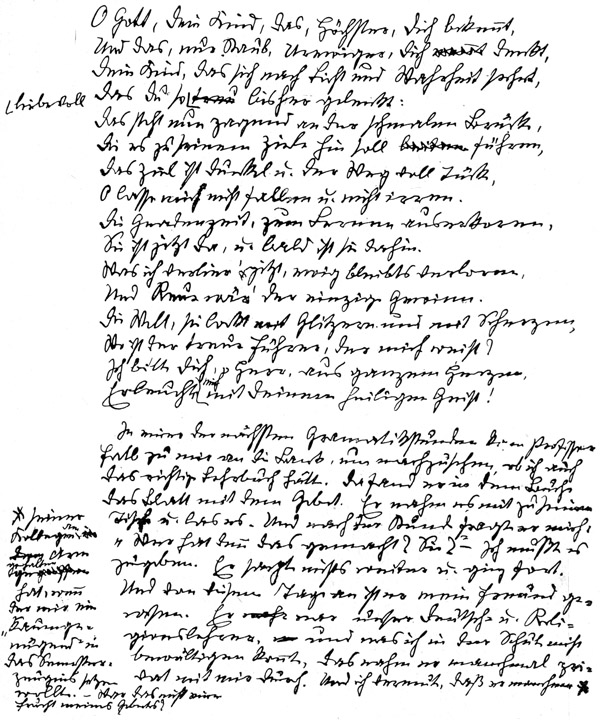

»Meine Lust ist Leben.« Jugendgedicht von Rosegger. Komponiert von Wilhelm Kienzl und von ihm an Rosegger gesendet, als dieser nach schwerer Krankheit zum ersten Mal das Bett verlassen durfte. Eigenhändige Niederschrift des Komponisten. Mit Genehmigung der Original-Verleger Ed. Bote & G. Bock, Berlin W. 8.

Während der Zeit, wo Rosegger an seine neue große Gesamtausgabe ging, die ihm auf mehrere Jahre Beschäftigung gibt, war ihm oft bänglich zumute: »Ich hab mich mit wahrer Begierde auf die Neuausgabe gestürzt – endlich eine Gelegenheit, Rosegger zu verbessern … Wie angenehm, sein ganzes Leben, inneres und äußeres, vor sich noch einmal vorüberziehen zu sehen! Doch deuten Sie nur, die Strafe! Was mir passiert ist! Ich muß jetzt drei Jahre – Rosegger lesen! Aber wenn ich jetzt meine Schriften korrigiere, und ich bessere ein Wort in dem Heft da aus, da ist mir, als möchte ich's in allen Millionen Exemplaren ausbessern, die in den Händen der Leser sind!«

Rosegger, der so viel geschrieben und so viel von sich geschrieben hat, will die Welt kaum mit seiner Person beschäftigen. Er liebt in seinen Romanen die Form des Tagebuchs, oft wird vorgegeben, es handle sich um aufgefundene Bekenntnisse oder Erinnerungsschriften. Peter Rosegger hat so viel geschrieben, daß er bei der Revision seiner Novellen oft in höchster Spannung ist, wie die Geschichte ausgeht. Er kennt sie nicht mehr … Zu Mittag glaubt er noch, die Geschichte ist langweilig. Also streichen. Am Nachmittag sagt er: der Schluß ist doch sehr gut. Also lassen.

Handzeichnung Roseggers: Rosegger »naht« seinem Freunde Wilhelm Kienzl zu seinem Geburtstag, 17. Januar 1898. (Der Kopf ist aus einer Zeitung ausgeschnitten und aufgeklebt.)

Rosegger hat so viel geschrieben, aber nicht um sich zu zeigen, sondern um sich zu finden. Darauf kam er auch eines Abends zu sprechen: »In mir ist oft so viel Lust zur Ironie. Ich weiß nicht, ich will jedem etwas Gutes tun oder wenigstens sagen, streiche, was den Leser verletzen könnte – doch manchmal muß ich ironisch werden; ich mein halt so: ich möcht jedem was antun und keinen beleidigen …« Dazu muß man freilich seinen schalkhaften Ton, sein helles Nachlachen gehört haben – ohne die Magie des Wortes, bloß ausgeschrieben ist es schon halb falsch. Dann aber nach einer kleinen Pause wurde er ernsthaft: »… und wieder so eine Verzagtheit, eine so tiefe Niedergeschlagenheit ist in mir, … ich schreibe seit 50 Jahren, aber mich, das, was eigentlich in mir ist, was mich ausmacht, das hab ich noch nicht sagen können … Ich fühle etwas ganz Besonderes, Eigenartiges in mir, aber ich kann es nicht aussprechen, es läßt sich nicht ausdrücken, und ich kann nicht sagen, worin es besteht … Ja die Neunte … die Musik … ich bin ja ganz unmusikalisch. Wenn ich aber die Neunte höre, dann tritt es aus mir heraus, vor mich hin, dann steht's außer mir … ja der Beethoven hat's leicht gehabt. Ein Musiker!« Es war ein ergreifender Augenblick, als er so sprach und aus der Optik des Dichters den glücklicheren Musiker pries, das »seelisch Mehr-Dimensionale« des Musikausdrucks.

Man darf freilich Roseggers Güte nicht mißbrauchen und ihn überlaufen. Ein Unterschied besteht schon zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Dichter: der schriftliche ist immer gesund, der mündliche oft krank, fast immer kränklich. Und im Sommer, wenn die Glocke am Krieglacher Häuschen in einem fort geht und jeden Augenblick der Herr aus Sachsen, die Dame aus Wien und das Fräulein aus Amerika kommt und jeder sein Menageriebedürfnis mitbringt und den Dichter anschauen möchte, da wird die Popularität zur Gesundheitsstörung, und wie Rousseau auf der Peterinsel durch eine Falltür verschwand, so flieht Rosegger vor den Besuchern oft auf die Eisenbahn, durchreist das Land und ist unsichtbar. Oder der Gast wird wenigstens von den Angehörigen sanft vorbereitet, nicht zu viel Fragen zu stellen und keine Anstalten zum Übernachten zu treffen … »Mir ist manchmal so miserabel, daß ich … usw.« schreibt er einmal an Kienzl, »und dazu diese Fremden, jeden Tag fünf bis zehn Stück, die mir mein Sommerhäuschen verleiden. Nur banale Höflichkeiten, keine Anregung. Wäre ich nur soweit gesund, um flüchten zu können!«

![]()

Aus allen seinen Schriften weht es so gesund heraus. Wenn man einem Poeten den Namen gesund geben darf, so ist er es, und als Mensch – – ununterbrochen krank. Man kann sagen, er ist seit seinem 34. Jahr krank. Es fing an, als er sein kleines Sommerhaus in Krieglach baute und es aus Ungeduld zu früh bezog, – aber dieses Nierechtgesundsein ist vielleicht ein Erbteil, ist vielleicht älter als er, denn »der Waldbauernbub daheim wußte gar nicht, daß es auf der Welt Leute gibt, die ganz gesund sind. Im Waldhause war immer jemand an etwas krank. Halsweh, Zahnweh, Kopfweh, Brustweh, Ohrenstechen, Strauchen, Bauchzwicken, Gallfieber, das war so das Gewöhnliche, und kein Mensch haderte deshalb mit dem lieben Herrgott – es war eben so, mußte so sein, das Leiden ist dem Menschen aufgesetzt, und der Herr Jesus hat auch seine Wunden gehabt.« Auch Peter Rosegger haderte deshalb nie mit dem lieben Herrgott. Ja es gibt vielleicht keinen Kranken, der das Kranksein mit so viel Humor behandelt wie er, und, da das Alter ja als Krankheit gilt, auch das Alter. »Wissen Sie, das Unangenehme ist nur vorher,« sagte er einmal an einem Divanabend, »nämlich bevor man krank wird: da weiß man nicht, was man anfangen soll, ob man überhaupt was anfangen soll. Wann man einmal krank ist, dann kann man beruhigt sein, dann ist es wenigstens entschieden …!« Ein andermal sagte er: »Mir scheint, ich werde immer älter … Ja, die Augen werden alleweil schlechter, das Gehör nimmt immer mehr ab, das Gedächtnis wird jeden Tag schwächer, nur das Asthma nimmt alleweil zu – so gleicht es sich wieder aus …!« Aber dabei muß man ihn auch sehen und hören, wie sich bei seinem Miserere die Lachzähne ein wenig vorschieben, wie die lebhaften Augen schalkhaft im Gesicht herumspazieren – selten hat sich ein armer Lazarus so vergnügt betrachtet. Als er einmal dem Toni Schruf über seine Gesundheit geklagt hatte und der Freund antwortete: »Na, du schaust aber ganz gut aus …« pfiff aus Roseggers Mund das schlagende Wort hervor: »Ja, im G'sicht fehlt mir ja nix!« Nur wer so über seiner Krankheit steht, hat den Humor für eine Schnurre wie den herrlichen »Bauern-Orz« (nach Claude Tillier). Da wird die klassische Erfahrung ausgesprochen: »A guata Orz muaß a Schlanggl sein, und a schlechter Orz muaß a zwifocha Schlanggl sein – will er 's Geschäftl possabl betreibn …« worauf zum Schluß die hygienischen Verordnungen des bäuerlichen Hippokrates folgen: »Nix in d' Luft gehen – schön worm holten. – Wons a wenk bessa wird, derf er wieder kema; hobn 's oba d' Stodtdoktan scha z'viel vawüast, astn kon er nit helfn …«

Wer einen solchen Krankenhumor hat wie der Dichter, der dem alten Adamshauser im »Erdsegen« seine eigene Krankheit mitgegeben hat – das Asthma –, leidet schwerer als man glaubt, und manchmal hört man sein stilles Seufzen: »Auf vollkommenes Gesundsein habe ich längst verzichtet, bin schon froh, wenn ich leidlich Atem zu holen vermag, was lange nicht immer der Fall ist. Ich habe Tage, da ich schier meine Seele verwetten möchte, daß mir der Tod in der Brust sitzt …« In diesem Fall muß er häufig Ausflüge machen und hat dann Stunden, »wo mir's in der Brust so frei und leicht ist, daß ich mit Schiller Millionen umschlingen möchte«. (An Kienzl, 14. Juli 1887.) Nur wer vom Kranksein so geplagt ist, kann das Gesundsein so innig lieben. Aus dieser ewig mitgeschleppten Krankheitskette rührt zum Teil auch die Besorgnis vor dem großen Gefeiertwerden her, soweit sie nicht, wie bei Fontane, aus inneren Abneigungen entspringt, und er erzählt mit eigentümlichem, ängstlichem Humor von Anastasius Grün, den sie gleichsam zu Tode feierten: kurz nach seinem 70. Geburtstag, seinen Ehrungen und Festmahlen, ging der Gefeierte dahin … Und doch ist das Kranksein Roseggers ein Segen. Die schönsten Blüten der Dichtung wachsen ja auf diesem schmerzvollen Grund, entspringen aus Wunden und Weh. Als er 1892 nach der schweren Krankheit wieder zum Leben erwachte, schrieb er »noch mit sehr zitternder Hand« das Gedicht: »Mein tapferes Weib«, das seine treue Frau und Pflegerin feiert. Nach der Krankheit von 1899 fielen ihm die vier Evangelien in die Hand, eine seelische Erneuerung war die Folge: es entstand in Graz der (dem Staatsanwalt verfallene) Aufsatz »Wie ich mir die Persönlichkeit Jesu denke«, dieser Stimmung entsprang das religiöse Bekenntnisbuch »Mein Himmelreich«, und in der Folge der Jesusroman INRI. Einer schlaflosen Nacht Roseggers verdankt das deutsche Volk in Österreich auch – die Zweimillionenstiftung. Und wenn er viel von seinem Kranksein erzählt hat, so deshalb, um »auch seinem Leser ein gutes, ermutigendes Wort zu sagen«, möglicherweise ist ja der Leser auch krank. »Und ist der liebe Leser gesund, so mag er's erfahren, wie gut er's hat …« Immer meldet sich wieder der hilfreiche Menschenfreund Rosegger. Und weil wir gerade dabei sind – es gibt wohl keine tröstendere Todesphilosophie als die Roseggers, der sich's übrigens in den Kopf gesetzt hat, achtzig Jahre alt zu werden, und es mit der ihm eigenen Zähigkeit auch durchsetzen wird. »Man kann das Sterben drehen und wenden, wie man will – den es trifft, der ist geborgen … Man könnte, ohne paradox zu werden, in allem Ernste sagen, der Tod gehe uns Menschen eigentlich gar nichts an, lebendig nicht, weil wir sind, und tot nicht, weil wir nicht sind …« So findet er sich mit dem Tod beinahe schalkhaft ab.

Die Einweihung des Waldschulhauses in Alpl am 28. September 1902. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag. (Rosegger hält die Festrede.)

Zuletzt tritt der große Menschentröster Rosegger dicht an uns heran und legt uns die Hand auf die Schulter. Es ist gewiß die milde Todesphilosophie einer schlaflosen Nacht, die er uns mitgeben will und für die ihn jeder dankbar anblicken wird, den schon einmal die Angst vor dem Sterben überkam: »Nach dieser Welt des Unrechtes, der Unruhe und der Leiden ist der Tod eines jeden Anrecht, ein milder Erlöser, der wieder mit dem Leben versöhnt, weil er sein Unrecht gut macht, seine Unruhe aushebt, sein Leiden endet. Der Tod gibt das, was wir vom Leben verlangen; er ist das letzte Band, welches uns loslösend noch einmal mit der Menschheit verbindet, er ist die Pforte, wo wir mit stillem Lächeln allen begegnen, die für oder wider uns waren aus Erden … Diese Erde ist ja so reich an Sonnenlicht und Freuden, aber erst der Hinblick auf den Tod gibt allen: die Weihe. Nur der Tod macht das Leben schön, und das Leben macht den Tod gerechtfertigt …!«

![]()

Roseggers Hauptkrankheit aber ist das Heimweh. Sein Schicksal wurde von: Heimweh oft diktiert: dem Laibacher Buchhändler Giontini lief er davon, als er ein Heimwehgedicht Albert Trägers las, von großen Reisen kehrte er fluchtartig in die Heimat zurück, er bringt jeder: Sommer wieder in Krieglach zu, obwohl die herbe obersteirische Luft seinem Asthma nicht förderlich sein mag. Bei keinem Dichter dürften sich auch so viel Heimwehkranke finden wie bei Rosegger, soviel Deserteure und Ausreißer: im »Jakob« desertiert der junge Bauernsohn Friedel, im »Erdsegen« der Bauernsohn Valentin, in: »Weltgift« entläuft der Michel der städtischen Schule und flieht aufs Land zurück. »Im Blut liegt's, heim hat's ihn zogen,« – das kann man von allen diesen Figuren sagen und vom Dichter selbst: er ist wirksam über die ganze Welt und ewig verwurzelt mit der Heimat. »Gottes ist die Erde überall und Pilger sind wir alle. Doch der rechte Mensch – ich weiß es jetzt – muß eine Heimat haben, daß er und sein Geschlecht stark sei.«

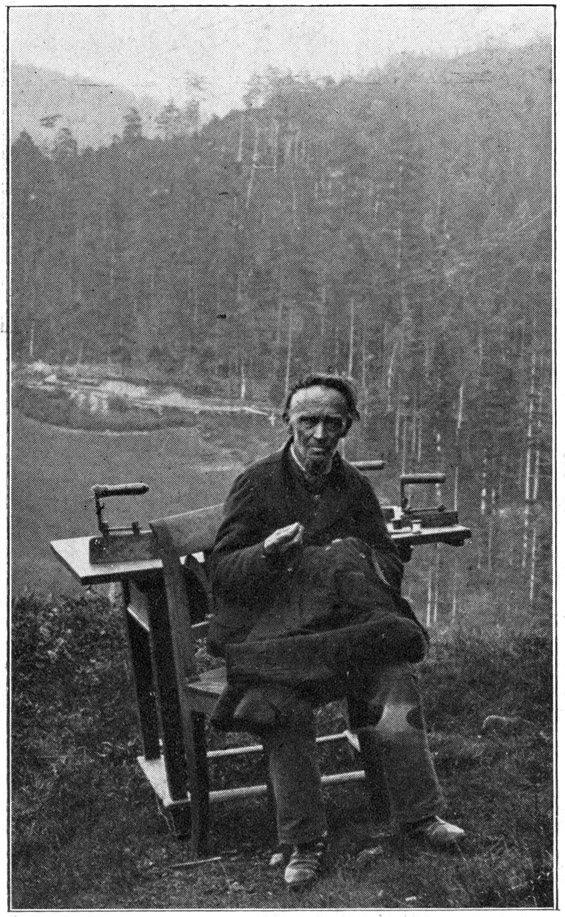

Seine dichterische Hauptarbeit aber hat Rosegger nicht zu Hause, am Schreibtisch, sondern unter freiem Himmel geleistet. Er hat seine Ideen buchstäblich erwandert oder sie in der Eisenbahn sozusagen erfahren. Am Schreibtisch folgt meistens nur die Sammlung, Ordnung und Formung des draußen Eingeheimsten. »Wenn je einmal untersucht werden sollte, woher denn diesem ›fruchtbaren Poeten‹ die vielen Dinge in den Kopf gekommen sind, so dürften nicht viele Professoren, nicht viele Bücher genannt werden, aber man würde finden, daß es die k. k. priv. Südbahn war, die ihm freies Geleite gab durch die Schule, in welcher der Mensch seine Wissenschaft geholt. Ich gehöre nicht zu solchen, die das Eisenbahnwesen für den Tod der Reisepoesie halten – … also bin ich stets gerne im Eisenbahnwagen gesessen, habe auch während der Fahrten leicht und viel gearbeitet … Vielleicht ist es, daß ich voll der Tauernkette meine ›Schriften des Waldschulmeisters‹ holte, vom Hochschwabgebiete den ›Gottsucher‹, von den Murgeländen ›Jakob den Letzten‹, von den kroatischen Wäldern ›Martin den Mann‹, voll den Ufern der Eisack den ›Peter Mayr‹ und manch andres Buch von unterwegs …«

Roseggers jetzige Wohnung in Graz, Burggasse 16, Ecke Karl Ludwig-Ring. Original-Federzeichnung von Professor Leo Diet, Graz. (Die Fenster von Roseggers Arbeitszimmer sind die beiden nach vorne gehenden Eckfenster im dritten Stock des ganz links stehenden Hauses.)

Man ahnt, daß Rosegger ein fleißiger Arbeiter ist, man ahnt nicht, wie fleißig. Er schreibt nicht aus dem Handgelenk. Wie vielfache, mühselige Arbeit er sichs's kosten läßt, erzählt er vom »Ewigen Licht«: Die Arbeit beginnt damit, daß er Kanzleipapier in Quartblätter schneidet, etwa 500 Stück, ein Zeichen, daß die Arbeit im Kopf schon so weit gediehen ist. Also die Niederschrift. »In drei Monaten ist das Werk fertig. Ach fertig! Jetzt beginnt erst das schwere Arbeiten, die erste Niederschrift war ja nur ein freudiges Schaffen, ein fast leidenschaftliches Selbstgenießen dessen, was innerlich lebendig geworden. Allerdings war ich während der Zeit für alles andre nicht vorhanden. Wenig Appetit, wenig Schlaf, nicht das mindeste Interesse für äußere Eindrücke … eine glückselige Zeit, aber man wird sehr mager dabei …« Nun ist die Niederschrift fertig, jetzt wird das Ganze umgearbeitet, Satz für Satz, was wieder vier Wochen dauert. Dann wird der Roman in der Zeitschrift gedruckt. Aus der Zeitschrift tritt er dem Dichter objektiv entgegen wie das Werk eines Fremden. Jetzt wieder die 500 Quartblätter geschnitten, das Werk zum zweitenmal geschrieben, völlig neu. Dann geht die Handschrift in die Druckerei, wird wieder zweimal gelesen, dann erst geht das Buch in die Welt. »Ein Werk von Rosegger wird also zweimal geschrieben und ungefähr fünfmal durchgelesen, bevor es fertig ist. Das geschieht aus Achtung vor dem Leser, allein auch aus Liebe zu seinen Schriften.«

Dabei schreibt Rosegger körperlich sehr mühsam. Die Linke muß oft die Schreibhand halten, damit sie nicht ins Zittern kommt, und Rosegger selbst hat einmal gemeint, vielleicht komme sein knapper deutscher Satz, sein aphoristischer Stil aus dieser Mühseligkeit her. Auch der schwerstarbeitende Beamte oder Kaufmann, sagt Carl Busse einmal, hat aber noch immer keine rechte Vorstellung davon, um wieviel schwerer ein Poet arbeitet. Gibt es doch eigene »Dichterkrankheiten«, Leiden an Dingen, die für den Beamten oder Kaufmann gar nicht in Frage kommen. Der Dichter muß sich den Krallen wilder Schmerzen ausgeliefert haben, um vielleicht einen luftigen Satz zu schreiben, der eine Erfahrung enthält, und er hat sich mit allen Marterwerkzeugen der Selbstbezweifelung gepeinigt: wie oft wurden ihm Ruhm und Ehren, Titel und Order: geneidet; aber niemand neidete ihm die Qualen in den Stunden des inneren Verhörs – die Kehrseite des Ruhmes …

Rosegger als Vorleser (1903). Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Aus solchen Sorgenstunden stammen zwei Beichtbriefe Roseggers, echte Künstlerbriefe, die deshalb auch an einen Künstler gerichtet wurden, da nur der Kunstgenosse derlei »mystische Schmerzen« mitleiden kann, an Wilhelm Kienzl, der die Veröffentlichung um der Sache willen erlaubte. Wir sehen durch ein Fenster in die Brust eines leidenden Dichters, in die Folterkammer eines Schaffenden. Die Briefe wurden im November 1899 geschrieben. Noch war »Weltgift« nicht erschienen, noch nicht der Jesusroman INRI, und doch glaubt die Künstlerkraft erschöpft zu sein/ die Künstlersittlichkeit, der Welt nicht genug getan zu haben:

»Weißt Du, lieber Freund, wie das tut, wenn man müde ist, wenn man fühlt, wie die Schaffenskraft zu Ende geht? Du weißt es nicht. Die ruhige, gleichmäßige, ernste Stimmung der Arbeit ist dahin, ein unwirklicher Galgenhumor ist an ihre Stelle getreten, und die Purzelbäume, die man macht, vermögen über die Erschöpfung nicht hinwegzutäuschen. Wenn so der Lebensinhalt anfängt zu fehlen! Da wird es öde aus der Welt! Da macht man taube Torheiten, und gut noch, wenn sie einem nicht verübelt werden, weil mancher zum Glück so taxiert ist, daß er machen und sagen kann, was er will!

Ich sollte in keine Gesellschaft gehen, weil das auf eine Lüge, allerdings auf eine unbeabsichtigte, hinauskommt – – – – mir mangelt jede Schlauheit, sich gerade so zu zeigen, wie man will, daß man gesehen werde. Ein paar meiner Freunde möchte ich einmal in mein Inneres sehen lassen können. Sie würden staunen. Sie würden keinen Besseren dort finden, als sie etwa erwarteten, eher einen noch Untergeordneteren, aber sie würden einen absolut andern finden. Dreißig Jahre lang habe ich in der Absicht wahr zu sein aus mir herausgeschrieben, und nun muß ich mir sagen, der Abstand zwischen mir und den Zeitgenossen ist größer als je. Ich bin ganz untauglich für das gegenwärtige geistige Leben, ich führe eine ganz andere Existenz, eine, die mir selbst immer dunkler wird. Je mehr Gesellschaftlichkeit, je größer die Vereinsamung. Kannst Du das verstehen? – Das kann noch eine lange Zeit des Unbefriedigtseins geben, bis das sättigende Alter kommt. Und diese öde Popularität, wenn man empfindet, wie unzulänglich, wie mistig alles ist, was man »geschaffen«. Du sagst gern, ich genösse so viel Liebe. Ich glaube das sogar, ich bin innig dankbar dafür, daß die Leute mir dankbar sind. Aber das ist nicht genug, die Hauptsache ist, daß man selbst mit sich – wenn auch nicht zufrieden – so doch ausgesöhnt ist. Ich bin nicht mit mir ausgesöhnt, weil ich nicht so bin als ich sein möchte. Ich bin den Menschen gegenüber zwar treu gesinnt, aber nicht liebevoll, nicht opferfähig genug. Wohl war es mir vergönnt, gegönnt durch meine Vorlesungen besonders für gemeinnützige Zwecke etwa dreimal so viel zu leisten, als mir selbst geblieben ist. Aber das ist noch nicht das Recht. Wenn auch meine Gesundheit darunter gelitten hat, die Mühe war doch noch zu klein. Ein persönliches, empfindliches Hinopfern für andere ist es allein, was uns mit uns versöhnt und uns erlöst. Und dazu, siehst Du, bin ich zu schwach.

Roseggers zweite Gattin Anna, geb. Knaur (1903).

Ich wollte Dir einmal davon sprechen. Aber glaubst Du, daß ich jetzt gesagt habe, was ich meine, was mich so sehr drückt? Nicht im entferntesten. Ja, es möchte sogar eine Gefahr vorhanden sein, daß Du glauben könntest, ich wollte mit meinen Andeutungen mich bloß interessant machen. Aber nein, wenn Du das auch nur annähernd glauben könntest, dann wärest Du kein Mensch, kein Künstler. Zu solchen Leuten, den Künstlern, habe ich doch insofern ein gewisses Vertrauen, daß sie derlei mystische Schmerzen auch an andern leichter verstehen können. Und dann tut's mir um meine Beichte nicht leid.«

Rosegger im Garten seines Landhauses in Krieglach. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

Darauf hatte Kienzl eine verständnisvolle Antwort gesendet, und einige Tage später beichtet Rosegger seinem Freunde weiter:

»– – – – Der Künstler weiß es natürlich, daß man Mängel des Könnens oft wie moralische Defekte empfindet, weil man sich überhaupt nicht ganz Mensch fühlt, wenn man nicht alles kann, was man will. Hierin hat von meiner Mutlosigkeit niemand eine Ahnung. Wenn ich mein Lebtag nicht so vieler Nachsicht begegnet wäre – nicht drei Bände hätte ich veröffentlicht. Dort, wo statt Milde die Strenge war, hat man mich für immer zurückgeschreckt. Und aus solcher Selbsterkenntnis dürfte wohl auch meine weichmütige Nachsicht stammen allen Kunstwerken gegenüber und meine Empörung gegen alle kritische Herbheit. An und für sich taugt solche Weichheit gewiß nicht immer. Es ist auch bei den Künstlern wie bei den Kindern: die einen können nur mit Milde erzogen werden, die andern nur mit Strenge. Doch auch mildes Urteil anderer freut wenig, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden sein kann. Hätte ich nur die Gewißheit: Du kannst es nicht besser, mache was Du willst, Du kannst nicht! – Na, dann gut. Allein die nimmer schweigende Mahnung: Bei mehr Mühe, Fleiß, Selbstverleugnung, Konzentration usw. könntest Du es besser machen! – Diese Vorstellung, etwa seine Pflicht nicht zu erfüllen, ist das Peinigende. Und da haben wir nun wirklich ein sittliches Manko. – Aber das sind alte Geschichten, die hast Du wohl auch in Dir selber. Was Du aber nicht in Dir hast, das ist mein Hang zur absoluten Ungebundenheit, die Ursache, daß ich kein Opfer zu bringen vermag. Ich kenne für mich kein Gesetz in der Kunst und keins im gesellschaftlichen Leben. Alles geschieht nach dem jeweiligen Instinkt bei mir, und dann gibt's – Verdru–u–uß!

Und wenn man auf dem Standpunkt steht, daß einem nichts mehr recht ist, nichts in sich, nichts in der Gesellschaft, und wenn man auch nichts zu ändern vermag, dann kommt jener Bummelwitz, der auf der Wurstigkeit wächst, wie die Trüffel auf dem Dreck. Kennst Du ihn nicht, diesen Katzenjammer des Idealisten?

Ich täte schon hin sein, lieber Freund, wenn Christus nicht wäre. Der erlaubt mir alles. Wenn man nur der Liebe sich bestrebt, dann erlaubt er alles. Christus sagt mir: Kümmere Dich nicht um Leute und ihre Sitten, sei Du selbst. Wo ich selbst sein darf, dort atme ich auf. Doch muß man sich aus Menschenliebe auch vor dem Selbste anderer unterordnen können, und das habe ich noch zu lernen. Wenn hundert Meinungen laut werden, die mir widersprechen, so habe ich demütig zu schweigen. Dann kann ich ja in meine innere Welt zurückkehren, wo alles nach meinem Wunsche eingerichtet ist, heißt das, wenn diese innere Welt existiert, wenn ich verstanden habe, sie zu erschaffen, zu erhalten. Und das soll unser Ziel sein, diese innere Welt, die Fenster hat zum Hinausschauen, aber keine für Fremde zum Hineinschauen. Das Reich Gottes im Herzen. – Doch derlei zu sagen ist schon fade. Fade alle Worte und alle Sprachen, die angeblich Brücken sein wollen von einem Menschen zum andern. Scheinbar versteht sich Bruder und Bruder, in Wahrheit ist und bleibt jeder für sich isoliert in einer unermeßlichen Einsamkeit. Aber gepriesen sei diese Einsamkeit, wenn sie, wie Du wohl mit Recht sagst – Kunstwerke reifen kann. Kunstwerke, die unser gegenständliches Ich sind, damit wir doch einen Kameraden haben in der Einschicht. Kann einer zum Schluß dieses Briefes noch sagen der Deinige?«

Rosegger im Kreise seiner Familie vor dem Sommerhaus in seinem Garten zu Krieglach. Aufnahme von Franz Josef Böhm, Mürzzuschlag.

![]()

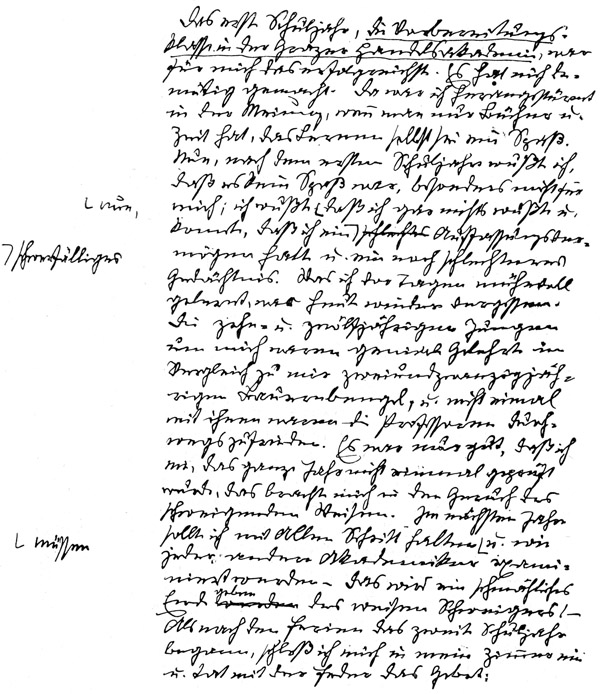

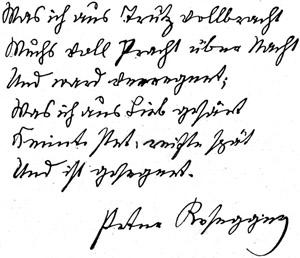

Verkleinerte Nachbildung der Original-Niederschrift einer Seite aus Roseggers Selbstbiographie. Aus dem Februarheft 1913 des »Heimgartens«. Im Besitz des Verlages Leykam in Graz, wo Roseggers Dialektdichtungen und sein »Heimgarten« erscheinen.