|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In früher Morgenstunde fuhr die »Kronprinzessin Cecilie« den Panucofluss hinauf. Pelikane flogen zu Seiten des Dampfers und Hessen sich plump mit einem lauten Klatschen ins Wasser fallen. Möwen und Scharen von wilden Enten und Wasserhühnern begleiteten das Schiff, aus den Schilfgebüschen der Lagunen, längsseit des Flusses, flogen weisse, blaue und graue Reiher auf. In den Wogen tummelten sich Delphine und Knorpelfische; hier und da sah man die spitze Rückenflosse eines Hais, während der grosse Tarpon, der Silberkönig, weit über die Oberfläche hinaussprang.

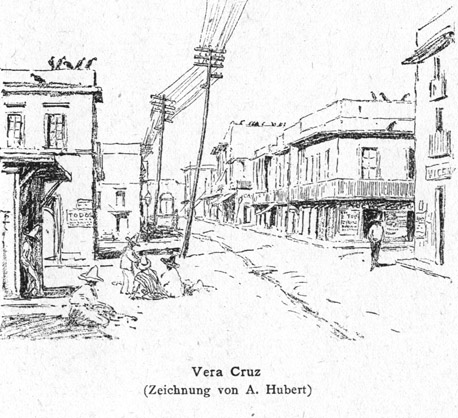

Der Anker fiel, wir lagen an dem durchaus modernen Kai von Tampico, des Paradieses aller amerikanischen Fischer und Jäger. Von der Stadt selbst ist wenig zu sagen, sie trägt das Gepräge eines frisch entstandenen amerikanischen, nicht mexikanischen Platzes und ist so recht ein Beispiel für die »conquistad pacifica«, für die friedliche Eroberung Mexikos durch die Amerikaner, von der der Mexikaner mit tiefem Grolle spricht, gegen die er aber nichts machen kann. Tampico war bis vor zehn Jahren ein armseliges Loch ohne jeden Verkehr, heute ist es im Begriff, dem Haupthafen Mexikos, Vera-Cruz, den Rang abzulaufen. Das hat amerikanisches Geld und amerikanische Energie zuwege gebracht. In der Stadt hört man heute schon ebensoviel englisch wie spanisch sprechen, und es ist kein Zweifel, dass in wenigen Jahren das spanisch-mexikanische Element völlig zurückgedrängt sein wird.

Für den Nichtkaufmann aber hat die schnell emporblühende Stadt einen Reiz, den des Jagdsports, der wohl kaum an einem anderen Ort der Erde in solcher Mannigfaltigkeit geboten wird, wie gerade hier. In den Lagunen wimmelt es von Wasservögeln aller Art, in dem weit ausgedehnten Buschwerk mag der Jäger Berglöwen (Pumas), Jaguare, Ozelots, Ameisenbären, amerikanische Gazellen, Gürteltiere, Hirsche und Rehe aller Art, aber auch Alligatoren, Iguane und andere Reptilien schiessen. Der Panucofluss endlich ist so voll von Fischen, dass man ordentlich wählen muss, auf welche Art man gerade angeln will. Wir fingen starke Haifische, vierzehn Fuss lange Sägefische, deren Säge allein über einen Meter mass, grosse Schildkröten und eine Menge kleinerer Fische.

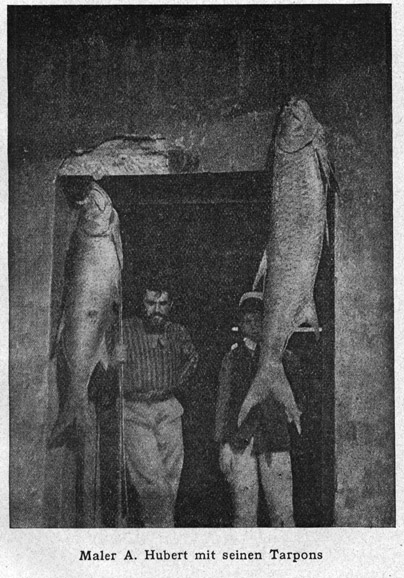

Der grosse Sport aber, der wahrhaft königliche Sport für alle Angler, gilt dem Tarpon, dem Silberkönig.

Der Silberkönig ist ein dem deutschen Angler gewiss unbekannter Fisch; sogar der Name, den ich ihm gebe, eine Uebersetzung des englischen »Silverking«, dürfte hier zum ersten Male stehen. Brehm kennt ihn nicht, er erwähnt nur einen nahen Verwandten, den Arapaima (Arapaima gigas), der in Guyana vorkommt. Und trotzdem gibt es gewiss keinen Deutschen, der nicht einen anderen nahen Verwandten des Silberkönigs oft und gern gegessen hätte, nämlich den Hering. Denn der Tarpon, wie ihn die Spanier, oder der Savolo, wie ihn die Indianer nennen, ist nichts anderes als ein Hering, allerdings ein Riese seiner Sippe, der bis acht Fuss lang und über zweihundert Pfund schwer wird.

Der Fang des Tarpons ist Sport im besten Sinne des Wortes. Sein Fleisch ist ungeniessbar, selbst der Indianer verschmäht es; man nimmt sich von dem gefangenen Tiere nur ein paar Schuppen als Erinnerung mit, wenn man es nicht ausstopfen und als Jagdbeute in seinen Räumen aufhängen will, wie es viele Amerikaner und Engländer tun, die seit einigen Jahren – älter ist dieser Sport noch nicht – in den Gewässern von Florida oder Tamaulipas auf den Silberkönig fahnden. In echt amerikanischer Weise hat sich in Tampico bereits seit einiger Zeit ein eigenes Sporthotel »The Southern« aufgetan, dessen Besitzer seine Gäste mit Angelgerät und Booten versorgt.

Denn dieser riesige Fisch wird mit der Angel an einer kaum zwei Millimeter starken Schnur gefangen!

Ich stieg in das kleine kiellose Boot, das ein Indianerknabe stromauf ruderte; wenige Meter vom Ufer schon machte ich meine Angel zurecht. Diese besteht aus einer sieben Fuss langen Rute und einer dünnen, aber starken Schnur, die auf einer stählernen Rolle sich dreht, welche am Handgriff der Rute befestigt ist. Der Köder an dem starken Angelhaken besteht in einem handgrossen Weissfisch. Kaum hatte ich meine Angel ausgeworfen, als ich auch schon einen Biss fühlte, ich schnuckte hoch und drehte die Leine auf. Der Haken hatte nicht gefasst. Der Silberkönig hat nämlich sein Maul mit festen Platten gepanzert, Angelhaken, die diese zu durchdringen vermöchten, gibt es nicht; nur an wenigen Stellen ist er im Maule verwundbar. Doch war ihm sichtlich der Haken unangenehm, er spie seine Beute wieder aus, die gleich darauf eine Möwe, die mich während meines ganzen Jagdzuges begleitete, sich gut schmecken Hess. Ein neuer Köder an die Angel! Diesmal dauerte es eine Weile, bis ich wieder einen Ruck spürte. Ich schnuckte, liess dann die Leine laufen. Als ich sie einholte, sass ein hässlicher, kaum zwei Fuss langer Katzenfisch mit grossem Maule daran; ich musste ihn ganz zerschneiden, um meinen Haken wiederzubekommen. Das drittemal riss mir ein Hai Fisch und Schnur weg, das viertemal erwischte ich eine grosse Krabbe. Alles beisst hier an die Angel, nur der kluge Delphin denkt nicht daran.

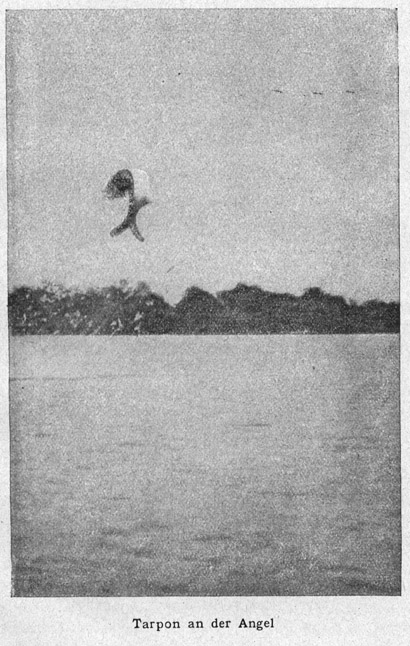

Noch ein paarmal schnappte ein Silberkönig den Köderfisch fort, stets zur grössten Freude der mich begleitenden Möwe, die einen ungeheuren Appetit entwickelte. Plötzlich fühlte ich einen Ruck, der mich fast aus dem Boote gerissen hätte; diesmal fasste der Haken! Ich riss schnell die Angel an, um den Haken noch mehr eindringen zu lassen, liess dann die Leine über die Spule rollen. Und wie rollte sie! In wenigen Augenblicken waren über zweihundert Meter Leine abgelaufen, mein Fisch schoss wie ein Blitz dahin und zog das Boot hinter sich her. Nun entwickelte sich ein zweistundenlanger Kampf. Sowie der kräftige Fisch ein wenig nachliess, rollte ich mit Aufbietung aller Kraft die Schnur auf, um ihn heranzuziehen. Dann sprang das mächtige Tier in einem oft fünf Meter hohen Satze aus dem Wasser heraus, dass der Schlamm ringsherum spritzte, um dann wieder wie ein Blitz auf und davon zu gehen. Der Indianerjunge hatte die Riemen längst ins Boot genommen, er versuchte nur nach Möglichkeit das Kanoe in seichteres Wasser zu bringen. Meine Angelrute bog sich wie eine Weidengerte, immer näher und näher zog ich den mächtigen Hering heran, bis ich ihn schliesslich ganz dicht an Steuerbord hatte. Allzu nahe durfte er nicht herankommen, da ein Schlag mit dem kräftigen Schwanz genügt hätte, den leichten kiellosen Kahn umzuwerfen. Das nasse Bad war ja am wenigsten zu fürchten, aber die nähere Bekanntschaft mit den Haifischen hatte wenig Verlockendes. Der Indianerjunge lenkte stets so, dass wir dem Schwanze des Silberkönigs auswichen und den grossen Kopf möglichst nahe an den Bootsrand brachten; er nahm seine Harpune zur Hand und wartete auf einen günstigen Augenblick. Mittlerweile führte der Fisch einen letzten rasenden Kampf um sein Leben. Er riss wie verzweifelt an der dünnen Schnur, die ich bis auf drei Meter aufgerollt hatte, und machte mir jeden weiteren Zoll streitig. Mehr als einmal glaubte ich, kopfüber aus dem Boote herausgeschleudert zu werden. Plötzlich schlug der Indianerjunge, der die ganze Zeit aufrecht hinter mir stand, mit der Harpune zu, er durchdrang mit der hufeisenförmigen scharfen Spitze den Kopf des Tieres und spiesste es am Bootsrande fest. Auch jetzt noch hatten wir einen harten Kampf, ehe wir den schönen, silberglänzenden Fisch, der über sechs Fuss lang war, in das kleine Boot hineingezogen hatten.

Mein zweiter Tarpon biss kaum einen Meter vom Boote an, als ich eben meinen Köder hinausgeworfen hatte. Er sprang sofort hoch aus dem Wasser heraus, gerade über unsere Köpfe weg und begoss uns, eine lebendige Dusche, mit einem Regen gelben Panucowassers. –

Ich habe Fischen immer für etwas ausserordentlich Langweiliges gehalten; der Panucofluss im Staate Tamaulipas hat mich eines Besseren belehrt.

Wenn der Amerikaner irgendeinem verlorenen Landstrich die »Segnungen der Kultur« bringen will, baut er zuerst eine Eisenbahn. Liegt das Land an der See oder einem grossen Flusse, so wird er gewiss auch grosse Kaianlagen bauen. Alles andere, meint er, müsse von selbst kommen. Es kommt auch von selbst – aber wie!

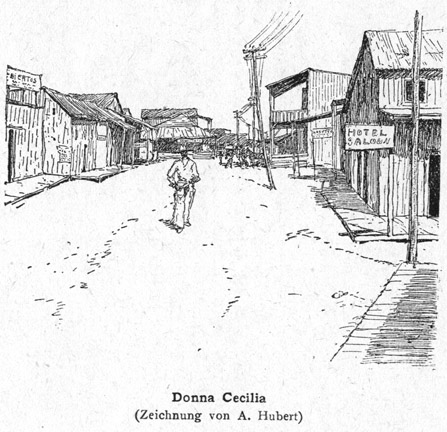

So eine rechte Gründung in amerikanischem Stil ist der Platz der Donna Cecilia, der abwärts von Tampico am Panucoflusse liegt. Die »Kronprinzessin« landete dort an den prächtigen Kais, um Silber-, Kupfer- und Bleibarren einzunehmen.

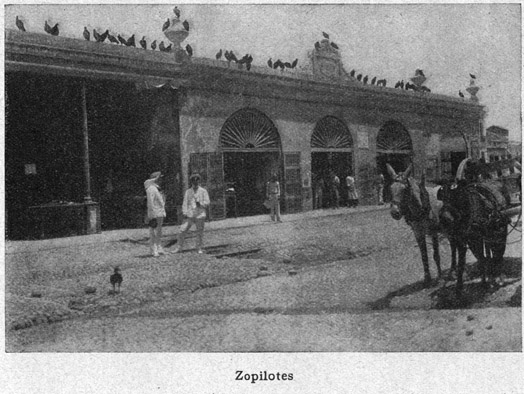

Man kann sich keinen grösseren Unterschied denken, als zwischen diesen beiden »Cecilien«. Hier die »Kronprinzessin Cecilie«, das schmale, peinlich saubere Schiff der Hamburg-Amerika-Gesellschaft, das alle Forderungen, die verfeinerte Kultur an das tägliche Leben stellt, bis aufs kleinste erfüllte, daneben Donna Cecilia, dies armselige Dreckloch voll verfaulter Holzhütten, in denen bei uns kein Hund hätte wohnen mögen. Die Bevölkerung besteht aus einem merkwürdigen Völkergemisch. Da der Indianer von Hause aus jeder Arbeit antipathisch gegenübersteht, zu manchen Arbeiten, namentlich zu solchen, die kräftige Arme erfordern, auch direkt unfähig ist, haben die Amerikaner Neger und Mulatten aus Kuba und St. Thomas herüberkommen lassen. Dazwischen sieht man mexikanische Mischlinge, bezopfte Chinesen und Mitglieder aller Nationen der Welt, die irgendein Zufall auf kürzere oder längere Zeit hierhin verschlagen hat. Das alles haust in einem Tausend elender Hütten, die primitiv aus Bohlen zusammengeschlagen und mit Stroh, mit Schindeln, mit Segeltuch oder Wellblech, was eben da ist, gedeckt sind: jede einzelne ein Mittelding zwischen Räuberhöhle und Hundehütte. Aasgeier springen dazwischen umher und streiten sich mit den Hunden um die Aeser der Maultiere und Rinder, die am Wege gefallen sind, und um die sich kein Mensch bekümmert.

Wer das Leben dieses interessanten Nestes recht kennen lernen will, muss es zur Nachtzeit besuchen, mit einer Laterne bewaffnet, um nicht in eine der unzähligen Gruben und Löcher zu fallen. Denn eine Beleuchtung gibt es natürlich nicht, nur der Kai ist tageshell von Bogenlampen erhellt, da Tag und Nacht bei dem Verladen der Schiffe gearbeitet wird. Dass man seinen Revolver nicht vergessen darf, ist hier, wie in jeder anderen kleineren mexikanischen Stadt, selbstverständlich. Das nächtliche Treiben Donna Cecilias beschränkt sich auf ein paar »Restaurants«, die zugleich Spielhöllen sind, wie es denn überall in Mexiko öffentliche Spielsäle gibt.

So wie man in den phantasievollsten amerikanischen Wild-West-Romanen und abenteuerlichsten Detektivgeschichten liest, sieht es hier aus. Das »Restaurant« besteht aus einem dumpfigen Bretterverschlag ohne Fenster, der Boden ist harter Lehm. Von der Decke hängt eine alte Stallaterne herab. In der Mitte der Bude steht ein langer Tisch mit der Roulette und den schwarzroten Feldern, grosse Haufen von Silbertalern sind vor dem Spielhalter aufgebaut. Dieser, ein Deutschamerikaner, sitzt da in schäbiger Eleganz, Gehrock, Faltenhemd, hohem Kragen und Zylinder. Aber alles starrend von Dreck. Ueber die ausgeschnittene weisse Weste trägt er den Patronengürtel, in dem zwei mächtige Smith & Wesson-Revolver stecken. Er spricht in sechs Sprachen zu den Spielern, seine Spitzbubenphysiognomie ist der Brennpunkt der ganzen wilden Gesellschaft. Um den Tisch herum sitzen und stehen die Spieler. Chinesen mit gelben hässlichen Gesichtern und aufgewundenen Zöpfen, breitschulterige Mulatten und starke Neger, stumpfsinnige Indianer von reinem Typ mit fliehender Stirn, mexikanische Mestizen, zerlumpte Spanier und schmutzige amerikanische Eisenbahner. Die Aristokratie bilden die weissgekleideten und reingewaschenen Stewards der fremden Schiffe aller Nationen, die ihre Taler hier loswerden wollen.

Die Taler werden von allen Seiten auf den Tisch geworfen, unvernünftig meist auf einzelne Felder verteilt. Nirgends habe ich so unsinnig spielen sehen, wie in Mexiko; es ist gerade, als wollten die Leute mit Absicht ihr Geld verlieren. So wird denn der Besitzer einer Spielbank auch in allerkürzester Zeit zum schwer reichen Mann – – vorausgesetzt, dass er es erlebt; riskiert er doch Abend für Abend, von irgendeinem unglücklichen Spieler über den Haufen geschossen zu werden.

»Offiziell« ist im Staate Mexiko das Spielen natürlich streng untersagt. Wie denn auch der Stierkampf »offiziell« streng untersagt ist. Ueberhaupt hat Mexiko eines der modernsten und besten Gesetzbücher der Welt – – bloss bekümmert sich kein Mensch darum und am allerwenigsten die Behörden. Stierkämpfe finden allsonntäglich in den meisten Städten der Republik statt und öffentliche Spielhöllen gibt's überall. Wer eine Spielbank aufmacht, zahlt irgendeine, meist recht hohe Summe an den betreffenden »Jefe politico«, den Distriktsvorsteher, und die Sache ist abgemacht. Das Geld wird »als Strafe« bezahlt, auch erhebt der Vorsteher regelmässige Abgaben »als Strafe«; natürlich fliesst all dies Geld in seine Privattasche, der Staat sieht nichts davon. Eine eigentümliche Tatsache ist es, dass die grossen Handelsfirmen und Industriellen, meist Deutsche und Amerikaner, obwohl sie selbst die Spielhöllen, die nur für das niederste Volk da sind, nie besuchen, diese doch in jeder Hinsicht unterstützen und patronisieren. Sie verwenden sich selbst für die Spielhalter, wenn diese von einem allzu habgierigen Gouverneur gar zu sehr geschröpft werden. Der Grund ist der, dass sie das allergrösste Interesse daran haben, dass ihren Arbeitern das verdiente Geld so schnell wie möglich wieder abgenommen wird. Denn die Arbeitslöhne sind verhältnismässig recht hohe, der indianische Arbeiter aber der bedürfnisloseste Mensch von der Welt. Seine erbärmliche Strohhütte kostet ihn fast gar nichts, Luxusartikel, wie etwa eine Laterne, schafft er sich nur an, wenn er sie irgendwo stehlen kann. Zum Lebensunterhalt genügen ihm und seiner Familie eine Handvoll »Frijoles« (schwarze Bohnen, das mexikanische Nationalgericht), die fast gar nichts kosten. Alles in allem wird er mit einem Taler für die Woche reichlich auskommen. Rechnet er nun noch einen halben Taler für »Pulque« – Schnaps aus Agavensaft –, so kann er sich mit seiner Familie noch Tag für Tag gründlich betrinken; alle Indianer sind dem Alkohol in erschreckender Weise ergeben. Beginnt er nun Dienstagmorgen – Montags wird immer »blaugemacht« – mit der Arbeit, so hat er am Mittwochabend schon mehr wie genug verdient, um die Woche leben zu können, er wird also unter keinen Umständen Donnerstags wieder zur Arbeit kommen. Damit ist dem Unternehmer aber nicht gedient und deshalb unterstützt er die Spielhöllen, die dem Arbeiter das Geld, mit dem er doch nichts anzufangen weiss, allabendlich abnehmen, und ihn so zur täglichen Arbeit zwingen. Eine gewiss wenig moralische, aber überall im nördlichen Mexiko übliche und scheinbar recht praktische Massregel.

* * *

Donna Cecilia hat noch etwas Besonderes, und das ist ihr Friedhof, der draussen bei La Barra an der Mündung des Panucoflusses liegt. Man scharrt die Toten ohne Särge in einen Dünenhügel am Strande ein; wenn es hochkommt, steckt man oben ein einfaches Holzkreuz in den Sand. Wenn nun die Nordwinde kommen, wehen sie den Sand vor sich her, tragen die Düne ab und bauen sie an anderer Stelle wieder auf. So sieht man denn viele Schädel, Gerippe und Knochen glänzend weiss auf dem Sande liegen, ein seltsames, schauervolles Bild. Ich nahm mir einen starken Schädel mit, den irgendein Indianerjunge oben auf ein Holzkreuz gesteckt hatte. Er hatte ein Schussloch mitten in der Stirn – – es wird nicht der einzige dieser Art gewesen sein.

Die älteste Bahn Mexikos führt von Vera-Cruz zu dem Hochplateau hinauf, auf dem die Hauptstadt des Landes, die Stadt Mexiko liegt; sie ist zugleich die weitaus beste Bahn des Landes. Im Besitze einer englischen Gesellschaft werden ihre Züge von englischen Ingenieuren geführt, für den Reisenden eine grosse Beruhigung, da er so mit ziemlicher Gewissheit annehmen kann, dass nichts passiert, während er auf den anderen Eisenbahnen, die meist in amerikanischem Besitz sind und von Amerikanern geführt werden – der Mexikaner ist natürlich ganz unfähig dazu –, mit eben solcher Gewissheit annehmen kann, dass er irgendein grösseres oder kleineres Eisenbahnunglück erleben wird. Muss man also auf der »Mexican Railway« auf den romantischen Reiz verzichten, irgendein »Wrack« zu erleben, wie der Amerikaner ein Eisenbahnunglück nennt, so hat man dafür die Freude, durch eine der schönsten und imposantesten Landschaften unserer Erde zu fahren. Die Bahn steigt in wenigen Stunden um über siebentausend Fuss, sie überkreuzt breite Waldtäler auf riesigen Brücken, die hoch über die Wipfel der Baumriesen führen, sie fährt dicht an gewaltigen Abgründen vorbei und macht Serpentinen von unglaublicher Kühnheit.

Oben auf dem Hochplateau ist die Gegend flach und eintönig, nur von regelmässig angepflanzten Agaven bestanden, auch in dem tropischen Küstenstrich von Vera-Cruz wenig anziehend. Aber das Mittelstück, die gebirgige Gegend von Cordoba und Orizaba bis nach Esperanza hin ist von bestrickendem Reize. Ueberall sehr grosse und breite, völlig flache Täler, die ohne die kleinste Steigung bis dicht an den Fuss der alten mit ewigem Schnee bedeckten Bergriesen sich erstrecken. Schnee auf den Bergen – – in den Tälern eine Ueberfülle reichen, üppigen Wachstums. In der Mitte dieser tropischen Alpenlandschaft liegt das kleine Städtchen Cordoba, das, von den Spaniern gegründet, seinen Namen nach der andalusischen Hauptstadt des alten maurischen Sultanats trägt.

Ein deutscher Handlungsreisender überredete uns, hier auszusteigen.

Dieser Reisende war natürlich aus Remscheid. Remscheider Reisende trifft man überall in der ganzen Welt, und man sagt, dass Christoph Columbus, als er in Amerika gelandet sei, gleich von einem Reisenden aus Remscheid begrüsst wurde, der ihm Scheren, Feilen, Messer und Korkzieher – billig! – offerierte. Unser Reisender kannte Mexiko so gut wie seine Tasche, jeden kleinsten Ort hatte er besucht, und war zu Pferde, zu Esel und zu Maultier in die entlegensten Dörfer gedrungen, um die Indianer mit den Erzeugnissen deutscher Industrie zu versorgen. Er hatte achtundsiebzig Koffer bei sich, die er bescheiden »Mustertäschchen« nannte, obwohl ein jeder sechs volle Zentner wog. Die Etage, die er im Hotel mietete, war in wenigen Stunden zu einem kleinen Wertheimwarenhaus eingerichtet. Es gab nichts, was er nicht führte, er hatte Hosenträger und Heiligenbilder, Regenschirme, Marmelade und Rasierapparate, Zahnstocher und Hüte, Margarine, Anzüge, Ziegelsteine, Bleisoldaten, Briefbogen, Harzer Käse, Vorhemdchen, Klosettpapier, Seifen und Zahnbürsten. Was die Mexikaner gerade mit den letzteren Gegenständen tun sollten, verstand ich nicht; aber gekauft wurden sie doch: vielleicht wurden sie als Zimmerdekoration verwendet.

Der Herr Reisende hiess Paul Becker, aber er liess sich Don Pablo nennen und seine Kunden redete er nur »Compadre« (Gevatter) an. Zum Verkaufen schien die riesige Musterkollektion gar nicht nötig zu sein; Don Pablo erklärte seinen Compadres, die ihn im Hotel besuchten, stets, dass er schon ganz genau wisse, was sie nötig hätten. Sie bekamen reichlich zu essen und noch reichlicher zu trinken; währenddessen füllte Don Pablo die langen Bestellzettel aus: »Zwanzig Dutzend Bismarckportemonnaies, vierzig Dutzend Schiefertafeln, achtzig Dutzend Löwerevolver, fünfundzwanzig Dutzend Teekannen, dito Kaffeekannen, dito Milchkannen, dito Zuckerzangen usw. usw.« Der Herr Gevatter erklärte seine Zustimmung, unterschrieb – und das Geschäft war gemacht.

Zum Danke dafür, dass der liebenswürdige Don Pablo ihnen so hübsche Sachen verkaufte und sie so wenig mit dem Auswählen belästigte, stellten uns die Compadres täglich Pferde zur Verfügung. Don Pablo, der jede Hazienda kannte, führte uns; er war ein ausgezeichneter Reiter, von dem mancher Husarenleutnant etwas lernen konnte. In Deutschland muss ein Geschäftsreisender möglichst viele mehr oder weniger unanständige Witze erzählen können, wenn er Geschäfte machen will, in Mexiko muss er fest im Sattel sitzen können.

Wir ritten durch das üppige Land, von einer weitausgedehnten Hazienda zu der anderen. Riesige Zuckerrohrplantagen, dann Kaffee und Bananen, Ananas, Tabak, Aguacate und Mango. Manche »Finchas«, so nennt man in dieser Gegend die grossen Plantagen, sind im Besitze von Deutschen, es waren weitaus die am besten geleiteten und daher gewinnbringendsten. Der amerikanische Besitz machte stets einen mässigen, manchmal direkt komischen Eindruck. So kamen wir auf eine grosse amerikanische Plantage, die eine kolossale Anlage mit teuren Maschinen für Zuckerraffinerie aufwies. Die Neuyorker Landkompagnie, der der Besitz gehörte, hatte gleich nach dem Ankauf des Landstückes die teure Maschinenanlage errichtet und dabei nur vergessen, dass auf ihrem Boden auch nicht ein kleines Röhrchen Zucker wuchs. Später hatte man dann freilich angepflanzt, aber seit Jahren lag die Raffinerie schon unbenutzt da und musste schwere Steuern bezahlen, denn der mexikanische Fiskus erhebt die Zuckerabgaben von den Raffinerien auf die Pferdekraft der Maschinen.

Wir ritten durch tiefe Bergwälder, in denen von jedem Baume grosse Orchideen herabblühten. Hier ist das Heimatland der Orchideen, kein Baum im Walde, auf dem nicht irgendeine Art schmarotzte. Wir fanden in Cordoba einen alten Indianer, der in den Wäldern Orchideen sammelte und von jeder Art den lateinischen Namen wusste. Das dünkte uns ausserordentlich, da sonst die unwissenden Indianer und Mexikaner nicht einmal in ihrer eigenen Sprache besondere Ausdrücke für die verschiedenen Sorten kennen. Schliesslich erfuhren wir, dass sich vor nicht allzu langer Zeit jahrelang ein Berliner Professor der Botanik, um Orchideen zu studieren, hier aufgehalten hatte; er hatte den alten Indianer in Dienst gehabt und ihm die lateinischen Weisheiten beigebracht. So werden die Früchte deutscher Wissenschaft durch Professoren nach Mexiko importiert, wie die Früchte deutscher Industrie durch unsere Handlungsreisenden eingeführt werden: ich muss gestehen, dass mir das letztere für beide Teile sehr viel nützlicher und wertvoller erscheint.

Man ist so leicht geneigt, den Stand der Handlungsreisenden immer von dem Standpunkt der Witzblätter aus zu betrachten, den »Commis voyageur« als komische Figur anzusehen; nun, ich bin durch »Don Pablo« und einige andere Reisende in Mexiko und Südamerika gründlich eines Besseren belehrt worden. Man braucht nur zu sehen, wie sehr die grossen amerikanischen Häuser dahinterher sind, deutsche Reisende, die Land, Leute und Sprache gründlich kennen, für sich zu gewinnen. Wie im Osten Europas, in Russland und den Balkanstaaten, so ist auch in Mittel- und Südamerika der deutsche Handlungsreisende ein Pionier deutscher Arbeit, ein Träger deutscher Kultur von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

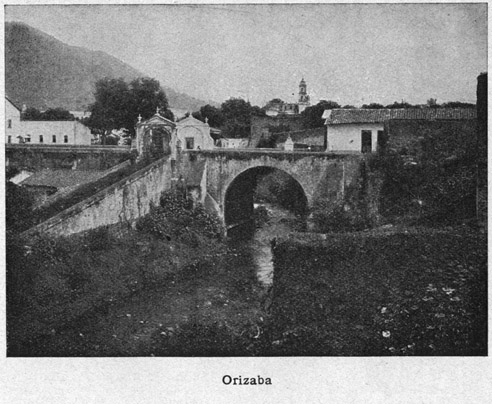

Orizaba, die grösste Stadt des Landes Vera-Cruz, des fortgeschrittensten mexikanischen Staates, ist recht ein typisches Beispiel für die spanisch-amerikanische Mittelstadt und für das mexikanische Leben überhaupt, das unter dem Zeichen der »Mañana« steht.

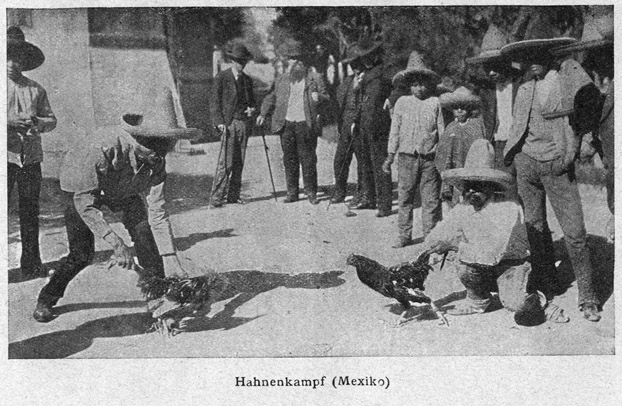

»Mañana« (»Morgen!«) ist der Lebensspruch des Mexikaners, der für den Wert der Zeit nicht das geringste Verständnis hat. Um Gottes willen nicht heute tun, wozu man morgen noch Zeit hat! Und was man auf übermorgen verschieben kann, tue man ja nicht einen Tag früher. Man liest in alten Geschichten, dass die Indianer zu Cortez' Zeit ein arbeitsames, reinliches, Kriegs- und Leibesübungen liebendes Volk gewesen seien. Ich glaube kein Wort davon; jedenfalls sind sie heute ein faules, schmutziges und jede Arbeit aufs äusserste verabscheuendes Volk. Nun aber besteht die Bevölkerung Mexikos noch heute aus etwa 55 Prozent reinen Indianern, zu denen etwa 30 Prozent Mestizen treten. Nur 15 Prozent sind reine Weisse, davon etwa ein Drittel Ausländer: Deutsche, Franzosen, Amerikaner; während die übrigen Weissen, Kreolen, spanischen Blutes sind. Alle Untugenden hat der Indianer und der Mischling von dem Spanier gelernt: die kriechende Bigotterie, die von Fetischismus nicht allzuweit entfernt ist, die kindische Eitelkeit, den albernen Stolz, die grausame Vorliebe für Tierspiele, wie Hahnenkampf und Stierkampf – – das einzig Gute, was er von dem Spanier hätte lernen können, seine ausgezeichnete Mässigkeit und Enthaltsamkeit von geistigen Getränken, hat er nicht angenommen. Spanien ist eines der nüchternsten Länder der Erde, es ist eine ausserordentliche Seltenheit, wenn man dort einmal einen Betrunkenen antrifft; Mexiko, das Tochterland, ist eines der veralkoholisiertesten Länder der Erde. Es hat sein eigenes Getränk: die Pulque.

Weithin dehnen sich die Felder mit den Agaven, die der Mexikaner Maquay nennt, aus. Man schneidet den Mitteltrieb der Pflanze ab und saugt den Saft in eine lange keulenähnliche Kürbisflasche hinein. Durch Gärung gewinnt man aus dem Saft die Pulque, das Nationalgetränk der Mexikaner. Nationalgetränk im wahrsten Sinne des Wortes: es gibt ganze Ortschäften, in denen die Bewohner stets von einem Rausch in den anderen taumeln. Es sind fast nur Indianer, die das scheussliche gelblich-weisse Getränk zu sich nehmen, die eigentlichen Mexikaner, das sind die Mischlinge und Kreolen, gewöhnen sich mehr und mehr an das Bier, das schon in fünf sehr grossen und blühenden, natürlich von Deutschen gegründeten Brauereien im Lande gebraut wird.

Die grösste dieser Brauereien besteht in Orizaba. Zwar ist das Aktienkapital in französischen Händen, die Leitung liegt aber, vom Oberbraumeister bis zum Küfer, ganz bei Deutschen. Und die Folge davon ist, dass das Bier, das dem mexikanischen Nationalgefühl zuliebe nach dem letzten Aztekenhäuptlinge »Moctezuma« genannt wurde, ein ganz vortreffliches ist. Die deutschen Brauer in Orizaba haben ihr Vaterland nicht vergessen, sie sind froh über jeden deutschen Gast, den sie erwischen können.

Und so leicht lassen sie einen Deutschen nicht wieder fort, sie wollen ihren Landsleuten beweisen, dass sie Bier zu brauen verstehen trotz München und Pilsen. Nachdem man durch die durchaus modern eingerichtete Brauerei durchgeführt ist und alles gesehen und bewundert hat, muss man trinken. Ist dann der Fremde in eine genügend feuchtfröhliche Stimmung gekommen, so wird er feierlich aufgefordert, Mitglied des Brauereivereins zu werden, der den geheimnisvollen Namen »N.-A.-Klub« führt. Man erkundigt sich nach den Rechten und Pflichten, die man als Angehöriger dieses ausgezeichneten Vereins zu erfüllen hat, und wird gebeten, auf einem grossen leeren Fasse zum Zwecke der Belehrung Platz zu nehmen. Die Brauer setzen sich auf anderen Fässern um den Novizen herum, derweil schraubt irgendein Braubursche heimlich einen langen Schlauch an das Spundloch des Fasses, auf dem der Aufzunehmende erwartungsvoll sitzt. Das Wasser füllt das Fass, dringt in mächtigem Strom aus dem Zapfloch oben heraus und treibt das neue Vereinsmitglied, das hinterwärts gründlich durchfeuchtet ist, schnell von seinem nassen Sitze. Erst macht man ein herzlich dummes Gesicht, dann stimmt man wohl oder übel in das fröhliche Gelächter der Brauer ein. Des Aufgenommenen Pflicht ist, möglichst viele neue Mitglieder für den »N.-A.-Klub« zu werben, als Recht hat er die Befugnis, stets frei auf der Strecke Mexiko-Vera-Cruz mit der Bahn zu fahren. Denn die Herren Kondukteure, die auch sämtlich Mitglieder sind, fordern keinem anderen Mitgliede ein Billett ab. Man braucht sich ihnen gegenüber nur zu legitimieren – durch eine kurze, aber vielsagende Handbewegung auf den beim Eintritt in den »N.-A.-Klub« durchnässten Körperteil – und der Schaffner geht lächelnd mit einem »Salute, socio!« (»Ich grüsse dich, Vereinsbruder!«) vorüber. Ich zweifle, ob sich deutsche Schaffner auf solche Vereinsbegünstigungen einlassen würden, aber in Mexiko ist es überhaupt nicht recht Mode, sich Eisenbahnbilletts zu kaufen. Gut die Hälfte aller Passagiere, namentlich die besseren Klassen, steigen ohne ein Billett in den Zug und kaufen sich statt dessen von dem Schaffner einen blauen oder weissen Papierschnitzel, wofür sie etwa ein Drittel des Fahrpreises bezahlen. Beide Teile sind sehr befriedigt von diesem System, der Passagier fährt erstaunlich billig und der Schaffner kann sich nach wenigen Jahren als reicher Mann vom Dienste zurückziehen. Leichter kann man sein Geld unmöglich verdienen. Nur die Eisenbahngesellschaften machen ein schlechtes Geschäft dabei, aber die gehören ja stets Ausländern, meist den verhassten »Gringos«, den Amerikanern, die zu betrügen der Mexikaner für eine Nationalpflicht hält. Uebrigens verstehen es die Gesellschaften, sich auf andere Weise wieder schadlos zu halten, sie machen trotzdem ausgezeichnete Geschäfte in Mexiko, fast so gute, wie die Brauereien.

Die Strassen Orizabas sind schlecht gepflastert, schmutzig, von kleinen einstöckigen Häusern flankiert. Bei allen ärmlichen Häusern muss die Türe zugleich das Fenster ersetzen; nur die besseren Häuser haben ein Fenster, das stets von oben bis unten mit starkem engen Gitterwerk versehen ist. Wie Kerker sehen diese Häuser aus. Das Zimmer mit dem vergitterten Fenster nach der Strasse ist stets die »gute Stube«, man kann den ganzen Tag hineinschauen, ja abends wird hier Licht gebrannt, selbst wenn niemand da ist, damit nur ja jeder Vorüberkommende die Herrlichkeiten dadrinnen bewundern kann. Alles ist natürlich so aufgestellt, dass es von der Strasse aus am besten gesehen werden kann. Die Einrichtung ist immer von einer verblüffenden Geschmacklosigkeit, alles schlechte importierte Ware. Wiener Rohrstühle billigster Sorte, auf die man mit Vorliebe eine grosse Nürnberger Puppe hinsetzt. Dazu scheussliche Nippestischchen mit ordinären Fayencen; auf dem Boden steht ein Steinguthund oder eine Kuh oder ein Zwerg. An den Wänden hängen dann als Schmuck einige süssliche Bier- oder Zigarettenplakate, die irgendwelche »schöne« Frauenköpfe darstellen. Ein ungemütlicheres Heim, als das der meisten besser situierten Mexikaner, kann man sich kaum vorstellen.

Das schönste in Orizaba – und in allen mexikanischen Städten überhaupt – ist die »Plaza«, der grosse Platz. Sie ist überall fast gleich angelegt, in der Mitte ein runder Musikpavillon, in dem die Stadtkapelle abends ihr Konzert macht, darum herum breite, gepflasterte Wege von Bäumen und Büschen begrenzt, auf denen sich das lauschende Publikum ergeht: rechtsherum das starke, linksherum das schöne Geschlecht. Denn neben manchen anderen netten Eigenschaften hat der Mexikaner auch die übertriebene Prüderie vom Spanier übernommen; nur ihr zuliebe sind die Fenster aller Häuser wie Zuchthäuser vergittert. Das erwachsene Mädchen darf niemals allein ausgehen, seine Tugend wird stets mit den argwöhnischsten Blicken bewacht. So liegt sie denn den ganzen Tag über am Fenster, um mit Blicken nach einem »Novio«, so nennt man den Freier hierzulande, zu angeln. Gefällt sie einem jungen Manne, so macht er ihr monatelang Fensterpromenade, bis er endlich durch das Gitter hindurch mit ihr plaudern darf. Aber selbst, wenn er mit den Eltern gesprochen hat, wenn er offiziell »verlobt« ist, darf der Bräutigam nicht eine Sekunde lang mit seiner Auserwählten allein sein, es sei denn, dass das Tugendgitter des Fensters sie trenne. Dort allerdings, auf der Strasse, darf er halbe Nächte lang mit seiner eingesperrten Geliebten verplaudern. So lange die Zimmer zur ebenen Erde liegen, ist das ja noch zu ertragen, aber wehe, wenn die Angebetete in einem modernen Hause wohnt. Ich sah in Orizaba Abend für Abend einen treuen Jüngling vor dem einzigen grossen Hause stehen, er schmachtete seine Dulzinea an, die vom dritten Stock aus – selbst dort war das Fenster vergittert, so wenig traut der Mexikaner der Tugend seiner Töchter – auf ihn heruntersah, stundenlang! Und stundenlang reckte der mexikanische Ritter Tag für Tag seinen Kopf in die Höhe; nur in langen Intervallen pflege dann das Paar einige kurze Worte zu wechseln. Wirklich, das mexikanische junge Ehepaar kann mit vollem Recht nach der Vermählungsfeier »Endlich allein!« sagen, denn vorher ist es nie allein gewesen!

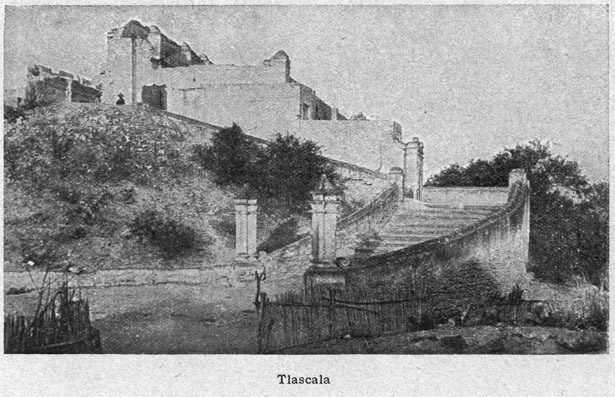

Eingeschlossen in dem Staate Puebla liegt der kleinste Staat der mexikanischen Republik: Tlascala; man hat ihm seine politische Selbständigkeit wohl nur wegen der vielen historischen Erinnerungen gelassen, die sich an ihn knüpfen. Viele – in mexikanischem Sinne; denn die geschichtlichen Erinnerungen sind hier, wie überall im Lande, recht dürftig. Die Tlascalanen waren der erste Indianerstamm, den Cortez in Mexiko antraf, er verbündete sich mit ihnen, um gemeinsam das Reich der Azteken, die sie als ihre Todfeinde hassten, anzugreifen. Uebrigens ist nichts schwerer definierbar, als der Begriff »Indianer«. Das einzige, was alle die Stämme gemeinsam haben, ist, dass sie Ureinwohner Amerikas waren oder sind. Im übrigen sind die einzelnen Stämme unter sich viel mehr verschieden, als Germanen und Slaven, ja viel mehr noch als etwa Arier und Semiten. In Mexiko allein gibt es nicht weniger als 157 verschiedene Indianernationen, die so völlig abweichende Sprachen haben, dass keiner den anderen verstehen kann; nicht etwa Dialekte einer Sprache, sondern besondere in keiner Weise mit einander verwandte Idiome. Diesem Umstande, dass sie nicht einem geschlossenen Volke, sondern vielen kleinen sich gegenseitig aufs Blut befehdenden Völkern gegenüberstanden, haben die Europäer es wohl am meisten zu verdanken, dass ihnen die Eroberung Amerikas in so überraschend kurzer Zeit gelang.

In der Kirche der kleinen gleichnamigen Hauptstadt des Staates Tlascala steht der mächtige Taufstein, aus dem die drei berühmten Häuptlinge des Landes als die ersten Indianer die Taufe empfingen; das steinerne Becken ist dem Mexikaner von heute eine der interessantesten Reliquien seines an historischen Erinnerungen so armen Landes. Uns freilich interessierte das bunte Treiben auf dem Marktplatze, auf dem Indianer mit riesigen Hüten und Weiber mit blauen Tüchern ihre für die europäische Zunge ungeniessbaren Früchte verkauften, weit mehr.

Dann gingen wir durch die staubigen, von mächtigen Orgelkakteen eingefassten Gärten und Strassen zum Stierkampfplatze. Wir hatten eine Einladung erhalten: zum Namensfeste eines Freundes gaben junge Nichtstuer der Stadt einen Stierkampf, bei dem sie selbst als Toreadores auftraten. Es war eine erbärmliche Farce; die Stiere waren fast noch Kälber, denen man zum Ueberfluss noch die Spitzen der Hörner abgeschliffen hatte. Trotzdem wurden die »tapferen« jungen Leute von allen Seiten lebhaft beklatscht und bejubelt, wenn sie glücklich, nach manchem Danebenstossen, endlich das arme Tier abgeschlachtet hatten. Sie schritten grüssend und dankend durch die Arena und fühlten sich stolz als die Helden des Tages.

Im allgemeinen sind die Stierkämpfe in Mexiko weniger grausam als in Spanien; wie denn überhaupt das Tier besser hier behandelt wird. Die meisten Indianerstämme sind im Grunde weichen, sanftmütigen Charakters, erst die spanischen Mischlinge haben die rohere Behandlung des Viehes, das ja »kein Gefühl hat, weil es keine Seele hat« eingeführt. Immerhin werden, für deutsche Begriffe, die Tiere noch arg genug misshandelt, doch nicht so wie in Andalusien, wo man tagtäglich elend verhungerte, über und über an fliegenbedeckten Wunden leidende Pferde, Esel und Maultiere auf den Strassen von ihren rohen Treibern mit Knüppeln geschlagen und Spiessen gestochen sehen kann. So ist denn auch die »Garocha«, der erste Teil des Stierkampfes, bei dem die Picadores zu Pferde auftreten, lange nicht so widerwärtig wie in Spanien, schon aus dem einfachen Grunde, weil es so elende todkranke Klepper, die buchstäblich nicht ein Bein vor das andere setzen können, in Mexiko gar nicht gibt. Während in Spanien jeder Stier wenigstens vier, manchmal acht bis zehn Schindmähren den Leib aufreisst, wobei der Picador weiter keinen Zweck hat, als seine Rosinante möglichst bequem dem Stiere zum Stosse hinzustellen und dann herunterzufallen, gibt sich der mexikanische Picador wenigstens Mühe, mit seinem Speere den Bullen abzuhalten; häufig genug wird bei einem Stierkampfe, bei dem stets sechs Stiere auftreten, nur ein oder auch gar kein Pferd getötet. Allerdings hat der mexikanische Toreador es auch nicht mit den wilden und starken spanischen Stieren zu tun; die Stiere, die ich in mexikanischen Arenen sah, waren fast alle erbärmliche Tiere, die häufig genug, statt anzugreifen, laut aufblökten, vor dem Banderillero wegliefen und sich angstvoll an die Umzäunung drückten.

Ein einziges Moment hat der Mexikaner beim Stierkampfe, das der Spanier nicht kennt, und das wirklich Interesse hervorzurufen imstande ist. Es ist das Spiel des Don Tancredo. Ehe man den Stier in die Arena lässt, baut man in der Mitte ein kleines Podium, auf das sich »Don Tancredo« stellt, ein völlig weissgekleideter und weissgepuderter Mann. Dann öffnet man die Türe und lässt den Stier, wütend gemacht durch einen Stich mit einem Holzstück, dessen eiserner Widerhaken ihm im Rücken haften bleibt, hinein. Das Tier stürzt sofort auf den Don Tancredo zu, der mit untergeschlagenen Armen, wie eine Marmorstatue unbeweglich stehen bleibt und dem Stier in die Augen schaut. Zwei Schritte vor ihm steht der Stier, der den Menschen für Stein hält, schnauft, wendet sich und trabt davon. Die Sache sieht äusserst gefährlich aus, ist aber dennoch harmloser als man glaubt: wenn man nur ruhig stehen bleibt, so lässt selbst der wildeste Stier von seinem Angriffe ab. Ich sah einen jungen Franzosen, der infolge einer Wette Don Tancredo spielte; er hatte den weissen Anzug, verschmäht, trug einen eleganten Strassenanzug und eine grosse knallrote Krawatte, um den Stier zu reizen. Mit seinem Monokel fixierte er das grosse Tier, das aber nicht die leiseste Miene machte, ihn anzugreifen.

Ueberhaupt ist der Stierkampf lange nicht so gefährlich, als man bei uns annimmt. Der Stier stösst niemals nach dem Menschen, sondern in seiner blinden Wut und ausgezeichneten Dummheit stets nur nach der roten »Cappa«, dem Tuche, das man ihm vorhält.

Ein geschickter Stierkämpfer bleibt ruhig vor dem anrennenden Stiere stehen; hält er die Cappa rechts, rast das Tier an dieser Seite, hält er sie links, rast es links vorüber. Ein wenig Kaltblütigkeit und Geschicklichkeit, das ist alles! Ich sah deutsche Dilettanten, die zum ersten Male Stierkampf spielten – – sie machten ihre Sache gerade so gut, wie gelernte Stierkämpfer. – Ja, wenn man statt des Stieres eine Kuh, und sei es die magerste, nehmen würde, da würde die Sache ein anderes Aussehen bekommen! Denn die gereizte Kuh lässt sich von dem roten Tuche nicht beeinflussen: sie stösst nach dem Menschen. Aber auf solche gefährlichen Kunststücke lässt sich der edle Toreador natürlich nicht ein.

Offiziell ist der Stierkampf überall in Mexiko verboten. Einzelne fortgeschrittenere liberale Städte befolgen dies Verbot auch tatsächlich; so finden in Vera-Cruz und in Tampico keine Stierkämpfe mehr statt. Auch in dem frommen Puebla ist merkwürdigerweise der Stierkampf nicht geduldet, aber das hat seine besondere Ursache. Vor ein paar Jahren hat ein Mann während des Schauspieles die Arena angezündet, die Besucher konnten sich alle ungefährdet retten, aber das hölzerne Amphitheater brannte bis auf den Grund herunter. Der Mann war ein Deutscher! Allerhand Achtung, sagte ich, als man mir die Geschichte erzählte, ein etwas gefährliches Mittel freilich, aber eine drastische und sehr mutige Art, gegen die grausamen Spiele zu protestieren. Aber meine Hochachtung vor dem Landsmanne sank unter Null, als ich seinen Grund erfuhr: er war ein »Afficionado«, ein begeisterter Anhänger der Stierkämpfe, und hatte die Arena nur angezündet, um dagegen zu protestieren, dass man so schlechte, feige Stiere vorführte! Um ähnliche Vorkommnisse zu vermeiden, verweigerte der Gouverneur zu weiteren Spielen die Erlaubnis. Heute ist eine neue Arena ausserhalb der Stadt gebaut, dicht am Weichbilde: und allsonntäglich strömen die frommen Bewohner Pueblas dahin.

Fast in allen, selbst den kleinsten Städten Mexikos finden sonntäglich Stierkämpfe statt. Der Distriktvorsteher oder sein Stellvertreter ist stets zugegen; er erteilt zu Beginn des Kampfes regelmässig die besondere Erlaubnis, dass heute, »ganz ausnahmsweise«, der Stierkampf stattfinden dürfe. Auch ein schlagender Beweis dafür, wieviel in der schönen Republik Mexiko die Gesetze wert sind!

Gilt der Staat Vera-Cruz als der freiheitlichste und liberalste unter den dreissig Staaten der Föderativrepublik Mexiko, so gilt sein Nachbarstaat als der klerikalste und rückschrittlichste. Die Stadt Puebla, die etwa 100 000 Einwohner zählt, hat nicht weniger wie 200 Kirchen und die Geistlichkeit hat hier trotz des liberalen Gouverneurs noch eine ungeheure Macht, die selbst in kleinen Aeusserlichkeiten an die Oeffentlichkeit zu treten liebt. Während unserer Anwesenheit gab eine berühmte Sängerin aus Mexiko dort ein Konzert, es blieb völlig leer, weil die Geistlichkeit von der Kanzel herab vor dem Besuche warnte, da Theater und Konzerte zu besuchen eine grosse Sünde sei, und ausserordentlich schwer im Jenseits bestraft würde! Bei anderen Konzerten und Theatervorstellungen ist die Geistlichkeit in Puebla freilich toleranter – – aber diese Sängerin stammte aus einer bekannten liberalen Familie der Hauptstadt. Nirgends in der Welt habe ich so viele schwarzgekleidete Frauen mit Gebetbüchern herumlaufen sehen, wie in Puebla, ein vier- bis fünfmaliger Kirchenbesuch am Tage gilt als nichts Aussergewöhnliches. Keine der Kirchen ist irgendwie erwähnenswert, überhaupt gibt es in ganz Mexiko kaum eine Kirche, die in der Architektur oder in der inneren Ausschmückung den leisesten Vergleich auch nur mit einer mittelmässigen europäischen Kirche aushalten könnte; von künstlerischem Standpunkte aus kann man daher dem Vorgehen des Befreiers Mexikos, des Präsidenten Benito Juarez, der viele Tausende von Kirchen und Klöstern im Lande aufhob, niederreissen oder als Häuser verkaufen liess – – allein in der Hauptstadt Mexikos 100 von 180 – keine Träne nachweinen. Ueberhaupt hat im allgemeinen die Kirche, die Hunderte von Jahren lang das arme Land nach spanischem Muster aussaugte, heute ihre Rolle ausgespielt. Porfirio Diaz und namentlich sein Amtsvorgänger Juarez haben, mit roher Gewalt freilich, die Kirche in die Abhängigkeit des Staates gezwungen. Kein Geistlicher darf heute anders als im Bürgerkleide auf der Strasse gehen; jede Prozession ist streng verboten. Wir trafen in der Bahn einen Bischof, der sein violettes Bäffchen wie einen Schlips am Kragen trug. Ganz harmlos betrachtete ich ihn, da mich sein Kopf interessierte; als er das bemerkte, wurde er aufgeregt und rückte unruhig auf seinem Sitze hin und her. Er benutzte einen Augenblick, als ich zum Fenster hinaussah, um rasch das violette Bäffchen zu entfernen und einen roten Schlips an den Kragen zu binden. Als ich später mit ihm ins Gespräch kam und mich als Deutschen vorstellte, gab er ganz ruhig zu, dass er Angst gehabt habe, ich würde ihn anzeigen; deshalb habe er die Halsbinde vertauscht!

Ebenso streng schreitet die Regierung ein, wenn irgendwo eine Prozession veranstaltet wird, wie etwa in Puebla zu Ostern dieses Jahres. Die Polizei griff sämtliche männlichen Teilnehmer – alles Indianer natürlich, das gebildete Volk ist liberal – auf und führte sie vor den Richter. Der steckte sie kurzerhand auf fünf Jahre in – – das Gefängnis? O nein, aber in – – die Armee, denn in diesem schönen Lande ist Soldatsein eine Strafe; das Heer besteht zu neun Zehnteilen aus ›Verbrechern‹. Die Kerls werden eingekleidet, notdürftig eingedrillt und nach Norden in den Staat Sonora oder nach Süden in den Staat Yucatan gesandt, um hier gegen die Maya, dort gegen die Jaqui zu kämpfen, wilde kriegerische Indianerstämme, die seit Menschengedenken in hartnäckigem Kampfe mit der Republik Mexiko liegen. Zurück kommt von tausend dorthin gesandten ›Soldaten‹ kaum einer; einige wenige fallen den vergifteten Pfeilen der Maya oder den von Amerika gelieferten Büchsen der Jaqui zum Opfer, die grosse Masse geht an Typhus, an Ruhr und gelbem Fieber zugrunde. Aber was liegt daran, sagt der Mexikaner, es sind ja selbst nur ›Indios‹!

Dass trotz dieser scharfen Unterdrückung der Kirche – die Regierung hat in langen Jahren erfahren, wie absolut notwendig sie ist – die Geistlichkeit dennoch einen ungeheuren Einfluss, namentlich auf alle Frauen, hat, sieht man tagtäglich in Puebla. Unser Freund, der Remscheider Handlungsreisende ›Don Pablo‹, packte hier seine anderen Kisten und Koffer gar nicht erst aus, nur zwei Kasten mit geradezu abschreckend hässlichen Oeldrucken, alles Heiligenbilder, wurden geöffnet. Don Pablo, der im Staate Vera-Cruz ein grosser Liberaler war, wurde auf einmal ein sehr frommer Herr, eine Tatsache, die von seinen Puebla-›Compadres‹ ausserordentlich anerkannt wurde. Je bunter und geschmackloser seine Heiligenbilder waren, um so mehr verkaufte er davon! ›Fünftausend Heil. Josef 18 x 24 Zentimeter.‹ ›Dreitausend Madonna mit den sieben Schwertern im Herzen 20 x 28‹. ›25 000 Madonna von Guadalupe 16 x 25‹ usw.!! Er beklagte sich darüber, dass seine Firma ihm immer noch zu ›künstlerische‹ Heiligenbildermuster mitgäbe; sie sollten noch bunter, noch viel geschmackloser sein, dann würde er viel mehr verkaufen können!

Vor allem war der ›Christus am Kreuz‹ seinen Kunden viel zu wenig grauenvoll. Und in der Tat leisten sich die Mexikaner in ihren Christusdarstellungen das Abschreckendste, was die grausamste Phantasie sich ausmalen kann. In allen Kirchen trifft man viele Kruzifixe von Armlänge bis zu vierfacher Lebensgrösse. Die Christusfiguren sind zum Teil aus Wachs, meist aber aus Holz gearbeitet, stets mit echtem Haare. Der Leib des Dulders am Kreuz ist mit grüngelber Farbe bestrichen, der ganze Körper von blauen, aufgebrochenen Eiterbeulen und schwärenden Wunden bedeckt. Das Fleisch ist in Verwesung übergegangen, Zehen, Hände, häufig sogar die Nase abgefault, die Augen sind aus den Höhlen gelaufen. Als ich zum ersten Male in einer mexikanischen Kirche einen solchen Christus sah, wurden zwei deutsche Damen, die in meiner Begleitung waren, ohnmächtig, und ich muss gestehen, dass ich selbst froh war, als ich draussen wieder frische Luft atmen konnte. Den Mexikanern und Indianern schien das aber gar nichts auszumachen, sie drängten sich immer wieder zu dem am Boden liegenden Christus, um von oben bis unten jede einzelne der schwärenden, eiternden Wunden zu küssen.

Auch ein hübsches Beispiel mexikanischer Gesetzespflege, das leider auch deutsche Interessen stark anging, erlebte ich in Puebla: den berühmten Prozess der Mörder des deutschen Konsuls Gustav Stein. Stein war deutscher Konsul in Oaxaca; er stand in Geschäftsverbindung mit dem Franzosen Couttolène in Puebla. Bei einer Unterredung, die beide in dieser Stadt in des Franzosen Hause hatten, schoss Couttolène Stein über den Haufen. Für ein europäisches Gericht wäre kein Prozess einfacher gewesen als dieser; für ein mexikanisches war er sehr schwierig, denn Couttolène – ist ein vielfacher Millionär und der reichste Grundbesitzer im Staate Puebla. Wäre er ein Mexikaner gewesen, so hätte man es aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht zum Prozesse kommen lassen, die Sache wäre, wie hundert andere, einfach niedergeschlagen worden. Aber Couttolène ist Franzose und für die Ausländer wendet der mexikanische Richter meist sein Gesetz genau an; ausserdem war Stein deutscher Konsul, also der offizielle Vertreter eines fremden Staates – hierauf bauten die Deutschen in Puebla ihre Hoffnungen auf eine Sühne des Mordes. Leider vergebens – – wenn man nur Geld genug hat, kann man – selbst als Ausländer! – in Mexiko ruhig jemanden niederschiessen. Die Verteidigung Couttolènes war seltsam naiv; er leugnete den Mord, während sein Neffe Rangel, der bei der Tat zugegen war, erklärte, er habe den Konsul Stein erschossen. Couttolène wurde dann auch glatt freigesprochen, Rangel dagegen verurteilt zu – zwei Jahren Gefängnis unter Ablass von achtzehn Monaten. Also sechs Monate soll er brummen – in der Tat wird er sich höchstens acht Tage in einem Krankenhause aufhalten, dann entlassen werden! Eine nette Sühne für den Mord eines deutschen Konsuls! Aber die deutsche Gesandtschaft in Mexiko hatte nicht einmal einen Vertreter zu dem Prozess gesandt. Alle mexikanischen Blätter füllten monatelang ihre Spalten mit Nachrichten über den Mordprozess Couttolène, das Interesse aller Deutschen und der anderen Ausländer in Mexiko harrte gespannt auf die Sühne für den Mord des Konsuls – – nur unsere offizielle Vertretung in der Hauptstadt schien nicht das geringste Interesse dafür zu haben. Sie »vertraute auf die ausgezeichnete Justizpflege des Landes«, eine Justizpflege, über die jedermann lacht, der nur einigermassen mit den Verhältnissen Bescheid weiss. Keiner anderen Nation hätten die Herren Mexikaner einen solchen Urteilsspruch zu bieten gewagt, aber sie wissen ganz genau, was »deutsche Langmut« ist, wissen recht gut, dass kein einziger Ausländer so wenig mit seiner offiziellen Vertretung im Lande rechnen darf, als gerade der Deutsche! Zur Stärkung des deutschen Ansehens im Auslande tragen solche Fälle verzweifelt wenig bei.

Der Reisende, der alter Kultur nachgeht, wird von der Stadt Mexiko ebenso enttäuscht sein, wie der reisende Kaufmann, der modernen Handel sucht, angenehm überrascht sein wird. Die Hauptstadt des Landes ist eine grosse moderne Stadt, etwa von der Ausdehnung und Einwohnerzahl Breslaus. Nichts in ihr hat irgendeinen Anspruch auf künstlerisches oder kulturhistorisches Interesse, selbst ihre Kathedrale, die der Mexikaner dem Fremden mit naivem Stolz rühmt, ist ein mittelmässiger Bau. Einzig das kleine Museum birgt ein paar alte Steine aus der Azteken- und Toltekenzeit, die von vergangenen Jahrhunderten erzählen. Es sind rohe, aus Stein gehauene Götzenbilder in Tier- oder Menschenform, die eine primitive Kunst verraten, zumal wenn man bedenkt, dass die Zeiten ihres Ursprungs nur etwa fünf- bis sechshundert Jahre zurückliegen. Am häufigsten findet man Quetzacoatl abgebildet, den Gott der Luft, stets in der Form einer riesigen zusammengerollten Schlange. Wir sehen ferner Agatl Xochipilli, den Gott der Blumen, Mictecacihuatl, die Göttin der Toten, Mixcoatl, den Gott des Feuers, Chalchiuthlique, den Gott des Wassers, und sehr oft Coatlique Izztaccihuatl, die Schnapsgöttin, der die Pulque heilig war; ein Beweis dafür, dass die Indianer dem Alkohol schon vor der Entdeckung ihres Landes fröhnten, und dass die rührende Geschichte, wie der böse weisse Mann dem armen Indianer erst das »Feuerwasser« gebracht und ihn damit ruiniert habe, eine Fabel ist. Huitzilo-Pochthli, den Kriegsgott, den Heinrich Heine viel hübscher Vitzli-Putzli nannte, finden wir nicht dargestellt.

Damit ist alles Sehenswerte in Mexiko genannt, alles übrige sieht man in anderen grossen Städten besser und schöner. Der berühmte Park von Chapultepec kann sich nicht entfernt mit dem Tiergarten vergleichen und die vielgenannten »schwimmenden Gärten« haben ihren Hauptvorzug in dem hübschen Namen. Mexiko ist, wie gesagt, eine durchaus moderne Stadt, mit sehr wenig südlichem Anstrich, eine Stadt mit schönen Läden, lebhaftem Geschäftsverkehr im Zentrum, einem hübschen Villenviertel, wo die Reichen wohnen, und vielen schmutzigen Stadtteilen, wo die Armen hausen: alles ganz wie bei uns! Sogar eine Siegesallee fehlt nicht, statt der Hohenzollernfürsten stehen hier freilich Freiheitskämpfer und Generäle, die sich in irgendeiner Revolution ausgezeichnet haben. Man sagt, dass man die Köpfe abschrauben könne; das ist sehr praktisch, denn so können sie nach jeder Revolution ausgewechselt werden und neuen Helden Platz machen.

Freilich hat die mexikanische Republik seit 1884, das heisst, seitdem Porfirio Diaz dauernd Präsident ist, Ruhe, während es vorher, schlimmer noch wie die südamerikanischen und westindischen Raubstaaten, ein Schauplatz ewiger Unruhen war. Don Porfirio ist, obwohl er es nicht gerne wahr haben will, ebenso wie sein Vorgänger, der Präsident Juarez, der Kaiser Max erschiessen liess und die Franzosen aus dem Lande trieb, ein Vollblutindianer, einer der wenigen im Lande, die sich vermöge ihrer Intelligenz aus der Schicht ihrer Stammesgenossen emporzuheben vermochten. Sein Regierungssystem mag für europäische Begriffe ein unerhörtes genannt werden, für Mexiko ist es jedenfalls das richtige gewesen; er hat dem Lande mit eiserner Faust Ruhe gebracht. Freilich sind dabei Ströme von Blut vergossen worden und gewiss auch manches unschuldige. Noch heute wagt der Präsident es nicht, sich auch nur einen Tag im Staate Vera-Cruz aufzuhalten, er fürchtet die Kugel eines Verwandten der vielen Leute, die er aus politischen Gründen ohne Urteil erschiessen liess. Dass Mexiko, einst das Dorado aller Banditen, heute räuberfrei ist, ist Porfirio Diaz' Verdienst; er nahm die frechsten in Sold und liess sie auf Staatskosten gegen die anderen arbeiten. So entstand Mexikos Mustertruppe, die Rurales, eine Art berittener Landgendarmerie, die einen vortrefflichen Eindruck macht. Einen um so erbärmlicheren Eindruck macht das übrige Militär, das bis auf wenige Regimenter noch heute aus Verbrechern rekrutiert wird, die anstatt zu Gefängnis zum Militärdienst verurteilt werden. Was aus solchem Material wird, kann man sich denken!

Ich habe immer gelesen, dass der Mexikaner der beste Reiter der Welt sei; man braucht nur einmal einen mexikanischen Kavalleristen auf seinem Pferde hängen zu sehen, um von diesem Glauben gründlich geheilt zu werden. Auch über die Brauchbarkeit der kleinen mexikanischen Pferdchen müssen einem Zweifel aufsteigen, wenn man sieht, dass fast die gesamte Kavallerie mit importierten amerikanischen Pferden beritten ist. Wozu die verhältnismässig starke, mexikanische Armee überhaupt da ist, ist nicht recht klar. Das Land ist vollständig ruhig, zur Aufrechterhaltung der Ordnung genügen die Rurales vollkommen. Nach aussen hin hat die Armee gar keinen Zweck; der einzige mächtige Nachbar ist Uncle Sam, und wenn der einmal marschieren will, so ist der Weg nach Mexiko für ihn doch nur ein Spaziergang. Der Präsident behauptet, er benötige die Truppen zur Bekämpfung der Indianer in Yucatan und Sonora, aber erstens würde man bei einiger Energie diese Stämme mit Leichtigkeit ausrotten können, zweitens brauchte man höchstens den zehnten Teil der Armee dazu. Böse Zungen – sie dürfen in Mexiko nur sehr leise sprechen – behaupten, dass die Regierung im Gegenteil die Indianeraufstände schüre und bei ihrer Bekämpfung absichtlich Fehler mache, um nur den Grund für die Armee nicht zu verlieren und um zweifelhafte Elemente dort unten umkommen zu lassen.

So hat Porfirio Diaz heute das Heft fest in der Hand. Die Parlamentswahlen sind eine Farce, eine Opposition gibt es nicht. Der Präsident selber gilt als für seine Person durchaus ehrlich; man sagt, dass er jahrzehntelang soviel gestohlen hat, dass er es nun nicht mehr nötig hat; jedenfalls hat er ungeheure Reichtümer angesammelt. Und wenn auch nach europäischen Begriffen die Staatsbeamten noch immer Räuber und Spitzbuben sind, die ihr Amt als milchende Kuh betrachten, so ist doch unter der langjährigen Regierung Don Porfirios auch hier manches viel besser geworden. Wie es freilich nach seinem Tode werden soll – der Präsident ist ein hoher Achtziger – das weiss kein Mensch. Manche meinen, dass sofort die alten Zustände wiederkehren würden; das halte ich für ausgeschlossen. Denn Uncle Sam duldet heute keine Revolutionen mehr in dem Nachbarstaate; seine Söhne haben zuviel Land und zuviel Kapital da unten in Händen, das er schützen muss. Bei den kleinsten Unruhen würden die Vereinigten Staaten eingreifen und die nördlichen Provinzen: Nieder-Kalifornien, Sonora, Coahila und Chihuahua, auch wohl Tamaulipas besetzen. Einmal wird das ja doch das Ende der glorreichen Republik Mexiko sein.

Der Preusse, der der Meinung ist, in einem Polizeistaat zu leben, soll einmal nach Mexiko kommen, da werden ihm erst die Augen aufgehen, was eigentlich staatliche Bevormundung heisst. In Mexiko ist schlankweg alles »verboten«; freilich braucht der, der Beamter ist, oder Beamte zu Verwandten oder guten Bekannten zählt, diese Verbote nicht zu beachten.

In der Stadt Mexiko wurde ich mitten in der Nacht in einer völlig menschenleeren Strasse von einem Schutzmann vom Trottoir gerissen. Ich begann aufzubrausen, aber mein Begleiter, ein ansässiger Deutscher, beschwichtigte mich und erklärte mir, dass man mit Paketen nicht auf dem Bürgersteige gehen dürfe: ich hatte nämlich einen kleinen Taschenkodak in der Hand!! Im Eisenbahnzuge kam ein andermal ein Hotelangestellter auf mich zu, gab mir seine Karte und empfahl mir sein Haus. Kaum sah das der Schaffner, als er den Rurales schellte – in jedem mexikanischen Zuge fahren zwei Gendarmen mit – die sich neben den »Verbrecher« setzten, um ihn bei Ankunft des Zuges ins Gefängnis zu bringen. Das »Anreissen« in Eisenbahnzügen ist nämlich verboten! Diese kleinen Beispiele mögen genügen; wie das Polizeisystem gehandhabt wird, geht daraus hervor, dass unter all den Deutschen, die ich kennen lernte – und es waren Hunderte – nicht einer war, der nicht wegen irgendeiner Lappalie schon im Gefängnis gesessen hatte!! Meist freilich nur eine Nacht, denn am anderen Morgen löst man sich mit zehn Talern aus; das ganze Polizeisystem scheint ja nur dazu da zu sein, an Wehrlosen Erpressungen zu verüben. Mittelalterliche Wegelagerei im modernen Gewande!

Im Staate Jalisco liegt der See Chapala, der sich getrost mit den schönsten Landseen der Erde messen kann. Sein Spiegel ist 5159 Fuss über dem Meeresspiegel, er ist zwanzig Meilen breit und siebzig lang, also ein recht stattlicher See; in Hufeisenform umrahmt von Hügeln und Bergen, die von Orangenbäumen, Mangos und Palmen bedeckt sind. Der Kiel des kleinen Dampfers, der diesen Binnensee befährt, schwimmt so höher als irgendeine Wolke, die über Norddeutschland, dahinzieht. Diese Höhe auf der einen, die Tropensonne auf der anderen Seite bewirken, dass an seinen Ufern ewiger Sommer herrscht. An Farben kann sich wohl kein See der Welt mit dem Chapalasee vergleichen, bei Sonnenuntergang aber ist das Farbenschauspiel ein so grossartiges, dass der Maler, der diese Stimmung naturwahr wiedergäbe, von jedem ausgelacht werden würde, der nie einen Sonnenuntergang in den Tropen auf dem Wasser gesehen hat. Eine übermächtige Fülle von Farbe strömt plötzlich über die Berge und Wolken; Wasser und Himmel begegnen sich in spiegelnden tiefblauen Tönen.

Das Farbenspiel wird immer wilder, immer stärker, bis das ganze Panorama von einer fast unmöglichen Farbenharmonie durchtränkt ist: rot und blau in allen Schatten und Tönen, in allen Takten und Skalen zusammengestimmt. Kleine Boote mit grossen lateinischen Segeln fliegen über die Wogen, geführt von den Seeleuten, die in ihrer bunten malerischen Tracht wie malayische Piraten aussehen.

Kein Wunder, dass alle mexikanischen Hochzeitspärchen, die nur eben das Geld dazu haben, ihre Flitterwochen am Chapalasee verbringen!

Die Hauptstadt des Staates Jalisco, des westlichsten des mexikanischen Staatenbundes, ist Guadalajara, nach Mexiko und Puebla die einzige Stadt der ganzen Republik, die etwa 100 000 Einwohner zählt, und gewiss auch die schönste Stadt. An Bigotterie steht Guadalajara kaum hinter Puebla zurück; nur äussert diese sich hier nicht so aufdringlich. Die Kathedrale ist vielleicht die schönste in Mexiko – was allerdings nicht viel sagen will; sie wird häufig von Amerikanern besucht, weil sie in einer Sakristei eine »Assumption« von Murillo enthält, die eine ausserordentlich grosse Berühmtheit auf dem ganzen amerikanischen Kontinent hat. Meines Erachtens ist das Bild nicht echt, sondern von einem der vielen Schüler und Nachahmer des grossen Sevillaners gemacht; sollte es aber dennoch von Murillos eigener Hand sein, so ist es gewiss eines seiner allerschlechtesten Bilder, nicht zu vergleichen mit seinen Arbeiten im runden Saale im Prado zu Madrid oder mit denen im Museum zu Sevilla.

Guadalajara ist so recht die Stadt des »dolce far niente«, die Stadt, der jede Arbeit im höchsten Grade unangenehm ist, die mit Nichtstun Geld verdienen möchte und verächtlich herabsieht auf die dummen Menschen, die arbeiten. Alle Leute scheinen hier Fremde zu sein, Vergnügungsreisende, die ein paar Wochen sich erholen, von Geschäften während dieser Zeit nichts wissen wollen und jeder Zerstreuung mit Lust nachgehen.

Wir sahen in Guadalajara ein sogenanntes »Jaripeo«. Das ist ein Spiel, das nur ein- oder zweimal im Jahre hier oder in der Hauptstadt des Landes stattfindet: das Einfangen und Bändigen wilder Pferde und Stiere durch »Vaqueros«, wie man die »Cowboys« in Mexiko nennt. Das Spiel fand in der »Plaza de Toros«, der Stierkampfarena, statt; es sollte um zwei Uhr beginnen, fing aber erst um fünf Uhr an, ohne dass das stark versammelte Publikum auch nur einen Laut des Murrens von sich gegeben hätte. Das ist überhaupt so recht charakteristisch für Mexiko: alles, was es auch sei, beginnt viel später, als zur festgesetzten Zeit. Bestellt man seinen Reitknecht auf morgens fünf Uhr, so kommt er gewiss nicht vor sieben; es kann aber auch sein, dass er erst am nächsten Tage kommt. Zeit zählt eben nicht! Für eine Rundfahrt auf dem Chapalasee, die einen Tag dauert, zahlt man zweieinhalben Taler; wenn Sturm oder Windstille die Fahrt auf eine Woche oder mehr ausdehnen sollte, zahlt man auch nicht mehr: die Zeit zählt nicht!

– Drei Reiter, in der kleidsamen reich mit Silber bestickten mexikanischen Tracht, den riesigen schweren Filzhut auf dem Kopfe, auf prächtigen nervösen Pferden, ritten endlich in die Arena; sie trugen in der Hand ein langes Lasso. Mit ihnen kam zu Fuss ein struppiger, schmutziger Geselle, der über seine riesigen Sporen jeden Augenblick zu stolpern schien, Benito Ortiz, der Hauptheld. Man öffnete die Tür, aus der man sonst den Stier einlässt und liess ein wildes Pferdchen hinein, das sich sofort scheu in Bewegung setzte und atemlos rund um die Arena jagte. Der schmutzige Vaquero stolperte dem Tiere nach, quer durch den Sand, warf ihm sein Lasso um die Vorderbeine, stemmte seinen Fuss auf und riss mit einem Rucke das Pferd zu Boden. Dann näherte er sich ihm langsam, indem er das Lasso stets straff hielt, fasste das Pferd an der Mähne und löste die Schlinge. Das Tier sprang auf, aber der Vaquero griff ihm fest in die Haare und sass mit einem Sprung auf seinem Rücken. Nun hob ein lustiger Kampf an; das Pferd bockte, bäumte, sprang hin und her und suchte auf alle mögliche Weise den lästigen Reiter loszuwerden. Aber der sass fest, wie angegossen, presste mit seinen Beinen das Tier wie in einen Schraubstock und hatte es in weniger als fünf Minuten so kirre, dass es lammfromm passging, trabte oder galoppierte, wie es seinem Bändiger gefiel. Man jagte andere Pferde in die Arena, die die Reiter vom Sattel aus mit ihren Lassos fingen; diese müssen immer kunstgerecht von unten her um die Vorderbeine geworfen werden. Dann liess Ortiz selbst sein eigenes Pferd holen, ein wundervolles, isabellenfarbenes Tier. Er bestieg die ungesattelte Stute, während man ein neues wildes Pferd in die Arena liess. Die Vaqueros flogen wie die wilde Jagd hinter ihm her, Ortiz dicht an der Seite des Tieres; durch Rufen und Schlagen mit dem Lasso trieben sie es zu immer tollerem Rennen an. Und mitten in dieser rasenden Karriere beugte sich Ortiz tief von seinem Tiere herab, das er mit der linken Hand fest in der Mähne fasste, während er mit der rechten den Schwanz des wilden Pferdes ergriff. Ein kurzer Schrei – sein Pferd jagte mit ein paar gewaltigen Sätzen an dem anderen vorbei, und Ortiz riss den Wildling am Schwanze herum, dass er sich wirbelnd ein paarmal überschlug und dann krachend in den Sand fiel. Noch überraschender war die Art und Weise, wie der Vaquero mit einem wilden Stier umging. Zuerst ergriff er ihn von einem ungesattelten Pferde aus, genau so wie vorher das wilde Pferd am Schwanze, und schleuderte das riesenstarke Tier, das dreimal Kobolz schoss, zur Erde. Als der Stier sich von seinem Erstaunen über diesen plötzlichen Fall etwas erholt hatte und wieder von neuem durch die Arena stampfte, und die Reiter, die für ihre guten Pferde fürchteten, in respektvoller Entfernung hielt, warf ihm Ortiz das Lasso um die Vorderbeine. Er hielt das Ende nicht in der Hand, wie gewöhnlich, sondern hatte sich die Leine nur fest um seine Beine gewunden, liess sich dann zu Boden fallen und riss den Stier mit sich in den Sand. Langsam näherte er sich dem starken Tiere, wand ihm eine andere Schlinge um die Hinterbeine und eine dritte um die Hörner. Dann machte er sich daran, dem Stier einen ganz kurzen Strick mitten um den Leib zu binden; als er damit fertig war, löste er sämtliche Schlingen. Im Nu sprang der Bulle auf, aber Ortiz sass schon auf seinem Rücken, hielt sich nur an dem Strick um des Tieres Rücken fest. Und nun ritt er das gewaltige Tier, das die ungeheuersten, immer vergeblichen Anstrengungen machte, den frechen Reiter abzuwerfen. Es wühlte mit den Hörnern im Sande, stellte sich fast auf den Kopf, um den Vaquero vorne herunterzuschütteln. Aber der rührte sich nicht!

Zum Schluss machte Ortiz noch ein besonderes waghalsiges Reiterstückchen. Er jagte auf seinem ungesattelten Tiere hinter einem wilden Mustang her und kletterte in voller Karriere von seinem auf das andere Pferd, ritt auf ihm eine Runde in der Arena herum und stieg dann, ebenfalls in vollstem Rasen, wieder von dem Rücken des Wildlings auf den seines Rassepferdes. Sekundenlang hing er dabei zwischen den blitzschnell dahinsausenden Tieren, an deren Mähnen er sich festhielt.

Ich verstand die Begeisterung der Mexikaner, die dem Kuhhirten ihre Hüte, silberne Zigarren-Etuis, gefüllte Börsen, Armbänder und Halsketten in die Arena warfen. Das war doch Mannesmut und famose Gewandtheit; etwas anderes, als die albernen und grausamen Narreteien der Stierkämpfer! Aber es gibt viele Hundert Toreadores und nur einen Benito Ortiz in Mexiko!

An der Stelle, wo die beiden Staaten Coahila und Durango auf der Linie der mexikanischen Zentraleisenbahn zusammenstossen, liegen drei kleine Städte: Lerdo, Gomez-Palacio und Torreon. Lerdo, die älteste, eine echte verschlafene mexikanische Stadt mit freundlichen Strassen und hübschen, baumbeschatteten Plätzen, ein Ort, in dem jeder Stein »Mañana« zu atmen scheint: morgen, morgen, nur nicht heute! Gomez-Palacio, eine halbe Stunde entfernt, zeigt einen völlig anderen Charakter. Hier ist der Ausgangspunkt für die Baumwolle der Laguna, des sumpfigen, fruchtbaren Landstriches, der sich bis nach Monterey hin erstreckt; Eisenbahnkreuzungspunkt, Handel, Leben und Verkehr. Und wieder etwa dreiviertel Stunden weiter liegt die kleinste der drei Städte, das soeben aus dem Boden gestampfte Torreon, das noch nicht 12 000 Einwohner zählt und sich doch schon für die bedeutendste Stadt des Nordens von Mexiko hält, ja als die Stadt, die überhaupt in der Zukunft die grösste Rolle in der Republik zu spielen berufen ist.

Torreon liegt mitten in einer Wüste. An der Nordseite zieht sich eine Kette von kahlen hässlichen Bergen hin, ringsherum ist Sand, dazwischen Coajulesträucher und Mezquitebüsche. Als einzige Unterbrechungen stösst man in diesem Einerlei hier und da auf eine tote Kuh oder einen verreckten Maulesel, die auf eine weite Entfernung hin einen pestilenzialischen Geruch verbreiten, bis sie endlich von den »Zopilotes«, den Aasgeiern, die hier in weniger grosser Menge auftreten, verzehrt werden. Rings um die Stadt herum zieht sich in ungezählten Windungen ein ganzes System von Flüssen, Bächen und Gräben; natürlich ist in keinem auch nur ein Tropfen Wasser vorhanden; nur für den Fall, dass es einmal regnet, hat man die Bewässerungsanlagen geschaffen. Hier ist der Knoten der von Nord nach Süd gehenden Zentralbahn und der von West nach Ost laufenden Interoceanicbahn; diese Tatsache allein hat Torreon, das vor wenigen Jahren nur aus ein paar elenden Indianerhütten bestand, Bedeutung geschaffen. Eine grosse Schmelzerei wurde dann angelegt, in der alle die Silber-, Kupfer- und Bleierze, die man aus den Bergen im Umkreise gewinnt, ausgeschmolzen werden; im Anschluss an dieses erste industrielle Unternehmen entstand, gleich eine ganze Reihe anderer. Fast alle sind natürlich in den Händen von Ausländern, Deutschen oder Amerikanern.

Torreon ist das typische Beispiel der frischgebackenen amerikanisch-mexikanischen Stadt mit all ihren Vorzügen und Nachteilen. Geld spielt hier gar keine Rolle, es ist jedem ganz gleichgültig, ob er für einen »drink«, eine Flasche Bier, eine Limonade oder was es sei, einen oder zwei Dollar bezahlt. In den Spielsälen, sah ich chinesische Wäscher an einem Abende fünfhundert Taler verlieren: es ist ja doch einerlei, was man mit dem Gelde macht, da man sowieso mehr verdient, als man ausgeben kann. Ueber achtzig Deutsche leben in Torreon, von denen viele ganz beträchtliche Einnahmen, bis zu hunderttausend Taler im Jahre, erzielen.

Die Deutschen haben einen blühenden Verein, den »Kegelklub«, der ein reizendes Haus hat und zwei prächtige Kegelbahnen. Wieviel Geld in diesem kleinen Industriestädtchen verdient wird, mag daraus hervorgehen, dass sich seit einem halben Jahre dort ein deutscher Kunstmaler niedergelassen hat, der trotz seiner guten Preise alle Hände voll zu tun hat, um die vielen Bestellungen, die er erhält, ausführen zu können. Nicht weniger als vierzehn Porträts hatte er in Arbeit, als wir sein Atelier besuchten; ein ausgezeichneter Gesellschafter und ein vorzüglicher Reiter, ist er bei Deutschen, Amerikanern und Mexikanern gleichermassen beliebt.

Zeitigt so der junge Parvenüreichtum der kleinen Stadt gute Früchte, so fördert er auf der anderen Seite auch recht traurige Resultate zutage. Man denke: in diesem Neste leben allein achthundert bei der Polizei eingeschriebene Prostituierte in abgeschlossenen Häusern. Wenn man – gering gerechnet! – annimmt, dass noch etwa vierhundert weitere Dirnen bei der Polizei nicht bekannt sind, so schwillt die Zahl auf zwölfhundert an und diese Ziffer gewinnt noch mehr an Gewicht, wenn man die Tatsache bedenkt, dass, wie in allen neuen Städten, so auch in Torreon die Zahl der Frauen weit geringer ist als die der Männer. Auf 7500 Männer mögen etwa 4500 Frauen kommen, von denen kaum ein Drittel, also etwa 1500 im dem Alter von vierzehn bis achtundzwanzig Jahren stehen dürften. Und von diesen leben zwölfhundert, d. h. 80 Prozent aller in Betracht kommenden Frauen, von der Prostitution! Eine erschreckend hohe Ziffer, die eher noch zu niedrig als zu hoch gegriffen ist! – Uebrigens möge man sich nicht einbilden, dass das Interesse, das die Polizei für diese Damen hegt, wie bei uns sanitären oder moralischen Gründen entspringt. Die mexikanische Polizei fasst ihre Aufgabe hier wie in allen anderen Städten von rein materiellem Standpunkte auf; sie versucht nach Möglichkeit von jeder einzelnen Prostituierten Abgaben unter dem Titel von »Strafgeldern« herauszupressen und lässt sie im übrigen völlig in Ruhe.

Aber wenn auch Torreon ein Platz ist, in dem ein intelligenter, arbeitslustiger Mensch in der Tat sehr schnell zu Gelde kommen kann, so bietet es doch auf der anderen Seite rein gar nichts, was irgendwie geeignet wäre, das Leben zu einem halbwegs menschenwürdigen zu machen. Freilich ist ein Theater da – eine italienische Oper sogar –, aber es ist die schlimmste Schmiere, die man sich denken kann. Freilich finden allsonntäglich Stierkämpfe statt, aber selbst den, der sonst an diesen steifen Spielen Vergnügen findet, muss dieses Abschlachten von Kälbern durch ungeschickte Metzgergesellen anekeln. Die Strassen sind stets erfüllt von dicken Staubwolken, erbärmliche, schmutzige Bretterbuden wechseln mit den Häusern ab. Tritt man aus der Stadt heraus, so kommt man in eine schmutzige, stinkende Wüste, wird von der Sonne verbrannt und von Staubwolken geblendet.

So kommen die Leute, die – freiwillig – gezwungen sind, hier zu wohnen, auf die abenteuerlichsten Gedanken, um sich ein Vergnügen zu verschaffen. Sehr beliebt sind dazu die Privatpferderennen, wobei ganze Vermögen verwettet werden. Es wettet beispielsweise Herr Müller gegen Herrn Schulze, dass sein Pferd schneller laufen könne, als das des anderen. Man setzt die Summe fest, zehn-, zwanzig-, fünfzigtausend Taler, und macht einen ordentlichen Kontrakt bei dem Notar; die Freunde und Bekannten der Herren wetten ebenfalls auf das eine oder andere Pferd. An einem festgesetzten Tage kommt dann die ganze Gesellschaft früh morgens vor der Stadt zusammen; die beiden Gäule werden, meist ungesattelt, von den »Mozos« den indianischen Knechten der wettenden Herren, bestiegen. Der Start nimmt einige Zeit in Anspruch, da jeder nach Möglichkeit vorher schon des Gegners Tier ermüden will; das Rennen selbst geht nur über hundert Meter. Ich habe eine Reihe von Herren kennen gelernt, die sich eigens zu diesem Zwecke sehr wertvolle Rennpferde importierten, die sie selbst nie bestiegen und die nur zwei- oder dreimal im Jahre zu solchen Wettrennen benutzt wurden. Ein für die meisten ebenso kostspieliges, wie langweiliges Vergnügen!

Mancher kann sich das freilich nicht leisten. Aber eines kann sich hier jeder leisten: trinken! »Wir wollen einen nehmen!« ist der ständige Gruss, so wie man bei uns »Guten Morgen« sagt. Keine Stunde ist zum Trinken zu früh, und keine zu spät; es ist geradezu unglaublich, welche Quantitäten hier alle Menschen, Eingeborene wie Ausländer, vertilgen können. Wäre es nach unseren Torreoner Freunden gegangen, so hätten wir Tag und Nacht das Glas nicht vom Munde gebracht; jeder Mann, der uns auf der Strasse traf – in zwei Tagen hatten wir die Bekanntschaft von »Tout Torreon« gründlich gemacht – hielt es für seine ausgemachte Pflicht, uns sofort am Arme in die nächste Bar zu schleppen: »Have a drink! Wir wollen einen nehmen!«