|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zu den schönsten Erinnerungen meiner zoologischen Wanderjahre zählen die unvergeßlichen Wochen, die ich 1897 in weltabgeschiedener Einsamkeit in den wilden Gebirgswäldern an der montenegrinisch-albanischen Grenze verbrachte, hier verdient das »Land der schwarzen Berge« noch seinen Namen, denn weithin dehnen sich mit finsteren Schatten Wälder, während im Karstgebiet fast aller Baumwuchs verschwunden ist. Geradezu messerscharf verläuft hier eine faunistische und floristische Grenze, die der beiderseitigen Landschaft ein grundverschiedenes Aussehen verleiht, vorher hatte ich in anstrengenden Fußmärschen den mediterranen Teil Montenegros durchzogen und hatte mich an den bunten Gaben des Südens erfreut, so ermüdend oft auch bei glühender Sonnenhitze das Wandern im schauerlich öden Karstgestein gewesen war. Die großen, in rasendem Fluge sich tummelnden Alpensegler, die wie bunte Pfeile im Sonnenglast die Luft durchschießenden Bienenfresser, die leichtfüßig von Felsblock zu Felsblock tanzenden und durch ihre grellen Farbenkontraste so auffälligen Gilbsteinschmätzer, die mit munterem Gezwitscher an den steilsten Wänden herumrutschenden Felsenkleiber und andere ausgesprochen südliche Vogelformen hatten das Auge entzückt, die wilden Berglieder der Steinrötel und Blaudrosseln sowie das melodische Geschwätz der im undurchdringlichen Dorngestrüpp verborgenen Bartgrasmücken das Ohr gefesselt, scheue Felsentauben und polternd aufgehende Steinhühner die Jagdlust gereizt, faule Schildkröten und schimmernde Smaragdeidechsen den südlichen Charakter des Landes gekennzeichnet, aber nun war man doch froh, dem steinigen, sonnenverbrannten Karste entronnen und dem schattigen Grün richtiger Wälder wiedergegeben zu sein. Wir Deutschen sind nun einmal Kinder des Waldes und fühlen uns nirgends so wohl wie in ihm. Und wie mit einem Zauberschlage war man hier fast urplötzlich wieder in das altvertraute mitteleuropäische Waldgebiet zurückversetzt, dem dieser östliche Teil Montenegros im Gegensatz zum verkarsteten Westen unzweifelhaft angehört. Wie wohl tat da nach der glühenden Karsthitze der sanft dämmernde Schatten uralter Eichen, wie wohlig streckte man den ausgemergelten Leib auf schwellenden Moospolstern und blumendurchsticktem Rasenteppich, wie lieblich tönte das Rauschen der alten Wipfel und das Murmeln der munteren Quellen und Bächlein ins Ohr, wie gern lauschte man da dem Gehämmer fleißiger Spechte und dem jauchzenden Pfeiflied der Drosseln, wie willig eilten die traumverlorenen Gedanken hin zum fernen deutschen Vaterland! Von urwüchsiger Kraft und Schönheit, von wilder Großartigkeit war die umgebende Landschaft. Gähnend öffnete sich zu meinen Füßen das Erdreich zu der grausigen Felsenschlucht, in deren endloser Tiefe die sagenumwobene Tara ihre schäumenden Wirbel wälzt, während darüber hinaus der Blick schweift in das dämmernde Dunkelblau schroffer Gebirgszüge; um mich herum saftige, blumige Matten, halbmondförmig, umkränzt von prachtvollem Eichenwald. Unter einer knorrigen, uralten Eiche inmitten dieser romantischen Waldwiese stand unser dürftiges Zelt, und daneben schürten hochgewachsene, malerisch gekleidete Czernogorzen das prasselnde Lagerfeuer, das blutigrote Streifen hinauswarf in die hereinbrechende Nacht.

Da surrte ein großer schwarzer Käfer vorbei und fiel hörbar an den rissigen Eichenstamm an. Ein zweiter und dritter folgte – Dutzende. Einer mochte wohl auch meine verschossene Lodenjoppe für einen Baumstamm halten, denn er kletterte schwerfällig und langsam an mir empor und ließ sich leicht ergreifen. Was war's? Ein Hirschkäfer! Er, der alte, liebe Bekannte aus sorgloser Kinderzeit, den wir so oft an seinem zackigen Geweih vor ein aus einer Streichholzschachtel angefertigtes Wägelchen gespannt hatten, um uns unbewußt an seiner erstaunlichen Muskelkraft zu erfreuen. Aber noch nie im Leben hatte ich eine solche Massenversammlung von Hirschkäfern gesehen, wie sie sich hier an dem alten Eichenstamm dem überraschten Auge darbot. Weit über 100 Stück beiderlei Geschlechts waren es zuletzt. Ein Dutzend davon mußte in meine Spiritusflasche wandern, aber die übrigen durften sich ihres Lebens freuen. Und sie taten's gründlich genug, waren sie doch hier zu einem fröhlichen Zechgelage zusammengekommen, denn es war unschwer zu erraten, daß der süße Lebenssaft, der irgendeiner Verletzung des Baumes entquoll, diese ungewöhnliche Anziehungskraft ausübte, der auch zahlreiche Eichenböcke mit mächtig geschwungenen Hörnern Folge leisteten. Es war eine richtige Insektenkneipe, und toll genug ging es darin zu. Wie das durcheinander kribbelte und krabbelte, wie das stelzte und torkelte auf steifen, ungelenken Gliedern, wie das gierig sog und soff mit haarig bebüschelten Tastern, wie das sich gegenseitig bedrohte und grimmig raufte mit feindselig aufgesperrten Kiefern und ineinander geschobenen Geweihen! Wahrlich ein eigenartig groteskes Bild!

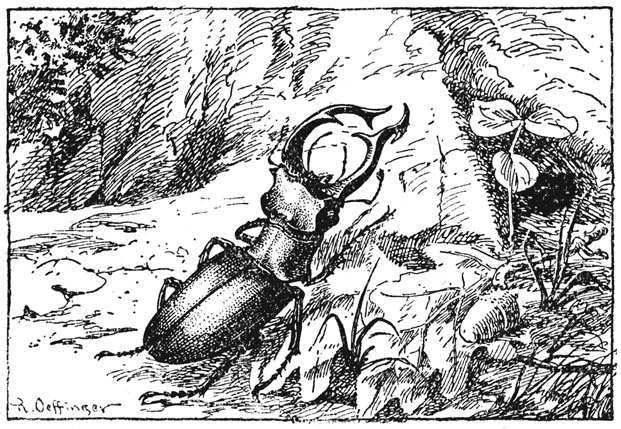

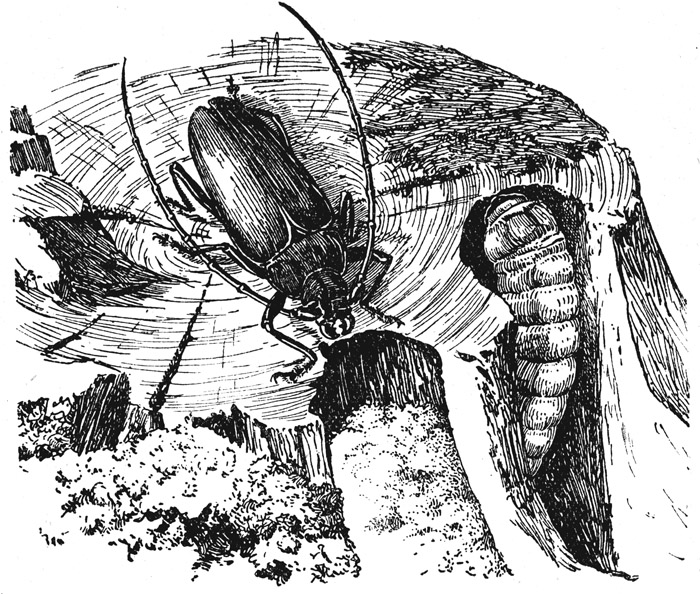

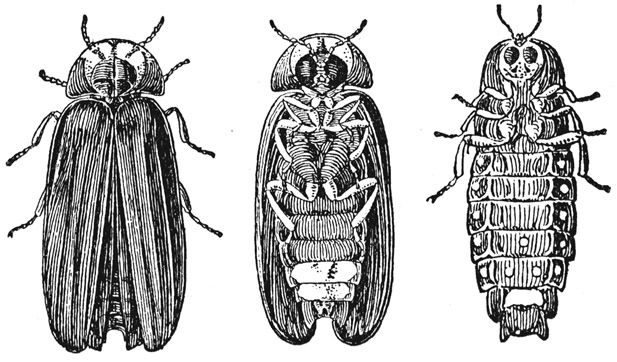

Abb. 1. Hirschkäfer (Lucanus cervus L.), Männchen.

Die Hirschkäfer [ Lucanus cervus L. ] (Abb. 1) kämpfen ja überhaupt leidenschaftlich gern miteinander, sei es aus Eifersucht oder aus Futterneid, und machen auch in dieser Beziehung ihrem Namen alle Ehre. Wie erboste Hirsche stürmen sie aufeinander los, richten sich etwas auf und verheddern die Geweihe ineinander bis zum richtigen Verkämpfen oder schieben sie über den Rücken des Gegners und suchen mit den kräftigen Kiefern diesem einen Biß zwischen die Fugen seines Panzers zu versetzen. Oft endigt das Duell damit, daß der Schwächere gepackt und von seinem Sitze heruntergeschleudert wird, und nicht selten findet man männliche Hirschkäfer, die bei solchen Mensuren tüchtige Schmisse oder richtige Löcher am Geweih oder auf dem Panzer davongetragen haben. Im allgemeinen freilich ist das Geweih eine ziemlich harmlose Waffe, und solche Zweikämpfe, die überdies mit einer gewissen Ritterlichkeit geführt werden, sehen deshalb gefährlicher aus als sie in Wirklichkeit sind. Nur ausnahmsweise kommt einer der beiden Kämpen dabei ernstlich zu Schaden, und eigentlich vermag das geweihlose und deshalb viel unansehnlicher aussehende Weibchen mit seinen scharfen Kiefern viel empfindlicher zu zwicken als das so kriegerisch sich gebärdende Männchen. Überdies gewährt ja auch der harte und starke Chitinpanzer einen vortrefflichen Schutz. Sagt man doch, daß ein Wagenrad über den »Feuerschröter« hinwegfahren könne, ohne ihn zu zerquetschen, und jeder Käfersammler weiß, daß die Flügeldecken gewisser Rüßler mit der Insektennadel, die sich dabei krumm biegt, sich nicht durchstechen lassen, sondern daß man vor dem Aufspießen erst mit einer Stahlnadel ein Loch durch sie bohren muß. Ein solcher Käferpanzer ist ganz nach Art der alten Ritterrüstungen gebaut, bei denen an den Gelenkstellen weicheres Leder sich befand, also an seinen Kugelgelenken dünner, da ja sonst die freie Beweglichkeit der Tiere allzu stark beeinträchtigt werden würde. Die Geweihbildung, die den Hirschkäfer zum Edelwild unserer einheimischen Insektenwelt stempelt, ist individuell recht verschieden, und eine Sammlung von sauber aufgeklebten Hirschkäfergeweihen, die ja nichts sind als die übermäßig verlängerten Vorderkiefer, gewährt deshalb einen ganz unterhaltsamen Anblick. Neben prächtigen Kapitalgeweihen von 2½, ja 2¾ cm Länge finden wir bei verkümmerten Stücken auch wahre Zwergformen, deren Träger vom Volke als »Rehkäfer« bezeichnet werden. So martialisch der männliche Hirschkäfer mit seinem ritterlichen Geweihschmuck auch anmutet, ist er doch eigentlich ein recht harmloser Geselle, der keinem Lebewesen etwas zuleide tut, sondern hinsichtlich seiner Ernährung lediglich auf das Auslecken von Flüssigkeiten, vor allem Baumsäften, angewiesen ist, zu welchem Zwecke Mittelkiefer und Unterlippe mit pinselförmig behaarten Laden ausgestattet sind. Man kann deshalb eingesperrte Hirschkäfer mit Zuckerwasser wochenlang beim besten Wohlbefinden erhalten. In freier Natur ist die Eiche sein ausgesprochener Lieblingsbaum. Im Mulm alter Eichen leben auch die feisten, ungefügen Larven, die schließlich eine Länge von 10-11 cm erreichen können. Freilich brauchen sie lange Zeit dazu, denn Holzmehl ist doch wohl keine sehr nahrhafte Kost. Erst im fünften Jahre ihres Lebens werden sie reif zur Verpuppung und fertigen sich dazu ein faustgroßes, festwandiges Gehäuse an. Schon die männliche Puppe ist größer als die weibliche und läßt deutlich die künftige Geweihanlage erkennen.

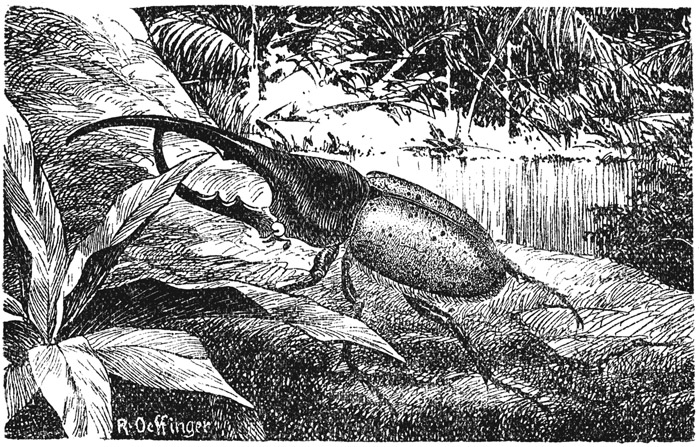

Abb. 2. Herkuleskäfer ( Dynastes herculus L.) aus Südamerika.

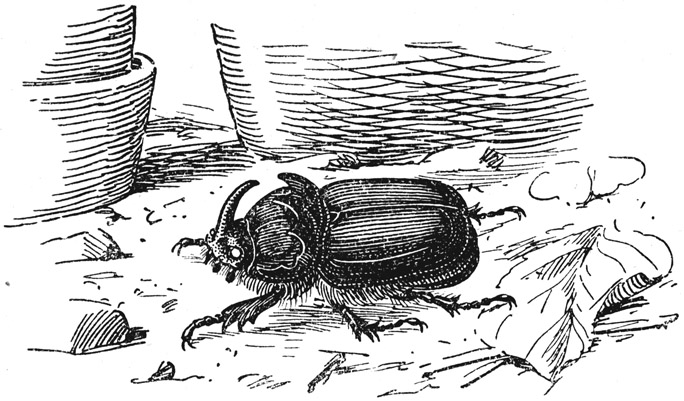

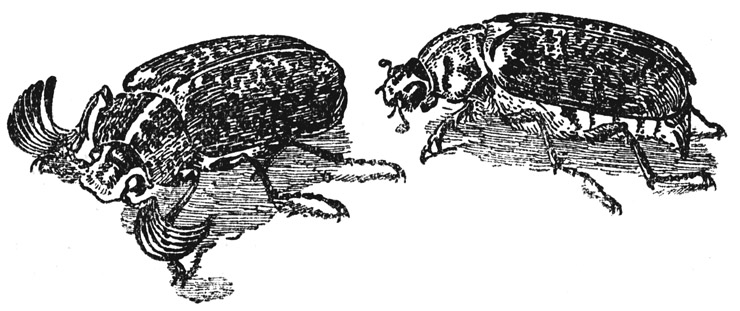

Ist der Hirschkäfer mit seiner fast 9 cm betragenden Körperlänge auch der größte Vertreter unserer einheimischen Käferwelt, so finden wir in den Tropen doch noch ganz andere Recken, die die wuchtigsten Kerbtierformen überhaupt verkörpern und gleich dem Hirschkäfer zu der großen, in über 7000 Arten über den ganzen Erdball verbreiteten und in Afrika und Südamerika den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichenden Familie der Blatthorn-Käfer ( Lamellicornia) gehören. Eine gewisse Berühmtheit hat z. B. der in den tropischen Urwäldern der Neuen Welt heimische Herkuleskäfer ( Dynastes herculus L., Abb. 2) erlangt, dessen Männchen reichlich 15 cm lang wird, wovon allerdings fast die Hälfte auf die mächtig entwickelten Hörner entfällt. Diesem Riesen gegenüber nimmt sich unser höchstens 3¾ cm lang werdender einheimischer Nashornkäfer ( Orystes nasicornis L., Abb.3) freilich recht bescheiden aus.

Abb. 3. Nashornkäfer ( Orystes nasicornis L.).

Man findet diesen interessanten Käfer, dessen aufrecht stehendes Horn individuell sehr verschieden entwickelt ist, nebst seiner fetten Larve nicht eben selten in der Eichenlohe der Gerbereien. Nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch die blendend weiße Streifung auf dem samtschwarzen Vorderkörper zeichnet sich der aus Guinea stammende Goliath ( Goliathus giganteus Lam., Abb. 4) aus, der gleich den anderen Vertretern seiner Sippschaft auf das tropische Afrika beschränkt ist und hier die Palmenblüten heimsucht, übrigens in die Verwandtschaft unseres hübschen Rosenkäfers gehört.

Abb. 4. Goliathkäfer ( Goliathus giganteus Lam.) aus Guinea.

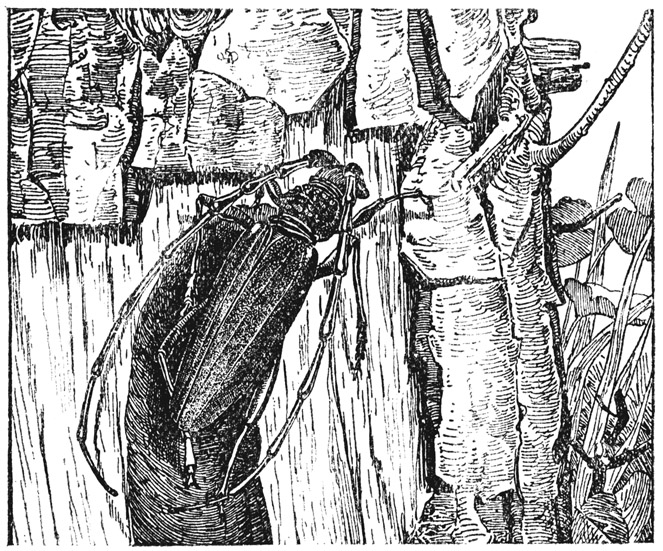

Die ersten Käfer dieser Art gelangten 1770 nach Europa und wurden von den Sammlern bald so heiß begehrt, daß das Pärchen mit dem für die damalige Zeit ungeheuerlichen Preise von 30 Talern bezahlt wurde. Der massigste aller Käfer, der 6 cm Breite und 20 cm Länge erreichende Riesenbock ( Titanus giganteus L., siehe Umschlagbild) aus Cayenne ist der Sammelwut leider wahrscheinlich schon ganz zum Opfer gefallen und heute wohl nur noch in Museumsstücken vorhanden. Nicht viel kleiner, aber schlanker und eleganter ist ein weiterer tropischer Bockkäfer, der brasilianische Harlekin ( Acrocinus longimanus, Abb. 5), ausgezeichnet durch prachtvoll orangefarbige Zeichnung auf hellbraunem Grunde und durch die ungewöhnliche Entwicklung der Vorderbeine, die doppelt so lang sind wie der ganze Körper. Wie ein langarmiger Affe (Gibbon) schwingt er sich damit in den Baumwipfeln gewandt von Ast zu Ast, während er im Fliegen und Laufen durch diese langen Stelzen natürlich nicht wenig behindert wird. Während diese großen Bockkäfer als Urwaldbewohner wirtschaftlich schwerlich irgendwelche Bedeutung haben, gehört der kaum 3 cm lange Kaffeebock ( Anthores lenconotus Pasc.) Ostafrikas zu den gefürchteten Schädlingen der tropischen Pflanzungen, denn seine Larve frißt lange Gänge in den Kaffeestämmchen aus und benagt diese namentlich am Wurzelteil unter der Rinde in so abscheulicher Weise, daß die Pflanze rettungslos abstirbt.

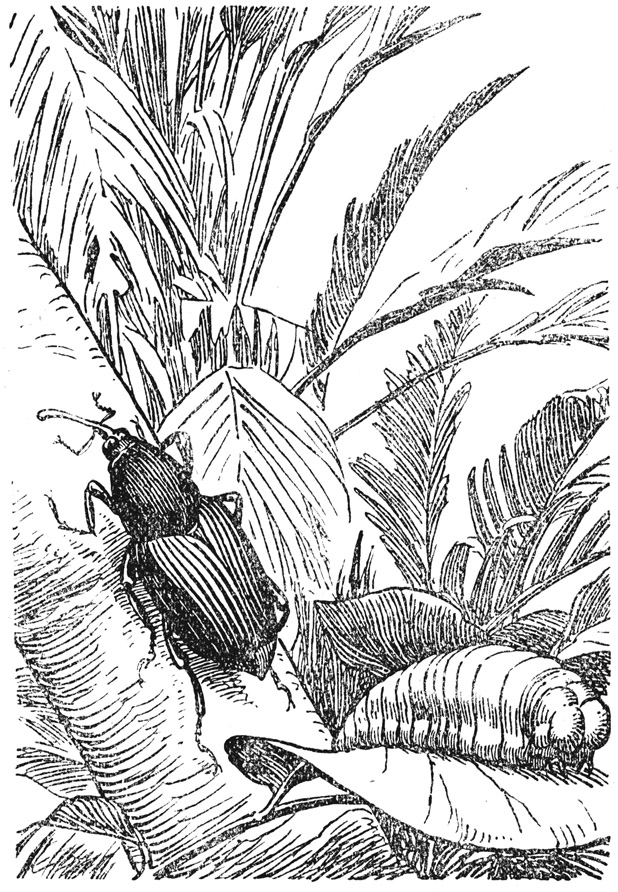

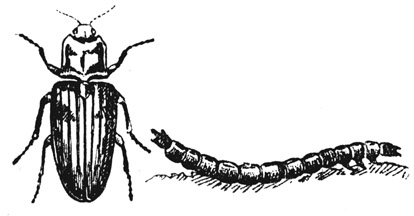

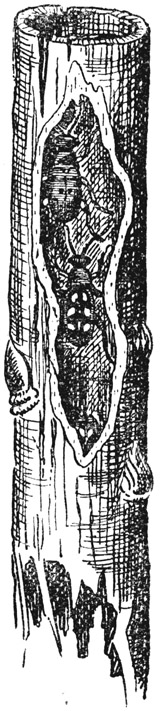

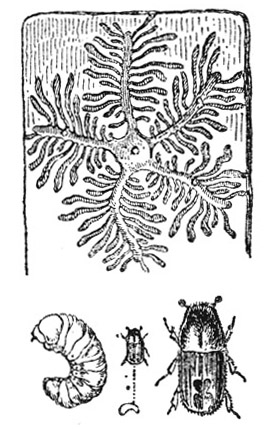

Die Bockkäfer ( Cerambycidae) sind wegen ihrer stattlichen Erscheinung mit dem ranken Rassekörper, dem oft elegant zugespitzten Hinterleibsende und den in kühnem Bogen geschwungenen, häufig mit knötchenartigen Verdickungen gezierten Fühlerhörnern wie auch ihrer ansprechenden Färbung und ihres munteren Benehmens halber von jeher die Lieblinge der Käferfreunde wie das Entzücken der sammelnden Jugend gewesen. Eine der größten europäischen Arten ist uns in dem 5 cm langen, eintönig schwarz gefärbten Eichen- oder Heldbock ( Cerambyx cerdo L.) als Gesellschafter des Hirschkäfers bereits flüchtig vorgestellt worden. Er verkörpert uns zugleich die Erscheinung des Bockkäfers in ihrer typischsten Ausprägung (Abb. 6). So oft wie seine Vettern bekommen wir ihn freilich nicht zu sehen denn er ist ein vorsichtiger Geselle, der sich erst mit Einbruch der Dämmerung aus seinen Löchern herauswagt und auch dann noch ziemlich schwerfällig herumfliegt, so daß man ihn leicht mit der Hand in der Luft fangen oder mit dem Hute zu Boden schlagen kann. Auch sein Lieblingsbaum ist die alte knorrige Eiche, die von seinen großen, fast fingerdicken Larven oft in ganz unheimlicher Weise bevölkert und dadurch schließlich dem Verderben überliefert wird. Sie haben eine elfenbeinweiße Haut, die sich anfühlt wie feinster Atlas, und bergen darunter eine reichliche Fettschicht, wie man sie bei einem solchen Holzfresser nimmermehr vermuten sollte. Der Körperbau dieser hilflosen Lebewesen ist so verkümmert und einfach, daß der berühmte französische Insektenforscher Fabre sie treffend mit einem Stück kriechenden Darms vergleichen konnte. Die Beine sind ja zu nutzlosen Stummeln zusammengeschrumpft, und die Augen fehlen ganz, denn im Innern eines Baumstammes gibt es nichts zu sehen. Die Sinne sind so stumpf wie nur möglich. Die Tiere sind taub, haben keinen Geruchssinn, nur ein ganz schwaches Gefühl und einen höchst einseitigen Geschmack, da sie ja drei Jahre lang ohne die geringste Abwechslung von Eichenholz sich ernähren, was gewiß nicht jedermanns Sache ist. Nur eines ist gut entwickelt, nämlich das Freßwerkzeug, die kurzen, aber kräftigen Kiefer, die wie ein scharfrandiger Löffel ausgehöhlt sind. Im Fressen und Verdauen besteht ja auch all diese Jahre hindurch ihre ganze Lebenstätigkeit. Sie nagen vielfach gewundene, verhältnismäßig flache, aber sehr breite Gänge, anfangs dicht unter der Rinde, später tiefer ins Holz hinein, wobei die Freßkanäle immer mehr verbreitert werden. So wird die Lebenszähigkeit des alten Baumriesen auf eine immer härtere Probe gestellt. Erst kürzlich sah ich in den wundervollen Wasserjagdrevieren der schlesischen Bartschniederung zwei riesenhafte Ureichen, die vom Heldbock durchlöchert waren wie ein Schwamm. Längst waren sie abgestorben, aber trotzdem ließ der natursinnige Jagdherr sie stehen, weil er seine Freude hatte an den zahlreichen Spechten, Meisen und Kleibern, die an diesen kahlen Baumriesen ein unerschöpfliches Tischleindeckdich und zugleich geeignete Wohnungen in Hülle und Fülle fanden. Jedenfalls vermag der Eichenbock, wenn er in Überzahl auftritt, forstwirtschaftlich empfindlichen Schaden anzurichten, da er durch seine nach allen Richtungen hin sich erstreckende Minierarbeit das Holz für technische Zwecke vollkommen entwertet. Wenn die Larve endlich zur Verpuppung reif geworden ist, nagt sie sich wieder so weit bis zur Baumrinde durch, daß nur noch eine ganz dünne Außenschicht unberührt bleibt, die der ausschlüpfende Käfer später leicht durchbrechen kann. Dann kriecht sie zurück und höhlt eine etwa 10 cm lange, stumpf eiförmige Nische aus, verstopft den Eingang dazu mit kleinen Holzstückchen und einem besonderen Deckel, der dem der Eichel ähnlich sieht, raspelt die Wände dieser Puppenkammer glatt und erhält dadurch eine Masse feinster Holzteilchen, die in Form eines millimeterdicken Filzes die Puppenwiege auskleiden müssen. Das Verschlußdeckelchen setzt sich nach Fabre aus aneinander geklebten teigigen Brocken zusammen, die auf der Außenseite in Knötchenform erhärten, auf der Innenseite aber von der Larve sorgsam geglättet werden. Diese Teigbrocken bestehen zwar in der Hauptsache aus kohlensaurem Kalk, enthalten aber auch Eiweißstoffe, und Schaufuß dürfte deshalb recht haben, wenn er meint, daß sie gegen Ende der Larvenperiode im Magen des Tieres erzeugt und bis zur Verwendung in Reserve gehalten werden, wie ja andere Käfer in ähnlicher Weise auch harnsaure Salze aufspeichern.

Abb. 5. Harlekin ( Acrocinus longimanus) aus Brasilien.

Abb. 6. Eichenbock oder Heldbock ( Cerambyx cerdo L.)

In ähnlicher Weise wie der Heldbock den Eichen, wird der etwas in die Breite geratene und demgemäß ziemlich träge Pappelbock ( Saperda careharias L.), der sich durch dunkle Körnelung der Flügeldecken auszeichnet, den Pappeln und Weiden gefährlich. Wesentlich harmloser ist dagegen die Larve des kleineren Zimmerbocks ( Acanthocinus aedilis L.), weil sie nur in schon abgestorbenem Kiefernholze oder in alten Stubben lebt. So kann sie mit dem Brennholze leicht in die Wohnungen eingeschleppt werden, wo dann der eines schönen Tages ausschlüpfende Käfer nicht geringes Erstaunen hervorruft, namentlich das Männchen seiner ganz unwahrscheinlich langen Fühlhörner wegen (Abb. 7 stellt eine verwandte Art dar, den Mulmbock oder Zimmermann) die fünfmal so lang sind wie der ganze Körper des Tieres, also in dieser Beziehung alles andere hinter sich lassen. Welchen Zweck mögen wohl eigentlich solch übermäßig lange Fühlhörner haben? Da sie in dieser Größe nur den Männchen zukommen, liegt die Vermutung nahe, daß sie irgendwie zum Geschlechtsleben in Beziehung stehen. Aber sollten sie wirklich nur bloße Zierate sein, dazu bestimmt, Eindruck auf das weibliche Geschlecht zu machen? Doch wohl schwerlich, vielmehr wollen wir uns daran erinnern, daß die Fühler der Käfer durch zahlreiche Experimente und anatomische Untersuchungen als der Sitz des Geruchssinnes festgestellt worden sind. Marshall vermutet deshalb wohl mit Recht, daß die Bockkäfer, und namentlich unser Zimmerbock, mit Hilfe ihrer mächtigen Fühler das begehrte Weibchen schon aus großer Entfernung wittern, wie wir dies ja auch von manchen Schmetterlingen wissen. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Meinung aussprechen, daß diese großen Riechfühler auch beim Aufsuchen der Nahrung eine Rolle spielen. Namentlich Beobachtungen an dem stattlichen, prachtvoll stahlblau oder metallgrün oder bronzefarbig schimmernden Moschusbock ( Aromia moschata L.) haben mich auf diesen Gedanken gebracht. In meinem früheren Wohnsitze, dem ostpreußischen Fischerdorfe Rossitten, stand neben dem kleinen Gasthaus »Zum wilden Elch« eine alte »blutende« Weide, und es war ganz erstaunlich, welche Menge von Moschusböcken hier an schönen Sommerabenden anzufliegen pflegte, offenbar z. T. aus weiter Ferne, und mit welch zielbewußter Treffsicherheit die Tiere dies taten. Dann steckte wohl mancher vorübergehende alte Fischer einen der schönen Käfer schmunzelnd in seine »Schniefke-Dos«, um dem Tabak einen angenehmen Geruch zu verleihen. In der Tat ist der seltsam starke Moschusgeruch, den diese Bockkäfer ausströmen, durchaus nicht widerwärtig. Er ist gebunden an die flüchtigen Ausscheidungen zweier, an den Hinterhüften ausmündenden Moschusdrüsen und bildet sich nach Smirnoff im Körper des Käfers durch Spaltung des mit dem Weidensaft aufgenommenen Glykosid-Salizins. Wie Taschenberg mitteilt, verlieren die Drüsenabsonderungen sehr bald ihre saure Reaktion und ihren eigenartigen Geruch, wenn man einen solchen Käfer nur mit Zuckerwasser füttert. An Schönheit der Färbung kann der in alten Buchen der Gebirgswälder lebende Alpenbock ( Rosalia alpina L.) mit dem Moschusbock wetteifern, denn wenn er auch nicht in gleißenden Metallfarben schimmert, so nehmen sich doch seine tief samtschwarzen Flecken auf blaugrauem Haargrund ganz prächtig aus. Der Wespenbock ( Necydalis major L.) ist dadurch von Interesse, daß seine stark verkürzten Flügeldecken einen Teil der dünnhäutigen Unterflügel sichtbar werden lassen, wodurch der auch entsprechend gefärbte Käfer viel Ähnlichkeit mit einer Wespe erhält (Mimikry).

Abb. 7. Mulmbock (Zimmermann, Ergates faber L.).

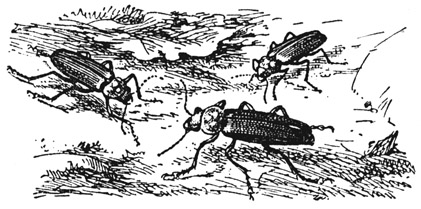

Als ich 1893 meine erste größere Forschungsreise nach den Balkanländern unternahm, wurde ich in Bulgarien auch mit der merkwürdigen und in mancher Hinsicht stark abgeänderten Gruppe der Erdböcke ( Dorcadion) näher bekannt. Wenn man Glück hat, kann man diese Käfer allerdings auch schon in Deutschland antreffen, aber von ihren vielen Arten kommen doch nur 4 bei uns vor und auch diese nur in ganz bestimmten Gegenden des Südens; nur eine einzige geht bis Mitteldeutschland. Den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen die Erdböcke dagegen im Südosten, wo etwa 127 Arten wohnen und besonders auf Wegen und an Mauern angetroffen werden; 26 Arten sind spanisch, und eine ist nach den Gebirgszügen Vorderindiens abgesprengt worden: eine sehr lehrreiche Verbreitung. Wir haben es demnach hier mit einem Geschlecht von Bockkäfern zu tun, das hauptsächlich in Südrußland und Südsibirien, also in Steppengebieten, ansässig war und ist, ziemlich zeitig (nach Marshall) auch in Spanien einwanderte und hier so günstige Verhältnisse vorfand, der es sich in zahlreiche Arten aufzuspalten vermochte. Nach Deutschland sind die Tiere jedenfalls von Osten her auf der alten Straße der Völkerwanderung gekommen, und zwar verhältnismäßig spät, nachdem die gewaltigen Waldmassen, die für das alte Germanien so bezeichnend waren, schon bedeutend zusammengeschrumpft waren. Da wir es also bei diesen walzenförmigen, kurzbeinigen und verhältnismäßig auch kurzgehörnten Käfern nicht mehr mit Wald- und Baum-, sondern mit Steppen- und Bodentieren zu tun haben, darf es nicht überraschen, wenn sie vielfache Anpassungen an ihre Heimat und somit ebenso viele Abweichungen vom echten Bockkäfertypus aufzuweisen haben. Das Anfliegen blutender Baumstämme, die ja oft weit voneinander entfernt sind, fällt weg – demgemäß ist das Flugvermögen der Erdböcke verkümmert, sie sind flügellos geworden, haben sich zu einer schleichenden Bodenform umgewandelt. Da eine solche den Nachstellungen der zahlreichen Steppenvögel in hohem Maße ausgesetzt wäre, sind sie überdies vielfach zu ausgesprochenen Nacht- und Dämmerungstieren geworden. In der baumlosen Steppe konnten die Larven unmöglich Holzfresser bleiben. Hier bot sich ihnen in der Hauptsache nur Gras, das freilich auch alljährlich 4 Monate lang unter Schnee und Eis begraben, andere 4 Monate von der glühenden Sommersonne verbrannt und verdorrt ist und eigentlich nur 3 Monate lang üppig grünt. Die Larven waren also zu einer unterirdischen Lebensweise verurteilt und auf die Graswurzeln angewiesen. Manche Arten verursachen auf diese Weise erheblichen Schaden an den Getreidefeldern, namentlich an den Wintersaaten Südrußlands. Der fertige Käfer erscheint im Zusammenhang mit diesen Verhältnissen schon im April, denn er muß schleunigst Hochzeit feiern und kann oberirdisch nur so lange leben, als die Steppe in frischem Grün prangt und ihm etwas Genießbares bietet. Ergreift man den durch einen feinen blaugrauen Hauch auf den Flügeldecken gekennzeichneten Käfer, so sucht er uns durch eine überraschende Musik zu erschrecken, indem er durch Hin- und Herreiben des Halsschildes am Rumpfe drohende Töne hervorbringt. Es können ja auch noch viele andere Käfer zirpende Töne mit Hilfe geriefter Organe erzeugen, wobei bald die Flügeldecken, bald das Kopfschild, bald die Schenkel gerieben werden. An frisch getöteten Käfern läßt sich dies oft noch künstlich nachmachen. Sogar manche Larven haben schon ähnliche Vorrichtungen aufzuweisen.

Obschon die Mehrzahl der schönen Bockkäfer zu den Schädlingen zählt, gibt es doch auch Arten, aus denen der Mensch wenigstens mittelbar Nutzen zieht, indem er einfach ihre feisten Larven verspeist. So laben sich die im Hochland von Mexiko lebenden Indianerstämme gern an der mit Reis gekochten Larve eines bestimmten Bockkäfers, und ebenso gelten gewisse Bockkäferlarven bei Chinesen und Malaien als ein Leckerbissen ersten Ranges. Dasselbe ist an der Goldküste mit der Larve eines Nashornkäfers der Fall, und nach Marshall ist dies die einzige Kost, die dort kleine Kinder genießen dürfen, solange sie noch an der Mutterbrust saugen, was allerdings bis ins vierte Lebensjahr hinein der Fall zu sein pflegt. Südamerikanische Indianer verzehren mit Begeisterung die Larve eines Hirschkäfers, die dort im Zuckerrohr als Schädling auftritt, und bei anderen Stämmen erfreut sich die Larve eines Maikäfers aus den Reisfeldern ähnlicher Beliebtheit, die auch von vielen Weißen nicht verschmäht wird (s. Kosmoshandweiser 1922, S. 270 bis 275). Schon der alte Plinius berichtet im 17. Buch seiner Naturgeschichte, daß die alten Römer einen in Eichen hausenden Wurm, Cossus genannt, für eine gar köstliche Speise erachteten und ihn deshalb mit gewürztem Mehl noch besonders mästeten. Um einen »Wurm« kann es sich dabei natürlich nicht handeln, sondern nur um eine Insektenlarve. Aber um welche? Nun hat Linné bekanntlich den Weidenbohrer Cossus getauft, aber dessen Raupe ist doch eine gar zu unappetitliche Bestie, die einen widerlichen Geruch ausströmt und einen stinkenden Saft aus dem Maule absondert. Eher könnte es sich um die Larven großer Bockkäfer handeln, aber dann müßte man mehrere starke Eichen fällen, um ein Gericht zusammen zu bekommen. So bleibt wohl nur die Hirschkäferlarve übrig, die sich gern gesellig im Mulm alter Eichen zusammenhält, also leicht und in größerer Menge zugänglich ist; in der Tat haben neuere Versuche bestätigt, daß sie sich in der Gefangenschaft bereitwillig mit Mehl füttern läßt. Besonderer Berühmtheit in kulinarischer Beziehung erfreut sich aber ein Rüsselkäfer, der Palmenbohrer ( Rhynchophorus palmarum L., Abbildung 8), ein stattlicher, fast 5 cm langer Bursche von schwarzbrauner Farbe, dessen Rüssel in seiner oberen Vorderhälfte eine dichte Bürste gelber Haare trägt. Seine Larve höhlt, wie diejenige verwandter Arten, das Mark der Palmstämme oft derartig aus, daß die wertvollen Bäume eingehen. Auf Hawaii richtete er einmal solche Verheerungen an, daß der durch seine Europareise bekannt gewordene König Kalakaua sich hilfesuchend an die nordamerikanische Union wandte und um Entsendung eines sachverständigen Entomologen bat. Wie Marshall erzählt, braucht man nur die Rinde einer Palme anzuhauen, daß der Saft herausfließt, und sofort stellen sich die Käfer ein, wenn auch vorher weit und breit keiner zu sehen war, um den Saft zu schlürfen und ihre Eier in das Mark des Baumes abzulegen. Schon nach 6 Wochen sind die gelblichweißen Larven erwachsen, dick und fett und etwa 6 cm lang. In einigen tropischen Ländern Amerikas werden sie nun eingesammelt, in warmem Wasser abgewaschen und lebend in heißem Fett gebacken, wobei sie anschwellen wie kleine Würstchen und mit Salz und Pfeffer ein Gericht abgeben, das auch von vielen Weißen gerühmt wird. Berichtet uns doch schon Aelian, daß der König der Inder regelmäßig einen in Palmen hausenden Wurm zum Nachtisch esse. Kleine schwarze Käferchen, die sich mit ihren starken Fußkrallen an der Unterseite rauher Steine im Wasser rasch fließender Bäche festklammern, werden von südamerikanischen Indianern massenhaft eingesammelt und als beliebte Würze der nationalen Kartoffelsuppe zugesetzt. Einen ganz absonderlichen Geschmack verrät es aber, wenn die Weiber in manchen Gegenden Ägyptens eine Totenkäferart ( Blaps) mit Butter, Honig und Öl auf dem Brot essen. Gehören doch gerade die Schattenkäfer mit ihrem häßlich schleppenden Gang zu den widerlichsten Kerfen, die sich an den unsaubersten Orten aufhalten, einen höchst unangenehmen Geruch ausströmen und immer wie mit Schimmel überzogen aussehen. Um ein Nahrungsmittel kann es sich also bei diesen unappetitlichen Käfern doch kaum handeln, und deshalb wird wohl Marshall das Richtige treffen, wenn er meint, daß die Ägypterinnen in ihnen lediglich eine Arznei oder ein Schönheitsmittel sehen. Verzehren doch ägyptische Weiber auch heute noch Skarabäen, um fruchtbar zu werden, und in Rumänien soll eine Brachkäferart demselben Zweck dienen. Auch ein englischer Forscher berichtet, daß die Ägypterinnen einen ekelhaften Brei aus zerquetschten Käfern verzehren, um recht viel Fett anzusetzen, was ja im Orient als ein Zeichen von Frauenschönheit gilt.

Abb. 8. Palmbohrer ( Rhynchophorus palmarum L.) mit eßbarer Larve.

Zu der schon erwähnten großen Familie der gedrungen gebauten Blatthornkäfer, die sich dadurch kennzeichnet, daß die letzten Fühlerglieder eine Blätterkeule bilden, gehört auch eine der volkstümlichsten Gestalten aus dem ganzen Käferreiche, der allbekannte Maikäfer. Haben wir doch schon als Kinder mit heller Begeisterung gesungen:

Maikäfer, flieg!

Dein Vater ist im Krieg,

Dein Mutter ist im Pommerland,

Pommerland ist abgebrannt.

Maikäfer, flieg!

Strenggenommen haben wir in Deutschland zwei Arten von Maikäfern vor uns, nämlich den eigentlichen Maikäfer ( Melolontha melolontha L.) und den Roßkastanien-Maikäfer ( M. hippocastani F.), der hauptsächlich an der knopfförmig gestalteten Hinterleibsspitze kenntlich ist und sandigen Boden mit Obstbau bevorzugt, während melolontha sich mehr an waldige Gegenden mit nicht zu lockerem Boden hält. Es gibt auch noch allerlei Spielarten, z. B. eine auf dem Rücken weiß geschuppte, deren ich mich aus der Gegend von Worms erinnere, wo wir Jungens sie »Müller« nannten, und eine mit rotem Halsschild, die als »Rottürke« oder »König« bezeichnet wurde. Die Geschlechter sind leicht zu unterscheiden, denn der Fühlerfächer besteht beim Männchen aus sieben längeren, beim Weibchen aus sechs kürzeren Strahlen. In so ausgesprochenen Maikäferjahren, wie es das Jahr 1923 für Süddeutschland war, macht die Beobachtung der Käfer viel Spaß, und für die Kinder ist es ein wahres Fest, wie auch manche Vogelmutter dadurch aller Sorge um ihre vielköpfige und heißhungrige Nachkommenschaft enthoben wird, aber der Landwirt, Gärtner und Forstmann werden das Käfergekrabbel nur mit sehr gemischten Gefühlen betrachten und es jetzt vielleicht bitter bereuen, daß sie eines augenblicklichen Geldgewinnes halber dem Maulwurf gar zu sehr zu Leibe gegangen sind. Wenn sich in solchen Jahren die Maikäfer an den ersten schönen Abenden des Wonnemonds aus der Erde herausgewühlt haben, erscheint der Boden stellenweise geradezu siebartig durchlöchert, und man kann gar nicht genug staunen über ihre schier unerschöpflichen Massen, die während der ganzen, 3-4 Wochen dauernden Flugzeit nicht abnehmen wollen, obgleich doch alltäglich und allnächtlich unzählige durch Menschen und allerlei Getier vernichtet werden. Taschenberg führt einige schlagkräftige Zahlen für solches Massenauftreten an: Im Kreise Leipzig wurden 1864 nicht weniger als 378 500 000 Maikäfer unschädlich gemacht. In dem übel berüchtigten Flugjahre 1868 mußte allein ein kleiner Maikäfer-Vertilgungsverein in Quedlinburg 267 Taler für 37 335 000 abgelieferte Maikäfer aufwenden, und der Landwirtschaftliche Verein der Provinz Sachsen brachte im gleichen Frühling sogar 30 000 Zentner Maikäfer zusammen, was einer Kopfzahl von etwa 1590 Millionen entspricht. Dieser letztgenannte Feldzug war aber doch von so starker und nachhaltiger Wirkung, daß seitdem keine so bösen Flugjahre in der Provinz Sachsen mehr vorgekommen sind. Die gesammelten Massen wurden in heißem Wasser abgetötet und mit Kalk zu Komposthaufen geschichtet. Man kann die Maikäfer aber auch dörren und schroten und dadurch ein gutes Vogelfutter für größere Weichfresser gewinnen, wie ja auch die frischen Käfer und Engerlinge ein kräftiges Hühner- und Schweinefutter abgeben. Da die Maikäfer sehr fett sind, kann man auch durch Auskochen oder Auspressen ein derbes Öl aus ihnen gewinnen, das als Wagenschmiere oder bei der Seifenbereitung sich verwenden läßt. Alle Bekämpfungsmaßnahmen dieser Schädlinge haben zur unerläßlichen Voraussetzung die unbedingte Schonung ihrer tierischen Feinde. Deren Zahl ist glücklicherweise Legion. Fast sämtliche Singvögel sind hinter diesen fetten Bissen her, und sogar die Spatzen machen sich zur Maikäferflugzeit verdient. Ebenso sind alle Hühner- und Entenarten große Liebhaber von Maikäfern, nicht minder die Turmfalken und andere kleine Raubvögel, und auch die Störche und Kiebitze schnappen viele fort. Selbst bei Nacht haben die Ärmsten keine Ruhe, denn dann trachten ihnen Käuzchen und Nachtschwalben nicht minder gierig nach dem Leben. Alle Rabenarten und die Lachmöwen sind gleichfalls eifrige Maikäfervertilger, und ihre Tätigkeit ist um so höher zu veranschlagen, als sie auch fleißig hinter dem Pfluge her sind und die von ihm aus dem Erdreich herausgewühlten Engerlinge aufnehmen. Der bei uns leider schon viel zu selten gewordene Wiedehopf versteht es sogar, sie mit seinem langen Schnabel selbst aus der Erde herauszuziehen, und auch die Schweine wühlen mit ihren Rüsseln manchen Engerling heraus, um ihn gierig zu verschlucken. Ähnlich treibt es der Dachs, ja selbst Fuchs und Wiesel sind gelegentlich Freunde der Maikäferkost, vom Igel und den Spitzmäusen ganz zu schweigen. Nach Einbruch der Dämmerung räumen die Fledermäuse tüchtig unter den Maikäfern auf, und unter der Erde macht der freßgierige Maulwurf Jagd auf ihre Engerlinge. Auch in der Käferwelt selbst hat der Maikäfer gar grimmige Feinde in den verschiedenen größeren Laufkäferarten. So hat schon die Natur selbst dafür gesorgt, daß auch hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber in ausgesprochenen Flugjahren muß doch noch ein Eingreifen des Menschen dazu kommen, um der Plage Herr zu werden, wenn die von ihren nächtlichen Orgien erschöpften Käfer, halb erstarrt von der Morgenkühle, klumpenweise im Laub der Bäume sitzen, sind sie ja leicht abzuschütteln und massenhaft einzusammeln. Nur muß dabei nicht vereinzelt, sondern in der ganzen Gegend gemeinsam nach einem festen Plane vorgegangen werden, wenn die Sache Erfolg haben soll und nicht eines schönen Tages kahle Äste und Zweige traurig gen Himmel stehen sollen als Zeugen menschlicher Nachlässigkeit. Besonders wertvolle Bäume lassen sich auch wohl durch Bestäuben mit gebranntem Kalk schützen. Geschieht dies nicht, so kann es zu solchen Massenansammlungen der sich um das saftigste Grün balgenden Schädlinge kommen, daß man ihren üblen Geruch schon von weitem spürt und ihre dunkelgrünen Kotklümpchen gleich einem Rieselregen zu Boden fallen hört.

Nach den sorgfältigen Untersuchungen Zweigelts in der Bukowina wird der Maikäfer namentlich in solchen Gegenden zur Landplage, in denen hohe Jahresdurchschnittstemperaturen und infolge davon geringe Niederschlagsmengen herrschen; tiefe Temperaturen in Verbindung mit Niederschlagsreichtum schmälern dagegen die Entwicklungsmöglichkeit der Tiere. Eine Jahrestemperatur von 7° ist die Schwelle, die überschritten werden muß, wenn die Maikäfer zahlreich auftreten sollen. Für ihre Verbreitung sind namentlich die Sommertemperaturen maßgebend, während die Wintertemperaturen nur einen sehr geringen Einfluß haben. Das Auftreten der ersten Käfer ist abhängig vom Zeitpunkte des Frühlingsanfangs und von der Durchschnittstemperatur des Frühlings selbst. Je wärmer, trockener, tiefgründiger und nährstoffreicher der Boden ist, desto günstiger ist er für den Maikäfer. Nur die Beschaffenheit der obersten Bodenschichten ist dabei maßgebend, während die geologischen Verhältnisse lediglich die Intensität des Auftretens beeinflussen, nicht aber die Verbreitung der Käfer. Der Waldmaikäfer erscheint klimatischen Unbilden gegenüber entschieden widerstandsfähiger als der Feldmaikäfer und ist deshalb weniger von den Temperaturverhältnissen abhängig. Der Obstbaumzucht werden die Maikäfer dadurch besonders schädlich, daß sie sich nicht mit den Blättern begnügen, sondern auch die Blüten zernagen und abfressen und dadurch oft die ganze Ernte in Frage stellen. Das Steinobst hat dabei viel stärker zu leiden als das Kernobst, und namentlich werden Zwetschgen und Kirschen befallen. Im Walde bevorzugt der Maikäfer die Eichen, Pappeln, Lärchen und Weiden, in den Anlagen die Roßkastanie und die Akazie. Die Engerlinge schaden ebenso sehr den Obstbaumschulen wie den Saatschulen des Waldes; im Felde hauptsächlich den Kartoffeln, weniger dem Getreide (am ehesten noch dem Mais), wohl aber den Rüben, Hanf, Raps, Kraut und Hülsenfrüchten; auf den Wiesen dem Klee und der Esparsette, im Garten den Erdbeeren, Rasen und Salat. Wenn die Wintersaaten den Erdboden schon gleichmäßig bedecken, werden sie von den eierlegenden Käfern gemieden, dagegen die noch weniger entwickelten Sommersaaten gern aufgesucht. Nach den Erfahrungen Plieningers werden die mit Stallmist gedüngten Wiesen und Felder, im Gegensatz zu den mit künstlichem Dünger befahrenen, bevorzugt, und Käfer wie Engerlinge halten sich gern unter den Dunghaufen auf. Dagegen scheint das Düngen mit Gülle (Mistjauche) den Käfern wegen ihrer scharfen und gärenden Bestandteile sehr zuwider zu sein, und sie meiden ersichtlich solche Plätze. Späte Frühlingsfröste vernichten viele Maikäfer, ebenso frühzeitige Gewitter und ausgedehnte Überschwemmungen. Sehr naßkalte Jahrgänge sind ihnen ungünstig, aber auch sehr trockene und dürre, da der Engerling doch immer einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt der Erde nötig hat.

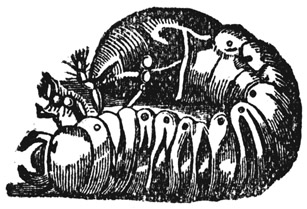

An schönen Maiabenden gebärden sich die Maikäfer wie verrückt, sausen allenthalben durch die Luft, fliegen dem verspäteten Spaziergänger auf den Hut oder ins Gesicht, kümmern sich weder um Hindernisse noch um Gefahren, denn der allgewaltige Fortpflanzungstrieb ist es, der sie erfüllt. Die Paarung ist sehr lang anhaltend und innig. Der Eierstock des Weibchens enthält im ganzen 84 Eier, von denen aber in der Regel nur 30-40 in feuchter, warmer Erde abgelegt werden. Sie sind rund, weißlichgelb und von der Größe eines kleinen Hirsekorns. Der Käfer braucht zu der etwa eine Woche nach geschehener Befruchtung erfolgenden Eiablage mehrere Tage und wird dadurch so erschöpft, daß er oft schon in der Erde zugrunde geht oder doch beim wiedererscheinen eine leichte Beute seiner Feinde wird. Indessen hat diese Regel viele Ausnahmen, denn Taschenberg konnte feststellen, daß ein Teil der Weibchen sich noch ein zweites, ja unter Umständen selbst ein drittes Mal begatten läßt. Schon nach 4-6 Wochen entschlüpfen den Tierchen die jungen Engerlinge und bleiben zunächst gesellig beisammen, von zarten Würzelchen im lockeren Humus sich nährend, wirtschaftlich vorläufig noch ohne große Bedeutung. Sie wachsen langsam und sind am Ende des Sommers höchstens einen halben Zoll lang und von der Dicke eines starken Strohhalms. Im Spätjahr graben sie sich dann tiefer in den Boden ein und verfallen in eine Art Winterschlaf, werden durch Erwärmung des Erdreichs aber sofort wieder munter und kommen herauf, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man auf dem Boden ein Feuer anmacht. Auch zur Zeit der größten Sommerhitze gehen sie mehr in die Tiefe und kommen nur nachts näher an die Oberfläche. In ähnlicher Weise wissen sie sich starken Regengüssen zu entziehen. Der ländlichen Bevölkerung sind diese auffälligen Schädlinge natürlich wohlbekannt, und sie führen deshalb eine ganze Reihe von Trivialnamen, wie z. B.: Engerich, Inger, Glieme, Kappenstößer, Schafhund, Quatte und Molle. Sie sind feist und dick, fast halbkreisförmig gebogen, das letzte Segment ballonartig aufgetrieben, die weißliche Haut so dünn, daß am Hinterleib der Leibesinhalt durchscheint, die Atemöffnungen als braune Ringe scharf sich abhebend, ebenso der braune, stark chitinöse Kopf (Abb. 9).

Abb. 9. Engerling.

Im Frühjahr erfolgt die zweite Häutung, die Tiere zerstreuen sich und greifen nun auch kräftigere Wurzeln an, am liebsten saftige wie Rüben oder fleischige wie Kartoffeln, vermögen aber auch schon daumendicke Holzwurzeln zu durchnagen und noch stärkere derart zu entrinden, daß sie aussehen wie abgeschabte Rüben. Verdorrende Wiesenflächen, absterbende Feldfrüchte und Waldpflanzen bezeichnen von jetzt ab die verheerende Spur der Schädlinge. Am Ende des zweiten Sommers haben diese schon die Länge eines Zolls und die Dicke eines starken Schwanenkiels erreicht, und am Ende des dritten Sommers können sie unter Umständen mit 1½ Zoll Länge und Kleinfingerdicke schon ausgewachsen sein, obwohl sie meistens vier Jahre bis zu ihrer vollen Entwicklung gebrauchen. Der ausgewachsene Engerling geht noch tiefer in den Boden herab, oft klaftertief, und verfertigt sich hier eine Kammer mit glatten Wänden, in der die Verpuppung stattfindet. Die Puppenruhe dauert nur kurze Zeit, denn schon im September sind in der Erde diejenigen Maikäfer vorhanden, die im nächsten Jahre, dem vierten ihres Lebens, ausfliegen werden. Es ist demnach gar nichts Auffallendes, wenn einmal ein solcher Maikäfer herausgeackert wird und an einem milden Wintertage durch die Luft fliegt, und er hätte es wahrlich nicht nötig, durch die Druckerschwärze des Lokalblättchens als Wundertier verherrlicht zu werden. Aus der ganzen Entwicklungsgeschichte des Maikäfers ergibt sich also, daß wir im allgemeinen alle vier Jahre mit einem ausgesprochenen Flugjahr rechnen dürfen. In milden Gegenden genügen aber oft schon drei Jahre zur Vollendung des Kreislaufes, und auch sonst kommen in dieser Beziehung mancherlei Abweichungen und Unregelmäßigkeiten vor.

Abb. 10. Walker ( Polyphylla fullo F.).

Der etwa einen Monat später erscheinende Junikäfer ( Amphimallus solstitialis L.) ist in jeder Beziehung eine verkleinerte Ausgabe des Maikäfers und wird als fertiges Insekt namentlich auch durch Benagen der jungen Getreidekörner schädlich, während die Larven sich mehr an die Wurzeln von allerlei Gräsern halten, also nicht so unliebsam hervortreten wie die des Maikäfers. Umgekehrt haben wir in dem Walker ( Polyphylla fullo F., Abb. 10) eine Art Riesenausgabe des Maikäfers vor uns, die freilich auch ganz anders gefärbt ist, da sie kreideweiße Flecken und Schnörkel auf schokoladefarbigem Untergrunde aufweist. Ich habe diesen stattlichen Burschen, der sandige Gegenden Norddeutschlands bevorzugt, namentlich auf der Kurischen Nehrung näher kennen gelernt, und dort war er beim Forstpersonal wohl der bestgehaßte aller Käfer, denn wenn er auch selbst mit allerlei Blattwerk und Kräutern sich begnügt, so zerstört dafür der große Engerling die Wurzeln der Dünengräser und der zur Dünenbefestigung dienenden Kiefern und vernichtet dadurch in kürzester Frist die mühsame Arbeit von Jahren. Nimmt der Walker überhand, so kann auf meilenweite Strecken hin die ganze Dünenbefestigung durch ihn auf das Ernstlichste gefährdet werden. Bemerkt sei noch, daß er zu denjenigen Käfern gehört, die überraschend laut und anhaltend zu zirpen vermögen.

Zur Familie der Blatthornkäfer gehört ferner die große und biologisch so hochinteressante Gruppe der Mistkäfer, deren Mitglieder von sehr verschiedener Größe in zahlreichen, oft schwer zu unterscheidenden Arten, über die ganze Erde verbreitet sind. Eine davon hat es zu Weltruf gebracht und eine so glänzende Laufbahn hinter sich wie kein anderer Käfer. Und dies alles trotz seiner eintönig schwarzen Schornsteinfegerkleidung und seiner schmutzigen Lebensweise. Es ist dies der Heilige Pillendreher ( Scarabaeus sacer L.). Freilich, seine Körperformen bieten manches Eigentümliche. Schon der flache Kopf mit dem halbkreisförmigen, ausgezackten Vorderrand mutet höchst sonderbar an und kann unter Zuhilfenahme einiger Phantasie schon an das Bild der auf- oder untergehenden Sonne erinnern. Den alten Ägyptern wenigstens, die auch das absonderliche Tun und Treiben des Käfers recht wohl kannten, galt der Skarabäus deshalb als Sinnbild des Sonnengottes, der die Himmelsgöttin befruchten sollte, demgemäß als Symbol der Schöpferkraft überhaupt. Sie hielten deshalb diesen heiligen Käfer hoch in Ehren, und sein Abbild findet sich, in Stein geschnitten oder in Ton gebrannt, allenthalben im Reiche der Pharaonen. Wir sehen es auf allen Denkmälern, finden es in allen Gräbern, und die Lebenden trugen es als Amulett, ja nach einer Mitteilung des Plutarch gehörte ein solcher »Käferstein« geradezu zur Uniform des ägyptischen Soldaten, da er nach der Meinung des abergläubischen Kriegsvolkes vor Verwundungen schützen sollte. Heute reiht man auch noch hier und da die flachen Pillendreherschenkel auf Fäden und trägt sie als Halsketten. Der Ruhm der Pillendreher ist übrigens in praktischer Beziehung nicht ganz unverdient, denn sie sind zweifellos recht nützliche Geschöpfe und stellen eine namentlich in heißen Ländern unentbehrliche Reinigungspolizei dar, indem sie die Ausscheidungsstoffe der Großtiere in kürzester Frist beseitigen, unter die Erde bringen und diese mit Dungstoffen anreichern. Die Natur hat sie großartig für dieses wichtige Handwerk ausgerüstet. Die Vorderbeine dienen als Grabscheite, aber da dabei die zarten Fußglieder eher hinderlich als förderlich wären, sind sie ganz in Wegfall gekommen, so daß die älteren Entomologen immer glaubten, sie hätten beschädigte Exemplare erhalten. Dafür wirkt die Zähnelung dieser Gliedmaßen als Rechen, und der breite, scharfrandige Kopf stellt eine prächtige Schaufel dar, die nicht nur zum Graben, sondern auch zum Schneiden dienen kann und mit ihren sechs Zacken wie eine Mistgabel gehandhabt wird. Viele Arten der Gattung haben auch noch dreieckige und scharfkantige Höcker, die wie Schabhobel benutzt werden. Selbst für das ästhetische Gefühl ist bei diesen Kloakenfegern Rechnung getragen, denn der üble Geruch, der ihnen sonst von ihrer Beschäftigung her anhaften müßte, wird übertäubt durch einen starken Moschusduft. Es sind auch nicht alle Arten so unansehnlich schwarz gefärbt wie der Heilige Skarabäus, sondern viele glänzen am Bauche wie poliertes Metall, ja manche gehören zu den prächtigsten Käfern, wie z. B. eine Art aus dem Sudan, deren leuchtendes Grün mit dem des Smaragds, und eine aus Brasilien, deren funkelndes Rot mit dem des Rubins wetteifert.

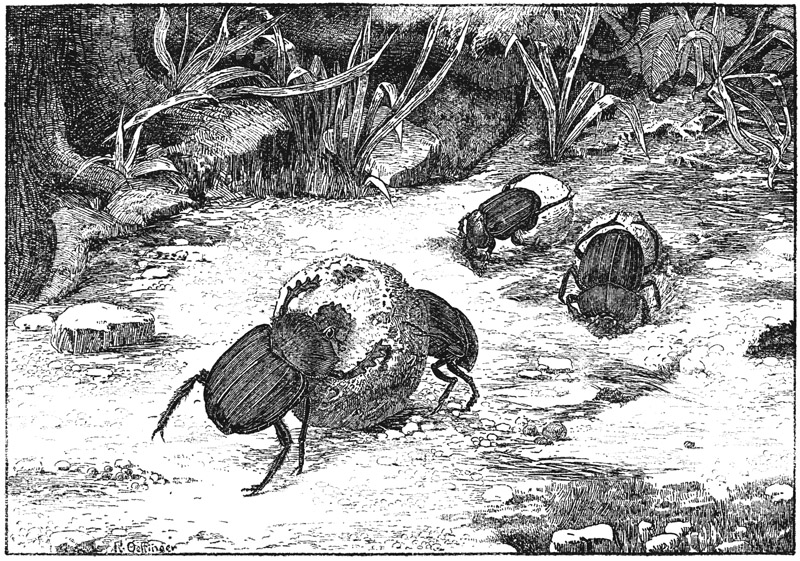

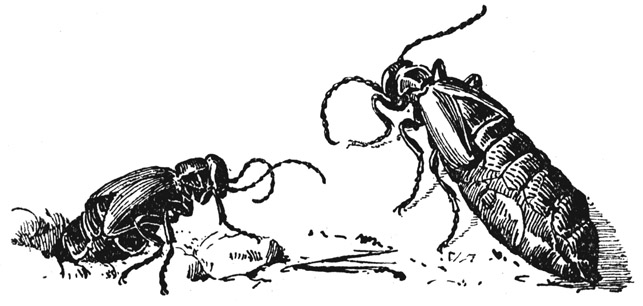

Tagsüber zeigen sich die Skarabäen ziemlich träge, aber gegen Abend werden sie von wildem Tatendrang ergriffen und summen mit großem Gebrumm durch die Luft, immer niedrig über dem Erdboden, um Umschau zu halten, ob nicht Wild oder Weidetiere oder Menschen einen verwertbaren Beweis ihrer Anwesenheit zurückgelassen haben. Zweifellos ist es nicht das Auge, sondern das Geruchsvermögen, das die Käfer dabei leitet. Es muß fabelhaft scharf entwickelt sein, denn aus kilometerweiter Entfernung eilen sie schnurstracks an die besetzte Tafel. Sehr anschaulich schildert Fabre, dem wir die weitaus besten Nachrichten über die merkwürdigerweise erst durch ihn aufgeklärte Naturgeschichte dieser Käfer verdanken, das tolle und anziehende Treiben an einem solchen Futterplatze. Der liebliche Duft des Kotes hat die willkommene Kunde kilometerweit in der Runde verbreitet, und von allen Seiten eilen diese fanatischen Reinigungspolizisten herbei, die näheren auf langen Beinen mit ungelenker Überhastung einherstelzend. Schwärzliches Gewimmel kribbelt und krabbelt durcheinander, steife Schenkel bewegen sich ungeschickt, rotgelbe Fühler fächern sich in gieriger Erwartung. Aber bald kommt Ordnung in die arbeitseifrige Gesellschaft. Jeder einzelne geht wacker aus Werk und wählt sich den Stoff mit der verwöhnten Kenntnis des Feinschmeckers. Die weniger geeigneten Teile werden beiseite geschoben, die besten sorgfältig zusammengeschabt. Mit kräftigen Rechenstößen schiebt das gezähnte vordere Stummelbeinpaar Klumpen des ausgesiebten Stoffes unter den Bauch zwischen die langen und schmächtigen, offenbar für das Drechslerhandwerk eingerichteten Hinterbeine, die in eine sehr spitzige Klaue endigen. Sie entsprechen einem Hohlzirkel, der den Mistklumpen zwischen den vier Schenkeln in Schwingung bringt und unter fortwährenden Umdrehungen zur Kugel rundet. Die Vorderbeine helfen dabei mit leichten Schlägen wie breite Klopfhölzer nach, bessern kleine Schäden aus und machen die Kugel fester und kompakter (Abb. 11). Nach 1-2 Stunden unermüdlicher Arbeit kann der Ball schon die Größe eines kleinen Apfels oder einer Billardkugel erreicht haben und wird nun fortgeschafft, wobei der Käfer, wenn unvermutete Hindernisse sich in den Weg stellen, oft die vertracktesten Stellungen annimmt. So geschieht es nicht selten, daß die Kugel einen Abhang hinunterrollt und der Käfer nun stundenlang als ein wahrer Sisyphus vergeblich sich abmüht, sie wieder die Böschung heraufzubringen, bis endlich bessere Einsicht über seine verbohrte Hartnäckigkeit siegt, häufig sieht man auch zwei Käfer um eine Kugel bemüht, und es liegt nahe, dabei an ein Liebespärchen zu denken. Über Fabres Sektionen haben gezeigt, daß dies keineswegs der Fall ist. Der anscheinend so hilfreiche Partner trägt sich vielmehr mit heimtückischen Raubgedanken, denn die Skarabäen stehlen sich gegenseitig mit größter Unverschämtheit die für sie so kostbaren Dungkugeln. So kommt es schließlich zu offenem Streit und Hader, wobei sich die Käfer in halb aufgerichteter Stellung umschlingen und gegenseitig so ingrimmig zusammenpressen, daß man das Chitin knacken und knirschen hört. Dann kann es auch geschehen, daß ein dritter auf der Bildfläche erscheint und während dieses Duells die so heiß umstrittene Kugel schleunigst für sich entführt. Geht aber alles gut und erreicht der Skarabäus mit seinem so mühsam erworbenen Schatz ein geeignetes Plätzchen mit lockerer, sandiger Erde, so gräbt er die Kugel alsbald tief ein und schlüpft dann selbst zu ihr hinunter, um in aller Ruhe und in weltabgeschiedener Einsamkeit, gesichert vor Feinden und Neidern, das reichliche Festmahl zu beginnen. Früher glaubte man allgemein, daß die Mitte der Kugel das Ei des Käfers berge, aber seit Fabres bahnbrechenden Untersuchungen wissen wir, daß dies nicht der Fall ist, sondern daß es sich bei dem geschilderten Vorgang nur um die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, um eine ausgiebige Auffüllung der Speisekammer handelt, um »Hamstern« – zeitgemäß ausgedrückt. Bei Versorgung seiner Nachkommenschaft verfährt der merkwürdige Käfer viel sorgsamer.

Abb. 12 Pillendreher bei der Arbeit.

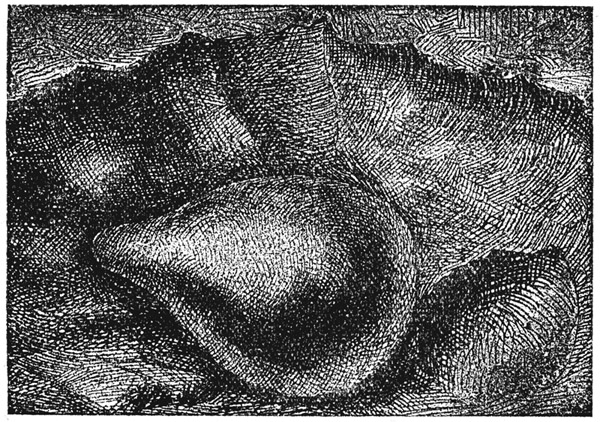

Das Heranschaffen des Materials zwar geschieht in ganz ähnlicher Weise, aber es wird mit einer geradezu liebevollen Bedachtsamkeit ausgewählt, und nur die feinsten und delikatesten Mistteilchen finden Verwendung. Auch benutzt jede Pillendreherart zur Herstellung der Brutpillen nur den Mist einer ganz bestimmten Tierart, unsere südeuropäische Form z. B. ausschließlich Schafmist, während sie für die gewöhnlichen Proviantkugeln ohne weiteres auch Kuh- oder Pferdedung verwendet. An Ort und Stelle höhlt dann das Muttertier im Sandboden eine geräumige Grube aus und verbindet sie mit der Erdoberfläche durch einen Gang, der aber so eng ist, daß die große Kugel nicht ohne weiteres hinuntergeschafft werden kann, sondern erst in mehrere kleinere Pillen zerlegt werden muß. Diese werden dann in der unterirdischen Nische wieder zu einer apfelgroßen Kugel zusammen geknetet, wobei die feinsten Bestandteile nach innen und die gröberen als Deckschicht nach außen kommen. Das weizenkorngroße, gelblichweiße und an beiden Enden abgerundete Ei ruht nun aber nicht etwa in der Mitte dieser Kugel, wie man früher glaubte, sondern diese wird nun erst noch durch das Ansetzen einer Art von Flaschenhals in eine hübsch gedrechselte Birne verwandelt, die ganz so aussieht, als sei sie schon teigig geworden und etwas eingeschrumpft (Abb. 12). Diese Birne erst ist Wiege und Speisekammer zugleich und birgt das Ei in ihrem dünnen Stielteile, wo es in einem ovalen Hohlraum mit glänzend polierten Wänden ruht. Hier hat es ja die reichlichste Sauerstoffzufuhr, hier wird es von den warmen Ausdünstungen des Erdreichs ausgiebig umspült, und durch beides in seiner Ausbildung mächtig gefördert. Die Mitte der Kugel enthält als erste Atzung für den noch schwachen Magen der zarten Larve eine halb flüssige Masse, die aber nicht etwa die Quintessenz des Unflates darstellt, sondern ein im mütterlichen Magen zubereiteter Milchbrei ist, ähnlich wie die Taube die zur Atzung ihrer Jungen bestimmten Körner erst im Kropf erweicht und in eine Art Milchspeise verwandelt. Dadurch gestärkt, kann sich die Larve dann auch an die zartesten Dungschichten machen und hierauf allmählich zu den gröberen und kräftigeren übergehen. Die äußerste Schicht aber, die nach und nach völlig austrocknet und zuletzt steinhart wird, bleibt als Schutzhülle stehen, und unter ihr verwandelt sich die Larve zur Puppe und schließlich zum Käfer. Dieser kann nicht ohne weiteres seine Behausung verlassen, sondern muß erst stärkere Regengüsse abwarten, die das Erdreich genügend tief durchfeuchten und so auch das Gemäuer seines Gefängnisses erweichen, worauf der Skarabäus endlich dem Tageslicht und dem Sonnenschein wiedergegeben wird. Diese Käfer sind ja große Freunde der Wärme, und deshalb findet sich auch unsere kleine deutsche Art, der langbeinige Kleine Pillendreher ( Sisyphus schaefferi L.), nur auf sonnigen Hängen und Viehweiden.

Abb. 12. Brutpille des Skarabäus.

Ungleich verbreiteter und bekannter ist bei uns der Roßkäfer (Geotrupes stercorarius L.), ein etwa 2½ cm langer, täppisch-plumper, hochgewölbter Geselle von schwarzer Färbung, unten mit veilchenblauem Glanz, auf den Flügeldecken mit ziemlich tief gebohrten Punktfurchen. Ob wohl das Volk etwas ahnt von der vornehmen Verwandtschaft dieses verachteten Mistkäfers mit dem heiligen Skarabäus der alten Ägypter? Fast scheint es so, denn in Mecklenburg nennt es ihn merkwürdigerweise »Schambul«, und das ist nach Marshall nichts anderes als die Verballhornung des lateinischen Wortes Scarabaeus. Der Bauer hat sich überhaupt viel mit diesem ihm auf Schritt und Tritt begegnenden Käfer beschäftigt und achtet ihn wenigstens als untrüglichen Wetterpropheten. Wenn der Mistkäfer abends fliegt, so heißt es, will er backen; wenn er morgens fliegt, will er waschen; das will besagen, daß in jenem Falle warmes und heiteres, in diesem häßliches und regnerisches Wetter eintreten wird. Auch starkes Gebrumm des Käfers soll gutes Wetter ankündigen. Ein Herr Schiller – aber nicht etwa der Dichter – teilt mit, daß die Taglöhner in Mecklenburg das Herumfliegen des Käfers als erwünschtes Zeichen dafür ansehen, nun endlich Feierabend machen zu dürfen. Köstlich und voll jenes mecklenburgischen Humors, der uns bei Fritz Reuter so wohl tut, ist das, was man nach Schiller im Lande der Obotriten von einem Menschen sagt, der plötzlich spät abends noch eine Art Raptus bekommt und eifrig zu arbeiten anfängt, nachdem er den ganzen Tag mit Nichtstun vertrödelt hat: »he krigt dat awens as de Burrkäwer«. Die Finnländer haben nach Marshall ein hübsches Rätsel über ihn:

»Schwarz wie ein Rabe, ist aber kein Rabe;

Fliegt wie ein Vogel, ist aber kein Vogel;

Wühlt wie ein Schwein, ist aber kein Schwein,

Was ist das?«

Auffallend ist es, daß der Roßkäfer durch den Geruch von Petroleum in ähnlicher Weise angezogen wird wie die Katze durch den von Baldrian. Gegen Abend fliegen die Roßkäfer gern niedrig über den Wegen hin und her, um nach Pferdedung Nachschau zu halten, auf den sie sich mit wahrer Gier stürzen. Ihr Heißhunger nach dieser eklen Kost ist wahrhaft erstaunlich; bei Fabre verschlangen einmal 12 Roßkäfer in einer einzigen Nacht ein ganzes Körbchen Eselsmist. Tagsüber halten sie sich unter den Dunghaufen verborgen und stellen in ihrer bescheidenen Tracht, schweigsamen Genügsamkeit und unsauberen Beschäftigung gewissermaßen die Proletarier der Käferwelt vor. Pferdedung lieben sie ihrem Namen entsprechend über alles, gehen aber auch an jeden anderen Mist, selbst an verwesende Pilze, die ja überhaupt von allerlei Getier wimmeln und oft ein förmliches Kuriositätenkabinett darstellen. Für ihre Nachkommenschaft graben die Weibchen, häufig mit Beihilfe der Männchen, unter dem Mist fingerhutförmige Röhren ins Erdreich, legen ein Ei hinein und setzen dann einen Mistpfropfen darauf, der die Nahrung der ausschlüpfenden Larve bildet und sich in einer solchen Röhre natürlich länger frisch und weich erhält als sonst, wird er aber bei anhaltender Dürre doch einmal trocken und hart, so verlegt sich die schiefergraue, weichhäutige Larve einfach aufs Fasten, das sie gut drei Wochen aushalten kann, wobei sie allerdings gehörig zusammenschrumpft, wenn dann endlich ein durchdringender Regen ihren Nahrungsvorrat neu befeuchtet, holt sie das versäumte schon wieder nach. Sie häutet sich nur einmal im Leben, nämlich kurz vor der Verpuppung. Etwas umständlicher verfährt bei der Sorge um seine Nachkommenschaft der nahe verwandte Waldmistkäfer ( Geotrupes sylvaticus L.), da er sich ein richtiges Bergwerk anlegt, wo von einem etwa 50 Zentimeter langen Hauptschacht beiderseits eine Reihe Nebenstollen abzweigen, die dann mit je einem Ei bedacht und zum größten Teile durch eine förmliche Mistwurst ausgefüllt werden. Merkwürdig oft sind die Roßkäfer mit braungelblichen Milben bedeckt, bisweilen so dicht, daß sie sich kaum rühren können. Das Landvolk meint, daß man frühzeitig säen solle, wenn die Milben hauptsächlich auf dem Vorderteile des Käfers sitzen, daß sich aber im umgekehrten Falle eine späte Aussaat empfehle.

Da machen es sich die kleineren Dungkäfer ( Aphodius), die an schönen Frühlingsabenden zu Hunderten und Tausenden die Misthaufen umschwärmen, weit bequemer, denn das Weibchen legt seine Eier ohne weitere Vorbereitungen einfach in den Dung, und die Larve frißt sich dann schon selbst eine Höhlung aus, in der sie sich später verpuppen kann. Die Angehörigen dieser formenreichen Gattung, die allein in Deutschland etwa 60 Vertreter zählt, finden sich überall, wo es Dung gibt, auch wenn sonst keine Kerfe an der betreffenden Örtlichkeit vorhanden sind. Sie leben in Grönland und Island und auf den Alpengipfeln ebenso gut wie in den heißen Ebenen Afrikas und Indiens, obwohl sie im allgemeinen ein gemäßigtes Klima bevorzugen. Eine Art, Aphodius porcus F., schmarotzt in den unterirdischen Brutkammern der Roßkäfer; eine andere, A. troglodytes Hubb. ist auf den Kot von Landschildkröten angewiesen und darüber in Florida zum Höhlenbewohner geworden, der die düstere Kloakenfegertracht mit einem honiggelben Kostüm vertauscht hat. Während manche Arten hinsichtlich der Nahrung wenig wählerisch sind, binden sich andere streng an den Dung ganz bestimmter Tierarten, und bei einigen zehren die Larven, wenigstens in den ersten Lebenstagen, überhaupt nicht von vorbereitetem Mist, sondern von fetter Humuserde, und damit haben wir wohl die ursprüngliche Lebensweise dieser Tiere vor uns, die dann erst später vom Humus zum Dung und dadurch zur Fürsorge für die Brut geführt Eine Abänderung der Geschmacksrichtung kommt ja überhaupt gerade bei der Gruppe der Mistkäfer öfters vor. Amerika, wo diese jedenfalls uralte Käferfamilie gleichfalls sehr verbreitet und namentlich durch die in herrlichem Glanz schimmernde Gattung Phanaeus vertreten ist, ist arm an großen Pflanzenfressern, also an den hauptsächlichsten Mistlieferanten. Früher, als die Herden der Büffel nach Millionen zählten und im südamerikanischen Urwald noch ungleich zahlreichere große Pflanzenfresser lebten als heute, war dies anders. Dann aber wurde die Mistnahrung knapp und die Mistkäfer mußten sich nach einem Ersatzmittel umsehen, um den Rückgang ihrer Sippe zu vermeiden. Sie verfielen auf Aas, an dem bei dem Reichtum Amerikas an kleinen Wirbeltieren kein Mangel war. Dagegen ist Afrika mit seinen vielen großen Herdentieren naturgemäß das Paradies der Mistkäfer, deren wichtige Rolle im Haushalte der Natur hier auch besonders deutlich hervortritt. Ohne sie würde das Land dort auf weite Strecken hin ein Augiasstall sein, den zehn Herkulesse nicht zu bewältigen vermöchten. Hier sind umgekehrt auch solche Käfer, die ursprünglich recht poetisch vom Nektar und Ambrosia bunter Blüten lebten, auf die prosaische, aber massenhaft vorhandene Dungkost verfallen.

Ein Vertreter der Familie hat den Ausweg gefunden, den zur Ernährung der Larve dienenden Kompost der Sicherheit halber lieber selbst anzufertigen. Es ist dies der in Sandgegenden Osteuropas heimische, schon in Ungarn, aber stellenweise auch in Süddeutschland auftretende Rebschneider ( Lethrus apterus Laxm.). Er ist schon dadurch merkwürdig, daß die Ehegatten getreulich zusammenhalten und alle Arbeiten gemeinsam verrichten. In Weinbaugegenden gelten diese leider den Weinreben, und dadurch wird der Käfer hier recht schädlich, während er sich sonst mit Löwenzahn und anderen gleichgültigen Pflanzen begnügt. Das Pärchen errichtet sich zunächst eine unterirdische Wohnung, wobei ihm die verbreiterten, mit starken zahnartigen Vorsprüngen versehenen Grabbeine sehr zustatten kommen. Nun folgt eine sehr interessante Arbeitsteilung. Das Männchen schneidet nämlich mit seinen starken Kinnladen, die nach unten in einen kräftigen Zahn auslaufen, die jungen Triebe der Weinreben ab, und das Weibchen schleppt sie dann in das vorbereitete Erdloch. Es läuft dabei mit geradezu reaktionärer Geschicklichkeit rückwärts und weiß trotzdem und ohne sich auch nur ein einzigesmal umzusehen, mit fabelhafter Sicherheit den Eingang zu der unterirdischen Kammer zu treffen. In dieser gehen dann die Reben, ehe sie als Nahrung Verwendung finden, in Zersetzung über, werden also gewissermaßen auch erst künstlich in Mist verwandelt. Es ist ja bei alledem immer festzuhalten, daß die Mistkäfer fast ausschließlich vom Dung pflanzenfressender Tiere sich ernähren, nicht aber von dem der Raubtiere.

Als letztem Vertreter der Lamellikornier seien dem Rosenkäfer ( Cetonia aurata L.) noch einige Worte gegönnt, schon deshalb, weil er nicht nur einer unserer häufigsten, sondern in seiner goldgrün schimmernden Rüstung auch einer unserer schönsten Käfer ist. Prächtig sieht es aus, wenn er als ein lebender Smaragd zwischen den roten Blütenblättern der Blumenkönigin sich birgt oder als ein funkelnder Feuerfunken etwas täppisch durch die Luft schwirrt. Leider gehört er zu den Schädlingen des Gartens, und man darf ihn in den Rosenbeeten und am Spalierobst nicht aufkommen lassen, da er gierig die zarteren Blütenteile zerfrißt und dabei einen recht gesegneten Appetit bekundet. Seine Larve, die sich merkwürdigerweise durch Rutschen auf dem Rücken fortbewegt, lebt nicht nur im Mulm alter Bäume oder in der Gerberlohe, sondern als widerwillig geduldeter Gast auch in den Nestern von Ameisen, namentlich in denen der Formica rufa. Den Käfer selbst sieht man nur unmittelbar vor der Eiablage oder kurz nach dem Ausschlüpfen bei den Ameisen. Welche gegenseitige Dienste Cetonialarven und Ameisen sich eigentlich erweisen, welche Vorteile sie also von dem Zusammenleben haben, ist nicht genau bekannt, aber jedenfalls findet die Käferlarve in den reichlichen Abfällen der Ameisensiedlung allerlei Genießbares, während andrerseits die Beseitigung solchen Schmutzes auch im Interesse des Ameisenstaates gelegen ist. Immerhin kann die Cetonialarve auch ohne Ameisen sehr gut leben. Gewisse andere Käferlarven dagegen sind in viel höherem Maße auf die Ameisen angewiesen, von denen sie gepflegt, gefüttert und verteidigt werden, ohne die sie also gar nicht zu bestehen vermöchten.

Abb. 13. Keulenkäferchen ( Claviger) mit Ameisen.

Abb. 14. Büschelkäfer ( Lomechusa).

Hierher gehören z. B. die Keulenkäferchen ( Claviger, Abb. 13) und die Büschelkäfer ( Lomechusa, Abb. 14), beide aus der etwa 10 000 Arten umfassenden und über die ganze Erde verbreiteten Familie der Kurzflügelkäfer ( Staphylinoidea), die sich dadurch kennzeichnet, daß die stark verkürzten Flügeldecken den größten Teil des sehr beweglichen Hinterleibes frei lassen. Die Gegenleistung dieser Ameisengäste besteht darin, daß sie aus seidenglänzenden, gelben Haarbüscheln eine süße Flüssigkeit absondern, die von den Ameisen gierig aufgeleckt wird, also wenn auch kein Nahrungs-, so doch ein beliebtes Reizmittel für sie bildet. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird auch noch dadurch gefördert, daß nach den Ermittlungen Krügers die Keulenkäfer starke Drüsen an der Oberlippe haben, deren Sekret ganz denselben Geruch ausströmt wie ein Ameisennest. Die Büschelkäfer verstehen sich nach Schmitz aber sogar auf die Ameisensprache, indem sie mit ihren geschmeidigen Fühlern ganz wie echte Ameisen ihren Wirten auf dem Rücken herumtrommeln oder ihnen sanft schmeichelnd die Wangen streichen, wenn sie gefüttert werden wollen. Es herrscht ein geradezu zärtliches Verhältnis zwischen beiden, dem auch eine gewisse äußere Ähnlichkeit entspricht, da der an sich ja viel breiter gebaute Käfer durch die beiden tiefen Gruben an den Halsschildseiten doch schlanker erscheint, während also der Käfer selbst mit den Ameisen im besten Einvernehmen lebt und oft stundenlang von ihnen gehätschelt und geliebkost wird, geht seine Larve doch ihre eigenen Wege und vergreift sich dabei gerne an den Eiern und Larven der Ameisen. Noch andere Käfer, die wir in den Ameisennestern finden, leben mit ihren Wirtsleuten überhaupt in offener Feindschaft, so z. B. Myrmedonia, der sich an abgelegenen Winkeln des Nestes in den Hinterhalt legt und mörderisch über einzelne, vorüberlaufende Ameisen herfällt. Ein afrikanischer Kurzflügler, der Ameisenreiter ( Doryloxenus lujae Wasm.), lebt bei den kriegerischen Wanderameisen und macht deren anstrengende Heerzüge mit, aber hoch zu Roß, nämlich auf dem Rücken einer Ameise, wobei ihm besondere Haftorgane an den Füßen an Stelle der Steigbügel zum Festhalten dienen. Dem glänzend braunen, sehr gedrungen gebauten Ameisen-Stutzkäfer ( Hetaerius ferrugineus Oliv.) scheint das Belecktwerden durch die Ameisen selbst ein angenehmes Gefühl zu erregen, denn er fordert sie förmlich dazu auf, indem er sich ihnen breitspurig in den Weg stellt und seinen kleinen Körper kerzengerade aufrichtet. Der bekannte Ameisenforscher Wasmann beobachtete, wie die Ameisen mit diesem drolligen Bürschlein förmlich spielten und ihn wie eine Puppe hin und her trugen. Ein anderer Kurzflügler lebt sogar in den Nestern der streitbaren und jähzornigen Hornisse, wo er von dem am Boden sich ansammelnden Mulm zehrt.

Die große Mehrzahl der Kurzflügler besteht aus winzigen, einander oft sehr ähnlichen Käferchen, die ein stillverschwiegenes Dasein an abgelegenen, ruhigen Plätzen führen und vom Menschen kaum beachtet werden würden, wenn sie ihm nicht manchmal als »Mücken« in die Augen oder in die Nasenlöcher flögen, was nicht gerade zu den Annehmlichkeiten des Daseins gehört. Bei schönem Wetter werden diese Tierchen nämlich ganz wild und übermütig und sausen in eigentümlich schwirrendem Fluge unbändig durch die Luft. Hascht man einen zu näherer Betrachtung, so sieht er eigentlich mehr wie ein Ohrwurm aus als wie ein Käfer oder eine Mücke und er krümmt auch drohend den Hinterleib – freilich nur eitle Renommisterei. Eine bessere Waffe sind die Drüsentaschen neben dem After, die ein infam stinkendes Öl absondern. Bei manchen Arten riecht's freilich auch gut nach Veilchen oder Aprikosen, wenigstens für uns Menschen, schwerlich aber für die tierischen Feinde der Käferchen. Unter den größeren Arten der Gattung Staphylinus (Moderkäfer) gibt es tüchtige Räuber, die sogar auf Vorrat morden. So beobachtete Marshall einmal, wie fünf dieser Raubkäfer in kürzester Frist aus einer um einen Kuhfladen versammelten Schar von Dungkäfern nicht weniger als 50 Opfer sich herausholten, die zunächst in ein Versteck geschleppt und durch tiefe Bisse in den Hinterleib fluchtunfähig gemacht wurden.

Abb 15. Totengräber ( Necrophorus) bei der Arbeit gemeinsam mit anderen Aasinsekten.

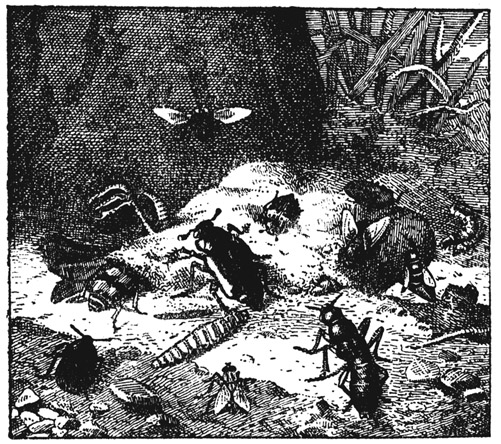

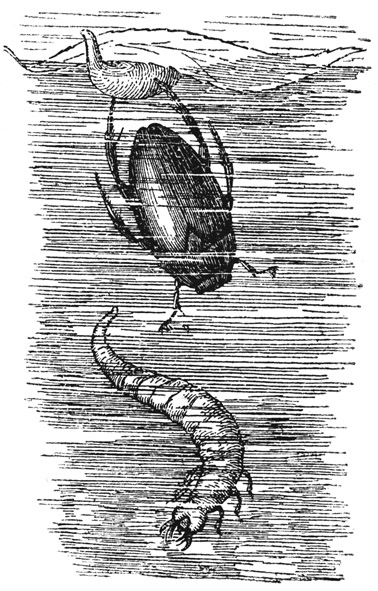

Auch die bekannten Aaskäfer ( Silpha), deren Larven aber nicht immer von Aas sich ernähren, sondern als arge Schädlinge auch die Runkelrüben und andere Kulturgewächse anfallen, gehören in diese Sippe und ebenso der Totengräber ( Necrophorus vespillo L., Abb. 15), der sich schon durch Größe, hübsche Zeichnung und auffallenden Moschusgeruch von seinen proletarischen Vettern unterscheidet. Auch in seine Naturgeschichte, über die früher viel gefabelt wurde, haben erst Fabres klassische Untersuchungen die nötige Klarheit gebracht. Der Käfer verdient seinen Namen durchaus, denn mit rührendem Eifer und unermüdlichem Fleiß ist er bestrebt, alle ihm halbwegs zugänglichen und nicht zu großen Kadaver zu bestatten, und dadurch macht er sich in hygienischer Beziehung zweifellos sehr verdient. Er selbst hat natürlich keine andere Absicht, als an dem bestatteten Leichnam seine Eier abzulegen, damit dann die Larven an der verfaulenden Masse gleich die nötige Nahrung finden sollen. Mit einem verhältnismäßig so großen Tiere wie einem Maulwurf werden diese flinken Leichenbestatter schon in wenigen Stunden fertig, vorausgesetzt, daß die Bodenverhältnisse nicht ungünstig sind. Ist dies der Fall, so versuchen sie den Leichnam, wenn er nicht zu groß und zu schwer ist, auf lockeren Boden hinüberzuschieben; das geschieht mit vereinten Kräften, aber es muß doch dahingestellt bleiben, ob sie sich absichtlich Gehilfen dazu herbeirufen. Bei größeren Kadavern aber müssen sich die Totengräber eben einfach den Verhältnissen anpassen. Nichts Totes wird verschmäht, gleichviel ob es Haare oder Federn oder Schuppen trägt, wenn es nur seinem Umfange nach die Kräfte der Käfer nicht übersteigt. Diese arbeiten gewöhnlich zu mehreren, nämlich das brutlustige Pärchen mit einigen freiwilligen Gehilfen. Sie graben die Erde unter dem Kadaver weg, der hierdurch und durch sein eigenes Gewicht immer tiefer einsinkt, bis schließlich die Wände der entstandenen Gruft über ihm zusammenstürzen und ihn bedecken – aber auch dann noch wird die Versenkung fortgesetzt, bis eine bestimmte Tiefe erreicht ist. Ab und zu kommt einer der Käfer hervor und schaut prüfend nach, ob das große Werk auch richtig gedeiht, hindernde Quecken und Wurzeln werden einfach durchgebissen, machen also die Bestattung nicht unmöglich, sondern verzögern sie nur. Stellen sich irgendwelche besondere Schwierigkeiten ein, so suchen die Männchen die Ursache zu ergründen und Abhilfe zu schaffen, während die Weibchen derweil regungslos und abwartend sich verhalten. Zweifellos gehören die Totengräber zu den gescheitesten Insekten, aber man darf ihre Intelligenz doch nicht so überschätzen, wie es in vielen volkstümlichen Naturgeschichtsbüchern geschieht. Allerdings holen sie eine im Gezweig des Strauchwerks festgeklemmte Maus sehr geschickt heraus und bringen sie zur Erde herab, wo nun das Begräbnis erfolgen kann. Als Fabre einen Maulwurf dicht über der Erde aufgehängt hatte, der dann natürlich trotz aller Grabarbeit nicht nachrutschen wollte, entdeckten die Käfer nach einigen vergeblichen Bemühungen die haltenden Schnüre und beseitigten das Hindernis durch Durchnagen. Wenn man ein totes Tier an einem Stabe senkrecht aufhängt, sollen die Totengräber diesen dadurch zum Umfallen bringen, daß sie an seinem Fuße die Erde wegräumen. Dies beruht aber auf oberflächlicher Beobachtung. Sie fangen vielmehr mit ihrer Grabarbeit naturgemäß an dem die Erde ganz oder nahezu berührenden Kopfende des aufgehängten Tieres an und dadurch fällt der dicht daneben stehende Stab schließlich von selbst um, ohne daß die Totengräber dies vorausgesehen und berechnet hätten. Sie erreichen deshalb das Umfallen des Galgens überhaupt nicht, wenn man diesen schräg in die Erde steckt. Eine hoch aufgehängte Maus wurde nicht etwa durch Untergraben des Stabes zur Erde gebracht, sondern durch Zerschneiden des haltenden Bindfadens, und auch dies erst nach langen, vergeblichen Bemühungen und nachdem die Käfer erst versucht hatten, die Fußknochen der Maus zu durchsägen. Dies führten sie auch wirklich durch, als Fabre statt des Bindfadens eine Drahtschlinge zur Befestigung benützte. War aber das aufgehängte Tier so groß, daß seine Fußknochen sich nicht durchschneiden ließen, so bemühten sich die Totengräber eine ganze Woche vergeblich und gaben endlich das hoffnungslose Unternehmen auf, ohne jemals auf den vom menschlichen Standpunkte aus so naheliegenden Gedanken zu kommen, den Stab zum Umfallen zu bringen. Der beerdigte Kadaver hat schon nach 2-3 Tagen sämtliche Haare verloren und sich in eine ekelhafte Wurst verwandelt. Die Käfer selbst nehmen nichts davon, sondern stärken sich höchstens mit einem Schluck der aussickernden Leichenjauche. Alles andere bleibt für die nackten und blinden, schmutzigweiß aussehenden Larven. Deren Entwicklung vollzieht sich ungewöhnlich rasch, denn sie muß vollendet sein, ehe der faulende Organismus vollends zerfällt. Friedfertig und einig haben die Totengräber ihre mühevolle Arbeit vollbracht, aber wenn deren Zweck erfüllt ist, werden sie von einer Art Raptus ergriffen und bringen sich gegenseitig um oder beißen sich wenigstens die Beine ab. Ihr erschöpfter Körper ist um diese Zeit über und über mit gelblichen Milben bedeckt.

Wohl jeder unserer Leser hat bei einem Frühjahrsspaziergange auf dem Wege schon merkwürdige, raupenartige Wesen kriechen sehen, die ihn an Mehlwürmer erinnerten, aber nicht deren harte und glänzende Haut und helle Färbung haben, sondern weichhäutig und dunkel gefärbt sind, dazu noch von einem feinhaarigen schwarzen Filz überzogen, der aussieht wie Samt und sich auch so anfühlt. Das sind Käferlarven, und zwar solche von Weichkäfern aus der Gattung Telephorus ( Canthaus, Abb. 16), die beim Volk ihrer uniformierten Buntheit wegen »Soldatenkäfer« oder ihrer fadenförmigen Fühler und langen, dünnen Beine halber »Schneider« heißen. Einige ihrer 40 deutschen Arten, die noch eine Reihe schöner Örtlichkeitsrassen herausgebildet haben, gehören zu unseren gemeinsten Käfern, und der Sammler gerät oft in gelinde Verzweiflung, wenn er beim Durchkäschern der Wiesen in seinem Netz immer wieder nichts anderes findet als lumpige Schneider. Diese leben nämlich auf den Blütenständen der verschiedensten Wiesenpflanzen, aber nicht etwa um Honig und Nektar zu saugen, sondern um anderen blütenbesuchenden Kerbtieren nachzustellen. Auch die unterirdisch lebenden Larven sind Raubtiere und ernähren sich hauptsächlich von kleinen Regenwürmern und Schnecken, ziehen aber neueren Beobachtungen zufolge auch Getreidekörner in ihre Schlupfwinkel herab und speichern sie hier zu förmlichen Paketen auf. Beim Zusammentreffen besonderer Witterungsverhältnisse verlassen sie aber wie auf ein gegebenes Zeichen ihre unterirdischen Behausungen und kommen dann plötzlich massenhaft auf der Erdoberfläche zum Vorschein, wo die düsteren Tierchen auf Feld- und Waldboden ja nicht sonderlich auffallen, um so mehr aber auf der winterlichen Schneedecke. Das Volk nennt sie deshalb »Schneewürmer«, glaubt, sie seien vom Himmel herabgeschneit und betrachtet ihr Erscheinen als ein übles Vorzeichen von Krieg, Pestilenz und Hungersnot. Schon der griechische Geschichtsschreiber Diodor, ein Zeitgenosse Cäsars, erzählte, in der Provence wären einmal in einer Nacht so viele Raupen vom Himmel gefallen und in die Häuser eingedrungen, daß die Einwohner zwei Tage lang mit ihrem Einsammeln und Verbrennen zu tun hatten. Es kann ja schließlich auch wirklich einmal »Würmer« regnen, wenn sie nämlich ein starker Wirbelwind vorher in die Lüfte emporgetragen hatte, vielleicht war dies 1742 in Norwegen der Fall, wo Erich Pontoppidan, der etwas wundersüchtige und leichtgläubige Bischof von Bergen, bekundete, daß die Kirchgänger Würmer auf den Schnee fallen sahen. Die Sache kam ihm so wichtig vor, daß er sie sich von den Bauern schriftlich bestätigen ließ und dem König Christian VI. vorlegte, der aber von dieser Schauermär zur großen Enttäuschung des Bischofs nicht viel wissen wollte. Dieser ließ nun in den Kirchen für die Beendigung der Plage beten und stellte dann mit großer Genugtuung fest, daß daraufhin sämtliche Würmer ins Wasser gekrochen und elendiglich ersoffen seien. Der ausgezeichnete schwedische Insektenforscher Baron von Geeren berichtete 1779 von einem massenhaften Auftreten der Schneewürmer in der Provinz Wermeland, betonte aber gleichzeitig, daß ein sehr schroffer Witterungswechsel vorangegangen sei. Ähnliche Wurmregen werden gemeldet 1806 von Ansbach, 1847 vom Rhein, 1849 aus Wilna, 1856 aus dem Kanton Glarus und noch 1902 aus Schlesien. In den letztgenannten Fällen, wo große Abholzungen und umfangreiche Bodenbearbeitungen vorausgegangen waren, sah man aber die »Würmer« aus dem Schnee selbst hervorkommen und erkannte sie auch ganz richtig als die Larven von Weichkäfern.

Abb. 16. Weichkäfer ( Telephorus)

Tiefe Dunkelheit senkt sich hernieder auf den in feierlicher Stille entschlummernden Wald. Hier und da glüht es auf im taufeuchten Grase wie ein winziges Laternchen mit grünlich-goldenem Schein; die Lichtchen bewegen sich hierhin und dorthin, schwirren durcheinander oder sammeln sich an manchen Stellen zu einem wahren Funkenregen von so berückender Pracht, daß schon die sonst wahrlich nicht zu übermäßiger Naturschwärmerei neigenden Römer von stellae volantes, fliegenden Sternchen, sprachen. Selbst wir neuzeitlichen Menschen aus dem Jahrhundert der Erfindungen und der Technik werden von diesen unscheinbaren Leuchtkäfern ( Lampyrinae) beschämt, denn sie tragen seit Jahrmillionen in ihren weichen Körperringen ein Licht mit sich, das unsere Ingenieure bisher nicht zu schaffen imstande waren, das kalte Licht, bei dem fast alle verwendete Kraft auch wirklich zu Licht wird, während selbst bei unseren besten Beleuchtungsarten der weitaus größte Teil als Wärme verloren geht, also nicht der eigentlichen Beleuchtung dienstbar gemacht werden kann. Das Licht der unscheinbaren Johanniswürmchen ist das lebendigste, sparsamste und verhältnismäßig stärkste, das es gibt, das idealste, das wir uns ersinnen könnten. Es leuchtet, ohne Wärme zu entwickeln. Oder diese ist doch wenigstens so gering, daß selbst der große amerikanische Cucujo ( Pyrophorus noctilucus), bei dessen Licht sich die feinste Schrift lesen läßt, nach den Untersuchungen von Langley den Quecksilberthermometer nur um den vierten Teil eines Milliontelgrades steigen lassen könnte, während ein Gasflämmchen von derselben Stärke 500mal mehr Wärme ausstrahlen würde. Mit Recht weist Lampert darauf hin, daß eine nähere Untersuchung dieses Lichtes und sein Vergleich mit den Röntgen- und Becquerelstrahlen manch ungeahnte Überraschung mit sich bringen dürfte. Gleich den Becquerelstrahlen wird es reflektiert, eine Eigenschaft, die den Röntgenstrahlen abgeht. In Deutschland haben wir drei Arten eigentlicher Leuchtkäfer: die in Süddeutschland überwiegende Lampyris splendidula, deren geflügelte Männchen während der Paarungszeit sehr unruhig umherzuschwärmen pflegen; die größere, mehr in Norddeutschland vorkommende, im männlichen Geschlecht trägere und nur schwach leuchtende Lampyris noctiluca und endlich den nur vereinzelt in Kartoffelfeldern auftretenden, in beiden Geschlechtern flügellosen und daher zu einer kriechenden Lebensweise verurteilten Phosphaenus hemipterus. Je weiter wir nach Süden kommen, um so größer wird die Zahl der Leuchtkäfer, um so stattlicher ihr Körper, um so strahlender ihr Leuchtvermögen, bis es endlich in den Tropen zu wahrhaft märchenhafter Pracht sich entfaltet. Der Cucujo wird zur Strafe für die Verwüstungen, die er in den Zuckerpflanzungen anrichtet, von den Kreolinnen in kleinen Gazebeutelchen im schwarzen Haar oder am weißen Ballkleid befestigt und muß so die Schönheit der Trägerinnen durch seine Zauberlampe verklären. Gewisse Indianerstämme stecken große Leuchtkäfer in Glasflaschen und versenken diese ins Wasser, um dadurch die Fische anzulocken.