|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Barbados, West-Indien.

Ein donnergleicher Schnarcher des Walrosses weckte mich, und gleich darauf hatte ich den zweiten Schreck: Wir ankerten im Morgendämmern vor fremder Küste, und kleine Boote umschwärmten den »Bologna«. Fünf Minuten später sauste ich auf Deck. Oben wartete schon der dänische Botaniker und wir verhandelten sofort mit »König Dixie«, uns ans Land zu bringen. Vorsichtig kletterten wir die Schiffsleiter hinab, während unsere Mitreisenden in Kaffeegenüssen schwelgten. Wir wollten Flora und Fauna studieren und die »Allgemeinheit« abstreifen.

Der Hafen von Queenstown ist so winzig, daß nur Segelschiffe einlaufen können und zwei vor der Einfahrt gescheiterte Schiffe legten Zeugnis davon ab, wie sehr die Insel von Stürmen heimgesucht wird, ist sie doch die erste, die dem Atlantik im Osten neuerdings Widerstand bietet.

Der schwarze Schutzmann in weißer Uniform grüßte ganz militärisch, als wir vorbeischritten, und Herr G. entledigte sich mit bewundernswerter Gewandtheit der vielen kleinen Negerlein, die sämtlich einige Kupferstücke haben wollten und die bereit waren, uns überallhin zu führen und weiß der Himmel was alles für uns zu tun.

Schon auf dem ersten freien Platze, auf dem das Nelsonmonument errichtet war, sahen wir Tropenfrüchte, besonders Zuckerrohr, doch da wir kein englisches Geld hatten, begnügten wir uns mit dem Anblick der Bündel. Alles begeisterte mich – die schwarzen Wägelchen mit Dach, aber ohne Seitenwände, die schwarzen Kutscher unter lichtbraunem Riesensonnenschirm; die netten Negerbauten aus graubraunem Holz, deren Fenster wie Klappen in einer Mausefalle auf- und zuflogen und aus denen sich von Zeit zu Zeit ein Negerkopf schob, um uns grinsend einen guten Morgen zu wünschen; die dicken Negerfrauen in weißen, straff gestärkten Kleidern und die fast unbekleidete Jugend.

Die englischen Villen standen sämtlich in einem herrlich gepflegten Garten und waren vorwiegend einstöckig, sehr luftig gebaut und von hohen, fremdartigen Tropenbäumen beschattet.

Eine lange Allee von Königspalmen nahm uns auf und führte uns hinaus ins Freie. In diesem Augenblick fühlte ich mich für alle Leiden bezahlt, denn ich sah zum erstenmal die echten Tropen mit ihrer blendenden Pracht, dem Zauber des Ungewohnten, der drückenden Wärme, ohne die Schattenseiten auch nur zu ahnen. So geht es gar vielen Reisenden, die durch das malerische Aequatorialgebiet einfach durch reisen. Herrn G.'s Warnungen, kein Wasser zu trinken, dies oder das nicht anzurühren, ein Tuch über den Nacken zu binden, nicht ins hohe Gras zu steigen und so weiter, erhöhten nur den Reiz des Neuen. Selbst die Gefahren wurden zu Freuden …

Wir erreichten das Meer. Vor uns lagen die Schätze der Tropensee, eine Unzahl von Muscheln und Korallen, von komischen Krabben und seltsamen Versteinerungen. Wenn Herr G. mir nicht einfach alle aus der Hand genommen und sie weggeworfen hätte, würde ich mit einem ganzen Steinhaufen herumgelaufen sein, so entzückt war ich von diesen unbeschreiblichen Gebilden. Wo die Korallen aus dem Wasser schimmerten, wirkte es lichtgrün und wurde erst später tiefblau, und das grelle Weiß des Strandes mit diesem Grün und Blau bildete eine Farbenharmonie, wie ich sie nur selten geschaut.

Mein Gefährte erklärte die Namen der Bäume, der Vögel, der Pflanzen, untersuchte das Gestein, forschte nach Würmern und Insekten. Ich lernte da an einem Tage, was ich sonst wohl kaum in Monaten erfahren hätte. Mit steigender Begeisterung gingen wir tiefer ins Land hinein.

Auf dem alten Friedhof sahen wir die ersten Kolibris. Winzig wie große Hirschkäfer wippten sie sich am äußersten Ende eines breiten Tropengrashalms und wirkten ganz schwarz, bis eine jähe Bewegung das Gefieder aufleuchten machte. Dann schimmerten sie rot, grün, blau, gelb an den verschiedenen Körperteilchen und wechselten bei jeder Bewegung und Beleuchtung. Ein Negerlein erbot sich, einen zu fangen, und wurde schlimm hergenommen. Das ist von der Regierung streng verboten. Man bestraft das Töten dieser und anderer Vögel (es gibt auch weiße und blaue Reiher) mit dreißig Tagen Gefängnis. Bemerkenswert sind die Ruderschwänze und die wilden Tauben, die braun sind und schwarzgeränderte Flügel haben. Die weißumrandeten Augen der Ruderschwänze wirken wie dickknopfige weiße Stecknadeln im dunklen Gefieder; der Schwanz ist immer einseitig gesenkt.

Nun waren wir mitten in einer Zuckerpflanzung und beide ganz arm. Herr G. meinte, daß der Diebstahl eines kurzen Rohres niemand ärmer, mich aber um Wissen viel reicher machen würde, und so holte er eins, das wir in Stücke schnitten und wissensdurstig kauten. Es schmeckte süßlich, eher langweilig als nicht und ist, bis auf zwei oder drei spätere Versuche, das einzige Rohr geblieben, das je mit meinen Zähnen Bekanntschaft machte. Wenn ich schon so lange an einer zähen Sache herumbeißen soll, muß sie wenigstens besser schmecken. Sonst ist sie einfach Kaugummi zur Kiefermassage.

Damals aber brachte ich noch einige Begeisterung auf, und mitten in unser sündiges Frohlocken kam die Strafe. Aus heiterem Himmel (jedenfalls war das jähe Aufsteigen der Wolken uns entgangen) stürzte ein Tropenguß herab, der uns, obschon wir sofort unter das übermannshohe Zuckerrohr flüchteten, in wenigen Minuten bis auf die Haut durchnäßte. Dann blies der Wind die Wolken davon, und die heiße Tropensonne trocknete zwei weiße Jammergestalten.

Ich entdeckte im Lauf der Wanderungen einen schönen, etwas an unsere Akazien erinnernden Baum, mit noch viel zarter gefiederten Blättchen und daran eine Frucht. Herr G. erkannte ihn als Tamarinde, und bald aßen wir das braune Fleisch aus brauner, leicht zu zerbrechender Schote. Es schmeckte säuerlich süß, und ich stopfte nach Herzenslust, bis mein Begleiter sagte:

»Mein Fräulein, die Tamarinde hat medizinischen Wert! Wenn Sie nicht hinter jedem Busch verschwinden wollen …«

Ein Wort genügt dem Weisen. Ich warf den Rest der Schoten fort.

Am Abend kamen wir zu einem Feld mit einer Kuh. Nichts Erschütterndes an diesem Umstand, aber Herr G. klopfte ihr plötzlich auf die äußerste Verlängerung und nannte sie »alte Dame«. Ob sie daran Anstoß fand oder Vertraulichkeiten nicht mochte, bleibt dahingestellt. Jedenfalls drehte sie sich um, erhaschte Herrn G. bei der Hose und warf ihn in die Luft. Es geschah ihm nichts, denn er flog auf's Gras, aber ich kam in den Geruch des Heldentums – ungerechterweise, da die Kuh angebunden war – weil ich trotzdem an ihr vorbeiging.

Todmüde kehrte ich heim und dennoch überbefriedigt. Ich hatte die erste Tropenweihe empfangen. So mochte Columbus gefühlt haben, als sich ihm, so nahe von Barbados, eine neue Welt aufgetan. Ich bereute kein Opfer. Lernen wollte ich, schreiben, malen, das erlebte Wunder in jeder Weise anderen mitteilen.

Noch einmal fühlte ich, als ob es mir vergönnt sein würde, die Welt aus den Angeln zu heben. Ich schaukelte auf dem Taupfeiler, den Blechsuppenteller in der Hand, und mir zu Füßen lagen die gehorsamen Untertanen.

O Bologna, Bologna!

Trinidad.

Auf jeder Reise kann man merken, wie sich der geistige Horizont weitet, wie er wächst und man selbst mit ihm. In so fremden Gebieten ist das Wachstum fast schmerzlich; denn es geht allzu schnell vor sich, erschüttert sogar körperlich durch die Fülle der Eindrücke, verbunden mit neuer Umgebung.

Wir glitten in den Orinoco.

Er kam aus den unerforschten Höhen, kannte die innersten Geheimnisse Venezuelas, hatte an seinen Ufern einst Männer wie Walter Raleigh gesehen und rieb seine Wasser an der bitteren Cinchonarinde. Nun stießen wir, zwanzig Meilen von seiner Mündung entfernt, hier auf ihn, und noch war er süß, unbeeinflußt vom Meer, voll Hölzern, die er sich als Herr mitgenommen, Schlangen, Tierleichen, allerlei Gräserwerk in den Atlantik hinausschwemmend. Er war voll Medusen, die wie unzählige Tennisbälle aus den grünen Wassern schimmerten, und deren Berührung Badenden einen heftigen Schmerz verursacht.

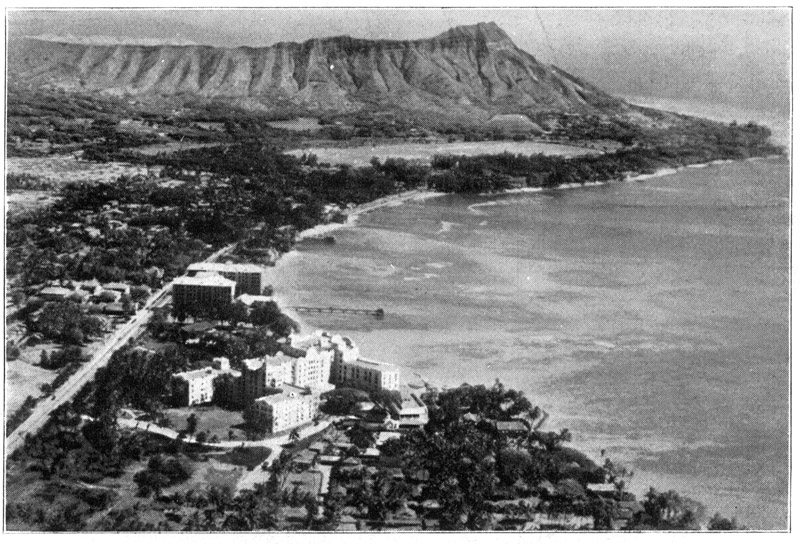

Ueber das Schiff flogen die Fregattenvögel mit ihrem langen schwarzen Leib dem » Port of Spain« zu. So nahe die Inseln voneinanderliegen, so verschieden sind sie. Barbados ist beinahe flach, höchstens Hügelchen; Trinidad ist eine bergige, sehr ausgedehnte Insel, die Wasserfälle von großer Schönheit aufweist und den berühmten Pechsee enthält, aus dem ein bedeutender Teil des Asphaltbedarfs der Welt gedeckt wird. In der Matte ist er noch flüssig, an den Ufern schon fest, aber immer noch sehr heiß. Die Ausdünstungen sind schwer einzuatmen.

Hier findet man neben den Negern sehr viele Inder, die als Kulis eingeführt wurden und auf den verschiedenen Pflanzungen arbeiten. Die Frauen tragen den Nasenring, wie in Indien selbst, bewegen sich indessen sonst freier.

Die meisten Häuser, besonders die der ärmeren Leute, sind aus Holz mit einem Wellblechdach, und man findet auch Hütten, die aus alten Blechbüchsen erbaut worden sind. Dicke Wände sind nicht vonnöten, und alles ist verwendbar, was den Regen abhält.

Neben den steifen Königspalmen, den schlanken, immer windgebeugten Kokospalmen, findet man die Mauritia flexuosa, eine sehr schöne Fächerpalme, die aus Afrika stammt. Ich trank da meine erste Kokosmilch, ein fades Getränk, das ich nie wieder anrühren mochte. Man nimmt dazu die noch unreife grüne Nuß, die so groß wie ein heimischer Kürbis ist, schneidet oben ein Loch hinein und trinkt auf diese Weise. Dabei ist einem aber stets die Nase im Wege, und trinkt man nicht vorsichtig, so tropft der lichte Saft herab, und das Kleid erhält Flecke.

Nach Jamaica ist Trinidad die größte der westindischen Inseln. Sie verdankt ihren Namen dem Umstand, daß sie an einem Dreifaltigkeitstage entdeckt worden war.

Spät abends sah ich zum erstenmal das bewunderte Kreuz des Südens. Es ist lange nicht so auffallend, wie ich es mir gedacht hatte, und kann einzig mit dem lateinischen Kreuzzeichen – den vier Punkten – verglichen werden. Dennoch ist es ein eigenes Gefühl, ihm gegenüberzustehen. Der große Bär stand schon verkehrt mit dem Polarstern darunter. Noch ein paar Tage, und er bleibt verschwunden. Was würde ich alles erlebt haben, bis ich ihn wiedersah, den Stern meiner Kindheit?

Draußen zog unklar die Küste von Venezuela vorüber. Die ersten Eroberer hatten die Pfahlbauten bestaunt, die neugierig tief in das Meer hineinwateten wie muschelsuchende Kinder, und hatten das ganze Land danach »Klein-Venedig« benannt. Ueberflüssig zu betonen, daß es durch nichts anderes als das Wasser an Venedig erinnert.

La Guayra.

Ich blinzelte ins Finstere, starrte angestrengt auf den hohen Berg hin, der direkt aus dem Wasser emporstieg und erdrückend wirkte, und erkannte einige Häuschen, die an ihm emporkletterten. Dann kam ein rotes Flimmern über die Landschaft, etwas Düsterhehres, und einige Sekunden später ein weiches Silbergerinnsel. Unmittelbar darauf ist es heller Tag, so rasend schnell ist der Sonnenaufgang in den Tropen, pünktlich um sechs.

»Niemand darf landen!« wurde uns vom ersten Offizier gesagt. »Es herrscht die Pest, und wer hier ans Land ginge, der dürfte nicht nach Panama weiterfahren.«

Traurig kaute ich mein Frühstücksbrötchen. Solch ein Pech! Ich wanderte auf dem breiten Wellenbrecher des Hafens auf und ab, auf und ab. Einige Schritte vor mir lag die Stadt, und ich sollte nicht hineindürfen? Nicht die Kaffeepflanzungen sehen, nicht nach Carácas fahren? Unmöglich!

Auf und ab, auf und ab, zehnmal an der Wache vorbei, immer sehr unschuldig, immer ein wenig näher einem alten Zaun, der einige Planken verloren hatte. Die Wache wurde müde, setzte sich. Ich pendelte hin und her, blieb auch oft lange stehen und bewunderte die herrlichste Brandung, die ich je gesehen. Zwanzig Meter hoch sprang der Schaum über die Klippen und benetzte noch den hohen Wellenbrecher.

Wieder war ich beim Zaun. Ich bin mager und klein. Ein Ruck, und ich stand draußen. Ohne mich umzuwenden, betrat ich La Guayra, bereit zu schwören, daß ich den »Bologna« nie in meinem Leben gesehen hätte.

So heiß ist selten ein Ort; denn nicht ein Windhauch findet Einlaß. Der hohe Berg umklammert den Ort und droht ihn zu erdrücken. Auf die kahlen, vom Erdbeben zerrissenen, von den Tropengüssen abgeschwemmten Felsen sticht die Sonne vom Morgen bis zum Abend mit unverminderter Kraft. Es ist daher kein Wunder, daß hier das gelbe Fieber mit Pest und Cholera ihr verheerendes Werk tun. Eine prunklose Kirche mit vier Heiligenstatuen davor, die sämtlich recht traurige Gesichter machen, ein Park, der wohl möchte, aber nicht kann, ein Kokoswäldchen, das viele Nüsse, doch leider keinen Schatten gibt, – das sind die auffindbaren Wunder von La Guayra. Unweit des Kokoswäldchens steht indessen die Eisenbahn, deren Zug aus zwei Wagen erster und zwei zweiter Klasse zusammengesetzt ist.

Die Weißen sollen in der Ersten fahren, doch wenn man kein Geld hat, fährt man ebensogut auch in der Zweiten.

Hellbraun, zumeist Mischlinge, sind die Einwohner. Sie krochen mit ihren Riesenbündeln wie müde Ameisen auf den Zug, verstauten sich und ihre Päckchen auf, über und unter den Sitzen, kauten Zuckerrohr und erteilten bereitwillig Auskunft über alles. Die Männer unter den breitkrempigen Strohhüten bohrten ihre kohlschwarzen Augen in mich; im Wesen der Frauen lag etwas Schwermütiges, Lebensmüdes.

Sobald man eine gewisse Höhe erreicht, bläst ein frischer Wind, und man erholt sich vom toten Gestein. Palme reiht sich an Palme, unbekanntes Strauchwerk wird zum grünen Wall. Nach und nach entfalteten sich die Kaffeepflanzungen. Auf dem glänzenden, dunkelgrünen, leicht gezackten Laub saßen die hellroten Beerenbüschelchen wie winzige Sträußlein, außerordentlich reizvoll. Dicht am Stamm eines dünnen, zackenblättrigen Baumes hingen riesige Früchte – die gepriesenen Papayas, aus denen die Nordamerikaner das Pepsin gewinnen; Chirimoyas, die schuppigen Zuckeräpfel, pendelten an vorspringenden Aesten; Sapodillas lagen in Körbchen. Sie ähneln täuschend unseren Kartoffeln und haben ein weißes, süßliches Fleisch. Anderes, mir noch unerklärtes Obst ruhte in reizenden Bastkörbchen, die man überall in Venezuela an Stelle von Tüten bekommt, um das gekaufte Obst leichter heimzutragen, und überall leuchtete die Bougainvillia in ihrem unvergleichlichen Purpurviolett.

Carácas liegt einige hundert Meter über dem Meeresspiegel und wackelt fast ununterbrochen. Erdbeben gehören gewissermaßen zur Tagesordnung, und die Häuser sind schon mit Rücksicht darauf gebaut. Niedere Bauten, kleine Fenster, Gassen, die gerade sein möchten und nicht können, ein Park, eine Kirche, die so viel Sprünge wie ein Altweibergesicht Runzeln hat, Geschäfte voll von Ladenhockern aus Osten und Westen und hinter und über all dem der Zauber Süd-Amerikas, der Wind des Geheimnisvollen, Unerforschten, der von den Niederungen des Orinocos, von den Gipfeln der fernen Anden bis hierher weht. Düfte vom Atlantik, vom Antillenmeer, vom Stillen Ozean, von Gebieten so furchtbar und todbringend, wie unser Gedanke sie kaum faßt, … und dazu das leichte Wanken des Bodens, das plötzlich wie ein Memento mori durch alles Sehen und Erfahren bricht …

Spät am Abend kehrte ich müde nach La Guayra zurück, traf Herrn G., der auch durchgebrannt war und mich tüchtig auszankte, daß ich nicht mit ihm gegangen war, und später meine eigene Eßgruppe, die erklärte, sich etwas von La Guayra ansehen zu wollen. Man hatte ein kurzes Aussteigen doch gestattet. Sie nahmen uns mit und wir beschauten … das nächste Gasthaus.

Der erste Offizier lächelte bei meinem Kommen, sagte aber nichts. Von der Brücke sieht man eben allerlei, und selbst die kleinste Schriftstellerin, die durch die engste Plankenöffnung kriecht, bleibt nicht immer verborgen. Aber wer zwischen Osten und Westen fährt, hat auch gelernt, im Notfall beide Augen zuzudrücken.

Puerto Cabello.

In diesem schönen Hafen, den wir nun anliefen, um nach zwei Stunden wieder abzufahren, erhielt ich wieder eine Warnung, die ebenso unbeachtet wie die erste, an mir abglitt. Die hübsche deutsche Kaufmannsfrau, die kein Wort ihres künftigen Landes verstand, lehnte neben mir an der Reeling, und vereint feilschten wir um Papageien und die entzückenden Zuckervögel, die ich nur dort gesehen habe. Sie sind von einem herrlichen Blau, wie Leberblümchen im Vorfrühling, haben einen tiefhimmelblauen Fleck oben auf dem Kopfe und die Flügel ganz schmal, aber scharlachrot gerandet. Sie nähren sich von Mehlwürmern und ähnlichen Dingen und sind daher schwer zu halten, aber ihre Schönheit begeisterte uns. Einige der reicheren Leute kauften auch Aras, die hühnergroßen, sehr bunten Tropenpapageien, deren durchdringendes Geschrei sie sehr unangenehm macht. Mir setzte jemand solch ein schwerbeschnabeltes Unding auf die Hand, und da stand ich – unfähig, das Vieh abzulegen.

Während wir uns also ganz mit der Tierwelt beschäftigten und uns die Baumratten ansahen, die auf- und niederrasten, stellte sich unten vor dem Schiff ein brauner Farmer mit einem Strohdach erster Güte auf und begann, der schönen Blondine außerordentlich den Hof zu machen. Ich wurde zum Dolmetsch, und je verliebter er wurde, desto lebhafter verdolmetschte ich seine Liebesschwüre. Frau O. fühlte sich im Grunde geschmeichelt, und der Braune wurde derart aufgeregt, daß er ihr allen Ernstes zusprach, vom Schiff herabzuklettern und bei ihm als seine Gattin zu bleiben. All mein Beteuern, daß sie schon verheiratet war und einen weit besseren Gatten hatte, verfing nicht, und wenn nicht so viele Menschen herumgestanden wären, so glaube ich wirklich, daß er sie mit Gewalt vom Schiff gerissen und davongeschleppt hätte. Neben mir sagte der Zuckerbäcker von Riobamba sehr ernst: »In der Tat, weiße Frauen haben hier einen ungeheuren Wert.«

Ich lachte dummvergnügt in mich hinein. Mich freute es, daß ich hier, wie der Dollar daheim, ein Ding war, daß im Werte ständig stieg. Ganz breitspurig wanderte ich über's Deck.

Jemand drückte mir die Hand. Es war meine Landsmännin, die Gattin des Peruaners. Sie mußten hier aussteigen und wollten zu Fuß durch das Innere nach Peru. Was das bedeutete, wußten wir damals beide nicht. Das war eine Strecke wie von Palermo zum Nordkap, und ganz durch Urwaldgebiet.

Sie trug ein schwarzes Seidenkleid mit einem gelben Wasserfall von verblichenen Spitzen. Nichts trugen die beiden in der Hand, nicht einmal ein Taschentuch. Sie gingen in die neue Welt, wie man aus einer Elektrischen steigt. Langsam sah ich sie den Hafendamm entlangschreiten; ganz ohne Eile. Er hatte vielleicht drei, vier Pesos in der Tasche. Gewiß hat er sie ermordet, ehe eine Woche vorüber war. Dann mochte er wohl irgendwie in sein Land zurückgekehrt sein. So oft ich mich später über die Last selbst meines bescheidenen Gepäcks ärgerte, dachte ich mit Grauen an meine Landsmännin, die mit hängenden Armen in ein fremdes Land gegangen war, um vielleicht schon vor dem Sinken der Sonne den Tod zu treffen.

Und selbst für diese Begegnung mußte sie – unter den obwaltenden Umständen – noch dankbar sein.

Willemstad. Curaçao.

Nach neunstündiger Fahrt, neuerdings dem Norden zu, fuhren wir in einen Fluß, der ebensogut in Europa gelegen sein konnte. Die Häuser, die wir im Schein der Lampen erblickten, waren die Häuser Amsterdams; die Laute, die an unser Ohr schlugen, die Hollands. Wir hatten Wilhelmsstadt erreicht.

Früh am Morgen flüsterte Herr G., wir sollten uns allein aus dem Staube machen, denn sonst würden wir nichts kennen lernen, und so verschwanden wir unheimlich früh und durchwanderten die Stadt, die holländisch rein und holländisch langweilig war. In den Geschäften bunte Farben, auf dem Markte viel Obst, aber sonst nichts Tropenhaftes, denn die Insel ist ungewöhnlich trocken, infolgedessen auch gesund, entbehrt aber jener üppigen Bewaldung, deren sich nässere Inseln erfreuen. Dies war überdies die Trockenzeit – der Winter der Tropen – und so spärlich war das Grün selbst an einzelnen Sträuchern, daß ich eine Kuh Papier fressen sah. Ihre Milch mochte dementsprechend sein. Alles, was wir antrafen, waren Säulenkakteen, Aloen, Scheibenkakteen mit furchtbaren Dornen und einige halb verdorrte Schirmakazien.

Selten bin ich so lange über Hügel und Berge gewandert. Oft trennte ein Drahtzaun ein trostloses Gebiet vom anderen. Manchmal kroch ich auf allen Vieren unten durch, manchmal packte mich Herr G. und warf mich hinüber, was bei der sandigen Beschaffenheit des Bodens möglich war. Ballenkakteen, Akazien und Mangroven waren indessen alles, was wir entdeckten. Mangroven wachsen dicht am Strand, bleiben freudiggrün, blühen rot und lassen den langen, spitzzulaufenden Samen so fallen, daß er sich in den Sand oder Uferschlamm bohrt. Daraus entsteht ein neuer Baum. Die Rinde ist dunkel und so rauh wie ein Reibeisen. Sie dient auch den Eingeborenen einzelner Länder als ein solches. Wunderbare Muschel-, Krabben- und Korallenversteinerungen waren zu finden. Ein ganzer Berg bestand daraus.

Da erspähte ich den ersten Tropikvogel. Er ist ganz schwarz und gelb wie die einstige Kaiserfahne, oder besser orange.

Auf dem Rückweg hatten wir ein Abenteuer. Die sonndurchglühten Felsen bergen recht gefährliche Schlangen, und Herr G. befahl mir, Ausschau zu halten. Müde, die Arme verbrannt, das Gesicht aufgedunsen, hinkte ich talwärts, als ich einen furchtbaren Schmerz im linken Fuß verspürte und einen Schrei ausstieß. Mein Begleiter schnellte geschwind herum, ich erwartete, eine Sandviper an meinem Bein zu finden, entdeckte indessen einen Tellerkaktus, dessen ungewöhnlich lange braune Dornen mir tief ins Fleisch gedrungen waren.

»Wir müssen die Sache mit einem scharfen Ruck entfernen, sonst bricht irgend eine Spitze, und das Bein wird eitrig«, erklärte Herr G., packte meinen Hinterhuf und riß einen Dorn nach dem anderen weg. Wenn ich nicht im Geruch des Heldentums gestanden hätte, würde ich laut gebrüllt haben, so aber biß ich die Zähne zusammen und starrte tapfer ins Nichts.

»Was haben Sie in Curaçao gesehen?« fragte man auf dem Schiff. Nach langem Kreuzverhör erklärte man einstimmig: »Die Armen haben nichts gesehen, nicht einmal den weltberühmten Curaçao getrunken. Nein, so etwas!«

Wir beide lächelten nur.

Vom Curaçao bekam ich dennoch zu kosten. Sie waren alle gut auf dem »Bologna«.

Puerto Colombia.

Es war ein Josephitag und rauh für die Tropen. Wir konnten nicht einfahren, weil der lange Pier ausnahmsweise besetzt war; mehr als drei Dampfer auf einmal fanden nicht Raum. So hüllten wir uns in Decken und beobachteten die zahlreichen Pelikane, die auf dem Sand umherwanderten, und von Zeit zu Zeit tauchten. Der ungeheuer lange Schnabel gab ihnen ein komisch schwerfälliges Aussehen.

Wir waren alle stiller als sonst. Herr G. wollte zu Forschungszwecken den Magdalenenstrom emporziehen, und der deutsche Kaufmann mit seiner Frau beabsichtigte, sich in Medellin oder Bogotà niederzulassen. Er hatte sehr viele deutsche Stahlwaren mit und verkaufte in jedem Hafen etwas an die Eingeborenen, um fremde Valuta einzutauschen. Sein Spanisch war schwach, seine Frau sehr hübsch, sein gesunder Menschenverstand nicht auf Abenteuer eingestellt. Ich habe mich oft gefragt, wie es ihm ergangen sein mag.

Es blieb nur ein Deutscher an Bord – Don Luis, der den Beinamen »der Fresser« führte, weil er einen so gottgesegneten Appetit hatte und von der ganzen Mannschaft gefüttert wurde. Er mußte fast all die Kriegshungerjahre nachessen. Mein Idealismus stieß sich an seiner Eßlust und seiner Hose; ich nahm es nicht einmal mit genügender Anerkennung auf, als er mir am nächsten Morgen, nachdem ich von Herrn G. Abschied genommen hatte, in einem väterlichen Tone sagte:

»Es ist mir aufgetragen worden, über Sie zu wachen.«

Wag wußte er von Pflanzen und Vögeln und von der Art dieser Leute? Wir liefen zusammen über Berg und Tal, und ich knurrte innerlich über mein Einsamsein und ahnte nicht, daß mir ein Schutzengel zur Seite ging, der zu irdischen Zwecken die Flügel daheim gelassen und eine sehr verbrauchte Matrosenhose an hatte.

Puerto Colombia liegt zu Füßen von ziemlich hohen, bewaldeten Bergen, die zur Regenzeit sehr freundlich wirken müssen, nun aber braun und öde den kleinen Ort umschlossen. Die Gassen waren voller Flugsand, die Häuser ebenerdige Holzbauten, die Hütten der Eingeborenen einfach aus Lehm zusammengeworfen und im besten Falle einmal weiß gestrichen. Holzstangen versperren gitterartig die kleinen Fensterlein, auch die der europäischen Häuschen, deren Holzverschlag an einen Käfig erinnert. Durch diesen Käfig sprechen die Frauen zu den Vorübergehenden. Das Dach ist überall aus Palmenstroh. Die Kirche selbst ähnelt einem luftigen Stall. Die Orgel gibt nur einen Ton bei jeder fünften Taste, die Sakristei ist hinter einem gespannten Leinentuch hinter dem Hochaltar, und auf dem Kirchhof, an die Grabkreuze gebunden, weiden Ziegen.

Wir betrachteten die Hühnerleiter, die zur Kanzel führte und die Kuhglöcklein, die vor der Kirche von einer Querstange baumelten; hierauf nahmen wir Abschied von unseren Freunden, die schon im Zug nach Barranquilla saßen, der wie eine rollende Holzkiste aussah und von halbnackten Eingeborenen umringt war, die Herrn O. Rasiermesser abkauften, sie überall an sich ausprobierten, und die Frau O. sehnsüchtig anglotzten. Ein gelbbrauner Mischling wiederholte wie ein Papagei:

»Die schöne weiße Dame soll nach Medellin fahren, wo es kühler ist; hier wird sie bleich werden …«

Herr G. reichte mir die Hand. Der Zug machte ppppffff und Menschen, die ich lieb gewonnen, verschwanden im wachsenden Staube …

Unweit von Puerto Colombia lag die Ortschaft Sabanilla. Einst landeten alle Schiffe dort, doch nun war der Magdalenenstrom so weit vorgedrungen, daß er bis weit hinaus Strand und Meer versandete und man den Hafen verlegt hatte. Kokoswäldchen führten dahin. Wir erfuhren unterwegs – Don Luis hielt tapfer aus – daß man alles Trinkwasser von Barranquilla brachte und teuer bezahlen mußte.

Im Magdalenenstrom und auch im angrenzenden Meer darf nicht gebadet werden. Es wimmelt von Alligatoren.

Obschon die Tropensonne heiß auf alles schien, wurde uns das Herz seltsam schwer. Diese elenden Pfähle, die öde Gebiete, nicht Gärten, umfriedeten; diese schmutzigen Kinder mit geschwollenen Bäuchen; diese dürren braunen Abhänge und vor allem die zahllosen Aasgeier mit ihren breiten, schwarzen Flügeln und braunen Flügelrändern, die alle Straßenreinigung besorgten, und wie hungernd nach menschlichen Resten auf den leichten frischen Gräbern saßen. Langgestreckte, mittelgroße Hunde mit spitzzulaufenden, langen Ohren, schlichen immer scheu hinter jedem Fremden her, und aus den Augen der Eingeborenen brach etwas wie Abneigung oder doch Mißtrauen und etwas …

Ueber dieses Etwas wurde ich mir erst viel später klar.

Fünfzehn Tagreisen stromaufwärts liegt Colombias eigentliche Hauptstadt, das schöne, gesunde Bogotà; aber auch Medellin, fünf Tage Fahrt von Barranquilla, dem Hauptort von Atlantico, ist leichter bewohnbar, als die von Moskitos grausam heimgesuchten Küstenorte.

Cartagena de las Indias.

Auf der Insel Baru liegt das Fort San José.

Zum ersten Mal empfand ich die Tropenhitze geradezu schmerzlich. Graue Wolken schleppten träge über die niederen Hügel, und eine feuchte, dampfschwangere Schwüle lastete auf diesem »Carthago der Indianer«.

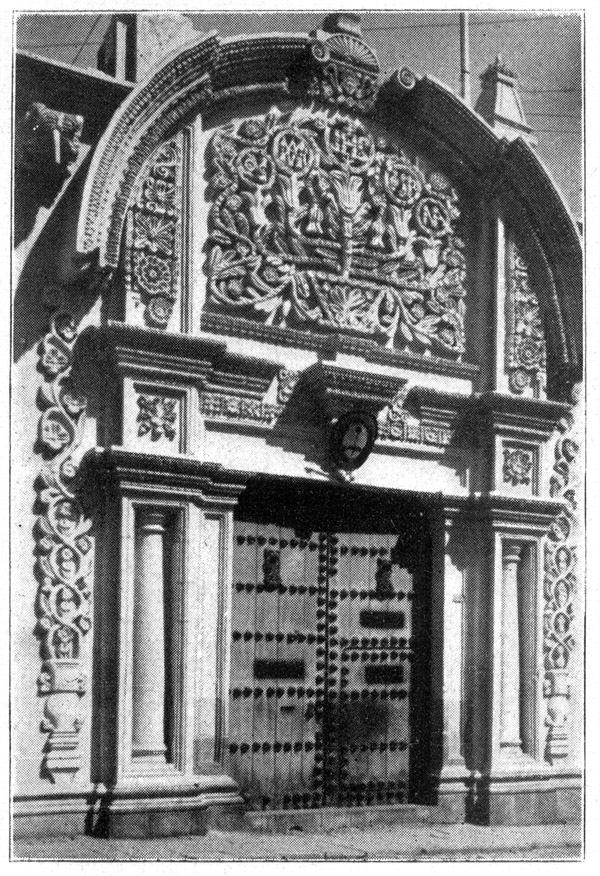

Wie überall begrüßte uns zuerst die Columbusstatue; hierauf kam das für Südamerika so bedeutende Denkmal der Dahingemetzelten von 1815 (Befreiungskrieg), die sich gegen die spanische Herrschaft aufgebäumt hatten, die Anlage des neuen Parks, die Wohnung des Erzbischofs, die alte Kirche von Nuestra Señora de Ladrinal und die weite Avenida, die zu den schönen, umgärteten Villen der Europäer führt.

Don Luis und ich durchquerten die ausgedehnte Stadt bis zur Popa, dem Hügel, der gleichsam ihren Kern bildet und der teilweise von Sümpfen umgeben ist, in welche die Tvarsläufer beim Nahen von Menschen flüchten. Es sind das Krabben, die nur seitwärts laufen können.

Alle Hütten waren mit Palmenstroh gedeckt, standen offen und erlaubten Einblick. Frauen hatten einen hohen Holzstößel in der Hand und stampften Mais oder Reis; andere zerrieben das Mehl auf einem flachen Lavastein oder kochten Flaschenkürbismus in breiten Tonkrügen. Sie waren stets gern redebereit und erzählten von ihren täglichen Sorgen und spärlichen Freuden. Die Kinder waren hübsch, splitternackt, scheu und hatten auf dem Bauch eine eigentümliche Schwellung, die Don Luis und ich dem Wasser zuschrieben, weshalb wir uns nichts aufwarten ließen. In Wahrheit waren diese apfelgroßen Vorsprünge nichts als vernachlässigte Nabel …

Die besseren Gärten waren voll von Sumacbäumen, den bunten Crotonsträuchern, den Trompetenbäumen und der feurigen Bougainvillia. Unweit des Hafens fanden wir zum ersten Mal die berühmten Elfenbeinnüsse, die von der Taguapalme gewonnen werden und so hart sind, daß man sie nur mit einer Eisenstange oder besonderen Instrumenten aufschlagen kann. Wir füllten uns damit die Taschen.

Kleine, schwarzgestrichene, offene Wägelchen laufen mit einem Geklirre durch die Straßen, als wäre der Verkehr riesengroß, und langohrige Hunde schnuppern nach Abfällen in allen Winkeln. Bei aller Tropenpracht wirkt Cartagena tot. Südamerika erfüllte mich mit einer Schwermut, die ich bei aller Anstrengung nicht abzuwerfen vermochte. Mir war 's, als fiele ich hoffnungslos zurück durch die Jahrhunderte, und etwas von der verborgenen Wildheit, gleich groß in Eroberern und Unterdrückten, beklemmte mich wie eine unsichtbar mir aufgebürdete Last.

Don Luis fühlte nichts davon. Selbst bei dieser Hitze aß er wie ein Löwe nach drei Hungertagen.

Vor der Limon Bay.

Bis Puerto Colombia hatte die arme deutsche Frau im Hospital gelegen. Nun wurden Kranke und Gesunde aus Deck gebracht, das Schiff geräuchert, das Deck gewaschen, der Rauchfang gescheuert, die Reeling gestrichen, das Messing geputzt, und jedem wurde eingeschärft, so rein und so frisch wie irgend möglich auszusehen, so sehr fürchtet sich jeder Kapitän vor den Amerikanern.

Alle Reisenden wurden klassenweise zusammengefangen und gezählt. Der Arzt, die Zollbeamten, die Polizei kamen uns schon entgegen. Wir wurden von oben bis unten angeschaut, und endlich, wie widerwillig, entlassen. Die Behörden flüsterten miteinander wie bei einem Sterbefall, und ich fing nur ein Wort auf: »Deutsche«. Es genügte. Ich wußte, daß unser Schicksal in die Wagschale fiel. Jedenfalls besaß ich das Visum für Panama, das die meisten nicht hatten, und kam mir gesichert vor. Damit und mit dem Paß »König Peters von Gottes Gnaden«, den niemand verstand, wahrscheinlich nicht einmal der betreffende König selbst, da einzelne Sachen slowenisch eingeschrieben waren, war ich über alle Polizei erhaben, wenn man mich auch verdächtigen mochte, ein Bolschewist, Anarchist, Idealist oder anderer »Mist« zu sein.

Jemand verlangte unseren Eid, weder in Colombia noch in Venezuela an Land gewesen zu sein. Mein Gewissen, sonst ziemlich stramm, dehnte sich wie ein abgenütztes Strumpfband, und ich vergaß für den Augenblick, jene Länder gesehen zu haben. Don Luis aß eine Sardellensemmel und vergaß auch. Gedächtnisschwäche ist häufig in den Tropen.

Schließlich handelte ich darin wie Wilson bei den vierzehn Punkten: ich dehnte sie aus, bis sie paßten.

Cristobal Colón.

Cristobal ist die Kanalzonenstadt, gehört den Amerikanern, hat die Gesetze, Sitten und Gebräuche, nur etwas von südlicher Sünde umhaucht, der Vereinigten Staaten. Colón gehört zur Republik von Panama; man spricht Spanisch, man tut, was man nicht soll, und man lebt in der verderbtesten Stadt der Welt – wenn man der Aussage Erfahrener vertraut.

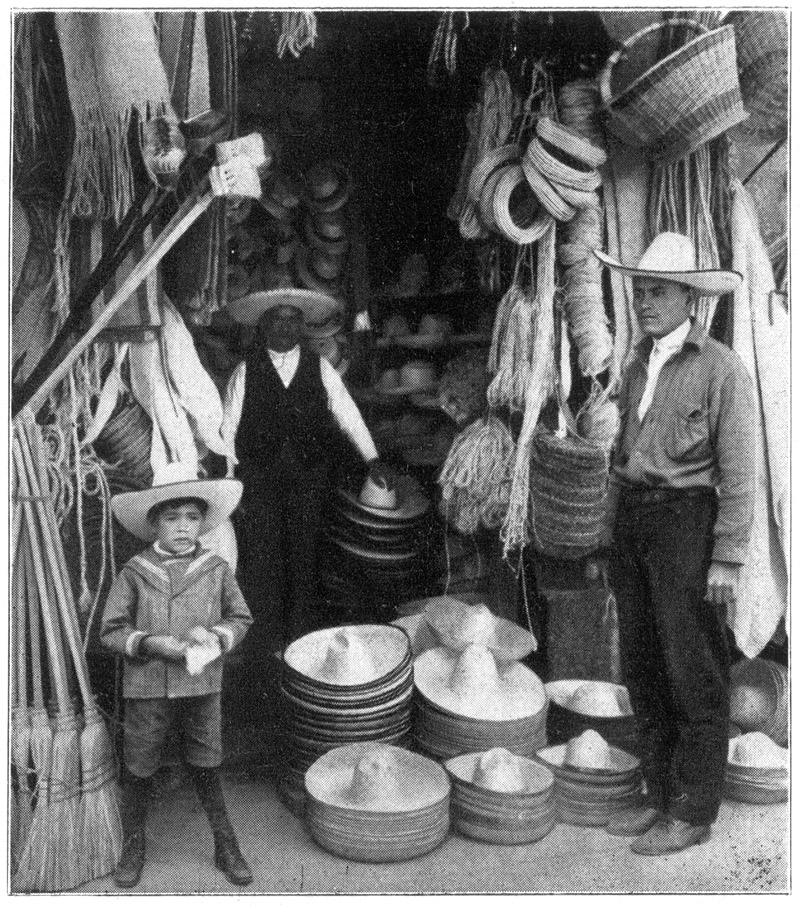

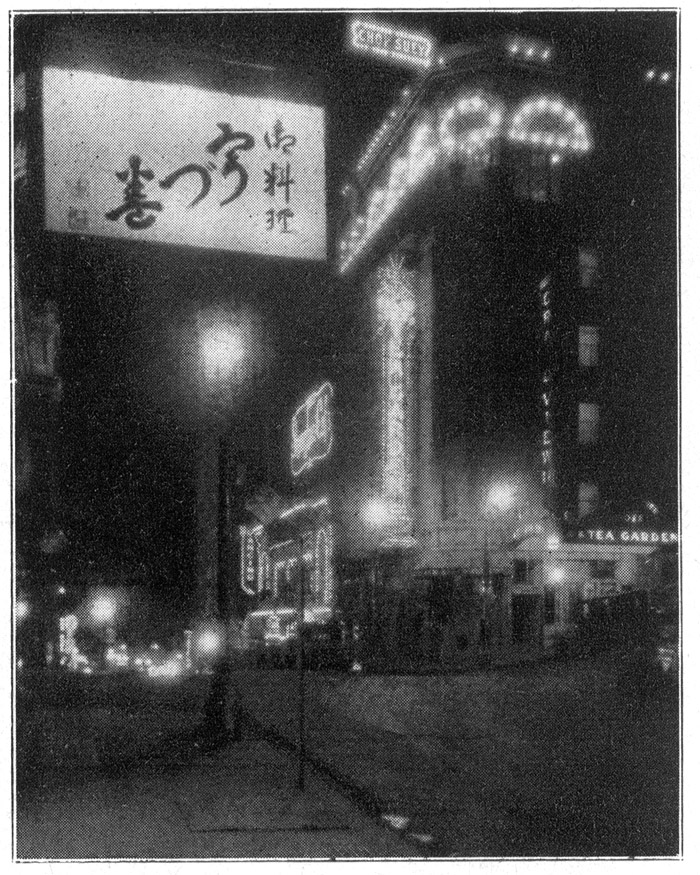

Ich durchwanderte mit einem Italiener, der mir gelegentlich den Hof machte, die eigenartige Stadt mit ihren Holzschürzen, an Stelle von Hoteltüren, ihren japanischen und chinesischen Läden, den Panamahutverkäufern an den Ecken, den gedeckten Gängen (der erste Stock jedes Holzhauses ruht zur Hälfte auf Pfeilern, und darunter kann man unbehelligt von der Sonnenglut der Tropen oder den furchtbaren Güssen gehen), den Kokoshainen, der Strandpromenade, und traf dort einen Affen (einen echten, nicht menschlichen), der sich sofort in mich verliebte, mich mit seinen felligen Armen umschlang und unbedingt küssen wollte. Darob großer Jubel von seiten meines Begleiters, dem ich eben eine Rede über das Ungesunde und Unappetitliche der europäischen Kußlust gehalten hatte.

Die Friseurläden begeisterten mich. Die Opfer schwitzten so entsetzlich, daß sie nicht sitzen konnten, sondern ausgestreckt auf einer Art Operationsplatte lagen und so eingeseift und rasiert wurden. Japaner in weißen Aermelschürzen besorgten das schnell und schmerzlos.

In einem abgeschlossenen Parke liegen die Häuser der Quarantäne, völlig drahtumsponnen, grau von Farbe, und man merkt ihnen das Ungesunde schon förmlich an. Hierher werden die Pest- oder Choleraverdächtigen gebracht, die Gelbfiebersterbenden und die an Beriberi Erkrankten. Die schönsten Bauten sind die Hospitäler, und so groß war das allgemeine Sterben beim Kanalbau, daß auf jeden Meter Boden im sogenannten französischen Kanal ein Mann zu rechnen war.

Die eigenartigen Gil-Blas-Indianer landeten nur in der Nähe des alten Hafens und brachten ihre Inlandfrüchte zum Verkauf. Weiße dürfen kaum tagsüber auf einige Stunden in ihr Gebiet kommen und müssen vor Sonnenuntergang wieder abfahren. Diese Indianer tragen das Haar offen und lang und haben schwermütige, mandelförmige Augen. Ihre Haut ist rotbraun und manchmal tragen sie Arafedern im Haar oder als Gürtel um die Mitte.

Am Abend entfloh ich dem Italiener – um Liebesgesäusel anzuhören, war ich doch nicht auf Columbuspfaden! – und ging allein nach Colón. Der arme Don Luis durfte sich nicht ans Land rühren, und in gewisser Beziehung versüßte dies meine verbotene Freiheit. Ich war wie ein Seeräuberschiff, das jemand weiß gestrichen: unerkennbar. All das schien mir damals begehrenswert.

Auf dem Heimweg beging ich eine Dummheit. Dumme haben immer Schutzengel. Erst wenn man weise wird, muß man allein aufpassen. Vor mir stand nämlich ein Amerikaner und lud mich ein, den französischen Kanal in einer Barke hinaufzufahren, mit ihm. Warum? Weil ich rein aussah. Sehr schön. Ich freute mich, gewaschen auszusehen. Wie dumm ich war, sah ich ja leider nicht. Das Verbotene reizte. Er würde mich herumgondeln, wo Deutsche nicht gondeln sollten …

In der schnell dahinschießenden Dampfbarkasse, von der aus man die tausend Lichter der beiden Städte und all den Glanz des Kanals sah, kam die Geschichte so, wie jemand mit mehr Verstand es geahnt hätte, aber weil er ein Weißer war, blieb es beim gütlichen Zureden. Dennoch lernte ich in zehn Minuten, daß man nicht mit einem wildfremden Mann einen wildfremden Kanal hinauffährt. Ihm mein inneres Deutschtum zu verraten, hatte ich zum Schluß indessen nicht den Mut oder die Waghalsigkeit, denn er war ein hoher Hafenbeamter und hätte mir die Durchfahrt durch den Kanal verweigert. Auch wollte ich nicht gern über Bord fliegen – weniger um meinetwillen, als um des Passes halber, der in meiner Ledertasche ruhte.

Ich stieg daher weiser und stiller, doch ohne Schaden wieder aus der Barke aus. Eins hatte ich erfahren: die Deutschen würden unter Bewachung mit dem Zug nach Balboa gebracht werden. Kaum stand ich auf den alten Planken, so suchte ich Don Luis, der auf einer Taurolle schlief. All mein Rufen störte seine Träume nicht, bis ich eine schwere Elfenbeinnuß auf seine Nase niederfallen ließ. Da wachte er auf, und ich sagte ihm, daß man ihn früh am Morgen holen würde. Er traf daher alle Vorbereitungen und war bereit, als die Polizei eintraf.

In der ersten Klasse reiste ein Schweizer, der aus Versehen als Deutscher in die Schiffsliste eingetragen war. All sein Widerstand half nichts, er mußte in Morgenrock und Pantoffeln auf den Zug. In Balboa raste er zu seinem Konsul und beschwerte sich bitterlich. Dieser bemerkte tröstend:

»Jetzt sind Sie einmal hier – was soll ich machen?«

Don Luis aber, der immer ein Auge auf 's Praktische gerichtet hatte, begab sich zur Veloceagentur und sagte:

»Auf dem ›Bologna‹ bekäme ich zu essen. Wer aber füttert mich hier?«

Die Veloce schenkte ihm einen Dollar. Er kaufte um fünf Cents sechs Bananen, von denen er sogar mir eine brachte und war um 95 Cents vollwertiges Geld reicher. Da bedauerte ich beinahe, nicht auch polizeilich befördert worden zu sein, tröstete mich indessen mit dem Gedanken, daß ich immerhin den Kanal gesehen hatte. Eins schwor ich mir feierlich: In Panama wollte ich nie leben, nie! Es war zu heiß …

Wie kindisch wir Menschen sind!

Durch den Kanal.

Am Vorabend hatten wir 2000 Tonnen Kohle in wenigen Stunden geladen. Alles ging völlig maschinenmäßig. Die Kohle kam an hohen Eisengestellen in Ueber-Schiffshöhe angefahren, die Behälter machten von selbst einen Purzelbaum in der Luft, die Kohle fiel herab, ein neuer Behälter entleerte sich und fuhr davon – – bis alles schwarz und alle Kohle verschifft war.

Schon durch die infolge der heftigen Nordstürme immer mehr versandete Limonbucht und besonders durch den fünfzig Meilen langen, oft kaum 41 Fuß tiefen Kanal fahren die Schiffe sehr langsam. Der französische Kanal ist so eng, daß zwei Dampfer gerade aneinander vorbeifahren können. Unendlich dichtes, hellgrünes Unterholz bedeckt die beiden flachen Ufer. Hier wüteten zur Zeit Lesseps' (des Erbauers) zwei besonders gefürchtete, nun schon stark ausgerottete Mückenarten: die Anopheles, deren Biß die Malaria einimpft, und die Stegomyia, die Trägerin des gefürchteten gelben Fiebers. Den Kranken, der am vomito negro, dem schwarzen Erbrechen, wie man das gelbe Fieber in Panama nennt, erkrankt ist, steckt eine Stegomyia nicht länger als drei Tage an, während die tropische Malaria noch nach drei Jahren – auch wenn kein neuer Anfall erfolgte – im Blut auffindbar und auf eine weibliche Anopheles übertragbar bleibt.

Um die Kanalangestellten nach Möglichkeit vor diesen beiden gefährlichen Angreifern zu bewahren, sind sämtliche Häuschen mit einem feinen Drahtnetz umsponnen, und von Zeit zu Zeit wird auf alle Tümpel Petroleum geschüttet und, wo tunlich, Erde zum Austrocknen aufgeworfen.

Nach dem französischen Kanal kamen wir in die Gatunschleusen, wo das Schiff dreimal gehoben wurde, bis es 85 Fuß über dem atlantischen Meere stand. Sich das zu vergegenwärtigen, ist schwer. Sobald das Schiff vor dem ersten Tor steht, wird dieses langsam geöffnet, das Schiff gleitet hinein, das Tor schließt sich wieder und das Tor der zweiten Schleuse wird aufgemacht; dadurch stürzt das dort angesammelte Wasser in die erste Schleuse und hebt das Schiff, bis es die gewünschte Höhe erreicht hat; dann öffnet man wieder ein Tor, und endlich gleitet der Dampfer in den künstlichen Gatunsee, der aus dem Ausfluß des Chagresflusses entstanden ist und aus dem man – als ich durchfuhr – noch die Kronen der überschwemmten Urwaldbäume, wie weißgebleichte Gerippe, hervorragen sah. Hinter dem Gatunsee kommt der Culebra Cut – der entzweigeschnittene Berg – und wieder fährt das Schiff, zwar nicht mehr am elektrischen Gängelband vom Ufer her, wie durch den ersten Kanal, aber immer fast noch ohne Dampf durch diese enge Schlucht. Vor zwei Tagen war ein Abrutsch erfolgt, und die Baggermaschinen waren in voller Tätigkeit, während der ganze Abhang mit starken Wasserströmen bearbeitet wurde, um das lose Erdreich irgendwie zu festigen. Die Tiefe im Culebra Cut beträgt 49 Fuß.

Durch die Pedro-Miguelschleusen, die uns zum Stillen Ozean herablassen sollten, führten uns neuerdings die beiden elektrischen Wägelchen, nachdem das Schiff den eigenen Willen aufgegeben hatte und wie ein zahmer Hund an der Leine lief; nur kamen wir da in die schon volle Kammer und sanken in die sich leerende hinab. Durch die Miraflores-Schleusen erreichten wir wieder Meereshöhe.

Am Abend fischten wir Don Luis und seine beiden Leidensgefährten bei Balboa auf. An der Naosinsel vorbei glitten wir in den Stillen Ozean hinein. Der Golf von Panama war so still wie ein Inlandssee, und ein wunderbares Meerleuchten empfing uns.

Ich lag in der Kabine mit weit offenen Augen. Das Walroß schlief, die Schönheit von Lima, der alle den Hof machten, flocht ihre Zöpfe und alle anderen träumten. Die Betten hatten sich schon teilweise geleert. War es die Hitze – war es irgend eine Vorahnung – nie wieder fühlte ich mich wie vor dem Panamakanal. Es war mir, als sei ich in ein neues Leben getreten.

Panama-Kanal: Die Gatun-Schleusen

Am Aequator.

Früh am Morgen standen Don Luis und ich an der Reeling und ließen die einzelnen Inseln an uns vorbeiziehen. Vom Festland her wehte ein leichter Duft, der mit tausend Alpenblumen gewürzt schien, und die Spitzen der Cordilleren grüßten zu uns herüber. Feuerspeiende Berge kochten dort wie Riesenkessel, und aus den spitzen Gipfeln stieg der Rauch wie aus Riesenschloten. Vorn aber war alles tiefgrün und überfruchtbar und das Meer selbst so ruhig und warm, daß man das Fahren des »Bologna« kaum wahrnahm.

Gegen Abend erreichten wir Bahia in der tiefen Caraquezbucht. Nur selten läuft der Dampfer diesen verlassenen Ort an. Die Berge sind ringsumher überdicht bewaldet und die Pracht der Tropen entfaltet sich hier in ungewohnter todbringender Schönheit. Dichte Schichten modernden Laubes, faulender Nüsse, herausgequollener Säfte bedecken den Boden, den man durch das verschlungene, lianenbehangene Unterholz kaum sehen kann; in den hohen Baumkronen schwingen sich Affen, wiegen sich bunte Aras, springen die grauen Ardillos oder Baumratten, schwirren Papageien und uns fremde Vögel, hängen Schlangen in scheinbar lebloser Stellung wie Lianen, mit denen der Wind spielt, und erst wenn der Baum ganz im Sonnenlicht steht – fünfzig und mehr Fuß von seiner Wurzel entfernt – setzt er seine unbeschreiblich großen und grellfarbigen Blüten an. Nichts blüht auf dem Grunde; alles lacht hoch oben, kaum erkenntlich, im Sonnenlicht, und alles kämpft um diesen günstigen Platz, das Schwächere erstickend.

Die Eingeborenen, Indianer mit breiten Gesichtern und langem struppigen Haar, machen Tontöpfe, sammeln Früchte, bringen Rattankörbchen zum Verkauf und ihre Augen unter den buschigen Brauen sind bald schwermütig, bald lüstern. Die Weißen sehen müde aus und einsam, so einsam …

Wen nicht die Sucht nach schnellem Geld um jeden Preis treibt, der geht nicht in die heimtückischen Gebiete Ecuadors.

In dieser Bucht, die so still scheint wie keine, die ich je geschaut, beglückte mich das schönste Abendrot meines Lebens. Hinter den dicht bewaldeten stillen Hügeln, die einen Halbkreis bildeten, in dem wie ein blauer Stein in grüner Fassung das Meer lag, tauchten leuchtend weiße Wolken wie Wattebauschen auf. Der Rand des Himmels wurde glutrot, das Meer an dieser Stelle schwarzblau, während die Wolken über dem Haupte da rosa, drüben tiefgelb waren, sich zu herrlichen Feuergarben schlossen, die ganze Wölbung in einen Flammensee verwandelten und sich endlich in einem violett gewordenen Meere feurig spiegelten. Allmählich wurde alles verdrängt von einem feenhaften Rosalila, das in Purpurton verrann und schwarzrot endete, und in das der Mond wie eine scharfe Tuschzeichnung segelte.

In ihren Kanus, die aus einem einzigen ausgehöhlten Baumstamm bestanden, näherten sich am folgenden Morgen die Indianer, verkauften Tapotes, eine Frucht, wie ein Riesenapfel, mit braungrüner harter Schale, gelbem Fleisch und vier Kernen. Elfenbeinnüsse wurden fieberhaft verladen. Die Strohhütten der Braunen verschwanden endlich auf den blauen Wassern wie Schwämmchen, die davongleiten.

Es war nicht unerträglich heiß, obschon wir einen Grad unter dem Aequator waren. Am Tag vorher um drei hatten wir ihn gekreuzt. Heutzutage gibt es nur auf Segelschiffen noch die Taufe. Auf einem Dampfer merkt man nichts davon.

Insel an Insel glitt an uns vorüber; eine davon ähnelte einem schlafenden Toten. Mitten im Meer fand man auch deutlich die Spuren vieler Flüsse, denn allerlei Hölzer kamen angeschwemmt, sogar Wasserschlangen waren entdeckbar, und das Wasser war viel lichter und glatter an solchen Stellen. Kleine weiße Möwen mit schwarzen Flügelrändern begleiteten uns.

Zur Linken zeigte sich die Insel Santa Clara und zur Rechten die Punainsel, berühmt, weil deren Bewohner einst Pizarro heldenhaften Widerstand geleistet hatten. Zwischen beiden Inseln hindurch fuhr der »Bologna« mit lautem Getute in den Yambelikanal ein und nahm den Lotsen an Bord. Santa Marta, wo er eingestiegen war, besteht ganz aus Holzbauten, die am Rande die Form von Pfahlhäuschen haben und wie neugierige Kinder ins Wasser hineinwaten. Daneben stehen grellgrüne, kugelförmige Sträucher zwischen Palmen, Bananen und vereinzelten Maispflanzungen.

Um zwölf Uhr mittags fuhren wir in den Guayas ein. Er kommt aus den Tiefen von Ecuador und kennt die Gewässer, die von den berühmten Bergen der Cordilleren hinabfließen. Unzählige Baumstämme mit fremden Schlinggewächsen trieb er meerwärts an uns vorbei, aber auch allerlei Aas, Alligatoren und Fische, die sonderbar bunt und flach wirkten. Kleine nackte Jungen saßen auf treibenden Hölzern und ruderten mit den Füßen, unbekümmert um alles, was sich da im Strom an Schlangen, Alligatoren und Abfall versammelte. Der Guayas war hier noch fünfhundert Meter breit und die flachen Ufer derart dicht bewaldet, daß man unmöglich eine einzige Lichtung entdecken konnte. Bananen sollten in solcher Fülle reifen, daß man sie wegschenkte, nur um sie los zu werden. Alle Bäume strebten in die Höhe, die rückwärts gelegenen um so stärker, so daß die Ufer ein aufsteigendes Bild boten wie Sitze in einer Arena. Die Vögel und Affen waren in diesem Fall die Handelnden.

Von Zeit zu Zeit tauchten strohgedeckte Pfahlbauten aus dem Grün, und je näher wir der wichtigen Hafenstadt Ecuadors kamen, desto mehr ahnte man die Gegenwart von mächtigen Naturkräften. Hinter Riobamba dampften die Berge, zitterte der Boden, stürzten die mächtigen Wasser der Schneemassen in das ewig feuchte, gummi- und goldreiche Tropengebiet. Männer von eiserner Tatkraft wühlten da im Urwaldschlamm und suchten nach Gold, Kautschuk, Pflanzenmilch, Chinarinde und anderen wertvollen Dingen. Wenn sie nicht von den Eingeborenen heimtückisch ermordet oder von der Regierung übervorteilt, falsch angeklagt oder ausgewiesen worden waren, wenn sie nicht durch Schlangenbiß, wilde Tiere oder durch Pflanzengift den Tod gefunden hatten, und nicht an Beri-Beri – das den anfällt, der oft im Urwaldschlamm steht – Cholera, Pest oder einer anderen Tropenkrankheit gestorben waren, so kehrten sie in wenigen Jahren steinreich in ihre Heimat zurück. Wer aber wagte so viel? Höchstens ein Verzweifelter. Männer hinter Riobamba sind verzweifelte Männer …

Gegen drei Uhr näherten wir uns Guayaquil, und große Zettel warnten uns alle, nicht das Schiff zu verlassen, weil die Pest, Cholera, Ruhr, das Beri-Beri, gelbe Fieber und der Aussatz chronisch in dieser ungesunden, unreinen Stadt wüteten und das Schiff in Quarantäne müßte. Eine gute Meile im Fluß warf der »Bologna« Anker, und selbst da waren wir noch nicht sicher, von Mückenstichen verschont zu bleiben. Jeder Stich aber konnte uns Malaria, das gelbe Fieber oder sonst ein Uebel schlimmster Art einimpfen. Auch herrschte der Aussatz unter den ärmeren Leuten vor, so daß es nicht wünschenswert war, die geringste Sache käuflich zu erwerben. Niemand aus den Booten wurde auf 's Schiff gelassen.

Etwas von der Tragik eines neuen Lebensaufbaus streifte uns hier. Die drei Deutschen waren doch kräftige, bemittelte Menschen gewesen, nur der Peruaner und sein Weib arme Schlucker, aber in Guayaquil ahnte man, daß die, die hier landeten, einen verzweifelten Kampf aufnahmen. Da war der stämmige Zuckerbäcker, Goldsucher und Abenteurer, der auf Jahre im Gebiet des Chimborazo verschwinden wollte; der Kaufmann aus Firenze, der hier etwas anzufangen beschlossen hatte, und besonders das junge Ehepaar, das der allgemeine Gesprächsstoff war, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß der vorige, verschmähte Geliebte der Schönen unter den Auswanderern mitgekommen war. Die beiden Eheleute, sie in spitzenbesetzten Hemdhöschen und mit Lockendrehern, verwöhnt, zart von Gesundheit, lebensunklug, sehr kokett, er zu jung, um praktisch zu scheinen, wollten von hier aus ein Segelschiff nehmen, das sie in vierzehn Tagen nach den verlassensten Inseln der Südsee bringen sollte – nach den geradezu verwunschenen, ziemlich unfruchtbaren, von keinem Dampfer besuchten Galapagos, auf denen sie – die junge, gefallsüchtige Frau – jahrelang niemand sehen würde. Er dachte an Perlenfang und Ausbeutung eines Minerals, und beide wußten zusammen nichts über die Inseln, als daß sie bestanden und einige Landsleute einmal dahingegangen und nicht wiedergekehrt waren. Was ich über die Inseln sage, wußte auch ich erst nach Jahren, als ich selber – ein einsames Wesen – durch die schier unbegrenzte Südsee fuhr …

Die Guayaquiler hatten wie alle Mischlinge besserer Klasse in den Tropen Südamerikas eine ungesunde dunkelgelbe Gesichtsfarbe, flackernde, oft ausweichende Augen und einen sinnlichen Zug um den Mund. Die Bügelfalte war stets tadellos und war auch das einzig Vollkommene an ihnen. Hochmütig trabten sie über das Deck hin. Die eigentlichen Ecuadorianer waren reines Vollblut, sehr häßlich, breitknochig, finster, dick. Sie boten uns die Baumratten, die ganz grau sind und weiße Punkte an den langen Haarenden haben, Ardillos genannt, allerlei Papageien und auch schon Pumafelle an. Obst gab es in Uebermengen, wurde aber der Ansteckung wegen nicht oder höchstens verstohlen erstanden.

Die Braut in einem schwarzen Seidenkleid, spitzenbehängt und mit rosa Schleifen, nahm von uns allen Abschied und kletterte ins Boot. Sie hätte beinahe jeder Gesellschaftsklasse angehören können, – besonders so lange sie schwieg; beim Manne sah man sofort, wohin er gehörte. Ich habe das unterwegs immer wieder beobachtet. Die Frau geht; wie der Mann hinzutritt, sagt man sofort: »Aha!«

Es gingen auch die anderen Reisenden vom Schiff, sie durften aber nicht wieder zurückkehren. Wer den »Bologna« verlassen hatte, der blieb in Ecuador. Fragliches Glück!

Guayaquil.

Vom Schiff aus konnte man ganz gut die winkeligen Straßen, die, wie von einem Irrsinnigen angelegt, hinab- und hinaufgingen, und mehr Katzenköpfe als Menschen hatten, beobachten. Wagen schwankten wie im Sturm, und Indianer kauerten überall, wo sie nicht hingehörten: auf fremden Türschwellen, auf fremden Körben, auf den reichlich aufgestapelten Säcken der Veloce.

Hinter der Stadt, schon auf dem ersten Hügel, war der Wasserbehälter, damit – wenn bei Erdbeben ein Feuer drohte – die Wassermengen herabstürzen und Guayaquil überschwemmen konnten. Der Rauch ferner Feuerberge verdunkelte nicht selten den Ort auf Stunden; Aschenregen war häufig.

Ich saß mit Don Luis auf dem äußersten Bug des Schiffes. Es war eine glühend heiße Nacht. Nach und nach verschwanden alle Frauen, denn die Mückenplage nahm zu, und ein heißer, drückender Wind wimmerte im Takelwerk. Das Schnarren und Knattern der Kräne, das Heulen der Ladewinden erhöhten noch das Unangenehme der Stunde. Unser Gespräch schlief ein. Vielleicht schnarchte sogar Don Luis ein wenig. Wenn ja, so schnarchte er nicht lange, denn ein gewaltiger Tropenguß rasselte ohne Warnung auf uns nieder. Don Luis äußerte einige Kraftausdrücke aus der Zeit der Kriegsmarine, und ich sprang die Treppe in das Inferno hinab.

Im Schlafsaal brannte das Licht – wie immer. Vollständige Stille herrschte. Die Frauen lagen wie tot auf den Betten, hatten alle, selbst die letzte Bekleidung abgestreift und waren Schweißtümpel, die schwer atmeten, ohne sonst auch nur einen Finger zu rühren. Ich kletterte ins Bett, warf das Kleid ab und zog einen leichten Kimono über. Es ist mir zur Gewohnheit geworden, unter allen Umständen irgend etwas anzuhaben, das es mir gestattet, unter Menschen zu gehen. Man kann im Leben nie wissen …

An ein Schlafen war nicht zu denken. Im engen Raum mochten wir fünfzig Grad Celsius haben. Grüne Stechmücken, sehr groß, sehr schön, sehr surrend, sehr bissig, flogen über uns hin und nippten da und dort. Die menschlichen Tümpel rochen.

Auf einmal vernahm ich ein im Schlafraum verbotenes Geräusch. Jemand küßte! Wer war der Verwegene? Und warum machte er, wenn er schon das Gebot der Menschen und der Götter brach, solch einen Heidenlärm? Ich setzte mich auf.

Mein Bett war wie der Chimborazo – erhaben über die geringeren Gipfel. Nur das Walroß versperrte mir einige Aussicht. Indessen vermochte ich, selbst knieend, nichts zu entdecken.

Noch einmal ein schußartiger Schnalzer! Das war ja empörend! Die Schönheit von Lima, im Rest eines Hemdchens, setzte sich auf. Wir sahen uns an. Haarsträubend! Ein Geist konnte es nicht sein, und unsere irdischen Augen sahen nichts als Leere.

Da spähte ich zufällig über das Walroß hinweg zum Fenster, und in der Oeffnung, sie ausfüllend, bemerkte ich das häßlichste Gesicht, das mich je entsetzt hatte. Eine braune Fratze, umrandet von wulstigem, ungekämmtem, schwarzem Haar, ein Mund, der von Ohr zu Ohr reichte und ein wahres Alligatorengebiß enthielt, eine Nase wie ein vertretener Männerpantoffel, vorstehende Backenknochen in rotbraunen Hängebacken, und in all dieser unangenehmen Fleischmasse zwei schwarze Augen gierglänzend, wie die eines hungrigen Pumas. Und diese Mareritterscheinung sagte mir in scharfklingendem Spanisch:

»Ich liebe dich!« und nach einer kurzen Pause, die nackten Frauen betrachtend – »ich liebe euch alle!«

Eine derart schmeichelhafte Aeußerung behält man nicht neidisch für sich. Ich weckte die anderen, um sie an dem Glücke teilnehmen zu lassen. Im zweiten und dritten Fensterloch zeigten sich weitere Verehrer, alle von ebenso blendendem Liebreiz. Da ich nicht schlafen konnte, war ich ganz zufrieden, mir den Spaß anzuschauen und anzuhören, denn meine Geschlechtsgenossinnen waren – als Evas überrascht – ein wenig krustig.

Je glühender die Liebesbeteuerungen wurden, desto krustiger wurden die Angebeteten. »Aequatorialaffe, Affensohn«, und ähnliche Bezeichnungen wurden laut, und alles, was an Abfall zu finden war, wurde den Belagerern ins Gesicht geworfen. Selbst das Walroß beteiligte sich am allgemeinen Gefecht. Als aber die Angreifer faule Orangen auf uns zu werfen begannen und die Geschosse vorwiegend auf mir landeten, hatte ich vom Scherz genug und ließ den ersten Offizier verständigen. Er kam und ließ unsere Luken zuschrauben und die Türe sperren. Kein Auflehnen half. Mit den Leuten einen Kampf zu beginnen, hätte der Schiffsgesellschaft geschadet, und man wußte nie, wann die Indianer, die sich auf Leichtern ohne Mühe bis ans Schiff ziehen lassen konnten, etwa über Bord klettern und uns vergewaltigen oder entführen würden.

Und selbst diese ernste Mahnung ging unbeachtet – bis auf den gehabten Spaß – an mir vorüber. Die ganze Nacht schmorten wir im eigenen Fett, und am Morgen stiegen wir, mehr tot als lebend, aufs Deck. So heiß ist mir nie früher und selten einmal später gewesen …

Kaum hatten wir das Frühstücksbrötchen verspeist, so kam der junge Italiener, der in Guayaquil ein neues Leben beginnen wollte, und erzählte uns ganz verstört, wie verwahrlost der Ort, wie rauh die Menschen, wie undankbar das Land ist … Er nahm von jedem Taupfeiler des »Bologna« Abschied, und ich weiß nicht, ob er unseren Weggang lange überlebt hat. Nur wer ganz rücksichtslos ist, kommt in den Ländern der Mischlinge fort.

Um halb zwei verließen wir Guayaquil und mir war's, als stünde auf dem vernachlässigten Marktplatz, der bis zum Ufer reichte, eine zarte Gestalt in einem schwarzen Seidenkleide. Genau wie damals die Peruanerin. Sie winkte und winkte.

Schnell trieben wir stromabwärts. Ich blieb vorn am Bug und empfand ein leichtes Frösteln. Es war sehr schön, die Welt zu umsegeln, aber ganz das Gegenteil, an einsamer Küste ein neues Leben aufzubauen. Und in einer Woche würde auch ich so stehen und viel aufbauen müssen, ehe ich weiter durfte, denn ich allein ahnte, wie wenig Geld mir geblieben war.

»Was schütteln Sie sich wie ein Alligator, der aus Versehen eine Flasche Rizinus verschluckt hat?« fragte Don Luis.

»Es bläst kühl über uns hin«, erwiderte ich zusammenschauernd.

»Ja, ja – kein Wunder, denn es bläst vom Südpol her«, behauptete er und hüstelte.

So etwas einige Grade unter dem Aequator! Ich folgte dem Schutzengel zur Abfütterung.

Der grüne Strahl.

Am Abend sagte Don Luis:

»Schauen Sie durch dieses Fernglas und sagen Sie mir, was Sie sehen!«

Ich tat, wie geheißen. Es war ein wunderbarer Tropenabend, der Horizont ganz klar, der Himmel zu Häupten leicht bewölkt. Langsam sank der rote Sonnenball, berührte das Wasser, verschwand.

Aber ehe die Sonne ganz und gar verschwunden war, zeigte sich eine unbeschreiblich schöne, smaragdgrüne Halbscheibe – ein grüner Strahl, der unvergeßlich blieb.

»Sahen Sie ihn?« forschte Don Luis, zum erstenmal ergriffen.

Ich nickte.

»Es war der grüne Strahl – etwas, das man nur in der Wüste oder auf sehr ruhigem weiten Meer schauen kann. Man sagt, daß der sich nie über seine echten Herzensgefühle täuscht, der den grünen Strahl gesehen hat.«

Im nächsten Augenblick schon war es dunkel, und der Mond ging auf. Es gibt keinen Uebergang in den Tropen.

Weiter und weiter dem Süden zu dampfte der »Bologna«. In Callao stiegen die meisten der noch vorhandenen Reisenden aus. Dann …

Lima, in Peru.

Vor dem Hafenbecken von Callao lag eine kleine, kahle Insel, – die Quarantäne. Auf den hellblauen, sonnegeküßten Wassern ruhten Millionen von Seevögeln. Ich habe weder früher noch später eine derartige Menge erblickt. Sie verdunkelten die Sonne, wenn sie aufflogen, sie punktierten das Meer, sie flimmerten vor den Augen. Das waren die Vögel, die auf den einsamen Felsen der Küste den kostbaren Guano ablagerten.

Unser Schiff hielt sehr weit ab vom Hafen, und wir fuhren in einem kleinen Boot ans Land. Eine Weile waren wir der Schrecken der Geldwechsler, weil wir versuchten, Lire und anderes entwertetes Geld günstig einzutauschen, dann brachten wir mit englischem Gelde einen unbedeutenden Betrag zusammen – groß kann er nicht gewesen sein, nachdem wir im Kaffeehaus kein Trinkgeld zu geben vermochten – und fuhren nach Lima, der Hauptstadt Perus, einst die Stadt der Könige und eine halbe Stunde von Callao gelegen.

Die Berge schichteten sich in sieben Lagen hintereinander. Es war ein wundersamer Anblick. Ueber sie hinweg führte der Weg nach den Bergwerken von Cerro del Pasco, wo Hängebrücken die grausigsten Schluchten übergingen und ein Tunnel in den anderen lief, bis man zum ewigen Schnee gelangte. Am Wegrand wuchs Alfalfa und obschon es um Lima nie regnet, sondern nur zur Winterszeit ein unglaublich dichter Nebel fällt, stand der Mais schön und schon fast vor der Reife. Die rundblättrigen chilenischen Weiden wechselten mit den hochstämmigen, buschigen peruanischen ab.

Lima selbst ist eine Stadt in spanischem Stil mit einer großen Domkirche, aus der nun eben – es war Karfreitag – alle Würdenträger in langer Prozession aus den Toren traten. Sie hatten goldschimmernde Helme mit rotem, weißem und seltener mit blauem Federbusch und sehr reiche, strahlende Uniformen. Bei ihrem Erscheinen begannen vier Musikkapellen, jede etwas anderes, in ihrer Ecke der Plaza de Armas zu spielen, und die Menge jubelte. In feierlichem Zuge trug man Christum zu Grabe. Alle Frauen trugen schwarze Mantillen und ihre braungelben Gesichter, umrandet von dem schwarzen Tuch, sahen unglaublich häßlich aus – sie wirkten wie Totenschädel. Von den berühmten Limaschönheiten bemerkten wir nicht eine. Wenn die etwas helleren Gesichter gar gepudert waren, wurden sie zu abscheulichen Fratzen.

Die Häuser Limas sind vorwiegend einstöckig, und überall findet man die sonderbaren Fensterkäfige, die den Insassen das Licht und den Vorbeigehenden den Eintritt nehmen. Alle Frauen müssen hinter solchen Gittern sitzen. Wie notwendig dies ist, erfuhr ich erst viel später.

Ich wandelte mit Don Luis durch ganz Lima, als ob wir bezahlt wären, über die Rimacbrücke zum Cerro San Cristobal und zu jenem Stadtviertel, in dem die Arena liegt. Hier lagen seltsamerweise auch die Klöster. Eine lange Allee begrenzte sie.

In den Geschäften entdeckten wir kleine, geschnitzte Kalabassen, in denen der Mate oder Paraguaytee zubereitet wird; in der geräumigen Markthalle lagen die großen roten Chilepfeffer, die violettbraunen Eierpflaumen, Blasebälge aus Stroh, niedere Tonkrüge, Butter in Maisstroh, allerlei Tropenobst und nette Körbchen durcheinander, und auf alle Fragen wurde uns bereitwilligst Auskunft gegeben. Im Tiergarten sah ich den peruanischen Bären – ganz schwarz und nur um die Ohren gelb gestreift – den Kondor und viele Gürteltiere.

Auf dem »Bologna« war unter den Reisenden zweiter Klasse ein Agent einer Textilfirma gewesen, der sich mir oft in unliebsamer, später in belustigender Art genähert hatte, weil er sich offenbar einbildete, ich müsse auf Abenteuer, nicht nach Wissen, unterwegs sein, und wie oft ich ihn auch angeblasen, lud er mich dennoch am Tage vor unserer Ankunft in Lima ein, drei Wochen auf seine Kosten in Lima zu verbringen. Nun sagte Don Luis, der entweder wissen wollte, aus welchem Holz ich war oder der seiner Jugend wegen tatsächlich naiv geblieben, ich möge diese Einladung doch annehmen. Ich wurde stachelig wie ein Tropenigel, und fragte ihn, ob er schon jemand begegnet wäre, der etwas um nichts zu geben bereit gewesen. Wir hatten beinahe einen Wortwechsel, als er mich aufforderte, den Herrn aufzusuchen, denn die Anschrift seiner Wohnung hatte er uns beim Abschied gegeben. In drei Wochen wollte er nach Chile weiter, in acht Wochen über Argentinien und Brasilien heim.

Ich weigerte mich, mit diesem »bösen Menschen« etwas zu tun zu haben, betrachtete ihn als Ausbund des Zügellosen und wanderte stolz an dem genannten Hause vorbei. Don Luis sagte nichts. Wenn er weise gewesen ist, hat er sich wohl gedacht: »Du wirst noch anders urteilen.«

Auf dem »Bologna« hatte er ein schönes junges Mädchen verehrt, das von seinem greisen und etwas weichbeinigen Vormund nach Chile begleitet wurde, um an einen reichen, aber sehr bejahrten Mann verheiratet zu werden. Das hinderte seine Schutzbefohlene natürlich nicht, das freie Leben noch recht zu genießen, und ich selbst beobachtete mit großer Belustigung, wie Herr L. und die »rote Dame«, wie wir sie nannten, immer hinter einer Kiste, einer Kajüte, einer Leiter verschwanden, sich küßten und versteckten, während der kurzsichtige alte Herr – die Brille auf der Nase – verzweifelt nach den beiden Sündern suchte. Da ich stets neben Don Luis, der ebenfalls schrieb, meine Aufzeichnungen machte oder etwas las, meinte der alte Herr, daß seine Nichte ebenso ruhig sitzen sollte, und warf von Zeit zu Zeit ganz wehmütige Blicke auf mich. Heute nun war die rote Dame um ihren Verehrer und ich um meinen Plagegeist gekommen …

Don Luis war ein richtiges Kind. Als es gegen Abend ging, bettelte er, in ein Lichtspielhaus zu gehen. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und mag Lichtspielhäuser bei bester Gesundheit nicht, doch wollte ich nicht unfreundlich erscheinen, und so wohnten wir dem Leiden und Sterben Christi bei. So oft die bösen Manschen kamen, pfiffen, schrien, trampelten die Zuschauer, und, was uns beiden so viel Spaß machte, war diese erregte Menge, die alles miterlebte und in ihrer Uebertreibung wie wild war.

Sehr ernüchtert aber waren wir, als wir eine halbe Stunde später in Callao am Strand standen und vergeblich nach irgend einem Boot Ausschau hielten. Kein Mann, kein Boot und unser Schiff zwei Meilen vom Ufer. Wer konnte sagen, ob sich der Kapitän nicht doch entschlossen hatte, schon bei Tagesanbruch abzudampfen?

Als wir uns schon halb entschieden hatten, in einem Strandboot zu übernachten, was weder weich nach warm zu werden versprach, näherte sich ein Mann, der uns hinzurudern versprach. Zuerst verlor er ein Ruder, dann kam er nicht vom Fleck, hierauf stieß uns die Strömung gegen ein Riff, ferner entgingen wir um ein Haar einer Schiffsschraube, da eben ein Dampfer abfuhr, als wir uns dem Orte näherten, und Don Luis wünschte nichts in Stoßseufzern als:

»Dich sollte man bei der deutschen Kriegsmarine haben!!«

Wir zahlten dem Wicht die versprochenen zwei Soles (einen Dollar) und Don Luis stürzte sich auf die Schüssel Sardinen und Salat, die ein Matrose für ihn versteckt hatte. Ich begab mich sofort zu Bett. Plötzlich hatte ich Angst vor der Zukunft.

Vor Mollendo.

Der Mond – ein kalter Mond – glotzte hinter dem Rauchfang hervor. Ein kalter Wind, der erste Bote des kommenden Winters der südlichen Halbkugel, blies von Kap Horn herauf. Wie Einsamkeit lag es in der Luft, und die hohen Wellen schaukelten den »Bologna« so sehr, daß ich der Seekrankheit näher rückte als damals im Sturm des Atlantik. Don Enrique, der Kellner der Zweiten, der mir in letzter Zeit die Speisen auf ordentlichen Tellern gegeben hatte, was mich von meiner zerstobenen Bande trennte, gab mir Nüsse und Ratschläge, der Infermiere eine Orange und einen Apfel und viele gute Wünsche. Ich klagte über die Mücken von Guayaquil und er sagte mit Nachdruck:

»Gott gebe, daß Sie nie ärgere Mücken finden! Hüten Sie sich vor den zweibeinigen Insekten!«

Ich nickte und dankte. Das war die einzige Warnung, die mir jemand zuteil werden ließ.

Zu Don Luis frohlockte ich:

»Endlich werde ich diesen übelriechenden Kasten los sein und mich wieder in einem Bett ausstrecken dürfen – etwas, das mir 45 Tage lang unmöglich gewesen ist.«

Der junge Mann meinte ganz ernst:

»Vielleicht werden Sie vor Ablauf einer Woche schon wünschen, im engen Bett des »Bologna« liegen zu dürfen.«

Ich aber träumte von den Altertümern der Inkas, den Wundern vom Titicaca, den Schönheiten der hohen Anden und lächelte überlegen.

Im offenen Kanu, einen Indianer vorn, einen hinten, wollte ich den Ucayali hinunterfahren, mit einem Puma als Strandbegleiter und einer Schlange in den Baumwipfeln als Begleiterin. Nichts schreckte mich. Niemand fiel es ein, mich aufzuklären. Heute glaube ich, daß mein Mut nicht nur mich, sondern selbst weisere Menschen über meine Zukunft hinwegtäuschte …

Den ganzen Ostersonntag hatten wir einzig die braune, unwirtliche Küste mit den steil ansteigenden Bergen gesehen, am Ostermontag früh um acht Uhr warf der »Bologna« Anker vor Mollendo. Ich hatte schon einige gottverlassene Häfen besucht, aber dies war der gottverlassenste. Das Fischerdorf Mollendo thronte hoch oben auf einer steilabfallenden Klippe, und rund herum sah man nichts als kahle, rotbraune Berge mit vereinzelten weißen Stellen – den Nitratfeldern. Da es nie regnete, sammelten sich diese Salze und bildeten gletscherähnliche, glitzernde Flächen. Diese und der stellenweise ganz weiße Sand erhöhten den Eindruck des Trostlosen. Der Wellengang war so furchtbar, daß die sehr geräumige Barke wie eine Nußschale tanzte und man die Reisenden hineinwerfen mußte. Schreiende Träger überschwemmten das Schiff und feilschten um den Landungspreis. Wie die Wilden rissen sie sich um mein bescheidenes Gepäck. Ich nahm Abschied vom Capitano d'arme, vom Infermiere, von Don Enrique. Zwei Reisende nach Bolivien stiegen ebenfalls aus. Oben an der Reeling stand Don Luis und winkte, winkte …

Nie wieder auf der ganzen Welt habe ich das Meer zu Schlagsahne gepeitscht gesehen – dick und gelb – wie vor Mollendo. Die Brandung warf sich wütend gegen die braunen Felsen, der Große Ozean ließ seine verhaltene Wut an dieser Küste aus, die erregten Wellen von Kap Horn her beruhigten sich erst vor Callao. Drohend schrien die Möwen.

In die Barke wurde ein Ding, halb Stuhl, halb Korb, herabgeleiert. Mein Koffer war schon glücklich oben auf den Klippen, meine Erika vertraute ich niemandem an. Sie war in meinem Reiseplaid verborgen, weil auf Maschinen ein hoher Zoll zu entrichten war, den man nie wieder zurückerhielt. Nun hielt ich das kostbare Bündel in der Rechten, die Tasche und die Korbseile in der Linken, als ich, schwupps, in die Höhe sauste, eine Halbdrehung in der Luft beschrieb und kopfabwärts den Klippen zusteuerte. Mit einem erleichterten Aufseufzer wurde ich aus dem Korb gezogen.

Vor mir stand die Zoll- und Paßbehörde. Die wenigen Reisenden hielten ihre Pässe in der Hand und machten unglückliche Gesichter. Ich fischte meinen Paß aus der Tasche, als mir der nächste Beamte mit einer Verbeugung erklärte:

»Bei den Damen nicht nötig!«

Aha, hier begann mein Frauenwert! Ich wuchs zwei Zoll in die Höhe. Der Zollbeamte erkundigte sich nach dem Inhalt meines Gepäcks, und die zwei Zoll Länge verschwanden. Ich öffnete den Koffer.

»Und das ist Ihr Bett?«

Ich nickte. Mein Herz zitterte um die verborgene Erika.

»Gehen Sie!«

Ich gab meinen Koffer einer Strandhyäne und trug meine geliebte Maschine sorgfältig selbst. Keine rauhe Hand sollte die Erika berühren.

Ich hatte Glück. Der Andenzug, der nur zweimal wöchentlich fuhr, sollte um elf Uhr abgehen. Stolz schob ich am Schalter mein Geldstück dem Beamten entgegen. Er gab mir die Karte und einige Silbermünzen. Als ich auf dem noch einsamen Bahnsteig stand und die Kofferhyäne verabschiedete – einen unheimlichen Menschen mit Zähnen wie ein greiser Hai – näherte sich mir das sonderbarste Wesen, das ich bis dahin getroffen. Es trug Frauenkleidung, hatte indessen einen kurzen schütteren Bart, eine schwarze Warze auf der Nase und ein scharfes, dennoch verkürzt wirkendes Kinn. Ein vorsintflutlicher Hut saß auf dem Kopf, und eine Mantilla hing um die Schultern. Zwei kleine braune Jungen mit Zuckerrohrbündeln flankierten das Wunder.

»Wohin reisen Sie?« fragte es.

»Nach Cuzco; heute nur nach Arequipa.«

»Ich bin ebenfalls aus Cuzco, eine Schneiderin. Wieviel zahlten Sie für die Karte?«

Ich zeigte, was mir geblieben.

»Und Sie sind eine Deutsche? Meine Landsmännin?« (Sie sah nach jedem anderen Volke eher aus.)

Ich bejahte zögernd. Ihr Bart flößte mir ein gewisses Grauen ein. Ihr Geschlecht, wie ihre Staatsangehörigkeit mußten auf guten Glauben hingenommen werden.

»Er hat Sie betrogen! Geben Sie mir Karte und Geld!«

Sie steuerte auf den Schalter zu und entriß dem Manne ein kleineres Goldstück, wetterte, tobte.

»Er behauptet, sich geirrt zu haben,« erklärte sie pustend.

»Diese Männer! Ich aber werde Sie beschützen, denn wir sind Landsleute.«

Auf Grund dieses Bandes zwischen uns überließ ich ihr – nicht mit zu viel Vertrauen – meinen Koffer und die Erika zur Bewachung und durchwanderte Mollendo, ein Gefüge von Holzbauten, die braun wie die Berge und der heiße Sand und ablehnend wie die Brandung dieser Küste scheinen. Eine trockene, lähmende Hitze entströmt dem Erdreich ringsumher. Die Leute betrachten einen mit eigentümlich gierigen Blicken, in denen ein Bodensatz von Mißtrauen lauert.

Von dem höchsten Punkt des Ortes schaute ich zum letzten Mal auf den fernen »Bologna«. Niemand war der teuren Landungskosten halber ans Land gefahren. Das große Schiff war der einzige Fleck auf den unendlichen Wassern. Sie trugen es weiter dem Süden zu. Erst heute begann meine Columbusfahrt, denn erst heute war ich allein, auf mich selbst angewiesen.

Ich mußte mein Bestes tun – heute und allzeit.

Vielleicht lief in diesem Augenblick das bärtige Unding der hohen Anden mit meiner Erika davon. Unerträglicher Gedanke! Ich flog dem Bahnhof zu.

Den hohen Anden zu.

Der Zug hatte nur erste und zweite Klasse; ich gehörte zum Abschaum ohne Geld. Indianer mit Riesenbündeln – Bettzeug, Läuse und Kinder enthaltend – kletterten in den langen Wagen, der vier Längsreihen von Sitzen, zwei unter den Fenstern, zwei in der Mitte mit sich treffenden Lehnen hatte, und verstauten ihre Habseligkeiten (Hühner, Körbe, kleine Kinder, Hunde unter, Obst, Bündel und größere Kinder auf den Bänken) so gut es ging. Die Männer trugen den Poncho – ein wollenes Tuch, das ein Loch zum Durchstecken des Kopfes hat – die Frauen kurze Blusen, die oft Einblick zu fraglichen Reizen gestatteten, und sehr faltige, glockenartige Röcke aus dunkelrotem Tuch oder buntem Kattun. Die Kinder trugen ihr Geburtshemd und irgend einen Lumpen darüber. Hungrig waren sie alle, selbst die Hühner und die Hunde, die in gewissen Zwischenräumen, vereint mit den Kindern, die Beschaffenheit meiner Beine unter der Bank untersuchten. Neben mir saß die Schneiderin von Cuzco mit ihren beiden Enkelkindern, die selbst für mein ungeübtes Auge braun wie Nüsse und erwiesene Mischlinge waren (nicht meinem seligen Landsmann zuzuschreiben!) und von denen sie immer behauptete, sie wären durch die Tropensonne von Mollendo so braun geworden …

Weiß zu sein in einem Lande, in dem alle von Zitrone zu Roßkastanie schattierten, ist ein unbezahlbarer Vorteil. Ich frohlockte, ihn zu besitzen. Wie ein Dollar unter österreichischen Nachkriegskronen kam ich mir vor. Gans!

Die Steigung war ununterbrochen. Die braunen Berge, die weißen Felder rückten heran. Man mußte die Augen zukneifen, um nicht etwas von dem feinen Sand hinein zu bekommen und zu erkranken. Die Brandung toste noch eine Weile weiter und verstummte hinter uns. Die Reisenden zogen überall Zuckerrohr zum Kauen hervor. Sie bissen mit Geduld an den zähen Stengeln und spien den breiigen Rest mit viel Geschick über meinen Kopf hinweg zum Fenster hinaus. Wie Mückenschwärme sausten die gekauten Stücke durch die Luft. Ich selbst mußte eine Weile mitkauen. Wenn in Rom, tu' wie die Römer …

Der Flugsand bildete Dünen, die an Gräber erinnerten. Nichts als Gestein und Sonnenglut, bis man das fruchtbare, oasenartige Gebiet hinter Cachendo erreichte. Hier gediehen allerlei Tropenfrüchte und Verkäuferinnen kletterten mit schönen länglichen Körben durch den Zug und traten auf ein halbes Dutzend Füße, ehe sie wieder beim Abschiedspfiff aus dem schon fahrenden Zug sprangen.

In La Joya konnte man das Mittagsmahl halten – Picante. Alte Indianerinnen saßen auf dem Erdboden neben Riesentontöpfen und schöpften, die belebten Zöpfe schüttelnd, mit einem Blechlöffel Reis und zerstampften Pfeffer aller Arten auf Blechteller. Jede Portion kostete 10 Centavos, und hatte die Alte zufällig zu viel gegeben, so warf sie den Ueberfluß mit der braunen Hand in den Topf zurück. Für unbegehrte Lausdraufgaben war nicht mehr zu zahlen.

Die Höflichkeit der hohen Anden befiehlt Gastfreundschaft gegen den Fremden. Man soll den größten Leckerbissen vom eigenen Teller mit der eigenen Gabel oder dem Löffel dem Gast in den Mund schieben. Ich fand mich als Gegenstand weitherzigen Wohlwollens im Zug. Meine Forscherbegeisterung gestattete es mir damals noch, all das Gebotene tapfer zu verschlucken in der Hoffnung, wenn schon nicht in der Ueberzeugung, daß nicht etwa eine Laus gerade diesen Löffelvoll zierte.

Bei San José, wo es frisch zu werden begann (1478 Meter), brachte man gute Butterkipfel, die mir den Laus- und Pfeffergeschmack etwas abnahmen. Das ist übrigens das gefürchtete Verugagebiet; denn nur in dieser Höhe zeigt sich diese unheimliche Krankheit. Der Kranke leidet an dauerndem Fieber, hat häßliche blauviolette Flecken im Gesicht, fühlt sich so elend wie bei Typhus und stirbt unfehlbar daran, zuzeiten schnell, zuzeiten erst nach Jahren.

Ich staunte die immer großartiger werdende Landschaft an und wartete auf den vielbeschriebenen Misti, den Wunderberg Perus. Plötzlich winkte mir der Indianer, und ich sah zur entgegengesetzten Fensterseite hinaus. Zwischen zwei Bergketten erhob sich eine herrliche, schneeweiße, oben abgerundete Masse. Wie losgetrennt von der Erde schien mir der Berg. Er grüßte, winkte gleichsam und warnte. Hoch stand er über mir, nicht nur räumlich, sondern auch innerlich. Er hatte eine Seele, und diese Seele gehörte dem Ewigen an; hatte nichts zeitlich Gebundenes. Nie wieder hatte ich dieses Empfinden einem Berge gegenüber, nicht einmal dem heiligen Berge Japans, der dem Misti ähnelt. Es war mir damals und ist mir heute noch, als bände uns beide ein längstbegrabenes Geheimnis.

Es dunkelte. Die Ebene von Arequipa, dicht zu Füßen des mächtigen Vulkans, dehnte sich mehr und mehr. Tiabaya und Tingo schwanden, und als das letzte Rot vom Schneehaupt des Misti gewichen war, hielt der Zug in Arequipa, der zweiten Hauptstadt von Peru, im Herzen der hohen Anden.

Ich hob meine Erika aus dem Netz.

In Arequipa.

»Nun müssen wir ein Zimmer finden, das nicht allzu viel kostet,« meinte die Schneiderin von Cuzco, die sich wie eine Klette an mich geheftet hatte, und entdeckte einen kleinen Jungen, der den Koffer auf den Kopf schwang und uns voraneilte. Hinter ihm kam die mutige Bartdame mit zwei Taschen, dahinter die beiden Jungen mit den Zuckerrohrbündeln und zuletzt meine Wenigkeit mit Schreibmaschine und Handtäschchen. So wanderten wir durch die pechfinsteren Gassen von Hotel zu Hotel, von Einkehrhaus zu Einkehrhaus, und immer war alles besetzt. Bei jeder Wegbiegung wurden unsere Sachen schwerer, und ich ächzte vor Müdigkeit, als wir endlich in das Hotel francia e Inglaterra hinkten, wo der Wirt uns sagte:

»Ich habe nur ein Zimmer zu vier Soles frei, mit einzig zwei Betten.«

Gern hätte ich, um allein schlafen zu dürfen, die vier Soles bezahlt, doch wie konnte ich meine Landsmännin, die mich unter ihre haarigen, nicht fedrigen Fittiche genommen, ohne Obdach stehen lassen? Wir betteten daher die beiden Braunen auf ein wackeliges Sofa und nahmen selbst von den beiden Betten Besitz. Ebenso teilte ich mein Essen mit dem einen, sie das ihre mit dem anderen der Kinder. Zu viel war es für niemand gewesen …

So wenig die Geschichte meinen Träumen entsprach, so tröstete mich der Umstand, wenigstens ein Bett für mich allein zu haben, und da es ein ungewöhnlich großes war, legte ich mich vor Freude einmal der Länge und einmal der Breite nach hinein; streckte meine Glieder wie ein Polyp seine Fangarme und wand mich wie ein Lindwurm in neuem Tale; dann wünschte mir die Schneiderin aus Cuzco »gute Nacht«, und ich schloß die Augen in der irrtümlichen Erwartung, sofort einschlafen zu dürfen.

Das Zimmer hatte kein Fenster, wohl aber eine verdrahtete Oeffnung, die auf irgend ein Gewölbe ging, und mir war es, als spräche jemand dicht daran im Flüsterton. Ich lauschte, vermochte indessen keine einzelnen Worte zu unterscheiden und versank durch diese Laute allmählich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlaf.

» Jesus de mi corazón!«

Ich schnellte empor. Das Licht brannte, und meine ehrenwerte Landsmännin saß aufrecht im Bett und rief alle Heiligen an. Sie hatte Krämpfe in der rechten Wade. Mit meinem heutigen Wissen hätte ich ihr geraten, sofort aus dem Bett und schwer auf den Boden zu springen – das sicherste Heilmittel – damals starrte ich sie ermüdet an und wußte ihr nicht zu helfen.