|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf See, 10. Oktober 1896.

Das Wunderbare am Meer ist seine Seelenähnlichkeit. Jede andere Landschaft scheint uns starr; nur des Meeres Bewegungen sind flüchtig genug, um an unserem Dasein meßbar zu sein: es ist von den Weltenschauspielen das menschlichste. Heute hat es alle Launen durchlebt. Früh tanzte auf den Wellen das Sonnenlicht weithin und glitzerte wie Gold unter dem Möwenschwarm, der dem Schiffe folgt. Dann zogen Wolken herauf, ein Windstoß rauschte mit Tosen und prasselndem Regen über das grüne Wasser heran. Und jetzt, nach dem Unwetter, wogt die See träge und bleigrau im Helldunkel.

Auf See, 12. Oktober 1896.

Eine wilde, stürmische Nacht. Stundenlang überkopf das Rauschen des über das Deck strömenden Wassers und dazwischen eilige Tritte und Stimmen und Kettengeklirr. Die Wellen stoßen wütend gegen die Schiffsseiten. Die Geräusche der Nacht, das Knarren und Poltern, Stampfen und Stöhnen, Zittern und Ächzen verwachsen allmählich wie zu Fieberträumen. Nichts ist phantastischer als dieser Kampf, den das Schiff, ein Menschenwerk, gegen das Meer in der heulenden Finsternis kämpft.

Auf See, 13. Oktober 1896.

Sternenhelle Nacht; das Meer gleicht unter der klaren Himmelskugel schwarzem Kristall. Später ging der Mond auf. Die Reinheit seiner Lichtstrahlen auf der dunkeldämmernden weiten See ist zu kalt und erhaben, um sentimental zu wirken; es ist, als sei zwischen Sinnen und Verstand das Gefühl ausgeschaltet. Vielleicht ist es doch wahr, daß diese gefühllose Seligkeit die Schönheit ist.

Auf See, 15. Oktober 1896.

Abends wurde getanzt. Die elektrischen Lichter strahlten; die Blechmusik rauschte; auf Deck drehten sich die Paare mit derselben oder fast derselben hüpfenden Grazie, die beider Welten Ballsäle ziert. Ringsum aber in der Nacht rauschte das Meer und hob und senkte die Tanzenden nach seinem Takte.

Im Hafen von New York, Oktober 1896.

Wir sind bei Nacht vor New York angekommen. Die Stadt ist noch fern. Man sieht von ihr jenseits des Hafens nur Fenster und flammende Essen und die Lichterreihe der Brooklyner Brücke, die wie ein Rubinenstrang am Himmel leuchtet. – Es ist phantastisch, so vom Meere aus das Land bei Nacht wiederzuberühren; alles Vertraute in Dunkelheit aufgelöst, und an seiner Stelle nur ferne Lichter, die im Wasser nachzittern, und mächtige Schattenformen wie von Ungeheuern, die mit roten und grünen Feueraugen in der Dunkelheit vorbeirauschen; man erkennt die Welt nicht wieder. Und doch ist auch dieses Wirklichkeit. Nur empfinden wir sie dann vor der Neuheit ihrer Erscheinungsform auf Augenblicke, als was sie ist: als das Fremde, Gewalt- und Geheimnisvolle, von dessen Wesen nur das sicher ist, daß es uns zu vernichten und verschlingen trachtet.

New York, im Oktober 1896.

New York ist schön durch die Gewalt, mit der das Leben hier zu den Sinnen spricht. Seine Schönheit gleicht der von hohen Gebirgen oder mächtigen Strömen; sie ist sichtbare, unermeßliche Kraft, die hier wie dort ein Teil der Allkraft ist; aber statt der kosmischen und physikalischen Gewalten hier der Mensch.

Ein Bild, wie es die Brooklyner Brücke überblickt, bietet selbst London nicht. Einander gegenüber an den Ufern des Meeresarmes die beiden Millionenstädte New York und Brooklyn. Aus ihrer Dächerebene aufragend Fabrikschlote und Kirchenkuppeln, eiserne Brückengerüste und Häuserkolosse, die, bis zu zwanzig und mehr Stockwerken aufsteigend, um die Wette in die Höhe eifern; darüber noch, am Himmel, im Rauch, Reklamen. Und zwischen den Häusermassen, auf dem grünen Wasser, und soweit das Auge reicht bis jenseits des Mastenwaldes der Werften auf den glitzernden Gewässern des Außenhafens, Boote, Segler, Fähren, Dampfer, die hastig wie Menschen auf einem belebten Platz durcheinandereilten oder geraden Kurses, von langen Dampfschweifen begleitet, hinausfahren auf die hohe See.

Dieses Leben nimmt noch immer und immer schneller zu; von Jahr zu Jahr mehr Menschen, mehr Hast, mehr Luxus und auch mehr Armut. Auf Broadway wird man jetzt von armen, hungrigen Wesen mit großen Augen leise angebettelt, daß es wehtut. – Wenn man dann von der Straße aus eine der Kirchen betritt, durch deren von Lafarge oder Tiffany geschaffene Fenster das Licht farbig und matt wie in einen Gralstempel fällt, so weiß man, was hier das stete Wachsen der Kirchenmacht zu bedeuten hat, das für so vieles und so verschiedenes Symptom sein kann. Dieses ästhetische Christentum ist keine Blüte von der Kraft, die sich draußen in Nerven und Stahl entfaltet, sondern im Gegenteil ein Anzeichen für die Art von Gefahr, die das Bittererwerden des Daseinskampfes für jenes Leben in sich schließt. Der »Amerikanismus« droht nicht das Ideal zu zerstören; denn das ist auf dieser Erde so unzerstörbar wie das Leiden, in dem es wurzelt. Sondern die Gefahr ist, daß sich das Streben nach dem Ideal von der Arbeit um das tägliche Brot trenne und daß das praktische Leben infolgedessen langsam erstarre. Dann sammelt sich die Kraft der menschlichen Sehnsucht neben und außerhalb der »Welt«, um irgendwann als neuer Glaube oder Revolution den blutleer gewordenen Gesellschaftskörper zu zertrümmern.

New Orleans, im November 1896.

New Orleans erweckt eine eigentümliche Mischung von altweltlicher Sympathie und neuweltlicher Verwunderung. Es ist die unamerikanischste aller amerikanischen Städte, die einzige, die nicht in einer geträumten Zukunft, sondern in einer traumhaften Vergangenheit lebt. Hier werden einem nicht zuerst die Banken, die Fabriken, die mächtigen Warenhäuser, das Getriebe der Straßen und der Schiffsverkehr des Hafens gezeigt, sondern das französische Viertel, das noch so steht wie zur Zeit, als dort Rothäute mit gepuderten Marquis unterhandelten und die verbannten Mätressen von Louis' XV. Höflingen mit spanischen Piraten und mexicanischen Abenteurern zusammen seine Straßen bevölkerten. Der Geist Manons und ihres Chevaliers scheint noch über der Stadt zu schweben. Alte weißgetünchte Häuser mit grünen Fensterläden drängen sich an engen Gassen; Balkone und Portiken überdachen, auf Säulen gestützt, den Fußsteig; auf den Fensterbrüstungen leistet hier und dort eine mager aussehende Topfpflanze einem alten Hemde, das in der Sonne trocknet, Gesellschaft. Oder wieder die Straßen sind weite Alleen; Rasen läuft in der Mitte entlang, und mächtige Bäume werfen ihren Schatten auf den Weg; zu beiden Seiten liegen Gärten; Orangen leuchten im Laube, und Palmen wiegen ihre Kronen im Winde. Es gibt da romantisch-altmodische Ecken von ganz eigentümlichem Reize. Ich entsinne mich eines alten, weitläufig gebauten Hauses inmitten eines großen, vernachlässigten, üppig wuchernden Tropengartens. Die grünen Läden hingen morsch in ihren Angeln vor den hohen Flügelfenstern; die Tünche war vor Alter goldiggelb geworden; ein Rosenstock wuchs an der Mauer zu einer offenen Loggia empor und überschattete sie mit seinen hellroten Blüten, und das Haus schien ganz menschenleer in der Mittagsstille. Aber in die große Veranda oder in die kühlen Galerien träumte man sich eine Kreolin hinein, wie man sie hier auf den Familienbildern aus den vierziger Jahren sieht, mit dunklen Augen, tiefroten Lippen und glänzendem glattgekämmtem schwarzem Haar, im weißen Musselinkleide, lässig in der Mittaghitze ruhend.

Ernst und schön wie der südliche Herbst ist hier auch der Tod. Auf den Kirchhöfen sind die Gräber weiße Marmorsarkophage, die in langen Reihen an Alleen unter Lorbeerbäumen aufgestellt sind. Darüber leuchtet dunkelblau der Himmel. Von einzelnen Bäumen hängt das lange, lianenartige tropische Moos herunter und schwebt im Winde langsam hin und her; in der großen ernsten Stimmung ein weicher lyrischer Ton, eine ferne Erinnerung an die Trauerweide, aber weniger weiblich in den herben Akkord des Ganzen hineinklingend.

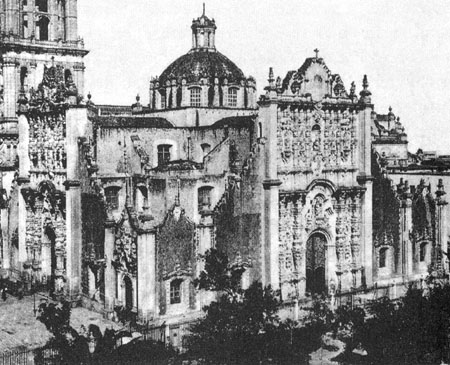

Sagrariokapelle in Mexico

Von New Orleans nach Mexico, 8./10. November 1896.

Von New Orleans bis Mexico fährt der Express siebzig Stunden.

Zuerst durchschneidet er die endlose Gras- und Parkebene von Texas, neues, kaum erschlossenes Gebiet; nur selten unterbrechen Zucker- oder Baumwollpflanzungen die große Weide; Cowboys galoppieren neben dem Zuge her. Das Land rollt in sanften Wellen zum Horizonte hin, und darüber wölbt sich der Himmel klar und riesengroß wie über dem Ozean.

Am nächsten Morgen erwacht man auf dem Hochplateau der Kordilleren. Von der wirbelnden Jagd durch das dürre, wilde Land haften im Gedächtnis nur einzelne Eindrücke: – die zackige Kahlheit der fernen Gebirge, die zu beiden Seiten die Hochebene begrenzen und auf deren Hängen die Farben in ewigem Wandel von den aschgrauen und violetten Tönen der Dämmerung durch die blaue Mittagsglut und des Abends Feuer und Purpur zur endlichen Nacht ewig dahinschwinden; – die Vegetation: Riesenkakteen, Stechpalmen, Orgelbäume, Wesen, deren Form der Dunst bestimmt und die wie die Pflanzenwelt eines fremden, älteren Sternes zwischen den glühenden Felsen des Hochlands stehen; – die Indianerstämme, die sich in braunen, würfelförmigen Lehmhütten in der Wüste an der Bahn angesiedelt haben und deren Weiber und Kinder zerlumpt wie Zigeuner und bettelnd an den Zug kommen. – An den Bahnhofsbüfetts bedienen Chinesen. Ihre kleinen sauberen Bahnhofshotels stehen, von Veranden umgeben, in blühenden Gärten, die die chinesische Geduld dem Sande abgerungen hat und deren Jasmin und bunte Winden inmitten der rauhen Starrheit der einheimischen Pflanzen ebenso fremd erscheinen wie die schmächtigen, dirnenhaften Chinesenkellner unter der dunklen Wüstenbevölkerung. – Eine neue Seelenwelt beginnt sich einem in allem, was man wahrnimmt, aufzutun, in den Gebärden der Menschen, im Gesichtsausdruck, im Tonfall der Sprache, ebenso wie in den grellen Mänteln und Kopftüchern der Frauen oder im phantastisch-komischen Namen der Herberge im Ausflugsort Tula: Tienda a las delicias del amor (Hotel zu den Wonnen der Liebe).

Am zweiten Tage erscheinen inmitten der Dürre die ersten Anzeichen spanischer Kultur. In der Ferne liegen Städte mit ihren Kirchtürmen weiß in Palmen- und Akaziengärten. Dichte Bananenhaine wechseln mit Zuckerpflanzungen und Alpenmatten ab. Und immer wird die sanft an- und abschwellende Hochebene zu beiden Seiten vom doppelten Zug der Kordilleren begleitet, auf deren Schluchten mittags die großen Schatten wie schwarzer Sammet unter den lichtblau glimmenden Spitzen ruhen. Abends aber erscheinen endlich über der Gebirgswelt die Gletschermassen der großen Vulkane, die das Tal von Mexico nach Süden begrenzen. Weltfremd und wunderbar einsam erglänzt ihr Schnee durch die Magnolien des tropischen Waldes, bis die Welt unten in Nacht verlischt und nur noch die Vulkangipfel wie rotglühende Silberkuppeln am klaren Himmel stehen.