|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

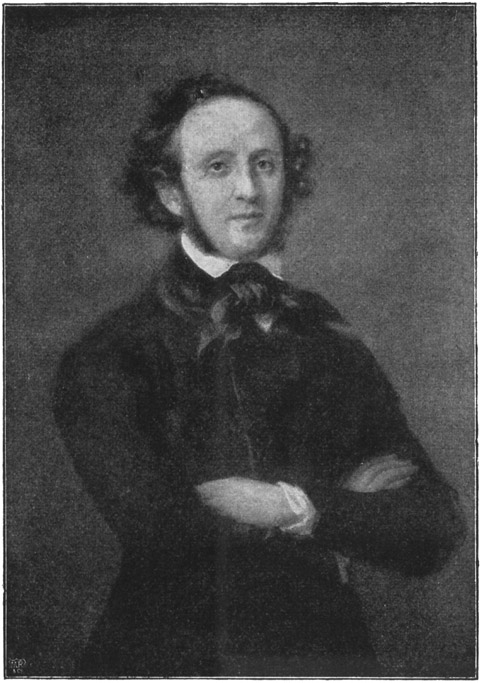

Felix Mendelssohn

Nicht die Musen allein, auch die Schicksalsgöttinnen haben ihre Lieblinge, und wen die einen mit ihrer Gunst beglücken, dem Pflegen die andern meist abhold zu sein. Nur selten begegnen wir hienieden den Auserwählten, über deren Haupte sich beide Mächte freundlich die Hand reichen und deren Dasein sie vereint die Bedingungen zu harmonischer Gestaltung verleihen. Solch gesegneter Naturen eine war Felix Mendelssohn Bartholdy. Was man im Leben ein Sonntagskind nennt, das war er. Auf lichten Höhen wandelte er sorglos dahin, unangefochten von Bedrängnissen des gemeinen Lebens, frei von Zwiespalt und Kampf, wie sie die Künstlerseele so häufig beschweren. Nicht mit Schmerzen hat er seinem Genius die Blüten abgerungen, niemals hat er sein Brot mit Tränen gegessen, er durfte, wie selten einer, ungestraft unter Palmen wandeln. In Harmonie floß sein künstlerisches und menschliches Dasein zusammen und wie sein Schaffen Wohllaut gewesen, so war es sein Leben auch. So ist es gekommen, daß er noch im Tode als die Lichtgestalt weiter lebt, als die ihn einst das Auge geschaut. Wohl selten ist einer unserer Tonmeister Zeit seines Lebens inniger geliebt worden als er, und dennoch gab es Größere noch als ihn. Anmutvoller aber und liebenswürdiger war keiner als er. Ein Heldencharakter freilich wird nicht im Sonnenlichte gezeitigt, er bedarf der Schatten und Kämpfe und großen Schmerzen. So ist auch Mendelssohn kein Heldencharakter geworden, nicht das, was man einen Heros der Töne nennt. Ihm fehlte die genialische Überfülle, die himmelanstürmende Kraft, die kühne Ursprünglichkeit, die diesen macht. Nicht in die nächtigen Tiefen innerlichen Ringens und Kämpfens ist er hinabgestiegen, eine Welt in sich befriedigter Schönheit und wolkenloser Klarheit ist es, darin seine Muse zu verweilen liebt. Kein Sturm der Leidenschaft zittert in den Tönen, denen eine fast jungfräulich fühlende Seele das Leben gab. Man erkennt in ihnen das Übergewicht der Bildung über die schöpferische Eingebung, das der Selbstkritik über das unmittelbare Empfinden. Allenthalben ist Maß und Beschränkung, nirgends ein Zuviel, niemals die Schönheitslinie überschritten. Ja, ein so auserlesenes Formgefühl wohnt dem Tondichter inne, daß Hans von Bülow ihm sogar »das höchste Formgenie nach Mozart, das freilich nur der wirklich Gereifte zu erkennen vermag«, zusprach. Zartheit und Keuschheit der Empfindung, Noblesse des Ausdrucks bis ins kleinste Detail hinein sind seine hervorstechenden Eigentümlichkeiten. Mag die Zartheit immerhin zur Sentimentalität, die Keuschheit bisweilen zum Puritanismus gesteigert, die Noblesse zu einer gewissen eleganten Manier geworden scheinen, die die Hand ihres Schöpfers auch dem flüchtigen Blick verrät: die Vornehmheit seiner Natur spricht sich in allen seinen Werken aus, so verschiedenen Gattungen sie angehören. Mendelssohns eigentliches Genre ist das Liebliche, Schmeichelnde, das Süße, sanft Elegische. Am größten ist er, wenn er, wie in der Sommernachtstraum-Musik und den Konzertouvertüren, mit den lockenden Stimmen der Naturgeister zu uns redet, wenn er uns aus Licht und Duft gewobene Märchenbilder vor die Seele zaubert. Liegt doch überhaupt der Schwerpunkt seines Schaffens im Instrumentalen. Aber er ist bedeutend auch im Oratorium, das man ehedem als sein Höchstes schätzte. War es im Phantastischen vor allem Carl Maria von Weber, der ihm zum Leitstern diente, so suchte er sich auf oratorischem Gebiet in Händel und Bach seine Vorbilder. Halb Klassizist, halb Romantiker, gelang es ihm, den Ausdruck zu finden für das religiös-musikalische Bedürfnis seiner Zeit und deren Geist zu verschmelzen mit dem Geist der Vergangenheit.

»Mendelssohn ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt«, lautet ein Ausspruch Schumanns. Es ist Mozart auch in der Tat, der in Gemeinschaft mit Weber weittragenden Einfluß auf die künstlerische Entfaltung des Meisters übte und der, gleich diesem, Spuren innerer Verwandtschaft mit ihm zeigt. Sogar an der Popularität jener beiden, in denen das deutsche Volk seine Lieblinge feiert, hat Mendelssohn eine Zeitlang teilgenommen. Das seltene Glück war ihm beschieden, sich von seinem ersten Auftreten bis an seinen Tod der raschesten Erfolge, der reichsten Anerkennung seiner Bestrebungen zu erfreuen und seine Verdienste neidlos von den verschiedensten Kunstrichtungen gewürdigt zu sehen. Freilich hat, so viel Nachahmung er hervorgerufen, sein Einfluß auf die Weiterentwicklung der Tonkunst sein Leben nicht lange überdauert, und gerade an seiner bevorzugten Erscheinung bewahrheitete sich am Ende die natürliche Ordnung, daß eine schnell gewonnene Popularität dem Raub der Zeiten früher verfällt als eine spät und mühsam errungene.

Das Leben der glücklichsten Menschen ist ereignislos, pflegt man zu sagen. Auch das Leben des Meisters, dessen Vorname schon ihn als den Glücklichen bezeichnet, floß um so harmonischer dahin, je weniger es durch außerordentliche Ereignisse unterbrochen scheint. Ein Enkel des großen Philosophen Moses Mendelssohn, ward Felix, als Sohn israelitischer Eltern, am 3. Februar 1809 zu Hamburg geboren. Die christliche Taufe empfing er mit seinen drei Geschwistern am 21. März 1821 in Berlin, dahin seine Familie 1811 übergesiedelt war. Sein Vater Abraham Mendelssohn war der Chef und Mitbegründer des noch heute blühenden Berliner Bankierhauses, das seinen Namen trägt. Die ihm eigene tiefe Bildung, im Verein mit dem feinen Kunstsinn seiner geist- und gemütvollen Frau, Lea geb. Salomon, der Schwester des Berliner Kunstmäzens Bartholdy – dessen nach seinem Übertritt zum Christentum angenommenen Namen die Familie später dem ihren verband – machten sein Haus zu einer Pflegestätte der Kunst und Wissenschaft und zu einem vielbesuchten Versammlungsort für deren hervorragendste Vertreter. Die Brüder Humboldt, Varnhagens, Schleiermacher, Hegel, Gans, Boekh, Zelter und andere waren hier häufig gesehene Gäste. So erwiesen sich die Verhältnisse im Vaterhause der künstlerischen Entwicklung des Sohnes als überaus günstig. Talent und Vorliebe für Musik waren auch den übrigen drei Geschwistern und besonders der älteren Schwester Fanny von den Eltern vererbt worden, am ausgesprochensten aber kamen sie bei Felix zur Erscheinung. Die Mutter, welche die musikalischen Studien ihrer Kinder im Beginn persönlich geleitet hatte, sah sich infolgedessen veranlaßt, sich durch entsprechendere Lehrkräfte ersetzen zu lassen, und den ersten Meistern Berlins ward nun die künstlerische Ausbildung des Knaben übergeben. Ludwig Berger, der Schüler Clementis und Freund Fields, übernahm es, ihn im Klavierspiel, Friedrich Zelter, ihn im Kontrapunkt zu unterweisen. Auf der Violine wurde er zuerst durch Henning, später durch den ihm nachmals innig befreundeten Eduard Rietz unterrichtet. Von so außerordentlichen Resultaten wurden dabei die Bemühungen der Lehrer belohnt, daß Felix in seinem neunten Jahre bereits mit Dusseks » Concert militaire« öffentlich aufzutrete vermochte, in seinem zwölften Jahre schon mehrere Symphonien und Operetten geschrieben, in seinem dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten aber einige Arbeiten aufzuweisen hatte, die sich an Reife selbst den Jugendwerken Mozarts gleichstellen lassen. Die straffe akademische Zucht, in der er emporwuchs, legte seiner Phantasie frühzeitig Zügel an. In bewundernswerter Weise tritt denn auch in den Erstlingsgaben des Knaben: den Quartetten op. 1, 2, 3, bereits die Sicherheit und Leichtigkeit der Formbeherrschung zutage, die Mendelssohn, dem Meister, in so vollendetem Maße eignet. Dabei hebt in einzelnen derselben, wie im H-moll-Quartett op. 3, eine künstlerische Individualität sich leise zu äußern an. Mischt sich, wie erwähnt, in seine späteren Werke ein ihn charakterisierendes weiches, sentimentales Element, so kommt in diesen frühen Kundgebungen eine naive, ungetrübte Lust am Dasein und an der Kunst zum Ausdruck. Erst in dem Grade, als der Jüngling hinaus ins Leben tritt, nehmen seine Schöpfungen eine bestimmte Physiognomie an, füllen sich die gefälligen Formen mit einem ihm spezifisch eigentümlichen Inhalt. Schon frühzeitig aber gewann der Knabe inmitten des anregenden Kunsttreibens seiner Vaterstadt Teilnahme am öffentlichen Leben und sah sich den bedeutendsten Erscheinungen seiner Zeit gegenübergestellt. So ward er, elf Jahre alt, von Zelter bei Goethe eingeführt und erwarb sich die warme Zuneigung des Dichters, dem er die Werke Bachs, Beethovens und Mozarts vorspielte und damit einen Einblick in die herrlichsten Schöpfungen der Tonkunst erschloß. Auch zu den hervorragendsten seiner Kunstgenossen trat er in Beziehung, dank den regelmäßigen Musikaufführungen im Vaterhause, die zugleich eine praktische Vorschule für ihn selber wurden. Dauernden Einfluß auf ihn übte zumal das Erscheinen des schwärmerisch von ihm verehrten Carl Maria von Weber und seines »Freischütz« in Berlin. Die neue romantische Richtung, die in diesem ihren frischen Lebenstrieb äußerte, gestaltete sich zu einem Grundzug seines eigenen Wesens. Als einige Jahre später (1824) Ignaz Moscheles, der berühmte Meister des Pianofortespiels, in der preußischen Hauptstadt konzertierte, erkannte auch er nachdrücklich die seltene Begabung des Knaben. Er unterrichtete Felix während seines dortigen Aufenthaltes und knüpfte, obwohl an Jahren ihm weit voraus, mit ihm ein Freundschaftsband, das beide Künstler bis zum frühen Tode des einen treu verbunden hielt und dem durch Herausgabe der »Briefe von Felix Mendelssohn Bartholdy an Ignaz und Charlotte Moscheles« ein Denkmal gesetzt worden ist. Von Felix Moscheles. Leipzig, Duncker & Humblot, 1888.

An der vielfältigen und bewundernden Anerkennung, deren das Talent seines Kindes sich erfreute, ließ Abraham Mendelssohn sich jedoch nicht genügen. Ihn verlangte es, das Urteil einer europäischen Autorität einzuholen, bevor er in die Wahl der Künstlerlaufbahn, als den zukünftigen Beruf seines Sohnes, willigte, und so reiste er im März 1825 mit ihm nach Paris, um ihn der Prüfung Cherubinis zu unterwerfen. Die Entscheidung des großen Meisters lautete günstig, und nachdem der Knabe sein H-moll-Quartett vor ihm gespielt und ein Kyrie für Chor und Orchester komponiert hatte, erklärte er selbst sich zur weiteren Ausbildung desselben bereit. Indessen lehnte der Vater dies Anerbieten ab und kehrte mit Felix nach Berlin zurück.

Von nun an widmete sich dieser wesentlich seinem Künstlerberuf, ohne darum die schon früher begonnenen Studien zu verabsäumen, die eine universelle Ausbildung seines Geistes bezweckten. Mit besonderer Vorliebe lag er der Beschäftigung mit älteren und neueren Sprachen ob: er übersetzte englische und italienische Dichter und veröffentlichte 1826 sogar eine metrische Übertragung der »Andria« des Terenz. Auch im Zeichnen und Malen erwarb er sich eine nicht gewöhnliche Fertigkeit, während er daneben die ritterlichen Künste pflegte. Ausgerüstet mit einer klassischen Vorbildung, bezog er im Jahre 1827 die Berliner Universität, um daselbst historische und philosophische Kollegien zu hören. Häufiger denn bisher trat er nun auch mit seinen künstlerischen Leistungen vor die Öffentlichkeit und ließ sich vom Publikum seiner Vaterstadt als Virtuos, Komponist und Dirigent bewundern. So erfolgte im April 1827 die Aufführung seiner im Laufe der Jahre 1824 und 25 entstandenen Oper »Die Hochzeit des Gamacho«, die allerdings, schon ihres undramatischen Textes wegen, mit sehr geteiltem Beifall aufgenommen ward. Seine erste große Symphonie op. 11, mehrere Gelegenheitskantaten und geistliche Kompositionen wurden öffentlich zu Gehör gebracht; letztere mit Hilfe der von Zelter geleiteten Singakademie, der Felix selbst als Altist angehört hatte. Einer an ihn ergangenen Aufforderung folgend, führte er auch in Stettin einige seiner Arbeiten auf. Den besonderen Dank der musikalischen Welt aber erwarb er sich, als er im März 1829 die unter fast hundertjährigem Staub begrabene Bachsche Matthäus-Passion wieder ans Tageslicht förderte und in der Singakademie dirigierte. Wenige Wochen später unternahm er nach beendeten Universitätsstudien seinen ersten selbständigen Ausflug in die Welt und traf auf Einladung seines Freundes Moscheles zur Musiksaison in London ein.

Als Schöpfer mehrerer bedeutender Werke konnte Mendelssohn sich den dortigen Musikfreunden vorstellen. Hatte er doch als siebzehnjähriger Jüngling schon in seiner »Sommernachtstraum«-Ouvertüre ein Zeugnis seines Könnens abgelegt, das ihm eine Stelle unter den besten und feinsinnigsten Meistern seiner Kunst sicherte. Bereits einige der ihr vorangegangenen Werke, wie das Scherzo des H-moll-Quartetts, das Fis-moll-Capriccio op. 5, die Charakterstücke op. 7, und vornehmlich die Klaviersonate op. 6, hatten auf seine besondere Richtung hingedeutet. Hier nun kommt sie zu vollendetem Ausdruck und erreicht ein Schönheitsmaß, das von keiner seiner späteren Schöpfungen überschritten worden ist. Somit findet der vor vielen seiner Kunstgenossen Bevorzugte schon im Beginn seiner Laufbahn mit glücklicher Selbstbeurteilung das Feld, für das er eine bewundernswerte Begabung in sich trug, und das durch Carl Maria von Weber der Tonkunst gewonnen, von ihm weiter ausgebildet wurde. Mit lächelnder Gewalt beherrscht sein Zauberstab die phantastische, von Traum- und Naturgeistern belebte Welt, und aus dem duftigen Märchenleben heraus kristallisieren sich die Gestalten des Dichters voll Anmut und Wahrheit. Stellt sich die siebzehn Jahre später entstandene »Musik zu Shakespeares Sommernachtstraum« als eine meisterliche musikalische Interpretation jener ewig jungen Dichtung dar, so läßt sich schon von der Ouvertüre, die sich mit der übrigen später hinzugekommenen Musik in engem Zusammenhang hält, ein gleiches rühmen. Die durch den Text gebotenen Schwierigkeiten der Vereinigung dreier verschiedenartiger Elemente – des Sentimentalen, Phantastischen und Komischen – sind hier wie dort leicht überwunden, und bei vollendeter Charakteristik des Einzelnen ist die einheitlichste Gesamtstimmung erzielt.

Ein bewußteres Streben nach bestimmten Zielen macht sich mit dem Entstehen der »Sommernachtstraum«-Ouvertüre im Schaffen des jugendlichen Tonmeisters bemerkbar. Sehen wir ihn bei seiner ersten Symphonie und einigen seiner früheren Klavierwerke bei aller Formbeherrschung noch von den Einflüssen mehr oder minder großer Vorbilder befangen, so ringt er sich in seinen Kompositionen für Kammermusik, dem Oktett op. 20, dem Quintett op. 18 und den beiden Quartetten op. 12 und 13 zu größerer Selbständigkeit empor, und seine künstlerische Phantasie beginnt sich mehr und mehr mit den Gestalten seiner eigenen Ideen und Erlebnisse zu befruchten. Auch im Liede sucht er die von seinen Lehrern Zelter und Berger eingeschlagenen Bahnen zu erweitern und zeitgemäß auszubilden, doch nicht ohne sich, wie auf jeglichem Gebiet so auch hier, sorgsam von allen genialen »Neuerungsgelüsten« fernzuhalten, vor denen der strenge Sinn seines Vaters und seiner künstlerischen Führer ihn zu behüten bemüht war. Gleich Zelter knüpft auch er an das Volkslied an, läßt aber daneben zugleich den großen Erneuerer des Liedes, Schubert, auf sich einwirken. Eine Reihe als op. 8 und 9 veröffentlichter Gesänge ist das Ergebnis dieser Bestrebungen, bietet jedoch außer der stimmungsvollen Romanze »Wartend« und dem anmutigen »Ist es wahr?« – welches letztere zugleich dem A-moll-Quartett op. 13 zum Thema dient – nichts Hervorragenderes dar. Fühlt sich Mendelssohn mit wachsender Vertiefung seines Empfindungslebens mehr und mehr zum Liede gedrängt, so gewinnt er doch gerade hier später als in einer andern Kunstart den ihm eigentümlichen Stil. Die gewisse Entsagung, die der Dichter vom Liederkomponisten fordert, das Darangeben des eigenen künstlerischen Ichs an ein anderes, ist seiner Weise fremd. Er bleibt auch in seinen späteren Liedern immer ganz er selbst, mag er uns nun Heines, Lenaus oder anderer Verse singen; sogar die Gesetze der Deklamation lassen ihn ziemlich unbekümmert. Ungleich seinem großen Vorgänger Schubert, ja selbst dem sonst so subjektiven Schumann, stellt er sich uns mehr als ein feinsinniger Illustrator, denn als ein eigentlicher Interpret des Dichters dar. In sein eigenes Sprachidiom überträgt er dessen Kundgebung, und nur wo die dichterische Empfindungsweise seiner musikalischen nahe verwandt erscheint, vermählt sie sich derselben und erzeugt statt des subjektiven ein absolut schönes Kunstgebilde, wie beispielsweise »Suleika« und besonders das wunderbar ergreifende »Nachtlied«. Anmutig und elegant in Ausdruck und Form, wie alles, was er gab, haben seine weniger poetisch-charakteristischen als fein-musikalischen ein- und zweistimmigen Gesänge sich zu ihrer Zeit zahlreiche Verehrer erworben. Die weiblichen Dilettanten zumal standen ihnen vertrauter gegenüber als denen Schumanns, deren tiefsinnigeres Wesen in bezug auf Auffassung und Wiedergabe ungleich höhere Anforderungen an den Sänger stellt. Im Konzertsaal erinnert man sich der einst viel gehörten gegenwärtig nur noch selten.

Bedeutender als im allgemeinen in seinen Liedern tritt uns Mendelssohn in einem von ihm selbst, nach Vorgang von Schuberts » Moments musicals, erst geschaffenen Genre entgegen, dessen ersten Anfängen wir in den während seines englischen Aufenthalts entstandenen » Trois Fantaisies ou Caprices« für Piano op. 16 begegnen, und das im nächsten Jahre (1830) seine ausgebildete Form erhielt: dem Lied ohne Worte. Hier bedarf er nicht der Selbstentäußerung oder doch Beschränkung seiner Individualität. In knappem Rahmen läßt er hier die mannigfaltigen Stimmungen, die Bilder und Reflexe seines inneren und äußeren Lebens ausklingen – Dichter und Musiker zu gleicher Zeit. Dichterischer Sinn ist Mendelssohn überhaupt eigen. Er bezeugt sich in der seinen Wahl der Texte seiner Lieder, in seiner Vorliebe für poetisch wertvolle Stoffe als Grundlage für sein Schaffen. Er gibt sich auch dadurch kund, daß er sich durch Dichtungen zu reinen Instrumentalwerken anregen läßt. Goethes »Meeresstille und glückliche Fahrt« gab ihm in der 1828 geschriebenen gleichbenannten Konzertouvertüre eins seiner farbenprächtigsten Tongemälde ein, das, als erste Erscheinung ihrer Art in der Instrumentalkunst schon als solche, abgesehen von ihrem Wert an sich, von Bedeutung ist.

Wohl vorbereitet auf seine jugendliche Meistererscheinung fand Felix, dank der Fürsorge seines Freundes Moscheles, den Boden der englischen Metropole, als er im Mai 1829 zum erstenmal vor dem aristokratischen Publikum der philharmonischen Konzerte in Argyll-Rooms erschien. Er führte sich zunächst mit Webers Konzertstück als Vermittler eines ihm verwandten und in England bereits eingebürgerten Genius ein und errang, trotz der gleichzeitigen gefährlichen Mitwirkung der Sontag und Malibran, glänzende Erfolge. Sie steigerten sich noch bedeutend, als er einige Wochen später in denselben Räumen seine »Sommernachtstraum«-Ouvertüre dirigierte. Stürmisch wurde dieselbe da capo gefordert und auch gelegentlich eines von Henriette Sontag veranstalteten Wohltätigkeitskonzertes wiederholt, bei dem er durch Vortrag eines Konzertes für zwei Flügel mit Moscheles neue Triumphe feierte. Nach einer Reise nach Irland und Schottland kehrte er, an fruchtbaren Eindrücken reich, nach Berlin zurück. Die schon erwähnten »Drei Phantasien oder Capricen für Pianoforte« op. 16, die Phantasie über the last rose op. 15, die schottische Sonate oder Phantasie op. 28, das für die silberne Hochzeit seiner Eltern geschriebene Singspiel »Die Heimkehr aus der Fremde«, wie die später entstandenen »Hebriden« und die »schottische Symphonie« brachte er als künstlerische Ergebnisse seines Aufenthaltes inmitten eines Volkes heim, dem er fortan sein Leben lang die wärmsten Sympathien bewahrte.

Für längere Zeit schied Felix im Mai 1830 aus dem elterlichen Hause, dessen »Seele, Freude, Leben und Stolz« er nach dem Zeugnis seiner »ihn adorierenden Mutter« war, Siehe deren von Adolf Beer veröffentlichte Briefe an Henriette v. Pereira. Wiener »Fremdenblatt« v. 6., 13. u. 20. März 1892. um auf den Wunsch des Vaters seine künstlerische und allgemeine Ausbildung im Auslande zu vervollständigen. Nach einem längeren Verweilen bei Goethe in Weimar, das ihn dem Großen so nahe brachte, daß dieser in Briefwechsel mit ihm trat, führte ihn die Reise über München, Salzburg, Wien und Preßburg nach Venedig. Tief und gewaltig waren die Eindrücke, die er in Italien empfing. »Was ich mir als höchste Lebensfreude, seit ich denken kann, gedacht habe, das ist nun angefangen und ich genieße es«, lesen wir in einem der Briefe, die, von seiner Familie veröffentlicht, Briefe aus den Jahren 1830-1847. 2 Bde. Leipzig, Mendelssohn. 1861 u. 1863. 7. Aufl. in 1 Bd. 1899. Desgl.: Die Familie Mendelssohn. Herausgeg. v. S. Hensel. 2 Bde. Berlin, Behr. 1879. 15. Aufl. 1908. uns den edlen liebenswürdigen Menschen Mendelssohn nahe bringen und den poetischen Kommentar zu der historisch-kritischen Biographie August Reißmanns Felix Mendelssohn Bartholdy. 3. Aufl. Leipzig, List & Francke. 1893. bilden, die in Vorliegendem benutzt ward.

Rom vornehmlich, woselbst er nach kurzem Berühren von Florenz, mit Beginn des Novembers eintraf, nahm in noch höherem Grade als das ihn um seiner einzigen Naturschönheiten willen entzückende Neapel Sinn und Seele des Jünglings gefangen. »Es ist mir, als hätte ich mich verändert, seit ich hier bin«, schreibt er. »Ich fühle mich glücklich und gesund, wie seit langem nicht.«

Voll empfänglichen Gemüts dem Genuß der Natur und dem Studium der Künste hingegeben, pflegte er gleichzeitig den Verkehr mit einer Reihe hervorragender Künstler und Gelehrten, die zu jener Zeit in Rom verweilten. Im Hause des preußischen Ministerresidenten Bunsen war er ein häufig und gern gesehener Gast, dort auch vermittelte sich ihm die Bekanntschaft mit vielen seiner berühmten Zeitgenossen. Zu den deutschen Malern Vendemann, Hübner, Lessing, Sohn, Hildebrandt, Schirmer, Schadow, Overbeck und Cornelius trat er in nahe Verbindung. Auch an Horace Vernet und Thorwaldsen schloß er sich mit Wärme an; ja der klassische Däne liebte es, sich während er arbeitete, von seinem jungen Freund vorspielen zu lassen. Ein interessanter Umgang bot sich ihm in der Person Bainis, des Kapellmeisters der Sixtinischen Kapelle, und des Abbate Santini dar, dessen reichhaltige Bibliothek für alte italienische Kunst eine wahre Fundgrube für Mendelssohn bildete. Im übrigen jedoch entbehrte er – eine kurze Episode mit Berlioz abgerechnet – alles tonkünstlerischen Verkehrs, und die musikalischen Zustände des modernen Italien enthüllten sich seinem Auge in ihrer Verkommenheit. Nichtsdestoweniger fühlte er sich unablässig zu neuem Schaffen angeregt. »Ich verdanke dem, was nicht die eigentliche Musik ist: den Ruinen, den Bildern, der Heiterkeit der Natur am meisten Musik«, schreibt er an Zelter. Davon zeugen eine Anzahl Werke: das erste Heft seiner Lieder ohne Worte op. 19, die unter der gleichen Opuszahl erschienenen einstimmigen Gesänge, der 115. Psalm für Chor und Orchester und einige geistliche Lieder Luthers, sowie »drei Motetten für weibliche Stimmen«, die für die Nonnen auf Trinìtà de' Monti in Rom geschrieben wurden. Die Ouvertüre zu den »Hebriden« oder der »Fingalshöhle«, dies nordische Stimmungsbild voll tonmalerischer Romantik, wurde vollendet, die »schottische Symphonie« weiter gefördert und eine »italienische« in Angriff genommen, zu deren Scherzo »Lilis Park« von Goethe die ersten Ideen gab. Auch dessen »erste Walpurgisnacht« erhielt noch vor Mendelssohns Scheiden aus Italien ihre erste, späterhin umgeschaffene Gestalt. Er entwarf dieselbe zum Teil während seiner Rückreise, die er nach einem längeren Ausflug nach Neapel, im Juni 1831 von Rom aus antrat. Über Florenz, Genua, Mailand, die Borromeischen Inseln und die Schweiz begab er sich im September zunächst nach München, woselbst er mit vielem Beifall bei Hofe spielte und in einem eigenen Konzert sein neuvollendetes Klavierkonzert in G-moll zur Aufführung brachte. Der ihm von der Intendanz des dortigen Hoftheaters erteilte Auftrag, für dieses eine Oper zu schreiben, veranlaßte ihn sodann zu einer Rheinfahrt nach Düsseldorf, wo er in Immermann den Dichter eines geeigneten Textbuches zu finden hoffte. Doch führten die Unterhandlungen mit ihm, der Shakespeares »Sturm« dafür umarbeitete, zu nicht glücklicheren Resultaten als die später mit Holtei, Böttger, Eduard Devrient Siehe dessen »Erinnerungen an F. Mendelssohn Bartholdy«. 3. Aufl. Leipzig, Weber. 1891. und anderen gepflogenen. Kurz Mendelssohns Verlangen, sich auf dramatischem Gebiet zu versuchen, blieb auf Jahre hinaus unbefriedigt, da er sich mit dem Vorschlag seines Vaters, einen französischen Text zu wählen, nicht zu befreunden vermochte. Französisches Wesen überhaupt sagte seinem deutschen Naturell wenig zu, und selbst ein an Genuß und Anregung reicher Besuch von Paris, vom Dezember 1831 bis in den April des nächstfolgenden Jahres, ließ ihn nicht recht heimisch dort werden, obgleich er mit den ersten Musikgrößen der Weltstadt in Verbindung trat und als Komponist daselbst wachsende Popularität gewann. Öffentlich und privatim stellte er sich den Parisern als Klaviervirtuos vor. Er spielte in Gegenwart der Königin Beethovens G-Dur-Konzert und hörte bei der Totenfeier Beethovens, unter Zelebration der Messe in einer Kirche, sein eignes Oktett, sowie durch die Conservatoire-Konzerte – denen Mendelssohn selbst »die vollkommenste Ausführung« nachrühmt, »die man irgend sonst hört« – seine »Sommernachtstraum«-Ouvertüre und sein A-moll-Quartett zur Aufführung bringen. Auch seine D-moll-Symphonie war für dieselben angenommen, nach der Probe jedoch zurückgelegt worden. Bereits zu Beginn des Jahres 1830 über den Choral »Eine feste Burg« geschrieben, wurde diese unter dem Namen der »Reformations-Symphonie« erst in der Reihe seiner nachgelassenen Werke bekannt, da ihr Schöpfer sie mit Recht als eine weniger gelungene Arbeit zurückgehalten hatte.

Im Frühling 1832 vertauschte er Paris mit London, seinem »Lieblingsaufenthalt«. Der Verkehr mit den alten Freunden daselbst, namentlich mit Moscheles, dem berühmten Orientalisten Rosen und Klingemann, dem Dichter mehrerer seiner Lieder, Vgl. seinen Briefwechsel mit ihm, Essen, Baedecker 1909. war ihm besonders wert; nicht minder wußte er sich beim Publikum seit seinem ersten Auftreten in sicherer Gunst. Die »Hebriden« gelangten jetzt zum erstenmal vor die Öffentlichkeit und sein G-moll-Konzert errang einen Erfolg, wie ihn Mendelssohn nach seinen eigenen Worten »wohl niemals im Leben« gehabt hatte. »Die Leute waren wie toll und meinten, es sei mein bestes Stück«, berichtet er nach Berlin. Eine seiner liebenswürdigsten Darbietungen, die uns die ihm innewohnende Grazie, die Schwärmerei und Noblesse seines Wesens vor Augen führt, ist dasselbe gewiß. Webers Konzertstück seiner Natur nach verwandt, steht es doch auf modernerem Boden als dieses und übertrifft es an der Zartheit des Ausbaus, die für Mendelssohn charakteristisch ist. Sich selbst in die Finger geschrieben, wie alles derartige, wirkte es, von ihm selber vorgetragen, unwiderstehlich. Heutigen Tages ist es, nachdem es einst immer und immer wieder gehört wurde, fast ganz verklungen.

Ein Rondo brillant op. 29 und das H-moll-Capriccio op. 22 reiften wiederum in London. Das erste – Moscheles gewidmet – trägt eine ausgeprägt Webersche Färbung; das andere klingt noch mehr als das G-moll-Konzert in die phantastische Sommernachtstraum-Sphäre hinein, in der Mendelssohns Genius mit Vorliebe verweilte.

Auch für ihn, den Glücklichen, kamen einmal umwölkte Tage. Als er nach mehr denn zweijähriger Abwesenheit im Juni 1832 in die Heimat zurückkehrte, hatte er binnen wenig Monaten drei seiner geliebtesten Freunde: Goethe, Zelter und Eduard Rietz durch den Tod verloren. Zur Trauer um jene noch gesellte sich die Kränkung über eine unerwartete Zurücksetzung, als man ihm, der sich auf Wunsch seiner Familie um die durch Zelters Tod erledigte Direktorstelle der Berliner Singakademie beworben hatte, Rungenhagen vorzog. Entschädigte ihn auch schon das nächste Jahr durch eine seinen Wünschen entsprechende andere Wirksamkeit, die Spuren dieser ersten Täuschung verwischten sich um so langsamer, je unvorbereiteter dieselbe den bisher vom Glück Verwöhnten, fast weiblich Reizbaren getroffen hatte. Ein tieferer Ernst in Stimmung und Lebensanschauung wird fortan bei ihm erkennbar, und mehr denn früher tritt in seinem Schaffen ein Zug sanfter Melancholie hervor, der wenn auch nicht von großen Schmerzen, so doch von gedankenvoller Einkehr in sich selber zeugt. Mendelssohns günstige Lebensverhältnisse wie sein Naturell brachten es mit sich, daß er von Haus aus wenig geneigt war, dem Schmerz sein Recht in der Kunst zuzugestehen. »Zudem ist es schändlich, seine Musik aus lauter Mord, Not und Jammer zusammenzusetzen,« schreibt er im April 1834 an Moscheles – ein charakteristisches Wort, das nicht nur dem ihm antipathischen Berlioz galt, den es zunächst betraf.

Frühjahr und Sommer 1833 fanden Mendelssohn schon wieder in London. Seine in Berlin vollendete A-Dur-Symphonie (die italienische, op. 90) brachte er im philharmonischen Konzert zur Aufführung. Dann unterbrach er seinen englischen Aufenthalt, um einer Einladung zur Direktion des rheinischen Musikfestes nach Düsseldorf zu folgen. Das Ergebnis war ein so allgemein befriedigendes, daß man ihn dort dauernd zu fesseln wünschte und für vorläufig drei Jahre als städtischen Musikdirektor engagierte. Er siedelte im Herbst nach der rheinischen Künstlerstadt über.

Seine amtliche Wirksamkeit daselbst erstreckte sich auf die Direktion des Gesangvereins, der Winterkonzerte und der Kirchenmusik. Dazu übernahm er mit Immermann gemeinschaftlich die Leitung einer Reihe von Theateraufführungen, sogenannter »Mustervorstellungen«. Während aber seine gesellschaftliche Stellung durch das erneute Zusammentreffen mit den ihm schon von Italien her befreundeten Meistern der Akademie eine ebenso angenehme war, als die städtischerseits von ihm bekleidete, entsprach seine Tätigkeit am Theater seinen Neigungen in so geringem Grade, daß er sich nach kurzer Zeit von derselben zurückzog. Nur einige wenige der erwähnten Mustervorstellungen dirigierte er; dann überwarf er sich mit Immermann, der, seiner Meinung nach, das Schauspiel auf Kosten der Oper bevorzugen wollte, indes Immermann Mendelssohn den umgekehrten Vorwurf machte, und legte seine Stelle als Musikintendant des Düsseldorfer Theaters nieder. Dichter und Musiker konnten einander nicht verstehen. Siehe Fellner, »Geschichte einer deutschen Musterbühne. Immermanns Leitung des Stadttheaters zu Düsseldorf.« Stuttgart, Cotta. 1888. Zwar ließ sich letzterer durch die Bitten des Komitees bewegen, noch einige weitere Aufführungen zu leiten, sein Verhältnis zu Immermann aber blieb dauernd gestört, und an den ihm lästigen Verwaltungsgeschäften nahm er fernerhin keinen Anteil mehr. Sehr gemißbilligt ward dieser Schritt des jungen Künstlers von seinem Vater, dem, wie er selbst schrieb, die dramatische Karriere seines Sohnes »sehr am Herzen lag«. Ihm wollte es nicht eingehen, daß Felix' Abneigung gegen das Bühnenwesen in seinem Talent und Charakter begründet sein sollte, und das fortgesetzt ergebnislose Suchen eines Operntextes betrachtete er nur als eine Folge nicht genügenden Eifers in dieser Beziehung. Und doch leitete Mendelssohn hierin sicher sein künstlerischer Instinkt. Während sich ihm jede andere Kunstform leicht und ungezwungen ergab, widerstrebte diese eine realistischste von allen dem Vermögen seiner der »rauhen Wirklichkeit abgekehrten« Natur, ob ihn auch Zeit seines Lebens das Verlangen nach dramatischem Gestalten nicht verließ. Gerade die Düsseldorfer Episode mit dem sich seinerseits deutlich kundgebenden Widerwillen gegen den Bühnenmechanismus bezeugt dies zur Genüge, wie es durch einen späteren Versuch des weiteren beglaubigt wird.

Eine seinen Neigungen ungleich angemessenere, dabei äußerst erfolgreiche Tätigkeit war Mendelssohn bei Leitung der Konzert- und Kirchenmusik in Düsseldorf beschieden. Seinen Bestrebungen gelang es, das musikalische Leben daselbst wie in anderen benachbarten rheinischen Städten auf eine dort bisher noch nicht erlebte Höhe emporzuheben. Zugleich erwies sich seine Stellung als seiner eigenen künstlerischen Entwicklung äußerst förderlich. Nicht allein, daß sein großes Direktionstalent, wie seine Fähigkeit, auch mit minder erlesenen Kräften künstlerische Leistungen zu erzielen, hier vorzugsweise ausgebildet wurde, es bot sich ihm dabei hinlängliche Muße, Neues zu schaffen, und die Gelegenheit, das Neugeschaffene zur Aufführung zu bringen. So lud er einmal sämtliche Orchestermitglieder zu einem Souper ein, um mit ihnen seine neue »Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine« zu probieren, jene zarte Naturpoesie atmende Tondichtung, die er selbst als »die beste und innerlichste, die er gemacht«, bezeichnet. Von seinen übrigen in Düsseldorf entstandenen Kompositionen sind zunächst ein zweites Heft der Lieder ohne Worte op. 30, die Lieder für eine Singstimme op. 34, und »drei Volkslieder für Chor« (Heines »Tragödie« op. 41) zu erwähnen. In den letztgenannten betritt er zum ersten Male ein Gebiet, auf dem ihm ungewöhnliche Erfolge bestimmt waren. Macht sich schon in seinen Liedern in der häufigen Wiederkehr gewisser harmonischer Wendungen und Formeln, dem Vorwalten der Melodik über die Harmonik, der Gesamtstimmung über die Einzelstimmung ein volkstümliches Element geltend (man denke nur an: »Es ist bestimmt in Gottes Rat«!), so gelangt dasselbe in seinen vierstimmigen Gesängen – ein so salonfähiges Äußere sie tragen – zu noch entschiednerem Ausdruck. Sind nicht beispielsweise »Wer hat dich, du schöner Wald« und »O Täler weit, o Höhen!« längst in den Volksbesitz übergegangen? Hier fühlt er sich in der ihm natürlichen Sphäre, seine Eigenart findet sich nirgend gehemmt, nirgend sieht sie Ansprüche an sich gestellt, die nicht innerhalb der Grenzen ihrer Begabung lägen. Was Mendelssohns einstimmigen Liedern im Vergleich zu denen Schuberts und Schumanns mindere Bedeutung gibt, der schon erwähnte Mangel an Schärfe der Charakteristik und dichterischer Individualisierung, läßt ihn, insofern es mit einem seingebildeten Sinn für Gesamtstimmung Hand in Hand geht, in seinen Chorliedern um so größer erscheinen. Mit ihnen gab er der ganzen Gattung eine neue Basis und führte dieselbe, seine an Bach und Händel geschulte Technik des Chorsatzes verwertend und gleichzeitig seine eigene Individualität, wie den Musikgeist seiner Zeit darin widerspiegelnd, selbst zu hoher Vollendung.

Die hervorragendste schöpferische Tat der Düsseldorfer Epoche: das 1833 begonnene Oratorium »Paulus«, war, obwohl schon rüstig vorwärts geschritten, doch noch nicht zum Abschluß gekommen, als Mendelssohn im Juli 1835, nachdem er zuvor noch das in Köln stattfindende niederrheinische Musikfest geleitet hatte, von Düsseldorf schied, um einem Rufe nach Leipzig als Dirigent der »Gewandhaus-Konzerte« Folge zu leisten. Am 4. Oktober erschien er mit seiner Ouvertüre »Meeresstille und glückliche Fahrt« zum erstenmal vor der Zuhörerschaft derselben und eröffnete damit seine Tätigkeit an einem Orte, dem er hinfort bis an sein frühes Ende mit Liebe angehörte.

Was Mendelssohn dem Musikleben Leipzigs geworden, ist bekannt, und daß dies letztere ihm vor allen seine musikalische Weltberühmtheit dankt. Aus einer Pflegestätte der Tonkunst, die es von alters her gewesen, erhob er es zum Mittelpunkt des deutschen Musiklebens, der als solcher lange Zeit die Oberherrschaft in Deutschland behauptete. Als Dirigent, als Klavierspieler und Komponist, ja später auch als Lehrer gleichzeitig wirkend, war Mendelssohn nicht allein berufen, das seiner Leitung anvertraute alte Kunstinstitut zu ungeahnter Höhe emporzuführen: er ward auch der Bildner des Publikums, der mehr als irgend einer der ihm vorangegangenen Meister, den künstlerischen Sinn desselben vertiefen und verbreiten, den Geschmack läutern und veredeln half. So ist es gekommen, daß die Zeit, in der Mendelssohn in Leipzig lebte und wirkte, noch heute als »die goldene Zeit« in der Erinnerung lebt. Es war die musikalische Glanzepoche Leipzigs, und solch reicher Glanz entströmte ihr, daß die alte Musikstadt noch heute vom Lichte dieser längst untergegangenen Sonne verklärt erscheint.

Indessen fand sich der Meister selber so angemutet von seinem neuen Wirkungskreis, daß er sich im Vergleich zu dem eben verlassenen »im Paradiese glaubte«. Die Liebenswürdigkeit seines Wesens, sein Humor, seine geselligen Talente machten ihn binnen kurzem zum Liebling der Gesellschaft, ja die Verehrung für ihn steigerte sich bis zum Kultus. Auch auf das Orchester wirkte er elektrisierend; mehr durch seine Blicke als durch seinen Taktstock unterwarf er sich die einzelnen Orchestermitglieder und machte sie sich in begeisterter Hingebung zu eigen. »Meine Stellung hier«, schreibt er seinem Freund Rosen, »ist von der allerangenehmsten Art. Willige Leute, ein gutes Orchester, – das empfänglichste, dankbarste musikalische Publikum, – dabei gerade so viel zu tun, als mir lieb ist, Gelegenheit, meine neuen Sachen sogleich zu hören; auch hübschen Umgang habe ich vollauf, und das wäre wohl alles, was man zum Glück brauchte, wenn das nicht tiefer säße!« Die letzten Worte beziehen sich auf einen schweren Verlust, der Mendelssohn nur wenige Wochen nach seiner Übersiedelung nach Leipzig traf: den am 19. November 1835 erfolgten plötzlichen Tod seines Vaters, der den harmonischsten Familienkreis seines Hauptes beraubte. »Ich habe an meinem Vater so ganz und gar gehangen«, äußert er, »daß ich nicht weiß, wie ich mein Leben nun fortsetzen werde, weil ich nicht bloß den Vater entbehren muß, sondern auch meinen einzigen ganzen Freund während der letzten Jahre und meinen Lehrer in der Kunst wie im Leben.« Aber er gelobt sich in seinem Sinne weiter zu arbeiten und fortzuschreiten, weil »sein Hauptwunsch das Fortschreiten war«.

Wie treu er an der Betätigung dieses Vorsatzes festgehalten hat, weiß die Welt. Der flüchtigste Blick auf seine Leistungen schon bekundet, daß er ein Recht hatte zu sagen: »Ich habe durchaus nicht eine Philosophie, die mir Bequemlichkeit anrät oder doch wenigstens entschuldigt.« So führte er schon in der ersten Zeit seiner Wirksamkeit in Leipzig manche heilsame Neuerung ein. Während nach der auch hier noch üblichen alten Praxis bisher der Konzertmeister vom ersten Geigenpult aus die Orchesteraufführungen geleitet hatte, übernahm Mendelssohn nun die Direktion derselben aus der Partitur. Auch ließ er sich's angelegen sein, das Publikum mit den Werken neuerer wie älterer Meister – namentlich mit den unbekannteren Schöpfungen Bachs, Handels und Beethovens – bekannt zu machen, und brachte beispielsweise des letzteren neunte Symphonie schon in den ersten Wochen des Jahres 1836 zu wahrhaft epochemachender Aufführung. Gleichzeitig machte er sich durch den Gewinn junger hervorragender Kräfte, wie in erster Linie des ihm nahe befreundeten Geigenvirtuosen Ferdinand David, verdient, der im Februar 1837 als Konzertmeister in das Gewandhausorchester eintrat und mit Mendelssohn gemeinsam die Kammermusikaufführungen zu gleichem Ruf wie die Konzerte brachte, 1873 aber auch dem Leipziger Kunstleben entrissen wurde. Die Beziehungen beider Künstler beleuchtet Julius Eckardts »Ferd. David und die Familie Mendelssohn Bartholdy«, Leipzig, Duncker & Humblot. 1888. Von Mendelssohn angezogen, erschienen auch andere Künstler – so bald nach seiner Ankunft Moscheles und Chopin, wie später Hiller, Gade, Berlioz u. a. – als mehr oder minder flüchtige Gäste in Leipzig. Seinen jüngeren Berufsgenossen war er ein unermüdlicher Freund; wohlwollend im Urteil, hilfreich in Rat und Tat, hat er sich von jeglichem finden lassen, der ihn suchte.

Einer so ausgedehnten praktischen Tätigkeit gegenüber erscheint die Beschränkung seiner schöpferischen als natürliche Folge, und so ergab sich als künstlerische Ausbeute der Jahre 1835 und 36 denn auch im wesentlichen nur eine Reihe von »Präludien und Fugen für Pianoforte« op. 35 und die Vollendung des »Paulus«. Gelangt in ersteren schon das Bestreben Mendelssohns zum Ausdruck, die alten Formen mit neuem Geist zu erfüllen und an die Stelle verstandesmäßiger Satzkünste individuelles Leben zu setzen, so kommt dasselbe in ähnlicher Weise im »Paulus« zur Erscheinung. Die Passion Bachs, das Oratorium Händels zeigen sich – wenn auch nicht ohne eine gewisse Stilwidrigkeit miteinander vermischt – verjüngt in dieser aus der Gefühlssphäre des neunzehnten Jahrhunderts herausgewachsenen Schöpfung; so wenig letztere, das Resultat eines von Grazie und Frohmut erfüllten jugendlichen Geistes, sich zu messen vermag an der unergründlichen Tiefe dieses einen und der grandiosen Gewalt jenes andern. Die alte Strenge und Herbheit der Empfindung und Formgebung erscheint gemildert, junger Gefühlsromantik angepaßt. An die Stelle des jene älteren Tonwerke durchdringenden innersten Glaubenslebens ist eine mehr poetische als religiöse Anschauung des Christentums und seiner Verlebendigung im Kunstwerk getreten. Der Gang der Handlung, das Auftreten des Chorals, die Teilung des Chors und der Einzelnen in handelnde und betrachtende Massen und Personen halten sich an das Vorbild der Matthäus-Passion. Eine bevorzugte Stellung ist dem Chor eingeräumt, der nach antikem Muster zumeist nur betrachtend oder mitempfindend eintritt, die Erzählung jedoch nicht wie in der Bachschen Passion (im Evangelisten) personifiziert, sondern unter verschiedene Stimmen verteilt. Herrscht im ganzen ein lyrisches, elegisches Element vor, so entbehrt doch einzelnes nicht der dramatischen Charakteristik. Nur fehlt eine stetig sich entwickelnde, konsequente Steigerung. Bereits mit dem ersten Teil erscheint der Höhepunkt erreicht, und nach der verklärten Stimmung der Stephanus-Episode dämpft sich die Wirkung der folgenden Szenen, trotz schöner musikalischer Einzelzüge und Nummern, fühlbar ab. Dennoch bleibt der »Paulus« eine der edelsten Taten auf dem Gebiet des Oratoriums. »Ein Werk des Friedens und der Liebe« nannte ihn Schumann.

Mendelssohns künstlerische Persönlichkeit war überhaupt ihrem innersten Wesen nach eine friedliche, nicht die eines kühnen Neuerers. Nicht bahnbrechend hat er gewirkt, nicht eine neue Welt ureigener Ideen ans Licht gerufen. Wohl war sein Leben und Streben Fortschritt, doch jener Fortschritt, der sich seinem künstlerischen Bewußtsein als der ihm allein gemäße ergab: ein Fortschritt aus der Gegenwart durch die Vergangenheit hindurch, ein Fortschritt, der zugleich ein Zurückgreifen in sich faßte, mehr ideeller, als formeller Natur, und darum widerstandslos aufgenommen, während neue Formen sich erst mühsam Boden gewinnen müssen. Ob auch vielfältig nachgeahmt von kleineren Geistern, hat doch keiner derselben seine Bahnen in Wahrheit weiter zu führen vermocht. Die Vermittlung alten und neuen Geistes war ihm beschieden; den späteren Meistern blieb die undankbarere, vielbestrittene Aufgabe vorbehalten, einen den Empfindungen und Anschauungen einer jüngeren Generation entsprechenden Ausdruck, eine aus ihrem Geiste sich herausgestaltende Form erst zu schaffen.

Am 22. Mai 1836, bei Gelegenheit des von Mendelssohn geleiteten rheinischen Musikfestes, trat der »Paulus« in Düsseldorf zum erstenmal vor die Öffentlichkeit. »Mit Liebe und unglaublichem Feuer« gaben sich die Mitwirkenden demselben hin und der Erfolg war ein glänzender. Nur der Komponist selbst fand sich damit noch nicht zufriedengestellt. Die strengste Kritik pflegte er an seinen Werken zu üben, und gern machte er sich die bei der ersten Aufführung gesammelten Erfahrungen für eine letzte Überarbeitung zunutze. Kaum in Frankfurt am Main angekommen, wo er in Vertretung seines erkrankten Freundes Schelble für mehrere Wochen die Direktion des »Cäcilienvereins« übernommen hatte, nahm er eine bedeutende Umänderung des »Paulus« vor und verkürzte ihn um nicht weniger als neun Nummern. In dieser Gestalt hielt er dann seinen Siegeszug durch die Musikwelt und erlebte schon in dem kurzen Zeitraum von anderthalb Jahren mehr denn fünfzig Aufführungen, dem Namen seines Urhebers eine erste Stelle unter seinen musikalischen Zeitgenossen erobernd.

Während dieses Sommeraufenthaltes in Frankfurt vollzog sich noch ein für Mendelssohn wichtiges Ereignis: in der holden Gestalt Cécile Jeanrenauds, der Tochter eines Predigers der reformierten Kirche daselbst, fand er das Ideal seines Herzens und seine Braut. Im Frühling des nächsten Jahres führte er sie, nachdem ihn der Winter wieder in seinem Leipziger Amte gesehen, als seine Gattin heim und lebte beglückt und beglückend an ihrer Seite. Den Sommer nach seiner Vermählung brachte er in Frankfurt und am Rheine zu. Das Klavierkonzert in D-moll op. 40, der 42. Psalm und das E-moll-Quartett op. 44 entblühten jener sonnigen Zeit. Im September dirigierte er beim Birminghamer Musikfest seinen »Paulus«; dann kehrte er wieder nach Leipzig zurück, das ihm und seinen Werken immer enthusiastischer ergeben ward. Einer bereits im vorhergegangenen Jahre mit vielem Glück von ihm geleiteten großen Aufführung von Händels »Israel in Ägypten« ließ er nun desselben Meisters »Messias« folgen. Weiter veranstaltete er eine Reihe »historischer« Konzerte, darin er den gesamten Entwicklungsgang der Tonkunst von Bach bis auf die Jetztzeit durch einzelne bedeutende und charakteristische Werke vorführte. Immerdar von dem Grundsatze ausgehend: »wenigstens ein Stück auf dem Programm zu haben, wodurch man möglicherweise einen Fortschritt nachweisen könne«, brachte er, nach einem großenteils in Berlin verlebten Sommer, im nächstfolgenden Winter unter anderem die von Robert Schumann aufgefundene C-dur-Symphonie Schuberts zuerst auf's Repertoire, dirigierte er auch 1838 und 39 wieder die rheinischen Musikfeste zu Köln und Düsseldorf.

Seine schöpferische Tätigkeit blieb nach wie vor eine vielseitige, und erscheinen als erheblichste Ergebnisse der Jahre 1838 und 39 der 95. und 114. Psalm für Chor, Solo und Orchester, Serenade und Allegro giojoso op. 43, die Quartette in D- und Es-dur op. 44, das schöne D-moll-Trio op. 49, die Sonate für Klavier und Cello op. 45, eine Orgelsonate op. 65 (Nr. II.), eine große Anzahl ein- und mehrstimmiger Gesänge und die Ouvertüre zu Victor Hugos Drama » Ruy Blas«. Diese letztere schnell entworfene Arbeit gehört, trotz ihres äußeren Prunkes, nicht zu den wertvolleren Gaben Mendelssohns, ob seine poetisierenden Ouvertüren in ihrer Neuheit auch seine Symphonien und Kammerkompositionen im ganzen hinter sich zurücklassen. Seine Psalmen, wie seine Hymnen und Motetten durchdringt die Hingebung eines von warmer Religiosität erfüllten Herzens. Fing er doch, wie seine Mutter ihrer Freundin Pereira erzählte, »schon als Kind kein Stück an, ohne zuvor das Notenblatt mit der Chiffre L. e. g. G. – das ist ›Laß es gelingen, Gott!‹ zu bezeichnen.«

Das Jahr 1840 brachte ein größeres Tonwerk zur Reife: den »Lobgesang«. Neben mehreren kleineren Festgesängen zur Feier des 400 jährigen Jubelfestes der Erfindung der Buchdruckerkunst geschrieben, kam derselbe am 25. Juni 1840 in der Thomaskirche zu Leipzig zur Aufführung. Der Komponist hat sein Werk als »Symphoniekantate« bezeichnet und dem vokalen Teil drei symphonische Orchestersätze vorausgehen lassen, so daß die Form an Beethovens neunte Symphonie erinnert, sich aber von dieser durch unmittelbaren Anschluß der einzelnen Sätze aneinander unterscheidet. Der orchestrale Teil verblaßte mit der Zeit, dagegen enthält der vokale noch heute Wirksames, wie vor allem das dramatische Rezitativ des Tenors: »Hüter, ist die Nacht bald hin?« und die jubelnde Beantwortung durch den Chor.

Auch als Orgelspieler bewunderte Leipzig seinen Mendelssohn, als er zum Besten eines für Sebastian Bach zu errichtenden Denkmals ein Orgelkonzert, und zwar, wie er schreibt » solissimo« veranstaltete. Obwohl infolge übermäßiger Anstrengung bald darauf erkrankt, leitete er im September wieder das Musikfest zu Birmingham. Sein Direktionstalent nach seinem vollen Umfang zu bekunden, bot ihm sodann im April 1841 Bachs »Matthäus-Passion« Gelegenheit. Mit diesem für Leipzig bedeutungsvollen musikalischen Ereignis schloß er vorläufig seine erste mehrjährige Wirksamkeit hierselbst ab, um im Juli einem ehrenvollen Ruf nach Berlin zu folgen.

Nur ungern schied Mendelssohn aus einer Stadt, in deren Mitte er sich als Mensch wie als Künstler in gleichem Maße geliebt und heimisch fühlte und deren blühendes Tonleben zum großen Teil seine eigene Schöpfung war. Es war ein dankbarer Boden, auf dem er hier wirkte; dafür waren ihm seit Beginn seiner Amtsführung mannigfache Beweise zugekommen. So hatte ihn die Universität Leipzig bereits im Jahre 1836 honoris causa zum Doctor philosophiae ernannt, der König von Sachsen ihn fünf Jahre später zu seinem Kapellmeister erhoben. Andrerseits würdigte man seine Verdienste auch dadurch, daß man seiner Stimme in Fragen der Kunst einen entscheidenden Einfluß gestattete. Ein von ihm gestellter Antrag auf Gehaltserhöhung der sehr bescheiden honorierten Orchestermitglieder fand beispielsweise, gleich einem der Regierung unterbreiteten Vorschlag, eine vorhandene ansehnliche Stiftung (die Blünmersche) zur Gründung einer Musikschule in Leipzig zu verwenden, Genehmigung. Nur Mendelssohns Übersiedelung nach Berlin verzögerte die Ausführung letzteren Planes.

Nicht lange aber war seines Bleibens an der Spree. Von dem kunstsinnigen Friedrich Wilhelm IV. als Kapellmeister berufen, sah er sich gleichwohl in keinen bestimmten Wirkungskreis gestellt. Im Plane des Königs lag es, die Akademie der Künste umzugestalten und auf vier Klassen: Malerei, Skulptur, Architektur und Musik zu erweitern. Deren vier Dirigenten sollten die Oberleitung über die gesamte Akademie wechselnd führen, wobei Mendelssohn zum Direktor der als ein großes Konservatorium gedachten musikalischen Abteilung ausersehen war. Hindernisse aller Art stellten sich jedoch der Ausführung dieses Projektes entgegen, und von dem musikalischen Leben Berlins ebensowenig als von einer Stellung ohne bestimmte Befugnisse befriedigt, kehrte Mendelssohn schon nach Ablauf eines Jahres nach Leipzig zurück.

Seine öffentlichen Leistungen in der preußischen Residenz hatten sich lediglich auf die Direktion einiger Konzerte, sowie auf die Aufführung seiner »Antigone« beschränkt, die er auf Veranlassung des Königs schrieb. Einer der früher verbreitetsten, jetzt freilich fast ganz verstummten Schöpfungen des Meisters treten wir in diesem Werk gegenüber, das schon als der erste Versuch einer Verbindung der antiken Tragödie mit moderner Musik Interesse erweckt. Von früher Jugend an von klassischem Geiste genährt und seinen Schönheitssinn an Studien der Antike bildend, trug Mendelssohn – mochte ihm auch das Großzügige, machtvoll Geniale des Wurfes fehlen, wie es antike Gestaltung verlangt – immer noch in höherem Grade als andere die Befähigung zu einer derartigen, wohl nie in vollkommen befriedigender Weise zu lösenden Aufgabe in sich. Die Wirkung der die Sophokleische Dichtung begleitenden Musik war denn auch eine günstige, als erstere, mit Hilfe Tiecks in Szene gesetzt, am 6. November 1841 zuerst über die Potsdamer Hofbühne ging, und ein noch gesteigerter Eindruck gab sich bei einer Wiederholung in denselben Räumen, sowie bei der öffentlichen Aufführung im Schauspielhause zu Berlin und im Leipziger Stadttheater kund.

Dagegen verdiente sich ein zweites großes Werk, das zu jener Zeit in Berlin zur Vollendung kam: die A-moll-Symphonie op. 56, die er im Juni 1842 im philharmonischen Konzert zu London zur Aufführung brachte, nachdem er zuvor wieder das rheinische Musikfest geleitet hatte, beim ersten Eintritt in die Öffentlichkeit nur mäßigen Beifall. Es war dies die unter dem Namen der »schottischen« bekannt gewordene Symphonie, zu der Mendelssohn, wie er selbst schreibt, während seiner Reise nach Schottland, an den Stätten der Maria Stuart, im Jahre 1829 schon die Anregung empfangen und die ihn auch in Italien beschäftigt hatte. Gleich der früher beendeten A-Dur-Symphonie trägt auch sie ein volkstümliches Gepräge, das ihnen beiden einen gewissen verwandtschaftlichen Zug mit der C-Dur-Symphonie Franz Schuberts gibt. Von Pathos, imposanter Tiefe und Beethovenscher Gewalt ist nichts in ihnen zu spüren; dafür die Grazie und Zartheit des Baus, die durchsichtige Klarheit und instrumentale Eleganz, die Mendelssohns Werke mit eigenem Liebreiz umkleiden. Ein sentimental-romantisches Element durchzieht sie beide. Die »italienische Symphonie« ( A-Dur) nimmt nur im Schlußsatze, dem Saltarello, auf den Süden erkennbaren Bezug. An Bedeutung erscheint die »schottische« – deren vier Sätze sich ohne Unterbrechung folgen, was die Zuhörer zuerst befremdete – ihr überlegen; weist ihr doch Hans von Bülows Urteil geradezu unter allen Nach-Beethovenschen Symphonien als abgeschlossenes Kunstwerk den ersten Rang an, bevor er dem Brahmskultus huldigte.

Mit Beginn der Saison traf Mendelssohn in Leipzig ein, um die Leitung der Konzerte, die während seiner Abwesenheit im vergangenen Winter seinem Freund David übertragen worden war, wieder zu übernehmen. Ein kurzer Aufenthalt in Berlin war nur bestimmt, sein Verhältnis daselbst ganz zu lösen. Er erbat sich in dieser Absicht eine Audienz bei seinem königlichen Gönner. Doch entlockte dieser dem Widerstrebenden das Versprechen, nach Berlin zurückzukehren, sobald sich ein geeigneter Wirkungskreis für ihn darbiete. Auch betraute er den schon durch Verleihung des Ordens »pour le mérite« Ausgezeichneten mit der »Oberleitung der kirchlichen und geistlichen Musik« in Preußen und dem Titel eines königlichen Generalmusikdirektors. Die Leipziger lernten alsbald eine seiner wertvollsten Arbeiten: die zu Goethes Text geschriebene Konzertballade »Walpurgisnacht« kennen. In Italien geschaffen, darnach im Jahre 1842 umgestaltet, zeigt sie alle für den Tondichter charakteristischen Züge, nur daß sich ihnen hier eine derbe humoristische Realistik vereint, die in dem Chor: »Kommt mit Zacken und mit Gabeln« ihre Hauptwirkung erreicht. Eine vom Komponisten gewiß ungeahnte Art der Neubelebung erfuhr sie 30 Jahre später, indem die Münchner (1870) und die Wiener Hofopernbühne (1876), ähnlich wie früher das Leipziger Theater, sie zu szenischer Darstellung brachten, ohne dem Repertoire freilich einen dauernden Gewinn damit bringen zu können.

Mit Mendelssohns Rückkehr nach Leipzig war, endlich auch die Verwirklichung eines von ihm ins Leben gerufenen Planes gesichert: die Gründung eines Konservatoriums daselbst. Es ward unter Protektion des Königs von Sachsen am 3. April 1843 eröffnet. Mendelssohn selbst übernahm, außer dem mit Robert Schumann gleichzeitig erteilten Unterricht in der Komposition, noch das Instrumental-, jener das Klavierspiel, Moritz Hauptmann Kontrapunkt und Harmonielehre, Ferdinand David stand dem Violin-, Becker dem Orgelspiel vor. Wenzel und Plaidy traten als Klavierlehrer, Böhme und Frau Grabau-Bünau als Gesanglehrer ein. Rasch nahm die Anstalt den erwünschten Aufschwung und gegenwärtig darf sie sich eines siebzigjährigen glänzenden Gedeihens rühmen.

Der Sommer 1843 fand Mendelssohn mit einigen ihm vom König von Preußen übertragenen Aufgaben, sowie mit dem »Elias« beschäftigt, einem Oratorium, das er schon seit 1838 plante, nachdem er die frühere Idee, seinem »Paulus« einen »Petrus« zur Seite zu stellen, wieder verworfen hatte. Als in Berlin inzwischen mit dem königlichen Domchor ein Institut ins Leben getreten war, dessen Oberleitung man ihm zu übertragen gedachte, begab er sich zu Beginn des August zur Stelle und dirigierte die erste kirchliche Aufführung desselben, dessen Hauptbestimmung in Übernahme der Gesänge beim Gottesdienst in der Domkirche bestand. Da jedoch die von ihm befürwortete Verwendung der Instrumentalmusik zur Begleitung des Gesanges vielfältigem Widerspruch begegnete, nahm er an den ferneren Aufführungen des Instituts nur noch in einzelnen Fällen Teil. Dagegen ließ er sich zur Leitung der von der königlichen Kapelle gegebenen Symphoniekonzerte bereit finden; auch führte er am 14. Oktober auf der Potsdamer Hofbühne und wenige Tage später im Berliner Schauspielhause ein neues eigenes Erzeugnis vor: die Musik zu Shakespeares »Sommernachtstraum«.

Wer kennte sie nicht, jene duftigste Blüte Mendelssohnscher Kunst, der wir die Wiedergeburt des künstlichen Märchens des großen Briten auf unserer Bühne danken! In glücklicher Gemeinschaft paart sich da dem literarischen ein musikalisches Meisterwerk. Schon Beethoven war, als er seine Musik zu Goethes »Egmont« schrieb, mit einer ähnlichen Tat vorangegangen, ohne jedoch, ebensowenig wie der ihm nachfolgende Weber in seiner »Preziosa«, eine völlige Einigung zwischen der Poesie des Wortes und des Tones zu erzielen. Mehr als der große klassische Meister geht der romantische, der auch dem Chor Eingang gestattet, hier in seinem Gegenstande auf und gewinnt seiner Kunst einen unmittelbareren Anteil an der des Dichters, dieselbe nicht nur illustrierend, sondern ergänzend und verklärend.

Ungleich fremder als der phantastischen Romantik Shakespeares stand sein künstlerisches Naturell Racines »Athalia« gegenüber, deren Musik er – ebenso wie »Antigone«, »Sommernachtstraum« und den späteren »Ödipus« – im Auftrag Friedrich Wilhelms IV. ausführte. Ursprünglich nur für weibliche Stimmen mit Klavierbegleitung geschrieben, wurden die Chöre 1844 in einem Hofkonzert in Berlin zum ersten Mal aufgeführt, im nächsten Jahre aber erst zu ihrer jetzigen Gestalt für gemischten Chor und Orchester umgeformt. Die dazu gehörige Ouvertüre ward 1844 in London hinzukomponiert. Für die Verbindung mit dem Schauspiel zu breit angelegt, sah sich Mendelssohns Musik auf den Konzertsaal angewiesen, ist aber jetzt auch aus diesem verschwunden.

Als weitere wesentlichere Ergebnisse des Jahres 1843 sind mehrere liturgische Gesänge für den Domchor, die Cellosonate op. 58, die Konzertarie für Sopran mit Orchester op. 94, die Althymne op. 96 und eine Anzahl Lieder mit und ohne Worte zu erwähnen, denen im darauffolgenden Jahre wiederum eine Reihe Psalmen und Lieder, die Orgelsonaten op. 65 und das Violinkonzert in E-moll op. 64 folgten, das, den schönsten, die wir besitzen, beizählend, für Ferdinand David geschrieben und ihm gewidmet ward.

Ein ihn nach der rastlosen Anspannung der vorhergegangenen Monate (er konzertierte im Sommer 1844 wieder in London und führte das pfälzische Musikfest in Zweibrücken an) überkommendes Ruhebedürfnis bestimmte Mendelssohn, sich im Winter 1844-45 nach Frankfurt zurückzuziehen und dort nur der Ausführung einiger begonnenen Arbeiten zu leben. Somit kehrte er, der sein Dienstverhältnis in Berlin gelöst hatte, für dies Jahr auch nicht in seinen Leipziger Wirkungskreis zurück. Erst im Frühjahr trat er seine Tätigkeit am Konservatorium in letzterem wieder an und übernahm auch im nächsten Herbst bis zu seinem Hinscheiden mit nur vereinzelten Unterbrechungen von neuem die Direktion der Gewandhauskonzerte, wobei ihn Niels W. Gade als Mitdirigent unterstützte.

Die Frucht seines Frankfurter Stillebens: die Musik zu Sophokles' »Ödipus in Kolonos«, erschien im November 1845 auf den Hofbühnen zu Potsdam und Berlin, erzielte jedoch, gleich der im Dezember aufgeführten »Athalia«, einen geringeren Erfolg als seine vorhergegangenen Schöpfungen. Den königlichen Auftrag, auch die Äschyleischen »Eumeniden« in Musik zu setzen, hatte er abgelehnt. Sein künstlerisches Gewissen gestattete ihm nicht, sich mit einer Dichtung zu befassen, zu der er sich nicht in innerer Beziehung fühlte. »Einen Text, der mich nicht ganz in Feuer setzt«, schreibt er an Devrient, »komponiere ich nun einmal nicht«. »Aus dem Herzen kommen« mußte ihm seine Musik, – einen anderen Quell für sein Schaffen kannte er nicht. Weder um den Preis der Popularität, noch um die Gunst der Großen hat er je mit unkünstlerischen Zugeständnissen geworben; freiwillig warf das Glück ihm, seinem Liebling, diese Gaben in den Schoß. Ehren über Ehren häuften sich auf seinem Haupte, auch gelegentlich der Musikfeste in Aachen, Lüttich, Köln und Birmingham (1846). Den größten Triumph aber trug er an letztgenanntem Orte mit seinem »Elias« davon.

Über den Wert dieses Oratoriums im Verhältnis zum »Paulus« ist vielfach gestritten worden und wechselnd hat man ihm bald eine höhere, bald eine niedrere Stelle als jenem zuerkannt. Als die Tat eines gereiften Mannes stellt sich der »Elias« im Gegensatz zu »Paulus«, dem Jugendwerk voll Feuer und ursprünglicherer Erfindung, dar, wenn beiden auch ein gewisser elegischer Grundton gemein ist. Bot das Leben des Apostels ein abgeschlosseneres Bild als das des alttestamentlichen Propheten, das, in keinem bestimmten Ereignis gipfelnd, sich in der Darstellung unseres Künstlers nur aus einzelnen Situationen zusammenreiht, ohne stetig sich entwickelnde Handlung und Steigerung, so hatte wiederum der alttestamentarische Hintergrund vor der abstrakten apostolischen Welt den Vorteil eines lebendigeren Realismus, einer mannigfaltigeren Szenerie und sinnlichen Erscheinungsfülle voraus, die dem tonmalerischen Vermögen reichen Spielraum eröffnete. Den Text stellte Mendelssohn sich, wie früher im »Paulus«, selbst mit Hilfe seines theologischen Freundes Schubring ausschließlich aus Bibelworten zusammen, dabei mehr als bei ersterem Oratorium ein ausgesprochenes Streben nach dramatischer Wirkung verfolgend. Eingehenderes hierüber siehe: Briefwechsel zwischen F. Mendelssohn-Bartholdy und Julius Schubring. Herausgeg. v. Prof. Dr. J. Schubring. Leipzig, Duncker & Humblot. 1892. So erscheint die Erzählung hier gänzlich ausgeschieden, die handelnden Personen werden redend eingeführt. Freilich zerfällt auf diese Weise das Ganze in eine Folge einzelner Szenen, die allein durch die Figur des Elias äußerlich miteinander verbunden sind, ohne sich in innerer Notwendigkeit organisch auseinander herauszugestalten. Nichtsdestoweniger erhebt es sich am Schluß des ersten Teils zu gewaltiger dramatischer Gipfelung, der der mehr einförmig elegisch gehaltene zweite Teil keinen ähnlichen Aufschwung zur Seite zu setzen hat. Der im »Paulus«, nach Vorbild der Bachschen Passion vielverwertete Choral wird im »Elias« durch seltner auftretende choralartige Gesänge ersetzt. Für Abwechslung sorgt eine Anzahl von Soloensembles, unter denen das Engelterzett: »Hebe Deine Augen auf« sich der weitestgehenden Popularität erfreut. Neu und eigentümlich ist die Eröffnung des Werkes durch ein Rezitativ, das der Ouvertüre vorangestellt ist. Der Eindruck, den der »Elias« bei seiner ersten Aufführung am 25. August 1846 hervorrief, war ein selbst den Autor überraschender. »Noch niemals«, schreibt er seinem Bruder, »ist ein Stück von mir bei der ersten Aufführung so vortrefflich gegangen und von den Musikern und den Zuhörern so begeistert aufgenommen worden, wie das Oratorium«, und anderwärts: »Ich zweifle fast, ob ich dergleichen wieder werde hören können, weil eben so vielerlei Günstiges gerade hier zusammentraf.«

Mit dem Herbst begann Mendelssohn wieder sein Wirken in Leipzig, dessen Konservatorium er in Ignaz Moscheles (†1870) eine neue, ruhmreiche Stütze erworben hatte. Doch eine gewisse Müdigkeit, ein immer sehnsüchtigeres Ruhverlangen, wie es ihn sonst nur vorübergehend überkommen hatte, macht sich jetzt wachsend bei ihm fühlbar. Die äußerlichen Berufsgeschäfte beginnen ihm lästig zu werden, und ernster beschäftigt ihn der Gedanke, jede feste Stellung aufzugeben und als freier Künstler zu leben. »Ich denke jetzt schon täglich daran«, schreibt er seiner Familie, »ob ich nicht den Sommer in schöner Gegend (etwa am Rhein) und den Winter in Berlin zubringen kann, ohne öffentliche Verpflichtung. Es zieht mich zu den Leuten, mit denen ich Kindheit und Jugend genossen habe und deren Erinnerungen und Freundschaft und Erlebnisse die meinigen sind.«

Während aber seine Phantasie solchergestalt in der Zukunft verweilte, entrichtete sie auch der Gegenwart ihren Zoll. Noch in seinem letzten Lebensjahr sehen wir ihn der Ausführung zweier Pläne hingegeben, die er schon längere Zeit mit sich herumgetragen hatte: dem Oratorium »Christus« und der Oper »Loreley«. Mit ersterem Werke gedachte er eine Trilogie abzuschließen, die in Elias, Paulus und Christus die drei Grundpfeiler des Reiches Gottes auf Erden zum Gegenstand haben sollte. Doch nur einige Rezitative, ein Terzett, ein Choral und Chöre aus dem ersten und zweiten Teil: der Geburt und dem Leiden Christi, kamen fertig auf die Nachwelt. Von neuer Seite zeigen sie ihren Autor nicht.

Sein Leben lang hatte er vergeblich nach einem ihm zusagenden Opernbuch gesucht. Nachdem er ein solches nun endlich in Geibels »Loreley« gefunden hatte, war ihm nur ein kleiner Teil desselben in Musik zu setzen vergönnt: ein Ave Maria für Sopran und weiblichen Chor, ein Marsch mit Chor und das Finale des ersten Aktes. Das Vorhandene, von so feiner Wirkung sich auch namentlich das Finale mit seiner Nixenromantik und der Klage um den Treulosen, im Konzertsaal erweist, läßt erkennen, daß Mendelssohns tondichterisches Naturell kein dramatisch veranlagtes war.

Nach seinem vorzeitigen Tode wurden die Fragmente des »Christus« und der »Loreley« nebst einer Reihe anderer Werke – op. 73 bis 121 – der Öffentlichkeit übergeben. Sie fanden auch in der von Breitkopf & Härtel veranstalteten, von Rietz revidierten Gesamtausgabe seiner Werke Aufnahme. Eine große Anzahl aus den verschiedensten Perioden herrührender und von Mendelssohn selbst nicht des Herausgebens wert erachteter Kompositionen, über die ein von Rietz zusammengestelltes Verzeichnis Mendelssohns Briefe. Bd. II. einen Überblick gewährt, blieb lange Zeit im Besitz der Erben verborgen. Erst zu Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts übergaben letztere den gesamten handschriftlichen Nachlaß der preußischen Regierung (für die Berliner königl. Bibliothek), unter der Bedingung, daß sie alljährlich zwei Musikstudierenden ein Stipendium von je 1500 Mark erteile.

Der Frühling des Jahres 1847 fand Mendelssohn in London, wo der »Elias« dreimal in Exeterhall aufgeführt wurde. Der ersten Aufführung wohnte Prinz Albert bei. Er sandte dem Tonsetzer das von ihm benutzte Textbuch mit der eigenhändigen Widmung: »Dem edlen Künstler, der, umgeben von dem Baalsdienst einer falschen Kunst, durch Genius und Studium vermocht hat, den Dienst der wahren Kunst wie ein anderer Elias treu zu bewahren und unser Ohr aus dem Taumel eines gedankenlosen Tongetändels wieder an den reinen Ton nachahmender Empfindung und gesetzmäßiger Harmonie zu gewöhnen, dem großen Meister, der alles sanfte Gesäusel, wie allen mächtigen Sturm der Elemente an dem ruhigen Faden des Gedankens vor uns aufrollt, zur dankbaren Erinnerung geschrieben von Prinz Albert. Buckingham Palace.« Am 11. Mai leitete der Gefeierte noch im philharmonischen Konzert die Aufführung seiner »Sommernachtstraum«-Musik und spielte Beethovens G-dur-Konzert, um dessen Bekanntwerden in der musikalischen Welt er sich verdient machte. Wenige Tage später ereilte ihn in Frankfurt, wo er mit seiner Familie zusammentraf, die erschütternde Kunde vom plötzlichen Tod seiner Lieblingsschwester Fanny Hensel. Inmitten ihrer künstlerischen Bestrebungen, eine Probe am Klavier leitend, war sie am 14. Mai 1847 abgerufen morden.

Ihren Bruder beugte dieses Ereignis auf das tiefste nieder. Vergeblich blieben alle Bemühungen, das umdüsterte Gemüt des sonst so heitern Mannes zu trösten und aufzuhellen. Zu schwer und unerwartet hatte ihn dieser Verlust getroffen, zu angestrengt waren seine gesamten Geisteskräfte Jahre hindurch tätig gewesen, als daß er demselben nun den erforderlichen körperlichen und seelischen Widerstand entgegenzusetzen vermochte. »Ein großes Kapitel ist nun eben aus« – schrieb er – »und von dem nächsten ist weder die Überschrift, noch das erste Wort bis jetzt da. Aber Gott wird es schon recht machen; das paßt an den Anfang und Schluß von allen Kapiteln.«

Man erhoffte von einem Wechsel der Szenerie die erwünschte wohltätige Wirkung. Selbst die Reize der Natur blieben jedoch für seine sonst so empfängliche Seele ohne Einfluß. Er verlebte den Juni mit den Seinen in Baden -Baden, dann durchreiste er mit ihnen die Schweiz und verweilte längere Zeit in Interlaken. Zwar fühlte er sich hier soweit gekräftigt, daß er sich erneutem Schaffen überlassen konnte. Er arbeitete fleißig an seinem »Christus« und der »Loreley« und vollendete ein Streichquartett in F-moll op. 80 – die rechte Schaffensfreudigkeit aber wollte ihm nicht wieder kommen. Musik regte ihn oft bis zu Tränen auf, ja eine Art von Todesahnung scheint ihn beschlichen und jenen rastlosen Arbeitsdrang in ihm erzeugt zu haben, mit dem er »die Frist, die ihm gegeben«, bis zum letzten Augenblick zu nutzen begehrte. »Es wird auch für mich die Zeit der Ruhe kommen«, tröstete er seine Gattin, die ihn sorglich bat, seiner zu schonen. Und sie kam nur zu bald, die Zeit der Ruhe!

Am 17. September kehrte er mit der Familie nach Leipzig zurück. Obschon fest entschieden, nach Berlin überzusiedeln, nahm er doch vorerst nur einen kurzen, an schmerzlichen Erinnerungen reichen Aufenthalt daselbst bei seinen Geschwistern (die Mutter war ihm bereits 1842 gestorben). Im Oktober war er wieder in Leipzig, mit dem Plane beschäftigt, seinen »Elias«, an dem er inzwischen noch einige Abänderungen getroffen hatte, in Wien, Leipzig und Berlin zur Aufführung zu bringen. Am 9. Oktober mit seiner musikalischen Freundin, der bevorzugten Interpretin seiner Kunst, Frau Livia Frege († 1891) musizierend, überfiel ihn, nachdem sie ein neu herauszugebendes Liederheft ( op. 71) mit ihm durchgegangen und besonders sein jüngstgeschaffenes tiefpoetisches »Nachtlied« gesungen hatte, eine Ohnmacht. Doch erholte er sich nach einiger Zeit wieder; er empfing den Besuch seiner Freunde und konnte am 25. Oktober seinem Bruder schreiben, daß seine Gesundheit sich täglich bessere. Nichtsdestoweniger erlitt er am 28. Oktober nach einem Spaziergang einen Nervenschlag. Lange Zeit blieb er des Bewußtseins beraubt, bei allmählich zurückkehrender Besinnung klagte er über heftiges Kopfweh; vollkommene Geistesklarheit aber kehrte ihm nicht wieder. Noch glaubten die Ärzte nicht alle Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens ausgeschlossen; eine anscheinend eingetretene Besserung jedoch erwies sich als trügerisch. Der 3. November brachte eine Erneuerung des Nervenschlags, und am Abend des 4. November war Felix Mendelssohn nicht mehr unter den Lebenden.

Unbegrenzt war die Trauer um ihn, der als Mensch wie als Künstler allen teuer gewesen, die das Glück jemals in seine Nähe geführt hatte. Tausende drängten sich um sein Totenbett, um das geliebte Angesicht noch einmal zu sehen. Lorbeeren und Palmen und Blüten ohne Zahl bezeugten, was er der Stadt gewesen, in deren Mitte er gelebt und die ihn im Bewußtsein dessen, was sie in ihm besessen, mit Stolz den ihren genannt hatte.

Am Nachmittag des 7. November bereitete man dem edlen Künstler eine würdige Totenfeier in der Paulinerkirche zu Leipzig. Die Klänge seines von Moscheles instrumentierten Liedes ohne Worte in E-moll begleiteten ihn auf seinem letzten Wege. Eine unabsehbare Menschenmenge folgte seinem Sarge, und seine Kunstgenossen Hauptmann, Moscheles, David und Gade trugen die Enden des Bahrtuches.

Noch in derselben Nacht wurde seine sterbliche Hülle nach Berlin geführt. Dort ward sie in der Frühe des 8. November, unter den Gesängen des Domchors und der Singakademie, in der Familiengruft auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof bestattet. Ein einfaches weißes Marmorkreuz schmückt sein efeuumranktes Grab, und an der Seite der Schwester, der er so bald gefolgt, schlummert er nun. Leipzig hat vor seinem Kunsttempel, dem »Neuen Gewandhaus«, 1892 sein Standbild aufgerichtet, und wohl geziemt es dieser Stadt, sein Andenken auch äußerlich wach zu erhalten für kommende Geschlechter. Gilt doch von ihm, wie selten von einem, das Wort Robert Schumanns: »Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens – des Künstlers Beruf.«