|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Filmen auf dem Waggondach – Ponte Infernillo – Fünftausend Meter Steigung in acht Stunden – Die Bergkrankheit – Kino bei den Indios – Nationalfest; Stierkampf und Inkatanz

Man verlangt von einem Reisenden in fernen Ländern auch einige handfeste Abenteuer, ein paar Löwen- und Tigerjagden, die Entdeckung neuer, unbekannter Menschen und mindestens einen gefährlichen Kampf mit kannibalischen Wilden, aus dem der weiße Mann dank seiner Tapferkeit bzw. wegen seines Repetiergewehres natürlich als Sieger hervorgeht. Das ist das Mindeste, was der Leser an langen Winterabenden bei Zentralheizung und gemütlicher Leselampe zu seiner Unterhaltung benötigt. Damit kann ich nun im Augenblick nicht dienen, aber ich kann versichern, daß eine Löwenjagd für einen gut ausgerüsteten Jäger mit einer Winchesterschrotbüchse ein Vergnügen ist, verglichen mit unseren herz- und nierenerweichenden Fahrten auf der Oroya-Bahn. Auf dieser Bahn lernt sich das Gruseln ganz hübsch, besonders wenn man während der ziemlich raschen Fahrt wie ein Affe an und auf den Waggons herumturnt. Da ergeben sich jeden Augenblick prachtvolle, filmisch außerordentlich wirksame Überschneidungen und überraschende Ausblicke in senkrechte Abgründe, über denen man hängt wie ein Adlernest. Die Bahn besteht nur aus Kurven, Krümmungen und Windungen. Die schmale Terrasse, die das Bahngeleise trägt, läßt keinen Fußbreit Boden neben den Schienen. Auf der freien Seite fürchtet man, wenn man sich hinausbeugt, der Zug könne das Übergewicht bekommen, auf der Innenseite hat man Gelegenheit, an den knapp ausgesprengten Felswänden sich die Nase abzurasieren und den Filmapparat und den Schädel zu zerschmettern. Nicht selten sieht es genau so aus, als ob die Lokomotive geradeswegs in die Luft hinausschösse. Gerade auf diese malerischen Blicke und Standpunkte hatte ich es abgesehen. Bald hockten wir auf den Vorderpuffern der Lokomotive, bald auf der letzten Plattform. Das eine Mal ließ ich mich vom Trittbrett mit dem Apparat in beiden Händen in die frische Gebirgsluft hinaushängen, von Freund Rolf, der sich festgebunden, an den Beinen gehalten. Dann wieder lagen wir platt auf dem Waggondach, einer handhabte den Kurbelkasten, der zweite suchte sich irgendwo zu verankern und den Freund mit zu versichern. Ein unvorhergesehener Ruck, und wir wären in schönem Schwung in die Landschaft hinausgeflogen. Ein dunkelhäutiger Zugbeamter, der unsere geheimnisvollen Operationen mit brennendem Interesse verfolgte und seine dienstlichen Obliegenheiten darüber gänzlich vernachlässigte, stellte uns den ganzen Zug von allen Seiten und Flächen bereitwillig zur Verfügung. Ein kleines Trinkgeld bewies ihm zu allem Überfluß, daß er es mit wirklich vornehmen Herren zu tun hatte, woran er freilich schon unserer Ausrüstung nach nicht zweifelte. Selbst bei den wenigen Passagieren des Pullmanwagens erregten unsere stolzen Apparate Aufmerksamkeit. Die Bahn saust über 41 Brücken und durch 61 Tunnels. Lagen wir auf dem Dach, dann hieß es jeden Augenblick den Kopf platt andrücken und Mund und Augen zupressen. Die schnaubende Lokomotive, mit Ölfeuerung geheizt, entließ einen dicken, brenzlichen Qualm; in den Tunnels schien es, als wollte uns der glühend heiße Schwall vom Dach blasen; wir waren berußt wie die Schlotfeger.

Das war der Anfang der Fahrt. Den letzten Teil der Strecke hatten wir nicht mehr aufnehmen können, da unter der Fahrt neue Filme und Platten einzulegen nicht möglich war. Ich versuchte zwar, die Kassetten in einer finsteren Ecke des Packwagens neu zu laden, mußte den Versuch aber als zu gewagt aufgeben. Es blieb uns also, wenn wir den höchsten und interessantesten Teil der Strecke im Film haben wollten, nichts übrig als umzukehren.

Wir waren in der vorletzten Station, viereinhalbtausend Meter hoch. In der Bretterhütte, die sich stolz Estation nennt, betteten wir uns so gut es ging auf den festgetretenen Lehmboden. Nicht nur, daß wir in dieser endlosen Nacht ohne Schlaf entsetzlich froren, es war uns außerdem noch sterbensübel. Die Übelkeit äußerte sich bei mir in wahnsinnigen Kopfschmerzen. Rolf, der am Abend Bananen und Orangen hinuntergewürgt hatte, mußte sich übergeben. Warum, das werde ich gleich erzählen. Endlich, gegen fünf Uhr morgens, keuchte mit dem hier üblichen Lärm unser Zug daher. Ich heraus aus der Decke, Rucksack und Apparat gepackt und rauf auf die Lokomotive. Mein Freund, die Stiefel in der Hand (als käme er von einem Rendezvous), eine müde Elendsgestalt, hinterdrein. Es war ein Güterzug, mit Rohkupferblöcken beladen, die Maschine eine alte, wacklige, zusammengeflickte Gießkanne, die bei uns nicht als älteste Rangiermaschine verwendet würde. Es war stockdunkel und eisig kalt, nach und nach, unendlich langsam, blinkten Fetzen von Schneeflächen und Wasserlachen aus der nebelgärenden Hochgebirgsdämmerung. Der Lokomotivführer, ein Cholo, und der Heizer, ein Neger, ließen den handbreit am Abgrund entlang holpernden Zug über die Hunderte von Kurven mit einer waghalsigen Geschwindigkeit hinunterrattern. Der Kasten triefte von Öl und Wasser. Wir hatten kaum Platz für unsere Füße. Es wurde uns noch schlechter; krampfhaft krallten wir uns fest und wagten nicht nach links und rechts zu schauen.

Ungemein deutlich stand mir bei dieser halsbrecherischen Vergnügungstour die Ponte Infernillo, die Höllenbrücke, vor Augen, die wir auf der Herfahrt passiert und bewundert hatten. Der Zug faucht durch eine Schlucht in einen Tunnel, kommt triumphierend wieder ans Tageslicht und passiert donnernd und dröhnend eine hohe Brücke, die sich wie ein dünnes stählernes Spinngewebe über die Schlucht spannt. Der Reisende, der sich neugierig und weit genug hinausbeugt, sieht in dem tosenden Gebirgsfluß am Grunde der Schlucht eine tadellose, nur wenig verrostete Lokomotive liegen, eine prächtige Illustration der hier möglichen Zwischenfälle. Die Maschine, unter der noch ihr Führer liegen soll, wird für ewige Zeiten da begraben bleiben. Wegen einiger Tonnen Alteisen da oben große Hebevorrichtungen zu veranstalten, lohnt sich nicht. »Die Rache des Berggeistes«, so sagen die Indianer, die das Eindringen unserer Zivilisationserrungenschaften abergläubisch verurteilen. Schon der Bahnbau soll zahllose Menschenopfer gefordert haben. »Auf jeden Meter kommt ein Toter!«

Unsere dunkelhäutigen Führer, die ihren Kupferzug, der den Raub der Erde entführt, mit bemerkenswerter Sorglosigkeit bergab rollen ließen, machten mir den Eindruck, als sei es ihnen gleichgültig, in welchen Abgrund er poltere. Es ist mir heute noch unverständlich, warum und wieso der historische Holperkarren damals nicht aus den Gleisen gehüpft ist wie eine Ziege.

Wir waren mehr als erlöst, als wir uns endlich ausruhten, immer noch in der kalten Morgendämmerung, fröstelnd und zerknickt, aber wenigstens auf festem Boden stehend. Die Sonne stand noch tief hinter den Gipfeln, der erste Schimmer hellte die Wolken, Nebel rauchten gespenstisch aus Tälern und Schlünden. Wir warteten die lebenspendende Sonne ab, und ich machte Rolf den Vorschlag, diesen denkwürdigen Augenblick trotz des schlechten Lichtes durch eine Aufnahme zu verewigen.

Es gibt in der ganzen Welt keine so hohe, kühne und leichtsinnige Bahn wie diese Oroya-Bahn, aber auch keine, die eine ähnlich gigantische Landschaft durchfaucht. Obwohl keine Zahnradbahn, steigt sie in acht bis neun Stunden auf einer Strecke von einhundertzweiundsiebzig Kilometern bis viertausendsiebenhundertachtundsiebzig Meter und rollt wieder auf dreitausend Meter hinunter. Tausend Meter tiefe Abgründe sind nicht selten, oft schwebt man über den Dächern eines tief unten liegenden Bergdorfes wie im Flugzeug. Grüne Täler, weidende Herden, schlangenhaft gewundene Bergstraßen, die der Peon auf seinem Mula dahintrippelt, steile Felswege, die die schwerbepackten Cholas hinter einer Lamaherde hurtig hinauflaufen, ruhende Lamas, die auf bahnlosen Strecken zur Beförderung der Lasten dienen, Indianerhütten, Inkaruinen und moderne Erzminen, riesige Felshäupter, Abstürze, Zacken oben, Zacken unten, einsame Kare und kahle Hochtäler, Flüsse, Seen, Gletscher – man müßte hundert Aufnahmen machen, um einen Begriff zu geben von der »äußerst abwechslungsreichen Landschaft«, wie einst der Fremdenführer sagen wird, wenn die Gegend erst einmal für Hochzeits- und Weinreisende erschlossen sein wird. Von einigen Dutzend Platten, die ich aus dem fahrenden Zug verknallt hatte, sind mir die Hälfte durch die Hitze und die andere Hälfte durch die Kälte verdorben, wenn nicht durch die rächende Einwirkung der Inkagötter und Berggeister, die solche Errungenschaften nun einmal nicht leiden mögen. Jedoch verließ ich mich guten Mutes auf die mehrere hundert Meter Filmstreifen, auf denen ich die Bahn festgehalten habe.

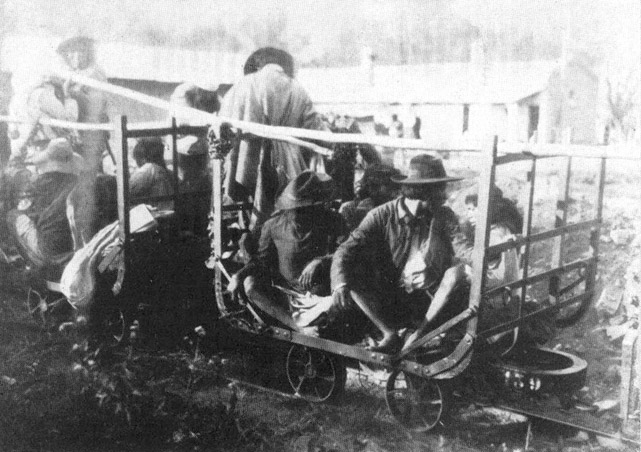

Transport mit indianischen Zuckerrohr-Arbeitern

In einem Zuckerrohrfeld im Küstengebiet

Indiofamilie unterwegs ins zivilisierte Gebiet

Am Bahnsteig in San Bartolomé, die Stadt der Früchte

Als die Engländer im Jahre 1870, während die Deutschen Krieg führten, von dem Ingenieur Meiggs diese Bahn erbauen ließen (und ihm zum Andenken den Berggipfel über der höchsten Stelle der Bahn Monte Meiggs tauften), haben sie nicht im Traum daran gedacht, die schönste Bahn der Welt zu bauen. Sie bauten einfach eine Transportbahn, weil sie wußten, daß sie aus den unerschöpflichen Bodenschätzen Perus Milliarden herausholen werden, und einem so enormen Gewinn gegenüber war dieser teuerste Bahnbau der Welt gleichzeitig der billigste.

Der schroffe Temperaturwechsel auf dieser Fahrt ist nicht jedermanns Sache; vormittags noch in der Tropenglut, nachmittags schneit es. Die dadurch hervorgerufene gefürchtete Bergkrankheit, die unter Umständen tödlich verlaufen kann, heißt die Sorroche. Sie war auch die Ursache unseres Übelseins. Mancher Beamte aus den Kupferminen, der aus dem Urlaub von der Küste zurückkommt, verteilt die mehrstündige Reise auf ebensoviele Tage, dressiert sich langsam hinauf. Als wir in Casablanca hielten, sahen wir eine Frau, Europäerin oder Amerikanerin, vermutlich die Gattin eines Grubenbeamten, ohnmächtig vor dem Stationsgebäude liegen – Sorroche. Wir indes taten gut daran, den klimatischen Tücken nicht zu sehr nachzugeben; denn wie sich später herausstellte, mußten wir diese raschen Temperaturunterschiede noch sehr oft erleben. Sie bleiben keinem erspart, der Peru bereist und gezwungen ist, ständig aus der Tiefe in die Höhen und von den kalten Höhen wieder in die heißen Niederungen zu wandern. Ich bilde mir immer ein, daß man vielen Krankheiten mit Willenskraft und Eigensinn einen Damm entgegensetzen kann, und sehe darin auch den Grund, warum ich von der Seekrankheit verschont bleibe. Man könnte sich hier, wenn man will, noch mehrere Krankheiten zulegen, die man in Europa nicht einmal dem Namen nach kennt. Die dünne Luft wirkt auch hier, wie in allen großen Höhen, ungünstig auf den Magen und verursacht Herzerweiterung, an die man sich aber gewöhnt und mit der man alt werden kann. Unter den Eingeborenen sollen Typhusepidemien häufig sein, wohl eine Folge der Unsauberkeit. Die lieblichste Spezialität ist die unheilbare Veruga, über die unsere Ärzte überhaupt noch nichts wissen. Sicher ist nur, daß, wer sie erwischt, in das Gras beißen muß, das hier oben nicht wächst.

Unsere liebenswürdigen Gastgeber in Morococha hatten uns ein geheiztes Zimmer in einem der mitten in die Felswüste hineingebauten Beamtenhäuschen überlassen. Wir waren verhältnismäßig glänzend untergebracht und konnten uns beliebige Zeit aufhalten, um in der Gegend herumzustrolchen und alles »Sehenswerte« zu besichtigen. Ein Besuch von europäischen Reisenden ist für diese in größter Abgeschiedenheit hausenden Beamten immerhin ein Ereignis. Dazu hatten es ihnen noch unsere Apparate angetan; jeder wollte natürlich gefilmt, mindestens aufgenommen werden. Wir wendeten eine Anzahl Platten an die Herrschaften und kurbelten den Chefingenieur hoch zu Roß. Da die tausend Meter Filmstreifen, die wir zunächst mitführten, keinen allzu großen Vorrat bedeuteten (eine zweite nach Iquitos dirigierte Ladung wollten wir dort später in Empfang nehmen), zwang uns die Sparsamkeit zu einer kleinen List. Wir kurbelten zwar jeden Beamten, aber nicht bei jedem waren Streifen im Kasten.

Mein Kamerad Rolf stand mir bei meinen Unternehmungen hilfreich zur Seite. Er hätte am liebsten das Filmen ganz allein übernommen; denn er behauptete, ich verstünde sowieso nichts davon. Indessen hatte er den Apparat noch nie näher angesehen und wußte ihn ebensowenig zu handhaben wie ein Huitoto-Indianer. Ich weihte ihn daher zuerst einmal in den Mechanismus des Kurbelkastens ein und ersuchte ihn, mir sechs Kassetten einzulegen. Der Erfolg war verblüffend: als ich zum Aufnehmen fortgeritten war, ging die Kiste nicht. Ich sah nach; da waren alle sechs Kassetten verkehrt eingelegt.

Morococha, das typische amerikanische Minennest, neben den Grubenanlagen aus fünfzig Lehmhäusern, Wellblechschuppen und indianischen Steinhütten bestehend, verfügt sogar über ein Kino, das an einem oder zwei Tagen in der Woche funktioniert oder es wenigstens ankündigt. Was ist der Ruhm selbst des berühmtesten Dichters, verglichen mit dem Alleinbeherrscher der Welt, der flimmernden Leinwand, die selbst hier in der peruanischen Kordillere, in unwirtlichster Wildnis zwischen vier- und fünftausend Meter Höhe, von analphabetischen Indios bestaunt und beklatscht wird! Das mußten wir sehen! Nicht des Kinos wegen, sondern dieses Kientopps wegen. Und es war sehenswert.

Das an der Lehmmauer lehnende Plakat verkündet: »Una realista melodrama, titulado ›El hombre mas malo del mundo‹« (ein realistisches Melodrama mit dem Titel »Der schlechteste Mensch der Welt«). Wenn das nicht zieht? Die Extrablechmusikkapelle – denn es ist selbstverständlich eine »monumental grandioso estreño« (eine Galavorstellung) – schmettert, vor der Tür auf der Straße stehend, einen Marsch, der mit allen Dissonanzen laut von den Bergwänden zurückechot, begibt sich hierauf in das Theater (»die Musik begibt sich hinein, die Vorstellung beginnt!«) und nimmt mitten im Zuschauerraum Platz. Warum unter den Zuschauern? Weil diese ihrerseits eine Ehre dareinsetzen, so nahe wie möglich bei so wichtigen Personen der Kunst, wie Musikanten nun einmal sind, zu sitzen, und um andererseits möglichst viel von dem Ohrenschmaus zu haben. Die Plätze um die Musik herum sind umgehend besetzt, und die Katzenmusikanten posaunen immer noch einen und vollführen ein betäubendes Getöse. Ihr Repertoire besteht aus einem französischen Militärmarsch aus der Zeit Bonapartes, einer monotonen Indianermelodie, die allerdings noch älter ist, und einem vermoderten europäischen Walzer, aus dem die Großmutter herausträllert, die seinerzeit der Großvater nahm. Der Rhythmus der Inkamelodie, ein Tanz, genannt Huaynito, wird vom ganzen Publikum mit Pfeifen und Fußstampfen begleitet. Es ist, als ob sie im Sitzen tanzten. Dem Lärm nach könnte man glauben, das Theater sei zum Platzen voll, aber erheblich mehr braunes Publikum als im Innern steht draußen vor dem Eingang und bleibt da die ganze Vorstellung über geduldig stehen, um wenigstens die akustischen Darbietungen mitzugenießen, mit denen die Vorstellung verbunden ist, und die, so scheint es, mindestens ebenso wichtig sind wie die Begebenheiten auf der Leinwand. Neben den Posaunen von Jericho füllt das melancholische Gepolter eines elektrischen Klaviers die Pausen angenehm aus, und die schokoladebraunen, schmutzigen Babys, die die Cholas in ihrem Rückentuch überall mitschleppen, kümmern sich weder um Pausen noch um die Vorstellung, wenn sie Lust haben, zu krähen. Reißt der märchenhaft abgespielte Film ab, und das tut er alle zwei Minuten, oder funktioniert die aus Strommangel schwindsüchtige Projektionslampe überhaupt nicht mehr, dann wird auf den Fingern gepfiffen, und wütend höhnisches Gejohle befeuert oder verdammt den eingeschlafenen, gottsdonnerhaft dämlichen Kerl von einem Cholo, der den Apparat so ungeschickt bedient.

Und der Film? Der Film handelt von Geld, Aktien, Liebe und Petroleum. Genau wie bei uns.

Um halb zehn hatte der Spektakel begonnen, und um ein Uhr endete er. Die Augen schmerzen, die Füße sind Eisklumpen, und einen Floh oder zwei mehr hat man auch. Also hat man wirklich etwas für sein Geld gehabt.

Der peruanische Nationalfeiertag am 28. Juli bescherte uns eine noch größere Sensation. Wir ritten eine Station bergab nach Casapalca, der tiefer gelegenen Minenstadt. An diesem Festtag ist das ganze Volk auf den Beinen, Arbeiter und Angestellte feiern und stehen herum, von den Bergen herein kommen die Seranos mit Weib und Kind und Esel, kauern an Wegen und Straßen um kleine Feuer und plaudern und lachen. Verkaufsstände sind aufgeschlagen; die Indias halten Früchte, Tortillas und Chicha (Bananenschnaps) feil. Die Menge ist festlich gekleidet, halb städtisch, halb bäuerlich, und halb oder ganz indianisch, seltsam bunt und gemischt. Hat Lima bei aller Großtuerei schon etwas Kleinstädtisches, so sind wir hier bereits in der tiefsten peruanischen Provinz (die nur geographisch hoch liegt), und nicht nur das, sondern, trotz der europäisierten Arbeitergestalten und der einen und anderen weißen Bügelfaltenhose, schon in der Voretappe der Wildnis.

Den Höhepunkt des Festes bildet natürlich der Stierkampf. Hatte ich das beliebteste spanische Nationalspiel in der Hauptstadt schon gesehen mit original spanischen Toreros, die bei aller pompösen Aufmachung natürlich nur Ableger des einstigen Mutterlandes waren, so erlebte ich es hier in einer noch wesentlich groteskeren Variante. Die Stiere, die man in die Arena von Casapalca, dicht neben der vorbeifauchenden Oroya-Bahn, zum Kampf aufforderte, zeigten für diese Aufforderung nicht die Spur eines Verständnisses. Die blutrotesten Tücher, mit denen ihnen die Banderillos vor den schläfrigen Augen herumfuchtelten, ließen sie kalt. Alle Anstrengungen, sie einen Schritt vom Platz zu bewegen, waren erfolglos. Sie waren so alt und müde, daß sie sich am liebsten in den Sand gesetzt und ein Mittagsschläfchen gehalten hätten. Noch feiger als die steinalten armen Tiere aber war der Torero, ein Neger (!). Er hielt sich den ganzen Nachmittag genau an der dem Stier gegenüberliegenden äußersten Ausbuchtung der Arena auf, um sich sofort in Trab zu setzen, wenn der Stier nur ein Bein hob. Und als einmal eines der Tiere, von dem Lärm des Publikums irritiert, sich unvermittelt umdrehte, setzte der Nigger mit einem kühnen Sprung über die schützende Planke. Dem unendlich langmütigen Publikum – niemand ist geduldiger als ein Indianer – riß zuletzt doch die Geduld. Der Nigger wurde mit Schmähworten und Beleidigungen kräftigster Sorte verhöhnt und mit allem bombardiert, was nicht niet- und nagelfest war. Dennoch ereignete sich nichts; wo so wenig Kampflust auf beiden Seiten vorhanden war, konnte kein Kampf entstehen. Und so erlebte ich das seltsame und gewiß seltene Schauspiel, daß eine vierstündige Corrida ohne jeden Blutverlust, ja ohne die geringste Bewegung der Beteiligten so zu Ende ging, wie sie begonnen hatte.

Ich wurde für die Langeweile dieser scheußlichen Posse aber doch noch entschädigt. Eine herumziehende Indiotruppe tanzte einen Inkatanz, den uralten beliebten Huaynito. Obwohl nur noch in der Melodie und in der Instrumentierung – Flöte, Trommel und eine Art Geige – und zum Teil in den grausig grotesken Tiermasken ziemlich unverändert geblieben, im übrigen aber, wie den goldbestickten Gewändern und anderen Masken, ein Gemisch von inkaischen und spanischen Einflüssen, stellen diese seltsam faszinierenden Tänze immer noch eine starke und sprechende Überlieferung der alten Inkakultur dar und werden als solche noch lange ein echt peruanisches Charakteristikum bleiben.

Während mir in Casapalca nur eine Aufnahme der Tanzgruppe gelang, hatte ich später Gelegenheit, einen dieser Tänze zu filmen.