|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Ackerbau. – Wildstand und Jagd. – Weinbau und Obstzucht. – Einführung fremder Nahrungspflanzen. – Die Kartoffel und der Tabak. – Kaffee und Tee. – Botanische, Küchen- und Ziergärten. – Gewerbe und Handel. – Das häusliche und das gesellige Leben. – Ein edelmännischer Lebenslauf aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. – Häusliche Einrichtung des Landadels und des Patriziats. – »Fuggersche Pracht«. – Öffentliche Vergnügungen. – Bäuerliche Zustände. – Bettler, »Merodebrüder« und »Landstörzer«. – Volksgesang. – Verkehrsmittel und Reiseart. – Ein deutsches Gasthaus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. – Zeitungswesen und Maßregelungen der Presse. – Kalender. – Wissenschaftliche und literarische Zeitschriften.

Aller Gesittung Anfang und bleibende Grundlage, der Ackerbau, zeigte sich bei uns in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in raschem Vorschritte begriffen. Der geistige Aufschwung, welcher während der Reformationsperiode die ganze Nation erfaßte, blieb auch für die Landwirtschaft nicht unfruchtbar. Wir bemerken bald, daß die höheren Stände derselben mehr Aufmerksamkeit zuwenden als bisher, daß Anfänge einer verständigeren Behandlung von Feld und Wald zutage treten. Der zunächst aufrichtig gemeinte reformatorische Versuch, mit dem Christentum einmal Ernst zu machen, hatte zu der Entdeckung geführt, daß auch der Bauer ein Mensch und als solcher bildungsfähig und bildungsbedürftig sei. Daher entstanden Volksschulen, die freilich infolge des Bauernkrieges vielerorten wieder gewaltsam unterdrückt wurden. Der deutsche Bauer sollte jedoch, nachdem er der Knechtschaft mit Leib und Seele verfallen, möglichst viel für die Herren schaffen, um die gesteigerten Bedürfnisse der letzteren zu decken, welchen der immer mehr sich belebende Handel zur Verwertung der Erzeugnisse ihrer Güter reichlichere Gelegenheit darbot. Den Grundeigentümern mußte demnach daran liegen, daß die Arbeit ihrer Hörigen recht nutzbar sei, und da die Erfahrung bewies, daß die Pachtwirtschaft viel bessere Resultate lieferte als die Bearbeitung der Felder durch verdrossene Leibeigene, so verwandelte mancher Herr seine leibeigenen Bauern in Zeitpächter oder Erbpächter. Solchen wurde meist auch die Bebauung der durch den Raub der Kirchengüter in den protestantischen Gegenden bedeutend vergrößerten fürstlichen Hausgütern oder Domänen und der städtischen Gemeindeländereien überlassen. Anderwärts benützte man die Rodung von Forsten und die Entsumpfung von Moorgegenden, um zur Anlegung von Kolonien besitzloser Bauern Boden zu gewinnen. Bereits erschienen auch landwirtschaftliche Schriften, wie die »Sieben Bücher vom Landbau« (1580), und wurden die Gesetze, welche auf die Landwirtschaft Bezug hatten, zu sogenannten »Landesordnungen« zusammengestellt. Da und dort nahm sich wohl auch ein Fürst des Ackerbaues und der Obstzucht werktätig an, wie insbesondere der Kurfürst August von Sachsen. Augusts Gemahlin Anna ist eine ganz vortreffliche und höchst emsige Milchwirtschafterin, Käsekünstlerin und Viehmästerin gewesen. Kaiser Maximilian II. hatte vernommen, daß die Kurfürstin »eine geheime Kunst besitze, wie man das Vieh feist mache«, und bat sie um Mitteilung derselben. Worauf Anna schrieb, diese Kunst bestehe darin, »daß das Mastvieh alle zwei Stunden Futter erhalte und darauf getränkt werde, so daß täglich eine zwölfmalige Fütterung stattfinde«. Indessen konnte sich Deutschlands Ackerbau noch keineswegs mit dem oberitalischen messen, welcher bereits den Kleebau und die Besömmerung des Brachlandes kannte. Auch für die Verbesserung der Viehzucht geschah manches und zwar das meiste für die Pferdezucht in den fürstlichen Stutereien. Aber alle die auf dem landwirtschaftlichen Gebiete sprossenden Keime des Fortschrittes zertrat der plumpe Fuß der dreißigjährigen Kriegsfurie. Man kann sich leicht vorstellen, wie es zur Zeit des Westfälischen Friedens mit dem deutschen Ackerbauwesen bestellt war, wenn man bedenkt, daß damals in vielen, sehr vielen Gegenden unseres Landes mehr Wölfe als Bauern in den zerstörten Dörfern hausten.

Nr. 30. Cranach, Martin Luther als Augustinermönch.

Nr. 31. Kaiser Karl V.

Jedoch die zähe Beharrlichkeit unseres allzeit arbeitseifrigen Volkes griff das zertrümmerte Werk der Kultur von neuem an, und allmählich kleideten sich die mit seinem Schweiße gedüngten verödeten Fluren wieder in das grüne Gewand hoffnungsreicher Saaten. Der verarmte Adel mußte, um leben zu können, dem Landbau Achtsamkeit schenken, und die Not, die Mutter alles Großen, zwang ihn auch zu etwas rücksichtsvollerer Behandlung der Bauerschaft. Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich die Landwirtschaft wieder bedeutend erholt. In der Pfalz war der Kleebau eingeführt, in Kärnten schon 1665 die erste Sämaschine erfunden worden. Die Ackerwerkzeuge wurden verbessert und auch in der Viehzucht einige Vorschritte erwirkt. An eine Förderung derselben war freilich noch nicht zu denken. Der Herrenstand beschäftigte sich noch viel zuviel mit den wilden Tieren, um den zahmen die gehörige Aufmerksamkeit zu schenken. Die altgermanische Jagdlust fand noch immer vollauf Befriedigung, und die furchtbare Grausamkeit, womit gegen die Wilderer verfahren wurde, zeigt, wie streng die Aristokratie auf ihrem angemaßten Jagdvorrechte bestand. Herzog Ulrich von Württemberg gebot 1517, daß den Wilderern beide Augen ausgestochen werden sollten; aber den scheußlichsten Frevel dieser Art beging doch wohl ein geistlicher Herr, jener Erzbischof von Salzburg, welcher 1537 einen Bauer, der einen seinem Acker verderblichen Hirsch erlegt hatte, in die Haut des Tieres nähen und von den Hunden zerreißen ließ. Es war auch ein junkerlicher Jagdspaß, ertappte Wilddiebe auf Hirsche binden zu lassen zu entsetzlichem Todesritt. Im 17. Jahrhundert rechnete man zur »hohen« Jagd: Bären, Edelhirsche, Damhirsche, wilde Schweine, Luchse, Kraniche, Auerhühner, Schwäne, Fasanen und Trappen; zur »mittleren«: Rehe, Keuler, Bachen, Frischlinge, Wölfe, Brachvögel, Birkhühner und Haselhühner; zur »niederen«: Füchse, Hasen, Dachse, Biber, Fischottern, Marder, Waldkatzen, Eichhörner, Wiesel, Hamster, Schnepfen, Rebhühner, wilde Gänse und Enten, Reiher, Taucher, Möwen, Wasserhühner, wilde Tauben, Kiebitze, Drosseln, Lerchen. Dieses Verzeichnis gibt einen interessanten Fingerzeig über den damaligen Wildstand. Bären, Wölfe, Luchse und Biber waren überall noch häufig anzutreffen. Um 1630 fing man binnen drei Jahren über 120 Biber an den Donauufern bei Ulm. Der letzte Bär im eigentlichen Deutschland wurde schon 1686 in Thüringen erlegt, aber in den Bergwäldern von Graubünden gräbt sich »Mutz« noch heute seine Winterhöhle. Die Steinböcke waren um 1650 in den deutschen Alpengegenden bereits ausgerottet und wurden nur noch in Tiergärten gehalten. Im 16. Jahrhundert war der Ertrag der Jagdbeute wahrhaft erstaunlich, wenigstens was die Anzahl der erlegten Tiere betrifft. Während der Regierung des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich sollen in seinem Land nahe an 800 000 Stücke Wild getötet worden sein; der Fürst selbst erlegte mit eigener Hand 208 Bären, 200 Luchse und 3583 Wölfe. Zu Anfang des folgenden Jahrhunderts mußte der Wildstand bedeutend abgenommen haben, weil z. B. in Meißen und Brandenburg damals ein Hirsch 7 Gulden kostete, während ein fetter Ochse nur 5 Gulden galt. Die allgemeine Verwilderung der dreißigjährigen Kriegszeit war freilich dem Wild ebenso günstig, wie sie der Landeskultur ungünstig war. Sehr üble Folgen hatte sie auch für den Weinbau, der sich im Mittelalter namentlich in den Rheingegenden so gehoben hatte, daß die deutsche Ausfuhr die Frankreichs hinter sich ließ. Als der verderbliche Kriegssturm, welcher allein in Württemberg über 40 000 Morgen Weinberge verwüstet hatte, vorüber war, griff auch der Winzer wieder zu Hacke und Messer, und es wurden sogar Weingärten in Gegenden angelegt, wo sie jetzt längst wieder verschwunden sind. Neben den Rhein-, Mosel- und Pfälzerweinen hatte zu dieser Zeit besonders der Neckarwein Ruf. Nikodemus Frischlin hat die Vorzüge der verschiedenen Sorten desselben 1575 in einem lateinischen Gedichte besungen, welches beweist, daß man schon damals die Tugenden des Elfingers, Heppachers, Beutelbachers, Felbachers und Beinsteiners zu würdigen wußte. Im Jahre 1582 gab Johann Rasch zu Wien sein »Weinbuch vom Baw, Pfleg und Bruch des Weins« heraus, in welchem unter anderen Absonderlichkeiten auch dieses Rezept gegen den Katzenjammer vorkommt: – »Ehe du ein wein trinkst, iß Wethamerwurtz oder Petulanakraut oder thue ein guten trunck Milch, so wirdstu nit so leichtlich vol gemacht werden. Epheu hat dise tugend und kraft, daß es den kopff vor des vergangenen tags rausch und wehthumb behütet.« Der Mittelpunkt des süddeutschen Weinhandels war Ulm, wo im 16. Jahrhundert oft 300 Weinwagen zugleich auf den Markt gekommen sind und zu Anfang des 17. oft an einem Tage 800 Fässer verkauft wurden. Mit der Weinverbesserung ging aber auch die Weinverfälschung Hand in Hand. Es mochte noch angehen, wenn zu Hamburg Versüßungsanstalten für die sauern märkischen Weine vorhanden waren; allein im südlichen Deutschland wurde die Mischung des Weines mit Obstmost so unverschämt getrieben, daß das Obstmosten mehrmals ganz untersagt ward. Eine noch gefährlichere Konkurrenz, als der deutschen Weinproduktion aus der Einfuhr fremder, namentlich italischer und ungarischer Weine entstand, kam ihr von Seiten der einheimischen Bierbrauerei, gegen welche die Bevölkerung von Weingegenden ungemein erbittert war. Mehr als einmal wurden daher im südwestlichen Deutschland Edikte erlassen, welche das Bierbrauen auf gewisse Orte beschränkten. Die wütendste Bierfeindschaft hegte man natürlicherweise da, wo zwar emsig Wein gebaut wurde, aber nicht eben guter. So z. B. in der Reichsstadt Reutlingen, deren Rat 1697 beschloß, »die Sudelei des bierbrauens in allweg abzuthun.« Das war aber nur ein vereinzelter Schimpf, welcher dem alt- und allbeliebten Nationalgetränke, dem Biere (althochdeutsch bior, wahrscheinlich abzuleiten vom altenglischen bere, d. i. Gerste) angetan wurde. Das älteste deutsche Buch, welches von der Kunst des Bierbrauens handelte, erschien zu Erfurt 1575 unter dem Titel: »Fünff Bücher von der Göttlichen und Edlen Gabe der philosophischen, hochthewren und wunderbaren Kunst, Bier zu brauen. Durch Henrikum Knaustium, beyder Rechten Doktorem.« Wie sehr der Obstbau in Ehren stand, ist schon daraus zu ersehen, daß um 1514 zu Augsburg das Baumbelzen zu den freien Künsten gerechnet wurde. Für die Emporbringung und Veredelung der Obstkultur haben sich besonders der schon erwähnte Kurfürst August von Sachsen und der Große Kurfürst von Brandenburg erfolgreiche Mühe gegeben. Im Herzogtum Braunschweig kannte man im Jahre 1591 Quitten, Pfirsiche, Pflaumen, Schwarz- und Weichselkirschen, Honig-, Speck-, Winter- und Muskatellerbirnen, Süß-, Scheiben- und Borsdorfer Äpfel. Das »Sehr liebreich und auserleßen Obsgarten- und Peltzbuch«, welches 1620 zu Nürnberg herauskam, zählt 115 Sorten von Äpfeln, 110 von Birnen, 13 von Kirschen und 19 von Pflaumen auf.

Nr. 32. Dürer: Philipp Melanchthon.

Nr. 33. Titel der von Papst Leo X. gegen Luther erlassenen Bannbulle.

Nr. 34. Ulrich von Hutten.

Nr. 35. Dürer: Franz von Sickingen.

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde der deutsche Land- und Gartenbau durch die Aufnahme einer Menge fremder Frucht- und Pflanzenarten wesentlich bereichert. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der asiatische Buchweizen eingeführt. Die Repskultur brachten die durch Alba vertriebenen Niederländer nach Süddeutschland. Der Anbau des schon zur Zeit Karls des Großen bekannten Krapps wurde namentlich in Schlesien und Böhmen emsig fortbetrieben, dagegen erlitt die besonders in Thüringen blühende Kultur des Waid durch die Einfuhr des Indigo eine schwere Beeinträchtigung. Den Mais hat Kolon 1493 nach Europa gebracht; er kam jedoch erst um 1650 nach Süddeutschland, wo er, weil zunächst aus Italien eingeführt, den Namen Welschkorn erhielt. Von ungleich größerer, von wahrhaft weltgeschichtlicher Bedeutung war eine andere Gabe Amerikas, die Kartoffel, welche in Deutschland zuerst von dem Botaniker Klusius gepflanzt wurde (1588) und zwar nur als eine botanische Seltenheit. Ihre Verbreitung als Nährfrucht ging in Deutschland sehr langsam von statten; denn während in einigen Gegenden schon um 1613 der Anbau der Kartoffeln »gar gemein war«, kamen sie erst um 1640 nach Hessen-Darmstadt, Westfalen und Niedersachsen, nach Braunschweig 1647, nach Berlin 1650, noch viel später nach Bamberg (1716), in die Pfalz, nach Baden und Schwaben. Im Murgtale wurde der Kartoffelbau erst 1740 eingeführt, in den Dörfern auf und an der Schwäbischen Alb um dieselbe Zeit. Im übrigen liefert die Einführungsgeschichte des Kartoffelbaues in den Ländern unseres Erdteiles einen sehr sprechenden Beleg zu dem Satze, daß dem souveränen Unverstande der Massen der Vorschritt stets aufgezwungen werden muß. Die Priester und Prediger freilich hatten guten Grund, die Kartoffel als eine »Teufelswurzel« zu verschreien: sie hatten ja keinen Kartoffelzehnten anzusprechen. Das Volk glaubte dann seinerseits vielerorten so hartnäckig an das Märchen von der sündhaften »Teufelswurzel«, daß die Bauern nicht nur selber den Kartoffelbau verschmähten, sondern auch andere mit Gewalt daran verhinderten. Da und dort, z. B. in der Mark und in Pommern, mußte die Regierung dem Anbau der neuen Nährfrucht gewaltsam den Bauern aufnötigen und diesen, sozusagen, die Kartoffeln auf der Spitze der Bajonette bringen. Der Gebrauch eines dritten amerikanischen Krautes, des Tabaks, soll, was das Rauchen desselben betrifft, zuerst durch die Soldaten Kaiser Karls V. aus den Niederlanden, was das Schnupfen angeht, durch spanische Kriegsvölker im Dreißigjährigen Kriege nach Deutschland gebracht worden sein. Der Genuß des Tabaks, welcher das Eigentümliche hat, daß er ein sinnlicher und dennoch nur ein eingebildeter Genuß ist, machte ungeheure Vorschritte. Man rauchte ihn aber zunächst als Heilkraut, welchem ganz abenteuerliche medizinische Kräfte zugeschrieben wurden. In einem Kräuterbuche vom Jahre 1656 heißt es: »Der Tabak macht niesen und schlaffen, reinigt den Gaumen und Haupt, vertreibt die Schmerzen und Müdigkeit, stillet das Zahnweh und Mutteraufsteigen, behütet den Menschen vor der Pest, verjaget die Läuse, heilet den Grind, Brand, alte Geschwüre, Schaden und Wunden.« Andere sahen die Sache freilich anders an. Nach dem Vorgange des englischen Königs Jakob I., der aus Mangel an sonstiger Beschäftigung verschiedene Bücher gegen das Rauchen schrieb, wüteten auch in Deutschland Geistlichkeit und Obrigkeiten gegen die Raucher, und Predigten wurden gehalten, Quartanten wurden geschrieben gegen die, welche »ihren Mund zum Rauchfange des Satans machten.« Unter den Pönalmandaten, welche gegen die neue Sitte des »Tabaktrinkens« erschienen, ist besonders das zu Bern 1661 erlassene merkwürdig, weil es in die Tafel der zehn Gebote unmittelbar hinter dem Verbot: Du sollst nicht ehebrechen! das weitere: Du sollst nicht rauchen! einschob. Bald jedoch änderte sich der Ton, denn man hatte herausgefunden, daß der Tabak nicht nur narkotische, sondern auch finanzielle Kräfte enthielte, und deshalb wurde dem Anbau und Genuß des Tabaks von Staats wegen Vorschub geleistet. Bereits 1630 wurde in Bayern und Thüringen Tabak gebaut, und seine Kultur verbreitete sich 1681 nach Brandenburg, 1697 nach Hessen und in die Pfalz. Vom Aufgange her aus dem sonnigen Arabien kam der Kaffee, welcher ein so treuer Gefährte des Tabaks werden sollte. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts zählte Kairo bereits 1000 Kaffeehäuser. Von hier verbreitete sich der Genuß des Kaffees nach Konstantinopel, und von da brachte ihn der Gesandte Mohammeds IV. an den Hof Ludwigs XIV. Der deutsche Arzt und Reisende Rauwolf hatte in seiner »Aigentlichen Beschreibung der Raiß in die Morgenländer« (1582) seinen Landsleuten zuerst von diesem Getränke erzählt und dann Adam Olearius in der 1647 erschienenen Beschreibung seiner Reise nach Persien vom Chan zu Ardebil gemeldet: »Den Tabak liebte er sehr und sog den Rauch durch lange Röhren, die durch ein Wasserglas laufen, an sich; dazu trank er heißes schwarzes Wasser, Kahowä genannt, was ein Mittel gegen die Geilheit sein soll.« Von England her, wo im Jahre 1652 das erste europäische Kaffeehaus (»Virginia Coffee-House«) in London aufgetan, und von Frankreich aus, wo 1671 zu Marseille das erste Kaffeehaus errichtet wurde, kam die Sitte des Kaffeetrinkens nach Deutschland und breitete sich, wenn auch nicht ohne Widerstand einzelner Obrigkeiten, rasch aus, so zwar, daß Kaffee und Schokolade bald ein beliebtes Frühstück der Vornehmen wurden. Am Brandenburger Hofe war der Kaffee bald nach 1670 bekannt. Zu Wien wurde das erste Kaffeehaus eröffnet 1683, zu Regensburg und Nürnberg 1686, zu Hamburg 1687, zu Stuttgart 1712, zu Augsburg 1713. In dem schwäbischen Alpdorfe Genkingen trank man zum erstenmal Kaffee 1817, in dem bekannten Hungerjahre, womit ich andeuten will, daß der Kaffee aus einem Luxus der Vornehmen allmählich zu einem jetzt allgemein verbreiteten Nahrungsmittel der ärmeren Klassen geworden ist. Ein anderer Fremdling, der aus China stammende Tee, wurde in Deutschland eingeführt durch den brandenburgischen Leibarzt Bontekoe, welcher ein so unmäßiger Verehrer desselben war, daß er 1667 in einer Teetendenzschrift behauptete, um recht gesund zu sein, müßte man täglich 100 bis 200 Tassen Tee trinken.

Nr. 36. Mönch als Kuppler und Bauer.

Nr. 37. Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen.

Nr. 38. Der schäkernde Mönch. Holländischer Stich.

Mit den auswärtigen und überseeischen Pflanzen und Nahrungsstoffen kam auch eine Menge neuer Heilkräuter nach Deutschland, die dann in botanischen Gärten gepflegt wurden. Einen solchen erhielt Königsberg 1551, Leipzig 1580, Breslau 1587, Heidelberg 1597, Würzburg 1709, Ingolstadt und Hamburg 1710, Wittenberg 1711. In den deutschen Küchengärten wurden am Anfange des 17. Jahrhunderts gepflanzt Kohl, märkische Rüben, rote Rüben, Mohrrüben, Rettiche, Meerrettich, Kresse, Gurken, Kürbisse, Kartoffeln, Petersilie, Sellerie, Erbsen, Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Tabak, Wirsing, Zipollen, Winterendivien, Kopf- und Blumenkohl. Die deutschen Blumengärten damaliger Zeit prangten mit Anemonen, Violen, Hyazinthen, Rosen, Skabiosen, Rosmarin, Lilien, Nelken, Mohn, Thymian, Lavendel, Salbei, Lack und Tulipanen. Aus Italien, vom üppigen und kunstsinnigen Mediceerhofe kam die Ziergartenkunst der neueren Zeit. Sie ward in Deutschland zunächst in fürstlichen Schloßgärten und in den Lustgärten reicher Patrizier in Anwendung gebracht. Hier verdarb jedoch den italischen Sinn für schöne Formen bald die Nachahmung der Holländern mit ihrer Tulpenmanie, ihrem porzellanenen Schnörkelwerk und ihrer lächerlich putzigen »Verschönerung« der Natur. Dann kam der französische Gartengeschmack auf mit seinen schnurgeraden Alleen, steifgeometrisch gezirkelten Beeten, schattenlosen Bosketten, mythologischen Wasserkünsten und perückenhaft zugestutzten Taxushecken. Das dauerte bis ins 18. Jahrhundert hinein, wo die naturgemäßere englische Gartenkunst in Deutschland Eingang fand. Unter all dem Fremden, das im 16. und 17. Jahrhundert zu uns kam, müssen auch noch die sogenannten Spieltiere erwähnt werden, Lachtauben, Angorakatzen, Goldfische und Kanarienvögel. Die letzteren waren lange Zeit so außerordentlich beliebt, daß von Tirol aus ein einträglicher Handel damit betrieben wurde. Der gezähmte »Kanari« auf dem Zeigefinger der rechten Hand gehörte zum Putze der vornehmen Dame, wie zum Sonntagsstaate der Bürgersfrau. So empfingen sie Besuche, und so ließen sie sich malen.

Mit dem Landbau schritt vom 16. Jahrhundert ab auch die übrige materielle Kultur trotz häufiger Unterbrechungen und furchtbarer Rückschläge auf allen Gebieten wacker voran. Wissenschaftliche Entdeckungen und mechanische Erfindungen griffen dem Bergbau, den Künsten, der Schifffahrt und der hundertfältigen Gewerbetätigkeit rüstig unter die Arme, und wenn auch der deutsche Handel bedenklich aus dem Geleise kam, als der Welthandel infolge der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien und der Auffindung Amerikas aus dem südlichen in das westliche Europa übersiedelte, so fand er sich doch bald wieder in die neuen Bahnen. Der Nationalreichtum vermehrte sich zusehends, obzwar seine Erwerbung nach dem Dreißigjährigen Kriege gleichsam wieder ganz von vorn beginnen mußte. Was aber das gesellschaftliche Leben betrifft, so behielt es im allgemeinen den mittelalterlichen Charakter bei, bis von Frankreich her der dortige neue Hofton die deutsche Gesellschaft allmählich umformte. Wir werden in einem der folgenden Kapitel, wo wir das Hofleben und die aristokratische Bildung bis ins 18. Jahrhundert schildern wollen, davon reden, berühren aber am gegenwärtigen Ort ein sittengeschichtliches Dokument aus dem 16. Jahrhundert, welches über die deutschen Sittenzustände um 1518 helle Streiflichter verbreitet. Es ist der in dem »Gesprächbüchlein« des Ulrich von Hutten enthaltene Dialog »Die Anschauenden« gemeint. Die Sprechenden, Sol und Phaeton, betrachten sich Deutschland aus der Vogelperspektive. Phaetons Augen fallen auf die zum Reichstage von Augsburg (1518) Versammelten, und er fragt seinen Vater nach der Bedeutung dieser Versammlung. Sol antwortet: Es ist eine Versammlung zum Rat der Fürsten und gemeiner Teutscher Nation. Phaeton: Hui, welch ein Rat! Oder pflegen sie, wie im Kriege der Schlachten, also auch im Frieden des Rates bei Trunkenheit? Sol: Eben also. Du siehest aber auch unterdes etliche nüchtern alle ihre Sache ausrichten, und darum werden sie von ihren Landsleuten als Ausländer gehalten und veracht. Phaeton: Hilf Gott, welch ein Gepolter und Geräusch, welche Saufferei, wie groß und verdrießlich Geschrei! – Im Fortgang des Dialogs sagt Phaeton: Dort sieh' ich etliche vermischt und nacket untereinander baden, Frauen und Männer, und glaub das ohn Schaden ihrer Zucht und Ehr nit zugehn. Sol: Ohn Schaden. Phaeton: Ich seh sie doch sich küssen. Sol: Freilich. Phaeton: Und freundlich umfahen. Sol: Ja, sie pflegen etwan auch beieinander zu schlafen. –

Nr. 39. Rowlandsen, Mönch und Beichtkind.

Nr. 40. Der Mönch und die Nonne in der Zelle.

Der deutsche Adel, sofern er nicht nach dem Vorbilde des französischen nach und nach zum Hofadel wurde, blieb noch gar lange in der Barbarei des späteren Mittelalters stecken. In roher Lust an Fehde, Räuberei und plumper Völlerei hauste er auf seinen Burgen, und die Annalen des 16. Jahrhunderts sind voll von seinen Gewalttaten. So überfiel 1520 Thomas von Absperg den Grafen Joachim von Oettingen meuchelmörderisch; so ermordete Graf Felix von Werdenberg 1511 den Grafen Andreas von Sonnenberg verräterisch. Kurfürst Joachim II. von Brandenburg ließ mehrere seiner Edelleute gemeinen Straßenraubes halber hinrichten, und derartige Beispiele ließen sich zu Dutzenden anführen. Zuweilen wob sich in das eintönige Bankettieren, Jagen, Raufen, Spielen und Trinken des Adels eine gräßliche Katastrophe, wie die auf dem Schlosse Waldenburg 1570 vorgefallene. Die muntere Gesellschaft führte dort eine neue Art von Fastnachtsmummerei auf, wobei die Damen als Engel, die Herren mittels Flachses und Pechs als Teufel maskiert waren. Da fällt zufällig ein zündender Funke auf einen der gefährlichen Anzüge, die Flamme verbreitet sich mit reißender Schnelligkeit von einem zum andern, Schrecken lähmt die Rettungsversuche, zwei der »Teufel« bleiben tot auf dem Platze, und mehrere werden mit lebensgefährlichen Brandwunden bedeckt. Die Denkwürdigkeiten des bekannten Ritters Götz von Berlichingen aus der Reformationszeit schildern wenigstens noch ein frisches frankes Reiterleben, so daß wir den Selbstbiographen nicht ungerne auf seinen Zügen begleiten, wenngleich das Handwerksmäßige seiner Waffenfahrten kein recht romantisches Behagen mehr aufkommen läßt. Dagegen führen uns die Tagebücher des schlesischen Ritters Hans von Schweinichen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in eine adelige Gesellschaft voll bäurischer Ärmlichkeit, Unbildung und Roheit. Charakteristisch für den theologischen-protestantischen Zeitgeist jener Tage ist es, daß Schweinichen, der doch ein Stück Hofmann war, seine Denkwürdigkeiten, welche von 1552 bis 1602 reichen, mit einer ausführlichen »Konfession« seines Glaubens eröffnet. Wir werden dadurch wieder daran erinnert, in welchem Grade die Theologie damals die Gemüter beherrschte. Und nicht nur die Gemüter. Ich will, um ein frappantes Beispiel der protestantisch-theologischen Macht jener Zeit zu geben, nur an jenen Edlen von Kloth erinnern, welcher eines im Jähzorn begangenen Totschlages wegen von dem geistlichen Gerichte verurteilt wurde, drei Sonntage nacheinander im Armesünderkleid an der Kirchentüre Buße und Abbitte zu tun, und diesem Urteile sich unterwarf, des Zetergeschreies seiner vornehmen Sippschaft ungeachtet.

Nr. 41. In der Klosterküche.

Um jedoch auf Schweinichen zurückzukommen, so legt er uns den Lebenslauf eines deutschen Edelmanns von damals getreulich dar. »Als ich, erzählt er, ins neunte Jahr kommen und also wenig baß meinen Verstand erlanget hatte, habe ich zu Mertschütz zum Dorfschreiber gehen müssen und allda zwei Jahre schreiben und lesen lernen, und wenn ich aus der Schule kam, mußte ich die Gänse hüten.« Als »Junge« (Page) am Liegnitzer Hof hat er binnen zwei Jahren »ohngefähr 7 Taler 21 Weißgroschen von Hause bekommen.« Als Zwölfjähriger wurde er »von seinem Herrn Vater zum erstenmal in Barchent gekleidet.« Mit vierzehn Jahren wird er auf die lateinische Schule nach Goldberg getan. »Es hat mir der Herr Vater in die Schule zur Zehrung mitgegeben 2 Taler; dabei deucht' ich mich reich zu sein. Item vor Bücher 22 Weißgroschen und ließ mir ein Sambt Baret machen.« Weiter: »Im Jahre 1567 hat mir der Herr Vater mein erstes Schwert gekauft, davor er geben hat 34 Weißgroschen.« Drei Jahre später »begonnte ich mich auch allbereit etlichermaßen um die Jungfrauen zu tieren und deucht mich in meinem Sinn Meister Fix zu sein. Bin aber auf Hochzeiten geritten und sonsten, wohin ich gebeten wurde, mich gebrauchen lassen und fraß und soff mit zu halben und ganzen Nächten und machte es mit, wie sie es haben wollten.« Fernerhin: »Dies Jahr (1570) war ich daheim, mußte dem Herrn Vater die Mühle versehen und davon Rechnung und Bescheid geben, auch sonst in der Wirtschaft zusehen und helfen, mußte auch die Gäste mit saufen verwirten und die Fischerei versehen, alles Futter ausgeben, auch mit den Dreschern aufheben und sonsten verrichten, was möglich. Es war dies Jahr im Lande Unfläter, so man die Siebenundzwanzig hieß, welche sich verschworen hatten, wo sie hinkämen, unflätig zu sein, auch wie sie ichtes (irgendetwas) möchten anfangen. Item, es sollte keiner beten, noch sich waschen und andere Gotteslästerung mehr, welche dann öfters zu vier und fünfen auf einmal bei meinem Herrn Vater gewesen, aber wenn ich schon um sie war, bin ich doch mit ihnen niemals aufstößig wurden.« Im Jahre 1573 ging Schweinichen im Gefolge des Herzogs von Liegnitz nach Mecklenburg. »Habe auf diesem Ritt im Reich große Kundschaft bekommen und mir mit meinem saufen einen großen Namen gemacht, denn ich mich diese Zeit nicht vollsaufen könnt.« Mit Saufen konnte man sich, gelegentlich bemerkt, auch hundert Jahre später noch »große Kundschaft« machen, wie das Beispiel jenes brandenburgischen Oberkämmerers Kurt von Burgsdorf beweist, der während einer Mahlzeit 18 Maß Wein zu sich zu nehmen gewohnt war, und sich rühmen konnte, er hätte seinem Herrn manch ein Schloß und manch ein Dorf mit Trinken abgewonnen. Auch das schöne Geschlecht und zwar bis zu den vornehmsten und höchsten Damen hinauf war einem »guten deutschen Schluck und Trunk« keineswegs abgeneigt. Es ging derb zu und her in diesem 16. Jahrhundert. Ätherische und ästhetische Teenipperinnen von heutzutage werden die Augen entsetzt auftun, wenn sie erfahren, daß die Hoffräulein der Königin Elisabeth von England, also Mädchen aus den ersten Familien des Landes, zum Frühstück Heringe, sage Heringe aßen und dazu große Kannen voll Bier tranken. In Deutschland galt der Hofhalt von Herzog Ernst dem Frommen zu Sachsen-Gotha mit Recht für wohlgeordnet und mäßig. Aber was verstanden damals die Leute, Herren und Damen, unter Mäßigkeit? Die von dem genannten Fürsten eingeführte und gehandhabte »Hoftrinkordnung« (1648) kann ja einen Begriff davon geben. Da heißt es unter anderem im 9. Paragraph: – »Zum Früh- und Vespertrunk vor unser Gemahlin soll an Bier und Wein, soviel dieselbe begehren wird, gefolgert werden; vors gräffliche und adelige Frauenzimmer aber 4 Maß Bier und des Abends zum Abschenken 3 Maß Bier; vor die Frau Hofmeisterin und zwo Jungfern wird gegeben von Ostern bis Michaelis vormittags um 9 Uhr auf jede Person 1 Maß Bier und nachmittags um 4 Uhr ebensoviel.« Das ganze 16. und 17. Jahrhundert hindurch gab es neben »berühmten« vornehmen Trinkern auch berüchtigte vornehme Trinkerinnen. Solche waren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter anderen die Gräfin Anna von Stolberg, Äbtissin von Quedlinburg, welche zu ihrer »Erquickung und Labung« jährlich drei Fuder Wein bedurfte, und die Prinzessin Anna von Sachsen, Tochter des Kurfürsten Moritz, welche zu heiraten der Prinz Wilhelm von Oranien, der »Schweigsame«, so unglücklich war und die im Säuferwahnsinn starb. Das Gebaren dieser prinzeßlichen Söfferin schildert eine aktenmäßige Aufzeichnung also: »Es ließ ihr (sich) die Frau Prinzessin offtmals eyer gahr hardt im saltz sieden, darauff tringkt sie dan edtwan zuvil und werde ungedultig, fluche alle böße flueche und werfe die speiße und schüssel mit allem vom tisch. Und die Frau Prinzessin, wie sie es genant, den ›tollen man‹, nemlich eine guedte flasche wein morgens und abermals eine guedte flasche zu abendtszeit mehr dan ein maß haltend bekumen, welches ihr sambt einem Pfundt Zugkers bei sich zu nemen nicht zu vil sey.« – Den Ausgang eines Festes am Mecklenburger Hofe beschreibt Schweinichen also: »Die einheimischen Junkern verloren sich, sowie die Jungfrauen, daß auf die letzte nicht mehr als zwo Jungfern und ein Junker bei mir blieben, welcher einen Tanz anfing. Dem folget ich nach. Es währet nicht lange, mein guter Freund wischt mit der Jungfer in die Kammer, so an der Stuben war; ich hinter ihm hernach. Wie wir in die Kammer kommen, liegen zween Junkern und Jungfrauen im Bette; dieser, der mir vorgetanzet, fiel mit der Jungfer auch in ein Bett. Ich fragte die Jungfrau, mit der ich tanzet, was wir machen wollten? Auf mecklenburgisch so sagt sie: ich soll mich zu ihr in ihr Bette auch legen; dazu ich mich nicht lange bitten ließ, legt mich mit Mantel und Kleidern, ingleichen die Jungfrau auch und reden also vollend zu Tage, jedoch in allen Ehren. Das heißen sie auf Treu und Glauben beischlafen, aber ich achte mich solches beiliegen nicht mehr, denn Treu und Glauben möchten zu einem Schelmen werden.« Wir werden später sehen, von welcher absonderlichen Beschaffenheit die Hofdienste unseres Ritters waren.

Nr. 42. Tochter von ihren Eltern in ein Kloster geführt.

Nr. 43. Titelblatt eines deutschen Flugblattes, das dem Volke die erste Kunde von der Entdeckung Amerikas brachte.

Nr. 44. Valkenborch: Vor dem Wirtshaus.

Nr. 45. Lawrence: Schlafzimmer der Modearbeiterinnen.

Wo Jagd, Trunk, Tanz, Hunde- und Pferdeliebhaberei, sowie grobsinnliche Liebelei in den adeligen Kreisen nicht ausreichten, wurde die Kartenlust zur Hilfe genommen, welche übrigens unter allen Ständen höchst beliebt war. Schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hatte man in Deutschland die Kunst erfunden, Spielkarten zu drucken. Auch das Landsknechtsspiel (franz. Lansquenet), eines der ältesten Kartenspiele, ist deutschen Ursprungs. Fischart, in seiner »Geschichtsklitterung«, zählt in dem Kapitel »von des Gargantuwalts mancherley Spiel und gewül« an fünfhundert Arten Gesellschaftsspiele von damals her. Zur Reformationszeit tauchte ein höchst merkwürdiges Kartenspiel bei uns auf, das sogenannte Karnoffel- oder Karniffel-Spiel, merkwürdig darum, weil sich in demselben die religiös-politischen Zustände genau abspiegelten. Wie hoch damals z. B. in Augsburg gespielt wurde, verrät der Umstand, daß der Feldhauptmann der Stadt, der bekannte Sebastian Schertlin, binnen Jahresfrist (1531) viertausend Gulden im Spiele gewann. Das schwierigste und gebildetste Spiel, L'Hombre, welches von den Mauren herstammen und durch Franz I. aus seiner spanischen Gefangenschaft nach Frankreich gebracht worden sein soll, fand erst im 17. Jahrhundert in Deutschland Eingang.

In die häusliche Einrichtung des deutschen Adels im 16. Jahrhundert und zu Anfang des folgenden läßt das pfälzische Haus derer von Schomberg unterrichtende Blicke tun. Wir sehen da ein außerordentlich rasches Vorgehen von der Einfachheit zum Luxus und Prunk. Während der alte Schomberg an Silbergeschirr besaß eine Kanne, ein halb Dutzend Becher, zwei Salzfässer und dritthalb Dutzend Löffel, war das Silbergerät seines Sohnes 632 Mark schwer. Jener hatte an Schmuck zwei goldene Ketten und ein halbes Dutzend Ringe, dieser so viele Kleinodien, daß allein das Perlenverzeichnis zwei Folioseiten füllte. Die Garderobe von jenem bestand zumeist aus Wollenkleidern, einigen Seidewämsern und Samthosen, dieser konnte 22 vollständige Staatsanzüge aufweisen; ferner eine Menge Hüte mit kostbarem Federschmuck, seidene Strümpfe, Schuhe mit Bandrosen, gestickte Handschuhe und Degengehenke. Der bescheidene Stall des Alten erweiterte sich beim Jungen zu einem vollständigen Marstall. Der Vater hatte in einfach getäfelten Stuben mit grünen Vorhängen und Holzstühlen gewohnt, der Sohn stattete sein Zimmer mit seidenen oder vergoldeten Ledertapeten und gepolsterten Samtsesseln aus. Die Bücherei des Vaters hatte eine Bibel, Luthers und Melanchthons Postillen, einen verdeutschten Livius, einige Chroniken und ein Turnierbuch, im ganzen 19 Bände umfaßt; die des Sohnes enthielt französische Übersetzungen alter Klassiker, Montaignes Essais, kriegswissenschaftliche Werke, viele Wörterbücher fremder Sprachen, englische und italische Bibeln.

Nr. 46. Gesellschaftsspiele.

Und doch konnte der Adel an Pracht und Aufwand nicht mit den reichsstädtischen Patriziern wetteifern, denen ja der Handel die Schätze der Welt in ihre Speicher führte, bevor das dreißigjährige Kriegsfeuer dem deutschen Handel seine Schwingen so bedauerlich versengte. Er hatte sich energisch und erfolgreich geregt, und das 16. Jahrhundert entwickelte unter anderen kaufmännischen Instituten auch jene Mittelpunkte des Geschäftemachens, welche seither unter dem Namen »Börsen« so berühmt und berüchtigt geworden sind. Anfänge derselben lassen sich bis ins 14. Jahrhundert hinauf verfolgen. Damals war die Stadt Brügge der Hauptgeschäfteplatz, und die dortigen Kaufleute kamen auf einem freien Platze mitten in der Stadt zusammen, um ihre Geschäfte abzumachen. An diesem Platze stand ein Haus des adeligen Geschlechts derer van der Beurs, und das über der Haustüre eingemeißelte Wappen desselben zeigte drei Geldsäckel oder Börsen. Hiervon stammt der Name Börsen für die Vereinigungspunkte des Waren- und Geldverkehrs. Eine älteste und berühmteste in Deutschland war die zu Hamburg im Jahre 1558 gegründete.

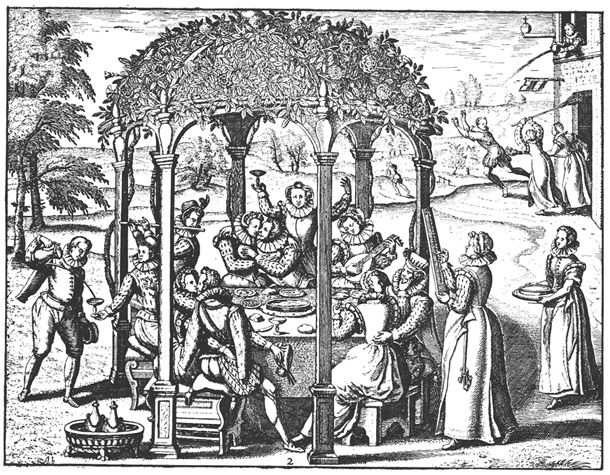

Vor allen deutschen Städten von damals aber war durch Reichtum und Glanz Augsburg berufen, und hier wiederum waren es vor allen die Fugger, die ihre Faktoreien und Kontore (»Fuggereien«) in allen Handelsplätzen Europas hatten und so recht die Plutokraten jener Zeit genannt werden dürfen. In den Häusern dieser Handelsherrn zeigte sich das alte deutsche Bürgertum auf der Höhe seiner sozialen Geltung, wie es in der Bürgerzeit der Hansa auf dem Gipfelpunkte seiner politischen Macht stand. Ein Augenzeuge schildert den Fuggerschen Luxus in einem Briefe von 1531. »Welch eine Pracht ist nicht in Anton Fuggers Haus auf dem Weinmarkt! Es ist an den meisten Orten gewölbt und mit marmornen Säulen unterstützt. Was soll ich von den weitläufigen und zierlichen Zimmern, den Stuben, Sälen und dem Kabinett des Herrn sagen, welches sowohl wegen des vergoldeten Gebälks als der übrigen Zieraten das allerschönste ist. Es stößt daran eine dem heiligen Sebastian geweihte Kapelle mit Stühlen, die aus dem kostbarsten Holze sehr künstlich gemacht sind. Alles aber zieren fürtreffliche Malereien von außen und innen. Raymund Fuggers Haus in der Kleesattlergasse ist gleichfalls königlich und hat auf allen Seiten die angenehmste Aussicht in Gärten. Was erzeuget Italien für Pflanzen, die nicht darin anzutreffen wären, was findet man darin für Lusthäuser, Blumenbeete, Bäume, Springbrunnen, die mit Erzbildern der Götter geziert sind! Was für ein prächtiges Bad ist in diesem Teile des Hauses! Mir gefielen die französischen Königsgärten zu Blois und Tours nicht so gut. Nachdem wir ins Haus hinaufgegangen, beobachteten wir sehr breite Stuben, weitläufige Säle und Zimmer. Alle Türen gehen aufeinander bis in die Mitte des Hauses, so daß man immer von einem Zimmer ins andere kommt. Hier sahen wir die trefflichsten Gemälde. Jedoch noch mehr rührten uns, nachdem wir ins obere Stockwerk gekommen, so viele und große Denkmäler des Altertums, daß ich glaube, man wird in Italien selbst nicht mehrere bei einem Manne finden.« Später kam Hans von Schweinichen mit seinem armen Teufel von Herzog nach Augsburg und hatte Gelegenheit, den Fuggerschen Schatz zu bewundern. »Es führten Ihre fürstliche Gnaden der Herr Fugger im Hause herum spazieren, welches ein gewaltiges großes Haus ist, daß der römische Kaiser auf dem Reichstage mit dem ganzen Hofe Raum darin gehabt. Da hat der Herr Fugger J. F. G. in ein Türmlein geführt, darin hat er J. F. G. von Ketten, Kleinodien und Edelgesteinen, auch von seltsamer Münze und Stücke Goldes, als Köpfe groß, einen Schatz gewiesen, daß er selbst sagt, es wäre über eine Million Goldes wert. Hernach schloß er einen Kasten auf, der lag bis auf mit lauter Dukaten und Kronen. Die gab er auf 200 000 Gulden an. Darauf führte er J. F. G. auf dasselbe Türmlein, welches von der Spitze an bis an die Hälfte nunter mit lauter guten Talern bedeckt war. Man sagt, daß der Herr Fugger soviel hätte, daß er ein Kaisertum bezahlen möchte. J. F. G. versahen sich auch eines stattlichen Geschenkes, aber damals bekamen J. F. G. nichts als einen guten Rausch.« Die Fuggersche Pracht fand Nachahmer. Augsburg wurde daher mit schönen Gebäuden angefüllt, und in den Vorstädten legte man herrliche Ziergärten an mit sogenannten Vexierwassern, welche eine schmausende oder spielende Gesellschaft plötzlich mit einem kalten Regen überspritzten oder auch Karten und Trinkgefäße vom Tische wegschwemmten. Viele Patrizier hatten Schlösser auf dem Lande, sogenannte Sommerfrischen, die auch wohl »Freßgütlein« hießen, weil sie nichts eintrugen, aber passende Örtlichkeiten zu Schmausereien darboten. In diesen Lusthäusern fanden sich Säle mit kunstreichen Freskomalereien, welschen Kaminen und gemalten Fensterscheiben. Der Hausrat war kostbar. Prächtige Teppiche, zierliches Schnitzwerk, schweres Silbergeschirr und Pokale von geschnittenem Kristall füllten die Prunkzimmer. Man hielt Papageien, Affen und andere fremde Tiere in den Häusern. Die Tracht war luxuriös, Küche und Keller waren reich bedacht. Bei häuslichen Festen spielte Blumenschmuck der Tafel, wie Gesang und Lautenspiel, eine große Rolle. Öffentliche Vergnügungen gab es in Hülle und Fülle. Gauklerbanden, Pferderennen, Tierhetzen und Ringelrennen boten der Schaulust Nahrung. Zu niederem Zeitvertreib lockten Brettspiel, Würfel und Karten, zu edlerem die Gesangübungen und dramatischen Darstellungen der Meistersänger. Mit den Schießstätten begannen die Ballhäuser zu rivalisieren, wo das löbliche Ballspiel getrieben wurde. Zur Winterzeit klingelten prächtige Schlittenzüge durch die Straßen. Für vornehm und gering war die Fastnacht die höchste Freudezeit. Während die Geschlechter kunstsinnigen Witz in Erfindung und Ausführung von allerlei Maskeraden übten, erfreuten sich die Handwerker an ihrem althergebrachten Schönbartspiel (»im Schembart laufen«). Aus den Mummereien und Possen dieser christlichen Saturnalien entwickelte sich das für die Geschichte des deutschen Dramas wichtige »Fastnachtsspiel«.

Nr. 47. Dirnenliebe.

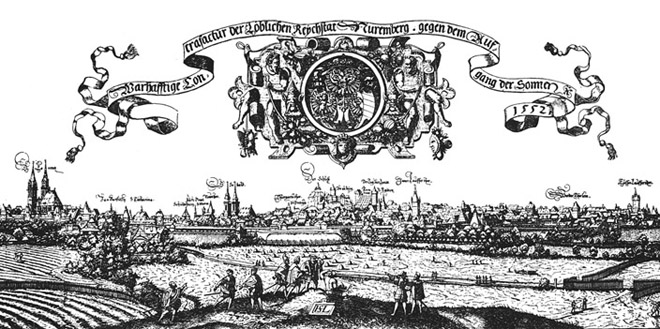

Nr. 48. Ansicht von Nürnberg.

Nr. 49. Beham: Liebespaar.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ging es freilich mit dem Reichtum und dem Wohlleben rasch bergab. Augsburg litt durch die Kriegsschrecken so furchtbar, daß an 60 000 seiner Bewohner aufgerieben wurden. Die Gewerbe siechten dahin, der Handel lag darnieder, reiche Leute kamen infolgedessen und der ungeheuren Brandschatzungen an den Bettelstab, Armut und Elend zogen ein. Und das Schicksal Augsburgs war das der deutschen Städte überhaupt, bis sich von 1650 an das Bürgertum von den erlittenen Schlägen allmählich wieder erholte. Aber zu hanseatischer Macht, zu fuggerischer Pracht hat dasselbe es nicht wieder gebracht, obzwar gegen Ende des 17. Jahrhunderts hin der bürgerliche Luxus wieder so stieg, daß z. B. junge Bürgerstöchter sogenannte »Puppenstuben« hatten, deren Einrichtung an tausend Gulden kostete. Zugleich riß das von den höfischen und adeligen Kreisen gehätschelte Franzosentum in Tracht, Sitte und Lebensweise auch in der bürgerlichen Gesellschaft ein, obzwar nicht so umfassend und demnach auch nicht so verderblich wie dort. Die Städteverfassungen behielten im allgemeinen bis in die neue Zeit herein ihren mittelalterlichen Charakter bei, und die Gewerbe beherrschte der Zunftzwang. Auch die äußere Erscheinung der Städte blieb nach dem Verfalle architektonischen Glanzes, wie ihn während des 16. Jahrhunderts die Reichstädte entfaltet hatten, lange noch mittelalterlich genug. Um die Zeit des Westfälischen Friedens hatten die Städte Köln an der Spree und Berlin, aus welchen die jetzige Hauptstadt des preußischen Staates hervorging, zusammen nicht viel über 1200 Häuser, und diese waren, wenige ausgenommen, von Holz und baufällig. Auf den ungepflasterten Straßen liefen die Schweine umher, und die Hofleute mußten, um nicht im Kot zu versinken, auf Stelzen zu Hofe kommen. Indessen zeigt gerade Berlin, daß die deutschen Residenzstädte, eben als solche, ziemlich schnell ein zivilisierendes Aussehen bekamen. Um 1657 war die Bewohnerzahl schon 20 000; der Große Kurfürst legte neue Straßen an, schmückte dieselben mit öffentlichen Gebäuden, ordnete Pflasterung und Reinlichkeitspolizei. Um 1680 hatte Berlin auch schon Straßenbeleuchtung, was andere Städte erst später erhielten, z. B. Dresden 1705. Auch zweckmäßigere Feuerlöschordnungen wurden jetzt allmählich gegeben und gehandhabt; Augsburg besaß schon 1553 vier Feuerspritzen.

Nr. 50. Der Pfaffen Lusthaus.

In den Hütten und Häusern des deutschen Bauers sah es im 17. Jahrhundert fast durchgehends elend und schmutzig aus. Kein übles Bild, wenn es auch mit Humor verquickt ist, entwirft uns der Held des trefflichen Sittenromans Simplizissimus von dem Aussehen bäuerlicher Wohnungen damaliger Zeit. »Mein Knan (Vater), erzählt er, hatte einen eigenen Palast, so artig dergleichen nicht ein jeder König. Er war mit Laimen gemahlet und anstatt des unfruchtbaren Schiefers, kalten Bleies und roten Kupfers mit Stroh bedeckt, darauf das edle Getraid wächst, und damit er, mein Knan, nur auch mit seinem hochgeachteten und von Adam selbst herstammenden Reichtumb recht prangen möchte, ließ er die Maur umb sein Schloß nicht mit Maursteinen, viel weniger mit liederlichen gebackenen Steinen aufführen, sondern er nahm Eichenholtz darzu. Seine Gemächer hatte er vom Rauch ganz erschwärtzen lassen, nur darum, dieweil diß die beständigste Farbe von der Welt ist. Die Tapezereyen waren das zarteste Geweb auff dem ganzen Erdboden, denn diejenige machte uns solche, die sich vor Alters vermaß, mit der Minerva selbst umb die Wette zu spinnen. Seine Fenster waren dem Sankt Nitglaß gewidmet« usf. Ein recht bezeichnendes Beispiel von der Zähigkeit, womit der deutsche Bauer am Alten und Hergebrachten hängt, und wäre es auch das Unsinnigste, liefert die Geschichte des »Hosenmandats«, welches Herzog Max von Bayern um 1600 erließ. Der Fürst, welcher in Voraussicht des Dreißigjährigen Krieges sein Volk wehrhaft machen wollte, beabsichtigte damit die Einführung einer bequemeren und zugleich kleidsameren Männertracht; allein die Bauern wehrten sich um ihre engen, kurzen, am Knie festgeschnürten und deshalb das freie Ausschreiten verhindernden Lederhosen mit einer Hartnäckigkeit, als gälte es die heiligsten Rechte und Güter. Die Erziehung der Bauernkinder war zu jener Zeit furchtbar verwahrlost: sie wuchsen auf wie das liebe Vieh. Auch hierüber gibt Simplizissimus deutliche Fingerzeige, indem er sagt, daß er als Knabe »weder Gott noch Menschen kannte, weder Himmel noch Hölle, weder Engel noch Teufel, weder Gutes noch Böses zu unterscheiden wußte.«

Die Verwilderung der unteren Stände durch den Dreißigjährigen Krieg war überhaupt grauenhaft. Scharen von Marodeurs (»Merodebrüder«) und entlassenen Soldaten, die sich zu Schnapphähnen umwandelten, durchzogen die deutschen Gauen stehlend, raubend, sengend und mordend, und ihnen gesellten sich hunderterlei Sorten von »Landstörzern«, Zigeunern, Strolchen, Bettlern, verlaufenen Pfaffen, fahrenden Schülern und liederlichen Dirnen. Ich habe eine Flugschrift aus jener Zeit vor mir liegen (»Liber vagatorum«), worin an dreißig Arten solchen Gaunergesindels aufgezählt und charakterisiert sind: Stabuler, Lossner, Debisser, Kamesierer, Grantner, Dutzer, Schlepper, Zinkissen, Vopper, Dallinger, Kandierer, Blatschierer usw. Damals kam auch das Rotwelsch, in welchem sich alle möglichen Sprachelemente in fabelhafter Verzerrung mischten, zu gedeihlichem Flor. Allerdings ist es wahr, daß das wildbunte Abenteurerleben jener Zeit neben seiner garstigen und abscheulichen Seite auch eine poetische hatte. Manchen Jüngling von genialen Anlagen führten Leichtsinn oder Unglück oder Freiheitsdrang dem Bandenleben zu, manch ein verlornes schönes Kind mochte, durch jugendliche Leidenschaft in die Wälder gelockt, am nächtlichen Lagerfeuer der Gesindelschaft mit stillem Schmerz auf ein reineres und besseres Leben zurückblicken. So ist es denn erklärlich, daß sich gerade in diesen anrüchigen Kreisen die Volkspoesie lebhaft regte, wie sie auch unter Bauern, Soldaten und Handwerksburschen fröhlich fortlebte. Wir besitzen, wie aus früherer Zeit, so auch aus dem 16. und 17. Jahrhundert eine Fülle von Volksliedern, von denen manche – ich erinnere nur an das wunderschöne »Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall!« – zu den Perlen unserer Lyrik gehören, Lieder, aus deren Born die lyrische Kunst unserer klassischen Literaturperiode wieder Gesundheit und Kraft trinken konnte. In der Reformationsperiode ging zwar ein starkes theologisch-protestantisches Element in den Volksgesang ein, vermochte ihn aber noch nicht zu verderben. Die historischen Volkslieder des 16. Jahrhunderts atmen noch die alte, volksmäßige Frische, die des 17. jedoch gehören mit ihrer trockenen Unbelebtheit schon weit mehr der Kunstpoesie an und gehen geradezu in die Prosa des Zeitungswesens über, welchem wir jetzt unsere Aufmerksamkeit schenken, nachdem wir zuvor noch über die genau damit zusammenhängenden Verkehrsmittel ein Wort gesagt haben werden.

Nr. 51. Dürer: Wochenstube in einem deutschen Bürgerhause um 1500.

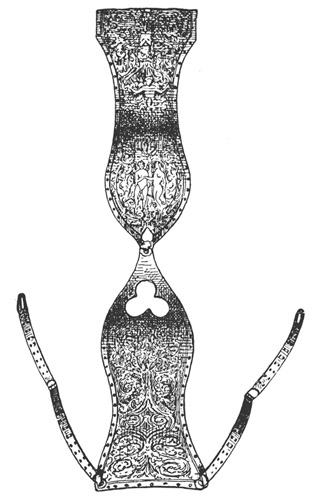

Nr. 52. Keuschheitsgürtel aus Silber.

Wir finden, daß im 16. Jahrhundert da und dort für das Straßenwesen etwas geschah, daß man in den Harzbergwerken zu leichterer Fortschaffung der Erzstufen künstliche Holzbahnen anlegte, die dann in England nachgeahmt wurden und dort die erste Idee zu den Eisenbahnen an die Hand gaben. Derartige Bemühungen waren jedoch nur höchst spärliche Ausnahmen von der namenlosen Lässigkeit, womit man den Straßenbau betrieb oder vielmehr nicht betrieb. Nicht allein der ritterliche Wegelagerer oder der soldatische Buschklepper beeinträchtigte den Verkehr, sondern die Beschaffenheit der Wege selbst setzte ihm unglaubliche Schwierigkeiten entgegen. Wir, die wir an einem Tage Länderstrecken, wie die zwischen Berlin und Köln oder Basel und Paris, mit Windeseile und aller Bequemlichkeit durchfliegen, können kaum unseren Ohren trauen, wenn wir hören, wie schneckenlangsam und beschwerlich das Reisen unserer Altvorderen von statten ging. Selbst die kleinste Reise war ja ein Unternehmen, welches die weitschichtigsten Vorbereitungen erforderte, und wobei oft Leib und Leben oder wenigstens die gesunden und geraden Gliedmaßen auf dem Spiele standen. Bei anhaltend schlechter Witterung, wie sie besonders den Übergang des Herbstes in den Winter oder des Winters in den Frühling zu begleiten pflegt, waren die Wege meist geradezu unbrauchbar, besonders für Frachtfuhrwerk. Hatte sich aber der Reisende durch all die Hemmnisse und Gefahren seiner kurzen Tagereise durchgearbeitet, so wartete seiner in der Nachtherberge nur karge Erholung, oft noch verbittert durch die Ungeschliffenheit des Wirtes, welcher seine Gäste als eine ihm auf Gnad und Ungnade verfallene Beute betrachtete, oder auch durch die Unverschämtheit vornehmerer Reisenden.

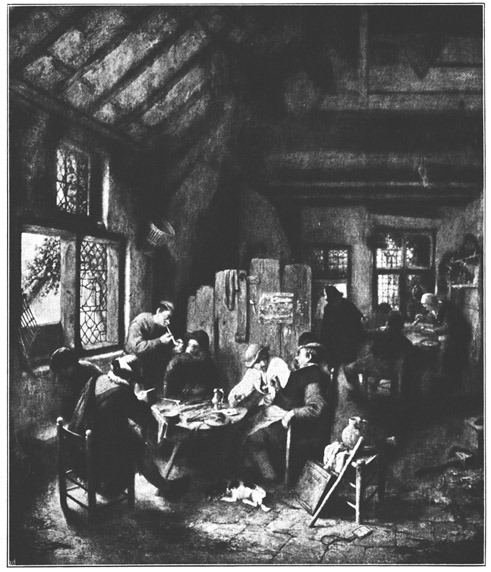

Es scheint mir hier ein passender Ort zur Einflechtung der bekannten Schilderung deutscher Gasthäuser in des 16. Jahrhunderts erster Hälfte, wie sie der Humanist Erasmus in seinen »Colloquia« gegeben und nachmals Rudhart mit Beiseitelassung der dialogischen Form verdeutscht hat. Möglich, daß den feingebildeten Erasmus sein Witz verleitet hat, da und dort die Farbe zu dick aufzutragen, und gewiß, daß schon in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts in Deutschland, besonders in den reichen Handelsstädten, Gasthäuser existierten, welche dem Reisenden einen bequemeren und gemütlicheren Aufenthalt boten. Auf solche Ausnahmen paßte also des Rotterdamers Beschreibung nicht. Dagegen paßte sie zweifelsohne auf die große Mehrzahl der deutschen Herbergen und vollends gar auf die ländlichen. Sie lautete so: – »Bei der Ankunft grüßt niemand, damit es nicht scheine, als ob sie viel nach Gästen fragten, denn dies halten sie für schmutzig und niederträchtig und des deutschen Ernstes unwürdig. Nachdem du lange geschrien hast, steckt endlich irgendeiner den Kopf durch das kleine Fensterchen der geheizten Stube heraus gleich einer aus ihrem Hause hervorschauenden Schildkröte. In solchen geheizten Stuben wohnen sie beinahe bis zur Zeit der Sommersonnenwende. Diesen Herausschauenden muß man nun fragen, ob man hier einkehren könne. Schlägt er es nicht ab, so ersiehst du daraus, daß du Platz haben kannst. Die Frage nach dem Stall wird mit einer Handbewegung beantwortet. Dort kannst du nach Belieben dein Pferd nach deiner Weise behandeln, denn kein Diener legt eine Hand an. Ist es ein berühmteres Gasthaus, so zeigt dir ein Knecht den Stall und auch den freilich gar nicht bequemen Platz für das Pferd. Denn die besseren Plätze werden für spätere Ankömmlinge, vorzüglich für Adelige aufbehalten. Wenn du etwas tadelst oder irgendeine Ausstellung hast, hörst du gleich die Rede: ›Ist dir es nicht recht, so suche dir ein anderes Gasthaus!‹ Heu wird in den Städten ungern und sparsam gereicht und fast ebenso teuer als der Hafer selbst verkauft. Ist das Pferd besorgt, so begibst du dich, wie du bist, in die Stube, mit Stiefeln, Gepäck und Schmutz. Diese geheizte Stube ist allen Gästen gemeinsam. Daß man wie bei den Franzosen eigene Zimmer zum Umkleiden, Waschen, Wärmen oder Ausruhen anweist, kommt hier nicht vor, sondern in dieser Stube ziehst du die Stiefel aus, bequeme Schuhe an und kannst auch das Hemd wechseln. Die vom Regen durchnäßten Kleider hängst du am Ofen auf und gehst, dich zu trocknen, selbst an ihn hin. Auch Wasser zum Händewaschen ist bereit, aber es ist meist so unsauber, daß du dich nach einem andern Wasser umsehen mußt, um die eben vorgenommene Waschung abzuspülen. Kommst du um 4 Uhr nachmittags an, so wirst du doch nicht vor 9 Uhr speisen, nicht selten erst um 10 Uhr, denn es wird nicht eher aufgetragen, als wenn sie alle sehen, damit auch allen dieselbe Bedienung zuteil werde. So kommen in demselben geheizten Raume häufig 80 oder 90 Gäste zusammen, Fußreisende, Reiter, Kaufleute, Schiffer, Fuhrleute, Bauern, Knaben, Weiber, Gesunde und Kranke. Hier kämmt der eine sich das Haupthaar, dort wischt sich ein anderer den Schweiß ab, wieder ein anderer reinigt seine Schuhe oder Reitstiefel, jenem stößt der Knoblauch auf, kurz, es ist ein Wirrwarr der Sprachen und Personen, wie beim Turme zu Babel. Gewahren sie einen Fremden, der sich durch eine würdige Haltung auszeichnet, so sind aller Augen auf ihn dergestalt gerichtet, als wäre er irgendeine Art neuen aus Afrika hergebrachten Getiers; und selbst nachdem sie am Tische Platz genommen, sehen sie den Fremdling, mit nach dem Rücken zugekehrtem Antlitz und das Essen vergessend, beständig mit unverrückten Augen an. Etwas inzwischen zu begehren, geht nicht an. Wenn es schon spät am Abend ist und keine Ankömmlinge mehr zu hoffen sind, tritt ein alter Diener mit grauem Bart, geschorenem Haupthaar, grämlicher Miene und schmutzigem Gewände herein, läßt seinen Blick, still zählend, nach der Zahl der Anwesenden umhergehen und den Ofen desto stärker heizen, je mehr er gegenwärtig sieht, wenngleich die Sonne durch ihre Hitze lästig wird, denn es bildet bei ihnen (den Deutschen) einen vorzüglichen Punkt guter Bewirtung, wenn alle vom Schweiße triefen. Öffnet nun einer, ungewöhnt solchen Qualms, nur eine Fensterritze, so schreit man sogleich: ›Zugemacht!‹ Antwortest du: ›Ich kann's vor Hitze nicht aushalten!‹ so heißt es: ›Such dir ein anderes Gasthaus!‹ Und doch ist nichts gefährlicher, als wenn so viele Menschen, zumal wenn die Poren geöffnet sind, ein und denselben Qualm einatmen, in solcher Luft speisen und mehrere Stunden darin verweilen müssen. Nichts zu sagen von den Winden, die ganz ohne Zwang nach oben und unten losgelassen werden. Von stinkendem Atem gibt es viele, die an heimlichen Krankheiten, wie z. B. der so häufig vorkommenden spanischen oder französischen Krätze leiden, von der man sagen kann, sie sei allen Nationen gemein. Von solchen Kranken droht größere Gefahr als von Aussätzigen. Der bärtige Ganymed kommt wieder und legt auf so vielen Tischen, als er für die Zahl der Gäste hinreichend glaubt, die Tischtücher auf, grob wie Segeltuch; für jeden Tisch bestimmt er mindestens acht Gäste. Diejenigen, welche mit der Landessitte bekannt sind, setzen sich, wohin es ihnen beliebt, denn hier ist kein Unterschied zwischen Armen und Reichen, zwischen Herrn und Diener. Sobald sich alle an den Tisch gesetzt haben, erscheint wieder der sauer sehende Ganymed und zählt nochmals seine Gesellschaft ab und setzt dann vor jeden einzelnen einen hölzernen Teller, einen Holzlöffel und nachher ein Trinkglas. Wieder etwas später bringt er Brot, das sich jeder zum Zeitvertreibe, während die Speisen kochen, reinigen kann; so sitzt man nicht selten nahezu eine Stunde, ohne daß irgendwer das Essen begehrt. Endlich wird der Wein, von bedeutender Säure, aufgesetzt. Fällt es nun etwa einem Gast ein, für sein Geld um eine andere Weinsorte von anderswoher zu ersuchen, so tut man anfangs, als ob man es nicht hörte, aber mit einem Gesichte, als wollte man den ungebührlichen Begehrer umbringen. Wiederholt der Bittende sein Anliegen, so erhält er den Bescheid: ›In diesem Gasthofe sind schon so viele Grafen und Markgrafen eingekehrt, und keiner hat sich noch über meinen Wein beschwert; steht er dir nicht an, so suche dir ein anderes Gasthaus.‹ Denn nur die Adeligen ihres Volkes halten sie für Menschen und zeigen auch häufig deren Wappen. Damit haben die Gäste einen Bissen für ihren bellenden Magen. Bald kommen mit großem Gepränge die Schüsseln. Die erste bietet fast immer Brotstückchen mit Fleischbrühe, oder ist es ein Fast- oder Fischtag, mit Brühe von Gemüsen übergossen. Dann folgt eine andere Brühe, hierauf etwas von aufgewärmten Fleischarten oder Pökelfleisch oder eingesalzenem Fisch. Wieder eine Musart, hierauf festere Speise, bis dem wohlbezähmten Magen gebratenes Fleisch oder gesottene Fische von nicht zu verachtendem Geschmacke vorgesetzt werden. Aber hier sind sie sparsam und tragen sie schnell wieder ab. Am Tische muß man bis zur vorgeschriebenen Zeit sitzen bleiben, und diese, glaube ich, wird nach der Wasseruhr bemessen. Endlich erscheint der bewußte Bärtige oder gar der Gastwirt selbst, welch letzterer sich am wenigsten von seinen Dienern in der Kleidung unterscheidet; dann wird auch etwas besserer Wein herbeigebracht. Die besser trinken, sind den Wirten angenehmer, obgleich sie um nichts mehr zahlen, als jene, die sehr wenig trinken; denn es sind nicht selten welche, die mehr als das Doppelte im Weine verzehren, was sie für das Gastmahl zahlen. Es ist zum Verwundern, welches Lärmen und Schreien sich erhebt, wenn die Köpfe vom Trinken warm werden. Keiner versteht den andern. Häufig mischen sich Possenreißer und Schalksnarren in diesen Tumult, und es ist kaum glaublich, welche Freude die Deutschen an solchen Leuten finden, die durch ihren Gesang, ihr Geschwätz und Geschrei, ihre Sprünge und Prügeleien solch ein Getöse machen, daß die Stube den Einsturz droht und keiner den andern hört. Und doch glauben sie, so recht angenehm zu leben, und man ist gezwungen, bis in die tiefe Nacht hinein sitzen zu bleiben. Ist endlich der Käse abgetragen, der ihnen nur schmackhaft erscheint, wenn er stinkt oder von Würmern wimmelt, so tritt wieder jener Bärtige auf mit der Schreibtafel in der Hand, auf die er mit Kreide einige Kreise und Halbkreise gezeichnet hat. Diese legt er auf den Tisch hin, still und trüben Gesichtes wie Charon. Die das Geschreibe kennen, legen, und zwar einer nach dem andern ihr Geld darauf, bis die Tafel voll ist. Dann merkt er sich diejenigen, die gezahlt haben und rechnet im stillen nach; fehlt nichts an der Summe, so nickt er mit dem Kopfe. Niemand beschwert sich über eine ungerechte Zeche; wer es täte, der würde alsbald hören müssen: ›Was bist du für ein Bursche? Du zahlst um nichts mehr als die andern!‹ Wünscht ein von der Reise Ermüdeter gleich nach dem Essen zu Bett zu gehen, so heißt es, er solle warten, bis die übrigen sich niederlegen. Dann wird jedem sein Nest gezeigt, und das ist weiter nichts als ein Bett, denn es ist außer den Betten nichts, was man brauchen könnte, vorhanden. Die Leintücher sind vielleicht vor sechs Monaten zuletzt gewaschen worden.«

Nr. 53. Die Göttin Häresie.

Nr. 54. Dürer, Das Wappen des Todes.

Nr. 55. Zeitungshändler aus der Reformationszeit.

Nr. 56. Ostade, In der Dorfschenke.

Nr. 57. Satire auf den untüchtigen Ehemann.

Nr. 58. Der Kampf um die Hosen.

Eine etwas raschere und bequemere Reisegelegenheit, als die damaligen Straßen boten, gewährte die Flußschiffahrt. Erst von der Mitte des 18. Jahrhunderts an wurde von Staats wegen für Anlegung und Unterhaltung von Straßen gesorgt; doch erhielt z. B. Preußen erst 1787 Chausseen. Ich besitze den handschriftlichen Bericht über die Fährlichkeiten der Reise eines Bürgers von Schwäbisch-Gmünd nach Ellwangen, welche in den Spätherbst 1721 fiel. Die Entfernung der genannten Städte voneinander beträgt etwa neun Poststunden. Der Reisende, ein wohlhabender Mann, ging in Gesellschaft seiner Frau und ihrer Magd am Montag morgen, nachdem er am Tage zuvor in der Johanniskirche »für glückliche Erledigung vorhabender Reise« eine Messe hatte lesen lassen, aus seiner Vaterstadt ab. Er bediente sich eines zweispännigen sogenannten »Planwägelchens«. Noch bevor er eine Wegstunde zurückgelegt und das Dorf Hussenhofen erreicht hatte, blieb das Fuhrwerk im Kote stecken, daß die ganze Gesellschaft aussteigen und »bis übers Knie im Dreck patschend« den Wagen vorwärts schieben mußte. Mitten im Dorfe Böbingen fuhr der Knecht »mit dem linken Vorderrad unversehendlich in ein Mistloch, daß das Wägelchen überkippte und die Frau Eheliebste sich Nase und Backen an den Planreifen jämmerlich zerschund.« Von Mögglingen aus bis Aalen mußte man drei Pferde Vorspann nehmen, und dennoch brauchte man sechs volle Stunden, um letztgenannten Ort zu erreichen, wo übernachtet wurde. Am andern Morgen brachen die Reisenden in aller Frühe auf und langten gegen Mittag glücklich beim Dorfe Hofen an. Hier aber hatte die Reise einstweilen ein Ende, denn hundert Schritte vor dem Dorfe fiel der Wagen um und in einen »Gumpen« (Pfütze«), daß alle »garstig beschmutzet wurden, die Magd die rechte Achsel auseinanderbrach und der Knecht sich die Hand zerstauchte«. Zugleich zeigte sich, daß eine Radachse gebrochen, und daß ein Pferd am linken Vorderfuße »vollständig gelähmt worden«. Man mußte also zum zweiten Male unterwegs übernachten, in Hofen Pferde und Wagen, Knecht und Magd zurücklassen und einen Leiterwagen mieten, auf welchem die Reisenden endlich »ganz erbärmlich zusammengeschüttelt« am Mittwoch »ums Vesperläuten« vor dem Tore von Ellwangen anlangten. – Bis ins 17. Jahrhundert machte man die Reisen fast ausschließlich zu Pferde. Allerdings erfahren wir, daß schon im 15. Jahrhundert die deutschen Hochmeister zu Wagen reisten, und im 16. wurde dieser Gebrauch bei vornehmen Personen und bei der Geistlichkeit allmählich häufiger, während sich die Rüstigen beider Geschlechter noch immer lieber der Pferde bedienten. Um 1550 kamen von Ungarn her die aus dem Morgenlande stammenden Arben nach Deutschland, wo sie »Gutschen« genannt wurden. Man hielt es jedoch für eine unmännliche Weichlichkeit, dieser Fuhrwerke sich zu bedienen, und der Herzog Julius von Braunschweig verbot 1588 geradezu den Gebrauch derselben, weil dadurch »die männliche Tugend, Redlich-, Tapfer-, Ehrbar- und Standhaftigkeit« deutscher Nation beeinträchtigt würde, und »das Gutschenfahren gleich dem faulenzen und bärenhäutern« wäre. Die Anfänge des deutschen Postwesens sind die »Briefställe« und »Reitposten«, welche der Deutsche Orden zu Ende des 14. Jahrhunderts in Preußen einrichtete. Auch die Hansa hatte Posten und zwar bereits Fahrposten. Im Jahre 1516 richtete auf Befehl Maximilians I. Franz von Thurn und Taxis den ersten regelmäßigen Postkurs zwischen Brüssel und Wien ein. Nach diesem Vorbild kamen dann in verschiedenen Reichsländern – das Reichsoberpostamt war seit 1545 beim Hause Taxis – Posten auf, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch die Beförderung von Personen zu übernehmen anfingen. Doch war bis ins 18. Jahrhundert der Personentransport um so mehr Nebensache, als die meisten Reisenden anstanden, ihre gesunden Glieder den Postwagen anzuvertrauen. Einen erfreulichen Wendepunkt im deutschen Postwesen markierte erst die Einrichtung der Eilwagenkurse von 1824 an.

Nr. 59. Goltzius, Spottbild auf den verliebten Greis.

Nr. 60. Meyer, Schweizer Kupferstich.

Nr. 61. Betrunkene Scholaren.

Die Hebung und die Vervielfältigung der Verkehrsmittel, beruhend auf einem gebieterischen Bedürfnisse der modernen Zeit, brachten auch das Zeitungswesen in Gang. Die Stelle desselben hatte vor der Erfindung der Buchdruckerkunst das historische Volkslied vertreten, welches die Neuigkeiten langsam von Ort zu Ort verpflanzte. Es wurde im 16. Jahrhundert ersetzt durch die sogenannten »Relationen« (der Diplomaten und sonstigen geistlichen und weltlichen Beamten) und durch die Flugschriften oder fliegenden Blätter, welche namentlich zur Reformationszeit massenhaft erschienen. Die stehende Form für jene war die briefliche, für diese die dialogische. Gegenstände der Aufmerksamkeit dieser Zeitungen, wenn man sie so nennen darf, waren die religiösen und politischen Bewegungen der Zeit, die Hoffeste, die Entdeckung von Amerika, die Fortschritte der Türken, die italischen Kriege, später der Schmalkaldische und der Dreißigjährige Krieg. Witz und Satire schufen sich in den zugleich aufkommenden Pamphleten und Zerrbildern Organe, die rasch eine große Volkstümlichkeit gewannen, allein, wie das Zeitungswesen überhaupt frühzeitig das Mißfallen geistlicher und weltlicher Machthaber erregten. Schon um 1450 zeigten sich in Deutschland die ersten Merkmale der Bücherzensur. Im Jahre 1486 sodann hat der Erzbischof Berthold von Mainz die erste Zensurbehörde aufgestellt. Die Päpste, von Alexander VI. an, hatten es mit ihren gegen die freie Presse geschleuderten Bullen vornehmlich auf unser Land abgesehen. Auch Kaiser Karl V. war ein heftiger Gegner der Pressefreiheit, und er war es, welcher auf dem Reichstage zu Augsburg (1530) diese Zensurordnung durchsetzte: – »Nachdem durch die unordentliche Druckerei bis anher viel übles entstanden, setzen, ordnen und wollen wir, daß ein jeder Kurfürst, Fürst und Stand des Reiches geistlich und weltlich in allen Druckereien, auch bei allen Buchführern mit ernstem Fleiß Fürsehung tuen, daß hinfürter nichts neues und sonderlich Schmähschriften. Gemälde (Karikaturen nämlich) weder öffentlich oder heimlich gedichtet, gedruckt oder feilgehabt werden, es sei denn zuvor durch dieselbige geistliche oder weltliche Obrigkeit dazu verordnete verständige Personen besichtigt, des Druckers Namen, auch die Stadt, darin solches gedruckt, mit deutlichen Worten darin gesetzt, und so darin Mangel befunden, soll dasselbige zu drucken oder feil zu haben nicht zugelassen werden. Was auch solcher Schmäh- oder dergleichen Bücher hiervor gedruckt, sollen nicht verkauft werden, und wo der Dichter, Drucker oder Verkäufer solche Ordnung und Gebot überfahren, soll er durch die Obrigkeit, darunter er gesessen oder betreten, nach Gelegenheit an Leib oder Gut gestraft werden, und wo einige Obrigkeit, sie wäre, wer sie wolle, hierin lässig erfunden würde, alsdann soll und mag unser kaiserlicher Fiskal gegen dieselbe Obrigkeit um die Strafe prozedieren und fürfahren.«

Nr. 62. Hollar, Die Raucher.

Nr. 63. Mitelli, Buhlschaften.

Als Übergänge von den Flugschriften und Relationen zu den eigentlichen Zeitungen sind zu betrachten die periodisch wiederkehrenden Kalender und buchhändlerischen Messekataloge, sowie die sogenannten »Postreuter«, welche am Schlusse des Jahres eine Übersicht der Ereignisse desselben lieferten. Die älteren Kalender waren auf mehrere Jahre eingerichtet gewesen, die frühesten jährlichen Kalender erschienen erst kurz vor 1550. Der erste Messekatalog wurde von dem Augsburger Buchhändler Willer 1564 herausgegeben. Später, im 17. Jahrhundert, fand das Zeitungswesen eine Ergänzung in den Zusammenstellungen von Aktenstücken, Manifesten, Flugschriften und Relationen zu dickleibigen Foliowerken, deren einzelne Bände in regelmäßig wiederkehrenden Terminen erschienen. Hierin war das Ausland vorangegangen (Mercurius Gallo-Belgicus von Jansonius, Mercurio overo Historia de' correnti tempi von Siri, 1647) und nur eine Nachahmung, wenn auch eine großartige, ist unser deutsches »Theatrum Europaeum: Oder wahrhafftige Beschreybung aller denckwürdigen Geschichten, so hin und wieder, fürnehmblich in Europa, hernach auch in anderen Orthen der Welt, sowohl in Religion- als Polizeysachen vom Jahre 1617 bis auf das Jahr 1627 sich zugetragen. Beschrieben durch M. J. Ph. Abellinum Argentoratensem. Franckfurt 1662« (fortgesetzt von mehreren, 21 Foliobänden). Dagegen dürfen wir uns rühmen, früher als andere Nationen eine in verkürzten regelmäßigen Zeitfristen erscheinende gedruckte Zeitung gehabt zu haben, nämlich die Wochenzeitung des Frankfurter Bürgers Egenolf Emmel (von 1615 an), welchem Unternehmen schon im folgenden Jahre der Reichspostverwalter Birghden durch Herausgabe einer zweiten Konkurrenz machte. Bereits 1619 erschienen auch zu Hildesheim und Nürnberg Zeitungen, bald darauf in Augsburg, Regensburg, Köln, Hanau und Wien, an welchem letztern Orte es freilich »nichts fremdes war, daß ein Postmeister oder andere Zeitungsschreiber häßlich auf die Finger geklopfet, zur Haft gebracht und nicht eher befreyet worden, bis er eine Summe Geldes erleget.« Berlin erhielt 1655 seine erste regelmäßige Zeitung, alle deutschen und auswärtigen Zeitungen aber überflügelte der »Hamburger Korrespondent«, lange Zeit das gelesenste Blatt der Welt.

Die wissenschaftliche und literarische Zeitschriftstellerei ist ebenfalls auf die Reformationszeit zurückzuführen, doch versumpfte das deutsche Gelehrtenwesen bald so sehr, daß es später auch hierin wie in so vielem anderen seine Anregungen von auswärts empfangen mußte. In Frankreich entstand die erste wissenschaftliche Zeitung, das Journal des Sçavans von Denys de Sallo (1665). Nach diesem Muster gründeten die Leipziger Professoren, Otto Mencken an ihrer Spitze, 1683 die »Acta Eruditorum«, welche sich aber nur mit Frisierung der Gelehrtenperücke beschäftigen und in lateinischer Sprache geschrieben wurden, um ja recht exklusiv gelehrt zu sein. Eine ganz andere Bedeutung für die nationale Kultur hatten die zuerst 1688 erschienenen »Monatsgespräche schertz- und ernsthaffter, vernünftiger und einfältiger Gedanken über allerhand lustige und nützliche Bücher und Fragen« von dem hochverdienten Christian Thomasius, von welchem wir noch anderwärts zu reden haben werden. Er ist der eigentliche Begründer der literarischen Publizistik Deutschlands, welche sich bald auch Organe für die Fachwissenschaften schuf. Thomasius ging insbesondere der gelehrten Pedanterei seinerzeit schonungslos zu Leibe und lieferte im dritten Hefte seiner Monatsgespräche eine treffliche Satire auf die vier Fakultäten, indem er ironisch darlegte, warum er kein Theolog, Jurist, Mediziner oder Philosoph sei. Das erregte großen Lärm. Der Senat der Universität Halle tat sich zusammen und folgerte also: Die vier Fakultäten seien von Sr. Durchlaucht des Kurfürsten erhabenen Vorfahren beliebt und eingerichtet worden, demnach sei dies eine Verspottung der fürstlichen Anverwandten, folglich eine Verspottung Sr. Durchlaucht selbst, und ergo sei Thomasius als Majestätsbeleidiger und Aufrührer gerichtlich zu belangen. Das geschah denn auch, jedoch ohne Erfolg. Die Geschichte ist aber meines Bedünkens ganz geeignet, den deutschen Gelehrtengeist, d. h. die gelehrte Bedientenhaftigkeit von damals zu charakterisieren. Die Rasse der gelehrten Bedienten und bedientenhaften Gelehrten ist bekanntlich auch heute bei uns noch lange nicht ausgestorben; aber will man gerecht sein, so muß man sagen, daß die ganze Nation diesen Schaden mitverschuldete durch die träge, ja grausame Gleichgültigkeit, womit sie von jeher ihre Dichter und Denker, ihre Gelehrten und Künstler Hunger und Kummer leiden ließ und der Hintansetzung, Verfolgung und Mißhandlung ihrer besten und selbstlosesten Vorkämpfer teilnahmslos zusah.

Nr. 64. Der Liebeskalender.