|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Geschichte des Fasanen aus dem Don-Tale

Durch eine bewaldete Schlucht zwischen zwei Hügeln führte Mutter Fasan ihre Familie hinab zum kristallklaren Bache, den der Volksmund, ich weiß nicht warum, Schlammbach getauft hatte. Die Kleinen waren einen Tag alt, bereits flink auf den Füßen und wurden zum erstenmal zum Trinken geführt.

Langsam zog die Mutter vorwärts, gleichsam am Boden kriechend; denn der Feinde waren viele in den Wäldern. Ein sanftes Glucksen lockte die kleinen erdfarbenen Knäuel, die auf ihren winzigen, rosigen Beinchen hinterher gewackelt kamen und ängstlich zu piepsen begannen, wenn sie nur wenige Finger breit zurückblieben, und die so zart und klein aussahen, daß selbst die Graspferde neben ihnen riesengroß erschienen. Im ganzen waren es zwölf, und die Mutter hütete sie alle. Argwöhnisch beobachtete sie jeden Busch, jeden Baum und jedes Dickicht, den ganzen Wald und selbst den Himmel und schien nur nach Feinden zu suchen; denn nach den wenigen Freunden lohnte es sich nicht, Ausschau zu halten. Und richtig entdeckte sie einen Feind! Drüben über der Wiese erschien ein großer Fuchs; er kam ihren Pfad entlang, und sicherlich würde er sie in wenigen Augenblicken mit seiner feinen Nase wittern. Da gab es keine Zeit zu verlieren!

»Krr! Krr!« (Versteckt euch! Versteckt euch!) rief die Mutter leise, aber in bestimmtem Tone, und die armen Dinger, kaum größer als Eicheln und nur einen Tag alt, zerstreuten sich, um sich zu verbergen. Das eine verschwand unter einem Blatt, ein anderes zwischen zwei Wurzeln, ein drittes kroch unter ein Stück abgefallene Birkenrinde, ein viertes in ein Erdloch usw., bis alle verborgen waren. Nur eins konnte keinen Schlupfwinkel finden, es legte sich flach auf ein breites, gelbes Blatt, machte die Augen fest zu und glaubte nun sicher, von niemandem gesehen zu werden. Die Kleinen stellten ihr furchtsames Piepsen ein und alles war still.

Mutter Fasan flog dem gefürchteten Räuber gerade entgegen, ließ sich dann ein paar Schritte seitwärts von ihm nieder, begann mit den Flügeln zu schlagen, als ob sie lahm, ganz flügellahm wäre, und jammerte wie ein von der Mutter verlassenes Kind. Bat sie um Gnade – Gnade von einem blutdürstigen, grausamen Feind? O nein, so töricht war sie nicht! Oft hört man von der Arglist des Fuchses, er ist jedoch ein richtiger Gimpel gegen eine kluge Fasanenmutter. Hoch erfreut, bei der Aussicht auf einen leckeren Braten gerade vor seiner Nase, drehte sich der Fuchs plötzlich um und erwischte – doch nein, ganz erwischte er den armen Vogel nicht, er entschlüpfte seinen gierigen Zähnen um Fußeslänge. Mit einem Satz war er hinterdrein und würde ihn diesmal sicherlich gefangen haben, wenn nicht gerade eine tückische Schlingpflanze dazwischen geraten wäre. Die Fasanenmutter hinkte davon, kroch unter einen Baumstamm, und Reineke sprang darüber, während seine sichere Beute, die jetzt etwas weniger lahm zu sein schien, einen ungeschickten Sprung vorwärts machte und einen Abhang hinunterrollte. Der Fuchs, immer hinterdrein, packte sie beinahe beim Schwanz, aber sonderbar genug, so schnell er auch lief und sprang, sie schien doch noch schneller zu sein. So etwas war dem alten Straßenräuber noch nicht begegnet. Ein flügellahmer Fasan, und er, Reineke, der Schnellfüßler, konnte ihn in einem Rennen von fünf Minuten nicht einholen. Es war eine Schande. Der Fuchs verdoppelte seine Anstrengungen, jedoch der Fasan schien in demselben Maße an Kraft zu gewinnen, und nach einem Wettlauf von ein paar hundert Metern war der Vogel auf unerklärliche Weise wieder ganz gesund, er erhob sich mit einem beinahe verächtlich klingenden Schwirren und flog durch die Wälder davon, den Verfolger vollkommen sprachlos hinter sich zurücklassend, mit der niederdrückenden Erkenntnis, daß man ihn zum Narren gehabt.

Mittlerweile schwebte die Fasanenmutter in einem weiten Bogen nach der Stelle zurück, an der die Kleinen im Unterholz versteckt waren.

Mit dem feinen Ortssinn des wilden Vogels ließ sie sich auf demselben Fleck nieder, von dem sie aufgeflogen, und stand einen Augenblick still, um voll Mutterstolz die vollständige Ruhe ihrer Kinder zu bewundern. Selbst bei ihrem Nahen rührte sich keins, auch der kleine Bursche auf dem gelben Blatt, der schließlich gar nicht so schlecht verborgen war, regte sich nicht, sondern schloß die Augen nur ein klein wenig fester, bis die Mutter rief:

»Kr–iet!« (Kommt, Kinder!) und wie in einem Märchen schlüpfte aus jedem Loch ein Fasanenjunges heraus. Der winzige Geselle auf dem Blatt, der dickste von allen, öffnete seine großen Augen und flüchtete mit einem zarten »Piep, piep« unter den Schutz der mütterlichen Flügel. Ein Feind hätte es drei Schritte weit nicht vernehmen können, der Mutter feines Ohr jedoch hätte es in einer dreimal größeren Entfernung gehört.

Die Mittagssonne brannte heiß. – Durch eine Lichtung führte der Weg gerade zum Wasser hinab, und nachdem die Mutter ängstlich nach Feinden ausgespäht hatte, sammelte sie die Kleinen unter dem Schatten ihres ausgebreiteten Flügelschwanzes, um sie vor der Gefahr des Sonnenstiches zu beschirmen, und wandelte langsam den Pfad hinab, bis sie den Schutz des wilden Rosenstrauches am Flusse erreichten.

Ein Hase sprang aus dem Busch hervor und jagte ihnen einen gewaltigen Schreck ein. Doch er trug ja die weiße Friedensfahne und war ein alter Freund, und die Mutter belehrte die Kleinen, daß der Hase immer unter der Flagge des Friedens segelt und ein harmloser, friedliebender Nachbar ist.

Dann kam der Trank vom reinsten fließenden Wasser, obgleich es einfältige Menschen den Schlammbach nannten.

Zuerst wußten die kleinen Kerle nicht, wie sie sich anstellen sollten, doch sie ahmten einfach ihrer Mutter nach, und bald hatten sie gelernt zu trinken wie sie und dankten ihrem Schöpfer bei jedem Schluck mit einem Blick gen Himmel. In einer Reihe standen sie am Ufer entlang, zwölf goldbraune, flaumige Knäulchen auf vierundzwanzig rosenroten Beinchen, mit einwärts gestellten Watschelfüßchen, mit zwölf süßen, goldenen Köpfchen, die sich ernsthaft niederbeugten, um zu trinken, und erhoben, um zu danken, gerade wie die Mutter.

Dann führte sie die Kleinen nach kurzem Aufenthalt auf eine entfernte Wiese, wo sich ein mit Gras bewachsener Erdhügel erhob, den sie vor einigen Tagen entdeckt hatte. Eine ganze Anzahl solcher Erdhügel sind nötig, um eine Fasanenbrut großzuziehen, und ihre Erbauer sind die Ameisen. Die Alte sprang auf die Spitze des Haufens, sah sich vorsichtig einen Augenblick um und scharrte dann einigemal kräftig mit den Krallen. Der lockere Ameisenhügel war aufgebrochen, und die kunstvoll erbauten Gänge rollten als Ruinen herab. Sofort begannen die Ameisen zu schwärmen und planlos durcheinanderzurennen, einige liefen mit großer Kraftanstrengung und wenig Zweck immerfort um den Hügel herum, während andere, und dies waren die Vernünftigeren, ihre fetten, weißen Eier fortschleppten.

Der alte Fasan pickte eines von diesen saftig aussehenden Beutelchen auf, gluckste und ließ es fallen, pickte es wieder auf, gluckste und verschluckte es dann. Die Jungen standen herum und sahen verwundert zu. Ein kleiner, gelber Kerl, derselbe, der auf dem Blatt gesessen, pickte auch ein Ameisenei auf, ließ es mehrere Male fallen, dann einer plötzlichen Eingebung folgend, schluckte er und konnte fressen. Nach zwanzig Minuten verstand es selbst das Kleinste, nach den köstlichen Eiern zu haschen. Die Mutter öffnete noch mehr Ameisengänge, und die Hühnchen fraßen, bis jedes seinen kleinen Kropf so vollgepfropft hatte, daß es tatsächlich mißgestaltet war.

Dann wanderten sie langsam und bedächtig stromaufwärts nach einer mit Dornbüschen bewachsenen Sandbank, lagen dort den ganzen Nachmittag und ließen sich den feinen kühlen Sand durch die heißen Zehen rieseln. Mit ihrem ausgesprochenen Nachahmungstrieb lagen sie auf der Seite wie ihre Mutter, scharrten mit ihren kleinen Füßen und schlugen mit den Flügeln; das heißt, eigentlich besaßen sie noch gar keine Flügel, sondern versteckt unter dem weißen Flaum saßen nur kleine Anhängsel, um zu zeigen, wo die Flügel einst wachsen sollten. Am Abend führte die Alte ihre Kinder nach einem nahen trockenen Dickicht. Dort, zwischen raschelnden, abgestorbenen Blättern, die das lautlose Heranschleichen eines Feindes zu Fuß verhinderten, und unter den dichten, stachligen Zweigen eines wilden Rosenbusches, der alle fliegenden Feinde abhielt, bettete sie die Kleinen unter dem Federdach ihrer Kinderstube und erfreute sich, das Herz erfüllt von treuer Mutterliebe, an den kleinen zusammengekauerten Dingerchen, die im Schlaf piepsten und sich vertrauensvoll an ihren warmen Körper schmiegten.

Am dritten Tag waren die Küchlein schon fester auf den Füßen. Sie brauchten nicht länger ängstlich um eine Eichel herumzulaufen, sie konnten schon über Tannenzapfen klettern, und aus dem weichen Flaum guckten die ersten Ansätze von dicken Schwungfedern hervor.

Sie hatten ihr Leben unter der Pflege einer treubesorgten Mutter begonnen, ausgerüstet mit gesunden Beinchen, einem zuverlässigen Naturtrieb und einer Portion Vernunft. Es war Naturtrieb, d. h. ererbte Gewohnheit, die sie hieß, sich aufs Wort ihrer Mutter zu verbergen; es war Naturtrieb, der sie lehrte, ihr zu folgen; aber es war Vernunft, die sie unter dem Schatten ihrer Flügel hielt, wenn die Sonne stechend niederbrannte, und von diesem Tage an leitete die Vernunft mehr und mehr all ihr Tun und Lassen.

Am nächsten Tage zeigten die Schwungfedern schon zarte Federspitzen, am folgenden waren die Federn ganz heraus, und eine Woche später konnten die flaumbedeckten Jungen fliegen wie die Alten.

Doch nicht alle – das Jüngste war schwächlich gewesen von Anfang an. Es trug seine halbe Eierschale noch stundenlang, nachdem es ausgekrochen war, es war weniger flink und piepste mehr als seine Geschwister. Als eines Abends beim Angriff eines Skunks die Mutter »Kwit! kwit!« (Flieht! flieht!) rief, war es zurückgeblieben, und als sich die Familie auf dem fichtenbewachsenen Hügel wieder sammelte, fehlte es, und nie sah man es wieder.

Die Ausbildung der Jungen hatte mittlerweile bedeutende Fortschritte gemacht, sie wußten, daß die wohlgenährten Grashüpfer in dem langen Grase am Bach im Überfluß hausten, daß die Johannisbeerbüsche in Gestalt von glatten, grünen Würmern fette Nahrung gaben; auch war ihnen wohlbekannt, daß ein Ameisenhaufen, der sich am Waldsaum gegen den Himmel erhob, stets eine gefüllte Vorratskammer für sie bedeutete, und daß Erdbeeren, obgleich eigentlich keine Insekten, beinahe ebenso köstlich mundeten. Dann wußten sie ganz genau, daß die ungeheuren bunten Schmetterlinge ein guter Braten waren, wenn sie sich nur fangen ließen, und daß ein abgefallenes, halb verfaultes Stück Baumrinde voll von Leckerbissen aller Art war. Aber auch Vorsicht hatten sie gelernt, nämlich daß man Hornisse, Wespen und Tausendfüßler besser im Frieden läßt.

Der Juli war angebrochen – der Beerenmond. Die Küchlein waren im letzten Monat erstaunlich gewachsen und gediehen und waren nun so groß, daß die gute Mutter die ganze Nacht aufrecht stehen mußte, um ihre Kinder mit den Flügeln zuzudecken.

Ihr Staubbad nahmen sie täglich wie zuvor, nur waren sie kürzlich nach einem anderen gezogen, das höher oben auf dem Hügel lag. Er wurde von vielen anderen Vögeln besucht, und zuerst mißfiel der Mutter der Gedanke an ein schon benutztes Bad sehr, Aber der Staub war von solch einer feinen und weißen Sorte, und die Kinder gingen mit solcher Begeisterung voran, daß sie ihr Mißtrauen vergaß.

Nach vierzehn Tagen fingen die Kleinen an, sichtlich abzumagern, und die Mutter selbst fühlte sich nicht wohl. Sie waren beständig hungrig, und obgleich sie ungewöhnlich viel fraßen, wurden sie immer dünner und dünner. Die Mutter war die letzte, die davon befallen wurde, aber als es kam, wurde sie bös mitgenommen, ein furchtbarer Heißhunger, ein fieberisches Kopfweh und verzehrende Schwäche kamen über sie. Die Ursache konnte sie nicht ergründen; denn sie wußte ja nicht, daß der Staub des vielbenutzten Bades, gegen den der angeborene Naturtrieb ihr von Anfang an Mißtrauen eingeflößt hatte, von Schmarotzerwürmern voll war, die sich im warmen, weichen Federkleid der armen Tiere häuslich niedergelassen hatten.

Jede natürliche Regung hat ihren Grund. Der Vogelmutter Heilkunde war nur darauf gegründet, ihrem Naturtrieb zu folgen. Das heftige, glühende Verlangen nach einem Etwas, das sie nicht kannte, ließ sie alles versuchen, was nur eßbar aussah, und führte sie in die kühlsten Wälder. Und dort fand sie den todbringenden Sumach, den Färberbaum, beladen mit giftigen Früchten. Vor einem Monat würde sie daran vorübergegangen sein, aber jetzt versuchte sie die bitteren Beeren. Der herbe, brennende Saft schien einem sonderbaren Verlangen ihres Körpers zu entsprechen; sie aß und aß, und die ganze Familie gesellte sich zu dem wunderbaren Arzneimahl. Kein Arzt hätte es besser treffen können, es erwies sich als ein scharfes, wirksames Abführmittel; der geheime furchtbare Feind war geschlagen, die Gefahr vorüber. Doch nicht für alle – die Natur, die alte Pflegerin, war für zwei zu spät gekommen; denn für ihre zarten, durch die Krankheit geschwächten Körper war das Mittel zu stark gewesen. Sie tranken und tranken am Bach, und als am andern Morgen die anderen der Mutter folgten, blieben sie still und unbeweglich. Doch eins war ihnen noch vergönnt im Tode: sie durften Rache nehmen an einem Skunk, demselben, der Auskunft darüber geben konnte, wo das Jüngste geblieben war. Er fand und verschlang sie und starb eines jämmerlichen Todes an dem Gift, das die kleinen Körper durchdrungen.

Nur noch neun kleine Fasanen folgten dem Rufe der Mutter. Ihre persönlichen Eigenschaften hatten sich schon früher gezeigt und entwickelten sich nun schnell. Die Schwächlinge waren nicht mehr, nur ein törichtes und träges Küchlein war noch da. Das größte, dasselbe, das einst auf dem gelben Blatt gesessen hatte, anstatt sich zu verkriechen, war der ausgesprochene Liebling der Mutter, es war nicht nur das größte, stärkste und schönste der Brut, sondern vor allem das gehorsamste. Der Mutter warnendes »Rrrrr« (Gefahr) bewahrte die anderen nicht immer vor einem gefahrvollen Pfad oder einem verdächtigen Futter, doch ihm schien Folgsamkeit ganz natürlich, es versäumte nie, auf ihr sanftes »K–riet« (Kommt) zu antworten, und für diesen Gehorsam erntete es später den verdienten Lohn; denn es lebte länger als die anderen auf dieser Erde.

August, der Mausermonat, ging vorüber. Die Jungen waren um zwei Drittel gewachsen und wußten gerade genug, um sich erstaunlich weise zu dünken. Als sie klein waren, mußten sie auf dem Boden schlafen, damit ihre Mutter sie zudecken konnte, aber jetzt waren sie zu groß dazu, und die Alte begann, die Lebensweise Erwachsener einzuführen. Zurzeit war es sicherer, in den Bäumen zu nächtigen; denn die jungen Wiesel, Füchse, Skunks und Sumpfottern fingen an, im Wald umherzulaufen, und auf der Erde wurde es mit jeder Nacht gefährlicher. Mutter Fasan rief darum bei Sonnenuntergang »K–riet« und schwang sich auf einen dichten, niedrigen Baum.

Die Kleinen folgten, ausgenommen eins, ein eigensinniges Närrchen, das darauf bestand, wie zuvor auf der Erde zu schlafen. Alles ging gut in dieser Nacht, aber in der nächsten weckte die Geschwister ein klägliches Schreien. Dann folgte Totenstille, die nur unterbrochen wurde durch das nervenerschütternde Knacken von Knochen und das wollüstige Schmatzen von Lippen. Sie starrten hinab in das grauenhafte Dunkel unter ihnen, und das grünliche Glänzen von zwei dichtstehenden Augen, ein eigenartig muffiger Geruch verriet ihnen, daß eine Sumpfotter der Mörder ihres törichten Bruders gewesen war.

Acht kleine Fasanen saßen nun des Nachts aufgereiht neben ihrer Mutter, doch oft ließ sich eins der Kleinen, wenn es kalte Füße hatte, auch auf dem Rücken der Alten nieder.

Ihre Bildung machte gewaltige Fortschritte, und die Mutter begann nun, ihnen ein neues Kunststück beizubringen, das »Schwirren«. Wenn ein Fasan will, kann er sich ganz leise auf seinen Schwingen erheben, aber zuzeiten ist das Schwirren so wichtig, daß es alle lernen müssen, wie und wann man sich mit sausendem Flügelschlag erheben muß. Mancher Erfolg wird durch das Schwirren gesichert. Es warnt alle Fasanen vor nahender Gefahr, es macht des Schützen Hand unsicher, oder es zieht die Aufmerksamkeit des Feindes auf den Schwirrer, während sich die übrigen still davonmachen oder der Beachtung entziehen, indem sie sich zusammenducken.

Ein altes Fasanensprichwort sagt: »Die Feinde und das Futter wechseln mit dem Mond.« – Der September kam mit kräftigen Samen und Körnern an Stelle der köstlichen Beeren und Ameiseneier, und mit gefährlichen Jägern an Stelle der schleichenden Skunks und Sumpfottern.

Die Fasanen wußten recht gut, wie ein Fuchs aussah, und daß er leicht zu prellen war, indem man sich in den nächsten Baum flüchtete; doch einen Hund hatten sie nie gesehen. Als nun im Jägermonat Alt-Cuddy mit seinem schmutziggelben, kurzschwänzigen Köter die Bergschlucht durchstreifte, erspähte ihn die Mutter und rief ihren Kindern ein lautes »kwit, kwit« (Flieht, flieht) zu. Zwei der Hühnchen konnten nicht begreifen, weshalb die Mutter so ängstlich zur Flucht mahnte, und glaubten ihren Mut dadurch beweisen zu müssen, daß sie ungeachtet des ängstlich wiederholten »Kwit, kwit« sich im nächsten Baum niederließen.

Inzwischen war der kurzgeschwänzte Hund bis unter den Baum gekommen und kläffte sie an. Dies sowohl als auch das sonderbare Benehmen ihrer Mutter und Geschwister belustigte sie derartig, daß sie ein Rascheln in den Büschen gar nicht bemerkten, bis ein lautes »Bäng, bäng« erscholl und zwei kleine, blutige, flatternde Fasanen herabfielen, um von dem gelben Köter ergriffen und hin und her gezerrt zu werden, bis der Schütze aus dem Gebüsch heraussprang und sich die traurigen Überreste sicherte.

Cuddy wohnte in einer armseligen Hütte in der Nähe des Schlammbachtales, nördlich von der kanadischen Stadt Toronto, und lebte so, daß griechische Weltweisheit es ein vollkommenes, beneidenswertes Dasein genannt haben würde. Er hatte weder Eigentum, noch eine gesellschaftliche Stellung, bezahlte keine Steuern und machte keinerlei Ansprüche ans Leben. Er brachte seine Tage dahin in Spielerei und Nichtstun und möglichst wenig Arbeit und hielt sich die meiste Zeit im Walde aus. Er glaubte, ein wahrer Sportsmann zu sein, weil er ein Freund vom Jagen war, und weil es ihm Freude bereitete, wenn das Wild, auf das er es abgesehen, sich, zu Tode getroffen, am Boden wälzte. Die Nachbarn behandelten ihn als rechtlosen und vogelfreien Eindringling und sahen in ihm weiter nichts als einen Landstreicher. Er schoß und stellte Fallen das ganze Jahr hindurch, und man hatte ihn sagen hören, daß er die Monate am Geschmack der Fasanen erkennen könnte, wenn er sie nicht zufällig aus dem Kalender wüßte. Dies bewies ohne Zweifel eine scharfe Beobachtungsgabe, war aber leider auch zugleich der Beweis für etwas, das ihm weniger Ehre machte. Die gesetzmäßige Schußzeit für Fasanen begann am 15. September; es war jedoch nicht zu verwundern, wenn Cuddy schon vierzehn Tage vor der Zeit dieser Jagd oblag. Dennoch wußte er sich Jahr für Jahr der strafenden Gerechtigkeit zu entziehen.

Selten schoß Cuddy einen Vogel flügellahm; er zog es vor, sein Wild sicher zu erlegen. Dies war nicht leicht, wenn das Laub noch auf den Bäumen hing und mag auch der Grund gewesen sein, daß unsere Familie in der Bergschlucht solange unbehelligt umhergelaufen war. Jedoch es gab noch andere Schützen in der Umgegend, und aus Furcht, daß ihm diese zuvorkommen könnten, hatte er sich nach einem Fasanenbraten auf den Weg gemacht. Er hatte kein Flügelrauschen vernommen, als die Vogelmutter mit ihren sechs überlebenden Kindern davongeflogen war, er steckte seine zwei kleinen Opfer in die Tasche und kehrte nach seiner Hütte zurück.

So lernten die kleinen Hühner, daß ein Hund kein Fuchs ist, und daß man ihn anders zu behandeln hat, und die uralte Weisheit prägte sich ihnen tief ein: »Gehorsam bringt langes Leben.«

Den Rest des Septembers hatten sie genug damit zu tun, umherstreifenden Jägern sowohl als auch alten Feinden aus dem Wege zu gehen. Wie zuvor nächtigten sie auf den langen, dünnen Zweigen, zwischen den dichtesten Blättern, die sie vor Gefahren aus der Luft beschirmten, während die Höhe der Bäume sie vor Feinden von unten beschützte und ihnen nichts zu fürchten übrigließ als Waschbären, deren langsamer, schwerer Tritt auf den biegsamen Zweigen sie stets zur rechten Zeit warnte. Aber die Blätter begannen nun zu fallen, und »die Feinde und das Futter wechseln mit dem Mond«. Es war die Zeit der Nüsse, aber auch die Zeit der Eule. Die Steineule kam von Norden und verdoppelte oder verdreifachte die Gefahren. Die Nächte wurden kälter und die Waschbären ungefährlicher; deshalb verlegte die Mutter das Nachtquartier in das dichte Nadelgewirr einer Tanne.

Nur eines der Jungen mißachtete der Mutter warnendes »Kriet, kriet«; es blieb auf seinem schwankenden, nun nahezu blätterlosen Ulmenzweige sitzen, und eine große Eule mit gelbglitzernden Augen trug es davon, noch ehe der Morgen graute.

Mutter und fünf Kinder waren nun übriggeblieben, doch die Kleinen waren ebenso groß wie die Alte, ja, der Älteste, der auf dem Blatt gesessen hatte, war sogar größer. Ihre Halskrausen fingen an sich zu zeigen, zunächst nur die Spitzen, um anzudeuten, wo sie einst prangen sollten, wenn sie ausgewachsen wären, und man glaubt nicht, wie stolz sie darauf waren. Die Krause bedeutet für den Fasan dasselbe, wie der Schweif für den Pfau – seine Schönheit, seinen Stolz. Die Krause einer Henne ist schwarz mit einem leichten, grünen Schimmer, die eines Hahnes bedeutend dunkler und schwärzer und glänzt in lebhaftem Grün. Zuweilen taucht ein Fasan von ungewöhnlicher Größe und Kraft auf, dessen Krause nicht nur üppiger ist, sondern auch durch ein wunderbares Naturspiel ein tiefes Kupferrot aufweist, schillernd in violetten, grünen und goldenen Tönen. Ein solcher Vogel ist sicher ein Wunder, und der kleine, der auf dem Blatt gekauert hatte und stets getan, was ihm befohlen, prangte, noch bevor der Eichelmonat begonnen, in der vollen Pracht einer golden- und kupferschillernden Krause – das war Rotkrause, der berühmte Fasan aus dem Schlammbachtal.

Eines Tages im Eichelmonat, das heißt ungefähr Mitte Oktober, als sich die Fasanenfamilie mit vollen Kröpfen neben einem umgestürzten Fichtenstamme in den wärmenden Strahlen der Mittagssonne badete, vernahm man plötzlich den entfernten Knall eines Gewehres. Da sprang Rotkrause, einem inneren Drange folgend, auf den Stamm, stolzierte ein paarmal auf und ab, erhob sich dann hoch in die helle, klare und würzige Luft und schwirrte laut und herausfordernd mit den Flügeln. Gerade wie ein Füllen seinem Wohlbehagen durch ein helles Wiehern Ausdruck verleiht, schwirrte er im Vollgefühle seiner Kraft lauter und lauter, bis er schließlich, ohne es zu wollen, »trommelte«. Stolz auf seine neue Kunst, schlug er die Luft wieder und wieder sausend mit den mächtigen Flügeln und erfüllte die Waldung mit dem weitschallenden Trommeln eines erwachsenen Fasanen. Seine Geschwister hörten und sahen es mit Bewunderung und Erstaunen; auch seine Mutter gewahrte es, und sie behandelte ihn von diesem Tage an mit einer gewissen ängstlichen Scheu.

Der Anfang des Novembers bringt einen unheimlichen Feind. Einem seltsamen Naturgesetz folgend, verlieren alle Fasanen im November ihres ersten Lebensjahres den Verstand. Sie sind von einem wahnsinnigen Verlangen besessen, irgendwohin zu fliegen, ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben, und selbst die Verständigen unter ihnen benehmen sich in dieser Zeit albern. In Scharen durchziehen sie in schnellstem Fluge zur Nachtzeit das Land, werden von Drähten zerrissen oder stürzen sich in die flammenden Lichter der Leuchttürme oder in die blinkenden Augen der Lokomotiven. Bei Tage findet man sie dann an den absonderlichsten Orten, in Gebäuden, auf weiten Sumpfwiesen, an den Telephondrähten der großen Städte hängend oder sogar an Bord der Küstenschiffe. Dieser Wahnsinn scheint das Überbleibsel einer uralten Gewohnheit des Wohnungswechsels zu sein und hat schließlich ein Gutes, er löst die Familien auf und verhindert das Untereinanderheiraten, das am Ende der Rasse verhängnisvoll werden würde. Im ersten Jahre überfällt er die Jungen immer am schlimmsten; und im zweiten Herbst können sie ihn wieder bekommen; denn er ist sehr ansteckend, aber im dritten Jahre sind sie erfahrungsgemäß frei davon.

Rotkrauses Mutter wußte, daß er kommen mußte, sobald sie die Weinbeeren sich schwärzen sah und der Ahorn sein goldenes Laub fallen ließ. Doch da war nichts zu tun, als für die Gesundheit der Kinder zu sorgen und sie in dem stillsten Teil der Wälder zu halten.

Das erste Anzeichen kam, als ein Volk wilder Gänse über ihren Köpfen hinweg südwärts zog. Solche langhalsigen Habichte hatten die Jungen vorher nie gesehen, und sie fürchteten sich vor ihnen. Aber da sie sahen, daß ihre Mutter keine sonderliche Angst zeigte, faßten sie Mut und beobachteten die über sie dahinziehenden Auswanderer mit regem Interesse. War es der wilde, kreischende Schrei, der sie erregte, oder war es nur der innere Drang, der sich Bahn brach? – Ein heißes Sehnen, den wilden Vögeln zu folgen, ergriff die Jungen. Sie beobachteten die schnell im Süden verschwindenden Trompeter und suchten sich höhere Sitze, um sie noch weiter mit den Augen zu verfolgen. Von diesem Tage an waren sie wie umgewandelt.

Der Novembermond nahm zu, und als er voll war, brach der Novemberwahnsinn aus. Die Schwächlinge der Brut wurden von der Krankheit am ärgsten befallen, und die kleine Familie war bald in alle Winde zerstreut. Selbst Rotkrause machte lange, ziellose Nachtreisen. Es trieb ihn südwärts, doch dort glänzten ihm die tiefen Wasser des Ontario-Sees entgegen, und er kehrte um. Ende November zog er wieder in die Schlucht am Schlammbach ein, aber er war jetzt allein.

Mit dem Einzug des Winters war das Futter spärlich geworden, und Rotkrause hielt sich wieder zu der alten Bergschlucht mit ihren fichtenbewachsenen Hängen. Jedoch die alte Fasanenweisheit lehrte: »Futter und Feinde wechseln mit dem Mond.« So hatte der Irrmonat Wahnsinn, Einsamkeit und Weintrauben gebracht, der Schneemonat Hagebutten, und der Sturmmonat kam mit Birkenschößlingen und Schneestürmen, die die Wälder mit Eis überzogen und es ungemein erschwerten, beim Abbeißen der erfrorenen Knospen einen festen Sitz zu behalten. Rotkrauses Schnabel wurde durch die harte Arbeit derartig abgenutzt, daß, selbst wenn er ihn geschlossen hielt, hinter dem Haken eine Öffnung sichtbar wurde. Die Natur hatte ihn für den glatten, schlüpfrigen Boden wohl ausgerüstet; denn seine Zehen, die noch im September zart und weich gewesen waren, wurden nun scharf und spornbedeckt und wuchsen mit der zunehmenden Kälte, bis ihn der erste Schnee mit starken Schneeschuhen und Eissporen ausgerüstet fand. Das kalte Wetter hatte die meisten Habichte und Eulen davongetrieben und machte es den vierfüßigen Feinden der Fasanen unmöglich, sich ungesehen zu nähern. Die Vorteile und Nachteile des Winters waren so beinahe ausgeglichen.

Die Suche nach Nahrung führte Rotkrause aber täglich weiter und weiter, bis er schließlich die Rosdaleschlucht mit ihren Silberbirken und Castle Frank mit seinen Weintrauben und Vogelbeeren entdeckte und gründlich erforschte. Ebenso durchstreifte er die Waldungen von Chester, wo die vollen Trauben der Waldrebe im Winde schwankten und verlockende rote Beeren unter dem Schnee glühten.

Bald hatte er herausgefunden, daß die Menschen aus irgendeinem Grunde in die hohe Einzäunung von Castle Frank nicht mit Schießgewehren hineingingen, und dort brachte er nun seine Tage zu, entdeckte neue Schlupfwinkel, neues Futter und wurde klüger und schöner von Tag zu Tag.

Zwar war er ganz allein, aber das betrachtete er als kein Unglück. Wohin er sich wendete, überall hüpften die munteren Schwarzmeisen umher, und er erinnerte sich der Zeit, da sie ihm noch als große, wichtige Wesen erschienen waren. Sie waren die komischsten und fidelsten Bewohner der Wälder; ehe noch der Herbst verflossen, hatten sie ihren berühmten Kehrreim zu singen begonnen:

»Bald Lenz, bald Lenz,« und sie wiederholten ihn mit frohem Mut selbst bei den schaurigsten Stürmen den ganzen Winter hindurch, bis schließlich das Ende des Hungermonds, unseres Februars, herannahte. Jetzt konnten sie mit verdoppelter Kraft ihre lebensfreudige Weltanschauung verkünden, und sie taten es mit einem Nachdruck, der klang wie: »Ich sagt' es euch ja!« Die Sonne gewann an Macht, schmolz den Schnee vom südlichen Abhang und legte breite Beete voll duftenden Wintergrüns bloß, dessen Beeren ein festliches Mahl für Rotkrauses ausgehungerten Magen waren. Mit der harten Arbeit hatte es nun ein Ende; Rotkrause brauchte nicht mehr die erfrorenen Schößlinge mit vieler Mühe abzubeißen, und sein Schnabel hatte Ruhe und Zeit, seine ursprüngliche Gestalt wiederzugewinnen. Bald kam auch die erste Bachstelze vorübergeflogen und zwitscherte dabei: »Der Frühling naht!« Die Sonne schien wärmer von Tag zu Tag; eines Morgens in der Dämmerung ertönte ein lautes »Caw, Caw!«, und Silberfleck, ein alter, weiser Rabenvater, kam an der Spitze einer Truppe schwingend daher, um öffentlich bekanntzugeben:

»Der Frühling ist da!«

Die ganze Natur schien darauf zu antworten. Es war die Eröffnung des »Vogel-Neujahrs«, und der Frühling zog ein in jedes Vogelherz, die Schwarzmeisen wurden geradezu verrückt, sie sangen ihr: »Der Lenz ist da! Der Lenz ist da!« mit einer solchen Beharrlichkeit, daß man sich nur wundern mußte, wie sie noch Zeit zum Futtersuchen fanden.

Auch Rotkrause fühlte, wie es ihn durch und durch erschütterte. Er sprang auf einen Stumpf und ließ mit frischer Kraft ein donnerndes: »Dum, dum, dum, donner – rrrrr« wieder und wieder in das enge Tal hineinschallen. Dort weckte es ein gedämpftes Echo und verbreitete seine Freude über die Ankunft des Frühlings durch die Wälder.

Weit unten im Tale stand Cuddys Hütte. Er vernahm den Trommelruf in der stillen Morgenluft und vermutete, daß droben ein Fasanenhahn zu holen wäre. So kam er die Schlucht mit seiner Donnerbüchse heraufgeschlichen, aber Rotkrause schwebte lautlos davon und ruhte nicht, bis er wieder im Schlammbachtale anlangte.

Dort ließ er sich auf einem alten Baumstumpf nieder und trommelte wieder und wieder seinen lauten Zapfenstreich, bis ein kleiner Junge, der im Wald herumgebummelt war, entsetzt nach Hause lief, um seiner Mutter zu erzählen, daß die Rothäute sicher auf dem Kriegspfade wären; denn er hätte ihre Kriegstrommel im Tale schlagen hören.

Warum gibt wohl ein glücklicher Junge seine Freude und Jauchzen kund? Warum seufzt wohl die vereinsamte Jugend? Sie wissen es ebensowenig, wie Rotkrause es wußte, warum er jeden Tag auf einen alten, abgestorbenen Baumstumpf kletterte und seinen Ruf trommelnd und rollend durch die Wälder schallen, oder warum er seine prächtige, schillernde Krause im Sonnenlicht glänzen ließ. Woher kam ihm dieses fremde Sehnen nach einem Genossen, der seine glitzernden Federn bewundern konnte? Und warum war ihm solch ein Wunsch nicht schon viel früher vor dem Eintreten des Kätzchenmonds gekommen?

»Dum, dum, donner – rrrrr

dum, dum, donner – rrrrr«,

rollte er wieder und wieder.

Tag für Tag besuchte er seinen Lieblingsplatz, und eine neue Zierde, ein rosenroter Kamm, wuchs ihm über jedem seiner klaren, kühnblitzenden Augen. Die alten, schwerfälligen Schneeschuhe verschwanden von seinen Füßen, die Krause wurde majestätischer, das Auge klarer, und seine ganze Erscheinung war ein prächtiger Anblick, wie er sich spreizte und im Sonnengold glitzerte. Aber er war so einsam.

Doch was konnte er tun – er mußte seinem Sehnen durch tägliche Trommelkonzerte Luft machen, bis eines Morgens früh im schönen Monat Mai, als er sehnsüchtig getrommelt und wieder getrommelt hatte, sein scharfes Ohr ein leises Rascheln im Gebüsch vernahm. Er erstarrte zur Bildsäule und lauschte; er wußte nun, man hatte ihn beobachtet. Und war es möglich? Da stand eine zarte Gestalt, ein scheues, kleines Fasanenfräulein, das sich schämig zu verbergen suchte, und im Augenblick war er an deren Seite, über ihn kam ein neues, fremdes Gefühl, wie ein brennender Durst, der nach einer kühlenden Quelle sucht, und er stolzierte einher und trug seinen stolzen Putz gefällig zur Schau. Woher wußte er, daß ihr das gefallen würde? Er blies seine Federn auf und verstand es, sich so zu stellen, daß die Sonnenstrahlen sich glitzernd darin brachen, und ließ ein sanftes Glucksen hören, das wohl das gleiche bedeutete, wie das süße, nichtige Geplauder höherer Wesen; denn das war offenbar: ihr Herz war gewonnen. Gewonnen, und zwar schon lange vorher, wenn er es nur bemerkt hätte. Volle drei Tage war sie seinem lockenden Trommeln gefolgt, hatte ihn sittsam von weitem bewundert und sich ein wenig gekränkt gefühlt, daß er sie noch nicht entdeckt hatte, obwohl sie doch so dicht bei ihm gewesen. So war dieses leichte Rascheln im Gebüsch vielleicht nicht ganz Zufall gewesen. Doch jetzt neigte sie demütig ihr Köpfchen mit süßer, hingebender Huld – die einsame Reise durch die öde Wüste war überstanden, der durstgequälte Wanderer hatte die kühle Quelle am Ende doch gefunden.

Das war eine glückliche, herrliche Zeit im lieblichen Tale mit dem häßlichen Namen. Niemals hatte die Sonne so klar geschienen, und die Luft war mit balsamisch süßem Fichtenduft erfüllt. Tag für Tag kam der große, edle Vogel zu seinem Lieblingsplatz, zuweilen mit ihr, zuweilen auch allein, und trommelte und rollte vor lauter Freude am Leben. Doch warum zuweilen allein? Warum kam er nicht immer mit seiner kleinen, braunen Gattin? Stundenlang blieb sie bei ihm zum festlichen Mahle und süßen Liebesspiele, dann plötzlich entschlüpfte sie ihm und war verschwunden bis zum nächsten Tage, wenn der laute Kriegsgesang vom alten Baumstumpf herüber erschallte und ihr gebieterisch befahl, zurückzukehren. Ein tiefes Waldgeheimnis schwebte zwischen dem liebenden Paar, das Rotkrause nicht zu durchdringen vermochte. Was war wohl der Grund, daß sie von Tag zu Tag länger ausblieb, bis sie schließlich eines Morgens seinem Rufe nicht folgte? Der zweite Tag verstrich, ein dritter ging zur Neige, doch sie war nicht gekommen, und Rotkrause, wild vor Erregung, durchmaß sausenden Fluges die Wälder, ließ seinen Ruf vom alten Stumpf erschallen, flog stromauf, stromab, hinüber zum Hügel und hinunter ins Tal und trommelte und rollte voll Sehnsucht – aber vergeblich. Als am vierten Tage sein Locken durch die Forste klang, hörte er plötzlich wie beim ersten Zusammentreffen ein Geräusch in den Büschen; da stand die Vermißte, und unter ihren schützenden Flügeln und um sie herum piepsten zehn kleine niedliche Kücken.

Rotkrause ließ sich ihr zur Seite nieder und erschreckte die helläugigen Flaumbällchen ganz furchtbar durch sein plötzliches Erscheinen. Die Brut scharte sich um die Mutter, um ihm zu zeigen, daß sie nun ein größeres Anrecht hatten als er. Zuerst schien ihn das etwas zu verwundern, aber bald gewöhnte er sich an die Veränderung, blieb von dieser Stunde an bei den Kleinen und sorgte für sie, wie sein Vater es niemals für ihn getan.

Gute, fürsorgende Väter sind eine große Seltenheit in der Fasanenwelt. Die Mutter baut ihr Nest und brütet die Kleinen ohne Hilfe aus, ja sie verbirgt sogar das Nest vor dem Vater und trifft ihn nur am Trommelstamm und auf der Futtersuche oder vielleicht im Staubbad, das der Versammlungsort für das Hühnergeschlecht zu sein pflegt.

Als die Kleinen ausgekrochen waren, hatte die Mutter keine Gedanken für irgend etwas anderes; selbst den männlich schönen Vater hatte sie darüber vergessen. Am dritten Tage aber, als die Jungen stark genug waren, um ihre dünnen Beinchen zu gebrauchen, hatte sie die Kinder dem Vater zugeführt.

Viele Väter zeigen nicht das geringste Interesse für ihre Rinder, aber Rotkrause war eine rühmliche Ausnahme und half sofort die Brut großziehen. Die Kleinen hatten genau wie vor Zeiten ihr Vater essen und trinken gelernt und wackelten daher mit der Mutter als Führerin an der Spitze, während Rotkrause in der Nähe umherstreifte oder den Rückzug deckte.

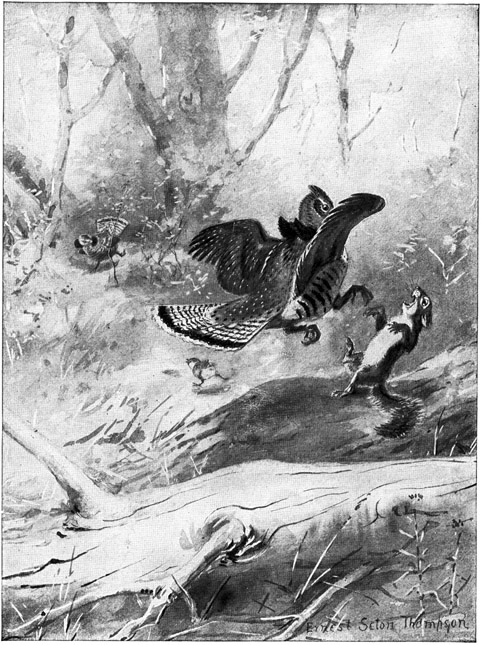

Eines Tages, als die Familie in langer Linie, aufgereiht wie die Perlen an einer Kette mit einer dicken an jedem Ende, den Hügel hinab nach dem Flusse marschierte, beobachtete ein neugieriges Eichhorn von einem Fichtenstamm herab den feierlichen Zug mit dem hinterdreintrippelnden Rundi, dem Jüngsten und Schwächsten. Rotkrause, der sich auf einem hohen Stamm sein glänzendes Gefieder putzte und zurechtstrich, war dem Auge des Eichhorns entgangen, in dessen Herz sich ein seltsamer Durst nach Vogelblut bei dem Anblick der zarten, kleinen Dingerchen eingeschlichen hatte. Mit der mörderischen Absicht, dem dahinwackelnden Nachzügler den Weg abzuschneiden, sprang der rote Räuber hervor. Die Mutter war schon zu weit, um ein Unglück verhüten zu können, aber Rotkrause war zur Stelle. Er flog dem rothaarigen Halsabschneider entgegen und versetzte ihm mit seinen kräftigen Flügeln einen furchtbaren Schlag. Er traf das Eichhorn auf die zarteste Stelle, gerade auf die Nase, und warf es in einen Reisighaufen. Dort lag es nun, nach Luft schnappend, und rote Tropfen rannen an seiner bösen Schnauze herab. Die Fasanen ließen es dort liegen, und von diesem Tag an behelligte es sie niemals wieder.

Rotkrause rettet das Jüngste vor dem Eichhorn.

Sie wanderten ihren Weg zum Wasser fürbaß; doch vor ihnen war eine Kuh gegangen und hatte tiefe Eindrücke im sandigen Boden zurückgelassen; in einen von diesen fiel ein unvorsichtiges Küchlein und piepste ganz jämmerlich in seiner Bedrängnis, als es nicht wieder herauskonnte.

Das war eine ganz verzweifelte Lage. Keins der Alten schien Rat zu wissen, und sie liefen ängstlich am Rande hin und her. Da plötzlich gab der Sand nach und bildete eine schiefe Ebene, auf der das Kleine heraufrannte; dann vereinigte es sich unter dem breiten Schutzdach von seiner Mutter Schwanz wieder glücklich mit seinen Geschwistern.

Die hübsche, kleine Mutter war von zierlicher Gestalt, aber sie besaß einen scharfen Verstand und war als echte Mutter Tag und Nacht auf das Wohl ihrer Lieblinge bedacht. Stolz schritt und gluckste sie durch die heimatlichen Wälder mit den zarten Kleinen hinterdrein. Ihren kleinen, braunen Schweif spannte sie fächerförmig auf, um den Jungen möglichst viel Schatten zu geben, und vor keinem Feind wich sie zurück, sondern war stets bereit, zu kämpfen oder zu fliehen, je nachdem es ihr das Beste für die Kleinen schien.

Ehe die Küchlein noch fliegen konnten, hatten sie schon eine Begegnung mit Cuddy: denn obgleich es erst Juni war, war er mit seinem mörderischen Gewehr draußen. Mit Tike, seinem Hund, kam er die Schlucht herauf, und der Köter kam der Brut so gefährlich nahe, daß Rotkrause ihm entgegenlief, um ihn mit Hilfe des alten, nie fehlschlagenden Kniffes weit in das Schlammbachtal hinabzulocken.

Das Unglück wollte es, daß auch Cuddy gerade auf die Brut loskam; die Mutter gab ihren Kindern das Zeichen »Krr, krr« (Versteckt euch!) und lief dem Mann entgegen, wie ihr Gatte dem Hund. Erfüllt von wahrer Mutterliebe und erfahren in der Waldeskunde, schlüpfte sie geräuschlos dahin, bis sie dicht vor ihm stand, dann schwang sie sich mit sausendem Flügelschlag in die Höhe, taumelte aber wieder in das Laub zurück und stellte sich so flügellahm, daß sie den Wilddieb für einen Augenblick irreführte. Als sie aber dann, einen Flügel hinter sich herschleifend, langsam davonkroch, wußte er genau, was dies bedeuten sollte – er wußte, daß es nur ein Kniff war, um ihn von den Jungen hinwegzulocken, und holte zum furchtbaren Streiche aus. Die kleine Mutter war behend, sie wich dem Schlage geschickt aus und hinkte hinter ein Bäumchen, um dort das gleiche Spiel von neuem zu beginnen. Wieder versuchte Cuddy, sie mit einem Stocke niederzuschlagen, aber noch zur rechten Zeit sprang sie beiseite, und tapfer und standhaft kletterte sie vor ihm her, um ihn von ihren hilflosen Kleinen hinwegzuleiten. Cuddy, wütend gemacht durch die wiederholten verunglückten Versuche, sie zu erschlagen, erhob sein Gewehr, feuerte eine Ladung ab, die genügt hätte, um einen Bären zu töten, und die arme, tapfere, aufopfernde Mutter war nicht mehr.

Der Wilddieb wußte genau, daß die Jungen irgendwo in der Nähe versteckt sein mußten, und suchte umher, um sie zu finden, aber nicht eins regte sich oder piepste. Er konnte sie also nicht entdecken. Aber wie er so umhertrampelte mit seinen großen, tölpischen Füßen, kreuzte er ihr Versteck und trat mehr als einen der stillen, kleinen Dulder zu Tode. Doch was kümmerte es ihn?

Rotkrause hatte den gelben Köter weit hinweg stromabwärts geführt und kehrte nun zu der Stelle zurück, wo er seine Gattin verlassen hatte. Der Mörder war inzwischen gegangen und hatte die blutigen Überreste der armen Mutter mitgenommen, um sie dem Hunde vorzuwerfen; Rotkrause suchte und fand die blutbefleckte Stelle und ringsumher verstreute Federn seiner Gattin. Nun wußte er, wem der Schuß gegolten hatte.

Wer kann sein Entsetzen und seine Trauer beschreiben? Äußerlich war ihm nicht viel anzumerken, stumm starrte er einige Minuten lang mit niedergeschlagenem, traurigem Blick auf die Stelle, aber bei dem Gedanken an die hilflosen Jungen kam er schnell wieder zu sich. Er lief hinüber nach dem Versteck und rief das bekannte »Kriet, kriet«, aber nur sechs kleine Flaumbällchen öffneten ihre glänzenden Äuglein und liefen ihm entgegen, denn für vier der kleinen gefiederten Körperchen war das Versteck zum Grab geworden. Rotkrause wiederholte seinen Ruf, bis er sicher war, daß alle, die antworten konnten, gekommen waren, dann führte er sie von dem schrecklichen Platze weit, weit hinweg stromaufwärts, wo Stacheldrahtzäune und Brombeerdickichte einen zwar wenig anmutigen, aber zuverlässigen Schutz boten.

Hier wuchs die Brut auf und wurde von ihrem Vater erzogen, gerade wie seine Mutter ihn erzogen hatte, und sein weitgehendes Wissen und seine Erfahrung boten ihm dabei große Vorteile. Sie wuchsen und gediehen, und als der Jägermonat kam, fand er eine stattliche Familie von sechs erwachsenen Fasanen mit Rotkrause, strahlend in seinen kupferschimmernden Federn, an der Spitze. Nach dem Verlust seiner Gattin hatte er aufgehört zu trommeln; aber das Trommeln bedeutete für den Fasan dasselbe wie der Gesang für die Lerche; es ist sein Liebeslied und der Ausdruck strotzender Kraft und Gesundheit. Als die Mauserzeit vorüber war und der September ihm seine prächtigen Federn wiedergebracht und ihn gekräftigt hatte, lebte sein Geist wieder auf, und als er sich eines Tages in der Nähe des alten Stumpfes befand, bestieg er ihn, von einer inneren Macht getrieben, und trommelte wie in alten Tagen.

Von jetzt an trommelte er oft und seine Kinder saßen um ihn herum, oder eins bekundete seine edle Abstammung, schwang sich auf einen nahen Baumstumpf oder Stein und machte die Luft von einem lauten Zapfenstreich erzittern.

Die schwarzen Trauben und der Irrmonat kamen, aber Rotkrauses Junge waren ihres großen Vaters würdig. In dem gesunden Körper wohnte ein starker Geist, und obgleich sie vom Wahnsinn befallen wurden, hatten sie ihn bereits nach einer Woche überwunden, und nur drei waren davongeflogen auf Nimmerwiedersehen.

Als der Schnee kam, hauste Rotkrause mit seinen drei Kindern, die ihn nicht verlassen hatten, im alten Heimattal. Es war nur ein leichter, flockiger Schnee, und da das Wetter nicht übermäßig kalt war, nächtigte die Familie unter den niedrigen, flachen Zweigen einer Zeder. Am nächsten Tage fiel der Schnee dichter, es wurde kälter und die Schneewehen türmten sich hoch auf. Zur Nacht hörte es auf zu schneien, aber der Frost setzte mit aller Härte ein. Rotkrause führte die Familie zu einer Birke, vor der sich eine tiefe Schneebank erhob, kroch in die weichen Himmelsfedern, und die andern folgten ihm. Der Wind deckte sie mit reinen, weißen Bettüchern zu, und so schliefen sie wohlgeborgen die ganze Nacht. Am nächsten Morgen fanden sie eine Eiswand vor sich, die vom warmen Atem zusammengefroren war, aber sie schoben sie mit Leichtigkeit zur Seite und erhoben sich auf Rotkrauses Morgenruf »Kriet, kriet, kwit!« (Kommt, Kinder, fliegt!).

Dies war ihre erste Nacht in einer Schneewehe, für Rotkrause war es natürlich eine alte Geschichte, und am nächsten Abend tauchten sie wieder vergnügt in ihr warmes Bett hinab, und der Nachtwind deckte sie sorglich zu. Der Wind drehte sich nach Osten, und das Wetter schlug um, der Schneefall machte einem heftigen Schloßenwetter Platz. Die weiten Wälder wurden mit Eis überzogen, und als die Hühner erwachten, um ihre Betten zu verlassen, waren die Eingänge verschlossen mit einer dicken, unbarmherzigen Schicht von Eis.

Der tiefere Schnee war noch ganz weich, und Rotkrause bohrte sich einen Weg nach oben, aber dort trotzte die harte, weiße Decke seiner Kraft. Er konnte hämmern und sich abarbeiten, soviel er mochte, er gelangte zu keinem Ergebnis und zerschlug sich nur Flügel und Kopf. Aus Freude und Ungemach hatte sein Leben bestanden bis auf diesen Tag, aber dies schien der härteste Tag von allen. Die Stunden schlichen langsam dahin, und er schwächte seine Kräfte durch fruchtlose Bemühungen, doch dem Ziele kam er nicht näher. Dazu mußte er das verzweifelte Kämpfen seiner Kinder hören oder zuweilen einen langgedehnten, klagenden Hilferuf: »Piet, piet!«

Vor ihren Verfolgern waren sie geschützt dort unten in ihrem traurigen Gefängnis, aber nicht vor den Qualen des Hungers. Zuerst hatten sie gefürchtet, der Fuchs würde kommen und sie, seiner Gnade preisgegeben, dort finden. Als aber die zweite Nacht der Morgendämmerung wich, war auch dies ihnen gleich, und sie wünschten sogar, er möchte kommen, die Kruste brechen und ihnen wenigstens die Gelegenheit bieten, für ihr Leben zu kämpfen.

Am Spätnachmittag des dritten Tages gelang es Rotkrause endlich, ein Loch in die glasige Decke zu picken; neues Leben erfüllte ihn bei diesem Erfolg, und er arbeitete und arbeitete, bis er kurz vor Sonnenuntergang den Kopf und den Hals mit der schillernden Krause durch das Loch stecken konnte. Die Schneedecke bröckelte von dem Druck seiner breiten, kräftigen Schultern, und er sprang heraus, aus seinem eisigen Kerker befreit. Doch was war aus den Jungen geworden? Rotkrause flog zum nächsten Busche und stillte seinen nagenden Hunger mit einigen Hagebutten, dann kehrte er hastig zur Schneewehe zurück und gluckste und rief, aber nur einer der armen Gefangenen antwortete. Ein schwaches »Piet, piet« spornte ihn zu wütendem Scharren mit seinen scharfen Krallen an, und als die Eisdecke brach, kroch Grauschwanz als einziger ans Tageslicht, doch das war alles. Als der Schnee im Frühling schmolz, kamen zwei kleine Leichen zum Vorschein: Haut, Knochen und Federn – weiter nichts.

Es dauerte wohl einige Wochen, bis sich Rotkrause und Grauschwanz vollkommen wieder erholt hatten, doch gutes Futter und Ruhe im Überfluß sind sichere Heilmittel, und an einem schönen, klaren Tage um die Wintersonnenwende saß Rotkrause wie in verflossenen Tagen auf seinem Baumstumpf und machte die Luft mit majestätischem Trommeln erzittern. War es das Trommeln, oder waren es verräterische Spuren im Schnee, die Cuddy ihren Aufenthalt verrieten? Tag für Tag durchstreifte er mit Hund und Gewehr die Schlucht mit der festen Absicht, die Fasanen von der Bildfläche hinweg, zufegen. Sie kannten ihren beharrlichen Verfolger schon lange, doch jetzt machte er Anstalten, sie näher kennen zu lernen. Der prächtige Fasan mit der kupferfarbenen Krause fing an, im ganzen Tal berühmt zu werden. Manch einer versuchte während des Jägermonds, ihm das Licht auszublasen, doch Rotkrause war zu vertraut mit den Lehren der Waldeskunde.

Cuddy aber ließ nicht ab, ihn mit seinem Gewehr zu verfolgen; manchen Schuß verknallte er vergebens, denn wie ein Wunder fand sich stets ein Baum, eine Moosbank oder irgendein sicherer Schutz, und Rotkrause lebte, gedieh und trommelte.

Als der Schneemond ins Land zog, wanderte er mit Grauschwanz aus nach dem Forste von Castle Frank, denn dort war Futter im Überfluß und mächtige, uralte Bäume. Am Südabhang stand inmitten kriechender, niedriger Kiefern eine schlanke Fichte. Ihr hoch über die andern Bäume hinausragender Gipfel beherbergte im Sommer den Eichelhäher und seine Braut. Dort oben außer Schußweite sang und tanzte der Häher an lauen Frühlingstagen vor seiner Gespielin, ließ seine glänzenden, blauen Federn im Sonnenlicht strahlen und wirbelte die süßeste Melodie, so süß und schmelzend wie aus dem Märchenland.

Nahe dieser Fichte lebte jetzt Rotkrause mit seinem einzigen noch übriggebliebenen Jungen; doch nicht die Krone hoch droben in der klaren Luft, sondern der Fuß des stolzen Baumes war es, der ihn interessierte. Fasanenwein und Wintergrün wuchsen unter den niedrigen Kiefern, und der Schnee barg körnerstrotzende Fichtenzapfen. Einen passenderen Futterplatz gab es nicht; der starke Fichtenstamm gewährte dazu Schutz vor dem tödlichen Blei, und wenigstens ein dutzendmal rettete er während der Jagdzeit den Fasanen das Leben. Hier war es, wo Cuddy, mit ihren Gewohnheiten vertraut, eine neue Falle legte. Lauernd lag er im Versteck, während ein Genosse die Anhöhe umging, um ihm die Vögel zuzutreiben, trampelnd kam er durch das niedrige Dickicht, wo Rotkrause und Grauschwanz beim üppigen Mahl saßen. Lange, ehe der Schütze in gefährlicher Nähe sich zeigte, warnte Rotkrause leise »Rrr – rrr« (Gefahr!) und lief schnell auf die große Fichte zu. Grauschwanz befand sich in einiger Entfernung oben auf dem Hügel und erblickte plötzlich einen neuen Feind, den gelben Köter, der gerade auf ihn loskam. Rotkrause hinderte das Dickicht, ihn zu sehen, und Grauschwanz geriet infolgedessen in begreifliche Aufregung.

»Kwit, kwit« (Flieg, flieg!) schrie er und kam den Hügel heraufgelaufen. »Kriet, rrr« (Hierher, verstecke dich!), rief der besonnene Vater, denn der Mann mit dem Gewehr kam jetzt in Schußweite. Er lief hinter den dicken Stamm, und als er dort einen Augenblick stillstand, um Grauschwanz nochmals zuzurufen »Hierher, hierher«, hörte er plötzlich ein leises Geräusch, das ihm das Versteck des anderen Schützen verriet. Grauschwanz erhob sich in die Luft, als der Hund auf ihn lossprang, flog hinter den schützenden Stamm und befand sich nun in der Gewalt des elenden Schuftes, der dort versteckt lag.

»Schwirr«, und er erhob sich, ein herrliches, edles Wesen.

»Bäng«, und herab stürzte er, zu Tode getroffen und blutend, in den weißen Schnee.

Rotkrauses Platz war gefahrvoll, denn es gab keine Möglichkeit, ungesehen aufzufliegen, darum duckte er sich flach nieder. Der Hund kam in gefährliche Nähe, und der Fremde ging dicht an ihm vorbei, aber Rotkrause rührte sich nicht, bis sich Gelegenheit bot, hinter den dicken Fichtenstamm zu schlüpfen. Dort flog er auf und schwebte lautlos davon.

Alle seine Lieben hatte das tödliche Blei dahingerafft, und vollkommen vereinsamt war er allein zurückgeblieben. Der Schneemond verstrich, Rotkrause entkam seinen Feinden oft nur mit knapper Not, denn da er der einzige Überlebende seines Geschlechts war, wurde er mit unbarmherzigem Eifer verfolgt.

Am Ende schien es Zeitverschwendung, ihm mit dem Gewehr nachzustellen; Cuddy heckte daher, als der Schnee am tiefsten war und das Futter am spärlichsten, einen neuen Anschlag aus. Über Rotkrauses Futterplatz verteilte er eine Menge tückischer Schlingen. Ein Hase, ein alter Freund, zernagte mehrere mit seinen scharfen Zähnen, aber einige blieben übrig, und Rotkrause trat richtig in eine hinein. Im Augenblick wurde er in die Luft geschleudert und baumelte hilflos an einem Bein. – – –

Haben die armen Tiere gar keine moralischen oder gesetzlichen Rechte? Und welches Recht hat der Mensch, seinem Mitgeschöpf solch lange, furchtbare Martern aufzuerlegen, nur weil dieses Geschöpf nicht seine Sprache spricht? – Den ganzen Tag hing der bedauernswerte Rotkrause in wachsender Pein und schlug mit seinen mächtigen, starken Schwingen in hilflosem Bemühen, sich zu befreien. Den ganzen Tag, die ganze Nacht schwebte er zwischen Himmel und Erde, bis er sich nur noch nach dem Tode sehnte. Aber er erlöste ihn nicht! Der Morgen brach an, der Tag verstrich, und noch hing er, langsam sterbend. Die zweite Nacht kroch heran, und eine große Steineule, die durch das schwache Flattern herangelockt wurde, machte der Qual ein Ende.

Eine große Steineule machte der Qual ein Ende.

Der Wind blies von Norden das Tal herab, der Sturmwind brauste über das runzlige Eis, über das unwirtliche Marschland in der Richtung nach dem Ontario-See und streute die zerzausten regenbogenfarben schillernden Federn über das Land, den Stolz des letzten Fasanen vom Schlammbachtal.

Denn keiner kommt mehr nach Castle Frank. Die Waldvögel vermissen den kriegerischen Frühlingsgruß, und der alte Fichtenstumpf im Schlammbachtal ist verfault und zerfallen.