|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Bord des Adolph Woermann, den 26. November 1922.

»Gestern abend um 9 Uhr setzte unser schönes großes Schiff sich in Hamburg in Bewegung. Am Kai spielten die Freunde und Verwandten der abreisenden Matrosen Abschiedslieder auf der Ziehharmonika. Auf dem Schiff stimmte das Stewardquartett, das, aus geschulten Musikern zusammengesetzt, uns während der ganzen Reise erfreuen soll, ›Deutschland, Deutschland über alles‹ an. Alle Mitreisenden erhoben sich.

»In Gedanken versunken ging ich auf Deck, um die Loslösung des Schiffes aus der Umarmung der Kais, Docks und Werften und der gewaltigen Hafen- und Speicherbauten zu beobachten, deren schwarze, kubistische Massen mit ihren leuchtenden Fensteraugen uns wie Schattenungeheuer nachblickten. Wie mächtig das Zylinderrund des Riesengasmessers, der in seinem hochragenden Gerüstgerippe wie ein unheimliches Vorweltgebilde dahing! Wie großmächtig draußen im offenen Hafen die vorübergleitenden, kommenden und gehenden Schwesterdampfer, die mit ihren roten und grünen Seitenlampen und ihrem weißen Vordermastlicht wie fauchende Geisterschiffe dröhnend vorbeizogen! Wie groß und still hier draußen vor der Stadt die hunderttausend Lichter in den rhythmisch gegliederten Häusermassen, aus denen die hohen Kirchtürme, kaum erkennbar, wie Riesengeister der Nacht emporragen! Dazwischen aber, wie packend, die hellerleuchteten Züge der Hochbahn, die wie feurig schillernde Riesenschlangen dahinschießen!

»Höher werden die Ufer, spärlicher die Lichter. Dort auf der Höhe muß mein ehemaliges Elternhaus liegen. Deutlich erkennbar ist es nicht. Vorbei! Vorbei! Blankenese mit seinen Lichtern! Der dunkle Kegel ist der Süllberg. Die Ufer werden flacher. Nächtliches Dunkel entzieht sie unseren Blicken.

»Um 11 Uhr zogen wir uns in unsere Kammern zurück. Daß wir Kuxhaven hinter uns gelassen und die offene See erreicht hatten, merkten wir nur an der Bewegung des Schiffes, die auf mich immer noch nur die Wirkung hat, mich wie ein Kind in der Wiege in sanften Schlummer zu schaukeln. Als ich heute morgen aufstand, war es schon schwieriger, sich auf den Beinen zu halten. Das ist freilich kein Wiegen mehr. Von Stunde zu Stunde wurde der Seegang schwerer. Steile Wogenberge, wie die Nordsee sie in solcher Höhe nur selten bildet, rollen gerade gegen die Breitseite unseres Schiffes heran, das in ein gewaltsames stoßweises Rollen gerät, wie ich es seit meiner Segelfahrt durch die Nordsee vor 62 Jahren nicht mehr erlebt habe. Beim Abendessen flogen Schüsseln, Teller und Gläser über die ›Schlingerleisten‹, mit denen die Tische belegt waren, hinweg und zerschellten in Scherben. Als wir uns nach der Mahlzeit auf die schweren Ledersessel des Rauchzimmers flüchteten, in dem der elektrisch flammende Kamin mit der Büste meines Bruders eine behagliche Stimmung verbreitete, warf ein plötzlicher gewaltiger Stoß uns mitsamt unseren Sesseln zu Boden. Mit ihnen wurden wir von einer Wand zur anderen geschleudert. Ich blutete an der linken Hand und mußte verbunden werden. Mit Mühe schreibe ich.«

Rotterdam, den 28. November 1922.

»Zwei ruhige Tage am Maaskai der alten holländischen Handelsstadt, die uns mit allen ihren eigenartigen Reizen wieder umgarnt hat! Die durch Kanäle, Brücken und Baumreihen belebten Straßen und die mit herrlichen altniederländischen Gemälden geschmückten Museumssäle teilt Rotterdam freilich mit den meisten alten holländischen Seestädten. Allen anderen Städten voraus aber hat es sein köstliches Bronzestandbild seines berühmtesten Sohnes, des großen Humanisten Erasmus von Rotterdam, das, von Hendrik de Keyzers Meisterhand 1622 geschaffen, das älteste einem bürgerlichen Gelehrten errichtete Denkmal Europas ist. Es trägt deutlich den barock angehauchten Realismus jener Zeit zur Schau; und wie der in Schaube und Barett lebendig dastehende Gelehrte in seinem Buche blättert, wirkt so eindrucksvoll, daß der Volksmund sagt, er wende jedesmal ein Blatt um, wenn es um Mitternacht 12 Uhr schlägt.

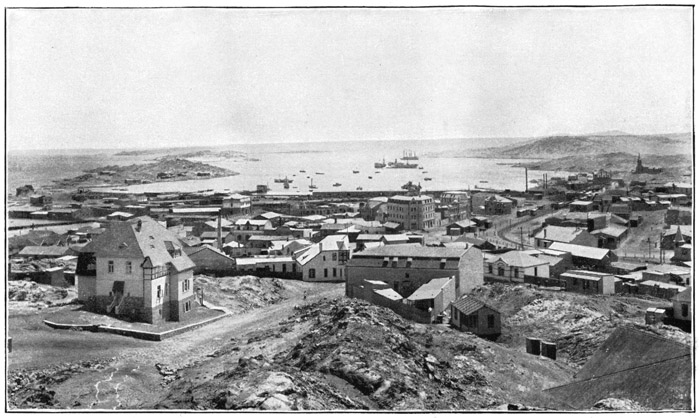

Lüderitzbucht und Lüderitzort

»Auch alte Freunde habe ich wiedergesehen. Mein alter Dresdner Gehilfe Cornelius Hofstede de Groot, der zur Zeit der berufenste und beste Kenner altholländischer Gemälde ist, kam vom Haag herüber, mich in Rotterdam auf unserem Schiffe zum Frühstück zu besuchen; einen noch älteren Bekannten und entfernten Verwandten aber, den holländischen Staatsmann Grafen Frederick Bylandt im Haag, besuchten meine Schwester Lulu Bohlen, die die Reise zu meiner Freude bis Tenerife mitmacht, und Graf Roedern und seine Gemahlin, die ebenfalls bis dahin zu unserer angenehmen Reisegesellschaft gehören, heute nachmittag in rascher Kraftwagenfahrt, die uns auch durch Delft führte. Wie Schatten huschten die Kirchen, weltlichen Bauten und Denkmäler der durch ihre Geschichte und ihre Kunst geweihten Stadt an uns vorüber. Die ausgefahrene holprige Klinkerstraße, auf der wir dahinsausten, führte manchmal unter belebten Kanälen, tiefer als diese, entlang. Vom Haag behielt ich dieses Mal nur das feine Bild der traulichen Teetischrunde in dem vornehmen Hause unserer Verwandten. Erst im Dunkeln, kurz vor der Weiterfahrt unseres Schiffes, kehrten wir nach Rotterdam zurück.

»Es ist mir ganz eigen zumute, das liebe Land, das ich nächst Italien als Kunstland am meisten verehrt und früher wiederholt wochenlang durchzogen habe, jetzt nur im Fluge, sozusagen bei Nacht und Nebel wiedergesehen zu haben. Es wird mir aber mit anderen Orten ähnlich gehen. Auf dem deutschen Schiffe bin und bleibe ich eben in Deutschland und sehe Länder und Städte wie an die Wand geworfene Filmbilder an mir vorüberziehen.«

Ozean, den 30. November 1922.

»Nun steuern wir wirklich hinaus in den Ozean. Vor dem schwarzen Gewölk des Hintergrundes, hell von der Sonne beschienen, tauchte heute morgen die dem Nordwesten Frankreichs vorgelagerte Insel Ouessant vor uns auf, von der aus die Schiffe aller Welt, die aus dem englischen Ärmelkanal kommen oder in ihn hineinsteuern, ihren Heimathäfen gemeldet werden. Schon zum fünften Male fahre ich an ihr vorüber. Die Engländer nennen sie Ushant, die binnendeutschen Zeitungen aber merkwürdigerweise in der Regel Quessant. Da es nur wenige französische Wörter gibt, die mit Oue, viele, die mit Que anfangen, hielten die Herren Schriftsetzer, vielleicht auch Schriftleiter, das Oue für einen Schreibfehler und machten Quessant aus Ouessant. Merkwürdig war dabei vor allem, daß diese Insel Quessant, die es wirklich nicht gibt, aus den binnendeutschen Zeitungen in Ritters Geographisches Wörterbuch überging, aus dem sie zu meiner Beruhigung in der letzten Ausgabe wieder verschwunden ist.

»Zum erstenmal fährt das Schiff, auf dem ich reise, so nahe an Ouessant vorüber, daß ich einen Eindruck von der vielgenannten Insel empfange. Lang hingestreckt, rings von den Wellen des heute friedlich gesinnten Ozeans bespült, überall von wilden, steilen, aufrechten Einzelfelsen wie von versteinerten Urweltsrecken besetzt, hier und da von hohen, schlanken, im Sonnenlicht weiß strahlenden Leuchttürmen überragt, bildet diese für den Weltverkehr so bedeutsame Insel eine stille, abgeschiedene, im Sommer wohl von verschlagenen Künstlern belebte Welt für sich. Scharf hebt ihre zackige Silhouette sich vom Himmel ab. Aber vor uns winkt er uns wirklich selbst, der alte, immer gleiche und doch immer veränderliche Ozean. Rasch entschwindet der letzte Streifen Landes unseren Blicken. Ich steige zum höchsten, turmartig alles überragenden kleinen Kartenhausdeck empor, das Kapitän Ihrcke mir zu betreten erlaubt hat. Sogar einen Liege- und einen Faltstuhl hat er hier für mich aufstellen lassen. Hier fühle ich mich selbst als Seefahrer. Hier halte ich Zwiesprache mit dem Ozean. Er umfängt mich wieder, und ich umfange ihn. Im Grunde ist es doch nur ein großes Wasser, das den ganzen Erdball umspannt, sind alle Erdteile doch nur Inseln im Weltmeer, ist das Wasser doch die eigentliche Heimat der Menschenseele.«

Ozean, den 1. Dezember 1922.

»Eine Enttäuschung hat meine Seefahrt mir doch gebracht. Wenn ich hoffte, nur der Meinen liebend gedenkend, übers Weltmeer hinweg den grauen Sorgen, die die grimme Zeit daheim uns alltäglich und sonntäglich auferlegt, zu entrinnen und Ministerreden und Dollarkurse, Valutanöte und Steuerfragen zu vergessen, so hatte ich nicht mit dem Funkenfernsprecher gerechnet, der uns drahtlos über Meeresflächen, Waldeswipfel und Alpengipfel hinweg verfolgt. Ein Entrinnen gibt es da nicht. Jeden Mittag, oft abends noch einmal, werden die Funksprüche aus der ganzen Welt, die allem voran die deutschen Dollarkurse melden, am schwarzen Brett des Treppenhauses vor unserem Speisesaal angeheftet; und die Liebenswürdigkeit der Schiffsregierung meint mir einen Gefallen zu tun, wenn sie sie mir vorlegt, noch ehe sie angeheftet werden. Alle Hochachtung vor dem Menschengeist, der den Göttern ins Handwerk pfuscht. Aber es überfällt mich gegenüber dieser Greifbarkeit der Gottähnlichkeit des Menschengeistes doch wie ein Grauen.«

Lissabon, den 3. Dezember 1922.

»Zwei Tage in der breit hingelagerten Siebenhügelstadt an der weiten Mündung des Tajo! Ein Nachmittag in dem alten Kloster Belem, das, 1499 errichtet, ein Hauptwerk jener phantastisch mit italienischen, maurischen und, wie es scheint, sogar indischen Zutaten verquickten portugiesischen Spätgotik ist, die, als ›Emanuelstil‹ bezeichnet, eine baugeschichtliche Sondererscheinung ist. Wie mächtig wirkt die Klosterkirche von außen, an deren gelbliche Kalksteinmauerwinkel sich stattliche, feinästige Araukarien lehnen, wie üppig das stämmige Hauptportal mit dem reichen Bildwerk aus der Schule des französischen Meisters Nikolaus! Wie breit, wuchtig und derb die reichverzierten Bogenhallen des Kreuzganges, wie überaus schlank und schmuck die reichgegliederten und verzierten Achteckpfeiler des Innern, aus deren Phantasiekapitellen die Gewölberippen wie Palmblattstengel herauswachsen! Heute vormittag aber führte Herr Marcus Harting, der kunstgeschichtlich feingebildete Geschäftsfreund unseres Hamburger Hauses, mich in das neue Museu National de Bellas Artes, dessen Oberlichtsäle trotz hellsten Mittagssonnenscheines unbegreiflich dunkel sind. Wie eigen die beiden Riesentafeln des wirklich großen portugiesischen Meisters des 15. Jahrhunderts Nuno Gonçalves! Wie fein die kleine Altarstaffel Rafaels von 1502, mit der Legende des heiligen Cyrillus, wie lehrreich und selbstsicher die Tafel aus der Spätzeit unseres älteren Hans Holbein, die den Brunnen des Lebens darstellt! Wie überaus köstlich der heilige Hieronymus unseres Albrecht Dürer, der, 1521 gemalt, den großen Deutschen auf der Höhe seines Könnens zeigt!«

Ozean, den 9. Dezember 1922.

»Die Kanarischen Inseln, die ich vor 14 Jahren mit meinem Bruder Adolph und meiner Schwägerin Gertrud besucht habe, liegen hinter uns. Ich fand dieses Mal keine Zeit, auf ihnen an Land zu gehen. Vielleicht gelingt es auf der Rückfahrt. Es fängt allmählich an, warm zu werden. Die Sonne sank heute blaßgelb in einem bräunlichen Dunstkreis. Die frische Nordostpassat-Brise, die heute vormittag wehte, verwandelte sich in schwüle Stille. Über das ganze Schiff sind heute die Sonnensegel ausgespannt worden, die ihm, oben von meinem Kartenhausdeck aus gesehen, ein ganz verändertes Aussehen verleihen: wie wenn eine nackte Schöne ihre Reize vom Kopfe bis zum Fuß in weiße Linnen hüllt.«

Ozean, den 18. Dezember 1922.

»Schon steuern wir, südlich des Äquators, dessen Kreuzung mit allen hergebrachten Festlichkeiten, der Taufe der Neulinge, einer köstlichen Mahlzeit und Tanz und Gesang gefeiert wurde, durch die heiße Zone dem Hochsommer der subtropischen Zone der südlichen Halbkugel entgegen. Anstatt heißer aber wird es jeden Tag kühler. Die größte Hitze an Bord hatten wir vor 8 Tagen auf der Breite der Negerrepublik Liberia. In meiner Kammer maß ich am 10. Dezember nachts 20, vormittags 22, nachmittags 23° R, Hitzegrade, die mir daheim jeder Hochsommer bringt. Gestern morgen hatte ich nur noch 18, gestern abend nur noch 17° R in meiner Kammer. Wir nähern uns unter grauem Himmel der Küste Südwestafrikas, der die vom Südpol heraufstreichende Meeresströmung noch zwischen den Wendekreisen ein merkwürdig kühles Klima verleiht.

»Wie der Golfstrom seine Wärme der norwegischen Küste auf erstaunlich hohen Breitengraden mitteilt, gibt der Südpolarstrom seine Kälte der südwestafrikanischen Küste bis weit in die heiße Zone hinein ab. Mir war diese Erscheinung, von der ich zufällig nie reden gehört hatte, so neu, als hätte ich sie selbst entdeckt.«

Walfischbai, den 19. Dezember 1922.

»Heute früh hatte ich 14° R in meiner Kammer. Es ist naßkalt und grau ohne eigentlichen Regen. Die leichtgewellte See ist graugrün, nimmt allmählich aber eine flaschengrüne Farbe an, wie ich sie noch in keinem Meere gesehen habe.

»Um 10 Uhr erscheint zu unserer Linken die abgestumpfte Pyramide des Kreuzkaps an der ehemals deutschen südwestafrikanischen Küste, unter der wir nun entlangfahren. Scharen von fremdartig aussehenden Möwen begleiten uns mit bauschig schwerfälligem Flügelschlage. Nachmittags lag die ganze lange gelbliche Sandküste in hellem Sonnenlichte dem grauen Wolkenschleier gegenüber, unter dem wir einhergleiten. Aus dem Inneren ragen die 600 Meter hohen Hanovasberge, die die englischen Karten als Mount Quanvas bezeichnen, grau und wohlgestaltet herüber. Vor uns tauchen die spärlichen Türme von Swakopmund auf, das wir einstweilen in einem Abstand von vier Seemeilen links liegen lassen.

»Mächtig drängt sich uns der Eindruck endloser, pflanzenwuchsloser Sand- und Felseneinsamkeit auf. Deutsche waren im Begriff, hier reiches, blühendes Leben zu schaffen. Es hat nicht sollen sein.

»Näher und näher kommen wir jetzt der Walfischbucht, auf die wir gerade zuhalten. Die weite Bucht, die sich nach Norden öffnet, wird nur durch weit vorgeschobene Sandbänke gebildet. Wir ankern zwei Seemeilen vom Strande. Am Ufer sieht man nur zerstreute Geschäfts- und Lagerhäuser, nichts Wohnliches. Der große Schornstein gehört dem Kondensator, in dem das Seewasser in Süßwasser verwandelt wird. Herr Mehrkens, der liebenswürdige Vertreter unserer Reederei in Swakopmund, wo man jetzt nicht mehr landen kann, begrüßt uns schon hier.«

Swakopmund, den 20. Dezember 1922.

»An Bord des Adolph Woermann hatte ich heute morgen beim Aufstehen in der Walfischbucht nur 13° R. Es war mir daher ganz recht, daß wir die Fahrt nach Swakopmund nicht auf der offenen ›Dräsine‹, die durch eine Panne etwas verbogen war, sondern in dem richtigen Bahnzug machen mußten, der die Walfischbai um 10 Uhr heute morgen verließ. Die Fahrt ist in ihrer einförmigen Öde doch eigenartig anziehend. Zur Rechten ragen die hohen Dünen. Sand, nichts als Sand. Zur Linken hier und da dürftige Stachelgewächse im Strandsande, schwarze, kleine Buchten bildende Klippen, überall die häßlich flaschengrünen Brandungswellen, die das dunkle Gestein mit weißem Schaume umzüngeln. Der Swakopfluß, der, jetzt völlig ausgetrocknet, manchmal sein breites Tal mit raschen Wassermassen füllt, bildet die Nordgrenze des Dünengeländes; jenseits des Swakop ist das flache Küstenland zum Teil durch künstliche Bewässerung in dürftige Pferde- oder Rinderweiden verwandelt, zumeist aber kahl und sandig.

»Am Bahnhof von Swakopmund wurde ich von meinem Großneffen Wilhelm Brock und seiner Frau, der sich Frau Mehrkens anschloß, überaus freundlich empfangen.

»Die langen, breiten Sandstraßen Swakopmunds werden von sauberen, zum Teil villenartig frei gelegenen Häusern eingefaßt. Man sieht nur deutsche Straßennamen, nur deutsche Geschäfts-Inschriften. Sofort fallen die unverhältnismäßig großen Geschäfts- und Warenhäuser in dem kleinen Land- und Sandstädtchen auf. Die Hauptgebäude gehören teils der Firma Woermann, Brock & Co., die ihr prächtiges, geräumiges, getürmtes und mit schönem Pfeilerhof versehenes ›Damarahaus‹ der unersprießlichen Nachkriegszeit wegen an Badegäste vermietet hat, teils der Woermann-Linie, die außer ihrem eigentlichen Geschäftshaus, in dem Kapitän Ihrcke abstieg, vorn in der Mitte des Strandes vor dem unvollendet gebliebenen Hotel Fürst Bismarck ein schönes Wohnhaus besitzt, dessen Obergeschoß die Familie Mehrkens bewohnt, während das Erdgeschoß schöne Empfangsräume und Fremdenzimmer enthält. Hier wurde ich untergebracht.

»Die Fahrt durch das Städtchen machte mich mit dem eigentümlichen Rollverkehr der Sandstraßen bekannt. In den schmalen Schienengleisen fährt man auf von Pferden gezogenen flachen Plattenwagen, auf denen Stühle stehen. Diese fallen, wenn sie nicht besetzt sind, zu leicht befunden, während der Fahrt nach links und rechts hinunter; und der Negerkutscher läßt sie ruhig fallen, um sie erst später wieder aufzusammeln.

»Der Fußverkehr erfolgt auf Bretterwegen, deren Betreten den Negern bei 5 Schilling Strafe verboten ist. Der Weiße macht deshalb stets den rechten Winkel auf den Bohlen, anstatt einmal durch den Sand abzuschneiden.

»Die befreundete Firma Woermann, Brock & Co. schickte mir zum Empfang einen riesigen Strauß roter Nelken und Margeriten, die in ihrem eigenen Hausgarten gewachsen waren. Diese blühenden Binnengärten verleihen den Swakopmunder Wohnungen lebendige Reize. Wohl gepflegt, gewässert und gedüngt, weisen sie an Bäumen hauptsächlich die zähen Kapweiden und die großzügig zierlichen Araukarien, hier und da auch Palmen auf, überraschen aber hauptsächlich durch ihre Fülle von Blumen und Gemüsen, die hervorzubringen man dem Sandboden kaum zutraut.

»Die Bedienung der Gärten und Häuser ist fast ausschließlich den großen strammen Negerburschen anvertraut, die mich zuerst fast erschreckten. Es sind Kaffern, Hereros und Ovambos. Als die angenehmsten gelten hier die Ovambos; der Ovambo ›Fritz‹ bei Brocks, die mich liebenswürdigst zum Mittag- und zum Abendessen einluden, hat mir auch wirklich gefallen. Er war der Typus eines wohlgebauten Ovambo mit mächtig dicken Lippen, schneeweißen Zähnen und gutmütigen Glutaugen, sprach ganz gut Deutsch und schien sein Handwerk auch gut zu verstehen. Vor den beiden schwarzen Boys in meiner Wohnung aber fürchtete ich mich beinahe. Als ich sie fragte, ob sie lieber Deutsch oder Englisch sprechen wollten, antworteten sie: ›keins von beiden‹. Vielleicht hatten sie verstanden, daß ich gefragt, ob sie lieber deutsch oder englisch sein wollten. Jedenfalls gab ich es bald auf, mich mit ihnen zu verständigen.

»Nachmittags führten Brocks und Mehrkens', denen sich zeitweise auch Herr Wardesky, der Hauptvertreter des Warengeschäfts der Firma Woermann, Brock & Co., anschloß, uns zu allen ›Sehenswürdigkeiten‹ Swakopmunds. Zu diesen gehört namentlich die schlichte evangelische Kirche, deren Pfarrer, Pastor Heyse, auf den guten Willen der Gemeinde angewiesen ist. Das gegenübergelegene stattliche Schulhaus (Volksschule und Realschule), das gerade 1914 vollendet gewesen, haben die Engländer als öffentliches Gebäude mit Beschlag belegt, wogegen die Privathäuser, wie das übrige Privatvermögen im ganzen Bereiche Südafrikas, in Übereinstimmung mit dem guten alten Völkerrecht, aber im Gegensatz zu dem Verfahren aller übrigen Länder unserer Feinde, ihren Eigentümern belassen worden sind.

»Von der Kirche führt eine breite, von Kapweiden eingefaßte Straße durch eine tiefe Sandschlucht zu der unvollendeten Hafendammanlage hinunter, von der aus man den ganzen an den von Sylt erinnernden, wellengepeitschten Sandstrand überblickt. Links liegt die große eiserne Landungsbrücke der Deutschen mit ihren mächtigen Krähnen, die die Engländer verfallen lassen, wie sie auch das Licht des Leuchtturms über der Sandschlucht verlöschen ließen. Rechts dehnt sich endlos, wie in Scheveningen, der weiße Strand, in dem hier und da drollig gravitätisch dastehende Pinguine sich breit machen. In der Mitte, am Hafendamm, entfaltet sich das eigentliche Badeleben. Swakopmund entwickelt sich mehr und mehr zur Sommerfrische und zum Seebadeort für die Burenfamilien Südwestafrikas, die sich aus dem glühend heißen, obgleich so viel höher gelegenen Innern an die immerkühle, vom Polarhauche gestreifte Küste flüchten. Sogar die Regierung siedelt in den heißen Monaten mit allen ihren Behörden von Windhuk nach Swakopmund über. Und gegenwärtig weilt der englische ›Administrator‹ (die besetzten deutschen Kolonien sind ja noch nicht endgültig vergeben) Südwestafrikas, der den deutschen Namen Hofmeyr trägt und keineswegs deutschenfeindlich gesinnt sein soll, in Swakopmund.

»Vor dem steinernen Hafendamm, auf dem ein kleines, echt deutsches, an die Anfänge Sylts erinnerndes ›Café‹ liegt, ist dem Sande eine hübsche kleine, rot blühende Gartenanlage abgewonnen. Auf dem Damme stehen zahlreiche Badegäste. Die einen angeln, die anderen blicken in die riesigen, sich heranwälzenden Wellenberge, von deren Höhe man in unseren Seebädern freilich keine Ahnung hat. Sind es doch auch die Dünungswellen, die aus dem ganzen weiten Atlantischen Ozean majestätisch heranrollen.«

Ozean, den 22. Dezember 1922.

»Hinter uns liegt Swakopmund, das anheimelnde, in dem ich mit deutscher Gastfreundschaft überschüttet worden bin, und die Walfischbucht, die trostlose, in der wir einen halben Tag auf hundert Ovamboneger gewartet haben, die als Arbeiter nach Lüderitzbucht mitfahren.

»Die Gesellschaft der ersten Klasse, in der bisher als vornehme Vergnügungsreisende der feingebildete junge österreichische Baron Ernst Loudon, ein Nachkomme des weltgeschichtlich berühmten österreichischen Feldmarschalls Gideon Ernst von Laudon (1717-90) und sein liebenswürdiger Privatsekretär Hubert Christ den Ton angaben, erhält durch eine Schar junger Engländer, die mit nach Kapstadt fahren, ein anderes Ansehen. Die Engländer drängen sich, nachdem sie sich umgehört, neugierig an mich heran, um sich nach meinem Berufe zu erkundigen. Es wird mir schwer, ihnen begreiflich zu machen, was ein Kunsthistoriker ist. Erst als ich berichte, ich sei 28½ Jahre Direktor der Dresdner Gemäldegalerie gewesen, von der wenigstens einer von ihnen etwas wußte, fingen sie an zu begreifen.

»Wir fahren, südwärts gewandt, immer in einer Entfernung von 6 Seemeilen an der Sandküste entlang. Dünen, Dünen, nichts als Dünen! Aber was ist das? Kommt uns dort nicht in erschreckender Nähe der Küste ein großer Dampfer entgegen? Nein, er liegt am Lande, im Sande, das ganze Schiff, mit Rumpf, Masten und Schornstein deutlich erkennbar, halb vom gelben Sande verweht, einen Kilometer landeinwärts. Es ist erschreckend zu sehen, ein schmerzliches Bild. Ja, das war auch ein Schiff der Woermann-Linie, der ›Eduard Bohlen‹, der 1910 hier an der inzwischen weiter vorgerückten Küste gestrandet ist. Er sollte Diamantensucher in der ›Empfängnisbai‹, einer einsamen Einbuchtung in der Wüstenküste, landen, verfehlte aber bei dichtem Nebel, der hier so oft herrscht, den Eingang und wurde von dem Sandgrund, auf den er lief, nicht wieder losgelassen. Das stolze Schiff liegt, ein trauriges Warnungszeichen, tot und traurig mitten im Lande, mitten im Sande.«

Lüderitzbucht, den 23. Dezember 1922.

»Als ich heute morgen in der Frühe aufs Kapitänsdeck stieg, lag eine malerisch ausgebuchtete Felsenküste dicht vor uns. Ein langes, schwarzes Riff, das von Tausenden von Robben wimmelte, lag hinter uns. Mir schien, daß wir bereits in die Lüderitzbucht einliefen, die sich tiefer und schmaler und felsiger als die Walfischbucht südwärts ins Land erstreckt. Aber das war ein Irrtum. Auch wir waren, gegen den Südwind und die Süddünung kämpfend, in Nacht und Nebel nicht so weit südwärts gekommen, wie die Messungen ergeben hatten. Auch wir waren zu früh nach Backbord abgebogen. Schleunigst aber kehrten wir um, als der Frühnebel uns, weichend, das Land enthüllte; und nach einer halben Stunde tauchte wirklich der Leuchtturm von Lüderitzbucht zu unserer Rechten aus dem Morgendunst auf und fuhren wir wirklich in die langgestreckte Lüderitzbucht hinein, die, in kleinere Buchten gespalten und durch kahle Inseln bewacht und bereichert, ein weit malerischeres, ja romantischeres Landschaftsbild darbietet als die Walfischbucht oder das flach an langem, geradem Sandstrand hingestreckte Swakopmund. Das durch die Diamantgruben in seiner Nähe und die anscheinend unerschöpflichen Langustenbestände seines Meergrundes, die hier zu ›Konserven‹ verarbeitet werden, reich werdende Städtchen liegt, von seiner spitzgetürmten Kirche überragt, im Grunde der Bucht zwischen zwei Felsenhügeln, an denen die Häuser beiderseits hinanklettern, und auf der vorspringenden Landzunge, die durch eine Brücke mit der vorgelagerten Haifischinsel verbunden ist. Die Landschaft bildet mit ihrer braun, grau und rötlich aus dem weißen Sande hervorragenden ferneren Felsenküste, dem gelblichen Dünensande des nächsten Strandes, dem Weiß der Pinguininsel und dem Flaschengrün, das auch hier die Farbe des Meerwassers ist, ein auch in den Farbentönen eigenartig zusammenklingendes Ganzes, das sich jedenfalls vom Bord der in der Bucht ankernden Schiffe aus gesehen am hübschesten darstellt. Da auch ein starker Südwestwind das Landen heute erschwerte, verschob ich einen Besuch des Städtchens auf die Rückreise.

»Neue Fahrgäste, die die Reise nach Kapstadt und weiter ums Kap der Guten Hoffnung als Sommerurlaubsfahrt mitmachen wollen, kommen auch hier an Bord: namentlich Herr Lampe, der hiesige Vertreter der Reederei, der Chef der Firma Krabbenhöft & Lampe, mit seiner Frau und seiner Nichte; und in der gleichen Absicht wird der Generalvertreter der Reederei, Herr Winckelmann, mit seiner Frau in Kapstadt an Bord erwartet. An angenehmer Gesellschaft wird es mir für die Weiterreise daher nicht fehlen.«

Ozean, den 25. Dezember 1922.

»Weihnacht auf See. Zur Abendtafel fand gestern die Feier statt. Im Speisesaal strahlte ein echter kleiner Tannenbaum im Lichterglanz. Unser Quartett spielte Weihnachtslieder. Das feine, kleine Fräulein Scheunemann, die mit ihren liebenswürdigen, in Beira ansässigen Eltern in Lissabon an Bord gekommen war, eröffnete die Vorträge mit dem stimmungsvoll gesprochenen Gedicht ›Weihnacht auf dem Meere‹ von Ernst von Wildenbruch. Kapitän Ihrcke sprach auf die ›Lieben zu Hause‹. Ich sprach einen Trinkspruch in Versen, der auf das Wohl unseres trefflichen Kapitäns Ihrcke ausklang.

»Die Engländer, die an einem besonderen Tische saßen, hörten, obgleich sie nur wenig von alledem verstanden, andächtig zu und stimmten in unsere ›Hochs‹ mit ein, benahmen sich aber im weiteren Verlauf des Abends, indem sie unsere Musik fortschickten, um Gassenhauer auf dem Flügel zu spielen, zu tanzen und zu johlen, so ungebärdig, daß ich mich entrüstete, bis ich mich erinnerte, daß das nun einmal englische Gewohnheit sei, Weihnacht zu feiern. Heute morgen riefen sie mir herzlich ein festlich heiteres › Happy Christmas!‹ zu, das ich natürlich freundlich erwiderte.

»An Bord ging es heute lebhaft und fröhlich zu. Die neue deutsche Gesellschaft begann sich in die alte einzuleben. Ich saß mit meinen Gedanken bei meinen Lieben daheim während des größten Teiles des Tages aber allein auf meinem Turm und unterhielt mich mit den vorüberwandernden Wogen, die heute unter ihren weißen Krausköpfen wieder ätherblau, fast mittelmeerblau einherwallten.

»Wir nähern uns der Kapstadt. Um 10 Uhr abends sahen wir das Leuchtfeuer von Dassen Island zu unserer Linken. Um Mitternacht ankern wir neben der Robbeninsel, dem Aussätzigenheim der Kapstadt. Die Einfahrt in den Kapstadthafen soll ich morgen früh im Hellen genießen.«

Kapstadt, den 26. Dezember 1922.

»Ein schöner, inhaltsreicher unvergeßlicher Tag. Während der Nacht fror mich. Ich hatte hier im südlichen Hochsommer unter dem 33. Breitengrad nur 13° R in meiner Kammer. Um 6 Uhr weckte mich der dritte Schiffsoffizier. Ich müsse schleunigst aufstehen, wenn ich die Einfahrt in die Tafelbai, die neben der von Neapel und von Rio de Janeiro für die großartigste der Welt gilt, genießen wolle.

»Ich hatte mir die Landschaft so großartig allerdings nicht gedacht. Zur Linken stieg der steile, wildzerklüftete Zackenberg der nahezu 1000 m hohen Teufelspitze unmittelbar neben der linken Flanke des noch 80 m höheren gewaltigen, gerade abgeschnittenen Rückens des noch von Wolkenschleiern umwallten Tafelberges empor, der sich lang, breit und hoch, nach allen Seiten fast senkrecht abfallend, über der Stadt hinzieht, die erst als dünner, leuchtender Streifen am Saume des Meeres erscheint. Zur Rechten erhebt sich, an 700 m hoch, der steile Kegel des Löwenhauptes, dem, unmittelbar über der Stadt, die, wie wir uns ihr näherten, höher und höher emportaucht, der breite Stumpfkegelberg vorgelagert ist, der als Rumpf des Löwen gedeutet wird. Von immergrünem Pflanzenwuchs durchzogen, zieht die Stadt sich am Uferstreifen entlang, aber auch tief in das Haupttal zwischen dem Löwenkopf und dem Tafelberg hinein.

»Neu war mir trotz aller Geographiestunden meiner Jugend, daß dieses so merkwürdig gestaltete Kaplandgebirge, das, sich nach Süden abflachend, die ganze schmale Halbinsel bis zu dem 50 Kilometer entfernten niedrigen Kap der Guten Hoffnung füllt, vom Festland durch eine flache Landenge (die ›Flachde‹) getrennt ist. Erst jenseits von ihr erhebt sich nach Süden steil abfallend das südafrikanische Hochgebirge mit seinen steilen Bergen, tiefen Tälern und zackigen Spitzen.

»Alpengleich, im Frühlicht strahlend, ragt das Gebirge ganz zur Linken aus duftiger Ferne herüber. Unendlich dehnt sich ganz zu unserer Rechten der blaue Ozean. Geradeaus, dem Kapgebirge zugewandt, steuern wir tiefer und tiefer in die Tafelbai hinein. Schon nimmt der breite Hafen uns in seine weitgeöffneten Arme auf. Eine Viertelstunde später liegen wir fest am Kai.

»Herr Winckelmann, der Generalvertreter der Reederei für Südafrika, und seine Mitarbeiter Herr Fritzsche und Herr Weinlig, ein Nachkomme des berühmten klassizistischen Dresdner Baumeisters gleichen Namens, der unsere Hamburger Firmen in Kapstadt vertritt, kommen an Bord und bemächtigen sich meiner in der liebenswürdigsten Weise sofort zu einer ersten großen Autorundfahrt um die Stadt und ihre Berge. Auch Kapitän Ihrcke begleitet uns. Die landschaftlichen Eindrücke dieser Fahrt gehören zu den herrlichsten dieser Erde. Am meisten erinnert sie an die Glanzstellen der italienischen Riviera; aber sie sind noch wilder, grotesker und zerklüfteter. Rechts herum, mit Sea Point an der Ozeanküste beginnend, ging die Fahrt. Die wohl geteerte Autostraße führt in vielen Windungen, allen Aus- und Einbuchtungen folgend, bald unten am klippenreichen Ufer, an dem die ewige Brandung schäumt, bald höher an den steilen Felsenabhängen entlang, denen sie enthauen ist. Victoria Road, Clifton Bay! Hier und da liegen kleine Gasthöfe oder Wirtschaften am Strande. Hier und da nisten kleine, aus winzigen Holzhäusern bestehende Sommerfrischler-Niederlassungen mitten in den Klippen. Camps Bay! Llandudno! Wie drohend hoch über uns die schroffen Einzelfelsen, die als die zwölf Apostel bezeichnet werden! Dann biegt unsere Straße landeinwärts und führt zwischen dem Großen und dem Kleinen Löwenkopf bergan. Herrliche Rundblicke öffnen sich auf Berge und Buchten, herrliche Tiefblicke in dunkelgrüne Täler. Mächtige Blumenstauden, dunkelgelbrot und hellila blühende, wachsen wild am Wege. Seefichten- und Pinienwäldchen wechseln mit Hainen deutscher Eichen, die die Holländer ihrer Zeit hierher verpflanzt haben. Die Eichen, die hier nur etwa zwei Monate lang ihr Laub verlieren, sind kürzer, stämmiger und breitästiger als bei uns.

»In Hout Bay entfaltet sich eine Aussicht auf die andere Seite der Halbinsel und das jenseitige Meer, das die Kapstädter schon als den Indischen Ozean bezeichnen. Im Hout Bay-Hotel, dessen Garten ganz aus Eichen besteht, deren Kronen ineinander verschlungen sind, sitzen wir bei einer Tasse Tee in köstlich kühlem Schatten. Dann geht es wieder aufwärts. Schon haben wir die zwölf Apostel hinter uns und sehen den Tafelberg von seiner rückwärtigen Breitseite. Von der Höhe der Straße öffnet sich ein weiter Blick über die Flachde bis auf jenes ferne Hottentott-Holland-Gebirge. Begeistert fahren wir ins Konstantia-Tal hinab, in dem eine beliebte Sorte des berühmten feurigen Kapweins gekeltert wird. Grüne Rebenabhänge reihen sich weit und breit ausgeschwungen aneinander. Eichen-, Pinien- und Eukalyptusbaumreihen beschatten abwechselnd die sonnige Straße.

»Wir nähern uns dem Villengelände von Rondebosch, von wo aus man die nördliche Schmalseite des Tafelberges und rechts von ihm die wilde Teufelsspitze gerade vor sich sieht. Köstliche Wald- und Buschwege, herrliche Gärten mit mächtigen Blumenbüschen und rot, gelb und blau blühenden Bäumen, die ich hoffentlich noch zu benennen lerne, gaben dem Orte sein Gepräge. Blühender Oleander steht überall als alter Bekannter dazwischen. Palmen sind selten und niedrig.

»In der hübschen Villa, die Herr Weinlig bewohnt, hatte dessen liebenswürdige Gemahlin uns ein köstliches Mahl bereitet. Erst nach 4 Uhr traten wir die Rückfahrt an, die uns nun auf herrlicher, aussichtsreicher Waldstraße am Nordabhang der Teufelsspitze und des Tafelberges entlang von oben zur Stadt hinunter und geradeswegs in ihre Hauptstraße, die Adderley Street, hineinführt, die die innere Stadt mit dem Hafen verbindet. Die Fußsteige der Straße sind teilweise durch die Überkragung der oberen Geschosse der Häuser mit Schutzdächern gegen die Sonne versehen. Hansom Cabs fahren wie in London, elektrische Straßenbahnwagen wie in Dresden.

»Auf der langen herrlichen Fahrt, die zu den größten landschaftlichen Erlebnissen meines Lebens gehört, hatten Herr Weinlig und Herr Fritzsche mir allerlei von den politischen und sozialen Zuständen der South African Union und der Kapstadt erzählt. Die South African Union legt großes Gewicht darauf, trotz des Scheines englischer Herrschaft, ganz unabhängig zu sein. Der britische ›Governor General‹, der Prinz Arthur of Connaught, der im Winter in Pretoria, im Sommer in Kapstadt residiert, ist nur ein Sinnbild der englischen Oberhoheit. Der letzte englische Soldat hat Kapstadt vor vier Wochen verlassen.

»In der Stadt sieht man viele Mischlinge. Reine Hottentotten bekommt man kaum noch zu sehen, wohl aber, neben reinen Indiern und Malayen, die kleine Stadtteile für sich bewohnen, reine Zulukaffern, die doch einen ganz anderen Typ zeigen als die Ovamboneger Swakopmunds. Schon der Boy bei Weinligs fiel mir durch seine völlig von dem des Boys bei Brocks verschiedene Art auf. Der Zulu hier war nicht so üppig in den Formen, nicht so schwarz in der Farbe, nicht so dicklippig und glutäugig wie der Ovambo dort. Stirn und Nase verlaufen mehr in europäischer Art. Der Gesamteindruck ist dort mehr sinnlich, hier mehr sinnig, vielleicht aber auch hinterhältiger.

»Abends war große Gesellschaft am Bord des ›Adolph Woermann‹. Die Deutschen der Kapstadt lieben es, sich auf den deutschen Schiffen, die im Hafen liegen, bei einem Glase deutschen Bieres oder deutschen Weines zu anregender Unterhaltung zu vereinigen; und die noch mehr oder weniger englandfeindlichen ›Afrikander‹ holländischer und selbst französisch-hugenottischer Abstammung schließen sich ihnen mit Vorliebe an. Die Unterhaltung mit Mitgliedern alteingesessener Familien dieser Art war mir äußerst lehrreich. Ich hatte nicht gedacht, daß die englische Herrschaft, so wenig sie zu sagen hat, hier noch so viele bewußte und ausgesprochene Gegnerschaft fände.«

Kapstadt, den 27. Dezember 1922.

»Heute führte Herr Weinlig mich zu allen »Sehenswürdigkeiten« der Stadt, in der das Altholländische immer noch vielfach tonangebend in das Neuenglische hereinragt. Zunächst fuhren wir bei fürchterlicher Hitze im geschlossenen Auto zu dem ehemaligen altholländischen Rathaus, einem anheimelnden Gebäude, das jetzt, mit der Sammlung altholländischer Bilder des Deutschen Max Michaelis (als ›Schenking aan de Unie van Zuid-Afrika‹ bezeichnet der Katalog sie) ausgestattet, ganz als Museum, vor allem als Gemäldegalerie eingerichtet ist. Das altholländische Oude Stadhuis macht mit seinem Schmuck altholländischer Gemälde, unter denen sich manches Gute neben vielem Mittelmäßigen, aber doch echt Altem befindet, einen überaus einheitlichen und stilvollen Eindruck, der mich lebhaft anzog.

»Von dort fuhren wir zum naturgeschichtlichen Museum, das manches Lehrreiche enthält, und zu dem kleinen Kunstmuseum, dessen englische Gemälde dritten Ranges fürchterlich sind, gingen dann aber zu Fuß durch den sogenannten Botanischen Garten, der eigentlich nur ein wohlgepflegter, langer, schmaler Stadtpark mit schönen Koniferen, afrikanischen Blütenbüschen und bekannten europäischen Gartenblumen ist, zu Fuß zur unteren Stadt zurück, in der das Südafrikanische Museum im Hause der verstorbenen Frau Koopmans-Dewet, die es der Stadt vermacht hat, noch eine wirkliche Sehenswürdigkeit ist. Mit altem Hausrat jeder Art ausgestattet, erinnert es an das Schabbelhaus in Lübeck, ohne freilich, wie dieses, dem Durchschnittsreisenden durch eine Gastwirtschaft »mundgerecht« geworden zu sein.

»Alles in allem hat Kapstadt es mir angetan, und ich freue mich, auf der Rückreise wieder zwei Tage hier zubringen zu dürfen.«

Indischer Ozean, den 28. Dezember 1922.

»Gestern umschifften wir die Südspitze Afrikas, das Nadelkap, Kap Agulhas, wie die Portugiesen es wegen der langen, schmalen, niedrigen Gestalt genannt haben, in der sich die Landzunge in den Ozean hinausreckt. Daß erst hier, nicht aber schon in der Ostbucht der Kapstadt-Halbinsel der Atlantische Ozean dem Indischen Platz macht, zeigt ein Blick auf die Landkarte. Heute fuhren wir an der Mosselbai vorüber. Wir fuhren mit halber Kraft, um erst morgen nach Sonnenaufgang in Port Elizabeth anzukommen. Unsere Gesellschaft am Bord nimmt jetzt, da Winckelmanns Leben und Wärme mitbringen und auch Lampes auftauen, immer mehr den Charakter einer deutschen Familie an. Mein Lieblingsplatz bleibt aber hoch oben auf dem einsamen kleinen Kartenhausdeck, auf dem ich den immer wechselvollen, jeden Tag, ja jede Stunde anders dreinblickenden Ozean wieder stillbeglückt genossen habe.«

Port Elizabeth, den 29. Dezember 1922.

»Wir ankern mitten in der weiten, von langem weißen Sandstrand unten spärlich begrüntem Hügelhalbkreis umsäumten Bucht, in deren Mitte der freundliche Hafen-, Luftkur- und Badeort Port Elizabeth sich behaglich einschmiegt.

»Wir betreten, zuvorkommend empfangen, wie überall, die stattliche Landungsbrücke. Wir werden sofort in offenem Kraftwagen, den ein junger afrikanischer Engländer aus dem Geschäft unseres Vertreters lenkt, auf die neue prächtige ›Maritime Drive‹ geschickt, mit der Port Elizabeth sich die dem Landesbrauche und dem eigenen Bedürfnis entsprechende Autostraße für Erholungsausfahrten geschaffen hat, die die landschaftlichen Reize der Umgegend ins hellste Licht setzt. Durch das Seebad-Villenviertel im Westen der Stadt geht es eine Stunde lang immer westwärts weiter am Strande hin. Bald führt die Straße durch buschbewachsene Dünen, bald hart am donnernden Strande entlang, an dem die schwarzen weißumschäumten Klippen und Riffe des blauen Meeres sich den Dünen des Landes entgegenstellen. An Schoemakers Kop, wo ein paar Holzhäuser in den Dünen stehen, nahmen wir in gutem Teehaus unseren eleven o'clocks tea ein, der hierzulande überall ebenso unerläßlich erscheint, wie der five o'clock tea. Dann geht es durchs fruchtbare innere Land, an dessen Nordrand das Hochgebirge liegt, in großem Bogen nach Port Elizabeth zurück und zur Stadt hinein. Auf den Wegen fallen überall die zwölfspännigen Ochsenfuhrwerke und die zehnspännigen Eselswagen auf, die dem unwissenden Fremden, wie mir, mehr einem Sport- als einem Wirtschaftsbedürfnis zu entsprechen schienen. Sie sind auch wohl nur Überbleibsel der früheren schlechten Landwege dieser Gegenden.

»Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist der Schlangenpark im Museumsgarten: ein in den Boden vertieftes, ausgemauertes, großes Rechteckbecken, in das man über das Eisengitter hinweg, das es oben einfaßt, hinunterblickt. Unten wimmelt es, kriecht es und ringelt es sich von afrikanischen Schlangen jeder Art, den giftigsten und den harmlosesten, den größten und den kleinsten. Um die Baumäste winden sie sich, zwischen den Blumen verkriechen sie sich, auf dem Rasen sonnen sie sich. Vielfach gleiten sie eine über die andere dahin. Am lehrreichsten, aber auch am aufregendsten ist es, wenn ihr Hüter und Bändiger den Park betritt, einzelne Schlangen herausgreift und sich mit ihnen zu schaffen macht.

»Den Schluß unseres Aufenthaltes am Lande machte ein gutes großstädtisches Frühstück in dem vortrefflichen Gasthof auf der Höhe, dem man es ansah, daß er für Erholungs- und Vergnügungsreisende bestimmt ist. Auffallend aber war mir die ausschließlich indische Bedienung, die mir hier, angesichts des Indischen Ozeans, zum erstenmal entgegentrat.«

Durban, den 31. Dezember 1922

»Gestern lagen wir vor New London, dessen Besuch ich mir für die Rückreise aufgespart habe. Heute fuhren wir, nordostwärts gewandt, den ganzen Tag über ziemlich nah unter der mäßig hohen grünen Küste her, die meist in sanft abgedachten Abhängen, hier und da aber, wie an der Mündung des St. Johns River, steil und zerklüftet zum Meere hinabfällt. Vor St. John stürzt ein Wasserfall, 60 Meter hoch, senkrecht ins Meer. Es hatte stark geregnet. Die gedämpfte Morgensonne ließ die Zuckerrohrfelder an den Abdachungen in hellem, gelblich angehauchtem Grün erstrahlen.

»Als wir uns Durban, der großen, reichen Handelshauptstadt von Natal näherten, mehrten sich die bisher äußerst spärlich gesät gewesenen menschlichen Wohnungen an der Küste. Die weißen Häuser auf dem vorgeschobenen grünen Bergrücken sind schon Sommerwohnungen von Durbanern. Hinter dem Hügelvorland ragen wieder die hohen Gebirge Innerafrikas herüber. Die Einfahrt in den Hafen von Durban, die ebenfalls den Anspruch erhebt, zu den schönsten der Welt zu gehören, ist hübsch und keineswegs kleinzügig, kann sich aber schon mit der in Kapstadt nicht vergleichen. Der enge Eingang in die weite, lagunenartige Bucht wird durch zwei sich begegnende, gebogene Landzungen gebildet, deren Zwischenraum durch Hafendämme zu einem schmalen Halse verengt wird. Die Unterstadt von Durban dehnt sich, von dem hohen Kuppelturm ihrer neuen Town Hall überragt, die aus der Ferne wie eine Kirche wirkt, in dem breiten Gelände aus, das allmählich zu dem mit herrlichen, von tropisch üppigen Gärten umgebenen Landhäusern gefüllten Rücken der aussichtsreichen Berea, der vornehmen Oberstadt, ansteigt. Schon dämmerte es, als wir in die Bucht hineinfuhren. Inzwischen ist es dunkel geworden. Wir bleiben bis morgen früh auf der Reede liegen. Von der Stadt sehen wir nichts als, allmählich ansteigend, Millionen Lichter. Wir ziehen uns in die kühle Halle unseres Prachtschiffes zurück, um das neue Jahr wie im Familienkreise, nicht zwar nach nordischer Art mit heißem Silvesterpunsch, sondern, der Wärme von 21° R entsprechend, mit einer kühlen Ananasbowle zu begrüßen. Prosit Neujahr!«

Durban, den 1. Januar 1923.

»Der hiesige afrikanisch-englische Agent unserer Hamburger Firmen, Mr. Field, eine originell-sympathische, zugleich herbe und humorvolle Persönlichkeit von hinreißender Liebenswürdigkeit, erschien schon zum ersten Frühstück an Bord und richtete uns, nach der ersten geschäftlichen Aussprache, sofort unter der Führung unseres sächsischen Landsmanns, Herrn Büchel, eine große Autofahrt ins Gebirge ein. Im vorderen Auto fuhren Herr Büchel, Frau Winckelmann und ich, im zweiten Kapitän Ihrcke, Baron Loudon und Herr Christ. Wir fuhren zuerst durch die prächtige Süduferstraße, die Esplanade, an der die vornehmen Gasthöfe liegen. In ihren langen Baumreihen wechseln Palmen mit nadelholzartigen Kasuarinen und sogenannten Baumwollbäumen, die voll großer gelber Glockenblüten hängen. Jenseits der Esplanade aber ging es gleich hinaus durch die indische Vorstadt und hinauf in die Berge.

»Die rote, breite Autostraße führt an europäischen Villen vorüber rasch bergan. Es ist die Straße nach Pieter Maritzburg. Unzählige Male kreuzen wir die meist etwas tiefer liegende Eisenbahn, die ebendahin führt.

»Die Landhäuser der Bewohner Durbans werden allmählich seltener und kleiner. Die Siedelungen kreisrunder oder (seltener) viereckiger Zulunegerhütten werden häufiger. Die Straße ist von Gruppen schöner Inder und Inderinnen in langen, fabelhaft farbigen Sonntagsgewändern, die sie dem Neujahrstage zu Ehren angelegt haben, und von Truppen von Zulukaffern belebt, die, kaum bekleidet, oft aber mit Pfeil und Bogen bewehrt, hinausziehen.

»Das Gebirge erweist sich als hohes, in Riesenstufen ansteigendes Tafelland, an dessen Abhängen und Flächen, die in saftigem Wiesengrün strahlen, prächtige Rinder und Pferde weiden. Manchmal wird man an Alpenmatten erinnert. Große Waldungen sieht man nirgends, wohl aber hier und da kleine Ansätze zu solchen und Wäldchen von kiefern- oder fichtenartigen Bäumen. Üppigere Laubbäume, zwischen denen wilde Bananen sprießen, fassen die Straße ein, die anfangs noch manchmal durch Bananenpflanzungen und Bambusdickicht führt, weiter oben aber jedes tropische oder selbst subtropische Gepräge verliert. Manchmal wird man in vergrößertem Maßstabe an das obere Erzgebirge erinnert. Groß geschnittene Formen mit Tafelbergstufen treten namentlich in den Fernblicken hervor.

»Von Zeit zu Zeit sieht man kleine Sommerfrischler-Gasthäuser oder Teehallen an der Straße auftauchen. Wir halten in der Höhe von 2133 englischen Fuß am einsam gelegenen Drummond Hotel, das 28 englische Meilen von Durban, 26 von Pieter Maritzburg entfernt liegt. Seine Vorderseite blickt in ein mit grünem Fichtenwald gefülltes Tälchen; von der Aussichtshütte seines rückwärtigen Gartens hat man einen der schönsten Fernblicke der Gegend. Nachdem wir uns hier zum zweiten Frühstück angemeldet, fuhren wir noch eine halbe Stunde in vielen Windungen weiter hinauf bis zu einer an 1000 Meter hoch gelegenen Straßenbiegung über der Eisenbahnhaltestelle Inchanga, wo sich uns ein wirklich großartiger Rundblick darbot. Tausend Berge sollen von hier sichtbar sein; und wenn man jede Höhe besonders zählt, mag man wirklich auf eine solche Zahl kommen.

»Die Rückfahrt nach dem leidlichen Frühstück auf teilweise anderen Wegen war fast noch schöner als die Ausfahrt; am schönsten das Tal zu Sania, in dem das Fairy Dean Hotel, auf dessen aussichtsreicher Terrasse wir den Nachmittagstee einnahmen, in einem märchenhaft schönen, in der ganzen Fülle subtropischen Pflanzenwuchses prangenden Garten träumerisch versteckt und einladend zugleich daliegt.

»Die weitere Rückfahrt führte uns nun über die Berea, die von Gartenbäumen beschattete und von tausend Blüten duftende Oberstadt, von der wir köstliche Fernblicke über die ganze Unterstadt, die weite Bucht und den weiten, den Gesichtskreis füllenden Ozean genossen, zur nördlichen Uferseite der Stadt, zudem von Dünen begrenzten getümmelvollen Badestrandviertel herab, an dem vornehme Säulenhallen sich den Reichen, einfachere Wirtshäuser den Ärmeren, allen aber alle die Jahrmarkts- und Weihnachtsbuden-Herrlichkeiten, russischen Schaukeln, Wasser- und Landkarusselle, Zerrspiegel-Irrgärten und Schießzelte öffnen, die uns in unserer Jugend in Europa bei besonderen Gelegenheiten ergötzt haben. Am eigentlichen Badestrand führt eine buntbelebte Straße entlang, an deren einen Seite, an der die Badeplätze durch bis zum Grunde reichende Holzgitter gegen die Haifische geschützt find, man in der tosenden Brandung badet, während an ihrer anderen Seite große künstliche Schwimmbäder unter freiem Himmel liegen, in denen die Badenden, die die wilde Brandung scheuen, sich in Muße ergehen und Schwimm- und Leibesübungen jeder Art hingeben können, morgens und nachmittags im hellen Sonnenlichte, abends bei strahlender elektrischer Beleuchtung.

»Alles ist in großem Stile eingerichtet. Durban ist nicht nur Kohlenhafen, in dem unsere Schiffe sich mit afrikanischen Kohlen versorgen, sondern auch Fremdenstadt, deren Reize namentlich im Winter Erholungsbedürftige aus ganz Südafrika anziehen. Jetzt klagt hier jedermann über unmenschliche Hitze; aber es ist doch nicht heißer als an schwülen Augusttagen auch bei uns.«

Durban, den 3. Januar 1923.

»Hatten wir vorgestern Durban von seinen Außenseiten und in seiner Umgebung kennengelernt, so war der gestrige Tag den Sehenswürdigkeiten der inneren Stadt gewidmet: den großartigen Museumsräumen der Town Hall, dessen Gemäldegalerie in hohen, hellen Sälen eine hübsche Sammlung englischer Bilder der Neuzeit enthält, den Parks und Gärten, in denen ich von Blütenbäumen und blühenden Schlinggewächsen jetzt außer dem Hibiskus mit seinen scharlachroten Blüten, der üppigen, lichtvioletten Bougainvillia und dem rosenrot blühenden Oleander, die mir alte Bekannte sind, auch den afrikanischen Mahagonibaum mit seinen feuerroten, den sogenannten Cotton Tree mit seinen goldgelben Glockenblumen und die angebliche ›Feuerakazie‹, die die Engländer und Franzosen als ›Flamboyant‹ bezeichnen, unterscheiden gelernt habe; und abends sogar dem Royal Theatre, in dem wir eine kleinbürgerliche ›Musical Comedy‹ nicht übel gespielt sahen, uns aber noch mehr vom Balkon des Wandelganges aus in den Zwischenakten an den Spielen, Tänzen und Gesängen der jungen, phantastisch gekleideten Eingeborenen unten auf der Straße ergötzten, denen man Kupfermünzen hinabwarf.

»Heute regnet es so mächtige Fluten, daß ich den größten Teil des Tages am Bord geblieben bin und gelesen habe. Ich las Wilhelms II. ›Erinnerungen und Gestalten‹. Es ist das erste, was ich seit Beginn dieser Reise zu lesen die Geduld hatte. Erquickt hat es mich natürlich nicht. Der Gesamteindruck ist der der Wahrheit, auch der traurigen Wahrheit, daß Wilhelm II., der ohne Zweifel das Beste gewollt hat, seiner Aufgabe nicht gewachsen gewesen ist und vor allem nicht verstanden hat, die richtigen Männer an den richtigen Platz zu stellen. Gab es solche Männer zu seiner Zeit nicht mehr in Deutschland? Dann dürfen wir uns freilich über unser Schicksal nicht wundern.«

Lourenço Marques, den 4. Januar 1923.

»Wieder 24 Stunden schöner Ozeanfahrt an der hier sich fast überall gleichenden afrikanischen Küste entlang! Gegen Mittag ließen wir Oro Point hinter uns, wo das portugiesische Gebiet beginnt. Gegen 4 Uhr nachmittags biegen wir, nach links gewandt, beim hohen Leuchtturm und der Baake des Kap Inyak oder Inhaca auf der gleichnamigen Insel in die vielgenannte Delagoabai ein, die die Engländer wegen ihrer leichten Verbindung mit dem Innern des englischen Südafrikas den Portugiesen abspenstig machen möchten. Um 5 Uhr fahren wir unter dem hohen, mit schönem Pflanzenwuchs bedeckten roten Kliff zu unserer Rechten her, auf dessen Höhe sich der neue, 300 Zimmer umfassende, vierstöckige Riesengasthof des Badeortes Polana vor Lourenço Marques erhebt. Das Hotel ist als Sammelpunkt der erholungsbedürftigen Reichen von Johannisburg und den anderen großen Städten des Inneren gedacht, die sich an der Seeküste erquicken wollen. Dann geht es in den gelben Fluß Espirito Santo hinein, an dessen linkem Ufer die portugiesische Hafenstadt Lourenço Marques liegt, vor der wir im Flusse ankern, weil erst morgen ein Platz für uns im Hafenkai frei wird.«

Lourenço Marques, den 5. Januar 1923.

»Ein reicher, anstrengender Tag. Vormittags luden unsere Mitreisenden, die Deutschen ›Hoteliers‹ Herr und Frau Hoppe, die bis zum Kriege das Beach Hotel des Badestrandes von East London geführt, jetzt aber das große Thermenhotel des durch seine heißen Quellen berühmten, nördlich von Kapstadt am Abhang des Großen Gebirges liegenden Badeortes Caledon übernommen hatten, mich zu einer Autofahrt nach Polana ein, wo sie sich meiner überaus gastlich und liebenswürdig annahmen. Vor allem galt es, das große neue Hotel, das vielleicht das großartigste in ganz Afrika ist, aber auch in jedem europäischen Badeort durch die Pracht seiner Säle und Wohnräume und die gesundheitlichen und wohnlichen Einrichtungen auch seiner Einzelzimmer Aufsehen erregen würde, zu besichtigen und zu genießen. Nach und nach stellten sich auch die meisten übrigen Fahrgäste des ›Adolph Woermann‹, stellten sich sogar unsere vier Musiker hier ein. Es war ein feierlicher eleven o'clock tea, der hier bei großer Hitze in den rings durch ganz feine Drahtgitter gegen das Eindringen der fieberschwangeren Mücken gesicherten Prachträumen abgehalten wurde.

»Mittags war ich in das gastliche Haus des hiesigen Vertreters unserer Hamburger Häuser, Herrn Vogels, eingeladen, dessen vortreffliche Gattin mich auf der Rückreise nach Kapstadt begleiten sollte. Meine liebenswürdigen Wirte und deren reizende deutsche Kinder ließen mich vergessen, hier im afrikanischen Sonnenbrande fern der Heimat zu weilen. Das Exotische aber brachte mir dann die prachtvolle Gestalt des muhammedanischen Suaheli-Hausmeisters zum Bewußtsein, der, da die Saangaan-Boys des Hauses wegen Verfehlungen gerade entlassen waren, im langen, hemdartigen, weißen Gewande selbst die Tischbedienung übernommen hatte: ein Prachttyp mit wunderbar treu dreinblickenden Augen, trotz seiner dicken Lippen von hoher malerischer Schönheit.

»Zum Nachmittag aber hatte Herr Hugo Hoffmann, der hiesige Vertreter der Firma Woermann, Brock & Co. mich zu einer großen Autofahrt nach dem Sommersitz des höchsten portugiesischen Beamten am Inromati-Flusse eingeladen. Die anderthalbstündige Fahrt dahin durch weites Flachland mit Viehweiden und dunkelgrünen Fruchtbäumen, vorbei an vielen Negerhütten und auf der Straße wandernden Negerfamilien des gutmütigen Amatongastammes, war etwas eintönig und ermüdend. Der kurze Aufenthalt in dem schönen Park über dem Inromatifluß, den die Engländer Crocodile River nennen, aber war durch die Eigenart der Eindrücke, die er vermittelte, ungemein anziehend. Der Fluß, der sich in großen Biegungen durch fruchtbares Steppen-, Wiesen- und hügeliges Buschland windet, ist hier etwa so breit wie der Rhein bei Düsseldorf. Er soll von Krokodilen und Flußpferden wimmeln. Herr und Frau Hoffmann erzählten von den Kahnfahrten auf ihm, bei dem sie zahlreiche dieser Tiere gesehen. Wir hatten leider, da es schon dunkelte, keine Zeit, zu ihm hinabzusteigen und die Wasserfahrt auf ihm zu unternehmen, genossen aber das reizende, durchaus idyllisch und zugleich tropisch anmutende Landschaftsbild von der Höhe mit empfänglichen Sinnen. Es war doch wieder etwas ganz für sich.«

Indischer Ozean, den 6. Januar 1923,

am Bord der Usaramo.

»Hart kam es mich an, den ›Adolph Woermann‹, mit dem ich mich verwachsen fühlte, den trefflichen Kapitän Ihrcke, den ich verehren gelernt hatte, und die nach Beira weiterfahrenden Reisegefährten, denen angenehme Gewohnheit mich genähert hatte, heute morgen in Lourenço Marques verlassen zu müssen. Wehmütig schlug mein Herz, als ich um 10 Uhr morgens von meinem hohen gewohnten Standpunkt auf dem ›Adolph Woermann‹ aus die ›Usaramo‹, das schöne Schwesterschiff der deutschen Ostafrika-Linie, das mich aufnehmen sollte, auf den gelben Wellen der breiten Flußmündung herandampfen sah. Fast hätte ich geweint, als es von Kapitän Ihrcke und Frau Winckelmann Abschied zu nehmen galt. Aber der Umzug wurde mir durch die dienstbereite Gefälligkeit meines Stewards leicht gemacht; und die Aufnahme, die mir an Bord der ›Usaramo‹ durch Kapitän Michelsen, dessen Offiziere, den jungen Arzt Dr. Wehrle und die ganze Mannschaft zuteil wurde, war so überaus herzlich und entgegenkommend, daß ich von einer Verwöhnung in die andere taumelte und kaum Zeit hatte, meiner Abschiedsstimmung nachzuhängen. Ging es doch nun auch zur Heimat, zu meiner geliebten Lebensgefährtin und meinen Kindern zurück.

»Jedes Schiff hat seinen eigenen Umgangston, der mehr noch als vom Schiff natürlich von seinem Kapitän, seinen Offizieren, seiner Mannschaft und den Mitreisenden abhängt. Sogar jede Reise hat ihr eigenes Gesicht. Ich fühle aber schon heute, daß ich mich auf der ›Usaramo‹ nicht minder wohl fühlen werde als auf dem ›Adolph Woermann‹.

»Herrlicher Mondschein leuchtet über dem Indischen Ozean. Die Sterne des südlichen Himmels haben es schwer, seinem Glanz standzuhalten. Ein feiner Duft liegt wie ein Märchenschleier über den Wellen. Aber es ist heiß. Mein Thermometer zeigt 24°R; die größte Hitze, die ich bisher nachts in meiner Kammer gehabt habe.«

Durban, den 10. Januar 1923.

»Noch zwei Tage in der schönen Hauptstadt von Natal, die, so schön sie ist, doch nicht inhaltreich genug ist, als daß man ihre Reize in den fünf Tagen, die ich im ganzen in ihr zugebracht habe, nicht auskosten könnte. Während dieser zwei Tage hat Mr. Field selbst, der jetzt mehr Zeit hatte als damals, sich meiner, Kapitän Michelsens und Frau Vogels in der rührendsten Weise angenommen. Wir sind aus seinem Auto, das er selbst lenkte, kaum herausgekommen. Durban bei Tage und Durban bei Nacht hat er uns gezeigt und vor allem eine köstliche Ausfahrt mit uns über den Umgenifluß hinüber in die nördlich von Durban gelegene Hügellandschaft bis zum Katzenkopf gemacht. Die lichtgrünen Zuckerfelder füllen hier nicht nur die Täler, sondern breiten sich auch über alle Hügel aus. Hier und da wechseln Bananenpflanzungen und Bambusröhrichte mit den Zuckerfeldern ab. Einzelpalmen, Palmengruppen und Palmenwäldchen mischen sich hinein. Die ganze Landschaft wirkt hier tropischer als irgend etwas, das ich bisher auf dieser Reise gesehen habe. Von der Höhe des wieder nordischer bewachsenen Kats Kop aber genossen wir die weite, herrliche Aussicht bis zu den hohen Terrassengebirgen, die wir neulich durchfahren haben.

»Einen Vormittag bin ich aber auch mit meinem lieben Kapitän Michelsen allein in der Stadt gewesen, absichtlich, um sie einmal nicht nur vom Auto aus, sondern auch teilweise zu Fuß, teils vom Dache des elektrischen Straßenbahnwagens, teils aber auch von der ›Menschendroschke‹, der Rikscha, aus zu genießen, die eine Besonderheit, wie Japans, so auch Durbans bildet. Die offenen, einsitzigen, zur Not zweisitzigen zweirädrigen Karren, die von Kaffern, die sich in die Handdeichsel stellen, gezogen werden, verleihen dem Straßenbild Durbans ein besonderes Leben. Die Schwarzen, die die Rikschas meist im Laufschritt ziehen, geben sich durch ihren phantastischen Aufputz ein eigenes Ansehen. Besonders beliebt ist ein Kopfputz aus Federbüscheln und Kugeln; am charakteristischsten aber wirkt er, wenn er mit Ochsenhörnern ausgestattet ist, als wollten die Kaffern, die Kutscher und Pferd zugleich spielen, sich dadurch sinnbildlich als Zugochsen bezeichnen.

»Arbeitsam und fleißig sind die Zulukaffern von Durban überhaupt. Die sehnigen, schlanken, fast nackten Gestalten beim Löschen und Laden der Waren und besonders beim Kohlenschaufeln zu beobachten, habe ich gerade hier vom Schiff aus jeden Tag Gelegenheit genug; und es ist in seiner Art ein ästhetischer Genuß, der emsigen Arbeit dieser rüstigen Schwarzen zuzusehen.

»Durban wird mir in angenehmer Erinnerung bleiben. Ich habe viel Freundschaft und Gastfreiheit in dieser Stadt erfahren am letzten Abend in Durban, aber freilich auch Erschütterndes. Die heutigen Zeitungen bringen schwere Nachrichten aus der Heimat. Die Franzosen haben das Ziel erreicht, nach dem sie seit vier Jahren mit Offenheit und Hinterlist gestrebt haben. Sie besetzen jetzt tatsächlich, weit über den Versailler Frieden hinausgreifend, das Ruhrgebiet. O, des Heldensinnes! Gegen ein vorher mit Hilfe der ganzen Welt wehrlos gemachtes Volk zu marschieren! O, des Heldensinnes!«

Kapstadt, den 15. Januar 1923.

»In Port Elizabeth, das ich auf der Ausreise zur Genüge gesehen, bin ich nicht wieder an Land gegangen. In East London aber, in dessen grünes, schmales Flußtal wir dieses Mal hineinfuhren, habe ich mit unserem Dr. Wehrle eine hübsche, landschaftlich reizvolle Rundfahrt um die auf einer Anhöhe über dem Strande mit seinem Seebade gelegene freundliche Stadt gemacht. Aber das Wetter war so kalt und regnerisch, daß wir nicht so weit fuhren, wie wir vorhatten, und durchfroren und durchnäßt wieder auf unser Schiff zurückkehrten. Hier in Kapstadt, der schönen, aber ist es heute klar, sonnig und heiß. Herr Weinlig und seine Gattin, denen ich unendlichen Dank schulde, kamen gleich heute morgen an Bord, um uns mit zwei Autos zu einer großen Ausfahrt in das hohe Randgebirge, das wir stets in der Ferne über dem Festland ragen sahen, abzuholen. Es war alles in allem der großartigste Ausflug ins nächste Innere Afrikas, den wir bisher gemacht haben. Die Führung übernahm Herr Dr. Petersen, ein schlanker, hoher, blauäugiger Sechziger, der, seit Jahrzehnten als Arzt in Kapstadt tätig, zu den landeskundigsten Deutschen des afrikanischen Südens gehört. »Rasch durchfuhren wir die Flachde, die flache Landbrücke, die, nördlich von der Tafelbai, südlich von der False Bai bespült, das eigentliche Kapgebirge, dessen höchste Erhebung der Tafelberg ist, von dem bergigen Festlande trennt. Der Weg über die Flachde führt bald durch Waldungen, bald durch gartenreiche Villenniederlassungen, bald durch weite Weinfelder, die, wo sie drüben die Abhänge des Gebirges hinanklettern, rasch zu Weinbergen werden. Den Weingärten reihen sich, je tiefer man in die Berge hineinkommt, desto zahlreichere Obstpflanzungen an: Äpfel, Birnen und Pflaumen, die großen gelben Kappflaumen, vor allem aber Pfirsiche und Aprikosen reifen in weitgedehnten Gehegen und auf offenen Feldern. Ehe wir nach Stellenbosch, dem freundlichen, auch deutschfreundlichen holländisch-burischen Universitätsstädtchen des Kaplandes kamen, kehrten wir in der Farm Champain ein, deren Besitzer gute Freunde Dr. Petersens waren. Das Farmhaus, ein mit geschweiften Giebeln versehenes, früher mit Stroh, jetzt leider mit Wellblech gedecktes Gebäude, das die Jahreszahl 1793 trägt, liegt inmitten üppiger Obstfelder in einem stattlichen Eichenhain, in dessen schattenspendenden hohen Bäumen ein leichter Westwind säuselte. Die Familie, die deutscher Herkunft zu sein bekannte, empfing uns überaus liebenswürdig und bewirtete uns mit reifen Pfirsichen süßester und saftigster Art, die wir nach ihrer Meinung gleich in Dutzenden verzehren sollten. Ein Pfirsich, meinte die Hausfrau, sei ungesund, ihrer zwanzig aber bekämen vortrefflich. Die Ausstattung der Zimmer machte den Eindruck wohlhabender alter Gutsherrlichkeit.

»Auch in Stellenbosch, dem weitläufig gebauten, weißhäusigen Städtchen, dem man seine Gelehrsamkeit gar nicht ansieht, fallen zuerst die Prachteichen auf, die alle seine Straßen und Plätze beschatten, während die nächstgelegenen hohen Berge, der Helderberg und der Simonsberg, spitzhäuptig hereinschauen. Die Weiterfahrt zum Großen Drachenstein führte uns in steilen Windungen zu kahlen, heißen Berghöhen empor und in tiefe, reichbebaute Täler hinein. Es war eine Bergfahrt im vollsten Sinne des Wortes. Die Rückfahrt aber war lang und staubig.«

Atlantischer Ozean, den 16. Januar 1923.

»Da unsere Abfahrt auf heute 12 Uhr mittags festgesetzt war, meinte ich, der gestrige köstliche Ausflug sei mein Abschied vom Kapland und von der Kapstadt gewesen. Um 11 Uhr heute morgen aber erschien Herr Fritzsche, der immer liebenswürdige, und sagte, mir fehle zum Eindruck von Kapstadt doch noch einer seiner Glanzpunkte, der Waldort Kirstenbosch, der Zoologische und der Botanische Garten und das weithinschimmernde Denkmal Cecil Rhodes, des Schöpfers Rhodesias, am Ostabhang der Teufelsspitze. Sein Auto wartete schon am Kai. Am schattig bewaldeten Abhang der Teufelsspitze ging es hinauf. Im Zoologischen und im Botanischen Garten, die weite, ansteigende, von schroffen Felsen überragte Wald- und Weidegelände einnehmen, werden alle in Afrika heimischen Tiere und Pflanzen gehalten und weitergezüchtet. Die weitläufigen Einzelgehege schließen sich lehrreich und köstlich zugleich dem Landschaftsbild an.

»Auf ragender Höhe neben dem Zoologischen Garten, an schroff ansteigende Felsen gelehnt, liegt das Denkmal Cecil Rhodes': ein monumentaler Stufenbau, auf dessen höchster Platte in einer von derb toskanischen Säulen getragenen Flügelhalle die Büste des Schöpfers der South African Union steht. Auf den acht Treppenwangen der Hauptabsätze liegen acht Löwen. Unten in der Mitte aber erhebt sich auf wildem Pferde ein stark bewegter, naturalistisch und doch stilvoll durchgebildeter nackter Reiter, der mit der rechten Hand vor den Augen Ausschau in der Richtung nach Rhodesien hält. Es ist eine große Wiederholung von George Frederick Watts, des großen Engländers, lebensvollem sinnbildlichen Reiterstandbild in den Kensington Gardens zu London, das der Meister als ›Physical Energy‹ bezeichnet hat. Köstlich ist der Blick von der Denkmalshöhe über den waldigen Vordergrund und das von den beiden blauen Buchten begrenzte flache Verbindungsland auf das innerafrikanische Hochgebirge, das scharf umrissen den Gesichtskreis im Norden und Osten schließt. Einen schöneren Abschiedsgruß von Südafrika, in dem ich keinen Augenblick das Gefühl gehabt habe, in Feindesland zu weilen, konnte ich nicht mitnehmen.«

Lüderitzbucht, den 18. Januar 1923.

»Dieses Mal konnte ich Lüderitzbucht nicht verlassen, ohne an Land zu gehen. Freundlich lockend winkte es mit seinen malerisch an die Felsen und Klippen geschmiegten Häusern zu unserem Schiff herüber. Der ›Schlepper‹ führt uns hinein. Aber was ist das? Ist es keine Täuschung? Wehn nicht von den meisten Häusern der kleinen, den Deutschen geraubten Stadt schwarz-weiß-rote Flaggen? Wahrhaftig! Die Lüderitzbuchter feiern, obgleich in den Händen des Siegers, noch heute in alter Weise den Gründungstag des alten deutschen Reiches; und die englischen Behörden, klug und duldsam wie immer, wo ihnen nichts auf dem Spiel zu stehen scheint, lassen sie gewähren. Die deutsche Zeitung des Ortes spricht sogar die Hoffnung auf Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reiche aus. Das ehemals deutsche Südwestafrika ist ja auch noch nicht endgültig mit Südafrika vereinigt. Die Tränen treten mir in die Augen.

»Am Lande hat Herr Lampe, der mit seiner Frau und seiner jungen Nichte mir auf der ganzen Fahrt von hier bis zur Delagoabai und zurück anregend und ratend zur Seite gestanden, brieflich schon alles für die Wüstenfahrt zu den Diamantenfeldern vorbereitet, die alles überbietet, was das Städtchen selbst uns zu sagen haben könnte. Mit Herrn Hörlein, dem deutschen Oberingenieur der Consolidated Diamond Mines of South Africa in Kolmannskoppe war alles verabredet. Herrn Hörleins Gefährt, ein zweiräderiger offener Federwagen, der mit vier feurigen Rappen bespannt war, stand an der Landungsbrücke bereit. Auf dem Vordersitz nahm Herr Lampe neben dem schwarzen Kutscher Platz, mit dem er deutsch sprach. Auf dem Hauptsitz saßen Kapitän Michelsen und ich.

»Fünfviertel Stunden dauerte die rasche, holprige Fahrt auf kaum gebahntem Wege von Lüderitzbucht nach Kolmannskoppe. Geradesweges ging es in die Wüste hinein, deren vielfach übersandeter Boden von dem ausgewaschenen Urgestein gebildet wird, das überall zutage tritt. Hier und da zu hohen Wanderdünen aufgehäuft, weht der Sand über die Klippen dahin. Locker verstreut, wurzeln hier und da Büschel von Dünengras und von Distel- oder steinbrechartigen Pflanzen mit zitronengelber oder rosenroten Blüten im hellbräunlichen Sande. Der bald sandig tiefe, bald steinig stößige Weg wird eigentlich nur durch die Wagenspuren gebildet, die ihn kennzeichnen. Durch den Sand und die Felsen windet er sich allmählich bergan. Von der ersten Anhöhe hat man einen schönen Rückblick auf das malerisch umrahmte Städtchen Lüderitzbucht, die Inseln und den weiten Ozean. Vor uns ragen höhere Bergzüge in grauer Ferne. Die Wüste offenbart bei der Weiterfahrt immer neue Reize.

»Die Sandmulden, in denen offen daliegende Diamanten gefunden und durch Handwäscherei dem Sande abgewonnen wurden, sind hier wohl schon völlig abgesucht. In den Diamantenminen, denen wir entgegenfahren, handelt es sich darum, die kostbaren Steine, die, von festen Kiesmassen umschlossen, unter der Bodenfläche lagern, hervorzuholen und von ihrer harten Umhüllung zu befreien. Wenn diese Minen auch der Generaldirektion in Kapstadt unterstellt sind, so sind ihre hiesigen Beamten doch zumeist die alten Deutschen geblieben, von denen manche hier schon seit 15 Jahren tätig sind.

»Man ist überrascht, auf den Sandhöhen der Wüsteneinsamkeit plötzlich villenartige europäische Steinhäuser ragen zu sehen.

»Neben diesen Wohnhäusern von Kolmannskoppe erheben sich turmartige Eisenbauten, in denen die diamantenhaltige Masse zerkleinert und der dadurch gewonnene Kies gesiebt und gewaschen wird, bis die Diamanten durch ihr Schwergewicht rein zurückbleiben.

»Zu den eigentlichen Diamantengruben fuhren wir von hier in offenem Dräsinenwagen auf der Eisenbahn, die zur Elisabethbucht und nach Pomona weiterführt. In den Minen wird die feste Masse aus einer Tiefe bis zu 6 Metern herausgeholt und auf kleinen, in schmalen Schienen laufenden Bergwerkskarren zum Zerkleinerungsturm gebracht, dessen neuartige Maschinen von Hörlein erfunden sind.

»Wir betraten, hierher zurückgekehrt, das zweite turmartige Gebäude, auf dessen höchstes Stockwerk die nunmehr grobkörnige Masse hinaufgetrieben wird, um durch große, von Stockwerk zu Stockwerk engmaschiger werdende Siebe, immer feiner herabzufallen. Schließlich wird es durch das Wasser, das eine 60 Kilometer lange Leitung von der Elisabethbucht hergeführt wird, von allem Sande befreit, bis ganz unten auf runder Platte, von feinem, gelbgrauem Kies umrahmt, eine kleine schwarze, hauptsächlich aus Magneteisensteinbröckchen bestehende Kreisfläche zurückbleibt, aus der die Diamanten mit einer pinzettengleichen Zange herausgefischt und in einen sparbüchsenartig mit engem Halse versehenen Topf getan werden.

»Ein sehr zuverlässig dreinblickender Deutscher saß an der Arbeit. Vor unseren Augen sahen wir ihn in fünf Minuten an dreißig Diamanten herausholen, und auf Befragen erklärte er, daß das ganz regelmäßig von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde so weitergehe, ohne daß man auf unergiebigeres Gesiebsel stoße. Weiter unten waren zwei Neger beschäftigt, in der bereits verworfenen Masse eine Nachlese zu halten.

»Herr Ingenieur Kolle, unter dessen liebenswürdiger Leitung wir alles sahen, lud uns schließlich zu einem Frühstück in seinem schönen Hause ein. Die Rückfahrt ging noch rascher und daher auch noch stößiger vonstatten. In Lüderitzbucht lag die ›Usaramo‹ schon ungeduldig zur Abfahrt bereit. Wir konnten uns weder an einer Nebenbucht, in der Flamingos stehen sollten, noch in Herrn Lampes Hause aufhalten, in dem seine freundliche Hausfrau mit dem Nachmittagstee auf uns gewartet hatte. Der inzwischen aufgekommene steife Südwestwind, der kurze, heftige Wellen in der Bucht erzeugte, erschwerte uns das Wiederbesteigen unseres Schiffes, wehte aber, als wir glücklich oben waren, und davon fuhren, frisch und fördernd hinter uns her.«

Ozean, den 19. Januar 1923.

»Den ganzen Vormittag lagen wir heute wieder in der öden, langweiligen Walfischbucht. Da wir dieses Mal keine Zeit hatten, unsere Swakopmunder Verwandten und Freunde zu besuchen, besuchten sie uns. Um 3 Uhr, nachdem sie wieder an Land gegangen, dampften wir weiter. Da Kapitän Michelsen uns Swakopmund von der Seeseite zeigen wollte, fuhren wir so nahe wie möglich an der Küste entlang und hielten gerade auf die verrostenden Riesenkrähne der verfallenden Landungsbrücke der im Grunde noch immer deutschen Stadt zu.

»Wo die Dünen am Swakop plötzlich abbrechen, tauchen die ersten, von Baumgrün umgebenen weißen Häuser Swakopmunds auf. Bald fahren wir hart unter dem friedlich und freundlich im Sande daliegenden Städtchen her. Wir grüßen nicht nur mit unserer schwarz-weiß-roten Flagge, der die kleine schwarz-rot-goldene Gösch in der oberen Ecke keinen Schaden getan hat, sondern auch mit kräftigem, laut dröhnendem Tuten unseres Schornsteins. Mit Flaggen wird unser Gruß erwidert. Ich erkenne jedes Haus, das ich betreten, jedes Fleckchen Erde, auf dem ich vor vier Wochen gestanden habe. Obgleich ich damals nur anderthalb Tage dort gewesen, kommt mir hier alles heimatlich und bekannt vor.

»Vorüber! Vorüber! In scharfem Winkel biegen wir nach Backbord ab und streben dem hohen Meere zu.«

São Paolo de Loanda, den 23. Januar 1923.

»Gestern Lobito Bay, heute São Paolo de Loanda, die Hauptstadt Angolas. Es sind die einzigen wirklichen Tropenstädte, in denen ich auf dieser Reise lande.

» Lobito Bay ist eigentlich der Hafenort Benguelas, der alten portugiesischen Handelsstadt an der Küste von Angola. Der Naturhafen wird, wie der von Lüderitzbucht, von Walfischbai, von der Großen und der Kleinen Fischbucht und mancher anderen an der Westküste Afrikas, durch vom Festland im Bogen weit nach Norden vorspringende Landzungen gebildet. Die schmale, scheinbar aus Sanddünen bestehende Landzunge von Lobito Bay muß wohl mit harten Felsen im Meeresgründe verwurzelt sein, denn sie fällt nach unten so steil ab, daß Schiffe von der Größe des unseren, an ihr fast so nahe wie an einem gemauerten Kai anlegen können. Nur eine schmale, am Ufer entlang laufende Bretterbrücke, auf der stämmige Neger Felle wilder Tiere feil halten, trennt sie vom Strande. Die Festlandküste drüben fällt, üppig begrünt, in steilem Abhang zu dem reich bebauten Vorlandstreifen ab. Unserer Landzunge aber geben Kokos- und Ölpalmen, einzeln und in Wäldchen vereinigt, ein volltropisches Ansehen. Der Vertreter der vor kurzem gegründeten portugiesischen Konkurrenzlinie, Senhor Crisostomo, der uns besucht, fordert mich zu einer Rundfahrt im Auto auf, das er selber führt. Die Portugiesen, die ihren auf Geheiß der Engländer vollzogenen Schiffsraub von 1917 wieder gutzumachen suchen, sind die Liebenswürdigkeit selbst gegen uns Deutsche. Sie bevorzugen für ihre Reisen zwischen Lissabon und ihren afrikanischen Kolonien auch trotz ihrer eigenen Linie, die nur die Beamten nicht umgehen dürfen, unsere deutschen Schiffe. Auch die Mehrzahl unserer Fahrgäste erster Klasse besteht aus portugiesischen Familien, die teils schon von Beira aus mitfahren, teils in Lobito Bay und hier in São Paolo de Loanda an Bord gekommen sind.

»Heute morgen haben wir auf der Reede Anker geworfen. In Einbaum-Kanus umschwärmen uns die untersetzten, kräftigen, schwarzen Ruderer des Kimbundu-Stammes. Die langgestreckte, den Hafen bildende Landzunge, die hier, da ein überbrückter schmaler Wasserarm sie von der Festung trennt, eigentlich eine Insel, eben die Insel Loanda, ist, wirkt mit ihren Häusern unter Kokospalmengruppen noch üppiger tropisch als die der Lobito Bay. Die Stadt schmiegt sich mit ihren alten Geschäftsstraßen und ihrer breiten, von Palmen eingefaßten Avenida vom Strande ansteigend dem Hügel an, auf dem die Villen der Wohlhabenderen in blütenreichen Gärten liegen. Den Blütenbäumen, die ich in Durban kennengelernt habe, gesellt sich hier der Affenbrotbaum mit seinen unförmigen, vielverzweigten Stämmen, die den Höhen in der Nähe der Stadt charakteristische Umrisse verleihen.

»In São Paolo de Loanda ist mein Neffe Hans Woermann, ein Sohn meines Bruders Eduard, im Geschäft des Hauptvertreters der Firma Woermann, Brock & Co. tätig. Welche Freude, dem lieben Gesicht, das ich von klein auf gekannt habe, hier zu begegnen! Welcher Genuß, mit ihm die Autofahrt durch die Stadt und über die aussichtsreichen Höhen zu unternehmen, die wunderbare Rundblicke über Stadt, Insel, Küste und den stückweise hier und dort auftauchenden, weiter draußen aber in die Unendlichkeit hinübergleitenden Ozean gewähren! Leider bleibt uns keine Zeit, am Bord eine gemütliche Abschiedsstunde zu feiern. Schon um Mittag dampfen wir weiter. Mein Geist weilt sinnend in der Heimat. Schreckliche Funksprüche erreichen uns. Der passive Widerstand im Ruhrgebiet, in den wir getreten, scheint die einzige Möglichkeit zu sein, der Gewalt, die uns angetan wird, zu begegnen. Aber wird er auf die Dauer aufrecht erhalten werden können? Mit Sorge erfüllt mich auch die rasche Entwertung unseres Geldes. Fast bereue ich, meine Frau und meine Tochter verlassen zu haben.«

Unter Tenerife, den 4. Februar 1923.

»Auf den Kanarischen Inseln kommt es mir heimatlich bekannt vor. Den großen Rundfahrten auf Las Palmas, die ich hier 1908 mit meinem Bruder Adolph und meiner Schwägerin Gertrud gemacht habe, schloß sich heute vormittag eine noch prächtigere an, die, da die Bergstraßen hier jetzt dem wachsenden Kraftwagenverkehr entsprechend verbessert sind, im Auto noch weiter ausgedehnt und köstlicher abgerundet wurde als damals. Vor 14 Jahren staunte man hier das erste Auto an, das mein Bruder mitgebracht hatte und hier ließ, heute denkt niemand in Las Palmas daran, anders als im Auto zu fahren. Die Rundfahrt, auf der Herr Schoop, der gastfreie hiesige Vertreter der Woermann-Linie, Kapitän Michelsen und mich begleitete, erschien mir landschaftlich heute noch großartiger als damals; und an reiner, voller Schönheit kann sie sich beinahe mit den Fahrten messen, die ich von Kapstadt aus unternommen habe.

»Das Schönste aber war die vierstündige Seefahrt von Las Palmas nach Tenerife, die wir heute nachmittag bei leicht bewegter See und strahlendem Sonnenschein machten. Schon von der Reede von Puerto de la Luz aus sahen wir über die kleine Ebene hinweg, die die Isleta-Höhen von dem Hauptgebirge Gran Canarias trennt, neben dem in der Ferne einzeln aufsteigenden Bergkegel des Monte Galdar in noch weit weiterer Ferne, jenseits des Meeres, den schneebedeckten Riesengipfel des Pik von Tenerife auftauchen. Ihm fuhren wir jetzt, uns allmählich von den zerklüfteten, steilen Bergabstürzen Gran Canarias trennend, über den tiefblauen Ozean entgegen. Schöneres kenne ich nicht. In abwechselnder Beleuchtung und abwechselnder Bewölkung sahen wir ihn während der ganzen Fahrt, näher und näher kommend, in seiner ganzen Majestät vor uns ragen. Selten nur barg er sein stolzes Haupt völlig in Wolkennebelschleiern; selten auch entschleierte er es in seiner vollen Größe. Oft hingen schneeweiße, wagerechte Wolkengebilde, gegen die sein Schnee dunkel erschien, wie ein Kranz um seine Stirne. Als die Sonne langsam hinter ihm sank, hüllte er sich in die köstlichsten, feurigsten und zartesten Farben. Auf seiner höchsten Spitze schien eine Zeitlang eine helle Flamme wie ein Leuchtfeuer zu brennen, für das die meisten Mitreisenden es unmöglicherweise erklärten. Kapitän Michelsen meinte, es sei der Widerschein der sinkenden Sonne in den feinen Dämpfen, die dem Krater entstiegen.«

Lissabon, den 9. Februar 1923.

»Bei furchtbarem Weststurm kamen wir vorgestern in Lissabon an. Die Einfahrt in die Tajomündung über die berüchtigte »Barre« ist bei solchem Wogenandrang aus dem offenen Ozean nicht ungefährlich. Mächtige Brecher, im vollsten Sinne des Wortes haushohe, stehen auf der Barre, über die wir hinübermüssen. Das große Schiff wurde von den in Schaum umbrechenden Riesenwogen, die an ihm emporschwollen, stoßweise von einer Woge nach der anderen vorwärtsgeschoben. Bald legte es sich auf die linke, bald auf die rechte Seite, um sich nach jedem Schub wieder prächtig aufzurichten. Etwas ähnlich Großartiges habe ich auf dem Wasser nie erlebt.