|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Zurüstungen aller wider Preußen verbündeten Mächte zum künftigen Feldzuge waren außerordentlich. Franzosen und Schweden, Deutsche aus allen Teilen des Reiches, Ungarn und Siebenbürgen, Wallonen, Kroaten, Russen, Kasaken und Kalmücken setzten sich in Bewegung. Es war ein Gedränge von Völkern, die teilweise weniger zu erobern als zu plündern und zu verwüsten kamen.

Diese Heerzüge erforderten ungeheure Summen. Da es nun fast allen Höfen an Geld fehlte, so wandten sie alle Künste an, bare Anleihen zu machen. Der König von Preußen jedoch hatte vor allen seinen Gegnern den Vorteil, diese Hilfsmittel entbehren zu können. Durch seine gefüllte Schatzkammer und sein reichhaltiges Depot vermochten die preußischen Truppen, mit allen Bedürfnissen genügend versehen, diesen Feldzug zu eröffnen.

Im Januar schrieb Friedrich an den Minister Grafen Finckenstein einen Brief, der in kurzen Worten seine Wünsche im Falle seines Todes bestimmte. »Die Angelegenheiten,« schrieb er u. a., »sollen dann ohne die geringste Änderung ihren Lauf behalten. Wenn ich das Unglück hätte, vom Feinde gefangengenommen zu werden, so verbiete ich, daß man auf meine Person die geringste Rücksicht nehme, oder daß man im allergeringsten darauf achte, was ich etwa aus der Gefangenschaft schreibe. Wenn mir ein solches Unglück begegnet, so will ich mich für den Staat opfern, und man soll alsdann meinem Bruder Gehorsam leisten, welchen ich, ebenso wie die Minister und die Generale mit ihrem Kopfe dafür verantwortlich mache, daß man für meine Befreiung weder Lösegeld, noch eine Provinz anbiete, daß man vielmehr den Krieg fortsetze und alle Vorteile benutze, ganz so, als hätte ich niemals existiert.«

Diese Gemütsruhe, die das Bewußtsein seiner Stärke bewirkte, wurde jedoch auf mannigfaltige Weise gestört. Ganz besonders durch einen Vorfall, dessen nähere Umstände nur sehr wenigen bekannt sind. Friedrich sollte vergiftet werden. Ein Kammerlakei, namens Glasau, der beim Könige in großer Gunst stand, so daß er oft in seinem Bettzimmer schlafen mußte, ward gedungen, den Monarchen aus der Welt zu schaffen. Nur wenige Personen waren in den Plan eingeweiht, und von diesen war keine Entdeckung zu besorgen. Ein Zufall aber verriet dem Könige in der Stunde der Ausführung, daß ein Anschlag wider sein Leben geplant sei. Glasau umfaßte die Füße des Monarchen und flehte um Gnade, die ihm jedoch nicht gewährt werden konnte. Friedrich ließ ihn festnehmen, in seiner Gegenwart gerichtlich verhören und sodann am nächstfolgenden Tag in Ketten nach Spandau bringen, wo er in einem Kerker in kurzer Zeit sein Leben endigte.

Inzwischen arbeiteten die Verbündeten mit großem Eifer an den gewaltigen Zurüstungen. Frankreich zeigte seinen Eifer so sehr, daß es England zu gewinnen suchte, Preußen nicht zu unterstützen; allein König Georg verwarf den Antrag. Dagegen erlangten die Künste und das Gold des französischen Gesandten in Stockholm, daß Schweden den Krieg gegen Preußen beschloß.

Der Plan zur Teilung der preußischen Staaten stand schon im voraus fest. Pommern sollte an Schweden fallen, Schlesien an Österreich, das Königreich Preußen an Rußland, das Herzogtum Magdeburg nebst Halberstadt an Sachsen, und die Besitzungen am Rhein waren für Frankreich bestimmt. Nur das Kurfürstentum Brandenburg sollte dem entthronten Könige als eine Gnade gelassen werden, wenn er sich noch zur rechten Zeit unterwürfe; wo nicht, so waren die Mächtigen entschlossen, das verheerte Land dem nächsten Erben zu überliefern.

Auf dem deutschen Reichstag in Regensburg erhoben die sächsischen Gesandten, von den Bundesgenossen unterstützt, Klage über Klage. Man bediente sich dort der ungebührlichsten Ausdrücke in Reden und Schriften, und selbst vor Schimpfwörtern scheute man sich nicht. Friedrichs Einfall in Sachsen wurde als ein in der ganzen Weltgeschichte beispielloses Unternehmen dargestellt, und das Resultat war, daß der Reichstag den Staatsdonnerkeil ergriff, um ihn auf den König von Preußen zu schleudern. Er sollte förmlich in die Reichsacht getan und dadurch aller seiner Reichsländer, Würden und Titel verlustig erklärt werden. Mit der kaiserlichen Partei stimmten die Reichsstädte und sogar neun protestantische Fürsten für diesen Antrag, darunter auch die mit Preußen verwandten Höfe Ansbach und Darmstadt.

Man wollte jetzt förmlich zur Erklärung der Reichsacht schreiten. Der kaiserliche Notarius Dr. April wurde beauftragt, sich in Begleitung von zwei Zeugen mit einer Vorladung zu dem preußischen Gesandten Baron Plotho zu begeben. Der Gesandte sollte innerhalb zweier Monate vor der Reichsversammlung erscheinen, um anzuzeigen, was er der Anklage auf die Reichsacht entgegenzusetzen habe. Plotho, der sich seiner Rechte bewußt war, zeigte die größte Verachtung gegen diese Vorladung, zwang den Überbringer, sie wieder zurückzunehmen, schob ihn selbst zur Tür hinaus und ließ ihn sodann durch seine Bedienten zum Hause hinauswerfen.

Obgleich die Reichsacht unausgesprochen blieb, wurde beschlossen, trotzdem gegen Friedrich als einen Feind des Reiches zu verfahren. Es wurde aus den mit Österreich verbündeten Staaten ein Heer aufgeboten, das unter dem furchtbaren Namen »Reichsexekutionsarmee« den Reichstagsbeschlüssen den nötigen Nachdruck geben sollte. Zu den vielen feindlichen Heeren, bei denen Friedrichs Untergang die Losung war, kam also noch ein neues (29 000 Mann stark), und schon fing man an, den nahen Zeitpunkt zu berechnen, wo der Krieg beendigt sein würde.

Es blieb Friedrich jetzt nichts übrig, als durch den wirksamsten Gebrauch seiner Waffen dem Kriegsgewitter allenthalben die Stirne zu bieten, und er schritt nun in seinen sächsischen Operationen nachdrücklicher zu Werke. Er sah jetzt ein, daß das von ihm so sehr gewünschte sächsische Bündnis für ihn offenbar nachteilig gewesen wäre, und daß der uneingeschränkte Besitz eines großen schönen Landes ihm unendlich mehr Vorteile verschaffte. Keine Provinz konnte so wie Sachsen allen seinen Operationen einen Zentralpunkt geben und ihm Rücken und Flanken decken.

Sämtliche sächsischen Gehälter und Besoldungen wurden herabgesetzt oder eingezogen, der ungeheure Vorrat von Porzellan in Dresden und Meißen wurde für preußische Rechnung als erbeutetes Eigentum verkauft. Das königliche Schloß in Dresden ließ Friedrich unberührt; die Paläste des Grafen Brühl dagegen, den er als den Urheber des Bündnisses betrachtete, das Sachsen mit seinen Feinden geschlossen hatte, ließ er verheeren.

Die Festung Königstein war auf Augusts Bitten von Friedrich während des ganzen Krieges für neutral erklärt worden. Die Österreicher aber wünschten sehr, diese Feste zu besitzen, und beschlossen daher, sie mit Einstimmung des sächsischen Kommandanten zu überrumpeln. Friedrich erfuhr von diesem Plane und erinnerte durch einen Brief sofort den Kommandanten an seine Pflicht, die ihm anvertraute und als neutral erklärte Festung nicht überfallen zu lassen, mit der Bedeutung, daß er eine Überraschung für ausgeschlossen halte. Geschähe sie dennoch, so würde er als Verräter mit Ehre und Leben dafür verantwortlich sein. Diese Erinnerung tat ihre Wirkung, und der Versuch unterblieb. Überhaupt war Friedrich sehr auf seiner Hut, und seiner Wachsamkeit entging nichts. Die Gräfin Brühl erhielt aus Polen ein Faß ungarischen Weines. Die Sache schien unbedeutend; allein da sie eine so wichtige Person betraf, deren geringste Handlung genau beobachtet wurde, meldete man sie dem Könige. Er befahl die schleunige Ablieferung des Weines und bat sich nur das Faß aus. Nun wurde in Gegenwart eines Abgeordneten der Wein im Palast abgezapft und sodann dem Könige das Faß gebracht. Es war ausgefüttert und mit vielen Briefen und Papieren ausgefüllt.

Die Reichsarmee sollte nun zusammentreten. Die bayrischen, württembergischen Soldaten und einige mehr ausgenommen, war der Rest der Armee ein Zusammenfluß undisziplinierter Scharen. In Schwaben und Franken waren Reichsstände, die nur einige Mann stellten. Auf manchen fiel allein die Lieferung eines Leutnants ohne Soldaten, der oft ein vom Pfluge weggenommener Bauerkerl war. Andere lieferten bloß einen Tambour und gaben ihm eine Trommel aus ihren alten Rüstkammern. Schweinetreiber rückten zu Querpfeifern auf, und abgelebte Karrengäule wurden bestimmt, Dragoner zu tragen. Die Reichsprälaten, die sich brüsteten, Bundesgenossen so großer Monarchen zu sein, ließen ihre Klosterknechte die Kittel ablegen und schickten sie zur Armee. Waffen, Kleidung, Bagage, kurz alles war bei diesen zusammengetriebenen Menschen verschieden, die man mit dem Namen »Soldaten« belegte, und von denen man große Dinge erwartete.

Indessen wurden von seiten der Preußen die wirksamsten Maßregeln getroffen, den Feldzug früh zu eröffnen, um den feindlichen Bundesgenossen zuvorzukommen. Die gefährlichsten und am meisten bereiten Gegner waren die Österreicher. Auf diese beschloß daher Friedrich mit vereinigten Kräften loszugehen, um womöglich einen großen Schlag auszuführen, bevor sich die Heere der andern Mächte nähern könnten. Der kaiserliche Hof nahm ein entgegengesetztes Verfahren an und wollte sich bloß auf Verteidigung beschränken, bis man, mit sämtlichen Bundesgenossen vereinigt, auf einmal den König von Preußen von allen Seiten anfallen und vernichten könnte.

Friedrich drang Ende April mit fünf Kolonnen in das Königreich Böhmen ein. Alle diese von verschiedenen Seiten anrückenden Kolonnen betraten am nämlichen Tage den böhmischen Boden, der König selber ging mit den seinen über die Moldau im Angesichte des Feindes, der seine ganze Macht beisammen hatte und jetzt den kostbaren Augenblick versäumte, Friedrichs kleines abgesondertes Heer mit überwiegendem Vorteil anzugreifen. Es herrschte eine Eifersucht bei den obersten Befehlshabern der kaiserlichen Truppen, die sich auf mancherlei Art geltend machte; denn Browne war jetzt dem Prinzen Karl von Lothringen untergeordnet, der als oberster Feldherr kommandierte. Diese Heerführer ahnten keinen feindlichen Einfall in Böhmen; sie glaubten, Friedrich würde sich in Sachsen zu verteidigen suchen.

Am 6. Mai frühmorgens waren alle preußischen Armeen, über 100 000 Mann stark, in der Gegend von Prag versammelt. Sie vereinigten sich hier bis auf zwei Kolonnen, die auf der andern Seite der Moldau blieben. Das preußische Heer, soweit es wirklich zum Treffen kam, war 64 000 und das österreichische 61 000 Mann stark. Dieses stand auf verschanzten Bergen. Die Zugänge waren zum Teil sumpfige Wiesen, abgelassene Teiche, deren Boden voller Schlamm und mit Gras bewachsen war, ferner schmale Dämme, ja Stege, die die Bewegungen sehr erschwerten. Die österreichische Infanterie stand, mit Kochen beschäftigt, ruhig in diesem festen Lager, während die Kavallerie ausgeschickt war, Futter zu holen, als Friedrich anrückte; denn man hatte, ungeachtet aller von den Vorposten eingebrachten Nachrichten, im kaiserlichen Lager seinen Anmarsch nicht glauben wollen. Prinz Karl ließ nun in größter Eile die Furagierer zurückkommen, die auch zum Teil in ihren Kitteln mit den Preußen fochten. Trotz des sehr ungünstigen Geländes rückte die preußische Infanterie mit einem bewundernswürdigen Mute vor. Sie konnte nur rottenweise über die schmalen Dämme gehen, und die, die durch Wiesen wateten, blieben bei jedem Tritt im Schlamme stecken, sanken teilweise gar bis an die Knie in Morast. Mehrere Bataillone mußten unter diesen Umständen ihre Kanonen zurücklassen. Gegen 10 Uhr eröffneten die Preußen den Angriff. Ungestüm gingen sie auf den Feind los, der sie mit einem mörderischen Artilleriefeuer empfing. Rottenweise stürzten sie zu Boden. Das Regiment Winterfeldt griff dennoch eine Batterie an und erlitt furchtbare Verluste. Der König hatte Befehl gegeben, ohne mit Musketen zu schießen unverzüglich mit gefälltem Bajonett einzudringen; allein das Kartätschenfeuer der Österreicher war so vernichtend, daß die Todesfurcht endlich der Tapferkeit ein Ziel setzte und mehrere Regimenter zurückwichen.

Indessen war die Kavallerie beider Heere auch ins Handgemenge geraten. 20 Schwadronen Kürassiere griffen die feindliche Kavallerie an, mußten aber, da diese weit überlegen war, zurückgehen; ebenso bei einem zweiten Angriff, den sie mit 20 Eskadrons Dragonern zusammen machten. Unterdessen hatte jedoch Zieten mit 45 Schwadronen Husaren und Dragonern die rechte Flanke der kaiserlichen Reitermasse umgangen, griff dort überraschend an und sprengte sie vollständig auseinander.

Winterfeldt hat sich zu Pferde vor das Schwerinsche Regiment gesetzt, unter furchtbarem Kartätschenhagel ist er auf 200 Schritt an die feindliche Front herangekommen, schon macht diese Kehrt, da sinkt er selbst von einer Musketenkugel am Halse verwundet bewußtlos vom Pferde. Die eben noch mit langen Schritten vorrückenden Soldaten stutzen, beginnen zu feuern und weichen dann langsam zurück. Nun kommt Schwerin angesprengt. Er nimmt einem Stabskapitän die Fahne aus der Hand und setzt sich mit den Worten: »Heran, meine Kinder!« an die Spitze seines Regiments, das nun nach dem Anblick des vergötterten Regimentschefs begeistert wieder vorgeht. Die Fahne soll ihnen den Weg zum Siege zeigen, und die Preußen fanden auch diesen Weg, allein der edle Wegweiser fiel, durch fünf Kartätschenkugeln zu Boden gestreckt. Die Fahne deckte ihn und verhüllte das Antlitz des sterbenden Helden. Die preußische Infanterie kämpfte nun in heißem Ringen, in dem zwei Regimenter nahezu aufgerieben wurden, stundenlang gegen die sich verzweifelt wehrenden Österreicher und trieb sie von Höhe zu Höhe in der Richtung auf Prag zurück. Die letzte Stellung der Kaiserlichen wurde um 3 Uhr nachmittags überwältigt.

Das geschlagene Heer war jetzt in zwei Armeen geteilt, von denen die schwächere sich auf die Flucht ins weite Feld begab und die andere sich nach Prag hineinwarf. Diesen Zufluchtsort wählte man, ohne die Folgen zu überlegen. Man sah jedoch die Gefahr dieser Lage schon in den ersten Stunden ein; denn noch am nämlichen Tage unternahmen die Österreicher einige schwache Versuche, sich wieder herauszuziehen, allein die Preußen hatten alle Ausgänge der Stadt besetzt und zwangen sie, wieder in die Festung zurückzukehren.

Der Verlust der Preußen an diesem Tage war 14 000 Mann an Toten und Verwundeten; 1800 waren gefangen worden. Die Österreicher zählten 13 200 Tote und Verwundete, darunter 4280 Gefangene; außerdem fielen 33 Kanonen, 11 Fahnen und Standarten, die Kriegskasse und viele Bagage den Siegern in die Hände.

Am Tage nach der Schlacht schrieb Friedrich an den Marschall Keith: »Nach den Verlusten, die wir gehabt haben, bleibt uns als einzige Tröstung, die Leute, die in Prag sind, zu Gefangenen zu machen. Und dann, glaube ich, ist der Krieg zu Ende.« Aber so blutig die Schlacht war, und so große Erwartungen auch ganz Europa jetzt hatte, so kam doch alles ganz anders. Alle Welt glaubte, daß die flüchtige österreichische Armee verfolgt und aufgerieben, die eingeschlossene aber durch Feuer und Hunger zur Übergabe gezwungen werden würde. Allein die Hoffnungen der Preußen wurden vereitelt.

Prag hatte nun innerhalb seiner Mauern ein ganzes Kriegsheer. Neben der Besatzung waren hier nahezu 50 000 Mann beisammen, worunter sich alle vornehmen Befehlshaber, auch Prinz Karl von Lothringen, befanden. Friedrich ließ die umfangreiche Festung unverzüglich berennen und alle Ausgänge mit Batterien besetzen. Noch am Abend des 6. Mai wurde die Festung aufgefordert, sich zu ergeben. Die Antwort war, man würde sich bis aufs äußerste verteidigen. Anfangs glaubte man in Wien, daß eine so gewaltige Armee wie die eingeschlossene kaiserliche die Riegel ihres Kerkers bald sprengen würde. Offenbar beherrschte dieser Gedanke auch die österreichische Heeresleitung in der ersten Zeit; denn zweimal waren Versuche angesetzt worden, mit dem gesamten eingeschlossenen Heere durchzubrechen; beide wurden aber aufgegeben, als Meldungen eintrafen, die Preußen stünden zur Abweisung in ihren Schanzen bereit. Die Besatzung mußte sich bereits in den ersten Wochen mit dem Fleische geschlachteter Kavallerie- und Artilleriepferde begnügen. Da man einen so außerordentlichen Vorfall nie vermutet hatte, so war man darauf gar nicht vorbereitet. Die Magazine in der Stadt waren ungenügend gefüllt, die Truppen litten an allem Mangel, und die 80 000 Einwohner schwebten in Gefahr, Hungers zu sterben.

Ein großer Ausfall, den die Besatzung in der Nacht des 23. Mai unternahm, scheiterte wegen mangelhafter Anordnungen ihrer Führer und an dem Widerstand der Preußen. Nachdem dann das Belagerungsgeschütz vor der Festung angekommen war, konnte die Beschießung in der Nacht zum 30. Mai beginnen. Da man den Endzweck hatte, die Magazine dieser Hauptstadt zu vernichten und die dort herrschende große Unruhe zu vermehren, so warf man Bomben und glühende Kugeln in die Stadt, die viele Häuser in Brand steckten und eine fortdauernde Feuersbrunst unterhielten. Die Preußen konnten nachts das Geschrei und Wehklagen der Einwohner deutlich hören. 12 000 wurden aus der Stadt gejagt, um die Hungersnot zu vermindern; allein die Kanonenkugeln der Belagerer trieben sie in ihr Elend wieder zurück. Nach einer dreiwöchigen Belagerung lag die ganze Neu- und Judenstadt in Asche; auch einige Proviantmagazine waren dabei in Flammen aufgegangen. Alle Straßen waren mit Wagen und Pferden bedeckt, die Kirchen lagen voller Verwundeter und Kranker, und der Tod räumte unter Menschen und Vieh wie bei der Pest auf.

Anfangs war in der österreichischen Kaiserstadt die Bestürzung allgemein gewesen, als sich dort die Kunde vom Verluste der Schlacht und ihren Folgen, der Einschließung des größten Teils der Armee, verbreitete. Aber gar bald erkannte man im Hofkriegsrate die Vorteile, die darin lagen, daß nun der größte Teil des Preußenheeres ebenfalls zum Stilliegen vor der Stadt verurteilt war und somit auf keinem anderen Kriegsschauplatze zur Verwendung kommen konnte. Dieser Zeitgewinn mußte ja den Verbündeten zugute kommen, die mit ihren Kriegsvorbereitungen noch so sehr im Rückstande waren!

Im preußischen Lager war man anfangs der Meinung gewesen, die Lebensmittel in Prag würden in Anbetracht der starken Besatzung und des Umstandes, daß die Stadt 80 000 Einwohner hatte, nur etwa zwei Wochen ausreichen. Entgegen dieser Erwartung widerstand aber die Festung, auch nachdem die Beschießung begonnen hatte, während der zweiten Juniwoche noch immer. Mehr und mehr mußte Friedrich einsehen, daß die Menge des herangeführten Geschützes nicht ausreiche. Dabei begannen die Lebensmittel, besonders die Futtervorräte, bei dem langen Stillstehen im eigenen Lager knapp zu werden. Friedrich wußte, daß die Russen, Schweden, Franzosen und Reichstruppen sich von allen Seiten seinen Staaten näherten. Jeder Tag war ihm kostbar. Noch nie im Schlachtfelde überwunden, dachte er kaum an die Möglichkeit einer Niederlage. Er ließ daher den größten Teil seines Heeres bei Prag stehen, um die Belagerung fortzusetzen, und zog mit dem andern dem Feldmarschall Daun entgegen, um so alle Hoffnungen der Belagerten auf einmal zu vernichten.

In Wien aber begann man nunmehr ernstlich an einen Entsatz der eingeschlossenen Armee zu denken, da die Vorräte dort im letzten Drittel des Juni zu Ende gehen mußten. Theresia forderte Daun auf, die hierfür nötigen Schritte sofort einzuleiten. Dieser Feldherr war mit 14 000 Mann aus Mähren gekommen und hatte etwa 16 000 Flüchtlinge sowie mehrere kleine Korps zu sich herangezogen. Jetzt lagerte er mit 54 000 Mann und etwa 60 schweren Geschützen auf den Bergen bei Kolin, wo er sich sorgfältig verschanzte.

Mitte Juni stand Friedrich, durch mehrere Truppenabteilungen verstärkt, mit 33 000 Mann und gegen 30 schweren Kanonen bei Kolin, war also bedeutend schwächer als sein Gegner. Dazu waren vor der Front des österreichischen Heeres Dörfer, Hohlwege und senkrechte Anhöhen, zum Teil sehr schwer zu ersteigen, und eine überlegene Artillerie schien vollends allen Angriffen ein Ziel zu setzen. Aber der noch niemals besiegte König schreckte vor all diesen Hindernissen keinen Augenblick zurück. Er ließ in der Frühe des 18. den östlichen Flügel des Gegners angreifen. General Hülsen mit 7 Bataillonen führte diesen Angriff mit einem Mute aus der die Feinde in Erstaunen setzte. Siebenmal wiederholten die Preußen den Angriff auf den so überaus vorteilhaft aufgestellten Feind; aber nicht Tapferkeit und Kriegskunst entschieden den Ausgang dieses denkwürdigen Tages, sondern Zufälle. Die Preußen hatten schon sehr große Vorteile erlangt: Der rechte Flügel des Feindes war geschlagen, ein Kavalleriekorps vom General Zieten hinter einen Grund zurückgedrängt, so daß es ganz von Dauns Armee getrennt war, und schon beschloß dieser ernstlich den Rückzug. Die Adjutanten flogen mit diesem Befehle von Flügel zu Flügel. Bereits führte man das Geschütz ab, als die Schlacht sich auf einmal ganz unerwartet zu Friedrichs Nachteil veränderte.

Des Königs weise Anordnungen wurden nie so schlecht befolgt wie an diesem Tage. Der rechte Flügel sollte zurückgehalten, d. h. die nach griechischem Muster gebildete schräge Schlachtordnung angewandt werden. Das geschah nicht. Generalmajor Manstein, dessen Brigade sich in der Mitte dieses zurückzuhaltenden Flügels befand, stieß nördlich des Dorfes Chozenitz auf Kroaten. Um sich ihres lästigen Feuers zu erwehren, vertrieb er sie mit seinen fünf Bataillonen, folgte ihnen aber blindlings durch das Dorf bis an den Fuß einer steilen Höhe und ward dort von der Übermacht in ein stehendes Feuergefecht verwickelt. Im ersten Treffen war durch dies eigenmächtige Verfahren Mansteins eine Lücke entstanden, die vom zweiten Treffen ausgefüllt werden mußte; infolgedessen bestand dieses nur noch aus einer Brigade von vier Bataillonen. Der linke Flügel, im ganzen 19 Bataillone stark, ging inzwischen siegreich vor und eroberte eine ganze Anzahl schweren Geschützes. Aber Daun führte frische Bataillone heran. Friedrich versuchte den Mangel an frischen Infanteriekräften durch einen Reiterangriff auszugleichen; doch dieser wurde durch einen Gegenangriff österreichischer Reiter abgewiesen. Nun setzt der König seine letzten inzwischen herangekommenen Reitergeschwader unter dem Generalmajor Krosigk, die Rochowkürassiere und Normandragoner, ein. Diese beiden äußerst braven Regimenter durchbrechen zwei Infanterietreffen, wobei das ungarische Regiment Haller, das seine Patronen verschossen hatte, zum Säbel greift, um sich der Kürassiere, die Oberst Seydlitz führt, zu erwehren. An dem hinter diesen beiden Infanterietreffen stehenden Reitertreffen bricht sich aber die Wucht der Attacke, und die erschöpften preußischen Reiter müssen weichen. Der nun völlig entblößte linke Infanterieflügel, der in stundenlangem heldenmütigen Ringen schwer gelitten hat und fast aller Offiziere beraubt ist, vermag dem jetzt erfolgenden Ansturme von 80 Schwadronen nicht mehr standzuhalten; er wird völlig zersprengt, und nur schwache Trümmer sammeln sich an der nach Kolin führenden Kaiserstraße.

Friedrich hatte sich persönlich der Gefahr aufs äußerste ausgesetzt, solange ihm noch ein Schimmer von Hoffnung blieb, das Geschick des Tages zu seinen Gunsten zu gestalten. Nun wendet er sein Pferd langsam dem rechten Flügel zu und befiehlt dem dort kommandierenden Herzog von Bevern, mit diesem den Rückzug zu decken. Er selbst reitet, nur von einer Eskadron Garde du Korps begleitet, nach Nimburg voraus. Der acht Bataillone Beverns harrt nun mit sinkender Sonne noch schwere Blutarbeit. Ganz besonders zeichnet sich hierbei das erste Bataillon Leibgarde aus. Es hat vier Bataillone und zwei Kavallerieregimenter abgewiesen. Dann verläßt es, auf allen Seiten von angreifenden Reitern umschwärmt, in stolzer Ruhe als letzte Truppe das Schlachtfeld. Diese schönen Riesen, sämtlich unter Friedrichs Leitung bei den Potsdamer Manövern groß geworden, viele noch aus dem Regimente stammend, das er als Kronprinz in Ruppin geführt, fochten, da bereits alles um sie her das Feld geräumt hatte, bis sie fielen. Sodann deckten ihre Heldengestalten, in Reihen und Gliedern gestreckt, den blutigen Kampfplatz.

Die feindlichen Anführer, denen ein preußischer Abzug vom Schlachtfelde einen ganz neuen Anblick gewährte, sahen diesem unerwarteten Schauspiele ruhig zu, so daß die Reste des Preußenheeres ungestört abmarschieren konnten; ein Rückzug, der mit viel Umsicht und Ordnung geschah. Der Verlust der Preußen betrug 14 000 Mann, 22 Fahnen und 45 Kanonen, der der Österreicher 8000 Mann.

Den sieggewohnten Preußen war dies noch nie erlebte Unglück überaus schmerzlich; es schien ihnen der Vorbote einer traurigen Zukunft zu sein. König Friedrich, der in Nimburg seine zerstreuten Truppen sammelte, saß hier auf einer Brunnenröhre tief nachdenklich, heftete unverwandt seine Blicke auf den Boden und zirkelte mit dem Stocke Figuren in den Sand. Die Zukunft zeigte ihm schreckhafte Bilder. Endlich sprang er auf und erteilte den ankommenden Truppen mit heiterer Miene seine Befehle. Er musterte mit tiefgebeugtem Herzen den kleinen Rest seiner Leibgarde. Alle Krieger dieser auserlesenen Schar waren ihm persönlich bekannt; er wußte ihre Namen, ihr Alter, ihr Vaterland, ihre Schicksale. In wenig Stunden hatte sie der Todesengel hingerafft; sie hatten wie Helden gefochten und für ihn waren sie gestorben. Dieser Gedanke preßte ihm Tränen aus.

Die Freude in Wien war unbeschreiblich. Es wurden glänzende Feste gegeben, große Geschenke ausgeteilt und Medaillen geschlagen. Alle Offiziere, die der Schlacht beigewohnt hatten, erhielten einen monatlichen Sold, die Unteroffiziere und Gemeinen 15 Kreuzer, alle Verwundeten aber einen zweimonatigen Sold. Um das Andenken dieses Tages den österreichischen Kriegern immer gegenwärtig zu halten, stiftete die Kaiserin den Maria-Theresia-Orden.

Friedrichs Lage war durch diesen einzigen Tag höchst kritisch geworden; seine glücklichen Aussichten waren auf einmal verschwunden, und sein Untergang schien nun unvermeidlich. Ja, als wenn ihn das Unglück auf alle Art verfolgen wollte, so erhielt er wenige Tage nach der Schlacht die traurige Nachricht von dem Tode seiner zärtlich geliebten Mutter, die aus Gram über die Zukunft sich seit dem Anfange des Krieges abgehärmt hatte und jetzt durch die Niederlage der Preußen den Todesstreich empfing.

Die Schlacht von Kolin entschied das Schicksal Prags und des darin eingeschlossenen Heeres, dem durch diesen Sieg gleichsam der Stein vom Grabe gewälzt wurde, so daß es wieder auferstehen konnte. Die Belagerung wurde nun sogleich aufgehoben. Während einer 40tägigen Einschließung waren 8535 Bomben, 75 039 Haubitzgranaten und 93 025 Kanonenkugeln auf die Stadt geschossen worden. Jetzt wurde der Abzug der Preußen in großer Ordnung ausgeführt.

Der König wollte bei der ersten Gelegenheit versuchen, die Scharte auszuwetzen. Sein Blick war nunmehr auf seine eigenen Provinzen gerichtet, die gedeckt werden mußten. Denn Kolin war die Losung für Franzosen, Russen, Schweden und Reichstruppen, die preußischen Staaten jetzt mit allem Eifer anzufallen. Eine starke russische Armee drang in Ostpreußen ein, die Hauptarmee der Franzosen hatte fast ganz Westfalen in Besitz genommen, ein anderes französisches Heer vereinigte sich mit den Reichsvölkern, um in Sachsen einzudringen, und die Schweden schifften über die Ostsee, um Pommern anzufallen.

Der Feldmarschall Browne war tot, und die österreichischen Heere standen jetzt unter dem Oberbefehle des Prinzen Karl, dem Daun als Berater beigegeben war. Diese Feldherren hatten, nachdem Friedrich aus Böhmen abgezogen war, wieder Kräfte gesammelt und benutzten seine Entfernung. Sie drangen in die Lausitz, und die Daunsche Armee eroberte Zittau, worin sich ein preußisches Magazin befand. In wenigen Stunden war diese zierliche, reiche Stadt ein rauchender Aschenhaufen. Friedrich rückte nun geradeswegs auf die Österreicher nördlich Zittau los; aber diese hatten sich derartig verschanzt, daß der König nach eingehender Erkundung vom Angriffe abstand. So sehr Friedrich eine Schlacht wünschte, so sorgfältig vermied sie der kaiserliche Feldherr, der selten geneigt war, sich mit den Preußen im freien Felde zu schlagen, am wenigsten jetzt, da verbündete Armeen aus allen Himmelsgegenden im Anzuge waren. Ein französisches Korps war schon bis Erfurt gekommen, ein zweites Heer rückte nach. Die Reichstruppen rückten von Süden, die Russen von Osten und die Schweden, die schon in Pommern angelangt waren, von Norden heran.

Der Anführer des französischen Heeres war der Marschall d'Estrées. Er überschritt den Rhein, verwüstete die preußischen Besitzungen dort und im Westfälischen und erhob Kriegssteuern in Hannover. Man war hier zum Widerstand nur unvollkommen vorbereitet. Der über 100 000 Mann starken französischen Macht stand ein nur 47 000 Mann starkes Heer gegenüber, das aus Hannoveranern, Hessen, Braunschweigern und einigen Bataillonen Preußen bestand und dessen Führer der unfähige Herzog von Cumberland, ein Sohn des Königs Georg, war. Dieser zog sich dauernd zurück und versäumte dabei mehrere günstige Gelegenheiten, d'Estrées zu schlagen. Endlich setzte er sich nahe der Festung Hameln bei dem Dorfe Hastenbeck fest. Hier griffen die Franzosen an, und als sie nach lebhaftem Gefechte einige Batterien wegnahmen und sich einer Anhöhe bemeisterten, verlor Cumberland Mut und Besonnenheit und verließ höchst übereilt das Schlachtfeld, – gerade als der Sieg wieder anfing, sich auf seine Seite zu neigen. Als Cumberland nachher erfuhr, wie nahe er dem Siege gewesen – zwei seiner Abteilungen hatten bedeutende Vorteile errungen – weinte er aus Verzweiflung über seine begangenen Fehler. Übrigens ist diese Schlacht auch darum höchst merkwürdig, weil d'Estrées kurz nach Cumberland ebenfalls den Rückzug anordnete, von derselben Befürchtung wie sein Gegner ausgehend, daß er umgangen sei. Sein einzigstes Verdienst war in diesem Falle, daß er den Rückzug der Verbündeten früher bemerkte als diese den seinen und nun schleunigst von neuem vorrückte, um das von jenen verlassene Schlachtfeld wieder zu besetzen. Ein gleichartiges Beispiel kennt die Kriegsgeschichte nicht. Das hannoversche Ministerium, das im Auftrage des Königs Georg das Kurfürstentum regierte, überlieferte durch einen im Kloster Zeven (nordöstlich von Bremen) abgeschlossenen schimpflichen Vertrag den Franzosen das ganze Land, und der Herzog von Cumberland hatte sich durch den fortwährenden Rückzug so in die Enge treiben lassen, daß er in diesem Vertrage – sein Heer aufzulösen versprach. Zwar verwahrte sich Cumberland ausdrücklich dagegen, daß der Vertrag als Kapitulation angesehen werde. Das änderte aber an dessen Schimpflichkeit nichts.

Bald danach vereinigte sich ein zweites französisches Heer unter Soubise, einem Günstling der Pompadour, in Thüringen mit den Reichstruppen unter dem Prinzen von Hildburghausen und zog dann ostwärts, um Sachsen zu befreien. Auf dem Wege dahin wurden Städte und Dörfer ausgeplündert, verheert und von den wehrlosen Einwohnern durch Drohungen unerschwingliche Kriegssteuern erpreßt. Die Gewalttaten der Franzosen waren so groß, daß sie fast den Greueln der Kasaken gleichkamen. Sie prügelten reiche Leute auf ausdrücklichen Befehl vornehmer Offiziere jämmerlich, um Brandschatzungen zu erpressen. Sie spielten gleichsam mit dem Leben der Menschen. Unschuldige Menschen wurden, aus unbegründetem Verdacht, ohne einen Schatten von Beweis, als Spione aufgehängt.

Aber schon Mitte August war König Friedrich mit rund 25 000 Mann nach Thüringen aufgebrochen. Dort angelangt, teilte er sein Heer in mehrere Korps, um den verschiedenen Armeen, die auf Sachsen und den Mittelpunkt seiner Staaten anrückten, Hindernisse in den Weg zu legen. So hatte er, als er bei Erfurt ankam, nur noch etwa 10 000 Mann bei sich. Um nun diese große Schwäche dem Feinde zu verbergen, ließ der König seine Truppen nicht an einer Stelle lagern, sondern in Dörfern Unterkunft beziehen und diese oft wechseln, wobei die Namen der Regimenter, um die Spione zu betrügen, jedesmal verändert wurden.

Inzwischen waren auf den Unglückstag von Kolin weitere Unglücksnachrichten gefolgt. Die Russen waren, gegen 90 000 Mann stark, in Ostpreußen eingefallen, und der greise Feldmarschall Lehwaldt war Ende August bei Groß-Jägerndorf geschlagen worden. Da die ungeheure russische Armee aber in Preußen, das sie zur Einöde gemacht hatten, keinen Unterhalt finden konnte, mußte sie bald den Rückzug antreten. Diesen Rückzug bezeichneten Feuer, Plünderung und alle nur ersinnlichen Grausamkeiten. Die Städte, Flecken und Dörfer, wohin diese höllischen Schwärme kamen, gingen in Rauch auf, und die Landstraßen waren mit Leichnamen von Menschen und Pferden bedeckt. Die zur äußersten Verzweiflung getriebenen preußischen Bauern wehrten sich und machten dadurch ihr Unglück noch größer. Lehwaldt aber konnte sich nun gegen die Schweden wenden, die ohne große Mühe aus Pommern vertrieben wurden. Dagegen waren die Österreicher in Schlesien eingefallen, ja, der General Hadik war sogar in Berlin eingedrungen und hatte dort Kriegsgelder erhoben. Das Schlimmste jedoch war die Nachricht von dem Vertrag im Kloster Zeven. Dadurch verlor Friedrich auf einmal eine Hilfsarmee, die bisher die Franzosen im Felde beschäftigt hatte; nun konnten diese ihre ganze Macht gegen ihn allein verwenden.

Friedrichs Lage war verzweifelt. In der Nähe und in der Ferne Feinde, die sich beständig mehrten. Vergebens floß das Blut seiner tapferen Krieger. Die riesenhafte Macht der Gegner wuchs beständig. So gerecht aber auch seine Besorgnis war, der Menge zu unterliegen, so war er fest entschlossen, bis zum Äußersten Widerstand zu leisten und wenigstens mit Ehren unterzugehen. Zunächst beschloß er, sich in Paris Achtung zu erzwingen. Er suchte die vereinigten Franzosen und Reichsvölker zu einer Schlacht zu bringen und rückte ihnen entgegen.

Am 15. Oktober war Friedrich in Begleitung einer größeren Reiterschar nach Gotha geritten, um das Herzogspaar zu besuchen, hatte auf dem Schlosse gespeist und war dann in Begleitung von einem Regiment Dragoner in sein Hauptquartier bei Erfurt zurückgekehrt, während Seydlitz mit den übrigen Dragonern und Husaren in und bei Gotha stehen blieb. Im Lager der Verbündeten hatten sich über die Anwesenheit des Königs in Gotha und die Stärke der ihn begleitenden Truppen die abenteuerlichsten Gerüchte verbreitet, und man beschloß eine gewaltsame Erkundung, um die Stärke des in Gotha befindlichen Feindes festzustellen. Von beiden Heeren wurden die auserlesensten Truppen, im ganzen 10 000 Mann, für das Unternehmen ausgewählt. Seydlitz räumte die Stadt sofort, als er ein so zahlreiches Aufgebot anrücken sah. Die gesamte Generalität der Verbündeten begab sich sogleich aufs Schloß zum Frühstück. Aber Seydlitz war nicht gesonnen, Gotha den Feinden ohne weiteres zu überlassen. Er hatte etwa 1900 Reiter beisammen und beschloß, mit dieser Schar dem übermütigen Feinde einen Streich zu spielen. Er stellte seine sämtlichen Schwadronen in zwei Gliedern auf, ließ einen Teil davon absitzen, so daß er von weitem für Infanterie gehalten werden konnte, und schickte einen zuverlässigen Dragoner in die Stadt, mit dem Auftrage, sich als Überläufer auszugeben und auszusagen, der König sei mit dem ganzen Heere im Anzuge.

Die Husaren sprengten zwei Tore, jagten durch die Stadt und machten gegen 100 Gefangene. Seydlitzens Schaustück, auf einer Höhe 3000 Schritt östlich der Stadt in drei Linien hintereinander aufgestellt, wirkte so verblüffend auf die frühstückende Generalität, daß diese sogar Geschütze zu erblicken glaubte und Hals über Kopf den Rückzug anordnete. »Zu Roß und Wagen eilte alles zum Tore hinaus, Eisenach zu,« berichtet ein glaubwürdiger Augenzeuge. Seydlitz besetzte Gotha nun von neuem und verließ die Stadt erst nach drei Tagen auf Befehl Friedrichs, um nach Erfurt zurückzugehen.

Unterdessen hausten die Franzosen in den Thüringer Ländern, deren Fürsten meist mit ihnen verbündet waren, wie in Feindesland. Furage, Proviant, üppige Mahlzeiten für die Soldaten und Geld für die Befehlshaber erpreßten sie mit Gewalt und drohten im Weigerungsfalle Städte und Dörfer zu verheeren. Das aber geschah ohnehin. Ganze Gegenden wurden rein ausgeplündert. Im Dorfe Branderode bei Freyburg a. U. wurde das Schloß eines Edelmannes namens Bose auf Kasakenart verwüstet. Die kostbaren Möbel, die zu schwer waren fortzubringen, wurden zerhauen, zerschnitten, die Weinfässer zerschlagen und die Briefschaften und Dokumente aus Bosheit in Stücke zerrissen. Auch die Kirchen blieben nicht verschont. Man zertrümmerte Altäre, Kirchstühle und Kanzeln.

Friedrich hatte inzwischen die Hoffnung aufgegeben, die Gegner vor die Klinge zu bekommen, ehe dessen Verstärkungen eintrafen, und weiter nach Westen durfte er ihnen nicht folgen. Er stand daher eben im Begriffe, nach Schlesien abzumarschieren, als er Meldung empfing, die Franzosen und Reichsvölker rückten vor. Nun entschloß er sich, erst doch noch mit diesen Gegnern abzurechnen.

Ende Oktober waren des Königs Streitkräfte bei Leipzig versammelt, die Verbündeten standen bei Freyburg a. U. Am 4. November unternahm Friedrich eine Erkundung; die Armee folgte, zum Angriff bereit. Aber der König fand die Stellung zu stark, um sie mit seinen 22 000 Mann angreifen zu können. Er schätzte den Gegner nach den Aussagen der Gefangenen auf 60 000 Mann. Es waren jedoch von der Reichsarmee 25 Bataillone entsendet, so daß die Gesamtstärke nur rund 41 000 Mann betrug, während Soubise bisher tausend Ausflüchte hatte, sobald die Rede vom Schlagen war, zeigte er nun plötzlich helle Kampfeslust und ging auf Hildburghausens Vorschlag, am 5. die Preußen in ihrem Lager zu umgehen und anzugreifen, eifrig ein. Wenn man ihn und seine Armee jetzt reden hörte, so waren sie voller Begierde zur Schlacht; sie hatten nur die einzige Besorgnis, daß der König ihnen entrinnen möchte. Auch warf man im französischen Lager die Frage auf, ob es einer großen Armee auch Ehre bringe, sich mit einer so kleinen zu schlagen. Dieser lächerliche Eigendünkel sollte bestraft werden.

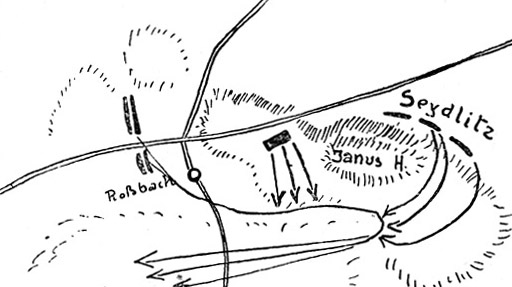

So kam es am 5. November bei dem Dorfe Roßbach zu einer der sonderbarsten Schlachten, die jemals geliefert wurden. Während ein Teil der preußischen Armee dem preußischen Lager gegenüber stehen blieb, bemühten sich die übrigen Truppen, Franzosen und Reichsvölker, dem Könige in die linke Flanke zu kommen. Friedrich verließ sich auf die Geschwindigkeit, womit seine Truppen in Schlachtordnung gestellt werden konnten; er sah daher den Bewegungen der Feinde gelassen zu und ließ seine Linien nicht einmal ausrücken. Das preußische Lager stand unbeweglich, und da es eben Mittag war, waren die Soldaten mit ihren Mahlzeiten beschäftigt. Erst nach 2 Uhr mittags brachen die Preußen ihre Zelte ab und setzten sich in Marsch, wobei General Seydlitz mit der Kavallerie vorherzog.

Die Generale des verbündeten Heeres wähnten das kleine Preußenheer im vollen Rückzuge nach der Saale, und die an der Spitze befindliche Kavallerie glaubte sich beeilen zu müssen, wenn sie es noch einholen wollte. Seydlitz war hinter einer Hügelkette marschiert, die seine Bewegungen vollständig verdeckte. Auf dieser Hügelkette (Janushügel) hatten fünf Eskadrons Husaren seine Manöver verschleiert, und der Gegner war so siegesgewiß, daß er gar keinen Versuch machte, diesen Schleier zu durchbrechen. Als Seydlitz sich überzeugt hat, daß er sich in der Flanke der feindlichen Kavallerie befindet, bricht er gleich einem Gewittersturme auf den ahnungslosen Feind los. Die vordersten Regimenter kommen noch zu notdürftigem Aufmarsche; alles andere gerät in das bunteste Durcheinander, und wenige Minuten genügen, den Gegner vollständig zu werfen. Vergebens führt Soubise die am Ende der Marschkolonne befindliche Kavallerie persönlich heran; kaum zeigt sie sich, ist sie ebenfalls aus dem Felde geschlagen. Unterdessen rückte die vorher so ruhig gebliebene preußische Infanterie plötzlich in Schlachtordnung an und empfing die französische mit einem entsetzlichen Kanonenfeuer, auf das ein regelrechtes Musketenfeuer folgte.

Die französische Infanterie sah sich nun von ihrer Kavallerie verlassen und von den Preußen vermöge einer geschwinden Schwenkung in der rechten Flanke angegriffen. In dieser bedrängten Lage hielt sie nur ein dreimaliges Feuer von den Preußen aus, und nun warf sie sich mit Ungestüm auf ihren linken Flügel, der einen in der höchsten Unordnung befindlichen ungeheuren Menschenklumpen darstellte. In dies Gewirre stürzten einige preußische Kavallerieregimenter und wüteten entsetzlich. Ein sonderbarer Umstand gab hierzu Veranlassung. Man hatte diesen Reitern, die größtenteils in der Mark Brandenburg zuhause waren, den Tag zuvor erzählt, daß die Franzosen sich vorgesetzt hätten, ihre Winterquartiere in Brandenburg zu nehmen. Der Gedanke an einen solchen Besuch empörte sie, da sie den von diesen Gegnern in Thüringen angerichteten Schaden sahen. Als daher in der Schlacht die fliehenden Franzosen »Quartier« (Gnade!) riefen, hielten die Preußen dies Bittwort um ihr Leben für ein Gespötte und deuteten es auf die erwähnten Winterquartiere in ihrem Vaterlande. Sie schrien daher bei ihren Schwertstreichen: »Ja, wir wollen euch Quartier geben!« Viele verloren durch dies Mißverständnis ihr Leben, bis andere, mit der deutschen Sprache bekannt, endlich das Wort »Pardon!« gebrauchten, das dann auch seine Wirkung tat.

Es war 6 Uhr abends und schon ganz dunkel. Diese wohltätige Finsternis rettete den Rest der sonst dem Untergang geweihten großen Menschenschar. Die Soldaten warfen ihre Gewehre weg, um sich desto geschwinder retten zu können, die fliehende Kavallerie die Kürasse und großen Reiterstiefel, so daß man die Straße nach Erfurt wie besät fand. Viele sprangen in die Saale, um den sie verfolgenden Husaren zu entkommen. Die Schlacht, die kaum drei Stunden dauerte, kostete den Franzosen etwa 6000, dem Reichsheere 3500 Mann. Einige tausend andere fielen auf der Flucht in preußische Hände. Der Schrecken war so groß, daß sich ganze Haufen einzelner Reiter übergaben. In einem Dorfe nahmen zwei Dragoner über 100 Mann gefangen, die sich in einem Garten verborgen hatten.

Der erste Bericht des Prinzen Soubise an König Ludwig begann mit den Worten: »Ich schreibe Ew. Majestät im höchsten Grade meiner Verzweiflung: Euer Majestät Heer ist gänzlich aufgelöst; ich bin im Augenblick noch außerstande zu melden, wie viele Offiziere tot, gefangen oder sonst verloren sind.«

Die Beute der Preußen in dieser » bataille amusante« war sehr beträchtlich: 72 Kanonen, viele Fahnen, 21 Standarten und der größte Teil der französischen Bagage. Ihr Verlust betrug 30 Offiziere, 518 Mann. Ein so wohlfeiler und dabei so vollkommener Sieg gegen eine der kampfgeübtesten Armeen war in der neueren Geschichte ohne Beispiel.

Alle deutschen Völkerschaften, ohne Rücksicht auf Partei und Reichsbeschlüsse, waren von diesem Siege gegen die Franzosen, den man als einen Nationaltriumph ansah, hochbefriedigt. Fast sämtliche Nationen Europas haßten die Franzosen ihres anmaßenden Auftretens wegen, aber die Deutschen taten es ganz besonders. Die bei den Franzosen übliche laute Verachtung deutschen Namens, deutschen Verdienstes, deutschen Genies und deutscher Sprache hatten allmählich die größte Erbitterung erzeugt. Diese Volksstimmung äußerte sich allenthalben und erstickte oft alle andern Betrachtungen. Man sah ein merkwürdiges Beispiel davon selbst auf dem Schlachtfelde von Roßbach. Ein preußischer Reiter, im Begriff, einen französischen gefangen zu nehmen, erblickt in dem Augenblick, da er die Hand anlegen will, einen österreichischen Kürassier hinter sich mit dem Schwert über seinem Kopfe. »Bruder Deutscher!« ruft ihm der Preuße zu, »laß mir den Franzosen«. »Nimm ihn«, antwortete der Österreicher und eilte davon.

Von den geschlagenen französischen und Reichstruppen, von denen die Thüringer Bauern noch eine Menge Gefangene einbrachten, war auch keine Spur mehr in Sachsen und den angrenzenden Provinzen zu sehen. Sie zerstörten alle Brücken, um nicht verfolgt zu werden. Sie glaubten immer den König hinter sich zu haben, und viele Haufen machten nicht eher als am Rheine Halt.

Friedrich aber wurde durch die glücklichen Fortschritte der Österreicher nach Schlesien gerufen, wohin er mit 18 Bataillonen und 29 Schwadronen eilte. Er ließ zwar eine französische Armee an den Grenzen seiner Staaten zurück. Allein er durfte hoffen, daß dieser bald durch ein Heer Einhalt getan werde, das sich auf eine unerwartete Art wieder bildete. In England war ein neues Ministerium errichtet, an dessen Spitze Pitt stand, und diesem Minister gelang es, König Georg zu überzeugen, daß der Vertrag von Zeven sowohl eine höchst unkluge Handlung als auch ein Verrat an Englands Verbündetem sei. So kam eine neue Armee zustande, die aus Hannoveranern, Hessen, Braunschweigern und Preußen bestand. Friedrich konnte nur wenige Soldaten zu dieser Armee hergeben, allein er bestimmte auf die Bitte König Georgs einen Anführer, der ein Heer aufwog. Dies war der Herzog Ferdinand von Braunschweig, einer von den außerordentlichen Menschen, die erhabene Talente, Geistesgröße und Edelmut des Herzens in einem seltenen Grade vereinigen. Schon im Februar eröffnete er den Feldzug gegen die Franzosen, die in weiten Winterquartieren von Goslar bis Verden zerstreut lagen, und jagte sie wie das Wildbret aus den verschneiten Wäldern. In wenigen Wochen waren sie über den Rhein getrieben und ganz Norddeutschland von ihnen gesäubert. Nachdem sie sich kaum von dieser Hetze erholt hatten, griff Ferdinand sie in ihrem festen Lager bei Krefeld am 23. Juni an, und obwohl der französische General Clermont über 47 000 und Ferdinand nur über 30 500 Mann verfügte, schlug er sie doch in die Flucht. Gleich darauf erhielten sie Verstärkung, Ferdinand ging über den Rhein zurück und zwang die Franzosen, das rechte Rheinufer zu meiden. So hatte sich hier die Kriegsszene völlig verändert.

Für die grenzenlose Verachtung, die die französische Sinnes- und Handlungsart bei den deutschen Truppen hervorrief, sei hier ein Beispiel erwähnt. Ein preußischer Husar von dem gefürchteten »schwarzen Regimente« wurde von den Franzosen gefangen und ins Hauptquartier gebracht. Clermont selbst wollte ihn sprechen, denn die Gefangennahme eines preußischen Husaren war hier ein seltener Vorfall. Von den schwarzen Husaren hatte man die Sage verbreitet, daß sie bei Widersetzung nie Pardon gäben, und die Husaren bestätigten dies Gerücht, um desto leichter zu siegen. Auf Clermonts Frage, wo Ferdinand sich gelagert hätte, war die Antwort: »Da, wo ihr ihn nicht angreifen werdet«. Er wurde gefragt, wie stark die Armee seines Königs sei. Er erwiderte, sie möchten sie aufsuchen und zählen, wenn sie Mut genug dazu hätten. Clermont fühlte sich durch diese Kühnheit nicht beleidigt. Sie gefiel ihm vielmehr und veranlaßte ihn, den Husaren zu fragen, ob sein König viele solcher Soldaten hätte wie er. Der Mann antwortete: »Ich gehöre zu den schlechtesten, sonst wäre ich jetzt nicht euer Gefangener.« Eine solche Sinnesart zu finden, war den Franzosen ein Rätsel. Man entließ den Gefangenen, und Clermont schenkte ihm einen Louisdor. Der Preuße nahm ihn an; allein obgleich ausgeplündert und ohne einen Heller im Besitz, gab er in Gegenwart des Feldherrn das Goldstück einem französischen Soldaten mit der Bemerkung, daß er von den Feinden seines Volkes keine Geschenke annehme. Man trug ihm Übertritt in französische Dienste und eine Offiziersstelle an; aber er antwortete mit einem Hohnlachen, daß er ein Preuße sei.

Friedrich war indessen nach Schlesien geeilt. Der Herzog von Bevern, der diese Provinz mit 41 000 Mann zu decken beauftragt war, war nicht imstande gewesen, der ganzen Macht Österreichs zu widerstehen, die sich zur Eroberung dieses Landes vereinigt hatte. Er war den Österreichern am 22. November in der Schlacht bei Breslau unterlegen, darauf hatte die Festung Breslau kapituliert. Außerdem hatten die Kaiserlichen die Festung Schweidnitz erobert, deren Besitz ihnen die Verbindung mit Böhmen erleichterte.

Schlesien schien nun für den König von Preußen so gut wie verloren zu sein. Nie in allen preußischen Feldzügen hatte Österreichs Glück auf solcher Höhe gestanden. Die Kaiserlichen glaubten sich jetzt zu den größten Erwartungen berechtigt; sie hatten eine Schlacht gewonnen, zwei Festungen erobert, die Hauptstadt des Landes in Besitz, eine ungeheure Armee, um das Eroberte zu behaupten, und daher die besten Aussichten, den Krieg in kurzer Zeit nach Wunsch zu endigen. Der eingebrochene Winter schien allen ferneren Operationen der Preußen ein Ziel zu setzen, und man dachte schon ernstlich an Winterquartiere, als sich die ganze Szene zum Erstaunen von ganz Europa veränderte. Das Anrücken Friedrichs wurde von den Kaiserlichen als der letzte ohnmächtige Versuch eines Verzweiflungsvollen betrachtet, und seine kleine Armee von ihnen mit dem Spottnamen »Potsdamer Wachtparade« beehrt. Die preußisch gesinnten Schlesier waren ohne alle Hoffnung und die österreichisch gesinnten ohne alle Besorgnis.

Die Österreicher fühlten sich schon ganz als die Eroberer Schlesiens; schon waren von ihnen viele Verordnungen zur Regierung des Landes gegeben worden. Gefangene preußische Soldaten, die geborene Schlesier waren, hatte man frei nach Hause gehen lassen, und eine Menge Beamte hatte schon der Kaiserin Maria Theresia gehuldigt, – als die »Potsdamer Wachtparade« sich der Hauptstadt Schlesiens näherte.

Die immer zunehmende Kälte im Anfange des Dezember wies dringend auf die Notwendigkeit hin, Winterquartiere zu beziehen. Ein anderer Feldherr als der Sieger von Roßbach hätte sich bei dieser rauhen Jahreszeit in Erwartung des künftigen Feldzuges begnügt, das rechte Ufer der Oder zu behaupten, Glogau zu beschützen und Sachsen zu decken. Nicht so König Friedrich! Er war gewillt, ohne Verzug Schlesien zu befreien. Er hatte auf dem Marsche hierher die Bevernsche Armee an sich gezogen und kam nun dem Feinde, der sich bei Breslau verschanzt hatte, immer näher. Entschlossen, ihn anzugreifen, »wenn er auch auf dem Zobtenberge Weithin sichtbarer Bergkegel bei Schweidnitz. oder auf den Kirchtürmen von Breslau stehen sollte«, rief der König am 3. Dezember die Generale und Stabsoffiziere zusammen und hielt ihnen mit der ihm eigentümlichen Beredsamkeit diese jedem Hörer unvergeßlich gebliebene Ansprache: »Ihnen, meine Herren, ist bekannt, daß es dem Prinzen Karl von Lothringen gelungen ist, Schweidnitz zu erobern, den Herzog von Bevern zu schlagen und sich zum Meister von Breslau zu machen, während ich gezwungen war, den Fortschritten der Franzosen und der Reichsarmee Einhalt zu tun. Ein Teil von Schlesien, meine Hauptstadt und alle meine darin befindlich gewesenen Kriegsbedürfnisse sind dadurch verloren gegangen, und meine Widerwärtigkeiten würden aufs höchste gestiegen sein, setzte ich nicht ein unbegrenztes Vertrauen in Ihren Mut, Ihre Standhaftigkeit und Ihre Vaterlandsliebe, die Sie bei so vielen Gelegenheiten mir bewiesen haben. Ich erkenne diese dem Vaterlande und mir geleisteten Dienste mit der innigsten Rührung meines Herzens. Es ist fast keiner unter Ihnen, der sich nicht durch eine große ehrenvolle Handlung ausgezeichnet hätte, und ich schmeichle mir daher, Sie werden bei vorfallender Gelegenheit nichts an dem mangeln lassen, was der Staat von Ihrer Tapferkeit zu fordern berechtigt ist. Dieser Zeitpunkt rückt heran; ich würde glauben, nichts getan zu haben, ließe ich die Österreicher im Besitze von Schlesien. Lassen Sie es sich also gesagt sein: ich werde gegen alle Regeln der Kunst die beinahe dreimal stärkere Armee des Prinzen Karl angreifen, wo ich sie finde. Es ist hier nicht die Frage von der Anzahl der Feinde, noch von der Wichtigkeit ihres gewählten Postens; alles dieses, hoffe ich, wird die Herzhaftigkeit meiner Truppen und die richtige Befolgung meiner Dispositionen zu überwinden suchen. Ich muß diesen Schritt wagen, oder es ist alles verloren; wir müssen den Feind schlagen oder uns alle vor seinen Batterien begraben lassen. So denke ich – so werde ich handeln. Machen Sie diesen meinen Entschluß allen Offizieren der Armee bekannt; bereiten Sie den gemeinen Mann zu den Auftritten vor, die bald folgen werden, und kündigen Sie ihm an, daß ich mich berechtigt halte, unbedingten Gehorsam von ihm zu fordern. Wenn Sie übrigens bedenken, daß Sie Preußen sind, so werden Sie gewiß sich dieses Vorzuges nicht unwürdig machen; ist aber einer oder der andere unter Ihnen, der sich fürchtet, alle Gefahren mit mir zu teilen, der kann noch heute seinen Abschied erhalten, ohne von mir den geringsten Vorwurf zu leiden.«

Nach einer Pause, in der der König mit Befriedigung die begeisterten Blicke seiner zahlreichen Zuhörer wahrnahm, fuhr er mit freundlichem Lächeln fort:

»Schon im voraus hielt ich mich überzeugt, daß keiner von Ihnen mich verlassen würde; ich rechne also ganz auf Ihre treue Hilfe und auf den gewissen Sieg. Sollte ich bleiben und Sie für Ihre mir geleisteten Dienste nicht belohnen können, so muß dies das Vaterland tun. Gehen Sie nun ins Lager und wiederholen Sie Ihren Regimentern, was Sie jetzt von mir gehört haben.«

Bisher hatte Friedrich im Tone der Überzeugung gesprochen, um die Begeisterung seiner Zuhörer anzufachen. Jetzt aber, da er sich von der zwingenden Gewalt seiner Rede überzeugt hielt, sprach er wieder als König, um die Strafen anzukündigen, die er über die verhängen wollte, die ihre Pflicht zu tun versäumen würden.

»Das Regiment Kavallerie,« sagte er, »das nicht gleich, wenn es befohlen wird, sich unaufhaltsam in den Feind stürzt, lasse ich sofort nach der Schlacht absitzen und mache es zu einem Garnisonregimente. Das Bataillon Infanterie, das, es treffe worauf es wolle, nur zu stocken anfängt, verliert die Fahnen und Säbel, und ich lasse ihm die Borten von der Montierung abschneiden. Nun leben Sie wohl, meine Herren, binnen kurzem haben wir den Feind geschlagen, oder wir sehen uns nie wieder.«

Begeistert und entschlossen, ihre Kräfte und Fähigkeiten bis zum äußersten anzuspannen, kehrten die Offiziere zu ihren Truppenteilen zurück. Dort gingen bald die Worte des Königs von Munde zu Mund. Und dann ritt Friedrich selber durch das Lager und redete in der ihm eigenen Art, die ihm längst die Herzen seiner alten Krieger erobert hatte, die Leute an. Selten wohl ging ein Heer mit größerem Opfermute dem Kampfe entgegen, als diese kleine Preußenschar es tat.

Prinz Karl hatte am 2. Dezember einen Kriegsrat zusammenberufen, in dem der vorsichtige Daun und auch Graf Serbelloni dafür stimmten, Friedrich in der seither eingenommenen Stellung zu erwarten. Die Mehrheit gab ihre Stimme aber dahin ab, daß es »unter der Würde der siegreichen kaiserlichen Waffen sei, der ›Potsdamer Wachtparade‹P nicht entgegenzurücken«. Prinz Karl, dem diese Worte schmeichelten, stimmte freudig zu, und es ward beschlossen, dem Könige entgegenzumarschieren, um ihn zeitig »aus den Stellungen zu vertreiben, in denen sie sich sonst allzusehr zu befestigen vermöchte.«

Es war am 5. Dezember, als bei dem Dorfe Leuthen ein Sieg geliefert wurde, der der größte des Jahrhunderts bleiben sollte. Die Preußen waren 35 000, die Österreicher 75 000 Mann stark. Diese, voll Vertrauen auf ihre gewaltige Macht, auf ihr riesenhaftes Bündnis und auf den Besitz des schon halb eroberten Schlesien; die Preußen aber voll Zuversicht auf ihre taktischen Künste und auf ihren großen Anführer.

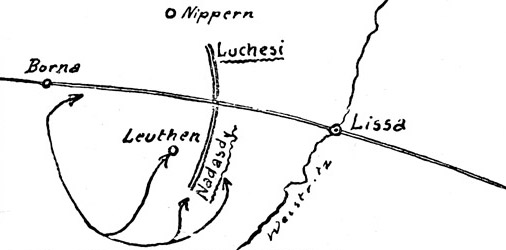

Die Nachricht von dem schnellen, entschlossenen Vorgehen Friedrichs überraschte die österreichischen Generale aufs äußerste. Sie bezogen sofort ein Lager am Ostabhang eines Höhenzuges zwischen den Dörfern Nippern und Leuthen. Als die Kaiserlichen in der Frühe des 5., nachdem es hell geworden war, das kleine Preußenheer zum Angriffe bereit heranrücken sahen, vermochten sie kaum ihren Sinnen zu trauen. Seit Jahren hatte sich Friedrich mit der »schrägen Schlachtordnung« beschäftigt: er glaubte, durch sie seine dem Gegner an Zahl meistens unterlegenen Armeen dennoch gewiß zum Siege zu bringen. Diese Angriffsart bestand darin, daß er den einen Flügel zurückhielt, während der andere einen Flügel des Gegners überragend anpackte, so daß sein Stoß diesen umfaßte, zertrümmerte und zuletzt seine Flanke und seinen Rücken bedrohte. Sowohl in der Prager wie in der Koliner Schlacht war dieser schräge Angriff beabsichtigt; bei Prag stieß er auf unerwartete Hindernisse im Gelände, bei Kolin vereitelten mißverstandene Befehle seine Ausführung. Bei Roßbach kam er bei dem fluchtartigen Rückzuge des Feindes nicht zur Durchführung. Erst bei Leuthen gelang er.

Der Vormarsch führte auf das Dorf Borne, somit gegen den rechten feindlichen Flügel. Als die Kolonnenspitzen bei diesem Dorfe angekommen waren, gab Friedrich den Befehl zur Linienentwicklung und täuschte dadurch den Feind. Die Folge war, daß der auf diesem Flügel kommandierende General Lucchese beim Prinzen Karl um Verstärkung bat, die dieser auch gewährte. Dann ließ der König diese Scheinbewegung plötzlich wieder einstellen und die Marschkolonnen ihre Spitzen nach Süden wenden, um den linken Flügel anzugreifen. Auch diese Bewegung wurde vom Feinde falsch gedeutet; er wähnte, der König habe seine Stellung als unangreifbar erkannt und marschiere längs der Front ab, um irgendwo ein Lager zu beziehen. Daun sagte hochmütig: »Die Leute paschen ab; lassen wir sie ziehen.« Der kriegserfahrene General Nádasdy, der auf dem linken Flügel kommandierte, erkannte rechtzeitig, daß dieser Angriff ihm gelte, und erbat nun ebenfalls vom Oberkommandierenden Unterstützung, die aber erst gewährt wurde, als es viel zu spät war.

Indessen führten die Preußen ihren Angriff mit solchem Ungestüm aus, daß alles auf dem linken Flügel zurückgeschlagen wurde. Frische Regimenter kamen den geworfenen zu Hilfe; allein kaum zeigten sie sich, so mußten sie ebenfalls zurückweichen. Ein österreichisches Regiment fiel aufs andere, die Linie wurde auseinandergesprengt, und die Unordnung war unaussprechlich. Viele tausend von den kaiserlichen Truppen konnten zu keinem Schusse kommen, sie mußten mit dem Strome fort. Der stärkste Widerstand geschah in dem Dorfe Leuthen, das mit vielen österreichischen Truppen und Artillerie besetzt war. Sie wehrten sich verzweifelt, mußten aber endlich doch weichen. So erschrecklich aber auch die Unordnung bei der geschlagenen Armee war, so versuchten dennoch die besten Truppen standzuhalten; allein die preußische Artillerie schlug sie bald in die Flucht.

Als Lucchese die unaufhaltsamen Fortschritte der preußischen Infanterie bemerkte, hatte er mit seinen etwa 80 Reitergeschwadern verdeckte Aufstellung mit Front nach Süden genommen, um den richtigen Augenblick zu erspähen, der bedrängten Infanterie zu Hilfe zu kommen. Aber er hatte versäumt, gleichzeitig in südlicher Richtung aufklären zu lassen. So kam es, daß der preußische General Driesen seine Absicht längst erkannt und sich ebenfalls mit 40 Schwadronen bereitgestellt hatte. Als nun Lucchese zur Attacke anreitet, fällt ihm Driesen völlig überraschend in die Flanke, weitere 30 Eskadrons unterstützen ihn rechtzeitig, und die österreichischen Reiter fluten zurück. In panischem Schrecken jagen die kaiserlichen Schwadronen in ihre eigene, nördlich Leuthen den letzten heldenmütigen Widerstand leistende Infanterie hinein, blasses Entsetzen in deren Reihen tragend. Nun gibt es kein Halten mehr, ganze Bataillone werfen ihre Gewehre von sich, und alles flieht unaufhaltsam dem schützenden Abschnitte des Schweidnitzer Wassers zu.

Nur die einbrechende Nacht und die guten Anstalten des Generals Nádasdy, der den Rückzug des linken Flügels deckte, rettete den Rest des Heeres vor völligem Untergange. Die Preußen machten 12 000 Gefangene und eroberten 131 Kanonen, 46 Fahnen und 9 Standarten. Von den Österreichern waren 10 000 tot oder verwundet, und 6000 Ausreißer gingen nach der Schlacht zu den Siegern über, der preußische Verlust betrug rund 6300 Mann.

Zu der Geschichte des Tages gehören einige Züge, die die Stimmung der Preußen bezeichnen. Ein kaiserlicher General stieß auf einen preußischen Grenadier, dem beide Füße abgeschossen waren und der in seinem Blute schwimmend ganz gelassen Tabak rauchte. Der erstaunte General rief ihm zu: »Kriegskamerad, wie ist es möglich, daß Ihr in Eurem schrecklichen Zustande noch ruhig Tabak rauchen könnt? Der Tod ist Euch ja nahe!« Der Grenadier nahm die Pfeife aus dem Munde und erwiderte kaltblütig: »Was ist daran gelegen? Sterbe ich doch für meinen König!« Einem anderen preußischen Grenadier wurde beim Anmarsch ein Bein abgeschossen. Er rafft sich von der Erde auf, stützt sich auf sein Gewehr wie auf eine Krücke, und so schleppt er sich zu einem Standplatz, wo die Kolonnen vorbei mußten, und ruft von hier aus mit lauter Stimme den Soldaten zu: »Brüder, fechtet wie brave Preußen! Siegt, oder sterbt für euren König!«

Friedrich war noch am späten Abend in Begleitung Zietens und eines Trupps Husaren aufgebrochen, um sich der Brücke zu versichern, die bei dem Orte Lissa über das Schweidnitzer Wasser führt, damit er am folgenden Tage ungehindert die Verfolgung fortsetzen könne. In aller Stille rückte man in Lissa ein; die Straßen waren leer, in den Häusern rings aber war Licht und viel geschäftiges Leben. Einige österreichische Soldaten brachten Strohbündel aus den Häusern. Sie wurden ergriffen und berichteten, sie hätten Befehl, das Stroh auf die Brücke zu tragen, die abgebrannt werden sollte. Indessen war man doch des preußischen Besuchs inne geworden; ein Trupp österreichischer Soldaten hatte sich still gesammelt und fing plötzlich an, stark auf die Preußen zu feuern. Diese erwiderten ungesäumt den Gruß. In demselben Augenblick kam aus allen Häusern ein starkes Feuer auf die Preußen, und wieder schossen die Grenadiere auf die Fenster, aus denen gefeuert ward. Alles schrie und kommandierte durcheinander. Friedrich aber sagte gelassen zu seiner Umgebung: »Messieurs, folgen Sie mir, ich weiß hier Bescheid!« Sogleich ritt er links über die Zugbrücke, die nach dem herrschaftlichen Schlosse von Lissa führt; seine Adjutanten folgten. Kaum war er vor dem Schloßportal angekommen, als eine Menge von hohen und niederen österreichischen Offizieren, die eben ihre Mahlzeit eingenommen hatten und nun, durch das Schießen aufgeschreckt, ihre Pferde suchten, mit Lichtern in den Händen aus den Zimmern und von den Treppen herabgestürzt kamen. Erstarrt blieben sie stehen, als Friedrich mit seinen Adjutanten ganz ruhig vom Pferde stieg und sie mit den Worten bewillkommnete: » Bon soir, Messieurs! Gewiß werden Sie mich hier nicht vermuten. Kann man hier auch noch mit unterkommen?« Sie waren die größere Zahl und hätten sich durch einen kühnen Entschluß leicht der Person des Königs bemächtigen können; aber daran dachte in der Verwirrung niemand. Die österreichischen Generale und Stabsoffiziere ergriffen die Lichter und leuchteten dem Könige die Treppe hinauf in eins der ersten Zimmer. Unterdes fanden sich auf dem Schlosse immer mehr preußische Offiziere ein. Endlich ward deren Menge so bedeutend, daß Friedrich verwundert fragte, wo sie denn alle herkämen, und jetzt erst hörte er, daß seine ganze Armee auf dem Wege nach Lissa sei.

Die unmittelbare Folge dieser Schlacht war die Belagerung von Breslau, das sich nach 14 Tagen ergab. 17 700 Mann mußten das Gewehr strecken. Außerdem waren auf der Verfolgung des Feindes viele Tausende von Gefangenen gemacht, so daß die Österreicher in dem kurzen Zeitraum von zwei Wochen an 60 000 Mann verloren und die Reste ihres kurz zuvor so stattlichen Heeres nur ein Korps Flüchtlinge darstellten, die ohne Kanonen, Fahnen und Bagage, von Mangel gedrückt und von Kälte erstarrt, über die böhmischen Gebirge nach Hause zogen. Als man sie hier sammelte, fand man nur 17 000 Mann.

Der glänzende Sieg hätte König Friedrich nicht in seinem Siegeslaufe aufgehalten, wenn nicht der so weit vorgerückte Winter seinen ferneren Unternehmungen ein Ziel gesetzt hätte. Selbst die Belagerung von Schweidnitz mußte bis zum Frühling verschoben werden. Friedrich hatte aber die Genugtuung, fast alle seine Staaten wieder von den Feinden geräumt zu sehen.

Die außerordentlichen Umwälzungen, die in dem kurzen Zeitraume dieses einen Feldzuges sich ereigneten, waren ohnegleichen. Man sah im Anfang des Jahres den König von Preußen triumphieren, die Macht der Österreicher beinahe vernichtet, ein großes Heer in einer Stadt eingeschlossen und auf dem Punkte, sich zu ergeben, die Kaiserstadt selbst nicht sicher und alle Hoffnungen Theresiens fast verloren. Auf einmal sinkt Österreichs Schale wieder. Die Kaiserlichen siegen, gewinnen Schlachten und machen Eroberungen; dagegen sieht sich Friedrich geschlagen, aus Böhmen vertrieben, von seinen Bundesgenossen verlassen, von seinen zahlreichen Feinden auf allen Seiten umringt, am Rande des Abgrundes. Aber plötzlich erhebt er sich wieder, um mehr als jemals zu triumphieren. Die Heere der Russen, der Schweden, die Reichstruppen, die Franzosen, die Österreicher werden teils verjagt, teils geschlagen, teils zugrunde gerichtet, und das schon halb eroberte, von einer ungeheuren siegreichen Armee gedeckte Schlesien wird mitten im Winter durch einen Schwertstreich wiedergewonnen.