|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unter diesen Umständen kam in einer schönen Augustnacht der Baron von Nüßingen von dem Gute eines ausländischen, in Frankreich ansässigen Bankiers, bei dem er gegessen hatte, nach Paris zurück. Das Gut lag acht Meilen von der Stadt entfernt, und da der Kutscher des Barons sich gerühmt hatte, seinen Herrn mit dessen Pferden hin- und zurückzufahren, so nahm er sich die Freiheit, bei Einbruch der Nacht langsam zu trotten.

Nach Betreten des Gehölzes von Vincennes war die Lage derart, daß der Kutscher, der einen kräftigen Schluck zu sich genommen hatte, fest schlief und wohl nur zum Scheine die Zügel in der Hand hielt. Der Diener hinten schnarchte, der Baron hatte schläfrig die Augen geschlossen und die Pferde benutzten die Viertelstunde der Freiheit, um ihre eigenen Wege zu gehen. Sie gaben den Dieben die Gelegenheit, dem geschicktesten aller »Luchse«, dem reichsten Kapitalisten Frankreichs die Taschen zu leeren und machten schließlich mit der bei Haustieren so beliebten Neugier auf einem Rondell halt, wo sie andere Pferde erblickten und diese offenbar in ihrer Pferdesprache ausfragten: »Wem gehört ihr? Was tut ihr? Geht es euch gut?«

Als die Kutsche nicht mehr rollte, erwachte der verschlafene Baron. Er glaubte sich noch im Park seines Kollegen, als ihn eine himmlische Vision überraschte, die ihn ohne seine gewohnte Wache, die Berechnung, antraf. In herrlichem Mondschein sah der Baron eine einsame Frau, die beim Einsteigen in einen Mietswagen das seltsame Schauspiel dieser verschlafenen Kutsche betrachtete. Beim Anblick dieses Engels fühlte sich der Baron von innerem Lichte durchglüht. Als sich die Frau angestaunt sah, ließ sie mit einer erschreckten Bewegung den Schleier sinken, der Jäger stieß einen heiseren Schrei aus, und daraufhin jagte der Wagen wie ein Pfeil davon. Der alte Bankier fühlte eine schreckliche Erregung. Das Blut toste ihm durch die Adern zum Kopfe, er fürchtete eine Verdauungsstörung, sprang aber trotz dieser schlimmen Sorge hoch und schrie! »Galopp! Verschlafenes Vieh! Hundert Franken, wenn de de Kutsch' haschst!«

Bei den Worten: ›hundert Franken‹ erwachte der Kutscher, schlug auf die Tiere ein und überholte tatsächlich am Throntor einen ziemlich ähnlichen Wagen. Aber er entpuppte sich als der eines reichen Kommis mit einer ›anständigen‹ Frau. Dieser Irrtum schmetterte den Baron nieder: »Wenn ich hätt' den Schorsch mitgehabt statt dir, dickes Viech, hätt' er de Frau schon gefunden!« –

Der Baron gestand sich damals sechzig Jahre zu. Die Frauen waren ihm vollständig gleichgültig geworden, und erst recht die eigene. Er rühmte sich, die Liebe, die einen zu Tollheiten verleitet, nie gekannt zu haben und behauptete, daß auch das engelhafteste Weib selbst geschenkt nicht die Kosten lohne. Alle Schattierungen der Liebe hatte er sich zu erkaufen vermocht und kennen gelernt, nur die wahre Liebe nicht. Jetzt war sie wie ein Adler auf seine Beute niedergestoßen: die Frau, die diesen eisengepanzerten Geldschrank ins Wanken brachte, war Nüßingen wie ein Wunder, ein Ausnahmefall einer ganzen Generation erschienen. Vor allem hatte ihm dieses vornehme, großartige Auftreten Esthers, das sie ihrer glücklichen Liebe dankte, den Kopf verdreht. Acht Tage lang durchsuchte der Baron alle Waldungen rings um Paris, ohne Esther entdecken zu können. Immer stand ihm die hochgemute Jüdin, diese »Gestalt aus der Bibel«, wie er sie nannte, vor Augen. Nach vierzehn Tagen war sein Appetit dahin.

Delphine von Nüßingen und Augusta, seine Tochter, die von der Baronin bereits ausgeführt wurde, merkten die Veränderung zunächst nicht. Sie sahen den Baron nur beim Frühstück und beim Abendessen an den Tagen, wo Delphine Besuch hatte. Aber nach zwei Monaten wurde er so mager und angegriffen, daß in Delphine die geheime Hoffnung auftauchte, Witwe zu werden. Heuchlerisch erging sie sich in Klagen und Fragen. Aber er antwortete wie ein spleeniger Engländer – fast nichts. Delphine gab alle Sonntage ein großes Essen, weil die gute Gesellschaft an diesem Tage im allgemeinen unbeschäftigt war. Sie lud also den berühmten Desplein ein, um ihn gegen den Willen des Kranken konsultieren zu können. Rastignac, von Marsay, Du Tillet und all die Freunde des Hauses hatten ihr ja zu verstehen gegeben, daß ein Mann von solcher geschäftlichen Stellung nicht unversehens sterben dürfe. Seine Riesenunternehmungen verlangten Vorsichtsmaßregeln; man mußte wissen, woran man war. So wurden sie und der ganze Kreis eingeladen.

»Den werden wir nicht leicht los werden,« sagte Blondchen zu Rastignac, als er Lucien schöner denn je in den Salon treten sah.

»Man tut besser, ihn sich zum Freunde zu machen, denn er ist zu fürchten,« versetzte Rastignac.

»Der?!« meinte Marsay. »Zu fürchten sind nur Leute in klarer, unangreifbarer Stellung! Aber er? Wovon lebt er denn? Sicher hat er schon seine sechzigtausend Franken Schulden.«

»Ein spanischer Priester ist sein reicher Beschützer geworden und sorgt für ihn,« erwiderte Rastignac.

»Er heiratet das ältere Fräulein von Grandlieu,« sagte Fräulein Des Touches.

»Ja,« spottete der Chevalier d'Espard, »aber er soll ein Landgut mit dreißigtausend Franken Rente kaufen, um das Vermögen für seine Zukünftige sicherzustellen, und dazu braucht er eine Million, auf der so ein Spanier nicht herumsitzt.«

»Teuer,« meinte die Baronin, »denn Clotilde ist recht häßlich.« Sie nannte die junge Dame mit dem Vornamen, als ob sie, eine geborene Goriot, zur hohen Gesellschaft gehörte.

»Nein,« entgegnete Du Tillet, »eine Herzogstochter scheint uns nie häßlich, wenn sie uns den Marquistitel und eine diplomatische Stellung bringt Das schlimmste Hindernis ist Frau von Sérizys' sinnlose Liebe zu Lucien: Sie überschüttet ihn sicher mit Geld.«

»Dann wundert mich Luciens Ernst nicht, denn für eine Heirat mit Fräulein von Grandlieu gibt sie bestimmt keine Million her,« sagte Marsay.

»Aber Fräulein von Grandlieu betet ihn an,« warf die Gräfin Moncornet ein, »und mit ihrer Hilfe lassen sich wohl günstigere Bedingungen herausschlagen.«

»Hat er auch Schwierigkeiten, so ist er doch ein hübscher Kerl,« meinte Bianchon, stand auf und begrüßte Lucien.

»Guten Tag, lieber Freund,« rief Rastignac und wechselte mit Lucien einen herzlichen Händedruck. Marsay grüßte nur kühl zurück. Nach dem Essen ging es in den Garten, und die engeren Freunde umringten den Baron, um den seltsamen Fall aufzuklären. Sie hatten durch Bianchon gehört, daß Nüßingen verliebt sein müsse.

»Wissen Sie, Baron,« meinte Marsay, »Sie sind mager geworden! Man fürchtet, daß Sie die Finanzgesetze vergewaltigen.«

»Niemals!« sagte der Baron.

»Doch, doch. Man wagt zu behaupten, daß Sie verliebt sind.«

»Des is wahr,« erwiderte Nüßingen kühl. »Ich seifze vor e unbekanntes Ding!«

»Wo sind Sie denn der unschuldigen Schönheit begegnet?« fragte Rastignac.

»Nachts, im Wald von Vincennes.«

»Die äußeren Kennzeichen?« fragte Marsay.

»E Schabot aus waißer Gaze, e rotes Klaid, waißer Girtel und Schlaier … e wahrhaft biblisches Gesicht! An Feierauge, ganz e orientalischer Täng.«

»Sie haben geträumt!« lächelte Lucien.

»Des is wahr, ich schlief wie e Stain.«

»War sie allein?« unterbrach Du Tillet den Luchs.

»Ja,« sagte der Baron kläglich. »Nur e Heiduck und e Kammermädche war im Wage.«

»Lucien sieht aus, als kennte er sie!« rief Rastignac, der ein Lächeln von Esthers Liebhaber erhaschte.

»Wer kennt nicht Frauen, die nachts Herrn von Nüßingen in die Arme laufen können.«

»Sie sollten sich die Sache ein paar hunderttausend Franken kosten lasten, statt Ihr Leben aufs Spiel zu setzen, denn in Ihrem Alter ist hoffnungslose Liebe gefährlich,« meinte Desplein.

»Ja,« erwiderte Nüßingen; »für e Million möcht' ich de Frau kenne lerne. Dabei kann ich nur gewinne, denn jetzt gehe ich schon nicht mehr an de Berse.«

Die Naivität dieses Greises, der kein Luchs mehr war und zum erstenmal in seinem Leben etwas Wertvolleres fand als Gold, brachte diese ganze blasierte Gesellschaft in Erregung. Alle sprachen oben im Salon von diesem Ereignis, das wahrhaftig das größte Aufsehen erregen konnte. Als Lucien der Baronin das Geheimnis anvertraute, begann sie zu lachen. Aber der Baron, der ihr Spötteln hörte, nahm sie beim Arm, führte sie in eine Fensternische und sagte: »Gnädigste Frau, hab ich je iber Ihre Liebesgeschichten e Wort verlore? Was rede Se von mir? E gute Frau hilft ihrem Mann und spaßt nicht …«

Lucien hatte an der Beschreibung des alten Bankiers Esther erkannt. Er ärgerte sich, daß sein Lächeln bemerkt worden war, und benutzte das allgemeine Gespräch beim Herumreichen des Kaffees, um zu verschwinden.

»Wo steckt denn Herr von Rubempré?« erkundigte sich die Baronin.

»Er befolgt seine Devise: Quid me continebit?« erwiderte Rastignac.

»Also nach Wahl: wer hält mich? oder: ich bin nicht zu bändigen!« spottete Marsay.

»Als der Herr Baron von der Unbekannten sprach, hat Lucien gelächelt. Ich glaube, er kennt sie,« bemerkte Bianchon, der das Gefährliche dieser natürlichen Beobachtung nicht ahnte.

»Scheen!« dachte der Luchs bei sich. Wie alle verzweifelten Kranken griff er jede Hoffnung auf, und deshalb nahm er sich vor, Lucien durch geschickte Leute beobachten zu lassen.

Ehe Lucien sich zu Esther begab, mußte er im Hause der Grandlieus die zwei Stunden verbringen, die Clotilde Frederike von Grandlieu zum glücklichsten Mädchen der Faubourg Saint-Germain machte. Vorsichtig, wie er war, wollte er aber erst Carlos Herrera von der Wirkung seines Lächelns benachrichtigen, und da ihn der Weg an seiner Wohnung vorbeiführte, suchte er seinen Schutzherrn und Freund auf, der eben sein Brevier rauchte, das heißt die Pfeife vor dem Schlafengehen bräunte, die er den spanischen Zigarren jetzt vorzog, weil er sie zu milde fand.

»Das wird ernst,« erwiderte der Spanier nach diesem Bericht. »Der Baron wird klug genug sein, dir einen Häscher auf die Spur zu hetzen, und dann kommt alles heraus. Diese Nacht und der Morgen werden kaum genügen, um die Karten für mein Spielchen gegen den Baron zu mischen. Erst wenn unser Luchs jede Hoffnung verloren hat, sein Lämmlein zu finden, werde ich sie ihm so teuer verkaufen, wie sie ihm wert ist …«

»Esther verkaufen!?« schrie Lucien auf. Seine erste Regung war immer herrlich.

»Denke an unsere Lage: kein Geld mehr, sechzigtausend Franken Schulden und für die Ehe mit Clotilde eine Million aufzubringen. Aber Esther ist ein Wild, für das unser Luchs dreistlich um eine Million entfettet werden kann. Das ist schon meine Sache …«

»Das ist Sache der Begräbnisinstitute … Und ist nicht mancher General in der Blüte seines Lebens für Kaiser Napoleon gestorben? Und dann, – wird Esther wirklich daran sterben? Könnte Fräulein von Grandlieus Gatte Esther behalten? Laß mich nur machen; nur wirst du auf Esther ein bis zwei Wochen verzichten müssen, aber trotzdem in die Taitboutstraße gehen. Und nun vorwärts, schiebe Clotilde den Brandbrief in die Hand, den du heute morgen geschrieben hast, und bring' mir einen, der warm genug ist. Sie wird sich für ihre Entbehrungen schriftlich entschädigen. Esther mag traurig sein, aber sag' ihr, daß sie gehorchen muß. Es geht um unser Tugendmäntelchen, um mein wertes Ich und um dich, der nicht beargwöhnt werden darf. Der Zufall half uns besser als mein Grübeln, das seit zwei Monaten ins Leere bohrte.«

Während Carlos Herrera diese schrecklichen Sätze wie Pistolenschüsse abfeuerte, zog er sich an und rüstete sich zum Ausgehen.

»Du freust dich ersichtlich,« rief Lucien. »Du hast Esther nie geliebt und bist entzückt, sie los zu werden.«

»Und du liebst sie immer weiter? Nun, ich habe sie nie ausstehen können. Aber habe ich nicht stets so gehandelt, als wenn ich aufrichtig an ihr hinge? Obgleich durch Asien ihr Leben in meiner Hand lag? Sie lebt, ist glücklich, weil du sie liebst! Sei nicht kindisch! Seit vier Jahren warten wir auf eine zufällige Wendung: In dieser Fügung liegt Gutes und Schlimmes und ich hatte schon als einzigen Ausweg ein Verbrechen im Sinne, um dein Glück zu sichern. Die Gläubiger regen sich. Hättest du erst den Gerichtsdiener auf dem Hals, hätten dich die Grandlieus vor die Tür gesetzt, was dann? Der Teufel hätte seinen Wechsel präsentiert!«

Er machte die Bewegung eines Selbstmörders, der sich ins Wasser wirft. Dann heftete er einen starren Blick auf Lucien, der jeden Widerstand brach und verriet, daß Lucien und seinen Ratgeber nicht nur Geheimnisse auf Leben und Tod, sondern auch Gefühle verbanden, die so hoch über alltäglichen Empfindungen standen, wie dieser Mann über seiner niederen Stellung.

Für ihn, an dem eine seltene Seelenkraft nagte, war Lucien mehr wie ein Sohn, eine geliebte Frau, eine Familie, ja selbst sein Leben: er war seine Rache! Und da starke Seelen sich mehr an ein Gefühl klammern als an das Dasein, so hatte er ihn durch unlösliche Bande an sich gefesselt. Damals, als er den verzweifelten Dichter beim Selbstmord überraschte, hatte er ihm einen Höllenpakt vorgeschlagen und ihn zu seinem Werkzeuge gemacht. Dabei fiel ihm kein Opfer zu schwer, sobald es sich um sein zweites Selbst handelte, und in seiner Schwäche gegenüber Luciens Launen hatte er ihm sogar schließlich seine Geheimnisse anvertraut. Die Sutane des spanischen Priesters barg Jacob Collin, eine Berühmtheit des Bagno, »Betrüg-den-Tod«, der vor zehn Jahren unter dem Bürgernamen Vautrin im Hause Vauquer wohnte, wo auch Rastignac und Bianchon in Pension waren. Muß man sich nicht, wenn man ausgebrochen ist, eine Stellung über allen Interessen des Lebens suchen, um vor allen Nachforschungen sicher zu sein? Für solche Leute ist die Sutane die sicherste Verkleidung, die man durch ein vorbildliches, einsames, tatenloses Leben ergänzen kann. Der Bürgerkrieg, den die Verfassung von 1812 in Spanien entfachte, bot ihm die Gelegenheit, den wirklichen Carlos Herrera in einem Hinterhalte zu töten. Da der Bischof, der einzige Mensch, der sich für Carlos interessierte, während der Reise Herreras auf den verlorenen politischen Posten starb, so sah sich Jacob Collin im Besitze einer Individualität und obendrein eines Amtes. Mit chemischen Reagenzien verwandelte er sein Gesicht und machte es seinem Doppelgänger möglichst ähnlich, bevor er den Leichnam vernichtete. Er, der schon spanisch konnte, lernte so viel lateinisch, als ein andalusischer Priester zu kennen braucht; und dann tat er zu den Geldern, die von den Sträflingen dreier Bagnos seiner bekannten (und auch durch die Gefahr der Rache erzwungenen) Ehrlichkeit anvertraut worden waren, die Summe, die der Bischof dem wahren Herrera gegeben hatte. Bevor er Spanien verließ, konnte er sich der Schätze einer frommen Frau bemächtigen, der er Absolution erteilte, indem er ihr versprach, die bei einem Morde erbeuteten Gelder zurückzuerstatten. So war er Priester, mit einflußreichen Empfehlungen nach Paris versehen, und in Lucien, den er auf der Straße nach Paris traf, besaß er ein kostbares Werkzeug der Macht. Mit dem Genie eines Verführers vernichtete er Luciens Ehrlichkeit, brachte ihn in Zwangslagen, aus denen er ihn erlöste, und schuf sich in ihm den sozialen Glanz, in dessen Schatten er leben wollte. Er ging schlau von Geständnis zu Geständnis, bis der schwache Dichter mit Leib und Seele sein Sklave geworden war.

Nun aber hatten Esther und Lucien alles Geld aufgezehrt und zudem Schulden gemacht. Der kleinste Stein unter dem Fuße eines der drei konnte in diesem Augenblick, da Lucien Erfolge winkten, den ganzen phantastischen Bau zum Zusammenbruch bringen. Auf dem Opernball hatte Rastignac den Vautrin des Hauses Vauquer erkannt, aber auch begriffen, daß ihm, wenn er plauderte, der Tod bevorstand. Daher die Blicke voller Furcht unter scheinbarer Freundschaft, die Frau von Nüßingens Liebhaber mit Lucien tauschte. Im Augenblicke der Gefahr hätte Rastignac sicher mit strahlender Freude den Wagen geliefert, um »Betrüg-den-Tod« zum Schafott zu führen. So ist es leicht zu begreifen, welch finstere Freude Carlos ergriff, als er von des Barons Liebe erfuhr. Denn nun konnte er gemäß seiner Art aus Esther unermeßlichen Nutzen ziehen.

»Geh,« sagte er zu Lucien, »der Teufel beschützt seine Almosenpfleger.«

»Du rauchst auf einem Pulverfaß.«

»Incendo per ignes!« erwiderte Carlos lächelnd. »Das ist mein Beruf.«

Das Haus Grandlieu war seit Mitte des letzten Jahrhunderts in zwei Linien gespalten: das Herzogshaus, das vor dem Erlöschen stand, weil der derzeitige Herzog nur Töchter hatte, und das der Vicomtes, die Titel und Wappen der älteren Linie erben sollten. Die derzeitige Vicomtesse war seit 1813 Witwe, besaß einen Sohn und eine Tochter, und gewann durch die Ergebenheit eines Anwaltes ein recht bedeutendes Vermögen zurück, das sie bei der Auswanderung verloren hatte. Der Herzog und die Herzogin waren 1804 nach Frankreich zurückgekehrt, und Napoleon, der sie bei Hofe sah, hatte ihnen allen konfiszierten Besitz wiedergegeben: das machte etwa vierzigtausend Franken Rente. Sie verleugneten die vom Kaiser erlangte Wohltat nicht und Ludwig XVIII. achtete diese Treue. Allgemein hielt man die Heirat des jungen Vicomte mit Marie Athenaïs, der jüngsten, damals neunjährigen Tochter des Herzogs für wahrscheinlich. Die vorletzte, Sabine, heiratete nach der Julirevolution den Baron von Suénic, Josephine wurde die zweite Frau des Marquis von Ajuda-Pinto und die älteste hatte 1822 den Schleier genommen. Die zweite aber, Clotilde Frederike, die nunmehr siebenundzwanzig Jahre zählte, war in Lucien von Rubempré sterblich verliebt.

Man braucht nicht zu fragen, ob das Herzogshaus, eines der schönsten in der Saint-Dominiquestraße, Luciens Geist tausendfach bezauberte. Jedesmal, wenn sich die gewaltige Tür vor seinem Wagen in den Angeln drehte, empfand er die Befriedigung seiner Eitelkeit: »Trotzdem mein Vater schlichter Kleinstadt-Apotheker war, habe ich hier Zutritt! …« Für das Recht, die Stufen dieser Treppe emporzusteigen und sich in dem Louis XIV.-Salon melden zu hören, hätte er tausend schlimmere Verbrechen begangen, als den Bund mit einem Fälscher. Hier verkehrte die erlesenste Gesellschaft, die »Crème« von Paris, hier atmete man Hofluft, Bewegungen, Ton, Geist, alles stand im Einklang mit dem Adel der Wirte. Frau von Maufrigneuse, die ihre Mutter für Lucien gewonnen hatte, da sie doch zwei Jahre lang in ihn vernarrt gewesen war, ließ ihn durch dies »Orakel« dieses Salons einführen, und der verführerische Dichter hielt sich dort mit Hilfe des Almosenpflegeamtes und des Erzbischofs von Paris. Freilich hatte er nicht eher Zutritt gefunden, als bis ihm Name und Wappen des Hauses Rubempré zuerkannt worden waren. D'Espard und andere hetzten gegen ihn beim Herzog, aber die devote Herzogin und Clotilde schützten ihn, und so konnte er mit dem Mute der Emporkömmlinge an fünf Tagen der Woche erscheinen und durch seine Beharrlichkeit die Hindernisse verringern. Er verkehrte nur noch bei Frau von Sérizy und bei Fräulein Des Touches, denn der Abbé riet ihm, sich in seinen Beziehungen zu beschränken. »Die Großen begönnern nur einen, der gleich ihren Möbeln tagtäglich zu sehen ist und ihnen ein Bedürfnis wird.«

Lucien betrachtete diesen Salon als sein Schlachtfeld, bewahrte für ihn all seinen Geist, seine Höflingsanmut. Er wurde von Clotilde vor gefährlichen Schritten gewarnt, und dadurch konnte er kleinen Liebhabereien des Herzogs schmeicheln. Erst hatte das junge Mädchen das Glück der Herzogin von Maufrigneuse beneidet, aber schließlich verliebte sie sich rettungslos in Lucien. Der begriff den Vorteil solches Bundes und spielte seine Liebhaberrolle vollendet. Er schrieb ihr meisterhafte Briefe, und sie antwortete mit der glühenden Leidenschaft, die sich nur auf dem Papier äußern konnte. Übrigens zeigte er sich überall als getreuer Katholik und ergebenster Diener des Königs, und das verschaffte ihm viel Wohlwollen. Aber die größte Gefahr für ihn war die ewige Frage: wovon lebt er? Durch diese Unklarheit hatte er die ihm seit einiger Zeit zugedachte Stellung eines Geheimsekretärs im Kabinett des Premierministers noch nicht erhalten, und deshalb war auch die Bedingung, den Landsitz im Werte einer Million zu kaufen. Bisher hatte er noch nie im Hause Grandlieu gespeist, denn diese Gunst ließ sich der alte Herzog in seinem Mißtrauen weder von Clotilde, noch von der Frau von Maufrigneuse oder den anderen Damen abschmeicheln: sein Vorurteil gegen »diesen Rubempré« war zu groß. Die Gesellschaft hat das Recht, anspruchsvoll zu sein, da sie so oft betrogen wird. Ohne sichtbare Erwerbsquellen in Paris eine Rolle zu spielen, – das war durch keine List auf die Dauer durchzuführen. Schon hatte er bei Frau von Sérízy gestehen müssen: »Ich stürze mich in rasende Schulden!« und so dachte er beim Betreten des Hauses: »Ich spüre alles unter meinen Füßen krachen!«

Rasch verjagte er alle Wolken von seinem Gesicht und betrat heiter lächelnd den Salon.

Die Herzogin saß im Kreise ihrer Freundinnen plaudernd mit jenen gespielten Ausdrücken, die jede einem geheuchelten Schmerz verlieh. In der Gesellschaft nimmt man an Unglück und Leiden nicht teil: dort ist alles nur ein Wort. Die Männer spazierten im Garten und im Salon, Clotilde und Josephine waren am Teetisch beschäftigt. Nach der Begrüßung der Herzogin trat Lucien, der dort nichts Sonderliches zu reden hatte, zum Teetisch hin, um Clotilde seine Aufwartung zu machen. Kaum war er ein paar Schritt von der Gruppe der Damen fort, da neigte sich die Marquise d'Espard zur Herzogin von Grandlieu und fragte flüsternd: »Sie glauben also, daß dieser Bursch Ihre teure Clotilde aufrichtig liebt?«

Das Heimtückische der Frage war begreiflich, wenn Clotilde beschrieben wurde. Ihre Gestalt glich auffällig einem Spargel. Dürr, fünf Fuß vier Zoll hoch (wie man sagt: »Ganz Bein!«), braunes Gesicht, starres schwarzes Haar, dicke Brauen, glühende, schon umdunkelte Augen und eine vorspringende Stirn: kurz, die Karikatur ihrer Mutter, einer der schönsten Frauen Portugals. Während sie aber ihre formenlose Dürre durch die Art ihrer Kleidung noch unterstrich, wußte sie ihre Haare zu nutzen, deren Fülle und Länge eine Art Schönheit sein konnten; sie hatte auch eine wohlausgebildete Stimme, mit der sie im Gesang bezaubern konnte und gehörte eben zu den jungen Mädchen, von denen man sagt: ›sie hat schöne Augen!‹ oder ›sie hat einen reizenden Charakter!‹

»Weshalb sollte jemand die arme Clotilde nicht lieben?« erwiderte die Herzogin. »Sie ist geistreich und ehrgeizig, und es gibt Männer, denen diese Eigenschaften gefallen.«

»Sie haben viele Feinde,« sagte Clotilde zu Lucien, als sie ihm eine Tasse Tee reichte. »Man hat meinem Vater erzählt, daß Sie sich einer Schuldenlast von sechzigtausend Franken erfreuen und in kurzer Zeit in einem vergitterten Lustschloß sitzen werden. Ach, wenn Sie wüßten, was ich wegen dieser Verleumdungen zu ertragen habe. Alles fällt auf mich zurück … Was müssen Sie leiden, wenn nur ein Bruchteil davon wahr wäre. Lassen Sie sich nur nicht bei meinem Vater sehen. Die boshafte Marquise d'Espard hat ihm gesagt, daß Ihre Mutter Wöchnerinnen gepflegt habe, und daß Ihre Schwester Plätterin gewesen sei …«

»Wir befanden uns einst in tiefstem Elend,« versetzte Lucien, und Tränen traten in seine Augen; »aber das ist schon nicht mehr Verleumdung, sondern boshafte Nachrede: meine Schwester ist jetzt mehr als Millionärin und meine Mutter ist seit zwei Jahren tot … Nein, ich habe nur die Unvorsichtigkeit begangen, bei Frau von Sérizy vor den Herren von Bauvan und Granville die Geschichte von Frau d'Espards Prozeß zu erzählen, durch den sie die Entmündigung ihres Gatten durchsetzen wollte.«

»So werde ich Sie von Frau d'Espard befreien, indem ich die reizenden kleinen d'Espards einlade. Der Vater und die beiden Söhne werden Ihr Lob singen und die Mutter wird nicht mehr erscheinen …«

»Sie sind anbetungswürdig, Clotilde! Würde ich Sie nicht um Ihrer selbst willen lieben, so müsste ich schon Ihren Geist lieben.«

»Das ist kein Geist,« sagte sie und legte all ihre Liebe auf ihre Lippen. »Leben Sie wohl. Bleiben Sie für ein paar Tage dem Hause fern; aber wenn Sie mich in der Kirche mit einer roten Schärpe sehen, so wissen Sie, dass mein Vater die Stimmung gewechselt hat. Sie finden die Antwort am Rücken des Sessels, auf dem Sie sitzen. Sie wird Sie vielleicht trösten, während wir uns nicht sehen … Verstecken Sie Ihren Brief in meinem Taschentuch …« Offenbar war das junge Mädchen älter als siebenundzwanzig.

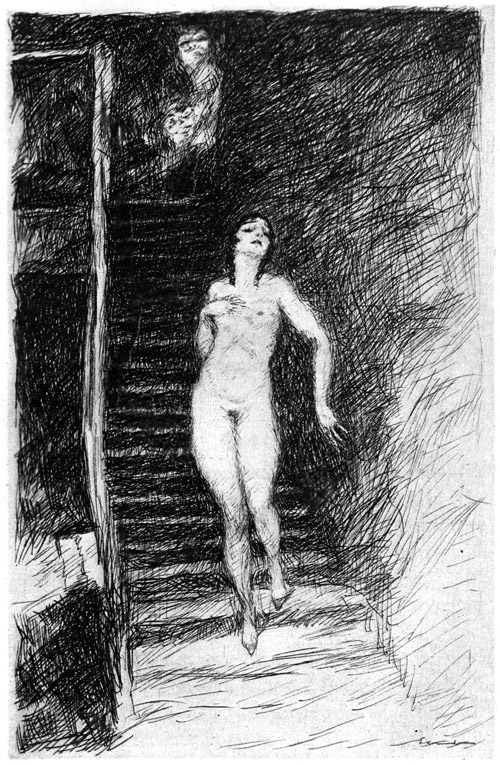

Lucien wechselte dreimal den Wagen, um zu Esther zu gelangen. Um elf Uhr trat er bei ihr ein und fand sie in Tränen, aber wie zu einem Feste gekleidet. Als sie ihn kommen hörte, wischte sie die Tränen ab, sprang ihm wie eine Gazelle entgegen und umschlang ihn, wie sich ein Gewebe im Winde um einen Baum schlägt. »Getrennt … ist es wahr?«

»I was, nur auf ein paar Tage!« erwiderte Lucien. Esther ließ ihn los und fiel wie tot auf den Divan. Frauen, die nicht lieben, sind in solchen Fällen schön wie eine Szene von Shakespeare, schwatzen wie Papageien, lieben einen – ach, unbeschreiblich!, ergehen sich in Entrüstung, Verzweiflung, Zorn! Aber wahre Liebe sagt kein Wort. So lag Esther, das Gesicht in den Kissen und weinte heiße Tränen. Lucien bemühte sich, sie aufzurichten und redete auf sie ein.

»Aber, Kind, wir sind ja nicht getrennt! Wie kannst du ein kurzes Fernsein nach vier Glücksjahren so nehmen!« Die Sinne haben ihr Schönheitsideal. Vereint es sich mit Luciens poetischer Weichheit, dann wird die tolle Leidenschaft naiv bewundernder Wesen begreiflich. Esther schluchzte sacht in tiefem Schmerz.

»Ach, Dummchen,« fuhr Lucien fort, »ist dir denn nicht gesagt worden, daß es sich um mein Leben handelt?« Das Wort war klug berechnet. Esther richtete sich wie ein wildes Tier auf. Ihr gelöstes Haar umrankte ihr herrliches Gesicht wie Laubwerk. Sie sah ihn starr an.

»Um dein Leben?! Freilich, der Brief dieses Wilden deutet auf ernste Dinge.« Sie hob die Arme zum Himmel und ließ sie wieder sinken, wie ein Mädchen in schlimmer Gefahr. Dann zog sie einen Wisch Papier hervor, einen Brief, den Carlos eben geschickt hatte und den Lucien laut las: »Sie reisen morgen früh um fünf Uhr zu einem Wildhüter tief im Wald von Saint-Germain. Dort bewohnen sie eine Stube im ersten Stock. Verlassen Sie das Zimmer nicht eher, als ich es Ihnen erlaube. Der Wildhüter und seine Frau sind zuverlässig. Schreiben Sie Lucien nicht, gehen Sie tagsüber nicht an das Fenster; nachts können Sie, wenn Sie wollen, unter des Hüters Schutz ausfahren. Halten Sie aber die Vorhänge zu: es handelt sich um Luciens Leben. Er wird Ihnen heute abend Lebewohl sagen; verbrennen Sie den Brief vor seinen Augen.«

Lucien verbrannte das Papier sofort an einer brennenden Kerze.

»Handelt es sich um deine Heirat?« fragte sie, und bohrte einen flammenden, funkelnden Blick in Luciens blaue Augen.

»An der arbeiten wir seit achtzehn Monaten, und noch kam sie nicht zustande,« antwortete Lucien. »Aber das ist es nicht. Wir sind ernstlich bedroht. Nüßingen hat dich gesehen ...«

»Ja, in Vincennes. Er hat mich also erkannt?«

»Nein, aber er hat sich so in dich verliebt, daß er sein ganzes Geld für dich hingeben würde. Carlos findet diese Lage gefährlich …«

»Und was will dein Spanier beginnen?« fragte Esther leise.

»Ich weiß nicht, er sagt, ich möge mich ruhig aufs Ohr legen.« Lucien wagte Esther nicht anzusehen.

»Nun, dann muß ich mit gewohnter Fügsamkeit gehorchen,« sagte Esther, nahm seinen Arm und führte ihn in ihr Zimmer. Unwillkürlich verglich er sie mit Clotilde: »Wie schade, auf der einen Seite Poesie, Liebe, Hingebung, Schönheit, auf der andern adliger Name, Rasse, Ehre, Rang, Weltgewandtheit! Und keine Möglichkeit, beides in einer Person zu vereinigen!«

Als er am nächsten Morgen um sieben Uhr in Esthers entzückendem rosa und weißem Zimmer erwachte, war er allein. Auf sein Schellen kam die phantastische Europa herbeigeeilt: »Die gnädige Frau ist um dreiviertel fünf fortgefahren. Befehlsgemäß habe ich portofrei ein neues Gesicht in Empfang genommen.«

»Eine Frau?«

»Nein, eine Engländerin, eine von denen, die nachts auf Tagelohn gehen. Sie soll wie die Gnädige behandelt werden!«

»Ist die Unbekannte also schon hier?«

»Aber sie kam doch in dem Wagen, der die Gnädige fortführte, und ich habe sie in meinem Zimmer versteckt. Sie wird wohl ihre Rolle zur Not spielen können, wenn der gnädige Herr mithilft.«

Schon am vorigen Abend hatte der allmächtige Bankier einem Kammerdiener seine Befehle gegeben, der früh um sieben den berühmten Louchard, den Häscher des Handelsgerichts, in den kleinen Salon führte, wo alsbald der Baron im Schlafrock und Pantoffeln erschien.

»Sie habe sich iber mich lustig gemacht!« sagte er statt eines Grußes.

»Wie es nicht zu vermeiden war, Herr Baron. Ich sagte Ihnen schon, daß ich mich nicht auf Dinge einlassen kann, die nicht zu meinen Obliegenheiten gehören. Wir hier haben nur Schuldner zu fassen. Ich schickte Ihnen einen meiner geschicktesten Leute, für den ich aber nicht bürgen konnte, und Contenson hat Ihnen einen Tausender abgewürgt, ohne sich überhaupt zu rühren. Ebensogut könnte er ja auch eine Nadel im Flusse suchen, wie eine Frau, die im Verdacht steht, nach Vincennes zu fahren, und die wie alle hübschen Pariser Frauen beschrieben ist. Aber für tausend Taler will ich Ihnen einen Rat … verkaufen.«

»Is er se wert, der Rat?«

»Wenn Ihnen Ihr Leben keine tausend Taler wert ist … Sie sind verliebt, Ihre Leidenschaft dörrt Sie aus, gestern waren schon zwei Ärzte hier, sagt mir Ihr Kammerdiener … Ich könnte Ihnen den einzigen Menschen nachweisen, der zu diesem Dienst imstande ist, – einen Meister – – –«

»Sagen Se mir den Namen des geschicktesten Menschen, und rechnen Se auf meine Großmut.«

Louchard nahm seinen Hut und entfernte sich grüßend.

»Teifelskerl!« rief Nüßingen. »Tausend Franken biet' ich!«

Louchard, ein Pfiffikus, der noch um keine Anwaltskonzession hatte verhandeln können, sah ihn bedeutsam an: »Für Sie tausend Taler, oder es ist nichts. Sie gewinnen das Geld auf der Börse in ein paar Augenblicken zurück. Feilschen Sie um eine Goldmine?« meinte er kühl, grüßte und ging davon.

»Ich werd den Namen fir finfhundert Franken wissen!« rief der Baron und schickte den Kammerdiener nach einem Sekretär. Den beauftragte er, Contenson heimlich herbeizubringen. Und dann kam Besuch. Aber der Baron wartete auf Contenson, träumte von Esther und schickte daher alle Geschäftsfreunde mit unbestimmten Worten und zweideutigen Versprechungen fort. Nie haben die Pariser Bankiers erfahren, wie verpflichtet sie Contenson waren: er war der Anlaß, daß Nüßingen eine riesige Sache andern überließ, obgleich er daran beteiligt war.

Endlich beim Tee hörte er einen Wagen bei der kleinen Gartenpforte vorfahren, und Contenson wurde hereingeführt. Der Sekretär hatte ihn erst in einem Kaffee, wo er dank einem Trinkgeld gerade frühstückte, mit Mühe aufgetrieben. Man muß wissen, daß Contenson ein ganzes Gedicht war, ein Pariser Gedicht. Die Blitze ungezählter Schicksalsschläge hatten sein Gesicht vergilbt, und dies Gesicht bestand nur aus Runzeln. Der Schädel glich einem Totenkopf, an dem etwa ein paar Haare hinten störten. Die Nase war stumpf wie die des Todes, die Lippen dünn wie die eines Geizhalses, immer offen und doch verschwiegen wie der Spalt eines Briefkastens. In seiner Ruhe eines Wildes lag eine Sorglosigkeit, die sich nie in achtungsvolle Formen beugen kann. Dazu kam ein Gewand, das von dem speckig glänzenden Hute bis zu den frisch geputzten Stiefeln mit klaffenden Sohlen ein gefallsüchtiges Etwas bot, wie es mit keinem Ausdruck wiederzugeben ist. Aber schließlich fiel einem das Wort Spion ein! Er legte eben auf seinen Straßenanzug keinen Wert, weil er in Verkleidungen, im Schminken Meister war. Und dabei suche man sich einen Spion, der mehr Galle hatte als Contenson. »Weshalb wohnt dieser Mensch in einem Prachthaus, und ich in einem möblierten Zimmer?« fragte er sich eben. »Dreimal hat er seine Gläubiger betrogen, hat gestohlen, und ich habe nie einen Deut genommen, und habe mehr Talent als er …«

»Hehr' mal, Kleiner,« sagte der Baron. »Willst de verdiene finfhundert Franken? ich geb der se zu dem Tausender, den de mir hast abgewirgt, – macht finfzehnhundert Franken.«

»Gut, Sie geben mir die tausend Franken, die ich schon habe und legen noch fünfhundert dazu … Das macht immer nur fünfhundert Franken! Also welche Werte will der Herr Baron dafür eintauschen?«

»Ich hab mer lassen sage, daß es in Paris e Mann gibt, der die Frau finde kann, und du weißt de Adreß …«

»Wo sind die fünfhundert Franken?« erwiderte Contenson lebhaft und streckte die Hand aus. »Geben Sie sie her.«

»Geben! Geben! Erst den Mann suche, dann wirst de kriegen das Geld. Sonst kannst de mir viel Adressen verkaufen fir den Preis.«

Contenson fing an zu lachen. »Richtig, Sie haben recht, aber ich will es wagen. Ich werde mit Herrn von Saint-Germain reden müssen, er wird Ihnen ein Stelldichein geben, irgendwo, wo uns niemand hören und sehen kann … Und … schmiert mir der Herr Baron nicht einmal die Pfote?« meinte er mit zugleich demütiger und drohender Miene.

»Schan,« rief der Baron dem Gärtner zu. »Laß dir vom Schorsch gebe zwanzig Franke und bring se her …«

»Wenn der Herr Baron aber keine weiteren Anhaltspunkte hat, als die er mir gab, zweifle ich, ob der Meister etwas erreichen kann.«

»Hab' ich,« meinte Nüßingen pfiffig.

»Ich habe die Ehre, den Herrn Baron zu begrüßen,« sagte Contenson, indem er die zwanzig Franken einsteckte, »und ich werde die Ehre haben, Georg zu sagen, wo sich der Herr Baron heut abend einfinden soll. Denn ein guter Polizist gibt nie etwas schriftlich.«

»Merkwirdig, Geist haben se, die Kerle,« brummte der Baron vor sich hin. »Des is bei de Polizei ganz wie mit die Geschäfte.«

Als Contenson den Baron verließ, ging er ruhig bis zum Café David, blickte dort durch die Scheiben und sah einen Alten sitzen, der unter dem Namen Vater Canquoëlles bekannt war.

Dies Café in der Münzstraße erfreute sich in den ersten dreißig Jahren dieses Jahrhunderts einer gewissen lokalen Berühmtheit. Es verkehrten dort alte Händler im Ruhestand und Großkaufleute, die noch im Geschirr waren, dazu ein paar Hausbesitzer, und wie alle Cafés hatte es auch sein Original, und das war eben Vater Canquoëlle. Er war ein Mann, der schon 1811 (solange verkehrte er dort) sein sechzigstes Jahr überschritten zu haben schien. Er paßte anscheinend so gut zu diesen ehrlichen Leuten, daß sie ruhig vor ihm von Politik sprachen. Sein Anzug, der heut seltsam erschien, hätte zwischen 1811 und 1820 niemanden verwundert: Schuhe mit Stahlschnallen, rund gestreifte wein-blaue Seidenstrümpfe, glattseidene Schnallenhosen, gestickte Weste, grünbraunen Rock. Nur den Hut, den städtischen Dreispitz, hatte er kürzlich durch einen unedlen runden Hut ersetzt, um seiner Zeit ein Opfer zu bringen. Nach seinem Gesicht konnte man auf ein umgängliches, etwas törichtes und gutmütiges Wesen schließen, und so ließ sich das ganze Café von diesem vermeintlich ehrlichen Greise täuschen: denn keinem war die beobachtende Stirn, der sardonische Mund und das kalte Auge aufgefallen – man sah ihn immer nur eingeschlafen oder lesend herumsitzen.

Contenson betrat das Café, ließ sich ein kleines Glas Schnaps geben und warf nicht einmal einen Blick auf Vater Canquoëlle, der in seine Zeitungen vertieft war. Nachdem er den Schnaps hinuntergegossen hatte, zückte er das Goldstück des Barons und rief den Kellner, indem er dreimal hart auf den Tisch schlug. Der Kellner prüfte das Goldstück mit beleidigender Sorgfalt, die aber durch das Erstaunen der täglichen Cafébesucher über Contensons Aussehen berechtigt schien. Einige Beobachter fragten sich: »Hat er das Gold durch Diebstahl oder Mord erworben?« Aber Contenson wischte sich geringschätzig den Mund, ließ sich herausgeben, schob all die Sous in seine fettige Geldtasche und ließ für den Kellner keinen Heller liegen. Eine Viertelstunde danach erhob sich Canquoëlle, nahm seinen Schirm und ging ruhig davon. Muß man erklären, was für ein furchtbarer Mensch sich in dem Gewande Canquoëlles verbarg, wie Vautrin in dem des Abbés Carlos? Dieser Südländer, der auf Les Canquoëlles, dem einzigen Besitztum seiner ansonst ehrenwerten Familie geboren war, hieß Peyrade, ein Sproß der jüngeren Linie des Hauses De La Peyrade. 1772 kam er, siebzehnjährig, ohne Mittel nach Paris; 1782 war er der Held des Generalpolizeiamtes. Als das Direktorium wieder eine Polizei einrichten mußte, besorgte er mit einem jüngeren, aber tüchtigeren Gefährten, Corentin, das Personal. Unter Napoleon fiel er in Ungnade und wurde durch Corentin ersetzt. Das war für den verwöhnten Wüstling, Schlemmer und Spieler, der immer aus dem vollen gelebt hatte, ein doppelt harter Schlag. Aber ihm blieb Corentins Freundschaft und er ließ sich nun durch ihn für die Polizei beschäftigen. Er leistete ihm riesige Dienste, und jener sorgte dafür, daß er die nötigen Unterhaltsmittel verdiente. Unglücklicherweise war er außer in seine entarteten Gewohnheiten, die ihm so viel Geld kosteten, auch in ein Kind verliebt, ein hübsches kleines Mädchen, mit dem ihn einst eine berühmte Schauspielerin beschenkt hatte. Mit ihr bewohnte er in der Spatzengasse eine kleine Fünfzimmerwohnung im vierten Stock. Je mehr er alterte, um so größer war seine Liebe zu dieser natürlichen Tochter geworden. Für sie hatte er sich in dies bürgerliche Gewand gekleidet, denn er wollte seine Lydia mit einem ehrlichen Manne verheiraten. So strebte er in den letzten drei Jahren zumal nach einer Stellung in der politischen Polizei, die er öffentlich eingestehen konnte. Er selbst hatte einen solchen Posten erfunden, dessen Notwendigkeit sich, wie er zu Corentin sagte, früher oder später ergeben mußte: eine »Auskunftsstelle«, ein Mittelding zwischen der eigentlichen Polizei von Paris, der Kriminalpolizei und der Polizei des Reiches. Er allein aber konnte das Bindeglied bilden, an das sich Politik und Justiz um Aufklärungen zu wenden hatten. So hoffte Peyrade mit Corentins Hilfe die Gelegenheit zu finden und der kleinen Lydia eine Mitgift und einen Gatten zu besorgen. Einstweilen sollte ein Gutachten eingezogen werden.

Als Contenson dreimal auf den Tisch schlug (das besagte: ›ich habe mit Ihnen zu reden!‹), dachte er gerade darüber nach, wie er den Polizeipräfekten für die Sache gewinnen sollte. Und dabei sah er wie ein Dummkopf aus, der den französischen Courier durchstudiert.

War er in seinem Haus im vierten Stock der Spatzengasse geblieben, so läßt sich wohl denken, daß die Räume dort seine Tätigkeit erleichterten. Das Haus stand nach einer Seite frei, eine Treppe teilte es in zwei Teile, auf jeder Seite des Stockwerks lagen zwei vollkommen abgetrennte Zimmer. Über dem vierten Stock waren die Mansarden. Eine davon diente als Küche, in der andern hauste Katt, eine Flamländerin, die einst Lydias Amme gewesen war, – die einzige Dienerin von Vater Canquoëlle. Das erste der abgetrennten Zimmer war Peyrades Schlafzimmer, das andere sein Arbeitszimmer, das durch eine dicke Mauer nach hinten abgeschlossen, durch das Schlafzimmer von der Treppe getrennt war und mit dem Fenster auf eine fensterlose Mauer hinausging. So konnte kein Blick, kein Ohr die beiden Freunde belauschen, wenn sie in dem für ihr furchtbares Gewerbe wie geschaffenen Raum sich besprachen, und der Vorsicht halber war in das Zimmer der Flämin ein sehr dicker Teppich gelegt und der Ofen zugemauert worden. Ebenso lagen in seiner Stube, die er allwöchentlich genau durchsuchte, dicke Teppiche, damit die Unterwohner keinen Laut hörten. Trotzdem Corentins Wohnung nur dem Generalpolizeidirektor und Peyrade bekannt war, erledigte er alle Berufsangelegenheiten in diesem Zimmer, wo er sich vor jedem Zeugen und Lauscher sicher fühlte. Und es würde seltsame Berichte ergeben, wenn die Mauern dieses unscheinbaren Zimmers reden könnten.

An Peyrades Zimmer war eine Schiefertafel angebracht, auf der zuweilen seltsame Zeichen und Zahlen mit Kreide geschrieben standen. Diese höllische Algebra war für Eingeweihte sehr klar verständlich. Die Tür bestand aus vier Zoll dicken Eisenplatten zwischen starken Eichenbohlen und war mit besondern Schlössern und Angeln versehen. Ebenso die Tür zu Lydias Zimmern (einem Vorraum, Wohnzimmerchen, Schlaf- und Toilettezimmer) in der gegenüberliegenden Wohnung. Gefängnistüren wären nicht schwerer zu sprengen gewesen und so lebte Lydia in diesem offenen Hause ganz sicher. Peyrade galt im Hause als der beste Mensch der Welt, seine Tochter war so musikalisch, daß sie komponieren konnte, übrigens verstand sie auch zu malen. Sie war fromm, ahnte nichts von der dunklen Tätigkeit ihres Vaters, war schlank und schön wie ihre Mutter und glich den fast mystischen Engeln, wie einige primitive Maler sie dem Kreise der heiligen Familie hinzuzufügen pflegten. Ihre keusche, jeder Modeübertreibung ferne Kleidung atmete den bezaubernden Duft guter Bürgerlichkeit. Man denke sich einen alten Satan mit einem Engel als Tochter und durch diese Berührung mit dem Göttlichen erfrischt, – dann kann man sich Peyrade und seine Tochter etwa vorstellen.

Als der Alte in die Spatzengasse einbog, sah er Contenson, ging an ihm vorüber, stieg zuerst hinauf und ließ dann den Agenten hineinschlüpfen, ehe noch die Flämin Zeit hatte, durch die Küchentür zu gucken.

»Was gibt es denn Eiliges, Philosoph?«

Diesen Beinamen, den Peyrade ihm gegeben hatte, verdiente der Spitzel sicherlich, denn hinter dem Namen Contenson verbarg sich einer der ältesten normannischen Adelsnamen.

»Nun, – an die zehntausend zu verdienen. Baron Nüßingen, dieser alte patentierte Dieb, wiehert einer Frau nach, die gefunden werden soll, sonst stirbt er vor Liebe.« Und er erzählte, wie Nüßingen Esther getroffen hatte und daß er einige neue Angaben wüßte.

»Schön, wir werden die Dulcinea schon finden,« meinte Peyrade. »Sag ihm, daß er heute abend im Wagen in die Champs-Élysées kommt, Ecke Avenue Gabriel und Marigny-Allee.«

Er setzte Contenson hinaus und pochte dann bei seiner Tochter, wie man pochen mußte, um Einfluß zu finden. Er kam freudig hinein, denn nun hatte er endlich durch des Zufalls Hilfe das Mittel gefunden, die ersehnte Stellung zu erlangen. Er warf sich in einen Sessel und sagte zu der Tochter, die er zuvor auf die Stirn geküßt hatte: »Spiel mir etwas vor.«

Lydia spielte auf dem Klavier ein Stück von Beethoven, und dann zog er sie auf seine Knie und meinte: »Das hast du hübsch gespielt, Schäfchen. Weißt du, daß wir nun einundzwanzig sind und bald heiraten müssen? Denn unser Vater ist schon über siebzig …«

»Ach, ich bin hier glücklich,« meinte sie.

»Liebst du nur mich häßlichen, alten Kerl?« fragte Peyrade.

»Und wen sollte ich sonst lieben?«

»Ich denke einen Mann zu finden, der deiner würdig ist … Einen jungen Menschen mit Talent, auf den du eines Tages stolz sein kannst.«

»Ich habe gerade einen gesehen, der mir als Gatte gefallen hätte … In den Tuilerien … Er ging vorbei, führte die Gräfin von Sérizy am Arme.«

»Wie heißt er denn?«

»Lucien von Rubempré … Ich saß gerade mit Katt unter einer Linde, neben mir saßen zwei Damen und die eine sagte: »Das ist ja Frau von Sérizy mit dem schönen Lucien von Rubempré!« Ich sah mir das Paar an, die beiden Damen taten es auch. Dann meinte die andere: ›Ja, manche Frauen sind doch glücklich. Dieser läßt man alles durchgehen, weil sie edler Abkunft und die Frau eines mächtigen Mannes ist.‹ Aber die erste meinte: ›Meine Liebe, Lucien kostet ihr sicher viel Geld.‹ – Was heißt das, Papa?«

»Dummes Geschwätz, wie die Leute es aus der Gesellschaft so reden,« antwortete Peyrade gutmütig. »Vielleicht meinten sie etwas Politisches.«

»Du hattest mich gefragt, – ich antworte. Willst du mich verheiraten, so finde mir einen Mann, der diesem gleicht.«

»Kind, bei einem Manne ist die Schönheit nicht immer ein gutes Zeichen,« sagte der Vater. »Solche Leute mit einnehmendem Äußeren haben anfangs keine Schwierigkeiten im Leben, entfalten keinerlei Gaben, und werden durch das Entgegenkommen verdorben. Sie müssen später die Zinsen ihrer Eigenschaften teuer bezahlen. Ich suche für dich etwas, das die Bürger, die reichen Leute und die Dummköpfe ohne Unterstützung und Schutz lassen … einen unbekannten Mann mit Talent. Aber laß nur, ich werde dein Programm erfüllen und alle Winkel von Paris durchstöbern, um dir einen Mann zu geben, der ebenso schön ist, wie dieser schlechte Kerl, von dem du sprichst, der aber eine Zukunft hat. Einen der Leute, die für Ruhm und Glück bestimmt sind … Da fällt mir ein, ich habe doch einen Haufen Neffen, vielleicht ist einer darunter zu brauchen. Ich will einmal in die Provence schreiben lassen.«

Zehn Stunden später ging Peyrade mit gefärbtem Haar, in einem guten, dicken, blauen Tuchrock und in schwarzem Mantel die Avenue Gabriel entlang, wo ihm Contenson als alte Obsthändlerin verkleidet entgegenkam. Indem er seinen früheren Chef mit dem Kriegsnamen ansprach, berichtete er ihm: »Herr von Saint-Germain, ich habe durch Sie fünfhundert Franken verdient, will Ihnen aber sagen, daß der verdammte Baron erst in der Präfektur Auskünfte einzieht.«

»Ich brauche dich sicher,« erwiderte Peyrade. »Sprich mit sieben, zehn und einundzwanzig: diese Leute können wir wohl verwenden, ohne daß die Polizei oder Präfektur es merkt.«

Contenson begab sich in die Nähe des Wagens, in dem Nüßingen auf Peyrade wartete. Dieser reckte sich zum Wagenschlag und sagte zu dem Baron: »Ich bin Herr von Saint-Germain.«

»Scheen, steigen Se ein,« sagte der Baron und befahl zum Triumphbogen zu fahren.

»Sie waren auf der Präfektur, Herr Baron? Das ist nicht recht … Darf ich wissen, was Sie zum Präfekten gesagt haben, und was er geantwortet hat?«

»Bevor ich einem Kerl wie Contenson geb' finfhundert Franken, wollt' ich wissen, ob er sie verdient … Den Präfekten hab' ich einfach gefragt, ob ich kann unbegrenztes Vertrauen zu Peyrade haben. Er hat mir gesagt, daß Sie sind einer von die tichtigsten und anständigsten Leut'. Das ist alles.«

Nun ließ sich Peyrade die ganze Geschichte berichten und sagte ihm dann: »Sie werden mir zunächst einen Kostenvorschuß von zehntausend Franken machen. Denn in dieser Sache geht's um Ihr Leben. Und da Ihr Leben eine Geschäftsfabrik ist, darf nichts unterlassen werden, um diese Frau zu finden. Brauche ich mehr, dann sage ichs Ihnen. Vertrauen Sie mir, ich bin kein Spion und darum handelt man mit mir auch nicht. Seien Sie ohne Sorge, ich habe Erfolg. Sie werden mich auch nicht mit irgendeiner Summe abfinden, denn ich will anderes als baren Lohn …«

»Wenn es kein Königreich ist …« meinte der Baron.

»Für Sie so gut wie nichts. Sie kennen die Kellers? Franz Keller ist der Schwiegersohn des Grafen von Gondreville, mit dem er gestern bei Ihnen speiste …«

»Was Teifel wissen Se davon? Des hat wohl der Schorsch gesagt? Der schwatzt immer.«

Peyrade lächelte und der Baron faßte daraufhin ein seltsames Mißtrauen gegen seinen Bedienten.

»Der Graf kann mir eine Stellung in der Präfektur verschaffen, die ich wünsche und über die dem Präfekten innerhalb achtundvierzig Stunden eine Denkschrift zugeht,« fuhr Peyrade fort. »Bitte, fordern Sie die Stellung für mich, sorgen Sie dafür, daß der Graf sich warm dafür einsetzt. Das wäre ein entsprechender Dank für meinen Dienst. Ich will nur Ihr Wort, denn würden Sie es brechen, so hätten Sie den Tag Ihrer Geburt zu verfluchen.«

»Scheen, ich geb' mein Ehrenwort, ich werd' alles Menschenmögliche fir Sie tun.«

»Täte ich nur das Mögliche, so genügte es nicht!«

»Ohne Hintergedanken, mein' ich …«

»Mehr will ich nicht … Das ist für uns beide etwas Neues.«

»Ohne Hintergedanken … Und wo soll ich Sie absetzen?«

»Bei der Kammerbrücke.«

»Ich werd' also meine Unbekannte besitzen,« strahlte der Baron, als er davonfuhr.

Peyrade aber begab sich zum Palais Royal zurück, wo er in den Lotterie-Bureaus die zehntausend Franken zu verdreifachen und Lydia eine Mitgift zu besorgen hoffte. –

Als der Baron nach Hause kam, war er nicht wiederzuerkennen: lustig, belebt, frische Farben. Seine Leute und seine Frau staunten.

»O weh, wie wird es den Aktionären ergehen!« sagte Du Tillet zu Rastignac.

»Jetzt ist der Augenblick, um ihn Ihre neuen Schulden zahlen zu lassen,« flüsterte Rastignac der Baronin zu. – Eben verließ Carlos die Taitboutstraße hoffnungsstrahlend, nachdem er Europa die letzten Anordnungen für ihre Hauptrolle in dieser Komödie gegeben hatte, die erfunden worden war, um Nüßingen hineinzulegen. Ein Stück des Weges begleitete ihn Lucien, der diesen Halb-Dämon mit ziemlicher Unruhe zu so völliger Unkenntlichkeit verkleidet sah, daß er selbst ihn nur an der Stimme erkannte.

»Wo hast du zum Teufel eine Frau gefunden, die schöner als Esther ist?« fragte er seinen Verführer.

»So etwas gibt's nicht in Paris, Kleiner. Solche Farben macht man nicht in Frankreich.«

»Ich bin ganz betäubt … Da kann selbst Venus Kallipygos nicht mit! Für die da kann man sich der Verdammnis hingeben … Wo hast du sie her?«

»Die schönste Londoner Dirne – sie hat im Rausch aus Eifersucht ihren Liebhaber getötet. Die Londoner Polizei war froh, den Kerl los zu sein, und um die Sache zu vertuschen, hat sie das Mädchen für einige Zeit nach Paris geschickt … Übrigens gut erzogen, Ministertochter, spricht Französisch wie ihre Muttersprache; sie weiß nicht und darf nie erfahren, was sie hier zu suchen hat. Wir haben ihr gesagt, wenn sie dir gefällt, könnte sie Millionen verzehren; aber du seiest eifersüchtig wie ein Tiger. Ihr Programm ist dasselbe wie bei Esther.«

»Und wenn Nüßingen ihr vor Esther den Vorzug gäbe …?«

»Ach so, du fürchtest, was dich gestern erschreckte?« rief Carlos. »Sei unbesorgt, sie hat blaue Augen, sie ist das Gegenteil der schönen Jüdin, und nur Esthers Augen können einen verfaulten Kerl wie den Baron beunruhigen. Du konntest doch, zum Teufel, keine Häßlichkeit verbergen! Hat das Püppchen seine Rolle ausgespielt, schicke ich sie unter sicherer Bedeckung nach Rom oder Madrid, wo sie Leidenschaften entzünden wird. Nun geh', mein Sohn, geh' zu ihr zurück, unterhalte dich gut. Ich muß noch erfahren, was sich beim Baron ereignet.«

»Durch wen?«

»Durch die Geliebte seines Kammerdieners. Man muß doch von jedem Augenblick wissen, was beim Feinde vorgeht.«

Um Mitternacht gab Carlos auf dem Pont-des-Arts Esthers Jäger Paccard die nötigen Anweisungen. Das ist der geeigneteste Ort in Paris, um ungehört zu sprechen. Beim Plaudern sah der Jäger zur einen Seite, sein Meister bewachte die andere Seite.

»Der Baron war früh auf der Präfektur,« berichtete Paccard, »heut abend rühmte er sich, die Frau zu finden. Es ist ihm versprochen …«

»Wir werden beobachtet werden,« sagte Carlos. »Aber von wem? Von den Handelsexekutoren? Das wäre Kinderei. Bleibt also nur die Sicherheitspolizei und die Kriminalpolizei zu fürchten. Also ihr werdet jeden Abend um zehn ausfahren, und wenn euch jemand folgt, sei zugänglich, schwatze nur und laß dich bestechen: erzähle von Rubemprés Eifersucht, der nicht wissen lassen will, daß er solche Liebste hat.«

»Ich weiß schon. Muß ich bewaffnet sein?«

»Niemals. Eine Waffe richtet nur Unglück an! Mit meinem Hieb kannst du dem stärksten Kerl die Beine zerschlagen und mit deinem Stock verstehst du drei bewaffnete Stockmeister außer Gefecht zu setzen. Also was fürchtest du?«

»Stimmt, stimmt!« sagte der Jäger.

Paccard war ein eiserner Kerl, ein riesiger, stahlarmiger, langbeiniger Koloß, der ohne seine Freundschaft zum Branntwein vollkommen gewesen wäre. Denn er besaß alle Gaben, die ein Mensch im Kampf mit der Gesellschaft braucht. »Man wird die Augen offen halten,« sagte er, grüßte seinen »Beichtvater« und rückte den prächtigen Federhut zurecht. So waren also auf beiden Seiten die stärksten Männer auf ihrem Gebiet: Jakob Collin, Peyrade und Corentin, in einen der furchtbaren Kämpfe verwickelt, von denen man sonst nie etwas erfährt, – wo Gaben, Haß, Züge und Gegenzüge, Listen und Macht in gleichem Maße aufgewendet werden, wie sie zum Erwerb eines Vermögens vonnöten sind.

Das Ergebnis war folgendes: Fünf Tage nach der Unterredung Nüßingens mit Peyrade ließ sich ein etwa fünfzigjähriger Mann mit einem Diplomatengesicht und dem Gewand und Auftreten eines Ministers bei dem Baron einführen. Er tauschte einen geziemenden Gruß mit ihm und sagte mit undurchdringlichem Blick: »Herr Baron, ich komme auf Veranlassung von Peyrade.«

»Scheen!« sagte der Baron und riegelte beide Türen zu.

»Die Geliebte von Herrn von Rubempré wohnt in der Taitboutstraße in der einstigen Wohnung eines Fräulein Schönblatt, der ehemaligen Geliebten des Generalstaatsanwalts Herrn von Granville.«

»Nu sagen Se!« rief der Baron. »Ganz dicht bei mir! Wie spaßig!«

»Ihre Liebe ist mir begreiflich, denn ich habe das wunderschöne Geschöpf mit Vergnügen gesehen. Lucien verbirgt sie aus wahnsinniger Eifersucht, aber außerdem auch, weil er Clotilde von Grandlieu heiraten wird und zurzeit der Günstling von Frau von Sérizy ist. Natürlich will er sich die künftige Braut und die Staatsgeliebte nicht entgehen lassen. Sie sind nun Herr der Lage: denn Lucien opfert seinen Zielen, seiner Eitelkeit sein Vergnügen. Seien Sie freigiebig. Sie sind ja reich, und es handelt sich doch wohl um Ihr letztes Glück. Sie werden durch die Kammerfrau Ihr Ziel erreichen. Geben Sie ihr etwa zehntausend Franken, dann versteckt sie Sie im Schlafzimmer Ihrer Herrin und das ist für Sie viel gewonnen!«

Der Baron erstaunte – wie lange war dieser Ausdruck von seinem regungslosen Gesicht verbannt gewesen! – über die kurzen, stoßweisen apodiktischen Sätze Corentins, der im schönsten Befehlshaberton fortfuhr: »Ich bitte für meinen Freund Peyrade um noch fünftausend Franken, – aber das ist nicht das wichtigste,« fuhr er fort, um der Geldforderung jede Bedeutung zu nehmen. »Wollen Sie auf Ihre alten Tage keinen Kummer haben, so sorgen Sie, daß er die Stellung bekommt. Für Sie ist das eine Kleinigkeit.«

»Hier, nehmen Se,« sagte der Baron und schob Corentin fünf Tausendfrankenscheine hin.

»Die Kammerfrau hat als guten Freund den Jäger Paccard, der in der Provencestraße wohnt, gern einen guten Schluck trinkt und großen Herren wohl als Jäger zu Diensten wäre. Durch ihn kommen Sie leicht an die Kammerzofe von Frau van Bogseck heran.«

Diese nachträgliche Bemerkung sollte wohl eine Art Quittung für die fünftausend Franken sein. Der Baron suchte über Corentin klar zu werden, den seine Intelligenz mehr als Spionagedirektor denn als Spitzel kennzeichnete; aber er blieb für ihn ein unleserliches Buch. So fragte er: »Wie haißt denn die Kammerfrau?«

»Eugenie,« versetzte Corentin, grüßte und ging fort.

Der Baron war überglücklich; er ließ alles stehen und liegen und eilte wie ein glückfiebernder zwanzigjähriger Jüngling vor dem ersten Stelldichein mit der ersten Geliebten in seine Wohnung. Dort steckte er vor allem alle Tausendfrankenscheine in die Tasche, die er zur Hand hatte: fünfundfünfzigtausend Franken, eine Summe, die ein Dorf glücklich machen konnte.

Nüßingen spielte nicht, hatte keine Leidenschaft. Er mußte sich so blind in die Liebe zu Esther stürzen, wie Herrera es erwartete. Nach dem Frühstück ließ er sich durch seinen Kammerdiener Georg die Kammerfrau der Frau van Bogseck holen, – für eine wichtige Angelegenheit! Europa-Eugenie ließ sich nur schwer zum Mitkommen überreden. Schließlich verabredete sie, um zehn Uhr zu kommen, wenn die Gnädige heut nacht ohne sie ausführe. So berichtete Georg dem Baron, dessen Augen wie Edelsteine blitzten und der ihm für seine reichlich angepriesenen Verdienste zehn Louisd'or gab.

Von zwölf bis ein Uhr mittags färbte sich der Baron Haar und Bart. Um neun Uhr, nach einem Bade, machte er wie ein Bräutigam Toilette. Die Baronin, die davon hörte, ließ sich das Vergnügen nicht entgehen, ihn dabei aufzusuchen.

»Gott, wie lächerlich sind Sie,« meinte sie. »Nehmen Sie doch wenigstens eine schwarze Halsbinde statt der weißen, die Ihren Bart noch härter erscheinen läßt; das ist ›Empire‹ und gibt Ihnen das Aussehen eines ehemaligen Parlamentsrates. Und dann fort mit diesen Diamantknöpfen, wo jedes Stück hunderttausend Franken kostet. Die Äffin könnte Sie darum bitten, sie könnten Sie ihr nicht verweigern, und zum Wegschenken könnten Sie sie schon besser mir an die Ohren hängen.«

Der arme Geldmann sah die Richtigkeit dieser Bemerkung ein und gehorchte seiner Frau mürrisch. Dann, als Eugenie gemeldet wurde, geleitete er seine Gattin bis in die Grenzen ihres Hausbereichs, um sie sicher los zu sein, und holte darauf Europa mit etwas spöttischer Ehrfurcht in sein Zimmer.

»Also, mein Kleinchen, wenn Se für mich wolle rede und sorge, ist Ihr Glick gemacht.«

»Das würde ich nicht für zehntausend Franken tun!« rief Europa. »Sehen Sie, Herr Baron, ich bin doch vor allem ein anständiges Mädchen …«

»Scheen, werd' ich Se bezahlen fir Ihren Anstand. In Geschäfte nennt mer das e Merkwirdigkeit!«

»Und dann, – das ist noch nicht alles! – Gefällt der gnädige Herr der gnädigen Frau nicht, was doch sehr möglich ist, dann fliege ich 'raus, sie tobt, und ich verliere die Stellung von jährlich tausend Franken sicherer Einnahme.«

»Tausend Franken im Jahr macht e Kapital von zwanzigtausend. Die werde ich Ihnen gebe, denn verlieren Se nix.«

»Schön, Dickerchen, wenn Sie so reden, das ändert die Sache wesentlich. Wo sind sie?«

»Hier!« sagte der Baron und zeigte einzeln die Scheine. Jeder entzündete einen Blitz in ihren Augen und verriet ihre Gier.

»Das wäre für die Stellung! Aber wo bleibt die Ehrlichkeit und das Gewissen?«

»Was haißt Gewissen? Wert ist nur die Stellung. Aber sagen wer noch finftausend.« Und er legte noch fünf Scheine dazu.

»Nein, zwanzigtausend fürs Gewissen und fünftausend für die Stellung, wenn ich sie verliere …«

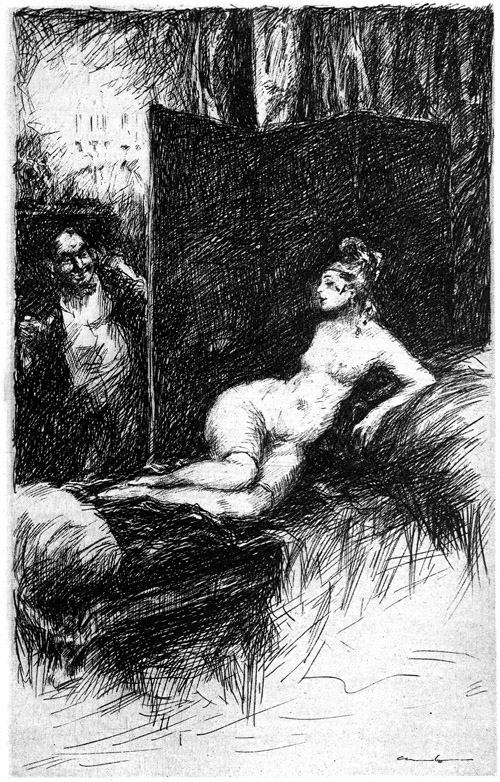

»Scheen, aber davor müssen Se mich verstecken nachts im Schlafzimmer von Ihre Herrin, wenn se is allain …«

»Versprechen Sie mir, ihr niemals zu sagen, wer Sie hineingelassen hat. Und dann warne ich Sie vor einem: die gnädige Frau ist stark wie ein Türke und in den Herrn wahnsinnig verliebt. Nicht für eine Million würde sie ihm untreu werden. Das ist dumm, aber wenn eine liebt, ist sie schlimmer wie eine anständige Frau. Da sie heute abend ausgefahren ist, kann ich Sie in meinem Zimmer verstecken. Gewöhnlich bleibt der gnädige Herr in solchen Fällen nicht bei uns. Kommt die gnädige Frau allein zurück, dann hole ich Sie. Der Rest … ist Ihre Sache.«

»Werd ich dir geben die finfundzwanzigtausend Franken im Salon … in bar, in bar!«

»Ach, mißtrauischer sind Sie nicht? Also dann stecken Sie dreißigtausend Franken ein, denn die Ehrlichkeit einer Kammerfrau kostet wie eine Droschke nachts viel mehr. Aber Banknoten, sonst gibt es nichts.«

Um ein Uhr nachts hockte der Baron in Europas Schlafkammer mit allen Ängsten eines Mannes auf dem Pfade galanter Taten. Sein Mut kochte, sein Kopf barst fast, wie ein überhitzter Dampfkessel.

»Moralisch hab ich gehabt für hunderttausend Taler Genisse,« beschrieb er später Du Tillet, als er ihm sein Abenteuer erzählte. Er lauschte auf jedes Geräusch der Straße. Als er gegen zwei den Wagen im Tor einfahren hörte, als die Haustür ging, schlug sein Herz zum Zerspringen und die Erwartung höchster Seligkeit erregte ihn mehr, als wäre es um den Verlust seines Vermögens gegangen.

»Das is leben!« rief er. »Sogar e bißche zu sehr!«

Plötzlich erschien Europa: »Kommen Sie hinunter, die Gnädige ist allein. Aber vor allem leise, Sie dicker Elefant.«

»Dicker Elefant!« wiederholte er lachend. Er ging wie auf glühendem Eisen, Europa voran, den Leuchter in der Hand. Als sie ihn in den Salon führte, reichte er ihr die Banknoten: »Da, zähl nach.«

Europa nahm ernst die dreißig Scheine in Empfang, ging hinaus und schloß den Bankier ein. Der ging sofort zum Schlafzimmer, wo die Engländerin war. Sie rief ihm entgegen: »Bist du es, Lucien?«

»Nein, Kindchen …« rief Nüßingen. Aber er beendete den Satz nicht. Als er die Frau erblickte, die das gerade Gegenteil von Esther war, blieb er erstarrt stehen.

»Wo kommen Sie her? Wer sind Sie? Was wollen Sie?« entsetzte sich die Engländerin und schellte; aber es klingelte nicht.

»Lassen Se nur, die Glocken sind umwickelt. Aber haben Se kaine Angst, ich geh' schon. Futsch sind die dreißigtausend! Sind Se denn die Liebste von Lucien von Rubempré?!«

»Ein wenig, mein Spatz!« meinte sie, wie eine Eingeborene. »Aber wer bist de denn?« fragte sie und versuchte ihn nachzumachen.

»E Mensch, der scheen is hereingefallen.«

»Is mer hereingefallen mit e scheener Frau?« scherzte sie.

»Sie sind e Stück fir enen Kenig, aber wenn ich seh' Ihre ibermenschliche Scheenheit, merk ich erst, wie ich die Frau liebe, die Sie mich nicht kennen vergessen machen!«

»Was redeten Sie denn vorhin von dreißigtausend? Wem haben Sie die gegeben?«

»Dem Frauenzimmer, Ihrer Kammerfrau!«

Die Engländerin rief Europa, die schon hinter der Tür stand. Die entsetzte sich: »Was! Ein Mann im Schlafzimmer der Gnädigen, und nicht der gnädige Herr! Wie gräßlich!«

»Hat er dir dreißigtausend gegeben, damit du ihn einläßt?«

»Nein, so viel sind wir beide nicht wert!«

Und Europa begann um Hilfe zu schreien. Der erschreckte Bankier lief zur Tür und Europa schob ihn die Treppe hinunter und schimpfte: »Fetter Schuft, mich bei meiner Herrin anzuschwärzen! Zu Hilfe! Diebe!«

Verzweifelt konnte der Baron seinen Wagen erreichen. Er war unverletzt; aber welchem Spion sollte er sich nun anvertrauen?!

Zwei Tage nach diesem Auftritt frühstückte Carlos mit Lucien unter vier Augen.

»Niemand darf die Nase in unsere Sachen stecken, lieber Freund,« erklärte er ihm leise, »auch die Polizei nicht, und deshalb habe ich ein kühnes, aber unfehlbares Mittel erdacht, den Baron und seine Agenten zur Ruhe zu bringen. Du gehst zur Frau von Sérizy, bist nett zu ihr und erzählst beiläufig, daß du aus Gefälligkeit für Herrn von Rastignac, der Frau von Nüßingen schon längst zum Halse hinaus hat, den Deckmantel bei seiner Geliebten spielst, daß Nüßingen sich in diese Frau verliebt hat (darüber wird sie sehr lachen!) und dir armen Unschuldslamm durch die Polizei nachspüren läßt, wodurch deine Beziehungen zu den Grandlieus leiden können. Laß dich durch ihren Mann zur Präfektur empfehlen, und beklage dich bei dem Präfekten wie ein Politiker, indem du deine Bewunderung für die Maschinerie ausdrückst und nebenbei auf deren ärgerliche Ölspritzer verweist. Natürlich nichts gegen den Präfekten, aber auf seine Leute soll er aufpassen. Je milder, je mehr Edelmann du bist, desto ärger wird der Präfekt mir seinem Agenten umspringen. Dann sind wir ruhig und können Esther zurückkommen lassen, die sicher schon wie die Hirsche im Walde brunftet.«

Die Geschichte ging wie vereinbart, und als Peyrade am nächsten Morgen in sein Café David ging, wurde er auf der Straße von einem Polizeiagenten in Zivil angegangen und auf die Präfektur beordert. Der Präfekt behandelte ihn unter dem Hund: »Sie sind nicht ohne Grund 1809 aus der Verwaltung gejagt worden,« sagte er, »wissen Sie, welchen Annehmlichkeiten Sie uns und sich aussetzen?!«

Und zum Schluß der Rede zuckte ein Blitzstrahl: der arme Peyrade bekam nicht nur die jährliche Unterstützung entzogen, er wurde sogar unter besondere Polizeiaufsicht gestellt. Der Greis nahm diesen Schlag mit ruhigster Miene auf, gleichgültig und regungslos, wie eben ein vom Schicksal geschlagener Mensch: er hatte schon sein ganzes Geld im Spiel verloren. Lydias Vater rechnete auf seine neue Stellung, und statt deren blieb ihm jetzt nur noch das Almosen seines Freundes Corentin. Vollkommen gebrochen, voll eisiger Wut gegen den Baron, der allein das Geheimnis verraten haben konnte, kehrte er heim. Er schwor ihm Rache, vermutete, daß er sich vor der Bezahlung drücken wollte. »Du lernst mich kennen, wenn du eines Morgens deine Tochter entehrt findest.«

Als er am Abend mit Corentin sprach, erwogen sie, wie sie den Baron überführen sollten.

»Erst müssen wir wissen, ob er der Zuträger war,« meinte Corentin. »War es klug, daß wir uns auf Gondreville stützten? Morgen frage ich nach, ob Nüßingen seine Liebste gesehen hat …«

Bald darauf erschien Contenson, der erzählte, daß der Baron seinen Diener Georg entlassen hatte.

»Das ist die Wirkung meines Lächelns,« sagte Peyrade. »Aber was geht eigentlich vor?«

Contenson erzählte den ganzen Verlauf und fuhr dann fort: »Am Tage nach dem Mißerfolg schlug Georg dem Herrn vor, er solle sich doch seiner bedienen: ›Er würde die Schöne schon finden.‹ Der Baron versprach ihm eine gute Belohnung. Georg hat mir das alles selbst erzählt. Am nächsten Tage erhielt der Baron einen anonymen Brief etwa des Inhaltes: ›Herr von Nüßingen schwärmt für eine Unbekannte und hat nun schon so viel Geld nutzlos verschwendet. Will er sich heute um Mitternacht bei der Brücke von Neuilly einfinden, in den Wagen steigen, hinter dem er den Jäger vom Walde von Vincennes sieht und läßt er sich mit verbundenen Augen führen, dann wird er die Geliebte sehen. Damit er keine Sorge hat, darf er seinen treuen Georg mitnehmen.‹ Der Baron ging, nahm Georg mit, sagte ihm aber nichts; beide ließen sich die Augen verbinden und nach zwei Stunden macht der Wagen mitten im Walde halt. Der Baron reißt die Binde ab, sieht einen anderen Wagen, in dem seine Unbekannte sitzt, und eins, zwei, drei war sie wieder entschwunden. Der Wagen aber kehrt zu der Brücke zurück, wo der Baron sein Gespann vorfindet. – Georg hatte einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen: ›Wieviel tausend Frankenscheine gibt der Herr Baron her, wenn man ihn mit seiner Unbekannten in Verbindung bringt?‹ Diesen Zettel gibt Georg seinem Herrn; und da dieser meint, daß der Schlingel mit mir oder Ihnen, Herr Peyrade, in Verbindung stehe, um ihn auszubeuten, wirft er Georg vor die Tür. So ein Dummkopf! Statt damit zu warten, bis er die ›Unbekannte‹ in den Fingern hat.«

»Da machen sich ein paar Schufte über uns lustig, die stärker sind als wir!« rief Peyrade. »Die Hunde werden dem Baron dies Weib teuer verkaufen.«

»Man kann ihn bluten lassen,« meinte Contenson. »Er hat genug Geldscheine in den Adern.«

»Aber Lydias Mitgift ist mit dabei gewesen!« flüsterte Peyrade in Corentins Ohr.

»Komm, wir wollen gehen, Contenson. Also auf morgen!« sagte Corentin.

Und draußen grübelte Contenson: »Was hat nur der wackre Mann für einen seltsamen Tausch vorgehabt? Seine Tochter vermählen mit dem Geld für … Ein nettes Stück gäbe das, voll Moral: Die Mitgift eines jungen Mädchens.«

»Nein, was ihr für Ohren habt?! Die soziale Natur muß doch ihre Gattungen mit all den Gaben ausstatten, die sie für ihre künftigen Dienste brauchen. Die Gesellschaft ist die zweite Natur!«

»Wie philosophisch! Ein Professor würde ein System daraus machen.« –

Peyrades Angelegenheit war an sich und in ihren Ergebnissen von Wichtigkeit. War es nicht der Baron, wer mochte dann ein Interesse daran gehabt haben, den Präfekten aufzusuchen? Für Corentin handelte es sich darum, ob unter seinen Leuten kein falscher Bruder war. Und wie Peyrade grübelte er, als er zu Bett ging: »Wer hat sich beim Präfekten beklagt? Wem gehört diese Frau?«