|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wann diese Saurierzeit eigentlich geschichtlich gelegen hat und wie lange sie wohl in sich gewesen ist?

Einigermaßen gehört auch diese Zeitfrage noch zu der Staffage, die wir hier skizzieren.

Die Erforscher der Erdgeschichte und meist auch die Anhänger der Entwicklungslehre haben sich seit längerer Zeit angewöhnt, für solche Maße der Urwelt von »Millionen von Jahren« zu reden – eine Ausdrucksweise, die in entfernteren Kreisen manchmal etwas scherzhaft gewirkt hat – man hat den Naturforscher dort wohl mit dem messer millione (Millionenhans) verglichen, wie seine Zeitgenossen den alten Chinafahrer Marco Polo im Spott nannten wegen seiner (übrigens an sich richtigen) Angaben über die Kopfzahl in chinesischen Städten.

Und es ist kein Zweifel, daß auch nur eine einzige Jahrmillion ein schwer vorstellbarer Begriff ist, wenn wir denken, daß unsere ganze engere menschliche Geschichtstradition auf Grund geschlossener schriftlicher Überlieferung (das, was unser großer Ranke seinerzeit in seinem unsterblichen Werk als »Weltgeschichte« bezeichnete) noch nicht zehntausend Jahre umfaßt und selbst bis zu den älteren Steinzeitmenschen schwerlich viel mehr als das Doppelte davon reicht.

Immerhin können wir uns heute sozusagen einen räumlichen Anhalt von solcher Zeitmillion machen durch ein gewisses astronomisches Bild.

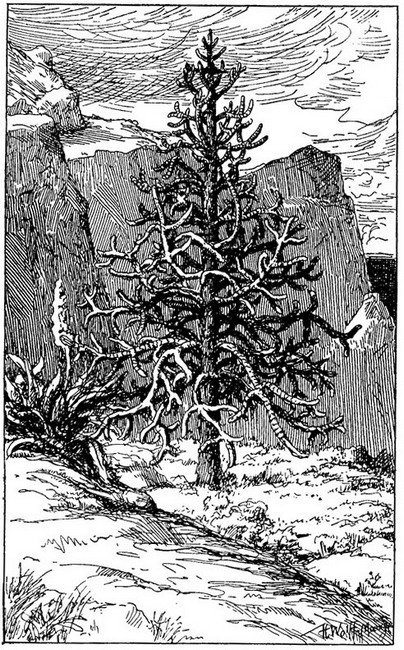

Abb. 30.

Eine Araukarie. Typische Form einer

Araukarie (

Araucaria). Die Nadelhölzer dieses Namens bilden heute noch in Australien und Südamerika prachtvolle Bäume bis 60 m Höhe, junge Exemplare stellen die bekannten »Zimmertannen« dar. Im ganzen Zeitalter der großen Saurier spielten aber auch solche Araukarien eine große Rolle und wuchsen bei uns besonders in der Juraperiode in großen Mengen; ähnlich wie die in Abb. 27 und 28 dargestellten Zykadeen und Ginkgos.

Es gibt Nebelflecken im Weltraum, deren Entfernung von unsern Forschern auf mindestens eine Million Lichtjahre geschätzt wird – also Jahre, die das Licht braucht, um von dort bis zu uns zu gelangen. Diese Berechnungen selbst sind heute sehr exakt geworden und können nicht mehr als vage Vermutungen gelten. (Sie sind unter anderem aufgebaut auf dem Lichtwechsel gewisser Blinksterne in dem jetzt glücklich zu solchen Sternen aufgelösten Andromeda-Nebel, dessen Gesetz man kennt und aus dem sich die Entfernung errechnen läßt.) Wir sehen also solchen Nebelfleck tatsächlich gegenwärtig in dem Zustande, wie er vor einer Million von Jahren oder noch länger aussah, als das jetzt bei uns eintreffende und sein Bild uns vor Augen stellende Licht von ihm selber ausging. Es gibt also unzweideutig Gegenstände in der uns zugänglichen Natur, die solch eine Jahrmillion nachweisbar alt sind.

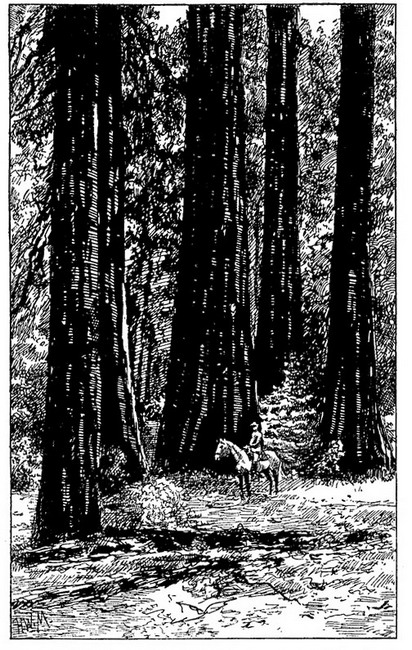

Abb. 31.

Mammutbäume. In Kalifornien findet sich heute noch ein ungeheurer Nadelholzbaum, der sog.

Mammutbaum (

Sequoia oder

Wellingtonia gigantea), zu den Taxodiaceen gehörig, in einigen größeren, zum Teil jetzt unter Naturschutz stehenden Beständen am Hang der Sierra Nevada. Die Stämme erreichen im Durchschnitt 70 bis 90 m Höhe, in einzelnen Exemplaren aber bis 110 m bei einem Durchmesser von 8 m, vier Meter über dem Grund gemessen. Das Alter wird im äußersten Fall auf 4000 Jahre geschätzt. Mit einer zweiten dort vorkommenden Art ist dieses pflanzliche Wunder heute nur noch der geringe Rest einer großartigen Urweltentwicklung. Mammutbäume traten bereits im Jura auf, begleiteten das spätere Saurierzeitalter durch die ganze Kreide und grünten in Masse fort in der Tertiärperiode. In der Kreidezeit wuchsen sie sogar auf Spitzbergen. Unter ihnen mag man sich besonders die ungeheuren Iguanodonten und Brontosaurier denken.

Und danach könnte es immerhin weniger merkwürdig sein, wenn auch sehr fremdartige geologische Objekte unserer Erdvergangenheit gelegentlich so weit und noch weiter versuchsweise zurückdatiert würden.

Daß ein ganzes Meer sich neu eintieft, daß ein Kontinent in Stücke auseinanderbricht, daß ein hohes Gebirge sich emporfaltet, daß Schutt und Schlamm Tausende von Metern dicke Schichten bilden, daß ein Klimawechsel sich vollzieht, der bald Tropenpflanzen nach Grönland und bald Eis an die Küste Indiens bringt – das alles wird man doch schwerlich ohne wirklich ungeheure Zeiträume bewältigt denken, mit denen die Natur unsere paar Kulturjahrtausende unendlich überbieten mußte.

Man male sich aus, wieviel Jahrtausende wohl vergehen müßten, bis der heutige Himalaja ganz und gar wieder heruntergewittert und in kleinen Quarzkörnchen ins Meer verschwemmt wäre. In jener einen geologischen Periode des Steinkohlenwaldes, von der wir eben sprachen, ist aber ein ähnliches Gebirge nicht nur neu entstanden, sondern es ist auch noch in ihr selbst so wieder abgetragen worden, daß die nachfolgende Saurierzeit es nicht mehr fand und der Ozean vielfach über seinen ehemaligen Fleck wieder hinweg rauschen konnte.

Wie lange müssen auch jene Farnwälder selbst bestanden haben, um aus ihrem Verfall und Moorboden unsere kolossalen Steinkohlenlager, aus denen wir noch immer schöpfen, zu ergeben!

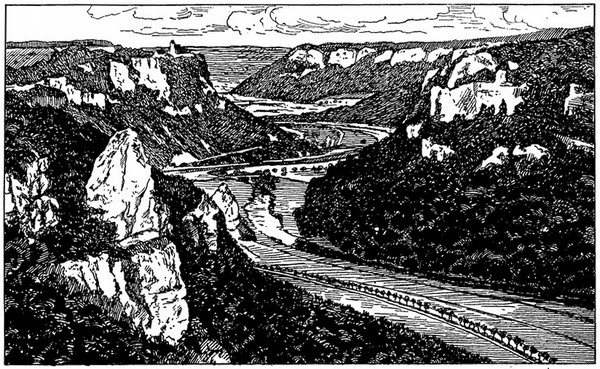

Abb. 32.

Landschaft aus dem Gebiet der

Schwäbischen Alb (Donaudurchbruch). Die Schwäbische Alb bildet nicht nur eine der landschaftlich schönsten Gegenden unserer Heimat, sondern ist auch als ehemaliger Boden des alten Jurameers eine unerschöpfliche Fundgrube geologischer Erkenntnis. An ihrem nordwestlichen Rande liegen die berühmten Ichthyosaurusgruben, die seit vielen Jahren die herrlichen Ichthyosaurusskelette für unsere Museen geliefert haben.

Man bekommt doch eine Ahnung von der unfaßbaren Zeitausdehnung solcher Urweltperiode in sich, also auch etwa des über ganze drei engere Epochen, wie wir gesehen haben, dort verteilten Hauptsaurieralters, wie von dem Abstand solcher Periode, auf die noch weitere gefolgt sind, von uns.

Und so ist man auf die Vermutung geführt worden, daß hier eine Million Jahre nicht entfernt langen möge, sondern, wie eine Kette solcher Erdgeschichtszeiten, so auch eine Kette von vielen Millionen bestanden haben müsse.

Gegenwärtig gerade sucht man aber den wirklichen Ziffern noch auf einem direkteren Wege nahe zu kommen.

Man hat erkannt, daß nicht nur Tiere und Pflanzen sich im Lauf der Dinge fortentwickeln, sondern auch die Gesteine, die Mineralien selbst nach bestimmtem inneren Gesetz. Die großartige Entdeckung der sogenannten radioaktiven Stoffe hat uns Elemente gezeigt, die fortgesetzt Teile ihrer Masse in bestimmter Zeit in andere Elemente verwandeln. Der Grund wird in geheimnisvollen Veränderungen ihrer Atomkerne gesucht. Die Atome sind für unsere Kenntnis ja heute ganze Weltsysteme im kleinen.

So geht das Element Uran mitten in seinen Gesteinen allmählich in sogenanntes Uranblei über – unter gleichzeitiger Anhäufung dabei ausgeschiedenen Heliums.

Der Prozeß, langsam wie er in diesem Falle ist, läuft doch wie eine ewig gleich tickende Uhr durch die Jahrtausende; nicht Temperatur, noch Druck kann ihn selbst hemmen. Da man aber die Zeit der fortschreitenden Verwandlung kennt, kann man im einzelnen Falle aus der Menge des bereits angehäuften Produkts, also des Bleis und Heliums, auch das Alter des betreffenden Gesteins selbst erschließen.

Und das hat man nun angewendet auch auf uranhaltige Gesteine ferner geologischer Perioden. Das Ergebnis war, daß die »Uhr« dort schon ganz außerordentlich lange ticken müsse, seit sie damals durch Entstehung des Gesteins zuerst in Gang gebracht worden war. Und je weiter in der Kette der Perioden zurück, desto größere Ziffern wies der Zeiger in Gestalt der Blei- und Heliumbestände. Man geriet auch hier in die Folge der Millionen, bloß daß die Zahlen noch viel größer wurden, als man je vermutet.

Für gewisse Gesteine jener Steinkohlenzeit ergaben sich bereits etwas über dreihundert solcher Millionen, für noch ältere fünfhundert, ja über tausend. Die Dauer der ganzen Erdgeschichte, so weit wir sie noch in unmittelbaren Mineralschichten verfolgen können und damit wohl auch schon der Lebensentwicklung selbst, die allerdings in den älteren Schichten ihrer Spur nach für uns verwischt ist, müßte sich auf allermindestens anderthalb Milliarden Jahre taxieren lassen.

Man hat auf gewisse mögliche Fehlerquellen auch dieser exakten »Uhr« hingewiesen. Daß sich Helium doch im Zeitenlauf aus dem Gestein verflüchtigt haben könne – dann müßten die Zeiträume allerdings noch größer sein. Oder daß schon bei Entstehung des Gesteins Blei mit darin gewesen wäre, was die Zeit verkürzte. Aber es scheint mehr als auffällig, daß die resultierenden Ziffern so genau mit der Reihenfolge rückwärts wachsen, also der schon ohnehin bestehenden Wahrscheinlichkeit so treu folgen.

Jedenfalls würde sich aber auch für unsere engere Frage ein kolossales Maß ergeben. Die Dauer der ganzen eigentlichen Saurierzeit müßte zwischen 135 und 180 Millionen Jahren liegen, und es müßten viele Millionen seit ihrem Ausgang schon wieder verflossen sein.

Mag immer genauere Rechnung das abermals wieder einschränken, so bleibt es doch bei enormen Möglichkeiten. Unser Gedanke verliert sich im blauen Nebel wie bei jenen Räumen des Alls – um so wunderbarer, daß doch auch hier noch wirkliche einzelne Bilder: Länder, Meere, Pflanzenwelt, Getier, gesehen werden und dem ordnenden Menschengeiste sich wieder aneinanderfügen.

*

Vor diesem ungefähren Hintergrunde also geschah es, daß die großen Saurier erschienen.

Suchen wir sie uns jetzt in einer Flucht von Einzelbildern selber zu vergegenwärtigen, soweit es die Überbleibsel aus so fernen Tagen noch zulassen, so kommt es dabei auf die Reihenfolge zunächst nicht an. Diese Urweltbilder haben im engern ja alle etwas Abruptes, Plötzliches, wie Visionen eines Traumes – vielleicht, daß wir zum Schluß rückblickend doch auch noch etwas wie einen inneren Faden finden.

Ich beginne also mit der markantesten Gestalt, dem Ichthyosaurus selbst – nicht nur, weil sie hergebracht die volkstümlichste ist, sondern weil sich an ihr wirklich am deutlichsten noch die Eigenart auch solchen Urweltreptils entwickeln läßt. Durch allerlei Fügungen und Glückszufälle ist uns der Ichthyosaurus heute besonders gut wieder bekannt geworden – so ausgiebig, daß man sich ihn geradezu in einen unserer zoologischen Gärten hineinversetzt denken könnte. Mindestens können wir ihn ohne besondere Phantasiezutat (wie sie sonst bei Urweltstieren leider noch sehr nötig) im vollkommenen Umriß erneut auf die Tafel malen, das »Tiergeripp und Totenbein« mit dem echten Fleisch umkleidet und vom frischen Lebenshauch trotz des Millionenabstandes umwittert.

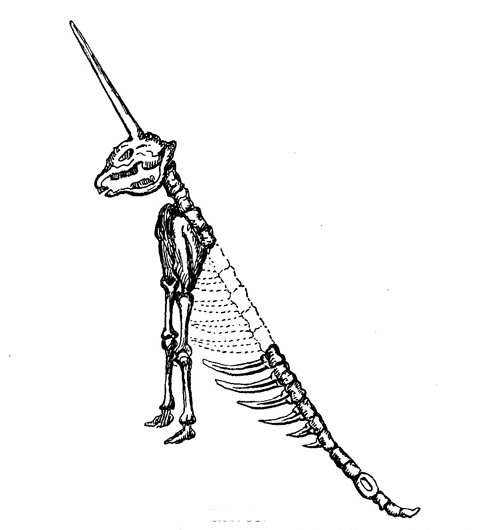

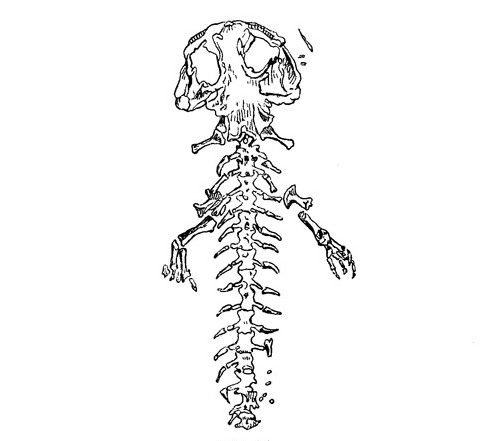

Abb. 33.

Scherzhaftes Beispiel eines sehr frühen Wiederherstellungsversuches eines Tierskeletts aus losem vorweltlichem Knochenmaterial, das 1663 von Otto von Guericke bei Quedlinburg geborgen wurde. Die Rekonstruktion versucht in das Tierbild das fabelhafte

Einhorn, ein angeblich pferdeähnliches Geschöpf mit einem spitzen Horn auf der Stirn, hineinzudeuten, wobei irrig aufgefaßte Mammutreste den Anhalt gegeben haben mögen. Das Bild erschien so in einem nachgelassenen Werk des Philosophen Leibniz (Protogaea 1749) und ist immerhin interessant als vielleicht ältester derartiger, wenn auch noch sehr kindlicher Versuch.

Gleich die Entdeckungsgeschichte hat ihren gewissen Reiz. Sie reicht nicht viel über zweihundert Jahre zurück, was gewiß nur eine Bagatelle ist gegen die ungeheuren geologischen Ziffern selbst, aber die Begründung der ganzen modernen Geologie spiegelt sich noch mit darin.

Damals, um Beginn des 18. Jahrhunderts, wußte man durchweg überhaupt noch nicht, was eine »Urwelt« sein sollte. Versteinerungen, wo sie schon gelegentlich einmal vorkamen, hielt man zumeist für eine Art kleiner Scherze der Natur, Naturspiele, die sich nach Kristallart im Stein selbst erzeugten – günstigsten Falles für Opfer der biblischen Sintflut. Und wo man ja schon eine bestimmte Gestalt aus ihnen herauszulesen suchte, kam es meist noch zu den heitersten Verwechslungen – wie denn zwei recht vorgeschrittene Geister der Zeit, der treffliche Bürgermeister und Erfinder der Elektrisiermaschine Otto von Guericke zu Magdeburg und der große Leibniz, Philosoph und Entdecker der Infinitesimalrechnung in der höheren Mathematik, aus solchen paar losen Knochen einer Höhle kurz vorher das gänzlich fabelhafte Einhorn herauskonstruiert hatten und der ehrenwerte Schweizer Naturforscher ebenfalls hohen Verdienstes Scheuchzer gar in einem versteinerten Riesensalamander einen armen ertrunkenen Menschen aus jenem göttlichen Strafgericht der Sintflut sehen wollte.

Und in solcher Stimmung konnte es natürlich auch zunächst noch nicht viel besagen, als man um 1708 ein paar erste Einzelwirbel des später so benannten Ichthyosaurus fand.

Jakob Beier in Franken hielt sie, nicht so ganz übel, wegen der doppelt gehöhlten Damebrettstein-Form, die noch heute zumeist dem Schuppenvolk des Wassers eigen, für Teile eines großen Fischs, jener Scheuchzer abermals nur für Menschenknochen, wenn auch jetzt ganz neuere von einem Hochgericht. Und die Sache wäre zweifellos wieder völlig verschollen, hätte nicht das kluge und mutige Jahrhundert selbst in seinem Fortgang ein Stück allgemeiner Ideenreform auch für dieses Gebiet durchgeführt.

Abb. 34.

Eine zweite amüsante Erinnerung (vgl. Abb. 33) an erste naive Versuche der Deutung urweltlicher Tierreste. Der im übrigen sehr verdiente Schweizer Naturforscher Scheuchzer beschrieb dieses unvollständige Skelett aus Öningen in Baden um 1726 als

»homo diluvii testis«, das betrübliche Beingerüst eines in der Sintflut ertrunkenen armen Sünders von Menschen. Der große Urweltkenner Cuvier sollte später mit Sicherheit feststellen, daß es sich in Wahrheit um einen etwas über 1 m großen Riesensalamander der Tertiärzeit, den

Andrias Scheuchzeri, handelte.

Zuerst warfen Philosophen in ihm die Frage auf, ob die Erde entgegen aller hergebrachten Tradition nicht auch einmal ein im ganzen feuriger Stern gewesen sein könne, der sich vielleicht gar wie ein Blatt vom Baum von der großen Sonne gelöst hätte. Wie man das damals noch begründete, braucht uns hier nicht zu berühren – auch unsere Theorien sind ja nicht eben bedeutend.

Aber es war nur eine Konsequenz, daß die Alt-Erde dann auch verschiedene Ur-Stufen weiter durchgemacht hätte: bis sie oberflächlich erkaltet war, bis Wasser sich auf ihr niederschlug und erstes Leben endlich möglich wurde. Der geniale Franzose Buffon malte das bereits in einem vielgelesenen Buch von den »Epochen der Natur« aus (in der zweiten Jahrhunderthälfte), wobei auch diese frühe Tier- und Pflanzenwelt sich zunächst noch über mehrere solcher Epochen hinzog mit von heute oft verschiedenen Gestalten – eine Epoche etwa mit den alten Steinkohlenwäldern, eine mit den Mammutelefanten, deren versteinte Knochen man inzwischen auch gefunden.

Unser Goethe, der ja neben dem Dichter auch bedeutender Naturforscher war, sollte schon früh ein begeisterter Verehrer dieser neuen Denkart werden und sein Leben lang bleiben.

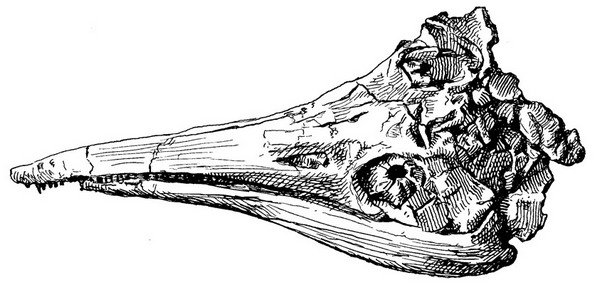

Abb. 35. Schädel eines Ichthyosaurus.

Kolossaler Schädel eines

Ichthyosaurus, gefunden bei Banz in Oberfranken und in der schönen Sammlung des Klosters dort aufgestellt. Der Schädel mißt allein 2 m, das zugehörige Tier

(Ichthyosaurus trigonodon) dürfte mindestens 12 m lang gewesen sein. Einzelne Wirbel sind allein 24 cm breit. Ein anderer Schädel im Museum zu Tübingen mißt sogar 2,20 m. Diese Riesen mit entsprechendem Gebiß müssen furchtbare Räuber im deutschen Meer ihrer Zeit gewesen sein.

Eine Weile stritt man sich noch in zwei feindlichen Lagern, ob für die Gestaltung der heutigen Erdoberfläche mehr die alten Feuergewalten oder mehr die alten Wasser entscheidend gewesen seien (Idee des Plutonismus und des Neptunismus). Schließlich stellte ein findiger Kopf aber auch schon eine feste Tabelle auf für jene Reihenfolge der Erdperioden und wie die versteinerten Reste sich in sie einordneten – man war sich nun klar über den Begriff »Urwelt«, und die Geologie und engere Vorwesenkunde (Paläontologie) in unserm Sinne konnte endgültig beginnen.

Eben in den Erfolg dieser Dinge zum Schluß der ersten hundert Jahre hinein aber sollte nun auch der Ichthyosaurus selbst zum zweitenmal anklopfen – nicht nur auf eine geklärtere wissenschaftliche Situation jetzt hin, sondern auch von sich ganz unvergleichlich energischer.

Der Ort war diesmal England.

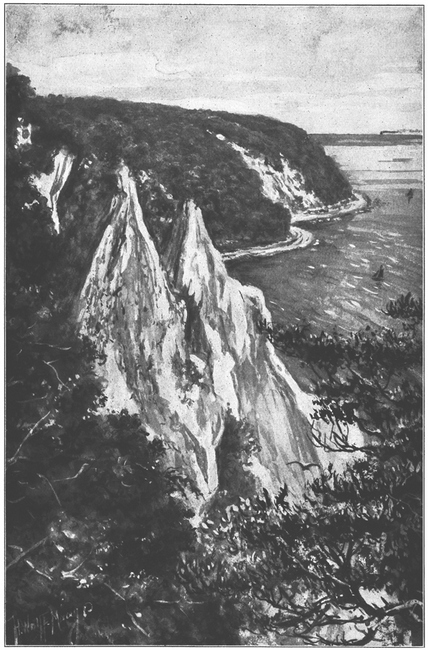

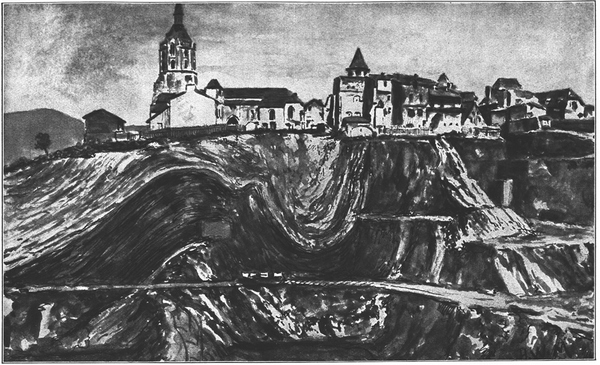

Tafel 7

Nordspitze von Helgoland

Das alte Jurameer, von dem wir gesprochen, hatte seiner Zeit seine Rauschewellen mit allem Inhalt ja auch dorthin getrieben, hatte dicke Schlammbänke gehäuft, Getier mit hinein begraben, wie es kam – und dieser Absatz war auch dort schließlich Stein geworden, den gelegentlich jetzt nach unendlicher Zeit die Bergmannshacke frisch anschnitt. Und dabei zeigten sich nun nicht bloß einzelne Wirbel, sondern diesmal gleich ganze »Gesichter« auch dieses sonderbaren Stücks Urwelt.

Auf bloßgelegten Platten erschienen noch fast vollständige Skelette wie in Naturselbstdruck, selber zwar auch zu Stein geworden, aber doch noch durchaus als solche erkennbar. Mächtige Köpfe zeigten sich mit einer Art Krokodilgebiß, unter einem Haufen grätenhafter Rippen aber zugleich flossenhafte Schwimmpaddeln, die nur auf ein Meertier deuten konnten.

Tafel 8

Kreidefelsen von der Insel Rügen: Die hier anstehende weiße Schreibkreide verdankt ihren Ursprung einem feinen Kalkschlamm (hauptsächlich aus den Schalen unzähliger winziger Urtierchen), der sich auf einem alten Meeresboden im letzten Abschnitt des Zeitalters der großen Saurier ablagerte.

Und das nunmehr war der Ichthyosaurus in seiner ersten wahren Auferstehungsgestalt – mit Andacht begrüßt von einer jungen inzwischen selber erstandenen Wissenschaftlergeneration.

Rein zoologisch machte der steinerne Gast allerdings zunächst auch jetzt noch Kopfzerbrechen – er fiel zu sehr aus allem Bekannten, wie es Meister Linné auch im Lauf dieses Jahrhunderts in feste Systemregeln gebracht, heraus. Ein Engländer (das 19. Jahrhundert war inzwischen angebrochen) riet auf eine Art ungeheuren Olms, also des blinden Molchs unserer stockfinsteren Adelsberger Grotte – unwillkürlich denkt man an den späteren Scherz von Jules Verne, daß die ganze Vorwelt noch in bisher unerforschten Höhlen des Erdinnern lebendig fortexistiere. Aber die Drachenköpfe da aus dem englischen Jura (man nannte die betreffende Schicht dort Lias, sprich Leias) glotzten sogar noch aus ihrem Stein mit geradezu ungeheuren Augen, schien es, anstatt blinde Olme zu sein – und so kombinierte der kluge Konservator König am schönen Britischen Museum, wo man diese und andere gute Dinge mit Fleiß jetzt einheimste, um 1821 den reptilischen Krokodilkopf lieber mit den mehr oder minder doch äußerlich wenigstens fischhaften Flossen und schuf darauf den Kompromißnamen »Ichthyosaurus« – von ichthys, wieder einmal griechisch, der Fisch – also übersetzt der Reptilfisch oder Fischsaurier.

Eben um diese Zeit hatte sich aber längst in Paris, wo das zweitschönste Museum der damaligen Welt für solche Urweltfunde aufzublühen begann, der wahre neuere König aller Vorwesenkunde überhaupt aufgetan – der große Meister Georg Cuvier, und er lieferte jetzt zu dem fortan gültigen Namen auch die entsprechende Beschreibung des Skeletts, die bis heute klassisch geblieben ist. Nur sehr wenig ist in der Tat nach dieser reinen Skelettseite später noch dazugekommen – nach einer andern damals noch völlig unerwarteten allerdings desto mehr.

Der Ichthyosaurus, sehen wir ihn uns auch zunächst nur im Skelett an, ist, darüber kann kein Zweifel mehr sein, ebenfalls ein richtiger Saurier, also nach unserer Grunddefinition oben ein mit Lungen atmendes Reptil gewesen.

Er trat selber schon in Erscheinung mit jener engeren »Saurierei« in der erwähnten Trias-Zeit, machte dann die Hauptepoche größtenteils selber mit und stieg ungefähr mit ihrer eigenen Blüte ebenfalls auf seinen Gipfel, wobei er, wie die meisten jener Urweltler, eine erkleckliche Zahl Untertypen noch aus sich heraus erzeugte – alle aber doch jenem grundsätzlichen Reptiltyp als solchem unabänderlich treu. Niemals ist ein Exemplar gefunden worden, bei dem die primitivere reine Wasserluftatmung des wirklichen Fisches sich in noch entwickelten sogenannten Kiemenbögen am Halse angedeutet hätte. Und wenn gleichwohl von einem Saurier- oder Reptilfisch im Namen die Rede sein soll, so muß dieses Wort auch hier genau so verstanden werden, wie bei unfern heutigen Säugetieren der allbekannte Name »Walfisch«. Auch der Walfisch ist kein rechter Fisch, sondern säugt seine Jungen und ist Lungenatmer als Säugetier, und wenn er noch einmal gewisse fischhafte Züge äußerlich angenommen hat, so ist das doch nur eine nochmalige Wiederanpassung von seiner höheren Stufe aus an das Leben im Fischelement zurück. Und ebenso war der Ichthyosaurus nur ein Reptil, das noch einmal ins Fischbereich sich gewagt und dem in allerlei Merkmalen Rechnung getragen hatte, ohne doch erneut wirklich Fisch zu werden.

Nach dem, was wir von den zeitweise ungeheuren Wasserbedeckungen jener Tage gehört, konnte der verstärkte Zug dahin ja an sich nicht wundernehmen. Die Saurier eroberten sich eben tatsächlich so gut wie das gesamte Milieu, in das sie das Schicksal gebracht – und so eröffnet unser »Fischsaurier« zugleich eine ganze Gruppe mehr oder minder ausschließlich auch meerbewohnender Sauriertypen von damals, von denen er selbst aber der extremste ist. So extrem, daß man ihn auch darin wohl dem Walfisch als viel bestauntem »Meerwunder« vergleichen kann und er überhaupt als das vielleicht eigenartigste, wenn auch nicht (wir werden da noch anderes sehen) phantastischste Geschöpf der ganzen Urwelt gelten mag.

Der alte Cuvier hat bereits gesagt, er komme ihm vor wie ein mixtum compositum aus der Schnauze eines Delphins, dem Gebiß des Krokodils, Brust und Kopf der gewöhnlichen Eidechse, den Flossen wieder des Wals und den Wirbeln vom echten Fisch. Solchen Zentauren wirklich noch anschaulich zu machen, wird nicht ganz leicht sein.

Nehmen wir das gewaltige Haupt, das im Gegensatz zu den meisten andern Sauriern das Körperbild hier einseitig beherrscht, so läuft es nach vorn wirklich in eine Art spitzen Delphinschnabels aus (man weiß wohl, daß der Delphin in unserer geläufigsten, von Mittelmeerfahrten so bekannten Gestalt selber nur einen kleineren bissigen Wal, also auch ein solches Säugetier in Fischgestalt darstellt), in dem auch normal wie dort ein sehr ansehnliches Gebiß steckte. Es gehört gleich zu den auffälligsten Zügen, wie der Saurier, indem auch er wieder auf Fisch ging, dabei mit Liebe doch Zuge vorwegnahm, die nachher auch der Wal selbst bevorzugt hat.

Bis zu zweihundert gleichartig kegelförmige Zähne mit doppelschneidigen blanken Schmelzkronen steckten wenigstens zumeist in einer gemeinsamen Rinne, wo sie bloß das Zahnfleisch festhielt. Kleinere Arten hatten später eine Tendenz, diese Zähne im Alter zu verlieren oder überhaupt nur noch mangelhaft anzusetzen, was wohl mit sehr bequemer weicher Nahrung zusammenhing. Ein Typ zog auch gelegentlich den Oberteil des Schnabels zu einem einzelnen langen Spieß ohne Anschluß nach unten aus wie unser Schwertfisch – wohl um im Seetang besser nach solchem Raub gründeln zu können. (Siehe das nebenstehende Bild.)

Ganz toll in der Größe waren in der Tat aber die beiden seitlichen Augen – man wird geradezu an den Hund der Hexe bei Andersen erinnert, der Augen hatte wie Mühlräder, denn wirklich scheint noch im Stein eine Art solchen Rades mit divergierenden Speichen um ein Mittelstück als Pupille zu sitzen. In Wahrheit wird es im Zeitalter der Autobrillen amüsieren, daß es sich dabei um eine Art besonderer Schutzbrille gehandelt hat, die in das eigentliche Auge noch einmal eingebaut war (zu Lebzeiten unter der Lederhaut), um es beim Tauchen gegen den wechselnden Wasserdruck zu verwahren. Aus automatisch sich verschiebenden soliden Knochenplättchen hergestellt, ist diese Brille bei der Versteinerung stets allein übrig geblieben und täuscht jetzt das Mühlradauge vor.

Damit der Unhold aber bei seinen Tauchbootfahrten auch wie mit einem Periskop senkrecht nach oben sichern konnte, führte er dort (im Schädeldach deutlich durch ein Loch markiert) noch ein drittes Auge – ein sogenanntes Scheitel- oder Parietalauge, das ebenso bei andern Sauriern vorkam und noch heute in deutlichen Resten bei einigen lebenden Reptilien erhalten ist. Ursprünglich hat es zweifellos auch allgemein seinen richtigen Sehnerv zum Gehirn und seine Netzhaut und Linse besessen. Will man doch selbst in unserm eigenen Menschengehirn in der sogenannten Zirbeldrüse (die gewisse Philosophen für den Sitz der Seele hielten!) noch ein letztes Überbleibsel seines innern Ansatzstiels sehen – gleichsam als ein äußerstes Stückchen Sauriertum, das auch wir noch bewahrt hätten.

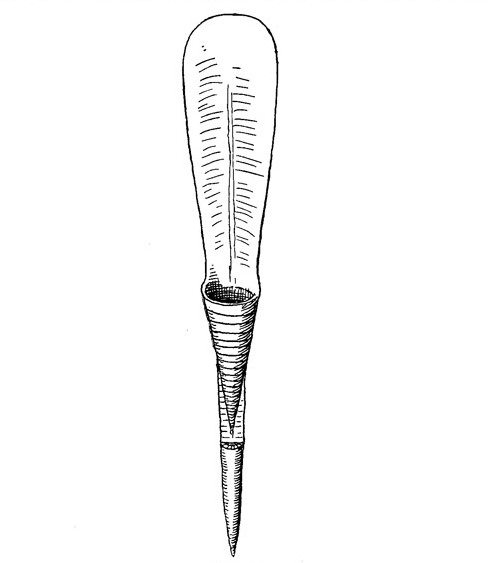

Abb. 36.

Eine sonderbare Art des

Ichthyosaurus

(Ichthyosaurus longirostris), die in Holzmaden an der Schwäbischen Alb öfter von Hauff gefunden wurde, wiederhergestellt nach Abel. In diesem Falle überragte der obere Teil der Schnauze den Unterkiefer um ein großes Stück, so daß das Tier Ähnlichkeit mit unserem lebenden Schwertfisch gehabt haben muß. Der Schädel war bis 1,50 m lang, das ganze Tier dann wohl 4,50 m. Die lange Oberschnauze diente vermutlich zum Zerteilen der untermeerischen Tangdickichte auf der Nahrungssuche.

Das Hirn des Ichthyosaurus selbst wird man sich dabei noch nicht so klug denken dürfen wie bei einem echten Delphin, immerhin stand es aber schon über dem Fisch, und daß bereits der Fisch keineswegs so stumpfsinnig ist, wie man lange geglaubt, ist heute auch zweifelfrei.

Recht fisch- und walhaft zugleich mutet dagegen wieder an, wie dieser groteske Schnabelkopf, man möchte fast sagen tückisch fast ohne Hals nach hinten in die Schultern gezogen saß. Nur geradlinig konnte er wie der eines bösen Hechts auf seine Beute stoßen, wobei der spindelförmig verjüngte Leib wie ein Torpedoboot glatt nachschoß. An zweihundert fischhafte Wirbel bildeten in diesem Leibe den innern Grat, an denen ein auch um den Bauch festgeschlossener Rippenkorb hing, geräumig und solid für die Eingeweide, wie auch, wenn es galt, beim Tauchen einen tüchtigen Schluck Luft mit hinunterzunehmen.

Wie aber wurde dieses famose U-Boot, bei dem man immer auch an unsere menschliche Unterwassertechnik erinnert wird, so viele Millionen Jahre auch trennen mögen, in seinem Element bewegt?

An die Paddeln hatte zuerst der halbe Fischname angeknüpft – im engern sieht man doch gerade im noch gut versteinten Skelett, daß auch in ihnen keine echten Fischflossen steckten, sondern nur die vier zum Wasserruder wohl nachträglich wieder umgeformten Reptilbeine, wie sie noch heute jede normale Eidechse führt.

Alle vier sind noch da im Gegensatz zum Wal, der nur noch zwei solcher Flossen als Säugetier, nämlich die vorderen, hat das Brustpaar fest an starkem Gürtel, das Beckenpaar lose und klein.

Überall aber als Ruderstiel noch markiert der Oberarm- und Hüftknochen, während freilich die Untergliedmaßen und Füße ersichtlich (und bei den späteren Arten immer mehr) in einen Bestand rundlich gleichartiger Knochenplättchen übergingen, die je nachdem nur noch die Ruderspreite breiter oder schmaler bilden halfen.

Bei manchen Arten ist dabei die alte, dem Reptil und überhaupt dem höheren Wirbeltier ursprünglich so treue Fünferzahl der Zehen und Finger (die wir selbst ja noch deutlich weisen) bis auf zehn, wenn man die Plättchen auszählt, auseinander gespalten, bei andern umgekehrt reduziert. Es ist, als hätte das Wasser hier selber das alte Gefüge verschwemmt, ohne daß doch der anatomische Blick das Modell verlöre. Im Leben schloß sich wohl um das Ganze eine muskulöse Haut wie ein Wasserschuh.

Dabei aber drängt sich noch eine Frage auf, die lange geradezu in den Forscherkreisen als das besondere »Geheimnis« unseres Helden gegolten hat.

Die Frage nämlich, ob dieses famose natürliche Tauchboot, alle seine Paddelruder in Ehren, nicht noch einen besondern und nachhaltigsten Lokomotionsapparat am Schluß hatte? Bei den meisten Fischen und ebenso den Walen bildet ihn dort die mächtige Schwanzflosse. Sie ist der eigentliche Propeller ihrer Naturmaschine, gegen den die andern Flossen als Balancierapparat und Nebensteuer zurücktreten.

Besaß der Ichthyosaurus also nicht auch etwas der Art?

Die Skelette wiesen allerdings nichts davon, liefen einfach spitz aus. Aber es konnte wie beim Wal selbst eine reine Haut- und Fleischflosse gewesen sein, die als solche im Tode stets restlos verweste. Da man bei den Gerippen nie eine Spur von Panzerplatten oder derben Schuppen fand, nahm man an, daß der Ichthyosaurus nackthäutig gewesen sei, bei einem Reptil ja nicht gerade das nächstliegende, aber im Wasser bequem, da es zu dem nötigen Fett- und Luftantrieb auch noch Ballast sparte. Und zu diesem vergänglichen Teil mochte auch die Schwanzflosse gehört haben. Immerhin meinte der große englische Anatom Owen noch einiges auch dazu aussagen zu können. Aus der Form der Schwanzwirbel schloß er, sie müsse senkrecht gesessen haben, wie beim Fisch, und nicht quer, wie beim Wal, und weil diese Wirbel von bestimmter Stelle ab an den Skeletten meist eine Biegung oder Bruchstelle nach unten zu zeigen schienen, nahm er die Flosse als eine sehr schwere an, die bei den nach dem Tode noch treibenden Leichen dort stets einen Knacks erzeugt hätte.

Das Geheimnis wäre aber wohl nie ganz aufgehellt worden, hätte nicht gerade hier sich noch jene besondere überraschende Nachentdeckung bewährt, die man, ich möchte sagen, als das unverhoffte zweite Kapitel noch einmal der ganzen Ichthyosaurus-Auferstehung für uns bezeichnen kann.

*

Wir müssen dazu das Lokal wechseln – von England auf deutsche Erde hinüber ins schöne kluge Schwabenland.

Auch dort war einst Jurameer und schneidet noch heute die sogenannte Schwäbische Alb gleichsam drei alte damals übereinander gestapelte Seeböden an, davon der unterste dunkel – sogenannter schwarzer Jura, auf den höher und später sich dann brauner und endlich noch weißer aufgesetzt hatte. Als dieser schwärzliche Grundabhub sich ungefähr gleichzeitig mit jenem englischen Lias bildete, muß es aber auch hier Ichthyosauruskadaver in schweren Mengen zum Mitbegraben gegeben haben. Sie liegen stellenweise in der ersten Alb-Vorstufe buchstäblich noch wie die Pökelheringe im Faß übereinander, daß beim Abbau manchmal in einem Jahr noch heute bis 150 Skelette wiedererstehen, die natürlich als solche auch hier bei guter Erhaltung ein kostbares Museumsobjekt sind. Die Kostbarkeit hat sich aber (nach anfänglichem ziemlich rohem Raubbau durch die Steinarbeiter) diesmal in ganz besonders glücklichem Sinne seit nun schon mehreren Jahrzehnten erhöht und verzinst durch die aufopfernde Tätigkeit eines höchst vortrefflichen Mannes, der sozusagen seine ganze Lebensenergie an Ort und Stelle auf »Ichthyosaurus« gestellt hat: Bernhard Hauff zu Holzmaden in Württemberg. Er wirkt jetzt noch dort, besitzt selber die besten Fundgruben und betreibt die Sache als streng wissenschaftlicher Arbeiter in größtem Stil auch darin, daß er die als verpackte Steinmumien erst erstehenden Urleichen durch größtes Raffinement mit Lupe und Feinstichel herauspräpariert und so in geradezu idealem Sinne erst museumsreif macht. Wozu er als bester Spezialkenner noch kürzlich auch eine wahrhaft mustergültige fachmännische Beschreibung der einzigartigen Lokalität geliefert hat, von Tübingen mit Recht mit dem Ehrendoktor gekrönt.

Nun – zu den Triumphen dieses Mannes sollte es als schönster denn auch gehören, daß er jenes »Geheimnis« des Ichthyosaurus eines Tages auflöste. Er stellte nämlich fest, daß diese Schwabendrachen in gewisser begünstigter Schicht ihres alten Bodens es Gott weiß wie fertiggebracht hatten (oder besser, die Natur es in ihnen fertiggebracht hatte), tatsächlich nicht bloß das eigene harte Gerippe, sondern dazu auch den ganzen ehemaligen Fleisch- und Hautumriß zu verewigen wie mit Rücksichtnahme auf spätere neugierige Nachfahren im Geist.

Platt auf der Seite ausgestreckt, wie die Skelette selbst in den Steinplatten lagen, zeigten sie sich in solchem Falle umgeben von einer fortlaufenden Silhouette, die genau noch markierte, wie weit bei dem lebenden Tier die Haut gegangen war und was für eine Figur sie gebildet hatte. Es war das gleiche Prinzip, das man oft in älteren zoologischen Lehrbüchern angewendet findet, wo man auch zur Veranschaulichung das Knochenbild wieder mit dem dunklen schwarzen Schattenriß des Gesamttieres umschloß – bloß hier von der Natur selbst durchgeführt. Auch am noch unpräparierten Objekt trat die Silhouette deutlich aus dem dunklen Stein vor, sobald man die ganze Platte anfeuchtete, da die Stelle der ehemaligen Haut viel rascher abtrocknete, als der übrige Schiefer selbst.

Auf der Wende zu den neunziger Jahren konnte Hauff als höchste Sensation zum erstenmal auch einen solchen »Haut-Ichthyosaurus« vorlegen, und in der Folge hat er davon 18 vollständige Prachtexemplare an die größten Museen der Welt abgeben dürfen.

Der erste Blick auf solche Silhouette zeigte aber jetzt die gesuchte Schwanzflosse selbst. Sie ist in der Tat sehr groß, läuft in zwei Lappen aus und steht wirklich senkrecht wie beim Fisch. Wie bei einzelnen älteren Fischen (z.B. dem Haifisch) erstreckt sich auch bei ihr die Wirbelsäule bis in den einen dieser Lappen selbst hinein, merkwürdigerweise aber, was allerdings niemand ahnen konnte, im Gegensatz auch zu solchem Haifisch nicht in den oberen, sondern den unteren Flügel.

Wobei nachträglich immerhin auch jene Beobachtung Owens von der vermeintlichen Knickung nach dem Tode ihre natürliche Aufklärung findet: die Einlenkung in den untern Flossenlappen machte schon zu Lebzeiten eine gewisse Abwärtsbiegung der Wirbelsäule an dieser Stelle nötig. Man hat nachträglich die Idee vertreten, für den sehr leichten, mit Luft in der Lunge beim Tauchen gefüllten Saurier sei es nützlicher gewesen, den oberen Flossenteil frei und beweglich zum Abstoßen in die Tiefe zu haben, während der relativ schwere Hai (ohne Schwimmblase wie er ist) sich besser mit ihm von unten nach oben stößt. Jedenfalls ist aber auch die Ichthyosaurusflosse am Körperende in dieser Gesamtgestalt, wie wir sie so sehen, der denkbar beste Lokomotionsapparat für seinen torpedohaft gestalteten Körper gewesen, gegen den auch bei ihm die Paddeln wohl nur noch eine sekundäre Rolle spielten.

Die Hautumrahmung auch dieser Paddeln zeigt im übrigen die Silhouette aufs schönste, am Vorderrande waren sie mit kleinen Hornschuppen versehen, gewissermaßen als Hartkante in ihrer Funktion als Steuer, während sonst der Körper auch nach diesem jetzt ganz sichern Lebensumriß in der Tat nackt gewesen ist.

Noch eine völlige Überraschung aber sollte die plötzlich hier aus dem Dunkel schießende Existenz einer ebenfalls imponierend großen dreieckigen Rückenflosse sein, die, nur aus Muskelfleisch und Stützsehnen bestehend, uns ohne den Schattenriß ewig hätte verborgen bleiben müssen. Gerade sie erhöht aber noch wieder besonders die Ähnlichkeit mit dem Delphin, der bekanntlich auch eine solche Firstflosse führt. Wer einmal mit dem Boot bei Capri gefahren und solchem Delphin mit dem Blick gefolgt ist, wird sich des charakteristischen Spiels gerade dieser Oberflosse dort erinnern und sich auch danach den Ichthyosaurus besonders gut lebend vergegenwärtigen. Wobei nichts im Wege steht, sich auch die Farbe unseres Urweltlers, wenn er denn schon auch als Reptil ein nackter Schwimmer sein sollte, delphinhaft vorzustellen: oberseits etwa grünschwarz schillernd, während die Unterseite scharf dagegen abgesetzt weiß, vielleicht mit einigen Flecken, gewesen sein dürfte.

*

Gerade diese prachtvolle Holzmadener Fundstelle hat aber auch sonst noch mancherlei wertvolle Züge aus dem wirklichen Leben der Ichthyosaurier erschlossen.

Man hat sich mit Recht den Kopf zerbrochen, wie diese enorme Anhäufung von Leichen auf so engem Fleck in ihrer Zeit zustande gekommen sei. Auch wenn man diese Schwimmsaurier, denen wie den Delphinen bei ihrer extremen Anpassung das Land absolut verschlossen war, hier in großen geselligen Scharen den Ozean beleben und immer wieder ihre natürlichen Kirchhöfe in der Tiefe bilden läßt, würde sich diese lokale Heringstonne nicht erklären und ebensowenig die Eigenart ihrer Konservierung. Das Gestein selber erscheint noch heute stark öl- und schwefelhaltig wie von abnormer Fäulnis ungeheurer angesammelter Massen organischer Substanz. Man hat an irgendeine plötzliche Katastrophe gedacht: Eindringen kalter Meeresströmungen, Vulkandämpfe, Schlammtrübung des Wassers, die ein Massensterben bewirkt hätten. Die heute gangbare Erklärung schließt aber auf etwas noch viel Schauerlicheres.

Es soll zeitweise eine richtige »Bai des Todes« hier bestanden haben, die eine Art »Falle« für alle unglücklich hineingeratenen Tiere gebildet hätte. Eine nur schwach überspülte Barre trennte eine flache stagnierende Bucht vom eigentlichen Ozean. In dem Abteil aber waren Zustände eingetreten, wie heute in der Tiefe des Schwarzen Meeres oder auch gewissen norwegischen Strandseen. In dem abgeschlossenen Wasser hatte sich unter einer trügerischen dünnen Deckschicht Salz eingedickt, der Sauerstoff zum Atmen war verschwunden, durch die Zersetzung gehäufter Algen und die Tätigkeit von Schwefelbakterien aber eine wachsende furchtbare Vergiftung zugleich mit Schwefelwasserstoff entstanden. Was über die verdeckte Trennungsmauer noch weiter lebend in diesen Schreckenspfuhl gelangte, mußte dem hoffnungslosen Untergang geweiht sein. Es sank tot zu Boden, wo es der ekle schwarze Schlick alsbald einhüllte, ohne daß auf der Höhe der Dinge Krebse und andere Aasfresser wie sonst die Leichen in ihren Weichteilen annagen und zerstören konnten, denn ansässig zu leben vermochte da unten nichts. Ungezähltes fröhliches Tiervolk der blauen Weite jenseits erlitt ohne Warnung immer wieder dieses Los – dabei auch Ichthyosaurier über Ichthyosaurier. Und so häufte sich auch deren Zahl in der gespenstischen Mausefalle, indem (mit des Dichters Wort von dem Toten auf Salas y Gomez) ihnen der Stein zugleich wurde »zur Ruhestätte und zum Monument«.

*

Wie es aber sei – in der Sache hat sich jedenfalls bewährt, was Goethe seinerzeit von dem verschütteten und dann wieder ausgegrabenen Pompeji gesagt hat: daß nicht leicht ein Naturschrecken einen größern Vorteil für die Nachwelt hätte haben können. Aus dem reichen Inventar haben auch wir das reizendste Stimmungsbild noch des ganzen Jurameeres von damals selbst geschöpft.

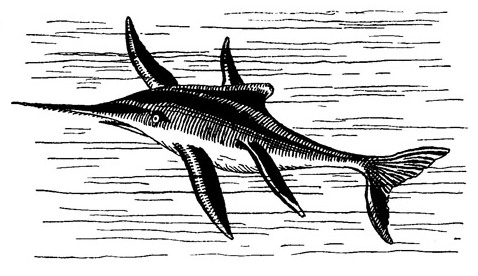

Tafel 9

Gefaltete Gesteinsschichten

Wir sehen dieses Meer noch seinerzeit gegen eine Küste blauen, die nach den miteingeschwemmten Resten zeitgemäß Ginkgo, Zypressen und Palmfarne trug, während in die offene See hinein untermeerische Tangwälder und tierische Schwammkolonien sich zogen, Seeigel und Austern die Bänke besiedelten. Eine kleine flache Art Perlmuschel, die Poseidonsklappe, Posidonomya oder abgekürzt Posidonia, hat dem ganzen Ichthyosauruslager gelegentlich den Namen der Posidonienschiefer verschafft. Wo ja noch einmal ein einzelner Treibholzstamm vom Lande auch dort hinausschwamm, hefteten sich an ihn urweltlich riesige Seelilien – Tiere auch sie, unsern Seesternen verwandt, die doch ihren Stern auf hohem kalkigen Stengel wirklich wie eine entfaltete Blume trugen. Sie hatten aber im Geschlechte Pentakrinus (Fünferlilie) damals solche Stiele wie veritable Palmen lang – bis 17 m, wozu die Blüte dann über meterbreit, und verschlangen sich auf ihrer schaukelnden Insel zu Dschungeln von manchmal über 150 Einzelköpfen. So sind sie passiv auch in die »Falle« gesegelt und auf ungeheuren Schauplatten, noch an ihrer natürlichen verkohlten Unterlage haftend, ebenfalls daraus wieder in unsern Museen auferstanden. Nach Analogie einiger heute noch fortlebenden kleinen Nachzügler müssen sie im azurenen Wasserkristall auch wirklich wie hängende Gärten in buntesten Farben gegleißt haben – ein schwer vorstellbarer Schönheitszauber der alten Natur.

Durch alle Gründe und lichten Höhen des Wassers aber räuberten nicht passiv, sondern selber ihr freier Herr jetzt der echte Fisch und der Tintenfisch.

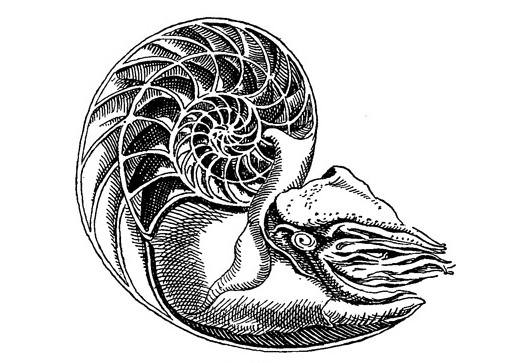

Abb. 37.

Das noch heute im tropischen Sundameer lebende tintenfischähnliche Tier

Nautilus

(Nautilus pompilius). Es baut noch immer eine gekammerte und eingerollte Wohnschale genau wie die Ammonstiere (vgl. Abb. 5,38, 39) der Urwelt, stellt also offenbar den einzigen überlebenden ganz nahen Verwandten dieser so charakteristischen Geschöpfe der Urweltozeane dar. Seine eigenen Genossen (Nautiloideen) waren ebenfalls schon alte Urweltler und Zeitgenossen dieser Ammonstiere (Ammonoideen). Nur durch seine Existenz ist es uns noch möglich, und auch vom engern Bau der nur in ihren Schalen erhaltenen Vorweltler einen klaren Begriff zu machen. Die Abbildung zeigt das Tier in der vordersten größten Kammer seiner übergestülpten Schale, die Schale selbst im Querschnitt, um die weiteren leeren Kammern deutlich zu machen, die das Gewicht erleichtern und vom allmählich wachsenden Tier von der innersten kleinsten an eine nach der anderen abgeschieden und geschlossen worden sind, bis es endlich erwachsen die größte behauptet. Nur durch einen Strang, der alle Kammern durchbricht, bleibt es dauernd im Kontakt auch mit dem ganzen Bau. Man beachte an dem Weichkörper des Tieres bei den Greiffüßen der echten Tintenfische entsprechenden Anhängsel um den Mund und das deutliche Auge. Die schöne Schale dient bei uns in Natura oder angeschliffen vielfach als Schmuckaufsatz. Das Geschöpf selbst ist aber wie einige andere noch zu uns so hereinragende Tiere ein wundervolles Beispiel eines »

noch lebenden Fossils«.Man weiß: dieser Tintenfisch ist kein eigentlicher Fisch, sondern nur eine höchstentwickelte Schnecke, die doch an geistiger wie körperlicher Regsamkeit dem andern kaum mehr viel nachgibt.

Ein Teil seiner Sippe bewohnte auch damals noch wirklich eine Art gerollter und meist schön verzierter solcher Schneckenschalen, innerlich durch nach und nach mit wachsender Größe eingebaute leere Schottenkammern leicht gemacht, in deren vorderster und größter das erwachsene Tier schließlich selber als Kapitän fuhr.

Heute gibt es nur einen einzigen lebenden Tintenfisch, den berühmten Nautilus im Sundameer, der das auch noch so macht (vgl. das Bild) – in jenen Tagen muß es aber üppigster Brauch gewesen sein, denn man findet die Gehäuse noch nach Tausenden von Arten im Stein, wo man sie Ammonshörner (nach dem Widderschmuck des Ägyptergottes Ammon) zu nennen pflegt, die verschollenen Tiere dazu aber Ammonstiere, Ammonoideen oder auch, wenn sie mehr schon jenem Nautilus selbst sich annäherten, Nautiloideen. Der Unterschied beider ist übrigens nicht allzu groß, und auf der Höhe der Saurierzeit blühten vor allem die Ammonstiere.

Ein anderer Tinterzweig unseres Jurameeres waren dagegen die sogenannten Belemniten oder Geschoßtiere – auch sie sehr beliebt, die aber das Schneckenhaus jener sozusagen als Rückgrat in den eigenen Leib gezogen hatten, wo es dann hinten in einen langen spitzen Kegel oder Keil auslief, der sich vielfach allein im Gestein erhalten und Anlaß zu der Sage von vom Himmel gefallenen Donnerkeilen oder Blitzgeschossen ( belemnos griechisch, das Geschoß) gegeben hat, obwohl es sich doch auch nur um ein braves Tintentier im Urweltleben handelte.

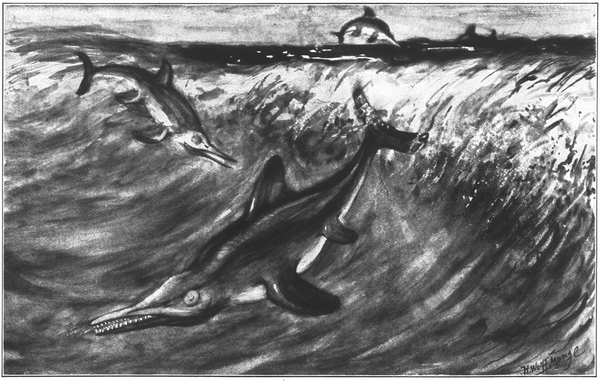

Tafel 10

Ichthyosaurier im Jurameer.

Endlich der dritte Typ, wohl aus diesem zweiten entwickelt, war auch damals schon fast ganz nacktweich wie unsere Sepien und Kalmare, die vielleicht der eine oder andere Leser aus dem schönen Neapeler Aquarium oder vom Fischmarkt dort kennt; sie werden vom Italiener heute mit Genuß gegessen. Mit gutem Glück haben sich doch auch von diesen alten Nacktgesellen noch sehr instruktive Abklatsche erhalten, an denen man besonders gut schon eines auch urweltlich studieren kann, das heute dem Tintenfisch seinen gangbaren Namen überhaupt geschaffen hat: nämlich die berühmte »Tinte«, die unsere meisten lebenden Arten in besonderem Beutel bei sich führen und als dunkle Flüssigkeit ausstoßen, wenn sie geärgert oder angegriffen werden – sie zaubert dann flugs eine schwarze Wolke im Wasser um sie her, die sie wie eine Tarnkappe unsichtbar macht. Bekanntlich gibt diese natürliche Schutztinte zugleich aber auch getrocknet eine brauchbare Malerfarbe (Sepia, heute allerdings meist durch Kunstprodukte ersetzt), und so als feste jettartige Farbmasse ist sie denn auch von jenen Urweltlern des Jurameeres sehr hübsch versteinert an ihrem ursprünglichen Tintenbeutelfleck bis auf uns gelangt – so unversehrt und brauchbar, daß ein Vorweltforscher sich gelegentlich den Spaß machen konnte, seine Bilder der alten Geschöpfe noch mit ihrer eigenen Urweltsepia anzutuschen.

Daß aber auch in eben dieser Urwelt die Tinte schon ihren gleichen Zweck fand als Tarnkappe, dafür sorgten noch bösere Räuber, als diese Tintler im allgemeinen schon selbst waren – nämlich jene ebenfalls überall in Masse vorhandenen wirklichen Fische.

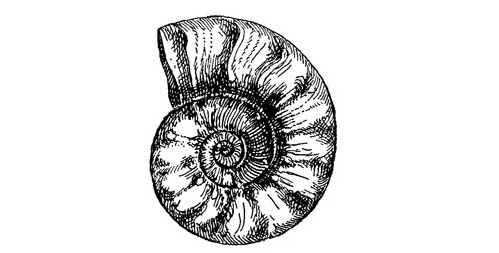

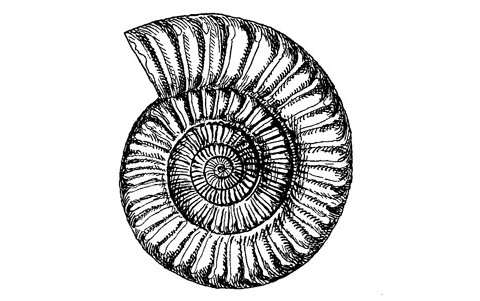

Abb. 38.

Ein charakteristisches

Ammonshorn (vgl. Abb. 37) aus dem Jurameer, also aus der Blütezeit gerade des Ichthyosaurus. Die Art ist diesmal

Aspidoceras perarmatum (vgl. auch Abb. 5). Dächte man sich die Schale durchschnitten, gedreht und das Tier wieder eingesetzt, so würde ein sehr ähnliches Bild herauskommen, wie das des lebenden Nautilus in Abb. 37. Man vergleiche auch das Bild »Blick in das Tierleben unseres Muschelkalkmeeres« auf Tafel 4, wo nahe der Mitte ein Tier solchen Typs schwimmt.

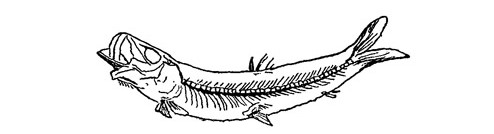

Wenn man heute unser echtes Fischvolk durchmustert, so besteht das Gros aus sogenannten Knochenfischen, alle beliebtesten Gestalten wie Hecht, Karpfen, Hering, Butt gehören dazu. Daneben aber finden sich heute noch ein paar wenige altertümliche Typen, die so oder ähnlich schon in den allerältesten Urmeeren aufgetaucht waren – so der Hai und der Stör. Zu unserer Liaszeit war das doch noch ziemlich umgekehrt: da überwogen diese ehrwürdigeren Herrn und besonders die Störverwandten brillierten mit ihrem vielfach prachtvollen Schmelzüberzug auf den rautenförmigen Knochenschuppen – während jene heute dominierenden Knochenfische erst eben klein anfingen mit sprottenhaften Ur-Heringlein. Und so ist es im Prinzip auch bei der Fundstelle Holzmaden gewesen.

Abb. 39.

Eine weitere Probe eines charakteristischen

Ammonshorns (vgl. Abb. 5 und 37) aus der Jurazeit

(Arietites bisulcatus aus dem untern Jura). Die eigentlichen Ammonstiere als Bewohner dieser ehemals größtenteils hohlen und vermutlich außen mit schönen Farben geschmückten Ammonshörner sind heute vollkommen ausgestorben – sie erloschen schon mit Ausgang der Kreidezeit in ebenso rätselhafter Weise wie die meisten der großen Saurier selbst. Man kennt von ihnen aber über 5000 verschiedene fossile Arten, darunter solche Riesen, wie auf Tafel 37 gezeigte Seppenrader Dickscheibe.

Einen schon ziemlich richtigen Stör konnte Hauff dort aus der »Falle« beschreiben, der beinah selber schon kleines Sauriermaß gehabt hat – über drei Meter; man hat ihn nachher in Berlin nach unserm Hindenburg benannt. Von einem solchen Hai aber hat sich in einem Exemplar sogar ebenfalls noch die ganze Hautsilhouette ichthyosaurushaft erhalten.

Abb. 40

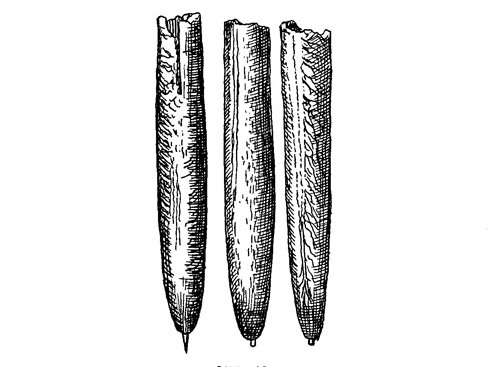

Ein Beispiel seltsamer Deutungen, die sich ohne Kenntnis des wahren Sachverhalts gelegentlich an versteinerte Tierreste der Urwelt geknüpft haben. Die dargestellten fingerartigen Kalkgebilde sind aus dem Zusammenhang gelöste hintere Skelettstacheln gewisser urweltlicher Tintenfische (vgl. Abb. 41), der sog.

Belemniten, die in dieser Gestalt vielfach einzeln (z.B. in der Rügener Schreibkreide) gefunden werden. Der Volksglaube aber sah seit alters in ihnen »

Donnerkeile«, bei Blitz und Donner aus der Luft gefallene geheimnisvolle Geschosse, denen man die seltsamsten medizinischen Heilkräfte zuschrieb.

Und wie fleißig gerade auch diese Haie damals Tintenfische gefressen haben, davon gibt Zeugnis ein Stück der gleichen Art, zwischen dessen Gräten man nicht weniger als ganze 150 jener »Donnerkeile« gezählt hat – jeder der Rest eines verschlungenen Belemniten. Man hat die lustige Frage aufgeworfen, ob wohl dieser vorweltliche Freßsack auch ohne die bewußte Falle an Verdauungsbeschwerden hätte zugrunde gehen müssen – es ist aber wahrscheinlicher, daß auch diese Fische es gewohnheitsmäßig machten wie unsere Eulen: sie schluckten zunächst wohl mal alles »über«, ließen die unverdaulichen Teile sich eine Weile sacken und warfen sie dann von Zeit zu Zeit summarisch als »Gewölle« wieder aus (wie man das bei den Eulen nennt), ohne doch besondern Schaden zu nehmen.

Abb. 41

Die Abbildung zeigt die inneren Hartteile der massenhaft verbreiteten urweltlichen

Tintenfische, die man

Belemniten nennt, in Wiederherstellung. Während die Ammonstiere in ihrer Schale wohnten, hatten diese Belemniten die Schale gleichsam in ihren weichen Leib aufgenommen. Das hinterste spitze Stück bildete dabei den sog. »

Donnerkeil«, wie ihn Abb.40 zeigt. Wie das lebende, diese harten Teile umgreifende Geschöpf selbst aussah, zeigt Abb. 42.

Diese Ernährungsfrage führt mich aber wieder auf den Ichthyosaurus selbst zurück: wie er es wohl mit seiner eigenen von der Natur gedeckten Tafel hielt.

Abb. 42.

Ein in seiner Lebensgestalt als schwimmender Tintenfisch von Walther wiederhergestelltes urweltliches

Belemnitentier (vgl. Abb. 40 und 41). Wie bei unseren lebenden Tintenfischen war ein Tintenbeutel vorhanden, der eine dunkle Flüssigkeit ausstoßen und das Tier dadurch in eine unsichtbar machende »Wolke« hüllen konnte. Die Belemniten waren im Jurameer, wo der Ichthyosaurus lebte, in ungeheuren Massen vorhanden, waren selbst eifrige Räuber auf Kleingetier, wurden aber ebenso von größern Räubern (Haifischen und Sauriern) gefressen.

Hier ist zunächst zu sagen, daß auch er bestimmt vielfach Tintenfische fraß. Sein besagter versteinerter Tintenbeutelinhalt markiert sich als schwärzlicher Fleck noch gern in der Magengegend der Skelette. Harte Belemniten hat er allerdings, laut Hauff wenigstens in Holzmaden nicht geliebt, er war hier ersichtlich für Weichkost. Daneben hat er aber wohl zweifellos auch echte Fische, also die Tintenfischjäger selbst, verschlungen. In England deutet man gewisse sonderbare versteinerte Knollen mit Spiralzeichnung wie von Darmarbeit, die massenhaft gerade die Ichthyosaurusschichten erfüllen, hergebracht als Exkremente (sogenannte Koprolithen) noch von ihm, und in ihnen zeigen sich neben Tintenfischmaterial stets auch Fischschuppen. Diese Dinger sehen mit ihrem buntscheckigen Inhalt im Anschliff selber so nett aus, daß man sie trotz ihrer etwas anrüchigen Herkunft gern als Schmuckstück verwertet. In Holzmaden sind sie selten, die alten Herren hatten wohl keine Gelegenheit mehr, sie sterbend in die »Falle« zu produzieren. Ich will aber nicht verhehlen, daß man sie neuerlich öfter auch Fischen selbst zuschreibt, so daß dieses hintere Zertifikat nicht absolut einwandfrei ist.

Abb. 43

Ein winziger, unseren Sprotten ähnlicher Fisch (

Leptolepis, das Bild ist Naturgröße), der bereits in der Blütezeit des Ichthyosaurus in ungeheuren Scharen zum erstenmal auch die oberste Ordnung der Fische, die sog. Knochenfische, der unsere meisten lebenden Typen angehören, als eine Art »Ur-Hering« vertrat. Seine Schuppen führten aber noch dünnen Schmelz wie im Nachklang der damals schon lange vorhandenen älteren Ordnung der Ganoiden oder Schmelzschupper im Fischgeschlecht, von der heute der Stör noch fortdauert.

Noch aber wieder ein interessanter anderer Exkurs schließt sich an die Freßfrage diesmal an, der in eines der seltensten Gebiete bei solchem Urwelttier übergreift.

*

In einer verhältnismäßig großen Zahl unserer auspräparierten Ichthyosaurusskelette finden sich nämlich auch Kindergerippchen des Sauriers selbst eingelagert – in einer Form, die zufälliges Zusammenkommen ausschließt. Die Jungen müssen schon zu Lebzeiten des Alttiers irgendwie in seinem Leibe gewesen sein. Fragt sich aber, wie.

Ein naheliegender Gedanke wäre natürlich auch hier ein Freßabenteuer.

Abb. 44.

Ein Beispiel für die Mittel, mit denen die Vorwesenkunde sich manchmal noch über das Leben der Urwelt unterrichten muß: ein sog.

Koprolith (versteinerter Kotballen), wie sie neben den Saurier- und Fischskeletten sehr oft sich noch erhalten haben. Vielfach werden sie in englischen Juraschichten dem Ichthyosaurus selbst zugeschrieben. Im Innern findet man als Verdauungsreste noch Bruchstücke von Tintenfischen und echten Fischen, die der betreffende Räuber vor so viel Millionen von Jahren gefressen hatte.

Warum sollen böse Rabenväter der Saurierzeit nicht schon vor soviel Millionen Jahren, wenn es gerade nicht genug Tintenfisch und andern Fisch gab, einmal auch ein Jungtier vom eigenen Geschlecht weggeschnappt und verschluckt haben? Gelegentliche Analogien kommen ja auch heute noch bei Tieren vor, wenn sie auch stets einen gewissen Ausnahme- und Perversitätszug wahren. Allzu sentimental darf man die Natur in dem Punkte nicht nehmen, wenn sie andererseits doch auch hier offenbar auf eine gewisse Ordnung hält in dem Sinne, daß der Art nicht gerade von ihr selbst aus stärkerer Schaden erwachsen darf.

Es hat also von früh an Gelehrte (z.B. den alten Owen in England) gegeben, die so schlossen, und es gibt sie an namhafter Stelle heute noch. Inzwischen erheben sich doch auch Bedenken.

Die Zahl der Skelette gerade mit solcher Einlage erscheint auffällig groß im Verhältnis des überhaupt Erhaltenen, die Jungen sind oft merkwürdig unbeschädigt, auch ist ihre eigene Ziffer in ein und dem gleichen erwachsenen Tier manchmal so hoch (bis elf Stück immer der gleichen Art), daß man schon an eine Regel glauben müßte, was jener einschränkenden Ordnung zu widersprechen scheint. Und so hat man ebenfalls schon früh (in Schwaben selbst bereits seit 1824) eine ganz andere naheliegende Theorie aufgestellt, die allerdings unvergleichlich viel bedeutsamer sein müßte.

Man will nämlich in den betreffenden erwachsenen Tieren stets trächtige Weibchen sehen und in der Jungeinlage noch ungeborene Embryonen. Die Sache erhielte damit etwas vom alten Ichthyosaurusstandpunkt selbst Normales, zugleich eröffnete sie uns aber die Möglichkeit, hier noch etwas über die wahren Fortpflanzungsverhältnisse eines solchen Urweltlers vor so endloser Zeit zu ermitteln.

Der Ichthyosaurus müßte schon, was man so nennt, »lebendige Junge« zur Welt gebracht haben, denn die Brut ist stets völlig fertig und geburtsreif und nur der jähe Tod scheint den Gebärakt selbst im letzten Moment verhindert zu haben. Dabei muß man freilich das Wort »lebendige Junge« richtig verstehen.

Der Ichthyosaurus war deswegen kein Säugetier, sondern im Prinzip hat er als Reptil zweifellos noch Eier erzeugt. Nur hat er es offenbar auch schon so gemacht wie eine ganze Reihe unserer noch lebenden Reptile: er hat die Eier nicht äußerlich abgelegt, sondern im Leibe behalten und sich hier fertig entwickeln lassen, bis die Jungen zum Auskommen bereit waren, worauf sie dann zum Schluß »lebendig« ausschlüpften. Unsere reizende kleine Bergeidechse, der man im Riesengebirge so oft begegnet, heißt ausdrücklich noch danach die Lebendiggebärerin (Lacerta vivipara), weil auch bei ihr die Jungen gewohnheitsmäßig die Eischalen noch im mütterlichen Eihalter selbst oder doch im Moment der Geburt brechen.

Gerade für den Ichthyosaurus als extremes Wassertier verstände man aber den gleichen Brauch besonders gut. Bekanntlich leben heute nur noch zwei Reptiltypen in ähnlicher Weise auf der hohen See: die großen echten Meerschildkröten, denen man auf fernsten Seefahrten so oft begegnet, und ein paar Arten verhältnismäßig kleiner Giftschlangen, die zwar mit der sagenhaften riesigen »Seeschlange« (ich rede gleich noch von ihr) nichts zu tun haben, aber in den indischen und australischen Tropenmeeren doch auch echte Ozeanreptile geworden sind. Davon gehen die Schildkröten zum äußeren Eierablegen stets wenigstens vorübergehend ans Land zurück – diese Schlangen aber machen es auch schon nach der andern Methode, behalten nämlich die Eier ein und brüten sie sozusagen auch im Wasser noch innerhalb des Mutterleibes aus.

Und es liegt nahe genug, daß es der Ichthyosaurus, der überhaupt nicht mehr aufs Land konnte, seinerzeit ähnlich gemacht habe – wozu uns die Funde die eindrucksvollste Gewähr gäben.

Man hat auch gegen diese so plausible Deutung mancherlei Gegenargumente versucht, doch die meisten wohl zu Unrecht.

Die Eierschalen, die auch so im Mutterleibe die Embryonen umgeben müßten, brauchen sich nicht erhalten zu haben, denn sie konnten, wie ebenfalls bei so manchen Reptilen sonst, nicht kalkig, sondern nur pergamentweich gewesen sein.

Daß die Keimlinge nicht immer eihaft eingerollt, sondern oft schon flach gestreckt sind, könnte an schon innerlich vollzogenem Brechen der Hülle oder auch nachträglicher Pressung im Gestein liegen – übrigens besitzt man auch einen wirklich noch so gekrümmten Embryo im Tübinger Museum. Daß die heutige Lage im mütterlichen Skelett nicht immer mehr genau nach hinten, sozusagen in der richtigen Gebärmuttergegend ist, sondern oft weit nach vorn an die Stelle des Magens verschoben erscheint (worauf die Freßtheorie besonders baute), kann ebenfalls nachträgliche Verschiebung im Schiefer selbst sein. Daß die Köpfe endlich der Embryonen öfter nach vorne orientiert scheinen, statt nach hinten zur Geburtsöffnung, ist auch kein absolutes Argument, denn erstens scheint auch bei unsern Walen normale Geburt mit dem Schwanz voraus vorzukommen – und zweitens haben wir bei unserm auch lebendig gebärenden schwarzen Alpensalamander als Amphibium den Fall, daß unzweideutig schon im Mutterleibe die auch dort bereits dem Ei völlig entschlüpften Jungen eigene beliebige Drehbewegungen ausführen und ganz willkürlich nachher bald mit dem Kopf, bald mit dem Schwanz austreten. Nebenbei bemerkt findet bei diesem seltsamen Molch etwas wie Fressen im Mutterleibe selbst statt, indem zwei stärkste Junge einen Restteil unentwickelter anderer Eier stets dort verzehren, was aber ein völlig normaler Akt gerade zum Nutzen der Art bleibt; ob man denken könnte, daß auch bei den Meersauriern solches Jungenfressen untereinander stattfand, wobei nur die stärksten schon vor der Geburt übrigblieben, lasse ich dahingestellt, es würde eine Art Vereinigung der beiden Theorien bieten. Einzelne gute Urteiler haben denn auch überhaupt ein Kompromiß versucht, indem sie die Jungen teils normal als Mutterleibs-Hoffnung, teils als äußerliche Freßopfer der Alten nehmen wollten – was aber eine Doppelrechnung gibt, die mir wenigstens etwas überflüssig erscheint. Hauff selbst hält durchaus an der Embryonentheorie fest.

Ich habe im Lauf der Erzählung ein paarmal schon von größeren und kleineren Ichthyosauriern gesprochen. Im allgemeinen ist man ja im weitern Kreise durchweg geneigt, alles Urweltliche möglichst kolossal zu denken. Ungeheure Zeiträume, ungeheute Meer- und Landverschiebungen – so auch ungeheure Tiere. Und in gewissem Sinne ist das gewiß richtig, wir haben es ja eben schon bei jenen Seelilien gesehen. Gewisse später zu besprechende Landtiere gerade des Saurierschlages selbst sind aber weitaus größer gewesen, als irgendeine heute dort wandelnde Tiergestalt.

Aber man soll doch nicht vergessen, daß auch die größten Urweltsheroen als Jungtier selber stets einmal klein waren. Daß andererseits neben ihnen jederzeit auch soundso viele zeitlebens kleine Arten existiert haben. Und daß wiederholt sogar entwicklungsgeschichtlich die Vorfahren gewisser späterer Größen viel kleiner anfingen – man kann das z.B. noch bei den Pferden und den Elefanten im Säugetierbereich sehen.

Auch sind öfters, wenn auch nicht immer, als Versteinerung die Kolossalknochen begreiflicherweise leichter auf uns als Zeugnis überkommen, während das kleine Kroppzeug sich mehr verlor. Und immerhin will ich selbst daran erinnern, daß gerade die Urweltgeschöpfe, die als Massenleistung am imponierendsten sich uns noch geltend machen, z.B. jene Schreibkreidefelsen und andere ganze Gebirge ihrer Zeit gehäuft haben, durchweg winzig klein bis geradezu unter die mikroskopische Grenze gewesen sind.

Um aber zum Ichthyosaurus selbst zurückzukehren, so war er zwar, so weit wir sehen mögen, immer vollausgewachsen stets ein stattlicher Kerl, stieg aber nur in gewissen Arten zu wahren Riesenmaßen an. Ihn immer als Giganten zu denken, der heutige Schiffe bedroht haben würde, ist etwas Jules Verne-Phantasie.

Die gangbarste Art in der »Falle« von Holzmaden, die auch für die Haut- und Embryoexemplare in Betracht kommt, wurde nur bis 3 m lang, ging also nur etwas über unsern allbekannten gewöhnlichen Delphin. Jener erwähnte schwertfischhafte Pflanzenstöberer stieg bis 4 ½ m.

Dazu kommen dann allerdings ab und zu die wirklichen Ungeheuer.

In Holzmaden lebte ein Koloß, der leider noch nie ein ganz vollständiges Skelett geliefert hat, von 12 m – das ist sicher bedeutend noch über das größte heutige Krokodil hinaus. In dem stimmungsvollen Kloster Banz im obern Maintal liegt seit vielen Jahren schon ein fränkischer Lias-Kopf, der allein 2 m, also das Maximum eines noch normalen Menschen mißt. Er wirkt tatsächlich wie ein Drache oder Leviathan, den man einen Menschen packend und verschluckend träumt. Mir war es ein seltsamer Stimmungseindruck, wenn die klangvolle Orgel des Klosters auch über dieses wilde Urwelthaupt in der kleinen, schönen Sammlung ihren Segen sprach. Das Tier dazu muß jenem gigantischen Schwaben an Länge nichts nachgegeben haben. Ein Tübinger Schädel ist aber fast ¼ m größer. Ein einzelnes jener Windmühlenaugen im Museum zu Havre mißt 22 cm im Durchmesser. Man wird also noch weiter im Längenmaß des Ganzen gehen dürfen.

Wobei man aber immer denken muß, daß diese wahren Kolosse Wunder von Leichtigkeit in ihrem Element gewesen sind, die wie schwerelos dahinschossen, sich aufs eleganteste miteinander tummelten und wohl gern auch nach heutiger Delphinart den blauen Wasserspiegel überhüpft haben werden, wenn sie so in ganzen »Schulen« ankamen. Elegante Florettfechter sind sie verliebt wohl auch mit ihren Schnauzen untereinander gewesen, ebenso wie tapfere Ritter gegen fremdes Sauriervolk – man glaubt es noch von den bisweilen angebrochenen Spitzkiefern selbst abzulesen.

Und in dieser Prachtgestalt des natürlichen U-Boots vor allen Menschenbooten haben sie nun in ihren regsamsten Zeiten auch sozusagen sich auf die ozeanische Erdumsegelung begeben – sind mit Gunst der Riesenmeere ihrer Tage zuletzt von Schwaben bis Indien und Australien gekommen, haben Spitzbergen und Grönland und Patagonien besucht, wohlverstanden allerdings damals auch dort einer warmen Zone getreu.

Wir möchten dabei gern auch noch etwas von ihrer engeren Herkunft, wie ihrem letzten Schicksal wissen. In der stets zugrundlegenden Rune ihres Skeletts verraten sie ja zu deutlich noch, daß auch sie wohl ganz ursprünglich von Landreptilien stammten. Aber Ort und Übergang im engeren sind uns bisher fast völlig verborgen. Die ältesten Typen aus jener Triaszeit hatten noch einige weniger auf reinen Ozean verbildeten Züge im Flossenbau, ihre Zähne saßen auch noch in Einzelhöhlen, die fischhafte Schwanzflosse schien erst wie im Rohbau angelegt. Aber deutlich sehen tut man das letzte Schöpfungsgeheimnis gerade dieses sonderbarsten Urweltlers nicht.

Der Ausgang war ein langsames Verklingen in der Kreidezeit, noch etwas früher, scheint es, als bei einigen andern Großsauriern des Zeitalters. Ein verdienter Forscher hat gelegentlich gemeint, sie seien doch nicht eigentlich ausgestorben, sondern hätten sich nur in die Delphine der anbrechenden neuen Ära der Säugetiere selbst verwandelt, das ist aber (wir reden noch davon) stark problematisch. Andere denken, sie sind schließlich vernichtet worden, weil sie mit lauter weicher Nahrung ihr Gebiß zu sehr eingehen ließen. Gewisse riesige Haifische sollen ihnen so den Garaus gemacht haben. Oder man läßt sie überhaupt degenerieren, weil sie in sich eine gewisse allzu bequeme Lebensgunst errungen, was auf die Dauer nie vorteilhaft – im Tier- so wenig wie im Menschenleben. Wirklich deutlich wird auch das aber nicht.

Schließlich geht es in letzte Urweltfragen, die wir noch nicht lösen; ich komme noch mehrfach darauf. Aber man scheidet von dem alten Helden mit Bewunderung als einer wirklichen Prachtgestalt der Natur, mit der sie schon einmal in gewissem Sinne tief unten erreicht hatte, was spät hoch oben der Geist erst wieder schaffen sollte, indem er zugleich auch den Schatten der Urwelt selbst neu beschwören durfte, ihm eine neue Gegenwart gebend.

Tafel 11

Festländer und Meere in der oberen Steinkohlenperiode

Der zweite Meersaurier, der neben dem Ichthyosaurus selbst eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, ist dann der Plesiosaurus.

Die meisten werden auch seinen Namen gelegentlich einmal gehört haben.

Auf älteren etwas kühnen Urweltbildern sieht man die beiden mit Liebe im Kampf, wobei der stiernackige Ichthyosaurus mit seiner Hechtschnauze dem andern den langen dünnen Schwanenhals abbeißt, daß er jämmerlich mit dem winzigen Köpfchen daran im Wasser zappelt.

Ich stelle die exakte Treue gerade dieses heiteren Vorweltabenteuers dahin – Tatsache aber bleibt, daß wenigstens für die häufigsten und bekanntesten Plesiosaurusarten dieser verlängerte schlanke Hals im Gegensatz zu dem verschwindenden dort das zunächst wirklich Charakteristische bildet.

Dieser schlanke Hals beherrscht das versteinte Skelett noch jetzt, wie er im Leben das ganze Tier Beherrscht haben muß.

Man denkt an die Giraffe oder einen über alle Vorstellung gewaltigen Schwan. Reptil, wie aber zweifellos auch der Plesiosaurus gewesen ist, wahrte dieser Hals zugleich bei ihm etwas Schlangenhaftes, und wenn man den Ichthyosaurus immer wieder einem Delphin vergleicht, so hat man von ihm nicht übel gesagt, er müsse in seinem Element einer dicken Schildkröte geähnelt haben, durch die eine Riesenschlange gezogen war. Wir werden später hören, daß solcher mächtige Hals gelegentlich auch Landsauriern jener Tage zukam – hier ist er Abzeichen eines Meertiers, und das eben macht den typischen Plesiosaurus so einzigartig.

Leider entspricht der Name selbst allerdings nicht diesem sichtbarsten Merkmal. Als man seinerzeit den Ichthyosaurus einen Saurierfisch taufte, erschien dieser Zweitdrache immerhin neben ihm noch etwas im heutigen Sinne eidechsennäher, und so nannte man ihn nach dem Griechenwort plesios für nahe den Nahsaurier, also Plesiosaurus. Besser wäre wirklich Schwansaurier oder Schlangensaurier. Man muß sich aber bei diesen vorweltlichen Namen schon an mancherlei Zufälligkeiten und manchmal auch Übersetzungs-Unmöglichkeiten gewöhnen, die später nicht rückgängig gemacht werden konnten, und mag deshalb öfter gern auf solche Verdeutschung verzichten.

Vergleicht man ihn im übrigen mit dem Ichthyosaurus gleichsam als »Milieu-Kollegen«, so werden zunächst wieder einige verwandte Züge deutlich. Auch der Plesiosaurus schwamm stets nackt, also ohne Panzer, wenn auch so schöne Silhouetten dieser ganzen Nacktheit bei ihm bisher nicht zutage kommen wollten.

Ebenso hatte er auf der Höhe seiner Entwicklung die Gliedmaßen in vier sehr große Wasserpaddeln verwandelt, die immerhin (darin hat der Name recht) noch etwas mehr vom ursprünglichen Reptilfuß in sich wahrten. Darüber hinaus aber sind die Unterschiede so gewaltig, daß von einem engeren systematischen Zusammenhang der beiden keine Rede sein kann.

Je schwanenhaft länger der Hals, desto kleiner wurde beim Plesiosaurus wirklich der Kopf, die Augen waren dann an ihm auch mäßig, und nur ein kurzes Gebiß schlanker, nadelscharfer, meist vorne etwas größerer Fangzähne markierte auch hier den Wegelagerer – wobei aber diese Säbelzähne jetzt alle in besondern Zahnhöhlen saßen. Vom Standpunkt solchen Räubers hinter flüchtigern Jagdwild im Wasser her mußte es ja immer zwei beste Möglichkeiten geben: entweder ein sehr langer Kopf ohne Hals, das war die Methode Ichthyosaurus – oder ein sehr kurzer Kopf, aber an langem, wie ein Lasso mit ihm ausgeworfenem Halse, so bei diesen Plesiosanrusarten als genau umgekehrter Trick.

Hinter diesem Halse ging dann der gedrungene Leib als die »Schildkröte« des Bildes, wenn auch ohne deren Panzer. Aber wie bei jenen Belemniten unter den Tintenfischen die äußere Schale ins Innere gerutscht schien, so bildeten auch hier die dicken Schulterknochen, Rippen, Beckenplatten und Bauchgräten einen wahren innerlichen Korsettpanzer, an dessen gewaltigen Muskeln die fast gleichgroßen vier Paddelruder sich bewegten. Und alle Lokomotion lag diesmal wirklich in diesen Paddeln, also vollkommen unichthyosaurisch. Der relativ kurze Schwanz hat bestimmt keine große Flossenschraube geführt wie dort, und auch die Firstflösse fehlte.

Schaut man aber gerade auf diesen schwer nach unten lastenden harten Korsettbauch und die immerhin hier noch mehr verstellbaren Paddeln selbst, so kann man sich kaum der Vermutung entschlagen, dieser Unhold möchte sich auch doch manchmal auf Untiefen oder Uferklippen aus dem Wasser in die freie Luft hinaufgeschoben haben. Da muß er dann gethront haben eher wie eine Robbe, etwa ein Seelöwe, dem er auch im blanken Schwarz seiner kautschukhaften Haut geglichen haben mag. Um so schauriger gerade so und mit nichts heutigem vergleichbar der endlose Hals. Er mag gleich der greulichen Scylla Homers so aus der Höhe auf allerlei Getier geangelt haben. Hat man doch an der Magenstelle eines nordamerikanischen Skeletts nicht bloß zerbissene Fisch- und Ammonshornteile gefunden, sondern die verschluckten Knochen eines der noch zu schildernden großen Flugsaurier jener Tage, der wohl nur aus der Luft erschnappt sein konnte. Und wenn dabei die Verdauung beschwerlich zu werden drohte, so wurden wie von heutigen Krokodilen, Robben und Straußen kleine Steine absichtlich zur inneren Zerkleinerung mitverschluckt (sogenannte Magensteine oder Gasirolithen), die sich ebenfalls, vom Gebrauch gerundet, im Innern erhalten haben.

Embryonen hat man dagegen bisher nicht entdeckt, wahrscheinlich ein Beweis, daß diese Plesiosaurier auch darin Schildkrötenart hatten, daß sie zur äußeren Eiablage flache Sandufer aufsuchten, wo dann die Sonnenglut ihrer paradiesischen Tage das Ausbrüten übernahm.

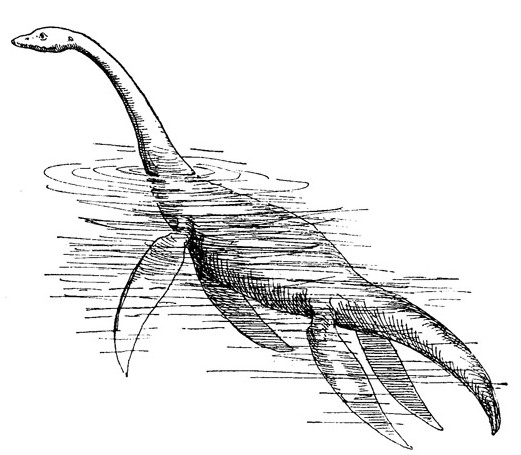

Abb. 45

Abb. 45

Wiederhergestelltes Lebensbild des langhalsigen Meersauriers

Plesiosaurus

(Plesiosaurus dolichodeirus) aus dem englischen Jurameer, in dieser Art 3 m lang. (Vgl. auch das mehrfarbige Bild auf Tafel 1, sowie die Abb. 46 bis 48.) Diese Plesiosaurier und ihre Verwandten und Vorläufer bildeten eine fest in sich geschlossene besondere Ordnung der Saurier ebenso wie die Ichthyosaurier. Sie hatten aber noch mehr Bezug zum Lande als diese. Für die bekanntesten Typen ist der stark verlängerte Hals das charakteristische Merkmal.

Bei alledem aber schwankte auch hier die Größe und Einzelart der geheimnisvollen Geschöpfe beträchtlich genug.

Die ersten vollständigen Skelette kamen kurz nach den ersten Ichthyosauriern in den Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts ebenfalls in England an den Tag: sie zeigten durchweg solche langhalsigen Typen mit Größe bis 5 m.

Erst sehr viel später begann bann auch die »Falle« von Holzmaden zu liefern, immerhin sehr spärlich, denn die schwäbischen Plesiosaurier scheinen viel seltener gewesen zu sein als die Ichthyosaurier. 1893 konnte Hauffs geniale Kunst ein vollständiges erstes Exemplar stellen, das nach Berlin kam und dort als Art der Kaiser-Wilhelm-Plesiosaurus genannt wurde. Es maß knapp 3 m, also soviel wie die häufigste kleine Ichthyosaurusart.

Ein zweites gleiches Stück ist nochmals rund ein Jahrzehnt danach ins schöne Stuttgarter Museum gelangt – es präsentiert sich von der Seite gleichsam noch in Schwimmstellung, der Langhals leicht gebogen, die förmlich unheimlich riesigen Ruder alle vier im Schwung nach hinten ausgreifend genau, als lebten sie noch.

Das höchste Prachtstück endlich sollte noch im gleichen Jahr (1906) der »Wundersaurier« (Thauatosaurus) werden, jetzt ebenfalls in Stuttgart, ein Plesiosauride etwas kürzeren Halses und stärkeren Haupts, der 3,40 m maß. Die Bergung war eine selber ans Wunder grenzende Tat. Das Tier lag in sehr ungünstig harter Gesteinsschicht, und die Angestellten des Meisters hatten die Trümmer bereits als wertlos in den Abraum versenkt – Hauff aber setzte die Bruchstücke erneut zusammen und meißelte in monatelanger mühevollster Arbeit doch noch das tadellose Skelett heraus. Es liegt in dieser Gestalt nach des trefflichen Eberhard Fraas Wort »geradezu modellartig wie auf dem Präpariertisch ausgebreitet« – diesmal mit starrem Halse glatt auf der Rückseite, die Paddeln rechts und links weit fortgestreckt, in ganzer Wirkung dafür jenes Bauchkorsett aus harten Platten und mit einem wahren Faschinenkorb verflochtener Bauchrippen.

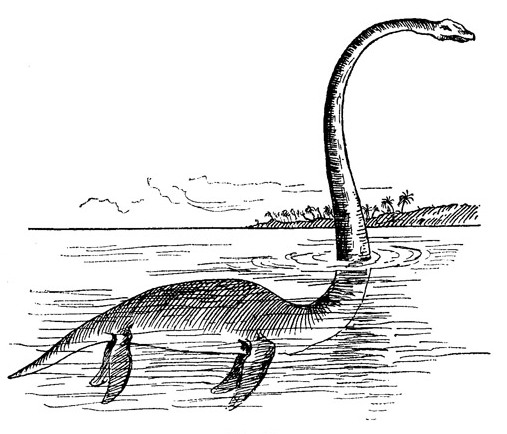

Abb. 46.

In der späteren Kreidezeit, also schon weit gegen Ende des großen Saurieralters, zog sich tief nach Nordamerika hinein, bis ins Gebiet des zum Missouri gehenden Niobraraflusses (Dakota und Nebraska) eine breite Meeresbucht, die von vielen seltsamen Sauriern noch belebt wurde – einer der gewaltigsten darunter war der ungeheure Plesiosauride (vgl. Abb. 45)

Elasmosaurus, der langhalsigste dieser ganzen Gruppe. Sein Hals war aus nicht weniger als 76 Halswirbeln aufgebaut. Die Gesamtlänge des Tieres betrug 12,80 m, davon allein 7 m Hals gegen nur 0,60 m Kopf. Das Ungetüm muß auf und ab tauchend als schauerlichste Seeschlange gewirkt haben.

Inzwischen hat das Wunderland aller neueren Vorwesenkunde, Amerika, uns mit Plesiosauriern bekannt machen dürfen, die nun auch hier einen wahren Kolossalrekord schlugen. Wir befinden uns der Zeit nach hier schon in der oberen Kreide, also lange schon wieder nach Holzmaden selbst und gegen Ende des ganzen Saurieralters.

Da dehnte sich im Gebiet der unübersehbaren Prärien am gegenwärtigen Niobrarafluß in Nordamerika, der zum Missouri geht (Gegend Süd-Dakota, Nebraska), eine weite flache Meeresbucht, die ungezählten Austernbänken mit zum Teil halbmetergroßen Einzelaustern Schutz gab. Amerikanische Forscher haben aus der millionenalten Hinterlassenschaft in dieser Gegend die großartigste Urweltausbeute an fremdartigstem Getier machen dürfen, die uns hier noch mehrfach unterhalten wird.

Und in diesem »Niobrarameer«, wie man es benannt hat, haben auch Plesiosaurustypen noch in Masse ihr Wesen getrieben, dabei aber jetzt wahre Leviathane im Sinn der biblischen Dichterphantasie. Ein solcher Riese, den die Gelehrten drüben den Elasmosaurus genannt haben (als besondere Gattung innerhalb der Plesiosauriden), maß nach einem Skelett im Museum von Philadelphia nahezu 13 m, wovon diesmal rund 7 m auf den Hals kamen. Nicht weniger als 76 Halswirbel stützten diese aus dem selbst noch nicht 3 m langen Schildkrötenleibe austretende Riesenschlange, die allein weit über die Maße einer größten Boa constrictor von heute hinausging. Auf einem der vorzüglichen wissenschaftlichen Wiederherstellungsbilder, die Knight für die nordamerikanischen Museen entworfen hat, ringelt sich die Halsschlange, an der ein kurzer, aber bissiger Kopf sitzt, wirklich in Schlangenwindung, so daß ein Märchenbild, das die kühnsten Phantasien Böcklins übertrifft, entsteht. Die langen schmalen Flossen wirken hier wie Flügel, womit der vollkommene Eindruck eines Wasserdrachen entsteht, der sein Reich mit ungeheuren Schwingenschlägen durchmißt, während es, wie es von jenem biblischen Leviathan heißt, um ihn »siedet wie ein Topf«.

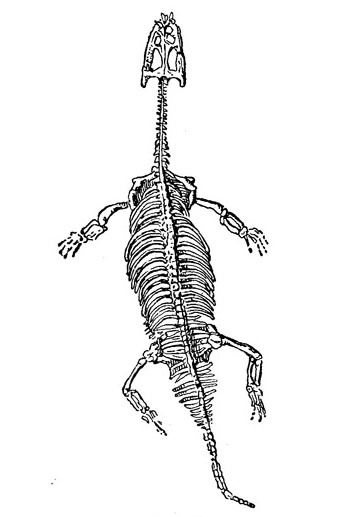

Abb. 47.

Jene schwimmenden Langhalsdrachen, die Plesiosaurier (vgl. Abb. 45, 46 und das farbige Bild auf Tafel 1) besaßen Vorfahren, die noch deutlich auf Herkunft auch dieser Meersaurier vom Lande weisen. Unser Bild zeigt das Skelett eines solchen älteren Typs, ein noch kleines eidechsenähnliches Geschöpf: den

Lariosaurus. Er lebte zur Triasperiode in der Lombardei, maß bei immerhin schon gestrecktem Halse noch unter einem Meter und hatte noch keinerlei ausgesprochene Schwimmfüße.

Abb. 48.

Der

Nothosaurus, eine ältere Form and der Reihe der Plesiosauriden (vgl. Abb. 45 bis 47). Er lebte im deutschen Muschelkalkmeer, hatte aber noch Gehfüße, die auch am Ufer gebraucht werden konnten, etwa wie bei unseren Seeottern oder Robben, und wurde in seinen Arten bis 3 m lang.

Merkwürdigerweise hatte in dem gleichen Meer drüben ein anderer Ast dieser Halsdrachen aber eine Wendung zu relativ sehr kurzen Hälsen genommen, wobei dann der Kopf jener oben gegebenen Alternative entsprechend selbst sofort in die Länge wuchs. Da dieser abirrende Typ zugleich auch Knochenringe um die Augen entwickelte, muß in ihm der Plesiosaurus ganz spät noch eine überaus ähnliche Gestalt zum Ichthyosaurus entwickelt haben, die doch mit wirklicher Verwandtschaft nichts zu tun hatte.

Weit sind auch besonders in dieser Kreidezeit die Plesiosauriden in alle Ozeane sonst hinausgeschwommen – auch sie bis Neuseeland, Südafrika und Südamerika. Sie hielten länger aus als die Ichthyosaurier, erlagen aber gleichwohl ums Ende der Kreide dem allgemeinen »großen Sterben« mit, das damals fast die gesamte Saurierei alten Schlages betraf.

Etwas besser als beim Fischsaurier sind wir übrigens diesmal beim Halssaurier über seine engere Herkunft unterrichtet.

Durch jene ganze sogenannte Triaszeit (also das erste Drittel der engeren Saurierperiode) tauchen bereits einzelne Vorstufen zu ihm auf, meist kleine Tiere wie der abgebildete Typ Lariosaurus, die aber bei schon sich reckendem Langhals im Bau der Füße noch deutlich auf ursprüngliches Landleben oder doch reines Uferleben der ganzen Sippe weisen.

Noch an jenem deutschen Muschelkalkmeer trieb sich so der (selber bereits mindestens 3 m lange) Nothosaurus (soviel wie noch unechter Plesiosaurus von nothos, zwitterig) herum, der ziemlich sicher Füße auch zum richtigen Gehen hatte. Der Muschelkalkstein, der als Zeuge jener Tage so unvermittelt in Rüdersdorf bei Berlin mitten aus dem märkischen Sande stößt und uns zugleich die Schrammspuren des Gletschers der späteren Mammut-Eiszeit bewahrt hat, hat auch von ihm schon ein prächtiges Skelett geliefert, das im Berliner Museum steht. Gerade diese Vorstufen müssen bei solcher Größe mit ihren Hälsen und stapfenden Schwimmhautpatschen in ganz besonderer Weise den Eindruck auch unheimlicher Landdrachen gemacht haben. Im großen und ganzen wird aber der Tierkundige und Tierfreund vielleicht von keinem Urweltler mit Ausnahme einiger noch zu besprechender extremster Riesen so bedauern, daß er nicht mehr existiert und uns seine Wunder vorführen kann, wie vom Plesiosaurus. Ab und zu hat man immer einmal wieder nach Zeitungssagen gehofft, es sei irgendwo im fernsten Ozean oder einem entlegenen Binnensee ein letztes Exemplar doch auch lebendig noch sichtbar geworden bisher umsonst.

*