|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1806-1809

Der verlorene Krieg des Jahres 1805 liegt Österreich in allen Gliedern; man ist sich in Wien dessen bewußt, daß die Lage des Kaiserstaates nun wesentlich ungünstiger, der Titel eines Kaisers des Römisch-Deutschen Reiches nur mehr Schall und Rauch ist und die wahre Vormacht in Europa bei jenem Manne liegt, der sich aus eigener Kraft die Kaiserkrone aufs Haupt gesetzt hat. Es bleibt nichts übrig, man muß sich mit diesem Mächtigen gut stellen und daher an die Politik des Fürsten Kaunitz anknüpfen, Freundschaft und Bündnis mit Frankreich pflegen, ja man muß dem Sieger auch ganz anders als zu Kaunitzens Zeiten in allem Wesentlichen nachgeben. Wenn man aber schon an diesen großen Staatsmann und seine Politik erinnert und in seinem Sinne fortfahren will, wer eignet sich besser dazu als dieser elegante, geschickte, verführerische Diplomat, der die Enkelin des Kanzlers Maria Theresias zur Frau hat. Diese Verbindung muß ihn schon der Tradition nach in Paris empfehlen. Dazu kommt noch, daß sogar das, was man ihm in Wien vorwirft, die Tatsache, daß es ihm nicht gelungen ist, Preußen im Feldzug 1805 zur Hilfeleistung für Österreich zu veranlassen, in Paris ja nur einen guten Eindruck machen kann. Aus diesen Gründen hat man ihn auch an der Seine gewünscht und so ist Graf Clemens Metternich trotz seiner Jugend auf den derzeit wichtigsten Botschafterposten nach Paris gelangt.

Im Schlosse von St. Cloud überreicht Metternich sein Beglaubigungsschreiben unter den dafür vorgesehenen äußeren Ehren. »Es ist unmöglich einen großartigeren und glänzenderen Hof zu sehen«, berichtet Clemens seiner vorübergehend noch in Dresden weilenden Frau, »sein ganzes Gehaben ist durchaus würdig und alles, der Schauplatz, die reiche Kleidung usw. trägt dazu bei … Es handelte sich darum, dem Hof einen achtunggebietenden und gleichzeitig reichen und eleganten Anstrich zu verleihen und dies ist vollkommen gelungen. Das Gesamtbild eines Galatages bietet einen herrlichen Anblick. Ich finde sogar, daß die Herren die Damen ausstechen, denn die Mehrzahl der letzteren hat keine oder nur wenig Diamanten. Du, meine liebe Lorel, wirst damit bedeckt erscheinen im Vergleiche zu allen Angehörigen der hiesigen Gesellschaft, die sich einbilden, solche zu besitzen.« Clemens Metternich an seine Frau Lorel. Paris, 20. August und 12. September 1806. B. u., St. A. Z. P.

Nach dem ersten großen Empfang bei Hof bemüht sich Clemens alles für das baldige Kommen seiner Familie vorzubereiten. »Verlaß Dich nur in jedem Ding, das Du oder die Kinder brauchen werdet, auf mich, es wird Euch an nichts fehlen«, beruhigt er Lorel, Clemens Metternich an seine Frau Lorel. Paris, 20. August und 12. September 1806. B. u., St. A. Z. P. die sich nun auf die Reise macht und bald auch mit den drei Kindern, zwei Mädchen und dem erst zweijährigen Knaben Viktor in Paris eintrifft. Clemens Metternich ist entschlossen, nun da er sieht, daß in Frankreich wie in keinem anderen Staate der Welt alle Macht, alles Belieben Gutes oder Böses zu tun, in dem freien Entscheid eines einzigen Mannes liegt, dessen Charakter und Wesensart auf das Genaueste zu studieren. Wie aber ist das anzustellen? Gar so häufig bekommt auch ein Botschafter die Person des Kaisers nicht zu sehen und wenn, so hat dieser natürlich stets förmlich eine Maske vorgebunden, um seine Gedanken möglichst wenig zu verraten. Napoleon insbesondere, der ja Diplomaten nur als behördlich bewilligte Spione ansieht. So muß man versuchen, an die Mitglieder seiner Familie, an seine vertrautesten Leute, ja selbst an seine Geliebten flüchtiger Stunden heranzukommen, sie zu unterhalten, wo es geht zu berücken, vielleicht sogar gelegentlich dabei ihre Reize zu genießen und sie nebenher geschickt auszuhorchen. Das heißt zwei Fliegen auf einen Schlag treffen. Niemand scheint besser dazu geeignet, als dieser elegante, schmucke, liebenswürdige Kavalier, der bald ironisch, bald ernst, bald frivol, bald voller Würde, aber immer unterhaltend zu sprechen versteht. Weiß er doch die Menschen seiner Umgebung mit köstlich wiedergegebenen, in einer reizenden Pointe gipfelnden Anekdoten zu fesseln, während er gleichzeitig dadurch die Aufmerksamkeit von seiner schlauen Beobachtung der Zuhörer und Zuhörerinnen abzulenken sucht.

Diese Art Diplomatie ist besonders wirksam an einem Hof, der trotz allem äußerlichen Prunk und Gehaben nach althergebrachter Sitte im großen doch sehr jung ist. Der Kaiser selbst ist erst siebenunddreißig, seine Marschälle und Würdenträger sind auch nicht viel älter, ihre Frauen daher alle noch jung und die meisten auch schön. An ihrer Spitze die zwei Schwestern des Kaisers, die entzückende, einer Hebe gleichende Pauline Borghese, die kluge, nicht so schöne, aber in ihrer Art auch berückende, lebenslustige Caroline Murat, endlich Hortense Beauharnais, die Stieftochter des Kaisers, eine interessante und elegante Frau. Inmitten all dieser jungen, blühenden und tanzfreudigen Damen ist eine »so brillante« Erscheinung wie Metternich besonders gerne gesehen. Er erinnert sich der Worte Kaiser Josephs, daß Frauen unterhalten, sie besiegen heißt und hält sich danach. Diese Art »Arbeit« fällt ihm nicht allzu schwer, weil so etwas an und für sich schon Spaß macht und ganz in der Linie seiner etwas leichtlebigen Neigungen liegt. Denn wenn man in Paris auch langsam alles durch die Revolution Zerstörte wieder herzustellen und selbst die alten, vornehmen Namen Frankreichs mit den neuen zu verschmelzen versteht, die Moral, die auch schon vor der Revolution leicht genug genommen wurde, wird am wenigsten gehoben. In den Salons geht es recht leichtsinnig zu und da die höchststehende Persönlichkeit natürlich alle Welt zuerst interessiert, so wird da auch von deren Liebeleien und Seitensprüngen am meisten gesprochen.

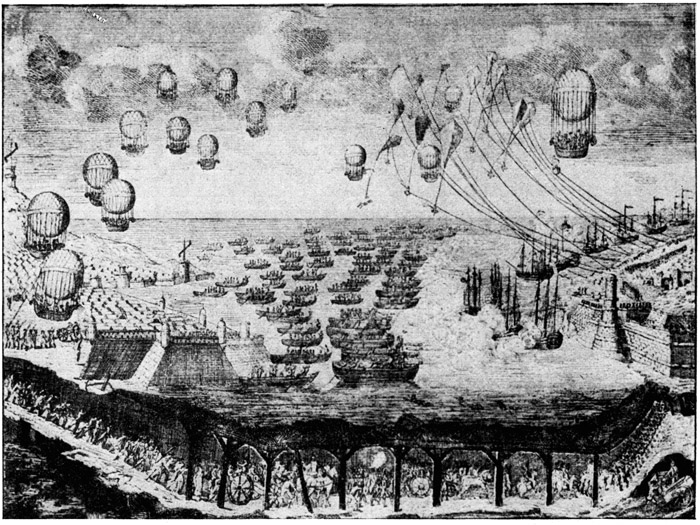

Vorschläge für die Durchführung einer Landung in England. Nach einem zeitgenössischen Stich

Häufig besucht der neuernannte österreichische Botschafter die Theater; anfangs öfter als die Salons, in denen er noch nicht so heimisch geworden ist. In der Comédie Française tritt zur Zeit eine große, üppige Schönheit auf, die George genannt, von der alle Stimmen raunen, daß sie schon seit vielen Jahren zu Liebesstunden zu dem Ersten Konsul und nunmehrigen Kaiser gerufen werde, dies freilich nur in ganz eindeutigem Sinne. Paris ist damals bezüglich dieser Künstlerin und einer ihrer Rivalinnen, dem Fräulein von Duchesnois, in zwei Lager geteilt; die George ist deutscher Herkunft, blutjung, bildschön, üppig, besitzt einen prachtvollen Gliederbau, erobert vor allem die Sinne und eignet sich wunderbar dazu, heroische, königliche Frauen darzustellen.

Die Duchesnois ist das gerade Gegenteil; mager, gar nicht schön, wirkt sie durch ihre leidenschaftliche Art und Empfindsamkeit. Die Pariser sagen von der ersteren, die sie gemeinhin George nennen, weil ihnen ihr deutscher Name nicht liegt, die eine sei so schön, daß sie auch als Schauspielerin gut wirke, die andere wieder auf der Bühne so gut, daß ihr ausgezeichnetes Spiel sie schön mache. Aber da die George als Freundin des Kaisers gilt, ist die Wahl zwischen beiden nicht schwer. Ganz Paris weiß ja davon und man erzählt sich immer noch von dem Eindruck auf die Zuschauer, als zehn Tage nach Napoleons Krönung zum Kaiser, Corneilles »Cinna« mit der George in der Frauenhauptrolle aufgeführt wurde. Kaiser und Kaiserin waren anwesend und nun hatte die Schauspielerin im 5. Akt die berühmten Worte zu sagen: »Habe ich Cinna berückt, dann werde ich wohl noch viele andere berücken können.« Eine unheimliche Stille lag nach diesen Worten über dem Haus; man hätte eine Nadel fallen gehört.

Eine solche Frau muß Clemens Metternich kennenlernen. Er hat nicht viel übrig für die großen Tragödien, für die schweren, damals so beliebten Dramen aus der Geschichte, aber er geht in diese Stücke, weil die gerade nichtbeschäftigten Schauspielerinnen in bestimmten Logen erscheinen, man ihnen dabei aufwarten und sie so kennenlernen kann. Und Metternich nützt das sofort aus; er schließt auf die gleiche Weise mit der George Bekanntschaft, aber es sind ihm zu viele Leute da, zu viele Augen sind hier in diesem Theater auf die Loge der Schauspielerinnen gerichtet. Auch stören die lieben Kameradinnen, es ist besser drüben im kleinen Lustspieltheater des Palais Royal. »Ich habe da eine Loge genommen, kommen Sie hinüber, liebes Fräulein George, wir werden dort ein wenig zusammen lachen.« Und sie kommt, es ist ja nicht nur ein liebenswürdiger, netter Kavalier, es ist ja ein kaiserlicher Botschafter, der sie einlädt. Zuerst erzählt er in wundervollem, tadellosem Französisch, das er von Belgien her so geläufig spricht, ein paar lustige Dinge, dann kommt wie von ungefähr die Rede auf den Kaiser, was sie weiß, was sie gehört hat, wie sie über ihn denkt und was sie glaubt. Es ist ja nicht allzu tief geschürft, aber immerhin so manchen Charakterzug des Kaisers erfährt er da als Steinchen zu dem Bilde, das er sich von ihm machen will. Aber nicht nur über ihn, auch über andere Leute, die mit der George gut stehen, hört er so manches.

Talleyrand ist einer ihrer Verehrer, ebenso wie der Russe Graf Benkendorff, der Schwager des Diplomaten Grafen Lieven, der es anstrebt, Rußland einmal in London zu vertreten. Es ist nützlich, wenn man auch etwas über finanzielle Dinge erfährt und da gibt es allerhand zu hören, denn der Bankier Ouvrard, der geschickte Selfmademan, ein ungeheuer reicher und in die großen Staatsgeschäfte eingeweihter Mann, ist auch ein Anbeter der schönen George. Er lädt zu herrlichen Gastereien in einem phantastischen Schloß, wo es z. B. einen Badesaal mit einem großen Marmorbassin gibt, in dem zwanzig bis dreißig Personen gleichzeitig baden können. Dort werden Feste gegeben, die sehr nahe an solche in den glanzvollen Thermenbädern der römischen Kaiserzeit erinnern. Es ist herrlich, wenn man auf diese Weise Unterhaltung der Sinne mit der vorgeschriebenen Arbeit des Hörens, Horchens und Menschenstudierens verbinden kann.

Aber die George ist nicht intelligent genug, sie hat auch für Metternichs Geschmack zu wenig für Politik übrig und versteht gar nichts davon. Napoleon behandelt sie rein nur als Weibchen. Auch Metternich findet bei ihr mehr persönliches Vergnügen als etwas anderes und sein Interesse für sie sinkt bald im gleichen Maße, als die Beziehungen des Kaisers zu ihr langsam erkalten und andere schöne Frauen in den Geltungskreis des jungen Botschafters eintreten. So spielt die George bei ihm nur mehr eine geringe Rolle, als sie im Mai 1808 veranlaßt wird, nach Petersburg zu gehen, weil man durch sie den Zaren Alexander von seiner für die arme Kaiserin Elisabeth peinlichen Liebe zu der schönen Polin Marie Narischkin, geborenen Fürstin Tschetwertinskaja ablenken will.

Clemens Metternich stürzt sich sofort, wie die Winterfeste in der Hauptstadt beginnen, in die große Welt. Er hinterläßt überall seine Karten, unzählige Einladungen sind die Folge; zu Anfang kraft seiner Stellung, dann aber in Kürze dank seiner Persönlichkeit. Die bedeutendsten Menschen in der Hauptstadt und ihre Empfänge fesseln ihn natürlich am meisten. Diejenigen, die den Staatsstreich vom 18. brumaire (9. November 1799), der Bonaparte an die Spitze Frankreichs führte, vornehmlich unterstützten, spielen wie der nunmehrige Minister des Äußern Talleyrand und unter anderen Michel Graf Regnault von Saint Jean d'Angély, naturgemäß die Hauptrolle. Neben dem ungeheuren Einfluß, den sie ausüben, sieht man bei ihnen alles, was im neuen Frankreich durch das Vertrauen des Kaisers groß und angesehen ist.

Talleyrands ihm nicht ebenbürtige Gattin spielt eine geringere Rolle, die Gräfin Regnault aber tritt stark in den Vordergrund. Über sie selbst ist man verschiedener Meinung. Hört man ihre Freundin, die Gemahlin des Gouverneurs von Paris, des Generals Andoche Junot, so ist sie eine wunderschöne Frau, klug, witzig, von hoher Bildung, die bloß nicht das Glück genießt, Napoleon zu gefallen. Hört man wieder auf den General von Thiébault, so wäre sie »eine schamlose, gewöhnliche Kurtisane, die ihre Liebhaber zu Gunsten ihres Mannes ausbeutet und die Napoleon seinen bösen Geist nennt«. Alle aber sind sich in einem einig, daß ihr Salon mehr als interessant ist. Dort findet man Leute aus allen Kreisen, Würdenträger und Geschäftsleute, Generale und Schauspieler, Künstlerinnen und Schriftsteller, Ärzte und Gelehrte. Ja selbst die vornehme Halbwelt trifft man da und niemand findet etwas daran, nein im Gegenteil, man ist begeistert, daß es eine Stelle gibt, wo man Leute aus allen Kreisen treffen und sich die herauspflücken kann, die man gerade wünscht oder braucht.

Clemens Metternich hat sich längst daran gewöhnt, daß die Verhältnisse hier gründlich andere sind als in der Kaiserstadt zu Wien, wo die Koterien so streng gegeneinander abgegrenzt sind und man in der Hofgesellschaft ewig und immer nur dieselben paar Leute sieht, die dazu gehören und aus deren Kreis man nicht herauskommen kann, ohne sich etwas zu vergeben. Ihm liegt die hiesige Ungebundenheit viel mehr und da er sie auch noch mit dem Begriffe der Pflicht verbinden kann, so gibt er sich diesem Leben mit vollen Zügen hin, während seine Gattin sich weniger wohlfühlt, zurückhaltender bleibt, aus den Anschauungen ihrer heimischen Kaste weniger herauszutreten versteht, dafür aber das an Vornehmheit und Würde wieder einbringt, was ihr Gatte sich bei vielen Gelegenheiten vergibt.

Die wichtigste und anziehendste Verbindung, die Metternich im Regnaultschen Salon anknüpft, ist jene mit der Generalin Junot, der liebenswürdigen Frau, von der General Thiébault sagt, »etwas Hübscheres, Lebhafteres, Liebenswürdigeres und Witzigeres als diese so herrlich angezogene Frau« lasse sich nicht denken. »Sie ist wirklich bezaubernd«, schreibt der General von ihr, »ist eine der graziösesten Erscheinungen, die mir im Leben begegnet sind.« Das hindert ihren Gatten Junot nicht, Caroline Murat eifrigst den Hof zu machen, denn sie ist eine der Schwestern des Kaisers und unter ihnen jene, die die anderen an Geist und Willenskraft genau so überragt, wie Napoleon alle seine Brüder. Pauline freilich ist ihr körperlich an Schönheit weit überlegen, aber diese Schönheit ist nicht so belebt, nicht so charmevoll, nicht so anziehend wie der geringere Reiz Carolinens, der Gemahlin des Reitergenerals Joachim Murat. Sie hat ihren Gatten, den tapferen und auch schmucken Waffengefährten ihres großen Bruders, aus Liebe geheiratet. In den ersten Jahren hat diese Liebe auch vorgehalten, aber mit der Zeit war sie etwas kühler geworden und es ergaben sich nun oft Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gatten, die sich beide nicht allzu streng an ihre Ehepflichten halten.

Geistig ist Caroline ihrem Manne weit überlegen; sie hat in vielen Dingen ein tiefgründiges Urteil und vor allem eine für Leute in hoher Stellung höchst wichtige Eigenschaft: sie weiß sich in jeder Lage rasch zu entschließen. Dahinter lauert freilich eine ungesättigte Sucht nach Größe und Herrschaft und in diesem Punkte stimmen die beiden Gatten völlig überein. Ehrgeizig sind sie beide in unerhörtem Maße. Talleyrand sagt einmal von Caroline, sie besitze den Kopf Cromwells auf dem Körper einer hübschen Frau.

Hübsch, ja das ist der Ausdruck; schön wäre zu viel gesagt. Die Gestalt ist nicht einwandfrei, Caroline ist etwas zu klein und mehr nach der Breite zu geraten, hat aber wundervoll geformte Glieder. Die feinen, zarten Hände und reizend gestalteten Füße, die alle Mitglieder der Familie Bonaparte genau so besitzen, wie eine blinkende Reihe tadelloser Zähne. Eine feine, satinartig wirkende, strahlend weiße Haut, die rosig überhaucht ist, bildet einen ihrer höchsten Vorzüge. Ungleich anderen Frauen, die geschmückt und hergerichtet in prachtvollen Toiletten am besten aussehen, wirkt sie umgekehrt gerade im Negligé oder in einfachen Hauskleidern viel besser. Klugheit und Witz beseelen ihren Ausdruck und machen sie ungeheuer anziehend, besonders dann, wenn sie es will. Sie beherrscht ihr Mienenspiel vollendet und nur ab und zu verrät ein plötzlicher Blitz des Hasses, der über ihre Züge dahinflackert, Abneigung gegen den einen oder anderen Menschen, der ihre Wege kreuzt. Sonst aber wirkt ein gewisses inneres Leuchten, das sie im Verkehr mit den Menschen zeigt, oft anziehender als alle wundervolle, einzigartige, aber weniger beseelte Schönheit ihrer Schwester Pauline.

Caroline Murat ist nun vierundzwanzig Jahre alt. Metternich hat es schwerer an sie heranzukommen, weil sie der Gouverneur von Paris, der General Junot, förmlich mit Beschlag belegt, wogegen sich der erst vor kurzem zum kaiserlichen Prinzen und zum Großherzog von Berg und Cleve erhobene Murat zur Zeit bemerkenswert wenig um seine Frau kümmert. Junot ist ein Emporkömmling, der seine Laufbahn vor allem dem Glücksfall verdankt, bei der Belagerung von Toulon im Jahre 1793 als Unteroffizier mit Bonaparte in Berührung gekommen zu sein. Er ist ein sehr tapferer Mann, hatte sich damals den Spitznamen »sergeant de la tempête« erworben und in der Folge verknüpfte ihn Napoleon mit seiner glänzenden Laufbahn. Drei Jahre später war der einfache Unteroffizier bereits Oberst, nach zwei weiteren in Ägypten General geworden. Nach der Schlacht bei Austerlitz zu Beginn des Jahres 1806 zum Gouverneur und Befehlshaber des Platzes von Paris ernannt, ist ihm militärische Macht über die maßgebendsten Truppenteile in Frankreich gegeben. Bloß fünfunddreißig Jahre alt, groß und gut gewachsen, ist auch dieser Mann von Ehrgeiz besessen und daher schon wegen seiner bescheidenen Herkunft ungeheuer geschmeichelt, so sehr in die nächste Nähe und das Vertrauen Carolinens, der Schwester des Kaisers, gezogen zu werden. Junots Herkunft ist seine schwache Seite, während er unter ungeheurer Verschwendung und Pracht den Grandseigneur spielt. Wenn einer wagt, auf seinen bescheidenen Ursprung anzuspielen oder gar auf altadelige Abstammung pocht, dann antwortete Junot gelegentlich einmal: »Der einzige Unterschied zwischen solchen Leuten und mir besteht darin, daß sie Nachkommen sind, während ich ein Ahne bin.«

Aufmerksam beobachtet Metternich die Beziehungen zwischen Junot und dieser so interessanten Fürstin, der natürlich eine Feindseligkeit zwischen ihr und Laure, der Gemahlin des Generals Junot, folgt. Wenn man auch seinem Gatten nicht treu ist, ist man doch gekränkt, wenn er einer anderen den Hof macht. Clemens gefällt die quicklebendige Laure Junot für den Augenblick besser, um so mehr als eine Annäherung an Caroline überhaupt für einen Fremden zunächst gefährlich und zudem infolge der Lage der Dinge auch besonders schwierig erscheint. Aber Metternich merkt es genau, auch bei dieser Frau versagt seine äußere Erscheinung und seine Unterhaltungsgabe keineswegs, es entgeht ihm nicht, daß auch sie ihn mit Wohlgefallen sieht. Das ist höchst wichtig und bedeutsam, denn einmal ist sie die Schwester des Kaisers und dann steht sie besonders gut mit den nach diesem wichtigsten Persönlichkeiten im Staate, dem Minister des Äußern Talleyrand und dem Polizeiminister Fouché, denen er sich wohlberechnend besonders nähert. Ist Frau Junot schon nicht sehr erfreut, daß ihr Gemahl Caroline den Hof macht, jetzt hat sie auch noch einen zweiten Grund, ihr abgeneigt zu sein, sie wird eifersüchtig, wenn sie sieht, daß Caroline dem jungen österreichischen Botschafter Avancen macht.

Die Junot leben in dem entzückenden Schlößchen Raincy in der Nähe von Paris, geben dort Bälle und Jagden, Feste und Soupers. Da ist es nicht zu vermeiden, die beiden Nebenbuhlerinnen müssen sich sehen und treffen, die Junot womöglich ihrer Gegnerin sogar vorsingen. Sie weiß dabei genau, ihr Gatte ist förmlich verrückt vor Freude über seine Eroberung und merkt gar nicht, daß Caroline, wenn er gerade nicht hinsieht, mit Clemens Metternich kokettiert. Das ist nun schon ganz unerträglich. In Kürze hat der österreichische Botschafter in der Pariser Gesellschaft den Spitznamen »le beau Clément« bekommen und ein solcher Titel, der eigentlich kein Spitzname, sondern eine Schmeichelei ist, macht bei Frauen meist sehr großen Eindruck.

Auf dem Horizont des großen Welttheaters haben sich mittlerweile dunkle Wolken gezeigt. Kaiser Franz von Österreich hat aus der neuen Lage der Dinge die Folgerung gezogen und hat im August 1806 die deutsche Kaiserkrone zum Entsetzen vieler treuer Diener niedergelegt. »Da haben wir eine der zahlreichen Folgen jener fatalen Koalition und unklugen Kriege, kurz der zahllosen politischen und militärischen Dummheiten, die wir angehäuft haben, seit wir 1791 begannen, uns in diese unglückliche Revolution einzumischen«, Tagebuch Zinzendorf. 8. August 1806. Wien St. A. meint der alte Zinzendorf. Der Verzicht ist ein offenkundiges Eingeständnis, daß man in Europa in den zweiten Rang zurücktritt. Der neue Rheinbund ist entstanden, eine Gesellschaft von Sklaven, die sich früher deutsche Fürsten nannten und die nun Napoleon zum »Protektor« haben. Dieses Wort hat schon damals keinen guten Klang. Preußen ist nicht dabei. Man merkt dort erst jetzt, wie gefährlich es war, daß man Napoleon im Jahre 1805 so ruhig gegen Österreich und Rußland siegen ließ, ohne einen Finger zu rühren.

Clemens Metternich sieht da mit einiger Schadenfreude in dem sich zwischen Preußen und Frankreich stets mehr zuspitzenden Gegensatz die heraufkommende Rache dafür, daß man damals in Berlin Österreichs Kaiser nicht helfen wollte und für die Bitten und Bemühungen seines Gesandten, trotz formell spät genug abgeschlossenen Bündnisses, im wesentlichen taub geblieben ist. Und wirklich, es kommt zum Kriege zwischen den beiden Mächten. Am 25. September 1806 zieht Napoleon gegen Preußen ins Feld und die Siege von Jena und Auerstedt öffnen ihm den Weg nach Berlin. Die Notwendigkeit, dann auch Rußland zu bekämpfen, führt weit nach Osten. Die entstehenden Verhältnisse halten Napoleon fern von seiner Hauptstadt, er wird noch lange ausbleiben und so manche Gefahren bestehen.

Jetzt, wo die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse in Paris. Nun, da die Katze noch dazu Gefahren zu bestehen hat, gibt es allerhand Möglichkeiten. Wie, wenn dem großen Manne etwas Menschliches passieren sollte, er in einer der Schlachten bleiben oder in den fernen feindlichen Ländern, die er durchstreift, einem Anschlag zum Opfer fallen würde? Wer kommt dann als Nachfolger in Frage? Von den Brüdern Napoleons will keiner so recht. Lucien will von jeher von nichts wissen, der König von Holland, Louis, der erst im Juni 1806 dort Herrscher geworden war, hatte gar nicht annehmen wollen und sich ebenso ungern dazu vermögen lassen, wie seinerzeit zu der Heirat mit Hortense Beauharnais. Umsonst hat er Napoleon erklärt, das Klima Hollands sei seiner Gesundheit abträglich und würde nur seinen Tod beschleunigen. Kalt antwortete ihm der Kaiser: »Da werden Sie ruhmvoll sterben.« Tagebuch des Herrn von Floret. 12. Juni 1806. Wien St. A.

Caroline Murat hat das nicht begreifen können. Sie war entrüstet, daß ihr Mann bloß ein kleiner deutscher Großherzog wurde, sie hätte die holländische Krone gleich angenommen. Da ihr nicht das Gleiche angeboten ist, will sie wenigstens in Paris eine große Rolle spielen. Wer weiß, ob das nicht besser ist, wer weiß, was geschieht, wenn dem großen Bruder etwas zustößt, Gott bewahre natürlich; dann ist man an der Quelle, ist man die Freundin desjenigen, der über die militärischen Kräfte in der Hauptstadt gebietet, dann hat man den kaiserlich-österreichischen Botschafter zum Anbeter, der einem vielleicht auch gewaltig nützlich sein kann. Solche Dinge denkt man nur, man spricht sie nicht aus, aber wenn man mit Talleyrand und Fauché verhandelt, braucht man sie gar nicht auszusprechen, man versteht sich schon mit halben Worten und hat es gar nicht notwendig, sich erst bloßzustellen. Das wäre viel zu gefährlich, denn der Löwe lebt ja nicht nur, der Löwe eilt von Sieg zu Sieg.

Für Clemens Metternich heißt es in dieser Zeit geradezu überirdisch klug und vorsichtig bleiben. Er steht zwischen zwei Frauen. Politisch ist die eine, Caroline, ungemein wichtiger, fraulich die andere, Laure, ungemein anziehender. Beide stehen einander mißtrauisch bis zum Äußersten gegenüber, da muß man verdammt diplomatisch sein. Doch im Augenblicke ist das alles weniger gefährlich, man kann viel mehr wagen, wenn Napoleon nicht da ist. Viel leichter ist so inniger Anschluß zu gewinnen an Frauen und Männer, die wohl schon auf des Lebens Höhe stehen, dann aber völlig ans Ruder kommen wollen, falls dem alleswagenden Kaiser einmal doch etwas Menschliches passieren sollte. Es gibt viele Leute, die sich sagen, eine so schwindelnde Laufbahn kann einmal unerwartet plötzlich ein Ende finden. Aber selbst wenn dies nicht geschieht, muß ein solch himmelstürmendes Kartengebäude, wie Napoleon es aufgerichtet hat, eines Tages jäh zusammenstürzen. »Diese Universalmonarchie eines Bonaparte wird durch Zeit, Unverstand und ununterbrochenen Mißbrauch der Gewalt zugrunde gehen«, Tagebuch Zinzendorf. 16. Oktober 1806. Wien St. A. schreibt der die Weltereignisse kühl beobachtende, mit seinen siebenundsechzig Jahren abgeklärt urteilende österreichische Minister Graf Zinzendorf am 16. Oktober 1806 in sein Tagebuch.

Metternich lächelt über den Ehrgeiz der Leute rings um ihn, ihm entgehen die heimlichen Gedanken über zukünftige Entwicklungen nicht, obwohl er sie nicht ernst nimmt. Wie toll ist es doch, wenn Caroline daran denkt, Murat als Popanz an die Spitze Frankreichs zu stellen, um dann als seine Frau durch ihn zu herrschen. Doch bei ihr ist alles möglich. Dabei ist die Trägerin solch heimlicher Gedanken auch noch als Weib höchst reizvoll. Dem jungen Diplomaten steigt das Blut zu Kopf.

Indes denkt Napoleon nicht daran, seiner Schwester und den anderen Ehrgeizlingen den Gefallen zu tun und aus diesem Leben zu scheiden, ganz im Gegenteil. Er eilt von Erfolg zu Erfolg, wird mächtiger als je, erläßt von Berlin aus die Handelssperre gegen England, die dieses wirtschaftlich zu Boden zwingen soll, setzt seinen jüngsten Bruder Jerôme in Westfalen als König ein, schlägt die Russen in mehreren Schlachten und schließt endlich im Juli 1807 den Frieden von Tilsit, in dem Rußland nichts, Preußen aber das ganze Land links der Elbe verliert. Es scheint so, als wären Napoleon und der Zar völlig einig, ja in engster Freundschaft voneinander geschieden. Nun kann der Korse beruhigt wieder nach Paris zurückkehren und dort nach dem Rechten sehen.

Jetzt wird der stolzen, siegreichen Pantherkatze sehr genau berichtet, was sich mittlerweile hinter ihrem Rücken zugetragen. Man hat dem Kaiser schon angedeutet, daß so manches da nicht so ist, wie es sein sollte, man hat ihm auch von dem Verhältnis zwischen seiner Schwester Caroline und seinem einstigen Adjutanten und jetzigen Gouverneur von Paris Junot gesprochen. Vielleicht hat man ihm selbst angedeutet, man habe in dem Kreise, in dem diese beiden so auffallend häufig zusammen erschienen, besonders auch darüber gesprochen, was vorzukehren sei für den Fall, daß des Kaisers Kriegszüge schlecht ausgegangen wären oder ihm gar das Leben gekostet hätten.

Nun, wie dem immer ist, es paßt dem Herrscher auch schon allein die Tatsache nicht, daß seine Schwester, ob berechtigt oder nicht, mit dem Gouverneur von Paris ins Gerede kam. Wenn auch keine so weitgehenden politischen Ziele dahinter zu suchen sind, als Frau Junot Jahrzehnte später in ihren Memoiren glauben machen will, muß die Tatsache des Verhältnisses allein schon der kaiserlichen Familie gewaltig schaden. Darum will Napoleon sogleich dreinfahren und all dem ein Ende bereiten. Portugal hat gerade die Kontinentalsperre verweigert, man muß es strafen. Junot wird zum Befehlshaber der dahin bestimmten Armee ernannt, er hat nun baldmöglichst abzugehen. Damit wird all dem Gerede, an dem vielleicht sogar etwas Wahres ist, der Lebensfaden abgeschnitten. Es ist sicher nicht so dramatisch zugegangen, wie die auf Caroline eifersüchtige Laure glauben machen will, daß nämlich »der Löwe wütend war, Junot aufs Böseste schalt und ihm gegenüber selbst seine Schwester Caroline ›une petite sotte‹ Mémoires de Madame la Duchesse d'Abrantès. Paris. Edition originale 1822-23. Neue Ausgabe Paris o. J. VI/411. nannte.« Das ist wohl nur eine nette kleine Bosheit gegenüber der zur Zeit der Niederschrift noch lebenden einstigen Nebenbuhlerin.

Aber auch abgesehen von dieser Liaison gibt es mancherlei Grund zu Unzufriedenheit mit dem in der Pariser Gesellschaft herrschenden Geist. Napoleon sagt sich: »Ich bin zu lange fort gewesen.« Am frechsten scheinen sich die Frauen bemerkbar gemacht zu haben. Madame de Staël hat zwar nicht hier geweilt; nach der Schweiz in ihr Schlößchen Coppet verbannt, hat sie nicht selbst in Paris intrigieren können, aber nun kommt im Oktober eine ihrer besten Freundinnen von einem Besuche bei ihr nach Paris zurück, eine hübsche Person, hinter der die Männer in Scharen her sind, obwohl so mancher munkelt, daß es keinem gelingt, bei ihr recht glücklich zu werden. »Un four, qui jamais chauffe et où rien ne cuit«, Ein Ofen, der niemals wärmt und auf dem nichts zum Kochen gelangt. sagen die Leute von der äußerlich so bezaubernden Juliette Récamier, der Frau eines Bankiers, den sie 1793 mit kaum fünfzehn Jahren geheiratet hatte, während er schon nahezu dreimal so alt war. Damals war dieser geschäftstüchtige Sohn eines Hutmachers sehr reich gewesen, doch im Herbst des Jahres 1806 ging sein Unternehmen in einem Bankkrach zugrunde. Man sagte in Paris, dies wäre nur geschehen, weil seine schöne Gemahlin unter dem Einfluß der Frau von Staël eine ihr von Napoleon bei der Kaiserin angebotene Hofdamenstelle nicht angenommen hatte.

Die neunundzwanzigjährige junge Frau bietet eine wahre Augenweide; eine große, schlanke Gestalt trägt das entzückendste Gesicht, einen edel geformten Hals und wundervolle Schultern und einen kleinen, schwellenden Mund, der zuweilen eine herrliche Perlenreihe von Zähnen sehen läßt. Natürlich gekräuseltes, kastanienbraunes Haar umrahmt das feine Gesicht, das einen geradezu kindlich unschuldigen, warmen Ausdruck zeigt. Gerade die Füße, die David auf seinem Gemälde so reizend entblößt darstellt, sollen nach Aussagen von Zeitgenossen nicht besonders schön, die Arme zu mager, die Büste kaum betont gewesen sein.

Die Wirkung der jungen Frau auf Männer aber ist erstaunlich. Lucien Bonaparte war der erste ihrer eifrigen Anbeter und später drängt Prinz August von Preußen, sie möge sich von ihrem Manne scheiden lassen und ihn heiraten, bis auch er schließlich daran scheitert, daß diese Frau scheinbar nicht warm werden kann. Jedenfalls gehört Juliette Récamier zu den beiden Damen, die ohne zur Hofgesellschaft zu gehören, in Paris das meiste Aufsehen erregen; die eine, Madame de Staël, durch ihre Geistesgaben, die andere durch ihre Schönheit. Daher die Erzählung, die auch die George in ihren Memoiren wiedergibt, wonach ein Herr bei einem Déjeuner zwischen Frau Récamier und Frau von Staël sitzend eine Schmeichelei mit den Worten zu sagen vermeinte: »Ich bin stolz, die Ehre zu haben, zwischen der Schönheit und dem Genie zu sitzen.« Die damit als wenig schön erklärte Staël erwiderte daraufhin wütend: »Ja und dies ohne dabei selbst auch nur eins von beiden aufzuweisen.« P. A. Cheramy, Mémoires inédits de Mademoiselle George. Paris 1912, S. 202.

Napoleon, der weiß, daß die Récamier seit dem Unglück ihres Mannes oft und lange bei der ihm so verhaßten Schriftstellerin in Coppet geweilt hat, beobachtet mißtrauisch, wie alle Welt ihren Salon aufsucht, wo bei der mißlichen finanziellen Lage kaum sonstige Genüsse geboten werden können. Er sucht hinter allem und auch da Politik, Verschwörungen, dunkle Pläne, obwohl die Besucher hauptsächlich doch nur um der Schönheit der Hausfrau willen ihr Heim aufsuchen. Aber Napoleon ist nun einmal in Verfolg von all dem, was er nach seiner Rückkehr in Paris gehört hat, mißtrauisch geworden; und dies mit voller Berechtigung. Selbst seine Minister laufen zu dieser Madame Récamier, ebenso wie die Diplomaten, nicht zuletzt Clemens Metternich, der nicht gewohnt ist, wegzusehen wenn irgendwo eine schöne Frau auftaucht. Und Juliette Récamier zu bewundern, gehört förmlich zum guten Ton und ist wirklich ein Vergnügen; nicht leicht ist so viel reizvoller Charme sonst irgendwo in der Welt zu finden. Das ist Paris, der Stadt der bezauberndsten Frauen vorbehalten, wo solche in der gesellschaftlichen Prachtentfaltung besonders zur Geltung kommen.

Als der Kaiser einmal erfährt, daß nicht weniger als drei seiner aktiven Minister, darunter Talleyrand, und mehrere Diplomaten, in ihrer Mitte Metternich, sich im Salon der Récamier trafen, benützt er die Gelegenheit, dies seinen Würdenträgern scharf auszustellen. Metternich kann er natürlich nichts sagen, aber dieser fühlt sehr genau, daß es auch ihn angeht und wird äußerst vorsichtig.

Überdies merkt er bald, daß bei der schönen Juliette politisch wegen der Feindschaft, die Napoleon ihr entgegenbringt, aber auch in »amoureuser Beziehung«, wie er zu sagen pflegt, nicht viel zu holen sei. Ein körperlicher Mangel sagt man, soll bei Madame Récamier der Grund dafür sein, daß sie niemandem jemals ihre Gunst schenkt, obwohl sie ungeheuer viele zu glühender Liebe entzündet. Anderseits kann diese Frau nicht leben, ohne angebetet zu werden. »Wenn sie einige Tage ohne bewunderndes Wort geblieben ist, ist sie ganz unglücklich«, vermerkt J. J. Ampère in seinem Tagebuch. Louis de Launay, Un amoureux de Madame Récamier. Le journal de J. J. Ampère. Paris 1927, S. 23.

Völlig will aber Metternich mit ihr gewiß nicht brechen; einmal erfreut sich auch er, der Frauenkenner und Frauengenießer, an dem bezaubernden Anblick, den sie bietet, und dann will er auch die Verbindung zu denen aufrechterhalten, die dem kaiserlichen Regime kritisch gegenüber stehen, so schwach sie auch nach außen hin erscheinen mögen. Darum sucht er sich im Fasching bei den Bällen unter schützender Maske so oft als möglich an die schöne Juliette heranzumachen und kundschaftet vorher meist bei ihr selber aus, unter welcher Verkleidung sie den Ball besuchen wird. Endlich führt Napoleons durch den aufgefangenen Briefwechsel der Récamier mit Madame de Staël genährtes Mißtrauen zu dem Verbote, sie überhaupt aufzusuchen. Da der Kaiser sogar erklärt haben soll, er betrachte jeden als seinen persönlichen Feind, der ihren Salon betritt, wagt Metternich, da die maskierten Bälle aufgehört haben, nur mehr in aller Frühe zu sonst gänzlich ungewohnter Stunde, förmlich wie ein Dieb zu ihr zu schleichen. Aber auch von diesen Besuchen wird Napoleon aufs genaueste unterrichtet, denn die Botschafter stehen alle unter polizeilicher Aufsicht und können keinen Schritt tun, ohne daß Fouché und durch ihn, allerdings nicht in allen Fällen, der Kaiser davon erfährt.

In den Salons wird viel geschwätzt – natürlich liefert den Hauptstoff dazu stets der Monarch. Diesmal ist erneut sein Verhältnis zu Josephine im Munde aller. Schon im Jahre 1801, als es noch gar kein Kaisertum gab, hatte man daran gedacht, die Herrschaft der Familie Bonaparte zu verewigen und soll dem Ersten Konsul, wie Cobenzl damals berichtete, schon vorgeschlagen haben, sich scheiden zu lassen und eine andere Frau zu nehmen, die in der Lage wäre, ihm Kinder zu schenken. Bericht aus Paris. 4. März 1801. Wien St. A. Und nun steht dieselbe Frage wieder im Vordergrund des Interesses; Metternich hört davon und wendet sich an Josephines größte Gegnerin im Familienkreise, seine Freundin Caroline um Auskunft, was es damit in Wirklichkeit auf sich habe. Er nennt sie in seinem Bericht zwar nicht ausdrücklich als Quelle, denn so vorsichtig muß er schon sein. Auch Kuriere sind ja oft schon aufgehoben worden, aber es ist zehn zu eins zu wetten, daß er seine Kenntnisse, die er am 30. November 1807 nach Wien berichtet und die von beabsichtigter Ehetrennung sprechen, von jener Schwester des Kaisers bezog. Auch weiß er schon, daß man in Moskau vorfühlt, ob nicht eine russische Großfürstin für Napoleon in Betracht käme. Schon steigen vor seinem geistigen Auge die ungeheuren Gefahren auf, die sich bei der Verwirklichung solcher Pläne für sein Vaterland Österreich ergeben könnten. Nichts geringeres als die Aufteilung des Reiches erscheint als Schreckbild, wenn er die Folgen einer solch engen Verbindung zwischen den beiden größten, fast von jeher immer in Gegensatz zu Österreich stehenden Mächten Europas überdenkt.

Napoleon I. Nach einem Stich von Delaroche

Für Caroline ist die Aussicht, ihre alte Feindin Josephine in den Hintergrund zu verweisen, eine wahre Wollust. Sie tut alles, um den schwankenden Kaiser darin zu bestärken und nichts trägt mehr dazu bei, als indem man immer wieder davon spricht und so den Monarchen langsam daran gewöhnt, die sogenannte öffentliche Meinung als Entschuldigung dafür aufzurufen, wenn er sich entschließt, seiner angetrauten Frau den Laufpaß zu geben. Es ist sicher, daß Caroline mit Metternich darüber gesprochen hat, der jedes Wort, das von dieser Angelegenheit handelt, mit äußerstem Interesse verfolgt. Nichts kann sich für den Augenblick an Wichtigkeit mit einem solchen Ereignis messen. Jedenfalls, sagt sich Clemens, wird irgendeine Kaisertochter vor allem dafür in Betracht kommen. Eine solche Verbindung mit dem derzeit mächtigsten Manne Europas zustandezubringen, wäre, denkt er, eine Großtat für jeden Diplomaten. Aber eine Österreicherin ist wohl im Augenblick ausgeschlossen. Metternich weiß, in Wien denkt man gar nicht daran. Dort brütet man Rache für 1805 und frühere Jahre, die Österreich so verlustreiche Friedensschlüsse gebracht haben.

Wenn aber auch solche Schicksalsfragen im Hintergrunde aufsteigen, unterhält man sich deswegen nicht weniger in Paris. Einen so glänzenden Fasching wie den des Jahres 1807 hat man da schon lange nicht mehr gesehen. Napoleon hat von den Damen seiner Familie ausdrücklich verlangt, daß sie großes Haus machen. Die Schwestern des Kaisers, Caroline und Pauline, und auch die nunmehrige Königin von Holland, Hortense Beauharnais, die insbesondere von Caroline ebenso gehaßt wird, wie ihre Mutter, geben große Maskenbälle, deren Mittelpunkt oft glänzend aufgeführte kleine Ballette bilden. Eifersüchtig will Caroline immer, daß ihre Feste stets als die prachtvollsten gelten. Rachsüchtig und gehässig, wie sie ist, benützt sie einmal eine Gelegenheit, um zweien ihrer Gegnerinnen auf einmal einen bösen Streich zu spielen. Hortense hat sich eine glänzende Quadrille ausgedacht, die von Vestalinnen und Priestern des Tempels der Venus in prunkvollen Kostümen ausgeführt werden soll. Eine wunderschöne Tänzerin hat in goldenem Schuppentrikot als Göttin der Liebestollheit den Reigen anzuführen. Nun sagte man dieser Künstlerin nach, sie hätte Junots Gunst genossen, Grund genug, um Caroline gegen sie aufzubringen. Und wirklich, im Höhepunkte des Balles, als sich eben die strahlende Schönheit jener Tänzerin in vollem Glanze zeigt, steht die Großherzogin von Berg auf und ruft mit lauter, schriller Stimme: »Ich verbiete mir, daß diese Kreatur ihre Tollheit bis in mein Palais trägt.« Die Gäste stieben entsetzt auseinander, alles zeigt höchste Verlegenheit. Auch der Kaiser ist anwesend, was wird er zu diesem Skandal sagen? Hortense, die Arrangeurin dieses Balletts, verteidigt die Tänzerin. Endlich aber findet jeder, es sei das beste, das Fest zu verlassen und alle Gäste ziehen sich betreten zurück. Siehe die Darstellung dieser Episode in Marcel Duponts Caroline Bonaparte. Paris 1937, S. 164 f. Es ist nicht bekannt, ob das Ehepaar Metternich bei diesem Feste anwesend war, doch muß wohl angenommen werden, daß es zufällig nicht daran teilnahm, sonst hätte sich ein Wort darüber in des Botschafters Berichten gefunden. Vielleicht aber wollte er nur die Urheberin des Skandals, die ihm so nahestehende Schwester des Kaisers schonen, denn geladen war er gewiß. Und er ist im allgemeinen nicht der Mann, der sich ein solches Fest entgehen läßt.

Caroline aber ist befriedigt. Sie hat ein doppeltes Ziel erreicht. Den verhaßten Beauharnais wieder einmal etwas angetan und gleichzeitig eine Tänzerin bestraft, die es gewagt hat, in ihr eigenes, wenn auch illegales Liebesgehege einzubrechen. Sie selbst aber ist ihren Verehrern gar nicht treu. Junot weilt allerdings nun fern und Metternich ist also dieses Nebenbuhlers ledig, aber Caroline scheut sich nicht neben dem jungen, hübschen ausländischen Diplomaten nun einem dritten ihre Gunst zu schenken; sie braucht auch diesen Mann, wie die beiden anderen, nicht nur zur Liebe, auch zu anderen Dingen. Es ist der erste Flügeladjutant und vertraute Begleiter Murats, der Herzog de la Vauguyon, ein Offizier von altem königlichem Adel, der eine eigentümliche Rolle zwischen den beiden Gatten spielt. Er gibt sich dazu her, Caroline die verborgenen Gedanken und Geheimnisse ihres Gemahls zu verraten, der in letzter Zeit oft Meinungsverschiedenheiten mit ihr hat. In Liebesdingen läßt sie zwar Murat ungestört seinen Weg gehen, aber wissen will sie alles.

Napoleon hat indessen schon längst Wind davon bekommen, daß Metternich und seine Schwester in recht engen Beziehungen zueinander stehen. Man erzählt sogar, daß eine Geschichte, die sonst immer auf Talleyrand bezogen wird, in Wirklichkeit Metternich zum Helden gehabt habe. Der enge Freund des Kaisers, Marschall Lannes, der mit dem Monarchen auf Du und Du steht und dem so manches erlaubt ist, was ein anderer nicht wagen kann, sah einmal zu, wie Talleyrand und Metternich lebhaft auf den Kaiser einsprachen. Als sie sich dann mit einer Verneigung zurückzogen, brach Lannes in Gelächter aus. Auf Napoleons Frage warum, soll er geantwortet haben: »Ich lache über den Geschmack, den die Großherzogin Caroline an einem Manne wie Metternich findet, der eine solch hündische Demut zeigt. Hätte ich ihm während dieses Gespräches mit Dir einen Tritt in einen gewissen Körperteil gegeben, wozu ich äußerste Lust empfand, hättest Du vorne sicher auch nicht das leiseste Zucken seines süßen Mundes wahrgenommen.« Schmidt-Weißenfels, Fürst Metternich. Prag 1860, S. 64.

Während man sich in Paris unterhält und unter dieser ablenkenden Außenseite Weltherrschaftspläne träumt und Metternich tanzend und flirtend trotzdem, oder besser gerade dadurch, den Pflichten seines Berufes wundervoll zu entsprechen versteht, entwickeln sich die Meinungen und Zukunftspläne am Wiener Hofe in einer bezeichnenden Richtung. Der Einfluß des einstigen Erziehers des Kaisers Franz, des Grafen Colloredo und dessen Gemahlin, der die älteste Tochter Marie Louise anvertraut war, ist gebrochen, denn die Kaiserin Marie Therese, die Tochter des Neapolitanischen Königspaares, hat 1806 die Entfernung des Ehepaares vom Hofe durchgesetzt. Der stets unentschlossene, sehr schwankende Kaiser sucht nun nach einer neuen Stütze, nach neuen Krücken, ohne die er nun einmal nicht sein kann.

Diesmal aber ist seine Wahl ausgezeichnet. Ein kluger, energischer und vaterlandsliebender Mann gewinnt am Hofe entscheidenden Einfluß, der neuernannte Minister des Äußern Johann Philipp Graf von Stadion. Mit ihm tritt die Idee und der Wunsch in den Vordergrund, die Niederlagen der vergangenen Jahre wettzumachen und die Übermacht des korsischen Emporkömmlings zu brechen, der sich vermißt, nach Weltherrschaft zu streben. Der sonst verläßliche Adam Wolf erklärt in seiner »Eleonore Fürstin Liechtenstein«, Wien 1875, von Metternich ohne jeden näheren Beleg: »Er war der Schöpfer des Krieges von 1809. Seine Frau hat dafür in Wien gesprochen und gehetzt.« Das ist nun beides keineswegs wahr, die Gräfin war in der kritischen Zeit überhaupt nicht in Wien, doch diese Sätze, von hervorragenden Historikern übernommen und dadurch bestärkt, sind in zahlreiche Werke übergegangen. Der Schöpfer des Krieges von 1809 ist und bleibt Stadion. Und dies von Wien aus, durch Österreichs Kraft und Macht. Er tarnt dies nur gerne seinem Volk und dem Hof gegenüber und ist zufrieden, wenn man immer glaubt, alles gehe von ihm, dem Monarchen aus und geschehe nur durch ihn. Zinzendorf, der Franz I. wohl kennt und ihn durchschaut, lächelt, wenn er oft sieht, wie der Kaiser Dinge, die andere tun, geheim hält, um später so tun zu können, als stamme die Idee von ihm selbst. Tagebuch Zinzendorf. 28. November 1803. Wien, St. A. Dieser Charakterzug des Kaisers ist die Stufe, auf der ein geschickter, geschmeidiger Mann mit einiger Psychologie dazu kommen kann, eine unbedingte Herrschaft über den Monarchen zu gewinnen, wenn er nur nach außen so tut, als entschiede überall der Kaiser. Obwohl man eigentlich von einem als Kriegshelden gefeierten General und kaiserlichen Prinzen das gerade Gegenteil erwarten sollte, widerstrebt der neuen Richtung vor allem Erzherzog Karl, der Bruder des Kaisers, dem besonders der frische Zug, der sich nun vornehmlich in der äußeren Politik zeigt, ein Dorn im Auge ist.

Da tritt ein Ereignis ein, das auf die Pläne Stadions und seiner Partei äußerst fördernd wirken soll. Kaiserin Marie Therese, die an Politik niemals Gefallen gefunden hatte, stets für Frieden eintrat, schon um ihren Gatten immer um sich zu haben, erwartet nun schon zum zwölften Male Familienzuwachs. Kaiser Franz kann nie genug davon haben. Als die Kaiserin ahnungsvoll meint, es würde ihr diesmal sehr beschwerlich fallen, meint er ruhig, er möchte am liebsten achthundert Kinder haben. Tagebuch Zinzendorf. 28. November 1808. Wien, St. A. Diesmal aber geht die Geburt wirklich schlecht aus. Nur vierunddreißig Jahre alt, fällt Marie Therese damals den Ärzten zum Opfer. Dreimal läßt man sie zur Ader und schwächt sie dadurch so, daß sie ein nicht lebensfähiges Töchterchen vorzeitig zur Welt bringt. Am 12. April hat angeblich Erzherzogin Leopoldine die berüchtigte Weiße Frau zu sehen vermeint und mit der Erzählung alle Bewohner der Hofburg in Schrecken gesetzt, obwohl sie sich nur selbst in weißem Kleide in einem Trumeauspiegel erblickt hatte. Als Marie Therese aber am 13. April wirklich an Kindbettfieber stirbt, schwört der ganze Hof auf dieses Gesicht aus einer anderen Welt. Doch ebenso wie Kaiser Franz als Herrscher jemand braucht, der ihm die Regierungslast abnimmt und auf den er sich vollkommen stützen und verlassen kann, kann er im Privatleben auch nicht ohne Frau sein. Sechs Monate bloß nach dem Verluste der ersten hat er die nun Verstorbene geheiratet und diese ist noch kaum erkaltet, so sieht er sich bereits nach einer Nachfolgerin um.

In dem nahen Wiener-Neustadt leben seit ihrer Vertreibung aus Mailand Erzherzog Ferdinand und seine Gemahlin Maria Beatrix von Modena-Este. Dem Einbruch des jungen Generals Bonaparte in Italien im Jahre 1796 verdanken diese Fürstlichkeiten den Verlust aller ihrer Besitzungen im Italienischen sowie ihrer Stellung als kaiserliche Gouverneure in Mailand und sehen daher seit dieser Zeit als verbannte Flüchtlinge in Napoleon den bösen Dämon ihres Geschlechtes.

Erzherzog Ferdinand ist ein Kind der großen Kaiserin Maria Theresia und hat eine zahlreiche Familie. Er besitzt vier Söhne, Franz, Ferdinand, Maximilian und Karl Ambras und mehrere Töchter, von denen die letztgeborene Luigia ein entzückend anmutiges, charaktervolles und kluges Geschöpf, allerdings zarter Gesundheit ist. Alle Kinder sind in Haß gegen den französischen Welteroberer erzogen, der sie um ihr Hab und Gut und ihre Zukunft gebracht hat. Auffallend oft erscheint Franz I. in dem Hause seines Onkels in Wiener-Neustadt und schon am 22. August, also kaum vier Monate nach dem Tode seiner zweiten Frau, verlobt er sich mit Luigia d'Este, die von nun an Maria Ludovika heißen wird, um sie von ihrer Cousine, der ältesten, nur um vier Jahre jüngeren Tochter des Kaisers besser zu unterscheiden. Der Monarch ist mit seinen vierzig Jahren genau doppelt so alt wie seine nunmehrige Braut. Des Kaisers Werbung geht mit dem Überreichen reizender Geschenke, einem Spitzenkleid, einem kostbaren Shawl und einem Strauß hochroter Rosen einher. Das Mädchen wurde dabei »feuerrot vor Freude und glich dem Strauß dunkler Rosen, der in ihre Hände gelegt wurde«. Eugen Guglia, Kaiserin Maria Ludovika von Österreich. Wien 1894, S. 27. »Nun heirate ich das drittemal«, soll der Monarch damals gesagt haben. »Das erstemal als Kind, das zweitemal wurde ich auch gezwungen, nun aber das drittemal heirate ich aus eigener Wahl.« Katharina Hoffinger, Aus dem Leben des Kaisers Franz, in der Zeitung »Vaterland« vom 19. März 1899, Nr. 78-100.

Metternich spürt auf lustige Weise die Rückwirkungen dieses großen Ereignisses in einem ironischen Brief seines höchsten Vorgesetzten, Grafen Stadion: Stadion an Metternich. Prag, 30. November 1807. B. u., St. A. Z. P. »Euer Exzellenz«, heißt es da, »wird die Wichtigkeit des Briefes voll ermessen, den ich die Ehre habe, Ihnen zu übersenden, wenn ich Ihnen sage, daß er von Madame Zamoyska … an ihre marchande de modes gerichtet ist, um ein Kleid zu bestellen, das bei der Allerhöchsten Hochzeit glänzen soll, die hier in Kürze gefeiert werden wird. Sie, Herr Botschafter, werden verstehen, wie sehr eilig ein solcher Auftrag ist, ich habe nicht nur feierlich versprechen müssen, Ihnen den Brief sofort zukommen zu lassen, sondern auch, daß das Paket mit dem in Frage stehenden Kleide in den Koffer des ersten Kuriers, den Sie senden werden und unmittelbar nach den Depeschen placiert werde … Euer Exzellenz werden sicherlich alle Heiligkeit meiner Verpflichtung würdigen und ich habe Grund anzunehmen, daß Sie versuchen werden, soviel von Ihnen abhängt, zur Verwirklichung der Wünsche einer ebenso schönen, wie liebenswürdigen Frau beizutragen.«

Die Eheschließung ist ein besonderes Glück für Franzens Kinder, denn die junge Frau, die nun am 6. Jänner 1808 Kaiserin geworden ist und in ihrer bescheidenen Anmut und Liebenswürdigkeit mit ihrer geschmackvoll gekleideten, lieblichen Erscheinung jeden entzückt, straft das Wort Stiefmutter in jeder Weise Lügen. Sie nimmt sich der Kinder und insbesondere des geistig und körperlich sehr zurückgebliebenen Kronprinzen Ferdinand mit Selbstverleugnung an. Es ist nicht leicht für sie gegenüber der halberwachsenen Marie Louise, aber auch den kleineren Kindern auf einmal Mutter zu spielen und sie muß lachen, wenn ihr einmal die vierjährige Erzherzogin Marianne, der sie irgendetwas ausstellen mußte, plötzlich mit förmlich strafendem Ausdruck statt Mama »Cousine« sagt. Hoffinger a. a. O. »Vaterland«, vom 19. März 1899, Nr. 78-100. Sie aber überwindet da jede Schwierigkeit.

Freiherr von Egloffstein hat mehr als recht, wenn er sagt, diese Frau besaß ein unendliches Bedürfnis zu lieben, eine unendliche Kraft dazu. Sie weiß sich anzupassen, ihre Stiefkinder genau so zu lieben als wären sie ihre eigenen und erklärt ihrem Gatten: »Ich bin ein unnötiges Geschöpf, wenn ich mich nicht für Dich aufopfere.« Sie hat wohl ein inniges Gemüt, aber auch einen ausgeprägten Hoheitsbegriff und ein lebendiges Rechtsgefühl. Die Charaktere der beiden Gatten zeigen aber gewaltige Unterschiede. »Er war kühl und sie leidenschaftlich«, sagt Guglia, Guglia a. a. O. S. 47. »er trocken und sie enthusiastisch sentimental, er mehr klug berechnend, sie mehr vorschauend genial.« Sie ist erfüllt von der Überzeugung, es sei ihre Pflicht, uninteressiert für das Glück anderer zu wirken Tagebuch Zinzendorf. 16. März 1808. Wien St. A. und wenn der Kaiser wünscht, daß sie mit ihm reitet und jagt, obwohl ihr das bei ihrer zarten Gesundheit keinesfalls zusagt, tut sie es sofort. Besonders aber unterscheidet sie sich von ihrer Vorgängerin in dem Interesse an den politischen Vorgängen der Welt, wobei sie stark ausgeprägte Neigungen und Abneigungen zeigt. Nun steht an der Seite des Kaisers Franz eine Frau, die den Haß gegen Napoleon schon in frühester Jugend in sich eingesogen hat. Es sind alle Anzeichen vorhanden, daß die in Österreich an leitender Stelle wirkenden Staatsmänner, also auch Metternich, an dieser hohen Frau und ihrem Wollen und Wünschen bald in freundlichem, bald in gegensätzlichem Sinne nicht werden vorbeigehen können.

In Clemens' Abwesenheit und gänzlich ohne sein Zutun, ja überraschend für ihn, ist diese dritte Heirat vorsichgegangen. Mit unnachahmlicher Würde und rührender Bescheidenheit ist die junge Prinzessin zum Altar getreten. Metternich konnte zur Hochzeit nicht kommen, zu sehr fesselt ihn seine Aufgabe in Paris. Nicht immer ist er es, der interessante Nachrichten mitteilt, manchmal sagt man ihm auch von Wien aus Wichtiges, das seinen Wirkungskreis an der Seine betrifft. Eben hat man ihm einen interzipierten Brief mitgeteilt, der sehr bezeichnend ist, weil er erkennen läßt, daß nicht alle Mitglieder der Familie Bonaparte an die Beständigkeit des Sternes Napoleons glauben. Am 13. September 1807 hat in Mantua eine Begegnung des Kaisers mit seinem Bruder Lucien stattgefunden, in der der Monarch ihn zum Bruche mit seiner Frau, der Witwe eines Wechselagenten, veranlassen wollte. Er bot ihm bei dieser Gelegenheit den Thron Portugals an. Lucien aber verwarf Forderung und Antrag. »Mein Privatleben«, sagte er Bonaparte, »aus dem Sie mich heraustreten lassen wollen, ziehe ich allen Thronen vor. Es hat nicht nur viel mehr Reiz für mich als diese, es bietet mir überdies viel mehr Sicherheit als der hohe Rang, den Sie mir verleihen wollen; eine jener Katastrophen, deren die Weltgeschichte voll ist, kann in einem Augenblick dieses ganze Gebäude von Größe und Glück stürzen, das Sie mit so ehrgeizigem Stolze erfüllt, während ich den Zustand, den ich mir geschaffen, erhalten und dem Haß und der Rache entgehen werde, die Sie wie Ihre Kreaturen verfolgen wird.« Bischof von Nancy an Claude Antoine de Bésiade Duc d'Avaray. Wien, 20. Jänner 1808. Interzept Wien St. A.

Die Brüder gehen unversöhnt auseinander. Lucien hat in einem Augenblick so gesprochen, da Napoleon sich gerade in die Streitigkeiten der königlichen Familie Spaniens einmengt und bald auch dieses Land dem Kranze seiner Familienreiche eingliedern wird. Schon ist am 20. Februar 1808 Caroline Murats Gemahl als oberster Befehlshaber aller französischen Truppen jenseits der Pyrenäen nach Spanien abgegangen. Caroline hofft auf die Königskrone dieses Landes und Metternich verfolgt mit angehaltenem Atem die Entwicklung, die seine Liebesgöttin zu immer höheren Ehren und Würden zu heben verspricht. Auf mündlichem Wege läßt er solche Dinge nach Wien berichten, indem er immer einen Schleier über die Herkunft der Nachrichten breitet, um nicht nur die Quellen, sondern auch sich selbst möglichst wenig zu kompromittieren.

Die Vorgänge in Paris und in Spanien werden in Wien aufs eifrigste verfolgt, denn die allgemeine Richtung der Stimmung und der Politik macht sich immer mehr mit dem Gedanken vertraut, daß der Tag der Rache nahe. »Denn«, sagt z. B. Graf Saurau in einer Denkschrift, »man kann im Ganzen mit einer Wahrscheinlichkeit, die der Gewißheit am nächsten kommt, behaupten, daß Napoleon, so lange noch eine Macht in Europa besteht, die die Vollendung seiner Entwürfe hindert, die Waffen nicht eher niederlegen wird, als bis sie der Tod ihm entreißt«. Graf Saurau an Kaiser Franz. Alleruntertänigster Vortrag. Graz, 16. März 1808. Wien St. A.

Brouillon Nr. 1 nennt Feldmarschall Fürst de Ligne den Korsen, der die ganze Welt durcheinander wirbelt wie ein Sturm, der in einen Haufen Blätter fährt. Der Salon des Grafen André Razoumowski, der unmittelbar nach Tilsit wegen seiner Abneigung gegen ein französisch-russisches Bündnis von seinem Botschafterposten abberufen, aber in Wien geblieben war, bildet nun den Sammelplatz aller napoleonfeindlichen Elemente. Dort macht sich eine förmliche Kriegspartei geltend, in der besonders die Damen der Hofgesellschaft das große Wort führen, die die hitzigsten Anhängerinnen der korsenfeindlichen Bestrebungen sind und nun sowohl durch die neue Kaiserin, als auch einige große russische Damen unterstützt und gefördert werden, die sich in Wien niedergelassen haben. Dazu gehören zwei einstige sehr enge Bekannte Metternichs. Vor allem Fürstin Katharina Pawlowna Bagration, »die russische Sirene«, Gentz an Brinckmann. Teplitz, 16. Oktober 1807, in: Briefe von und an Friedrich von Gentz, herausgegeben von Friedrich Karl Wittichen. München-Berlin 1910. wie Gentz sie nennt, die sich in Wien sehr wohl fühlt und nur bedauert, daß ihr früherer Anbeter fern in Paris festgehalten ist.

Auch Wilhelmine von Sagan weilt nun immer öfter in Wien und wird sich dort bald gänzlich niederlassen. Sie hat sich indes unter erheblichem Geldaufwand im März 1805 von dem Prinzen Louis Rohan scheiden lassen, der erst nach Zahlung einer großen Summe dareinwilligte und heiratete zwei Monate danach den Fürsten Wassili Sergejewitsch Troubetzkoj. Dieser Offizier in russischen Diensten will in Rußland leben und dorthin zurückkehren, Wilhelmine aber zieht das Leben im übrigen Europa vor. Man ist freier, ungebundener, nicht so von Launen Mächtiger abhängig – sie bleibt Rußland nur soweit verbunden, als es irgend nötig ist, um ihre Geldbezüge aus den dortigen Besitzungen zu sichern. Troubetzkoj aber hat sie enttäuscht. Sie läßt sich also auch von diesem Manne scheiden. »Je me ruine en maris«, hatte sie damals ausgerufen und die beiden Gatten schnell vergessen.

Prinz Louis Ferdinand von Preußen, den sie sich dereinst als Gemahl erhofft hat, ist 1806 auf dem Schlachtfeld von Saalfeld gefallen und das hat sie viel mehr erschüttert, als je einer ihrer beiden Gatten ihr Gemüt in Wallung versetzt hat. Nach vielem Herumirren in Prag und Teplitz und so manchen Liebeserfolgen und Enttäuschungen wirft sie sich jetzt der Politik in die Arme. Während ihre Mutter, die Herzogin von Kurland, zurzeit franzosenfreundlich ist, zeigt sich Wilhelmine als glühende Hasserin Napoleons und paßt so sehr gut in den Razoumowskischen Kreis hinein. Die beiden Namen ihrer einstigen Männer läßt sie gänzlich beiseite und nennt sich Herzogin von Sagan als die Erbin jener stolzen Herrschaft. Gentz geht bei ihr aus und ein und ist von ihr ebenso entzückt, wie alle Welt, wenn er sich über sie auch oft recht respektlos äußert. Wilhelmine zeigt sich in ihrem sechsundzwanzigsten Lebensjahre nach so vielen Erfahrungen nach wie vor als eine höchst begehrenswerte, pikante Dame. Die jungen Leute umlagern sie entzückt, die älteren, kritischeren, wie Graf Zinzendorf, meinen ein bißchen scharf: »Das ist eine kleine Frau, die Aussehen und Benehmen eines Dirnchens hat. Ein merkwürdig geformtes Naschen, aber alles in allem höchst lustig.« Tagebuch Zinzendorf. 12. Februar 1808. Wien St. A. Immerhin ist er schon der zweite, der das Dirnenhafte an ihr hervorhebt. Alle aber sind sich darin einig, daß sie in der Politik ebensowohl, wie in Liebesdingen höchst gefährlich werden kann; aber empfangen wird sie überall, auch in der »crème de la crème« der Hofgesellschaft, obwohl so manche Angehörige der Familien Liechtenstein und Schwarzenberg über sie nicht wenig die Nase rümpfen.

Das Leben und Treiben innerhalb des engsten Kreises der Hofgesellschaft ist äußerst rege, wenn sich auch immer wieder die gleichen Personen begegnen, ohne kaum je einen Außenseiter zuzulassen. Man unterhält sich damit, Theaterstücke dilettantisch aufzuführen, wie z. B. am 11. Mai im Palais Liechtenstein, wobei die Teilnehmer ihre mangelnde Schauspielkunst durch reizende Erscheinung und entzückendes Aussehen vergessen lassen. Da ist die taufrische Gräfin Flora Wrbna und die Gräfin Molly Zichy, die schwarze, rassige Frau mit etwas rauher Stimme, die in ihrer Ehe so straff die Zügel führt, daß ihr wenig bedeutender Gatte den Spitznamen »der Mollo« bekommt. Auch Madame de Staël hat sich, von der Schweiz kommend, in Wien eingefunden und schürt tüchtig den Haß gegen Napoleon. »Er ist immer und zu jeder Zeit despotisch«, erklärt sie. Zum Beweise dafür verbreitet sie das Geschichtchen, das man sich in Paris von Napoleon und der hübschen Schauspielerin Fräulein Mézeray erzählt. Darnach hätte er sie einmal rufen lassen. Als sie erschien, wäre er aber gerade eifrig beschäftigt gewesen, hätte gar nicht erst aufgesehen und trocken gesagt: »Setzen Sie sich, ziehen Sie sich aus, legen Sie sich nieder.« Wenn sie auch nicht wahr sind, verbreiten sich solche Geschichten mit Windeseile und schaden einem Mann mehr als manch geschickter politischer Schachzug.

Auch die George hat auf der Reise nach Petersburg in Wien geweilt und am 15. und 16. Mai 1808 im Salon der Prinzessin Bagration eine Vorlesung gehalten. Lauter Verehrerinnen Metternichs sind da versammelt, nur er selbst fehlt zu ihrer aller Leidwesen. Napoleon freilich entgehen solche Umtriebe gegen ihn nicht. Man trägt ihm alles zu und er verhält sich auch darnach; er will Madame de Staël nun auch in Coppet in der Schweiz überwachen lassen. »Bis zu dieser Stunde«, schreibt er am 28. Juni 1808 an seinen Polizeiminister, »hat man sie nur als verrückt angesehen, aber jetzt beginnt sie sich einer Koterie anzuschließen, die für die öffentliche Sicherheit gefährlich ist.« Metternich wird kein Glück haben, wenn er sich wieder einmal auf dieser Dame wiederholtes Bitten bei Napoleon für sie verwenden soll.

Seine umschwärmte Caroline Murat hat nun endlich die so heiß angestrebte Krone erhalten. Im Juli 1808 ist ihr Gatte von Napoleons Gnaden König in Neapel geworden, wo er des Kaisers nach Spanien abgehenden Bruder Joseph ersetzen soll. Eigentlich ist nicht er gemeint, sondern seine Frau; sie, des Korsen Schwester, soll dort herrschen, so meinen es zumindest Napoleon und Caroline selbst und deswegen ist auch in dem Vertrag von Bayonne, der diese Verhältnisse regelt, ein Artikel aufgenommen, wonach im Falle des Todes Murats Caroline Königin beider Sizilien bleiben würde. Die neue Würde hindert sie nicht, ihr Liebesspiel mit Metternich und La Vauguyon weiterzuführen, nur wird das erstere unterbrochen, als Caroline ihrem vorausgereisten Gatten am 7. September 1808 nach Neapel folgt. Und dies sehr zu Clemens' Mißvergnügen, der nicht nur eine gefällige und hübsche Geliebte, sondern auch eine unerhört wichtige Nachrichtenquelle verliert.

Anderseits aber besitzt dies auch seine gute Seite. Metternich hat in der letzten Zeit bemerkt, wie mißtrauisch Napoleon seinem Treiben zusieht. Er weiß natürlich von den fortdauernden Beziehungen zwischen seiner Schwester und diesem »hübschen Windbeutel« von einem österreichischen Botschafter. Das Verhältnis der beiden Ehegatten Murat zueinander ist nach wie vor oft gestört, aber immerhin jetzt im Augenblicke des Antrittes des so ersehnten Königtums ist es nicht gerade angezeigt, nach außen hin eheliche Zerwürfnisse zu entschleiern. Doch die Eifersucht der Gatten in Rücksicht auf die Machtausübung im Königreich und die heikle Beziehung zum ersten Adjutanten wird bald einen Zustand der Spannung verursachen, den man nicht mehr gut verheimlichen kann.

Mit einem gewissen schadenfrohen Triumphgefühl sieht das Muratsche Königspaar nach Spanien hinüber, wo sich im Sommer des Jahres 1808 die von den Engländern unterstützte Erhebung gegen die Franzosen auszusprechen beginnt. Napoleon aber, der sich damals auf dem Höhepunkt seiner Macht fühlt, trifft sich im Oktober mit dem Zaren Alexander in Erfurt. Voller Hochmut hat er die Fürsten des Rheinbundes dorthin beordert, so daß die von ihm mitgeführte Comédie Française vor einem Parterre von Königen spielt. Seine Weltherrschaftspläne scheinen Wirklichkeit zu werden. Noch braucht er den Zaren, um England niederzuringen und sein Ehrgeiz würde den Gipfel des Möglichen erreichen, wenn er eine eheliche Verbindung mit der russischen Kaiserfamilie anbahnen könnte. Schon in Tilsit scheint er dem Zaren die Vorteile einer solchen Verbindung angedeutet zu haben und jetzt geht er geraden Weges auf dieses Ziel los.

Talleyrand ist zwar seit August 1807 nicht mehr Minister des Äußern – ein sehr gefügiger Beamter ohne eigenen Willen, Jean Baptiste de Champagny, ist sein Nachfolger geworden. Doch nach Erfurt nimmt Napoleon den geschickten und klugen einstigen Bischof mit, er soll ihm dabei helfen, wenn er seinen »Freund«, den Zaren, um die Hand seiner Schwester Katharina bittet. Alexander sagt nicht Ja und nicht Nein, er weicht aus und läßt die Hoffnung bestehen. Talleyrand aber beginnt dort in Erfurt jenes gefährliche Spiel, das Jules Bertaut den »patriotischen Verrat« nennt. Jules Bertaut, Talleyrand. Paris 1945, Kapitel 10. Er hat im Gegenteil des Zaren Abneigung gegen den Heiratsplan genährt, er hat dem Monarchen angedeutet, daß sein Herr kein Maß kenne. Er werde die Welt und vor allem Frankreich mit seinem tollen Ehrgeiz ins Unglück stürzen und er, Talleyrand, würde sich infolgedessen im patriotischen Interesse seines Vaterlandes denen verschreiben, die diesem Wahnsinn einen Damm entgegenstellen wollen.

Ein dunkler Punkt freilich bei diesem höchst gefährlichen politischen Seiltanz bleibt es, daß Talleyrand gleichzeitig die Vermittlung des Zaren dafür erbittet, seinem Neffen und Erben, dem Grafen Edmond von Talleyrand-Périgord, die letzte unverheiratete Tochter Dorothea des Herzogs von Kurland mit noch nicht angetastetem reichen Erbe als Frau zu verschaffen. Und wirklich, der Zar fährt eigens zur Herzogin von Kurland nach Schloß Löbichau und erreicht natürlich widerspruchslos, was er wünscht. Wie sehr muß Talleyrand ihm in Erfurt nützlich gewesen sein! Äußerlich freilich erscheinen Napoleon und Alexander als dicke Freunde, ein Bündnisvertrag wird geschlossen. Der Zar schenkt dem Korsen herrliche Pelze, von denen einer mehr als 80.000 Rubel kostet und nennt sich seinen Kürschner. Napoleon erwidert mit schönem Sèvresporzellan, aber im Grunde ist alles Abgemachte brüchig, wie dieses. Nur wenige Monate noch und Dorothea zieht als junge Frau hinüber nach Paris, wohin ihr auch ihre Mutter folgt. Damit ist ein sehr praktischer, ja geradezu legaler Weg gegeben, Talleyrand russische Gelder zukommen zu lassen. Bezieht doch die Herzogin von Kurland den größten Teil ihrer normalen Einkünfte auch aus Rußland! Stadion empfiehlt Metternich, Talleyrand nach wie vor enge verbunden zu bleiben. »Die Erfahrung beweist uns«, meint er, Stadion eigenhändig an Metternich. (Wien) 31. August 1808. B. u., St. A. Z. P. »daß dieser Minister, so wenig ich ihn auch für einen Freund Österreichs halte, denn doch nichtsdestoweniger der einzige ist, der vernünftigen politischen Kombinationen zugänglich ist; er ist der einzige, der einer anderen Meinung als sein Herr und Meister fähig ist, der einzige endlich, zu dem man in der Sprache Europas sprechen und dabei verstanden werden kann. Ich schmeichle mir, daß Sie Ihre einstige Verbindung mit ihm wieder aufnehmen können, die uns auf jede Weise nützlich wäre!«

Dresden etwa um 1800. Nach einem zeitgenössischen Stich

Metternich läßt sich dies nicht zweimal sagen und nähert sich Talleyrand sofort wieder. Er hat indes nicht aufgehört, weiter den Charakter des Korsen genau zu studieren. »Alle jene, die nach sechs Jahren Regierung Napoleons ihm immer noch eine freiheitliche Regung zumuten … sind unverbesserlich. Er geht von dem Standpunkt aus, daß der Souverän alles ist, er liebt die Formen und Gesetze nur so weit sie von diesem Grundsatz ausgehen und insoferne er zu deren Erlassung hat beitragen können«, schreibt Clemens seinem Vater. Clemens Metternich an seinen Vater. Paris, o. D., angekommen Wien, 8. April 1808. B. u., St. A. Z. P.

Metternich ist stolz auf seine Tätigkeit, die seiner Ansicht nach den Frieden in Frankreich sichert. Weit entfernt, zu einem Kriege zwischen Österreich und Frankreich zu hetzen, schreibt er seinem Vater, den er gebeten hat, Vorsorge zu treffen, um die Besitzung Ochsenhausen zu verkaufen: Clemens Metternich an seinen Vater. Paris 3. September 1808. dto. »Ich nehme an, daß die Kriegsgerüchte, die in ganz Europa umgehen … Dich verhindert haben, der Idee Folge zu geben, die ich Dir zu unterlegen wagte und die ich von äußerster Nützlichkeit für die Interessen unserer Familie halte. Aber diese Gerüchte sind dank meiner Sorge wieder in Nichts zerstoben; wir haben nicht nur Frieden in Frankreich, sondern die besten Beziehungen, der liebe Gott, die braven Spanier und mein eigener Mut und feste Haltung haben ihn uns gesichert. Das ist eine Gerechtigkeit, die ich mir zubilligen muß und die man mir auch in der Heimat zugestehen wird. Ich habe mir hier einen großen Ruf geschaffen, der nur auf dem Umstand beruht, daß ich im kritischesten Augenblick, in dem sich ein Botschafter nur befinden kann, nicht den Kopf verloren habe. Ich bin so von der Idee durchdrungen, daß ich ganz Österreich bin, daß jenes, das auf zweihundert Meilen von hier besteht, mich nur unterstützen kann … Nun, wir haben den Frieden und werden ihn auf unbestimmte Zeit bewahren. Österreich geht stärker als jemals aus dem Kampfe hervor, in dem so viele andere Mächte unterlegen sind. Wir haben uns militärisch neu gestärkt, wir zeigen eine geballte Kraft, die kein Angriff erschrecken darf; unsere Armee ist doppelt so stark als sie war. Unsere Verteidigungsmittel viermal so groß. Wir wollen niemand angehen, doch sind wir auch nicht mehr in der Lage, jemand fürchten zu müssen. Wenn ich das Glück habe, tatsächlich einer der ersten Beförderer dieser Wiedergeburt zu sein, habe ich nicht weniger jenes, unsere Säbel in der Scheide lassen zu können.«

Stolz zieht so Metternich die Bilanz der ersten zwei Jahre seiner Tätigkeit in Paris. Er dankt den Spaniern und ihrem tapferen Befreiungskampf so manchen diplomatischen Erfolg, den Napoleon, weil im Süden beschäftigt, dem Österreicher wohl oder übel überlassen muß.

In Spanien haben sich die Dinge nämlich mittlerweile gefährlich gestaltet. Napoleon muß im Dezember 1808 selbst ein großes Heer nach Madrid führen, um seinen vertriebenen Bruder Joseph dort wieder einzusetzen. Metternich ist über die Vorgänge in Erfurt durch Talleyrand weitgehend aufgeklärt worden. Er weiß, daß das Bündnis nicht so eng zustandegekommen ist, wie Napoleon es wünschte, die russische Braut zwar erbeten, aber noch nicht fest zugesagt ist. Immer enger wird seine und seiner Frau Intimität mit dem Kreise um Talleyrand. Dieser und Fouché werden etwas unvorsichtig, während Napoleons Mißtrauen steigt. Besonders als es in Spanien trotz aller Siege weiter nicht gut geht und sich ein ewig fortlodernder Guerillakrieg entzündet. Und er hat allen Grund dazu. Metternich weiß genau, wie man in Wien denkt, Stadion hat ihm schon im Oktober dieses Jahres 1808 klipp und klar geschrieben: »Es wäre eine gefährliche Illusion, zu glauben, daß die Vernichtung der österreichischen Monarchie nicht ein beständiges Ziel der Napoleonischen Politik wäre.« Stadion an Metternich. Preßburg, 16. Oktober 1808. Wien St. A. Und Metternich seinerseits spricht dem Minister gegenüber am 12. Jänner 1809 von seiner Überzeugung, daß der Frühling nicht ablaufen werde, ohne daß sich Österreich im Kriege befinden werde. Metternich an Stadion. Paris, 12. Jänner 1809. Wien St. A. Um so enger macht sich Metternich an Talleyrand und Fouché heran, mit denen die Schwester des Kaisers, und nicht immer im Sinne ihres Bruders, eng verbunden ist.

Durch einen abgefangenen Kurier, der nach Neapel sollte, erfährt Napoleon endlich, daß zwischen Talleyrand und Murat – seine Schwester läßt er noch aus dem Spiel – Abmachungen oder Besprechungen stattfinden, die zum Ziele haben, Murat sofort nach Paris kommen zu lassen, sowie dem Kaiser etwas Menschliches zustoßen sollte. Siehe G. Lacour-Gayet, Talleyrand. Paris 1930, 11/270, der leider nicht den Wortlaut des gravierenden Interzeptes gibt. Blitzschnell verläßt Napoleon Spanien und kehrt in seine Residenz zurück. Er will es diesen feigen Verschwörern daheim schon zeigen. Zudem hört der Korse plötzlich, daß die Kaiserin-Mutter von Rußland ihre Tochter Katharina, auf die er ein Auge geworfen hat, in Jena überraschend mit ihrem Vetter, dem Prinzen Georg von Oldenburg verlobt hat, der keinesfalls eine verführerische Erscheinung ist. Nun denkt er bei sich, so wird er sich denn an ihre jüngere Schwester Anna halten, aber auf jeden Fall hat Talleyrand in Erfurt nicht so gearbeitet, wie er es gewünscht hätte. Und überdies tadelt dieser offen Napoleons Unternehmen in Spanien und ist in jene verdächtige Nachfolge-Affäre verwickelt. So erfaßt grenzenlose Wut den Kaiser und er macht vor versammeltem Hof am 28. Jänner 1809 Talleyrand jene tolle Schimpfszene, die diesem, der schweigend und in voller Ruhe alles über sich ergehen läßt, dann die Worte entlockt: »Schade, daß ein so großer Mann so schlecht erzogen ist.«

Metternich ist schon lange der Ansicht, daß Talleyrand und Fouché, die »das Steuer in den Händen eines absonderlichen, halbtollen Piloten sehen, der sich anschickt, das Schiff stranden zu lassen, bereit sind das Steuer in dem Augenblick zu ergreifen, da der erste Stoß des Schiffes den Steuermann selbst umwerfen würde.« Metternich an Philipp Stadion. Paris, 17. Jänner 1809. Wien St. A. Jetzt nach jener Szene glaubt sich Talleyrand mehr oder weniger jeder Rücksicht auf den Kaiser ledig. Er begibt sich sofort zu Clemens und erklärt, er halte den Augenblick für gekommen und glaube, es wäre nun seine »Pflicht« dem Vaterland Frankreich gegenüber, für seine Person mit Österreich in unmittelbare Beziehungen zu treten. Er teilt Metternich zugleich mit, Napoleon sei ohne jeden Zweifel zum Kriege entschlossen. Ein dunkler Punkt bei diesem »Verrat aus Patriotismus« bleibt es allerdings, daß Talleyrand Metternich gleichzeitig andeutet, er benötige mehrere hunderttausend Francs, Metternich an Philipp Stadion. Paris, 31. Jänner 1809. Wien St. A. weil der Kaiser ihn finanziell zu ruinieren versuche. Stadion benützt alle diese Meldungen Metternichs, seinen an jede nötige Entscheidung stets schwankend herantretenden Kaiser darauf hinzuweisen, wie Talleyrand wünsche, daß Österreich »bald und fest seinen endlichen Entschluß fasse«. Der österreichische Minister des Äußern ist begeistert über die ausgezeichneten Berichte seines Botschafters: »Ihre Meldungen sind pures Gold«, hat er ihm einmal geschrieben, Stadion an Metternich. Wien, 11. April 1808. B. u., St. A. Z. P. »und werden hier auch wie Gold empfangen.«

Kaiser Franz neigt nun merklich zur Tat, besonders auch unter dem Einfluß seiner jungen, reizenden Frau, mit der er sein erstes Ehejahr genießt und die den Gedanken eines Rachekrieges heiß und leidenschaftlich zu dem ihren macht. Es ist schon klar zu ersehen, sie legt ihr volles Gewicht auf die Seite der Kriegspartei, ganz in Gegensatz zu Erzherzog Karl, der immer für Frieden ist, immer in allem nachgeben will und Frankreich und seinem großen Herrscher zuneigt, trotz allem, was Österreich durch ihn erfahren. Metternich hört dies mit einiger Sorge, er hetzt weder zum Kriege, noch mahnt er zum Frieden, er bleibt streng in seinem Wirkungskreis und sieht seine Hauptaufgabe darin, das Kommende möglichst richtig vorauszusehen, die gegenwärtige Lage zu erkennen und zutreffend nach Hause zu melden. Dabei unterstützt ihn seine Frau auf das weitgehendste, sie schließt die Augen, wenn ihr Gatte mit anderen Damen allzu weit geht, sie schiebt gerne alles darauf, er müsse so handeln, um seiner hohen Aufgabe voll gerecht werden zu können und – wiederholt sich und anderen immer wieder: »Wie kann eine Frau diesem Manne widerstehen? Ich, ich habe es auch nicht können, obwohl man mir anfangs genug abgeredet hat.« Die Pflichten werden dabei immer wichtiger. »Halten Sie uns gut auf dem laufenden, ich flehe Sie an«, schreibt Stadion Clemens in dieser Zeit, »denn alle unsere Berechnungen gehen von Paris aus und kehren wieder dahin zurück.« Stadion an Metternich. (Wien), 9. Februar 1809. B. u., St. A. Z. P.

Und wirklich, Metternich erfüllt seine Aufgabe in geradezu klassisch vollendeter Weise. Kaum je hat ein Botschafter seinen Kaiser, wie man es nun hinterdrein leicht beweisen kann, so genau und zutreffend unterrichtet wie er. Die leibliche Schwester Napoleons dient ihm als Quelle, einer der höchsten Würdenträger des Reiches, der Erzkanzler Talleyrand, den sich der Korse unklug zum Feind gemacht hat, versieht ihn mit Nachrichten, ja arbeitet gemeinsam mit Metternich und seiner Frau. Napoleon hätte jenen Mann in seinem eigenen Interesse eher vernichten, aber nicht vor den Kopf stoßen und doch irgendwie in der Nähe des Hofes belassen sollen. Nach der Schimpfszene hat er ihn wohl seiner Würden entkleidet, sucht ihn finanziell zu schädigen, wagt aber doch nicht, ihn ganz zu beseitigen und hat ihn auf diese Weise nur gänzlich in die Arme seiner Feinde getrieben, die zur Zeit vornehmlich in Wien zu suchen sind.

Die zunehmende Spannung mit Österreich äußert sich in Paris sofort in der Behandlung des Ehepaares Metternich. Es wurde in früherer Zeit bei Einladungen zu Hof stets dem engsten Kreise des Kaisers oder der Kaiserin zugezogen, beim Cercle am 2. Februar jedoch muß der Botschafter bloß mit einer Hofdame der Kaiserin vorlieb nehmen. Am 23. desselben Monates wird seine Frau zwar zu Hof eingeladen, soupiert aber an einem dritten Tische ganz abseits von den höchsten Personen. Jetzt freilich haben es Metternich und seine Frau schon schwieriger, Nachrichten zu sammeln, aber Talleyrand verschafft ihnen offenbar eine genaue ordre de bataille der französischen Armee, aus der jeder Mann, jedes Pferd und Geschütz zu ersehen sind, so daß Metternich stolz an Stadion melden kann: Metternich an Philipp Stadion. Paris, 23. März 1809. Wien St. A. »Seine kaiserliche Hoheit der Generalissimus kennt nunmehr die französische Armee ebenso in allen Einzelheiten wie er nur unsere kennen kann.« Auch da gestattet die nachträgliche Beurteilung die Bestätigung der vollen Richtigkeit der Metternichschen Meldungen, die nur durch solch verräterische Verbindungen ermöglicht war, denen ein patriotischer Mantel umgehängt ist.

Nun aber kann auch Talleyrand nicht mehr zu Metternich. Das Ehepaar wird gänzlich isoliert, Clemens spricht selbst in seinen Meldungen von »état de blocus«, Metternich an Philipp Stadion. Paris, 26. März 1809. Wien St. A. in den man ihn versetzt hat. Es ist dies auch berechtigt, denn wirklich ist nun in Wien die Entscheidung herangereift. Österreich folgt dem Rate Talleyrands, keine Zeit mehr zu verlieren, aber man setzt an die Spitze der Armee einen Mann, der immer nur Frieden predigte, der also nur mit halbem Herzen in den Krieg geht, den Erzherzog Karl. Mit Sorge sieht dies Kaiserin Maria Ludovika mit an, von dieser Ernennung erwartet sie nichts Gutes. Sie ist für den Krieg und für die Wiederherstellung der früheren Lage des Kaiserreiches und der ihrer eigenen vertriebenen Familie. Sie ist mit ganzem Herzen auf der Seite Stadions, nur mit den führenden Militärs ist sie unzufrieden; die fähigen hat man auf Nebengeleise verschoben.