|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Sieg von Leipzig wird allgemein begeistert begrüßt und Metternich ist stolz und glücklich. Längst hat er vergessen, wie schwer er dazu zu bewegen war, sich gegen Napoleon auf die Seite der Verbündeten zu schlagen. Nun nimmt er das Verdienst vor allem für sich in Anspruch und wünscht nur sehr, daß es überall gebührend anerkannt werde. Und dies geschieht auch. Fürst Schwarzenberg hat gleich nach der Schlacht schon unter dem 21. Oktober dem Kaiser Franz folgenden Vorschlag erstattet: Fürst Karl Schwarzenberg an Kaiser Franz. Zeiz, 21. Oktober 1813. Wien, St. A.

»Erlauben Euer Majestät mir die alleruntertänigste Bemerkung, daß um diesem Tage seinen vollen Glanz zu geben, Euer Majestät dem Grafen Metternich ein öffentliches Merkmal Ihrer Gnade und Zufriedenheit gewähren sollen. Daß dieser treue, kluge und in seinen Unternehmungen glückliche Staatsmann sich durch eine weise Leitung des Kabinetts um Euer Majestät und die Sache Europas besonders verdient gemacht hat, wird von Ihnen nicht verkannt. Es kommt hier noch die wichtige Rücksicht dazu, daß Euer Majestät dadurch … dem Volke einen Beweis geben, daß nun dem, von vielen verkannten, zweckmäßig geleiteten politischen Gange allgemeine Gerechtigkeit widerfährt, durch ihn (den Minister der auswärtigen Geschäfte) allein, diese Ereignisse herbeigeleitet wurden und am 18. Oktober bei Leipzig ihnen die Krone aufgesetzt ward.

Geruhen Euer Majestät den Grafen von Metternich für sich und seine Nachkommenschaft in den Fürstenstand zu erheben, da bisher nur der Chef der Familie Fürst ist. Diese Belohnung ist edel, schön, Metternich wird sie zu schätzen wissen und die Welt ihr voreiliges Urteil zurücknehmen.«

Dieser Aufforderung des siegreichen Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg kommt Kaiser Franz auch unverzüglich in einem außerordentlich schmeichelhaften Handbillett nach. Die Nachricht von dieser Standeserhöhung kam der Familie Metternich eines Morgens um acht Uhr zu, als ihre Mitglieder noch im Bette lagen und erregte natürlich jauchzende Freude. Im Nu geriet alles in frohen Aufruhr. »Die Frau Fürstin«, so nennt Hudelist sie zum erstenmal, Hudelist an Metternich. Wien, 3. November 1813. Wien, St. A. »war sehr bewegt und ihre erste Sorge war Viktor herbeizurufen, der viel Wohlgefallen an seinem neuen Titel zu finden schien. Seine ältere Schwester Marie weinte und konnte vor lauter Schluchzen nicht reden, die zwei kleineren sprangen fröhlich im Zimmer herum; so ein Auftritt wäre gewiß die größte Belohnung des Vaters gewesen, wenn er ihn hätte ansehen können.«

Metternich sorgt aber auch selbst ein wenig für Anerkennung und schreibt am 23. Oktober aus Gera seinem getreuen Famulus: Randbemerkung Metternichs auf einem Briefe Hudelists vom 18. Oktober 1813, datiert Gera, 23. Oktober 1813. Wien, St. A. »Der Gang der Ereignisse wird wohl in Wien den größten Jubel erzeugen … Nun spricht sicher alles für den Krieg, für mich, für Schwarzenberg. So geht die Welt! Ich wünschte, daß die Stadt Wien etwas für mich und Schwarzenberg täte, z. B. ein Bürgerdiplom – irgend etwas Auffallendes, weil dieses doch immer auf den Geist wirkt. Das Viennasalvata ist doch etwas wert. Sehen Sie zu, oh Sie den Gedanken sub rosa anbringen können.«

Hudelist gehorcht sofort und er wird wohl selbst gelächelt haben, als er seinem höchsten Vorgesetzten nach einiger Zeit darauf antworten kann: »Es steht Euer Fürstlichen Gnaden und dem Herrn Feldmarschall demnächst eine Auszeichnung bevor, indem die Stadt Wien Sie beide bitten wird, als einen Beweis ihrer Dankbarkeit für die bewirkte Rettung der Stadt das Bürgerdiplom derselben anzunehmen. Die Bürgerschaft will eine Deputation in das Hauptquartier Seiner Majestät des Kaisers schicken und diese soll den beiden ausgezeichneten Männern, welche sie als die Retter des Vaterlandes und Europas ansieht und durch deren unverändertes Zusammenwirken das große Werk allein hat gelingen können, die Diplome sehr feierlich überreichen … Dieses alles ist mir mit der Anfrage vertraut worden, ob Euer Fürstliche Gnaden und Feldmarschall Fürst Schwarzenberg diesen Beweis der Verehrung auch genehmigen würden? Worauf ich als meine Meinung geäußert habe, daß ich keineswegs daran zweifle.«

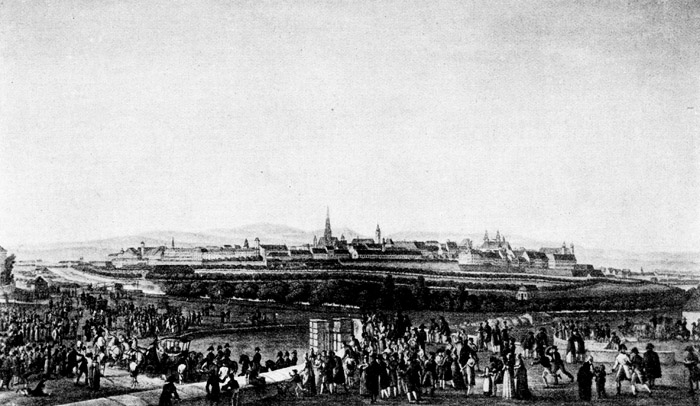

Die Öffentlichkeit in Wien erhält am 24. Oktober fünf Uhr morgens durch das Eintreffen des Sonderehrenkuriers, des Feldmarschalleutnants Grafen Neipperg, Kunde von dem Siege bei Leipzig. Unter unbeschreiblicher Begeisterung war der General durch das Kärntnertor eingeritten, während man gleichzeitig das Extrablatt mit der Siegesmeldung unter der Bürgerschaft verteilte. Hudelist schildert seinem Chef die Wirkung und in genauer Kenntnis von dessen gespannten Beziehungen zu Kaiserin Maria Ludovika bemerkt er dabei: Hudelist an Metternich. Wien, 24. Oktober 1813. Wien, St. A. »Abends hätte nach Seiner, des Kaisers Majestät Befehl, die Stadt illuminiert sein sollen. Allein Ihre Majestät die Kaiserin haben ausdrücklich befohlen, die Illumination auf morgen, den Tag des Tedeums zu verschieben. Man müsse, ließ sie dem Grafen Zichy sagen, die Befehle des Kaisers nicht so knechtisch nehmen: ›Der Dank an Gott müsse den öffentlichen Freudenbezeugungen vorangehen und sie nehme alles auf sich, wenn dabei von irgendeiner Verantwortlichkeit die Rede sein solle.‹ Das beiliegende Billett wird indessen Euer Exzellenz zu erkennen geben, in welche Verlegenheit Graf Zichy durch dieses kleine incident gekommen ist. Wäre die enge Konferenz darüber befragt worden, so hätte ich für die buchstäbliche Befolgung der Befehle Seiner Majestät des Kaisers votiert.«

Zichy hatte nämlich Hudelist daraufhin geschrieben: »Baron Hager ist sehr besorgt wegen der verschobenen Beleuchtung. Es wurde selbe schon allgemein kundgemacht und1 es könnte sich leicht ergeben, daß einige Häuser dennoch beleuchtet würden, was unangenehme Auftritte verursachen könnte. Zudem würden zwei Tage anstatt einem der Schwelgerei gewidmet … Zichy behauptet«, fährt Hudelist weiter fort, »daß es immer auffallend sein würde, die Befehle dies Kaisers durch die Kaiserin abgestellt zu sehen.« Auf diese Meldung schreibt Metternich die wütende Randbemerkung: »Ich finde, daß die Kaiserin vollkommen unrecht hatte und ich würde, wenn ich an Ort und Stelle gewesen wäre, illuminiert haben.«

Wenn der Minister auch schon in früheren Zeiten scharf gegen die Kaiserin und deren Brüder aufzutreten wagte, wie erst jetzt, da seine Stellung bei dem Monarchen wenn möglich noch unvergleichlich gefestigter ist. Auch der Gegensatz zwischen Metternich und den Brüdern Maria Ludovikas ist indes immer weiter bis zu offenem Kampf gediehen. Auf des Ministers Anraten hin hatte Franz I. angeordnet, daß die Erzherzoge Ferdinand und Max nicht, wie sie baten, bei der Armee im Felde verwendet werden durften. So wurde der erstere zum Befehlshaber der vorerst in der Heimat bleibenden Reservearmee ernannt. Das war ein klarer Mißtrauensbeweis gegenüber dem so nahen Verwandten der Kaiserin, dem man so zeigte, daß man entweder seine Fähigkeit oder Verläßlichkeit anzweifelt. Daraufhin erbat dieser Erzherzog seine Enthebung von jeder militärischen Dienstleistung und auch sein Bruder Maximilian reiste ab, um sich nach Italien zu begeben. Doch auch dies war Metternich nicht recht; er veranlaßte einen Vortrag des Polizeivizepräsidenten mit allerhand Erwägungen über diese Vorfälle und legte dann dem Kaiser folgenden Entschlußentwurf vor: Metternich an Kaiser Franz. Teplitz, 17. September 1813. Wien, St. A. »Euer Majestät dürften geruhen, den mir mitgeteilten Vortrag folgendermaßen zu erledigen:

›Ihre Veranlassung und Aufmerksamkeit, welche Sie der Abreise des Erzherzogs Maximilian widmeten, gereichen zu meiner Zufriedenheit. Die Schritte der beiden Erzherzoge Maximilian und Ferdinand sind äußerst ahndungswürdig und ich habe denselben direkte mein gerechtes Mißvergnügen auf die bestimmteste Weise bezeigt. Sie haben übrigens in der Sache ferner nichts zu veranlassen‹.«

Auch da wieder folgt Kaiser Franz widerspruchslos dem Vorschlage seines Ministers und schreibt an den Rand des Entwurfes: »Nach Ihrem Antrag erledige ich den in der Frage stehenden Vortrag. Franz.«

Als nun nach Leipzig und mit dem weiteren Vordringen der Heere auf Napoleons Fersen auch die Reservearmee nachgezogen werden sollte, sagt der Kaiser seiner Frau: »Schreibe Deinen zwei Brüdern, daß sie nach Wien zurückkehren, denn es paßt mir nicht, daß sie den kriegerischen Operationen nahe seien.« Die Kaiserin ist entrüstet, aber was hilft das? Sie muß diese Weisung weitergeben. Da greift die Mutter Erzherzogin Beatrix ein. In diesen letzten Monaten – wir stehen jetzt am Beginn des Dezember 1813 – hat sich so viel verändert und die Machtstellung Metternichs, des Gegners ihrer Familie, sich so ungeheuer gefestigt, daß es unvernünftig wäre, dem Befehl des Monarchen entgegen nicht nach Wien zurückzukehren. So rät sie ihren Kindern Erzherzogin Maria Beatrix an ihren Sohn Francesco. Wien, 1. Dezember 1813. Estens. A., Wien, St. A. nachzugeben und zu gehorchen: »Die militärischen und politischen Geschäfte haben die Dinge so weit gebracht, daß der Kaiser von Österreich zum entscheidenden Mann in der Führung geworden ist. Daraus folgt, daß er sicher auch der einflußreichste sein wird, wenn man über Frieden verhandelt … Er wird also auch die Oberhand bei allem haben, was das Los der Staaten Italiens betrifft … Zudem müssen wir die Stellung des neugebackenen Fürsten Metternich in Rechnung ziehen und ihn ›kultivieren‹. Denn über den Einfluß hier (am Wiener Hofe) hinaus hat er sich bei Rußland und den übrigen Mächten hohes Ansehen verschafft. Bei keiner derselben ist ein Minister bekannt, der irgendwie den Kredit des genannten Metternich aufwiegen könnte … Man muß also der Sachlage weichen, die eigenen Ansichten opfern, um nicht jemand gegenüberzustehen, der nun einmal Überlegenheit besitzt und im übrigen über das Los unserer Familie, entscheiden kann.«

So bleibt den Erzherzogen nachts übrig, als die Flagge zu streichen und sich Metternich im Wesentlichen zu fügen. Es ist wieder einmal ein Sieg, den der Staatsmann über die Kaiserin erfochten hat. Alle Mitglieder dies Kaiserhauses beginnen nun die Macht des Ministers in steigendem Maße zu fürchten. Ja, jedes Beginnen gelingt Clemens und stolz kann er seinem Vater versichern: Metternich an seinen Vater. Frankfurt, 17. November 1813. Nachgel. Papiere a. a. O. I/260 und St. A. Z. P. »Ich stehe dafür ein, daß alles, was wir unternommen haben, zum glorreichen Ende geführt werden wird. Der Himmel hat unsere Anstrengungen noch weit über das hinaus gekrönt, was den Augen des Publikums offenbar ist.«

Man freut sich auch in Wien über den Sieg, aber gerade in jenen Kreisen, die so lange zu Metternich in Gegensatz standen, weil er zu Napoleon hielt, gönnt man es dem Minister jetzt nicht, daß nun er als Triumphator dasteht und nicht die Kaiserin, Stadion und all die anderen, die immer gegen den Korsen waren. Eigentlich stehen nur die unmittelbaren Verwandten Metternichs restlos auf seiner Seite. Die Mutter vor allem, die »Tränenströme der Freude« vergießt und mit der schönen Flore Wrbna gemeinsam jubelt. Diese, als geborene Gräfin Kageneck eine Cousine Metternichs, ist wirklich rührend begeistert und über die verschiedenen bitteren Stimmen erbost, die sich nun gegen Clemens geltend machen, anstatt sich restlos über den Sieg zu freuen. So klagt sie z. B. besonders über die Fürstin Bagration, die sie kalt und ohne Seele findet, weil sie sich so ablehnend gegen die Jubelstimmung verhält, obwohl sie doch eine der größten Feindinnen Napoleons gewesen ist. Gentz, dem genau bekannt ist, daß sein Chef die Fürstin nicht mehr mag, stößt ihm gegenüber gleich in dasselbe Horn: Briefe von und an Friedrich von Gentz a. a. O. III/200. »Wahre Empfänglichkeit für Großes und Schönes ist ihr vollkommen fremd; nach einer Seele habe ich nie bei ihr gesucht; sie ist liebenswürdig im leichten, schwachen Sinne des Wortes, aber einem Augenblick wie dem jetzigen durchaus nicht gewachsen.«

Doch alle diese Menschen und ihre Urteile sind Metternich nicht so maßgebend. Wichtig ist ihm vor allem der Eindruck, den die Vorgänge auf Wilhelmine Sagan gemacht haben. Von ihr erwartet er aufgeregt Nachricht, wie sie die glücklichen Botschaften aufgenommen und was sie dazu gesagt hat. Gentz weiß schon, wer seinem hohen Chef am meisten am Herzen liegt, und deshalb verbreitet er sich auch ausführlich über die Stimmung dieser Dame. Da er ja der einzige Vertraute Metternichs in dieser »amoureusen« Angelegenheit ist, weiß er genau wie sein Chef die verschiedenen Nebenbuhler in der Neigung Wilhelminens, zur Zeit den Fürsten Alfred Windisch-Graetz und den Engländer Lord Stewart, betrachtet. Clemens will die Herzogin wohl nur als heimliche Ratgeberin und Geliebte, aber als solche allein für sich haben und sieht jedem, der ihm da ins Gehege kommt, haßerfüllt auf die Finger.

Gentz beteuert, er hätte früher verschiedene Bedenken gegen die Herzogin gehegt, jetzt aber hätten ihn »ihre wahrhaft großen Eigenschaften allein unwiederbringlich für sie gewonnen«. Er versichert Metternich, er verstehe vollkommen, wie man nicht mehr aufhören könne, wenn man sie einmal zu lieben begann. Nun, nach dem Erfolg von Leipzig, nach dem Fürstenhut, den man dem Minister aufgesetzt hat, glaubt Gentz ihm ruhig sagen zu können, daß dessen »Sieg und ausschließende Herrschaft in diesem Reiche – gewiß einem der herrlichsten auf Erden – nicht mehr zweifelhaft« sei.

Metternich hört dies unendlich gerne, weil er bei seiner nun durch die großen Erfolge bis zum äußersten gesteigerten Eitelkeit wirklich glaubt, Wilhelmine werde nun ausschließlich ihn lieben, nur für ihn leben und allen anderen den Laufpaß geben. Das will er, das sucht er zu erreichen, aber er ahnt noch nicht, oder will es nicht wissen, daß Wilhelmine Sagan sich mit der ihr so zugedachten Rolle einer vor der Welt verleugneten und doch gleichsam wie eine angetraute Frau zur Treue verpflichteten Geliebten nicht zufrieden geben will.

Die siegreiche Schlacht hat weittragende Folgen. Nicht nur militärischer Natur, sondern vor allem weltpolitischer. Die Ratten beginnen das sinkende Schiff Napoleon zu verlassen und zu den ersten unter ihnen scheinen des Korsen leibliche Schwester Caroline von Neapel und ihr Gatte zu gehören.

Als der Kaiser damals im Sommer 1813 in der Schlacht bei Bautzen siegte, hatte das Ehepaar Murat, besonders der König, einen Augenblick geglaubt, nun würde wieder alles gut und der Siegeszug Napoleons beginne ganz wie dereinst von neuem. Daher war Murat auch schnell auf den Kriegsschauplatz nach Dresden geeilt. Dort sah er bald, daß die Dinge nicht so lagen und er falsch unterrichtet worden war. Darum führte er sein Doppelspiel weiter, trat mit Metternich in Verbindung und ließ den Prinzen Cariati nach Prag gehen und mit dem österreichischen Minister unterhandeln. Dieser versprach dort, um den König Joachim ganz auf seine Seite zu ziehen, den Bourbonen Ferdinand zum Verzicht auf sein ihm zustehendes Königreich Neapel zu vermögen und dieses Murat zugleich mit seiner Unabhängigkeit zu garantieren. Gleichzeitig läßt Metternich seiner alten Freundin Caroline, die als Regentin in Neapel zurückgeblieben war, sagen, jetzt sei die entscheidende Stunde gekommen, um sich ganz auf Österreichs Seite zu schlagen. Nach Leipzig gibt es dann für das Ehepaar Murat kaum mehr Bedenken. Jetzt halten sie Napoleon schon für verloren. So versichert die Königin Compte rendu par M. le comte de Mier de retour de sa mission à Napoléon, ad Bericht 19. Dezember 1813. Wien, St. A. dem kaiserlichen Gesandten, »sie wäre entschlossen, mit Österreich in Verhandlungen zu treten, sich seines Schutzes zu versichern und mit aller Kraft an der Erfüllung von dessen Absichten mitzuwirken«.

Caroline geht so weit, zu versprechen, sie werde den König dazu veranlassen, alles zu tun, was Österreich verlange, ja schlägt sogar eine Doppelehe ihrer Kinder Achill und Lätizia mit jugendlichen Mitgliedern des österreichischen Kaiserhauses vor. Jene beiden Ehekandidaten sind aber erst zwölf und elf Jahre alt und so läßt Metternich den Grafen Mier vorsichtig und hinhaltend antworten: Antwort des Fürsten Metternich auf eine ausdrückliche Frage des Grafen Mier. Freiburg, 25. Dezember 1813. Wien, St. A. »Mit Rücksicht auf die große Jugend dieser Kinder muß die Sache vorerst in Schwebe bleiben, aber geben Sie Hoffnung, daß die Angelegenheit sich machen könnte, wenn der König ein gutes Benehmen zeigt.« Damit meint der Minister natürlich, daß Murat völlig, zu Österreich übergehen muß. Clemens fährt dabei fort, der ihm einst so nahe gestandenen Frau in jeder Weise brieflich und durch kleine Geschenke den Hof zu machen und sie bei guter Stimmung zu erhalten. Die Kuriere müssen verschiedentlich Kisten mit in Neapel nicht erhältlichen, feinen Kristall- und Glaswaren für sie mitnehmen. Aus den Meldungen Miers glaubt Metternich entnehmen zu können, Caroline sei schon wirklich Wachs in seiner Hand und zwinge den Gatten mit Geschick ihrem Rate zu folgen.

Inzwischen ist General Graf Neipperg als Sondergesandter nach Neapel abgereist, der den endgültigen Vertrag mit diesem Königreich ins Trockene bringen soll. Auch ihm gegenüber läßt Caroline durchblicken, sie wäre gänzlich für Österreich gewonnen. »Ihre Majestät die Königin«, meldet der Graf, »hat mit warmem Eifer daran mitgearbeitet, die Grundlage für die Bande zu legen, die jetzt die beiden Mächte vereinen werden … und ich glaube, daß nun auch der König ohne Zweifel freimütig und aufrichtig mitarbeiten wird.«

Wirklich wird am 11. Jänner 1814 zwischen den Höfen von Wien und Neapel ein Bündnisvertrag Traité entre les Cours de Vienne et de Naples. Kopie. Naples, 2. Jänner 1814. Wien, St. A. abgeschlossen, der die seinerzeitigen Versprechungen an Cariati enthält. Dabei wird zugesagt, daß Kaiser Franz auch bei seinen Verbündeten gleiche Anerkennung und Garantie des Königreichs Neapel für die Murat betreiben werde, wie er sie selbst gibt. Metternich ist sehr stolz auf seinen Vertrag, aber sonst in der Welt wird er abfällig beurteilt. Man wundert sich darüber und meint, man brauche doch diesen Murat jetzt gar nicht mehr; so zerbricht man sich den Kopf, was den österreichischen Minister bewogen haben könnte, dieses »gratuitement et à pure perte« abgeschlossene Bündnis mit König Joachim Hudelist an Metternich. Wien, 12. Februar 1814. Wien, St. A. herbeizuführen.

Die so weitgehende Rücksicht auf Carolinens und Murats Herrschertum ist zumindest sehr auffallend. Es ist ja wahr, Metternich hat für die andere Karoline persönlich sehr wenig übrig, die in Sizilien angstvoll darauf wartet, wieder in ihr angestammtes Reich eingesetzt zu werden und nun von den Engländern vertrieben nach Wien kommt, um für ihre Rechte zu kämpfen. Zudem weiß der Minister auch, daß Kaiser Franz seine einstige Schwiegermutter auch nicht sehr liebt und ihre Anwesenheit in seinen Staaten als eine große Verlegenheit empfindet. Sonst ist Metternich doch wieder für die Wiederherstellung einstiger gesetzlicher Ordnung so eingenommen, warum also in diesem Falle ein gänzliches Verkehren seiner Ansichten? Er will nach wie vor Napoleon nicht gänzlich fallen lassen. Seiner Ansicht nach würde Rußland zu mächtig werden, verschwände der korsische Gegenpol gänzlich vom europäischen Schauplatze. Daher kann man auch seinen Schwager ruhig auf Neapels Thron belassen, wenn er nur verspricht, Österreichs, d. h. Metternichs Befehlen ausschließlich zu gehorchen. Daß man dann an seiner Seite eine vertraute Freundin politischer und weniger politischer Liebesstunden, wie die Königin Caroline, besitzt, erscheint dem Minister eine Gewähr für die Zukunft. In Wirklichkeit aber treiben die beiden Murat, untereinander einiger als je, ein abgekartetes Spiel und verschreiben sich jetzt Österreich, weil die Dinge für den großen Schwager sehr schlecht stehen. Sowie aber das Pendel wieder auf dessen Seite ausschlagen würde, wären sie flugs bereit, die Farbe neuerdings zu wechseln.

Zur Zeit weilt Metternich mit seinem Herrscher und den übrigen Souveränen in dem großen Hauptquartier der Verbündeten, das nun nach dem Zurückgehen Napoleons über den Rhein in Frankfurt am Main aufgeschlagen ist. Der Minister tut so, als wäre er die ganze Zeit in dichtestem Kugelregen im Felde gestanden und hätte unter spartanischen Entbehrungen stets im Freien gelagert: »Ich bin ganz erstaunt, in einer Stadt zu sein«, schreibt er seiner Tochter, Metternich an seine Tochter Marie. Frankfurt, 10. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P. »ich finde mich aber darin so untergebracht, als hätte ich dort mein ganzes Leben geweilt. Ich habe, ein reizendes Haus zu meiner Verfügung, ein wahres Appartement eines kleinen Fürsten und obendrein sind alle Höfe da und ihr zahlreiches Gefolge. Ich werde den heutigen Abend bei der Frau (des Bankiers) Moritz Bethmann verbringen, wo es immer Gesellschaft gibt. Ich habe jeden Tag Gäste zum Diner, lebe im allgemeinen so, als wäre ich zu Hause und wenn Du, meine liebe Freundin, bei mir weiltest, wäre ich vollkommen zufrieden. Frau Bethmann ist sehr schön und muß es wohl sein, denn sie besitzt genau meine Nase. Als ich sie das erstemal sah, gab es nur einen Aufschrei im ganzen Saale über die äußerste Ähnlichkeit dieses vorspringenden Teiles unseres Wesens. Sie ist die Nichte des Herrn von Cornelius aus Amsterdam und spricht französisch wie eine kleine holländische Kuh.«

Das Leben in Frankfurt ist nun bei Anwesenheit so vieler glücklicher und begeisterter Sieger höchst bewegt. Man ist allerdings in dieser Stadt nicht auf so gewaltige Anforderungen eingerichtet, es gibt hier keine Prachtsäle, um sehr große Feste zu veranstalten und so hat man dazu ein Theater notdürftig eingerichtet. »Vorgestern hat die Stadt Frankfurt«, berichtet Metternich seiner Tochter Metternich an seine Tochter Marie. Frankfurt, 18. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P. weiter, »einen Ball gegeben, der durch die Anwesenheit der Souveräne geehrt wurde. Man hatte im Theater das Parterre etwas gehoben, aber der so entstandene Tanzboden sah nicht wenig einem frisch geackerten Felde ähnlich. So gab es gleich beim ersten Walzer auf einmal und am selben Fleck fünf zu Boden gefallene Paare. Unter diesen zehn Individuen fand sich auch Graf Paar, auf welchen ein dickes Fräulein zu liegen kam, die so allem Volk ihre Geheimnisse verriet. Glücklicherweise für sie fiel ein baumlanger preußischer Husar mit seiner Tänzerin auch noch auf sie darauf. So hat man dann nichts mehr gesehen.«

Auf diese Weise gibt es auch heitere Seiten des Aufenthaltes der verbündeten Sieger in Frankfurt, während gleichzeitig sehr ernste Probleme allergrößter Bedeutung in Frage stehen. Ist nicht der jetzige Augenblick des Sieges über Napoleon und des Rückzuges dieses Mannes in sein engeres Vaterland der richtige, um alles wiederherzustellen, was dereinst durch sein Machtwort hinfällig geworden war? Befindet man sich nicht in der Stadt, wo Franz von Österreich zum Römisch-Deutschen Kaiser gekrönt wurde und war es nicht letzten Endes auf Napoleon zurückzuführen, daß Franz im Jahre 1806 die deutsche Kaiserkrone zurückgelegt und sich mit jener Österreichs begnügt hatte? So wäre auch jetzt der Augenblick, sie in vollem, ja noch strahlenderem Glanz als früher wiederaufzurichten und dazu dem Gesamtreiche eine Verfassung zu geben, die dem Kaiser ausgedehnteste Vollmachten verliehe. Eigentlich sind alle Deutschen dafür, selbst der Preuße Stein, und für Stadion würde es die Erfüllung seiner Träume bedeuten.

Auch der Kaiser neigt stark dazu und wünscht es insgeheim, aber Metternich ist dagegen und wieder einmal stärker als sein kaiserlicher Herr. Franz I. beugt sich auch da seinem Minister. Er kann zwar nicht ganz verstehen warum, aber er sagt sich, dieser Mann hat doch eben zum Triumph von Leipzig geführt, er muß wissen, was er tut, und so gibt er ihm nach. Damit wird die glänzendste Gelegenheit versäumt, für Österreich neuerdings und ungleich stärkeren Einfluß auf alles zu gewinnen, was deutscher Zunge ist. Ein großes und starkes Kaisertum unter gemäßigterer, vielleicht nicht so straff zusammenfassender, aber mehr mit Herzenston begabter österreichischer Führung wird damit aus der Hand gegeben. Siehe hiezu auch Srbik, Metternich a. a. O. I/197 und Rößler, Österreichs Kampf a. a. O. S. 170.

Metternich ist zur Zeit geradezu in einem Machtrausch befangen. Wie er schon über Seele und Willen seines Herrschers verfügt, wünscht er auch jene der übrigen Fürsten in seine Gewalt zu bringen und findet dabei vornehmlich nur bei dem Zaren Widerstand. Aber auch die öffentliche Meinung in der Heimat, die ihm nach wie vor mißgünstig ist, will er gewinnen und sich dazu des bewährten Gentz bedienen. Dieser Mann hat ja nicht nur die wichtigsten politischen Schriftstücke zu verfassen und zu stilisieren, sondern ist auch des Ministers Mittler in der Herzensangelegenheit mit der Herzogin von Sagan. Ihm wurde die Zensur aller Zeitungen, ja überhaupt aller literarischen Erzeugnisse übertragen Hudelist an Metternich. Wien, 2. Februar 1814. Wien, St. A. und nun meldet der getreue Hudelist eines Tages gar: »Herr von Gentz sagte mir, Euer Durchlaucht hätten ihn zum directeur der opinion publique in Wien bestimmt.«

Von zu Hause erhält Clemens in dieser Zeit zahlreiche begeisterte Briefe, seine Frau und die Kinder, seine Eltern und sonstigen Lieben sind ungeheuer stolz auf ihn. Töchterchen Marie sieht begeistert, wie alle Welt vor einem neu gestochenen Porträt Metternichs steht, das in der Kunsthandlung Artaria am Kohlmarkt zwischen den Bildern Schwarzenbergs und Wellingtons prangt. »Jedermann kauft es«, schreibt sie dem Vater, »und eine ungeheure Menschenmenge steht immer vor dieser Auslage. Darüber muß ich stets so stolz lachen.« Marie Metternich an ihren Vater. Wien, 18. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Und ihre Mutter Lorel fügt dem Gatten gegenüber hinzu: »Mein lieber Freund, Gott beschützt Dich offenbar … Doch zeigen die Leute verschiedene Meinungen … Ich aber möchte, daß uns der Ruhm bleibt bis nach Paris zu gehen, um diesen kleinen Mann endlich zu stürzen. Wäre das möglich, würde ich sehr glücklich sein, denn solange er da ist, gibt es keine Ruhe. Dessen bin ich sicher … Lorel Metternich an ihren Gatten. Wien, 15. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Man wird mich niemals überzeugen, daß die Engländer je in gutem Glauben mit Napoleon unterhandeln werden; der ist pfutsch, daran ist gar nicht zu zweifeln … Wenn sie nur nicht die Bourbonen auf den Thron setzen; aber man muß hoffen, daß wir und die anderen Mächte da auch unser kleines Wort mitzureden haben. Ich als Macht wünschte (Marie Louise) als Regentin mit dem kleinen König von Rom, dann könnten alle Parteien zufrieden sein.« Lorel Metternich an ihren Gatten. Wien, 22. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P.

Erzherzog Joseph, Palatin von Ungarn, 1776-1847. Nach einem Gemälde von Peter Krafft

Man weiß in Wien, daß die Ansichten des Zaren und Metternichs sich im Augenblick schroff gegenüberstehen. Die beiden russischen Sirenen in Wien denken wie ihr Souverän. Die Herzogin von Sagan gibt in diesen Tagen einen Ball, zu dem auch Lorel geladen ist und da die Herzogin und Fürstin Bagration Tür an Tür im selben Hause wohnen, benützt Lorel einen ruhigen Augenblick, um einen Abstecher zu jener Nachbarin zu machen. Doch muß sie mit einigem Erstaunen feststellen, daß sie sehr kühl empfangen wird. »Ich fand sie ganz ›spitzig‹«, meldet sie ihrem Gatten. Lorel an Metternich. 24. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Lorel hält die Fürstin manchmal für »wirklich verrückt«. Lorel an Metternich. 29. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Sie tanzt ununterbrochen Solo, Gavotten und russische Tänze mit dem Grafen Potocki, der zur Zeit in Wien »Regen oder schönes Wetter bestimmt« Lorel an Metternich. 16. April 1814. B. u., St. A. Z. P. und dies in einer Weise, die allgemeines Aufsehen und viel mehr Lächeln als Bewunderung hervorruft. Aber ihre reservierte Haltung Lorel gegenüber ist viel mehr auf persönliche Eifersucht zurückzuführen, denn die Bagration ist über Clemens' Beziehungen zur Herzogin von Sagan näher unterrichtet als die eigene Gattin. Die Fürstin verabscheut im Augenblick alles, was Metternich heißt und sie an ihn erinnert.

Dann aber schlägt ihre Stimmung wieder plötzlich um. »Ein von ihr ausgeführter Kosakentanz am Ball des Grafen Stackelberg hat wieder den Gipfelpunkt des Lächerlichen erreicht«, fährt Lorel zu berichten fort. »Die Leute hielten sich den Bauch vor Lachen; doch scheint es, habe ich gute Haltung bewahrt, denn ihre sonstige Zärtlichkeit für mich ist wieder ganz zurückgekehrt … Lorel an Metternich. 16. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P. Das ist eine komische Frau, einen Tag stirbt sie und am anderen tanzt sie wie eine Tolle.« Mutter Metternich an Clemens. Wien, 16. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P.

All das hört Clemens mit Interesse, aber den meisten Eindruck macht ihm ein Brief seiner Mutter, der geradezu wie ein Notschrei wirkt: »Recht widerwillig schreibe ich Dir, mein guter Freund«, läßt sie sich zu ihrem Sohn hören. Das Wort Freund erscheint als das höchste Liebeswort in der Familie. »Ich hasse jemanden zu belästigen und schon gar einen Mann, der wie Atlas Europa auf seinen Schultern trägt.« Mutter Metternich an Clemens. Wien, 17. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Aber zwei wichtige Angelegenheiten müssen zur Lösung kommen. Vor allem die nun schon fast mehr als anderthalb Jahrzehnte spielende Liebesgeschichte von Clemens' Schwester Pauline mit dem Herzog Ferdinand von Württemberg, dem Bruder des dicken Königs, der sich immer auf das schärfste dagegen aussprach, die Ehe als nicht ebenbürtig erklärte und sich deswegen und auch weil der Herzog in österreichischen Diensten gegen Napoleon focht, gänzlich mit ihm überworfen hat. Pauline hatte unter diesen Verhältnissen schwer gelitten und war auch innerhalb ihrer eigenen Familie auf Widerstand gestoßen, weil man da die Angelegenheit entweder als nicht ehrenvoll, oder aber wegen des Widerstandes des Königs für unmöglich ansah. Aber sie hat an ihrer Liebe festgehalten; jetzt, da Napoleon gestürzt ist und der König von Württemberg wohl oder übel zu den Verbündeten übergehen mußte und Metternichs Stellung sich im selben Maße erhöht, wie die des Königs schwächer geworden ist, hofft sie auf endliche Erfüllung. »Nun handelt es sich mehr als jemals um das Los Deiner armen Schwester«, schreibt Mutter Metternich. »Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist und ich glaube nun wirklich, daß dies im Augenblick der Fall ist. Der Herzog will sich derzeit mit seinem Bruder (dem König) versöhnen … und die Heiratsangelegenheit zu Ende führen … Deine arme Schwester hält so sehr darauf, daß sie sterben würde, wenn das nicht zustande käme. Sie ist vor mir niedergekniet, damit ich – so gut ich kann – zum Gelingen beitragen solle. Ich kenne die Güte Deines Herzens zu sehr, um einen Augenblick daran zu zweifeln, daß Du alle Deine Mittel aufbieten wirst, um eine Angelegenheit zu Ende zu führen, die nun schon so lange dauert als die französische Revolution und die Du sicher auch auf eine ebenso ruhmvolle Weise zu Ende führen wirst, wie alles andere … Aber meine zweite Bitte ist nicht weniger wichtig. Es handelt sich ganz ohne Umschweife gesprochen um unsere materielle Existenz, mein guter Clemens, denn ich will Dir nicht verbergen, daß wir nicht einmal mehr das Allernotwendigste haben. Wir sind so dringend bedürftig, daß ich ohne meine edle Abkunft und die Zartheit meiner Grundsätze und Gefühle vor jedem Vorüberkommenden die Hand aufhalten möchte. Ich habe nichts mehr herzugeben, meine Diamanten sind versetzt, die Herren Steinhauser und Odelga wollen mir meine Anteilscheine an Ochsenhausen nehmen, kurz es ist nichts mehr da. Ich zähle wirklich zur Klasse der verschämten Armen und niemand in meiner Familie ist in einem größeren Elend. Nur Du, mein Kind, kannst mich daraus befreien, indem Du dem Steinhauser, der ein anständiger Mann ist, versicherst, daß Du für alles aufkommen wirst. Dein Kredit wird uns weiterexistieren lassen und Du kannst Dich darauf verlassen, daß ich nicht die Frau bin, das zu mißbrauchen … In Eile möchte ich Dir nur noch sagen, daß Louise Hardegg Dich liebt, Dich anbetet, Dich verehrt und vergöttert und wünscht, daß ich es Dir sage, denn sie glaubt, daß Dir das viel Freude machen wird.«

Zu gleicher Zeit wendet sich auch Pauline selbst mit einem rührenden und dringenden Brief um Hilfe an ihren Bruder: »Der Augenblick ist gekommen«, schreibt sie, Pauline Metternich an ihren Bruder Clemens. 19. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. »wo jene Mitglieder meiner Familie, die seit so vielen Jahren meinem Glück und meiner Existenz Hindernisse in den Weg gelegt haben, nun das schreckliche Leid gutmachen können, das sie mir angetan haben … Dir kann ich nur ein einziges Unrecht vorwerfen, daß Du nämlich den Feinden des Herzogs und meines Glückes geglaubt hast in der Meinung, daß seine Absichten in bezug auf mich nicht aufrichtig wären.«

Der Herzog will nun zu seinem Bruder fahren und Pauline bittet den ihren, in seiner »nunmehr gegenüber dem König so vorteilhaften Lage« das Gewicht seiner Persönlichkeit zu glücklichem Ausgang in die Waage zu legen. »Mein lieber Clemens, Du hast ein ausgezeichnetes Herz; aber seit Deiner Kindheit gewohnt, daß alle Welt Deine Wünsche erfüllt, in einem Zeitraum verheiratet, wo unser zerstörtes Vermögen wahrhaft allerlei Winkelzüge erforderte, um Deiner Frau eine Existenz zu sichern, hast Du doch Deine ganze Familie beeifert gesehen, Deine Wünsche zu erfüllen. Daher kennst Du das Unglück einer Stellung wie der meinen nicht … Adieu, mein lieber Bruder, es hängt von Dir ab, Dich in meiner letzten Stunde zu segnen oder aber den ewigen Richter anzurufen, um Dich anzuklagen, daß Du zur Zahl meiner Verfolger gehört hast … Adieu, antworte dem Herzog eine einzige Zeile, danke ihm wenigstens für das, was er für mich tun will, ich bitte Dich auf den Knien darum! Bloß eine einzige Zeile!«

Gerührt erfüllt Metternich sofort alle Wünsche. Er schreibt den Bankherren in Wien, sie sollen sich beruhigen, er werde für alles aufkommen; er schreibt auch dem Herzog von Württemberg im Sinne seiner Schwester und wird nun von ihr und seiner Mutter aufs herzlichste bedankt. Dieser letzteren hat er zu verstehen gegeben, daß alle finanziellen Schwierigkeiten durch den Verkauf Ochsenhausens beseitigt werden könnten, dessen Rückgabe durch den König von Württemberg bei der nunmehrigen Lage der Dinge eine Selbstverständlichkeit sei. Aber es müsse erst Vater Metternich für diesen Verkauf gewonnen werden. Dieser jedoch wünscht nicht mehr dem Kaiser zu dienen, sondern für seine eigenen Angelegenheiten zu arbeiten und will daher nach Ochsenhausen gehen.

»Was willst Du denn dort machen ohne auch nur ein Möbel, da doch alles durch den König von Württemberg genommen und geplündert worden ist?« fragt ihn seine Frau ärgerlich.

»Das macht nichts«, erwidert Vater Metternich, »ich will es und ich bin der Herr.«

»Nun, mein lieber Freund«, meint Clemens' Mutter, »das ist eine augenblickliche schlechte Laune …, aber ich hoffe, daß sich das alles mit Hilfe Gottes und insbesondere dann ordnen wird, wenn Du Vater in klarer und knapper Weise gesprochen haben wirst, aber nur ja keine Vorwürfe, solche machen ihn nur gänzlich unzugänglich.« Mutter Metternich an Clemens. 7. August 1814. B. u., St. A. Z. P.

Clemens hält um so mehr auf den Verkauf von Ochsenhausen, weil ja auch seine Schwester ihn bittet, ihr ein kleines Vermögen sicherzustellen, damit sie nicht, wenn sie »als Herrin in ein fremdes Haus einzieht, sozusagen kein ganzes Hemd anzuziehen hätte«. Sie ist ihm für sein gutes Herz unendlich dankbar und anerkennt, daß seine Bemühungen um materielle Dinge in einer Zeit, wo ihm »die peinliche Aufgabe obliegt, gleichzeitig ganz Europa zu dirigieren«, besonders anerkennenswert sind. Pauline Metternich an ihren Bruder Clemens. 16. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P.

Inzwischen ist der britische Minister des Äußern Lord Castlereagh in den ersten Tagen des Jänner 1814 in Frankfurt eingetroffen. Er ist der mächtigste Mann in England und führt zur Zeit in Wirklichkeit die gesamte Politik Großbritanniens. Clemens hat das Gefühl, der Engländer sei so gleichsam als Botschafter an seinen, Metternichs Hof gesandt und fühlt sich dadurch unendlich geschmeichelt. Das will er propagandistisch gründlich verwertet haben und schreibt in die Staatskanzlei: Metternich an Hudelist, scheinbar Freiburg, 3. Jänner 1814, irrtümlich noch von 1813 datiert. Wien, St. A. »Diese in den Annalen Englands unerhörte Sendung des dirigierenden Staatsoberhauptes ist in Wien in diesem Lichte sehr herauszuheben. Wir können mit Recht behaupten, daß unser Hauptquartier die Welt geworden ist.«

Jetzt hält Metternich schon alles für möglich und freut sich, wenn Hudelist ihm auf diese Mitteilung hin schreibt: Hudelist an Metternich. Wien, 14. Jänner 1814. Wien, St. A. »Wir leben seit vier Monaten in einer solchen politischen und militärischen Wunderwelt, daß wir nicht mehr das Recht haben, uns über irgend etwas zu wundern, was geschieht. Wer kann dafür stehen, daß nicht Napoleon selbst, wenn das Ding recht arg wird, mit Frau und Kind im Hauptquartier erscheint?«

Schon glaubt Metternich seiner Tochter, diesmal bereits aus der Schweiz sagen zu können: Metternich an seine Tochter Marie. Basel, 17. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. »Ich werde Euch bald wiedersehen, außer wenn alle Stricke reißen und Napoleon völlig wahnsinnig geworden ist.« Der Minister glaubt bald zurückkommen zu können, weil er nicht beabsichtigt, den Korsen gänzlich zu stürzen. Schließlich ist er der Schwiegersohn seines Kaisers, und er, Metternich selbst, hat doch diese Heirat gefördert. Zar Alexander ist ihm überdies, obwohl absoluter Herrscher aller Reußen, allzu freiheitlich gesinnt. Manchmal sieht ihn Clemens rein für einen Revolutionär an und wenn Napoleon verschwindet, dann gibt es ja gar kein Gegengewicht mehr gegen diesen, jenem so gar nicht wohlgesinnten Monarchen. Der russische Kaiser hat des frisch gebackenen Fürsten Haltung in den Jahren vor 1812 und während des Feldzuges nicht vergessen. Er weiß auch durch Maria Ludovika und Erzherzog Joseph, wer die Ehe dessen Bruders Karl mit des Zaren Schwägerin Amalie von Baden nicht nur, sondern auch jene zwischen der Schwester Alexanders und dem österreichischen Kronprinzen verhindert hat.

Zudem hat der Zar ganz andere Ansichten über die Weiterführung des Krieges als der Minister Österreichs und will geradewegs nach Paris. Er teilt die Illusion Metternichs nicht, der da zu meinen scheint, der Korse könnte in einem auf die Grenzen von 1792 beschränkten Frankreich fortan ein braver, ruhiger und friedlicher Herrscher bleiben. Ein Mann wie Napoleon, so denkt der Zar, wird sich nie und nimmer bescheiden, sowie er sich wieder erholt hat, auf sein militärisches Genie vertrauend, erneut zur Waffe greifen und Europa wieder in Blut und Unruhe tauchen.

Metternich findet sich dagegen mit Schwarzenberg, dem Oberbefehlshaber der Verbündeten eines Sinnes, der nun in Chaumont nächst der Schweizer Grenze sein Hauptquartier aufgeschlagen hat und in dieser Zeit schreibt: Briefe des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg an seine Frau a. a. O. S. 369. »Hier sollen wir Frieden machen, das ist mein Rat. Jede Vorrückung nach Paris ist im höchsten Grade unmilitärisch. Unser Kaiser, auch Stadion, Metternich, selbst Castlereagh sind vollkommen dieser Meinung, aber der Kaiser Alexander hat wieder einen seiner Anfälle von sublimer Hanswursterei, die ihn oft befallen.«

Auch Lorel entrüstet sich. »Dieser Kaiser von Rußland ist wirklich nur auf der Welt um zu genieren und zu quälen. Ich habe ihn mir immer als einen sekkanten Menschen vorgestellt, er hat das von der Familie Württemberg. Es gibt nichts Ärgeres als einen Menschen, der keinen Charakter besitzt, aber glaubt, einen zu haben … Du und Schwarzenberg, Ihr müßt dann immer beschäftigt sein, die Dummheiten der anderen wieder gutzumachen. Welch undankbares Geschäft! Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich Dich, mein lieber Freund, bedauere, bei all Deiner Mühe, Arbeit und nächtlichem Aufbleiben zu sehen, wie alles in einem Augenblick zerstört wird, da man glaubt, nur die Hand ausstrecken zu brauchen, um die Früchte zu pflücken.« Lorel an Metternich, 4. März 1814. B. u., St. A. Z. P.

Napoleon jedoch, der zwar schon Caulaincourt zu Verhandlungen geschickt hat, arbeitet dem Zaren selbst in die Hände, denn er will die Metternichschen Anträge nicht annehmen. Noch vertraut er auf sein militärisches Genie und die Opferfreudigkeit der Franzosen, insbesondere dann, wenn sie ihr eigenes Land verteidigen.

So wird also der Feldzug weitergeführt und Blücher und Schwarzenberg dringen, der eine vom Rhein her, der andere aus der Schweiz über Belfort auf Paris vor, während eine Armeegruppe auch aus Holland und Belgien darauf losmarschiert. Ganz so glatt geht aber diese Bewegung nicht von statten; Napoleon nützt die Trennung der feindlichen Armeen höchst geschickt aus, indem er sich bald auf die eine, bald auf die andere stürzt und ihnen empfindliche Verluste zufügt, wenn er auch im großen ganzen doch zu schwach ist, um das Blatt wieder völlig zu wenden. Metternich sieht diesem von ihm nicht gewollten Vormarsch hämisch und mißgünstig zu. Er findet, Blücher, der sich durch »Napoleons Lehre bei Brienne keineswegs (genügend) gezüchtigt fühlte«, sei »unter beispiellosem Champagnersaufen« zu sehr nach Paris vorgeprellt und hätte sich damit gefährlich vorgewagt. »Kaiser Napoleon benützte die Gelegenheit«, berichtet der Fürst weiter, Metternich an Hudelist. 16. Februar 1814. Wien, St. A. »und fiel ihm durch einen Flankenmarsch in die Quere seiner lockeren Linien und hat ihm ein paar tüchtige einzelne Schlappen angehängt …

Von dem Unsinn, der sich so vieler Köpfe und eines sehr bedeutenden bei der Annäherung an Paris bemeisterte, macht man sich keinen Begriff. Es ist Zeit zu enden. Alle meine Mühe, Not und Sorge ist jedoch reichlich durch das Resultat meiner schlaflosen Nächte und mit Arbeit überladenen Tage kompensiert! Wir stehen uns so, daß der Kaiser Alexander uns die Direktion der Militärsache ganz – mir die politische Frage überläßt und daß aus uns und dem britischen Kabinett eine Vereinigung entsteht, wie sie sicherer nie gedacht werden konnte. Lord Castlereagh hat nun ein so ausgedehntes Vertrauen in meine Ansichten und in unseren Gang, daß er mir alle Vollmachten, den englischen Frieden zu schließen, überlassen würde … Ich werde mit Argumenten auftreten, welche auch die tollsten der Zeit – nur glatte Narren nicht – überzeugen sollen, daß wir in Krieg und Frieden recht haben.«

So zumindest glaubt Metternich. Er wird erst merken, daß wenigstens, was den Zaren angeht, die Dinge nicht so einfach liegen. Aber noch ist nicht alles geregelt und im Grunde ist sich der Minister über eine Notwendigkeit klar und spricht sie auch aus: »Der große, der erste Zweck – Einigkeit, geht allen anderen Konsiderationen vor.« Metternich an Hudelist. Troyes, 9. Februar 1814. Wien, St. A. Diese stellt sich aber Metternich so vor, daß nur das geschieht, Was er will. Immerhin kann nach vielem Hin und Her bei der nunmehrigen Schwäche Napoleons das brüchige Gebäude der Eintracht der Verbündeten noch zur Not gestützt und aufrecht erhalten werden. Bei den Verhandlungen zu Châtillon kommen die gegensätzlichen Wünsche offen zum Ausdruck. Zar Alexander erklärt, er werde sich durch nichts abhalten lassen, nach Paris zu marschieren. Metternich aber wünscht »Frieden, und den augenblicklich«. Obwohl der Minister mit dem Zaren so gar nicht gut steht, will er doch, daß dies seinen Getreuen nicht ganz offenbar werde. »Wir sind beide (auch Schwarzenberg) in bestem Einvernehmen mit dem russischen Kaiser«, schreibt Metternich daher an Hudelist. Metternich an Hudelist. Chaumont, 21. und 25. II. 1814. Wien, St. A. »Ich besonders habe mich auf einen Fuß mit ihm gesetzt, auf dem keiner seiner Minister mit ihm steht. Aber mit dem besten Willen kann man nicht zweien Herren dienen. Und sobald der große gemeinsame Zweck erreicht ist, trennt sich natürlich wieder Österreich aus den russischen Interessen. Hätte uns der Zar nicht in dem besten aller Augenblicke verhindert, in vierundzwanzig Stunden Frieden zu schließen, so wäre nun alles zu Ende und wir auf dem Heimweg.«

Schließlich aber wird doch, da der Löwe immer noch lebt, die Einigkeit seiner Jäger aufrecht erhalten, das Bündnis der Großmächte im Vertrag von Chaumont vom 3. März 1814 erneuert und festgesetzt, man wolle den Umfang Frankreichs auf die Grenzen des Jahres 1792 zurückführen.

Dabei vergißt Metternich bezeichnender Weise wieder nicht auf Caroline Murat. Die Armeen stehen so nahe vor Paris, Napoleon sendet schon Friedensunterhändler, die bis vor kurzem noch für ihn ganz undenkbar erachtete Bedingungen anbieten und in diesem Vertrag von Chaumont läßt Metternich einen Zusatz zu seinem Abkommen mit Neapel aufnehmen. Darin erhält dieses über die dort festgesetzten Versprechungen hinaus noch Landgebiet auf Kosten des Kirchenstaates in Aussicht gestellt und neben wirtschaftlichen Vorteilen sogar auch die der früheren bourbonischen Krone gehörigen Kostbarkeiten des farnesischen Erbes in Rom zugebilligt. Das fällt aller Welt auf und führt zu allerhand Schlüssen. Pasquier z. B. meint in seinen Memoiren: Mémoires du Chancelier Pasquier, publiés par M. le Duc d'Audiffret-Pasquier. Paris 1893, III/111. »Soll man nicht dazu noch sagen, daß neben den großen politischen Interessen, die damals die österreichische Entscheidung veranlaßten, Herr von Metternich sich vielleicht der Beziehungen erinnerte, die er während seines Aufenthaltes in Paris mit der Königin von Neapel, der Schwester Napoleons, gepflogen hat? Dieser in Chaumont aufgenommene Artikel hat fast den Charakter einer Galanterie.«

In Wien ist man mit der Politik Metternichs Neapel gegenüber auch gar nicht einverstanden. Zu jenen, die darüber am meisten entrüstet sind, gehört wieder Kaiserin Maria Ludovika, die sich mit der auf der Reise nach Wien befindlichen, von Neapel und Sizilien vertriebenen Königin Marie Karoline solidarisch erklärt. Lorel fühlt das auch aus dem Benehmen der Herrscherin ihr gegenüber heraus. Schon Anfang Jänner hat sie einmal ihrem Gatten geschrieben: »Die Kaiserin war ganz und gar nicht liebenswürdig mit mir und ich glaube fast, daß sie das absichtlich getan hat. Sie tut jedenfalls als stünde sie auf der Seite der Opposition und ist keineswegs gnädig in diesem Augenblick.« Lorel an Metternich. 9. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Und ein andermal: »Ich habe die Kaiserin wieder sehr wenig freundlich für mich gefunden. Sie hat mich nicht einmal nach Dir gefragt und überhaupt kaum mit mir gesprochen. Dagegen hat ihre Mutter, scheinbar mit Absicht, mir gegenüber eine ganz andere Haltung gezeigt als ihre Tochter. Sie hat mich mit Höflichkeiten überhäuft, was sonst nicht ihre Art ist und mir mit den größten Lobsprüchen und selbst Bewunderung von Dir gesprochen. Schließlich hat sie mir (was mich gar nicht begeistert) gesagt, daß sie Dienstag und Freitag jeder Woche einige Damen bei sich sehe und sehr zufrieden wäre, wenn ich auch käme. Ich will dies also nächsten Dienstag tun, eine Höflichkeit erfordert die andere.« Lorel an Metternich. 17. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Nach diesem Besuch meldet Lorel, der Abend sei sehr angenehm verlaufen. »Ohne Zweifel will die Erzherzogin ihre Besitzungen in Italien wieder haben, denn diese Liebenswürdigkeiten haben einen Grund. Man versichert mir, daß die Kaiserin insbesondere gegen das Bündnis mit Neapel eifert (se déchaîne), das sie entehrend findet … Der allgemeine Wunsch aber geht zur Zeit dahin, Napoleon solle gefressen und ausgeschaltet (mangé et exterminé) werden, damit man niemals wieder mit ihm zu tun habe. Der beste Friede wird nur ein mäßiges Vergnügen bereiten, wenn man diesen Mann am Leben läßt.« Lorel an Metternich. 19. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P.

Das ist auch durchaus die Meinung Maria Ludovikas. Sie steht also in vollem Gegensatz zu Metternichs derzeitiger Ansicht, doch man glaubt nicht mehr lange mit der hohen Frau rechnen zu müssen. Eine Gräfin Marie Esterházy bemerkte nach einem Hofball: »Die Kaiserin fühlte sich plötzlich unwohl und fiel in dem Augenblick, als sie sich anschickte, den Saal zu verlassen, in die Arme, ich weiß nicht mehr von wem. Bewundern Sie den Takt dieser ausgezeichneten Frau, sie fällt erst in dem Augenblick in Ohnmacht, da sie schon weggehen soll und bereits mit aller Welt gesprochen hat.« Lorel an Metternich. 22. März 1814. B. u., St. A. Z. P.

Wie immer aber auch die Kaiserin denkt, Lorel tröstet sich mit dem Gedanken, daß der Erfolg bei ihrem Gemahl liege. »Du schaffst Dir unsterblichen Ruhm«, schreibt Lorel an Metternich. 8. März 1814. B. u., St. A. Z. P. sie ihm und bewundert seine ungeheure ›Mühe und Arbeit‹. Wie stolz sie auf Clemens ist und wie sehr sie trotz allem zu ihrem Gatten hält, zeigt sich besonders darin, daß sie auf Stadion sehr eifersüchtig ist, von dem alle Welt und auch mit Berechtigung sagt, daß er in seiner Politik Napoleon gegenüber doch stets recht gehabt habe, viel mehr als Metternich, der jetzt die Früchte der Erfolge pflückt. Sie ärgert sich, daß Stadion im Hauptquartier weilt: »Du weißt, wie wenig ich ihm traue. Ich gestehe, daß ich ihn nicht gern dort bei Euch weiß und obwohl mir bekannt ist, wieviel notwendiger Du dem Kaiser bist und immer Du es sein wirst, der alle lenken wird, werden Stadion und seine Clique nicht verfehlen zu sagen, er habe den Frieden gemacht, wie sie schon ebenso behaupten, er sei es gewesen, der den Krieg bewirkt hat.« Lorel an Metternich. 29. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. Da die Dinge in Wahrheit auch fast wirklich so stehen, wirkt jedes öffentliche Lob Stadions umso empfindlicher. Gerade in dieser Zeit erklingt solches mehrfach in der Presse: »Ich kann Dir nicht sagen, wie schlechtes Blut mir dieses ewige Preisen Deines lieben Stadion macht. Man verbreitet und die Dummen glauben es, daß alles, was geschieht, nach Stadions Plänen vor sich geht. Nur er ist groß, tadellos und bewundernswert, da er alles macht ohne auch nur als der Urheber erscheinen zu wollen. Mit einem Wort, er ist ein Gott, aber was mich betrifft, kann ich sagen, daß ich nicht einmal Napoleon so gehaßt habe, wie diesen Mann, der, obwohl vielleicht an diesen dummen Gerüchten unschuldig, doch sicher falsch ist.« Lorel an Metternich. 1. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P.

Aber nicht Stadion ist falsch, Lorel ist da stark im Irrtum begriffen. In Wirklichkeit ist es ja doch die große Linie des Vorgängers Clemens', auf der man nun fortschreitet, nur hat Metternich auf diese zurückgefunden und arbeitet nun parallel und in dessen Sinne. Und doch nicht ganz, denn auch dieser Diplomat ist für volles Vernichten Napoleons, während Metternich davor noch zurückscheut. Aber Lorel ist leidenschaftlich bewegt von dem, was da vorgeht und Gentz erhöht noch ihre Aufregung.

»Gott, was werden wir noch alles erleben?« Lorel an Metternich. 31. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P. ruft sie aus und denkt ununterbrochen nach, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden. Sie und ihr siebzehnjähriges Töchterchen Marie fragen sich stets, was Napoleon nach seiner Niederlage machen wird: »Er kann und darf nur mehr sterben«, meint Lorel, »ich sehe keinen anderen Ausweg mehr und hoffe für ihn, daß es auf ehrenhafte Weise geschieht. Was wird aus seiner Familie werden? Wer wird die wohltätige Seele sein, die sie ernähren wird, denn so weit werden sie kommen. Wie wird sich der König von Neapel inmitten all dieser Unordnung halten können?« Lorel an Metternich. 23. April 1814. B. u., St. A. Z. P.

Und Marie meint dazu: »Wenn ich an Napoleons Stelle wäre, ich würde mich einschiffen und irgendwo in Amerika mein Glück suchen. Ich würde dort ganz ruhig in den Wäldern und der Einsamkeit leben und die Frucht des Kakaobaumes müßte mir als Nahrung dienen. Klares Wasser, durchsichtig wie Kristall, hätte mein brennendes Blut und mein hitziges Gehirn zu kühlen. Ich würde auf das Wild in den Wäldern Jagd machen, an meine vergangene Größe denken und mich damit über mein augenblickliches Unglück so gut als möglich zu trösten suchen … Gott sei Dank bin ich aber Marie von Metternich, die keinen solchen Trost braucht.« Marie Metternich an ihren Vater. 27. Jänner 1814. B. u., St. A. Z. P.

Der Bewunderung von Frau und Tochter schließt sich auch die Mutter an: »Das Gewitter im Augenblick Deiner Taufe war ein Vorzeichen, daß Du zu den größten Dingen bestimmt bist. Ich danke dem Himmel jeden Tag, jetzt wo ich Dich vor den Toren von Paris sehe und der sogenannte große Mann beim Teufel ist.« Mutter Metternich fragt sich, wen die Franzosen sich jetzt zum Herrn wählen werden: »Man wird auf alle Fälle niemals jemand schlechteren finden als Napoleon. Aber diese arme Marie Louise. Was soll sie, was wird aus ihr werden? Mutter Metternich an Clemens. 9. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P. … Die Franzosen sind wirklich recht toll. Ich möchte jetzt nur wissen, warum sie noch in Troyes aus den Fenstern geschossen haben, um uns nun vor Paris zu streicheln. Man würde glauben, sie hätten jetzt erst entdeckt, daß Napoleon ein Tyrann war; kurz bevor wir vor dem Weichbild von Paris standen, war er noch ein Gott.« Mutter Metternich an Clemens. 17. April 1814. B. u., St. A. Z. P.

Nun entscheidet sich der Feldzug rasch. Die Armeen der Verbündeten haben sich vereinigt und Napoleons Truppen können nicht mehr mit. Er geht für seine Person nach Fontainebleau und am 31. März des Jahres 1814 ziehen der Zar und der König von Preußen unter großem Gepränge in Paris ein. Kaiser Franz hat sich seiner Tochter wegen zurückgehalten. »Der Vater der Kaiserin«, meint Metternich dazu, Metternich an Hudelist. Dijon, 7. April 1814. Wien, St. A. »konnte es zu vermeiden wünschen, eben in dem Augenblicke des Sturzes des Thrones seiner Tochter in Paris zu weilen. Und doch wird es der Kaiser von Österreich sein, der die Bourbons einsetzt.«

Marie Louise hat eben einen herzbewegenden Brief an ihren Vater geschrieben, sie hoffe, er werde »nicht die Interessen und die Ruhe seiner geliebten Tochter und seines Enkels der Gier Englands und Rußlands opfern … Wir waren überzeugt, daß Du uns nicht verlassen würdest. Dir, mein lieber Vater, vertraue ich unser Schicksal an … Habe Mitleid mit mir.« Kaiserin Marie Louise an Kaiser Franz. Kopie ohne Datum, der Brief wurde am 9. April 1814 dem Monarchen übergeben. Siehe Bourgoing, Herz der Kaiserin a. a. O. S. 217.

»Jetzt ist also alles zu Ende«, erklärt Metternich seinem getreuen Hudelist, Metternich an Hudelist. Dijon, 4. April 1814. Wien, St. A. »heute erhalten sie la fin des fins … die Einnahme von Paris! Die Revolution dort ist vollbracht und mit Paris fällt ganz Frankreich.« »Aus Nichts stieg Napoleon«, bemerkt Erzherzog Johann dazu, Dr. Anton Schlossar, Erzherzog Johann von Österreich und sein Einfluß auf das Kulturleben der Steiermark. Wien 1878, S. 119 f. »zu Nichts wird er wieder … Mögen alle ehrgeizigen Eroberer hier sich ein neues Beispiel nehmen, was es sei, Gerechtigkeit, Mäßigung zu vergessen …«

Begeistert liest Metternichs Mutter im »Beobachter« die Einzelheiten des Einzuges in Paris. »Wer hätte geglaubt«, meint sie, »daß Du so bald und besonders auf diese Weise dahin zurückkehren würdest. Alles, was jetzt geschieht, ist so wunderbar, daß ich von nun an über nichts mehr erstaunen kann … Wenn jemand dies noch über all das tun wollte, was in dieser Welt geschieht, würde er sich zu Tode staunen.« Mutter Metternich an Clemens. 14. April 1814. B. u., St. A. Z. P.

Herzogin Wilhelmine von Sagan. Nach einer Lithographie von Kriehuber

Die Fürstin und Lorel werden mit Anfragen überschüttet, ob es wahr ist, daß Napoleon gefangen sei, man ihn mit einer hohen Apanage nach der Insel Elba entlassen wolle etc. »Ich brenne vor Ungeduld über alles, was man da sagt, Gewißheit zu bekommen Lorel an Metternich. 18. April 1814. B. u., St. A. Z. P. … Nein, man wird verrückt, der Kopf ist nicht stark genug, um all' Deine Ideen zu fassen.« Lorel an Metternich. 8. April 1814. B. u., St. A. Z. P.

Schon herrscht überall in Frankreich wieder Bourbonenfieber: »Wir leben hier inmitten der Rufe ›Vive le roi‹. Die Leute sind wie verrückt. Mehr als 20.000 (Kokarden) sind an einem Tage verkauft worden. Die Modegeschäfte und Schneiderinnen machen nichts anderes mehr … Man liebt Napoleon nicht. Diese Tatsache ist klar. Alle Welt umarmt sich in den Straßen und sagt: ›Mein Gott, wir werden nun nach fünfundzwanzig Jahren endlich Ruhe haben!‹ Bald wird alles zu Ende sein.« Metternich an seine Tochter Marie. Dijon, 5. April 1814. B. u., St. A. Z. P. Und zwei Tage später: »Napoleon ist noch für seine Person in Fontainebleau. Er hat bereits den größten Teil seiner Armee verloren … Ich gehe in einer Stunde nach Paris ab. Der Kaiser Alexander braucht jemanden, der ihn ein wenig im Zaume hält.« Metternich an Hudelist. Dijon, 7. April 1814. Wien, St. A.

Der Zar hat nämlich in Paris eine Metternich zu freiheitlich und zu selbstherrlich klingende Kundmachung erlassen. Der österreichische Minister erklärt sie als schlecht und »eine elende Pièce«, die in solchen Worten nie erschienen wäre, hätte er bei dem Zaren weilen können. Nicht dieser soll die erste Rolle spielen, nein, Metternich will dies tun. Trotz der Proklamation lautet des Ministers Ansicht: Metternich an Hudelist. Dijon, 4. April 1814. Wien, St. A. »Auf jeden Fall haben wir hier die Sache ganz in Händen und das Resultat aller unserer Bemühungen wird dabei der Weltfriede sein. Napoleon hat aufgehört zu sein.«

Inzwischen hat der Korse am 7. April für sich und seine Nachkommen auf die Krone Frankreichs verzichtet und es wird ihm die Insel Elba als kleines Fürstentum angewiesen. Mutter Metternich meint dazu: »Es scheint mir sehr gütig zu sein, den großen Napoleon in das schönste Land der Welt zu versetzen und ihm sechs Millionen zu zahlen. Ich wäre nicht so wohltätig, wenn es von mir abhinge.« Mutter Metternich an Clemens. Wien, 19. April 1814. B. u., St. A. Z. P.

Gleichzeitig ist bestimmt worden, daß der Kaiserin Marie Louise der Titel Majestät bleibt, ihr die Herzogtümer Parma, Piacenza und Guastalla zugewiesen werden und ihr kleiner Sohn den Titel Prinz von Parma, kaiserliche Hoheit zu führen hat. »Ich bin sehr einverstanden«, meint Lorel dazu, »daß das Schicksal der Kaiserin festgelegt und sie von Napoleon getrennt wird. Doch wäre die Regentschaft schöner gewesen … Ich aber würde an seiner Stelle nicht mehr leben wollen … Wir werden also die Kaiserin Marie Louise hier haben, das wird den guten Wienern viel Freude machen, die nicht aufhören, sich für sie aufzuregen … Ich bin sehr neugierig, ihr Kind zu sehen. Paul (Esterházy) hat mir geschrieben, daß der Bub, jedes Vorurteil beiseite gesetzt, reizend ist. Doch was muß diese unglückliche Frau gelitten haben. Ihr Leben kann doch nie mehr glücklich sein.« Lorel an Metternich. 21. April 1814. B. u., St. A. Z. P.

Die Kaiserin ist seit dem 29. März nicht mehr in Paris; sie hat am 10. April angstvoll dreimal an ihren Vater geschrieben und um eine Zusammenkunft mit ihm gebeten. Metternich, dem diese Briefe zuerst zukommen, öffnet sie ohne weiteres; so sicher fühlt er sich schon des Einverständnisses seines Kaisers mit allem, was er tut. Marie Louise ist inzwischen in Orléans eingetroffen und dorthin sendet der Minister die Fürsten Esterházy und Liechtenstein mit einem Briefe an sie, worin Metternich die Kaiserin einlädt, Metternich an Kaiser Franz. Paris, 11. April 1814. Wien, St. A. sich ohne Zeitverlust nach Rambouillet zu verfügen, woselbst sie ihren Vater treffen werde. Die beiden entledigen sich ihres Auftrages und Metternich meldet seinem Monarchen: Metternich an Kaiser Franz. Paris, 13. April 1814. Vorträge, Wien, St. A., zum Teil auch bei Bourgoing, Herz, a. a. O. S. 251 und 252. »Ihre Majestät die Kaiserin, welche noch stets in der Angst schwebte, daß Kaiser Napoleon sie in Orléans abholen würde, hat sich drei Stunden nach der Ankunft meines Herrn auf den Weg nach Rambouillet begeben …«

Metternich unterrichtet dann seinen kaiserlichen Herrn weiter über die Lage so, wie dieser es gerne hören will, nicht aber wie sich die Dinge tatsächlich verhalten: »Der isolierte Gang, welchen Kaiser Alexander eingehalten hat, fällt nun bereits ganz nachteilig auf ihn und auf die hiesigen Verhältnisse zurück. Das Publikum läßt sich nicht nehmen, daß Eure Majestät mit der Regierungsveränderung keineswegs einverstanden sind und Kaiser Napoleon hat unter der Hand allgemein verbreiten lassen, daß Österreich sicher keine Gelegenheit versäumen werde, die Napoleonische Dynastie wieder auf den Thron zu bringen. Hiezu kommt, daß die Kaiserin durch ihr musterhaftes Benehmen eine sehr große Partei hat, worunter die Mehrzahl der Armee zu rechnen ist … Ich kann mich mit jeder Stunde überzeugen, daß Eure Majestät eine wirkliche moralische Autorität in Frankreich geworden sind – die schönste Rolle, welche einem Monarchen vorbehalten werden kann … Wenn Euer Majestät unter Ausrückung der hiesigen Garnison friedlich in Paris einziehen, wird der Jubel des Pariser Volkes auf allen Seiten entgegenfallen … Der Senat wird Euer Majestät im Namen der Nation für die zweimal in einer Person gebrachten Opfer als Vater und als Monarch danken und zugleich der Kaiserin den gebührenden Dank der Nation zollen. Diese Rede, welche Fouché aufsetzt, werde ich morgen erhalten und die Antwort bereiten, welche Allerhöchstdemselben die Möglichkeit liefert, sich in die schönste Attitüde zu setzen und endlich einmal die Ursache anzusprechen, welche Allerhöchstdieselbe zu diesen Opfern bewogen haben.«

Mit diesen Worten verteidigt sich Metternich gleichsam selbst, daß er seinem Monarchen seinerzeit so sehr zugeredet hat, Napoleon die Tochter zu geben. Das schlechte Gewissen in dieser Beziehung drückt Clemens nun, da die Dinge eine solche Wendung genommen haben, außerordentlich, doch weiß er mit seiner geschickten Hand und seinem angeborenen Leichtsinn, der manchmal im Leben auch nützlich sein kann, einen Ausweg zu finden.

Am 10. April ist Metternich nach Paris gekommen, am 11. bereits erscheint er im Hause Madame Junots, der Herzogin von Abrantès. Sie hat ihn allerdings gleich dringend gebeten, sie zu besuchen und ihn unzweideutig an ihre einstigen engen Beziehungen erinnert. Selbstverständlich ist sie um ihre Existenz und ihr Vermögen als die Frau eines allerdings seither in Wahnsinn verfallenen und verstorbenen hohen Generals des Kaiserreiches schwer besorgt und hofft von dem nun allmächtigen einstigen Freunde Rat und Hilfe. Metternich tut, was er kann. Die in Deutschland und Holland gelegenen Besitzungen der Herzogin erklärt er als verloren: »Wären sie in Österreich gewesen, dann hätte ich sie vielleicht retten können, aber wenden Sie sich an den Zaren. Er ist allmächtig«, meint der Minister mit zweideutigem Lächeln, »und die Souveräne machen nur, was er will.« Souveraines et grandes Dames. La générale Junot Duchesse d'Abrantès 1784-1838. Paris 1901, S. 317.

Wir wissen, daß Metternich in Wirklichkeit ganz anders denkt, aber in diesem Falle, wo er eine lästige Bitte auf den Zaren abwälzen will, paßt ihm dessen sonst so bekämpfte Allmacht. Wirklich auch nimmt sich dieser der Sache an, wie er sich überhaupt gegen alle Damen, die sich plötzlich im Unglück befinden – besonders die schönen – sehr entgegenkommend und galant erweist. Auch Madame Récamier, die anmutige, kluge Frau besucht Metternich mehrmals, die sich allerdings, wie sie selbst sagt, dabei linkisch benimmt. Er suchte sie hauptsächlich deshalb auf, weil sie eine Freundin der Königin Caroline Murat von Neapel ist und er ihr durch sie Nachrichten übermitteln lassen kann. Madame Récamier an Metternich, ohne Datum. (Paris, Juli 1814 in Metternichs Handschrift.) B. u., St. A. Z. P.

Die Herzogin von Abrantès aber ist bei der so veränderten Lage der Dinge Metternich gegenüber noch ungleich entgegenkommender, als sie es schon unter dem Kaisertum gewesen. Es ist ja auch kein Gatte mehr da, der sie mit seiner Eifersucht stören könnte, und Metternich ist doch nun fast der bedeutendste Mann Europas und gerät gleich wieder unter den Charme der schönen Frau. Trotz all den Arbeiten und Pflichten, die ihm nun bei Abfassung des ersten Pariser Friedens obliegen, erscheint er fast jeden Tag bei der Herzogin. Auch der Zar macht ihr einen Besuch und als sie ihn wegen der Güter angeht, verweist er sie seinerseits ironisch lächelnd auf Metternich, der ihr und ihrer Familie Schutzengel sein sollte. Mémoires de Madame la Duchesse d'Abrantès. Ausgabe Paris o. J. Garnier frères in 10 Bänden. Bd. 10, S. 400.

Die Abreise des Ministers macht dann dieser wiedererstandenen Idylle ein Ende, doch ist die Herzogin von Abrantès entschlossen, sich seine Freundschaft zu erhalten. Da sie die Eitelkeit des Mannes kennt, will sie auf diesem Klavier spielen. Sie plant nun ihre Memoiren zu schreiben, eine gute Beschäftigung für die schweren Zeiten, die ihr nun bevorstehen; auch wird das Geld tragen und ihr Gelegenheit geben, den Minister, der nun eine so gebietende Stellung einnimmt, in den höchsten Tönen zu loben und in den Himmel zu erheben. Das kann nur nützlich sein; diese Erwägung muß aber in jeder Weise davor warnen, ihren Schriften und Behauptungen allzu großen Glauben beizumessen.

Nun also soll Napoleon nach Elba. Das hat Metternich zugegeben und damit ist es abgemacht. Aber recht ist es dem Kaiser Franz nicht. Seine allerdings da nicht maßgebenden Ansichten sind ganz andere und gesund und vernünftig. Elba gehört zu dem Großherzogtum Toskana, das Napoleon, wie ganz Oberitalien, der kaiserlichen Dynastie geraubt hatte. So schreibt Franz I. an Metternich: Kaiser Franz an Metternich. Troyes, 12. April 1814. St. A. Z. P. Siehe auch Bourgoing, Herz, a. a. O. S. 246. »Die Insel Elba ist mir nicht recht, denn sie ist für Toskana ein Schaden. Man disponiert für andere mit Gegenständen, die meiner Familie gehören, was man in Hinkunft nicht angehen lassen kann. Napoleon bleibt zu nahe an Frankreich und Europa.« Sperrung des Verfassers. In diesem Urteil trifft sich der Kaiser mit dem vieler anderer; z. B. meldet Hudelist nach aus Konstantinopel eingelangten Depeschen: Hudelist an Metternich. Wien, 30. Mai 1814. Wien, St. A. »Die Einnahme von Paris durch die Alliierten hat dort Staunen erregt, weil man so etwas nicht für möglich hielt, daß man aber darauf Napoleon als Kaiser mit Pension auf die Insel Elba entließ, dies kann ein Türke nicht begreifen.«

Dagegen ist Franz I. mit allem einverstanden, was Metternich sehr selbstherrlich über Marie Louise in Paris verfügt hat. Er will nur auch Vormund von deren Söhnchen sein und nun kommt ein Satz, der zeigt, wie weitgehend sich der Kaiser schon in allem und jedem auf seinen Minister verläßt: »Um alle Konfusionen … zu vermeiden, habe ich einen Offizier direkte mit einem Brief an meine Tochter geschickt, der alles bestätigt als meine Gesinnung, was Sie ihr geschrieben und sie an Ihre Anleitungen monieret. Dieser Offizier hat nun den Auftrag mir die Antwort zu bringen. Übrigens dankt der Vater für alles, was Sie seiner Tochter getan haben. Franz.«

Schon sieht Lorel die Kaiserin in Wien mit ihrem Söhnchen spazieren gehen, während ihr Gatte in Paris seine »verschiedenen Geschäfte mit manch kleinen Vergnügungen, Unterhaltungen untermischen« wird. Lorel an Metternich. 23. April 1814. B. u., St. A. Z. P. Doch gönnt sie es ihm von Herzen, obwohl sie überzeugt ist, sie würden nicht so harmlos sein wie ihre Unterhaltungen, z. B. ihr Besuch eines Stubenmädchenballes, den die Fürstin Bagration gegeben hat und wozu 160 Personen, sämtlich Stubenmädchen, Schneiderinnen und Kammerdiener, geladen waren. Alle, auch die Dienerschaft Lorels erschienen da über alles Maß geschmückt und der Ball dauerte bis fünf Uhr früh. Lorel sah versteckt eine Zeitlang zu und unterhielt sich königlich dabei. Lorel an Metternich. 10. Februar 1814. B. u., St. A. Z. P.

Metternich sagt sich indes, er müsse sich bestreben, Marie Louise wieder heimzuholen, möglichst gut für sie zu sorgen, ihr in jeder Weise gefällig zu sein und so langsam sein Vorgehen von 1809 vergessen zu lassen. Er will sie schon deswegen wieder nach Österreich haben, weil ja doch ihr Sohn eine politisch wichtige Persönlichkeit bleibt und vielleicht der Tag kommen kann, da man sich dieser werde bedienen können. Auf alle Fälle will er den Knaben beaufsichtigen, beeinflussen und nach Belieben je nach Erfordernis ausschalten oder aber als Figur in seinem europäischen Schachspiel einsetzen können. Hudelist gegenüber tut sich der Minister auch gar keinen Zwang an und beginnt seinen Brief vom 21. April dieses Jahres klipp und klar mit den Worten: »Da … wir die Kaiserin und den Prinzen wegführen …« Fournier, Studien und Skizzen, 2. Reihe. Marie Louise und der Sturz Napoleons. S. 246.

So bleibt also der Vertrag von Fontainebleau vom 11. April unverändert in Kraft. Am 20. dieses Monats ist auch Napoleon von dort abgereist. »Alles hat ihn verlassen – sogar sein Mameluk«, schreibt Metternich. Metternich an Hudelist. Paris, 21. April 1814. Wien, St. A. »Er ist in einer ganz eigenen Seelenstimmung, beschäftigt sich dem Anschein nach nur mit gelehrten Arbeiten und will Mathematik und Chemie treiben.« Die schon auf der Reise nach Wien begriffene Marie Louise schreibt ihm einen Brief, Marie Louise an Napoleon. Original. 28. April 1814. B. u., St. A. Z. P. worin sie sich beklagt, wie grausam es sei, schon acht Tage keine Nachricht von ihm zu haben. Sie behauptet, ihre Gesundheit habe unter dem vielen Kummer gelitten, sie sei abgemagert und hoffe, daß eine für den Juli geplante Kur in Aix sie wiederherstellen wird. Die Kaiserin spricht von der Schönheit ihres Sohnes und schließt: »Ich werde erst zufrieden sein, wenn ich Dich glücklich angekommen und ruhig weiß, ich küsse und liebe Dich von ganzem Herzen, Deine Freundin Louise.«

Auch dieses Schreiben wird Metternich zur Weiterbeförderung übergeben. Er aber versenkt es in seine Tasche und läßt es dann in den Tiefen seines Archives verschwinden. Marie Louise will am liebsten Ruhe haben und nicht wieder in den Hexenkessel Paris zurückkehren. Sie hat davon gehört, daß man erwägt, sie als Regentin für ihren Sohn dahin zurückzuführen. Das hieße eine gefahrvolle, jeden Augenblick mit Umsturz bedrohte Stellung bekleiden, zu der sie sich nicht geeignet fühlt. So schreibt sie ihrem Vater: Marie Louise an Kaiser Franz. O. D. Original. B. u., St. A. Z. P. »Lieber Papa! Ich habe mit vielem Vergnügen Ihren Einzug in Paris vernommen, ich bitte Sie überzeugt zu sein, daß niemand mehr an dem glücklichen Ausgang des Krieges teilnimmt als ich. Auch habe ich mit vieler Freude erfahren, daß der König wieder in die Hauptstadt zurückgekehret ist; dies hat mich auch über eine Menge dummer Gerüchte beruhigt, welche herumgingen, denn Sie wissen, lieber Papa, wie sehr immer mein Wunsch war, bey Ihnen und in Parma meine Tage zuzubringen.«

Metternich fühlt sich aber doch verpflichtet ihr den Brief Abgedruckt bei Bourgoing, Herz der Kaiserin a. a. O. S. 277. Napoleons zukommen zu lassen, in dem er von der Reise und Ankunft in Fréjus spricht, sie über diese und seine Stimmung beruhigt und ihr von seiner bevorstehenden Fahrt nach Elba sowie einigen rein privaten Dingen spricht. Metternich teilt ihr wohl mit, Metternich an Marie Louise eigenhändig. Paris, 5. Mai 1814. B. u., St. A. Z. P. daß ihres Gatten Reise nicht so harmlos verlief, sucht sie aber sonst auf jede Weise zu beruhigen: »Er hat sich in Fréjus eingeschifft, nachdem er zwischen Avignon und Aix doch in rechte Gefahr geraten war (courrait de grands risques). Die Kommissare und besonders General Koller haben ihn vor der Wut des Volkes gerettet, das sich schon zu allerlei Ausschreitungen anschickte. Da sich nun weiter nichts mehr dem glücklichen Fortgang seiner Reise entgegenstellen kann, glaubte ich Eure Majestät von diesen Einzelheiten verständigen zu müssen, die nichts Erschreckendes mehr haben. Es geht dem Kaiser gut und es ist ihm nichts geschehen.«

Nicht ohne Absicht berichtet Metternich von den Zwischenfällen auf Napoleons Fahrt. Marie Louise soll sehen, daß er nun verachtet und verfolgt ist, um ihr jeden etwaigen Wunsch zu benehmen, dereinst vielleicht wieder an des Korsen Seite zurückzukehren. Nun hat sich Clemens einmal mit der Rückführung der bourbonischen Herrschaft in Frankreich abgefunden, sie zugestanden und zieht die Folgerungen daraus.

Marie Louise trifft am 21. Mai 1814 sieben Uhr abends, von einer zahllosen Menge erwartet, in Schönbrunn ein. Alle bewundern den kleinen Prinzen und man spricht nur davon, wie schön und herzig er ist. Anderntags stehen wieder Zehntausende vor Marie Louisens Fenstern und warten »mit offenem Munde stundenlang, um einen Augenblick einmal die Spitzen ihrer Frisur zu sehen.« Der kleine Blondkopf wird nun seinem zwölfjährigen Onkel Franz Carl vorgestellt, den man angewiesen hat, er solle das kleine Schattenköniglein umarmen. Der junge Erzherzog wendet sich aber ab und erklärt, den Franzosen nicht küssen zu wollen.

»Lassen Sie ihn«, soll darauf der nur wenig über drei Jahre alte Knirps gesagt haben, »sehen Sie nicht, daß er ein polisson ist.« Mutter Metternich an Clemens. Briefe vom 23. und 25. Mai 1814. B. u., St. A. Z. P.

Marie Louise aber wird bald mit kritischen Augen angesehen. »Sie sieht so aus«, meint Lorel, »als hätte sie alles Vergangene völlig vergessen.« Man entrüstet sich allgemein, daß sie sich gar nicht um ihren Sohn kümmert, »den sie nur eine Viertelstunde im Tage sieht.« Lorel an Metternich. 26. Mai 1814. B. u., St. A. Z. P. Auch die vertraulichen Polizeiberichte besagen, daß das Publikum nichts mehr von Marie Louise wissen will, »stets munter, lustig, des besten Humors, von nichts spricht als von den neuen Moden in Paris, von Zerstreuungen, von Spectacle, von Spazieren-Reiten und -Fahren, von ihrer tournée zu Pferd auf den Kahlenberg zu dem Prinzen de Ligne usf.« Jemand, der nur von solchen Dingen spricht, kann sich nicht sehr unglücklich fühlen und ist daher nicht allzu sehr zu bedauern. Konfidentenberichte des Polizeipräsidenten Hager vom 25. und 28. Juni 1814. B. u., St. A. Z. P.

Ludwig XVIII. hat sich indessen auch in sein Heimatland begeben. Kaum ist er in Paris angelangt, findet sich Metternich bei ihm ein: »Da ist nun der König angekommen«, berichtet er seiner Tochter, Metternich an seine Tochter Marie. 15. Mai 1814. B. u., St. A. Z. P. »und ich komme eben von ihm. Er hat eine recht gute Gestalt und geschicktes Auftreten. Ich habe ihm meinen Besuch in dem Kabinett Napoleons abgestattet, wo ich so oft mit diesem auf und ab gegangen bin. Das ganze schien mir nicht einer der geringsten Träume der letzten Zeit. Der arme Napoleon wäre zwischen Avignon und Aix bald gehängt worden (manqua être pendu). Das Volk stürzte sich in Masse auf seinen Wagen und beschimpfte ihn auf jede Weise. Es hatte einen Galgen errichtet, auf dem eine blutbedeckte, wie Napoleon angezogene Puppe aufgehängt war. Der Wagen, in dem er mit Bertrand fuhr, wurde gestürmt, doch war er zu Napoleons Glück abgesperrt, was den Kommissaren Zeit ließ, herbei zu kommen und das Volk beschwörend zu Ruhe zu mahnen. Es versprach schließlich ihn nicht aufzuhängen, erklärte aber sich doch berufen zu fühlen, ihm die Wahrheit zu sagen. Es gibt nichts Abscheuliches, was man ihm darauf nicht zugerufen hätte. Schließlich gelang es, dem Wagen einen Weg zu bahnen. Eine Viertelmeile davon stieg Napoleon aus, ließ seinen Coureur absteigen, wechselte mit ihm Kleidung und setzte ihn an seine Stelle in den Wagen. Auf diese Weise legte Napoleon drei Posten unerkannt zurück und der Coureur mußte die Beschimpfungen einstecken. Als (der Korse) vor Aix ankam, erfuhren unsere Kommissäre, daß die Bevölkerung entgegengelaufen kam, um ihn zu töten. Sie schickten Clam voraus, doch wurde er beinahe umgebracht, weil man ihn für einen französischen Kurier hielt. Schließlich gelang es ihm aber, die Leute zu bewegen, in die Stadt zurückzukehren, deren Tore geschlossen wurden. Napoleon fuhr außen an den Festungswällen vorbei, wo sich die ganze Bevölkerung aufgestellt hatte, um ihn mit Scheltworten und Steinwürfen zu empfangen. Schließlich zog er eine alte Uniform des Koller an und setzte sich in dessen Kalesche. So ist er in Fréjus angekommen; dies ist der Beginn des Endes seiner Laufbahn. Er starb fast vor Angst. Koller, Schuwalow und der (Preuße) Graf von Truchseß haben sich sehr exponiert, aber alles wäre vergebens gewesen, wenn es der Menge gelungen wäre, den Wagen zu zertrümmern. Welch schöne Ausreise aus Frankreich!«

Marie Louise hört auch von allen Seiten über die Vorgänge auf dieser Fahrt. Nicht ohne Bewegung nimmt sie davon Kenntnis. »Mein lieber Freund, es ist lange her, daß ich Dir zuletzt geschrieben habe«, läßt sie sich am 8. Mai ihrem gestürzten Gatten gegenüber hören, Marie Louise an Napoleon. 8. Mai 1814. Original. B. u., St. A. Z. P. »aber ich weiß nicht, wie ich meine Briefe befördern lassen soll … Du weißt, wie sehr ich Dich liebe; der Gedanke, Dich den Beschimpfungen des Volkes ausgesetzt zu sehen, hat mich grausam getroffen … Sei sicher, mein lieber Freund, daß ich immer an Dich denke und so gerne im Stande sein würde, Deine Interessen aufs beste zu ordnen und Dir all meine Zärtlichkeit zu beweisen. Dein Sohn küßt Dich … Er macht Fortschritte, zeigt große Klugheit und spricht ausgezeichnet. Alle Leute, die ihn sehen, bewundern ihn … Ich freue mich sehr zu hören, daß die Prinzessin Pauline mit Dir gehen wollte. Sie hat ein sehr gutes Herz, ist aber auch sehr glücklich Dir folgen zu können. Ich erwarte mit Ungeduld Nachrichten von Dir und bitte Dich, mir sehr oft zu schreiben. Diesen Brief schicke ich Dir durch den Fürsten Metternich, im Augenblick weiß ich kein anderes Mittel.« Auch dieses Schreiben wird Napoleon nicht weiter gesandt und endet in der Schublade des Ministers.

In Wien ist man den sich überstürzenden Ereignissen in größter Aufregung mit Teilnahme und Interesse gefolgt. Die Stimmung für Metternich ist aber trotz allen Bemühungen noch nicht besser geworden. Die Berichte Hudelists zeigen auch an, daß besonders die allerhöchste Frau weiter gegen ihn intrigiert, obwohl dies in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. In letzter Zeit hat sich nämlich die Königin Marie Karoline, die Vertriebene von Neapel nicht nur, sondern nun auch von Sizilien, auf ihrer weiten Reise über Konstantinopel und Odessa den österreichischen Staaten genähert. Für Metternich keine erfreuliche Nachricht, denn die Königin ist erbost und erbittert über ihn und muß es natürlich sein, hat er doch den Vertrag mit der anderen Caroline, der Schwester Napoleons und widerrechtlichen Besitzergreiferin des Neapler Thrones, abgeschlossen, der jede Aussicht, das Königreich rückzuerwerben, zu benehmen scheint. Die vertriebene Herrscherin besaß sehr gute Spione in Neapel und hat genau erfahren, wie der österreichische Gesandte Graf Mier in Metternichs Auftrag in Neapel ihren ureigensten Interessen zuwiderhandelte. Der Minister bemüht sich daher, sie von der Residenz fern zu halten und läßt ihr sagen, Brünn oder Preßburg, nicht aber Wien als ihren künftigen Aufenthaltsort in den österreichischen Staaten zu wählen.