|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was sich der Kerl nur dabei dachte, mir so auf der Brust zu sitzen und sie zusammenzupressen wie in einem Schraubstock! – – – Ich wollte schreien und ihm sagen, daß es unvernünftig sei, sich so jemand auf die Brust zu setzen, aber sie war unter seiner Last so zusammengepreßt, daß ich kein Wort hervorbringen konnte – – – Und – merkwürdig! – wie schwer die paar dürren mürben Knochen eines solchen Skeletts sein konnten! – – Und wie der fleischlose Schädel mit seinen ekelhaften Zahnlücken grinste! – – Waren es zwei oder drei Zähne, die ihm fehlten? – Und was wollte der Kerl hier? – Oh, mir danken, daß ich seine Mörder entdeckt! – Zu dumm! – – Wenn ich wieder mal Mörder entdecken würde, dann wollte ich es gleich zur Bedingung machen, daß mir der Dank dafür schriftlich abgestattet und durch die Post zugesandt würde! – Wie dumm von diesem Gerippe, nicht von selbst auf diesen Gedanken zu kommen, anstatt mir hier auf der Brust zu sitzen! – Und jetzt streckte der Kerl gar noch seine knochigen Hände aus – nach meinem Kopfe – und mit seinen Krallenfingern preßte er ihn zusammen, daß es schmerzte! – – Wie die Sterne vor meinen Augen auf und nieder tanzten und durcheinander flogen – – oh, wie unangenehm das war, daß sie nicht einen Augenblick still stehen konnten! – Ah, – meinen Kopf wollte er mit seinen Fingern messen, um nach einer algebraischen Formel zu berechnen, wieviel Dank er mir schuldig war! – Zu dumm – als ob es auf ein bißchen Dank mehr oder weniger ankäme! – – Ah, das war gut – – er war fort von meiner Brust – – oh, diese Erleichterung! – – Wie häßlich, wie fürchterlich beklemmend war diese Last gewesen! – –

Zur Auferstehung war er gerufen. – Gut! – Sehr gut! – Er hätte sonst noch länger auf meiner Brust gesessen – – – Zur Auferstehung! – – Ich auch? – – War ich denn schon tot? – Und war das meine Gruft, aus der ich emporschwebte? – –

Schwebte? – –

Nein, gehoben wurde ich – – –

Waren es Engel, die mich hoben und forttrugen? – – Wie schwer ich ihnen wohl vorkommen mußte, wenn schon das Gerippe so schwer war –

Und diese fahle, graue Helle, von der die Augen schmerzten! – War das der Himmel? – – Wenn er nicht schöner war, dann lohnte sich die Auferstehung ja kaum – dann blieb ich schon lieber liegen – – –

Ich war ja auch noch so müde – so müde – –

Aber da kam der Engel und legte mir seine Hand auf die Stirn – – oh, wie wohl das tat! – – Er war wohl von Gott gesandt, mich zu wecken – mich zu wecken – Freilich, es stand ja geschrieben, daß Gott seine Engel senden würde, die Toten zu erwecken – ja, das stand geschrieben. Aber viele möchten wohl liegenbleiben am Tage des Jüngsten Gerichtes – weil sie sich fürchten vor Gottes Zorne – Aber das gibt's nicht! – Alle müssen sie auferstehen – alle! – –

Wie wohltuend das neue Leben aus der kleinen weichen Hand auf mich einströmte! – – Jetzt schmerzte mich sogar die Helle nicht mehr! – –

Der Schleier zerriß – – –

— — — — —

Ich schlug die Augen auf.

Neben mir kniete Minnehaha, und ihre Hand lag auf meiner Stirn.

»Er lebt!« rief sie.

»Sure,« antwortete eine rauhe Männerstimme. »Ich sagte es dir ja, Mädchen, daß er in ein paar Minuten wieder all right sein würde!«

Ich richtete mich auf und blickte umher, mußte mir aber doch erst die Augen reiben, die geschwollen und entzündet waren, um mich zu vergewissern, ob es Traum oder Wirklichkeit war, was mich umgab. Die Szene, in deren Mitte ich mich plötzlich fand, war aber auch dazu angetan, mir Zweifel daran zu erwecken. – – –

Bevor ich indessen die weiteren Ereignisse schildere, erscheint es notwendig, hier im Zusammenhange zu berichten, durch welche Umstände Minnehaha und ihre Begleiter gerade zu einer Zeit hierhergeführt wurden, wo die Entwickelung der Dinge eine für mich recht unangenehme Wendung zu nehmen begonnen hatte.

Ich erfuhr das alles natürlich erst später, als ich Gelegenheit zu einem zusammenhängenden Gespräch mit Minnehaha fand. Im Interesse eines besseren Verständnisses des folgenden halte ich es aber für richtiger, die Mitteilung über das, was sich seit unserer Trennung ereignet, hier einzufügen.

Daß sie in Sicherheit nach dem Kamp zurückgekehrt war, hatte ich bereits aus der Unterhaltung des Indianers mit dem Yankee erfahren. Aber wenn auch meine Verfolger sich, den aufreizenden Weisungen von Regen-ins-Gesicht folgend, bald wieder mit diesem aus dem Dorfe entfernten, um meine Verfolgung von neuem aufzunehmen, so hatten sie doch Zeit gefunden, die Rolle, die Minnehaha bei meinem Entkommen gespielt, dort bekannt zu geben. Und obwohl diejenigen Mitglieder des Stammes, die nüchtern geblieben oder es inzwischen wieder geworden waren, nur damit zufrieden sein konnten, daß es nicht zu Gewalttätigkeiten gekommen war, die den Stamm in alle möglichen Ungelegenheiten mit den Behörden hätten bringen müssen, begannen die Zurückgebliebenen doch ganz unlogischerweise dem Mädchen eine feindselige Stimmung zu zeigen.

Selbst ihre Mutter machte davon keine Ausnahme.

»Was geht dich der Weiße an?« hatte sie gefragt.

»Nichts – gar nichts,« hatte Minnehaha erwidert. »Meine Haut ist rot – und so ist mein Herz. Niemand braucht mich daran zu erinnern, daß ich eine Sioux bin. Daran habe ich gedacht, als ich ihn warnte und ihm zur Flucht verhalf. Hätte ich es nicht getan, würden sich Regen-ins-Gesicht und unsere jungen Männer, die er mit seinem Whisky verführt, vielleicht schon jetzt auf dem Wege zum Gefängnis befinden.«

»Wo ein Weg hineinführt, führt er auch wieder heraus,« entgegnete die Mutter mit philosophischer Überlegenheit.

»Ja,« stimmte Minnehaha bei, »aber immer erst nach Ablauf einer gewissen Zeit.«

»Schlimm hätte die Sache nicht werden können. Wer hat den Weißen hierhergerufen? Wenn er sich in die Angelegenheiten von Indianern mischt, die ihn nichts angehen, kann er sich nicht beklagen, wenn die Sache schlecht endet. Ich glaube nicht, daß die Gerichte der Weißen unsern jungen Männern viel deswegen geteilt hätten. Regen-ins-Gesicht ist eben ein echter Sioux, der so etwas nicht duldet.«

Jetzt fuhr Minnehaha aber auf.

»Einen echten Sioux nennst du ihn!« rief sie aus. »Der böse Geist der Sioux ist er, und nichts Gutes kann von ihm kommen. Er ist ein Mondscheiner – –«

»Wer sagt das? – Der Weiße?«

»Ja, er hat gesehen, wie Regen-ins-Gesicht in Esterhazy Whisky verkauft hat.«

»Was ist dabei? Ist es eine Schande, meint ein Indianer gegen die Gesetze handelt, welche die Weißen gemacht haben? Haben sie uns gefragt, wie sie sie machten?«

»Wohl nicht, aber die Gesetze, die sie gemacht haben, sind nicht gemacht worden, um uns zu bestrafen, sondern um uns zu schützen.«

»Das gehört zu dem Zeuge, das du in Lebret gelernt hast.«

»Es gehört dazu. Und es ist die Wahrheit. Und du weißt, daß es die Wahrheit ist. Gib unsern Leuten Whisky, soviel sie trinken wollen – und das Ende der roten Rasse ist nicht mehr weit entfernt. Sieh, Mutter, als ich in der Schule war, wohin du und der Vater mich gebracht hattet, und als ich älter wurde – –«

»– – und Christin dazu,« warf die Mutter ein, in einem Tone, in welchem sich Bitterkeit und Traurigkeit gleichmäßig mischten.

»– – und Christin dazu,« wiederholte Minnehaha, »ja, Mutter, besonders das – – da begann ich nachzudenken, nicht nur über unsern Stamm, sondern über die ganze indianische Nation und ihre Zukunft. Und ich sah, daß wir getrennt bleiben müssen von den Weißen. Denn wenn immer das rote Volk sich mischte mit dem weißen, war es zu unserem Schaden.«

»Das ist das einzige vernünftige Wort, das du gesagt hast,« warf die Mutter ein. »Was können wir von den Weißen lernen? Ihre Betrügereien? – Haben sie uns nicht unser Land gestohlen, indem sie es für ein paar Dollars und viel Whisky von Dorfhäuptlingen kauften, die gar kein Recht hatten, für den Stamm Verträge abzuschließen? Und hatten nicht Tekumseh und Regen-ins-Gesicht – ich meine nicht den jetzigen – recht, wenn sie den Weißen, die tot auf dem Kampfplatze lagen, Erde in den Mund stopften, nach der sie im Leben so unersättlich gewesen waren? Historisch. – Und nehmen sie nicht auch jetzt jede Gelegenheit wahr, uns arme Indianer zu betrügen, wo sie nur können? Können wir in ihren Stores etwas kaufen, ohne daß sie uns beim Wechseln des Geldes betrügen. Bei mir können sie es nicht machen. Wenn ich zehn Sachen kaufe, so lege ich ihnen zehnmal das richtige Geld auf den Tisch. Aber sie machen es. Und wenn unsere Jäger und Trapper ihre Felle verkaufen, gibt man ihnen etwa dafür, was sie wert sind? Und hat nicht Stehender Wolf erst vor ein paar Tagen ein Pony eingetauscht und noch zwölf Dollar daraufbezahlt für ein Pferd, das am nächsten Morgen krepiert war? – Haben sie uns nicht genug betrogen? Könnten sie nicht endlich damit aufhören, und sich untereinander betrügen?«

»Das tun sie vielleicht auch,« meinte Minnehaha lächelnd. »Mit den Weißen ist es, wie mit den Indianern: es gibt gute und schlechte. Und wir müssen sie vermeiden, da wir immer nur ihre Laster und nicht ihre Tugenden annehmen.«

»Vielleicht zeigen sie uns mehr von ihren Lastern als von ihren Tugenden,« bemerkte die Mutter.

»Laster machen sich immer mehr bemerkbar als Tugenden,« entgegnete Minnehaha. »Aber du hättest mich nicht unterbrechen sollen, Mutter. Ich wollte dir sagen, wie auch auf der Schule meine Gedanken immer bei euch waren. Und des Sonntags, wenn ich an freien Nachmittagsstunden auf der Terrasse unseres Konvents saß und über den blauen Spiegel des Sees hinüber nach den sonnenbeglänzten Bergen schaute, da wurde mir's oftmals so bang und weh ums Herz, wenn ich an die Zukunft unseres indianischen Volkes dachte. Und ich betete zu Gott – dem Gott der Christen, Mutter, der auch der Gott des roten Volkes ist, daß er mir zu erkennen geben sollte, was ich tun kann, um unsern Stamm und die ganze indianische Nation vor dem Untergange zu bewahren und groß und frei zu machen.

Der Gott der Christen spricht nicht durch das Pa-wa-kun, Mutter, – nicht durch Träume. Das ist eine Erfindung unserer Propheten und Medizinmänner, die sich dadurch nur Macht verschaffen wollten.«

»Haben die Christen nicht auch Propheten?«

»Sie hatten Propheten in den alten Zeiten.«

»Und was die sagten, war richtig?«

»Ja.«

»Ich konnte es mir denken. Alles, was wir sagen, ist falsch – was die Christen sagen, ist richtig.«

»Die Propheten der Christen waren Männer, die Gott gesandt hatte. Er gab ihnen ein, was sie verkünden sollten. Und alles ist so geschehen, wie sie es vorausgesagt hatten. Das zeigt, daß sie rechte Propheten waren. Und was sind unsere Propheten dagegen? Erinnerst du dich daran, was uns Dead Body von Tekumsehs Bruder erzählte, der sich auch für einen Propheten ausgab und für seinen Stamm Medizin machte, wenn sie in den Kampf zogen? Ich war noch ein Papoose damals, aber ich weiß es noch recht gut, wie ich auf Dead Bodys Knie saß, wenn abends im Tepee das Feuer knisterte, wie er mir das Haar strich und wie er von diesem falschen Propheten sprach. Einen Gürtel mit Bohnen gefüllt, hatte er um den Leib getragen und behauptete, diese Bohnen seien aus seinem Leibe herausgewachsen und wer diesen Gürtel berühre, sei unverwundbar. Und hatten nicht die betörten leichtgläubigen Indianer alle diesen Gürtel berührt, als er von dem Berge, wo er angeblich »Medizin gemacht«, herabkam, und waren dann in den Kampf gezogen? Aber als der Abend kam, flogen die Geier und Raben kreischend über die Hunderte von Indianerleichen, die dem falschen Propheten geglaubt hatten.

Das sind unsere Propheten, Mutter – Propheten vom Schlage des Schi-pi-ku-pi-neß, der da sagt, Kitschi-Manitu habe ihm im Traume offenbart, ich müsse die Squaw von Regen-ins-Gesicht werden, weil das so in seine Pläne paßt. Ich möchte wissen, was er, geträumt haben würde, wenn ihm Regen-ins-Gesicht nicht immer soviel Geld und Whisky gegeben hätte!

Der Christengott spricht nicht durch Träume zu uns, Mutter. Man betet zu ihm, und die Gedanken, die einem dann kommen, die sind von ihm. Und auf diese Weise hat er zu mir gesprochen und mir gesagt, ich solle zu meinem Volke zurückkehren, ihm das Christentum lehren und helfen, alle seine guten Instinkte zu entwickeln. Darin allein liegt die Zukunft der indianischen Rasse. Wenn wir uns in unsern Reserven von den Weißen abschließen und unsere Sitten regeln, wie es der Sohn des Christengottes gelehrt, dann können wir ein geachtetes, hoch entwickeltes Volk werden, wie wir es waren, lange, lange, bevor Tekumseh und seine Väter lebten und lange, lange, bevor noch irgendein Weißer dieses Land betreten hatte. Wir haben das in der Schule gehört.

Ein Aufgehen in der weißen Rasse wäre für unser Volk ein Untergehen – auch dann, wenn es nicht nur der Bodensatz des weißen Volkes wäre, der sich mit den Indianern mischen würde.

Sieh, Mutter, mit diesen Gedanken kam ich zurück in die Reservation. Ich wußte, was ihr von mir erwartetet – ich sollte dem Stamme einen Häuptling geben. Mein Sinn stand nicht danach, die Squaw irgendeines Mannes zu werden. Aber was kam darauf an? Es handelte sich ja doch nicht um mich, sondern um die Zukunft unseres Stammes, und ich war bereit, ihr das Opfer meines Körpers zu bringen. Ich dachte, daß ihr irgendeinen edlen Mann für mich finden würdet, wie es Tekumseh war – und Dead Body – und mein Vater. Und ich stellte mir vor, wie wir zusammen arbeiten würden, um unsern Stamm zu heben und zu allem Guten zu erziehen.

Und nun denke dir, Mutter, wie ich fühlen mußte, als ihr mir meinen Glauben nehmen wolltet, ohne den es auch für das rote Volk kein Heil gibt – und als ihr verlangtet, ich solle die Squaw von Regen-ins-Gesicht werden, der ein Trunkenbold ist, seine erste Squaw mißhandelt und der alles tun würde, unsern Stamm in die tiefste Verkommenheit und Erniedrigung herabzudrücken. Und als ich sah, daß sogar meine eigene Mutter sich von Schi-pi-ku-pi-neß, diesem ränkesüchtigen Lügner, hatte betören lassen, – da – da verlor ich den Mut. Ich begann, mich zu fürchten – und ging heimlich davon.

Ich hatte den Glauben verloren an die Wiedergeburt unseres Volkes. Mutter, es ist etwas Furchtbares, wenn man den Glauben verliert an eine Sache, die man sich als Ziel im Leben gesetzt.

Du weißt, ich bin nicht weit gekommen. Gott hatte mich Rettung finden lassen im Blizzard. – Und dann kam ein Tag, wo ich mich zu schämen begann, daß ich so schnell den Mut verloren hatte, so schnell an meiner Mission verzweifelt war. Ich kehrte zurück. Ich hätte sogar eingewilligt, die Squaw von Regen-ins-Gesicht zu werden, wenn ich dadurch das Glück und die Größe meines Volkes hätte gewinnen können. Was lag an mir? – Aber wenn ich noch einen Zweifel an seiner Verkommenheit und seinem üblen Einfluß auf den Stamm gehegt hätte, jetzt würde er mir genommen sein.

Das ist es aber nicht, Mutter, was mich schmerzt. Es ist das Verhalten der Leute im Dorfe, die mir zürnen, weil ich sie an Ausschreitungen verhindert habe, und die einem Menschen Beifall zollen, der sie zu Lastern verführt. – Mutter, ich fürchte mich vor dem Augenblicke, wo ich den Glauben an die Zukunft meines Volkes noch einmal – und für immer verliere.«

»Du bist ein dummes Mädchen,« war alles, was die Mutter darauf zu sagen gewußt hatte. »Das einzige, was du zu fürchten hast, ist eine böse Medizin von Schi-pi-ku-pi-neß. Und der tut dir sicher eine an, wenn du nicht machst, was er sagt.«

Ihr Glaube an die durch den Medizinmann verkündeten Anordnungen des Großen Geistes schien doch nicht mehr fest zu sein, denn sie berief sich nicht mehr darauf, sondern gab nur ihre Furcht vor seinen geheimen Machenschaften zu erkennen.

»Die böseste Medizin, die er mir und unserm ganzen Volke antun kann, ist Regen-ins-Gesicht,« entgegnete Minnehaha mit Entschiedenheit.

»Was hast du gegen Regen-ins-Gesicht?« begann die Mutter wieder. »Er trinkt. Aber das tun alle unsere Männer, wenn sie nur etwas zu trinken haben. Er braut Whisky und wird dafür ins Gefängnis kommen, wenn es die Polizei erfährt. Aber er wird sich in acht nehmen und es vielleicht auch aufgeben. Er schlägt seine Squaw, aber das tun andere auch, und sie ist so liederlich und zänkisch, daß sie den besten Mann aufreizen würde. Und was Schi-pi-ku-pi-neß anbetrifft – –«

»Es ist gut, Mutter, du brauchst mir nichts mehr zu sagen,« unterbrach Minnehaha die beabsichtigte Verteidigung des Medizinmannes. »Wenn du als meine Mutter schon so denkst, – was kann ich von dem Stamme erwarten! Das sind die Dinge, an denen die Sioux und die ganze indianische Nation zugrunde gehen werden. Es gibt nichts Hohes und Edles mehr für sie; die Laster werden entschuldigt und die Tugend nicht gewürdigt. – Das ist das Ende!«

Sie erhob sich, um das Tepee zu verlassen, das ihr Heim sein sollte und sie doch so fremd, so weltfremd anmutete. Das Feuer loderte in hellen Flammen, aber sie konnten das Herz nicht erwärmen, das ihr plötzlich so kalt in der Brust geworden war.

Sie begab sich hinüber in das Tepee der alten Indianerin, die ihr sofort Fragen nach mir vorlegte und sie davon in Kenntnis setzte, daß Regen-ins-Gesicht und seine Bande meine Verfolgung von neuem aufgenommen hätten. Aus der Richtung, die sie eingeschlagen hatten, mußte das Mädchen schließen, daß sie mich auf dem einzigen Wege, den ich vernünftigerweise wählen konnte, nämlich dem nach der Eisenbahnlinie, abzufangen versuchen würden.

Das versetzte sie in große Sorge; denn ich war zu Fuß und meine Verfolger beritten.

Der kleine Stumme hatte bei ihr gesessen, wie er es gewohnt war, wenn sie seine Mutter besuchte, denn er zeigte eine große Anhänglichkeit an Minnehaha, obwohl er anderen gegenüber, wie das bei seinem Gebrechen leicht verständlich war, sich sehr zurückhaltend zeigte. Das brachte sie auf einen Gedanken.

»Kannst du dir ein Pferd verschaffen, Ku-mi-na-kusch Wie-ein-Tannenbaum.?« fragte sie.

Der Knabe nickte.

»Und willst du etwas für mich tun? – Und für den Weißen, der dich schützte, als der Mann mit dem Holzbeine dich schlug?«

Ein energisches Kopfnicken und ein Aufleuchten der dunklen Augen verkündeten, was der Mund nicht sagen konnte.

»Willst du einen Ritt machen? – einen weiten Ritt? Bis nach Tantallon. Es muß zwanzig Meilen von hier sein.«

»Ja,« nickte der Junge und in einer Weise, als ob ein Ritt von zwanzig Meilen in der strengen Kälte eine Sache sei, die kaum der Erwähnung bedürfe.

»Dann höre, was ich dir sagen will. Fange dir irgendein Pferd ein und reite nach Tantallon. Es ist jetzt noch früh, und du wirst dort eintreffen kurz nach der Mittagszeit. Gib aber acht, daß unsere Leute dich nicht sehen. In Tantallon bringst du das Pferd in den Leihstall und gibst ihm Futter. Hier hast du Geld. Dann gehst du nach dem Stationshause und siehst, ob der Weiße dort eingetroffen ist. Auch im Orte mußt du dich nach ihm umsehen. Wenn ihm nichts zugestoßen ist, muß er noch vor Einbruch der Dunkelheit dort eintreffen. Wenn du ihn siehst, dann ist alles gut, und du kommst zurück. Ich will nur erfahren, ob er sich in Sicherheit befindet, weiter nichts.«

Ein fragender Blick aus den dunklen Augen würde von ihr verstanden.

»Wenn du ihn nicht siehst, dann ist es schlimm. Dann ist er in Gefahr oder schon tot. Also warte, bis die Dunkelheit hereinbricht, und wenn er bis dahin nicht in Tantallon eingetroffen ist, dann reitest du auf dem Wege zurück, den er genommen hat. Er hat drei Meilen östlich von hier den Fluß verlassen, und es war seine Absicht, in gerader Richtung nach Tantallon zu gehen. Dort mußt du nach ihm suchen. – Hast du alles richtig verstanden?«

»Ja,« nickte der Junge lebhaft.

»Dann geh!«

Im Nu war das Bürschchen aus dem Tepee geschlüpft, versehen mit einem Beutel voll Nahrungsmitteln, welchen die Mutter noch während des Gesprächs, das Minnehaha mit ihm führte, für ihn zurechtgemacht hatte.

Minnehaha blieb den Tag über bei der alten Indianerin. Sie fühlte kein Verlangen, zu ihrer Mutter zurückzukehren.

Der Tag verstrich langsam, und wenn sie sich auch damit beschäftigte, der Alten bei deren Perlenarbeiten zu helfen, so konnte sie ihre Unruhe doch kaum bemeistern.

Gegen Mittag kehrte die zu meiner Verfolgung ausgezogene Bande wieder nach dem Kamp zurück, und Minnehaha sandte die Alte aus, zu hören, ob sie mich aufgefunden und was sich in diesem Falle ereignet habe.

Obwohl die Bande recht geheimnisvoll tat und mit allen möglichen Redensarten um sich warf, waren die meisten ihrer Mitglieder doch noch nicht nüchtern genug, als daß sie, wenn sich wirklich etwas ereignet gehabt hätte, imstande gewesen wären, es zu verschweigen.

Minnehaha war daher ziemlich sicher, daß ich meinen Verfolgern entkommen war und mich auf dem Wege nach Tantallon befand.

Regen-ins-Gesicht verließ kurze Zeit darauf wieder den Kamp in seinem Schlitten. Das war nichts Ungewöhnliches und konnte einen ganz harmlosen und unverfänglichen Zweck haben. Bei der Verschmitztheit des Burschen erschienen aber auch sonst recht unverfängliche Dinge verdächtig, und das junge Mädchen fühlte sich dadurch aufs neue in lebhafte Unruhe versetzt.

Diese wurde nicht geringer, als Stunde um Stunde verging, ohne daß ihr ausgesandter kleiner Boote zurückkehrte. Sie hatte ihm ja allerdings befohlen, bis zum Eintritt der Dunkelheit in Tantallon zu warten, und es war hin und zurück ein Ritt von vierzig Meilen; aber diese Erwägungen konnten ihre Unruhe nicht beschwichtigen.

Am späten Nachmittage, als es bereits zu dunkeln begann, war Regen-ins-Gesicht mit seinem Schlitten nach den: Kamp zurückgekehrt, hatte, wie die alte Indianerin herausgefunden, einen Haufen Pferdedünger aufgeladen und war wieder davongefahren. Dieses Verhalten war Minnehaha völlig unverständlich, schien ihr aber ein Beweis zu sein, daß er nicht länger mit meiner Verfolgung beschäftigt sei. Daß gerade das Gegenteil der Fall war und daß der Dünger dazu dienen sollte, mich durch seinen Qualm zu ersticken oder mich aus der Höhle heraus und vor die Pistolen meiner Gegner zu treiben, konnte sie natürlich nicht ahnen, und es wurde ihr erst durch meinen späteren Bericht bekannt.

Als der Abend immer weiter vorrückte, ohne daß der Knabe zurückkehrte, begann auch die alte Indianerin unruhig zu werden. Da die unbewohnte Gegend ohne Wege und die wenigen Trails, die im Sommer vorhanden sein mochten, verschneit waren, konnte dem Jungen alles mögliche Unglück auf seinem Ritte zugestoßen sein, und das wahrscheinlichste, daß er sich in der schweigenden, tödlichen Wintereinsamkeit des Hügellandes verirrt, war keineswegs das geringste, das ihn treffen konnte. Der vielgerühmte Instinkt der Pferde in solchen Lagen ist leider durchaus nicht bei allen anzutreffen.

Beide Frauen versuchten sich gegenseitig zu beruhigen, indem sie von Zeit zu Zeit eine neue Erklärung seines Ausbleibens vorbrachten. Jede wußte aber, daß sie dadurch der anderen die geheime Furcht nicht nehmen konnte und daß die Äußerungen eigentlich nur dazu dienten, die bedrückende Stille zu unterbrechen, die sie nicht imstande waren, durch eine zusammenhängende Unterhaltung auszufüllen.

Es war schon ziemlich spät, als plötzlich der die Eingangsöffnung schließende Zeltzipfel beiseite geschlagen wurde und der Gegenstand ihrer Sorge, gewandt wie ein Panther, hereinschlüpfte.

Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von Schrecken und Erregung und verriet, daß er wichtige Mitteilungen zu machen habe. Minnehaha kannte die etwas umständliche Art und Weise, in deren Besitz zu gelangen. Durch geschickte Fragestellung, die von dem Allgemeinen immer näher und näher nach dem Einzelnen und Besonderen führte, war es ihr stets ohne Schwierigkeit gelungen, sich mit dem Knaben zu verständigen.

»Warst du in Tantallon?« begann sie.

»Ja,« nickte der Knabe.

»Hast du unsern Freund dort gesehen?«

»Nein,« schüttelte er den Kopf.

Also doch! Ihre Unruhe war berechtigt gewesen. Irgend etwas, daran konnte sie jetzt nicht mehr zweifeln, war mir zugestoßen. Was es war, hatte sie herauszufinden.

»Bist du rechtzeitig in Tantallon angelangt?«

Wieder ein Nicken des Kopfes.

»Und hast du bis zur Dunkelheit dort gewartet?«

»Ja.«

»Und er kam nicht?«

»Nein.«

»Dann bist du zurückgeritten?«

»Ja.«

»In der Richtung, die ich dir angegeben?«

»Ja.«

»Und hast du ihn dort irgendwo gesehen?«

»Nein.«

»Hast du irgendwelche Spuren von ihm entdeckt?«

Diesmal wurde die Frage weder durch ein Nicken, noch durch ein Schütteln des Kopfes, sondern durch eine Gebärde des Zweifels beantwortet.

»Also du hast etwas gesehen, von dem du nicht genau weißt, ob es unsern Freund betrifft oder nicht?«

»Ja,« nickte er.

»Nein.«

»Personen?«

»Ja.«

Wen konnte der Junge meinen? Mich hatte er nicht gesehen. Die Personen mußten aber in irgendwelcher Beziehung zu mir gestanden haben, sonst hätte er sie sicher nicht erwähnt, denn er war intelligent genug, diese ihm im Laufe der Jahre schon zur Gewohnheit gewordenen Verhöre nicht durch die Erwähnung nebensächlicher Dinge zu erschweren. Er hatte sich wohl schon ohnedies über die Ungeschicklichkeit, mit der die meisten Fragesteller bei solchen Gelegenheiten die Sache behandelten, genug zu ärgern.

»Waren es Fremde?« fuhr Minnehaha fort.

»Nein.«

»Also Bekannte. – Wieviel waren es?«

Der Knabe zeigte zwei Finger.

»Waren sie von unserm Stamm?«

Ein Finger.

»Also einer nur gehörte zu unserm Stamm. Kanntest du den andern auch?«

»Ja.«

»War er ein Indianer?«

»Nein.«

Das schien für Minnehaha das Rätsel zu lösen.

»Waren es etwa Regen-ins-Gesicht und sein Freund, der Mann mit dem Stelzfuß?«

Ein eifriges, erfreutes Nicken des Knaben über das rasche Verständnis des jungen Mädchens war die Antwort.

»Wo sahst du sie – weit von Tantallon?«

»Ja.«

»Also wohl nahe dem Flusse?«

»Wieviele Meilen von hier?«

Der Knabe zeigte drei Finger.

Das mußte ungefähr die Stelle sein, wo sie mich am Morgen verlassen hatte.

»Die Ufer sind dort hoch. – Hast du die beiden oben auf der Höhe gesehen?«

Ein Finger beantwortete die Frage.

»Also nur einer war oben. Wer war das? Der Mann mit dem Stelzfuße?«

»Nein.«

»Also Regen-ins-Gesicht. Und wo war der andere – unten auf dem Flusse?«

Ein Nicken des Kopfes.

»Was taten sie?«

Der Knabe machte eine Gebärde des Schießens.

Minnehaha zuckte zusammen.

»Sie waren nicht auf der Jagd – waren sie?«

»Nein.«

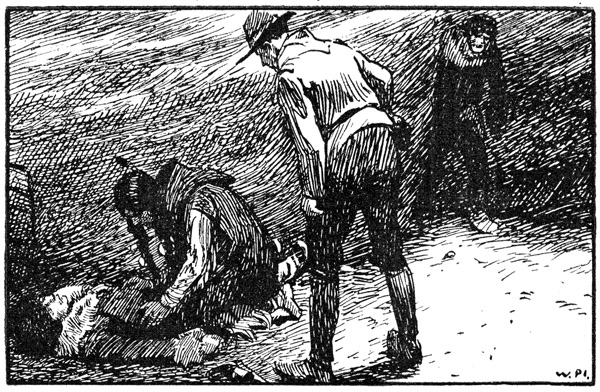

»Sie schossen auf Menschen?«

Der kleine Stumme machte jetzt eine Anzahl Gesten und Bewegungen, die Minnehaha in ihren Einzelheiten nicht ganz verständlich waren, aber immerhin so viel verrieten, daß die beiden jemand – und das konnte nach Lage der Dinge nur ich sein – der sich in einer Felsspalte in Deckung hielt, belagerten und beschossen. Der Knabe hatte sich, als er das Schießen gehört, herangeschlichen, ohne gesehen zu werden, alles beobachtet, war dann schnell zu seinem Pferde, das er irgendwo an einen Baum gebunden, zurückgeeilt und in vollem Galopp nach dem Kamp zurückgeritten, um Minnehaha seine Entdeckung mitzuteilen.

Sie hatte seinen Bericht kaum soweit erfaßt, als sie verstört aufsprang.

»Wir müssen ihm Hilfe bringen, Ku-mi-na-kusch!« rief sie. »Die heilige Jungfrau gebe, daß es noch nicht zu spät ist. Schaff mir eilt Pferd – schnell!«

Der Stumme mochte etwas derartiges erwartet haben, denn er schlüpfte, ohne einer weiteren Weisung zu bedürfen, aus dem Tepee. Minnehaha nahm sich nur noch Zeit, ihren warmen wollenen Mantel umzuwerfen, dann folgte sie ihm. Es war ihr im Augenblicke klar geworden, was sie zu tun habe. Im Dorfe unter ihren Stammesgenossen konnte sie aus Beistand nicht rechnen, das hatten ihr die Ereignisse der vergangenen Nacht deutlich bewiesen. Hilfe mußte sie aber herbeiholen, und zwar so schnell als möglich, denn sie hatte wohl aus den Handbewegungen des Stummen entnommen, daß ich mich in irgendeinem Versteck oder Schlupfwinkel befand, der mir zurzeit wenigstens Sicherheit des Lebens gewährte, welcher Art dieser Schlupfwinkel aber war und wie lange die Sicherheit, die er mir augenblicklich bot, währen würde, zwei solch skrupellosen Verfolgern gegenüber, wußte sie natürlich nicht. Jeder Augenblick Zögerung konnte mich das Leben kosten.

Wo aber Hilfe und Beistand finden?

Alle ihre früheren Bedenken gegen die Anrufung der Polizei mußten jetzt fallen. Wenn dem Stamme Nachteil dadurch erwuchs, so mochte er sich bei Regen-ins-Gesicht dafür bedanken. Hier handelte es sich um einen gemeinen Mord, der verhindert werden mußte – wenn es noch nicht zu spät dazu war – und es war nicht nur ihre Pflicht, sondern auch das einzige, was sie tun konnte, die Polizei zu Hilfe zu rufen.

Die nächste Niederlassung war Rocanville. Dort war kaum eine Posse (kleine Polizeitruppe) zusammenzubringen, aber der Stationsagent konnte nach allen benachbarten Stationen telegraphieren.

In diesen Erwägungen wurde Minnehaha durch den Indianerjungen unterbrochen, der aus der sie umgebenden Dunkelheit auftauchte, ein sattelloses Pferd, das er irgendwo in einem Fenz eingefangen haben mochte, an einem Lasso mit sich führend. Er hatte Minnehaha kaum erreicht, als diese auch schon auf dem Rücken des Tieres saß, das in der jedenfalls tagelangen Untätigkeit seines Fenzlebens richtig wild geworden war und sich, als es kaum die leichte Last fühlte, hoch aufbäumte und in die Dunkelheit hineinschoß wie ein vom Bogen geschnellter Pfeil.

Minnehaha ließ es ausgreifen, so schnell es wollte. Es kannte wohl den Trail nach Rocanville, denn sobald sie es erst einmal auf den Weg gebracht, verfolgte es ihn, ohne daß sie es zu lenken gehabt hätte. Sie wußte daher auch kaum, ob sie das Pferd regierte, oder ob es mit ihr durchging. Das war aber auch gleich, solange es die gewünschte Richtung verfolgte. Mochte es seine Glieder strecken und mit seinen im Müßiggange aufgesammelten Kräften spielen – ihr war es recht – sie würde es nicht hindern. Es hob und senkte sich unter ihr und mit ihr so leicht wie ein Gummiball, und sie fühlte die lebensprühende Lust der freien Bewegung, die den kräftigen Körper unter ihr durchwogte und ihn vorwärtsschnellen ließ in elastischen Sprüngen.

Der Weg glitt unter ihr dahin, und Bäume und Sträucher sausten an ihr vorüber wie gespenstische Schatten. – –