|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Man hat heute wenigstens von wissenschaftlicher Seite her keinen Widerspruch mehr zu fürchten, wenn man in den geologischen Gesetzen die Grundlagen des Verständnisses auch für Lebensfragen sucht. Um so ungewohnter aber erscheint es, für die geologischen Bildungen eines Landstriches noch Vorfragen zu stellen und sie selbst nur als Glied in Verkettungen einzuordnen, die ganz wo anders verankert sind. Und dennoch zwingt die Folgerichtigkeit des philosophischen Gedankens, aus dem heraus dieses Buch erstanden ist, dazu, das erdgeschichtlich Gegebene nicht nur als Werdendes, sondern bis in seine ersten Anfänge hinein als Gewordenes zu betrachten, mit anderen Worten, die Geologie Münchens aus den schöpferischen Kräften der Erde abzuleiten.

Was sind nun diese schöpferischen, bodenbildenden und bestimmenden Gewalten? Ganz einfach gesagt: Wie wird die Erde?

Ebenso einfach lautet meine Antwort. Drei Gesetze formen das Relief und bestimmen das Material eines Landstriches. Das ist erstens das Gesetz der Meerestransgressionen. Das zweite möchte ich das Gesetz der Gewichtsverteilung der Erdschollen nennen. Und das dritte hat längst seinen geprägten Begriff, wenn auch nicht die gleiche Bezeichnung erhalten. Es ist das Wärmegesetz des Lebens.

Von diesen Gesetzen und dem, was daraus folgt, muß dieser Abschnitt, der den Vorfragen der Geologie gewidmet sein soll, handeln.

*

Überall, wo das Meer sein wundersames Lied der Wellen singt, verknüpft es die schaffenden mit den zerstörenden Kräften der Natur. Wer jemals an einem felsigen Klippenstrand weilte, kennt sie wohl, die scharf eingenagten Hohlkehlen, die Auswaschungen, das nachstürzende Felsengewirr, dem man allenthalben an der Küste begegnet. Nicht nur der stete Tropfen, auch der stete Anprall höhlt den Stein. Und wo das Meer einen Festlandsrand zerstört, weiß es ihn glatter abzuschleifen, als alle anderen erdzerstörenden Kräfte der Natur. Auf Jahrtausende hinaus sieht man es solchem Land an, daß es unter Meeresgebot stand, in unverwischbaren Schriftzügen ist es für immer den Felswänden eingemeißelt: hier war einst Brandung, schäumendes Wellengetriebe, die unausdenkbare Kraft des Meeres.

Dadurch hat man sicheren Boden bei der Beurteilung dessen, wo einst Meer war. Wenn man mit diesem Blick Europa durchstreift, findet man allenthalben seine Zeugnisse. Am schönsten wohl im Norden, in den norwegischen Schären, überhaupt an den skandinavischen Felsenküsten, wo deutliche Brandungsterrassen (Strandfladen nennt sie der Norweger) und tiefeingeschnittene Hohlkehlen viele Meter über dem heutigen Strand uns zur Behauptung berechtigen, daß der skandinavische Länderblock aus dem Meere emporsteigt. Das Meer regrediert an jenen Stellen. Da es aber dadurch nicht weniger wird, muß als notwendige Folge das abwandernde Wasser an anderen Stellen gewesenen Strand überfluten. Und wirklich lassen sich die Spuren einer solchen »Transgression« deutlich in Nordasien verfolgen. Die Entstehung der Behringstraße zwischen Asien und Amerika ist relativ jungen Datums und erfolgte gleichzeitig mit der Regression im nördlichen Skandinavien. Und der Regression, die namentlich seit 60 Jahren England aus dem Meere hebt und es ständig vergrößert, steht seit Jahrhunderten eine ebenso intensive Transgression gegenüber, die unserer Wasserkante und mehr noch Holland Jahr um Jahr Boden kostet. Man berechnet das Vordringen des Meeres an der Nordsee- und Ostseeküste auf etwa 12 Meter in 10 Jahren, und die Geschichte bucht sehr wohl die Erinnerung an das namenlose Unglück, als bei Sturmfluten in wenigen Tagen in Friesland Ortschaften, Gehöfte, weite Fluren versanken, an deren Stelle die Zuidersee und der Dollart heute ihre stillen, trägen Wasser breiten. Die Sage von Vineta ist nicht nur schön, sondern in ihrem Kern leider auch nur allzu wahr.

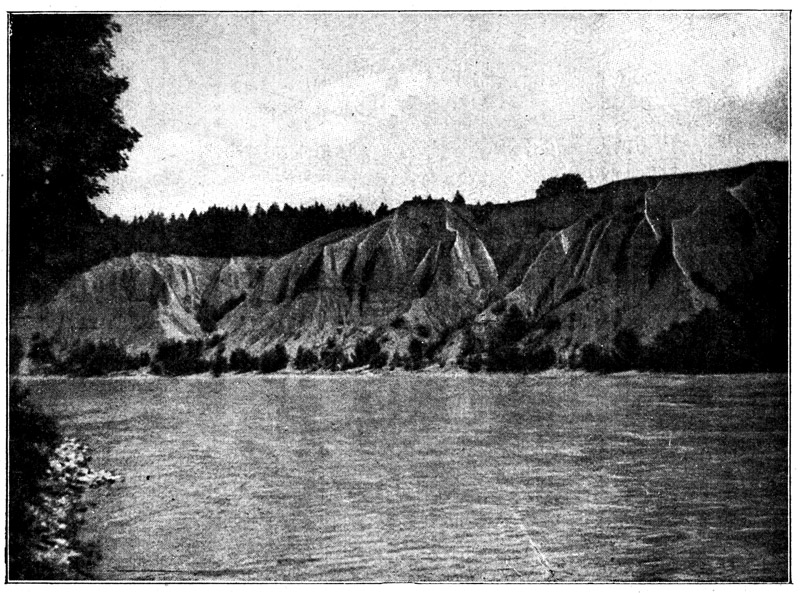

Abb. 1. Einbruch der Ostsee an der deutschen Küste als Zeichen von Schollensenkungen. Das Meer hat an dieser Stelle dauernd etwa 30 Meter Festland erobert.

So ist es durch die Tatsachen umrissen, das Gesetz der Meerestransgressionen, und lockend ist es nun, die Erde zu umreisen, um seiner Gültigkeit in Raum und Zeit nachzugehen. Denn sehr bald zeigt sich, daß es keineswegs nur für die Gegenwart gilt, sondern, wie alle Erdgesetze, vom ersten Tag der Schöpfungsgeschichte an gültig sein mußte. Tief unten, im ältesten Schichtenstoß, finden sich seine Zeugnisse ebensogut, wie am heutigen Meeresstrand. Und damit stellt ein ungeheures Theater seine Kulissen auf, auf dem ein seltsames Stück gespielt wird: die Wanderung des Ozeans über den Erdball.

Was eigentlich schon durch das Vorhandensein von England bewiesen wäre, wird durch die Zeugnisse der Transgression zur völligen Sicherheit. Noch kurz vor der Eiszeit (im Pliozän) hing England noch mit dem Kontinent zusammen. Der Kanal ist, erdgeschichtlich gesprochen, erst allerneuesten Datums.

Abb. 2. Die mutmaßliche Verteilung der Kontinente auf der nördlichen Halbkugel zur Jurazeit nach Eckardt. Mitteleuropa war ein Archipel kleinerer Inseln, die Hauptkontinente lagen auf der heute vom Ozean eingenommenen anderen Erdhälfte.

In der Braunkohlenzeit ist Deutschland ein Tummelplatz der Meere, die kommen und gehen, wie Pfützen zur Regenzeit. Zuerst (im Eozän) war alles Wasser. Ein Ozean (er verdient den Namen anglo-gallisches Meer) flutet über Nordfrankreich, Belgien, Südengland und ganz Südeuropa (vgl. Abb. 2). Wo heute das Mittelmeer blaut, war auch damals Salzflut; nur reichte sie hinüber nach Nordafrika, schäumte über die ganze Sahara, ging bis zum Himalaja und zu den Philippinen. Ein Meer, fast größer noch, als heute der Stille Ozean. Alpen und Karpathen, die Riesenberge des »Daches der Welt« waren damals nur flache und kleine Inseln darin. Einen schönen, aller Märchen der Wissenschaft würdigen Namen hat die Erdgeschichte für diesen Ozean erfunden; sie nennt ihn: die Thetys, nach der Mutter des Achilleus.

Und Thetys wanderte. Sie drang vor (im Oligozän) an den Oberrhein, bis etwa in die Gegend von Wiesbaden. Um eine Zeit, in der, wenigstens nach Rutôts Anschauung, in Belgien schon Menschen lebten, war ganz Norddeutschland weiter Meeresspiegel. Im Miozän stiegen die alpinen Inseln empor zu einem mächtigen Kettengebirge. Auch Norddeutschland wurde wasserfrei, nur in Oberbayern und Oberschwaben, bis weit nach Osten, etwa bis Wien, blieb ein Brackwassersumpf (das sogenannte Germanische Becken) erhalten. Später war alles abgeflossen, verdunstet und eingetrocknet. Deutschland ist seit mindestens einer Million Jahren Festland, aber schon sinkt es wieder.

Was wir im Tertiär verfolgten, ist aber nur ein schwacher Nachklang dessen, was die Erde zur Kreidezeit erlebte. Die größte aller Transgressionen, die je erfolgt ist, umfaßte damals (im Cenoman) die ganze Welt. Ungeheure Erdräume wurden überflutet, sogar alte Festländer, welche Erdepochen überdauert hatten, gerieten unter Wasser. Und Erdepochen hindurch (der Erdforscher nennt sie Turon) blieb dieser Zustand, ja er vertiefte sich immer mehr. Erst am Ende der Kreidezeit trat ein Wiederauftauchen des alten europäischen Kontinents wenigstens teilweise ein.

Und so wiederholt sich das Schaukelspiel zwischen Festland und Meer die ganze Erdgeschichte hindurch, soweit man nur in ihrem Buche zurückblättern kann. Ununterbrochen wandelt die blaue Flut über den Erdball; überall läßt sie Versteinerungen: Muscheln, Krebse, noch einfachere Seetiere, Korallen, zurück und die tiefen Spuren ihrer Arbeit, die Sandmeere (Sahara!) und die ungeheuren Lager ihres Salzes.

Das sind die Tatsachen. Und nicht allzuschwer ist es, aus ihnen das Gesetz abzuleiten. Ganz gesetzmäßig hängen sie mit einer zweiten Erscheinung zusammen, die ebenso durch alle Zeiten der Erdgeschichte reicht, wie die Transgressionen. Wo das Meer den Boden freigibt, bleibt auch er nicht starr und unveränderlich, sondern wie von geheimem Leben erfüllt, wölben Kräfte aus der Erdtiefe ihn empor. Die Spannung der Erdschichten wächst, endlich erfolgt an den Rändern der Aufwölbung da und dort ein Bruch, und nun schieben sich die Schollen, wie Eis im treibenden Flusse, aneinander empor, sie pressen sich, legen sich übereinander, richten sich steil auf, gleiten aneinander ab, fallen sogar verkehrt, daß ihr Tiefstes zu oben steht. Und wenn auch, gegenüber dem ungeheuren Umfang der Erde, ihre feste Rinde nicht anders anmutet, wie die Schale des Apfels, an ihm gemessen, wenn auch die höchsten Gebirge der Erde mit ihren fast 9000 Metern (Transhimalaja) sich zur Erde nicht anders verhalten, wie die Unebenheiten der Orangenschale zur Orange, so zeigen sich doch diese »kleinen Fältchen und Runzeln« der Erde dem Menschenauge als himmelstürmende Gebirge. Denn jeder Aufwölbungsprozeß, die Bildung der Brüche und Falten, ist nichts anderes als die Entstehung der Gebirge, von denen wir wissen, daß sie immer aus einem Meer herauskamen.

Alle großen Gebirge der Erde blickten auf Meere nieder, als sie aufstiegen: die Alpen, Karpathen, Kaukasus, Himalaja, Anden, Kordilleren, Pyrenäen, die Alpen Neuseelands. Aber nicht alle großen Gebirge der Erde stehen noch; vielleicht die größten und schönsten unter ihnen sind bereits den Weg aller Schöpfung gegangen.

Denn nichts hat Dauer auf diesem Planeten, und die »ewigen« Berge gehören zu den vergänglichsten aller Gebilde. Heute sind sie nicht mehr so, wie sie gestern waren, und sogar ein so kurzlebiges Geschlecht, wie das unsere, hat in einem Leben manchen Zug eines liebvertrauten Bergantlitzes sich wandeln gesehen. Die kleinen Dinge, das »Unwägbare« des Seins, ruhen nicht, bis sie die Bergkolosse in einen Schutthügel verwandelt haben. Die Sonne erwärmt das Gestein und dehnt es aus, der nächtliche Frost, der durch die Erhebung über dem Meere (je 300 Meter Höhe bedingen 1° Temperaturerniedrigung) häufiger und anders zur Geltung kommt, als im Flachland, zieht es zusammen. Dem ist auch der stärkste Granit auf die Dauer nicht gewachsen, und so kommt es zur Bildung von Haarspalten, die sich bald zu Zerklüftungen erweitern. In sie sickert Tau und Regenwasser ein. In den Frostnächten gefriert es und zersprengt dadurch die Felsen, da Eis größeren Raum, als das ihm entsprechende Wasser einnimmt. Wo keine Pflanzendecke ist, gehen diese Vorgänge beschleunigt vor sich, wo aber Moose, Flechten oder gar schon Rasen und Kräuterwerk sich angesiedelt haben, wird der Berg in anderer Weise angegriffen. Schon die an Kohlensäure reichen Regentropfen lösen, namentlich in den Spalten, auf chemische Weise etwas von den Bestandteilen des Gesteins. Kalk ist dadurch bis auf rote Erdreste überhaupt löslich, bei anderen Gesteinen meist ihr Bindemittel. Dadurch entstehen nach und nach Rinnsale, die namentlich im Kalkgebirge allenthalben auffällig sind. Die feinen Haftfäden der Flechten, auch die Pflanzenwurzeln scheiden Wurzelsäuren aus, die auf das Gestein auflösend wirken.

So arbeiten die einzelnen Faktoren zusammen, um die Felsenkrone der Berge zu Tal zu stürzen. In einzelne, kleinere und größere Blöcke wird das Gestein zerlegt, und nun ist es nur mehr Sache des Gleichgewichts, der Stürme, des peitschenden Regens, der Ausdehnung und Zusammenziehung bei Tag und Nacht, wann die Trümmer hinabstürzen.

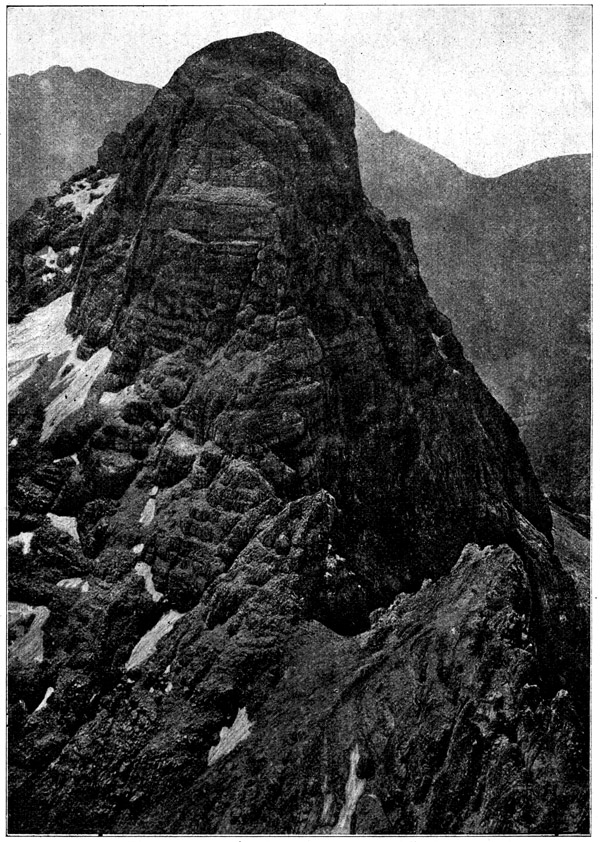

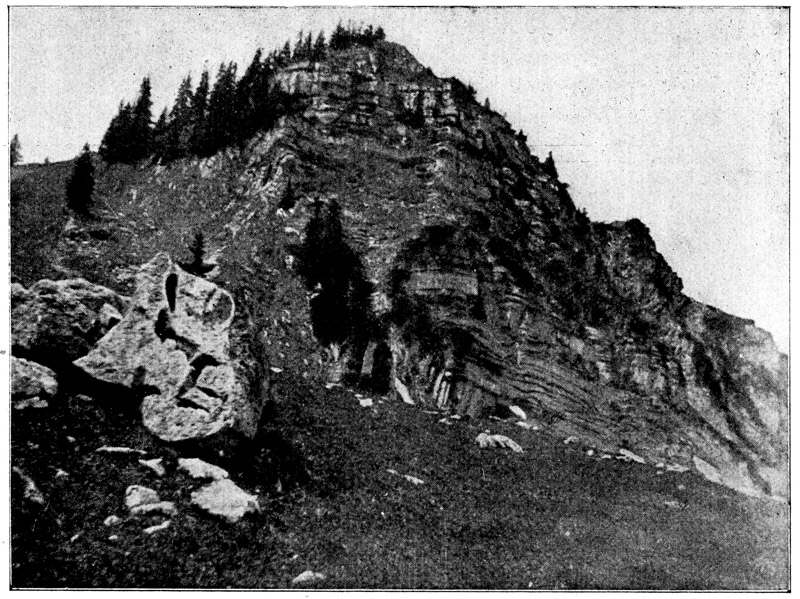

Abb. 3. Gratturm am Wagendrischelhorn im Reitergebirge (Salzburger Alpen) als Zeuge der Erosionserscheinungen im Großen. Die entstandene Profilierung ist ein getreues Abbild der Gesteinsstruktur nach den Härtegraden. An die Flanken der Bände und Wände legen sich durch den Steinschlag überall Schuttkegel an und bedecken die wagrechten Stellen mit Geröllterassen. Dort siedeln sich auch die Schneefelder an. (Nach der Zeitschrift des D.-Ö. Alpenvereins.)

Das sind die Tatsachen, die man beobachten kann. Wer jemals eine wirkliche Hochgebirgswanderung unternommen hat, kennt sie aus eigener Anschauung. Auf unbetretenem Hochgrat greift man mit den Händen oft tief in vermorschtes und fast wie Zunder zerfallenes Gestein, und polternd stürzen unter jedem Tritt Steinlasten in die Tiefe, die auch ohne den Besucher nach und nach den Weg zu Tal gefunden hätten. Als Steinschlag geht jeden Morgen und stündlich dieses Ablösen der Verwitterungsblöcke vor sich, als eine der größten objektiven Gefahren dem Wanderer in den Alpen wohlbekannt. Und unten am Fuß der Wände häuft sich aus ihnen die Schutthalde an, fein ausgesiebt durch das mechanische Gesetz des Gewichtes: die ganz groben Blöcke liegen fernab der Wand, meist schon mitten im Grün und im Walde, das kantige Trümmergestein in steilem Hang, bis es zu oberst übergeht in ganz feinen Grus, der wie ein seiden Zelt gespannt ist über den Fuß der Felsenwand.

Abb. 4. Die Erosionswirkungen an den glazialen Schottern des Inngletschers bei Wasserburg am Inn. Man erkennt deutlich die Grat- und Kammbildungen, die Ausnagung von Tälern, also die Entstehung eines Gebirgsystems durch Erosion im Kleinen. (Original von Frau Dr. Friedrich-München.)

Jeder Regenguß setzt dann den ganzen lockeren Bau in Bewegung, und zur Zeit der Schneeschmelze wandert er tagaus, tagein talabwärts. Die kleinen Rinnsale in den Spalten graben sich tiefer, durch mitgeführte Steinchen werden aus den Regenrillen Runsen, aus diesen Bergbäche, und donnernd springen sie zur Tiefe, zahllose Steinchen in ihrem Gefolge. Ein 60 000mal an einem anderen geriebener eckiger Kiesel wird dadurch rund (er ist nun Geröll) und verliert ein Drittel seines Umfangs. Wo kommt es hin? In feinste Teilchen, teils sogar wasserlöslich zerrieben, färbt er das Wasser milchig (der Kalk auch grün, der Lehm gelb), und dort, wo es nur langsam geht oder gar stillesteht in Buchten oder auch im Tale, da lagert sich dann alles Mitgerissene ab: die Gerölle (= der Kies), die Geschiebe, der Sand und zu allerletzt der Schlamm. Das ist das Gesetz der Erosion. Und durch die Erosion wurden und werden alle Gebirge abgetragen.

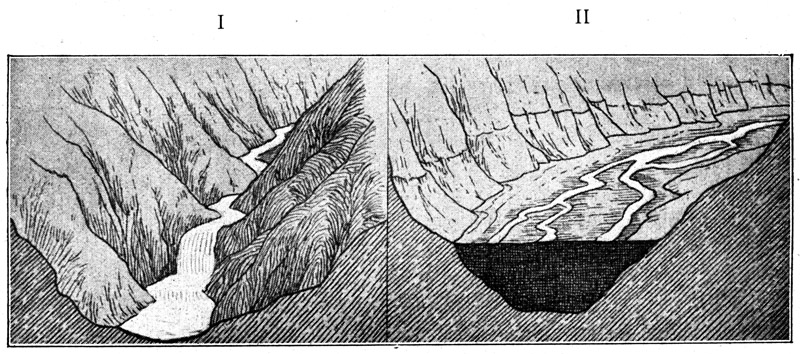

Abb. 5. Schema zum Verständnis der Talbildungen durch Erosion. Bei I nagt sich ein Fluß durch hartes Gestein und bildet ein V-förmiges Tal ohne Sohle, härtere Bänke widerstehen der Erosion und zwingen den Fluß zu Wasserfällen. Bei II hat im gleichen Tal der Fluß seine Erosionskraft verloren und Geschiebe aufgeschüttet. (Nach Siebert.)

Mit der Erosion verbünden sich die anderen denudierenden Gewalten, die Abblasung durch den Wind, die man ja nicht unterschätzen darf (man denke an die Dreikanter im voralpinen Gebiet oder an den Riesendreikanter des Matterhorns in den Alpen, um die Gewalt der Deflation zu ermessen), oder dort, wo Gebirge an die See grenzen, die Abrasion durch die Brandung. Für sie liegt im Münchner Ausflugsgebiet ein prachtvolles Beispiel vor in den breccienartigen Massen an der Benediktenwand, kurz vor dem »Tor«, bei dem Aufstieg zur Tutzinger Hütte, als Zeichen, daß dort das miozäne Meer seine mächtige Brandung warf.

Ich habe diese einfachen und gemeinbekannten Dinge wiederholt, weil, bis in die Auffassungen der Geologen hinein, eine merkwürdige Unklarheit und Unbestimmtheit über die ersten Ursachen und die Verkettung der Erosionserscheinungen besteht und in einem Werk, in dem ein so großer Zusammenhang lückenlos nachgewiesen werden soll, namentlich die Fundamente tragfähig gemauert sein müssen.

Erosion ist also gleichzeitig chemische Auflösung und mechanische Bearbeitung von Gestein durch Steine, die vom Wasser in Bewegung gesetzt werden. Es sollte also zwischen der petrolytischen (gesteinslösenden) und der erodierenden Phase viel strenger unterschieden werden, als es gegenwärtig geschieht. Sehr bald verwandelt sich dann die reine Flußerosion in das Stadium der Aufschüttung, wenn nämlich die mechanische Kraft der Wasserbewegung nicht mehr genügt, um alles Material jederzeit mitzuschleppen. Im Verlauf des Wasserlaufes kommt es dann neuerdings zu einer Aussiebung der Gesteinstrümmer; nur findet diese umgekehrt statt, wie beim Steinschlag. Die groben Blöcke bleiben noch in den Gießbächen selbst liegen, sie werden nur gelegentlich der Schneeschmelz- oder Gewitterhochwässer weiterbewegt, in der übrigen Zeit jedoch mechanisch abgeschliffen und gelöst, Kies und Sand wird gewöhnlich schon dort abgelagert, wo der Bach zuerst die Talsohle erreicht. Schubweise erfolgen durch die Hochwässer immer neue Überflutungen durch Kies und Geröll, so daß eine Art Schichtung eintritt. Und namentlich an den aus den Alpen austretenden Flüssen ist das Gefälle noch weit in den Tälern, manchmal sogar noch in der Hochebene so stark, daß man die Reibung der wandernden Kiesel am Flußgrund in stillen Nächten hören kann (so am Georgenstein in der Isar bei München, sehr deutlich bei Kufstein am Inn).

In der Ebene selbst folgt eine immer weitergehende Siebung des mitgeführten Materials. Sandbänke begleiten den Fluß, der sogar noch Hunderte und Tausende Kilometer entfernt von seinem Ursprung im Mündungsdelta Sand aufschüttet. Alle Dünen sind letzten Endes erodiertes Gebirgsmaterial, und die feine Trübung, die sich als Kontinentalschlamm am Meeresgrund noch in 200 bis 250 Kilometer Uferweite absetzt, bringt erst endgültig die Materie des Gebirges zur Ruhe, aus dem die Flüsse der Küste stammten, soweit ihr Wasser nicht kieselsaure Salze, vor allem aber Kalk in gelöstem Zustand ins Meer ergießt, wo diese dann in das Triebrad neuer Gesetzmäßigkeiten gerissen werden.

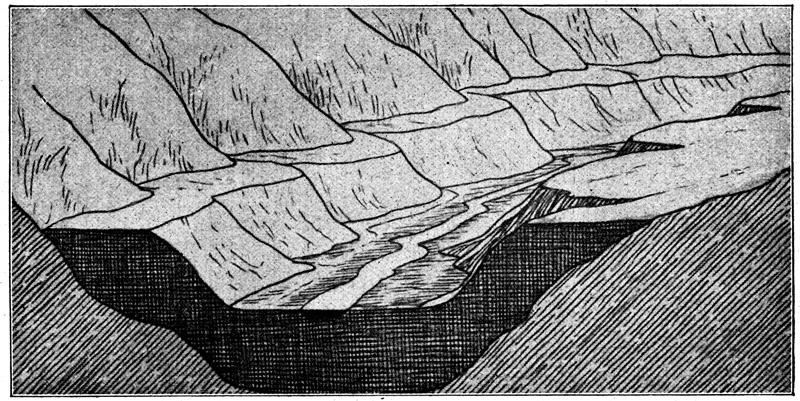

Abb. 6. Schema zum Verständnis der Terrassenbildung in einem Flußtal, wie sie im Isartal bei Talkirchen (vgl. Bild 37) zu sehen ist. (Siehe auch Abb. 3.) Das Flußbett lag früher in der Höhe der oberen Terrasse und hat bei geringer Wasserfülle in dieser sich eine neue Erosionsschlucht geschaffen, deren Wände nachstürzten und schiefe Böschungen bilden. (Nach Siebert.)

Die Flußerosion sägt stets die Erdrinde senkrecht an, aber das nachstürzende Gestein wird je nach seiner Weichheit das Profil des Uferrandes und damit des Tales mehr oder minder der Gestalt des V annähern (vgl. Abb. 5). Nur bei sehr verfestigtem Gestein kommt es zur Cañonbildung (vgl. Abb. 34), für welche die Klammen des Gebirges, im Münchner Bezirk aber das Isartal von der Münchner Stadtgrenze bis gegen Bayerbrunn, ein ausgezeichnetes Beispiel bieten; sonst entstehen milde Hänge und weite Talrinnen, über deren Hangprofilierung freilich der Wechsel des Gesteins oder des Gefälles oder der Wasserzufuhr entscheidet. Denn wenn hartes Gestein den Lauf verengt, staut sich vor dem Riegel das mitgeführte Material. Es bleibt als Terrasse endgültig liegen (Abb. 37), nachdem einmal das Hindernis hinweggeräumt ist. Auch eine Abnahme des Wassers wird Schuttmassen liegen lassen und sich nun durch sie hindurch ein schmäleres Rinnsal graben. Ein derartiges Tal, für das gerade Münchens Weichbild als Beleg dienen kann, wird mehrfach Uferränder aufweisen und dadurch seine alte Geschichte erzählen (vgl. Abb. 33).

Stets aber wird auf diese Weise jedes Gebirge, das älteste und das festeste, durch die denudierenden Kräfte immer wieder abgetragen; je älter es ist, desto ruinenhafter wirkt es, zum Schluß löst es sich in Schutthügel auf, an deren Flanken das Wasser nicht mehr die Kraft gewinnt, die letzten Reste zu vertragen. Übrig bleibt ein Torso, ein alter Gebirgsrumpf, nach Jahrhundertmillionen der letzte Zeuge vergangener Hochgebirgspracht.

Solche alte Gebirgsreste begleiten alle Forschungen der Erdgeschichte. Sie reichen in England und Westskandinavien bis in prädevonische Zeiten zurück. Um die Mitte der Steinkohlenzeit steht in ganz Europa der Riesenbogen eines Gebirges, das nicht weniger hoch gewesen sein mag, als die Alpen von heute (die ja auch nur wieder eine traurige Ruine ihres Einst sind). Von diesem variskischen Gebirge sind sogar sehr deutliche Stümpfe erhalten geblieben. Im Perm falten sich neue Gebirge auf, die heute wieder abgetragen sind: im Osten des Weltteils das appalachische Gebirge und der Ural, von dem allerdings bei seiner eisenharten Beschaffenheit namhafte Reste vorhanden sind. Dann kommt die Zeit der überwiegenden Meereseinbrüche und damit eine lange Ruhezeit der gebirgsbildenden Kräfte. Erst im Tertiär, in Gegenwart des Menschen, beginnen die Auffaltungen der Pyrenäen, der Alpen Neuseelands, dann kommen die Alpen hervor, das relativ kleine Juragebirge, die Karpathen, dann erst der Himalaja, der Kaukasus, zuletzt die Westalpen mit ihrem Kulminationspunkt des Montblanc. Und dieser Prozeß ruht nicht im Diluvium, ja, es ist fraglich, ob er in der Gegenwart völlig zum Stillstand gekommen ist. Noch immer finden in den Alpen Verschiebungen statt, deren Endergebnis von uns aus nicht abzusehen ist.

Auf einmal fällt nun Licht auf vieles Unverständliche. Warum just der Montblanc der höchste Berg der Alpen ist, warum der Himalaja ihn fast ums Doppelte übertrifft.

In engstem Zusammenhang, vervielfältigt durch tausendfache Rinnsale, arbeiten so Verwitterung, Petrolyse und Erosion zusammen an der Abtragung aller Gebirge und bewirken, je nach der Art der Gesteine, einen Abbau, der manchmal mit den aufrichtenden Kräften beinahe Schritt hält. Das von J. Walther Vgl. J. Walther, Die Geschichte der Erde. 8°. Leipzig. erforschte Beispiel des Leutrabaches bei Jena spricht hierüber beredter, als noch so überzeugte Behauptungen.

Abb. 7. Schichtenfaltungen als Zeichen von Schollenhebungen (Motiv vom Peißenberg an der Bodenschneid bei Schliersee. Original von Frau Dr. A. Friedrich-München). Man beachte, daß die widerstandsfähigen Kalkbänke den Gipfel bilden, während aus den weicheren, leicht erodierbaren Mergeln die Sättel und Täler ausgewaschen werden.

An einem Gewittertag führt dieser kleine Bach in jedem Liter Wasser 7.5 Gramm feste Bestandteile, und da er pro Sekunde 4 Kubikmeter Wasser leitet, führt er in jeder Sekunde 30 Kilogramm Bergmaterial, in einem nur 6 Kilometer langen Tale pro Tag 2 592 000 Kilogramm Material, also soviel fort, als 5 Güterzüge mit je 52 Wagen fortschleppen könnten. (Ein größerer Fluß schleppt in einem Tag an Schlamm allein die Ladung von 360 Güterzügen.

Diesen Weg gingen und gehen alle Gebirge, so daß der Erdball der Schauplatz eines ununterbrochenen, aber gleichsam vergeblichen Phänomens ist: aus seiner Tiefe steigen immer wieder von neuem Erdschollen auf, die durch die Oberflächenkräfte ebenso gewiß abgetragen werden. Dadurch findet stets eine Gewichtsverteilung der in zahllosen Schollen zerbrochenen Erdrinde statt, welche fast wie ein Wellenspiel anmutet. Kontinente und Inseln tauchen aus dem Meere empor, werfen Gebirge auf, werden denudiert, bis das regredierende Meer von neuem in sie einbricht und sie unter sich begräbt. Keine Entwicklung, sondern ein Kreislauf liegt diesem Schollengesetz des Erdballs zugrunde, durch das eine Verwandlung von Magma in Sedimente erfolgt.

Zwei Erscheinungen: die Transgressionen und das Schicksal der Erdschollen sind auf einen gemeinsamen Nenner gebracht: auf die Sedimentierung der Erdrinde, deren Wirkungen immer wieder von dem Vulkanismus und dem Empordrängen magmatischer Kernstücke, also von Tiefengesteinen, aufgehoben werden müssen. Man mühte sonst bei der außerordentlich mächtigen Verbreitung der kristallinischen Gesteine, namentlich des Gneises (dessen Formation auf die dreifache Höhe des Himalaja zu schätzen ist) und der Granite entweder nur auf ein relativ geringes Alter der Erde selbst schließen (dem wieder die Riesenmenge ältester, azoischer Urtonschiefer und kambrischer Tonschiefer widerspricht), oder ist gezwungen, anzunehmen, daß aus der flüssigen Zone des Erdinnern immer wieder zur Sedimentierung geeignetes Material zur Höhe steigt, um frei oder unter Druck zu erstarren, wofür auch die Tatsachen des Vulkanismus sprechen. Aus den Ziffern, an welche diese Tatsachen geknüpft sind, eröffnet sich übrigens ein neuer Weg, um zu einer Berechnung des Alters der Erde zu gelangen, im besonderen aus dem Vergleich des Sedimentationsquotienten der gesamten Hydrosphäre mit der berechenbaren Masse der Sedimente in der Erdrinde.

Ein unaufhörlicher Wellenschlag größten Stils scheint also die obersten dreißig Kilometer der Erdrinde zu bewegen. In steter Verschiebung steigen Meeresgründe nieder und Bruchschollen auf, denen wohl magmatische Zonen nachdrängen. Mißt man an diesem Gedanken die längst beobachtete Tatsache der steten Senkung großer Becken, in denen dadurch viele hundert Meter hoch ein ständig wachsender Schichtenstoß von Sedimenten abgelagert werden kann (ein solches stellt gleich dem Becken von Paris oder Wien auch die oberbayerische Hochebene von ihrer großen Bruchspalte am Jura des Donaurandes samt München dar), so wird man dieses große Schollengesetz der Erde als festes Fundament zur Beurteilung erdgeschichtlicher Vorgänge empfinden und anerkennen müssen.

In sehr langen Zeiträumen wächst durch dieses Gesetz der Gewichtsverteilung für ein Gebiet nach und nach für jeden Punkt der Erde die Wahrscheinlichkeit, daß er sämtlichen denkbaren orographischen und hydrographischen Bedingungen unterworfen wird. Wenn auch bei dem heutigen Stand der Kenntnisse die einzelnen Sektoren der Erdoberfläche darin außerordentliche Unterschiede wiederzuspiegeln scheinen, indem Europa als ein Tummelplatz der Transgressionen, der Erhebung und Wiederabtragung prädevonischer und karbonischer, dann wieder tertiärer Gebirgszüge erscheint, während der Stille Ozean seit dem Kambrium keine Änderungen aufzuweisen hat, so ist doch die überblickbare Zeit der Oberflächenumwandlungen im Vergleich zu der, seit welcher eine Erdrinde existiert, so geringfügig Sehr hübsch ausgedrückt hat das Th. Arldt (Wohnstätten des Lebens, Leipzig, 8°) in der Formel, daß bei der Annahme, die Erdvergangenheit dauere 24 Stunden, dann das Archaikum 12 Stunden 40 Minuten und das Paläozoikum 10 Stunden gewährt habe. Unter Annahme dieser Formel kennen wir also von den 9 Stunden, seitdem es einen Pacific gibt, nur die letzten 3 Stunden., daß mein Satz dadurch nicht erschüttert, sondern höchstens durch den Beisatz ergänzt wird, daß der Wechsel für dasselbe Gebiet sich nicht kontiunierlich in gleichem Tempo vollzieht, sondern dieses Tempo offenbar von der geographischen und geologischen Gestaltung dieses Gebietes beeinflußt wird. Von sehr weit gesehen, wird ein bestimmtes geographisches Gebiet immer wieder anderen Anblick bieten: einmal von einer Flachsee, von Brackwassersümpfen bedeckt sein, Gebirgsinseln und Hochgebirge tragen, diese allmählich verlieren, kontinentaler Rand, dann binnenländisches Gebiet, Hügelland, Hochplateau und Tiefebene sein und dann wieder durch den Übergang zum Schelp und zur Tiefsee zu dem Ausgangspunkt dieses Kreislaufes zurückkehren.

Diese Tatsache fasse ich hier unter dem Namen des Schollengesetzes zusammen.

Mit ihm verbindet sich als Vorbedingung der organischen Besiedelung das Klimagesetz der Erde und des Lebens.

Als sicherster Ausgangspunkt zu seinem Aufbau dient die unbezweifelbare Tatsache der heutigen klimatischen Zonengliederung unserer Erde. Von den Kältepolen, welche allerdings nicht mit den Rotationspolen zusammenfallen, mit ihrer halbjährigen Nacht, ihren Kälteextremen von -60 und -70 Grad bis zum Äquator, der wieder nicht mit der wärmsten Region identisch ist, in der 60 und 65 Grad Lufttemperatur unter einem Himmel gemessen wurde, dessen Lichtspende das ganze Jahr hindurch unverändert bleibt, ist jede denkbare thermische, überhaupt klimatische Klima in der Definition von W. Eckardt (Das Klimaproblem 8°. 1909) genommen: als alle Veränderungen der Atmosphäre, welche die Organismen merklich affizieren. Zwischenstufe in feinster Gliederung vertreten, so daß man mit Recht sagen kann, der Erdball biete dem Leben innerhalb der Extreme von Nordsibirien und Arabien, dem Eiswall der Antarktis und dem Regenwald im Amazonasbecken jede denkbare klimatische Möglichkeit und damit Anpassungsaufgabe.

Dieser Zustand der Atmosphäre versetzt also jeden Organismus in eine genau umschriebene Lebenssituation durch Wärme-, Kälteextreme, Feuchtigkeit und Austrocknung, Winde, Belichtung und Dunkelheit, um die wichtigsten Faktoren derselben zu nennen und beeinflußt dadurch seine Lebensweise, das Kleid seiner Anpassungen, seine Lebensdauer, Fortpflanzungsmöglichkeit und dadurch seine Zahl, sowie seine Verbreitung auf das Entscheidendste. Die Organismen sind dadurch einfach das Spiegelbild ihrer klimatischen Voraussetzungen, und ein Kenner kann aus ihnen mit voller Gewißheit das ihm eventuell unbekannte Klima, unter dem sie leben, rekonstruieren.

Dieses Klima wird auf das nachhaltigste beeinflußt von der geographischen, orographischen, geologischen und hydrographischen Situation des Gebietes, in dem es herrscht. Große Kontinente haben unter gleichen geophysikalischen Bedingungen ein anderes Klima, als Inseln, der Küstenrand ein anderes, als das Binnenland, was sich schon in den gemeinbekannten Bezeichnungen des ozeanischen und kontinentalen Klimas ausprägt. Der Ozean selbst hat küstennahe ein anderes Klima, als auf der Hochsee, deren Strömungen (Golfstrom, Kurosivo!) immer noch auch klimatisch den Einfluß besonderer geographischer Gestaltungen spiegeln. Ein kontinentales Klima wird unter dem Einfluß der Gestalt des Kontinents, dem es angehört, andere Luftströmungen, damit auch andere Temperaturverhältnisse und andere Niederschläge erhalten, je nach Maßgabe des Ortes, je nach dessen Seehöhe, Lage und Entfernung zum Gebirge. Die Bodenbeschaffenheit bestimmt das Klima wieder in doppelter Weise. Einmal, wie Krasan Krasan, Die geothermischen Einflüsse der Flora. Wien. 1874. gezeigt hat, dadurch, daß Kalkgestein im allgemeinen kühlere, Urgestein wärmere Lokalverhältnisse zur Folge hat, dann auch durch ihren Einfluß auf die Vegetation, welche sich in Bewaldung usw. ausdrückt, wieder mittelbar, indem Waldklima sich von seinen Gegensätzen höchst merklich unterscheidet.

Das Klima wieder bringt andere geologische Prozesse ins Rollen; so wird unter gemäßigtem oder ausgesprochen arktischem Klima jedes Hochgebirge ausgedehnte Vergletscherungen aufweisen, die in weiterem oder engerem Umfang zu Vorlandsvereisungen und lokalen »Glazialphänomenen« (Trogtal- und Karbildungen, Moränen, Moor- und Seebildungen) führen können. Oder unter der exzessiv beschleunigten Verwitterung der Tropen entsteht Laterit, der dann wieder Anlaß zur Bildung von Galeriewäldern gibt.

In einem gesagt: die klimatische Gliederung des Erdballs versetzt die Gesamtheit des irdischen Lebens in eine Situation, die sich, streng genommen, an keinem Punkt der Erde wiederholt und vor seiner Anpassungsfähigkeit die ganze Skala der erdenkbaren Möglichkeiten aufrollt.

Die Organismen sind nun für diese Skala auf das Allerfeinste abgestimmt und reagieren auf ihre Änderungen mit einer Präzision, die oft selbst unseren Meßinstrumenten abgeht. Denn sehr oft sieht der Botaniker oder der Entomologe eine Variabilität der Anpassungsmerkmale, wo er keine Änderung der Milieubedingungen registrieren kann. Die Merkmale aller Arten sind, was von der systematisch, noch weniger aber von der paläontologischen Forschung genügend in Betracht gezogen wird, stets ein Komplex aus phylogenetischen und Adaptations-Motiven. Für die ersteren allein können »innere« Ursachen herangezogen werden, die letzteren sind nicht spontan entstanden, sondern stets provoziert. Und als Reize kommen stets die Milieubedingungen, unter diesen also in erster Hinsicht die klimatischen Verhältnisse in Betracht. Wenn daher auf engem (klimatisch gleichartigem) Gebiete Dutzende von Hieracium- oder Rubus- oder Carabusarten oder unter fossilen Verhältnissen viele Ammoniten- oder Foraminiferengattungen und -arten auftreten, so bleibt bei der Kausalbeurteilung ihres Vorkommens ein Rest von Anpassungsmerkmalen, der nur auf Differenzen des Milieus zurückgeführt werden kann, die uns entgehen. Die Phänologie hat sich mit großem Erfolg bemüht, namentlich für die Blütepflanzen, diese feinste Abhängigkeit des Organismus vom Klima festzustellen und hat uns im Verein mit Tier- und Pflanzengeographie für eine große Anzahl von Lebensformen mit der überaus empfindlichen Reaktion des Lebens auf die leisesten Schwankungen des Milieus vertraut gemacht. Jede Pflanzenart hat dadurch ihre absolute Grenze und reagiert auf klimatische Änderungen mit solcher Präzision, daß man sich längst daran gewöhnt hat, aus fossilen Pflanzenresten den Rückschluß auf eine bestimmte Klimasituation zu wagen.

Auf diesem Weg, unter Zuhilfenahme anderer Anzeichen klimatischer Einflüsse (wie der Verbreitung von Wüstensand, Laterit oder eiszeitlicher Kritzer und Moränenbildungen) konnte man mit völliger Zuverlässigkeit Rückschlüsse auf das Klima der Vorzeit wagen, mit dem Ergebnis, daß auch hierin derselbe Wechsel aller Verhältnisse auf Erden das einzig Beständige ist, wie bei der Verbreitung der Meere oder den Gebirgsbildungen.

Das paläothermale Problem ist mit allen Fragen, welche der Entstehung und dem Werdegang von Leben nachspüren, auf das innigste verknüpft.

Das Land ist mit seinen Gegensätzen von grellem Licht und tiefem Schatten, von Trockenheit und Nässe, von Frost und Hitze, von Windstille und Sturm, von nacktem Fels, treibendem Sand und locker festem Humus, von solider Unterlage und überaus leichter »Atmosphäre«, mit seiner dadurch reichgegliederten Vegetation erfüllt von schöpferischen Anregungen sondergleichen, die sich nicht nur im Raume, sondern ebensogut in der Zeit geltend machen. Ändert sich das Klima, werden die Lebensformen zu Wanderungen, die seßhaften zu Neuanpassungen gezwungen. Landtiere flüchten sich ins Wasser, um der Kälte zu entgehen. Nach Simroths Simroth, Die Pendulationstheorie. Leipzig. 8°. 1917. S. 6 u. ff. überaus genauen Zusammenfassungen werden durch Wärme Seetiere leichter zu Wanderungen ins Süßwasser, Wassertiere zu Ausflügen auf das Land verlockt.

Jeder Klimawechsel bedeutet daher nicht nur einen Anpassungszuwachs, sondern einen mehr oder minder vollkommenen Lebenswechsel.

Damit ist eine neue und große Aufgabe vor uns gestellt, die wir die geologischen Ursachen des Lebens erkennen wollen. Der Gang des Klimas über die Erde ist als gleichberechtigter Faktor mit den Transgressionen, der Gebirgsbildung und Abtragung erkannt, – wenn ein solcher wirklich nachweisbar ist. Der erste orientierende Blick, den man hierüber in die Literatur wirft, zeigt, daß sie von den widersprechendsten Angaben erfüllt ist.

Abb. 8. »Glaziales Pflaster« der permo-karbonen Eiszeit, als Beweis früherer Vergletscherungen der Erdoberfläche. Die sehr harte Gesteinfläche ist abgeschliffen und vielfach gekritzt durch die wie ein Hobel wirkende, darüber wandernde Eismasse. (Nach Frech.)

Um eine der gangbarsten Ansichten als Grundlage der kritischen Klärung zu wählen, sei hier an die weitverbreitete Darstellung des Klimawechsels durch F. Frech F. Frech, Studium über die Klimate der Vergangenheit. (Zeitschrift d. Gesellsch. für Erdkunde, Berlin 1902.) Auch: Vorzeit der Erde. IV. 1908. erinnert, wonach die geologische Gegenwart eine Wiedererwärmung nach der Eiszeit darstellt, der eine Abkühlung nach der tertiären Wiedererwärmung voranging. Auch die Kreidezeit sei eine Periode der Abkühlung gewesen, während Trias und Jura durch gleichmäßige Wärme ausgezeichnet waren. In der Dyasperiode wechselte das Klima bis zum Auftreten einer Eiszeit. Silur, Devon und Karbon waren wahrscheinlich gleichmäßig warm, während die Annahme einer kambrischen Eiszeit mit Fragezeichen versehen wird. Ganz zweifelhaft sind Frech auch die präkambrischen Perioden. Immer wieder wird dabei angenommen, daß die archaischen, wohl auch noch paläozoischen Zeiten noch durch die Erdwärme selbst günstiger ausgestattet waren.

Aber Sartorius v. Waltershausen hat uns davon überzeugt, daß dieser letztere Faktor weder jetzt noch früher einen großen Einfluß üben kann, da bei dem geringen Wärmeleitungsvermögen der Gesteine schon in 30 Meter Tiefe Rotglut herrschen müßte, um die Sonnenwärme von ihnen ersetzen zu können. Jedenfalls ist er seit dem Altertum der Erde gänzlich auszuschalten, und seit dem Kambrium mag das Klima der Erde nur mehr solaren Ursprungs sein, von gelegentlichen vulkanischen Einflüssen abgesehen. Aber von da ab liegt im Klima ein Faktor verborgen, der weit mehr, als es der nur auf das Nahe bedachten Gegenwart bewußt sein mag, auf die Kette der Generationen wirkt und so noch in unser eigenes Sein Fäden spinnt, die irgendwann von der Tropensonne einer Längstvergangenheit ausgegangen sind.

Eine kritische Überprüfung der Frechschen Anschauungen, wie sie z. B. W. Eckardt W. Eckardt, Das Klimaproblem der geologischen Vergangenheit und historischen Gegenwart. Braunschweig. 8°. 1909. unternommen hat, fügt freilich diesem einfachen Bild viele komplizierte Züge hinzu, die es nicht unwesentlich modifizieren.

Vor allem weist Eckardt mit Recht darauf hin, daß die Wasserbedeckung der Erdkugel bis zum Karbon ständig zugenommen hat, aber in den präkambrischen Zeiten (etwa im Algonkium) um etwa ein Viertel weniger betrug, als heute. Namentlich haben wir keinen Anhaltspunkt dafür, daß es im Weltmeer vor dem Karbon eine Tiefsee gegeben hat. Das alles deutet darauf, daß das Gesamtklima im Präkambrium zumindestens mehr Wüsten schuf, als ihr Gegenteil, worauf auch der eckige Schutt mit Regenrissen, den man aus algonkischen Schichten kennt, deutet. Jedenfalls gibt es demgegenüber im Kambrium starke klimatische Differenzen, da sich an den damaligen Eisdecken des Nordkaps, von Pennsylvanien, Australien oder China nicht zweifeln läßt. Im Silur und Devon beginnt dann jene Umwandlung zu dem karbonen ozeanischen Klima, von dessen Geltung man so allgemein und fest überzeugt ist, daß von manchen Seiten an der Annahme festgehalten wird, in der Steinkohlenzeit habe es überhaupt kein Festland ( Kann) gegeben.

Das Vorhandensein einer permokarbonen Eiszeit ist in Südafrika, Indien und Australien durch die glazialen Geschiebelehme, gekritztes Gestein (Abb. 8) und dergleichen Anzeichen mit Sicherheit belegt. In Europa dagegen verdrängten Wüstenbildungen die Steinkohlenflora – aber für die von Frech behauptete Gleichmäßigkeit eines tropischen Klimas fehlen im Mesozoikum die Beweise.

Wenn Gothan aus jurassischen Schichten versteinerte Hölzer mit Jahresringen, auch Moore nachweist, die stets an kühleres Klima gebunden sind, wenn ähnliches sich auch in der Kreidezeit feststellen läßt (allerdings nirgends Vereisungen!), so müssen wir annehmen, daß damals so gut wie heute Klimazonen bestanden haben. Kältepole der Erde sind erst seit dem Miozän nachzuweisen, aber auch das eozäne und oligozäne Mitteleuropa war kein Tropenland, denn es gibt aus dieser Zeit Blattreste, an denen Frostspuren unverkennbar sind. Immerhin hatte das Tertiär ein wärmeres Klima, als das Europa von heute; zu seinem Beginn war Deutschland sicher ein Tropenland, noch im Oligozän war die Dattelpalme ( Phoenix) ein deutscher Baum. Aber für die ganze Erde gerechnet, kann von einem gleichmäßigen Tropenklima nicht gesprochen werden, sondern eine scharfe klimatische Gliederung ist auch um diese Zeit vorhanden.

Vielleicht hat sie sich gar nicht vertieft, sondern nur verschoben, als mit dem Diluvium Europa und Nordamerika etwa 16 Millionen Quadratkilometer von Eis bedeckt wurden.

Mehr ist ja zur Glazialperiode tatsächlich nicht geschehen; alles übrige ist nur die notwendige Folge dieser Vereisung, die sich, wie bekannt, aus der Gestaltung der Bodenoberfläche (Alpen, Skandinavien, amerikanische Gebirge, Baffinsbai) zwanglos erklären läßt, wenn man eine Erniedrigung des Jahresdurchschnitts um 3-4 Grad Celsius annimmt, die daher unter der gleichen Voraussetzung auch heute wiederkehren würde.

Mit ihren Oszillationen der drei Zwischenzeiten und ihrer nachdrücklichen Erwärmung dabei ( Hoettinger Flora!) erweckt sie die Vermutung, als sei auch die geologische Gegenwart, die aus gar keinem zwingenden Grund vom Diluvium abgetrennt wurde, sondern vielmehr in allem eine unverfälschte Fortsetzung der diluvialen Erd- und Lebensverhältnisse ist, nur ein weiteres Interglazial. Daß gerade Eckardt das europäische Klima seit der Pluvialzeit (also dem Postglazial) für konstant hält, besagt hierzu angesichts der Geringfügigkeit von einigen zehntausend Jahren, um die es sich hierbei höchstens handeln kann, gar nichts; außerdem wird die Tatsache mit guten Gründen von Gunnar Andersson (vgl. hierzu S. 128) und den Forstbotanikern, welche in historischer Zeit einen unverkennbaren Florenwechsel (die Fichte verdrängt die Buche, ebenso wie diese sich an die Stelle von Eichenwäldern setzte) feststellen konnten, der übrigens gerade in Münchens Umgebung sehr auffällig ist (vgl. S. 130 u. ff.), bestritten.

Zieht man die Summe aus all dem Vorgelegten, so wird man allem voran die Eckardtsche Folgerung unterschreiben, daß von einer konstant progressiven Wärmeabnahme auf Erden nicht die Rede sein kann. Außerdem darf es nach diesen vielen Einblicken in die Paläoklimatologie mit voller Überzeugung ausgesprochen werden, daß wenigstens in der Periode der Erde, seit der Leben existiert, immer eine Gliederung klimatischer Zonen bestand, wenn auch nicht immer so ausgeprägt wie jetzt. Diese klimatischen Zonen waren im Laufe der Zeiten immer wieder anders verteilt, so daß man wohl von einer ständigen Klimamigration um den größten Teil der Erde sprechen kann.

Damit aber ist der Kreis der Tatsachen geschlossen, die es hier als geologische Vorbedingungen des Lebens zu erörtern galt.

Blicken wir zurück, so drängt sich die Überzeugung förmlich auf, daß es in der Gesetzmäßigkeit der Erde selbst gelegen ist, das Leben vor immer neue Aufgaben zu stellen. Der Organismus sieht sich provoziert, sein Dasein durch stets neue Anpassungen zu erkaufen. Seine Nachkommen können die ihnen überkommene Erbmasse nicht unverändert bewahren, sondern müssen ihre Fähigkeiten stets erweitern. Ein und dieselbe Lebensform sieht sich im Laufe ihrer Generationskette genötigt, sich von dem Leben in der Flachsee an das in der Spritzzone der Brandung, an das Brackwasser, an das Süßwasser anzupassen, wenn eine Transgression stattfindet, oder sie sind gezwungen, amphibisch zu leben, zu Landbewohnern zu werden. Auf dem Lande müssen sie Anpassungen erwerben an trocken-heißes Klima oder an tropisch-feuchtes, das sich allmählich mit den Veränderungen der Küstenlinie durch die Transgressionen in ein Wüstenklima wandeln mag; sie müssen bei den steten Klimamigrationen lernen, sich an Fröste, an Jahreszeiten anzupassen, Winter und Sommer zu ertragen, sie geraten in eiszeitliche Verhältnisse, erleben Interglaziale, von dem Leben in der Ebene führen sie die Schollenbewegungen der Erde unter die Schrecknisse und Besonderheiten eines Hochgebirgsklimas; mit der fortschreitenden Erosion erleben sie alle Umweltsreize des Mittelgebirges – kurz, das Leben hat, seitdem sich auf Erden sein erstes Auge aufschlug, immer nur in buntester Durchwürfelung der Schicksale die Wahl gehabt, entweder sich vor jedem Wechsel zu flüchten und sich dadurch in immer neue Abenteuer und Anpassungsmöglichkeiten zu begeben, oder einfach alle Möglichkeiten des Milieus über sich ergehen zu lassen und ihnen durch neue Eigenschaften zu begegnen.

In eine einzige Wirkung strömen so die Folgen der drei großen Gesetze der Meereswanderung, der Schollenbewegung und der Klimawanderung zusammen, die einen ganz erheblichen Teil des Lebensproblems in ein geophysikalisches Problem verwandeln. Denn die Anpassungsursachen werden damit zurückgeführt auf innere Wandlungen der Erde und ihrer Atmosphäre, auf die Erdkräfte selbst, nach deren Ursache zu forschen uns jetzt das Kausalitätsbedürfnis antreibt.

Welche Kräfte des Erdballs mögen wohl die Ursache dieser drei Erscheinungen sein? Wandlungen, die sowohl das Erdinnere (Schollenbewegung), wie dessen Hydrosphäre und Atmosphäre bewegen, müssen ihre Ursache doch in einem dem gesamten Erdensein übergeordneten Faktor finden. Mehr läßt sich mit Sicherheit hierüber nicht aussagen, aber das ist gewiß. Allein schon dadurch ist fester Ankergrund gefunden, um die lange Kette organischer Erscheinungen an die größten aller der Erkenntnis zugänglichen Begriffe, nämlich an den Kosmos, anzuheften. Kosmische Ursachen, im Weltenbau selbst begründete Tatsachen bedingen die Wandlungen des Erdballs. Und diese Wandlungen bewirken die steten Änderungen und die Vielheit des organischen Lebens. Von ihnen hängt das bunte Kleid der Erde ab, von ihnen die Art der Vegetation und Tierwelt, die Art der Besiedelung. Sie entscheiden darüber, ob da Korallenriffe ihre zauberischen Farben spielen, blaue Wasserwüste ihre Wellen breitet oder der unermeßliche Lebensreichtum einer nordischen See, ob Wälder ihren Schatten werfen oder die unbegrenzte Einöde einer Grasflur in Heuduft schwimmt, oder die tausend Blumenglocken einer Alpenmatte Bergfrieden läuten, oder das düstere Schweigen von Schneefeldern über der Landschaft brütet. Von ihnen hängt es ab, ob lebensfeindlicher Wüstensand und Felsenschutt nur ab und zu durch den Tritt flüchtiger Wanderer gestört wird, oder eine Paradieseslandschaft die Menschheit in einem Zustand dauernder Kindheit erhält, oder die reiche, harmonische Gliederung aller Lebensmöglichkeiten die eine Menschenform herausführte aus dem ganzen Lebenskreis zu seiner bewußten Durchdringung.

Kein Geschehen, vom hundertfältigen Geflecht der Gegenwart bis zu den fernsten historischen Tagen, entzieht sich diesem großen Gesetz und kein Verständnis kann erlangt werden, ohne es zu kennen und zu beachten.

Demgegenüber ist es gleichgültig, in welcher Weise man sich die Ursache der konstatierten Erd- und Klimawandlungen zurechtlegt. Daher sei nur der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, wie gut die Reibisch-Simrothsche Pendulationstheorie sich mit den Tatsachen der Transgressions- und Klimawandlungsgesetze, sowie jenen der Tier- und Pflanzenverbreitung deckt. Die Idee, säkulare Polwanderungen als zusammenfassende Ursache aller Transgressionen anzusehen, ist nicht neu, aber ungemein einleuchtend, da bei anderer Achsenlagerung das Rotationsellipsoid seine Gestalt ändern muß. Dem kommt natürlich die Wasserhülle der Erde rascher nach, als der Festlandskern, die Transgressionen sind die natürliche Folge dessen. Allerdings ist diese Ansicht untrennbar von der Beobachtungstatsache abhängig, daß alle Transgressionen nur Oszillationen sind, das heißt, jeder Regression eine ebenso große Transgression entspricht. Im allgemeinen (auf der nördlichen Halbkugel im Kambrium, Karbon, Dyas und Trias) ist das auch unmittelbar zu verfolgen, nicht aber im Silur, zur Jura- und Kreidezeit, wo zuerst ein allgemeiner Rückzug auf der Nordhemispäre, dann ein ebenso allgemeines Ansteigen erfolgte (vgl. Eckardt, Klimaproblem, S. 113) und die Verhältnisse nur ziemlich künstlich als Kompensation gedeutet werden können. Ob aber mit dieser Änderung des Geoids durch die Achsenverlagerung auch die Schollenbewegungen in Einklang gebracht werden können, ist eine noch schwieriger entscheidbare, allerdings auch nicht unmittelbar verneinbare Frage. Angesichts der unleugbaren Tatsache, daß alle großen geosynklinalen Gebiete sekulärer Senkungen sind, während alle alten und tiefen Meere Hebungszentren darstellen (J. Walther), ist es nicht von der Hand zu weisen, daß sich darin ein Gewichtsausgleich der Erdschollen (die schwerer belasteten sinken, die leichteren steigen) ausdrückt, der möglicherweise eine Folge der Transgressionen ist.

Zugunsten periodischer Achsenschwankungen sprach auch vor der Pendulationstheorie so vieles, daß schon Neumayr, Nathorst aus paläophytologischen Gründen eine Verlagerung des Pols um 20-30 Grad angenommen haben, und Kreichgauer zu einer Parallelhypothese sich gedrängt sah. Und so faßt denn W. K. Eckardt (Paläoklimatologie, 1910, 8°, S. 127) seine Kritik dieser Anschauungen in die Worte zusammen: »Große Verschiebungen der Erdkruste in horizontalem Sinne sind für gewisse Eigentümlichkeiten der geologischen Klimate ein notwendiges Postulat.« Übrigens bedeutet die Pendulationstheorie für unsere Frage nur eine Verschiebung, nicht eine definitive Lösung. Denn nun lautet sie: Was ist die Ursache der Achsenschwankung? An ihr selbst ist nicht mehr zu zweifeln, seitdem man aus den schon lange beobachtenden Sternwarten von Pultawa, Potsdam, Prag u. a. unmittelbare Aenderungen der Polhöhe bis zu ½ Sekunde beobachtet hat; Schiaparelli sagt mit guten Gründen zur Annahme dieser Polverschiebung, daß die Astronomie wahrlich kein Veto dagegen einlegen würde.

Es sind genügend feste Punkte aufgedeckt worden, um sie durch die Linie der notwendigen, wohlfundierten Folgerungen verbinden zu können.

Wenn man »dynamische Geologie« treibt, sieht man, daß astrophysikalische, irgendwo aus dem Weltenraum auf die Erde wirkende Kräfte ihr Werden bestimmen. Sie erzeugen die Verteilung der Klimate, sie setzen die Form der Kontinente fest, sie arbeiten mit an der Herausmodellierung des Reliefs der Erde. Schollensenkungen und Hebungen, Erosion, Transgression und Regression, Klimamigration, das sind bestimmende Ursachen nicht nur des geologischen Geschehens, sondern in viel höherem Maße noch der Transformationen, welche das Leben eingeht. Es muß sich ständig auf diesen geologischen und klimatischen Wechsel einstellen, soll es sich erhalten können. Jede tellurische Änderung ist begleitet von einem Flora- und Faunenwechsel, in dem zwei Faktoren zusammenspielen. Es kommt zustande, sowohl weil viele Tiere wie auch manche Pflanzen vor den drohenden Änderungen auswandern, wie auch dadurch, daß die seßhaften sich den neuen Verhältnissen anpassen, indem sie neue Eigenschaften entwickeln.

Auch die Migration ist längst ( Mor. Wagner) als artenbildender, schöpferischer Faktor durchschaut worden, jetzt gesellt sich noch der gesetzmäßige Milieuwechsel als die bestimmende erste Macht hinzu. Damit ist es zur Überzeugung vollendet, was hinter allen Tatsachen dieses Abschnittes stand:

Die geologischen und klimatischen, letzten Endes die astrophysikalischen Gesetze der Welt sind die treibenden Kräfte jener Transformationen, die man mit einem populär gewordenen Schlagwort Entwicklung des Lebens nennt.

Alles, was ein Lebensbezirk der Betrachtung nur darbieten kann, ist so verankert im Weltgesetzlichen. Das wunderbare Weltgebäude ist von den feinen Fäden seiner Gesetze so untrennbar durchzogen, daß vom Größten bis ins Kleinste dieselbe Ursache wirksam ist, und der Sperling, der heute vom Dache fällt, nur das letzte Glied in einer Kette von Ereignissen ist, deren erstes mit dem Beginn des Weltgeschehens verknüpft war.