|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Groß und für immer den Weg bestimmend steht nach so viel Erfahrungen am Horizont unseres Denkens der Umriß des Gesetzes, das Münchens Dasein bestimmt. Unentrinnbar ist hier alles eingespannt in einen Rahmen, der das gemeinsame Lebensgesetz festlegt für jeden, der auf diesem Boden Dauer haben will.

In den Wanderungen der Meere, der Berge, der Klimate und der Organismen haben wir das Gemeinsame und sie Leitende erkannt.

Eingeordnet war auch der Mensch in das Gesetz als ein Glied – und nicht einmal als das ausschlaggebende Glied des Ganzen. Riesengroß steigt dadurch und zwingend ein Gedanke empor: als sei hier endlich die von den Jahrhunderten so heiß gesuchte Regelung seiner Stellung zur Welt gefunden: die große und letzte Frage, die im tiefsten Grunde das innerste Problem aller Philosophien und eigentlich auch das ihrer feindlichen Schwester, der Religionen ist. Woher komme ich? Was bin ich? Wo gehe ich hin?

Und sichtbar wird auch schon die letzte und höchste Problemformulierung, die dieses Buch, das nun auf einmal sein Thema nur als Gleichnis seiner letzten Absichten enthüllt, überhaupt anstreben kann. Seine Problemarchitektur wurde so aufgebaut, daß es an einem Experiment selbst die entscheidende Antwort auf seine bedeutsamste Frage geben kann.

Das Leben des Münchner Bodens wurde als notwendige Folge der Geschichte dieses Bodens erkannt. Als Gesetz dieses Lebens wurde eine bestimmte Folge von Wanderungen festgestellt, sowie eine undurchbrechbare Gruppierung der Einwanderer nach der geologischen Struktur des Bodens. Bewiesen ist bisher, daß auch der Mensch, ohne es zu wissen, dem Einwanderungsgesetz unterworfen war (und ist); offen steht nur noch die letzte Frage: Gruppieren sich auch die Menschen nach dem Gesetz des Bodens?

Durchsichtig und zwingend hält hier Logik einen Entscheid von unausdenkbaren Konsequenzen für uns bereit.

Wenn die Identität der Gesetze gilt, dann muß es, wie es in München vier ansässig gewordene und einen »zuwandernden« Typus von Boden, Edaphon, Pflanzen und Tieren gibt, auch fünf Typen von Menschen geben: auf dem Schotterzentrum eine andere Ausprägung, als auf dem Löß, am nördlichen Moorrand eine andere, als auf dem südlichen Alpenrand. Und dazu das fluktuierende Element eines ungeheueren Fremdenverkehrs, der alles das durchdringt und eigentlich nie zur Ruhe kommen läßt.

Da ist die letzte Aufgabe dieser Untersuchungen aufgerichtet wie eine Falle, der wir nicht entrinnen können. Sind diese fünf Typen von Menschen vorhanden und so wohl ausgeprägt, wie auch die anderen Organismen, dann gilt das gleiche Gesetz für alle, dann gibt es nur eine gleiche Regelung für Menschen- und Naturleben, dann ist eine ganze, große Philosophie an einem wundervollen Experiment bewiesen und erhärtet und als Wahrheit ins Leben getreten. Und dieses Werk ist damit zu Ende gebracht.

*

Das Nächste ist also, zu untersuchen: Wer ist es, der heute München bewohnt? Woher stammen diese 660 000 Menschen und ihre Vorfahren, als deren Hände Werk diese wunderbare, unbegreiflich kontrastreiche, ehrwürdige, schwerfällige und zugleich ruhelose, mit Kunstwerken und Intelligenzen erfüllte, zugleich klein- und großstädtische, für alle anziehende Stadt vor uns steht, der man es zu gleicher Zeit nachsagen kann, daß sie ein »Bierdorf« und daß sie eine Weltstadt ist? Und wenn wir ihre Herkunft wissen, dann gilt es zu sehen, wo die einzelnen wohnen, wie sie wohnen, wie sie sich kleiden, welchen Beruf sie erwählten, welches Kulturniveau sie erreichten und welche Sprache sie sprechen. Danach wird sich dann die Antwort auf unsere große Frage von selbst ergeben.

Den rassischen Urbestandteil dieser Münchner Bevölkerung, um mit den Bausteinen selbst zu beginnen, kennen wir schon. Der Homo europaeus mit Neandertaler Einschlag, mit viel Homo alpinus und etwas Homo mediterraneus (Hallstätter) gemischt, das Ganze in keltischer Ausprägung und übersprüht mit Völkerwanderungsgermanen und Römern, so murmelt die Erinnerung.

Zu dieser Urbevölkerung stießen im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Bajuwaren. Längst hat man sich dahin geeinigt, den Bayern einen Jahrhunderte währenden Wohnsitz in Böhmen anzuweisen, den sie, durch den Abzug der römischen Bevölkerung veranlaßt, gegen die Besiedelung Bayerns vertauschten, wobei sie zweifelsohne den schlechteren Tausch machten. Als ursprünglicher Ausgangspunkt der Bayern scheint – Ironie des Weltenganges – das Land zwischen Spree und Havel anzusehen zu sein. Dort saßen die Semnonen, von denen ein Zweig, die Sueven [Sweben, Schwaben] zur Zeit von Caracalla [213 n. Chr.] nach Franken am Limes saßen. Hundert Jahre später hatten sie ihn durchbrochen und zogen als Allemannen] und Schwaben bis an den Bodensee. Aus ihnen zog das Volk der Markomannen schon früher aus und bekämpfte die keltischen Bojer in Böhmen. In den Jahren 166-180 auch die Römer an der Donau. Die Römer wichen bis zum Jahre 488 und nun strömten Markomannen auch über die Donau bis in die Alpen. Jetzt nannten sie sich Bajoarii [Bajuwari] und breiteten sich bis zum Lech und Inn aus, während zwischen Inn und Enns die alten Markomannen sitzen blieben. Dadurch schied sich wieder Altbayern [das frühere Vindelizien] von der Ostmark [dem früheren Noricum], die auch pflanzen- und tiergeographische Provinzen sind, wie sich denn überhaupt in aller Völkerbildung und politischer Geschichte die biologisch-geologischen Gesetze spiegeln. Übrigens steht die bayerische Mundart der gotischen in Wortschatz, Formenbildung und Lautgebung mit am nächsten. Vgl. es = iz [got], enker [bayer.] = igquara [got.], enk = igquis, habts = habats, suchts [ihr suchet) = sokjats. Solche Übereinstimmungen sind namentlich in Nordtiroler Tälern derartig, daß man dort Goten vermuten kann. [Vgl. L. Wilser, Rassen und Völker. 8°. S. 74. Man besitzt ein bestimmtes Datum, an dem dieser Prozeß einen Ruhepunkt fand; das ist das Auftreten des ersten Bayernherzogs Garibald im Jahre 554.

Diese erste Bayernbesiedelung hat dreierlei Spuren hinterlassen: Geschichtsdokumente, wie sie hier im Auszug wiedergegeben sind, Schädel und Waffen und Spuren ihres Ackerbaues, nämlich Hochäcker.

Aus den Völkerwanderungsfunden mit ihren Reihengräbern Solche sind in der Umgebung Münchens und auf dem Stadtterritorium selbst sehr häufig, obwohl gerade sie als die letzten am meisten durch die nachfolgende Kultur zu leiden hatten. Das berühmteste der allemannischen Gräberfelder liegt allerdings erst weiter weg in Schretzheim, BA. Dillingen a. Donau, wo man 344 Gräber aufgedeckt hat, die Bronzegeräte, Saxe, Bernsteinperlen usw. enthalten [vgl. Beiträge zur Anthropologie Bayerns 1904]. Reihengräber liegen auch bei Westerschondorf, dort auch Trichtergruben, ebenso an der Dellinger Höhe. Flachgräber sind aufgedeckt bei Fürstenfeldbruck, Aubing und Gauting, Reihengräber bei Feldafing. Zwei Saxe fanden sich bei Tutzing. Funde der Völkerwanderung sind häufig entlang der Isartalstraße. Bei Puppling sind Karolinger- Reihengräber vorhanden, im Isarbett selbst fanden sich Karolingerlanzen, in der Kiesgrube bei Beigarten Reihengräber. Auf Münchner Gebiet beim Harras Reihengräber, desgleichen in der Tegernseer Landstraße., die bis zur Merowinger- und Karolingerzeit reichen, läßt sich entnehmen, daß die Bayern einfach die bestehenden Siedelungen fortsetzten und die Isarfurt nach wie vor dort benützten, wo sie am gangbarsten war. Sie scheint in ihrer Lagerung wiederholt gewechselt zu haben; dementsprechend wurde die große » Salzstraße« (der Name taucht sehr frühzeitig auf und sollte als der eigentliche Urheber Münchens eigentlich in dessen Straßennamen vertreten sein) immer wieder verlegt und hat bei der rückschreitenden Erosion des Isartales im allgemeinen die Tendenz, nach Süden zu wandern.

Aus den Gräbern dieser Übergangszeit kommt ein Bevolkerungstypus zutage, der sich scharf gegen die Provinzialen Spätroms scheidet. Die Langschädel nehmen auffallend zu und in den Reihengräbern ruht ein Geschlecht, das 88 Prozent Langschädel (42 Prozent reine Dolichokephalen) aufweist, während das heutige Südbayern nurmehr ein Prozent Langschädel besitzt!

Fußnote aus technischen Gründen als Bild eingefügt. Re. für Gutenberg

Es ist also ein unverkennbarer Umwandlungs- und Aufsaugungsprozeß durch den brachykephalen Homo alpinus im Gange, was sich, wie J. Ranke mit Recht hervorhebt, auch darin zeigt, daß in den heutigen rundköpfigen Münchner Gesichtern eine Menge Züge auf den dolichokephalen Typus hinweisen, wie z. B. die Vorwölbung der Unterstirn, die hervorragenden Augenbrauenbogen oder das tiefere Einsetzen der Nasenwurzel (vgl. Abb. 74).

Der Typus des »Oberlandlers« ist also in Südbayern bodenständig. Die alpine Umwandlung ist eine Adaptation in naturwissenschaftlichem Sinne und würde auch den gesamten Typus »Münchens« bestimmen, wenn nicht die Zuwanderung, die Sonderverhältnisse der Stadt, der Fremdenverkehr in diesen Prozeß immer wieder störend eingreifen würden.

Jedenfalls aber – und daran soll festgehalten werden – war der Münchner der Frühbayernzeit bis zum Dreißigjährigen Krieg, also die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, ein anderer als der heutige, und die beiden Städte: das München des Mittelalters und das der Neuzeit, stehen sich zum mindesten ebenso verschieden einander gegenüber, wie – etwa eine süddeutsche und eine norddeutsche Stadt.

Die einwandernde bayrische Bevölkerung brachte bereits ein bestimmtes Kulturgut, vor allem Viehzucht und Ackerbau, nicht aber den Städtebau mit, und diese charakteristischen Züge gingen auch auf die aus ihnen und den Eingebornen entstandene Mischrasse über. Das ganze bayrische Oberland ist städtefeindlich und hat außer München keine einzige Siedlung hervorgebracht, die über eine Kleinstadt hervorragt. München selbst zählte nach 500jährigem Bestand als Stadt trotz seiner weltverbindenden Lage noch nicht über 20 000 Einwohner. Dagegen wurde schon von Beginn an das Land mit jenem dichten Netz von Einzelsiedelungen, Höfen und Schwaigen (Viehhöfe) übersponnen, das ihm noch heute das Gepräge gibt, und auf das intensivste einer allerdings primitiven Bodenausnützung unterworfen, die in manchem auf eine dichtere Besiedelung hinweist, als sie das Land seit dem menschenfressenden Dreißigjährigen Krieg besitzt.

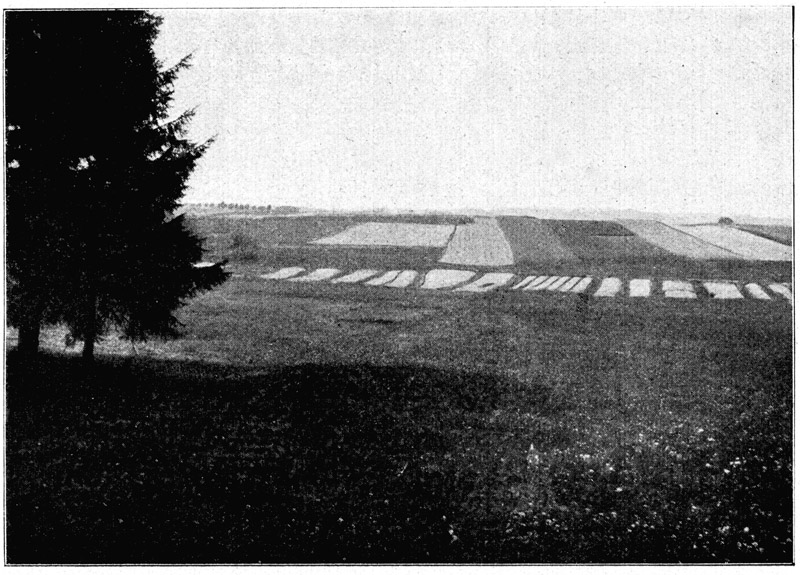

Spuren dieser sogenannten » Hochäcker« oder Bifange [Bifang, altbajuwarisch, von bifangen = umlegen.] (Abb. 80) sind in ganz Oberbayern, namentlich in der Münchner Umgegend, allenthalben zu treffen Hochäcker, die von anderen Forschern bis in die Hallstatt- und La Tènezeit zurückverlegt werden, sind zum Teil sicher nicht vor der Römerzeit angelegt worden, denn die Römerstraße Helfendorf–Grünwald ist zum Teil von ihnen überackert. Um Schwabing, Feldmoching, Schleißheim, Lohhof, zwischen der Ingolstädter Straße [Schwabinger Landstraße und Kurfürstenstraße, am Nymphenburger Kanal ungewöhnlich lange, bis 2154 m], Fasanengarten, Allach, Moosach, Mittersendling, Kapuzinerhölzl, Marsfeld, Riem, Au, Ramersdorf, Planegg, Solln, Forstenrieder Park, Großhesselohe [großes Gebiet], also in der ganzen Münchner Bannmeile sind sie massenhaft vorhanden, was auf dichte Siedelung schließen läßt. Ebenso zahlreich sind sie um Augsburg vorhanden, dort [Wichtelenholz, im Mergentauer Burgholz, in Baindlkirch, Tinzelbach] auch mit »Erdställen« verbunden. [Vgl. Bayerland 1912.] Zahlreich sind sie auch im Isartal [besonders um Grünwald], dann bei Holzkirchen [Jasberg, Sauerlach], um den Starnberger See; ausgezeichnet erhalten auf der Garchinger Heide bis Neufahrn. Dort sind sie oft aus Kiesgrund geformt, darüber ist bis 30 cm Dammerde gebettet; sie sind hier offenbar mit dem Karst und der Haue bearbeitet und nicht bepflügt. Im Osten Münchens ist der Ebersberger-Anzinger Forst (Abb. 45) ein einziges großes Hochäckergebiet. Ein ähnliches großes liegt auch im Mangfallgebiet, bei Thalham, dann bei Grub, Kreuzstraße.] und gelten meisthin, nach den grundlegenden Untersuchungen von C. Frank, als der Ausdruck einer Gemeinwirtschaft altgermanischer Art, bei der Beete von 400 m Länge und etwa 20 m Breite mit guter Erde fast meterhoch überhäuft, bebaut und dann wieder brach liegen gelassen wurden, um nach einiger Zeit wieder umgepflügt zu werden, da man Düngen dazumal entweder noch nicht kannte oder nicht schätzte.

Abb. 80. Hochäckerkultur, wie sie in kleinem Maßstab noch in einzelnen Teilen Frankens und des anschließenden Schwabens, namentlich für Gartenfrüchte, Mohn u. dgl. üblich ist. Original.

Wahrscheinlich kehrte man um das achte Jahrhundert zu der noch heute üblichen Flachbeetackerung zurück, die sicher auch die ursprüngliche der ersten Ackerbauer war, und damit konnte man von den ausgedehnten Hochäckern viel dem natürlichen Waldanflug überlassen, der häufig heute noch darauf grünt.

Neben dieser Ackerbaukultur eignete den »Urbayern« auch eine Fülle wertvoller sonstiger Errungenschaften; sie waren jedenfalls bereits längst über das Kultur-Niveau der Indianer Nordamerikas hinaus, als sie Bayern in Besitz nahmen. Sie waren die Namengeber der Landschaft und haben damit eine treffliche, dem Oberbayern noch heute eignende »Befähigung« bewiesen für Treffsicherheit und Anschaulichkeit. Meisterhaft sind Ortschaften, Orte und Berge in Oberbayern nach ihren ausschlaggebenden Merkmalen benannt, was an sich eine nicht zu unterschätzende logische Meisterleistung ist. Die heute gebräuchlichen Namen stammen großenteils daher und verewigen nun in den Ortschaften großenteils uralte Familien- und Sippennamen. Es steckt z. B. in Schwabing Swapo, der Ahne des Geschlechts der Schwabinger, in Feld- und Ampermoching die Sippe des Mocho, in Schleißheim der Altbayer Sliu, in Garching das Geschlecht der Gowirichs, in Pasing ein Paso, in Aubing ein Ubo usw. Vgl. S. v. Riezler, Die Ortsnamen der Münchner Gegend. [Oberb. Archiv, Bd. 44.] Berge- und Flurbezeichnungen dagegen sind sozusagen eine abgekürzte Beschreibung der Landschaft, wie sie, ebenbürtig dem Genie der großen wissenschaftlichen Nomenklatoren, in dieser Anschaulichkeit und Farbigkeit kaum wieder im deutschen Sprachbezirk vorkommt. Vgl. das S. 163 über die Lohen und Harte Gesagte. Vgl. auch in diesem Sinne Berg am Laim, Grünwald, Gasteig [gacher Steig], Brunntal und Hohenbrunn, Bruck, Grasbrunn, Allach [= Wald am Wasser], Aufkirchen [= Kirche auf der Höhe], Dachau [= Moorau], Forstenried [= Rodung der Forstleute], Farchach [= Bach an der Föhrenheide], Grünsink [= Morastige Gegend], Percha [= Bergbach], Seefeld, Talkirchen, Steinebach. Im Gebirge bedeuten in der Namengebung Wand, Stein, Kogel, Berg, Kopf, Spitz, Horn, Kamp, Joch, Mandl, in Benediktenwand, Brünnstein, Risser Kogel, Wallberg, Hochkopf, Halserspitz, Hörnle, Jägerkamp, Silberkarkopf, Stanser Joch, Rottaler Mandl, ganz genau unterschiedene orographische Besonderheiten, die Ausdrücke Jachenau, Oedkar, Birkkar, Eng, Kotalm, Staffel, in der Not, Hohenwaldeck, Grasmühl, Aufacker, Rohrsee, Schliersee [Schlier = Mergel], Riß, Loch [= Vomper Loch], Neureut gewähren an sich vollständige Anschaulichkeit der hervorragenden Lokalmerkmale. In diesem Sinn ist Namensforschung ein Bestandteil der Geographie von überraschendem Wert.]

Einsam, ungeschlacht und doch wieder dem Kenner des oberbayrischen Landlebens altvertraut, floß das Dasein diesen Menschen des VI. bis X. Jahrhunderts dahin. Lag ihre Hütte im Walde, so war nichts anders gegen das Heute, als daß der Wald, namentlich die Isarauen, noch unwegsamer und ausgedehnter waren, die Isar stärker rauschte, mehr Wasser zu Tale brachte, das Wild sich häufiger zeigte.

Das Wohnhaus jener Zeit war stets eine Blockhütte (die Almhütte hat seinen Typus bewahrt) (Abb. 81). Der First war von einem mächtigen Stamm, der firstsul (= Firstsäule) gehalten. Im Innern fehlte selten die Winchilsul (= Winkelsäule) und ein hallenartiger Gang. Auch die Gréd (= die Altane) war schon da und hatte Säulen (Abb. 82). Um den Hof stand ein Backofen (die heutigen haben noch immer urzeitliche Form), Küche, Badehaus, Skuria (= Scheuer), Scof (= Schupfe), Parch (= Getreidekasten), wenn der Hof groß war. Sonst war es wie jetzt noch auf der Alm. Ein Dach schützte alles; vorn der Mensch, hinten das Vieh. Der Ettiszun (= Zaun aus Weidenflechtwerk) umschloß die gesamte Hofanlage; er ist der Urahn aller Stadtmauern.

Abb. 81. Typus der Blockhütten, in denen vermutlich noch der Nachklang altgermanischer Bauweise erblickt werden darf. Motiv vom Achental in den Kreuther Bergen. Original.

So war die Hütte des Freien, des Barschalken, auch des Herzogs Haus (zu Tagolfing = Daglfing stand das erste) war nicht anders, höchstens aus Stein errichtet. Die Hörigen, d. h. die früheren Landbesitzer, setzten freilich die andere Wohntradition durch, und so, wie sie im Volkstyp die »zugereisten« Langschädel ausmerzten (vgl. S. 242 und Abb. 68), so überwucherte auch ihr Stil allmählich den der Neuankömmlinge. Namentlich in den größeren Orten saßen sie dichtgedrängt, während die Altbayern von je bis heute die Einzelsiedelung vorzogen. Und sofort zerfiel das Leben in den uralten, ebenfalls bis heute bestehenden Gegensatz zwischen Stadt und Land, die sich nichts zu sagen, nichts zu geben hatten. Zwei Stile des Daseins waren damit gegeben: die höher kultivierte Stadt mit anderen Traditionen, auch wenn sie noch nicht die Größe hatte, die von unserem Stadtbegriff unzertrennlich ist, und das flache Land, dessen Lebensstil sich nur an den Grenzen des Städtischen (als vorstädtisch) damit mengte und von da aus eindrang.

Das ist eine wichtige Einsicht, die wir nicht mehr vergessen dürfen. Das Land- bzw. Hofleben hat sich seit tausend und mehr Jahren noch nicht wesentlich geändert.

Abb. 82. Typus des oberbayerischen Bauernhauses als Beispiel des »alpinen Baustiles« im 17. Jahrh. [Der »Bauer in der Au« bei Tegernsee.] Original. (Vgl. hierzu Abb. 81.)

Die Felder waren in Jaucherte geteilt; jedes umfaßte zwei Ausspanne = ein Tagwerk im heutigen Sinn. Jedes Grundstück war mit dem bifank (der heutige Rain) umzogen. Das Besitztum und die Sorge des Bauern waren Korn, Gerste, Haber, Hanf, Flachs, Linsen, Heu, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Federvieh, Bienen und Pferde, die eine große Rolle spielten. Denn man unterschied die auf der Weide gehaltenen Arbeitspferde als Angargnago = Angernager, von den schweren Zugpferden = Vulz (der Schlag der Brauerpferde heute noch), und vom Marack, dem Kriegspferd. Auch der Hund war geschätzt und geliebt (noch immer ein altbayrischer Zug; München ist die Dackelstadt). Darauf deuten schon die vielerlei Unterscheidungen, Houwart = Hofhund, Tribhunt = Treibhund, Leitihunt = Leithund, Suchihunt, Spurihunt = Spürhund, Hapuhunt = Habichtshund, Piparhunt = Biberhund? aus denen die ebenfalls noch immer bestehende Liebe für die Jagd hervorgeht.

Die Tracht war wieder – im römischen Sinn – barbarisch. Man trug enge Leinwandhosen und ein Hemd aus Glanzleinwand mit Schwertgehänge. An den Beinen waren die Schuhe mit leinenen Binden befestigt. Im Winter warf man einen viereckigen Pelzüberwurf um.

Zu den »Landnehmern« gehörten die fünf mächtigen Edelgeschlechter der Huosi, Drozza, Fagana, Hahilinger, Änniona. Der Münchner Boden gehörte zum Huosigau, der vom Staffel- und Kochelsee bis Pfaffenhofen a. Ilm reichte.

Die Religion war der gemeinbekannte Wodanskult, den die Bevölkerung aber überraschend leicht und gutwillig ablegte, vielleicht deshalb, weil – sie ihn behielt. In tausend Vermummungen beherrschen seine Grundvorstellungen, seine Metaphysik und Ethik noch heute Tun, Sitte, Feste und Aberglauben der altbayrischen Landbevölkerung. An Stelle der Eiche verehrt man zu Maria Eich das wundertätige, in die Eiche gewachsene Bild, man brennt noch immer Sonnwendfeuer ab, bringt an den Häusern zum Ornament gewordene »Neidköpfe« an, rechnet auf Weiterleben und Vergeltung nach dem Tode, bringt wächserne und eiserne Opfergaben an die Kultstätten (Maria Eich, Andechs, Maria Elend bei Reutberg u. a.), baute Kapellen und Kirchen an die alten Opferplätze (Heiliger Berg von Andechs!) und dgl. mehr.

So steht ein ganz bestimmter Menschentypus von ausgeprägtem Charakter vor uns, den uns der biedere Johann Turmair, verwelscht als Aventinus, in seiner »Chronika« (Ingolstadt 1554) treffend und lebendig wie folgt charakterisiert:

»Das baierisch volk (gemainlich davon zu reden) ist geistlich, schlecht (= schlicht) und gerecht, gêt, läuft gern kirchferten, hat auch vil kirchfart; legt sich mêhr auf den ackerpau – und das viech dan auf den krieg, denen es nit vast nachläuft; pleibt gern daheim, raist nit fast auß in frembde land; trinkt ser, hat vil Kinder; ist etwas unfreuntlicher und ainmuetiger (= eigensinniger) als die nit vil auß kommen, gern anheims eralten, wenig hantierung treiben, fremde lender und gegent haimsuechen; achten nit der kaufmannschaft, kumen auch die kaufleut nit vast zu inen. – Der gemain man, so auf dem gä und land sitzt, gibt sich auf den ackerpau und das viech, ligt demselbigen allain ob, darf sich nichts ongeschaft der öbrigkeit understên, wird auch in kainen rat genomen oder landschaft ervodert; doch ist er sunst frei, mag auch frei ledig aigen guet haben, dient seinem herren, der sunst kain gewalt über in hat, jerliche guld zins und scharwerk; tuet was er will, sitzt tag und nacht bei dem wein, schreit singt tanzt kart spilt; mag wêr tragen, schweinsspieß und lange messer. Große und überflüssige hochzeit, totenmal und Kirchtag haben ist êrlich und unsträflich, raicht keinem zum nachtail, kumpt kainem zu übel. In nidern Baiern, so sich des rechtpuechs nit braucht, sitzen sie auch an der landschrannen und müessen urtail schepfen, auch über das pluet richten ....«

Dieses Bild ergänzt Doeberl in seiner Entwicklungsgeschichte Bayerns noch durch folgende Züge: »Man findet an ihnen kein feines, zierliches, Liebe erzeugendes Wesen, vielmehr ruhige Sprache, ruhige Außenseite, dabei Neigung zur Rohheit und Gewalttätigkeit wie zum grobsinnlichen Genuß, Verschlossenheit und Argwohn gegen Fremde ... Dafür entdeckt man aber körperliche und geistige Gesundheit, unverwüstliche Kraft und Waffentüchtigkeit, Schlichtheit und Gradheit, feines Naturempfinden und scharfe Beobachtungsgabe ...«

Da haben wir ein wohlgerüttelt Maß von Eigenschaften, die sowohl den Bayern der ersten Jahrhunderte seines neuen Reiches lebendig vor Augen stellen, wie auch noch den Altbayern von heute kennzeichnen.

In dieses Milieu ragte das hallstättisch-keltisch-römische München, von dem alles abgezogen war, was zur militärischen und zur Beamtenkaste gehörte, und alles dageblieben, was an der Scholle hing oder durch Handel und den für einen Treffpunkt von sieben Straßen besonders wichtigen Fremdenverkehr seinen Lebensunterhalt fand. Da der Ort von der Straße lebte, wanderte er auch der durch des Flusses Launen beweglichen Straße nach. Das ist die objektive Gründungsgeschichte Münchens, welche von einer höfischen Geschichtsschreibung in die Legende eines Fürsten umgeformt wurde.

Diese Legende hat die Schulform erhalten, daß bei dem Dorfe Föhring der Bischof von Freising eine Brücke, Zollstätte und Salzniederlage errichtet hatte, um den Verkehr, besonders die Salzfuhren von Reichenhall, an diesen Punkt zu ziehen. Heinrich der Löwe, der Welfe, damals bayrischer Herzog, überfiel aber in einer dunklen Nacht des Frühjahres 1158 mit bewaffneter Hand den Flecken, warf den Ort in Trümmer und die Brücke in den Fluß und verlegte Zollstatt und Brücke eine Stunde höher in seinen Ort, » ad Monachos« (bei den Munichen), wo er auch eine Münzstätte und einen Markt stiftete.

Es ist Zeit, daß diese spartakistische Erzählung der nüchterneren, aber realeren Erkenntnis von der wirtschaftsgeschichtlichen Notwendigkeit einer Straßenverknotung an diesem Punkte weicht, die eine Ortschaft seit der jüngeren Steinzeit nach sich zog, die allmählich den Flußlaunen folgend, sich etwas mehr südlich entwickelte. Wir wissen aus der Zeit vor 1158 von einem Dorf Giesing, von Haidhausen, Föhring, München und Sendling, mit Klosterniederlassungen und Zollstätten, außerdem von Schwaigen und Maierhöfen, die von den Tegernseer Benediktinern errichtet oder erworben und dem Freisinger Bischof unterstellt waren. Daß zwischen diesem und dem raublustigen Welfenherzog Fehden um die Erträgnisse des Salzzolles, der das Haupthandelsgut auf der Salzstraße war, stattfanden, ist historisch; München war aber auch vor ihnen da und wäre ohne sie entstanden als Stadt, als die es erst seit etwa 1294 namhaft wird. Kaiser Ludwig der Bayer galt denn auch stets als der Neuschöpfer der eigentlichen Stadt, Im »Salbuch« der Stadt München von 1444 steht: »Die stat Munichen ist auf die zeit elter dan drew hundert jar alt, als man das zu Freysingen vnd zu Tegernsee jn jren alten püchern vnd briefen geschriben findet vnd bey Kayser Ludwigen von Bayrn am maisten aufkomen vnd die ausser stat bey jm von newen dingen gepawt worden, wann er hat grosse lieb zu der stat gehabt.« die zuerst als lockere, dörfliche Siedelung mit schindelgedeckten Holzhäusern und Pfahlbauten (im Tal) dastand, obschon sie schon seit 1255 Residenz (Ludwig der Strenge war der erste Wittelsbacher, der hier residierte) war, aber immer noch ausschließlich von des Salzhandels Gnaden lebte. Seit 1504 ist es alleinige Residenz des Herzogtums Bayern, nachdem es von Ludwig dem Bayern um mehr als die Hälfte vergrößert wurde.

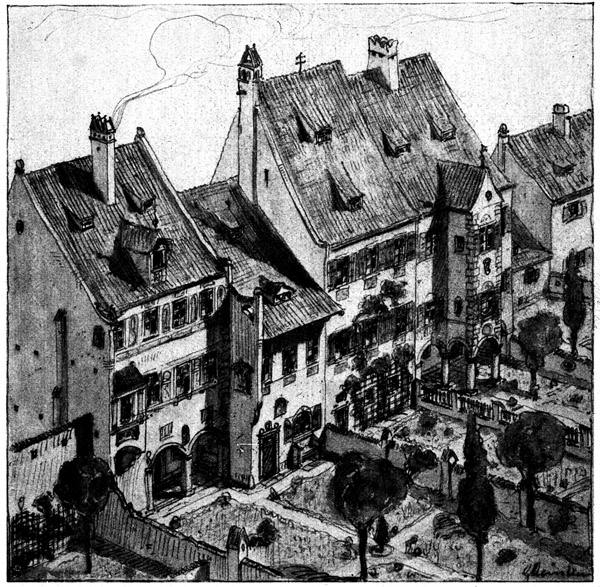

Abb. 83. Der Kern des Münchner Weichbildes, »das Petersbergl« mit der ehemals zweitürmigen Peterskirche, vom Stadtgraben (auf dem heutigen Viktualienmarkt) aus gesehen im 16. Jahrh., als Beispiel der bodenständigen Münchner Bürgergotik. [Nach dem Sandtnerschen Modell entworfen von Steinlein im Histor. Stadtmuseum. Aus »München und seine Bauten« F. Bruckmann A.-G.] (Vgl. auch Abb. 84.)

In diesen wenigen Sonderdaten erschöpft sich die spezifische Geschichte Münchens, das alle übrigen Ereignisse mit den deutschen Schicksalen teilt, und in wachsendem Maße darin und im europäischen, seit einem Menschenalter im Weltverkehr aufgeht und dadurch in gleicher Progression von ihrer Spezifität verliert.

Als es zum erstenmal als Stadt im modernen Sinn organisiert war, stand es um den Hügel des Petersbergerls, der noch heute durch einige Steintreppen vom Marienplatz und Viktualienmarkt aus markiert ist, sonst aber der Nivellierung der Bauten zum Opfer gefallen ist. Nur das Tal meldet durch Namen und Böschung noch das alte Relief des Bodens.

Dieses »Tal« ist die uralte Salzstraße; ihre Erweiterung: der Marienplatz, auf dem seit 800 Jahren Schicksale ein- und ausgehen und Turniere, Hinrichtungen, Pestprozessionen, Getreidemärkte, Kaiserempfänge und Revolutionen stattfinden, ist der erste Marktplatz der Stadt; St. Peter ist die älteste Kirche, für welche schon 1170 ein Dechant genannt wird. Färbergraben, Hofgraben, Augustiner-, Schäffler-, Schrammergasse und die Terrasse (Niederterrasse vgl. S. 141) gegen die Isar bezeichnen die Stadtmauer Heinrichs des Löwen, die im Straßenzuge heute noch kenntlich ist. Sechs Tore gewähren darein Einlaß, von denen eines, das uralte Burgtor am alten Hof, wenn auch baulich verändert, heute noch steht, das andere als »Talburgtor« mit dem alten Rathaus verschmolzen noch immer die Weltstraße so vieler hundert Generationen überbrückt. Auf dem Petersberg stand auch die erste Burg. Sein Oval ist zweifelsohne die älteste Stadt (»die innere Stadt Petri«), welche noch vor der Ummauerung bestanden hat Vgl. München und seine Bauten, herausgeg. vom Bayer. Architekten- und Ingenieurverein. München. 8°. 1912, S. 30. (Abb. 83).

Um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts beginnt München, das, wie um 1271 gemeldet wird, ein »immenses« Wachstum aufwies, ein Riesenwerk, wie es ein solches zum zweitenmal in seiner Geschichte nicht wiederholt hat. Es vergrößert sich durch einen neuen Mauerring um das sechsfache, bezieht dadurch Dörfer (Altheim), Klosterschwaigen, Kirchen, Herrenhäuser in seine Mauern ein und bildet damit eine ganz neue und jene ansehnliche Stadt, welche bis zu den Napoleonstagen als München galt und der eigentliche Stadtorganismus ist, den man meint, wenn man in den Zeiten bis etwa 1850 von München spricht (vgl. Abb. 87).

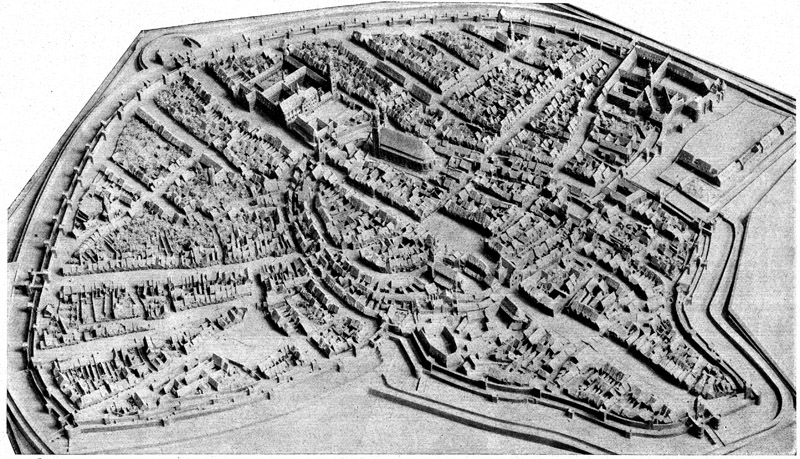

Im Nationalmuseum steht das Original der Abbildung von S. 283, Abb. 84 die das Modell Münchens darstellt, wie es 1572 ein kunstfertiger Schreiner (Jak. Sandtner) mit bewunderungswürdigem Geschick und rührender Treue in solchen Einzelheiten angefertigt hat, daß man danach Bilder (von G. Steinlein) des alten Münchens malen konnte, die jetzt das historische Stadtmuseum zieren und von denen einige auf S. 281, 285 und 287 wiedergegeben sind.

Abb. 84. Modell der Stadt München von Jak. Sandtner aus dem Jahre 1572. [Original im Nationalmuseum zu München. Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]

Die Stadt ist etwa von der Gegend des heutigen Viktualienmarktes aus gesehen (vgl. Abb. 83).

Deutlich erkennbar ist der Hauptstraßenzug der Salzstraße vom Isartor in gerader Linie über den Hauptplatz zum Neuhausertor, der von der alten alpinen Verkehrsader (vgl. Abb. 79) Sendlinger–Weinstraße gekreuzt wird. Beachtenswert ist auch der erste Stadtkern um die Peterskirche, dem die leoninische Stadterweiterung, welche die Frauenkirche miteinbezieht, folgt. Die Erweiterung bis zur vorliegenden Stadtumwallung erfolgte um 1300 herum.

Dieses Modell ist gleichsam eine lebende Chronik und Fundgrube von unerschöpflicher Reichhaltigkeit, wie sie keine andere Großstadt besitzt. Durch sie hat das Urteil über die organischen Gesetze der Münchner Stadtbauten eine festgefügte Unterlage, und gestattet folgende Schlüsse:

Das alte Gesetz, das in der ersten Anlage durchbrach und die Stadt formte, beherrscht sie das ganze Mittelalter hindurch und diktiert ihr heute noch Leben und Treiben. Die Existenzberechtigung des Organismus München beruht auf der Straßenkreuzung Wien–Paris und Gebirge (später Italien)–Berlin. Das zwingt wie mit eisernem Griff der Stadt ihren Bauplan auf. Sie hat vier Hauptstraßen oder, wenn man will, zwei, deren Kreuzungspunkt der Markt ist. Sie heißen Tal und Kaufringerstraße, Sendlingerstraße, Weinstraße. Und in dem Maße, als sich die Stadt erweitert, setzen sich diese Straßenrichtungen fort, greifen über die Isar bis zur Wiener Straße, heißen Neuhauser-, Bayer- und Landsbergerstraße, und in der anderen Richtung Theatiner-, Ludwig-, Leopold-, Schwabinger Landstraße und Ungererstraße bzw. Lindwurmstraße, Plinganser-, Wolfratshauserstraße. Und zu diesen Straßen gesellen sich als Verlängerungslinien überall die Schienenstränge nach Wien, Freising–Regensburg–Berlin, Stockholm, Starnberg (dem unwegsameren Isartal wurde vom milden Würmtal der Rang abgelaufen)–Partenkirchen–Innsbruck–Italien, Augsburg–Stuttgart–Straßburg–Paris–(London), kurz alles, was an dem Begriff Europa hängt Rußland ist naturgesetzlich, klimatisch, biologisch, geologisch, rassisch, kulturell, politisch Asien; es war und ist nicht Europa und wird es niemals sein. Für Europa bedeutete es immer eine Störung und eine Abbiegung seines Sonderlebens, allerdings auch seine Befruchtung im Sinne des Erdganzen. (vgl. Abb. 40).

In dem Begriff München, wie er von dem soeben umrissenen Zentrum ausstrahlt, verkehrt dieses Europa und findet sich seit der Steinzeit an der Isar zusammen – heute als Fremdenverkehr, der vor dem Weltkrieg die halbe Million im Jahre überstieg und sie demnächst wieder erreichen wird, und aus ihm ausgesiebt als Fremdenkolonie, die in einem Kranz von Villenkolonien und Annexen (Schwabing, Bogenhausen, Gern, Solln, Ludwigshöhe, Harlaching, Pasing, Planegg, Dachau) das eigentliche alte München umgibt und neben ihm her lebt wie eine Stadt neben der Stadt, und das alte Scherzwort bewahrheitet, München bestehe aus zwei Städten, aus München und Schwabing.

Der »Zugroaste«, um die Sache mit einem Kraftwort Alt-Münchner Antipathien auszudrücken, also der Fremde, ist der erste Typus der Münchner Bevölkerung, den man bei 600 000 Einwohnern leicht auf 100 000, also ein Sechstel des gesamten Bevölkerungsbestandes, schätzen kann. Die großen Verschiebungen, die in den Jahren 1914-1919 darin stattgefunden haben, rauben der vorhandenen älteren Zahl den Wert und gestatten nur Schätzungen.

Neben ihm existiert eine ausgesprochene Altstadtbevölkerung, der Städtertyp des Altmünchners, der sich wesentlich von der oberbayrischen Landbevölkerung des Moränengebietes unterscheidet Die Bevölkerung der Hochebene ist eine etwas andere, als jene der Moränenlandschaft. Auf der Hochebene ist man am frühesten zum seßhaften Ackerbau gekommen, während die Moränenlandschaft länger und das Hochgebirge am längsten die Lebensformen des Hirten- und Jägervolkes notwendig machte. Vgl. M. Haushofer, Oberbayern. Bielefeld. 1900. (Monographien zur Erdkunde.) (vgl. Abb. 88).

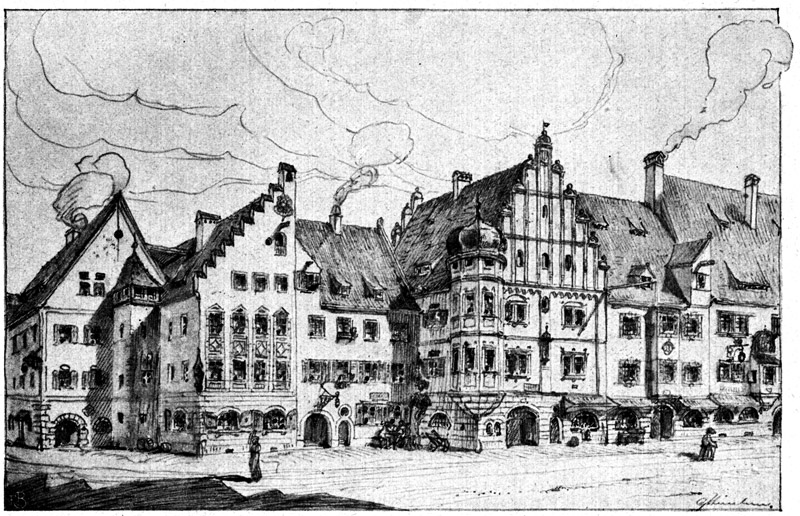

Abb. 85. Partie aus der Neuhauserstraße um 1570 als Beispiel bodenständiger Patrizierhäuser mit den charakteristischen Halbgiebeln und der verloren gegangenen organischen Schönheit Altmünchens. [Aquarell von Steinlein nach dem Sandtnerschen Modell im Histor. Stadtmuseum. Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]

Ihm, aus dem sich die Patrizier des alten München, die Gollier, Ligsalz, Drächsel, Bart, Ridler, Leupold, Schrenk, Tichtl u. a. rekrutierten, von denen der Lokalchronist der alten Stadt, Franz Trautmann, in seinem Münchner Stadtbüchlein F. Trautmann, Münchner Stadtbüchlein. Drin froh und ernste Kunde aus längst vergangenen Jahren verlautet. München. 8°. 1857. so behaglich zu erzählen weiß, stellte sich von je eine Vorstadtbevölkerung gegenüber, die eigentlich nichts anderes ist, als das proletarisierte Landvolk, das den Bannkreis der Stadt aufgesucht hat. Was man an vergangenen Generationen stets scharf als Auer, Haidhauser, Giesinger vom Münchner schied, und was sich in den Aufstandsbewegungen der Jahre 1848 sowie 1918-1919 zu einem ziemlich einheitlich geschlossenen Typus des Münchner »Proletariats« aus Ost und West (Westend, Neuhausen, Sendling) zusammenschloß, bildet den dritten, räumlich und in seiner Eigenart scharf vom Altmünchner und vom »Fremden« geschiedenen Bevölkerungsbestandteil des Münchner Stadtgebiets (vgl. Abb. 89).

Zu ihnen gesellen sich vom Süden, durch das Isartal vordringend, die Elemente der Moränenbevölkerung vulgo Oberlandler (vgl. Abb. 92) schon im alten München Definition dieses Begriffes im Sinne der weiteren Ausführungen s. S. 282., scharf ausgeprägt in den Tölzer und Lenggrieser Flößern und Fuhr- sowie Botenleuten, die stets dem Südteile der Stadt ihre besondere Farbenfreudigkeit gaben. Aus ihnen, den rasseechten Vertretern des Homo alpinus, sonderte sich durch Adaptation der Moränenmensch und der Münchner Bürger ursprünglich aus, soweit in diesen nicht auch die sattsam erörterten Überbleibsel der Vorgeschichte ihrer Stadt nachleben.

Und als fünfter Typus kommt auf den Landstraßen von Nordwest, auf der Schleißheimer und Dachauer Straße, auf der Schwabinger Landstraße noch immer manch ein Moorbäuerlein in die Stadt, urwüchsig, fremd und voll Eigenart, gleich den Moorblumen und Schmetterlingen draußen im Dachauer und Schleißheimer Moos (vgl. Abb. 90). Das ist der Dachauer, der Vertreter eines, wie jedem Münchner wohlbekannt, ganz scharf geschiedenen, besonderen Menschenschlages, der seine eigene Tracht, seine Berufe, seinen Dialekt, sogar seinen eigenen Humor (Dachauer Bauernkapellen) hat.

Fünf Typen von Menschen: die Altmünchner, die Vorstädter, Oberlandler, Dachauer und die Fremden (der Volkswitz bezeichnet sie treffsicher als »Schwabinger«, was man gerne annehmen kann) beleben das Münchner Stadtgebiet und siedeln in ihm nach eigenen Gesetzen.

Sofort springt die Tatsache in die Augen, daß auch die anderen Organismen auf dem gleichen Territorium, nach demselben Gesetz verteilt, auftraten.

Man schlage S. 170 und 172 auf: war dort nicht mit aller nur wünschenswerten Bestimmtheit nachgewiesen, daß die Moorgewässer eine andere Lebewelt beherbergen, als die westlichen und östlichen, in Lehm gebetteten Vororte der Stadt, und diese wieder eine andere als die Schotterterrasse des eigentlichen Altstadtgebiets? Daß von der Isar und den Alpen her alpine Formen eindringen? Hat nicht die Untersuchung der Flora das gleiche Gesetz bestätigt? Haben nicht unsere Untersuchungen des Edaphons vier Lebensbezirke unterscheiden lassen? Lehmformen, Moorformen, Schotterformen und subalpine Formen? Hat nicht die Schmetterlings-, die Vogel- oder die Molluskenfauna dasselbe Bild vor Augen gestellt? Und ist nicht aus Flora und Fauna uns immer wieder die Einwanderung mit ihren Adventivformen, das »Schwabing« der Natur, das in München angesiedelt wird oder hier durchzieht, ins Gedächtnis geprägt worden? Hat nicht die lokale Ausbildung des geologischen Werdeganges ganz unzweideutig ergeben, daß das Schotterdreieck ein natürlich-geologischer Begriff sei, den von Süden her die Alpen beeinflussen, während es gegen West und Ost nach seinem Gesetz die Lehmdecken auswirkt, nach Norden zu die Quellmoore und damit auf die Jahrtausende hinaus die Sonderung aller »Bevölkerungen« vorschreibt?

Es ist stets, zu allen Zeiten und in allem dasselbe Gesetz, das hier sichtbar wird, genau so wie in den Wanderungen, so auch in der Niederlassung.

Abb. 86. Münchner Gartenhöfe im Mittelalter. Im Baustil prägen sich neben bodenständigen Elementen hier bereits italienische und Augsburger Einflüsse (die Lauben) aus. Ähnliche Bilder zeigt heute noch Wasserburg am Inn.

[Aquarell von Steinlein nach dem Sandtnerschen Modell im Histor. Stadtmuseum. Aus »München und seine Bauten« F. Bruckmann A.-G.]

Es gibt, so wie es einen natürlichen Begriff »München«, nämlich den des Dreieckes voll fluvioglazialer Schotter, in den Armen des ausgehenden Isartales, bis zum Rande des Moores sich erstreckend, gibt, auch einen » Schottermenschen«, nämlich den alteingesessenen Münchner Bürger. Und wie wunderbar, oder eigentlich wie selbstverständlich: er siedelte stets genau auf seinem natürlichen Lebensgebiet! Im Mittelpunkt des Schotterdreiecks, zwischen Schwabing und Sendling, am Petersbergl, erbaute er seine ersten Siedelungen, und nie haben sie sich über das Schotterdreieck hinausgewagt. Die Grenzgebiete und den »fremden« Boden überließ er stets den ihm fremden Bevölkerungstypen (vgl. Abb. 91).

Den fruchtbaren Lehmboden in Ost und West nahm die Landbevölkerung der Vorstädter ein und blieb auf ihm ein anderer, als der Münchner. Es gibt nicht nur ein Münchner Lehmedaphon, eine Lehmflora, sondern auch einen Lehmmenschen von München (Abb. 89). Der »Stoatrager Kare« von Giesing ist eine seiner modernen Ausprägungen.

Ebenso siedelt im Süden, gegen Isartal und das Gebirge zu, die alpine Art. Von dort dringt das Wesen des Oberlandlers in das Gehaben des Städters ein, von ihm stets gern aufgenommen und assimiliert; wie eine Fruchtbarkeit verbreitende, erfrischende Quelle, oder mit noch zutreffenderer Bildhaftigkeit, wie der leise abendliche Lufthauch von den Alpen, der nächtlich Münchens Atmosphäre durchdringt, reinigt und sie so erquickend, würzig, für den Fremden bereits so merkbar »alpin« gestaltet, so mengt sich dieses Oberlandlerwesen auch in den Bevölkerungstypus der Stadt, in seine Sitten und sein Schaffen.

Stets im Gegensatz zur Stadt und von ihr auch mit gutmütigem Spott als anderer aufgenommen, empfand sich immer der Moormensch, der Dachauer, dessen Siedelungsgebiet genau mit der Moorgrenze zusammenfällt.

Nur wo er, der geborene Bauer, an den Grenzen der naturzerstörenden Stadt nicht mehr hausen mag, dort überließ der Altmünchner den Boden den Fremdlingen in seiner Heimat. Dort erhebt sich Schwabing, das München der Fremden (vgl. Abb. 40), auf einem Boden, in einem Lokalklima, dem man es deutlich anmerkt, daß sie übriggelassen wurden von denen, die sich die besseren Plätze ausgesucht haben.

Und hier ist die Stelle erreicht, wo wir auch in der Kulturgeschichte dieser Stadt den Anschluß an die merkwürdige Tatsache erreicht haben, in die das geologische Studium des Münchner Stadtgebietes ausklang (vgl. S. 140).

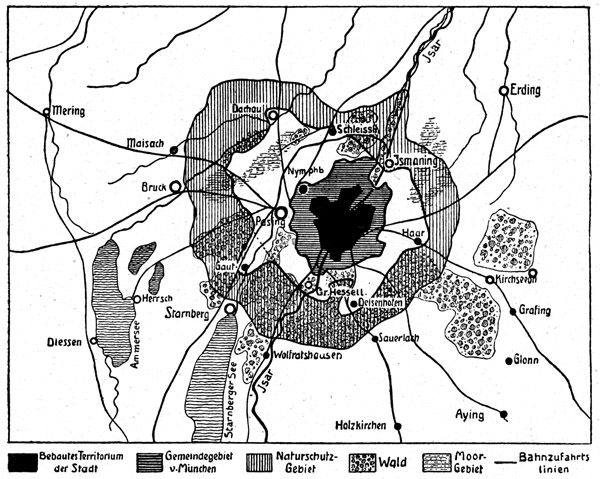

Dort wurde als vorläufig unerklärbar festgestellt, daß die Stadtgrenze bis auf Einzelheiten genau mit den geologischen Grenzen der Bodenarten zusammenfällt (vgl. Karte auf S. 139). Jetzt wird uns der Schlüssel zum Verständnis dieser Tatsache in die Hand gedrückt. Die

Abb. 87. Lageplan des alten Münchens im 17. Jahrhundert. Gut erkennbar sind die alluvialen Schotterinseln des Flußtales, denen die Stadt ebenso wie dem Hochrand der Hochterrasse im Westen ausweicht. Sie besiedelte, so lange sie organisch war, peinlich genau nur die Niederterrasse, deren Verlauf der Stadtmauerzug im Osten folgt. Die Isarfurt ist bereits südwärts gewandert (vgl. S. 280). [Aus »München und seine Bauten« F. Bruckmann A.-G.]

Münchner haben ihren Schotterboden eben soweit erworben, als sie ihn selbst besiedeln. Die politische Grenze ist nur der Ausdruck der wirtschaftlichen Interessen. Auch in der Politik prägt sich, allen unbewußt, doch darum nicht weniger gültig, das allgemeine, durch das ganze Sein gehende Gesetz. Sie hängt an demselben Faden, den wir in hundert Verwandlungen, bald in der Astrophysik, bald in der Geologie, Bodenkunde, Biologie, Rassenlehre, Ethnologie, Kulturgeschichte durch dieses ganze Werk spinnen.

Abb. 88. Porträt des Münchner Malers Karl Spitzweg als Typus eines bodenständigen Altmünchners.

(Nach der Spitzwegmonographie von Uhde-Bernays)

Jetzt versteht man alle die Eigentümlichkeiten und Besonderheiten des Grenzverlaufes im Münchner Stadtgebiet (Abb. 40), namentlich, wenn man die sehr komplizierte Geschichte der Eingemeindungen der Vororte in Betracht zieht. Daß Solln wie ein Fremdkörper in der Grenze bei Ludwigshöhe steckt, hat seinen guten Grund darin, daß Solln geologisch (Lehminsel) und in seiner Bevölkerung (Bauern, Fremde und Ziegeleien) wirklich ein Fremdkörper in der Schotterebene ist, weshalb seine Bevölkerung auch andere Interessen hat, denn die Münchner, und daher der Eingemeindung opponiert hat. Das gleiche gilt für Johanneskirchen. Es ist eine Moorbauerngegend mit Moorboden, eingekeilt an der Münchner Stadtgrenze, die, anderswohin gravitierend, ebenso erfolgreich der Einverleibung Widerstand geleistet hat.

Solange München durchaus organisch war, beschränkte es sich nur auf seinen Schotterboden (vgl. Abb. 87). Es ist hierfür höchst vielsagend, daß selbst so innig verbundene und naheliegende Vorstädte, wie die »Lehmorte« Giesing, Haidhausen, Berg am Laim, auch »alpine« Vororte, wie Talkirchen, erst in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, Berg am Laim sogar noch später, eingemeindet wurden. Auch Schwabing wurde noch lange ferngehalten, ebenso die westliche Lehmgegend (Laim), Pasing hält sich noch fern, und sowohl im Norden wie im Westen fällt die politische Grenze mit der natürlichen oft so genau zusammen, daß beide an manchen Stellen um kein Meterdutzend voneinander abweichen.

Die Gemeindepolitik erhält durch diese Tatsachen eine völlig neue Beleuchtung und Orientierung; sie hat gewissermaßen ihr Gesetz und Programm erhalten, genau so, wie die Politik der Terraingesellschaften, denen durch geschicktes Studium der hier vorgetragenen Tatsachen großer materieller Nutzen erwachsen kann.

Das Gesagte bleibt freilich so lange bloße Behauptung, bis nicht der Beweis erbracht ist, daß sich die postulierten fünf Bevölkerungstypen voneinander tatsächlich ebenso spezifisch unterscheiden, wie die Bodenarten oder die ihnen konformen Tier- und Pflanzenvereine. Die bloße Berufung auf das Gemeinbekannte dieser Unterschiede hat nicht genügend Überzeugungskraft.

Worin unterscheiden sich nun Bevölkerungstypen im wesentlichen? Zuerst als anthropologische Typen, wenn auch in dieser Hinsicht natürlich durch die vielen Vermischungen in einer Stadt keine tiefgehenden Unterschiede vorausgesetzt werden können. Um so durchschlagender können aber, namentlich in der älteren, die Vererbung und die Absonderung besser wahrenden Zeit, die Unterschiede in den Berufen, den Trachten, Sitten und dem Dialekt sein. Ein berühmtes und allgemein bekanntes Beispiel hierfür bietet Wien, das in jedem seiner historischen »Gründe« (Wieden, Hernals, Margarethen, Brillantengrund usf.) einen anderen Dialekt und andere Bevölkerungstypen produziert.

Wenn man nach diesen Gesichtspunkten namentlich das München der älteren und der vorigen Generation durchforscht, strömen nun von allen Seiten die Belege für die vorausgesetzte Fünfteilung des Bevölkerungstypus zu. Es kann zwar unmöglich meine Absicht sein, diesen Versuch, die Lebensgesetze einer Stadt einheitlich zu erfassen, zu einer lokalen Kulturgeschichte auszubauen; ich muß das kompetenteren Kennern des Münchner Lebens und Sonderarbeiten auf diesem Gebiet überlassen, kann daher hier, wie in allem noch folgenden nur eine Skizze statt einem ausgeführten Gemälde bieten. Aber auch diese hat bereits völlige Überzeugungskraft, wie ein Blick auf ihr Material beweisen mag.

Ethnologisch ist es geradezu eine Binsenwahrheit, daß der »Schwabinger« aus Norddeutschland stammt. In dem Fremdenzuzug spielt das deutsche Flachland eine stets noch wachsende Rolle, wobei München namentlich für das nordöstliche Deutschland (neuerdings auch für Rußland) mehr Anziehungskraft beweist, als für die Rheinländer. Nicht minder groß ist die Zahl der von Nordost und Ost einströmenden Österreicher, zu denen sich (vor dem Kriege) in wachsender Zahl auch Leute des Südostens (Ungarn, Serben, Bulgaren) gesellten. Besonders stark ist das einströmende alpine Element, das aber mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit den Norden der Stadt vermeidet und sich fast durchgängig in den Südvierteln ansiedelt. Relativ gering ist dagegen gehalten die übrige Zuwanderung; am ehesten erfolgt sie noch aus dem Westen (Schwaben), ganz geringfügig ist die Zahl der Italiener, welche die Alpen überstiegen haben und sich in dem rauhen, grauen Klima der Isarstadt wohl fühlen.

Die Verteilung der fremden Siedelungen läuft demnach in ihren Hauptlinien durchaus kongruent mit der Siedelungsgeschichte der Pflanzenwelt und der übrigen Organismen.

Von den bodenständigen Bevölkerungselementen ist namentlich der Moortypus nennenswert in Körperbau und Physiognomie von den andern unterschieden; er, der unverfälschte » tête carré« der französischen Anthropologen, ist sofort kenntlich am untersetzten, hageren, starken Wuchs, der Vierschrötigkeit, Breitnackigkeit und Ungeschlachtheit (vgl. Abb. 91). An sich ist er ein mehr ins Schwäbische, als ins Oberbayrische schlagender Typus. Ihm gegenüber ist der Oberlandler ein gelenkiger, heiterer, beweglicher, noch geradezu zierlich zu nennender Menschenschlag (vgl. Abb. 92), der echte brachykephale Homo alpinus mit oft schönen Gesichtszügen (der Dachauer ist auffallend häßlich), der besonders in der Umformung zum Münchner dann sich in jener Fülle frischer, anmutiger, feinprofilierter und rassiger Mädchen- und »molleter« Frauengestalten (die Münchnerin ist ein nicht rasch alternder Typus, der seine Reize erst in der Reife entfaltet) ausgestaltet, die der Ruhm Münchens sind. Man hat ebensogut ein Recht, von der hübschen Münchnerin zu sprechen, wie es einen bestimmten Typus »hübsche Wienerin« oder Pariserin gibt. Da in den Türkenkriegen viele Orientalen zwangsweise angesiedelt wurden [Türkengraben, Türkenstraße], wird ein besonders rassiger, namentlich in der Au, in den alten Türkenherbergen häufiger, dunkler Schönheitstyp auf dieses arabische Blut zurückgeführt. Abstoßend häßlich dagegen ist der »Lehmmensch« Münchens (vgl. Abb. 89).

Ein besonders oft wiederkehrender ausgemergelter Typus, dessen sich daher auch die Karikatur bemächtigte, fällt durch sein unregelmäßiges Gesicht auf, dessen Hauptcharaktere der breite, unschöne Mund und die aufgestülpte Nase sind. Anthropologisch mag er besonders durch seine Schmalstirnigkeit, überhaupt durch schlechte Stirnentwicklung Bedenken erregen.

Eine, natürlich in der nivellierenden Neuzeit sich nicht mehr so scharf sondernde, Verteilung der Berufe läßt ebenfalls die vier einheimischen Bevölkerungsarten unterscheiden.

Die Altstadt war von jeher die Stadt der Gewerbe, von denen gewisse, wie die Küchlbäcker (um den Radlsteg), die Metsieder und die Schäffler, Schenkkellner, oder die Bierbrauer ganz bodenständig sind. Bemerkenswert ist die Neigung, die Keller der Brauereien in die wärmeren Lehmgebiete Nockherberg, Giesinger Kellerwirtschaften, Arzberger Keller, Keller an der Theresienhöhe hinaus zu verlegen, was nicht restlos mit dem Wachstum der Stadt erklärbar ist. Vgl. G. Wolf, Ein Jahrhundert München. 8°. 1920. Die gemeinbürgerlichen Gewerbe haben sich wie in jeder alten Stadt ihre eigenen Gassen geschaffen, noch heute an Namen, auch an den Häusern wohl kenntlich (Färbergraben, Sporerstraße, Ledererstraße). Die uralte Salzstraße zog ein besonderes Gewerbe, das des » Salzstößlers«, nach sich, welcher Namen, kennzeichnend genug, bis in unsere Zeit überhaupt die Bezeichnung des kleinen Lebensmittelhändlers (des Wiener Greislers) blieb. Zur Salzstraße gehört auch, daß im alten München das »Tal« durch zahllose Bäcker einen besonders nahrhaften Anstrich bekam. Noch heute sind die großen Einkehrwirtschaften immer noch mehr dort und in der Fortsetzung des Tales jenseits des Marienplatzes (Soller, Schlicker, Metzgerbräu, Augustiner, Pschorr, Franziskaner), als unmittelbar am Bahnhof, dessen Anlage (er steht auf einem Teil der alten Salzstädel) schließlich auch dem Gesetz der Salzstraße gehorchen mußte.

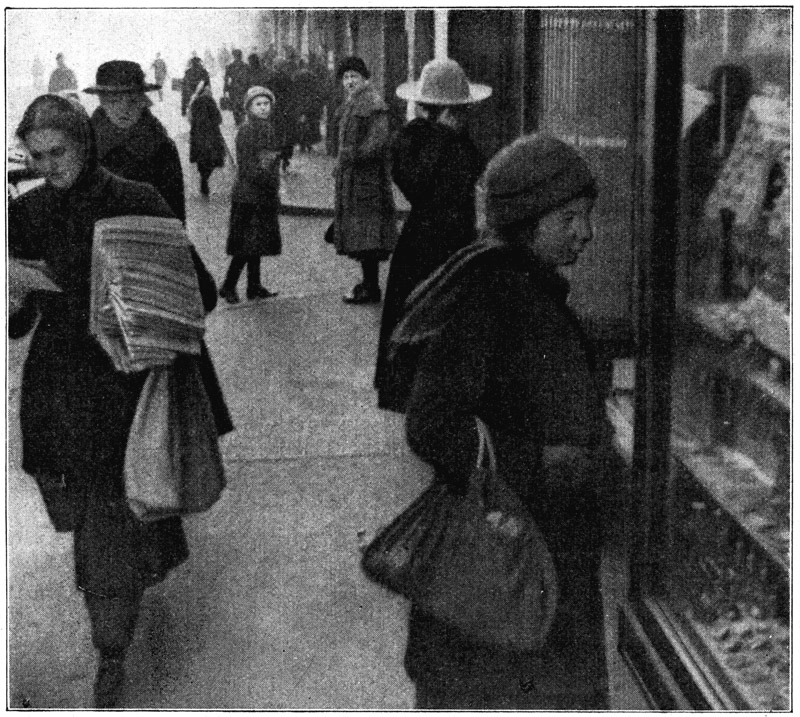

Abb. 89. Mädchen aus den östlichen Vorstädten Münchens (rechts). Typus der Lehmbevölkerung. Das Gedrungene und Bäuerliche ist in scharfem Gegensatz zu der Erscheinung der Zeitungsausträgerin (links) aus dem Zentrum der Stadt (Schotterbevölkerung). Die Wollhauben der beiden, sowie der zwei Mädchen im Mittelgrund gehören zur typischen Wintertracht der kleinbürgerlichen Bevölkerung Münchens. Original.

Aus dem alten Gewerbeleben entwickelten sich dann auch die für die Altstadt spezifischen Gebräuche des Schäfflertanzesund des Metzgersprunges (angeblich eine Pestdämonen vertreibende Kulthandlung), welche den Rathausplatz auch mit Kunstwerken, allerdings nicht hohen Ranges, bereicherten.

Diesem Gewerbeleben gegenüber steht das Lehmgebiet ganz anders da. Es ist die Stadt der Ziegeleien und Gärtnereien (Au, Giesing). Der Ziegelarbeiter, die durch den Münchner Karneval zur Witzblattfigur gewordene Figur des »Steinträgers« (»Baron Mucki von Giesing«) sind die Charaktertypen dieses Bevölkerungsteiles.

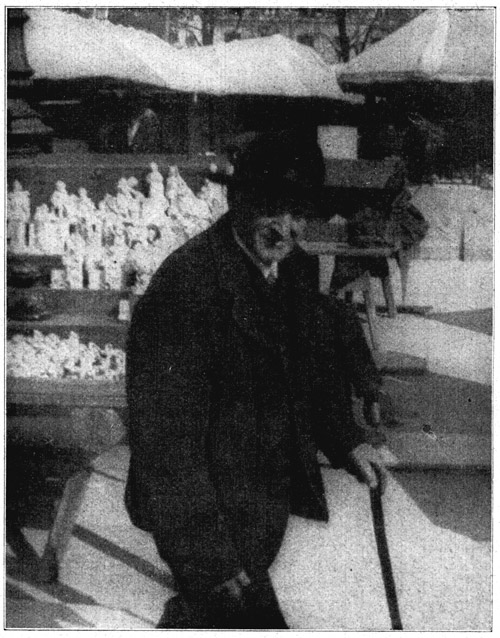

Abb. 90. Dachauer Bauer in halbstädtischem Sonntagsgewand vor den Ständen der Auer Dult. Original.

Das Südviertel der Oberlandler war von je und ist noch immer das Viertel gewisser Berufe, die mit dem Gebirge zusammenhängen. Einst kamen die Flöße von Tölz und Lenggries bis in die Stadt und verpflanzten an ihren »Ländplatz«, beim »Ketterl« und »Grünen Baum« ein Stück urwüchsigen Älplerlebens. Jetzt ist die Flößerlände nach Thalkirchen, eine sogar in ihren Äußerlichkeiten subalpine Vorstadt (der Kirchturm von Thalkirchen gleicht dem von Mittenwald), verlegt, aber von da aus strahlen die damit zusammenhängenden Gewerbe durch das Thalkirchnerstraßenviertel in die Stadt selbst aus. Holzhändler, Dampfsägen, Zimmerleute siedeln sich noch immer mit Vorliebe dort und im Sendlinger Unterfeld an. Das alte Südviertel der Stadt war auch die herkömmliche Wohnung der Fuhrleute und der »Boten« in die Städte und Märkte des Moränengebietes (Brucker-, Murnauer-Bote). Vielleicht hing es auch mit dem leichtlebigen, das Geld locker in der Tasche tragenden Oberlandlertypus zusammen, daß sich die Frauenhäuser des alten Münchens just in der Nähe der Flößerlände, in der Gegend der Magazin- und Erhardstraße befanden.

Die Dachauer waren im alten München niemals heimisch. Und auch jetzt sind sie nur Gäste des Straßenbildes. Sie stellten von je die Zunft der Torfhändler, der Weißsandverkäufer (zum Scheuern der Tische); auch viele der Fuhrleute stammen von den Moorbauern her.

Abb. 91. Dachauer Bäuerin in Sonntagstracht auf dem Kirchgang. Man beachte die Spitzenhaube, den Spenser mit dem Brustfleck, den »Bollnkittel« mit dem Schurz, die gestickten Strümpfe und die ausgeschnittenen »Haferlschuhe«.

Die »Fremden« teilen sich, seitdem es ein ausgesprochenes »Schwabing« gibt, herkömmlicher Weise in die freien Intelligenzberufe. Der Künstler, der Dichter, der Bohémien jeder Gattung und – der Privatier größeren Stiles (der »Drei-Quartl-Privatier«-Typ gehört in den Altmünchner Lebensbezirk), das sind die dem eigentlichen München völlig fremden, aber von ihm mit unglaublicher Gutmütigkeit und Passivität ertragenen Nur in ganz wenigen Fällen protestierte die Münchner Volksseele in fremdenfeindlichem Geiste gegen ihre Gäste. Das war 1848 gegen die Maitresse Ludwig I., Lola Montez, 1867 gegen Richard Wagner, als dem Günstling Ludwig II., und im Frühjahr 1919 gegen die kurze Regierung einer Schwabinger Bohèmeklique. Schwabinger Lebensbetätigungen.

Der Sonderung in diese Berufe und Lebenskreise entsprachen im alten München auch besondere Trachten der vier Menschentypen. München ist sogar die einzige Großstadt im deutschen Kulturgebiet, in der es immer noch in besonderen Trachtenvereinen gepflegte Volkstrachten gibt (vgl. Abb. 92). Es ist ein alltäglicher Anblick, im subalpinen Lebensbereich (vom Marienplatz–Sendlingerstraße, durch das Südviertel bis Thalkirchen) Oberlandler in ihrer Tracht, auch in München ansässige, wenigstens in einzelnen Kleidungsstücken dieser Art zu sehen. In der Dachauerstraße und Neuhauserstraße kann man fast immer Dachauer Bauern in Volkstracht begegnen (Abb. 90), im Tal und natürlich jenseits der Isar den proletarischen Stutzertypus der Lehmbewohner, und alle zusammen auf den Dulten (Jakobidult und Herbstdult in der Au, vgl. Bild auf S. 294), wo sich noch immer jene vielgerühmten, köstlichen Bilder eines echten Volkslebens entfalten, welche die alten Schilderer Münchens mit Stift und Feder so sehr zu rühmen wußten. Das »Oktoberfest« auf der Theresienwiese Ende September kommt hierfür weniger in Betracht, da hier die Landbevölkerung zusammenströmt und so für wenige Tage noch einmal den sonst ziemlich verloren gegangenen Konnex zwischen München und seinem Hinterland herstellt. (G. J. Wolf, 100 Jahre München.)

Nur die Alt-Münchner Bürgertracht ist verloren gegangen; ein Umstand, der für die hier angestrebte Beweisführung ebenfalls von Wert ist, bezeugt er doch die zu beweisende Sonderung in verschiedene wohlumschriebene Bevölkerungsgruppen. Achtet man auf diesen Punkt, so wird man übrigens unschwer entdecken, daß der »Alpinisierungsprozeß«, der sowohl in der Römer-, wie in der Bajuwarenzeit dem Homo alpinus immer wieder das Übergewicht verschaffte, so oft er unterdrückt wurde, wieder in vollem Gange ist. Der Münchner Kleinbürger, der den Bratenrock und Zylinder der Vorväter ablegte, liebt es zusehends, sich etwas von der bequemen und malerischen »Kurzen Wichs« der Oberlandler zuzulegen, und sei es nur der Lodenmantel oder das grüne Hütchen mit dem Gamsbart und Adlerflaum, eine Oberländlerpfeife, oder die Uhrkette mit den »Hirschgrandln«.

Das Städtische historische Museum zeigt uns die alte Tracht in Kostümpuppen, und eine Fülle illuminierter Stiche und Gemälde beweist, daß sie noch um 1830 reichlich zu sehen war und erst in der Zeit des ersten deutsch-französischen Krieges (1870/71) endgültig der modernen »Uniformierung« wich (vgl. die Bilder auf S. 298 und 299).

Besonders gut tritt auf diesen Dokumenten im Bilde auf S. 298 der Unterschied zwischen der städtischen (Bürger-)Tracht und der der Landbevölkerung hervor, welche auch die Vorstädte bewohnte und sich von da aus in das Stadtleben eindrängte (vgl. S. 300).

Abb. 92. Bauernmädchen von Wackersberg im Isartal auf der Heimkehr von der Fronleichnamsprozession in »Oberlandlertracht«. Zu dieser gehört der grüne, mit Goldschnüren umnähte Hut, das weiße oder buntseidene Halstuch, der langärmelige Spenser, der seidene »Fürda« (Schurz) und die wollenen, häufig roten Unterröcke. Die Abzäunung der Wege ist für die Viehzucht des oberen Isartales kennzeichnend. Original des Verfassers.

Für die Alt-Münchener Männertracht war der lange Bratenrock unerläßlich, ebenso die hohe, schwarze Atlaskrawatte. Man trug Kniehosen mit weißen Strümpfen und Schnallenschuhen oder (namentlich seit der Napoleonszeit allgemein) lange Hosen mit Steg. Der dreieckige Hut (Dreimaster) des XVIII. Jahrhunderts wich dann dem breitkrämpigen und farbigen Zylinder. Unerläßlich war auch die farbige Weste mit silbernen, zinnernen oder Glasknöpfen. Übrigens war die Männertracht modisch und bei weitem nicht so spezifisch, wie die der Münchner Bürgerinnen. Vgl. W. Diez, Münchner Trachtenbuch, ges. u. herausg. von Fr. Wolf.

Diese zeigt allerdings Verwandtschaft mit der Salzburger und oberösterreichischen (die Riegelhaube) Sondertrachten bildeten sich z. B. bei der mächtigen Bierbrauerzunft bei den Gesellen [Schäffler] aus., entwickelt aber ihre Sonderzüge dermaßen, daß man von einer » Münchner Tracht« dennoch mit Recht reden kann.

Abb. 93. Münchner Tracht von 1836. Man beachte die Riegelhaube, die »Florschließe« um den Hals. Das Brusttuch und das »Gschnür« mit dem Mieder. Die gepufften Hemdärmel, der Shawl und die gedrehten Locken (Stopsellocken) gehören nicht zur Tracht, sondern zur Biedermeiermode. (Nach Diez, Münchner Trachtenbuch und Alt-Münchner Bilderbuch.)

Ihre Bestandteile sind das Schnürmieder (Bild auf S. 298 Abb. 93) (das »Gschnür«), der gefältelte Rock und die Schürze (»Fürda«), der »Spenser« (Taille), die weißen, gestärkten Unterröcke, das meist bunte Brusttuch und die goldene »Riegelhaube« auf der aufgesteckten Scheitelfrisur. Nicht fehlen durfte bei den Vornehmen die »Florschließe« um den Hals, der reichliche Schmuck, die »Stutzln« (Handhalbschuhe) und die gestickte Perltasche. Mit den weißen Strümpfen und den Schnallenschuhen wurde kein besonderer Luxus getrieben; das verhinderte schon das Münchner Klima mit seinem »ewigen« Regen. Im Winter kam dazu noch ein Pelzmantel.

Wie man sieht, hat sich diese Tracht, entsprechend der Herausentwicklung Münchens aus einer Landstadt, aus dem ländlichen Sonntagskostüm herausgebildet, ist aber ganz wesentlich vom Oberlandler und Dachauer Kostüm unterschieden.

Die Tracht der ländlichen Bevölkerung der Hochebene, die zugleich jener der »Lehmbevölkerung« entspricht, ist auf S. 293 Abb. 89 wiedergegeben.

Von ihr unterscheidet sich der Dachauer Moorbauer, der heute noch zäh an seinem ererbten Kulturgut festhält, durch den nur über die Knie reichenden schweren, faltenreichen Frauenwollrock (sog. Bollnkittel), die bunten, mit farbiger Stickerei geschmückten Strümpfe und die über die Stirn herabfallende Spitzenhaube, oft auch mit langen schwarzen Bändern (vgl. Bild auf S. 295 Abb. 91). Statt dem Schnürmieder wird ein buntgemustertes, kurzes, wulstiges Mieder getragen, von jungen Mädchen an hohen Festtagen (nur mehr selten) auch ein in die Haare eingeflochtenes goldenes Nest.

Am Anfang des XIX. Jahrhunderts war (nach Stieglitz: Garchinger Tracht) bei verheirateten Männern die kurze Lederhose mit schwarzer Weste und langem, meist blauem Tuchrock im Schwange. Dazu blaue Strümpfe, Schnallenschuhe und ein runder, schwarzer Hut mit gelben Schnüren. Jetzt sind lange, unten gebundene Lederhosen, Stiefel oder Halbschuhe üblich (vgl. Bild auf S. 294 Abb. 90), dazu ein kurzer Spenser mit Silberknöpfen (Zwölfer und Vierundzwanziger). Silberknöpfe zieren auch die Weste. Die alte Tracht der Frauen war in Garching ebenfalls »der dickgefaltete Rock, schwarz und rot gestreift, dazu sogenannte Ärmel mit ausgeschnittenem Koller und Brustfleck. Den Kopf deckte eine niedere Pelzhaube, die Füße trugen blaue Strümpfe und »Haferlschuhe«.

Die Unterschiede zur Münchner Bürger- und Vorstadttracht springen in die Augen.

Abb. 94. Münchn. Kostümpuppe d. Biedermeierzeit im Hist. Stadtmuseum zu München. Näh. S. 298. Originalzeichnung von R. Grieß-München.

Wieder anders ist die Oberlandler Tracht, die durch die Schlierseer und Tegernseer Bauerntheater gemeinbekannt geworden ist. Es ist darin um die zweite Hälfte des XIX. Jahrhunderts eine große Wandlung vor sich gegangen; auch die hohen, spitzen, grünen Hüte, die Mann und Frau trugen und die auf allen alten Stichen und Gemälden von Münchner Volkstypen zu sehen sind, wurden abgelegt, und was heute Oberland-Tracht heißt, ist eigentlich die Miesbacher und Lenggrieser Tracht (vgl. Abb. 92). Sie hat mit der Alt-Münchner das mit Silberketten reich beschnürte Mieder gemein, unterscheidet sich jedoch dadurch, daß die Münchnerinnen einen ärmellosen Spenser trugen. Auch sonst noch in vielem Wesentlichen, so durch den Hut, auch die graue Joppe der Männer, das spitze, kleinköpfige »Miesbacher Hütchen« der Mädchen und die langsam verschwindende »Pechhaube« der Frauen. Diese Miesbacher Tracht ist eigentlich nur eine bäurische »Mode«, die etwa um 1820 von Tirol aus dem Duxer Tal als Tracht der Holzarbeiter aufkam. Vgl. Bavaria. 1868. 8°. Vordem gab es eine wirkliche »Isartracht«, die aus einem langflügeligen Rock und Tuchspenser, Hose und Kniestiefeln, dazu einem Tschakohut mit einer Goldquaste bestand.

Die Tracht des Giesinger Proletariats ist heute nichts, denn eine ärmliche Karikatur der modischen Kleidung, die mehr oder minder an dem Schnitt der vorigen Generation festhält und das mit Rudimenten einer Berufskleidung (gestreiftes Trikothemd) vermengt. Ziemlich unerläßlich ist der steife, schwarze Hut, wie denn überhaupt die Beziehungen dieses Kleidungsstiles eigentlich bei den »Pülchern« Wiens zu suchen sind. In historischer Zeit war die Tracht in den Vorstädten mit Lehmboden, soweit es mir gelang, solches zu ermitteln, etwa die gleiche, wie in den tertiären Lehmdistrikten Oberbayerns (Schrobenhausen, Aichach), die heute noch zäh an der althergebrachten Kleidung festhalten. Diese Tracht besteht aus Lederhosen, einem »Leibl«, einem langen schwarzen Rock mit Münzenknöpfen und einem Filz- oder Plüschhut. Die Frauen tragen Kopftuch, bei Festen auch Pelzhaube, und die von den Münchner Marktweibern und Kindern noch immer getragenen Wollhauben; ferner ein buntes Halstuch, sehr kurze Röcke und eine Schürze. Vgl. auch F. Dauhrer im Bayerland 1900.

Dem Unterschied in der Tracht entspricht endlich auch eine ausgesprochen lokale Differenz der Mundart. Das bayrisch-österreichische Wörterbuch unterscheidet bereits einen Alt-Münchner, einen Stadtdialekt, sowie einen »groben Vorstadtdialekt«, der der Sprache unseres Lehmmenschentypus entspricht. Vgl. auch F. Schmeller, Die Mundarten Bayerns, München 1821 und F. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch. 2. Aufl. 1868. Unschwer aber lassen sich auch mundartliche Verschiedenheiten zwischen der Münchner Stadtsprache und der Ausdrucksweise der Oberlandler, sowie der Moorbauern feststellen, sowie man den nichteinheimischen Fremden ohne weiteres daran erkennt – daß er nicht münchnerisch sprechen kann.

Der Münchner Dialekt, verwandt in vielem dem wienerischen und doch wieder beim ersten Wort für den Feinhörigen davon geschieden, ist ebenso reich wie dieser an Provinzialismen und Lokalausdrücken. Um nur einige Illustrationen hierzu zu geben, sei auf folgende Lokalausdrücke hingewiesen: wuiseln und kneren = winseln, das Wiener raunzen, G'waff = Maul, Bierdimpfl = ein in den Bierinteressen aufgehender Spießbürger, Gazl = Maß für Bier, Banzen = Bierfaß, Gspusi = Liebesverhältnis, Rudscherl = ein kleiner Topf, Matschukl = alte Frauensperson, a gmalt's Bauernschüsserl = gesunde, dralle Bauernmagd, Betnoppl = Betschwester, Bellebum = Kopf (Kindersprache), a Bauchwarz'n = Mensch kleiner Statur, Tascherl = neugeborenes weibliches Kind, S'Gmachterl = Penis und Skrotum eines kleinen Knaben, der G'wappelte, G'schwollschädel = der sozial Bevorzugte, das G'schlerf auch G'schwerl = eine alte, schlürfend einhergehende Frau, auch Gesindel, Gewerg'l = Gedränge, zwatzl'n = emsig, kompliziert arbeiten, sich zerznierzl'n = Komparativ des vorigen, Loabitoag = Brotlaibteig, daloabit sei = völlig erschöpft sein (Wiener: damatscht sein), Grantigl = Misanthrop, pfurren = Blasenwerfen des Breies, Schnurfel = klatschsüchtige Person. Was aus seinem Gebiete hier allein in Betracht kommt, sind jene Sonderprägungen gewisser Worte und Ausdrücke, welche er im Munde der vier verschiedenen Bevölkerungstypen annimmt. Am kultiviertesten klingt er natürlich in der inneren Stadt, außerordentlich vergröbert in Giesing und Westend, ungemein breitmäulig und langsam kommen seine Worte aus dem Munde der Moorbauern.

Da diese Lokalstudien durchaus Neuland sind, muß ich mich darauf beschränken, aus eigener Kenntnis heraus und durch Befragen Alt-Münchner Familien nur auf einige hervorstechende dialektische Unterschiede in der Stadt aufmerksam zu machen.

Vor allem bestätigt es sich, daß tatsächlich vier Unterdialekte vorhanden sind, ein Münchner Bürger- und Stadtdialekt (zugleich »die Alt-Münchner Sprache«, einst auch als Schrannendialekt, von der Schranne, dem Mittelpunkt der Stadt und des Markttreibens unterschieden), ein Vorstadtdialekt (auch als Karedialekt bezeichnet) Ihm entspricht im Wienerischen der Lerchenfelder, Hernalser Dialekt, dort allerdings mit noch reicherer Ausbildung und Gliederung.; dazu der Oberlandlerdialekt, in vielem und sehr spezifisch unterschieden, und dazu die Dachauer Bauernsprache, die wieder für sich steht.

Am besten wird der hier zu führende Beweis dadurch angetreten werden, daß man nur vergleichend eine Reihe von Ausdrücken nebeneinander stellt, die in den vier Mundarten different dieselbe Vorstellung bezeichnen.

Innerhalb jedes dieser Kreise besteht eine Fülle von kennzeichnenden Sonderausdrücken, die ihm erst das Spezifische geben. So das Alt-Münchner grüabig = als Ausdruck des Behagens für eine richtige gemütliche Stimmung, oder »es himlitzt« = für es wetterleuchtet, oder der schon bei Kobell F. v. Kobell, Zur Charakteristik oberbayerischer und verwandter Dialekt-Poesie. (In Kobell, Schnadahüpfln. München. 8°.) als typischer Ausdruck hervorgehobene »Loamio«, der einen energielosen (faden) Menschen kennzeichnen soll und möglicherweise nicht von anlehnen, sondern in verächtlicher Weise vom Lehmmenschen (Loam), dem einstigen Vorstadtmenschen, abgeleitet sein kann. Ein spezifischer Ausdruck der Alt-Münchner Schranne war auch der etymologisch nicht mehr analysierbare und heute verschollene: Guld'nelfi, als Ausdruck für einen filzigen, bedachten Käufer.

Bedeutend reicher noch an Kraftworten ist natürlich der grobe Dialekt der Vorstadt, der in vielem eine Parallelentwicklung zum Hernalser, also Vorstadtdialekt Wiens, aufweist (Konvergenzerscheinung!) und dadurch diesem in manchem eigentlich nähersteht, als der Münchner Stadtsprache. Die gemeinsten Ausdrücke, wie Fotzn für Mund, Fotzhobel = Mundharmonika u. dgl. haben Wiener und Münchner Vorstadt gemein, wie auch gewisse Trachteneigentümlichkeiten. Andererseits verfügen die »Kares« und »Luckis« mit ihren Damen über eine Fülle unverfälscht münchnerischer Ausdrücke, die keiner anderen Stadt eignen, außer sie steht, wie die bayrische Provinz, im Bannkreise Münchens. Da ist vor allem das »zünfti« das Lieblingswort des sich behaglich fühlenden Auers oder des Bewohners der Schwantaler Höhe (auch Lehm!), das nur überboten wird, wenn eine Sache »zerm« ist. Da sind die »mir w'as gnua« und »mir gang'st«, das »dös glabst« und andere gemeinbekannte Redeblüten, die natürlich auch in die Sprache des Stadtinneren längst einsickerten, ihren Ursprung aber in den Vorstädten des Lehmbodens hatten.

Noch mehr gilt die Vermengung für den Älplerdialekt, der überhaupt im Begriffe steht, alles zu überwuchern (der Alpinisierungsprozeß) und Dialektstudien dadurch sehr erschwert. Man erkennt die eingetretene Wandlung namentlich dann, wenn man den rezenten Stadtdialekt mit seinen Denkmälern der Biedermaierzeit oder der Redeweise alter Personen aus dem Volke vergleicht, wobei zugleich eine zunehmende Verarmung sichtbar wird.

Dem gegenüber hat die Dachauer Mundart niemals die Münchner Redeweise wesentlich beeinflußt. Sie unterscheidet sich von ihr auch mehr durch Lautklang, Tempo und Unbeholfenheit Nach seinem eigenen Ausdruck redet das richtige Dachauer »gscherte Dach« wie »die Frösch«, nur erheblich langsamer., denn durch spezifische Ausdrücke. Sie hat eine andere Färbung, sagt nicht nur, wie in der obigen Tabelle der Vergleichung hervorgehoben wurde, »it« dort, wo der Münchner »net« sagt, sondern auch »i künt« für münchnerisch »i könnt« und »er kimp« für »er kommt«. Besonders typisch ist eine weichere Betonung der Konsonanten, z. B. »a March« statt stadtmünchnerisch »a Markl« (= eine Mark).

Ganz vereinzelt finden sich auch im Münchner Sprachgebrauch italienische Worte, natürlich mehr oder minder verballhornt, die im Wienerischen eine so hervorragende Rolle spielen: Strizzi (auch in München wie Wien für Lump übernommen), Cicisbeo, Karfiol (auch münchnerisch), Fisolen (= Bohnen) (auch münchnerisch), Pofesen (Mehlspeise), Schinakel (= Boot) (auch münchnerisch, gebraucht für große Füße, Bamberletsch (kleines Kind, vgl. Bamsen!). Alte Münchner Bürger sagen noch gelegentlich »Fazinetl« statt Taschentuch. Ein sehr bodenständiger Ausdruck um den Münchner Rathausplatz herum ist »vertralemanschieren« (etwas bis zur Unauffindbarkeit verlegen), was nur eine Verballhornung aus dem Italienischen oder Französischen sein kann. Es ist übrigens auch ziemlich dem Zweifel entrückt, daß »Fotz'n« (= Mund) mit dem italienischen voce zusammenhängt.

Doch genug dieser Beispiele, die sich vom Dialektforscher leicht in ein viergeteiltes Münchner Idiotikon von beträchtlichem Umfang erweitern ließen. Ihre Häufung würde nicht mehr beweisen, als was auch schon durch diese Prolegomena feststeht, daß die vier Münchner Bevölkerungstypen auch ihre spezifischen Sprachen sprechen.

Damit schließt sich der Kreis dessen, was zu beweisen war, vollkommen, namentlich wenn man als letzte und nicht zuletzt maßgebliche Äußerung spezifischer Typen auch noch die Münchner Baugeschichte in Betracht zieht.

Sie, die nichts anderes als erstarrte Lebensäußerung ist, erzählt nochmals – und für unsere Absichten zum letztenmal – die Geschichte dieser Stadt, die Zusammensetzung ihrer Bevölkerung und die der Wellen, in denen sie ihr Fremdenverkehr durchflutet, und sie drückt damit allen hier gegebenen Beweisführungen den Stempel des Endgültigen auf, denn sie verrät uns den Stil, welchen das Gesetz ihres Lebens ihren Bewohnern aufzwang.

An diesem Punkte verknoten sich alle Beweise in einen einzigen letzten. Denn die gesamte Gesetzlichkeit, auf deren Wegen das Geschehen in München wandelte, mußte eine spezifische Münchner Kultur zustande bringen, die ihren Niederschlag natürlich im Baustil kundgeben muß. Sind alle die gegebenen Ableitungen richtig, muß jeder der vier Menschentypen seine eigene Bauweise befolgen, deren Dominante aber eine besondere »Münchner Note« der Architektonik sein muß, solange die »Schotterbevölkerung« in der Stadt herrscht. In dem Maße aber, als der Fremdenverkehr mit der Verbesserung der Verkehrsmittel von ferneren Straßen regelmäßig hereinströmen kann, müssen auch die Wege dieses Verkehrs im Straßenbild der Bauten sichtbar werden. Wer das Gesetz der Wanderungen kennt, wird diese Stileinflüsse vorhersagen können. Er wird erfolgern müssen, daß die bessere Verbindung Augsburgs mit Italien so lange München dem Augsburger Reichtum und dadurch auch Augsburger Stil unterordnen mußte, als der Welthandel diesen Weg einschlug. Die Wage war dadurch so belastet, daß München steigen mußte, als Augsburg sank. Aber das Gesetz forderte auch, daß Münchens Größe dann in den Dienst seines Fremdenverkehrs geriet, daß es französischen und italienischen Stil aufnahm und norddeutsche Gotik imitieren mußte (vgl. Abb. 101). Daß England und der ferne Südost ebensogut in seinem Stadtbild sichtbar wurden, wie die englischen und Balkanfremden auf seinen Straßen. Und es mußte in seinem Baustil genau so zum Stelldichein aller Welt werden, seitdem der Weltverkehr einsetzte, der sich jedes Jahr an der Isar – wir wissen schon, nach welchen Gesetzen – sein Rendezvous geben muß.

Trifft das alles und die durch so viel Reibungen, Befruchtungen und Anregungen einer allgemeinen Vermischung fremder Ideen notwendig erweckte nervöse und kultivierte Reizsamkeit seines geistigen Lebens zu, dann hat die Wirklichkeit die hier vorgetragene Theorie bis zu ihren letzten Ausläufern gerechtfertigt, und dieses Buch endet mit dem Siege seiner Gedanken.

*

Das geographische Gesetz Münchens erzeugte nun mit Notwendigkeit auch den dieser Stadt zukommenden Bau- und Lebensstil (vgl. Abb. 40 und 87).

Die Kreuzung der zwei Straßen entwarf den Stadtplan, legte die vier Hauptstraßenzüge an und schuf von selbst die historischen vier Viertel (Hackenviertel, Anger-, Kreuz- und Graggenauer Viertel von den ältesten Zeiten bis ins XIX. Jahrhundert). »Die Salzstraße gibt dem Organismus das Rückgrat.« Oder besser gesagt, sie ist der die Nahrung aufnehmende Kanal. Denn München war, ist und wird immer sein die Stadt der Fremden, also einst die der Brauereien und der Wirtshäuser (auch jetzt sind relativ mehr Wirtschaften, denn in jeder anderen Stadt vorhanden), jetzt die der Fremdenkarawansereien vom Hofbräu und dem Mathäser bis zu den modernen Pensionen.

Vollkommen gerade, mit vollem Behagen ihrer Wichtigkeit, durchzieht die Salzstraße die Stadt in einer Linie, während die Nord-Südlinie sich in schmale Arme teilt, sogar bricht, als Zeichen, daß sie bei Anlage der Stadt von sekundärer Wichtigkeit war. Sie ging eben anfangs nur vom Isartal nach dem Norden.

In dieser Anlage steckt denn auch das ganze Geheimnis, warum Augsburg so lange reicher (Abb. 98), mächtiger und größer war als München. Die große Verkehrsstraße Venedig–Fernpaß ging gerade nach Augsburg (der Weg Venedig–Kufstein–Rosenheim führte geradenwegs nach Regensburg). München blieb abseits liegen; man reiste, von Italien kommend, nur daran vorbei, wenn man es aufsuchen wollte.

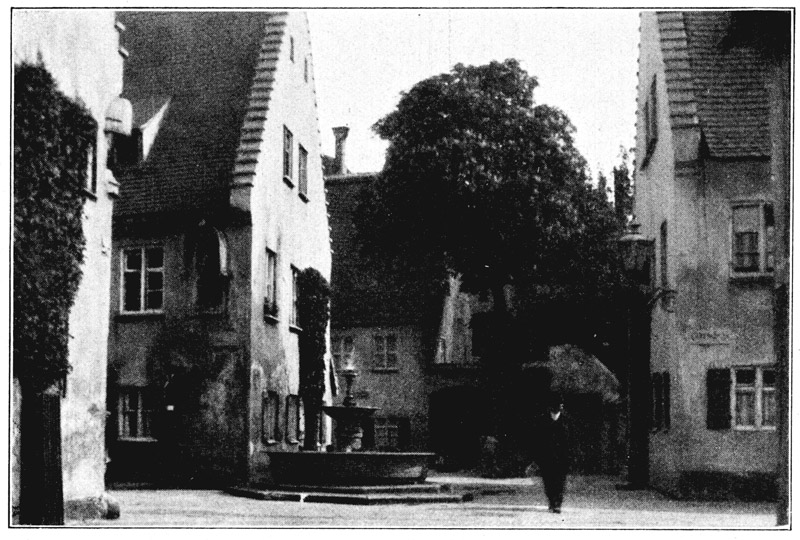

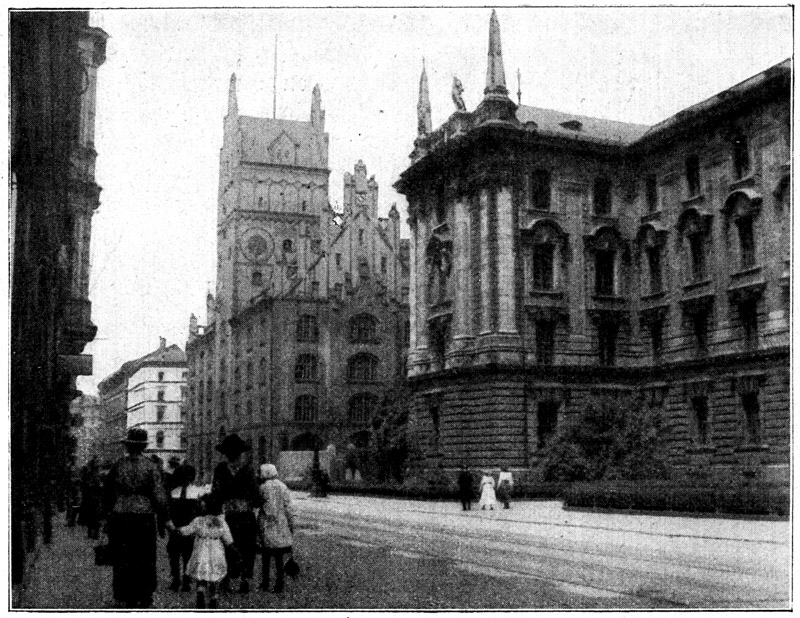

Aus diesem italienischen Handel aber zog Augsburg seinen Reichtum, aus ihm ernährten sich an der großen Heerstraße nach Norden noch viele andere Orte als Post- und Wirtshausstationen, die fast sämtlich sich durch ihr Geld die Reichsstadtrechte erkauften (Füssen, Donauwörth, Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg, Würzburg, Frankfurt am Main). Augsburg war das Hauptjuwel in dieser Perlenkette, der erste große, deutsche Umschlagplatz. Und das diktierte Augsburgs Gesetz. Der dem Besucher noch heute in allen Gassen (vgl. Bild auf S. 306) entgegentretende Prachtstil, der sich namentlich im kolossalen Rathaus (es war wohl im XVII. Jahrhundert der großstädtischeste Bau Deutschlands), im Patrizierhaus der Fugger, in den großartigen Wohltätigkeitsstiftungen der »Fuggerei« (Abb. 97) aussprach, war die notwendige

Abb. 97. Die »Fuggerei« in Augsburg, ein in München undenkbares spezifisches Bild »reichsstädtischen Stiles«. Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.

Folge des Geschäftsumfanges von Welthandelshäusern, wie die Fugger oder die Welser, deren Einflußsphäre von den ungarischen Kupferbergwerken bis zum südamerikanischen »Welserland« reichte.

Das uralte Gesetz, das den Kaufmann seines Kredites halber zwingt, Pracht zu entfalten, prägte der großen Nord-Südader (heutige Maximiliansstraße), auf der die italienischen Wagenburgen sich stauten, einen Stil auf, der in sich nordische (holländische) Giebelbauten (siehe die Fuggerei Abb. 97], die vollkommen ein holländisches Landstädtchen nachahmt) und südliche Elemente vereinigt. Zu ihnen gehört die in der Renaissance in Italien aufgekommene bunte Bemalung der Häuser, die, in Augsburg übernommen, die ganze dortige Hauptstraße in ein aufgeschlagenes Bilderbuch verwandelte und bis heute traditionell blieb (Fuggerhaus, das wieder hergestellte Weberhaus u. a.). Italienisch war aber auch die Kuppelbekrönung der Kirchen (»welsche Hauben«), die in St. Ulrich und St. Afra, auch in Elias Holls Meisterrathaus vielbewunderte Vorbilder für ganz Oberbayern und Schwaben jedermann vor Augen stellte. Italienisch war auch ein bestimmter (ursprünglich römischer) Gartenstil mit Zierbeeten, Springbrunnen und Statuen, von dem noch kärgliche Reste im Fuggerpalast zu sehen sind (vgl. Abb. 100).

Abb. 98. Typische Gasse der Augsburger Altstadt mit den in München fehlenden vorgekragten Giebelhäusern und Barockerkern. Original von Walter Francé-München, (Vgl. dazu Abb. 102.)

Überwältigend war diese exotische Pracht für die einfachen und armen Kleinstädter, zu denen um 1550, als alles das schon stand, auch die Münchner gehörten. Was lag also näher, als sie, die langgewünschte, sofort zu kopieren, als auch jene zu Geld kamen! Umsomehr, als sich um die Zeit auch für sie der direkte Weg nach Italien und damit der italienische Einfluß erschloß! Das Gesetz der Wanderungen, gültig im ganzen Bereich des Lebens, greift damit auch auf das Feld des geistigen Lebens über, das ja nichts anderes ist, als die Übertragung der Lebensmechanik auf die Elemente des Kulturellen (man schafft Organismen und Welten aus Begriffen, Farben, Steinen, Tönen usw.).

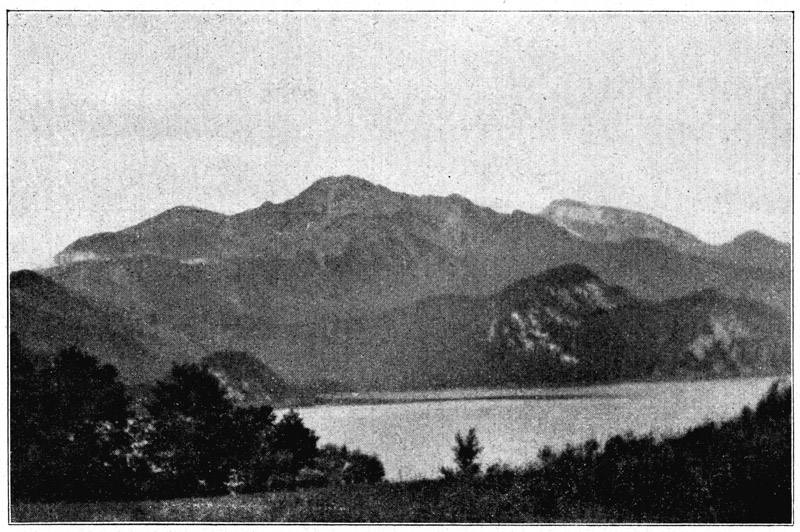

Und italienischer Stil wanderte nach 1492 sowohl auf dem Umweg über Augsburg, wie unmittelbar aus seinem Heimatsland in München ein. Das Datum ist genau bestimmt durch eine uralte Tafel an den Felswänden des Kesselberges (vgl. Abb. 99) bei Kochel, auf der zu lesen, daß die alte Straße nach Mittenwald–Innsbruck–Italien in jenem Jahr auf Anregung eines Münchner Bürgers gebaut worden sei.

Dieses Jahr war ein doppeltes Unglücksdatum für die reichgeputzte Bürgerin Augusta. Erstens wurde Amerika entdeckt und dadurch binnen einem Menschenalter der große Handelsverkehr von Ostindien–Venedig abgezogen. Venedig–Genua–Augsburg und die kleinen Reichsstädtlein verdorrten ohne den Goldstrom auf der »Pfefferstraße«; Spanien dann Holland, England und die Hansa blühten durch die Reichtümer Amerikas auf. Und außerdem erhielt die Rivalin Augsburgs, das Aschenbrödel München, einen noch kürzeren Zugang zu Italien und begann zu florieren als Handelsstadt. Daß dieser Weg merklich der kürzeste und reisetüchtigste war, beweist Goethe, der über München und die Kesselbergstraße nach Italien fuhr, mit einem Herzen so voll Sehnsucht nach dem klassischen Land, daß er keine Meile Umweg einer deutschen Schönheit zuliebe gemacht hätte.

Abb. 99. Das Kesselberggebiet mit Herzogstand und Heimgarten am Kochelsee, das erst im Jahre 1892 überwundene Hindernis des direkten Verkehrs zwischen München und dem Inntal bezw. Italien. Diese Barre (links) bedingte das anfängliche Zurückbleiben hinter Augsburg. Original.

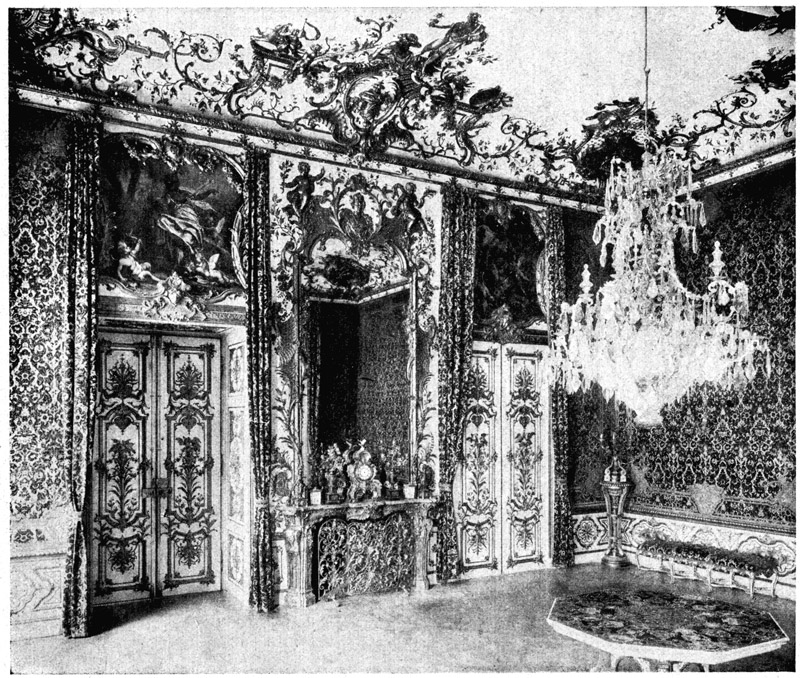

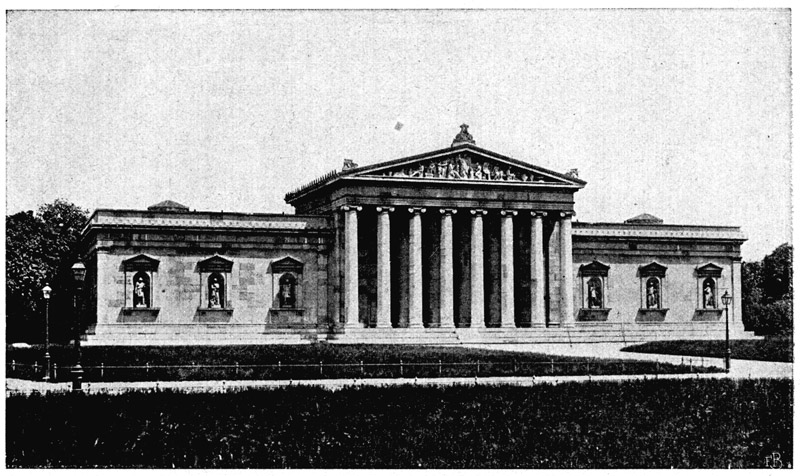

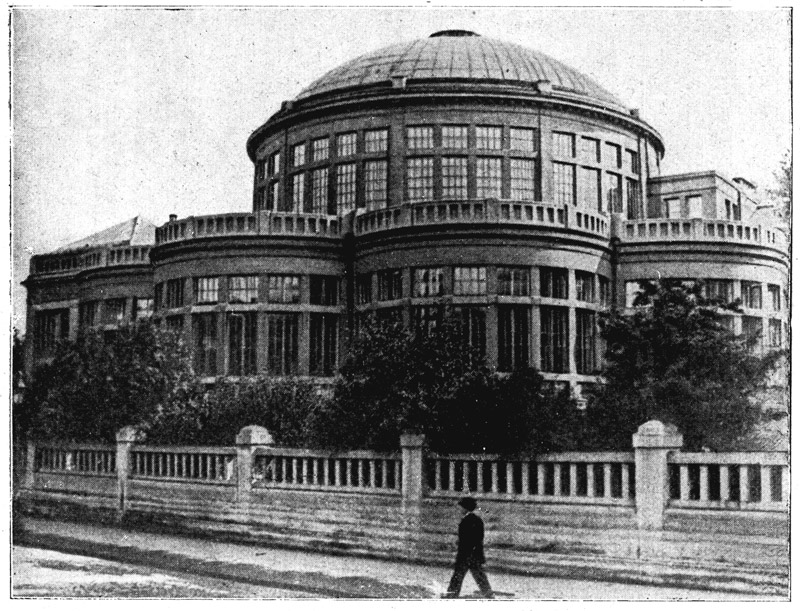

Aber – wie tragisch doch die feinen Fäden der Gesetzmäßigkeiten von den Nornen gesponnen werden! Als Münchens Handelsweg nach Italien geschaffen war, suchte sich der Handel andere Wege. Die Isarstadt nahm nur einen ganz kurzen Anlauf zur Handelsstadt, dann verwelkte diese Blüte, und München blieb Residenz und Landstadt wie vordem.