|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Et vous, dont l’étrange parure

Me retrace l’hiver même au sein de l’été,

Alpes! votre fière structure

Des dons que nous fit la nature,

Doit marquer la stabilité.

Ah! que j’aime vous voir dominer sur les nues,

Quand le soir, à regret quittant ces bords chéris,

Phébus prête au cristal de vos cimes chenues

L’éclat de l’améthyste ou les feus du rubis!

Vous n’offrez aux regards que l’image cruelle

D’un climat triste et rigoureux,

Où l’oeil se perd au loin dans les rochers affreux

Que couvre une glace éternelle.

Mais la paix pour demeure a choisi vos vallons... 1

ie friedvoll in der Tat, aber wie hoheitsvoll zugleich, grüßen die Alpen herüber nach unserm

Eiß! Es blinken und es blitzen, von der Abendsonne entzündet, die Firnen vom Titlis bis zum Montblanc und über diesen hinaus bis zur Dent d’Oche. Und es malen, wenn an einem Wintermorgen

2

gewaltige Schneestürme über die Hochgipfel dahintoben und in der aufgehenden Sonne die treibenden Schneewolken wie gleißende Flammen züngeln und lecken, die Alpen dem gefesselten Blick einen Weltenbrand vor. Über den dunkeln Zackenrand der weißen Berge wallt rotes Feuer von Osten und erlischt am

2 Wetterhorn vor dem Glast der glühen Kugel. Ein andermal

3

umschlingt, vor Sonnenaufgang, ein feuerrotes Band am Morgenhimmel Alpen und Jura als altes Geschwisterpaar. Dann aber beleuchtet die Königin des Tages das von der machtvoll hehren Schwester und dem ruhevoll ernsten Bruder zu gemeinsamer Pflege

zwüschen ịịchḁ

4

g’noo̥ne

n Wickelkind. Wir meinen das zwischen Alpen und Jura hingebettete schweizerische Mittelland.

ie friedvoll in der Tat, aber wie hoheitsvoll zugleich, grüßen die Alpen herüber nach unserm

Eiß! Es blinken und es blitzen, von der Abendsonne entzündet, die Firnen vom Titlis bis zum Montblanc und über diesen hinaus bis zur Dent d’Oche. Und es malen, wenn an einem Wintermorgen

2

gewaltige Schneestürme über die Hochgipfel dahintoben und in der aufgehenden Sonne die treibenden Schneewolken wie gleißende Flammen züngeln und lecken, die Alpen dem gefesselten Blick einen Weltenbrand vor. Über den dunkeln Zackenrand der weißen Berge wallt rotes Feuer von Osten und erlischt am

2 Wetterhorn vor dem Glast der glühen Kugel. Ein andermal

3

umschlingt, vor Sonnenaufgang, ein feuerrotes Band am Morgenhimmel Alpen und Jura als altes Geschwisterpaar. Dann aber beleuchtet die Königin des Tages das von der machtvoll hehren Schwester und dem ruhevoll ernsten Bruder zu gemeinsamer Pflege

zwüschen ịịchḁ

4

g’noo̥ne

n Wickelkind. Wir meinen das zwischen Alpen und Jura hingebettete schweizerische Mittelland.

Überschauen wir den bernischen Ausschnitt desselben!

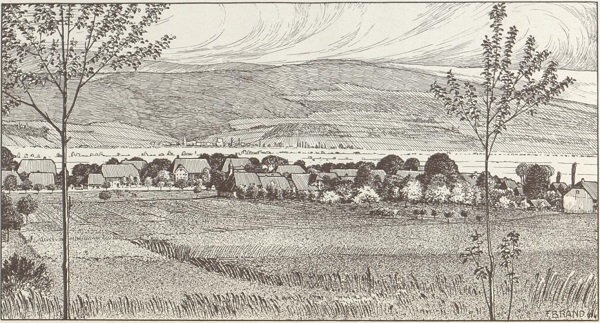

Blick auf Erlach und Chasseral von Vinelz

Vom Signal der Rööti, wie der Höhepunkt der Gäschlere n (s̆s̆), des Gästeler, Gästler oder Chasseral geheißen wird, späht der Blick südostwärts. Als Orientierungspunkt dient ihm, wenn der Himmel günstig gelaunt ist, der Münsterturm in Bern. Sein schimmerndes Weißgrau taucht in das Dunkelblau der Aar, die g’strackts gegen Thun hinaufweist, den Schlüssel des Oberlandes. Die verlängerte Linie führt ins Herz des Oberlandes, wo auf Grindelwalds wetterbraune, malerisch verstreute Alpenhäuser und «Schịịrleni» das helmbewehrte Haupt des Finsteraarhorns trutziglich herniederschaut.

3 Zur Linken aber, wie zur Rechten jenes Aarefadens breiten sich die zwei voralpinen Landschaftsgebilde. Aus Lützelflüh und Guggisberg kennen wir ihre wunderlich zerfurchten Bergwellen, auf deren flachen Rücken und sonnigen Gehängen die Hunderte eigenartig bernischer Mittellandhäuser mit Wohnung, Tenn und Stall mit Bühne unter einem Dach wohl abgerundete «Pụre nhööf» und kleine «Ta gw anerg’schickli» beherrschen. Die entferntesten liegen, wie im Oberland, Stunden weit ab vom stattlichen oder winzigen Pfarrdorf und dem Verwaltungssitz der einheitlichen Kirch-, Schul-, Einwohner- und Burgergemeinde. Einige solche sind chlịịni Kantönli.

Blick vom Jolimont auf Erlach und die Petersinsel

Nun verfolgen wir den Aarefaden in seiner wunderlichen Bremgartenschleife, seinem Lauf nach Westen und seiner mit der ihn bereichernden Saane gleichlaufenden Richtung. Da reißt sich plötzlich bei Aarberg der Fluß aus seinem Naturbette los, wirst sein silberig glitzerndes Band nach der Mitte des Bielersee-Ufers und endigt im blitzenden Schaumgewirr des Hagnecksturzes seinen der Natur abgetrotzten Lauf. Wir wissen: das ist Menschenwerk. Der das Seeland weit und breit verödende Drache des mäisterloosige n Wassers mußte sich la̦ n zäige n: hie dü̦ü̦rḁ gäit’s! und muß nun im 4 Sklavendienste der Blitzkraft Wärme bringen, Licht schaffen, Titanenarbeit leisten.

So seit wenigen Jahrzehnten. Aber Jahrmyriaden zuvor vollendete die Natur selber ein unvergleichlich größeres Segenswerk nach verheerenden Katastrophen. Sie ergoß mit dem Aaregletscher über das öde Schwemmgestein des Urmeeres die nährstoffreiche Bodenschicht, auf welcher nun alle die Berghöfe und Weiler, die durch Bodenbestand unterbrochenen und die stattlich geschlossenen Dörfer des bernischen Mittellandes, sowie des Frienisbergs und seiner Umgebung sich hinbreiten. 5

An Machtenfaltung und Machtbereich übertraf aber den Aar-Eisstrom bei weitem der Rhonegletscher. Jenen links und rechts begleitend oder abdrängend, modelte er das Tiefland des Oberaargaus und des Seelandes als nordbernische Seitenstücke und als südliche Fortsetzer der beiden Voralpengelände zu den ausgesprochenen Dorflandschaften.

Die westliche derselben, unser Seeland im engern Sinne, überblicken wir nun schärfer, wenn wir von des Chasserals zackigem und gewundenem Grat stufenweise absteigen nach Präge̥lz, nach dem Twannbärg, nach Schäärne̥lz oder nach der Festi über Ligerz, oder nach dem Pavillon du Genevret (juniperetum, Räckoltere n) über Neuenstadt, und schließlich nach dem Juwel der Bielerinsel.

Dieses am Sonntag von buntem Leben wimmelnde Eiland — einst eine Totenstatt wie Jahrtausende nachher der Schalte nräin mit seinen keltischen Grabhügeln — ist am Werktag der rechte Ort, um uns das erstaunlich hohe Alter westseeländischer Siedelungen zu veranschaulichen.

Wir blicken empor nach der Windsaagi über Twann, wo (nach jüngster Vermutung Sachverständiger) an dem vor rasendem Bärgluft geschützten Reginastäi n der altsteinzeitliche Jäger aus späteiszeitlichem Kalklöß sein Fụ̈ụ̈rli entzündete. Nachdem der Gletscher die Juraseen ausgehobelt, erhoben sich an ihren Ufern die kunstreich gebauten Pfahldörfer. (S. «Twann».)

Hier wie nirgends erwahrt sich die Stetigkeit der Siedelungsorte. 6 Aber wie verschiedenartig umrahmten keltorömische, spätrömische, burgundische, alamanische Ansiedlungen das linke und das rechte Bielerseegestade!

Die Müntschemiergasse von Ins

Di alt Beereschüür = die alti Post

(Nach einem Gemälde von Baumann, um 1830)

Nicht das Volkstum freilich, sondern die Natur sprach hier das erste Wort. Sie lockte aus den zerschlissenen Kreidemantel des Juragehänges 6 den Wịị nbụụr und wies ihm die zutage tretenden Kalksteine an zum Stedtli-artigen Zusammenschmiegen seiner dicht an den See hinangedrängten ein- oder zweigassigen Dörfer, Dörfchen, Weiler.

Rechts des Sees dagegen boten der leicht zugängliche, mächtige Schalte nrăin und der Tschụlimu̦ng ( Jolimont) das Holz zu den Mittellandhäusern ( S. 3) des Chüehbụụr, welchem Wein und Fisch immer kärglicher den Beutel spicken und den Tisch besetzen helfen. Der rechtsufrige Seeanwohner und der Trockenlandbesiedler unterscheiden sich immer weniger in der Hansanlage. Beide setzten auf den leichten Dachstuhl das schmal- wie breitseitig stu̦tzig Straudach, welches hu̦rti g trochnet, darum nid fụụlet, und dessen Temperaturausgleich im Winter warm gi bt un d im Summer chüehl. Nach seinem Bauplan richtet sich auch das polizeilich gebotene Ziegeldach. Nur verteilt sich dessen Last über einen viel größer gewordenen Ökonomieteil.

Denn u̦f d’Bühni, wo nicht uf de n Meerid, wandern jetzt auch des Mooses erschlossene Schätze, und ihrer wartet e n Stall voll Simme ndaalere n, deren Milch blühende Chĕsereie n auf technischer Höhe behält.

Und im Moos und uf dem «guete n Land», wie gablet und zablet das beim pflanze n und bu̦tze n (jäten), häüe n und su̦mmere n! Vierjährige bis achtzigjährige Familienglieder, die tụ̈ụ̈re n Dienste nlöhn ersparend, eilen vielleicht e n Halbstun͜d wịt von einem Acherli oder Mätteli, Riemli und Blätzli, Strumpfban͜d oder Hoose ndreeger zum andern. Ein in seiner Buntheit nirgends sonst gesehener Wechsel von Formen und Farben malt dem Auge eine Flurzerstückelung vor, welche auch nach längst erloschenem Flurzwang noch lebhaft an die Gewanne der altdeusch sippenmäßigen Dorfschaften erinnert. 7

Zu derart zersplittertem kleinbäuerlichem Besitze nah und fern dem geschlossenen Haufendorf tritt ab und zu ein Einzelhof in Gegensatz: die Berggüter des Jolimont (Erlach) und der vordern und hintern Bụdléi (Vinelz), die Talgüter der un͜dere n Bụdléi, des Ried und der Mụụrstụụde n (Ins), der Fägge n (Brüttelen), der Kanalmühli (Treiten). Ein so alter Hof wie der letztgenannte kam freilich mit der frühern Weid- und Holzgemeinde seines Dorfes in Konflikte (s. «Ackerkrume») und macht es verständlich, wie noch ältere Höfe zu eigenen G’mäinli sich anszuwachsen strebten. Der Gu̦u̦rzele n (curticellum, 7 «Höfchen») gelang dies auf die Dauer nicht; ebensowenig der alten Hüttengruppe Äntsche̥rz, welcher sogar eine eigene Kirchgenössigkeit in Gampelen eignete. Das einzig verbliebene Haus gehört nun der Anstalt Tschugg. Zu eigenen Duodezgemeindchen erwuchsen dagegen die alten Höfe Mụlle n, diese Enklave von Erlach, und Gäse̥rz, diese um zwanzig Minuten von Brüttelen entfernte Gruppe der fünf Bauerngüter. Als es deren drei weitere zählte, unterhielt es es äigets Schüeli. Nun bildet es gerne mit Brüttelen eine Wald- und Schuelg’mein, wie von jeher Mullen eine Schulgemeinde mit Tschugg.

Als eigene Dorfgemeinde war bei seiner Gründung Witzwil (s. d.) mit seinen acht Höfen (Linden-, Tannen- usw. Hof) gedacht. Nun ist es Korrektionshaus, wie d’Anstalt z’Eiß und Sant Johannse n für Zwangsarbeit eingerichtet sind. In dem einst gleich reichen und stolzen Kloster Frienisbärg nähren, wie zu Worbe n, Gemeindsverbände ihre wirtschaftlichen Invaliden. Die noch mehr bedauernswerten Fallsüchtigen aber sammelt die Berner Kirche im einstigen Her re nhụụs Tschugg, wie vorher in dem unmöglich gewordenen Her re nbaad z’Brüttele n. In diesem herbergt nun der Staat erziehungsbedürftige junge Mädchen, wie ebensolche Knaben im Schloß Erlach. Dieses stolze Schloß ist eine der vier seeländischen Burgen, welche in ihren Mauern oder deren Nähe geschichtlich bedeutungsreiche Stedtli bargen.

Ohne solchen Rückhalt ist die Hase nburg oberhalb Vinelz in die Versenkung blasser romantischer Erinnerung getaucht.

Ein so vergangenheits- und zukunftsreiches Stück Erde ist das Seeland, aus dessen unerschöpflicher Lebensfülle wir nun in zwei Bänden e n-paar-igi (einige) Einzelbilder herausarbeiten.

1

Aus dem einst berühmten Gedicht

La vue d’Anet (S. 16 der Mittelpartie der — 1756 erstmals erschienenen —

Poésie et opuscules philosophiques)

de feu M. le Prof.

Lerber, membre du Conseil souverain à Berne. MDCCXCII.

2

Wie am 8. Jan 1912.

3

Wie am 8. Febr. 1912.

4

Diese Schreibung rechtfertigen wir unter

«Dach und Fach».

5

Vgl. Dr. Hermann Walsers «Dörfer und Einzelhöfe» mit der Karte S. 39.

6

Vgl.

Hoops 1, 42.

7

Vgl.

Hoops 1, 41 ff. und bei Walser aaO. den Grundplan von Treiten (S. 12)

Seeländisches Leben im Spiegel seeländischen Sprechens. Ist nun freilich, wie man weiß, dieser Spiegel bei der heutigen Abtragungs- und Ausgleichsarbeit an den Mundarten allzumal z’Blätze nwịịs erblindet, brüchig, rissig, verzogen, so ist das nid hurti g in einem Maße der Fall wie hier. Zum intensiv gesteigerten Weltverkehr kommt das Unglück all der Brände, welche wie 1848 in Ins fast alle mundartkundlich wertvollen Dokumente vernichtet haben.

So gäben die Erinnerungen der «ältesten Leute» eines der eng umzirkelten Seelandsdörfer während der kurzen Ausholungsfrist weniger Jahre kein Buch, wo si ch der weert weer (es in die Welt zu setzen). Um so interessereicher wird das Bild sein, in welchem bodenständiges Sprachgut des gesamten Seelandes relieffähige Lebensgebiete einigermaßen 8 widerzuspiegeln vermag. Wir geben darum z. B. in Flurnamen allgemein seeländisches oder doch dem ganzen Amt Erlach eigenes Sprachgut, schreiben das Lebensbild des Generals Weber brüttelerisch und durchsetzen das Kapitel «Witzwil» mit städtisch-erlachischen und gampelerischen Sprachproben, räumen aber immerhin, wie selbstverständlich, in diesem Inser-Buch dem nach Möglichkeit rekonstruierten Eißerisch die Führerrolle ein.

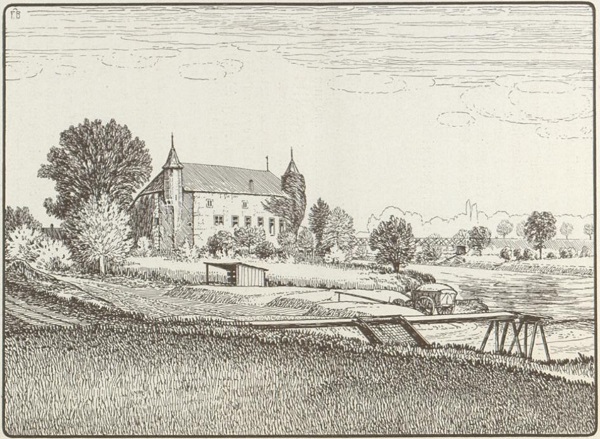

Schloss Erlach

Nach Aberli, ca. 1783

Erleichtert wird uns die Arbeit, wo die dörflich gesonderte Geselligkeit des Seelandes — in welchem keineswegs der Kirchturm, sondern das neuere Schultürmchen und der alte Dorfplatz zur sprachlichen Einheit führt — «gelungene» Ausdrücke von recht lokaler Heertchu̦ft geprägt hat. Solcher Art sind z. B. die Sätze, mit welchen bereits Konfirmanden der nämlichen Kirchgemeinde enan͜dere n d’Reed verantere n, was natürlich der Liebi käi ns Ha̦a̦r schadt. Die Sprachunterschiede werden begreiflicherweise mit der größern Spärlichkeit des Verkehrs noch auffälliger.

So z. B. zwischen Aarberg und Siselen. Ihre Entfernung beträgt fünf Viertelstunden, was zu der wortwitzigen Vertröstung geführt hat: Was säist du, du häigist i n dị’m Leebe n no käi n gueti Stun͜d g’haa n? Lauf nu̦mmḁ n vo n Arbeerg uf Si̦i̦sele n (oder: vo n Biel uf Pieterle n), de nn hesch t e n gŭeti Stun͜d!

«Ga̦ n Si̦i̦sele n sị n se̥ ’gange n, gället!» wiederholt spottend der Aarberger, der, außerhalb des Gebiets der Stammsilbenlängung wohnend, gemäß der eigenen Sprache u ̦f Sịsele n geit, der die 10 inserischen Mĕrtrụ̈ụ̈be̥lli (Johannisbeeren) als Meertrụ̈̆beli pflückt usw. (Vgl. die Lyßer Proben unter «Moorkultur».)

In der Altstadt Erlach

Mit dem Aarberger aber teilt der Siseler, der bis 1803 dem Nidauer Amt als dem un͜dere n G’richt zugeteilt war, das vordere a. 1 Auch er wird also, wenn er den kleinen Wagen nicht bequemer wenden kann, d’s Wäägeli hin͜der ụmmḁ traage n. Den eine Viertelstunde entfernten Kirchgenossen aus Feisterhénne n aber, der als Obergrichtlicher von jeher zum Amt Erlach gehörte, läßt er spottend d’s Wöögeli hin͜der u̦mmḁ trooge n. Dieser a̦ ist überhaupt ländlich erlachisch, klang jedoch im alten Müntschemier so auffällig als enges o, daß der Inser spottete: Der Koori (Karl) isch i n d’Rääbe n go hocke n. D’s Moorei isch i n d’Chuchi go d’Soch moche n. Du̦ het es du̦ acht Chochcheli (Tassen) verschlooge n. Der Votter het bbouget («gebalgt», geschimpft).

Das ä in «Rääbe» hält die Mitte zwischen dem sehr offenen ä der Zürcher, der Oberhasler usw. und dem ganz engen ẹ, welches in der Galser Schẹẹri oder den Galser Schẹẹrine n («les» ciseaux) bis zum Überdruß wiederholt wird. Von diesen, ẹ in Bẹẹr (Zuchteber) unterscheidet der Inser und der Vinelzer den immerhin als e zu schreibenden, wiewohl offenern Laut in Beer (Bär), i ch weer (wäre), Beerg usw.

Waai n me̥r haai m? hää — (hein)? klingt des alten Lüscherzers Einladung zum Geleit nach Hause. Die ländlich Erlachischen außer dem alten Strich zwischen Brüttelen und Siselen sprechen äi, hüten sich aber instinktiv, auch altes î oder in in diese Strömung zu ziehen. Kein echter Inser wird sich «Äißer» statt Eißer nennen und etwa von der «Cheeseräi z’Äiß» statt von der Chĕserei z’Eiß sprechen. Äi reicht auch über den Bieler- (nicht dagegen über den Murten-) See hinüber. Desgleichen (außer in Lüscherz) au statt ou. Der Baum ist der Bạum, die Frau die Frạu; Bäume sind Bäüm. Das Heu ist dem Inser Häü, dem Vinelzer Höü, dem Lüscherzer Häi; der Reif am Faß ist dem Lüscherzer ein Räiff, dem Inser ein Räüff, der Weibel letzterm jedoch der Wäibel.

Man sagt nicht Klee, sondern Klee̥! korrigierte ein Inser, der aber erst recht auch ein Müntschemierer oder ein Gäserzer hätte sein können, als Sprachlehrer. Häit er schoo̥ n z’Moorge n g’haa n? kann der Inser fragen und vom Gampeler zur Antwort bekommen: Nääi n, Halbsti̦i̦fel. Klang dieses oo̥ in alter Sprache erst recht breit als u̦ä oder gar als ŭ̦ää, so war der spöttische Bescheid doppelt angebracht.

11 Junge Inser ersetzen diese fallende Zweigipfligkeit der oo̥, ee̥, öo̥, die man sich übrigens keineswegs etwa als durchgreifend denken darf, durch glatte Länge. Sie unterlassen ebenso, gleich den alten Insern des Oberdorfs und selbst noch Jungen in Kerzers der Riemme n z’zieh n, d. h. in angelegentlicher betonten kurzen Sätzen aus den Stimmausklang (die Kadenz) ein eigenes Schwergewicht zu legen. «Warum düngst du deine Reben, da sie doch keine Trauben mehr versprechen?» U nd de nn d’s Chrụụt? U nd d’Boo̥hnäää!

Dieses «Chrụụt» muß man sich also ebenfalls fallend zweigipflig denken, im Gegensatze zum Chrụ̆t, Zị̆t, wị̆t der glatten Rede in Ins, dem Chrụụd und dem Zụ̈tt der am altertümlichsten sprechenden Lüscherzer und Gäserzer. 2 Das energische «Nehmen» des schließenden Schlaglautes steht abermals im Zwiespalt mit dem baslerisch weichen Daag, Bụụr in Stärkewechseln wie guete n Daag, Pụụre ndochter! Reibelaute klingen auslautend ebenfalls merklich scharf; man ist beinahe versucht, wie Fueß auch Hụụß und wie döörffe n auch er daarff zu schreiben. Im Zusammenhang damit steht die Vokalkürzung vor wirklich gedoppeltem ss und ß: e n Hụ̆ffe n wị̂ße n Haaber. Daß ch die analoge Rolle spielt, liegt nahe. Ebenso die süddeutsche Aussprache des k als ggch außer in inserischen Archaismen wie: das soll der Gü̦ggel bi̦gge n (picken)! Auch die Untertanenschaft und Nachbarschaft des Basler Bistums ist hieran beteiligt. Bloß das alte Dü̦sche̥rz (s̆s̆) und Hălffe̥rmee (Alfermee), das doch seinerzeit seine Zugehörigkeit zur Kirche Sutz in der Kahnfahrt über den See betätigen mußte, spricht noch von Huṇ’gg un d Angge n.

Ein ganz besonderes Augen- oder vielmehr «Ohrenmerk» beansprucht das l. Daß statt seiner im Auslaut das ḷ auch hier eingedrungen ist, versteht sich beinahe von selbst. Doch gibt es neben dem Städter auch schlichte, alte Inser, denen Saḷz oder sogar Souz (wie z. B. in Finsterhennen), Voogeḷ u dgl. buchstäblich im Ohre n weh tuet. Sporadisch hört man dagegen im ältern Seeland für inlautendes ḷ einen ganz leisen Lippenanschlag; so gehen Safnerer nach Soḷotu̦u̦rn, und so baten um 1880 in einer zu Mullen niedergelassenen Familie Tribolet (Löffel) die Kinder um e n chḷäi n Broot. Dieses ḷ fiel auch in Tschugg derart auf, daß es auf dem Wege belustigter Nachahmung einige Zeit als «Endemie» die Sprache beherrschte. 3 Es fehlte natürlich nicht an witzigen Nachahmern dieses «Tschuggerisch» im übrigen Erlachamt, welche als Lippenprobe das Histörchen dichteten: E n Muḷḷer (aus Mullen) ist zum Müḷḷer i n d’Mühḷi gfahre n. Aber der Sack het i n ’men Eggeḷi es 12 Löcheḷi g’haa n, u nd da̦ ist e n chḷäi Wäize\n ụụsa g’rü̦ü̦deḷet. We nn mḁ n dää n g’mahḷe n hätt, es hätt Mähḷ g’gää n, mi hätt ḁ-mene n Chindḷi drụụs es Weggeli chönne n bache n. Wie dieses ḷ, ist nun auch das im Gegenteil ganz eigenartig scharf und spitz klingende l des Insers am Erlöschen. Wir deuten es erinnerungsweise mit Schreibungen wie Vööge̥lli an, was ja nicht zur Verwechslung mit dem andersartigen, breiten ll des Grindelwaldners und Oberhaslers führen darf. In seiner Intensität hat das Inser l etwas, das an die merkwürdige Mischung des l und r in Kerzers erinnern kann.

Führen wir noch an, daß der Twanner ï̦ber de n See ï̦ï̦berḁ luegt, der Gerlafinger aber und gleich ihm der alte Inser uber de n See u̦u̦berḁ (der jüngere Seeländer sagt über), so haben wir den Raum dieser Skizze erschöpft. «Twann» wird sie an gegebener Stelle detaillierter ausbauen.

1

Beschrieben in Sievers Phonetik.

2

Vgl.

Zimm. 3.

3

Gemeindeschreiber Garo in Tschugg

«Seeland» — ein allerdings recht unscharfer Begriff! Dem Namen gemäß ist es ein Gelände, das den Bielersee̥ 1 mit umfaßt, an die Nordostecke des Neue nburgersee stößt und im Süden den Mu̦u̦rte nsee̥ zum unfernen Nachbar hat. Als seine Grenzen lassen sich bestimmen: di alti Aar von Grenchen südwestwärts verfolgt bis zur Mündung der Saane n, und dieser Fluß bis Lạupe n; von hier eine westwärts an die Brue̥ije n gezogene Linie und der Lauf dieses kanalisierten Flusses; nach Norden der Karnaal der Zi̦hl und von der Bernergrenze zwischen Lan͜dero̥ n und Neue nstadt weg erst der an das Juragehänge angelehnte Seeküstenstrich bis Biel, dann der ebensolche Streif am linken Aarufer bis zur Bernergrenze zwischen Längnau und Grenchen.

Diese Grenzen schließen die Ämter Erlach, Nidau und Büre n in sich und schwanken bloß hinsichtlich des zu dem letztem mitgehörenden südöstlichen Juragehänges zwischen physikalischer und politischer Bedeutung. Ebendieses Schwanken läßt die Amtsbezirke Neue nstadt und Biel bald dem Landesteil Seeland, bald dem Landesteil Jura zuerkennen. Die Orte Neuenstadt und Schaffis ( Tschaafiz) liegen ja am Seestrich, wie der bezirksweise zugehörige Desse nbärg auf der hoch 13 darüber gebetteten Juraebene. Nicht anders verhält es sich mit Biel und Bözinge n gegenüber den Höhenorten Magglinge n und Leubringe n. Die natürliche Nordostecke des Seelandes bildet der Zusammenlauf von Aare und Emme östlich von Sóllo̥du̦u̦rn, dessen Umgebung so tief in die Seelandsversumpfung und -entsumpfung verstrickt ist.

Aus Erlach

An der alten und neuen Aare sodann liegt A arbärg als Sitz eines Amtes, dessen westlicher Teil in Land und Volk durchaus seeländisches Gepräge trägt, und dessen gesamter Bezirk wegen der politischen Zusammengehörigkeit gelegentlich ebenfalls in den Betrachtungskreis «Seeland» fällt. (Man denke z. B. an Schüpfe n als das bisherige Zentrum des seeländischen Wagner- und Schmiedemeistervereins.) Entsprechend verhält es sich bei dem Amtsbezirk Lạupe n links und rechts der Saane mit einem historisch so wichtigen Ort wie Gü̦mmene n. 2 Mit Freiburg teilt sich Bern in das ausgesprochen seeländische Gebiet von und um Cheerze̥ rz und teilte es sich bis 1802 in das physikalisch nicht minder seeländische Murte nbiet. Zu diesem gehört das rein freiburgische 14 untere Mi̦ste̥llach (Wistenlach, Vuilly), während der obere Strich am linken Murtenseeufer waadtländisch ist. An den Leiden und Freuden des Seelands beteiligte und beteiligt sich auch der waadtländische Strich der obern Broye über Wịflisburg (Avenches, Aventicum) hinaus bis Bätterlinge n (Peterlingen) oder Báijeere n (Payerne). Das nämliche gilt vom Neuenburgischen links des Zihlkanals. Der bildet nun z’dü̦r chwägg ( S. 27) die Kantonsgrenze, während über die vormalige Zihl die bernischen Gemeinden Gample n und Gals häi n überḁ g’reckt in die neuenburgischen Gemeinden Samm Pleesi (Saint Blaise), Gŭ̦rnạu (Cornaux), Gri̦ssḁch (Cressier), Spängi̦z (Epagnier), Hụ̈ụ̈sere n (Thielle), Waabere n (Wavre).

So wirft, wo der Stoff es unweigerlich mitgibt, unser Buch Streiflichter auf das im weitesten Sinne gefaßte Seeland als einheitliches Naturgebilde. Zumeist jedoch zieht es seine Kreise enger; und als mundartkundliches Werk verlegt es seinen Schwerpunkt nach demjenigen Teil des bernischen Seelandes, in welchem das Bärndütsch nach zwei Seiten hin gegen wältschi (französische) Mundarten sich in höchst interessanter Weise seiner Existenz und seiner Eigenart gewehrt hat, ohne irgendwelchem Chauvinismus zulieb gegen den Strom der Zeit schwimmen zu wollen. Dieser Teil ist das Erlḁchamt. Als südwestliche Bucht des Seelandes i n d’s Wältschlán͜d vorgeschoben, spitzt es sich gegen den Vierländerstein beim Fäälbạum (La Sauge) hin zu, an welchem der Kanton Bern, d’s Frịịbe̥rgpiet, d’s Wa adtland und d’s Neue nburgische n zusammenstoßen. Die ausgedehnteste Kirchgemeinde des Erlacheramtes aber ist Ins; dies ist bedeutend größer als Gample n mit Gals, Vinẹlz mit Lü̦̆sche̥rz (s̆s̆), Si̦i̦sele n mit Feisterhénne n und selbst als Erlḁch mit Mu̦lle n und Schu̦gg (Tschugg). Denn Ins umfaßt die Einwohnergemeinden Eiß, Möntsche nmier, Träite n, Brü̦ttele n und Geese̥ rz. Nicht die Größe ist es indes, welches uns Eiß ( Ins, Anet) als Mittelpunkt der volkskundlichsprachlichen Arbeit dieses Buches wählen ließ. Es ist vielmehr die schon aus der Inhaltsübersicht hervorgehende, erstaunliche Fülle und Mannigfaltigkeit des Stoffes, welche Ins, diese kleine Welt für sich, als den einen Vertreter des Seelandes geradezu aufdrängt. Der andere wird Twann (Band V) sein; vgl. Vorwort S. VIII.

1

Man bemerke ein für allemal unsere stillschweigende Unterscheidung zwischen allgemein seeländischer und speziell inserischer Aussprache von See und See̥, Bärg und Berg, breit und bräit usw. Vgl. übrigens das Vorstehende und das Wortregister.

2

Vgl.

Lüthi, G.

Schwankende Grenzen umschließen, wie das Seeland, auch das einen bernischen Landesteil benennende «Ämme ntaal» mit seinem Gewirre hoher und scharfer Eggen, und das im engsten Sinne so geheißene 15 Mittelland zwischen Frịịbe̥rgpiet und Emmental. Die gleichlautende Benennung für den Strich zwischen Jura und Alpen ist eine schärfere und paßt zudem weit besser als der Name «Hochebene» zu der formenreichen Oberflächengestalt, an welcher auch das Seeland teil hat. Von solchem Reichtum reden schon die bloßen Namen, deren wir hier zunächst ohne irgendwelche geographische Ordnung und unter Verzicht auf Erklärungen 1 eine Anzahl aufführen.

Leiten wir indes die trockene Aufzählung mit einer romantischen Lokalsage ein. Der Wanderer zwischen Vinelz und Lüscherz sieht rechter Hand die Hoofmḁ nsflueh trotzig stu̦tzig nach dem Bielersee fallen. Ihre Zinne erstieg in einer düstern Verzweiflungsstunde auf seinem Leibroß ein Besitzer der nahen obere n Budlei, Hofmann mit Namen, und stürzte sich mit verbundenen Augen samt dem Pferd in die schwindlige Tiefe. An Rittergestalten erinnern auch die Burgflueh und die Schloßflueh über Twann. Die letztere gewährt einen prächtigen Überblick der drei Seen und der Aare bis Solothurn. Über Twann liegt die Trömmelflueh, über Pieterlen die Chilche n- und die westlich davon sich erhebende Westerflueh. Zu Brüttelen gehört die geologisch wichtige Flueh ( S. 43) über den Flüehstụụde n, zu Gals die Flueachere n, zu Ins die San͜dflueh usw. Keltisch-romanisch entsprechen die Formen roc, rocca, roche, Roche, Rochette, 2 Rótschette n (Biel), rotzette, rotze, vielleicht auch der Rotzere nstäi n als Müntschemierer Flur. Wir lassen einige Namensanklänge folgen. Im Tal von Nugerol lag 1283 das «Lechen» Rochten; 3 und Rogget hieß einst ein Ort zwischen der Flueh bei Twann und dem Gut Engelberg. Reben von Engelberg und Rogget kamen 1235 vom Freien Ulrich von Ulsingen an das nidwaldnische Kloster Engelberg. Hinwieder schenkte 1246 oder 1247 Ritter Peter «vom Turm» (der Burg bei Landeron) 4 der Abtei Sankt Johannsen die Rebe «Roggetta vor dem Turm». 5 1267 erhielt das Johanniterhaus Münchenbuchsee die Rebe von Rochet. 6

Gääij (jäh) abfallen kann auch der Räin (Rain), 7 während viele der g’räinetige n Flurstücke wie die Räinacher, die Stellen un͜der de n Räine n, der See- (Vi.), Rịffli- (Tr.), Schụ̈ụ̈r-, Hoge n- (Lü.) und alle die Inser Band-, Häftli-, Zu̦u̦g-, Gịbe̥lli-, Falle n-, Hoh-, Sperr-, Niggiräin und der Schalte nräin ( S. 16) sich nicht steiler abdachen als manch ein ụụfgähnd Acher.

16 Der Name Schalte nrăin gilt heute für den ganzen Höhenzug zwischen Ins und Lüscherz. 8 «Rain» wird für den Blick z. B. von der Mụụrstụụde n nordwärts besonders auffällig erklärt durch die im Sommer sich bunt abhebenden Stufen, welche durch das alljährliche Pflügen der schmalen, langen Ackerstreifen ohne aa nfu̦u̦r che n herausgebildet worden sind. Die sehr stu̦tzige n oder stü̦tzige n Räine (steilen Raine, die Stü̦tz) zwischen jenen Streifen bedeuten nämlich immer noch Marchen. 9 Zugleich stellen sie augenfällig die Stufen dar, welche mehr oder weniger deutlich auch am große n (1742) und chlịịne n Schalle nbärg über Gampelen, am Ri̦mme̥rzberg (Ins), am Stịịgacher (Si.), am Acker der Stịịg ụụf (Gä.) und am Stịịger (Ga.), an den Acheren uf dem Stịịger oder den Stịịgerachere n (Erl.) zu erblicken sind. 10

Bloß an den Berghang ist auch gedacht bei den Ha̦a̦l de n, also der zu «chieren u nd helte n» (Lg.) stellbaren Halde. (Vgl. die neue Hal de nbrügg zu Bern.) Die seeländische Aussprache Hoole n verleitet Ortsfremde, an Hohlweg zu denken. Allein es «haldet»: hoolet an all diesen Stellen i n de n Hoole n und un͜der der Hoole n, an Hoole nacher und Hoole nmatte n, Hoole nreebe n, Hoole nstäi n, an den Erlach-, Pie̥ro-, Du̦u̦rni-, Heer re n-, Münchhoole n oder besser mundartlich: Möönhoole n ( S. 34). Dagegen liegen die Hohlirääbe n zu Tschugg wirklich an einem tief eingeschnittenen Hohlweg. Einen Hohle nwääg hat auch Treiten.

Eine un͜deri Site n gibt es zu Siselen und Finsterhennen.

Der Büel zu Walperswil, der nach alter Deutung auch in «Biel» (vgl. jedoch die ansprechendere Zurückführung aus den keltischen Belenus) wiederkehren soll, erinnert an den Gemeinnamen Bu̦ggel. Ein Synonym dieses buhil, Bühel, Bïel steckt im Hu̦u̦bel (Mehrzahl: Hu̦u̦ble n und Hü̦ü̦ble n): dem u̦ssere n Hubel, dem Mistelacher-, Schloß-, Fägge n-, Baali-, Dählisandhubel.

Gals mit Grissachmoos

Der Fägge nhubel und die Fägge nmatte n zu Brüttelen gehören zu dem dortigen Heimwesen die Fägge n, deren Name uns erstmals 1647 11 begegnet. Die Berner Regierung bewilligte dort 1774 einen Einschlag an Wilhelm Heinrich Löffel und 1776 einen solchen an Samuel Hauen. Bekannter 12 ist die Fägge n als Heimat des Generals Weber (s. d.). Was den Namen betrifft, so ist er vielleicht mittelst alter Lautformen wie bi̦gge n (picken), wi̦ggle n und Wi̦ggel (s. u. 18 «Dach und Fach») als verdunkelte und damit die Spielform der Fägge erklärende Mehrzahlform von Fäcke n deutbar, wozu ein Überblick der Hausstätte von der Brüttelenstraße aus nicht übel stimmt. 13 penna aus « pet-sna» ( Walde 573) und fëd-ara, Feder. Es wäre dabei all die ausgebreiteten Flügel eines Vogels gedacht, an welche der Rücken und die Abhänge einer Höhe erinnern können, ähnlich wie bei keltischem penn und lat. pinna, penna in Pennelocus. (Über diesen Namen wird anläßlich der Besprechung von «Chablais» ( Schăbli) im nächsten Kapitel zu reden sein.) An den Kamm ( Chamme n) des Hahns hinwieder: die lat. crista, frz. crête gemahnen Namen wie im Greischi (s̆s̆), die Greutsche n, schwerlich der Gräschiacher. Einen Chanzel hinwieder erblickt die Phantasie in der ersten Umbiegung der Tessenbergstraße über Twann, während das Chänzeli unfern des Brüttelenbades eine herrliche Überschau des gesamten Alpenkranzes gewährt. Ein prosaisches Gegenstück dazu bieten die eingetieften Erlacherreben i n de n Mueßhääfe n und der Faßbode n (Ga. 1811).

Eine eigenartige Namensgruppe eröffnen das Tschü̦ppeli (ein heute zwiefaches Bauerngut) bei Gaicht, der Tschü̦pplisbärg und die Tschü̦ppelirääbe n über Müntschemier. Man denkt bei ihrem Anblick an die «Kuppe» als ursprüngliche Bedeckung des «Kopfs» 14 in Form einer cuppa, coupe. Eine Kuppe im geographischen Sinn ist der Hügel, auf welchem das heute so ansehnliche Dorf Täuffele n sich hinbreitet. (Über den Namen s. «Twann».)

Die Vorstellung eines Höckers ( Hooger) scheint zu liegen in dem heute zum Abstraktum verblaßten «hoch»: höo̥ch, altinserisch hööj, und Höo̥chi, uf der Höo̥chi, Höo̥chiacher, Hŏ chliebi.

Die Begriffe «hoch» und «bergend» vereinigen sich ebenso im Berg, wie «hoch» und «nährend» in «Alp». Als solche diente einst auch der Wistenlacherberg, häufiger der Gäümḁne n. oder Gäümḁ nberg geheißen. Dieser Name erinnert ganz auffällig an den Chaumont alter Urkunden. Hin͜der dem Bärg (Si.) ist eine Partie des Burgwaldes, welcher kurzweg der Bärg heißt. Wir verzeichnen ferner die Chrääije nberg (Br. Ins, Erl., Gals, Mett) und den Bü̦tte nbärg (s. u.), den Gịịrispärg (Si.), den Rimme̥rz- (nach einem Geschlecht Rimi) und den Schalle nbärg (Ga.). Galsbärg heißt heute ein Teil und hieß früher die Gesamtheit des anderwärts und besonders in «Deutsch und Welsch» besprochenen Jolimont, alt volksmäßig: Tschụ́limung, Schụ́limung, alt Souslemont oder auch Suslemont, nun natürlich auch Schólimong. Ein Name wie Mụ́ntel 19 und Mú̦ntääni, der Mu̦ntlig und d’s Mú̦ngerụ̈ụ̈, wie Maus über Gümmenen, 15 wie Chaumont, Tschú̦mun̦g. Der auf diesem Liebling der Neuenburger 1912 errichtete Aussichtsturm mit Scheinwerferstation zieht u. a. das viel besprochene Möntschemier in seinen Bereich. Die vier ältesten Häuser dieser heute sehr ansehnlichen Ortschaft heißen zum Bärg, wie eine Flur in ihrer Nähe vor dem Bärg sich ausdehnt. Drei jener Häuser lagen schon vor Erstellung der Kerzersstraße in deren Linie. Schöne nbärg aber ist angeblich der älteste Name der ganzen Ortschaft. In dieser wohnte 1607 Hans Schönenberg (vgl. den Geschlechtsnamen Guggisberg). Im benachbarten Treiten erscheint 1753 als Burger ein Jakob Schönenberger, und ebendort taucht 1834 das Geschlecht Schöne nberger auf. Bẹllmŭnd (bei Nidau) und der Bélle̥gaarte n ( Bellegarde, Vi., Name einer Höhe mit prächtiger Aussicht) sind parallele Ortsnamen. 16 Der heutige Name Möntsche̥mier, Mü̦ntschemier aber geht durch die Formen Menschenmir (1810), Mintschemir (1718), Münschemier (1549. 1749), Münschenmeier (1644), Müntschenmeier (1605), 17 Mintschenmier (1577), Müntschimier (1563), Müntschenmier (1409), 18 Müntzimier (1396), Muntschimir (1332), Munschimier (1229), Munchimier (um 1225), Munchimir (1221), Munchimur 19 (1185) 20 auf eine Form zurück, welche durch Jahn ebenso als munitio mira gedeutet werden wollte, 21 wie die ungebräuchlich gewordene französische Form Monsmier aus mons mirus.

Unwillkürlich denkt man hier an die Pension Montmirail (oder nach häufigerer Schreibung Mon mirail, 22 mundartlich deutsch «Mu̦mme̥raal») 23 auf einer kleinen Erhöhung nächst dem Schloß Thielle auf der Neuenburgerseite bei der Zihlbrücke als der Kantonsgrenze. Denken wir zugleich an den «Spiegel» 24 (z. B. am Gurten) als einstigen Ausguck zu militärischen Zwecken, sowie den Chapf und das Chapfli( über Twann, so begreifen wir Jahns Vermutung, es möchte jener «Berg», an welchem Müntschemiers vier älteste Häuser lagen, als Beobachtungsposten gedient haben. Jahn erblickte (1850) an ihm künstliche Auftragungen, welche nun freilich durch die starke Ausbeutung des von Fluß und Gletscher aufgetürmten Kieslagers (s. u.) spurlos weggeräumt sind.

20 Bis indessen eine wissenschaftliche Erklärung felsenfest dasteht, möge man sich an dem doppelten etymologischen Späßchen erbauen, welches wenigstens dem deutschen Namen angepaßt ist. Nach einer entvölkernden Pest (oder einem Erdbeben) berieten die wenigen Überbliebenen, was nun zu tun sei. Sie gelangten jedoch zu keinem gedeihlichen Ratschluß und gingen mit der Klage auseinander: O, mier arme n Möntsche n, mier! Später flackerte aber doch etwas Lebensmut erst in diesen jungen Männern, dann in jener Mädchenseele auf; es kam zum Wettbewerb mehrerer Herren der Schöpfung um die einstweilen einzige zukunftsfrohe Spenderin einer mündlich besiegelten Zusage: Mü̦ntschi mier! Nein, Mü̦ntschi mier!

1

Vgl. dagegen

Lf. 3-33;

Gw. 3-18;

Gb. 1-6; 17-28.

2

Jacc. 388.

3

Font. 3, 350.

4

Auf den «Turm» bei Landeron weist noch heule der Flurname Mont de la Tour, sowie le ruisseau de la Tour.

5

S. «Twann».

6

Mül. 463 f. auf Grund der

Font. 2, 155. 283. 678.

7

Vgl.

schwz. Id. 6, 979 ff.

8

Der topographische Atlas nennt ihn in unrichtiger Verallgemeinerung «Großholz».

9

Vgl.

Kluge 362.

10

Vgl. Steige (1196) für Gsteig b. S.

11

Schlaffb. 1, 145.

12

Ebd. 330 f.

13

Vgl. «Fäcke» als umgestelltes mhd.

vëttech (

schwz. Id. 1, 728 f.), urverwandt mit

14

Kluge 258, 272.

15

Scheint direkt auf

mons zurückzugehen wie etwa

fonds auf

fundus; vgl. auch

chenu (

S. 1) aus

canus.

16

Vgl.

Bellaluex,

Bellalui zu

Luex =

lei (Felswand) und die Lore-lei: nach

Jacc. 29; vgl.

Kluge 284.

17

Urb. Mü. 46. Ebd. 43.

18

Ebd. 1.

19

Font. 2, 31.

20

Ebd. 1. 478.

21

Jahn KB.; vgl.

Mül. 368.

22

Dieses «Mummeral» (vgl. Rudolf im Mummerahl 1806) ist die Gründung eines

Tribolet. Sie kam als Château Tribolet an einen Tscharner und 1693 an David Lerber. dann als Montmirail an den Baron General François de Langes de Lubières. Dieser hat, wie man vermutet, den neuen Namen als Erinnerung an sein Heim in Frankreich mitgebracht. Durch die Geschwister von Wattenwyl aus Bern kam die Besitzung 1722 an die mährischen Brüder, und ein Besuch des Grafen von Zinzendorf machte sie zu herrenhutischem Eigentum. Bis zur Stunde ist Montmirail eine stark frequentierte Mädchenpension. Vgl.

Quart. 3, 232 242.

23

S. «Rüstig».

24

Aus

speculum; vgl.

speculari, ausschauen.

|

|

Studie von Anker |

Eine Vereinigung von Erhöhung und Eintiefung in der Höhle zeigt uns die im Keltischen so geheißene Balm. Die romanisierte Form Baume (anderwärts: barme) weist Ligerz auf (s. u.) i n der Boome n; Baumettes dagegen (1228: Balmettes) wurde an den deutschen Namen Fere nbálm getauscht. Deutlicher als dieses «ferne Balm» (?) drückt der ältere Name «Niederbalm» den Gegensatz zu Oberbalm bei Bern aus. 1

Mit planche als langem, schmalem Landstreifen stimmt dem Namen nach die Brütteler Flur im Blantscheli. Die 21 Bräiti bezw. Breiti und die länge n Bräite n haben ihr vergrößertes Ebenbild in der Lengnauer- und Grenchener Wịti mit dem Wịte nbärg und der Verkleinerung d’s Wịteli.

Müntschemier hat ein Blatte nree, welches wir 1703 als «im Platten Ree» gedeutet finden, 2 sowie einen Blatte nreeacher, Gals eine Flur im Blattet. Gemeindeutsches Sprachgut sind alle die Taal, Tüele n und Toole n (1688: Duhlen), Schlu̦pf, Schlund und Hell (so heißen zwei Häuser oben im Dorf Brüttelen), letzteres wortverwandt mit der Flur bi der Höhli (Br.). Eine Höhli reicht vom Treitener Rịffli bis in die dortige Boodele n. In der Mitte mannshoch und mit Nagelfluh überdacht, lockt sie von nah und fern zum dü̦ü̦r chḁschlụ̈̆ffe n Knaben an, welche von Zwäärgge n, Steufmüeterli genannt, zu erzählen wissen. Eigenartiger schon klingt der Schrachche n, in Sache und Wort an den emmentalischen «Chrache» erinnernd: die tief eingerissene, lange und schmale, wilde Schlucht. Als Schrache n wird die tiefe Rinne des Brütteler Badbaches bezeichnet. In Gampelen liegt der Fu̦ntene nschrache n. Der Mettletschrache n (Ins) hinwieder, oder kurz der Mettlet (vgl. «Wald, Wild, Weide, Wiese»), ist vor etwa neunzig Jahren durch einen furchtbaren Wolkenbruch, der Rinder und Schafe von der Waldweide herunterschwemmte, ụụsg’frässe n choo n. Lieblichere Vorstellungen erweckt der Schöne ngrabe n, der an welsche Bellevaux u. dgl. erinnert.

Wird hinwieder das stattliche neue Erlacher Heim im Base̥rt (1461: Paser) etwa als au bas vert gedeutet, so erklären sich dagegen aus einem keltischen Wort: 3 la combe und alle die Gumme n zumal am Jolimont: die Entsche̥rz- (Tsch.), Kali- (Ga.), Rueff- und Mühligumme n (Gals); bemerke ferner: d’Gu̦mmen ab (s. «Twann»), die Hee rre ngumme n, die Gummenachere n, das Gumme nfäll d, die Gumme nflueh, d’s Gu̦mmli (Vi.). Ein entsprechendes Wort ist die Schluechte n, als Einzahl verstanden. 4 Drei solche Schluechte n liegen unterhalb Gaicht übereinander. An der Hofmḁ nsflueh S. 15) liegt die Hofmḁ nsschluechte n. Von der Twannbach- und Tụụbe nlochschlucht sprechen wir S. 28.

Als ganz welscher Twanner Name erscheint uns die Chroos, alt: die Chraus, was schriftfranzösisch la creuse wäre. Es ist als eine vallis corrosa, ein ausgenagtes Tal ( corrodere: ausnagen) gedeutet worden. Die Chroos steigt westlich der Twanner Kirche (s. unsern Härdtraaget 22 im Band «Twann») steil zur Chrooshalde n an und führt in eine kleine Einöde, welche bloß noch durch das bewohnte Chroosschụ̈ụ̈rli belebt wird. Vor zwei Jahrhunderten hausten hier noch gegen acht Familien, deren Hütten aber seither verbrannten oder abgerissen wurden. 1427 finden wir das Gut Kroß verzeichnet.

Deutsch klingt hinwieder «Boden» in Ha̦a̦l de nboode n (Ga.) und, wenn es nicht mit dem Volksmund zum nahen Brüttelen -Bad in Beziehung zu bringen ist: in der Boodele n mit dem Boodele nhölzli, Boodelenacher und Boodele nmöösli (Tr.). Zwischen Deutsch und Welsch schwebt dagegen Noods, 5 Noos 6 (so schon 1225 neben Nos), 1260 Noes, patois Neu. Das Feld Z’lochusse n (1774) gemahnt an das Loch als kurzen und schmalen, aber tiefen Taleinschnitt, wie uns das Reege nloch zu erscheinen pflegt. Das des Insers ist d’s Mu̦ttislóch (nach der Ortschaft Motier im Traverstal) oder d’s Bụ̆driloch (über Boudry) oder d’s Greetisloch: das creux du van (« vent») in der vallis transversa (1214), dem Val (de) Travers, welches der Inser ebenso als Traafe̥rs benennt, wie er von den Wódrụ̈ụ̈bụụre n des Val de Ruz 7 spricht.

1

Weitere Varianten:

barma, boma, borna s. bei

Jacc. 27;

Brid. 46.

2

Handelt es sich um so etwas wie das im

schwz. Id. 5, 906 und in

Gw. 550 verhandelte «Reebrett»?

3

Gam (gebogen) romanisiert als Gambe,

jambe (Kniebug. dann Bein),

jambon usw. Vgl.

Lf. 31 f.;

Gb. 20.

4

Auch Frisch sagt 1741 «die Schluchte».

5

Jacc. 18. 21. 236. 308. 824.

6

Ebd.

7

Auch

Wooderue̥ wird gesprochen, und diese Form erscheint sogar als

d’s Booderuer umgedeutscht.

Die bisher aufgeführten Höhen- und Tiefennamen bewiesen uns die Mannigfaltigkeit der seeländischen Bodengestaltung. Nun suchen wir von dieser selbst ein einheitliches Bild zu gewinnen, um es alsdann vom Standpunkt der Erdgeschichte aus zu verstehen. 1

Wie in früherer Zeit (von 1815 bis 1846) das Erlacheramt auch den Bezirk Neuenstadt-Tessenberg mit umfaßte, also an den Chasseral reichte, so stellt sich einem Überblick etwa vom östlichen Miste̥llacherberg aus der ganze Strich über Ins, Erlach, Neuenstadt, Nods, Chasseral 23 als ein Ganzes dar. Das Blickfeld wird quer geschnitten durch Bergzüge, welche gäng ni̦i̦derer gegen den Beschauer hinrücken. Den Horizont bildet eben di Gästlere n (der Gestler, vgl. «Siedelungszeugen» im Band «Twann») oder der Chasseral mit dem zu 1609 m ansteigenden, höchsten Gipfel der Rööti. Gleichsinnig verläuft mit ihm der Spitze nbärg (1350 m) zwischen dem Plateau von Teß (800 m) und dem Ilfinger-Tälchen (700 m). Im Engpaß des Jorat, welcher sich zum Gelände von Ilfingen erweitert, tritt dem Spitzberg sehr nahe die Seekette mit den Partien des Twannbärg (874 m), Nidauerbärg, Bözingerbärg. Zwischen Twann und Tüscherz hebt sich, von der Seekette durch die Chroos ( S. 21) und die Mulde von Gäicht (Gaicht) getrennt, der Rest eines weitern Bergzuges ab: der Chapf (670 m).

Dem nunmehrigen Jurafuß parallel verläuft, seit dem Eiszeitalter durch den Neuenburger- und Bielersee, die Zihl und Aare scharf von ihm geschieden (s. u.), der stellenweise ertränkte subjurassische Zug. Als La Motte (der Hügel als «Mu̦tte n» 2 ) durchzieht er den Neuenburgersee in seiner ganzen Länge. Dann beherrscht und ziert er als der bis zu 561 m ansteigende Tschụlimung, Jolimont 3 ( S. 18) den Landstrich von Gals bis Erlach und gewährt auf der vollen Höhe des Erlḁchbänkli wie auf der halben Höhe des Fasnḁchtfụ̈ụ̈r den unbeschreiblich anmutigen Blick auf seine niedrigere Fortsetzung.

Diese teilt zunächst als etwa eine Stunde lange Landzunge, welche seit der Tieferlegung des Bielersees um 2,2 m sich in trockenen Sommern angenehm begehbar über Wasser erhebt, die obere Seehälfte der Länge nach in zwei Becken. Fleißige Ligerzer ergänzen durch den tiefgründigen und fruchtbaren Boden dieser Zunge ihr spärliches Pflanzland und risgiere n mutig die Überschwemmung ihrer strotzend grünen Chabis- und Rüebliblätze n in nassen Sommern. Noch viele 24 Strecken sind allerdings gleich den Uferrändern mit Schilf bewachsen. Aber auch die gewähren im Zeitalter der Milchindustrie als Sträüi einen sehr lohnenden Ertrag. Sie verschafften denn auch der Landzunge den Namen i n de n Röhrli, in Lüscherz: d’s Inselrohr. Seit alter Zeit heißt die Strecke auch der Heide nwääg, in Ins: der Häide n-weeg. Vormals galt dieser Name, der auch gewissen Strecken der Römerstraßen erteilt wurde (s. «Siedelungszeugen» im Band «Twann»), hauptsächlich der nordwestlichen Strandzunge der Petersinsel als dem breiten Kiesweg zu deren Ländti. 4

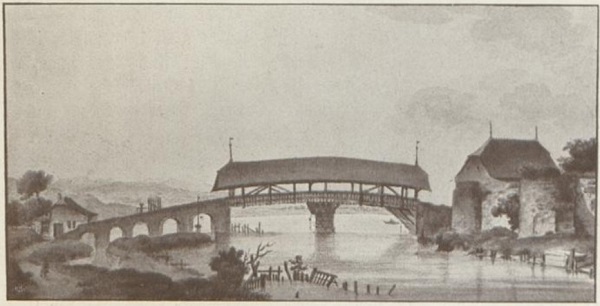

Alte Zihlbrücke und Zihlschlößli

Nach Aberli, ca. 1783

Die Peters- oder Bielerinsel, auf welche wir später ( S. 32) zurückkommen, bildet samt ihrem westlichen Vorbau der chlịịne n oder der «Chü̦neli-(Kaninchen-) Insel» einen Doppelgipfel des subjurassischen Synklinalrückens. Zu 473 m ü. M. ansteigend, erhebt sie sich also 35 m über die nunmehrige durchschnittliche Seespiegelhöhe von 438 m. Am Unterteil des Sees verdeckt und durch die Schụ̈ụ̈ß-Mündung, sowie durch den alten Zịhl-Auslauf abgetragen, setzt sich der Rücken im Chrääije nbärg zwischen Madretsch und Orpund fort und endigt im Bütte nbärg ( S. 28).

D’s Zihlschlößli, château de Thielle

Diesem subjurassischen und einst am Jolimont und Büttenberg mit dem Jura verwachsenen Zug (s. u.) folgt ein niedrigerer Hügelzug, der nördlich von Lausanne im Mont Jorat anhebt, über das Gelände um Milden ( Moudon) verläuft, im Mistelacherberg immerhin bis zu 611 m ansteigt und sich steil zum Broyekanal absenkt. Nördlich 26 desselben durch Eis und Wasser abgetragen ( S. 28) und durch das (große) Moos ersetzt, erhebt sich der Hügelzug nordöstlich von Eiß im Schalte nrăin bis zu 595 m und dacht sich gegen Lüscherz und Hagneck hin ab. Zwischen Port und Worben verläuft er im Jäißbärg und Stude nbärg, an dessen Südostfuß das römische Petinesca stand.

Ganze Wendung machend, gewahrt jetzt der Beobachter aus dem Wistenlacherberg, wie der bei Milden als schmales Broyetal beginnende und bei Peterlingen plötzlich aus 3,5 km sich ausweitende Niederungszug den Murte nsee̥ in sich faßt und über das Große Moos hin der Grenchener Wịti zustrebt. Über Murten hinausblickend, gewahrt er eine Rundbuckellandschaft, die sich jenseits gegen den Mittellauf der Saane absenkt und zu südwestlichen Fortsetzern Berge wie den Gibloux, zu nordöstlichen Fortsetzern Erhebungen wie den Frienisberg (823 m) und dem Bucheggberg hat.

1

Dies wäre uns völlig unmöglich ohne die anschaulich mündliche und die schriftliche Belehrung durch die Herren

Dr. Eduard Gerber, Seminarlehrer und Museumsabteilungsdirektor in Bern (vgl. das zu

Gb. 28-50 Gesagte) und

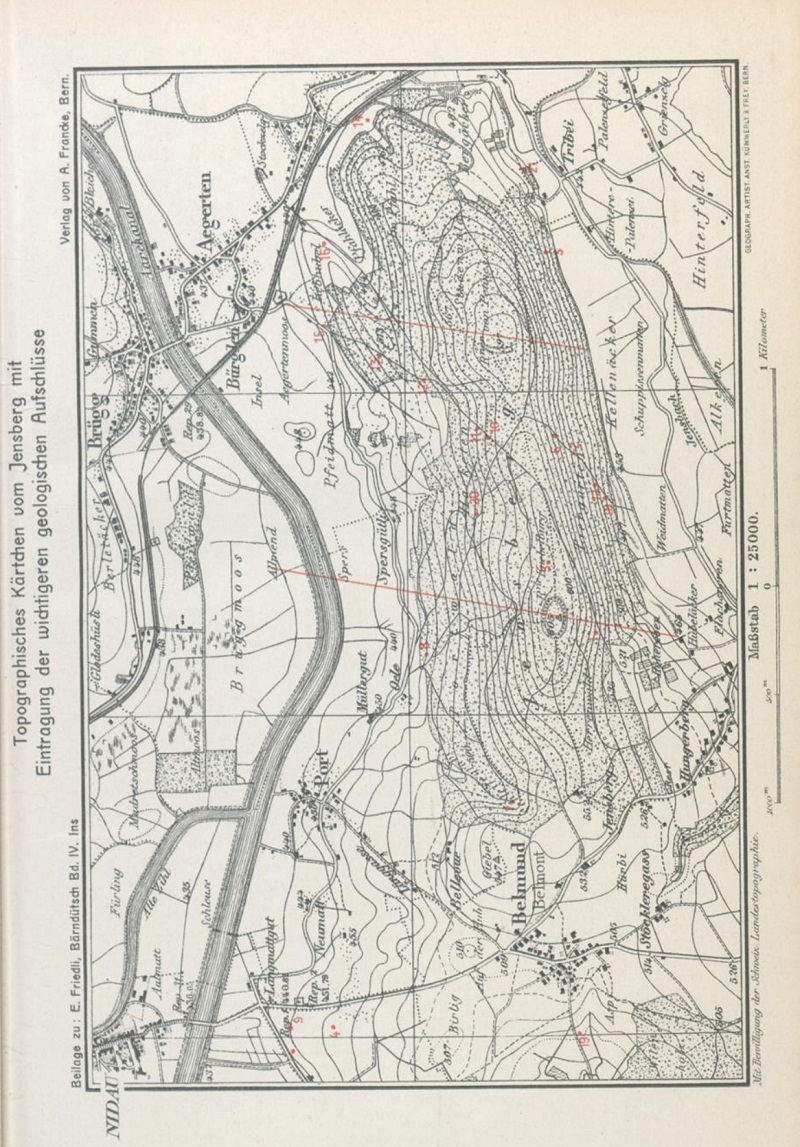

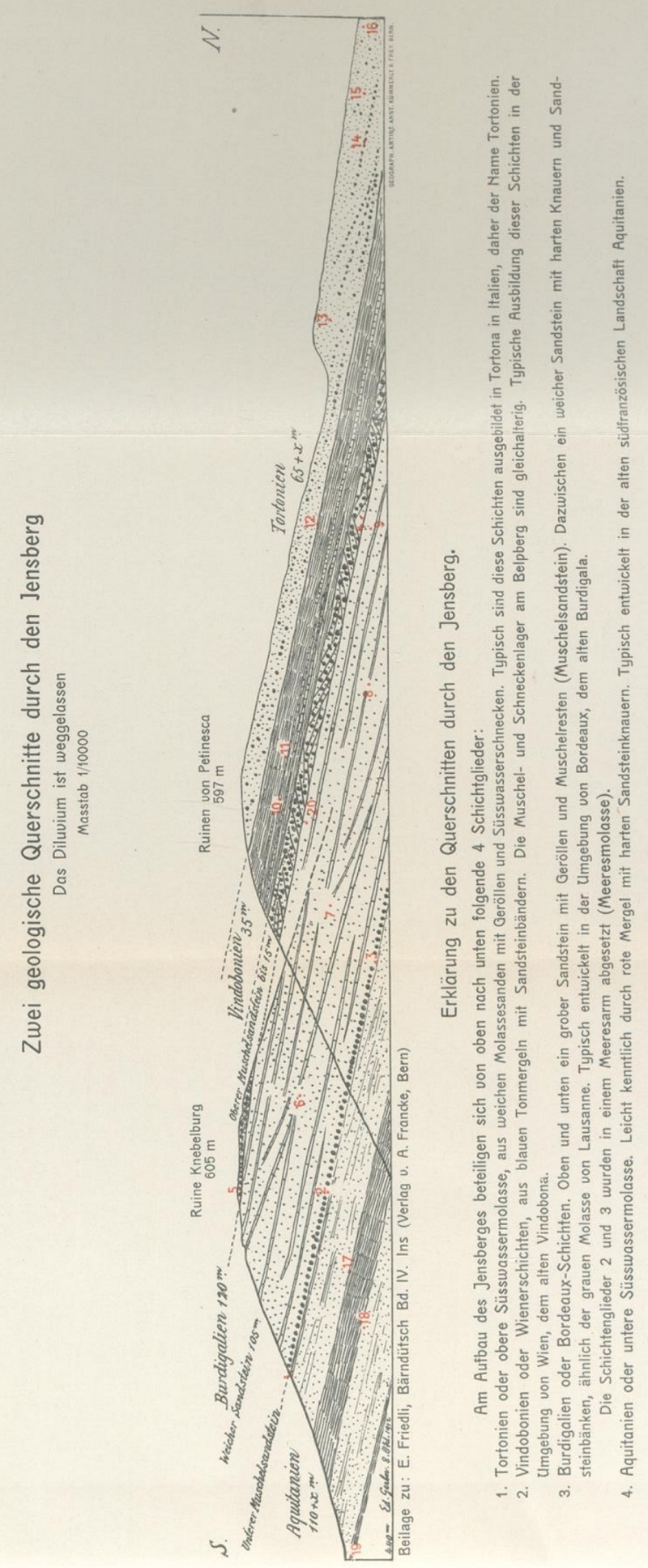

Dr. Fritz Antenen von Orpund, Gymnasiallehrer in Biel. In bestem Andenken stehen uns die Exkursionen über den Schaltenrain durch eine Anzahl Lehrer und Pfarrer unter Dr. Gerbers Leitung, und über den Jolimont durch den seeländischen Mittellehrerverein unter Dr. Antenens Führung, anknüpfend an dessen uns im Manuskript zugestelllen Vortrag. Von Dr. Gerber kam uns soeben zu: Jensberg und Brüttelen. Zwei Ausgangspunkte für die Molasse-Stratigraphie des bernischen Mittellandes.

Eclogae geologicae Helvetiae Vol. XII, No 4 (Avril 1913). Die lithographischen Kärtchen dieser Arbeit bringen wir auch hier beigeheftet. An Literatur sei ferner genannt: Dr. Berthold Aeberhardt († 24. Sept. 1912):

Les Gorges de la Suze, (Bienne, 1907) und

Notes sur le quarternaire du Seeland (Genève, 1903.) — Dr. F.

Antenen: Alluvialbildungen am untern Ende des Bielersees (

Ecl. geol. Helv., Jan. 1905). — Dr. Ernst

Baumberger: Die Felsenheide am Bielersee (Basel. 1904) und Über geol. Verh. am linken Ufer des Bielersees (Bern, 1895) =

Baumb. lB. — E.

Baumberger et. H,

Moulin:

La série néocomienne à Valangin (Neuchâtel, 1899) — Dr. Fritz

Nußbaum: Das Endmoränengebiet des Rhonegletschers von Wangen (Bern, 1911) und die Landschaften des bern. Mittellandes (Bern. 1912) =

Nußb. M. —

Probst, die Felsenheide von Pieterlen (Solothurn, 1911). L.

Rollier et E.

Juillerat,

Sur une nouvelle poche sidérolithique à fossiles albiens (Genève, 1902). L.

Schardt und E.

Baumberger: Über die Entstehung der Hauterivientaschen im untern Valangien zwischen Ligerz und Biel (

Ecl. geol. Helv., Aug. 1897). Prof. Dr. Th.

Studer: s. u.

2

Jacc. 299.

3

Um 1605 (

EB. A 327) als

Souslemont gedeutet und ebenso oft: z. B. 1685 und 1718 als Suslemont, 1594: der Berg Sus le mont, 1684: zu oberst am Sulemont.

4

Karl

Irlet

Diese ziemlich parallel sich aneinander legenden Hochlandszonen und Tieflandsgürtel 1 werden in ihrem südwestlich-nordöstlichen Verlaufe von Flüssen durchquert, die dem großen natürlichen und nun auch künstlichen Entwässerungskanal des Seelands zueilen: der Zi̦hl und Aar mit ihren Ausweitungen des Neuenburger- und Bielersees. In diesen drängt sich die Wasserlinie dicht an den Steilabfall des Jura hinan und zwingt ịị ng’chlömmti Weinbaudörfer wie Ligerz und Twann, welche jede Fußbreite des kostbaren Jurakreidemantels (s. u.) z’Reebe n aa ng’setzt häi n, ihre hohen und schmalen Burgunderhụ̈ụ̈ser zu volksmäßig so geheißenen Stedtli in je zwei schmalen Parallelgassen aneinander zu schmiegen.

Bis höchstens zwei Stunden vom Jurafuß entfernen sich Zihl und Aare und der Aare-Zihl-Kanal (s. das Entsumpfungskapitel). Erwähnen wir von ihren Zuflüssen rasch die in Sache oder Name belangreichsten. Zunächst die Orbe (1467: der Orbach). 2 Diese heißt 3 von Chavornay weg la Toile oder la Thielle alt: Tela (12. Jhd.), Teyla (1265), Tayle (1300), oder Tielfluß nebst dem alten Tielgraben (1718.) Vom Ausfluß aus dem Neuenburgersee bis zur Mündung in den Bielersee, früher in die Aare bei Meyenried, hieß der alte Fluß noch 1668 auch Toile 4 und heißt der kanalisierte Fluß Thièle oder Zịhl (1212 Cilae, 1718: Tielfluß oder Tielgraben.) Dem Flußnamen, 5 der sich in und außer der Schweiz vielfach wiederholt, 6 entsprechen 27 Ortsnamen wie Tela (1212), Tele (1311), sowie die Namen Johann, abbas de Tela (1153), 7 Cono de Meriaco, monacos, (Mönch) de Tela (1212), Blaise de Thyelle (1518) 8 Claude von der Zihl (1555) 9 pré apud Telam (1222). Seit 18. Oktober 1895 bildet der Zi̦hlkanal die bernisch-neuenburgische Kantonsgrenze. 10

In der Nähe von Châtel St. Denis entspringt die Broye, Brue̥ije̥, sie durchfließt das Broyemoos und den Murtensee und mündet gegenüber Samm Pleesi ( St-Blaise) in den Neuenburgersee. Besonders die alte Form Brogia 11 (schon im achten Jahrhundert Broia) neben der neuern Brolius 12 (1816) scheint sich mit dem ganz andern Wort bruoch, gebruoch, bruochiach zum Sinn von Moorboden 13 zu vereinigen. An der Bruch, heißt es denn auch 1491, 14 sowie am See soll je ein Marchstein stehen, um ferneren Weidestreit zwischen den Neuenburgischen und Erlachischen zu verhüten. Der Name wiederholt sich 1591 als die Bruch, 15 1649 als der Bruch, 16 1798 17 lautet er die Brüsch. 18

Dagegen bedeutet der Name der ebenfalls dem Murtensee zustrebenden kleinen Glane gleich all den andern Glâne gemäß gallischem glan 19 svw. «Lauterbach», wie Clar-ivue und Cla-ruz, wie Ballaigue (Schönbach, «Schambach») u. a.

Bachtobel, Waldbach, Schlucht bedeutet der keltische Name des Nant, welcher, am gleich geheißenen Wistenlacherdorf vorüber, dem Murtensee zueilt. Nant heißen denn auch zahlreiche Bäche in der Gegend von St. Maurice und in Savoyen, der einstigen «Nantuaten»; bei Viège liegt das Nanztal.

Als «Tränkebach» gedeutet, geht der Bibere nbach in den untern östlichen Teil des Murtensees. Als (Vieh-) Tränki (und als Badeort) wird von Ortskundigen eine Stelle am Oberlauf der Biberen namhaft gemacht, wo diese in den um 1646 erstellten Kanal (s. «Entsumpfung») geleitet war und unterhalb der Kanalmühli, bei Treiten, eine zweite Mühle in Betrieb stand (s. «Mehl» 20 ).

An die Stelle im Ru̦u̦sel (s. u.) erinnert mit dem Namen ein Bach, der dem «Runsholz» oder Rụ̈ụ̈sche̥lz entstammt, aus Ins und Gampelen durch das Moos in die Broye fließt und den Rụ̈ụ̈sche̥lzberg und -bode n durcheilt. Ihm benachbart sind der Mühlli- oder Rötschbach, der Greischi- (s̆s̆ S. 18), Brannte n-, Brüel-, Ri̦mme̥rzbach. Auch die Bachtḁle n sei erwähnt.

28 Durch die vallem Susingum 21 (610) oder das St. Immertal mit seiner so gleichmäßigen Senkung bis zum gääije n Chehr nach der Taubenlochschlucht fließt die (scheußlich als «Scheuß» verschriftdeutschte) Schụ̈ụ̈ß, la Suze 22

Nicht mehr so sanft ist ihr Lauf, wo sie nach der jähen Umbiegung bei Reuchenette ( Rü̦̆tsche̥nett) die Weißensteinkette und die Seekette durchbricht, um, bei Bözingen ebenso plötzlich westwärts gewandt, als Mádrätschschụ̈ụ̈ß bei Nidau und als Bielerschụ̈ụ̈ß bei Biel sich in den See zu ergießen. Der zwischen Bözingen und Mett an der Schüüß gelegene Wiesengrund wird der Heidochs oder Eidochs genannt. Der Name erinnert an die Form des Flußbettes. Wie eine Eidechse aus ihrer Höhle, so schlüpft heute die Schüß, in schönem Bogen nach Westen umbiegend, aus der Taubenlochschlucht heraus.

Vor der Eiszeit erstreckte sich dieser Felsdurchbruch über Bözingen hinaus bis gegen Orpund, weil auch der mit dem Jura zusammenhängende Westflügel des Bü̦ntte nbärg ( S. 24) zu durchbrechen und abzutragen war. Denn die Schüß nagte zuerst die Molasseschichten ihres Bettes aus, um dann auch die Kreide- und Juraschichten anzugreifen.

Die Tụụbe nlochschlucht konnte im Jahre 1889 nach hochherzigen Geld- und Zeitopfern von Bieler Naturfreunden den Zehntausenden allsommerlicher Besucher eröffnet werden. 23

Ihr umdeutender schriftdeutscher Name frischt zunächst mittelst «Schlucht» die verdunkelte Bedeutung von «Loch» auf, 24 welche noch aus dem Emmentaler Rebloch so ersichtlich ist. Zuvor hätte laut alter Deutung «Loch» seinerseits die Dụụbe n als die rinnenartige Eintiefung verdeutlichend aufgefrischt, welche noch an der Faßdaube, Touwe n, frz. douve, aus doga, alttwannerisch Duge, veranschaulicht wird.

Die Mannigfaltigkeit der Reize dieses einstündigen Fußpfades, der eine ganze kleine Welt wilder Romantik und lieblicher Naturspiele vor Augen führt, findet sich in sehr verschiedener Art der Szenerie wieder in der Twannbachschlucht. Diese hat im Jahre 1890 die ebenso mühsame wie uneigennützig auf jeden Taglohn verzichtende Arbeit der Twanner der Welt erschlossen. Ebenfalls ein Querdurchbruch der Seekette, sammelt diese Schlucht die Wasseradern des Desse nbärg. 25 29 Der sendet bei starken Regengüssen in das am Schluchtausgang sich öffnende Bäre nloch oder Wasserholiloch Wasser, welches dann als reißender Bach der Tiefe der Grotte entströmt. Überwältigend ist der Anblick, wenn das gewaltige Gewölbe seinen Schwall entsendet. Kristallhell quillt das Wasser hervor aus dem Schacht, fast die Brücke erreichend, um sich über große Kalkblöcke in den Twannbach zu ergießen. Einen Reiz anderer Art übte dieser seitliche Durchpaß der Kluftspaltenwasser auf die vormaligen Twanner Buebe n. Die häi n (um twannerisch zu sprechen) enan͜dere n chënne n d’Grin͜de n verschla̦a̦ n beim erbittert werdenden Streit, gäb d’Chin͜d us dem Wasserholiloch chämmi, oder aber aus dem Holiloch an anderer Stelle des Twannberggehängs. — Völlig unabhängig von der Wasserführung des Twannbachs, entsendet die Gü̦ü̦rschene n als eigenes System von Kluftspalten heute bloß noch hin und wieder eine gewaltige Wassermasse.

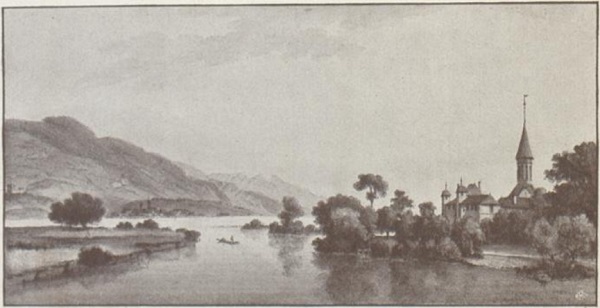

Am St. Johannsen

Nach Aberli. ca. 1783

Den Hintergrund der Holilochgrotte erfüllen schöne Tropfsteingebilde, die wie ein System von Prinzipal- Oorgele npfị̆ffe n von der Decke herunterhängen. Ein großes, taufsteinähnliches Tropfsteinbecken oben auf der Kalksintermasse, das von unten wie eine vorgebaute Kanzel anssieht, sowie die der Grottendecke entlang laufenden Tropfsteinkämme, die an gotisches Maßwerk erinnern, vereinigen sich zum Bild der Häide nchilche n, wie diese Opferstätte aus der ältern Steinzeit etwa genannt wird. Den eigenartigen Eindruck des Gesamtbildes vervollständigen der Chanzel: die scharfe Biegung der Tessenbergstraße ( S. 18); ferner das Eselsloch, in welchem einst eine Einsiedlerin mit 30 ihrem Esel g’hụshaltet haben soll; sodann die enge, höhlenartige Felsspalte des Lapisloch, die Anke nballe n, der Hohle nstäi n.

1

Nußbaum

2

Urb. Mü. 2, 19. 14.

3

Talent heißt der Nebenfluß. Vgl.

Rhv. 1894, 92. 93.

4

Karte von der Weid.

5

Bisher unerklärt.

6

Jacc. 450 f.

7

Font. 2, 22. 99; 4, 488.

8

SJB. A.

9

ABE. 1, 27.

10

Taschb. 1897, 330.

11

Brid. 61.

12

Schwell. 38.

13

Mhd. WB. 1, 270.

14

Gäserz.

15

Schlaffb. 1, 41.

16

Herm.

17

In der helvetischen Staatsverfassung.

18

Vgl. Brụ̈ụ̈sch

Lf. 23 und Brụụch

GW. 656.

19

Jacc. 189.

20

Nach Niklaus-Probst in Müntschemier.

21

Jacc. 448.

22

Wie ahd.

suoßi (süß) zum Begriff «sanft» kommt, lehren frz.

doux und

doucement. Vgl. den Prediger Heinrich Suso (der «Sanfte»). — Mit der bloß westschweizerischen Schüüß dürfen Rüüß und Riin als mit Recht verschriftdeutschte Reuß und Rhein nicht auf gleiche Linie gestellt werden.

23

Vgl.

Aeberhart, les Gorges de la Suze 35f.

24

Vgl

schwz. Id. 3, 1021;

Kluge 293:

Stucke S. 133.

25

Baumb. lB. 41-43; vgl die schönen Einzelschilderungen im «Bund» vom 10., 17., 18. Sept. 1911 von Sch. und von

E.B. (Maler Dr. Geiger auf dem Kapf).

Die Läugene n, welche als Gegenfluß der Schüüß an Längnau vorbei der Aare zufließt, führt mit den Spielformen dieses Dorfnamens: Lengenach (990), Longeaigue (deren etwa 20), Lengnowe (1181), Longieuva (1228), Longa aqua (1260), Lengowa (1281), Leinggowa (1300), Longivue, Longive, Longeau auf aqua (eau) und auf Au. Den letztern Namen, der «wässeriges Eiland» bedeutet, 1 trägt z. B. das obstreiche Zehndergut zu Scheuren. Mit ihm verbindet sich die Nebenform 2 Ei in der Eiau an der untern Saane. (Damit werden andere Auen in der Nähe unterschieden.) Unfern der Scheuren-Au liegt das Dorf Schwadernau, in welchem die kleine Pflaumenart der Schwadernauerli heimisch ist. Ein mit «Au» sinnverwandtes gutdeutsches Wort warid, Werd, Werder, Werde (1228), 3 Werdes (1300) steckt im Namen der Gwerdtmatte n zu Nidau, der (vor 1876 zu Lyß gehörenden) Werdthöfe und der zu Frienisberg gezählten Höfe Ober- und Nieder-Werder. An der Werder-Au aber liegt die oberi Insel, sowie bei den Werdthöfen die wildi Insel 4 (1343).

Hier haben wir also zwei gutdeutsche und eine aus insula entlehnte Form für den gleichen Begriff beisammen. Die Lehnform Insel aber (die wohl auch eine Halbinsel als stark «isolierte» Landstrecke bedeuten kann) 5 wurde bereits 871 herrschend im Namen für eine ganze Anzahl von teilweise zu Gewerbszwecken künstlich unterhaltenen Hervorragungen aus schlimmem Wasserstand. Der Ortschaftskreis Woorbe n, Jäiß (Jens), Merzlige n, Bellmúnd, Wịler und Port trug nämlich die Bezeichnung Inselgau. 6 1382 wurde derselbe durch Anna von Nidau, Gräfin von Kyburg, der Stadt Freiburg verkauft. 7 1388 kam er als ein Teil der Grafschaft Neuenburg-Nidau an Bern und wurde der Vogtei Nidau einverleibt. 8 Kirchlicher Mittelpunkt der genannten Orte war und ist aber das uralte Bürglen (s. im Band «Twann»), und dies lag auf der vorzugsweise als Insel bezeichnten Landerhebung in der Zihl bei Ägerten. Wahrscheinlich hatten die Geistlichen von Bürglen als Besitzer einer Mühle und Walkerei im alten rechtsarmigen Zihlruns mittelst des kleinen Bachs, der vom Ägertenmoos herkommt und bei der alten Brücke in die Zihl ausmündet; eine Strömung um die Insel unterhalten, von welcher 1103 die Rede ist. 9 Noch 1816 ist die Rede 31 von der Insel zwischen der Zihl und dem von ihr abgeleiteten Gensbach als Sitz eines alten Räderwerkes zu Schwadernau. ( S. 30.) Nördlich von Studen 10 gibt es einen Inseleggen, östlich von Scheuren die Oberbürinsel, bei Siselen aber einen I̦i̦selwald und eine I̦i̦selallmend. Eine Zihlinsel bei Orpund wird 1305 erwähnt. Zahlreiche Inseli bedürfen, außer dem zu Nidau, welches das Denkmal Dr. Schneiders trägt, gar keiner solchen Namhaftmachung; wohl aber die der altfranzösischen Form isle ( île) entsprechenden Isla (1319), Isle (1323), Ysel, Yselholz (so hießen 1360 die Inselmatten Berns) 11 als Überleitung zu verdunkelten Namen. Zu solchen gehört die I̦i̦slere n zwischen Ins und Witzwil als in Aussicht genommener neuer Sitz des Weiberstrafhauses. Die Karte verzeichnet dazu das I̦i̦slere ngebiet, die I̦i̦slere ndäile n, den I̦i̦slere nkanal, das I̦i̦slere nhölzli.

Die volksmäßige Umdeutung Ri̦i̦slere n beruht auf falscher Trennung der Wortgruppe i n der I̦i̦slere n. Es scheint hier ein ähnlicher Fall vorzuliegen wie bei Si̦i̦sele n. Nach der Analogie von «Seewil» (1273: Sewile) aus ze Wile, Zewile 12 wäre «Si̦i̦sele n» zu deuten als «z’Iisele n». (Vgl. umgekehrtes Z-erlach und Z-einigen in «Deutsch und Welsch».) Daß alle die alten Sisilli (um 1160), Sisello (1221), Sisellon (1238), Sisellun (1249), Siselo (1253), Sisille (1265), Siselle (1269), Sizellon (1453), Sisel (1523 13 ), Sißelen (1718) auf «Insel» zurückgehen, scheinen alle die zu Siselen gehörenden Iiselacher (Inselacker vor dem Holz), I̦i̦selbụ̈ụ̈nde n und I̦i̦selzälg, das vom Großen Moos umgebene I̦i̦seli von sieben Jucharten Größe und der I̦i̦seliwald zu lehren.

Die Sage von einem einstigen Ursulinerinnenkloster « Sancta Insula» mit der Abkürzung S ancta ist also zur Namenserklärung unnötig. 14

In der Tat hebt sich das langgezogene Dorf von den 442 m des Mooses gleich anfangs um 7 m ab und gewährt mit der von ihm beherrschten Kirche dem Beschauer in der Straßenlücke zwischen Rüntiwald und Pfaffenhölzli den zauberhaften Anblick eines trotzig in sich geschlossenen Burgdorfes. Das Pfarrhaus bietet eine liebliche Fernsicht gegen Morgen, und der bewaldete Berg fällt ziemlich steil nach dem Aarekanal ab.

Was aber z’grächtem eine Insel ist, zeigt in klassischer Weise die heute mit der chlịịne n Insel ( «Chü̦̆neli-Insel») und dem Häide nweeg ( S. 24) zu einer Halbinsel vereinigte größere (36 ha 32 messende) Bielersee-Insel, kürzer gesagt: die Bielerinsel. 15 Diese «Insel mitten im See»: Insula medii lacus (1277) oder in medio lacu (1302); in einem Patois: mi-lé, 16 hieß 1107 insula comitum: Insel der Grafen (von Nidau). Diese errichteten hier das seit 1319 öfters erwähnte «Gotteshaus St. Peter in der Isla», welch letztere daher in weitern Kreisen als St. Petersinsel am bekanntesten ist. Dieser Name stellt sie der St. Johannis-Insel (1649: Isle de S t Jean, 17 (St. Johann Insul) gegenüber, welche als Trägerin des Stifts St. Johannsen zu den alten Überschwemmungszeiten fast regelmäßig zwischen der Zihlmündung und einem ihrer Arme eingeengt lag, bis die Korrektion sie um einen halben Kilometer vom Bielersee entfernt hielt. Trotz dieser Gegenüberstellung zweier erlauchter Apostelnamen hat bloß die Petersinsel sich ihren Ruf und Namen als d’Insel bewahrt. Das dankt sie ihren unaussprechlichen landschaftlichen Reizen und ihrer stimmungsvollen Stille, aus welcher sie allerdings heute mittelst des regelmäßigen Dampferverkehrs namentlich an den herbstlichen Leesersunntige n herausgerissen wird.

An solchen erfreuten sich aber von jeher selbst ganz vornehme Herrschaften. So schrieb am 6. Oktober 1810 der Twanner Abraham Irlet an seinen Sohn in Bern: «Letzten Sonntag war Madame Bonaparte auf der Insel, es war eine Menge Volk, das man glauben sollte, die Insel wollte sinken. Es waren bei 160 Schif daruf gefahren, keiner zrings um den See blieb daheim.» 18

Ruhe und Zuflucht aber suchten vormals auf ihr der Engländer Thomas Pitt, der auch hier begraben sein wollte, 19 und der geistliche Würdenträger Spazier aus Preußen. 20 Wer dächte aber nicht vor allem an den von der Berner Regierung (welche 1530 den Besitz an den Großen Spital [Burgerspital] abtrat) mit einer Frist von zwei Tagen ausgewiesenen Genfer Rousseau! Immerhin hat dieses gehetzte Wild hier doch, dank der Verwendung des edeln Nidauer Landvogts von Graffenried, 21 drei glückliche Spälsommermonde zugebracht. 22

Wie gemahnt die «grüne Einsamkeit» dieser bernischen Insel als Zufluchtsstätte eines von Genfer und Berner Protestanten verfolgten welschen Freiheitskämpfers mit der Feder an das «Rasengrün» der zürcherischen Ufen-Au, wo unter dem Schutz des Reformators Zwingli ein deutscher Freiheitskämpfer mit Schwert und Feder seine Ruhestätte fand!

1

Kluge 26 f.

2

Schwz. Id. 1, 18.

3

Kluge 490.

4

Mül. 569.

5

Wurstemberger 2, 94.

6

Schn. 35.

7

Ebd.

8

Till. 1, 305.

9

Jahn bei

Schn. 35.

10

Schwell. 25.

11

Font. 8, 331. 874.

12

Dr. Singer in Appenzellers «Rapperswil» 16.

13

EB. A 331.

14

Mül. 501-6 gegen

Stauff. 64. Übrigens müßte «

Sancta Insula» etwa zu «Diisele

n» geworden sein, wie St. Alban in Basel das Dalbedoor, Dalbeloch usw. hinterlassen hat, oder wie St. Ursus zum Durs, Dursli geworden ist. Vgl. auch

schwz. Id. 8. 1215, sowie

Vetter 259.

15

Vgl.

L’isle de Rousseau von Wagner und König.

16

Brid. 248.

17

Herm. 227. 283.

18

Aus dem Archiv der Familie Irlet-Feitknecht.

19

Mül. 438.

20

Spazier 146-154.

21

Vgl.

BW. 1912, Nr. 26.

22

Vom 1. August bis 24. Oktober 1765. Vgl. den «fünften Spaziergang» der

Rêveries d’un promeneur solitaire (schön ausgezogen in Jennis und Rossels schweizer. Lit.-Gesch. I. 230 f.). Im Sonnt.-Bl. d. «Bund» 1912, Nr. 26, leitet Hans Brugger mit einem Gedichte Prof. Schmids Abhandlung über Rousseau ein. Vgl. ferner: Morf im SdB. 1888; Eduard Sprenger, Kulturideale (woraus im Schwzrdorf d. B. Volksz. 1913). Über die Petersinsel vgl.

Mül. 431-9.

Marianna Anker: Kurisammis Mueter

Ins

«Die Eingeweide der Erde reden, wo die Geschichte schweigt.» Sie sagen unter anderm dem Landmann, wie «unter seinem Acker ein zweiter liegt», der nach dem erschöpften ersten neues Brot spendet. Nur muß er es der Natur überlassen, mit mächtigern Mitteln, als Bohrmaschine und Pflug sind, die Erdhülle aufzuwühlen. Das riesenmäßigste dieser Mittel, das freilich auch nur mit der Ung’schlachti des Riesen die Elemente ziellos dür ch enan͜dere n rüehrt, ist das Erdbebe n. Das letzte hiesige ist das vom 16. Oktober 1911. An Heftigkeit tritt dasselbe allerdings hinter frühern weit zurück. Besonders hinter dem Beben bei Twann im nämlichen Jahr 1356, das am 18. Oktober) die Katastrophe bei Basel brachte und auch die Hase nburg (s. «Twann») vollends zerstörte. Von einem andern, das am 8. September 1601 besonders zu Nidau gespürt wurde, lesen wir: Den morgen vor 2 uren ist ein gar mächtiger, starker and erschrockenlicher erdbidem gsin, also daß er vil lüth uß dem schlaf erweckt, hat auch eine lange wyl an einandren gwärt. Gott behüt sin kilchen vor leyd und allem übel, Amen, Amen. 1 Am 9. Octobris 1650 spürete man besonders in Aarberg am morgen ein wenig vor den vieren den wyt vmbgehenden Erdbidem. 2 Am 1. November des ungewöhnlich starken Erdbebenjahres 1755 wurden die Quellen am Fuß des Jura auf zehn Meilen Weite getrübt und der Genfersee emporgehoben.

Das Beben von 1356 zog den Felssturz der Rappe nflúeh oberhalb Twann nach sich. Da̦ isch e̥käi ns Bäi n dḁrvoo n choo̥ n. Eine Kapelle, heute durch die Chappele nrääbe n markiert, erinnerte an die Katastrophe. Ähnliche Stellen sind der Ru̦u̦sel auf dem Vingelzberg über Alfermee, sowie der Goldbärg zwischen Vingelz und Biel. Gold wird allerdings hier nicht gegraben, wohl aber bester Kreidekalk. Dem Vordringen des Pickels halfen Gesteinsrisse und die sonderbare Einbettung weicherer und jüngerer Schichten zwischen solidere ältere Kreidebänke (Taschen, S. 37) zur Vorbereitung des Felssturzes vom 6. April 1902. Wie stark die Gegend von jeher solchen Stäi nri̦i̦slete n ausgesetzt war, zeigt eben der Name Goldberg, der wie das Goldeli (eine «Rebe» zu Tschugg 1820), wie Goldau, Goldach, Golderen, manch ein Goolḁte n, 3 Gohlgraben usw. aus altes gall (grober Steinschutt 4 ) 34 zurückgeht. Ein Blick auf das Juragehänge zeigt noch manch solchen unheilbaren, offene n Schade n am ausgestreckten Riesenleib. Die letzten Rutsche vom 11. Februar 1910 und 24. August 1912, welche Neue nstadt bedrohten, schienen ihm das sagenhafte Schicksal von Sarbachen (s. «Wald»), der Roggete n ( S. 15), des Engelberg 5 über Twann zu verheißen. Es blieb jedoch bei der Verheerung von Weinbergen, wie am 11. Juni 1911 im Miste̥llach, wo ein solches verrü̦nne n immerhin empfindlichen Schaden stiftete.

Einen sehr alten Erdrutsch, der nach örtlicher Sage Reben und Häuser mitriß, zeigt über Brüttele n der Schaltenrain. Es ist ein etwa 300 m langes und 100 m breites Trümmerfeld oberhalb der Möön chha̦a̦l de n. Da rollte vom Wị̆ße nrä́in, dessen Kamm sich 25 bis 30 m über das abgestürzte Gebiet erhebt, harte Meermolasse ( S. 39) ab, wahrscheinlich infolge allmählicher Abschwemmung von unten liegendem Mergel. Daher zieht sich nun ein tiefer Graben zwischen dem Trümmerfeld und dem Absturzgebiet hin und dient dem Jäger u̦f Fuchs und Dachse n als ergiebiges Arbeitsfeld. 6

Was hier das abnagende und abschwemmende Wasser vor Zeiten vereinzelt leistete, das verrichtete es in zusammenhängender Riesenarbeit am linken Bielerseegestade zu unschätzbarem Segen für Menschen. Die mehr als 12 m tiefen Sodbrunnen weisen auf eine mächtige Schicht von angeschwemmtem Strandboden, der gleich dem Kreidemantel über ihm den Seewịị n liefert. Auf den Schichtenköpfen der untern Kreide aber, deren Bänke steil gegen den See abfallen, liegen Ligerz, Bi̦pscha̦l, das untere Twann, indes Tü̦sche̥rz (s̆s̆) und Alfermee ( Hä́lffermee) auf dem soliden Kreidegehänge ruhen. Ein alter Geschiebekegel aus dem Twannbach, der durch Seesenkung trocken gelegt wurde, gab das Bett ab für di chlịịn Twann, während das östliche Biel, Bözingen und Mett sich aus einem Delta der Schüß ansiedelten. Auf einem durch Torfmoor überdeckten Pfahlbau-Niederlaß endlich richtete sich unter dem uralten Namen d’s Moos das mittlere Twann «hụụshäblich» ein. 7

1

Pfarrer Niclaus Schöni in Nidau (1598-1611) laut

Taschb. 1900, 271.

2

Dekan,

Forer.

3

Ganz verschieden von den unter «Herr und Knecht» besprochenen.

4

Vgl.

schwz. Id. 2, 216.

5

Mül. 171.

6

Nach Lehrer Blum im «Seeland» 1912, 75.

7

Nach Baumberger.

Studie von Anker

Die derart zutage tretenden Gesteinsschichten des Jura und des einst damit zusammenhängenden Seelandes reden von belangreichen Geschehnissen mehr ruhiger und regulärer Art seit dem Mittelalter der Erde. In dem fast vier Fünftel der Erdoberfläche bedeckenden Meer schwanken ( gịgampfe n oder gampfe n) in ungemessenen Zeiträumen die riesigen 36 Festlandsschollen auf und ab, und jede ihrer Partien tauchte zu ihren Zeiten unter. So im Erdmittelalter die Schweiz. Da wimmelte das Meer von Muscheln, Schnecken, Ammonshörnern, Belemniten, 1 Terebrateln usw. Ihre Überreste finden sich als Versteinerungen oder Steinkerne zahlreich in den weichen Meergle n (Meerschlamm) vor, die mit den soliden Kalkbänken des Jura wechsellagern. Gerade diese Kalkbänke ziehen als weitgespannte Mulde unter unserm Hügelland durch, um sich im Alpengebiet, dessen Hauptfalten sie einst einkleideten, wieder zu erheben. Die Kalke treten längs der Seekette als Felsköpfe und Steilhalden zutage, deren Wasserarmut den Jurabụụre n die bekannte peinliche Not bringt, deren Sommerwärme aber aus den Mittelmeergegenden die reizvolle Felsenheideflora hergelockt hat. Die Ligerzer Mundart benennt aus ihr das Tschụ́tscherlụsi (das Leberblümchen, Anemone hepatica), das Mụụrtrụ̈ụ̈beli (weißes Fettkraut, Sedum album) und besonders den Fluehsalat (ausdauernder Lattich, Lactuca perennis), dessen junge Blätter im Frühling das erste Gemüse liefern. 2

Die obersten, «weißen» Juraschichten (Malm, Korallenkalk) sind als vortreffliches Baumaterial ( Chalchstäi n, Hertstäi n, Sollo̥du̦u̦rnerstäi n) von bekannter Dichtigkeit. Die lockern, leberartigen Kalkmergelschichten, haben ihrerseits den Namen Läber, Läberbärg hervorgerufen.

Aus dem Meer emportauchend, süßte der Jura seine verbliebenen Meerlachen aus mittelst geröllereicher Flüsse und reicher Niederschläge (die heute als Zistärne nwasser so sorglich zu Rate gezogen werden). In diesem Brackwasser schlugen sich die grauen Purbeckkalke nieder, welche gelegentlich Geröll und versteinerte Süßwasserbewohner (Schnecken und Muscheln) einschließen. Interessante Purbeck-Aufschlüsse finden wir bei Vingelz und Tüscherz.

Neuerdings un͜derḁ tunkt, nährte der Jura als zwerghafte Genossen fürchterlicher Rieseneidechsen, 3 Schnägge n und Muschle n aller Gattig, 4 namentlich die wie winzige Schmetterlinge anzusehenden Räbhüendli ( Rynchonella multiformis) der Neßleren und anderer Twanner Rebberge. Diese Kalkschalentiere zogen über die geschaffenen Jurastufen den Kreidemantel. Dieser ist allerdings über dem Bielersee bloß noch ein zerfetztes Gewand. Über der Brunnmühli ist er ganz abgetragen. Zwischen Twannerkirche und Kapfgebäude aber gibt er einen Boden ab für das Rebgelände, welches auch sonst auf diesem Nährboden das bekannte treffliche Gewächs erzeugt.

Ebenso geschätzt sind indes die untern Kreideschichten als Baustoff. Eine derselben, nach dem neuenburgischen Hauterive ( Alte nriff) 37 benannt, aber auch in Grissḁch und Lan͜dero̥ n ausbeutbar, liefert (als oberes Hauterivien) den spatreichen, braungelben Gelbstein, Geel bstäi n ( pierre jaune), geel be n Haustäi n, der auch in Ins reiche Verwendung findet. Auf Schiffen hergeführt, gab er im alten Twann die so eigenartig sich abhebenden Fensterfassungen ab. Aus ihm sind die Twanner- und die Ligerzerkirche gebaut. Vornehmlich aber verdankt die Stadt Neuenburg dieser pierre de Neuchâtel das von Alexander Dumas geprägte Kompliment, sie sei ein in Butter ausgeschnittenes Kleinod. Unanmutig grell hebt sich von diesem Gelb der rote Kunststein der katholischen Kirche ab.

Den vorzüglichsten Baustein, der namentlich im Ru̦u̦sel ausgebeutet wird und bis im Sommer 1912 auch in der Goldberggrube als marbre bâtard ausgebentet wurde, liefert die unterste Kreideschicht als unteres Valangien. Dieses wird nach dem neuenburgischen Valangin ( Valle̥dịịs, -ịs) so geheißen. In 12 «Hauterivientaschen» (z. B. im Holzplatz und i n der Boome n, d. i. La Baume bei Ligerz, sowie in der Chroos und am Goldberg) von weicherer Kreide durchsetzt, bildet dieser weiße bis gelbe Stein die haltbarste und vollständigste Gewandschicht. Sie nimmt freilich am Bielersee bis auf 35 m Dicke ab, um dagegen am Salève bis über 100 m mächtig zu werden. Ans solchem faltsche n Marmor bestehen die Böschungsmauern des Hagneckkanals und teilweise des Nidau-Büren-Kanals, sowie die Mụụre n der Twanner Räbe n. Bei der Burgfluh liefert dieser marbre bâtard Lithographiesteine.

Daneben fällt der Mörtelkalk in Betracht. Die Lamlinger durften laut Verbot von 1576 auf den Twanner und Ligerzer Matten kein Kalch, kein Stein brächen noch brönnen, 5 wogegen 1762 der Ziegler Immer zu St. Johannsen für die Schlösser St. Johannsen und Erlach den Chalch billiger als sonst 6 liefern mußte. Auch er verfügte nämlich, wie noch der Galser Chalchofenacher beweist, über ein « calcifurnum», wie er in all den Chaufour, Chéfour, Chuffort, Tsofor weiter lebt und in den etwa 40 Raffour, Raffornet usw. (zu keltischem ra, Kalk 7 ) seine Parallelen findet. Der Ofe n, Chalchofe n von Ligerz bildet die Grenze gegen Neuenstadt 8 und damit die der vormaligen Herrschaft Berns. Das oberste Ligerzerhaus aber heißt der Chalchhof. «Kalk schwellen» (1671 für Chalch lösche n) und Chalch brönne n für Sack- oder Magerchalch bleiben dort herum in starker Übung.

In der Übergangszeit zwischen Erdmittelalter und Erdneuzeit (im Eocän) entstanden im Gebiet des aus dem Eocänmeer emporragenden Jura festländische Abschwemmungsprodukte in Form einer stark eisenschüssigen 38 Tonerde. Bis zu knapper Abbauwürdigkeit ergiebig findet sich solche in Tälern und Gehängen wie um Delsberg, Oensingen, Olten, Aarau. Eine immerhin 80 cm dicke Schicht bietet die Brunnmühli; schwächer sind die Funde in der Chroos und anderwärts. Es handelt sich um tiefroten, wohl auch rötlichgelben oder grünlichen Bolus, herrührend aus verwittertem, eisenhaltigem, tonigen, Kalkstein, Bei Alfermee gibt es Eisenkörner ( Chrü̦ü̦geli) von Erbsen- bis Nußgröße reichlich aufzulesen. Der Betrieb lohnt sich jedoch so wenig wie bei dem begonnenen Abbruch zu Lengnau. 9 Dagegen deckten hier Wald und Weide und die Hụụpergruebe n die Gemeindeausgaben und machten die Lengnauer Burger g’mäinsstụ̈ụ̈rfrei. 10 Der unverbrönnbar Härt, aus Tonsand bestehend, gleich alt und ähnlich entstanden wie Bolus, lieferte als der weit herum bekannte Hụụper 11 Schmelztiegel und feuerfeste Blö̆chchli besonders für Ofenplattenuntersätze. Die Burgergemeinde hat die Ausbeutung von neuem an die Hand genommen.

1

Frey 211.

2

Baumberger, Feisenheide 6. 8.

3

Dinosaurier, Frey 211.

4

Ebd. 212.

5

Tw. Schlafb. 90

b.

6

Schlafsb. 1, 275.

7

Jacc. 374.

8

Mül. 370.

9

Lg. 144;

Mül. 312.

10

Lg. 117, Nichtburger zahlen allerdings 6,35 % Steuer.

11

Einen Versuch der Wortdeutung s.

schwz. Id. 2, 955.

Studie von Anker