|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mendazedes heißt das Städtchen, welches in Mexiko nicht weit von der texanischen Grenze entfernt liegt, nämlich auf der Karte durch einen kleinen Ring als Städtchen gekennzeichnet, auf größeren Karten ist auch die Poststraße angegeben, an der es liegen soll – und wenn man hinkommt, so besteht dieses ›Städtchen‹ nur aus einem einzigen Blockhause, und wer an eine chaussierte Straße gedacht hat, der sieht sich ebenfalls schwer getäuscht. Räderspuren bezeichnen hier und da den Weg, den der mit acht Maultieren bespannte und von ebenso vielen Dragonern begleitete Postwagen regelmäßig nimmt, und die einzige Wegebaukunst besteht darin, daß an sumpfigen Stellen Baumknüppel gelegt worden sind – daher der Name Knüppelstraße.

Dennoch ist es als Poststation, wo Maultiere und Pferde gewechselt werden, ein gar wichtiger Punkt, ganz mit Recht auf jeder Karte angegeben. Ist es doch auch eine Garnison! Zehn mexikanische Grenzsoldaten liegen ständig hier, zum Schutze gegen räuberische Apachen, deren Jagdgebiet hier ist, und deren Raublust sich um so mehr auf das einsame Blockhaus erstreckt, weil dieses zugleich ein ›Store‹ ist, d. h. eine Art von Kramladen, aus dem sich Waldläufer und Fallensteller mit allem versehen, was der Mensch braucht, und seien seine Bedürfnisse auch noch so gering, bei diesen Jägern vor allen Dingen Pulver, Blei, Tabak und Salz, und hierher bringen sie auch von Zeit zu Zeit ihre getrockneten Felle, welche ihnen Old Jimmy gleich bar bezahlt – d. h. bar mit Whisky und anderen edlen Getränken.

Schon seit einem Menschenalter steht Jim Paddington, ursprünglich ein Yankee, der sich aber als spanischer Mexikaner trägt, dieser Station als Postmeister vor. Er ist zugleich auch Kommandant der Garnison, bekleidet in der Armee den Rang eines Oberwachtmeisters, er ist Detailist und Großkaufmann, Hotelier und Kneipier, Schuster und Schneider ... er ist alles, was einer sein muß, um solch einer weltverlassenen Poststation vorstehen zu können.

Wer an solch einem Augusttag, wie heute, hierherkam, der ahnte freilich nicht, wie lebhaft es hier manchmal im Frühjahr, nach Beendigung der Jagdsaison, zugehen konnte, was für ein Wert in den Pelzen und Fellen steckte, die dann hier aufgestapelt wurden, sonst hätte er schon eher geglaubt, daß dieses dürre, zigeunerhafte, zerlumpte Männchen bei einem Bankhause in New-Orleans einen Kredit bis zu fünfzigtausend Dollar hatte.

Schlafend lag das Blockhaus am Rande des Waldes, dem man getrost noch ein ›Ur‹ vorsetzen konnte, im Sonnenbrande da.

Ein Dutzend zusammengekoppelter Pferde schlief auf der Weide im Stehen, in einem Schuppen die Maultiere, in Hängematten schliefen die Soldaten, und in einem selbstgezimmerten Schaukelstuhle schnarchte der Postmeister.

Kein Hund war vorhanden, der gewacht hätte. Ein solcher war hier auch gar nicht nötig. Old Jimmy war selbst Wächter genug.

Ein scharfer Beobachter hätte gemerkt, wie sich plötzlich seine Ohren bewegten; noch im Schlafe spitzte er die Lippen, ein gellender Pfiff, und dann sprang er an eins der Fenster, die mit festen Läden, in denen sich Schießscharten befanden, verschlossen werden konnten, und im Nu füllte sich das Zimmer mit den zehn Grenzsoldaten, deren Gewehre, sauberer gehalten als ihre Besitzer, dort an der Wand standen.

»Nur ein Reiter.«

»Er hat einen Hund bei sich.«

»Solch ein Vieh habe ich noch nie gesehen.«

»Er kann doch nicht allein kommen.«

Schon bei dem ersten Ausruf hatte die Betonung auf dem ›ein‹ gelegen – nur ein einzelner Reiter!

Wer wagte es denn, allein durch das Gebiet der Komanchen und Apachen zu reisen? Wagen kann man es wohl, Wagehälse gibt es überall – aber lebendig kommt man nicht durch! Umsonst wird die Post doch nicht immer von acht bis an die Zähne bewaffneten Dragonern begleitet, im Schleichkampfe mit Indianern ausgebildet und schon bewandert, und wer von Norden nach Mexiko auf dem Landwege reisen will, wobei als Beförderungsmittel nur das Pferd in Betracht kommt, der wartet, bis die Post abgeht, dann schließt er sich an, und so ist solch ein Postwagen immer von einer großen Kavalkade von Reitern begleitet. Je mehr sich zusammengefunden haben, desto besser, denn desto größer ist natürlich die persönliche Sicherheit.

Und dieser Reiter kam von Norden her, und keine weiteren Gestalten wollten hinter ihm auftauchen, denen er vielleicht nur vorausgeritten war.

Old Jimmys feines Ohr hatte die Hufschläge schon von gar weither vernommen. Doch schnell kam er näher. Neben dem Pferde, einem mexikanischen Klepper, trabte ein gefleckter Jagdhund, wie man einen solchen überhaupt in Amerika viel, viel seltener zu sehen bekommt als etwa in Deutschland. In Amerika werden ja höchstens Bluthunde zur Hatz verwendet, die vom edleren Waidwerk gar keine Ahnung haben, so wenig wie ihre Herren.

Der Reiter stieg vor dem Blockhaus ab. Es war ein noch junger Mann, solch einem Ritte entsprechend gekleidet, den Gentleman verratend. Weiter sei er nicht beschrieben, der Leser würde ihn sonst sofort erkennen, und der Leser soll das erst im Laufe der Erzählung erraten.

Old Jimmy war zur Stelle, jetzt nicht als Postmeister oder sonstiger Beamter, sondern als Hotelier, als Herbergsvater und Kneipier. Denn an so einer Station im Urwalde reitet doch niemand vorüber.

»Wieviele kommen noch?«

»Ich komme allein.«

»Allein?« erklang es mißtrauisch zurück. »Woher da?«

»Von Austin.«

»Von Austin? Und Ihr seid immer allein gereist?«

»Immer allein, nur begleitet von diesem meinem Hund.«

Der alte Postmeister kannte seine Leute, und er war ein offener Charakter.

»Fremder, Ihr seht nicht aus wie ein Wegelagerer, Ihr seht auch nicht aus, als ob Ihr ein Prahlhans oder ein Flunkerer wärt, es ist etwas an Euch, was mir gefällt – aber, Fremder ...«

»Worüber wundert Ihr Euch so?« fragte der Fremde, als jener abbrach.

»Weil Ihr sogar noch Euren Skalp habt.«

»Bestimmung!«

Der Postmeister konnte sich dieses Wort auslegen, wie er wollte. Zunächst wunderte er sich darüber, wie aufmerksam sich der Fremde nach allen Seiten umsah, wie er das Blockhaus musterte.

»Was für eine Station ist das?«

»Mendazedes.«

»Ich vermisse eine mächtige Sykomore, die neben dem Stationsgebäude steht.«

»Die habe ich vorige Woche abgehauen, auch die Wurzeln herausgeholt, sie war faul geworden. Hier gewesen seid Ihr noch nicht. Woher kennt Ihr die Station so genau?«

»Sie ist mir beschrieben worden.«

Hieran hatte der Postmeister nichts mehr auszusetzen. Er führte das Pferd in den Stall, der Fremde betrat das Gastzimmer, bedachte die Soldaten mit dem üblichen Gruß, ohne ihnen sonst weiter einen Blick zu schenken.

Der Wirt kam wieder, der Fremde bestellte Essen, was zu haben war, als Getränk Wasser.

Ein merkwürdiger Mensch! Wie er so teilnahmlos dasaß. So abgeschlossen, so wortkarg, und dennoch klang alles so höflich von ihm!

Wir befinden uns im freien Amerika. Fragen darf man wohl, aber man muß sich auch mit den einmal gegebenen Antworten begnügen. Nach dem Namen wird überhaupt nicht gefragt.

»Habt Ihr auf der Station Santano übernachtet?«

»Ja.«

»Wie lange habt Ihr von Austin gebraucht?«

»Elf Tage.«

»Da seid Ihr gut geritten. Wie oft habt Ihr das Pferd gewechselt?«

»Jeden Tag.«

»Und immer allein?«

»Immer.«

»Ist Euch denn unterwegs gar nichts zugestoßen?«

»Gar nichts.«

»Da habt Ihr Glück gehabt, Fremder. Seid Ihr keinen Indianern begegnet?«

»Keinem einzigen.«

»Na ja, es kommen solche Fälle vor. Die vorige Post hat auch keine einzige Rothaut erblickt. Wollt Ihr noch weiter?«

»Nein.«

Diese Antwort hatte natürlich niemand erwartet. Die Frage hätte eigentlich auch lauten sollen: wohin wollt Ihr?

Zum ersten Male ergriff der Fremde von selbst das Wort.

»Ich erwarte hier jemanden.«

»Wen denn?«

»Einen Mann.«

»Hm. Die Weiber sind hier auch verdammt dünn gesät. Wie heißt er denn?«

»Das weiß ich nicht.«

Das wurde ja immer merkwürdiger!

»Ihr wißt gar nicht, wie er heißt?«

»Nein. Es ist ein Mann mit schwarzem Vollbart, trägt einen hellgelben Lederanzug. Verkehrt ein solcher Mann bei Euch? Oder kennt Ihr ihn sonst?«

Hallo, jetzt ging dem Wirt und sämtlichen zuhörenden Soldaten eine Ahnung auf! Ein Geheimer! Ein Detektiv!

Und solch einen Mann kannten sie alle.

»Das ist kein anderer als Bob!« rief ein Soldat und bekam dafür gleich von verschiedenen Seiten vorwurfsvolle Rippenstöße, der Verräter.

Der Postmeister aber war ein Beamter, das war ein Kollege von ihm, und da mußte jede Rücksicht aufhören.

»Ja, das wird Bob sein, mein Stationsdiener. Aber das ist ein ganz braver Kerl.«

»Warum soll er nicht brav sein?«

Der Postmeister beugte sich zu dem Ohr des Fremden herab.

»Na, Ihr seid doch ein Detektiv!« flüsterte er ihm ins Ohr.

»Nein.«

Natürlich, ein geheimer Kriminalbeamter muß eben geheim bleiben, auch einem Kollegen vom Staatsdienst gibt er sich nicht ohne weiteres zu erkennen. Sehr geschickt benahm sich dieser Detektiv übrigens nicht, der fiel ja gleich mit der Türe ins Haus.

»Da kommt er!«

Ein baumlanger Mensch ging an dem offenen Fenster vorüber, die Soldaten flüsterten ihm etwas zu, und nun wußte der Gesuchte gleich, woran er war, noch immer hätte er seine unendlich langen Spazierhölzer dem Walde zuwenden oder über ein schnelles Pferd werfen können.

Aber der Gesuchte dachte an keine Flucht, er kam herein.

»Da bin ich. Na, was denn? Ich habe nischt gemaust.«

Der vermeintliche Detektiv warf kaum einen Blick auf die lange, schwarzbärtige Gestalt, bekleidet mit einem schmutzigen, hellgelben Lederanzug.

»Das ist er nicht. Der, den ich suche, ist viel kleiner, hat ein ganz anderes Gesicht.«

»Was soll er denn sein?«

»Ich halte ihn für – für – für einen von der Jagd lebenden Mann.«

»Waldläufer oder Trapper.«

»Was für einen Unterschied macht Ihr da?«

»Na, der Waldläufer hat vor allen Dingen keinen festen Sitz, keine Hütte und nichts. Wo der sich hinlegt, da ist er zu Hause.«

»Dann kann ich das nicht angeben.«

»Er kommt hierher nach Mendazedes?«

»Jawohl, vor drei Monaten ist er hier gewesen.«

»Hm, das war im April, da ist hier alles voll von Läufern und Fallenstellern. Was soll er denn gemacht haben? Weswegen wird er gesucht?«

»Ich muß den Mann nur sprechen.«

»Wohl als Zeuge? Hm. Könnt Ihr ihn sonst nicht ein bißchen beschreiben? Nicht so sehr groß und einen schwarzen Bart – das ist verdammt wenig.«

»Ein sehr deutliches Erkennungszeichen kann ich vielleicht angeben. Ich habe bei dem Manne eine merkwürdige Tabakspfeife gesehen, aus der er beständig rauchte, ein kurzes Rohr, daran ein Kopf, der fast wie der Kopf eines kleinen Raubtieres aussah, mit langgestreckter Schnauze ...«

»Weaselbill!!« erklang es sofort im Chor.

»Ja, dann ist's Weaselbill,« bestätigte der Postmeister. »Aber um den zu finden, seid Ihr umsonst hierhergekommen, da hättet Ihr erst einmal schriftlich anfragen sollen.«

»Warum?«

»Das ist ein gar seltener Gast, der kommt im April mit seinen Fellen hierher, hält sich gar nicht auf, und dann bekommt man ihn bis zum nächsten April nicht wieder zu sehen.«

»Wo wohnt er?«

»Wohnen?« wiederholte Old Jimmy lächelnd. Dieses Wort wirkte komisch auf ihn in bezug auf solch einen freien Jäger. »Der wohnt gar nicht. Seine Wohnung ist der unendliche Wald und die Prärie.«

»Ich meine: wo hat er sein Jagdgebiet?«

»Ja, wenn ich und noch manch anderer das wüßte! Keiner bringt so viele und schöne Felle mit, wie Weaselbill – aber wo er die jagt, das ist sein Geheimnis, und das wird wohl niemand herausbringen. Kommen tut er jedesmal von Westen her und geht auch in dieser Richtung wieder davon, aber Weaselbill ist ein Fuchs, der verrät seinen Bau nicht.«

»Er gebraucht Witterung,« meinte ein Soldat.

»Was gebraucht er?«

»Witterung, um das Wild anzulocken,« erklärte der Wirt. »Aber ich glaub's nicht. Und doch ist was Merkwürdiges dabei.«

»Was?«

»Im Januar oder Februar bringt die Post von New-Orleans jedesmal ein großes, schweres Paket, adressiert an Mister Wilhelm Wiesel ...,« so einfach sprach der Yankee diesen deutschen Namen nicht aus, er hätte sich dabei bald die Zunge abgebrochen, »... und das nimmt er dann mit, wenn

er im April herkommt. Ja, was in dem Paket wohl immer sein mag! Witterung? In dem großen, schweren Paket? Gott weiß es.«

Den die Köpfe zusammensteckenden Soldaten war anzusehen, daß sie die vermeintliche Verhaftung Weaselbills mit diesem geheimnisvollen Pakete zusammenbrachten. Und war der Fremde wirklich kein Detektiv, so kam er doch immer noch wegen dieses Paketes.

»Also, der Mann ist mittelgroß und hat einen schwarzen Vollbart?«

»Jawohl, das stimmt.«

»Und raucht aus einer Pfeife, deren Kopf ...«

»... der Kopf eines Wiesels ist. Bill hat einmal ein Wiesel geschossen, als Wiesel ein kolossal großes Tier, und weil er doch nun auch so heißt, hat er sich aus dem Kopfe eine Pfeife gemacht. Als im April einmal ein Fremder hier war, hat er bis zu tausend Dollar für das Ding geboten, so etwas gibt's aber bei Weaselbill nicht.«

»Und er kommt nur im April hierher?«

»Nur im April.«

»Ich vermute, er wird sehr bald kommen,« meinte der Fremde sinnend, wohl mehr zu sich selber sprechend.

Da legte ihm der Wirt die Hand auf die Schulter.

»Hört, Fremder, wenn Weaselbill einmal außerhalb seiner Zeit hierherkommt, dann will ich ein halbes Dutzend Flaschen meines ältesten Rotweins zum besten geben.«

Der Angeredete erwachte aus seinem Träumen, in das er versunken gewesen, in das er überhaupt sehr häufig fiel.

»Warum? Ist es denn so ganz ausgeschlossen, daß er zweimal im Jahre Eure Station aufsucht?«

»Ganz ausgeschlossen! Seit fünfzehn Jahren kommt er nun schon hierher, nur im April, nur für einen Tag – 's ist überhaupt ein ganz kurioser Kauz.«

»Wieso?«

»Na, er – er – er versäuft seine Felle nicht, nimmt bares Geld dafür – was will denn so ein Waldläufer damit machen – und dann immer das Paket – 's ist eben überhaupt ein rätselhafter Mensch. Wie gesagt, ein halbes Dutzend von meinem ältesten Rotwein, den ich schon seit zehn Jahren vergraben habe, wenn Weaselbill ein andermal hierherkommt als im April, und wenn Ihr sein Jagdgebiet findet, sollt ihr noch extra ein halbes Dutzend haben.«

»Dann müßte ich also acht Monate lang hier auf ihn warten,« murmelte der Fremde, wieder in Träumen versunken.

Es war gehört worden. Verwundert sah man sich an. Acht Monate hier warten? Auf den Waldläufer?

Hätte jener gesagt: dann muß ich in acht Monaten wieder hierherkommen – das wäre nicht aufgefallen. Aber gleich hier warten – acht Monate lang – – der Fremde wurde immer unverständlicher.

»Sagtet Ihr nicht vorhin, er hätte einen hellgelben Lederanzug an?« fragte da ein Soldat.

»Jawohl.«

»Was, das habt Ihr gesagt?!« rief sofort der Wirt. »Einen hellgelben Lederanzug soll Weaselbill anhaben?! Nee, nee, so was gibt's nicht, am wenigsten bei Weaselbill! Sein Jagdhemd und seine Leggins aus Hirschleder sind ganz schwarzgeräuchert!«

»Er kann sich doch ein neues Kostüm zugelegt haben.«

»I wo! Der zieht sein Hirschleder nicht eher aus, als bis es ihm vom Leibe fällt, und er trägt seins ja erst fünfzehn Jahre, das ist noch so gut wie neu. Und überhaupt, Fremder – jetzt merke ich erst, was Ihr da für ungereimtes Zeug sprecht – ein Waldläufer soll es sein? Einer mit einem hellgelben Anzuge? Das ist ja ganz und gar unmöglich!«

»Warum denn?«

»Ihr seid wohl kein Waldmann?«

»Nein.«

»Na, mit einem hellen Jagdanzug kann man doch keinen Tag im Walde herumlaufen, dann hätte man keinen Skalp mehr. Da wird man doch meilenweit gesehen, und nun gar von Indianeraugen. Nee – der Stationsdiener kann sich wohl so ein helles Ding leisten – aber ein Waldläufer oder Trapper – so was gibt's ja gar nicht!«

»Und ich sage Euch: der Mann, der aus solch einem Raubtierkopf rauchte, trug einen hellgelben Lederanzug!«

»Wo habt Ihr ihn denn gesehen?«

»Ich habe ihn ...gar nicht gesehen,« murmelte der Fremde, abermals plötzlich in sein eigentümliches Träumen versinkend.

Dann stand er schnell auf und verließ die Gaststube.

Die Zurückbleibenden blickten sich an, gleich mehrere klopften mit dem Finger gegen ihre Stirn.

»Verrückt, total verrückt! Der arme Kerl!«

»Einen tüchtigen Knacks wenigstens hat er weg,« mäßigten andere das Urteil. »Schade um den strammen, netten Menschen.«

Hiermit ist wohl zur Genüge angedeutet, welche Sympathie der Fremde gleich überall erworben hatte, was man aus seiner Fragerei und aus seinen kurzen Antworten doch nicht so ohne weiteres vermuten kann. Es war eben sein Wesen, sein ganzes Aeußere, was allen diesen rauhen und rohen Männern gleich so zusagte.

Und da fiel auch schon ein großes Wort, was man hier kaum vermutet hätte.

»Der hat eine unglückliche Liebe.«

Etwas anderes lenkte sofort die Aufmerksamkeit von diesem neuen Thema ab, das hier im mexikanischen Hinterwalde zwischen den Grenzsoldaten freilich auch gepaßt hätte wie die Faust aufs Auge.

»Was liegt denn da?«

Dort, wo der Fremde gesessen, auf dem Bärenfell, auf dem seine Füße geruht, lag etwas Glänzendes, Lichtstrahlen gingen davon aus. Einer hob es auf und faßte es an, als ob es glühendes Eisen gewesen wäre.

»Was ist denn das für ein kurioses Ding?!«

Es war eine Glaskugel, noch etwas größer als eine welsche Nuß, äußerst sauber geschliffen oder poliert, befestigt auf einem runden Stück schwarzpoliertem Ebenholz. Auf den Tisch gestellt, glich das Ganze einem kleinen Ornament – ein Briefbeschwerer – für diese Hinterwäldler ein rätselhafter Gegenstand, den sie mit höchstem Mißtrauen betrachteten – aber auch ein moderner Stadtmensch hätte nicht gewußt, was er aus dem Dinge machen sollte – als Briefbeschwerer war es viel zu leicht, viel zu unpraktisch – eine Spielerei, deren Zweck man nicht kannte.

Die Sonnenstrahlen brachen sich in der wasserhellen Glaskugel, der dahintergehaltene Finger nahm eine unförmliche Gestalt an.

Da wußten diese Leute sofort, was das war.

»Hört, Jungens, das ist ein Zauber,« wurde geflüstert.

An Gespenster glaubten sie nicht, aber ... da war eben irgendwie ein Zauber dabei, und auch Old Jimmy, der sonst weder an Gott noch an Teufel glaubte, faßte das Ding mit ganz vorsichtigen Fingern an.

»Das hat der Fremde verloren.«

»Wozu er das wohl braucht?«

»Da macht er Zauberei damit.«

»So sieht er auch gerade aus.«

»Hört, Jungens, faßt das Ding lieber nicht an, wer weiß, wer weiß!«

Das kleine Ornament wurde auf den Tisch gestellt. Der Fremde kam wieder herein. Als er die Kugel auf seinem Platze erblickte, schrak er sichtlich zusammen.

»Wie kommt denn der Kristall ... ach so, ich habe ihn wohl vorhin, als ich das Taschentuch zog, mit herausgerissen.«

Er steckte den Gegenstand in die Hosentasche, damit schien die Sache für ihn erledigt zu sein.

»Ich möchte mich noch nach einem anderen Manne erkundigen,« begann er von neuem.

»Ist es auch ein Waldläufer?« kam ihm der Wirt entgegen.

»Jedenfalls. Auch er war in ein Jagdkostüm gekleidet, hatte eine Pelzjacke an, die Haare nach außen, streifte gerade einen Hirsch ab. Auffallend war auch die hohe, spitze Pelzmütze.«

Wie merkwürdig das alles klang. Es konnte ja sein, daß er diesen Mann gesehen hatte, das mußte doch auch eigentlich der Fall sein, aber ... dem schien doch wiederum nicht so zu sein. Es klang eben ganz merkwürdig.

»Habt Ihr den Mann mit Euren eigenen Augen gesehen?« fragte der Wirt denn auch direkt.

»Ja – nein – ja – oder doch nicht ... ich – ich – ich habe ihn beschreiben hören.«

Nun werde einer klug daraus!

»Kennt Ihr solch einen Waldläufer mit Pelzjacke und hoher, spitzer Pelzmütze? Ich nehme an, daß derartige Jäger nicht so oft ihre Kleidung wechseln.«

»Da habt Ihr ganz recht, und eben deshalb kann ich Euch versichern, daß es hier in der ganzen Umgegend, in ganz Cohahulla keinen Menschen gibt, der eine Pelzjacke und solch eine Pelzmütze trägt.«

»Doch!«

»Sennor, ich bin schon 32 Jahre hier Postmeister und 45 Jahre überhaupt hier schon ansässig. Ich will nicht sagen, daß ich ganz Mexiko kenne, obschon ich überall herumgekommen bin, aber Cohahulla, wie dieses Gouvernement hier heißt, kenne ich wie meine Hosentasche. Und ich sage Euch: so wenig es möglich ist, daß Weaselbill jemals in einem gelben Jagdanzuge hierher ...«

»Weaselbill!!« riefen die Soldaten. »Wahrhaftig, er ist es, und geradeso, wie ihn der Fremde beschrieben hat!«

Ein schwarzbärtiger Mann trat schnell herein, in einen gelben Lederanzug gekleidet, der den Eindruck der Neuheit machte, wenn er auch schon schmierig genug war.

»Old Jimmy, schnell eine Postkarte!«

Es sieht in der Wirklichkeit doch etwas anders aus, als es in Jugendschriften zu lesen ist. Besonders bei den Illustrationen wird immer viel gesündigt. Da sieht man selten einmal einen Waldläufer oder einen Trapper, dem der Zeichner nicht einen Kragen mit Schlips gegeben hat. So etwas gibt's nun freilich nicht. Alle diese amerikanischen Jäger und Fallensteller, welche unseren Kürschnern das Material liefern, ohne welche es keine Londoner und Leipziger Pelzmesse geben würde, setzen ihren Stolz darein, so verwahrlost wie möglich auszusehen. Tatsache! Das ist ihr Stolz, sie vernachlässigen ihr Aeußeres mit Absicht so. Hierzu ist noch ein anderer Grund vorhanden.

Der rote Krieger und Jäger schmückt sich gern, er will gestickte Mokkassins tragen, seine Leggins müssen bemalt und mit Franzen verziert sein usw. Nun aber blickt im allgemeinen der weiße Jäger doch mit unsäglicher Verachtung auf seinen roten Konkurrenten herab. Die idealen Freundschaften sind stets Ausnahmen, sonst herrscht zwischen Weiß und Rot der erbittertste Haß, ursprünglich dem Konkurrenzneid entspringend, der weiße Jäger will das mit Rassenhaß bemänteln, die Rothaut ist für ihn kein voller Mensch, und um nun auch äußerlich nichts mit dem ›Redman‹ gemein zu haben, verachtet er das, worauf jener hält, er sinkt mit Absicht zu einer Stufe der Verwilderung herab, wozu der echte Wilde gar nicht fähig ist. Dies ist übrigens ein Thema zur menschlichen Physiologie und Psychologie, würdig, von einer berufeneren Feder behandelt zu werden.

Hinwiederum bekommt man wenig davon zu lesen, wie sich diese Männer den Segen der Kultur und Technik zunutze zu machen wissen. Es gibt im eisigen Kanada wie im heißen Süden wohl kaum noch solch einen Jäger, der nicht ein gutes Taschenfernrohr besitzt. Man kommt ihm ja auch entgegen. In jeder amerikanischen Zeitung, besonders in illustrierten, die ihren Weg auch in die entlegensten Hinterwäldlerhütten finden, liest man Annoncen, welche direkt für solche Waldläufer und Trapper bestimmt sind. Wer sich auch nur gratis und franco den neuesten Katalog über Waffen schicken läßt, erhält gleichzeitig ein wertvolles Präsent, eine Pfeife, ein unübertreffliches Feuerzeug oder dergleichen. Und das kommt wieder heraus. So ein zerlumpter Kerl kauft sich einen Revolver, den ein reicher Sportsmann für einen zu teuren Luxus hält. Gleich direkt, ohne Bestellung, zur Auswahl, auf Risiko werden ihm solche Waffen und andere Jagdgegenstände zugeschickt, und immer nur das Beste und Teuerste. Gleich direkte Offerte. Denn so ein Pelzjäger ist den Pelzjuden in den fernsten Städten ebenso bekannt wie etwa ein Schauspieler in seinen Kreisen eine Berühmtheit ist; man besitzt seine Photographie, bei einer Bestellung genügt sein daruntergemaltes ›Totem‹, das man genau kennt, und der durch das Land reisende Pelzagent besucht und poussiert diese zerlumpten Jäger genau so wie der Weinhändler die Wirte und der Kunstdüngerreisende die Bauern. Hier liegt sogar noch etwas ganz anderes vor. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob der Bär die Kugel ins Auge oder zwischen die Rippen bekommen hat; der Jäger erhält für das unverletzte Fell den doppelten Preis, im Handel aber kostet solch ein tadelloses Bärenfell das Zehnfache von einem durchlöcherten, und bei den kostbaren Biber- und Marderarten geht das nun gleich ins Hundertfache!

Also hier wunderte sich niemand darüber, daß der schmierige Wald- und Präriejäger eine Postkarte schreiben wollte. Das allgemeine Staunen hatte einen anderen Grund.

»Ist's, möglich!« rief der Postmeister. »Mann, kommt Ihr auch einmal außer Eurer Zeit?«

»Wie Ihr seht. Die Postkarte!«

Er erhielt sie, Weaselbill ging an das Schreibpult und begann sofort auf der Karte zu malen, den Federhalter mit der ganzen Faust wie einen Schippenstiel packend.

»Und einen neuen Anzug habt Ihr Euch zugelegt?«

»Wie Ihr seht.«

»Aber einen gelben, das ist ja ...«

»Das kann ich machen, wie ich will. Haltet's Maul und laßt mich schreiben.«

Alle beobachteten den Schreibenden, an dessen Leggins der Jagdhund aufmerksam schnüffelte.

Endlich war die Karte fertig, sie wurde in den Briefkasten geworfen, an dem der Postbeutel hing, der nicht abgenommen werden konnte, ohne eine Plombe zu verletzen.

Jetzt durfte auch wieder gesprochen werden, und man mußte sich beeilen, der Waldläufer schien sich gleich wieder entfernen zu wollen, ohne Gruß, wie er gekommen war.

»Da ist ein Fremder, der Euch gesucht hat,« sagte der Postmeister.

Mit auffallender Hast fuhr der Waldläufer herum. Vorher hatte er auf den Fremden kaum einen Blick geworfen.

»Mich? Kenne den Mann nicht.«

Der Fremde war aufgestanden.

»So ist es. Ich komme Euretwegen hierher. Kann ich Euch einmal unter vier Augen sprechen? Bitte, folgt mir hinaus.«

Immer mißtrauischer wurde der Blick, mit dem der Waldläufer den anderen musterte.

»Habe verdammt wenig Lust dazu,« knurrte er. »Sprecht hier, was Ihr von mir wollt. Was mir jemand zu sagen hat, das kann auch jeder hören.«

»Kennt Ihr einen Mann, einen Waldläufer oder Fallensteller hier oder in der weiteren Umgegend, der eine Pelzjacke und eine hohe, spitze Pelzmütze trägt?«

Die Wirkung dieser Frage war eine für die Zuhörer ganz unerklärliche.

Die sehnige, verwitterte Gestalt des Waldläufers schien plötzlich zur Statue zu erstarren, mit wie vor Schreck weit aufgerissenen Augen stierte er den Frager an.

»Mann, wer seid Ihr, daß Ihr ...« brachte er endlich hervor, ohne den Satz vollenden zu können.

Plötzlich drehte er sich schnell um und verließ das Gastzimmer. Der Fremde hielt es für eine Aufforderung, das Gespräch draußen fortzusetzen, er folgte ihm.

Der Waldläufer wartete denn auch seitwärts im Walde unter einem einzeln stehenden Baume auf ihn. Seine Züge waren immer noch ganz verstört.

»Mann, wer seid Ihr?« empfing er mit leiser Stimme den Näherkommenden.

»Edward Scott ist mein Name.«

»Das sagt mir gar nichts. Was wißt Ihr von einem Waldläufer, der eine Pelzjacke und so eine hohe, spitze Pelzmütze trägt?«

»Kennt Ihr ihn denn?«

Jetzt weiß der geneigte Leser, wer der Fremde ist, und daher weiß er auch, woher wahrscheinlich Scott seine Kenntnis hatte, und wie schwer es ihm werden würde, diesem Waldläufer eine Erklärung zu geben. Edward Scott folgte wieder einmal einer Eingabe seines prophetischen Geistes, wovon er sich selbst gar keine Rechenschaft geben konnte. Er tappte ja selbst dabei immer im Finstern.

»Ich kenne ihn nicht, aber ...ich habe von ihm gehört.«

»Durch wen?« erklang es immer mißtrauischer, wenn nicht immer ängstlicher, und Angst wollte dieser verwegenen Gestalt nun gar nicht stehen.

»Das werde ich jenem Manne selbst sagen. Ihr werdet mich zu ihm führen.«

»Oho, fällt mir ja gar nicht ein!«

»Ich bitte Euch darum.«

»Ich darf nicht.«

»Laßt Euch etwas sagen: Ihr kommt doch sonst nur jedes Jahr einmal im April nach Mendazedes.« »Ja.«

»Dies ist seit fünfzehn Jahren das erstemal, daß Ihr ein zweites Mal hierherkommt.«

»Ich hatte eine Karte zu schreiben.«

»Nun, und ich wußte, daß Ihr heute hierherkommen würdet, wußte es schon vor einem Vierteljahr, und ich habe eine gar weite, weite Reise gemacht, um heute hier zu sein, um Euch heute hier zu erwarten, um Euch zu bitten, mich zu dem Manne zu führen, der eine Pelzjacke und eine hohe Pelzmütze trägt.«

Scott hatte mit Absicht so mysteriös gesprochen, und seine Worte verfehlten ihren Eindruck nicht. Alle Jäger sind mehr oder weniger abergläubisch, die in immerwährender Einsamkeit lebenden Waldmenschen sind es im doppelten Grade – aus einem Grunde, der schon früher einmal ausführlich erörtert wurde.

Dazu kam nun das ganze Wesen des jungen Kanadiers, seine schwermütigen Auge», in denen eine ganze Welt von Rätseln lag – – kurz und gut, auch dieser Waldläufer erlag dem geheimnisvollen Einflüsse, der von diesem Manne ausging.

»Ihr seid ein Hellseher!«

Scott wunderte sich nur, daß der Mann diesen Ausdruck gebrauchte.

»Ja.«

»Was wollt Ihr von Rübezahl?«

Es sei gleich bemerkt, daß Scott diesen Namen zum ersten Male hörte. Von dem englischen Kanadier war nicht zu verlangen, daß er die deutschen Märchengestalten kannte. Für ihn war das eben nur ein Name, wohl deutsch klingend, sonst aber auch weiter nichts als ein Name.

»Das muß ich ihm selbst sagen.«

Lange zögerte der Waldläufer, bis er seinen Entschluß gefaßt hatte.

»Seit länger denn zwanzig Jahren hält sich Rübezahl verborgen. Ich kann Euch nicht zu ihm führen, er hat es mir verboten, er will in seiner Einsamkeit von keinem Menschen gestört sein. Da muß ich ihn erst fragen.«

»So geht und erzählt ihm, daß hier ein Mann ist, der ihn zu sprechen wünscht.«

»Was soll ich ihm sonst noch von Euch sagen?«

»Nichts weiter, auch meinen Namen braucht Ihr ihm gar nicht zu nennen. Wann könnt Ihr wieder hier sein?«

»Vier Tage hin, vier Tage wieder zurück. In acht Tagen bringe ich Euch den Bescheid.«

»Wenn es nicht anders beschlossen ist!«

»Wie meint Ihr?«

»Geht, beeilt Euch. Da ich ein Geheimnis erfahren habe, so bin ich der Mann, es zu wahren.«

Noch einen prüfenden Blick in das tiefernste Gesicht des jungen Hünen, und der Waldläufer verschwand in dem Walde.

Scott blieb noch stehen, und bald darauf sah er jenen über eine Waldblöße traben, richtig traben, nicht gehen, das Gewehr zum Laufschritt über der Schulter, und dieses Gewehr hatte er vorhin nicht bei sich gehabt, es mußte im Walde versteckt gewesen sein.

Mit über der Brust verschränkten Armen blickte Scott ihm nach, bis jener seinen Augen hinter Bäumen verschwand.

»Bestimmung, o, Bestimmung!« flüsterte er. »Mein Kristall erzählt mir, daß du nicht wieder hierherkommen sollst. Du gehst einem anderen Schicksale entgegen, so unbestimmt, wie jedes Schicksal ist. Es ist Bestimmung, daß ich dir folgen soll. Warum? Ich weiß es nicht.«

Er schritt wieder dem Blockhause zu, aus dessen Tür soeben der Postmeister trat, bewaffnet mit Hacke und Schaufel.

»Nun?«

»Ich habe etwas erfahren, worüber ich nicht sprechen darf.«

»Gibt es denn solch einen Mann, der ...«

»Das ist es, worüber ich nicht sprechen darf.«

»Gut, dann werde ich auch nicht weiter fragen. Mann ist Mann, und Wort ist Wort, und deshalb gehe ich jetzt, um aus meinem Kellerloche das halbe Dutzend Flaschen Rotwein zu holen, das ich verspielt habe.«

»Laßt sie euch allen gut schmecken, ich trinke überhaupt keinen Wein, und ich will fort. Was habe ich zu zahlen?«

Der Postmeister hielt sich mit keinen weiteren Fragen auf. Vielleicht war er froh, den unheimlichen Gast loszuwerden.

Scott bezahlte sein Essen; sein Pferd sollte hier zurückbleiben; er hing sich den leichten Mantelsack um, schulterte sein Gewehr, pfiff dem Jagdhund und begab sich nach jenem einzelnen Baume zurück, unter dem das Gespräch mit dem Waldläufer stattgefunden hatte.

»Nun, Proteus, der du den Namen des weissagenden Meergottes führst – nun zeige mir, warum mich jenes geheimnisvolle Etwas bestimmte, dich in Austin zu kaufen. Nimm die Spur auf, die mich zu meinem verschollenen Freunde führen soll. Eine Witterung hast du ja schon vorhin genommen.«

Noch eine Ermunterung, und augenblicklich verstand das kluge Tier, was man von ihm verlange; es nahm die Spur des fremden Mannes auf, dessen Geruch es vorhin eingeatmet hatte, hinter ihm her der junge Kanadier mit weitausgreifendem Schritte.

Westlich ging es, immer westlich, wohl eine Stunde lang, meist durch Wald, und wo der Boden weich war, erkannte Scott, daß der Jäger seinen Dauerlauf beibehalten hatte. Diese Waldläufer führen überhaupt ihren Namen mit Recht. Der Hundetrab ist ihr gewöhnlicher Gang, dasselbe gilt ja auch von den Indianern, besonders von den südamerikanischen, und es soll hier lieber nicht gesagt werden, wie viele Meilen solch ein Dauerläufer an einem Tage zurücklegen kann, es klingt etwas unglaublich. Aber Tatsache ist wohl, daß solch ein Hundetrab, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, vielleicht weniger ermüdet, als das einfache Marschieren. Auch bei den meisten Säugetieren ist ja der Trab der eigentliche Gang.

Scott freilich war darauf nicht trainiert, und trotz seines weitausgreifenden Schrittes mußte er immer mehr hinter dem Waldläufer Zurückbleiben.

»Ich werde ihn erreichen, wenn das Schicksal es bestimmt hat, nicht früher und nicht später.«

So sprach der Fatalist, der an die Macht des Schicksals Glaubende, gegen das nicht anzukämpfen ist. Deshalb aber legte er sich nicht hin und wartete, bis dasjenige, was er suchte, zu ihm kam, sondern er tat, was in seinen Kräften stand – und das ist das Richtige, dann hat der Fatalismus auch seine Berechtigung!

An einem Bache versagte die Spürnase des Hundes. Ohne Aufforderung rannte er hin und her, beschrieb weite Bogen, konnte die Fährte nicht wiederfinden.

Weaselbill hatte seinen Weg im Wasser fortgesetzt. Er mochte einen Grund dazu gehabt haben, es konnte Gewohnheit des Waldläufers sein, jede Gelegenheit zu benutzen, um seine Spur zu verbergen.

Der Bach war seicht, aber steinig, nichts von einem Fußabdruck zu erkennen. Jedenfalls hätte hier auch der Spürsinn eines Indianers versagt.

Wohin nun? Hatte der Waldläufer den Bach stromauf oder stromab verfolgt?

»Nach welcher Gegend ich mich auch wende, ich werde ihn finden und einholen, und schlage ich jetzt die falsche Richtung ein, so daß ich viel, viel Zeit versäume, so hat das einen bestimmten Zweck, der aber wiederum zu meinem Vorteil ist.«

Mit diesen Worten verfolgte Scott, ohne irgendein Orakel befragt zu haben, den Bach stromauf, in südlicher Richtung.

Glücklich der Mensch, der so felsenfest von einer Bestimmung des Schicksals erfüllt ist! Oder kann das nicht auch ein großes Unglück sein? Wie man es nimmt! Setze an Stelle aller philosophischen Grübeleien das schöne Wort ›Gottvertrauen‹, und du bist befreit von allen Zweifeln!

Der wohldressierte Jagdhund wußte recht gut, daß er die Hoffnung seines Herrn getäuscht hatte, wenn auch ohne Schuld, er war bekümmert darüber, suchte es gutzumachen, und sein Instinkt, wenn nicht sein Verstand, sagte ihm noch mehr – er begnügte sich nicht, nur beide Uferränder nach der Spur abzusuchen, sondern streifte beständig auch in großen Bögen durch den Wald und durch die Haidegegend.

Anscheinend schien das ja ganz zwecklos zu sein, der Waldläufer mußte das Wasser wieder verlassen haben, also vom Ufer aus mußte die neue Spur auch wieder beginnen – aber bald sollte sich zeigen, daß solch ein Tier manchmal mehr ahnt, als der Mensch weiß.

Wieder verging eine Stunde; schon seit längerer Zeit war Proteus den Blicken seines Herrn entschwunden gewesen, als jenes besondere, helltönende Bellen erklang, welches der Jäger beim Hunde ›Läuten‹ nennt. Proteus hatte eine Spur gefunden, die richtige, die gesuchte, das sagte dieses eigentümlich helle Bellen, durch das der Hund seine Freude auszudrücken weiß.

Tief aus dem Walde kam es heraus. Scott folgte der Richtung, Proteus sprang ihm entgegen, aber nicht die Nase am Boden, von diesem wollte er gar nichts wissen – er führte seinen Herrn nach einem Baume, sprang an diesem empor, lief mit am Boden gesenkter Nase in südöstlicher Richtung davon.

Scott war kein Pfadfinder, wohl aber ein denkender Jäger, und er hatte auch noch etwas mehr gelernt. Sofort wußte er alles.

Der Waldläufer hatte beim Verlassen des Baches nicht den Boden betreten, sondern sich gleich auf einen Baum hinaufgeschwungen, im Walde seinen Weg durch die Lüfte von Ast zu Ast fortsetzend, bis er an diesem Baume hier wieder herabgeglitten war.

Wozu diese Vorsicht? Sie war eben solch einem Waldläufer, der in jedem fremden Menschen einen Feind sehen muß, ganz entsprechend, da galt es wahrscheinlich, ein ertragsreiches Jagdgebiet geheimzuhalten, wovon ja auch der Postmeister schon gesprochen hatte.

Auf dem weiteren Wege hatte Weaselbill ebenfalls keine Gelegenheit versäumt, um seine Spur zu verwischen, er hatte ganz raffinierte Hilfsmittel dazu benutzt. Doch wir wollen nicht auf eine Schilderung der Verfolgung der Spur eingehen, der Hund und sein Herr wußten sie durch Spürnase oder Auge oder nachdenkenden Scharfsinn immer wieder zu finden, und zwar nicht nur an diesem angebrochenen Tage, sondern auch noch am nächsten und übernächsten.

Wir überspringen diese beiden Tage vollkommen. Scott wußte immer seinen Proviant zu ergänzen, des Nachts schlief er ohne Lagerfeuer, und wenn er auch einige Abenteuer erlebte, so sind diese doch nicht erwähnenswert. Wir bleiben bei dem, worauf es hier ankommt.

Aus der südöstlichen Richtung war zuletzt eine direkt östliche geworden, so daß jetzt also der Waldläufer die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hatte, als da er die Station verließ – alles, um einen Feind oder einen Neugierigen, der gern gewußt hätte, wo Weaselbill sein Jagdgebiet hatte, irrezuführen.

Und immer noch jener fördernde Hundetrab, wie manchmal weicher Boden verriet! Und so mußte er stets vier Tage lang laufen, ehe er nach der nächsten Station gelangte!

Doch was ist das für ein Mann, dessen engere Heimat der Urwald und die Prärie ist? Was für ein Unterschied ist doch schon zwischen dem Bewohner einer Großstadt, etwa von Berlin, und einem Kleinstädter! Für diesen bedeutet ein Weg von einer halben Stunde schon ein Marsch, der ihn in eine total andere Gegend bringt, ihm sogar vielleicht ganz fremd – eben in die Fremde. Für jenen ist es nur ein kleiner Geschäftsweg, ein Gang zum Frühstück. Je größer das Gebiet der engeren Heimat, desto mehr schrumpfen Zeit und Raum zusammen.

Wald wechselte mit Heide und Prärie, Sandflächen waren die Ausläufer der nördlich gelegenen Wüste von Bolson, dann wurde die Landschaft immer hügeliger, schon tauchte in der Ferne ein hoher Gebirgszug auf, und die befragte Karte erklärte, daß es nur die Berge von Nuevoleon sein könnten.

Es war am Morgen des dritten Tages. Wieder einmal war die Spur in einem Bache verlorengegangen, dessen Ufer mit Bäumen bestanden waren. Doch Proteus ließ sich jetzt erst recht nicht mehr durch so etwas irremachen, er suchte bereits die engere und die weiteste Umgegend ab, und wenn kein Regen fiel, so hätte er die Spur noch nach Wochen verfolgen können.

Scott wartete nicht mehr untätig, bis sein Hund das Wiederfinden meldete oder ihn zu holen kam, er benutzte jetzt solche Aufenthalte immer, um seine Mahlzeit zu halten, oder er orientierte sich auf der Karte oder bereitete sich sonst auf den Weitermarsch vor.

Diesmal kam er gar nicht erst dazu, seinem Mantelsack das gebratene Hirschfleisch zu entnehmen, da läutete Proteus schon, noch heller als sonst, es klang wie ein Jauchzen, und zwar gar nicht weit entfernt von seinem Herrn.

Gefunden! Eingeholt! Scott zweifelte nicht daran, er hatte die Sprache seines vierbeinigen Freundes schon zu gut kennen gelernt.

Schnell war Scott zur Stelle. Unter einem sehr hohen Baume mit verhältnismäßig dünnem Stamme lag, von Proteus freudig umsprungen, am Boden Weaselbill, die linke Hand in einer Lederschlinge, welche an dem Baumstamm befestigt war.

Der erste Eindruck war der, als sei der Waldläufer hier mit Gewalt festgebunden worden, doch Scott erkannte schnell seinen Irrtum. Mit der rechten Hand, in der er jetzt das schußbereite Gewehr hielt, hätte er sich doch leicht befreien können, auch sein Jagdmesser steckte ja noch im Gürtel. Immerhin lag hier ein Rätsel vor.

»Weaselbill! Was ist mit Euch?«

Der Waldläufer senkte das Gewehr, machte aber ein äußerst grimmiges Gesicht.

»Daß mir so etwas noch passieren kann, hätte ich auch niemals geglaubt,« knurrte er.

»Was denn?«

»Vom Baume bin ich heruntergestürzt.«

»Und habt Schaden genommen?«

»Kleinigkeiten – hat gar nichts zu bedeuten.«

»Euer linkes Bein liegt doch in ganz unnatürlicher Stellung!«

»Ja, das ist gebrochen.«

»Warum habt Ihr die linke Hand an den Baum gebunden?«

»Um den Arm wieder einzurenken. Der ist ausgekugelt. Und hinein muß er wieder, ehe ich mir das Bein schienen kann.«

Dieser einfache Mann wußte selbst nicht, was für ein Heros er war. Gestern nachmittag war es geschehen, er war hoch oben von einem Aste herabgestürzt, hatte sich den linken Schenkel gebrochen und den linken Arm dabei ausgekugelt, und seit gestern nachmittag bis jetzt mühte er sich ab, durch Festbinden der Hand und durch Ziehen mit dem ganzen Arm diesen wieder in das ausgeschnappte Gelenk zu bringen. Was der Mann durchgemacht hatte, dafür fehlen die Worte. Der zur Schau getragene Gleichmut war ja stark erkünstelt – immerhin, in gewisser Hinsicht war Weaselbill ein bewundernswürdiger Held!

Doch sind die Indianer nicht Meister in der Erhabenheit über jeden Schmerz? Und die weißen Jäger, ihre Rivalen, blicken ja verächtlich auf die Rothäute herab, da dürfen sie sich doch auch in so etwas nicht von jenen ausstechen lassen.

»Es wäre mir schon noch gelungen, den Arm wieder festzumachen, dann das Bein geschient, und dann wäre ich dorthingekrochen, wo ich mich in aller Bequemlichkeit ausheilen kann – gar nicht weit von hier. Die Hauptsache ist, daß dabei nicht meine Pfeife kaputt gegangen ist.«

Neben ihm lag das kurze Rohr mit dem seltsamen Kopf, der skelettierte Schädel eines ausnahmsweise großen Wiesels, durch Verkitten der Löcher als Pfeife gebrauchsfähig gemacht, schön dunkelbraun angeraucht.

Hier also wiederholte sich das alte Lied vom ›Türkenkopf‹ ... erst griff ich schnell nach meiner Pfeife, und dann nach meinem Bein.

Scott sagte nichts, machte ihn nicht auf die Hoffnungslosigkeit seiner Lage aufmerksam, er wußte, daß sich der Mann hierüber selbst nicht im unklaren war. Er löste die Schlinge vom Handgelenk.

»Nun umklammert mit dem anderen Arm den Stamm, haltet Euch fest.«

Weaselbill tat so, Scott beugte den schlaffen Arm zurück und riß ihn mit aller Kraft nach vorn, ein Knack, und Weaselbill stieß einen lauten Pfiff aus. Nicht etwa vor Schmerz, sondern das war der erste Ton vom nachfolgenden Liede gewesen, das er jetzt zu pfeifen begann.

»Nun werde ich zuerst das Bein schienen, der Arm kann noch hängen bleiben.«

Ja, das ist nicht so, daß man den Arm gleich wieder ganz in seiner Gewalt hat, nachdem er erst wieder eingekugelt ist!

»Versteht Ihr etwas vom Schienen?« fragte Weaselbill, und es klang mit einem Male recht kleinlaut.

Scott verlor kein Wort, er schnitt schon das linke Hosenbein auf, untersuchte den Schenkelbruch, den er für einen doppelten hielt, und begann aus Zweigen geeignete Schienstöcke zu schnitzen.

Nach einer halben Stunde war es geschehen. Zierlich sah es nicht aus, aber haltbar war es. Dann wurde auch noch der Arm, den der Waldläufer vergebens zu heben suchte, in die Schlinge gelegt.

Ein leiser Seufzer kam von seinen Lippen, während Scott hiermit noch beschäftigt war.

»Hört, mein guter Mann – was ich vorhin gesagt habe – ich bin eigentlich kein Prahlhans – aber – aber – wenn Ihr nicht gekommen wärt ...«

»Weiß schon, weiß schon!«

»Nein, laßt mich nur sprechen. Mir wär's verteufelt dreckig gegangen – ich wäre ja gegen jedes Apachenkind ein Säugling gewesen – und – und ...«

»Wie weit hättet Ihr Euch denn noch schleppen müssen?«

»Das ist es eben, da habe ich vorhin geflunkert. Oder auch nicht, wie man's nimmt. Es ist alles mit Unterschied. Dort, wo ich mich pflegen kann, wie ich vorhin sagte – das ist von hier aus noch zwei gute Tagemärsche weit. Ja, mit heilen Beinen ist das weiter nichts – aber so mit einem kaputten Spazierholz – Himmeldonnerwetter – schließlich hätte ich meine Wanderung doch wohl noch in den Magen einiger Schakale fortsetzen müssen, gleich nach verschiedenen Himmelsrichtungen – und mit Aasgeiern durch die Lüfte.«

»So dankt dem allgütigen Gott, der mich veranlagte, Eurer Spur zu folgen.«

»Ja, wie seid Ihr eigentlich dazugekommen, meiner Spur gleich nachzugehen? Denn gleich nach mir müßt ihr doch aufgebrochen sein. Aber weswegen denn?«

»Sagte ich es Euch nicht schon? Gott selbst gab mir ein, Euch zu folgen, weil es bereits im Buche des Schicksals verzeichnet stand, daß Euch ein Unfall widerfahren sollte, und Gott selbst bestimmte mich auch, schon vorher mir diesen Jagdhund anzuschaffen, ohne dessen feine Spürnase ich Euch niemals hätte finden können.«

Mit tiefster Ehrfurcht blickte der Waldläufer auf den ernsten Sprecher. Dieser fluchende Mann, die Roheit selbst, das war einmal ein gläubiger Christ!

»Habt Ihr Euer Pferd mit?«

»Nein, auch ich bin zu Fuß gekommen.«

»Hat Euch der liebe Gott nicht auch gesagt, daß Ihr mir lieber zu Pferde nachsetzen solltet? Denn hätten wir jetzt ein Pferd, mir wäre viel mehr geholfen. Hat Euch der liebe Gott nichts davon gesagt?«

Nicht etwa spöttisch war diese Frage gestellt worden – sie entsprang der gläubigsten Naivität.

»Wir werden wohl noch einsehen, weshalb wir kein Pferd zu haben brauchen oder sogar keins haben dürfen. Denn nichts geschieht in der ganzen Welt wie im Schicksale des einzelnen, was nicht irgendeinen Zweck hat, und alles, alles dient zum Guten, wenn wir es auch nicht gleich erkennen.«

»Hört,« frohlockte da der Waldläufer, »das sagte auch immer meine Großmutter, wenn wir Kinder uns einmal in den Finger geschnitten hatten oder mit dem Schädel gegen die Kommode gerannt waren!! Und weit könnte ein Pferd auch nicht mehr kommen, bald fängt das Gebirge mit schrecklichen Wegen an. Ja, was aber nun weiter? Wie bringt Ihr mich fort?«

»Genau so, wie Ihr es getan hättet, würdet Ihr mich so hilflos hier liegend gefunden haben.«

Und Scott bückte sich, Weaselbill schlang ihm die Arme um den Hals, so wurde er auf den Rücken geladen.

»Nun bezeichnet mir immer die Richtung, die ich einschlagen soll.«

Da stiegen dem Waldläufer, der ein Geheimnis zu hüten hatte, noch einmal Bedenken auf.

»Nach der Station Mendazedes ist es eigentlich noch näher als bis ins Gebirge und dabei ein viel, viel bequemerer Weg.«

»Würdet Ihr auf der Station auch eine bessere Pflege finden als dort, wo Ihr zu Hause seid?«

»Nein, das gerade nicht, Rübezahl ist sogar ein gar geschickter Arzt und hat alles, was nur ein Kranker brauchen kann, aber ... hm.«

»Es ist Bestimmung, daß ich mit diesem Manne, den Ihr Rübezahl nennt, zusammentreffen soll.«

»Ist es Bestimmung? Hm. Das ist etwas anderes, das hättet Ihr gleich sagen sollen. Dann marschiert einmal nach Osten, immer dort auf die krumme Bergspitze zu, und ich werde mich so leicht wie möglich machen, und ausspähen werde ich auch, da braucht Ihr keine Obacht mehr zu geben.« –

Es gehörten die riesenhafte Kraft und die Natur dieses jungen Kanadiers dazu, um das zu vollbringen, was hier ausgeführt wurde. Immer felsiger wurde die Gegend, schon an diesem Tage gab es richtige Kletterpartien, auf dem auch der geborene Alpenjäger, die erlegte Gemse auf dem Rücken, auf seiner Hut hätte sein müssen, und hier handelte es sich um die Last eines ausgewachsenen Mannes, dessen Gewehr allein ganz gewichtig in Betracht kam.

Da war an eine Unterhaltung nicht zu denken, und wurde Rast gehalten, so war sie auch wirklich der Ruhe gewidmet, oder eine Besprechung anderer Art war nötig. Zum Beispiel mußte beraten werden, als eine Fährte ihren Weg kreuzte, von vielen Pferdehufen erzeugt, und auch die Mokassins waren zu erkennen. Das waren Apachen, und zwar auf dem Kriegspfade befindlich, sie hatten Kundschafter zu Fuß vorausgeschickt.

Am Abend lenkte der Waldläufer sein zweibeiniges Reittier nach einem Versteck an einem wildbrausenden Gebirgsfluß, wo die wachen Augen eines Mannes Garantie boten, von jedem Feinde unbelästigt zu bleiben oder ihm doch rechtzeitig noch entschlüpfen zu können.

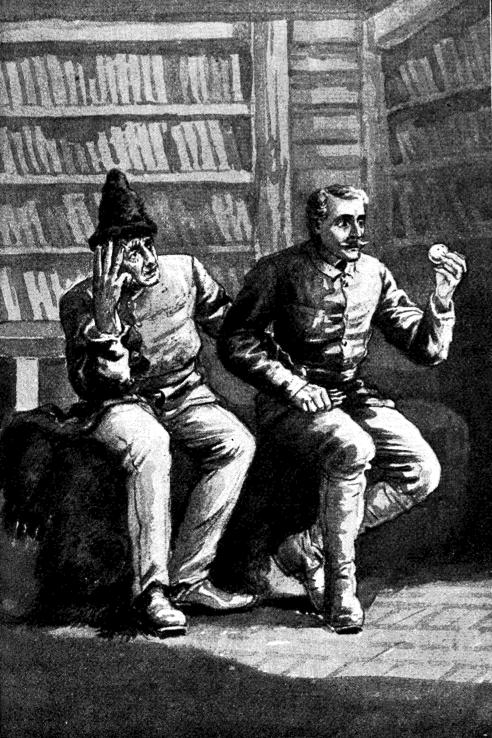

Hier durfte getrost ein Feuer angezündet werden, und hier endlich kam es zur Aussprache, den Hauptzweck dieser ganzen Reise betreffend. Der stille Kanadier hätte deswegen wohl kaum eine Frage gestellt – – Weaselbill war es, der davon begann, und er tat es in seiner Weise, und zwischen Fragen und Antworten waren immer lange Pausen, die mit Hervorlocken von Rauchwolken aus der Tabakspfeife ausgefüllt wurden.

Es war übrigens gar nicht viel, was der Waldläufer erzählen konnte. Für ihn selbst war noch ein Geheimnis vorhanden, nur daß der einfache Mann dies gar nicht als Geheimnis empfand, sich keine Gedanken darüber machte.

»Schon zwanzig Jahre kennen wir uns.«

So begann Weaselbill aus dem Stegreife, und dann blickte er nach wie vor sinnend ins Feuer, zog an seinem Pfeifenrohr, und Scott hatte wohl fünf Minuten Zeit, darüber nachzudenken, wen jener eigentlich meine – vorausgesetzt, daß dies nicht ganz selbstverständlich gewesen wäre.

So erschien auch die Fortsetzung, löffelweise, wie bei Zeitungsromanen. Wir fassen es hier kurz zusammen.

Vor etwa zwanzig Jahren hatte Weaselbill, schon damals kein Jüngling mehr, sich ein neues Jagdgebiet gesucht, wo er womöglich nicht erst mit dem bisherigen alleinigen ›Besitzer‹ Freundschaft schließen, noch weniger erst mit ihm einen Kampf auf Leben und Tod führen mußte. Er war aus der Ebene zum Gebirge emporgestiegen. Hier ist die Jagd viel weniger ergiebig, so wenig, daß der Jäger im Sommer, wenn das Bergwild die höchsten, für Menschen unzugänglichen Stellen aufsucht, manchmal Hungersnot aussteht, während man im Winter selbst in Mexiko dem Tode des Erfrierens ausgesetzt ist. Aber die im Gebirge erbeuteten Pelze sind viel, viel mehr wert als die des Tieflandes, auch das Leder des Bergwildes wird vom Gerber bevorzugt, und Weaselbill hatte von jeher bei seinen Kollegen als der vorzüglichste Schütze und der schlaueste Fallensteller gegolten, als eine Spürnase, die jedes Wild schon von weitem wittert, ohne es zu sehen, und es zu beschleichen weiß.

Ueber ein Jahr lang war Weaselbill bereits im Nuevoleongebirge gewesen, dessen Gipfel mit ewigem Schnee und Eis bedeckt sind – oder nennen wir es gleich Löwengebirge, so genannt, weil hier sehr häufig der amerikanische, mähnenlose Löwe vorkommt, ganz verschieden von dem afrikanischen. In diesem einen Jahre hatte er ein Gebiet von fast hundert deutschen Quadratmeilen kreuz und quer durchstreift, ohne auf die Spur von einem jagenden Rivalen zu stoßen. Früher war das Löwengebirge einmal von einem Indianerstamme bevölkert gewesen, welcher nicht verdrängt worden ist, nicht durch Kämpfe vernichtet, sondern ... dieser Indianerstamm hatte eben in der Schöpfungsgeschichte seinen Zweck erfüllt, die Schöpfung brauchte ihn nicht mehr, da ließ sie ihn aussterben. Weaselbill meinte auch, daß das wohl ganz andere Indianer gewesen seien, Ureinwohner von Amerika, die im allgemeinen erst durch die von Norden kommenden Indianer verdrängt wurden, also wohl zu den Azteken und den anderen Stämmen gehörend, deren Reste man noch heute ziemlich zahlreich in den Niederungen an der Küste findet, noch ganz rein erhalten dagegen in den südlicheren Gebirgen.

Eines Tages stürzte Weaselbill in eine Schneespalte, konnte nicht wieder heraus, er erfror. Das war wenigstens sein letzter Gedanke gewesen, ehe er das Bewußtsein verlor.

Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer Höhle, recht behaglich eingerichtet, so weit das mit Pelzen und Fellen zu ermöglichen ist. Er war ganz in Schnee eingepackt, ein Mann beschäftigte sich mit ihm, ein Blaßgesicht, schon durch seine Pelzkleidung als Jäger gekennzeichnet.

Dieses Jagdgebiet hatte also doch schon einen Besitzer. Aber die beiden machten Freundschaft, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade.

»Ich habe,« sagte der bedeutend ältere Mann, »bisher einen Gefährten gehabt. Er ist erst kürzlich auf der Jagd tödlich verunglückt, ist gestorben. Mich an einen neuen Menschen zu gewöhnen, mit ihm diese meine Behausung zu teilen, dazu habe ich keine Lust, das kann ich gar nicht mehr. Ich will fernerhin allein sein. Trotzdem bleiben wir Freunde, und die Freundschaft wird jedesmal erneuert, wenn wir auf der Jagd einander begegnen. Anstatt, wie üblich, Kugeln zu wechseln, schütteln wir uns die Hände und rauchen eine Pfeife zusammen. Ich kann dir manchen Wildwechsel zeigen, und wenn du mir einen Gefallen tun willst, so schaffst du alljährlich meine Jagdbeute mit der deinen nach der nächsten Poststation und bringst mir dafür das mit, was dort für mich angekommen ist.«

»Na,« fuhr der erzählende Weaselbill nach Wiedergabe dieser Erklärung fort, »so leben wir schon seit fünfzehn Jahren ganz friedlich zusammen, und manches Jahr vergeht, an dem wir uns nur ein einzigesmal oder zweimal sehen, nämlich wenn ich seine Felle abhole und ihm dann sein Paket bringe.«

Jetzt machte Weaselbill wieder eine Kunstpause, die so lange gedauert hätte, als seine Pfeife anhielt, wenn Scott ihn nicht durch Fragen zum Weitersprechen ermuntert hätte, und dieser Kanadier war über Neugier erhaben, denn er stellte immer nur die zunächstliegenden Fragen.

»Das ist doch stets die Jagdbeute eines ganzen Jahres, noch dazu eine doppelte, von zwei Jägern, die ihr jedesmal im April nach Mendazedes befördert, nicht wahr?«

»Sogar von dreien, wir sind unserer drei.«

Scott ließ sich durch das Auftauchen eines Dritten im Bunde nicht irremachen.

»Nun, das muß doch eine ganz gewaltige Last sein, wie befördert Ihr denn die auf der großen Strecke?«

»Auf dem Wasser.«

»Auf welchem Wasser?«

»Auf dem Flusse, der vom Gebirge aus nach Osten fließt. Er kommt ziemlich dicht an der Station Mendazedes vorbei, dann ist es kaum noch eine Stunde, und im April finde ich dort immer genug Träger.«

»Wie heißt dieser Fluß?«

»Wie er hier heißt, weiß ich nicht. Dort bei Mendazedes heißt das Wasser Rio Carabes, von dem ist das aber nur einer der vielen Nebenflüsse. Es ist ein ganzes Wirrsal von Flüssen und Kanälen, aufpassen kann da niemand, von woher ich komme, und zurückfahren tue ich ja auch nicht, das Floß, auf dem ich die Häute hinunterfahre, lasse ich jedesmal dort.«

»Ja, aber wie bringt Ihr die Last von Fellen vom Gebirge an den Fluß?«

»Auf einem Schlitten, wenn auch unten der Schnee noch liegt. Dort habe ich mein Versteck, da kommen die Felle einstweilen hinein und werden erst im April des nächsten Jahres aufs Floß und hinuntergeschafft.«

»Und Euer Freund ... wie heißt er doch?«

»Weiß nicht, Sir.«

Der Waldläufer wurde nicht etwa einsilbiger, sondern auf diese Weise mußte Scott überhaupt alles aus ihm herausholen. Der Mann hatte auch gar zu viel damit zu tun, seine Pfeife in Brand zu halten, auszuklopfen, auszukratzen, auszublasen, wieder zu stopfen und in Brand zu setzen.

»Ihr nanntet ihn doch Rüb ... Rübe ...«

»Rübezahl! Ja, diesen Namen gab ich ihm. Als ich noch so halberstarrt dalag und das alte, faltige Gesicht mit dem langen weißen Barte sah, da war es mir wie ein Traum, ich war in jenem Lande, wo ich geboren bin – aus dem Riesengebirge bin ich her, und das Land, wo das liegt, heißt Dötschland – wir nennen es Germany oder auf spanisch Alemania ...«

Und der junge Kanadier bekam einige Sagen aus dem Märchenkranze zu hören, der um den Berggeist Rübezahl gesponnen ist – aber auf englisch, welche Sprache in dieser nördlichen Gegend Mexikos schon sehr vorherrscht – dieser Deutsche, der als Knabe mit den Eltern nach Amerika ausgewandert war, hatte seine Muttersprache bereits vollständig vergessen, konnte nicht einmal mehr den Namen seines Vaterlandes richtig aussprechen. Doch deshalb empfand er keine Wehmut, er sagte dies selbst.

»Aber der alte Rübezahl, das ist nämlich auch ein Deutscher, das habe ich wenigstens gemerkt, gesagt hat er es mir nicht – der spricht doch ein perfektes Dötsch. Freilich ebensogut auch noch viele andere Sprachen, von denen ich nicht einmal weiß, wie sie heißen. Und das hat er alles nur aus seinen Büchern.«

Aus seinen Büchern! Ein alter Wildtöter und Fallensteller, der mit Büchern der verschiedensten Sprachen versehen war! Das war doch wirklich Grund genug, um gleich neue Fragen zu stellen.

Aber der junge Kanadier mit dem bedächtigen Benehmen huldigte dem lobenswerten Grundsatze: immer eins hübsch nach dem anderen! Nur keine Ueberstürzung!

»Einen langen weißen Bart hat er?«

»Hatte er. Den hat er schon vor vielen Jahren abgenommen, seitdem trägt er keinen mehr, sieht eigentlich trotz seines Alters noch ganz jung aus. Aber den Namen Rübezahl hat er trotzdem behalten, wenigstens bei mir. Bogenspanner nennt ihn einfach Vater.«

Auch auf diesen ›Bogenspanner‹ reagierte der Kanadier vorläufig nicht.

»Wie alt ist er denn?

»Keine Ahnung, Sir. Na, über die sechzig ist er sicher hinaus. Aber rüstig wie ein Jüngling – und dabei doch mit dem bedachtsamen Kopfe eines Greises.«

»Und wie ist sein eigentlicher Name?«

»Weiß nicht, Sir.«

Scott hatte die Bekanntschaft von derartigen Jägern schon in Kanada zur Genüge gemacht, um sich nicht zu wundern, daß nach fünfzehnjährigem Zusammenleben der eine noch nicht den Namen vom anderen kennt.

»Also auch Bücher hat er?«

»Einen ganzen Haufen, eine ganze Höhle voll, und jedes Jahr muß ich ihm neue dazubringen.«

»Neue? Woher bekommt er die?«

»Jedes Jahr, so im Januar oder Februar, kommt in Mendazedes ein großes Paket an, mit Büchern, aus einer Buchhandlung in New-Orleans, das hole ich im April ab, und in dem Paket liegt jedesmal ein – ein – na, wie heißt doch gleich das Ding ...«

»Ein Katalog,« ergänzte Scott, das fehlende Wort gleich ahnend.

»Richtig, ein Katalog. Da stehen die neuen Bücher drin, die man kaufen kann – wißt, die es voriges Jahr noch nicht gegeben hat. Da sucht sich Rübezahl nun aus, schreibt auf, was er haben will, das nehme ich im April mit, und nächstes Jahr im April hat er sie. Die Geschichte dauert allemal ein Jahr.«

»Aber diesmal habt Ihr doch schon früher Bücher bestellt. Oder schriebt Ihr deswegen nicht die Postkarte?«

»Jawohl. Da war in dem Katalog ein Buch drin; wie Rübezahl den Namen las, da wurde er ganz rappelig. Natürlich tat ich ihm den Gefallen, ich lief, sobald ich vom Wildwechsel abkommen konnte, gleich noch einmal hin.«

»Darf ich erfahren, was für ein Buch das ist?«

»Hier steht es.«

Weaselbill schien seine Postkarte von einem Zettel abgeschrieben zu haben, den er jetzt vorzeigte.

Eine fließende Handschrift, und unter der Adresse der Neworleaner Buchhandlung stand der Titel des gewünschten Werkes:

Spinoza, Ethik, mit Anmerkungen neu herausgegeben von Lester Arnold und Edmund Wolf.

»Nun muß ich natürlich noch einmal hin,« ergänzte Weaselbill, »in einem Monat kann's dasein. Der Alte brennt ja nach dem Buche.«

Hallo, ein Fallensteller, der Spinozas Ethik las! Der darauf brannte, die neueste Ausgabe von diesem philosophischen Werke zu bekommen!

»Der alte Mann kommt gar nicht mehr unter Menschen?«

»Niemals mehr. Er will nicht entdeckt sein, wie er immer lachend sagt.«

»Er kann also auch lachen?«

»Na und wie!«

»Eurer Beschreibung nach stellte ich ihn mir recht traurig vor.«

»Traurig? Ganz und gar nicht. Höchstens bedachtsam kann man ihn nennen.«

»Wie lange hält er sich nun schon in der Einsamkeit auf?«

»Habe keine Ahnung, Sir.«

»Wie hat er die Felle früher fortgeschafft, wer hat ihm da die Bücher besorgt?«

»Eben sein früherer Kamerad. Ich kenne nicht einmal seinen Namen. Der Alte spricht niemals von ihm. Wir sprechen überhaupt von nichts weiter als vom Wildwechsel und dergleichen, wenn wir uns einmal treffen.«

»Aber mir schien doch, als ob der Postmeister gar nichts von einem anderen wisse, der vor Euch immer solch ein Paket abholte.«

»Stimmt, Sir. Der andere lief immer nach der Station Horado los Angeles, die liegt sechs Tage östlich vom Löwengebirge, also viel weiter als Mendazedes. Von der Poststation Mendazedes wußte nämlich der alte Rübezahl gar nichts, auch sein Freund nicht, so wie ich noch niemals in Horado war.«

Hierdurch war ein Widerspruch beseitigt.

»Ihr nanntet vorhin den Namen Bogenspanner. Wer ist das?«

»Das ist ein junger Indianer, den der Alte seit ungefähr vier Jahren bei sich hat.«

»Also er ist doch nicht allein?«

»Nein. Plötzlich hatte er den fremden Indianer bei sich.«

»Wie ist er zu ihm gekommen?«

»Weiß nicht, Sir. Er hat ihn wohl auf der Jagd getroffen.«

»Welchem Stamme gehört er an?«

»Weiß nicht, Sir,« war wiederum die stereotype Antwort, aber es kam doch noch etwas hinzu. »Ich halte ihn für eine Rothaut aus dem hohen Norden, er mag aus seinem Stamme ausgestoßen worden sein, hat sich bis hierher verirrt.«

»Ausgestoßen, weshalb?«

»Weiß nicht, Sir. Ueber so etwas sprechen wir nicht. Bogenspanner ist Rübezahls Freund, und damit basta.«

Auch unter diesen Männern der Wildnis gibt es einen Anstand, sogar ein ganz ausgeprägt feines Taktgefühl. Böse Zungen behaupten, es käme daher, weil man bei Fragen und offenen Antworten gar zu viele Zuchthausstrafen und ungesühnte Raubmorde erfahren würde. Es liegt dem aber doch ein sittliches Gefühl zugrunde, welches nur nicht so leicht zu charakterisieren ist.

Doch andere Fragen waren erlaubt.

»Er wohnt auch in der Behausung des Alten?«

»Jawohl, an den Indianer hat er sich gewöhnt. Aber ich bin nicht im geringsten eifersüchtig darauf.«

Wie merkwürdig diese naive Erklärung klang! Für den aber, der tiefer in ihren Sinn drang, für den klang sie köstlich.

»Wißt,« fuhr der Waldläufer fort, »der Alte ist zwar noch ganz rüstig und flink dazu, vielleicht noch fixer als ich, aber alt ist er doch, es kann ihm doch einmal etwas passieren, und da hat er den Indianer zu sich genommen.«

»Geht der Alte auch noch auf die Jagd?«

»Na und wie! Er macht ja gar nichts weiter. Schießen, schießen, immer schießen und neue Fallen erfinden. Und was für ein Pürschgänger das ist!«

»Ich denke, er studiert viel.«

»Na ja, in den langen Winternächten.«

.»Warum hat der Indianer den Namen Bogenspanner bekommen?«

»Weil er auf der Jagd nur Pfeil und Bogen benutzt. Aber was der mit dem elenden Pfeil alles machen kann! Da kommt manche Spitzkugel aus dem besten Hinterlader nicht mit. Hm – ehem.«

Weaselbill hatte noch etwas auf dem Herzen, erst mußte er sich ausknurksen.

»Ich glaube – ich glaube – da ist auch noch etwas anderes dabei, daß er nur mit Pfeil und Bogen schießt. Er mag ein Gewehr gar nicht mehr anfassen. Wie er zufällig einmal eins berührte, schrak er zurück, als hätte er eine giftige Schlange angefaßt. Seht, da ist eben ein Geheimnis dabei, und über ein Geheimnis soll man nicht sprechen und nicht fragen. – Und ich denke, nun legt Ihr Euch schlafen, ich werde die erste Wache übernehmen, oder ich werde lieber die ganze Nacht wachen, Ihr habt den Schlaf nötig, und ich kann morgen den ganzen Tag auf Eurem Buckel schlafen.«

– – – – – –

Der nächste Tag brachte erst recht eine Hochtour mit immer steileren und gefährlicheren Wegen. Das Sinken der Temperatur wurde besonders im Schatten bemerkbar, die Vegetation nahm immer mehr einen alpinen Charakter an, die Nadelbäume traten in ihre Rechte, und Exemplare waren darunter, die den Kanadier an die Riesen seiner Heimat erinnerten.

An Schnee darf man in Mexiko bei dieser Höhe freilich nicht denken, wenigstens nicht im Sommer. Aber dort oben, wo es auf den Kämmen im Sonnenschein so blendend weiß glitzerte, das war wirklich Schnee, welcher in der verdünnten Luft den Sonnenstrahlen trotzte.

Weaselbill dirigierte sein zweibeiniges Reittier mit unfehlbarer Sicherheit.

Und noch solch eine Klettertag verging! Dann aber war die Erlösung nahe.

»Na, heute mittag werden wir zu unserem Hirschfleisch schon Kaffee haben,« sagte Weaselbill.

»Dann sind wir am Ziel?«

»Wenn Ihr damit meine Höhle meint, in der ich für gewöhnlich hause, wo ich meine Jagdgerätschaften aufbewahre – nein, das noch nicht. Aber dann sind wir schon auf meinem Jagdgebiet, wo ich überall versteckte Niederlagen habe.«

Einige Stunden später erreichten sie die Höhle, deren Eingang selbst ein dicht Vorübergehender, der nicht davon gewußt, gar nicht gesehen hätte.

Proteus bellte wütend, dann in ein ängstliches Geheul übergehend. Man durfte nicht unbedingt etwas darauf geben. Dieser Jagdhund hatte noch niemals mit großen Raubtieren zu tun gehabt, und sie hatten schon wiederholt die Fährten von solchen gekreuzt, und stets hatte sich Proteus so benommen.

»Hier riecht es recht scharf,« sagte der Kanadier, als er seinen Patienten im Vordergründe der Höhle, wo es aber wegen gegenüberstehender Felswände schon halbdunkel war, vorsichtig zu Boden gleiten ließ. »Hier riecht es nach ...«

»Hallo, was ist denn das?!« rief in diesem Augenblicke der Waldläufer.

Er war auf ein weiches Fell zu liegen gekommen, und dieses Fell war lebendig, es quietschte und winselte und fand ein vielstimmiges Echo im finsteren Hintergrunde der Höhle.

Junge Bären! Das eine Baby hatte seinen ersten Ausflug in der Höhle gemacht, die für ihn vorläufig die Welt bedeutete. Man hatte Proteus' Warnung mißachtet, und wenn es irgendwo ungemütlich ist, so ist es im Wochenbett einer Bärin.

Doch keiner der beiden Männer dachte an eine Flucht, ganz im Gegenteil, das Jagdfieber bemächtigte sich ihrer.

Schnell wurde beraten. Lange blieb die säugende Bärin von ihren Jungen doch nicht fort. Weaselbill blieb in der Höhle zurück, aus dem Dunkel heraus nach dem hellen Eingang hatte er ein vorzügliches Ziel, Scott sollte draußen Posto fassen.

So geschah es. Der Kanadier untersuchte seinen Doppellader, ersetzte die eine Schrotpatrone durch eine Kugel. Er wartete einfach seitwärts vom Eingange der Höhle auf die Rückkunft der Bärin. Der Bär weicht ja eigentlich jedem Menschen aufs ängstlichste aus, um so mehr, je seltener der Mensch in seinem Revier ist – aber bei einer säugenden Bärin gibt es so etwas nun freilich nicht, zumal wenn sie ihre Jungen schon in Gefahr sieht.

Lange brauchte Scott nicht zu warten. Ein gemütliches Brummen erscholl, und um die Felsecke auf dem schmalen Grat bog ein zottiges Ungeheuer von einem Bären oder vielmehr einer Bärin.

Scott konnte einmal deutlich beobachten, wie auch die Physiognomie eines Tieres der Veränderung fähig ist. Dieser grenzenlose Schreck, den die Gesichtsmaske ausdrückte, wie das Tier dort den Menschen neben der Höhle stehen sah, neben seinem Heiligtume – wie sich dieser Schreck in die furchtbarste Wut verwandelte – – – Scott hatte keine Zeit, weiterzustudieren – einige große Sätze, und unter einem donnernden Gebrüll marschierte der Bär auf den Hinterbeinen auf ihn zu, um den Frevler in seine tödliche Umarmung zu nehmen.

Scott hatte schon im Anschlage gelegen, und seine Hand wußte nichts von Zittern, und er kannte sein Gewehr.

Er knackte.

Wenn dem sonst so eisernen Kanadier jemals der kalte Todesschreck durch die Glieder gefahren war, so war es damals, als die Patrone im kritischen Augenblick versagte.

Doch er war dabei nicht zusammengezuckt, sein Finger berührte den zweiten Drücker, und jetzt donnerte der Schuß, und die Kugel konnte nicht fehlgehen, zum offenen Rachen hinein, in den Gaumen hinein und durch das Gehirn hinten wieder heraus ...

Nein, eben nicht!! Wohl hatte der Schuß gedonnert, und zwar in einer furchtbaren Weise, ein hundertfältiges Echo erweckend, es hatte überhaupt gar nicht wie ein Gewehrschuß geklungen, viel eher wie ein schlechtgeladener Böller – und der Bär hatte keine Kugel in den Rachen bekommen, der schlang im nächsten Augenblick die Tatzen um den schlechten Schützen.

Doch der hatte sich nicht dabei aufgehalten, dem Echo des seltsamen Knalles zu lauschen, schon hatte er statt des Gewehres sein Jagdmesser in der Hand, und wie er sich bei der unerwünschten Umarmung durch die haarigen Arme benahm, wie er geschickt den Kopf noch rechtzeitig unter das Kinn des Rachens zu drücken wußte, das verriet, daß der junge Kanadier nicht das erstemal mit einem Bären handgemein wurde, in seiner kalten Heimat gab es ja genug von dieser Sorte.

Zu beschreiben ist so etwas nicht. Inzwischen wäre der Mann schon tot, schon zermalmt. Da gibt es nur ein Ende, ein Resultat.

Der Verzweiflungskraftakt eines Riesen, und, das Messer tief im Herzen, wirbelte das von dem Grat gestoßene Ungeheuer durch die Luft, bis es irgendwo unten mit zerschmetterten Knochen landete, und die gewaltigen Arme hatten nicht mehr die Kraft gehabt, den Sieger mit sich in die Tiefe zu nehmen.

Scott hatte, als er das Messer aus der Scheide gerissen, den Bären nicht bis an sich herankommen lassen, er war ihm entgegengesprungen, gerade vor dem Eingange der Höhle hatte das Rencontre stattgefunden, so war Weaselbill Zeuge der Heldentat seines neuen Freundes geworden, und der professionelle Jäger stieß ein wildes Triumphgeschrei aus, war ganz außer sich, tanzte, auf dem Rücken liegend, wenigstens mit dem gesunden Beine in der Luft herum.

»Na, wenn das Rübezahl hört – oder wenn er das gar selbst gesehen hätte – aber er braucht es auch nur zu hören, mir glaubt er – – das ist so etwas für ihn, dann seid Ihr sein Mann!!«

Scott achtete nicht darauf, er hob sein Gewehr auf, und wie er es anfaßte, hatte er ein förmlich verstörtes Gesicht, er betrachtete es von allen Seiten, als wäre es ein fremdes Gewehr.

»Das war doch nicht mein Gewehr,« murmelte er, »oder aber ... Weaselbill, habt denn Ihr geschossen?«

»Ich? Nee.«

»Das war ein Doppelschuß!! Ja, ich – ich – ich glaube sogar, ich habe meine Kugel in der Luft gegen etwas klatschen hören!«

Da erscholl ein unterdrückter Schrei, Scott drehte sich um – in einiger Entfernung hinter ihm stand auf dem Felsgrat ein Mann, besonders auffallend durch die Pelzjacke und die hohe, spitze Pelzmütze. Er mochte schon ein Greis sein, aber das Gesicht war noch frisch wie die Hände muskulös, auch sonst mußte er noch im Vollbesitz der Manneskraft sein.

»Er ist es, wie der Kristall ihn mir zeigte,« murmelte Scott.

Der andere beachtete ihn zunächst gar nicht. Auf sein langes Gewehr gestützt, betrachtete er mit sichtlichem Staunen, wenn nicht mit heiliger Scheu, einen kleinen Gegenstand, den er in der Hand hielt, dann wandte er sein Gesicht dem Himmel zu, betrachtete wieder das Stückchen Blei, als welches Scott es jetzt erkannte, und dann erst blickte er nach dem anderen Jäger, und wieder war es wie eine heilige Scheu.

»Mann, wer bist du, den das Schicksal dazu bestimmt hat, mich in meiner Einsamkeit zu stören, mich von allem, was mir bisher lieb und teuer war, zu entfremden, weil das Schicksal will, daß ich von jetzt an bis zu meinem Lebensende mit dir die gleichen Wege gehe?«

Es waren dunkle Worte, die so feierlich gesprochen wurden – nur nicht dunkel für diesen jungen Kanadier mit den träumerischen Augen. Hier schienen zwei ganz gleichartige Charaktere zusammenzutreffen. Dabei ist zu bedenken, daß jeder echte Jäger abergläubisch ist, erst recht, wie schon wiederholt erwähnt und begründet, all jene Menschen, die ihr Leben in der einsamen Wildnis zubringen.

»Unsere Kugeln haben sich begegnet?« fragte Scott.

»Ueberzeugt Euch selbst.«

Scott nahm das dargereichte Stück Blei, welches der alte Mann am Boden hatte liegen sehen. Es hatte die doppelte Größe von einer Flintenkugel, dem Kaliber des Gewehres von Scott und des anderen entsprechend, beide Kugeln waren, beim Zusammentreffen bis zum Schmelzpunkt erhitzt, denn auch zusammengeschmolzen, dennoch war deutlich die Trennungslinie erkennbar.

»Es ist eingetroffen, was mir geweissagt worden ist,« fuhr der Alte in seiner feierlichen Weise fort. »Du und ich – ich und du – und wer bist du nun, an den mich das Schicksal ketten will?«

»Es ist Euch prophezeit worden, daß Eure Kugel einmal der eines anderen in der Luft begegnen wird – ein Fall, der bei Millionen gleichzeitigen Schüssen auf ein und dasselbe Ziel vielleicht nur ein einzigesmal vorkommt?«

Aber der Alte ließ sich auf keine Erklärung ein.

»Ich frage dich jetzt, wer du bist,« erklang es schroff, fast drohend.

»Ich komme, um Euch hier aufzusuchen.«

»Mich?!«

»Ja, Euch, den einsamen Mann in der Pelzjacke mit der hohen, spitzen Pelzmütze.«

»Ich kenne dich nicht, und du bist zu jung, um mich aus meinem früheren Leben zu kennen.«

»Rübezahl, Vater Rübezahl, kommt erst einmal zu mir!« ließ sich da Weaselbills Stimme in der Höhle vernehmen.

»Was, ist das nicht Weaselbill?« fragte der Alte erstaunt. Er hatte die beiden also noch gar nicht zusammen gesehen.

Ohne sich um Scott noch zu kümmern, begab sich der Alte in die Höhle, und jener folgte ihm nicht, begab sich sogar noch abseits von dem Höhleneingang, suchte einen Abstieg nach der Schlucht, in welcher der Bär lag.

Jetzt erfolgte dort drinnen die erste Erklärung, Weaselbill erzählte von dem Fremden.

Nach einer Viertelstunde kam der Alte wieder aus der Höhle. Er hatte drei kleine Bären, hilflose Geschöpfe, mit Lederriemen umwickelt, wie Säcke auf dem Rücken hängen.

»Was ich von Weaselbill zu erfahren bekommen habe, löst mir die vorliegenden Rätsel nicht, vermehrt sie vielmehr nur. Doch hier ist nicht der Ort, wo wir uns aussprechen können. Bist du imstande, den Mann noch zwei Stunden zu tragen?«

»Ich bin es.«

»So trage ihn dorthin, wohin er dich leiten wird. In zwei Stunden sehen wir uns wieder.«

Ohne ein Wort weiter zu verlieren, schulterte der Alte seine Büchse und verschwand hinter der Felsenecke.

Scott begab sich in die Höhle zurück. Weaselbill sagte ihm, daß er Rübezahl, während dieser schweigend mit kundiger Hand die Schienung untersuchte, ohne etwas daran zu ändern, alles erzählt habe. Er hatte dazu kein Wort geäußert, dann nur gesagt, Weaselbill solle den fremden Mann, dessen Namen er noch nicht einmal kannte, nach seiner Behausung dirigieren.

So geschah es denn auch. Noch ein Kletterweg von zwei Stunden, und wieder war das Ziel eine Höhle, noch versteckter gelegen als jene.

Erst das plötzliche Auftauchen eines Menschen verriet Scott, daß sich zwischen den zerklüfteten Felsen der Eingang befand. Es war ein noch junger Indianer, nur mit Mokassins und Leggins bekleidet, der Oberkörper trotz der herrschenden kühlen Temperatur nackt, und Scott erkannte sofort, daß die farbigen Tätowierungen auf der Brust, wie auch in dem Gesicht durch Ausstechen beseitigt worden waren, und da dies nicht so ganz gelingt, waren bei dem farblosen Nachstechen die Linien verändert worden, so daß man von der ursprünglichen Zeichnung gar nichts mehr erkennen konnte. Auch dadurch unterschied sich der dunkelhäutige Indianer von seinen nordamerikanischen Brüdern, daß er keine Skalplocke trug. Er hatte das schwarze, straffe Haar wieder langwachsen lassen.

Noch eins fand Scott an dem Manne sehr auffallend. Es war eine mittelgroße, schlanke Figur, dabei äußerst muskulös gebaut, eigentlich vom vollendetsten Ebenmaß, welches aber von einer einseitigen Entwicklung gestört wurde, ohne daß dies gerade das Auge beleidigte.

Sehnig und muskulös war der linke Arm, der ganzen Statur entsprechend – doch er konnte sich nicht vergleichen mit dem rechten Arm, welcher, von Sehnensträngen und Muskeln starrend, fast doppelt so stark im Umfange war wie der andere, und dasselbe galt von der rechten Hand, an der besonders der Daumen und Zeigefinger eine ungeheure Muskulatur zeigten.

So ganz kam dies dem Kanadier nicht befremdlich vor. Bei allen Indianern, welche noch heute Pfeil und Bogen benutzen, wie z. B. aus alter Überlieferung bei der Büffeljagd ausschließlich, findet man den rechten Arm stärker entwickelt als den linken, und es gibt wohl keinen echten Indianer, der nicht zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand ohne Anstrengung eine Haselnuß aufknacken kann.

Das rührt eben von dem Spannen des Bogens her, wobei der befiederte Schaft mit Daumen und Zeigefinger gepackt und so die Sehne zurückgezogen wird, und wer einmal Gelegenheit hat, solch einen indianischen Bogen in die Hand zu nehmen, etwa in einem ethnographischen Museum oder in einer Wild-West-Schaustellung, der soll nur versuchen, solch einen Bogen, ob er nun von Holz oder vom Horne eines Bergschafes ist, zu spannen! Vielleicht noch schwieriger ist es, die Sehne erst über den Bogen zu legen. Da scheitert die Kraft manches germanischen Hünen daran, während ein halbwüchsiger Indianerjunge es mit Leichtigkeit fertigbringt. Das macht eben die Uebung, da sind auch Tricks dabei.

Aber solch einen Unterschied zwischen zwei Armen an ein und demselben Körper hatte der Kanadier denn doch noch nicht gesehen!

»Bogenspanner heißt dich als den Gast seines alten Vaters willkommen, er hat für dich das Essen bereitet,« sagte der Indianer in geläufigem Englisch, mit der Hand auf dem Herzen sich leicht verbeugend, und edel wie jede seiner Bewegungen war auch dieses dunkle Gesicht, und daß sich trotz der unbeweglichen Ruhe darin etwas wie von leiser Schwermut ausprägte, machte es nur noch sympathischer.

Ein kurzer Tunnel, in dem sich der kanadische Riese bücken mußte, und er befand sich in einer geräumigen Höhle, in der alles vorhanden war, was ein Jäger und Fallensteller zur Ausübung seines Berufs und zur Erhaltung seines Lebens braucht, aber auch nichts mehr. Daß der Bewohner auf einer höheren geistigen Stufe stand, davon war hier noch nichts zu bemerken.

Weaselbill wurde auf Fellen gebettet, und ehe man sich mit ihm beschäftigte, trug Bogenspanner dem Gaste gebratenes Fleisch auf, welches er auf hölzernen Tellern aus dem dunklen Hintergrunde der Höhle brachte, und dort konnte diese noch nicht zu Ende sein, das hier war nur eine Abteilung.

»Wo ist der Vater, wie du ihn nennst?«

»Er ist schon hier, und wenn du gesättigt bist, wird er dich sprechen.«

Wenn der alte Mann so über jede Neugier erhaben war oder seine Ungeduld zu bezähmen wußte, durfte auch der Gast nicht drängen, und das lag ja auch gar nicht im Charakter des stillen Kanadiers.