|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Meilenlang Einöde, nur Heid' und aschiger Flugsand;

Kaum ein Gezirp, kaum fern dürftiger Schnucken Geblök.

Freundlich ergoß ihr Ürnchen die kleine Najad'; und am Bächlein

Hub sich, freundlich und klein, dieses bewirtende Haus.«

So besingt im Jahre 1793 Joh. Heinrich Voß das Haus in der Heide, so schildert er, wie in weiter stiller öder Heide der niederdeutsche Bauer sich sein Haus erbaut hat, da, wo eine freundliche Quellnixe an weltverlassener Stelle ihr Brünnlein strömen ließ.

Es ist, als würden wir mit dieser Schilderung in uralte germanische Zeiten versetzt, aus denen Tacitus uns ganz in dem gleichen Sinne berichtet, daß die Deutschen sich einsam und verlassen ansiedelten, je nachdem eine Quelle, eine Lichtung oder ein Hain ihnen als Platz zur Wohnstelle wohlgefiel. (Vgl. Abb. 4.).

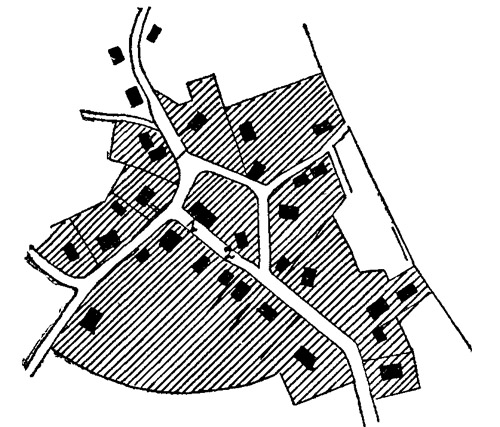

Man sieht, es handelt sich hier um die früher schon erwähnte Siedelung in Einzelhöfen. Neben ihnen stehen die sogenannten Haufendörfer, auch sie eine uralte Siedelungsform, die noch ganz übereinstimmt mit dem, was Tacitus von den germanischen Dörfern berichtet, daß nämlich die einzelnen Gehöfte nicht eng aneinander sich anschlössen, sondern daß jedes Haus von einem eigenen freien Hofraum umgeben sei. (Vgl. Abb. 1 und 2.)

Abb. 1. Niederdeutsches Haufendorf (Stemmern, Nr. Minden). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 77.

Einzelhöfe und Haufendörfer sind somit als die ältesten Siedelungsformen in Deutschland anzusehen, und Niederdeutschland hat sie beide nebeneinander in ihren charakteristischen Formen bis auf den heutigen Tag erhalten. Ob bei der Wahl des einen oder des anderen verschiedene stammesmäßige Überlieferung mitgewirkt hat, scheint zweifelhaft, obwohl man z. B. sagen kann, daß die Ostfalen und Engern das Haufendorf bevorzugen, während in Westfalen sich häufiger der Einzelhof findet. Neben den besonderen Eigentümlichkeiten des einzelnen Ansiedlers sind hier wohl die jeweiligen landschaftlichen Verhältnisse mit bedingend gewesen.

Eine Art Mittelding zwischen den Einzelhöfen und den Haufendörfern sind die Reihendörfer, die zum großen Teil auf die Kolonisationszeit des Mittelalters zurückgehen. Sie lehnen sich an die langen Wegstrecken der Deiche oder der Moorwege an. In großen Reihen liegen hier Hof an Hof. Das Haus stößt an die Straße, hinter ihm gehen die zugehörigen Äcker in langem geschlossenen Zuge ins Land hinein. Für die Bestellung ist das nicht sehr günstig, und die weiten Längswege bedingen eine starke Einbuße wertvollen Landes. Die zwischen den einzelnen Besitzungen sich hinziehenden Entwässerungsgräben, die in den Küstenniederungen unentbehrlich sind, geben, wie mir scheint, erst die eigentliche Erklärung für die Entstehung der Reihendörfer.

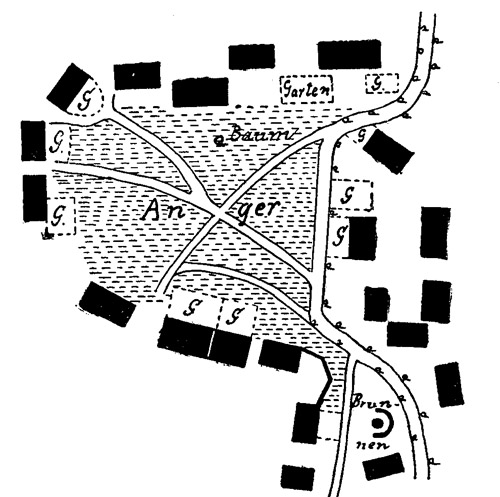

Abb. 2. Lageplan eines Haufendorfes. Gegend von Lübeck. Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 76.

Schließlich erscheint im Gebiet der ostelbischen Kolonisationslande noch die Form der Runddörfer oder Rundlinge. Bei ihnen lagern sich die einzelnen Gehöfte alle um einen großen Dorfplatz, den Ring, der oft nur durch einen einzigen Straßenzugang zu erreichen ist. Hinter jedem Hause liegen fächerförmig die zugehörenden Gärten und Felder. Die Hofzäune schließen sich an der Außenseite des Dorfes aneinander, so daß das Dorf selbst von einem ganz herumlaufenden Zaune nach außen abgeschlossen ist. Diese Rundlinge finden sich nur in den ehemals wendischen Gebieten, und wenn noch ein Zweifel an ihrem slavischen Ursprung bestehen könnte, so würde dieser Zweifel durch die Ortsnamen, die mit ihren Endungen auf -ow, -itz und -eitz die slavische Herkunft erkennen lassen, vollends behoben werden, (vgl. Abb. 3.)

Abb. 3. Lageplan eines Runddorfes (Retzin, Brandenburg). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 82.

So ist es ein verhältnismäßig buntes Gemisch, in dem uns die verschiedenen Siedelungsformen in Niederdeutschland entgegentreten. Um so einheitlicher ist die Form der Häuser selbst, die wir in diesen Siedelungen antreffen.

Wer ein niederdeutsches Haus zum ersten Male in seiner äußeren Erscheinung und in seiner inneren Einteilung kennen lernt, der steht fast ratlos vor all den Eindrücken, die hier auf ihn eindringen. Er sieht ein merkwürdiges Gemisch, eine Art Mittelding zwischen Scheune und Stall, und wenn er dann zu seiner Verwunderung bemerkt, daß in diesem selben Hause zugleich auch die Unterkunftsräume für den Bauern mit seiner Familie und mit seinem Gesinde sich befinden, so fehlen ihm zunächst in der Erinnerung an alles, was er vorher an Bauernhäusern gesehen hat. fast alle Vergleichsmöglichkeiten. Man hat zuerst fast den Eindruck, als habe man es hier nur mit einem Notbehelf zu tun, der den Bauern aus irgendeinem Grunde gezwungen hätte, vorübergehend in seinem Wirtschaftsgebäude für sich selbst mit Unterkunft zu suchen. Daß es sich hier um eine dauernde Einrichtung handelt, daß in diesem niederdeutschen Bauernhause Wohn- und Wirtschaftsräume untrennbar zu einer Einheit zusammengewachsen, man muß eigentlich sagen, daß sie von vornherein als Einheit entstanden sind, das geht dem, der aus einem anders gearteten Volkstum herüberkommt, nur schwer in den Sinn.

Merkwürdig urtümlich stellt sich ein solches Haus mit den niedrigen Fachwerkwänden und dem gewaltigen Strohdache darüber, mit seiner breiten Giebelwand und der hohen Toreinfahrt, mit den kleinen Fenstern der am hinteren Ende des Hauses liegenden Wohnräume dem Auge dar. Und dieser Eindruck wird im Inneren noch verstärkt. Durch das große doppelflügelige Einfahrtstor betritt man die Diele, hoch genug, um für einen voll beladenen Erntewagen Raum zu gewähren. Mit Staunen sieht man in dem Halbdunkel dieses gewaltigen Raumes, wie über der Diele das von den schweren eichenen Dielensäulen getragene Dach sich öffnet, weit genug, um schier unendlich scheinende Mengen von Heu und Stroh in seinen weiten Ausmessungen aufzunehmen. An den Seiten der Diele, wo das Dach sich zu den niedrigen Längswänden des Hauses herabsenkt, steht in den Stallräumen, die sich zur Diele öffnen, das Vieh, mit großen Augen den eintretenden Fremdling gewahrend. Schreitet man zwischen dieser merkwürdigen Parade, die das kostbarste Gut des Bauern und seinen Stolz bildet, weiter in des hausinnere hinein, so sieht man im Hintergrunde der Diele um die leuchtende Flamme des oft noch offenen Herdes das Treiben der Menschen. Das Hinterteil der Diele, das Flett mit seinen seitlichen Nebenräumen, ist die eigentliche Wohn- und Arbeitsstätte der Hausbewohner, hier finden sich die bäuerliche Familie und das Gesinde zu des Tages Arbeit, soweit sie sich im Hause abspielt, und zu den Mahlzeiten zusammen. Die dahinterliegenden wenigen Wohnräume und Kammern sind im wesentlichen zur Benutzung während der Feiertage und während der Nacht bestimmt.

So kann es in der Tat nicht Wunder nehmen, wenn derjenige, der aus den ganz anders gearteten Verhältnissen des oberdeutschen Hauses kommt, zunächst der Meinung ist, daß er es hier mit einem Hauswesen von ganz erstaunlicher Rückständigkeit zu tun habe, und es wird auch heute noch oft genug die Meinung ausgesprochen, daß das niederdeutsche Haus schlechthin als die älteste Hausform in Deutschland anzusehen sei, daß sie als eine der urtümlichsten in ganz Europa gelten müsse.

Bei näherem Zusehen wird man erkennen, daß diese Meinung in keiner Weise begründet ist. Zwar kann an dem hohen Alter des niederdeutschen Hauses, so wie es sich in seinen einfachsten Vertretern darstellt, gewiß nicht gezweifelt werden, und es darf mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß seine Anfänge bis in die Zeit der ältesten germanischen Besiedlung Norddeutschlands zurückreichen. Aber es sind keine Gründe dafür vorhanden, daß man die Urformen des oberdeutschen Hauses für jünger halten sollte.

Vertieft man sich etwas mehr in die besonderen Eigentümlichkeiten des altsächsischen Hauses, so wird man alsbald zwei Eigenschaften desselben erkennen, die als besonders entscheidend für seine bauliche Erscheinung anzusehen sind. Zunächst bemerkt man, daß das niederdeutsche Haus ein sogenanntes Einheitshaus ist, ein Haus, in dem die verschiedenen wirtschaftlichen Ansprüche des Bauern vereinigt, in dem Scheune, Stall und Wohnräume unter einem First zusammengefaßt sind. Das Gesamtgefüge des Hauses wird dadurch im wesentlichen bestimmt. Aber dieser Charakter des Einheitshauses ist nicht etwa nur dem niederdeutschen Hause zu eigen, er findet sich in derselben Art auch in Oberdeutschland, wo er zum Beispiel am alemannischen Hause des Schwarzwaldes und am oberbayrischen Hause begegnet. Das Wesen des Einheitshauses ist noch kein Grund, das niederdeutsche Haus auch bezüglich seines Alters erheblich anders einzuschätzen als das oberdeutsche Haus.

Ein sehr viel tiefer einschneidender Unterschied zeigt sich dagegen nach einer anderen Richtung, und zwar handelt es sich hier um die Art der Feuerstätte. Das niederdeutsche Haus ist in seinem eigentlichen Wesen ein Einfeuerhaus, es besitzt nur eine Feuerstätte, die zugleich zu Koch- und zu Heizzwecken dient. Das oberdeutsche Haus hat in seiner ursprünglichen Form dieselbe Eigenschaft gehabt. Bei ihm ist aber schon sehr früh der entscheidende Schritt getan, durch den das Herdfeuer von dem Heizfeuer getrennt wurde. So wurde das oberdeutsche Haus ein Zweifeuerhaus, es entstanden zwei Feuerstellen, und damit bildete sich die Stube aus, die sich von dem Herdraume, der Küche, trennte. Das niederdeutsche Haus hat aus sich selbst heraus diesen Fortschritt nicht gewonnen. Es hat die Stube mit zugehörigem Ofen erst spät von dem südlichen Nachbarn entlehnt, und es hat diesen von andersartigem Volkstum übernommenen Wohnraum seinem eigenen Gefüge doch schließlich als etwas nicht ganz Wesensgleiches eingegliedert. So ist die Stube auch in den entwickelteren Formen des niederdeutschen Hauses nicht voll zu der Bedeutung gelangt, die sie im oberdeutschen Hause einnimmt. In dieser Tatsache liegt es zum guten Teil begründet, wenn der Fremde in dem niederdeutschen Hause etwas besonders Altertümliches und in gewissem Sinne Rückständiges empfindet.

Wenn man nun auch solchen Unterschied bemerkt, und wenn man dadurch natürlich auch unwillkürlich zum Vergleich sich aufgefordert fühlt, so darf man dadurch doch nicht verleitet werden, das eigentliche und nur ihm eigentümliche Wesen des niederdeutschen Hauses in seinen Kernfragen zu übersehen. In dieser Hinsicht muß immer wieder auf die berühmte Schilderung verwiesen werden, die Justus Möser in seinen »Patriotischen Phantasien« unter der Überschrift »Die Häuser des Landmanns im Osnabrückschen sind in ihrem Plan die besten« mit folgenden Worten gegeben hat:

»Die Frage, ob die hiesigen Hausleute ihre Wohnungen nicht bequemer einrichten könnten, ist oft aufgeworfen worden. Diejenigen, die solche zu entscheiden haben, mögen nachfolgende Vorteile der hiesigen Bauart nicht aus der Acht lassen.

Der Herd ist fast in der Mitte des Hauses und so angelegt, daß die Frau, welche bei demselben sitzt, zu gleicher Zeit alles übersehen kann. Ein so großer und bequemer Gesichtspunkt ist in keiner anderen Art von Gebäuden. Ohne von ihrem Stuhle aufzustehen, übersieht die Wirtin zu gleicher Zeit drei Türen, dankt denen, die herein kommen, heißt solche bei sich niedersetzen, behält ihre Kinder und Gesinde, ihre Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller, Boden und Kammer, spinnet immerfort und kocht dabei. Ihre Schlafstelle ist hinter diesem Feuer, und sie behält aus derselben eben diese große Aussicht, sieht ihr Gesinde zur Arbeit aufstehen und sich niederlegen, das Feuer anbrennen und verlöschen, und alle Türen auf- und zugehen, hört ihr Vieh fressen, die Weberin schlagen und beobachtet wiederum Keller, Boden und Kammer. Wenn sie im Kindbette liegt, kann sie noch einen Teil dieser häuslichen Pflichten aus dieser ihrer Schlafstelle wahrnehmen. Jede zufällige Arbeit bleibt ebenfalls in der Kette der übrigen. So wie das Vieh gefüttert und die Dresche gewandt ist, kann sie hinter dem Spinnrade ausruhen, anstatt daß in anderen Orten, wo die Leute in Stuben sitzen, so oft die Haustür aufgeht, jemand aus der Stube dem Fremden entgegengehen, ihn wieder aus dem Hause führen und seine Arbeit so lange versäumen muß. Der Platz bei dem Herde ist der schönste unter allen. Und wer den Herd der Feuersgefahr halber von der Aussicht aus die Diele absondert, beraubt sich unendlicher Vorteile. Er kann sodann nicht sehen, was der Knecht schneidet und die Magd füttert. Er hört die Stimme seines Viehes nicht mehr. Die Einfahrt wird ein Schleichort des Gesindes, seine ganze Aussicht vom Stuhle hinterm Rade am Feuer geht verloren, und wer vollends seine Pferde in einem besonderen Stalle, seine Kühe in einem anderen und seine Schweine im dritten hat, und in einem eigenen Gebäude drischt, der hat zehnmal soviel Wände und Dächer zu unterhalten und muß den ganzen Tag mit Besichtigen und Aufsicht haben zubringen.

Ein rings umher niedriges Strohdach schützt hier die allezeit schwachen Wände, hält den Lehm trocken, wärmt Haus und Vieh, und wird mit leichter Mühe von dem Wirte selbst gebessert. Ein großes Vordach schützt das Haus nach Westen und deckt zugleich die Schweinekoben, und um endlich nichts zu verlieren, liegt der Mistpfuhl vor der Ausfahrt, wo angespannt wird. Kein Vitruv ist imstande, mehrere Vorteile zu vereinigen.«

Alle Vorzüge des niederdeutschen Hauses hat Möser bei dieser Schilderung glänzend herausgehoben, und dabei hat er von seinen ästhetischen Werten in Verbindung mit der niederdeutschen Landschaft und von seiner auf dem Heimatgefühl beruhenden ethischen Bedeutung überhaupt noch nicht gesprochen. Die Schwächen des niederdeutschen Hauses freilich hat er, wohl ohne es selbst zu bemerken, ganz übersehen. Er sagt kein Wort von der für Augen und Lungen wenig förderlichen Art des Fletts, das immer in Halbdunkel gehüllt ist, in dem sich der Stallgeruch mit dem Rauch des Herdfeuers mischt, und in dem man zur Winterszeit immer nur in unmittelbarer Nähe des Feuers einen einigermaßen warmen Platz findet. Auch für die großen hauswirtschaftlichen Vorzüge einer Trennung von Wohnteil und Wirtschaftsteil hat Möser nicht den richtigen Blick gehabt, für die ungeheure kulturelle Bedeutung der abgeschlossenen und mit einer eigenen Feuerstelle ausgestatteten Stube.

In der Schöpfung der Stube aber liegt gerade die Überlegenheit des oberdeutschen Hauses gegenüber dem niederdeutschen. Daß das volkstümliche Empfinden diese Überlegenheit richtig erkannt hat, das geht ja deutlich genug aus der Tatsache hervor, daß das niederdeutsche Haus vom oberdeutschen die Stube einfach entlehnt hat. Dabei ist die Verwendung der Stube nicht etwa nur in die Grenzgebiete eingedrungen, vielmehr hat sie sich vor allem seit dem 16. Jahrhundert in zunehmendem Maße das niederdeutsche Stadthaus erobert, und sie hat sich dann von diesen wichtigsten Kultur-Mittelpunkten aus über das ganze niederdeutsche Gebiet verbreitet.

Dadurch ist das niederdeutsche Haus in eine Entwicklung tief einschneidender innerer Umbildung gedrängt worden, und diese Entwicklung ist heute noch lange nicht abgeschlossen. Vorläufig sind die neu entstandenen Formen doch immer nur Umbildungen oder, wenn man will, Abarten des niederdeutschen Hauses geblieben. Die Lebenskraft des letzteren ist vielfach wohl noch für Jahrhunderte gesichert. Ob es sich aber auf die Dauer gegenüber dem vordringenden oberdeutschen Hause wird behaupten können, das darf – trotz allen Bedauerns – mit guten Gründen bezweifelt werden.

Aus der Erkenntnis aber, daß die Stube nicht als ursprüngliches Glied des niederdeutschen Hauses angesehen werden darf, folgt nun ohne weiteres, daß auch die verschiedenen Unterarten dieses Hauses, die durch verschiedenartige Einfügung der Stuben sich voneinander abheben, erst als verhältnismäßig junge Erscheinungen anzusehen sind. Wir haben in dieser Hinsicht mit zwei verschiedenen Hauptformen zu rechnen. Entweder werden die Stuben am hinteren Ende des Hauses in einer eigens dafür vorgesehenen Hauserweiterung, dem sogenannten Kammerfach, eingebaut, oder sie werden in die niedrigen Seitenschiffe rechts und links der Diele, die sogenannten »Kübbungen« hineingeschoben. Im ersteren Falle läuft sich die Diele mit dem Flett an der hinteren Stubenwand tot. Man hat sie in diesem Falle als »Flettdiele« bezeichnet. Im anderen Falle läuft die Diele durch das ganze Haus hindurch, und man hat dann von einer »Durchgangsdiele« gesprochen.

Die Flettdiele nimmt weitaus den größten Teil des Ausdehnungsgebietes des niederdeutschen Hauses ein. Das ganze altsächsische Kernland wird von ihr beherrscht. Die Durchgangsdiele dagegen findet sich, abgesehen von den gleichartigen Hausformen der Niederfranken am Niederrhein, in ganz Mecklenburg und Pommern und in den holsteinischen Elbmarschen, schließlich noch im südlichen Westfalen.

Bei den Häusern mit Flettdiele sowohl wie bei denen mit Durchgangsdiele liegen die Stuben im allgemeinen am hinteren Ende des Hauses. Unzweifelhaft ist das die Art, in der die von außen übernommene Stube am besten und natürlichsten in das Gefüge des niederdeutschen Hauswesens eingegliedert werden konnte, denn der bis heute nachwirkende Entstehungsgedanke dieses Hauses schließt ja als einen seiner Hauptzüge das in sich ein, daß das Haus sich mit seinem Wirtschaftsteil dahin öffnet, von wo der natürliche Zugang für das Vieh und für den Erntewagen erfolgt, also nach der Straße, die den Verkehr mit Feld und Flur vermittelt. Das ist auch da der Fall, wo scheinbar eine Abweichung von dieser Regel vorliegt, nämlich in den Häusern der Reihendörfer. Hier liegt der Wohnteil nach der Straße zu. Aber die Straße hat hier eben eine andere Bedeutung als in den Haufendörfern und bei den Einzelhöfen. Bei den Reihendörfern dient sie eben nicht zur Verbindung mit Acker und Weide. Diese liegen, wie wir gesehen haben, an der der Straße abgewandten Seite hinter dem Hause, und so ist es nur folgerichtig, wenn das letztere seine große Toreinfahrt ebenfalls nach dorthin und nicht nach der Straße öffnet.

Anders dagegen ist es in den Grenzgebieten des niederdeutschen Hauses, im Sauerlande, in Nordhessen und im Weser-Berglande, in neuerer Zeit auch vielfach in Ost-Mecklenburg und Pommern, hier liegen die Wohnräume in der Tat im Vorderteil des Hauses rechts und links der Toreinfahrt. Daß hier das oberdeutsche Vorbild in einer Weise gewirkt hat, die dem Wesen des niederdeutschen Hauses eigentlich im Grunde zuwider ist, kann keine Frage sein.

Abb. 4. Einzelhof mit Zweiständerhaus (Altwiestedt, Lüneburger Heide). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 70.

Neben diesen verschiedenen Hausformen, die durch die Einfügung der Stube entstanden sind, bleibt hier nun noch eines anderen Unterschiedes zu gedenken. Derselbe beruht im wesentlichen aus der Art, wie das Dach auf die inneren Dielenständer beziehungsweise aus die Hauswand aufgesetzt ist. Im allgemeinen ist in dem weitaus größten Teile des Ausdehnungsgebietes des niederdeutschen Hauses diese Verbindung so geschehen, daß das Dach auf die in gleichen Abständen voneinander aufgestellten Ständerpaare aufgelegt ist. Von hier aus erfolgt die seitliche Verlängerung des Daches durch Aufschüblinge, die in der Verlängerung der Dachsparren nach der Hauswand, die sich nicht zu der vollen Höhe der Dielenständer erhebt, abgeleitet werden. Zwischen Ständern und Wand, das heißt rechts und links der Diele, entstehen auf diese Weise die niedrigeren Seitenschiffe, die »Kübbungen«, nach denen diese vorherrschende Hausform als »Kübbüngshaus« bezeichnet ist. (vgl. Abb. 4.)

Abb. 5. Vierständerhaus (Schlangen, Lippe). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 22.

Eine zweite Bauform, die neben dem Kübbungshause, allerdings auf einem sehr viel kleineren Ausdehnungsgebiet erscheint, ist das »Vierständerhaus« (vgl. Abb. 5). Es findet sich vor allem im südlichen Westfalen und verläuft von da, auf einem schmalen Grenzstreifen gegen das oberdeutsche Haus, über Hannover, Peine, Braunschweig und die Altmark bis nach Hinterpommern. Das wesentliche des Vierständerhauses besteht darin, daß bei ihm die Seitenwände bis zur vollen Höhe der Diele heraufgeführt sind. Das Dach wird hier nicht nur von den Dielenständen, sondern mit ihnen zugleich auch von den Wandständern getragen. Die niedrigeren Kübbungen fallen damit fort, und das Haus erhält im äußeren Ansehen viel mehr den Charakter des oberdeutschen Hauses. Es steht aber durchaus fest, daß es sich dabei nicht etwa um eine oberdeutsche Grenzform handelt. Das Vierständerhaus ist eine Abart des niederdeutschen Hauses. Die Anlage der Diele und der daneben liegenden Seitenräume würde das schon zur Genüge beweisen. Außerdem aber kennen wir – vor allem in der Senne und am Lippeschen Walde – auch die Übergangsformen, die zwischen dem Kübbungshause und dem Vierständerhause stehen. Das sind solche Häuser, die auf der einen Seite schon die Hochwand, auf der anderen aber noch die Kübbung haben, und die man daher ebenso gut als »Einkübbungshaus« wie als »Dreiständerhaus« bezeichnen könnte (vgl. Abb. 7).

Abb. 7. Dreiständerhaus (Nienstedt, Kreis Gronau). Aufnahme von Willi Peßler.

In diesen verschiedenen Formen, als Kübbungshaus und als Vierständerhaus, im Inneren zum Teil mit Flettdiele, zum Teil mit Durchgangsdiele ausgestattet, hält sich das niederdeutsche Haus bislang fast noch ganz in den Grenzen des alten karolingischen Sachsengaues. In den Kolonisationslanden östlich der Elbe hat es sich ein neues Gebiet dazu erobert, das an der Ostsee entlang bis nach Westpreußen verläuft, und dessen Südlinie sich etwa über Berlin-Tangermünde hinzieht.

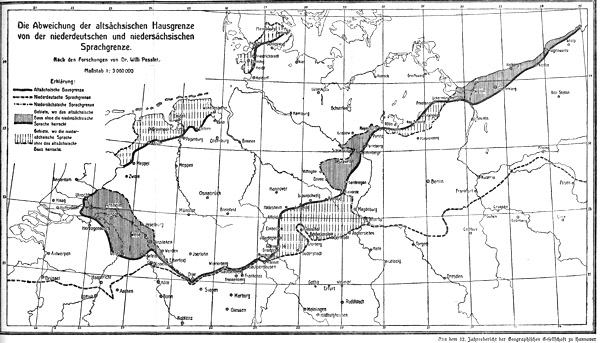

Auffallend ist dabei die Tatsache, daß die Südgrenze des niederdeutschen Hauses sich zwischen Weser und Elbe nicht mehr wie auf dem westlichen Teile der Grenzlinie mit der Sprachgrenze zwischen dem Plattdeutschen und dem Mitteldeutschen deckt. Die Hausgrenze biegt im Vergleich zu der Sprachgrenze etwa bei Münden an der Weser im Bogen nach Norden aus, um dann über Hildesheim und Braunschweig nach Oebisfelde hinüberzustreichen. Die angehängte Karte, die ich W. Peßlers vortrefflichen Forschungen verdanke, gibt eine gute Vorstellung davon. Dieser Unterschied hat den Hausforschern schon viel Kopfzerbrechen bereitet und wird es auch wohl noch weiter tun. Man ist dabei immer stillschweigend von der Voraussetzung ausgegangen, als müßten sich Hausgrenze und Sprachgrenze miteinander decken. Diese Anschauung hat sogar so weit geführt, daß K. Rhamm behauptet hat, er glaube nachweisen zu können, daß das niederdeutsche Haus einst auch den Leinegau und die östlich anstoßenden Berglande besessen habe, und daß es erst in geschichtlicher Zeit hier vor der thüringisch-fränkischen Bauweise zurückgewichen sei.

Rhamm ist uns diesen Beweis schuldig geblieben, und er würde mit dem Versuch dazu vermutlich auch kein Glück gehabt haben. Nichts zwingt uns zu der Annahme, daß die genannten ostfälischen Lande jemals das Sachsenhaus besessen haben, und wenn sie in ihrem Sprachstande ein Teil des Niederdeutschen geblieben sind, das heißt: wenn die von Süden vordringende Lautänderung, die die Trennung zwischen ober- und mitteldeutschen Dialekten einerseits und niederdeutschen Dialekten andererseits herbeiführte, nicht auch die fraglichen Gebiete östlich der Weser mit ergriffen hat, so ist das eine Erscheinung, deren Gründe nicht von der Hausforschung, sondern allein von der Sprachforschung aufgedeckt werden müssen.

Abb. 6. Marschendorf (Ihlienworth, Land Hadeln). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 94.

Die Hausgrenze und die Sprachgrenze sind eben nicht zu gleicher Zeit entstanden. Beide haben offenbar an den Stammesgrenzen Halt gemacht, und wenn sich ihre Grenzlinien nicht decken, so kann sich das nur so erklären, daß die Stammesgrenzen sich nach Süden verschoben haben, nachdem die Hausgrenze sich festgelegt hatte, aber ehe die spätere Sprachgrenze entstanden war.

Umgekehrt zeigen die Gebiete am Niederrhein, in der Altmark und in Pommern, in denen heute das altsächsische Haus, aber nicht die altsächsische Sprache herrscht, daß hier innerhalb des ehemaligen Ausdehnungsbezirkes spätere Landeinbußen zugunsten des angrenzenden Stammestums erfolgt sind.

Abb. 8. Speicher (Vierde, Lüneburger Heide). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 52.

Die Bauweise der norddeutschen Landesteile, die das niederdeutsche Bauernhaus einnimmt, wäre aber, soweit das hier mit kurzen Hinweisen überhaupt möglich ist, noch nicht ganz erschöpft, wenn neben dem Bauernhause nicht auch der kleineren ländlichen Nutzbauten gedacht würde. Viel genannt und oft abgebildet sind die höchst urwüchsigen Schafställe der Lüneburger Heide, kleine Dachhütten, die ihr sattelförmiges Dach ohne Wand, nur durch Vermittlung eines Fußrahmens oder einer niedrigen Steinschüttung auf dem Erdboden selbst aufsitzen lassen, während an der einen Giebelwand, gelegentlich auch an beiden, ein zweiflügeliges Tor den Zugang in das Innere eröffnet. Äußere Erscheinung und bauliche Eigentümlichkeiten legen die Vermutung sehr nahe, daß wir es bei diesen Schafställen mit der Urform zu tun haben, aus der sich im Laufe der Zeit das niederdeutsche Haus entwickelt hat. (vgl. auch Abb. 10.)

Abb. 10. Schuppen (bei Meppen). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 32.

Zur Aufnahme der Vorräte an Heu und Stroh, die im Hause keinen Platz mehr finden, dienen die Scheunen. Auch sie sind in ihrem Äußeren fast ein genaues Abbild des Bauernhauses. Daneben finden sich heute noch in den Marschen die früher in einem größeren Verbreitungsgebiet üblichen Heuberge. Das sind aufgeständerte Zeltdächer aus Stroh, die an ihren sechs Ecken von hohen Säulen getragen werden. An diesen können sie in der Höhenlage verschoben werden, je nachdem, wie viel Vorräte unter dem Dache aufgespeichert werden sollen. Die Lagerung des Heues erfolgt aus einem Bretterboden, der etwa in Reichhöhe zwischen den sechs Säulen eingespannt ist. Der freie Raum darunter wird zum Unterstellen von Wagen und Ackergeräten benutzt, (vgl. Abb. 9.)

Abb. 9. Heuberg (Reitbrook bei Hamburg). Nach Lauffer, Zur Hamburgischen Volkskunde. Abb. 8.

Nimmt man zu alledem noch die über die ganze norddeutsche Tiefebene verbreiteten Windmühlen (Abb. 11) und die in den Marschen üblichen, in etwas kleineren Abmessungen gehaltenen Entwässerungsmühlen, die dazu dienen, das Wasser der Gräben in die höher gelegenen Abflußkanäle emporzuheben, so schließt sich damit der Kreis der volkstümlichen Bauformen, die zusammen mit den meist sehr geschickt hingesetzten dörflichen Kirchen die baulichen Eigentümlichkeiten der niederdeutschen Landschaft bestimmen. Kirchen und Bauernhäuser und Scheunen und Windmühlen aber fügen sich mit der umgebenden Landschaft, mit Wasser und Wiese, Acker und Wald zu einem in sich so geschlossenen Bilde zusammen, wie es eben nur eine Jahrtausend lange Entwicklung entstehen lassen kann. Man soll es sich daher reiflich überlegen, ehe man diesem Heimatbilde, das mit so hundertfältigen süßen Stimmen zum Herzen spricht, andersgeartete neue Formen einfügt, die immer etwas Fremdes sein werden, die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle das Auge verletzen, ebenso wie im Wohllaut der heimatlichen Sprache ein ungeschicktes Fremdwort das feinfühlige Ohr beleidigt.

Abb. 11. Windmühle (Bleckendorf, Holstein). Nach Mielke, Das Dorf. Abb. 238.

Das Landschaftsbild der Heimat muß uns immer etwas Heiliges sein. Mit seiner stillen Schönheit soll es noch Kindern und Kindeskindern Geist und Seele erfüllen, ebenso wie es dem lebenden Geschlecht täglich aufs Neue Herzen und Sinne erhebt und entzückt.

*

Von der Betrachtung der durchgängig herrschenden Grundgedanken und Grundformen der volkstümlichen Bauweise wenden wir uns nun den Fragen der Einzelausstattung des Hauses an seinen Hausteilen und am häuslichen Gerät zu.

Was zunächst die äußere Gestaltung des Hauses angeht, so wurde schon hervorgehoben, daß die Wände durchgängig in Fachwerk errichtet sind. Die Pfeiler, Riegel und Streben geben die natürliche Gliederung der Wand. In werkgerechter Weise fügen sie sich aneinander, und es muß betont werden, daß diese Werkgerechtigkeit das einzig Bestimmende bei der Erstellung des Fachwerkes ist. Traumhafte Überlegungen, die in seinen Linienspielen die Reste alter Runenzeichen oder sonstiger geheimnisvoller Überlieferung erblicken wollen, haben nicht das Geringste für sich.

Die einzelnen Gefache zwischen dem Wandgerüst sind in älterer Zeit durchweg mit Flechtwerk ausgefüllt, das beiderseits mit Lehmbewurf gedichtet wurde. Auch heute ist diese ältere Art noch weit verbreitet. Mehr und mehr hat sich aber daneben die Ausmauerung der Gefache eingebürgert. Dabei hat sich die verschiedene Lagerung der Backsteine, die an manchen Orten jedes Fach mit einem besonderen Muster ausfüllt, vielfach geradezu zu einer eigenen Kunstübung ausgebildet. Wer die hannoverschen Elbmarschen des Alten Landes durchwandert, findet in dieser Beziehung wahre Kunstwerke der Mauertechnik, die in ihrer Buntheit und in ihrer vielgestaltigen Schönheit des höchsten Erstaunens wert sind.

Auch an diese durchaus stofflich gedachte Formensprache haben sich nebelhafte Ausdeutungsversuche angeschlossen, die in den Linienspielen der Mauerungszüge gedankenvolle Geheimnisse entdeckt zu haben glauben. Alle diese Überlegungen müssen in nichts zerfallen, denn – was man auch hier sagen mag – es handelt sich bei den Backsteinmusterungen lediglich um Schmuckformen, die allein zum Auge sprechen, nicht aber zugleich auch dem Verstande uralte Geheimnisse zuraunen wollen.

Selbst da, wo es sich bei jenen Mustern um Nachbildungen gegenständlicher Vorbilder, besonders von Windmühlen, handelt, hat es eben mit dieser Nachbildung im Wesentlichen sein Bewenden, wenn auch die »in die Schere gestellte« Windmühle, bei der zwei Flügel schräg nach oben und zwei schräg nach unten weisen, gelegentlich als Glückszeichen begegnet. Nur eine einzige Ausnahme ist in dieser Hinsicht glaubwürdig bezeugt. Sie betrifft den sogenannten Donnerbesen, bei dem eine Reihe von Backsteinen fächerförmig sich an einen stielartig hochgestellten Einzelstein anschließen. In den Vierlanden begegnet dafür auch der Name »Gewitterquast«, und es scheint kein Zweifel zu sein, daß die volkstümliche Anschauung ihn in der Tat als Schutzzeichen gegen die bösen Schädigungen des Gewitters am Hausgiebel angebracht hat.

Auch bei den Giebelzierden, die an ihren über Kreuz gelegten Windbrettern vielfach die freie Endigung dieser Bretter in ausgeschnittene Pferdeköpfe auslaufen lassen, hat man meist eine Erinnerung an die Verehrung Wodans und an das ihm geheiligte Pferd erblicken wollen. Daß diese Anschauung unrichtig sei, wird sich schwer beweisen lassen. Es muß aber doch betont werden, daß vorläufig noch nirgends eine volkstümliche Bezeichnung oder eine abergläubische Vorstellung bekannt geworden ist, die jene Anschauung sicherstellte. Auch gibt es neben den Pferdeköpfen eine große Reihe anderer Giebelzierformen. Im Alten Lande sind es Schwanenköpfe, anderwärts sind es Blumen, Stäbe, Kreuze, Tier- und sogar Menschenformen. Ihre landschaftliche Verbreitung gegeneinander und die Möglichkeit ihrer Ausdeutung ist noch nicht hinreichend geklärt. Vorsicht in der Ausdeutung ist aber auch hier im allerhöchsten Maße am Platz.

Eine immer wiederkehrende Stelle am Hause, an der sich das Schmuckbedürfnis des Bauern mit Vorliebe äußert, ist das große Tor mit seiner Umrahmung. (Vgl. Abb. 5.) Hier wird gewöhnlich an dem oberen Querbalken der Torumrahmung der Name des Erbauers und seiner Ehefrau sowie das Erbauungsjahr eingeschnitzt. Dazu gesellt sich dann ein Spruch aus der Bibel oder dem Gesangbuch, z. B.: »Drei Dinge sind, die beide Gott und den Menschen wohlgefallen, wenn Brüder eins sind und Nachbarn sich liebhaben und Mann und Weib sich miteinander wohl begehen.« Oder es findet sich eine mehr allgemeine Äußerung dörflicher Welt- und Lebensanschauung, wie:

»Dies Haus ist mein und doch nicht mein.

Nach mir kommt wohl ein ander drein.

Ist auch nicht sein.

Gott woll uns aus Gnaden den Himmel verleihn«,

oder:

Wir bauen alle feste,

Und sein doch fremde Gäste,

Und da wir ewig sollen sein.

Dar bauen wir wenig ein«,

oder endlich:

»Zur Herberg soll dies Haus und nicht zur Heimat dienen,

Dieweil mein Vaterland des Himmels Wohnung ist.

Laß in der Herberg hie, Gott, unsre Blätter grünen,

Und richte unser Herz hin, wo Du selber bist.«

Meist sind es Gedanken des Gottvertrauens, der Erdennichtigkeit und der Himmelshoffnung, die hier ausgesprochen werden. Es kommen aber auch Ermahnungen zu gesitteter Lebensführung vor, wie etwa: »Haltet Frede uppe döser Stede«, oder es erscheinen Sprichworte, selbst solche scherzhafter Art wie: »Hoit Dich Vor De Katzen De Vor Licken Und Achter Kratzen.«

Auseinandersetzungen mit denen, die diese Inschriften im Vorübergehen lesen sollen, finden sich auch sonst in mancherlei Art. So steht an einem Hause in Ülzen angeschrieben:

»Wenn eener kümmt und to mi seggt:

Ick mak et allen Lüden recht,

Segg ick to im: Min Jung, mit Gunst,

Lehr mi ok düsse sware Kunst.«

Im ganzen genommen bildet die Gesamtheit dieser Hausinschriften, deren Inhalt, selbst wenn sie schon arg verwittert sind, den Bewohnern meist genau bekannt ist, nicht nur in gewissem Sinne einen Teil der Dorfchronik, sondern sie pflanzt auch die volkstümliche Denk- und Anschauungsweise von Geschlecht zu Geschlecht fort. Man sollte niemals davon ablassen, sie nach Möglichkeit auch weiterhin lebendig zu erhalten.

Treten wir durch das Tor des Hauses in die Diele ein, so finden wir hier und in den Nebenräumen zunächst das landwirtschaftliche Gerät an Wagen und Pflügen, Sensen und Rechen, Bottichen und Körben. Auch sie haben ihre besonderen landschaftlichen Formen selbst bis in unsere Tage vielfach bewahrt. Heute ist meist der Name des Besitzers daran geschrieben. Früher trugen sie seine Hausmarke, das ist ein gekerbtes oder gemaltes Zeichen von wagerechten und schrägen Strichen, die sich über oder neben einen senkrechten Mittelstrich legen. Diese Marken waren auf dem Lande wie auch in den Städten stark verbreitet. Heute sind sie eigentlich nur noch als Fischermarken erhalten. So sind sie z. B. auf der Halbinsel Hela noch in allgemein verbreiteter, lebendigster und verständnisvoll gehandhabter Verwendung als Besitzerzeichen der einzelnen Gerätschaften. Sie heißen dort »das Mal« oder noch häufiger »das Mark«, und jeder selbständige Fischer hat sein eigenes, nur ihm zukommendes Mark.

Wenn irgend etwas in der Welt an die alten Runen erinnert, so sind es diese Hausmarken. Aber diese Ähnlichkeit ergibt sich daraus, daß die Marken ebenso wie die Runen fast ausschließlich in Holz eingeschnitzt werden. Dazu sind wir über die Wandlungen, denen die Hausmarken in ihrer Form unterlagen, genau unterrichtet. Von Hela wissen wir, daß dort in der Regel dieselben Familien Marken mit gleichem Kopf haben. Das einzelne Familienmitglied gibt ihnen für sich einen beliebigen Beistrich als Unterscheidungszeichen, wodurch man dann zu immer mehr zusammengesetzten Formen gelangt.

Im niederdeutschen Bauernhause ist von alledem nur noch in seltenen Fällen auf altererbtem Gerät oder auf alten Kaufbriefen etwas zu sehen.

Wenden wir uns auf unserem Gange durch das Haus zu dem hinteren Ende der Diele, dem Flett, so bemerken wir zunächst, daß hier der Fußboden meist etwas fester behandelt ist als der lehmbeschlagene Dielenboden, wobei das Steinpflaster gelegentlich mit besonderen Musterungen ausgelegt ist.

In der Mitte des Fletts liegt, soweit es sich um den noch heute an manchen Arten begegnenden ältesten Gebrauch handelt, der Herd, oder man muß eigentlich besser sagen die Herdstelle, die sich nicht über den Boden erhebt, sondern in diesem nur durch eingelegte Steinplatten bezeichnet ist. Um das Feuerholz auf demselben mit dem nötigen Luftzug schichten zu können, bediente man sich eiserner Feuerböcke. Dieselben waren am vorderen Ende oft noch zu besonderen Nebenzwecken hergerichtet. Sie trugen hier die Widerhaken zum Einlegen der Bratspieße, oder einen kleinen Eisenkorb zum Einsetzen von Töpfen mit Warmbier, Milch oder Kaffee, oder sie waren hier auch wohl zu einem kleinen Amboß ausgestaltet, auf dem der Bauer seine Sense dengelte und sonstige kleine Arbeiten an seinem Gerät verrichtete.

Über dem Feuer hing an einer Kette der Kesselhaken, der vermittelst eines seitlichen Zahnschnitts höher oder niedriger gestellt werden konnte. Er war an einem von der Rückseite des Fletts ausgehenden drehbaren Schwebebaum, dem »Halbaum«, aufgehängt, an dem außer dem Kesselhaken auch wohl Pfannenhalter oder kleine Eisenträger für den Kienspan befestigt wurden.

Legte man sich des Abends zur Ruhe, so wurde die Glut des Herdes zusammengekratzt und mit Asche bedeckt, unter der sie bis zum anderen Morgen lebendig blieb. Der ganze Haufen wurde dann mit dem Feuerstülp aus Ton oder Eisen zugedeckt, um eine größere Sicherheit gegen einen nächtlichen Brand zu gewinnen.

Der Feuersicherheit diente dann noch im besonderen eine große über dem Herde frei aufgehängte Holzverdachung, der Herdrähm. Er ist der einzige Rauchfang des schornsteinlosen Hauses, dazu bestimmt, die von dem Rauch etwa mit hochgetragenen Funken festzuhalten, damit sie nicht in die Dachräume gelangen können. Im übrigen streicht der Rauch frei durch den weiten Raum der Diele, er räuchert die hier aufgehängten Würste, Schinken und Speckseiten und zieht erst durch das große Dielentor oder das Giebelloch des Daches ab.

Der Herdrähm wird von ein paar durchlaufenden Kufen zusammengehalten, die am vorderen Ende in ein paar Drachenköpfe oder eine ähnliche Verzierung endigen. Zwischen ihnen schließt der Rähm nach vorn mit einem Stirnbrett ab, in dem gelegentlich ein Spruch eingeschnitten ist, wie z. B.:

»Hier wohnt der Schulze mit Ehren zu sagen,

Er muß sich mit Bauer und Edelmann plagen.«

Die offenkundigen Mängel, die der besprochenen urtümlichen Art des Herdes anhaften, sind es dann wohl gewesen, die zu einer Änderung in mehrfacher Hinsicht Anlaß gegeben haben. Die Feueranlage auf dem Erdboden selbst entsprach in ihrem ganzen Wesen noch solchen Verhältnissen, die in die frühesten Zustände menschlicher Kultur zurückgehen. Damals ließ man sich zu seiner Arbeit noch, auf beliebiger Unterlage, auf dem Erdboden selbst nieder. Man hatte noch keine eigenen Sitzgeräte. Die Gelehrten sagen in diesem Falle: der Kulturhorizont lag noch auf dem Erdboden. Durch das Aufkommen von Schemel, Stuhl und Bank hat sich der Kulturhorizont von der Erde erhoben, und alle übrigen Vorkehrungen der menschlichen Lebenshaltung sind dem allmählich gefolgt.

So ist es denn auch mit dem Herde im niederdeutschen Hause geschehen. Auch er ist durch Aufmauerung vom Erdboden erhoben. Dabei ist er zunächst an der alten Stelle stehen geblieben, und es finden sich für diese Art auch heute noch mehrere Beispiele. Dann aber ist die Veränderung weitergegangen. Der Herd ist an die Hinterwand des Fletts gerückt, und hierbei hat die Rücksicht auf die Feuersgefahr noch zu sonstigen Neuerungen Anlaß gegeben. Der Teil der Wand, an den der Herd sich nun anlehnte, ist nicht mehr in Fachwerk, sondern in Mauerwerk ausgeführt. Der hölzerne Herdrähm ist verschwunden, und an seine Stelle ist eine schrankartige Ummauerung mit oberem gewölbten Abschluß getreten. (Vgl. Abb. 13.) Die Stirnseite dieser Wölbung ist mit teilweise gemusterten Luftlöchern für den Rauchabzug versehen, und mancherorts finden sich vor der so entstandenen Herdöffnung noch ein paar Holzflügel, so daß das Ganze wie ein Schrank geschlossen werden kann. Wenn sich solche Herde gelegentlich zweimal im Hause finden, so ist der eine davon für den Bauern und seine Familie, der andere für die auf dem Altenteil sitzenden Eltern bestimmt.

Abb. 13. Flett mit Herd (Volksdorf bei Hamburg). Nach Aufnahme von A. Bruhn.

An der Rückwand des Fletts und an den Wänden der beiden seitlichen Kübbungsräume stehen auf langen Bordbrettern die Töpfe, Schüsseln, Teller und Kummen, deren die Familie zu ihren täglichen Mahlzeiten bedarf: Irdenware, unter der im 19. Jahrhundert besonders die mit aufgesetzten Blumen verzierten bunten Geschirre der hessischen Töpfereien um Marburg sich einer weiten Beliebtheit erfreuten, ferner geblümtes Porzellan, und selbst manches alte Fayencestück des 18. Jahrhunderts, aus Holland oder aus den heimischen Fabrikorten, hat sich hier erhalten. Auch diese Geschirre pflegte man am Rande oder im Boden gern mit Inschriften und Sprüchen zu versehen, die mit ihrem Inhalt oft auf die Zeit hindeuten, da der Bauer sich mit seinem jungen Weibe den eigenen Hausstand gründete. So lesen wir hier: »Liebe mich wie ich Dich«, oder »Liebe mich allein Oder laß das Lieben gar sein«. Oder es finden sich hier noch die Erinnerungen an die alten Verlobungssprüche wie »Mein Herz und Dein Herz – Unser beiden ein Herz« und das schon im Mittelalter als Verlobungsspruch bezeugte »Du bist mein«.

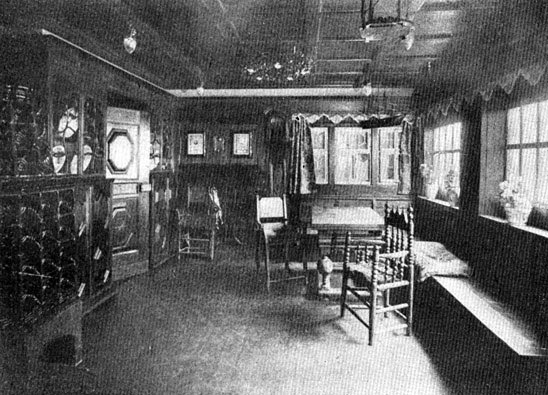

Die hinter dem Flett in dem Kammerfach angeschlossenen Wohnräume sind landschaftlich in sehr verschiedener Weise ausgestattet. Die Wände der Stuben, der sogenannten Dönsen, sind meist mit einer zu halber oder auch zu ganzer Höhe herauflaufenden Holzvertäfelung belegt, die entweder das Werkmäßige in Rahmen und Füllung klar heraustreten läßt, oder auch oft mit reichem Schnitzwerk des Eichenholzes überspannt ist, oder endlich auch mit poliertem Holzwerk mit Holzeinlagen, letztere z. B. in den Vierlanden bei Hamburg von besonders reicher Schönheit, ausgestattet ist. (Vgl. Abb. 14.) Auch Wandbemalungen mit Blumen, Sträußen und großen Landschaften, die sich zum Teil sogar über die Decke hinziehen, kommen vor, dem Geschmack des 18. Jahrhunderts entsprechend. Völlige Eigenschöpfungen bäuerlicher Kunstbetätigung sind in diesen verschiedenen Ausstattungsformen nicht zu erblicken. Sie schließen sich alle an städtische Vorbilder an. Aber die Art, wie sie diese Vorbilder sich zu eigen gemacht, wie sie sie in die bäuerliche Formensprache übertragen und in dieser lange Zeit lebendig erhalten haben, muß doch als sehr verdienstlich, vielfach geradezu als vorbildlich bezeichnet werden.

Abb. 14. Dönse (Vierlanden bei Hamburg). Nach Aufnahme von Knackstedt u. Näther.

Der an der Wand nach dem Flett zu aufgestellte Ofen ist in seinen älteren Formen immer ein sogenannter »Bilegger«, das heißt, er wird nicht von der Stube selbst aus geheizt, sondern die Feuerung wird ihm vom Flett aus durch die Wand zugeführt. Er ist entweder aus Kacheln aufgebaut und enthält dann meist eine Nische zum Warmstellen von Speisen, oder er bildet einen aus gegossenen, oft mit Bildern versehenen Eisenplatten zusammengefügten Heizkasten. In letzterem Falle ruht er meist auf schmiedeeisernen Füßen, und die Verschraubungen an den vorderen Kanten sind mit großen, stets sauber gehaltenen Messingknöpfen verziert. Bei diesen Eisenöfen werden Töpfe und Kannen, in denen man etwas warm halten will, unmittelbar auf die obere Platte gestellt und mit einem oft reich verzierten Stülp, der wenigstens in den wohlhabenderen Marschgegenden fast immer aus Messing gearbeitet ist, zugedeckt.

Für die Bereitung des Nachtlagers gibt es in den älteren Formen des niederdeutschen Hauses keine eigene Schlafkammer wie im oberdeutschen Hause. Das kommt daher, daß das niederdeutsche Haus von seinen südlichen Nachbarn wohl Stube und Ofen übernommen hat, daß es aber auch dann noch an der ihm selbst eigenen Schlafvorrichtung, die noch aus seiner stubenlosen Zeit stammt, festgehalten hat. Das sind die rings geschlossenen, in die Wand eingebauten Butzen, deren Zugangsöffnung durch ein paar gegeneinander verschiebbare Türhälften geschlossen werden kann.

Diese Butzen sind in den älteren Häusern in die Wandvertäfelung der Stuben selbst, der Dönsen, eingelassen. Diejenigen, die in der Wand zwischen Dönse und Flett liegen, haben nicht nur nach der Dönse, sondern auch nach dem Flett eine Türöffnung, und so erst erklärt sich die früher angeführte Äußerung Mösers, daß die Bauersfrau auch vom Bett aus die Arbeiten im Flett, in der Diele und in den Stallräumen übersehen könne.

Ein frei bewegliches Bettgestell haben im älteren niederdeutschen Hause nur die Kinder in Gestalt der Wiege, die uns noch in vielen gemalten, geschnitzten und gedrechselten älteren Exemplaren überkommen ist. Ob aber die Wiege im niederdeutschen Hause selbständig entstanden ist, das bedarf noch der näheren Untersuchung, denn zu ihrer Entstehung ist doch wohl als Vorbedingung die in Niederdeutschland früher nicht vorhandene bewegliche Bettstelle nötig. So handelt es sich wohl auch bei der Wiege um eine oberdeutsche Entlehnung. Sehr lange ist ihre Nutznießung dem einzelnen Erdenbürger meist nicht beschieden gewesen, denn meistens meldete sich schon nach Jahresfrist der Nachfolger, dessen nähere Ansprüche anerkannt werden mußten. Für ihn wurde dann auch das Ofenreck in Mitbenutzung genommen, ein um oder über den Ofen gestelltes Holzgerüst, auf dem die Windeln zum Trocknen aufgehängt wurden.

Wenden wir schließlich noch unseren Blick auf Tisch, Bank und Stuhl, so ist auch hier zu wiederholen, was schon von der Wandvertäfelung gesagt wurde, daß sie in ihrem Äußeren meist die älteren Formen städtischer Vorbilder fortsetzen. Das gilt von den tiefen Kastentischen des 16. Jahrhunderts ebenso wie von dem mit flacherem Kasten versehenen, auf schweren Kugelfüßen ruhenden Tische des 17. Jahrhunderts. Besonders an Bänken und Stühlen haben sich in geschnitzter, gedrehter und gemalter Arbeit auf dem Lande eine Fülle älterer Formen erhalten, die teilweise auf uralten Kulturbesitz zurückgehen, teilweise längst vergangene städtische Vorbilder fortsetzen.

Die im niederdeutschen Hause vorhandenen Kastenmöbel, Truhe und Schrank, fanden sich früher meistens nicht in Stube und Kammer, sondern im Flett, und eben diese Aufstellung hat es zuwege gebracht, daß in dem beispiellos hohen Raume sich hier die Schränke zu einer Höhe und zu einer Größe der Ausmessungen entwickelt haben, die ihre Unterbringung im oberdeutschen Hause vollständig zur Unmöglichkeit machen würden.

Neben der Dönse liegt in dem Kammerfach gewöhnlich noch ein zweiter stubenartiger Raum, der als Altenteil oder als Abstellraum für Möbel und Gerät, in neuerer Zeit meist als Schlafraum dient, sowie eine Milchkammer. Man sieht, außer der Stube, die im wesentlichen als Festraum gilt, ist das ganze Haus mit seiner Einrichtung lediglich auf die Arbeit zugeschnitten.

Der eigentliche Wohnraum ist das Flett mit seinen Seitenräumen. Hier spielte sich fast das ganze häusliche Leben ab. Hier wurde gekocht und gegessen, genäht und gestickt, gewaschen und gebügelt. Hier lernten die Kinder laufen, hier fanden sich in ihren Zusammenkünften Burschen und Mädchen, hier vereinte sich das bäuerliche Paar mit seinen Kindern und seinem Gesinde, hier fand nach dem Abschluß des Lebens die Aufbahrung des Verstorbenen und die Zusammenkunft der Nachbarn zum Leichengefolge statt. Eine solche räumliche Einheitlichkeit und Geschlossenheit der ganzen Lebensführung kennt das oberdeutsche Haus nicht, und wenn man sich seinem Vordringen in Niederdeutschland täglich weniger widersetzt, so soll man wenigstens wissen, was man alles dabei verliert, und man soll sich mit Ernst fragen, wieweit das Neugewonnene des Einsatzes wert ist.

*

Uralte Verschiedenheiten wurzelhafter Art sind es, die bei der Besprechung des Verhältnisses zwischen niederdeutscher und oberdeutscher Bauweise immer wieder betont werden mußten. In der Geschichte der volkstümlichen Kleidertracht gibt es solche Unterschiede nicht. Auf diesem Gebiet sind die allgemeinen geschichtlichen Voraussetzungen die gleichen, und was hier an grundsätzlichen Bemerkungen über Wesen und Werden der volkstümlichen Kleidung in Niederdeutschland zu sagen ist, das kann ohne weiteres auch auf die sonstigen deutschen Trachtenformen Anwendung finden.

Wenn die wirklich durchgreifenden Unterschiede auf dem Gebiete der volkstümlichen Trachten in Deutschland fehlen, so liegt das vor allem daran, daß hier mit dem Nachwirken uralter stammesmäßiger Verschiedenheiten nicht gerechnet werden muß. Unsere Volkstrachten sind nicht, wie man oft sagen hört, »uralt«. Im Gegenteil, viele sind erst recht jung und in ihren letzten Formen erst im 19. Jahrhundert entstanden. Andere gehen bis in das achtzehnte Jahrhundert zurück, und nur ganz wenige trachtenkundliche Einzelstücke sind in ihrer Entstehungszeit vor den dreißigjährigen Krieg zu verlegen.

Dazu sind die Volkstrachten auch nicht etwa, wie man ebenfalls oft sagen hört, als etwas ganz Selbständiges, Eigenartiges und nur aus den ländlichen Verhältnissen heraus Geborenes anzusehen. Fast in allen ihren Einzelteilen gehen sie auf städtische Vorbilder zurück, und wie diese Vorbilder im Laufe der Zeit sich änderten, so haben auch die ländlichen Trachten sich geändert. Schon im 16. Jahrhundert berichtet darüber der früher bereits von uns genannte Thomas Kantzow: »Die Pommern übernehmen sich auch sehr mit Kleidung und Geschmuck, also das nu unter dem Adel bey den Männern sammit und seiden Gewand und bey den Weibern gulden und silbern Stucke, Perlen und große guldene Ketten gar gemeine ist. So setzen ihnen die Burger auch frisch nach und heben gleich auch an, Sampt, Perlen und Golt zu tragen. Und den wollen die Pauren nichts nachgeben und tragen nu engelisch und ander gut Gewant je so schon, als ehemals der Adel oder Burger gethan haben, und übersteigen sich so hoch domit, daß sie es von dem Ihren ubel konnen ausrichten.«

Die Sucht der Bauern, in ihrer Kleidung den städtischen Vorbildern nachzufolgen, hat also schon seit Jahrhunderten formbestimmend auf die Entwicklung der sogenannten Volkstrachten eingewirkt. Nur ist diese Entwicklung in sehr viel längeren Stufen und mit größeren Pausen erfolgt, so daß man schließlich oft zu der Meinung gekommen ist, als hätten die Bauerntrachten überhaupt keine näheren Beziehungen zu den städtischen Modetrachten.

Die Gründe, die zu der scheinbaren Starrheit und Abgeschlossenheit der Bauerntrachten geführt haben, sind verschiedener Natur. Teilweise gehen sie bis in mittelalterliche Zeiten zurück, und es ist ja bekannt, daß in diesen Zeiten eine starke innere und äußere Gebundenheit die Entscheidungen der Einzelpersönlichkeit mit in vieler Hinsicht festlegte. Der Einzelne war eben das Glied einer ganz bestimmt entwickelten Gesellschaftsordnung. Als solches sollte er sich auch äußerlich zu erkennen geben. So kam das Verlangen, daß jeder sich nach seinem Stande kleiden sollte. Der Bürger sollte sich nicht kleiden wie der Adel, und was dem Bürger erlaubt war, war wieder dem Bauern zum Teil verwehrt.

Eine große Zahl von obrigkeitlichen Kleiderordnungen hat in diesem Sinne zu wirken versucht. Ihre Vorschriften gehen bis ins Einzelne, sie erstrecken sich nicht nur auf die Wahl der Stoffe und auf Einzelheiten des Schnittes, sondern auch auf die Verwendung des Schmuckes, auf die zulässige Breite des Besatzes an Sammet oder Pelz und auf die Ausstattung der Kleider mit Stickerei.

Natürlich hat es nun überall – je nach den Zeitumständen mehr oder weniger – Menschen gegeben, die die Vorschriften dieser Ordnungen in offenem Übermut oder mit stiller Verstohlenheit umgingen. Die vielfachen Wiederholungen der Kleiderordnungen bekunden das deutlich, und es gibt viele quellenmäßige Belege, die ähnlich wie die oben angeführten Äußerungen Kantzows darüber Auskunft geben. Im allgemeinen hat sich aber doch der Gedanke der standesgemäßigen Gliederung der Kleidung jahrhundertelang in Geltung erhalten, und er hat so dahin gewirkt, daß die Kleidung der Bauern als eine Gruppe für sich von der der Bürger und des Adels abrückte, und daß sie sich in ihrem eigenen geschlossenen Kreise zu einer erstaunlichen Gleichmäßigkeit der landschaftlichen und örtlichen Formen entwickelte.

Dazu kamen noch eine Reihe von anderen Gründen, die dahin wirkten, daß die Lebensdauer einer einmal ausgebildeten Form der Bauerntracht auffallend groß ist im Vergleich zu dem stetigen Wechsel der städtischen Modetrachten. Der deutsche Bauer hängt an und für sich am Alten, er wechselt seine Lebensgewohnheiten nicht so leicht, er will auch nicht alle halbe Jahre ein neues Kleid haben. Und selbst wenn dieser Wunsch bestanden hätte, so wäre seine Erfüllung unter den früheren Verhältnissen gar nicht möglich gewesen.

Man muß bedenken, daß die Kleidung ganz im bäuerlichen Hause selbst hergestellt wurde. Hier wurde gesponnen und gewebt, gestrickt, genäht und gestickt. Die handfesten und dauerhaften Stoffe und Kleidungsstücke, die auf diese Weise entstanden, haben sich oft vom Vater auf den Sohn, von der Mutter auf die Tochter fortgeerbt, und es ist oft erstaunlich, wenn man sieht, wie lange sie der schweren Abnutzung, der sie im bäuerlichen Leben ausgesetzt waren, Widerstand zu leisten vermochten.

Nimmt man nun noch dazu, daß bei der Herstellung der Stoffe immer nur dieselbe beschränkte Anzahl von Farben zur Verfügung stand, daß ferner die Verarbeitung nach denselben Schnittmustern und nur gar zu oft von denselben Händen erfolgte, daß die zur Zierde angebrachten Stickereien sich aus den in lebendiger Überlieferung vererbten gleichen Grundformen zusammensetzten, daß selbst die Schmuckstücke in Silber oder Gold, Bernstein oder Perlen und Glasflüssen aus der Hand desselben ländlichen Goldschmieds hervorgegangen waren, so sieht man erst, wie neben der großen Langlebigkeit der Einzelstücke zugleich auch die vollständige Übereinstimmung der örtlichen Formen in Stoff, Farbe, Schnitt und Schmuck ihre Erklärung findet.

So trug sich der Vater wie der Sohn, die Mutter wie die Tochter, ein Nachbar wie der andere, und selbst die Kleider der Kinder waren in Stoff und Schnitt und äußerer Ausstattung genau wie die Kleider der Eltern. Aber trotz dieser durchgehenden Gleichmäßigkeit bestand innerhalb des Kleiderbesitzes des Einzelnen doch wieder eine große Verschiedenheit je nach dem Zwecke, dem das einzelne Stück dienen sollte. Die Alltagstracht unterschied sich in der Ausstattung von der Sonntagstracht, diese wieder von der Festtagstracht. Das Tanzkleid war in seiner Eigenart ebenso ausgebildet wie das Hochzeitskleid. Die Wahl der Farben an Stoff und Besatz richtete sich danach, ob der Träger des Kleides in Trauer war oder nicht, und auch hier waren wieder Volltrauer, Halbtrauer, ausgehende Trauer und Trauerlosigkeit genau unterschieden, so daß oft ein erstaunlich großer Kleiderbestand dazu gehörte, um all den jeweiligen Lebensumständen mit dem richtigen Anzuge entsprechen zu können.

Immer aber blieb – innerhalb der besprochenen Mannigfaltigkeit der Ausstattung – eine und dieselbe Trachtenform nur auf ein und dasselbe Dorf beschränkt. So zerfällt die Gesamtheit der ländlichen Tracht in ein überaus großes und buntes Vielerlei von einzelnen kleinen Trachtengruppen. Die Frage nach dieser dorfmäßigen Abschließung gegeneinander ist heute noch viel zu wenig geklärt, ihre Gründe sind noch längst nicht genug aufgedeckt, als daß man ein völlig abschließendes Urteil darüber fällen könnte. Die wichtigsten Einflüsse, die dabei mitgewirkt haben, sind aber doch wohl hinreichend deutlich.

Zunächst ist dabei zu bedenken, daß in den Zeiten, ehe die große Verkehrsentwicklung des 19. Jahrhunderts mit der Durchführung der Eisenbahnen einsetzte, die Abgeschlossenheit der einzelnen Landschaften und der einzelnen Ortschaften gegeneinander eine sehr erhebliche gewesen ist. Es gab viele Leute, die oft jahrelang, manche, die ihr Leben lang nicht aus dem Kirchturmbereich des Heimatdorfes herauskamen. Der Austausch der Kulturformen wurde dadurch natürlich ungeheuer verlangsamt und gehemmt. Flüsse und Bergzüge, über die wir uns heute mit Leichtigkeit hinwegsetzen, waren damals Kulturscheiden von stärkster Wirkung. Dazu kamen die Einflüsse der Kleinstaaterei, die mit ihren politischen Grenzen, mancherorts auch die Einflüsse der Kirchenspaltung, die durch die Unterschiede des Glaubens und des Kirchentums sich in kulturtrennendem Sinne geltend machten.

Für die Ausbildung der ländlichen Trachten kommt weiter in Frage, daß die verschiedenen Marktorte, in denen allerhand Zutaten, Bänder, Borten und Besatzstücke, Haubenstoffe, Silber- und Goldplättchen, Perlen und Glasflüsse und manches andere dieser Art beschafft wurden, in ihren Kleinverkäufen vielfach ihre besonderen Formen und Muster führten. Diese drangen in die Nachbarformen der Dorftrachten so weit ein, wie das Ausstrahlungsgebiet des Marktes reichte. Darüber hinaus schlossen sich wieder neue Kulturgruppen mit eigenen Verkehrsmittelpunkten an.

Das alles war also im höchsten Maße dazu angetan, die Abtrennung der örtlichen Trachtenformen gegeneinander zu erleichtern, und es konnte seine trennenden Kräfte zu voller Wirksamkeit entfalten, weil als wichtigster Ansporn dazu noch das eine kam, daß es geradezu den Wünschen der bäuerlichen Bevölkerung entsprach, sich schon äußerlich durch die eigengeartete Form der Kleidung als Einwohner des eigenen Heimatortes kenntlich zu machen, sich von den Gliedern fremder Dorfschaften zu unterscheiden.

So sehr im eigenen Dorfe ein Nachbar auf den anderen in vielfacher Hinsicht angewiesen war, so sehr das nachbarliche Verhältnis, wie wir später noch sehen werden, innerhalb der eigenen Dorfgenossenschaft gepflegt wurde, so nahm dieses Streben nach getreuer Nachbarschaft doch eben auch an den Gemeindegrenzen ein jähes Ende. Eine Dorfschaft stand der anderen als festgeschlossener Verband gegenüber. Eine Bauernschaft trennte sich scharf von der anderen. Burschenschaften und Mädchenverbände beschränkten sich immer nur auf den Kreis des eigenen Dorfes, und es gab ein großes Aufsehen, wenn ein Mädchen in ein fremdes Dorf hineinheiratete. In vielen Einzelheiten suchte man sich von Dorf zu Dorf gegenseitig zu überbieten. Die Kinder des einen Dorfes sangen Spott- und Necklieder über das andere und riefen dessen Bewohnern ständig wiederkehrende Hänseleien nach. Ja von diesen mehr harmlosen Gegensätzlichkeiten ist es oft genug zu ernsten Dorffehden und Streitigkeiten gekommen, die für lange Zeit eine tiefe Kluft zwischen den Nachbardörfern entstehen ließen.

In diesen Verhältnissen liegt der letzte und tiefste Grund, der die Entstehung eigener dörflicher Trachtenformen zuwege gebracht hat. So erst erklärt sich die ungeheure Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, die wir an den Bauerntrachten bewundern. Ja, die Trennung geht sogar gelegentlich so weit, daß da, wo in ein und demselben Orte zwei verschiedene Lebenskreise sich scharf gegeneinander abschließen, dann auch für jeden derselben seine eigene Trachtenform ausgebildet ist, wie z. B. in Blankenese bei Hamburg sich die Tracht der reicheren Fischer durch Schnitt und Ausstattung scharf von dem Anzuge der minder bemittelten Bauern unterschied. –

Wenn wir nun auf Grund dieser vor allem wichtigen allgemeinen Bemerkungen uns der Besprechung der Einzelerscheinungen zuwenden, so kann es in dem hier gespannten engen Rahmen nicht unsere Aufgabe sein, alle die verschiedenen Dorftrachten Niederdeutschlands einzeln durchzusprechen. Nur bestimmte Stücke der Kleidung wollen wir aus ihrer Fülle zusammenfassend herausheben und auf diese Weise durch die vergleichende Betrachtung auch eine weitere richtige Beurteilung der Einzelform ermöglichen.

Um mit den Männertrachten zu beginnen, so zeigen dieselben in ihren älteren Entwicklungsstufen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und teilweise noch darüber hinaus meist die Kniehosen, wie sie den städtischen Formen des 17. und 18. Jahrhunderts entsprechen. Die langen Hosen sind erst eine Errungenschaft der französischen Revolution. Aus den Kreisen des Bürgertums sind sie dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auch in die bäuerliche Tracht eingedrungen.

Jacke und Weste gehen auf die Modeformen des 17. und 18. Jahrhunderts zurück. Besonders läßt sich die mehrfach vorkommende Ärmelweste in ihrer Entstehung auf die Zeit um 1700 festlegen. Älter als die Weste ist der »Brustfleck«, wie er – aus rotem Stoff gefertigt – z. B. bei den Bauern der Gegend um Braunschweig, insbesondere in Bortfeld, sich erhalten hat. Er wird nicht vor der Brust, sondern an der einen Seite unter dem Arm zugehakt. In Mecklenburg, wo er aus schwarzem Atlas getragen wurde, führte er den Namen »Krup-in«.

Wie die Jacke, so entstammt auch der neben ihr erscheinende Männerrock dem 17. Jahrhundert. Seine Formen wechseln etwas: bald erscheinen sie mit, bald ohne Kragen, bald mit, bald ohne Schoßfalten oder Taschenaufschläge. Auch in der farbigen Ausstattung begegnen auffällige Verschiedenheiten: in Pommern ist der Rock blau mit rotem Futter, in Niedersachsen und Braunschweig weiß mit rotem Futter. (Vgl. Abb. 16.)

Abb. 16. Braunschweigische Bauerntracht um 1870. Nach Kretschmer, Deutsche Volkstrachten. Taf. 27.

Eines der ältesten Trachtenstücke, die die Bauerntracht überhaupt erhalten hat, ist der Kittel. Er setzt schon mittelalterliche Vorbilder fort und kann sein Alter bis in das 13. Jahrhundert zurückführen. Von hohem Alter ist auch der ärmellose Mantel, der einer im 16. Jahrhundert aufgekommenen Form entspricht, sich aber nur als Trauermantel erhalten hat. von den wichtigsten Hutformen, die in Frage kommen, ist zu sagen, daß der Schlapphut seit dem 17. Jahrhundert sich entwickelt hat, während der Zylinder erst seit der Revolutionszeit sich zunächst über die bürgerliche Mode, dann auch über die Bauerntrachten verbreitet hat.

Betrachten wir nun die einzelnen Teile der Frauentracht in der Reihenfolge, wie sie übereinander angelegt werden, so wäre mit dem Hemd zu beginnen. Dasselbe hat sich erst seit dem 16. Jahrhundert zu einem Stück der Leibwäsche in der heutigen Form entwickelt. Dennoch erscheint es noch im 19. Jahrhundert gelegentlich als gleichberechtigtes Stück neben den sichtbaren Trachtenteilen, das heißt, es wird nicht überall durch den Rock verdeckt. So sieht es in der Weizackertracht (vgl. Abb. 20) – ähnlich wie in der hessischen Schwalm – eine Handbreit unter dem Rock hervor.

Abb. 20. Pommersche Bauerntracht (Weizacker) um 1870. Nach Kretschmer, Deutsche Volkstrachten. Taf. 10.

Das Frauenhemd ist ursprünglich ärmellos. In dieser Form wurde es noch im 19. Jahrhundert vielfach unter der Bezeichnung »Nedderhemd« getragen. Darüber lag die mit Ärmeln versehene Leinenjacke, das »Oberhemd«.

Über dem Hemde liegen in mehreren Schichten die Röcke. Diese verschiedenen Lagen des Rockes haben sich aber erst mit der Zeit entwickelt. Daran erinnert noch die Tatsache, daß z. B. in Westfalen der Unterrock den Namen »Rock« führt, während der darüberliegende äußere Rock als »Schorteldook« bezeichnet wird. Die Ausstattung des Rockes ist in den einzelnen Landesteilen in verschiedener Weise den Einwirkungen der städtischen Mode gefolgt. So findet sich noch heute in Nordhannover und in der Probstei der Sammetbesatz des 16. Jahrhunderts. Dagegen folgt die sehr beliebte, teils durch Häufung der Röcke, teils durch Unterlegung von Hüftpolstern erzielte Glockenform, wie sie z. B. der älteren Tracht des Alten Landes und der von Weizacker eigentümlich ist, dem Geschmack des 18. Jahrhunderts. Die Hochziehung der Rocktaille, die sich in der letzten Tracht von Bardowik fand, war sogar erst den Einwirkungen der Empiretracht zu verdanken.

Sehr häufig begegnet die eingenähte oder eingebrannte Fältelung des Rockes. In manchen Gegenden läuft sie über den ganzen Rock herunter. Dagegen nimmt sie z. B. in den Vierlanden nur den oberen Teil des Rockes ein und schnürt ihn hier fest um die Hüften. (Vgl. Abb. 19.)

Abb. 19. Vierländer und Vierländerin um 1910. Aufnahme von R. Dührkoop.

Mit dem Rock oft noch aus einem Stück geschnitten oder wenigstens an ihn angenäht ist das Mieder, das in sehr vielen Erscheinungsformen und mit dem verschiedenartigsten Zierrat an Besatz und Schnürketten getragen wird.

Der Halsausschnitt des Mieders wird durch einen nach der Schulterform geschnittenen Koller oder durch ein Halstuch verdeckt. Auch die große Halskrause, die sich in der Modetracht seit dem Ausgang des l6. Jahrhunderts aus dem Hemdkragen entwickelt hat, ist in der Volkstracht an manchen Stellen, z. B. in der Gegend von Osnabrück und im wendischen Spreewalde, lebendig geblieben.

Der vordere Brustausschnitt des Mieders wird durch den mit Pappe versteiften Brustlatz geschlossen. Dieser reicht entwicklungsgeschichtlich bis in den Ausgang des 15. Jahrhunderts zurück. In seinen jetzigen bäuerlichen Formen ist er durch reiche Stickerei zum Schmuckstück ausgebildet, dem dann oft – z. B. in den Vierlanden – auch der Gürtel in der schmuckmäßigen Behandlung der Stickerei entspricht.

Die über dem Mieder getragene Jacke steht im Schnitt vielfach in einem deutlichen Verhältnis zu dem Rocke. Sie reicht bis zur Taille herab, oder sie entspricht – z. B. in Bardowik – den Formen des kurzen Empirejäckchens, oder endlich zeigt sie auch – z. B. in den letzten Stufen der Tracht des Alten Landes – die späteren Formen der Mitte des 19. Jahrhunderts. (Vgl. Abb. 18.)

Abb. 18. Altenländerin um 1910. Aufnahme von R. Dührkoop.

In besonders auffallenden und altertümlichen Gestaltungen hat sich in Niederdeutschland der Frauenmantel erhalten, die »Hoike«, die allerdings in den meisten Gegenden schließlich auf die Kirchen- oder Trauertracht beschränkt, oder sonst endlich durch das Regentuch ganz verdrängt ist.

Die reichste Formenentfaltung aber, die wir wohl überhaupt an einer Einzelheit der Tracht kennen, findet sich an den Kopfbedeckungen der Frauen. Da begegnen uns Hauben der verschiedensten Art, vielfach durch die darunter liegende Haartracht bedingt, oft auch ihrerseits die Behandlung der Haare stark beeinflussend. Sie sind in ihren jetzigen Formen oder in ihren charakteristischen Zutaten nicht immer sehr alt; so haben sich die Nackenschleifen der Vierländer Mützen erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, die großen Kopfschleifen der Bückeburger Hauben sogar erst seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts herausgebildet.

Als selbständig entwickeltes Trachtenstück aber ist die Haube schon seit dem frühen Mittelalter das Zeichen der verheirateten Frau. Christlicher Einfluß hat sich dabei offenbar geltend gemacht, entsprechend den Vorschriften des Apostels Paulus, der 1. Cor. 11, 5 schreibt: »Ein Weib, das da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt,« ein Standpunkt, der dann durchweg auf die verheiratete Frau angewandt ist, und der ihr auch für die Zeiten, in denen sie sich nicht im religiösen Sinne betätigt, die Haube als Zeichen ihres Frauenstandes verschafft hat.

Den unverheirateten Mädchen steht demgemäß die Haube grundsätzlich nicht zu. Wo hierin später eine Verschiebung eingetreten ist – wie z. B. in den Vierlanden – da werden doch die Mädchenhauben von den Frauenhauben immer unterschieden. Die Aufsetzung der Frauenhaube geschieht überall unter besonderen Förmlichkeiten am Hochzeitstage. An diesem Tage legt auch die westfälische Braut zum ersten Male die »Bindse« an, die Kopfbinde, durch die sie hinfort als verheiratet gekennzeichnet ist.

Im Gegensatz zu der Haube als Zeichen der Frau sind die langen Haare das Zeichen des Mädchens. Das ist schon seit dem Mittelalter so und vermutlich noch länger schon seit vorchristlicher Zeit. Die Langhaarigkeit als Zeichen des Mädchenstandes ist dann auch später noch teilweise so festgehalten, daß der jungen Frau ihre Haare am Hochzeitstage abgeschnitten wurden, wie das z. B. in den Vierlanden noch bis in das 19. Jahrhundert hinein geschehen ist.

Zu der Langhaarigkeit der Mädchen kam, ursprünglich vielleicht nur als festlicher Schmuck, der Kranz dazu. Derselbe ist dann – wie man meist annimmt, nach dem Vorbilde der Marienkrone – das Zeichen der Jungfräulichkeit geworden, das ursprünglich, und in bäuerlichen Kreisen vielfach auch heute noch, von allen Mädchen als Zeichen ihres unberührten Standes getragen wurde, und das erst recht spät und selbst heute noch nicht überall in eingeengter Bedeutung als Brautkrone zum Zeichen der jungfräulichen Braut geworden ist. In dieser Form als Brautkrone hat der Kranz eine sehr reiche und vielgestaltige Ausstattung mit Blumen, Glasperlen, Flindern und allerhand Bandwerk erfahren, und die einzelnen Landschaften haben in seiner Ausbildung eine Vielseitigkeit und eine Schöpferkraft entwickelt, die man kaum genug bewundern kann.

Als Zeichen der Jungfräulichkeit ist der Kranz den Mädchen nicht nur zeitlebens zu eigen gewesen, sondern er prangte auch noch auf ihrem Sarge und vielerorts nachher auf ihrem Grabe. In dieser Form der Totenkrone hat also die Mädchenkrone noch eine besondere Verwendung gefunden. Der gemeinsame Grundgedanke bleibt aber immer dabei, daß es sich auch hier um das Zeichen der Jungfräulichkeit handelt. In diesem Sinne haben auch die im ehelosen Stande verstorbenen Burschen, bei denen sonst der mittelalterliche Kranz längst dem an der Brust getragenen Strauße gewichen ist, ihre Totenkrone auf Sarg und Grab bekommen.

Wenn wir nun so einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Trachtenstücke gewonnen haben, so erübrigt es sich, noch kurz von der farbigen Ausstattung der Kleider ein Wort zu sagen. Es wurde ja schon darauf hingewiesen, daß je nach den Lebensumständen des Trägers die gleiche Trachtenform durch den Wechsel der Farbe ihre Veränderung erfuhr. Die Farben selber haben dabei jede ihre von Alters her entwickelte selbständige Bedeutung, von denen z. B. in der Magdeburger Gegend ein volkstümlicher Spruch sagt: »Rot schient, Groin grient, Blau lacht, Witt pracht, Jeel luert, Swart truert.« Dabei sind es vor allem ein paar überall durchlaufende Farbendeutungen, die in der Übertragung auf die Kleiderausstattung immer festgehalten sind. »Rot schient«: die leuchtende Pracht der roten Farbe schickt sich nur für den, der sich rückhaltlos der Freude hingeben kann. Rot wird daher nur von dem getragen, der frei von jeder Trauer ist. In dieser Hinsicht ist Schwarz der vollkommene Gegensatz zu Rot. »Swart truert.« Schwarz ist die Farbe der Trauer, und zwar der Volltrauer. Daneben erscheint Blau als Trauerfarbe, aber soviel ich sehe durchgehends nur in den niedrigeren Stufen der Trauer, und so ist es doch wohl zweifelhaft, ob Blau überhaupt als eigentliche Trauerfarbe für irgendeine Zeit oder für irgendeine Gegend im volkstümlichen Leben Deutschlands angesprochen werden darf.

Neben Schwarz ist in letzter Zeit wiederholt auch Weiß als volkstümliche Trauerfarbe bezeichnet worden. Ich glaube, daß das zu Unrecht geschehen ist. Weiß ist die Farbe der Unschuld, und wo es bei der Leichenausstattung erscheint, da scheint es nur auf das Begräbnis von ledig Verstorbenen in demselben Sinne wie die eben besprochenen Totenkronen als Zeichen der Jungfräulichkeit eingeschränkt zu sein. Wo Weiß aber in der Trauertracht vorkommt, da muß wohl noch näher untersucht werden, wie weit es lediglich an Leinenstoffe gebunden ist und demgemäß als Folge einer in der Trauerzeit innegehaltenen besonderen Reinlichkeit an Körper und Kleidung angesehen werden muß.

Auf eine nähere Beschreibung der verschiedenen örtlichen Trachten einzugehen, ist bei der Fülle der Erscheinungen hier nicht möglich. Als besondere Gruppen wären dabei hervorzuheben diejenigen von Westfalen und dem benachbarten Schaumburg, in Hannover das Amt Gifhorn und das linkselbische Alte Land, ferner Braunschweig, die hamburgischen Vierlande, Pommern und Rügen, endlich zwischen ihnen noch eine große Zahl kleinerer Trachtenreste. (Vgl. Abb. 15-20.)

Von diesen Trachtengruppen bröckelt in unserer Zeit täglich mehr und mehr ab. Die oben besprochenen Gründe, die zu ihrer Entstehung und Weiterführung die Vorbedingungen waren, sind heute nicht mehr wirksam, und die modernen Lebensformen sind für das Fortleben der Tracht geradezu ungünstig. Die unendlich erleichterten Verkehrsbedingungen und der damit verbundene Austausch aller Erzeugnisse müssen auch zu einem Ausgleich der Kleidung führen.

Am schnellsten haben im allgemeinen die Männer die alte Tracht abgelegt. Die Frauen, deren Leben meist doch mehr an die Scholle gebunden ist, haben überall länger daran festgehalten. In vielen Gegenden sind sie heute die einzigen, die die alte Tracht noch weiterführen. Aber auch dort ist die Tracht meist schon im Absterben begriffen, und es gibt eine große Menge von Ortschaften, in denen die alten Hauben auf den Köpfen der Großmütter der einzige Rest einer ehemals blühenden, lebendigen und entwicklungsfähigen Tracht geblieben sind.

Nur mit Bedauern können wir diesen Vorgang des allmählichen Absterbens vor unseren Augen sich abspielen sehen. In ihrer Vielgestaltigkeit und Farbenfreudigkeit waren die Bauerntrachten eben doch ein sehr charakteristischer Teil der äußeren Lebensformen des deutschen Volkstums. Die Art, wie sie den Ansprüchen der bäuerlichen Arbeit und des häuslichen Lebens angepaßt waren, wie sie in ihrer Ausstattung den Geschmack der bäuerlichen Kreise widerspiegelten, und wie sie mit ihren wechselnden Farben sich der Stimmung der umgebenden Landschaft einfügten, das alles gab ihnen ihren selbständigen Wert und ihre über das allein Zweckmäßige hinausgehende Bedeutung. Die ländliche Tracht war das äußere Zeichen, mit dem sich alle Mitglieder einer Dorfgemeinschaft in einer auch für das Auge erkennbaren Einheit zusammenschlossen. Sie war für alle, die sie trugen, ein Stück der engsten und eigensten Heimat. Sie war etwas, woran dem Einzelnen bewußt oder unbewußt ein Stück seines Herzens hing. Deshalb beklagen wir ihren Verlust, und deshalb suchen wir in heimatkundlichen Museen und Sammlungen darauf hinzuwirken, daß wenigstens die Erinnerung an sie nicht verloren geht.