|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zu Anfang der sechziger Jahre wohnte ich in einem überaus bescheidenen Miethshause, wie es deren auf der linken Seite der Seine zu hunderten giebt, – mitten im Herzen des Lateinischen Viertels, in der rue Monsieur le Prince. unweit der rue Racine, in unmittelbarer Nachbarschaft der medicinischen Hochschule, des Collège de France, des Collège Louis le Grand, des Odéon-Theaters und des Luxemburg-Palastes mit seinem schönen Garten. Es war ein altes, schmales, massives Haus, fünf Stock hoch, mit zwei größeren Zimmern und drei sehr kleinen Stübchen in jedem Stockwerk, die von 20 Franken aufwärts bis 50 – oder eigentlich umgekehrt: bis 20 Franken aufwärts, denn die höchstgelegenen Kammern waren die billigsten – an alleinstehende junge Leute vermiethet wurden, Ueber der Hausthür war ein blaues Schild angebracht, auf dem in ursprünglich weiß gewesenen, allmählich aber in sanftem Grau abgetönten Buchstaben die Worte: »Hôtel au pauvre Job« standen, die kaum noch zu lesen waren.

Die Wirthin, Madame Colombin, wurde von ihren Miethern nie anders als Colombine genannt, obwohl sie mit dem schelmisch zierlichen Mädchen, das als Harlekins Geliebte die Pantomimen durchhuscht, nicht die entfernteste Aehnlichkeit besaß. Colombine war von schwer bestimmbarem Alter. Es wurde zwar behauptet, daß sie seit über dreißig Jahren Wittwe und seit nahezu vierzig Jahren Besitzerin des »armen Hiob« sei; aber kein Mensch würde ihr die Sechzig, die sie nach diesen Angaben doch wohl gehabt haben müßte, angesehen haben. Sie war kugelrund, feist; unter dem strahlend weißen Häubchen, das den mit stark ergrautem, aber noch ziemlich dichtem Haar bewachsenen Scheitel bedeckte, leuchtete ein breites, speckglänzendes, vollkommen faltenloses, gemüthliches Gesicht, mit sehr stark entwickeltem Unterkinn, das gewissermaßen eine Alonge bildete. Ihre wasserblauen Augen blickten gescheidt, freundlich und sorgenlos in die Welt. Am hübschesten waren ihre kleinen, fetten Hände mit Grübchen zwischen den Knöcheln. Trotz ihrer Korpulenz war sie beweglich wie ein Wiesel und lief die schmalen, steilen, dunklen Treppen mit einer Behendigkeit auf und ab, daß auch die Jüngsten und Flinksten unter uns es ihr kaum gleichthun konnten.

Zwischen Colombine und ihren Miethern bestand ein sehr angenehm patriarchalisches Verhältnis. Sie theilte ihre Herzensneigungen zwischen Bibi, ihrer wundervollen, mächtigen Angora-Katze, die aussah wie ein junger Löwe, und den jungen Leuten, die bei ihr wohnten. Sie überzeugte sich jedesmal von der Uebereinstimmung der abgelieferten Wäsche mit dem gewöhnlich von ihr selbst aufgestellten Waschzettel, nähte die fehlenden Knöpfe an, flickte unermüdlich, wenn auch manchmal den Kopf schüttelnd und schmerzlich stöhnend, verabfolgte »ihren Kindern«, wie sie uns nannte, bei jedem Unbehagen reichliche Tisanen von Lindenblüthe und hielt dem Einen und Andern, dessen Wandel sie betrübte, mütterliche Strafpredigten. Für Sittlichkeit im Hause sorgte sie mit drakonischer Strenge. Sie war das einzige weibliche Wesen im Hause. Mit dem alten père Brettin, der auch schon seit mehreren Geschlechtern mit Schippe und Besen im »Armen Hiob« waltete, versorgte sie allein das ganze Haus.

Im Allgemeinen war aber Colombine eine milde und duldsame Frau, die über Jugendstreiche nachsichtig hinwegsah. Nur in einem Punkte war sie unerbittlich: Am 2. und 16. eines jeden Monats mit dem Glockenschlage zwölf mußte die Miethe pünktlich voraus gezahlt sein. Niemals bewilligte sie ein Moratorium, auch nur von wenigen Stunden. Sie hatte keine Lieblinge – alle Kinder standen ihrem Herzen unter normalen Bedingungen gleich nahe, und, wenn sie nicht pünktlich zahlten, gleich fern, – sie ließ keine Bevorzugung gelten: »Faut des principes, mes enfants!« war ihre ständige Antwort, und sie blieb taub gegen alle Vorstellungen. War die Miethe nicht gezahlt, so packte Vater Brettin die Siebensachen des säumigen Zahlers sehr ordentlich zusammen, schaffte sie nach unten in die »Loge« und stellte die Papptafel ans Fenster: »Chambre meublée à louer.« Im Laufe des Nachmittags war das Zimmer dann schon wieder an einen Andern vermiethet. Denn der »Arme Hiob« stand wegen seiner wohlfeilen Preise, seiner Sauberkeit und der hervorragenden Eigenschaften Colombines im ganzen Lateinischen Viertel in hohem Ansehen.

Diese Zwangskündigungen gehörten übrigens zu den Seltenheiten. Colombine war mit großem taktischem Geschick und mit Erfolg bestrebt, unter ihren Schutzbefohlenen eine gewisse Gemeinsamkeit herzustellen, sie solidarisch mit einander zu verbinden. Sie vermittelte die Bekanntschaft der zugezogenen Neulinge mit den Alteingesessenen und sagte ganz im Vertrauen den Einen das Allerbeste über die Andern. Die Bewohner des »Armen Hiob« waren denn auch wie eine Familie, deren Mitglieder den Spottnamen, den ihnen Kommilitonen und Schenkbrüder angeheftet hatten: »les Jobards,« mit einem gewissen Stolze als Auszeichnung führten.

Die Familie Colombines bestand ausschließlich aus Studenten, die die Berechtigung, die akademischen Hörsäle zu besuchen, nicht mißbrauchten, aus Künstlern, die manchmal in den Werkstätten berühmter Meister arbeiteten, Schriftstellern, die eine römische Tragödie oder ein Lustspiel in Versen der verständnislosen Direktion des Odéon-Theaters vergeblich eingereicht hatten, und sonstigen vertrauensvollen Jünglingen, die auf die Zukunft die vermessensten Wechsel zogen. Sie verstanden sich, verkehrten viel mit einander in dem nahegelegenen Kaffeehause »Zu den drei Kugeln« in der rue Racine, und halfen sich gegenseitig, so gut es eben gehen wollte.

In den meisten Fällen wurde also für den Zahlungsunfähigen die Miethe durch eine Anleihe bei den übrigen »Jobards« aufgebracht. Nur wenn sich der schlechte Zahler bei der Allgemeinheit mißliebig gemacht hatte, oder wenn der Verdacht begründet erschien, daß er der Kommune dauernd zur Last fiele, wurde er hartherzig dem Schicksal des gewaltsamen Abschubs preisgegeben.

Von diesem Schicksal war wenige Monate, bevor ich durch einen glücklichen Zufall ein Unterkommen im »Armen Hiob« gefunden hatte, ein »Jobard« betroffen, dessen Name im Kreise seiner früheren Genossen bei jedem Anlaß genannt wurde – immer mit Bedauern, oft mit einem Gefühl von Beschämung. Es entspann sich regelmäßig folgendes Zwiegespräch: »Du magst sagen, was Du willst! Es ist doch Unrecht von uns, daß wir Vater Adrian haben ziehen lassen. Auf die paar Franken hätte es uns nicht ankommen sollen.« »Ja, du mein Gott! Was sollten wir denn schließlich thun? Fünf Mal haben wir die zwanzig Franken für den 2. und 16. aufgebracht. Es wollte Keiner mehr recht 'ran! Wenn er wenigstens eine billige Stube genommen hätte! Aber er wollte durchaus in seinem Vierzig-Franken-Zimmer wohnen bleiben. Er lasse sich nicht demüthigen, sagte er.« »Ja, aber schade bleibt es doch!« »Gewiß! Mir fehlt der gute Vater Adrian auch an allen Ecken und Enden … aber es war eben nichts mehr zu machen!« »Und paß auf, den kriegen wir nie wieder zu sehen. Vater Adrian ist ein Mann von Ehrgefühl! Daß wir ihn haben fallen lassen, vergiebt er uns nie!«

Da ich täglich ein halbes Dutzend Mal vom »Vater Adrian« sprechen hörte, erkundigte ich mich natürlich nach dieser geheimnißvollen Persönlichkeit. Ich erfuhr, daß er ein geborener Russe war, Adrian Abramowitsch K. heiße, aus gutem Hause stamme und vor etwa zehn Jahren mit einem ganz ansehnlichen Vermögen nach Paris gekommen sei. Er hatte auf großem Fuße gelebt und in fünf, sechs Jahren sein Geld durchgebracht. Für die letzten zwei Franken seines Barkapitals kaufte er sich acht Fünf-Sous-Cigarren. Als er die aufgeraucht hatte, war er mit Allem fertig. Darauf trat die Periode der Abrüstung ein. Er entäußerte sich zunächst des Nothwendigen und später auch des Ueberflüssigen. Nachdem er damit auch aufgeräumt hatte, entdeckte ein junger Musiker eine großartige Stimme in ihm. Es wurde ihm die feste Zusicherung gegeben, daß er, wenn er nur ein bischen mehr hinzulerne, in der Großen Oper auftreten werde. Seitdem lebte er seiner musikalischen Ausbildung. Von bedeutenden Fortschritten wußte seine Umgebung nichts zu vermelden, aber es unterlag keinem Zweifel, daß er in allernächster Zeit in der Großen Oper den Bertram in »Robert der Teufel« singen werde. Seine in Moskau verheirathete Schwester, die in günstigsten Verhältnissen lebte, hatte ihm sehr oft Geld geschickt, aber schließlich schien ihr der Geduldsfaden gerissen zu sein. Inzwischen hatte er sich so durchgeschlagen, – kein Mensch vermochte genau die Quellen seiner Einnahmen, die übrigens überaus dürftig waren, zu ermitteln. Er mußte wohl noch immer diesen oder jenen entfernten Verwandten oder Bekannten aus besseren Tagen ausfindig machen, der ihm die Mittel zur Verfügung stellte, nun auch noch die letzten paar Schritte auf dem steilen Wege zur Höhe der Großen Oper zurückzulegen. Da oben war ihm ja eine glänzende Stelle mit kolossaler Gage gesichert.

*

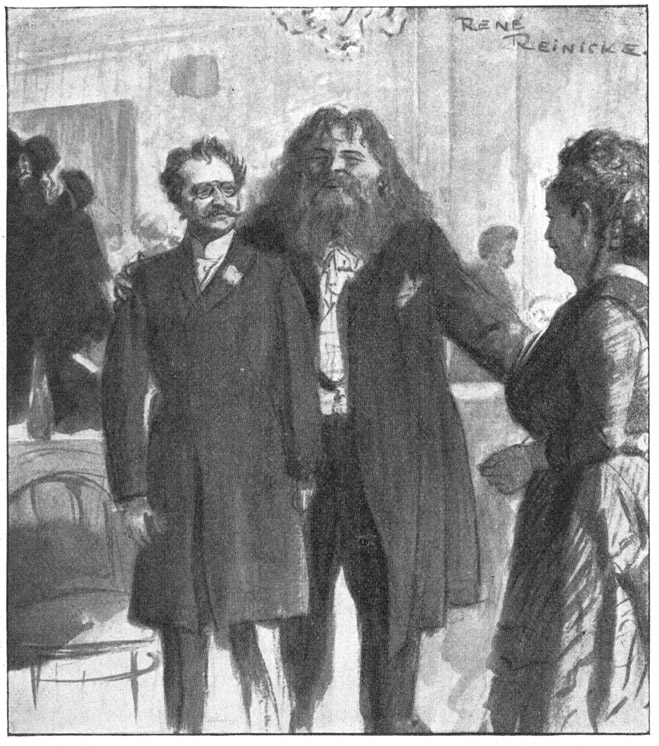

Eines Abends, als ich mit meinem Stubennachbarn, einem jungen Kupferstecher, Namens Poiry, einem winzigen, schmächtigen, kleinen Menschen mit klugem Gesicht, das durch Pockennarben leider entstellt und stets von unheimlicher Blässe war, in den »Drei Kugeln« fünfzehn Partien Domino um den Kaffee ausspielte – wir waren gerade bei der dreizehnten Partie, und der blasse Poiry wurde noch bleicher als gewöhnlich, denn ich hatte schon sieben Partien gewonnen –, entstand im Kaffeehause plötzlich allgemeine Bewegung, von wildem Lärm begleitet. Die Billardspieler warfen ihre Queues klappend auf das grüne Tuch, die Kaffeetrinker und Dominospieler erhoben sich geräuschvoll von ihren Sitzen, Alle umringten den eben eingetretenen Gast. Der kleine Poiry war wie von einer Feder aufgeschnellt, sprang an dem Fremdling auf und umarmte ihn herzlich. In dem Stimmengewirr hörte ich nur die Worte: »Vater Adrian!«

Das war also der Vater Adrian! Ich hatte mir nach der respektvollen Bezeichnung unter ihm einen viel Aelteren vorgestellt. Denn er war doch höchstens um ein paar Jahre der Senior der »Jobards«. Er mochte etwa zweiunddreißig Jahre zählen. Aber auf den ersten Blick wurde mir klar, daß Vater Adrian im Kreise der Seinen eine hervorragende Rolle gespielt hatte. Seine Erscheinung war in hohem Grade auffallend und entschieden bedeutend. Obwohl er recht groß und breitschultrig war, erschien seine Gestalt doch fast zu bescheiden und zierlich im Verhältniß zu dem mächtigen Kopfe, der in stolzer Haltung darauf thronte. Eine riesenhohe, breite gewölbte Stirn, unter starken, buschigen Brauen tiefliegende, weit auseinanderstehende Augen, eine verhältnißmäßig etwas klein gerathene, aber nicht unschöne Nase mit breiten Flügeln, ein leichtgewellter, wohlgepflanzter Vollbart, kastanienbraun, mit besonders starkem Schnurrbart in etwas lichterer Färbung, und das Ganze umwallt und umwogt von einer braunen Mähne in unerhörter Fülle, von langen, glänzenden Strähnen, die in natürlich schönem Fall fast bis zur Schulter hinabreichten, – das war der Kopf! Er hatte etwas Großartiges, tartarisch Mythenhaftes. Man konnte auch an einen Bernhardiner oder sonst einen edlen, ernsten, imponierenden Tierkopf denken.

Die Freude über die Rückkehr des verlorenen Sohnes war allgemein und stürmisch. Man schmollte mit ihm, wie mit einem wankelmüthigen Liebchen. Daß er es übers Herz hatte bringen können, fünf Monate, und wohl gar noch mehr, nichts von sich hören und sehen zu lassen … Aber freilich, man hatte ihm unfreundschaftlich mitgespielt …

»Na, darüber wollen wir nicht weiter sprechen. Das ist nun vorüber. Die Hauptsache ist, daß Du wieder da bist. Und nun bleibst Du bei uns, das versteht sich! … Und nun erzähle, wo Du gesteckt, was Du getrieben hast! Und wie steht's mit Deinem ersten Auftreten?«

Wohl eine Viertelstunde verging mit ungeregelten Fragen und Antworten, mit Berichten über Ereignisse, die sich inzwischen im »Armen Hiob«, in den »Drei Kugeln« und Dependenzen abgespielt hatten, bis ich durch den kleinen Poiry mit Adrian Abramowitsch bekannt gemacht wurde. Unsere Kaffeepartie wurde nach gegenseitiger Uebereinstimmung auf den folgenden Tag verschoben.

Als selbstverständlich wurde es allseitig angesehen, daß Vater Adrian wieder in den »Armen Hiob« ziehen würde. Das Opfer, das fallen mußte, um dem alten »Jobard« Platz zu machen, wurde sogleich und ebenfalls mit Einhelligkeit erkoren: Es war ein junger Student der Medizin, der es nicht verstanden hatte, mit den übrigen Genossen Fühlung zu gewinnen. Er hatte sich aber bei seinen nächsten Nachbarn und auch bei Colombine dadurch überaus mißliebig gemacht, daß er aus der Anatomie heimlich menschliche Gliedmaßen mitbrachte, unter dem Vorwande, zu wissenschaftlichen Zwecken Präparate herzustellen, die aber zunächst keine andere Wirkung übten, als durch höchst fatale Düfte die Anwohner zu belästigen. Von Frau Colombines Energie, den jungen Mediziner auf die einstimmige Beschwerde aller ihrer Kinder binnen vierundzwanzig Stunden an die Luft zu befördern, durfte man um so mehr überzeugt sein, als alle Welt ihre stille Liebe für Vater Adrian kannte, und als sie jedesmal, wenn sie auch in Bezug auf die unnachsichtige Exmission Adrians ihren Glaubenssatz: »Que voulez vous? Faut des principes, mes enfants!« wiederholt, schwer geseufzt hatte.

Die Sache hatte nur einen Haken: der junge Mediziner bewohnte neben uns, neben Poiry und mir, ein kleines Stübchen im fünften Stock, das monatlich nur 25 Franken kostete, während Adrian bisher im zweiten Stock ein größeres Zimmer für 40 Franken innegehabt habe. Mit diplomatischer Feinheit brachte Poiry ihm bei, daß bei dem Anerbieten des bescheideneren Unterkommens jede beleidigende Absicht ausgeschlossen sei. Adrian war ein Mann von Ehrgefühl. Er furchte zunächst die Jovisbrauen. Aber schließlich ließ er sich doch erweichen. Er nahm auch den Vorschlag des kleinen Poiry, bis zur Entfernung des Präparatenstudenten bei ihm zu bleiben – Poiry hatte nämlich eine der größeren Stuben mit einem Sopha –, nach einigem Sträuben an. Er schien sogar darauf vorbereitet gewesen zu sein, die Nacht nicht in seiner bisherigen Wohnung zu verbringen, denn er holte aus der hinteren Rocktasche ein sehr elegantes Etui mit silbernem Deckel, auf dem ein heraldisches Monogramm eingravirt war, hervor – wie ich später erfuhr, das letzte Stück aus dem kostbaren Necessaire, das er in den vergangenen Tagen des Ueberflusses erstanden hatte –, und in dem vornehmen Etui befand sich eine vielbenutzte Zahnbürste, die vielleicht aus derselben Zeit stammte. Die Andern kannten das Etui und die Bürste. Er führte sie, wie man mir berichtete, stets bei sich. »Denn man kann nie Vorhersagen, wo man den jungen Tag beginnt.«

Das thatsächlich interessanteste Moment seiner Mittheilungen war die frohe Botschaft, daß er nun ganz bestimmt im nächsten Monat in der Großen Oper auftreten werde, und zwar als Bertram in »Robert«. Er erzählte uns, während wir auf den Marmortischchen und dem Billard sitzend Korona um ihn bildeten, wie großartig er von Alphonse Royer, dem damaligen Operndirektor, ausgenommen worden, wie er ihm nach seinem Vortrage der Beschwörung der Nonnen fast um den Hals gefallen sei und ihn schließlich unter wärmstem Händedruck mit den Worten verabschiedet habe: »Sobald Sie mit der Rolle fertig sind, kommen Sie wieder. Drei Tage drauf setze ich die erste Probe an, und in vierzehn Tagen, drei Wochen spätestens, können Sie als Bertram debütieren. Mit dem Kontrakte, den ich Ihnen anbieten werde, werden Sie schon zufrieden sein!«

Die freudige Nachricht wurde mit lautem Jubel begrüßt. So und soviel »bocks«, »fine Champagne« und »glorias« mußten auffahren. Die aufrichtige Befriedigung darüber, Adrian nun am Vorabende eines unausbleiblichen Erfolges zu wissen, war allgemein.

»Bist Du mit der Rolle denn fertig?« fragte einer der Freunde.

»Beinahe!« antwortete Adrian, während er seinen »gloria« bereitete und das mit Cognac angefeuchtete Stück Zucker im Löffel mit dem klobigen Schwefelholz in Brand zu setzen sich bemühte.

»Du hast den Vater Adrian noch nicht singen hören?« fragte mich der kleine pockennarbige Kupferstecher und setzte, ohne meine Antwort, von der er ja wissen mußte, daß sie verneinend ausfallen würde, abzuwarten, sogleich hinzu: »Du wirst staunen!«

»Du mußt dem Preußen etwas vorsingen!« rief ein Anderer. Das Wort »Preuße« hatte damals noch nicht den leisesten gehässigen Beigeschmack. Wir bezeichneten uns vielfach nach unserer Landsmannschaft. Poiry, der aus Quimper stammte, wurde gewöhnlich der Bretagner, ein Anderer der Gascogner, ein Dritter der Lothringer, und gerade so wurde ich der Preuße genannt.

Der Vorschlag fand die lebhafteste Zustimmung. Alle trugen Verlangen danach, Vater Adrian nach so langer Pause wieder einmal zu hören, und Adrian, der sich nie nöthigen ließ und vor seinen guten Freunden gern sang, erklärte sich mit Freuden dazu bereit.

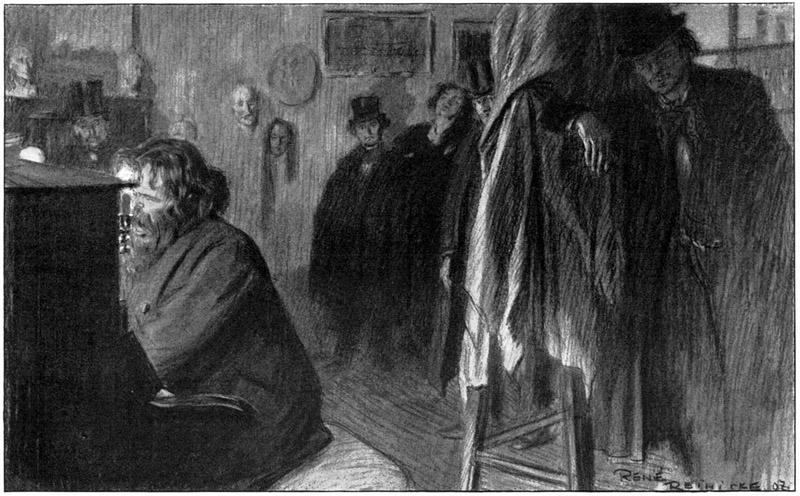

Eine Stunde später waren wir – bis auf einige unverbesserliche Caféhocker, die den Aufenthalt in dem verräucherten, dumpfen Billardzimmer der »Drei Kugeln« und das gedankenlose Stieren aus das Rollen der klappernden Billardbälle jedem Kunstgenusse vorzogen – wohl fünfzehn bis zwanzig Mann hoch in der rue de Médicis im Atelier eines talentvollen jungen Bildhauers, der ein Klavier besaß, vereinigt. In dem hohen, kahlen Raume mußte sich's gut singen lassen.

Es war freilich ziemlich kalt – wir waren im November, es regnete, und das Atelier war entweder gar nicht oder jedenfalls sehr ungenügend geheizt. Es war auch sehr dunkel – denn die beiden Lichter auf dem Klavier beleuchteten nur das Instrument und die nächste Umgebung, während der verhältnißmäßig sehr große Raum in geheimnißvolles Dunkel gehüllt blieb. Aber diese Gruppe vermummter Gestalten, mit aufgeklapptem Kragen, dem Hut auf dem Kopfe und den Händen in den Taschen, in dieser flackernden Dämmerung, aus der die dunkelglühenden Punkte der glimmenden Cigaretten und der rötlich graue Dampf aus den kurzen Tonpfeifen aufleuchteten, machte ihn der hohen und weiten Werkstatt, an deren dunklen Wänden unerkennbare Gipsabdrücke hingen, mit den merkwürdigen Geräten, Gestellen und Drehscheiben, auf denen irgend etwas mit dunklen Tüchern Umwickeltes zu stehen schien, einen sehr malerischen und phantastischen Eindruck. Leise und gleichmäßig klopfte der Regen an die Scheiben des großen Oberlicht-Fensters.

Vater Adrian hatte sich an das Pianino gesetzt. Sein gewaltiger, ausdrucksvoller Kopf schien alle Lichtstrahlen zu verschlingen. Er that noch einen letzten Zug aus der Cigarette, von der er sich nicht leicht zu trennen schien, zog den Rauch tief ein und wandte sich, während er ihn nun langsam durch Mund und Nase ausströmen ließ, mit der Frage an seine Zuhörer: »Was soll ich Euch also singen?«

Im Unisono antworteten sechs, acht Stimmen: »Die Beschwörung der Nonnen!«

»Also gut!«

Ein ganz kurzes Präludium. Er machte einen kühnen Lauf – den H-moll-Akkord durch fünf Oktaven in Arpeggien, aber mit einer solchen siegesfreudigen Sicherheit, daß ich nach dieser Leistung einen ganz respektablen Klavierspieler vor mir zu haben glaubte. Das war nun allerdings, wie sich bald herausstellen sollte, eine gelinde Täuschung. Außer diesen H-moll-Arpeggien, die in der Begleitung öfter als notwendig herhalten mußten, konnte er eigentlich nicht viel.

Aber um die etwas willkürliche und ungenügende Begleitung kümmerte ich mich wenig.

»Voici donc les débris du monastère antique,

Voué par Rosalie au culte du Seigneur …«

begann er das Recitativ. Und schon bei den ersten Tönen überlief es mich.

Ob meine jugendliche Begeisterung und Genußfähigkeit mein Urtheil beeinflußt, ob die verschönende Erinnerung die Wirkung erhöht hat – ich weiß es nicht, ich glaube es kaum; aber ich meine eine so wundervolle Männerstimme von vornehmstem Klange, von gesundester Kraft und sammetweichem, streichelndem Wohllaut weder vorher noch nachher je gehört zu haben. Ich war wie gebannt, und als er zum Schluß bei der Beschwörung:

»Nonnes, relevez-vous! Nonnes, m'entendez-vous?«

durch zwei Oktaven bis zum Contra-H hinabstieg und diesen eigentlich schon unterhalb der Leistungsfähigkeit einer menschlichen Kehle liegenden Ton mit einer Klarheit und Fülle erklingen ließ, die beinahe etwas Unheimliches hatten, da machte ich's geradeso, wie es der Operndirektor gemacht haben sollte, ich fiel ihm um den Hals und drückte ihm die Hand, daß ihm die Finger weh tun mußten. Ich war vollkommen hingerissen.

Mein Ungestüm fiel übrigens keinem Menschen auf. Ich war nur eine Stimme im Chorus der allgemeinen Verzückung.

Auf allgemeines Verlangen sang Adrian noch ein sentimentales russisches Volkslied – der Einfachheit halber wieder in H-moll –, den ersten Vers russisch, den zweiten französisch, den dritten – das war eine Aufmerksamkeit für mich – in deutscher Übersetzung:

»Laßt, Ihr Leute, Euch mich sagen.

Welche Pein das Herz mir bricht …«

Die angekündigte Offenbarung war zwar nicht sehr überraschend in dem Rundreim enthalten:

Ach, sie liebet mich nicht mehr« ( da capo.)

aber die Melodie war so einfach empfunden und eigenartig dabei, und die bezaubernde Stimme erklang wiederum so herrlich, daß der enthusiastische Jubel auf's Neue losbrach.

Vater Adrian war an diese feurigen Ovationen offenbar schon gewöhnt, aber er freute sich doch darüber.

»Nun ist's aber genug für heute!« sagte er, indem er sich vom Stuhle erhob. Wir theilen diese Ansicht durchaus nicht und bestürmten ihn, noch etwas zu singen.

»Ja, aber was denn?« fragte er, während er sich wieder auf den Stuhl vor dem Pianino drücken ließ.

»Irgend etwas!«

»Mit der Begleitung hapert's … Soll ich Euch die Beschwörung aus ›Robert‹ noch einmal vorsingen?«

Allgemeine stürmische Zustimmung. Die virtuosen H-moll-Arpeggien, die meinem Ohre nun schon vertraut waren, und »Voici donc …« bis zum »Nonnes, m'entendez-vous« mit dem verblüffenden Contra-H, gerade so großartig wie das erste Mal. Dieselbe aufrichtige Ekstase des entzückten Auditoriums.

»Nein! nein! Noch nicht aufhören!« erscholl es von allen Seiten, als Vater Adrian den Versuch machte, aufzustehen. Er sang auch das russische Lied noch einmal, und die Klage des Unglücklichen: »Ach, sie liebet mich nicht mehr!« ergriff uns Alle eben so tief und schmerzlich, wie eine Viertelstunde vorher.

Von der überwältigenden Wirkung, die Vater Adrian bei seinem ersten Auftreten auf der Bühne der Großen Oper ausüben mußte, war ich nun gerade so überzeugt wie alle Andern. Diese Stimme, dieser Vortrag und diese Erscheinung – es war etwas Einziges!

*

Das erste Auftreten Adrians verzögerte sich über mein Erwarten. Es sollte nach seiner ersten Ankündigung im Dezember stattfinden. Aber das Jahr ging zu Ende, der Frühling war vorüber – Adrian war mit seiner Rolle immer noch nicht fertig. Darüber durfte ich mich eigentlich kaum wundern. Wir waren seit Monaten täglich stundenlang zusammen, wir waren gute Freunde geworden, ich konnte über die Art und Weise, wie er den Tag verbrachte, ziemlich genaue Rechenschaft ablegen: ich wußte, daß er sehr lange schlief, dann in einer kleinen Cremerie frühstückte, am Nachmittag bei seinen zahlreichen Freunden im »Armen Hiob« Besuche machte, die durchaus nicht störend waren – er verlangte nicht, daß man sich um ihn kümmerte, setzte sich still in eine Ecke und rauchte eine Cigarette nach der andern –, daß er dann mit uns in einer dürftigen Garküche dinirte und seinen Kaffee in den »Drei Kugeln« trank. Das dauerte gewöhnlich sehr lange. Zu später Stunde hörte ich ihn nach Hause kommen. Wenn ich noch Licht hatte, kam er auf ein Plauderstündchen zu mir, und von mir ging er zu Poiry hinüber, mit dem er – ich weiß nicht, wie lange – noch ungezählte Partien Ecarté spielte. Poiry war eine Spielratte schlimmster Art. Um was die Beiden eigentlich so leidenschaftlich spielten, war mir unklar. Poiry war jedenfalls der einzige Verlierer, denn Adrian rauchte ihm seinen ganzen Caporal auf und war sehr ungehalten, wenn der Tabak des kleinen Kupferstechers zu feucht oder zu trocken war. Seine ökonomischen Verhältnisse waren zwar etwas schleierhaft, aber mitunter bekam er doch Geld aus Moskau und zahlte dann seine Schulden, oder wenigstens einen Theil davon. Die große Regulierung war der allernächsten Zeit – unmittelbar nach Abschluß seines Kontraktes mit der Großen Oper – vorbehalten.

Sehr oft zogen wir in das Atelier in der rue de Médicis, um Vater Adrian singen zu hören. Er sang zwar immer nur die Beschwörung der Nonnen und das Klagelied des verschmähten Liebhabers – nie etwas Anderes! – aber er sang mit derselben wundervollen Stimme, mit demselben Geschmack, und auch mit demselben Erfolge. So beschränkt sein Repertoire auch war, ich konnte mich nicht satt an ihm hören. Blos die H-moll-Arpeggien wurden mir mit der Zeit ein bischen eintönig, und die niederträchtige Virtuosität der Ausführung, die zu seiner sonstigen Klavierstümperei in unbegreiflichem Widerspruche stand, ärgerte mich manchmal.

Studiren hörte ich ihn nie. Er hatte kein Klavier, keine Noten, nicht einmal den »Robert«, keinen Lehrer. Ich verstand nicht recht, wie er mit der Rolle fertig werden wollte. Trotzdem verharrte er bei der Versicherung, daß sein erstes Auftreten unweigerlich in dem Monat, der auf die Fragestellung folgte, stattfinden werde. Und Keiner von uns zweifelte daran. Er war seiner Sache zu sicher.

Eines Tages machten wir ihm beim Frühstück klar, daß er sich unbedingt wieder einmal beim Direktor Alphonse Royer sehen lassen müsse. Es sei ein Gebot der Höflichkeit. Adrian gab uns Recht, aber er war gerade nicht bei Kasse. Wir statteten ihn mit allem Erforderlichen aus. Poiry gab ihm eine neue Krawatte – marineblau mit rosa Tupfen –, von der unter dem Vollbarte freilich nicht viel zu sehen war, er nahm »für alle Fälle« meinen Regenschirm, obwohl kein Wölkchen am Himmel stand, er bekam fünf Franken baar, für vier Sous Tabak, ein Heft Cigarettenpapier, das Etui mit der Zahnbürste hatte er ohnehin – gleichfalls »für alle Fälle« – bei sich. Und so machte er sich denn gegen drei Uhr Nachmittags auf den Weg.

Vater Adrian war der Mann des langsamsten Tempos. Von der rue Monsieur le Prince bis zur rue Laffite ist's ja allerdings ziemlich weit. Aber die Zeit, die er brauchte, um hin und zurück zu kommen, erschien uns Allen doch ungebührlich lang. Erst nach fünf Tagen stellte er sich wieder bei uns ein, gelassen, seelenruhig, bedächtig, wie er immer war. Das machte den Umgang mit ihm so angenehm.

Auf unsere erstaunte Frage, wo er sich denn während der ganzen Zeit herumgetrieben habe, gab er die ruhige Antwort: »Ja, wie das so kommt! Man geht aus, bleibt irgendwo stehen, man trifft einen Bekannten, der Einen mitnimmt, man kommt in's Schwatzen, und da gehen ein paar Tage hin man weiß nicht wie …«

»Hast Du denn Royer gesprochen?«

»Welche Frage! Natürlich habe ich ihn gesprochen!«

»Nun?«

»Großartig! Ich habe ihm die Beschwörung der Nonnen vorsingen müssen … und noch etwas … ein russisches Volkslied … Ihr kennt es ja! … Royer war außer sich. Er ist mir um den Hals gefallen. Nächsten Monat trete ich zum ersten Mal auf, als Bertram … sobald ich mit der Rolle fertig bin!«

Wir gratulirten herzlich und waren allesammt vollkommen beruhigt.

Im nächsten Monat erfolgte das erste Debüt zwar noch nicht, aber das war gut. Es war Hochsommer, die einflußreichen Kritiker waren auf Reisen, und das Theaterpublikum bestand ausschließlich aus Fremden. Wir Alle billigten es vollkommen, daß Vater Adrian das erste Erscheinen auf der wichtigsten Bühne, das für seine ganze künstlerische Laufbahn entscheidend werden mußte, auf einen günstigeren Zeitpunkt vertagte.

Aber nun kam der Winter, und wir merkten noch immer nicht, daß unser Freund ernste Anstalten machte, um das hohe Ziel, das sein Ehrgeiz sich gesteckt hatte, zu erreichen.

Da ereignete sich ein Zwischenfall, der billig mein Erstaunen hervorrufen durfte.

Von den Eltern eines meiner Freunde hatte ich eine Einladung zu einer großen Soirée erhalten. Das war damals für mich ein Ereigniß. Ich stürzte mich in erhebliche Unkosten. Ich ließ mir den Frack und den Hut aufbügeln, kaufte mir eine weiße Krawatte und lieh mir von Poiry strohgelbe Handschuhe, die allerdings viel zu klein waren.

Die ziemlich kleinen Gesellschaftsräume waren überfüllt. Ich kannte keinen Menschen außer dem Sohne der Wirthe, der sich um alle Welt zu kümmern hatte. Aber der Glanz der Damentoiletten und das ganze Getriebe amüsirten mich doch.

Ich stand an eine Türpfosten gelehnt, neben mir ein älterer Herr mit der Offiziersrosette der Ehrenlegion. Da kam mein Freund wieder einmal an mir vorüber, nickte mir freundlich zu, begrüßte meinen Nachbar und sagte zu uns Beiden: »Die Herren kennen sich nicht? … Mein Freund,« er nannte meinen Namen, »Herr Alphonse Royer, Direktor der Großen Oper.« Daraus eilte er zu andern Gästen.

Die Bekanntschaft war mir natürlich sehr interessant, und ohne lange Vorrede sagte ich, nach einer banalen Höflichkeitsphrase: »Ein junger Künstler, dem Sie, glaube ich, Ihr wohlwollendes Interesse schenken, ist einer meiner guten Freunde: Herr Adrian Abramowitsch K.«

Herr Royer lächelte verbindlich.

»Ah … Jawohl! Wie ist doch gleich der Name? Es ist hier so laut …«

Ich wiederholte mit scharfer Deutlichkeit den Namen.

Herr Royer lächelte noch höflicher.

»Das möchte wohl ein Irrthum sein. Den Namen habe ich nie gehört. Ich habe ein leidliches Gedächtniß. Und der Name ist überdies so charakteristisch …«

Ich sah in dem Augenblicke gewiß unbeschreiblich thöricht aus.

»Ich meine den russischen Sänger …« sagte ich, etwas unsicher geworden. »Eine prachtvolle Baßstimme von ganz ungewöhnlichem Umfange … bis zum Contra-H …«

»Bis zum Contra-H?!« wiederholte Herr Royer und markierte hohes Erstaunen. »In der That, das wäre ja ganz ungewöhnlich! Wirklich Contra-H?«

»Ganz gewiß. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört … sogar öfter … in der Beschwörung der Nonnen.«

»So so! Das ist ja sehr merkwürdig.«

»Also sie haben die Beschwörung der Nonnen nie von Herrn Adrian Abramowitsch gehört?«

»Niemals.«

»Dann begehe ich also eine Verwechselung. Ich bitte um Verzeihung.«

»Bitte sehr! … Und sind Sie,« fuhr Herr Royer, der mich für einen Konfusionsrath erster Klasse halten mochte, fort, »sind Sie Ihrer Sache ganz sicher? Wirklich Contra-H?«

»Ah, das könnte ich beeidigen! Da liegt keine Verwechselung vor. Ich habe es gestern noch gehört!«

»Erstaunlich! Ich erinnere mich noch des Contra-C von Lablache, das übrigens auch ziemlich tonlos war. Aber ich habe niemals auch nur den Versuch zu einem Contra-H gehört. Ihr Freund scheint ja eine wahres Phänomen zu sein. Ich habe mir übrigens erzählen lassen, daß gerade unter den Russen merkwürdig tiefe Baßstimmen vorkommen sollen. Ich habe leider noch nie die Gelegenheit gehabt, einen russischen Bassisten zu hören.«

Ich war froh, als wir das Gesprächsthema, das mir ungemütlich geworden war, verließen. Wir unterhielten uns noch sehr gut und sehr lebhaft von andern Dingen, namentlich von der pöbelhaften ersten Tannhäuser-Aufführung, die etwa ein Jahr vorher unter Royers Leitung stattgefunden hatte, und die noch immer mit großer Lebhaftigkeit erörtert wurde.

Im ersten Augenblicke war ich über die unerhörte Aufschneiderei des ehrwürdigen Vaters Adrian entrüstet und fest entschlossen, ihm gehörig die Leviten zu lesen. Auf dem Heimweg war es sehr kalt, und da dachte ich über die Sache viel kühler. Die Frage, ob ich von meiner Begegnung mit Royer überhaupt sprechen sollte, ließ ich einstweilen unentschieden.

*

Als ich gehörig durchgefroren gegen 2 Uhr des eisigen Januarmorgens oben im fünften Stock des »Armen Hiob« angekommen war, sah ich durch die Risse und Spalten der alten, schlechtgefügten Thür einen Lichtschimmer aus Adrians Zimmer dringen. Ich hörte auch Stimmen. Es war mir nicht besonders auffällig, denn es gehörte zur Hausordnung, sich über nichts zu wundern.

Auf mein Klopfen und den Hereinruf trat ich ein. Bei dem Anblick, der sich mir darbot, kostete es mich doch einige Mühe, gegen die Hausordnung nicht zu verstoßen und meine Fassung zu bewahren.

Adrians kleine Stube war so mit Tabaksqualm angefüllt, daß man kaum mit dem Säbel hätte durchhauen können. Es dauerte einige Sekunden, bis sich das Bild des merkwürdigen Interieurs aus dem graublauen Wolkenschleier in deutlicheren Umrissen abhob.

Vater Adrian und der kleine Poiry lagen oder saßen vielmehr in Adrians Bett einander gegenüber, Adrian in der gewöhnlichen Lage, den Kopf am Kopfende, Poiry den Kopf am Fußende. Beide waren vollständig angekleidet, sogar im Ueberrock und Hut. Adrian hatte den edlen gemessenen Ausdruck, der sein mächtiges, mähnenumwalltes Haupt so sympathisch machte. Poirys erschrecklich bleiches Antlitz zeigte dagegen die deutlichen Merkmale einer fieberhaften Erregung. Seine kleinen schwarzen Augen, deren Lidern die tückische Krankheit den schönen Schmuck der Wimpern geraubt hatte, brannten und stammten in leidenschaftlicher Gluth. Zwischen sich hatten sie ein Reißbrett gelegt. Auf diesem stand ein Blechleuchter mit einer hohen, offenbar erst vor Kurzem erneuerten Kerze – der Stumpf der abgebrannten lag auf dem Leuchterteller in einem Berge von Cigarettenstummeln und Asche. Daneben ein großer brauner Thonkopf mit Caporal und Cigarettenpapier. Sie spielten Karten und rauchten wie die Türken. Vor jedem der Spieler lagen je vier Einsoustücke zum Anlegen. Adrian hatte neben sich noch ein mit Zahlen beschmiertes Blatt und ein Stück Zeichenkohle.

Sie hatten mir beim Eintreten zugenickt.

»Gleich,« vertröstete mich Vater Adrian. »Die Partie ist bald aus. Ich stehe auf zwei, der Bretagner auf vier.«

»Wieder den König!« schrie Poiry plötzlich wüthend auf. »Ich lasse mir viel gefallen … aber das ist zu arg!«

»Du hast kein Atout? … Und kein Pique? … Dann habe ich Durchmarsch … Zieh Deine Marken ein, mein Sohn!«

»Wieso denn?« rief Poiry, der das Unerhörte noch nicht zu fassen schien, »Du standst doch erst auf zwei?«

»Nun ja! Zwei und der König macht drei, Durchmarsch fünf … Du hast verloren!«

Poiry seufzte, als ob ihn ein schwerer Schlag getroffen hätte.

»Mit dem Menschen kann man nicht mehr spielen! Es hat eben Alles seine Grenzen!«

Adrian hatte die Kohle genommen und schrieb auf dem mit Zahlen bedeckten Blatte.

»Du schuldest mir nun 7200 Franken,« sagte er mit majestätischer Ruhe.

»Ja doch, ja doch!« entgegnete der Kleine in überaus gereizter Stimmung. »Die Mahnung war überflüssig. Gieb nur!«

Ich fand es etwas theilnahmlos, daß man sich um mich gar nicht kümmerte. Ich hatte erwartet, daß man mich wenigstens fragen würde, ob ich mich gut unterhalten hätte. Vater Adrian schien mir das auch nachzuempfinden, er heuchelte Interesse, sah mich an und sagte in fragendem Tone:

»Na?«

Das genügte meiner Begehrlichkeit indessen nicht, und anstatt mit dem Berichte über den Abend zu antworten, stellte ich die Frage:

»Weshalb habt Ihr Euch in diese enge Bude eingesperrt? Ein Qualm ist hier – zum Ersticken! Poirys Zimmer ist doch viel geräumiger.«

»Ja, aber mein Salon heizt sich besser,« versetzte Vater Adrian.

Das mochte ja richtig sein. Aber in dem schwarzen Kamin war kein glimmendes Fünkchen mehr, und in der Stube war es eisig kalt. Die theoretischen Vorzüge des Stübchens schienen mir demnach von untergeordnetem praktischem Werthe zu sein.

»Sieh mal nach. Vielleicht glüht es noch unter der Asche. Dann kannst Du gleich ein paar Kohlen auflegen.«

An den Kamin gelehnt stand ein ausrangirter Spazierstock ohne Griff, dessen unteres Ende angebrannt und verkohlt war. Die Brandwunden ließen über seine nunmehrige Bestimmung als Feuerstocherer keinen Zweifel. Ich wühlte in der Asche herum. Alles tot und kalt.

»Kein Feuer, keine Kohle!« sagte ich. »Und außerdem auch keine Kohlenzange.«

»Bitte sehr,« erwiderte Adrian in etwas beleidigtem Tone. »Die Kohlen liegen links in der Ecke, und die Zange liegt gerade vor Dir.«

Die Kohlen sah ich nun auch wirklich. Etwas mehr Mühe verursachte es mir, die Kohlenzange zu erspähen. Vor dem Kamin auf dem roten Fliesen des Boden lag ein auf den ersten Blick schwer bestimmbarer Gegenstand, der sich bei näherer Besichtigung als ein früherer weißer Glacéhandschuh von ehrfurchtgebietendem Format herausstellte. Die vollkommen geschwärzte rußige Innenseite offenbarte mir die Metamorphose zu der gesuchten Kohlenzange. Mit Vorsicht zog ich mir den Handschuh an und legte anstandshalber einige Kohlen auf die graue Aschenschicht – allerdings ohne rechtes Vertrauen, daß sich zu Gunsten der spielenden Baalpriester das Wunder des Elias erneuern und das Feuer vom Himmel fallen werde, um die Glut zu entfachen.

»Nun gieb endlich!« mahnte der Kleine ungeduldig. »Ich mache siebenhundert Franken.«

»Fällt mir gar nicht ein!« versetzte Adrian würdevoll. »Ich habe Dir vorhin erklärt, daß ich keinen Satz über dreihundert Franken acceptire. Dir zu Gefallen habe ich eben einmal eine Ausnahme gemacht und eine Partie zu fünfhundert Franken gespielt. Du siehst, wohin es geführt hat: Du hast wieder verloren.«

»Lächerlich!« brüllte der Kupferstecher. »Einfach lächerlich! Vorhin hast Du drei Partien zu tausend Franken gespielt. Du darfst jetzt nicht schnappen. So spielt kein Kavalier! Du mußt mir Revanche geben! Ich frage Dich,« wandte er sich an mich, »habe ich nicht das Recht, zu verlangen, daß er jetzt meinen Satz, der durchaus innerhalb der Grenzen unseres Spiels liegt, annimmt? Ich unterwerfe mich jedem Schiedsspruch. Ich mache mich anheischig, ein Votum des Jockey-Klubs zu extrahiren …«

»Was geht mich der Jockey-Klub an!« warf Adrian mit vollkommener Ruhe ein. »Wenn Du wie ein Wahnsinniger drauf losspielst, verliert das Spiel eben seinen seriösen Charakter.«

Poiry bebte.

»Wenn Du mir den letzten Tropfen Blut abzapfst,« rief er in bitterem Ingrimm, »wird es Dir wohl seriös genug sein.« Und nachdem er tief Athem geschöpft hatte, fuhr er in völlig verändertem, weichem, elegisch angehauchtem Tone fort: »Wahrhaftig, Adrian, manchmal werde ich ganz irre an Dir und frage mich: Wo ist Dein nobles Herz, an das ich immer habe glauben wollen? Du kannst unbarmherzig sein wie die Pest! Du siehst: es handelt sich um meine ganze Zukunft! Siebentausendzweihundert Franken! Sage selbst: ist es nicht fürchterlich, Mensch? Ah, ich begreife die Opfer von Monte Carlo!«

»Also vierhundert Franken – in Gottes Namen!« sagte Adrian. »Keinen Sou darüber!«

»Der Mensch kennt kein Erbarmen!« stieß der Kleine verzweiflungsvoll hervor. »Siebenhundert Franken!« flehte er. »Ich verspreche Dir auch …«

»Es hat ja keinen Sinn, mein Lieber!« beschwichtigte Vater Adrian in herzlicher Gemüthlichkeit. »Du reitest Dich ja blos noch tiefer hinein. In Deinem eigenen Interesse …«

»Ah!« fiel ihm Poiry mit schneidendem Hohn in's Wort. »Spiel Dich nur nicht auf den gefühlvollen Gemüthsmenschen heraus! Nur keine Heuchelei! … Shylock!« zischte er ihn an.

Die Debatte spann sich noch eine Weile fort. Als sie schließlich in dem Kompromiß, daß noch eine Partie um fünfhundert Franken gespielt werden solle, ihren nach beiden Seiten hin gleichermaßen unbefriedigenden Abschluß gefunden hatte, wünschte ich den beiden Spielern gute Nacht.

»Du bist glücklich!« rief mir Vater Adrian nach. »Du kannst dich schlafen legen. Unsereiner muß sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen …«

»Hah!« höhnte Poiry mit ätzender Schärfe. »Du weißt schon, wofür … Vampyr!«

*

Geraume Zeit war seit meiner Begegnung mit dem Operndirektor Royer verflossen. Ich hatte mich nach einiger Ueberlegung dazu entschlossen, den Zwischenfall für mich zu behalten. Es genügte ja, daß mein Vertrauen zur künstlerischen Zukunft Adrians erschüttert war. Wozu sollte ich Adrians Stellung unterwühlen und in die reinen Seelen der befreundeten Jobards den Keim des Argwohns senken? Nur einmal hätte ich mich beinahe verschnappt.

Als uns Adrian eines Tages beim Essen wieder einmal erzählte, daß er bei Royer gewesen, daß ihm Royer um den Hals gefallen, und daß sein Debüt nun unwiderruflich auf den nächsten Monat angesetzt sei, hatte ich einen Anfall von Krakehlsucht und fragte ihn in kribbeliger Stimmung:

»Hast du Royer die Beschwörung der Nonnen vorgesungen?«

»Natürlich! Zuerst die Beschwörung und dann ein russisches Volkslied … Du kennst es ja: ›Ach, sie liebet mich nicht mehr!‹«

»Die Beschwörung der Nonnen … mit dem Contra-H?« wiederholte ich mit einigem Nachdruck.

»Mit dem Contra-H! Royer war ganz außer sich!«

Es juckte mich, den Frevler zu entlarven.

»Du hast ihm die Beschwörung der Nonnen vorgesungen?« fragte ich noch einmal in kunstgerechter Steigerung, wie ein Inquisitionsrichter.

»Ja doch!« antwortete Adrian, durch mein Drängen etwas beunruhigt, wie mir schien.

»Unter welchem Namen?« setzte ich hinzu, mit dem Ausdruck einer gewissen brutalen Ueberlegenheit.

Vater Adrian sah mich einen Augenblick forschend an. Er schien Unrath zu wittern. Da siegte meine bessere Natur, er that mir leid, ich meisterte die garstige unfreundschaftliche Anwandlung, die mich beschlichen hatte, und schlug reuig und beschämt die Augen nieder. Adrian fühlte auch sofort instinktiv, daß ich auf alle Fälle entwaffnet war, daß er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, und entgegnete mit Seelenruhe, Würde und Wichtigkeit:

»Der Name thut nichts zur Sache.«

Dabei beruhigte ich mich natürlich, und die Sache war damit abgethan.

Im Dasein des Sängers hatte sich während der langen Zeit nichts verändert. Er machte Schulden, bekam manchmal Geld, befriedigte unangenehme Gläubiger und beruhigte sich und seine Freunde mit der nunmehr feststehenden Thatsache, daß er im nächsten Monat als Bertram in der großen Oper debütiren werde. Auch sein Repertoire hatte sich nicht erweitert. Es machte uns Allen aber immer wieder dieselbe Freude, wenn wir Abends im Atelier der rue de Médicis gemüthlich zusammensaßen, wenn Vater Adrian sich an's Klavier setzte, die H-moll-Arpeggien losließ – ich habe nie eine andere Tonart von ihm gehört – die leichtfertigen Nonnen im Kloster der heiligen Rosalia aus der Gruft herausbeschwor und seinem Schmerze, daß sie ihn nicht mehr liebete, wehmütig ergreifenden Ausdruck gab.

Im folgenden Herbste aber wurde es anders.

Adrians Dasein spielte sich für gewöhnlich auf einem Flächengebiet von einem halben Quadratkilometer ab. Er hatte einen gelinden Abscheu vor der »andern Seite«, vor den Boulevards, und er bestand jedesmal, wenn er über eine Brücke gehen sollte, einen harten Kampf. Kein Mensch war leichter zu finden. War er nicht im »Armen Hiob«, so brauchte man nur in die »Drei Kugeln« zu gehen – zur Zeit der Mahlzeiten in die beiden Stammkneipen – und war er auch da nicht, so beschwor er ganz sicher die Nonnen in der Bildhauerwerkstatt, oder man begegnete ihm auf der Straße. Als nun aber die Schwalben heimwärts kehrten, entschwand er auf Stunden, ja auf Tage unserm Gesichtskreise.

Er schien das Bedürfnis zu fühlen, über seine Kunstreisen Aufschluß zu geben, und er erzählte uns also gelegentlich, daß er jetzt bei dem Correpetitor der Großen Oper Stunden nehme und den Bertram studire, da er im nächsten Monat …

Das machte ihn natürlich in hohem Grade verdächtig, und namentlich den kleinen Poiry, mit dem er übrigens die 7200 Franken bis auf drei Franken fünfzig Centimes allmählich abgespielt hatte, intriguirte es, zu erfahren, was Vater Adrian eigentlich triebe. Des Kleinen Neugier sollte bald befriedigt werden.

Eines Nachmittags begegnete Poiry auf dem Quai Montebello, wo er zu thun gehabt hatte, dem Vater Adrian, der in einer für ihn ungewöhnlich schnellen Gangart in der Richtung auf das Quai de la Tournelle zuging. Adrian hatte den Kleinen nicht gesehen. Poiry zerbrach sich den Kopf: was hatte Vater Adrian hier zu suchen, in dieser Gegend, in der ein ganz anderes Volk, ein anderer Menschenschlag hauste? Er ging ihm nach. Adrian überschritt resolut die Brücke, die nach der Ile St.-Louis führt, den pont de la Tournelle. Die Ile St.-Louis ist die westliche Nachbarinsel der Cité, der Wiege von Paris, mit ihren großartigen Monumentalbauten von Notre-Dame, der Sainte-Chapelle, dem Justizpalast, der Polizeipräfektur u. s. w. So wichtig, central und belebt die Cité ist, so stiefmütterlich bedacht, entlegen und öde ist die Insel des heiligen Ludwig. Poiry, der seit zwölf Jahren in Paris lebte, sah sie bei diesem Anlaß zum ersten Mal.

Adrian bog von der Brücke rechts ab, ging das Quai de Béthune entlang und schlug dann die erste Straße ein, die rue Poultier. Da trat er, wenige Schritte vom Quai entfernt, in ein ganz unansehnliches, aber von außen recht sauber wirkendes Kaffeehaus ein – mit einer Bestimmtheit, die dem kleinen Poiry sogleich die Ueberzeugung beibrachte, daß Adrian hier an seinem Ziele angelangt sei. der Kleine wartete mit der Geduld eines Jägers auf dem Anstand – eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden. Er seufzte. Er kannte Vater Adrian und wußte, daß es lange dauern konnte – tagelang! Das Etui mit der Zahnbürste hatte Adrian ja bei sich. Aber einigermaßen wurde der Vigilant für sein Warten doch entschädigt. Nach ungefähr zwei Stunden hörte er aus dem Kaffeehaus heraus wohlbekannte Töne zu sich dringen: ein brillantes kurzes Präludium in H-moll, dem sich sogleich das Recitativ anschloß:

»Voici donc les débris du monastère antique.«

Zwei Leute, die des Weges kamen, blieben stehen, lauschten und traten dann behutsam in das Café ein.

Nach einer Pause erklang die Klage eines verschmähten russischen Liebhabers.

Als nach längerer Zeit wieder die H-moll-Arpeggien angeschlagen wurden und Bertram abermal verkündete, daß er sich nunmehr auf den Trümmern des alten Klosters des heiligen Rosalia befinde, erkannte Poiry, daß die Sitzung doch am Ende noch sehr lange dauern würde, erklärte seine Neugier für befriedigt und trat den Rückweg nach dem »Armen Hiob« an.

Zunächst hatte er nur mich zum Mitwisser des Geheimnisses gemacht. Nach längerer Berathung gelangten wir indessen zu der Erkenntniß, daß wir die Angelegenheit nicht egoistisch, sondern als eine gemeinsame Sache der Jobards aufzufassen und demgemäß zu behandeln hätten. Bei den Mahlzeiten in der Garküche und beim Kaffee in den »Drei Kugeln« wurde der Operationsplan festgestellt. Vor Allem war eine genaue Rekognoszirung des Terrains in Aussicht genommen, zu der ich mich am ersten Abend, da Vater Adrian in der Werkstatt des Bildhauers musiziren würde, bereit erklärte. Alsdann war ein allgemeiner Ueberfall geplant.

Es dauerte auch gar nicht lange, daß der Vorschlag eines Jobards, in der rue de Médicis ein bischen Musik zu machen, die Zustimmung Adrians fand. Sobald das geschehen war, machte ich mich auf den Weg.

Es war ein wundervoller Herbstabend. Ich fand das mir bezeichnete Café auf der Stelle und ohne die geringste Mühe.

Ein sehr bescheidenes, aber mit auffallender Reinlichkeit gehaltenes Lokal. Die Schalen auf dem »Comptoir« mit billigen blühenden Blumen blitzten, die weißen Marmortische glänzten spiegelblank. Gerade so strahlend sauber war die Wirthin, die hinter dem Zahltisch saß, eine sehr hübsche Brünnette in der Mitte der Zwanzig, mit vollem, glänzendem, fast schwarzem Haar, das in einfachster und geschmackvollster Weise geordnet war, mit einem niedlichen Stumpfnäschen, lustigen Augen und einem allerliebsten frischen Munde, der durch vergnügte Grübchen in den Wangen anmuthig belebt war. Die hübsche Wirthin hatte eine gewisse Anlage zur Rundlichkeit. Auf den ersten Blick war mir klar gewesen, daß dies der Magnet war, der Vater Adrian nach der Ile St.-Louis zog. Ich konnte seinen Geschmack nur loben.

Im Café saßen etwa zehn bis zwölf Gäste, offenbar Bürger aus der Nachbarschaft, die hier regelmäßig verkehrten. Sie sprachen gemüthlich mit der Wirthin wie mit einer alten Bekannten und nannten sie »Madame Octave«. Von einem Monsieur Octave vermochte ich keine Spur zu entdecken.

An das Gastzimmer stieß ein Kabinett, dessen Thür halb offen stand. Es war durch eine Lampe mit rothem Schleier mystisch beleuchtet. Ich glaubte im Hintergründe so etwas wie ein Klavier zu erspähen. Es war offenbar das Sanktuar der Frau Wirthin; ich sah an der Seite die weißen Gardinen eines Himmelbetts.

Meine Aufmerksamkeit wurde plötzlich durch die laute, von einem der Gäste an Madame Octave gerichtete Frage erregt: »Kommt denn Herr Adrian heute nicht?«

»Nein«, antwortete Madame Octave mit anmuthigem Lächeln, während ihre Grübchen sich noch tiefer in die runden Wangen eingruben, »heut nicht. Herr Adrian hat heut Abend Probe in der Oper. Sie wissen doch, im nächsten Monat …«

»Jawohl! Wir gehen Alle hin, meine Frau und meine Tochter auch … Er singt zu schön! Schade, daß er heute nicht kommt.«

»Ach ja, sehr schade!« bekräftigte Madame Octave und seufzte dabei. Vater Adrian erschien mir auf einmal beneidenswerth.

»Entschuldigen Sie,« nahm ich das Wort, »wenn ich mich als Fremder in ihre Unterhaltung mische. Es handelt sich ja aber offenbar um kein Geheimniß. Ich hörte da eben den Namen Adrian … Ist das der berühmte russische Bassist?«

Madame Octaves lustige Äuglein leuchteten in freudigem Schimmer hell auf.

»Jawohl! Der Herr kennt Herrn Adrian? …«

»Nicht persönlich … Ich habe nur viel Rühmliches über ihn gehört … wie alle Welt … Adrian (ich ließ das herabsetzende ›Herr‹ weg und sprach von ihm wie von Mario, Tamberlick, Lablache) Adrian soll ja eine der schönsten Stimmen besitzen …«

» Die schönste!« fiel mir Madame Octave feurig in's Wort. »Die schönste! Wenn der Herr uns öfter die Ehre erweisen wollte, könnte der Herr sich selbst überzeugen. Herr Adrian verkehrt viel bei mir, und ich darf sagen: er giebt etwas auf mich …«

Der Stammgast, der die Unterhaltung eingefädelt hatte, hob scherzhaft drohend den Zeigefinger auf und sagte in neckendem Tone:

»Madame Octave! Madame Octave!«

»Wenn Herr Adrian mir gefällt,« erwiderte die Wirthin, noch freundlicher als zuvor lächelnd, »wem schadet's? Ich bin frei, nicht wahr?« Und sich wieder an mich wendend, fuhr sie fort: »Wenn ich Herrn Adrian bitte, singt er uns etwas vor … Arien aus den Opern von Meyerbeer, aus ›Robert‹ und so weiter … Liebeslieder … Romanzen … russische Volksweisen … und so weiter, und so weiter!«

»Und da darf man zuhören?«

»Aber gewiß!«

»Wenn ich nur mit einiger Sicherheit wissen könnte … ich wohne nämlich in einem andern Viertel …«

»Kommen Sie morgen Abend, da treffen Sie ihn sicher. Herr Adrian erweist mir die Ehre, morgen bei mir zu speisen … Also morgen um diese Zeit ist er unfehlbar hier!«

»Sehr wohl! … Und dürfte man ohne Indiskretion einige Freunde mitbringen?«

»Aber je mehr, je besser! Hier kann doch jeder anständige Mann ein- und ausgehen, ganz nach Belieben …«

»Nun, Madame Octave, dann garantire ich Ihnen ein ausverkauftes Haus!« Madame Octave lächelte gütig, ich zahlte und verabschiedete mich von der Wirthin mit dem Versprechen, morgen Abend von meinen Myrmidonen begleitet zur selben Stunde wiederzukommen.

Stolz auf den unerwarteten Erfolg meiner Mission eilte ich beflügelten Schritts nach der rue de Médicis, wo ich die ganze Gesellschaft noch beisammen fand. Als ich leise eintrat, erklang gerade das »vous« im Contra-H, dem brausender Beifall folgte.

Die Haupt-Jobards wurden noch im Laufe des Abends von Allem verständigt.

*

In kleinen Trupps von drei, vier Personen – wie feiernde Arbeiter zu einer polizeilich erschwerten Demonstration – zogen wir, unser Fünfzehn an der Zahl, am folgenden Abend gegen neun Uhr nach der Ile St.-Louis. Wir wollten dem Vater Adrian eine vollkommene Überraschung bereiten und diskontirten schon den ungeheuren Spaß, den der Scherz uns Allen und ihm vor Allen bereiten würde. Wir waren also übereingekommen, den Beginn seines Gesangs abzuwarten, uns unbemerkt, während seines Vortrags, in das Café einzuschleichen und ihn nach der beendigten Nonnenbeschwörung, nach dem erstaunlichen Contra-H durch eine stürmische Ovation und phrenetischen Jubel zu verblüffen. Wir wollten gewissermaßen eine Kraftprobe ablegen, wollten ihm zeigen, wessen unsere Fäuste und Lungen fähig waren, und in welchem Maße er sich aus die Leistungsfähigkeit seiner begeisterten Freunde an dem nun bald bevorstehenden Entscheidungsabende in der Großen Oper, am Abende seines ersten Auftretens, seines ersten Triumphes, verlassen durste.

Wir schlenderten langsam am Quai de Béthune auf und nieder, in frohester Erwartung des kommenden Ereignisses. Eclaireurs schwenkten in die rue Poultier ab, um aufzupassen, wann uns Vater Adrian das Signal aus dem Café geben würde. So unauffällig wir uns auch zu machen bemüht waren – die Jobards erregten doch die Aufmerksamkeit und das Mißtrauen der Vertheidiger der öffentlichen Ordnung. Wir wirkten in der That wie Operettenverschwörer. Die beiden wachhabenden Stadtsergeanten musterten uns mit argwöhnischen Blicken und schienen zu berathschlagen, ob es sich nicht empfehlen würde, bei der Polizeiwache Anzeige zu erstatten. Bei unserer vollkommen gesitteten Haltung hatte es indessen bei der passiven amtlichen Beobachtung sein Bewenden.

Auf einmal kam aus der rue Poultier eine Ordonnanz herangesprengt: »Kinder! es geht los!« Im Nu hatte sich die Nachricht unter allen Betheiligten verbreitet, und das Recitativ war noch nicht zu Ende, als wir geräuschlos wie die Gespenster unsern Einzug hielten.

Ich eröffnete mit Poiry den Reigen, um eventuell eine verrätherisch laute Begrüßung von Seiten der Frau Octave durch eine energische und ausdrucksvolle Mimik zu dämpfen. Diese Vorsichtsmaßregel erwies sich indessen als überflüssig. Frau Octave stand in dem kleinen Kabinett, das wieder in röthlichem Dämmerscheine dalag, neben dem Klavier, völlig versunken in den Anblick ihres Sängers, mit halbgeöffneten Lippen, selig lächelnd. Von uns hörte und sah sie nichts. Der Kellner, der während des Gesangs auf den Fußspitzen ging und sich mit leisester Stimme nach unseren Wünschen erkundigte – »Fünfzehn glorias« bestellte Poiry eben so leise –, war überhaupt der Einzige, der unsere Masseninvasion bemerkte. Die übrigen Gäste – es waren heute etwas mehr als gestern Abend – saßen unbeweglich da, das Gesicht der geöffneten Thür zum Kabinett zugewandt, und lauschten dem Gesänge. In der offenen Thür standen noch einige Personen, die einen lebendigen Vorhang zwischen Kabinett und Wirthslokal bildeten. Da sich Adrian selbst begleitete – in H-moll –, und das Klavier dem Eingange gerade gegenüber an der Wand stand, so hatte er der Wirthsstube und seinem Auditorium den Rücken zugewandt. Er konnte also keine Ahnung davon haben, wie sich, während er auf den Trümmern des heiligen Rosalia-Klosters verweilte, das kleine Lokal bevölkert hatte, und wir tauschten allesammt, während die fünfzehn glorias geräuschlos vor uns gesetzt wurden, die vergnügtesten Blicke über das vollkommene Gelingen unseres lustigen Streiches.

»... Nonnes, m'entendez-vous?«

Das lang ausgehaltene Contra-H war unter athemloser Stille der ergriffenen Zuhörer verhallt. Ein Säuseln und Summen des sich befreienden Entzückens rauschte wie auf Flügeln durch das Lokal.

»Bravo! Bravo!« erklang es schüchtern in respektvoller Bewunderung von allen Seiten.

Da brach das Ungewitter los …

Auf einmal legten wir Fünfzehn uns in's Zeug, schlugen in die Hände wie die Besessenen, brüllten, jauchzten, schrieen Hurrah! hurrah! daß uns selbst vor unserm eigenen Spektakel ein bischen angst und bange wurde. Es war etwas Elementares, ein Toben der entfesselten Urkräfte, ein Orkan, etwas majestätisch Furchtbares!

Sprachlos starrten uns die Stammgäste an. Madame Octave erbleichte, das holde Lächeln war von ihren Lippen gewichen, die Grübchen verflachten sich, sie riß die Augen weit auf.

Adrian, der aus seiner Fassung und würdevollen Gemessenheit schwer herauszubringen war, hatte sich zuerst umgewandt, mit dem einfachen Ausdruck temperirter Ueberraschung. Als das Toben aber andauerte und wie die Verleumdung im Weiterschreiten wuchs, hatte er sich langsam erhoben und der Thür des Kabinetts genähert, um zu sehen, was eigentlich los sei. Kaum erschien des geliebten Vaters Adrian ehrwürdige Gestalt auf der Schwelle, so entluden sich die Batterien befreundeter Wonne mit einer schier unbeschreiblichen Gewalt. Der trommelfellsprengende Lärm vorher war nur das Rauschen der Aeolsharfe gewesen im Vergleich zu dem in Wahrheit unheimlichen, grauenerregenden Getöse, das jetzt donnernd, polternd die Luft erschütterte. Wir hätten es ruhig mit den Trompetern von Jericho aufnehmen können. Dabei geberdeten wir uns wie die Tollhäusler. Unser eigener Lärm hatte uns betäubt, berauscht. Wir brüllten wie der Rufer im Streit, die Einen klatschten wie verrückt. Andere vollführten mit dem Aufklappen der Untertassen aus den Marmortisch einen Höllenskandal, der an das chinesische Orchester erinnerte, Andere schwenkten die Hüte – Alles schrie, johlte, jauchzte, brüllte.

Vater Adrian sah uns mit dem Ausdruck von Verwunderung an. Jeden von uns traf sein Blick …

Jetzt wird er gleich in unsern freundschaftlichen Unfug lächelnd einstimmen. Das wird die Krönung! Wir werden noch einen köstlichen Abend verbringen, der in der Chronik des »Armen Hiob« in goldenen Lettern verzeichnet werden wird.

Das war unser Aller Empfinden.

Nun, die Kulturgeschichte alter und neuer Zeiten weiß von grausigen Katastrophen viel Trauriges zu berichten: von Landpartien, die gründlich verregnet, von Trauerspielen, die gründlich durchgefallen, von Spielern, die gründlich ausgebeutelt worden – und was dergleichen Unglücksfälle mehr sind.

So gründlich und jämmerlich aber ist wohl nie etwas verunglückt wie unser harmloses Vorhaben.

Unser Jubel war verstummt. Es trat Todtenstille ein.

Vater Adrian war regungslos auf der Schwelle stehen geblieben. Er hatte sich entfärbt. Kein Muskel zitterte. Wie eine steinerne Bildsäule stand er da. Was in ihm in diesem Augenblicke vorging, war schwer zu sagen. Eines war uns jedoch Allen klar geworden: er hatte unsern gutgemeinten übermüthigen Spaß absolut nicht verstanden. Er schien darin irgend etwas Häßliches, Brutales zu wittern, das wir durchaus nicht hatten hineinlegen wollen. Wir fühlten, wie sich auf einmal zwischen ihm und uns eine breite und tiefe Kluft aufgethan hatte. Er war uns entrückt, und wir standen ihm fern. Die gemüthliche harmlose Gemeinsamkeit zwischen uns Allen war gesprengt, vernichtet. Zwischen ihm und uns war urplötzlich ein feindseliger Gegensatz aus dem Boden aufgeschossen.

Wir Alle waren von der sonderbaren Aufnahme, die unsere ausgelassene Kundgebung beim Vater Adrian gefunden hatte, vollkommen betreten, verblüfft, wie vor den Kopf geschlagen. Wir sahen uns befremdet an und blickten dann wieder verdutzt aus Adrian, der sich nicht vom Flecke rührte und uns mit erstarrender Kälte, die Lippen fest zusammenkneifend, musterte – Einen nach dem Andern. Hätte er uns gehörig ausgeschimpft, hätte er sich in den kraftvollsten Ausdrücken den schlechten Witz energisch verbeten, wäre er wüthend geworden, hätte er geschmollt und gegrollt – es würde auf uns wie eine Erlösung aus unleidlicher Peinlichkeit gewirkt haben. Wir hätten das Mißverständniß mühelos aufgeklärt, hätten ihn versöhnt und seinen unberechtigten Aerger mit einem gemeinsamen Trunk weggespült. Alles wäre gut gewesen. Aber Vater Adrian sagte kein Wort. Die erstaunten Stammgäste, die dem unbegreiflichen Schauspiel als Zeugen beiwohnten, konnten nicht ahnen, daß Adrian und wir zusammengehörten. Er sah uns an wie Fremde, die wir ihm in dem einen Augenblick in der That geworden waren.

Das fürchterliche Schweigen dauerte an.

Madame Octave hatte sich inzwischen wieder gefaßt. Noch immer bleich und mit einem Ausdruck von Strenge, der zu dem muntern, lebensfrohen Gesichte der hübschen jungen Frau gar nicht paßte, ging sie an Adrian vorüber, durchschritt die Wirthsstube und setzte sich auf ihren gewöhnlichen Platz hinter dem Comptoir. Sie klopfte nervös auf die Tischplatte, athmete bei fest verschlossenem Munde durch die zitternden Nasenflügel und brachte endlich in gedämpfter Entrüstung die Worte hervor:

»Messieurs … vraiment! …«

Nichts weiter. Daraus trat wieder unheimliche Stille ein. Endlich erwachte Adrian aus seiner Erstarrung. Er trat, ohne uns von jetzt an auch nur eines Blickes noch zu würdigen, an Madame Octave heran, beugte sich über den Zahltisch und flüsterte ihr einige Worte zu. Sie erwiderte etwas, worauf er Bescheid gab. Dann gab sie ihm seinen Hut, der neben ihrem Sitze lag, und reichte ihm die Hand. Adrian bedeckte sich und wandte sich dem Ausgang zu.

»Mais tu reviens pour sûr?« rief sie ihm nach, so laut, daß wir Alle es hören mußten, und ohne das geringste Bestreben, ihre durch das vertrauliche »Du« bekräftige Intimität mit unserm Freunde irgendwie zu verbergen. Adrian nickte und verschwand.

Uns war in dem kleinen Café nicht mehr geheuer. Madame Octave klopfte noch immer nervös auf die Tischplatte und gab ihre Erregung durch abgerissene Exklamationen zu erkennen: »A-t-on jamais vu!« … »C'est inoui!« … »C'est incroyable!«. Die übrigen Gäste sahen uns mit scheelen Blicken an. Wir zahlten und gingen.

Wie entlarvte Missethäter, wie gepeitschte Hunde, wie abgetriebene Droschkengäule im Platzregen schlichen wir mühselig und beladen das Quai entlang. Die beiden Stadtsergeanten sahen uns eine Weile nach. Eine blamirtere Gesellschaft hat sich nie zusammengefunden. Auf dem Wege nach den »Drei Kugeln« war der Bann endlich von uns gewichen, und als wir in unserm Stamm-Kaffeehause wieder zusammensaßen, wurde der Vorgang des Abends, über den eine Meinungsverschiedenheit unter uns gar nicht bestand, mit der äußersten Heftigkeit diskutirt.

Einstimmig waren wir in der Verurtheilung Adrians ohne mildernde Umstände. Er hatte sich einfach unverantwortlich benommen, er hatte uns einen guten Spaß verdorben, er war entweder stupide oder unfreundschaftlich – ein Drittes gab es nicht.

»Na überhaupt …« sagte Einer. Und das war das erlösende Wort.

Denn nun wurde Adrians Thun und Lassen auf einmal von einem andern Gesichtspunkte aus betrachtet, als wir ihn bisher eingenommen hatten. In seinem Wandel wurde nun gar manches als nicht fein befunden, manches, das sich mit den strengsten Anforderungen des Zartgefühls und der Manneswürde nicht leicht vereinbaren ließ. Es war, als ob Allen auf einmal die Schuppen von den Augen gefallen seien. Gleichzeitig fiel es Allen auf, daß Vater Adrian doch ein ganz unwahrscheinlicher Faulpelz gewesen sei, daß Keiner von uns sich berühmen durfte, ihn je haben arbeiten zu sehen; er hatte nie eine Zeile geschrieben, nie ein Buch gelesen, niemals in seiner Kunst das Geringste zu seiner Fortbildung gethan.

»Na überhaupt … seine Kunst!«

Nun wurden ihm auch da, wo er von uns Allen bisher kritiklos vergöttert gewesen war, alle Federn ausgerupft – mit einer Lieblosigkeit, deren nur die Jugend fähig ist. Er hatte ja nichts gelernt, er kannte nichts als die ewige Nonnenbeschwörung und das russische Lied, die Einem doch schließlich auch zum Halse heraushingen. Nichts weiter kannte er, nicht den lumpigsten Gassenhauer, den jeder Chansonettensänger im Café chantant in ein paar Stunden lernt. Er war ja vollkommen unmusikalisch! Und der wollte in der Großen Oper auftreten.

»Na überhaupt … sein Debüt!«

Der reine Schwindel war's. Immer im nächsten Monat! So ging's nun schon seit Jahren. Wer weiß denn, ob er mit Royer überhaupt schon ernstlich unterhandelt hatte? Er hatte ja beständig geflunkert. Es war ja gar kein Verlaß auf ihn … »Überhaupt« war Vieles in seinem Dasein ganz unaufgeklärt. Die ganze Existenz des Menschen war eigentlich ein Räthsel …

So ging's fort. Der Nimbus, der den hohepriesterlichen Kopf des edlen Russen bis zu dieser Stunde umgoldet hatte, war grausam zerstört. Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre der bis dahin verhätschelte Allerweltsliebling noch unausgedeckter Verbrechen geziehen worden, die früher oder später schon an den Tag gebracht werden würden.

Ein völlig veränderter, kläglich verminderter, allen Schmucks entkleideter und des Respekts beraubter jämmerlicher Kerl, ein Faulpelz, ein Nichtskönner, ein Schwindler, ein Lump hatte den sympathischen Freund, den vielverheißenden Künstler, den ehrwürdigen Vater Adrian abgelöst. Ein wahres Glück, daß er aus unsern: Kreise geschieden war, zu dem er schon längst nicht mehr gehörte! Vater Adrian wurde weggeräumt wie eine jener improvisirten Puppen, die zu irgend einer feierlichen Gelegenheit von geschickten Künstlern aus allerhand »G'schnas« zu trügerischer Wirkung zusammengepappt werden, die für den besonderen Anlaß auch ihre Schuldigkeit thun und von Blumengewinden umkränzt, von Fahnen umflattert, so aussehen, als ob sie wirklich etwas wären, nach dem Festrausche aber als häßliche Schmiererei, vom Regen verunstaltet, in ihrer bejammernswerthen Dürftigkeit erscheinen und nun die Plätze verunzieren, die sie gestern geschmückt hatten. In die Rumpelkammer mit dem Kehricht!

Am folgenden Tage erhielt Poiry, dem Vater Adrian wohl am nächsten gestanden hatte, nachstehende Zeilen:

Jeden Versuch, mich im Café Octave, rue Poultier, anzutreffen, würde ich als eine beabsichtigte persönliche Beleidigung auffassen.

Adrian Abramowitsch K.«

Von einer ursprünglich projektirten geharnischten Antwort, die wir Alle unterzeichnen wollten, wurde nach langer Debatte Abstand genommen. Wir gingen mit dem Beschlüsse des verächtlichen Schweigens zur Tagesordnung über und lachten – mehr höhnisch als aufrichtig. Denn nachdem sich der Sturm der Entrüstung gelegt hatte, gestand doch der Eine dem Andern ganz im Vertrauen, daß Vater Adrian, er mochte nun sein, wie er wollte, unserm Kreise fehlen würde, und daß die musikalischen Abende in der rue de Médicis, trotz der mangelnden Mannigfaltigkeit des Programms, doch wunderschön gewesen waren.

Als wir dann hörten, daß Vater Adrian Colombine gebeten, seine Habseligkeiten dem Kommissionär zu übergeben, und für père Brettin drei Franken Trinkgeld beigefügt hatte, da wußten wir alle: es war ein Abschied für's Leben.

Da ich sehr bald darauf das Lateinische Viertel verließ, hörte und sah ich auch wirklich nichts mehr von Vater Adrian. Die Jobards unserer Generation flatterten auseinander. Ein Kapitel aus der Jugendzeit hatte seinen Abschluß gefunden.

*

Im Frühjahr 1882 war ich wieder einmal in Paris. Ich hatte mich mit einem Bekannten zum Diner verabredet und wartete auf ihn vor dem Café de la Paix. In der bedächtig vorüberfluthenden Menge fiel mir Jemand auf, den ich offenbar kannte. Er sah mich auch mit einem fragenden Blick an, er wandte sich noch einmal um, dann verschwand er im Menschenstrom.

Ich zerbrach mir den Kopf, wo und wie ich mit dem Herrn zusammengetroffen war … oft zusammengetroffen … sehr oft sogar! Das auffällig blasse Gesicht … Pockennarben … wimperlose Lider … Ah!

Mein alter Freund Poiry aus dem »Armen Hiob«! Wie schade, daß wir uns nicht erkannt hatten! Freilich seit den holden Tagen unseres Jobardisme waren zwei Jahrzehnte verflossen. Und was hatte sich in der Zwischenzeit Alles ereignet! Vielleicht legte auch er jetzt dem Worte »Prussien« eine andere, unfreundlichere Bedeutung bei, als in der schönen Zeit der jugendlichen Unbefangenheit … Und ich hätte ihm doch herzlich gern die Hand gedrückt.

Im hellen Lichte der Erinnerung tauchte nun wie aus fallendem Nebel die versunkene Welt meiner Jugend im Lateinischen Viertel wieder auf. Ich sah es vor mir, das verwitterte blaue Schild mit der kaum noch leserlichen Aufschrift, ich sah das glänzige behäbige Gesicht Colombines, ihre herrliche Katze Bibi, den alten Brettin, die »Drei Kugeln«, die Bildhauerwerkstatt der rue de Médicis – Alles und Alle. Aus dem reizvoll wallenden und wogenden Gewirr schwankender Gestalten trat Vater Adrian in sonderlicher Schärfe hervor. Ich hörte deutlich seine wundervolle Stimme, er stand leibhaftig vor mir mit seinem majestätischen Haupt. Zugleich ein Sänger und ein Held.

Das Gedenken der vergangenen Zeit ließ mich nicht mehr los, und auch während des Essens konnte ich an nichts Anderes denken, von nichts Anderm sprechen als vom »Armen Hiob« und Colombines Pflegkindern, obwohl ich mir nicht verheimlichen durfte, daß mein Bekannter an der Sache und den Personen nur mäßiges Interesse hatte. Mir war's daher ganz angenehm, daß wir uns nach Tische trennten. Ich lehnte die Einladung zur Oper, in der »Robert« gegeben wurde, dankend ab, mit der Motivirung, daß ich die Beschwörung der Nonnen recht oft und unvergleichlich gut gehört hätte.

Gleich nach dem Kaffee nahm ich einen Wagen und fuhr nach der rue Monsieur le Prince.

»Kennen Sie das Hotel ›zum Armen Hiob‹, Kutscher?«

»Nein, mein Herr!«

»Dann halten Sie an der Ecke der rue Racine.« Etwa um neun Uhr hielt der Kutscher. Ich hatte mich während der Fahrt beständig umgesehen. Alles kam mir ganz anders vor. Der Kutscher hatte einen Weg genommen, den ich gar nicht kannte.

Ich stieg aus. Einige Häuser machten auf mich den Eindruck des Bekannten. Sehr viel war nicht davon zu sehen, denn die Straße war schlecht beleuchtet – wie mir schien, viel schlechter als ehedem. Während ich durch ganz neue, breite, sehr belebte Straßen gefahren war, die ich nie zuvor gesehen hatte, und die mich in dem mir dereinst so wohl vertrauten Viertel ganz konfus machten, war es mir, als ob die rue Monsieur le Prince sich in den letzten zwanzig Jahren erheblich verengt habe. Das Kaffeehaus »Zu den drei Kugeln« war eingegangen. Es war ein Kleiderladen daraus geworden. Den »Armen Hiob« konnte ich gar nicht mehr finden. Einen Augenblick war ich ganz beunruhigt. Ich durfte mich doch sonst auf die Zuverlässigkeit meines Gedächtnisses einigermaßen verlassen. Sollte aus einmal …? Endlich machte ich mir klar, daß ein ganzer Komplex von alten baufälligen Baracken, und unter diesen auch der »Arme Hiob«, niedergerissen und drei oder vier neue Häuser nebeneinander da errichtet waren. Darüber mußten auch schon an die fünfzehn Jahre vergangen sein, denn die Gebäude machten gar nicht mehr den Eindruck des Neuen.

Mit einem leisen Seufzer stieg ich in den Miethswagen und gab dem Kutscher die Weisung, mich nach den Boulevards zurückzufahren. Unterwegs kam mir auf einmal die Idee, die Spuren der alten Jobards noch woanders zu suchen. Ich hatte freilich geringe, oder besser gesagt, gar keine Hoffnung, mein Bemühen von Erfolg gekrönt zu sehen. Muthlos zog ich aus, wie in eine sicher verlorene Schlacht. Eine Enttäuschung mehr vermochte an meiner wehmüthigen Verstimmung ja nichts mehr zu ändern.

Ich beugte mich zum Wagenfenster hinaus:

Fahren Sie nach Ile St.-Louis, Quai de Béthune, Ecke der rue Poultier.«

Von der Oertlichkeit unseres letzten Zusammenseins mit Vater Adrian hatte ich nur sehr unbestimmte Vorstellungen. Das unangenehme Gefühl, das mich soeben beschlichen hatte: mich auf dem Schauplatz meiner jugendlichen Thaten, wo ich jeden Winkel ganz genau gekannt hätte, nicht mehr zurechtfinden zu können, mußte mir hier erspart bleiben.

Aber sonderbar! Als ich an der Ecke des Quais aus dem Wagen stieg, war mir's, als ob ich hier lange Jahre verbracht hätte. Alles war mir wohl vertraut, und mit fast unheimlicher Lebendigkeit stand die Szene, die sich vor zwanzig Jahren hier abgespielt hatte, mit allen Einzelheiten vor mir, als wär's gestern geschehen. Ich sah die beiden Stadtsergeanten leibhaftig vor mir. Die alte stille Straße war ganz unverändert, und gerade wie damals fiel aus dem dritten Hause von der Ecke ein heller Lichtschimmer auf das Pflaster.

Und was ist das?! Träume ich denn mit offenen Augen? Leide ich an Gehörsstörungen? Ich befühle mich instinktiv …

Nein, es ist keine Täuschung! Mit jedem Schritte, den ich mache, wird die Stimme deutlicher, und jetzt, da ich vor dem kleinen Café stehe, das noch gerade so sauber aussieht wie damals, höre ich's genau:

»Ach, sie liebet mich nicht mehr!« ( da capo)

Ich war einen Augenblick wirklich ganz ergriffen. Das Echo aus der Jugendzeit rührte mich.

Eine Weile blieb ich vor dem Café stehen, an dessen großer Glasscheibe die Worte: »Café Adrien« zu lesen waren. Nun war der Gesang verstummt, ich hatte Bravorufe und leises Klatschen gehört, ich hatte mich gesammelt und trat nun ein.

Hinter dem Zahltische saß die Wirthin, sehr stattlich, sogar ein bischen zu stark geworden, aber noch immer eine recht hübsche, appetitliche Frau, wenn auch eben nicht mehr jung. Vater Adrian befand sich noch im Kabinett nebenan und unterhielt sich da mit einem Musikenthusiasten. Das Café war sehr gut besucht. Es waren wohl zwei Dutzend Gäste da, und auf viel mehr war es nicht eingerichtet. Es schien ein Stammpublikum zu sein. Der Kellner wurde bei seinem Vornamen gerufen. Man unterhielt sich von einem Tisch zum andern hinüber und sprach auch mit der Wirthin in gemüthlichem Tone. Sie wurde aber jetzt nicht mehr Madame Octave, sondern »Madame Adrien« genannt. Ich war natürlich höflich genug, mich nicht darüber zu wundern.

Seit zehn Minuten saß ich nun da, mein »gloria« war schon geleert, unverwandt blieb mein Blick aus die offene Thür gerichtet. Vater Adrian ließ sich noch immer nicht blicken. Von Zeit zu Zeit hörte ich ihn auf dem merklich gealterten Instrumente den H-moll-Accord anschlagen. Ich verlor die Geduld. Ich erhob mich und trat an die offene Thür zum Kabinett. Er unterhielt sich noch immer mit dem Musikfreunde. Jetzt konnte ich ihn genauer mustern. Die Jahre hatten ihn noch verschönt und geadelt. In derselben Fülle wie vor zwanzig Jahren umwallte das schlichte Haar, das inzwischen stark ergraut war, den gewaltigen Kopf. Auch der volle Bart war fast weiß. Ich dachte unwillkürlich an den König Lear der Steppe. Das Gesicht hatte aber seine Frische voll bewahrt.

Ich überschritt die Schwelle und trat an ihn heran. Etwas verwundert blickte er auf.

»Kennst Du mich noch, Vater Adrian?« fragte ich ihn.

Er stutzte einen Augenblick. Dann rief er in echtester und wärmster Freude überlaut meinen Namen und schloß mich stürmisch in seine Arme. Der Musikfreund zog sich discret zurück.

»Also setz Dich, alter Junge!« sagte er mir in aufrichtiger Rührung, während er mich auf ein kleines Polster drückte, das neben dem Pianino stand, »und bevor wir anfangen zu schwatzen – was darf ich Dir anbieten?«

»Ich danke, ich habe eben zum zweiten Mal Kaffee getrunken.«

»Na, ein Glas fine Champagne wirst Du schon noch bewältigen können.«

»Also gut!«

Er ging in die Wirthsstube und sagte Madame einige Worte. Ihrem freudigen Gesichte sah ich es an, daß er ihr die Ankunft des alten Freundes angezeigt hatte. Gleich darauf tauchte sie unter und holte aus einem Versteck eine mit einer dicken Staubschicht bedeckte Flasche, die sie dem Vater Adrian zugleich mit zwei Gläschen übergab.

Auf dem Rückwege zu mir blieb Adrian einen Augenblick stehen, zündete ein Streichholz an und gab einem Gast Feuer, der sich höflich bedankte. Ich bemerkte jetzt erst, daß Adrian Hausschuhe trug.

Da saßen wir wieder einander gegenüber. Was hatten wir einander alles zu erzählen!

Adrian war mit der hübschen Wirthin verheirathet.

»Wirklich!« betheuerte er, meinen unwillkürlich etwas zweifelnden Blick beantwortend. »Richtig verheirathet, vordem Herrn Maire! Seit zwölf Jahren … Beinahe acht Jahre waren wir … verlobt. In acht Jahren lernt man sich doch kennen, nicht wahr? Nun, ich kann Dir die Versicherung geben, es giebt keine bessere Seele als meine Frau. Und wie sie mich liebt, und wie sie Alles in Ordnung hält. Du machst Dir keine Vorstellung. Sie ist eben auch eine tüchtige Frau. Unser kleines Geschäft geht Gottlob sehr gut. Die Gäste hören's gern, wenn ich studire, und mir macht's nichts aus, wenn ein paar anständige Menschen zuhören. Unser Café hat im ganzen Viertel den besten Ruf. Alle Musikfreunde kommen zu uns … namentlich in den Nachmittagsstunden zwischen zwei und vier und Abends zwischen acht und zehn. Sie wissen, daß ich dann studire. Auf diese Weise mache ich mich auch geschäftlich nützlich, ohne meiner künstlerischen Würde etwas zu vergeben … Erlaube!«

Er erhob sich, trat an die Thür zum Lokal, das er beständig im Auge behalten hatte, und rief: »George! Passen Sie doch auf! Herr Charrentier sieht sich schon seit zehn Minuten nach Streichhölzern um! … Mit den Leuten hat man seine liebe Noch!« sagte er, sich gewissermaßen entschuldigend, als er sich wieder mir gegenüber setzte. »Und wenn man nicht beständig hinterher ist … Also … was ich gleich sagen wollte: seitdem ich im Geschäfte bin … ich meine,« verbesserte er sich, »seitdem ich hier studire, lösen wir das Doppelte und Dreifache von früher. Es geht uns gut. Wir sind ja leider allein … wenigstens bis jetzt … das ist unser einziger Kummer! Ihr habt's berufen mit Eurem Vater Adrian!«

Ich drückte ihm herzlich die Hand.

»Soll ich Dir etwas vorsingen?« fragte er mich, um auf ein anderes Gebiet überzuspringen und seine Rührung zu meistern.

»Ich wollte dich darum bitten. Du würdest mir eine große Freude machen!«

»Aber was?«

»Was Du willst!«

»Du kennst natürlich die Meyerbeer'schen Opern, ›Robert‹ zum Beispiel?«

»O ja!«

»Dann werde ich Dir die Beschwörung der Nonnen vorsingen. Die soll ich nämlich nicht übel singen.«

»Ich bitte darum.«

Die altvertrauten Laute der H-moll-Arpeggien schlugen wieder an mein Ohr. Im Café wurde es sogleich still wie in einer Kirche.

» Voici donc les débris …« begann Vater Adrian, gerade wie am ersten Abend unserer Bekanntschaft, und endigte mit dem » Nonnes, m'entendez-vous?« im Contra-H, gerade wie ehedem. Doch nicht ganz so. Die Jahre waren an der wundervollen Stimme nicht unbemerkt vorübergegangen; sie hatten die herrliche Tonfülle vermindert und dem Organe den sinnlichen Schmelz abgestreift. Aber die Stimme war doch noch immer sehr schön, ich hörte ihm mit wahrem Vergnügen zu und träumte mich zurück in die liebe Vergangenheit. Auf allgemeines Verlangen der Gäste, das ich warm unterstützte, gab er noch ein russisches Lied zu, von dem er meinte, daß es mir wohl gefallen würde. Es schloß mit den Worten: »Ach, sie liebet mich nicht mehr!«

Nachdem die musikalischen Vorträge vorüber waren, trat Madame Adrien mit diskreter Geberde und anmuthigem Lächeln in das Kabinett, und nun erst erfolgte die Vorstellung.

Wir sagten uns einige Verbindlichkeiten, und ihre Augen leuchteten liebevoll auf, als ich Adrians Stimme und Gesang lobte.

»Nicht wahr,« sagte sie in ehrlichem Stolze, »ein großer Künstler! Und dabei so tüchtig im Geschäft!«

Ich machte meinem alten Freunde mein aufrichtiges Kompliment.

»Wie lange bleibt der Herr noch in Paris?« fragte mich Madame Adrien mit dem artigen und liebenswürdigen Lächeln, das ihre Lippen stets umspielte.

»Leider nur noch ein paar Tage.«