|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

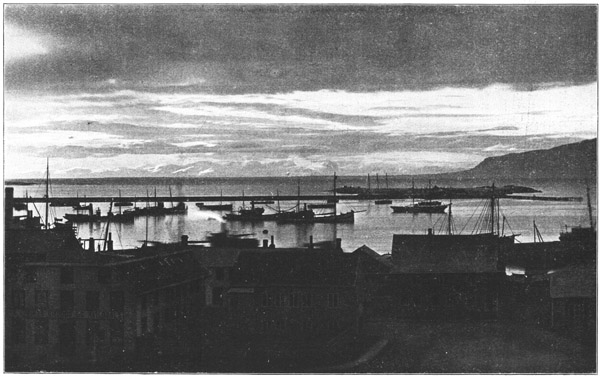

Auf Reykjaviks Reede – vorzeiten, und gleichwohl noch keine zehn Jahre her! Islands Hauptstadt schuf sich ihren jetzigen vorzüglichen Hafen erst nach dem Weltkriege.

Auch wer nicht weiß, daß Reykjavik »Rauchbucht« bedeutet, wird mit dem bloßen Klange dieses Namens die Vorstellung einer fjordartig ins Land einschneidenden Meereszunge verbinden, mit hohen Bergen als Ufer, zwischen denen sich Regenwolken mit Vorliebe einfangen, aus dem Loche nicht wieder herausgehen und erst dann verschwinden, wenn sie eines natürlichen Todes starben: sich so gründlich abregneten, daß eben aller Wasserdampf als Niederschlag endete. Dieses Bild werden sich am ehesten die machen, die den Salzburger Talkessel von dieser üblen Seite kennen lernten oder einen ähnlichen Winkel, wo es der Regen ohne Anstrengung auf vierwöchige Dauer bringt. Ungefähr so wird man Reykjavik einschätzen, nicht allein verleitet durch den Klang des verdächtigen Namens, sondern auch mit Hinsicht auf Islands Lage mitten im Ozean und im hohen Norden; da muß das Klima doch naßkalt und regnerisch sein. Dieser Vorstellung von der Örtlichkeit wird das Bild entsprechen, das sich die meisten von der Stadt selber machen werden: eine kolonieartige Siedelung mit ewig nassen, zerfahrenen Wegen, mit niedrigen Häusern, die im Innern zwar lichtarm, sonst aber ganz behaglich sein mögen, mit einer Bevölkerung von Fischern und »ollen, ehrlichen Seeleuten«, unter denen es reichlich patriarchalisch zugeht und auch der wohlhabend und behäbig gewordene »Großkaufmann« sich nicht scheut, beim Verladen seiner Lebertranfässer selber zuzugreifen; der Fjord belebt mit malerischen Fischerbooten, Kuttern, Briggs, Schoonern – und dieses ganze feucht-fettige, derb urwüchsige, aber durch manchen steifen Grog urgemütlich gestaltete Seebärenidyll eingehüllt in einen perennierenden Duft von Fisch, Schmalzgebackenem und kräftigem Virginiakanaster. Diese Beschreibung wird ungefähr das treffen, was sich jeder bei dem Namen Reykjavik denkt. So hatte auch ich mir's ausgemalt.

Hierher sollte einer bei Nacht und Nebel verschlagen werden, etwa in einem Flugzeuge, ohne eine Ahnung, wohin er geraten, und wenn dann der nächste Tag gekommen, dann sollte man ihn raten lassen, wo er sich befindet. Auf Reykjavik würde er bestimmt zuletzt verfallen. Hier sieht alles nach allem anderen aus, nur nicht nach Reykjavik.

Bei Nacht und Nebel gelangte auch meine bescheidene Person hierher. Natürlich: ich wußte, ich war nun in Reykjavik. Ein freundlicher, deutsch sprechender Reisegefährte erklärte mir während der Einfahrt in den Hafen, was ich alles hätte bewundern können, wenn es hell gewesen wäre: dort liegt ein hoher Berg, dort hinten, aber weit im Lande, einer der kümmerlichen Wälder; hier links der eine Stadthügel, den ein Aussichtsturm krönt, und rechts der andere, auf dem sich die katholische Kolonie angesiedelt. Ich dankte dem gütigen Manne, mußte mich jedoch darauf beschränken, die Hunderte von elektrischen Lampen zu bestaunen, die vom Ufer her leuchteten wie ein meilenlanger Fackelzug, den man den Ankommenden zu Ehren veranstaltet. Die große Zahl dieser Lichter flößte Vertrauen ein. Dieses Reykjavik mochte mehr als ein großes Fischerdorf sein. Am Kai, wo der Dampfer anlegte, strahlte eine Reihe richtiger Bogenlampen. Eine vielhundertköpfige Menge stand dort in Erwartung heimkehrender Freunde oder Familienglieder. Da Flut herrschte, befand sich das Deck in gleicher Höhe mit der Kaimauer. Kaum lag das Schiff längsseits, so überstiegen und überkletterten diese Hunderte die Reeling und ergossen sich als ein Schwarm lachender, rufender, schreiender Menschen über den »Gullfoß« und kribbelten in der nächsten Minute in allen Räumen und Ecken umher. Niemand wehrte ihnen. Ein Ansturm war's wie auf einem Berliner Vorortbahnhofe, wenn der letzte Sonntagszug geht. Glänzende Gelegenheit für Taschendiebe und Gepäckmarder! Aber in Island stiehlt keiner – und nicht etwa nur aus dem Grunde nicht, daß es verboten ist. Auch ich war sogleich von fröhlichen Gesichtern umringt: deutsche Freunde, die mich voller Übermut willkommen hießen und mich dann im Triumph zum Hotel geleiteten, wo ich die ersten Tage zu wohnen hatte. Zwischen etlichen Schuppen ging's hindurch, durch eine kurze, schlecht erleuchtete Gasse, und dann standen wir vor einem mächtigen, unförmigen, selbst in dieser nächtlichen Dunkelheit häßlichen Kasten von Haus: es war Islands vornehmstes und größtes Hotel. Zwei Treppen, mit Läufern belegt, aber eng, mußten erstiegen werden, dann öffnete sich die Tür zu meinem Zimmer: klein, schmal, mit ersichtlich gutem Bett, doch nüchtern wie ein Raum im Dorfgasthaus. Es war nachts ein Uhr geworden, Küche und Keller geschlossen, doch für eine Flasche Wein war gesorgt, und in dieser engen Kemenate wurde nun Wiedersehen gefeiert – laut, lustig, unter lebhaftem Schwatzen. Trotz der glücklichen Stimmung, in die wir gerieten, erinnerte ich mich, daß wir schließlich nicht allein in diesem Hause waren und daß es mitten in der Nacht war. »Kinder, nicht so laut! Die Leute wollen schlafen!« Schallendes Gelächter als Antwort. »Mensch, danach fragt hier keiner! Die Isländer machen's auch so.« In der Tat, in anderen Zimmern ging es nicht weniger geräuschvoll zu, und auch auf den Gängen Laufen, Türenschlagen fast den Rest der Nacht hindurch – und dies bei Holzwänden, die sowieso jeden Schall durchlassen! Unter allen lustigen Gesprächen entdeckte ich mit einem Male unter der Fensterbank eine lange, dicke Leine. »Was ist denn das?« – »Die Rettungsleiter! hier ist alles aus Holz. Kommt Feuer aus, so ist so eine Bude in fünf Minuten erledigt. Die Treppen kommt keiner mehr hinab. Deshalb heißt's: durchs Fenster klettern! In jedem Hotelzimmer muß so ein Rettungsstrick hängen, das ist Polizeivorschrift.« – Schöne Aussichten!

Domkirche und Landes-Universität, in der alle zwei Jahre der Reichstag zusammentritt. Links das Denkmal Thorwaldsens, der eigentlich Isländer, nicht Däne war.

Am nächsten Vormittag weckte mich Autogetut, Wagengerassel. Neugierig, was ich nun zu sehen erhalten würde, ließ ich den Fenstervorhang emporrollen. Es zeigte sich eine gut gepflasterte Straße mit Bürgersteigen wie bei uns, ziemlich belebt von Menschen, die sich vom Publikum des Kontinents so wenig unterschieden, wie schon die isländische Reisegesellschaft auf dem Schiffe fürs Auge nichts Befremdendes aufgezeigt. Auch Schaufenster sah ich, eines neben dem anderen, klein, aber voller Waren, wie sie in aller Kulturwelt gebraucht werden. Die dazugehörigen Häuser freilich waren ärmlich, klein in ihren Abmessungen und, obwohl zweistöckig, niedrig, sehr niedrig. Das Auffälligste an ihnen war, daß sie außen mit Wellblech beschlagen waren, und daß die kleinen Fenster nicht in Nischen aus der Front zurücktraten, wie man doch in Deutschland baut. Mein erster Eindruck war: das sieht verzweifelt nach Goldgräberstadt aus! Sieht aus wie schnell hingestellt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Schönheit, und auch nicht auf die Dauer berechnet.

Ein Gang durch die Stadt überzeugt sehr bald, daß sie eigentlich doch hübsch zu nennen ist, trotz des nüchternen, fast überall verwendeten, wie Barackenbau anmutenden Wellblechs. Es lassen sich hier fünf Bauperioden unschwer erkennen. Ursprünglich bestand Reykjavik nur aus Holzhütten, die halb in die Erde gebaut und auf drei Seiten mit Erdreich beworfen waren, auf dem Gräser und Moos wucherten; von diesen Hütten finden sich nur noch ganz wenige, die ihr langes Leben wohl einer Pietät verdanken. Dann kam der Holzbau mit Wellblechverkleidung, wie oben gekennzeichnet, reiner Nutzbau, ohne jedes Gefühl für ästhetische Wirkung, fast abstoßend häßlich in der Vernachlässigung aller Proportion. Diese Häuser sind meist Reihenhäuser und bilden die Hauptverkehrsstraßen, sind also nächst den Hütten die ältesten Gebäude. Außerhalb dieser wenigen Verkehrsadern der Stadt ist villenmäßig gebaut worden, lauter einzeln stehende Häuschen, meist zweistöckig und mit Gärten umgeben, die freilich kaum mehr als Grasflächen sind. Diese älteren Villen ahmen den reinen Holzbau nach, zum Teil weisen sie Anklänge an den Schweizer Stil auf. Es ist ihnen anzusehen, daß ihre Erbauer oder Eigentümer nicht mit Geld gespart haben, um etwas »Schönes« zu schaffen. Aber die Häuser entstanden zu einer Zeit, als allgemein geschmacklos gebaut wurde, auch in Deutschland; sie befriedigen das geschulte Auge daher nicht. In den letzten Jahren hingegen sind hier Holzhäuser entstanden, die in der Tat Stil besitzen, einen Stil, der dem undankbaren Baustoff und der abstoßenden Wellblechumkleidung durchaus angepaßt ist und sie in gefällige Formen zwingt. Nicht wenige dieser Villen sind ungewöhnlich geschmackvoll gebaut, dabei sehr schlicht, einfach, mit großen Wandflächen, edlen Dachlösungen. Starke Wirkung ist erzielt durch satten Farbenanstrich, unter dem das Wellblech verschwindet; seine sonst häßlichen Rillen und Buckel verleihen dem Anstrich geradezu Wärme, wirken als Vorzug, nicht als Nüchternheit. Die Kunst, mit der hier aus unedelstem Rohstoff klassisch schöne Linien und Flächen und harmonische Verhältnisse geschaffen sind, ist mustergültig zu nennen. Um so mehr muß bedauert werden, daß die jüngste Zeit diese Bauart wieder verläßt. Seit zwei oder drei Jahren ist die Reykjaviker Bauwelt auf massive Häuser versessen, teils aus Stein, teils aus Zementguß. Was da zusammengesündigt wird, soll sehr stattlich, soll offenbar großstädtisch aussehen; aber leider sind diese Steingebäude samt und sonders nur Beleidigung des Geschmackes zu nennen, – und die Schönheit vorzutäuschen besonders bemüht sind, die grade sind die abscheulichsten.

Reykjavik ist keine kleine Stadt. Zwanzigtausend Einwohner hausen in ihr. Da Mietskasernen unbekannt, die Bauweise, wie oben berichtet, außerhalb der Hauptstraßen weitläufig ist, so bedeckt Reykjavik ein großes Gelände. Der längste, mit dem Meeresufer parallel gehende Straßenzug erstreckt sich über gut dreieinhalb Kilometer, ist also nur wenig kürzer als die Berliner Friedrichstraße. Man kann sich in diesem Reykjavik richtig müde laufen – und verlaufen! Zwar unterscheidet sich jedes Haus in seinem Äußern vom andern, die Straßen selber jedoch sehen gleichwohl eine wie die andere aus, wenigstens die Nebenstraßen. Schöne Straßenbilder darf hier niemand erwarten. Doch manch malerischen Blick findet der Spaziergänger. Die von Süd nach Nord laufenden Straßen haben als Abschluß, als » point de vue«, sämtlich das Gebirgsmassiv der Esja, deren schroffe Felswände an tausend Meter aufragen und in jeder Beleuchtung überwältigend wirken. Besonders stark ist der Eindruck in der Mitte der Stadt, wo eine breite, fast promenadenartige Straße die Ost- von der Weststadt scheidet. Ich habe mich dort stets an die Maria-Theresia-Straße in Innsbruck erinnert gefühlt. Die bescheidenen, wenngleich freundlichen Häuser hier in Reykjavik können sich mit den Innsbrucker Barockbauten natürlich nicht messen; aber die Verwandtschaft der beiden das Auge entzückenden Bilder läßt sich nicht leugnen, und an Wirkung steht das hiesige dem dortigen nicht nach. – Die von West nach Ost führenden Straßen gehen quer über die beiden Hügel hinweg, auf denen und an denen Reykjavik aufgebaut ist. Man hat daher von dem einen Hügel in dieser Richtung fast überall einen freundlichen Blick auf die Häuser des anderen, und sind hier auch keine Schönheiten zu erhaschen, so ließe sich das Bild im allgemeinen doch »niedlich« nennen, wie Reykjavik überhaupt anheimelt und uns Wohlgefallen abnötigt, sofern wir darauf verzichten, das Liebliche in nächster Nähe, gar mit der Lupe zu suchen. Mit Verständnis und Sinn für anmutige, malerische Straßenbilder und mit den erforderlichen Mitteln hätte sich hier Köstliches schaffen lassen, das Gelände in seiner Bewegung, seiner Abwechslung in Auf und Nieder, mit seiner Nachbarschaft zu Meer und Gebirge sich prächtig ausnutzen lassen. Daran hat hier niemand gedacht. Die Straßen und Gassen steigen auf kürzestem Wege zur Höhe empor und haben auf jede elegante Wendung, jede Terrasse, jede Fruchtmauer verzichtet, mit denen die Perlen mittelalterlicher Städte-Baukunst in Süddeutschland prunken. Doch grade in dieser Ungezwungenheit, Unbekümmertheit offenbart sich eine köstliche Naivität, eine urwüchsige Natürlichkeit. Und beobachtet man, wie emsig die Menschlein diese steilen Straßen hinauf und wieder hinab trippeln, etwa zum Kirchgang, so kann man sich eines Schmunzelns nicht erwehren, und man hat einen Vorgeschmack von der drolligen, etwas rückständigen Eigenart des Landes und des Volkes – rückständig, doch Zuneigung abnötigend.

Hauptstädtischer Zeitungspalast. Das hier täglich erscheinende »Morgenblatt« nimmt für sich in Anspruch, Islands führendes Presseorgan zu sein.

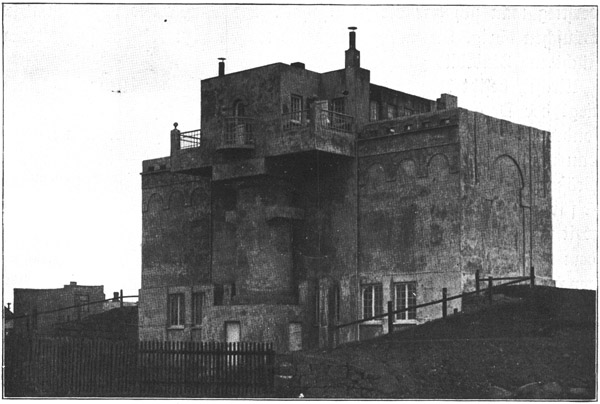

Museum Einar Jónsson, dem gefeierten isländischen Bildhauer von wohlhabenden Bürgern auf der höchsten Höhe in Reykjavik errichtet.

Die Breitspurigkeit, mit der dieses Reykjavik da ein Gelände in Anspruch nimmt, auf dem in Deutschland hunderttausend Menschen Platz haben müßten, belastet den Stadtsäckel nicht wenig. Straßen mit einer Gesamtlänge von vielen Kilometern sind in Stand zu halten, waren überhaupt erst einmal anzulegen und zu bauen. Man muß es diesen Straßen lassen: ihr Zustand ist im allgemeinen erfreulich. Makadamisiert ist noch die ärmlichste Gasse, die meisten sind gepflastert, bei einigen verstieg man sich gar bis zu Asphalt. Die Sauberkeit läßt kaum zu wünschen übrig. Sie sind gepflegt und tragen dazu bei, das sonst etwas nüchterne Stadtbild zu heben.

Kirchen besitzt Reykjavik drei an der Zahl. In der Mitte der Stadt liegt der Dom, an einem freien Platze, steht jedoch selber nicht frei, sondern wie ein Reihenhaus in der allgemeinen Fluchtlinie. Er ist Steinbau von bemerkenswerter Häßlichkeit. Hätte er sein – in Form und Größenverhältnis gleichfalls verunglücktes – Türmchen nicht, so könnte er für ein Bahnhofsgebäude oder einen Lokomotivschuppen gelten. Nicht weit von ihm steht die gleichfalls protestantische »Frei«-Kirche, und auf dem westlichen Stadthügel die dritte: die katholische. Die beiden letztgenannten sind schlichte Holzbauten und sollen offensichtlich keinen Anspruch auf äußere Schönheit erheben. Besucht werden alle drei fleißig. Das Geläut freilich, mit dem sie die Gläubigen rufen, hat nichts Anziehendes. Es ist ein blechernes Gebimmel, das obendrein in einem abgezirkelten, ermüdenden Rhythmus erfolgt: im Fünfvierteltakt mit einer Pause auf dem vierten und fünften Taktteil. Feuerlärm in Kleinstädten klingt grade so, und in früheren Zeiten hat man wohl das Armsünderglöckchen so geläutet. Es mag die Bemerkung nicht unterdrückt werden: Reykjavik läßt von dem, was der Kulturmensch vom Kontinent her gewöhnt ist, kaum etwas vermissen, doch ein schönes, volles Glockengeläut fehlt hier auch dem, der kein Kirchenläufer ist. Mit gebildeten Isländern unterhielt ich mich des öfteren über diesen Punkt; sie alle gestanden zu, daß auf ihren Reisen in Dänemark, England, Deutschland wohl nichts so starken Eindruck aus sie gemacht habe als unser feierliches Glockenläuten.

An weltlichen öffentlichen Bauten ist Reykjavik nicht arm; dafür ist es Landeshauptstadt. Zu beginnen wäre mit dem Parlamentsgebäude, das gleichzeitig die im Aufbau begriffene Universität beherbergt. Es stammt von einem tüchtigen Baufachmann – dies sieht man – wenngleich sein Äußeres durchaus am Herkömmlichen haften geblieben ist. Stände es günstiger, so käme es besser zur Geltung. Doch seine Nachbarschaft ist der unglückliche Dom, und der erdrückt mit seiner Häßlichkeit wie alles in der Nähe so auch diesen sonst »passablen« Reichstagsbau. Ein Landesmuseum mit nicht unbedeutender Bibliothek ist vorhanden, ein »Lateinschule« genanntes Gymnasium, Fachschulen, Volksschulen, – Regierungsgebäude, Postamt, großes katholisches Krankenhaus (neben mehreren anderen in der Umgegend), zwei Banken; über dies alles ist nicht viel mehr zu sagen als: es ist halt da. Ein Rathaus besitzt Reykjavik nicht. Die städtischen Behörden sind an allen möglichen Stellen untergebracht – just wie in Deutschland die unzähligen in und nach dem Kriege entstandenen Ämter und Ämtchen.

Eine Sitzung des Isländischen Reichstages (Althing).

Einiger Denkmäler ist zu gedenken. Da steht vor dem Regierungsgebäude der »gute König Christian IX.«, der Island seine erste, einigermaßen selbständige Verfassung gab; neben ihm der »größte« Politiker Islands (»der einen Bismarck in den Schatten stellt!«); er nötigte dem guten Christian diese Verfassung ab. Einige Grundstücke weiter langweilt sich – gleich den beiden Genannten auf beängstigend hohem, schmalem Sockel – jener Dichter, der diese Verfassungs-Errichtung besang. Auf dem Platze vor Dom und Reichstagsbau steht die Figur Thorwaldsens. Er war eigentlich Isländer, wiewohl er Island nie gesehen; er kam nämlich zur Welt, als seine Frau Mutter mit dem Schiffe von Reykjavik nach Kopenhagen unterwegs war. Einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, errichtete man Anfang 1924 auch dem »ersten« Reykjaviker ein Standbild, jenem Ingolf, der mit der Einwanderung nach der »Rauchbucht« im Jahre 874 den Anfang machte (»der die janze Jeschichte hier auf dem Jewissen hat«, wie ein ewig nörgelnder Berliner sagte), von diesem Ingolf bis zu Thorwaldsen ist keiner weiter verewigt; es scheint in dieser langen Zeit nicht viel geleistet worden zu sein. Im einzelnen ist zu den Denkmälern nichts zu berichten; doch sei versichert: abscheulicher als die meisten in Deutschland sind sie auch nicht.

Mittelpunkt des Lebens und Treibens ist natürlich der Hafen mit angrenzenden Straßen. Er vertritt die Stelle des Hauptbahnhofes, und zu Zeiten geht es erstaunlich lebhaft dort zu. Der planmäßige Schiffsverkehr ist nicht gering, wie wir schon erfuhren, und auch sonst findet so mancher Frachtdampfer seinen Weg hierher. Dann rollen die zahlreichen Lastautos tagelang, um in die Speicher zu schaffen, was angekommen, und von dort neue Lasten, Landeserzeugnisse, an Bord zu schaffen, die nun hinausgehen in die halbe Welt. Unzählige zweirädrige pferdebespannte Wagen poltern heran und wieder davon und helfen den Lastautos in der Bewältigung der Warenmengen. Zu den fahrplanmäßigen Schiffen schnaufen auch Personenautos heran und bringen Fahrgäste, und man staunt, wieviel Autos in diesem Reykjavik herumsausen.

Die Geschäftshäuser sind entsprechend zahlreich. Der Handel blüht in Island. Es wird nur wenig sein, was man hier nicht kaufen könnte. Die Schaufenster erzählen laut genug, daß man hier dieselben Bedürfnisse hat wie sonst auch in Ländern hoher Kultur. Nur lassen die Auslagen Geschmack vermissen. Mangelnder Sinn für Schönheit und für Anmut der Form ist überhaupt der wunde Punkt im Kulturleben Islands – oder richtiger gesagt: geläuterter Geschmack. So sehr hier alles in Überfluß vorhanden ist, man versteht nicht zu wählen, zu gruppieren. Es sieht alles – in Geschäften wie in Gasthäusern, Ämtern – nach kleinstädtischer Rückständigkeit aus; darüber kann auch die feenhafte Beleuchtung nicht hinwegtäuschen, in die dies alles bis gegen Mitternacht versetzt wird. Denselben Eindruck machen die Häuslichkeiten. Es fehlt an nichts, aber es sieht nach nichts aus. Man entfaltet einen »Geschmack« wie das deutsche gute Bürgertum in den siebziger Jahren: viele Möbel mit staubfangenden Verzierungen und Kinkerlitzchen, unzählige Nippsachen, nicht besser als wertloser Tand, die Wände tapeziert mit Bildern jeden Formates, an denen die Rahmen das Kostbarste sind, Drucke, Photos, Stiche – alles bunt durcheinander; bei den Wohlhabenden auch große »Original-Ölgemälde« mit den immer wiederkehrenden Darstellungen der Mitternachtssonne, des Geysir, eines der Wasserfälle, und diese »Gemälde« fast ausnahmslos erschreckend dilettantische Klexereien, ohne Bindung an perspektivische Gesetze, aber mit knalligen Farben: ins Ungeheure vergrößerte Ansichtspostkarten, nichts anderes. Ungerecht und falsch wäre es jedoch, die Meinung aufkommen zu lassen, als müsse man sich unbehaglich in dieser altmodischen »Pracht« fühlen. Man spürt sehr bald, daß hier »Milljöh« und Mensch durchaus zusammengehören; daß diese lieben, entgegenkommenden, auch auf »Etikette« sehenden Menschen eben nur hierherein passen. Ihr ganzer Lebensstil ist ein wenig rückständig, ebenso ihre Anschauungen, Erfahrungen. Sie stehen, wie ihr Hausrat, schlecht und recht auf der Stufe des deutschen Bürgertums nach den Gründerjahren. Es hat sich hier ein Kleinstadt- und Kleinstaatidyll in unsere erbarmungslose Zeit herübergerettet, und hat man dies erkannt, dann ist man weit davon entfernt, sich ihm gegenüber erhaben zu fühlen; dann kann man sich einer gewissen Rührung nicht erwehren und muß diese gutmütigen, geistig durchaus hochstehenden Menschen lieb haben, mögen sie auch nicht so recht mit der neuesten Zeit mitgegangen sein. Du lieber Gott, Hunderttausende von uns würden darauf verzichten, diese »neueste« Zeit miterlebt zu haben! Ich habe mich in diesem Reykjavik vom ersten Tage an fast heimisch gefühlt, obgleich es an Deutschland doch nur schwach erinnert; ich habe lange darüber nachgedacht, woher die Zuneigung so unvermittelt gekommen sein mochte, – bis ich erkannte: du hast ja eine Welt wiedergefunden, die dem eigentlich aufs Haar gleicht, was du in deiner Kindheit sahest! Eine deutsche Residenz, jetzt große Mittelstadt, damals kaum mehr als ein Dorf, ist meine Heimat. Sie hatte geistiges Niveau, beherbergte eine Menge für ihre Zeit hochgebildete Menschen, machte auch Anspruch darauf, Mittelpunkt einer Welt zu sein – nämlich der Welt ihres Kleinstaates –, aber dies alles in einem Rahmen, innerhalb dessen äußere Vornehmheit nur in bescheidenen Grenzen erfüllt war. Auch dort »war alles da«, aber es sah nach nichts aus. Und diese selbe Welt, die ich mit alt gewordenen Kindheitserinnerungen längst eingesargt hatte, die habe ich hier in Reykjavik wiedergefunden! Dieselben bescheidenen gelehrten Leute in denselben dürftigen Lehrgebäuden, dieselben »Großkaufleute«, die körperlich »in der Welt« waren, geistig aber nie hinausgekommen sind, dieselben Regierungsbeamten, die ihrem hohen Titel zum Trotze mit grauwollenen Regenschirmen herumlaufen, dieselben etwas ehrpusseligen, aber harmlos-gütigen Spießbürger, dieselbe Mischung gegenseitiger Hochachtung mit Vertrautheit – und auch die Frau aus dem Volke mit dem großen Umschlagtuche als Sonntagsstaat und dem Tragmantel für das Wickelkind! Glückliches Island! Idyll in einer Zeit, da anderwärts die Völker von Grund aus aufgewühlt wurden!

Bis ins Letzte läßt sich dieser Vergleich natürlich nicht ziehen. Die technischen Fortschritte unserer Zeit haben vor Island nicht halt gemacht, und daher sieht das kleinstädtische Leben und Gebaren doch etwas anders aus als das unserer Großeltern. Die vielen Autos wurden bereits erwähnt; sie brauchen nicht zu feiern, haben genug zu tun. Den verschwenderischen Umgang mit der elektrischen Beleuchtung rühmten wir ebenfalls schon; sie strahlt natürlich auch in den Häuslichkeiten bis in die letzte Bodenkammer. Sogar geheizt wird elektrisch (in der Übergangszeit; im richtigen Winter knallen die Öfen vor Hitze, die schönste schottische Fettsteinkohle schafft). Fernsprecher in jedem Hause ist Selbstverständlichkeit. Wasserleitung geht durch die ganze Stadt, ebenso Kanalisation, sodaß alle »besseren« Leute über ein W. C. verfügen. Kurz, was sich an äußerer Kultur mit Geld erkaufen läßt, ist in Reykjavik vertreten. Der Geist aber, der ist noch der etwas beschränkte der Kleinstadt, eng, doch voller Gemüt, Freundlichkeit, Ursprünglichkeit. Es ist keine Luft, in der weltgewohnte, geistig regsame Menschen bis an ihr letztes Stündlein aushalten könnten; aber sie hat, in kleinen Dosen genommen, die Zauberkraft, zerrütteten, mit sich und der Welt zerfallenen Seelen Frieden zu geben, sie zu sich selber zurückfinden zu lassen. Sie lehrt, über die kleinen Schwächen der Menschheit zu lächeln und die großen Schwächen für kleine zu nehmen. Sie lehrt Nachsicht, Menschenliebe.

Ja, geistig ärmer als in so einer kleinen Residenz vor vierzig, fünfzig Jahren ist das Leben hier, mag auch äußerlich jeder Fortschritt unserer Zeit mitgetan sein. An Geist fehlt's nicht; am Sinn für das Geistige ebenfalls nicht. An den Verhältnissen, in den Verhältnissen liegt's. Reykjavik hat zwanzigtausend Einwohner; sie sind auf sich allein angewiesen, von den achtzigtausend des übrigen Island merken sie nicht viel. Reisen zu den andern, Reisen der andern hierher sind zeitraubend, währen fast länger als Reisen zum Kontinent. Zwanzigtausend Menschen können sich nicht leisten, was zweihunderttausend eine Kleinigkeit ist. Um mit dem Größten zu beginnen von dem, was Bildungsmittel für ein Volk bedeutet: eine Oper ist in Island unbekannt, wird auch noch auf Jahrzehnte entbehrt werden müssen. Und sollte man eine errichten, wie kunstbegeisterter Ehrgeiz hier erstrebt, so wird das Endergebnis niederschmetternd sein. Derartiges »rentiert« sich in Island nicht; es fehlen einfach die nötigen Menschen, das erforderliche Geld. Denn so eine Oper will nicht nur erbaut, sie will vor allem unterhalten sein. Und eine Hofoper? Majestät in Kopenhagen wird Sich bedanken; Sie erhält 60 000 Kronen Jahresapanage von Island, das reicht nicht für die notdürftigste Repräsentation. So fehlt auch ein Orchester in Island. Symphoniekonzerte sind ebenso unbekannt wie auch nur Volkskonzerte. Solistenkonzerte haben wiederholt stattgefunden. Anfänglich, so lange der Reiz der Neuheit wirkte, mit gutem Erfolge; dabei schnitten Sänger und Sängerinnen bezeichnender Weise viel besser ab als die schwerer verständliche Instrumentalmusik. Der Besuch hat so nachgelassen, daß jetzt die wenigen einheimischen Künstler, die man ernst nehmen kann, Mühe haben, auf die Kosten ihrer Konzerte zu kommen. Ein Streichquartett, das sich versuchte, hatte nicht mehr Glück. Der Grund ist leicht einzusehen. Musik läßt sich nicht genießen wie eine Flasche Wein oder eine Torte, nicht einmal wie ein Bild, das schließlich durch den Gegenstand seiner Darstellung auch dem Laien gefallen kann. Zu Musikgenuß gehört ein geschultes Ohr, gehört musikalische Erziehung. An solcher fehlt es in Island. Auch mögen die Konzertgeber den alten Fehler begangen haben, dem Verständnis ihrer Hörer zu viel zuzumuten. – Gleich einer Oper wie einer Kapelle fehlt ein Theater – aus denselben Gründen: dessen Kosten lassen sich bei zwanzigtausend Einwohnern nicht herauswirtschaften. Theatervorstellungen finden freilich den ganzen Winter über in einem Saalgebäude statt. Die darstellenden Liebhaber machen ihre Sache sehr brav. Sie sind auch klug genug, sich nicht an Dinge zu wagen, denen sie nicht gewachsen wären. So sieht und hört man hier Schwänke, Lustspiele, auch Schauspiele in der Art des »Alt-Heidelberg« (alles natürlich ins Isländische übersetzt). Aber klassische Stücke sind ebenso unmöglich wie moderne Realistik, Öffentliche Musik- wie Literaturpflege sind daher auf Ersatz beschränkt. Reykjavik besitzt ein Bläserkorps, das sich aus Dilettanten zusammensetzt; ein Deutscher (aus Luckenwalde) hat sie zu beachtenswerten Leistungen erzogen. Was sie blasen, ist letzten Endes aber doch nur Platzmusik. Kammermusik hat sich gefallen lassen müssen, hier in Kaffeehauskonzert umgewandelt zu werden, das an drei Gaststätten geübt wird. Zwei dieser Kaffeehäuser sind mit deutschen Musikern besetzt; ihre Leistungen überragen den bei uns gewohnten Durchschnitt. Sie haben auch guten Zuspruch, doch ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß ein erheblicher Teil der Besucher weniger der Musik als der Musiker halber kommt. Die Literatur kommt öffentlich in Vorträgen zur Geltung. Sie sind stets stark besucht. Der Isländer ist eben geistig stark interessiert, nur muß man ihm so kommen, daß sein Verständnis ausreicht. Es ist geradezu auffällig, wie diesen Vorträgen – sie mögen behandeln, was sie wollen – alles zuströmt, während Konzerte so stiefmütterlich behandelt werden. Doch offenbart sich auch in dieser Unterschiedlichkeit eine unverdorbene Ehrlichkeit: man heuchelt in Island nicht Interesse für Dinge, die man eben nicht versteht.

Häuser alter Bauart. Die Dächer sind mit Moos und Gras bewachsen. Auf ihnen gehen hin und wieder Schafe, Ziegen und auch mal die Kuh »auf die Weide«.

Das Gesagte wird begreifen lassen, daß der Film in Reykjavik eine wichtige Rolle spielt. Die Stadt hat zwei Lichtspielhäuser, sozusagen täglich ausverkauft. Das Kino würde hier, unter den geschilderten Verhältnissen, mehr als anderwärts die Ehrenpflicht haben, Kultur zu verbreiten. Ein so abgelegenes Land mit einer geistig so hoch stehenden Bevölkerung müßte einen klassischen Boden für Lehrfilme abgeben. Leider ist festzustellen, daß dieser Pflicht in keiner Weise genügt wird. Die Leiter der Lichtspielhäuser machen keine Anstalten, ihren Besuchern Wertvolles zu bieten. Auch hat man davon nichts gehört, daß die führenden Köpfe der Stadt und des Landes hier segensreichen Einfluß zu gewinnen versucht hätten. Das Programm besteht fast nur aus den bekannten albernen Rühr- oder Schauerstücken; Ausnahmen sind so gering, daß sie nicht ins Gewicht fallen. Gleichwohl sind Empfinden und Sinn des Isländers unzweifelhaft zu unverdorben, gesund, als daß man ihn im Verdachte haben könnte, so fades Zeug entspräche seinen Neigungen. Strömen sie gleichwohl auch zu den abgeschmacktesten Filmen, so ist es wohl einzig der rege und verständliche Wunsch, auf diesem Wege etwas von der großen Welt dort draußen zu sehen, die den meisten unbekannt, vielen für immer verschlossen ist.

Zur geistigen Nahrung gehören auch die Zeitungen. Kühn ist dieses Wort für Reykjavik. Zwar erscheinen hier drei Tageszeitungen und mehrere Wochenblätter; viel Gutes ist ihnen jedoch nicht nachzurühmen. Rein äußerlich beleidigen sie das Auge durch einen sich vordrängenden Anzeigenteil, der in Anordnung des Satzes wie in der Gruppierung der Anzeigen an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten ist. Todesanzeigen, Danksagungen für Teilnahme, bei Todesfällen erwiesen, erscheinen täglich; ihre Sprache ist herzlich, rührend. Und diese Ausdrücke ernster, würdiger Gefühle sind wahllos eingestreut zwischen Ankündigungen der Kinos, frisch eingetroffener Butter, Zwangsversteigerungen, Dampferabfahrten! Empörend ist dies für jedes feinere Empfinden, doch das Publikum scheint in diesem Punkte nicht weniger gefühllos zu sein als die Herren Schriftleiter. In gut geleiteten deutschen Zeitungen und noch mehr Zeitschriften ist es dem Anzeigenvorsteher eine Wissenschaft, eine persönliche Ehre, die Ankündigungen so zu stellen, daß sie sich inhaltlich nicht brüskieren, sondern daß sie dem Auge ein wohlgefälliges, zum wenigsten erträgliches Bild bieten, von diesen Dingen hat Island keine Ahnung. Und diese Naivität ist, entgegen der sonst hier gerühmten, nicht zu loben. Dem kläglichen Äußeren entspricht der Wortinhalt. Etwas Gescheites liest man in diesen Blättern fast nie. Leitartikel kennen sie nicht. Sie leben inhaltlich eigentlich nur von »Eingesandts«, zwar nicht als solche gekennzeichnet, aber ohne weiteres zu erkennen, persönliche Auseinandersetzungen über politische und wirtschaftliche Fragen, auch persönliche Anrempelungen und Verteidigungen; dazwischen Reisebeschreibungen langweiligster, trockenster Art – und Reden, die irgendein Mitbürger bei irgendwelcher gleichgültigen Gelegenheit gehalten. Sie müssen der Nachwelt erhalten bleiben! Im örtlichen Teil wird gewissenhaft Chronik geführt über die belanglosesten Dinge. Eine ständige, stets ausführlich gehaltene Abteilung ist die Liste der Zugereisten und Abgereisten. Beweihräucherung in Gestalt von Vorschußlorbeeren erhält bei dieser Gelegenheit jeder Student, der mit frisch bestandenem Examen heimkehrt, aber auch jeder Maler, »Dichter«, Kaffeehausmusiker. Der Verfasser ist vielleicht der einzige, der – instinktiv – verstanden hat, solch albernem Gerede um die Person zu entschlüpfen. – Das Beste an den Zeitungen sind die neuesten Funksprüche. Island hat mehrere Stationen für drahtlose Telegraphie. So erfährt man wenigstens täglich das Wichtigste aus Vaterland und Welt.

Es dürfte nicht zu hart erscheinen, wenn wir das Urteil abgeben: der Geist ist in Island nicht genügend beschäftigt. Der nötige Sinn für das Geistige lebt, aber die Nahrung reicht nicht aus. Es müßte und könnte hierin viel mehr geschehen, viel Besseres geschehen. Das Bedürfnis besteht, zumal auch genügend freie Zeit vorhanden ist. In Island wird bei weitem nicht so lange gearbeitet wie etwa in Deutschland. Da man anderseits fast neun Monate im Jahr an die Stadt gefesselt ist, die Natur mit ihrer erhabenen Schönheit entbehren muß, so wird nicht wundernehmen, wenn wir hier Vergnügungslust feststellen möchten. Der Sache wie der Form nach hält sie sich in bescheidenen, angemessenen Grenzen, aber »los« ist immer etwas, vor allem ist man sehr tanzlustig; ein »Vergnügen« jagt hier das andere. Sehr beliebt sind auch öffentliche Verlosungen, hier Tombola genannt (in Deutschland heißt es wohl »Bazar«). Es vergeht buchstäblich nicht eine Woche, daß nicht eine abgehalten wird. Die Beliebtheit ist wohl darin begründet, daß in Island keine Geldlotterie für Befriedigung des nun einmal bestehenden menschlichen »Spiel«-Bedürfnisses sorgt. In Familien wird Geselligkeit ebenfalls stark gepflegt, viel Umstände macht man nicht, kommt aber desto häufiger zusammen: eine natürliche Folge der Vereinsamung, in der sich diese Menschen letzten Endes doch befinden. Damenkaffees arten nach meinen Beobachtungen zu richtigen Kaffeeschlachten aus – auch darin wurde ich an meine Kindheit hier aufs lebhafteste erinnert.

Zu berichtigen ist also die Meinung, die sich die Welt wohl vom Leben im Polarkreiswinter gebildet hat, jene Vorstellung von einem winterschlafähnlichen Zustande, nur unterbrochen durch eine kurze Essenspause, während deren sich die Familie frierend und zitternd um den kümmerlich heizenden Ofen schart. Die Polarnächte Islands haben durchaus ihr »Nachtleben«. Anderseits ist einzuräumen, daß hier mehr geschlafen wird als in Deutschland, wenigstens im Winter. Uber so lange, wie man hier schlafen könnte, kann man eben garnicht schlafen. Immerhin zeigen sich die Folgen der Langschläferei in der Diensteinteilung der Ämter, Büros und auch offenen Verkaufsgeschäfte, vor 10 Uhr vormittags beginnen nur wenige ihre Arbeit. Eigenartig genug ist dem gegenüber die Zeiteinteilung, nach der gelebt wird. Morgenkaffee wird zwischen 9 und 10 Uhr eingenommen, das Mittagessen jedoch schon Punkt 12 Uhr. Mag der liebe Himmel wissen, woher die Menschen dann schon wieder Hunger haben! Erarbeitet haben sie ihn sich zwischen zehn und zwölf Uhr sicherlich nicht. Nachmittagskaffee ist zwischen 3 und 4 Uhr festgesetzt, und das Abendessen geht bereits um sechs Uhr vor sich. Diese Zeiten werden übrigens auch von den Beamten und den Angestellten der Geschäftshäuser innegehalten; die »Last« ihrer Arbeit bewältigen sie daher in den Zwischenstunden von 10 bis 12, 1 bis 3 und 4 bis 6 Uhr. Zu Tode hat sich hier noch keiner gearbeitet! Dieses ganze, für die Allgemeinheit geltende Programm bringt es auch mit sich, daß vormittags niemand zu sprechen ist. Besuche macht Reykjavik erst nach drei Uhr. In diesem Punkte entspricht es meinen Kindheitserinnerungen nicht (ich sehe noch, wie jeden Mittag die elegante Welt in Gala auf Besuchstour war). Doch hat auch dieses gemächliche Dasein in Reykjavik seine Ausnahmen: die geplagte Lehrerwelt und die noch geplagteren Schulkinder beginnen schon acht Uhr früh, und nachmittags sieht man die Schulzimmer bis sechs Uhr erleuchtet!

Am Hafen von Reykjavik zur Mittsommerszeit. Die kaum untergehende Juni-Sonne taucht die Welt hier stundenlang in ein märchenhaftes Abendrot.

Ob das Leben in Reykjavik teuer ist? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten; man weiß nicht recht, welchen Maßstab man anlegen soll. Verdient wird im allgemeinen jedenfalls so viel, daß Not ziemlich unbekannt ist. Die Ausgaben verteilen sich hier freilich ganz anders als in Deutschland. Am meisten verschlingen die Mieten. Bei uns rechnete man vor dem Kriege höchsten Falles 12½ % vom Durchschnittseinkommen für die Wohnung, in Reykjavik geht ein volles Drittel für sie darauf! Besonders Unverheiratete fühlen diese Preise. Trotz deren Höhe erhält man fast nirgends ein Zimmer mit Möbeln und Wäsche, sondern muß für dies alles selber sorgen, es entweder kaufen oder, bei kürzerem Aufenthalte, besonders mieten. Daher haben auch nur wenige junge Leute ein Zimmer für sich allein; die meisten teilen es mit einem Kameraden. Teuer ist auch die Kleidung, wenigstens Tuchkleidung. Wäsche, Schuhwaren haben die gewöhnlichen Preise. Billig ist andererseits das Essen; für vier tägliche Mahlzeiten, sämtlich üppig und reichlich, zahlt man monatlich von hundert Kronen an (das sind, nach dem Stande vom Frühjahr 1924, gut vierzig Goldmark). Erschwinglich ist auch die Heizung. Nicht billig sind bedauerlicher Weise Ausflüge in die Umgegend. Zu Fuß kommt man nicht weit – Auto oder Pferd ist unumgänglich, und ihre Miete läuft ins Geld. Sehr teuer ist der Aufenthalt für Fremde, zumal mehrtägige oder mehrwöchige Reisen ins Land. Wer Isländisch einigermaßen radebrechen kann, vermag sich vieles zu verbilligen; aber da wird wohl kaum das berühmte »Bäckerdutzend« zusammenkommen.

Die Landschaft um Reykjavik herum läßt die wahre Schönheit Islands nur ahnen. Im Halbkreis grüßen am Horizont die blauen Bergketten, hinter denen die Freiheit einer ungebändigten Natur, die Majestät einer erhabenen Einsamkeit wohnt. Die Berge mögen an vierzig Kilometer entfernt sein. Bis an ihren Fuß breitet sich eine wellige Ebene, die trostlos wäre, böte sie nicht allerorten Ausblicke auf diese Bergketten, auf das Gebirgsmassiv der Esja im Norden und auf den Ozean im Westen. Die sanften Hügel sind mit Grasnarbe bewachsen, in den flachen Talmulden liegt Geröll, Steinschutt, und manches Bächlein windet sich hindurch. Sträucher, Bäume? Nirgends! Die sind in Island Raritäten wie bei uns die Eisbären. Der geduldige Leser mag denken: »Muß das ein trostloser Anblick sein! Wie schrecklich, nicht einmal ein Strauch!« Es sei versichert, daß dieser Eindruck nicht besteht. Das Gelände sieht garnicht wie Wüste aus, sondern im Gegenteil höchst malerisch, und seine Reize hat auch dies: wenn das Auge mal so nach Herzenslust in die Ferne schweifen kann! Jedenfalls ist der Anblick nicht entfernt zu vergleichen mit jener schwermütigen, tieftraurigen Stimmung, die in Deutschland über kahl gewordenen Fluren liegt. Dort sieht man: es ist alles trostlos nackt und bloß. Das isländische Flachland läßt auch im Winter, selbst wenn Schnee fehlt, keine Sehnsucht nach Grün, nach Frühling aufkommen. Scheint die Sonne (und anders sieht unsereins die Gegend nicht; bei Regen bleibt man zu Haus), so wirkt alles fröhlich, zart in den Farben, wenngleich ein wenig herb und arm. Es ist eben von Natur ein Winterland, kein Sommerland. Freilich ist das Land in der Nähe Reykjaviks überhaupt keine Einöde, sondern belebt von Menschen und Menschenwerk, von überall her grüßen freundliche Gehöfte; sie sehen aus wie die Riesengebirgsbauden. Schafe tummeln sich und freuen sich der wenigen Hälmchen, die ihnen auch im Winter beschert werden. Straßen, Wege durchziehen die Gegend. Auf ihnen rollen die zweirädrigen Karren, gezogen von den niedlichen Pferdchen, geleitet von malerisch gekleideten Fuhrleuten, umsprungen von vergnügt kläffenden Hunden. Darüber der wunderbar hellblaue Himmel Islands; und in weitester Ferne die Schneehäupter ernster, ewig vereister Gletscher. Wer die römische Campagna im Winter gesehen, vermag sich ein Bild zu machen, wie köstlich solch Sonnentag hier ist, mag auch der Sommer fern sein. Auch die erwähnten zweirädrigen Karren erinnern an Italien und die niedrigen Gartenmauern aus Naturstein, von denen die Straßen vielfach eingeschlossen sind.

Die Heilsarmee kommt! Sie unterhält in Reykjavik ein mustergültiges Seemannsheim.

An der Küste finden wir säuberlich mit flachen Steinen belegte Plätze von bedeutender Ausdehnung; auf ihnen werden im Sommer die Salzfische und Klippfische ausgelegt, um an Luft und Sonne zu trocknen. Einiges Nähere hierüber hören wir später noch. Verstreut über das Land liegen kleine fabrikartige Bauten, aus deren Schornsteinen der Rauch lustig in die blaue Luft wirbelt. Haben wir einen davon grade in der Windrichtung, so belehrt uns ein widerlicher Gestank im Augenblick, daß dort Lebertran gekocht wird. Da heißt es: ausreißen! denn zu ertragen ist dieser Duft für unsere Nase nicht. Aber fünfzig Schritte rechts oder links sind wir bereits »außer Schußrichtung«, haben uns dem Geruch entzogen und können uns nun ohne beleidigte Geruchsnerven freuen, wie der blaue Rauch dieser Kochereien Leben in das sonnige Bild bringt. Wohin wir blicken: fröhliche, sanfte Farben, Blau und Orange vorherrschend und manches Grün und satte Violett dazwischen. Das Öde des Anblickes verschwindet restlos hinter der fast frühlingsmäßigen Farbenpracht.

Mondlandschaft auf der Halbinsel Reykjanes, gezeichnet am Fernrohr von des Verfassers Wohnung aus. Entfernung im Mittel 30 km, Horizont-Ausschnitt 8º. Die Pfeile deuten auf erloschene alte Vulkane. Hinter der Bergkette aufsteigender Rauch der Schwefelquellen bei Krisuvik, rechts Dampf einer heißen Quelle. Vor den Bergketten ein Teil des ungeheuren Lavafeldes.

|

||

| Akrafell | Schartenheide | Esja |

Die Bergwelt im Norden der Bucht von Reykjavik. Die Schartenheide ist ein Beispiel für die vielfach wiederkehrende Bergform des Watzmann-Typ, die Esja ist ein Beispiel für die zahlreichen Bruchkanten rings an den isländischen Küsten.

Eine halbe Stunde von Reykjavik hat die Natur zwei heiße Quellen zu Tage treten lassen. Sie sind eine wichtige Sache für die Stadt. Die eine ist überbaut mit den Anlagen einer Waschanstalt, und ganz Reykjaviks Wäsche wird dort sozusagen kostenlos gereinigt. Das Wasser ist so heiß, daß man Eier in ihm kochen kann. Hausfrauen, die dies lesen, mögen, begeistert von dieser Naturwäscherei, vermuten, sie bekomme auch der Wäsche gut und diese leide sicherlich viel weniger als unter den Fäusten deutscher Waschfrauen. Es ist richtig, geschrubbt oder sonstwie mißhandelt braucht die Wäsche hier nicht zu werden; die heiße Quelle besorgt eigentlich alles von allein und fast ohne Seife. Aber weiß der Kuckuck, was sie mit der Wäsche sonst noch anstellen mögen! 5ie wird nach jedem Besuch in dieser Waschanstalt um fünfzig Prozent dünner, und vier Mal gewaschen ist hier so gut wie ein Mal abgebrannt. – Die andere heiße Quelle dient ähnlichen Zwecken, nur ist sie nicht für die Wäsche, für leblosen Stoff, sondern für die Menschen. Eine Badeanstalt hat man aus ihr gemacht. Sie besitzt ein stattlich großes Schwimmbassin. Auch dieses Wasser ist so heiß, daß kaltes zugesetzt werden muß, selbst im Winter. Im Winter?! wird mancher erstaunt fragen. Ja, im Winter! In Reykjavik kann zwölf Monate im Jahre im Freien geschwommen werden dank dieser heißen Naturquelle. Die heizt noch die Luft in ihrer Nachbarschaft so stark, daß man sich selbst bei stärkstem Frost am Rande des Bassins ohne Kleider bewegen kann.

Die beiden Quellen sollen der Überlieferung nach der »Rauchbucht« ihren Namen gegeben haben. So ist's in den ältesten »Landnáma«-Büchern aufgeschrieben, und kein Isländer zweifelt an deren Richtigkeit. Wenngleich wir uns in diesem Buche bei geschichtlichen Untersuchungen nicht aufhalten wollen, sei doch die Bemerkung erlaubt, daß diese Erklärung des Namens Rauchbucht gänzlich unwahrscheinlich ist. Der Dampf der Quellen ist so schwach, der Ort ihres Zutagetretens in einer Talmulde verborgen, sodaß man von ihm von der Küste her überhaupt nichts sieht. Dicht vor den Quellen muß man stehen, ehe man den Dampf entdeckt. Auch sind die ersten Ansiedler mit ihren Booten im Sommer hierher gekommen, in warmer Jahreszeit, während deren Dampf noch unauffälliger als sonst ist. Da Örtlichkeiten in neu aufgefundenen Ländern von den Alten, wie wir wissen, stets nach dem ersten sinnfälligen Eindruck oder nach sonst besonders hervorstechenden Kennzeichen benannt worden sind, so ist also gänzlich unglaubhaft und widerspricht es jeder psychologischen Wahrscheinlichkeit, daß die riesige, reich verzweigte Bucht von Reykjavik ausgerechnet nach diesen kaum sichtbaren Dampfwölkchen genannt worden sein soll. Wir werden übrigens noch erfahren, daß auch der Name »Island« in ähnlicher Weise von den alten »Landnáma«-Büchern falsch erklärt wird.

Geschichtlich feststehende Tatsache ist, daß die örtliche Lage der Landeshauptstadt nur auf einen Zufall zurückzuführen ist. Einer der ersten, die auf Island »Land nahmen«, war Ingolf. Als sich sein Schiff auf der Fahrt von Norwegen her der Insel näherte, warf er nach Wikingerbrauch hölzerne Ackergeräte, die den Göttern geweiht waren, ins Meer. Wo die Brandung sie anspülen würde, dort wollte er sich niederlassen; war doch frommer Glaube, daß der Ort des Anspülens nicht Zufallssache, sondern göttliche Fügung sein würde. Zunächst ließ Ingolf sich am Fuße des Vatna-Jökull nieder, wo das heutige Ingolfshöfdi liegt. Drei Jahre verstrichen nun, ehe er seine ins Meer geworfenen Ackergeräte wiederfand. Die Strömung hatte sie um Reykjanes herumgeführt, in die Faxabucht hinein, und bei einem Hügel, Arnarholl (Adlerhügel) genannt, ans Ufer gespült. Wo westlich dieses Hügels eine kleine Meeresbucht ins Land einschnitt und ein Bächlein mündete, erbaute sich Ingolf nun ein größeres Besitztum und beherrschte von hier aus das Land bis Thingvellir. Diese kleine Bucht ist der innerste Teil des heutigen Reykjaviker Hafens (und zugleich, prosaisch genug, Mündungsstelle des Abwasserkanals).

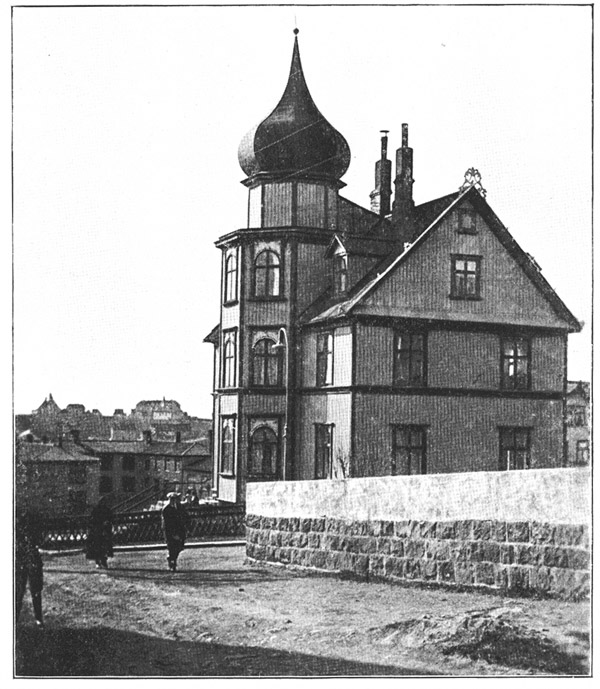

Das Landshöfdingjahús in Reykjavik (Landeshauptmanns-Haus); hier wohnte Verfasser im Turmzimmer des zweiten Stockwerkes.

Viele Jahrhunderte hat es gedauert, bis sich aus dieser Ansiedlung eine Ortschaft entwickelte. Ingolfs Geschlecht war längst ausgestorben. Sein Besitztum wurde hernach »Prestegaard«, d. h. Wohnsitz eines Geistlichen, und blieb dies gleichfalls Jahrhunderte lang. Anderes menschliches Leben in dieser Gegend erwachte erst in einiger Entfernung, auf der der Küste vorgelagerten Insel Effersey, die heute in die Hafenbauten einbezogen ist. Dort entstand ein Handelsplatz, der aber nur aus wenigen Hütten, halb aus Stein, halb aus Erde, bestand; Reste dieser bescheidenen Bauten sind auf Effersey noch heutigentags zu sehen. Erst in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erlangte das heutige Reykjavik einige Bedeutung, indem mit königlicher Unterstützung hier eine Kleidermanufaktur angelegt wurde. Einige Fischer, die sich inzwischen hier angesiedelt, erhielten nun Zuzug. So entstand nach und nach ein Dorf, eine kleine Landstadt. Ihr Aufblühen machte dem Handel auf Effersey ein Ende; es zog nun alles an die Stätte dieses neuen Lebens. Doch zählte Reykjavik Anfang des vorigen Jahrhunderts erst dreihundert Einwohner, und fünfzig Jahre später etwa tausend. Aufblühte Reykjavik erst wirklich, als das Althing hierher verlegt wurde. Um die letzte Jahrhundertwende betrug seine Einwohnerzahl zwölf Tausend. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat sie sich nun fast verdoppelt.

Nach so viel Worten um dieses für die große Welt recht belanglose Reykjavik mag vielleicht als kurze Zusammenfassung ein Gesamturteil über es erwartet werden; etwa in dem Sinne: ist's denn nun eigentlich eine hübsche, eine angenehme Stadt oder nicht? Dieser isländischen Hauptstadt gerecht zu werden, ist eine schwierige Aufgabe. Mehr als sonst gilt hier der Satz: der Mensch ist das Maß aller Dinge. Auf dich kommt es an, ob Reykjavik hübsch ist oder nicht. Wer großstädtischer Zerstreuungssucht unterliegt, wer flotten Lebensstil liebt, dessen Urteil wird vernichtend lauten. Doch mit Erwartungen nach dieser Richtung wird wohl keiner hierherkommen. Vorstellungen, wie am Eingange dieses Abschnittes umrissen, wird man im Gegenteil mitbringen – und angenehm überrascht sein. Das ist dann ein relativ günstiges Urteil, der Fremde, der vorübergehend hier weilt, wird es fällen. Wer aber in und mit dem Völkchen hier lebt, wer offenes Auge, Sinn für Schönheit auch im Befremdenden und ein wenig Nachsicht mitbringt, der wird Reykjavik nicht anders erleben, als in diesem Buche geschildert ist. Bist du der rechte Kerl, ist es ein liebes Nest!