|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

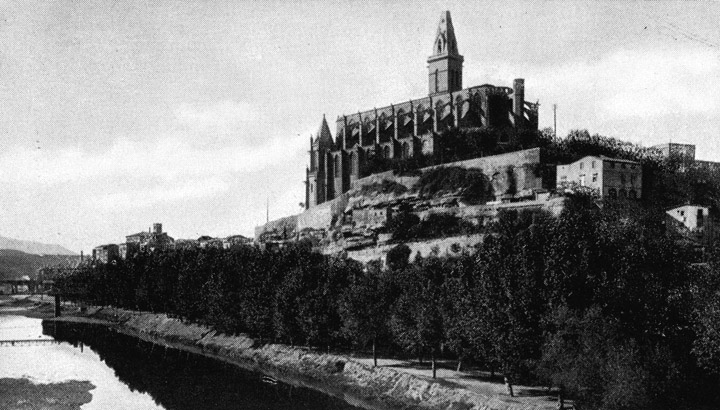

Abb. 9 Limburg, Dom. Nordwestansicht.

Die Westfront – Die Gruppierung der Türme – Die Welt des Malerischen und Sinnbildlichen – Die Landschaft als Baubestandteil – Der Mont Saint Michel – Die Heimat des romantischen Lebensgefühls – Synthese zwischen Gotik und deutsch-romanischer Überlieferung – Das Gegenbeispiel von Magdeburg – Die Umdeutung ins Dekorative – Das Portal – Die Radrose – Die Chorapsis – Die Zwerggalerie – Der äußere Laufgang – Die Spannungen des Spätstils – Übergangsstil als Ausdruck für die Einheit des Universums – Der Monumentalsinn der Zeit – Der Dom als Vision

Una novella phantasia! Es ist derselbe Ausruf der Fassungslosigkeit, den beim ersten Anblick des Doms auf dem Lahnfelsen jeder hinausjubelt – jeder in seiner Sprache.

Worin besteht das Neue, Phantastische, das man so beglückend empfindet?

Wir haben den Dom als einen Markstein der baugeschichtlichen Entwicklung gekennzeichnet. Wenn wir ihn als eine Endform ansehen, die sich so dicht an der äußersten Grenze romanischer Stilgesinnung bewegt, daß sie nur eben die Schwelle der Gotik noch nicht überschreitet, so scheint uns das Außenbild des Baues Unrecht zu geben. Es pflegt daher auch meist betont zu werden, daß die Außenansicht sich in Form und Ausdruck wenig von anderen romanischen Bauten des Rheinlands unterscheide und der gotische Charakter sich ganz auf das Innere beschränke. Dies trifft jedoch nur insoweit zu, als man die einzelnen Bauelemente für sich betrachtet. Der Geist des Ganzen ist mit stilistischen Formeln nicht zu fassen.

Nun sind die einzelnen Elemente des Aufbaus für die Gesamtwirkung eines Bauwerks gewiß von entscheidender Bedeutung. Ein kleiner Unterschied in den Abmessungen, die bloße Verstärkung eines Rundstabs, ein anderer Farbton des Steinmaterials können das Gesamtbild von Grund aus verändern, ein unscheinbares Wandornament normannische Wucht in kleinbürgerliche Tapetenschönheit verkehren. Allein, was besagt es, daß Gesimse und lombardische Friese den fünfgeschossigen Westtürmen von St. Georg mit ihren Quergurten eine horizontale Gliederung geben, wenn wir zugleich feststellen, daß trotzdem der Blick in die Höhe gerissen wird, weil die Türme sofort mit durchlaufender Eckquaderung und dem zunehmenden Reichtum sich verjüngender Bauformen vom Erdboden aufsteigen – im Gegensatz zu Liebfrauen in Andernach, wo trotz der Übereinstimmung mit den Limburger Schmuckformen, die bis auf den gestreckten Zinnenfries und das aus drei Kreisen bestehende Maßwerk durchgeführt ist, keine Vertikalwirkung zustande kommt, weil die Türme erst auf der geschlossenen Masse des dreigeschossigen Fassadenblocks frei aufsetzen. Romanische Formensprache dort wie hier. Nur in Limburg mit umgekehrten Vorzeichen. Reizvoll ist das Spiel der Spannungen, das hierbei entsteht, wichtiger aber, daß eine gotische Idee zum Durchbruch gelangt ist: Die Idee der vom ersten Schritt an aufsteigenden, sich verjüngenden und auslösenden Fassade, die in den Domen von Köln, Straßburg und Freiburg schließlich ihre Erfüllung findet.

Ähnlich wie mit der Tektonik der Westfront verhält es sich mit der Gruppierung der Türme. Die Doppelturmanlage der Westfassade, deren vollentwickelter Typus sich am frühesten bei St. Castor in Koblenz zeigt, war am Mittelrhein das Übliche. Daneben machte sich jedoch das Bestreben geltend, bei besonders ausgezeichneten Kirchen die Anzahl der Türme zu vermehren. Denn der Turm, der über das Nützliche hinausgeht und dem idealen Zwecke dient, zum Himmel zu weisen, konnte als die sinnbildliche Erscheinung, als die er aufgefaßt wurde, auch die Verherrlichung Gottes am vernehmlichsten aussprechen. Wie die Benediktiner, die im Gegensatz zu den Zisterziensern prachtvolle Turmanlagen liebten, in Maria Laach, so hatte man auch in den Domen von Worms, Mainz und Speier sechsgliedrige Turmgruppen gebaut, bei denen sich zwei gleichwertige Massen im Osten und Westen entsprachen, eine in der rheinischen Architektur immer wiederkehrende Bauphantasie, deren Doppelrhythmus keine Hervorhebung der Fassade aus dem Bauganzen gestattet, wie es französischem Empfinden entspricht, das alle Prachtentfaltung auf die Westfront verwendet, um sie als Schauseite zu betonen.

Auf dem Lahnfelsen von Limburg erhebt sich zum ersten und einzigen Mal in Deutschland ein Dom von siebenfacher Höhenstrahlung in die Wolken. Una novella phantasia! Zwar scheint auch der Meister von Magdeburg eine siebentürmige Anlage geplant zu haben. Doch wie von zahlreichen beabsichtigten Turmbauten nur wenige ausgeführt worden sind, ist es auch hier bei dem Vorsatz geblieben. Selbst bei der berühmten Turmgruppe von Laon, deren Beispiel die Meister von Magdeburg und Limburg folgten, blieben die Osttürme des Querhauses unvollendet. Bei der ungeheuren Reichweite des dynamischen Kraftfeldes, das die Bauhütte von Laon ausstrahlte, übte ihr siebenteiliges Turmsystem auch seinen Einfluß auf die Kathedralen von Chartres, Reims, Rouen, Bayeux, Senlis und St. Ives de Braisne. Auch St. Etienne in Caen und die Kathedrale von Tournai kannten schon die vielgliederige Turmgruppe. Doch der Limburger Baugedanke ist wesentlich von ihnen verschieden. Weder in Caen noch in Bayeux verbindet sich der Reichtum der Türme, der in Bayeux sogar zur Neunzahl anwächst, zu einem geschlossenen Bild. Hier wie dort umzacken sie das riesige Langhaus mit seinen vielen Vor- und Rücksprüngen in unregelmäßiger Höhe und verlieren sich ohne Raumgefühl in die Länge und Breite – willkürliche Zierate, kein Organismus, unabgewogene, auseinander strebende Vielheit ohne dynamischen Mittelpunkt. In diametralem Gegensatz zu ihnen rücken in Tournai die vier frei aufsteigenden Türme der Stirnseiten des Querschiffs mit dem quadratischen Block des Vierungsturms, alle gleich hoch, zu einem massigen Bollwerk zusammen, ohne freilich das Langhaus mit seinen zwerghaften Westtürmchen in die gewaltige Monumentalität der uneinnehmbaren Himmelsfestung einzuschließen. (Abb. 10)

Weder in dem einen noch in dem anderen System fand der Limburger Meister das Vorbild. Wie freilich die Größenverhältnisse der Türme mit der außergewöhnlichen Längenausdehnung der Kathedrale von Laon in Beziehung gesetzt waren, können wir uns nicht mehr vorstellen, da die Steinpyramiden, die als Helme der Laoner Türme gedacht waren, in Villards Skizzenbuch nur angedeutet sind. Jedenfalls hat der Limburger Meister in der Turmgruppe – obwohl er die Anregung zu der Siebenzahl von Laon empfangen hat – eine einzigartige Neuschöpfung erstehen lassen, wie er in der Außenarchitektur auch sonst sein Selbständigstes und Bestes gibt.

Abb. 10 Tournai, Notre Dame. Außenansicht.

Während sich die Osttürme seither zu beiden Seiten des Chors in den Winkeln zwischen Langhaus und Querschiff erhoben, rücken sie hier paarweise an die Stirnseiten des Querhauses, dessen Giebel sie flankieren, und treten damit wie Trabanten um das Zentralgestirn zu dem Vierungsturm in ein bestimmtes Anziehungsverhältnis. Die Fernwirkung dieser »Konstellation« ist stark genug, um auch die Portaltürme zu ergreifen, die ohne ihre selbständige Stellung als monumentaler Abschluß der Westfront preiszugeben, sich nun zugleich ihren Platz im Gefüge der neuen Baugruppe sichern müssen. Eine gewollte Disharmonie, die den Kampf entfesselt zwischen Ost- und Westbau, wie es der Doppelseele in der Brust des deutschen Menschen entspricht, dem die Spannung zwischen den einander widerstrebenden Elementen höher steht, als die Ausgeglichenheit des Regelrechten, und die Bewegung des strömenden Lebens mehr bedeutet, als die starre Schönheit einer gesetzmäßigen Komposition. Da sich die einzelnen Bauglieder in der neuen Ordnung dieses dynamischen Systems nur als wirkende Kräfte zu behaupten vermögen, steigt der Vierungsturm, der bisher niedrig gehalten wurde, damit er die Westtürme nicht aus ihrer dominierenden Stellung verdränge, hier mit schlanker Helmspitze steil aus dem Kelch gestelzter Dreiecksgiebel, der rhythmische Gipfel des gesamten baulichen Kräftespiels, bei dem alles in den Bewegungsstrom des beherrschenden Gedankens einmündet. Es ist ein gotisches Gefühl, dem dieser Gedanke entspringt. (Abb. 9)

Zwar trägt die mächtige Gottesfeste, die wir als körperlichen Organismus plastisch vor uns aufsteigen sehen, ihr Lebensgesetz in sich selbst, aber es spielt noch eine zweite Welt unkörperlicher Art über sie hinweg, durch sie hindurch und in sie hinein: Die transzendentale Welt des Malerischen, die Gegensätze der Massen und Flächen, der Formen und Linien, der Schattenschläge und des webenden Lichts, die das körperliche Leben des Baus in ein bildhaftes überführen. Deutlich fühlen wir darin das Hereinwirken kosmischer Ströme, die alles Geschaffene über die Kontur hinaus zum Bilde schließen, indem sie es einbauen in die luftige Sphäre des Ungeschaffenen.

Hat dieser geheimnisvolle Einfluß, der alles Menschenwerk erst in Schönheit taucht, dem Baumeister die Hand geführt, da wir erkennen, daß die malerische Höhenentwicklung des Doms auf der Verbindung der Turmgruppe mit der kompakten Form des romanischen Grundrisses beruht? Schon durch die Felsenlage auf die geringe Längenausdehnung von nur zwei quadratischen Doppeljochen beschränkt, wird das Langhaus nämlich zwischen dem turmbewehrten Querschiff mit dem hohen Vierungsturm, dem runden Chor und den mächtigen Westtürmen derart eingezwängt, daß der ganze Aufbau des Doms die Erscheinung einer Zentralanlage gewinnt, die in höchster Zusammengerafftheit aus der ruhenden Richtung in die steigende emporgetrieben, die Verherrlichung des von dem Kirchenbau umschlossenen gegenwärtigen Gottes wie nirgendsonst verkündet. Auch die Kathedrale von Tournai wuchtet in gewaltiger Ballung empor. Auch der Ostbau der Marienkirche in Gelnhausen sendet den himmlischen Dreiklang seiner schlanken Turmgruppe aus. In Limburg dagegen gotische Auflösung der Baumasse in eine siebentürmige Höhenstrahlung, die zugleich in zentralistischer Aufgipfelung zusammengefaßt wird. Una novella phantasia.

Wird hier die Deutung der sichtbaren Welt als eines Sinnbilds der geistigen versucht, der allgemeinen Neigung des Mittelalters gemäß, hinter dem nächsten Sinn der Erscheinungen einen zweiten, höheren sichtbar zu machen? Wir verstehen zum ersten Mal, daß die sieben Türme die sieben Sakramente sinnbilden: Der alles überragende Turm über der Vierung – das Sakrament des Abendmahls, den Mittelpunkt des Glaubens, – die Westtürme – Taufe und Buße; die Nordtürme – Ehe und Priesterweihe; das Turmpaar im Süden – Firmung und letzte Ölung; die siebenfache Strömung der Gnaden, die Gott von diesem seinem Heiligtum aus der Menschheit spendet. So spannen die Türme, in denen der Ewigkeitsrhythmus des Mysteriums schwingt, Brücken zwischen Himmel und Erde.

Wenn wir in dem Außenbau des Doms das Walten gotischen Geistes verspüren, obwohl die vielzahlige Gruppierung der Türme ein deutscher Baugedanke von alter völkischer Überlieferung war, so bestärkt uns darin die Art und Weise, wie das Kunstwerk hier den Lahnfelsen, auf dem es errichtet ist, als Baubestandteil in die Gesamtwirkung hereinzieht. Es läßt sich nicht bestreiten, daß im landschaftlichen Eindruck manche andere Bauwerke bei flüchtiger Betrachtung an St. Georg in Limburg erinnern. Auch der Dom von Meißen erhebt sich auf einem Felsen über dem Flußufer. Man sieht ihn von der Elbbrücke sich jenseits auftürmen und umschlossen von der zackenreichen Gebäudegruppe der Albrechtsburg sein Bild in den Fluten sich widerspiegeln. Wenn man die 185 Stufen zum Schloßhof emporsteigt und – wie über die hohe Domtreppe von Limburg – auf dem Plateau oben landet, von dem man über Felder und Ortschaften weithin in die offene Flußlandschaft schaut, so könnte man sich in die Lahnstadt versetzt fühlen. Und doch welche himmelweit getrennten Welten! Hier ist ein Bauwerk lediglich auf eine Höhe gestellt; der Kulturlandschaft, aus der es hervorgegangen, verhaftet – ohne von dem Naturgeist des Erdbodens unter ihm die Mitgift des Elementaren empfangen zu haben.

Ähnlich verhält es sich mit der hoch überm Rhein gelegenen Pfarrkirche von Sinzig. Nicht anders mit der Katharinenkirche von Oppenheim – mag sie mit den luftigen Figuren ihrer Formen, Fensterrosen und Wimperge auch aus dem krausen Laub der Rebenhänge wie aus einem Zaubergarten aufsteigen. Auch St. Maria in Gelnhausen erhebt sich in grünem Waldrahmen und auf dem glühenden Hintergrund eingesprengter Sandsteinwände über das rote Dächermeer der Stadt. Doch der Vergleich mit St. Georg in Limburg trifft nicht den Kern.

Abb. 11 Manresa, Santa Maria de la Seo.

Man sucht in diesem Punkt auch vergebens eine Verwandtschaft mit Laon. Die berühmte Silhouette der Laoner Turmpolygone mit den sechszehn gehörnten Häuptern der Lasttiere, in denen der Architekt seinen wackeren Helfern beim Herbeischleppen der Bauquadern ein Denkmal setzte, läßt zwar die ungeheuren Terrainschwierigkeiten ahnen, die bei der Errichtung der Kathedrale auf der Anhöhe zu überwinden waren. Sogar die Legende hat sich ihrer bemächtigt und erzählt, daß einem Ochsengespann, dem es nicht gelang, den schwer mit Baumaterial beladenen Wagen den Berg hinauf zu ziehen, plötzlich überirdische Hilfe durch ein Vorspanntier zuteil geworden, das nach Erfüllung seines göttlichen Auftrags ebenso geheimnisvoll verschwunden sei, wie es erschienen war. Auch hier blickt man von der mächtigen Mauerrampe der turmgepanzerten alten Bischofsresidenz, in deren Befestigungsgürtel die Kathedrale auf isoliertem Hügel aufragt, weit in das pikardische Flachland. Darin beruht aber auch die einzige Ähnlichkeit mit dem landschaftlichen Verhältnis des Lahndoms.

Am nächsten noch kommen seiner Naturverbundenheit die Kathedrale von Le Puy en Velay, die von Felsennadeln umgeben, sich auf dem höchsten Punkt der amphitheatralisch aufgebauten Stadt erhebt, und Santa Maria de la Seo zu Manresa in Spanien, die wie eine Festung die Felsterrassen des Cardoner-Flusses krönt. (Abb. 11)

Das Unterscheidende aber ist nun dies: Während dort überall die Kirche in die Landschaft gebaut wurde, ist bei St. Georg in Limburg die Landschaft – in die Kirche gebaut. Hier ist der Felsen, der sie trägt, nicht mehr ein beliebiger neutraler Baugrund, sondern der Kirche als Bauglied einverleibt und damit aus leblosem Stein zu gestaltetem Leben im Gesamtorganismus des Werkes geworden, in dessen Harmonie eingeordnet und von ihr durchflutet. Indem er sich am Flußufer mit dem siebentürmigen Spiegelbild aus den Wassern erhebt, steigt der Dom unmittelbar mit ihm aus der Welttiefe, non murato ma veramente nato, derart aus dem Urelement herauswachsend, daß er ein Stück Erdrinde zu sein scheint, die Domgestalt annahm. Die graue Felswand mit ihren schrägen Verwerfungsfalten, ihren goldlackbesetzten Vorsprüngen und tropfenden Spalten ist seine Flanke. Der Fluß mit seinen schäumenden Wehren und geheimnisvollen Inselhainen verdoppelt seine Höhe spiegelnd ins Unergründliche hinab. Weit geschwungene Berglinien sind sein Gürtel. Und seine Türme schweben als Krone über der Landschaft.

Welch ein Schöpfergeist, der ein solches Kunstwerk erträumte, ein Kunstwerk, das sich selbst unter den planetarischen Mächten, die es umgeben, zu behaupten vermag! Denn man muß sich vor Augen halten, daß kein Gebilde der Menschenhand vor einer großen Naturszenerie besteht, wenn es der Schöpfung nicht echte Schöpfung gegenüberstellt. Was nicht ins Mythische ragt, schrumpft vor dem Mythos der Natur in Nichts zusammen. Hier aber wurde das erste Märchen der deutschen Architektur erschaffen.

Wie hat es der Meister vermocht?

Es gibt nur wenige Schöpfungen in der Welt, in denen so Phantastisches gelang. An der »Smaragdküste« der Normandie – wo die Atemweite des Planeten einen solchen Umfang erreicht, daß die steigende Flut in sechs Stunden dreihundert Quadratkilometer überschwemmt, um sechs Stunden später diese ungeheure Fläche wie eine andere Sahara zurückzulassen – taucht phantomhaft die Pyramide einer Felseninsel auf, die wie eine steinerne Flamme zum Himmel züngelt. Doch was man von fern für die Naturform einer Meeresklippe hielt, ist ein befestigter Granitkegel, den eine kunstvoll hinangestufte und sich hoch über ihn hinausgipfelnde Benediktinerabtei erst zur Pyramide vollendet. Das Bild des Erzengels Michael krönt den gotischen Turmhelm, dessen nadeldünne Spitze sich in den Himmel bohrt: Der Mont Saint Michel. Hoch oben auf verwunschener Terrasse, die » La merveille« heißt, schwebt zwischen Himmel und Meer das weite Geviert des Kreuzgangs, eines Traumgebildes aus Säulen von Rosengranit, durch dessen duftige Arkadenreihen die Unendlichkeit blauer Wogen hereinspielt. Wenn der heilige Berg bei Ebbe in der Verzauberung des Schweigens liegt, von Schafherden umweidet, die in der biblischen Landschaft des ausgetrockneten Meers zur Salzlecke ziehn; wenn bei Flut die Watten verschwinden und das Gottesschiff wieder weit draußen in den Wogen steuert – so hob geniale Bauphantasie das Bild aus der See, indem sie die unvollendete Symphonie der Burg des Erzengels, wie die Natur sie gebar, zu Ende komponierte. (Abb. 12)

Abb. 12 Mont Saint Michel.

Wo Seealpengipfel in Mittelmeergolfe schauen, an der großen Sehnsuchtstraße der Menschheit, wo sich Nord und Süd von jeher auf den Eroberungszügen der Gesittung und der Waffen begegneten, hat dieses romantische Lebensgefühl seine Heimat. Es hat hier selbst die weltlichen Gruppensiedlungen so mit der Natur vermählt, daß sie nur als Wellenkämme auf der Bewegung der Landschaft über den Tälern schweben. Bleich wie die kahlen Bergkegel, an denen sie hängen, ähneln sich diese festungsartig geschlossenen Dörfer und Städtchen derart der Bodenplastik an, daß sie nur Erker, Altane, Terrassen, Pylonen und Basteien des gewachsenen Steins zu sein scheinen, hinter dessen finsteren Augenscharten Höhlenbewohner hausen. Welches von allen Völkern, die hier vorüberzogen, germanischen oder orientalischen, Sarazenen, Normannen, Phönizier, Goten oder Franken hat der Mittelmeerküste den romantischen Geist als Kulturerbe zurückgelassen? Wer hat diese Adlerhorste Eze, Castelvecchio, Gourdon, Pigna so im Einklang mit der Umwelt hoch überm Meer erbaut, daß Architektur und Gefels nicht zu unterscheiden sind?

Die römische Heerstraße nach Spanien kreuzte sich hier mit der alten Völkertrift, die sich Jahrhunderte lang aus dem nebligen Norden nach dem Land der Sonne bewegte, wie sich der Handelsweg nach Venedig und die Kreuzfahrerlinie nach Byzanz hier begegneten. Man fragt kaum darnach, ob diese phantastisch in den Wolken schwebende Architektur alt oder neu ist, weil die Überlieferung früher Jahrhunderte heute noch lebendig nachwirkt und auch die Natur, mit der jene Schlösser in der Luft die vollkommenste Einheit bilden, ohne Alter ist. Man fühlt, daß die natürliche Architektur der Landschaft, die sich hier in südlich-klarer Übersichtlichkeit darbietet, selbst das Lebensgefühl erzeugt, das sich über die Welt erheben und durch die Naturnähe des Menschenwerks die Harmonie mit dem Ewigen herstellen will. So mußte der Mensch dieses Himmelsstrichs die Natur vollenden. Es waren nicht Piratennester und Sarazenenkastelle, was er baute. Es waren die Hochburgen der Romantik.

Derselbe Geist, der hier seine Wiege hat und die Kirche vom Mont Saint Michel im Meer auftürmte, hat auch den Dom zu Limburg aus dem Felsen beschworen: Zu Ende gedachte Natur.

Bei jedem Kunstwerk muß etwas einfließen, was außerhalb der Kunst steht – eben Natur. Es ist nun ergreifend zu beobachten, wie der Baumeister von St. Georg in gotischem Geist gestaltete, bevor ihm die Ausdrucksformen der Gotik zu Gebote standen. Er tat es mit den Mitteln des Elementarischen und – gotisierte die Natur.

Als er sein Werk nämlich auf jenen erratischen Block aus dem Chaos stellte, versetzte er es nicht nur in die Sphäre des Romantischen, sondern es vollzog sich noch etwas anderes. Indem er die Höhe des Doms um die Höhe des mächtigen Felsengeschosses, auf dem er sich erhob, steigerte – verlängerte er die Höhenachse vom Flußniveau bis zur Pyramidenspitze des Zentralturms um mehr als ein Drittel des Baukörpers und trieb damit die Aufwärtsbewegung in Höhen empor, in die das romanische Gefühl den Flug nicht gewagt hatte. Da die himmelstürmende Vertikale aber nicht in grader Linie aufschoß, sondern durch die Stufungen des Felsens und die Gliederung der Baumasse vielfache Brechungen erfuhr, kämpft sich der Blick über die hemmenden Horizontalen von Rampen und Gesimsen, Dächern und Laufgängen von Geschoß zu Geschoß in die Wolken hinauf wie ein Bergsteiger von Matte zu Matte, von Sattel zu Sattel dem Gipfel entgegenklimmt. Ein Gebirge von Bewegung ist entstanden, auf dem sich die Vertikale in gotischem Unendlichkeitsdrang über alle Hindernisse romanischer Schwere den Sieg erzwingt. Es ist ein Sieg, den die freischweifende, noch nicht in einem Stil gefangene Macht des Gotischen in der Welt durch einen der Zeit vorauseilenden Wegebahner erlangte. Denn wie in jedem Kunstwerk die Elemente aller Stilarten enthalten sind und diese sich nur dadurch unterscheiden, daß jeweils ein anderes Element des Kunstwillens auf die Schauseite der Gestaltung tritt, so war auch das gotische Gefühl – bevor die Gotik war.

Wie dem Baumeister hier eine so restlose Verschmelzung mit der Natur gelang, daß das Bild der siebentürmigen Kirche und die Erscheinung eines siebenzackigen Gebirges zuweilen verwirrend ineinanderspielen, so ist es auch insoweit, wie er gotische Formen zur Anwendung brachte, zu einer Synthese mit der deutsch-romanischen Überlieferung gekommen, wie sie nirgends wieder erreicht wurde.

Man braucht nur das Gegenbeispiel von Magdeburg heranzuziehen, um den Unterschied zwischen dem Werk eines schöpferischen Geistes und der Kollektivarbeit eines zusammengelesenen Haufens nachahmender Handwerker zu erkennen. Obwohl bei dem Chor dieses ersten gotischen Dombaus in Deutschland ein frühgotischer Charakter nach dem Vorbild von Soissons beabsichtigt war, ist nur ein Übergangsbau zustande gekommen, in dem spätantike Granitsäulen, mit gedrungenen Halbsäulen besetzte Pfeiler, hochgestelzte Spitzbogen, rundbogige Kreuzgewölbe, ein nach französischer Art angelegter Kranz von Kapellen, Schaftringe, Kleeblattbogen und die ungleichartigsten Schmuckformen ein Zwittergebilde ergeben, dessen uneinheitliches Durcheinander die Hand stilistischer Verständnislosigkeit verrät.

Zwar hat auch der Limburger Meister – neben versteckten, unter den Dächern der Emporen liegenden Strebebogen – offenes Strebewerk eingeführt, das den Außenbau des kurzen Langhauses beiderseits ein Mal und die Chorhauptrundung zwiefach durchschneidet. Trotzdem die Verstrebung aber wegen der bedeutenden Stärke der zwei Meter dicken Umfassungsmauern zur Aufnahme des Seitenschubs der Gewölbe nicht erforderlich erscheint, läßt sich hier nicht von einer noch unverstandenen Anwendung der gotischen Konstruktionsform sprechen. Obwohl nämlich der technisch unwirksame Strebebogen, dem wir auch in St. Gereon in Köln oder dem Bonner Münster begegnen, an sich das erste formale Zeichen der Gotik bildet, ist er – wie eben aus der konstruktiv zwecklosen Anwendungsweise folgt – nicht im Sinne gotischen Bauwillens, sondern im Gegenteil als Umdeutung des konstruktiven Gedankens der Gotik ins Dekorative und Malerische zu verstehen, jenes Element, das die Eigentümlichkeit des deutsch-romanischen Spätstils ausmacht. Und tatsächlich ordnen sich die langen, abgetreppten, bis auf den Felsen herabreichenden und unsymmetrisch zu beiden Seiten der Chorachse verlaufenden Ostpfeiler mit ihren Schlagschatten ebenso wie die Bogenspannung über den Seitenschiffen in die Bewegung der fünffachen Dachgliederung und des malerisch zerklüfteten Chorbildes ein wie vermittelnde Felsenleitern und von Höhe zu Höhe helfende Brücken.

So könnte man bei jedem einzelnen Bauglied nachweisen, wie hier ein Meister, der das gotische Konstruktionssystem wohl verstand, sich der französischen Formensprache nur so weit bediente, wie es sich mit dem deutschen Stilgefühl vereinigen ließ. Wenn der die spätesten Formen aufweisende nordwestliche Portalturm etwa in den reich ornamentierten Fenstern des Ober- und Giebelgeschosses unbedenklich kleine Rosetten und schlanke Spitzbogenpaare verwendet, die an das Maßwerk der Chorkapellen in der Kathedrale von Reims erinnern, so geschieht es, weil deutsches Wesen die Variation der Wiederholung vorzieht, ebenso wie an denselben Türmen der gestreckte Zinnenfries mit dem Kleeblattfries und ähnlichen Motiven ein reizvolles Wechselspiel treibt. Trotz des Erfindungsreichtums ist dabei ein feinfühliges Maßhalten festzustellen, wovon namentlich das Portal und die große Radrose des Westbaus Zeugnis ablegen.

Der Limburger Domeingang ist keines jener prunkhaft gegliederten Portale, die wir von den gleichzeitigen Kathedralen Frankreichs kennen – Portale, die nicht nur tief in das Gewände des Torbogens, sondern durch ihren figuralen Schmuck auch unter den Gedankenhimmel der tiefsten Menschheitsfragen führen. So empfangen bei den Kathedralen von Laon, Chartres, Reims, Notre Dame de Paris und Amiens die Weltschöpfung, die Erlösungsgeschichte, das jüngste Gericht, die Reigen der Laster und Tugenden, Könige, Propheten, Apostel und Märtyrer, Engel, Hölle und Heilige in plastischen Gedichten von malerischem Zusammenhang den Eintretenden, um ihn von der Oberfläche des Tags hinweg in die Bezirke des Ewigen zu ziehen. Erst das Münster zu Straßburg hat im 13. Jahrhundert den Figurenreichtum französischer Vorhallen übernommen.

Gegenüber den steinernen Bibeln solcher Portaleingänge erscheint das Limburger Portal für ein Werk des Übergangsstils von auffallender Einfachheit, zumal die Kathedrale von Laon schon 1200 vollendet war und auch Chartres 1211 seinen Figurenschmuck erhielt. Aber abgesehen davon, daß die rheinische Plastik, wie bereits betont, mit der Entwicklung der Architektur nicht Schritt gehalten hatte, konnte möglichste Beschränkung des dekorativen Beiwerks an dem Limburger Portal dem feierlichen Eindruck des Gesamtbildes nur förderlich sein. Unter diesem Gesichtspunkt hält das Kleeblattbogenfeld, bekränzt von edel verzierten steinernen Girlanden und flankiert von Säulenordnungen, deren Kapitelle mit Pflanzenornamenten, Masken und Vögeln geschmückt sind, zwischen Reichtum und Schlichtheit die richtige Mitte.

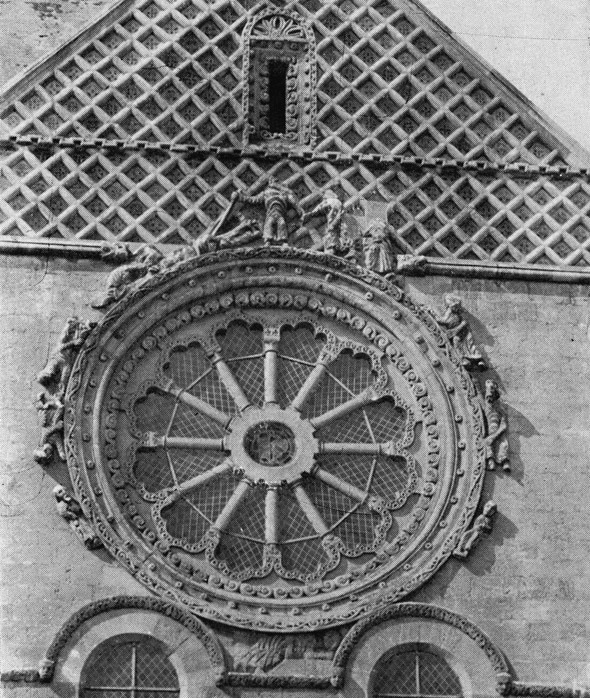

Während der Baumeister die Motive hier dem Formenschatz der rheinischen Schule entnahm, benutzte er bei der Radrose ein fremdes Vorbild. Zwar hat sich erst die gotische Rose zu dem Geflecht von mystischen Zirkeln verdichtet, die trotz höchster Gesetzlichkeit ihres labyrinthischen Maßwerks und durchsichtigster Klarheit ihrer glühenden Farben das undurchdringliche Geheimnis Gottes verkünden. Die Rosen von Straßburg, Oppenheim und Reims, die Ruhmestitel in der Geschichte der Fensterkomposition bilden, gleichen Stickereien aus Stein; und in Chartres vertraten Glasstückchen des himmlischen Blaus, das aus seiner berühmten Werkstatt hervorging, das gemünzte Geld. Aber auch die romanische Rose war schon zu solcher Pracht ausgebildet, daß Villard de Honnecourt die aus dem 12. Jahrhundert stammende Westrose von Chartres zweimal in seinem Skizzenbuch aufzeichnete.

Abb. 13 Beauvais, St. Etienne. Glücksrad.

Wir wissen nicht, ob das Radfenster aus Nordfrankreich, Burgund oder Oberitalien stammt. Doch hat es am Limburger Dom die radiale Aufteilung der nordfranzösischen Rose, deren einfachere Gestaltung noch am meisten an die ursprüngliche Bedeutung der sinnbildlichen Form erinnert. Wie ihr Farbenwunder nämlich die Sprache der Sonne spricht, so gemahnt ihr Kreisrund an die Unbeständigkeit alles Irdischen, demgegenüber Christus den unveränderlichen Ruhe- und Mittelpunkt des Lebens bildet: Roue de fortune. In dem Glücksrad von St. Etienne in Beauvais sehen wir zum ersten Mal an einer Figurenfolge, die auf der einen Seite des Rades emporsteigt, sich auf der Höhe überschlägt und auf der anderen Seite in die Tiefe stürzt, die Wechselfälle des Schicksals dargestellt und auch die gotische Rose am Südportal der Kathedrale von Amiens leiht dem Auf und Ab der Menschengeschicke denselben plastischen Ausdruck. (Abb. 13 und 14) In me confidet si quis, derisus abibit – wer auf mich vertraut, wird zum Gespött werden – läßt Meister Briolotto in der Umschrift des Lebensrades, mit dem er die Fassade von S. Zeno in Verona geschmückt hat, Fortuna über die Jagd der Sterblichen nach dem Glück das Urteil sprechen.

Kunst schafft Sinnbilder. Als die religiöse Zeitwende des 12. Jahrhunderts, aus der die Mystik hervorging, die Gottesmutter in den Mittelpunkt der Volksfrömmigkeit rückte, mußte Mariens Lob auch aus der Fensterrose strahlen. Die »götliche sunnen« der Himmelskönigin warf ihr ewiges Licht in den Kirchenraum: Rosa mystica. Man ist bei der sinnbildlichen Weltbetrachtung des Jahrhunderts versucht, auch in der Limburger Fensterrose das Symbol der Rosa mystica zu erblicken, weil die acht bunten Kreisfenster, die sich darin um ein neuntes drehen, den neun Edelsteinen an Mariens himmlischem Kleid entsprechen. Allein, Adler, Löwe, Stier und Engel, die das quadratische Rosengeschoß an den vier Ecken zieren, weisen auf die maiestas domini hin, die immer von den Evangelistenzeichen umgeben ist.

In der Komposition kann die Limburger Rose von derjenigen beeinflußt sein, die sich am nördlichen Querhaus der Kathedrale von Laon befindet, die einzige in dem uns bekannten Denkmälerbestande, die in den Grundzügen eine gleichartige Bildung aufweist. Jedenfalls hat sich der Meister seiner Selbständigkeit dabei nicht begeben, sondern die neunteilige Lichtblume, die dort in jedem der neun Kreise wiederkehrt, in eine einzige neunteilige Riesenrose übersetzt, um sie der Monumentalität des Domganzen anzugleichen. So großlinig und mächtig sie aber infolgedessen gestaltet ist, so wenig hat ein konstruktiver Zweckgedanke darauf eingewirkt, daß sie jene echt romanische Grundform annahm. Denn das Giebelgeschoß des Mittelbaus, das sich schlank und mit dem hl. Georg auf der Kreuzblume über ihr erhebt, ist durch zwei dreiteilige, pyramidal gestufte Fenstergruppen und ein darüber kreisendes Vierpaßfenster so aufgelockert, daß man der Rose als tragenden Bauglieds nicht bedurfte. Sie steht ganz im Dienst des Dekorativen.

Abb. 14 Amiens, Kathedrale. Glücksrad.

Den Hauptschmuck des Gotteshauses erhielt nach deutscher Überlieferung die Chorapsis. Und hier erst entfaltete der Limburger Meister neben dem hochentwickelten Körpergefühl, das überall am Außenbild des Doms hervortritt, die ganze Fülle seiner malerischen Gestaltungskunst. Obwohl der Trieb zum Individualismus, der im Deutschen immer ausgebildet war, zur Übergangszeit sich lebhaft regte, war es schwer, hier einen persönlichen Stil zu finden, da die Zwerggalerie in langer Entwicklung der Chorseite fast ein stehendes Gepräge verliehen hatte. Wir können alle Stadien ihres Werdens an rheinischen Bauten verfolgen. Die Ansätze zu der entzückenden Schmuckform finden sich schon an der Westapsis des Trierer Doms, wo eine Reihe von Fenstern der Attika, auf der das Dach ruht, sich an den Seitenschiffen in säulchengetragene Fenstergruppen fortsetzt, mit denen man nur das ganze Apsisrund zu umziehen braucht, um die Zwerggalerie als krönenden Abschluß des massiven Unterbaus entstehen zu lassen. In dieser Ausbildung begegnet man ihr zum ersten Mal am Ostchor des Mainzer Doms (1137), während sie an der Doppelkirche von Schwarzrheindorf zum ersten Mal rings um den ganzen Bau herum geführt wird. Obgleich die phantastischen Arkaden hier in erster Linie als Strebewerk den Schub der Oberkirche auf die starke Mauer der Unterkirche ableiten sollen, dienen sie als Verbindungsgang zwischen dem Äbtissinengebäude und der Kirche auch auf besondere Art dem Schönheitsbedürfnis. Es war ein ebenso erhabenes Erlebnis wie feierlicher Anblick, wenn die Stiftsdamen in der Morgendämmerung zur Teilnahme am Chorgebet einzeln durch den Säulchenwald der erdentrückten Galerie schritten oder bei der Feier der Gottestracht mit Monstranz und Kruzifix, mit Rauchfaß und Kerzen, Wimpeln und Fahnen durch den friedvollen Kreuzgang in der Luft dahinzogen. Fast kein rheinischer Baumeister ließ sich das beliebte Motiv entgehen, das namentlich bei den Übergangsbauten in den verschiedensten Variationen wiederkehrt – sei es daß man die Säulchen wie bei St. Gereon in Köln in Gruppen zusammenfaßte, wie bei St. Aposteln mit einem Plattenfries verband oder die abweichende Rhythmisierung durch anders gegeneinander abgewogene Geschoßhöhen hervorbrachte.

So geschah es in Limburg. Der Gegensatz zu der sonst so viel reicheren Gestaltung der Untergeschosse tritt vielleicht am schärfsten durch den Vergleich mit dem spätromanischen Chorpolygon von Worms hervor. Schachbrettgesimse trennen hier in breiten Gurten die Geschosse, von denen das untere durch tiefausgenischte zickzackumrahmte Fensterblenden und das obere durch die Zentralsonne einer gewaltigen nordfranzösischen Radrose, umgeben von drei im Vierpaß und Sechspaß konstruierten burgundischen Rosen gegliedert ist, während die Säulchen auf grotesken Tier- und Menschenfiguren ruhen und spitze Steinhelme als Bedachung tragen. Nichts von diesem verschwenderisch ausgestreuten Formengut in Limburg. Die Zwerggalerie ist flach abgedeckt, wie es sonst nur noch bei der, in die Porta nigra zu Trier eingebauten Simeonkirche und der ehemaligen Klosterkirche von Pfaffenschwabenheim, einem unter dem Einfluß von Meister Vingerhut in Gelnhausen stehenden Schulwerk der Fall ist. Wenn es von hier bis zu den gänzlich ungedeckten, nur mit Chimären besetzten Apsidengalerien von Reims und Chartres kein weiter Schritt mehr zu sein scheint; so liegt die Erklärung dafür in der gemeinsamen Herkunft des rheinischen wie des nordfranzösischen Typus aus der Lombardei, aus der sie teils unmittelbar, teils über die Provence eingewandert sind. Aber wie die Horizontallinie der Bedachung beruht in Limburg auch die primitive Gliederung der nur von einfachsten Lisenen und unregelmäßig verteilten Fensteröffnungen durchbrochenen Untergeschosse auf wohlerwogener künstlerischer Absicht, die darin besteht, die ganze Chorapsis trotz der hohen Kunst ihrer Bekrönung den Zusammenhang mit der Natur wiedergewinnen zu lassen, damit sie in das Urgestein, das sie trägt, zurückkehrt und darin verschwindet, wie eine jener Felsenkirchen, deren senkrechtes Gefüge der Verlauf der Bergesflanken und deren Augen die dunkel beschatteten Höhlen des Felsens sind. Der vollendete Übergang vom Erdhaften in die Vergeistigung, der des Meisters Stärke ist, vertieft die Kontrastwirkung zwischen dem lichten Säulengitter und seinem tief beschatteten Hintergrunde, die den malerischen Reiz der Zwerggalerie ausmacht, ins Mythische: Das Geheimnis des Elementaren blickt aus der aufgebrochenen Nacht des Weltinneren ahnungsvoll ins Land der Erlösung. Aber der Meister steigert die Wirkung des Schmuckreifs, den er um die Stirn des Felsens legt, noch durch die Verbindung der Zwerggalerie mit der schlanken Arkatur des über ihr hergeführten, den ganzen Dom vor den Hochschiffenstern umziehenden äußeren Laufgangs. (Abb. 15)

Abb. 15 Limburg. Der Dom von Osten.

Wiederum ein fremdes Motiv. Diesmal aus dem nordfranzösisch-belgischen Kunstkreis, in den es von der Normandie eingewandert war, um sich namentlich in der Umgebung von Tournai einzubürgern. Sowohl die Kathedrale wie die kleineren Kirchen St. Jacques und St. Nicolas in Tournai weisen dieselbe Zerlegung des Mauerkörpers auf. Auf französischem Gebiet findet man den äußeren Umgang – im Gegensatz zu dem inneren – dagegen nur noch in Noyon, das zudem ebenfalls in der Einflußsphäre von Tournai lag, da die Bistümer Noyon und Tournai lange miteinander vereinigt waren. Von hier ist die »normannische Invasion« nach Deutschland oder richtiger nach Limburg vorgedrungen. Denn es gibt außer Limburg nur zwei Kirchenbauten im ganzen Rheinland, die den äußeren Laufgang verwendet haben; und von diesen hat die Stiftskirche in Wetzlar das Motiv von Limburg übernommen, während bei dem Bonner Münster nur eine Blendbogenreihe, jedoch kein Laufgang entstanden ist.

Der Limburger Meister hat das neue Motiv zu einer Organisierung des Baukörpers ausgenutzt, hinter der alle sonstigen Verwendungsformen zurückbleiben. Indem er den Laufgang um Langschiff, Kreuzhaus und Chorhaupt herumführte, dehnte er zunächst das Prinzip der Wandzerlegung in zwei Schalen ringsum auf zwei Geschosse aus, da unter dem Laufgang, der in der Höhe des Lichtgadens die Außenwand umzieht, noch ein inneres Triforium herläuft. Gleichzeitig teilte er der Arkatur aber auch die wichtige Rolle eines Widerlagers für die Gewölbe, namentlich für die Halbkuppel der Apsis zu.

Kaum abzuschätzen ist, welche rhythmischen und bildhaften Werte er damit in den Organismus der Baugruppe einströmen ließ. Trotzdem der Laufgang des Langhauses von St. Nicolas in Tournai sich sogar durch die beiden, die Fassade flankierenden Ecktürmchen hindurch und über die Westfront hinweg fortsetzt, erstirbt die Bewegung hier in ihrer einförmigen Reihung. Ganz anders in Limburg. Drei Maueröffnungen, von denen die mittlere ein Fenster umrahmt, sind jeweils zu einer rhythmischen Gruppe zusammengefaßt. In harmonischer Aufteilung der Wandfläche zieht der leichte Dreiklang über die Stirnseiten des Querhauses; legt um die Langwand zwischen den beiden Dächern des Seiten- und des Hochschiffes den breiten Gürtel seiner schlanken Spitzbogengalerie; läßt an den Winkeln und Turmecken den jenseitigen Lichtschein durch sein luftiges Stabwerk hereinblinken; überhöht die Chorseite mit feierlicher, tempelartig gerundeter Säulenhalle, aus der große Schatten schauen; und schließt sich in seiner turmartigen Bedachung mit der Gruppe der übrigen sieben Türme zu beispiellos malerischer Vollendung zusammen. Das Wechselspiel zwischen leichten und schweren, zwischen höheren und niedrigeren, mit feiner Berechnung verteilten Türmen ergibt das Bild von unregelmäßig sich aufgipfelnden Spitzen eines Berges. Lebhafte Bewegung zwischen Hochdrang und Schwere wogt. Wie der schlanke Aufbau des Chorabschlusses wieder gedämpft wird durch das doppelte Querband der Zwerggalerie und des Laufgangs, so hemmen Brechungen des gleichmäßigen Flusses überall die Vertikalbewegung, um ihr durch die retardierenden Horizontalen zugleich stärksten Nachdruck zu geben. So entsteht ein Schwebezustand zwischen Gesetz und Freiheit, in dem die romanische Freude an der Silhouette mit der gotischen Freude an der Auflösung, das tektonische Wollen mit dem plastischen Gefühl, die Ruhe der architektonischen Linie mit der Unrast des Malerischen zusammenklingen und sich gegenseitig durchdringen. Es ist, als sähe man dem geheimen Vorgang des Wachstums an einem lebendigen Organismus zu, der sich in spiralem Ringen der Entfaltung entgegenwindet. (Abb. 16)

Wenn der französische Kunsthistoriker Emile Male bei dieser wogenden Bewegung, die ein Spiegelbild der deutschen Seele ist, den Dom stilistisch für Frankreich in Anspruch nehmen konnte, so hat er übersehen, daß es hier zu einer Synthese zwischen gotischen Formen und alter völkischer Grundweise gekommen ist, demgegenüber die fremden Anregungen jede Bedeutung verlieren, weil sie mit genialer Freiheit zu selbständigen Schöpfungen umkomponiert worden sind. Was wir in dieser Hinsicht bei dem Laufgang, der Siebenzahl der Türme, der Westrose und dem Portal entwickelt haben, gilt auch für die Querhaustürme, die verkleinert und mit typisch rheinischen Rhombenhauben geschiefert, so wenig noch dem vielleicht in Betracht kommenden Laoner Vorbild verpflichtet sind, wie etwa von der deutschen Gewohnheit abgewichen ist, den Vierungsturm aus dem Achtort, anstatt wie bei den Franzosen aus dem Viereck, zu konstruieren.

In einem besonderen Sinne deutsch ist schon der Übergangscharakter an sich. Denn da dem deutschen Menschen das formale Problem – gegenüber dem Strömenden, Persönlichen, Bekenntnishaften, ewig Zukünftigen – wenig bedeutet, kommt seine Stunde erst zur Zeit des Spätstils, wo der volle Besitz der formalen Ausdrucksmittel errungen und der Künstler in die Lage versetzt ist, auf der Grundlage der formalen Vorarbeit anderer das Individuelle und Außerarchitektonische zu gestalten. Vor allem befindet sich hier der Dualismus der deutschen Seele in seinem Element, für den sowohl die eine wie die andere der an der Wende der Zeiten miteinander kämpfenden Richtungen ihre Berechtigung hat. Die konsequente Entkörperlichung der Gotik, das Leichtermachenwollen um jeden Preis, widerspricht seiner Schwerblütigkeit ebenso wie die unverrückbaren Zirkelschläge der romanischen Quadratur seinem Freiheitsverlangen und Höhenflug widerstrebten. Da sein Empfinden auf die Totalität des Daseins gerichtet ist, genügte ihm nur das Sowohl-als-auch, eben jene Vermischung und seelische Umwertung der Formen, die das Wesen des Übergangsstils ausmacht.

Wenn es dabei verwunderlich erscheint, daß in Limburg ausschließlich frühgotische Elemente auftreten, obwohl während der Aufführung des Doms bereits die Kathedrale von Amiens im Bau begriffen war, so machen wir allgemein die Beobachtung, daß die deutschen Baumeister, die sich französischem Einfluß zugänglich zeigten, lieber dem unentwickelten als dem entwickelteren Stile folgten, weil dieser sich von dem deutsch-romanischen Empfinden weniger weit entfernte und sich ihm daher zwangloser assimilierte. Auch war für den suchenden und das Irrationale als Weltgesetz erkennenden deutschen Geist das Unvollendete das Vollendetere. Die Umsetzung der französischen Formensprache in die dekorativen Werte der rheinischen Schule brachte es dabei mit sich, daß die Einzelformen ihren Eigenwert verloren, ebenso wie sie ihre Selbständigkeit zugunsten der lebendig bewegten Einheit preisgeben mußten, die aus dem neuen Reichtum abwechselnder Ausdrucksmittel sowie den vielfältigen Spannungen zwischen Körper und Bild und allen Elementen des Aufbaus hervorging.

Trotzdem ist in Limburg das Wunder vollbracht, auf rein romanischem Grundriß einen Bau emporsteigen zu lassen, der zwischen den Stilen steht, ohne den Eindruck eines romanischen Barocks zu hinterlassen, wie man den Übergangsstil mit einem gewissen Recht genannt hat. Wir möchten auch das geistvolle Wort von der »Harmonie des Unharmonischen«, das man im Hinblick auf jene Eigenschaften der Übergangsbauten geprägt hat, nicht ohne einen gewissen Vorbehalt übernehmen. Für das deutsche Empfinden spiegelt nämlich auch das scheinbar nicht Zusammengehörige die Harmonie der Schöpfung wider, da jeder Querschnitt durch das Ewige, auf das der Deutsche allein den Blick richtet, die Einheit des Universums offenbart. Alle unsre Unterscheidungen sind ihr gegenüber nur irreführende Hilfslinien, weil sich im Tiefsten nichts widerspricht, sondern alles in Zusammenhang steht und ineinander »übergeht«, derart daß jeder Ausschnitt der Welt das Ganze ist. So läßt sich eher sagen, daß es deutsche Wesensart sei, dieses kosmische Grundgesetz allen Zeitstilen überzuordnen und die letzte, sub specie aeternitatis sichtbar werdende Harmonie, in der alle Gegensätze aufgehoben sind, auch zum künstlerischen Gestaltungsgesetz zu erheben, um in dem Kunstwerk nicht ein Stück, sondern den Geist des Ganzen zu umfassen.

Wir finden, daß in diesem Sinn deutsches Wesen in dem Außenbau des Domes Stil geworden ist: Der Stil des Übergangs als des Gedankens, auf dem die Harmonie der Welt und die Ganzheit eines jeden ihrer Teile beruht.

Man wirft unwillkürlich die Frage auf: Wie erklärt es sich, daß in einer verhältnismäßig so kleinen Stadt wie dem mittelalterlichen Limburg ein so gewaltiges Bauwerk wie der Georgendom entstand? Steht die Größe des Baus nicht in auffallendem Gegensatz zu der Einfachheit der wirtschaftlichen Verhältnisse und der geringen Bevölkerungszahl, auch wenn es sich – wie wir bereits ausgeführt haben – um einen Repräsentationsbau handeln mochte? Die Antwort lautet, daß wir vor einer allgemeinen Erscheinung stehen, die dem hochgespannten Monumentalsinn des 13. Jahrhunderts entspricht. Wie der Dom zu Speier, das größte Bauwerk der romanischen Epoche, den Maßstab einer Bevölkerung von 5000 Einwohnern, die Speier damals zählte, weit überschritt, so rief die staufische Neigung zu Pracht- und Machtentfaltung überall Sakralbauten hervor, deren gewaltige Abmessungen in keinem Verhältnis zu dem praktischen Bedürfnis standen. Wir finden denselben Zug zum Riesenhaften zu allen Zeiten, in denen der absolutistische Gedanke herrschte. Der nämliche Ehrgeiz, der jedem Pharao dem Tempelbezirk seiner Vorgänger neue Säulensäle hinzuzufügen gebot, der den Brunnen der 1001 Säulen in Byzanz erdachte oder der großen Moschee von Cordoba immer weitere Säulenjoche angliederte, ließ auch die Salier Konrad II., Heinrich III. und Heinrich IV. dem Dom zu Speier seine kolossale Ausdehnung geben. Selbst Klöster erbauten sich Kirchen, deren Ausmaße einem Konvent von einigen Hundert Mönchen wenig angepaßt waren.

Wie die Christkönigsidee darauf eingewirkt haben mag, daß nur ein Palast der Majestät Gottes würdig befunden wurde und kein Stifter deshalb in der Verherrlichung des himmlischen Königs hinter dem andern an Prachtentfaltung zurückbleiben wollte, so hat wohl auch der Kreuzfahrergeist das Seinige hierzu getan, da jeder, der nicht ein Kämpfer im Kreuzheer sein durfte, wenigstens ein Gottesstreiter sein wollte an Opfern von Gut und körperlichen Mühen. Wir haben bereits gesehen, wie der Bau französischer Kathedralen durch die tätige Bauhilfe aller Stände, die vor den niedrigsten Diensten nicht zurückschreckten, zu einem Werk frommer Gemeinschaft wurde. So bildete der Bauherr mit seinen Helfern überall eine Gemeinschaft von Brüdern, die ihre Ehre darein setzte, dem Tempel Gottes durch eigne Entbehrung Glanz zu verleihen. Denn wie der Heiland wuchs und sein Opfer mit jedem Schritte steigerte, indem er die immer schwerer werdende Last des Kreuzes Golgatha hinantrug, so schritt man, indem man Lasten schleppte und in steigendem Maße opferte, den Passionsweg des Heilands bis zum letzten Leiden mit. Kein Dom konnte groß genug werden.

Abb. 16 Limburg, der Dom von Nordosten.

Immerhin ist zu sagen, daß der St. Georgendom den Eindruck eines gewaltigeren Bauwerks erweckt, als man nach seinen Maßen vermuten sollte, und keineswegs den Bauten zuzuzählen ist, die – nach einem Wort Bramantes – das Pantheon auf die Konstantinbasilika türmen, sondern die ideale Mittellage innehält, die weder die optische Aufnahmefähigkeit beschränkt noch der Vorstellungskraft Fesseln anlegt, wie alles auf den Gipfel Getriebene es tut, das der mitarbeitenden Phantasie keinen Raum mehr läßt, das Bild zu ergänzen und ins Visionäre zu steigern.

Dieses Domgebilde aber will als Vision erlebt sein. Wenn man von der alten Lahnbrücke das Auge nach ihm hinüber wendet, so erscheint in der wagrechten Sehachse das Doppelbild zweier Reiche. Ohne den Blick in unendliche Höhen erheben zu müssen, erfaßt man ein Bild, das vom Niveau des Felsens sich aufwärts und abwärts erstreckt; erfaßt es zugleich als ein Irdisches und Überirdisches, das die Gefühle teilt, wie es die Blickrichtung teilt und sie hinab und hinauf zieht in den Dualismus der Welt. An die Stelle der vor uns aufgegipfelten Baumasse tritt ein Transarchitekturales, in dem Kunstschöpferisches und Religiöses eins geworden sind.