|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

So alt das Christentum ist, so alt ist auch das wehmütige Sinnen über die Vergänglichkeit der irdischen Dinge. Der Glaube, daß das menschliche Leben nur eine Vorbereitung, eine Bedingung des jenseitigen sei, trieb die Anachoreten, die Eremiten und Mönche, den Sorgen und nichtigen Freuden des weltlichen Verkehrs zu entfliehen, in asketischen Übungen jedes weltliche Verlangen in sich zu ersticken, in ständigem Gedenken der zukünftigen Dinge sich über die gegenwärtigen zu erheben. Der Gedanke an den Tod, der aller Schönheit, allem Reichtum, allen Ehren ein jähes Ende bereitet, die Betrachtung des verwesenden Körpers, der ein Fraß der Würmer wird, ging nur der Sehnsucht, der Hoffnung auf ein ewiges, seliges Dasein voraus. – Jenen alten Einsiedlern des Orients, die in den ersten Jahrhunderten des Christentums gesondert vom Menschenverkehr in gläubigem Vertrauen durch Entsagung das Heil zu erlangen glaubten, hat wohl weniger das Bild der ewigen Qualen, als das der ewigen Freuden vor der Seele gestanden. So haben sie auch schwerlich eine solche Entsetzen erregende Anschauung vom Tode gehabt, als das spätere Mittelalter, oder wenn sie diese besessen, haben sie sie doch nicht der großen Menge des Volkes mitteilen und einimpfen können. Das blieb den Aszeten einer späteren Zeit vorbehalten! Erst im 12. Jahrhundert erschallen lauter mahnend und warnend Predigerstimmen im Abendlande, die der alten christlichen Anschauung von der Eitelkeit alles Irdischen scharfen und erregten Ausdruck verleihen Vgl. für das folgende, Woltmann: Holbein, II. Aufl. S. 240, wo ausführlichere Literaturangaben. – Otte: Hdb. I, S. 503. – Das zuletzt erschienene spanische Buch des Fernandez Merino: La danza macabre. Madrid 1884 (Gaspar). – Ferner Th. Frimmel: Beiträge zu einer Iconographie des Todes. Mitt. d. k. k. C. C. 1884. S. XXXIX ff. CXXXV f. CCIV f. 1885. S. VII f. Für unsere Zwecke besonders wichtig: Vigo: Le danze macabre in Italia. Livorno 1878.. Jetzt zuerst gewinnt sie dichterische Gestaltung, jetzt erst greifbare Formen. Recht vernehmlich und eindringlich kündet sie von einer gärenden Unzufriedenheit des Volkes mit den bestehenden Zuständen. Denn aus den Liedern geistlicher Dichter, die sie aussprechen, klingt nicht allein die geistliche Opposition gegen den weltlichen Luxus der Vornehmen und Reichen, nein! die Stimme des Volkes selbst, das auch in den kirchlichen Institutionen keinen Trost mehr fand und seine Zuflucht zu dem aszetischen Lebensideal nahm. Halb ein Ritter, halb ein Mönch hat Heinrich von Mölk am Ende des 12. Jahrhunderts die scharfen Waffen seiner gedankenreichen Kunst in zornigen Satiren gegen die Mißbräuche seiner Zeit gerichtet. Mit der dramatischen Gewalt, die erst viel später den Todesdarstellungen der neuen christlichen Kunst ein so erschütterndes Gepräge verleihen sollte, schildert er Szenen, in denen der Gedanke der ›vanitas vanitatum‹ furchtbar triumphiert, in denen der verwesende Leichnam selbst die Rolle des Mahners übernimmt Vgl. Scherer, Gesch. der deutschen Lit. III. Ausg. 1885. S. 84. – Werke, hrsg. von Heinzel, Berlin 1867.. Und zu derselben Zeit verbreitete sich in Gedichten ›die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten‹, in der erzählt wird, wie dem Einsiedler Makarius drei Tote erscheinen, auf die er mit Worten der Ermahnung drei vornehme Männer, die des Weges kommen, hinweist. Zu gleicher Zeit auch müssen die dem Bernhard von Clairvaux zugeschriebenen Hymnen entstanden sein, die von der Verachtung der Welt, von dem schnell vorübergehenden Rausche irdischer Lust, von der Gewalt des Todes predigen:

Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuereVeni ad tumulos, si eos vis videre:

Cineres et vermes sunt, carnes computruere;

Surge, surge, vigila, semper esto paratus

Du Méril: Poésies populaires latines du moyen âge. Paris, Firmin Didot. 1847. p. 125-127. 100. p. 155..

Besonders in dem Orden, der die alte Strenge des Benedikt zugleich mit der alten Aszese wieder anstrebte, bei den Zisterziensern, scheint die Idee von der Vergänglichkeit poetisch gestaltet worden zu sein. Neben den Liedern Bernhards haben wir Stanzen über den Tod von einem Zisterzienser Thibaud de Marly, ein Gedicht über den Tod von einem anderen, Dans Helinand. Aber diese Lieder des 12. Jahrhunderts sind gleichsam nur die ersten Windstöße, die dem gewaltigen Sturme vorangehen. Wie eine wilde Begeisterung, über den Tod selbst Herr zu werden, kommt es in Italien über das Volk, und aus der Aufregung heraus erklingen gleich Schlachtgesängen der mächtige Ruf des Thomas von Celano: ›Dies irae, dies illa‹, die Lieder Jacopones.

Wir haben gesehen, welcher Art die Wirkung der Franziskanerpredigten gewesen, welche Zwecke sie verfolgten. Ebenso sinnlich anschaulich, wie sie von Himmel und Hölle zu erzählen wußten, werden sie auch von dem Tode gesprochen haben. Ebenso wie der Teufel wird auch der Tod unter dem Einflusse solcher Schilderungen bestimmte Form und Gestalt in der Anschauung des Volkes erlangt haben. Ein volkstümlich satirisches Element spricht aus den Liedern, wie aus den künstlerischen Darstellungen: der Gedanke an die Gleichberechtigung aller Menschen, ebensowohl vor dem Throne Gottes, wie angesichts des Todes. So furchtbar der letztere auch der Phantasie, die von der Furcht vor dem Jenseits gequält ist, erscheinen mag, für den Armen und Elenden auf dieser Erde hat seine Vorstellung doch etwas Tröstliches. Die niederen Stände rächen sich mit einem gewissen grausamen Behagen für die scheinbare Ungerechtigkeit, die ihnen hier auf der Erde widerfährt, an den höheren, begünstigten Klassen, indem sie diesen das Bild vorhalten, wie der Tod alles zerstört und vernichtet, was jene vor den anderen auszeichnet. Die Todesallegorien, die im 12. Jahrhundert entstehen, in dem folgenden an Verbreitung und dramatischer Gestaltung zunehmen, sind ein beredter Ausdruck jener Volksbewegung, die wir mit dem Namen der Humanität zu kennzeichnen versucht haben. Die Vermutung, daß sie von dem Franziskanertum besonders ausgebildet worden sind, liegt nach allem, was über dasselbe gesagt worden ist, sehr nahe. Versuchen wir dafür noch näher eingehende Beweise beizubringen.

Von den Todesdarstellungen der Kunst läßt sich, sehen wir von einigen vereinzelten Kunstwerken des frühen Mittelalters ab, im allgemeinen sagen, daß sie in drei auch zeitlich aufeinander folgende Gruppen zerfallen. Die älteste darf man als die der Allegorien von der Vergänglichkeit der irdischen Dinge bezeichnen. Hier tritt der Tod selbst nicht auf, sondern nur der Tote. Die zweite umfaßt die Darstellungen des Herrschers Tod, die dritte diejenigen des Totentanzes. Den Bildern gehen die Dichtungen zeitlich voraus. So entsprechen der ersten Gruppe die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten und die Hymnen und Kanzonen der Zisterzienser, der zweiten die Lieder Jacopones und seiner toskanischen Zeitgenossen und Nachfolger, der dritten die Verse der ›danse macabre‹ Es ist noch nicht entschieden, wann und wo diese besondere Dichtung entstanden ist. Daß sie aber der malerischen Darstellung vorangeht, nicht erst aus dieser hervorgeht, scheint mir unzweifelhaft..

67. Die Oberkirche S. Francesco in Assisi.

Die ältesten Darstellungen der Allegorie der Vergänglichkeit begegnen uns auf den byzantinischen Kompositionen des ›Eremitenlebens‹, deren uns eine in einer Tafel des Emanuel Tzanfurnari im Christlichen Museum des Vatikans erhalten ist Abb. d'Agincourt Taf. LXXXII. Woltmann: Gesch. d. Mal. I, S. 231.. Da sehen wir mit erschreckt erhobenen Händen einen Einsiedler vor einem Sarkophage stehen, in dem ein verwesender Leichnam liegt. Das Bild wird in das 11. Jahrhundert versetzt. Ob auf so frühe Zeit auch jene im Malerbuche vom Berge Athos erwähnte Allegorie, die sehr abstrakt in der Mitte die Welt als gekrönten Greis, dann kreisförmig angeordnet die vier Jahreszeiten, die zwölf Monate und die sieben Altersstufen verbildlichte, zurückgeht, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Eine Erweiterung erfährt jene Szene aus dem Leben der Eremiten in der Darstellung der ›Legende von den drei Toten‹, die vielleicht schon im 12., sicher im 13. Jahrhundert im Abendlande populär wird und auf eine Entstehung im Orient schließen läßt. Hettner vergleicht treffend mit derselben die Geschichte von dem Königssohn Josaphat, dem auf einsamem Wege angesichts der Aussätzigen und Krüppel die Erkenntnis von der Nichtigkeit des Irdischen aufgeht Italienische Studien. Braunschweig 1879. S. 132.. Dessen Geschichte ist, wie aus zwei französischen Übersetzungen des 13. Jahrhunderts sich ergibt, in dieser Zeit ein vielgelesenes Volksbuch gewesen F. Liebrecht: Des h. Johannes von Damaskus Barlaam und Josaphat. Münster 1847. – Gui de Cambrai. Gedicht publ. von Meyer und Zotenberg in der ›Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart‹. – Fragments d'une ancienne traduction française de Barlaam et Josaphat faite sur le texte grec au commencement du XIII e siècle, publ. v. P. Meyer, Bibl. de l'école de Chartes VI Serie II., wie ihr auch der Bildhauer des Baptisteriums zu Parma die Parabel vom Baume des Lebens entlehnt hat Vgl. Schnaase: Geschichte d. b. K. VII, S. 262 und die dort angegebene Literatur.. Erst im 14. Jahrhundert in dem Fresko des Camposanto zu Pisa aber schildert die italienische Kunst jene Szene, in der drei vornehme Reiter erschreckt vor den drei Leichnamen stehenbleiben, auf die der Eremit Makarius sie hinweist. Aus derselben Zeit etwa stammt ein Bildchen im Christlichen Museum des Vatikan, auf dessen Predelle ein halb verwester Körper dargestellt ist, mit welchem sich Schlangen und Skorpione zu tun machen. Des beschränkten Raumes wegen konnte von den drei Lebenden rechts nur einer kniend dargestellt werden, dem links der Eremit entspricht Schrank D. Abb. d'Agincourt Taf. CXVII. Unter den Heiligen, die Maria verehren, ist Franz – das Bild war demnach vermutlich für eine Franziskanerkirche gemalt.. Dem Ende des Jahrhunderts gehört das bekannte Fresko in der Scala santa im Sacro speco zu Subiaco an D'Agincourt. Taf. CXXVI, 7..

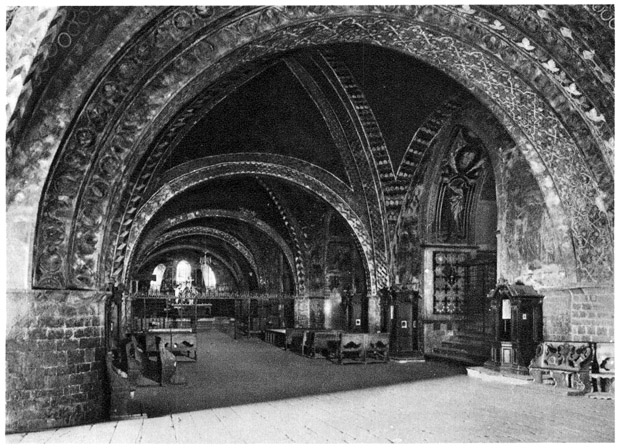

68. Die Unterkirche S. Francesco in Assisi.

69. Die Kirche S. Pietro in Assisi.

Nur der kompositionellen Zusammengehörigkeit halber sind diese Bilder schon jetzt erwähnt worden. Zeitlich voran geht ihnen das höchst interessante Fresko Giottos in der Unterkirche von S. Francesco zu Assisi. Auch dieses ist nichts als eine Allegorie der Vergänglichkeit, aber aus einem anderen Gedankengange heraus geschaffen worden. An Stelle des mahnenden Eremiten ist Franziskus getreten, der damit sichtbarlich auf diesem ältesten italienischen Todesbilde als der Nachfolger jener alten Aszeten und zugleich als der Prediger einer neuen Anschauung vom Tode hingestellt wird. Er steht en face herausschauend, erhebt die Rechte und berührt mit der Linken ein neben ihm aufrecht stehendes Skelett, das auf dem Schädel eine Krone trägt, welche, wie es scheint, im Begriffe ist, herabzufallen. Mit Dobbert und Vigo muß man in dem Bilde eine Darstellung der Vergänglichkeit sehen, nicht des Herrschers Tod selbst Dobbert. Giotto. K. u. K. III, S. 17. – Vigo a. a. O. S. 18.. Das geht unzweifelhaft aus einem anderen, ganz ähnlichen Fresko im alten Kapitelsaal von S. Antonio zu Padua hervor. Hier befinden sich an der südlichen Wand Reste von Wandmalereien, die von Crowe und Cavalcaselle, Gonzati und Schnaase mit Unrecht dem Giotto zugeschrieben werden, da sie doch alle Merkmale jener späteren Meister: Altichieri und Avanzo, welche die Kapellen des h. Felix und Georg ausgemalt haben, tragen. Neben den Gestalten des Daniel und Jesajas sind rechts Reste der Figur des Antonius von Padua erhalten, der mit der Rechten auf ein gesondert daneben dargestelltes Skelett weist, in der Linken einen Zettel hält mit dem Spruche: »homo igitur consumtus atque nudatus quaeso ubi est (Hiob. c. XIV v. 10). Mortuus pro nobis est.« Zu den Füßen des Leichnams liegt ein Cartellino, auf dem zu lesen ist: »memor esto judicii mei, sic enim erit et tuum. Heri mihi hodie tibi (Eccles. XXXVIII, 23)« Crowe u. Cav. D. A. I, S. 242. – Schnaase VII, S. 369. – Lübke. Mitt. d. k. k. C. C. V, S. 10. – Woltmann S. 430. – Dobbert S. 30. – Gonzati: La basilica di S. Antonio I, 265. Abb. Taf. zu S. 267. Die Verhältnisse, Typen und Gewandbehandlung weichen durchaus von der Art Giottos ab.. Der Tote selbst also redet den Beschauer an. Offenbar sind die zwei Bilder aus den gleichen Anschauungen des Franziskanertums erstanden. Weht doch aus ihnen derselbe Geist uns entgegen, wie aus Jacopones Gedicht: ›cur mundus militat sub vana gloria‹, von dem oben gesprochen worden ist, und mehr noch aus dem anderen:

quando t'alegri o huomo de altura

das schon Vigo in seine Betrachtung der Totentanzdichtungen aufgenommen hat A. a. O. S. 81. – In der Venezianischen Ausgabe IV, 10.:

Wenn du dich freust, o Mensch, an deiner Größe,So geh', aufs Grab zu richten die Gedanken.

Und nur auf dieses wende deine Blicke,

Und denke wohl daran, daß du mußt kehren

Zu der Gestalt zurück, die dir erscheinet

Am Menschen, der da liegt im dunklen Grabe.

Nun fragt der Lebende den Toten, wohin seine schönen Gewänder, wohin der zierliche Schmuck des Haares, wohin die Augen, wohin die Nase, wohin die Zunge, die Lippen, die Arme gekommen sind. Und Wehklagen über den schlechten Gebrauch, den er als Lebender von allen diesen Zierden des Körpers gemacht, erklingt als Antwort von dem Toten. Der Aufforderung, sich zu erheben, die Waffen und den Schild zu nehmen, vermag er nicht mehr nachzukommen. Nicht vermögen die Verwandten ihm mehr zu helfen, nur eines kann er noch: den der Weltlust ergebenen Menschen warnen Vgl. ein Lied Guittones: Rime di Fra Guittone. Firenze, Valeriani 1828 II, Nr. 210. S. 211.!

Ähnlich spricht in andern Liedern jener Zeit die Seele, die zurückkehrt zu dem Körper, ihm Vorwürfe zu machen, mit der verlassenen, verwesten irdischen Hülle So in zwei anderen Poesien Jacopones, in den sogenannten ›contrasti di un vivo e morto‹, die angeblich auf Bernhard von Clairvaux zurückgehen. Vigo S. 85..

Was aber jenes Fresko in Assisi besonders interessant macht, ist der Umstand, daß hier ganz im Sinne der Menge die Krone als Symbol irdischer Größe auf dem Kopfe des Skeletts erscheint. Es liegt darin deutlich eine Appellation an das Volk: selbst der König muß sterben! Wie dies auch aus einem angeblich von Franz selbst an die Podestà, Konsuln, Richter und Magistrate, also die Repräsentanten der städtischen Macht, gerichteten Briefe spricht, welcher beginnt:

»Bedenkt und seht, wie der Tod in eiligen Märschen hinter euch herkommt. Darum bitte ich euch mit aller der größten Verehrung inmitten der Sorgen und Unruhen dieser Welt, in die ihr verwickelt seid, nicht Gottes zu vergessen und sein Gesetz nicht zu verachten; denn wer Gott vergißt und sein Gesetz von sich zurückweist, ist verflucht und vergessen. Und wenn der Tag des Todes kommen wird, wird ihm genommen werden, was er zu besitzen glaubte, und je weiser und mächtiger sie in der Welt gewesen sind, desto mehr werden sie in der Hölle gequält werden« Opera. I, p. 10 f. Auch bei Prudenzano: Francesco d'Assisi. Neapel IV. Aufl. 1882 S. 146. – Vergleiche mit den obenerwähnten Fresken auch die von Vigo S. 31 angeführten in der Riviera di Orta und in Omegna..

Der König aber, der im Grabe liegt, tritt auch in dem sicher von einem Franziskaner gedichteten ›ballo della morte‹ (vgl. unten), den Vigo publiziert hat, sprechend auf:

Nehmt euch ein Beispiel, arme Erdensöhne,

An mir, der einst die Königskrone trug

Und jetzt erleiden muß die höll'schen Qualen

Und ewig mich denselben anbequemen.

Wer Sinnenlüste nur zu suchen ausgeht

Und es verschmähet, fromm und gut zu leben,

Des Seele wird, kommt erst die letzte Stunde,

Zur Hölle gehn, der Körper zu den Würmern.

Die praktische Wirkung solcher Moralpredigt, die sich des Hinweises auf den Tod bedient, lernen wir recht deutlich aus den Versen des Brunetto Latini im Tesoretto kennen. Nachdem er die vanitas vanitatum, offenbar in direkter Nachahmung von Jacopones Lied: ›cur mundus militat‹, sich vor die Seele gerückt, geht er zu den »frati santi«, den Franziskanern und beichtet ihnen Tesoretto. Ausg. von Zannoni. Florenz 1824, cap. XX, v. 45 ff. Vers 53 spricht er von der Todesstunde:

ahi Deo, quante fiate

Ne porta le corone,

Come basse persone.

Beispiele: Cäsar, Samson, Alexander, Absalon, Salomon und Hektor..

Nur ein kleiner Schritt war es, von solchen Allegorien der Vergänglichkeit zur Personifizierung des Todes, zu seiner Verbildlichung als Herrscher Tod zu gelangen. Jacopone selbst hat ihn getan in seinem Cantico: ›Non tardate, o peccatori‹. Er, der Gelehrte, erinnert sich der ›pallida mors‹ des Horaz, aber seine Phantasie malt sie sich in grauenvoller Weise aus: »häßlich, düster und ungestaltet«. »Da kommt der Tod und macht sterben die Ritter, wie die Frauen und die Junker; die Brüder und die Schwestern sinken hin zur Erde, die Priester und die Laien, die Häßlichen und die Schönen. Und auf so schnellen Füßen naht er, daß keiner seine Ankunft spürt. Da ist es nicht möglich, ihm auszuweichen, sehen wir ihn kommen, nach keiner Seite steht die Flucht uns offen. Dem Tode entgegen müssen wir gehen. – Wir alle laufen ihm entgegen, der Lahme, wie der gut zu laufen weiß, Tag und Nacht, ohne zu ruhen. – Eben noch saht ihr den Menschen, geschmückt, strahlend und voll Ruhmes, den Kopf erhoben, stolz und kühn gehen – und schon liegt er verächtlich da, häßlich, tot und niedrig, und das verwesende Fleisch nagen die Würmer. – Gar hoch zu loben ist der Tod, denn jedem läßt er nach Gerechtigkeit widerfahren und vergilt jedem Menschen nach dem Bösen, wie nach dem Guten, das er getan. Den einen sendet er in die Hölle, den andern in die Seligkeit. – Darum laßt ab von der nichtigen Eitelkeit und tut Buße. Denn wie Staub, der in der Luft zerfliegt, vergeht die irdische Pracht vor dem Tode! – Es kommt der Tod und sendet seine Pfeile nach Willkür, und alle müssen dann Rechenschaft ablegen. Wer aber gut gelebt, der braucht ihn nicht zu fürchten« Lib. IV, cantico 9..

Mehr als irgendein anderes verrät dieses dramatische, an wirkungsvollen Kontrasten reiche Gedicht die allgemeine, durch die Bettelmönche geförderte Stimmung, aus welcher Bilder wie der ›Triumph des Todes‹ in Pisa, das Fresko in Subiaco, jenes im ehemaligen Ospedale zu Palermo hervorgegangen sind. Mag die Gestalt des Todes selbst verschieden dargestellt worden sein, die Anschauung jenes gewalttätigen, kein Geschlecht, keinen Stand verschonenden Eingreifens ist dieselbe. »Laida scura e sfigurita« fährt er als Weib, die Sense in der Hand, auf dem mächtigen Pisaner Fresko in die Freuden der Welt hinein, über Leichen hinweg stürmt er auf dem in Subiaco als grausiger Reiter, seine Sense schwingend, auf zwei Jünglinge zu, deren einen er schon mit dem Schwerte trifft, mit dem Bogen eilt er in dem Palermitaner Bilde auf einem Pferdegeripp in jagender Hast über die von Pfeilen getroffenen Großen der Erde hin zu den ahnungslos die Gegenwart genießenden Reichen. Vor dem Grabe als Skelett, ein Herrscher in vornehmem Mantel, steht er inmitten von unheimlichen Gehilfen, welche mit Pfeilen die weltlich sich Vergnügenden erlegen, in der Kirche des h. Bernardino von Siena in Clusone Vallardi: Trionfo e Danza alla morte. Milano 1859.. An jener der Madonna della neve in Pisogne am Lago d'Iseo aber eilen Leute jeden Standes auf den Feind zu, der sie mit Pfeilschüssen empfängt, während auf der andern Seite angesichts der von Christus und Maria selbst geleiteten Schar der Frommen ihm der Bogen zerbricht. Dies letztere Gemälde, das ich nur aus der Beschreibung Vallardis kenne, scheint mir geradezu direkt an Jacopones Gedicht sich anzulehnen, da es, wie dieses, die Gegenüberstellung der Guten und Bösen, ja mehr noch neben Christus fünf allegorische Figuren zeigt, deren Namen zwar nicht erhalten sind, die aber vielleicht einige der von Jacopone im letzten Verse angeführten sind:

Nun laßt uns bitten unsern Herrn,

Und seine Mutter auch, die Jungfrau,

Zu geben

Frieden uns und

Liebe,

Den

Glauben, Mitleid und die

Hoffnung,

Die

Kraft sowie den

guten Willen,

Schon hier auf Erden solche Buße

Zu tun, daß an dem Tag des Scheidens

Das ew'ge Leben wir erringen

Die gesperrten Worte sind als Allegorien groß geschrieben im ital. Texte, welcher lautet:

Or preghiamo il pio Signore

E la vergine sua madre.

Che ci dia Pace et Amore,

Fede Spene e Charitate,

Forza e buona Volontate

Di far qui tal penitentia

Che nel dì de la partentia

Vita aggiamo gloriosa.

Über das Fresko vgl. Vallardi, a. a. O. – Vigo, a. a. O. S. 25. – Angeblich im Stile des Borgognone..

Das Auffallende, daß unter den Schlechten nur kirchliche Würdenträger, unter den Guten nur weltliche Große erscheinen, veranlaßte Gabriele Rosa, in der Darstellung die Äußerung einer ghibellinischen Empfindung zu sehen. – Ob auch jene Prozessionen von dem Tode verfallenen Leuten auf dem Fresko von Clusone und dem in Penzolo di Valle auf Anschauungen, wie sie Jacopone gehabt, zurückgehen, muß dahingestellt bleiben Vgl. Vigo, a. a. O. S. 29..

Eine dem Jacopone ganz verwandte Anschauung verraten zwei von Vigo nicht angeführte Gedichte. Das eine von Cino da Pistoja, das beginnt: ›O morte della vita privatrice‹ nennt den Tod gleichfalls ›oscura di laida sembianza‹.

»Du bist der grimmigste Feind des Menschen und machst neues und altes Leiden aufschreien. Weinen und Schmerz erzeugst du, deshalb will ich dich tadeln. Denn wenn der Mensch Freude und Glück bei seiner neuen Gattin in dieser Welt findet, läßt du ihn kaum kurze Zeit froh leben, nein ziehst ihn zu Boden.« Dann schildert er den Tod auch als Bogenschützen Vita e memorie di M. Cino da Pistoja. Pistoja, Ciampi 1826. Canzone XXIX S. 261.. Nicht minder leidenschaftlich klingen die Verse, die früher dem Cavalcanti zugeschrieben wurden:

»Düsterer, finsterer Tod, – siehe, wohin führst du und läßt du sinken so viele schöne und würdige Geschöpfe? Dann hebst du sie auf und verfährst mit ihnen nach deinem Willen, du machst sie einer dunklen Grube zu laufen und überwindest, du Grausamer, Rauher und Liebloser, Mann wie Frau, beide so schön und zart« Poeti del primo secolo della lingua italiana. II. Bd. S. 330..

Durch Petrarca taucht dann ein neues Bild des ›Herrschers Tod‹ auf. Er stellt ihn sich als Sieger auf dem Triumphwagen, dem die Unterlegenen folgen, vor. Auch diese dichterische Allegorie hat ihre künstlerische Verherrlichung gefunden, ohne doch so populär zu werden wie die dramatische ältere Vgl. Vigo S. 45 ff., der aber den verschiedenen Charakter der Todesdarstellungen nicht recht scharf unterscheidet. Kunstwerke: Vanni in Siena, Akad. – Costa in S. Giacomo in Bologna. – Reliquienschrein in Graz. – Pomaredas Stich von 1748 nach Tizian usw..

Aus den geschilderten aszetischen Anschauungen ist endlich als dritte Form der Todesdarstellungen neben den Allegorien der Vergänglichkeit und denen des Herrschers Tod der Totentanz hervorgegangen, in welchem die schneidende Ironie ihren Höhepunkt erreicht. Nur ganz vereinzelt begegnen wir ihm in der Dichtung und Kunst Italiens, seine eigentliche Heimat hat er im Norden gefunden. Dennoch verdient mit Vigo darauf hingewiesen zu werden, daß die Idee des Totentanzes ganz im allgemeinen wenigstens gleichzeitig mit den Aufführungen in Frankreich und England in einem Gedichte von Jacopo oder Pietro di Dante Alighieri erscheint Vigo S. 76. Rime di M. Cino da Pistoja. Firenze 1862, S. 208.. Daß sie aus den Anschauungen der Bettelmönche hervorgegangen, erscheint mir zweifellos, und zwar möchte ich im Hinblick auf jene Todeslieder des Jacopone und die volkstümlichere Denkweise der Franziskaner überhaupt vermuten, daß auch in diesem Falle die letzteren anfangs die Gebenden, die Dominikaner die Nehmenden sind. Unleugbar bleibt es freilich, daß die uns erhaltenen Totentänze in Deutschland zumeist in Dominikanerklöstern sich befinden. Zu streng darf man in diesem Falle, wie in anderen, zwischen den beiden Orden nicht unterscheiden, aber daran festhalten muß man immer, daß die kulturgeschichtlich bedeutungsvollen Ideen und Vorstellungen doch fast durchweg von dem Orden des Franziskus ausgehen Hinweisen möchte ich hier auch darauf, daß der von Vigo S. 125 publizierte ›ballo della morte‹, das einzige italienische Totentanzgedicht, offenbar von einem Franziskaner geschrieben ist, da der Tod nur für den fra minore tröstende Worte hat.. Auch die volkstümlichen Allegorien vom Tode dürften, wie alle diese Darlegungen erweisen, ihre eigentliche dramatische Gestaltung Franz und den Franziskanern verdanken.

Wir sind am Schlusse unserer Betrachtungen angelangt – sei es uns vergönnt, noch einmal einen kurzen Blick rückwärts zu werfen, noch einmal die große Bewegung, die wir in Franz zu verstehen und würdigen versucht, im großen ins Auge zu fassen!

In der gewaltigen, alle Grenzen des Egoismus überschreitenden, alle Bande individueller Beschränkung fallen lassenden Gestalt des predigenden Bettlers von Assisi tritt gleichsam sichtbar in seiner vollen Bestimmtheit das Streben, der Wille einer ganzen Zeit hervor. Er ist der Repräsentant der als Ganzes zu einer in sich begründeten, selbständigen Stellung aufstrebenden großen unteren Masse des Volkes, des dritten Standes, zu gleicher Zeit aber auch der Repräsentant jedes einzelnen aus dieser Masse, wie er sich seiner selbst, seiner Rechte auf Gott und die Welt bewußt wird. Mit Franz und in Franz erfährt die mittelalterliche Menschheit die volle Gewalt der jedem einzelnen innewohnenden Gefühlskraft, und diese innere Erfahrung führt eine von den dogmatischen Allgemeinbegriffen sich befreiende erste Erkenntnis des eigenen Wesens mit sich. Aber wie der Genius über den ihn umgebenden Verhältnissen und Menschen, schwebt Franz über dieser seiner Zeit – als das vollendete Ideal, in dem seine Mitwelt das Beste, was sie unbewußt anstrebt, in lichter Klarheit und Reinheit vereinigt sieht. Für Franz sind die Schranken, welche die Formen der Erkenntnis: Zeit und Raum zwischen den einzelnen Individuen errichteten, gefallen: er hat sich eines gefühlt mit der ganzen Natur, mit dem allen Erscheinungen zugrunde liegenden einen, Unteilbaren. Nach Jesus von Nazareth hat es keinen gegeben, der in gleicher, ewig wunderbarer Weise seines Ichs sich entäußert, das höchste Gebot: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, fast sein ganzes Leben hindurch erfüllt hat. Wenn je ein Mensch den Beinamen des Heiligen verdient hat, so ist es Franz von Assisi. Er hat die im Himmel erträumte Seligkeit schon auf Erden genossen – das Leiden dieses Seins verschwand ihm, und das reinste Glück ist ihm in dem Gefühle ewiger Liebe, des Einsseins mit Gott und der Natur, in der Freiheit stiller Kontemplation, die, über die Erscheinungen erhoben, das Wesen der Dinge selbst betrachtete, zuteil geworden.

Der innere Drang der Menschheit jener Zeit führte zur Kontemplation. Nach unruhvollen Jahrhunderten des Kampfes aller gegen alle, nach den aufregenden, verwirrenden Unternehmungen der Kreuzzüge, begann man sich auf sich selbst zu besinnen. Innerhalb der sicheren Mauern der Städte brachte die allmählich um sich greifende friedliche Beschäftigung mit Handel und Handwerk, der Behagen und häusliche Sammlung gestattende Wohlstand eine Stimmung des Gemütes mit sich, die dem Denken und Empfinden günstig war. Wie sie sich bei den Bürgern geltend machte, so nicht minder in jenen Mönchsorden, die, wie die Zisterzienser, im Gegensatz zu den im äußeren Tun und Treiben aufgegangenen älteren Benediktinerabzweigungen zu größerer Einfachheit, zu einem stillen, der Betrachtung gewidmeten Leben in die Einsamkeit sich flüchteten. Der einzelne begann über die Heilswahrheiten der christlichen Religion nachzusinnen, selbst in ein persönliches Verhältnis zu ihnen zu treten. Da mußte es offenbar werden, wie wenig doch die Formen des Religionskultus mit ihrer großen, für das Allgemeine bestimmten schematischen Anordnung, die Seelennot befriedigen konnten, wie fremd die Bestrebungen des päpstlichen Stuhles und der Geistlichkeit den Bedürfnissen des seiner selbst sich bewußt werdenden Volkes waren. Die Empörung über das rücksichtslos egoistische Verfahren der Kirche trieb viele den aus dem Orient gekommenen Sekten in die Arme, die dem einzelnen Gläubigen mehr tätigen Anteil und intimere Beziehung zur Religionsausübung versprachen. Lauter und lauter ward der Ruf nach einer Reform der Kirche – man begann sich das Recht, die Bibel zu lesen und zu interpretieren, zu predigen, kurz höchst persönlich seinem Christus zu nahen, anzumaßen. Noch aber sträubte sich Rom, die Rechte des Volkes anzuerkennen, und verfolgte die Freigesinnten als Häretiker, bis es, im entscheidenden Augenblicke zu hellerer Einsicht gelangt, einem dieser Volksprediger, Franz von Assisi, der, wie wir zu zeigen versucht, recht eigentlich aus dem feindlichen Lager der Waldenser kommt, für ihn und seinen Orden gewährt, was die große Masse für sich ganz in Anspruch zu nehmen begann.

Damit nun vollzog sich die Reform; das Volk erhielt, was es gewollt: die Predigt, ein volkstümliches Christentum, und die reichsten Segnungen waren die Folge. Der Bürgerstand war zu Rechte anerkannt, wie von dem Staate, so von der Kirche. Er konnte fortan seine eigensten Kräfte entfalten. Seine Ideale hießen: Frieden und Gesittung.

Auf die einsamen Höhen der Selbstverleugnung und weltabgeschiedener Kontemplation konnte freilich die Masse ihrem geliebten Führer nicht folgen – aber sie erreichten, von seinem Beispiel vorwärts gezogen, doch Punkte, die, über dem Gewirr und Geräusch des täglichen Lebens erhaben, die Möglichkeit ruhigerer Sammlung und Betrachtung und den freieren Ausblick auf die mannigfachen Erscheinungen der Natur gestatteten. Die Begeisterung mußte nach Ausdruck suchen: und so entstand ein künstlerisches Streben in Worten, Tönen und Formen.

Eine volkstümliche, einfach natürliche, von inniger Liebe und Begeisterung eingegebene Auffassung der christlichen Religion, wie sie täglich von Franz und seinen Schülern zum bilderreichen Ausdruck in Predigt und Dichtung gebracht wurde, hat die neuere christliche Kunst ins Leben gerufen. Jene Neigung zur Kontemplation konnte in wunderbar schneller Weise das Studium der Natur befördern, weil durch die mystischen Anschauungen des Franziskanertums das Gefühl voll und ganz erwärmt ward für eben diese Natur, in der man das Abbild Gottes sah. Dann kam die persönliche Verehrung für Franz hinzu, die Begeisterung, welche die Darstellung seiner Person und seiner für künstlerisches Nachempfinden so geeigneten Legende immer aufs neue in dem recht eigentlich aus dem naiven Volke hervorgehenden Künstler hervorrief. Es kam hinzu, daß bei dem unglaublich schnellen Anwachsen der Bettelmönchorden unaufhörlich durch anderthalb Jahrhunderte hindurch unzählige Kirchen und Klöster gebaut, mit Fresken, Altargemälden, Skulpturen, Denkmälern jeder Art geschmückt werden mußten. Ein weites, allen Kräften vollen Spielraum lassendes Feld der Tätigkeit hatte sich für die Kunst eröffnet. Wird man sich des großen Zusammenhanges, der zwischen den religiösen Bestrebungen des Bettelmönchwesens und der neu aufstrebenden künstlerischen Tätigkeit im 13. und 14. Jahrhundert besteht, recht bewußt, so muß es dann dem Betrachter der Kunst des Quattrocento in Italien auch wohl deutlich werden, daß diese letztere durchaus auf jener ersteren beruht, nur eine weitere Stufe zu der in Leonardos, Raphaels und Michelangelos Werken erreichten Vollendung bildet. Wir haben hier eine große geschlossene Entwicklung vor uns auf dem Gebiete der Skulptur und Malerei, aber eben sowohl auch, wie wir für Toskana, diesen heimischen Boden der Renaissance, nachgewiesen haben, auf dem der Architektur. Die Ideale einer volkstümlichen christlichen Kunst, wie sie Raphael in blendender Reine und unnahbarer Herrlichkeit hinstellt, sind dieselben geblieben, die schon dem Pisano, dem Giotto vergeschwebt. Wer, wie wohl geschehen ist, den Niccolò Pisano einen letzten Ausläufer einer antikisierenden süditalienischen Kunst zu nennen vermag, kann kein Auge haben für die gewaltsame frohe Jugendlichkeit seiner aus echt toskanischer religiöser und künstlerischer Gefühls- und Gestaltungskraft hervorgegangenen Werke. Der muß mit demselben Rechte Cimabue, dessen Kreuzigung in Assisi dieselbe jugendliche, fast fessellose Leidenschaftlichkeit wie Niccolò Pisanos Relief im Baptisterium zu Pisa zeigt, der muß schließlich Giotto die letzten Worte einer sterbenden Richtung sprechen lassen! Indessen doch diese drei Namen die ersten jener langen Reihe sind, denen Toskana, denen Florenz den nie vergänglichen Ruhm, die Heimat der Renaissance zu sein, verdankt!

Dann, im 14. Jahrhundert, könnte es scheinen, stockt nach den außerordentlichen Taten Giottos die Entwicklung – aber mir dünkt, es scheint auch bloß so. Für eine Weile mag der große Neuerer, wie alle Neuerer vor ihm und nach ihm, den Boden, dem er fast die ganze Kraft entzogen, steril gemacht haben; aber dennoch treibt es die Kunst vorwärts. Jener Stefano Fiorentino, von dem wir nur durch Vasari wissen, muß ein großer bedeutender Künstler gewesen sein, Vasaris Giottino geht, wenn auch nicht in dramatischer Gestaltung, so doch in vollerer Ausbildung der Typen und Figuren über Giotto hinaus und bereitet seinerseits Orcagnas Schönheitsstreben vor. Dann bricht das 15. Jahrhundert an, und ein gewaltiger Schritt geschieht. Ghiberti allein scheint eine Vermittlerrolle zu spielen, indessen die Masaccio, Brunellesco und Donatello sich gleichsam gewaltsam von allem Vorhergehenden losreißen.

Es kann keine Frage sein, daß um 1400 eine neue Phase in der Entwicklung eintritt, und es hat das nichts Verwunderliches. Auf zwei Jahrhunderte hinaus hatte jene Reform des Franz stark und nachhaltig gewirkt – da begannen in Italien neue Ideale das Volk mächtig zu locken und anzuziehen. Petrarca und Boccaccio sind die ersten, welche sie voraus verkünden, erst um die Wende des Jahrhunderts aber werden sie das Gemeingut aller. Die Bewegung der Humanität, wie wir die Volksbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts zu bezeichnen gewagt, schlägt eine neue Richtung in dem ›Humanismus‹ ein. Hatte man bis dahin das Evangelium und die Natur zu Führern auf dem Wege zur Wahrheit und Schönheit genommen, so gesellt sich jetzt ein dritter zu jenen Beiden hinzu: die Antike. Die Schriften der alten Philosophen, Dichter und Geschichtsschreiber entsteigen zu gleicher Zeit mit den Tempeln und Statuen dem Schutt der Vergangenheit, und diese durch Erhabenheit, Schönheit und Alter verehrungswürdigen Reste werden die Vorbilder für den Denker, den Dichter und den Künstler. Zur guten Zeit – namentlich für die Künstler, denn viel zu scharf vorgezeichnet, zu ausgeprägt schon war die Richtung der toskanischen Kunst auf ein bestimmtes christlich-modernes, im guten Sinne naturalistisches Ideal, als daß sie in eine sklavische Nachahmung der alten Denkmäler hätte verfallen können. Aber etwas Wesentliches, was notwendig war für den Fortschritt, konnte die Antike lehren: das Formale! Halb wissenschaftlicher, halb künstlerischer Art ist ihr Einfluß: auf der einen Seite fordert sie zu einem eingehenden Studium der Perspektive, auf der anderen zu dem des Nackten auf. Hat die erste Periode bis 1400 bereits die Ziele, den Inhalt und Charakter der Renaissancekunst festgestellt, so beschäftigt sich die zweite mit der vielseitigen Durchbildung und Ausbildung der Form, wie sie nur durch eingehendes Studium der Natur, d. h. der Anatomie und Perspektive im allgemeinen, des Individuums und der Landschaft im besonderen erreicht werden konnte. Die dadurch erworbene Sicherheit, Mannigfaltigkeit und Körperlichkeit der Darstellung läßt den Abstand der Quattrocentokunst von der des Trecento größer erscheinen, als er es in der Tat ist. Das Wesentliche bleibt doch immer die volkstümliche Religionsanschauung, der Geist, welcher die Kunst beseelt – und dieser, wie wir ihn unter dem Einflusse und im Zusammenhange mit dem Franziskanertum betrachtet haben, ist durch alle äußerlichen Modifikationen und Wandlungen hindurch derselbe – von jener typisierenden Richtung des 13. und 14. Jahrhunderts an, welche den Affekt aus Mangel an Naturkenntnis nur in mehr oder weniger allgemeiner Form zum Ausdruck bringt, durch die naturalistische Kunst des Quattrocento, welche mit der Form das Individuelle zur Hauptsache macht, hindurch zu der lichten Höhe der Blütezeit, in welcher die siegreich beherrschte Form den Ideen dienstbar, die Form zum adäquaten Ausdruck des Inhalts wird.

Trotz des Einflusses der Antike ist auch im Quattrocento die Kunst eine rein christliche. Sie nimmt von der Antike an, was ihr heilsam ist, bleibt aber doch, was sie ist. Wo antike Stoffe benutzt worden sind, geschah es nur aus Kuriosität, ja, es war, wenn man will, eine Abirrung. So ist auch die Zahl antik-mythologischer oder geschichtlicher Darstellungen eine verschwindend geringe. Erst als die Höhe überschritten ist, im 16. Jahrhundert, beginnt das Antikisieren im eigentlichen, zu gehaltloser Spielerei führenden Sinne. Daß die Architektur, in der das formale Element überwiegt, am stärksten von der humanistischen Begeisterung beeinflußt wird, erklärt sich leicht, daß aber auch in ihr im wesentlichen schon vorhandene Prinzipien, vor allem das einer freieren Harmonie der Raumverhältnisse, nur weitergebildet werden, haben wir gesehen.

So gestaltet sich nach allem die Anschauung der Entwicklung der Renaissancekunst von 1200 bis 1500 als eine ihrem innersten Wesen nach einheitliche, nur in zwei Phasen sich vollziehende, deren zweiter das Eintreten antiken formalen Einflusses wesentlich ist.

In eben jenen Jahren aber, in denen die Kraft der durch Franziskus innerhalb der katholischen Geschichte vollzogenen Reform in ewigen Meisterwerken der Kunst ihre herrlichsten Früchte erzielte, empfing Luther in Rom die bestimmenden Eindrücke, die ihn zum Protestanten machten. Drei Jahrhunderte nach Franz verlangte das Volk eine neue Reform, und diesmal sollte die katholische Kirche diese nicht mehr zu der ihren machen. Zu groß war die Kluft geworden, als daß man sich über sie hinweg hätte vereinigen können – und das Volk, welches sich diesmal erhob, war das germanische. Ein anderer Reformator auch als Franz war Luther. So tief in seinem Erleben, so begeistert von seinem Christentum, so ganz erfüllt von seiner Glaubensüberzeugung, wie jener, aber eben als der Sohn einer anderen Zeit und eines anderen Volkes ein so ganz anderer: ein mit allen Waffen des Geistes gewappneter Streiter, der voll heiligen Zornes gegen den Trug und den Mißbrauch auszog, zu gleicher Zeit vernichtend und aufbauend – er vielmehr als Franz jenem Engel der Apokalypse zu vergleichen! Und doch eines haben die beiden größten Nachfolger Christi gemeinsam: die übergewaltige Gefühlsmacht, mit der sie Wunder gewirkt. Nicht in einem Atem mit ihnen darf man jenen finstern Zeitgenossen Luthers: Ignatius Loyola nennen, wenn schon auch ihm der Beiname eines Reformators hat verliehen werden können. Was er gewesen und gewollt, kann jeder erraten, der die prunkvolle, übertrieben erregte und doch an wahrer Empfindung arme Kunst der Jesuiten und der Gegenreformation, die bis ins 17. Jahrhundert in den katholischen Ländern geherrscht, betrachtet. Auch sie hat wohl Großes, Merkwürdiges hervorgebracht, aber es fehlt ihr die ernste Weihe innerer Wahrhaftigkeit, welche die in Luther und in Franz gipfelnden Bewegungen ihren geistigen Erzeugnissen verliehen. Denn wie sich an Franz die Entfaltung und Blüte der bildenden Kunst, so schließt sich an Luther diejenige einer anderen Kunst, der Musik. Wie in Giotto die begeisterte Gefühlskraft des Franziskus, so hat in Bach die tiefe Glaubensmacht Luthers den vollen, künstlerischen Ausdruck gefunden. Und wie auf Giotto die große Zeit der italienischen bildenden Kunst, so folgt auf Bach die gewaltige Entwicklung der deutschen Musik.

Franz und Luther! Wann wird der dritte kommen? Die Zeit ist reif und wer sein Ohr öffnet, der hört den verlangenden Ruf des Volkes, diesmal des vierten Standes, der seine Rechte für sich fordert. Was anderes als neue Glaubenskraft, als neue Kräftigung des Gefühles verlangt es? Wer hilft ihm? Die Menschheit bedarf von neuem eines Franziskus, eines Luther!

70. Die Kirche S. Chiara in Assisi.

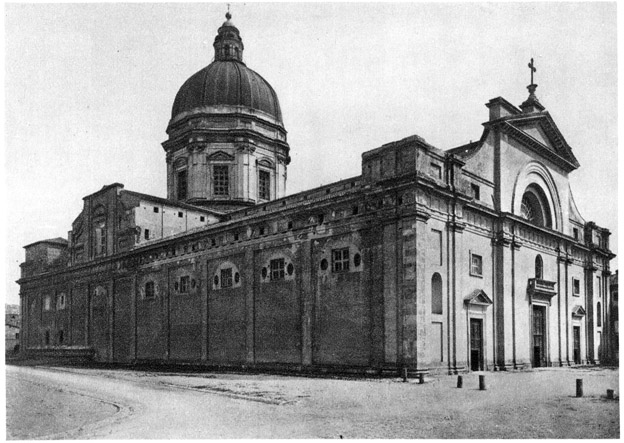

71. Die Kirche S. Maria degli Angeli in Assisi.

72. Die Kirche S. Maria gloriosa in Venedig.

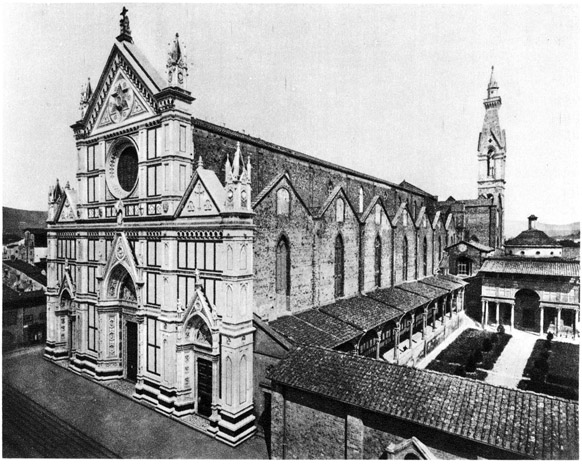

73. Die Kirche S. Croce in Florenz.

Anmerkungen als Fußnoten eingepflegt. Re. für Gutenberg