|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Neuigkeiten des immer so gut unterrichteten Altgesellen Franz entsprachen der Wahrheit: an der böhmischen Grenze hatte ein Treffen stattgefunden und es waren wirklich an die siebenhundert bayrische und französische Soldaten, die nach Linz gebracht worden waren – leichter oder schwerer verwundet. Die gutmütigen Linzer bedauerten zwar die einzelnen armen Teufel – aber insgeheim freuten sie sich doch, daß sich nunmehr wieder das Kriegsglück auf die Seite ihrer Königin wenden zu wollen schien.

Auch das mit dem General, der unter den Verwundeten sein solle, bewahrheitete sich. Es war Graf Segur, den der Kurfürst zum Befehlshaber des Landes und seiner Hauptstadt ernannt hatte – und er hatte den Arm gebrochen. Das hinderte nicht, daß er – den Arm wohlverbunden und geschient – alsbald eine große und lebhafte Tätigkeit zu entfalten begann.

Am 4. November, dem Namensfest des Kurfürsten, das mit Gottesdienst in der Pfarrkirche und einem Gastmahl des Magistrates gefeiert worden war, kam die Nachricht, daß die Warasdiner Grenzer eine ganze Menge bayrische Getreideschiffe erobert hätten. Der gräfliche General fluchte kurz, aber so kräftig, daß es für noch etliche Schlappen ausreichen würde, wie Pranck, der dabei gewesen war, dem Vicomte erzählte. »Wir müssen uns auf eine Belagerung gefaßt machen –« fügte er hinzu. Kersaint nickte melancholisch. Hätte er doch nicht mit in diesen Krieg ziehen müssen! Da hatte er nun die Frau gefunden, die er über alles Maß, mit seiner ganzen leidenschaftlichen Seele liebte – und wußte es von Tag zu Tag mehr, daß er durch unüberbrückbare Kluft von ihr getrennt war. Denn seit der Brief Roxheims an sie gelangt war, verhielt sich Romana wieder ganz so kühl und abweisend gegen Kersaint, wie in den ersten Tagen ihrer Bekanntschaft. Er empfand es mit Schmerz, und ward nun auch seinerseits förmlicher und zurückhaltender.

»Ich werde vielleicht noch als geschlagener Gefangener zusehen müssen, wie ihr Bräutigam im übermütigen Triumph des Siegers einzieht – als Eroberer der Stadt und der Frau …« dachte er unmutig bei sich, während er so mit Pranck über die zu erwartenden Ereignisse sich unterredete.

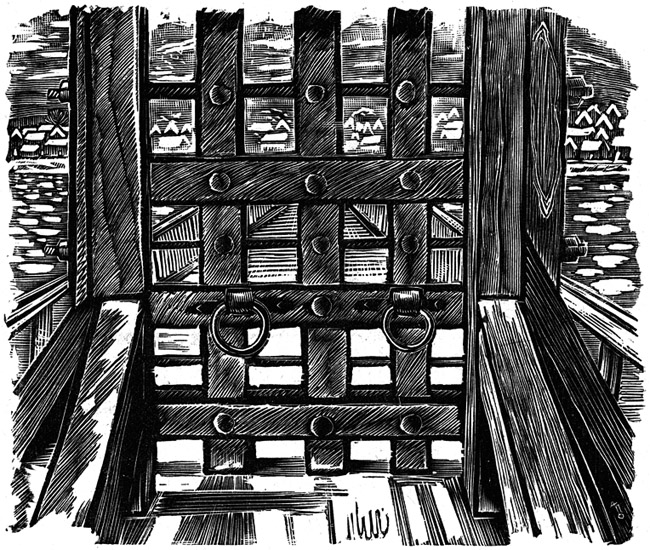

Und diese Ereignisse warfen bereits ihre Schatten voraus. Mit Tatkraft ging General Segur daran, Linz in Verteidigungszustand zu setzen. Die jungen Offiziere bekamen vollauf zu tun, um die Ausführung aller Befehle, die in dieser Hinsicht ergingen, zu leiten und zu überwachen. Die Vorstädte wurden mit drei- und vierfachen Reihen von Palisaden verrammelt. Auf dem Wall des Schlosses wurde eine neue Brustwehr angelegt und vom Schullertürl bis zur Donau waren Gräben gezogen worden. Die hölzerne Brücke, welche erst im Vorjahr bei der großen Überschwemmung bis auf vier Joch weggerissen worden war, erhielt auch ihr Teil Befestigung ab; zur Sperrvorrichtung in der Mitte bekam sie am Anfang und am Ende Fallgitter. Und die ehrwürdigen Wasser- und Schiffspatrone, Nikolaus und Nepomuk, deren Standbilder das Brückentor schirmend schmückten, bekamen viele unheilige, zornige und gewalttätige Redensarten zu hören, wie da um sie herumgewerkt wurde.

Die Bürger von Linz sahen mit gemischten Gefühlen auf diese Verschanzungsarbeiten. Vom bayrischen Joch befreit zu werden, das war ihnen schon recht: denn trotz aller erzwungenen Huldigungen war die Mehrzahl ihrer jungen, tapferen Königin aufrichtig ergeben. Aber um welchen Preis sollten sie diese Befreiung erlangen! Es waren Männer unter ihnen, die zu erzählen wußten, was für ein erschreckliches Ding die Belagerung und Beschießung einer Stadt sei …

Es kam noch ärger! – Der General erklärte es seinen Obersten und Offizieren: man müsse Übersicht haben über die Stadt und ihre Umgebung. »Weg mit dem Gerümpel da –« sagte er, und wies mit der Hand, einen weiten Kreis beschreibend, vor sich hin. »Weg mit den Hütten und Stadeln – und mit den Bäumen, die es da rings um die Stadtmauern hat! Das ist uns nur im Weg und die Feinde können sich prächtig verstecken …«

Er ging mit seinem Stab in der Stadt und den Vorstädten umher und besah sich die Lage. Und dann ordnete er an: etliche Häuser seien durchzubrechen, damit die bayrischen Soldaten geradenwegs von den Vorstädten in die Stadt hineingelangen könnten, ohne die Gassen benützen zu müssen. »Er hat ganz recht –« dachte sich Pranck – »denn wenn die Königlichen einmal vor der Stadt stehen, werden sie nicht schlecht auf uns hinpfeffern …«

»Für unsere Truppen müssen alle Umwege möglichst vermieden werden –« sagte Segur. »Da und da –« und er wies auf etliche Gärten in der Vorstadt, die sich in winterlicher Kahlheit seinem Blick darboten – »da müssen in diese Gartenmauern große Öffnungen gemacht werden. Wir müssen, wenn es nottut, rasch, ohne weitere Hemmnisse von der Vorstadt ins Herz der Stadt gelangen können. Tragen Sie Sorge, meine Herren, daß diese Arbeiten sogleich in Angriff genommen werden!«

Er klopfte mit seiner Reitgerte auf die glänzenden Schäfte seiner hohen Reitstiefel, und wandte sein Pferd. Zu Kersaint, der neben ihm ritt, sagte er nach einer Weile: »Vicomte – hier werden Sie was erleben! – Ich werde diese Stadt halten – bis auf das Äußerste!« Und zur Bekräftigung dieses Ausspruches gab er wieder eine Salve kräftiger Flüche in verschiedenen Sprachen von sich …

Und jetzt gab es großen Jammer unter den Bürgern, die von diesen Befehlen des Generals betroffen wurden. Ihre Stadeln und Bäume – ihre Mauern und Häuser! – »Wird alles seinerzeit ersetzt werden von seiner Kurfürstlichen Gnaden!« verkündete Segur einer Deputation des Magistrates, die sich bittend bei ihm eingefunden hatte. »Oder nicht auch –« brummte der Ratsbürger Paul Payrhuber in seinen grauen Bart, als er mit seinem Freund Tann nach dieser Unterredung mit dem Gewaltigen nach Hause ging. Tann sah düster und unmutig drein. Er war noch gnädig durchgekommen bei dieser Verwüsterei – nur die eine Seite seiner Gartenmauer hatten sie ihm niedergelegt und sein unfreiwilliger Hausgast, der französische Vicomte, war dabei stehen geblieben und hatte achtgegeben, daß die Soldaten sonst keine weitere Ungebühr verübten. Tann konnte nicht umhin, das anzuerkennen. Aber deswegen war er doch ingrimmig und unglücklich über all das, was jetzt der Stadt Linz angetan wurde …

Ja – es sah gar nicht mehr hübsch und gemütlich in der alten Stadt an der Donau aus! Innerhalb der Palisaden waren überall tiefe Gräben aufgeworfen, die Bauern um die Stadt herum hatten ganze Fuhren mit Mist und Erde bringen müssen: die schaufelten die Bayern auf die Palisaden und deckten sie damit zu, damit die Gewalt der Geschoße abgewehrt werde. Auch in der inneren Stadt sah es wüst aus: etliche Gassen waren verrammelt, man konnte nimmer gehen, wie man wollte …

Im prächtigen Haus des Grafen Weißenwolff wohnte jetzt der vom Kurfürsten zum Statthalter des Landes ernannte Graf Adam Taufkirchen. Am Leopolditag war er mit großem Gefolge und reichbepacktem Troß eingezogen; nach zwei Tagen rief er bereits die Stände zur Beratung zu sich. Auch etliche Herren des inneren Rates, darunter Tann und Payrhuber, waren zugezogen worden. Man beriet über die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln; und es ward angeordnet, daß täglich ein Markt abgehalten werden solle, der mit den gewöhnlichen Lebensbedürfnissen zu beschicken sei.

Im Hause des Grafen Spindler hatte Graf Segur sein Hauptquartier aufgeschlagen. Er war voll fester, unbeugsamer Entschlossenheit: Widerstand, so lange es nur irgend ging … Er wußte: es würde einen harten Strauß geben – aber er wollte ihn durchfechten! –

*

Im Hause des Ratsherrn von Tann saß man noch immer hin und wieder am Abend gesellig beisammen in dem großen altväterlichen Wohnzimmer, in dem ein gewaltiger grüner Kachelofen behagliche Wärme verbreitete. Der alte Herr war seit ein paar Tagen ziemlich erkältet; er hustete, es tat ihm sehr weh, seine Augen waren trüb und eingefallen. Ein wenig Zerstreuung fand er, wenn er mit Pranck über den alten Folianten und Stammbäumen saß. Aber sonst war er reizbar und verstimmt. Kein Wunder auch bei diesen Zeitläuften!

Was sollte wohl aus seinen Töchtern werden, wenn er plötzlich sterben würde? – Möglich war ja alles … Und man wußte ja nicht, wie es ausging mit der Belagerung der Stadt, konnte nur hoffen, daß die Kaiserlichen obsiegen würden … Wenn nur Lambert Roxheim endlich glücklich mit Romana vereinigt wäre! An dieser Verbindung hing das Herz des alten Herrn.

Einmal in diesen Tagen hatte er seine ältere Tochter zu sich gerufen. Romana fand den Vater zusammengesunken in seinem Lehnstuhl; sein Gesicht war grau, er sah verfallen und krank aus.

Er fragte sie, ob sie auch bemerkt habe, wie sehr sich die Schwester verändert habe; und Romana mußte traurig bejahen. Seit jenem Gespräch mit ihrem Vater war Petronella wirklich eine andere geworden; nichts mehr von Heiterkeit oder Ruhe – scheu und mit einem gewissen Trotz in den dunklen Augen wich sie den ihren aus, wo immer sie nur konnte. Und jetzt fragte Tann die Tochter, ob sie den Grund dieses Verhaltens angeben könne.

Romana dachte nach. Nein – sie wußte nichts zu sagen. Auch mit ihr war ja Nella so ganz anders, als einst … »Sie spricht fast nichts mehr mit mir –« sagte sie bedrückt. »Und wir waren doch sonst immer so gut zusammen! Ich kanns nicht fassen und verstehen.«

Der Kaufherr sah sein Kind fest und durchdringend an. »Ich will es dir sagen, Romana, was deiner Schwester Herz so verhärtet und trotzig macht! Sie ist erfüllt vom bösen Geist der Widersetzlichkeit und des Ungehorsams. Sie hat es mir zu sagen gewagt, daß sie nicht jenen Weg gehen will, den ich ihr fürs weitere Leben gewiesen habe … Sie fühlt keinen Beruf zum klösterlichen Leben – sagte sie … Sie lehnt sich auf gegen meinen wohlerwogenen Willen, den ich vor unserm Herrn und Gott zu verantworten bereit bin!«

Romana begriff plötzlich. Ihre Nella war unglücklich – litt – Darum hatte sie einmal gesagt, sie ginge am liebsten auf und davon … Und ihr junges Herz, zerquält von der Sehnsucht nach unerreichbarem Glück, wollte für die geliebte Schwester eintreten. Sie sah den Vater bittend an.

»Und muß es denn sein, daß unsere Nella – –«

Aber Tann ließ sie nicht ausreden. Gebieterisch winkte er ihr ab. »Ich habe deiner Schwester gesagt, warum sie sich meinem Willen beugen muß. Auch du sollst nun wissen, warum ich unerschütterlich bei dem bleiben muß, was ich beschlossen habe …« Und er wiederholte Romana, die erschüttert und mit Tränen in den Augen zuhörte, die Schilderung des Sterbens ihrer Mutter – und wie er ihr den letzten Wunsch zu erfüllen gelobt hatte …

»Arme, arme Mutter …« sagte bebend Romana. Und unhörbar leise, wie nur für sich, fügte sie hinzu: »Arme Schwester …«

»Begreifst du es, mein Kind,« sagte Tann streng und fast drohend, »daß eine Tochter sich weigern kann, für die Seele ihrer Mutter ein Opfer zu bringen, indem sie des Vaters Versprechen erfüllt? – Rede auch du der Verstockten ins Gewissen!«

Dann, während Romana noch über eine Antwort nachsann, nahm er wieder das Wort: »Gott soll mich nur so lange leben lassen, bis ich euch beide wohlgeborgen auf den rechten Wegen weiß … Wenn nur diese Belagerung glücklich überstanden wäre – wenn nur unserer herrlichen Königin gerechte Sache endlich zum Sieg geführt wäre! Bete – bete, mein Kind! Auch dein Glück hängt ja daran, daß diese Stadt bald aus den Händen der Feinde befreit werde – und daß dein Verlobter siegreich und gesund zu uns zurückkehre. Dann aber keinen Aufschub mehr! Ich werde den Tag segnen, an dem du mit Lambert vor dem Altar stehst …«

Er machte eine Pause – das Sprechen strengte ihn doch mehr an, als er gedacht hatte. Aber diese Aussprache mit seiner Lieblingstochter befriedigte ihn doch … Romana sah ihn mit ihren goldbraunen Augen schüchtern an – und ebenso schüchtern klang ihre Stimme, als sie sagte:

»Ihr seid meinem Verlobten gar sehr zugetan, Vater?«

Eckhard Tann nickte und legte seine welke Hand auf die zarte des jungen Mädchens, das vor ihm stand: »Hätte ich ihn sonst für dich gewählt? – Und du hast deines Vaters Wahl nie zu bereuen gehabt – und wirst es auch nie … Wenn der Himmel mir einen Sohn gegeben hätte – wie Lambert, wünschte ich, hätte er sein sollen … Sein Vater war mein Jugendfreund – oft und oft redeten wir davon, daß einst innigere Bande noch uns verknüpfen sollten – und Lamberts Mutter, die edle, allzufrüh dahingeschiedene Frau –« er gab sich einen Ruck: »Kind – warum soll ich es dir nicht sagen, daß meines jungen Herzens erste Liebe ihr gegolten hat – in Entsagung und Ehren – und daß darum ihr Sohn mir teuer ist, als wär er einer aus meinem Stamm?« Er setzte jäh ab, um aufsteigende Bewegung zu verbergen: dann sagte er, ernst und ruhig, wie er sonst immer war: »Und nun verstehst du deinen Vater wohl ganz, meine gute Tochter!« Und als Romana stumm seine Hand küßte, legte er leicht seine Hand auf ihr Haar: »Geh jetzt mein Kind. Bleib immer auf dem rechten Weg und möge deine Schwester ihn auch noch finden!«

Romana ging. Schwer und heiß schlug ihr Herz. Ich auf dem rechten Weg? dachte sie – und bittere Scham überkam sie. Längst schon bin ich untreu in Gedanken – – Arme Nella – Schwesterherz – und was soll aus dir werden? Vielleicht hat der sterbenden Mutter Wille dir ein besseres Los erkoren, als sie dich dem Kloster weihte, als es für mich des Vaters Wille tat: ein Leben lang auszuharren an eines gleichgültigen Mannes Seite … Es bleibt uns allen beiden nichts übrig, als gehorchen – und tragen, was uns auferlegt worden … mags uns auch noch so schwer fallen …

Und mit diesen Gedanken und Vorsätzen ging Romana an die gewohnten Beschäftigungen und Arbeiten ihres Alltags. –

*

Der erste Schnee fiel, blieb ein paar Tage liegen, wurde dann von heftigen Regengüssen hinweggespült – eine schmutzig-graue Masse, die in nichts mehr an die klare reine Decke erinnerte, als welche sie noch vor wenigen Tagen über der Erde gelegen war. Es regnete weiter, trübselig und naßkalt waren die Tage. Langsam ging es auf Weihnachten zu – aber in den Adventandachten, die mehr als je besucht waren, sah man lauter Gesichter, über denen nicht, wie sonst der Schimmer froher Erwartung kommender Weihnachtsfreuden lag, sondern der Ausdruck angstvoller Sorge, die in langen Gebeten Trost suchte.

Denn immer enger schloß sich der Ring um die Stadt. Die Bürger erfuhren Nachrichten von allen Seiten: noch immer kamen Landsleute mit Lebensmitteln herein auf den Markt, immer wieder sickerten Berichte durch aus den Kreisen der einquartierten Bayern und Franzosen. Man wußte es – und die Bürger von Linz freuten sich darüber, daß es dem Gemahl der Königin, dem lothringischen Herzog, gelungen war, sich bei Budweis in erfolgreicher Taktik wie ein Keil hineinzuschieben zwischen das Hauptheer der vereinigten Bayern und Franzosen, das in Böhmen sich aufhielt und den Truppen des Kurfürsten, die Oberösterreich besetzt hielten. Was half es, daß Karl Albrecht Prag im Sturm genommen hatte, wenn die Verbindung zwischen seiner Hauptmacht und Oberösterreich abgeschnitten war?

Und als der letzte Tag des Novembers anbrach, da ward es lebendig auf der bergumsäumten Straße, die durch den Haselgraben führte. Achtzehn Husaren sprengten heran. Sie machten die kurfürstlichen Wachposten, die die Zugangsstraße zu Urfahr besetzt hielten, nieder und rasch eilten sie wieder davon. Segur fluchte noch greulicher als sonst, als man ihm diesen Husarenstreich meldete. Stand es so – war man von dieser Seite her auch schon gefährdet? – Denn der General wußte es gut – er hatte einen vortrefflichen Nachrichtendienst eingerichtet mit all seiner Umsicht, daß ein österreichisches Armeekorps von Niederösterreich heranrückte, um Linz einzuschließen und zu nehmen … Und der sie anführte, war einer der besten Generale der Königin, Graf Ludwig Andreas Khevenhiller. Zwölftausend Fußsoldaten und etliche Regimenter Reiterei hatte er unter seinen Fahnen … Und die Obersten und Offiziere in Linz sprachen es, wenn sie unter sich waren, offen gegeneinander aus: ein verhängnisvoller Fehler des Kurfürsten war es gewesen, daß er seine Hauptmacht aus Unterösterreich nach Böhmen geworfen hatte … Wo er doch schon in St. Pölten gestanden war! Aber freilich, jetzt hatte Karl Albrecht nichts im Kopf, als die Kaiserkrone … Und die war ihm so gut wie sicher. All sein Sinnen und Trachten zog ihn in die alte Krönungsstadt Frankfurt – als König von Böhmen würde er sie betreten, denn auch dort hatte er die Stände gezwungen, ihm zu huldigen …

Aber was wird mit Oberösterreich? – In Linz war Segur stark; aber draußen am Land nicht so sehr: in Enns hat er sechs Bataillone Linientruppen und Grenadiere, dazu ein Dragonerregiment und drei französische Bataillone; dazu noch in Eferding zweihundert Bayern, in Ebelsberg, dem wichtigen Punkt, wo man über die Traun gehen kann, knappe hundertzwanzig Franzosen … Was nun? –

Von drei Seiten drängte Khevenhiller gegen Linz an. Seine Husaren hatten bereits das untere Mühlviertel besetzt. Auf der Straße an der Donau entlang, von Mauthausen her, zogen sie am alten Schloß der Weißenwolff vorbei – die Kaiserlichen, geführt von einem Obersten, und es ging gegen Urfahr. Graf Ferdinand Bonaventura sah mit stillem Vergnügen zu. »Der gute Taufkirchen ist vielleicht schon die längste Zeit in meinem schönen Stadthaus am Platz gesessen –« dachte er bei sich …

Von Freistadt her nahte Oberst Ebersfeld, von Enns her zog die Hauptarmee heran. Khevenhiller manövrierte allzugut – das wußte Segur. Er hatte am 12. Dezember mit zweitausend Mann es versucht, gegen Steyr hin zu streifen – aber es ging nimmer – er mußte rasch wieder nach Linz zurück. Denn sonst wäre er in eine Falle geraten: Khevenhiller war schon zu nahe …

»Jetzt müssen wir alles hereinnehmen, was wir noch draußen haben!« sagte Segur mit ingrimmiger Entschlossenheit zu seinen Obersten und Offizieren, als die Dinge so standen. »Alle erdenklichen Anstrengungen zur Behauptung der Stadt machen. Schanzen vermehren und verstärken. Noch mehr Palisaden … Wenn sie nicht langen – dann her mit den Flößen – es schwimmen ja ihrer genug auf der Donau herunter, sie bringen uns von daheim Gepäck und Proviant. Werden gut zu brauchen sein!«

»Und was soll mit den Geiseln aus Niederösterreich geschehen, die wir im Schloß haben?« fragte der Oberst Duc de Chastel seinen General. Segur klopfte energisch auf seine Reitstiefel.

»Nach Ingolstadt mit ihnen –« sagte er kurz. Und mit einem Adlerblick über seinen Stab: »Meine Herren – merken Sie es sich: wir werden verzweifelten Widerstand leisten!«

Im Davongehen hörten sie den alten Haudegen fluchen – ausdauernder und kräftiger als je …

»In einer belagerten Stadt bin ich selber noch nie gewesen –« sagte Pranck zu Kersaint, als sie ihrer Behausung, dem stillen, grauen Haus in der Altstadt, zuschritten. »Muß auch ganz interessant sein! Man lernt eben nie aus, auch in unserm Kriegshandwerk nicht …«

Kersaint nickte, ohne etwas weiteres auf diese Worte des Kameraden zu erwidern. Pranck, obschon er kein besonders scharfer Beobachter war, hatte es doch in den letzten Wochen gemerkt, daß der Vicomte nicht mehr der Alte war. Wohin war der sieghafte Glanz seiner Augen gekommen, das Leichtbeschwingte, Lebensfrohe seines Wesens? Ein wenig Galanterie mit hübschen Mädchen – o ja, solchem Spiel war auch Pranck nicht abgeneigt. Besonders, wenn sie so reizend waren, wie die Töchter ihres Hausherrn … Aber so hängen bleiben, wie es dem Bretonen passierte – Pranck hatte es schließlich doch gemerkt, wie es um Kersaint stand …

»Und er hat nicht einmal etwas davon –« dachte er. »Diese Romana – das muß man ihr lassen: tadellos benimmt sie sich … Nicht die kleinste Koketterie – immer ernst und kühl … Diese Festung – die wird er nie und nimmer erobern – viel eher werden wir die Königlichen in Linz herinnen haben!«

Es hatte wieder zu schneien begonnen; ganz kleine, feine Flocken schwebten herab, zerflossen aber gleich auf den Dächern und in den Gassen. Pranck schnippte eine größere Flocke vom Ärmel seines Rockes.

»An was denken Sie, Kersaint?« fragte er den Gefährten, der lang und stumm neben ihm einherschritt. »Wissen Sie, daß Sie gar kein netter Gesellschafter mehr sind?«

»Pardon –« sagte der Vicomte. Er gab sich einen Ruck. Wieder waren seine Gedanken bei Romana gewesen. Bei der Unerreichbaren – »Ich dachte nur über etwas nach …«

Jetzt standen sie vor dem Tor ihres Quartiers. Pranck zog am Glockenring. Der Schlüssel knarrte im Schloß, der alte Diener öffnete. Sie traten ein, Kersaint umfing den Hausflur mit einem sehnsuchtsvoll-suchenden Blick. Wenn sie jetzt die Treppe herabkäme … Seit ein paar Tagen hatte er sie nicht mehr gesehen.

»Denken Sie nicht zu viel nach, Kamerad!« sagte Pranck lächelnd zu ihm, wie sie nun hinaufstiegen zu ihren Zimmern. »Nicht Luftschlösser bauen – fest auf dem Boden stehen! Ist besser – glauben Sie mir!«

Kersaint gab ihm keine Antwort. Stumm trennten sie sich.