|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Schutze der Gefangenschaft.

Es war im Beginn der sechziger Jahre unsres Jahrhunderts. Auf der Veranda eines schönen stattlichen Landhauses im fernen Virginien saßen zwei Herren bei der Kaffeetasse und der Zigarre plaudernd zusammen, behaglich den Schatten der hohen alten Bäume vor dem Hause genießend und nur hie und da in eine lebhaftere Unterhaltung verfallend, besonders dann, wenn von der Seite der Stallungen her eine helle jugendfrische Stimme deutlich herüberklang, oder wenn der Hufschlag eines galoppierenden Pferdes den Sand in nächster Nähe der Veranda hoch emporwarf.

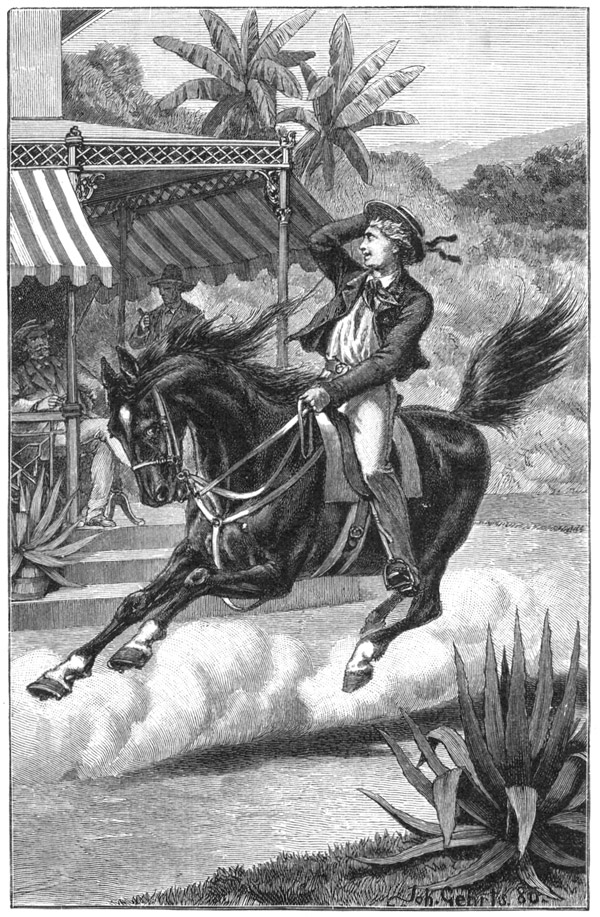

Ein schlanker Knabe von fünfzehn oder sechzehn Jahren trieb den Schwarzen zu immer keckeren Sprüngen, er lachte lustig und sein braunes Lockenhaar flatterte im Wind; fast mit der Geschicklichkeit eines Zirkusreiters flog er über die ebene Bahn dahin. »Der ›Ajax‹ kennt mich noch, Onkel Trevor!« rief er. »Vorwärts, mein Tier!«

Und ohne eine Antwort zu erwarten, brauste er wieder davon, während der Besitzer des Landhauses, Mr. Trevor, ihm lächelnd und doch mit einem unterdrückten Seufzer nachsah. »Ein prächtiger Junge, der Lionel,« sagte er, »schön und klug und tapfer! Hätte mir der Himmel einen solchen Sohn geschenkt, wie glücklich wäre ich gewesen!«

Der andre Herr schien seine Antwort sorgfältig zu überlegen, auf dem schlauen, mageren Gesichte kam und ging die Farbe, wie in der Haut des erzürnten Chamäleons. »Du lebst zu einsam, Charles,« sagte er dann. »Seit deine arme Frau starb, bist du nicht mehr aus dem Hause gekommen, das macht dich melancholisch. Ich glaube, diese schwarzen Tiere, die Neger sind oft dein einziger Umgang.«

Der Squire nickte. »Häufig genug,« versetzte er. »Aber ich sehe in den armen Kerlen wahrhaftig niemals Tiere, Manfred, – sie haben es gut bei mir und sie lieben mich aufrichtig.«

Ein Blitz, böse und zornig, flammte in den Augen des andern. »Ganz besonders dieser Lionel, nicht wahr, Charles? Weiß der Bursche überhaupt, daß in seinen Adern afrikanisches Blut fließt, daß er dein Eigentum ist, wie das Pferd, auf dem er reitet, oder der Boden, auf dem er sich so selbstbewußt ergeht?«

Mr. Trevor nahm die Zigarre aus dem Munde. »Er weiß es nicht, Manfred,« sagte er mit einigermaßen scharfer Betonung, »und ich wünsche auch nicht, daß er es erfahre!«

»Eins will ich dir übrigens bei dieser Gelegenheit sagen,« setzte er dann hinzu. »Lionel und alle meine sonstigen Sklaven, mehr als zweihundert an Zahl, sind längst durch testamentarische Bestimmung in Freiheit gesetzt. Sterbe ich, so gewinnt kein andrer Mensch ein Recht auf das Eigentum an den armen Leuten, die ich nur behalte, weil es ihnen bei mir besser ergeht als in einer Freiheit, die hier zu Lande doch vorläufig nur eine scheinbare sein könnte. Vielleicht bringt ja die nächste Zukunft hierin eine Änderung.«

»Das verhüte Gott!« rief zornig der andre. »Charles, ich bitte dich, du wolltest deinem Erben die Summe von zweimalhunderttausend Dollar zu gunsten dieser Schwarzen willkürlich entziehen? – Wahrhaftig, hättest du Kinder, so würde das nie und nimmer geschehen!«

Der Squire lächelte. »Du irrst vollständig, Manfred. Mein Grundsatz steht mir höher als alle persönliche Zuneigung – und überdies, wer sagt dir, daß ich meinen Nachfolger nicht liebe?«

»Ihn – den – den –«

Die Stimme des magern Herrn schien vor Aufregung zu ersticken, er konnte seinen Satz nicht vollenden, sondern murmelte, als ihn der Squire ruhig fragend ansah, nur ein verwirrtes: »Entschuldige, Charles!« – Dann wandte er sich zur Thür, aus welcher in diesem Augenblick ein junger Mensch von etwa siebzehn Jahren, an einer Krücke gehend, hervortrat. »Nun, Philipp,« rief er, »wie geht es dir heute, mein guter Junge? Sind deine Schmerzen erträglich?«

Der schlanke Knabe mit dem blassen Gesicht und den mädchenhaft weißen Händen grüßte freundlich. »Guten Abend, Papa, guten Abend, Onkel Charles! – O wenn ich bedenke, wie ruhig und unthätig wir hier sitzen, indes andre, Glücklichere für eine geheiligte Sache ihr Leben einsetzen! Schlacht nach Schlacht wird geschlagen und die Konföderierten gewinnen immer. Wohin soll das führen?«

In Seven-Oaks.

Sein Vater lachte behaglich. »Zum vollen Siege!« versetzte er. »Das Banner der Südstaaten ist vom Himmel selbst geweiht.«

Philipp schüttelte den Kopf. »Nimmer!« bebte es über seine bleichen Lippen. »Nimmer! – Ware ich ein kräftiger Mann, ein Mensch mit gesunden Gliedern, heute noch ließe ich mich für die Nationalarmee anwerben.«

»Pst!« warnte unruhig der Vater. »Willst du deinen Kopf in Gefahr bringen, Junge? – Es wird mit den Abolitionisten wahrhaftig wenig Federlesens gemacht.«

Die Augen des kränklichen Knaben glänzten in hoher Begeisterung. »Darauf gebe ich gar nichts!« rief er mit dem ganzen Ungestüm seines Alters. »Und ich glaube sogar, auch du denkst wie ich, Onkel Charles?«

Der Squire reichte ihm lächelnd die Hand. »Ich denke so, Philipp, mein guter Junge,« versetzte er, »ich habe dich lieb um deiner braven Gesinnung willen, aber wir müssen über dieses Thema nicht so laut reden. Wenn heute ein Mann, der zweihundert Sklaven besitzt, für die Abolitionisten offen Partei nehmen wollte, so stände höchst wahrscheinlich von seinem Hause schon morgen kein Stein mehr auf dem andern.«

»Natürlich! Natürlich!« bestätigte Manfred Trevor, der Vetter des Gutsherrn. »Das Gefängnis unten in der Stadt faßt kaum noch seine Insassen, es ist ein Schuppen ohne Fußboden oder Dach, die unglücklichen Eingesperrten haben weder Schutz vor den Sonnenstrahlen, noch vor den Regenfluten.«

»Siehst du, Papa, dergleichen Greuel geschehen unter dem Banner der Südstaaten, demselben, von welchem du wähnst, daß des Himmels Segen es begleitet! – Fürwahr, Onkel Charles, ich bitte dich, vermache mir keinen einzigen Schwarzen, denn ich würde ihn sogleich laufen lassen und ihm, wenn ich zwei Röcke besäße, einen derselben schenken.«

Das wohlwollende Antlitz des Gutsherrn wandte sich lächelnd zu dem erregten Sprecher. »Ich vermache dir keinen Sklaven, mein guter Philipp, dessen darfst du sicher sein. Dein Onkel sorgt für dich, aber auf andre Weise, – durch ehrlich verdientes Geld.«

Es schien, als sei ein Schatten auf die ruhige, edelgeformte Stirn herabgesunken. Der Squire schüttelte leicht den Kopf. »Sonderbar,« sagte er, »es ist nun heute schon zweimal von meiner Hinterlassenschaft gesprochen worden! Schickt mir der Tod seine Sendboten?«

»Thorheit!« rief hastig der Vetter. »Bist du abergläubisch, Freund Charles?«

»Ich weiß nicht! Denke an Abraham Lincoln, meinen guten alten Abraham, von dem ich so viel halte. Er glaubt fest an Vorzeichen.«

»Das hat er dir selbst gesagt?«

»Mehr als einmal. Abraham sieht im Traume auf hellem, bewegtem Wasser ein schnellsegelndes Schiff, diese Erscheinung warnt ihn, dient ihm als Führer. An Tagen, welche ihr folgen, ist er auf irgend eine schlimme Botschaft gefaßt und noch nie betrog ihn sein instinktives Gefühl.«

Mr. Manfred Trevor hatte sich wie zufällig abgewandt, seine Augen glühten in düsterem Feuer. »Es thut mir leid, dich verstimmt zu haben, Charles,« sagte er nach einer Pause. »Es geschah unabsichtlich.«

Philipp bot seinem Verwandten herzlich die Hand. »Auch von mir, Onkel!« sagte er mit einem offenen Aufblick der schönen blauen Augen. »Wirklich, meine Worte waren nur so hervorgestoßen, – ihr eigentlicher Inhalt galt der Sache der Neger.«

»Da kommt Lionel!« setzte er dann hinzu. »Der Glückliche, er ist gesund und voll jugendlicher Kraft! Wahrhaftig, ich könnte ihn beneiden!«

Der Günstling des Hausherrn kam über den breiten Kiesweg dahergegangen und begrüßte schon von weitem durch ein fröhliches Kopfnicken die auf der Veranda versammelte Gesellschaft. »Nun, Onkel Charles,« rief er, »hast du den Ajax bewundert? Wirklich, ich möchte ihn, wenn die Ferien zu Ende sind, nach Richmond mitnehmen!«

»Welch ein Unsinn!« rief heftig Mr. Manfred Trevor.

Der Squire begütigte ihn. »Lionel soll das Pferd haben,« sagte er, »und auch einen Schwarzen als Knecht dabei. Er ist jetzt kein Knabe mehr, sondern muß sich bei Zeiten auf den dereinstigen Plantagenbesitzer vorbereiten.«

Lionel flog dem väterlichen Freunde entgegen und umfaßte ihn stürmisch mit beiden Armen. »Onkel Charles,« rief er, »ach du goldener Onkel Charles, – den Ajax soll ich wirklich haben? Aber – aber ja, siehst du, auch einen Neger dabei? Der mein Eigentum wäre? Mein Sklave? Das kann nicht geschehen.«

»Bravo!« rief Philipp. »Bravo, Lionel!«

»Philipp! Philipp!« warnte Mr. Manfred.

»Das kann nicht geschehen!« wiederholte Lionel. »Onkel Charles, bist du mir böse? Aber ich entsetze mich vor dem Gedanken, daß ein Mensch das Eigentum des andern sein könnte – ich mag an dieser Schmach meines Landes keinen Teil haben. Lieber, guter Onkel, bezahle für mich in Richmond einen freien Neger, willst du das?«

Der Squire nickte. »Du sollst den alten Ralph mit dir nehmen, Lionel. Er hat deine Eltern gekannt, hat dich selbst als kleines Kind auf den Armen getragen und ist mir mit Leib und Seele zugethan. Seinen Freibrief erhält er vor eurer Abreise.«

»Charles!«

»Nun, Manfred, was wolltest du sagen?«

»Bitte, bitte, – es war nur so ein unwillkürlicher Ausruf. Der Sklave Ralph, ein Mann in den besten Jahren, ist fünfzehnhundert Dollar unter Brüdern wert. Willst du diese große Summe der Laune eines Knaben opfern?«

Der ruhige Blick des Gutsherrn trieb das Blut in Manfreds blasses Gesicht. »Ich kann mir diese Freude gestatten,« war die Antwort. »Sowohl Ralph als auch Lionel hängen mit dankbarer Liebe an mir, sie fühlen sich in meinem Schutze glücklich, – das ist's, was mich die materiellen Verluste ganz übersehen läßt. Fünfzehnhundert Dollar haben bei mir einen weit geringeren Wert, als die Zuneigung treuer, ergebener Herzen.«

Lionel war während dieser Rede wie der Blitz davongesprungen. »Ich wette, er sucht den alten Ralph,« lachte Philipp, »er will ihm die Freudenbotschaft brühwarm hinterbringen!«

»Um das übrige schwarze Gesindel rebellisch zu machen!« setzte mit giftigem Tone sein Vater hinzu. »Fürchtest du nicht, daß sie dir das Haus über dem Kopfe in Brand stecken, mein guter Charles?«

Der Squire lächelte. »Meine Neger?« sagte er. »Nein, Manfred! ich will den Kopf mit größter Ruhe jedem einzelnen unter ihnen in den Schoß legen und so sanft schlafen, als wache bei meinem Lager ein Regiment Bewaffneter. Diese armen Leute sind große Kinder, wie man sie behandelt, so geben sie es zurück. Du darfst mir sicherlich glauben, daß diejenigen, welche von ihren Sklaven verraten oder bestohlen wurden, eine solche Züchtigung vollständig verdient hatten.«

Manfred zuckte die Achseln. »Seit wir uns vor fünf Jahren zum letztenmale sahen, hast du dich sehr verändert, Charles. Es ist, als sei deine Seele so vereinsamt, so trostbedürftig, daß du dich den Schwarzen zuwandtest, um doch nur von irgend welchen lebenden Wesen geliebt und gern gesehen zu werden. Deine nächsten Blutsverwandten hast du dabei völlig vergessen.«

Der Squire reichte ihm freundlich die Hand. »Keineswegs, Manfred, keineswegs, aber allerdings sind mir, seit ich meine arme Frau verlor, die noch gebliebenen Hausgenossen naturgemäß näher getreten. Lionel ist mir teurer als mein eignes Kind, das leugne ich nicht.«

Mr. Manfred Trevor blieb die Antwort schuldig. Vom Stall her kam Lionel mit einem großen, kräftig gebauten Neger, dem er eifrig zuzureden schien und den er dann lachend am Ärmel der Kattunjacke bis in die Veranda zog. »Onkel Charles,« rief er, »der unkluge Ralph hat sich förmlich entsetzt, denke dir, er will gar keinen Freibrief haben! Er will unter keiner Bedingung dein Haus und deinen Dienst verlassen.«

Der Squire zuckte die Achseln, in seinen Augen lachte der Schalk. »Dann muß Ralph eben hier bleiben,« versetzte er, »aber – der Gaul auch.«

»O – wie schade.«

Der Neger schüttelte den Kopf. »Ralph geht mit nach Richmond,« sagte er, »o ganz gewiß, er geht mit, aber der Freibrief soll hier bleiben. Ralph mag keinen andern Herrn haben als Mr. Charly, den guten Squire.«

»Das sollst du auch nicht, thörichter Bursche! Aber wäre es denn nicht besser und angenehmer, gar keinen Herrn zu haben?«

Der Neger sann nach. »Bei Mr. Charly will ich bleiben!« Das war alles, was er auch diesmal zu antworten wußte.

»Siehst du wohl, Manfred!«

Der Squire entließ lächelnd den Riesen mit dem einfältigen Kinderherzen. Die beiden Knaben schlossen sich ihm an und so kam es, daß die Herren einen Augenblick lang auf der Veranda allein blieben.

Charles legte zutraulich seine breite Hand auf die Schulter des Vetters. »Manfred, alter Junge, laß mich dir eine gutgemeinte Frage stellen, ich möcht' es wenigstens gern, aber du mußt mir versprechen, nichts krumm zu nehmen!«

Der andre schien sehr erstaunt. »Ich wüßte nicht!« sagte er. »Was könntest du möglicherweise meinen, Charles?«

»Hm! ich fürchte, du befindest dich in augenblicklicher Geldverlegenheit, Vetter! Ist es so? Dann brauchst du ja nur eine Andeutung, ein –«

Die schnelle Handbewegung seines Verwandten ließ ihn innehalten; Manfred biß sich heftig auf die Lippen. »Du wärest geneigt, mir eine Anleihe zu bewilligen, Charles, ich danke dir wirklich bestens, aber es ist keine Verlegenheit vorhanden. Deine Großmut erhält meinen Sohn auf der Schule, während ich selbst als Privatlehrer gerade genug erwerbe, um mich satt essen und einen anständigen Rock tragen zu können. Das genügt.«

»Wie du willst,« nickte der Squire. »Meine Kasse steht dir immer offen.«

Und als sein Vetter nichts erwiderte, erhob er sich, um in das Haus zu gehen. »Begleitest du mich, Manfred? Ich möchte einige Forellen fangen!«

»Danke, danke, – dies Stillsitzen und auf die rastlosen Wellen blicken ist mir ein Greuel. Ich schieße lieber ein Raubzeug, das vorher überlistet sein will.«

Er winkte mit der Hand und schlenderte langsamen Schrittes davon, um dann in der Nähe des Gutes an einem jäh abfallenden Felsen stehen zu bleiben und starr ins Leere zu sehen. Bittere, haßerfüllte Gedanken mochten es sein, die hinter der bleichen, in tiefe Falten gelegten Stirn einander drängten und überstürzten, bittere, haßerfüllte Gedanken, die sich in dem Zucken der zusammengekniffenen Lippen aussprachen. Er murmelte halbabgebrochene Laute, der Mann mit der gelben Hautfarbe und dem drohenden Blick, er ballte die Faust als wolle er schlagen.

»Warum andern alles und mir nichts?« – – – –

Während er so, in Groll und Zorn versunken, ganz preisgegeben den Lockungen des Versuchers, allein und ungesehen am Rande des Felsens stand, waren Philipp und Lionel auf den großen Hof des Gebäudes hinausgegangen und befanden sich nun unter der ganzen Schar der von ihrer Arbeit heimkehrenden Neger. Rechts und links umfaßten die hübschen saubern Wohnungen den weitgedehnten Platz, überall auf steinernen Herden flackerte lustig das Feuer und aus Töpfen und Pfannen drang der Duft dieser verschiedenen Mahlzeiten hinaus in die helle warme Abendluft. Schwarze Frauen hantierten singend in den Küchen oder kamen mit ihren Krügen auf den Köpfen zum Brunnen, um Wasser zu holen, schwarze Kinder spielten im Sand, jagten einander, schrien und liefen, wie es ihre Altersgenossen auf dem ganzen Erdenrund zu treiben pflegen.

Auch von den Feldern kamen die Leute nach Hause, und mehr als einer dieser schwarzen Gesellen näherte sich dem Knaben mit der Krücke, um ihm irgend einen Gegenstand in die Hand zu drücken, große Käfer und Fliegen, Schmetterlinge und Vogeleier, seltene Blumen und sogar hie und da eine Schlange, die aber durch den Messerstich in den Nacken vorsichtigerweise getötet worden war. Zuletzt kam ein junger Neger, den mehrere Frauen begleiteten; diese ganze Gesellschaft schien irgend etwas auf den Herzen zu haben, die Gesichter waren unruhig und die Blicke scheu; der Bursche trug in seinem Strohhut einen Gegenstand, den er mit weit ausgestreckten Armen in vorsichtiger Entfernung hielt.

»Massa Fili! Massa Fili!«

»Nun,« fragte lächelnd der Knabe, »hast du heute etwas ganz besonders Seltenes oder Schönes für mich aufgefunden, mein wackerer Toby?«

Der Schwarze schüttelte den Wollkopf. »Das ein schrecklicher Zauber sein, Massa Fili. Toby ganz bange, Frauen auch sehr bange!«

Lionel lachte laut, mit einem schnellen Griff hatte er den Hut des jungen Negers erhascht und sah hinein. »Ein harmloser Klumpen Wachs!« rief er. »Schau her, Philipp!«

Der Krüppel nahm das fragliche Etwas aus dem Hute und betrachtete es von allen Seiten. »Bloßes Wachs kann unmöglich so schwer wiegen,« sagte er. »Toby, wo hast du den Fund gemacht? Komm her, erzähle uns die Geschichte.«

Der Neger bewegte seinen Kopf wie eine chinesische Pagode. »Das ein Zauber sein,« wiederholte er. »Böser Zauber!«

»Woher hast du das Ding, Toby?«

»Von Bienenkorb, Massa Fili!«

»Also doch Wachs! Und weshalb hältst du den Klumpen für einen Zauber?«

»Das erzählen wollen. Kommen in Bienenhaus vor drei Wochen und finden solches Ding! Werfen es hinaus in Gebüsch. Gut! Denken nicht mehr daran, bringen Bienen Futter vor zwei Wochen, liegen das Ding an selber Stelle. Das sonderbar sein, nicht begreifen können, sehen hin heute morgen, – liegen wahrhaftig wieder da!«

»Obgleich du auch das zweite entfernt hattest, Toby?«

»Ganz weit weggetragen das, in Fluß geworfen! Aber doch wiedergekommen! Muß schlimmer Zauber sein!«

Die sämtlichen schwarzen Frauen schauderten. Eine geheimnisvolle Geschichte das! Sie scharten sich eng zusammen wie die Hühner im Regen.

»Toby,« entschied Philipp, »du bist ein Narr, mein Bursche. Jetzt werde ich ein Messer nehmen und diesen Wachsklumpen untersuchen, – die Bienen haben da irgend einen Gegenstand oder ein Tier eingekapselt, weil sie es nicht fortschaffen konnten.«

Er zog das Taschenmesser hervor und begann die wächserne Hülse zu entfernen, dicht umdrängt von den Schwarzen, die alle mit Spannung das Ergebnis dieser Forschungsreise in das Innere des Klumpens entgegensahen. Freilich zeigte dabei die Haltung der meisten, daß sie in jedem Augenblick fluchtbereit waren, dennoch behielt das Gefühl der Neugier die Oberhand; jeder Blick folgte den Bewegungen des blitzenden Taschenmessers.

Endlich war die äußere Schale durchbrochen, graue weiche Haare kamen zum Vorschein und nach wenigen schnellen Griffen der ganze Inhalt der Kapsel, – ein zierlich Mäuslein, dessen Körper von Bienenstichen förmlich durchlöchert war. Selbst die schwarzen, perlengleichen Augen hatten gelitten, die kleine rote Schnauze war hoch angeschwollen.

Toby schlug sich vor Erstaunen auf die Kniee. »Sein das gewöhnliche Maus!« rief er. »Haben dieser Nigger schon gesehen hundert, tausend Mäuse!«

Philipp sammelte die größeren Wachsstücke und legte sie möglichst in der früheren Form wieder um den Körper des Tieres. »Das kann ich mir vorläufig noch nicht erklären,« meinte er. »Vielleicht weiß es der Onkel.«

Die Negerinnen traten hastig zurück, als er ihren Kreis durchschritt. Die Sache war doch unheimlich, selbst Massa Fili wußte sie nicht zu deuten.

So schnell es seine Krücken erlaubten, begab sich Philipp in Lionels Gesellschaft zu dem Gutsherrn und zeigte ihm Tobys sonderbaren Fund. »Hast du je vorher dergleichen gesehen, Onkel Charles?«

Der Squire nickte. »In einzelnen Fällen, ja, mein Junge. Zuweilen kriecht irgend ein Tier, angelockt von dem Dufte der Honigwaben, unvorsichtigerweise in den Korb hinein und wird nun von den Bienen mit vereinten Kräften angefallen und getötet. Aber die kleinen Geschöpfe können dann den Kadaver nicht hinausbefördern, weshalb sie ihn in eine Wachskapsel hüllen und ruhig liegen lassen.«

»Als fürchteten sie in allem Ernste die Folgen des Verwesungsprozesses?«

»In allem Ernste! Der Bienenstock ist ein Muster von Sauberkeit; jeder Unrat, jede Larve oder Bienenleiche wird sofort hinausgeschafft.«

Philipp betrachtete immer noch die Maus. »Jetzt soll Toby doch an jedem Morgen nachsehen,« sagte er. »Ich möchte außerordentlich gern eine unversehrte Kapsel aufbewahren.«

Der Squire lächelte. »Daran wird es nicht fehlen, mein Junge. Die Mäuse haben jedenfalls zwischen den Bienenstöcken und ihren eignen Höhlen eine Verbindung hergestellt, um, während die kleinen gefährlichen Nachbarinnen ausschwärmen, ungestört den Honig benaschen zu können. Ich werde ihnen aber das Wiederkommen verleiden.«

»Du kannst auch eine nackte Schnecke in den Bienenkorb werfen,« setzte er dann hinzu. »Morgen ist sie verkapselt.«

Philipp und Lionel machten sich nach diesen Worten sogleich auf, um ein derartiges Tier zu suchen und in das Flugloch eines der Körbe zu werfen, sie ordneten dann noch die heute erhaltenen Schätze in Philipps Sammlungen und erst, als dieser den Katalog hervorholte, griff Lionel wieder zu seinem Hute. »Ich gehe noch in die Stadt, Philipp, willst du mit, dann soll Ralph meine Ponies vor den Wagen spannen!«

Der Krüppel schüttelte den Kopf. »Ich danke dir, Lionel, heute abend nicht mehr. Du reitest auch gewiß lieber deinen Ajax, du glücklicher Mensch mit den Muskeln und Nerven von Stahl!«

Lionel lächelte. »Wenn du je in Not oder Gefahr bist, Philipp, dann werde ich dich verteidigen, – meine Kräfte sollen immer auch die deinigen sein.«

Philipp nickte ihm freundlich zu. »Danke, danke! Spring' nur davon, du, ich weiß ja ohnehin, daß du den Büchern nicht gerade das wärmste Interesse entgegenbringst.«

»Wahrlich, nein! Ich will ein Farmer werden und draußen in Wald und Feld meine Tage verleben, immer mit der Kugelbüchse auf der Schulter, halb Squire, halb Trapper, das ist's, was ich mir wünsche.«

Philipp lächelte. »Was dir jedenfalls auch zu teil werden wird, Lionel. Du erbst doch unter allen Umstanden dereinst diese Farm.«

Der andre schien betroffen. »Ich?« sagte er gedehnt. »Aber ich bin nur ein Pflegesohn, kein Blutsverwandter des Onkels, – wie sollte ich also erben? Nein, nein, du wirst der Squire und ich muß sehen, wo für mich der Tisch gedeckt ist. Onkel Charles steht mir ja darin bei.«

Die milden Züge des verkrüppelten Knaben trugen in diesem Augenblick einen sinnenden, beinahe trüben Ausdruck. »Laß uns nicht in die ferne Zukunft hinein unsre Pläne bauen wollen, Lionel! Wer weiß, was der nächste Morgen bringt? Es gibt viele Leute, die da behaupten, daß sich der Krieg gerade hier entscheiden müsse und daß die Nordstaaten den Sieg behalten werden.«

»Das sollen sie ja auch! Ich wünsche den Konföderierten alles Böse!«

»Pst! – Ich denke ganz wie du, Lionel, aber wenn sich der Krieg hierherzöge, das wäre doch schrecklich!«

»Dann würde ich sofort eintreten, Philipp! – und dich brächte ich irgendwo in Sicherheit, du solltest gewiß nicht leiden, nicht darben!«

Der Krüppel reichte ihm die weiße, magere Hand. »Wenn es gilt, schlage ich auch mit den Krücken um mich,« versetzte er. »Aber lieber wäre mir doch der ungestörte Friede.«

»Master Lionel!« rief von unten her die Stimme des Sklaven Ralph, »wollen Sie mitfahren, Sir? Ich muß noch zur Stadt.«

»Gleich! Gleich! – Adieu, Philipp, ich will nur einen Freund begrüßen, in etwa zwei Stunden sehen wir uns wieder.«

Er nickte nochmals und sprang dann davon, um mit dem Sklaven zur Stadt zu fahren. Das friedliche Stillleben draußen auf der Farm veränderte sich mit jeder Drehung der Räder in sein gerades Gegenteil. Während dort die tiefste Ruhe herrschte, begann hier das Bild des buntesten, lautesten Durcheinander. In allen Straßen lungerten Haufen von Soldaten, nicht selten lärmend und betrunken, in Zank begriffen und grob gegen die Bürger, deren Häuser sie besetzt hielten, zerlumpte Gestalten mit den Überresten einstiger Uniformen, dazwischen Gesindel, heruntergekommene Subjekte, die, aus allen Teilen der Erde zusammengelaufen, den Truppen folgten, um, wo diese ihre Erpressungen vornahmen, unter irgend einem Vorwande einen Teil der Beute zu erhaschen, zu stehlen oder mit Gewalt an sich zu bringen. Selbst Frauen waren darunter, verlorenes Gesindel aus dem französischen Volk von Kanada, Straßensängerinnen, Wahrsagerinnen, bettelnde Weiber, die vielleicht in ihrer Heimat das Zuchthaus verwirkt hatten und die nun hinter den Regimentern herzogen, um an den unverschämten Erpressungen derselben teil zu nehmen.

Hie und da sah man prunkhaft gekleidete Offiziere hoch zu Roß, Equipagen, in denen über Nacht zu Millionären gewordene Spekulanten sich blähten. Das zuchtlose Treiben des Krieges machte überall seine schlimmen Einwirkungen geltend, hie und da gähnte in den Straßen die Lücke einer kürzlich entstandenen Brandstätte, schwarze Balken und zerborstenes Mauerwerk starrten empor, ohne daß sich eines Menschen Hand gerührt hätte, um die Trümmer wegzuschaffen und wieder aufzubauen, was bei Gelegenheit eines Streites oder in trunkenem Mute zerstört worden war. Auf den Straßen spielten keine Kinder, nirgends ertönte Musik, ja, wo hie und da das Gesicht eines Bürgers oder einer Frau hinter den Fensterscheiben zum Vorschein kam, da sah man düster blickende Augen und gramvolle Züge, aus denen jede Hoffnung geschwunden schien. Mochte auch die Armee der Südstaaten bis jetzt den Sieg für sich haben, – ehe alles entschieden werden konnte, waren die Kräfte des Landes erschöpft und seine Bürger ruiniert.

»Wohin fährst du, Ralph?« fragte Lionel.

»Zum Obersten Smith, Sir. Mr. Charly muß zehn Ochsen liefern und hundert Bushel Mais, – ich soll fragen, zu welcher Stunde das morgen geschehen kann.«

»Bekommt mein Onkel dafür keine Zahlung, Ralph?«

»O Massa Lionel, wohin denken Sie denn? Fünfzehn Schwarze, die jüngsten, kräftigsten Männer hat er schon zur Armee stellen müssen, – ohne einen Cent Ersatz! Puh! man weiß nicht, ob einer davon wieder nach Hause kommt. Wenn sie Hunger verspüren, die Herren Offiziere, oder wenn sie für ihre Pferde Futter brauchen, dann erhalten die Plantagenbesitzer nur ganz einfach den Befehl: So und so viel mußt du bringen!«

Er versetzte im Ärger dem Braunen einen Hieb, welcher diesen zum schnellsten Laufe anspornte; nach wenigen Minuten hielt der Wagen vor dem Kommandanturgebäude und nun verabschiedete sich Lionel für den Augenblick von seinem Begleiter. »In zwei Stunden bin ich wieder da, Ralph, willst du mich um diese Zeit in der ›Blauen Traube‹ erwarten?«

»Well, Sir, well, ich bin da!«

»Adieu so lange!«

Und Lionel ging schnellen Schrittes durch die Straßen bis zu einem Hause, dessen Schaufenster das Eisenwarengeschäft verrieten. Die Thür war geschlossen und von innen mit einer Kette gesperrt; Lionel schüttelte voll Erstaunen den Kopf. Das in einem offenen Laden?

»Wer ist da?« fragte aus dem halbdunkeln Hintergrunde eine Frauenstimme.

»Guten Abend, Frau Neubert! Ich bin es, Lionel Forster von Seven-Oaks!«

»Ach – das freut mich ja sehr! Hermann, Hermann, komm rasch herauf!«

Die Kette wurde entfernt und die Thür geöffnet; eine blasse, vergrämt aussehende Frau ließ unsern Freund eintreten, indem sie gleich hinter ihm den Zugang wieder versperrte und dann erst beide Hände ausstreckte, um ihn zu begrüßen. »Wie Sie gewachsen sind, Lionel! Beinahe schon ein junger Mann zu nennen! – Ach, das ist eine traurige Zeit, in der wir uns wiedersehen!«

»Hoffentlich geht es Ihnen und den Ihrigen gut, Frau Neubert?«

Die blasse Frau trocknete ihre Thränen, sie führte den Gast in das Wohnzimmer, wo zwei Kinder von acht und zehn Jahren ebenso still und scheu in der Ecke spielten, wie überhaupt das ganze Haus verdüstert und bedrückt erschien. »Gesund sind wir gottlob bis jetzt alle, mein lieber Lionel, aber die bittere Not steht vor der Thür, man weiß nicht mehr, wo hinaus noch herein.«

Ehe unser Freund zu antworten vermochte, erklangen draußen Schritte und ein kräftiger, schlank gewachsener Knabe von Lionels Alter trat in das Zimmer. Selbst dies jugendliche Antlitz zeigte einen Schatten des Grames auf der freien, edelgeformten Stirn, aber trotzdem brach doch bei dem Erblicken des früheren Spielkameraden ein lauter Freudenruf sich unwiderstehlich Bahn. »O Lionel, Lionel, wie gut von dir, daß du kommst!«

Die beiden umarmten einander auf das zärtlichste. Bis zur Konfirmation waren sie Seite an Seite durch alle Klassen einer Privatschule der Stadt gewandert, bis dann Lionel nach Richmond zog, um sich dort weiter auszubilden, während Hermann als Lehrling in das Geschäft seines Vaters trat. Jetzt sahen sie einander seit dieser Trennung zum erstenmale wieder und die Freude war auf beiden Seiten gleich groß. »Was für lange Gesichter ihr alle habt!« rief Lionel. »Bei uns auf Seven-Oaks sind wir fröhlich und guter Dinge, an den Krieg denkt niemand.«

Frau Neubert seufzte. »Mr. Charles Trevor ist ein schwer reicher Mann,« sagte sie, »er kann die Verluste dieser schlimmen Zeit leichter ertragen.«

»Geht es denn wirklich mit den Geschäften so übel?« fragte Lionel.

Ein leises: »Ach!« war die einzige Antwort. Die beiden Kinder schlichen leise zur Mutter, um ihre Köpfchen an die Brust derselben zu legen, während Hermann die Faust ballte, als erschlage er im Geiste einen Feind, dessen Bedrückungen wie ein Alp auf der Familie lasteten. »Laß uns von etwas anderm sprechen,« sagte er rasch. »Durch Klagen und Ächzen wird ja doch nichts besser, man macht sich nur selbst das Herz schwer.«

»Ich wollte dich bitten, mit mir nach Seven-Oaks hinauszukommen,« rief Lionel. »Philipp Trevor ist auch da, – während der Ferien könnte dich dein Papa wohl entbehren!«

Frau Neubert und ihr Sohn sahen einander an. »Es geht unmöglich!« sagte die Mutter. »Du weißt, daß Papa dich ganz notwendig braucht.«

»Aber wozu denn, wenn doch Handel und Wandel so sehr stocken, Frau Neubert?«

Ein unmerkliches Zeichen schien dem Knaben Stillschweigen zu gebieten, laut sagte Frau Neubert: »Du könntest ja deinen Vater auf einen Augenblick herbeirufen, Hermann. Laß ihn selbst entscheiden!«

»Mama!« –

»Ja, ja, mein Junge. Geh nur!«

Hermann sprang davon. Nach einigen Minuten erschien er wieder und sagte, daß der Vater bitten ließe, ihn zu entschuldigen, Mr. Forster möge einen Augenblick mit hinüberkommen zum Lager.

Frau Neubert wechselte die Farbe. »Hat Papa das wirklich gesagt, Hermann?«

»Gewiß, Mama, du darfst mir glauben!«

»Dann gehen Sie nur, Lionel, aber vergessen Sie nicht, daß Ihrer Jugend hier Dinge anvertraut werden, die das Leben und das Eigentum dritter Personen betreffen, – wollen Sie mir darauf Ihr Wort geben?«

»Sicherlich, Frau Neubert,« antwortete voll Verwirrung unser Freund. »Von mir haben Sie keinen Verrat zu befürchten.«

»Komm nur, komm nur,« drängte Hermann.

»Ich will auch mit!« rief der zehnjährige Alfred. »Wo ist Papa denn jetzt eigentlich den ganzen Tag, Mama?«

Frau Neubert hielt das Kind fest. »Papa arbeitet im Garten oder auf dem Lagerboden, Alli, du darfst ihn nicht stören!«

Sie schloß rasch hinter den beiden jungen Leuten die Thür. Lionel und Hermann gingen durch den Laden und dann über einen halbdunkeln Gang zum Hofe, wo sie im Gewirre hoher Speicherräume verschwanden und nach zwei Minuten in einen Schuppen traten, den bei ihrer Annäherung eine Hand von innen öffnete und ebenso schnell wieder versperrte. Vor den beiden Knaben stand Hermanns Vater, ein kräftiger, hochgewachsener Mann in der Mitte der vierziger Jahre mit einem entschlossenen, ausdrucksvollen Gesicht und lebhaft blitzenden braunen Augen. Er begrüßte treuherzig und freundlich den jungen Knaben, dessen Züge das Erstaunen, welches seine Seele empfand, unwillkürlich wiederspiegelten.

»Es ist mir lieb, daß Sie kommen, Lionel,« sagte er. »Hermann und ich vollbringen ein Werk, dessen Verantwortlichkeit schwer auf mir lastet. Guten Tag, mein lieber Junge, wie froh bin ich, den langjährigen Freund meines Sohnes wiederzusehen!«

Er deutete auf den Hintergrund des geräumigen Lagerschuppens, wo die Erde bis zur Tiefe von fünfzehn Fuß mit Schaufeln ausgeworfen war. In der weiten Höhlung flimmerte das Licht einer Blendlaterne und warf seine Strahlen auf eine Anzahl großer, mit Eisenreifen umspannter Kisten, die dicht gedrängt über- und nebeneinander standen. »Sehen Sie, Lionel, das ist das Hab und Gut einer Reihe deutscher Familien,« setzte er hinzu, »viele Tausende an Wert.«

»Aber weshalb vergraben Sie es denn hier im Speicher?«

»Weil man anfängt uns zu beobachten, zu verdächtigen, weil eine förmliche Deutschenhetze ins Werk gesetzt wird. Dieser Stadtteil beherbergt beinahe ausschließlich deutsche Familien, alle wohlhabend, einzelne sogar sehr reich, das wissen die Amerikaner und haben nun behauptet, der Norden erhalte von uns bare Mittel zur Unterstützung seiner Zwecke. Man konfisziert und drangsaliert, man treibt uns auf jede Weise zur Verzweiflung, – das erweckt notwendig den Gedanken der Gegenwehr.«

Lionel lachte. »Sie verstecken die Wertsachen, um Ihr Eigentum zu retten, nicht wahr?«

»Natürlich. Mehr als gefunden wird, kann man nicht konfiszieren.«

»Sieh hier, diese schwere Kiste,« raunte Hermann, »es ist lauter Gold darin, Uhren, Ringe, Ketten, – Hunderttausende an Wert.«

»Faß' an!« gab Lionel zurück. »Ich will euch helfen, die Sachen zu verbergen. Alle Nachbarn bringen ihre Schätze hierher?«

»Ja! Man nennt die Deutschen, wenn sie nicht ihre Läden von den umherlungernden Soldaten ohne Widerstand ausplündern lassen wollen, einfach Abolitionisten und wirft sie ins Gefängnis. Hast du dies Lokal schon gesehen, Lionel?«

»Nein,« antwortete heimlich schaudernd unser Freund. »Ich bin erst seit vorgestern in Seven-Oaks.«

»Dann will ich dir's heute abend noch zeigen. Wenigstens zehn ehrenhafte deutsche Männer liegen dort auf faulendem Stroh und sehen einem jammervollen Tode entgegen.«

Lionel erschrak immer mehr. Draußen auf der Farm war von allen diesen Dingen nie die Rede gewesen.

»Werden solche Gefangene nicht wieder entlassen?« fragte er.

»Nie. Aber viele, viele von ihnen sterben im Wahnsinn.«

»Das ist ja entsetzlich! Hermann, sollten wir nicht heimlich auf und davongehen, um in den Reihen der Nationalarmee zu kämpfen?«

»Später vielleicht!« antwortete Herr Neubert. »Vorläufig gibt es hier im Interesse der guten Sache genug zu thun. Allmählich bringen unsere deutschen Landsleute ihre kostbaren Besitztümer hierher und schaffen ebenso geräuschlos die ausgegrabene Erde fort, – alles von der Wasserseite natürlich, mit kleinen Booten, die sonst im Sommer gebraucht wurden, um abends mit Kind und Kegel auf dem Flusse umherzurudern und Nymphäen zu pflücken. Ach, wo sind diese friedlichen Tage des Arbeitens und des Ausruhens? – Es ist alles, alles dahin!«

Ein langes Schweigen folgte dem Seufzer, mit welchem der Kaufmann seine Rede beschloß. Kiste nach Kiste wurde unter vereinten Anstrengungen in den Schoß der Erde befördert und dann, als vollständig aufgeräumt war, die Grube mit Brettern äußerlich verdeckt. »Morgen kommt der Rest,« meinte Herr Neubert, »ich will dem Himmel danken, wenn alles glücklich geborgen ist. Sollten dann von meinen deutschen Freunden wirklich einige in das Gefängnis gebracht werden, so ist doch ihren Familien wenigstens gerettet, was sie vor Hunger und Elend bewahrt.«

»Unsere kostbarsten Sachen sind auch mit hier verscharrt,« setzte Hermann hinzu, »die Waffen, die Messer und Scheren, Mamas Schmuck, unsere Patengeschenke.«

»In jeder Kiste liegt ein Dokument mit dem Namen des Besitzers und einer Liste der vorhandenen Gegenstände, auch die Erklärung, auf welche Weise dieselben in meinen Schuppen gelangten, – das sollten Sie wissen, Lionel, denn die Sache quält mich immer heimlich, ich brauche bei einer so schweren Verantwortung notwendig die Mithilfe eines verschwiegenen Zeugen. Mein Junge und ich sind täglicher Gefahr ausgesetzt, aber Sie, der Sohn eines sklavenhaltenden Plantagenbesitzers kommen nicht in die Lage, für einen Abolitionisten gehalten zu werden.«

»Während ich ganz von Herzen ein solcher bin! Philipp ebenso, auch Onkel Charles, – dieser wenigstens heimlich. Er ist für seine Schwarzen in jeder Beziehung ein väterlicher Freund.«

Herr Neubert nickte. »Das weiß ich, mein lieber Lionel. Und nun versprechen Sie mir, über das hier Gesehene zu schweigen, geben Sie mir die Hand darauf.«

»Hier, Mr. Neubert. Ich will, so wahr mir Gott helfe, Ihr Geheimnis bewahren, gegen wen es auch sei.«

»Das genügt,« sagte tief atmend der Kaufmann. »Jemand außer den Bedrohten mußte es wissen, bis jetzt aber fand sich keine Seele, der ich genügend vertraut hätte, um ihr ein so schwer wiegendes Geheimnis in die Hand zu legen, – Gottlob, daß Sie kamen. Da sind ihrer sechs, die mir ihr ganzes Hab und Gut hierhergebracht haben, zwei Goldschmiede, ein Uhrmacher, ein Bankier und zwei Elfenbeinhändler, – käme die Sache heraus, so würden wir samt und sonders gelyncht.«

»Vom Pöbel?« fragte Lionel.

»Von dem ganzen fanatischen, deutschhassenden, hungernden Volke. Als sich in New York ein deutsches Regiment bildete, wurden uns hier die Fensterscheiben zerschlagen.«

»Und mehrere Häuser gingen in Rauch auf.«

»Das habe ich gesehen,« antwortete Lionel. »Weshalb läßt man aber an den Hauptstraßen die Trümmer so liegen, wie sie hinfielen, ohne irgendwo wieder aufzubauen oder wenigstens doch den häßlichen Anblick zu entfernen?«

Herr Neubert schüttelte den Kopf. »Wieder aufbauen,« sagte er. »Ach mein Junge, bis dahin ist's weit. Banden von Rowdies, zuchtloses Gesindel herrscht im Lande, die öffentliche Sicherheit ist gleich Null, die Behörden sind machtlos, über jedem Dache schwebt die Brandfackel, – und da sollte man Häuser bauen?«

Er löschte das Licht der Laterne, dann begaben sich alle dreie in das Haus, wo Frau Neubert und die Kinder eng aneinander geschmiegt im Finstern saßen, während der laute Lärm von der Straße heraufdrang und die Herzen unwillkürlich schneller schlagen ließ. Da unten tobte die entfesselte Roheit des Pöbels, – das schrecklichste Schicksal, von dem ein Land betroffen werden kann.

Lionel hatte jetzt die größte Eile, ihm blieb keine Zeit, das Abendbrot der Familie zu teilen, sondern er mußte, obgleich ihn alle baten, doch nicht fortzugehen, sich vielmehr entschließen, ungesäumt das Wirtshaus zur blauen Traube aufzusuchen und mit dem gewiß schon seiner harrenden Ralph den Heimweg anzutreten. »Ich darf wiederkommen, nicht wahr?« bat er beim Abschied. »Sie sehen alle so blaß aus, so gedrückt, selbst Hermann ist verändert, – ich will meinen Onkel bitten, ihn für acht oder vierzehn Tage mit nach Seven-Oaks hinausnehmen zu dürfen. Dort merken wir von den Leiden des Krieges gar nichts.«

»Vorläufig!« seufzte Herr Neubert. »Vorläufig! Das wird sicher noch kommen.«

Dann begleitete er seinen jungen Gast vor die Hausthür; Hermann hatte die Mütze aufgesetzt, um den ehemaligen Schulkameraden bis zur blauen Traube zu bringen und so gingen denn die beiden jungen Leute schnellen Schrittes davon, wobei Hermann absichtlich in eine Querstraße einbog und dort verstohlen auf ein großes, düster aussehendes Gebäude hinwies. »Das ist das Gefängnis, Lionel, sieh es einmal an.«

Der Pflegesohn des Gutsherrn erschrak. »Ein halbzerstörtes Haus!« raunte er. »Was hat das zu bedeuten?«

»Pst! Erst laß uns vorüber sein!«

Sie streiften an den geschwärzten Mauern dahin und ein Grauen durchlief Lionels Seele. Ein Teil des Daches war zusammengestürzt, die Fenster mit Brettern vernagelt, die Wände schief und versunken, – das Schweigen des Todes schien diese schreckensvolle Stätte zu beherrschen. In einer Ecke stand ein mit den Farben der Südstaaten bemaltes Schilderhaus, dessen Insasse eine Muskete auf der Schulter trug und mit einem wahren Galgengesicht aus seinen Lumpen hervorschaute. »Halt!« rief er. »Wer seid ihr, Burschen?«

»Hurra für die Sezessionisten!« schrie statt aller Antwort der junge Deutsche.

»Passiert!« winkte der Posten.

»Komm rasch, Lionel, Komm rasch! O, es ist eine fürchterliche Zeit, die, in der wir gegenwärtig leben.«

Die beiden hielten erst wieder inne, als das Gefängnis eine Strecke weit hinter ihnen lag, dann sah Lionel zurück. Gegen den mondhellen Himmel zeichnete sich das düstere, plumpe Gebäude erkennbar ab, es bildete in der weißglänzenden Umgebung eine unförmliche schwarze Masse, aus der ein halbzerbrochener hoher Fabrikschornstein wie ein ausgestreckter Arm in die Wolken emporragte. »Das war doch, wenn mich nicht alle meine Erinnerungen täuschen, des alten Schaumann Brauerei!« rief der Knabe. »Wie kann es also jetzt ein Gefängnis sein?«

»Das ist es auch erst seit wenigen Monaten, du, – den braven ehrenfesten Herrn Schaumann, meinen Paten, haben die Unholde gelyncht, sein Weib und seine Kinder ins Elend gejagt, und das Haus mehr als halb zerstört. Dann brauchten sie für die Masse der übrigen, ausgeplünderten und gefolterten Opfer einen Ort, der als Zwingburg dienen konnte und nun wurde die Brauerei notdürftig wieder zusammengeflickt. Es sitzen gegen hundert unbescholtene Männer hinter den schwarzen Mauern gefangen, – die bestgehaßten sogar in den Kellern, drei Stockwerke tief unter der Erde.«

»Hermann!«

»Es ist, wie ich dir sage, Lionel. Hast du seit deinem Hiersein schon das Wort ›Vigilanzkomitee‹ gehört?«

»Niemals!«

Hermann atmete tief, seine Blicke schienen Funken zu sprühen, seine Faust war geballt. »Rowdies sind es,« flüsterte er, »Schurken und Mordbrenner, sie haben aber die Gewalt in Händen, das Volk läuft ihnen blindlings nach. Da wird denn ein Wort, vielleicht achtlos hingeworfen, bis ins ungeheuerliche verzerrt und verdreht, da wird eine harmlose Handlung mit den Blicken hämischer Spionage betrachtet und ehe sich's der Unglückliche versieht, fliegt ihm die Vorladung dieses sogenannten ›Vigilanzkomitees‹ ins Haus; er soll sich rechtfertigen, obgleich er nichts verbrach.«

»Und dann?« flüsterte Lionel, während sein Herz schneller schlug und eine geheime Unruhe ihn erfaßt hielt, »und dann, Hermann?«

»Dann wird die Schuld herausgefunden, gleichviel, ob eine vorhanden ist, oder nicht. Man sperrt den Verurteilten in die Keller der Brauerei, wenn man es nämlich nicht vorzieht, ihn sogleich abzuschlachten. In beiden Fällen ist natürlich sein Eigentum der Konfiskation unrettbar verfallen.«

»Das ist ja entsetzlich!« rief Lionel. »Und wohin hat sich die arme Frau Schaumann mit ihren Kindern begeben?«

»Das mag der Himmel wissen, – in der Stadt sind sie nicht geblieben. Wahrscheinlich haben alle in den Gebirgen ihren Tod gefunden.«

»Frau Schaumann wandte sich an den obersten Richter des Vigilanzkomitees,« fuhr er nach einer Pause fort, »dieser Kerl ist ein ehemaliger Züchtling, ein Räuber und Raufbold von Handwerk; als ihn die arme Mutter händeringend fragte, woher sie künftig das tägliche Brot erlangen solle, da hat er ihr geantwortet: ›Essen Sie doch Ihre sieben Rangen, eine nach der andern auf, – die landesverräterische Brut ist ja rund und wohlgenährt!‹, – und seine ganze Gefolgschaft von Schuften wollte sich vor Lachen ausschütten, einer deutete auch auf eine stattliche Reihe geraubter Mehlfässer und sagte im Tone heuchlerischer Milde: ›Oder kaufen Sie Lebensmittel, Madame, es ist alles billig zu haben, das Faß für achtzig Dollar!‹«

»Der Spott trieb die unglückliche Frau aus der Nähe dieser Wölfe in Menschengestalt; – wo sie mit ihren Kindern geblieben ist, weiß niemand.«

Lionel erbleichte. »Verhungert!« sagte er. »In den Wäldern zu grunde gegangen! Und auf Seven-Oaks haben wir mehr Korn, mehr Herden und Obst, als in ganzen Jahren gegessen werden könnte. – Kostet übrigens wirklich in der Stadt das Mehl achtzig Dollar das Faß?« setzte er dann hinzu. »Es ist ja doch wohl durchaus unmöglich!«

»Keineswegs. Ich bin überzeugt, daß heute schon hundert gezahlt werden. Die Spekulanten kaufen alle Vorräte auf und machen nun den Preis derselben nach eigenem Ermessen; es kann ja in den Bannkreis der Blockade nichts von draußen her eingeführt werden. Kaffee kostet zwölf Dollar das Pfund, Salz einen Dollar, – Thee gibt es überhaupt nicht mehr.«

Lionel verstummte, er dankte dem Himmel, als das Gasthaus erreicht war und Ralphs schwarzes Gesicht ihm wieder entgegensah. Die Pferde wurden vorgespannt, Hermann und Lionel besprachen noch den Plan der nächsten Tage und schieden dann mit der Hoffnung, einander schon morgen auf der Plantage wiederzusehen. Hermann sollte es nach so vielen ausgestandenen Leiden einmal für eine Zeitlang recht angenehm haben.

Lungerndes Gesindel umringte auch hier den Wagen, Galgengesichter verlangten Geld für Branntwein oder wollten durchaus irgend ein Kleidungsstück geschenkt haben, drinnen in den Straßen der Stadt loderte Feuerschein zum Himmel empor. Es war wieder in das Haus eines deutschen Mannes die Brandfackel geworfen worden, vielleicht flüchteten in diesem Augenblick schutzlose Frauen und Kinder hinaus in die Wildnis, um nimmermehr zurückzukehren an die Trümmerstätte, wo einst der traute, heimische Herd gestanden.

Hermann erbleichte. »Adieu!« flüsterte er heftig. »Es brennt im deutschen Quartier, – ich möchte mich überzeugen, welches Haus getroffen ist.«

Lionel drückte ihm die Hand. »Gott verhüte ein Unglück,« sagte er im Tone tiefster Erschütterung. »Geh', Hermann, geh'!«

Einer der zerlumpten Rowdies mochte den Vorgang beobachtet haben. »Was flüstert der Bursche?« rief er. »Damned Dutchman, – willst du vielleicht das Feuer löschen?«

»Hurra für Jefferson Davis!« schrie ein anderer.

Eine nervige Faust hielt den Arm des jungen Deutschen umkrallt. »Sprich das nach, Kröte!« schrie er. »Willst du wohl gehorchen?«

»Hurra für Jefferson Davis!«

Lionel sah Hermanns totblasses Gesicht, den lodernden Zorn seiner Blicke, – eisig durchschauert wandte er sich ab. Welche Qual hatte bei dieser empörenden Vergewaltigung aus den Zügen seines früheren Schulkameraden zu ihm gesprochen!

Jetzt sank des Bedrängers Faust herab, Hermann verschwand wie ein Schatten in der halbdunklen Umgebung, während Ralph die Pferde plötzlich antrieb und durch den verursachten Ruck die umherlungernden Burschen zwang, sich auf das Trottoir zu fluchten. Der Wagen fuhr schleunigst davon, wie ein schwarzer Streifen verschwanden rechts und links die Seitenstraßen, dann kam das freie Feld und endlich der Wald, durch dessen grüne weite Hallen ein Wiesenpfad, wie ihn die Natur erschaffen, hinausführte zur entfernten, am Fuße des Gebirgszuges liegenden Farm.

Bisher hatten Ralph und Lionel geschwiegen, jetzt endlich nahm der letztere das Wort. »Sieh den Feuerschein, du,« sagte er. »Es brennen gewiß mehrere Häuser!«

Der Neger nickte. »Jeden Tag einige,« seufzte er. »Arme Dutchmen, sie müssen alle zu Bettlern werden.«

»Weil sie es mit der Union halten, weil sie die schmachvolle Sklaverei deines Volkes aufheben möchten, Ralph.«

Der Schwarze führte mit sicherer Hand die Zügel. »Weiß wohl, Sir,« sagte er. »Hier in Virginia hält es der eine mit dem Norden, der andere mit dem Süden; überall schlägt das Gezänk hohe Wogen. Ach, wir leben in einer schrecklichen Zeit!«

»Und du möchtest nicht gern deinen Freibrief in der Tasche haben, Ralph? Du möchtest nicht ungehindert über dein eigenes Schicksal verfügen können?«

Der Neger wiegte immer den Kopf von einer Seite zur andern. »Nein,« antwortete er, »nein, Massa Lionel. Ich bin allezeit Mr. Charlys Sklave gewesen, schon als wir beide kleine Knaben waren, – da trug ich seine Schulmappe und wenn uns kein Auge sah, spielten wir wie Brüder zusammen! – Ich habe es im Hause seiner Eltern und bei ihm selbst gut gehabt, hab's heute noch gut, also lasse ich auch von ihm auf keinen Fall. Wenn die Union siegt und alle Neger werden frei, dann muß Mr. Charly den alten Ralph als Diener behalten, – er thut's auch, dessen bin ich sicher. Seine übrigen Sklaven hat er vor zehn oder zwölf Jahren mit der Farm zugleich gekauft, aber ich bin, soweit wir uns beide erinnern können, sein Eigentum gewesen.«

Lionel sah auf. »Dann hast du also auch meine Eltern gekannt, Ralph?«

Der Neger schien plötzlich wortkarg zu werden. »Ja, Sir,« versetzte er.

»Mein Vater war ein entfernter Verwandter des Onkels, nicht wahr?«

»Ich denke wohl, Massa Lionel.«

Unser Freund schüttelte den Kopf. »Weshalb thust du, als sei die Sache ein Geheimnis, Ralph? – Ich selbst war bei dem Tode meiner Eltern ein ganz kleines Kind und kann mich also aus diesem Grunde an nichts erinnern, aber warum sollte ich nicht fragen dürfen, besonders dich, der doch alle Ereignisse im Hause des Onkels mit durchlebt hat?«

»Gewiß!« murmelte der Neger, »gewiß! – Ich glaube, da lief eben ein Hase, Master Lionel! Oder waren es sogar zwei?«

»Meinetwegen zehn! – War meine arme Mutter eine gute Frau, Ralph? Hatten die Schwarzen sie lieb?«

Der Alte nickte. »Mrs. Jane?« sagte er halblaut. »O, sie war ein Engel, der Tod saß ihr in der Brust, seit Mr. Forster soweit fortgehen mußte.«

»Mein Vater?« rief Lionel. »Weshalb verließ er sie?«

Der Neger erschrak. »Er verließ sie nicht, Master Lionel! Nein, nein, es war nur eine notwendige Reise. Ganz gewiß, nur eine Reise.«

»Wohin denn?« fragte ungläubig der Knabe. »Weshalb begleitete sie ihn nicht?«

»Das kann ich Ihnen unmöglich sagen. Vielleicht war sie schon damals zu krank, um sich auf die Reise zu begeben, vielleicht hatten sie auch andere Gründe, aber gewiß ist nur, daß Mr. Forster allein fortging.«

»Um niemals wieder zurückzukehren, Ralph?«

»Niemals. Er ist bald darnach gestorben.«

»Und meine arme Mutter wurde vor Gram krank, nicht wahr?«

»Ja, Sir, sie folgte ihrem Manne sehr schnell in das Grab.«

Lionel schüttelte den Kopf. »Eine eigentümliche Geschichte!« sagte er. »Ich sehe da nie so recht auf den Grund, ich kann nicht erfahren, was mein Vater war und ob überhaupt noch Verwandte von ihm leben. Onkel Charles ist mir in dieser Beziehung schon mehrfach ausgewichen und heute machst du es ebenso, Ralph.«

Der Neger trieb die Pferde zu schnellerer Gangart. »Ich weiß nicht mehr, als das, was ich schon sagte, Sir. Wirklich, da ist nichts zu berichten.«

Trotzdem faßte Lionel den Vorsatz, bei nächster Gelegenheit seinen Onkel um eine eingehendere Auskunft zu bitten. Vielleicht gab es doch noch Briefe oder Porträte, die den Verstorbenen gehört hatten, irgend welche Erinnerungszeichen, wenigstens ihre persönlichen Papiere. Warum war eigentlich das alles nicht schon längst in seinem Besitz?

Gewiß, er wollte nächstens die Sache zur Sprache bringen.

Jetzt hielt der Wagen und nach allen den aufregenden Empfindungen der letzten Stunden umgab die traute Stille des Landhauses sanft beruhigend die Sinne des Knaben. In der weiten Vorhalle brannte eine Kugellampe, auf der Veranda stand mit Flaschen und Gläsern der Abendtisch gedeckt, ein großer Wildbraten dampfte in der Schüssel, frisches Gebäck und lockende Fruchtschalen füllten die Zwischenräume der schweren Gerichte. Vor dem Tische lagen die beiden Jagdhunde und erwarteten geduldig, was für sie abfallen würde.

Es ging durch Lionels Herz wie ein Messerstich. Hier der Überfluß, dort unten in der Stadt die bitterste Not! – Ach wie gern hätte er diese gefüllten Krüge und Schüsseln genommen, um sie den Hungernden zu bringen, denen, die da heute abend abgebrannt waren und ihre ganze irdische Habe verloren hatten. Er vermochte, als sich die kleine Familie um den Tisch versammelt hatte, kaum zu essen, so sehr beschäftigte ihn das Schicksal der bedrohten Deutschen. »Onkel Charles,« sagte er, »du glaubst nicht, wie viel Elend ich in der Stadt mit eigenen Augen angesehen habe! Das Mehl kostet hundert Dollar das Faß!«

Mr. Manfred Trevor spitzte die Lippen wie jemand, der einen leckeren Bissen schlürft. »Wer da ein großes Kapital besäße,« sagte er halb seufzend. »Die Millionen liegen wahrhaftig auf der Straße.«

Der Gutsherr schüttelte den Kopf. »Blutgeld!« meinte er. »Ich möchte es doch lieber nicht aufheben.«

Ein schneller Blick des andern streifte sein ruhiges, behagliches Gesicht. »Weil deine Taschen gefüllt sind, mein guter Charles, – sonst würdest du voraussichtlich anders sprechen. Geschäft ist eben Geschäft.«

Der Hausherr füllte die Gläser. »Laß uns nicht politisieren, Manfred,« gab er zurück. »Die Dinge da unten gehen uns vorläufig nichts an.«

»Onkel!« rief Lionel. Dann aber, als das eine Wort hervorgestoßen war, wurde er plötzlich dunkelrot, alle sahen ihn an, als erwarteten sie eine Erklärung. »Nun, mein Junge?« fragte freundlich der Gutsherr.

Lionel raffte allen Mut zusammen. »Onkel,« fuhr er fort, »ich hoffte, du solltest mir aus deinen großen Vorräten von Lebensmitteln möglichst viel schenken, um es den Armen in der Stadt zu überbringen, oder besser noch –«

»Ich glaube, der Junge hat den Verstand verloren!«

Mr. Manfred Trevor rief es, indem seine Augen funkelten und das gelbe Gesicht noch fahler wurde. »Du wirst doch eine so unsinnige Bitte nicht erfüllen, Charles?« setzte er dann hinzu.

»Ich kann es leider nicht, Manfred, das weißt du sehr wohl!«

»Dein Satz war noch nicht zu Ende, Lionel, mein Junge,« wandte sich der Gutsherr dann zu dem Knaben. »Sprich ganz offen, was wolltest du sagen?«

Manfred biß sich auf die Lippen. Die ruhige Mäßigung seines Vetters traf ihn tiefer als ein lauter Verdruß, er schwieg, um die aufsteigende Erbitterung wenigstens nicht in Worten zu tage treten zu lassen, aber der Blick, mit dem er den Knaben maß, war scharf wie eine Dolchspitze; es sprach aus diesen funkelnden Augen ein tödlicher Haß.

Lionel nahm von ihm keine Notiz. »Onkel Charles,« sagte er, »könntest du nicht, wenn es unmöglich ist, Lebensmittel in die Stadt zu schaffen, doch von den armen Hungernden einige hierher kommen lassen und ihnen ein Obdach geben? Die Greise vielleicht, die kranken Frauen oder verwaisten Kinder! In den weiten Wirtschaftsgebäuden ist ja Raum die Hülle und Fülle; etwas Heu, etwas Brot und Fleisch dazu und deine Barmherzigkeit hat unglückliche Menschen vor der Verzweiflung bewahrt.«

Auch Philipp sah auf. »Bitte, Onkel Charles,« sagte er, »gib den Hungernden!«

»Du schweigst!« gebot heftig sein Vater.

Der Gutsherr lächelte freundlich. »Ihr seid ein paar warmherzige brave Knaben,« antwortete er, »Gott weiß, wie sehr es mich freuen würde, eure Wünsche sogleich zu erfüllen, aber die Besonnenheit verbietet mir aus mehrfachen Gründen jedes Eingreifen in die Verhältnisse der Bedrohten. Unser Land ist blockiert, wir müssen die vorrätigen Lebensmittel sparen, um nicht selbst Mangel zu leiden.«

»Die Ärmeren müssen es,« fiel Lionel ein. »Aber du bist reich, Onkel Charles, du hast unermeßliche Hilfsquellen.«

»Und außerdem zweihundert Schwarze, die täglich satt werden wollen!«

»Die du viel zu reichlich fütterst, Charles, viel zu reichlich. Ich sah gestern zufällig in einer ihrer Küchen, daß sie Fleisch und Milch essen.«

Der Gutsherr nickte. »Natürlich, mein guter Manfred. Die Leute haben das Vieh gemästet und die Milch gewonnen, – sollte ich ihnen also den gebührenden Anteil des Ertrages entziehen? Das wäre unmenschlich, wie du zugeben wirst.«

Der andere schnitt ein saures Gesicht. »Mit dir läßt sich über diesen Punkt nicht streiten, mein guter Charles,« antwortete er. »Wolltest du wirtschaften, wie alle übrigen Farmer, so könnte dein jährliches Einkommen um mehrere tausend Dollar steigen.«

»Die ich nicht brauche,« beendete der Gutsherr in etwas scharfem Tone diese Auseinandersetzung. »Es muß eben jeder unter uns so leben, wie es ihm sein Gewissen vorschreibt, mein guter Manfred. Das meinige sieht auch in den Sklaven die Kinder Gottes, die Menschen mit unveräußerlichen Rechten – und demgemäß handle ich.«

Mr. Manfred beeilte sich, einzulenken. »Natürlich,« murmelte er, »natürlich. Es freut mich nur, daß du nicht auch noch zu gunsten der angegriffenen Deutschen ein Opfer bringen willst, Charles. Wahrhaftig, du könntest erleben, daß der Pöbel hierherzöge, um Seven-Oaks dem Boden gleichzumachen und uns alle umzubringen.«

Der Gutsherr nickte. »Leider!« seufzte er. »Leider! – So gern ich deinen Wünschen willfahren möchte, Lionel, es ist undenkbar. Du selbst mußt in der Stadt jedes deiner Worte sorgfältig wägen, mein guter Junge, – für einen Abolitionisten zu gelten, kann dir das Lynchgericht in jedem Augenblick zuziehen, ohne daß sich zu deinem Schutze irgend eine Hand erhöbe.«

Lionel schwieg. Er war mit den Ansichten seines Onkels nicht einverstanden, aber er fühlte, daß es unpassend sein würde, jetzt noch eine Gegenrede zu erheben, daher unterhielt er sich mit Philipp und die beiden beschlossen, wenigstens den Inhalt ihrer Sparbüchsen zur heimlichen Verteilung gelangen zu lassen. »Ich habe nur einen einzigen Dollar,« gestand Philipp, »aber ich gebe ihn gern. Du bist gewiß reicher als ich, Lionel!«

»In meinem Kasten befinden sich mehr als hundert Golddollar, die sollen die Abgebrannten haben. Onkel Charles hat schon erlaubt, daß Hermann Neubert die Ferien mit uns verbringt, wir können also morgen zur Stadt fahren, um ihn zu holen und dabei gleich das Geld mitnehmen.«

Philipp zeigte seine sauberen Pflanzen- und Naturaliensammlungen, den Katalog, welchen er sehr gewissenhaft führte. »Ich bin doch neugierig,« meinte er, »ob morgen die schwarze Schnecke von den Bienen mit Wachs überzogen sein wird.«

»Und vielleicht gar auch eine Maus!«

»Beides wäre wohl nicht gut möglich. Ich bin schon mit der Schnecke ganz zufrieden.«

Unter den Fenstern bezogen vier kräftige Neger die Wache, welche jetzt in keiner Nacht fehlen durfte, neben ihnen wanderten Mr. Trevors große Hunde, die Arbeiterwohnungen waren schon längst geschlossen und auf der Farm schlief alles, bis die Sonne des nächsten Morgens aufging und nun zunächst die Bienenstöcke einer Musterung unterworfen wurden.

Toby schritt voraus; er wußte von der in den ersten Korb geworfenen Schnecke nichts und entsetzte sich daher ganz außerordentlich, als wieder ein neuer Zauber vorgefunden wurde. »Jetzt begreifen ich alles!« rief er. »Zauberer viel schlau, er eine Maus gewesen und entdeckt worden, – nun haben andere Gestalt angenommen. Toby schnell eine Feuerzange holen und das Ding in die Glut werfen!«

Philipp rettete mit schnellem Griff seinen Schatz. »Hast du die Mauselöcher verstopft, Toby?« fragte er den schwarzen Burschen.

»Mr. Charly es befehlen,« versicherte der Neger. »Müssen Glasscherben und Nägel zusammensuchen, – graue Spitznasen sollen sich stechen, hä, hä, hä!«

»Aber du kannst doch gewiß eine Maus einfangen, Toby.«

»Das können leicht. Sind viele kleine Beißer in Speisekammer, ärgern sehr die alte dicke Cassy, plumpsen in Milch, laufen über Butter, haben neulich gebratenem Fasan den Kopf abgenagt!«

Philipp lachte. »Nun wohl, Toby, so setze dich bei mir und der dicken Cassy zugleich in Gunst, fange eine Maus und ich schenke dir den nächsten Dollar, welcher in meinen Besitz gelangt. Das Tier wirfst du in diesen Bienenkorb.«

Toby war sehr erstaunt, aber er versprach, die Sache in Ordnung zu bringen und Philipp begab sich ganz glücklich mit seiner rings umher verkapselten Schnecke zu den beiden Herren, um diesen den neuen Fund zu zeigen.

Lionel stand schon bei dem Kutscher, der die Pferde vor den Wagen spannte, um seine Herrschaft zur Kirche zu fahren. Es war heute Sonntag, da durfte an keine Jagd, kein Vergnügen irgend einer Art gedacht werden, man begann den Morgen mit einer Andachtsübung, die in ganz Amerika als unerläßlich gilt und von der sich so leicht niemand ausschließt. Der größere dreisitzige Wagen brachte die Familie zur Stadt und in eine Kirche, wo es äußerst seltsam aussah, – der ganze weite Raum schien in eine Schneiderwerkstatt verwandelt.

Während sonst jeder Blick gesenkt bleibt, jede Hand müßig im Schoße ruht, saßen jetzt die vornehmsten Damen der Stadt und nähten und strickten emsig Kleidungsstücke für die Truppen, welche sich draußen an den Landesgrenzen mit der Unionsarmee schlugen. Bunte Stoffe knisterten, die Scheren flogen hindurch, die Stricknadeln klirrten, selbst kleine Kinder und alte Mütterchen fertigten irgend etwas, um ihren Patriotismus zu bekunden und die Soldaten zu äußerster Tapferkeit anzuspornen. Ein unterdrücktes Schluchzen ging bei der Rede des Geistlichen durch die Reihen der Versammelten, ein bitterliches Weinen, dem die beraubten Frauen und Mütter nicht widerstehen konnten. Als der Segen gesprochen wurde, fiel alles auf die Kniee; später füllte sich die am Eingang stehende Sammelbüchse bis an den Rand mit Geldstücken, – auch der Gutsherr hatte einen reichlichen Beitrag gespendet und selbst draußen vor der Thüre verteilte er noch unter die Schnapphähne in zerlumpten Uniformen eine größere Summe.

Hurras und laute Schmeicheleien schallten dem Wagen nach. Wer die Equipage von Seven-Oaks an sich vorüberfahren sah, den prächtigen Viererzug, die wohlgekleideten Schwarzen und den überall beliebten Gutsherrn, der zog ehrerbietig die Mütze, während er zugleich die Hand ausstreckte, um irgend eine Spende in Empfang zu nehmen, für sich selbst, für die Truppen, für ein Hospital oder eine neue Fahne, aber jedenfalls recht reichlich, denn der Patriotismus heischte große Opfer.

Nur die Abgebrannten, die Ärmsten unter allen, erhielten nichts. Sie waren Deutsche, Abolitionisten, – in den Abgrund mit ihnen.

Einige Offiziere gesellten sich als Gäste zu dem Gutsherrn und dessen Verwandten, die Equipage konnte nicht alle Insassen aufnehmen und so fuhren Lionel und Philipp in einem Mietwagen vor Herrn Neuberts Thür, um Hermann abzuholen. Dicht neben dem Elternhause desselben hatte gestern abend das Feuer gewütet und eine klaffende Lücke in die Straßenflucht hineingerissen, – wo waren die Unglücklichen, denen wilde Frevler die Heimat mit allem, was sie ihr eigen nannten, plötzlich und gewaltsam entrissen hatten?

»In dem Warenschuppen des Baumaterialienhändlers drüben hinter der Schenke,« flüsterte Hermann. »Zwischen Kalktonnen und Bretterstapeln hat ihnen der unerschrockene Mann ein Asyl gewährt, – er und seine Söhne empfangen die Rowdies, wo sie sich zeigen, mit geladenem Revolver, – bis auch ihnen die Brandfackel ins Haus fliegt.«

Lionel nickte. »Gott wolle es verhüten,« antwortete er. »Wenn nur ein paar tausend solcher Männer vorhanden wären, dann stände es besser um das arme Land. Aber jeder denkt an sich selbst, an den eigenen Vorteil, und darüber vergißt er die Pflicht gegen den leidenden Nächsten.«

»Pst!« mahnte mit erhobenem Finger Herr Neubert. »Lassen Sie solche Reden nicht hören, junger Freund, es könnte Ihnen schlimm ergehen.«

»Ich will jetzt gleich die Abgebrannten besuchen,« rief Lionel, »ich will ihnen etwas Geld bringen und sie ermahnen, den Mut nicht zu verlieren.«

Er sprang, während sich Hermann zur Reise rüstete, über die Trümmer der verbrannten Häuser bis zu dem Schuppen, welcher ihm bezeichnet worden war. Enge Gänge und vortretende Mauern verbargen diese Stätte des Jammers den Blicken aller derer, welche die Straße passierten, leise öffnete unser Freund eine Thür und sah in das Innere des Raumes.

Auf einigen alten Wolldecken lag ein Mann, dessen Kopf und Hände verbunden waren, daneben mehrere Kinder mit bleichen Gesichtern, offenbar von Angst und Krankheit verzehrt. Die Unglücklichen hatten sich eng aneinander geschmiegt, als wollten sie vereint der letzten Stunde entgegensehen; des Vaters verbrannte Hände hielten die Kleinen umfaßt, ihre Köpfchen mit den blonden Haaren und den furchtsam blickenden Augen lagen dicht an seinem Herzen.

Vor der elenden Lagerstätte saß eine Frau von etwa fünfunddreißig Jahren; sie stützte den Kopf in die abgezehrte Hand und las mit vom Weinen unterbrochener Stimme den Ihrigen aus der Bibel vor.

»Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.«

»Mutter,« flüsterte das älteste der Kinder, »es kommt jemand!«

Die Frau schrak auf. Waren ihre Peiniger zurückgekehrt?

Lionel lächelte freundlich, sein Atem flog, er konnte vor Erregung kaum sprechen. »Guten Tag, liebe Frau,« sagte er, »fürchten Sie sich nicht, ich komme in guter Absicht, um Ihnen meine paar Sparpfennige zu bringen, alles was ich habe, aber recht von Herzen gegeben. Möchte es Ihre augenblickliche Not ein wenig lindern können.«

Er legte mit leiser Hand das Geld in den Schoß der Frau und wollte sich wieder entfernen, als ihn der Mann bat, doch noch einige Minuten zu bleiben. »Sind Sie ein Deutscher, junger Herr?«

»Nein, Sir, ich bin ein geborner Virginier und ein Verwandter der Familie Trevor auf Seven-Oaks. Glauben Sie denn, daß nur ein Deutscher mitleidig und teilnehmend empfinden könne?«

Der kranke Mann lächelte. »Das gewiß nicht,« versetzte er, »aber in dieser bösen Zeit hält man unwillkürlich jeden Amerikaner für seinen Todfeind. Ach, junger Herr, vor einem einzigen kurzen Jahre war ich ein wohlhabender Mann, hatte mein blühendes Geschäft und zwei eigne Häuser, – jetzt bin ich ein Bettler, mein armes Weib, meine Kinder sind ruiniert für immer.«

Die Frau kniete neben seinem Lager, sie streichelte das überall verbundene, von Brandwunden bedeckte Gesicht, ihre Thränen fielen heiß auf die unschuldigen Stirnen der schluchzenden Kinder. »Gott hat uns bei einander gelassen, mein armer Mann,« sagte sie freundlich tröstend, »das ist schon eine große Gnade. Bedenke, wenn eins von uns in den Flammen umgekommen wäre, wenn eins hier tot am Boden läge, wie viel größer wäre der Jammer!«

Der Verwundete schloß matt die Augen. »Wer dein frommes Gemüt hätte, Sanna! – Aber ja doch, ja, es könnte noch schrecklicher sein! Ich will auch nicht wieder klagen!«

»Sieh,« fuhr die Frau fort, »wie viel Geld haben wir jetzt, Martin! Gott ist wirklich bei uns, er hat den Retter in der Not hierhergeschickt. Hundert Golddollar, – damit kommen wir hinüber in das Gebiet der Nordstaaten.«

Der Kranke machte den vergeblichen Versuch, sich aufzurichten, er sank matt in die Wolldecken zurück, aber sein Auge glänzte und um die bleichen Lippen zuckte zum erstenmale ein Lächeln voll neuen Mutes.

»Und alles dieses Geld wollen Sie uns armen Verfolgten schenken, junger Herr? – Ach, der liebe Himmel lohne es Ihnen tausendfältig. Geben Sie mir Ihre Hand, Sir! Martin Reuter will zum Schuft werden vor Gott und den Menschen, wenn er diesen Sonntagmorgen jemals vergißt! So, das ist ein Eid wie jeder andre, – möchte die Stunde kommen, in der es mir vergönnt ist, Ihnen einen Dienst zu leisten, junger Herr, ich will sie als die schönste meines Lebens betrachten.«

Lionel nahm vorsichtig die verbrannte Hand, er sprach einige freundliche Worte, mit denen er den Kranken zu beruhigen suchte, dann verabschiedete er sich auch von der Frau, bei welcher Gelegenheit die Bibel auf den Fußboden fiel und breit auseinanderklappte. Als unser Freund das vielgelesene Buch aufhob, traf sein Blick zufällig die erste Seite, wobei er sich nicht enthalten konnte, laut zu lesen, was da stand.

»Der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn er nicht von Herzen die Menschen plaget und betrübt, als wolle er alle Leidenden auf Erden gar unter die Füße treten und eines Mannes Recht vor des Allerheiligsten Augen beugen lassen und eines Menschen Sache verkehren lassen, gleich als sähe es der Herr nicht. Wer darf denn sagen, daß solches geschehe ohne des Herrn Befehl und daß nicht aus dem Munde des Höchsten komme Gutes wie Böses? Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein Jeglicher murre wider seine Sünde.«

Es war ganz still geworden in dem halbdunkeln Schuppen, nur die Klänge der Kirchenglocken drangen von fern herein und leise schluchzend betete die Frau mit gefalteten Händen zum Himmel. Der Kranke nickte wie zur Bestätigung eines eignen Gedankens. »Ja,« sagte er, »ja, die Sünde! Ich hatte auch ein paar Sklaven, hatte Menschen wie Schlachtvieh auf offenem Markte gekauft und verkauft, – nun trag' ich billig einen Teil der allgemeinen Schuld.«

»Sie haben ihn getragen!« tröstete Lionel. »Wenn Ihre Wunden geheilt sind, kommt die Zeit der Erlösung aus diesem Lande!«

»Schon bald!« murmelte Reuter. »Schon bald! Ein großes Boot fährt flußabwärts, – für hundert Dollar nimmt man uns mit!«

Lionel erhob sich und schritt zur Thür. »Gottes Segen mit euch allen! Adieu! Adieu!«

»Der Himmel vergelte Ihnen, Sir! Leben Sie wohl! Leben Sie wohl!«

Jetzt stand er draußen, das Herz voll einer stillen, überschwenglichen Freude. Welch eine Seligkeit ist es doch, fremde Thränen trocknen zu können!«