|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Pierre Loti

Als am Ende des Frühlingstages, den Yann Gaos und Gaud miteinander verlebt, der Abend hereinbrach, wurde es draußen winterlich rauh. Die Jungvermählten gingen nach Hause und setzten sich zum Essen an ihr Feuer, das durch dürres Reisig genährt wurde.

Das war ihr letztes gemeinschaftliches Mahl … Aber sie hatten noch eine ganze Nacht, um einer in des andern Arm zu ruhen, und diese Aussicht ließ sie noch nicht traurig werden.

Nach dem Essen fanden sie noch einmal die weiche Frühlingsahnung wieder, als sie auf die nach Pors-Even führende Straße hinaustraten. Die Luft war still, fast lau, und ein Rest des schimmernden Tageslichtes weilte noch auf dem Lande.

Sie besuchten ihre Verwandten, von denen Yann Abschied nehmen wollte, und kehrten dann frühzeitig heim, um sich schlafen zu legen, denn sie hatten beide die Absicht, am nächsten Morgen bei Tagesgrauen schon auf zu sein.

* * *

Der Quai von Paimpol war am andern Morgen voll von Menschen. Die Abfahrt der Isländer hatte schon vor zwei Tagen begonnen, und mit jeder Flut ging eine neue Schar in See. An diesem Morgen sollten fünfzehn Boote mit der »Leopoldine« zugleich abfahren, und die Frauen oder Mütter dieser Seeleute waren alle zur Stelle, um der Einschiffung beizuwohnen. – Es kam Gaud wunderlich vor, daß sie, die ja nun selbst eine Isländerfrau geworden war, mitten unter ihnen stand, durch denselben verhängnisvollen Anlaß hierhergeführt. Ihr Geschick hatte sich so überstürzt, sich in so wenige Tage zusammengedrängt, daß sie kaum Zeit gehabt, sich mit der Wirklichkeit vertraut zu machen. Widerstandslos einen steilen Abhang hinabgleitend, war sie an diesen Schluß gekommen, der unabänderlich war, und den sie nun über sich ergehen lassen mußte – wie es die andern taten, die daran gewöhnt waren …

Sie hatte diese Abschiedsszenen nie in der Nähe mit angesehen. Nun war ihr alles neu und unbekannt. Unter diesen Frauen gab es keine, die ihresgleichen war. Sie fühlte sich hier allein, anders wie jene. Das frühere Fräulein, das trotz allem noch nicht vergessen war, schied sie von ihnen.

Das Wetter blieb schön an diesem Tage der Trennung. Von da hinten wälzte sich allerdings aus Westen eine schwere See heran, die auf Sturm deutete, und in der Ferne sah man das offene Meer branden, das alle diese Leute erwartete.

Um Gaud herum standen andere Frauen, die gleich ihr sehr hübsch waren und mit ihren tränenglänzenden Augen sehr rührend aussahen; es gab hier aber auch zerstreute und lachlustige Mädchen, die kein Herz hatten oder augenblicklich niemand liebten. Alte Mütterchen, die schon mit einem Fuße im Grabe standen, weinten um ihre scheidenden Söhne; liebende Paare umarmten sich und konnten mit Küssen kein Ende finden, und betrunkene Matrosen sangen, um sich aufzuheitern, während andere mit so finsterer Miene an Bord stiegen, als ginge es zum Tode.

Auch manche häßliche Szenen spielten sich hier ab; Unglückliche, die man an einem lustigen Abend in der Schenke überrumpelt und so zur Unterzeichnung des Kontrakts bewogen hatte, und die nun mit Gewalt eingeschifft wurden, von ihren eigenen Frauen und von Gendarmen vorwärts gestoßen. Andere, vor deren Widerstand man sich ihrer großen Stärke wegen fürchtete, hatte man vorsichtshalber betrunken gemacht; man schleppte sie nun auf Tragbahren herbei und ließ sie dann wie Tote in den Schiffsraum hinunter.

Gaud erschrak bei diesem Anblick. Mit was für Leuten würde ihr Yann denn zusammenleben? Und dann, wie furchtbar mußte es sein, dies Gewerbe der Islandfahrer, wenn dies die Vorbereitungen dazu waren und wenn es Männer zu solchen Schreckensszenen fähig machte? …

Es gab aber unter den Seeleuten auch solche, die lächelten, die ohne Zweifel gerade so wie Yann das Leben auf hoher See und diese großen Fischzüge liebten. Das waren die guten Männer mit edlen, schönen Gesichtszügen. Waren sie noch ledig, so fuhren sie sorglos davon, indem sie noch einen letzten flüchtigen Blick auf die zurückbleibenden Mädchen warfen; waren sie dagegen verheiratet, so küßten sie ihre Frauen und Kinder mit einer sanften Traurigkeit und zugleich mit der frohen Hoffnung, reicher heimzukehren. Gaud fühlte sich ruhiger werden, als sie sah, daß alle an Bord der »Leopoldine« von dieser Art waren, daß dies Schiff wirklich eine auserwählte Mannschaft besaß.

Die Schiffe wurden zu zweien nebeneinander und immer vier auf einmal von Schleppdampfern aus dem Hafen gebracht. Sobald sie in See stachen, entblößten die Matrosen das Haupt und stimmten die Hymne an die Jungfrau an: »Heil dir, Stern der Meere!« Auf dem Quai aber reckten die Frauen ihre Hände empor, um ihnen den letzten Abschiedsgruß zuzuwinken, während heiße Tränen den Musselin der Hauben netzten.

* * *

Sobald die »Leopoldine« fort war, eilte Gaud mit schnellen Schritten dem Hause der Gaos zu. Anderthalb Stunden hatte sie zu gehen an der Küste entlang, auf den vertrauten Wegen von Ploubazlanec, bis sie da hinten anlangte, wo die Felder aufhören, bis sie zu ihrer neuen Familie kam.

Die »Leopoldine« sollte auf der Reede von Pors-Even Anker werfen und erst am Abend endgültig in See gehen. So wollten sie sich denn hier ein letztes Stelldichein geben. Und er kam wirklich in der Jolle seines Schiffes, kam auf drei Stunden, um ihr Lebewohl zu sagen.

Auf dem Lande machte sich die hohle See nicht bemerkbar; hier hatte man noch dasselbe schöne Frühlingswetter, denselben heiteren Himmel. Sie traten einen Augenblick auf die Straße hinaus, Arm in Arm. Das erinnerte sie an ihren gestrigen Spaziergang; aber diesmal sollte sie die Nacht ja nicht mehr vereinen. Sie wanderten ohne Ziel, in der Richtung auf Paimpol, und waren bald in der Nähe ihres eigenen Hauses, zu dem ein unbewußter Trieb ihre Schritte gelenkt hatte. So betraten sie denn zum letztenmal ihr Heim, und die Großmutter Yvonne war ganz erschrocken, als sie die beiden wieder Hand in Hand vor sich stehen sah.

Yann empfahl der Fürsorge seiner Frau noch verschiedene Sachen, die er in ihrem gemeinschaftlichen Schrank zurückgelassen; besonders seinen Hochzeitsanzug, den sie öfters herausnehmen und lüften sollte, – an Bord der Kriegsschiffe wird den Matrosen solche Ordnungsliebe anerzogen. Und Gaud mußte über seine Besorgnis lächeln; er konnte wirklich ganz sicher sein, daß besonders alles, was ihm gehörte, sorgfältig aufbewahrt und liebevoll behütet werden würde.

Übrigens waren alle diese Dinge für sie nur von nebensächlicher Bedeutung. Sie redeten davon, um zu reden – um sich über sich selbst zu täuschen.

Yann erzählte, daß man an Bord der »Leopoldine« die Plätze der Fischer ausgelost und daß er zu seiner Freude einen der besten erhalten habe. Sie ließ sich dies näher erklären, da sie so gut wie nichts von isländischen Dingen verstand.

»Siehst du, Gaud,« sagte er, »auf dem Daldeck unserer Schiffe sind an gewissen Stellen Löcher eingeschlagen, die wir ›Blocklöcher‹ nennen; da hinein stecken wir die kleinen Blöcke, über deren Rollen wir unsere Angelschnüre laufen lassen. Ehe wir nun abfahren, verlosen wir nun diese Löcher, und zwar durch Nummern, die der Schiffsjunge in seiner Mütze durcheinander schüttelt. Auf solche Art erhält jeder seinen bestimmten Platz und darf während der ganzen Dauer der Fahrt seine Angel nirgends anders anbringen, von Tauschen ist dann keine Rede mehr. Nun wohl, mein Posten ist hinten am Heck, und dort, mußt du wissen, fängt man die meisten Fische. Außerdem ist man da in der Nähe der großen Rüstseile und kann daran leicht ein Stück Leinwand oder geteertes Segeltuch befestigen, um das Gesicht vor all dem Schnee und Hagel zu schützen; das tut gut, weißt du; die Haut verbrennt dann nicht so leicht bei den schweren Gewitterböen, und die Augen bleiben länger klar.«

… Sie sprachen ganz leise miteinander, als fürchteten sie die wenigen Augenblicke des Zusammenseins, die ihnen noch blieben, zu verscheuchen, die Flucht der Zeit zu beschleunigen. Ihr Geplauder trug jenen besonderen Charakter von dem, was unerbittlich seinem Ende zueilt; die unbedeutendsten Dinge, über die sie sprachen, schienen einen geheimnisvollen, entscheidenden Sinn zu gewinnen.

Als der letzte Augenblick des Scheidens gekommen war, nahm Yann sein Weib in seine Arme, und sie hielten sich lange wortlos umschlungen.

Er stieg an Bord. Die grauen Segel entfalteten und blähten sich unter einer leichten Brise, die von Westen heraufkam. Er – sie konnte ihn noch immer erkennen – schwenkte in der verabredeten Weise seine Mütze. Und wie eine Silhouette sich vom hellen Hintergrund des Meeres abhebend, sah sie ihm nach, ihrem Yann, wie er sich mehr und mehr entfernte. – Das war noch immer ihr Yann, jene kleine menschliche Gestalt, die wie ein schwarzer Punkt auf der aschgrauen Wasserfläche aussah, – bis sie mehr und mehr verschwamm und sich endlich in jener Ferne verlor, die den Blick, der sie durchdringen will, trübt, bis er nichts mehr sieht.

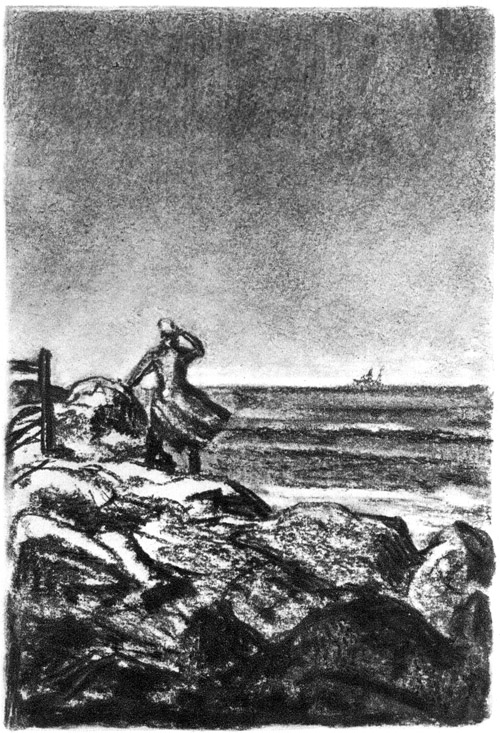

… In dem Maße, wie die »Leopoldine« sich immer weiter entfernte, eilte ihr Gaud, wie von einem Magnet angezogen, längs der Klippen nach.

Bald mußte sie anhalten, weil das feste Land zu Ende war. Da setzte sie sich am Fuße des letzten hohen Kruzifixes nieder, das dort zwischen Ginstergesträuch und Steingeröll emporragt. Von diesem hochliegenden Punkte aus betrachtet, schien das Meer in der Ferne anzusteigen, und man hätte meinen mögen, die immer ferner rückende »Leopoldine«, die schon ganz klein aussah, erklimme allmählich den Gipfel dieses ungeheueren, kreisrunden Wasserberges. Die See zeigte große, schwerfällige Wellen, die langsam daherrollten, – wohl die letzten Nachwirkungen eines fürchterlichen Sturmes, der da irgendwo anders, hinter dem Horizont, gewütet haben mochte; aber in dem weiten Gesichtskreis, in dem Yann sich noch immer befand, war alles ruhig.

Gaud sah unverwandt aufs Meer hinaus und suchte sich das Bild dieses Schiffes, die Umrisse seiner Segel und seines Kiels recht fest einzuprägen, damit sie es schon von weitem erkennen konnte, wenn sie eines Tages an diese selbe Stelle zurückkäme, um es zu erwarten.

Ungeheuere Wellenberge kamen ununterbrochen von Westen heran, in regelmäßiger Aufeinanderfolge; ohne Aufschub, ohne Rast ihre nutzlosen Anstrengungen erneuernd, brachen sie sich an den gleichen Felsen, zerstieben an den gleichen Stellen, um die gleichen Teile des Strandes unter Wasser zu setzen. Und diese dumpfe Erregung der See, im Gegensatz zu der heiteren Ruhe der Luft und des Himmels, wirkte auf die Dauer beängstigend; es war, als ob das Meer in seinem Bette nicht mehr Raum hätte, als ob es ausbrechen und das Land an sich reißen und verschlingen wollte. Indessen wurde das Bild der »Leopoldine« immer kleiner, rückte immer weiter ab, wurde immer undeutlicher. Ohne Zweifel, das Schiff wurde von Meeresströmungen fortgerissen, denn an diesem Abend wehte nur eine leichte Brise, und doch entfernte es sich sehr rasch. Jetzt nur noch ein kleiner grauer Fleck, fast ein Punkt, mußte es bald die äußerste Grenze des Gesichtskreises erreichen und in jenes unendliche Jenseits tauchen, aus dem die Nacht heranzurücken begann.

Um sieben Uhr abends, als es dunkel geworden und das Schiff verschwunden war, kehrte Gaud heim, im ganzen ziemlich mutig trotz der Tränen, die sich ihr immer wieder in die Augen drängten. Wie so ganz anders wäre es gewesen, wie viel öder die Leere, wenn er wieder gerade so wie in den zwei letzten Jahren abgesegelt wäre, ohne ihr auch nur Lebewohl zu sagen! Jetzt war alles umgewandelt, gemildert. Ihr Yann gehörte ihr jetzt so vollkommen an, sie fühlte sich, trotzdem er fort war, so sehr von ihm geliebt, daß sie, ganz allein in ihre Hütte zurückkehrend, sich wenigstens mit der süßen Hoffnung trösten konnte, die in dem Worte lag, das sie sich beim Scheiden zugerufen: »Auf Wiedersehen!«

* * *

Der Sommer verging, ein trauriger, heißer, stiller Sommer. Sie spähte nach den ersten gelben Blättern, den ersten Versammlungen der abziehenden Schwalben, den Blütentrieben der Herbstastern.

Durch die Paketboote von Reykjawik und die auf den Herings fang ausfahrenden Schiffe hatte sie mehrere Briefe an ihn abgesandt; aber man kann von solchen Briefen ja nie wissen, ob sie an ihre Adresse gelangen.

Ende Juli empfing sie ein Schreiben von seiner Hand, das vom zehnten des Monats datiert war. Er benachrichtigte sie darin, daß er sich in guter Gesundheit befinde, daß der Fischfang sich vortrefflich anlasse und daß auf seinen Teil schon eintausendfünfhundert Fische kämen. Von Anfang bis zu Ende war diese Epistel in jenem naiven Stil und nach demselben Schema abgefaßt, in dem alle Isländer an ihre Familie schreiben. Leuten, die so wie Yann aufgewachsen sind, ist es ganz unmöglich, die tausenderlei Dinge niederzuschreiben, die sie denken, fühlen oder träumen. Da sie gebildeter war als er, zog sie dies in Betracht und las zwischen den Zeilen die tiefe Zärtlichkeit, für die er keinen Ausdruck gefunden. Auf den vier Seiten seines Briefes nannte er sie mehrmals seine »Gattin«, als ob es ihm Vergnügen mache, dies Wort zu wiederholen. Und mit welcher Freude erfüllte sie schon die bloße Adresse: »An Frau Margarete Gaos, im Moanschen Hause in Ploubazlanec«, die sie immer wieder las. Sie hatte noch so wenig Zeit gehabt, sich »Frau Margarete Gaos!« nennen zu lassen.

* * *

Sie arbeitete während der Sommermonate sehr fleißig. Die Bewohnerinnen von Paimpol waren anfangs mißtrauisch gegen diese neugebackene Näherin gewesen und hatten gemeint, daß sie gar zu feine »Damenhände« hätte. Nun aber hatten sie sich überzeugt, daß Gaud im Gegenteil Vortreffliches leistete und ihnen Kleider machte, die die Figur vorteilhaft zur Geltung brachten. So war sie eine fast berühmte Schneiderin geworden.

Ihren Verdienst verwandte sie dazu, die Wohnung auszuschmücken – für Yanns Rückkehr. Der Kleiderschrank und die alten Schrankbetten wurden ausgebessert, gebohnt und mit blitzenden Stahlbeschlägen versehen. Das lukenartige Fenster nach der See hin erhielt Glasscheiben und Gardinen. Auch eine neue Bettdecke für den Winter kaufte sie, einen Tisch und mehrere Stühle.

Alles das, ohne das Geld anzugreifen, das Yann ihr bei seiner Abreise zurückgelassen und das sie vollzählig in einem kleinen chinesischen Kästchen aufbewahrte, um es ihm bei seiner Rückkehr zu zeigen.

Während der Sommerabende saß sie beim letzten Tagesschein vor der Tür neben der Großmutter Yvonne, mit deren Kopf und Gedanken es in der warmen Jahreszeit merklich besser ging. Dann strickte sie an einem für Yann bestimmten schönen Fischerhemde von blauer Wolle, dessen Säume am Halse und an den Ärmeln mit wunderbaren, künstlich durchbrochenen Maschen verziert waren. Die Großmutter Yvonne, die ehemals eine geschickte Strickerin gewesen, hatte sich der Kunstfertigkeit ihrer Jugend wieder erinnert und Gaud darin unterrichtet. Und diese Arbeit hatte sehr viel Wolle gekostet, denn Yann brauchte ein sehr großes Hemd.

Indessen begann man doch zu merken, besonders am Abend, daß die Tage kürzer wurden, verschiedene Pflanzen, die im Juli geblüht, begannen schon welk zu werden und abzusterben. Am Wegesrande blühten die violetten Skabiosen zum zweitenmal, aber mit kleineren Blumen, an längeren Stielen. Endlich waren die letzten Augusttage da; und eines Abends zeigte sich das erste isländische Schiff vor der Landzunge von Pors-Even. Das Fest der Heimkehr hatte begonnen.

Alles strömte in Scharen auf die Klippe, um das Fahrzeug zu begrüßen; – welches war es?

Es war der »Samuel Azénide«, – der immer allen anderen voraus war.

»Ganz sicher,« sagte Yanns alter Vater, »wird nun die ›Leopoldine‹ nicht mehr lange auf sich warten lassen; ich kenne das, wie das da draußen zugeht; wenn einer abzusegeln beginnt, duldet es die andern nicht mehr am Platze.«

* * *

Sie kamen heim, die Isländer. Zwei am nächsten Tage, vier am darauffolgenden und dann zwölf die Woche darauf. Und mit ihnen kam die Freude zurück in diese Gegend: es waren Festtage für die Ehefrauen und für die Mütter, Festtage auch für die Schenken, in denen die hübschen Mägdlein von Paimpol den Fischern den Trunk kredenzten.

Die »Leopoldine« war unter den Nachzüglern, es fehlten noch zehn. Aber es konnte nicht mehr lange dauern, und der Gedanke, daß in spätestens acht Tagen, die sie schon daran gab, um nicht enttäuscht zu werden, ihr Yann bei ihr sein müßte, versetzte Gaud in einen wonnigen Rausch der Erwartung; sie ordnete und kramte in ihrer Häuslichkeit, um zu seinem Empfang alles recht sauber und nett herzurichten.

Nun war alles fertig, es blieb nichts mehr zu tun übrig; auch hatte sie kaum noch Gedanken für etwas anderes als das, was sie mit solcher Ungeduld erwartete.

Es kamen noch drei von den Nachzüglern und dann fünf. Nur zwei fehlten noch immer beim Appell.

»Sieh, sieh,« sagte man lachend, »diesmal sind es die ›Leopoldine‹ und die ›Marie-Jeanne‹, welche den Kehraus machen werden.«

Und Gaud lachte mit, und in ihrer freudigen Erwartung sah sie lebhafter und hübscher aus als sonst.

* * *

Aber die Tage vergingen.

Sie fuhr fort, sich zu putzen, eine heitere Miene zur Schau zu tragen und an den Hafen zu gehen, um mit den anderen zu plaudern. Sie sagte, diese Verspätung wäre ganz natürlich. Kam denn so etwas nicht alle Jahre vor? O! und dann, so tüchtige Seeleute und zwei so gute Fahrzeuge!

Dann aber, wenn sie wieder zu Hause war, überkamen sie am Abend die ersten leisen Schauer der Besorgnis und der Angst.

War es denn wirklich möglich, daß sie Furcht hatte, so bald schon? … Hatte sie denn Grund dazu …

Und sie erschrak darüber, daß sie schon fürchtete …

* * *

Schon der zehnte September! … Wie die Tage flohen!

An einem Morgen, an dem schon ein kalter Nebel auf der Erde lag, einem richtigen Herbstmorgen, fand die aufgehende Sonne sie zu sehr früher Stunde unter der Portalwölbung der Kapelle der Schiffbrüchigen, an dem Platze, wo die Witwen zu beten pflegen. – Da saß sie mit starrem Blick, die Schläfen wie in einen eisernen Ring gepreßt.

Seit zwei Tagen zeigten sich schon diese trübseligen Frühnebel, und an diesem Morgen war Gaud mit noch quälenderer Angst erwacht, die ihren Grund in jenen Vorboten des Winters haben mochte … Was hatte dieser Tag, diese Stunde, diese Minute denn Beängstigenderes als die vorhergehenden? … Es kommt doch sehr häufig vor, daß sich Schiffe um vierzehn Tage, selbst um einen Monat verspäten.

Aber dieser Morgen mußte doch wohl etwas Besonderes an sich haben, da sie zum erstenmal hierher kam, um sich in die Vorhalle dieser Kapelle zu setzen und die Namen der jungen Toten zu lesen und wieder zu lesen.

Zum Gedächtnis an

Gaos, Yvon, im Meer verloren

in der Gegend von Norden-Fjord …

····················································

Die Luft erschauerte von eurem heftigen Windstoß, der von der See her kam; und zu gleicher Zeit rieselte es wie ein Regen auf die Decke der Wölbung: die welken Blätter! – Ein ganzer Schwarm flog wirbelnd in die Kapelle hinein: die alten, zerzausten Bäume des Vorplatzes entblätterten sich unter den Stößen dieses Seewindes. – Der Winter kam!

… verloren im Meer

in der Gegend von Norden-Fjord

bei dem Orkan vom 4. zum 5. August 1880 …

·································································

Sie las das mechanisch, und dabei suchte ihr Auge durch den Spitzbogen des Portals in der Ferne das Meer. An diesem Morgen verschwamm es in dem grauen Nebel, und am Horizont schwebte eine langgestreckte dunkle Wolke, die einem schwarzen Trauerflor glich.

Ein neuer Windstoß, und abermals wirbelte ein Schauer welker Blätter herein. Ein noch stärkerer Windstoß, als ob jener Westwind, der einst jene Toten ins Meer hinausgestreut, jetzt sogar noch die Inschriften vernichten wollte, die ihr Gedächtnis bei den Lebenden wachhielten.

Gaud starrte mit unwillkürlicher Beharrlichkeit auf eine leere Stelle an der Wand, die mit furchtbarer Aufdringlichkeit auf etwas zu warten schien. Unwillkürlich verfolgte sie der Gedanke, daß man hier vielleicht bald eine neue Tafel anbringen würde mit einem anderen Namen, den sie an diesem Ort nicht einmal in Gedanken zu nennen wagte. Sie fror und blieb trotzdem auf der Granitbank sitzen, den Kopf an die Steinwand gelehnt.

… verloren in der Gegend von Norden-Fjord

in dem Orkan vom 4. zum 5. August

im Alter von 23 Jahren

Er ruhe in Frieden!

Sie glaubte Island mit seinem kleinen Kirchhof da hinten zu sehen – jenes ferne, ferne Island, von unten beleuchtet durch die Mitternachtsonne … Und plötzlich zeigte ihr eine Vision – immer an jener leeren Stelle der Wand, die auf etwas zu warten schien – mit furchtbarer Deutlichkeit die neue Tafel, an die sie dachte: eine frisch angestrichene Tafel, mit einem Totenkopf und gekreuzten Knochen bemalt, in deren Mitte mit flammenden Lettern ein Name, der angebetete Name »Yann Gaos« stand! … Da fuhr sie kerzengerade in die Höhe und stieß einen wilden Schrei aus, wie eine Wahnsinnige …

Draußen lagerte noch immer der graue Morgennebel auf der Erde, und die welken Blätter wirbelten noch immer in die Kapelle herein.

* * *

Schritte auf dem Pfade! – Kam jemand? – Sie richtete sich straff empor, rückte ihre Haube zurecht und suchte sich zu fassen. Die Schritte näherten sich; es mußte sogleich jemand eintreten. Da gab sie sich rasch das Ansehen, als ob sie nur durch einen Zufall hierher geführt wäre; denn um keinen Preis hätte sie schon jetzt für die Frau eines Schiffbrüchigen gelten mögen.

Es war gerade Fante Floury, die Frau des Steuermanns der »Leopoldine«. Sie begriff sogleich, was Gaud hier wollte; ihr gegenüber nützte keine Verstellung. Und zuerst blieben sie stumm voreinander stehen, die beiden Frauen, noch mehr erschreckt, einander zürnend, beinahe haßerfüllt, daß sie sich hier, von gleicher Angst getrieben, begegneten.

»Alle die von Tréguier und Saint-Brieuc sind seit acht Tagen zurück,« sagte Fante unbarmherzig, mit dumpfer, fast zorniger Stimme.

Sie hatte eine Kerze mitgebracht, um ein Gelübde zu tun.

Ach ja! … ein Gelübde! … Gaud hatte noch nicht daran denken mögen, an dieses Trostmittel der Verzweifelten.

Nun aber folgte sie Fante in die Kapelle, und dann knieten sie schweigend nebeneinander nieder wie zwei Schwestern.

Zu der Jungfrau, Stern der Meere, flehten sie in inbrünstigem Gebet aus tiefstem Herzen. Und bald hörte man nichts mehr als ihr Schluchzen, und unaufhaltsam begannen ihre Tränen zu fließen …

Sie erhoben sich sanfter, vertrauensvoller. Fante stützte die schwankende Gaud, schlang ihre Arme um sie und küßte sie.

Nachdem sie ihre Tränen getrocknet, ihr Haar geordnet und von ihren Kleidern den Salpeter und Staub der Steinfliesen abgeschüttelt, gingen sie wortlos auf verschiedenen Wegen von dannen.

* * *

Diese letzten Septembertage waren ein zweiter Sommer, nur etwas melancholischer. Das Wetter blieb in diesem Jahr wirklich so schön, daß man sich ohne die welken Blätter, die wie ein trübseliger Regen auf die Wege niederrieselten, in den heiteren Junimond hätte versetzt glauben können. Die Gatten, die Verlobten, die Liebhaber waren heimgekehrt, und überall herrschte das Jauchzen eines zweiten Liebesfrühlings …

Eines Tages ward endlich eines der beiden säumigen Isländerschiffe auf hoher See signalisiert. Welches? …

Schnell hatte sich auf der Klippe eine Gruppe von Weibern zusammengefunden, die bangend in stummer Erwartung dastanden. Auch Gaud war da, zitternd und bleich, neben dem Vater ihres Yann.

»Ich glaube stark,« sagte der alte Fischer, »ich glaube stark, das sind sie! Eine rote Deckleiste, ein gerolltes Marssegel, das sieht ganz nach ihnen aus, jawohl! Was sagst du dazu, mein Töchterchen?«

»Und doch nicht!« fügte er dann im Tone plötzlicher Enttäuschung hinzu; »nein, wir haben uns doch geirrt; der Klüverbaum sieht anders aus; und dann haben sie auch ein Stagsegel am Besanmast. Nun, für diesmal sind sie's also noch nicht, es ist die ›Marie-Jeanne‹. O! aber sicherlich werden sie nicht mehr lange auf sich warten lassen, mein Töchterchen.«

* * *

Und ein Tag folgte dem anderen, und jede Nacht kam zu ihrer Zeit mit unerbittlicher Gleichmäßigkeit.

Und sie putzte sich nach wie vor, fast wie eine Wahnsinnige immer aus Furcht, wie die Frau eines Schiffbrüchigen auszusehen, und sie geriet ganz außer sich, wenn die anderen sie mit mitleidiger oder geheimnisvoller Miene betrachteten und dann die Augen abwandten, um nicht jenen Blicken zu begegnen, die sie erstarren machten.

Sie hatte jetzt die Gewohnheit angenommen, schon am frühen Morgen bis ganz ans Ende des bebauten Landes auf die hochragende Klippe von Pors-Even zu wandern und sich dabei hinter dem väterlichen Hause ihres Yann vorbeizuschleichen, um nicht von der Mutter und den kleinen Schwestern gesehen zu werden. Sie ging dann ganz allein bis zu dem letzten Vorsprung dieses Landes von Ploubazlanec, der wie ein Renntiergeweih in die graue Manche einschneidet. Da saß sie den ganzen Tag am Fuße eines hochragenden, einsamen Kreuzes, das weit, weit über die ungeheueren weiten des Meeres hinausschaut …

Es gibt hier überall solche Granitkreuze, welche auf den vorspringenden Klippen dieses Seemannslandes emporragen, als wollten sie jenes große, ruhelose, geheimnisvolle Etwas beschwichtigen, das die Männer in seine Tiefen lockt und sie dann nicht wieder herausgibt – und mit Vorliebe gerade die tapfersten, die schönsten.

Rund um dieses Kreuz von Pors-Even breitete sich immergrüne Heide, mit niedrigem Ginstergestrüpp wie mit einem Teppich bedeckt. Und in dieser Höhe war die Seeluft außerordentlich rein, kaum vermischt mit dem Salzgeruch des Tangs, aber voll des köstlichen Duftes der Septembertage.

Man konnte hier weithin sehen, konnte genau dies Durcheinander von Klippen und Buchten verfolgen und die spitzen Zacken, die letzten Ausläufer des bretonischen Landes unterscheiden, die weit in die stille Unendlichkeit der Gewässer hineinragen.

Im Vordergrund brach sich die See an zahlreichen Klippen; aber weiterhin lag ihr glänzender Spiegel regungslos. Sie murmelte mit einem leisen, kosenden Geräusch, das, sanft und doch gewaltig, aus der Tiefe all dieser Buchten heraufstieg. Und die Fernen waren so still, die Tiefen so reich! Die große blaue Unendlichkeit, das Grab der Gaos, bewahrte ihr undurchdringliches Geheimnis, während eine Brise, leicht wie ein Hauch, den Duft der niedrigen Ginsterbüsche herauftrug, die in den letzten sonnigen Herbsttagen ihre Blüten zum zweitenmal öffneten.

Zu gewissen regelmäßig wiederkehrenden Stunden ebbte das Meer zurück, und es zeigten sich überall breite Flecken, als ob die Manche sich langsam entleerte. Dann aber stiegen die Wasser wieder mit derselben Langsamkeit und setzten ihr ewiges Kommen und Gehen fort, unbekümmert um die Toten da drunten.

Und Gaud blieb am Fuße ihres Kreuzes sitzen, inmitten dieser unendlichen Stille, und starrte unverwandt auf das Meer hinaus, bis die Nacht herabsank und nichts mehr zu sehen war.

* * *

Der September war vorüber. Sie nahm keine Nahrung mehr zu sich, sie schlief nicht mehr. Sie blieb jetzt immer zu Hause und saß dort zusammengekauert auf einem Fleck, die Hände zwischen den Knien, den Kopf an die Wand zurückgelehnt. Wozu sollte sie aufstehen, wozu sich niederlegen? Wenn sie zu erschöpft war, warf sie sich in den Kleidern auf ihr Bett. Die übrige Zeit saß sie wie ein Steinbild auf ein und derselben Stelle. Ihre Zähne schlugen vor Kälte aufeinander bei diesem völligen Mangel an Bewegung. Immer hatte sie die Empfindung, als ob ein eiserner Ring ihre Schläfen zusammenpresse. Sie fühlte, wie ihre Wangen immer schmaler, ihre Lippen immer trockener wurden, wie ihr ein Fiebergeschmack im Munde emporstieg. Und von Zeit zu Zeit entrang sich ihrer Kehle ein heiseres, ruckweises, langgezogenes Stöhnen, während ihr Kopf gegen die Steinwand schlug.

Zuweilen rief sie ihn auch beim Namen mit leiser, zärtlicher Stimme, als ob er da wäre, ganz dicht neben ihr, und flüsterte ihm Liebesworte zu.

Es kam auch vor, daß ihre Gedanken sich von ihm ab und auf andere ganz unbedeutende Dinge lenkten; daß sie sich z. B. damit unterhielt, den Schatten der heiligen Jungfrau aus Steingut und den des Weihwasserkessels zu betrachten, der auf das hohe Kopfende ihres Bettes fiel und mit der sinkenden Sonne länger und länger wurde. Dann aber kehrten die schrecklichen Beängstigungen mit um so größerer Heftigkeit zurück, und sie begann wieder von neuem zu stöhnen und mit dem Kopfe gegen die Mauer zu schlagen …

Und alle Stunden des Tages vergingen, eine nach der anderen, und alle Stunden des Abends, alle der Nacht, alle des Morgens. Wenn sie nachrechnete, seit wie lange er schon hätte zurück sein müssen, so steigerte sich ihre Angst; sie wollte nichts mehr von Daten wissen, nichts mehr von Tagesnamen.

* * *

Von den Schiffbrüchen in Island bleibt man in der Regel nicht ganz ohne Kunde. Entweder haben die Heimkehrenden das Drama von weitem mitangesehen oder sie haben ein Wrackstück, einen Leichnam oder sonst ein Anzeichen gefunden, das auf die Katastrophe schließen läßt.

Aber von der »Leopoldine« hatte man nichts gesehen, wußte man nichts. Die Leute von der »Marie-Jeanne«, die letzten, die sie am 2. August erblickt hatten, meinten, daß sie wahrscheinlich zum Fischen weiter nach Norden gefahren sei; und was danach geschehen, blieb ein undurchdringliches Geheimnis.

Warten, immerzu warten, ohne je etwas zu erfahren! Wann würde der Augenblick kommen, wo sie wirklich nicht mehr wartete? Sie wußte das nicht, und doch wünschte sie jetzt beinahe, daß dieser Augenblick bald käme.

O! wenn er tot war, so sollte man wenigstens so viel Mitleid haben, es ihr zu sagen! …

O! ihn nur zu sehen, wie er in diesem Augenblick war, – ihn selbst oder das, was von ihm geblieben! … Wenn doch die heilige Jungfrau, zu der sie so heiß gefleht, oder eine verwandte Macht ihr Gnade erweisen und ihr durch eine Art »zweiten Gesichts« ihn zeigen wollte, ihren Yann – lebend, sein Schiff zur Heimkehr lenkend – oder auch nur als Leiche, von den Meereswogen gewiegt, daß sie wenigstens von allen Zweifeln erlöst wäre, daß sie Gewißheit hätte!! …

Zuweilen hatte sie plötzlich das Gefühl, als ob ganz hinten am Horizont ein Segel auftauche: die »Leopoldine«, die rasch näher kam, die sich eilte, die Heimat zu erreichen. Dann machte sie eine hastige, unwillkürliche Bewegung, aufzuspringen, hinauszueilen, über das Meer hinzuspähen, zu sehen, ob es wahr wäre …

Sie sank wieder auf ihren Sitz zurück. Ach! wo war in diesem Augenblick die »Leopoldine«? Wo konnte sie wohl sein? Da hinten, ohne Zweifel da hinten in diesem schrecklichen, fernen, isländischen Meer, hilflos, zerschmettert, verloren …

Und diese Träumereien endeten immer mit derselben hartnäckig wiederkehrenden Vision: sie sah ein zerborstenes, leeres Wrack, das von einer rötlich grauen See gewiegt wurde; ganz langsam gewiegt – langsam, geräuschlos und außerordentlich sanft, wie zum Hohn, inmitten des tiefen Schweigens regungsloser Gewässer.

* * *

Zwei Uhr morgens! In der Nacht lauschte sie noch mehr als sonst auf jeden näher kommenden Schritt. Bei dem geringsten Geräusch, dem leisesten ungewohnten Ton begann es in ihren Schläfen zu hämmern; sie waren ordentlich schmerzhaft geworden durch diese unaufhörliche gespannte Aufmerksamkeit auf die Dinge da draußen.

Zwei Uhr morgens! In dieser wie in jeder anderen Nacht horchte sie mit gefalteten Händen und Augen, die weit geöffnet ins Dunkel starrten, auf das rastlose Sausen des Windes, der über die Heide fuhr. Da plötzlich Männerschritte, eilige Schritte auf dem Wege! Wer konnte zu einer solchen Stunde daherkommen? Sie richtete sich auf, in tiefster Seele erschauernd, mit stockendem Herzschlag …

Es hielt vor der Türe an, es kam die schmalen Steinstufen herauf …

Er! … O Himmelsfreude – er! Es hatte geklopft, konnte es ein anderer sein? … Sie stand schon aufrecht mit nackten Füßen. Sie, die sich seit langer Zeit so schwach fühlte, war behend wie eine Katze aufgesprungen und hatte die Arme ausgebreitet, um den Heißgeliebten zu umschlingen. Ohne Zweifel, die »Leopoldine« war in der Nacht angekommen und hatte vor der Bucht von Pors-Even Anker geworfen; – und er, er eilte zu ihr! Sie legte sich dies alles mit Blitzesschnelle in ihrem Kopfe zurecht. Und sie riß sich die Finger an den Nägeln der Tür auf, in der leidenschaftlichen Bemühung, den schweren Riegel zurückzuschieben …

* * *

»Ach!« … Und dann schwankte sie langsam zurück, niedergeschmettert, und ließ den Kopf auf die Brust sinken. Ihr schöner, wahnsinniger Traum war zerronnen. Es war nur Fantec, ihr Nachbar … In der Zeit, die sie brauchte, um recht zu begreifen, daß nicht er es war, daß nicht der Geist ihres Yann es gewesen, der vor ihr vorübergeschwebt, fühlte sie, wie sie stufenweise in den alten Abgrund jener gräßlichen Verzweiflung zurücksank.

Er entschuldigte sich, der arme Fantec. Mit seiner Frau, das wisse man ja, stände es sehr schlimm; und jetzt hätte auch noch ihr Kind einen bösen Hals bekommen und erstickte fast in seiner Wiege. Da wäre er hierher gekommen, ihre Hilfe zu erbitten, während er selbst, um den Arzt zu holen, ohne Aufenthalt nach Paimpol laufen wollte …

Was hatte sie, Gaud, mit all diesen Dingen zu schaffen? Im Übermaß ihres Schmerzes hatte sie kein Gefühl mehr für die Leiden der anderen. In sich zusammengesunken, saß sie vor ihm auf einer Bank, mit starren Augen wie eine Tote, ohne ihm zu antworten, ohne seinen Worten zu lauschen oder ihn auch nur anzusehen. Was gingen sie die Sachen an, die dieser Mann ihr erzählte?

Da erriet er alles; er ahnte, warum man ihm diese Tür so schnell geöffnet, und ihn reute das Weh, das er bereitet hatte.

Er stammelte eine Bitte um Verzeihung:

Freilich, er hätte sie nicht belästigen sollen … gerade sie nicht! …

»Mich!« antwortete Gaud lebhaft; »und warum denn nicht mich, Fantec?«

Sie war mit einem Schlage wieder zum Leben erwacht; sie wollte in den Augen der anderen noch nicht als eine Verzweifelnde erscheinen, – nein, das wollte sie durchaus nicht. Und nun hatte sie mit ihm Mitleid; rasch kleidete sie sich an, um mit ihm zu gehen; und sie fand wirklich die Kraft, sein krankes Kind zu pflegen.

* * *

Als sie heimkehrte und sich aufs Bett warf, um vier Uhr, überwältigte sie auf eine Weile der Schlaf, denn sie war sehr müde.

Aber jener Augenblick überschwenglicher Freude hatte in ihrem Kopfe trotz alledem einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie fuhr bald mit einem jähen Ruck aus dem Schlafe empor und suchte sich auf etwas zu besinnen … Hatte man ihr nicht irgendeine Nachricht von ihrem Yann gebracht? … Verwirrt durch die Flut der auf sie einstürmenden Gedanken zermarterte sie ihr Hirn, zermarterte es, um herauszufinden, was es sei …

Ach, nichts! leider! – nichts als Fantec!

Und abermals sank sie zurück in denselben Abgrund der Verzweiflung. Ja, wirklich, das düstere, hoffnungslose Warten sollte unverändert fortdauern. Und doch, sie hatte ihn so nahe bei sich gewähnt, als habe ein Teil seines Wesens sich zu ihr zurückgefunden und sie unsichtbar umschwebt. Das war, wie man im bretonischen Lande sagt, ein »Vorzeichen«. Und nun lauschte sie noch aufmerksamer als sonst auf etwa draußen erschallende Schritte, in der ahnungsvollen Erwartung, daß jemand kommen würde, um von ihm zu sprechen.

In der Tat erschien am frühen Morgen Yanns Vater. Er nahm seine Mütze ab, strich seine schönen, weißen Haare zurück, die lockig waren wie die seines Sohnes, und setzte sich dann an Gauds Bett.

Auch ihm war das Herz schwer; denn sein schöner Yann war sein Ältester, sein Liebling, sein Stolz. Aber er gab die Hoffnung noch nicht auf – nein, wahrhaftig, er gab sie noch nicht auf. Er begann Gaud in mildem Tone Trost zuzusprechen. Einmal erzählten ja die zuletzt aus Island Zurückgekommenen von sehr dichten Nebeln, die ganz gut die Heimkehr des Schiffes hätten verzögern können. Und dann vor allem war ihm selbst ein Gedanke gekommen: ein Aufenthalt auf den Färöerinseln, jenen fernen Inseln, die am Wege liegen, und von wo aus die Briefe sehr lange unterwegs sind. Ihm selbst war das einmal passiert, vor ungefähr vierzig Jahren, und seine arme verstorbene Mutter hatte schon eine Seelenmesse für ihn lesen lassen … Und dann ein so schönes Schiff, die »Leopoldine«, fast neu, und so tüchtige Seeleute, wie sie alle an Bord waren …

Die alte Großmutter Moan strich kopfschüttelnd um sie herum. Der Jammer ihrer Pflegetochter hatte ihr fast Kraft und Verstand wiedergegeben. Sie besorgte die Wirtschaft, und von Zeit zu Zeit betrachtete sie das kleine, vergilbte Bild ihres Sylvesters an der Wand mit seinen Marineankern und seinem Totenkranz von schwarzen Perlen. Nein, seitdem das Seemannsgewerbe ihr den Enkel geraubt, glaubte sie nicht mehr an die Heimkehr der Seeleute; sie betete zur Jungfrau nur noch aus Furcht, mit ihren armen, welken Lippen, denn im Herzen hegte sie einen bitteren Groll gegen sie.

Aber Gaud lauschte begierig diesen Trostworten; ihre großen, dunkel umschatteten Augen blickten mit inniger Zärtlichkeit auf diesen Greis, der dem Heißgeliebten so ähnlich war. Schon daß er da war, hier neben ihr, schien den Tod zu verscheuchen; sie fühlte sich in seiner Nähe ruhiger, ihrem Yann näher. Ihre Tränen flossen stiller und sanfter; und sie wiederholte im stillen ihre heißen Gebete an die Jungfrau, Stern der Meere.

Ein unfreiwilliger Aufenthalt da hinten auf jenen Inseln, infolge einer Havarie vielleicht, das war in der Tat eine Möglichkeit. Sie stand auf, ordnete ihr Haar und kleidete sich sorgfältig an, als ob seine Rückkehr bevorstände. Ohne Zweifel war noch nicht alles verloren, da ja er noch Hoffnung hatte, er, sein Vater. Und für einige Tage begann sie wieder, auf ihn zu warten.

Es war schon richtiger Herbst, Spätherbst, mit unheimlichen, früh hereinbrechenden Nächten, die das Innere der alten Hütte und das ganze bretonische Land, das um sie her lag, in tiefes Dunkel tauchten.

Das Tageslicht selbst war nur noch ein Dämmerlicht. Ungeheuere Wolkenmassen, die langsam über den Himmel zogen, verwandelten den hellen Tag plötzlich in Nacht. Dazu ließ der Wind unausgesetzt sein Brausen hören, das wie der ferne Schall großer Kirchenorgeln klang, auf denen eine lästerliche Hand bald leichtfertige, bald verzweifelte Weisen spielte. Zuweilen kam das Geräusch des Windes ganz nahe und hörte sich dann an wie das Gebrüll wilder Tiere.

Sie war bleich, sehr bleich geworden und ihre Haltung immer gebrochener, als ob das Alter sie schon mit seinen eisigen Fittichen gestreift. Sehr oft betastete sie jetzt die Sachen ihres Yann, seine schönen Hochzeitskleider, faltete sie auseinander und legte sie wieder zusammen wie eine Irrsinnige. Besonders eines seiner blauen Wollhemden, das die Form seines Körpers behalten hatte, wenn man dasselbe vorsichtig auf den Tisch legte, so zeigte es von selbst, gleichsam aus Gewohnheit, die Wölbung seiner Schultern und seiner Brust. Zuletzt legte sie dies Kleidungsstück sogar ganz gesondert in ein Fach ihres Schrankes; sie wollte nicht mehr daran rühren, damit es desto länger den Abdruck seiner Gestalt bewahrte.

Jeden Abend stiegen kalte Nebel von der Erde auf. Dann starrte sie durch ihr Fenster auf die trostlose Heide, auf der hie und da kleine weiße Rauchwolken aus den Hütten der anderen aufwirbelten: dort waren überall die Männer nach Hause gekommen, Wandervögel, die der Frost zum heimischen Herd zurückgetrieben. Und an vielen dieser Herdfeuer mochte es frohe Abende geben, denn der Winter bedeutet für diese Heimat der »Isländer« das Wiedererwachen eines neuen Liebesfrühlings.

Sich festklammernd an den Gedanken, daß er möglicherweise doch auf jenen Inseln zurückgehalten sein könne, hatte sie wieder einige Hoffnung gefaßt, fuhr sie fort, auf ihn zu warten …

* * *

Er kam nie wieder. In einer Augustnacht, da hinten in dem finsteren Isländischen Meer, umtobt von der Wut entfesselter Elemente, hatte er seine Hochzeit mit der See gefeiert.

Mit der See, die einst auch seine Ernährerin gewesen. Sie hatte ihn gewiegt, hatte ihn zu einem großen, starken Jüngling gemacht – und dann hatte sie ihn zurückgefordert, in der Blüte seiner stolzen Männlichkeit, daß er ihr allein angehöre. Ein undurchdringliches Geheimnis hatte diese gigantische Hochzeitsfeier umhüllt. Die ganze Zeit über hatten dunkle Nebelschleier über den Wassern gehangen, flatternde, sturmgepeitschte Vorhänge, die herniedergelassen waren, um das Fest zu verbergen. Und die Stimme der Braut klang furchtbar laut, so furchtbar, daß sie jeden Angstschrei erstickte. Er aber, in Gedanken an Gaud, sein Weib aus Fleisch und Blut, hatte sich in einem Riesenkampfe gewehrt gegen diese Grabesbraut – bis zu dem Augenblick, wo er sich ihr hingegeben, mit weit offenen Armen sie zu empfangen, mit einem einzigen, tiefen Schrei, wie ein röchelnder Stier, den Mund schon voll Wasser, die offenen Arme weit ausgestreckt und starr für immer.

Und bei seiner Hochzeit waren sie alle dabei, alle die, die er einst dazu geladen. Alle, außer Sylvester, der schlafen gegangen war in den Zaubergärten – fern, fern am anderen Ende der Erde …