|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Angelika Kaufmann, das vorarlbergische Wunderkind, fand den Frieden ihrer Seele, wenn auch nicht die Ruhe ihres Herzens in Ruinen, denen Roms und denen des alten Malers Zucchi, der seinerseits am liebsten Ruinen malte. Goethe war ihr ständiger Sonntagsgast während seines römischen Aufenthaltes und sie führte ihn, eine pädagogische Sybille, durch die römischen Kunstwerke, was, wie Goethe bemerkt, ein Vergnügen war, denn sie besaß ein geübtes Auge und verstand sich vortrefflich aufs Metier. Mit alldem war sie empfänglich für alles Wahre, Gute, Schöne und von höchster Bescheidenheit. »Sie ist aber«, schreibt er nach Hause, »nicht glücklich, wie sie es zu sein verdiente bei dem wirklich großen Talent und bei dem Vermögen, das sich täglich mehrt. Sie ist müde, auf den Kauf zu malen, und doch findet ihr alter Gatte es gar zu schön, daß so schweres Geld für oft leichte Arbeit einkommt.« Als Goethe den deutschen Römern die Iphigenie der ersten Fassung vorlas, fehlte Madame Angelika nicht und auch ihr alter Gatte war da, und der allein wußte, warum ihr die Tränen flossen bei Iphigeniens Worten: »Dies ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele ... So tiefe Narben bleiben von jenem alten Schaden in der Brust, daß weder Freud noch Hoffnung darin gedeihen kann.« Der Ruinenmaler war ein alter Mann voll Einsicht und Verstand für Stürme, die er selber längst nicht mehr erlebte, und der Schmerz, der melancholische, stand seiner Frau, die so gut verdiente, auch wenn seine Ursache so weit zurücklag.

Angelika Kaufmann, in Chur geboren, aber aus Bregenz am Bodensee, war ein Wunderkind. Was ihr Vater, der ein Maler war, alsbald erkannte und Angelika einfach für den Ruhm erzog. Sie sang, und Freunde rieten zum Theater. Schwankend zwischen der Leier und dem Pinsel, der Musik und der Malerei, so hat sie sich selber in einer Allegorie gemalt und damit für den Pinsel entschieden. Dazu war sie ein schönes Mädchen nach dem Kanon Winckelmanns, groß, blond und blauäugig, – wie aus der Mythologie des Ritters Rafael Mengs entsprungen. So hat sie in London Reynolds gemalt, der sich in sie verliebte. Sie nicht in ihn. So sehr sie der Kunst ergeben war, blieb sie ein weibliches Wesen und brachte ihr nicht das Herz zum Opfer. Sie wartete, bis es sprach.

Sie war darüber immerhin siebenundzwanzig Jahre alt geworden, aber nur um so stürmischer brach aus ihr die Liebe hervor zu dem jungen über alle Maße schönen und eleganten Schweden Friedrich Grafen von Horn, unter dessen Blick ihr wie der Firnschnee reines alpines Herz hinschwand. Vielbeneidet heiratete sie den entzückenden Kavalier einer entzückten Gesellschaft, der sich aber schon ein paar Tage nach der Hochzeit als ein abgefeimter Schwindler und Hochstapler herausstellte und benahm. Er war weder ein Graf noch hieß er Horn. Er hieß auch nicht Friedrich. Und die Historiker haben festgestellt, das er nicht einmal ein Schwede war. Sondern nur ein ehmaliger Lakai des Grafen und Spitzbube. Angelika dachte zunächst an den Tod. Dann aber daran, den Gatten mit 300 Pfund davonzujagen und London zu verlassen. Sie hätte ihn aber nicht davonjagen sollen, denn bis zur letzten Stunde ihres Lebens war es ihr großer Schmerz, diesen entzückenden jungen Mann verloren und es nicht vorgezogen zu haben, mit ihm zu leben und zu lieben, auch wenn er kein Schwede und kein Graf, sondern nur ein Lakai und ein Schelm war. Darüber konnte sie auch der Ruinenmaler Zucchi nicht trösten, der harmloseste ihrer vielen Verehrer und der älteste, von dem sie in ihren schwärmerischen Nachgedanken nicht gestört zu werden sicher war. Der gute alte Maler war der letzte, der imstande gewesen wäre, ihr den süß schmerzenden Pfeil aus dem Busen zu ziehen. Auch die viele Malerei, die sie nun trieb, konnte sie nicht darüber trösten, daß es vielleicht besser gewesen wäre, den schönen Lakaien bis ans Lebensende zu behalten, statt nun mit dem Herrn Dr. Goethe aus Weimar im Palazzo Barberini einen Lionardo erklärend zu bewundern, der, wie sich viel später herausstellte, so wenig ein Lionardo war wie jener junge reizende Bursch ein Graf.

Das vestalische Genre, in dem Madame Angelika malte, ihr verhimmelnder, auf große Gefühligkeit gestellter Stil findet heute keinerlei Beifall mehr. Aber auch ihre Zeitgenossen waren in der Anerkennung etwas zurückhaltend, schrieben etwa: »Angelika befand sich zuweilen in dem Fall, wegen ihrer Zeichnung kritisiert zu werden. Sie vermied es, Figuren in der Verkürzung zu zeigen. War sie dazu gezwungen, tat sie es mit Intelligenz.« Sie starb, lange nach ihrem Gatten, in ziemlichem Elend, das sie aber mit heiterer Würde ertrug. An ihrem Tode nahm ganz Europa Anteil, soweit sie es porträtiert hatte. Und hinter ihrem Sarge trug man wie bei Raffaels Leiche zwei Gemälde von ihrer Hand.

14. Elisabeth Vigee-Lebrun. Selbstporträt

In den Lebenserinnerungen, die Madame Vigee-Lebrun als siebzigjährige alte Dame aufschrieb, wird man vergeblich das Erlebnis suchen, das den Zeitstil, dem auch sie mit ihren nach vielen hunderten zählenden Bildnissen erlag, noch süßer machte, als er schon war. Sie hatte vor der Zeitgenossin Angelika neben vielem auch dieses voraus, daß sie als Pariserin in der Luft einer malerischen Tradition aufwuchs, die ihr Talent in feste Ufer aufnahm und so formierte. Während die im Gefühle immer bewegte, beunruhigte und ins Leere schwärmende Angelika die bewunderten alten Meister nur mißverstehen konnte, wenn sie glaubte, in deren Spuren zu gehen und ihnen noch das Himmlische ihres Gefühles in ihren Malwerken zu geben. Ihre glücklichere und immer glückliche Zeitgenossin, Madame Elisabeth, hatte einen Gatten und durchaus keinen guten. Dieser Maler Lebrun nahm ihr das Geld weg, das sie verdiente, und verspielte es. Aber sie brachte dafür bis zu ihrer Scheidung eine heitere Resignation auf und ertrug es als die kleine unvermeidliche und nötige Korrektur ihres sonstigen Glückes, das nicht einmal der Herbst des Jahres 1789 unterbrach, der sie als bereits berühmte Frau überraschte und als eine dem Hofe und Versailles so sehr attachierte, daß sie unter den ersten war, die aus Frankreich flohen. Die ganze Revolution lernte sie nur in einem Individuum kennen, das sich auf dieser Flucht in ihre Diligence setzte, ein schmutziger, stinkender Kerl, wie sie erzählt, der davon sprach, die vornehmen Leute an die Laterne zu hängen, und er zählte auch alle auf, an die er dabei dachte, und jeder zweite, den er nannte, war Madame Elisabeth Modell zu einem Porträt gesessen. Auf dieser Reise war sie schon eine junge Mama und hatte von Marie Antoinette bis zur Generalpächtersfrau alles gemalt, was es an hübschen oder bloß reichen Frauen in Paris und Versailles gab. Sie reiste mit ihrem Töchterchen, und das Kind beruhigte den wilden Sansculotten, so daß er statt in effigie zuhängen, schließlich ganz friedlich mit der Kleinen Händepaschen spielte. Als die ersten savoyischen Berge auftauchten, bekam Madame Angst vor ihnen. »Aber unmerklich gewöhnte ich mich an dieses Schauspiel und endete damit, es zu bewundern.« Wie alle Damen ihrer Zeit, war sie ein Adoptivkind Rousseaus und fand sich im Anblick des Genfer Sees so sehr Nouvelle Heloise, daß sie nach zwanzig Jahren europäischer Reisen wieder hierher zurückkehrte, um diese Natur zu malen. Aber vor dem Montblanc versagten, wie sie erzählt, ihre Pastellstifte. Ihre Ergriffenheit war stärker als ihre Hände, sie zu meistern, wenn auch nur im Pastelle. Sie begnügte sich in ihren Landschaftereien mit der vorgeahnten Romantik – sie war ja eine Frau – sanfter Täler und baumbewachsener etwas vom Sturme bewegter Hügel. Oder mit Wasserfällen.

Neben moosbedeckte Felsen und fallende Wasser stellte sie ja auch eine interessante, aber so ganz unromantische Frau wie die Gräfin Potocka, die ihr während des Malens von ihren drei Ehemännern erzählte und daß sie sich mit dem Gedanken trage, den dritten, eben hinausgeschickten, laufen zu lassen, um den ersten wiederzunehmen, trotzdem er immer besoffen ist. Während die Vigée Frau von Staël malte, bat sie Corinna, Verse zu deklamieren, was diese auch sehr gern tat, denn sie liebte ihr majestätisches Organ und die Poesie. Doch mitten im Deklamieren rief sie der Malerin zu: »Aber Sie hören mir ja gar nicht zu!« Madame Elisabeth aber sagte: »Rezitieren Sie nur immer weiter«, und die derbe Corinna ist auf dem Bilde fast eine hübsche Person geworden.

Madame Vigée-Lebrun hat über sechshundert Porträte mit der leichtesten Hand und ganz unbeschwertem Herzen gemalt. Sie haben alle untereinander die Familienähnlichkeit süßer Augen und eines zitternden Näschens, wenn auch nicht die Ähnlichkeit mit sich selber. Aber, lehrt sie die Kollegen: »Laßt euch nicht abschrecken, wenn einige Leute keine Ähnlichkeit in ihren Porträten finden. Es gibt so viel Leute, die nicht zu sehen verstehen!« Oder: »Man muß den Frauen schmeicheln, ihnen sagen, daß sie schön seien, einen frischen Teint hätten usw. Das versetzt sie in gute Laune und sie sitzen mit größerem Vergnügen. Das Gegenteil verändert sie sichtlich. Man muß ihnen auch sagen, daß sie wundervoll sitzen. Das verpflichtet sie, wirklich gut zu sitzen.«

Alles das konnte sie dem Montblanc nicht sagen, den sie als alte Dame so gern porträtiert hätte. Die Schmeicheleien über seinen frischen Teint machten ihn nicht entgegenkommender.

15. Berthe Moriso. Nach einer Radierung von Edouard Manet

Sie waren die Spanierinnen auf Manet's Bildern: Berthe auf dem »Balkon« im weißen Kleide hinter den veronesergrünen Gitterstäben oder als »Dame mit dem Fächer« oder als »Dame mit dem Muff«, die Haare à la chien in die Stirne und tiefes Bistre unter die Augen gezogen. Eva als Frau im Rosa-Schuh. Manet machte sie zu Spanierinnen. Sie waren es nicht. Berthe Morisot aus Bourges, aber früh mit Mutter und Tanten nach Paris gekommen. Oder vielmehr nach Passy, das etwas für sich war zwischen Paris und der Banlieue, mit seinen höchstens zweistöckigen weißen Häusern, seinen Gärtchen und stillen Gassen. Und wo alles sich untereinander freundnachbarlich kannte. Da wohnte das immer in Schwarz und Weiß gekleidete Mädchen, in der rue Guichard, dem Herzen Passys, mit der Mama und Mamas Schwestern, und malte die fetten Blätter des Gummibaumes im Fayencetopf oder Früchte in der weißen Schale. Denn am Stilleben erkennt man den Maler, war eine der wenigen Lehren, die ihr Meister Manet in Worten gab, dieser elegante, hübsche, lustige Manet mit der Lavallièrekrawatte, dessen Atelier immer von Freunden und Mädchen voll war, nicht gekommen, um ihn zu bewundern, denn das taten sie gar nicht, auch Degas nicht, der ihn damit frozzelte, daß er sagte, er sei nun bald so populär wie der Garibaldi. Sondern weil Manet so nett war, so guter Laune immer und sich so schreckliche Mühe gab, die Frauen so hübsch zu malen wie der Modemaler Chaplin und doch nur schwarze »häßliche Krähen« herauskamen, so daß Aurélien Scholl ihm sagte: »Du bist recht hart zu den Frauen.« Die Verwandten des Malers waren der Meinung, es gelinge ihm nichts Ordentliches, weil er einen schlechten Umgang habe.

Edouard Manet war, was man einen Chef d'école nennt. Nur sans école. Auch seine beiden berühmten Schülerinnen Berthe und Eva waren das nicht. Sie lernten, indem sie ihm zuschauten und ein bißchen mehr verehrten als Maler, als es die Männer taten, die ihn als Maler nicht ernst nahmen, weil er ein so netter lieber Mensch war und gar kein Aufhebens von seiner Kunst machte. Ganz unintellektuell war er berühmt für Theorien, die er gar nicht hatte. Weder die, die ihm aus Ulk die Journalisten unterschoben, noch die, die ihm Zola aus Schulinteresse beilegte. Er war weder ein Naturalist, noch ein Plainairist. Der »Natur« draufzukommen lag gar nicht auf seinem Wege. Er wollte der Kunst draufkommen, und malte nur an Bilder denkend alle Bilder der Meister auf seine Weise noch einmal. Die Maja Goyas in der Olympia. Schaute sich auch später die Palette Monets an und probierte sie, wie alles. Er war kein Doktrinär. Nur ein Maler von höchster Delikatesse des Metiers.

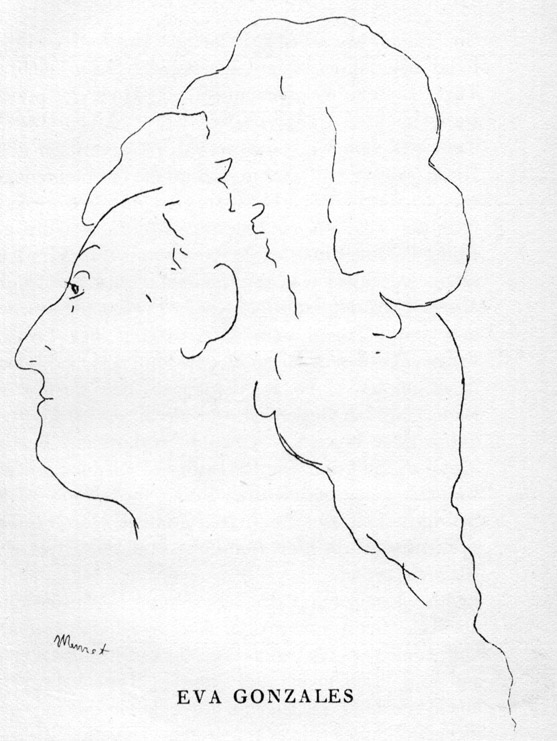

16. Eva Gonzales. Nach einer Radierung von Edouard Manet

Von diesen beiden Frauen, die mit Manets Kunst immer verbunden bleiben werden, auch wenn Berthe später unter Renoirs Einfluß geriet, teilte Berthe Morisot Manets Schicksal, ihr Leben lang unerkannt zu bleiben. Während Eva Gonzales den größeren Teil ihres Ruhmes schon zu ihren Lebzeiten aufaß. Sie war auch die unbegabtere. Aber verkehrte in der literarischen und journalistischen Welt und stellte im Salon aus. Das tat die eigensinnige Berthe nicht, die abends abzukratzen liebte, was sie tagsüber gemalt hatte. Die das Weiß so liebte, daß sie das Palisanderholz der Möbel mit weißen Überzügen verdeckte. Ihr war im schweren Öl nichts hell, nichts leicht genug, hatte nicht oder noch nicht die Schrift ihrer Pastellstifte. Und die Tanten und Nachbarinnen standen hinter dem Rücken der Malerin und machten Kritik, – wie die Freunde Manets über den Meister. Sagten etwa: »Eine so charmante Person, mit so viel Chick« – Berthe gab sich etwas Puder auf die Haut und zog einen schwarzen Strich unter die Augen, was sie auch ihren Modellen empfahl – »und malt so komische Sachen mit so viel Nervosität.« Oder: »und dann diesen Gummibaum, wo doch ein Bukett so viel passender und hübscher wäre!« Aber eine dritte: »Und doch gibt Mademoiselle Berthe allem einen Genre!«

Die Freundinnen nahmen den »Genre« an, worunter man à la mode und chick verstand damals. Sie trugen, wie sie es auf Berthes Aquarellen sahen, helle Musselinekleider mit Tupfen und leichten Taft. Liebten Gegenstände aus Elfenbein, weiße Puderbüchsen und Quasten, weißlackierte Bürstchen auf dem weiß drapierten Toilettentisch über Rosa. Gläser mit einem Arum darin, Stehspiegel mit cremefarbenen Lackrahmen, Zimmer in Kretone, ein bißchen Pompadour, Parfüm von Pivert, Pomaden aus Violettes de Parme und Mandelmilchseife. Das alles war sehr neuartig und der Genre Morisot, in den sich der Genre Fragonard gewandelt hatte bei diesem Urenkelkind des großen Frago. An ihrem Beispiel gewöhnten sich die Impressionisten einen Realismus ab, den sie nur an Bauern und Kohlenbrennern als Modellen herausholen oder beweisen zu können glaubten. Berthe Morisot, die gute Fee des Impressionismus, wie sie Blanche genannt hat, lieh ihnen ihre Mädchen in Strohhütchen und den hellen Jupons. Der Impressionismus ist ja eine weibliche Malerei. Etwa wie Blumenbinden.

Berthe Morisot hat das, als Frau, als Mutter und als Künstlerin von großer Gewissenhaftigkeit erkannt: sie übertrieb sich nie. Sie kannte ihre Grenzen und blieb prachtvoll jung in ihrer Kunst bis ans Ende. Als sie sich zu ihrer Verheiratung mit Manets Bruder ihr Haus in der rue de Villejust einrichtete, kopierte sie sich im Louvre einen Plafond von Boucher für ihren Atelier-Salon, der nicht nach Norden, sondern nach Süden mitten in die Sonne ging. Sie machte sich aus dem Boucher eine Transkription in Rosa, Hellblau und Weiß. Während Eva Gonzales weiter als gute Kopistin bei der schweren Art Manets vor 1870 blieb. Und Corot schenkte Berthe seine silberigste Landschaft, in der sie vom Anbeginn ihres Malens gelebt hat. Vielleicht war es Berthe Morisot, die Monet und Sisley auf die Modelle ihrer Landschaft aufmerksam gemacht hat. Vielleicht hat sie auch Manet, den Meister selber, beeinflußt mit ihrer Art, jedem Effekt auszuweichen, das heißt die Gegenspieler Schatten und Halbton durchaus zu vermeiden.

Angelika malte, ohne zu malen, ein männliches Pathos, wie sich das ihre sentimentale Frauenzimmerseele vorstellte. Elisabeth war die malende Dame der großen Welt. Berthe das junge delikate Mädchen.