|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In Gesellschaft des Fischmenschen war ich von Cairo nach St. Louis zurückgekehrt. Während nun Boyton sich wieder nach dem oberen Mississippi begab, verblieb ich einige Wochen in St. Louis, um die während unserer Fahrt gesammelten Reiseeindrücke zu fixiren und meine Skizzen auszuführen. Es fielen diese Wochen in die Monate Juni und Juli, in eine Zeit, wo fast ein jeder Tag eine Vorstudie zum Fegefeuer war.

Mit eiserner Consequenz hielt sich das Quecksilber zwischen 100-110º Fahrenheit im Schatten, die Wirkungen der Sonnenglut waren geradezu Schrecken erregend, die Zeitungen führten tagtäglich Listen von Personen, die in Folge von Sonnenstich und Hitzschlag verschieden waren. Durch das wochenlange Verweilen in der sonnendurchglühten Stadt war ich körperlich ziemlich heruntergekommen, aller Schaffensdrang, jede Triebkraft waren wie gelähmt, und folgte ich darum doppelt freudig einer Einladung meines Freundes, des Congreßmitgliedes P. B. Deuster, mit ihm einige Zeit auf seinem Tuskulum am blauen Michigansee zu verbringen. Die in seinem gastlichen Hause, in seiner trauten Familie verlebten Wochen sind mir die liebsten Erinnerungen, die mich mit Amerika verknüpfen.

War der Tag in Arbeit dahingeflossen, so führte uns am Abende ein Weg nach Durchschreitung einiger Wiesengründe in einen hübschen Wald, der gegen den Michigansee in einen steilen Abhang endigte.

Hier war unser Lager, und vor unseren Blicken breitete sich in wunderbarer Bläue der Spiegel des mächtigen Binnenmeeres aus. Kein Wölkchen zog am Himmel, keine Welle kräuselte das Wasser, überall die Ruhe eines Feiertages; nur ganz in der Ferne, wo Meer und Himmel zusammenflossen, zogen, riesigen Schwänen vergleichbar, einige weißleuchtende Segel dahin.

Hundert Fuß unter uns aber schlugen die Wellen an's Ufer in regelmäßigem Gang, die uralte, süße, trauliche Meermusik.

Wir saßen am Uferhang, spielten gedankenlos mit den Blumen in unserer Hand und spannen süße Träume, die mit den leuchtenden Segeln in die Ferne zogen, vielleicht aber auch an der neben uns sitzenden reizenden Mädchengestalt hafteten. – Träume – –

Dann kam der Abend. Das Sonnenlicht verblaßte mehr und mehr; leichte Schatten senkten sich still und sanft, unmerklich leise über Meer, Wald und Wiesen; sie gossen in's Herz ein wunderbares Gemisch von süßem Sehnen und stillem Entsagen, ein Gefühl des Glückes, daß wir dies die Seele erhebende Naturbild gesehen, ein Gefühl der Wehmuth, daß wir wieder von ihm scheiden mußten. –

Mit Boyton hatte ich verabredet, am oberen Missouri zusammenzutreffen, um in seiner Gesellschaft auch diesen interessanten Strom zu befahren. Leider aber waren Ort und Zeit des Zusammentreffens nicht genau genug bestimmt worden und so erging es mir, wie der armen Evangeline, welche der Dichter auf ihrer jahrelangen vergeblichen Suche nach ihrem Geliebten immer erst dann den wechselnden Aufenthaltsort des umherziehenden Jägers erreichen läßt, nachdem der so sehnsüchtig Gesuchte denselben kurz zuvor verlassen.

So hatte ich erwartet, Boyton in St. Paul anzutreffen, erfuhr aber daselbst, daß er wenige Stunden vor meiner Ankunft bereits nach Bismarck in Dakota abgereist sei. Und als ich in den Abendstunden des folgenden Tages nach anstrengender Fahrt endlich diesen entlegenen Ort erreichte, ward mir die Kunde, daß mein ehemaliger Reisegefährte eine am Nachmittage sich bietende Gelegenheit benutzt habe, um per Dampfer den oberen Missouri zu erreichen.

Der erfolglosen Jagd nunmehr müde, beschloß ich jetzt, einen anderen Lieblingsplan zu verfolgen und die sechzig englische Meilen südlich von Bismarck gelegene Standing Rock Agentur zu besuchen, woselbst zu jener Zeit nicht weniger denn siebentausend zum Theil erst eben vom Kriegspfade heimgekehrte Indianer versammelt waren, welche zumeist jener Nation angehörten, die durch ihre kriegerischen Thaten sich zum Schrecken aller Ansiedler des amerikanischen Nordwestens gemacht hatten, den Sioux oder Dakotas.

Will man die gegenwärtige Lage der Urbevölkerung der Vereinigten Staaten mit wenigen Worten klar und treffend zeichnen, so könnte dies schwerlich in charakteristischerer Weise geschehen, als wie dies Wilhelm Mohr gethan, der zu Anfang der achtziger Jahre den Nordwesten bereiste.

»Der Zusammenhang des Indianergebietes« so sagt dieser leider zu früh verstorbene Reiseschriftsteller, »ist überall gesprengt; die den Rothhäuten zugewiesenen Reservationen gleichen Eisschollen, die vereinzelt auf den Fluthen treiben und langsam vor der Sonne schwinden.«

Das bedeutendste dieser über den ganzen Westen der Vereinigten Staaten verstreuten Indianergebiete ist die sogenannte große Sioux Reservation, die vom Cannon Ball River bis zur Südgrenze von Dakota reicht und einen großen Theil der westlichen Hälfte dieses Staates einnimmt. Die an 24,000 Köpfe starke Bevölkerung dieser gewaltigen, 21 Millionen engl. Quadratmeilen umfassenden Reservation ist verschiedenen Agenturen zugetheilt, von denen diejenigen zu Pine Ridge, Rosebud und Standing Rock die bedeutendsten sind. Die Standing Rock Agentur wurde im Jahre 1873 begründet, und zu ihrem Schutze zwei Jahre später das Fort Yates etablirt. Beide auf's engste mit einander verknüpfte Einrichtungen unterhalten regelmäßige Verbindung mit der Außenwelt durch eine sogenannte ›Stage coach line‹, deren Inhaber es gegen ein jährliches von der Regierung zu zahlendes Entgelt übernehmen, die Postsendungen an die Agentur zu befördern. Die ›Stage‹ ist in der Regel ein Wagen in Form unseres Omnibus, der zugleich zur Beförderung etwaiger Passagiere bestimmt ist. Hier war es freilich nur ein elender, viersitziger Karren, offen und ohne Verdeck, und doch mußte ich mir das Recht, auf diesem Vehikel einen Tag lang durch die wilden Prairien zu fahren, von dem Agenten der Stage-Gesellschaft gegen eine Zahlung von sieben Dollars, circa dreißig Mark, erkaufen.

Als wir Bismarck verließen, lag der Ort noch still und todt; nur hier und da eine übernächtige Gestalt von zweifelhaftem Aussehen. Der Strich Landes zwischen Ort und Fluß ist mit wüstem, struppigem Gebüsch bewachsen, das den dürren, sonnverbrannten Bergen im Hintergrunde als passender Vordergrund dient. Öder noch ward die Scenerie, als wir den ›Big Muddy‹, den ›Großen Schlamm‹, das heißt den Missouri, erreichten, dessen Fluthen gelb dahinschossen, gelb wie die Berge dort, an und auf denen sich die Gebäude des Fortes Lincoln lagerten. Schwarz und verkohlt ragten jenseits des Fortes einige Höhen empor, auf denen ein Prairiefeuer gewüthet; die umherliegenden Steine und Felsbrocken machten den Eindruck von verstreuten Riesenknochen. Ein eisiger Nordwind blies über die öde Steppe, und fester hüllte ich mich in die Büffelhäute, die ich in dem Wagen vorgefunden hatte und die den Farbenspuren auf der Innenseite nach früher einem Indianerwigwam angehört hatten; wilder schwang der Treiber seine endlose, schlangenartige, nur mit einem kurzen Handgriffe versehene Peitsche, und die Maulthiere mochten dieses Instrument gar wohl kennen, denn sie griffen nun noch einmal so schnell aus und trugen uns im Galopp den entfernten Hügelketten zu, die in feinem, bläulichen Dufte vor uns lagen, bald langgestreckte, sargartige, bald wellenförmige oder zackige Höhen bildend. – Wir fuhren über einen Strich, auf welchem wenige Tage vorher ein Prairiefeuer alles Leben vernichtet hatte. Soweit das Auge reichte, war Alles, Alles, selbst die Oberfläche des Bodens verkohlt – nur hier und da dürre, hohläugige Büffelschädel und bläulichweiße Antilopenskelette.

Nach einer Stunde hatten wir diese traurige Einöde passirt; um uns sahen wir wieder, wenn auch spärliche Zeichen des Lebens. Über den mit struppigem Buschwerk und Cottonbäumen bewachsenen Niederungen des Missouri wiegten sich mächtige Falken und Aasgeier, nach Beute spähend, während uns zu Füßen in dem wogenden Büffelgrase buntgefärbte Schlangen dahinschossen. Wir fuhren den ganzen Morgen, ohne einem menschlichen Wesen zu begegnen; rings um uns her lag der endlose Ocean gelben, wogenden Grases, eine Einöde von großartigem, aber unheimlichem Zuge. Diese baum- und strauchlosen Steppen bildeten das Königreich, auf welchem die Dakotas, der mächtigste und neben den Apachen und Comanchen der berüchtigtste aller nordamerikanischen Indianerstämme, ihre Jagdgebiete hatten. Wohl jede Meile Wegs ist hier gedüngt mit Blut, wohl jeder Stein könnte erzählen von wilden, barbarischen Kämpfen und entsetzlichen Schauerscenen.

Je weiter wir in die Prairie gelangten, desto fesselnder wurden die Bilder, die sie uns bot: dunkle Wolkenschatten zogen eiligen Fluges über Hügel und Thäler dahin, oft einen ganzen Landstrich überschattend, der kurz vorher noch in herrlichen gelben, braunrothen oder röthlichen Tönen geleuchtet. Im Osten erglänzte manchmal der Lauf des Missouri aus tiefblauen, tafelförmigen Hügelketten; an anderen Stellen wieder wand er sich wie ein dunkles Band durch schimmernde Gelände. Nach Mittag erst erreichten wir den Cannon Ball River, den ›Kanonenkugelfluß‹, welcher seinen Namen der eigenthümlichen Erscheinung verdankt, daß sich in den Felswänden, die der Fluß durchbrochen, häufig runde Steinblöcke, ähnlich den steinernen Kanonenkugeln des Mittelalters finden, von den Wassern halb bloßgelegt, so daß sie den Glauben hervorrufen können, als seien die senkrechten Felswände die Zielscheiben einer Artillerie gewesen, deren Steinkugeln aber nicht Kraft besessen, ganz in die Felswände einzudringen.

In dem Thale dieses Flusses ist ein Indianerdorf gelegen, und in den Büschen trieben sich Kinder herum, über und über mit Zinnober bestrichen.

Wir hielten vor einem kleinen, inmitten der hohen Bergwände gelegenen Blockhause, um Mittagsmahl zu halten und die Maulthiere zu wechseln. Der Mann, welcher hier seine abgelegene Klause aufgeschlagen und gleich einem Anachoreten lebte, war ein Canadier, französischer Abkunft, trug indianisches Costüm, lederne Beinkleider ( leggins) mit Fransen und Perlstickereien, Mokassins und ein Jagdhemd. Er hatte in seiner Klause ein Essen aufgetischt, bei dessen Anblick alle gutgearteten europäischen Mägen sich umgewendet haben würden, hier aber, inmitten der Einöde, drückte man ein Auge zu und zahlte auch gern mit Hotelpreisen – fünfzig Cents, gleich zwei Mark deutschen Geldes.

Nach diesem Mittagsmahle ging es weiter, vor dem Wagen ein Maulthier und ein unbändiges indianisches Pony, welch letzteres zum ersten Male als Zugthier benutzt wurde. Nachdem es eine Zeit lang gegen das ungewohnte Joch gewüthet und getobt, schien es sich in sein Schicksal zu fügen; wir fuhren, drei Personen stark, ab, durchschnitten zweimal den jetzt ziemlich seichten Fluß und gelangten dann auf ebene Prairie. Der heftige Wind, der den ganzen Morgen uns in den Rücken gepfiffen und mächtige Staubwolken in den Missouriniederungen aufgewirbelt, hatte sich ein wenig gelegt, dagegen aber war der Himmel mit Regenwolken umzogen. Tief einsam war es wieder rings umher – da und dort ein Prairiehuhn, welches, durch das Rollen unseres Wagens aufgeschreckt, schwirrend emporflog; sonst aber als Staffage nur ab und zu Büffel- oder Hirschskelette – wer weiß: vielleicht auch diejenigen der Jäger, welche einst diese Thiere gejagt hatten.

Als wir nach einstündiger Fahrt wieder in hügligeres Terrain einlenkten, hielt ein Indianerzug vor uns, ein äußerst malerisches Bild gewährend: in einem kleinen Karren, auf dessen Vorspannpferden zwei riesige, in blaue Decken gehüllte Indianer saßen, tummelten sich einige Kinder, deren schwarze, glänzende Augen wie blitzende Beeren aus den dunklen, rothbemalten Gesichtern hervorleuchteten. Dem Karren folgte ein Weib, wie ein Mann rittlings zu Pferde sitzend und tief in ihre Decke gehüllt, zwei Kinder, allerhand Geräth und die grobe Leinwand des Wigwams hinter und neben sich aufgethürmt. Den Schluß des von Ziegen, Hunden und Füllen bunt umschwärmten Zuges bildete ein imposanter Indianer, über sechs Fuß hoch, in rosagewürfeltem Hemde und blauen, bändergezierten Beinkleidern, der mit einem Knüppel ein Pferd vor sich hertrieb; dieses schleifte die in zwei Bündel getheilten und mit den Spitzen zu beiden Seiten des Sattels befestigten fünfzehn Fuß langen Zeltstangen hinter sich her. Finsteren Blickes und ohne Gruß zog die Cavalcade vorüber und war gleich darauf hinter den Hügeln verschwunden.

Noch war ich in Erinnerung des Bildes ganz versunken, als eine neue Erscheinung auftauchte und sich in schier übernatürlich scheinenden Umrissen gegen den ziehenden Wolkenhimmel abhob. Ein Indianer war's, der in wildem Jagen, einen Tomahawk schwingend, auf seinem struppigen Pony vorübersprengte, eine wahre Enaksfigur. Lang flatterte das schwarze Haar, dessen Zöpfe mit rothen Tuchstreifen umflochten, im Winde, und hoch ragte die mächtige Adlerfeder, welche die Skalplocke des furchtbaren Kriegers zierte. In einem Augenblicke war der Ton der kleinen Schellen, mit denen er seine Beinkleider geschmückt, verklungen.

Auf den Hügeln erblickten wir nun hin und wieder verlassene Indianerhütten, von denen nur noch die aus vielen Stangen gebildeten Gerippe standen, oder wir kamen auch an einer der seltsamen Begräbnißstellen vorüber, wo die Todten in ihrem vollen Schmucke und in Blankets gehüllt oder in roh zusammengeschlagene Kisten gelegt, auf hohen Gerüsten aufgebahrt werden.

Wir näherten uns eben dem Battle Creek, als unser Kutscher mit Peitschenhieben die Thiere anzutreiben suchte. Waren sie durch diese Hiebe oder durch die mit denselben verbundenen fürchterlichen Flüche des Rosselenkers erschreckt – genug, sie wurden unruhig, und das indianische Pony richtete sich kerzengerade in die Höhe, schlug nach vorn und hinten aus und ging dann, das Maulthier unaufhaltsam mit sich reißend, durch. Alle Versuche, das Thier zu bändigen, waren vergebens, steigerten vielmehr die Angst desselben; es wurde noch mehr erschreckt, als der neben dem Treiber sitzende zweite Passagier, ein in einen hellblauen Soldatenmantel gehüllter Civilist, in einem günstigen Augenblicke hinauszuspringen suchte, dabei aber mit einem dumpfen Krache zu Boden schlug. Zugleich gerieth dem Pony die Wagendeichsel zwischen die Beine, und nun war keine Rettung mehr.

Immer rasender wurde die Jagd, immer geringer die Aussicht, die Thiere zur Ruhe zu bringen, und so wagte auch ich im letzten Augenblicke, als wir am Rande einer Schlucht anlangten, wo das fernere Geschick des Wagens sich unfehlbar entscheiden mußte, den unerläßlichen Sprung. Ich fiel lang auf die Erde nieder, fühlte mich aber unwiderstehlich wie von unsichtbarer Gewalt emporgehoben und zu einem Kunststücke gezwungen, das mir in den Jahren meiner frühesten Jugend darum als Gipfelpunkt der Gymnastik erschienen war, weil ich es niemals auszuführen vermochte. Jetzt gelang es mir; denn ich hob die Beine kerzengerade gen Himmel und schlug rücklings den kunstgerechtesten Purzelbaum meines Lebens. Als sich dann meine unteren Extremitäten nochmals hoben, konnte ich mich eines Lachens kaum erwehren, als mir wie ein Blitz der Gedanke durch den Kopf fuhr, was wohl die ehrsamen Leser der ›Gartenlaube‹ dazu sagen würden, wenn sie den Correspondenten derselben in solchen Exercitien begriffen sähen. Doch trotz des Gedankens hatte ich auch den zweiten Purzelbaum mit aller Grazie zu vollenden.

Auf wunderbare Weise war der Wagen unterdeß durch die Schlucht gekommen, und sahen wir das Gespann mit demselben den Bergen zueilen. Der Treiber aber war herausgeschleudert worden und lag jammernd und fluchend in einem Strauche. Ich raffte mich auf, dem Wagen nachzueilen, um wenigstens meine Tagebücher zu retten. Da sah ich plötzlich, wie der Wagen hoch in die Luft geschleudert wurde und in zwei Hälften brach, während gleich darauf auch das Maulthier stürzte und durch seine Last das an seinen Kameraden gefesselte Pony zum Stehen zwang.

Ächzend und seufzend kamen jetzt auch meine beiden Unglücksgefährten herbei, und nun gingen wir, unterwegs all' die zerstreuten Gepäckstücke zusammenlesend, dem Schauplatze der Katastrophe zu, ich mit einem Tränkeimer, einer Sitzbank und zwei Büffelhäuten beladen.

Du großer Gott, wie sah der Wagen aus! Kein Rad mehr an demselben – Deichsel und Achse zerbrochen – Boden und Seitenwände total zersplittert! Die Postbeutel und den Rest unseres Gepäckes fanden wir im Umkreise von hundert Schritten.

Da saßen wir nun ›im romantischen Lande‹, mitten in der einsamen Prairie, von unserem Ziele noch siebzehn lange Meilen entfernt!

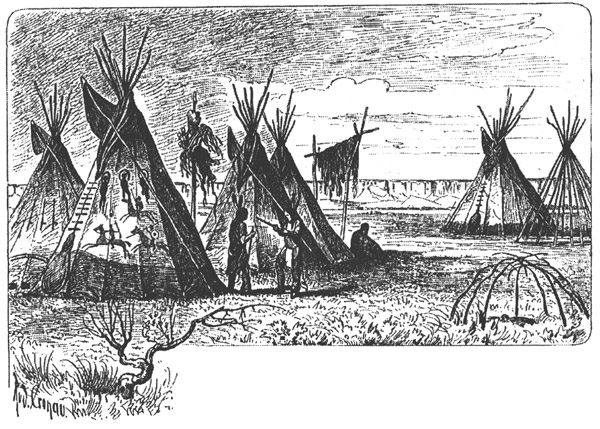

Wir beluden das Maulthier mit den Poststücken und dem leichteren Gepäcke, schoben einen Stock zwischen die Riemen meines Koffers, nahmen ihn an dieser improvisirten Tragbahre in die Mitte und wanderten so ab, die Thiere hinter uns herziehend. Wir durchwateten den Battle Creek und gelangten beim Einbruch der Dämmerung an den kleinen, etwa 2½ Fuß hoch aus der Erde ragenden Felsblock, von dem die Standing Rock Agentur ihren Namen hat. Er steht bei den Indianern hoch in Ehren, im Geruche der Heiligkeit, und Keiner der Vorübergehenden versäumt es, ihn über und über mit Fett zu salben oder mit Farben zu bestreichen, wie wir denn auch am Fuße des Blockes Blumen und Maiskolben niedergelegt fanden, wahrscheinlich Opfergaben eines Indianermädchens; denn an diesen Stein knüpft sich die Sage, daß eine junge Indianerin, die zu einer ihr widerwilligen Heirath gezwungen werden sollte, auf ihr Flehen hin vom Großen Geiste in diesen Stein verwandelt worden sei, und steht er darum namentlich bei den indianischen Jungfrauen in gutem Ansehen. – Als schon die Hügel bei der wachsenden Dämmerung mehr und mehr in einander verschwammen, erreichten wir ein etwa 40-50 Zelte zählendes Indianerlager. In den weißen, gespenstig aus der Dunkelheit hervorleuchtenden Wigwams, hier › Tipi‹ genannt, flammten die Feuer und ließen die Umrisse der im Innern sich bewegenden und kauernden Gestalten als scharfe Silhouetten auf der Zeltwand erscheinen.

Ein ganzes Rudel Hunde stürzte uns entgegen und meldete unsere Ankunft; zugleich erschienen da und dort die dunklen Gestalten der Krieger, deren aus Adlerfedern gefertigter Kopfputz im Winde flatterte.

Mittels Zeichen und Beigabe einiger indianischer Brocken, über welche der eine meiner Reisegefährten verfügte, erklärten wir den Rothhäuten das Malheur, welches uns betroffen, und fragten, ob sie uns gegen eine Vergütung zum Fort bringen wollten, da die Beine meiner Unglücksgefährten so angeschwollen waren, daß sie sich kaum noch weiter bewegen konnten. Einer der Indianer erklärte sich auch bereit dazu und ging, seine Pferde zu holen, doch warteten wir seiner Rückkunft vergebens, und da sich die anderen Krieger bei der zunehmenden Dunkelheit immer weniger willig zeigten, so zogen wir endlich unverrichteter Sache ab. Eine oder zwei Meilen wanderten wir und verloren in der Dunkelheit mehrmals den Weg. Da plötzlich tönte es hinter uns wie Schakalgeheul, ein langgezogener, gellend endigender Laut, der uns das Blut in den Adern fast erstarren machte. Eine halbe Minute später ertönte der Schrei rechts, in demselben Augenblicke links, und gleich darauf hörten wir es neben uns rascheln, und ein halbes Dutzend Indianer versperrte uns den Weg. Im Nu waren die Revolver heraus; die Hähne knackten und mein einiger Brocken der Siouxsprache mächtiger Gefährte forderte energisch die unheimlichen Gesellen auf, den Weg frei zu geben, widrigenfalls wir sofort schießen würden. Wie in den Erdboden versunken war die Gesellschaft, die uns wohl unbewaffnet geglaubt, verschwunden, und so schritten wir, die Finger beständig am Drücker der Revolver, vorsichtig weiter und weiter, immer aber hörten wir es im Prairiegrase rascheln und vernahmen das Geräusch unterdrückter Stimmen. So kamen wir, ein zweites vor uns liegendes Indianerlager in weitem Bogen umgehend, an einen kleinen Fluß, durchwateten denselben und schritten dann, als wir unsere ungebetenen Begleiter nun nicht mehr neben uns hörten, so gut uns die Beine tragen wollten, in der Richtung fort, in welcher das Fort liegen mußte. Einen auf der Prairie herumlungernden Indianer schreckten wir noch auf, der sich aber auf unseren drohenden Anruf schleunigst bei Seite drückte.

Es war eine unheimliche Nacht: Regen und Wind strichen über die Prairie, und nur ab und zu unterbrach das Schnauben eines der Thiere das eintönige Klirren ihrer Geschirre. Den Weg hatten wir ganz verloren und irrten auf's Gerathewohl durch das nasse hohe Büffelgras. Die Riemen meines Koffers rissen, und ich mußte denselben nun, wollte ich ihn nicht zurücklassen, auf die Schulter nehmen. Endlich, endlich, als wir schon verzweifelnd in Berathung zogen, ob es nicht rathsam sei, das nutzlose Suchen aufzugeben und die Nacht auf der Prairie zu verbringen, hoben sich, kaum sichtbar, die Umrisse des breiten Hügelrückens gegen den Nachthimmel empor, hinter welchem, der Aussage des Treibers zufolge, das Fort Yates und die Standing Rock Agentur liegen mußten, und mit dem Reste unserer Kräfte schritten wir dem Hügel zu.

Noch eine Stunde harter Wanderung – dann blitzten uns Lichter entgegen; bald darauf sahen wir die Wigwams der dem Posten beigegebenen ›Scouts‹ (Läufer oder Kundschafter) vor uns; dunkle Häuserumrisse wurden sichtbar; wir hörten Trompetensignale und nun erreichten wir endlich das als Postamt dienende Gebäude – gerade in dem Augenblicke, als der eine meiner Begleiter ohnmächtig zusammenbrach und die schwere Last des Koffers meinen von Kälte und Regen erstarrten Händen entfiel. Wir waren in Sicherheit.

Gegen Geld und gute Worte fand ich für den Rest der Nacht ein Unterkommen in dem Schlafraume des Postmeisters und schlief ich nach den Strapazen des harten Tages bis in den Morgen hinein.

Als ich erwachte, klangen lustige militärische Weisen an mein Ohr, und schnell schlüpfte ich in meine Gewänder, um mir die neue Umgebung anzusehen. Das weite Plateau, auf welchem die Gebäude der Standing Rock Agentur und des mit ihm verbundenen Fort Yates sich erheben, liegt etwa 70 Fuß über dem Spiegel des gelb dahinschießenden Missouri und gewährt einen Blick über manche Meile des umliegenden Landes. In großen Schlangenwindungen eilt der Fluß, dessen Ufer strichweise mit Cottonwood besetzt sind, dem Süden zu, wo tafelförmige oder leicht gewellte Hügel sich bis zur Höhe von 5-800 Fuß emporschieben, während gen Norden die Ansiedlung sich an den Fuß eines mächtigen, abgeplatteten Hügels lehnt. Hinter diesem Hügel, 4-5 Meilen entfernt, befanden sich einige größere indianische Lager, während weit im Süden und Südwesten hunderte und aber hunderte von Wigwams leuchteten, in denen die zumeist eben erst vom langjährigen Kriegszuge gegen die Weißen heimgekehrten › hostile Indians‹, die ›feindlichen Indianer‹ hausten. Die also in weitem Halbkreise von großen indianischen Lagern umschlossene Standing Rock Agentur bestand aus wenigen, schmucklosen Ziegelsteingebäuden, die den Agenturbeamten zur Wohnung dienten, und einigen Proviantmagazinen, an die sich hier und da noch einige rohe Blockhäuser anschlossen, welche von sogenannten ›Tradern‹ errichtet waren, welche hier auf eigene Faust einen Handel mit den ab und zu die Agentur besuchenden Rothhäuten unterhielten. Zu Fuße des die Ansiedlung beherrschenden Hügels erhob sich noch ein kleines, schmuckloses Kirchlein sowie ein niedriges, einstöckiges Missionsgebäude, in dem ein Jesuitenpater, Bruder Jerome, sich bemühte, einigen zwanzig oder dreißig Indianerkindern Schulunterricht zu ertheilen.

Was nun das Fort Yates anbetrifft, so würde sich derjenige in einem schweren Irrthum befinden, welcher annehmen würde, das Fort sei eine nach allen Regeln der Kriegskunst errichtete Befestigung mit Gräben, Wällen und Bastionen. Keinerlei derartige Schutzvorrichtungen waren zu sehen, und die ein weites, als Exercierplatz dienendes Rechteck umschließenden einfachen Holzhäuser der Officiere sowie die Militär-Baracken waren nur durch einen schwachen, kaum vier Fuß hohen Lattenzaun von den Agenturgebäuden geschieden. In der Mitte des Exercierplatzes stand ein hoher Flaggenstock, von dem das Sternenbanner wehte.

Commandant des Fortes war Oberst Gilbert, dem ich bald nach der Morgenparade das Empfehlungsschreiben präsentirte, mit welchem General Sherman, der Höchstcommandirende der gesammten amerikanischen Armee, mich ausgestattet hatte und durch welches alle Officiere ersucht waren, mir jede mögliche Erleichterung zu erweisen und Alles das zu zeigen, was einen intelligenten Fremden zu interessiren vermöge. Der Courtoisie der Officiere also speciell empfohlen, fand ich bei dem Commandanten des Fortes aber leider nicht das Entgegenkommen, wie ich es hätte erwarten dürfen; von einem Bestreben, mich mit den Einrichtungen des Fortes bekannt zu machen, fand ich keine Spur, im Gegentheil gab mir der Commandant den Rath, recht bald – den Yellowstone Park zu besuchen. Als ob ich dieses Rathes halber so weit hergekommen sei. Oder wünschte etwa der Herr nicht, daß ich tiefere Einblicke in die Verhältnisse des Fortes gewinnen möge? Um dieselben war es in der That kläglich bestellt, und gaben dieselben ein schlagendes Bild von der verbrecherischen Leichtfertigkeit, mit welcher es im amerikanischen Heeres- und Marinewesen herzugehen pflegt. In der Entfernung von wenigen Meilen, das Fort im Halbkreise umschließend, lagen zur Zeit meines Besuches gegen 7000 durch Hunger bezwungene, aber keineswegs versöhnte Indianer, von hochgerechnet 180 Soldaten ›bewacht‹, denn soviel zählte höchstens die Besatzung des Fortes. Die ganze Macht des Fortes bestand aus zwei Compagnien Cavallerie, die aber nicht einmal volle Stärke hatten, sondern anstatt 65 Mann nur 50 Mann zählten, ferner aus drei Compagnien Infanterie von je 35-40 Mann. Von dieser Besatzung desertirten während des Sommers 188l nicht weniger als 40 Mann! Dreißig Meilen entfernt, in Fort Rice stand eine weitere ›Compagnie‹ von nur 25-30 Mann. Wieder 20 Meilen weiter, in Fort Lincoln standen zwei eben solche Compagnien und 150 Meilen davon entfernt noch eine Compagnie. Alle diese ›Truppenkörper‹ zusammengerechnet, die auf einer Strecke von 4-5 Tagereisen verzettelt waren, verfügte die Regierung hierorts über ein ›Heer‹ von 250-300 Mann, um 7000 Indianer in Ordnung zu halten, welche so wenig Freunde der Weißen waren, wie die Tiger, Panther und Hyänen in den Käfigen einer Menagerie Freunde des Wärters sind. Es hätte nun zu erwarten sein müssen, daß diese äußerst geringe Besatzung gesucht haben würde, die numerische Schwäche durch einen möglichst scharfen Wachtdienst auszugleichen, aber nichts von alledem! Während meines ganzen vierwöchentlichen Aufenthaltes' in Fort Yates sah ich nicht eine einzige Exercierübung, da man die tägliche, etwa 20 Minuten währende Abnahme der Parade doch nicht eine solche nennen kann. Die Infanteristen verstanden nicht, ihre Waffen zu gebrauchen; die Hengste der Cavallerie waren so wenig feuerfest, daß eine Reiterparade derart kläglich ausfiel, daß sämmtliche Theilnehmer an derselben in Preußen sicherlich mit achttägigem verschärften Arrest belohnt worden wären. Während wir in Deutschland inmitten der Friedenszeiten einen regelmäßigen, auf's strengste durchgeführten Wachtdienst unterhalten und Außenposten, Nachtposten und Patrouillen kennen, so war hier, wo man sich gewissermaßen im Belagerungs- oder Kriegszustande befand, nichts dergleichen zu bemerken. Die aus vier bis sechs Mann bestehende Nachtwache war inmitten des Fortes etablirt, und während der Rundgänge, die ich wiederholt Nachts durch die Agentur sowie das Fort unternahm, wurde ich niemals angerufen oder angehalten. Einige hundert entschlossene Männer hätten so mit Leichtigkeit vermocht, das Fort zu überrumpeln und alle Bleichgesichter in demselben unschädlich zu machen. In der That schwebten sämmtliche einsichtsvolleren Weißen der Ansiedlung in beständiger Furcht vor einem indianischen Überfall und suchten sich durch die Thatsache Beruhigung zu geben, daß die Indianer, wohl wissend, daß sie nur einen momentanen Erfolg erzielen könnten, ein derartiges Massacre nicht unternehmen würden.

Das Amt eines Indianeragenten, welcher die Unterhandlungen der Regierung mit den Rothhäuten zu führen und die guten Beziehungen beider Theile zu einander zu pflegen hat, wurde von einem Deutschen, Namens Stephan ausgefüllt, der aber im Begriffe stand, seinen Posten einem Nachfolger, dem Major McLoughlin, zu übertragen. Mein Landsmann empfing mich in der liebenswürdigsten Weise und bemühte sich während seines ganzen ferneren Aufenthaltes in Standing Rock, mir meine Studien nach jeder Hinsicht angenehm und nutzbringend zu gestalten.

Eine treffliche Gelegenheit, indianisches Leben, indianisches Kostüm kennen zu lernen, bot der alle zwei Wochen wiederkehrende › rationsday‹, an welchem alle der Agentur zugehörigen Indianer sich vor derselben versammelten, um die ihnen von der Regierung als Entgelt gegen abgetretene Ländereien zu liefernden Lebensmittel und Kleidungsstücke in Empfang zu nehmen.

Eine solche Rationsausgabe fand gerade am Tage nach meiner Ankunft statt, und bot die Agentur sowie der vorliegende freie Platz ein überaus malerisches Bild. Überall standen oder hockten malerische Gruppen auf den Hügeln und ließen die Pfeifen kreisen. Hier sprengte ein Häuptling, von Kopf bis Fuß roth gekleidet wie ein Pandur, auf seinem weißen Schlachtroß heran, sein reich geschmücktes Weib vor oder hinter sich im Sattel habend (vergl. die Schlußvignette dieses Abschnittes). Drüben kicherten und scherzten Gruppen junger Mädchen; dort schritten indianische Redner durch die Menge, mit weithin schallender Stimme Gott weiß welche Nachrichten verbreitend. Kostüme von allen Farben tauchten auf, kaum vermochte ich in dem bunten Gewühl die Zusammenstellung eines derselben zu erfassen. Hüben standen einige junge Männer, deren Wolldecken aus tausend verschiedenen Farben zusammengesetzte Sterne und Arabesken zeigten, andere wieder trugen Decken, welche schachbrettartig roth, grün und weiß gemustert waren. An dieser Gruppe eilte eine gelb und roth bemalte Schöne vorüber, die in ein aus fußbreiten blauen, carminrothen und goldgelben Streifen zusammengesetztes Gewand gehüllt war, dessen unerwarteter Anblick ein Paar Ponys zum Scheuen brachte, deren Schwänze und Mähnen gleichfalls bunt gefärbt waren, während zinnoberrothe Handabdrücke, Kreuze und Sterne die Weichen und Köpfe bedeckten.

Scalp und Waffen der Sioux-Indianer.

Überall war geschäftiges, reges Leben; mit Säcken, Kisten und Kasten schleppten sich die Rothhäute, während indianische Polizisten die Zugänge zu den Ausgaberäumen bewachten, in welchen die mit geladenen Revolvern bewaffneten Agenturbeamten den in kleinen Gruppen eingelassenen Wilden ihre Rationen zutheilten. Der Agent, Herr Stephan, machte mich mit einigen der hervorragendsten Häuptlinge bekannt, so mit dem berüchtigten Pizi, dem ›Galligen‹, einem breitschulterigen, finsteren Gesellen, mit Canchacha-ke, dem ›Buckel‹, mit dem unheimlichen Ite-o-magayu, ›Regen im Gesicht‹, demselben, der als der grausamste Weißenhasser gilt und dem man nachsagt, daß er nach Beendigung des furchtbaren Custer-Massacres am kleinen Big Horn River das Herz und die Leber des Thomas Custer gegessen habe. Zumeist waren diese Häuptlinge überaus imposante Gestalten, welche, in bunte wollene Decken oder zottige Büffelfelle gehüllt und den Tomahawk im Arm, mit dem Stolze von römischen Senatoren einherschritten, ohne die niedere Menschheit eines Blickes zu würdigen. Die ernsten Gesichtszüge waren nicht der Spiegel, in denen sich die Leidenschaft ihrer Herzen kundgab, es schien vielmehr eine steinerne Ruhe über diese Züge ausgegossen zu sein.

Nachmittags fuhr ich mit Herrn Stephan nach jenem Lager, in welchem vornehmlich diejenigen Indianer hausten, welche vor wenigen Wochen erst von langem Kriegspfade heimwärts gekehrt waren. Das Lager mochte aus etwa dreihundert Zelten bestehen, die in ihrem vielfach defecten Zustande, in ihrer wettergebräunten Färbung deutlich davon Kunde gaben, welche Mühseligkeiten ihre Eigenthümer in den letzten Jahren der Wanderung und des Krieges zu überstehen gehabt. In zwei größere, etwa eine englische Meile von einander entfernte Abtheilungen geschieden, erhoben sich links die Zelte, in denen die Krieger der Häuptlinge Pizi (englisch Gall, die ›Galle‹), Kangi-yatapi (der ›Krähenkönig‹) und anderer hausten, während auf dem rechten Flügel Canchacha-ke (der ›Buckel‹) hauptsächlich die Führung hatte.

Das Bild war ein überaus malerisches. Manche der wettergebräunten Zelte waren aus Thierhäuten angefertigt und trugen auf ihren Außenseiten überall buntfarbige Malereien, vornehmlich Darstellungen von Kampfscenen.

Scalplocken, Büffelschädel und Elkgeweihe schmückten die Wigwams der mächtigeren Häuptlinge; da und dort sah man auch an hohen Stangen seltsame Medizinköcher aufgehängt, welche, mit allerlei wunderlichen Dingen angefüllt, die bösen Geister von dem Lager verscheuchen sollten. An andern Orten dörrte auf hohen Gestellen in dünne Streifen zerschnittenes Fleisch, um während des langen Winters zur Nahrung zu dienen. Stellenweise sahen wir neben den Zelten auch niedrige, aus Zweigen gebildete Gerüste halbkugelförmiger Hüttchen stehen, in denen die Frauen allmonatlich einige Tage verbringen.

Hier auch lernte ich den Häuptling Kangi-yatapi, den ›Krähenkönig‹ kennen, einen der Besten und Tapfersten des ganzen Siouxvolkes, dessen Einflusse es vornehmlich zu verdanken war, daß die Dakotas endlich von dem verderblichen, mehrjährigen Kriege gegen die Bleichgesichter abließen, und also verhinderte, daß sie selbst in nutzlosen Kämpfen dahinstarben. Die Erscheinung dieses angesehenen Häuptlings war eine einfache, aber voller Grazie und hinterließ einen angenehmen Eindruck. Eine rothgefärbte Adlerfeder, in der Scalplocke befestigt, einige Scalplocken an den Säumen seines Ledergewandes bildeten den einzigen Schmuck des Kriegers, der die Falten seiner blauen Decke so aufgerafft hielt, daß sie einer römischen Toga glich.

Gar manche Stunde verbrachte ich mit diesem ausgezeichneten Häuptlinge, wie auch mit seinem Gesinnungsgenossen, dem alten, würdigen Mato-sapa, dem ›schwarzen Bären‹, der gleichfalls das Kriegsbeil vergraben und nun keinen anderen Wunsch hatte, als den, die ihm noch beschiedenen Tage in Ruhe und Frieden hinzubringen.

Die Züge dieses Alten erinnerten mich in auffallender Weise an diejenigen Dante's, eine Beobachtung, die der freundliche Leser gewiß bestätigt finden wird, wenn er die hintere Kopfpartie des umstehend beigefügten Portraits von der Stirne an verdeckt.

An einem Ende des Lagers erwartete uns ein interessantes Schauspiel, ein Indianertanz. Inmitten eines Reisigringes stampften unter dem Dröhnen einer mächtigen Trommel einige Dutzend überaus schauerlich bemalte nackte Wilde den Boden, daneben absolvirten einige junge Mädchen den Frauentanz, indem sie, in mehrere Reihen geordnet, nach den eintönigen Klängen von vier Handtrommeln und unter gellendem Gesang allerlei Touren ausführten. Geradezu gräßlich wirkte daneben das Wehklagen einiger alten Weiber, welche ihre im Kampfe gefallenen Gatten oder Söhne beweinten, die nunmehr im Kreise der Tanzenden fehlten.

Unter den Männern fielen mir einige auf, deren Arme und Beine regelmäßige Punkte und kleine Rechtecke zeigten, die wie eine förmliche Tätowirung erschienen. Als ich einen der so Gezierten fragte, wie diese Punkte hervorgebracht seien, zog er mit Daumen und Zeigefinger ein Stückchen Haut straff in die Höhe und deutete an, daß dieselbe mit einem Messer dicht unter den Fingern durchschnitten werde, so daß sich ein rundes Loch bilde. Die Arme des Gefragten wiesen nicht weniger denn je 60 bis 70 derartige Narben auf, die in regelmäßigen Reihen vier-, fünf- und sechsfach neben einander standen und in ihrer lichteren Färbung scharf von der eigentlichen Hautfarbe abstachen.

Kangi-yatapi.

Andere Indianer trugen auf jeder Brustseite ähnliche, etwas größere Narben; dieselben rühren von langen, unter den Brustmuskeln, durchgezogenen Lederstricken her, vermittelst welcher die Indianer während der Kriegerprobe die Selbsttortur ausüben. Diese Selbsttortur findet während des berüchtigten Sonnentanzes statt, und hängen die jungen Krieger oft einen vollen Tag lang an den am Medizinpfahle befestigten Lederriemen, bevor das Gewicht des Körpers das Zerreißen der Brustmuskeln herbeiführt. In dem Streben, den Ruf eines besonders tapferen, standhaften Kriegers zu erlangen, suchen die jungen Männer in der Erfindung von scheußlichen Selbstquälereien einander zu überbieten, namentlich waren vor zehn, zwanzig Jahren noch Selbsttorturen im Schwange, die an Grausamkeit wohl kaum überboten werden können. Mit Daumen und Zeigefinger wurde zunächst das Fleisch an Schultern und Brust emporgezogen und mit einem Messer durchbohrt, dessen Klinge an beiden Seiten sägeartig zerhackt worden war, so daß jeder Einschnitt den größtmöglichen Schmerz verursachen mußte. Durch die auf solche Weise erzeugten Wunden wurden Holzpflöcke von der Dicke eines Fingers geschoben, dann ließ man vom Dache der Medizinhütte zwei Lederriemen herab, die man an den Pflöcken befestigte und woran man nunmehr die Gemarterten soweit in die Höhe hißte, daß die Füße den Boden nicht mehr berührten. Darauf wurde das Fleisch der Ober- und Unterarme, der Hüften, der Schenkel in gleicher Weise durchbohrt, in gleicher Weise mit Holzpflöcken versehen und diese Pflöcke obendrein mit dem Schilde, dem Medizinbeutel oder mit Büffelschädeln beschwert, sodann wurde der Körper soweit emporgezogen, bis auch diese Anhängsel frei in der Luft schwebten. So gewährten die Gemarterten einen entsetzlichen Anblick; Ströme Blutes rieselten an dem nackten Körper herab, schwer hing der Kopf nach vorn oder hinten über, die Zunge trat weit zum Munde heraus. Das Fleisch war da, wo die Holzpflöcke und Lederriemen befestigt waren, die den Körper in der Schwebe hielten, bis sechs oder acht Zoll emporgehoben. Endlich drehte man die Dulder um sich selber herum, erst langsam, dann immer schneller und schneller, bis der so grauenhaft Behandelte nahezu das Bewußtsein verloren hatte, und entsetzliches Schmerzgestöhne sich mit den zum Großen Geiste emporgesandten Gebeten verband. Aber schneller und immer schneller erfolgten die Drehungen, keine Sekunde der Erholung wurde vergönnt, bis auch der letzte Schmerzensschrei, der letzte Seufzer verklungen war und kein Zucken mehr verkündete, daß noch Lebensgeister vorhanden seien. So blieb der Gemarterte fünfzehn, zwanzig Minuten lang hängen, anscheinend ein lebloser Körper und nun, nachdem der Medizinbeutel der völlig kraftlosen Hand entsunken war, ließ man den Ohnmächtigen endlich wieder zum Boden hinab, nur aber, um ihn neuen Martern entgegen zu führen. Man entfernte zunächst die Holzpflöcke aus Brust und Schultern, beließ aber die übrigen nebst ihrem Gewicht, und so schleppte sich der Gequälte, nachdem er wieder zu sich gekommen, zu einem neuen Martyrium, indem er seine Hand auf einen Büffelschädel legte und sich zu Ehren des großen Geistes den kleinen, mitunter sogar auch noch den Zeigefinger der linken Hand abhacken ließ.

Mato-sapa.

Während all dieser Torturen standen die Häuptlinge und Krieger als Zuschauer rings umher, um zu entscheiden, wer am längsten zu widerstehen vermöge. Endlich wurden die Armen zur Medizinhütte hinausgeführt, aber ihre Qual hatte immer noch kein Ende – noch waren ja die Büffelschädel, der Schild, die Anhängsel an den Pflöcken befestigt. Und nun begann der sogenannte ›letzte Lauf‹. Bleich und erschöpft durch Blutverlust und vier Tage langes Fasten, standen die Dulder, harrend der neuen Pein. Und jeder derselben ward auf ein gegebenes Zeichen von zwei Kriegern bei den Armen ergriffen und in schnellem Laufe fortgerissen, so wild als möglich, um die Medizinhütte herum, so daß Büffelschädel, Schild und alles andere an den Pflöcken Befestigte aus- und niedersprang, wobei der Indianer in der Regel das Bewußtsein verlor, ehe auch nur der halbe Kreis durchgemacht war. Endlich riß man ihnen alles, was an den Pflöcken befestigt war, mit Gewalt ab, bedeckte sie mit Weidenbüschen und ließ sie liegen. Nach einiger Zeit schleppten sich dann die wieder zum Bewußtsein Gekommenen so gut sie konnten zu ihrem Wigwam, wo man die Wunden verband. Hatte so der Indianer durch das standhafte Ertragen dieser entsetzlichen Martern den Beweis erbracht, daß er würdig sei, ein Krieger zu heißen, so schloß er sich einem Häuptlinge an, um demselben aus dem Kriegspfade zu folgen.

Die letzte dieser grausigen Torturen hatte in Standing Rock ein Jahr vor meinem Besuche stattgefunden, jetzt aber war die Ausübung derselben durch den Agenten verboten worden.

Am nächsten Tage fuhr ich wiederum dem indianischen Lager zu, diesmal von einem indianischen Dolmetscher begleitet, der mir für die Verständigung mit den Häuptlingen zur Hand sein sollte. Wir besuchten zunächst den Häuptling Cachacha-ke und fanden denselben in seinem Rathszelte sitzend und von einem großen Kreise auserlesener Krieger umgeben. Dem Zelteingange gegenüber waren einige Büffelfelle zu einem erhöhten Sitze aufgeschichtet, an zwei zur Rechten und Linken dieses Sitzes in die Erde gerammten Pfählen hingen die Waffen, die Schmuckgegenstände, der Tabaksbeutel und die Mocassins des Häuptlings. Mit einem allgemeinen › hau!‹, der üblichen Begrüßungsformel der Sioux, welcher in besonderen Fällen noch das Wort › cola‹, ›Freund‹ zugefügt wird, wurden wir empfangen und ich aufgefordert, neben Canchacha-ke Platz zu nehmen. Dieser, ein wohl über sechs Fuß hoher, breitschulteriger Mann, der während des letzten Krieges eine große Rolle gespielt hatte und über 1000 Anhänger zählte, hatte augenscheinlich zu meinem Empfange besondere Toilette gemacht, das breite Gesicht mit den auffallend schief gestellten Schlitzaugen und den mächtigen Backenknochen, war schwefelgelb angemalt, die über die Brust herniederfallenden Haarzöpfe waren mit Otterpelz und Streifchen rothen Flanells umwunden, den Kopf umgab eine prachtvolle Krone aus Adlerfedern; auch die überaus sauberen, reich mit Perlstickereien verzierten Kleider verriethen, daß der Häuptling heute seine Galagewänder hervorgesucht habe.

Indianische Kriegerprobe. (Nach le tour du monde.)

Canchacha-ke

Nachdem zunächst in feierlicher Weise eine Friedenspfeife angezündet worden war und die Runde von Mund zu Mund gemacht hatte, erklärte der Dolmetscher den Zweck meines Kommens und machte den aufmerksam lauschenden Wilden klar, daß ich fern über dem großen Salzmeer meine Heimath habe und von dort gekommen sei, um den Häuptlingen und Kriegern der Dakotas einen Besuch zu machen. Ein kräftiges ›Hau, Hau!‹ aller Anwesenden bekundete, daß die Rede des Dolmetschers Eindruck gemacht habe, und einige der wilden Krieger kamen, mir die Hand zu schütteln, Canchacha-ke hingegen sprang auf, erwiderte in wohlgesetzten Worten die Rede des Dolmetschers, hieß mich willkommen und sprach den Wunsch aus, daß ich einen recht guten Eindruck von seinem Volke erhalten möge.

Nach diesen officiellen Reden nahm die Unterhaltung eine mehr humoristische Färbung an, namentlich nachdem Canchacha-ke, mit der Hand in meinen vollen Haarschopf greifend, mit eigenthümlichem Lächeln versicherte, daß ich einen ganz wunderschönen Scalp mein eigen nenne, den zu besitzen ein jeder seiner Krieger gewiß stolz sein würde. Lautes Gelächter lohnte die drastische Bemerkung des Häuptlings; daß dieselbe aber einigermaßen begründet sein mochte, verrieth das Leuchten der vielen Augen, die mit sichtlichem Wohlgefallen an meinem allerdings seit längerer Zeit nicht geschnittenen Kopfhaare hafteten.

Als ich zum Schlusse unserer Unterredung die Absicht äußerte, den Kriegern einige Geschenke zu überreichen, entgegnete Canchacha-ke, daß sie ihrerseits bereits beschlossen hätten, zu meinen Ehren zugleich mit den Kriegern des Häuptlings Pizi ein großes Tanzfest zu veranstalten, zu welchem ich nunmehr feierlichst eingeladen sei. Nach nochmaligen gegenseitigen Freundschaftsversicherungen brach ich sodann auf, um mit dem Dolmetscher nach der Agentur zurückzukehren.

Der für das Fest anberaumte Tag brach an, und um auch die Vorbereitungen zu dem Tanze kennen zu lernen, fuhr ich schon frühzeitig zu dem als Festplatz ausersehenen Lager Pizi's hinaus, diesmal in Gesellschaft eines Deutschen, der im Forte einen › store‹ unterhielt, aus welchem ich die für die Indianer bestimmten Geschenke entnommen hatte. Dieselben bestanden aus mehreren Kisten Zwieback, 60 Pfund getrockneten Obstes, 20 Pfund Kaffee, 20 Pfund Zucker, 10 Pfund Kautabak, 60 Schachteln Streichhölzchen und dergleichen mehr. Wir fanden die Indianer damit beschäftigt, inmitten des etwa 800 Zelte zählenden Lagers einen Reisigring aufzuschichten, dessen Innenraum einen Durchmesser von etwa 200 Fuß haben mochte. In allen Zelten sahen wir die Männer beschäftigt, sich für den Tanz zu schmücken und zu bemalen. Ein Jeder suchte augenscheinlich etwas in seiner eigenen schönen Erfindung. So erblickte ich mehrmals einzelne Krieger, welche, als sie gewahrten, daß Andere zufällig auf gleiche Art bemalt waren, sofort ihre Malerei abwuschen und ihr Muster änderten.

Gegen Mittag ließ ein gigantischer Indianer, ein sogenannter ›Ausrufer‹, seine mächtige Stimme nach allen Richtungen der Windrose hin ertönen und auf diese Aufforderung kamen die wilden Krieger einzeln und in Gruppen herangeschritten, aller hindernden Kleidungsstücke entledigt, nur umgürtet mit einem die Lenden bedeckenden Schurz, dagegen über und über mit den buntesten Malereien bedeckt. Der Eine war zinnoberroth, der Andere ockergelb, der Dritte grün gefärbt und in diesen Untergrund waren allerlei seltsame Ornamente hineingemalt. Einige waren tiefschwarz und trugen überall weiße oder gelbe Streifen, so daß sie mehr wandelnden Skeletten, denn lebenden Wesen glichen. Alle hatten sich bemüht, die Gesichter zu den schauerlichsten Satansfratzen umzuwandeln: der hatte ein Auge ringsum grellblau, das andere hochroth angemalt, ein Anderer war über und über mit Punkten in schwarzer Farbe bedeckt, ein Dritter hatte einen blauen Bauch und gelbe Beine, ein Gitter von hellblauen Streifen über dem Gesicht. Geradezu scheußlich wirkte ein Krieger, der seinen Leib über und über mit Blut beschmiert und in diesen Untergrund mit den Fingernägeln lange, wellenartige Streifen gerissen hatte. Nicht minder abschreckend erschien ein Wilder, der Rumpf, Arme und Beine mit Ruß oder Kohle geschwärzt, das Gesicht aber vollständig grün bemalt und um die Augen und die untere Kinnlade dicke weiße Punkte, unterhalb der Nase einen schwarzen, oberhalb der Oberlippe aber einen rothen Strich aufgesetzt hatte.

Als Kopfputz trugen Viele einen seltsamen, aus den starren rothgefärbten Bauchhaaren des Stachelschweins gefertigten Aufsatz, ähnlich dem Helmbusch altgriechischer Krieger, inmitten welches dann die in der Scalplocke befestigte Feder des Kriegsadlers emporragte. Andere hatten ganze Otterfelle turbanartig um den Kopf geschlungen oder einen ausgebalgten Falken so in den Haaren befestigt, daß der Kopf des Vogels über die Stirne des Kriegers hinausragte, während die auseinander gespreizten Schwanzfedern den Nacken bedeckten. Kragen, mit Elkzähnen und Bärenkrallen besetzt, bedeckten die Schultern; wie Drachenschweife erschienen mächtige, den Rücken hinabfallende und bis auf die Erde reichende Kämme aus Adlerfedern oder grün, roth oder gelb gefärbten Pferdeschwänzen. An den Armen, oberhalb der Kniee und Knöchel waren Schellenschnure und Spangen befestigt, während in den Händen allerhand Waffen, Tomahawks, Bogen und Pfeile, Speere, Flinten, Scalpirmesser und dergleichen getragen wurden.

Von der Betrachtung dieser einzelnen Gestalten wurde meine Aufmerksamkeit durch ein fürchterliches Geheul abgelenkt. Von dem eine englische Meile entfernt gelegenen Lager der Minneconju-Sioux nahte eine dunkle Masse, es waren die Krieger Canchacha-ke's, in ihrem Anzuge ein imposantes, unvergeßliches Schauspiel bietend: gegen 500 im schauerlichsten Aufputz prangende nackte Wilde, die unter dem dumpfen Dröhnen der Trommeln und unter furchtbarem Kriegsgeheul herangezogen kamen. Ich ging den wilden Kriegern einige Hundert Schritte entgegen, die, nachdem sie mich mit ihrem entsetzlichen Schlachtrufe begrüßt hatten, nunmehr in langen Sätzen dem Tanzplatze zustürmten. Die Gesammtzahl der hier versammelten Rothhäute mochte gegen 5000 betragen.

Hier hatte ich nun sattsam Gelegenheit, die wahrhaft athletischen, prächtig gebauten Körper der Sioux zu bewundern. Eine große Zahl der Männer maßen 6 Fuß und mehr, ja einer derselben, ›der lange Krieger‹, mochte gut über 7 Fuß Höhe haben.

An den Tänzen betheiligten sich fast alle Männer; ich bemerkte altersgraue Häuptlinge, die kaum noch den Takt zu halten vermochten, und Knaben von fünf Jahren, die aber doch schon in vollem Schmucke und bemalt den Boden stampften. Die Mehrzahl aber waren herrlich gewachsene Jünglinge mit dem denkbar schönsten Gliederbau, von denen gar Mancher einem Bildhauer hätte zum Modelle dienen können.

Ein nächtlicher Kriegstanz der Sioux-Indianer.

Auf dem Tanzplatze herrschte nun das wildeste Leben. Zwischen zierlich geschmückten Stäben schwebten zwei mächtige, mit Adlerfedern und Malereien versehene Kriegstrommeln, eine jede von etwa zwanzig Kriegern bearbeitet, die rings um die Instrumente sitzend, denselben zuerst mit ihren langen Trommelschlägeln leise vibrirende Töne entlockten, welche, wie der begleitende Gesang, mehr und mehr anschwollen, immer stärker wurden und, wenn sie ihren geradezu betäubenden Höhepunkt erreicht hatten, plötzlich abbrachen, um nach kurzer Pause auf's Neue zu beginnen. Sobald die Trommeln dröhnten, sprangen hundert, zweihundert, fünfhundert der wilden Tänzer auf und führten unter schakalähnlichem Geheul ihre an heftigen Demonstrationen reichen Tänze aus. Diese bestanden nur in schnellem, convulsiven abwechselnden Anziehen der Beine und heftigem Aufsetzen der Füße. Die Tänzer beugten sich und senkten den Kopf zur Erde, als suchten sie dort die Fußspuren eines zu erschlagenden Feindes, sie richteten den Blick in die Weite und nach den ziehenden Wolken, als wollten sie auch dort einen Gegner erspähen. Dabei schwangen die Hände fortwährend die gräßlich gestalteten Waffen. In das Dröhnen der Trommeln mischte sich das furchtbare Geheul, das Klingen der Schellen und Waffen und mächtige Staubwolken ließen das schauerliche Bild noch entsetzlicher erscheinen.

Der Begriff des Phantastischen hörte hier vollständig auf, der des Fratzenhaften, des Satanischen trat an seine Stelle. Immer wilder und wüthender brachen die Tanzenden hervor, immer teuflischer erschienen die scheußlich bemalten Leiber, immer verzerrter die Gesichter, immer dämonischer das Geschrei; unheimliche Blitze entsprühten den funkelnden Augen, die Nüstern waren weit geöffnet, fletschend traten die Zähne hervor, die Gestikulationen der Glieder waren unbändigster Raserei, der Tobsucht zu eigen – es war ein Bild, als hätten tausend Höllen ihre Insassen ausgespieen, und schaudernd vermochte ich zu begreifen, warum Soldaten und Offiziere der amerikanischen Armee im entscheidenden Augenblicke sich lieber selbst den Tod geben, als daß sie sich lebend den Händen solcher bemalten Teufel überantworten. –

Am erregtesten wurde die Stimmung, nachdem die Häuptlinge zur Vertheilung der von mir gespendeten Geschenke schritten, und nachdem alles Eßbare verzehrt worden war, brach man auf, zumal ein schweres Gewitter im Anzuge war. –

Schier unermüdlich sind die Indianer in der Abhaltung solcher Orgien, das beweist schon das reiche Programm der Dakotas, welches neben dem oben geschilderten Kriegstanze noch den Sonnen-, Hunde-, Büffel-, Gras-, Rauch-, Weiber-, Bären- und Schneeschuhtanz enthält, von welchen ein jeder seinen eigenen Charakter hat. Originell ist der Weibertanz. Als ich eines Tages im Lager mit Zeichnen beschäftigt war, klang aus einer benachbarten Hütte der dumpfe Ton einer Trommel, und hatte ich es nicht zu bereuen, daß ich den Stift beiseite legte und den harten, eintönigen Klängen folgte. In dem sehr geräumigen Zelte saßen etwa zwanzig junge Burschen um das Instrument, dasselbe fleißig bearbeitend und mit heulendem Gesange begleitend. Eben so viele junge Mädchen saßen die Zeltwand entlang auf Reisigbündeln. Zwei der rothhäutigen Schönen eröffneten jedesmal den Tanz, drückten sich fest Seite an Seite, Schulter gegen Schulter und hüpften so mit fest aneinandergepreßten Füßen um ein in der Mitte des Zeltes brennendes Feuer. Nachdem so die Runde um dasselbe gemacht war, trat eines der Mädchen auf die Gruppe der jungen Männer zu und zog einem derselben die ihn bis zu den Augen verhüllende Decke weg, worauf der also Aufgeforderte sich zwischen die beiden Mädchen schob, um mit denselben vereint jenes eigenthümliche Hüpfen um das Feuer zu wiederholen. Nachdem wiederum die Runde gemacht war, holte das zweite Mädchen sich gleichfalls einen Gefährten, dieser nach zum dritten Male beendetem Rundtanze wieder ein Mädchen, und so fort, bis schließlich der Kreis um das Feuer geschlossen war und sich etwa vierzig Personen in bunter Reihe zu diesem eigenthümlichen Tanze vereinigt hatten. Die gegenseitigen Aufforderungen zum Tanze trugen einen echt indianischen Charakter; ohne vieles Federlesen zogen die Jünglinge ihre Auserwählten bei den Beinen aus der Reihe ihrer Kameradinnen, wohingegen die Schönen es liebten, ihren Verehrern die Decken so unsanft wie möglich über den Kopf zu zerren.

Nachdem der Kreis vollständig geschlossen war, klammerten Tänzer und Tänzerinnen sich fest aneinander, die Trommelschläge wurden schneller, und lebhafter das seltsame Aufhüpfen der Paare, die unter dem stoßweise hervorbrechenden Gesange ha ha ha bald nach rechts, bald nach links tanzten. Manchmal drehten die jungen Männer sich plötzlich um, die Gesichter gegen die Partnerinnen gewendet, worauf Alle, Männlein und Fräulein, immerfort mit geschlossenen Füßen aufhüpfend, die geballten Fäuste gegen einander schüttelten. Diese Scene und ein darauf folgender schneller Trommelwirbel bildeten das Ende des starren, mumienhaften Tanzes, der nach kurzer Pause dann auf's Neue seinen Anfang nahm.

Tagaus, tagein war ich nun in den indianischen Lagern, zumal das Leben im Forte sowie der Agentur keinerlei Annehmlichkeiten bot und von einer geisttödtenden Einförmigkeit war. Da nichts vorhanden, was mich daselbst wesentlich hätte interessiren können, so nahm ich kurz entschlossen bei den Rothhäuten Quartier und hatte hier sattsam Gelegenheit, meinen Studien obzuliegen.

Künstlerische Studien im Zelte Canchacha-ke's

Die ethnographischen Beobachtungen, die ich während dieses Aufenthaltes in den Lagern gewann, habe ich in dem besonderen Werkchen › Fahrten im Lande der Sioux‹ niedergelegt, und da es nicht in den Rahmen dieses Buches passen würde, diese Beobachtungen hier nochmals wiederzugeben, so verweise ich den freundlichen Leser, der sich eingehender mit der Charakteristik der Dakotas, ihren Sitten und Gebräuchen in Krieg und Frieden, sowie mit ihrer Geschichte befassen will, auf das genannte Werkchen.

Behufs Ausübung meiner künstlerischen Studien war mir das Zelt des Häuptlings Canchacha-ke Hauptquartier. Als ich ging, ihn zuerst zu einer Sitzung zu gewinnen, fand ich ihn allein in seinem Zelte auf seinem ihm zugleich als Nachtlager dienenden Throne sitzend, damit beschäftigt, vor einem kleinen Handspiegel die Keime der Bart- und Augenbrauenhaare auszuraufen, wie es unter den Dakotas allgemeiner Brauch ist. Er begrüßte mich mit einem freundlichen › Hau Cola‹ und lud mich ein, neben ihm Platz zu nehmen. Mit vieler Mühe machte ich ihm verständlich, daß ich gekommen sei, eine Zeichnung von ihm anzufertigen und ging er nach einigem ängstlichen Zögern endlich auch darauf ein, glättete sorgfältigst sein Haar und bemalte dann das Gesicht mit gelbem Ocker. Unterdeß hatte sich der Wigwam mit Indianern gefüllt, welche im Kreise niederkauerten, die Pfeife rund gehen ließen und neugierig der kommenden Dinge harrten. Auf einen Befehl des Häuptlings verschwand einer der Krieger, um gleich darauf mit einem Bündel zurückzukehren, aus welchem nunmehr eine jener prachtvollen, den Kopf umgebenden und den ganzen Rücken hinab bis auf die Erde reichenden Kronen aus Adlerfedern zum Vorschein kam, welche nicht ohne Befriedigung von dem Häuptling auf den Kopf gesetzt wurde. Dann umgürtete er seine Lenden mit einem Shawl und setzte sich zurecht, ängstlich darauf achtend, daß ja aller Schmuck und alle Stickereien zur Geltung kämen. Überhaupt nahm er den regsten Antheil an dem Fortschritte der Arbeit, seine Augen leuchteten vor Stolz und Befriedigung, und beständig ließ er sich von einem neben mir hockenden Krieger berichten, welcher Körpertheil nunmehr an die Reihe komme.

Währenddeß ich zeichnete, entwickelte sich eine regelrechte indianische Kaffeevisite; der Häuptling bewirthete seine Gäste mit einem riesigen Kessel Kaffees und einer Schüssel in Büffelfett gesottener Kuchen, von denen ein Jeder zulangte, so viel er mochte. Später ward ein alter erblindeter Indianer in den Kreis geleitet und erzählte derselbe während des ganzen Vormittages mit wohlklingender Stimme allerhand seltsame Märchen und Historien, denen die Anwesenden mit größtem Interesse lauschten.

Um die Rothhäute von der Ungefährlichkeit meiner künstlerischen Studien zu überzeugen und sie zugleich für die letzteren zu interessiren, gab ich einem neben mir sitzenden Indianer eines meiner Skizzenbücher, Blei und Farben und deutete ihm an, daß er es auch einmal mit der edlen Malerei versuchen und mich selbst abconterfeien möge. Ohne große Ziererei ging der Indianer auch an's Werk und brachte, bald eine jener scharfumrissenen Zeichnungen zusammen, welche für die indianische Kunst so charakteristisch sind.

Zwar war an diesem Portrait mein üppiger Haarschopf fortgelassen und ich so schon in effigie skalpirt, dagegen war mein unrasirter Zustand mehr als nothwendig angedeutet, auch waren Brille und Cravatte, die hohen Stiefel und die Knöpfe gebührend berücksichtigt.

Eine Kriegsscene. Nach einer indianischen Originalzeichnung im Besitze des Verfassers.

Die Methode, den einen oder anderen meiner Zuschauer zum Zeichnen zu veranlassen, bewährte sich auf's Trefflichste und verdanke ich derselben, da ich die betreffenden Kunstleistungen vielfach zum Geschenke erhielt oder sonstwie erwarb, eine überaus reiche, wohl einzig dastehende Sammlung von indianischen Originalzeichnungen, welche allerlei Episoden des indianischen Lebens zum Gegenstande haben, wie Liebes- und Werbescenen, Jagdstücke, Kriegsepisoden, Tanzfeste und Darstellungen des Pferde- und Frauenraubes. Auch fehlen nicht Costümfiguren, Thiere, Landschaften, geographische Karten und mythologische Darstellungen, kurz, fast jede Phase des Lebens auf den Prairien ist berührt.

Nicht immer aber liefen meine Kunststudien so glatt und ohne Störung ab. Eines Tags z. B., als ich gerade auf's Eifrigste mit meinen Studien beschäftigt war, trat eine Bande von fremden Indianern ein, und ganz seltsam ward mir zu Muthe, als diese unter heftigen Gestikulationen berichteten, daß vor wenigen Tagen mehrere ihrer Freunde von Weißen erschossen worden seien, durch welche Mittheilung die Krieger Canchacha-ke's so in Aufregung geriethen, daß sie in Gemeinschaft mit den Fremdlingen unter großem Getöse und furchtbarem Geheul einen Kriegstanz aufführten, bei dessen Anblick mir, dem einzigen Bleichgesichte im Lager, die Haare zu Berge stiegen, zumal als die Wilden mit ihren langen Messern und Beilen all die Handgriffe ausführten, die beim Niederschlagen und Skalpiren der Feinde im Brauch sind. Kaltblütig angesichts solcher Scenen zu bleiben, war namentlich den Fremdlingen gegenüber geboten, und gelang es mir auch, meine äußere Ruhe so zu bewahren, daß ich dem einen oder andern der Krieger, wenn seine funkelnden Augen auf mir hafteten, lächelnd zunickte, obwohl im Geheimen mir eine Gänsehaut nach der anderen den Rücken hinablief.

Indianische Werbescene. Nach einer indianischen Originalzeichnung im Besitze des Verfassers.

Ein anderes Mal hatte ich einen der Häuptlinge mit zu Boden gesenkten Blicken dargestellt, auch waren seiner Meinung nach die Haarzöpfe etwas zu kurz gerathen; seine Aufforderung, diese Mängel zu ändern, war mit so verdächtigen Handbewegungen begleitet, daß ich es gerathen hielt, das verletzte Gefühl des Kriegers durch Umänderung der betreffenden Stellen zu besänftigen. Wie leicht die Anschauungen der Wilden verletzt werden können, weiß auch der Reisende Catlin zu berichten, welcher einst einen Häuptling durch den Umstand, daß er dessen Gesicht im Profil anstatt › en face‹ gezeichnet, so in Wuth versetzte, daß er nur durch die schleunigste Flucht dem Tode entrann. Der Häuptling hatte es als eine Schmach angesehen, daß Catlin nur die eine Hälfte seines Gesichtes gezeichnet, indem er annahm, der Maler habe die andere Hälfte des Abbildens nicht werth, für zu schlecht gehalten. Für einen Medizinmann, der es verstehe, die Seelen der Menschen aus den Körpern zu ziehen und auf Papier zu heften, nahmen mich nicht Wenige und wurde von diesen mein Thun und Treiben beständig mit Mißtrauen beobachtet. Nicht um alle Schätze der Welt wären diese Abergläubigen zu bewegen gewesen, mir zu sitzen, ebenso wie es mir unmöglich war, von einem Mädchen oder einer Frau ein Portrait zu erlangen.

Zur Hebung meines Ansehens trug nicht wenig meine Brille bei, augenscheinlich ein in Indianerlanden noch nie gesehenes Zauberwerkzeug, kraft welches ich in den Stand gesetzt werde, allerlei Künste zu vollführen. In dieser Annahme wurden die Rothhäute bestärkt, als die hervorragendsten Häuptlinge auf ihren Wunsch der Reihe nach durch die Gläser meiner Brille blicken durften. Da sämmtliche Häuptlinge mit vorzüglichen Augen ausgestattet waren, so vermochte es natürlich nicht Einer, längere Zeit durch die hochgradigen Gläser (Nr. 7 conv.) zu sehen, deren Schärfe sofort bewirkte, daß den Wilden ganz drehend im Kopfe wurde oder ihnen die hellen Thränen in die Augen traten. So wenig die Indianer den Zweck der Brille zu erfassen vermochten, ebenso wenig vermochten sie zu begreifen, wie ich tagaus, tagein dies Zauberding zu tragen vermöge, ohne Ermüdung oder Unbehagen zu verspüren. Dieser, mit einer stählernen Umfassung versehenen Zauberbrille hatte ich auch meinen indianischen Namen Ista-masa, ›Eisenauge‹, zu verdanken.

Auch meine wohlgefüllte Reiseapotheke war den Naturkindern ein Gegenstand der Bewunderung, und als gar eines Tages zufällig der Stöpsel eines in meiner Tasche verwahrten Fläschchens Salmiakgeistes sich löste, der Inhalt der Flasche in das Taschentuch floß und dieses, den Rothhäuten unter die Nase gehalten, sofort die Wilden zum Weinen brachte, da war mein Ruf als mächtiger Zauberer so fest begründet, daß mich selbst die in allerlei nichtsnutzigen Künsten geriebenen Medizinmänner des Stammes mit scheuem Staunen betrachteten.

Unter dem Schutze dieser mich umgebenden Zauberatmosphäre konnte ich mancherlei Dinge unternehmen, deren Ausübung wohl nicht jedem Bleichgesichte gestattet worden wäre. So konnte ich ungehindert mich den Grabstellen nähern, deren Betretung sonst nur höchst ungern von den Indianern gesehen wird.

Um die Art und Weise näher kennen zu lernen, wie die Sioux ihre Todten aufbewahren, begab ich mich eines Tages nach einem großen Begräbnißplatze, der in der Entfernung von einigen Meilen vom Lager gelegen war. Still und einsam war die Prairie, kein Mensch zu sehen, mit mir nur der leichte Morgenwind. Nach längerer Wanderung stand ich zu Füßen eines Hügels, auf dessen Plateau etwa zwölf bis vierzehn jener eigenthümlichen Gerüste aufgestellt waren, auf welchen die Dakotas ihre Todten aufzubahren pflegen. Einige dieser Gerüste bestanden nur aus zwei, oben gegabelten Pfählen, zwischen deren Gabel ein dritter Pfahl quer gelegt war, auf welchem dann die Leiche befestigt war. Andere, zur Aufnahme mehrerer Leichen bestimmte Gerüste bestanden aus vier oder mehr in die Erde gerammten Pfählen, zwischen welchen in einer Höhe von acht bis zehn Fuß ein aus kleineren Ästen und Zweigen gebildeter Tragboden hergerichtet war, auf welchem die in Kisten, Büffelhäuten oder wollene Decken geborgenen Todten ruhten. Dieselben waren in ihren besten Schmuck gekleidet; alles Hausgeräthe und die Waffen waren an dem Fuße der Grabstelle niedergelegt; auch waren einige Büffel und die Lieblingspferde der Verstorbenen hier erschossen und die Schädel der Thiere im Kreise um die Grabstelle gelegt worden. Ferner gewahrte ich daselbst einige wirkliche Gräber, über welche sich kleine Hügel wölbten, an deren oberen Ende ein schmaler, offener Spalt einen Blick bis auf die primitive als Sarg dienende Holzkiste gewährte.

Auch um diese Hügel lagen Dutzende von Pferde- und Büffelschädeln aufgeschichtet. Die ganze Begräbnißstelle bot ein eigentümliches Bild. Einige Gerüste waren zusammengebrochen, so daß fünf bis sechs Leichen halb schwebend lagen, halb zur Erde hingen und von Thieren augenscheinlich übel zugerichtet waren. Wild zerzaust lag all der Perlenschmuck und die bunten Fetzen umher, dazwischen waren menschliche Arm- und Beinknochen verstreut, ein paar Schritte weiter ein nackter, blendend weißer Schädel, mit leeren Augenhöhlen zum blauen Himmel emporstarrend, etwas weiter entfernt gewahrte ich einen Haufen blechernen Geschirres, menschliche Kinnladen, Rippen und Rückenwirbel, Patrontaschen, Lederwerk und rostige Tomahawks bunt durch einander. In der Nähe eines der Gräber fand ich einen kleinen, zum Mahlen des Getreides dienenden Schleifstein, bei einem anderen einen seltsam gebogenen Löffel aus Büffelhorn, bei einem dritten ein kleines Bündel, in welchem, dutzendemale mit Zeugstreifen umwunden, allerlei seltsame Dinge sich befanden: angebrannte Holzspähne, indianischer Tabak, Maiskörner, Stücke getrockneten Fleisches und dergleichen mehr, augenscheinlich Mitgaben für die Todten während ihrer Wanderung nach den glücklichen Jagdgründen.

Als ich mich am anderen Morgen wieder einfand, um eine der Begräbnißstellen zu malen, fand ich die eingebrochenen Gerüste völlig zerstört und zusammengerissen. Alle menschlichen Knochentheile waren aus den modernden Hüllen herausgenommen und entfernt worden, ein sicheres Zeichen, daß die Indianer, die meine Studien mit Mißtrauen beobachtet hatten, hier thätig gewesen waren. Und wirklich strichen den ganzen Tag, so lange ich malte, unheimliche Gestalten über die Hügel, einmal sogar kam eine alte Indianerin in meine Nähe, um meinem Treiben zuzusehen. So wußte ich mich von allen Seiten auf's Schärfste beobachtet, da die Indianer nur ungern einem Bleichgesichte den Zutritt zu einem Begräbnißplatze gewähren und Demjenigen den sichern Tod geben, der es wagen würde, nur einen der Gegenstände wegzunehmen. Den scharfgeladenen, schußfertigen Revolver bereit haltend, malte ich so den ganzen Tag, auf Alles gefaßt, jedoch konnte ich meine Studien ungehindert beenden und gelangte wohlbehalten in's Lager zurück. Wenn ich hier die Bemerkung einschalte, daß man fehlgeschlagenen oder wenig geglückten wissenschaftlichen Expeditionen gegenüber, angesichts der mangelhaften oder unvollständigen Resultate, den voreiligen Tadel doch ja zurückhalten möchte, so rede ich wohl manchem Forschungsreisenden aus dem Herzen. Es ist ein gar eigen Ding, muß man seinen Studien obliegen mit dem Revolver in der Hand, den Blick nach rechts und links und hinter sich gerichtet, um zu sehen, ob auch dort Land und Luft rein sei, während das Ohr zugleich gespannt lauscht, ob die unheimliche Stille rings umher nicht plötzlich von dem Schwirren eines Pfeiles unterbrochen wird. Wenn Tadler und Stubengelehrte vermeinen, unter solchen Umständen Besseres und Vollkommeneres zu leisten, so mögen sie es nur einmal versuchen.

Eine Begräbnißstätte der Dakota-Indianer.

Bald darauf hatte ich Gelegenheit, dem Begräbniß eines jungen Indianers, welcher sich in dem letzten Kriege besonders hervorgethan hatte, beizuwohnen. Derselbe war an einer alten, wieder aufgebrochenen Wunde gestorben und nun rüstete man sich, ihm die letzten Ehren zu erweisen.

In dumpfem Schweigen, das Antlitz schwarz bemalt, saß der greise Vater des Dahingeschiedenen, tief in seine Decke gehüllt, ohne die Freunde, die Verwandten zu beachten, welche erschienen waren, um mit ihm den allzufrühen Hingang des Tapferen zu beweinen. Schon hatten einige Weiber begonnen, dem Todten den letzten Schmuck anzulegen. Quer über den Mund ward in schwarzer Farbe eine Hand gemalt, mit dem Daumen auf einer Seite des Mundes und den Fingern auf der anderen. Der übrige Theil des Gesichtes wurde roth gefärbt, als Zeichen der Achtung vor der Tapferkeit des todten Kriegers. Ihm zur Seite ruhten die Waffen: der Bogen, die Pfeile und die steinerne Kriegskeule; über dem Herzen ward der Talisman des Indianers, der Medizinbeutel, niedergelegt, und am Gürtel die erbeuteten Skalpe befestigt.

Die Bewohnerschaft des ganzen Lagers hatte sich inzwischen versammelt, um an den nunmehr beginnenden Trauerfeierlichkeiten theilzunehmen. Diese Feierlichkeiten oder Lamentationen bestanden im Ausstoßen herzbrechenden Geschreies, in welches alle Anwesenden vereint einstimmten. Es waren Klagen ohne Wortlaut, aber ergreifend und voller Weh.

Unbeweglich saß Ite-o-magayu, der Vater des Dahingeschiedenen. So stier war sein Blick auf die erkalteten Glieder des Sohnes gerichtet, daß man versucht sein mochte, den Lebenden mit dem Todten zu verwechseln. Endlich aus seiner Lethargie erwachend, fiel sein Haupt schwer auf die Brust herab; der Mund murmelte abgerissene Laute, die immer mehr anschwollen, es war ein Loblied auf den Dahingeschiedenen:

»Du warst schneller denn der Hirsch; dein Auge war schärfer als das des Königsfischers, und seit dem Tage, wo du allein den mächtigen Bären der schwarzen Berge erlegtest, war kein Mensch, kein Thier, dem du dich scheutest gegenüberzutreten. Deine Stimme im Kampfe hallte wie der Donner des Großen Geistes, dein Arm war stark wie ein Blitzschlag, dein Kriegsbeil war roth vom Blute unserer Feinde.«

»Du bist dahingegangen im Glanze deiner Tage. Unsere Feinde werden jauchzen, während unsere Herzen weinen und unsere Arme herabhängen wie die der Todten!«

Lautes Wehklagen, herzbrechendes Schluchzen erfüllte den Raum. Die Weiber begannen, den Todten in neue Decken einzuhüllen. Über diese Hüllen ward eine Büffelhaut geschlagen und das Ganze mit Lederstreifen fest umwunden. Eine scharlachrothe Decke bildete den letzten äußeren Schmuck.

In langem Zuge wallfahrteten die Trauernden dem Todtenhügel zu, wo die Abgeschiedenen auf den Todtengerüsten aufgebahrt werden.

Die Wittwe des Verstorbenen begann, unter lauten Wehrufen, das Haar zu zerraufen und abzuschneiden; mit scharfem Feuersteinmesser zerfleischte sie sich Arme, Beine und Brust; die Männer, welche ihre Trauer besonders bezeigen wollten, stießen spitzige Holzstücke durch ihre Haut und verstümmelten sich in schauerlicher Weise, indem sie einzelne Glieder ihrer Hände und Füße abhackten.

Der Körper des Todten ward, mit dem Kopfe nach Süden, aufgebahrt, und alles Hausgeräth, das dem Abgeschiedenen zu eigen gewesen, ward mit seinen Waffen am Fuße der Grabstätte niedergelegt, auch wurden einige Pferde hier erschossen, damit sie dem Todten in den glücklichen Jagdgründen zu Diensten sein möchten.

Die Theilnehmer an der Trauerfeierlichkeit trennten nunmehr einzelne Locken von ihren Häuptern und legten sie auf den todten Körper; die Wittwe aber ging unter Wehklagen und Geschrei so oft im Kreise umher, so viele Jahre sie Wittwe zu bleiben gedachte. Jeder Umgang bedeutete ein Jahr.

Die Wittwe verweilte noch am Grabe, nachdem alle Theilnehmer am Trauerzuge längst heimwärts gekehrt waren. Viele Nächte wandelte sie allein zum Todtenhügel, um mit dem Geiste des Dahingeschiedenen Zwiesprache zu halten oder ihm Nahrung zu bringen.

Still und ergeben ist die Indianerin in ihrer Trauer; stundenlang lauscht sie dem Plätschern des thalwärts eilenden Gebirgsstromes oder dem Säuseln des Windes in den Sträuchern.

Nur zeitweise, wenn der Gram mit aller Bitterkeit ihr Herz zerkrampft, entringt sich der gequälten Brust ein Wehgeschrei, welches schaurig durch die Berge hallt und jedem zufällig in der Nähe lagernden Bleichgesichte unheimliches Grausen verursacht. –

Wie jedes Gemeinwesen, so hatten auch die Indianerlager bei Standing Rock ihre anrüchigen Existenzen. So vertraten mir eines Tages, als ich meinen Streifereien oblag, in einer einsamen Schlucht zwei abgerissene Gesellen den Weg. Die Worte › money‹, › money‹ waren verständlich genug für mich, und da ich außer einem gespitzten Bleistifte zufälligerweise keine Waffe mit mir führte, so gab ich ohne Widerrede den beiden bis an die Zähne bewaffneten Giganten das Kleingeld, welches ich gerade mit mir führte.

Damit aber nicht zufrieden, verlangten die Wegelagerer mehr, und als ich durch Umwenden der Taschen deutlich gemacht, daß nichts Klingendes weiter vorhanden, forderten sie, daß ich einen Bon ausstelle, auf welchen hin sie in dem Fort Kaffee und Zucker erhalten könnten. Um die Gesellen los zu werden, stellte ich einen Bon aus, › good for nothing‹ zugleich ersuchend, die Vorzeiger schärfer in's Auge zu fassen und ihre Persönlichkeiten festzustellen. Des frohen Glaubens, daß sie auf meine Zeilen hin ganze Berge von Zucker von den Bleichgesichtern im Fort erhalten würden, trollten sich die beiden Räuber; ich gelangte hingegen, weiter unbelästigt, in Canchacha-ke's Lager, verblieb dort den Tag und kehrte gegen Abend zur Agentur zurück, wo ich sofort Anzeige von dem Vorgefallenen machte. Die Gesellen hatten richtig meinen Zettel allerorten präsentirt, unbegreiflicherweise aber weder Zucker noch Kaffee erhalten. Meine List war gelungen, die Namen der Beiden waren bekannt und in weniger als einer Stunde standen, durch die rührigen indianischen ›Scouts‹ herbeigeschafft, der ›Hohe Bär‹ und ›das hölzerne Messer‹ vor dem Richterstuhle des Agenten, der die Sünder so in die Enge trieb, daß heller Angstschweiß auf ihre Stirne trat, und sie ihre ledernen Beutelchen öffneten, um mir das Geraubte zurückzugeben. Nachdem man den Räubern gedroht, sie zuerst zu greifen, im Falle mir irgend wieder eine Beleidigung begegne, wurden die Übelthäter auf meine Fürsprache hin in Freiheit gesetzt.

Wenige Tage später stand ich dem ›Hohen Bären‹ auf's Neue gegenüber in einsamer Prairie. Als wir uns einander näherten, gewahrte ich, wie seine Augen unheimlich funkelten, und er eine Ballspielkeule, die er im Arme trug, fester faßte. Ich ging auf ihn zu und bot ihm mit der Frage: »Cola?« (Freund?) die Hand, die aber nicht angenommen wurde. Als ich zugleich eine verdächtige Bewegung bemerkte, war ich im Nu zurückgetreten und stand in Bereitschaft meinem Gegner gegenüber, den Revolver auf die Brust desselben gerichtet. Unauslöschlicher Haß malte sich in den finsteren Zügen des Häuptlings, der es aber wohlweislich vorzog, seine Rache auf einen günstigeren Augenblick zu verschieben, da er erkennen mochte, daß ich ihn bei der geringsten Bewegung niedergeschossen hätte. Bittere Feindschaft herrschte zwischen uns Beiden die ganze Zeit meines Aufenthaltes hindurch, oft sah ich die durchbohrenden Blicke meines Gegners aus der Menge auf mich gerichtet, doch trafen wir niemals wieder so unmittelbar zusammen. –

Eines Morgens sah ich mehrere Frauen beschäftigt, mittelst größerer biegsamen Zweige und Weidenruthen ein Gerüste herzustellen, dergestalt, daß die Spitzen der in einem Kreise in die Erde gesteckten Ruthen so zusammengebunden wurden, daß ein niedriges halbkugelförmiges Hüttchen entstand, in welchem etwa ein Dutzend Personen Raum haben mochten. Dies luftige Bauwerk wurde schließlich mit wollenen Decken und Büffelhäuten so überdeckt, daß der ganze Innenraum vollständig hermetisch abgeschlossen war.

Freund Mato-sapa, der ›schwarze Bär‹, der langen Schrittes daher kam, entgegnete auf meine Frage, welchen Zweck die kleine Hütte habe, daß es ein Haus zum Schwitzen sei, mich zugleich einladend, mit von der Partie zu sein. Da ich schon mancherlei von derartigen indianischen Schwitzbädern gehört hatte, die Herrichtung derselben mir aber noch unbekannt war, so entschloß ich mich, an dem primitiven Bade theil zu nehmen, und da auch Canchacha-ke und Mato-sapa an der Wäsche participirten, so folgte ich kurz entschlossen deren Beispiel und begann mich zu entkleiden. Auffallend erschien mir, daß die Rothhäute zur Bedeckung der Lenden und des unteren Körpers nichts als ein Bündel frischen Grases verwendeten. Nachdem wir Alle in den Raum geschlüpft und uns längs der Wandung im Kreise niedergelassen hatten, schleppten einige Weiber etwa ein Dutzend im Feuer heißgemachte Steine herzu, andere brachten mehrere große Töpfe mit Wasser herbei und nachdem Beides im Mittelpunkte des Raumes untergebracht war, wurde auch der Eingang des Hüttchens mit Fellen luftdicht verschlossen.

Stockdunkel war es um uns her, Keiner durfte sich von der Stelle rühren, und nun bekundete ein heftiges Zischen und Kochen, daß einer der Indianer begonnen habe, den Inhalt der Wassertöpfe über die heißen Steine auszugießen. Das Zischen hielt an, immer schwerer und dunstiger wurde die Luft und schließlich fühlte ich, wie ganze Wolken heißen Qualmes mich umwogten. Nun begannen die Indianer einen ihrer eigenen monotonen Gesänge, dazwischen kreiste ein kühlender Trunk von Mund zu Mund, ab und zu flogen schelmische Witzreden her und hin. Dazwischen wurden immer neue Wassermassen auf die Steinbrocken gegossen, so daß die Dampfwolken immer dichter wurden. In kurzer Zeit fühlte ich, wie der Schweiß aus allen Poren brach und in wahren Strömen den nackten Körper herabrieselte.

So mochten zehn Minuten verflossen sein, als Canchacha-ke die äußere Hülle der Hütte ein wenig lüpfte, um frische Luft einzulassen. Dicke Wolken heißen Qualmes fuhren aus der Öffnung hinaus, die bald darauf wieder geschlossen wurde, da das Bad fortgesetzt werden sollte. Neue Wasserströme ergossen sich über die heißen Steine, wiederum stiegen brühwarme Dämpfe empor, auf's Neue brach der Schweiß aus allen Gliedern, so daß ich fast in Verwunderung über die großen Quantitäten Schweißes war, die der Körper abzugeben vermag.

Endlich aber hatten auch die Rothhäute genug, die Felle wurden zurückgeschlagen und nun rannten Einige schnellen Laufes bis zum nahen Flusse, um sich kopfüber in die kühlen Fluthen hinabzustürzen. Ohne mit diesem Experiment meine Schwitzkur gekrönt zu haben, begab ich mich in Canchacha-ke's Zelt zurück, um mich wieder anzukleiden. Die Rothhäute aber gaben sich einem seligen dolce far niente hin, streckten sich auf die Büffelhäute, rauchten ihre Pfeifen und ergötzten sich an den heiteren Erzählungen, die Dieser oder Jener zum Besten gab.