|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

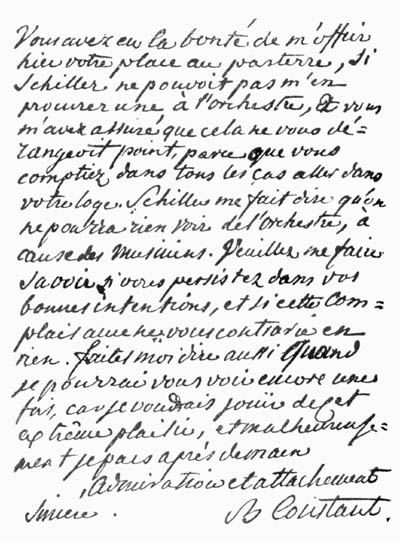

Brief Constants an Goethe (Weimar 1804)

Original im Goethe-Schiller-Archiv zu Weimar

Constants öffentliche Wirksamkeit auf politischem Felde war damit fürs erste abgeschlossen und sollte es bis zum Sonnenuntergange des Kaiserreiches bleiben. Zum Mameluken oder Mandarin eines rücksichtslosen, wenn auch genialen Selbstherrschers war ein Mann von seiner geistigen Prägung nicht geschaffen. Denn so wenig sein Charakter im Privatleben von Wankungen und Schwankungen freigesprochen werden kann, so sehr die bekannte etymologische – angeblich von ihm selbst stammende – Verspottung seines Namens »sola inconstantia constans« auf manche seiner Menschlichkeiten zutraf, so unbedingt war und blieb seine Anhänglichkeit an seine liberalen Überzeugungen, an die konstitutionelle Freiheit, der er bis zum letzten Blutstropfen diente, und selbst die einzige große, scheinbar schwache Stunde seines politischen Lebens, sein Verhalten in den hundert Tagen, läßt sich – wie noch zu zeigen sein wird – ohne das Zugeständnis einer Gesinnungslosigkeit rechtfertigen.

Während der Sommermonate des Jahres 1802, die er nach Baron Staëls Tode in Coppet verbrachte, schien längere Zeit das Damoklesschwert einer Verbannung aus Paris auch über seinem Haupte zu schweben. Ein lebhafter Briefwechsel mit dem ihm nahe befreundeten Claude Fauriel, der in den Jahren vorher Sekretär des Polizeiministers Fouché gewesen und bei diesem auch weiterhin nicht ohne Einfluß war, gibt von solchen Befürchtungen Kunde. Sie waren dadurch hervorgerufen, daß Fouché selbst von Bonaparte wegen seines Verkehrs bei Frau von Staël eine Rüge erhalten und durch ein Mißverständnis Constant damit in Verbindung gebracht hatte: jetzt ließ er diesem durch Fauriel sagen, nachdem er einmal in Frau von Staëls Gesellschaft von Paris abgereist sei, tue er besser, nicht erst wieder dahin zurückzukehren. Fauriel – ein intelligenter, jüngerer Schriftsteller, der unter anderen mit Guizot, Manzoni, Baggesen nahe befreundet und mit der schönen Madame Condorcet damals seit kurzem in freier Ehe verbunden war – scheint in der Tat die nötigen Aufklärungen bei Fouché veranlaßt und damit weiteren Komplikationen Vorgebeugt zu haben.

Gleichwohl hielt die Rücksicht auf Frau von Staël Constant vorläufig noch in Coppet oder vielmehr in Genf zurück, wo er sich eingemietet hatte. Er arbeitete mit erneutem Eifer an seinem Werke über die Religionen, das er nun schon zum vierten Male nach einer neuen Einteilung in Angriff nahm, las vieles und vielerlei, wie immer, und hatte dazwischen stark unter seinen alten nervösen Augenbeschwerden zu leiden, die ihn öfters zu unfreiwilligem Dunkelarrest verurteilten. Diese Schwäche seiner Augen war nicht das einzige physische Leiden, mit dem ihn die Natur gestraft hatte: gesund im robusten Sinn des Wortes war er seit seiner Jugend niemals, aber seine Konstitution besaß Zähigkeit, und seine Gewohnheit des Frühaufstehens und des fleißigen Reitens deutet nicht auf Selbstverzärtelung. Eine Heirat und geregelte Lebensverhältnisse erschienen ihm wie seinen Verwandten mehr denn je für sein Wohlbefinden notwendig und wünschenswert, und besondere Rosalie de Constant bemühte sich sehr, ihn für eine junge Genferin, ein Fräulein Amélie de Fabri, wärmer zu interessieren. Das Interesse war auch vorhanden, aber es genügte nicht, ihn den entscheidenden Schritt tun zu lassen, der ihm allein die Verfügung über sich selbst wieder verschafft hätte. Außerdem hatte er nicht den Eindruck, daß das junge Mädchen, dem Paris und die große Welt noch verlockend erschien, geneigt sein würde, seine ländliche Einsamkeit dauernd zu teilen, in die er sich nach so viel Lebensstürmen ganz zurückzuziehen gedachte.

In dieser Absicht verließ er die Schweiz im April 1803 und siedelte nach dem Landgut Les Herbages unweit von Paris über, dem anderen Grundstück, das er in der Nähe des bisher bewohnten in Hérivaux besaß und das er sich nun als Arbeitsstätte einrichtete. »Ich bin entschlossen,« schrieb er von dort an Rosalie, mit der er jetzt und auch in den folgenden Jahren in regelmäßigem Briefwechsel blieb, »nicht wieder in das aktive politische Leben zurückzukehren, mich an niemanden mehr zu binden, von meiner Ruhe nur noch so viel zu opfern, als nötig ist, um mir einige literarische Lorbeeren zu verdienen, fern von der Welt zu leben und alles daran zu setzen, mich durch nichts mehr, was es auch sei, aufregen zu lassen. Ich möchte hier, um all den Kämpfen aus dem Wege zu gehen, die ich voraussehe, am liebsten Wurzel schlagen, ganz im buchstäblichen Sinne, wie meine Bäume. Alles Vagabundieren ist mir verhaßt geworden, und der bloße Gedanke daran macht mir übel.«

Zu den Unerquicklichkeiten, die auf seine Stimmung drückten, gehörten auch in diesen Jahren wieder die mancherlei Sorgen und Erregungen, deren Anlaß sein Vater war. Er pflegte ihn fast auf jeder Reise zwischen Paris und der Schweiz in Dôle zu besuchen und fand ihn meist mißvergnügt und vergrämt. Von den beiden Kindern seiner zweiten Frau war Charles, der ältere, mittlerweile zu einem Burschen von zwanzig Jahren herangewachsen, und dieser hoffnungsvolle Knabe Karl, fing an, seinem älteren Halbbruder schon einigermaßen fürchterlich zu werden: dem Vater selbst scheint er ebensowenig Freude gemacht zu haben, denn er trug sich mit der Absicht, ihn zu enterben und Benjamin zum Vormund der eben halberwachsenen Schwester Louise einzusetzen. Daß dieser bei allem Entgegenkommen, das er reichlich – auch in materieller Hinsicht – bewies, keine Neigung hatte, sich mit der Frau, die bei seinem Vater noch in dessen Patriarchenalter die Rolle der Hagar spielte, und mit deren Kindern intimer zu machen und solidarische Familiengefühle für sie zu hegen, war für die Empfindlichkeit des alten Generals eine beständige Reizung und machte es Benjamin oft schwer genug, das gute Einvernehmen aufrecht zu erhalten. Dazu bebürdete ihn sein Vater auch sonst mit den eigenen häuslichen Sorgen, insbesondere mit einem arg verschleppten Prozeß, den er Gott weiß warum in Dôle und Paris zu führen hatte und der ihm seine letzten Lebensjahre noch mehr vergällte.

Benjamin litt unter diesen Verhältnissen, zumal er immer geneigt war, sich selbst einen Teil der Schuld an vorhandenen Mißhelligkeiten beizumessen; er litt noch weit mehr unter den Briefen aus Coppet, die ihn mit Vorwürfen, mit maßlosen Bitterkeiten überhäuften und an allen Strängen seines Gewissens zerrten, als sei er ein flüchtig gewordener Verbrecher. Schon in der letzten Zeit seines Genfer Aufenthalts hatte das von Rosalie vorsichtig eingeleitete Heiratsprojekt mit Amélie de Fabri Frau von Staëls Unruhe und Eifersucht in einem Grade erregt, daß sie hinter dem Rücken Benjamins an dessen Vater Briefe schrieb, die diese Verbindung hintertreiben sollten. Jetzt, da sie fortfuhr, ihn brieflich anzuklagen, richtete er an Rosalie die dringende Bitte, ihn wissen zu lassen, ob die Stimmung in Coppet wirklich so verzweifelt sei, wie sie ihm geschildert wurde. »Ich bedarf dieser Gewißheit um meiner selbst willen, weil mich der Gedanke an all das Herzeleid, als dessen Anstifter ich hingestellt werde, zu Boden drückt und weil es mir meine Ruhe wiedergäbe, wenn ich in Erfahrung bringen könnte, daß dieses Herzeleid vielleicht gar nicht mehr existiert, ja daß es ein anderer Gegenstand des Interesses vielleicht schon verdrängt hat, während es mir gegenüber noch in den exaltiertesten Tönen geschildert wird. Wäre dem so, dann wäre ich der Gewissensbisse ledig, die mich peinigen, und könnte mich endlich hier meiner Freiheit erfreuen, ohne daß die übernatürliche Wirkung ihrer Stimme, ihrer Briefe und ihre hundertfältige Versicherung, daß sie ohne mich nicht leben könne und daß ich sie elend mache, immer wieder meine ganze Existenz und all meine Vorsätze ins Wanken bringen.«

Rosalie, die ihn seit seiner Kindheit kannte und Vielleicht als die einzige seine Situation richtig verstand, wird jetzt seine Beichtigerin. Ihr schüttet er in langen und häufigen Briefen sein gequältes Herz aus. Ihr vertraut er seine Sehnsucht nach Frieden und Stille, seine Wünsche nach einer verständnisvollen, gütigen, zartfühlenden Lebensgefährtin an – ein andrer armer Heinrich, der sich von einer reinen Jungfrau aus seelischen Gebresten erlösen lassen möchte. Freilich sind seine Ansprüche etwas weniger primitiv, als die des mittelalterlichen Ritters, und die Aufgabe, die er der klugen Base stellte, klingt nicht eben einfach: »Finde mir jemand, der reich genug ist, daß ich nicht mehr arm bin, frohlaunig genug, um unter meinen Anwandlungen von Trübsinn nicht zu leiden, gemütvoll genug, um meinen guten Willen, sie glücklich zu machen, anzuerkennen, verständig genug, um mich ganz zu begreifen, ruhig genug, um ein streng zurückgezogenes Leben auszuhalten, weltgewandt genug, um sich in Gesellschaft nicht lächerlich zumachen, anständig genug, um mir treu zu bleiben, empfindungsvoll genug, um mich mit Leidenschaft zu lieben, beherrscht genug, um diese Leidenschaft stets nur zur richtigen Zeit zu zeigen, und überdies gebildet, von sanftem Charakter und angenehmer Erscheinung.«

In der Tat schlägt ihm Rosalie eine junge Dame vor, die er kennt und die diesen Eigenschaften ungefähr entspricht, aber unglücklicherweise gehört sie der Neckerschen Verwandtschaft an, und Benjamin weiß, daß Frau von Staël sofort davon erfahren und alle Hebel in Bewegung setzen würde, eine solche Verbindung zu verhindern. Die Vermögensfrage stellt er nicht in den Vordergrund, obwohl sein Einkommen nicht mehr erheblich ist: sein Haus in Les Herbages, in dem er sich vier Dienstboten und zwei Pferde hält, nebst zehntausend Francs Rente genügen ihm zum Leben, eine Mitgift käme somit nur seiner Frau und ihren eigenen Bedürfnissen zugute. Aber wie die Dinge liegen, könnte nur ein ganz plötzlicher Entschluß, eine Überrumpelung, ein fait accompli die Verwicklung lösen. Und davon, selbst wenn er sich über seine Wahl klar wäre, hält ihn jetzt noch eine ebenso ritterliche als freundschaftliche Rücksicht auf Frau von Staëls derzeitige kritische und aus politischen Gründen bedrohte Lage zurück. Sie hat, dies weiß er am besten, in dieser Lage ihre ganze Ruhe, Besonnenheit und Selbstbeherrschung nötig und Anspruch auf die ungeschmälerte Hilfe ihrer Freunde. »Provoziere ich sie jetzt,« setzt er Rosalie auseinander, »so wird sie bei der Heftigkeit ihrer Natur alle die Kräfte, die sie für sich selbst braucht, gegen mich mobil machen; sie wird sich hinreißen lassen, sich bloßstellen, sich vor der Welt ins Unrecht setzen, und ihre zahlreichen Feinde, von denen viele sie nur um meinetwillen hassen, werden daraus Nutzen ziehen.« Aus dieser Erwägung heraus sucht er ihr ihr seelisches Gleichgewicht zurückzugeben, schreibt er ihr so ruhig und beruhigend als möglich. »Ich sage ihr keine Unwahrheit,« entschuldigt er sich etwas sophistisch, »ich sage ihr nur nicht die volle Wahrheit.« Aber damit wird seine Situation auf die Dauer nicht haltbarer, und er fühlt sich von aller Welt falsch beurteilt, von ihren Freunden, weil er ihr Kummer verursacht, von ihren Gegnern, weil er seine zweifelhafte Stellung als »amant à titre« nicht aufgibt. »Es geht mir, wie es mir hundertmal im Leben ergangen ist,« gesteht er sich mit einiger Bitterkeit, »man verdammt mich um des Guten willen, das ich tun, und um der Schmerzen willen, die ich anderen ersparen wollte.«

Frau von Staëls Lage hatte sich mittlerweile nicht verbessert, und die Aufnahme, die ihre »Delphine« bei der bonapartistischen Kritik in Paris gefunden hatte, hätte ihr zeigen können, woran sie war. Der Erste Konsul selbst, der in dem Roman ein Pamphlet gegen die Ehe und ein Plaidoyer für die Ehescheidung zu sehen geneigt war, empfand das Buch in dem Moment, wo er selbst seiner Ehe mit Josephine nachträglich den kirchlichen Segen geben ließ und wo der Abschluß des Konkordats bevorstand, als unbequeme Störung seiner Kreise und ließ seine Konfiskation und die Ausweisung der Verfasserin aus Frankreich in Aussicht stellen. Diese hielt sich denn auch aus Vorsicht noch während des Jahres 1803 bis zum Spätsommer in Coppet zurück, mit der Erziehung ihrer drei Kinder, die sie selbst unterrichtete, und der Pflege ihres Vaters beschäftigt, den sie mit einer an Idolatrie grenzenden Verehrung umgab, und im Verkehr mit den in Genf vorübergehend oder dauernd weilenden Freunden, von denen besonders der junge Historiker Sismondi und der vielgereiste schweizerische Schriftsteller Bonstetten, Matthisons Duz- und Herzensbruder, um diese Zeit Stammgäste in Coppet zu werden begannen. Aber dieser kleine Verkehrskreis konnte ihr auf die Dauer Paris nicht ersetzen, Paris, wo sie geboren und erzogen war und in dessen geistigem Fluidum sie sich allein in ihrem Lebenselemente fühlte.

Sie glaubte sich von Bonaparte vergessen, zum mindesten nicht mehr beachtet, als sie endlich im August in Mafliers, fünf Stunden von Paris, wieder dauernden Aufenthalt nahm, wo sie sich gleichzeitig in nächster Nähe von dem Landguts Benjamins wie von der Besitzung ihrer Freundin Juliette Récamier befand. Aber schon wenige Wochen später erfuhr der Erste Konsul – dank einer Denunziation der intriganten und aus literarischem Ehrgeiz eifersüchtigen Madame de Genlis – von ihrer Anwesenheit und ließ ihr den gemessenen Befehl erteilen, sich binnen vierundzwanzig Stunden aus Paris und dessen Umgebung im Umkreis von vierzig Meilen zu entfernen. Dies war der Beginn einer Verbannung, die länger als zehn Jahre unerbittlich aufrecht erhalten werden sollte und für deren Aufhebung sich alle Bemühungen, auch die von Lucien und Joseph Bonaparte, erfolglos erwiesen. Es war die bitterste und empfindlichste Strafe, mit der Bonaparte seine mehr geargwöhnte als wirkliche Gegnerin treffen konnte, und die seiner Genialität so unwürdige Kleinlichkeit, mit der er dieses Opfer seines Hasses in der Folge quälen und verfolgen zu lassen imstande war, wird immer ein Flecken auf seinem Charakterbilds bleiben.

In dieser verzweifelten Verfassung nach Coppet zurückzukehren, erschien der Vertriebenen das Unerträglichste: sie entschloß sich kurzerhand, statt dessen eine schon früher ins Auge gefaßte Reise nach Deutschland zu unternehmen, für das sie im Lauf der Jahre ein zunehmend starkes Interesse gefaßt hatte. Guter Aufnahme war sie dank vieler persönlicher Beziehungen dort sicher, und der Gedanke reizte sie, sich für die Brutalitäten des Ersten Konsuls durch den ehrenvollen Empfang an den Höfen alter und legitimer Dynastieen ostentativ entschädigt zu sehen, sich als eine von der brutalen Gewalt des Säbels vertriebene Königin im Reiche des Geistes feiern zu lassen. Den nötigen männlichen Schutz, dessen sie unterwegs für sich und ihre Kinder bedurfte, übernahm Benjamin Constant, der sich angesichts ihres Unglücks und der Härte, mit der man sie maßregelte, keinen Augenblick besann, seine eigene Ruhe und Bequemlichkeit zu opfern, alles liegen und stehen zu lassen und die Reise mitzumachen, auf der er bemüht war, durch die Entfaltung, seiner ganzen glänzenden Unterhaltungsgabe seine Begleiterin ihrer melancholischen und nervös überreizten Stimmung zu entreißen.

Der Weg ging über Châlons und Metz nach Frankfurt, wo die Familie des Bankiers Bethmann der berühmten Genferin Gastfreundschaft bot und ihr die Bekanntschaft der Frau Rat Goethe vermittelte. Von hier aus gedachte Benjamin ursprünglich, da er sie und die Ihrigen in Sicherheit wußte, die Rückreise anzutreten, um in seine ländliche Einsamkeit heimzukehren. Aber es kam wieder einmal anders, wie zumeist in seinem friedlosen Leben. Die Erkrankung der sechsjährigen Albertine am Scharlachfieber, durch die Frau von Staël in tödliche Angst versetzt ward, rief auch Benjamin von der kaum begonnenen Heimfahrt wieder nach Frankfurt zurück, und als die Gefahr für das Kind vorüber war, ließ er sich bestimmen, auch noch nach Weimar mitzukommen. Dort traf Frau von Staël am 13. Dezember – Herder lag eben im Sterben – ein, während Benjamin, der einen Abstecher nach Göttingen unternahm, um die dortige Bibliothek seiner Arbeit wegen zu benutzen, erst etwas später nachfolgte.

Sein »Journal intime«, das – soweit es der Öffentlichkeit vorliegt – mit der Ankunft in Weimar einsetzt und das eigentlich nur ein Tagebuch auf das Jahr 1804 ist, denn mehr als die Hälfte seines Umfangs entfällt auf dies Jahr allein, hat die Eindrücke fixiert, die er auf dem klassischen Boden der kleinen Ilm-Residenz empfing. Goethe selbst übte zunächst noch keineswegs die überwältigende Wirkung eines weltumfassenden, inkommensurablen Geistes auf ihn aus. »Scharfsinn, Selbstgefühl, hochgradige physische Reizbarkeit, Gedankenreichtum, dazu ein schönes Auge und etwas verfallene Gesichtszüge,« ist alles, womit er ihn nach der ersten Begegnung charakterisiert. Auch im Gespräch vermag er sich anfangs nicht recht mit ihm zusammenzufinden, als es sich um religiöse und philosophische Dinge dreht; besonders daß Goethe aus einer gewissen Sympathie für den Katholizismus kein Hehl macht, berührt ihn peinlich. Er liest den »Faust« wieder, findet darin eine Verspottung des ganzen Menschengeschlechts und aller Wissenschaft und begreift nicht, daß die Deutschen an diesem Gedicht eine unerhörte Tiefe bewundern; ihm scheint es weniger wert, als – der Vergleich ist etwas bitter – Voltaires »Candide«: ebenso unmoralisch wie dieser, aber weniger leicht genießbar, minder reich an genialem Witz, dafür stellenweise bedeutend geschmackloser. (Schon sechs Jahre früher, als Goethe seinen »Wilhelm Meister« der ihm damals noch unbekannten Frau von Staël schickte, hatte Constant diesen Roman langweilig gefunden.) Aber mit dem häufigeren Zusammensein wächst sein Respekt, sein Verständnis, seine Bewunderung für Goethes Größe mehr und mehr. »Er ist doch ein ungemein geistvoller Kopf, reich an Einfällen, tiefen Gedanken und neuen Ideen,« lautet ein späteres Urteil des Tagebuchs, »freilich alles andere eher als ein Gemütsmensch (le moins bonhomme que je connaisse). Als wir von ›Werther‹ sprachen, meinte er: Was dies Buch gefährlich gemacht hat, war, daß es die Schwache als Stärke erscheinen lassen möchte. Aber wenn ich etwas schaffe, wozu's mich treibt, frage ich herzlich wenig den Folgen nach. Gibt es Narren, denen die Lektüre den Kopf verdreht, dann um so schlimmer für sie!« Noch zehn Tage später, nach einem mit Goethe und Schiller zusammen verbrachten Abend, fühlt er sich vollends hingerissen und notiert: »Ich kenne niemand auf der Welt, der über so viel heitere Anmut, Scharfsinnigkeit, Urteilskraft und Weitblick verfügt wie Goethe.«

Außer im eigenen Hause traf dieser mit ihm mehrfach bei der greisen Herzogin Amalia zusammen, einmal empfing Constant seinen Besuch bei sich, einmal machten beide einen längeren gemeinsamen Spaziergang. Welchen Eindruck der Besucher seinerseits auf Goethe machte, hat dieser selbst später in den Tag- und Jahresheften von 1804 verzeichnet. »Mit Benjamin Constant,« heißt es dort, »wurden mir gleichfalls angenehme, belehrende Stunden. Wer sich erinnert, was dieser vorzügliche Mann in den folgenden Zeiten gewirkt, und mit welchem Eifer derselbe ohne Wanken auf dem einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, der würde ahnen können, was in jener Zeit für ein würdiges, noch unentwickeltes Streben in einem solchen Manne gewaltet. In besonderen vertraulichen Unterredungen gab er seine Grundsätze und Überzeugungen zu erkennen, welche durchaus ins Sittlich-Politisch-Praktische auf einem philosophischen Wege gerichtet waren. Auch er verlangte das gleiche von mir: und wenn ihm auch meine Art und Weise, Natur und Kunst anzusehen, nicht immer deutlich werden konnte, so war doch die Art, wie er sich dieselbe redlich zuzueignen, um sie seinen Begriffen anzunähern, in seine Sprache zu übersetzen trachtete, mir selbst von dem größten Nutzen, indem für mich daraus hervorging, was noch Unentwickeltes, Unklares, Unmittelbares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise liegen dürfte.«

Von Schillers Persönlichkeit gewinnt Constant einen sympathischen Eindruck, nur ist er ihm neben dem Universalgeist Goethes etwas zu ausschließlich und im einseitigen Sinne Dichter. Er hört ihn eines Abends im kleinen Kreise bei sich zu Hause zwei Szenen aus dem eben vollendeten »Wilhelm Tell« vorlesen und stellt in seinem Tagebuche Betrachtungen darüber an, was ein französischer Dramatiker an Tells Monolog wahrscheinlich anders gemacht haben würde. Das Stück selbst, das er nachher im ganzen liest, befriedigt ihn nur teilweise, der Charakter Tells scheint ihm der einzig wirklich geglückte. In näheren Verkehr tritt er sonst noch mit Wieland, dessen besondere Merkmale er in seiner Liebenswürdigkeit, seinem französischen Esprit, seiner philosophischen Kühle und seiner Ungläubigkeit in religiösen Dingen findet, mit Johannes von Müller und mit dem Archäologen und Kunsthistoriker Karl August Böttiger (Goethes verhaßtem »Servibilis«), der ihm und Frau von Staël vielfach gefällig war und sich gelegentlich brieflich über Constants Erscheinung in Weimar dahin aussprach: »Constants Haupttalent zur geselligen Unterhaltung besteht in einer gewissen ironischen Trockenheit oder trockenen Ironie, wobei er weit weniger zu wissen zuzugeben oder einzusehen scheint, als es wirklich der Fall ist. Sein ganzes Äußeres kommt ihm dabei sehr zu statten. Er ist von langer hagerer Figur mit ziemlich schmalen Backen, doch mit den Zeichen der Jugend. Er trägt dabei in jeder Sozietät eine Brille auf der Nase und erscheint dadurch immer wie in einer halben Maskerade. ... Der Frau von Staël ist er mit der reinsten Liebe zugetan, und er wäre fähig, ihr alles aufzuopfern, ja selbst allen Ansprüchen auf ihre Hand zu entsagen, wenn sich ein Mann fände, der sie ganz glücklich machen könnte.« Diese biederherzige Bemerkung, die für den Wissenden eines komischen Anstrichs nicht entbehrt, zeigt gleichwohl, wofür auch andere Zeichen sprechen, daß Constants Ansehen in der Gesellschaft Weimars unter der für jeden andern etwas zweideutigen Stellung eines Cicisbeo nicht zu leiden hatte. Und wenn er auch hinter der blendenden und rauschenden Erscheinung seiner berühmten Reisegefährtin mehr zurücktrat, so fiel er dafür auch – zumal er fließend Deutsch sprach – den Einheimischen nicht durch eine ähnliche Unruhe, Überlebhaftigkeit und Unersättlichkeit im Debattieren auf die Nerven, wie Frau von Staël, die in ewiger Bewegung war, alles wissen, immer brillieren wollte und schon allein durch die ungemeine Schnelligkeit ihres Sprechens ihre Zuhörer derart strapazierte, daß Schiller nach ihrer Abreise in den Stoßseufzer ausbrechen konnte: es sei ihm zumute, als habe er eine schwere Krankheit überstanden.

Über den gesellschaftlichen Verpflichtungen vernachlässigt Constant auch in Weimar die Arbeit an seinem wissenschaftlichen Werke nicht. Er studiert dafür verschiedene religions- und sagengeschichtliche Werke, vertieft sich in die Schriften Herders, für den er sich begeistert, beschäftigt sich mit Schellings Ästhetik, an deren französischer Übersetzung Frau von Staël um diese Zeit zu arbeiten begann, erfreut sich an der idyllischen Einfalt von Vossens »Luise« und findet noch die Zeit, den Moderoman »Valérie« der Frau von Krüdener zu lesen, die sich im vorangehenden Jahre in Genf mit Frau von Staël angefreundet hatte. Daneben nimmt ihn die weitere schriftliche Ausarbeitung seines eigenen Werkes in Anspruch, die Lektüre von Broschüren und Zeitschriften, nicht zuletzt auch der öftere Besuch des Hoftheaters, wo er unter anderen mit besonderem Mißvergnügen Kotzebues »Hussiten« spielen sieht. Er findet das Stück, dessen Autor ihm auch menschlich antipathisch war, schlechthin widerwärtig: ebensowenig kann er den Schauspielen Ifflands, des »deutschen Mercier«, Geschmack abgewinnen, die er für trivial und in ihrer sentimentalen Idealisierung der Frauen für überspannt erklärt.

Anfang März setzte endlich Frau von Staël die um Benjamins willen so lang als möglich aufgeschobene Weiterreise nach Berlin fort. Er gab ihr noch bis Leipzig das Geleit und trat dann selbst die Rückreise an. Der Abschied von Weimar, zu dem ihn die Sorge um sein verlassenes Besitztum und Familienangelegenheiten nötigten, fiel ihm aufrichtig schwer. Seine außerordentliche Sympathie für deutsches Wesen, deutsches Wissen, deutsche Gründlichkeit hatte in der geistigen Atmosphäre der thüringischen Residenz noch bedeutend zugenommen. Dazu kam die durchaus ehrenvolle Aufnahme, die ihm zuteil geworden war. Der Herzog selbst, der schon Constants Vater von Holland her kannte, hatte sich ihm wohlgesinnt erwiesen und ihm seine Kabinettsbibliothek zur Verfügung stellen lassen. Von den Damen der Hofgesellschaft war ihm besonders die muntere kleine Göchhausen, (die ihn in manchem, auch in der Gestalt, an seine Cousine Rosalie erinnern mochte) eine gute Freundin geworden. Der alte Wunsch, sich auf deutschem Boden dauernd niederzulassen, wo er der ersehnten Ruhe gewiß war und wo ihm für seine Zwecke ganz andere literarische Hilfsmittel zu Gebote standen, hatte sich wieder eingenistet, und er verließ Deutschland mit der festen Absicht, im folgenden Winter dahin zurückzukehren.

Seine Angehörigen in der Schweiz hatten ihn mit sehr gemischten Gefühlen als Ritter und Gefolgsmann Frau von Staëls über den Rhein ziehen sehen. Von Frau von Nassau sowohl als von Rosalie, die ihn vor dieser Reise seiner fast zehnjährigen Vasallenschaft endlich entronnen geglaubt hatten, blieben ihm Vorwürfe seiner vermeintlichen Schwäche und Rückfälligkeit halber nicht erspart. Diesmal aber durfte er solche Anklagen mit gutem Gewissen von sich weisen. »Weshalb um alles in der Welt wirft man mir Charakterschwäche vor?« schreibt er von Weimar aus seiner Tante nach Lausanne. »Dieser Anklage sind wohl alle aufgeklärten Menschen zeitweilig ausgesetzt, weil sie die Dinge von zwei, oder richtiger gesagt, von hundert Seiten sehen und nicht einseitig Partei nehmen. Aber darin liegt ihre Einsicht, nicht ihre Schwäche. Ich fühle mich heut tatsächlich von jeder Schwäche frei; ich habe meinen Charakter sehr genau geprüft, ich kenne ihn und suche ihm die besten Seiten abzugewinnen, anstatt ihm Gewalt anzutun wie einem Pferd, das man absolut zu einer seiner Natur fremden Gangart zwingen will. Was ist denn geschehen? Ich hatte vergangenen Winter Gelegenheit, jemandem einen sehr großen Dienst und eine sehr große Wohltat zu erweisen: diese Gelegenheit habe ich ohne Besinnen wahrgenommen: ich habe also nur eine gute Handlung vollbracht und bin keineswegs schwach gewesen.«

Auch Rosalie gegenüber wehrte er sich energisch seiner Haut und suchte ihr begreiflich zu machen, daß er ein Unmensch hätte sein müssen, wenn er Frau von Staël der Hilf- und Schutzlosigkeit, in der sie sich im Moment ihrer Verbannung befand, einfach überlassen hätte. »Mein Gewissen sagt mir, daß ich nicht nur eine Pflicht erfüllt, sondern auch einem gütigen und vornehm denkenden Wesen einen wichtigeren Dienst erwiesen habe, als wenn ich ihr das Leben gerettet hätte. Ich darf also durchaus mit mir zufrieden sein, auch dann noch, wenn sich für mich selbst aus meinem Verhalten Unzuträglichkeiten ergeben sollten. Als Beweis dafür, daß ich nicht schwach bin, mag es gelten, daß ich in spätestens einem Monat bei euch zu sein gedenke.«

Die Reise ging mit längerem Aufenthalt in Gotha, wo der geistvolle Erbprinz ihn zur Tafel zog, und Frankfurt, wo ihn eine Vorstellung von »Emilia Galotti« zu seinem Erstaunen völlig kalt ließ, zunächst nach Ulm, wo ein Wiedersehen mit den alten Freunden Ludwig und Therese Huber gefeiert wurde. Sein mangelhafter Gesundheitszustand, Unbilden des Wetters, schlechte Wege und eine allgemeine seelische Verstimmung, über die er sich keine Rechenschaft zu geben wußte, bedrückten ihn. Er schafft sich unterwegs einen kleinen Hund an, nur um während der langen Wagenfahrten etwas Gesellschaft und Aufheiterung zu haben, und liest in einem Zuge ein halbes Dutzend Tragödien von Sophokles und Euripides. ... In seinem Tagebuch legt er sich die Frage vor, was die Ursache seiner Depression sein könnte. »Habe ich wirklich so sehr die Herrschaft über mich selbst verloren? Liegt denn nicht mein Schicksal ganz in meiner Hand? Habe ich nicht meine Arbeitskraft in einem mir selbst unerwarteten Grade wiedergefunden? Nur am Willen fehlt es mir, um glücklich zu sein. ... Drei Entschlüsse müßte ich fassen, um es zu werden: mich ausschließlich literarisch zu beschäftigen: mich den Angelegenheiten fernzuhalten, von denen ich mich durch ein absolut einwandfreies Verhalten losgelöst habe; und mich ganz in einem Lande niederzulassen, in dem ich den nötigen Grad von Aufklärung, Sicherheit und Unabhängigkeit finde. Dies ist alles, was mir nottut. Darauf allein will ich jetzt alle meine Anstrengungen richten. Ich will und muß ein Mittel finden, mein Leben ganz im Literarischen zu verankern. In ihm werde ich mein volles Genüge finden. Was ich bereits weiß und was ich noch lerne, schafft mir ausreichende Befriedigung. Mit den Werken der Griechen schon allein könnte ich hundert Jahre alt werden.«

Und etwas später: »... Es gibt gewisse Dinge in meiner gegenwärtigen Situation, die mich mißstimmen. Aber ich sage mir: alle Situationen tragen ihre geheimen Unerfreulichkeiten in sich, die man erst dann zu beurteilen vermag, wenn man sich selbst darin befindet. Mein Charakter bringt mich immer in Konflikt zwischen meinem Interesse und den Forderungen des Zartgefühls und der Gerechtigkeit. Daher kommt es, daß ich in den Augen der Welt so selten das Recht auf meiner Seite habe. Wer im Urteil der Öffentlichkeit anderen gegenüber Recht erhalten und Zustimmung ernten will, muß entweder hartherzig oder ungerecht oder ein Schwachkopf sein. Ist man hartherzig, so profitiert man von allen Vorteilen, ohne sich durch das Unglück anderer Leute stören zu lassen. Ist man ungerecht, so macht man sich alle Feinde seines Gegners zu Parteigängern, die dabei einen sehr viel größeren Eifer entwickeln, als unsere eigenen Freunde. Ist man ein Schwachkopf, so hat man sämtliche anderen Schwachköpfe auf seiner Seite, und deren Zahl ist Legion.« Immer wieder erscheint ihm Deutschland als die beste Zufluchtsstätte. »Nur dort,« versichert er sich selbst, »werde ich die Anregungen und den Mut finden, das Werk zu vollenden, das jetzt der einzige Trost und das einzige Ziel meines Lebens ist.«

Über Schaffhausen und Lenzburg traf er nach dreiwöchiger Reise endlich in Lausanne ein. Aber kaum dort angelangt, empfing er die Nachricht, daß in Coppet am 10. April Necker seinen Leiden erlegen sei. Niemand wußte besser als er, welch niederschmetternde Wirkung dies Ereignis auf Frau von Staël haben mußte, doppelt niederschmetternd, da sie die Nachricht in weiter Entfernung von der Heimat und den Freunden erreichte. Und sofort stand sein Entschluß fest: die eben zurückgelegte, lange und beschwerliche Reise noch einmal zu machen, um ihr in der fassungslosen Gebrochenheit, in der er sie jetzt im voraus schon wußte, nahe und eine Stütze zu sein. An Neckers Bahre in Coppet kommt es ihm zum Bewußtsein, daß er eigentlich der einzig wirklich Trauernde unter allen Leidtragenden ist. »Ich weiß niemand außer mir,« vertraut er seinem Tagebuche an, »der sich so leicht dazu bringen läßt, für andere mehr und stärker zu fühlen, als für sich selbst: das Mitleid nimmt mich hin, und der Kummer, der sich allmählich abschwächen würde, wenn es sich nur um mich persönlich handelte, erneuert sich immer wieder durch die Vorstellung, daß nicht ich es bin, der des Trostes bedarf. Mein eigenes Leid überwinde ich nicht so sehr durch eigene Kraft als durch meine geistige Beweglichkeit. Ich besitze manche vortreffliche Eigenschaft – Stolz, Großmut, Aufopferungsfreudigkeit – aber ich bin mir selbst gegenüber nicht zuverlässig. In mir leben zwei Naturen, von denen immer eine die andere beobachtet und sehr wohl weiß, daß diese Zuckungen des Schmerzes nur vorübergehend sind. In diesem Augenblick zum Beispiel bin ich voller Trauer, und doch, wenn ich wollte, wäre ich schon im nächsten Moment – ich will nicht sagen, getröstet, aber doch derart von meinem Schmerz abgelenkt, daß ich ihn nicht mehr empfände. Aber ich will es nicht, weil ich weiß, daß Frau von Staël jetzt nicht nur meines Trostes, sondern auch der Gemeinschaft meines Schmerzes bedarf.«

Wieder geht die wochenlange Fahrt über Schaffhausen und durch Württemberg nach dem Herzen Deutschlands, diesmal in Begleitung Sismondis, der sich aus Anhänglichkeit für Frau von Staël angeschlossen hat. »Nichts Melancholischeres,« sagt das Journal intime, »als genau dieselben Strecken und Orte wieder zu passieren, die man kurz vorher mit ganz anderen Gedanken beschäftigt durchfahren hat. Und was erwartet mich diesmal? Die Aussicht, die Frau, die meinem Herzen am nächsten steht, in einem Abgrund der Verzweiflung wiederzufinden! Ich sehe im Geist, wie die unbarmherzige Faust des Schicksals sich allmählich auf sie herabsenkt, um sie mit der schrecklichen Gewißheit, die ihrer wartet, zu Boden zu schmettern; ich kann keine Stunde schlagen hören, ohne zu denken, daß damit dieser furchtbare Moment für sie wieder näher gerückt wird. Meine Lage gleicht dem Vorgefühl einer Hinrichtung, die auf eine bestimmte Stunde angesetzt ist. ... Es scheint meine Schickung zu sein, daß ich meine Gesundheit und meine Begabung aufbrauche, ohne weder Befriedigung noch Erfolg davon zu haben. Indessen, der Zeitpunkt ist noch nicht vorüber, wo ich den Rest meines Lebens noch sicherstellen und die Schaffensfähigkeit noch dazu benutzen kann, der Nachwelt einige Spuren von mir zu hinterlassen. Vorläufig drängt es mich, meiner unglücklichen Freundin zu Hilfe zu eilen. Aber wie auch immer ihre künftige Existenz sich gestalte, die meinige kann nur noch in voller Unabhängigkeit dem literarischen Beruf gehören. Ich muß das festhalten, denn mit fünfzig Jahren würde ich es schwer bereuen, wenn ich mir keinen Namen gemacht haben sollte. In Genf und der Schweiz überhaupt fehlen mir die Hilfsmittel, und der Wetteifer Gleichgesinnter; und wenn ich in Frankreich aufkommen will, muß ich zunächst ein Werk von Bedeutung geschaffen haben. Das ist unmöglich, wenn ich die bisherige Lebensweise fortsetze. Darum: Weimar, Weimar, eine gute Bibliothek, nur so viel äußere Zerstreuung, als nötig ist, um ihrer auch ohne Bedauern entraten zu können, geregelte Finanzverhältnisse und Ruhe, endlich Ruhe! Das Gefühl erfüllter Pflichten ist ein wunderbares Stärkungsmittel und läßt jede Art Mißgeschick nur noch halb so schwer erscheinen. Nur die Unentschlossenheit ist unser Marterpfahl,Wörtlich dieselbe Wendung enthält ein gleichzeitiger Brief an Frau von Nassau. und gegen sie schützt uns einzig die fest umgrenzte Pflicht. ...«

Während seine Gedanken dem Ziel der traurigen Fahrt entgegeneilen, ahnt er schon, daß dieser neue Zwischenfall neue Komplikationen in seinen Beziehungen zu derjenigen hervorrufen wird, der seine Reise gilt. »Sehr leidenschaftlichen Naturen ergeht es ähnlich wie den Fürsten,« grübelt er. »Man täuscht sie, ohne es zu wollen, nur weil man durch offenherziges Sprechen einen Ausbruch zu entladen fürchtet. Zu dieser Betrachtung gibt mir gerade jetzt meine arme Freundin de Staël den Anlaß. Die Überlegenheit ihres Geistes und die heftige Erregbarkeit ihres Temperaments haben ihre Umgebung derart gezügelt, daß man ihr nichts frei heraus sagt, womit man ihr wehzutun besorgen muß. Und diejenigen, die sie lieb haben, machen sich selbst alle möglichen Illusionen, um sie mit gutem Gewissen zufrieden stellen zu können. So hat sich zum Beispiel alles beeifert, sie über den Gesundheitszustand ihres Vaters durch Beruhigung zu täuschen: die Folge dieser Willfährigkeit wird jetzt nur ein um so grausamerer Schmerz sein.«

In Weimar traf er mit Frau von Staël, die auf die Nachricht von einer Erkrankung ihres Vaters aus Berlin abgereist war, zusammen: dem klugen und zartfühlenden Fräulein von Göchhausen fiel die schwere Aufgabe zu, der Verstörten die volle Wahrheit zuerst zu sagen. Ihr Schmerz war konvulsivisch, fassungslos, und die Fülle der Kondolenzen war nicht dazu angetan, ihn zu lindern. In Constant regte sich eine förmliche Empörung über die banale Zudringlichkeit und Leere der gesellschaftlichen Phraseologie, mit der man die Trauernde überschüttete. »Das nennt die Welt Gefühl!« ruft er aus. »Es wundert mich nicht, daß man mir so oft vorwirft, keines zu haben. Offenbar versteht man unter diesem Wort allgemein etwas Anderes, als was ich darunter verstehe.«

Außer ihm und Sismondi war jetzt noch August Wilhelm Schlegel an ihrer Seite, den sie sich auf Goethes Empfehlung in Berlin als Erzieher ihrer Kinder verpflichtet und der sich ihr von dort aus gleich angeschlossen hatte. Constant fand in ihm einen ausgezeichneten Literaturkenner und einen Mann von Geist, aber, wie ihm gleich von Anfang an schien, nicht frei von Dünkel und in seinen Ideen völlig von Schellings Naturphilosophie beeinflußt, der er selber kühl ablehnend gegenüberstand. In Würzburg, das man kurz nachher auf der gemeinsamen Rückreise nach Coppet passierte, sollte er übrigens Schellings persönliche Bekanntschaft machen, über die er in seinen Aufzeichnungen bemerkt: niemals habe ein Mensch einen ähnlich unangenehmen Eindruck auf ihn gemacht. »Ein kleiner Mann, hochnäsig, mit kaltem, stechendem, unruhigem Blick, geringschätzigem Lächeln, harter Stimme, dabei wortkarg und von einer gewissen überlegenen Art des Zuhörens, die mehr auf Übelwollen als auf Höflichkeit deutet: der menschliche Gesamteindruck der eines schlechten Charakters, der geistige der einer Mischung von französischer Geckenhaftigkeit und deutscher Metaphysik.«

Nach Möglichkeit suchten die drei Reisegefährten Frau von Staël in ihrem großen Schmerze zu zerstreuen, und manche Disputation zwischen Constant und Schlegel über literarische und philosophische Streitfragen mag vorab diesem Zwecke gedient haben. Auch diesmal suchte Benjamin in Ulm die Hubers auf, und er berichtet, daß Therese ihm bei der Gelegenheit eine Heirat mit ihrer Tochter Therese Forster nahe gelegt habe. Dem jungen Mädchen, das damals schon seit Jahren in Colombier als Stütze der Frau von Charrière lebte, wurden auch wirklich alle guten Eigenschaften nachgesagt, aber Constant fand den Moment zu solchen Erörterungen schlecht gewählt und erinnerte sich überdies, daß er vor genau fünfzehn Jahren mit seiner ersten Frau vor den Altar getreten war – »wie einst im Mai«. Über Zürich und Bern kam die kleine Karawane endlich Mitte Mai wieder in Coppet an, wo Frau von Staël nun mit der Sinnfälligkeit des erlittenen Verlustes dessen ganze Größe erst empfand und sich ihrer Trostlosigkeit mit dem vollen Ungestüm ihres leidenschaftlichen Temperamentes hingab. Jeder Gedanke an eine Trennung wäre Benjamin jetzt als ein Verbrechen erschienen: er vertagte alle seine Vorsätze – und blieb.