|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gelegentlich eingesehen ist die Übersetzung von Kerler.

Hoch in der Eiche Wipfel war des Adlers Nest,

des Stammes hohle Mitte barg der Katze Brut,

und an den Wurzeln hegt die Wildsau ihre Zucht.

Doch bald zerstört der ränkevollen Katze Trug,

was so der Zufall nachbarlich zusammenführt.

Sie steigt zum Nest des Adlers auf und spricht zu ihm:

»Verderben droht dir und vielleicht mir Armen auch.

Das schlimme Wildschwein wühlt den Grund auf Tag für Tag:

es will die Eiche fällen und dann unsre Brut

vernichten, wenn sie mit dem Stamm am Boden liegt.«

Nachdem sie so des Adlers Sinn durch Angst verwirrt,

steigt zu der borstigen Wildsau Lager sie herab.

»Gar sehr gefährdet«, spricht sie, »scheint mir deine Zucht.

Der Adler will die kleinen Ferkel rauben dir,

sobald du mit den großen auf die Weide gehst.«

Nachdem sie hier auch Furcht und Schrecken ausgestreut,

verschließt sie listig sich in ihrem sichern Bau.

Nachts klettert heimlich sie herab mit leisem Fuß

und schafft für sich und ihre Jungen Nahrung bei,

tags schaut sie ängstlich bald hinauf und bald herab.

Der Aar verläßt den Baum nicht, der zu fallen droht,

das Schwein sein Loch nicht, weil ihm vor dem Räuber bangt.

Kurz, sie verhungern beide dort mit ihrer Brut,

den Kätzlein aber boten sie ein leckeres Mahl.

Was oft ein doppelzüngiger Mensch für Unheil schafft,

kannst, blöde Torheit, du aus diesem Beispiel sehn.

Zum gleichen Bache kam der Wolf einst und das Lamm,

vom Durst getrieben. Weiter oben stand der Wolf,

das Lamm bachabwärts. Von dem nimmersatten Schlund

getrieben, sucht der Räuber einen Grund zum Streit.

»Was trübst du mir das Wasser, das ich trinken will?«

beginnt er. Und die Unschuld in dem Wollenkleid

entgegnet zitternd: »Ach, wie kann ich das, o Wolf?

Von dir herab zu meinen Lippen fließt das Naß.«

Und der, bezwungen von der Wahrheit Allgewalt,

fährt fort: »Hast vor sechs Monden du mich nicht geschmäht?«

»Nein,« spricht das Lamm, »denn damals lebte ich noch nicht.«

»Dann war's dein Vater, der mich schmähte«, schreit der Wolf

und würgt im unverdienten Tod sein Opfer ab.

Die Fabel zielt auf jene, die mit Lug und Trug

die Unschuld gerne unterdrücken beim Gericht.

Was man verschmäht, ist besser oft, als was man lobt:

Dies stellt Aesop in folgender Erzählung dar.

Aus einer Quelle trank der Hirsch. Dann blieb er stehn

und schaute in dem klaren Naß sein Spiegelbild.

Bewundernd lobt er seiner Hörner reich Geäst,

der Schenkel allzu große Schlankheit tadelt er.

Da scheucht der Jäger lautes Rufen rasch ihn fort,

und leichten Laufs enteilend durch die Flur verlacht

er aller Hunde Drohn. Jetzt nimmt ein Wald ihn auf,

wo sein Gehörn sich im Gezweige fest verstrickt.

Zerrissen von der Hunde Zähnen stürzt er hin,

und noch im Todeskampfe sprach er, heißt es, so:

»O weh, mir Toren! Allzu spät erkenne ich,

wie nützlich mir gewesen, was ich stolz verschmäht,

und wie mich, was ich lobte, tief in Leid verstrickt!«

Athen gedieh als Freistaat unter gleichem Recht,

bis zügellose Freiheit Wirren schuf im Staat

und freche Willkür des Gesetzes Fessel brach.

Nun spannen manche Ränke die Parteien an –

doch als Tyrann besetzt' die Burg Pisistratus.

Wie nun die Bürger klagten ob der Knechtschaft Schmach –

nicht, weil der Herrscher hart war, nein, weil jede Last

dem hart erscheint, der bisher keine Lasten trug –

erzählte den Betrübten diese Mär Aesop.

In freien Sümpfen lebt' das Volk der Frösche einst.

Da rief es laut den Zeus um einen König an,

der mit Gewalt die schlimmen Sitten bessern soll.

Der Göttervater lachte und zum König gab

ein Stückchen Holz er ihnen, das mit voller Wucht

herabgeschleudert durch den Schall sie sehr erschreckt.

Als das nun lange Zeit bereits im Sumpfe lag,

hob leis ein Fröschlein aus dem Teich sein Haupt empor,

beschaut den König und ruft dann das Volk herzu.

Die fassen Mut und schwimmen um die Wette bei,

und auf dem Klotze sitzt gar bald die freche Schar.

Wie sie nun diesem alle Schande angetan,

erbitten einen andern Herrscher sie von Zeus,

da der zuerst gesandte ganz unbrauchbar sei.

Nun schickt er eine Schlange, die mit grimmem Zahn

den Fröschen allen nachsetzt. Selbst die Flucht mißlingt

den armen Wichten. Dennoch wagen sie es nicht,

zu Zeus zu schrein. Sie bitten heimlich nur Merkur,

Zeus möge ihrer sich erbarmen, doch der spricht:

»Ihr habt das Glück nicht tragen können, nun so tragt

das Unglück denn!«

»Und ihr, Mitbürger,« sprach Aesop,

»tragt auch dies Los, damit euch nicht noch Schlimmeres trifft.«

Wer sich an einer Sehmeichelzunge Lob ergötzt,

wird in nutzloser Reue späte Buße tun.

Ein Rabe stahl vom offnen Fenster einen Käs

und setzte sich zum Schmaus auf einen hohen Baum.

Das sah der Fuchs und nahte ihm mit solchem Spruch:

»Wie herrlich strahlt, o Rabe, dein Gefieder doch!

Wie adlig ist dein Haupt und deiner Glieder Bau!

Wärst du nicht stumm – es käme dir kein Vogel gleich.«

Doch wie der Tor nun seine Stimme zeigen will,

entfällt der Käs dem Schnabel, den der schlaue Fuchs

mit gierigen Zähnen auffängt. Nun erst stöhnt,

zu spät, des Raben schwer betrogne Torheit auf.

Wer schon einmal durch schlimmen Trug berüchtigt ward,

dem glaubt man nicht mehr, wenn er auch die Wahrheit spricht.

Das lehrt in dieser kurzen Fabel euch Aesop.

Den Fuchs bezichtigt eines Diebstahls einst der Wolf.

Der aber leugnet, daß just er der Täter sei,

und über beide sitzt der Affe zu Gericht.

Nachdem nun beide ihre Sache vorgebracht,

erging, so heißt es, so des Affen Richterwort:

»Was du beanspruchst, Wolf, gehört dir sicher nicht,

und du, Fuchs, stahlst – trotz deiner Sprüche – es gewiß.«

Wenn dir ein Schurke schmeichelnd naht, sei auf der Hut!

Das zu beherzigen, mahnen diese Verse dich.

»Laß mich gebären, Nachbarin, in deinem Stall!«

sprach eine trächtige Hündin und erhielt den Stall

zur Niederkunft, wie sie begehrte, dann jedoch

verlangte die Besitzerin ihr Haus zurück.

Da bat nun jene noch um eine kurze Frist,

bis kräftig sei zur Wandrung ihre junge Brut.

Als die verflossen, forderte mit Nachdruck jetzt

ihr Lager jene. »Nun, ich gehe,« sprach der Gast,

»wenn du dich mir und meiner Schar gewachsen zeigst.«

Wer seiner früheren Herrschermacht verlustig ging,

ist auch der Schlechten Spielball nun, nachdem er fiel.

In seinen letzten Zügen lag der Löwe da,

vom hohen Alter seiner früheren Kraft beraubt.

Da kam der Eber mit dem blanken Hauerpaar

und rächte altes Unrecht jetzt mit einem Stoß.

Der Stier durchbohrte ebenso mit grimmem Horn

den Leib des Feindes. Wie der Esel sah, daß man

straflos den Leu mißhandeln kann, zerstieß er ihm

mit seinem Fuß die Stirne. Sterbend sprach der Leu:

»Mich schmerzte tief der tapfern Kämpen schnödes Tun,

doch daß von dir, du Schandfleck der Natur, ich dies

ertragen muß, heißt doppelt sterben in der Tat.«

Tu keinem Unrecht, aber kränkt ein andrer dich,

zahl ihm mit gleicher Münze, wie die Fabel lehrt.

Der Fuchs, so heißt es, lud den Storch zuerst zu Gast

und setzt auf flacher Schüssel einen Trunk ihm vor,

den jener, da der Hunger und der Durst ihn plagt,

zu kosten sich auf jede Art umsonst bemüht.

Als nun der Storch den Fuchs zu Gast lud seinerseits,

setzt er ihm eine Flasche vor, auf deren Grund

die Speisen ruhn. Er fischt sie sich mit langem Hals

und speist vergnügt, indes den Fuchs der Hunger quält.

Wie dieser nun umsonst der Flasche Hals beleckt,

da spricht der Vogel aus der Fremde so zu ihm:

»Nicht klagen darf, wen man nach eignem Muster straft!«

Die Kleinen büßen's, wenn die Großen sich entzwein.

Vom Sumpf aus sah ein Frosch dem Kampf der Stiere zu

und rief: »O wehe, das Verderben ist uns nah!«

»Was willst du,« sprach ein andrer Frosch, »die streiten sich,

wer unter ihnen Herr sein soll, und fern von uns

lebt doch das Volk der Stiere.« Aber jener sprach:

»Ihr Reich liegt ferne, und sie sind ein andres Volk.

Doch wer jetzt aus dem Waldbezirk vertrieben wird,

wird zu den stillen Sümpfen flüchten und dabei

mit hartem Huf zerstampfen unser Froschgeschlecht.

Sie rasen, und wir Frösche büßen's mit dem Tod.«

Als einst die Nachbarn eines Diebes Hochzeitfest

froh mitbegingen, sprach Aesop zu ihnen so:

Wie sich zur Hochzeit einst entschloß der Sonnengott,

drang bis zum Himmel auf der Frösche Wehgeschrei.

Von solcher Klage überrascht, fragt Jupiter,

was ihnen fehle, und ein Sumpfbewohner spricht:

»Der

eine Helios trocknet schon die Sümpfe aus

und bringt uns Armen auf dem dürren Land den Tod.

Wie wird's uns erst gehn, wenn er gar noch Kinder zeugt?«

Ein Hirsch, den Jäger aus dem dichten Waldversteck

herausgescheucht, flieht, um dem Tode zu entgehn,

in blinder Angst dem nächsten Hofe zu und sucht

im frohbegrüßten Ochsenstalle ein Versteck.

Allein ein Ochse spricht zu ihm: »Was machst du, Tor,

daß du dem Tod freiwillig in den Rachen läufst

und menschlicher Behausung gar dich anvertraust?«

Doch jener spricht voll Demut: »Wenn nur ihr mich schont,

will ich im rechten Augenblicke schon entfliehn.«

Der Tag trat nun sein Reich ab an die dunkle Nacht.

Der Ochsenhirt bringt Heu herbei, doch merkt er nichts.

Die Knechte laufen und die Mägde durch den Stall –

den Hirsch sieht keiner. Nun macht der Verwalter noch

die Runde – und auch er sieht nichts. Da dankt der Gast

vom Wald den stummen Ochsen herzlich, daß sie ihm

in schwerer Zeit so treue Gastfreundschaft erzeigt.

Darauf spricht einer: »Alle wünschen wir dein Wohl,

doch wenn der eine mit den hundert Augen kommt,

dann schwebt dein Leben wahrlich ernsthaft in Gefahr.«

So sprachen sie. Da kommt vom Essen her der Herr,

und weil er jüngst die Ochsen schlecht gehalten sah,

tritt er zur Krippe: »Schüttet doch mehr Futter auf!

Es fehlt an Streu! Es ist euch wohl der Müh zuviel,

die Spinnen wegzuschaffen?« Also spürt er rings

und sieht auf einmal auch das hohe Hirschgeweih.

Rasch ruft er sein Gesinde und erlegt mit ihm

die schöne Beute.

Diese Fabel zeigt euch an,

daß stets der Herr in seinem Haus das meiste sieht.

Beim Herrschaftswechsel ändert für die Armen sich

der Name nur des Herrschers – sonst bleibt alles gleich.

Das ist die Wahrheit, die euch diese Fabel lehrt.

Ein Greis bewachte auf dem Anger vor der Stadt

sein Eselchen. Da scholl im Rücken Kriegsgeschrei.

»Laß schnell uns fliehen,« begann der Greis, »sonst fängt man uns.«

Doch ruhig sprach der Esel: »Bitte, meinst du wohl,

daß bei dem Sieger ich

zwei Sättel tragen muß?«

»Nein,« sprach der Greis. »Nun also, was liegt mir daran,

wes Sklav' ich heiße?

Einen Sattel trag ich stets.«

Ein junger Haushahn scharrt voll Eifer auf dem Mist

und findet eine Perle, wo er Speise sucht.

»O welcher Schatz,« spricht er zu ihr, »an welchem Ort!

Du strahltest längst schon wieder in dem alten Glanz,

wenn dich ein Kenner hier entdeckte. Daß ich dich

hier fand, für den ein Brotkorn höheren Wert besitzt,

bringt weder dir den richtigen Nutzen noch auch mir.«

Das sag ich jenen Leuten, die mich nicht verstehn.

Zeus gab den Ziegen Bärte einst nach ihrem Wunsch –

und alle Böcke waren höchst entrüstet, weil

der Männer Zier die Weiber so sich angemaßt.

»Laßt sie,« sprach Zeus, »sich dieses eitlen Ruhms erfreun,

und gönnet ihnen diese Zierde eures Stands,

solange sie's nicht gleich tun euch an Tapferkeit.«

Ertrage still, daß deine Tracht ein andrer trägt,

wenn er dich nur an Tüchtigkeit nicht übertrifft.

Wenn es dem Bären in dem Wald an Nahrung fehlt,

läuft er zur Felsenküste, hält sich am Gestein

und senkt die zottigen Beine langsam in die Flut.

Wenn an den Zotten dann die Krebse hängen, zieht

er rasch hinauf ans Land sie, schüttelt sich und speist

vergnüglich, was dem Meere so er abgewann.

So schärft der Hunger auch bei Toren den Verstand.

Ein altes Weib sah eine leere Amphora –

aus edlem Ton – es strömte auch die Hefe noch

weithin die süßen Düfte des Falernerweins:

Mit Nas' und Mund den Duft einsaugend rief sie aus:

»O süßer Hauch! Welch einen Schatz enthieltst du einst,

da so berauschend lieblich deine Reste sind!«

Worauf dies zielt, weiß der nur, der mich selber kennt. Vermutlich trübe Selbstkritik des alternden Dichters.

Berühmter lyrischer Dichter (559-469 v. Chr.).

Wie wenig Ehre heut die Welt den Dichtern zollt,

hab ich schon oft gesungen. Nun vernehmet auch,

wie sehr die hohen Götter einstens sie geehrt.

»Gar hohen Preis versprech ich dir, Simonides,«

sprach ein Athlet einst, »wenn du meinen Sieg besingst.«

Der Dichter ging drauf ein, und in der Einsamkeit

nachsinnend, gibt dem schnöden Stoff er hohen Glanz:

er flicht, wie es des Dichters Freiheit stets erlaubt,

ein Loblied auf die beiden Dioskuren ein,

die ebenfalls im Faustkampf oft den Sieg erlangt.

Das Lied gefiel zwar allgemein. Jedoch vom Preis

zahlt der Athlet dem Dichter nur ein Drittel aus.

»Kastor und Pollux,« sprach er, »mögen dir den Rest

bezahlen, die zwei Drittel deines Lieds besang.

Doch, daß du mich nicht etwa für beleidigt hältst,

komm doch zur Siegesfeier. Alle lad' ich ein,

die meinem Herzen nahestehn, und so auch dich.«

Der Dichter fügt sich, wenn auch der Betrug ihn kränkt,

und sagt des lieben Friedens halb sein Kommen zu.

Er kommt zur Zeit und lagert zu den Gästen sich.

Die Becher kreisen bei dem frohen Trunkgelag –

und lauter Lärm schallt durch das hohe Prunkgemach.

Da tritt bestürzt ein Sklave zu Simonides:

Zwei Jünglinge von übermenschlicher Gestalt,

von Staub beschmutzt und schweißbedeckt, gebieten ihm,

herauszukommen. Eile tue dringend not.

Simonides folgt ihrem Ruf. Noch hat er kaum

die Schwelle überschritten, als im Festgemach

die Decke einstürzt und die Tafelnden erschlägt.

Doch von den Männern draußen fand sich keine Spur.

Als dieser Vorgang zu des Volkes Ohren drang,

erkannten alle, daß in eigener Person

die Götter dankbar so den Dichter retteten.

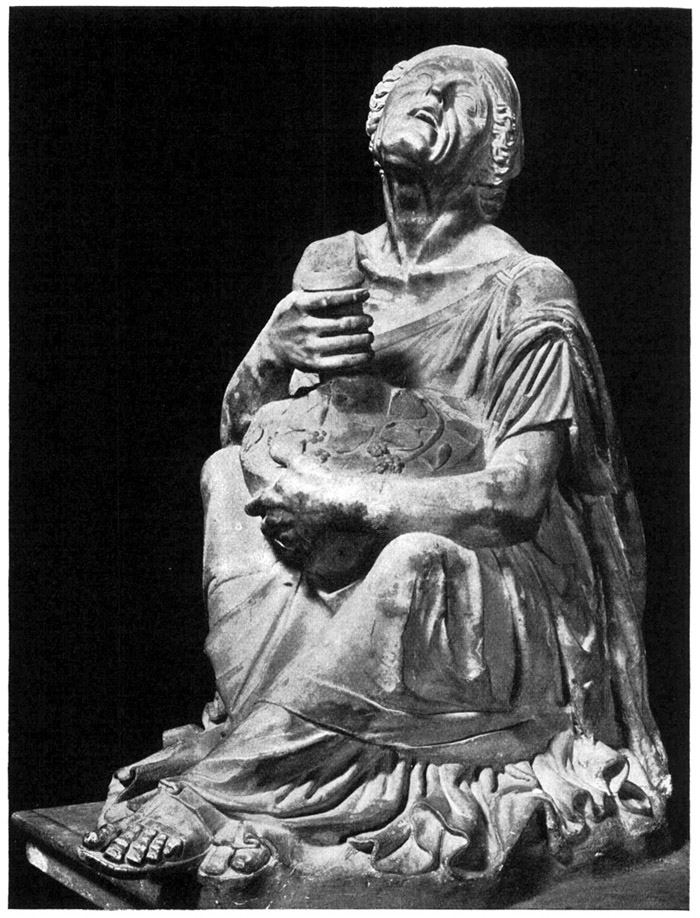

Trunkene Alte mit Weinflasche.

Statue nach Photographie

Ein schlechter Schuster, dem es übel ging, verfiel

aus Not darauf, als Winkelarzt sich aufzutun.

Er bot mit falschem Namen Gegengifte aus.

Ruhmredig selbst sich preisend, kam er bald zu Ruf.

Als nun der König dieser Stadt einst schwer erkrankt',

ließ er ihn kommen und erprobte seine Kunst.

Er nahm ein Glas und goß, so schien es, erst ein Gift

und dann des Schusters Gegengift hinein. »Nun trink,

mein Freund,« gebot er, »und ich lohne dir es gut.«

Die Todesfurcht preßt jenem das Geständnis ab,

daß keine Weisheit in der Heilkunst, nein, daß ihn

des Volkes Dummheit ganz allein berühmt gemacht.

Zu einer Volksversammlung sprach der König dann:

»Seid ihr nicht Narren, daß ihr alle unbesorgt

dem euern Leib und euer Leben anvertraut,

von dem sich keiner nur den Fuß beschuhen ließ?«

Auf jene Leute zielt die Fabel, meine ich,

die unverschämt aus ihrer Dummheit Zinsen ziehn.

Die Weiber plündern stets den Mann aus – ob sie ihn

nun lieben mögen oder nicht. Dies Beispiel zeigt's.

Ein Weib, das manches schon erlebt, doch sehr geschickt

ihr Alter zu verhehlen weiß, liebt einen Mann

von mittleren Jahren. Dieser liebt zur gleichen Zeit

ein schönes Mädchen in der Jugend erstem Glanz.

Nun wollen beide, daß er ihnen ähnlich sei,

und beide nehmen seine Haare in die Kur.

Er läßt sie machen – plötzlich aber ist er kahl.

Denn alle grauen Haare riß das Mädchen ihm

und alle schwarzen Haare ihm die Alte aus.

Als Juno sich mit ihrer Keuschheit brüstete,

bewies ihr Venus scherzend, daß kein einzig Weib

der Göttin darin folge. Sie berief ein Huhn

und fragte: »Sprich doch! Wieviel Futter brauchst du wohl,

um satt zu werden?« »Gib mir doch, soviel du magst,

es ist genug, wenn ich dabei nur scharren darf.«

Die Göttin fragte weiter: »Sprich doch, ist dir nicht

ein Scheffel Weizen wert, daß du das Scharren läßt?«

»O viel zu viel! – Doch scharren laß mich auch dabei!«

»Kurz, was verlangst du, daß das Scharren unterbleibt?«

Da gab den Fehler des Geschlechts die Henne zu:

»Und gibst du mir die Scheune preis – ich scharre doch!«

Auch Juno, heißt es, hat der Venus Scherz belacht,

die in der Henne so die Weiber konterfeit.

Die Gunst verblendet oft die Menschen. Wenn sie dann

Partei genommen, halten sie ihr Urteil fest,

bis plötzlich sie der Augenschein zur Einsicht bringt.

Ein Reicher gab ein Fest und setzte Preise aus

für jeden, der ein neues Kunststück zeigen kann.

Da drängten sich die Künstler scharenweis herbei,

und auch ein Possenreißer, dessen feiner Witz

längst stadtbekannt war, kündete ein Schauspiel an,

das noch kein andrer im Theater vorgeführt.

Die ganze Stadt wird von der Kunde aufgeregt –

die just noch leeren Plätze fassen kaum die Schar.

Und wie der Künstler nunmehr an die Rampe tritt,

ganz ohne Helfer, ohne jeden Apparat,

schafft die Erwartung Totenstille rings im Raum.

Jetzt beugt sein Haupt er plötzlich auf die Brust herab

und ahmt so trefflich eines Ferkels Stimme nach,

daß alle rufen: »O, er hat ein Schwein im Rock!

Zieht ihm den Rock aus!« Das geschieht. Doch wie sich nichts

im Rocke findet, jubeln sie dem Künstler zu

und klatschen endlos Beifall. Aber siehe da,

ein Bäuerlein erhebt sich: »O, beim Herkules!«

behauptet er, »das kann ich auch – und besser noch!

Gleich morgen will ich's zeigen.« Das Theater ist

am andern Tag womöglich noch gefüllter. Doch

in vorgefaßter Meinung kam das Publikum.

Den Bauern will es nur verhöhnen – hören nicht.

Sie treten auf. Der Künstler grunzt zuerst sein Stück

herunter, und ein Beifallssturm erhebt sich rings.

Dann tut der Bauer, als ob unter seinem Rock

ein Schwein versteckt sei, dem er fest ins Ohr nun kneift –

es

war ein Schwein auch in der Tat im Rock versteckt,

doch da der Künstler keines hatte, glaubt man's nicht –

Das Schwein fängt sehr natürlich nun zu jammern an.

»Was?« schreit das Volk, »das soll ein Schwein sein? Raus mit dem!

Nur unser Künstler traf die Stimme der Natur!«

Doch eh man ihn hinauswirft, zieht der Bauer rasch

das Schwein hervor und deckt den schnöden Irrtum auf:

»Dies Ferkel zeigt, ihr Herrn, was ihr für Richter seid!«

Leichtgläubigsein ist schädlich wie das Gegenteil:

für beides stell in Kürze ich ein Beispiel auf.

Weil man der Phädra glaubte, starb Hippolytus,

weil man Kassandra nicht geglaubt, fiel Ilium

Phädra, Theseus' Gattin, verleumdete grundlos ihren Stiefsohn Hippolytus, so daß der Vater diesen verfluchte. Kassandra prophezeite Trojas Fall, ohne Glauben zu finden..

Drum gilt's die Wahrheit wohl erforschen, ehe man

in Torenmeinung ein verkehrtes Urteil spricht.

Dies lehrt uns nicht allein das graue Altertum,

nein, höret, was zu meiner eigenen Zeit geschah.

Ein Mann hat eine Gattin, die er herzlich liebt,

und einen Sohn, den bald die Männertoga schmückt.

Ihn rief sein Freigelassner heimlich einst beiseit,

der nach dem Sohn sich für den nächsten Erben hält.

Drum lügt er viel ihm von des Knaben Schurkerei

und von der Falschheit seiner keuschen Gattin vor

und schließt mit einem Worte dann, von dem er weiß,

daß es den Gatten sicherlich am tiefsten kränkt:

ein Ehebrecher schleiche nächtlich in das Haus,

des guter Ruf auf immer nun besudelt sei.

Der Mann glaubt blindlings der Verleumdung und erklärt,

er muß hinaus aufs Landgut, hält sich dann versteckt

und kehrt des Nachts von allen unerwartet heim.

Er stürzt sich eilig in der Gattin Schlafgemach.

Dort schlief nach seiner Mutter Willen jetzt der Sohn,

den sie in diesem Alter gut bewachen will.

Der Mann tritt ein, und eh der Sklave kommt mit Licht,

eilt er, der seine Wut nicht zügeln kann, zum Bett

und tastet in der dunkeln Nacht, wer drinnen liegt.

Er fühlt ein kurzgeschornes Haupt. In toller Wut

durchbohrt er blindlings mit dem Schwert des Schläfers Brust.

Jetzt bringt man Licht – da sieht er tot den eignen Sohn

und neben ihm die fromme Gattin, die der Schlaf

so fest umfing, daß sie von allem nichts gemerkt.

Sich selbst bestrafend, stürzt der Mann sich in das Schwert,

das ihn sein blinder Glaube jählings zücken ließ.

Die Frau wird peinlich angeklagt, nach Rom geführt

und vors Gericht der Hundertmänner dort gestellt.

Der schlimme Argwohn lastet auf der Armen schwer,

weil sie die einzige Erbin ist. Doch wacker stehn

Anwälte für der Schwergeprüften Sache ein.

Den göttlichen Augustus bat nun das Gericht,

da selbst der Richter Sinn befangen war, daß er

des Rechtes Schirmer auch in diesem Falle sei.

Und er vertrieb die Finsternis der Lüge bald,

er fand der reinen Wahrheit sichern Quell. Er sprach:

»Der Freigelassne büße mit dem Tod die Schuld!

Das Weib, das mit dem Manne auch den Sohn verlor,

scheint mir des Mitleids, nicht der Strafe wert zu sein.

Denn hätte erst der Hausherr gründlich nachgeforscht,

des Klägers Lügen untersucht – er hätte nicht

so freventlich sein ganzes Haus von Grund zerstört.«

Verachte nichts, doch glaube auch nichts allzu schnell.

Denn mancher frevelt, auch von dem du's nie geglaubt,

und schuldlos ward schon mancher vom Betrug umgarnt.

Auch kann die Einfalt hieraus sich die Lehre ziehn,

nicht allzu schwer zu wägen andrer Leute Wort,

Denn alle Menschen treibt im Grund die Selbstsucht an:

aus Gunst und Mißgunst bilden alle sie Partei.

Nur, wen du selbst erprobt hast, der ist dir bekannt.

Dies Thema habe ich des breiteren ausgeführt,

weil mancher mich der allzu großen Kürze zeiht.

Daß oft

ein Weiser klüger ist, als alles Volk,

tu ich in diesem kurzen Schwank der Nachwelt kund.

Drei Töchter hinterließ ein Mann bei seinem Tod.

Schön war die eine, doch ein arg verbuhltes Ding,

die biedere zweite saß zu Haus und spann ihr Garn,

die dritte war sehr häßlich und dem Weine hold.

Zur Erbin setzt der Mann nun deren Mutter ein

mit der Bedingung, daß zu gleichen Teilen sie

das Gut an jene drei verteile – aber so,

daß sie's nicht nutzten, noch behielten. Wenn sie dann

es durchgebracht, soll jede ihrer Mutter noch

Achttausend Drachmen

Die Drachme = c. 80 d. Phädrus nennt 100 000 Sesterzen (à 18 d). zahlen. Ganz Athen bespricht

das Testament. Die Mutter fragt in ihrer Not

die Rechtsgelehrten um Bescheid. Doch keiner weiß,

wie man, was man ererbt, doch nicht besitzt

und es nicht nutzt, und wie sie gar, wenn sie's vertan,

der Mutter Geld zu zahlen in der Lage sind.

Wie nun schon lange Zeit vorbei war, ohne daß

des Testamentes wahrer Sinn erraten war,

setzt sich die Mutter über es hinweg und teilt

die Habe an die Töchter, wie's ihr richtig scheint.

Die Buhlerin erhielt die Kleider und den Schmuck,

das Waschgeschirr von Silber, den Eunuchentroß,

die Häusliche die Äcker und den Hof, das Vieh,

die Ackerknechte und was sonst zum Land gehört,

die Trinkerin die Keller voller alten Weins,

das feine Stadthaus und den schöngepflegten Park.

So wollte sie's verteilen, und dem ganzen Volk,

das sie und ihre Töchter kannte, schien es recht.

Da kam Aesop und sprach vor allem Volke so:

»O, wüßte dies der Vater, der im Grabe ruht,

er zürnte den Athenern, daß sie nicht den Sinn

zu deuten wußten, den sein Testament enthält!«

Befragt, klärt er den allgemeinen Irrtum auf.

»Das Haus mit allem Zierat und die Gärten gebt

zusamt dem alten Wein der braven Spinnerin.

Die Kleider, Diener, samt der andern Üppigkeit

gebt jener, die vom Wein betört ihr Leben führt.

Das Landhaus, Äcker, Hirt und Herden fallen zu

der Buhlerin. So hat denn keine, was sie wünscht,

und keine wird es nützen wollen. Rasch verkauft

die Häßliche um Wein zu kaufen allen Schmuck.

Um Schmuck zu tragen, schlägt das Gut die Dirne los,

die brave Hausfrau gibt die ganze Herrlichkeit

der Stadtbesitzung dran, damit sie Äcker kauft.

So hat denn keine das, was ihr gegeben ward,

und aus dem Geld, was ihnen der Verkauf gebracht,

zahlt jede ihrer Mutter die Achttausend aus.«

So findet eines klugen Mannes scharfer Sinn,

was einer Menge Unverstand verborgen bleibt.

Es freiten um ein Mädchen einst zwei Jünglinge,

ein reicher und ein armer. Doch der Reiche siegt,

obgleich der Arme schöner und auch edler ist.

Wie nun der Tag der Hochzeit naht, begibt sich der,

da er den Schmerz nicht tragen kann, aufs Land hinaus.

Des Reichen stolze Villa lag nicht fern von da,

wo dieser, weil das Stadthaus ihm zu eng erschien,

aus ihrer Mutter Armen jetzt die Braut empfängt.

Dort rüstet man den Hochzeitszug mit aller Pracht.

Das Volk strömt bei, man stimmt den Hymenäus

Am Abend des Hochzeitstages wird die Braut im Zuge zur Wohnung des Gatten geleitet, wobei ein Hymnus an Hymen, den Gott der Ehe, gesungen wird. an,

und durch die Nacht geleitet man die Braut zur Stadt.

Zufällig stand nun an des Armen Gartentor

sein Esel, der ihm seinen Kram zum Markte trug.

Den band man los und hob auf ihn die schöne Braut,

daß nicht der rauhe Weg den zarten Fuß verletzt.

Da plötzlich, durch der Venus Walten, naht ein Sturm.

Die Donner krachen, Wolken hängen rings herab,

kein Licht ist sichtbar, und ein dichter Hagel fällt.

In wilder Flucht löst sich der ganze Festzug auf,

denn jeder sucht in Eile einen Unterschlupf.

Der Esel rennt zum nahen Hofe seines Herrn

und zeigt durch lautes Schreien seine Ankunft an.

Die Sklaven kommen, sehn erstaunt die schöne Braut

und melden eilig deren Ankunft ihrem Herrn.

Der liegt mit wenigen treuen Freunden beim Gelag,

wo er mit Wein der Liebe Glut ersticken will.

Doch nun begeht er, rasch von seinem Schmerz geheilt,

von Venus und von Bacchus angespornt, umjauchzt

von seinen Freunden ungesäumt das Hochzeitsfest.

Durch Heroldsruf verkünden bald der Braut Verlust

die Eltern und der schmerzgebeugte Bräutigam.

Doch wie im Volk der Sache Hergang ruchbar ward,

da pries der Götter Walten jeder hocherfreut.