|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Obgleich dreißig Jahre seit dieser Fahrt über das Eismeer vergangen sind, weiß man noch heute nicht, was aus dem Boote Chipps geworden ist. Zweifellos hat es niemals Land erreicht, sondern ist im Sturme untergegangen. De Long dagegen rettete seine Mannschaft wenigstens auf festes Land. Zwar verlor sein Boot Mast und Segel in der ersten Sturmnacht, aber drei Paar Ruder ersetzten sie. Am Morgen des 13. Septembers sah er die andern Boote nicht mehr, aber dafür kam am nächsten Tag die Küste in Sicht. Sie hatte einen seichten Strand, und neugebildetes Eis erschwerte das Herankommen. Zwei Tage später ruderten sie, halbtot vor Kälte und Nässe, so dicht an das Land heran, wie nur eben möglich, und bugsierten dann vom Eis aus das Boot so weit, bis es nicht mehr vom Fleck ging. Am nächsten Tag trugen sie ihre Sachen ans Land, wobei sie mehrere hundert Meter weit auf dem langsam ansteigenden Ufer im Wasser waten mußten.

Hier blieben sie zwei Tage, um auszuschlafen und ihr Gepäck zu ordnen. Treibholz, das die Lena aus den Wäldern Sibiriens ins Meer schwemmt, lag überall herum. Dem Matrosen Erikson waren die Füße erfroren, er mußte auf einem Handschlitten gezogen werden. Lebensmittel hatte man noch auf fünf Tage, dazu den letzten der vierzig Hunde. Noch immer aber waren die Lasten für den einzelnen zu schwer, denn De Long konnte seine Logbücher nicht zurücklassen, und außer ihren Ranzen mußten sie noch Zelte, Gewehre und Munitionskisten mitschleppen.

Als die ersten fünf Tage vergangen waren und die Truppe einige Meilen in südlicher Richtung zurückgelegt hatte, schoß der Indianer zwei Renntiere, die die Mannschaft für die nächste Zeit retteten. Nun marschierten sie neun Tage, bis ihnen ein breiter Flußarm halt gebot. Eriksons Zustand verschlimmerte sich, und eines Nachts erfror ihm eine Hand. Man mußte daher den Marsch unterbrechen und sich am 6. Oktober einen Ruhetag gönnen. Die Not war schon aufs höchste gestiegen. Um den Hunger der Leute zu stillen, mußte bereits der Hund geschlachtet werden. Am Tage darauf starb der kranke Matrose und fiel nun seinen Kameraden nicht länger zur Last. Durch eine Wake im Eis wurde er in den Fluß versenkt. De Long sprach über das kalte Grab die vorgeschriebenen Totengebete, und drei Flintensalven wurden abgefeuert. Es schneite stark, und schleunigst eilte man vor dem heftigen Sturmwind wieder in die Zelte zurück. Bei diesem Wetter zu marschieren war unmöglich. Man mußte daher abermals warten, und der Rest des Hundefleischs wurde am Abend ausgeteilt. Dann rollten sich alle wie die Igel zusammen, um sich besser warm zu halten.

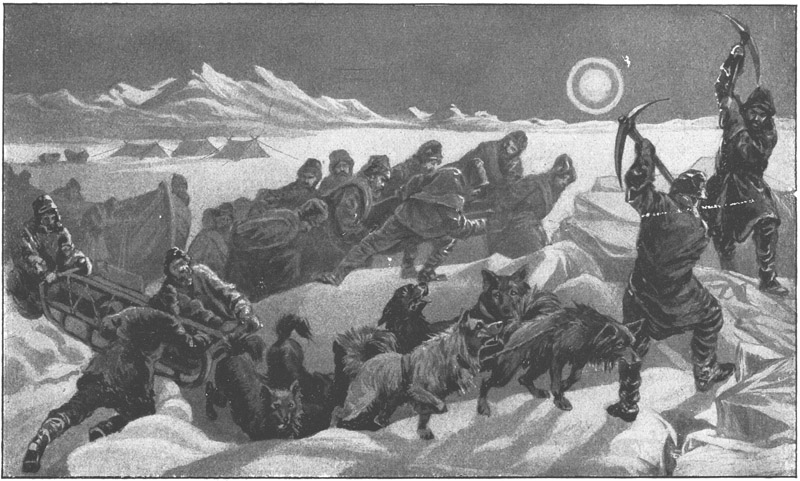

Die Mannschaft der »Jeannette« auf dem Todesmarsch. Nach einer Zeichnung des »Graphic«.

Nansens Begegnung mit Jackson.

Am Tage darauf beschlossen sie, lieber doch dem Schneesturm zu trotzen, als stilliegend zu verhungern! Eine Flinte und ein schriftlicher, sorgfältig eingewickelter Bericht über die Schicksale der »Jeannette« wurden zurückgelassen. Das Gepäck bestand jetzt außer den Kleidern, die jeder auf dem Leibe trug, nur aus den Logbüchern, einem Zelt und zwei Gewehren.

Aber die Kräfte der Wanderer nahmen schnell ab, da sie nichts weiter mehr zu verzehren hatten als morgens, mittags und abends heißes Wasser mit ein paar Tropfen Spiritus! Die Not war auf das äußerste gestiegen. Nach dem Gottesdienst am Sonntag, den 9. Oktober, rief De Long die beiden kräftigsten Matrosen Nindermann und Noros zu sich und fragte sie, ob sie vorauseilen wollten, um Hilfe zu suchen. Sie baten um die Erlaubnis, sogleich aufbrechen zu dürfen. Der Kapitän übergab ihnen eine Karte des Unterlaufs der Lena, damit sie sich zurechtfinden könnten, und riet ihnen, auf dem linken Ufer zu bleiben, da es nur dort Dörfer und Treibholz gebe. Das eine Gewehr und fünfzig Patronen durften sie mitnehmen. Gelänge es ihnen, innerhalb zweier Tage ein Renntier zu schießen, so sollten sie damit zurückkehren. Nach rührendem Abschied brachen sie auf; ein dreifaches Hurra wurde den Pfadfindern von den Zurückbleibenden nachgerufen.

Es war nicht das erstemal, daß der Matrose Nindermann auf solche Abenteuer auszog. Er war einer der Teilnehmer an der Polaris-Expedition in den Meerengen bei Nordwestgrönland gewesen. Auch das Schiff »Polaris« war vom Eis bedrängt worden, und in einer dunklen Nacht des Jahres 1873 hatten es zwei mächtige Schollen aus dem Wasser gehoben. Da man das Schlimmste erwarten mußte, wurden Boote und Lebensmittel auf eine schwimmende Eisscholle gebracht, die im heftigen Sturm barst. Neunzehn Menschen, darunter neun Eskimos und jener Matrose Nindermann, trieben nun auf größeren und kleineren Schollen in undurchdringlicher Finsternis auf dem empörten Meer umher. Vierzehn Mann waren noch an Bord. Zu ihnen zurückzugelangen war aussichtslos, und als die »Polaris« den Schiffbrüchigen aus dem Gesicht verschwunden war, sammelten sie sich auf einem großen Eisfeld, wo sie sich Hütten aus Schnee und Eis bauten und ihre Vorräte aufstapelten. Auf diesem Eisfeld trieben sie ganze acht Monate südwärts! Mit Entsetzen gewahrten sie aber im Laufe des Frühlings, wie der Boden unter ihren Füßen an Umfang abnahm; die Brandung brach ganze Blöcke aus dem Eis heraus und benagte es auf allen Seiten. Schon waren sie über Kap Farewell hinaus nach Süden getrieben worden, als sie in völlig erschöpftem Zustand durch ein Schiff gerettet wurden! Auch die vierzehn auf der »Polaris« durften ihre Heimat Wiedersehen. –

Jetzt, sieben Jahre später, stand abermals das Leben auf dem Spiel. Mit seinem Kameraden Noros eilte Nindermann südwärts. Eine Renntierherde, die sie von einem Hügel aus erblickten, witterte aber die Fremden und jagte in wilder Flucht davon. Der Schneesturm blies ihnen gerade entgegen, und am Abend mußten sie sich, da keine geschützte Stelle zu finden war, mit der Hand eine Höhle im Schnee ausgraben, in die sie hineinkrochen. Während der Nacht häufte sich der Schnee derartig vor ihrem Schlupfwinkel, daß sie am Morgen kaum wieder hinauskommen konnten!

Im gleichen Sturmwetter ging es weiter. Schritt für Schritt drangen sie gegen den Wind vorwärts, ohne aufblicken zu können. Gegen Abend sahen sie einen kleinen Hügel vor sich, der sich als eine verlassene Hütte erwies; hier zündeten sie ein Feuer an. Die nächste Nacht brachten sie in einer unbedeckten Höhle zu, in der sie beinahe erfroren. Noch ein Tag und sie stießen auf eine zeltförmige Hütte, in deren Innerm sich zwei verfaulte Fische und ein Aal fanden. Hier blieben sie sechsunddreißig Stunden, um Kräfte zu sammeln. Am 15. Oktober kamen sie infolge des Sturms nicht weiter, brachten die Nacht in einer Höhle zu und aßen zum Frühstück Weidenrinde und Streifen von Noros' Robbenfellhose. Dann gingen sie über die vereiste Lena und übernachteten in einer Schlucht, um am nächsten Tag wieder an das Westufer zurückzukehren und für die Nacht in einer Grotte Schutz zu suchen, in der sie aber kein Holz zum Feueranzünden fanden und völlig verzweifelten. Schleppenden Schritts setzten sie am 19. Oktober ihre Wanderung auf dem Eis der Lena fort, fest entschlossen, auf allen Vieren zu kriechen, wenn sie nicht mehr gehen könnten! Zweihundert Kilometer hatten sie zurückgelegt, ohne Hilfe zu finden. Am Abend dieses Tages aber erblickten sie drei Hütten und fanden hier nicht nur vorübergehend Schutz, sondern auch Rettung! Die eine Hütte barg einen kleinen Vorrat von gedörrten Fischen, und ein vor der Tür stehender Schlitten lieferte ihnen Brennholz. Nach zweitägiger Rast wollten sie weiterziehen, waren aber noch zu matt, so daß sie noch einen Tag verweilen mußten. Am 22. Oktober, eben im Begriff, sich Essen zu kochen, ertönte draußen vor der Tür ein ungewohntes Geräusch. Nindermann sah verstohlen hinaus und kam sofort zurück, um nach seiner Flinte zu greifen. Er hatte zwei Renntiere erblickt. Als er nun leise die Hütte verlassen wollte, zeigte sich auf der Türschwelle – ein Mensch, ein Tunguse!

Als der Eingeborene die beiden ausgemergelten Fremden und das Gewehr in der Hand des einen erblickte, glaubte er, sein letztes Stündlein sei gekommen, fiel auf die Knie nieder und bat um Gnade. Nindermann warf die Flinte in die Ecke, klopfte dem Mann freundlich auf die Schulter und versuchte ihn zu beruhigen, und bald begriff auch der Tunguse, daß die beiden nichts Böses gegen ihn im Schilde führten. Er sah es ihnen ja an, daß sie sich in der größten Not befanden, und sie versuchten, ihm durch Zeichen verständlich zu machen, daß sie Schiffbrüchige seien, daß sie dringend der Nahrung bedürften und weiter nordwärts noch Kameraden zurückgelassen hätten. Der Tunguse konnte ihnen aber weiter nichts geben als ein Paar Fellstiefel und eine Renntierhaut!

Nach einer Weile streckte er drei Finger in die Luft und ging zu seinem Renntierschlitten. Das sollte jedenfalls bedeuten, daß er in drei Tagen wiederkommen und Hilfe bringen werde. Ehe sich die beiden Matrosen dessen versahen, war er mit seinem Fuhrwerk verschwunden, und es reute sie bald, daß sie ihn hatten fahren lassen.

Aber schon am nächsten Tag kam er mit zwei Stammesgenossen und mehreren Schlitten wieder zurück und brachte Pelze, Stiefel und gefrorene Fische mit. Die halbverhungerten Männer aßen nun endlich wieder, zogen die neuen, warmen Kleidungsstücke an und waren jetzt außer aller Gefahr.

Und dennoch wäre es für ihr Andenken in der oft traurigen, fast immer ruhmreichen und bisweilen glanzvollen Geschichte der Polarfahrten vielleicht besser gewesen, wenn sie jenen Tungusen nicht mehr wiedergesehen hätten. Dann wären sie ja gezwungen gewesen, ihren Marsch nach Süden fortzusetzen und wären dabei wahrscheinlich mit dem Leben davongekommen, denn bis zum nächsten Tungusendorf waren es nur noch fünfzig Kilometer. De Long und seine zehn Kameraden wären zwar verloren gewesen, aber Nindermann und Noros hätten dann wenigstens alles getan gehabt, was man von ihnen hätte erwarten können. Hätten sie sich schlimmstenfalls durch Drohungen einen Schlitten mit einem halben Dutzend der draußen im Schnee vor ihrer Hütte stampfenden Renntiere angeeignet, um den Weg, den sie gekommen, zurückzufahren, dann wären sie noch zur rechten Zeit eingetroffen, um die meisten Begleiter De Longs zu retten! Sie wußten, daß ihre Kameraden, als sie sich vor vierzehn Tagen von ihnen trennten, Leder und Weidenrinde verzehrten, und es war die höchste Zeit, ihnen Renntierfleisch zu bringen! Aber sie kehrten nicht um, sondern begleiteten die Tungusen auf ihrem Weg nach Süden – und nachher war es zu spät!

Gleichwohl muß man sich hüten, die beiden tapfern Matrosen kurzerhand zu verdammen. Sie hatten immerhin Wunderdinge geleistet und waren durch den vier Monate langen Kampf ums Leben seit dem Tage, an dem die »Jeannette« in den Fluten versank, ausgehungert und zu Tode erschöpft. Dazu die stete Aufregung Tag und Nacht! Ein dritter Winter näherte sich, den sie in noch größerer Nähe des Nordpols hätten zubringen müssen als die beiden vergangenen. Gleichgültigkeit und Stumpfheit mußten sich ja ihrer bemächtigt haben, und das mag ihre Handlungsweise entschuldigen. Aus solchem Zustand erholt man sich nicht in einem Tag, und gerade der unbeschränkte Vorrat an Lebensmitteln war für sie eine Gefahr. Nach so langem Hungern vertrugen sie das Essen nicht, und wurden dadurch noch erschöpfter.

Genug, um Mitternacht nahmen sie, gut eingehüllt, auf den Schlitten Platz und jagten mit den Tungusen nach einem Dorf hin, das aus zwei großen Zelten mit zehn Bewohnern bestand. Diese besaßen 75 Renntiere und 30 Schlitten. In dem einen Zelt kochte in einem Kessel frisches Renntierfleisch, und die Männer wurden eingeladen zuzulangen. Man füllte ihnen die fette Brühe in hölzerne Schalen und bewirtete sie mit Tee. Dann breiteten die freundlichen Tungusen warme weiche Renntierfelle am Boden aus. Solch eine Nacht hatten die beiden seit Monaten nicht erlebt!

Am nächsten Tag fuhren die Tungusen und ihre beiden Gäste in einer Reihe Schlitten nach einem andern Dorf, wo sie am 25. Oktober anlangten. Jetzt erst erinnerte sich Nindermann des Kapitäns und seiner unglücklichen Kameraden, und obgleich er kein Wort mit den Tungusen sprechen konnte, versuchte er es doch, ihnen die Sachlage auseinanderzusetzen. In einem Zelt lag ein kleines Boot, ein Spielzeug. Er versah es mit Masten. Dann schnitzte er drei kleine Boote, die die drei Boote der »Jeannette« vorstellen sollten. Mit zwei Eisstücken zeigte er nun, wie das Schiff zerdrückt und untergegangen war und die Mannschaft sich in den kleinen Booten ans Land gerettet hatte. Sechzehnmal streckte er sich auf dem Boden aus, schloß die Augen und stand wieder auf, um den Tungusen verständlich zu machen, daß sechzehn Nächte seit seiner Trennung von den Kameraden verflossen seien!

Die Eingeborenen nickten zu dieser Zeichensprache und tauschten untereinander unverständliche Worte aus. Aber wie eifrig ihnen die Matrosen auch dieselbe Geschichte immer wieder vortrugen, man schien sie nicht zu verstehen oder wollte sie vielleicht auch nicht verstehen, weil auch die Tungusen die grimmige Tundra zur Winterszeit fürchten. Schließlich fing Nindermann in seiner Verzweiflung an bitterlich zu weinen. Da versuchten sie ihn zu trösten, klopften ihm auf die Schulter und machten ein mitleidiges Gesicht.

Am nächsten Tag stellte sich ein Verbannter ein, namens Kusma. Er war intelligenter als die Tungusen und wurde von Nindermann gründlich vorgenommen. Elf verirrte Männer! Das schien er zu begreifen und versuchte nun seinerseits, Nindermann zu verstehen zu geben, daß sie bereits gerettet seien! Aber Kusma glaubte, es handle sich um Melvilles Truppe, die ebenfalls aus elf Mann bestand, und so nahm er denn die beiden Matrosen mit nach Bulun, wo sie am 2. November mit Melville und seinen Leuten wieder zusammentrafen.

Als Melville sie nach De Long fragte, begannen sie laut zu schluchzen und baten ihn, sie wieder nordwärts ziehen zu lassen. Aber er hielt sie für zu schwach dazu und begab sich allein auf die Reise. Hier und da fand er zurückgelassene Gegenstände der De Longschen Mannschaft, eine Flagge, Instrumente und den Apothekenkasten. Er war also auf der richtigen Spur, konnte aber infolge des hohen Schnees und der Widerwilligkeit der Tungusen seine Nachforschungen nicht fortsetzen. Damit war das Schicksal De Longs und seiner Leute besiegelt!

Ein halbes Jahr später, im März 1882, wurden mehrere Abteilungen auf die Suche ins Lenadelta geschickt. Auch Melville begab sich wiederum dorthin, und jetzt fand man bald acht Mann der vor Hunger und Kälte umgekommenen Truppe De Longs. Der letzte Lagerplatz war vollständig verschneit; nur des Kapitäns Hand sah aus dem Schnee hervor, als habe er den Suchenden die rechte Stelle zeigen wollen! Er selbst, Dr. Ambler, Collins, der Chinese und die Matrosen waren teilweise mit dem Zelt bedeckt. Bis zum letzten Moment hatten sie offenbar versucht, das Lagerfeuer in Brand zu halten. Die Kälte mußte sie furchtbar gequält haben; zweien waren Hände und Kleider versengt, so nahe waren sie an das Feuer herangekommen. Von Hunger gemartert, hatten sie ihre Fellstiefel zerschnitten und die Stückchen auf glühenden Kohlen geröstet. Collins' Gesicht war mit einem Tuch bedeckt, das jedenfalls noch De Long und Dr. Ambler darübergebreitet hatten. Das Tagebuch des Kapitäns lag nebst einem Bleistift an der Erde; er hatte es bis zu dem Augenblick geführt, wo er nicht mehr die Kraft hatte, es in die Tasche zu stecken!

Dieses Tagebuch nun besagte, daß man am 9. Oktober Nindermanns und Noros' Spur gefolgt war. Die Kräfte der Leute versagten aber immer mehr, Schritt für Schritt schleppten sie sich vorwärts. Aus dürren Weidenzweigen kochten sie sich eine Suppe.

»Ich hoffe dennoch auf Gottes Hilfe und glaube nicht, daß es seine Absicht ist, uns Hungers sterben zu lassen«, schrieb De Long noch in sein Tagebuch.

Zweimal zeichnete er auf, daß der Indianer ein Schneehuhn geschossen habe, das sie unter sich teilten.

Ein andermal heißt es: »Nichts zu essen, aber doch sind wir noch voll Mut. O Gott, hilf uns!«

Den 11. Oktober: »Unmöglich weiterzugehen, kein Brennholz.«

Den 13. Oktober: »Wir können nicht gegen den Wind an, und hier bleiben heißt verhungern.«

Ein Matrose brach zusammen. Der Kapitän betet ein Vaterunser über der Leiche. »Entsetzliche Schneesturmnacht!«

Sonntag, den 16.: »Alexis (der Indianer) ist hin, am Ende seiner Kräfte. Gottesdienst.«

Am 17.: »Alexis liegt im Sterben. Der Doktor tauft ihn. Ich halte mit dem Kranken eine Andacht ab. Collins wird heute vierzig Jahre alt. Alexis starb bei Sonnenuntergang vor Erschöpfung und Hunger. Wir deckten ihn unter dem Zelt mit der Flagge zu.«

Zwei Tage später zerschneiden sie das halbe Zelt, um mit den Stoffstreifen ihre Füße zu umwickeln.

Am 21. lag einer der Matrosen tot zwischen ihnen. Am Mittag starb ein zweiter Matrose. Niemand hatte mehr die Kraft, die Leichen zu begraben; man schob sie nur hinaus, damit man sie nicht zu sehen brauchte.

Am nächsten Sonntag war der Gottesdienst sehr kurz, und nachher suchte man Brennholz zur Nacht.

Den 24. Oktober: »Grimmigkalte Nacht.«

Dann zwei Tage kein Wort.

Am 27. schreibt De Long von einem Matrosen, der im Sterben liege, und am nächsten Tage, daß er tot sei.

Am 29. stirbt wieder ein Matrose.

Am 30. Oktober, Sonntag, 140 Tage nach dem Untergang der »Jeannette«, wird kein Gottesdienst mehr gehalten.

Die letzten Worte, die De Long schrieb, ehe die Bleifeder seiner Hand entglitt, lauteten: »Boyd und Gortz starben heute nacht. Collins liegt im Sterben.« – – –