|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nun überfällt dich ein Schicksal,

gegen das vermagst du dich nicht zu decken,

plötzlich überkommt dich eine Verheerung,

darin kennst du dich nicht aus.

Jeschajahu

In der unvollkommenen und unvollendeten Art, in der Uriel Da Costa zu seiner Gemeinschaft zurückkehrt, liegt die Tragödie des Ausgangs schon beschlossen. Er brachte in diese Rückkehr den Willen ein, sich der Gemeinschaft und ihrer Art zu fügen; aber es war ein verletzlicher und unzuverlässiger Wille, hinter dem keine Überzeugung und keine Notwendigkeit standen; ein Wille, der stets um den geheimen Vorbehalt wußte, daß solche Rückkehr nicht Auslieferung sein sollte, sondern Ersatz für eine zutiefst ersehnte und zutiefst mangelnde Geborgenheit. In dieser Eigensüchtigkeit des Zweckes übersah er, welches notwendig seine Stellung in der Gemeinschaft sein mußte. Sie konnte nicht die eines Menschen sein, der unbeachtet, nur auf seine Ruhe bedacht und nur äußerlich der Form genügend, unter ihnen leben konnte; sondern es mußte notwendig eine Stellung werden, in der das Mißtrauen gegen den zweimal Gebannten, der Argwohn gegen den freien Denker und die Furcht vor seiner ketzerischen Polemik immer noch Wache standen. Denn die Gemeinschaft selbst war noch nicht in sich beruhigt. Noch bestand die Spaltung in verschiedene Gemeinden, noch war der Kampf um die Einordnung akut; und so lange das der Fall war, mußte Da Costa, mochte er was auch immer widerrufen haben, als Repräsentant der Rebellion gelten. Sein Leben und seine Lebensführung mußten also mehr denn je unter der Kontrolle einer argwöhnischen und verängsteten Umwelt stehen. Seine Heimkehr in die Geborgenheit mußte sich als Auslieferung an eine innerlich überwundene Herrschaft enthüllen.

Äußerlich bekundet sich Da Costas Wille, jetzt zur 286 Ruhe zu kommen, in dem Wiederaufbau seiner Häuslichkeit. Die Beziehungen zur Familie werden wieder enger geknüpft. Ganz aufgehört haben sie offenbar nie, denn sonst hätten sich seine Brüder nicht für ihn als Bürgen den holländischen Behörden gestellt. Er nimmt, gleichsam zur Bestätigung, einen Sohn seiner Schwester bei sich auf. Er hat auch die Absicht, seinem Stand als Witwer ein Ende zu machen und eine neue Ehe einzugehen. Die Vorbereitungen dazu waren offenbar schon weit gediehen; aber noch vor ihrem Abschluß setzen von neuem die unvermeidlichen Konflikte ein. Was Da Costa sich vorgenommen hatte: dem Beispiel der anderen zu folgen, konnte oder wollte er offenbar nicht ausführen. Der junge Neffe – wie die gesamte Jugend jener Zeit in den orthodoxen Schulen erzogen – teilt der Verwandtschaft mit, daß in Da Costas Hause weder die Speisen noch ihre Zubereitung dem jüdischen Ritual entsprächen. Auch bezüglich anderer Dinge, deren Einzelheiten wir nicht kennen, erklärt der kleine Fromme, daß sie nicht dem jüdischen Gesetz gemäß seien, und es gehe aus allem hervor, daß Da Costa kein Jude sei. Diese letztere Formulierung des Tatbestandes – ex quibus apparebat me Judaeum non esse – stammt sicherlich nicht von einem Knaben, sondern ist offensichtlich eine Wendung Da Costas selber, in der er viel mehr enthüllt als das, was den anderen erkenntlich werden konnte. Die anderen sahen nur die gleiche Mißachtung des jüdischen Gesetzes, die sie früher schon an ihm getadelt und bekämpft hatten. Durch Da Costas eigene Formulierung aber drängt sich unbewußt der weitere, der wahre Tatbestand.

In erster Linie ist es die Verwandtschaft, die durch solche Anschuldigungen wieder auf den Plan gerufen 287 wird. Führer dieses verwandtschaftlichen Krieges ist eben jener Vetter, durch dessen Vermittlung die Wiederaussöhnung zustande gekommen ist. Was Da Costa ihm selbst als Motiv unterstellt: »Mein Handeln könne ihm zum Vorwurf gemacht werden«, ist durchaus verständlich, denn dieses Eintreten für den Gebannten enthielt schon aus der Natur der Sache die stillschweigende Versicherung, daß er einen willigen und der Wiederaufnahme werten Heimkehrer präsentiere. Wenn Da Costa ihn »sehr stolz und anmaßend, zudem äußerst unwissend und unverschämt« nennt, übersieht er sowohl diese Verantwortung wie auch den Umstand, daß er sich dieses Vetters immerhin als Vermittler bedient hatte. Daß sich endlich dieser erneute Konflikt sofort in Feindschaft erbitterten Grades austragen mußte, war nach allem, was vorher sich ereignet hatte, nicht mehr erstaunlich. Es geht wieder darum, Da Costa zu isolieren. Es wird wieder – unbewußt oder mit dem psychologischen Spürsinn der Enttäuschung und des Hasses – die empfindsamste Stelle seines Wesens getroffen: sein Bedürfnis nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Die Brüder ziehen sich von ihm zurück. Die zwischen ihnen und ihm bestehende geschäftliche Verbindung wird jetzt erst endgültig gelöst. Aber sein Anteil wird ihm nicht ausgezahlt. Einer der Brüder, der die Verwaltung seines Vermögens in Händen hat, enthält es ihm vor. Damit wird Da Costa in seiner Bewegungsfreiheit völlig gelähmt. Aber der schwerste Schlag ist doch wohl der, daß seine Verwandten es zuwege bringen, den Plan der Wiederverheiratung scheitern zu lassen. Der Talmud sagt: Ein Jude, der keine Frau hat, ist kein Mensch.

Zu diesen Angriffen, die Da Costa den »häuslichen 288 Krieg« nennt, gesellt sich alsbald von neuem die feindliche Teilnahme der Rabbiner und des Volkes. Es bedurfte nur noch eines besonderen Anlasses, um den Kampf wieder offiziell zu machen. Ein solcher Anlaß blieb nicht aus. Er stellt sich, in Da Costas eigener Darstellung, wie folgt dar: »Denn zufällig hatte ich ein Gespräch mit zwei Männern, die aus London nach hier (Amsterdam) gekommen waren, der eine ein Italiener, der andere ein Spanier. Sie waren Christen und stammten auch nicht von Juden ab. Indem sie mir ihre Not darlegten, fragten sie mich um Rat über den Eintritt in die jüdische Gemeinde und den Übertritt zum Judentum. Ich riet ihnen, das nicht zu tun, sondern lieber zu bleiben, was sie seien; denn sie wüßten nicht, welches Joch sie sich da auf den Nacken legten. Dabei ermahnte ich sie, den Juden nichts von meiner Erklärung zu sagen, was sie auch versprachen. Diese Schurken, auf schändlichen Gewinn bedacht, den sie sich zum Dank dafür erhofften, verrieten alles meinen lieben Freunden, den Pharisäern.« Was bei Kenntnis dieses Sachverhaltes die Gemüter in Wallung brachte, war offenbar kaum, daß Da Costa nun zwei Christen davon abgehalten hatte, Juden zu werden. Das Werben von Proselyten, zumal solcher, die sich vom Übertritt zum Judentum nur eine Verbesserung ihrer materiellen Position versprachen, lag durchaus nicht in der Gewohnheit und im Brauch der Amsterdamer Gemeinden; und wenn Schudt, der unkritische Sammler »Jüdischer Merkwürdigkeiten«, berichtet: »Eine allzugroße Juden-Freyheit in Holland ist es, daß in Holland, sonderlich zu Amsterdam, die Christen öffentlich und ohne Scheu den jüdischen Glauben annehmen und sich beschneiden lassen« – so handelt es sich dabei offenbar 289 um einen falsch verstandenen Bericht über den Rücktritt von Marranen zum Judentum. Grund zur Erregung gab vielmehr das abschätzige Urteil über die eigene Gemeinschaft gegenüber Nichtjuden, das Unsolidarische, das in solcher Desavouierung liegt; und zusammen mit dem, was aus der Denunziation des jungen Neffen an die Gemeinde gelangt war, reichte es aus, daß sie von neuem ihre Jurisdiktion gegen ihn entfaltete.

Der Maamad tritt in der Synagoge zu einer Beratung zusammen und befiehlt Da Costa, vor ihm zu erscheinen. Der Sinn dieser Zitierung war, daß man von ihm verlangte, sich ihrem Urteil zu unterwerfen, um dadurch zu dokumentieren, daß er wirklich Jude sei. Bei Verweigerung solcher Unterwerfung wurde ihm erneute Exkommunikation angedroht. Es ging also weniger um die Bestrafung eines konkreten Tatbestandes, als um die Probe auf das Exempel, ob der zur Gemeinschaft Zurückgekehrte wirklich einer sei, der sich einordnete und unterordnete, also nach dem Sinn, den sie damit verbanden: ob er sich wirklich und nicht nur für den äußeren Schein als Jude bekenne.

Was man ihm als Urteil auferlegen wollte, war ein wüstes und wirres Durcheinander von traditionellen und erfundenen Vollstreckungsmaßnahmen, die deutliche Spuren der Kenntnisse verrieten, die sie aus den Verfahren der Inquisitionstribunale, insbesondere der Bußzeremonien, gesammelt hatten. Da Costa sollte in Trauerkleidern in der Synagoge erscheinen, eine schwarze Kerze in der Hand. Dort habe er ein ihm vorgeschriebenes Bekenntnis seiner Verfehlungen öffentlich zu verlesen. Alsdann sollte die Zeremonie der Malkuth, der Geißelung, die Verabfolgung 290 der vierzig traditionellen Schläge, an ihm vollzogen werden. Darnach habe er sich auf die Schwelle der Synagoge hinzustrecken, damit alle über ihn hinwegschritten. Zudem habe er an einem bestimmten Tage zu fasten.

Die Strafe der Geißelung war, als der judäische Staat noch bestand, eine Exekutionshandlung der jüdischen Gerichte, wie sie sich aus der Bestimmung des Deuteronomiums ableitet: »War Streit zwischen Männern und sie treten vor Gericht und man richtet sie, und der Gerechte wird gerechtfertigt und der Böse als böse erfunden, dann sei es – ist der Frevler schlagenswert – lasse ihn sich bücken der Richter und man schlage ihn vor ihm, seiner Freveltat gemäß an Zahl. Vierzig mal mag man ihn schlagen: man fahre nicht fort; leicht möchte, führe man fort, darüber hinaus ihn zu schlagen vermehrten Schlages, dein Bruder gering werden unter deinen Augen.«

Schon damals war eine solche Bestrafung, wenn auch demütigend, so doch keineswegs diffamierend. Selbst der Hohepriester, an dem solche Strafe vollzogen wurde, konnte weiter seines Amtes walten. Mit dem Verlust des Staates und der eigenen Gerichtsbarkeit verlor diese Exekutionsstrafe überhaupt ihre Bedeutung. Sie verwandelte im Laufe der Zeiten ihren Sinn und wurde zu einer Bußzeremonie, die fromme Juden am Tage vor dem großen Fest der Versöhnung in der Synagoge an sich vollziehen ließen. Diesen symbolischen Charakter der Buße, die einer auf sich nimmt, trug auch die Da Costa zugedachte Geißelung. Sie mußte – darüber sind alle Autoritäten der Zeit sich einig – zur Wahrung eben ihres symbolischen Charakters ohne Verursachung von Schmerzen erfolgen. Der restliche Teil der beabsichtigten Zeremonie, bis 291 auf die Auferlegung eines Fasttages, hat mit dem jüdischen Zeremoniell nichts zu tun. Die Verwendung von Kerzen war wohl bekannt bei der Verhängung des Bannes. Es hatte sich der Brauch gebildet, daß die Teilnehmer an der Verkündigung Kerzen trugen, die am Schluß der Zeremonie gelöscht wurden. Dagegen erinnert die Zeremonie in ihrer Gesamtheit und ihrem düstren Aufbau, wie gesagt, an die Prozeduren der Inquisitionstribunale. Dort kannte man für diejenigen, die sich nach erledigtem Prozeßverfahren mit der Kirche wieder »aussöhnten«, für die Reconciliados, diese Mischung geistiger und körperlicher Strafen, aufgemacht in möglichst entwürdigender Form: das Auferlegen von Fasttagen; das Hersagen einer bestimmten Anzahl von Ave Marias oder Pater Noster; die öffentlich vollzogene Geißelung; den Zug des »Ausgesöhnten« durch die Straßen, mit nacktem Oberkörper, behängt mit Schandabzeichen, während ein Herold das Urteil verlas; ferner das Einhergehen in der Prozession, eine brennende Fackel in der Hand, bekleidet mit dem sambenito, einem gelben Rock mit schwarzem Kreuz oder schwarzen Balken für die zur Abschwörung verurteilten Ketzer und einem schwarzen, flammenbemalten sambenito für die zum Scheiterhaufen Bestimmten.

So spielen also die Amsterdamer Juden mit Mitteln aus ihrer blutigen, schreckensvollen Vergangenheit. Ihr Recht der Sache, sich gegen einen Menschen mangelnder Unterordnung zu wehren, verkehrt sich in das Unrecht der Form, mit der sie ihren Sieg dokumentieren wollen. Sie sind Ketzerrichter geworden. Sie spielen Machtbefugnisse hemmungslos aus. Sie imitieren ihre Henkersknechte von gestern. Sie sündigen mit einem Erbteil ihrer katholischen Vergangenheit. 292

In der Auflehnung gegen ein solches Verfahren und gegen solche Einstellung beginnt nun erst im letzten Umfange Da Costas persönliches Schicksal. Alles, was ihn jetzt und von hier aus trifft, ist schon sein ganz privates Schicksal und keines mehr, das aus der Gemeinschaft und ihren Problemen selbst erwächst. Denn die beiden, Da Costa und das jüdische Volk, sind schon von einander endgültig getrennt. Sie schlagen jetzt nur noch nach einander. Sie sind einfach böse und erbitterte Feinde geworden. Jeder Sinn der Auseinandersetzung zwischen ihnen ist entfallen. Und so ganz diesem Nichts anheimgefallen, bleibt Da Costa nur der Weg, sich dem Gefühl des Unrecht Erduldenden auszuliefern.

Ein anderer Weg ist ihm nicht mehr offen. Einen Weg in die schöpferische Isolierung hat er nie gehabt. Insgeheim präsentiert er doch der Gemeinschaft, deren Sinngebung seine Erkenntnis verneinen mußte, den Anspruch auf Gemeinsamkeit mit ihr. Aber solcher Anspruch war nicht mehr begründet. Hier war die letzte denkbare Möglichkeit gegeben, offen zu bekennen, daß er sich außerhalb der jüdischen Idee, außerhalb einer wirklichen Gemeinschaft und somit außerhalb ihrer Jurisdiktion befinde. Er tut es nicht. So wird seine Stellung so ohne Ausweg wie seine Erkenntnis. So muß er ein Leid auf sich nehmen, das keinen Sinn hat und niemandem dient, nicht ihm, nicht dem Volke, nicht seiner Erkenntnis und nicht einer nachfolgenden Idee. Es dient nur dem Beleg dafür, daß es Leid auf Erden gibt, das der Erduldende nicht verdient und der Verursachende nicht verschuldet hat; Leid, das den Empfindsamen trifft, wenn Ideen sich nicht versöhnen können, und wenn er weder in der Welt noch in seines Herzens Tiefe 293 einen Ort findet, der eigenen Idee eine Wirklichkeit zu bereiten.

Da Costas erste Aufwallung bei Verlesung des angedrohten Urteils ist maßloser Zorn. Aber er beherrscht sich. Er erklärt, ein solches Urteil nicht annehmen zu können. Der Maamad zieht aus dieser Erklärung die Folgen. Der Bann über Uriel da Costa wird von neuem ausgesprochen. Er steht jetzt – wir schreiben das Jahr 1633 – wieder außerhalb der Gemeinschaft. Der Zeitraum dieser erneuten Isolierung dauert sieben Jahre, von seinem achtundvierzigsten bis zu seinem fünfundfünfzigsten Lebensjahre. Wieder treffen ihn der Haß der Verwandten und die Verachtung des Volkes. Wieder beginnt ein Kampf, wenn auch dieses Mal auf einer merkbar verlagerten Ebene: Da Costa kämpft um seine Existenz. Er versucht bei der Gemeinde selbst einen Prozeß anhängig zu machen, um zu seinem Vermögen zu kommen. Die Bestellung eines Richters wird ihm verweigert. Er ruft darauf die holländischen Gerichte an und macht dort seinen Prozeß anhängig. Der Prozeß verläuft so, wie in damaliger Zeit Prozesse zu verlaufen pflegten: mit viel Geldaufwand, vielen Verzögerungen und vielen Vertagungen. Da Costa läßt den Prozeß endlich fallen. Er stößt überall auf passiven Widerstand. Er ist völlig isoliert. Mehr als je bedrückt ihn das Alleinsein. »Lag ich krank,« klagt er, »dann lag ich allein krank. Drückte mich irgend eine andere Last, so begrüßten sie es als etwas höchst Erwünschtes.« Er ist wirklich ein Ausgestoßener, um den keiner sich kümmert, es sei denn in dem Versuch, ihn zu einer erneuten Unterordnung zu veranlassen. Denn dieser Gedanke ist immer noch lebendig. So wenig es Da Costa verträgt, isoliert und ausgeschlossen zu sein, so wenig 294 vertragen die anderen den Gedanken, einen der ihrigen unverbunden und ungefügig draußen zu wissen. Sie reden wiederholt auf ihn ein: »Unterwirf dich uns; wir sind ja alle Priester. Du mußt nicht glauben oder fürchten, daß wir dir Schimpf antun werden. Sag nur einmal, daß du bereit seiest, alles zu erfüllen, was wir dir auferlegt haben, und dann überlaß uns den Ausgang der Sache. Wir werden schon alles machen, wie es recht ist.«

Lange Zeit hindurch verhält Da Costa sich solchen Werbungen gegenüber ablehnend. Er mißtraut nach den bisherigen Erfahrungen solchen großmütigen Versprechungen. Daß andere Werbungen keinen Eindruck auf ihn machen konnten, lag gewiß nicht an der mangelnden Ehrlichkeit, mit der man sich um ihn bemühte, sondern an der Fremdheit der Argumente. Gerade in diese letzte Zeit des Gebanntseins fallen zwei Schriften, die sich gegen seine Argumente von einst wenden und die verraten, daß noch nicht die Beunruhigung beseitigt ist, die er in das jüdische Denken hineingetragen hat. 1636 veröffentlicht Manasse ben Israel die erwähnten »Drei Bücher über die Auferstehung der Toten, in denen die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Körpers gegen die Sadduzäer bewiesen wird«. Die Schrift ist durchaus polemisch gehalten und greift mit ihrer Front gegen die Sadduzäer und in der Aufzählung der Motive auf die Parteibezeichnungen und selbst auf die Zitate zurück, die durch Da Costas Schrift über die Sterblichkeit der Seele in den Kampf hineingetragen worden sind. Womit Manasse die Sadduzäer treffen will, und damit denjenigen, der immer unausgesprochen als ihr Prototyp im Hintergrunde gedacht wird, eben Da Costa – das ist die Drohung, die nach den 295 Vorstellungen der Gläubigen jener Zeit so schreckhaft ist: daß sie keinen Anteil haben an der zukünftigen Welt. »Aber drei Arten von Menschen gibt es,« sagt Manasse, »die davon ausgeschlossen sind. Zuerst diejenigen, welche die Wiederauferstehung leugnen; denn es ist recht und billig, daß sie an dieser Glückseligkeit nicht Teil haben. Sodann diejenigen, die leugnen, daß das Gesetz von Gott gegeben sei, oder die die Göttlichkeit des Gesetzes bestreiten: denn da diese sich keine Norm und Regel für das Leben gesetzt haben, nach denen sie ihre Handlungen leiten, können sie auch nicht durch ihre Werke gerettet werden. Endlich die Epikuräer, die leugnen, daß diese niedere Welt durch göttliche Vorsehung geleitet werde.«

Aus den schriftlichen Verlautbarungen Da Costas hatte Manasse nirgends entnehmen können, daß er die »Göttlichkeit des Gesetzes« bestreite. Und doch traf er instinktiv das Rechte, als er diese Motivierung aufstellte. Aber eine Wirkung konnte diese Polemik höchstens für die Masse derer haben, die sich, ohne Notwendigkeit zu eigener und abseitiger Entscheidung, orientieren wollten. Da Uriel Da Costa dem Glauben an ein Jenseits abgesagt hatte, konnte Manasses Argument ihn nicht mehr treffen und ihn folglich zu nichts veranlassen. Aber auch die andere Schrift jener Zeit, die »Reposta a certas propostas contra a tradicao, die Entgegnung auf gewisse Thesen gegen die Tradition« (1639), mußte bedeutungslos bleiben. Verfasser dieser Schrift war der Rabbiner und Lehrer an der Talmud-Thora-Schule Ez Chajim: Mosche Rephael d'Aguilar, ein Mann tiefer Frömmigkeit, ein Erlösungsgläubiger, der sich als einer der ersten der späteren Bewegung um Sabbatai Zewi anschloß. Sein Verharren im Judentum war 296 wirklicher Opferdienst an der Gemeinschaft. Dafür zeugt, daß er sich 1642, als Hunderte von portugiesischen Juden aus Amsterdam sich unter der Führung des Isaak Aboab da Fonseca zur Kolonisation nach Brasilien begaben, dieser Expedition anschloß und als zweiter Rabbiner der Gemeinde Pernambuco fungierte. Auch seine ausgedehnte schriftstellerische Tätigkeit stellte er in den Dienst der Befriedung und Vertiefung des jüdischen Lebens. Was er jetzt zum Thema Da Costa zu sagen hat, bezieht sich auf die Hamburger Thesen. Zwar liegt ihre Veröffentlichung dreiundzwanzig Jahre zurück, und Da Costa steht längst außerhalb der Aktualität der Propostas, aber ihre zeitliche Bedeutung ist dennoch nicht überholt. Denn Aguilar berichtet: »Er ist nicht der erste, auch nicht in dieser Zeit, der ähnliche und schwerwiegendere Einwendungen erhoben hat.« Wenn er sich nunmehr zur Widerlegung anschickt, insbesondere der siebenten These »Über das Grundsätzliche der mündlichen Lehre«, so geschieht es »in dem Vertrauen, daß jener Herr, der diese Thesen verfaßt hat, da er (wie wir annehmen) eine Persönlichkeit von Talent und Gewissen ist, sich der Vernunft fügen und gemeinsam mit uns Gott die Ehre geben wird im Gehorsam gegen sein Gesetz.«

Die ganze Schrift ist in dieser stillen und eindringlich werbenden Art gehalten. Es ist offenbar, daß hier Da Costa goldene Brücken zur Heimkehr und Einfügung gebaut werden sollen. Daß er sie mit wirklicher Überzeugung weder betreten kann noch darf, muß d'Aguilar verborgen bleiben. Er kann nur hoffen: »Da wir voraussetzen, daß jener Verfasser fragt, um die Wahrheit zu erfahren, vertrauen wir auf den Gott der Wahrheit, daß Gott ihm den Geist verleihen 297 möge, in rechter Erwägung unserer Entgegnungen sich mit ihnen zufrieden zu geben . . . Und wenn es sein sollte, daß er anderen Sinnes wäre, so möge er davon abstehen, den Mund gegen Seine göttliche Lehre zu öffnen, indem er vielmehr unserem schwachen Geist die Schuld gebe, der von einer Zeit zur anderen geringer an Kräften wird, und möge bedenken, daß die Alten mehr wußten als die Modernen, die Vielen mehr als die Wenigen und die Erprobten mehr als die Eigensinnigen, und so fort, im Hinblick darauf, daß durch Tausende von Jahren und für Tausende von Menschen dieses Dogma und diese Lehren immer bestanden haben und von allen angenommen waren. So möge auch er sich mit ihnen und mit uns vereinigen; und für uns alle sei, wie David gesagt hat, der Name des Herrn gesegnet, von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.«

Nichts spricht dafür, daß dieser Versuch der Auseinandersetzung auf der Ebene des Geistigen Da Costa im mindesten berührt habe. Ihm geht es gar nicht mehr um die Frage einer Ausgleichung mit der Gemeinschaft. Bei allem, was er erwägt, steht im Hintergrunde die Frage, ob man ihm wohl sein Recht zuteil werden lasse. Er geht immer aus von einem Unrecht, das man ihm zugefügt hat, und endet immer bei der Erwägung, daß seine Sache die gerechtere sei. Daß so die Frage überhaupt nicht auszutragen ist, wird ihm nicht mehr begreiflich. Sein Schicksal hat ihn schon so eingehüllt, daß er, vom eigenen Erleben her in jeder Äußerung des Wortes und des Wesens bestimmt, nur noch ein Monomane seines Rechtsanspruches werden kann. Wenn er in seiner Einsamkeit den Gedanken erwägt, den Dienst derer anzunehmen, die sich um die Vermittlung bemühen wollen, so ist 298 darin der abwartende Trotz, die vorweggenommene Erwartung eines neuen Unrechts immer schon enthalten. Dabei spielt das alte Erbgut seiner portugiesischen Vergangenheit, das stark entwickelte Ehrgefühl einer Adelskaste, eine starke, sogar eine übermäßige Rolle. Das ist eine Folge seiner Isolierung. Die Ehre des isolierten Menschen verträgt keinen Abstrich, denn sie kann ihm dazu dienen, das Ichgefühl zu stärken, das ihm kein Zusammenleben mit einer Gemeinschaft mehr bestätigt. Nur der verbundene Mensch darf von dieser Selbstschätzung des Eigenwertes zugunsten der Gemeinschaft etwas abgeben. Für Da Costa werden die Begriffe »Schmach, Schande, Ehrgefühl« zu Mittelpunkten aller Erwägung. Der Gedanke, sie könnten verletzt werden, löst von vornherein jede feindselige Abwehr in ihm aus. Selbst der endliche Entschluß, sich wieder zu fügen, steht unter diesem Denkzwang. Er berichtet: » . . . und obgleich solche mit Gewalt erzwungene Unterwerfung und Wiederaufnahme eine große Schande für mich war, überwand ich mich selbst, um die Sache bis ans Ende zu führen und den Ausgang selbst zu erleben, fest entschlossen, alles, was sie nur wollten, anzunehmen und zu ertragen. Denn, wenn sie mir Schmach und Schande zufügten, rechtfertigten sie noch mehr meine Sache gegen sich selbst, und es würde offensichtlich, welche Gesinnung sie gegen mich hegten und wie es bei ihnen um Treu und Glauben bestellt sei.«

Hier also wird schon sichtbar, wie er mit kaum verhaltenem Grimm nichts anderes als Schmach und Schande erwartet. Aber wie konnte er, solche Möglichkeit auch nur erwägend, sich dennoch zur Rückkehr entschließen, und wie konnte er diese Rückkehr 299 mit schlüssiger Wirkung in den Sinn seines Lebens einbeziehen? Er konnte es aus keinem positiven Gedanken mehr, sondern nur noch aus dem Willen, ein Unrecht zu Ende zu erdulden und sich im Erdulden des Unrechts vor sich selbst und vor den Menschen zu rechtfertigen. In diesem Verzicht auf eine positive Aufgabe, in dieser Hinnahme des Verneinenden, weil nur Erduldeten, liegt schon die seelische Gebrochenheit, die Labilität eines nicht mehr zu einem Zentrum orientierten Menschen. Hier zerbricht der Adel der Gesinnung, der seinem Denken Wert verliehen hat, vor einem Kampf, den er als aussichtslos ahnt. Die große Gebärde des Anfangs wird vom ungeformten Leid in das Ressentiment hineingetrieben. Er ist schon ein toter Mann, wie er es unternimmt, sich der Gemeinschaft von neuem zur Buße auszuliefern.

Mit diesem Entschluß muß er lange gerungen haben. Auch die möglichen Folgen mag er lange voraus erwogen haben, denn wie in einer vorbereitenden Gebärde überträgt er schon im Juni 1639 sein gesamtes Mobiliar an seine Dienstmagd Digna, wohl die einzige, die noch mit ihm im Hause weilte.

Sein Argwohn, daß man ihn doch nicht mit der Milde behandeln würde, die berufene oder vielleicht auch unberufene Vermittler ihm in Aussicht stellten, beruhte sicherlich auf der richtigen Erkenntnis, daß die Gemeinschaft sich heute nicht zu mehr Nachsicht veranlaßt fühlen würde als vor sieben Jahren. Ein äußerer, aber wesentlicher Vorgang sprach entschieden gegen jede Milde in der Behandlung von Ruhestörern. Das war der Umstand, daß es nach langen und mühseligen Verhandlungen im Jahre 1639 endlich gelungen war, die feindselige Spaltung der drei 300 Amsterdamer sephardischen Gemeinden zu beseitigen und einen einheitlichen Verband zu schaffen. Dieser Vorgang, den wir oben so ausdeuteten, daß hier die nivellierende Kraft des historisch gewachsenen Judentums einen entscheidenden Sieg davon getragen habe, mußte sich im Formalen notwendig dahin auswirken, daß die endlich gewonnene Einheit jetzt mit aller Schärfe und Rigorosität verteidigt wurde, daß jede Störung und Insubordination unerbittlich geahndet wurde, und daß darüber hinaus jede Rückkehr eines Gebannten, jede Wiederaufnahme eines Reumütigen die erwünschte Gelegenheit geben mußte, ein Exempel zu statuieren und die Macht und Autorität der Gemeinschaft rücksichtslos zu betonen. Ihr erstes und schwerstes Opfer wurde Uriel da Costa.

Auch wenn es nicht zutreffen sollte, daß man ihm eine milde Behandlung in Aussicht stellte, auch wenn man ihm jede formale Strenge vorher angedroht hätte, bleibt die Szene, in der sich die Bußzeremonie nunmehr abspielt, dennoch von einer vernichtenden Schwere und trotz allen pathetischen Ernstes von einer erdrückenden Unwürdigkeit. Die Exekution hat zwischen Mitte März und Mitte April 1640 in der neuen, gemeinsamen Synagoge in der Lange Houtgracht (der jetzigen Waterlooplein), wenige Häuser neben dem Geburtshaus Spinozas, stattgefunden. Sie wurde geleitet von dem Präsidenten des Maamad: Samuel Abarbanel. Der Vorgang selbst kann nicht präziser dargestellt werden als in Da Costas eigenem Bericht. Gerade seine subjektive Färbung erzwingt die objektive Wirkung:

»Ich betrat die Synagoge, die voll von Männern und Frauen war, denn sie waren zu dem Schauspiel 301 zusammengelaufen. Als es an der Zeit war, bestieg ich die hölzerne Estrade, die sich inmitten der Synagoge für die Predigt und andere gottesdienstliche Handlungen befindet, und las mit lauter Stimme eine von ihnen verfaßte Schrift, in der meine Beichte enthalten war: daß ich wert sei, tausendfachen Todes zu sterben für das, was ich begangen hatte, nämlich Entweihung des Sabbat, Untreue gegen den Glauben, den ich so schwer verletzt, daß ich sogar anderen abgeraten hätte, zum Judentum überzutreten: und zur Sühne dafür wollte ich mich ihrer Anordnung unterwerfen und alles erfüllen, was man mir auferlegte; im übrigen versprach ich, in solche Frevel und Verbrechen nicht wieder zurückzufallen. Nachdem die Verlesung beendet war, stieg ich von der Estrade herunter. Der Vorsteher der Gemeinde trat an mich heran und flüsterte mir ins Ohr, ich möge mich in einen Winkel der Synagoge stellen. Ich begab mich in einen Winkel, worauf mir der Synagogendiener sagte, ich solle mich entblößen. Ich entblößte meinen Leib bis zum Gürtel, band mir ein Tuch um den Kopf, streifte die Schuhe ab und streckte die Arme aus, indem ich mit den Händen eine Art Säule umfaßte. Der Synagogendiener kam herbei und band mir die Hände mit Stricken an jene Säule. Hierauf kam der Vorsänger hinzu und, nachdem er einen Lederriemen erhalten hatte, verabfolgte er mir der Tradition gemäß neununddreißig Schläge an die Seite; denn das Gesetz bestimmt, daß man die Zahl vierzig nicht überschreite, und da diese Leute so fromm und genau sind, hüten sie sich vor der Überschreitung, um sich auch nicht durch Zufall zu versündigen. Während des Schlagens wurde ein Psalm gesungen. Als das getan war, setzte ich mich auf den 302 Boden; es kam zu mir ein Prediger oder Gelehrter (wie lächerlich sind doch die menschlichen Dinge), der mich vom Banne löste; und schon damit war mir die Pforte des Himmels offen, die vorher mit den stärksten Riegeln verschlossen war und mir Schwelle und Eingang verwehrten. Darnach legte ich meine Kleider wieder an, ging zur Schwelle der Synagoge und streckte mich dort nieder, während der Gemeindediener meinen Kopf stützte. Dann schritten alle beim Hinausgehen über mich hinweg, indem sie einen Fuß erhoben und über meine Unterschenkel hinweg schritten. Alle taten es, Knaben und Greise (kein Affe könnte den Menschen ein dümmeres Treiben oder lächerlichere Gebärden vorführen). Als das geschehen und niemand mehr da war, erhob ich mich vom Platze, wurde von dem, der mir beistand, vom Staube gereinigt (denn niemand soll sagen, jene hätten mich nicht ehrenvoll behandelt, denn wenn sie mich auch erst geißelten, so beklagten sie mich doch und streichelten mein Haupt), und ich begab mich nach Hause.«

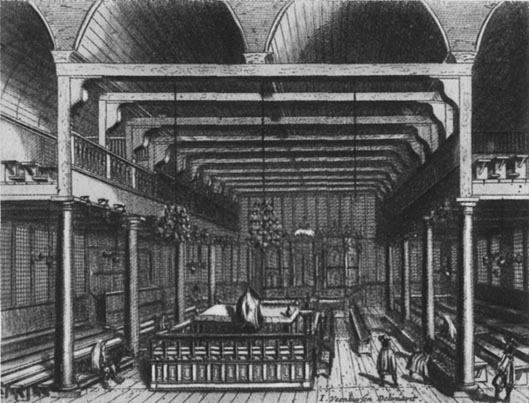

Innenansicht der Synagoge, in der da Costa exkommuniziert wurde

Nach einer Zeichnung von I. Veenhuysen

Der Mensch, der sich da nach Hause begibt, ist nicht mehr der Glaubenssucher und der Zweifler, nicht mehr der Denker und der um Freiheit Ringende, kein Freier mehr, aber auch kein Gebundener; sondern ein Sterbender, ein vom Schicksal unheilbar Getroffener; einer, der nur noch einen einzigen Wunsch hat: zu klagen und anzuklagen, sich im Übermaß des Schmerzes zu entladen und eine ganze Menschheit um seine Rechtfertigung anzurufen, Abrechnung zu halten mit seinen Feinden, denen er seine Niederlage vorwirft.

Er begibt sich nach Hause und beginnt eine der erschütterndsten Zwiesprachen, die je zwischen einem 303 einsamen, todgeweihten Menschen und seiner Nachwelt gehalten worden ist. Er zieht sich in sein Haus zurück und verfaßt die Geschichte seines Werdens, seiner Kämpfe und seiner Niederlagen, sich selber zur letzten Rechtfertigung, seinem Volke zur letzten Anklage und einer anonymen Menschheit nach ihm als Richter: Exemplar Humanae Vitae, ein Beispiel menschlichen Lebens.

Vor diesem schmerzvollen Abschluß eines am Erleiden zerbrechenden Daseins gibt es keine Erwägung mehr, wo des Übels Wurzel liege und wo jeder Begriff von erlittenem Unrecht aufgehoben und ausgelöscht werde vom Walten einer Tragik. Hier gibt es nur noch Demut vor einem inneren Leid, das keine Ufer mehr hat und gegen das kein Damm steht, nun es im Nichts verlaufen und verrieseln will. Das Gefühl erlittenen Unrechts sprengt alle Maße in ihm und zwingt ihm Schreie ab, auf die nichts ihm antworten kann als das Mitleid von Mensch zu Mensch. Er aber ruft nach dem gerechten Urteil. »Jetzt gewährt mir eure Aufmerksamkeit, Ihr alle, denen Ehrgefühl, Einsicht und Menschlichkeit eigen ist, und überlegt wieder und wieder in gespanntem Aufmerken, was für ein Urteil jene gegen mich vollzogen, Privatleute, Untertanen einer fremden Obrigkeit, und ohne jede Schuld von meiner Seite!«

Vor diesem Forum der Mitmenschen und der Nachwelt klagt er seine Richter an, die er verwirft. »O ihr vortrefflichen Richter, die ihr wohl Richter seid, um mir zu schaden; wenn ich aber euren Rechtsspruch brauche, damit ihr mich gegen einen Gewaltakt schützt und mich vor Schaden bewahrt, dann seid ihr keine Richter, sondern feile Knechte, einem fremden Willen unterworfen; das nennt ihr ein Urteil, von 304 dem ihr verlangt, daß ich mich ihm füge?« Und eben diese Richter sind die Urheber einer Demütigung, die durch nichts zu überwinden und in ihrer Wertung zu mildern ist, denn in ihr ist alles eingeschlossen, was ihm untragbar ist und worunter er eben deswegen zerbrechen muß. »Urteile nun jeder, der es vernommen hat, was für ein Schauspiel das ist, einen alten Mann zu sehen, von nicht geringer Herkunft, von Natur aus über alles Maß schamhaft, in öffentlicher Versammlung vor allen, Männern, Weibern und Kindern entblößt und gegeißelt auf den Befehl von Richtern, und von solchen Richtern, die eher verächtliche Sklaven sind als Richter. Er überlege, was für ein Schmerz das ist, den wütendsten Feinden zu Füßen zu fallen, von denen man so viel Übel, so viel Unrecht erfahren hat und sich von ihnen mit Füßen treten zu lassen. Er bedenke (was noch schlimmer ist, ein widernatürliches Wunder, eine entsetzliche Ungeheuerlichkeit, vor deren Anblick und Abscheulichkeit einen grauen und schaudern muß): meine eigenen und leiblichen Brüder, vom gleichen Vater und der gleichen Mutter gezeugt, im gleichen Hause mit mir erzogen, haben auf dieses Ziel mit aller Kraft hingewirkt, uneingedenk der Liebe, mit der ich sie immer geliebt habe – denn so war es mir eigen und eingeboren – und nicht gedenkend der vielen Wohltaten, die sie von mir ein Leben lang empfangen hatten, für die ich, statt Erkenntlichkeit, Schimpf und Schande und Übel geerntet habe, so schimpflich und schlecht, daß ich mich schäme, es zu berichten.« Was er hier seinen Brüdern vorwirft, ist Urteil des Affektes, nicht objektive Wahrheit. Aber Objektivität ist hier nicht mehr von ihm zu fordern. Was ihm hier geschehen ist, nimmt seine besondere Schwere 305 daraus, daß es eine Niederlage war; das Unterliegen in einem Kampfe, bei dem er das Recht nur auf seiner Seite und das Unrecht nur bei den anderen empfinden kann. Ging es hier nicht um den Anspruch zweier Rechte? Um das Gegeneinander zweier Wahrheiten? Nein, nicht für Da Costa. Für ihn ging es um Unrecht gegen Recht und um Lüge gegen Wahrheit. Es anders zu erleben, ist ihm nicht mehr gegeben. »Meine nicht genug zu verabscheuenden Gegner sagen, sie hätten mich zu Recht gestraft, um den anderen ein Beispiel zu geben, damit es nicht noch einmal einer wage, sich ihren Anordnungen zu widersetzen und gegen die Weisen zu schreiben. O ihr niederträchtigen Menschen, fähig zu jeder Lüge! Mit wieviel mehr Recht könnte ich euch strafen, um ein Exempel zu statuieren, damit ihr euch nicht noch einmal so zu erfrechen wagt gegen Männer, die die Wahrheit lieben, den Betrug hassen, Freunde des ganzen Menschengeschlechtes ohne Unterschied, dessen gemeinsame Feinde ihr seid, da ihr alle Völker für nichts achtet und sie dem Vieh zurechnet und euch selbst dreist bis in den Himmel hinaufhebt, indem ihr euch mit euren eigenen Lügen schmeichelt; während ihr doch nichts habt, dessen ihr euch wirklich rühmen könnt; es sei denn etwa euer Ruhm, heimatlos zu sein, von allen gehaßt und verachtet wegen eurer lächerlichen und ausgesuchten Bräuche, durch die ihr euch von den übrigen Menschen absondern wollt. Denn wenn ihr euch der Schlichtheit des Lebens und der Gerechtigkeit rühmen wolltet: dann wehe euch, da ihr offensichtlich hinter vielen darin zurücksteht . . . Um so viel aber ist meine Sache gerechter denn die eure, als die Wahrheit sich über die Lüge erhebt. Jene kämpfen für die Lüge, um 306 Menschen einzufangen und sie zu Sklaven zu machen. Ich hingegen kämpfe für die Wahrheit und für die natürliche Freiheit des Menschen, denen es besser ansteht, frei von falschem Aberglauben und eitlen Zeremonien ein menschenwürdiges Dasein zu führen.«

Wenn so Freiheit gegen Gebundenheit wie Wahrheit gegen Lüge ausgespielt wird, kann es keine andere Auflösung geben als die Flucht in den vernichtenden Schmerz, einen Kampf begonnen und ihn nicht siegreich beendet zu haben. Da kann nur noch am Rande und viel zu spät die Erwägung gestreift werden, ob es überhaupt einen Sinn hatte, sich hier zum Kampf zu stellen und eine ganze Welt gegen sich in die Schranken zu rufen. »Ich gebe zu«, lautet die müde Betrachtung, »es wäre besser für mich gewesen, hätte ich von Anfang an geschwiegen, hätte die Dinge anerkannt, wie sie nun einmal in der Welt sind, und hätte lieber den Mund gehalten. Denn so müssen es die halten, die unter Menschen leben wollen, damit sie nicht, wie es gewöhnlich geschieht, von der unwissenden Menge oder von ungerechten Tyrannen unterdrückt werden: denn jeder, auf seinen eigenen Vorteil bedacht, sucht die Wahrheit zu unterdrücken, legt den Schwachen Schlingen und tritt die Gerechtigkeit mit Füßen.«

Aber das sind matte Klagen, hinter denen das Wissen steht, daß es nicht jedem Menschen gegeben ist, auszuweichen, wenn etwas in ihm ist, das ihn verpflichtet, sich zu stellen. Und wenn einer es seinem Wesen nach nicht anerkennen kann, daß es Situationen gibt, in denen das Recht der Gemeinschaft das Recht des Einzelnen konsumiert oder zu ihm in unauflösbaren Gegensatz tritt, dann mag er einwenden dürfen: »Jene pflegen die Menge für sich geltend zu 307 machen. ›Du, der Einzelne, mußt dich uns, die wir die Vielen sind, fügen.‹ Freunde, es ist wohl nützlich, daß einer sich den Vielen fügt, damit er nicht von ihnen zerrissen werde; aber nicht alles, was nützlich ist, ist damit auch schön. Schön ist es wahrhaftig nicht, in Schmach abzutreten und der Gewalt und Ungerechtigkeit den Triumph zu überlassen. Ihr müßt mir also zugestehen, daß es tapfer und lobenswert ist, den Übermütigen Widerstand zu leisten, so viel man nur kann, damit die Bösewichte, die aus ihrer Schurkerei Gewinn ziehen, nicht noch täglich übermütiger werden. Zwar ist es schön und eines guten und edlen Mannes würdig, gering unter den Geringen zu sein und mit den Lämmern ein Lamm; töricht aber ist es, und dem Schimpf und Tadel ausgesetzt, im Kampfe mit dem Löwen die Sanftmut eines Lammes zu zeigen. Wenn es zum schönsten gerechnet wird, für das Vaterland bis zum Unterliegen zu kämpfen, weil das Vaterland ein Teil unseres Selbst ist, wie sollte es da nicht schön sein, für die eigene Ehre zu fallen, die unser eigentliches Selbst ist und ohne die wir nicht wahrhaft leben können, wollen wir uns nicht wie die schmutzigsten Schweine im schmutzigsten Kot unserer Gewinnsucht wälzen.«

Niemand wird ihm bestreiten können, daß seine Haltung in dem langen Kampf der Jahre mannhaft war. Aber war das wirklich der Sinn der Kämpfe, solche Mannhaftigkeit zu beweisen? Lag ihnen nicht einst ein viel tieferes und edleres Motiv zugrunde: das Ringen um das Heil der Seele? Das Suchen nach Gott aus eigener Entschließung und Erkenntnis? Wie kommt es, daß jetzt die Ebene so verlagert ist, daß man darüber vergessen könnte, um was eigentlich der Einzelne und die Gemeinschaft in Waffen gegen 308 einander standen? Ist die eigene, persönliche, private Ehre wirklich ein Argument des gläubigen Menschen? Niemals; aber sie ist das, was in diesem Augenblick allein Da Costa vor sich selbst noch rechtfertigen kann: die Stütze für das Ichgefühl, Halt der Persönlichkeit, die so verlassen und auf sich selbst gestellt ist, daß sie nur aus der ungehemmten Überbetonung der Ehre, der Einzelwürde die Luft zum Atmen schöpfen kann. Nicht die gescheiterte und unvollendete Idee klagt hier, sondern der gescheiterte und unvollendete Mensch; nicht der gelassene oder erregte Herold einer Idee, sondern die verletzte Menschenwürde. Ihr hat man einen tödlichen Schlag versetzt, und mit der letzten Empörung bäumt sich der Adlige in ihm dagegen auf, daß die Masse stärker war als er; mit der letzten Inbrunst wehrt sich die freie Persönlichkeit dagegen, daß die gebundene und verbundene Menge mehr Kraft besäße denn er. »Freilich, meine elenden Spötter gründen ihr ganzes Recht auf die Menge und sagen: was vermagst du als Einzelner gegen so viele? Ich gebe es voll Schmerz zu, daß ich von eurer Masse erdrückt worden bin; aber bei dieser Erwägung und bei eurer Rede lodert heftiger der Zorn in mir und schreit es hinaus: schlecht ist es, schlechten, übermütigen, halsstarrigen und verstockten Menschen mit Güte zu begegnen!«

Nicht ausweichen können, nicht siegen können, nicht bestanden haben: das ist der Kreislauf dieser schmerzvollen Erwägungen. Sie führen notwendig zum Ende und zur Auflösung, zur Selbstvernichtung. Denn sie bezeugen ihm, mag alles sich auch in ihm dagegen sträuben, daß er dem Kampfe nicht gewachsen war. Sie pressen ihm das Geständnis ab, mit dem er das Todesurteil über sich selbst spricht: »Unum dixi, 309 desunt vires; nur eines habe ich gesagt: mir fehlt die Kraft.« Das nimmt ihm selbst die letzte Möglichkeit der Entladung und Befreiung: den anderen zu vergelten, was sie ihm getan haben. »Ich hätte das Recht dazu, an ihnen Rache zu nehmen für das schwere Leid und das grausame Unrecht, mit dem sie mich überhäuften und wegen dessen mir mein Leben verhaßt geworden ist – wenn ich die Kraft dazu gehabt hätte.«

Nach diesem Urteil der Selbstvernichtung kann es um nichts anderes mehr gehen als um die Art und Weise seiner Vollstreckung. Er muß abtreten von der Bühne des Geschehens; aber es muß geschehen mit der letzten Überbetonung dessen, was ihm den Befehl dazu gegeben hat: der Ehre, der Männlichkeit, der Würde. Er hat nur noch dieses eine Grundmotiv: ehrenvoll abtreten. Das Leben fortzusetzen, ist ihm versagt. »Denn welcher Mann von Ehrgefühl ertrüge es willig, ein schmachvolles Dasein zu leben? . . . Nachdem ich einmal so unvorsichtig war, getäuscht durch eine nichtige Religion, mich mit ihnen auf den Kampfplatz zu begeben, ist es besser, rühmlich zu fallen oder wenigstens ohne den Schmerz zu sterben, der bei ehrenhaften Menschen einer feigen Flucht oder einer unwürdigen Nachgiebigkeit zu folgen pflegt.«

In dieser letzten Entschließung, die allein das Fazit seines Lebens noch mit der Glorie der Selbstbehauptung überstrahlen kann, sammelt er sich noch einmal zum letzten Protest, zum letzten Bekenntnis . . . und zum letzten Widersinn zwischen Denken und Tun. Aus seiner Lebensbeichte wird jetzt sein Testament, ein Vermächtnis, das er vor der Nachwelt ausbreitet in der glühenden Hoffnung, es werde 310 angenommen und befolgt, und alles Leben und Leiden sei doch nicht sinnlos und umsonst gewesen. Jetzt gibt er seinen Gedanken von Naturgesetz als der Quelle und von der Vernunft als der Norm aller Lebenssatzung den abschließenden und entscheidenden Ausdruck. Während er im Begriff steht, auf sein Leben zu verzichten, lehrt er die Menschen, wie sie leben müssen, damit ein Schicksal wie seines sie nicht erreiche. Er erhebt noch einmal seine Stimme zur Warnung gegen alles, was der Natur nicht eingefügt und eingeordnet ist: gegen alle Religionen und alle Bekenner. »Viele gibt es, die verstellt einhergehen und tiefste Frömmigkeit vortäuschen, und betrügen doch die Arglosen, mißbrauchen den Mantel der Religion, darin einzufangen, wen sie können. Mit Recht darf man sie dem Dieb bei Nacht vergleichen, der die Schlafversunkenen und die Ahnungslosen heimlich beschleicht. Gerade die pflegen zu reden: »Ich bin Jude, ich bin Christ, vertraue mir, ich werde dich nicht betrügen.« O ihr schlimmen Bestien! Wer nichts dergleichen sagt und nur als Mensch sich bekennt, ist viel besser als ihr. Denn wenn ihr ihm als Menschen nicht trauen wollt, so könnt ihr euch vor ihm hüten. Wer aber kann sich vor euch hüten, die ihr, im erlogenen Mantel verlogener Heiligkeit, wie ein nächtlicher Dieb die Arglosen und Schlummernden durch Schlupflöcher überfällt und elend abwürgt?«

Und noch einmal hält er letzte Zwiesprache mit seinem Volke, damit bei diesem Abschluß eines Daseins die Heimatlosigkeit ihn nicht auslösche; eine Zwiesprache der Verbitterung und der geheimen Angst davor, er möge in aller Freiheit doch nirgends stehen. »Ich weiß, meine Gegner sagen immer wieder, um meinen Ruf beim ungebildeten Volk zu 311 zerfetzen: ›Der da hat gar keine Religion; er ist weder Jude noch Christ noch Mohammedaner‹. Gib acht, Pharisäer, was du da redest. Du bist ja blind, und wenn du auch vor Bosheit überströmst, verrennst du dich doch wie ein Blinder. Sag mir doch bitte: wenn ich Christ wäre, was hättest du dann gesagt? Es ist klar: du hättest gesagt, ich sei der schändlichste Götzendiener, und zusammen mit Jesu dem Nazarener . . . würde ich meine Strafe von dem wahren Gott empfangen, von dem ich abgefallen sei. Wenn ich Mohammedaner wäre, wissen ja alle, mit welchen Ehren du mich überhäufen würdest. So könnte ich deiner Zunge nie entgehen, und als einziger Ausweg bliebe, vor dir auf die Knie zu fallen und deine elenden Füße zu küssen, das heißt: deine ruchlosen und schändlichen Einrichtungen.«

Aber es gibt noch einen anderen Ausweg. Es war ja der Sinn seiner letzten Kämpfe, einen solchen Ausweg aufzuspüren und Religion dort aufzusuchen, wo das naturverbundene Gute und Vernünftige im Menschen sich regt. Die Noachiden sind ihm zum Beleg dafür geworden, die Menschen jenseits gebundener Glaubensformen, die nicht mehr wollen als das Erreichbare, Vernünftige, Naturgegebene, die Gläubigen eines Diesseits, dessen Gesetz nicht Gott bestimmt, sondern die Natur. Im letzten Triumph spielt er diese Gemeinschaft der Ungefesselten gegen die Gebundenheit seines Volkes aus. Sein Volk kann ihn nicht aufnehmen, so, wie er ist. Aber die Noachiden können ihn aufnehmen; und vor ihnen kann selbst sein eigenes Volk nicht den Vorwurf der Glaubenslosigkeit erheben. »Es gibt also nach eurer eigenen Meinung doch noch eine Religion, der ich mich verbinden darf, auch wenn ich jüdischer Herkunft bin. 312 Darum bitte ich euch inständig: gewährt mir, daß ich jener anderen Schar mich zugeselle; und wenn ich von euch die Freiheit dazu nicht erlange, so nehme ich sie mir selbst!«

Das ist der letzte Triumph; aber es ist ein Triumph, in dessen Flamme das Gescheiterte und die Niederlage sich verhüllen sollen, da sie nicht darin verbrennen können. Denn wer hielt ihn ab, sich zur Schar der Noachiden zu gesellen? Stand ihm, dem frei Denkenden, nicht auch frei, die Absage an seine Gemeinschaft zu leben, zu gestalten, zu einer Wirklichkeit zu machen? Er war jenseits, mehr als einmal. Warum blieb er nicht jenseits? Warum muß er in dieser letzten Stunde noch um Freigabe bitten? Warum mit Selbsthilfe drohen? Er mußte es, weil die Selbstbindung in ihm nicht anders zu zerreißen war als durch einen Akt der Gewalt und der Verzweiflung. Schicksal, Bluterbe, Leid des Heimkehrenden, Leid des Beharrenden und Leid des Widerstrebenden banden ihn an sein Volk; verknüpften ihn mit Schicksal, das er nicht wollte, mit Gemeinschaft, die er nicht liebte, mit Gesetz, das er nicht anerkannte. Zwischen ihm und seinem Volke bestand kein Band, sondern eine Kette, und diese Kette, bei deren Klirren er die Vision eines Sklaventums hatte, mußte unter dem Hammerschlag der Selbstvernichtung zerbrochen werden. Die Kette zerbrechen – sich selber zerbrechen: das war eines und das gleiche, denn über diese Kette liefen alle Fasern seines Wesens.

So drängt er sein Werk und sich selbst dem Ende zu. Mit einer letzten großen Gebärde liefert er sich dem Urteil der Menschen aus: »Da habt ihr die wahre Geschichte meines Lebens. Ich habe euch dargestellt, welche Rolle ich in diesem eitlen Welttheater gespielt 313 habe und in meinem nichtigen und unsteten Leben. Nun, ihr Menschenkinder, urteilt gerecht und ohne Leidenschaft, frei nach der Wahrheit sprecht mir das Urteil: denn so allein geziemt es Männern, die in Wahrheit Männer sind. Findet ihr etwas, was euch das Mitleid erregt, dann erkennt und beklagt der Menschen trauriges Los, daran auch ihr euren Anteil habt.

Damit auch das nicht fehle: Mein Name, den ich als Christ in Portugal trug, war Gabriel da Costa; bei den Juden – wäre ich doch nie zu ihnen gekommen – hieß ich mit geringer Änderung Uriel.«

Das ist das Ende seines Berichtes, aber nicht das Ende seines Tuns. Nun er sein Leid der Welt offenbart hat, möchte er würdig abtreten. Aber vorher schlägt doch noch einmal alles über ihm zusammen, was ihm das Leben aufgebürdet hat, und die Kraft, die zum Widerstand wie zur Vergeltung sich zu schwach erwies, wächst ihm wie Simson, der die Säulen des Philistertempels bricht, aus dem glühenden Gebet um Kraft zur Rache. Schon vorher hat er gedroht: »Wenn einer keinen Verteidiger und keinen Rächer hat, so darf man sich nicht wundern, wenn er selbst sich zu verteidigen und erlittenes Unrecht zu rächen sucht.« Jetzt geht er an die Ausführung. Da er die Welt nicht hat meistern können, will er doch einen aus ihr treffen, einen, der für ihn der sichtbarste Vertreter und Ausdruck dieser feindlichen Welt ist: jenen Vetter, der erst die Versöhnung vermittelte und dann den Kampf gegen ihn organisierte. Auf ihn vereinigt er allen Haß, alle Rachsucht, allen Vergeltungswillen. Er muß mit ihm hinüber, so wie Simson die Philister mit in seinen Untergang hinüber nahm.

Er lädt zwei Pistolen. Mit der einen bewaffnet, lauert er hinter der Türe seines Hauses, lauert 314 zerbrochen und entschlossen, bis jener Vetter endlich vorübergeht. Er springt auf die Straße, legt die Waffe an, drückt ab . . . und zum letzten Male wendet ihm das Geschick ein verschlossenes, fast höhnisches Antlitz zu: die Waffe versagt. Und die Rache hat versagt; als sollte bis zuletzt die Kraft fehlen, als wollte noch bis in diesen schmerzlichen Ausgleich hinein Gott oder das Schicksal die Kraft fehlen lassen.

Er sieht sich entdeckt. Menschen laufen zusammen. Er flüchtet in das Haus zurück, verriegelt hinter sich die Türe, stürzt in sein Zimmer. Die Menge belagert das Haus, erbricht die Türe, dringt ein. Da liegt Da Costa. Mit der zweiten Pistole hat er seinem Leben das Ende gesetzt. Vor ihm, auf dem Tische, liegt das Manuskript: Exemplar Humanae Vitae.

Das ist geschehen im April des Jahres 1640.