|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

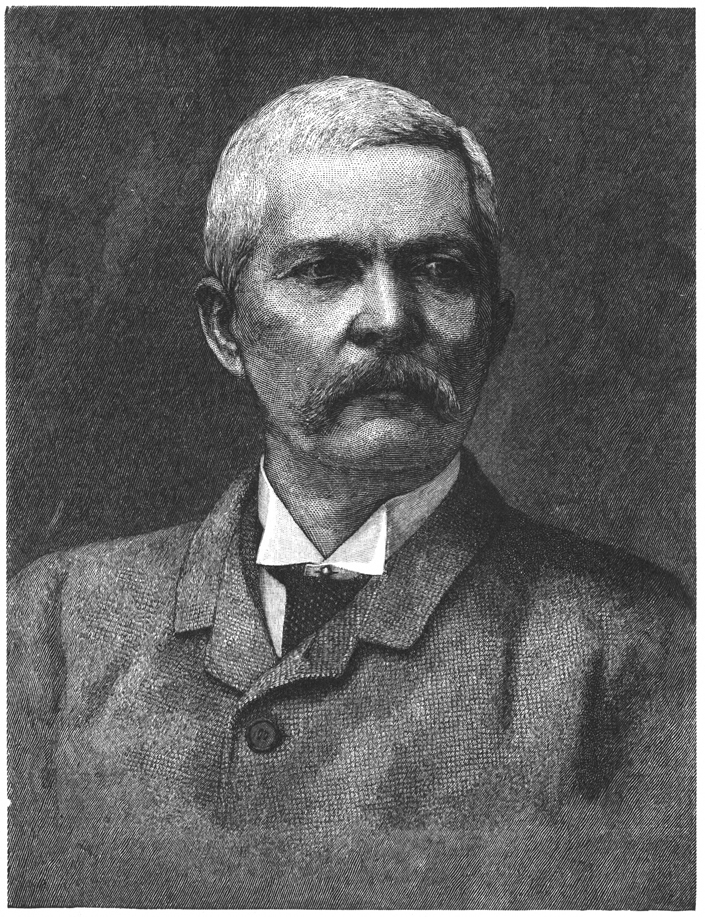

Henry M. Stanley.

Herr Bonny und die Sansibariten. – Klagen der Sansibariten. – Im Maniok enthaltenes Gift. – Unterhaltung mit Feradji und Selim. – Wir erzählen der Nachhut von dem reichen Ueberfluß am Njansa. – Warten auf der Insel Bungangeta auf Tippu-Tib. – Musterung zur dritten Reise nach dem Albert-Njansa. – Jameson's Brief vom 12. August von den Stanley-Fällen. – Aufbruch der Kanoeflotille. – Die Mariri-Schnellen. – Besuch Ugarrowwa's und Selim ben Mohammed's. – Tippu-Tib, Major Barttelot und die Träger. – Selim ben Mohammed. – Meine Antwort an Tippu-Tib. – Selim und die Manjema. – Die Ansiedlung der Batundu. – Pocken unter den Madi-Trägern und den Manjema. – Zwei wahnsinnige Frauen. – Zwei weitere sansibaritische Plünderer erschlagen. – Bruch von Versprechungen bei der Expedition. – Der A-Babua-Stamm. – Die Wespen-Schnellen. – Zehn unserer Leute von Eingeborenen getödtet und aufgefressen. – Kanoeunfall bei Manginni. – Lakki's Plünderungsabtheilung in Mambanga. – Ferusi und die Buschantilope. – Unser Koch Djabu durch einen vergifteten Pfeil getödtet. – Die Panga-Fälle. – Weitere Todesfälle durch die Eingeborenen. – Die Nedjambi-Schnellen. – Vergiftete Pfeile. – Die Mabengu-Schnellen. – Geburt eines Kindes unterwegs. – Unsere Krankenliste. – Liebe der Eingeborenen. – Ein Wirbelsturm bei den Kleinen Schnellen. – Herr Bonny entdeckt das Dorf Bavikai. – Bemerkungen über das Fieber. – Emin Pascha über Moskitonetze. – Zusammenstoß mit Bavikai-Eingeborenen. – Eine Wolke von Motten bei der Flußpferd-Weitung. – Tod des Dieners Saudi. – Ein Vorfall in Avejabu. – Folgen der Impfung bei den Sansibariten. – Ein Sansibar-Mann von Wespen gestochen. – Unfälle an den Amiri-Schnellen. – Todesfälle. – Sammeln von Lebensmitteln vor dem Antritt des Marsches nach Avatiko.

Das unglückliche Zusammentreffen der im vorigen Kapitel beschriebenen Umstände wurde mir am Morgen nach der Ankunft der Vorhut in Banalja wieder ins Gedächtniß zurückgerufen.

Aus dem Tagebuche des Herrn Bonny ersieht man, daß die Sudanesen und Sansibariten aus eigenem Antriebe sich versammelten, um mir ihre Beschwerden vorzutragen. Herr Bonny hatte in seinem officiellen Berichte gesagt, er habe die Absicht, »mit Gottes Hülfe die Expedition zu einer erfolgreichern zu machen, als sie bisjetzt gewesen war«. Nach seinem schriftlichen Bericht und seinen mündlichen Mittheilungen, infolge der wackern Ueberlegung, die er während der schrecklichen Stunden des 19. Juli gezeigt hatte, einer gewissen großartigen Unempfindlichkeit und ruhigen Gleichgültigkeit gegen ein ihm vielleicht bevorstehendes dunkles Geschick, nach den schrecklichen Gefahren, von denen er unzweifelhaft umgeben war, und seinem rührenden Pflichtgefühl, als ob jeder Umstand seines Lebens genau so sei wie er sein sollte, war Herr Bonny mit einem Sprunge in meiner Achtung bis zu ungemein hoher Bewunderung gestiegen. Ich war überzeugt, daß auch Major Barttelot die Elemente bemerkenswerther Kraft in ihm entdeckt haben mußte, die ich zu meinem Schaden leider nicht gesehen hatte. Allein kaum hatte ich den Leuten die Erlaubniß zum Sprechen ertheilt, als ich zu meiner Ueberraschung das Geständniß hören mußte, daß der erste Tagemarsch nach Osten unter dem Befehl des Herrn Bonny für die Sansibariten das Signal sein werde, ihn sämmtlich zu verlassen.

Ich hörte die Leute geduldig an.

Bei nur 60 von den noch übriggebliebenen 101 oder 102 Mann war es irgendwie wahrscheinlich, daß sie die Prüfungen überleben würden. Sie sahen sämmtlich unaussprechlich elend aus, vielen schien das Herz gebrochen zu sein, doch waren auch einige darunter, deren Blicke bestimmten Haß, Uebelwollen und Trotz ausdrückten.

»Nun Kinder, setzt euch nieder«, sagte ich, »und laßt uns ruhig über die Sache sprechen.« Und als sie sich dann in einem Halbkreise vor mir niedergelassen und unsere eigenen kräftigen Leute vom Njansa sich hinter ihnen gruppirt hatten, redete ich sie folgendermaßen an:

»O meine armen Leute, die Tage des Weinens und Jammerns sind vorüber. Trocknet euere Thränen und seid froh. Seht diese kräftigen Burschen hinter euch an. Sie haben den weißen Pascha gesehen, seinen Ueberfluß an Fleisch, Milch und Hirse getheilt und sein Lob über ihre Mannhaftigkeit vernommen. Sie sind diejenigen, welche weinen sollten, aber weinen vor Freude, denn jeder Schritt von hier bringt sie um so viel näher nach Sansibar. Wir sind vom Njansa zurückgekommen, um euch, die ihr so lange für uns verloren waret, aufzusuchen. Gott sei Dank, wir haben euch gefunden. Nun laßt Vergangenes vergangen sein. Ich vermag die Todten nicht wieder zum Leben zu erwecken, kann aber die Herzen der Lebenden erfreuen. Denkt nicht mehr an euere Leiden, sondern lebt in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es war nothwendig, daß wir vor euch gingen, um den Weg zu bahnen und dem weißen Manne zu helfen, bevor er umkäme. Wir haben euch alles dies gesagt, ehe wir uns von euch trennten. Ihr hättet euch an unser Versprechen erinnern sollen, daß wir mit der guten Botschaft zu euch zurückkommen würden, sobald wir ihn, den wir suchten, gefunden hatten. Wir haben unser Wort gehalten – habt ihr das euere gehalten?

»Nein, ihr habt den Glauben an uns verloren. Als die von unserer Colonne Davongelaufenen zu euch zurückkamen und, um das Verbrechen ihrer Desertion zu verbergen, euch lügenden Mundes erzählten, was falsch war, da horchtet ihr mit weitgeöffneten Ohren und nahmt ihre Erzählungen als Wahrheit hin. Haben sie einen Brief von irgendeinem der unserigen mitgebracht? Nein, aber ihr fandet silberne Uhren und goldgestickte arabische Burnusse in ihrem Gepäck. Finden gewöhnliche Träger solche Dinge im Walde? Wenn das der Fall ist, dann hättet ihr zu ihnen sagen sollen: ›Kommt, kehrt mit uns um und zeigt uns die Stelle, wo wir auch solchen Reichthum finden können.‹ Die Träger hatten uns die Sachen gestohlen und waren mit ihrem Raube davongelaufen. Ihr habt diese Dinge gesehen und doch glaubtet ihr, wir seien alle vernichtet, ich sei an 17 Stellen verwundet, alle Weißen seien getödtet, mit Ausnahme eines einzigen, und dieser sei nach Udjidji gegangen. O, über euern geringen Verstand!

»Was, fast 400 Sansibariten und 6 weiße Männer sollten alle verloren sein bis auf einige wenige und diese wenigen sollten nach Udjidji gegangen sein, anstatt zu euch, ihren Brüdern und Freunden, zu kommen? Das ist zu viel, um es zu glauben. Ich dachte, die Sansibariten wären klügere Leute, denn wahrlich ich habe zu meiner Zeit klügere gesehen.

»Und wie kamt ihr, wenn ich nicht todt war, zu dem Glauben, daß ich euch und meine weißen Söhne, die ich bei euch ließ, vergessen würde? Wohin konnte ich gehen, außer zu meinen eigenen Kindern, wenn ich in Noth war und nicht weiter konnte? War nicht die Thatsache unserer langen Abwesenheit ein Beweis, daß wir unser Werk noch fortsetzten, da sogar Deserteure und Diebe keinen andern Zufluchtsort hatten, wohin sie fliehen konnten, als euch?

»O, ich sehe ganz gut, wie das bei euch gekommen ist. Ihr lagt im Lager auf dem Rücken und verkamt und grübeltet und brütetet, bis die ›Jigger‹ auch ins Gehirn drangen. Schaitan hat euch von Schlimmem und Tod träumen lassen. Euer Gemüth verhärtete sich und ihr wurdet grausam gegen euern eigenen Körper. Anstatt zu den kleinen Herren zu gehen und ihnen eure Sorgen und Befürchtungen mitzutheilen, sagtet ihr Mambu Kwa Mungu – es ist Gottes Sache. Unsere Herren bekümmern sich nicht um uns, und wir bekümmern uns nicht um sie.

»Nun, Feradji, du bist ein Anführer, welche Ursache zur Beschwerde hast du im besondern? Haben die weißen Männer dich schlecht behandelt?«

»Nein, sie sind gut gegen mich gewesen, waren aber hart gegen einige Leute.«

»Wie hart, und gegen wen?«

»Gegen die Sansibarleute, wenn sie nicht fleißig waren.«

»Aber weshalb sollten sie fleißig sein? Hattet ihr eine wichtige Arbeit zu thun?«

»Nein, denn als der Dampfer fortging, war wenig zu thun, nur der Erdwall zu machen, das Lager auszufegen, Brennholz zu hacken und nachts Posten zu stehen. Aber die Goi-gois (Faulen oder Unbrauchbaren) wollten nicht kommen, wenn sie gerufen wurden. Darauf wurden die weißen Männer ungeduldig und riefen dann nochmals lauter. Dann kamen die Goi-gois langsam, träge, ganz allmählich herbei und sagten, sie hätten Schmerzen im Kopf, im Körper, im Rücken, in der Brust oder in den Füßen. Nun wurden die Herren ärgerlich und behaupteten, es sei Verstellung. Das wiederholte sich jeden Tag.«

»Aber wie konnte Lagerfegen, Brennholzholen und Postenstehen schwere Arbeit für 250 Leute sein?«

»Es war gar keine Arbeit.«

»Wurde noch sonst jemand bestraft außer den Goi-gois?«

»Niemand außer den Dieben.«

»Hattet ihr viele Diebe?«

»Ich glaube, alle Diebe von Sansibar haben sich diesmal den ›Reisemachern‹ angeschlossen.«

»Das kann nicht sein, Feradji, denn wir hatten bei uns ebenfalls Diebe und einige mußten auch an der Küste zurückbleiben.«

Die Zuhörer lachten. Feradji erwiderte: »Das ist in der That wahr, doch hatten wir sehr viele. Täglich verschwanden Messingstangen, Kauris und Kleidungsstücke. Die Sansibarleute beschuldigten die Sudanesen, die Sudanesen die Somali, die Somali die Sansibarleute, und so ging es im Kreise herum. Nichts war sicher. Legte man es unter das Kissen, rollte man es unter die Schlafmatte, band man es fest oder machte man ein Kopfpfühl daraus, bah, es war doch am Morgen fort. In der That, ich fürchtete, daß man mir bald meine, Zähne stehlen würde.«

»Aber deine weißen Zähne sind doch nicht gekauft, oder doch, Feradji?«

»Nein, Allah sei Dank, sie sind mit mir geboren, aber man kann die, welche auf Diebstahl sinnen, mit Recht fürchten.«

»Das ist wahr, Feradji, aber weshalb können sie während der ganzen Zeit gestohlen haben?«

»Der Hunger ließ sie stehlen. Der Hunger tödtete in der Fabel den starken Löwen und wird den besten Menschen tödten.«

»Hunger! Was sprichst du von Hunger bei all diesen Maniokfeldern in der Nähe?«

»Maniok, Herr! Maniok ist eine Zeit lang ganz gut, aber Maniok mit Sauce ist besser.«

»Sauce? Ich verstehe dich nicht, Feradji.«

»Nun, trockener Maniok – d. h. Maniok mit nichts dabei als Maniok, Maniok am Morgen, am Mittag und zum Abendessen, nichts als ewig Maniok ohne Salz, Fisch, Fleisch, Oel, Butter oder Fett irgendeiner Art, um das Hinabgleiten durch den Schlund zu befördern – führt leicht zur Uebersättigung. Gebt dem Appetit hin und wieder mit dem Maniok etwas zu riechen oder zu sehen, und der Sansibarmann ist zufrieden. Sonst schließt der Magen aber seine Thür und will nichts mehr annehmen, und die Leute sterben.«

»Das ist wahr, aber ich habe Salz im Magazin gelassen. Und die Messingstangen, Kauris und Perlen waren dazu da, daß ihr Fische, Bananen und Palmöl dafür kauftet.«

»Ah, nun kommt Ihr der Hauptsache etwas näher, Herr. Zuweilen – nein, schon lange haben wir von allen diesen Dingen nichts gehabt.«

»Aber wenn sie in dem Magazin waren, muß doch ein Grund vorhanden gewesen sein, weshalb ihr sie nicht erhieltet?«

»Da kommen wir wieder auf die Diebe, die eine solche Thätigkeit entwickelten, daß sie unsere Aexte und Haumesser stahlen und den Eingeborenen gegen Fische verkauften. Diejenigen, welche die Fische mitverzehrten, wollten die Diebe nicht nennen, und infolge dessen wurden unsere Rationen an Kauris und Messingstangen nicht ausgegeben.«

»Trotz alledem, Feradji, ist Maniok, wenn auch eine sehr trockene Speise, doch sehr gute Nahrung. Denke nur daran, daß alle Schwarzen von Banana bis zu den Stanley-Fällen davon leben; weshalb sollten die Sansibariten dieser Expedition nicht davon bestehen können, wie sie es sechs Jahre bei mir am Kongo gethan haben. Ich sehe keinen Grund, weshalb Maniok 100 Leute innerhalb 11 Monaten tödten sollte. Sage mir, wann die Leute zu kränkeln anfingen.«

»Als Ihr abmarschirtet, waren etwa ein Dutzend Kranke da, die an Geschwüren, am Unterleib und an der Brust litten. Einige wurden wiederhergestellt, dann aber wurden, nach etwa vier Wochen, viele sehr schwach, fielen immer mehr ab und wurden dünner, bis sie starben und wir sie begruben. Als unsere Freunde von Bolobo heraufkamen, meinten wir, daß sie ganz anders aussähen als wir in Jambuja. Sie waren dick und kräftig – wir mager und sterbend. Dann, nach einem weitern Monat begannen auch die Leute von Bolobo zu kränkeln und zu sterben und jeden Tag begruben wir einen, zwei oder gar drei auf einmal. Nach einer Weile war kein Unterschied mehr zwischen den Leuten von Jambuja und denen von Bolobo.«

»Hattet ihr Cholera, Pocken, Fieber oder Ruhr unter euern Leuten?«

»Nein, die Leute sind an keiner dieser Krankheiten gestorben. Vielleicht haben die Somali und Sudanesen sich nicht gut an das Klima gewöhnen können, doch war es nicht das Klima, das die Sansibarleute getödtet hat. O –«

»Und du sagst, sie sind nicht durch den Stock, schwere Arbeit, Cholera, Pocken, Fieber, Ruhr oder Klima getödtet?«

»Nichts davon hat die Sansibarleute getödtet.«

»Wurden sie erschossen, gehängt, vergiftet oder ertränkt?«

»Alles das ist ihnen nicht geschehen. Ein ordentlicher und guter Mann wurde nie bestraft, und wir hatten von den sieben Tagen der Woche einen für uns.«

»Nun, im Namen des Propheten Mohammed – wirf deinen Blick auf diese 40 Leute, die hier vor mir sitzen. Betrachte dir die großen Augen, die hohlen Wangen, die dünnen Nacken und die hervorstehenden Rippen. Du siehst sie? Was hat diese Leute so gemacht?«

»Das weiß Gott.«

»Und dennoch schwinden sie dahin, Mann, und werden sterben.«

»Das ist wahr.«

»Nun, dann gib mir eine Idee, was sie tödtet.«

»Das vermag ich Euch nicht zu sagen, Herr; vielleicht ist es ihr Schicksal, daß es so sein muß.«

»Ach was! Gott hat sein Bestes für euch gethan. Er hat euch Augen zum Sehen, Hände zum Fühlen, Füße zum Gehen, einen guten Magen zum Verdauen der Speisen und Verstand gegeben, um euch auf euerm Lebenswege zu führen. Sage nicht, daß Gott kräftige Menschen geschaffen hat, damit sie in dieser Weise dahinschwinden. Ich muß und will den Grund davon ausfindig machen.

»Nun du, Selim, Sohn des Raschid, sprich du zu mir. Der Sohn eines weisen Vaters müßte einige weise Dinge zu sagen wissen. Der Tod ist unter euch und ich will wissen weshalb. Sage du mir, wie du und deine Gefährten, die ihr ein Jahr lang im Lager gelebt habt, mehr Leben verlieren konntet, als wir während unserer ganzen Reise durch diesen großen Wald trotz all des Hungers und der schweren Arbeit, der wir begegneten?«

Selim, auf diese Weise gedrängt, erwiderte bescheiden: »Ich bin nicht weise, und die ganze Welt weiß das. Ich bin nur ein Jüngling und ein Träger, der gegen geringen Lohn hierher gekommen ist, um sich mit dem Tragen von Lasten durch das Land der Heiden etwas Geld zu verdienen. Was ich an Kraft besitze, gebe ich gern dem Eigenthümer der Karavane hin. Es sind uns bittere Dinge geschehen, während Ihr fort wäret. Ich habe einen Bruder verloren, seitdem ich hierher kam. Ihr müßt wissen, daß trockener Maniok und Wasser für einen Sohn Adam's nicht gut ist. Wenn unsere Freunde und Verwandten krank geworden und gestorben sind, so muß sicherlich der Maniok etwas damit zu thun haben. Ich bin, Gott sei Dank, wohl und kräftig, ich habe aber Tage erlebt, von denen ich gern meine Freiheit gegen eine volle Mahlzeit verkauft hätte. Was mir zur Füllung des Magens dienen konnte, habe ich gesucht und habe Tag für Tag davon gelebt, bis – Gott und dem Propheten sei Preis – Ihr zu uns zurückgekommen seid. Aber Herr, alle Menschen sind nicht gleich, und der Verstand ist nicht bei allen derselbe, vielleicht unterscheiden die weißen Männer sich ebenso sehr voneinander wie wir Schwarzen, denn ich sehe, daß einige reich und andere arm sind, einige die Maschinen im Bauch des Schiffes bedienen und andere auf dem Quarterdeck umherwandeln und befehlen.«

»Ah, Selim hat die Gabe zu sprechen«, murmelte die Menge.

Dadurch ermuthigt, fuhr Selim nach kurzem Räuspern fort: »Es ist kein Zweifel, daß die Hauptschuld an dem Maniok liegt. Derselbe ist von der bittersten Sorte und wir alle kennen die Folgen des Essens davon. Wir kennen die Krankheit, das Würgen, das Zittern der Beine, das Schlaffwerden der Muskeln, den Schmerz im Kopfe, als ob dieser mit Eisen gefesselt sei und die Erde sich um die Stelle, wo wir stehen, herumdrehe, und die todesähnlichen Ohnmachtsanfälle. Ich sage, wir haben alles das selbst gefühlt und bei andern gesehen. Einige von uns haben sich Mühe gegeben, die Knollen eßbar zu machen, andere waren aber schon zu schwach oder zu träge, um dies zu versuchen oder noch nach dem Leben zu fragen. Eine Zeit lang haben wir geglaubt, daß in jedem unserer Lager nichts als Gräber seien, nur Sterben und Begraben. Wir hatten kein Fleisch, kein Salz, kein Fett und keine Sauce. Aber wenn der Schlund trocken ist, was soll dann die Speise durch denselben hinabtreiben? Wenn der Magen mit Ekel gefüllt ist, braucht man ein klein wenig Sauce oder Fett, um die Speise genießbar zu machen.

»Wir wußten, daß wir in wenigen Wochen von hier nach den Stanley-Fällen oder flußaufwärts aufbrechen sollten, und hatten beschlossen, daß wir, alle Mann, den Dienst der weißen Männer verlassen wollten. Der Tod ist unter uns gewesen und ist es noch, und niemand weiß, was die Ursache davon ist. Ich selbst glaube nicht, daß es davon kommt, daß wir für die weißen Männer arbeiten, aber einige von uns meinen dies. Aber wir waren, bis Ihr kamt, alle derselben Ansicht, daß wir genug davon erlebt hätten. Ich möchte noch etwas anderes sagen, und dies ist Folgendes: wir haben uns gewundert, weshalb wir, die diesem Lande angehören, sterben müssen und die weißen Männer, die hier Fremde sind, am Leben bleiben. Als wir uns am Kongo befanden und auf andern Reisen waren es die Weißen, welche starben und nicht wir. Jetzt sterben wir, und zwar hundert Schwarze gegen einen Weißen. Nein, Herr, die Ursache des Todes liegt in der Nahrung. Die Weißen hatten Ziegenfleisch, Hühner und Fische, und wir hatten nichts als Maniok und starben deshalb. Ich habe meine Worte gesprochen.«

»Nun, jetzt ist an mir die Reihe zu sprechen. Ich habe zugehört und nachgedacht, und es scheint mir alles klar zu sein. Ihr sagt, in Jambuja sei Maniok euere Nahrung gewesen, er habe euch krank gemacht und euere Leute seien daran gestorben?«

»Ja.«

»Und ihr sagt, daß die Leute von Bolobo bei der Ankunft in Jambuja in guter Körperbeschaffenheit waren?«

»Ja.«

»Sie seien aber später krank geworden und ebenfalls gestorben?«

»Ja.«

»Was aßen die Leute von Bolobo, als sie dort waren?«

»Nun, was ist Tschikuanga anderes, als aus Maniok hergestelltes Brot?«

»Das ist wahr.«

»Habt ihr Brot aus dem Maniok gemacht?«

»Einige von uns.«

»Und einige von euch sind am Leben geblieben. Nun, die Wahrheit der Sache ist die: Ihr gingt auf die Felder und sammeltet die Maniokknollen, die damals am schönsten und besten waren; auch habt ihr einige Maniokblätter abgeschnitten und mitgebracht, um sie zu zerquetschen und als Gemüse zu essen. Dieser Maniok gehört der bittern Sorte an. Der bittere Geschmack desselben ist das Gift, das nicht einige hundert, sondern eine ganze Rasse tödten würde.

»Wenn ihr die Knollen geschält hattet, schnittet ihr einige rohe Scheiben ab und aßet sie; ihr stampftet die Blätter und aßet sie als ›Kitoweo‹ ebenfalls. Das sind zwei Fälle, in denen ihr Gift genommen habt.

»Nun haben die Leute von Bolobo von den Weibern der Eingeborenen Maniokbrot gekauft. Letztere haben die Knollen 5 oder 6 Tage im Flusse weichen lassen, bis das Gift vollständig herausgezogen war, dann die Fasern entfernt, den übrigbleibenden Brei getrocknet und wenn derselbe trocken war, gutes Brot daraus gemacht. Das war, was die Bolobo-Leute ernährt und fett gemacht hat. Die Leute in Jambuja haben aber den Maniok abgeschabt, die Wurzeln in Stücke geschnitten, um sie in der Sonne zu trocknen, und bei dieser Beschäftigung manches Stück roh gegessen; sie haben auch einige der Schnitten verzehrt, ehe sie vollständig getrocknet waren, weil sie keinen Reservevorrath von Nahrung hatten und der Hunger sie zwang. Selbst diejenigen von euch, welche ihre Knollen zum Weichen ins Wasser legten, haben manches gut aussehende Stück gegessen, und ihr habt die Blätter zerquetscht und gekocht, um sie mit einem schlecht zubereiteten Brot zu verspeisen. Wer das that, wurde natürlich krank und starb. Und die Leute von Bolobo haben es, als sie herauskamen, ebenso gemacht wie die von Jambuja, und sind nach einer Weile krank geworden und gleichfalls gestorben. Das ist der Grund, weshalb sich in Jambuja 100 Gräber befinden und weshalb so viele hier krank sind. Von den weißen Männern ist nicht einer gestorben, weil sie Reis, Bohnen, Hartbrot und Fleisch von Hühnern und Ziegen hatten. Wäre es das Klima, was euere Freunde getödtet hat, so würden die Weißen, die noch weniger an dasselbe gewöhnt sind, zuerst gestorben sein, wie es am Kongo der Fall war; aber weder das Klima noch das Lager hat mit euerer tödlichen Krankheit etwas zu thun, sondern das Würgen, das Zittern der Beine, der Schwindel und Schmerz im Kopfe, die Schwäche in den Knien, das Schlaffwerden der Muskeln, der schließlich entstehende Ekel und die Gleichgültigkeit gegen das Leben sind nichts als die Folge des Giftes des bittern Maniok.

»Was ihr hättet thun sollen, war, täglich 2 oder 3 Mann von jeder Tischgemeinschaft auszuschicken, um den Maniok in genügenden Mengen zu sammeln und im Flusse zu weichen, damit ihr stets einen Vorrath von zubereitetem Mehl fertig hattet, um Brei oder Klöße herzustellen, wenn ihr hungerig waret. Hättet ihr das gethan, dann würde ich jetzt etwa 200 geschmeidige, kräftige und für den Marsch nach Sansibar bereite Burschen haben.

»Nun achtet darauf, was ich euch jetzt sage. Verzehrt so wenig wie möglich von diesem Maniok. Geht hin und sammelt eine Menge davon, legt ihn in den Fluß zum Weichen und eßt euch, solange dies geschieht, an Bananen und Paradiesfeigen satt. In einem oder zwei Tagen will ich den Marsch von hier fortsetzen; die Kranken sollen nach einer wenige Stunden von hier entfernten großen Insel gebracht werden, wo ihr Mehl für 20tägige Rationen vorbereiten müßt. Diejenigen, welche nicht genügend Bananen sammeln können, sollen Roste über den Feuern herstellen, die Bananen in dünne Scheiben schneiden und bis zum Morgen trocknen lassen; dann zerstoßt sie zu Mehl und eßt, was ebenso gut für den weißen wie für den schwarzen Mann ist. Kommt morgen alle wieder zu mir; ihr sollt euere schmutzigen Kleiderfetzen in den Fluß werfen und ich will euch neue Kleider geben. Inzwischen seid froh und dankt Gott, daß wir gekommen sind, um euch vor dem Grabe zu bewahren.«

Wir hatten eine rettende Salbe für alle Verzweiflung und Unzufriedenheit mitgebracht, welche die Geistesverworrenheit der im Pestloch von Banalja Eingepferchten hervorgebracht hatte. Der Einfluß der Schönheit des Graslandes, seines Reichthums an Getreide und Gemüsen, seiner Vorräthe an Lebensmitteln hatte sich dem Geiste unserer Leute von der Vorhut dermaßen eingeprägt, daß der Gegenstand ihrer Schilderungen selbst das trägste Gemüth zu der lebhaften Hoffnung anregte, daß wieder gute Zeiten in Aussicht stünden. Die Männer, welche das herrliche Land mit den Augen geschaut und ihren Appetit mit seinen Schätzen gestillt hatten, wurden nicht müde im Erzählen von Einzelheiten, die einen so großen Reiz für Leute haben, welche aus bitterer Erfahrung wissen, was Hungern heißt. Ebenso lebhaft, wie Worte die Schilderung der glücklichen Region ausmalten, war auch die freudige Aufmerksamkeit der armen ausgemergelten Geschöpfe, deren Züge ein ungesundes anämisches Aussehen zeigten. Ihnen schien das Land ein Eden zu sein, gefüllt mit allerlei angenehmen Dingen, Ueberfluß an Lebensmitteln, Getreide und Fleisch zur Stärkung, Milch und Hirse zur Nahrung. Die Erzähler schenkten den elenden Monaten, welche man auszuhalten hatte, ehe man das Eden erreichen konnte, nur geringe Beachtung, und ebenso wenig lag den eifrigen Zuhörern daran, die Beschreibungen zu sichten. Ihre Phantasie war von den glänzenden Scenen so angeregt, daß die düstere Wirklichkeit, welche ertragen werden mußte, um jene zu erreichen, vollständig verdunkelt wurde. Ich hörte dem ungekünstelten Schwatzen dieser großen Kinder zu, nahm theil an ihrem Enthusiasmus und bedauerte sie von ganzem Herzen. »Inschallah«, sagten die Burschen vom Njansa in feuriger Erregung, »wir werden wieder Fleisch speisen und ihr werdet dann über die Zeit lachen, als ihr euch von Maniokwurzeln und Gemüse nährtet.«

Konnte man einen Zweifel hegen, daß diese verführerischen Gebilde die Kranken von Banalja von den irreleitenden Gedanken an Desertion ablenken würden? Milch und Honig, Fleisch und Hirse, Gehalt und Belohnungen hatten eine größere Anziehungskraft, als die getrockneten Fische der Stanley-Fälle, der Stock eines arabischen Herrn und eine zweifelhafte Zukunft.

Die Wolke, welche den Geist der Leute von der Nachhut niedergedrückt hatte, stand jetzt im Begriff zu verschwinden. Vorher war es aber nothwendig, alle aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Banalja, dem Schauplatz der Tragödie und der Pflegstätte bösartiger Störungen und des Unheils, zu entfernen. Die am 17. August mit der Nachricht von unserer Ankunft an Tippu-Tib gesandten Boten mußten ihn am 24. August erreicht haben. Ich hatte Tippu-Tib mitgetheilt, daß ich zehn Tage auf ihn warten würde, und sogar diese Zeit wurde von den ungeduldigen Njansa-Leuten, die zornig von seinem berechnenden Zaudern gehört hatten, mit Unwillen aufgenommen. Allein diese Zögerung war nothwendig, nicht nur um Tippu-Tib nochmals eine Gelegenheit zu bieten, sondern auch um Herrn Jameson, der an den Stanley-Fällen sein sollte, in den Stand zu setzen, sich uns anzuschließen. Ferner brauchten wir auch Zeit, um die Expedition zu reorganisiren und die Waaren neu zu verpacken, die durch das Verlangen Tippu-Tib's, die Lasten so zu verringern, daß sie sich nur für jugendliche Träger eigneten, fürchterlich in Unordnung gebracht worden waren.

Nach dreitägigem Halt im Lager schifften wir alle Kranken und Waaren in den Kanoes ein und fuhren nach der Insel Bungangeta, die wir in drei Stunden erreichten. Sämmtliche Manjema-Träger marschirten über Land nach einem der Insel gegenüberliegenden Lager. Während unsers Aufenthalts in Banalja war Ugarrowwa von den Wespen-Schnellen herabgekommen und hatte die größere Insel besetzt, sodaß wir nach einer etwas weiter hinauf liegenden Insel rudern mußten, die sich in mehrfacher Hinsicht noch besser für uns eignete. Die Landcolonne kam ganz zerstreut an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Lager gegenüber von uns an, und der Nachtrab derselben, welcher die Nachzügler antrieb, traf erst am Abend des 24. ein, obwol die Entfernung nur 9½ km betrug. Herr Bonny langte am 22. an. Die Vorhut hatte diese Distanz im Jahre 1887 in vier Stunden zurückgelegt, doch waren die großen Niederlassungen inzwischen von den Arabern zerstört worden und das wunderbar wuchernde Dickicht hatte die Trümmer, Felder und Baumgruppen unter Schichten von blattreichen Schmarotzern vergraben. Dieser kurze Marsch, der sich über drei Tage in die Länge zog, zeigte, wie dringend nothwendig eine vollständige Reorganisation und gründliche Untersuchung war. Wir hatten auch durch desertirte Manjema vier halbe Lasten und zwei Gewehre verloren. Im großen und ganzen war es ein vorzüglicher Prüfungsmarsch, der, wenn außer dem Tagebuch überhaupt noch ein weiterer Beweis nothwendig war, die vollständige Unbotmäßigkeit dieser Sklavenheerde erkennen ließ, welche die Offiziere der Nachhut fast zum Wahnsinn getrieben hatte. Ohne Tippu-Tib oder, einen seiner Neffen war es unmöglich, eine solche Colonne durch die vor uns liegenden breiten Strecken der Wildniß zu führen, denn bei solcher Geschwindigkeit hätten wir 450 Tage gebraucht, um den Albert-Njansa zu erreichen. Die Herren Jameson und Bonny waren 43 Tage unterwegs gewesen, um 145 km zurückzulegen. Die Schwierigkeiten, welche unsere Offiziere auf dem Marsche getroffen haben, sind in dem Tagebuch nur leicht gestreift worden, jedoch trat die Geduld, mit welcher sie dieselben bewältigt haben, nirgends mehr zu Tage als hier. Wir blieben bis zum 31. August auf unserer vom Winde gekühlten Insel, wo wir Stoffe, Perlen, Kauris und Messingstangen unter die Leute vertheilten, und zwar erhielt jeder Mann von der Njansa-Truppe 5 Doti oder beinahe 20 m Stoffe, 3 Pfd. Kauris, 1 Pfd. Perlen und 15 Messingstangen und die zur Nachhut Gehörenden je die Hälfte, insgesammt im Werthe von 760 Pfd. St. für die Njansa-Männer und 283 Pfd. St. für die Banalja-Leute. Sie hatten alle dasselbe verdient, jedoch war den letztern bereits eine ziemlich gute Ausrüstung zutheil geworden, während die Njansa-Leute noch in Ziegenfelle und Zeugstreifen aus Baumrinde gekleidet waren. Dieses »Taschengeld«, das ein jeder bekam, setzte die Leute in den Stand, vollständig der Ruhe zu pflegen, während die 600 Köpfe starke Truppe Ugarrowwa's mit Vergnügen für eine billige Vergütung an Stoffen und sonstigen Artikeln Mehl herstellte und Maniokkuchen und Brot bereitete als Reserveproviant.

Neben der Arbeit der Wiederherstellung der Ordnung unter dem Gepäck, die meine persönliche Beaufsichtigung erforderlich machte, mußte ich Berichte an das Entsatz-Comité, sowie an die königl. Geographischen Gesellschaften in London und Edinburg, welche zum Entsatzfonds mit beigetragen hatten, schreiben und Palaver mit den Manjema-Anführern abhalten, welche an dem einen Tag die strengste Treue gelobten und am nächsten meine Ohren mit Beschwerden ihrer tollen Leute, über Verluste durch Krankheiten, Desertionen, über Waarendiebstähle, Drohungen u. s. w. erfüllten. Meine Antwort auf alle diese Klagen lautete aber stets ähnlich, wie ich mich in meinem Schreiben vom 17. an Tippu-Tib geäußert hatte: »Wenn Sie den Marsch nicht antreten wollen, ist es gut; wenn Sie mit mir gehen, ist es auch gut. Handeln Sie nach Ihrem eigenen freien Willen. Ich brauche Sie nicht, aber wenn Sie mir folgen wollen, kann ich Nutzen von Ihnen haben und werde Sie nach der Zahl der Lasten, welche Sie befördern, bezahlen.« Einige verstanden dies so, als ob darin die Erlaubniß läge, daß sie ihren eigenen Geschäften, dem Plündern und Marodiren, nachgehen könnten; drei der Anführer erklärten sich aber freiwillig bereit, mich zu begleiten. Ich engagirte sie dann auf die Bedingung hin, daß wenn sie mir aus freiem Willen 30 Tage hülfen, ich ihnen dann Lasten anvertrauen würde.

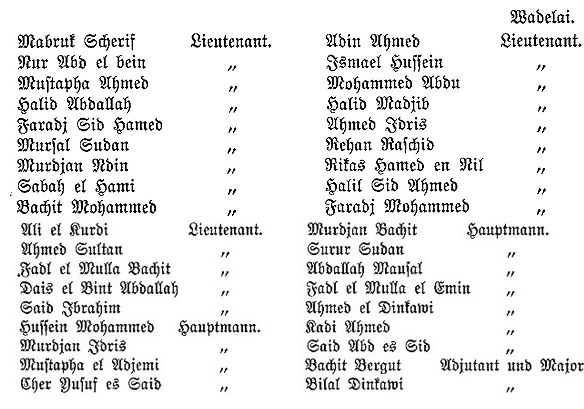

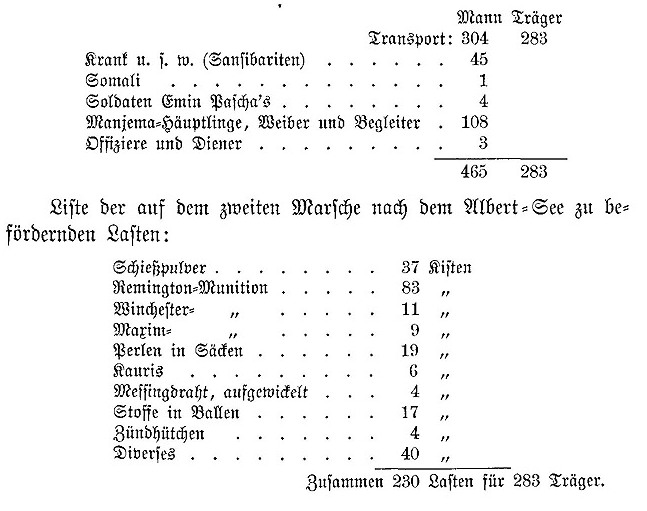

Bei der Musterung der Expedition am 29. August zeigte die Rolle folgende Ziffern:

Außerdem waren noch mehrere Extralasten an diversen Gegenständen vorhanden, die, solange alles mit Kanoes befördert wurde, nützlich und nothwendig waren, wie besondere Munition, Proviant für die Eingeborenen, Tauwerk u. s. w., doch bildeten die oben erwähnten Gegenstände das unentbehrliche Gepäck beim Antritt des Ueberlandmarsches. Obwol wir 53 Träger mehr als Lasten hatten, war doch zu erwarten, daß Krankheiten, Wunden und Todesfälle infolge der Beschaffenheit des Landes und des augenblicklichen physischen Zustandes der Nachhut die Zahl der Träger erheblich verringern und ohne Zweifel die Zeit kommen würde, wo die Zahl derselben derjenigen der Lasten gleich war und die Anführer die kranken Träger abzulösen hatten. Inzwischen bot sich aber den Kranken sehr gute Gelegenheit zum Leben. Sie wurden etwa 60 Tage in Kanoes befördert und mit Bananenmehl und Gartengemüsen genährt. Ziegen und Hühner waren dagegen sehr spärlich vorhanden, da Ugarrowwa beide Ufer verheert hatte. Auch die Kraft der Träger wurde anfänglich nicht von dem Transport der Lasten in Anspruch genommen. Es blieb den einzelnen nur übrig, sich des wilden, unvorsichtigen Umherstreifens nach Beute zu enthalten und nicht ein unzeitiges Ende durch Uebereifer und Unklugheit heraufzubeschwören, um uns zu versichern, daß wir auf diesem Schlußmarsche nach dem Albert-Njansa von Verlusten an Menschenleben freier bleiben würden, als auf der ersten Reise.

Während unseres Aufenthalts auf der Insel Bungangeta traf das Schreiben des Herrn Jameson vom 12. August ein. Obwol er in dem Briefe erklärte, er beabsichtige nach Bangala hinabzufahren, theilte der Bote uns mit, er werde wahrscheinlich bis nach Banana-Point gehen, doch kam es wenig darauf an, ob er nach Banana-Point oder Bangala fuhr. Wenn er von den Stanley-Fällen sich flußabwärts begab, trennte er sich freiwillig von der Expedition, und es konnte mich nichts veranlassen, noch länger in der Nachbarschaft von Banalja zu bleiben. Ich hatte den Offizieren in Fort Bodo, Emin Pascha und den Aegyptern mein Wort gegeben, daß ich am 22. December oder um diesen Tag herum in der Nachbarschaft des Fort und gegen den 16. Januar wieder am Njansa sein würde. Natürlich beklagten und bedauerten wir den Verlust des Herrn Jameson für die Expedition, weil die Eintragungen in die Tagebücher mächtig zu seinen Gunsten sprachen, allein die Sterblichkeit, welche sich an die Nachhut gehaftet hatte, sollte nicht auch unsere Zahl verringern, und ebenso wenig durfte die Garnison in Fort Bodo über unsere lange Abwesenheit sich wundern und klagen und infolge unsers gebrochenen Versprechens den Kopf verlieren. Ich schrieb daher Herrn Jameson einen Brief, in welchem ich ihm sagte, daß wenn es möglich sei, 60 Mann anzuwerben und uns sofort auf unserm markirten Wege zu folgen, der wegen seiner Breite nicht zu verfehlen sei, er unsere Colonne leicht wieder einholen könnte, die im Gänsemarsch auf einem von Hindernissen, Sümpfen, Morästen, Bächen und Flüssen starrenden Pfade durch den Wald zöge. Allein wie der Leser schon weiß, was uns damals aber noch unbekannt war, war Herr Jameson schon zwölf Tage vorher, ehe ich diesen Brief geschrieben hatte, gestorben.

Am 30. August sandte ich meine ganze aus 29 Kanoes bestehende Flotille nebst 12 Ugarrowwa gehörenden Fahrzeugen ab, um Herrn Bonny, 239 Mann und deren persönliche Ausrüstung, Lebensmittel und Kochtöpfe 8 km flußaufwärts nach dem Landungsplatze oberhalb des Rendi-Flusses zu befördern, während die Landcolonne den Auftrag erhielt, den Marsch auf unserer alten Route bis zum nächsten Dorfe fortzusetzen. Nachdem die Passagiere die Kanoes verlassen hatten, kehrten diese nach der Insel zurück.

Als wir am nächsten Morgen – es waren 13 Tage verflossen, seitdem ich an Tippu-Tib geschrieben hatte – noch keine Antwort erhalten hatten, traten wir die letzte Reise von der Insel Bungangeta durch den Wald nach Osten an. Wir schifften 225 Mann, die Kanoemannschaften, Schwachen und Kranken mitgerechnet, und 275 volle Lasten im Gewicht von 60-65 Pfund an Gegenständen der Expedition, Mehlvorräthen, Privatausrüstung der Leute u. s. w. ein und ruderten ungeachtet der glühenden Sonne, welche provisorische Sonnensegel erforderlich machte, 6 Stunden lang den Fluß hinauf, bis wir bei unserm alten Lager unterhalb Unter-Mariri eintrafen. Am 1. September erreichten wir das untere Ende der Mariri-Schnellen, wo wir fanden, daß Bonny mit seiner Colonne nach Süd-Mupe weiter marschirt war. Da die unwissenden Sansibariten und Manjema ganz übersehen hatten, daß wir die Lasten um die Stromschnellen herumzutragen hatten, mußten wir durch Eilboten Leute von Süd-Mupe holen lassen, um uns beim Transport der Waaren über Land behülflich zu sein.

Am 2. September waren wir damit beschäftigt, die Kanoes auf der gefährlichen Flußstrecke weiterzuschieben, bei welcher Operation zwei derselben kenterten; am nächsten Tage schoben wir die Fahrzeuge durch die obern Mariri-Schnellen und um Mittag waren wir alle bei den Mariri-Schnellen vereinigt.

Ugarrowwa war uns mit seiner Flotille stromaufwärts gefolgt, um noch etwas mehr Elfenbein zu sammeln, und hatte sich im Dorfe Ober-Mariri gelagert. Ich war mit meinen eilig geschriebenen Briefen an die englische und die schottische Geographische Gesellschaft fertig und hatte die Gelegenheit seines Besuches bei mir benutzt, um ihn zu bitten, daß er die Weiterbeförderung des Schreibens nach England übernehmen möge; während unsers Aufenthalts in Süd-Mupe am 4. September stattete er mir aber nochmals einen Besuch ab in Gesellschaft des Neffen Tippu-Tib's, des in Verbindung mit Major Barttelot und Herrn Jameson schon wiederholt genannten Selim ben Mohammed. Derselbe war ein Mann von mittlerer Größe, lebhaft, von schlanker Figur, mit guten, regelmäßigen Zügen von arabischem Typus, aber sehr entstellt durch Pockennarben, und mit einem Gesicht, aus dem Muth und Kühnheit hervorleuchteten.

Die Schilderung des Herrn Bonny von ihm und das Uebelwollen, welches er Major Barttelot persönlich bewiesen hatte, ließen mich glauben, daß ich seinen Charakter falsch beurtheilt hätte, indessen wurde der Eindruck, den ich früher von ihm und von Tippu-Tib gewonnen hatte, bei dieser Unterredung bestätigt. Derselbe ging einfach dahin, daß beide Araber vollständig fähig waren, das Blut der Heiden zu vergießen, ohne sich Scrupel über das Verbrechen zu machen, daß sie aber eine kaltblütige Verschwörung gegen Araber oder Weiße aus einer geringern Ursache als Rache nicht planen würden. Da nun keiner von ihnen Ursache hatte, auf die Ermordung Barttelot's zu sinnen oder sich zur Vernichtung der Nachhut zu verschwören, so konnte auch absolut kein Grund zu der Annahme sein, daß sie derartige Ereignisse je erwartet haben. Ich möchte nicht bezweifeln, daß Tippu-Tib ein Contingent Träger von den Stanley-Fällen nach dem Aruwimi geschickt oder persönlich geführt hat, aber seine Entschuldigung wegen seiner raschen Umkehr, daß er das Lager nicht habe finden können, mögen andere glauben. Seine Umkehr beweist, daß er lau, die versprochene Belohnung ihm nicht genügend war, und daß er gar nicht mehr hätte berücksichtigt werden sollen. Als aber die jungen Offiziere baten und flehten und drängten, sahen Onkel und Neffe deutlich ein, daß der so eifrig und ernstlich von ihnen verlangte Dienst Geld werth sei, und Tippu-Tib steigerte infolge dessen seinen Preis, nicht aus bösem Willen, sondern aus dem unbezwingbaren Wunsche, mehr zu verdienen. Die Verpflichtungen, welche er contractlich eingegangen war, und die Dankbarkeit, welche er mir schuldete, waren in dem regen, geschärften Appetit nach Geld vergessen. Der Major besaß nicht die Mittel, um ihre Forderungen zu erfüllen, während der würdige Onkel und sein Neffe der Meinung waren, daß Barttelot und Jameson reich seien und die Expedition unter der Gönnerschaft wohlhabender Leute unternommen werde. »Nun denn«, sagten beide in eitler Selbstgefälligkeit, »wenn sie uns so dringend brauchen, dann mögen sie dafür auch bezahlen. Stanley ist allerdings gut gegen uns gewesen (siehe den Bericht des Majors); aber der Mensch kann nicht umsonst für einen Freund arbeiten, das ist ein zu theurer Preis für die Freundschaft«, und so drehten sie die Schraube noch etwas fester. Das ist, wie ich zugebe, wirksam geschehen. Wenn Tippu-Tib ein wenig gleichgültig zu sein schien, so wußte er, daß er eine solche Miene annehmen mußte, damit man ihn mit Geschenken wieder in gute Laune bringe; wenn Selim ben Mohammed etwas ärgerlich und verdrießlich zu sein schien und von verletzten Gefühlen sprach, so öffnete der Major seine Kisten und wählte eine bunte Uniform für ihn aus oder schickte ihm ein Gewehr im Werthe von 45 Guineen, einen Ballen Stoffe oder ein Paar Revolver mit Elfenbeinschäften; und wenn sein Schwager Selim ben Massud hochmüthig zu dem Major sprach, wurde seine herablassende Freundlichkeit durch ein reiches Geschenk erhalten und angeregt.

Selim war, wie er sagte, persönlich gekommen, um mir auf mein Schreiben vom 17. August eine mündliche Antwort zu bringen, und hatte von seinem Oheim den Befehl, sofort Boten mit meinen Aeußerungen zu ihm zurückzuschicken.

Die Unfähigkeit der Araber, den Sinn eines auf gesetzlichem Wege abgeschlossenen Contracts zu erfassen, ihr streitsüchtiges und wankelmüthiges Temperament, ihre außerordentliche Vergeßlichkeit in Bezug auf gesprochene Worte, die Leichtigkeit, mit welcher sie Versprechen brachen und Vereinbarungen verletzten, ihre allgemeine Unglaubwürdigkeit, Unaufrichtigkeit und Heuchelei, sowie die ihnen verliehene Gabe, unter einem Regen von Maschallahs und Inschallahs einen Strom von Complimenten herauszustoßen, zeigten sich noch nie besser als bei dieser Unterredung. Selim sagte, Tippu-Tib habe ihn geschickt, um uns zu fragen, was wir thun würden. Und das nach sechs Briefen, einen in englischer und fünf in arabischer und Suaheli-Sprache, am 17. August!

»Nun achten Sie wohl auf, Selim«, sagte ich. »Wenn ich dächte, daß Sie oder Tippu-Tib in irgendeiner Weise an dem Morde meines Freundes betheiligt wären, Sie würden dieses Lager nie lebend verlassen. Sie haben mich bisjetzt nur von einer Seite kennen gelernt. Aber ich weiß und glaube von ganzem Herzen, daß weder Sie noch Tippu-Tib den Tod des Majors verursacht haben. Wir können daher wie früher ohne Unwillen miteinander sprechen. Tippu-Tib hat mich nicht weiter geschädigt, als was der Consul und der Seyid von Sansibar leicht allein abmachen können. Ihren Händen werde ich den Fall übergeben. Sagen Sie Ihrem Onkel, daß die Ueberfahrt von Sansibar nach den Stanley-Fällen für ihn und seine 96 Begleiter bezahlt und der Verlust an Waaren, Gewehr, Pulver und Munition, sowie an Zeit für die ganze Expedition wieder gut gemacht werden muß. Sagen Sie ihm, er könne thun, was ihm beliebe, schließlich würde ich aber doch gewinnen. Er kann mir keinen Schaden zufügen, wol aber ich ihm. Sagen Sie ihm, er möge sich die Sache überlegen und dann zu der Ueberzeugung gelangen, daß es doch besser sei, im letzten Augenblick den Beweis zu liefern, daß die Geschichte ihm leid thue und er in Zukunft versuchen werde, sich zu bessern. Wenn er dies versuchen, seine Leute sammeln und mich einholen wollte, ehe ich in etwa 50 Tagen von heute mit der Expedition über den Ituri setzte, würde er die Aussicht haben, meine gute Meinung wieder zu gewinnen und jedem gerichtlichen Verfahren aus dem Wege zu gehen.«

»Sehr gut, ich höre alles, was Sie sagen. Ich werde heute Abend nach Banalja zurückkehren, Ugarrowwa wird mir Kanoes leihen. In acht Tagen werde ich bei Tippu-Tib und am 17. Tage hier zurück und auf Ihrer Fährte sein. Ich werde Sie vor Ablauf von 40 Tagen einholen.«

»Gut denn«, erwiderte ich, »es ist am besten, wir sagen uns hier das letzte Lebewohl, denn wir werden uns nicht eher Wiedersehen, als bis wir uns in ungefähr achtzehn Monaten von heute in Sansibar treffen.«

»Weshalb?«

»Weil weder Sie noch Tippu-Tib die leiseste Absicht haben, Ihr Wort zu halten. Ihr Auftrag hier war, die bei mir befindlichen Manjema nach den Stanley-Fällen zurück zu beordern. Aber das ist vollständig unwesentlich. Nehmen Sie sie zurück, denn ich wiederhole Ihnen nochmals, es steht nicht in Ihrer Macht, mich zu schädigen.«

»Inschallah, Inschallah, lassen Sie Ihr Herz in Frieden ruhen; wir werden uns in weniger als 40 Tagen wiedersehen, ich schwöre es Ihnen.«

Der arme Selim! Von mir begab er sich direct nach den Quartieren der Manjema-Anführer und suchte sie zu veranlassen, mit ihm zurückzukehren, was diese aber seltsamerweise hartnäckig ablehnten. Selim wurde deshalb ärgerlich und stieß Drohungen aus, worauf die Anführer zu mir kamen und Schutz von mir verlangten.

Lächelnd sagte ich zu Selim: »Was Sie mir soeben versprochen haben, ist wahr geworden, denn Sie haben mich in weniger als 40 Tagen wiedergesehen! Was hat das aber zu bedeuten? Dies sind unabhängige Manjema-Häuptlinge, welche Tippu-Tib gesandt hat, damit sie uns begleiten. Sie befolgen also nur Tippu-Tib's Befehle. Lassen Sie sie zufrieden, Selim, Sie werden unterwegs auf weniger Leute zu achten haben, wissen Sie, weil Sie uns ja auch folgen wollen. Meinen Sie nicht? So, das genügt. Kommen Sie jetzt und besteigen Sie Ihr Kanoe, sonst werden wir zwei Märsche gemacht haben, ehe Sie überhaupt von hier fortkommen, und Sie haben, wie Sie wissen, versprochen, mich in 40 Tagen einzuholen.«

Am 5. September ging unser Marsch bis zu der großen Niederlassung der Batundu, welche blühende Maisfelder und eine bisjetzt noch von keiner Karavane berührte wundervolle Bananenpflanzung besaßen. Die Leute von der Nachhut bedurften, um wieder zu Kräften zu gelangen, einer guten Ernährung, und wenn sich auch kein Fleisch beschaffen ließ, so waren doch Bananen und Mais nicht zu verachten. Wir blieben hier zwei Tage, während welcher wir gewisse ernstliche Nachtheile kennen lernten, die aus der Berührung mit den Manjema herstammten. Letztere waren nämlich an den Pocken erkrankt und hatten dieselben auf die Madi-Träger übertragen. Unsere Sansibariten waren gegen diese fürchterliche Krankheit gefeit, da wir die Vorsicht getroffen hatten, an Bord des »Madura« im März 1887 jedes Mitglied der Expedition impfen zu lassen, aber unter den Madi begann dieselbe sich mit besorgnißerregender Geschwindigkeit zu entwickeln. Ferner befanden sich bei den Manjema zwei Weiber, die toll geworden waren oder eigentlich, um ganz genau zu sein, an hysterischen Krämpfen litten; sie waren, wie die Anführer sagten, vom Teufel besessen und verhinderten durch ihr beständiges Singen zur Nachtzeit das Schlafen. Vermuthlich ist eine solche Manie des Singens zu ungehöriger Zeit auch die Ursache vom Tode des Majors gewesen. Wenn der arme Barttelot irgendwelches musikalisches Gehör hatte, dann kann der unharmonische, fürchterliche Tollhauslärm ihn allerdings zur Verzweiflung gebracht haben.

Die mit ihren kranken Gefährtinnen sympathisirenden Weiber stimmten oft zugleich mit jenen einen seltsamen Chorgesang an, in dem Glauben, daß diese Methode einen beruhigenden Einfluß ausübe, während jegliche Zwangsmaßregeln, statt die Unglücklichen zum Schweigen zu bringen, die seltsame Krankheit nur noch steigerten. Welchen Einfluß der Ton aber auch auf die Nerven der Leidenden gehabt hat, für uns, die wir ruhiger waren, war das Singen eine große Plage.

In dieser Ansiedelung verließen zwei Sansibariten, äußerst nützliche Leute, die zu den Auserwählten der Truppe zählten, im geheimen das Lager, um einen Raubzug gegen die Batundu zu unternehmen, fielen in einen Hinterhalt und wurden erschlagen. Auf diese Weise gingen uns die unternehmendsten Leute verloren. Einer derselben war der Führer des Vortrabs und hatte in dieser Eigenschaft schon seit unserm Abmarsche von Jambuja im Juni 1887 fungirt. Das traurige Ereigniß gab mir Gelegenheit, die verblendeten Leute zum hundertsten mal auf die abgeschmackte Thorheit hinzuweisen, die sie damit begingen, daß sie ihr Leben für eine Ziege opferten, Monate lang sich edler Arbeit widmeten, um durch Treue und Mannhaftigkeit Lohn und Ehre zu gewinnen und dann alles in den Eingeweiden der Kannibalen zu begraben. Ich hätte ihnen Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner, ganze Hände voll Silber und Stoffe im Werthe von 1000 Pfd. St. geschenkt, allein noch keiner, nein kein einziger hätte mir seinen Hals zum Abschneiden angeboten. Dagegen ließen sie sich um einer Ziege willen jeder Zeit, Tag und Nacht tödten und auffressen. Welche fürchterliche Undankbarkeit. Sie bereuten sofort, versprachen mir wiederum bei Allah, sie würden so etwas nicht wieder thun, und haben natürlich nach ein oder zwei Tagen ihr Versprechen wieder vergessen. Das ist ihre Weise.

Jeder, der den Verfasser bis hierher auf der Reise begleitet hat, wird aber bemerkt haben, daß alle zum Tode führenden Unfälle fast immer die Folge eines gebrochenen Versprechens gewesen sind. Es scheint mir daher das Halten eines Versprechens bei 999 999 von einer Million Menschen die schwierigste Aufgabe zu sein, die es gibt.

Ich bekenne, daß diese Schwarzen, welche so leichtsinnig ihr Versprechen brachen, der Fluch meines Lebens und die Ursache meiner beständigen seelischen Unruhe gewesen sind, und daß ich sie in ihrer eigenen Gegenwart als die höchsten Idioten verdammt habe. In der That habe ich 300-500 Stück Rindvieh 800 km weit mit weniger Mühe und Sorge treiben können, als ebenso viele Schwarze. Hätten wir sie Hals an Hals an einer langen Sklavenkette gefesselt, so würden sie gewiß einige Unbequemlichkeit davon gehabt haben und die ersten gewesen sein, welche uns der Grausamkeit beschuldigten. Aber da wir keine Ketten und nicht einmal Taue genug hatten, mußten wir uns auf ihre Versprechungen verlassen, daß sie nicht einzeln aus dem Lager ins Dickicht brechen und auf tolle Unternehmungen ausgehen wollten, die unabänderlich mit dem Tode endigten; allein die Versprechungen wurden niemals länger als zwei Tage gehalten.

Unser nächster Halteplatz war das Lager am »Elefantentummelplatz«, und von dort marschirten wir nach den Wespen-Schnellen.

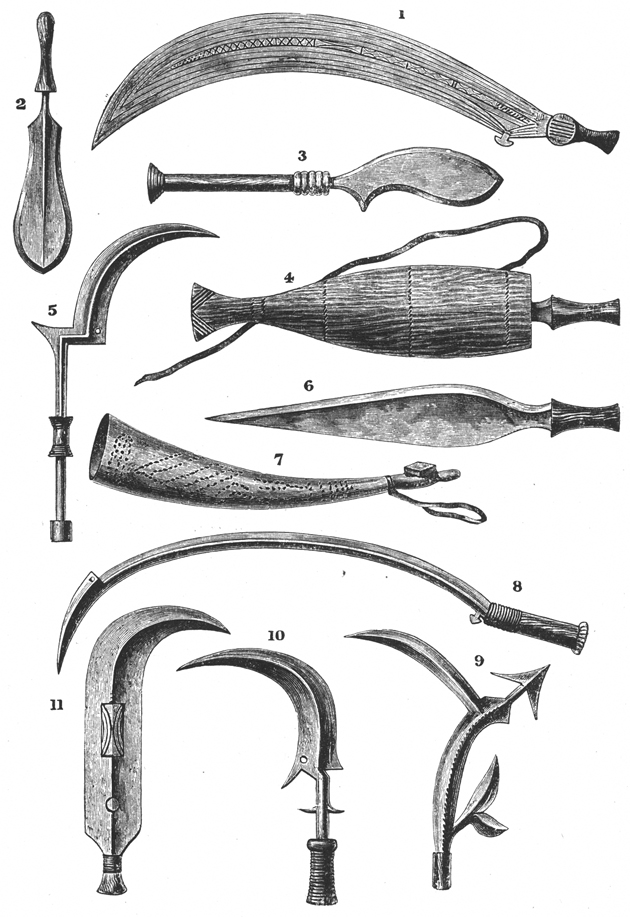

Von einigen Leuten Ugarrowwa's erfuhr ich, daß jenseit Buamburi landeinwärts der Stamm der A-Babua lebt, bei denen ein anderer Baustil vorherrscht, da die Hütten geräumiger, behaglicher und abgeputzt, die Wohnstätten auch mit breiten Veranden versehen sind. Ferner erzählte man mir, daß diese Eingeborenen in der Schmiedekunst eine hohe Fertigkeit erreicht haben und alle Speerspitzen, Schwerter, Messer und Pfeile reich mit Verzierungen versehen seien. Man zeigte mir einige der Messer mit zwei und drei Klingen, und ich erkannte an ihnen die charakteristischen Merkmale der Monbuttu und Niamniam, wie Schweinfurth sie in seinen » Artes Africanae« beschrieben hat.

Schwerter und Messer. (Nach einer Photographie.)

Bei Fortsetzung der Reise von den Wespen-Schnellen am 12. September beförderten die Kanoes 198 Mann, während die Landcolonne unter Führung von Herrn Bonny 262 Mann zählte. Die geübtern Fußgänger trafen, weil sie unbeladen waren, vor den ersten Kanoes am Lagerplatze ein. Der Weg war jetzt deutlich zu erkennen und wie die gewöhnlichen afrikanischen Fußpfade betreten.

Bei der Ankunft im Lager entzogen die Leute unter dem Vorwande, Phryniumblätter zum Bedecken der Hütten holen zu wollen, sich der Aufsicht der Posten, verschwanden in den Wald und verfolgten einen ins Innere führenden Pfad. Einigen von ihnen gelang es, ein paar Hühner, ein oder zwei Bündel Zuckerrohr und eine reiche Menge reifer Paradiesfeigen zu bekommen, während andern nur Unglück zustieß. Drei Manjema wurden getödtet, ein Soldat von den Irregulären Emin Pascha's aus Ladó erhielt einen breiten, scharfen Speer durch den Leib, der das Rückgrat streifte und eine schreckliche Wunde verursachte, aber glücklicherweise keine edeln Theile verletzte. Die Wunden wurden wieder zugenäht und dann verbunden. Ferner berichtete die Nachhut, daß 5 Manjema, 3 Sansibariten und 1 Sudanese auf dem Wege von den wilden Kannibalen getödtet und aufgefressen worden seien. Diese hatten sich, während die Colonne passirte, versteckt gehalten und die zur Banalja-Truppe gehörenden Leute, welche sich in der Nähe des Schlupfwinkels der Eingeborenen zum Ausruhen niedergelassen hatten, plötzlich überfallen und getödtet. Erst fünf Tage vorher hatte ich die Leute öffentlich vor der Gefahr gewarnt, in welche sie sich auf diesen nutzlosen und vollständig unnöthigen Streifereien begaben. Waren Lebensmittel wirklich von nöthen, was vielleicht alle fünf Tage einmal der Fall war, dann wurde eine Fourragirabtheilung ausgeschickt, um die Paradiesfeigen in solcher Menge mitzubringen, daß sie für mehrere Tage ausreichten, und wenn die Früchte 12 Stunden lang über dem Feuer getrocknet waren, dann hielten sie sich lange. Die absolute Unfähigkeit unserer Leute, ihr Versprechen zu halten, und die vollständige Unmöglichkeit, sie hierzu zu zwingen, war die Ursache von 12 Todesfällen gewesen, während der dreizehnte Mann so schwer verwundet worden war, daß er in größter Lebensgefahr schwebte. Außerdem wütheten die Pocken unter den Manjema und Madi und richteten täglich große Verheerungen unter ihnen an, und dabei herrschte dieser unglückliche Mangel an Disciplin bei uns, dem in der Waldregion ganz unmöglich abzuhelfen ist. Je mehr ich mich abmühte, die Unordnung unter der Menge zu beseitigen, desto mehr sah ich ein, daß nur die Todesstrafe den Beutezügler bessern würde. Wenn also die Eingeborenen selbst unabänderlich das Urtheil vollstreckten, lag für mich keine Nothwendigkeit dazu vor.

Gerade oberhalb Manginni kenterte ein Kanoe infolge reiner Nachlässigkeit, doch begaben wir uns sofort mit unsern besten Trägern zur Stelle und es gelang uns, sämmtliche Gegenstände wiederzubekommen, mit Ausnahme einer Kiste Schießpulver und einer Kiste Perlen. Das Kanoe war zerbrochen.

Nachdem wir Mugwje passirt hatten, erreichten wir Mambanga, wo wir zwei Tage halt machten, um Lebensmittel für die von dort bis nach Engwedde sich ausdehnende Wildniß vorzubereiten. In diesem Lager zog Lakki oder »Hunderttausend«, ein lauter, lärmender, großsprecherischer Mann – der Bote, welcher in dem mitternächtlichen Gefechte bei Bandeja seinen Kameraden zugerufen hatte: »Die Burschen kommen wegen des Fleisches, laßt uns ihnen Fleisch geben, aber ihr eigenes!« – an der Spitze eines aus seinen besten Freunden bestehenden Trupps insgeheim auf einen Beutezug aus und kehrte 24 Stunden später mit einer durch einen vergifteten Pfeil veranlaßten höchst eigenthümlichen Wunde zurück. Wir spritzten kohlensaures Ammonium in die Wunde und retteten den Mann, doch war Lakki der festen Ueberzeugung, daß er sein Leben nur den grünen Tabackblättern verdankte, die er auf die Wunde gelegt hatte.

Wenn wir im Walde unser Lager aufschlugen, wurden wir sehr oft durch plötzliches Aufspringen eines kleinen Thieres erschreckt, das Aehnlichkeit mit einer wilden Ziege hatte und oft in seinem Versteck so lange liegen blieb, bis wir fast darauf traten, um dann rasch davonzustürzen, verfolgt von Hunderten von aufgeregten, hungerigen Leuten, die es mit Gesten, Rufen und Laufen zu fangen versuchten. Diesmal sprang das Thier mit einem großen Satze über mehrere nebeneinander liegende Kanoes hinweg in den Fluß und tauchte unter. In demselben Augenblicke wurde eine verzweifelte Verfolgung aufgenommen, und einer nach dem andern stürzte kopfüber in den Fluß, bis die ganze Oberfläche mit den schwarzen Köpfen der eifrigen Schwimmer besäet war. Diese Manie nach Fleisch grenzte an Wahnsinn; der vergiftete Pfeil, der messerscharfe Speer und der Kochtopf der Kannibalen hielt sie nicht von solchen Beutezügen zurück; sie wagten alles, und in diesem Falle war eine ganze Compagnie in den Fluß gesprungen, kämpfte und rang mit dem Wasser und ertrank vielleicht, nur um möglicherweise ein kleines Thier zu fangen, das für zwei von ihnen eine unvollständige Mahlzeit abgegeben hätte und welches nur einer von 50 bekommen konnte. Ich ließ daher fünf Kanoes hinfahren, welche die Wahnsinnigen unterstützen sollten. Etwa ¾ km weiter abwärts gelang es einem jungen Burschen Namens Ferusi ungeachtet aller Manöver des Thieres, das mit der Verschlagenheit eines Wilden tauchte und schwamm, dasselbe am Halse zu ergreifen; allein in demselben Augenblicke wurde er von einem halben Dutzend seiner Gefährten erfaßt und alle würden ertrunken sein, wenn die Kanoes nicht rechtzeitig gekommen und die erschöpften Schwimmer aufgenommen hätten. Aber der arme Ferusi! Kaum war die Buschantilope, denn eine solche war es, geschlachtet, als ein allgemeiner Ansturm auf das Fleisch erfolgte, sodaß er nur einen ganz kleinen Bissen behielt, den er zur Sicherheit in den Mund steckte.

Wettschwimmen nach einer Buschantilope.

Während unsers nächsten Marsches war es die Flußabtheilung, welche zu leiden hatte. Wir befanden uns in der Nähe unsers alten Lagers an der Vereinigung des Ngula mit dem Ituri. Hier erhielt ein Mann in dem ersten Kanoe einen Pfeil in den Rücken. Wir behandelten die Wunde sofort mit einer Injektion von kohlensauerm Ammonium und auch in diesem Falle stellten sich keine schlimmen Folgen ein.

Am nächsten Tage war die Flußabtheilung wieder die leidende, und zwar erwies der Fall sich diesmal als ein sehr unglücklicher, da der Tod beinahe sofort eintrat, als ob der Getroffene von einer Kugel durchbohrt worden sei. Es war unser Koch Djabu, der sich nicht ganz wohl fühlte und im Hintertheil eines Kanoe saß, während die Mannschaft sich am Lande befand und das Fahrzeug über eine kleine Stromschnelle zog, als ein schlauer, kühner Eingeborener mit gespanntem Bogen leise heranschlich und auf jenen einen vergifteten Holzpfeil abschoß, der den Arm in der Nähe der Schulter zersplitterte und am untern Ende der Gurgel eindrang. Die Wunde war nur wie ein Nadelstich, doch hatte Djabu kaum Zeit »Mohammed« zu rufen, als er bereits todt umfiel.

Der nächste Marsch brachte uns zu den Panga-Fällen, wo wir am folgenden Tage, 20. September, eine Straße längs der Katarakte herstellten, unsere 27 Kanoes nach dem Landungsplatze oberhalb der letztern holten und dann alle Waaren und das Gepäck nach dem in Sicht der Fort-Insel liegenden Lager brachten.

Auf unserm ersten Marsche hatten wir in dieser Gegend durch die Waffen der Eingeborenen keinen einzigen Mann verloren, doch wurden die Wilden seitdem zu Angriffen angereizt durch die Leichtigkeit, mit welcher unsere unklugen, unvorsichtigen Schwarzen, wenn sie nicht von einem Weißen controlirt wurden, umgebracht werden konnten. Die Deserteure von der Vorhut hatten den Elenden mehrere Mahlzeiten geliefert, und die dummen, schwarzköpfigen Bakusu Ugarrowwa's ihnen Opfer besorgt, bis die Kannibalen entdeckt hatten, daß sie infolge ihrer Vertrautheit mit dem Walde die ahnungslosen Leute überfallen und ihnen ebenso leicht den Speer durch den Körper jagen konnten wie den Ziegen. Wir hatten in 30 Tagen 14 Mann verloren. Am 20. September war ein einfältiger Madi ins Dickicht gegangen, um Brennholz zu holen, ein Eingeborener hatte ihn getroffen und ihm den Speer durch den Körper getrieben. Am 21. wurde ein Manjema-Weib kaum 50 Schritte vom Lager von einem vergifteten Pfeil durchbohrt und starb, noch ehe wir die Stelle erreichen konnten. Um die Liste vollständig zu machen, erlag ein Sansibarite von der Banalja-Colonne dem Maniokgift.

Unser nächstes Lager war bei den Nedjambi-Stromschnellen. Sobald wir hier eingetroffen und die Waaren aufgestapelt waren, stürmten etwa 100 Mann, vom Hunger getrieben, zusammen fort, um nach Paradiesfeigen zu fourragiren. Die im Lager Zurückgebliebenen hatten alle Hände voll zu thun, da die Kanoes am nächsten Tage an den Schnellen vorbeigezogen und zu diesem Zwecke eine Straße ausgerodet und aus Rotang Taue zum Ziehen der Fahrzeuge hergestellt werden mußten.

Gegen Sonnenuntergang waren mehrere der Fourragirer mit reicher Beute von ihrem Unternehmen zurückgekehrt, viele verspäteten sich aber und noch lange nach Mitternacht wurden Signalschüsse abgegeben und auf den großen Elfenbeinhörnern geblasen, deren laute Töne mit rollendem Echo sich durch die Bogengänge des Waldes fortpflanzten. Gegen 9 Uhr traf die Nachricht ein, daß zwei Sansibariten durch vergiftete Pfeile getödtet worden seien, und eine Stunde später wurde die Leiche Feradji's, des humorreichen Anführers, den ich in Banalja einem Kreuzverhör unterzogen hatte, ins Lager getragen. Bei der Untersuchung des Körpers fand ich, daß derselbe mit Schweißperlen bedeckt war. Die Pfeilwunde war nur ein Nadelstich am linken Oberarm, hatte sich aber doch als genügend erwiesen. Wie es hieß, war er, nachdem er getroffen war, noch etwa eine Stunde in der Richtung nach dem Lager gegangen, hatte dann aber um etwas Ruhe gebeten, da er ohnmächtig zu werden fürchte. Während der Rast von zehn Minuten war er gestorben.

Bald nachher trug man auch den jungen Hussein ben Djuma, einen Sohn achtungswerther Aeltern in Sansibar, herein und brachte ihn zu mir, da er noch nicht todt war, wie die erste Meldung gelautet hatte; er befand sich aber in sehr schwachem Zustande. Wie ich sah, hatte der Pfeil das äußere Fleisch des rechten Armes durchbohrt und war über der dritten Rippe 2½ cm tief eingedrungen. Der Pfeil war rasch herausgezogen und wurde mir gezeigt; er war mit einer dunkeln, dickem Kohlentheer ähnlichen Substanz beschmiert und entwickelte einen ganz eigenthümlichen Geruch. Der Arm war nicht angeschwollen, doch zeigte der Körper eine beträchtliche, sich weich anfühlende Geschwulst. Der Verwundete sagte, er habe sich einmal außerordentlich schwach gefühlt, habe stark transpirirt, aber große Erleichterung gefühlt, nachdem er sich erbrochen habe. Gegenwärtig fühlte er sich sehr schlaff und litt an Durst. Nachdem beide Wunden gut ausgewaschen waren, spritzte ich 32 cgr kohlensaures Ammonium in jede derselben und gab ihm eine starke Dosis Medicinalbranntwein.

Nach zehn Tagen war der junge Hussein vollständig wiederhergestellt, sodaß er seine gewohnten Dienstleistungen wieder aufnehmen konnte.

Lange nach Mitternacht kehrte ein Trupp Leute mit Hühnern und Bananen zurück, glücklicherweise ohne Unfall. Früh am nächsten Morgen stürzte sich aber Tam, ein Eingeborener von Johanna (Komoren), in einem Fieberanfall infolge der Pocken, in die Stromschnellen und ertrank. Der Mann hatte sich nicht impfen lassen wollen.

Nachdem wir die Kanoes 1 km über Land geschleppt hatten, machten wir einen Tag halt, um Proviant für fünf Tage vorzubereiten. Bei dem Ziehen der morschen Fahrzeuge waren infolge der dabei aufgewendeten Kraft mehrere zerbrochen, sodaß unsere Flotille auf 22 Kanoes reducirt war.

Die lange Reihe von Stromschnellen bei Engwedde wurde ohne Unfall passirt; dann setzten wir die Reise nach Avisibba fort, von wo ein tüchtiger Marsch uns nach dem Lager unterhalb der Mabengu-Schnellen brachte, in welchem wir so lange auf die von Jephson befehligte, verloren gegangene Colonne gewartet hatten.

Am nächsten Tage war Rast und ich sandte eine starke Fourragirabtheilung über den Fluß nach Itiri, um Lebensmittel zu sammeln. Nachmittags kehrte dieselbe mit einem für mehrere Tage ausreichenden Vorrath von Bananen, sowie einigen Ziegen und Hühnern zurück, sodaß wir zum ersten mal in der Lage waren, für die Kranken aus Banalja Suppe zu bereiten und Fleisch an sie auszutheilen. Wie man mir meldete, hatten die Manjema eine Frau nach Schlächterart zerschnitten, um ihren starken Heißhunger nach Fleisch zu befriedigen, doch versicherten die Anführer mir, daß die Meldung vollständig falsch sei, und ich bin geneigt ihnen zu glauben, da die Sansibariten, wenn sie wirklich eine solch ungeheuerliche Gewohnheit bei Leuten entdeckt hätten, die zu jeder Zeit ihre Kochtöpfe besudeln konnten, jedenfalls darauf bestanden haben würden, daß ein strenges Exempel statuirt würde.

Am letzten Tage des September verlegten wir das Lager nach oberhalb der Avugadu-Schnellen, wo wir wilde Orangen entdeckten. Ebenso befanden sich dort, nach den Blüten und Blättern zu urtheilen, wilde Mangobäume, und rothe Feigen von süßlichem Geschmack kamen sehr viel vor, doch waren sie nicht eßbar, da die eingeschrumpften Stempelträger keine zuckerhaltigen Ausscheidungen besaßen.

Unterwegs gebar ein Eingeborenenweib ein Kind. Die Frau stand über dem kleinen Wesen, und als die Sansibariten herbeikamen und den ungewöhnlichen Anblick sahen, drängten sie sich in die Nähe und einer sagte: »Werft das Ding aus dem Wege in den Fluß.« »Aber weshalb denn, wenn das Kind am Leben ist?« fragte ein anderer. »Nun, seht doch, es ist weiß, das muß wahrlich eine schreckliche Krankheit sein.« – »O Unwissenheit, wie viel Schlimmes kommt aus deinem dunkeln Schoße.« »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun«, dachte ich, als ich verwundert auf den Sprecher blickte, der ohne alle Ahnung, daß er einen Mord beginge, den schwachen Lebensfunken auf der Stelle ausgelöscht haben würde.

Die meiste Sorge bereiteten uns zu dieser Zeit die Berichte von den an Geschwüren Leidenden. Außerdem hatten wir einen klugen kleinen Burschen von etwa 13 Jahren, Saudi genannt, der früher den Major bedient und sich eine Verletzung zugezogen hatte, welche den Beinknochen ungefähr 10 cm lang bloßgelegt hatte. Ferner hatten wir 15 Pockenkranke, die sich in der denkbar freiesten Weise unter unsere Sansibariten mischten, von denen bisjetzt jedoch nur der Selbstmörder Tam von der Krankheit befallen worden war.

Bei der Ankunft in Avedjeli, gegenüber dem Népoko, begab sich die Frau des Manjema-Tambours, ein sehr hübsches Mädchen, in die nahen Gärten, um Gemüse zu sammeln. Dort hatte sich eine Horde Eingeborener versteckt, welche sie mit Pfeilen beschossen, von denen sieben in ihren Körper drangen. Auf ihr Geschrei wurden wir aufmerksam und brachten sie schleunigst herein, doch fiel sie, als wir gerade im Begriffe standen, Einspritzungen von kohlensauerm Ammonium zu machen, auf die Seite, hob die Arme, umarmte in der rührendsten Weise ihren jungen Gatten, holte noch einmal tief Athem und starb. »O, ihr Reisenden, die ihr zu jener Clique gehört, welche behaupten, die Afrikaner kennten weder Liebe, Zuneigung noch Eifersucht! Was würdet ihr zu dieser mitleiderregenden Sterbescene gesagt haben?« Wir hatten auch eine Manjemafrau, die ein abscheuerregendes Aeußere, eine Masse ekelhafter Beulen hatte, welche einen fast unerträglichen Gestank entwickelten, allein ihr Gatte pflegte und bediente sie mit unübertrefflicher liebender Zärtlichkeit. Tod, Tod überall, jeden Tag und in jeder Gestalt, aber die Liebe, die höchste Liebe stand wie ein Schutzengel bereit, um den Tod schön zu machen! Arme unwissende, demüthige Geschöpfe, die niedrigsten des Menschengeschlechts, die hier ungesehen und ungehört von denen, welche die edle Opferwilligkeit, Beständigkeit und Ergebenheit besingen, ihre Zusammengehörigkeit mit uns unter der düstersten Wirklichkeit beweisen, indem sie ihre geliebten Kleinen mit den schönsten Blüten der Zärtlichkeit in den Schlummer wiegen!

Am 2. October gelangten wir bis zu den Kleinen Stromschnellen unterhalb der Mündung des Ngaiju in den Ituri, wo wir von einem Wirbelsturme heimgesucht wurden, der den im allgemeinen wellenlosen Fluß zu von einem Ufer bis zum andern reichenden sich überschlagenden Wogen von solcher Gewalt und Kraft aufpeitschte, daß sogar das Bett aufgewühlt und das Wasser schlammig wurde, bis der Strom einem Streifen wild erregter, sturmbewegter See glich, die ihre Brandung über Alluvialboden rollt. Unsere Kanoes wurden gegeneinander geworfen, sodaß sie in kleine Stücke zu zerbersten drohten, während der große Wald in der Agonie des Kampfes ächzte und brüllte; doch hatte der Fluß schon nach einer halben Stunde seine ruhige, glatte Oberfläche wieder gewonnen und der Wald stand wieder so still, als ob er versteinert wäre.

Während eines Halts am 3. October ließ ich die Kiste des Herrn Jameson, die verschiedene von dem Fleiß des Naturforschers zeugende Kleinigkeiten enthielt, öffnen. Die Bücher, Tagebücher und was sonst des Aufhebens werth war, wurde versiegelt und für den Transport quer über den Continent verpackt; die übrigen Sachen, die für Leute im Bereiche der Civilisation ohne Werth waren, wurden weggeworfen.

Ich sandte Herrn Bonny mit 28 Mann bei dem Ngaiju vorbei, um festzustellen, ob meine Hoffnung sich verwirkliche, daß ein Landungsplatz, den ich beim Hin- und Rückmarsch bemerkt hatte, zur Entdeckung eines Weges führen würde, auf welchem ich die verheerte Wildniß vermeiden konnte, welche sich über 300 km weit am südlichen Ufer entlang von den Basopo-Schnellen bis nach Ibwiri erstreckt. Bei der Rückkehr war Herr Bonny sehr erfreut und erstaunt über die wunderbare Behendigkeit und Beweglichkeit der Kundschafter, die mit der Leichtigkeit der springenden Buschantilope über jede Art von Hinderniß hinweg kletterten und bei jeden tausend Schritten ihm fünfhundert voraus kamen. 2½ km von dem Landungsplatze am nördlichen Ufer hatte er ein von reichen Bananenpflanzungen umgebenes schönes Dorf gefunden. Wir beeilten uns, das Lager nach diesem Dorf, welches den Namen Bavikai führte, zu verlegen, in der Hoffnung, daß wir von dort einen nach Nordosten führenden Pfad verfolgen könnten, um dann nach etwa 95 km den directen Curs nach dem Albert-See einzuschlagen.

Als die Leute am 4. October über den Fluß nach dem Landungsplatze von Bavikai befördert wurden, sah ich ein Dutzend Madi, welche sich infolge der Verheerungen durch die Pocken in einem fürchterlichen Zustande befanden, von etwa doppelt so vielen noch nicht von der Krankheit befallenen Stammesangehörigen umgeben, die sich in bewunderungswürdiger Gleichgültigkeit um die Kranken drängten. Diese kleine Thatsache brachte mich auf eine Reihe von Gedanken, welche, falls ein Stenograph zur Hand gewesen wäre, vielleicht für andere unbesonnene Leute von Werth gewesen sein könnten. Noch nie schien die Unwissenheit mir so thöricht gewesen zu sein; ihre vollständige Ahnungslosigkeit war bedauernswerth. Ueber diesen Thieren in Menschengestalt sah ich den Schatten des Todes, der im Begriff stand, seinen Schlag zu führen. Aber ich sagte mir, ich sehe den fürchterlichen Schatten über ihnen, bereit, sie mit der Krankheit zu treffen, welche sie zu einem abscheuerregenden Gegenstand machen und schließlich tödten wird. Wenn ich auch befallen werde, wird dies wahrscheinlich die Folge einer momentanen Gedankenlosigkeit sein, während ich entweder zu sehr beschäftigt oder zu zuversichtlich war, um den über mir schwebenden dunkeln Schatten zu bemerken. Indessen Mambu Kwa Mungu, weder sie noch ich können unserm Schicksal entgehen.

Unter meinen Aufzeichnungen vom 5. October finde ich auch einige Bemerkungen über das Sumpffieber.

Während wir durch die Waldregion marschirten, haben wir von den afrikanischen Fiebern weniger gelitten, als im offenen Lande zwischen Matadi und dem Stanley-Pool.

Ein langer Aufenthalt in den Waldlichtungen erinnert uns bald daran, daß wir uns noch nicht so an das Klima gewöhnt haben, daß wir den Wirkungen des Sumpffiebers vollständig entgehen. Wenn wir aber vom Walde eingeschlossen sind, treten die Fieber in milderer Form auf und lassen sich mit einer rechtzeitigen Dosis Chinin bald beseitigen.

Auf dem Plateau von Kavalli und Undussuma wurden die Herren Jephson, Parke und ich nacheinander vom Fieber hingestreckt, obwol die durchschnittliche Höhe des Landes über dem Meeresspiegel mehr als 1370 m betrug.

Nach dem Abstieg nach der Ebene am See, die 760 m niedriger liegt, wurden wir wiederum durch wüthende Anfälle aufs Lager geworfen.

In Banana-Point, in gleicher Höhe mit dem Meere, ist das Fieber nur zu allgemein.

In Boma, 24 m höher, kommt dasselbe noch häufiger vor.

In Vivi waren weit mehr Krankheitsfälle als irgendwo sonst; die Station lag 76 m höher als Boma und in der Umgegend befand sich nicht ein einziger Sumpf.

Am Stanley-Pool, etwa 335 m über dem Meere, herrschte ein Fieber von höchst gefährlichem Charakter.

Als wir den Kongo hinauffuhren, mit dem Wind von rückwärts, waren wir meist vom Fieber frei.

Dagegen wurden wir auf der Thalfahrt auf dem Oberkongo mit dem Wind von vorn von den stärksten Anfällen betroffen.

Während des Marsches am Aruwimi aufwärts dachten wir selten an afrikanische Fieber, während wir auf der Thalfahrt in Kanoes, als wir widrige Windströmungen hatten und durch die Strömung des Wassers und das Rudern denselben entgegengeführt wurden, sehr rasch daran erinnert wurden, daß man sich nur langsam acclimatisirt.

Daraus geht hervor, daß man in der Höhe von 0-1500 m von Fieber und Schmerzen nicht frei bleibt und eine 65 km breite Wasserfläche zwischen dem Lager und dem gegenüberliegenden Ufer des Sees keinen positiven Schutz gewährt; daß ein 1600 km langer Flußlauf als ein Kanal fungiren kann, welcher das Sumpffieber in concentrirter Form weiter befördert; daß, wenn eine dichte Schutzwand von Urwald sich zwischen der Wohnstätte und einer großen Lichtung oder dem offenen Lande befindet, nur die Gefahr einer localen Malaria um die Wohngebäude herum vorhanden ist, die aber durch die geringste Aufmerksamkeit in Bezug auf die Körperconstitution harmlos gemacht werden kann; daß aber auf dem offenen Lande weder Haus noch Zelt genügenden Schutz bietet, da die Luft durch die Thüren, unter den Schwellen hindurch und durch die Luftlöcher dringt und die Bewohner vergiftet.

Daraus ist zu entnehmen, daß Bäume, großes Gebüsch, hohe Mauern oder dichte Schutzwände zwischen den Wohnstätten und den Luftströmungen deren fieberbringenden Einfluß abschwächen, sodaß der Bewohner nur den Wirkungen der localen Ausdünstungen unterworfen ist.

Emin Pascha erzählte mir, er nähme immer ein Moskitonetz mit, weil er glaube, daß dasselbe ein ausgezeichnetes Schutzmittel gegen die nächtlichen miasmatischen Ausdünstungen sei.

Frage: Könnte nicht, wenn der Reisende sich in offenen Gegenden befindet, ein Respirator, welcher an einem Musselinschleier angebracht wird, dazu beitragen, die Wirkungen des Fiebers abzuschwächen?

Ich sandte drei Compagnien von je 40 Mann in drei verschiedenen Richtungen aus, um die von Bavikai fortführenden Pfade zu untersuchen. Die erste verwickelte sich bald in dem an den Ngaiju grenzenden Dickicht und hatte ein Scharmützel mit den Eingeborenen von Bavikai, welche zeitweilig in den dunkeln Schlupfwinkeln Zuflucht gesucht hatten. Die zweite Compagnie hielt sich auf einem nach Ost zu Nord führenden Pfade und stieß bald auf eine große Schar von Eingeborenen, welche aus drei verschiedenen Dörfern gekommen waren und einen unserer Leute mit einem vergifteten Pfeile am Kopfe verwundeten. Die dritte Abtheilung gerieth in ein verworrenes Netz von Pfaden und folgte mehrern derselben, die aber alle in Paradiesfeigenpflanzungen oder in lichtem jungen Gebüsch endeten. Auch diese Compagnie traf bei ihren Nachforschungen auf wohlbewaffnete und mit vergifteten Pfeilen zum Kampfe bereite Wilde. Wir waren daher gezwungen, wieder über den Fluß nach dem südlichen Ufer zurückzukehren und weiter aufwärts einen nochmaligen Versuch zu machen, um die aufreibende Arbeit der Herstellung eines Tunnels durch das Dickicht zu vermeiden.

Am 10. October erreichte die Expedition die Flußpferdweitung. An diesem Tage sahen wir eine Wolke von Motten den Fluß hinaufschweben, welche von der Oberfläche des Wassers bis zu den höchsten Wipfeln des Waldes, etwa 55 m, reichte und so dicht war, daß wir sie anfänglich, ehe sie uns einholte, für Nebel oder lavendelfarbigen Schnee, der hier allerdings kaum möglich war, hielten. Die Fluggeschwindigkeit betrug etwa 3 Seemeilen in der Stunde. Bei der Todtenstille setzten die Motten ihren Flug in der ruhigen Morgenluft gleichmäßig fort, der leichteste Zug von den Ufern wirbelte sie aber wie kleine leichte Schneeflocken an einem stürmischen Tage wild umher. Hin und wieder begegneten die zahllosen Myriaden Motten auch einer von oben herabkommenden wandernden Wolke und die auf den durchsichtigen Flügeln glitzernden, blitzenden Sonnenstrahlen ließen die Thiere wie Funken erscheinen.

In der Nähe dieser Stelle zeichnen die Ufer sich aus durch kleine Strecken grünen Rasens, der von den Flußpferden, deren Lieblingsaufenthalt dieser Theil des Flusses ist, kurz abgegrast war. Zahlreiche Oel- und einige Raphiapalmen, Rotang, Phrynium, Amomum, Pfeffersträuche u. s. w. ließen eine sehr alte Stätte früherer Menschenwohnungen erkennen. Mein Zelt war unter einem kleinen breitästigen Feigenbäume aufgeschlagen, welcher vor der glühenden Aequatorsonne Schutz gewährte, doch wurde die Hitze von der Oberfläche des Wassers zurückgeworfen und stieg bis auf 24½° R. im Schatten. Die ungewöhnliche Hitze war der Vorläufer eines Gewitters mit Blitzen, knatterndem Donner und sündflutlichem Regen.

Am Bafaido-Katarakt theilte ein uns in die Hände gefallenes Weib uns mit, daß auf der andern Seite des Ngaiju-Flusses der Stamm der Medse und am linken Ufer die Babandi lebten.

In der Nähe von Avejabu trat ein hinterlistiger Eingeborener, welcher sich hinter einer aus Laubwerk von Schmarotzerpflanzen bestehenden und von den Aesten eines großen Baumes herabhängenden Schutzwand versteckt gehalten hatte, auf unsern Pfad, ergriff ein den Manjema gehörendes kleines Mädchen und durchbohrte es mit seinem zweischneidigen Dolch von der Brust bis zum Rücken, worauf er die Waffe über dem Kopfe schwenkte und einen wilden Schrei ausstieß, der wol soviel bedeuten sollte, wie: »Tod den Eindringlingen!«

Beim nächsten Lager am Landungsplatze von Avamburi starb der frühere Diener des Majors, der kleine kluge Bursche Saudi, und zwar auf den Schultern der Träger, als er bei den Stromschnellen vorbei nach den oberhalb derselben wartenden Kanoes gebracht werden sollte. Der Gipsverband, welcher den verletzten Knochen des Beins bedeckte, war durch ein bösartiges Geschwür vollständig zerstört worden. Saudi war, seitdem wir die Insel Bungangeta verlassen hatten, getragen und sorgsam gepflegt worden, allein der Mangel an Bewegung, der Aufenthalt im Kanoe in der glühenden Sonnenhitze und der beständige Regen hatten seine Verdauung gestört, obwol seine Constitution anfänglich kräftig und gesund gewesen war. Der kleine Bursche hatte seine Leiden tapfer ertragen, aber die Reservearzneien waren nach Bangala gesandt worden und wir konnten daher nichts für ihn thun.

Am 18. October befanden wir uns bei den Amiri-Stromschnellen, wo ein zweiter Sansibarite die Symptome der Pockenkrankheit zeigte. Bisjetzt waren wir merkwürdigerweise noch frei von derselben geblieben, ungeachtet der Thatsache, daß wir seit der Ankunft bei der Niederlassung der Batundu stets 10-20 Kranke im Lager hatten. Vielleicht waren unter den 620 Sansibariten, welche wir hatten impfen lassen, einige, deren Constitution den Schutzpocken Widerstand leistete, indeß gab es keinen bessern Beweis von der Wohlthat der Jenner'schen Entdeckung für das Menschengeschlecht, als den Verlauf dieser einen Expedition. Die Epidemie hatte sich unter den Manjema, Madi und eingeborenen Begleitern außerordentlich eingenistet, und es waren schon viele Opfer mit Steinen beschwert in den Fluß geworfen worden. Das war ebenfalls eine seltsame Arbeit, zu der wir durch die Nothwendigkeit gezwungen wurden, zu verhüten, daß die Eingeborenen, welche, wie wir entdeckt hatten, unsern Spuren folgten, um die Todten zu verzehren, die Leichen wieder ausgrüben.

Einer von den Anführern der Sansibariten wurde in der Nähe des Lagers beim Steuern eines Kanoe dermaßen von Wespen zerstochen, daß er an seinem Leben verzweifelte und darauf bestand, daß ich seinen letzten Willen niederschriebe, in welchem er seinen ebenfalls bei uns befindlichen Bruder zum alleinigen Erben einsetzte. Ich kam seinem Wunsche in schreibermäßiger Weise nach, was ihn sehr befriedigte, gab ihm aber auch eine Injection von 70 cgr kohlensaurem Ammonium und sagte ihm, er werde trotz der nichtswürdigen Wespen, die ihn so gepeinigt hätten, Sansibar wiedersehen. Am nächsten Tage war er ein neuer Mensch und rühmte gegen jedermann, daß die Arzneien des weißen Mannes alles heilen könnten bis auf den Tod.

Nachdem wir den Marsch bis oberhalb der Amiri-Schnellen fortgesetzt hatten, wurden wir von einer Reihe von Unglücksfällen betroffen. Einige der leichtsinnigen, undisciplinirten Leute der Nachhut waren ohne Anführer und Befehl in die Bananenpflanzungen gestürzt und hatten sich dort wie Kinder benommen; zur Strafe wurden sie von den Eingeborenen umzingelt und drei Mann verwundet. Zwei andere, von denen der eine an Herzklopfen litt und der andere ein schwächlicher Jüngling war, hatten sich von dem Pfade entfernt, um sich vor der Nachhut zu verstecken.