|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Isko war bei Cassius Longinus gewesen und hatte ihm den Rat Catualds überbracht, für einige Zeit auf das Land zu gehen; die Temperatur in der Nähe des Palatin sei ungünstig für seine Gesundheit. Auch möge er Marcus Fuscus nicht zu viel Vertrauen schenken.

»Ich lasse dem Unterpräfekten danken,« hatte Longinus erwidert, »und den Marcus Fuscus kenne ich.«

Isko, der einen Regenmantel trug, war dann mit Diomed über den Tiber gegangen, dem Janiculus zu. Er liebte es sehr, auch die nähere Umgebung Roms kennen zu lernen, und ritt in dieser oftmals stundenlang umher. Die Gegend jenseit des Flusses kannte er noch nicht; sie war wenig bevölkert und nur ärmere Leute hatten sich hier angesiedelt.

Plaudernd und sich umschauend, soweit der Sterne Licht es erlaubte, waren die jungen Leute in der schweigenden Nacht einhergegangen, hatten längst die letzten Häuser hinter sich und dachten der Heimkehr. Sie waren im Gespräche weiter über den einsam liegenden Janiculus hinausgelangt, als sie beabsichtigt hatten.

Ein Gesang berührte ihr Ohr wie Geisterhauch, desgleichen noch keiner von ihnen vernommen hatte. Sie erblickten, sich umschauend, im Sternenlicht zerfallenes Gemäuer und aus diesem schien der Gesang zu kommen.

»Was ist das, Diomed?« fragte Isko.

»Ich vermute, Nazarener haben sich dort versammelt, um gemeinsam zu ihrem Gott zu beten.«

»Dann komm; laß uns sehen und hören.«

Beide schritten auf die Ruine zu und fanden in der zerstörten Mauer leicht eine Öffnung, von wo sie ungesehen in einen ziemlich großen Raum hinabblicken konnten. Dort war eine stattliche Zahl von Menschen, Männer und Frauen, versammelt, trotz eines Feuers nur schattenhaft erkennbar; von ihnen ging dieser Gesang aus.

Es war eine uralte, schlichte Weise, die zu ihnen empordrang, doch in ihrer Feierlichkeit zu Herzen gehend. Beide Jünglinge fühlten ihre Macht.

Unerwartet erklang plötzlich eine Stimme in ihrer Nähe: »Friede sei mit euch! Wenn ihr hinabgehen und unserem Gottesdienste beiwohnen wollt, seid ihr willkommen, Fremdlinge. Wir Anhänger des Herrn können nur im verborgenen zusammentreffen, um sein Wort zu hören, und sind des Todes, wenn man uns überrascht.«

»O Freund,« sagte Isko, durch die vertrauensvolle Anrede gerührt, »von uns hast du nichts zu fürchten, und gern nehme ich deine Einladung an.«

»So kommt!«

Er führte sie in das Innere der Ruine hinab und wies ihnen Plätze auf niedergebrochenen Steinen an.

Ringsum saßen und standen Männer und Frauen, umflossen von dem malerischen Halblicht, das von dem Feuer verbreitet wurde.

Einige hatten das Gesicht verhüllt, andere zeigten ihre Züge offen. Alle aber sangen mit einer Inbrunst, die auf die Jünglinge ergreifend wirkte, von einem Helden, der am Kreuze für aller Menschheit Heil gestorben war.

Isko ließ seinen Blick umherschweifen und endlich an einer Gruppe haften, die vom Scheine des Feuers heller beleuchtet war.

Mit jäher Freude erkannte er neben zwei Frauen das gute, fromme Gesicht Medors. Er machte auch Diomed aufmerksam, der über dieses unerwartete Zusammentreffen nicht minder erfreut war als Isko.

Aber während dieser nur den ehrlichen Zimmermann ins Auge faßte, blickte der Grieche mehr auf die beiden weiblichen Gestalten, die neben ihm saßen.

Er sah das vornehme, durchgeistigte Gesicht einer älteren Frau und neben ihr ein Mädchen von so reiner, rührender Schönheit, daß er glaubte, er habe nie, weder im Bilde noch im Leben, etwas Ähnliches erblickt. Die innigste Frömmigkeit strahlte aus beider Antlitz.

Plötzlich erhob sich das junge dunkelgekleidete Mädchen; der Chor schwieg und durch die verfallenen, altersgrauen Mauern hallte der Ton einer süßen Stimme wider:

»Er beugt sich ohne Klagen

Des Todes grausiger Nacht,

Doch – peinvoll ihm erliegend,

Durft er, im Sterben siegend,

Mit letztem Hauch noch sagen:

Es ist – es ist vollbracht.«

Ein Wonneschauer durchbebte Diomed. In dieser Stimme lebte der Klang, der vor wenigen Tagen aus Frauenmund ihn wie ein Ton aus einer fernen, einst vertrauten Welt berührt hatte.

Wieder setzte der Chor ein:

»Doch einst wird kommen er,

Wenn alle Herrlichkeit der Welt vergeht,

Der Erdkreis selbst in Staub verweht,

So wie der Herr des Himmels es geboten,

Zu richten die Lebendigen und die Toten.«

Der Gesang verstummte und tiefes Schweigen herrschte wieder. Vom Himmel leuchteten die Sterne hernieder und phantastisch spielten die von dem Feuer ausgehenden Lichter um die andächtigen Menschengruppen, um die alten Mauerreste.

Ein schon bejahrter Mann, dessen graues Haar lang um die Schläfe hing und ein bleiches, geistig belebtes Gesicht einrahmte, in ein langes dunkles Gewand gekleidet, bestieg einen Stein, allen Anwesenden im Scheine des nahen Feuers sichtbar.

Die Augen der Versammelten waren liebevoll auf sein ehrwürdiges Antlitz gerichtet.

»Friede sei mit euch allen,« ertönte seine sanfte, wohllautende Stimme durch den Raum.

»›Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen,‹ sprach der Herr. Er ist uns nahe.

»O meine Freunde, ich kann es euch nicht verhehlen: die Tage der Trübsal nahen für die Gemeinden des Herrn und die Träger der Gewalt schärfen das Schwert für die Bekenner Christi. Der Herr bedarf noch mehr der Zeugen, die sein Kreuz auf sich nehmen.

»Die Heiden wissen nicht, was sie tun, wenn sie die Jünger dessen verfolgen, dessen Wort die Liebe war, die Liebe zu Gott, zu den Menschen allen. ›Liebet euch untereinander,‹ klang sein hehres Gebot, und ›Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist; mein Reich ist nicht von dieser Welt.‹

»Nein, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Unsere wahre Heimat ist bei ihm im fernen Lande des Friedens, das alle vereint, die hienieden getrennt wurden, zu ewiger, nie getrübter Freude.«

Nun sprach der Redner von des Gottessohnes Erdenwallen, wie er schlicht und arm unter den Menschen einherging und ihnen den Weg zum Heile kündete, alles mit der heiligen Liebe umfassend, die sein Mund lehrte. Er sprach, selbst ergriffen, in eindringlicher Weise vom Leiden und Sterben des Erlösers; leises Schluchzen ringsum zeugte von der innigen Teilnahme der Hörer.

»Zu dem Schächer am Kreuze, der an ihn glaubte, sagte der Herr: ›Wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein.‹ Darum bleibet fest, meine Freunde, unerschütterlich in dem Glauben an ihn, unerschütterlich in Not und Tod, denn uns winkt nach dieser Erdenrast die Wonne des Paradieses. Amen.«

Auf jedem Antlitz ringsum lag der Ausdruck todesmutiger Begeisterung, auch auf dem der Frauen.

Beide Jünglinge, doch besonders Diomedes, waren von den Worten des Redners erschüttert. Das war eine neue Welt, die sich da vor ihnen aufgetan hatte. Es war nicht nach Germanenart, was da verkündet worden war; doch wieder hatte Isko die Empfindung, daß etwas Großes in der Lehre der Christen liege, etwas Erhabenes und Edles.

Die Versammelten stimmten noch einmal ein Lied an, dann gingen sie still in einzelnen Gruppen den Ausgängen zu. Isko behielt den zufällig gefundenen Zimmermann im Auge, und als er mit den beiden Frauen an ihm vorübergehen wollte, hielt er ihn am Gewand fest.

Innige Freude drückte sich in Medors Zügen aus, als er die Jünglinge erkannte.

»Mein guter Medor, ich bin glücklich, dich hier gefunden zu haben.«

»Bist du einer der Unseren?« fragte der Riese freudig.

»Nein, Medor, der Zufall hat mich und Diomed hierhergeführt.«

»Wir kommen zu spät nach Hause, Paulus,« erklang des Mädchens Stimme. »Die Nacht ist kalt – denke an die Mutter!«

»Besuche mich einmal, Isko,« sagte Medor hastig. »Geh zu dem Zimmerplatz in der Nähe der Naumachia und frage nach Paulus, dem Zimmermann; sie kennen mich alle dort.«

»Ich komme sicher, mein Freund.«

Medor ging den Frauen nach und die beiden Jünglinge folgten langsam.

In des jungen Griechen Herzen hallte immer noch der Klang der Stimme nach, die er kürzlich einmal auf der Straße vernommen hatte. Des jungen Mädchens süßer Ton hatte die Erinnerung daran wieder erweckt.

Auch die Versammlung der Christen als solche hinterließ bei ihm einen tiefen Eindruck. Das war doch etwas anderes als der theatralische Gottesdienst der Römer. Hier sprach das Herz der Menschen vernehmbar zu dem fremden Hörer.

Diomedes verbrachte eine schlaflose Nacht. Er hörte noch einmal den christlichen Priester von dem einen reden, der die reine selbstlose Liebe als der Menschen höchstes Gebot verkündet hatte und in göttlichem Erbarmen zu ihrem Heile am Kreuze martervoll gestorben war, um wieder aus dem Grabe zu erstehen und sich der Gottheit zu einen. Er sah das Mädchen vor sich mit den verklärten Zügen, dem Abglanz jener Welt des Glückes und der Seligkeit, die sie nach ihrem Scheiden von dieser Erde erwartete. Immer wieder hörte er die süße Stimme, die alle Fibern seines Herzens beben machte.

Am nächsten Nachmittag nahm er seinen Mantel und ging in der Unruhe seiner Seele nach der Naumachia des Augustus hinaus, um Medor zu suchen. Bald erreichte er die Stätte, wo die Zimmerleute arbeiteten.

Er schaute über die niedrige Umfriedigung eines Zimmerplatzes und sah vier kräftige Arbeiter einen Balken tragen, der ihnen aber wohl zu schwer werden mußte, denn sie ließen ihn plötzlich zur Erde fallen.

Ein anderer Mann nahte im Schurzfell des Zimmermanns, ließ die Männer das eine Ende des Balkens hochheben, trat dann in dessen Mitte, nahm ihn auf seine Schulter und trug ihn zu der Stelle, wo er liegen sollte.

Von allen Seiten liefen Arbeiter herzu, um das zu sehen.

Diomed erkannte Medor mehr noch an der Riesenkraft seines Leibes, als an den von einem Strohhut beschatteten Gesichtszügen. Er betrat den Zimmerplatz und schritt auf die Gruppe der Arbeiter zu, die sich um den Riesen gebildet hatte.

»Wahrlich, Paulus, du bist der stärkste Mann Roms!« rief einer der Bewunderer. »Das ist eine Herkulesarbeit.«

»Milon, der Riese, ist nur ein Kind gegen dich, Paulus,« sagte ein anderer, und ähnliches wurde ringsum noch mehr in aufrichtiger Bewunderung laut.

»Laßt's gut sein. Jeder tut, wie er kann,« erwiderte Medor.

»Welch ein Krieger würdest du sein!«

»Die Werke des Friedens sind mir lieber.«

Jetzt sah Medor Diomed kommen und ging rasch auf ihn zu.

»Vollendet die Arbeit, Gefährten! Ich bekomme dort Besuch, den ich willkommen heißen will.«

Er grüßte Diomed herzlich.

»Nun, und Isko?« fragte er.

»Er wird kommen, Paulus, sobald es sein Dienst erlaubt.«

»Wie? Sein Dienst?«

»Er ist jetzt Zenturio der Prätorianer.«

»Ei, sieh da! Komm mit mir, guter Diomed, zu meinem Hause und erzähle mir von ihm.«

Er führte ihn zu einem unweit liegenden, von einem kleinen Garten eingefaßten Häuschen und ließ sich mit Diomed in einer Laube nieder, begierig dessen Bericht von den Erlebnissen der Söhne Ingomars seit ihrer Trennung an der Mündung des Arnus lauschend.

»Ich,« sagte Medor dann, »bin unbehelligt nach Rom gekommen und ein Glaubensbruder hat mir hier Arbeit verschafft.«

»Wer waren die beiden Frauen, die du führtest, als wir dich sahen? Deine Mutter und Schwester?«

»Nein, es waren Domina Antonia aus Ravenna und ihre Tochter Eudoxia. Die Domina hat ihr Vermögen den Armen gegeben bis auf weniges, das ihr zum bescheidenen Lebensunterhalte dient. Sie wohnt hier und ich diene ihr. Doch verzeihe, Diomed, ich will für Speise und Trank sorgen.«

Er ging in das Haus.

Während Diomed sinnend zu dem kleinen, anmutigen Heim hinüberblickte, erschien im Eingang der Laube das junge Mädchen, das so tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Er erhob sich und schaute in die sanften Augen, die einige Überraschung verrieten.

»Bist du ein Freund von Paulus, Fremder?«

»Ja, Eudoxia, sein dankbarer Freund.«

»Du weißt meinen Namen schon?«

»Paulus sagte ihn mir. Ich sah dich gestern bereits in der Christengemeinde.«

»So bist du ein Diener des Herrn?«

»Nein; nur Neugierde und Zufall führten mich zu euch. Doch, was ich da gehört habe, läßt mich wünschen, mehr von eurem Glauben zu hören.«

»Du kannst sogar das Evangelium bei uns lesen und den Brief des Apostels Paulus. Ich habe beides schon in Ravenna abgeschrieben; sie werden dir vom Herrn und seinem Erdenwallen berichten.«

Die ältere Frau, die er gestern gesehen hatte, Domina Antonia, schritt heran. Ihr sanftes Antlitz war immer noch schön und trug den Ausdruck ungewöhnlicher Güte.

»Ich heiße dich willkommen, Freund unseres Bruders Paulus,« sagte sie freundlich.

Das war die Stimme, die so tief zu seinem Herzen drang, als er sie nächtlich auf der Straße hörte. Ein Schauer überlief seinen Leib; er lauschte und sah der Frau scheu ins Antlitz.

Auch in diesem zeigte sich, als sie Diomeds kluges sanftes Gesicht so nahe vor sich sah, eine bemerkbare Erregung.

»Du siehst mich prüfend an, Domina?«

»Verzeihe – deine Züge erinnern mich an jemand, den ich einst liebhatte. Setze dich!«

Der Grieche fühlte in der Nähe und unter den Augen dieser beiden Frauen eine seltsame Beklemmung, die er sich nicht zu deuten wußte.

»Du bist ein Gelehrter, Diomed?«

»Ich habe die Rhetorenschule besucht und diene jetzt Cassius Longinus als Geheimschreiber.«

»Du findest nur ein kleines Heim bei uns, denn wir haben alle Erdensorgen hinter uns geworfen. Wir arbeiten für die Armen, pflegen die Kranken und dienen dem Herrn und seinem eingeborenen Sohn, hoffend, daß er uns in sein Gnadenreich aufnehmen wird.«

Diomed hörte wieder von jenem glücklichen Dasein nach dem Tode, auf das die Blicke dieser Christen allein gerichtet waren und das ihm völlig fremd erschien. Zwar war ihm schon lange, wie wohl den meisten gebildeten Römern jener Zeit, der Glaube an die alten Götter geschwunden und oftmals empfand sein Herz ein tiefes Bedürfnis nach einer höheren, übersinnlichen Macht, die unsere Erdenschritte lenkt. Diese schlichten Menschen nun blickten mit tiefer Inbrunst zu einem Heiland der Welt empor, der ihnen ein unendlich glückliches Dasein im Jenseits verbürgte. Longinus hatte recht; für diese Menschen hatte der Tod keine Schrecken.

»Wo hast du deine Heimat, Diomed, deine Eltern und Geschwister? Bist du in Rom geboren?«

»Ach, Domina, ich stehe allein in der Welt. Ich habe nicht Eltern, nicht Geschwister; doch sandten mir die Götter gütige Freunde in dem Senator Rufus, in dem Legaten Saturninus, in einem Germanenfürsten und jetzt in Cassius Longinus.«

Bei dem Namen Saturninus erbebten die beiden Frauen, doch Diomed bemerkte es nicht.

»Du Armer! Wie ist das geschehen, daß du so einsam auf der Welt bist?«

»Ich weiß es nicht. Auf dem Marktplatze zu Athen hat mich Rufus einst als zartes Kind aus Mitleid einem Sklavenhändler abgekauft und mich mit väterlicher Liebe umgeben, bis ihn der Tod mir entriß.«

Die Domina war sehr bleich geworden und mit zitternder Stimme brachte sie hervor: »Weißt du, wie lange es her ist?«

»Es sind zwanzig Jahre her – das ist genau die Zahl; ich weiß von Rufus, wann er mich nach Rom brachte.«

Mit feierlichem Tone sagte die Matrone: »In der vergangenen Nacht erschien mir der Herr im Traum und lächelte mir gütig zu. Ich wußte, daß mir ein großes Glück begegnen würde, und dachte, er werde mich zu sich rufen.

»Es sind zwanzig Jahre her, da wohnte ich mit meinem teuren Gatten Agesilaos, dem Sohne Chirons, auf Samos, der glücklichen Insel. Plötzlich überfielen uns Seeräuber bei Nacht, erschlugen meinen Gatten, der nach tapferem Kampfe fiel, raubten, was sie rauben konnten, zündeten das Haus an und verschwanden. Mich und mein Töchterchen hatte eine alte Sklavin gerettet; aber mit den Räubern war Diomed, der Sohn meines Herzens, verschwunden, wie wir annahmen, im Meere versunken, und ich beweinte ihn als tot. Daß die Räuber das Kind mitgeschleppt haben könnten, glaubte niemand.«

Mit Staunen und Spannung lauschte Eudoxia den Worten der Mutter, mit fieberhafter Erregung Diomed.

»Deine Züge erinnerten mich an Agesilaos, meinen Gatten, als ich dich sah. Dich hat der Herr zu mir geschickt, Diomed!«

Dem jungen Griechen war es wirr im Kopf; er konnte nicht denken. Seine Mutter, seine Schwester – diese würdige Matrone – diese anmutige Menschenblüte an seiner Seite? Stumm saß er da.

»Spricht nicht eine Stimme in deiner Brust?«

»Ich wage nicht, an solches Glück zu glauben; es ist zu groß – zu groß. Und doch hörte ich jüngst, als Medor zwei Frauen beschützte, eine Stimme, die wie Sphärenklang aus weiter Ferne zu mir tönte.«

»Es war deiner Mutter Stimme, mit der sie dich einst in den Schlaf sang; den Ton verlöscht keine Zeit. Gib mir deine linke Hand, Kind –« Diomed reichte sie ihr – »sieh, noch immer sind die Spuren der Zähne zu sehen, die einst ein bissiger Hund, mit dem du spieltest, hier einschlug.«

Diomed war so erschüttert, daß er in die Kniee sank und das Gesicht mit den Händen verhüllte.

Mit Tränen in den Augen sahen Mutter und Schwester auf ihn nieder; auch Medor, der leise herangekommen war, fühlte eine tiefe Rührung.

Diomed umfaßte die Kniee seiner Mutter und stammelte mit gebrochener Stimme: »Mutter – Mutter! ... In meinem Inneren steigen Bilder empor, die dort wohl lange geschlafen haben. Ein Haus mit Säulen und davor das leuchtende Meer – ein hochgewachsener Mann, der mich auf seine Schulter hob – und er lachte, wenn ich schrie – und abends saß an meinem Lager eine schöne Frau, die liebevoll zu mir niederblickte – und sang mit süßer Stimme ihr ›Eiapopeia‹! Jetzt weiß ich es – es war der Mutter Stimme, die im Herzen noch nach vielen Jahren nachtönte. O Mutter! O Schwester!«

Eine Weile blieb alles stumm.

Medor aber sagte dann: »So hat euch der Herr große Freude gegeben – sein Name sei gelobt!«

»In Ewigkeit.«

Wieder und wieder sahen sich Mutter, Schwester und Sohn an und lasen jedes in des anderen Zügen. Eine Magd hatte Wein und Früchte gebracht, aber es wurde nicht beachtet.

»Bist du eine Griechin, Mutter?«

»Nein, ich bin eine Römerin. Nach deines Vaters Tode zog ich, nachdem ich alles verkauft hatte, nach Ravenna, meiner Vaterstadt, um still und ruhig in der Gemeinde dort zu leben und mich der Erziehung Eudoxias zu widmen. Mein Vermögen habe ich den Armen gegeben, Diomed – deine Mutter ist arm.«

»Du selbst, teuerste Mutter, bist der köstlichste Schatz für eines Sohnes Herz!«

»Ich zog dann hierher nach Rom, da die Lage der Christen in Ravenna immer bedrohlicher wurde, und der gute Paulus schützt uns. Angehörige habe ich in Ravenna nicht mehr.«

Diomed berichtete von seinem Leben und stumm lauschten Mutter und Schwester seinen Worten.

»Der Herr war mit dir, Diomed!«

Der von allem tief bewegte Zimmermann war aus der Laube getreten, um seinen Tränen freien Lauf zu lassen, denn er liebte die Domina und ihr Töchterchen, die gegen ihn, den armen Sklaven, so gütig gewesen waren, innig und nahm von Herzen an ihrem Glücke teil.

Jetzt trat er hastig wieder ein und sagte: »Von Norden her kommen Leute, Reiter und Fußgänger; es sind sicher Vigiles. Eudoxia, zeige das schwarze Tuch nach dem Zimmerplatze zu! Es könnte ihm gelten; er muß gewarnt werden.«

Eudoxia und ihre Mutter erschraken, aber die erstere ging ohne Verzug nach dem kleinen Hause hinüber.

»Was gibt's, Medor?« fragte Diomed.

»Wir verbergen einen Mann, über dem das Schwert hängt,« sagte seine Mutter.

»Doch nicht Sentius Saturninus?« rief erbebend der Jüngling.

»Ihn! Paulus fand ihn und brachte ihn mit.«

»Um der Götter willen, das ist Tod für euch, für uns alle, denn der Cäsar sucht ihn. Er trachtet mit tiefem Grimm nach seinem Leben.«

»Bewahren wir die Ruhe,« versetzte die Matrone. »Wir wollen erwarten, was kommt; vielleicht gilt es auch den Bekennern des Herrn.«

Eudoxia kam jetzt zurück und sagte leise: »Er ist gewarnt.«

Dem Zimmerplatz nahten die Leute, die Medor von der Straße hatte kommen sehen. Während die Fußgänger sich um den Platz verteilten, rief einer von denen, die zu Pferde saßen, die Arbeiter an: »Wo ist euer Meister? Rasch – Dienst des Kaisers!«

»Der Meister ist nicht hier,« erwiderte einer der Zimmerleute, »aber der Vorarbeiter ist da – dort wohnt er.« Er deutete auf das Haus, in dem Medor wohnte.

Der Frager war kein Geringerer als Marcus Fuscus, den der Kaiser in seine Nähe gezogen und zum Stellvertreter des Präfekten Roms gemacht hatte. Er sprengte jetzt auf das Häuschen zu.

Aus der Laube trat ihm Medor entgegen, der ihn recht gut erkannte.

»Bist du der Vorarbeiter hier?«

»Ja, edler Herr.«

»Wen hast du noch da drin? Kommt einmal alle heraus!« rief Fuscus barsch.

In der würdevollen Haltung der edlen Römerin, die selbst durch die einfache Tunika nicht beeinträchtigt wurde, trat Diomeds Mutter mit Eudoxia hervor; der Grieche folgte.

Fuscus war doch verblüfft durch diese Haltung wie durch die vornehme Schönheit Eudoxias.

Er grüßte durch eine Handbewegung und fragte dann Medor: »Wie viel Arbeiter hast du hier?«

»Ich glaube, es sind mehr als achtzig.«

»Weißt du das nicht genau?«

»Nein, edler Herr. Ich führe nicht die Register; auch sind noch mehr Vorarbeiter hier, und die Zahl der Arbeiter wechselt oft.«

»Laß sie alle zusammenrufen und in eine Reihe treten; ich will sie sehen.«

Medor ging, um den Befehl ausführen zu lassen.

»Wer bist du, Frau?« wandte sich Fuscus an Diomeds Mutter.

»Die Witwe des griechischen Kaufmanns Agesilaos. Dies sind meine Kinder.«

Fuscus richtete den Blick auf Diomedes und wurde aufmerksamer.

»Mich dünkt, ich habe dich schon gesehen?«

»Es wäre dies eine Ehre für mich.«

»Wie das?« fragte Fuscus, von der Antwort sehr verblüfft.

»Weil dies ein Zeichen wäre, daß du die Rhetorenschule besucht und einen meiner Vorträge gehört hast.«

»Was bist du denn?«

»Mitglied der Rhetorenschule.«

»Und du wohnst hier?«

»Nicht doch, edler Herr, ich wohne unweit des Zirkus Maximus; ich bin nur zum Besuch bei meiner Mutter.«

Die Rhetorenschule stand bei Domitian in großem Ansehen. Er fand es ratsam, sich gut mit den Gelehrten und Schriftstellern zu stellen; auch waren die Rhetoren und ihr Anhang Feinde der christlichen Lehren und ihrer Bekenner. Fuscus drängte also seine Frage, ob die Anwesenden Christen seien, zurück, und da Medor kam, um zu melden, daß die Arbeiter aufgestellt seien, wandte er sich kurz um und ritt zum Zimmerplatze zurück, der immer noch von seinen Begleitern umstellt war. Einer der Leute ging mit ihm.

Die Zimmerleute standen in einer Reihe aufgestellt da.

Fuscus ritt langsam die Reihe hinab und starrte in jedes Gesicht, ohne auf die ihm wohlbekannten Züge des Sentius Saturninus zu stoßen.

Sein Begleiter folgte ihm, mit gleicher Aufmerksamkeit die Zimmerleute betrachtend.

Er und Fuscus hatten einundachtzig Arbeiter gezählt.

»Sind das alle?« fragte er Medor.

»Ich zweifle nicht, edler Herr.«

»Es steht der Tod darauf, den zu verbergen, den ich suche.«

»Ich kann dir nur gehorchen, Herr, aber die Leute werden schwerlich einen Verbrecher verbergen.«

»Sind Christen darunter?«

»Der Meister fragt nie danach; er ist zufrieden, fleißige und geschickte Arbeiter zu haben.«

Fuscus war innerlich wütend, daß er hier den Gesuchten nicht fand. In zuverlässiger Weise war ihm mitgeteilt worden, daß Sentius Saturninus sich unter den Arbeitern verberge, und er glaubte, einen großen Fang zu tun. Jetzt wandte er sich an den Mann, der ihm gefolgt war.

»Wir sind getäuscht,« sagte er grimmig zu diesem.

»Opimius hat sich sicher nicht getäuscht, denn er kennt Sentius zu genau; er muß sich hier irgendwo verbergen. Laß uns weiter suchen!«

»Jetzt noch,« erwiderte Fuscus höhnisch, »da er gewarnt ist? Da könnten wir lange suchen. Beim Hades, ich bin zum Narren gemacht. Ich konnte mir es auch nicht denken, daß er unter dem Gesindel hier Helfer finden würde; er hat Freunde genug unter dem grollenden Adel. Der Cäsar läßt nicht genug Köpfe fliegen. Komm, es war vergeblich.«

Sehr übelgelaunt entfernte er sich mit seinen Begleitern. Medor gab ihm höflich das Geleit bis zum Ausgang.

Als er in die Laube zurückkam, sagte Diomeds Mutter: »Der Herr sei gelobt; er ließ den Kelch noch einmal an uns vorübergehen. Ist er sicher?«

»Sicher genug, Domina; auch reiten die Häscher wieder dem Tiber zu.«

»Allein bleiben kann Sentius hier nicht, Mutter; die Gefahr für euch ist zu groß,« wandte Diomed ein. »Der Schuldlose soll nicht sterben wie sein Vater, wenn ich es verhindern kann. Ich werde ihm ein Versteck verschaffen, in dem er sicher ist; ich bin sein Freund.«

Zwei Stunden später, als es schon dunkel war, ritt Isko über die Ämilianische Brücke, den Helm auf dem Haupte, den Mantel umgehängt. Dem Prätorianer machte alles bereitwillig Platz.

Weiter hinausgekommen, nahm er den Helm ab, verbarg ihn unter seinem Mantel und zog die Kapuze über den Kopf. Er wandte sich nach links, denn er wußte, dort lag die Naumachia des Augustus. Auch sah er überall erleuchtete Häuser in kleinen Gärten liegen.

Die Gegend war einsam.

Als ihm ein Mann entgegenkam, rief er diesem zu: »Sage mir, Freund, wo Paulus, der Zimmermann, wohnt!«

Der Mann blieb stehen, trat dann auf den Reiter zu und fragte leise: »Bist du der Sohn Ingomars?«

Jäh überrascht war Isko. »Um der Götter willen, Sentius, wie kommst du hierher?«

»Wie ein Waldtier, das zu Tode gehetzt wird. Auch hier haben sie meine Spur schon; ich muß fort, um meine edlen Freunde nicht in Gefahr zu bringen. Was führt dich hierher?«

»Ich suche Medor oder besser Paulus.«

»Dort wohnt der liebe Bursche.«

Er deutete auf ein unfernes, erleuchtetes Häuschen. »Wo hast du Zuflucht gefunden?«

»Ich bin Prätorianer.«

Das Erstaunen des Sentius war groß.

»Cornelius Tacitus wird dir Zuflucht geben,« fuhr Isko fort. »Er wohnt an der Straße nach Ostia; wir sind ihm begegnet und er sagte es uns.«

»Dank sei dem Edlen, doch ich bringe jedem Gefahr. Die alten Freunde kannten mich, den Geächteten, nicht mehr; sie zittern alle vor dem Tyrannen. Nur bei den Armen fand ich Schutz,« sagte Sentius mit bitterer Empfindung.

»Harre hier auf mich! Ich will Paulus sprechen und kehre dann zurück; ich denke dir eine Zuflucht schaffen zu können.«

»Geh, Isko, ich harre geduldig deiner; die Nacht schützt mich.«

Der Germane ritt auf das Haus zu, band sein Pferd an die Gartenpforte und klopfte an die Tür.

Groß war die Freude des ihm entgegentretenden Medor.

»O mein lieber Isko, wie schön, daß du zu dem armen Zimmermann kommst! Du erscheinst zur Glücksstunde; ein Wunder ist geschehen, komm nur!«

Er führte Isko in das trauliche, von einer Lampe beleuchtete Gemach, wo er vor den beiden Frauen stand, die er gestern in der Christengemeinde gesehen hatte. Ehrerbietig begrüßte er sie.

Auch ihm deuchte es ein Wunder, als er jetzt erfuhr, daß Diomed in dieser würdigen Frau, in dieser anmutigen Schwester Blutsverwandte gefunden hatte, und beglückwünschte diesen herzlich, zumal auch der Gedanke an seine eigene liebe Mutter in ihm aufstieg. Auch Mutter und Schwester drückte er seine Freude aus, dann aber wandte er sich an Medor, um sich zuerst seines Auftrags zu entledigen.

»Hier, mein Freund, hast du ein Papier, vom Judex in Ravenna mitunterzeichnet, nach welchem dich der Lanista Spurio dort freigibt. Ein Freund hat das für dich und mich erwirkt. Du bist losgekauft, bist ein freier Mann.«

Das erfreute den ehrlichen Zimmermann, der als Sklave aufgewachsen war, doch sehr.

»Mich hat Medor, oder Paulus, wie er hier heißt,« wandte Isko sich an Diomeds Mutter, »vom Tode gerettet, Domina.«

»O, sie weiß alles, Isko; sie hat dabei geholfen.«

»So bist du die edle Frau, die meine Flucht großmütig unterstützte? O, laß mich dir Dank sagen und die Götter mögen es dir vergelten!«

Doch lächelnd wehrte die Domina ab.

»Ich tat nur, Germanenjüngling, was mir die Pflicht gebot. Und du wirst bei uns in Rom bleiben?« fragte sie ablenkend.

»Nein, edle Frau, ich sehne mich zu meinen Eltern, sehne mich nach den Bergen und Wäldern meiner Heimat und harre des Tages, der mich zu ihnen zurückführt.«

Er entsann sich aber jetzt des harrenden Sentius und verabschiedete sich. Schwer trennte sich auch Diomed von seinen Lieben, aber er mußte nach Rom zurück und brach mit Isko auf.

Während Sentius indessen geduldig draußen in dunkler Nacht am Fuß eines Baumes auf Iskos Wiederkehr harrte, vernahm er plötzlich gedämpfte Stimmen in seiner Nähe.

»Du kannst dich darauf verlassen, er ist hier irgendwo versteckt; er kann auch nicht fort sein. Es ist ein hoher Preis auf seinen Kopf gesetzt und es lohnt sich, ihn zu suchen. Geh du auf die andere Seite des Zimmerplatzes und folge jeder Gestalt, die aus den Holzstapeln kommt; ich harre hier und tue das gleiche. Wir müssen wissen, wo er haust.«

»Gut, Opimius, du kennst diesen Sentius am besten; ich will schon scharf Wache halten da drüben.«

Damit ging der Mann fort.

Sentius kannte den Namen Opimius; ein solcher war Sklave in seines Vaters Hause gewesen, bis dieser ihn seines bösartigen Charakters wegen verkaufte.

Also der hatte ihn erkannt?

Er zog sein Messer, denn die Anwesenheit dieses Mannes hier drohte auch dem rückkehrenden Isko Gefahr.

Plötzlich stand Opimius vor ihm.

»Wer bist du, Bursche?«

Sentius sprang empor und der überraschte Sklave hatte sein Messer im Herzen, ehe er nur eine Bewegung machen konnte. Lautlos sank er zu Boden.

Kaltblütig setzte sich der Römer wieder nieder und harrte geduldig seines Freundes.

Schon nahte auch Isko und mit ihm Diomed, dessen Stimme Sentius voll Überraschung im Zwiegespräch mit dem Sohne Ingomars erkannte.

Isko führte sein Roß am Zügel. Sie sprachen von ihm; er hörte seinen Namen.

»Wir müssen ihm eine Zuflucht verschaffen,« sagte Isko.

Diomed erwähnte das Erscheinen des Fuscus.

»O, hat dieser elende Geselle seine Hand überall im Spiel? Es wäre Zeit, ihn Eisen kosten zu lassen. Aber was beginnen wir mit Sentius?«

»Ich will meinem Gönner seine Not klagen; er ist ein kühner und, was mehr gilt, ein edler Mann.«

Hier trat Sentius hinter seinem Baum hervor und gesellte sich, Diomed herzlich begrüßend, zu den beiden.

Sie wiederholten ihm, daß sie auf Cassius Longinus' Hilfe rechneten.

»Er ist ein echter Römer, ich weiß es,« sagte Sentius beistimmend, »und es wird höchste Zeit für mich, eine sichere Zuflucht zu finden. Wir wollen's versuchen.«

Während sie den direkten Weg dahinschritten, sprach Isko von dem märchenhaften Glücke, das Diomed begegnet war, und der ebenso überraschte als erfreute Sentius drückte dem überglücklichen Griechen seine innige Teilnahme aus.

So nahten sie der Ämilianischen Brücke. Isko schwang sich auf sein Roß und setzte den Helm auf.

»Geh voran, Diomed, und erwarte uns am Forum Boarium; dich wird niemand beachten. Sentius steht unter meinem Schutze als Gefangener, wenn irgend ein Spion Verdacht fassen sollte.«

Diomed ging und in stolzer Haltung ritt Isko dann über die Brücke, während Sentius neben ihm herging und die Hände hielt, als ob sie ihm gebunden seien. Der Helm des Prätorianers schützte beide. Ohne Zwischenfall langten sie am Forum Boarium an, obgleich Vigiles des Unterpräfekten Fuscus hier wie an den anderen Tiberbrücken eifrig nach Sentius Saturninus ausspähten.

Sie trafen Diomed und suchten die Wohnung des Cassius Longinus auf. Diomed begab sich in das Haus und fand den Tribun noch munter.

Er trug ihm rasch vor, daß der von Fuscus verfolgte Sentius Saturninus unten in Bedrängnis harre.

»Hole ihn herein, Diomed,« sagte Cassius ohne Besinnen, »er ist willkommen. Das Schwert des Mannes im Palatin schwebt über ihm wie über mir; also ist er doppelt willkommen. Bringe auch Isko mit!«

Der aber bat, ihn zu entschuldigen, da er zum Lager zurück müsse.

Sentius stand gleich darauf vor Cassius Longinus. Dieser reichte ihm die Hand und sagte: »Ich mache dir nur Vorwürfe, Sentius, daß du nicht früher zu mir kamst; du bist hier zu Hause. Geh in deine Cella, Griechenjüngling; alte Freunde haben von Vergangenheit und Zukunft zu reden. Wein her!«

Diomed, der glückliche Diomed, ging und träumte von Mutter und Schwester und dem Vater, der im Kampfe für die Seinen gestorben war.

Die Verhaftung der sechs Senatoren hatte indessen unter dem Adel Roms maßlose Erbitterung hervorgerufen, die sich steigerte, als nach kurzem Prozeß fünf dieser, vornehmen Familien angehörigen Männer wirklich hingerichtet wurden und ihr Vermögen dem Staat, das ist dem Kaiser anheimfiel. Der sechste hatte sich noch rechtzeitig durch Aufopferung des größeren Teiles seiner Habe zu retten gewußt.

Der große Haufe nahm diese schaudervollen Vorgänge fast gleichgültig hin; er war durch eine zu große Kluft von der Aristokratie getrennt. Die Patrizier Roms aber fühlten mehr als je, daß ihr Leben nur von der Laune des Cäsars abhing, und die Verwegensten des Adels kamen zusammen, um zu beraten, wie man die Gefahr, die alle bedrohte, abwenden könne.

Ein Aufstand war undenkbar. Die Kohorten der Prätorianer, die zum größeren Teil Germanen in ihren Reihen zählten, standen gleich dem Volke diesen Vorgängen gleichgültig gegenüber und hätten jede Empörung sofort niedergeschlagen. Sie kannten nur den Cäsar, der sie hoch besoldete und dem sie Gehorsam gelobt hatten. Dazu kam, daß der Palatin und der Kaiser gut bewacht waren.

Mehr als die Hinrichtung der Senatoren bewegte und erbitterte das Volk die Ermordung des in Rom sehr beliebten Pantomimen Paris, den Domitian auf offener Straße niederstechen ließ, weil er in absprechender Weise sich über ihn geäußert haben sollte. Dieser offenkundige Mord versetzte das Volk in Wut und Domitian wurde von deren Ausbrüchen verfolgt, als er sich einige Zeit darauf zum Tempel der Minerva begab, um zu opfern. Das stimmte den Tyrannen doch bedenklich, denn die feindselige Stimmung des Pöbels war unberechenbar und konnte zu den schlimmsten Folgen führen.

Er ließ Fuscus rufen, in dem er ein ebenso gefügiges als gewissenloses Werkzeug gefunden hatte.

»Was sagst du, klügster aller Präfekten? Der römische Pöbel ist unzufrieden mit mir; wir müssen ihn wieder guter Laune machen. Was meinst du?«

»Das alte, erprobte Mittel, Brot und Spiele, werden den Unmut des Gesindels bald verscheuchen, göttlicher Imperator.«

»Ja, aber das Mittel ist teuer; einige Millionen Sesterzien gehen darauf. Der Ädil sagte mir, daß es an wilden Tieren fehle, die viel Geld kosten, und mehr noch an todeswürdigen Verbrechern, die ich ihnen vorwerfen kann. Gladiatoren sind ja genug vorhanden, aber diese Klopffechterei hat sich überlebt; ich muß Unterhaltenderes ausdenken.«

»Ich würde den Bestien einige Dutzend Nazarener vorwerfen; das wird dem Volke Freude bereiten.«

»Nazarener,« äußerte Domitian nachdenklich, »hm, ich habe auch schon daran gedacht, aber diese Subjekte verachten den Tod. Das Volk würde sich ja freuen, sie unter dem Zahn der Tiger verbluten zu sehen; aber haben wir Verbrecher unter ihnen?«

»Verbrecher? Leugnen sie nicht die Götter? Ziehen sie nicht sogar deine Göttlichkeit in Zweifel, Imperator? Mußt du noch größere Verbrecher haben?«

»Es ist eine unheimliche Gesellschaft, Fuscus! Ich habe sie unter Nero sterben sehen; sie gingen singend in den Tod. Wären es Menschen wie wir, das Leben wäre ihnen zu schön, um es so zu verachten.«

»Ja, unheimliche Gesellen sind es jedenfalls. Ich hege keinen Zweifel, daß sie auch Sentius Saturninus versteckt halten oder wenigstens gehalten haben –«

Der Kaiser horchte auf.

»Ich habe ihn auf die Aussage eines, der ihn kannte, jenseits des Tibers gesucht – freilich nicht gefunden – aber dafür die Leiche des Wächters, den ich zurückließ. Das spricht deutlich; es war der Verräter Sentius, der meinen Mann kannte und ihm zuvorkam.«

»Die Nazarener den Saturninus? Nun, dann greife zu! Solche Verbrecher sind für die Arena und die Tiger reif. Greif zu, Fuscus! Laß alsbald öffentlich verkündigen, daß Cäsar Domitian Korn an die Armen verteilen läßt und Spiele von unerhörter Pracht für das edle römische Volk vorbereitet. Wir müssen die Plebejer guter Laune machen, damit sie den Paris vergessen. Geh!«

Mit tiefer Verbeugung zog sich Fuscus zurück.

»Sentius unter den Nazarenern? Seltsam. Der Sohn des Antonius unter diesen Bettlern? Am Ende hat der alte Soldat recht und er ist nicht so gefährlich, wie ich ihn halte. Schade, daß ich ihn nicht auch den Tieren vorwerfen kann!«

Einen gefährlicheren Gegner als Sentius hatte Domitian in seiner Nähe. Damas, sein Leibdiener, haßte ihn, seitdem er ihn jäh zum Tode verdammt hatte, mit grimmiger Wut. Nicht vergaß er ihm den Todesschrecken, der sein Gebein durchschauert hatte, und er harrte auf die Gelegenheit, sich zu rächen, ohne sich selbst bloßzustellen. Früher hatte er nicht gehorcht – jetzt lauschte er, wenn Domitian vertraulich jemand empfing. Mit großer Vorsicht zwar, aber er lauschte und hoffte Dinge zu erfahren, die seiner Rache dienstbar zu machen waren. Daher freute er sich jetzt wieder, von Sentius und seinem mutmaßlichen Aufenthalte vernommen zu haben, und beschloß ihn aufzusuchen.

Nicht als ob Damas fähig gewesen wäre, sich selbst an dem Imperator zu vergreifen; dazu war er zu feige. Aber ihm war nicht verborgen geblieben, wie sehr der Imperator auch von Leuten gehaßt wurde, die sich in Demut vor ihm beugten, und doch ihn fürchteten, wie er selbst. Hier glaubte er den Hebel ansetzen zu können.

Domitian hatte den Zwischenfall mit Damas längst vergessen, aber dieser zitterte seit jenem Tage für sein Leben und sein Rücken schmerzte noch von den Peitschenhieben, die er empfangen hatte.

Nicht lange war Fuscus verschwunden, als der diensttuende Palastbeamte den Stephanus meldete.

»Er ist mir willkommen!«

Herein trat der hochgewachsene Mann, der die Finanzen des Reiches verwaltete, das kluge Gesicht in ehrfurchtsvolle Falten gelegt, und beugte sich tief vor dem Imperator.

»Ah! Gut, daß du kommst, Stephanus. Ich brauche Geld, viel Geld; ich will mein teures Volk mit Spielen erfreuen und auch dem Heere in Germanien Geschenke machen.«

»O göttlicher Imperator! Wie gern vollstreckte ich deinen Befehl, aber die Kassen sind zurzeit leer.«

»Wie ist das? Du mußt doch viele Millionen aus Gallien empfangen haben.« Domitian blickte ihn mit den unheilvollen Augen zornig an.

»So ist es, Göttlicher, aber sie sind zum größten Teil für deine großartigen Bauten, welche die fernste Nachwelt noch anstaunen wird, und für den Krieg in Dacien hingegangen.«

»So? Nun, es wäre mir lieb, wenn ich über deren Verwendung genaueren Bericht empfangen könnte.«

»Meine Sekretäre arbeiten bereits eifrig an dessen Aufstellung; ich werde ihn dir in diesen Tagen vorlegen.«

»Was führte dich eigentlich zu mir?«

»Ich kam, Göttlicher, dir zu melden, daß der Ertrag der Liegenschaften der Hochverräter, die nach deinem geheiligten Leben strebten, etwa sieben Millionen Sesterzien ausmacht und das Vorgefundene an Gold, Silber, edlem Gestein und Kostbarkeiten mindestens noch drei Millionen ergeben wird.«

»Hm! Ich erwartete mehr. Die Leute galten für sehr reich. Ich brauche Geld, viel Geld; das gute Volk ist unzufrieden. Verteile alsbald Korn an die Bedürftigen und reichlich! Sie müssen fühlen, daß der Kaiser väterlich für sie sorgt.«

»Es wird sofort geschehen, Göttlicher.«

»Siehst du, Stephanus,« sagte Domitian in freundschaftlich-vertraulichem Ton, den er gut anzunehmen wußte und der von denen, die ihn kannten, doch über alles gefürchtet wurde, »so geht das Geld hin, für mein Volk, für meine Soldaten. Du mußt die Steuerschraube fester anziehen; Gallien und der Orient müssen viele Millionen ergeben. Ich brauche Geld für die großen Spiele, die ich vorbereite, und du selbst wirst dir gewiß eine Ehre daraus machen, eine kleine Million zu den Kosten beizusteuern.«

Stephanus, der Domitian genau kannte, war auf ein solches Ansinnen vorbereitet. Er lächelte wehmütig und sagte ehrfurchtsvoll: »Was ich habe, gehört meinem göttlichen Gebieter; es soll mich freuen, wenn es eine Million Wert hat.«

»Du sollst sehr reich sein, Stephanus.«

»So sagen die Leute, die mich verdächtigen wollen; in Wahrheit besitze ich nur mein Haus hier, mein Landgut und einige Weinberge, recht wenig für eine große Familie. Es steht übrigens jederzeit zu deiner Verfügung, Imperator.«

»So schaffe Mittel für die Spiele!«

»Ich werde sofort daran denken. Aber warum beglückst du nicht Coccejus Nerva mit der Ehre einer Beisteuer für die Spiele? Er ist in der Tat sehr reich, und merkwürdigerweise kommen aus Illyrien und Pannonien, wohin er gereist ist, seit seiner Anwesenheit dort weniger Steuern an als sonst.«

»Ja, Coccejus Nerva soll reich sein. Aber der alte Mann ist kein Freund der Spiele; er sagt, sie seien nicht mehr zeitgemäß. Indessen will ich daran denken. Schaffe nur Geld herbei und schicke mir bald das Verzeichnis der in Gallien eingegangenen Steuern; ich sehe, ich muß mich etwas mehr um das Finanzwesen bekümmern.«

Darin lag für den Finanzmann ein Vorwurf und eine ernste Drohung. Er fühlte das wohl, aber mit geschmeidigem Lächeln erwiderte er: »Die Steuerverzeichnisse, Göttlicher, sollen dir so rasch als möglich zugehen und ich hoffe, du wirst Ursache haben, mich zu loben.«

»Ich zweifle nicht. Schaffe nur Geld! Was die Hochverräter mir hinterlassen haben, genügt nicht. Geh, guter Stephanus, und sinne darauf, die Bedürfnisse des Staates zu befriedigen.«

Er reichte ihm die Hand und Stephanus ging.

Damas, der die Unterredung belauscht hatte, sah aus seinem Versteck noch das unheildrohende Antlitz Domitians, als er dem Beamten nachblickte. Er huschte hinweg und sah Stephanus durch den Vorsaal gehen mit einer Miene so voll Grimm und Haß, daß Damas dachte: »Das ist der Mann, meine Rache zu vollstrecken; der fürchtet ihn wie ich!«

Die Wolken, die über den Christengemeinden Roms hingen, seit Fuscus sie vor dem Kaiser verdächtigt hatte, wurden immer dichter. Die Priesterschaften der Tempel hetzten das Volk gegen die Abtrünnigen, Gottesleugner und Verächter des Kaisers auf und die Anhänger des Herrn mußten vorsichtiger sein als je vorher, um nicht elenden Schergen und der Wut des gemeinen Haufens zum Opfer zu fallen. Bereits hatten auf dem Aventin und bei der Porta Trigemina Verhaftungen von Christen stattgefunden, die jetzt ihrer Aburteilung entgegensahen. Es nahten für die frommen Bekenner Tage der Trübsal und in allen Gemeinden herrschte Trauer. Jenseit des Tiber waren noch keine Versuche gemacht worden, auf Nazarener zu fahnden; doch hing das Schwert auch über denen, die dort wohnten.

Diomed, der täglich bei den Seinen weilte, hatte sich von Mutter und Schwester, sowie vom Diakon Johannes, der Baumeister war, in Christi Lehre unterrichten lassen und sie mit der ganzen Innigkeit seines Wesens in seine Seele aufgenommen.

Der römische Götterhimmel verblaßte vor der Lehre des Heilands und die Gestalten Homers wurden dem jungen Griechen Gebilde einer Dichterseele, die nur im Reiche der Phantasie lebten.

Was waren diese anmutigen Olympier mit ihren menschlichen Fehlern und Schwächen gegen den erhabenen Gottessohn, der, von unendlicher Liebe zu der Menschheit erfüllt, über die Erde wandelte, um am Kreuze für sie zu sterben? Die weihevolle Schönheit, der tiefe sittliche Gehalt seiner Lehre, die Unsterblichkeit, die er den Tugendhaften und Gläubigen verhieß, hatten in der Tiefe der liebebedürftigen Seele Diomeds Wurzel geschlagen; er glaubte mit heiliger Inbrunst an den Gottessohn und nahm zur großen Freude seiner Mutter die Taufe, in der er den Namen Johannes empfing.

Ernste Besorgnis um die Seinen ergriff ihn, als die Verfolgungen der Christengemeinde begannen, die schon einmal unter Nero viele Blutzeugen gefordert hatten; aber seinen Glauben erschütterte die Gefahr nicht.

Der Jüngling hatte Cassius Longinus, der innigen Anteil an seinem und der Seinen Schicksal nahm, nicht vorenthalten, daß er sich zum Gekreuzigten bekenne. Der Tribun, der selbst dem römischen Götterhimmel längst entfremdet war, hatte mit sanften: Lächeln gesagt: »Werde glücklich, Diomed!«

Cassius hatte den Rat Catualds, Rom zu verlassen, nicht befolgt.

»Ich muß bleiben,« sagte er, »komme, was kommen mag.«

Er wollte aber Sentius auf das Land schicken.

»Wenn ich dir Gefahr bringe, gehe ich, obgleich ungern, Cassius,« sagte dieser.

»Deine Anwesenheit bringt nicht mehr Gefahr über mich, als mich schon bedroht. Aber wenn du dich hier sicherer hältst, dann bleib; meine Leute lieben mich und sind treu.«

Als die drohende Haltung gegen die Christengemeinden begann, hatte Longinus auch Diomed angeboten, mit den Seinen auf eines seiner Güter zu gehen; aber Diomeds Mutter hatte es abgelehnt, sich in der Stunde der Gefahr von ihren Glaubensgenossen zu trennen.

Eines Abends, während Diomed bei den Seinen jenseits des Tiber weilte und Athemar bei Cassius, dessen edle, männliche Natur er bald schätzen gelernt hatte, zu Gast war und mit ihm und Sentius beim Mahle saß, trat sehr besorgt des Longinus Hausmeister ein und sagte hastig: »Da ist ein Mann, Gebieter, der dich sofort zu sprechen wünscht.«

»Bist du ein Narr, mir jetzt eine solche Meldung zu bringen?«

»Verzeihe, Gebieter, aber er sagte, daß bald der Präfekt Fuscus mit Bewaffneten hier sein werde, um nach einem hier verborgenen Hochverräter zu suchen.«

»So?« Das war eine schwerwiegende Meldung.

»Geh ins Tablinum, Sentius, und du, laß den Mann hereinkommen, Clemens.«

Gleich darauf trat Damas ein.

»Wer bist du?« fragte ihn nachdrucksvoll Longinus.

»Edler Herr, ich bin der Leibdiener des Kaisers, Damas. Eben erlauschte ich im Palatin, wie Fuscus dem Kaiser berichtete, daß Sentius Saturninus bei dir verborgen sei, und anfragte, ob er auch dich verhaften solle, wenn Sentius gefunden werde. Ich bin in des Saturninus Haus groß geworden, habe viel Gutes dort empfangen und möchte mich dankbar erweisen. Ich will meinen jungen Herrn retten, wenn ich kann, und bin deshalb in aller Eile hierhergerannt. Du siehst, ich setze meinen Kopf auf das Spiel.«

Ehe Cassius antworten konnte, trat Sentius hervor und sagte, Damas die Hand reichend: »Dank dir, Damas; du bist mein Freund geblieben.«

Die Freude des kaiserlichen Sklaven, als er Sentius vor sich sah, war groß.

»Rette dich, Sentius, rette dich!« rief er dann ängstlich. »Ich muß fort, man vermißt mich sonst im Palaste.« Und eilig entfernte sich der Warner.

»Ja, wohin jetzt mit dir, mein Sentius?« sagte ganz ruhig Cassius Longinus. »Zu verstecken bist du hier nicht, wenn sie ernstlich suchen. Auch könnte die Folter einige meiner Sklaven zum Reden bringen, wenn du hier bleibst.«

»Ich werde ihn retten,« sagte Athemar, »Gib ihm rasch deinen Legionshelm, das Sagum und ein Pferd.«

In aller Eile wurde dies ausgeführt, denn Cassius hatte immer gesattelte Pferde im Stalle stehen.

Athemar stülpte den Helm auf. Dann bestiegen er und Sentius die Pferde und ritten davon, ohne draußen auf Verdächtige zu stoßen.

»Wohin führst du mich, Athemar?«

»Zu Nerva. Zeige mir sein Haus.«

»Das ist unweit, aber er weilt nicht hier.«

»Ich weiß es, doch ich habe ein Mittel, dir Hilfe zu schaffen. Ich habe Nerva das Leben gerettet; er soll es jetzt dir retten.«

In kurzer Frist hatten sie des Senators Heim erreicht.

Athemar sagte dem Diener kurz: »Rufe den Hausmeister. Ich habe Botschaft für ihn von seinem Herrn.«

Der Helm und die Äußerung des Prätorianers ließen den Hausmeister eilig erscheinen. Ehrerbietig führte er Athemar ins Haus.

Als sie allein waren, zog Athemar die Münze hervor, die ihm der Senator auf der Landstraße im Apennin gegeben hatte, und zeigte sie dem Hausmeister.

»Oh!« rief der, sehr freudig erregt, »du bist es? Der Herr hat mir von dir geschrieben. Befiehl über alles hier – es ist dein. Das bedeutet diese Münze.«

Athemar sagte ihm jetzt leise, daß die Gefahr, die Sentius Saturninus bedrohe, ihn herführe und er eine Zuflucht für ihn suche.

Der Hausmeister wurde sehr ernst, aber nach kurzem Nachdenken sagte er: »Laß ihn hereinkommen, o Zenturio; er ist sicher hier.«

Athemar rief Sentius herein und der Hausmeister hieß ihn willkommen.

»Du stehst unter dem Schutze des Coccejus Nerva, Freund. Wer du auch seist, deinen Namen will ich nicht kennen; du bist des Senators Schützling.«

»Leb wohl, Sentius! Die Götter seien mit dir!«

»Wohin so eilig?«

»Ich will zu Longinus zurück, um zu sehen, was dort geschieht.«

Er bestieg sein Roß, ritt durch einige Straßen und erschien dann wieder vor des Longinus Haus, diesmal vor dem Haupteingange.

Hier bemerkte er verdächtige Gestalten, die das Heim des Tribunen zu beobachten schienen.

Er gab dem Sklaven sein Pferd, ging in das Haus und saß bald wieder neben dem Freunde im Triklinium.

Jetzt sagte er ihm auch, wo Sentius Zuflucht gefunden hatte.

»Gut; dort ist er sicherer aufgehoben als bei mir. Zum Hades mit den Sorgen! Trink, Athemar! Auf Regen folgt Sonnenschein.«

Nach nicht zu langer Zeit trat der Hausmeister ein, ein kluger und treuer Mann, den sein Herr während Athemars Abwesenheit unterwiesen hatte, wie er sich betragen sollte, und meldete: »Der Präfekt Fuscus.« Gleich hinter ihm folgte dieser und seine Fuchsaugen überflogen das Triklinium. Zwei Bewaffnete erschienen in der Türöffnung.

Longinus sprang auf; die Bewaffneten schien er nicht zu gewahren.

»O, Marcus Fuscus, erweisest du mir endlich die Ehre? Herzlich willkommen! Nur näher, Teuerster, und laß dich nieder; der Falerner ist gut. Du kommst zur rechten Zeit: drei bilden ein Kollegium.«

Der geriebene Präfekt war doch von diesem Empfang sehr verblüfft; zugleich erkannte er mit Mißbehagen in dem Gefährten des Wirtes den verhaßten Germanen.

»Zu meinem Bedauern muß ich deine Einladung ablehnen; ich komme in amtlicher Eigenschaft zu dir.«

»Ei, Präfekt, hat mir etwa der göttliche Imperator ein Kommando verliehen? Willst du mich meinem friedlichen Dasein entreißen?«

»Ich habe keine Zeit, Worte zu machen. Dem Kaiser ist die Anzeige geworden, daß du Sentius Saturninus verbirgst. Dein Haus ist umstellt; entkommen kann er nicht. Also gib ihn friedlich heraus.«

Cassius Longinus lachte laut auf.

»Wer hat dir denn dieses Märchen aufgebunden, weisester aller Präfekten?«

»Du wirst doch nicht leugnen, daß du einen Gast gehabt hast?«

»Durchaus nicht, teurer Fuscus.« An den Hausmeister, der ruhig dabeistand, richtete er die spöttische Frage: »Hat denn mein Vetter Priscus solche Ähnlichkeit mit dem Saturninus?«

»Ich weiß es nicht, Herr; ich kenne Saturninus nicht.«

Sein Vetter Priscus, der verwundet aus dem dacischen Kriege gekommen war, hatte in der Tat einige Zeit bei ihm geweilt; freilich war er schon vor zwei Tagen abgereist.

»Und wo ist dieser Priscus?«

»Ja, teuerster Freund, da kommst du zu spät; der ist mit Einbruch der Dämmerung fortgeritten, um in seiner Villa bei Tibur seine Wunden auszuheilen. Er wollte die Hitze des Tages vermeiden.«

»Ich muß trotzdem dein Haus durchsuchen.«

Einen Augenblick flammte es unheimlich in Longinus' Augen auf, aber er bezwang sich und sagte: »Clemens, zeige dem edlen Präfekten mein Haus und alles, was er sehen will. Ich bitte nur um Schonung für mein Laboratorium; ich bin auf dem Wege, eine neue wunderbare Salbe zu erfinden. Darf ich dir nicht meinen Gast, den Zenturio Athemar, vorstellen – doch ich glaube, ihr kennt euch schon; nicht so, Athemar?«

»Die Bekanntschaft war nur flüchtig. Der Präfekt hatte die Güte, mich um Florentia herumzufahren. Der göttliche Imperator war ungemein erfreut, als ich es ihm erzählte.«

Schäumend vor Wut sagte Fuscus: »Ihr seid beide mit dem Verräter im Bunde, aber ihr sollt es noch büßen.«

»Erzürne dich nicht, Marcus Fuscus – geh – suche – und finde!«

Der Präfekt entfernte sich, gefolgt von dem Hausmeister und den Bewaffneten.

Spöttisch sah ihm Longinus nach.

»Das ist eine von den Nattern, die um den Imperator herumkriechen und ihr Gift in sein Ohr speien. Der Bursche ist in seiner jetzigen Stellung gefährlich. Nicht dir, dich schützt dein Helm, so sehr du ihn auch gekränkt hast; aber er wird es mir einzutränken versuchen. Oh, wäre doch Nerva erst zurück!«

»Hoffst du so viel von ihm?«

»Er ist der einzige wirkliche Mann im Senate, der bedeutendste Mann Roms und ein echter Römer vom alten Schlage. An ihn wird auch selbst dieser wahnsinnige Flavier die Hand nicht zu legen wagen, wenigstens nicht öffentlich. Was ihr mir da von dem Anfall im Apennin auf den Greis und dem verspäteten Eintreffen seiner Eskorte erzählt habt, so hege ich keinen Zweifel, daß es nicht auf Raub, sondern auf die Person Nervas abgesehen war und daß auch hier Fuscus, der Präfekt von Florentia, seine Hand im Spiele hatte. Domitian wollte Nerva in aller Stille hinwegräumen, denn er ist der einzige, der es wagt, ihm im Senate entgegenzutreten.«

»Schaudervoll! Welch eine Welt!«

»Und diese Welt beherrscht ein einziger Mann! Er läßt jetzt Brot austeilen, kündet Spiele an und das Gesindel jauchzt ihm zu. Die Soldaten hat er für sich, folglich besitzt er die Macht und kann seiner Habsucht und Blutgier freien Lauf lassen.«

Unerwartet schnell kam Fuscus zurück.

»Ich erschien bei dir, Cassius Longinus, in Ausführung eines mir sehr peinlichen Auftrages. Der Cäsar ist getäuscht worden. Ich freue mich, ihm berichten zu können, wie unbegründet der Verdacht war, und bitte dich sehr um Verzeihung wegen meines Erscheinens.«

»Du kamst auf des Kaisers Befehl und der göttliche Imperator gebietet überall. Sage ihm, wie tief es mich schmerzt, in einen solchen Verdacht geraten zu sein.«

Fuscus grüßte und verschwand. Der Hausmeister meldete bald darauf, daß der Präfekt mit allen Schergen, die er mitgebracht hatte, verschwunden sei.

Eine Stunde später verabschiedete sich auch Athemar von Longinus.

»Lockere dein Schwert, Freund Athemar! Der Bursche Fuscus haßt dich grimmig; du bist vor einem heimtückischen Anschlag nicht sicher. Willst du nicht lieber einige bewaffnete Sklaven mitnehmen?«

»Nein, Cassius; es könnten noch einige Späher des Fuscus zurückgeblieben sein, und denen möchte ich nicht das Vergnügen machen, Besorgnis zu verraten.«

»So nimm wenigstens einen Schild. Dein Weg ist lang und schlecht erleuchtet; es könnte sein, daß du dich wehren müßtest.«

»Das will ich gern tun.«

Der Waffenmeister brachte einige Schilde. Athemar suchte sich einen ihm zusagenden aus und ritt durch eine Seitenpforte in die Nacht hinaus.

Sorgfältig ausspähend, ritt er am Flavischen Zirkus und den Thermen des Titus vorbei, dann durch die Subura der Porta Viminalis zu, die unweit der prätorianischen Castra lag.

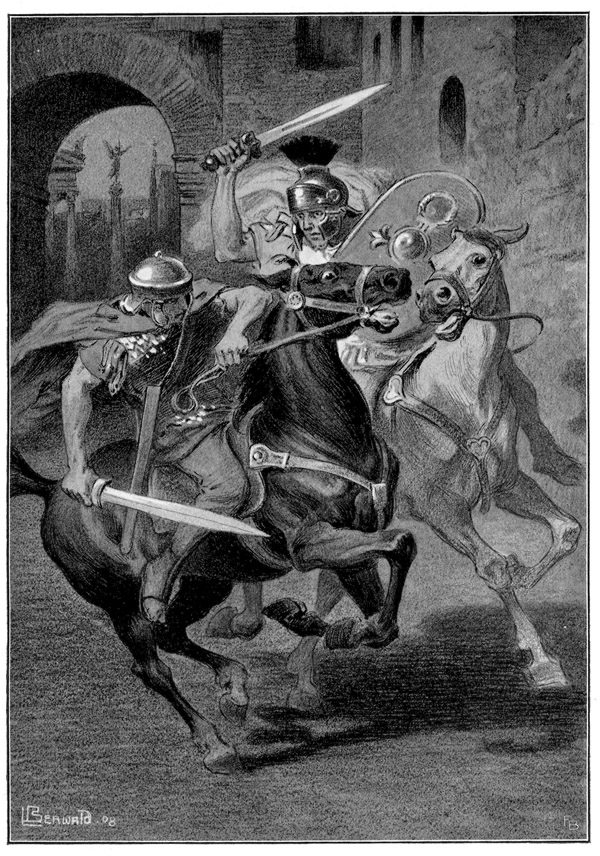

Die Warnung des Longinus hatte ihn doch stutzig gemacht und er trug das blanke Schwert in der Hand. Kaum hatte er die Subura verlassen, als ihm in einer engen Straße zwei Reiter in Mänteln entgegenkamen.

Als sie unweit von Athemar waren, rief ihnen dieser barsch zu: »Zurück – Zenturio im Dienst!«

Statt zu gehorchen, sprengte der eine Reiter auf ihn zu und ließ, ein Schwert in der Hand, sein Roß ansteigen.

Athemar hob den Schild und stieß gleichzeitig mit einer blitzgeschwinden Bewegung dem Tier sein Schwert in den Hals, fing einen gutgemeinten Hieb auf und dann sauste seine Klinge auf den Reiter mit einer Wucht nieder, daß dieser stöhnend von dem in die Kniee gesunkenen Tiere stürzte.

Mit aller Wucht sauste Athemars Klinge nieder.

Athemar wandte sich nun dem zweiten Reiter zu, der jedoch schleunigst kehrt machte und davonjagte. Aber Athemar ritt ein vortreffliches Tier und war bald hinter ihm. Ein Hieb in die Schulter machte ihn wehrlos und zugleich stürzte er vom Pferde.

»Töte mich nicht, Zenturio,« flehte der Mann angstvoll, »erbarme dich!«

»Sage mir, wer euch nach mir ausgeschickt hat, dann will ich dir das Leben schenken; aber sage die Wahrheit, sonst sende ich dich zum Hades wie deinen Genossen.«

»Es war Fuscus, der Präfekt –«

»Gut, ich glaube dir; behalte dein Leben. Sind noch mehr deinesgleichen aufgestellt?«

»Nein.«

Athemar ritt weiter. Er hörte noch, wie Wächter herbeiliefen und sich den niedergestürzten Leuten nahten.

»Also so grimmig ist die Wut dieses Mannes? Er greift zum Meuchelmord? Gut, Präfekt – ich werde dir meinen Dank abstatten.«

Er erreichte dann rasch das Lager der Prätorianer.

Welch eine Welt, in die ihn das Schicksal geworfen hatte!