|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die ersten Tage in Peshawar waren für uns, nach dem Leben, das wir in Kabul geführt hatten, eine wahre Erholung. Wir erhielten ein hübsches, geräumiges Hotelzimmer mit Bad, und die Bedienung ließ nichts zu wünschen übrig. Die Verpflegung war erstklassig, und erst jetzt merkten wir, wie einfach wir in Kabul gelebt hatten.

Morgens um sechs Uhr oder halb sieben brachte uns der Boy bereits das »tschota hasri«, das kleine Frühstück, das aus Tee, geröstetem Brot und Obst bestand, ans Bett. Nach dem Breakfast und dem Lesen der Zeitungen und Post nahmen wir uns einen Tonga und fuhren in die Stadt, um hier unserer Arbeit nachzugehen: Warensendungen zu deklarieren, Kisten umzuladen und mit Karawanenführern zu verhandeln (Abb. 68).

68. Afghanisches Zollserai Peshawar

Der Weg von Deans Hotel nach der »City«, wie die Eingeborenenstadt heißt, verläuft längs der Eisenbahn. Der Bahndamm trennt hier zwei Welten; auf der einen Seite liegt das »Cantonment«, das Europäerviertel, auf der anderen die City. Die Engländer verstehen es wie vielleicht keine andere Nation sich ein hübsches, gemütliches Heim zu schaffen, selbst unter den erschwertesten Bedingungen. Jedes Bungalow ist ein kleines Schloß für sich, das wie ein Edelstein im Grün der Bäume und inmitten einer unbeschreiblichen Blütenpracht versteckt liegt. Überall bewahrheitet sich der englische Spruch: »My home is my castle.« Dann zog ich wohl einen Vergleich zwischen Indien und Rußland, zwischen dem Pändschab und Russisch-Turkestan, zwischen Peshawar und Kuschk. Hier in Indien herrscht überall die peinlichste Ordnung und Sauberkeit. Selbst in den kleineren Städten sieht man den englischen Einfluß. England hat Indien Ruhe und Sicherheit geschenkt, das muß jeder zugeben, der sich einmal gründlicher mit der Geschichte Indiens beschäftigt hat. Würde England heute aus Indien herausmüssen, so wäre das Chaos die notwendige Folge. Die Spannungen zwischen Mohammedanern und Hindus sind doch derart, daß diese niemals in Eintracht miteinander regieren würden. England hat aus Indien erst das gemacht, was es heute ist. Das wissen die Inder auch sehr gut, wenn sie es auch nicht immer zugeben wollen. Selbst hochgestellte Inder, wie Tagore, ahnen, daß das Volk noch nicht reif ist, sich selbst zu regieren. Sie fürchten die große Masse. Nur eine starke Hand kann das Riesenreich zusammenhalten, der Inder ist zu schwach dazu.

Daß Turkestan bei einem Vergleich mit Indien schlecht abschneidet, wird keinen verwundern, der Russen und Engländer in ihrer Arbeit und Lebensweise kennt. Der Engländer ist der Mann der Praxis, der große Wegebauer, der große Bewässerungsingenieur, dem kein Gelände zu schwierig, kein Volk zu wild ist; kurz, der einfach keine Hindernisse kennt. Der, wenn er einmal etwas unternimmt, dieses auch gründlich und restlos, manchmal allerdings auch rücksichtslos durchführt. Ich brauche nur an die großen Autostraßen zu denken, die das Pändschab durchziehen, und sie mit den Straßen in Turkestan zu vergleichen, oder nur an die Bahn Merw-Kuschk und die Bahn Peshawar-Khaiber-Paß.

Die Engländer sind ein Herrenvolk, das sich seiner weißen Rasse stets bewußt ist und stets bewußt bleiben wird, und das immer eine gewisse Distanz von den farbigen Rassen zu wahren weiß.

Der Russe ist Halbasiate. Schon in Moskau fängt Asien an. Er ist genügsam bis zum äußersten. Wir Westeuropäer würden solch ein Leben, wie er es jetzt führt, einfach nicht ertragen können. Unsere Seele würde sterben, die Freude am Leben schwinden. Die Sonne würde fehlen. Wir Deutsche sind – wie die Engländer – viel zu sehr an Ordnung, Sauberkeit und einen gewissen Wohlstand gewöhnt, als daß wir in düsteren Stuben wohnen könnten, in die kein Licht und kein Sonnenstrahl fällt.

Je näher man der Eingeborenenstadt kommt, um so lebhafter wird der Verkehr. Große zweiräderige Ochsenkarren schleppen sich langsam über die staubigen roten Straßen, Zebus, hübsch geputzt, mit vergoldeten Hörnern, ziehen kleine Wägelchen, und Eselkarawanen trippeln vorbei. Unter den großen, schattenspendenden Mango- und Banianenbäumen sitzen die Männer, rauchen Wasserpfeife, trinken Tee oder schlafen. Durch das Laubwerk der Bäume fallen die Sonnenstrahlen und streuen blendende Flecke auf den roten Boden. Am Grabenrande liegen die Wasserbüffel; einige stehen im Wasser unbeweglich, als ob sie schliefen, andere gucken nur mit dem großen Kopf aus dem schmutzigen Tümpel heraus.

Beim Edwardstor ist der Eingang zur City. Hier reiht sich Verkaufsladen an Verkaufsladen, alles offene Stände, wie wir sie auf unseren Jahrmärkten haben. Das Gedränge ist riesengroß, und der Fahrer muß ständig klingeln und schreien, um sich den Weg durch die Menge zu bahnen (Abb. 64). Und über allem liegt die Sonne, und der blaue Himmel strahlt auf das bunte Leben hernieder. An jeder Straßenkreuzung steht ein eingeborener Polizist in graugrüner Uniform und blaurotem Turban, der für Ruhe und Ordnung sorgt. Auch hier im Peshawar-Basar sieht man manchmal hübsche indische Frauen, besonders den Grenzstämmen angehörend. Eng werden manchmal die Gassen, so daß man kaum noch mit dem Wagen hindurchfahren kann. Begegnen sich zwei Gefährte, so muß das eine zurückfahren, bis eine Seitengasse kommt, in das es einbiegen und dem anderen Gefährt den Weg freigeben kann.

64. Peshawar, Basar

Von den Dächern der Häuser hat man einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Besonders morgens, wenn die Luft noch klar und rein ist. Wie eine weiße Sägelinie ziehen sich die hohen Ketten im Norden am Horizonte hin. Die Hauptkette des Himalaja kann man nicht sehen; aber schon der Anblick der Mohmandberge ist imposant. Die Farben der fernen Ketten sind außerordentlich weich und duftig. Wie lila Schleier schimmern ihre Felsen, die mit blendend weißen Schneeflocken gekrönt sind.

Dicht vor der City liegt der Zoologische Garten, der weniger durch seinen Tierbestand als durch seine herrlichen Anlagen das Auge erfreut (Abb. 65). Am schönsten war es hier immer morgens oder abends. Die Anlagen sind sehr gut gepflegt, und die Blütenpracht war unbeschreiblich schön. Einige Laubengänge waren über und über mit einer rankenden, tiefviolett blühenden Klematis überwachsen, und die frischen Schößlinge der Palmen leuchteten in gelbgrünen Farben. Der Reiz der Tropenvegetation liegt zweifellos in der Mannigfaltigkeit der Formen und besonders der Farbentöne. Alle Nuancen von Grün sind vorhanden, vom hellsten Gelbgrün bis zum weichen Blaugrün der Tamarisken, durch das sich die schwarzen Stämme ziehen und gegen das der dunkelrote Latentboden absticht. Friede und Ruhe herrschten hier.

65. Im Zoologischen Garten, Peshawar

Eines Tages unternahmen wir eine größere Autofahrt, die uns durch den Zoo an den Kabulfluß führte. Viele Bewässerungskanäle sind hier vom Hauptflusse abgezweigt, den wir auf einer Pontonbrücke kreuzen. Das Wasser ist eine Lehmsuppe von gelbbrauner Färbung, und die Strömung ist sehr stark. Man hat von hier einen umfassenden Überblick über die weite Peshawar-Ebene, die von einem Kranze hoher Berge eingefaßt ist. Die Gipfel im Westen sind schneefrei, kahl und felsig und schimmern braunrot in der Nachmittagssonne.

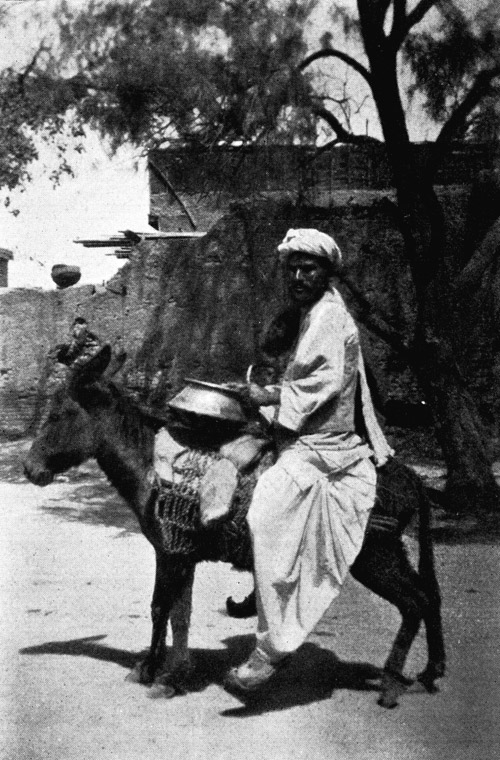

Wir fahren dicht beim Chakdarra-Fort vorbei und eilen weiter an die Grenze des unabhängigen Gebietes, das mit kleinen Wachttürmen besetzt ist. Wir kreuzen den Kabulfluß wieder bei Michni, wo eine große eiserne Brücke über den Fluß führt. Hier tritt der Kabulfluß aus einer tiefen Schlucht heraus, die er sich durch die Mohmandberge gesägt hat. Langsam neigt sich die Sonne dem westlichen Horizonte zu, der sich rotgelb zu färben beginnt. Grüne Papageien flattern oft aus den Büschen auf, wenn wir vorbeifahren, und kleine graue Eichhörnchen klettern schnell auf die Bäume. Auf dem Wege ziehen Nomaden: Mohmands und Afridis (Abb. 62). Die Frauen sind ganz in Schwarz gekleidet, groß und stolz schauen sie aus, und ihre bildhübschen Gesichter sind sehr anziehend; aber sie sind nur schön, solange sie jung sind; später werden sie grauenhaft häßlich, und oft kann man wahre Hexen sehen. Alle diese an der indisch-afghanischen Grenze wohnenden Stämme sind berüchtigte Räuber. Nicht etwa, daß sie ihre Überfälle ausschließlich auf die Engländer richten; nein, jede Karawane, die durch ihr Gebiet muß, ist gefährdet, und auch unter sich führen sie ständig Kleinkrieg. Jedes Dorf hat seinen grauen, viereckigen Wachtturm, und jeder sieht in seinem Nachbarn einen Räuber. Das Heimatland dieser Völker hat sie von Kind auf zu Räubern erzogen. Es ist ein wildes, zerrissenes Bergland, das auf Schritt und Tritt Räubern Schlupfwinkel bieten kann. Unten in den Tälern verlaufen die großen Karawanenstraßen, und am Fuße der Berge liegen in fruchtbaren, grünen Ebenen die großen Städte, die mit ihrem Reichtum locken. Was ist einfacher, als hier zu plündern und dann mit dem Raub in die Berge zu verschwinden! Fast immer werden die Überfalle, die Raids, in der Nacht ausgeführt, und meistenteils schließen sich 10 bis 20 junge Burschen zusammen, um den Überfall zu unternehmen. Am räuberischsten sind die Wasiris, mit denen die Engländer schwere Kämpfe auszufechten hatten.

62. Afridi in Peshawar

Ein englischer Offizier fragte einmal einen Afridi, was sein Stamm tun würde, wenn ein Krieg zwischen Rußland und England ausbräche. Darauf gab der Alte zur Antwort: »Nun, wir würden hier auf unseren Berggipfeln sitzen und würden ruhig zusehen, wie ihr kämpft, bis wir genau merken, wer von euch unterliegen wird. Dann, im letzten Augenblick, werden wir uns von unseren Bergen herabstürzen und den Besiegten bis auf das allerletzte, das er hat, ausplündern! Allah ist groß! Was wäre das für eine Zeit für uns!«

Eine Stadt, die häufig das Ziel der Überfälle war, ist Kohat, südlich Peshawar. Im Jahre 1922 drangen hier Afridis ein, schlichen, ohne von den Wachen bemerkt zu werden, in das Bungalow des Majors Ellis, der gerade verreist war, töteten seine Frau und verschleppten seine schöne 18 jährige Tochter in die wilden Bergschlupfwinkel von Tirah. Hätte man eine Strafexpedition ausgerüstet, so wäre Miß Ellis sicher getötet worden. Dies wußte auch der High Commissionar der Nordwestprovinz, Sir John Maffey, und so nahm er das Anerbieten einer tapferen Krankenschwester, Mrs. Starr, an, die sich allein in das unabhängige Gebiet begab, den Aufenthaltsort der Miß Ellis ausfindig machte und sie wieder nach Indien zurückbrachte. Wie ihr dies gelang, das möge man in ihrem fesselnden Buche »Stories of Tirah and Little Tibet« nachlesen.

Wie in Afghanistan so herrscht auch unter den Grenzvölkern die Blutrache, die sich Generationen hindurch auswirkt.

England hat jetzt an verschiedenen Stellen große Straßen quer durch das unabhängige Gebiet gebaut, und überall sind Militärstationen über das Land verstreut. Mehr und mehr werden die wilden Grenzländer aufgeschlossen, und die Zeit wird nicht mehr fern sein, wo der »Pax Britannica« auch endgültig in diese wilden Bergländer einziehen wird. Wer einen Einblick in die Arbeit der englischen Beamten und Offiziere erhalten hat, die an der indischen Nordwestgrenze stationiert sind, der weiß, was hier geleistet wird.

Meinen Aufenthalt in Peshawar benutzte ich auch, um die Eingeborenensprache, das Hindustani, zu lernen. Ich hatte einen guten Lehrer, einen »Munschi«, engagiert. Er war erschreckend mager, und für ihn hätte auch die Bezeichnung »Knochenmensch« gepaßt, die wir seinem Kollegen in Kabul zugelegt hatten. Er trug dazu noch enganliegende Kniehosen und Wickelgamaschen, die seine Beine wie zwei Stöcke erscheinen ließen. Sonst kleidete er sich sehr elegant, hatte immer einen sauberen weißen Turban auf dem Kopfe und eine dünne Reitgerte in der Hand, obgleich er nie ritt! Sein Unterricht bereitete mir viel Freude, und ich machte bei ihm gute Fortschritte. Durch ihn erhielt ich auch viele interessante kunstgewerbliche Arbeiten. Ich hatte ihm nämlich gesagt, daß ich solche Sachen kaufen würde, und darauf kam er Tag für Tag mit neuen Dingen an, forderte manchmal zwar ganz anständige Preise, ließ aber auch mit sich handeln.

Eines Nachmittags, als wir es uns nach einer Fahrt durch die Eingeborenenstadt in unserem Bungalow-Zimmer gemütlich machten, waren wir Zeugen eines interessanten Schauspiels.

Wir lagen, so luftig wir nur irgend möglich angezogen, in den großen Liegestühlen, tranken Tee und aßen die mit dicker, goldgelber Butter bestrichenen Weißbrotscheiben. Es war ein sehr schwüler Maientag und dicke Wolken über den nahen Khaiber-Bergen ließen das kommende Gewitter ahnen. Gegen fünf Uhr erwartete ich meinen Munschi, aber merkwürdigerweise kam er nicht. So beendete ich meine Briefe und trat hinaus, um sie in den Postkasten zu werfen. Schon während ich schrieb, hatte ich ein seltsames Summen vernommen, mir aber nichts dabei gedacht. Nun aber sah ich, daß unsere kleine Veranda von einem Bienenschwarm aufgesucht worden war. Schon einige Wochen vorher hatte sich ein Schwarm in dem kleinen Holzschrank niedergelassen, der an der Wand der Veranda hing und in dem unser Teegeschirr untergestellt wurde. Der Schwarm hatte sich dort ganz häuslich eingerichtet, baute eifrig und von Tag zu Tag konnten wir den Fortschritt seiner emsigen Arbeit bewundern. Nun war ein zweiter Schwarm gekommen und wollte dem ersten den Platz streitig machen. Dieser setzte sich natürlich heftig zur Wehr, und es gab eine Schlacht, die mehrere Stunden dauerte und während der wir nicht aus unserem Zimmer ins Freie gehen konnten.

Mit einer Hartnäckigkeit und einem Mut sondergleichen versuchten die Bienen des eingedrungenen Schwarmes sich Zutritt zu dem Kasten zu erzwingen. Immer wieder versuchten sie sich durch die schmalen Türritzen zu klemmen, um dann im nächsten Augenblick von Bienen des alten Stockes angegriffen zu werden. Meist stürzten sich gleich mehrere auf eine Biene und oft hing ein ganzer Klumpen beisammen, der dann auf den Boden fiel, wo stets der letzte Kampf ausgetragen wurde. Wie Brummkreisel surrten und drehten sie sich dann auf dem Boden, bis der Sieger dem Gegner den Todesstich versetzt hatte. Als gegen Abend der Kampf ausgekämpft war, zählten wir nicht weniger als 85 tote Bienen auf dem Boden. Der alte Stamm war Sieger geblieben und hatte sich behauptet, und nun kamen die Ameisen und fielen über die toten Bienen her. Schon während des Kampfes hatten sie zahlreiche Todesopfer weggeschleift und jetzt holten sie sich den Rest. Im Laufe einer halben Stunde war keine tote Biene mehr zu finden. Der alte Stamm aber baute friedlich weiter, und die Waben wurden von Tag zu Tag immer größer.

In Peshawar erlebte ich auch ein heftiges Tropengewitter. Der Tag – es war der 6. Mai – war furchtbar schwül gewesen und man war so schlaff, daß man kaum eine Hand zu rühren wagte. Kein Luftzug gab etwas Kühlung, die wir wie nie zuvor ersehnten. Gewitterwolken zogen auf, blauschwarz, an manchen Stellen in violette Töne übergehend. In der Ferne rollte der Donner, langsam kam das Gewitter näher. Ein erster Windstoß läßt die Wipfel der hohen Bäume erzittern. Unheimlich still und drückend ist es. Näher und näher kommt der Donner, und blaue Blitze zittern über den von der Sonne fahl beleuchteten Felsbergen des Khaiber. Leise beginnt es zu tröpfeln. Jetzt folgt Donnerschlag auf Donnerschlag und dann bricht das Unwetter los. Der Regen wird dichter und dichter, und ganze Fluten stürzen vom Himmel. Wie eine Glaswand schiebt sich der Regen zwischen uns und die hohen Bäume des Gartens, so daß wir nur schwach noch deren Umrisse erkennen können; sie biegen sich im Sturm, und es kracht und knackt in den Ästen. Der rote Lakteritboden wird aufgeweicht und rote Bäche fließen zwischen den grünen Rasenbeeten dahin. Immer stärker wird der Regen, der schließlich in Hagel übergeht. Immer größer werden die Schloßen, die mehr als einen Zentimeter im Durchmesser haben, und immer lauter wird das Trommeln auf dem Wellblechdach unseres Bungalows. Es hört sich wie Maschinengewehrfeuer an. Bald sind die Wege und der Rasen weiß. Wer hätte das gedacht – in Indien im Monat Mai! Die kleinen Apfelsinenbäume, die im Garten stehen, sind entlaubt und die kahlen Äste bieten einen traurigen Anblick. Es ist seit 30 Jahren das erstemal, daß das Wetter im Pändschab wieder so kalt ist. Überall im nordwestlichen Himalaja sind große Niederschläge niedergegangen. Nach dem Unwetter war das Thermometer um zehn Grad gefallen und wir froren bei dem plötzlichen Temperaturumschwung. Im Bungalow hatte es an verschiedenen Stellen durchgeregnet, und der Boy hatte viel zu tun, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Die kleinen Geckos, die sonst immer an den Wänden herumkrochen, hatten sich in ihre Schlupfwinkel in der Mauer zurückgezogen.

Am Abend wetterleuchtete es noch ringsum, und schwarz wie Silhouetten geschnitten hoben sich die Bäume sekundenlang gegen den schwefelgelben Himmel ab.

Die Abende werden mir stets unvergeßlich bleiben. Dann saßen wir in Korbsesseln im Freien auf dem grünen Rasen unter den hohen Bäumen, tranken unseren eisgekühlten Whisky Soda und träumten vor uns hin. Die unendliche Ruhe und Stille um uns, der Zauber der Tropennacht hielten uns umfangen. Man hörte nur das gleichmäßige Surren der Maschinen des nahen Elektrizitätswerkes oder von ferne her die Klänge eines Grammophons.

Eines Sonntag abends gingen wir zum Gottesdienst und Konzert in die englische Kirche. Es war sehr feierlich, und selten haben Schuberts »Unvollendete« und Beethovens »Leonorenouvertüre« auf mich einen solch tiefen Eindruck gemacht wie dort in Peshawar.

Aber die schöne Zeit ging auch zu Ende. Die wichtigsten Warensendungen waren nach Kabul auf den Weg gebracht und neue Arbeit erwartete uns dort.